Fresenius Injectomat 2000, Injectomat 2000P Reparatur Handbuch

Technisches Handbuch

INJECTOMAT 2000/2000 P,

NT0575 Rév.B1 Seite 2

Die in diesem technischen Handbuch enthaltenen Angaben betreffen lediglich die Injectomat 2000 Serie

mit Spritzenkörperpositionserkennung.

WICHTIG : Sämtliche grundlegenden Änderungen an diesem Gerät (technische sowie

leistungsbezogene Merkmale etc.) durch Personal, das nicht zu Fa. Fresenius Vial SA

gehört, entbindet den Hersteller von jeglicher Verantwortung.

Laufende Reparaturen sowie Wartungsarbeiten können von einem Fachbetrieb Ihrer Wahl unter dessen

Verantwortung durchgeführt werden. Es wird jedoch empfohlen, zuvor eine technische Unterweisung durch

das Personal von Fa. Fresenius Vial oder MC Medizintechnik einzuholen.

Möglicherweise sind in diesem Handbuch Ungenauigkeiten bzw. Schreibfehler enthalten. In spätere

Ausgaben dieses Handbuchs können daher Änderungen eingebracht werden.

Jegliche Vervielfältigung, auch die Vervielfältigung von Ausschnitten dieses Werkes ist untersagt. Das

Kopieren oder die Vervielfältigung, unabhängig von der Art und Weise der Vervielfältigung (Photographie,

Mikrofilm, CD, Disketten etc.) ist strafbar und wird gesetzlich verfolgt.

NT0575 Rév.B1 Seite 3

1. VORSTELLUNG................................................................................... ....................7

1.1. Funktionsübersicht..................................................................................................................................7

1.2. Vorsichtsmaßnahmen...............................................................................................................................8

1.3. Beschreibung der Hauptmerkmale.........................................................................................................8

1.3.1. Biologie........................................................................................... ...................8

1.3.2. Funktionsprinzip.................................................................... ...........................8

1.3.3. Abmessungen / Gewichte.......................................................................... .......8

1.3.4. Elektrische Daten......................................................................... .....................8

1.3.5. Elektronische Komponenten.................................................................... ........8

1.3.6. Bedienungsanleitung Injectomat A2, C........................................... ...............8

2. PLATINEN............................................................................................................. ....9

2.1. Versorgungsplatine mit Motorsteuerung...............................................................................................9

2.1.1. Funktionsprinzip.................................................................... ...........................9

2.1.2. Beschreibung der Anschlüsse........................................................... ............16

2.1.3. Elektronikschaltpläne.............................................................. .......................18

2.2. CPU-Platine..............................................................................................................................................19

2.2.1. Vorstellung............................................................................................ ...........19

2.2.2. Funktionsbeschreibung........................................................................... .......19

2.2.3. Beschreibung der Verbindungselemente............................................... ......22

2.3. ANZEIGENPLATINE.................................................................................................................................25

2.3.1. Vorstellung............................................................................................ ...........25

2.3.2. Funktionsbeschreibung........................................................................... .......25

2.3.3. Beschreibung der Verbindungen.................................................... ...............27

2.3.4. Verbrauch................................................................................................. ........28

3. KONFIGURATION, KALIBRATION UND KONTROLLEN.....................................29

3.1. Konfiguration...........................................................................................................................................29

3.1.1. Konfigurationsmöglichkeiten des Druckparameters...................................29

3.1.2. Konfiguration der verschiedenen angebotenen Parameter......................... 31

3.1.3. Ansichtstafel Spritzentyp / Anzeigenamen...................................................36

3.2. Kalibriermodus........................................................................................................................................37

3.2.1. EtA 4 37

3.2.2. EtA 6 37

3.2.3. EtA 9 (Injectomat C).............................................................. ..........................37

3.3. Testmodus...............................................................................................................................................38

4. WARTUNG....................................................................................................... .......44

4.1. Empfehlungen.........................................................................................................................................44

4.2. Reinigung und Desinfektion..................................................................................................................44

4.3. Lagerung..................................................................................................................................................44

4.4. Kontrolle der LED und der Tastatur......................................................................................................45

4.5. Test Batteriedauer...................................................................................................................................45

4.6. Isolationstest...........................................................................................................................................45

4.7. Fehlerbehebung......................................................................................................................................45

4.8. Fehlermeldungen Er(-)0, Er01, Er(-)2, Er03, CFPc...............................................................................46

Technischer Zusatz zur Injectomat HYPERBARIC................................................47

4.8.1. ENTWICKLUNGSÜBERSICHT.................................................... ....................47

4.8.2. Einführung................................................................................... ....................48

4.8.3. Installation............................................................................. ..........................48

4.8.4. Steckerbelegung der Spannungsversorgung....................................... ........48

4.8.5. Instandhaltungen................................................................. ...........................48

4.8.6. Kontrolle der 12 V dc / externe Batterie............................ ............................48

4.8.7. Besondere technische Anweisungen.................................................. ..........49

4.8.8. Autonomietest der externe Batterie......................................................... ......49

4.8.9. Schwesternruf.......................................................................... .......................49

4.8.10. Tastatur der Injectomat HYPERBARIC .......................................................49

4.8.11. Fetten des Antriebs................................................................... ....................49

Nützliche Adressen.......................................................................................................................................55

NT0575 Rév.B1 Seite 4

NOTIZEN:

Seite 5

Seite 6

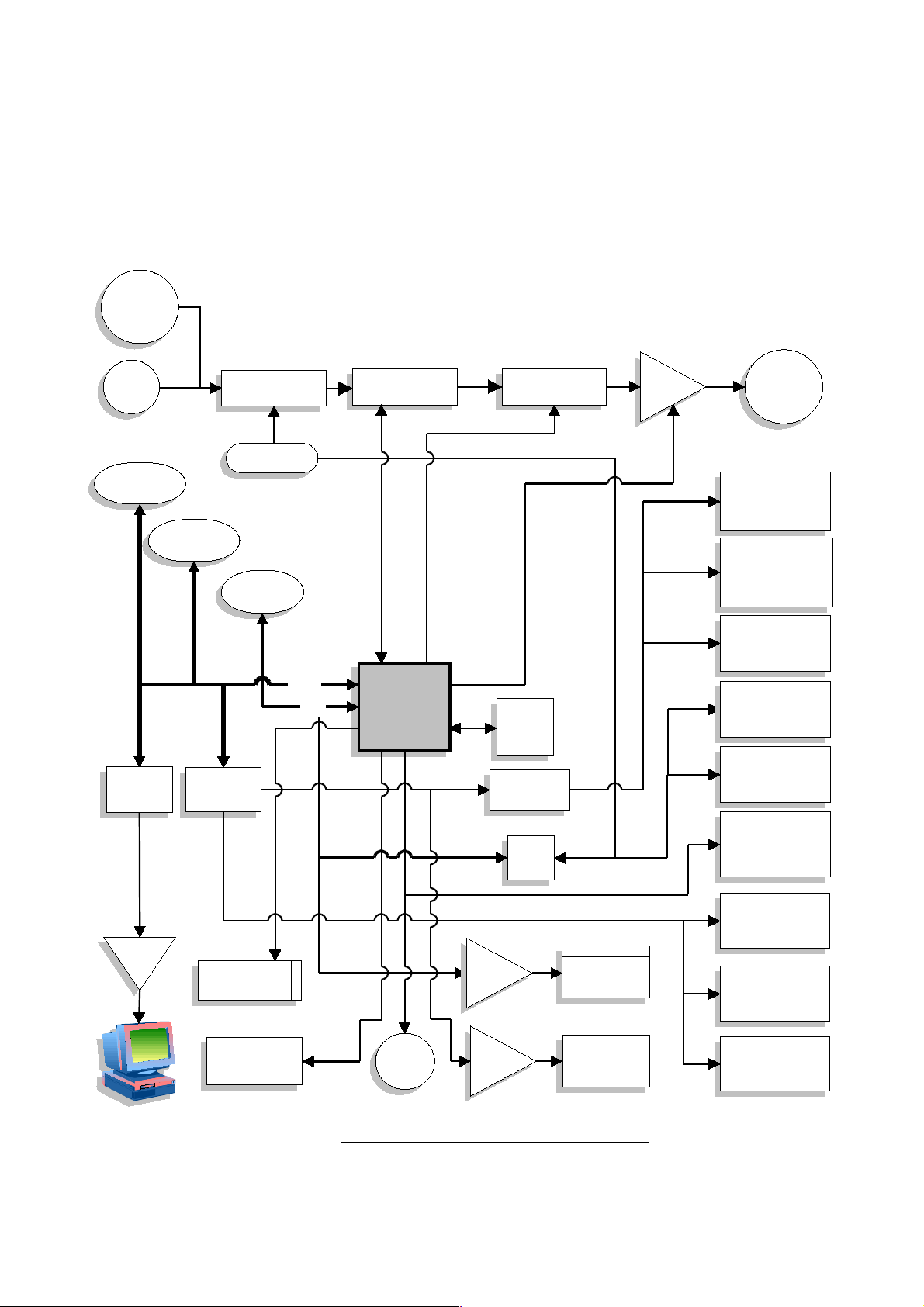

1. Vorstellung

1.1. Funktionsübersicht

Seite 7

230V

Battery

Power supply

Ext

12/15V

15W

EPROM

128K x 8

ON / OFF

DC-DC

Converter

Step

by step

motor

EEPROM

512

RAM

8K x 8

Watch

dog

opto

Interface

Bus

interface

UART

RS232

Buzzer

Keyboard

LCD

Display

LED

Display

ADC

CPU

BUS

SPI

Master

Motor

driver

LED

driver

LCD

driver

Motor

rotation

sensor

Antisiphon

sensor

Syringe

barrel

sensor

Occlusion

strength

sensor (C)

Displacement

sensor

Nurse

call

(option)

Disengagement

Switch

Flange

Switch

PILOT A2, C/CE2 BLOCK DIAGRAMM

Occlusion

Switch

(A,A2,B)

Injectomat Blockdiagramm

1.2. Vorsichtsmaßnahmen

Siehe die Bedienungsanleitung.

1.3. Beschreibung der Hauptmerkmale

1.3.1. Biologie

Das zu fördernde Medium ist nur mit dem Spritzenkörper und dem Patienten in Kontakt.

1.3.2. Funktionsprinzip

Das Funktionsprinzip basiert auf dem “ Spindel / Mutter “ System . Eine Mechanik ermöglicht es, den Kolben mit

bekanntem Durchmesser linear zu bewegen.

1.3.3. Abmessungen / Gewichte

H x L x B : 120 x 330 x 155 mm.

Gewicht : ca. 2,2 kg .

1.3.4. Elektrische Daten

Netzanschluss 230 V - 50-60 Hz.

Maximaler Verbrauch 23 VA.

Sicherung F2 100 mAT 250V IEC 127

Batterie 6V - 1.2 Ah/1,3 Ah

Externer Netzanschluss 12 - 15V DC -15W.

1.3.5. Elektronische Komponenten

Die Injectomat Spritzenpumpe besteht aus 3 Boards, die je nach Produkt und Optionen verschieden bestückt sind .

Versorgungsplatine mit Motorsteuerung.

CPU Platine.

Anzeige und Tastatur Platine.

1.3.6. Bedienungsanleitung Injectomat A2, C

Eine Bedienungsanleitung der Injectomat A2, C kann auf Anfrage von unserer Serviceabteilung bezogen werden.

Seite 8

2. Platinen

2.1. Versorgungsplatine mit Motorsteuerung

2.1.1. Funktionsprinzip

Die Versorgungsplatine mit Motorsteuerung beinhaltet aus verdrahtungstechnischen Gründen 6 Module, die auch einzeln

beschrieben werden:

Versorgungsmodul

Motorsteuerungsmodul

Analoges Eingangsmodul

Modul für Optogabel, Motorrotation und Spritzenkolbenerkennung

Eingangsmodul Mikroswitch, Entkopplung und Okklusion

Zusatzmodul Schwesternruf und Interface RS 232

2.1.1.1. Versorgungsmodul Das Versorgungsmodul ist ein Schaltnetzteil, das die ganze Elektronik versorgt und ebenfalls die Pufferbatterie von 1,1 1,2

oder 1,3 Ah lädt, wobei die Eingangsspannung sowohl Netzspannung als auch Gleichspannung von 12/15 V DC sein

kann. Dieses Modul erzeugt die nötigen +5V und Vbat für die Elektronik. Es beinhaltet einen Steuermodus ON/OFF dieser

Versorgungsspannung.

2.1.1.1.1. Netzversorgungsspannung

Das Netzversorgungsmodul erzeugt eine Gleichspannung zwischen 10 und 16 Volt mit maximaler Stromstärke von 1,2

A.

Eingang Netzspannung auf J1:

Transformator:

TR1 (Siehe Kapitel 2.9: Elektrische Schaltpläne)

15 VA Ausgangsspannung: 9 V ac

Sicherung: F2 (Siehe Kapitel 1.1: Allgemeines)

Primärfilter : 4.7 NF 4000 V HR Kondensatorentyp DS1510 VDE

Sekundärfilter : C10 Elektrolytkondensator

Ausgangsspannung gemessen an TP4 für

Netzspannung

230 V gemessen 10%

2.1.1.1.2. Spannungsversorgung durch externe Gleichspannung 12-15V DC 15 W

Der Zugang für eine Gleichspannungsversorgung ist dazu gedacht, die Spritzenpumpe auch mit einer externen

Gleichspannung versorgen zu können, wie z. B. eine 12V Batterie (Krankenwagen).

Maximale Eingangsspannung ± 15 Volt verpolungssicher durch Diode PR2 WO4.

Minimale Eingangsspannung ± 11 Volt 1,2 A begrenzt durch MAX652 und durch Verluste, die durch die Diode PR2 hervorgerufen werden

Begrenzung ±16 Volt maximal mittels Zehnerdiode D41

2.1.1.1.3. Regler/Impulsladung

Dieser Regler wird entweder durch das Netz oder durch die Gleichspannung versorgt. Er erzeugt die Spannung VBC von

6,9V max., die zum Laden der an J4 angeschlossenen Bleigelbatterie von 1,1 bis 1,3 Ah und der Elektronik benötigt wird.

Stecker J4:

1 +Batterie

2 - Batterie

Die Spannung VBC kommt direkt aus der Batterie, wenn keine externe Spannungsversorgung anliegt. Anderenfalls wird

diese Spannung von der externen Spannungsversorgung geliefert, die dann die Elektronik versorgt und gleichzeitig die

Batterie über die Diode D8 und die Sicherung F1 träge lädt:

Seite 9

ON/OFF Modul ( AN / AUS )

Die Steuervorrichtung von VbatC und +5 V wird mittels U2 4011, U4 4538 und dem bi-stabilen Relais RL1 G6AK-234P

erzeugt. Diese Vorrichtung ist ständig durch die Spg. VBF versorgt.

2.1.1.1.3.1. Vorrichtung

Mit 3 Eingängen:

TON Taste ON Sekundärkontakt/GND

TOFF Taste OFF Sekundärkontakt/GND

CD ALIM TTL-Signal aktiv bei 1 Unterbrechung der Spannungsversorgung

Mit 2 Ausgängen

VBAT Versorgungsspannung Batterie/externe Spannungsversorgung

OFF TTL-Signal offener Kollektor PULL-UP +5V Taste OFF gedrückt aktiv 0.

2.1.1.1.3.2. Funktionsprinzip

Ein kurzer Tastendruck auf ON setzt die Versorgung mittels TON in Betrieb.

Ein verlängerter Tastendruck auf OFF unterbricht die Spannungsversorgung mittels dem vom Prozessor kommenden

Signal CDALIM.

Ein Zwangsaus wird durch einen verlängerten Tastendruck auf OFF (5s << t << 7s) erreicht.

Sowohl das Ein- als auch das Abschalten kann über ein externes Master-Modul erfolgen, und zwar durch die Signale CD-

ON und CD-OFF.

2.1.1.1.4. Versorgungsspannung VBAT und +5 Volt

Die Spannung VBAT kommt direkt von der Spannungsversorgung/Ladevorrichtung.

Sie dient der Versorgung der Anzeigevorrichtung und des Motors.

Diese Spannung ist abgreifbar an TP1 und J2.

Min Typ Max

VBAT 6,5 7

Die Spannung +5V ± 5% wird von der Batteriespannung VBAT erzeugt mittels LM2931 V3, um die Kapazität der Batterie

besser nutzen zu können.

Diese Spannung ist an TP2 messbar. Die Zeit für den Anstieg auf 5V muss kürzer als 100 ms sein, um einen

einwandfreien RESET der UC-Karte zu gewährleisten.

2.1.1.2. Motorsteuerungsmodul Das Motorsteuerungsmodul für den Schrittmotor gibt es in zwei Ausführungen.

Version INJECTOMAT A2 Unipolarmotor, 24 Schritte/Umdrehung

Version INJECTOMAT C Bipolarmotor, 24 Schritte/Umdrehung

Die Spritzenpumpen INJECTOMAT A2, C sind mit einem Untersetzungsgetriebe versehen, das die Schraube mit einem

doppelten Gewindegang dreht.

Eine Motorumdrehung entspricht 20 µm Schlittenvorschub.

Ein Motorschritt entspricht 0,8233 µm Schlittenvorschub.

2.1.1.2.1. Steuerung des Motors INJECTOMAT A2

Die Steuerung des Motors der INJECTOMAT A2 ist eine unipolare Schrittmotorsteuerung für einen Antriebsmotor vom

Typ UBB6 (28 Ohm/Wicklung).

Die Steuerung wird durch ET U14 74HC08 und U15 ULN 2803 gewährleistet.

Diese Steuerung beinhaltet 8 darlingtons mit offenem Kollektor. Die Versorgungsspannung ist VBAT.

Seite 10

2.1.1.2.1.1. Eingangssignale

Diese Signale werden durch den Mikroprozessor auf der UC-Karte erzeugt und sind am Stecker J02 messbar. Diese

steuern den IC U15 ULN 2803.

Phase A Phase A Motorsteuerung J2.5

Phase B Phase B Motorsteuerung J2.6

Phase C Phase C Motorsteuerung J2.7

Phase D Phase D Motorsteuerung J2.8

I Steuerung Motorstromreduzierung J2.9

2.1.1.2.1.2. Ausgangssignale

Diese Signale sind über J5 mit den Spulen des Motors verbunden.

Phase A Phase A Motor J5.6

Phase B Phase B Motor J5.5

Phase C Phase C Motor J5.4

Phase D Phase D Motor J5.3

2.1.1.2.1.3. Funktionsprinzip

Jede Motorspule wird angesteuert, wenn das entsprechende Phasensignal 1 ist.

Wenn das Stromregulierungssignal (I) 1 ist, wird die Spule direkt vom Darlington-Signal angesteuert.

Wenn das Signal I gleich 0 ist, wird die Spule über einen Widerstand von 470 Ohm vom Darlingtonsignal angesteuert, um

den Stromverbrauch zu senken.

I mot für VBAT = 6,5 Volt VCEsat max

ULN2803 1,5 Volt

min max

wobei I = 0 10 mA 15 mA

wobei I = 1 200 mA 250 mA

Der Motor wird je nach Geschwindigkeit in einem der beiden Modi angesteuert.

Modus Motorfrequenz (Schritt/s = Hz) Beschreibung

1 0 bis 32.3 Strombegrenzung, 2 Phasen ON

2 32.3 bis 325 für Injectomat A2 keine Strombegrenzung, 2 Phasen ON

2.1.1.2.2. Motorsteuerung der INJECTOMAT C

Die Motorsteuerung INJECTOMAT C ist eine bipolare Motorschrittsteuerung für den Typ UBB5 (11.5 Ohm pro Wicklung).

Die mit U13 L293E gebaute Steuerelektronik hat mehrere Funktionen und ermöglicht einen sparsamen Betrieb sowie

einen optimalen Drehmoment je nach Geschwindigkeit.

2.1.1.2.2.1. Eingangssignale

Diese Signale werden vom Mikroprozessor der UC-Karte erzeugt und sind am Stecker J2 messbar.

Phase A Phase A Motorsteuerung J2.5

Phase B Phase B Motorsteuerung J2.6

Phase C Phase C Motorsteuerung J2.7

Phase D Phase Motorsteuerung J2.8

I Strombegrenzungssteuerung J2.9

BOOST Boosteraktivierung und Stromregulierung J2.10

1.0.0.2.4.3 Ausgangssignale

Diese Signale sind über J5 mit den Spulen verbunden.

Phase A Phase A Motor J5.6

Phase B Phase B Motor J5.5

Phase C Phase C Motor J5.4

Phase D Phase D Motor J5.3

2.1.1.2.2.2. Booster-Funktion

BOOST = 0 Der Motor wird durch VBAT der Batterie versorgt.

BOOST = 1 Aktivierung der Booster-Funktion. Der Motor wird mit 12V versorgt.

Seite 11

Die Spannung von 12 V ± 2 V wird mittels Spule L2, Diode D18, Kondensator C15 und Transistor T8 aus VBAT erzeugt.

Die Spannung ist an TP5 messbar.

Die Hackfrequenz wird durch einen Oszillator U9 hervorgerufen. Die Spannung wird erhöht, wenn der Boost auf 1 ist.

2.1.1.2.2.3. Funktion Soft-Start

Wenn der Boost auf 1 geht, kann durch die Soft-Start-Funktion die anfängliche Stromzufuhr reguliert werden.

2.1.1.2.2.4. Stromregulierungsfunktion

BOOST = 1 und I = 1 Aktivierung der Stromregulierung des Motors

Wenn die Funktion aktiviert ist, wird der Strom der einzelnen Wicklungen auf 240 mA ±10% gebracht. An TP6 und TP7

können die jeweiligen Amplituden der Wicklungen gemessen werden.

Die Stromstärke der einzelnen Spulen wird mit einem Sollwert verglichen, der von R31, R41/R37 und R42 vorgegeben

wird.

Eine Warnung wird dann von IC11 realisiert, indem die H-Brücken des L293E ab- oder zugeschaltet werden.

Die Wiederholungsfrequenz von 25 KHz wird von IC10 geliefert.

1.0.0.2.4.3 Strombegrenzungsfunktion

Ist das Boost-Signal gleich 0, dient die I-Leitung als Strombegrenzung.

I = 1 Die Brücke wird von den Linien A, B und D angesteuert

I = 0 Die H-Brücke ist offen, es fließt kein Strom in die Wicklungen.

Der Motor wird je nach Rotationsfrequenz (Schritt/Schitt) in einem der drei Steuerungsmodi angesteuert.

Modus Schrittmotorfrequenz Beschreibung

1 0 bis 32,3 Stromminderung, eine Phase ON

2 32,3 bis 150 eine Phase ON, keine Stromregulierung

3 150 bis 588 Stromregulierung, boost ON, zwei Phasen ON

2.1.1.3. Analoges Ausgangsmodul

Das analoge Ausgangsmodul besteht aus einem digitalen Analogkonverter (10 bits 5 Kanäle MC 145053 U17) mit PCIBus.

Die Bussignale SPI CLK SI SO CSADC können an J2 abgegriffen werden.

Der AD-Wandler liefert außerdem ein end of talk-Signal EOC.

Das CDANA-Signal, aktiv bei 1, steuert den Transistor T14 IRFD 9120, der wiederum die Spannung VREF in alles oder

nichts ansteuert. Diese Spannung versorgt die Empfänger und dient als Spannungsreferenz für den ADC. Alle Testpunkte

sind am Stecker J9 zusammengeführt.

Messen von VREF J9.7

Vref pulsiertes Signal 5 V ±0,25V

Eingänge des Konverters

ANO Messen der Batteriespannung VBAT

AN1 Nicht verwendet

AN2 Interne Verschlußmeßbrücke der INJECTOMAT C

AN3 Nicht verwendet

AN4 Empfänger der absoluten Schieberposition des Poti

2.1.1.3.1. Messung der Batteriespannung

Seite 12

Die Spannung VBAT wird durch einen Spitzenspannungsdetektor gemessen, bestehend aus D19, R59, R60 und C23, so

dass die Spannungstiefs, die durch den impulsartigen Strombedarf des Motors entstehen, nicht berücksichtigt werden.

Diese Spannung ist an J9.3 messbar.

Für VBAT = 6,5V V(J9.3)= 4V ±10% laufender Motor

120 ml/h INJECTOMAT A2

800 ml/h INJECTOMAT C

2.1.1.3.2. Drucksensor Interface

Nur die Injectomat C besitzt einen Drucksensor, der mit dem Kolben fest verbunden ist.

2.1.1.3.2.1. Besonderheiten des Drucksensors:

Technik des Sensors: Brücke mit 4 Eichmaßen.

Impedenz 350 Ohm ± 15 % oder 1 KOhm ± 15 %.

Meßbereich 0 bis 150 N

Überlast 250 N.

Entfernung des Nullpunktes < ± 10 mV

Empfindlichkeit 8,5 bis 12 mV bei 150 N

2.1.1.3.2.2. Funktionsprinzip :

Der Drucksensor liefert eine differentielle Spannung, die proportional der Kolbenkraft ist. Diese Spannung wird um 200 ±

20 % durch einen Verstärker U18 TLC251erhöht. Der Potentiometer P1 ermöglicht ein Offset und eine Anfangseinstellung.

Das Eichen des Sensors mittels 2 bekannter Größen erlaubt die Definition des Sensors und der Messkettenfunktion.

AN3 J9.4 Pulsiertes Signal mit geregelter Amplitude von 0,6 V ± 0,05 V ohne Krafteinwirkung.

2.1.1.3.2.3. Verbindung des Drucksensors :

J8.1 VREF Vers (+) der Meßbrücke

J8.2 S (-) Ausgang (-)der Meßbrücke

J8.3 S (+) Ausgang (+)der Meßbrücke

J8.4 GND Vers (-)der Meßbrücke

2.1.1.3.3. Festellung der Position des Kolbens

Ein Potentiometer, der von der Bewegung des Antriebskopfes fortgezogen wird, ermöglicht die genaue Feststellung der

Lage. Durch die Kalibrierung in 2 bekannten Positionen ist es möglich, die Lage dieses Potentiometers zu definieren.

Dieser Poti wird durch eine pulsierende Spg, VREF versorgt. Die Ausgangsspannung wird mittels R61 und C22 filtriert. Sie

ist direkt am Eingang AN4 (J9.2) angeschossen.

Anschlussbelegung :

J3.1 VREF

J3.2 Mittelpunkt J9.2

J3.3 GND

2.1.1.4. Optogabelmodul

Das Optogabelmodul umfasst 2 Lichtschranken:

Lichtschranke Motordrehzahl

Lichtschranke Spritzenerkennung

Seite 13

2.1.1.4.1. Drehzahlerkennung Motor

Diese Gabel ist auf einer Scheibe angebracht, die fest mit dem Motor verbunden ist.

Sie ermöglicht die Kontrolle der Rotation und der Drehrichtung. Die Diode des Optos wird mit Impulsen angesteuert, um

Energie zu sparen.

Die Lichtschranke ist an J5 angeschlossen.

Steuerung Transistor T11 Strombegrenzung (R51) bei 8 mA

Ausgang Transistor T10 Nivau TTL

Steuerungssignal CDOPT1 aktiv bei 1 J2.14

Ausgangssignal SOPT1 aktiv bei 1 J2.11 J9.6

Anode Diode J5.7

Kathode Diode J5.8

Emitter Transistor J5.10

Kollektor Transistor J5.9

Td ON max 100 Mikrosekunden

Td OFF max 200 Mikrosekunden

Das SOPT1-Signal wird von U20 aufbereitet.

Die Steuersignale CDOPT1 und das Ausgangssignal SOPT1 werden von der UC-Karte sowohl generiert als auch

verarbeitet und laufen über den Stecker J2.

2.1.1.4.2. Lichtschranke Spritzenkolbenerkennung

Die opto–gabel ist auf der Spritzenkolbenhaltevorrichtung angebracht. Sie ermöglicht die Kontrolle der Präsenz und des

Haltens eines Spritzenkolbens. Die Lichtschranke ist an J8 angeschlossen.

Steuerung Transistor T12 Strombegrenzung R52 bei 8 mA

Ausgang Transistor T13 Nivau TTL

Steuerungssignal CDOPT2 aktiv bei 1 J2 15

Ausgangssignal SOPT2 aktiv bei 1 J2 12 J9.8

Anode Diode J8. 6

Kathode Diode J8. 5

Emitter Transistor J8. 10 gemeinsame Masse

Kollektor Transistor J8. 7

SOPT2 0V Spritzenkolbenerkennung

SOPT2 5V keine Spritzenkolbenerkennung

Die Steuersignale CDOPT2 und das Ausgangssignal SOPT2 werden von der UC-Karte sowohl generiert als auch

verarbeitet und laufen über den Stecker J2.

Die Diode des Optos wird durch Impulse angesteuert, um Energie zu sparen.

2.1.1.5. Switch Mikroschalter

2.1.1.5.1. Mikroschalter Entkopplung

Der Mikroschalter ist am mechanischen Block des Kolbens angebracht. Er wird betätigt durch den Entkopplungshebel.

Der Mittelpunkt des Schalters ist an GND angeschlossen.

Diese Signale laufen durch die Motorsteuerungskarte und sind an der UC-Karte an J2 zu messen.

J8.8 DEB/ON nicht verwendet

J8.9 DEB/OFF 0 V eingekoppelt J2.21

J8.9 DEB/OFF 5 V entkoppelt J2.21

Seite 14

2.1.1.5.2. Mikroschalter Okklusion

Die INJECTOMAT A2 haben keinen Drucksensor. Die Okklusion wird mittels Federdruck festgestellt, der dann einen

Mikroschalter auslöst.

Die Signale laufen nur über die Motorsteuerungsplatine und sind auf der UC-Karte an J2 zu messen.

J8.1 VREF nicht verwendet

J8.2 OCC/ON nicht verwendet

J8.3 OCC/OFF 0 V kein Gegendruck J2.23

J8.3 OCC/OFF 5 V Gegendruck J2.23

2.1.1.6. Optionale Module und Kommunikation

Für die INJECTOMAT Spritzenpumpe können drei zusätzliche Komponenten geliefert werden.

Schwesternruf RS 232 MASTER

INJECTOMAT A2 Option Option

INJECTOMAT C Option serienmäßig serienmäßig

2.1.1.6.1. Schwesternruf

Das monostabile Relais RL2, dessen 2 Kontakte sowie der Mittelpunkt auf dem Stecker J6 belegt werden können, wird

durch das BUZ-Signal gesteuert, welches ebenfalls den Buzzer auf der Anzeigeplatine steuert.

J6. 6 gemeinsamer Mittelpunkt

J6. 7 Kontakt normalerweise offen Unterbrechungsfähigkeit 24V 1A

J6. 8 Kontakt normalerweise geschlossen

2.1.1.6.2. Funktion RS 232

Die V24 RS232 Interface-Option ist nur aktiv, wenn eine Brücke zwischen den Pins 2 und 5 des J6-Steckers

kurzgeschlossen ist.

J6. 1 Ausgang transmit data TX1

J6. 2 + 5V ( DSR )

J6. 3 Eingang receive data RX1

J6. 4 GND

J6. 5 Validierung (DTR)

J6.17 CTS

J6.18 RTS

2.1.1.6.3. Verbindungskabel Konfiguration Masteranschluss

2.1.1.6.3.1. Verbindungskabel

Die Signale RX2, receive data und TX2, transmit data, werden vom asynchronen, seriellen Verbindungscontroller generiert.

Letzter befindet sich im Mikrorechner der UC-Karte, wobei die Signale lediglich von J2 bis J6 über die

Motorsteuerungskarte laufen.

Bei den INJECTOMAT A2 ohne RS232 ist diese Verbindung für die Konfiguration der Spritze gedacht.

J6.14 RX2 J2.31

J6.15 TX2 J2.32

J6.16 GND

Seite 15

2.1.1.6.3.2. Masteranschluss

Die INJECTOMAT C kann über eine auf der Geräterückseite befindliche subD 15 Punkte mit einem Mastermodul

verbunden werden.

Die Signale RX2 und TX2 dienen der Kommunikation mit dem Mastermodul.

J6.13 + VBAT Versorgung des Masters

J6.14 RX2 J2.31

J6.15 TX2 J2.32

J6.15 GND Masse Master - Versorgung

J6.9 CD-ON Einschaltbefehl durch Master

J6.10 CD-OFF Ausschaltbefehl durch Master

J6.12 I-SECT Signal für Masterspannungsversorgung vorhanden

J6.11 I-OPTOM Drehsignal des Motors vom Master kontrolliert

2.1.2. Beschreibung der Anschlüsse

2.1.2.1. J1 Spannungsversorgungsstecker

Pin Beschreibung

1 Masse

2 PHASE

2.1.2.2. J2 Verbindungsstecker UC - Karte

Pin Beschreibung

1 +5V geregelte Spannung

2 GND Spannungsversorgung

3 +VBAT Spannungsversorgung

4 GND Spannungsversorgung

5 A Phase Motorsteuerung

6 B Phase Motorsteuerung

7 C Phase Motorsteuerung

8 D Phase Motorsteuerung

9 Motorsteuerungssignal

10 BOOST Signal

11 sopt1 Ausgang Lichtschranke Rotation

12 sopt2 Ausgang Lichtschranke Spritzenkolbenerkennung

13 nicht verwendet

14 cdopt1 Steuerung Lichtschranke Rotation

15 cdopt2 Steuerung Lichtschranke Spritzenkolbenerkennung

16 OFF Signaltaste off gedrückt ON/OFF

17 SECT Signal Spannungsversorgung vorhanden

18 CDALIM Signal Spannungsversorgung unterbrochen

19 LDSECT Steuerung der LED Spannungsversorgung

20 CTS clear to send

21 DEB/OFF Entkopplungssignal aktiv bei 0

22 RTS request to send

23 OCC/OFF Okklusionssignal aktiv bei 0

24 BUZ Steuerung des Schwesternrufrelais

25 EOC Kommunikationsende ADC

26 CSADC Bus Auswahl SPI ADC

27 CLK Bustakt SPI ADC

28 SI data IN Bus SPI ADC

29 SO data out Bus SPI ADC

30 CDANA Steuerung Versorgung analoge Empfänger

31 RX2 receive data TTL Leitung 2

32 TX2 transmit data TTL Leitung 2

Seite 16

Pin Beschreibung

33 TXD1 transmit data TTL Leitung 1

34 RXD1 receive data TTL Leitung 1

35 TOFF Taste OFF

36 TON Taste ON

37 +VBAT Spannungsversorgung

38 GND

39 +5V

40 GND

2.1.2.3. J3 Steckverbindung Positionspotentiometer

Pin Beschreibung

1 VREF

2 Mittelpunkt

3 GND

2.1.2.4. J4 Interner Batterieverbindungsstecker

Pin Beschreibung

1 + Batterie

2 - Batterie

2.1.2.5. J5 Motorstecker

Pin Beschreibung

1 +VBAT

2 +VBAT

3 PHASE D

4 PHASE C

5 PHASE B

6 PHASE A

7 Anode der Diode Dreherkennung /+5V

8 Kathode der Diode Dreherkennung

9 Kollektor des Transistors Dreherkennung

10 Emitter des Transistors Dreherkennung / GND

2.1.2.6. J6 Stecker Hinterwand

Der Hinterwandstecker umfasst folgende Signale : Externer Druckabgleich, serielle Schnittstelle RS232,

Schwesternrufrelais und externe Konfigurationsleitung.

Pin Beschreibung

1 TX1 transmit data Leitung 1

2 +5V

3 RX1 receive data Leitung 1

4 GND

5 Validierung Interface

6 Mittelpunkt Schwesternrufrelais

7 Schwesternrufrelais normalerweise offen

8 Schwesternrufrelais normalerweise geschlossen

9 CD ON external ON

10 CD OFF external OFF

11 I-OPTON output Motorkontrolle

12 I-SECT led Netzstecker

13 + VBAT externe Spannungsversorgung

14 RX2 receive data Leitung 2

Seite 17

Loading...

Loading...