MUSIC SYNTHESIZER

取扱説明書

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への 損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

| 「ご注意ください」という注意喚起を示します。 |

|---|

| ~しないでくださいという「禁止」を示します。 |

| 「必ず実行」してくださいという強制を示します。 |

■「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、 「警告」と「注意」に区分して掲載しています。

電源アダプターについて

の用途には、ご使用にならないでください。故障、 発熱、火災などの原因になります。

電源アダプターは、室内専用のため屋外およ び水滴のかかる環境では、使用しない。また、 水の入った物、花瓶などを機器の上に置かな い。

内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または 故障の原因になります。

▲ 注意

製品は電源コンセントの近くに設置する。 電源プラグに容易に手が届く位置に設置し、異常を 感じた場合にはすぐに製品の電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いてください。ま た、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れて います。この製品を長時間使用しないときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜いてください。

楽器本体について

▲ 警告

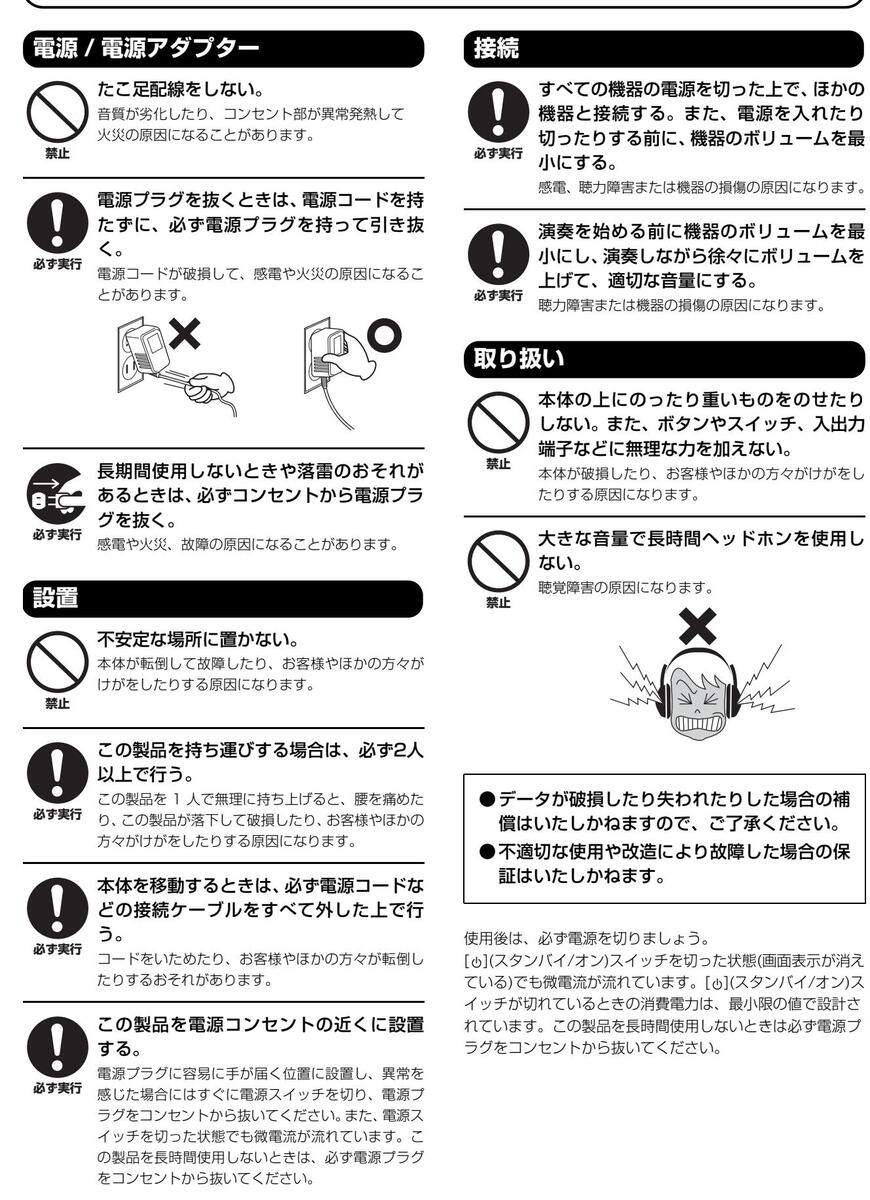

_____ 電源 / 電源アダプター

電源コードをストーブなどの熱器具に近 づけたり、無理に曲げたり、傷つけたりし ない。また、電源コードに重いものをのせ ない。

電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。

電源は必ず交流100Vを使用する。 エアコンの電源など交流 200V のものがあります。 誤って接続すると、感電や火災のおそれがあります。

電源アダプターは、必ず指定のもの(70 ページ)を使用する。 異なった電源アダプターを使用すると、故障、発熱、

火災などの原因になります。

電源プラグにほこりが付着している場合 は、ほこりをきれいに拭き取る。 感電やショートのおそれがあります。

分解禁止

この製品の内部を開けたり、内部の部品を 分解したり改造したりしない。 感雷や火災、けが、または故障の原因になります。

水に注意

ものを置かない。また、浴室や雨天時の屋 外など湿気の多いところで使用しない。 内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または故 障の原因になります。入った場合は、すぐに電源ス イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた 上で、お買い上げの販売店または巻末のヤマハ修理 ご相談センターに点検をご依頼ください。

本体の上に花瓶や薬品など液体の入った

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電のおそれがあります。

火に注意

本体の上にろうそくなど火気のあるもの を置かない。

クラそくなどが倒れたりして、火災の原因になります。

異常に気づいたら

下記のような異常が発生した場合、すぐに 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ ントから抜く。

-

*実行

・電源コード/プラグがいたんだ場合

- ・製品から異常なにおいや煙が出た場合

- ・製品の内部に異物が入った場合

- ・使用中に音が出なくなった場合

そのまま使用を続けると、感電や火災、または故障の おそれがあります。至急、お買い上げの販売店または 巻末のヤマハ修理ご相談センターに点検をご依頼く ださい。

⚠ 注意

ご使用上の注意

製品の故障、損傷や誤動作、データの損失を防ぐため、以下 の内容をお守りください。

■ 製品の取り扱い/お手入れに関する注意

- テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の 近くで使用しないでください。楽器本体またはテレビやラ ジオなどに雑音が生じる原因になります。iPad、iPhone、 iPod touchのアプリケーションと一緒に使用する場合は、 通信によるノイズを避けるためiPad、iPhone、iPod touchの機内モードをオンにしてお使いいただくことをお すすめします。

- ・ 直射日光のあたる場所(日中の車内など)やストーブの近くな ど極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いと ころ、また、ほこりや振動の多いところで使用しないでく ださい。本体のパネルが変形したり、内部の部品が故障し たり、動作が不安定になったりする原因になります。

- 本体上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品など を置かないでください。本体のパネルや鍵盤が変色/変質す る原因になります。

- 手入れするときは、乾いた柔らかい布、または水を含ませた柔らかい布を固くしぼってご使用ください。ベンジンやシンナー、アルコール、洗剤、化学ぞうきんなどを使用すると、変色/変質する原因になりますので、使用しないでください。

■ データの保存に関する注意

● 編集したパフォーマンスデータ

本体にセーブせずに電源を切ると消えてしまいます。 オートパワーオフ機能(19ページ)により電源が切れた場合も同 様です。

● MIDI設定、システム設定

画面を切り替えたときにデータが保存されます。画面を切り替 えずに電源を切ったり、オートパワーオフにより電源が切れる とデータが消えてしまうので、ご注意ください。

保存しておきたいデータは、本体またはUSBフラッシュメモ リーに保存してください(60ページ)。 ただし、本体に保存したデータは故障や誤操作などのために失 われることがあります。大切なデータは、USBフラッシュメモ リーに保存してください(60ページ)。USBフラッシュメモリー の取り扱いについては、61ページをご覧ください。

お知らせ

● データの著作権に関するお願い

- ヤマハ(株)および第三者から販売もしくは提供されている音 楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法 上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製また は転用することを禁じられています。ご使用時には、著作 権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。

- この製品に内蔵または同梱されたコンテンツは、ヤマハ(株) が著作権を有する、またはヤマハ(株)が第三者から使用許諾 を受けている著作物です。製品に内蔵または同梱されたコ ンテンツそのものを取り出し、もしくは酷似した形態で記 録/録音して配布することについては、著作権法等に基づ き、許されていません。

- ※上記コンテンツとは、コンピュータープログラム、伴奏 スタイルデータ、MIDIデータ、WAVEデータ、音声記録 データ、楽譜や楽譜データなどを含みます。

- ※上記コンテンツを使用して音楽制作や演奏を行い、それ らを録音や配布することについては、ヤマハ(株)の許諾 は必要ありません。

● 製品に搭載されている機能/データに関するお知らせ

この製品には、XGフォーマット以外の音楽/サウンドデー タを扱う機能があります。その際、元のデータをこの楽器 に最適化して動作させるため、オリジナルデータ(音楽/サウ ンドデータ)制作者の意図どおりには再生されない場合があ ります。ご了承のうえ、ご使用ください。

● 取扱説明書の記載内容に関するお知らせ

- 本書では、MODX6+、MODX7+、MODX8+をあわせて 「MODX+」として表記しています。

- この取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合があります。

- []は、パネル上にあるボタン類や端子、LCD画面上のボタ ンを示します。

- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

- Apple、macOS、Mac、iPhone、iPad、iPod touch、 Logicは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商 標です。

- AbletonはAbleton AGの商標です。

- IOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標また は登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

- ・ MIDIは社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。

- その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、 各社の登録商標または商標です。

ヤマハ製品では、機能や操作性向上のために、予告なく ファームウェアをアップデートすることがあります。製品 の機能を十分に生かしてお楽しみいただくため、最新バー ジョンにアップデートすることをおすすめします。最新の ファームウェアは、下記ウェブサイトからダウンロードす ることができます。

ttps://jp.yamaha.com/support/

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

機種名(品番)、製造番号(シリアルナンバー)、電源条件などの情 報は、製品の底面にある銘板または銘板付近に表示されています。 製品を紛失した場合などでもご自身のものを特定していただけるよう、機種名と製造番号については以下の欄にご記入のうえ、大切に 保管していただくことをお勧めします。

機種名

製造番号

(bottom_ja_02)

開発チームからのメッセージ

このたびは、ヤマハミュージックシンセサイザーMODX+をお買い上げいただきまして、まことに ありがとうございます。MODX+は、フラッグシップシンセサイザーMONTAGEの生み出した 新しい音表現を、より多くの人々に体験していただけるような楽器を目指しました。

MODX+は、MONTAGEに搭載された新しい音源システム「Motion Control Synthesis Engine」を搭載しました。高品位な AWM2サウンドと、ダイナミック な FM-Xサウンドを、多彩なコントローラーを使って連続的に変化させることが可能 です。

また、MONTAGEサウンドを使った音作りで、より積極的にリズムパートを楽しめ るよう、リズムパターン機能を新たに搭載しました。「Motion Control」のリズミカ ルな音変化を手軽に作り出せます。

デザイン

スーパーノブやタッチパネル搭載の大型カラーLCDなど、MONTAGEの表現力や視認性はそのままに、軽量かつ持ち運びやすいデザインにしました。MONTAGE直系の音表現を、あなたのライブ演奏へ持ち出すことができます。

MODX+を通じて、皆様の音楽活動がよりよいものになることを 心よりお祈りしています。

ヤマハMODX+ 開発チーム一同

このたびは、ヤマハ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この楽器はライブ演奏や音楽制作にお使いいただけるシンセサイザーです。

この楽器に搭載された機能を十分に活かし、演奏をお楽しみいただくため、本書をよくお読みになってからご使用ください。 また、お読みになったあとも、いつでもご覧になれるところに大切に保管していただきますようお願いします。

取扱説明書について

山王 取扱説明書(本書)

ーー MODX+の基本機能について説明しています。MODX+の使い方全般を知りたい場合にご活用ください。さらに詳しい情報や 操作方法は、リファレンスマニュアルをご参照ください。

PDFマニュアル

● リファレンスマニュアル

MODX+の内部構造、他機器との接続方法例について、詳細に説明しています。冊子の取扱説明書には掲載されていない、 より詳細な情報を知りたい場合は、このマニュアルをご活用ください。

● シンセサイザーパラメーターマニュアル

シンセサイザーでよく用いられるパラメーターやエフェクトタイプ/パラメーター、MIDIメッセージなどについて説明しています。まずは取扱説明書およびリファレンスマニュアルをお読みいただき、パラメーターやエフェクトなどについてさらに詳しく知りたい場合にこのマニュアルをご活用ください。

● データリスト

パフォーマンス、ウェーブフォーム、エフェクトタイプ、アルペジオタイプなどの本体内蔵コンテンツのリストや、MIDI インプリメンテーションチャートなどの資料を掲載しています。

PDFマニュアルの活用方法

リファレンスマニュアル、シンセサイザーパラメーターマニュアル、データリストは、電子ファイル(PDF形式)になって います。これらのPDFマニュアルは、ヤマハ ダウンロードのウェブサイトからご覧いただけます。インターネットに接 続して以下のウェブサイトの「取扱説明書」ページを開き、「製品名またはキーワード」テキストボックスにモデル名 「MODX+」と入力して「検索」をクリックします。

ヤマハ ダウンロード https://jp.yamaha.com/support/

これらの電子ファイルは、コンピューターを使ってご覧いただくことができます。コンピューターでご覧いただくソフト ウェアとして「Adobe® Reader®」を使うと、用語をすばやく検索したり、必要な部分のみ印刷したり、リンクをク リックして該当する項目を開いたりすることができます。特に用語検索とリンク機能は、電子ファイルならではの便利な 機能です。ぜひご活用ください。

最新のAdobe Readerは下記のURLよりダウンロードできます。 http://www.adobe.com/jp/products/reader/

付属品について

- 電源アダプター

- ・ 取扱説明書(本書)

- ・ CUBASE AI DOWNLOAD INFORMATION (CUBASE AIダウンロードについて)

- ・保証書

特長

多様な音楽ジャンルをカバーする、徹底強化されたハイクオリティーな音色

MODX+は、AWM2音源とFM-X音源を組み合わせて使用 できます。

AWM2音源は、MONTAGEと同等となる約5 GB (16ビッ トリニア換算時)の波形を持ち、ピアノをはじめ、すべての カテゴリー音色のクオリティーを強化しています。 また、175 GBのユーザーフラッシュメモリーも標準搭載。

外部の音色ライブラリーを取り込み、内蔵音源のように使用 できます。

FM-X音源は、定番のFMサウンドから新世代のサウンドまで、幅広い音変化を生かした表現ができます。

→ 音色(パフォーマンス)を選ぶ(22ページ)

■ 多彩なエフェクトシステム

各パートのインサーションエフェクト(最大12パート+A/D パート)、インサーションエフェクトの前後にある3バンド と2バンドのパートEQ(イコライザー)、マルチバンドコン プを含むマスターエフェクトや5バンドのマスター EQなど、 冬彩なエフェクトシステムを搭載しています。

パートごとのインサーションエフェクトにはVCM (Virtual Circuitry Modeling)エフェクトやボコーダーなど、さまざ まなタイプを設定できます。

→ 編集(エディット)する(37ページ)

■ 新しい音表現を可能にするモーションコント ロール機能

モーションコントロール機能は、モーション(リズミカルな 音変化と多次元音変化)を生み、その変化をリアルタイムに コントロールする、まったく新しい音表現を実現した機能で す。モーションコントロール機能として、以下の3つを用意 しています。

- 1) スーパーノブ: 多次元音変化を生み出すコントローラー。 音やビートの変化を、光の変化と動きで表現します。

- モーションシーケンサー:モーションをシーケンシャル (連続的)に動作させます。

- 3) エンベロープフォロワー:モーションをオーディオ入力 のテンポに同期させます。

■リズムパターン機能

リズムパートを使った積極的な音作りのために、リズムパ ターン機能を搭載しました。リズムパートを素早くアサイン して、エンベロープフォロワーなどの機能を使って 「Motion Control」のリズミカルな音変化を手軽に作り出 せます。

■ 新しい音楽シーンを彩る豊富なアルペジオタイプ とモーションシーケンス

10,000を超える豊富なアルペジオタイプと、時間変化に より音に躍動感をあたえるモーションシーケンスを組み合わ せることで、より高い表現力を持つフレーズを演奏できま す。アルペジオタイプとモーションシーケンス、パートボ リュームなどの他のパラメーターの組み合わせを、シーンと して8つ保存できます。曲の展開に合わせた「シーン」を瞬 時に呼び出せるようになりました。

→ 演奏する(26ページ)

■ ライブパフォーマンスをアシストする機能

ライブパフォーマンスで使用する音色を簡単に登録、呼び出 しができるライブセット機能を搭載しました。曲の進行順に 必要な音色を登録しておくことで、音色選択に迷うことなく 快適にライブパフォーマンスを行えます。

また、音色切り替え時の音切れをなくすSSS (シームレス サウンド スイッチング*1)機能を搭載しました。発音中のエ フェクトを完全に保持したまま、次の音色にスムーズに切り 替えます。

*1 パフォーマンスあたり最大4パートまでの音色で効果可能 → オリジナルのライブセットを作る(35ページ)

■ より使いやすくなったユーザーインターフェース 演奏者は、直感的に使えるタッチパネルと操作が確実で

演奏者は、直感的に使えるダッテハネルと操作が確美で ショートカット設定にも適したスイッチを志向にあわせて使 い分けることにより、ストレスのない高効率なオペレーショ ンが行えます。また、面発光スイッチは状態によって光り方 が3種類に変化します。現在有効なスイッチが一目でわかる ので、操作に迷わず演奏に集中できます。

■ 持ち運びに便利なコンパクトデザインと、本格的な鍵盤を搭載

持ち運びを考えたコンパクトなサイズと重量を実現しつつ、 鍵盤に関しては、MODX6+は61鍵、MODX7+は76鍵の セミウェイテッド鍵盤、MODX8+は88鍵のGHS鍵盤を採 用し、軽量ながらも、本格的な弾き心地を実現しました。

■ 快適なシステムコネクティビティー

4 ch In/10 ch OutのUSBオーディオインターフェースを 搭載し、MODX+の高品位サウンドを簡単かつ確実にMac/ PCに録音できます(サンプリング周波数は44.1 kHz)。ま た、iOSデバイスとの接続も対応しています。

目次

20

| 安全上のご注意 | 2 |

|---|---|

| ご使用上の注意 | 5 |

| 開発チームからのメッセージ | 6 |

| 取扱説明書について | 7 |

| 付属品について | 7 |

| 特長 | 8 |

| 各部の名称と機能 | 10 |

|---|---|

| フロントパネル | |

| リアパネル | 16 |

| ご使用前の準備 | |

|---|---|

|

電源の準備 |

|

| スピーカーやヘッドホンの準備 | 18 |

| 電源を入れる/切る | 18 |

| オートパワーオフ機能 | 19 |

| 工場出荷時の状態に戻す(イニシャライズ オール | データ) 19 |

基本操作と画面表示…

칕

| 色(パフォーマンス)を選ぶ | |

|---|---|

| ライブセットからパフォーマンスを選ぶ | 23 |

| パフォーマンスを切り替える | |

| 楽器の種類でパフォーマンスを選ぶ | |

| (カテゴリーサーチを使う) | 24 |

| オーディションフレーズを聞く | 25 |

| 演奏する | |

|---|---|

| パフォーマンスプレイの表示画面 | 26 |

| パートのオン/オフを切り替える | 27 |

| アルペジオを使う | 28 |

| モーションシーケンサーを使う | 28 |

| コントローラーを使って音色を変化させる | 29 |

| ノブを使って音色を変化させる | |

| スーパーノブを使って音色を変化させる | |

| ミキシングをする | |

| シーン機能を使う | 34 |

| オリジナルのライブセットを作る | 35 |

|---|---|

| パフォーマンスをライブセットに登録する | 35 |

| ライブセットに登録したパフォーマンスを並べ替える | 35 |

| 編集(エディット)する | 37 |

|---|---|

| パフォーマンスをエディットする | 37 |

| パートをエディットする | |

| パートのエフェクトをエディットする | |

| パフォーマンスのパート構成例 | 40 |

| パートを組み合わせてパフォーマンスを作る | 41 |

| リズムパターンを使う | 43 |

| 録音/再生する | 45 |

|---|---|

| 用語解説 | 45 |

| MIDI録音(ソング録音)する | 45 |

| ソングを再生する | 47 |

| オーディオ録音する | 48 |

| オーディオファイルの再生 | 48 |

| マスターキーボードとして使う | . 49 |

|---|---|

| マスターキーボード(ゾーン)機能の設定をする | 49 |

| マイクやオーディオ機器を活用する | 50 |

|

A/D INPUT [L/MONO]/[R]端子からの入力信号を

鳴らしながら演奏する |

50 |

| 本体のさまざまな設定をする | 51 |

| 電源を入れたときの状態を設定する | 51 |

| ボタンの半点灯状態を設定する | 51 |

|

こよこよん機能のオン/オノを設定する

マフターチューンを亦再する |

ום

בס |

| ベロシティーカーブを変更する | 53 |

| ライブセットの文字サイズを変更する | 53 |

| 外部MIDI機器と接続して使う | 54 |

| MIDI [IN]、[OUT]端子で外部MIDI機器と接続する | 54 |

| [USB TO DEVICE]端子で外部MIDI機器と接続する | 54 |

| コンピューターと接続して使う | 55 |

| コンピューターとの接続準備 | 55 |

| コンピューターを活用した音楽制作 | 57 |

| 本体の設定をセーブ/ロードする | 60 |

| 本体の設定をUSBフラッシュメモリーにセーブする… | 60 |

|

USBフラッシュメモリーにセーフした本体の設定を

ロードする |

60 |

| USB TO DEVICE1端子ご使用上の注意 | 61 |

| 60 | |

| ソノト機能一見 | . 02 |

| メッセージリスト | 63 |

| 困ったときは | 65 |

| 仕様 | 70 |

| 索引 | 72 |

| ユーザーサポートサービスのご案内 | .74 |

| (2=== レッフターサービフ | 75 |

| 休証と アノツーリーヒム | . 73 |

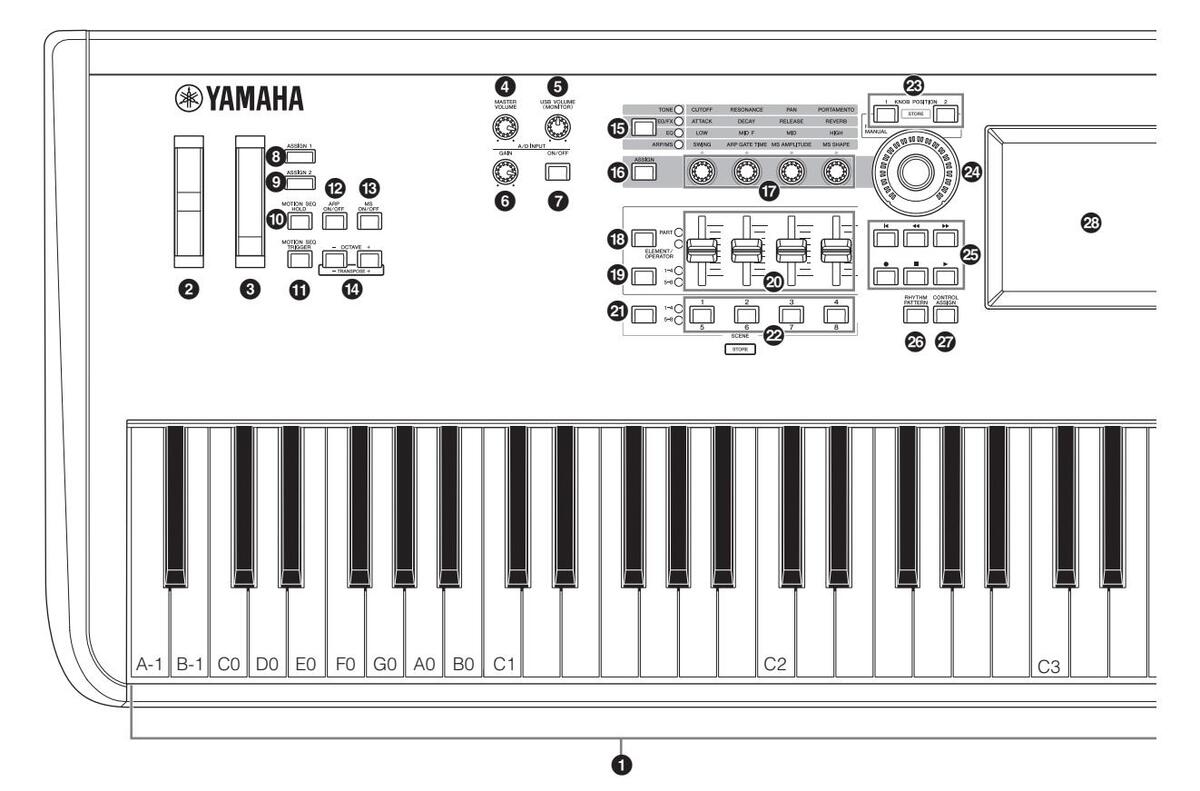

各部の名称と機能

フロントパネル

● 鍵盤

MODX6+は61鍵、MODX7+は76鍵、MODX8+は88鍵で 構成されています。アコースティックピアノのように、弾き方 の強弱でパフォーマンスの音量や音色をコントロールできるイ ニシャルタッチがついています。

2 ピッチベンドホイール

ピッチベンド効果のアップ/ダウンをコントロールします。その 他、さまざまな機能を割り当てて使用できます。

・

モジュレーション効果をコントロールします。その他、さまざまな機能を割り当てて使用できます。

④ [MASTER VOLUME] (マスターボリューム)ノブ

マスターボリュームを調節します。ノブを右へ回すほど、 OUTPUT [L/MONO]、[R]端子や[PHONES]端子からの出力 が大きくなります。

注意 大きな音量で長時間ヘッドホンを使用しないでください。聴覚障害の原因になります。

[USB VOLUME (MONITOR)] (USBボリューム(モニター))ノブ

[USB TO HOST]端子からのオーディオ入力のうち、 OUTPUT [L/MONO]、[R]端子や[PHONES]端子へ直接出力 される音量を調節します。

⑥ A/D INPUT [GAIN] (A/Dインプットゲイン)ノブ (50ページ)

A/D INPUT [L/MONO]、[R]端子からの入力信号のゲインを 調節します。右に回すほど、ゲインが大きくなります。

NOTE

A/D INPUT [L/MONO]、[R]端子に接続する機器の出力レベルに応じ て、[UTILITY] → [Settings] → [Audio I/O] → [A/D Input]の設定を 変える必要があります。マイクなどの出力レベルの低い機器を接続した 場合は「Mic」(マイク)に、オーディオ機器や電子楽器などの出力レベル の高い機器を接続した場合は「Line」(ライン)に設定します。

A/D INPUT [ON/OFF] (A/Dインプット オン/オフ)ボタン(50ページ)

A/D INPUT [L/MONO]、[R]端子からの入力を有効にするか 無効にするかを切り替えます。オンのときはボタンが点灯、 オフのときはボタンが消灯します。

イラストは代表してMODX8+を掲載しています。

③ [ASSIGN 1]、 ● [ASSIGN 2] (アサイナブルスイッチ1、2)ボタン

より多彩な表現を実現するために、リアルタイムにエレメント/ オペレーターを変化させるボタンとして機能します。また、さ まざまな機能を割り当てて使用できます。オンのときはボタン が点灯、オフのときはボタンが消灯します。

(MOTION SEQ HOLD] (モーションシーケンサーホールド)ボタン

モーションシーケンサー再生時にこのボタンを押すとオンになり、モーションシーケンスの出力値が持続します。オンのとき はボタンが点灯、オフのときはボタンが消灯します。

① [MOTION SEQ TRIGGER] (モーションシーケンサートリガー)ボタン

モーションシーケンサーのトリガーレシーブパラメーターをオ ンにしておくと、このボタンを押すことでモーションシーケン スが再生されます。オンのときはボタンが点灯、オフのときは ボタンが消灯します。

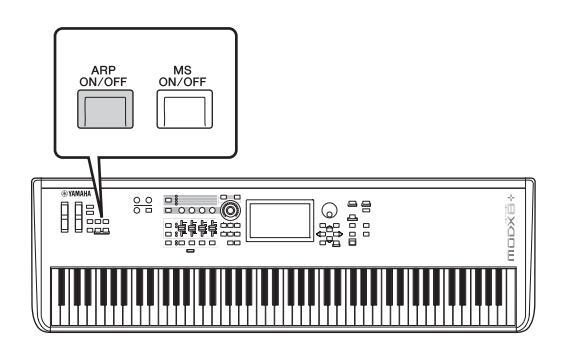

② [ARP ON/OFF] (アルペジオ オン/オフ)ボタン

アルペジオを再生させるかどうか、このボタンをオン/オフする ことにより設定できます。各パートでアルペジオスイッチがオ フに設定されている場合、このボタンをオンにしても、その パートでアルペジオは再生されません。オンのときはボタンが 点灯、オフのときはボタンが消灯します。

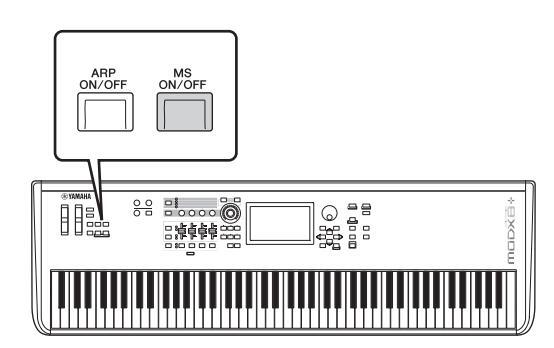

③ [MS ON/OFF] (モーションシーケンサー オン/オフ)ボタン

モーションシーケンサーを有効にするかどうか、このボタンを オン/オフすることにより設定できます。各パートおよび各レー ンでモーションシーケンサースイッチがオフに設定されている 場合、このボタンをオンにしても、そのパートでモーション シーケンスは再生されません。オンのときはボタンが点灯、 オフのときはボタンが消灯します。

OCTAVE (オクターブ) [-]/[+]ボタン

これらのボタンを押すたびに、鍵盤を1オクターブずつダウン/ アップさせることができます。

また、[SHIFT]ボタンを押したままこれらのボタンを押すと、 トランスポーズ[-]/[+]ボタンとして機能します。ボタンを押 すたびに、鍵盤を1半音ずつダウン/アップさせることができま す。2つのボタンを同時に押すと標準の音の高さ(0)に戻りま す。

変更しているオクターブによって、ボタンの点灯状態が変わり ます。

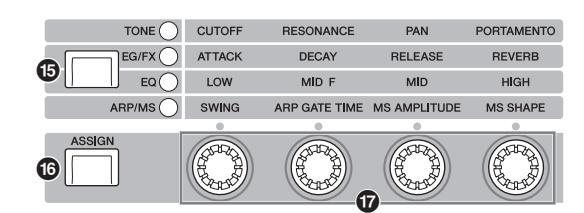

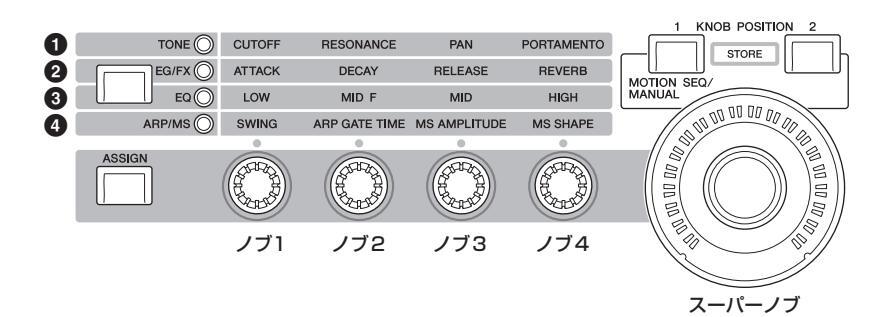

「 「ファンクション [TONE]/[EG/FX]/[EQ]/[ARP/MS]ボタン

ノブの機能を切り替えます。ランプが点灯している段の機能が 選択されます。

ノブの機能は、パフォーマンスコントロール状態(30ページ)で は全パート共通に働き、パートコントロール状態(30ページ)で は選択したパートに対して働きます。

選択されている機能のランプは点灯、選択されていない機能の ランプは消灯します。

[ASSIGN] (アサイン)ボタン

ノブをAssign 1~4として使うか、5~8として使うかを切り 替えます。

割り当てられた機能は、パフォーマンスコントロール状態(30 ページ)では全パート共通に働き、パートコントロール状態(30 ページ)では選択したパートに対して働きます。

Assign 1~4のときはボタンが点灯、Assign 5~8のときは ボタンが点滅します。

⑦ ノブ1~4 (5~8)

パネルの4つのノブを回すことで、演奏中のパートの音色やア ルペジオ再生、モーションシーケンサーに関する設定など、さ まざまなパラメーターを調節できます。左上にあるノブファン クション[TONE]/[EG/FX]/[EQ]/[ARP/MS]ボタン、 [ASSIGN]ボタンを押すことにより、ノブの機能を切り替えま す。[ASSIGN]ボタンが点灯または点滅のときは、アサイナブ ルノブとして機能します。

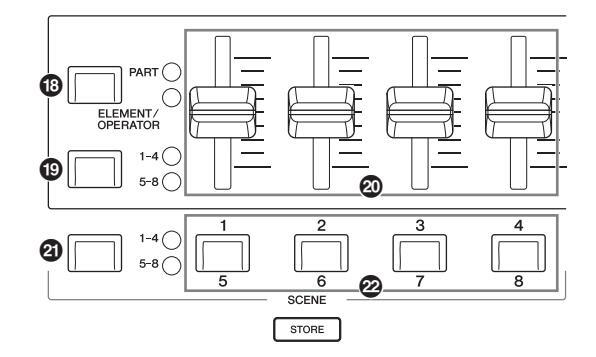

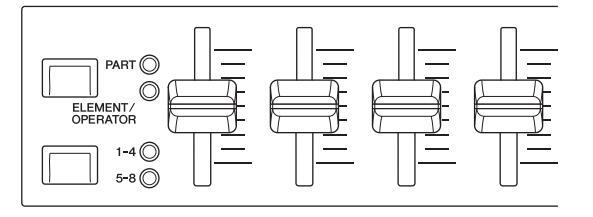

③ スライダーファンクション[PART](パート)/ [ELEMENT/OPERATOR] (エレメント/オペレーター)ボタン

パネルの4つのコントロールスライダーをパートの操作に使う かエレメントの操作に使うかを選びます。ボタンを押すたびに 「PART」と「ELEMENT/OPERATOR」が切り替わります。 選択されているほうのランプが点灯します。

① スライダーセレクト[1-4]/[5-8]ボタン

パネルの4つのコントロールスライダーをパートまたはエレメ ントの[1]~[4]として使うか、パートまたはエレメントの[5]~ [8]として使うかを選びます。ボタンを押すたびに[1-4]と[5-8] が切り替わります。[1-4]または[5-8]の場合は、選択されてい るほうのランプが点灯します。

[SHIFT]ボタンを押したままスライダーセレクト[1-4]/[5-8]ボ タンを押すと、[9]~[12]または[13]~[16]へと切り替わりま す。[9]~[12]または[13]~[16]の場合は、選択されているほ うのランプが点滅します。

③ コントロールスライダー 1~4 (5~8/9~12/13~16)

16個のパート(1~4/5~8/9~12/13~16)のボリュームや ノーマルパート(AWM2)を構成する8つのエレメントもしくは ノーマルパート(FM-X)のオペレーター、ドラムパートのキーの ボリュームを、それぞれ調整します。

NOTE

- コントロールスライダーがすべてOになっている場合(すべて下がり きっている場合)、本体の音が鳴らない可能性があります。鍵盤を弾い ても音が鳴らない場合、ソングを再生させても音が鳴らない場合など は、コントロールスライダーの位置を上げてみてください。

- [MASTER VOLUME] / ブでは、本体から出力されるオーディオ音声のボリュームを調節します。それに対して、コントロールスライダーではパートのエレメント/キー/オペレーターやパフォーマンスの各パートのボリュームを、パラメーターの設定値として変更することになります。したがって変更された値は、パフォーマンスデータとして保存(ストア)できます。

④ シーンセレクト[1-4]/[5-8]ボタン

パネルの4つのSCENEボタンをシーン[1]~[4]ボタンとして使うか、シーン[5]~[8]ボタンとして使うかを選びます。ボタンを押すたびに[1-4]と[5-8]が切り替わります。選択されているほうのランプが点灯します。

❷ SCENE (シーン) [1/5][2/6][3/7][4/8]ボタン

それぞれのボタンにパートのパラメーター値やミュート、ミキシングの設定の一部などを、シーンとして記録できます。シーンセレクト[1-4]/[5-8]ボタンで[1-4]を選ぶと、シーン番号1~4、[5-8]を選ぶとシーン番号5~8を選べます。

シーン機能に対応したパラメーターを編集し、[SHIFT]ボタン を押したままSCENE [1/5]~[4/8]ボタンを押すと、それぞれ のボタンにその情報を記録することができます。ボタンを押す ことにより、選択したボタンに記録された情報が復元されます。 選択されているボタンは点灯、情報が記録されたボタンは半点 灯、情報が何も記録されていないボタンは消灯します。

※ KNOB POSITION (ノブポジション) [1]、[2] ボタン

Assign 1~8の値をそれぞれのボタンに記録し、ワンタッチで 切り替えられます。

[SHIFT]ボタンを押したままKNOB POSITION [1]ボタンを押 すとValue1、KNOB POSITION [2]ボタンを押すとValue2

にその情報を記録することができます。 KNOB POSITION [1]と[2]を同時に押すと、Super Knob Motion Segのオンとオフが切り替わります。

❷ スーパーノブ

ノブに割り当てられたパラメーター (Assign 1~8)の値を同時 にコントロールできます。

NOTE

フットコントローラー (FC7)をご利用することで、足元からスーパーノ ブをコントロールすることができます。33ページをご参照ください。

🐵 シーケンサートランスポートボタン

-ソングシーケンスデータの再生/録音をコントロールします。

[ ◄](トップ)ボタン ソングの先頭小筋まで戻します。

[◀◀](リワインド)ボタン ソングの再生位置を1小筋ずつ戻します。

[▶▶](フォワード)ボタン ソングの再牛位置を1小筋ずつ進めます。

[●](レコード)ボタン

ソングをレコーディングするページに切り替えます(レコー ディング画面)。レコーディング画面でこのボタンを押して レコードセットアップ画面に切り替えると、ボタンが点滅 します。[▶](プレイ)ボタンを押して、録音が開始されると ボタンが点灯します。

[■](ストップ)ボタン

ソングの再生やレコーディングを止めます。 また、鍵盤から指を離しても再生され続けるアルペジオ (アルペジオ ホールド スイッチがオン状態)を止めたり、ト リガーを受け取るモーションシーケンスを止めることもで きます。

[▶](プレイ)ボタン

ソングを再生したり、ソングのレコーディングを開始した りします。再生やレコーディングを開始すると、ボタンが テンポに合わせて点滅します。

(リズムパターン)ボタン

リズムパターン画面(43ページ)を表示します。使いたいリズム パターンを選んでから[PERFORMANCE (HOME)]ボタンか [EXIT]ボタンを押すと確定できます。 もう一度このボタンを押すと、選択がキャンセルされ、画面が 閉じます。

② [CONTROL ASSIGN] (コントロールアサイン) ボタン

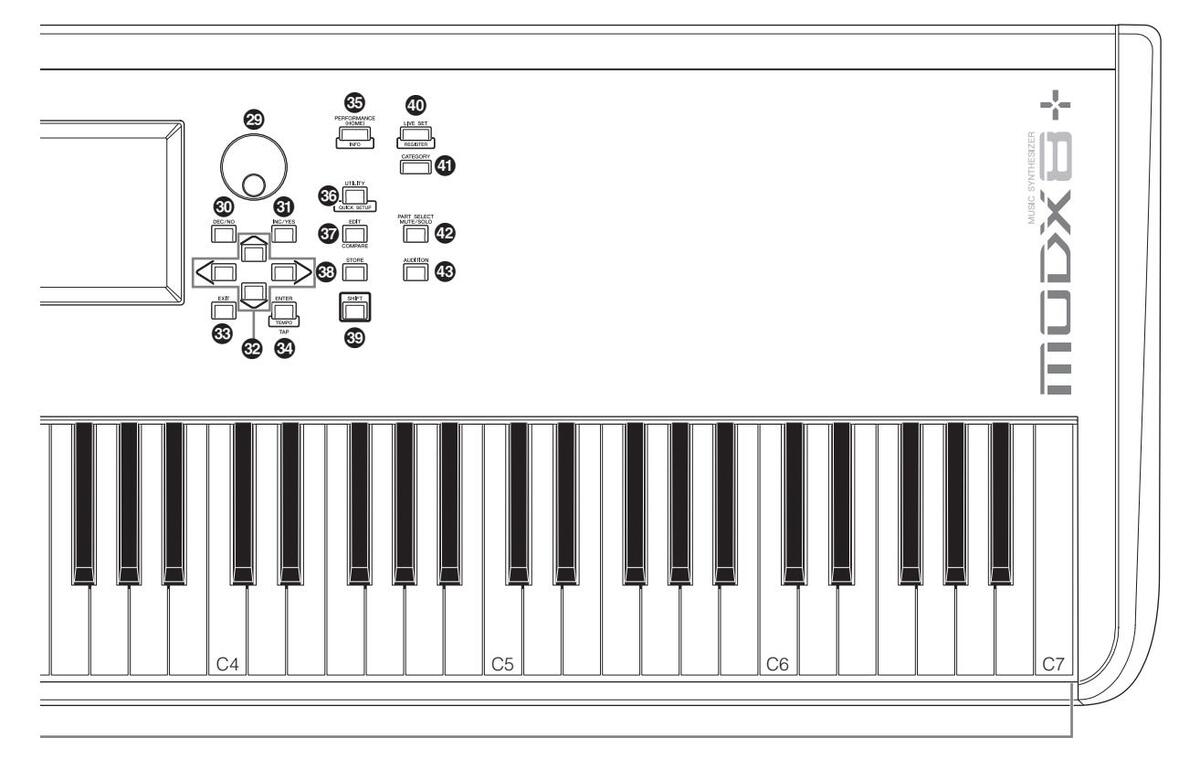

コントローラーに割り当て可能なパラメーターを画面内で選択 しているときに、このボタンを押し、コントローラーを操作す ると、そのコントローラーの設定画面が開きます。

② タッチパネルLCD (液晶ディスプレイ)

さまざまな情報を表示します。画面をタッチすることで表示内 容を操作できます。

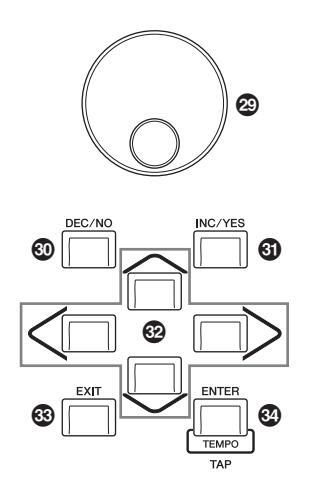

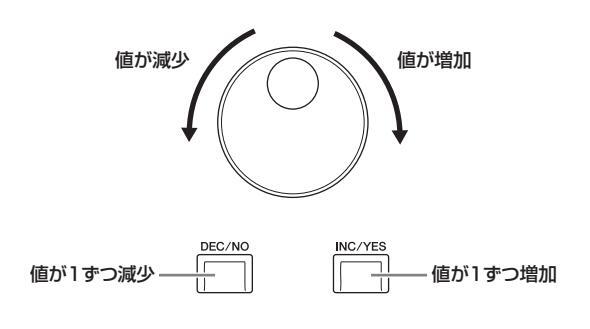

🐵 データダイアル

画面中のカーソルがある位置の値を、変更するときに使います。 右に回す(時計回り)と値が増加し、左に回す(反時計回り)と値が 減少します。設定レンジの広いパラメーターは、ダイアルを速 く回すほど、変化量が大きくなります。

画面中のカーソルがある位置の値を、1つずつ減らす(DEC = decrement)ことができます。また、ストアやジョブを中止する場合の確認(NO)に使用します。

設定レンジの大きいパラメーター値を変更する場合、[SHIFT] ボタンを押したまま[DEC/NO]ボタンを押すことで、値を10ず つ減らすことができます。

④ [INC/YES] (インク/イエス)ボタン

画面中のカーソルがある位置の値を、1つずつ増やす(INC = increment)ことができます。また、ストアやジョブを実行する 場合の確認(YES)に使用します。

設定レンジの大きいパラメーター値を変更する場合、[SHIFT] ボタンを押したまま[INC/YES]ボタンを押すことで、値を10 ずつ増加させることができます。

⑫ カーソルボタン

画面中のカーソルを上下左右に移動させる場合に使用します。

③ [EXIT] (エグジット)ボタン

MODX+の画面に表示される機能は階層構造になっています。 設定中に1つ上の階層画面に戻るときに、このボタンを使いま す。

🔮 [ENTER] (エンター )ボタン

選択した項目の画面を呼び出すときに、このボタンを使います。 また、各ジョブやストア操作の実行と確認(YES)にも使用しま す。 [SHIFT]ボタンを押したままこのボタンを押すと、テンポセッ

[SHIFT]ボダンを押したままこのボダンを押すと、テンホセッ ティング画面を開きます。

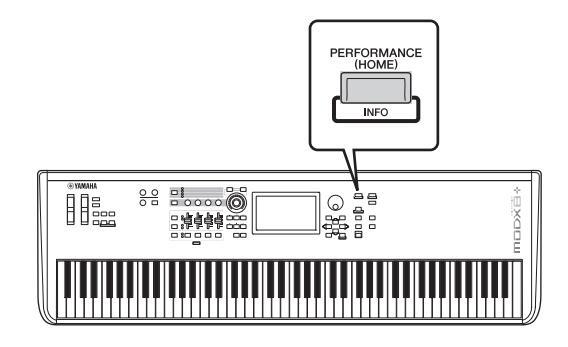

⑤ [PERFORMANCE (HOME)] (パフォーマンス(ホーム))ボタン

パフォーマンスプレイ画面に戻るときに、このボタンを使いま す。パフォーマンス画面のときはボタンが点灯し、ユーティリ ティー画面ではボタンが半点灯します。 パフォーマンスプレイ画面でパフォーマンスネームにカーソル がある場合、このボタンを押すことで[View]ボタンで表示され る詳細情報の表示と非表示の切り替えができます。 [SHIFT]ボタンを押したままこのボタンを押すと、オーバー ビュー画面を開きます。

③ [UTILITY] (ユーティリティー)ボタン

システム全体の設定を行うユーティリティー画面を表示します。 ユーティリティー画面のときはボタンが点灯し、それ以外の画 面ではボタンが半点灯します。 [SHIFT]ボタンを押したままこのボタンを押すと、クイック セットアップ画面を開きます。 [UTILITY]ボタンを押したまま[PART SELECT MUTE/ SOLO]ボタンを押すと、タッチパネルのキャリブレーション画 面を開きます。

🚱 [EDIT] (エディット)ボタン

パフォーマンス(22ページ)、ライブセット(35ページ)を編集す る画面を表示します。また、パフォーマンスのパラメーター編 集中に、このボタンを押すことで、編集前と編集後の音を聞き 比べることもできます(コンペア機能)。エディット画面のとき はボタンが点灯し、コンペア機能中は点滅します。

🕲 [STORE] (ストア)ボタン

ストア画面を表示します。ストア画面のときはボタンが点灯し、 それ以外の画面ではボタンが半点灯します。

🕲 [SHIFT] (シフト)ボタン

他のボタンと組み合わせることで、いろいろな働きをします。 実行できる機能については、「シフト機能一覧」(62ページ)を ご参照ください。

① [LIVE SET] (ライブセット)ボタン

自分の好きなパフォーマンスだけを集めて登録できる「ライブ セット」を呼び出すボタンです。

また、[SHIFT]ボタンを押したままこのボタンを押すと、現在 選択されているパフォーマンスをライブセットに登録する画面 を開きます。よく使うパフォーマンスをライブセットに登録し ておけば、ライブ時などにすばやくパフォーマンスを切り替え ることができます。

ライブセット画面のときはボタンが点灯し、それ以外の画面で は、ライブセット機能が有効な場合は半点灯、無効な場合は消 灯します。

④ [CATEGORY] (カテゴリー)ボタン

カテゴリーサーチ機能(24ページ)を呼び出すときに押すボタン です。

パフォーマンスプレイ画面で、このボタンを押すとパフォーマ ンスカテゴリーサーチ画面を開き、全体のパフォーマンスを選 択できます。

パートにカーソルがある場合は、[SHIFT]ボタンを押したまま このボタンを押すことで、パートカテゴリーサーチ画面を開き、 現在選択されているパートの音色を選択できます。

カテゴリーサーチ画面のときはボタンが点灯し、それ以外の画 面では、カテゴリーサーチ機能が有効な場合は半点灯、無効な 場合は消灯します。

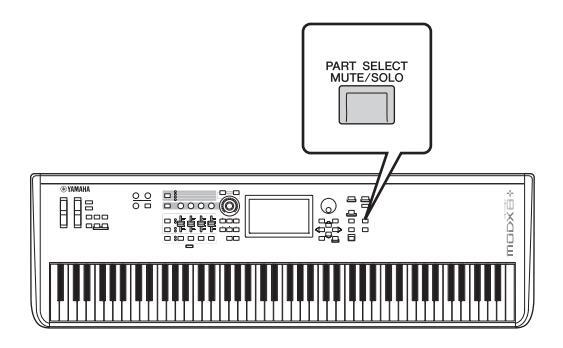

(PART SELECT MUTE/SOLO) (パートセレクト ミュート/ソロ)ボタン

パート選択したり、ミュートやソロのオンとオフを切り替える ときに押すボタンです。パフォーマンスプレイ画面でこのボタ ンを押すと、パートセレクトウィンドウが表示されます。

| ボタン | 操作 |

|---|---|

| 1-8 | パート1~8を表示 |

| 9-16 | パート9~16を表示 |

| Select | パート選択表示に切り替え |

| Mute | ミュート設定表示に切り替え |

| Solo | ソロ設定表示に切り替え |

ミュート状態のパートには「M]、ソロ状態のパートには「S」 と表示されます。

パートセレクトウィンドウを閉じるには、ボタンをもう一度押 すか、画面上の「×」をタッチします。

パートセレクトウィンドウの表示中はボタンが点灯、非表示の ときはボタンが半点灯します。ユーティリティー画面やライブ セット画面など、パートセレクトを使わない画面ではボタンが 消灯します。

④ [AUDITION] (オーディション)ボタン

パフォーマンスプレイやライブセット、カテゴリーサーチ画面 でこのボタンを押すと、選択中のパフォーマンスの音色による フレーズ(オーディションフレーズ)を再生/停止します。オンの ときはボタンが点灯、カテゴリーサーチ画面など、オーディ ション機能が有効な場合にボタンが半点灯します。

パフォーマンスプレイ画面またはライブセット画面表示中に [SHIFT]ボタンを押したままこのボタンを押すと、演奏中の誤 操作を防止するためのパネルロックをオン/オフできます。

NOTE

パネルロック中は、特定の操作(鍵盤、ペダル、マスターボリューム、 スーパーノブ、ピッチベンドホイール、パネルロックオフ)のみが可能で す。それ以外の操作は、タッチパネルの操作も含め、すべて無効になり ます。

■ リアパネル左寄り

■ リアパネル左寄り

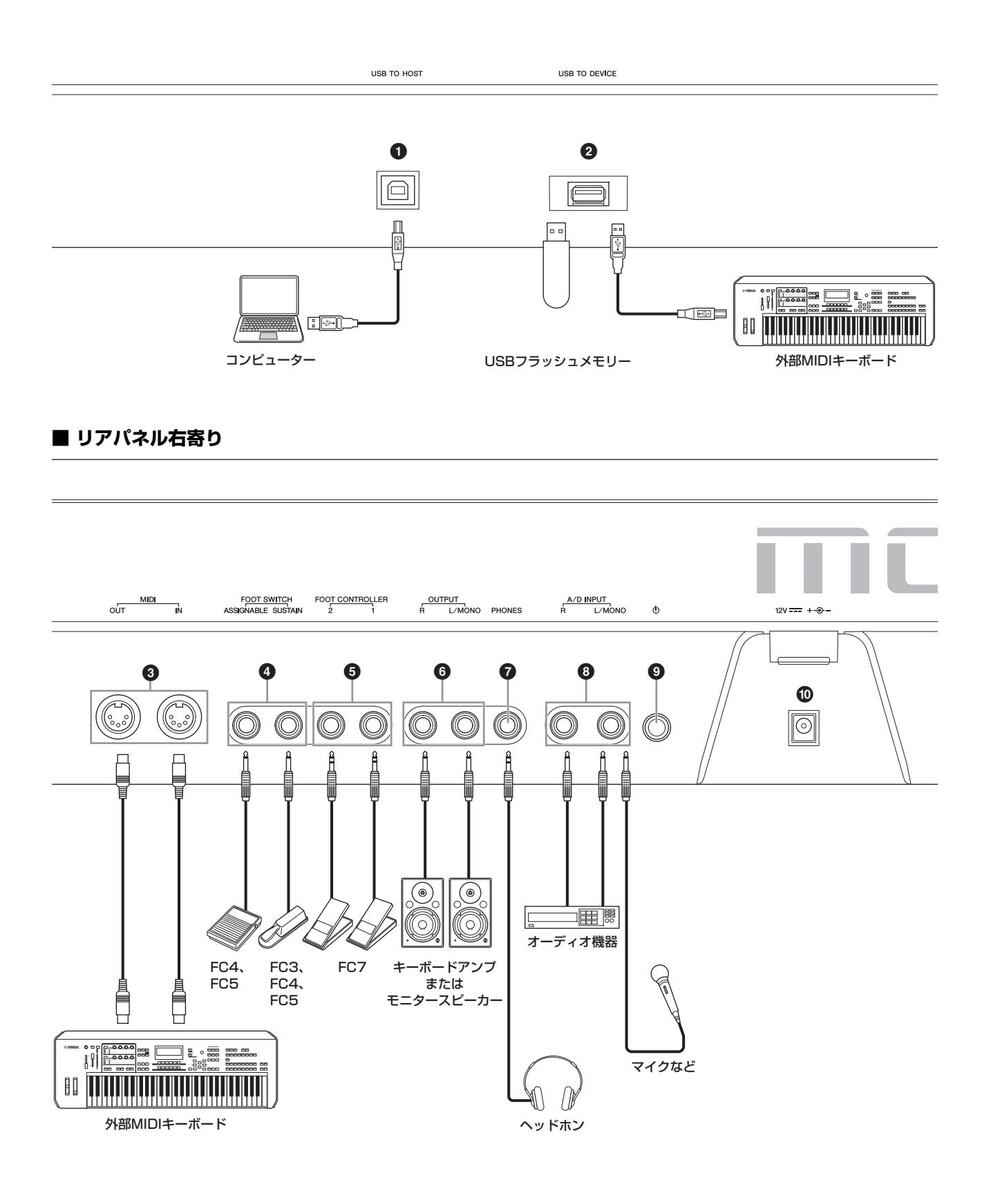

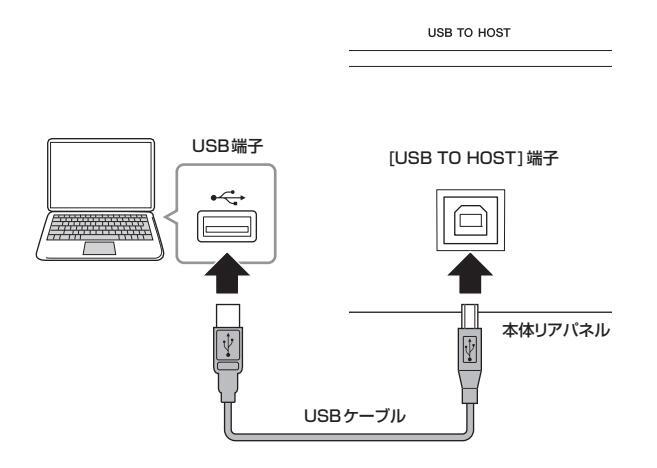

❶ [USB TO HOST]端子

本体とコンピューターのUSB端子とを、USBケーブルで接続す るために使います。これにより、コンピューターと本体とで MIDIデータ、オーディオデータの送受信ができます。MIDIケー ブルでの送受信と違って、USBケーブルではポート信号(56 ページ)を扱えます。MODX+で扱えるポートについては、56 ページをご参照ください。

NOTE

オーディオデータの送信は、最大10チャンネル(5ステレオチャンネル) です。オーディオデータの受信は、最大4チャンネル(2ステレオチャン ネル)です。

❷ [USB TO DEVICE]端子

本体とUSBフラッシュメモリー (61ページ)、または外部MIDI 機器(54ページ)を接続するために使います。本体で制作した データをUSBフラッシュメモリーに保存(セーブ)したり、また USBフラッシュメモリーから本体へデータを読み込むこと (ロード)ができます。フラッシュメモリーと本体とのデータの やりとりは、[UTILITY] → [Contents] → [Store/Save] (ま たは[Load])で行います。

NOTE

- 本機では、USB対応のハードディスクドライブやCD-ROMドライブ、 またUSBハブなどは使用できません。

- 本機では、USB1.1~3.0の機器がご使用できますが、機器への保存 や機器からの読み込みにかかる時間は、データの種類や本機の状態に より異なります。

■ リアパネル右寄り

❸ MIDI [IN]、[OUT]端子

MIDI [IN]端子は外部MIDI機器から送信されるMIDIメッセージ を受信します。外部MIDI機器からMODX+をコントロールした り、音源部を鳴らしたりすることができます。 また、MIDI [OUT]端子からはMODX+の演奏情報やパネルの コントローラーやノブなどの操作情報をMIDIメッセージとして 送信します。MODX+で他のMIDI音源を鳴らしたり、外部の MIDI機器をコントロールできます。「MIDI IN/OUT」設定(54 ページ)が「USB」のときは、これらの端子は外部MIDI機器と コンピューターを接続するために使えます(56ページ)。

FOOT SWITCH [ASSIGNABLE]、[SUSTAIN] (フットスイッチ アサイナブル、サステイン)端子

別売のフットスイッチFC3、FC4、FC5を接続します。 [SUSTAIN] (サステイン)端子に接続したフットスイッチはサス テイン専用に使います。

[ASSIGNABLE] (アサイナブル)端子に接続したフットスイッ チには、サステイン以外にもさまざまな機能を割り当てること ができます。

[SUSTAIN]端子にはフットスイッチFC3、FC4、FC5を、 [ASSIGNABLE]端子にはフットスイッチFC4、FC5を使用で きます。

NOTE

- 本書では、FC3AなどのFC3相当品とFC3をまとめて、「FC3」と 記載します。

- 本書では、FC4AなどのFC4相当品とFC4をまとめて、「FC4」と 記載します。

G FOOT CONTROLLER [1]、[2] (フットコントローラー 1、2)端子

別売のフットコントローラー FC7を接続します。パートエ ディットでさまざまな機能を割り当てることで、音色、音量、 ピッチなどを足元でコントロールできます(リファレンスマニュ アルをご参照ください)。

OUTPUT [L/MONO]、[R] (アウトプット左/モノラル、右)端子

MODX+のオーディオ信号を出力する端子(標準ジャック)です。 モノラル出力したい場合は、[L/MON0]端子だけに接続します。

⑦ [PHONES] (ヘッドホン)端子

ヘッドホンを接続します。ステレオ標準ジャックです。常に OUTPUT [L/MONO]、[R]と同じ信号が出力されます。

③ A/D INPUT [L/MONO]、[R] (A/Dインプット左/モノラル、右)端子

本体へ外部オーディオ信号を入力する端子(標準ジャック)です。 マイクや、CDプレーヤーなどのオーディオ機器、シンセサイ ザーなどの電子楽器を接続し、入力音声をオーディオ入力パー トとして鳴らすことができます。

さらにMODX+では、ボコーダーを内蔵音源のエフェクトとし て機能させることができます。ボコーダーを使用するときは、 この端子にマイクを接続し、マイクから入力する音声などの オーディオ信号によって、ボコーダーのかかりかたをコント ロールできます。

またエンベロープフォロワー機能やABS (オーディオビート シンク)機能を使う場合にも、この端子を使用します。

エンベロープフォロワーとは、入力信号の波形のエンベロープ (振幅包絡)を抽出する機能のことで、音色を変化させるコント ローラーとして使います。

NOTE

- ギター、ベースなどを接続の場合は、ピックアップがアクティブタイ プのものなら直接接続できますが、パッシブタイプのものはエフェク ターを介して接続してください。

- ボコーダー、エンベロープフォロワーともにA/D INPUT [L/MONO] [R]端子だけではなく、すべてのパート出力によるコントロールができます。

ABS (オーディオビートシンク)とは、この端子に入力される オーディオのビートを検出し、それとモーションシーケンサー やアルペジオを同期させる機能です。 接続にはモノラル標準プラグを使います。オーディオ機器など でステレオ入力の場合は[L/MONO]、[R]端子に接続し、マイ クなどモノラル入力の場合は[L/MONO]端子に接続します。 エンベロープフォロワー機能やABS機能の詳細については、 リファレンスマニュアルをご参照ください。

[0](スタンバイ/オン)スイッチ 電源のスタンバイ/オン スイッチです。

電源のスタンハイ/オン スイッナです。

DC IN (DCイン)端子 付属の電源アダプターを接続する端子です。

ご使用前の準備

電源の準備

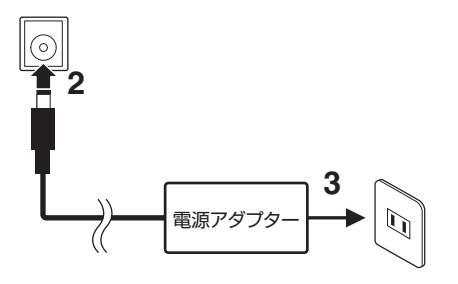

次の順番で、付属の電源アダプターを接続します。

- 1 本体の[①](スタンバイ/オン)スイッチがスタンバ イの状態(旦)になっていることを確認します。

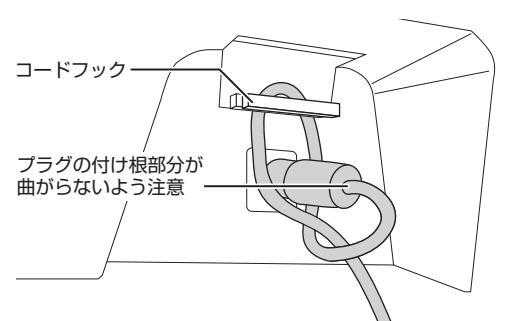

- 2 付属の電源アダプターのコードを、リアパネルに あるコードフックに図のように(参考例)セットし、 プラグをDC IN端子に接続します。

注記

電源アダプターのコードをコードフックにセットすることによって、 誤ってコードを引っ掛けた場合でも抜けにくくなります。ただし、この 状態でコードを強く締めこんだり、コードを引っ張ったりすることは、 コード表面の摩擦やフックの破損につながりますのでご注意ください。

3 電源アダプターのもう一端のプラグを電源コンセント(AC100V)に接続します。

NOTE

電源アダプターを外すときは、逆の手順で行ってください。

/ 警告

- 電源アダブターは、必ず指定のもの(70ページ)をご使用ください。異なった電源アダブターを使用すると、故障、発熱、火災などの原因になります。このような場合は、保証期間内でも保証いたしかねることがございますので、十分にご注意ください。

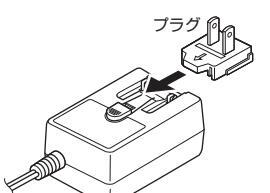

- プラグが外れるタイブの電源アダプ ターは、必ずプラグを装着した状態で 使用、または保管してください。プラ グ部分だけをコンセントに差し込む と、感電や火災の原因になります。

ブラグが外れた場合は、内部の金属部 分に触れないように注意して、カチッ と音がするまで完全に差し込んでくだ さい。また異物が入らないようにご注 意ください。感電やショート、故障の 原因になります。

矢印の方向ヘスライドさせて 差し込む

∕!∖注意

- 本体はコンセントの近くに設置し、異常を感じた場合にはすぐに電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- [0](スタンバイ/オン)スイッチがスタンバイの状態でも微電流が流れています。長時間使用しないときは、必ず電源アダプターを電源コンセントから抜いてください。

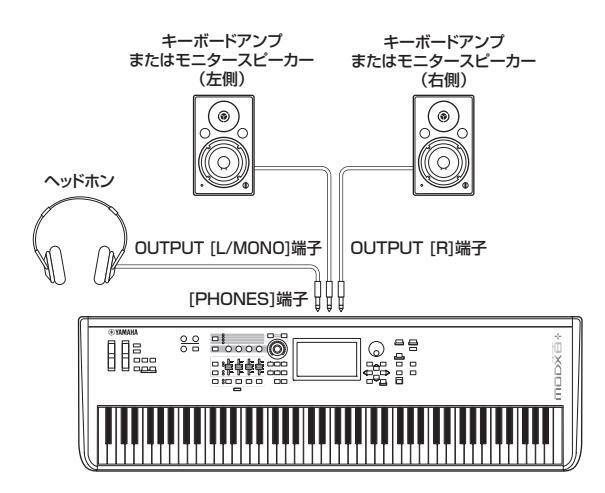

スピーカーやヘッドホンの準備

音を鳴らすための準備をします。キーボードアンプやモニ タースピーカー、ヘッドホンをご用意いただき、下図のよう に接続します。接続の際には、接続する機器をよく確認して 別途ケーブルをご用意ください。

電源を入れる/切る

電源を入れる前に、MODX+とキーボードアンプやモニ タースピーカーのボリュームが、Oになっていることを確認 します。キーボードアンプやモニタースピーカーに接続して いるときは、次の順番で電源をオン/オフしてください。

電源を入れるとき

ボリュームを0 → MODX+をオン(_)(画面が表示され、 ボタンが点灯します) → アンプまたはスピーカーをオン

電源を切るとき

ボリュームを0 → アンプまたはスピーカーをオフ → MODX+をスタンバイ(重)(画面が消え、ボタンが消灯します)

MODX+の[ ゆ ](スタンバイ/オン)スイッチは、鍵盤側から 見てリアパネル左寄りのDC IN端子の右にあります。

オートパワーオフ機能

オートパワーオフとは、電源の切り忘れによる無駄な電力消 費を防ぐため、本体が一定時間操作されないと自動的に電源 が切れる機能です。

オートパワーオフの設定

電源が自動的に切れるまでの時間が変更できます。

| 設定手順 |

[UTILITY] → [Settings] → [System] →

[Auto Power Off] |

|---|---|

| 設定値(分) |

off (オートパワーオフ解除)、5、10、15、

30、60、120 |

| 初期設定(分) | off |

オートパワーオフの簡単解除

左端の鍵盤を押したまま電源を入れると、「Auto power off disabled.」と表示され、オートパワーオフ機能が解除されます。この場合、解除の設定は自動的に保存されます。

注記

- 電源が切れた状態でも微電流が流れています。完全に電源を切るには、 電源ブラグをコンセントから抜いてください。

- 本体の状態によっては、一定時間操作せずにオートパワーオフの設定時間が経過しても電源が切れない場合があります。使用後は、手動で本体の電源を切ってください。

- アンブ、スピーカー、コンピューターなどの外部機器を本体に接続した状態で一定時間操作しない場合は、外部機器損傷を防ぐために、取扱説明書の手順に従って外部機器と本体の電源を切ってください。接続した状態で自動的に電源が切れるのを避けたい場合は、オートパワーオフを解除してください。

- オートパワーオフで電源が切れた場合、保存していないデータは消去 されます。電源が切れる前に、必ずストア(保存)を実行してください。

- 本体のオートパワーオフ設定が「off」の場合は、外部に保存したシステムデータを本体にロードしても、システムデータの設定にかかわらず本体の設定は「off」のままになります。本体のオートパワーオフの時間が設定されている場合は、本体にロードしたシステムデータの設定に書き換わります。

NOTE

- オートパワーオフの設定時間はおおよその目安です。

- オートパワーオフで電源が切れたあと電源を入れなおす場合は、 [0](スタンバイ/オン)スイッチをいったんスタインバイの位置(重)に 戻してから、もう一度[0](スタンバイ/オン)スイッチを押してください。

- イニシャライズ オールデータを実行すると、オートパワーオフの設定 が初期値(off)に戻ります。

工場出荷時の状態に戻す (イニシャライズ オールデータ) 注記

イニシャライズ オールデータを実行すると、現在のユーザーメモリーの パフォーマンス、ソングなどのデータや、ユーティリティー画面での システム設定の内容が、すべて工場出荷時の設定に書き換えられてしま います。大切なデータを失わないようにご注意ください。また、必要な 設定内容は、前もってUSBフラッシュメモリーに保存することをおすす めします(60ページ)。

- [UTILITY]ボタンを押すか、画面右上の [UTILITY]アイコンをタッチして、ユーティリ ティー画面を表示します。

- 2 画面左の[Settings]タブをタッチし、次に [System]タブをタッチします。

システム全般を設定する画面が表示されます。

- 3 画面右下の[Initialize All Data](イニシャライ ズオールデータ)ボタンをタッチします。 実行を確認するダイアログ画面が表示されます。 実行を中止する場合は、画面上の[Cancel No]ボタンを タッチするか、[DEC/NO]ボタンを押します。

- 4 画面上の[Yes]ボタンをタッチするか、[INC/ YES]ボタンを押して、イニシャライズ オール データを実行します。

基本操作と画面表示

MODX+の画面は、タッチパネルです。画面上の設定/選択したい項目に、直接指で触れて操作できます。また、データダイアルやその他のボタンも画面の操作に使います。

画面(タッチパネル)の見かた

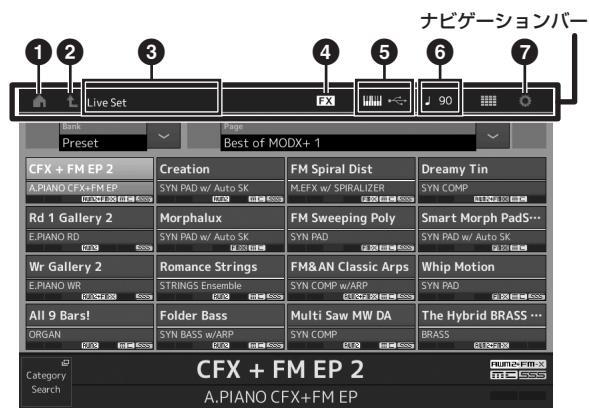

ここでは、MODX+を起動したときにはじめに開くライブ セット画面と、ホーム画面であるパフォーマンスプレイ画面 を用いて、全画面で共通に表示されるナビゲーションバーと 画面選択タブについて説明します。

NOTE

電源を入れたときの状態は変更できます。 設定のしかたは51ページをご参照ください。

ライブセット(Live Set)画面

● HOME (ホーム)アイコン

パフォーマンスプレイ画面に移動します。

パネル上の[EXIT]ボタンと同様の機能です。設定中に 1つ上の階層画面に戻るときに、このアイコンを使いま す。

③ INFORMATION (インフォメーション)エリア 選択中の画面名などの情報を表示します。

悪状中の 画面名などの 情報を衣示しま9。

EFFECT (エフェクト)アイコン

エフェクトスイッチ画面を開きます。インサーションエ フェクト/システムエフェクト/マスターエフェクトのい ずれかがオフになると、アイコンが消灯します。

G QUICK SETUP (クイックセットアップ)アイ コン

ローカルコントロール オン/オフ、MIDI IN/OUT設定を 表示します。

ローカルコントロールオンの場合は鍵盤のアイコンが点 灯し、ローカルコントロールオフの場合は鍵盤のアイコ ンが消灯します。

MIDI IN/OUT設定がMIDIの場合は、MIDI端子のアイコンが表示されます。MIDI IN/OUT設定がUSBの場合は、 USBアイコンが表示されます。

アイコンをタッチするとクイックセットアップ画面を開 きます。

⑦ TEMPO SETTINGS (テンポセッティング) アイコン

現在選択されているパフォーマンスのテンポを表示しま す。アイコンをタッチするとテンポセッティング画面を 開きます。

🕑 UTILITY (ユーティリティー)アイコン

アイコンをタッチするとユーティリティー画面のうち、 直前に開いた画面を開きます。

パフォーマンスプレイ画面

🕄 LIVE SET (ライブセット)アイコン

アイコンをタッチするとライブセット画面を開きます。

❷ 画面選択タブ

それぞれのタブをタッチすると対応した画面が開きます。

🛈 View (ビュー )ボタン

各パートに関する情報を詳細表示するか(On)/しないか (Off)を設定します。表示される情報はカーソルの位置や スライダーファンクションの設定によって切り替わりま す。

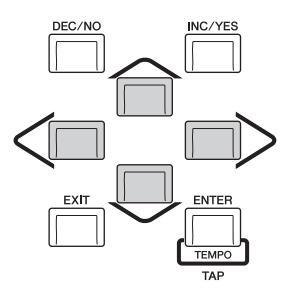

カーソル移動

4つのカーソルボタン(上下左右)を使って、画面上のカーソ ル(反転表示部分)を上下左右方向に順番に移動させることが できます。カーソルが置かれている位置の値を、データダイ アルや[INC/YES]ボタン、[DEC/NO]ボタンで変更します。

値の変更/設定

データダイアルを右方向(時計回り)に回すと値が増加し、 左方向(反時計回り)に回すと値が減少します。 [INC/YES]ボタンを押すたびに値が1ずつ増加し、[DEC/ NO]ボタンを押すたびに値が1ずつ減少します。 設定レンジの大きいパラメーター値を変更する場合、 [SHIFT]ボタンを押したまま[INC/YES]ボタンを押すこと で、値を10ずつ増加させることができます。逆に[SHIFT] ボタンを押したまま[DEC/NO]ボタンを押すことで、値を 10ずつ減らすことができます。

文字入力

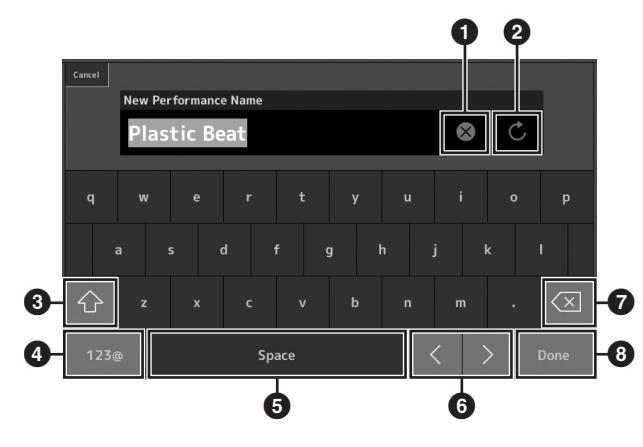

パフォーマンスネームやソングネームなど、文字を入力する パラメーターをタッチ、もしくはカーソルを移動し [ENTER]ボタンを押すと、以下の画面が表示され、文字を 入力する状態になります。

- すべての文字を削除します。

- 2 この画面を表示したときの文字列に戻します。

- 3 大文字/小文字を切り替えます。

- ④ 記号入力に切り替わります。

- 5 カーソル位置にスペースを挿入します。([INC/YES]ボ タンを押すことでも同様の操作ができます。)

- 6 カーソルを移動します。

- ⑦ 一文字削除します。([DEC/NO]ボタンを押すことでも 同様の操作ができます。)

- 3 文字入力を完了し、この画面を閉じます。

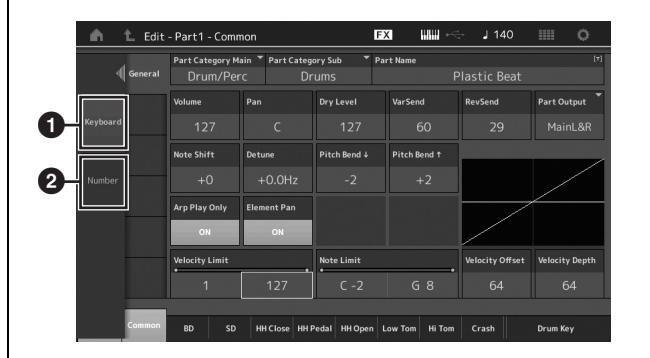

鍵盤入力とテンキー入力

特定のパラメーターでは、鍵盤を押さえて数値を入力する方法(鍵盤入力)や画面にテンキーを表示させて数値を入力する 方法(テンキー入力)が使えます。鍵盤入力は値としてノート またはベロシティーを入力するパラメーターで有効となり、 テンキー入力は値を入力するパラメーターで有効となりま す。対象のパラメーターをタッチ、もしくはカーソルを移動 し[ENTER]ボタンを押すと、以下のメニューが開きます。

鍵盤入力が有効となります。 鍵盤を押すと、押した鍵盤のノートまたはベロシティー が入力されます。

2 テンキー入力の画面が開きます。

このとき、テンキーによる数値の直接入力のほか、デー タダイアル、[INC/YES]ボタン、[DEC/NO]ボタンに よる数値の増減ができます。

- 3 すべての数字を削除します。

- 4 この画面を表示したときの数値に戻します。

- 5 最下位の数字を削除します。

- 6 数値入力を完了し、この画面を閉じます。

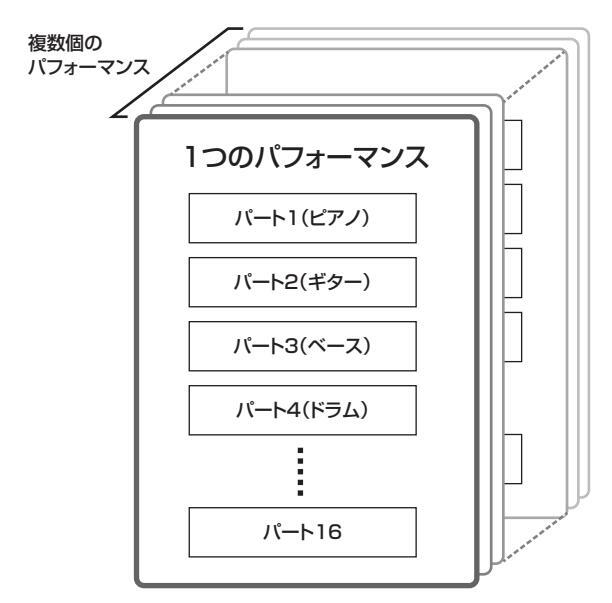

音色(パフォーマンス)を選ぶ

MODX+は16パートで構成されており、各パートには MODX+のサウンドの基本となる楽器音が割り当てられて います。それらの音色セットをパフォーマンスと呼び、 MODX+ではこのパフォーマンスを選ぶことで音色を切り 替えます。

パフォーマンスを構成するパートには、以下の3種類があり ます。

ノーマルパート(AWM2)

ピアノ、オルガン、ギター、シンセサイザーなどさまざまな 楽器の音色のパートです。鍵盤の音階に合った音の高さで発 音します。

ノーマルパート(FM-X)

FM-X音源による音色のパートです。鍵盤の音階に合った音の高さで発音します。

ドラムパート

リズムパートを演奏する場合に使う音色のパートです。各 ノートナンバー (鍵盤)にいろいろな打楽器が割り当てられて います。

また、パフォーマンスには大きく分けて以下の2種類があり ます。

シングルパートパフォーマンス

単独のパートから構成されるパフォーマンスです。単体の楽 器の音色を鳴らしたい場合はこちらを選択します。

マルチパートパフォーマンス

複数のパートから構成されるパフォーマンスです。複数の楽 器の音色をレイヤー /スプリットさせて鳴らしたい場合はこ ちらを選択します。

MODX+には、パフォーマンスを記憶させるためのバンク が用意されています。バンクの種類には、大きく分けて プリセットバンク、ユーザーバンク、ライブラリーバンク、 GMバンクがあります。各バンクは、記憶されている パフォーマンスや役割が下記のように異なります。

プリセットバンク

あらかじめ本体に内蔵されたパフォーマンスが入っていま す。プリセットバンクには、パフォーマンスを保存できませ ん。

ユーザーバンク

パフォーマンスエディットで作ったパフォーマンスを保存 (ストア)しておくバンクです。初期は空の状態となっていま す。

注記

ユーザーバンクのパフォーマンスは、上書きされると消えてしまいます。 エディットしたパフォーマンスを保存する場合は、大事なユーザーパ フォーマンスに上書き保存しないようにご注意ください。

ライブラリーバンク

ライブラリーとして本体に追加されたパフォーマンスが入っています。初期は空の状態となっています。 (ライブラリーの追加はライブラリーファイルを読み込むことで行います。)

GMバンク

GM音色として規定されたパートが入っています。

GM音色

GMとは、メーカーや機種が異なった音源でも、ほぼ同じ 系統の音色で演奏が再現されることを目的に設けられた、 音源の音色配列やMIDI機能に関する一定の基準のことで す。本体のGMバンクは、GM対応のソングデータがほぼ 正常に再生できることを目的にしており、GMに完全に対 応しているわけではありません。

各バンクには、パフォーマンスが種類別に記憶されています。

NOTE

- パフォーマンスについて詳しくは、PDFファイル「リファレンスマ ニュアル」の「MODX+のしくみ」をご覧ください。

- ・ パフォーマンスの一覧は、PDFファイル「データリスト」をご覧ください。

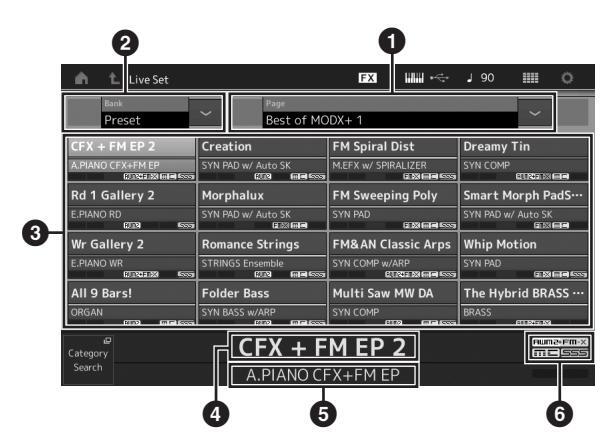

はじめて電源を起動した後に表示されるトップ画面では、 プリセットバンクのライブセットが表示されます。 ライブセットとは、パフォーマンスを任意の順番に並べた リストのことで、1ページあたり16個のパフォーマンスを 並べることができます。あらかじめ用意されているライブ セットから、さまざまなパフォーマンスを選んで演奏してみ ましょう。

ライブセットからパフォーマンスを 選ぶ

1 [LIVE SET]ボタンを押します。

ライブセット画面が開きます。

● ページ(画面上の[^][∨]ボタンでページ切り替え)

NOTE

[SHIFT]+[INC/YES]または[DEC/NO] でも同様の操作が可能 です。

- 2 プリセットバンク/ユーザーバンク(画面上の[^][\] ボタンで切り替え)

- 3 パフォーマンスリスト

- ④ 選択中のパフォーマンスネーム

- 5 スロットネーム

- 6 フラグ

フラグの表記と意味

| 表記 | 意味 |

|---|---|

| AWM2 |

AWM2音源のパートのみで構成される

パフォーマンス |

| FM-X | FM-X音源のパートのみで構成されるパフォーマンス |

| AWM2+FM-X |

AWM2音源のパートとFM-X音源のパートから

構成されるパフォーマンス |

| MC |

モーションコントロールをフィーチャーした

パフォーマンス |

| SSS |

Seamless Sound Switching (シームレス

サウンド スイッチング)に対応したパフォーマ ンス |

NOTE

Seamless Sound Switching (シームレス サウンド スイッチン グ)とは、パフォーマンスを別のパフォーマンスに切り替えたとき に、音切れすることなく自然につなぐ技術です。 SSSは1~4パートから構成されるパフォーマンスには有効です

が、5~16パートを使っているパフォーマンスには無効となります。

フラグ表記で、「FM-X」の背景がグラデーションになっている場合、そのパフォーマンスがスマートモーフ情報を持っていることを示します。スマートモーフは、複数のFM-X音色の間を、機械学習を使ってなめらかに変化させることができる機能です。詳しくは、リファレンスマニュアルをご参照ください。

2 画面上の好きなパフォーマンスをタッチして選び ます。

NOTE

ライブセットに登録したパフォーマンスを並べ替える方法は35ページをご参照ください。

3 鍵盤を弾いてみましょう。

パフォーマンスを切り替える

1 [PERFORMANCE (HOME)]ボタンを押しま す。

パフォーマンスプレイ画面が表示され、現在選択されて いるパフォーマンスネームが確認できます。

パフォーマンスネーム

パフォーマンスネームにカーソルを合わせ、デー タダイアルや[INC/YES]、[DEC/NO]ボタンで パフォーマンスを選択します。

NOTE

- ・ [SHIFT]ボタンを押したまま[INC/YES]ボタンを押すと、 パフォーマンスナンバーの値が10増加します。

- [SHIFT]ボタンを押したまま[DEC/NO]ボタンを押すと、 パフォーマンスナンバーの値が10減少します。

- 3 鍵盤を弾いてみましょう。

楽器の種類でパフォーマンスを選ぶ (カテゴリーサーチを使う)

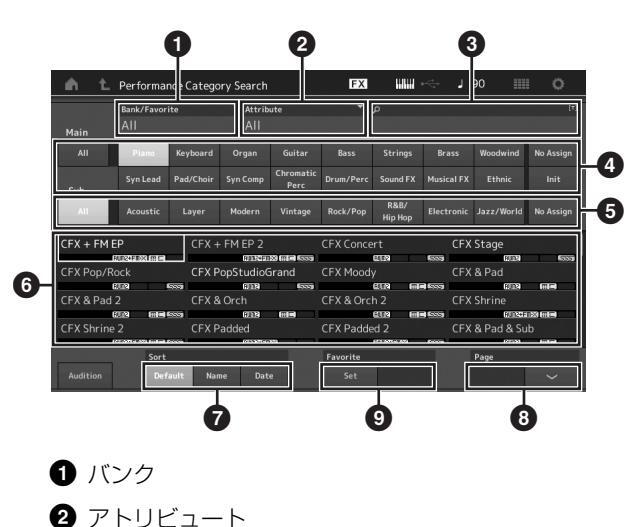

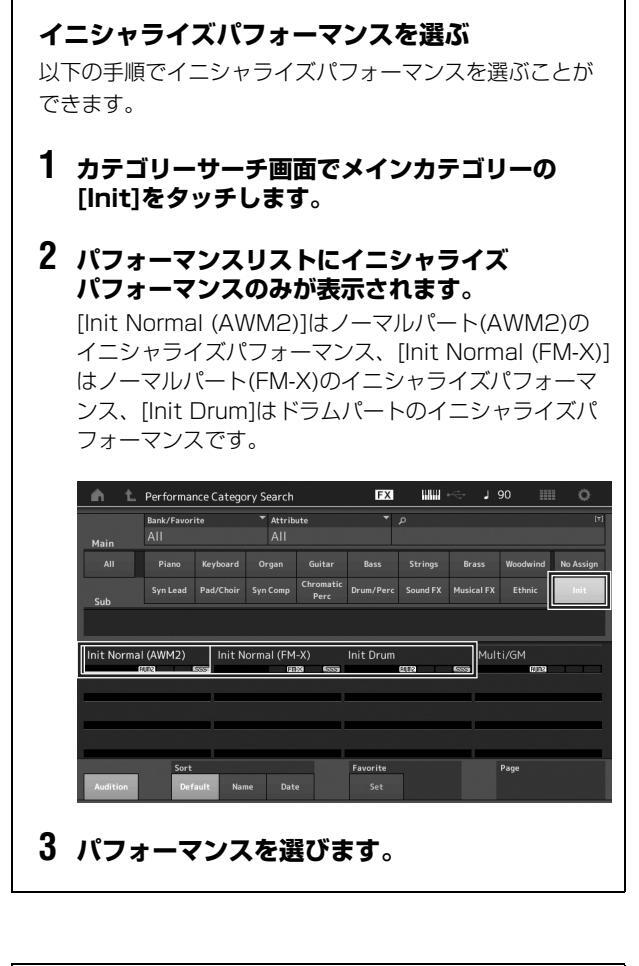

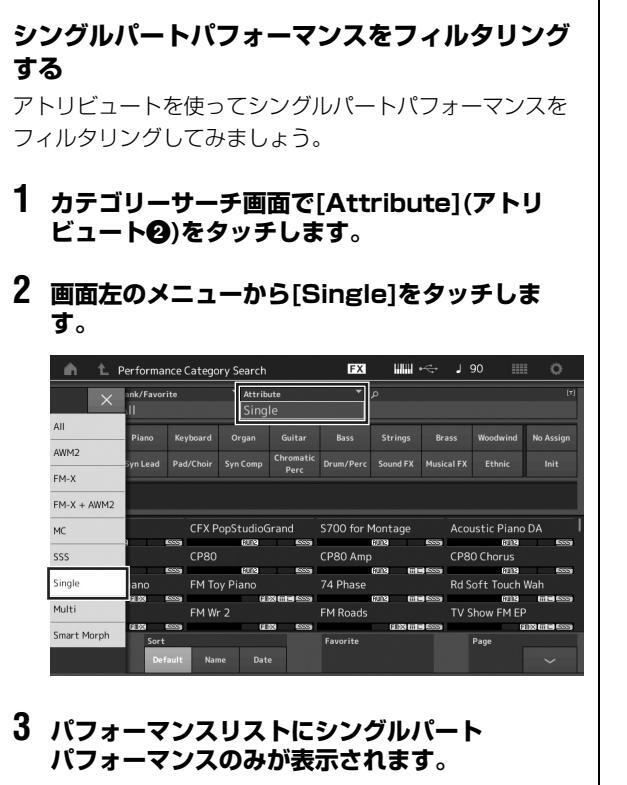

MODX+のパフォーマンスは、カテゴリーごとに分類され ています。カテゴリーは、パフォーマンスをピアノ、オルガ ンといった楽器の種類や音のキャラクター別に分けたもので す。カテゴリーサーチは、特定のカテゴリーを指定して、そ の中から使いたいパフォーマンスをすばやく探すことができ る便利な機能です。

1 [CATEGORY]ボタンを押します。

-カテゴリーサーチ画面が表示されます。

NOTE

パフォーマンスネームをタッチしたときに表示されるメニューから [Category Search]を選択して、カテゴリーサーチ画面を開くこと もできます。

NOTE

アトリビュートとはパフォーマンスの属性のことで、音源方式 やパフォーマンスのパート構成などにより分類されます。

- 3 キーワード検索

- ④ メインカテゴリー

- 5 サブカテゴリー

⑥ 選択したカテゴリーのパフォーマンスリスト

NOTE

現在選択中のパフォーマンスは白色、シングルパートの パフォーマンスは緑色、マルチパートのパフォーマンスは青色 で表示されます。

7 ソート順の切り替え

8 パフォーマンスリストのページ切り替え

● お気に入りリストへの追加と削除

2 メインカテゴリー (④)をタッチし、選択します。

ΝΟΤΕ

- [Bank](バンク①)をタッチし、表示された候補の一覧からバンクの種類を選択することで、パフォーマンスリストのフィルタリングができます。

- [Attribute](アトリビュート(2))をタッチし、表示された候補の一 覧からアトリビュートの種類を選択することで、パフォーマンス リストのフィルタリングができます。

- ・ 画面の[Set](フェーバリット セット③)にタッチし、フェーバ リットマークをつけることで、お気に入りの音色をすばやく見つ けることができます。

- 3 サブカテゴリー (⑤)をタッチし、選択します。 選択したカテゴリーのパフォーマンスリスト(⑥)が表示 されます。

- 4 パフォーマンスをタッチし、選択します。

5 HOMEアイコン/EXITアイコンをタッチし、 パフォーマンスを確定します。

カテゴリーサーチ画面が閉じます。

NOTE

[ENTER]ボタン、[EXIT]ボタンもしくは[PERFORMANCE (HOME)]ボタンを使って確定させることもできます。

パフォーマンスのカテゴリー表記と意味

| 表記 | 意味 |

|---|---|

| Piano | ピアノ |

| Keyboard |

キーボード(エレクトリックピアノやクラビ

など) |

| Organ | オルガン |

| Guitar | ギター |

| Bass | ベース |

| Strings |

ストリングス(バイオリンなどの弦楽器および

弦楽器アンサンブル) |

| Brass | ブラス(トランペットなどの金管楽器) |

| Woodwind | 木管楽器 |

| Syn Lead |

シンセリード(メロディーやソロを演奏するの

に適したシンセ音) |

| Pad/Choir | シンセパッド(拡がりと厚みのあるシンセ音) |

| Syn Comp |

シンセコンプ(コンピング奏法を行うのに

適したシンセ音) |

| Chromatic Perc |

クロマティックパーカッション(マリンバや

グロッケンなど音階を持った打楽器) |

| Drum/Perc | ドラム/パーカッション |

| Sound FX | サウンドエフェクト(効果音) |

| Musical FX | ミュージカルエフェクト(音階を持った効果音) |

| Ethnic | エスニック(民族楽器) |

| No Assign | ノーアサイン(未分類) |

| Init | イニシャライズ(初期化) |

6 鍵盤を弾いてみましょう。

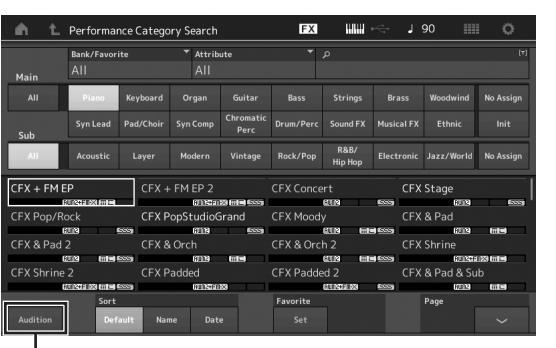

オーディションフレーズを聞く

MODX+では、音色を選ぶ際、オーディションフレーズを 再生させることで内蔵されているパフォーマンスの音色を簡 単に確認できます。

1 カテゴリーサーチ画面で、画面上の[Audition] ボタンをタッチします。

現在選択されているパフォーマンスによるオーディショ ンフレーズが再生されます。

| オーディションボタン

オーディションフレーズの再生中にパフォーマンスを切り替えると、切り替わったパフォーマンスのオーディションフレーズが再生されます。

2 再度[Audition]ボタンをタッチすると、オーディ ションフレーズの再生が停止します。

NOTE

- パネル上の[AUDITION]ボタンを押すことでもオーディションフレーズの再生/停止ができます。

- パフォーマンス画面、ライブセット画面でも[AUDITION]ボタンを押 すことで、オーディションフレーズの再生/停止ができます。

演奏する

MODX+では、最大8個のパートを重ねて迫力や厚みのある音を出すことができます。[PERFORMANCE (HOME)]ボタンを 押して演奏してみましょう。

パフォーマンスプレイの表示画面

この時点で鍵盤を弾くと、現在画面上に表示されているパフォーマンスの音が出ます。

また、パフォーマンスプレイ画面に表示されている各項目は以下のとおりです。画面上のアイコンをそれぞれタッチすることで、操作できます。

- 1 パフォーマンスネーム

- 2 フラグ

- 3 ノブの機能

- 4 パートネーム

- ⑤ パートのモーションシーケンサー オン/オフを切り替え

- ⑥ パートのアルペジオ オン/オフを切り替え

- 7 パートのノートリミット

- 8 パートのキーボードコントロール オン/オフを切り替え

- 9 パートのミュート オン/オフを切り替え

- 🔟 パートのソロ オン/オフを切り替え

- ❶ パート1~8のボリューム

- 12 メーター (オーディオ出力レベル)

- 13 各パートに関する情報の詳細表示 オン/オフを切り替え

パートのオン/オフを切り替える

パフォーマンスを構成する8パートの発音を次の操作でオン /オフできます。

パートのオン/オフを切り替える(ミュート 機能)

パートをオフにして発音しない状態にすることをミュートと 呼びます。

1 [PERFORMANCE (HOME)]ボタンを押しま す。

[PERFORMANCE (HOME)]ボタンが点灯し、パート ごとのオン/オフを切り替える状態になります。

2 画面上の[MUTE]ボタンにタッチすると、その パートがミュートされます。

同じボタンをもう一度タッチすると、ボタンが消灯して ミュートが解除されます。複数のボタンをタッチする と、複数のパートをミュートできます。

[PART SELECT MUTE/SOLO]ボタンを使ってもパート をミュートすることができます。

1 パフォーマンス画面が表示された状態で[PART SELECT MUTE/SOLO]ボタンを押します。 画面にパートセレクトウィンドウが表示されます。

2 パートセレクトウィンドウ内の[MUTE]ボタンに タッチします。

- 3 ミュートしたいパートと同じ番号のボタンをタッ チすると「M」と表示され、対応するパートが ミュートされます。 複数のパートをミュートすることも可能です。

- 4 「MUTE」を選んだ状態で「M」と表示されているボタンをタッチすると、「M」の表示が消えるとともに、対応するパートのミュートが解除されます。

特定のパートだけをオンにする(ソロ機能)

特定のパートだけを発音状態にすることをソロと呼びます。

- 1 [PERFORMANCE (HOME)]ボタンを押しま す。

- 2 画面上の[SOLO]ボタンをタッチすると、その パートがソロになります。

[SOLO]ボタンが点灯し、ソロ機能が有効になります。 同じボタンをもう一度タッチすると、ボタンが消灯して ソロが解除されます。

[PART SELECT MUTE/SOLO]ボタンを使ってもパート のソロ機能を設定することができます。

- 1 パフォーマンス画面が表示された状態で[PART SELECT MUTE/SOLO]ボタンを押します。 画面にパートセレクトウィンドウが表示されます。

- 2 ソロに設定したいパートを選びます。

- 3 パートセレクトウィンドウ内の[SOLO]ボタンに タッチします。 現在選択中のパートに「S」と表示され、ソロ状態にな ります。

- 4 「S」と表示されているボタンをタッチすると「S」 の表示が消えるとともにソロが解除されます。

アルペジオを使う

MODX+にはアルペジオ機能が搭載されていて、鍵盤を押 さえるだけでリズムパターンやコードバッキングを演奏させ ることができます。

アルペジオをオン/オフする

アルペジオのオン/オフを切り替えるには、パネルの[ARP ON/OFF]ボタンを押します。

アルペジオの種類の変更や演奏中の切り替えかたについて は、「シーン機能を使う」(34ページ)をご覧ください。

アルペジオは、ライブパフォーマンスでの表現の幅を 広げるツールとしてだけではなく、楽曲制作でも目的 の楽器や音楽ジャンルにぴったり合ったバッキングフ レーズを作成するツールとして機能します。

あらかじめ、音色やフレーズに合わせてパートごとに、 最大8つまで、好きなアルペジオタイプを設定してお くことができ、同時に8パートまでのアルペジオ設定 を有効にできます。

また、アルペジオ再生させるノートリミット(キーの範囲)やベロシティーリミット(鍵盤を押す強さの範囲)を 設定したり、アルペジオ再生の仕方やプレイエフェクトを設定することもできます。

NOTE

アルペジオ機能のしくみについては、リファレンスマニュアルを ご参照ください。

モーションシーケンサーを使う

モーションシーケンサーとは、あらかじめ作成したシーケン スによってパラメーターを操作し、音色を変化させる機能で す。

モーションシーケンサーをオン/オフする

モーションシーケンサーのオン/オフを切り替えるには、 パネルの[MS ON/OFF]ボタンを押します。

モーションシーケンサーの種類の変更や演奏中の切り替えかたについては、「シーン機能を使う」(34ページ)をご覧ください。

モーションシーケンサーを使うと、パフォーマンスの テンポやアルペジオ、接続した機器のリズムに同期さ せるなど曲の展開に応じたリズミカルな音の変化をイ ンタラクティブかつリアルタイムに作り出すことがで きます。 曲の展開やシーンに合わせてレーン(系統)ごとに8つ、 好きなシーケンスタイプを設定しておくことができま す。 また、1パートにつき最大4レーンのモーションシーケ ンサーが使用でき、パフォーマンス全体で同時に 8レーンまでを使用できます。 アルペジオと同様にシーケンスを再生させるベロシ ティーリミット(鍵盤を押す強さの範囲)を設定したり、 シーケンス再生の仕方やステップ数などを設定したり することもできます。

NOTE

モーションシーケンサーのしくみについては、リファレンス マニュアルをご参照ください。

コントローラーを使って音色を変化させる

MODX+には、ピッチベンドホイールやモジュレーションホイール、アサイナブルスイッチボタン1/2、スーパーノブ、ノブ、 コントロールスライダーなど、多くのコントローラーが装備されていて、音にさまざまな変化をつけることができます。

ノブを使って音色を変化させる

ノブ1~4 (5~8)を操作すると、選択中のパフォーマンスまたはパートのパラメーターやエフェクトのかかり具合をコント ロールすることで音色を変化させることができます。ノブの機能は、ノブファンクションボタン、[ASSIGN]ボタンで切り替 えることができます。パフォーマンス全体をコントロールする方法と、特定のパートをコントロールする方法があります。

● パフォーマンス全体をコントロールする方法

画面内でパフォーマンスネームにカーソルを置くか、[PART SELECT MUTE/SOLO]ボタンを押して「Common」を選び、本体を「パフォーマンスコントロール状態」にしてから、ノブ1~4 (5~8)を操作します。

● 特定のパートをコントロールする方法

画面内でパートネームにカーソルを置くか、[PART SELECT MUTE/SOLO]ボタンを押して1から16のいずれかを選び、 本体を「パートコントロール状態」にしてから、ノブ1~4 (5~8)を操作します。

1 ノブファンクション[TONE]/[EG/FX]/[EQ]/[ARP/MS]ボタンもしくは[ASSIGN]ボタンを押して、 切り替えたい機能に該当するボタンを点灯させます。

● [TONE]: 音色設定に関する機能に切り替えます。

② [EG/FX]: エンベロープジェネレーターやエフェクト設定に関する機能に切り替えます。

3 [EQ]: イコライザー設定に関する機能に切り替えます。

④ [ARP/MS]: アルペジオやモーションシーケンサーの再生に関する機能に切り替えます。

画面に、ノブ1~4 (5~8)に割り当てられている機能とその機能の現在の値が表示されます。

2 鍵盤を弾きながら、本体のノブ1~4 (5~8)のいずれかを回します。

画面上の各パラメーターの値が変化し、操作した機能が音色に効果します。

スーパーノブを使って音色を変化さ せる

スーパーノブを使うと、8つのノブに割り当てられた全パー ト共通のAssign 1~8の機能の値を同時にコントロールで きます。

スーパーノブとモーションシーケンサーを組み合わせて使う ことで、複雑な音の変化を実現できます。

スーパーノブはノブファンクションボタンや[ASSIGN]ボタ ンを押さなくても、常に有効な状態となっています。

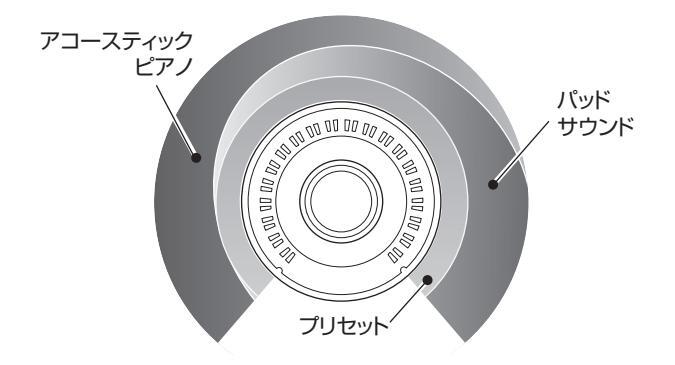

スーパーノブの設定例

ここでは、プリセットパフォーマンスから、アコースティック ピアノとパッドサウンドを選択してレイヤー音色を作成し、 もともと設定されているそれぞれのスーパーノブの効果は保 持しつつ、モーフィング効果を付加する例を説明します。

レイヤー音色設定

1 パート1の音色を選びます。

1-1. [CATEGORY]ボタンを押して、 「CFX PopStudioGrand」を選びます。

2 パート2の音色を選びます。

2-1. パフォーマンスプレイ画面でパート2を選択し、 [SHIFT]ボタンを押したまま[CATEGORY]ボタン を押して、「Ethereal」を選びます。

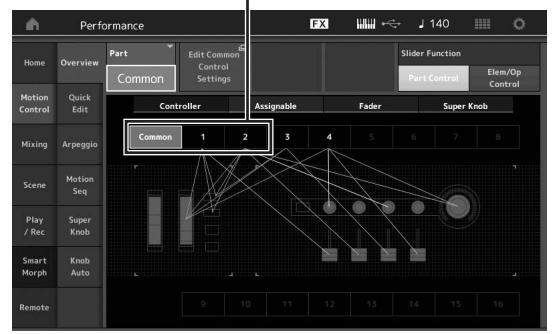

3 設定を確認します。

- 3-1. [Motion Control]タブ → [Overview]タブをタッ チします。 モーションコントロールのオーバービュー画面が 開きます。

- 3-2. パートの[Common]、[1]、[2]をタッチして、 Assignableのノブ6と7には緑の線がつながって いない(未使用である)ことを確認します。 必要に応じて[ASSIGN]ボタンを押し、表示を切 り替えると、ノブ5~8の状態が確認できます。

3-

4 パート1の音色のパラメーターを設定します。

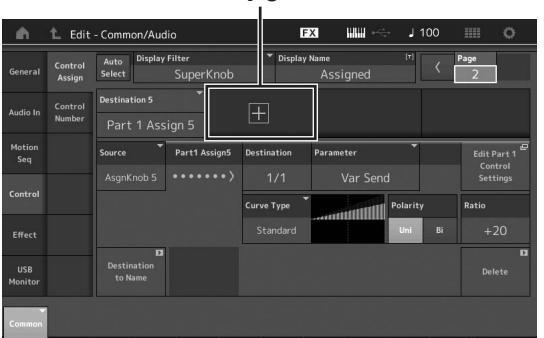

- 4-1. [Super Knob]タブをタッチします。 モーションコントロールのスーパーノブ画面が開 きます。

- 4-2. [Edit Super Knob]ボタンをタッチします。 コモン/オーディオエディットのコントロールアサ イン画面が開きます。

- 4-3. [+]ボタンをタッチします。 [+]ボタンが表示されていなければ、[>]ボタンを タッチして Page 2に切り替えてから[+]ボタン をタッチします。

4-3

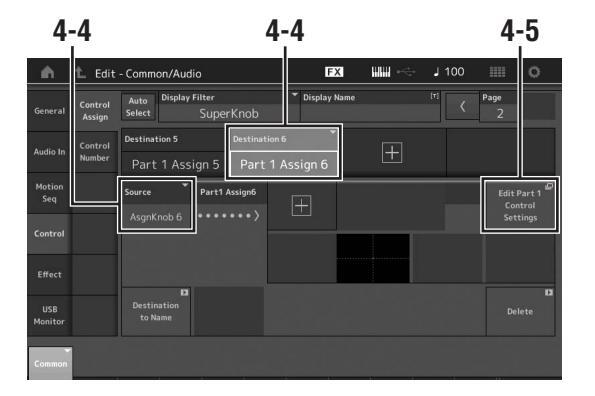

Destination 6が追加されます。

4-4. [Destination 6]タブを選んだ状態で、Sourceを AsgnKnob 6、[Destination 6]をPart 1 Assign 6に設定します。

4-5. [Edit Part 1 Control Settings]ボタンをタッチ します。 エレメントコモンエディットのコントロールアサ

エレメントコモンエティットのコントロールアウィン画面が開きます。

演奏する

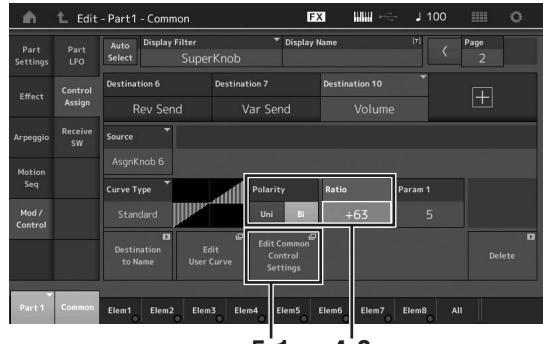

- 4-6. [+]ボタンをタッチします。 [+]ボタンが表示されていなければ、[>]ボタンを タッチして Page 2に切り替えてから[+]ボタン をタッチします。

- 4-7. [Destination 10]タブをタッチして、Part ParamからVolumeを選びます。

- 4-8. 必要に応じてその他のパラメーターを調節します。 ここでは、カーブボラリティー (Polarity)を 「Bi」、カーブレシオ(Ratio)を「+63」などにし ます。

5-1 4-8

5 パート2の音色のパラメーターを設定します。

- 5-1. [Edit Common Control Settings]ボタンをタッ チします。 コモン/オーディオエディットのコントロールアサ イン画面が開きます。

- 5-2. [+]ボタンをタッチします。 Destination 7が追加されます。

- 5-3. [Destination 7]タブを選んだ状態で、Sourceを AsgnKnob 7、[Destination 7]をPart 2 Assign 7に設定します。

- 5-4. [Edit Part 2 Control Settings]ボタンをタッチ します。 パート1と同じように設定します。 ここでは、カーブボラリティー (Polarity)を 「Bi」、カーブレシオ(Ratio) を 「-64」などにし ます。

以上で設定できました。

● 微調整する場合

[Edit Common Control Settings]ボタンをタッチし てDestination 6と7を切り替え、Curve TypeやRatio などを調整する。

もしくは

KNOB POSITION [1]を押してから、左いっぱいに スーパーノブを回し切ったときの音をノブ6と7を回し て設定し、[SHIFT]+[1]でストアする。次にKNOB POSITION [2]を押してから、同様に右いっぱいに回し た状態を設定し、[SHIFT]+[2]でストアする。

スーパーノブの効果を設定する

ここではスーパーノブの操作によって変化するパラメーターの値を確認する手順を説明します。

- 1 [PERFOMANCE (HOME)]ボタンを押します。 ボタンが点灯し、全パート共通の設定ができる状態にな ります。

- 2 [View]ボタンがオフの状態で[ASSIGN]ボタン を押して、Common Assign1-4または Common Assign5-8を選びます。

Common Assign1-4を選ぶと[ASSIGN]ボタンが点 灯、Common Assign5-8を選ぶと[ASSIGN]ボタンが 点滅します。 画面にノブ1~4 (5~8)に割り当てられている機能が表 示され、それらの現在の値が表示されます。

3 鍵盤を弾きながら、スーパーノブを回します。

画面上の各パラメーターの値が連動して変化し、すべて の機能が音色に反映されます。

NOTE

スーパーノブの設定方法はリファレンスマニュアルをご参照ください。

スーパーノブに割り当てられているパラ メーターを確認する

スーパーノブにどのパラメーターが割り当てられているかは スーパーノブ画面で確認します。

1 パフォーマンスプレイ画面で画面左の[Motion Control]タブをタッチします。

2 画面左内側の[Super Knob]タブをタッチします。 スーパーノブ画面が表示されます。

3 スーパーノブ画面の[Edit Super Knob]をタッ チします。

コントロールアサイン画面が表示されます。

ここでスーパーノブの詳細設定を1画面で確認できます。 設定の変更が必要な場合は、ここで設定を変更します。

NOTE

コントロールアサイン画面は、パフォーマンスエディット画面を開いた あと、画面左の[Control]タブ → [Control Assign]タブをタッチしても 開けます。

ミキシングをする

ミキシングとは、パフォーマンスを構成する16パートにお いて、各パートごとにさまざまな設定ができる機能です。 各々のパートのパン、ボリューム、その他の設定の確認や、 各ミキシングパラメーターの設定を調節します。

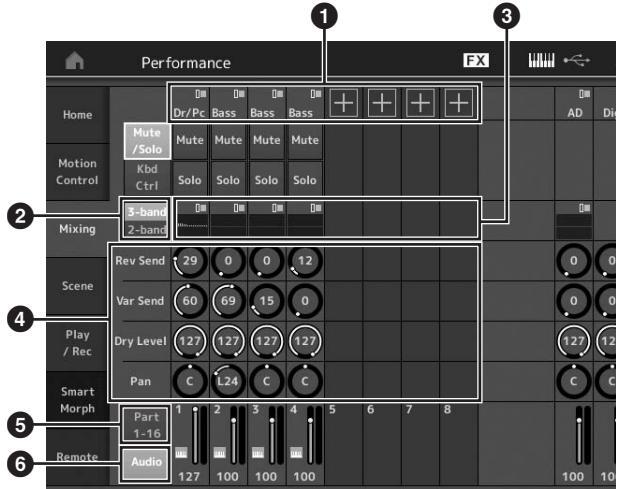

1 パフォーマンスプレイ画面で画面左の[Mixing] タブをタッチします。

ミキシング画面が表示されます。

- 各パートのメインカテブリー

- 2 3-band EQ/2-band EQの表示切り替え

- 3 各パートのEQ設定

- ④ 各パートのパラメーター値

- 5 1~16パート表示に切り替え

- 6 オーディオパート表示(9~16パート非表示)に切り 替え

- 2 [PART SELECT MUTE/SOLO]ボタン → [1] ~[16]ボタンをタッチして、設定の確認や調整を 行いたいパートを選びます。 NOTE

画面上の[Audio]ボタン(6)を押すことにより、オーディオパートが ■面上の[Addio]ボラン(●)を押すここにより、オーブイオバートが 表示されます。このパートではA/D INPLIT [L/MONO]. [R]端子か ら入力される音声(ADパート)や、「USB TO HOSTI端子から入力さ わる音声(Digitalパート)*に関するパラメーターを設定できます。

*デバイスポートのうち、「Digtal L/R」に設定された音声

-

3 各パートのパラメーターにカーソルを移動し、 データダイアルを回して値を変更してみましょう。 NOTE

- ・ パートの設定について、さらに細かく変更する場合には、ミキシ ング画面から[EDIT]ボタンを押してエディット画面に入ります。

- ・ ミキシングパラメーターの詳細やミキシングTディットについて は、リファレンスマニュアルをご参照ください。

シーン機能を使う

シーンとは、8つの[SCENE]ボタンそれぞれにアルペジオ タイプやモーションシーケンスタイプ、パートのパラメー ター値などの設定を記録する機能です。

ひとつのパフォーマンスの中で、曲の展開に応じてアルペジ オタイプやモーションシーケンスタイプなどを同時に切り替 えたり、異なる表情の音色に切り替えたい場合に便利です。

シーンを設定する手順

●~●は、●のタブで「Arp」「Motion Seq」を選択しているときのみ表示されます。この部分は、選択しているタブ(機能)に応じて表示が変わります。

2 シーン1~8の設定をします。

②の[Memory]をオンにした機能やモーションシーケン スタイプ、アルペジオタイプの情報は、選択中の [SCENE]ボタンに自動で記録されます。SCENE [1]~ [8]ボタンを押すことにより、シーン1~8が切り替わ り、各ボタンに記録された情報が復元されます。

NOTE

シーン機能は、シーン画面以外でも設定できます。シーン画面で設 定できるパラメーターがアサインされているノブやコントロールス ライダーなどでパラメーターを変更した後、[SHIFT]ボタンを押し たままSCENE [1]~[8]ボタンを押すことで、シーン1~8をそれぞ れのボタンに記録できます。

3 必要に応じてパフォーマンスを保存します(37 ページ)。

注記

保存(ストア)をせずに別のパフォーマンスを選んだり電源を切った りすると、シーンの設定内容は消えてしまいます。

オリジナルのライブセットを作る

ライブのときに、曲に合わせてパフォーマンスを瞬時に切り替えたいときは、ライブセットを使うと便利です。MODX+では、 お気に入りのパフォーマンスを並べることで簡単にオリジナルのライブセットを作ることができます。

パフォーマンスをライブセットに 登録する

パフォーマンスのライブセットへの登録は以下の手順で操作します。

注記

- 編集中のパフォーマンスをライブセットに登録する場合は、先に パフォーマンスを保存(ストア)してください(37ページ)。

- 保存(ストア)をせずに別のパフォーマンスを選んだり電源を切ったり すると、編集中の内容は消えてしまいます。

- 1 登録したいパフォーマンスを選びます。

- 2 [SHIFT]ボタンを押したまま[LIVE SET]ボタン を押します。

ライブセット画面が表示されます。

| n 🖒 Register - Liv | e Set | FX | ₩₩ •<> | J 90 | 114 | 0 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Bank

User 1 |

→ Page

Live S |

et Page 1 | ~ | |||

3 任意のスロットをタッチすると、そのスロットに 選択中のパフォーマンスが登録されます。

ライブセット画面

空きスロットに登録されたパフォーマンス 空きスロット

NOTE

ライブセットには、パフォーマンスに加えて、ソングやパターン、 オーディオファイルを登録できます。登録されたソングなどは、ラ イブセット画面上で再生できます。詳しくは、リファレンスマニュ アルをご参照ください。

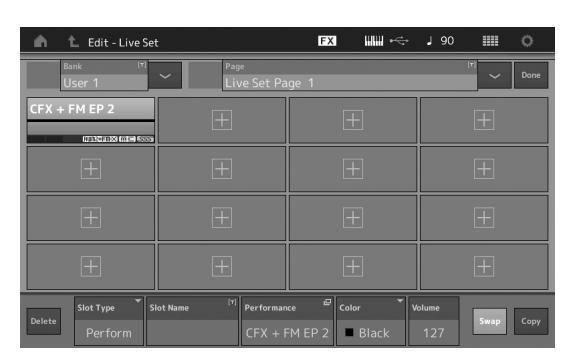

ライブセットに登録したパフォーマ ンスを並べ替える

ライブセットに登録したパフォーマンスの順番を並べ替えた いときは、ライブセットエディット画面から行います。

- ライブセット画面で、[EDIT]ボタンを押します。 ライブセットエディット画面が表示されます。 (プリセットバンク/ライブラリーバンクのライブセットを開いているときは表示されません。)

- 2 移動元のスロットを選択し、画面上の[Swap] ボタンをタッチします。

[Swap]ボタンが点灯し、有効になります。

3 移動先のスロットを選択します。

移動元と移動先のスロットの中身が入れ替わります。

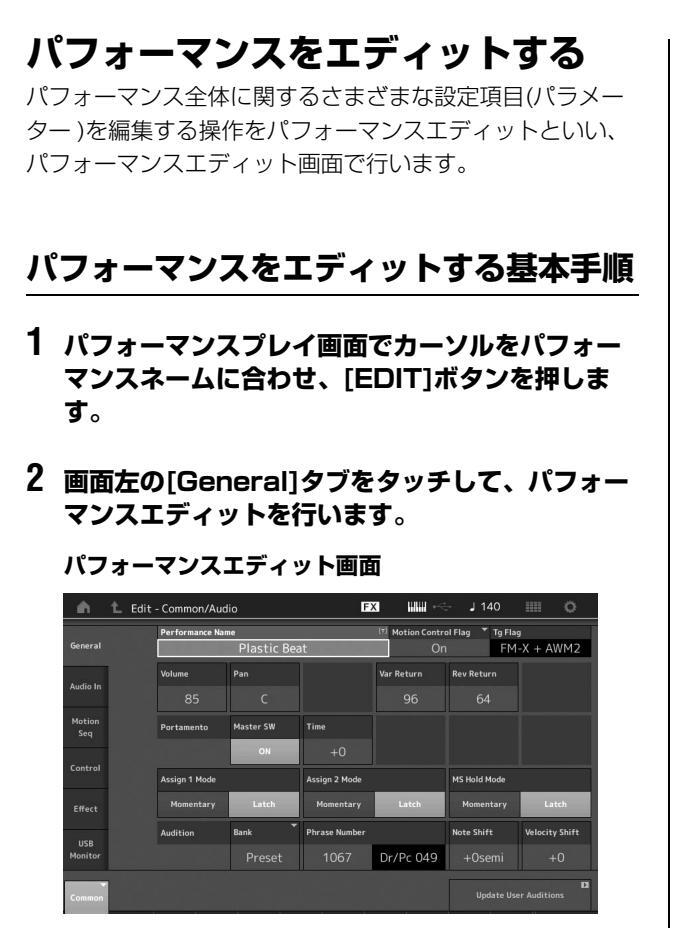

編集(エディット)する

MODX+では、編集画面からパートやパフォーマンス、エフェクト、アルペジオなど、さまざまな設定を編集(エディット)することができます。ここではパートを組み合わせてパフォーマンスを作る手順についても説明します。

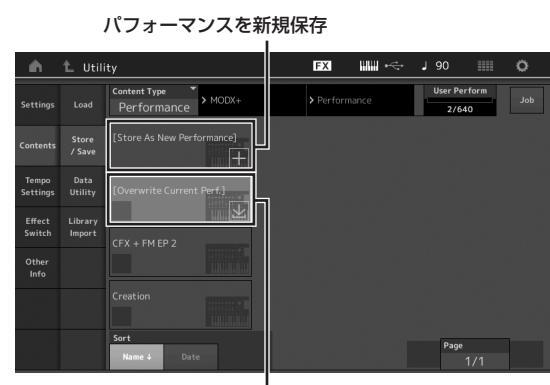

パフォーマンスの保存(ストア)

エディット作業が終わったら、作成したパフォーマンスを本 体メモリーに保存します。このように、本体のメモリーに保 存することをストアといいます。

[STORE]ボタンを押して、パフォーマンスを保存しましょう。

注記

- 保存(ストア)をせずに別のパフォーマンスを選んだり電源を切ったり すると、エディットの内容は消えてしまいます。

- ユーザーバンクにあるストア先のパフォーマンスは、上書きされると 消えてしまいます。エディットしたパフォーマンスを保存する場合は、 大事なユーザーパフォーマンスに上書き保存しないようにご注意くだ さい。大切なデータは、あらかじめUSBフラッシュメモリーに保存 (セーブ)しておくことを、おすすめします。セーブの操作については 60ページをご参照ください。

NOTE

パフォーマンスエディット中に[PART SELECT MUTE/SOLO](パート セレクト ミュート/ソロ)ボタンによりパートを選択すると、パートエ ディットに切り替わります。

1 [STORE]ボタンを押してストア画面を表示しま す。

」 すでに保存されているパフォーマンス

2 パフォーマンスの保存先を設定します。

新規にパフォーマンスを保存する場合は[Store As New Performance]の「+」をタッチします。

NOTE

すでに保存されているパフォーマンスを上書きする場合は、 [Overwrite Current Perf.]をタッチするか、対象のパフォーマンス をタッチします。

3 文字入力画面が表示され、保存するパフォーマン スの名前を設定します。

名前の設定方法について詳しくは、「基本操作と画面表示」の「文字入力」(21ページ)をご参照ください。

4 文字入力画面の「Done」を選択すると、ストア が実行されます。

NOTE

すでに保存されているパフォーマンスを上書きする場合は、手順2の あとに実行確認の画面が表示されるので、「YES」を選択するとスト アが実行されます。

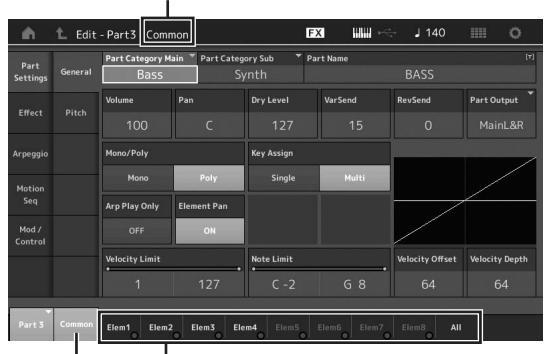

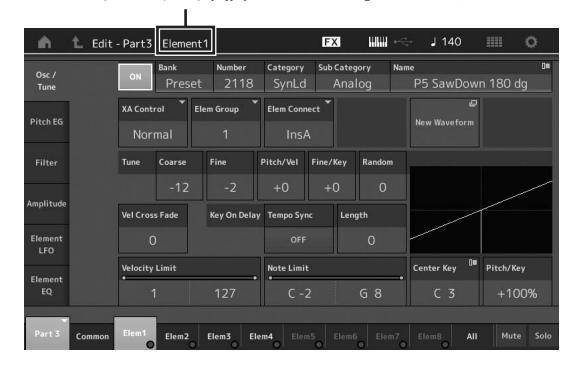

パートをエディットする

パートを構成するさまざまな設定項目(パラメーター)の値を 変更してパートを作り変える操作をパートエディットとい い、エレメントコモン/キーコモン/オペレーターコモンエ ディット画面とエレメント/キー /オペレーターエディット 画面で行います。パートエディットは、パートの種類によっ てパラメーターが異なります。

ノーマルパート(AWM2)エディット

鍵盤の音階どおりに発音する「ノーマルパート(AWM2)」 は、最大8個のエレメントで構成されています。エレメント とは、パートを構成する最小単位です。ノーマルパート (AWM2)のエディットは、8つのエレメントに共通のパラ メーターを設定する「エレメントコモンエディット」と、 エレメントごとのパラメーターを設定する「エレメント エディット」の2種類に分かれます。

エレメントは、楽器音などの波形(ウェーブ)にさまざまな パラメーター (エフェクト、EGなど)を付加して作られて います。MODX+のノーマルパート(AWM2)は、エレメ ントを最大8個組み合わせて作られています。

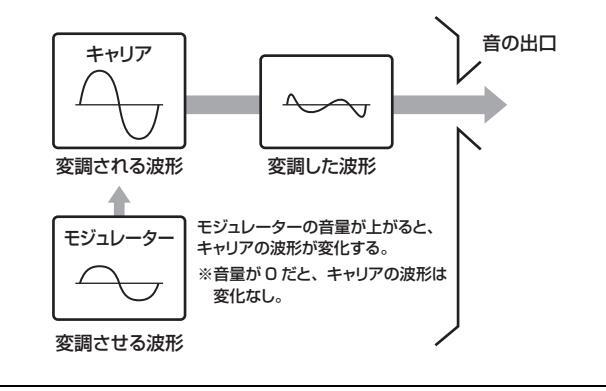

ノーマルパート(FM-X)エディット

FM-X音源による音色が割り当てられた「ノーマルパート (FM-X)」は、最大8個のオペレーターで構成されています。 ノーマルパート(FM-X)のエディットは、8つのオペレー ターに共通のパラメーターを設定する「オペレーターコモン エディット」と、オペレーターごとのパラメーターを設定す る「オペレーターエディット」の2種類に分かれます。

FM-X音源の「FM」とは「Frequency Modulation」 (フリケンシーモジュレーション)のことで、周波数を変調 するという意味です。音のもととなる波形の周波数を別の 波形を使って変調させることで、新しい波形を作りだす方 式です。波形を発生させる装置は「オペレーター」と呼 び、MODX+ではオペレーターを3つ使います。変調され る側のオペレーターを「キャリア」、変調する側のオペ レーターを「モジュレーター」と呼び、8つのオペレー ターはキャリアとモジュレーターのどちらにも使うことが できます。オペレーターの組み合わせを変えたり、さらに レベルやエンベロープなどの他の要素を調整することで、 音に複雑な変化を与えることができます。

ドラムパートエディット

各鍵盤にいろいろな打楽器が割り当てられた「ドラムパート」のエディットは、全キーに共通のパラメーターを設定する「キーコモンエディット」と、キーごとのパラメーターを設定する「キーエディット」の2種類に分かれます。

キーには、ドラムやパーカッションの楽器音が割り当てられています。割り当てる楽器音の種類を変えたり、ピッチやEQを調節することで、さまざまなドラムパートを作成できます。

MODX+のドラムパートは、キーを最大73個組み合わせることによって作られています。

パートをエディットする基本手順

1 パフォーマンスプレイ画面でカーソルをエディット したいパートに合わせ、[EDIT]ボタンを押します。

[PART SELECT MUTE/SOLO]ボタンからも選べま す。

2 画面左の[Part Settings]タブ → [General]タ ブをタッチして、パートエディットを行います。

● ノーマルパート(AWM2)を選択している場合 エレメントコモンエディットを行うには、エレメント [Common]タブにタッチします。 エレメントエディットを行うには、[Elem1]~[Elem8] タブのうち、エディットしたいエレメントのナンバータ ブを押します。

● ドラムパートを選択している場合

キーコモンエディットを行うには、ドラムキー [Common]タブにタッチします。

キーエディットを行うには、[BD]~[Crash]タブのうち、エディットしたいドラムパーツ(BD、SDなど)のナンバータブを押します。

[Drum Key]タブにタッチしてから[BD]~[Crash]タブ を切り替えることで、C1~C#2の鍵盤にアサインされ ているキーを選択できます。それ以外の鍵盤にアサイン されているキーを選択するには画面の「Keyboard Select」をオンにし、エディットしたいキーがアサイ ンされている鍵盤を押します。

● ノーマルパート(FM-X)を選択している場合

オペレーターコモンエディットを行うには、オペレー ター [Common]タブにタッチします。 オペレーターエディットを行うには、[OP1]~[OP8]タ ブのうち、エディットしたいオペレーターのナンバータ ブを押します。

NOTE

パートパラメーターについて詳しくは、PDFファイル「リファレン スマニュアル」のパート説明箇所をご参照ください。

● エレメントコモンエディット画面

エレメントコモンエディット画面であることを示しています。

I | エレメントコモンエディットとエレメントエディットを切り替え

画面構成はキー /オペレーターコモンエディット画面も 同様です。

● エレメントエディット画面

エレメントエディット画面であることを示しています。

画面構成はキー /オペレーターエディット画面も同様で す。

3 必要に応じてパフォーマンスを保存します。

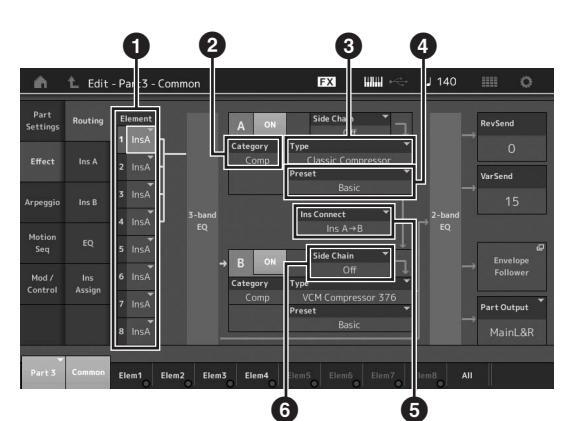

パートのエフェクトをエディットする

MODX+には数多くのエフェクトが内蔵されています。こ のエフェクトを活用することで、パートにさまざまな効果を かけられます。プリセットパートのエフェクトを変更するだ けでも、まったく違ったパートに仕上げることができます。 ここではパートにかけるエフェクトタイプや設定を変更し、 ユーザーパフォーマンスとして保存する手順を説明します。

- パフォーマンスプレイ画面でカーソルをエディットしたいパートに合わせ、[EDIT]ボタンを押します。

- 2 エレメント[Common]タブをタッチします。

- 3 画面左の[Effect]タブ → [Routing]タブをタッ チします。

エレメントコモンエディットのエフェクト画面が表示さ れます。

- 各エレメント/キーの出力先

- 2 インサーションエフェクトAのカテゴリー

- 3 インサーションエフェクトAのタイプ

- ④ インサーションエフェクトAのプリセット

- インサーションエフェクトAとBの接続方法

6 サイドチェーン/モジュレーターパートの選択

- 4 各エレメント/キーの出力先(●)を設定します。

- 5 インサーションエフェクトAのエフェクトカテゴ リー(2)とエフェクトタイプ(3)、エフェクトプ リセット(4)を選びます。

- 6 インサーションエフェクトAとBの接続方法(⑤)を 設定します。

- 7 インサーションエフェクトBのサイドチェーン/ モジュレーター (())を設定します。

NOTE

サイドチェーン/モジュレーターとは、通常の入力とは別系統の入力 のことです。特定のエフェクトタイプでこれらを指定することがで き、MODX+では選択中のパートと異なるパートやオーディオの入 力信号により、エフェクトのかかり具合をコントロールできます。 エフェクトタイプによりサイドチェーン、モジュレーターと呼び方 が異なります。

8 画面左内側の[Ins A]タブをタッチします。

手順4で選択されたエフェクトパラメーターを細かく設 定できる画面が表示されます。

| A | 1_ Edit | - Part3 - Comr | non | F | 3 |||||| ~ | ÷ J 140 | o |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Part

Settings |

ON Catego |

т

у Туре

np Clas |

sic Compress | ▼ Preset |

▼

Basic |

Side Chain 🔻

Off |

|

| Effect |

Threshold

-8dB |

Ratio 20.0 |

Attack

7ms |

Release

65ms |

Output Level |

Side Chain LvI

+0.0dB |

|

| Arpeggio | |||||||

|

Motion

Seq |

|||||||

|

Mod /

Control |

Ins

Assign |

||||||

| Part 3 | Common | Elem1 Elem2 | Elem3 Ele | m4 Elem5 | Elem6 Elem7 | Elem8 All |

9 必要に応じて各パラメーターを設定します。

エフェクトによってさまざまなパラメーターが用意され ていますので、イメージに近い音になるまで微調整をし ましょう。

コンペア機能

エディットした音色をエディット前の音色に一時的に 切り替えることができる機能で、エディットによって どう音が変わったか聞き比べることができます。

エディット画面を表示した状態で、[EDIT]ボタンを押 します。[EDIT]ボタンが点滅し、エディット前の状態 に一時的に戻ります。[EDIT]ボタンをもう一度押す と、エディット後の状態に戻ります。

- 10 同様にインサーションエフェクトBもエディット します。

- 11 必要に応じてパフォーマンスを保存します。

パフォーマンスのパート構成例

パフォーマンスを選んで演奏してみると、アルペジオが鳴り 出すものや、鍵盤の位置によって別の音が鳴るもの、いくつ もの音が重なって鳴るものなど、さまざまな種類のものがあ ります。中には、どう演奏していいのか分からないようなも のもあるかもしれません。そういう場合には、そのパフォー マンスのパートの組み合わせ方を理解すると活用方法が見え てきます。ここでは、基本となる4種類のパートの組み合わ せ方をご紹介します。

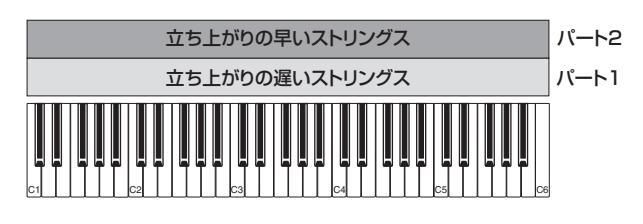

パフォーマンスの構成1 レイヤー

1つの鍵盤を押さえることで、2つ以上のパートが同時に鳴 るようにする方法です。

たとえば、立ち上がりの早さの違う数種類のストリングをレ イヤーさせて音に厚みを出したり、ピアノ系のパートとパッ ド系のパッドをレイヤーさせたりなど、多彩なパフォーマン スを作成できます。

パフォーマンスの構成2

スプリット___

鍵盤の位置(音域)によって、別のパートが鳴るようにする方 法です。

たとえば、低音域にストリングス、高音域にフルートを割り 当てておくと、左手でストリングスを演奏しながら右手でフ ルートを弾くなど、1人で同時に複数の音色を演奏すること が可能になります。

バート1 バート2 ストリングス フルート

パフォーマンスの構成3 ベロシティースプリット

複数のパートを重ね、鍵盤を弾く強さ(ベロシティー)で別の パートが鳴るようにする方法です。

たとえば、弱いベロシティーではゆっくりと立ち上がる柔ら かいストリングが、中ぐらいのベロシティーでは立ち上がり が早いストリングが、強いベロシティーではオーケストラ ヒット系の迫力あるストリングス音が、それぞれ鳴るように 設定しておくと、鍵盤を弾く強さによって多彩な演奏が実現 できます。

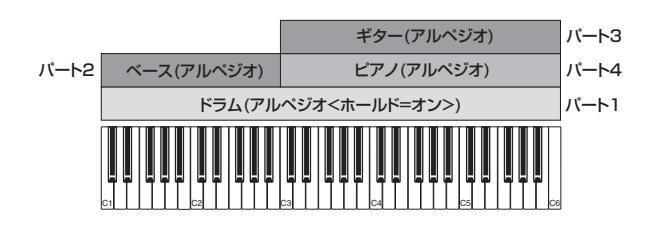

パフォーマンスの構成4

アルペジオ

アルペジオを利用して、1人でバンドアンサンブルを実現す る方法です。

MODX+では、パフォーマンスを構成する8つのパートに対して、別々のアルペジオを同時に割り当てられます。そこで、別のアルペジオを割り当てた4種類のパートをレイヤーすることで、4種類の楽器が異なったパートを演奏しているアンサンブル演奏が実現できます。

たとえば、ドラム、ベース、ギター、ピアノを下記のように 配置し、それぞれの楽器に合ったアルペジオを設定しておき ます。すると、低音域の鍵盤を押さえるとベースのリズム、 高音域の鍵盤を押さえるとピアノとギターのコードバッキン グ、鍵盤すべての音域でドラムの音が演奏されます。する と、曲のコード進行に合った鍵盤を押さえるだけで、その曲 の伴奏パートが完成します。さらに、画面上のMotion Control → Arpeggioでアルペジオの種類を切り替えると、 イントロからAメロ、サビ、エンディングまで、バリエー ションに富んだ演奏も可能です。

パフォーマンスについて、基本的な4種類の構成をご紹介し ましたが、この4つを組み合わせることでさらに多彩な パフォーマンスを作成できます。いろいろなパフォーマンス を試して、どのような組み合わせ方が用いられているか確認 してみましょう。それぞれのパフォーマンスについて、 パフォーマンスの構成を探り出し、演奏方法や活用方法を見 つけ出してみてください。

パートを組み合わせてパフォーマンス を作る

例として2つのパートを組み合わせてパフォーマンスを作る 方法を説明します。

パフォーマンスを選ぶ

パート1にピアノ音色を割り当てましょう。

- 1 パフォーマンスプレイ画面でカーソルをパート1 のパートネームに合わせ、[SHIFT]ボタンを押し たまま[CATEGORY]ボタンを押します。 パートカテゴリーサーチ画面が表示されます。

- 2 パフォーマンスリストから[Full Concert Grand]を選びます。

- 3 [EXIT]ボタンを押します。

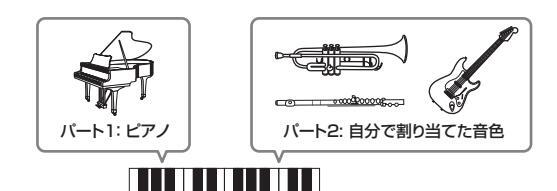

パートを重ねる(レイヤー)

パート2に好きな音色を割り当てて、パート1とパート2の 2つの音色を重ねて発音させてみましょう。

パフォーマンスプレイ画面でパート2のパート ネームにカーソルを移動し、[SHIFT]ボタンを押 したまま[CATEGORY]ボタンを押して好きな音 色を選びます。

2 鍵盤を弾いてみましょう。

パート1のピアノ音色と、パート2の自分で割り当てた 音色が重なって発音されます。

3 [EXIT]ボタンを押します。

次は、音色ごとに鍵盤の領域を分けてみましょう。

鍵盤の領域を分ける(スプリット)

パート1の音色を低音域の鍵盤に割り当て、パート2の音色 を高音域の鍵盤に割り当てて、異なった音色を同時に演奏し てみましょう。

- ノートリミット ロー (パートの発音鍵域の最低音)

- 2 ノートリミット ハイ(パートの発音鍵域の最高音)

- パート1のノートリミット ハイ(②)をタッチ、 もしくはカーソルを移動し[ENTER]ボタンを押します。

- 2 画面左の[Keyboard]メニューをタッチし、オン に切り替えます。

- 3 鍵盤を押し、パート1の最高音を設定します。 パート1のRange欄のキーナンバーと目盛りが発音域に 合わせて変わります。

- 4 パート2のノートリミット ロー (●)をタッチ、 もしくはカーソルを移動し[ENTER]ボタンを押 します。

- 5 鍵盤を押し、パート2の最低音を設定します。 パート2のRange欄のキーナンバーと目盛りが発音域に 合わせて変わります。

- 6 画面左の[Keyboard]メニューをタッチし、オフ に切り替えます。

- 7 鍵盤を弾いてみましょう。 左手でパート1のピアノ音色、右手でパート2の自分で 割り当てた音色を弾いてみましょう。

- 8 スライダーファンクション[PART]/ [ELEMENT/OPERATOR]ボタンで「PART」 を選びます。

- 9 コントロールスライダー 1と2を使って、パート 1とパート2の音量を調整します。

スプリット時に片方のパートのピッチを 1オクターブ下げる

パート2のピッチを1オクターブ下げて演奏してみましょう。

- 1 カーソルをパート2に合わせ、[EDIT]ボタンを 押して、パートエディットに入ります。

- 2 画面左の[Part Settings]タブ → [Pitch]タブ をタッチします。

|

Part

Settings |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Portamento | Master SW | |||||

| Effect | ON | OFF | ||||

| Arpeggio | Mode | Time | Time Mode | Legato Slope | ||

| Motion | Fingered | Full-time | 64 | |||

| Seq | Note Shift | Detune | Pitch Bend ↓ | Pitch Bend ↑ | ||

| Mod / | -12 | +0.0Hz | ||||

| control | Micro Tuning Na | me | ||||

| Equal Te | mperament | |||||

3 「Note Shift (ノートシフト)」を選択し、ピッチ を調整します。 半音単位でピッチを調整できます。]オクターブ下げる

羊首単位でビッチを調整できます。「オクターノトける ためには「-12」と設定します。

4 鍵盤を弾いてみましょう。

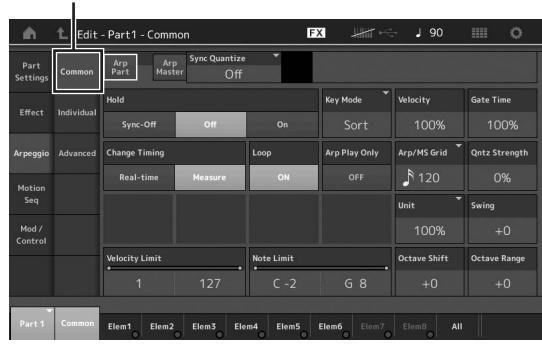

アルペジオの設定を変更する

パフォーマンスのアルペジオの設定を変更してみましょう。 演奏したい曲のジャンルに合ったリズムやバッキングパター ンを選びましょう。

- カーソルをパート1に合わせ、[EDIT]ボタンを 押して、エレメントコモンエディット画面を開き ます。

- 2 画面左の[Arpeggio]タブ → [Common]タブを タッチします。

すべてのアルペジオタイプに共通なアルペジオ設定をす る画面が表示されます。 この中に「Hold」(ホールド)というパラメーターがあり ます。これは、「On」に設定すると鍵盤から指を離して もアルペジオが鳴り続ける設定です。ドラムやパーカッ ションによるリズム演奏など、鳴らし続けたいパートは 「On」に設定しておくと便利です。

[Common]タブ

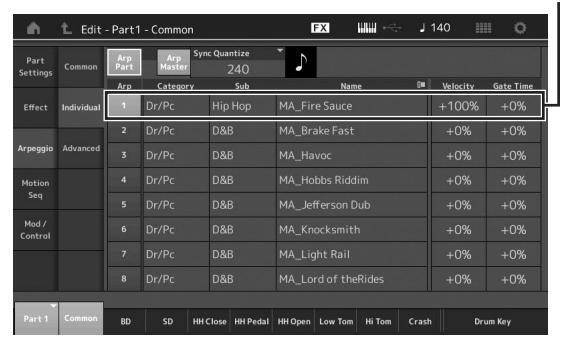

- 3 [Individual]タブをタッチし、アルペジオタイプ ごとの設定画面を開きます。

- Λ アルペジオタイプをタッチレ、画面左の [Category Search]メニューを選択します。 ([CATEGORY]ボタンを押すことでも同様の操 作ができます。)

カテゴリーでは楽器の種類を、サブカテゴリーでは音楽 ジャンルの種類を選ぶ、という手順でアルペジオを選び ます。タイプには、AメロやBメロ、サビ、ブリッジな ど、曲の各部を構成するバリエーションが含まれている ので、鍵盤を押さえて、アルペジオを再生しながら選び ましょう。

アルペジオタイプの設定

1つのアルペジオタイプの設定が終わったら、他のアル ペジオタイプも設定しましょう。

5 必要に応じてパフォーマンスを保存します。

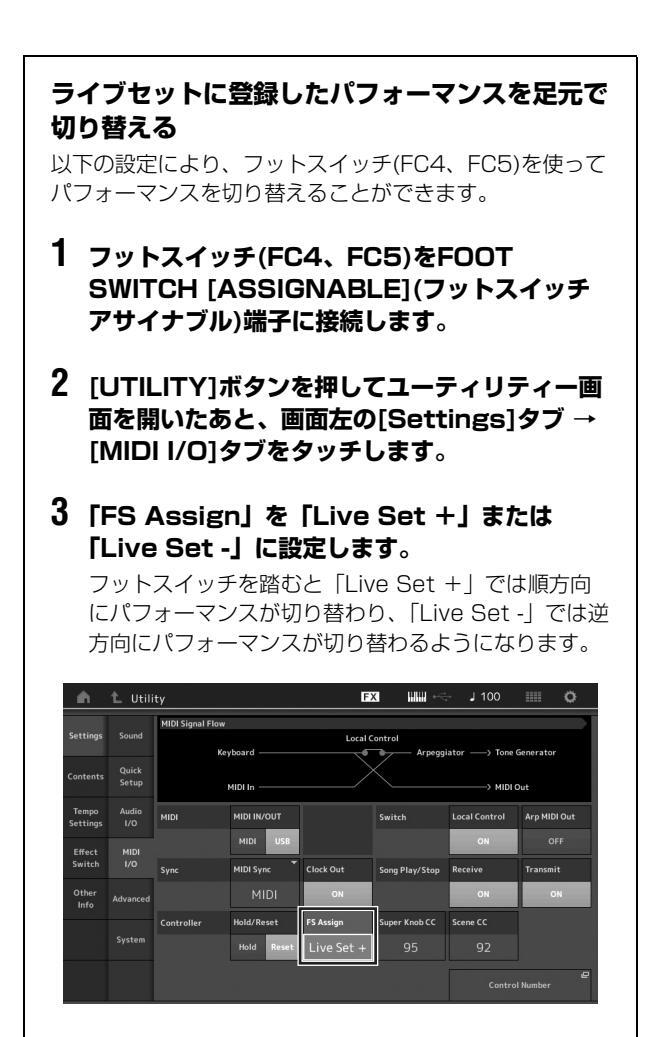

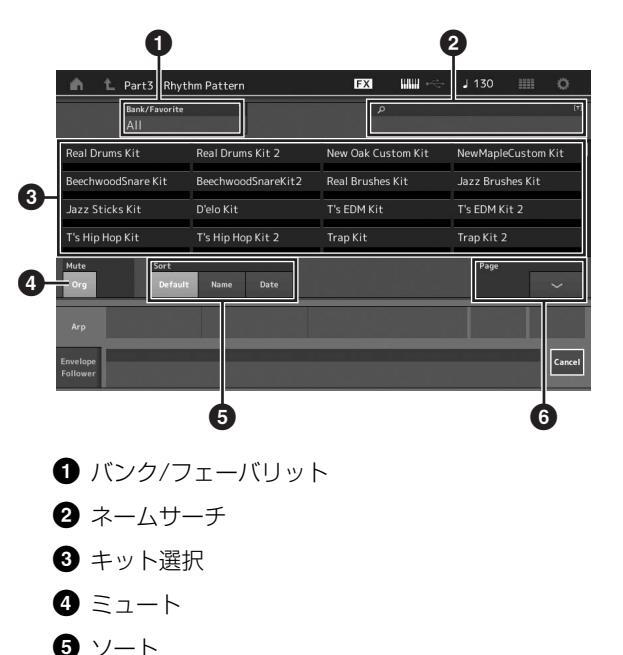

リズムパターンを使う

[RHYTHM PATTERN](リズムパターン)ボタンを使う と、現在のパフォーマンスにリズムパートを簡単に追加 することができます。 また、リズムパターンとエンベロープフォロワーを組み

合わせることで、さらに音色を変化させることができま す。

ここでは、「Supertrance」というパフォーマンスに 「8Z Trans Basics 1」というリズムパターンを追加 し、エンベロープフォロワーを使って音色を変化させる 例を説明します。

リズムパートを簡単に追加する

1 リズムパートを追加したいパフォーマンスを選び ます。 ここでは「Supertrance」を選びます。

2 [BHYTHM PATTERN](リズムパターン)ボタ ンを押します。

リズムパターン画面が表示されます。 パート1~8のすべてのパートが使用中の場合は、「Part Full」と表示され、リズムパターンは追加できません。

- 6 ページ切り替え

- 3 リズムパターンリストから使いたいリズムパター ンのキットをタッチします。 ここでは「87 Trans Basics 1」をタッチします。 リズムパートが追加されます。

- 4 鍵盤を弾くとリズムが鳴ります。

5 [PERFORMANCE (HOME)]ボタンまたは [EXIT]ボタンを押して、リズムパターンを確定し ます。 リズムパターン画面が閉じます。

NOTE

HOMEアイコンをタッチしても確定させることができます。

6 リズムパターンを止めるには、[ARP ON/OFF]ボ タンまたは[■](ストップ)ボタンを押します。

NOTE 画面上の[Arp Hold On]ボタンをタッチしてもリズムパターンを止 められます。

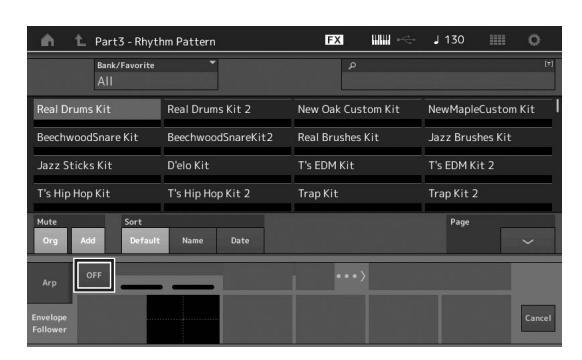

エンベロープフォロワーを設定する

エンベロープフォロワーとは、入力信号の波形のエンベロー プ(振幅包絡)を抽出する機能のことで、音色を変化させるコ ントローラーとして使います。たとえば、リズムパターンを 割り当てたパートのエンベロープフォロワーを「ソース (Source)」として使い、他のパートの音色を変化させると いうようなことができます。たとえば、ある特定の音色が鳴 る間に別の音色の音量を下げる場合(ダッキング)などに使う と便利です。

1 リズムパターン画面下の[Envelope Follower] タブをタッチします。

エンベロープフォロワー画面が表示されます。

エンベロープフォロワースイッチをオンにします。 ここで鍵盤を弾くとエンベロープフォロワーの効果を確認できます。

3 必要に応じて、設定を調節します。 ここでは、カーブボラリティー (Polarity)を「Bi」、 カーブレシオ(Ratio)を「-63」、ゲイン(Gain)を 「-12dB」などにします。

よりこまかい調節をしたい場合には画面の[Edit]ボタン をタッチして、エンベロープフォロワーの設定画面を開 きます。

リズムパターンのキットやアルペジオタイプをを選びなおしたいときは、[RHYTHM PATTERN]ボタンを押してリズム パターン画面に戻ります。キットやアルペジオタイプを選びなおしても、エンベロープフォロワーの設定は保持されます。

録音/再生する

MODX+では、本体に「ソング」や「パターン」としてMIDIデータの録音ができ、USBフラッシュメモリーを接続すれば MODX+本体の演奏をUSBフラッシュメモリーにオーディオ録音することもできます。

用語解説

ソング

ソングは、鍵盤やコントローラーによる演奏をMIDIイベン トとして各トラックに録音した、MIDIシーケンサーデータ です。MODX+には最大で128ソング保存できます。

トラック

トラックとは、演奏を録音するためのメモリーのことで、 1つのトラックには1パート分の楽器の演奏が録音できま す。MODX+のソングには、16トラックが用意されてい て、16パート分の演奏を録音/再生可能です。

リアルタイム録音

メトロノームに合わせて実際に鍵盤やコントローラーを演奏 してデータを入力する方法です。リアルタイム録音には、 Replace (リプレース)、Overdub (オーバーダブ)、Punch (パンチ)の3つの方法があります。

- Replace: 元のデータを消して上書き録音します。

- Overdub: 元のデータを残したまま重ね録音します。

- Punch: 元のデータの指定した範囲を部分的に上書き録音します。

パターン

パターンとは、イントロ、Aメロ、Bメロ、エンディングな どのシーンごとに同じ演奏を繰り返す場合の、ひとまとまり の演奏のセットです。各シーンの演奏をそれぞれ録音してか ら組み合わせることで、効率的に曲作りをしたり、ライブ中 に臨機応変な再生ができます。

MODX+では、1パターンあたり、16トラックで8シーン まで録音でき、最大で128パターン保存できます。

MIDI録音(ソング録音)する

MODX+には、曲を作るためのシーケンサー2種類(ソング、 パターン)が内蔵されています。シーケンサーとは、楽器の 演奏を演奏データ(MIDIデータ)として記録する機能のこと です。思いついたフレーズをMODX+に録音し、DAWで仕 上げればビッグバンドやオーケストラの演奏なども1人で作 り上げることができます。

ソングのシーケンサーは1曲をまるごと記録します。パター ンシーケンサーは、シーンごとに録音した演奏を組み合わせ て曲を制作できます。

ここでは、ソングのシーケンサーを使った、ソングへの録音 方法を紹介します。パターン録音とパターンシーケンサーの 詳細については、リファレンスマニュアルをご参照くださ い。

トラックに録音する

ここからは、実際に曲を入力しながら操作を体験してみま しょう。ますば、トラック1にメロディーを録音します。 では、録音の準備からはじめましょう。

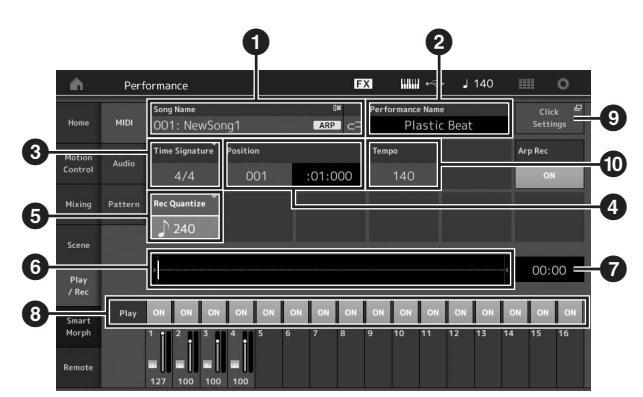

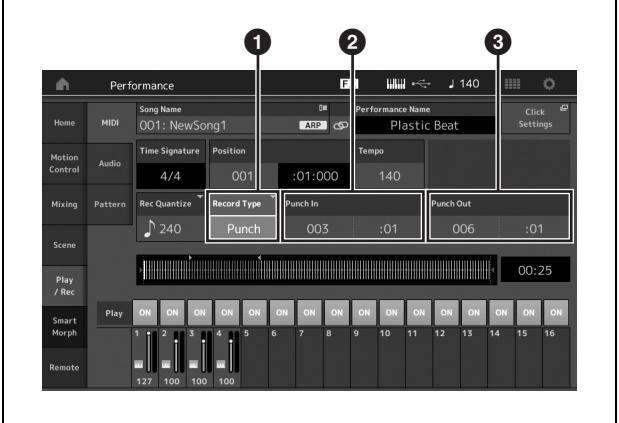

1 パフォーマンスプレイ画面で画面左の[Play/ Rec]タブをタッチします。

レコーディング画面が表示されます。

2 画面左内側の[MIDI]タブをタッチします。

3 [●](レコード)ボタンを押します。

レコードセットアップ画面が表示されます。

NOTE

パフォーマンス画面で[●](レコード)ボタンを押すことで1~3の手順を一度にまとめて操作できます。

- 1 ソングネーム

- 2 選択中のパフォーマンスネーム

- 3 拍子

- ❹ ポジション(再生/録音開始位置)

- 5 クオンタイズ

- 6 シーケンス全体に対するポジションを表示

- シーケンス全体の時間

- ⑧ トラックごとの再生オン/オフ切り替え

- テンポセッティング画面へのショートカット

- 🛈 テンポ変更

- 4-1. 「Time Signature (拍子)」(③)にカーソルを移動し、 作成する曲の拍子を設定します。ここでは「4/4」に 設定します。

- 4-2. 「Rec Quantize (クオンタイズ)」(⑤)で「240(♪)」 に設定します。クオンタイズとは、正確に弾いている つもりでも、タイミングが微妙に遅れたり早かったり するズレを補正し、タイミングをジャストにそろえる 機能です。ここでは、演奏するソングに出てくる最も 短い音符の長さを設定します。

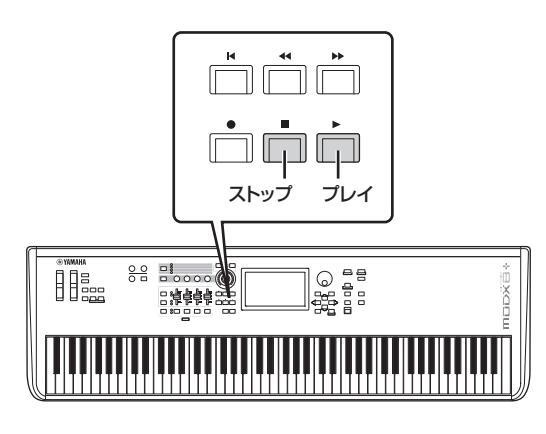

- 5 入力の準備ができたら、[▶](プレイ)ボタンを押してリアルタイム録音をスタートします。 [▶](プレイ)ボタンを押すとプリカウントが鳴るので、その後演奏を開始してください。

- 6 最後まで録音できたら、[■](ストップ)ボタンを 押して、録音をストップします。

間違ってしまったら、[■](ストップ)ボタンを押して録 音をストップし、もう一度初めから録音しなおしましょ う。何度でも弾き直せるので、うまく演奏できるまでト ライしてください。

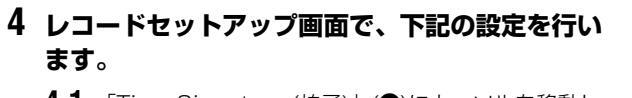

クリックを聞きながら録音する

以下の手順で、MIDI録音時にクリック音を鳴らすこと ができます。

1 [UTILITY] → [Tempo Settings] (またはそ の他の画面内のClick Settingsボタン)でテン ポ設定画面を開き、クリックの [Mode] を [Rec] に設定します。

NOTE

「Mode」を「Rec/Play」に設定するとMIDI録音/再生時にクリッ ク音が鳴ります。「Always」に設定すると常にクリック音が鳴る 状態になります。

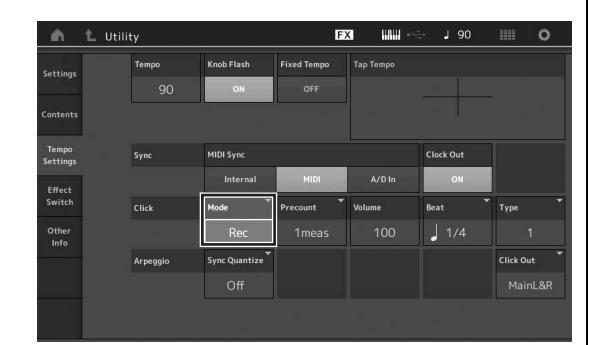

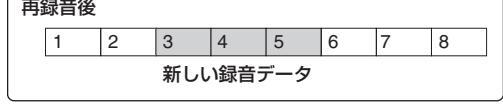

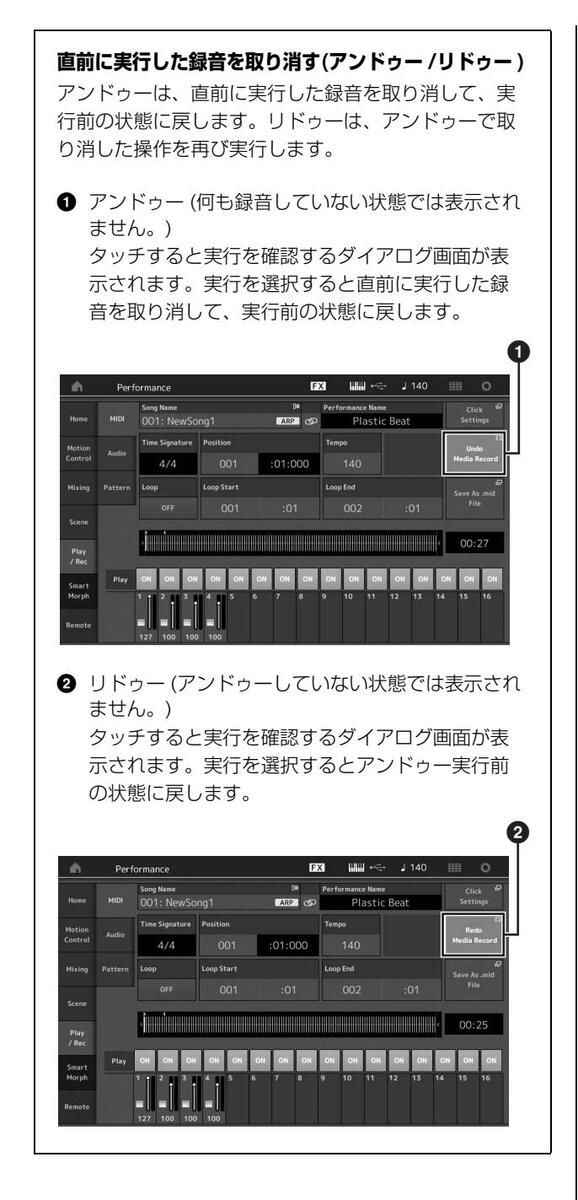

部分的に録音をやり直す(パンチイン/アウト録音)

ー度録音したトラックを部分的に録音し直す方法として、パンチイン/アウト録音があります。録音をスタートすると再生が始まり、パンチインの小節で自動的に 録音状態に入り、パンチアウトの小節で自動的に再生 状態に戻ります。たとえば、8小節のソングの中で3小 節~5小節の間を録音し直したい場合は以下のように なります。

NOTE

パンチイン/アウト録音はリプレース録音方式になります。

上図のパンチイン/パンチアウト録音を実行するには、 レコードセットアップ画面であらかじめ以下のパラ メーターを設定します。

● レコードタイプ「Record Type」=「Punch」

- パンチイン(再録音開始小節:拍) = 003:01 この小節:拍から該当トラックの再生音が消え、 鍵盤演奏が録音されます。

- 3 パンチアウト(再録音終了小節:拍) = 006:01 この小節:拍から通常再生に戻ります。

ソングを再生する

録音したソングを再生しながら、トラックのミュート/ソロ やコントロールスライダーの活用方法についてご紹介しま す。

ソングの再生をスタートさせ、実際に音で確認しながら操作 してみましょう。

ソングの再生

1 [▶](プレイ)ボタンを押して、ソングの再生を始めます。

NOTE

音の大きさを[MASTER VOLUME]ノブで調節してください。

2 [■](ストップ)ボタンを押して、ソングの再生を 止めます。

各パートのボリュームを操作する

コントロールスライダーを操作すると、パート1~4の ボリュームを操作できます。

[PART]/[ELEMENT/OPERATOR]ボタンを押してPART ランプを点灯させてからスライダーセレクト[1-4]/[5-8]ボ タンを押すと、パート5~8のボリュームが操作できる状態 になります。

この他に、ノブ1~4 (5~8)にも、演奏中のソングのパートの設定を、リアルタイムに操作できるさまざまな機能が割り当てられています。詳しくは、リファレンスマニュアルをご参照ください。

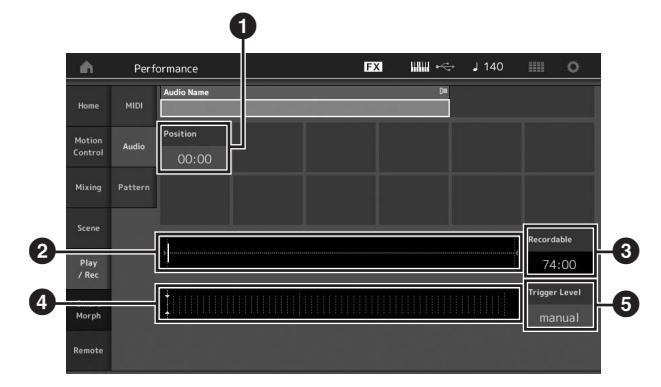

オーディオ録音する

MODX+本体での演奏をUSBフラッシュメモリーに、WAV 形式(44 1kHz/24bit/ステレオ)のオーディオファイルとし て録音できます。録音時の録音レベルは固定されており、連 続で最大74分または録音先デバイスの上限の容量まで録音 ができます。

注記

オーディオファイルの録音/再生/保存中は、MODX+の電源を絶対に切 らないでください。録音/保存先のUSBフラッシュメモリーに正常にア クセスできなくなるおそれがあります。

- 1 USBフラッシュメモリーをMODX+のIUSB TO DEVICE1端子に接続します。

- 2 パフォーマンスプレイ画面で画面左の[Play/ Rec]タブをタッチします。 レコーディング画面が表示されます。

- 3 画面左内側の「Audio]タブをタッチします。

- 4 [●](レコード)ボタンを押して、オーディオレコー ドに入ります。

レコードセットアップ画面が表示されます。

- ポジション(再生位置)

- 2 オーディオ全体の長さと現在の再生位置を表示

- 3 録音可能時間

- ④ レベルメーター

- 5 トリガーレベルの設定値

5 トリガーレベルを(の)設定します。

「Trigger Level」=「manual」に設定した場合は、 「▶](プレイ)ボタンを押すことで録音を開始します。 「TriggerLevel」=「1~127」に設定した場合は、設 定した値を招える信号が入ってきたときに一録音が自動 的に開始されます。設定したレベルは、レベルメーター (④)に青い三角形で表示されます。ノイズに影響されな い範囲でできるだけ低く設定すると、アタック部分が切 れずに録音できます。

6 [▶](プレイ)ボタンを押します。

「Trigger Level」=「manual」に設定した場合は、 [▶](プレイ)ボタンを押すと[●](レコード)ボタンが赤色 に、「▶1(プレイ)ボタンが緑色にそれぞれ点灯し、録音 が開始されます。

「Trigger Level」=「1~127」に設定した場合は、設 定した値を超える信号が入るまで録音待機状態になりま ਰ.

7 鍵盤を演奏します。

「Trigger Level」=「1~127」に設定した場合は、設 定した値を超える信号が入ってきたときに、録音が開始 されます。

8 演奏が終わったら[■](ストップ)ボタンを押します。 録音先デバイスにオーディオファイルが保存されます。

オーディオファイルの再生

本体または本体以外の機器で作成した、USBフラッシュメ モリー上のオーディオデータ(Waveファイル)は、以下の手 順により本体で再生できます。

- 1 USBフラッシュメモリーをMODX+の[USB TO DEVICE1端子に接続します。

- 2 パフォーマンス画面で、画面左の[Play/Rec]タ ブ→ [Audio]をタッチします。

- 3 [Audio Name] をタッチし、画面左の[Load] メニューを選択します。

- 4 ロード元のUSBフラッシュメモリー、フォルダー を選択します。

- 5 USBフラッシュメモリー内のファイル(拡張子: .wav)を選択して、ロードを実行します。

- 1 オーディオネーム

- 2 オーディオボリューム(再生音量)

- 3 オーディオの長さ

- 6 [▶](プレイ)ボタンを押します。 オーディオファイルの再生が始まります。

- 7 「Audio Volume」 (@)にカーソルを合わせ、 データダイアルで再生音量を調節します。

- 8 [■](ストップ)ボタンを押して再生を停止します。

オーディオファイルを再生させながら、選択中のパフォーマンスの 音色を演奏することができます。

マスターキーボードとして使う

MODX+では1つのパフォーマンスにつき8ゾーンのマスターキーボード機能を設定することができます。 ライブセットと組み合わせることで、外部MIDI機器をコントロールするための設定を瞬時に切り替えできるので、たとえば ライブステージでパフォーマンスを演奏しながら、多数の外部MIDI音源を次々に切り替えて演奏する、といったことが可能に なります。

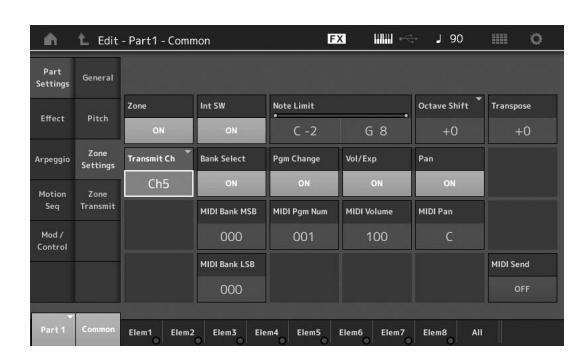

マスターキーボード(ゾーン)機能の 設定をする

外部MIDI音源を複数使用するときは、マスターキーボード (ゾーン)機能を設定してパフォーマンスに保存しておくと便 利です。パフォーマンスを切り替えると同時に、外部MIDI 音源のプログラムを変更することもできます。 基本的な操作手順は以下のとおりです。

はじめにMODX+全体のマスターキーボード(ゾーン)設定を 有効にします。

- 1 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開きます。

- 2 画面左の[Settings]タブ → [Advanced]タブ をタッチします。

- 3 [Zone Master]ボタンをタッチし、オンにします。

4 [EXIT]ボタンを押します。 元の画面に戻り、設定が保存されます。

次にパフォーマンスごとのマスターキーボード(ゾーン)設定 をします。

- 1 [PERFORMANCE (HOME)]ボタンを押してパ フォーマンスプレイ画面を開きます。

- 2 選択中のパフォーマンスの任意のパートにカーソルを合わせ、[EDIT]ボタンを押して、パートエディットに入ります。

- 3 画面左の[Part Settings]タブ → [Zone Settings]タブをタッチします。

- 4 [Zone]ボタンをタッチして、オンにします。

- 5 送信チャンネルやノートリミットなど、ゾーンに 関する設定を行います。

6 続いて[Zone Transmit]タブをタッチして、 送信スイッチの設定を行います。

これらの設定が終わったら、[STORE]ボタンを押して パフォーマンスを保存してください。

ゾーン設定について詳しくは、リファレンスマニュアルをご 参照ください。

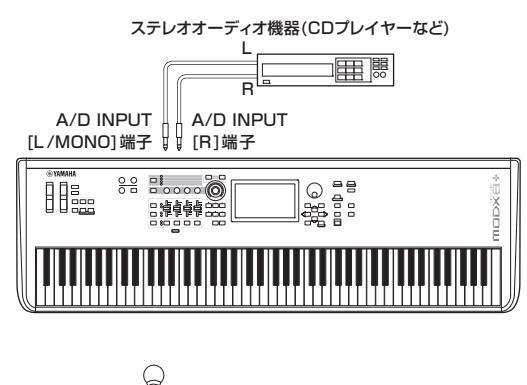

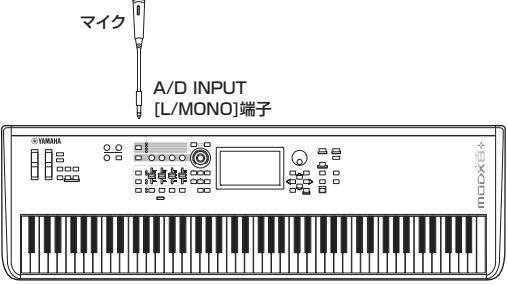

マイクやオーディオ機器を活用する

A/D INPUT [L/MONO]/[R]端子 からの入力信号を鳴らしながら演奏 する

MODX+では、A/D INPUT [L/MONO]/[R]端子にマイク や、CDプレーヤーなどのオーディオ機器、シンセサイザー などの電子楽器を接続し、入力音声をオーディオ入力パート (A/Dインプットパート)として鳴らすことができます。ボ リューム、パン、エフェクトなどの設定をし、他パートと ミックスした上で、本体サウンドとして出力されます。

本体の電源がオフになっていること、およびA/D INPUT [GAIN] (ゲイン)ノブが最小になってい ることを確認します。

本体リアパネルのA/D INPUT [L/MONO]/[R] 端子へ、外部機器の端子を差し込みます。

NOTE

マイクは、ダイナミックマイクをご使用ください。コンデンサーマイクは使用できませんので、ご注意ください。

- 3 接続した機器の電源をオンにしたあと、本体の電 源をオンにします。

- 4 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開いたあと、画面左の [Settings]タブ → [Audio I/O]タブをタッチします。

- 5 A/D INPUT [L/MONO]/[R]端子に接続した機器に従って「Mic」/「Line」を設定します。 マイクなどの出力レベルの低い機器を接続した場合は 「Mic」(マイク)に、オーディオ機器、電子楽器などの出 カレベルの高い機器を接続した場合は「Line」(ライン) に設定します。

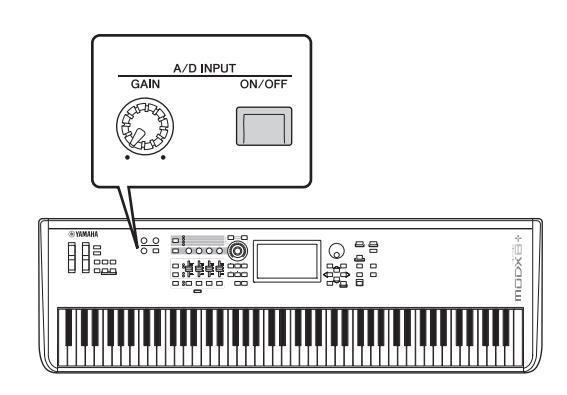

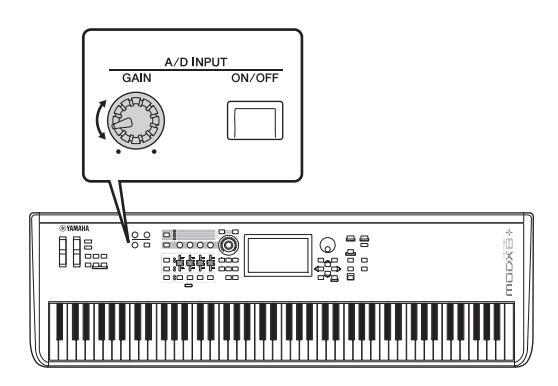

- 6 A/D INPUT [ON/OFF]ボタンを押して、ボタンを点灯させます。

接続されたオーディオ機器からの入力信号が有効になり ます。

7 接続した外部機器の音を聞きながら[GAIN]ノブ を回して入力レベルを調節します。

8 [PERFORMANCE (HOME)] ボタンを押して、 接続した外部機器と一緒に使うパフォーマンスを 選択します。

マイクで歌ったり、オーディオ機器を再生させながら、 鍵盤を演奏してみましょう。

本体のさまざまな設定をする

ユーティリティー画面では、本体のさまざまな設定ができます。なかでも[Settings]タブを選択した状態では、システム全体 に共通した設定を行います。ユーティリティー画面で変更された設定は、[EXIT]ボタンを押し、元の画面に戻るタイミングで 保存されます。ここでは、システム全体の設定のうち、よく使われる機能を紹介します。

電源を入れたときの状態を設定する

電源を入れたときに、表示される画面の設定を行います。 ライブセット画面かパフォーマンスプレイ画面のどちらかを 選択できます。

- 1 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開いたあと、画面左の[Settings]タブ → [System]タブをタッチします。

- 2 「Power on Mode」で「Live Set (ライブセッ ト画面)」か「Perform (パフォーマンスプレイ 画面)」のどちらかを選択し、「Live Set」を選択 した場合はさらにスロット番号を選んで、電源を 入れたときに表示される画面を設定します。

3 「EXIT1ボタンを押します。

元の画面に戻り、設定が保存されます。

ボタンの半点灯状態を設定する

半点灯に対応したボタンのオン/オフの設定、または明るさの設定を行います。

- 1 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開いたあと、画面左の[Settings]タブ → [System]タブをタッチします。

- 2 [Half Glow」で「Off」「1/4」「1/2」のいず れかを選択します。

「Off」は半点灯設定をオフにします。 「1/4」は点灯状態を1とした場合、半点灯状態の明るさ をその1/4の明るさに設定します。ライブ会場などの暗 い場所ではこちらを設定してください。 「1/2」は点灯状態を1とした場合、半点灯状態の明るさ をその半分の明るさに設定します。屋外など、半点灯状 態と消灯状態の見分けが難しい場合はこちらを設定して ください。

3 [EXIT]ボタンを押します。 元の画面に戻り、設定が保存されます。

さまざまな機能のオン/オフを設定 する

ユーティリティー画面で[System]タブを選択した状態では、その他、以下の設定も行えます。

アニメーションのオン/オフ設定

画面が切り替わるときのアニメーションのオン/オフ設定を 行います。

- 1 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開いたあと、画面左の[Settings]タブ → [System]タブをタッチします。

- 2 「Animation」で「ON」か「OFF」のどちらか を選択し、アニメーションのオン/オフを設定しま す。

3 [EXIT]ボタンを押します。

元の画面に戻り、設定が保存されます。

ブラー (ぼかし)効果のオン/オフ設定

画面を切り替えたときに直前の画面をぼかした状態で表示す るブラー効果のオン/オフ設定を行います。

- 1 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開いたあと、画面左の[Settings]タブ → [System]タブをタッチします。

- 2 「Blur」で「ON」か「OFF」のどちらかを選択 し、ブラー (ぼかし)効果のオン/オフを設定しま す。

- 3 [EXIT]ボタンを押します。 元の画面に戻り、設定が保存されます。

ビープ音のオン/オフ設定

画面操作時のビープ音のオン/オフ設定を行います。

- 1 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開いたあと、画面左の[Settings]タブ → [System]タブをタッチします。

- 2 「Beep」で「ON」か「OFF」のどちらかを選択 し、ビープ音のオン/オフを設定します。

- 3 [EXIT]ボタンを押します。 元の画面に戻り、設定が保存されます。

スーパーノブの点滅オン/オフ設定

初期設定ではスーパーノブはビートに同期して点滅します。 その機能のオン/オフ設定を行います。 オフにすると点灯したままの状態となります。

- 1 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開いたあと、画面左の[Settings]タブ → [System]タブをタッチします。

- 2 「Knob Flash」で「ON」か「OFF」のどちら かを選択し、スーパーノブの点滅オン/オフを設定 します。

タッチパネルのキャリブレーション

タッチパネルのタッチ位置と本体動作のずれを感じた場合 は、必要に応じてタッチパネルのキャリブレーションを行っ てください。

- 1 [UTILITY]ボタンを押したまま、[PART SELECT MUTE/SOLO]ボタンを押します。 [Calibrate Touch Panel]ボタンが選択された状態の ユーティリティー画面が開きます。

- 2 [ENTER]ボタンを押します。

- 3 表示された白い四角いマークをタッチし、タッチ パネルの位置を調整します。

NOTE

[UTILITY] → [Settings] → [System]でシステム設定画面を開き、 [Calibrate Touch Panel] をタッチすることでも設定できます。

マスターチューンを変更する

ピアノなど、チューニングを変更できない他の楽器とアンサ ンブルする場合に、MODX+のチューニングを変更できま す。

1 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開いたあと、画面左の[Settings]タブ → [Sound]タブをタッチします。

Tune (チューン)」を選択し、データダイアルを 使って数値を変更します。

ここでは例として、440Hzを442Hzに変更します。 MODX+でのチューニングのパラメーターはCent (セント、100セント=半音)という単位になっています が、設定値の右側に目安として「Hz」についても表記さ れるので、こちらを確認しながら設定を変更します。 データダイアルを回して「+8.0」に変更します。ただ し、より正確にチューニングする場合には、チューナー などを使って合わせてください。

3 [EXIT]ボタンを押します。 元の画面に戻り、設定が保存されます。

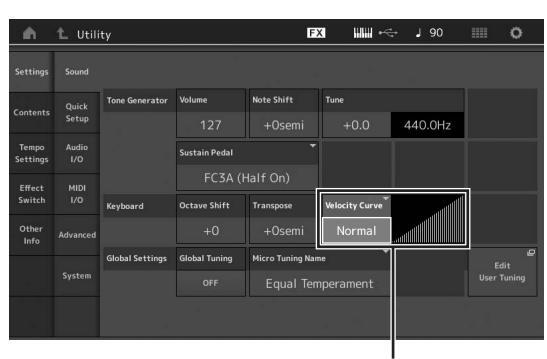

ベロシティーカーブを変更する

鍵盤を弾く強さに対するベロシティーの出方を決める、ベロ シティーカーブを設定します。本体画面に表示されるグラフ イメージの横軸は鍵盤を弾く強さ、縦軸が鍵盤から出力され るベロシティーを示しています。

1 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開いたあと、画面左の[Settings]タブ → [Sound]タブをタッチします。

ー ベロシティーカーブ

2 「Velocity Curve (ベロシティーカーブ)」を選 択し、カーブを設定します。

|

Normal

(ノーマル) |

鍵盤を弾く強さとベロシティーが比例

する、もっとも一般的なカーブです。 |

| Soft (ソフト) |

全体に大きなベロシティーが出やすい

カーブです。 |

| Hard (ハード) |

全体に大きなベロシティーが出にくい

カーブです。 |

| Wide (ワイド) |

キータッチの弱い部分ではベロシティー

をおさえ、強い部分ではベロシティーを 出やすくしたカーブです。ダイナミック レンジが広く感じられます。 |

3 [EXIT]ボタンを押します。

元の画面に戻り、設定が保存されます。

ライブセットの文字サイズを変更する

ライブセット画面やカテゴリーサーチ画面の文字が小さくて 見づらい場合、表示する文字のサイズを大きくすることがで きます。

[Utility]ボタン → [Settings]タブ → [System]タブ → [Live Set Font] で設定します。 詳しくは、リファレンスマニュアルをご参照ください。

外部MIDI機器と接続して使う

市販のMIDI ケーブルやUSB ケーブルを使って、外部MIDI 機器と接続することができます。これにより、MODX+から外部 MIDI機器をコントロールしたり、外部MIDI キーボードやシーケンサーでMODX+の音源を鳴らしたりできます。 ここでは、外部MIDI機器との接続時に、意図通りに機器を使うために必要な設定について説明します。具体的な接続例などに ついて詳しくは、リファレンスマニュアルをご参照ください。

MIDI [IN]、[OUT]端子で外部 MIDI機器と接続する

MIDI [IN]、[OUT]端子を使って外部MIDI機器と接続するときに、意図したとおりに機器を動かすためには、MIDIの送受信に関する以下の2項目を正しく設定する必要があります。

MIDI IN/OUT

外部機器とのMIDI通信をするときにMIDI [IN]、[OUT]端子 と[USB TO HOST]端子のどちらを使うかを決めます。 [UTILITY]ボタン → [Settings]タブ → [MIDI I/O]タブ → [MIDI IN/OUT] で設定します。

| MIDI | MIDI [IN]、[OUT]端子を使います。 |

|---|---|

| USB | [USB TO HOST]端子を使います。 |

NOTE

[USB TO DEVICE]端子を使って外部 MIDI 機器と接続する場合は、 この設定には影響されず、常に MIDI 通信ができます。

MIDI I/O Mode

外部 MIDI 機器との通信時に、各パートの情報をどのチャン ネルで送信するか、各チャンネルで受け取った情報をどの パートに渡すかを決めます。 [UTILITY]ボタン→[Settings]タブ→[Advanced]タブ

→「MIDI I/O Mode」で設定します。

| Multi |

各パートと各チャンネルが1対1対応します。

例えば、パート1の情報はチャンネル1で送受 信され、パート16の情報はチャンネル16で送 受信されます。 |

|---|---|

| Single |

キーボードコントロールがオンのすべてのパートの情報が、1つのチャンネルで送受信されます。キーボードコントロールがオフのパートの情報は送受信されません。

どのチャンネルで情報を送受信するかは、 「MIDI I/O Ch.」で指定します。 |

| Hybrid |

キーボードコントロールがオンのすべてのパートの情報は、「Single」のときと同じように送受信されます。

キーボードコントロールがオフのパートの情報は、「Multi」のときと同じように送受信されます。 |

[USB TO DEVICE]端子で外部 MIDI機器と接続する

[USB TO DEVICE]端子に外部 MIDI機器(MIDIキーボード など)を接続して、MODX+本体内蔵の鍵盤であるかのよう に扱うことができます。

使用できるMIDI機器

- USBクラスコンプライアント対応のMIDI機器 USB MIDIキーボードなど

- 動作確認済みのヤマハMIDI機器 CP1、CP4/40 STAGE、CP88/73、MODX、 MONTAGE、MOTIF XF、MOXF、MX、reface、YC

注記

[USB TO DEVICE]端子の定格は、最大5V/500mAです。定格を超え るUSB機器は故障の原因になるため、接続しないでください。

MIDI通信時の特別な動作

本体内蔵の鍵盤に近い扱いにするために、[USB TO DEVICE]端子で接続した機器との MIDI通信は、特別な動作 をします。

- MIDI通信は一方向のみ(外部 MIDI 機器から送信し、 MODX+で受信する)です。

- 「MIDI IN/OUT」、「MIDI I/O Mode」、「MIDI I/O Ch.」 の設定に関係なく、すべてのMIDI情報が受信されます。

- キーボードコントロールがオンのパート群については、 対応するすべてのチャンネルの情報が共有されます。例えば、パート1~3のキーボードコントロールがオンのとき、チャンネル1~3のどれで受信しても、パート1~3 すべてに情報が届きます。

- キーボードコントロールがオフのパートは、各パートに対応するチャンネルの情報のみを受信します。

- 「MIDI I/O Mode」が「Single」の場合のみ、「MIDI I/O Ch.」で指定されたチャンネルに送信された一部のコント ロールチェンジは、MIDI [IN]/[OUT]端子や[USB TO HOST]端子での通信と同様、各パートには送られず、 Commonのパラメーターとして受信されます。該当する コントロールチェンジについて詳しくは、リファレンスマ ニュアルの「MIDI I/O Mode」の項目をご参照ください。

コンピューターと接続して使う

MODX+とコンピューターを接続することで、DAWやシーケンサーなどの音楽制作用アプリケーションとMODX+を組み合わせて音楽制作の幅を大きく広げることができます。

NOTE

DAWとは、デジタルオーディオワークステーション(Digital Audio Workstation)の略で、オーディオの録音や編集、ミキシングなど一連の作業ができ るアプリケーションソフトのことを指します。代表的なDAWソフトウェアとして、Steinberg Cubase、Ableton Live、Apple Logicなどがあります。

コンピューターとの接続準備

MODX+をコンピューターと接続するためには、USBケー ブルとYamaha Steinberg USBドライバーが必要です。 次の手順で操作してください。送受信できるデータは、オー ディオデータとMIDIデータの両方です。

1 以下のURLから、最新のYamaha Steinberg USBドライバーをダウンロードします。

ダウンロードボタンを押したあと、ファイルの実行およ び解凍をします。

https://jp.yamaha.com/support,

NOTE

- ・ 動作環境については、上記URLをご覧ください。

- Yamaha Steinberg USBドライバーは、改良のため予告なしに バージョンアップすることがあります。詳細および最新情報につ いては、上記URLをご確認ください。

2 Yamaha Steinberg USBドライバーをコン ピューターにインストールします。

ダウンロードしたファイルに付属されているインストー ルガイドをご参照ください。手順の中の、機器の[USB TO HOST]端子をUSBケーブルでコンピューターと接 続する箇所については、下図を参考にしてください。

- 3 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開きます。

- 4 画面左の[Settings]タブ → [MIDI I/O]タブを タッチします。

5 「MIDI IN/OUT」を「USB」に設定します。

本体を、[USB TO HOST]端子を通してMIDIを送受信 する状態に切り替えます。

6 目的に合わせて、オーディオの入出力設定を行い ます。

[UTILITY] → [Settings] → [Audio I/0]で設定できま す。

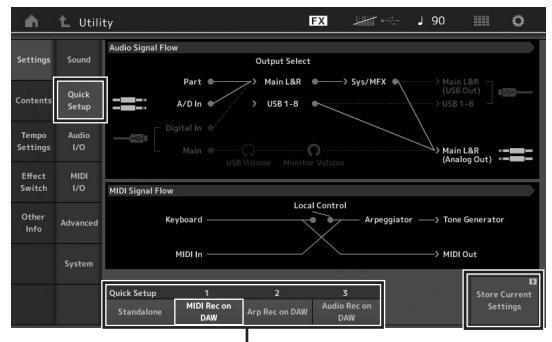

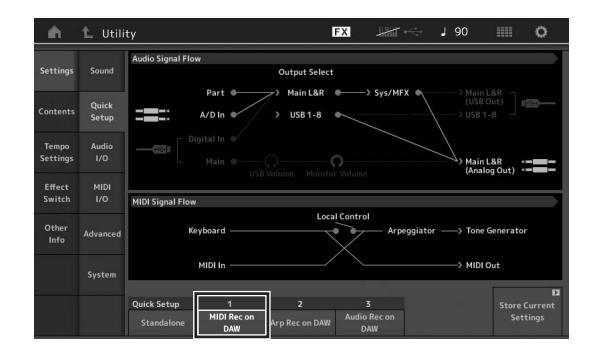

またクイックセットアップ機能を使って、オーディオと MIDIに関する設定を保存しておくと、次回から簡単にその設定を呼び出せて便利です。

画面左の[Quick Setup]タブをタッチし、クイックセッ トアップ画面を開きます。

[Store Current Settings]をタッチすると、「Quick Setup」の1~3のいずれかに設定を保存できます。

NOTE

クイックセットアップで設定されるパラメーターについては、 リファレンスマニュアルをご参照ください。

। クイックセットアップ1~3

[USB TO HOST]端子ご使用時の注意

[USB TO HOST]端子でコンピューターと接続するときは、コンピューターや本体の停止(ハングアップ)によるデータの損失を防ぐため、以下のことを行ってください。

注記

- USBケーブルはABタイプをお使いください。USB3.0 ケーブルは、ご使用できません。

- 本体の電源オン/オフやUSBケーブルの抜き差しをする 前に、以下のことを行ってください。

- すべてのアプリケーションを終了させてください。

- 本体からデータが送信されていないか確認してください。(鍵盤を演奏したりソングを再生させたりしても、本体からデータが送信されます。)

- 本体の電源オン/オフやUSBケーブルの抜き差しは、 6秒以上間隔を空けて行ってください。

オーディオチャンネルについて

MODX+のオーディオ信号の出力先は、[USB TO HOST]端子とOUTPUT [L/MONO]/[R]端子です。 コンピューターと直接接続する場合は[USB TO HOST]端子を使います。この場合、扱えるオーディオ チャンネルは、最大10チャンネル(5ステレオチャンネ ル)です。各チャンネルにどの信号を出力するかは、 [EDIT] → [Part Settings] → [General]画面の [Part Output] で設定します。

MODX+のオーディオ信号の入力は、[USB TO HOST]端子とA/D INPUT [L/MONO]/[R]端子から 行います。

[USB TO HOST]端子からのオーディオ信号は最大4 チャンネル(2ステレオチャンネル)で、ミキシング画面 またはパフォーマンスエディット画面で出力レベルを 設定し、OUTPUT [L/MONO]/[R]端子(2チャンネル) に出力されます。また、A/D INPUT [L/MONO]/[R] 端子からのオーディオ信号も最大2チャンネル(1ステ レオチャンネル)で、本体のA/Dインプット部に送られ ます。

詳しくはリファレンスマニュアルをご参照ください。

各MIDIポートの用途

[USB TO HOST]端子でコンピューターと接続する と、用途の違う3つのMIDIポートがコンピューターに 認識されます。

MODX+の場合、各ポートの用途は次のとおりです。 用途に合わせて、コンピューター側でポートを設定し てください。

ポート1:この楽器の音源部とコンピューター間の通 信

コンピューターからこの楽器の音源部を鳴らしたい場 合や、コンピューターでこの楽器の演奏情報を受け取 りたい場合は、コンピューター側でポート1を選びま す。

ポート2:DAWリモート機能

この楽器でDAWソフトウェアをリモート操作するとき に、コンピューター側でポート2を選びます。DAWリ モート機能の詳しい設定方法や使い方について詳しく は、リファレンスマニュアルをご参照ください。

ポート3:この楽器をUSB-MIDIインターフェースと して使う

USB端子がない外部MIDI機器を、この楽器のMIDI [IN]/[OUT]端子を経由してコンピューターと接続する ときに、コンピューター側でポート3を選びます。 [MIDI IN/OUT] (54ページ)が「USB」のとき、この 楽器のMIDI [IN]/[OUT]端子は音源部からは切り離さ れ、ポート3と直接つながっています。

NOTE

- これらのポートは、「MIDI IN/OUT」(54ページ)が「USB」の ときのみ有効です。

- 各ポートごとに、16チャンネルのMIDIデータを扱うことができます。

コンピューターを活用した音楽制作

MODX+とコンピューターを接続することで、DAWソフト ウェアと連携して以下のような使い方ができます。

- MODX+の演奏をコンピューター上のDAWソフトウェア にMIDI録音やオーディオ録音する

- DAWソフトウェアのソング再生をMODX+の音源で行う

ここでは、すでに本体とコンピューターとの接続(55ページ) は済ませたものとして、DAWソフトウェアとMODX+を組 み合わせた使い方の例を紹介します。

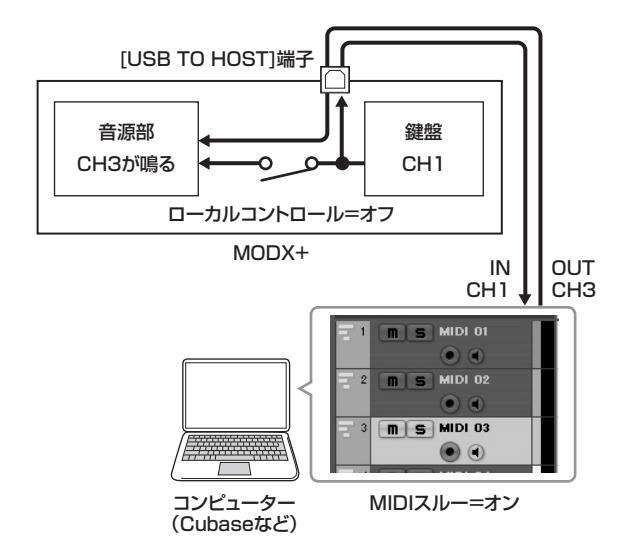

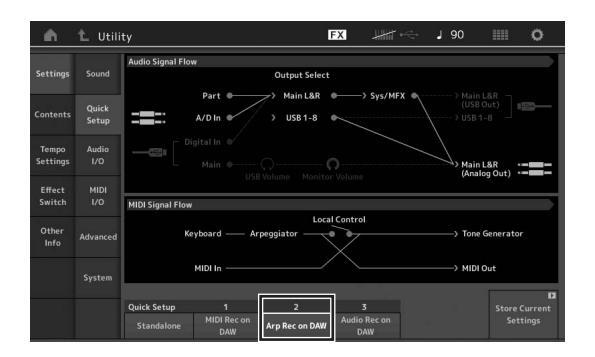

DAWに本体の演奏をMIDI録音する (アルペジオ録音をしない場合)

MODX+本体の演奏をDAWにMIDI録音する方法です。実際 に鍵盤で演奏した情報のみが記録されるため、アルペジオの フレーズは録音されません。

MODX+側の設定

- 1 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開きます。

- 2 画面左の[Settings]タブ → [Quick Setup]タ ブをタッチし、クイックセットアップ画面を開き ます。

- 3 [Quick Setup] の1 (MIDI Rec on DAW)を 選択します。

4 [EXIT]ボタンを押して、録音するパフォーマンス を選びます。

DAWソフトウェア側の設定

1 MIDIスルーをオンにします。 MIDIスルーとは、キーボードから入力されたMIDIデー タが、レコーディング中のトラックの設定に従って再び 外部に出力され、MIDI音源を鳴らす設定のことです。た とえば、図のようにMODX+からCH1でデータが入力 された場合でも、MIDIスルーをオンにしていると、レ コーディングトラックの設定に従ってCH3で再び出力さ

れ、CH3の音源が鳴ります。この設定にすることで、再 生時と同じ音を聴きながらレコーディングできます。

2 DAW側でMODX+の演奏を録音します。

DAWに本体の演奏をMIDI録音する (アルペジオ録音をする場合)

MODX+のアルペジオをDAWにMIDI録音する方法です。

MODX+側の設定

- 1 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開きます。

- 2 画面左の[Settings]タブ → [Quick Setup]タ ブをタッチし、クイックセットアップ画面を開き ます。

- 3 [Quick Setup] の2(Arp Rec on DAW)を選択します。

4 [EXIT]ボタンを押して、録音するパフォーマンス を選びます。

DAWソフトウェア側の設定

「DAWに本体の演奏をMIDI録音する(アルペジオ録音をしない場合)」と同様です。

DAWのソングを本体音源を使って鳴らす

MODX+本体を、DAWソフトウェアのMIDIマルチ音源とし て利用する方法です。コンピューターに負荷をかけずに、 クオリティーの高いMIDI音源として利用できます。

MODX+側の設定

- 1 パフォーマンスを選びます。

- 2 パフォーマンスプレイ画面から[Mixing]タブを タッチして、ミキシング画面を開きます。

- 3 曲に合わせてパート1~16のミキシングを設定します。

DAWソフトウェア側の設定

- 1 MODX+の音を鳴らすトラックは、MIDI出力 ポートをMODX+のポート1に設定します。

- 各トラックにMIDIデータを入力します。 各トラックのMIDIチャンネルに対応した音源の設定は MODX+側のミキシングモードで行います。

MODX+からDAWソフトウェアをコント ロールする(DAWリモート機能)

USBケーブルでMODX+とコンピューターを接続している 場合、MODX+でDAWソフトウェアをリモート操作できま す。 詳しい設定方法や使い方は、リファレンスマニュアルをご参 照ください。

MEMO

本体の設定をセーブ/ロードする

ユーティリティー画面では、システム全体の設定の他に本体で作成したパフォーマンス、ライブセットなどのデータをUSBフ ラッシュメモリーに保存(セーブ)したり、USBフラッシュメモリーからデータを読み込んだり(ロード)します。 ここでは、MODX+のユーザーメモリー上のすべてのデータを保存(セーブ)する方法と、再度本体に読み込む(ロード)方法を説 明します。

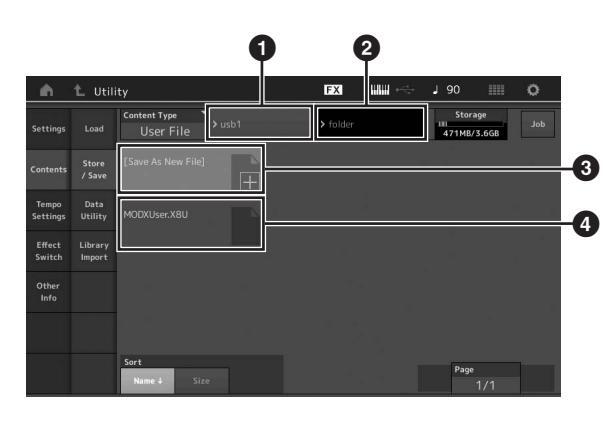

本体の設定をUSBフラッシュメモ リーにセーブする

- 1 USBフラッシュメモリーをMODX+の[USB TO DEVICE]端子に接続します。

- 2 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開いたあと、画面左の[Contents]タブ → [Store/Save]タブをタッチします。

- 3 [Content Type] で「User File (ユーザー ファイル)」を選択します。

4 保存先のUSBフラッシュメモリー、フォルダーを 選択します。

1 親フォルダー名

- 2 USBフラッシュメモリー内の保存先として、現在設 定されているフォルダー名

- 3 新規保存先

- 4 すでに保存されているファイルの一覧

5 [Save As New File]の「+」をタッチします。 NOTE

すでに保存されているファイルを上書きする場合はそのファイル名 をタッチします。

6 文字入力画面が表示され、保存するファイルの名 前を設定します。

名前の設定方法について詳しくは、「基本操作と画面表 示」の「文字入力」(21ページ)をご参照ください。

7 文字入力画面の「Done」を選択すると、セーブ が実行されます。

NOTE

すでに保存されているファイルを上書きする場合は、手順5のあとに 実行確認の画面が表示されるので、「YES」を選択するとセーブが実 行されます。

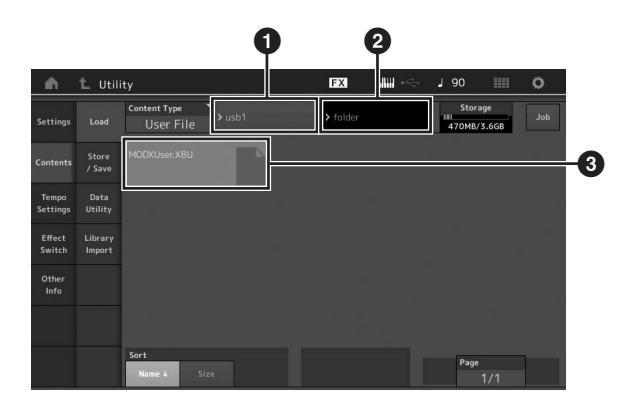

USBフラッシュメモリーにセーブ した本体の設定をロードする

注記

ロードを実行すると、本体に保存されていたデータは消えてしまいます。 大切なデータは、あらかじめUSBフラッシュメモリーに保存(セーブ)し ておくことをおすすめします。

- 1 USBフラッシュメモリーをMODX+の[USB TO DEVICE]端子に接続します。

- 2 [UTILITY]ボタンを押してユーティリティー画面 を開いたあと、画面左の[Contents]タブ → [Load]タブをタッチします。

- 3 [Content Type] で「User File (ユーザー ファイル)」を選択します。

- 4 ロード元のUSBフラッシュメモリー、フォルダー を選択します。

5 USBフラッシュメモリー内のファイル(拡張子: .X8U)を選択して、ロードを実行します。

● ロード元のUSBフラッシュメモリー

2 USBフラッシュメモリー内のロード元として、現在 設定されているフォルダー名

3 すでに保存されているファイルの一覧

[USB TO DEVICE]端子 ご使用上の注意

本機には[USB TO DEVICE]端子があります。[USB TO DEVICE]端子にUSB機器を接続する場合は、以下のことをお守りください。

NOTE

USB機器の取り扱いについては、お使いのUSB機器の取扱説明書もご参照ください。

■ 使用できるUSB機器

- USBフラッシュメモリー (※1)

- ・ USBクラスコンプライアント対応のMIDI機器(※2)

- ・動作確認済みのヤマハMIDI機器(※2)

上記以外のUSB機器(USBハブ、マウス、コンピューターのキーボードなど)は、接続しても使えません。

本機では、USB1.1~3.0の機器がご使用できますが、機器 への保存や機器からの読み込みにかかる時間は、データの種 類や本機の状態により異なります。

※1 動作確認済みUSBフラッシュメモリーについては、ご購入 の前にインターネット上の下記URLでご確認ください。 https://jp.yamaha.com/support/

「資料/データ」から検索

※2 使用可能なMIDI機器の詳細や、接続時の設定や動作につい ては、「外部MIDI機器と接続して使う」(54ページ)をご覧 ください。

注記

[USB TO DEVICE]端子の定格は、最大5V/500mAです。定格を超えるUSB機器は故障の原因になるため、接続しないでください。

■ USB機器の接続

[USB TO DEVICE]端子の形状に合うプラグを上下の向き に注意して差し込んでください。

注記

- USBフラッシュメモリーの抜き差しは、再生や録音中、ファイル操作 中(保存/コピー /削除/フォーマットなど)、およびUSB機器へのアク セス中には行わないでください。楽器本体の機能が停止したり、USB フラッシュメモリーやデータが壊れたりするおそれがあります。

- USBフラッシュメモリーの抜き差しは、数秒間隔を空けて行ってくだ さい。

USBフラッシュメモリーの取り扱いにつ いて

本機にUSBフラッシュメモリーを接続すると、楽器本体で 制作したデータをUSBフラッシュメモリーに保存したり、 USBフラッシュメモリーのデータを楽器本体で再生したり できます。

■ 接続できるUSBフラッシュメモリーの数

同時に使用できるUSBフラッシュメモリーは、1つです。

■ USBフラッシュメモリーのフォーマット

USBフラッシュメモリーは本機でフォーマットすることを おすすめします。他の機器でフォーマットしたUSBフラッ シュメモリーは、本機で正しく動作しない場合があります。

フォーマットを実行すると、そのUSBフラッシュメモリーの中身は消去 されます。必要なデータが入っていないのを確認してからフォーマット してください。

NOTE

フォーマットの方法は、リファレンスマニュアルをご参照ください。

■ 誤消去防止

USBフラッシュメモリーには、誤ってデータを消してしま わないようライトプロテクト機能のついたものがあります。 大切なデータが入っている場合は、ライトプロテクトで書き 込みができないようにしましょう。逆にデータを保存する場 合などは、ご使用の前にお使いのUSBフラッシュメモリー のライトプロテクトが解除されていることをご確認ください。

■ USBフラッシュメモリー接続時に電源を 切るには

電源を切る場合は、再生/録音やファイル操作(保存/コピー /削除/フォーマットなど)によるUSBフラッシュメモリーへ のアクセス中でないことを確認してください。USBフラッ シュメモリーやデータが壊れるおそれがあります。

シフト機能一覧

[SHIFT]ボタンと他のボタンを組み合わせることで、以下のショートカット機能が実現されます。

| 操作 | 機能 |

|---|---|

| [SHIFT] + [KNOB POSITION 1] | ノブに割り当てられたAssign 1~8の値をValue 1に記録 |

| [SHIFT] + [KNOB POSITION 2] | ノブに割り当てられたAssign 1~8の値をValue 2に記録 |

| [SHIFT] + [OCTAVE-] | トランスポーズ値を-1(減らす) |

| [SHIFT] + [OCTAVE+] | トランスポーズ値を+1(増やす) |

| [SHIFT] + [OCTAVE-] + [OCTAVE+] | トランスポーズ値をOに戻す |

| [SHIFT] + [DEC/NO] |

選択しているパラメーター値を-10(減らす)

ライブセット画面では前のページを表示 |

| [SHIFT] + [INC/YES] |

選択しているパラメーター値を+10(増やす)

ライブセット画面では次のページを表示 |

| [SHIFT] + [ENTER] | テンポセッティング画面に移行 |

| [SHIFT] + [PERFORMANCE (HOME)] | オーバービュー画面に移行 |

| [SHIFT] + [LIVE SET] | ライブセット登録画面に移行 |

| [SHIFT] + [UTILITY] | クイックセットアップ画面に移行 |

| [SHIFT] + [CATEGORY] | 選択中のパートのパートカテゴリーサーチ画面を開く |

| [SHIFT] + スライダーセレクト[1-4]/[5-8] |

スライダーファンクション[PART]/[ELEMENT/OPERATOR]ボタンがPARTの場合は

Part 9またはPart 13を選択 |

| [SHIFT] + [EDIT] | Copy/Exchangeダイアログの表示 |

| [SHIFT] + SCENE [1]~[8] | シーン1~8をSCENE [1]~[8]ボタンにそれぞれ記録 |

| [UTILITY] + [PART SELECT MUTE/SOLO] | タッチパネルキャリブレーション設定に移行 |

| [SHIFT] + [AUDITION] |

パフォーマンスプレイ画面またはライブセット画面表示中に、パネルロック/パネルロック

解除 |

| [SHIFT] + カーソル |

カテゴリーサーチ画面(24ページ)表示中に、カテゴリーの変更

• [SHIFT]+左/右:メインカテゴリーを変更 • [SHIFT]+左+右:メインカテゴリーをAIIIに設定 • [SHIFT]+上/下:サブカテゴリーを変更 • [SHIFT]+上+下:サブカテゴリーをAIIIに設定 |

メッセージリスト

| メッセージ | 説明 |

|---|---|

| ** will be deleted. | 操作を実行することによりデータが削除される場合に表示されます。 |

| ** will be overwritten. |

セーブ時に同じ名前のファイル/フォルダーがすでに存在している場合に表示されます。セー

ブを実行するとデータは上書きされます。**にはセーブしようとしているファイル/フォル ダー名が表示されます。 |

| Activate the source controller to assign. |

今から操作するコントローラーにパラメーターを割り当てることができます。割り当てを希

望するコントローラーを操作してください。 |

| Advanced settings will be initialized. | [Advanced]タブで行われた設定を初期化します。 |

| All data and libraries will be initialized. Unsaved user data will be lost. |

工場出荷時の設定に戻します。必要なデータは、前もってUSBフラッシュメモリーに保存す

ることをおすすめします。 |

| All data is initialized upon power-on. | 電源を入れたとき、工場出荷状態に戻すように設定されました。 |

| All settings will be initialized. User data is kept. | 本体の設定を初期化します。ユーザーデータは削除されません。 |

| All sound will be stopped during optimization. | 本体メモリーの修復を開始します。 |

| All user data will be initialized. Unsaved user data will be lost. |

ユーザーデータを初期化します。必要なデータは、前もってUSBフラッシュメモリーに保存