Page 1

取扱説明書

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」(P.2)と

「使用上のご注意」(P.5)をよくお読みください。また、この機器の優れた機能を十分

ご理解いただくためにも、取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は必要なと

きにすぐに見ることができるよう、手元に置いてください。

©

2006 ローランド株式会社

本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。

Page 2

安全上のご注意

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

このマークは、注意喚起シンボルです。取扱説明書

などに、一般的な注意、警告、危険の説明が記載さ

れていることを表わしています。

このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危

険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警

告しています。

マークについて この機器に表示されているマークには、次のような意味があります。

以下の指示を必ず守ってください

図記号の例

取扱いを誤った場合に、使用者が

傷害を負う危険が想定される場合

および物的損害のみの発生が想定

される内容を表わしています。

※物的損害とは、家屋・家財およ

び家畜・ペットにかかわる拡大

損害を表わしています。

取扱いを誤った場合に、使用者が

死亡または重傷を負う可能性が想

定される内容を表わしています。

●は、強制(必ずすること)を表わしています。

具体的な強制内容は、

●の中に描かれています。

左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜

くこと」を表わしています。

警告

注意

注意の意味について警告と

は、注意(危険、警告を含む)を表わしていま

す。

具体的な注意内容は、 の中に描かれています。

左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を

表わしています。

は、禁止(してはいけないこと)を表わしてい

ます。

具体的な禁止内容は、 の中に描かれています。

左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。

注意:

感電防止のため、パネルやカバーを外さないでください。

この機器の内部には、お客様が修理/交換できる部品

はありません。

修理は、お買い上げ店またはローランド・サービスに

依頼してください。

注意

感電の恐れがあります。

キャビネットをあけないでください。

警告

● この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説明書を

よく読んでください。

..............................................................................................................

002c

● この機器および DC パワーユニット(FBC-7)を分解

したり、改造しないでください。

..............................................................................................................

003

● 修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれていな

いことは、絶対にしないでください。必ずお買い上げ

店またはローランド・サービスに相談してください。

..............................................................................................................

004

● 次のような場所での使用や保存はしないでください。

○ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、

暖房機器の近く、発熱する機器の上など)

○ 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)や

湿度の高い場所

○ 雨に濡れる場所

○ ホコリの多い場所

○ 振動の多い場所

..............................................................................................................

警告

2

007

● この機器を、ぐらつく台の上や傾いた場所に設置しな

いでください。必ず安定した水平な場所に設置してく

ださい。

..............................................................................................................

008c

● 必ず付属の DC パワーユニット(FBC-7)を AC100V

の電源で使用してください。

..............................................................................................................

008e

● 電源コードは、必ず付属のものを使用してください。

また、付属の電源コードを他の製品に使用しないでく

ださい。

..............................................................................................................

009

● DC パワーユニット(FBC-7 )の電源コードや 19 ピ

ン・ケーブルを無理に曲げたり、これらケーブル類の

上に重いものを載せたりしないでください。ケーブル

類に傷がつき、ショートや断線の結果、火災や感電の

恐れがあります。

..............................................................................................................

Page 3

警告

注意

010

● この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アンプ、ス

ピーカーと組み合わせて使用した場合、設定によって

は永久的な難聴になる程度の音量になります。大音量

で、長時間使用しないでください。万一、聴力低下や

耳鳴りを感じたら、直ちに使用をやめて専門の医師に

相談してください。

..............................................................................................................

011

● この機器と DC パワーユニット(FBC-7)に、異物(燃

えやすいもの、硬貨、針金など)や液体(水、ジュー

スなど)を絶対に入れないでください。

..............................................................................................................

012b

● 次のような場合は、直ちに電源を切って電源コードを

コンセントから外し、お買い上げ店またはローラン

ド・サービスに修理を依頼してください。

○ DC パワーユニット(FBC-7)本体、電源コード、

またはプラグが破損したとき

○ 煙が出たり、異臭がしたとき

○ 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりしたと

き

○ 機器が(雨などで)濡れたとき

○ 機器に異常や故障が生じたとき

..............................................................................................................

013

● お子様のいるご家庭で使用する場合、お子様の取り扱

いやいたずらに注意してください。必ず大人のかた

が、監視/指導してあげてください。

..............................................................................................................

014

● この機器や DC パワーユニット(FBC-7)を落とした

り、この機器に強い衝撃を与えないでください。

..............................................................................................................

015

● 電源は、タコ足配線などの無理な配線をしないでくだ

さい。特に、電源タップを使用している場合、電源

タップの容量(ワット/アンペア)を超えると発熱し、

コードの被覆が溶けることがあります。

..............................................................................................................

016

● 外国で使用する場合は、お買い上げ店またはローラン

ド・サービスに相談してください。

..............................................................................................................

024

● DC パワーユニット( FBC-7)の電源コードのアース

を確実に取り付けてください。感電の恐れがあります

(P.19 )。

..............................................................................................................

026

● この機器と DC パワーユニット(FBC-7)の上に水の

入った容器(花びんなど)、殺虫剤、香水、アルコー

ル類、マニキュア、スプレー缶などを置かないでくだ

さい。また、表面に付着した液体は、すみやかに乾い

た柔らかい布で拭き取ってください。

..............................................................................................................

101b

● この機器と DC パワーユニット(FBC-7)は、風通し

のよい、正常な通気が保たれている場所に設置して、

使用してください。

..............................................................................................................

102c

● DC パワーユニット(FBC-7)の電源コードを機器本

体やコンセントに抜き差しするときは、必ずプラグを

持ってください。

..............................................................................................................

103b

● 定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でゴミやほこり

を拭き取ってください。また、長時間使用しないとき

は、電源プラグをコンセントから外してください。電

源プラグとコンセントの間にゴミやほこりがたまる

と、絶縁不良を起こして火災の原因になります。

..............................................................................................................

104

● 接続したコードやケーブル類は、繁雑にならないよう

に配慮してください。特に、コードやケーブル類は、

お子様の手が届かないように配慮してください。

..............................................................................................................

106

● この機器や DC パワーユニット(FBC-7)の上に乗っ

たり、機器の上に重いものを置かないでください。

..............................................................................................................

107c

● 濡れた手で DC パワーユニット(FBC-7)の電源コー

ドのプラグを持って、機器本体やコンセントに抜き差

ししないでください。

..............................................................................................................

108b

● この機器を移動するときは、DC パワーユニット(FBC7)の電源コードをコンセントから外し、外部機器と

の接続を外してください。

..............................................................................................................

109b

● お手入れをするときには、電源を切って DC パワーユ

ニット(FBC-7)の電源コードをコンセントから外し

てください(P.19 )。

..............................................................................................................

110b

● 落雷の恐れがあるときは、早めに DC パワーユニット

(FBC-7)の電源コードをコンセントから外してくだ

さい。

..............................................................................................................

● この機器を使用していないときは、不安定になります

ので縦に(ボタン鍵盤を上に)置かないでください。

もし、縦に置く場合は、壁や重量のある機材など、安

定した面にもたれるように置いてください。

..............................................................................................................

118c

● 取り外したリファレンス・キャップ(ボタン)やバッ

テリー・カバーのネジは、小さなお子様が誤って飲み

込んだりすることのないようお子様の手の届かない

ところへ保管してください。

..............................................................................................................

3

Page 4

使用上のご注意

291a

2 ページに記載されている「安全上のご注意」以外に、次の

ことに注意してください。

電源、電池のセットや交換について

301

● 本機を冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコンなどのイ

ンバーター制御の製品やモーターを使った電気製品が接

続されているコンセントと同じコンセントに接続しない

でください。電気製品の使用状況によっては、電源ノイ

ズにより本機が誤動作したり、雑音が発生する恐れがあ

ります。電源コンセントを分けることが難しい場合は、

電源ノイズ・フィルターを取り付けてください。

304a

● 電池のセットや交換は、誤動作やスピーカーなどの破損

を防ぐため、他の機器と接続する前にこの機器の電源を

切った状態で行なってください。

307

● 接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐ

ため、必ずすべての機器の電源を切ってください。

308

● 電源スイッチを切った後、FR-7b / 5b 本体や DC パ

ワーユニット(FBC-7)の LCD や LED などは消えます

が、これは主電源から完全に遮断されているわけではあ

りません。完全に電源を切る必要があるときは、これら

の機器の電源スイッチを切った後、コンセントからプラ

グを抜いてください。そのため、電源コ−ドのプラグを

差し込むコンセントは、これらの機器にできるだけ近い、

すぐ手の届くところのものを使用してください。

設置について

352b

● 携帯電話などの無線機器を本機の近くで使用すると、着

信時や発信時、通話時に本機から雑音が出ることがあり

ます。この場合は、それらの機器を本機から遠ざけるか、

もしくは電源を切ってください。

354a

● 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め

切った車内などに放置しないでください。変形、変色す

ることがあります。

355b

● 極端に温湿度の違う場所に移動すると、内部に水滴がつ

く(結露)ことがあります。そのまま使用すると故障の

原因になりますので、数時間放置し、結露がなくなって

から使用してください。

358

● ボタン鍵盤の上に物を置いたままにしないでください。

発音しなくなるなどの故障の原因になります。

● 湿気の多い場所や雨のあたる場所で使用しないでくださ

い。故障の原因になります。

● 本機の上に、ゴムやビニール素材などのものを置かない

でください。変形、変色することがあります。

● 花びんなどの水が入ったものを置かないでください。ま

たベンジン、シンナーおよびアルコール類などを本機に

つけないようにしてください。ついてしまった場合は、

柔らかい布で乾拭きしてください。

● ステッカーやシール、テープなど強力な粘着力のあるも

のを貼らないでください。変形、変色することがありま

す。

お手入れについて

401a

● 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く

絞った布で汚れを拭き取ってください。汚れが激しいと

きは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔

らかい布で乾拭きしてください。

402

● 変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよびアル

コール類は、使用しないでください。

修理について

451a

● お客様がこの機器を分解、改造された場合、以後の性能

について保証できなくなります。また、修理をお断りす

る場合もあります。

452

● 修理に出される場合、記憶した内容が失われることがあ

ります。大切な記憶内容は、バルク・ダンプ機能

(P.104)を使って外部 MIDI 機器に保存するか、記憶内

容をメモしておいてください。修理するときには記憶内

容の保存に細心の注意を払っておりますが、メモリー部

の故障などで記憶内容が復元できない場合もあります。

失われた記録内容の修復に関しましては、補償も含めご

容赦願います。

453a

● 当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維

持するために必要な部品)を、製造打切後 6 年間保有し

ています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせて

いただきます。なお、保有期間が経過した後も、故障箇

所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上

げ店、または最寄りのローランド・サービスにご相談く

ださい。

● パワー・アンプなどの、高出力機器の近くでは、雑音が

発生する恐れがあります。その場合は、それらの機器か

ら離してお使いください。

● テレビやラジオの近くでは、それらの電波によって雑音

が発生する恐れがあります。その場合は、それらの機器

から離してお使いください。

● スピーカーなどの強い磁気を発生するものの近くでは使

用しないでください。

4

その他の注意について

551

● 記憶した内容は、機器の故障や誤った操作などにより、

失われることがあります。失っても困らないように、大

切な記憶内容は、バックアップとしてバルク・ダンプ機

能(P.104)を使って外部 MIDI 機器に保存しておいてく

ださい。

● 本体メモリーの失われた記憶内容の修復に関しましては、

補償を含めご容赦願います。

Page 5

使用上のご注意

553

● 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端

子などに過度の力を加えないでください。

556

● ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、プ

ラグを持ってください。

557

● この機器は多少発熱することがありますが、故障ではあ

りません。

558a

● 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからない

ように、特に夜間は、音量に十分注意してください。

ヘッドホンを使用すれば、気がねなくお楽しみいただけ

ます。

559a

● 輸送や引っ越しをするときは、この機器が入っていたダ

ンボール箱と緩衝材、または同等品で梱包してください。

559c

● この機器が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄する場合、

各市町村のゴミの分別基準に従って行ってください。

561

● エクスプレッション・ペダルは、必ず指定のもの(別

売:EV シリーズ)をお使いください。他社製品を接続

すると、本体の故障の原因になる場合があります。

● 故障の原因になりますので、ディスプレイをたたいたり、

過度の力を加えないでください。

● 接続には、当社ケーブルをご使用ください。他社製の接

続ケーブルをご使用になる場合は、次の点にご注意くだ

さい。

● 接続ケーブルには抵抗が入ったものがあります。本機と

の接続には、抵抗入りのケーブルを使用しないでくださ

い。音が極端に小さくなったり、全く聞こえなくなる場

合があります。ケーブルの仕様につきましては、ケーブ

ルのメーカーにお問い合わせください。

バッテリー(FR-7b のみ付属)につ

いて

● バッテリーを使用、保管、充電する場合は、以下の温度

範囲で行ってください。

使用する場合(充電は行わない):0 〜 50 度

保管する場合:マイナス 20 〜 30 度

充電する場合:0 〜 40 度

● 範囲外の温度でご使用になると、性能や寿命を低下させ

る原因となります。

● 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め

切った車内などで使用しないでください。液漏れや性能、

寿命を低下させる原因となります。

● 0 度以下、または温度の低い屋外で充電を行わないでく

ださい。液漏れや性能、寿命を低下させる原因となりま

す。

● 水をかけたり、端子部を濡らさないでください。発熱や

さびの原因となります。

● 指定以外の充電器(FBC-7、付属)を使用しないでくだ

さい。未充電、液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となり

ます。

● バッテリーの充電のしかたについて詳細は、「バッテリー

を充電する」(P.23)をご覧ください。

● 直接電源コンセントや車の電源に接続しないでください。

液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

● お買い上げ後に初めてご使用になるときに、発熱したり、

異常がみられる場合は、お買い上げ店またはローラン

ド・サービスにご相談ください。

● 初めて充電する場合は、バッテリーの残電池を使い切っ

てから充電を行ってください。

● お子様の手が届かないように保管してください。また充

電はお子様の手が届かない場所で行ってください。

● ご使用方法にしたがって、正しくご使用ください。

● 火の中へ入れたり、温めないでください。化学反応を起

こし、液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

● プラス(+)とマイナス(−)を逆にして使用、充電し

ないでください。消耗や異常反応の原因になります。通

常の使用、充電では、逆にすることができないように

なっています。

● バッテリーの外側の被覆をはがしたり、破損させないで

ください。

● たたいたり、落下させるなど、強い衝撃を与えないでく

ださい。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

● 並列に 2 つ以上のバッテリーを接続しないでください。

液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

5

Page 6

使用上のご注意

● 分解、改造をしないでください。

● 端子のプラス側には通気孔がありますが、変型させたり、

ふさがないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原

因となります。

● 充電中、充電器(FBC-7、付属)のランプが緑色に点灯

したら、充電完了です。そのまま続けて過充電しないで

ください。また充電済みのバッテリーを充電しないでく

ださい。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

● 充電中、充電器(FBC-7、付属)のランプが緑色に点灯

したあと、フル充電されない場合でも、一度充電を中断

してください。続けて充電しないでください。液漏れ、

発熱、破裂、発火の原因となります。

● バッテリーの液が漏れて目に入った場合、すぐにきれい

な水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてく

ださい。強アルカリ性ですので、目に障害を与え、失明

するおそれがあります。

● バッテリーの液が漏れて衣服や身体についた場合、すぐ

にきれいな水でよく洗い流してください。身体に障害を

与えるおそれがあります。

● バッテリーを廃棄する場合、各市町村のゴミの分別基準

に従ってください。

● 液漏れ、変色、変型したバッテリーを使用しないでくだ

さい。発熱、破裂、発火の原因となります。

● 電池のショートは、絶対に避けてください。金属製の

ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管

しないでください。ショートさせた場合、過大な電流が

流れ、電池を漏液、発熱、破裂、発火させる原因となり、

機器を損傷させたり、やけど等人体に傷害をおよぼすお

それがあります。

● 電池を本製品以外の機器に使わないでください。誤用に

よって電池性能を劣化させたり、機器を損傷させたりす

ることがあります。場合によっては異常な電流が流れ、

液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

ストラップ・ホルダーに関する注意

● ストラップ・ホルダーと本体を固定しているネジは、絶

対に外さないでください。ネジを着脱した結果、本体の

プラスチック・ケースが破損し、最悪の場合、本体が落

下する恐れがあります。

6

Page 7

主な特長

●アコーディオンの豊かな表現力を受け継いだ PBM

音源

新たなアコーディオンの世界を生みだすために、最新のローランド

音源テクノロジーをベースに、発音原理そのものからアコース

ティック・アコーディオン各部の振る舞いを精密にモデリングした

PBM(Physical Behavior Modeling) 音源を搭載。アコーディオン

の奏法を最大限に活した演奏が可能です。

たとえば、ベローズ(蛇腹)による微妙な空気の動きを感知し、各

リードの反応も個別にモデリングして発音。ベローズの動きに応じ

て音量・音色・音程もダイナミックかつナチュラルに変化します。

さらに、ボタン演奏時に生じるパーカッシブなタッチ・ノイズや、

ボタンを離した時の微妙なリード・ノイズ、ベローズの弁開閉ノイ

ズといった音楽的に重要なノイズも再現します。

●プロ用高級モデルをも超える驚異の表現力

アコーディオン音色を生みだすトレブル(右手ボタン)リードは最

大 7 リード。幅広いジャンルで好まれる HMML タイプから、流行

のミュゼット・トーンが得られる MMML タイプも一台で表現する

ことができます。さらに、プロ・モデル級の HMMML に加え、本

機ならではの 2-2/3'、5-1/3' も組み合わせることができます。

トレブル・レジスターは 14 種類を搭載。また、ベース用 5 リード、

コード用 3 リードの組み合わせが可能なベース・レジスターも 7 種

類を搭載。

さらに、チャンバー(木製共鳴室)の開口部を閉じて音をこもら

せ、丸みのある音色が得られる高級アコースティック・アコーディ

オンの特徴的な機構もモデリング。しかも、各リードやフッテージ

ごとにそれぞれ個別に設定できる CASSOTTO と、スイッチのオン

/ オフだけでトレブル・セクション全体に設定できる SORDINA を

装備しています。

●フル・カスタマイズによる自分だけの夢の一台

バンドネオンやテックスメックス、アルペンなど世界各地の個性的

なアコーディオンも再現。ブライトで金属的な響きのリードや、メ

ローで優しい響きのリード、さらには個性的な 16 フィートのリー

ドを重ねたダブル・バスーンや 32 フィートの音域までサポートし

ています。これらのリードの組み合わせやチャンバーの有無など、

プロがメーカーにカスタム・モデルをオーダーする感覚で音づくり

が楽しめます。

また、ミュゼット・チューニングにより、懐かしの曲ならデチュー

ンの多い豊かな響きに、今風の音色ならうねりの少ないインチュー

ンにするなど、チューニングを自在に設定でき、ワンタッチで選択

も可能です。これらの設定は、40 種類の「セット」として本体に

保存することができます。

●オーケストラ音色やエフェクトを組み合わせた多彩

な演奏

トレブル・セクションには、アコーディオンの音色だけでなく、22

種類のオーケストラ音色を内蔵しています。フルートやサックス、

オルガンなどベローズの表現力を最大限に活かせる音色と、ピアノ

やギターなどベローズを使用しなくとも発音できる音色の 2 タイプ

で構成、多彩な楽器音で個性的な表現が楽しめます。

ベース・セクションには、さまざまな奏法のアコースティック・

ベースやエレクトリック・ベースといった 7 種類のオーケストラ・

ベース・サウンドをはじめ、トロンボーン、クラリネット、オルガ

ン、アコースティック・ギターなど 7 種類のオーケストラ・コー

ド・サウンド、オーケストラ・フリー・ベース・サウンドも搭載し

ています。

さらに、音に空間的な広がりを与えるリバーブやコーラス、ディレ

イを内蔵。メロディを引き立て、ホールのような演奏感も演出でき

ます。

●デジタル・アコーディオンならではの使いやすさ

音量調節が自由自在で、ヘッドホンを使えば、夜間の練習なども気

兼ねなく行えます。さらに、アコースティック・アコーディオンの

ように定期的なリードのメンテナンスなども必要なく、安定した

チューニングが持続します。

また、アンプやミキサーに直結できるため、ステージではマイクを

使用した時のようにハウリングを心配することがなく、右手と左手

の演奏を鮮やかなセパレーションで表現できるステレオ出力が可

能。さらに、ギター用のワイヤレス・システムを使えば、自由なス

テージングを実現することができます。

●スタンドアローン・タイプの電子楽器

小さな会場やレストランなどでは必要十分なパワーを持つアンプと

スピーカーを内蔵しています(FR-7b のみ)。

さらに、充電タイプのバッテリー(最大 8 時間使用可)を搭載でき

るので、ケーブルなしで、演奏しながら自由に動き回ることができ

ます。

●フット・スイッチ / バッテリー・チャージャー

(FBC-7)を標準装備

フット操作でレジスターの切り替えやサスティン効果のオン / オ

フ、さらにステレオ・ライン出力や MIDI 送受信、製品への電源供

給やバッテリー充電機能などを可能にします。ステージなどでは、

FBC-7 が専用ケーブルにより本体に電源を供給するためバッテリー

は必要ありません。また音声出力も FBC-7 経由でアンプや PA シ

ステムなどに送ることができます。

●高度な奏法に対応するベース & コード・セクション

左手ボタン配列は、奏法に合わせて多彩な切り替えを実現。通常の

ストラデラ・ベース・モードでは、ベースを 2 列にするか 3 列にす

るかを選択可能。さらに高度なフリー・ベース・モードへ切り替え

もでき、Minor 3rd、Bajan、5th、N.Europe、Finnish の 5 配列を

サポート。

●洗練された MIDI コントロール機能

FBC-7 を経由して、MIDI 接続による外部シーケンサーとの連携プ

レイや、他の音源を従えた重厚な演奏も実現します。ピアノ・タイ

プのトレブル・キーボードはアフタータッチ・メッセージも送信可

能です。

7

Page 8

目次

主な特長 ...................................................................................... 7

はじめに ....................................................................................10

V-Accordion(V- アコーディオン)とは .................................................................................. 10

本機の構成について............................................................................................................................................ 11

各部名称とはたらき................................................................................................................... 12

トレブル・セクション .......................................................................................................................................12

ベース・セクション............................................................................................................................................ 14

マスター・バー、ディスプレイ.......................................................................................................................15

接続パネル ............................................................................................................................................................15

フット・スイッチ(FBC-7)背面...................................................................................................................16

準備する ....................................................................................17

接続する................................................................................................................................... 17

FBC-7、外部オーディオ機器を接続する ......................................................................................................17

本体の OUTPUT ジャックを使う(バッテリーを使用した場合)............................................................18

電源コードの接続................................................................................................................................................18

電源を入れる、電源を切る ......................................................................................................... 19

FBC-7 を使用する場合 ...................................................................................................................................... 19

バッテリーを使用し、アンプなどに接続しない場合(FR-7b のみ)...................................................... 20

バッテリーを使用し外部オーディオ機器に接続する場合 .........................................................................20

デモ・ソングを聴く................................................................................................................... 21

バッテリー(FR-7b のみ付属)の準備をする .............................................................................. 21

バッテリーを本機に内蔵する........................................................................................................................... 22

バッテリーを充電する .......................................................................................................................................23

演奏する ....................................................................................24

演奏の前に................................................................................................................................ 24

ディスプレイについて .......................................................................................................................................24

イージー・モードとフル・モードを選択する..............................................................................................25

アコーディオンの音色で演奏する................................................................................................ 26

セットを選ぶ........................................................................................................................................................ 26

トレブル・セクションを演奏する(トレブル・パート)........................................................................... 26

ベース・セクションを演奏する(ベース・パート)....................................................................................28

オーケストラの音色で演奏する................................................................................................... 31

トレブル・セクションでオーケストラ音色を使う(オーケストラ・パート)......................................31

ベース・セクションでオーケストラ音色を使う(オーケストラ・ベース・パート)..........................34

コード・セクションでオーケストラ音色を使う(オーケストラ・コード・パート)..........................35

フリー・ベース・セクションでオーケストラ音色を使う

(オーケストラ・フリー・ベース・パート).................................................................................................. 36

デジタル・エフェクトを使う ...................................................................................................... 37

その他の実践的な機能................................................................................................................ 38

ピッチに関係した機能 .......................................................................................................................................38

音量に関係した機能............................................................................................................................................ 40

フット・スイッチ(FBC-7、付属)について .............................................................................. 41

[SET]スイッチを使う .....................................................................................................................................41

[REGISTER]スイッチを使う.........................................................................................................................41

[SUSTAIN]スイッチを使う...........................................................................................................................41

エクスプレッション・ペダル(別売)を使う..............................................................................................41

各スイッチにいろいろな機能を割り当てる.................................................................................................. 41

8

Page 9

本機の設定をする........................................................................42

設定できる項目について............................................................................................................. 42

設定のしかた ............................................................................................................................ 44

パラメーターを選択する ...................................................................................................................................44

パラメーターの設定を変更する.......................................................................................................................45

「1 TUNING」チューニングの設定をする................................................................................... 46

「2 TREBLE EDIT」トレブル・パートの音色の設定をする......................................................... 48

「3 BASS EDIT」ベース・パート(ストラデラ・ベース・モード)の音色の設定をする ................ 55

「4 FREE BS EDIT」ベース・パート(フリー・ベース・モード)の音色の設定をする .................. 59

「5 ORC.BASS EDIT」オーケストラ・ベース・パートの音色の設定をする ................................. 63

「6 ORCH. EDIT」オーケストラ・パートの音色の設定をする ..................................................... 65

「7 ORC CHD EDIT」オーケストラ・コード・パート音色の設定をする ...................................... 67

「8 ORC FBS EDIT」オーケストラ・フリー・ベース・パート音色の設定をする........................... 69

「9 SET COMMON」セット全体の設定をする .......................................................................... 71

エフェクトの設定をする ...................................................................................................................................72

その他の設定をする............................................................................................................................................ 77

「10 SYSTEM」システムの設定をする ..................................................................................... 78

「11 UTILITY」ユーティリティー設定をする ............................................................................. 89

「12 MIDI」MIDI 設定をする.................................................................................................... 97

MIDI について.......................................................................................................................................................97

MIDI 接続をする ..................................................................................................................................................98

MIDI の使用例.......................................................................................................................................................98

本機の MIDI 設定をする .....................................................................................................................................99

各パートで送信する MIDI の設定をする..................................................................................................... 102

本機の設定を外部 MIDI 機器に保存する(バルク・ダンプ).................................................................. 104

各機能の概要 ..........................................................................................................................107

WRITE(ライト)機能で保存できる設定 ..................................................................................................107

工場出荷時の設定に戻す...........................................................................................................109

目次

資料........................................................................................ 110

故障かな?と思ったら.............................................................................................................. 110

主な仕様.................................................................................................................................112

パラメーター・リスト.............................................................................................................. 114

MIDI インプリメンテーション .................................................................................................. 119

メニュー一覧 ..........................................................................................................................122

セット一覧..............................................................................................................................124

デモ曲一覧..............................................................................................................................124

索引........................................................................................ 125

9

Page 10

はじめに

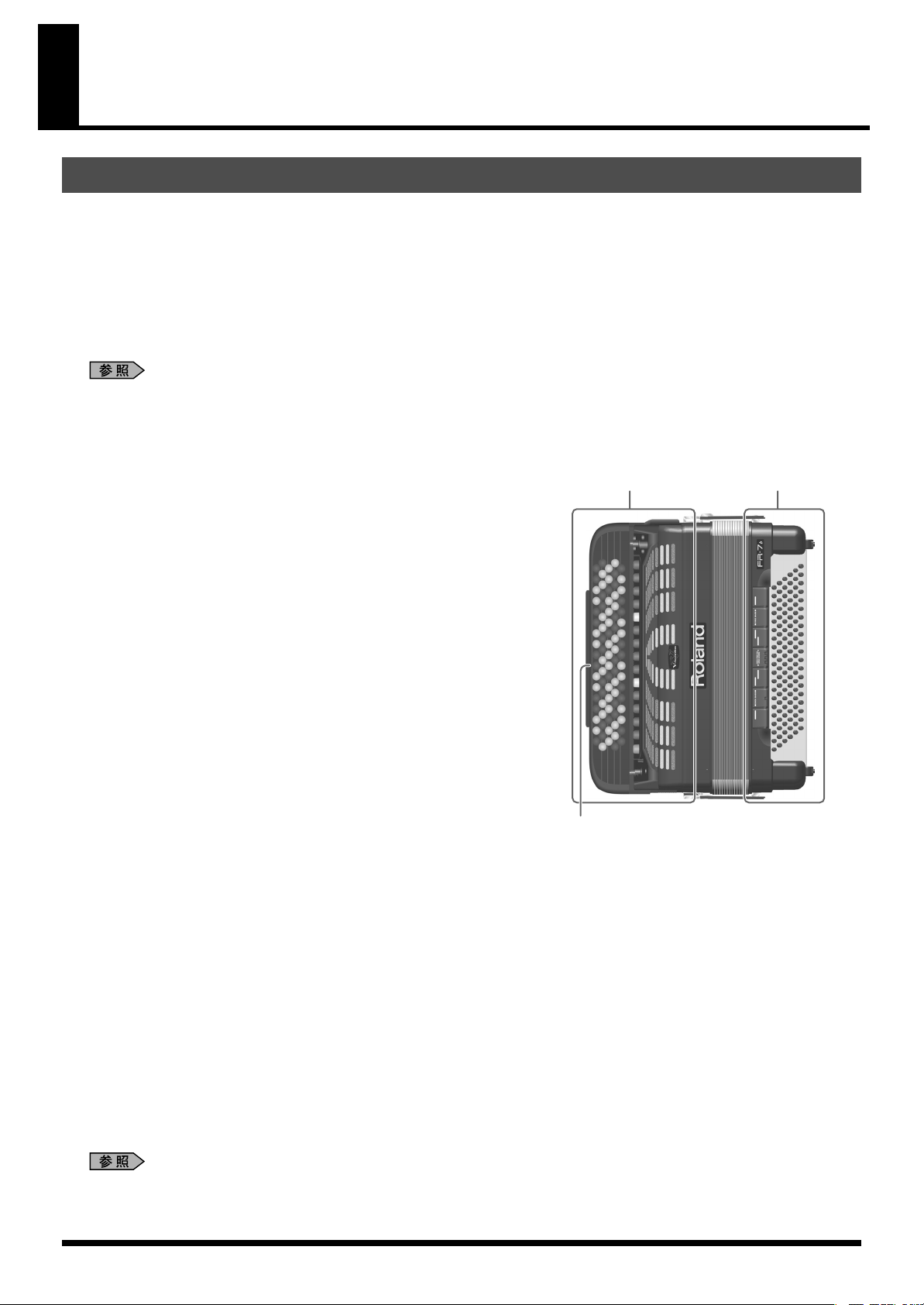

トレブル・セクション

マスター・バー

ベース・セクション

V-Accordion(V- アコーディオン)とは

V- アコーディオンは、最新のローランド音源技術をベースに生み出されるさまざまな種類の高品位アコーディオン・サウンドに加え、アコー

ディオンの特徴でもあるベローズ(蛇腹)やリードなどの振る舞いも精密に再現します。

これによって、アコーディオンの奏法を最大限に活かしながら、これまで1台のアコーディオンでは考えられなかったデジタルならではの多彩

な演奏表現が可能になります。

たとえば、いろいろな種類のアコーディオンのリードを組み合わせたり、チューニングを変えたりと、自在にカスタマイズすることができま

す。さらに、トランペットやフルートといったオーケストラ楽器の音色も同時に操ることができます。また、内蔵のリバーブ、コーラス、ディ

レイといったデジタル・エフェクトを使って独自のサウンド、空間を演出することも可能です。

これらの設定は、本体のメモリーに保存しておくことができ、いつでもお好みの音色、設定を使って演奏することができます。

本機を使うための準備をする → 「準備する」(P.17)

本機を演奏する → 「演奏する」(P.24)

本機をカスタマイズする → 「本機の設定をする」(P.42)

トレブル・セクション

右手で演奏する部分です。以下のパートで演奏することができます。

●トレブル・パート(P.26)

アコーディオンの音色で演奏します。トレブル・レジスター・スイッチで音色を選

ぶことができます。

●オーケストラ・パート(P.31)

ピアノや管楽器などのオーケストラ音色で演奏します。トレブル・レジスター・ス

イッチで音色を選ぶことができます。

どちらか一つのパートで演奏することもできますし、同時に演奏することもできます

(オーケストラ・モード、P.32)。

ベース・セクション

左手で演奏する部分です。以下のパートで演奏することができます。

●ベース・パート(P.28)

アコーディオンの音色で演奏します。以下の 2 種類のモードがあります。

ストラデラ・ベース・モード(P.28)

•

左手のボタンの配列方法がストラデラ・ベース配列になります。

フリー・ベース・モード(P.30)

•

左手のボタンの配列方法がフリー・ベース配列になります。

●オーケストラ・ベース・パート(P.34)

オーケストラ・ベースの音色で演奏します。(ストラデラ・ベース・モードとフリー・ベース・モードのどちらでも音色を使うことができま

す。)

●オーケストラ・コード・パート(P.35)

ストラデラ・ベース・モードのときに、オーケストラ・コードの音色で演奏します。

●オーケストラ・フリーベース・パート(P.37)

ストラデラ・ベース・モードのときに、オーケストラ・コードの音色で演奏します。

マスター・バー

お好みの音色をワンタッチで呼び出すことができます(P.28)。また設定によって、さまざまな操作をマスター・バーに割り当てることがで

きます(P.77)。

その他各部の名称、はたらきなどの詳細は「各部名称とはたらき」(P.12)をご覧ください。

10

Page 11

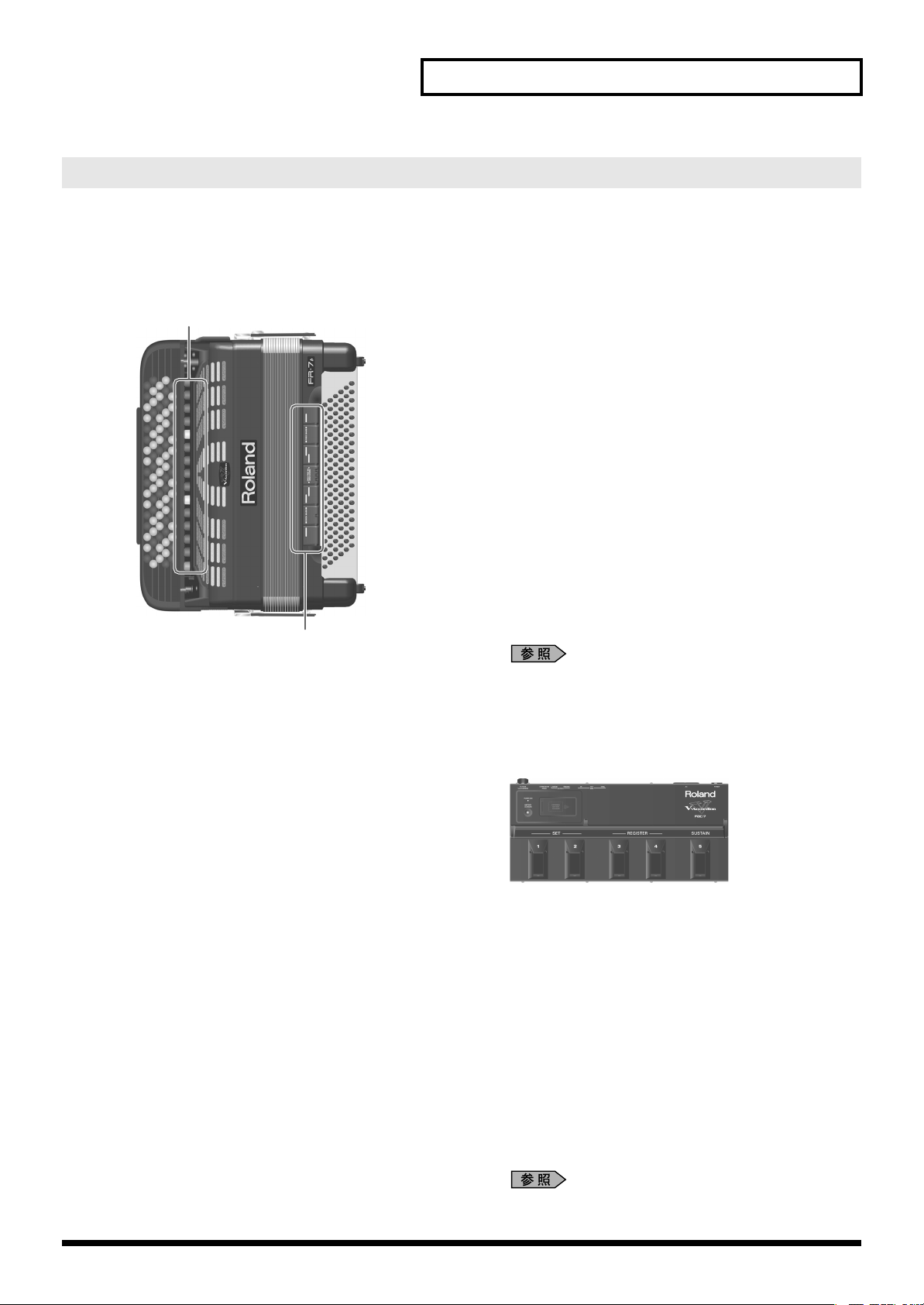

本機の構成について

トレブル・レジスター・スイッチ

ベース・レジスター・スイッチ

はじめに

演奏時に選ぶことができる音色

本機ではアコーディオンのようにトレブル・セクション、ベース・

セクションにレジスター・スイッチが装備されています。

トレブル・レジスター・スイッチでトレブル・セクションの音色、

ベース・レジスター・スイッチでベース・セクションの音色をワン

タッチで選ぶことができます。

また本機はピアノや管楽器などオーケストラのような音色を演奏す

ることができます。その場合、演奏したい音色を、各レジスター・

スイッチでワンタッチに呼び出すことができます。

レジスター・スイッチによって選ぶことができる音色は、どのパー

トを選んでいるかで変わります。

●オーケストラ・コード・パート

ストラデラ・ベース・モードのときに、サックスやアコース

ティック・ギターなどの音色を選ぶことができます。

●オーケストラ・フリー・ベース・パート

フリー・ベース・モードのときにオーボエやオルガンなどの音色

を選ぶことができます。

設定できること

各音色はお好みに合わせていろいろな設定をすることができます。

たとえば、トレブル・レジスター・スイッチの[1]を押して選ん

だ音色のみオクターブをあげたり、ディレイ、リバーブなどのエ

フェクトをかけたり、リードのピッチをずらしたりなど、各レジス

ター・スイッチに登録されている音色に対してそれぞれ違う設定を

することができます。

音色は、トレブル・パート、オーケストラ・パートなど、すべての

パートで独立して設定でき、その状態をまとめて「セット」として

保存することができます。

「セット」は 40 種類まで保存することができ、簡単に呼び出すこと

ができますので、あたかも 40 種類のアコーディオンを持っている

感覚でお使いになれます。

セットについての詳細は、「セットについて」(P.71) をご覧くださ

い。

フット・スイッチ

フット・スイッチ(FBC-7)が付属されています。

各パートで選ぶことができる音色は以下のようになります。

トレブル・セクション

●トレブル・パート

通常のアコーディオンに装備されているような音色を選ぶことが

できます。

●オーケストラ・パート

ピアノや管楽器などの音色を選ぶことができます。

ベース・セクション

●ベース・パート

ストラデラ・ベース・モードとフリー・ベース・モードがあり、

通常のアコーディオンに装備されているような音色を選ぶことが

できます。

●オーケストラ・ベース・パート

アコースティック・ベースやチューバなどの音色を選ぶことがで

きます。

本機に接続すると、以下のように機能します。

•

本機に電源を供給します。

•

セットを切り換えます。

•

トレブル・パート、ベース・パートの音色を選びます。*

•

本機にバッテリー(FR-7b のみ付属)を内蔵した場合、

バッテリーを充電します。

•

MIDI コネクターを装備しており、外部 MIDI 機器を接続する

ことによって MIDI機能が使えます。

•

サスティン・ペダル(ホールド機能)として使えます。

エクスプレッション・ペダル(別売:EV シリーズ)を接続

•

すると、ペダルで音量を調節することができます。

※ ベース・パートの音色は、トレブル・パートと

のリンク時のみ選ぶことができます(P.52)。

フット・スイッチについての詳細は、「フット・スイッチ(FBC-7、

付属)について」(P.41)をご覧ください。

11

Page 12

はじめに

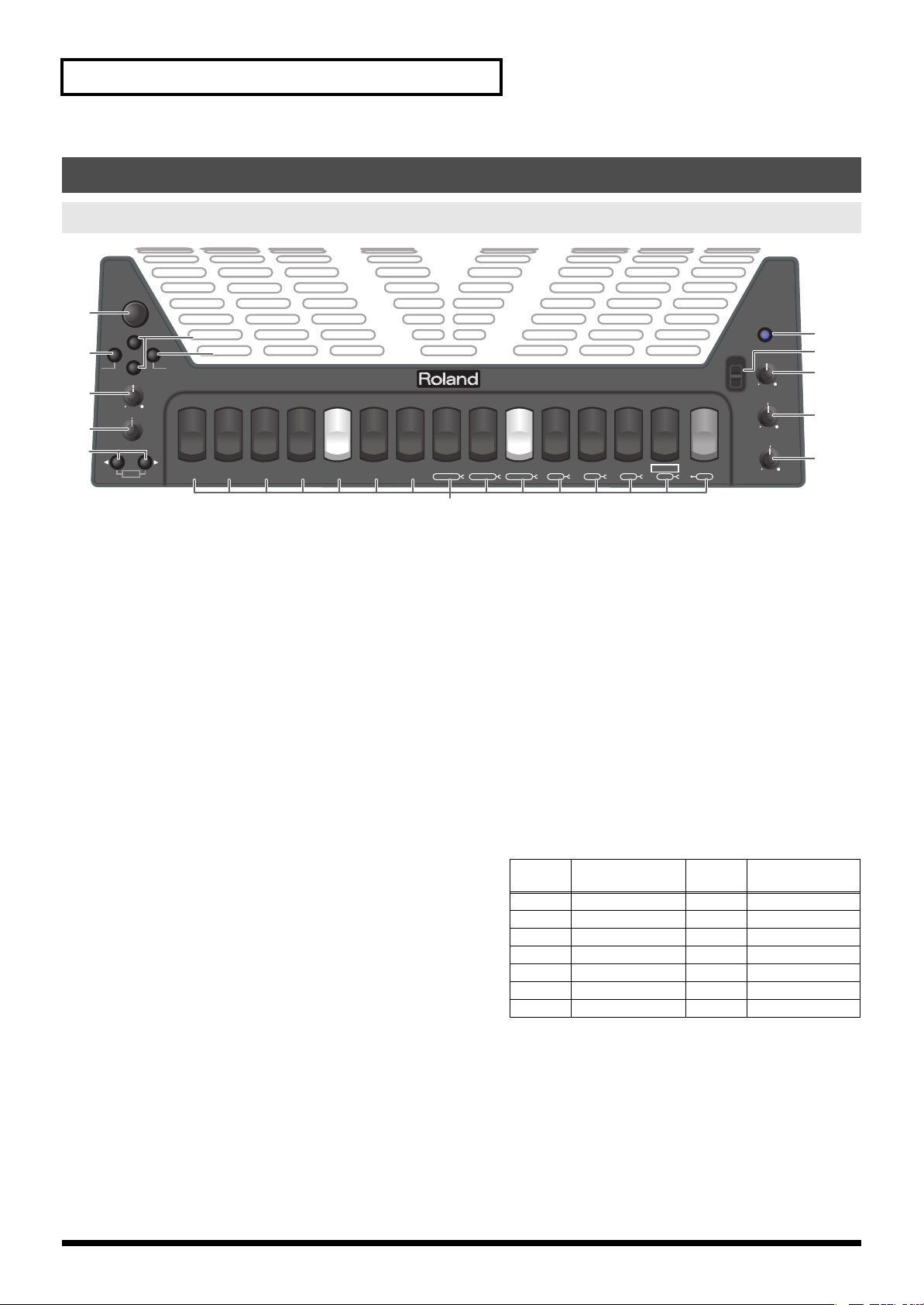

各部名称とはたらき

トレブル・セクション

DATA /

ENTER

1

UP

MENU

EXIT

3

JUMP

DOWN

VOLUME

5

BALANCE

6

TREBLE

BASS

7

SET

DEMO

WRITE

2

4

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BRASS

SAX

WIND

HARMON

VIOLIN

FLUTE

BAG PIPE

JAZZ ORG

SEND PC

8

BLUES ORG

BASS LINK

SCAT VOICE

ORCH LINK

MANDOLIN

LOW

AC GUITAR

HIGH

13

AC PIANO

DUAL

14

CANCEL

SOLO

OFF

ORCHESTRA

MODE

ON

SORDINA

POWER

DELAY

CHORUS

REVERB

9

10

11

12

13

DATA / ENTER つまみ

1.

つまみを回すと設定値の変更やメニューの選択を行うことがで

きます。つまみを押すと設定したいパラメーターの選択をする

ことができます。

2.

UP ボタン、DOWN ボタン

メイン画面(本機を演奏しているときに表示される画面、

P.24)上で、以下の機能を素早く選択します。

Transpose(トランスポーズ機能):[UP]ボタンを 1 回押し

ます。(P.38)

Musette Detune(ミュゼット・デチューン機能):[UP]ボタ

ンを 2 回押します。(P.38 )

Scale(音階機能):[UP]ボタンを 3 回押します。(P.39)

Noise Edit (Valve, Button)(ノイズ・エディット機能):

[UP]ボタンを 4 回押します。(P.40)

Orchestra Volume(オーケストラ・ボリューム機能):

[DOWN]ボタンを 1 回押します。(P.34)

Orc.Bass Volume(オーケストラ・ベース・ボリューム機能):

[DOWN]ボタンを 2 回押します。(P.35)

Orch.Chord Volume(オーケストラ・コード・ボリューム機

能):[DOWN]ボタンを 3 回押します。(P.36)

Orch.Free Bass Volume(オーケストラ・フリー・ベース・ボ

リューム機能):[DOWN]ボタンを 4 回押します。(P.37)

メニュー画面では、設定値を変更するときに使います

([DATA / ENTER]つまみを回すのと同じ機能です)。

3.

EXIT / JUMP ボタン

メイン画面(本機を演奏しているときに表示される画面、

P.24)に戻ります。メニュー画面では、1 回押すと上位階層に

戻り、もう一度押すとメイン画面に戻ります。

メイン画面が表示されているときに[EXIT / JUMP]ボタン

を押し続けるとジャンプ機能(P.44)を使うことができます。

4.

MENU / WRITE ボタン

メニューを選択します。また、[NEMU / WRITE]ボタンを押

し続けると設定を保存することができます(ライト機能、

P.108)。

VOLUME つまみ

5.

全体の音量を調節します。

BALANCE つまみ

6.

ベース・セクションとトレブル・セクションの音量バランスを

調節します。「BASS」の方へ回すとトレブル・セクションの

音量が小さくなり、「TREBLE」の方へ回すとベース・セク

ションの音量が小さくなります。

7.

SET ボタン

セットを切り換えます。各セットには、トレブル・パート 14

種類、ベース・パート(ストラデラ・ベース・モード 7 種類と

フリー・ベース・モード 7 種類)、オーケストラ・パート 22

種類、オーケストラ・ベース・パート 7 種類、オーケストラ・

コード・パート 7 種類、オーケストラ・フリー・ベース・パー

ト 7 種類の各音色とそれぞれの設定がまとめて保存されていま

す。[SET]ボタンを押すことによって、簡単にセットを呼び

出すことができます。

8.

トレブル・レジスター・スイッチ

トレブル・パートでは各トレブル・レジスター・スイッチに、

以下の 14 種類の音色が登録されています。

スイッチ

の番号

音色

スイッチ

の番号

音色

1 Bassoon 8 Master

2 Bandon 9 Musette

3 Cello 10 Celeste

4 Harmon 11 Tremolo

5 Organ 12 Clarinet

6 Accord 13 Oboe

7 Violin 14 Piccolo

[ORCHESTRA]レジスター・スイッチを押すとオーケスト

ラ・パートに切り換わり、トレブル・レジスター・スイッチに

22 種類のオーケストラ・パートの音色を割り当てます。

[ORCHESTRA]レジスター・スイッチを押した後、[1]〜

[13]のレジスター・スイッチを押して音色(「BRASS」、

「SAX」、「WIND」、「HARMONICA」、「VIOLIN」など)を選択

します。[1]〜[14]のレジスター・スイッチに登録された

音色をトレブル・パートに戻すには、[ORCHESTRA]レジス

ター・スイッチを押します。

12

Page 13

オーケストラ・パートでは以下の 22 種類の音色が登録されて

います。

はじめに

スイッチ

の番号

1A Trombone 6B PanFlute

1B Trumpet 7A HighLand

2A Tenor Sax 7B Zampogna

2B Alto Sax 8A PercOrgan

3A Clarinet 8B JazzOrgan

3B Oboe 9A RotOrgan

4A Harmonica 9B TermOrg

4B Mute Harm 10 ScatVoice

5A Violin 11 Mandolin

5B Pizzicato 12 AcGuitar

6A Flute 13 AcPiano

オーケストラ・パートでは、[1]〜[9]のレジスター・スイッチ

には 2 種類の音色(A / B)が登録されています(音色の種類はレ

ジスター・スイッチの下に印刷されています)。B の音色を選択す

るにはそのレジスター・スイッチを 2 回押します。

[ORCHESTRA]レジスター・スイッチを押し続けながら[9]〜

[14]のレジスター・スイッチを押すと、リンク機能(P.52)をオ

ンにしたりオーケストラ・モード(P.32)を選択したりすることが

できます。

[ORCHESTRA]レジスター・スイッチを押し続けながら[8]

のレジスター・スイッチを押すと、「Send PC(センド PC)」

機能(P.101)を呼び出すことができます。

9.

POWER ボタン

電源のオン(ボタンが点灯)/オフ(ボタンが消灯)を切り換

えます。

音色

スイッチ

の番号

音色

本機は 10 分間何も操作をしないと、バッテリー節約のために電源

が自動的にオフになります。電源が切れるまでの時間はお好みに設

定することもできます(P.81)。

10.

SORDINA スイッチ

チャンバー(ソルディナ)機能(チャンバー(共鳴箱)による

効果のシミュレート、P.28)のオン/オフを切り換えます。

11.

DELAY つまみ

エフェクトのディレイ(エコー)のレベルを調節します

(P.37)。

CHORUS つまみ

12.

エフェクトのコーラスのレベルを調節します(P.37)。

REVERB つまみ

13.

エフェクトのリバーブのレベルを調節します(P.37)。

13

Page 14

はじめに

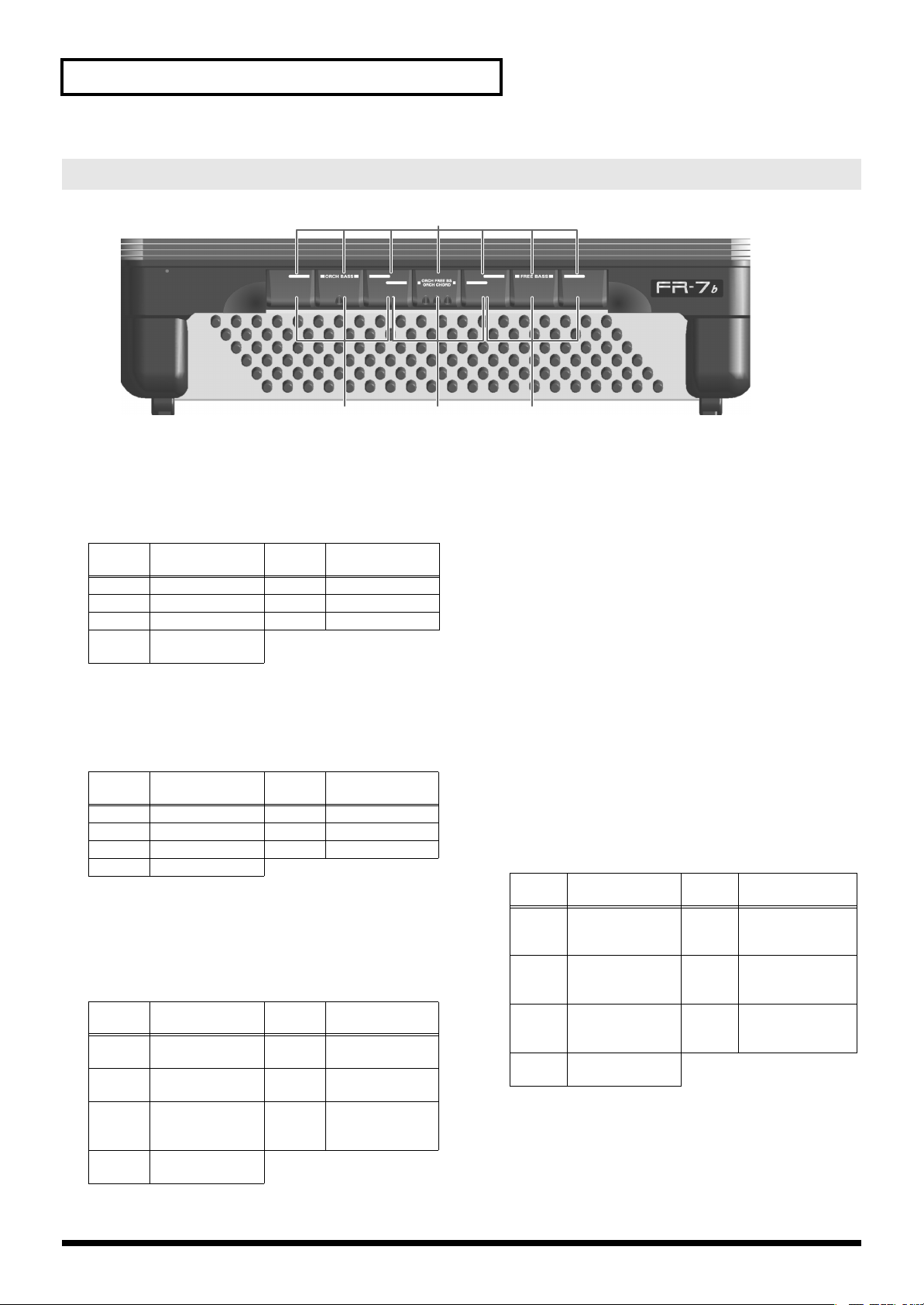

ベース・セクション

※上記のベース・レジスター・スイッチ図に表記されているような番号は実際にはありません。

14

16 1715

14.

ベース・レジスター・スイッチ

ベース・パートのストラデラ・ベース・モード(P.28)では以

下の 7 種類の音色が登録されています。

スイッチ

の番号

本体上部から見て上 3 つのレジスター・スイッチ([FREE BASS]

レジスター・スイッチ)を同時に押すと、フリー・ベース・モー

ド(P.30)のオン/オフを切り換えることができます。

ベース・パートのフリー・ベース・モードでは以下の 7 種類の

音色が登録されています。

スイッチ

の番号

本体上部から見て下 3 つのレジスター・スイッチ([ORCH

BASS]レジスター・スイッチ)を同時に押すと、オーケスト

ラ・ベース・パート(P.34)のオン/オフを切り換えることが

できます。

オーケストラ・ベース・パートでは以下の 7 種類の音色が登録

されています。

スイッチ

の番号

音色

1 2' 5 8' / 4' / 2'

2 4' 6 16' / 8' / 8-4'

3 8- 4' 7 16' / 2'

4 16' / 8' / 8-4'

/4'/2'

音色

1 low 5 lwlow+hi

2 high 6 highlw+h

3 low+high 7 lowhigh

4 lw+hglow

音色

1 Acoustic

(アコースティック)

2 Bowed

(バウド)

3 Fingered

(フィンガー)

4 Fretless

(フレットレス)

スイッチ

の番号

スイッチ

の番号

スイッチ

の番号

音色

音色

音色

5 Picked

(ピック)

6 Tuba

(チューバ)

7 Tuba Mix

(チューバ・ミッ

クス)

15.

オーケストラ・ベース・レジスター・スイッチ

本体上部から見て下 3 つのレジスター・スイッチ([ORCH

BASS]レジスター・スイッチ)を同時に押すと、オーケスト

ラ・ベース・モード(P.34)になります。

アコーディオン・ベース音色がオフになり、オーケストラ・

ベース音が選択されます。

もう一度 3 つのレジスター・スイッチを同時に押すと、通常の

ベース・モードに戻ります。

16.

オーケストラ・フリー・ベース/オーケストラ・コー

ド・レジスター・スイッチ

これら 3 つのスイッチを同時に押すと、オーケストラ・コード

(フリー・ベース・セクションがオフの時)またはオーケスト

ラ・フリー・ベース(フリー・ベース・セクションがオンの

時)のオン/オフを切り換えることができます。

オーケストラ・コードはコード・ボタンのオーケストラ音色

を、オーケストラ・フリー・ベースはフリー・ベース・セク

ションのオーケストラ・ベース音色を選択することができま

す。

詳細は P.35 と P.37 をご覧ください。

ORCH FREE BS sounds

(オーケストラ・フリー・ベース音色)

スイッチ

の番号

音色

1* Trombone

(トロンボーン)

2* Clarinet

(クラリネット)

3* Oboe

(オーボエ)

4* Flute

(フルート)

スイッチ

の番号

音色

5* Perc Organ

(パーカッション・

オルガン)

6 Ac Guitar

(アコースティッ

ク・ギター)

7 Ac Piano

(アコースティッ

ク・ピアノ)

14

Page 15

はじめに

ORCH CHORD sound(オーケストラ・コード音色)

スイッチ

の番号

※「*」のついた音色の音量は、蛇腹の動きのみで変化します。

これらの音色はベロシティには対応していません。

音色

1* Trombone

(トロンボーン)

2* Tenor Sax

(テナー・サックス)

3* Clarinet

(クラリネット)

4* Trem Organ

(トレモロ・オルガン)

スイッチ

の番号

音色

5* Voice(ボイス)

6 Ac Guitar

(アコースティッ

ク・ギター)

7 Ac Piano

(アコースティッ

ク・ピアノ)

マスター・バー、ディスプレイ

19

18

フリー・ベース・レジスター・スイッチ

17.

本体上部から見て上 3 つのレジスター・スイッチ([ORCH

BASS]レジスター・スイッチ)を同時に押すと、フリー・

ベース・モードになります。

フリー・ベース・モードは、システムの設定をすることができ

ます(P.81)。

もう一度同じ 3 つのレジスター・スイッチを同時に押すと、通

常のベース・モードに戻ります。

18.

マスター・バー

指定したトレブル・レジスター・スイッチの音色を呼び出しま

す(P.28)。また、デュアル、ハイ、ローの各オーケストラ・

モード(P.32)ではオーケストラ・パートのオン/オフを切り

換えます。

ディスプレイ

19.

本機のさまざまな情報を表示します。

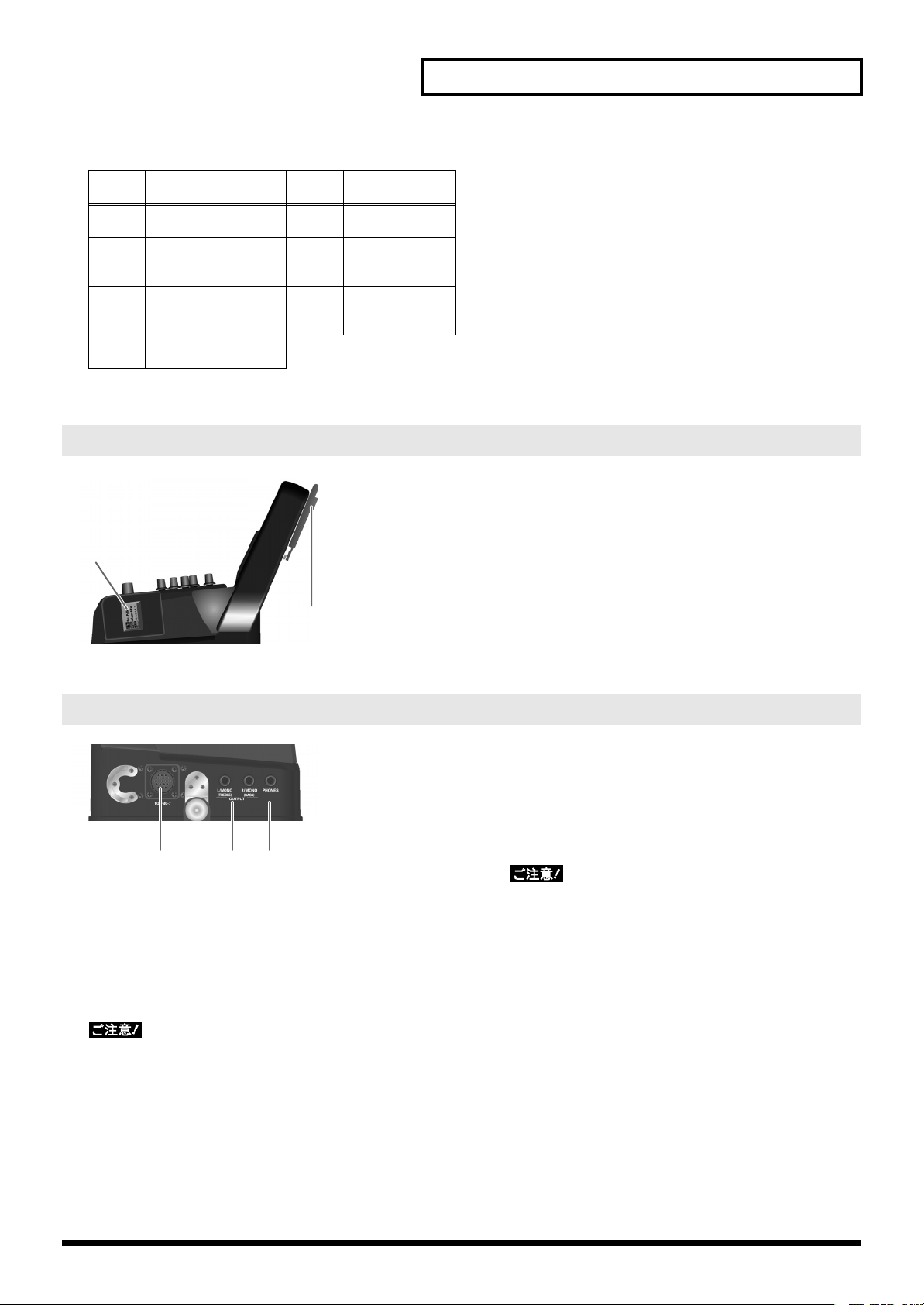

接続パネル

20 21 22

20.

TO FBC-7 ジャック

付属のケーブルを使って付属の FBC-7(電源ユニット/フッ

ト・スイッチ/バッテリー充電器)を接続します。

以下の場合に FBC-7 を接続します。

付属のバッテリー(FR-7b のみ)を使わずに本機に電源を

•

供給する場合(付属のバッテリーを使った場合は、約 8 時

間電源を供給することができます)。

バッテリーの最長供給時間に関する詳細は「バッテリー(FR-

7b のみ付属)の準備をする」(P.21)をご覧ください。

フット・スイッチで操作を行う場合(FBC-7 をフット・ス

•

イッチとして使います)。

本機を MIDI コントローラー(MIDI コネクターは FBC-7 のみ

•

に装備されています)としてお使いになる場合。

OUTPUT L / MONO ジャック、OUTPUT R / MONO

21.

ジャック

アンプ、ミキサー、ワイヤレス・システムなどへ接続します。

本機の出力をステレオにするときは両方のジャックを接続しま

す。L がトレブル・パート、R がベース・パート側の出力にな

ります。本機の出力をモノラルにするときはどちらか一方の

ジャック(L または R ジャック)を接続します。

OUTPUT L / MONO ジャックと OUTPUT R / MONO ジャック

に接続しても内部スピーカーはミュートされません(FR-7b のみ)。

22.

PHONES ジャック

ステレオ・ヘッドホン(ローランド RH-25、RH-50、RH200、RH-200S、RH-300)を接続します。

ヘッドホンを接続すると内部スピーカーがミュートされます

(FR-7b のみ)。

15

Page 16

はじめに

フット・スイッチ(FBC-7)背面

23 24 25 26 27 28

POWER ON スイッチ

23.

FBC-7 の電源のオン/オフを切り換えます。

AC ジャック

24.

電源コードを接続します(P.18)。

25.

MIDI コネクター

MIDI ケーブルを接続します(P.98)。

26.

OUTPUT ジャック

アンプ、ミキサーなどへ接続します。

本機の出力をステレオにするときは両方のジャックを接続しま

す。本機の出力をモノラルにするときはどちらか一方のジャッ

ク(L または R ジャック)を接続します(P.17)。

EXPRESSION PEDAL ジャック

27.

エクスプレッション・ペダル(別売:EV シリーズ)を接続し

ます(P.41)。

TO FR7/5 V-ACCORDION ジャック

28.

付属のケーブルを使って FR-7b /5 b と接続します(P.17)。

フット・スイッチ(FBC-7)について詳細は「フット・スイッチ

(FBC-7、付属)について」(P.41)をご覧ください。

16

Page 17

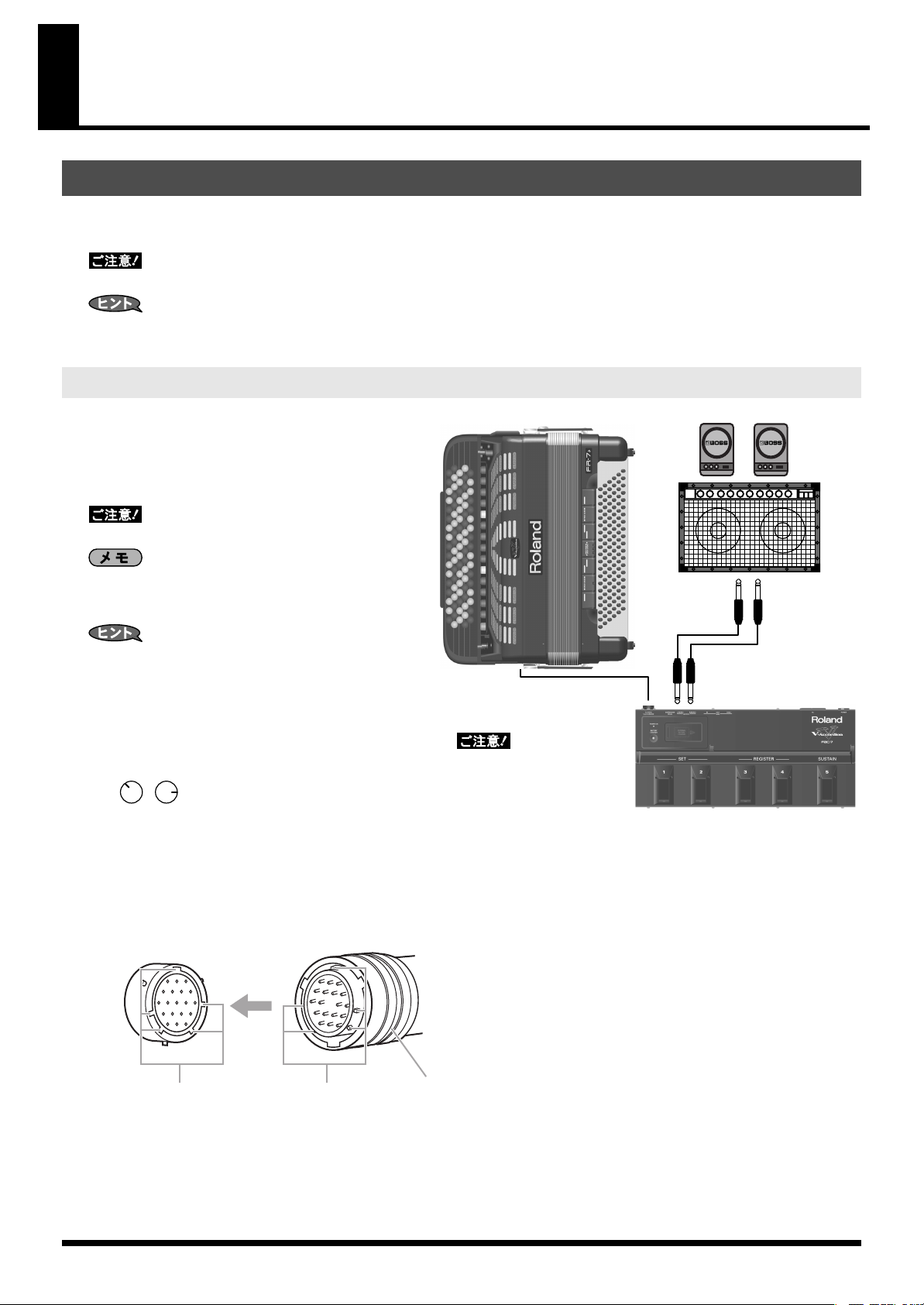

準備する

OUTPUT

L/MONO+R/MONO

INPUT

L+R

19 ピン・ケーブル(付属)

接続する

フット・スイッチ(FBC-7、付属)やアンプなどを本機と接続します。

FBC-7 は本機の電源ユニットであり、フット・スイッチにもなります。またバッテリー(FR-7b のみ付属)を充電することもできます。

他の機器と接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞った状態で電源を切ってください。

FR-7b にはバッテリーが付属されており、スピーカーを内蔵していますので、バッテリーを本機に内蔵して充電しておけば、アンプや FBC-7 に接

続しなくてもお使いになれます(P.20)。

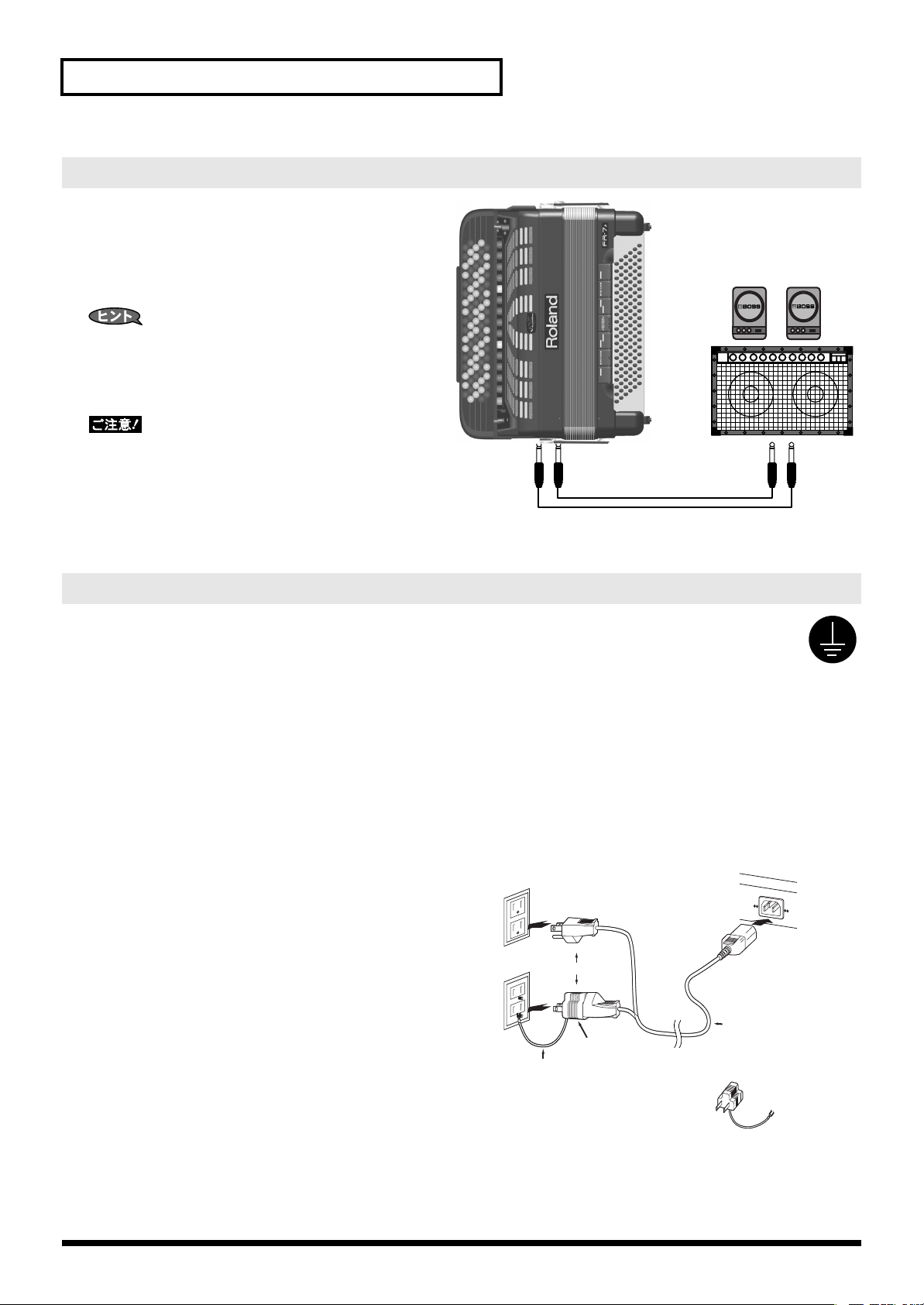

FBC-7、外部オーディオ機器を接続する

本機を FBC-7 に接続して、FBC-7 をアンプなどの外部オーディ

オ機器に接続します。

FBC-7 を接続すると、FBC-7 は電源、フット・スイッチ、音声

出力ジャックとして機能します。

MIDI 機能(P.97)は、FBC-7 を接続したときに機能します。

FBC-7 の OUTPUT ジャックを外部オーディオ機器と接続すれ

ば、本体の OUTPUT ジャックとアンプを接続する必要はあり

ません。

本機のサウンドはステレオ出力した際、自然なステレオ・サウ

ンドとなるようにアレンジされています。ミキサーに接続する

場合はバランスを保つために、OUTPUT L / MONO ジャック

(トレブル・セクションが出力されます)を接続したチャンネル

の P AN コントロールを 11 時の位置に、OUTPUT R / MONO

ジャック(ベース・セクションが出力されます)を接続した

チャンネルの PAN コントロールを3 時の位置にセットしてく

ださい。

(例: )

T

B/C

この設定は変更することもできます(P.81)。

FBC-7 の AC ジャックとコンセ

ントを接続してください。

19 ピン・ケーブルの接続のしかた

19 ピン・ケーブルのコネクターの突起(5 ケ所)を、本機または FBC-7 のコネクターのくぼみに合わせて差し込んでから、リングを時計回り

に回してロックします。

本機または FBC-7 のコネクター

19 ピン・ケーブルのコネクター

くぼみ 突起

リング

17

Page 18

準備する

本体の OUTPUT ジャックを使う(バッテリーを使用した場合)

バッテリー(FR-7b のみ付属)で電源を供給し、本機を直接外部

オーディオ機器(PA システムやミキサーなど)に接続することも

できます。

ワイヤレス・システムなどをご使用になれば、PA システムやミキ

サーから離れて本機を演奏することができます。

PHONES ジャックにヘッドホン(ローランド RH-25、RH-50、

RH-200)を接続することもできます。この場合はオーディオ機器

に接続する必要はありません。

FR-7b では、ヘッドホンを接続すると内部スピーカーがオフになり

ます。

本機を FBC-7 に接続しても本体の OUTPUT ジャックから音声が

出力されます。

OUTPUT

L/MONO(Treble)

OUTPUT

R/MONO(Bass)

INPUT

L

INPUT

電源コードの接続

感電を防ぐために付属の電源コードを使用し、アースを確実に取り付けてください。

付属の電源コードには、感電と機器の損傷を防ぐためにアース用電極端子を加えた 3 端子のプラグがついています。

○ コンセントが接地コンセント(端子穴が 3 個)の場合そのままコンセントにプラグを挿し込んでください。

○ コンセントがアースターミナル付コンセント(端子穴が 2 個)の場合プラグに 2P-3P 変換器をつけ、アース接続後コンセントに挿し込

みます。

※ アース接続は必ず、電源プラグをコンセントに挿し込む前に行なってください。

※ アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行なってください。

コンセントにアース端子がない場合は、電気工事店に接地工事を依頼してください。

なお、接続方法がわからないときは、ローランド・サービスにご相談ください。

fig.connection

※ 設置条件によっては本体に触れると、違和感を覚えたりざ

らつくような感じになるときがあります。これは人体に全

く害のない極微量の帯電によるものですが、気になる方は、

必要に応じ、接地端子(上図参照)を使って外部のアース

か大地に接地してご使用ください。接地した場合、設置条

件によってはわずかにハム(うなり)が混じる場合があり

ます。なお接続方法がわからないときはローランド・サー

ビスにご相談ください。

接地コンセント

ターミナル付き

コンセント

または

フット・スイッチ(FBC-7)

リアパネル

R

接続してはいけないところ

水道管(感電の原因になります)

•

ガス管(爆発や引火の原因になります)

•

電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険です)

•

18

アース接続

2P-3P変換器

(付属)

電源コード

(付属)

2P-3P変換器

Page 19

電源を入れる、電源を切る

バッテリー(FR-7b のみ付属)をお使いになっている場合と FBC7 を接続して電源を供給している場合で、電源の入れ方が変わりま

す。

電源を入れるたびに、ディスプレイにお好みの短いメッセージを表

示させることができます(P.82)。

バッテリーは必ず FR-7b に付属のものかローランド製品の取り扱

い販売店で購入したものをお使いください。その他のバッテリーを

お使いになると本機や FBC-7 に深刻な損傷を加える可能性があり

ます。指定外のバッテリーが原因による損傷にはローランドは一切

の責任を負いかねます。そのような損傷はローランドの保証の対象

外となります。

正しく接続したら(P.19)、必ず次の手順で電源を投入してくださ

い。手順を間違えると、誤動作をしたりスピーカーなどが破損する

恐れがあります。

接続されている機器 → 本機 → アンプ等

この機器は回路保護のため、電源をオンしてからしばらくは動作し

ません。

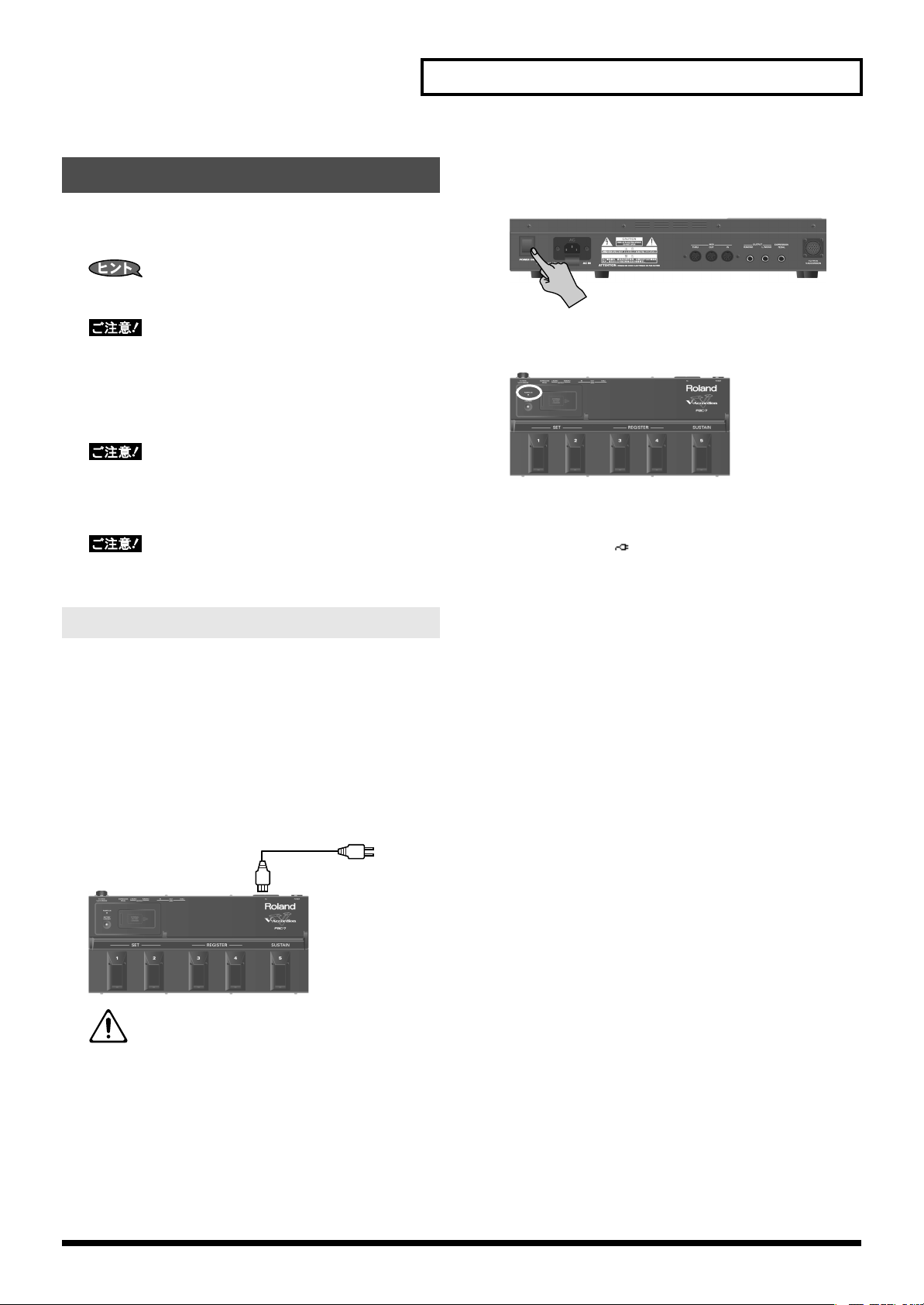

FBC-7 を使用する場合

付属の FBC-7 で本機に電源を供給する場合は以下のように操作を

します。

接続をする前に、すべての機器の音量を絞り電源を切っ

1.

ておきます。

2.

付属の 19 ピン・ケーブルで本機を FBC-7 に接続します

(P.17)。

3.

FBC-7 の AC ジャックとコンセントを接続します。

コンセントへ

AC

準備する

FBC-7 の[POWER ON]ボタンを押して電源を入れま

5.

す。

FBC-7 のトップ・パネル上にある[POWER ON]インジケー

ターが赤く点灯します。

本体の[POWER]ボタンを押して電源を入れます。

6.

ボタンが点灯します。

ディスプレイ上に

電源が供給されていることを示します。

7.

外部オーディオ機器の電源を入れ、演奏しながら本体と

外部オーディオ機器のボリュームを徐々に上げ適当な音

量にします。

電源を切るには

1.

すべての機器の音量を絞り、外部機器の電源を切りま

す。

2.

本体の[POWER]ボタンを再び押すと、電源が切れま

す。

ボタンが消灯します。

FBC-7 の電源を切ります。

3.

FBC-7 のトップ・パネル上にある[POWER ON]インジケー

ターが消灯します。

アイコンが表示され FBC-7 から本機に

FBC-7 の裏面に記載されている電源のコンセントに接続し

てください。本機の電源について詳しくは、「主な仕様」

(P.112)をご覧ください。

FBC-7 の OUTPUTジャックと外部オーディオ機器(アン

4.

プ、ミキサーなど)を接続します。

本体の OUTPUT ジャックからも出力されますが、本体の

OUTPUT ジャックは主にワイヤレス・システムに接続すると

きなどに使用します。

19

Page 20

準備する

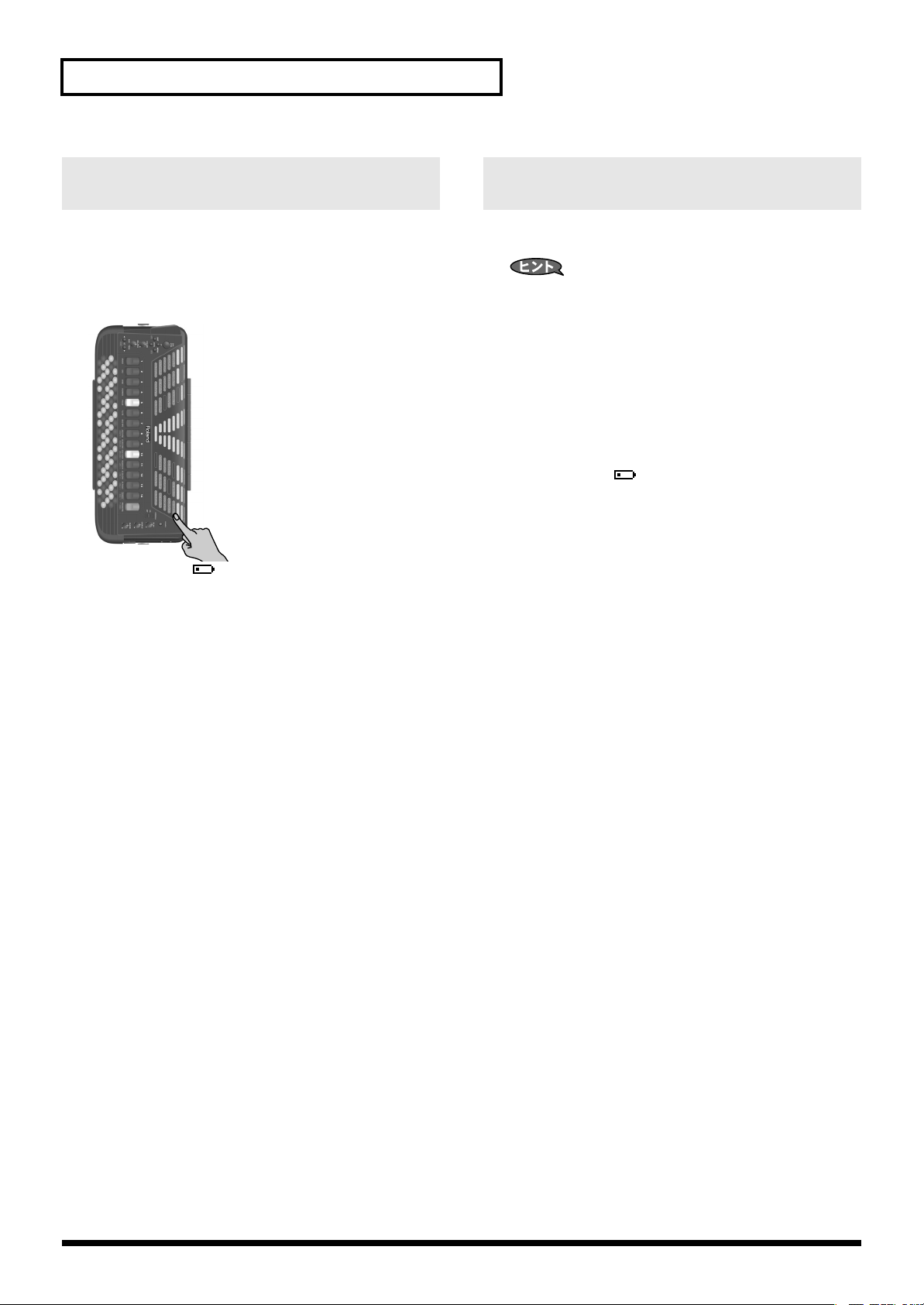

バッテリーを使用し、アンプなどに接続 しない場合(FR-7b のみ)

バッテリー(FR-7b のみ付属)を内蔵し充電をすれば(P.21)、本

機のみで演奏することができます。

[POWER]ボタンを押して電源を入れます。

1.

ボタンが点灯します。

ディスプレイ上に アイコンが表示されバッテリーで電源

を供給していることを示します(このアイコンはバッテリーの

残量も表示します)。

演奏を始めます(「演奏する」(P.24)をご覧ください)。

2.

3.

[POWER]ボタンを再び押すと、電源が切れます。

ボタンが消灯します。

バッテリーを使用し外部オーディオ機器 に接続する場合

バッテリー(FR-7b のみ付属)を内蔵し充電をすれば(P.21)、本

機を直接外部オーディオ機器と接続し、演奏することができます。

ワイヤレス・システムを本機の OUTPUT ジャックと接続すること

もできます。

1.

接続をする前に、すべての機器の音量を絞り電源を切っ

ておきます。

2.

標準タイプのケーブル(2 本)で本機の OUTPUT ジャッ

クと外部オーディオ機器を接続します。

[POWER]ボタンを押して電源を入れます。

3.

ボタンが点灯します。

ディスプレイ上に アイコンが表示されバッテリーで電源

を供給していることをお知らせします(このアイコンはバッテ

リーの残量も表示します)。

外部オーディオ機器の電源を入れ、演奏しながら本体と

4.

外部オーディオ機器のボリュームを徐々に上げ適当な音

量にします。

電源を切るには

すべての機器の音量を絞り、外部機器の電源を切りま

1.

す。

2.

[POWER]ボタンを再び押すと、電源が切れます。

ボタンが消灯します。

20

Page 21

準備する

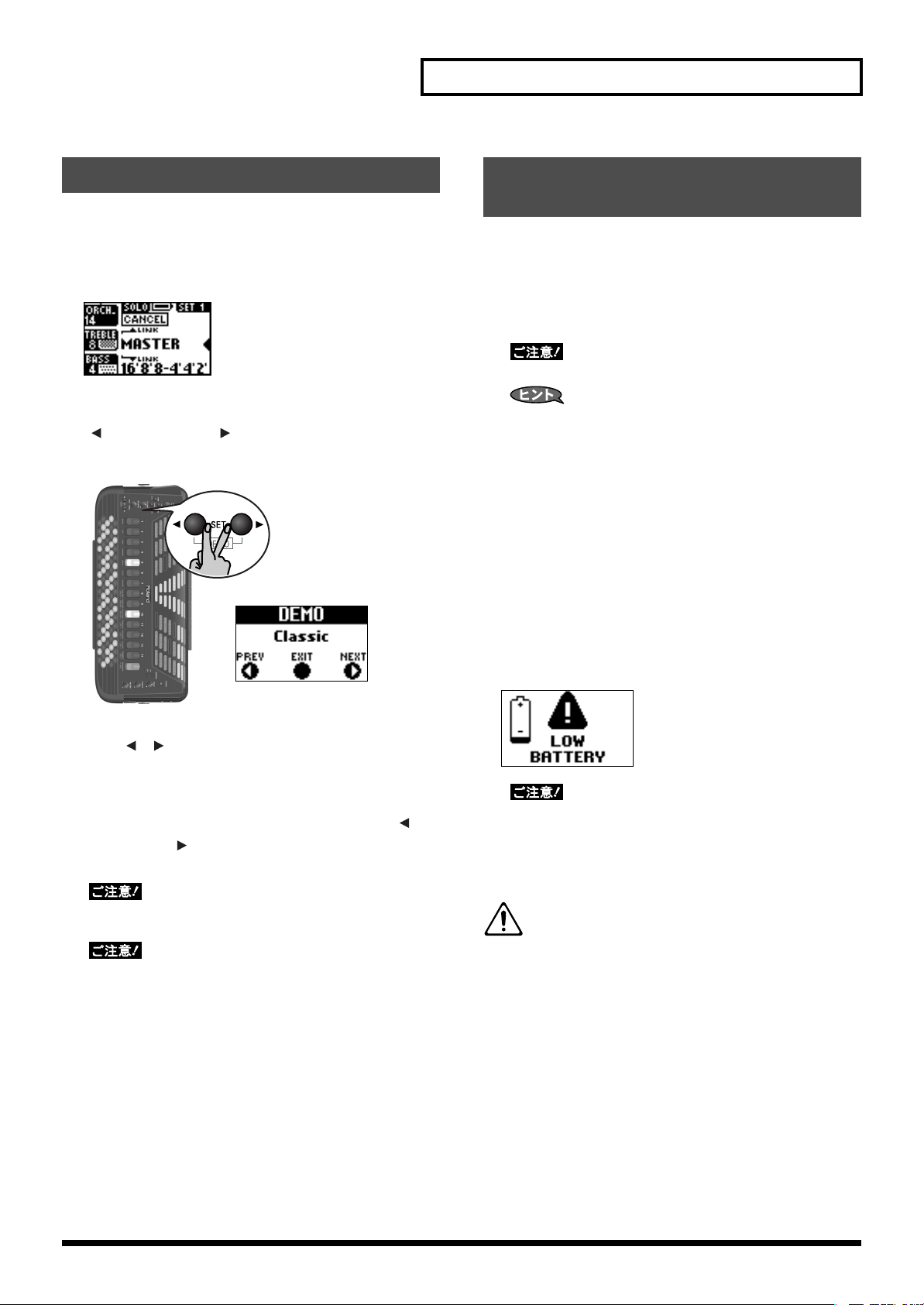

デモ・ソングを聴く バッテリー(FR-7b のみ付属)

本機にはいくつかのデモ・ソングが内蔵されています。本機の多彩

なサウンドや機能を確認することができます。

本機の電源を入れます(P.19)。

1.

ディスプレイに以下のように表示されます。

ディスプレイに以下のように表示されるまで、[SET

2.

]ボタンと[SET ]ボタンを同時に押しつづけま

す。

の準備をする

本機にバッテリー(FR-7b のみ付属)を内蔵すると、FBC-7 を接

続しなくでも本機を使用することができます。また FR-7b はスピー

カーを内蔵していますので、通常のアコーディオンと同じように本

機のみで使うこともできます。

バッテリーは本機に内蔵したまま充電したり、本機から取り外した

状態で充電することができます。

バッテリーを使用するには、バッテリーの充電が必要です。

バッテリーを 2 本以上お持ちの場合は、本機をバッテリーで使用し

ている間に、FBC-7 で使用していないバッテリーを充電すること

ができます。

バッテリー(FR-7b のみ付属)について

●バッテリーを廃棄する場合、各市町村のゴミの分別基準に従って

ください。

●お使いになる前に「バッテリー(FR-7b のみ付属)について」

(P.5)をよくお読みください。

●初めて充電する場合は、バッテリーの残量を使い切ってから充電

を行ってください。

●フル充電されたバッテリーは約 8 時間お使いになれます。

●バッテリーの残量がなくなると、ディスプレイに以下のように表

示され、電源が切れます。

最初のデモ・ソングの演奏が自動的に始まります。

[SET / ]ボタンを押して別のデモ・ ソングを選択するこ

ともできます。

3.

[VOLUME]つまみを使って音量を調節します。

[EXIT / JUMP]ボタンを押して(または[SET ]ボ

4.

タンと[SET ]ボタンを同時に押して)デモ・ソン

グを終了します。

デモ・ソングを個人で楽しむ以外に権利者の許諾なく使用すること

は、法律で禁じられています。

デモ・ソングの演奏データは MIDI OUT コネクターからは出力され

ません。

本機は 10 分間何も操作をしないと、バッテリー節約のために電源

が自動的にオフになります。電源が切れるまでの時間はお好みに設

定することもできます(P.81)。

●付属または指定のバッテリー(BP-24-45)以外は使用しないで

ください。

警告:

充電後のバッテリーは熱を持つことがありますので、取

り扱いには十分ご注意ください。

21

Page 22

準備する

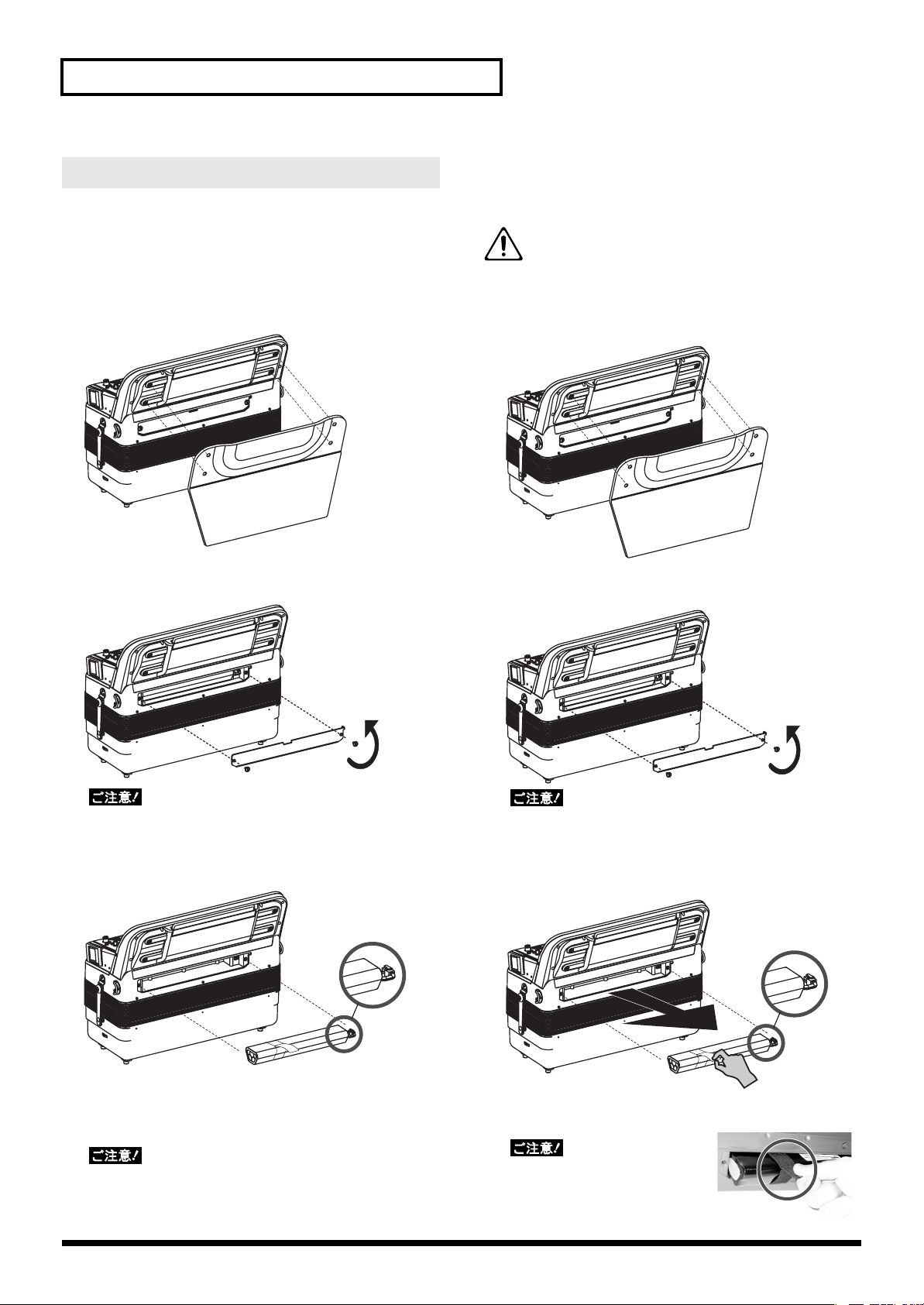

バッテリーを本機に内蔵する

充電したバッテリーを使用する、またはバッテリーを本機に内蔵し

てから充電する場合は、以下の手順でバッテリーを本機に内蔵しま

す。

本機の電源を切ります。

1.

2.

本機裏側のクッションをはずします。

ボタンをはずして、クッションをはずします。

コインなどを使ってネジ(2 本)をはずし、バッテ

3.

リー・ケース・カバーをはずします。

バッテリーを本機からはずすには

バッテリーを交換する、またはバッテリーをはずしてから充電する

場合は、以下の手順でバッテリーをはずします。

警告:

バッテリーをはずすときは、必ず本機の電源をオフにし

てください([POWER]ボタンが消灯しているのを確認してく

ださい)。

本機の電源を切ります。

1.

2.

本機裏側のクッションをはずします。

ボタンをはずして、クッションをはずします。

3.

コインなどを使ってネジ(2 本)をはずし、バッテ

リー・ケース・カバーをはずします。

バッテリー・ケース・カバーをはずした状態では、本機の電源をオ

ンにすることはできません。

バッテリーをバッテリー・ケースに入れ、コネクターを

4.

接続します。

5.

バッテリー・ケース・カバーを取り付け、コインなどを

使ってネジ(2 本)を締めて、バッテリー・ケース・カ

バーを固定します。

バッテリー・ケース・カバーは必ずネジで固定してください。ネジ

がゆるい状態では本機の電源をオンにすることはできません。

クッションを本機に取り付けます。

6.

22

バッテリー・ケース・カバーをはずした状態では、本機の電源をオ

ンにすることはできません。

4.

リボンを引っ張ってバッテリーをバッテリー・ケースか

ら少し取り出し、コネクターをはずしてから、バッテ

リーをバッテリー・ケースから取り出します。

コネクターのつまみを押しながら、コネクターを引っ張っては

ずします。

必ずバッテリーに取り付けられてい

るリボンを引っ張ってバッテリーを

取り出してください。

Page 23

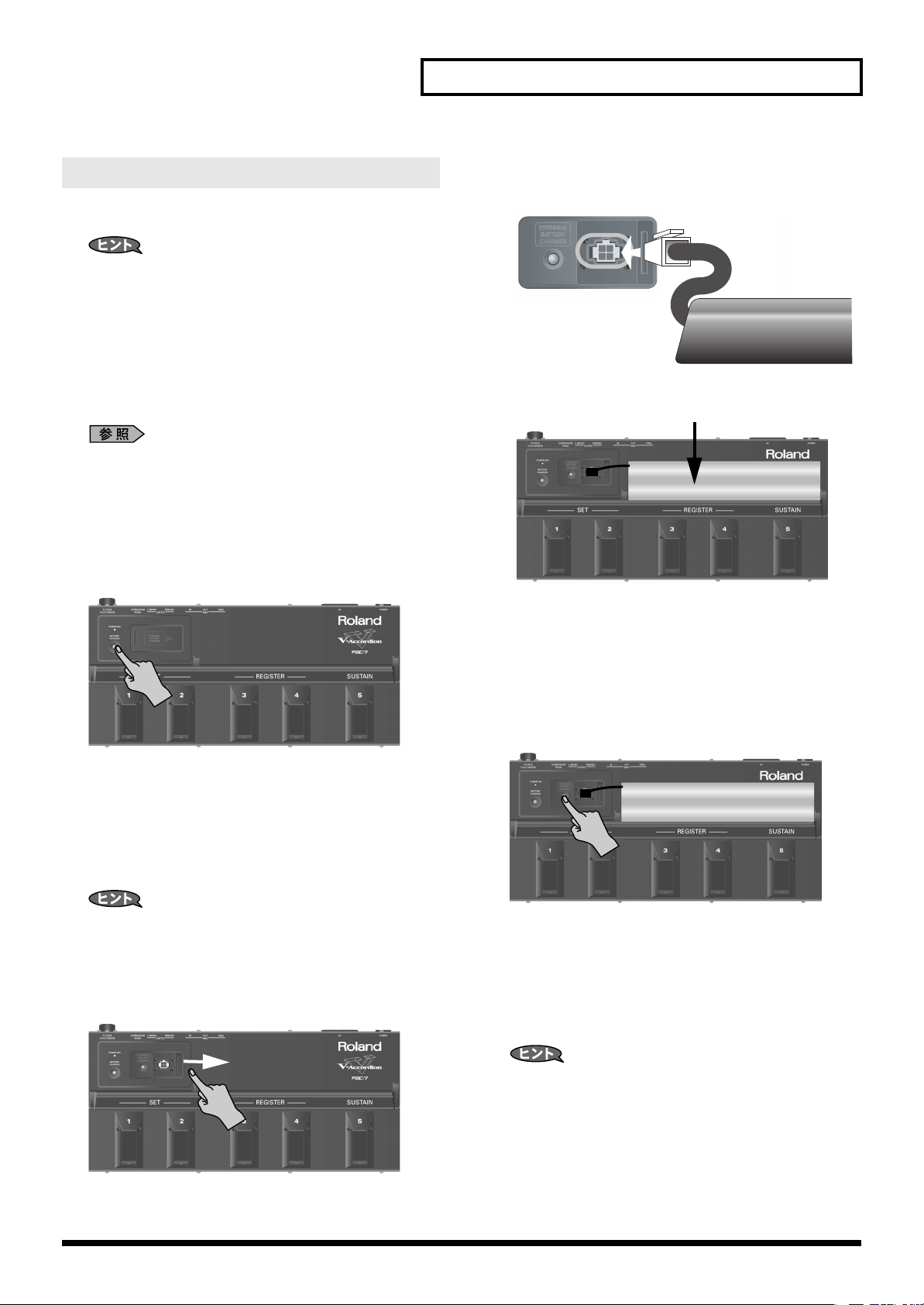

バッテリーを充電する

充電器カバーを開けた状態

バッテリーのコネクター

バッテリーは本機に内蔵したまま充電することもできますし、本機

から取り外して FBC-7 で充電することもできます。

バッテリーを 2 本以上お持ちの場合は、本機をバッテリーで使用し

ている間に、FBC-7 で使用していないバッテリーを充電すること

ができます。

本機に内蔵したまま充電する

バッテリーを本機に内蔵します。

1.

本機と FBC-7 を接続します。

2.

準備する

バッテリーのコネクターを充電器のコネクターに接続し

2.

ます。

バッテリーを FBC-7 の上に置きます。

3.

バッテリー

接続のしかたについては「接続する」(P.17)をご覧ください。

FBC-7 の AC ジャックとコンセントを接続します。

3.

4.

FBC-7 の[POWER ON]ボタンを押して、FBC-7 の電

源を入れます。

[POWER ON]ランプが点灯します。

5.

FBC-7 の[BATTERY CHARGER]ボタンをおします。

[BATTERY CHARGER]ボタンが赤色に点灯し、充電を開始

します。

[BATTERY CHARGER]ボタンが緑色に点灯したら充電

6.

完了です。

充電が完了したら、FBC-7 の[POWER ON]ボタンを押して、

FBC-7 の電源を切ります。

4.

FBC-7 の AC ジャックとコンセントを接続します。

FBC-7 の[POWER ON]ボタンを押して、FBC-7 の電

5.

源を入れます。

[POWER ON]ランプが点灯します。

FBC-7 の[EXTERNAL BATTERY CHARGER]ボタンを

6.

おします。

バッテリー充電中も本機を演奏することができます。

FBC-7 で充電する

充電器カバーをスライドさせて開きます。

1.

[EXTERNAL BATTERY CHARGER]ボタンが赤色に点灯し、

充電を開始します。

[EXTERNAL BATTERY CHARGER]ボタンが緑色に点

7.

灯したら充電完了です。

充電が完了したら、FBC-7 の[POWER ON]ボタンを押して、

FBC-7 の電源を切ります。

本機が FBC-7 に接続されているときは、バッテリー充電中も本機

を演奏することができます。

バッテリーの持ち時間が短くなったら

バッテリーは約 300 回充電して使用することができます。 使用して

いるうちにだんだん持ち時間が短くなりますので、そうなった場合

は新しいものと交換してください。

23

Page 24

演奏する

演奏の前に

設定や現在の状態などは、ディスプレイに表示されます。ここで

は、そのディスプレイの見かたを説明します。

また、本機には、手軽に演奏を楽しむ「イージー・モード」と、細

かな設定をして演奏ができる「フル・モード」の 2 種類が用意され

ていますので、演奏するモードについて説明します。

ディスプレイについて

本機の設定はディスプレイを見ながら行います。また設定された項

目はディスプレイで確認することができます。

本機の電源を入れたとき、または演奏中など、ディスプレイにはメ

イン画面が表示され、音色や設定などを確認することができます。

メイン画面について

ディスプレイやボタンとつまみが付いている以外は、伝統的なア

コーディオンと変りません。

ディスプレイには現在の設定が表示されます。

ディスプレイの表示内容は、選択している機能によって異なりま

す。本機の電源を入れたときや[EXIT / JUMP]ボタンを何度か

押したときには、メイン画面が表示されます。パラメーターの値を

変更した後は自動的にメイン画面になる場合があります。内部パラ

メーターを変更しているときを除き、演奏中はメイン画面が表示さ

れています。

メイン画面は基本的に以下のように表示されます。

ベース、フリー・ベース、オーケストラ・ベース、オー

6.

ケストラ・コード、オーケストラ・フリーベース・レジ

スター(図では 4 番)

2 つのベース・セクション(フリー・ベースまたはベース)の

うち 1 つだけを選ぶことができます。

7.

リンク・シンボル

トレブル・レジスターを選択したとき、オーケストラ・レジス

ターやベース・レジスターが変わることを意味します。

ベース・リンク機能はオーケストラ・コード・セクションや

オーケストラ・フリー・ベース・セクションにも対応していま

す。

8.

パート選択表示

トレブル・ボタンをトレブル・パートの音色で演奏しているの

かオーケストラ・パートの音色で演奏しているのかを表示しま

す。

つまみを回したりボタンを押すと画面に表示される情報が変ります

が、このような場合しばらくするとメイン画面が再び現れます。

その他の画面について

ディスプレイに表示されるものは、選択した機能によって変わりま

す。本機の電源を入れたときや、[EXIT / JUMP]ボタンを数回押

したときはメイン画面が表示されます。また、あるパラメーターの

設定を変更した後にメイン画面が自動的に再表示されることもあり

ます。

また、各種設定中は、設定用の画面が表示されます。設定中の画面

については、各設定のしかたをご覧ください(P.42)。

123 4

5

6

実際の表示は、選択されているセットやセクションと演奏機能の設

定によって変わります。1 〜 8 の部分には常に以下の内容が表示さ

れます。

オーケストラ・レジスター(図では 14 番)

1.

オーケストラ・パートが選択されているときは、ボタン鍵盤ア

イコンが表示されます。

オーケストラ・モード

2.

3.

電源の種類(図ではバッテリー)

バッテリーで電源を供給している場合は、バッテリーの残量も

表示されます。

4.

セット番号

5.

トレブル・レジスター番号(図では 8 番)

トレブル・パートが選択されているときは、ボタン鍵盤アイコ

ンが表示されます。

7

8

7

24

Page 25

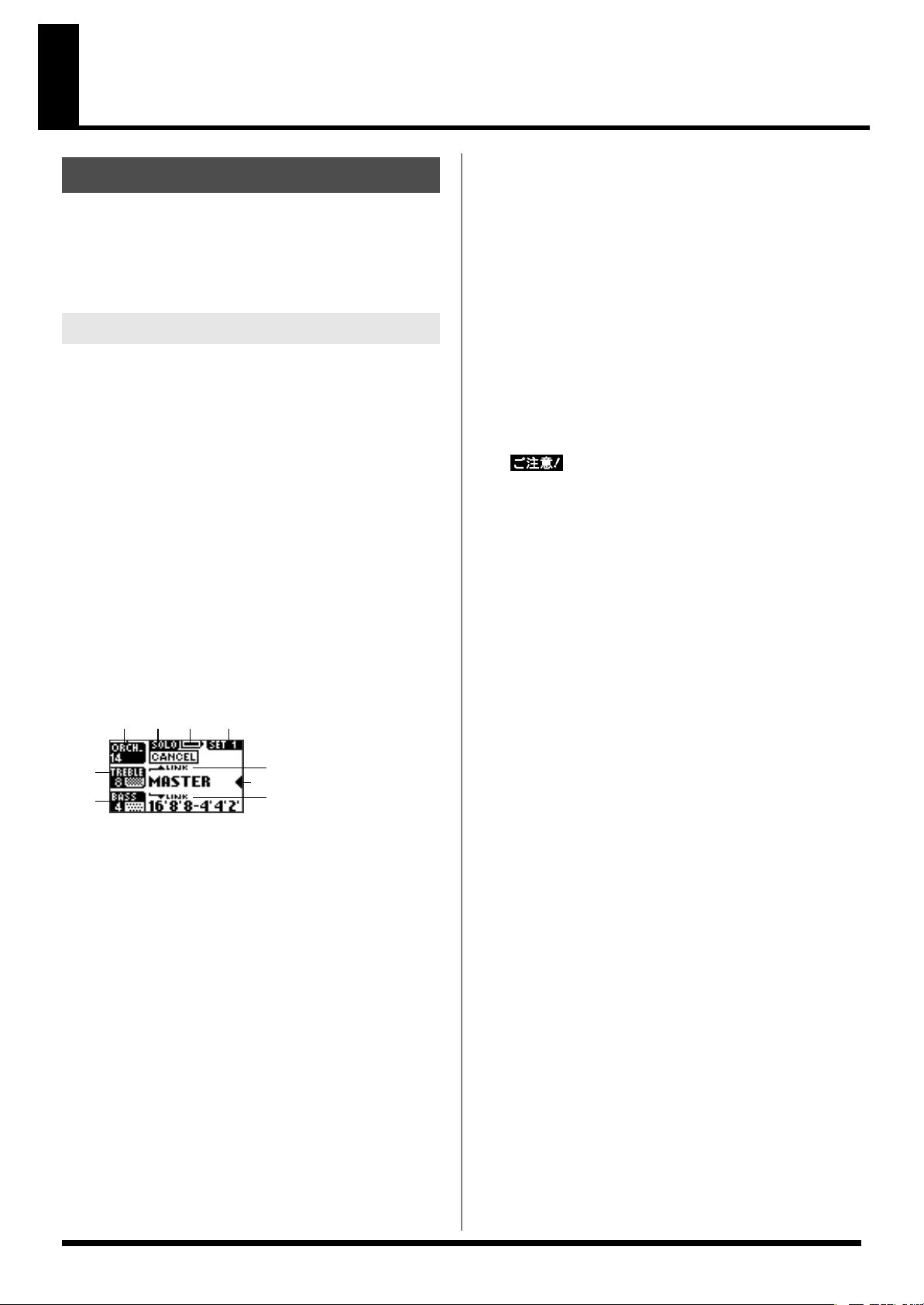

イージー・モードとフル・モードを選択 する

初めて電源を入れたとき、本機はイージー・モードで起動します。

このモードでは主要なパラメーターのみを選択することができ、手

軽に本機をお使いいただけます。またフル・モードを選択すると、

リードの種類や微妙なチューニングの設定など、より細かな設定を

することができます。

本機のすべての機能をお使いになる場合は、フル・モードに変更す

る必要があります。

1.

本機の電源を入れます(P.19)。

メイン画面が表示されます。

演奏する

[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。

6.

電源をオフにした後もこの設定を記憶させておきたい場合は、

続けて次の操作を行ってください。

7.

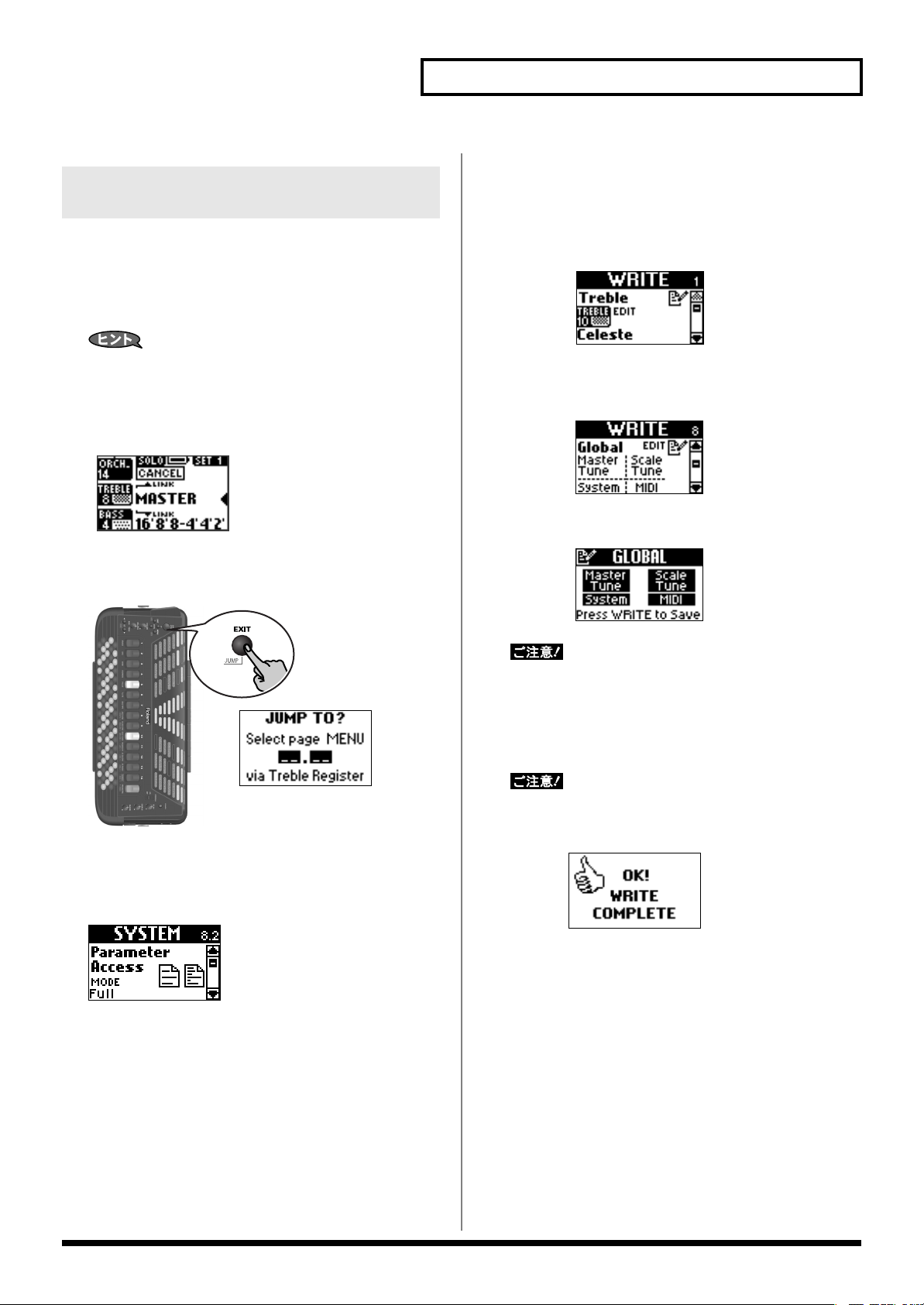

ディスプレイに以下のように表示されるまで[MENU /

WRITE]ボタンを押し続けます。

[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]

8.

ボタンを押して「Global」を選択します。

[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。

9.

2.

ディスプレイに以下のように表示されるまで[EXIT /

JUMP]ボタンを押し続けます。

[8]と[2]のトレブル・レジスター・スイッチを押し

3.

ます。

ディスプレイに以下のように表示されます。

グローバル画面には、グローバル・メモリーに保存されるすべての

パラメーターが表示されます。1 セットのみ保存できます。

[MENU / WRITE]ボタンを押して設定を保存します。

10.

ディスプレイにしばらくの間、保存完了メッセージが表

示されます。

グローバル・セッティングを保存しない場合でも、電源を切った

り、設定を変更しなければ、その設定のまま使用することができま

す。

[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。

11.

[DATA / ENTER]ボタンを押します。

4.

[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]

5.

ボタンを押して「Full」または「Easy」を選択します。

•

Full(フル・モード):全パラメーターをご使用になれます。

•

Easy(イージー・モード):主要なパラメーターのみご使用

になれます。

25

Page 26

演奏する

アコーディオンの音色で演奏する

それでは実際に演奏してみましょう。

まず、アコーディオンの音色で演奏する場合の説明をします。

セットを選ぶ

[SET / ]ボタンを押して、セットを

切り換えます(P.12)。

「セット」には、各パートの音色や設定が保

存されていますので、あたかも 40 種類の

アコーディオンを持っている感覚でお使い

になれます(セット一覧 P.124)。

※ セットに関して詳しくは P.71 をご覧ください。

※ セットはフット・スイッチでも切り替え可能です(P.41)。

トレブル・セクションを演奏する

(トレブル・パート)

トレブル・セクションは 92 個のボタン鍵盤

(トレブル・ボタン)を使って演奏します。

トレブル・ボタンを弾くと、現在押されてい

るトレブル・レジスター・スイッチ([1]〜

[14])に登録されている音色が鳴ります。ト

レブル・セクションは「アコーディオン」と

してお使いになることもできますし、オーケ

ストラ音色で演奏することもできます。ここ

ではアコーディオンの音色で演奏する場合を

説明します。

レジスター・スイッチを押し続けると、トレブル・セクションを切

り替えることができます。このとき、トレブル・セクションは

MIDI コマンドを送信し続けます。別のレジスター・スイッチを押

すとトレブル・セクションに戻ります。

1.

必要に応じて各接続を行い(P.17)、電源を入れます

(P.19)。

2.

本機を抱え、お好みのトレブル・レジスター・スイッチ

を押して蛇腹を動かしながらトレブル・ボタンで演奏し

ます。

システム設定「10.3 Bellows Curve(ベローズ・カーブ)」

(P.79)を「Fixed Low」、「Fixed Med」、「Fixed High」のいず

れかに設定した場合は、ダイナミクスは一定となり、蛇腹の動

かし具合に関係なく音量は一定になります。

3.

別のトレブル・レジスター・スイッチを押して音色を変

更します。

ディスプレイには選択した音色と、その音色のリード設定を確

認する画面がしばらくの間表示されます。リード設定の見かた

については「各音色で使用されているリードについて」(P.27)

をご覧ください。

26

メイン画面の「TREBLE」のエリアに、選択したトレブル・レ

ジスター・スイッチの番号が表示されます。

Page 27

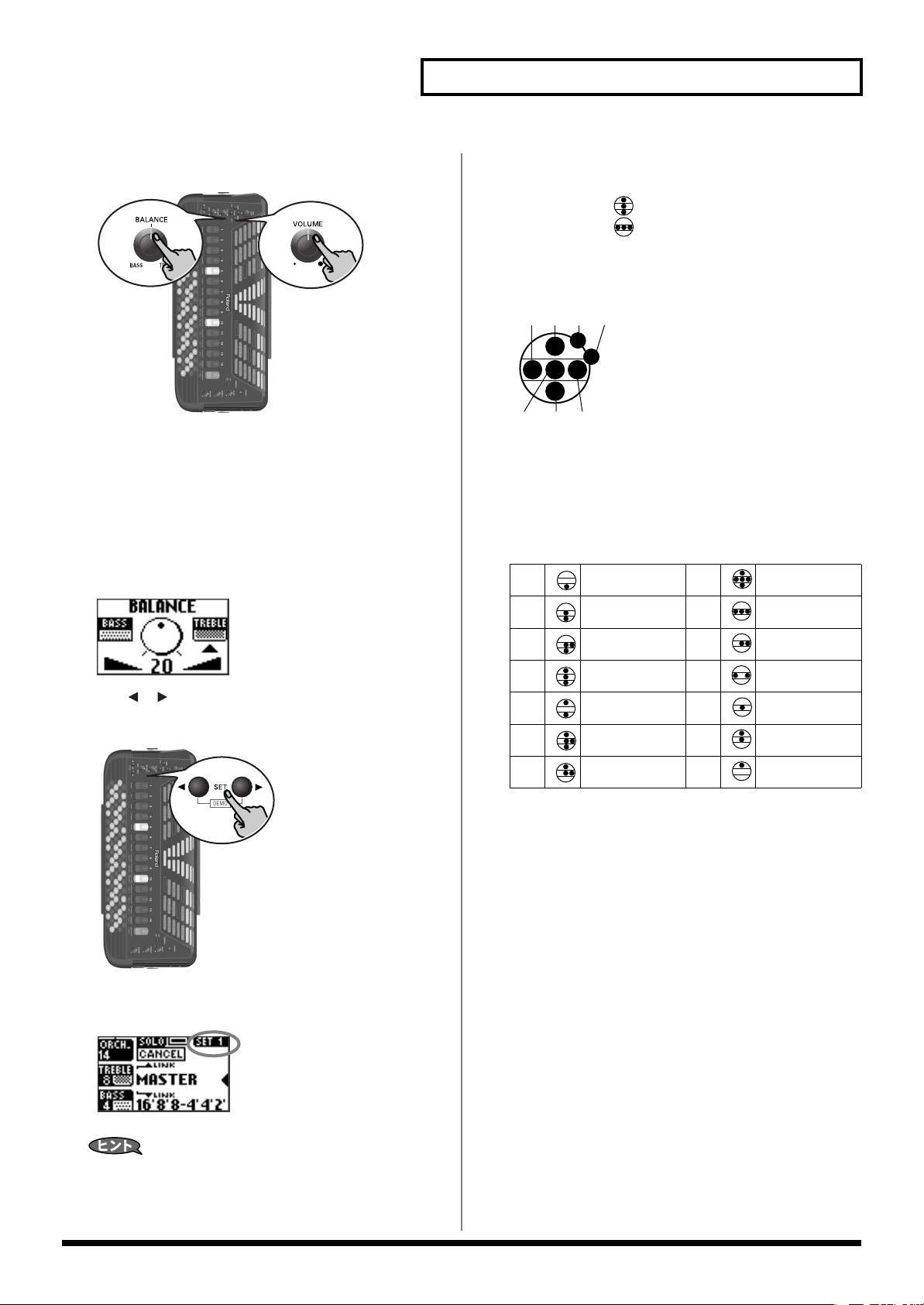

[VOLUME]つまみを回して音量を調節します。

4'8-'

16'

22/3' 51/3'

8+'8'

4.

音が聞こえない場合は[BALANCE]つまみを中央の位

5.

置まで回します。

[BALANCE]つまみはトレブル・セクションとベース・セク

ションの音量バランスを調節するときに使います。「BASS」

の方へいっぱいに回すとトレブル・セクションの音は聞こえな

くなります。音量バランスの設定を変えると、ディスプレイに

以下の設定を確認する画面がしばらくの間表示されます。

演奏する

各音色で使用されているリードについて

ディスプレイにはその音色で使用されているリードが表示され

ます。垂直方向( )の表示は、オクターブの違うリードを

表し、水平方向( )の表示は、わずかにピッチの違うリー

ドを表しています。わずかにピッチの違うリードは中音域の

リード(8' リード)でのみ使用可能です。

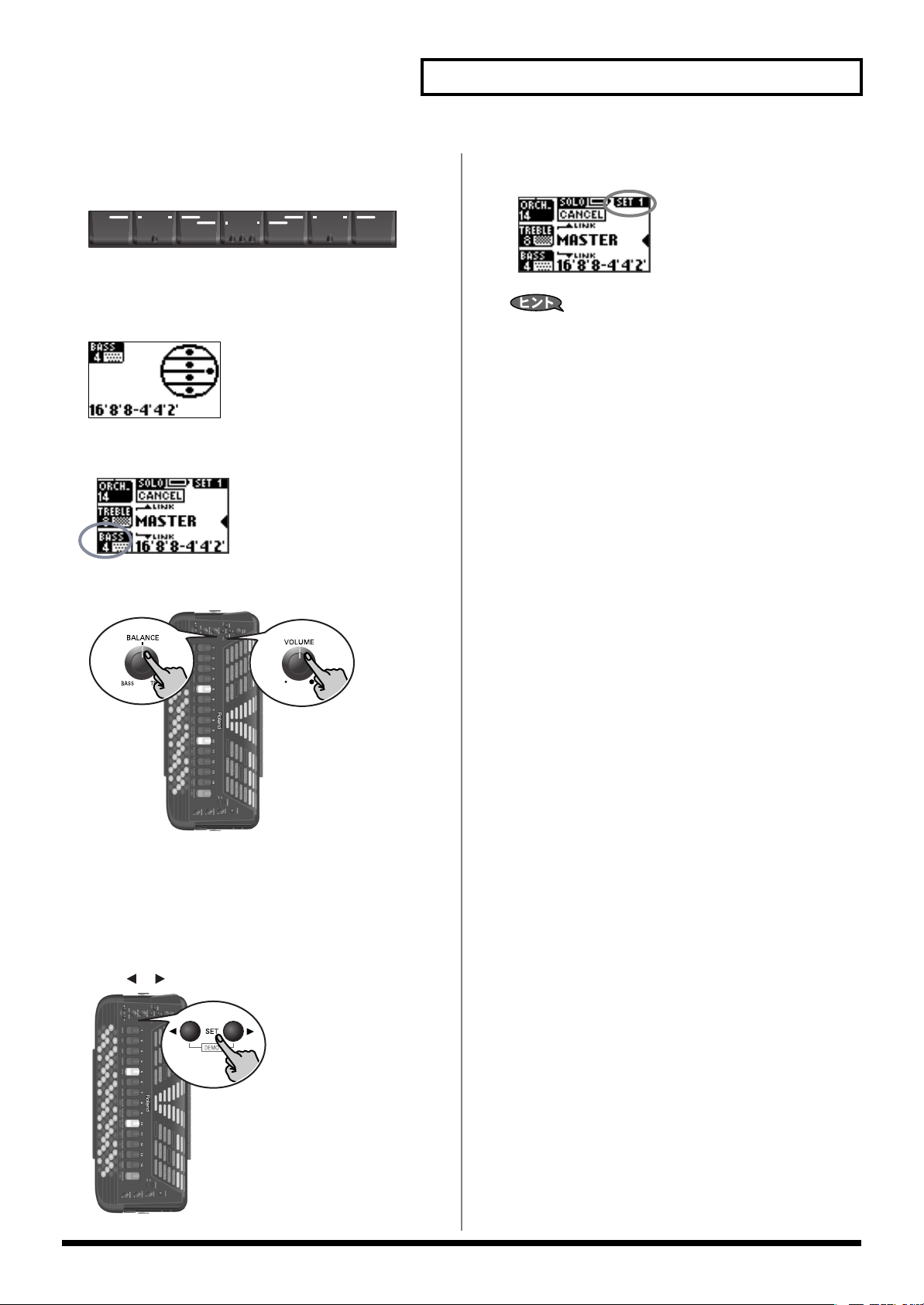

使用されているリードは以下のように表示されます。

リードは白または黒のドットで表示されます。

白いドットはカソット機能(P.50)がオン、黒いドットはオフ

になっていることを意味します。

トレブル・パートで各トレブル・レジスター・スイッチに登録

されている音色とそのリード設定は以下のようになります。

1 Bassoon 8 Master

6.

[SET / ]ボタンを押して別のセットを選択しま

す。

選択されたセットの番号がディスプレイの右上隅に表示されま

す。

2 Bandon 9 Musette

3 Cello 10 Celeste

4 Harmon 11 Tremolo

5 Organ 12 Clarinet

6 Accord 13 Oboe

7 Violin 14 Piccolo

FBC-7 の[SET]フット・スイッチでもセットを選択することが

できます(P.41)。

27

Page 28

演奏する

Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3 E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3

E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3 E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3

EM BM F#M C#M AbM EbM BbM FM CM GM DM AM EM BM F#M C#M AbM EbM BbM FM

Em Bm F#m C#m Abm Ebm Bbm Fm Cm Gm Dm Am Em Bm F#m C#m Abm Ebm Bbm Fm

E7 B7 F#7 C#7 Ab7 Eb7 Bb7 F7 C7 G7 D7 A7 E7 B7 F#7 C#7 Ab7 Eb7 Bb7 F7

Edim

Bdim F#dim C#dim Abdim Ebdim Bbdim Fdim Cdim Gdim Ddim Adim Edim Bdim F#dim C#dim Abdim Abdim Bbdim Fdim

FREE BASSORCH BASS

ORCH CHORD

ORCH FREE BS

コード・ボタン

ベース・

チャンバー(ソルディナ)機能を使う

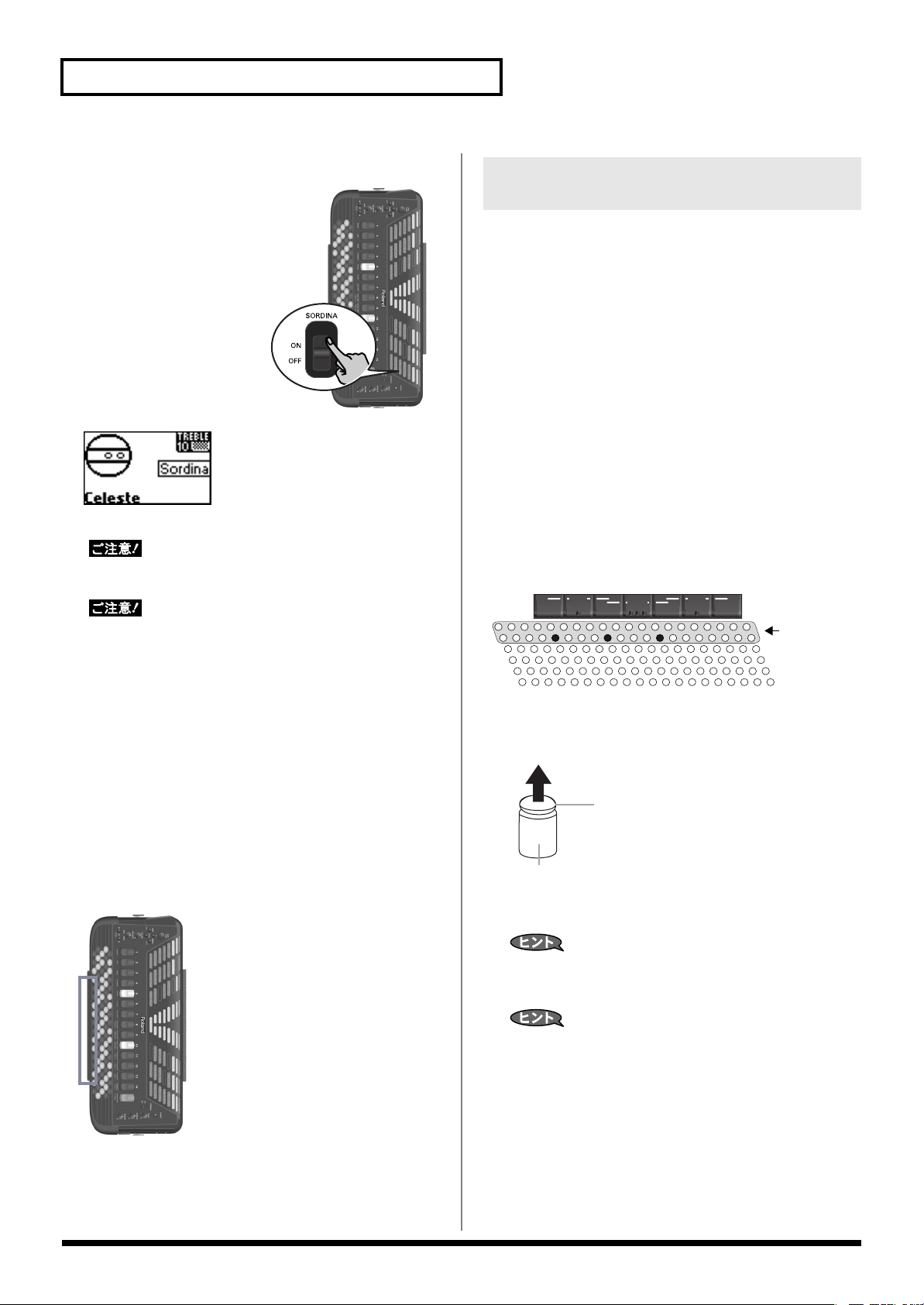

[SORDINA]スイッチを[ON]に

すると、音をやや弱く(ソフトに)

することができます。

通常のアコーディオンでは楽器内部

のチャンバー(共鳴箱)でこの効果

を作り出します。本機ではこの効果

を電子的にシミュレートします。

[SORDINA]スイッチを[ON]に

すると、ディスプレイに以下の設定

を確認する画面がしばらくの間表示

されます。

チャンバー(ソルディナ)機能はトレブル・パートのみ機能しま

す。

ベース・セクションを演奏する

(ベース・パート)

ベース・セクションでは、ストラデラ・ベース・モードとフリー・

ベース・モードのどちらかを選ぶことができます。各モードでは、

ベース・ボタンの配列が違います。

通常は「ストラデラ」のボタン配列で演奏します(ストラデラ・

ベース・モード)。

フリー・ベース・モードはより上級者向けになります。

ストラデラ・ベース・モードで演奏する

ベース・セクションのボタンはベースとコードを演奏します。ベー

スの音は円で囲まれている 2 列に割り当てられ、残りのボタンは

コードを演奏するのに使われます。コードはベース・パートで選択

しているベース・レジスター・スイッチに登録された音色が鳴りま

す。

本機には、ベースとコードのボタンの位置がわかるようにリファレ

ンス・キャップ(凹面のもの)がいくつか付属しています。工場出

荷時には、下図の黒いボタンに 3 個のキャップが取り付けられてい

ますが、別のボタンに取り付けた方が演奏しやすい場合は移動させ

ることもできます。

オルガンの音色(8A 〜 9B)での演奏時は、スピーカー・キャビ

ネットをシミュレートしたロータリー効果がオンになりますので、

チャンバー(ソルディナ)機能は無効になります。その場合、アフ

タータッチ機能を使ってロータリー効果のスピードを変えることが

できます。

アフタータッチは、

マスター・バーを使用します。マスター.

バーを押す強さによってピッチを一時的に変えることができま

す。

マスター・バーを使って音色を切り換える

オーケストラ・パートがオフ(「CANCEL」に設定されている)の

場合(P.34)、マスター・バーを押すことによって、ワンタッチで

お好みの音色を呼び出すことができます。お好みの音色の設定のし

かたについては(「9.8 Master Bar Recall (マスター・バー・リコー

ル)」(P.77)をご覧ください)。

ボタン

リファレンス・キャップをつまんで矢印の方向に引っ張れば外

れます。

リファレンス・キャップ

ベース・ボタン

ボタンを押すと、最後に押したベース・レジスター・スイッチに登

録されている音色が鳴ります。

3 ベース・3 コードの配列に変更することもできます。「10.5

Bass&Chord Mode (ベース &コード・モード)」(P.81)をご覧

ください。

ベース・セクションはオーケストラ音色で演奏することもできます

(P.34)。

1.

必要に応じて各接続を行い(P.17)、電源を入れます

(P.19)。

28

2.

本機を抱え、お好みのベース・レジスター・スイッチを

押してベース・ボタンで演奏します。

本機は電子楽器ですが、蛇腹を動かして音を鳴らします。ア

コースティック・アコーディオンと同じように蛇腹を動かさな

いと音は鳴りません。

Page 29

演奏する

別のベース・レジスター・スイッチを押して音色を変更

3.

します。

ORCH FREE BS

ORCH CHORD

ディスプレイには選択した音色と、その音色のリード設定を確

認する画面がしばらくの間表示されます。リード設定の見かた

については「各音色で使用されているリードについて」(P.30)

をご覧ください。

メイン画面の「BASS」のエリアに、選択したベース・レジス

ター・スイッチの番号が表示されます。

[VOLUME]つまみを回して音量を調節します。

4.

FREE BASSORCH BASS

選択されたセットの番号がディスプレイの右上隅に表示されま

す。

FBC-7 の[SET]フット・スイッチでもセットを選択することが

できます(P.41)。

音が聞こえない場合は[BALANCE]つまみを中央の位

5.

置までに回します。

[BALANCE]つまみはトレブル・セクションとベース・セク

ションの音量バランスを調節するときに使います。「TREBLE」

の方へいっぱいに回すとベース・セクションの音は聞こえなく

なります。

6.

[SET / ]ボタンを押して別のセットを選択します。

29

Page 30

演奏する

FREE BASSORCH BASS

ORCH CHORD

ORCH FREE BS

FREE BASSORCH BASS

ORCH CHORD

ORCH FREE BS

[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]

2'

4'

8-4'

8'

16'

L H

8'

16'

8'

ロー側

ハイ側

16'

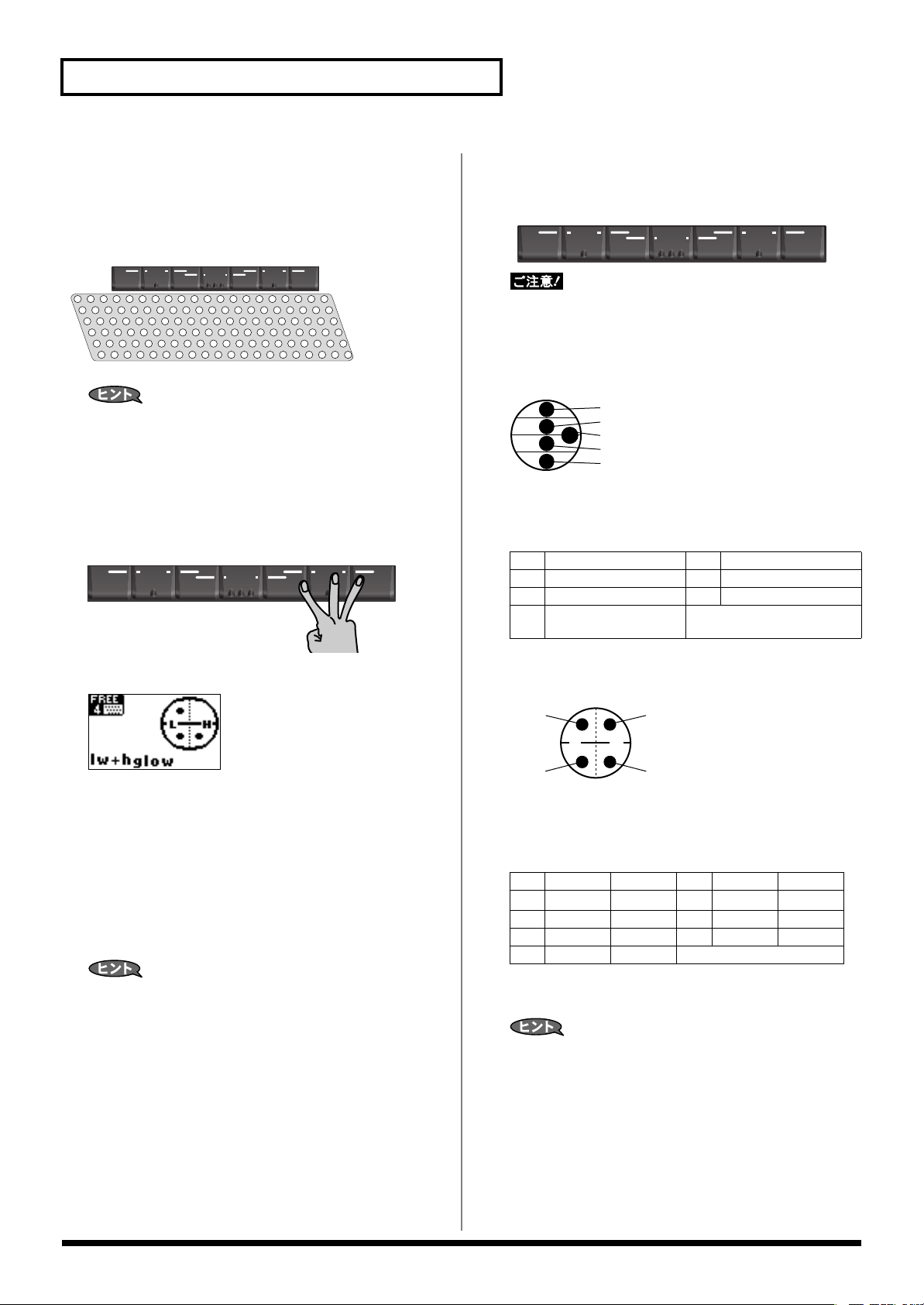

フリー・ベース・モードで演奏する

本機はフリー・ベース・モードを使うこともできます。フリー・

ベース・モードでは、ストラデラ・ベース・モードと違って、一つ

のボタンに一つの音を割り当てます。各ボタンに対する音の配列を

変えることもできる上級者向けのモードです。

ORCH FREE BS

ORCH CHORD

各ボタンに割り当てられる音階は、ボタン配列によって変わりま

す。ボタン配列の選択方法については「10.6 Free Bass Mode (フ

リー・ベース・モード)」(P.81)、各ベース・ボタンの音階につい

ては「ボタン配列 2(フリー・ベース・モード)」(P.85)をご覧く

ださい。

1.

[FREE BASS]と表記された 3 つのベース・レジス

ター・スイッチを同時に押します。

FREE BASSORCH BASS

E3

ベース・ボタン

各音色で使用されているリードについて

表中の番号は、以下のベース・レジスター・スイッチを示していま

す。

上記のベース・レジスター・スイッチ図に表記されているような番

号は実際にはありません。

ストラデラ・ベース・モードの場合

使用されているリードは以下のように表示されます。

ベース・パートのストラデラ・ベース・モードで各ベース・レ

ジスター・スイッチに登録されているリード設定は以下のとお

りです。

1 2' 5 8 / '4' / 2'

2 4' 6 16' / 8' / 8-4'

3 8-4' 7 16' / 2'

4 16' / 8'/ 8-4' / 4'

/2'

ディスプレイに以下のようにしばらくの間表示されます。

ベース・レジスター・スイッチを押して音色を選択しま

2.

す。

ディスプレイには選択した音色と、その音色のリード設定を確

認する画面がしばらくの間表示されます。リード設定の見かた

については「各音色で使用されているリードについて」(P.30)

をご覧ください。

3 つの[FREE BASS]レジスター・スイッチを再び押す

3.

とストラデラ・ベース・モードに戻ります。

オーケストラ・ベース・パートの音色はストラデラ・ベース・モー

ド、フリー・ベース・モードのどちらでも使うことができます。詳

しくは「ベース・セクションでオーケストラ音色を使う (オーケ

ストラ・ベース・パート)」(P.34)をご覧ください。

フリー・ベース・モードの場合

使用されているリードは以下のように表示されます。

ベース・パートのフリー・ベース・モードで各ベース・レジス

ター・スイッチに登録されているリード設定は以下のとおりで

す。

ロー側 ハイ側 ロー側 ハイ側

1 16' 16' 5 16' 16' / 8'

2 8' 8' 6 8' 16' / 8'

3 16' / 8' 16' / 8' 7 16' 8'

4 16' / 8' 16'

ロー側のボタンとハイ側でそれぞれ上記のような設定になりま

す。

ロー側のボタンとハイ側のボタンは、ベース・ボタンの配列によっ

て変わります。ボタン配列の選択方法については「10.6 Free Bass

Mode (フリー・ベース・モード)」(P.81)、ロー側、ハイ側のボ

タンの位置については「ボタン配列 2(フリー・ベース・モード)」

(P.85)をご覧ください。

30

Page 31

オーケストラの音色で演奏する

本機は PCM 音源を搭載しており、アコーディオンの音色とは違う

様々な楽器の音色で演奏することができます。外部 MIDI 機器を使

わなくても、いろいろな音色で演奏することができます。

オーケストラ音色はトレブル・セクション、ベース・セクションど

ちらでも演奏できます。トレブル・セクションでオーケストラ音色

を演奏する場合は「オーケストラ・パート」、ベース・セクション

でオーケストラ音色を演奏する場合は「オーケストラ・ベース・

パート/オーケストラ・コード・パート/オーケストラ・フリー・

ベース・パート」と呼びます。

外部 MIDI 機器を使って演奏する場合は「「12 MIDI」MIDI 設定をす

る」(P.97) をご覧ください。

トレブル・セクションとベース・セクションのどちらか一方でオー

ケストラ音色を演奏する(アコーディオンの音色+オーケストラ音

色)こともできますし、両方ともオーケストラ音色で演奏すること

もできます。

トレブル・セクションでオーケストラ音 色を使う(オーケストラ・パート)

トレブル・セクションでオーケストラ音色を演奏します。

音色はひとつだけ選択することができます。

1.

[ORCHESTRA]レジスター・スイッチを押します。

演奏する

トレブル・レジスター・スイッチを押して、オーケスト

2.

ラ・パートの音色を選択します(各音色の種類はトレブ

ル・レジスター・スイッチの下に表記してあります)。

オーケストラ・パートがオンになり、ディスプレイに選択した

音色名が表示されます。

オーケストラ・パートでは各トレブル・レジスター・スイッチ

に以下の 22 種類の音色が登録されています。

スイッチ

の番号

1A Trombone 6B PanFlute

1B Trumpet 7A

2A Tenor Sax 7B

2B Alto Sax 8A PercOrgan

3A Clarinet 8B JazzOrgan

3B Oboe 9A RotOrgan

4A Harmonica 9B TermOrg

4B Mute Harm 10 ScatVoice

5A Violin 11

5B Pizzicato 12

6A Flute 13

*1持続低音機能に対応しています。詳しくは「「HighLand」、

「Zampogna」の音色について」(P.32)をご覧ください。

2

ベロシティ対応の音色です。音量や音質は蛇腹ではなくボ

*

タンをどれくらい強く、速く弾いたかで調整します。

[1]〜[9]のトレブル・レジスター・スイッチでは 2 種類の

音色(A と B)を選択することができます。同じスイッチを押

すことで A と B を切り替えることができます。

音色

スイッチ

の番号

音色

HighLand*

Zampogna*

Mandolin*

AcGuitar*

AcPiano*

1

1

2

2

2

ディスプレイに以下のように表示されます(メイン画面、

P.24)。

パート選択表示が「TREBLE」から「ORCH.」に移動します。

たとえば、B の音色(例:5B Pizzicato)を選択した場合、別のレ

ジスター・スイッチ(12 AcGuitar)を押して、再び最初に押した

レジスター・スイッチ([5])押すと、B の音色(Pizzicato)を呼

び出します。この状態は電源を切るまで記憶されます。演奏してい

るときに A の音色(Violin)の音色が必要なときは、[5]のレジス

ター・スイッチをもう一度押します。

ディスプレイには以下の選択した音色名とトレブル・レジス

ター・スイッチの番号を確認する画面がしばらくの間表示され

ます。

[CANCEL]レジスター・スイッチを押すと、オーケストラ・

パートがオフになります(メイン画面に「CANCEL]が表示さ

れます)。

31

Page 32

演奏する

トレブル・ボタンを演奏します。

3.

トレブル・パート(アコーディオンの音色)はベロシティ対応では

ありません。アコースティック・アコーディオンと同じように蛇腹

の動かし方で音量や音質に変化を加えます。

トレブル・ボタンはアフタータッチ機能に対応しています。ア

フタータッチとは、ボタンを押したあとにそのボタンをさらに

強く押し込むことを言います。トレブル・パートの音色だけで

なく、いくつかのオーケストラ・パートの音色(ギターや、フ

ルートなど)でも、アフタータッチの効果によって音をベン

ド・ダウン(一時的にピッチを下げる)やベンド・アップ(一

時的にピッチを上げる)することができます。オルガンの音色

を選択した場合は、ロータリー効果のスピードをアフタータッ

チで切り換えることもできます。

また外部 MIDI 機器に対して、アフタータッチ情報を送信する

こともできます。

アフタータッチによる効果は同時に鳴っているすべての音に適応さ

れます。コードを弾いた後、そのコード構成音のボタンをひとつだ

け押し込んでも、すべての音が同じようにベンドされます(MIDI

ではこれを「チャンネル・アフタータッチ」と呼びます)。

「HighLand」、「Zampogna」の音色につ

いて

本機には「HighLand」(ハイランド)と「Zampogna」(ザンポー

ニャ)の 2 種類のバグパイプの音色があります。これらは、単音ま

たは複数音の持続低音を鳴らし、その上でメロディーを演奏しま

す。

本機で同じ効果を作り出すために、「HighLand」、「Zampogna」の

どちらかを選択すると、トレブル・ボタンの一番低い 1 オクターブ

の部分に持続低音が割り当てられます。

トレブル・パートとオーケストラ・パー

トを同時に演奏する(オーケストラ・

モード)

トレブル・セクションを演奏したときに、オーケストラ・パートと

トレブル・パートの音色を同時に鳴らすことができます(オーケス

トラ・モード)。

オーケストラ・モードには以下の 4 つのモードがあります。

•

SOLO(ソロ・モード)

オーケストラ・パートの音色だけが鳴ります。[CANCEL]レジ

スター・スイッチを押すとトレブル・パートの音色に戻ります。

•

DUAL(デュアル・モード)

トレブル・パートの音色にオーケスト

ラ・パートの音色を加えます。アコー

ディオンとオーケストラ・パートで選択

した楽器がユニゾンで演奏しているよう

なサウンドになります。ディスプレイに

は、「ORCH.」と「TREBLE」両方のスペースにボタン鍵盤アイ

コンが表示され、2 つの音色が同時になっていることを示しま

す。

•

HIGH(ハイ・モード)

ひとつのボタンを押すとオーケストラ・パートの音色が鳴ります

が、そのボタンを押したままそれよりも低いボタンを押すとトレ

ブル・パートの音色が鳴ります(下図参照)。異なる音色でコー

ドやソロを演奏するときなどに有効です。

オーケストラ・パートの音色

トレブル・パートの音色

メロディーを弾くボタン

E4

E4

持続低音を弾くボタン

持続低音機能について説明します。

グレー部分のボタン(上図参照)を押すとボタンから指を離して

•

もこの音は無限に持続します。2 音(またはそれ以上)同時に押

してもそれらの音は無限に持続します

鳴っている持続低音を止めるには、別のグレーのボタンを押すか

•

(別の持続低音に変わります)、または同じボタンをもう一度押し

ます(持続低音が止まります)。

持続低音機能は「HighLand」と「Zampogna」の音色でのみ使う

ことができます。

32

LOW(ロー・モード)

•

ひとつのボタンを押すとオーケストラ・パートの音色が鳴ります

が、そのボタンを押したままそれよりも高いボタンを押すとトレ

ブル・パートの音色が鳴ります(下図参照)。最初に弾いた音よ

りも高い音程域でメロディー(またはオブリガード)を演奏する

ときなどに有効です。

トレブル・パートの音色

オーケストラ・パートの音色

Page 33

[ORCHESTRA]レジスター・スイッチを押しながら、

1.

[11]、[12]、[13]、[14]のいずれかのトレブル・レジ

スター・スイッチを押してオーケストラ・モードを選択

します。

[11]:LOW(ロー・モード)を選択します。

•

[12]:HIGH(ハイ・モード)を選択します。

•

[13]:DUAL(デュアル・モード)を選択します。

•

•

[14]:SOLO(ソロ・モード)を選択します。

ディスプレイに以下の選択を確認する画面がしばらくの間表示

されます(以下のうちのひとつが表示されます)。

演奏する

マスター・バーを使ってオーケストラ・

パートをミュートする

オーケストラ・パートがオンのとき(メイン画面のオーケストラ・

パート部分が「CANCEL」以外の表示になっているとき)、マス

ター・バーを使ってオーケストラ・パートのミュートのオン/オフ

をワンタッチで切り換えることができます。あるフレーズをトレブ

ル・パートの音色だけで演奏し、ワンタッチでオーケストラ・パー

トを加えるような演奏をすることができます。

マスター・バーを押すたびに、オーケストラ・パートのミュートの

オン/オフが切り換わります。

マスター・バーを押したときの効果は、以下のように変わります。

•

オーケストラ・モード(P.32)がデュアル・モード、ハイ・モー

ドまたはロー・モードの場合

オーケストラ・パートの音色のみミュートします(トレブル・

パートの音色はオンのままです)。

オーケストラ・モード(P.32)がソロ・モードの場合

•

トレブル・パートとオーケストラ・パートが交互に切り換わりま

す。

演奏して確認します。

2.

オーケストラ・モードの設定はセットに保存されます(「2.13

Orchestra Link (オーケストラ・リンク)」(P.53)をご覧くださ

い)。保存したモードはオーケストラ・パートをオンにしたときに

呼び出されます。

オーケストラ・パートをミュートするとディスプレイには以下のよ

うに表示されます(「ORCH.」のスペースからボタン鍵盤アイコン

が消えます)。

再びマスター・バーを押してオーケストラ・パートのミュートを解

除すると、「ORCH.」のスペースにもボタン鍵盤アイコンが表示さ

れます。

33

Page 34

演奏する

FREE BASS

ORCH BASS

ORCH CHORD

ORCH FREE BS

[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]

オーケストラ・パートの音量を設定する

(オーケストラ・ボリューム機能)

デュアル、ハイ、ローの各オーケストラ・モード(P.32)で、トレ

ブル・パートに比べてオーケストラ・パートの音色の音量が大きす

ぎたり、または小さすぎたりする場合は音量を調節することができ

ます。

[DOWN]ボタンを 1 回押します。

1.

ディスプレイに以下のように表示されます。

ベース・セクションでオーケストラ音色

を使う

(オーケストラ・ベース・パート)

オーケストラ・ベース・パートの音色はストラデラ・ベース・モー

ド(P.28)とフリー・ベース・モード(P.30)のどちらでも使うこ

とができます。

オーケストラ・ベース・パートの音色はベース音のボタン列(蛇腹

に近い側)のみに適用されます。コード音のボタンはオーケスト

ラ・ベース音色では鳴りません。

ベース・セクションでは、マスター・バーを使ってパートを切り換

えることはできません。

1.

[ORCH BASS]と表記された 3 つのベース・レジス

ター・スイッチを同時に押します。

※ 上記のベース・レジスター・スイッチの図に表記されているよ

うな番号は実際にはありません。

2.

[DATA / ENTER]つまみを回して音量を調節します。

「Off」、「-40」〜「Std」〜「40」の範囲で音量のバランスを

調節します。「Std」でオーケストラ・パートは標準的な音量に

なり、設定値を下げると小さく、上げると大きくなります。

「Off」にするとオーケストラ・パートの音量がゼロになりま

す。

[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。

変更した設定は保存することができます(P.108)。

オーケストラ・パートをオフにする

トレブル・パートの音色だけが鳴る状態にするには、[CANCEL]

レジスター・スイッチを押します。

再びオーケストラ・パートをオンにする場合は、P.31 の手順 1と

2

の操作をもう一度行ってください。

ディスプレイに以下のようにしばらくの間表示されます。

2.

ベース・レジスター・スイッチを押して音色を選択しま

す。

オーケストラ・ベース・パートでは各ベース・レジスター・ス

イッチに以下の 7 種類の音色が登録されています。

スイッチ

の番号

音色

1 Acoustic 5 Picked

2 Bowed 6 Tuba

3 Fingered 7 Tuba Mix

4 Fretless

スイッチ

の番号

音色

34

Page 35

演奏する

オーケストラ・ベース・パートの音量を

設定する(オーケストラ・ベース・ボ

リューム機能)

ベース・パートに比べてオーケストラ・ベース・パートの音色の音

量が大きすぎたり、または小さすぎたりする場合は音量を調節する

ことができます。

[DOWN]ボタンを 2 回押します。

1.

ディスプレイに以下のように表示されます。

コード・セクションでオーケストラ音色

を使う

(オーケストラ・コード・パート)

オーケストラ・コード・パートは、ベース・セクションのコード列

にオーケストラ音色を設定することができます。

オーケストラ・コード・パートはコード・ボタンのみで使用できま

す。ただし、フリー・ベース・モードでは、すべてがベース・ボタ

ンになるため、オーケストラ・コード・パートを使うことはできま

せん。

ベース・レジスター・スイッチの中央 3 つのボタンを同

1.

時に押します。

ORCH BASS

ディスプレイにしばらくの間次のように表示されます。

ORCH FREE BS

ORCH CHORD

FREE BASS

2.

[DATA / ENTER]つまみを回して音量を調節します。

「Off」、「-40」〜「Std」〜「40」の範囲で音量のバランスを

調節します。「Std」でオーケストラ・ベース・パートは標準的

な音量になり、設定値を下げると小さく、上げると音大きくな

ります。「Off」にするとオーケストラ・ベース・パートの音量

がゼロになります。

[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。

この設定は保存することができます(P.108)。

オーケストラ・ベース・パートをオフに

する

ベース・パートの音色だけが鳴る状態にするには、3 つの[ORCH

BASS]レジスター・スイッチを同時に押します。

再びオーケストラ・ベース・パートをオンにする場合は、P.34 の

手順 1と 2の操作をもう一度行ってください。

2.

ベース・レジスター・スイッチを押して音色を選択しま

す。

ORCH CHORD sound(オーケストラ・コード音色)

スイッチ

の番号

1* Trombone

2* Tenor Sax(テ

3* Clarinet

4* Trem Organ(

* の付いた音色の音量は蛇腹の動きのみで変化します。これらの音

色はベロシティには対応していません。

音色

(トロンボーン)

ナー・サックス)

(クラリネット)

トレモロ・オル

ガン)

スイッチ

の番号

音色

5* Voice(ボイス)

6 Ac Guitar

(アコースティッ

ク・ギター)

7 Ac Piano(

アコースティッ

ク・ピアノ)

35

Page 36

演奏する

オーケストラ・コード・パートの音量を

設定する

他のパートに対してオーケストラ・コード・パートの音量が大きす

ぎたり、または小さすぎたりする場合は音量を調節することができ

ます。

[DOWN]ボタンを 3 回押します。

3.

ディスプレイに以下のように表示されます。

フリー・ベース・セクションでオーケス トラ音色を使う(オーケストラ・フ リー・ベース・パート)

オーケストラ・フリー・ベース・パートは、フリー・ベース・モー

ドが選ばれている時、ベース・ボタンにオーケストラ音色を設定す

ることができます。このときすべてのボタンはベース・ボタンとな

り、コード・ボタンとしては機能しません。

[FREE BASS]と表記された 3 つのベース・レジス

1.

ター・スイッチを同時に押し、同名のアコーディオン・

モードにします。

ORCH BASS

[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]

既にフリー・ベース・モードの場合は、この操作は必要ありま

せん。

[ORCH FREE BS]と表記された 3 つのベース・レジス

2.

ORCH FREE BS

ORCH CHORD

ター・スイッチを同時に押します。

ORCH BASS

[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]

ORCH FREE BS

ORCH CHORD

FREE BASS

FREE BASS

4.

[DATA / ENTER]つまみを回して音量を調節します。

「Off」、「-40」〜「Std」〜「+40」の範囲で音量のバランスを

調節します。オーケストラ・コード・パートは「Std」で標準

的な音量になり、値を下げると小さくなり、上げると大きくな

ります。「Off」にするとオーケストラ・コード・パートの音量

がゼロになります。

設定した値を保存することができます。(P.108)

5.

[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。

オーケストラ・コード・パートをオフに

する

6.

もう一度、ベース・レジスター・スイッチの中央 3 つの

ボタンを同時に押すと、通常の(アコーディオン)コー

ド・モードに戻ります。

ORCH BASS

ORCH FREE BS

ORCH CHORD

FREE BASS

ディスプレイに以下のようにしばらくの間表示されます。

ベース・レジスター・スイッチを押して音色を選択しま

3.

す。

ORCH FREE BS sounds

(オーケストラ・フリー・ベース音色)

スイッチ

の番号

※ ベース・レジスター・スイッチの図に表記されているような番

号は実際にはありません。

音色

1* Trombone(ト

ロンボーン)

2* Tenor Sax(テ

ナー・サックス)

3* Clarinet(クラリ

ネット)

4* Trem Organ(ト

レモロ・オルガ

ン)

スイッチ

の番号

音色

5* Voice(ボイス)

6 Ac Guitar(ア

コースティッ

ク・ギター)

7 Ac Piano(ア

コースティッ

ク・ピアノ)

36

* の付いた音色の音量は蛇腹の動きのみで変化します。これらの音

色はベロシティには対応していません。

Page 37

演奏する

オーケストラ・フリー・ベース・パート

の音量を設定する(オーケストラ・フ

リー・ベース・ボリューム機能)

トレブル・パートやオーケストラ・パートに比べてオーケストラ・

フリー・ベース・パートの音色の音量が大きすぎたり、または小さ

すぎたりする場合は音量を調節することができます。

[DOWN]ボタンを 4 回押します。

4.

ディスプレイに以下のように表示されます。

デジタル・エフェクトを使う

アコーディオンやオーケストラの音色にリバーブやコーラス、ディ

レイなどのデジタル・エフェクトを加えることができます。

本機には 3 種類のデジタル・エフェクトが搭

載されています。

•

REVERB(リバーブ):コンサート・ホー

ル、教会、部屋で演奏しているような効果

を作り出します。音色に「深み」を加えま

す。

•

CHORUS(コーラス):複数の同じ楽器が

同時に演奏されているような効果を作り出

します(ピッチのわずかに違うリードが複

数ある音色に似ています)。

•

DELAY(ディレイ):エコー効果を作り出

します。音を遅らせる時間が短い(「ス

ラップバック」と呼びます)ときはリバー

ブに似た効果を作り出します。音を遅らせる時間が長いときはエ

コーのような効果を作り出します。

[DELAY]、[CHORUS]、[REVERB]の各つまみを使ってエフェク

トの量を調節します。エフェクトが必要でない場合は、該当するつ

まみを左いっぱいまで(小さいドットの方へ)回します。つまみを

右(大きいドットの方へ)に回すとエフェクトの音が多くなりま

す。

[DATA / ENTER]つまみを回して音量を調節します。

5.

「Off」、「-40」〜「Std」〜「+40」の範囲で音量のバランスを

調節します。オーケストラ・フリー・ベース・パートは「Std」

で標準的な音量になり、値を下げると小さくなり、上げると大

きくなります。「Off」にするとオーケストラ・フリー・ベー

ス・パートの音量がゼロになります。

設定した値を保存することができます。(P.108)

[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。

6.

オーケストラ・フリー・ベース・パート

をオフにする

もう一度[ORCH FREE BS]と表記された 3 つのベー

7.

ス・レジスター・スイッチを同時に押すと、フリー・

ベース・モードに戻ります。

更にもう一度これらのスイッチを同時に押すと、フリー・ベー

ス・モードからベース・モードに戻ります。

つまみの値は、左いっぱいまで回した状態で「0」、右いっぱいまで

回した状態で「127」になります。つまみを 12 時方向(中央点)

にしたときの値は、それぞれお好みの値を設定することができま

す。詳しくは、以下のページを参照ください。

「9.1 Reverb Macro(リバーブ・マクロ)」(P.72)、「9.3 Chorus

Macro(コーラス・マクロ)」(P.74)、「9.5 Delay Macro(ディレ

イ・マクロ)」(P.75)

各エフェクトはより詳細な設定をすることができます。詳細は「エ

フェクトの設定をする」(P.72)をご覧ください。

エフェクトのつまみの設定は全セクション、全セットに適用されま

す。

デジタル・エフェクトの設定は、各セットで保存した音色ごとに保

存することができます。セットを選んで、音色を選んだときに、あ

らかじめ設定されたエフェクトを加えたい場合は、各エフェクトの

つまみを中央の位置にしておきます。

つまみを回してもそのエフェクトの効果を確認することができない

場合があります。これはその音色で設定された各エフェクトのセン

ド・レベルによるもので(「2.8 Reverb Send(リバーブ・センド)

2.9 Chorus Send(コーラス・センド)2.10Delay Send(ディレ

イ・センド)」(P.51))などをご覧ください)、そのエフェクトへ信

号を送らないように設定されているからです。その場合は、つまみ

を最大にしても効果が変わりません。

37

Page 38

演奏する

その他の実践的な機能

本機は電子楽器であり、その外見はアコースティック・アコーディ

オンと変わらないものの、それとはまったく異なった技術に基づい

て設計されています。ここでは電子楽器ならではの使いかたを説明

します。

これらの機能は、フロント・パネルの操作子を使ってワンタッチで

選択することができるようになっています。

これらの機能は主に一時的な調節のために使われる機能であるた

め、ここで行った設定の変更は自動的に保存されません。これらの

設定を保存するには、P.108 をご覧ください。

[DATA / ENTER]つまみを回してキーを選択します。

2.

このキーの表示(上図では C#)は元となるキーが常に C のと

きの階名ですので、たとえば、Bb で演奏中に F# にトランス

ポーズする場合などは多少複雑に感じるかもしれません。その

場合、数値の方をガイドとしてお使いください。この数値は半

音が 1 単位になっています。たとえば、以下のようになりま

す。

•

曲のキーが E メジャーで、演奏するのに使いたいキーが C メ

ジャーの場合

シフトする半音数が[C# → D → Eb → E]と 4 段階になり

ますので、設定値は 4 になります。

3.

[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。

以下の機能はメニューから設定することもできます。

ピッチに関係した機能

Transpose(トランスポーズ機能)

トランスポーズ機能はあなたが演奏している曲のキーを変えるとき

に使います。この機能を使うと、たとえば、C メジャーの運指で E

メジャーの曲を演奏することができます。あるキーで演奏してい

て、突然別のキーに変える必要があるときに便利な機能です。

例:

このように演奏しているときに

Transpose

音はこのように鳴ります。

「Transpose」の設定は保存されません。電源を切ると元に戻りま

す。

Musette Detune

(ミュゼット・デチューン機能)

アコーディオンのトレブル・セクションで使う 8' のリードは、2 枚

ないし 3 枚のピッチがわずかに違う別々のリードを組み合わせて豊

潤な音色(「ミュゼット・トーン」)を作り出します。一方のリード

はピッチをわずかに高く、もう一方のリードはピッチをわずかに低

く、それぞれチューニングされています(3 枚目のリードはピッチ

をずらさないダイレクトな音が鳴ります)。

本機ではその「リード」(実際には存在しませんが)を「チューニ

ング」することができます。

メイン画面(P.24)が表示されているときに[UP]ボ

1.

タンを 2 回押します。

メイン画面(P.24)が表示されているときに[UP]ボ

1.

タンを 1 回押します。

38

[DATA / ENTER]つまみを回してトレブル・セクショ

2.

ンのリードのチューニングのタイプを以下の中から選択

します。

Page 39

演奏する

TYPE

(タイプ)

「Off」を選ぶと、ミュゼット・デチューン機能はオフになりま

す。

3.

[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。

Off(オフ)

Dry(ドライ)

Classic(クラシック)

F-Folk(フレンチ・フォーク)

AmericanL(アメリカン L)

AmericanH(アメリカン H)

NorthEur(ノース・ヨーロッパ)

GermanL(ジャーマン L)

D-FolkL(ジャーマン・フォーク L)

ItalianL(イタリアン L)

GermanH(ジャーマン H)

Alpine(アルペン)

ItalianH(イタリアン H)

D-FolkH(ジャーマン・フォーク H)

French(フレンチ)

Scottish(スコティッシュ)

Scale(音階機能)

音階機能は演奏する音楽に最適な音階を選択するときに使います。

欧米を中心に使用されている平均律や、アラブやインドネシアなど

の音楽文化圏で使用されている音階などを選ぶことができます。

また、必要とする音階が初期設定にない場合は、新たに音階を設定

し(「1.4 Scale Edit(スケール・エディット)」(P.47))、それを選

択することもできます。

メイン画面が表示されているときに[UP]ボタンを 3 回

1.

押します。

TYPE(タイプ) 説明

Arabic 1

(アラビック 1)

Arabic 2

(アラビック 2)

Just Major

(ジャスト・メ

ジャー)

Just Minor

(ジャスト・マイ

ナー)

Pythagorean

(ピタゴリアン)

Mean-Tone

(ミーン・トーン)

Werckmeister

(ヴェルクマイス

ター)

Kirnberger

(キルンベルガー)

「Equal (Off)」以外では、演奏する曲のキーに合った基音を指

定する必要があります。

[DATA / ENTER]つまみを押すと「KEY」のところが

3.

アラビア音階です。「Arabic 1」は

E と B が 1 / 4 音(-50 CENT)低

くなっており、「Arabic 2」は E と

A が 1 / 4 音低くなっています。

完全 5 度と長 3 度を純正な音程に

した(純正律の)長音階です。コー

ドを弾くと非常に美しい響きを作り

出しますが、バランスが悪いため、

メロディーの演奏には適しません。

マイナー・キーの曲を演奏するのに

適した音階です。

古代ギリシャで考案されたピタゴラ

ス音律による音階です。4 度と 5 度

が純正な音程になります。3 度がい

くらか濁り気味ではあるものの、メ

ロディーがより鮮明なものになりま

す。

純正律の欠点をいくつか補った中全

音律による音階で、転調をスムーズ

にします。

中全音律とピタゴラス音律を組み合

わせた音階で、あらゆるキーで演奏

することができます。

中全音律と純正律に改善を加えた結

果による音階で、転調がスムーズに

なり、また、あらゆるキーで演奏す

ることができます。

反転します。

[DATA / ENTER]つまみを回して以下の中から音階を

2.

選択します。

TYPE(タイプ) 説明

Equal (Off)

(イコール)

User 1

(ユーザー 1)

User 2

(ユーザー 2)

User 3

(ユーザー 3)

平均律です。1 オクターブを 12 分

割した最も一般的な音律です。

新たに作成した音階を呼び出しま

す。詳細は「1.4 Scale Edit(ス

ケール・エディット)」(P.47)をご

覧ください。

4.

[DATA / ENTER]つまみを回して基音(C 〜 B)を選択

します。

5.

[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。

39

Page 40

演奏する

音量に関係した機能

Orchestra Volume / Orc.Bass Volume

/ Orc. Chord Volume / Orc. FBass

Volume(オーケストラ・ボリューム機能

/オーケストラ・ベース・ボリューム機

能/オーケストラ・コード・ボリューム

機能/オーケストラ・フリー・ベース・

ボリューム機能)

この 4 つのパラメーターを使ってトレブル、ベースの各パートに対

する、オーケストラ・パート、オーケストラ・ベース・パート、

オーケストラ・コード・パート、オーケストラ・フリー・ベース・

パートの音色の音量を設定します。詳しくは「オーケストラ・パー

トの音量を設定する(オーケストラ・ボリューム機能)」(P.34)、

「オーケストラ・ベース・パートの音量を設定する(オーケストラ・

ベース・ボリューム機能)」(P.35)、「オーケストラ・コード・パー

トの音量を設定する」(P.36)、「オーケストラ・フリー・ベース・

パートの音量を設定する(オーケストラ・フリー・ベース・ボ

リューム機能)」(P.37)をご覧ください。

NOISE EDIT (Valve, Button)

(ノイズ・エディット機能)

本機の音色は、実際の楽器が鳴っているかのように、その音色をシ

ミュレートするだけでなく、楽器自体の動きやその結果生じる「ノ

イズ」も再現しています。たとえばギターの音色には運指したとき

の音も含まれています。一方、アコーディオンの音色では、実際の

アコーディオンでは消すことのできないバルブやボタンの音までシ

ミュレートしています。

これらのノイズが目立ちすぎたりまたは小さすぎたりする場合に

は、音量を調節することができます。

メイン画面が表示されているときに[DOWN]ボタンを

1.

3 回押します。

2.