Page 1

ユーザーズマニュアル

Page 2

ご注意

本製品のCD-ROM はオーディオ用ではありません。一般のオーディオCD プレーヤーでは絶対に再

生しないでください。大音量によって耳を痛めたり、スピーカーを破損する恐れがあります。

本製品のCD-ROM には不正コピーを防止するためのプロテクトがかけられています。お客様が本

製品のCD-ROM/ソフトウエアの複製を試みた結果生じた損害についてはArturia社ならびに株式会

社フックアップは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○ 本製品のCD-ROM を損傷したり、破損した場合、修復/交換は有償となりますのでご注意ください。

○ 本製品および取扱説明書の著作権はすべてArturia社が所有します。

○ 本製品のCD-ROM を開封する前に、必ず「使用許諾契約書」をお読みください。CD-ROM を開封

した時点で、使用許諾書に記載された事項をご承認いただいたことになります。

○ 第三者の著作物(音楽作品、映像作品、放送、公演、その他)の一部または全部を、権利者に無

断で録音し、配布、販売、貸与、公演、放送などを行うことは法律で禁じられています。

○ 第三者の著作権を侵害する恐れのある用途に、本製品を使用しないでください。あなたが本製品

を用いて他社の著作権を侵害しても、Arturia社ならびに株式会社フックアップは一切責任を負

いません。

○ 本製品を権利者の許諾無く賃貸業に使用することを禁じます。また無断複製することは法律で禁じ

られています。

○ ディスクの裏面(信号面)に触れたり、傷を付けたりしないでください。データの読み出しがうまく行か

ないことがあります。ディスクの汚れは、市販のCD 専用クリーナーでクリーニングしてください。

○ 本製品は別途記載の条件を満たす標準的なコンピューターで動作を確認しておりますが、この条

件下での動作すべてを保証するものではありません。同一条件下でもコンピューター固有の設計

仕様や使用環境の違いにより処理能力が異なることをご了承願います。

○ 音楽をお楽しみになる場合は、ヘッドホンをするなどしてご近所に迷惑がかからないようにしま

しょう。特に夜間は音量に十分注意してください。

Page 3

プログラミング:

Nicolas Bronnec, Pierre-Jean Camilieri, Sylvain Gubian, Xavier Oudin, Gilles Pommereuil, Cedric Rossi

グラフィック:

Yannick Bonnefoy, Thomas & Wolfgang Merkle (Bitplant)

マニュアル:

Jean-Michel Blanchet, Frédéric Brun, Tom Healy, Xavier Oudin, Gilles Pommereuil, Cedric Rossi

中野 定博、上杉 尚史、福地 智也、佐野 雄二

サウンド・デザイナー:

Wally Badarou, Jean-Michel Blanchet, Celmar Engel, Michel Geiss, Christoff Harbonier, Mateo Lupo

Scot Solida、松武 秀樹、氏家 克典

Very special thanks to:

Robert A. Moog and 冨田 勲

Thanks to:

Michael Adams, Bruno Begani, Ned Bouhalassa, Geoff Downes, Clay Duncan, Pavle Kovacevic,

Roger Luther(moogarchives.com), 中野 定博, Fabrice Paumier, Ben Turl, Peter Willems, and 多く

のβ 版テスター、関係者の皆様

© ARTURIA SA – 1999-2014 – All rights reserved.

30, Chemin du Vieux Chêne

38240 Meylan

FRANCE

http://www.arturia.com

このマニュアルに記載されている内容は、アートリアからの予告なしに変更することがあります。このマニュアルに述べられているソフトウ

ェアは、ライセンス許諾または、機密保持契約の元で提供されます。ソフトウェアのライセンス許諾は、その合法的な使用での期間と条件

を明記しています。このマニュアル中の記事、文章をアートリアの許可なしに、購入者の個人的使用も含むいかなる目的であっても、無

断転載、記載することを禁じます。このマニュアルに記載されている内容は、アートリアからの予告なしに変更することがあります。

このマニュアルに述べられているソフトウェアは、ライセンス許諾または、機密保持契約の元で提供されます。ソフトウェアのライセンス許

諾は、その合法的な使用での期間と条件を明記しています。このマニュアル中の記事、文章をアートリアの許可なしに、購入者の個人的

使用も含むいかなる目的であっても、無断転載、記載することを禁じます。

2014 年 12 月版

Page 4

Modular Vについて

Modular V は 2003 年のNAMM ショーでアナウンスし、同年 3 月にリリースいたしました。

このアプリケーションは、モジュラー・シンセサイザーをエミュレートした最初のソフトウエアとし

て瞬く間に知られるようになりました。

ビンテージ・シンセサイザー全盛期に冨田 勲、Klaus Schultze、Geof Downes、Stevie Wonder、Herbie

Hancock といった著名なミュージシャンに愛用されたMoog® サウンドをModular V で作り出すことができます。

我々Arturiaは、Modular Vに対する賞賛やリクエストを多数受け、さらに進化したバージョン 2 を開発いたしま

した。このバージョン 2 では音色作成の可能性がさらに広がっています。

アプリケーションを起動したときに、まずその進化を認識できることでしょう。シンセサイザーの全景を 1 つ

の画面で表示させることができるようになりました。«スクロール» 機能によりモジュール間のアクセスを迅速

におこなうことができます。

モジュールの配置を変更できるようになり、いくつかのモジュールは交換することができます。よりオリジ

ナルのモジュラー・シンセサイザーに近いサウンド作成を可能にしました。折り返しノイズの完全除去に

成功したTAE® テクノロジーの進化により、オーディオ関連の機能も改良されています。バージョン 2 では、要

望の多かった外部からのオーディオ入力にも対応し、入力したオーディオにModular V

のフィルターやシーケンサーを使用することができます。

新たに 6 つのモジュールを搭載し、サウンド作成の可能性を広げています。モーグ 928 タイプに搭載され

ていた「サンプル&ホールド」、同じく 912 タイプに搭載されていた「エンベロープ・フォロワー」などを使用

して音色を作成することができます。

新たに約 200 ものプリセット音色を収録し、手軽に楽曲作成に利用することが可能です。第 5 章、第 7 章で

は、新モジュールを解説していますのでぜひ参考にしてください。

Modular V があなたの音楽制作の可能性を広げることを切に願っています。

Arturia開発チーム

Page 5

もくじ

1 イントロダクション 8

..................................................................................................................... 15

2 アクティベーションとはじめの操作 17

2.1 レジストレーションとアクティベート ......................................................................... 17

3 クイック・スタート 18

3.1.1 シンセシス・セクション(第 2 セクション) ............................................................ 18

3.1.2 その他のセクション ................................................................................... 19

3.1.3 バーチャル・キーボードとリアルタイム・コントローラーの縮小画面 .............................. 19

3.2 プリセット音色使う ........................................................................................... 20

3.3 Modular V の基本操作 ..................................................................................... 21

3.3.1 最初のケーブル接続 ................................................................................. 21

3.3.2 シンセシス・セクションのモジュール解説 ........................................................... 27

3.4 その他のセクション .......................................................................................... 31

3.4.1 シーケンサー .......................................................................................... 31

3.4.2 エフェクト .............................................................................................. 34

フィルター・バンク ........................................................................................... 35

デュアル・ディレイ ........................................................................................... 37

コーラス ...................................................................................................... 38

3.5 バーチャル・キーボードとリアルタイム・コントローラー .................................................. 40

3.5.1 バーチャル・キーボード .............................................................................. 40

3.5.2 キーボード・コントローラー ........................................................................... 40

3.5.3 プレイ・モード .......................................................................................... 42

3.5.4 サウンド・デザイン・コントローラー s ................................................................ 42

4 インターフェイス 45

4.1 プリセットを使用するには ................................................................................... 45

4.1.1 <BANK >,<SUB BANK>,<PRESET>の選択 ........................................................... 45

4.1.2 <BANK>, <SUB BANK>, <PRESET>の作成 ................................................... 46

4.1.3 ユーザー・プリセットの保存 .......................................................................... 47

4.1.4 プリセット・バンクのインポート/エクスポート ....................................................... 47

4.1.5 モジュール全体の表示 ............................................................................... 49

4.1.6 キーボード画面(小) ................................................................................. 49

コントローラーの使用 .............................................................................................. 50

4.1.7 つまみタイプ .......................................................................................... 50

4.1.7.1 マウスでのコントロール(直線モード~Linear) .............................................. 50

4.1.7.2 マウスでのコントロール(正確な微調整に向いた直線モード) ............................. 50

4.1.7.3 マウスでのコントロール(回転モード~Circular ............................................. 50

4.1.8 ジョイスティック ........................................................................................ 50

4.1.9 セレクター ............................................................................................. 51

4.1.10 バーチャル・キーボード .............................................................................. 52

4.1.11 MIDI Control ........................................................................................... 52

4.1.11.1 ラーンメニュー .................................................................................. 52

4.1.11.2 MIDIコントロールのアサイン .................................................................. 53

4.1.11.3 設定の管理 ..................................................................................... 54

4.1.11.4 最小値と最大値の設定 ....................................................................... 54

4.1.11.5 パラメーターの複数アサイン .................................................................. 55

4.1.11.6 トリック .......................................................................................... 55

ケーブルの使用 .................................................................................................... 56

4.1.12 オーディオ、モジュレーション接続 ................................................................... 56

4.1.13 接続の変更 ........................................................................................... 57

4.1.14 モジュレーション・レベル設定 ........................................................................ 58

4.1.15 ケーブル・ディスプレイ・オプション .................................................................. 58

Page 6

4.1.15.1 ケーブル・ディスプレイ・フィルター ........................................................... 58

ケーブル・テンション ........................................................................................ 59

スプリーディング ............................................................................................. 59

4.1.16 トリガー接続 .......................................................................................... 59

4.1.17 シンク接続 ............................................................................................ 59

4.1.18 キー・フォロー、およびシーケンサー・フォロー ..................................................... 60

5 モジュール 62

5.1 サウンド・プログラミング・モジュール(シンセシス・セクション) .......................................... 62

5.1.1 特徴 .................................................................................................... 62

5.1.2 オシレーター .......................................................................................... 63

ドライバ・オシレーター(モーグ 921a タイプ) .............................................................. 63

スレーブ・オシレーター(モーグ 921b タイプ) ............................................................. 65

5.1.3 フィルター ............................................................................................. 67

5.1.3.1 ローパス 24dB フィルター (モーグ 904A タイプ) ........................................... 67

ハイパス 24dB フィルター(モーグ 904B タイプ) ......................................................... 68

バンド・パス 24dB フィルター (モーグ 904C タイプ) ..................................................... 69

マルチ・モード 12dB フィルター ............................................................................ 70

5.1.4 エンベロープ・モジュレーション ...................................................................... 73

5.1.5 アウトプット・アンプ(VCA) ........................................................................... 74

5.1.6 ロー・フリケンシー・オシレーター(LFO) ............................................................ 76

5.1.7 コントロール・アンプ/ミキサー ............................................................... 77

5.1.8 トリガー・ディレイ ..................................................................................... 78

5.1.9 ノイズ・ジェネレーター ................................................................................ 80

5.1.10 サンプル&ホールド .................................................................................. 81

5.1.11 エンベロープ・フォロワー ............................................................................. 82

5.1.12 リング・モジュレーター ................................................................................ 83

5.1.13 フォルマント・フィルター .............................................................................. 84

5.1.14 ボード・フリケンシー・シフター ....................................................................... 85

5.2 シーケンサー&エフェクト・モジュール..................................................................... 85

5.2.1 特徴 .................................................................................................... 85

5.2.2 固定フィルター・バンク ............................................................................... 86

5.2.3 コーラス ............................................................................................... 87

5.2.4 フェイザー ............................................................................................. 88

5.2.5 ステレオ・ディレイ ..................................................................................... 89

5.2.6 シーケンス・ジェネレーター .......................................................................... 90

5.3 コントローラー接続ジャック ................................................................................. 93

5.4 バーチャル・キーボート&リアルタイム・コントローラー .................................................. 94

5.4.1 キー・フォロー・マネージメント ....................................................................... 94

5.4.2 ジェネラル・セッティング .............................................................................. 95

6 減算方式シンセサイザーの基礎 96

6.1 3 つの主要となるモジュール ............................................................................... 96

6.1.1 オシレーター(VCO) .................................................................................. 96

6.1.2 フィルター(VCF) ...................................................................................... 99

6.1.3 アンプ(VCA) ......................................................................................... 104

その他のモジュール .............................................................................................. 104

6.1.4 キーボード ........................................................................................... 104

6.1.5 エンベロープ・ジェネレーター(ADSR) ............................................................. 104

6.1.6 ロー・フリケンシー・オシレーター(LFO) ........................................................... 105

7 サウンド・デザインの基礎知識 107

7.1 モジュラー型シンセサイザーでの音色作り .............................................................. 107

7.1.1 簡単なパッチング その 1 .......................................................................... 107

7.1.2 簡単なパッチング その 2 .......................................................................... 108

7.1.3 複雑なパッチング その 1 .......................................................................... 112

7.1.4 複雑なパッチング その 2 .......................................................................... 115

Page 7

シーケンサーについての知識 .................................................................................... 117

7.1.5 シーケンス その 1 .................................................................................. 117

7.1.6 シーケンス その 2 .................................................................................. 120

7.1.7 シーケンス その 3 .................................................................................. 122

その他の機能について ........................................................................................... 123

7.1.8 キー・フォローの効果的な使い方 .................................................................. 123

7.1.9 トリガーとトリガー・ディレイの有効な使用方法 ................................................... 125

7.1.10 エフェクトを使用せずにステレオ効果を出す ...................................................... 127

Modular V の新モジュールについて ............................................................................. 128

7.1.11 ボード・フリケンシー・シフター ...................................................................... 128

7.1.11.1 広がり(ステレオ感)のある音色 ............................................................. 129

7.1.11.2 エレクトリック・パーカッシブ・シーケンス .................................................... 130

7.1.12 エンベロープ・フォロワー ............................................................................ 131

7.1.12.1 外部オーディオ信号によるトリガー .......................................................... 132

7.1.12.2 複雑な LFO 波形の作成 ..................................................................... 133

7.1.13 サンプル&ホールド ................................................................................. 134

8 Moog Modular Vの様々なモードでの使用方法 137

8.1 スタンド・アローン ........................................................................................... 137

8.1.1 アプリケーションの起動 ............................................................................. 137

8.1.2 プレファレンスの設定 ............................................................................... 137

8.2 VST 2 ..................................................................................................... 138

8.3 VST 3 ..................................................................................................... 138

8.4 RTAS ..................................................................................................... 138

8.5 AU ........................................................................................................ 138

8.7.1 VST モードでインストゥルメントとして使用する

8.7.2 Cubase でプラグイン・ディレクトリの再スキャンを行う。

8.7.3 プリセットの保存

8.8

8.9

8.10

Pro Tools (RTAS)で使用する

8.8.1 プラグインを起動する

8.8.2 プリセットの保存

8.8.3 Pro Toolsでのオートメーション

Logic (AU)で使用する

Ableton Live (AU & VST)

.................................................................................... 140

.............................................................................. 140

............................................................................. 140

................................................................................... 141

.................................................................................... 142

で使用する

..................................................................... 139

.......................................... 140

...................................................................... 142

...................................................................... 143

Page 8

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

1 イントロダクション

1.1 モーグ・モジュラー・システムの誕生

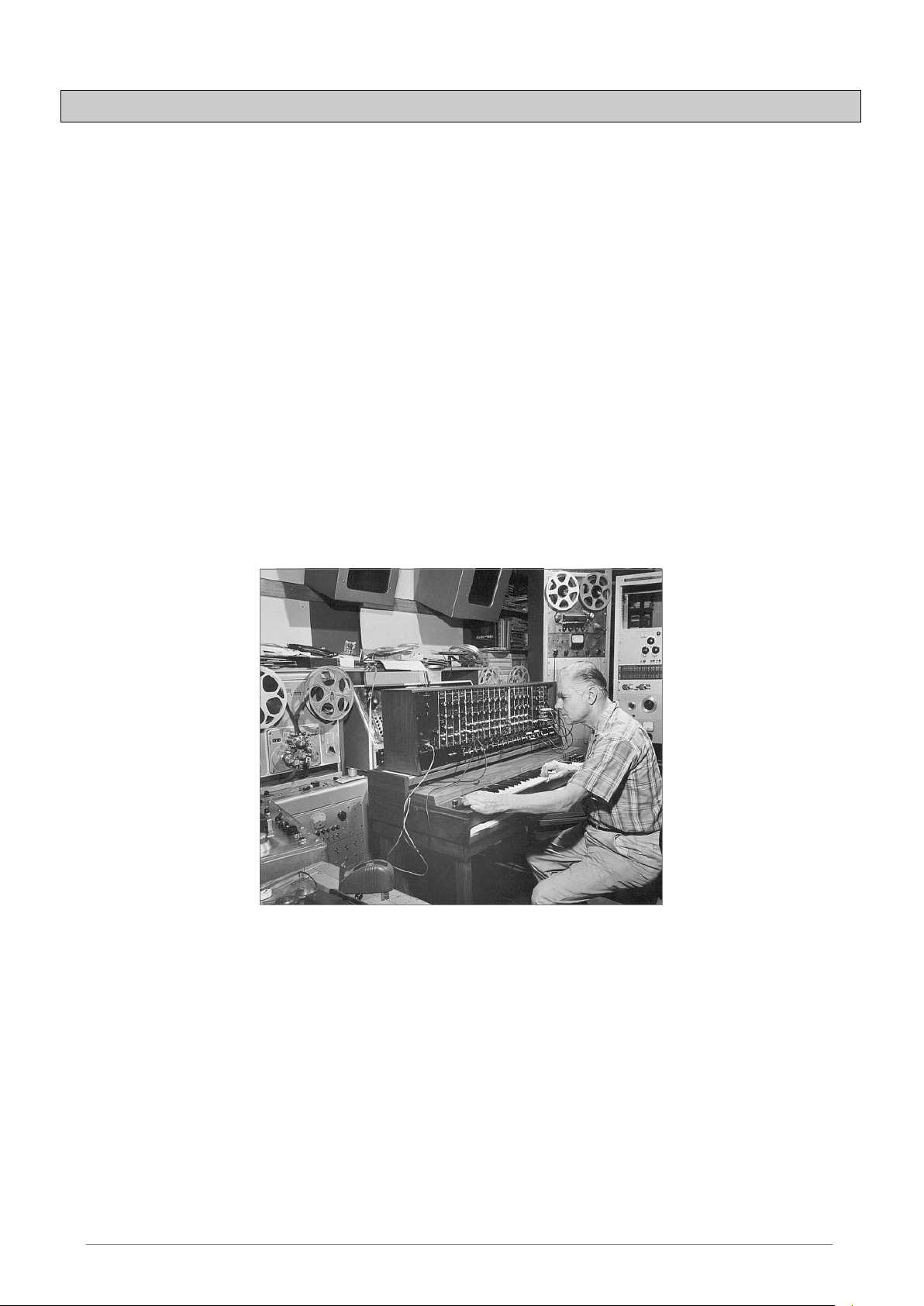

ロバート・モーグ氏は、1934 年ニューヨークで生まれました。彼の音楽に対する情熱は、12 年間にわたるピアノレッスンを

受けたことからもうかがうことができます。その後、父より電子工学の手ほどきをうけ、青年期に計画したテルミン構想を、

1930 年台にロシアのエンジニア、レオン・テルミンと共に完成させました。その前代未聞の音色は多くの人々を魅了しまし

た。また彼は自身のテルミン・モデルを作り、1954 年には会社を設立する運びとなりました。

増え続ける電子ミュージシャンを見たロバート・モーグ氏は、更にクオリティーの高い電子楽器の必要性を確信しました。

ロバート・モーグ氏を訪れた最初の顧客の一人が、Herbert A. Deutsch 教授でした。Herbert は彼自身が作曲した曲を聞

かせ、モーグ氏は、直ちに彼らの作品に関わることを決めました。こうして、協力

して完成させたのが最初のVCO でした。

1964 年にプロトタイプとなるモーグ・シンセサイザーを製作しました。このシステムは、モジュラー・システムと呼ばれ、VCF

とエンベロープ発生器、ホワイト・ノイズ発生器、トリガーと波形(ノコギリ波、三角波、パルス波)発生器、VCA によって命

令されるアンプ・モジュールと 2 段のキーボードによって構成されていました。

The first modular Moog system (1964) (Courtesy of Roger Luther, MoogArchives.com)

モーグ氏は、たくさんのミュージシャンの協力のもと、様々な機器を作り出しました。

Walter Carlos (W.Carlos/後にWendy に改名)は、シーケンサーの綿密な仕上げを助けました。また、モーグ氏自

身の名前を商品名に使うよう薦めました。

W.Carlos の教授、Vladimir Ussachevsky は、4 パート(ADSR)に別れたエンベロープ・ジェネレー

ターを明示しVCA を完成させました。

Gustave Ciamaga は、電圧でコントロールされる初めてのローパス・フィルターの開発を助けました。

2 台目のプロトタイプは、1964 年の夏に完成しました。それは全ての新しいモジュールを再編成することができるもので、

AES ショー(Audio Engineering Society)で発表されました。新製品はたくさんの興味深いものを生み出しました。しかしモ

ーグ氏は彼の作品の商業的価値にまだ気付いていませんでした。AES ショーでは、2,3 機の注文を受け数ヶ月の間を忙

しくすごしました。しかし 1965 年、AES ショーの成功を受け、ついにモーグ氏は 900 シリーズのリリースを決断しました。

Page 9

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

ニューヨーク・トラマンバーグ地区に設立されたモーグ社

Courtesy of Roger Luther, MoogArchives.com

フル・モーグ・システムの初めての購入者は、振りつけ師のAlwin Nikolais でした。初めてユーザーとして購入したのは作

曲家のEric Siday と、Chris Swansen でした。また、初めてモーグ・シンセサイザーが使用されたのはCM でした。その他に

もジングルの制作やレコーディング・スタジオなどに使用されました。

1967 年、モーグ氏はいくつかのモジュールによって構成される、別の機種を発売することを決断しました。これらは、それ

ぞれモジュラー・システムⅠ,Ⅱ,Ⅲと名づけられました。また同じ年、PaulBeaver(ポールビーバー)が初めてレコードでモ

ジュラー・モーグ・システムを使用しました。

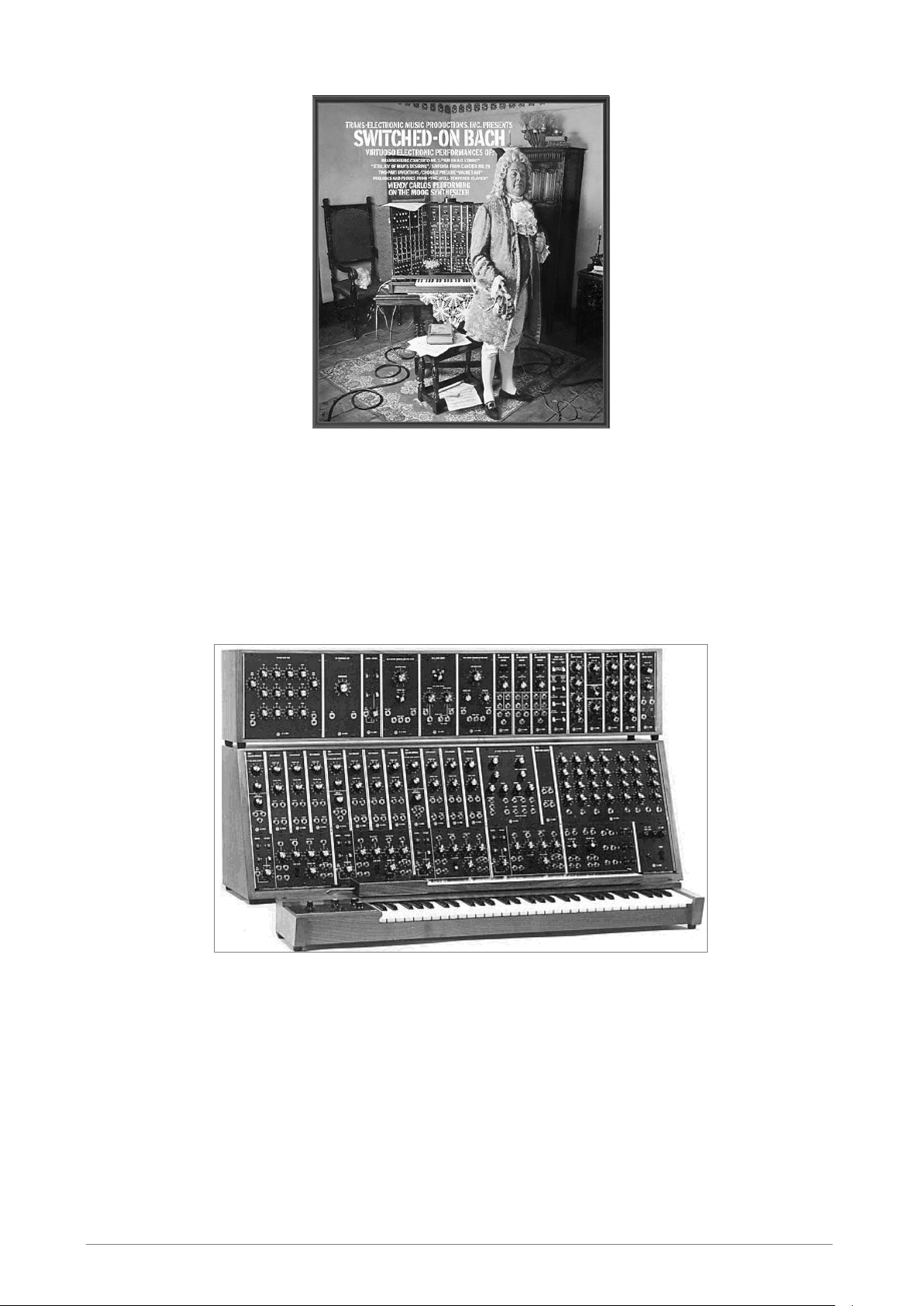

1968 年、W. Carlos の"Switched-On Bach"(スイッチド・オン・バッハ)の成功により、世界的にモーグが認知されるように

なりました。このアルバムはモーグで演奏されたクラシック音楽が収録されており、クラシック音楽ファンとポップス音楽ファ

ンからの支持をうけ、100 万枚以上のセールスを記録しました(アメリカのクラシックチャートにおいては 94 週に渡ってチャ

ートイン)。また、グラミー賞 3 部門を受賞しました。

モジュラー・システムⅢ(1967 年)

Courtesy of Roger Luther, MoogArchives.com

Page 10

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

“Switched-On Bach” by W. Carlos

その後、Nice やEL&P(Emerson、Lake & Palmer)のキーボード奏者Keith Emerson(キース・エマーソン)が、モーグ・シンセ

サイザーを使用する代表的なアーティストとなりました。彼は、モーグ・モジュラー(3C システム)をツアー・ステージに持ち

込み演奏しました。冨田勲やJan Hammer(ヤン・ハマー)もモーグ・システム初期ユーザーの一人です。その後、Tangerine

Dream(タンジェリン・ドリーム)、the Beatles(ビートルズ)やthe Rolling Stones(ローリング・ストーンズ)といった大物グル

ープもモーグ所有者となっていきました。

モジュラー・システムは 5 年間にわたって高いセールスを記録し、アメリカ国内で 200 台あまりを売り上げました。

3C モジュラー・システム(1969)

Courtesy of Roger Luther, MoogArchives.com

Page 11

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

モジュラー・モーグの生産とテスト

Courtesy of Roger Luther, MoogArchives.com

1969 年、モーグ氏は手軽に持ち運べることができ、スタジオよりもステージ向きのコンパクトな楽器の開発要望を受け、様

々なミュージシャンの助言をもとにBerkly のエンジニアJim Scott と共に新しいシンセサイザーMiniMoog を開発するに至り

ました。

モーグ・モジュラーの最終機種となったシステム 55 (1974)

Courtesy of Roger Luther, MoogArchives.com

Page 12

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

1.2 モジュラー・シンセサイザーとは…

モジュラー・シンセサイザーは独立したモジュールで構成されており、それらを接続することで音色を作成します。しかし、

ある程度の知識が無ければ、音色を作成するのが難しいと感じるでしょう。

では、なぜモジュラー・シンセサイザーなのでしょうか?

その答えはとても簡単です。それぞれのパラメーターが自由に設定可能で、かつ組み合わせが自在なモジュラー・シンセ

サイザーは、無限とも言える音色作りの可能性を秘めているからです。

理解していただくために、いくつかの基本的な概念をみていきましょう。

モジュラー・シンセサイザーは、本質的にジェネレーターとフィルターを使用するという上に成り立っています。これらのコン

ポーネントを使用して、音色制作者はミュージシャンにとって使える音色を作り出さなければなりません。そのような音には

、時間経過による音色の変化を(ノートの高さ、フィルターのカットオフ周波数、出力ボリューム、ウェーブ・フォームなどに

よって)つける必要があります。この変化を実現するために、さまざまなモジュールを連結する必要があります。

例をとって見てみましょう。それぞれのパラメーターを変調する入力を持ったオシレーターがあります。エンベロープの出力

をオシレーターの周波数モジュレーション入力に接続してみましょう。すると、キーボードを押した瞬間からエンベロープの

出力信号が流れ始めます。では、低周波ジェネレーターをパルス・ウィズ・モジュレーション入力に接続してみましょう。す

ると、時間経過に応じて変化するウェーブ・フォームを得ることができます。

しかし、なぜ最初から内部に固定接続せず、パッチングによって音色を作成するのでしょうか?

別の例をとって説明しましょう。例えば、エンベロープと 2 つのオシレーターを使うとします。オシレーターは、3 つのモジュ

レーション入力(周波数モジュレーション、パルス・ウィズ・モジュレーション、ボリューム・モジュレーション)を持っています。

固定された接続で同様のことを実現するには、6 つの独立したセッティング用のボタンを備え付けてある必要があります。

もし、9 オシレーター、6 エンベロープ、モジュレーション・ダイアル、ベロシティー・セッティングを使用すると、このセッティン

グを実現するのに、実に 216 ものセッティング・ボタンが必要になってしまうのです!

このようなセッティングを実現するために、Modular V では、3 基のフィルター、ノイズ・ジェネレーター、シーケンサーに、2

基のコントロールパッドを備えています。

モジュラー・シンセサイザーの接続は時として難しいものですが、思わぬ結果をもたらすこともしばしばで、音楽的なインス

ピレーションの基になりえます。

音色の作成方法がいまわからなくても心配することはありません。経験豊富なミュージシャンによって作られたプリセット音

色が多数用意されているので、それらから音色の作成テクニックを学び取ることも可能です。

Modular V は、これまでのバージョンのようにオリジナルのモジュラー・システムに忠実なモジュールの仕様を残しつつも、

新たなモジュールを搭載によりサウンド・クオリティーとシンセシスの可能性をより一層高めています。さらに扱いやすくな

り、多くの時間を費やすことなく新しい機能も使えるようになりました。

1.3 TAE®技術により忠実なエミュレーションを実現

TAE®とは、True Analog Emulation(トゥルー・アナログ・エミュレーション)の略で、アナログ機器をデジタルで再現するため

の新しい技術です。

Page 13

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

TAE®が持つアルゴリズムは、ソフトウエア上において、ハードウェアの持つスペック特徴を忠実に再現することができます

折り返し

ノイズ成分

。そして、この技術こそModular V の音色クオリティーが他の追従を許さない決定的な理由であると言えます。

さらに詳しくTAE®を説明していきましょう。

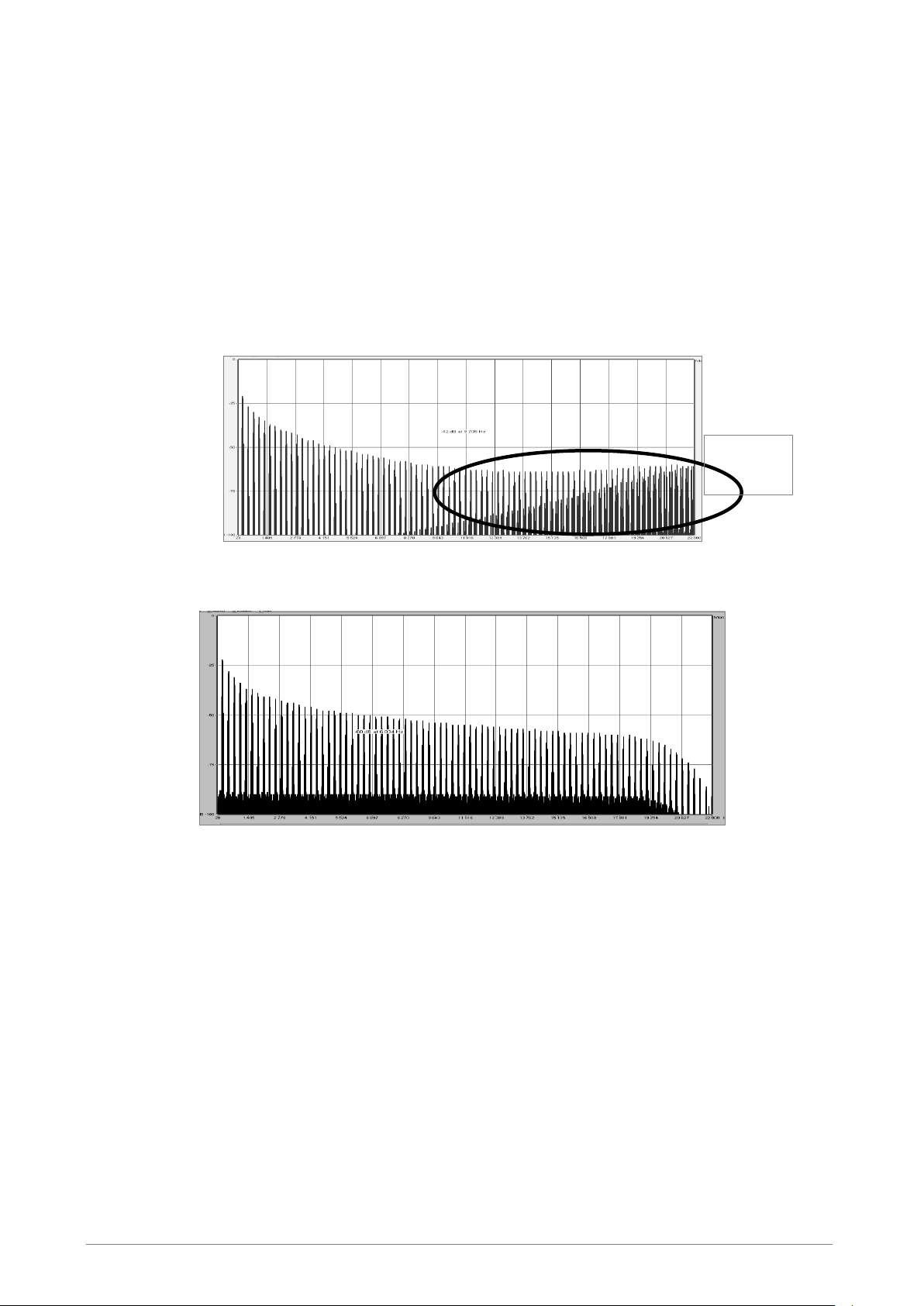

1.3.1 折り返しノイズのないオシレーター

標準的なデジタル・シンセサイザーは、高周波数帯域において折り返しノイズ成分を作り出します。

パルス・ウィズやFM を使用している場合についても同様です。

TAE®は、全ての処理(PWM/FM など)において、折り返しノイズ成分のないオシレーター波形を

CPU に余分な負担をかけることなく作り出します。

既製のソフトウエア・シンセサイザーの周波数スペクトラム

TAE®によって生成されたModular V のオシレーターによる周波数スペクトラム

1.3.2 アナログ・シンセがもつ、波形のゆらぎを忠実に再現

原型のアナログ・オシレーターは、コンデンサーの放電特性を使い、ノコギリ波、三角波、矩形波などの共通した波形を作

り出します。これは、波形がわずかに曲がっているということを意味します。

TAE®は、コンデンサーの放電特性の再現を可能にしました。

Page 14

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

モジュラー・モーグ 55 の波形画像

既製のモーグ系ソフトウエア・シンセサイザーの波形画像

TAE®技術によるModular V の波形画像

加えて、原型のアナログ・オシレーターは不安定であり、波形の形状が周期ごとに微妙に異なっています。

これは、温度や、その他の環境の状態によって左右されるアナログ・ハードウエアが持つ繊細な部分です。

TAE®は、このオシレーターの不安定な部分までも再現し、より暖く、分厚い音色を作りだします。

Page 15

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

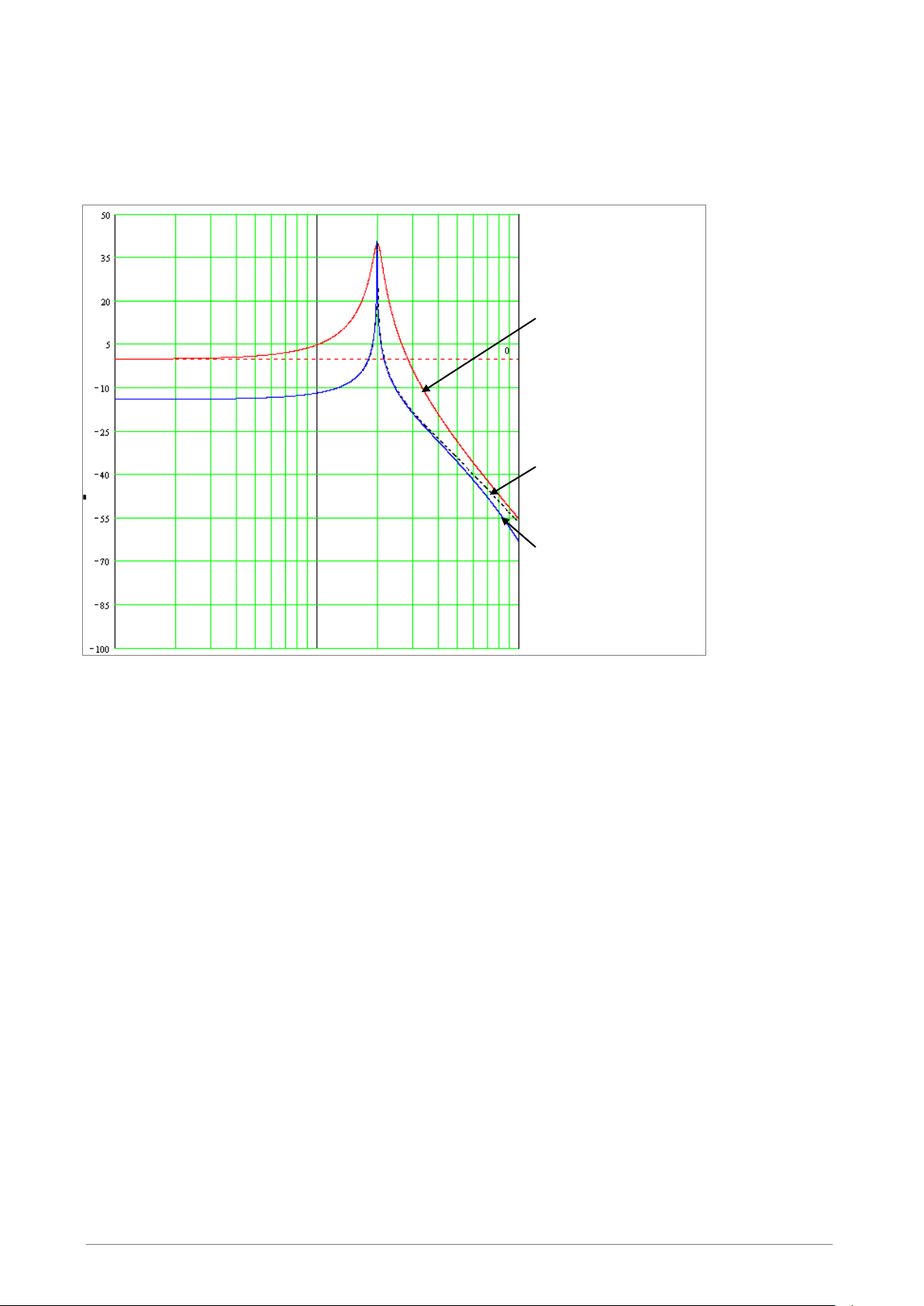

1.3.3 アナログ・フィルターの忠実な再現

ソフトウェ ア・ シンセサイ ザー に

装備された標準的な24dBデジタ

ルローパス・レゾナンス・フィルタ

ー

MiniMoogに装備されている

24dBローパス・レゾナンス・フィ

ルター

TAEによるモーグ・モジュラー

V2の24dBレゾナンス・フィルター

TAE®は、アナログ・フィルターが持つ音色を、既製のどのデジタル・フィルターよりも、忠実に再現します。

とりわけ、24dB のローパス・レゾナンス・フィルターをオリジナルに忠実に再現することに成功しています。

各フィルターの比較

Page 16

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

3.1.1. ソフト・クリッピングの実行

0.5

1

1.5

アナログ・シンセサイザーにおいて、レゾナンス・フィルターは高すぎる信号を制限するためのリミ

ッター機能を備えています。(ソフト・クリッピング)

TAE®は、このリミッター機能を再現し、より自然な音色を作り出します。さらに、オリジナルのハー

ドウエア・シンセサイザーが持つ、フィルター自体の発振も可能にしています。

ソフト・クリッピングのグラフ図

Page 17

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

2 アクティベーションとはじめの操作

Modular V は、Windows 7 と 8 または、MAC OS X 10.7 以降のOS を搭載したコンピューターで動作します。

Modular V は、スタンドアローンの他にVST、Audio Units、AAX インストゥルメントとして使用することが可能です。

2.1 レジストレーションとアクティベート

Modular V がインストールされたら、アクティベーション・コードを入手するためにソフトウェアのレジストレーションを行う

必要があります。

レジストレーションにはシリアルナンバーと製品に付属しているアンロックコードの入力を求められます。

コンピューターをインターネットに接続して右記ウェブページにアクセスしてください。:

http://www.arturia.com/register

注: Arturia アカウントをお持ちでない場合は、アカウントの作成を先に行ってください。アカウントの作成は簡単にできま

すが、この手順の間にアクセス可能なメールアドレスが必要になります。

アカウント作成後、製品を登録することができます。

Page 18

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

3 クイック・スタート

このセクションでは、「Modular V」の基本的な動作を説明します。このアプリケーションで使用されるいくつかのウインドウ

やモジュール、および信号の流れについて紹介します。画面上に見える各モジュール、コントローラーの説明は次章以降

で説明していきます。

このマニュアルの後半の 7 章「サウンド・デザインの基礎知識」では、初めてModular V に触れる方にとって基礎を学ぶ

ための説明が記載されています。是非、一度読まれることをお奨め致します。

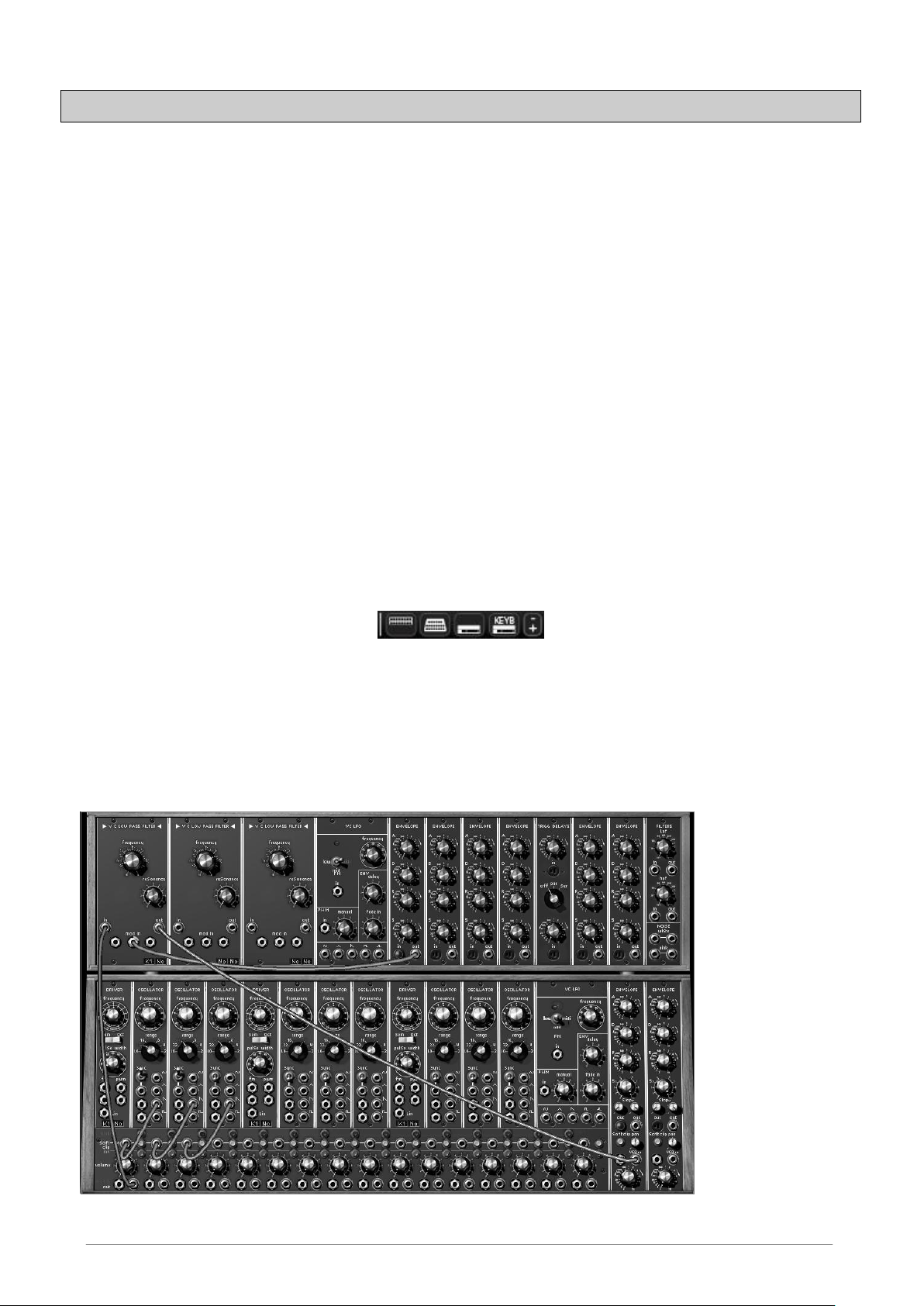

51 Modular V を構成する 4 つのセクション

Modular V は異なる 4 つのセクションから構成されています:

- 1 番上のセクションは、シーケンサー、およびエフェクト群です。

- 2 番目のセクションは、サウンド・シンセシスを行うセクションです。

- 3 番目のセクションは、外部入出力やモジュールの結線を再配置するセクションです。

- 4 番目のセクションは、バーチャル・キーボードとキー・フォローや重要なコントローラーのセッティングを

行うセクションです。

ツール・バーの「KEYB」アイコンをクリックすることで、4 番目のセクションのみを表示させることも可能です。

他のセクションを移動するときは、ツール・バーのアイコンをクリックするか、モジュール上をクリックしたまま

ドラッグしてください。画面表示が切り替わります。

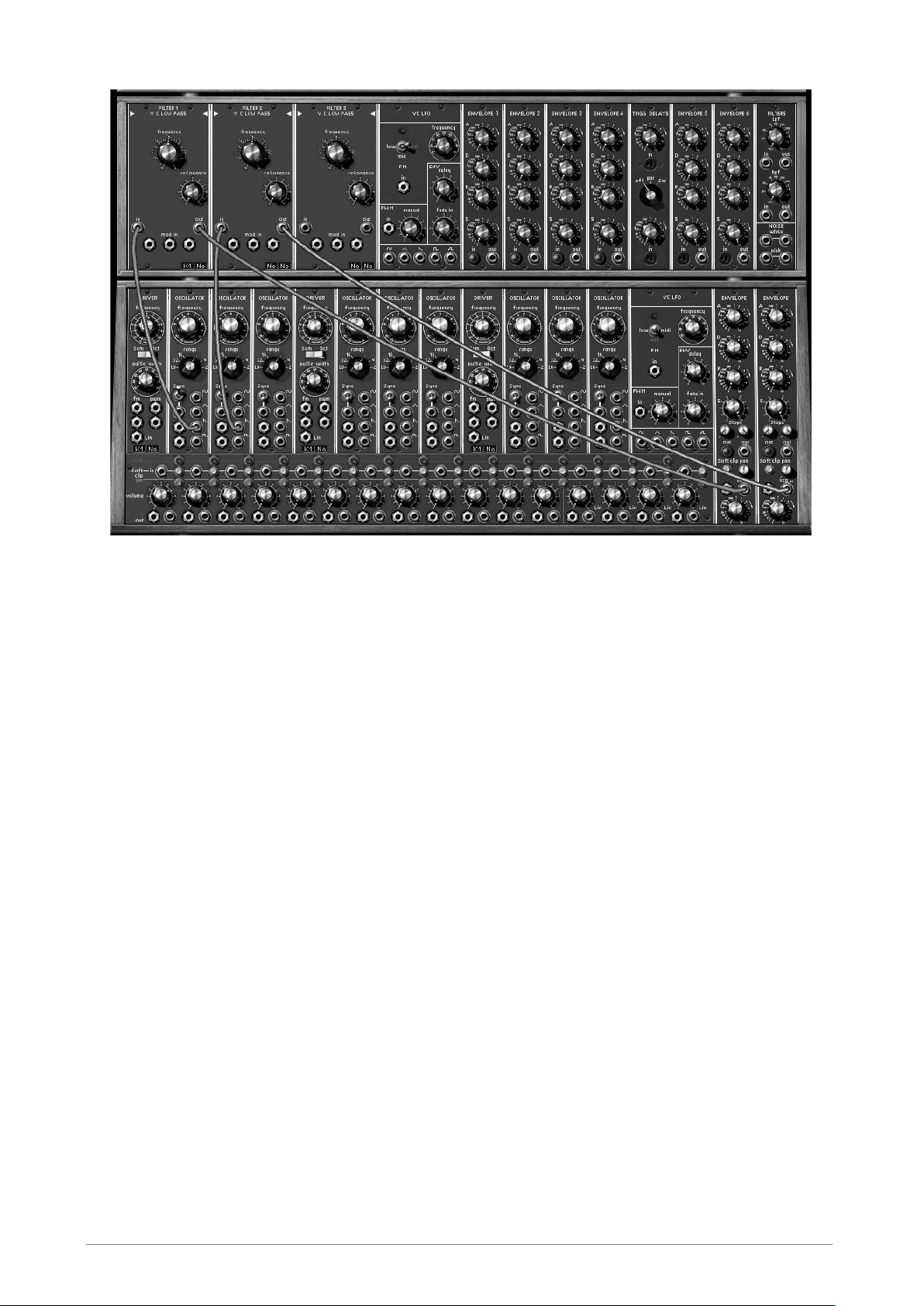

3.1.1 シンセシス・セクション(第 2 セクション)

最初にサウンドを形成するセクションからみていきます。Modular V を起動すると、始めにこの画面が表示されます。この

セクションは 2 つのキャビネットで構成されており、33 ものモジュールを使って音色を生成します。上側のキャビネットの最

上部(フィルター・タイプ名やVC LFO、ENVELOPE の上側)をクリックするとメニューが表示され、モジュールを変更するこ

とができます。

例えば、エンペロープからリング・モジュレーターやボード・フリケンシー・シフターに変更することができます。

2

つのキャビネットで構成されるシンセシス・セクション

Page 19

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

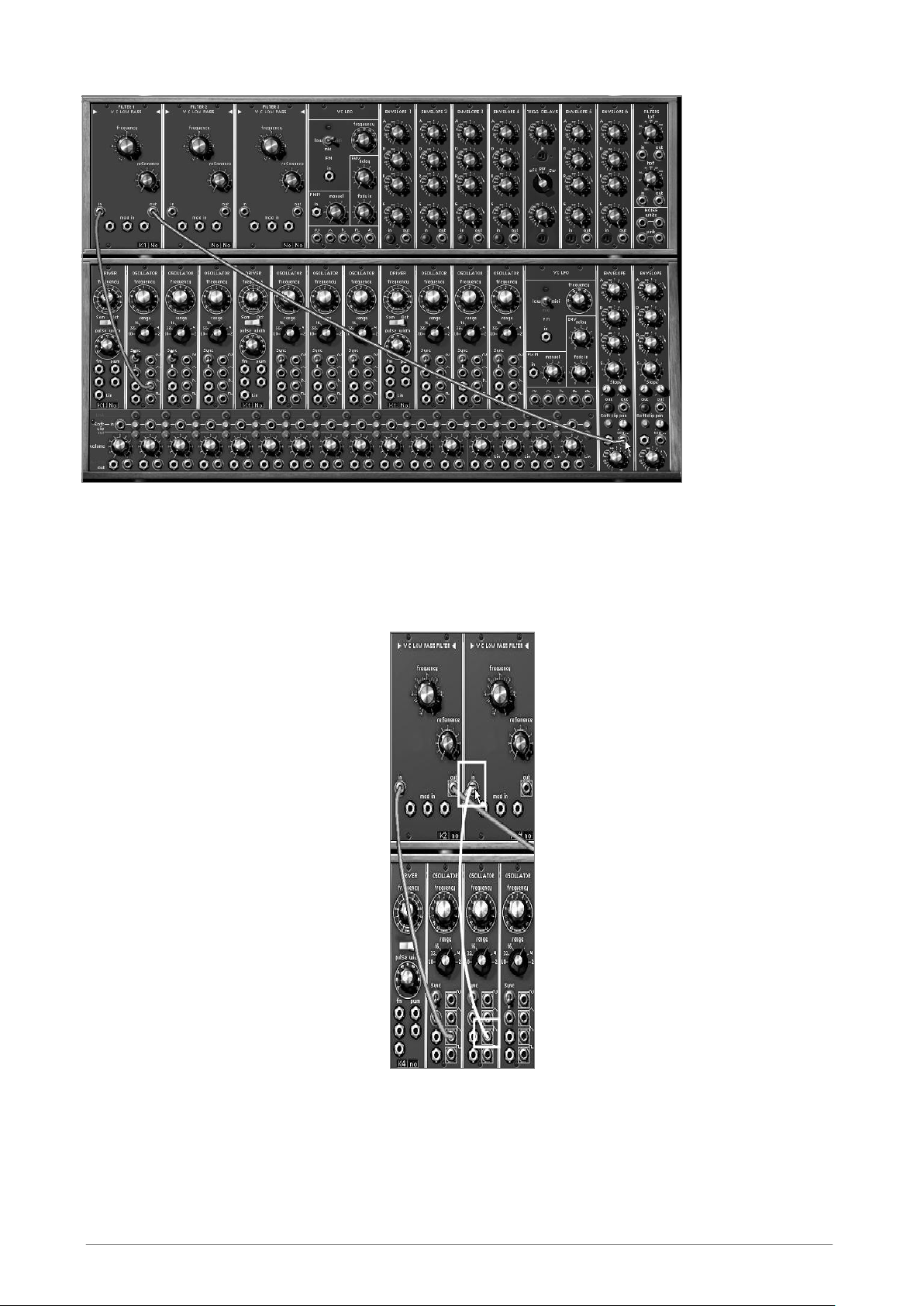

3.1.2 その他のセクション

1 番上に位置するセクションは、ステップ・バイ・ステップのシーケンサー、4 種類のエフェクト(CHORUS はPHASER に切り

替え可能)によって構成されています。下側のキャビネットはシンセシス・セクションの一部が表示されています。画面の下

側にはバーチャル・キーボードとリアルタイム・コントローラー・セクションが表示されます。

最上部に位置するシーケンサー、およびエフェクト・セクション

バーチャル・キーボードとコントローラー接続ジャック

3.1.3 バーチャル・キーボードとリアルタイム・コントローラーの縮小画面

このセクションではバーチャル・キーボードとリアルタイム・コントローラー部分のみが表示されます。この画面から重要な

コントローラーへのアクセスを簡単におこなうことが可能です。

キーボード部分の縮小画面

Page 20

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

3.2 プリセット音色使う

プリセット音色(プログラム)を使うことで、保存機能がなかったオリジナルMoogIIIc から「Modular V」への進化を体感する

ことができます。

プリセット音色は、保存されたときの音色を復元するため、全てのモジュール接続情報やコントローラー・セッティングを含

んでいます。

►「Modular V」の音色に慣れ親しんでもらうために、ここではBass1 を選んでみましょう。

Bank と表示されたLCD スクリーン左の▼部分をクリックしてください(このLCD スクリーンには現在選択されているバンク

名が表示されています)。クリックすると、プルダウン・メニュー形式で利用可能なバンク名が表示されます。ここで

<JM.Blanchet>と書かれたバンクにマウスを移動させてください。

バンク名にマウスを移動すると、バンク名の右側にサブ・バンク名が表示されます。サブ・バンク名の中から<Basses>を選

択してください(このLCD スクリーンには現在選択されているサブ・バンク名が表示されています)。最後にプリセット音色

名から<Bass1>を選択します。

プリセット音色Bass1 の選択

「Modular V」のプリセット音色は、<バンク>と<サブ・バンク>にカテゴライズされています。それぞれのバンクは、<Basses>、<Sound effects>など

のカテゴリー別に分類されたサブ・バンクに分けられています。そして、それぞれのサブ・バンクにプリセット音色が含まれています。

「Modular V」では、シンセサイザーの音色とシーケンスに慣れるための、多くのファクトリー・サウンド・バンク(テンプレート)が供給されています。

<users>と呼ばれるバンクでは、音色のプログラムを始めるための土台となるコンフィギュレーション(設定)が収録されています。(たとえば、サ

ブ・バンク<Template_Syn>内にある<1osc_1Ftr>というプリセットでは、1 つのオシレーターがあらかじめ 1 つ目のフィルターへと接続され、そこか

らVCA1 へと流れるプログラムが組まれています)。

※テンプレートを使用して音色を作成する際は、<user>バンクをコピーしてから作成するとよいでしょう。テンプレート音色

を直接書き換えないようにしてください。

では、このプリセット音色を少しエディットしてみましょう。

シンプルなエディットから始めましょう。フィルター1 のカットオフ周波数を変更してみてください。

フィルター1 は、上部左のモジュールです。<frequency>を時計回りの方向に回してみてください。音色が徐々に明るくなっ

Page 21

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

ていくことが確認できると思います。このつまみをお好みの位置にセットしてください。

フィルター1 のカットオフ周波数を変更する

この操作を行うことで、すでにプリセット音色<Bass1>を変更したことになります。次に作成した音色を保存してみましょう。

► 作成した音色をユーザー・プリセット・バンクに保存する

ユーザー・プリセットを保存するには、ツール・バー左上にある<SAVE>アイコンをクリックします。

変更した音色設定は現在選択されているユーザー・プリセット・バンクの中に保存されます。

ただし、ファクトリー・プリセットは上書きすることができません。他の保存先を選ぶには<SAVE AS>アイコンをクリックし、保

存するバンクを指定してください。例えば、保存先バンクの選択時に<New bank>を選ぶと、BANK とSUB BANK、PRESET

に、それぞれ<Default*>という名前が作られます。

これら 3 つの名前を変更するには、それぞれの音色名部をクリックして、お好みの名前を入力してください。

プリセットの保存

3.3 MODULAR V の基本操作

Modular V のキャビネット部分は、バラエティに富んだ音色を生み出すための 28 基ものモジュールで構成されています。

これらのモジュールの組み合わせによって生み出される音色数はまさに無限といえるでしょう。28 基のモジュールは、異

なるカテゴリーに分類することができ、ケーブルによって接続することができます。

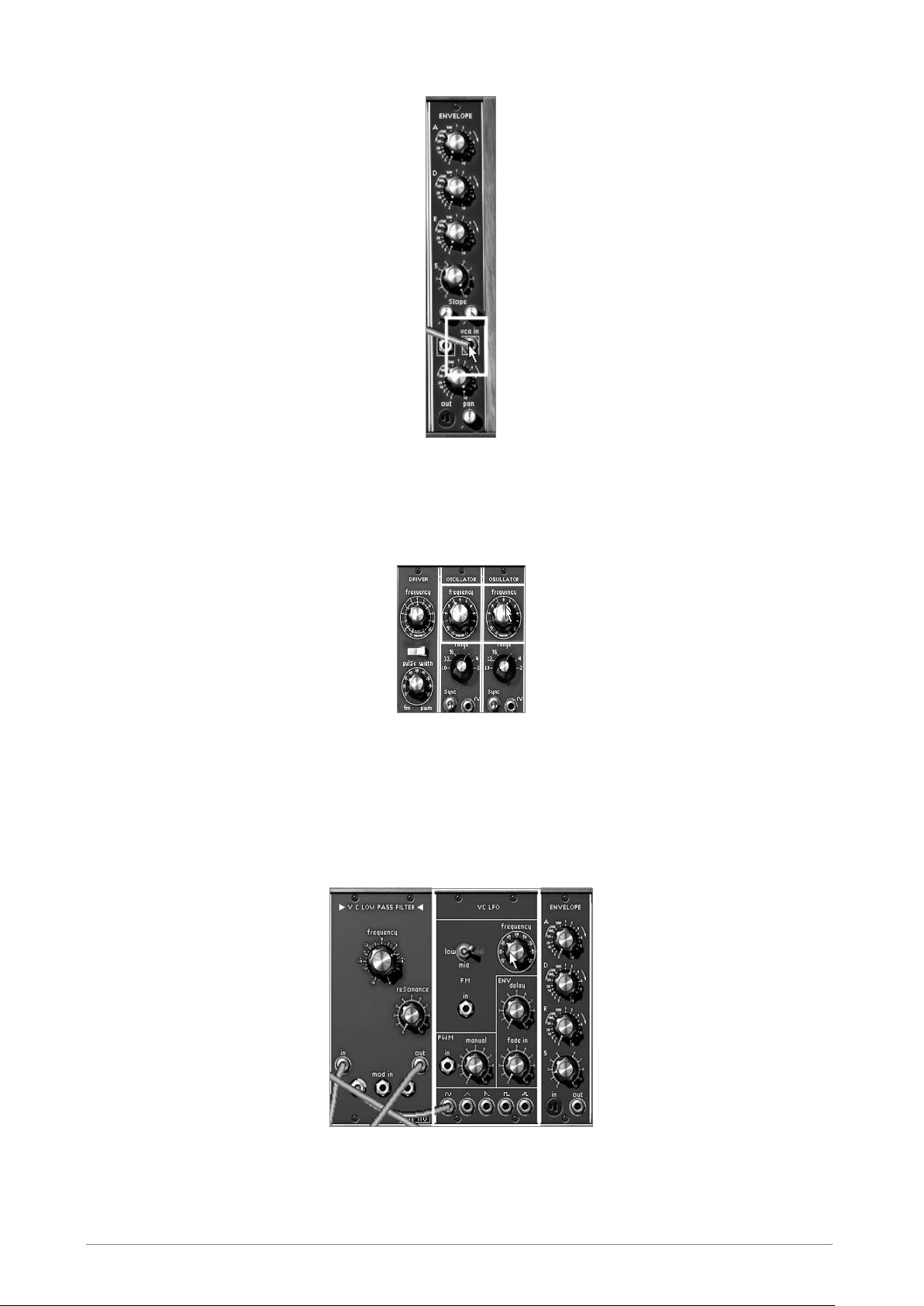

3.3.1 最初のケーブル接続

それでは、どのようにしてポリフォニック音色を生成するかを見ていきましょう:

►「Modular V」のプログラミングを正しく理解するために、<User>バンク中にあるサブ・バンク<Blank>の中から

<Blank_synth>を選びましょう。このプリセットは、ケーブルが一切接続されていません。

そのため、この状態では音が鳴りません。

► 最初にオシレーター1 のノコギリ波(saw)の出力をフィルター1(ロー・パス 24dB)のオーディオ入力に接続してください。接

Page 22

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

続方法は、ウェーブ・フォーム(波形)の出力端子をクリックしたまま(ケーブルが現れます)、フィルター1 の入力端子<in>

までドラッグするだけです。入力ジャック上でケーブルが離される(クリックを解除する)と接続されます。

オシレーター1 とフィルター1 の接続

出力ジャックを右クリック(Mac は、Shift + クリック)すると、接続先がメニュー・リスト形式で表示されます。ここでケーブル接続先を選ぶことも可

能です。

ケーブルを削除するには、まず削除したいケーブルをクリックします。すると、選択されたケーブルの色がより明瞭な色に変わりますので、あと

はキーボードの<DEL>キーを押すことで接続を解除できます。また、削除したいケーブルが接続された端子上でマウスを右クリック(Mac は、

Shift + クリック)すると表示されるメニューから<Remove Connections>を選択することでも同様の操作ができます(参照 4.4 画面上のケーブル

について)

► では、フィルター1 のオーディオ出力をVCA1 (voltage controlled amplifier) オーディオ入力に接続しましょう。 一度接続

が樹立されると、MIDI キーボード、または「Modular V」に搭載されたバーチャル・キーボードから演奏ができるようになりま

す。

一度、基礎となる音色を得ると、その音色をより豊かにする要素を追加していくことができます。

Page 23

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

フィルター1 のオーディオ出力から、VCA1 オーディオ入力への接続

基本的な音が出るようになったので、次に音に表情をつける様々な要素を加えていきます。.

では、オシレーター2 のノコギリ波(saw)出力をフィルター2 のオーディオ入力に接続してみましょう。

►次に、フィルター2 のオーディオ出力を VCA2 のオーディオ入力に接続してみましょう。

オシレーター2 とフィルター2 の接続

Page 24

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

VCA2 のオーディオ入力へ接続

► 2 つ目のオシレーターの<frequency>の設定を少しだけ変えてデチューン効果をつけます。これによ

って、より存在感のある分厚い音色を得ることができます。

オシレーター2 のピッチをデチューン

►さらに 2 基のフィルターの設定をそれぞれ違う値に設定しましょう。

ここでは、LFO1(3 基目のフィルター・モジュールの右隣にあります)のサイン波(sin)出力をフィルター1 の

モジュレーション入力に接続してみましょう。

► モジュレーション量の設定は、ジャックのナットを回すことで設定することができます。右に回す

と変調は+に、左に回すと-に働きます。

LFO モジュール

Page 25

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

ジャックのナットを回す

オリジナルのモーグ・モジュラーでは、モジュレーション入力信号量を直接セットすることはできませんでした。それを行うためには、

いくつかのコントロール可能な VCA、もしくは他のモジュールを通り抜ける必要がありました。Modular V では、

(一度、接続が樹立されれば、)モジュレーション入力量を接続ジャックのナットを回すことによって可変させることが可能です。

このナットは、仮想的につまみとしての働きをすることになります。

►この操作をフィルター2 に対しても行うことができます。(オーディオ出力は、1 つの端子から複数の端子へ

何度でも使用することができます。まさにコンピューターがもたらした奇跡の 1 つです!)

フィルター1 とは異なったモジュレーションを得るには、フィルター1 で回した方向とは反対の方向へフィルター2 のジャック

のナットを回してください。

► VCA エンベロープのアタックを 10 時に合わせてみましょう。すると、キーボードを押してから、徐々に音が

立ち上がってくる効果を作り出すことができます。

►最後に 2 つある VCA 出力のパンポットをそれぞれ設定してみましょう。では、1 つ目を左、2 つ目を右に回してください。

すると外部エフェクトを使用せずにとても自然なステレオ効果を得ることができます。

►ここまで完成したらこの音色を保存しておきましょう。新たにサブ・バンクを作り、サブ・バンク名を<Pads>

プリセット名を<Stereo_Pad>として保存してください。

VCA エンベロープ出力のアタック (A) セッティング

Page 26

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

最終的なパッチング図

多種にわたるパーツを区別するために、上図にオシレーター、フィルター、VCA 等といった目印をつ

けておくとよいでしょう。

Page 27

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

3.3.2 シンセシス・セクションのモジュール解説

オシレーター

合計 9 基のオシレーターを搭載し、オリジナルのモーグ同様、3 つのオシレーターごとに再編成されています。

- 1 つのドライバ・オシレーターは、3 基のスレーブ・オシレーターの周波数とパルス・ウィズを管理します。

これらの 3 基のオシレーターは、それぞれ個別にチューニングの設定やモジュレーション変調を行うことができます。それ

ぞれのオシレーターに備えられた 4 つのウェーブ・フォームは同時に使用することが可能です。

オシレーター・パート( «ドライバ・オシレーター» と 3 つの «スレーブ・オシレーター»)

1 ホワイト/ピンク ノイズ・オシレーター

前に記述したオシレーターに、ホワイト・ノイズとピンク・ノイズを加えました。合計 4 つの出力を通じてアクセスします。また

、ノイズ発生器にはローパス・フィルター(LPF) 1 基、ハイパス・フィルター(HPF) 1 基の合計 2 基の 6dB/oct フィルター

を備えています。これらを使ってノイズの性質を明るくしたり、暗くしたりすることができます。

フィルター

Modular V は 3 基のフィルターを搭載しています。これらのフィルターは 4 タイプのフィルターから選択して使用することが

できます。

ホワイト/ピンクノイズ・オシレーター

Page 28

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

- ローパス 24dB/oct (タイプ 904A)

- ハイパス 24dB/oct (タイプ 904B)

- バンド・パス/バンド・リジェクト 24dB/oct (タイプ 904C)

- マルチ・モード 12dB/oct (ローパス/バンド・パス/ノッチ/ハイパス/ロー・シェルフ/ハイ・シェルフ/ベル)

フィルターのタイトル部分(フィルター名)をクリックすると、フィルターのタイプを変更することができます。

4 種類のフィルター・タイプ

オグジュアリー ADSR 変調エンベロープ

合計 6 基搭載され、時間経過による音色変化をもたらします

オグジュアリー・エンベロープ

Page 29

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

デュアル・トリガー・ディレイ

2 基のトリガー・ディレイは、エンベロープやシーケンサーのトリガーに使われる信号を管理します。

デュアル・トリガー・ディレイ

LFO (ロー・フリケンシー・オシレーター)

2 基のロー・フリケンシー・オシレーター(Low Frequency Oscillator)は、周期的な変調を作りだします。

(補足:スレーブ・オシレーターを low frequency(LO)に合わせることによって、LFO として使用することが

可能です。これにより最大で 11 基の LFO を使用することができます!)

LFO モジュール

Page 30

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

VCA

2 基の出力アンプ(VCA)を備えており、それぞれのエンベロープを独立して設定することができます。

また、片方の VCA パンを右、もう片方の VCA パンを左に置くことでステレオ・サウンドを作り出す

ことも可能です。

出力 VCA

ミキサーとアンプ

16 基の独立したアンプを使用することができます。それぞれのアンプは、回転式のボリュームつまみ

とアンプ・モジュレーション入力を持っています。

これらのアンプを利用してミキシングすることができます。<link>ボタンをクリックすると両隣の 2 基のアンプが関連付けら

れます。

2 基のアンプを関連付けると、1 基目の出力は 2 基のアンプの合計になります。一方、2 基目のアンプは関連付ける前の

音がそのまま残ります。

ミキサーVCA

Page 31

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

3.4 その他のセクション

「Modular V」の第 1 セクション、シーケンサー、エフェクト、そしてコントローラーについて説明します。

3.4.1 シーケンサー

シーケンサーは内部接続により音色プログラムを容易にしたもので、オリジナル・モーグに搭載されていた機能です。

このモジュールを使うことにより、旋律のシーケンスやパラメーターにセットされたシーケンスを作り出すことができます(例

えば、ステップごとにカットオフ周波数が開閉するシーケンス・ラインなどを非常に効率的に作り出すことができます)。

シーケンサーは 3 つのセクションから構成されます:

ロー・フリケンシー・オシレーターは、シーケンスのステップを進めるリズムを決定します。そのスピードは<frequency>とモジュレーション

入力によってセットすることができます。<on>と<off>の 2 つのボタンは、それぞれこのジェネレーターのスタート/ストップに相当します。

8 ステップ・シーケンス・マネージャーは、それぞれのステップにおいて 3 つの回転式ボタンを使って出力するモジュレーション・レベル

を決定します。マネージャーは、ロー・フリケンシー・ジェネレーターのパルス波を受け、次々とステップを進んでいきます。

また、3 列にならんだシーケンスは最長 24 ステップまでのシーケンスを組むことができます。

アウトプット・コントローラーは、そのステップで機能する 4 つのモジュレーション出力を管理します。最初の 3 つの出力は(対応する

ライン上の)、現在あるステップのボタンから値をとり<Smooth>によってスムーズに流れるように設定することができます。

4 つ目の出力は<Smooth>でスムージング設定することもできますが、次の方法によりさまざまなシーケンスを作り出すことができます。

シーケンスの進行タイプはチェイン・セレクター(chain)で指定します。チェイン・セレクターで指定された値により、バリエーション豊富なシーケンスが再生

されます。たとえば、これら 1,2,3 列をリンクすることにより、同じコントローラー上で 24 ステップのシーケンスを得ることができるようになります。

それでは、前ほども使用した<Bass1>音色を使って 8 ステップのシーケンスを作ってみましょう。

►まず、ドライバ・オシレーターで 3 列に並んだシーケンスのひとつにアサインします。アサインするには、対応するドライバ

・オシレーター右下の LCD ディスプレイを何度かクリックしてください。

そして、<S1/2/3/4>の中からシーケンス列を選びます。

シーケンサー・セクション

Page 32

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

ドライバ・オシレーター上でシーケンス列を指定

► 2 基のVCA上のトリガー出力プラグをクリックし、シーケンサー出力に対応するようにトリガーを適用します。<Sequencer

trigger>を選ぶことで、キーボードからのトリガーなしでもシーケンスを再生することができるようになります。シーケンサー

をスタートさせる(<on>をクリックする)ことで動作します。

シーケンサー出力を VCA(ここでは VCA2)に適用

►さて、第 1 セクションへ表示を切り替え、シーケンサーの OSCILLATOR 内にある<on>ボタンをクリックしてみましょう。シ

ーケンスがループしながら再生されます。

Page 33

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

«on» をクリックしてシーケンサーをスタート

►シーケンサーのつまみ(シーケンスのステップを示すライトの下に位置する)を回すことにより、各ノートのピッチをセットす

ることができます。

オシレーターのピッチを設定

►ノートの長さを<length>ノブで設定します。

►シーケンスのピッチを設定するつまみの右側にある<Smooth>ノブを回すと、ポルタメント効果を追加することができます。

ノートの長さを設定

Page 34

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

«Smooth»ノブ を右側に開く

►また、(Link ボタンを押すことで)ノートのリンクや、特定のノートをリピートすることでリズミカルなシーケンスを簡単に作り

出すことができます(リピートする回数は、<Repeat>ボタン隣の LCDに表示されており、クリックすることで変更することが

できます)。

«Repeat»をクリックしてリピートする回数を設定

►例えば 16 ステップのシーケンスなど、シーケンスのステップ数を追加する場合はシーケンサーでコントロールしたいドラ

イバ・オシレーターの下の LCD で<S4>を選びます。次に、シーケンサーの右側の<chain>の LCD で<L12>を選びます。24

ステップにしたい場合は<L123>を選択してください。

3.4.2 エフェクト

第 1 セクションにはシーケンサーの右側に 3 種類のエフェクトが搭載されています。これらのエフェクトを使用することによ

って、音色にさらに色づけをしてさまざまな空間を作り出すことができます。

Modular V では、<CHORUS>エフェクトを<PHASER>に切り替えることができます。

24 ステップのシーケンスは «L123»を選択する

Page 35

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

3 種類のエフェクト・モジュール

固定フィルター・バンク 2 系統の VCA に対してイコライジングを行うことができます。合計 12 バンドの帯域があり、それぞれの帯域に

おいてレベル調整、帯域幅を設定することができます。さらに、ローパス・フィルター(80Hz 固定)とハイパス・フィルター(12KHz 固定)も備えています。イコ

ライジングを行うかどうかは、下部に備え付けられた VCA1、VCA2 のスイッチで行います。

コーラス コーラス・モジュールは周波数変調を行います。そのスピードは<rate>で決めることができます。アンプ幅を<amount>、原音とのズレの幅を

<delay>で決めることができます。

ステレオ・ディレイ (デュアル・ディレイ)は、左右のチャンネルごとに独立して音をリピートさせます。それぞれのパラメーターが左右 2 つずつ用意されて

いるのはこのためです。

フィルター・バンク

► 固定フィルター・バンクを使ってフィルタリングを行うには、まず<VCA1>と<VCA2>の 2 つのスイッチを入れます。これで

2 つの VCA の音をフィルターに入力できるようになります。

► 各周波数のゲインつまみを回し、それぞれの周波数のゲインを決めていきます。右に回すと増幅していき、左に回すと

減少していきます。つまみの上に書いてある数字は周波数(Hz)を表しています。

固定フィルターバンク

Page 36

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

選択した周波数のゲインを増やす

► Y周波数ゲインの下にあるつまみを回すとイコライジングを行う周波数の帯域幅を決めることができます。

右に回すと軸となる周波数からの帯域幅を狭めることができ、左へ回すと帯域幅を広げることができます。

Set the frequency band width

► ある特定の周波数を強く減少するようなイコライジングを行うと、急激にボリュームが小さくなることがあります。そのよう

な時には、フィルター・バンク右下に備え付けられた<GAIN>を右に回してボリューム・レベルを調整することができます。回

しすぎるとボリュームが大きくなりすぎ、耳を傷める可能性がありますのでお気をつけください。

フィルター・バンクの出力音量設定

これらの周波数ゲインと、帯域幅つまみの情報は MIDI シーケンサーに録音することができます。これにより、シンセサイザー

のフィルターでは不可能だった音色変化を自由に作り出すことができるようになります。

Page 37

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

デュアル・ディレイ

デュアル・ディレイを使うことによって、サウンドにステレオ感を与え、より豊かなサウンドを作りだすことができます。

デュアル・ディレイ・エフェクト

デュアル・ディレイは左右独立した入出力を持ち、リアルなステレオ・サウンドを演出可能なエフェクトです。

►ディレイ・エフェクトを立ち上げるには<VCA1>と<VCA2>のスイッチを入れてください。これで、VCAの 2 つのオーディオ出

力にエフェクトがかかるようになります。

2 つの VCA スイッチの片方をエフェクト無しに設定することもでき、2 種類の音色を扱うときなどに便利です。たとえば VCA1 でベース・サウンドをエフェ

クト無しで出力させ、VCA2 でエフェクトのかかったアルペジオをシーケンサーでプレイさせるなどの使用例が考えられます。

►ディレイでは、左右のチャンネルそれぞれのリピート間隔を<time>で設定します。

ステレオ・エコーを得るには、左右で異なるセッティングをします。モジュールの上部の<SYNC>ス

イッチを有効にすることによってディレイを同期させます。

► 繰り返しの回数を<feedback>で決めることができます。クロス・リピートについても<CROSS feedback>で同様に設定しま

しょう。

リピート間隔を設定する

Page 38

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

フィードバック設定

►では、原音とウェット(ディレイ処理された)音のバランスを設定しましょう。バランスは<dry>と

<wet>で設定します。

原音とウェット音のバランス設定

コーラス

コーラスは音色のダブリング効果を作りだします。これにより、音色をより分厚くすることができます。

ただし、エフェクト効果を強調しすぎると不協和音になってしまうので注意が必要です。

► 設定は他のエフェクト同様です。<VCA1>と<VCA2>のスイッチで、それぞれの VCA に対してエフェクトをかけるかどうか

を決めることができ ます。

コーラス・エフェクト

Page 39

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

►コーラス効果を確かめるには、<amount>を時計方向に回して設定してください。あまり高い値に設定すると不協和音にな

るので注意が必要です。

«amount» パラメーター

►モジュレーション周期は<rate>で設定します。周期を早くすればするほど、急速なデチューン効果を生み出します。

►また、<Stereo width>を増やすと、ステレオ効果を広げることができます。

ステレオ効果の設定

コーラスでは、<amount>を小さくすることで、ステレオ・スイープ効果を作りだすこともできます。このとき、<Stereo width>と、<stereo rate>は、一定のとこ

ろまで上げておいてください。エフェクトは、ドライ音(dry)を低くし、エフェクト・リターン(wet)をだけを残すことでより鮮明にその効果を聞くことができるよう

になります。.

Page 40

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

3.5 バーチャル・キーボードとリアルタイム・コントローラー

バーチャル・キーボードは、シンセサイザーの発音と補助的にリアルタイムによるモジュレーション・セッティングを行うため

に使用されます。バーチャル・キーボードは、シーケンサー/エフェクト・セクションと連結した画面と、スペースをとらない

単体の画面が用意されています。

バーチャル・キーボードとリアルタイム・コントローラー

3.5.1 バーチャル・キーボード

バーチャル・キーボードは、シンセシス・セクション(第 1 セクション)の下部に位置し、プリセット音色やエディット中の音色

を外部 MIDI キーボードなしで簡易的にテストすることができます。

ピッチベンドやモジュレーション・ホイールも備えており、オシレーターやフィルター、その他の任意のモジュレーション・ソー

スに対して機能します。ケーブル接続の設定はシンセシス・セクションで行います。

3.5.2 キーボード・コントローラー

キーボードに影響を与えるリアルタイム・コントローラーのセッティングは、バーチャル・キーボー

ド上部左側の<KEYBOARD CONTROLERS>で設定します。ここでは、4 つのキー・フォロー、ピッチベ

ンドとモジュレーション・ホイール、ベロシティー、アフター・タッチに当てられたすべてのセッテ

ィングについて確認することができます。.

► キーボード・コントローラーを使うには、コントローラー接続ジャックを使用してコントロールし

たいパラメーターを決めます。キーボード・セクションの上部(または、シンセシス・セクションの

下)に位置しています。

►それでは、以前作成した<Stereo_Pad>を使って説明しましょう。モジュレーション・ホイール出力<MOD>をフィルター1 のカ

ットオフ周波数のモジュレーション入力に接続してみましょう。次に、好みでモジュレーション量を決めます。MIDI キーボー

ド、もしくはバーチャル・キーボードでモジュレーション・ホイールを操作してテストしてみましょう。

コントローラー 接続 ジャック

Page 41

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

モジュレーション・ホイール出力をフィルター1、ベロシティー出力をフィルター2 に接続

►次に、ベロシティー出力<VEL>をフィルター2 のカットオフ周波数のモジュレーション入力に接続してみましょう。ベロシティ

ー設定をテストするにはベロシティー機能付の外部 MIDI キーボードを使用してください。バーチャル・キーボードは、ベロ

シティー機能を持っていません。

4 つの独立したキー・フォロー これらのキー・フォローは、音域ごとのモジュレーション・パラメーターの連続的な移り変わりをもたらします。(例えばオシ

レーターのチューニングなど) ピッチベンドとモジュレーション・ホイール これらのホイールは、接続されたパラメーター・ソースに対してモジュレーション

効果をもたらします。

ポルタメント(glide) 2 つのノート間の周波数をスムーズに移動させる効果を付加します。

ベロシティー MIDI キーボードで演奏されたキーを叩く強さに応じて、パラメーターに対してモジュレーションを付加します。

アフター・タッチ MIDI キーボードがプレイされた後、鍵盤を押し込む強さに応じて、接続されたパラメーターに対してモジュレーションを付加します。

それでは、引き続いてキー・フォローの 1 つを使って説明していきましょう。

キー・フォロー・モジュレーションを接続する方法は 2 種類あります:

- 3 つのドライバ・オシレーターと 3 基のフィルターに備えられた LCD ディスプレイで自動接続することができます。各モジュールの下部にある K で始

まる LCD をクリックして選択します。

-ケーブル接続では、さらに細かい複雑なセッティングが可能になります。ドライバ・オシレーター上のパルス・ウィズ・モジュレーションや VCA ボリューム

など、音程チューニングとは無縁のパラメーターについてはこの方法をおすすめします。

キー・フォロー設定

Page 42

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

3.5.3 プレイ・モード

プレイ・モードは MIDI キーボードで演奏する上でのモードを決めます。このセッティングは、<pitch bend>設定の下で設定

します。.

プレイ・モードの選択

►«mono/unison/poly»スイッチで演奏するモードを選択します。 <mono>モードは、オリジナルのモーグ・モジュラー同様、

同時発音数が 1 音のモノフォニック・モードです。<poly>モードは、コード演奏のように和音で演奏できるポリフォニック・モ

ードです。このモードでは、同時発音数をスイッチ右の LCD 画面で設定します。<unison>モードは、基本的にはモノフォニ

ック・モードと同じですが、同時に複数のオシレーターが発音しているように演奏することができます。

► レガート(legato)ボタンは、モノフォニック・モードのときやポルタメントをかけるときに有効です。ポルタメントだけを使い

たい場合にはレガート・モードを切ってください 。

► リトリガー(retrig)ボタンも、モノフォニック・モードのときに有効なスイッチです。<retrig>を選ぶと、2 つのノートをレガート

でプレイした場合もエンベロープのリトリガーが行われます。

レガートでプレイしたときにリトリガーされたくない場合は、このボタンを上げたままにしておいてください。

► ポリフォニック・モードの場合、スイッチの右側にある 2 つの LCD ディスプレイで最大同時発音数(poly)を設定すること

ができます。このパラメーターを設定することによって CPU パワーの占有率をあらかじめ制限できるようになります。

►

ポルタメント・モードを有効にするには<glide>の下にあるスイッチをオンにします。

ポルタメント・モードの設定

3.5.4 サウンド・デザイン・コントローラー s

次の 3 種類のコントローラーで、素早く直感的に音色パラメーターを変調することができます。

- 2 基の VCA パラメーターをコントロールする合計 8 本の ADSR スライダー

- 任意のパラメーターをアサインできる 2 つの 2D コントローラー

3 基のフィルターのカットオフ周波数をセッティングできる 3 つのつまみ

エンベロープ・コントロール用スライダー

Page 43

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

2 つあるエンベロープ・スライダーは直接 VCA に連結されています。パラメーター(Attack、Decay、Sustain、もしくは、

Release。単純化するために Slope パラメーターはありません)を変更すると、自動的にシンセサイザー側のパラメーターも

リンクして変更されます。逆に、シンセサイザー側からこれらのパラメーターを変更した場合も同じです!

2D パッド

例として、2D コントローラーの 1 つの X 軸をフィルター1 のカットオフ周波数に、Y 軸をフィルター1 のレゾナンスをコントロ

ールできるように設定してみましょう。

► キーボード・セクション上部のコントローラー接続ジャックで 2 つのパラメーターを 2D コントローラーの出力にアサイン

してください。アウト出力の接続は、コントローラー接続ジャック(2D pads X/Y と書かれたところ)にあります。

フィルター1 のモジュレーション入力を 2D コントローラーに接続する

►キーボードセクションに戻り、2D コントローラーを縦横に動かしてモジュレーションの効果を確認して下さい。

using the 2D controller

2 つのモジュレーション入力をローパス・フィルターのレゾナンスにアクセスできるようにするには、フィルター・タイプを変える必要があります!(モーグの

ローパス 24dB フィルターは、レゾナンスのモジュレーション入力を持っていません!)そのためには、マルチ・モード・フィルターを選び、ローパス・モード

に設定します。

Page 44

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

• フィルターのカットオフ周波数コントローラー

3 基のフィルター・カットオフ周波数をコントロールするためのコントローラーは、2D パッドの右側にあります。これらのつま

みは、現在選択されている音色にフィルターが使われているときのみ有効です。(有効なフィルターのつまみ上に発光ダイ

オードが光ります)。

<Stereo Pad>の例では 2 基のフィルターが使用されています。従って 2 つのつまみが有効となります。

つまみの設定を変えることにより、直ちにその音色を変化させることができます。

3 基のフィルター・カットオフ周波数コントローラー

この章では、「Modular V」に搭載されている多数の機能の中から基本的な機能を紹介しました。次章以降ではモジュール

やシーケンサーの詳細、「Modular V」の持つ数多くのモードについて見ていきましょう。

Page 45

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

4 インターフェイス

4.1 プリセットを使用するには

Modular V はプリセット・サウンドをメモリーすることができます。プリセット・サウンドは各モジュールの接 続、および

Modular V の中で音色作成に必要なコントローラー情報をすべて含んでいます。プリセットは<BANK>および<SUB

BANK>に分類され、各バンク内にサブ・バンクを含む形で構成されています。プリセット・サウンドの選択はバンク(<user>

など)→サブ・バンク(<basses>や<keyboards など>)→プリセットの順に選択します。各サブ・バンクにはあらかじめプ

リセット・サウンドが収録されています。

Modular V にはいくつかのファクトリー・サウンド・バンクが収録されています。もちろん新たにユーザー・バンクを作成する

ことも可能です。ファクトリー・プリセットを変更した場合、そのまま同じ番号に保存することはできません。ファクトリー・プリ

セットを変更し、保存する場合はユーザー・バンクに記録することになります。

4.1.1 <BANK >,<SUB BANK>,<PRESET>の選択

バンク、サブ・バンク、また現在使用しているプリセット音色は、ツール・バーに常に表示されます。

同じサブ・バンク内のプリセット音色の選択

現在選択しているサブ・バンクのプリセットを選ぶには、<PRESET>ディスプレイ左側のボタンをクリックします。すると同じ

サブ・バンク内のプリセットがプルダウン・メニュー形式で表示されます。

このメニューから同じサブ・バンクにあるプリセット音色を選ぶことができます。プリセット音色を変更すると、MIDI キーボー

ドやシーケンサーからは新しいサウンドが出力されます。

同じサブ・バンク内のプリセット音色の選択

同じメイン・バンクの中で異なるサブ・バンクのプリセット音色を選ぶには、<SUB BANK>ディスプレイ左側のボタンをクリッ

クします。ここでは同一バンク内のサブ・バンクがプルダウン・メニュー形式で表示されます。メニュー中の各サブ・バンクか

ら、そのサブ・バンク内にあるプリセット音色を選択することができます。一度サブ・バンクを選択すれば、<PRESET>で新し

く選択したサブ・バンクのプリセット音色を直接選択することができます。

Page 46

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

他のサブ・バンクのプリセット音色を選択

別のメイン・バンクのプリセット音色を選択するには、現在選択されているバンク名(<BANK>)左側のボタンをクリックしてく

ださい。選択可能なバンクがプルダウン・メニュー形式で表示されます。

このメニューから変更したいバンク、サブ・バンク、プリセット音色を選択することができます。

Choice of a preset in another main bank

プリセットを変更(コントローラーの設定、および接続を修正)した場合、アスタリスク(*)がツール・バーのプリセット名の横

に表示されます。

4.1.2 <BANK>, <SUB BANK>, <PRESET>の作成

新しいサウンド・バンクを作るためには、現在使用しているバンク(<BANK>)の左側のボタンをクリックしてください。プルダ

ウン・メニューの中から«New bank...»を選択すると新しいサウンドバンクが作られます。 新たに作成したバンク名は

<BANK>のディスプレイをクリックすることで変更することができます。

同様に、新しいサブ・バンクの作成は<SUB BANK>左側のボタンをクリックし«New sub bank...»を選んでください。バンク

の時と同じ操作で新しいサブ・バンクの名前も変更が可能です。

新しいプリセット音色を作成するには、プリセット(<PRESET>)左側のボタンをクリックし、«New preset...»を選択します。新

しいプリセット音色は現在使用していた音色のセッティング(コントローラーと接続)を使用して作成されます。その後、サウ

ンドのセッティングおこない、SAVE ボタンをクリックすることにより保存することが可能です(次項を参照)。さらに、プリセッ

ト名をクリックすることにより新しいプリセット名に変更することもできます。

Page 47

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

4.1.3 ユーザー・プリセットの保存

プリセット音色のセッティングを保存するためには、ツール・バーの<Save>ボタン(バンク名の左側)をクリックしてくださ

い。

«Save»ボタン

別のプリセット名で保存したい場合は、ツール・バー中の<Save As>ボタンをクリックしてください。プルダウン・メニュー

からどのバンクに保存するかを選択してください。元の音色上に保存すると上書きされます。<New bank…>や<New preset…>を選択すると、新しい音色として保存できます。また、ファクトリー・プリセット(削除不可能)をエディットした場合、自

動的にユーザー・プリセットとして保存する<Save As>機能が起動します。

また、ファクトリー・プリセット(削除不可能)をエディットした場合、自動的にユーザー・プリセットとして保存する « SAVE

AS » 機能が起動します。« New bank… » や « New preset… » を選択すると、新しい音色として保存することができま

す。保存後、3 種類の LCD ディスプレイに « Default* » と表示され新しい音色であることが確認できます。

4.1.4 プリセット・バンクのインポート/エクスポート

Modular V は、新しいプリセット・バンクをインポートすることが可能です。新しいプリセット・バンクをインポートするには、ツ

ール・バーのインポート・ボタン(プリセット音色名の右側)をクリックしてください。

«SAVE AS» の手順

Page 48

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

プリセット・バンクのインポート・ボタン

このボタンをクリックすると、インポートするバンク・ファイルを選択するダイアログが表示されます。インポートしたいファイ

ル(「.amb」ファイル)を選んで、<開く>をクリックしてください。

インポートしたプリセット・バンクは、自動的に利用可能なバンク・リストに追加されます。

Modular V は、作成したサウンド・バンクをエクスポートし、別のマシンでの使用や他のユーザーとサウンド・バンクの共有

をおこ なうことができます。サウ ン ド ・バンクは、ツール・ バ ー のエクスポート・ボ タ ン を使用して <BANK>単位、<SUB

BANK>単位、<PRESET>単位でエクスポートすることができます。

プリセット・バンクのエクスポート・ボタン

エクスポート・ボタンをクリックし、エクスポートしたいフォーマットを選択してください。フォーマットを選択するとバンクの保

存先、ファイル名を入力するダイアログが現れます。ファイル名を入力して<保存>をクリックしてください。

Page 49

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

Modular V の操作画面

Modular V は、大きく分けて 2 つの操作画面で構成されています。1 つは 4 つのセクションに分かれたモジュール画面、も

う 1 つはキーボードとコントローラーへのショートカット画面です。

4.1.5 モジュール全体の表示

全体の表示

Modular V はモジュール全体を 4 つセクションに分けて表示します。Modular V は多くのモジュールによって構成されてい

るため単一の画面では全体を表示できないからです。しかし、スクロール機能が搭載されていますので、マウスで画面を

スクロールさせて画面を切り替えることもできます。

モジュール部分をクリックしたまま、マウスを上下にドラッグすると表示がスクロールします。また、セクション変更ボタンを

クリックしてダイレクトに表示を切り替えることも可能です。

セクション変更ボタン

ツール・バーの”‘+” と “-“ ボタンを使用してプラグイン・ウインドウのサイズを変更することができます。サイズの変更

は自動的にプラグイン設定として保存され、次に起動する時は設定したサイズで起動します。

4.1.6 キーボード画面(小)

セクション変更ボタンの一番右をクリックするとキーボード画面(小)が表示されます。

Page 50

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

キーボード画面(小)はキーボードおよび主要なコントローラーを表示します。この画面では、Modular V の主なリアルタイ

ム・コントローラーすべてへの迅速なアクセスと共に、記録されたプリセット音色をすぐに使用することができます。このウイ

ンドウでは、直接シーケンサーやエフェクトに直接アクセスすることはできません。

キーボート画面(小)

コントローラーの使用

4.1.7 つまみタイプ

つまみはModular V を操作する主要なコントローラーです。下記の説明にあるようにいくつかの操作方法があります

4.1.7.1 マウスでのコントロール(直線モード~Linear)

マウスによるつまみのコントロール方法は、初期設定で直線モードに設定されています。連続的な動きはマウスを直線的

に動かすことで機能を変化させる操作がベストです。この直線モードでは、つまみはマウスを垂直に動かすことにより動き

ます。つまみの周りをなぞって(回転モード)回転させる必要はありません。操作によっては、回転モードより直線モードの

ほうが便利な場合があります。また、このモードは正確な微調整よりも大まかな調整に最適です(この正確さは画面上の

マウスの動きで判断される垂直方向のピクセルの数によって制限されています)。この直線モードはリニア・モードとも呼ば

れ、例えばスタインバーグ社の”Cubase SX”に於いては、ファイルメニュー>初期設定>表示と操作>コントロールでの“

つまみ操作設定”が同様の機能です。

4.1.7.2 マウスでのコントロール(正確な微調整に向いた直線モード)

Modular V ではマウスの右クリック(または Shift+クリック)しながらつまみを操作することで、パラメーターのより正確な微

調整が可能です。 このモードでは通常の直線モードと比べて 4 倍の緻密さでコントロールできます。また直線、回転モー

ドに関係なく動作します。

4.1.7.3 マウスでのコントロール(回転モード~Circular

このモードではつまみをクリックしながらコントローラーの値を変更します。つまみの周囲をなぞるように動かしてみてくださ

い。 この回転モードでは高度なレベルで、正確で緻密にコントロールできるのがお分かりいただけるはずです。またつま

みをクリックしながら離れたところで回転させると、さらに正確で緻密なセッティングをおこなうことができます。

4.1.8 ジョイスティック

Modular V では 2D ジョイスティック・コントローラーが搭載されています。 ジョイスティックからの出力はすべてのシンセサ

イザー・モジュールへの変調コントローラーとして使用できます。ジョイスティックの利点はマウスによって簡単に 2 つのパ

ラメーター(X 軸、Y 軸)を同時に制御できることです。この 2 つのパラメーターはコントローラー接続ジャック画面でケーブ

ル接続します。

Page 51

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

ジョイスティックの出力はコントローラー接続ジャックで接続する

ジョイスティックが接続されているとキーボード画面のジョイスティック上部にあるデジタル・ディスプレイに接続されたパラ

メーター名が X 軸、Y 軸として表示されます。

接続されたパラメーター名の表示(デジタル・ディスプレイ)

4.1.9 セレクター

Modular V では、様々なタイプの切り換えがあります。

スイッチ・タイプの切り換え: 単純にクリックするだけで状態が切り替わります。

スイッチ・タイプのセレクター

ロータリー・セレクター: つまみと同様に使用します(マウスでクリックして動かします)。

ロータリー・セレクター

デジタル・ディスプレイ: これらは主にシーケンサーにおいて使用されます。マウスをクリックして動かすことで操

作が可能です(つまみと同様です)。また、単純に一度クリックすることにより、左クリックで減少、右クリック(マック

の場合は Shift+クリック)で増加する値を変更できます。

Page 52

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

デジタル・ディスプレイ

4.1.10 バーチャル・キーボード

バーチャル・キーボード(キーボード画面にある鍵盤)を使用することで、外部の MIDI キーボードやシーケンサーでプログ

ラミングされたメロディーを使用しなくてもModular V の音色を聞くことができます。単純に鍵盤をクリックするだけで対応し

た音が鳴ります。 バーチャル・キーボードの左にはモジュレーション・ホイールとピッチベンドもあり、マウスによる操作が

可能です。(ベロシティー機能はありません)

4.1.11 MIDI Control

Modular V のすべてのつまみ、カーソル、ジョイスティック、モジュレーション・インプットは、外部 MIDI コントローラーにてコ

ントロールすることができます。まずは使用する MIDI 機器がコンピューターに接続されているかを確認し、シーケンサー。

もしくはModular V側で接続された MIDI 機器からの MIDI イベントを受信できるように設定しましょう。

Moog Modular V.5 は受信チャンネルで送られるMIDIイベントを受信します。この受信チャンネルは、MIDIシンセサイザーの

一般化された方法で、シーケンサーでもスタンドアローンでも定義することが可能です。(対応する章を参照して下さい)受

信チャンネル上でMoog Modular V.5 は、120 種類のMIDIコントロール・チェンジと、NRPNモードではほぼ無限のコントロー

ルを受信します。そして、NRPNモードとMIDIアサイン・ダイアログ・ボックスであなたのMIDIデバイスを設定して下さい。

Moog Modular V.5 は、NRPNボックスをチェックすることによって、それをすぐに認めます。NRPNのセットアップに関する問

題がある場合、ご使用のMIDIデバイスのテクニカルサポートに連絡をしてください。

各ツマミの受信コントロールを選択することが可能です。実際の方法は、コンピューターのCtrl (コントロール・キー)を押

しながら(Macintoshではコマンドキー)、コントロールしたいツマミやスライダー等のコントローラーをクリックしてください。「

MIDIコントロール・セットアップ」ウインドウが現れ、MIDIコントロール・ナンバーを設定することができます。« Learn »ボタ

ンをクリック後、外部MIDIコントローラーのツマミ等を動かして下さい。コントロール・ナンバーが自動的に検知され設定が

完了します。アサインを解除する場合は« Active »オプションのチェックを外してください。

4.1.11.1 ラーンメニュー

Moog Modular V.6.1 より導入した新しいボタンとメニューです。これらのボタンとメニューは、MIDIアサイン機能へのアクセ

スを容易にします。左側の部分は”ラーンモード”を起動し、右側の部分(小さい矢印)はコントロール管理メニューを開きま

す。

“ラーン” メニュー

“ラーンモード” ボタン

Page 53

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

パラメーター名

コントロール

ナンバー

アサインの

オン/オフ

“ラーン” メニューは 2 つのセクションによって構成されています。:

最初のセクションでは

1. “New Config” 新しいコントロールセットの作成

2. “Save Config As” 現在のセッティングを新しく保存

3. “Delete Current Config”リストから現在の設定を削除

第二セクションは既存の設定のリストを提供します。

1. 現在の設定

2. ロードするセッティングをクリック

4.1.11.2 MIDIコントロールのアサイン

MIDI コントロールをアサインするには、《 Learn 》メニューをクリックし、《Learn》モードに入ってください。

メニューボタンがハイライトされたまま残っていると《Learn》モードはオンになっています。

MIDI コントローラーをクリックして MIDI アサインポップアップを開きます。

MIDI アサインポップアップ

ラーンアサイン

第一に最も簡単な方法はMoog Modular V に認識されるようコントロールを動かして認識させることです。

マニュアルアサイン

コントロールナンバーXX をクリックし、割り当てられている数字を変更し別の数値をアサインし直すことも可能

です。

NRPN のサポート

MIDI コントロールチェンジに加え NRPN もサポートするようになりました。:ミニモーグ V へのコントロールメッセージに

NRPN を使用する場合、《 Use NRPN 》にチェックを入れ、LSB ナンバーと MSB ナンバーを入力してください。

MIDI アサインポップアップ(NRPN オン)

アサインの削除

《Clear》ボタンをクリックすることでアサインを削除され《Unassignedと表示されます。

Page 54

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

これらすべての操作がただひとつのプラグインのパラメーターを取り扱います。完璧な設定をするにはすべてのパラメータ

ーに対しての設定が必要です。

4.1.11.3 設定の管理

Moog Modular V.6:の新しい機能:複数の設定を保存可能.

デフォルト設定

デフォルトでは、Arturia Analog Experience キーボードに対応した設定をロードします。

設定の選択

《 ラーンメニュー 》下部の対応するエントリーをクリックして設定をロードすることができます。

新しい設定の作成

新しい設定は、”ラーンメニュー”の”New config”をクリックすることで作成できます。ポップアップが開き、この設定の名称

を記入すると新しい設定がリストに表示され利用可能になります。 前項で記述したアサイン方法を行うことで空の設定に

名称を記入するかもしれません。

設定のコピー

“Save Config As”をクリックして設定をコピーすることができます。ップアップが開き、この設定の名称を記入すると新しい

設定がリストに表示されるようになります。

設定の消去

ロードした設定は《 Remove 》をクリックすることで消去が可能です。

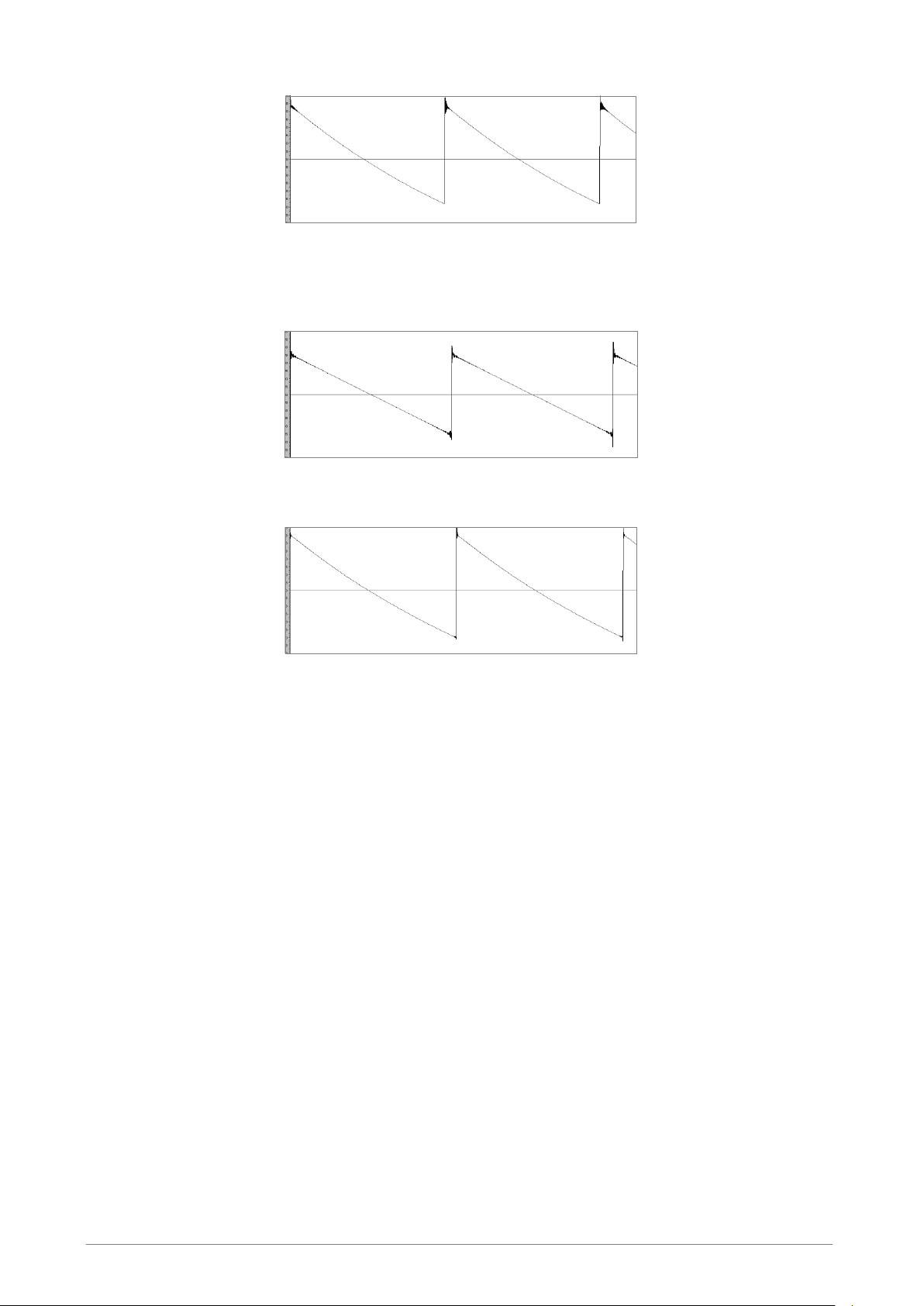

4.1.11.4 最小値と最大値の設定

各アサインに対し、以下のように個別にパラメーターの最小値と最大値を設定することができます。

コントローラーが最小の位置にあるとき、アサインしたパラメーターは、設定した最小値となります。

コントローラーが最大の位置にあるとき、アサインしたパラメーターは、設定した最大値となります。

またコントローラーが最大の位置にある時に最小値になるよう最小値と最大値を反転させることも できます 。

Page 55

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

Input

control

values

MAX

MIN

POSITIVE SLOPE

Output parameter values

Input

control

values

MAX

MIN

NEGATIVE SLOPE

Output parameter values

Input

control

values

MAX

MIN

DEFAULT

Output parameter values

パラメーター値= MIN + (MAX – MIN) * コントロール値

4.1.11.5 パラメーターの複数アサイン

一つのコントローラーに複数のパラメーターをアサインすることが可能です。

《 Learn 》モードをオンにし、GUI のパラメーターを選択してください。

ツマミをひねって(最大値、最小値の選定は任意に)アサインをしてください。

2番目のパラメーターを選択してください。

同じようにコントロールを動かします。

《 Learn 》モードを無効にしてください。

割り当てられたコントロールは両方のパラメーターに対し、最大値最小値のセットアップを行ったほうが良いで

しょう。

4.1.11.6 トリック

オシレーター1~9 はコントロール2パラメーターを調整します。:《 FINE 》または《 COARSE 》。

《 Learn 》モードがオンの場合、コントロールをクリックすると極め細やかな《 FINE 》パラメーターにアサインにアクセスされ

ます。コントロールに対しシフト+クリックを行った場合粗い《 COARSE》パラメーターのアサインにアクセスします。

Page 56

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

ケーブルの使用

それぞれのモジュールの接続は、新しい音色を作るにあたって基本的な操作です。Modular V はそれぞれのモジュール

間を無数に接続でき、無限の可能性を秘めているといえます。オリジナル(本物)のモジュラー型シンセサイザー上では、

すべての接続は 2 種類のケーブルでなされていました。

・オーディオ、モジュレーション・ケーブル (例えば、オシレーターのノコギリ波からの信号をフィルターのインプットに接続

する場合).

・トリガー・ケーブル(例えば、キーボードとオグジュアリー・エンベロープとの接続)。例として、トリガー・ケーブルはエンベ

ロープやシーケンサーへのトリガー情報を転送します。

Modular V 上では人間工学に基づき、より見やすいグラフィックスを目指してケーブルによる接続はシンセシス・セクション

のみにしています。その他の接続は、メニューやデジタル・ディスプレイでクリックすることにより設定します。

Modular V では以下のように様々な接続方法があります。

・オーディオ接続 / モジュレーション接続: これらの接続は画面上に表れるケーブルでおこないます。

・トリガー接続: これらの接続はメニューを通じておこないます。

・シンク接続: これらの接続はメニューを通じておこないます。

・キー・フォロー、シーケンサー接続: これらの接続はフィルターやドライバ・モジュール上のデジタル・ディス

プレイの値を変化させておこないます。

4.1.12 オーディオ、モジュレーション接続

オーディオ接続とは、例えば VCA のミキサーやフィルターのインプットへの接続を意味します。モジュレーション接続とは、

例えば LFO の出力やエンベロープ・ジェネレーターからオシレーターのPWM や VCA のモジュレーション・インプットへの

接続を意味し、これらオーディオ、モジュレーション信号には互換性があります。唯一の違いは、オーディオ信号は直接

VCA 出力に直接接続されていれば聞こえるものであり、モジュレーション信号は通常聞こえません(底周波数が人間に聞

こえないのと同様です)。モジュレーション信号はこのように通常フィルターのカットオフ・フリケンシー等のように、ゆったり

とした動きのバリエーションを作るのに使用されます。

オーディオ出力、入力の接続端子やモジュレーション出力の接続端子はグラフィカル・インターフェイス上にて本物のモジ

ュラー・シンセサイザーと同様に接続します。

オーディオ入出力の接続端子やモジュレーション出力の接続端子

モジュレーションの入力端子は 6 角形で、他の接続端子とはっきり識別できます。この端子にはモジ

ュレーション・レベル設定という特別な機能が付加されています。6 角形の接続端子の回りを回転さ

せることでモジュレーション・レベルの設定が可能です。この点は後述いたします。

6 角形のモジュレーション入力端子

Page 57

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

あるモジュールの出力と他のモジュールの入力を接続するには出力(out)端子をクリックし、マウスのボタンを押しながら

目的の入力(in)に動かします(ケーブルが伸びマウスの動きに追従します)。この時、接続可能な端子上に黄色い四角の

枠が表示されます。その枠内の端子上でクリックを離すことにより、選択された出力と入力が接続されます。

マウスによるケーブルの接続(クリックしたままドラッグすることで可能)

また、ケーブルの接続は各モジュールの入力(in)、出力(out)端子上で右クリック(マッキントシュでは Shift+クリック)する

ことでおこなうことも可能です。この場合、この入力(in)、出力(out)で接続可能な端子のリストがメニュー形式で表れます

。すでに正しくモジュールに接続されている場合はメニュー内に選択されている接続先が表示されます。接続を確定する

ためには、«Connect to» 内のメニューで接続先を選択します。また、«Remove connections» を選ぶか、メニュー内で

接続済みのポイントをクリックすることで接続を解除することができます。

右クリック(または Shift+クリック)で入力(in)、出力(out)の接続メニューが表れます。

注意:各モジュールの入力(in)は一つの出力(out)端子にのみ接続できます。また、それぞれの出力端子はいくつもの入力端子に接続することができま

す。例えば、同じモジュレーション信号をいくつかのオシレータに同時にかけたい場合等に有効です。

4.1.13 接続の変更

すでに接続されているケーブルを別の端子に接続し直す場合は、インプット端子側からドラッグして

ケーブルを引きだし、別の端子(アウトプット)に接続します。

接続を解除するには、マウスを右クリック(または Shift+クリック)してメニューの中から«Remove connection» を選択し

ます。 また、ケーブルそのものを選択し(選択されるとケーブルが光ります) コンピューターのキーボードで «DEL» キー

を押しても削除することができます。

Page 58

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

注意:スプリーディングのオプションをオンにしているとケーブルの選択ができません。スプリーディングについては (本章.の 4.4.4.3)を参照してください

。

4.1.14 モジュレーション・レベル設定

モジュレーションのインプット端子ではダイレクトにモジュレーション・インプットに入力される信号量を調節する機能があり

ます。この機能を使用すると、通常必要な VCA を通しての信号量の調節をおこなわずにモジュレーション・レベルを設定

することができます。モジュレーション入力端子のナットの縁をクリックすると下図のようなモジュレーション・レベルが表示

されますので、マウスを上下にドラッグして調節してください。

モジュレーション・レベル(変調量)の設定

右クリック(マッキントッシュでは Shift+クリック)で調節するとさらに細かい設定をおこなうことができます。

注意!!: 入力端子の中心部分をクリックしてしまうとケーブルそのものが選択されてしまいます。端子の外側(ナットの部分)をクリックして操作をおこ

なってください。右クリック(Shift+クリック)の場合も同様です

4.1.15 ケーブル・ディスプレイ・オプション

4.1.15.1 ケーブル・ディスプレイ・フィルター

Modular V では、各ケーブルの役割に応じてケーブルの色を変えて表示しています。 ケーブルの役割は、どこからどこに

接続するかで決まります。以下にケーブルの色と役割の関係を示します:

• 赤のケーブル : オシレーターからのオーディオ・ケーブル

• 黄色のケーブル: フィルターからのオーディオ・ケーブル

• 緑のケーブル : LFO、オグジュアリー・エンベロープからのモジュレーション・ケーブル

• 青のケーブル : VCA、ミキサーからのケーブル

• 白のケーブル : その他のケーブル

ツール・バー上にあるケーブル・ディスプレイ・フィルター・ボタンで、ケーブル・タイプごとの表示、非表示を設定することが

できます。

ケーブル・ディスプレイ・フィルター・ボタン

Page 59

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

ボタンが選択(点灯)している場合、その色に応じたケーブルが表示されます。«ALL» ボタンを選択している場合はフィル

ターをかけた状態でもすべてのケーブルを表示します。

ケーブル・テンション

ツール・バー上にある «TENSION» スライダーを使用してケーブルのテンションを設定することができます。ケーブルの

テンションを調整することで、ケーブル・ディスプレイ・フィルターを使わずに、ケーブルによって隠れた部分を見えるように

することができます。

ケーブル・テンションの設定

スプリーディング

それぞれのモジュール間を様々ケーブルで接続すると、端子やつまみがケーブルの影に隠れてしまいます。このようなと

きに便利なのがスプリーディング機能です。ケーブル・テンション設定の右側にある磁石ボタンを押すと、マウス・ポインタ

がケーブルに近づくとケーブルが自動的にマウス・ポインタをよけてパネル面が見えるようになります。

4.1.16 トリガー接続

トリガー信号とは、エンベロープの基準になる信号です。例えば、キーボード・トリガーをエンベロープに入力するとキーを

押すたびにエンベロープがかかるようになります。

トリガー信号の表示はトリガー入力画面でのみ表示されます。トリガー入力接続端子をクリックすると下図のようなメニュー

が現れます。 :

このメニューではトリガー入力にどのトリガーが接続されているかを確認できます。また、すでに接続されているトリガー信

号を別の信号に変更することも可能です。トリガー入力に何も接続されていない状態と、いずれかのトリガー信号が接続さ

れている場合では下図のように入力端子のグラフィックが変わるようになっています。

4.1.17 シンク接続

シンク入力を利用すると、各オシレーターを別のオシレーターと同期させることができます。:

Trigger type input connection menu

トリガー入力未接続 – トリガー入力接続済み

Page 60

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

シンク入力

トリガー接続と同様にシンク信号の接続も下図のようなメニューを使用して設定します。

シンク入力接続

4.1.18 キー・フォロー、およびシーケンサー・フォロー

モーグ・ジュラー V のオシレーターは、キーボードの各ノートに対応する一定周波数の信号を生成します。 キー・フォロー

とはキーボードとオシレーターに送る周波数の関係を設定するものです。モーグ・ジュラー V には 4 つの異なるキー・フォ

ローを設定することができます。通常はキーボードの各ノートに対して半音進行になるようなキー・フォローが設定されてい

ますが、必要に応じて変更することが可能です。ドライバ及びフィルターごとにどのキー・フォロー設定を用いるかを設定す

るディスプレイが用意されています。このディスプレイをクリックして必要なキー・フォローを設定してください。

ドライバ、およびフィルターにあるキー・フォロー設定ディスプレイ

シーケンサー・フォローでは、キー・フォローと同様に半音進行に設定することで音階をシーケンスすることが

可能になります。また、特殊な使い方として、ピッチ・モジュレーションやフィルターのモジュレーションをシ

ーケンサー・フォローでおこなうこともできます。

下の表はキー・フォロー設定ディスプレイと制御ソースとの関係を示したものです:

Page 61

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

キー・フォロー

ドライバ・オシレーター

フィルター

K1

キー・フォロー1 による制御

K1

キー・フォロー1 による制御

K2

キー・フォロー2 による制御

K2

キー・フォロー2 による制御

K3

キー・フォロー3 による制御

K3

キー・フォロー3 による制御

K4

キー・フォロー4 による制御

K4

キー・フォロー4 による制御

No

キー・フォロー制御なし

No

キー・フォロー制御なし

LFO

キー・フォロー制御なし、または LFO

による制御、トリガーのみキーボー

ドで制御

ドライバ・オシレーター

フィルター

S1

シーケンサー1 列目による制御

S1

シーケンサー1 列目による制御

S2

シーケンサー2 列目による制御

S2

シーケンサー2 列目による制御

S3

シーケンサー3 列目による制御r

S3

シーケンサー3 列目による制御

S4

シーケンサー4 列目による制御

S4

シーケンサー4 列目による制御

No

シーケンサー制御なし

No

シーケンサー制御なし

シーケンサー・フォロー

Page 62

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

5 モジュール

Modular V は大きく分けて 4 つのモジュールから構成され、上から順に「シーケンサー、およびエフェクト・モジュール」、「

サウンド・プログラミング・モジュール(上部キャビネットと下部キャビネット)」、「コントローラー接続ジャック」、「バーチャル・

キーボード、およびリアルタイム・コントローラー」となっています。

5.1 サウンド・プログラミング・モジュール(シンセシス・セクション)

5.1.1 特徴

シンセシス・セクションはケーブル接続可能なモジュール(上部キャビネットと下部キャビネット部分)によって構成されてい

ます。音色のプログラミングに必要なケーブル接続(パッチング)をこのセクションで 行います。

シーケンサー・セクションの下側に表示されたモジュールとシンセシス・セクションのモジュールを接続することが必要な場

合があります。シーケンサー・セクションの下部に表示されているモジュールはシンセシス・セクションの上部キャビネット部

分です。このため、2 つのセクションの接続はシンセシス・セクションでおこなうと簡単に接続することができます。

シンセシス・セクションは以下のモジュール群によって構成されています:

• モジュレーションのソースとしても使用可能な 3 つごとのグループに分けられた 9 基のオシレーター

• モジュレーションのための 2 基の低周波数オシレーター(LFO)

• 3 基のフィルター

• 6 基のモジュレーション用エンベロープ

• 2 基の出力アンプ用エンベロープ

• 1 基のデュアル・ディレイ

• 1 基のノイズ・ジェネレーターと専用フィルター

• 1 基のリング・モジュレーター

• 4 基のエンベロープ・フォロー

• 2 基のサンプル&ホールド

• 1 基のボード・フリケンシー・シフター

• 1 基のフォルマント・フィルター

• ミキサーを形成するためにグループ化可能な 1 セットのアンプ

シンセシス・セクションの上部キャビネットは必要に応じてモジュールを変更することができます。

上側のキャビネットの最上部(フィルター・タイプ名や VC LFO、ENVELOPE の上側)をクリックすると表示されるメニューを

使用してモジュールを変更することができます。

Page 63

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

5.1.2 オシレーター

周波数

チューニング設定

パルス・ウィズ

FM イ ン プ ッ

シーケンサー設定

ドライバ・オシレータ

スレーブ・オシレーター

合計 9 基のオシレーターは、3 つごとのグループにまとめられています。各グループは 921a タイプの

コントローラー、および 3 つの 921b タイプのスレーブ・オシレーターを持っています。

オシレーター編成

ドライバ・オシレーターは 3 つのスレーブ・オシレーターの周波数と幅の管理のためにあり、つまみ、もしくは任意のモジュ

ール(エンベロープ、オシレーター、モジュレーション・ホイール)の出力に接続することができるモジュレーション入力ソー

スとして使用することができます。

スレーブ・オシレーターは同様につまみ、およびレンジ・セレクターで別々に調整・変調させることができます。これらのオシ

レーターには 4 つの波形があり、これらは同時に使用することができます。

Modular V のオシレーター編成は、すばやくリッチなサウンドを得ることを可能にします。個別にチューニングされミックスさ

れた 3 つのオシレーターは非常に濃厚な音色を作り出し、容易にコントローラーで変調することができます。ビブラートを

加えるにはコントローラーのモジュレーション入力を使っておこなうことができます。ただし、各々のスレーブ・オシレーター

のモジュレーション入力をセットしなければならない場合は異なります。

ドライバ・オシレーター(モーグ 921a タイプ)

921a タイプのドライバ・オシレーター

Page 64

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

周波数 : 3 基のスレーブ・オシレーターの全体のチューニング設定

チューニング設定 : 全体のチューニング・モードを選びます(半音、オクターブ)

パルス・ウィズ : «sawtooth(ノコギリ波)»、 «Square(矩形波)»、«Triangle(三

角波)»の波形の幅を決めます

FM インプット : 周波数変調(FM)入力接続ジャック

WPM インプット : パルス・ウィズ・モジュレーション接続ジャック

キー・フォロー : マスター・オシレーターのチューニングを選択します

シーケンサー設定 : マスター・オシレーターのチューニングを合わせるシーケンサー 出力の選択

3 つのスレーブ・オシレーターの全体のチューニングは «Frequency» で設定します。«State»スイッチを切り替えること

により、つまみのレンジをそれぞれ±1 オクターブ(セミトーン単位で設定可能)、または±6 オクターブに設定することがで

きます。

3 つのスレーブ・オシレーターの Sawtooth(ノコギリ波)、Triangle(三角波)、Square(矩形波)に対して影響をもたらすパル

ス・ウィズは «Width» で変更することができます。

3 つの FM 入力と 2 つのパルス・ウィズ・モジュレーシパラメーター他のモジュールの出力によってこれらのパラメーターの

コントロールを可能にします。

これらの入力のうちの 1 つを接続してジャックをクリックすると、モジュレーションの幅を変更できます。回転ダイアル式の

ナットがセンターにセットされているときにはモジュレーションが働きません。センターよりも、右(+)もしくは、左(-)にセッ

トしたときにモジュレーションが有効になります。

注意!!上から 2 つ FM 入力端子(ナット)はモジュレーションの変化量が大幅に変わりますが、一番下の Lin 入力端子

の変化量は細かく変化します。

エンベロープやオシレーター、シーケンサーなどに直接接続された場合、最大のアンプ・モジュレーション幅は±4 オクター

ブになります。さらに強いモジュレーションが必要な場合はアンプ・モジュールでこれらの装置の信号をより増幅させる必

要があります。

いくつかの内部接続は、キー・フォローやシーケンサー、ポルタメント、ピッチベンドの操作性を向上させます。

モジュレーション入力の変調量でキー・フォローのチューニングを管理させないようにするためにはキー・フォロー(1~4 キ

ー・フォローください。このキー・フォローは演奏されたノートに応じてオシレーターのチューニングを決めることができます。

シーケンサー出力(1~4)についても同様です。この機能はグループのオシレーター・チューニングをコントロールします。

またキー・フォローが «no» にセットされている場合、どの音階が演奏されてもオシレーターは常に C3 にセットされます

。同様にシーケンサー設定が «no» にセットされた場合、このオシレーター・グループはシーケンサー出力から切断され

ます。

キー・フォローはモジュレーション入力にも接続することができます。その場合、それぞれのノートのピッチは非常に精巧に

調整され、非直線のアナログ・キーボードをシミュレートすることができます。

«LFO» に設定にセットされている場合、オシレーター・グループはキーボードに左右されないことを示します。それは永久

的にポリフォニックとして機能するということです。この機能はオシレーター・グループを低周波数モジュレーション(LFO)と

して使いたい場合に役立ちます。

さらに、それぞれのキー・フォローは、オシレーターとフィルターの反応をポルタメントとピッチベンドに対して作用させること

ができます。

Page 65

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

スレーブ・オシレーター(モーグ 921b タイプ)

周波数

レンジ

シンク・スイッチ

シンク・インプッ

FM インプット

オーディオ出力

モーグ 921b タイプのオシレーター

周波数 : オシレーターの周波数を設定します。 左クリックでセミトーン、右クリッ クでファイン・チューニング

の設定がおこなえます

レンジ : オシレーターのレンジを設定します(LO,32,16,8,4,2)

シンク・スイッチ : シンクの設定をおこないます(ソフト、ハード)

シンク・インプット : シンクさせるオシレーターを入力します

FM インプット : FM 変調の入力接続ジャックです

オーディオ出力 : 4 つのオシレーターの出力ジャックです

921b タイプのスレーブ・オシレーターは同時に使用可能な 4 つのオシレーター”ノコギリ波”、”サイン波”、”三角波”、”矩

形波”を持っています。

これらの波形はエンベロープのトリガー入力に接続することが可能です。エンベロープのトリガー入力をクリックすると表示

されるメニューから「connect」→「Oscillator」の順で選択すると接続することができます。

ノコギリ波

Page 66

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

矩形波

三角波

サイン波

これらのオシレーターは«frequency»によって個々にチューニングすることができます。このボタンは左クリックでオクター

ブごとのコース・チューニング、右クリックでセミトーン単位のファイン・チューニングが行えます。

«range»セレクターは、オシレーターのレンジを Low/32/16/8/4/2 の 6 つから選択できます。Low にセットしたとき、6 分

を越えるサイクルの常に低い周波数のオシレーターとして使用することができます。オシレーターをオクターブ 1,2,3,4,

5 にセットすると、C3 を押して再生されるのは、それぞれ、C1、C2、C3、C4、C5 となります。

注意:Low にセットすると、オシレーターは他の位置にセットしたときよりも低いマシン・パワーでモジュレーションを実行します。

2 つのモジュレーション入力は、グループ内のオシレーターの値を個別に設定することを可能にします。これらは LFO や

キー・フォローをはじめ、その他のソースを使ってオシレーターを変調するのにとても便利です。

コントローラー・モジュレーション入力と同様に他のモジュールの出力端子に接続することができます。同じスペクトルの中

で機能するオシレーターに接続された場合は、FM 効果を得ることができます。

シンク・インプット(同期入力)は、その他のオシレーターの 1 つとスレーブ・オシレーターを同期させることができます。この

場合、同期させたオシレーターは同期したオシレーターのトーンに影響されます。

シンク・スイッチを下側にするとハード・モードになります。ハード・モードでは同期しているオシレーターの周期にあわせ、

同期させたオシレーターの周期を合わせ直します。

反対に シンク・スイッチを上側にするとソフト・モードになります。ソフト・モードでは同期しているオシレーターの周期の終

わり同期したオシレーターの周期を合わせはじめます。

注意: 同期させているオシレーターは常に動作しているため CPU への負荷が高くなります。必要に応じて、どのオシレーターが使用されているかを確

認してください。同様にキーボード・トリガーから切り離されているオシレーター・グループも常に動作しています。

Page 67

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

カットオフ周波

レゾナンス

オーディオ出力

オーディオ入力

モジュレーション入力

シーケンサー設定

キー・フォロー

5.1.3 フィルター

Modular V は 3 基のフィルター・モジュールを持っています。それぞれのフィルターにはローパス 24dB/オクターブ(タイプ

904A)、ハイパス 24dB/オクターブ(タイプ 904B)、バンド・パス 24dB/オクターブ(タイプ 904C)、マルチ・モード 12dB/オ

クターブの 4 種類のフィルターが用意されており、これらの中から 1 つをそれぞれのフィルターに選んでアサインします。

フィルター・タイプを選ぶにはモジュールの名前の部分をクリックします。

これら全てのフィルターはキー・フォローやポルタメント、ピッチベンド、シーケンサーの使用をシンプルにするために内部

でケーブル接続されています。

モジュレーション入力のアンプ幅でキー・フォローを管理させないために、キー・フォローの使用/不使用、またはどのキー・

フォローを使用するかを選択することができます。キー・フォローはキーボードから正確なピッチを得るために使用されます

。選択されたキー・フォローのコンフィギュレーションによってポルタメントやピッチベンドがこのフィルターに適用されるかど

うかがきまります。

1~4 のシーケンサー出力はこのフィルターのカットオフ周波数をコントロールします。<no>に設定されている場合、フィルタ

ーの開閉はキーボード上で演奏されたノートに依存しません。 同じように、シーケンサー側にセットされていない場合、フィ

ルターはシーケンサー出力から切断されます。

キー・フォロー、もしくはシーケンサー出力を必要に応じて精巧にチューニングされたモジュレーション入力に接続すること

が可能です。

5.1.3.1 ローパス 24dB フィルター (モーグ 904A タイプ)

ローパス・フィルター 24dB フィルター

Page 68

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

カットオフ周波数 : フィルターのカットオフ周波数を設定します

カ ッ ト オ フ 周 波

オーディオ出力

オーディオ入力

モジュレーション入力

レゾナンス : フィルターのレゾナンスを設定します

オーディオ出力 : オーディオ出力ジャックです

オーディオ入力 : オーディオ入力ジャックです

モジュレーション入力 : 周波数変調の入力ジャックです

キー・フォロー : フィルターに対するキー・フォローを選択します

(フォロー無し/1/2/3/4 の中から選びます)

シーケンサー設定 : フィルターに対するシーケンサー出力を選択します

(シーケンサー無し/1/2/3/4 の中から選びます) r 4).

ローパス 24dB のフィルターはモーグ・シンセサイザーに搭載されている典型的なフィルターで、カットオフ周波数とレゾナ

ンスをセットすることができます。任意のモジュールの出力をこのフィルターの 3 つある入力の 1 つに接続するだけでカッ

トオフ周波数を劇的に変調させることができます。

他のモジュールの入力と同様に、接続後はジャックのところをクリックして入力量を調整することができます。エンベロープ

、オシレーター、シーケンサーなどの出力から受け取るモジュレーション幅は最大±9 オクターブです。さらに強いモジュレ

ーションが必要な場合はアンプ・モジュールでジェネレーターの信号をさらに増幅させる必要があります。

下の図は、ローパス 24dB フィルターを 500Hz に設定し、レゾナンス発振をしたときのスペクトラム図です。

ローパス・フィルター 24 dB/オクターブ

ハイパス 24dB フィルター(モーグ 904B タイプ)

カットオフ周波数 : フィルターのカットオフ周波数を設定します

ハイパス 24dB フィルター

Page 69

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

オーディオ出力 : オーディオ出力ジャックです

カットオフ周波数

レゾナンス

タイプ

オーディオ出力

オーディオ入力

FM 入力

レゾナンス変調入力

オーディオ入力 : オーディオ入力ジャックです

モジュレーション入力 : 周波数変調の入力ジャックです

キー・フォロー : フィルターに対するキー・フォローを選択します

(フォロー無し/1/2/3/4 の中から選びます)

シーケンサー設定 : フィルターに対するシーケンサー出力を選択します

(シーケンサー無し/1/2/3/4 の中から選びます)

ローパス・フィルターと違って、ハイパス・フィルターでは、レゾナンス発振をすることはできません。カットオフ周波数は回転

式の«frequency»と 3 つのモジュレーション入力はローパス・フィルターと同様に働きます。

下の図は、ハイパス・フィルターを 500Hz にセットしたときのスペクトラム図です。

ハイパス・フィルター 24 dB/オクターブ

バンド・パス 24dB フィルター (モーグ 904C タイプ)

バンド・パス・フィルター

カットオフ周波数 : フィルターのカットオフ周波数を設定します

レゾナンス : フィルターのバンド幅を設定します

タイプ : 使用するフィルターの種類を選びます(バンド・リジェクト、

バンド・パス)

オーディオ出力 : オーディオ出力ジャックです

オーディオ入力 : オーディオ入力ジャックです

FM 入力 : 周波数変調の入力接続ジャック

レゾナンス変調入力 : 帯域幅を変調するための入力接続ジャック

キー・フォロー : フィルターに対するキー・フォローを選択します

(フォロー無し/1/2/3/4 の中から選びます)

Page 70

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

シーケンサー設定 : フィルターに対するシーケンサー出力を選択します

タイプ

カットオフ周波数

レゾナンス

ゲイン

オーディオ出力

FM 入力

オーディオ入力

レゾナンス変調入力

(シーケンサー無し/1/2/3/4 の中から選びます) .

24dB バンド・パス・フィルターはモーグ 904C フィルターに似ていますが、モーグ 904C は 2 つのローパス・フィルターとハ

イパス・フィルターを組み合わせて実現するのに対し、Modular V では他の 2 つのフィルターから独立して使用できます。

回転式の «frequency» で中心となる周波数を決め、1/3 から 3 オクターブまでの帯域幅を «resonance» で決めるこ

とができます。一番左のモジュレーション入力は帯域幅の可変、他の 2 つは中心となる周波数を可変させることができま

す。

«タイプ»セレクターではバンド・パスとバンド・リジェクト、どちらのフィルターを使用するかを選択することができます。

下の図は、バンド・パスとバンド・リジェクトを 500Hz にセットしたときのスペクトラム図です。

マルチ・モード 12dB フィルター

バンド・パス 24 dB/オクターブ

バンド・リジェクト 24 dB/オクターブ

マルチ・モード 12 dB フィルター

Page 71

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

タイプ : フィルター・タイプの選択

カットオフ周波数 : フィルターのカットオフ周波数を設定する

レゾナンス : フィルターのレゾナンスを設定する

ゲイン : ハイ/ロー・シェルフ、ベルのゲインをセットします

オーディオ出力 : オーディオ出力ジャックです

オーディオ入力 : オーディオ入力ジャックです

FM 入力 : 周波数変調の入力接続ジャック

レゾナンス変調入力 : レゾナンス発振量を変調するための入力接続ジャック

キー・フォロー : フィルターに対するキー・フォローを選択します

(フォロー無し/1/2/3/4 の中から選びます)

シーケンサー設定 : フィルターに対するシーケンサー出力を選択します

(シーケンサー無し/1/2/3/4 の中から選びます) r 4).

オリジナルのモーグ・モジュラー・シンセサイザーには搭載されていなかったマルチ・モード 12dBフィルターは、ローパス、

バンド・パス、ノッチ、ハイパス、ロー・シェルフ、ハイ・シェルフ、ベルの 7 種類の異なったフィルタリングを行うことができま

す。

«frequency»、«resonance»、«gain»つまみはそれぞれ、カットオフ周波数、レゾナンス、ゲインを設定します(ただし、ゲイ

ンは、ロー・シェルフ、ハイ・シェルフ、ベルを選んでいるときにのみ有効です)。

3 つあるモジュレーション入力を使用するとカットオフ周波数のリアルタイム可変が可能です。

Page 72

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

下の図は、それぞれの異なるタイプのフィルターを選んだときのスペクトラム図です。カットオフ周

波数はすべて 500Hz にセットしてあります。

ローパス 12 dB/オクターブ

ハイパス 12 dB/オクターブ

ノッチ 12 dB/オクターブ

ベル 12 dB/オクターブ

ロー・シェルフ 12 dB B/オクターブ

Page 73

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

5.1.4 エンベロープ・モジュレーション

アタック(A)

ディケイ(D)

リリース(R)

サステ ィ ー ン( S

トリガー入力

アウトプット

ハイ・シェルフ 12 dB/オクターブ

Envelope

アタック : アタック・タイムを設定します

ディケイ : ディケイ・タイムを設定します

リリース : リリース・タイムを設定します

サスティーン : サスティーン・レベルを設定します

トリガー入力 : トリガー信号の入力ジャックです

アウトプット : エンベロープ信号を出力するジャックです al

合計 6 基備えられたエンベロープは時間経過の中で音色を変化させることができます。それぞれのエンベロープには、

Attack(アタック)、Decay(ディケイ)、Sustain(サスティーン)、Release(リリース)の 4 つのパラメーターが備えられており、

これらの設定により断続的に音色を変化させることができます。「トリガー入力」にトリガー信号が入力された瞬間からエン

ベロープのアタックが働きはじめます。アタックで設定した時間をかけて最大値まで到達した後、ディケイで設定した時間を

かけてサスティーン・レベルで設定したレベルへと向かいます。入力トリガーが有効である限りそのレベルを保持しつづけ

、入力トリガーの信号が無くなった瞬間からリリースで設定した時間をかけて最低値にたどりつきます。アタックとディケイ

の処理をしている間に、トリガー入力の信号が無くなった場合、エンベロープは直接リリース過程へと向かいます。

トリガー入力はキーボードや、トリガー・ディレイ・モジュール、シーケンサーからの出力トリガーと接続することができます。

時間による音色変化は、アタック、ディケイ、リリースのつまみによって制御されます。サスティーン、サスティーンの過程に

入ったときのレベルをセットします。

Page 74

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

D

S A R

Trigg

On

5.1.5 アウトプット・アンプ(VCA)

アタック

ディケイ

リリース

サスティーン

スロープ・レベル

スロープ・タイム

オーディオ入力

AM 入力

ゲイン

トリガー入力

パンニング(定位

エンベロープ出力

ソフト・クリッピング

エンベロープの仕組み

アタック : アタック・タイムを設定します

ディケイ : ディケイ・タイムを設定します

リリース : リリース・タイムを設定します

サスティーン : サスティーン・レベルを設定します

スロープ・タイム : スロープ・タイムを設定します

スロープ・レベル : スロープ・レベルを設定します

トリガー入力 : トリガー信号の入力ジャックです

アウトプット : エンベロープ信号を出力するジャックです

オーディオ入力 : VCA の入力ジャックです

パンニング : パンニング(定位)をセットします

ソフト・クリッピング : サウンドの自然な飽和状態を作り出します

エンペロープ出力 : エンベロープの出力ジャックです

ゲイン : 出力する音量を設定します

アウトプット・エンベロープ

Page 75

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

2 つのアンプはそれぞれが独立したエンベロープを持っています。これらのアンプは、内部でパンニング(定位)へと接続さ

D

S A R

Sn

St

On

Trigg

れています。パンニングは、ステレオ・スペースにおけるパンニングの位置を決めます。

アンプ(VCA)は音色の作成の最後のステップです。アンプ・エンベロープは、他のすべてのモジュレーション・モジュール

のプロセスを経た後に信号の時間的な形状を形作ります。他のモジュレーション・エンベロープと違い、アンプ・エンベロー

プにはアタックとディケイの間にさらにスロープという過程が設けられています。スロープでは時間とレベルをセットすること

ができ、アタック最大値の後からスロープ過程に入り、スロープ・タイムで設定された時間をかけてスロープ・レベルで設定

されたレベルに到達した後、ディケイ過程へと向かいます

アウトプット VCA エンベロープの仕組み

このエンベロープに内部接続された出力アンプは、音量«gain»と振幅の入力モジュレーション・セッティングを持っていま

す。

トリガー入力はキーボードや、トリガー・ディレイ・モジュール、シーケンサーからの出力トリガーと接続することができます。

アウトプット・アンプのトリガー出力はトリガー信号が消えたときに有効になります。例えば、シーケンサーを停止させたい

場合などに使用するとよいでしょう。

このジャックは、接続したエンベロープ・アウトプットから他のモジュレーション入力に接続することが可能です

<soft clip>ボタンを使用すると、オリジナルのモーグ・アンプの仕様をシミュレートすることができます(ソフト・クリッピング)

。

注意!! ソフト・クリッピング機能を使用すると CPU への負荷が高くなります。

Page 76

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

5.1.6 ロー・フリケンシー・オシレーター(LFO)

周波数

ディレイ

フェード・イン

パルス・ウィズ

PWM 入力

FM 入力

アウトプット

モード

ロー・フリケンシー・オシレーター(LFO)

周波数 : オシレーターの周波数を設定します

ディレイ : キーボードをトリガーしたあとのディレイ・タイムを設定します

モード : 周波数設定を選択します(low、mid、テンポ同期)

フェード・イン : モジュレーション量を増加させる時間を設定します

パルス・ウィズ : パルス・ウィズを設定します

PWM 入力 : パルス・ウィズ・モジュレーションの入力接続ジャックです

FM 入力 : 周波数変調の入力接続ジャックです

アウトプット : 様々な波形のアウトプット端子です uts

ロー・フリケンシー・オシレーターの用途は、モジュレーション・ソースとして独特なもので、上品な音色変化をもたらします。

また、ビブラートやトレモロなどの効果をシミュレートする場合にも用いられます。

通常のオシレーターを低周波数で使用することもできますが、特化したこれらの 2 基の LFO モジュールを使うことにより

通常のオシレーターをサウンド・ジェネレーターとして使用することができます。

LFO は sawtooth(のこぎり波)、sin(正弦波)、triangle(三角波)、square(矩形波)、random(ランダム波)の 5 つの出力を持

っており、これらを同時に使用することができます。

発振するオシレーターの周波数は、回転式の«frequency»つまみで設定することができます。パルス・ウィズについても同

じく«width»ボタンと、そのモジュレーション入力によって設定することができます。

«モード»の切り替えスイッチで発振する周波数をホスト・シーケンサーに同期させることができます。

このモードでは«frequency»つまみでアプリケーション・テンポの倍数、もしくは約数を選択します。

「ENV」部分にある 2 つのノブは、LFO がかかり始めるまでのディレイ・タイムとフェード・インを設定することができます。一

度、トリガー信号が途切れると LFO は再び «delay» で設定した時間に達するまでの間をカウントし、«fade in» でセッ

トした時間をかけて LFO 振動を徐々に増幅させます。

.

Page 77

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

5.1.7 コントロール・アンプ/ミキサー

リンク

ボリューム

AM 入力

アウトプット

インプット

ソフト・クリッピング

イ ン バ ー

コントロール・アンプ(VCA)

インプット : アンプ入力接続ジャックです

アウトプット : アンプ出力接続ジャックです

AM 入力 : アンプ・モジュレーション(AM)入力接続ジャックです

ボリューム : 入力ゲインを設定します

ソフト・クリッピング : ソフト・クリッピング機能を使用します

インバース : 入力信号を反転させます l

リンク : 右隣のアンプとのミキシングをおこないます

コントロール・アンプ/ミキサーは、ボリュームを設定する回転式のつまみとアンプ・モジュレーションのための入力端子を

備えたアンプを 16 基備えています。

これらのアンプは、ミキサーを構成するためにグルーピングすることができます。2 つのアンプをグルーピングしてミキサー

として使用するには<Link>ボタンをクリックし、赤く点灯させてください。

2 つのアンプをグルーピングした場合、最初(グループの一番左)の出力信号はグルーピングした出力の合計に相当する

ことになります。2 つ目以降の出力は編成前の信号がそのまま残ります。 独立したアンプに戻すには、Link ボタンをもう

一度押してください。

アンプの間にある<Link>ボタンを連続して押すことで、複数のアンプをミキサーとして使用することも可能です。この場合も

最初(グループの一番左)の出力信号が出力の合計に相当することになります。

この方法により、16 基のアンプにおいて数基のアンプをモジュレーション・ソースとしてキープしたまま広大なレンジのミキ

シングを行うことができます。

例えば、はじめの 6 つのアンプと最初の 6 つのオシレーターをミックスするためのグループを組み、次の 3 つのアンプに

残りの 3 つのオシレーターをミックスするグループを組みます。そして、最後にそれぞれ最初と 7 番目の出力を扱う 2 基

のフィルター出力をミックスするような編成を組むことも可能です。ここまでに 9 基のアンプを使用しましたが、さらに残りの

5 基のアンプをモジュレーションや他のミックスに使用することができます

それぞれのアンプにソフト・クリッピング機能を有します。この機能を使用するには « clip » ボタンをクリックしてください。

また « inv » ボタンをクリックするとアンプに入力した信号を反転させることができます。

Page 78

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

5.1.8 トリガー・ディレイ

ディ レ イ・ タ イ ム

ディレイ・タイム 2

モード

トリガー1 入力

トリガー2 入力

トリガー・ディレイ

ディレイ・タイム 1 : ディレイ 1 のディレイ・タイムを設定します

トリガー1 入力 : ディレイ 1 のトリガー入力を選択します

モード : オフ(off)、Par(並列)、Ser(直列)からモードを選択します

ディレイ・タイム 2 : ディレイ 2 のディレイ・タイムを設定します

トリガー2 入力 : ディレイ 2 のトリガー入力を選択します

トリガー・ディレイは、エンベロープやシーケンサーにトリガーされる信号に使用します。2 つのディレイはモード・セレクター

で直列モードや並列モードに切り替えることができます。

«off»にセットされた場合、2 つのディレイは独立して動作します。トリガー入力が有効になると内部カウンターがリセットさ

れます。そして、«time»ボタンで指定された時間に達したときに出力が有効になります。トリガーが無効な状態になると出

力されていた信号が無効になります。

«par»(並列)に設定した場合、トリガー信号が有効になると 2 つの内部カウンターは同時にカウントを始め、それぞれに

設定された時間に応じて出力が管理されます。

«ser»(直列)に設定した場合、2 番目のディレイ・カウンターは 1 番目のディレイが有効になってからカウントを始めます。

ate.

Page 79

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

独立モード

並列(パラレル)モード

直列モード(シリアル・モード)

Page 80

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

5.1.9 ノイズ・ジェネレーター

ローパス・フィルターの

ハイパス・フィルターの

カットオフ周波数

ハイパス・フィルター出力

ピンク・ノイズ

ローパス・フィルター入力

ハイパス・フィルター入力

ノイズ・ジェネレーター

ローパス・フィルター(LPF)のカットオフ周波数 : LPF のカットオフ周波数を設定します

ローパス・フィルター(LPF)入力 : LPF の入力ジャックです

ローパス・フィルター(LPF)入力 : LPF の出力ジャックです

ハイパス・フィルター(HPF)のカットオフ周波数 : HPF のカットオフ周波数を設定します

ハイパス・フィルター(HPF)入力 : HPF の入力ジャックです

ハイパス・フィルター(HPF)入力 : HPF の出力ジャックです

ホワイト・ノイズ : ホワイト・ノイズの出力ジャックです

ピンク・ノイズ : ピンク・ノイズの出力ジャックです

ノイズ・オシレーターでは、ホワイト・ノイズとピンク・ノイズを同時に取り扱うことができます。

ローパス、ハイパス・フィルターも搭載され、ここでフィルタリング(6dB/オクターブ)を行うこと

もできます。なお、それぞれのカットオフ周波数はフィルターのカットオフ周波数つまみで設定しま

す。

ホワイト・ノイズのスペクトラム

ピンク・ノイズのスペクトラム

Page 81

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

131

ホワイト・ノイズ、ピンク・ノイズのどちらを使用しても、2 つの出力ジャックは独立したノイズ・ジェネレーターとして機能しま

クロック・レイト

トリガー・セレクター

トリガー入力

グライド

アウトプット

す。

5.1.10 サンプル&ホールド

サンプル&ホールド

クロック・レイト : 内部クロックの周波数を設定します

トリガー入力 : トリガーに使用する入力先を選択します

トリガー・セレクター : トリガーのソースを選択します

グライド : グライドの出力を設定します

アウトプット : 出力の接続ジャックです

インプット : 入力の接続ジャックです jack

サンプル&ホールドはトリガー入力に接続された入力信号をサンプリングすることができます。トリガー入力に接続した外

部信号やクロック・レイトで設定した内部クロックをソースとしてサンプリング可能です。内外部の切り替えは « トリガー・セ

レクター » でおこないます。

サンプリングされた信号は « グライド » で設定された値の影響を受け出力されます。

ランダムなモジュレーションを行うノイズをサンプリングする場合にはこのモジュールを使用するとよいでしょう。

Page 82

ARTURIA – MODULAR V – ユーザーズマニュアル

130

5.1.11 エンベロープ・フォロワー

タイム・セッティング

スレッショルド

タイム

フォロワー・アウトプット

フォロワー・インプット

コンパレーター・インプット

エンベロープ・フォロワー

タイム・セッティング : フォロー・モードの選択