Page 1

SYSĆ35ĆE1Ć2A

SYSMAC

CQM1

AUTOMATE PROGRAMMABLE

MANUEL DE PROGRAMMATION

Page 2

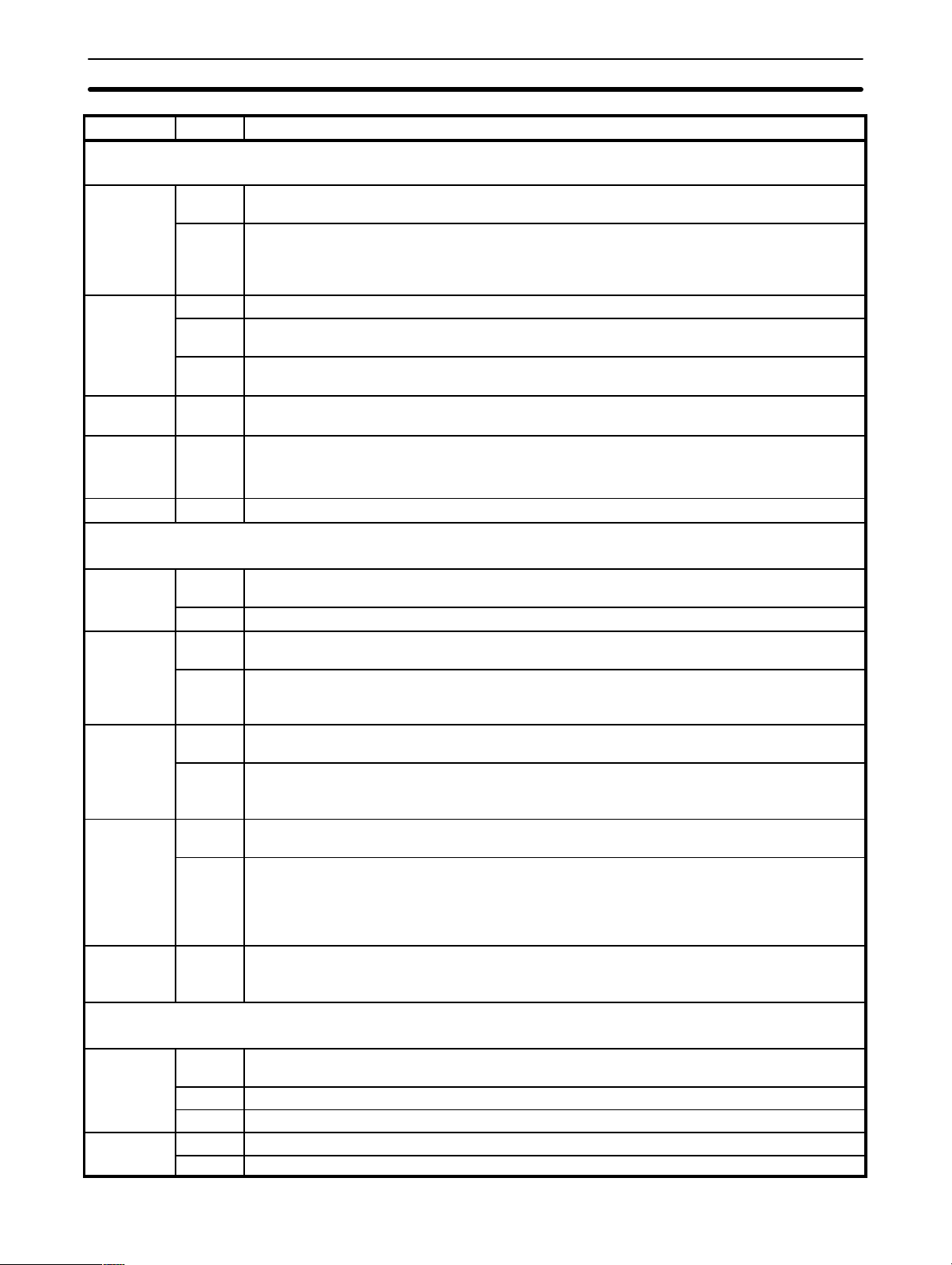

Table des matières

Chapitre 1

Configuration de l’API et caractéristiques afférentes 1. . .

1-1 Configuration de l’API 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2 Fonctionnement fondamental du CQM1 et processus d’Entrée/Sortie 8

1-3 Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4 Sélection et utilisation des fonction d’interruption 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-5 Fonction de communication 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 2

Caractéristiques des API CQM1 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1 Instructions étendues 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2 Instructions d’E/S étendues 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3 Fonction Macro 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-4 Surveillance de changement d’état d’un bit 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-5 Sélections analogiques (CQM1-CPU42-E uniquement) 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 3

Zone de mémoire 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1 Fonctions de la zone mémoire 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2 Attribution des bits d’E/S 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-3 Stockage des DM et de l’UM dans les cartouches mémoire 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 4

Programmation en schéma à relais 99. . . . . . . . . . . . . . . . .

4-1 Procédure fondamentale 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2 Terminologie des instructions 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3 Les bases du schéma à relais 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-4 Contrôle de l’état des bits 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-5 Bits de travail (relais internes) 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-6 Précautions de programmation 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-7 Execution du programme 126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 5

Instructions 129. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-1 Notation 133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-2 Format 133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-3 Zones de données, données d’opérande et drapeaux 133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-4 Instructions sur changement d’état 135. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-5 Codage des instructions de droite 136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-6 Tableaux d’instructions 139. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-7 Instructions en schéma à relais 143. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-8 Instructions de contrôle de bit 144. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-9 NO OPERATION – NOP(00) 148. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-10 END – END(01) 148. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-11 INTERLOCK et INTERLOCK CLEAR – IL(02) et ILC(03) 149. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-12 JUMP et JUMP END – JMP(04) et JME(05) 151. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-13 Instructions d’erreur utilisateur :

FAILURE ALARM AND RESET – FAL(06) et

SEVERE FAILURE ALARM – FALS(07) 152. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-14 Instructions d’étape :

STEP DEFINE et STEP START–STEP(08)/SNXT(09) 153. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-15 Instructions de temporisation/compteur 155. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i

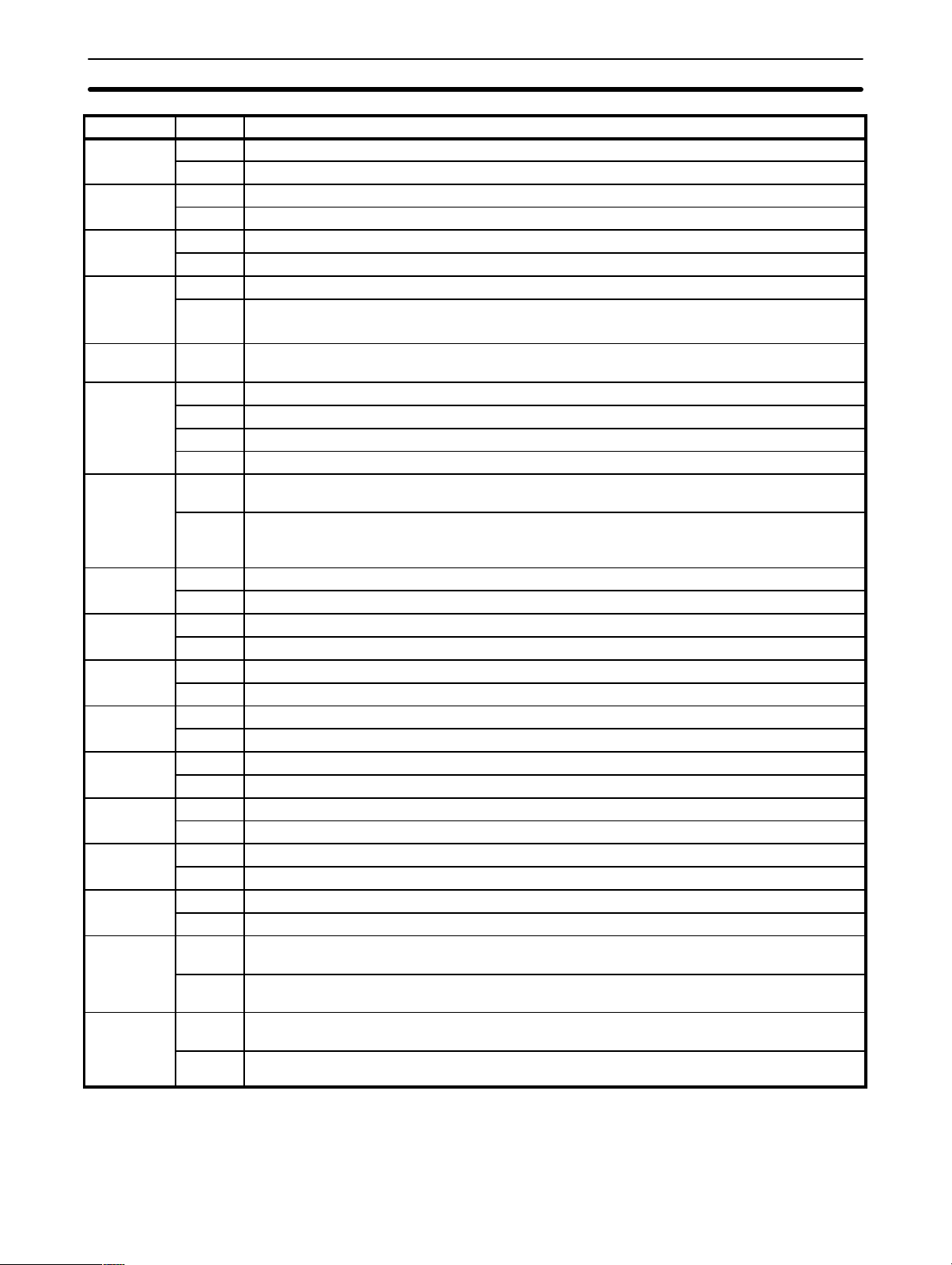

Page 3

TABLE DES MATIERES

5-16 Registre à décalage 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-17 Instructions de déplacement de données 180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-18 Instructions de comparaison 191. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-19 Instructions de conversion 202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-20 Instructions de calcul BCD 229. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-21 Instructions de calcul binaire 240. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-22 Instructions mathématiques spéciales 251. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-23 Instructions logiques 260. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24 Instructions d’incrémentation/décrémentation 264. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-25 Instructions de sous-programme 265. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-26 Instructions spéciales 267. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-27 Instructions de communication 292. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-28 Instructions d’E/S étendues 295. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 6

Commandes de liaison à l’ordinateur 299. . . . . . . . . . . . . . .

6-1 Procédure de communication 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-2 Formats de commande et de réponse 302. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-3 Commandes de liaison à l’ordinateur 305. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 7

Fonctionnement et temps de traitement du CQM1 329. . . .

7-1 Fonctionnement du CQM1 330. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7-2 Temps de scrutation et temps de réponse des E/S 331. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre 8

En cas de problème 351. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-1 Introduction 352. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-2 Erreurs de fonctionnement de la console de programmation 352. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-3 Erreurs de programmation 353. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-4 Erreurs définies par l’utilisateur 354. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-5 Erreurs de fonctionnement 355. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-6 Stockage des erreurs 357. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-7 Erreurs de liaison à l’ordinateur 357. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-8 Diagrammes de résolution des problèmes 359. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annexes

ARéférences 367. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B Instructions de programmation 371. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C Fonctionnement des drapeaux d’erreur et arithmétiques 377. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D Zones mémoire 381. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E Configuration API 391. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F Durée de vie de la pile 397. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G Utilisation de la fonction horloge 399. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H Feuille d’attribution des E/S 401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I Feuille de codage des programmes 403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J Liste des numéros FAL 407. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K Codes ASCII étendus 409. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii

Page 4

Chapitre 1

Configuration de l’API et caractéristiques afférentes

Ce chapitre traite de la configuration de l’API et des caractéristiques afférentes, y compris les fonctions d’interruption et de

communication. La configuration peut être utilisée pour contrôler les paramètres de l’API ; pour la modifier, reportez-vous au

manuel d’utilisation du CQM1 concernant la console de programmation et au manuel LSS pour la procédure de ce logiciel.

Si vous ne connaissez pas très bien les API OMRON ou la programmation en schéma à relais, vous pouvez lire le chapitre 1–1,

mais il faudra probablement compléter cette lecture par les chapitres 3, 4 et 5 en cours de route.

1-1 Configuration de l’API 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2 Fonctionnement fondamental du CQM1 et processus d’Entrée/Sortie 8. . . . . . . . . . . . . . . .

1-3 Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-1 Types de sorties par impulsion 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-2 Sortie d’impulsion standard à partir d’un point de sortie 13

1-3-3 Sortie d’impulsion standard à partir des ports 1 et 2 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-4 Rapport cyclique des impulsions à partir des ports 1 et 2 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-5 Etat des ports 1 et 2 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4 Sélection et utilisation des fonctions d’interruption 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4-1 T ypes d’interruption 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4-2 Interruption d’entrées 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4-3 Comment masquer la totalité des interruptions 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4-4 Interruptions par temporisation cyclique 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4-5 Gamme/comptage non respectés pour le compteur rapide 0 37. . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4-6 Dépassements ou insuffisances du compteur rapide 0 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4-7 Interruptions des compteurs rapide 1 et 2 (CQM1-CPU43-E) 45. . . . . . . . . . . . . . .

1-4-8 Interruptions absolues de compteur rapide (CQM1-CPU44-E) 52. . . . . . . . . . . . . .

1-5 Fonction de communication 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-5-1 Configuration de l’API 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-5-2 Câblage du port 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-5-3 Communications à l’ordinateur 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-5-4 Communications RS-232C 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-5-5 Communication point par point 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Page 5

Configuration de l’API Chapitre 1–1

1-1 Configuration de l’API

La configuration de l’API comprend plusieurs paramètres qui contrôlent le fonctionnement de l’automate. Pour tirer le bénéfice optimal du CQM1 lors de l’utilisation des fonctions d’interruption et de communication, la configuration de

l’API doit être effectuée en fonction des conditions de fonctionnement de l’API.

Des valeurs par défaut sont proposées d’origine et le CQM1 peut être utilisé

sans les modifier, mais il vaut mieux effectuer une vérification de ces valeurs

avant de faire fonctionner l’automate.

Valeurs par défaut Pour la configuration de l’automate, les valeurs proposées sont égales à 0000

pour tous les mots. Elles peuvent être remises à zéro à tout moment en plaçant

SR 25210 à ON.

Rem.: lorsque la zone de mémoire de données (DM) est effacée d’un appareil de pro-

grammation, les sélections de configuration de l’API sont toutes remises à zéro

également.

Modification de la configuration

Les changements de configuration sont effectifs et affectent le fonctionnement

de l’API à différents moments selon la sélection concernée :

DM 6600 à DM 6614: lorsque l’alimentation du CQM1 est branchée

DM 6615 à DM 6644: lorsque le programme commence son exécution

DM 6645 à DM 6655: à tout moment où le CQM1 est sous tension.

Rem.: les modifications de configuration ne sont effectives qu’aux moments ci-des-

sus. Veillez à prendre les mesures qui s’imposent pour que les changements

soient effectifs avant de poursuivre.

Bien que la configuration de l’API soit stockée dans les DM 6600 à DM 6655, les

sélections peuvent être effectuées et m odifiées seulement à partir d’un appareil

de programmation (par ex. LSS ou console de programmation). Les DM 6600 à

DM 6644 ne peuvent être sélectionnés ou modifiés qu’en mode PROGRAM.

Les DM 6645 à DM 6655 peuvent être sélectionnés ou modifiés en mode PROGRAM ou MONITOR.

Rem.: la configuration de l’API peut être lue à partir du programme utilisateur mais on

ne peut y effectuer d’écriture ; elle n’est possible qu’à partir d’un appareil de programmation.

Si la configuration de l’API n’est pas correcte, une erreur non fatale (code erreur

9B) est générée à la lecture du CQM1 et le bit adéquat entre AR 2400 et AR 2402

passe à ON (la sélection erronée est lue comme valeur par défaut).

Les sélections suivantes peuvent être effectuées en mode PROGRAM à partir

du menu LSS.Toutes les autres sélections peuvent être effectuées en utilisant la

sélection hexadécimale.

Mode lancement (DM 6600)

Etat du bit de maintien d’E/S et du bit de maintien d’état forcé (DM 6601)

Temps réel du cycle automate (DM 6618)

Temps de scrutation (DM 6619)

Paramétrage du port RS-232C (DM 6645 à DM 6649)

Contenu de la configuration La configuration se divise en quatre phases : 1) Sélections relatives aux proces-

sus d’E/S et au fonctionnement fondamental du CQM1 2) Sélections relatives

aux fonctions de sortie par impulsion 3) Sélections relatives aux interruptions

4) Sélections relatives aux communications. Ce chapitre se fonde sur ces catégories pour expliquer le fonctionnement des sélections.

La table suivante montre les diverses sélections par ordre dans la zone DM.

Reportez-vous aux pages indiquées pour de plus amples détails.

2

Page 6

Configuration de l’API Chapitre 1–1

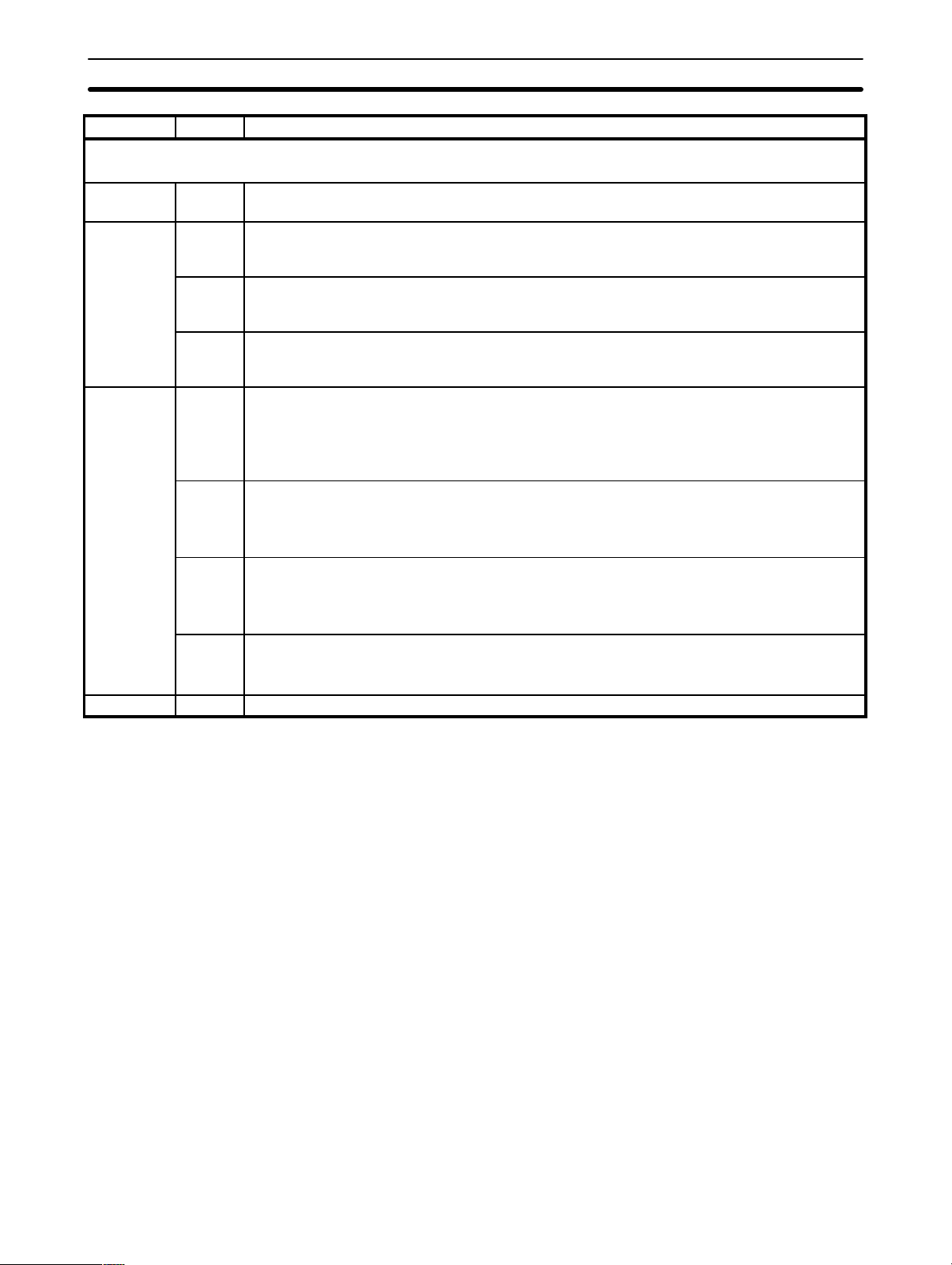

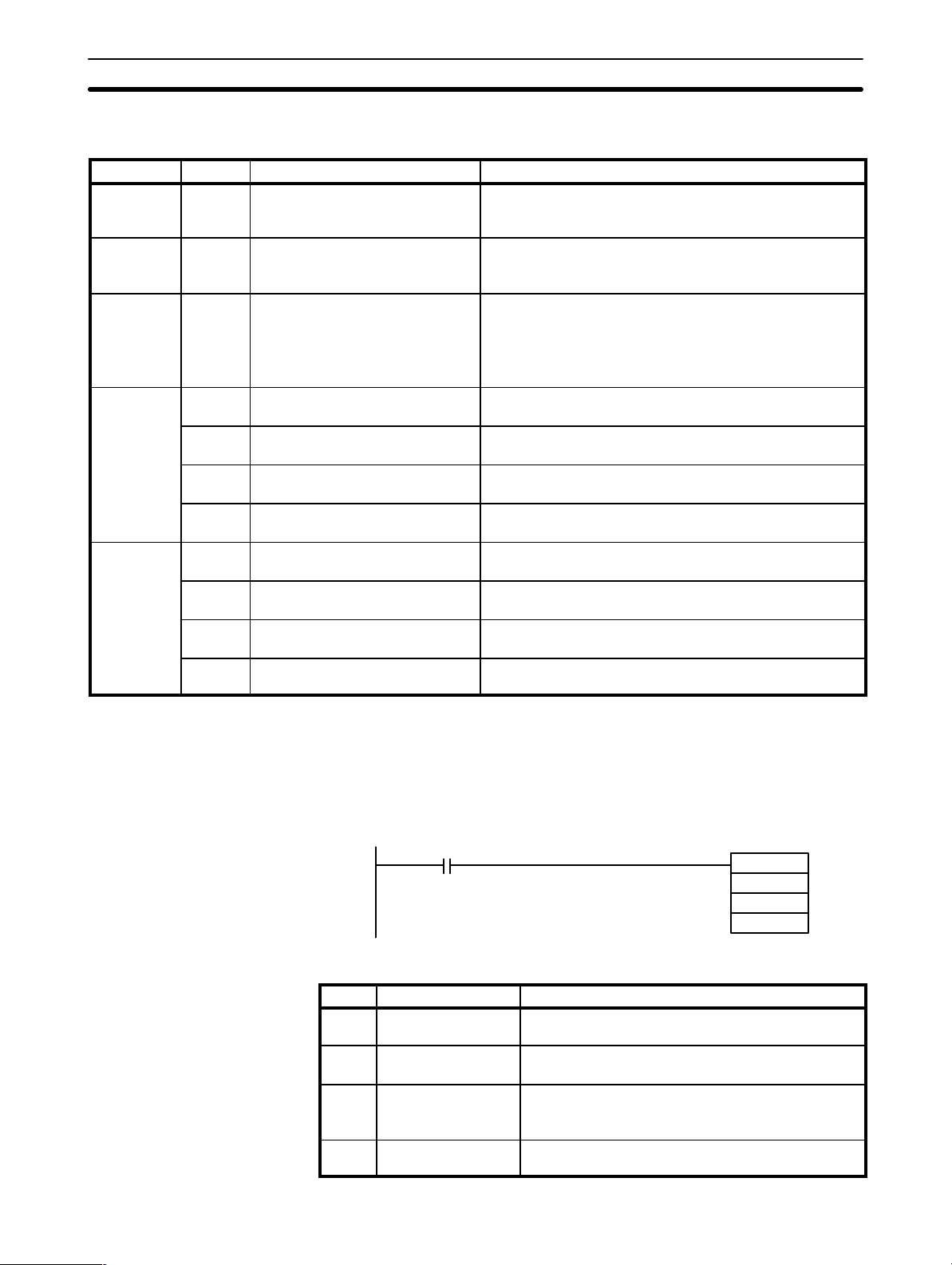

Canaux Bit(s) Fonction

Lancement (DM 6600 à DM 6614)

Les sélections suivantes sont effectives après transfert vers l’API et uniquement après un redémarrage de l’API.

DM 6600

DM 6601

DM 6602 à

DM 6610

DM 6611 00 à 15 CQM1-CPU43-E: sél. de mode pour les ports 1 et 2

DM 6612 00 à 15 CQM1-CPU44-E: sélection de compensation d’origine pour le port 2 (4 chiffres BCD)

Sélection du temps de scrutation et de la sortie d’impulsion (DM 6615 à DM 6619)

Les sélections suivantes sont effectives après transfert vers l’API et après un redémarrage de l’API.

DM 6615

DM 6616

DM 6617

DM 6618

DM 6619 00 à 15 Temps de structation

Processus d’interruption (DM 6620 à DM 6639)

Les sélections suivantes sont effectives après transfert ver l’API et après un redémarrage de l’API.

DM 6620

DM 6621

00 à 07 Mode de lancement (effectif lorsque les bits 08 à 15 sont à 02).

00: PROGRAM; 01: MONITOR 02: RUN

08 à 15 Désignation du mode démarrage automate

00: console de programmation (mode de la console de programmation)

01: dernier mode de fonctionnement avant coupure de tension

02: sélection dans les bits 00 à 07

00 à 07 Réservé (sélectionné à 00).

08 à 11 Etat des bits de maintien IOM (SR 25212)

0: RAZ ; 1: Maintien

12 à 15 Etat des bits de maintien d’état forcé (SR 25211)

0: RAZ ; 1: Maintien

00 à 15 Réservés

0000: mode du compteur rapide ; 0001: mode de sortie par impulsion

CQM1-CPU44-E: sél. de compensation d’origine pour le port 1 (4 chiffres BCD)

00 à 07 Canaux pour la sortie impulsion.

00: IR 100; 01: IR101; 02: IR 102... 15: IR 115

08 à 15 Réservé (sélectionné à 00).

00 à 07 Temps de service du port RS-232C (effectif lorsque les bits 08 à 15 sont sélectionnés à 01)

00 à 99 (BCD): pourcentage du temps de cycle utilisé pour le service du port RS-232C.

08 à 15 Activation de la sélection de service du port RS-232C

00: ne pas sélectionner de temps de service

01: utiliser le temps des bits 00 à 07.

00 à 07 Temps de service du port périphérique (effectif lorsque les bits 08 à 15 sont à 01)

00 à 99 (BCD): pourcentage de temps de cycle utilisé pour le service des périphériques.

08 à 15 Activation de la sélection du service de port périphérique.

00: ne pas sélectionner de temps de service

01: utiliser le temps des bits 00 à 07.

00 à 07 Temps de surveillance du cycle (effectif lorsque les bits 08 à 15 sont à 01, 02, ou 03)

00 à 99 (BCD): sélection (voir 08 à 15)

08 à 15 Activation de la surveillance de cycle (sélection dans les bits 00 à 07 x unité; 99 s max.)

00: 120 ms (sélection dans les bits 00 à 07 désactivée)

01: unité de sélection : 10 ms

02: unité de sélection : 100 ms

03: unité de sélection : 1 s

0000: variable (pas de minimum)

0001 à 9999 (BCD): temps min. en ms

00 à 03 Constante d’entrée pour IR 00000 à IR 00007

00: 8 ms; 01: 1 ms; 02: 2 ms; 03: 4 ms; 04: 8 ms; 05: 16 ms; 06: 32 ms; 07: 64 ms; 08: 128 ms

04 à 07 Constante d’entrée pour IR 00008 à IR 00015 (sél. identique aux bits 00 à 03)

08 à 15 Constante d’entrée pour IR 001 (sél. identique aux bits 00 à 03)

00 à 07 Constante d’entrée pour IR 002 (sél. identique aux bits 00 à 03 de DM 6620)

08 à 15 Constante d’entrée pour IR 003 (sél. identique aux bits 00 à 03 de DM 6620)

3

Page 7

Configuration de l’API Chapitre 1–1

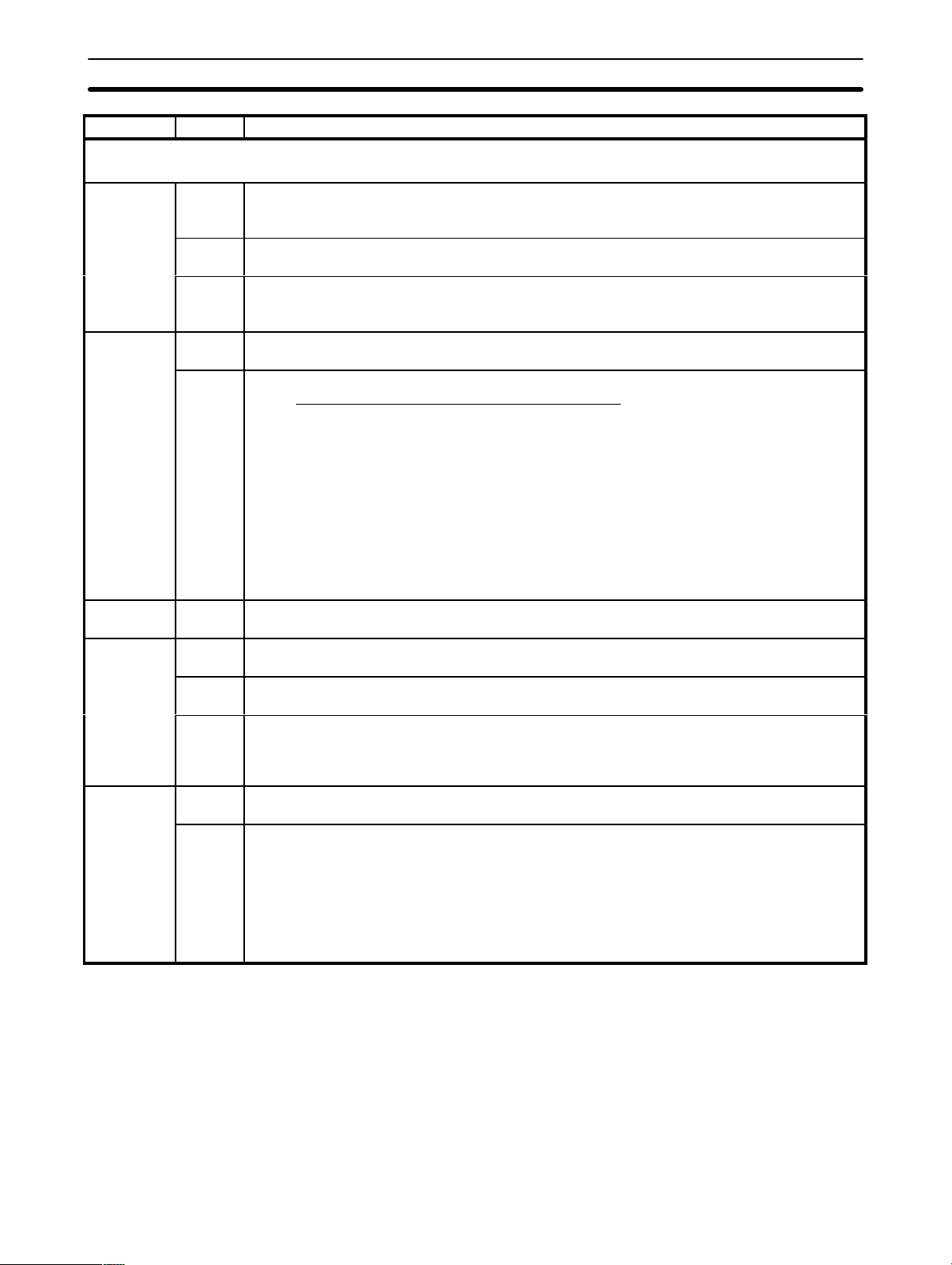

Canaux FonctionBit(s)

DM 6622

DM 6623

DM 6624

DM 6625

00 à 07 Constante d’entrée pour IR 004 (sél. identique aux bits 00 à 03 de DM 6620)

08 à 15 Constante d’entrée pour IR 005 (sél. identique aux bits 00 à 03 de DM 6620)

00 à 07 Constante d’entrée pour IR 006 (sél. identique aux bits 00 à 03 de DM 6620)

08 à 15 Constante d’entrée pour IR 007 (sél. identique aux bits 00 à 03 de DM 6620)

00 à 07 Constante d’entrée pour IR 008 (sél. identique aux bits 00 à 03 de DM 6620)

08 à 15 Constante d’entrée pour IR 009 (sél.identique aux bits 00 à 03 de DM 6620)

00 à 07 Constante d’entrée pour IR 010 (sél. identique aux bits 00 à 03 de DM 6620)

08 à 15 Constante d’entrée pour IR 011 (sél. identique aux bits 00 à 03 de DM 6620)

DM 6626 à

DM 6627

DM 6628

DM 6629

DM 6630

DM 6631

DM 6632

DM 6633

DM 6634

DM 6635

DM 6636

DM 6637

DM 6638

DM 6639

00 à 15 Réservés

00 à 03 Activation d’interruption pour IR 00000 (0: entrée normale ; 1: entrée interrompue)

04 à 07 Activation d’interruption pour IR 00001 (0: entrée normale ; 1: entrée interrompue)

08 à 11 Activation d’interruption pour IR 00002 (0: entrée normale ; 1: entrée interrompue)

12 à 15 Activation d’interruption pour IR 00003 (0: entrée normale ; 1: entrée interrompue)

00 à 07 Nombre de temporisations rapides pour le rafraîchissement d’interruption

00 à 15 (BCD; par ex., sél. 15 pour 00 à 14)

08 à 15 Activation du rafraîchissement des tempo. rapides

00: 16 tempo. (sél. dans les bits 00 à 07 désactivée)

01: utiliser la sélection des bits 00 à 07

00 à 07 1er canal de rafraîchissement d’entrée pour l’interruption d’E/S 0: 00 à 11 (BCD)

08 à 15 Nombre de canaux de rafraîchiss. d’entrée pour l’interruption d’E/S 0: 00 à 12 (BCD)

00 à 07 1er canal de rafraîchissement d’entrée pour l’interruption d’E/S 1: 00 à 11 (BCD)

08 à 15 Nombre de canaux de rafraîchiss. d’entrée pour l’interruption d’E/S 1: 00 à 12 (BCD)

00 à 07 1er canal de rafraîchissement d’entrée pour l’interruption d’E/S 2: 00 à 11 (BCD)

08 à 15 Nombre de canaux de rafraîchiss. d’entrée pour l’interruption d’E/S 2: 00 à 12 (BCD)

00 à 07 1er canal de rafraîchissement d’entrée pour l’interruption d’E/S 3: 00 à 11 (BCD)

08 à 15 Nombre de canaux de rafraîchiss. d’entrée pour l’interruption d’E/S 3: 00 à 12 (BCD)

00 à 07 1er canal de rafraîchiss.d’entrée pour le compteur rapide 1: 00 à 11 (BCD)

08 à 15 Nombre de canaux de rafraîchiss. d’entrée pour le compteur rapide 1: 00 à 12 (BCD)

00 à 07 1er canal de rafraîchiss.d’entrée pour le compteur rapide 1: 00 à 11 (BCD)

08 à 15 Nombre de canaux de rafraîchiss. d’entrée pour le compteur rapide 1: 00 à 12 (BCD)

00 à 07 1er canal de rafraîchiss. d’entrée pour la tempo. cyclique 0: 00 à 07 (BCD)

08 à 15 Nombre de canaux de rafraîchiss. d’entrée pour la tempo. cyclique 0: 00 à 08 (BCD)

00 à 07 1er canal de rafraîchiss. d’entrée pour la tempo. cyclique 1: 00 à 07 (BCD)

08 à 15 Nombre de canaux de rafraîchiss. d’entrée pour la tempo. cyclique 1: 00 à 08 (BCD)

00 à 07 1er canal de rafraîchiss. d’entrée pour la tempo. cyclique 2 (également utilisé pour le compteur

rapide 0): 00 à 07 (BCD)

08 à 15 Nombre de canaux de rafraîchiss. d’entrée pour la tempo. cyclique 2 (également utilisé pour le

compteur rapide 0): 00 à 08 (BCD)

00 à 07 Mode de rafraîchissement de sortie

00: Cyclique; 01: Direct

08 à 15 Nombre de chiffres pour l’instruction DIGITAL SWITCH (DSW)

00: 4 chiffres; 01: 8 chiffres

4

Page 8

Configuration de l’API Chapitre 1–1

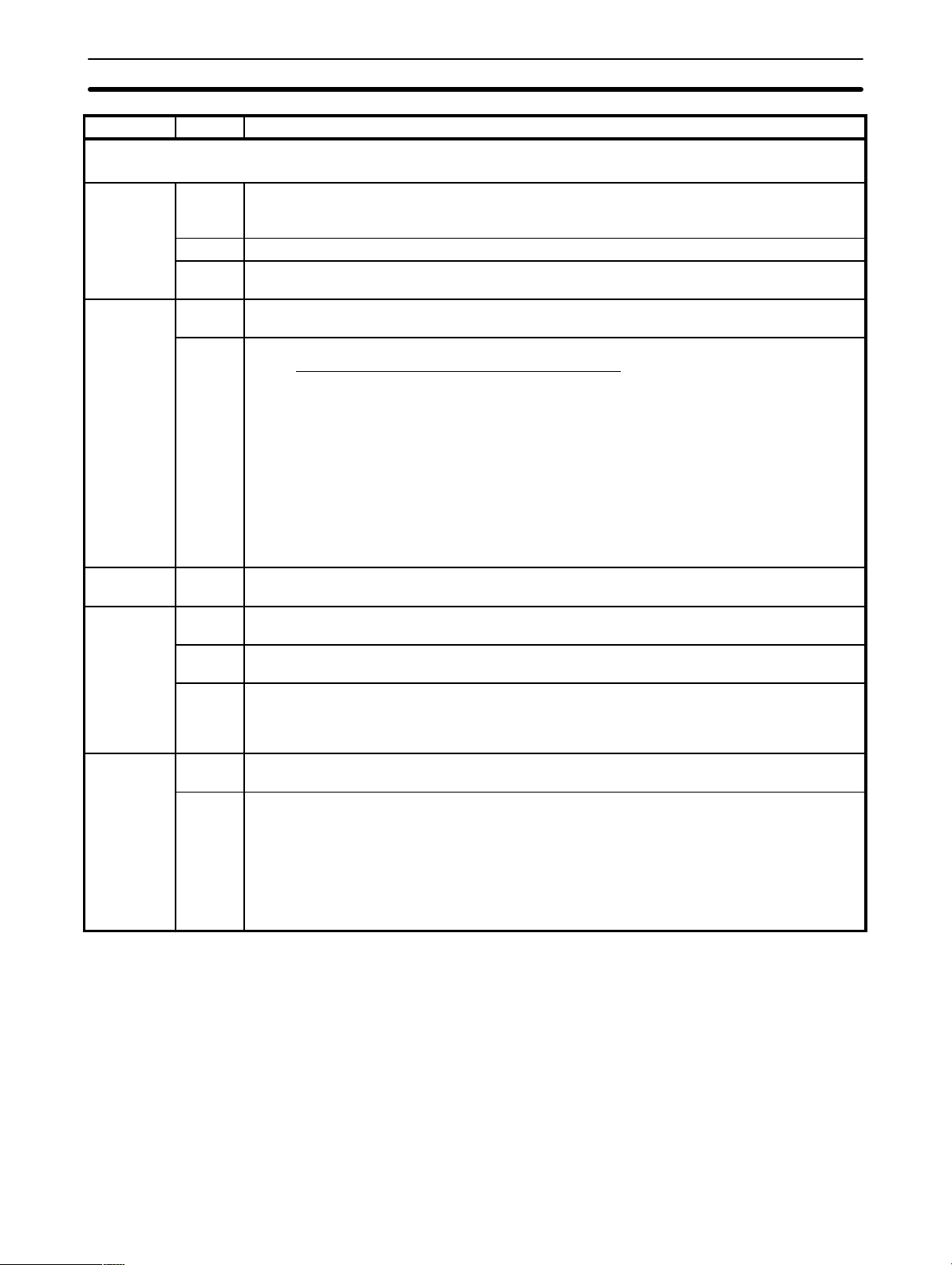

Canaux FonctionBit(s)

Sélections du compteur rapide (DM 6640 à DM 6644)

Les sélections suivantes sont effectives après transfert vers l’API et après un redémarrage de l’API.

DM 6640 à

DM 6641

DM 6642

DM 6643

DM 6644 00 à 15 Sélections du port 2 (identiques à celles du port 1 dans le DM 6643)

00 à 15 Réservés

00 à 03 Mode du compteur rapide 0

0: mode du compteur incrémental/décrémental (bidirectionnel) 5 kHz

4: mode du compteur incremental (unidirectionnel) 2,5 kHz

04 à 07 Mode de remise à zéro du compteur rapide

0: RAZ de la phase Z et RAZ par programme

1: RAZ par programme uniquement

08 à 15 Activation du compteur rapide 0

00: ne pas utiliser le compteur rapide

01: utiliser le compteur rapide avec sélections dans les bits 00 à 07

00 à 03 CQM1-CPU43-E: sélection d’entrée à zéro du port 1

0: entrée en phase différentielle ; 1: entrée impulsion/direction ;

2 : entrée incrémentation/décrémentation

CQM1-CPU44-E: sélection d’entrée du port 1 (résolution des bits)

0: entrée 8 bits; 1: entrée 10 bits; 2: entrée 12 bit s

04 à 07 CQM1-CPU43-E: entrée de RAZ du port 1

0: RAZ de la phase Z er RAZ par programme

1: RAZ par programme uniquement

CQM1-CPU44-E: non utilisé ; sélection à 0

08 à 11 CQM1-CPU43-E: sélection du mode de comptage du port 1

0: mode linéaire ; 1: mode anneau

CQM1-CPU44-E: sélection de mode du port 1

0: BCD mode; 1: mode 360°

12 à 15 CQM1-CPU43-E: sélection du type d’impulsion du port 1

0: sortie d’impulsion standard (rapport cyclique 0,5); 1: sortie d’impulsion à rapport cyclique

CQM1-CPU44-E: non utilisé ; sélection à 0.

5

Page 9

Configuration de l’API Chapitre 1–1

Canaux FonctionBit(s)

Sélections du port RS-232C

Les sélections suivantes sont effectives après transfert vers l’API et après un redémarrage de l’API.

DM 6645

DM 6646

DM 6647 00 à 15 Temps de transmission (liaison à l’ordinateur)

DM 6648

DM 6649

00 à 07 Sélections du port (standard)

00: Standard (1 bit de départ, donnée 7 bits, parité paire;2 bits d’arrêt, 9 600 bps)

01: Sélections dans le DM 6646

08 à 11 Canaux de liaison pour la liaison 1:1

0: LR 00 à LR 63; 1: LR 00 à LR 31; 2: LR 00 à LR 15

12 à 15 Mode de communication

0: liaison à l’ordinateur ; 1: RS-232C (pas de protocole); 2: 1:1 esclave de liaison de données 3:

1:1 maître de liaison de données 1:1

00 à 07 Vitesse

00: 1,2 Kb ; 01: 2,4 Kb ; 02: 4,8 Kb ; 03: 9,6 Kb ; 04: 19,2 Kb

08 à 15 Format de trame

Départ Longueur Arrêt Parité

00: 1 bit 7 bits 1 bit Paire

01: 1 bit 7 bits 1 bit Impaire

02: 1 bit 7 bits 1 bit Aucune

03: 1 bit 7 bits 2 bits Paire

04: 1 bit 7 bits 2 bits Impaire

05: 1 bit 7 bits 2 bits Aucune

06: 1 bit 8 bits 1 bit Paire

07: 1 bit 8 bits 1 bit Impaire

08: 1 bit 8 bits 1 bit Aucune

09: 1 bit 8 bits 2 bits Paire

10: 1 bit 8 bits 2 bits Impaire

11: 1 bit 8 bits 2 bits Aucune

0000 à 9999 (BCD): sélection par unité de 10 ms, ex., sélection de 0001 = 10 ms

00 à 07 Numéro de l’API (liaison à l’ordinateur)

00 à 31 (BCD)

08 à 11 Activation du code de départ (RS-232C)

0: inhibé ; 1: sélectionné

12 à 15 Activation du code de fin (RS-232C)

0: inhibé (nombre d’octets reçus)

1: sélectionné (code fin spécifié)

2: CR, LF

00 à 07 Code de départ (RS-232C)

00 à FF (binaire)

08 à 15 12 à 15 du DM 6648 sélectionnés à 0:

Nombre d’octets reçus

00: sélection par défaut (256 octets)

01 à FF: 1 à 255 octets

12 à 15 de DM 6648 sélectionnés à 1:

Code fin (RS-232C)

00 à FF (binaire)

6

Page 10

Configuration de l’API Chapitre 1–1

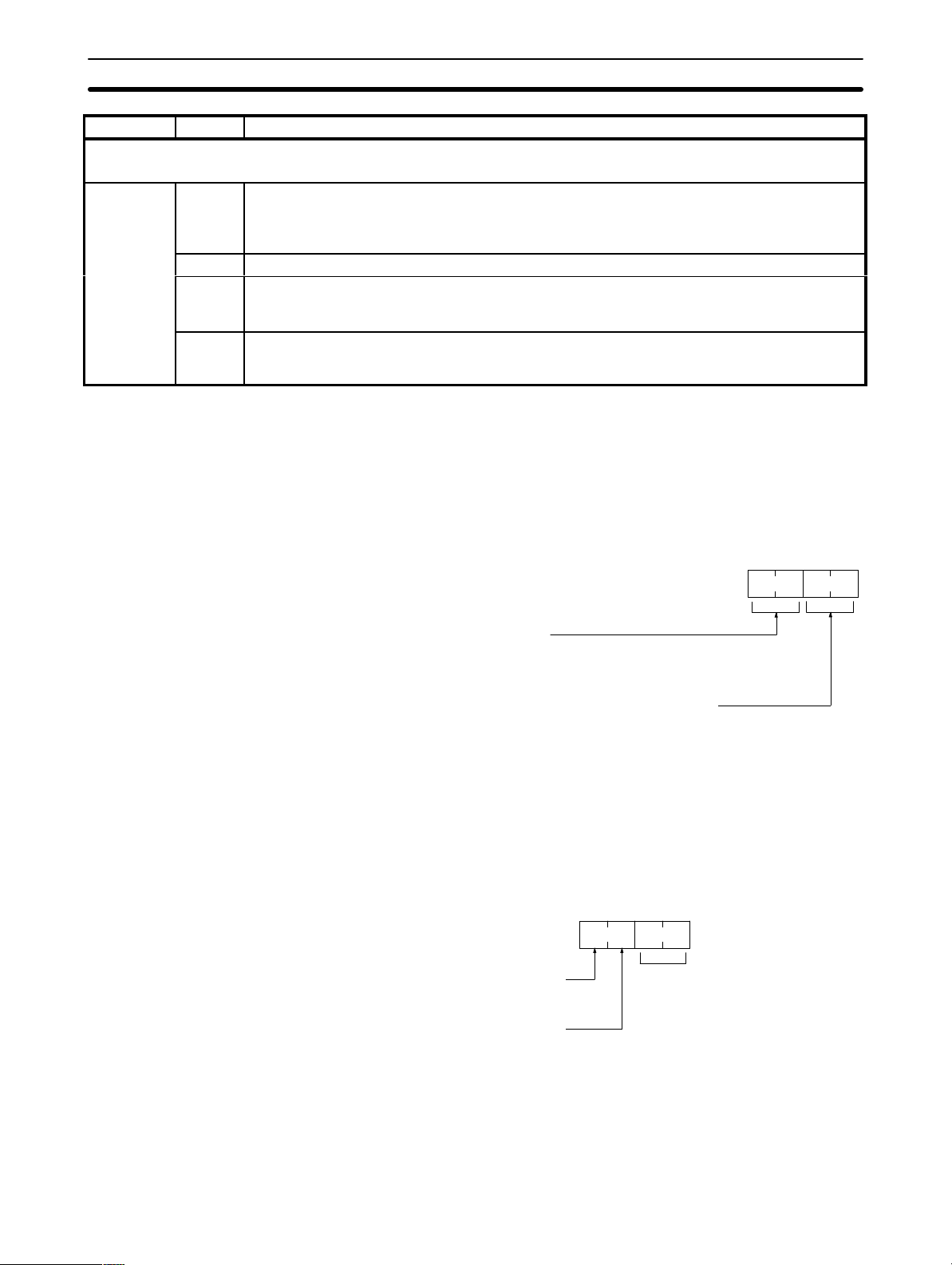

Canaux FonctionBit(s)

Sélections du port périphérique

Les sélections suivantes sont effectives après transfert vers l’API.

DM 6650

DM 6651

DM 6652 00 à 15 Temps de transmission (liaison à l’ordinateur)

DM 6653

DM 6654

00 à 07 Sélections de port

00: Standard (1 bit de départ, donnée à 7 bits, parité paire; 2 bits d’arrêt, 9 600 bps)

01: Sélections dans le DM 6651

08 à 11 Réservés

12 à 15 Mode de communication

0: liaison à l’ordinateur ; 1: RS-232C

00 à 07 Vitesse

00: 1,2Kb, 01: 2,4Kb, 02: 4,8Kb, 03: 9,6Kb, 04: 19,2Kb

08 à 15 Format de trame

Départ Longueur Arrêt Parité

00: 1 bit 7 bits 1 bit Paire

01: 1 bit 7 bits 1 bit Impaire

02: 1 bit 7 bits 1 bit Aucune

03: 1 bit 7 bits 2 bits Paire

04: 1 bit 7 bits 2 bits Impaire

05: 1 bit 7 bits 2 bits Aucune

06: 1 bit 8 bits 1 bit Paire

07: 1 bit 8 bits 1 bit Impaire

08: 1 bit 8 bits 1 bit Aucune

09: 1 bit 8 bits 2 bits Paire

10: 1 bit 8 bits 2 bits Impaire

11: 1 bit 8 bits 2 bits Aucune

0000 à 9999: en ms.

00 à 07 Numéro d’API (liaison à l’ordinateur)

00 à 31 (BCD)

08 à 11 Activation du code de départ (RS-232C)

0: inhibé; 1: sélectionné

12 à 15 Activation du code de fin (RS-232C)

0: inhibé (nombre d’octets reçus)

1: sélectionné (code fin spécifié)

2: CR, LF

00 à 07 Code de départ (RS-232C)

00 à FF (binaire)

08 à 15 12 à 15 de DM 6653 sélectionnés à 0:

Nombre d’octets reçus

00: sélection par défaut (256 octets)

01 à FF: 1 à 255 octets

12 à 15 de DM 6653 sélectionnés à 1:

Code fin (RS-232C)

00 à FF (binaire)

7

Page 11

Fonctionnement fondamental CQM1 et processus d’E/S

Canaux FonctionBit(s)

Sélections de l’enregistrement des erreurs (DM 6655)

Les sélections suivantes sont effectives après transfert vers l’API.

DM 6655

00 à 03 Style

0: décalage après 10 enregistrements d’erreurs

1: stockage des 10 enregistrements seulement (pas de décalage)

2 à F: pas d’enregistrement des erreurs

04 à 07 Réservés

08 à 11 Activation de la surveillance de temps de cycle

0: détection de cycles longs comme erreur non fatale

1: pas de détection des cycles longs

12 à 15 Activation de l’erreur pile défaillante

0: détection de défaillance de pile comme erreur non fatale

1: pas de détection de la défaillance de pile

Chapitre 1–2

1-2 Fonctionnement fondamental CQM1 et processus d’E/S

Ce chapitre détaille les sélections de configuration de l’API afférentes au fonc-

tionnement fondamental de l’API et aux processus d’E/S.

Mode lancement (DM 6600) Le premier mode de fonctionnement du CQM1 à la mise sous tension peut être

sélectionné de la façon suivante.

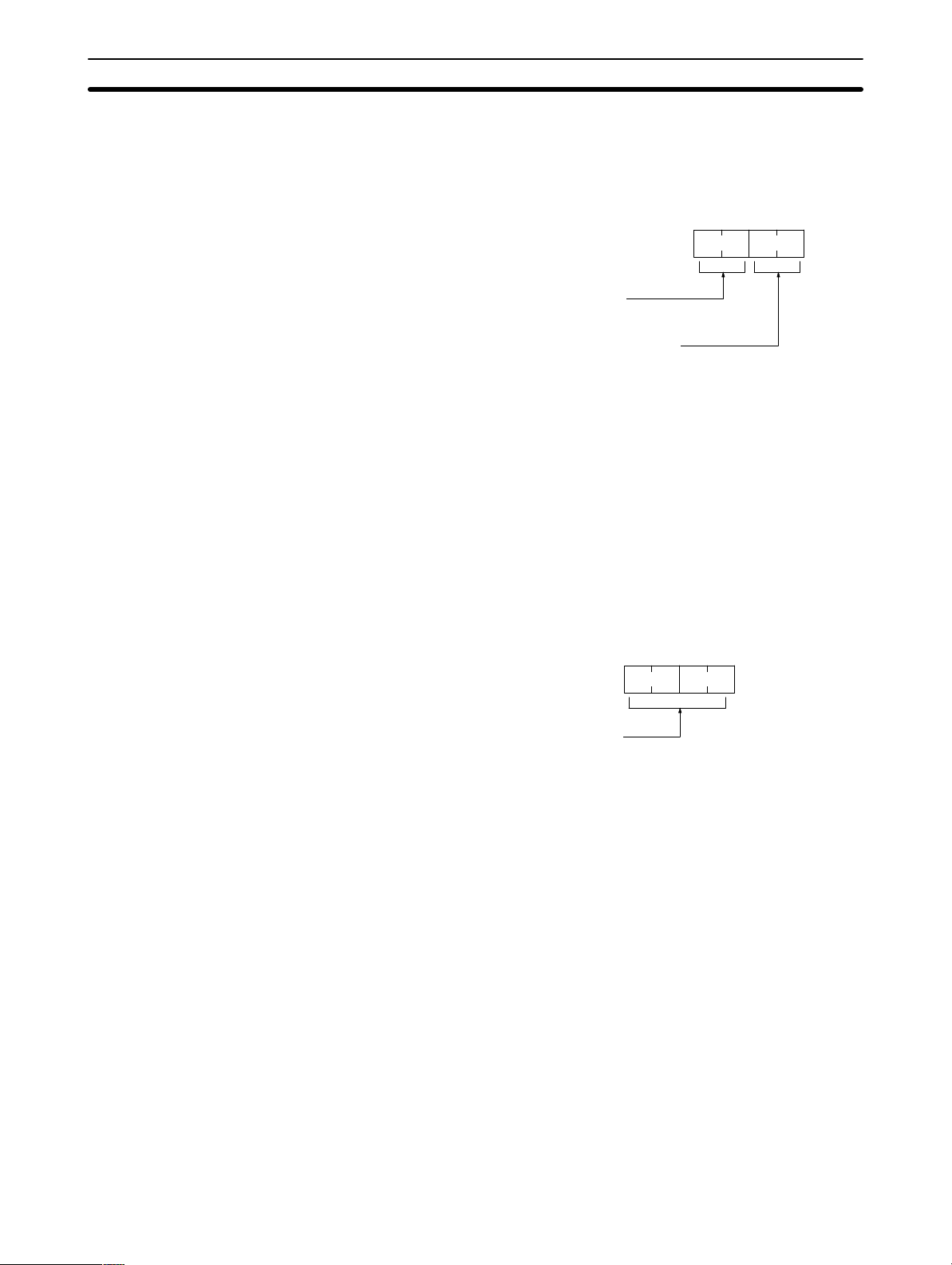

Mode de lancement (bits 08 à 15: valide si les bits 00 à 07 sont à 02)

Etat du bit de maintien (DM 6601)

Effectuez les sélections ci-dessous afin de déterminer si les bits de maintien d’é-

tat forcé (SR 25211) et/ou les bits de maintien IOM (SR 25212) doivent retenir

l’état effectif des bits à la coupure de tension ou si cet état doit être effacé.

Bit

15

DM6600

Désignation du mode lancement

00: sélecteur du mode console de prog. (non connectée : mode RUN)

01: dernier mode avant coupure de tension

02: mode sélectionné dans les bits 00 à 07

00: mode PROGRAM

01: mode MONITOR

02: mode RUN

Défaut: sélecteur du mode console de prog. ou mode RUN si la console n’est pas

connectée

Bit

15 0

DM6601

Sél. SR 25211

0: effacement

1: maintien

Sél. SR 25212

0: effacement

1: maintien

00

Constamment

à 00

0

Défaut: effacement

des 2 états

Le bit de maintien d’état forcé (SR 25211) détermine si l’état forcé de sélection/

remise à zéro est maintenu lors du passage du mode PROGRAM en mode

MONITOR.

8

Page 12

Fonctionnement fondamental CQM1 et processus d’E/S

Le bit de maintien IOM (SR 25212) détermine si l’état des bits IR et LR est maintenu lorsque le CQM1 est arrêté et remis sous tension.

Chapitre 1–2

Temps de service des ports

RS-232C et périphériques

(DM 6616 et DM 6617)

Les sélections suivantes s’utilisent pour déterminer le pourcentage du cycle de

temps dévolu au service des ports RS-232C et périphériques.

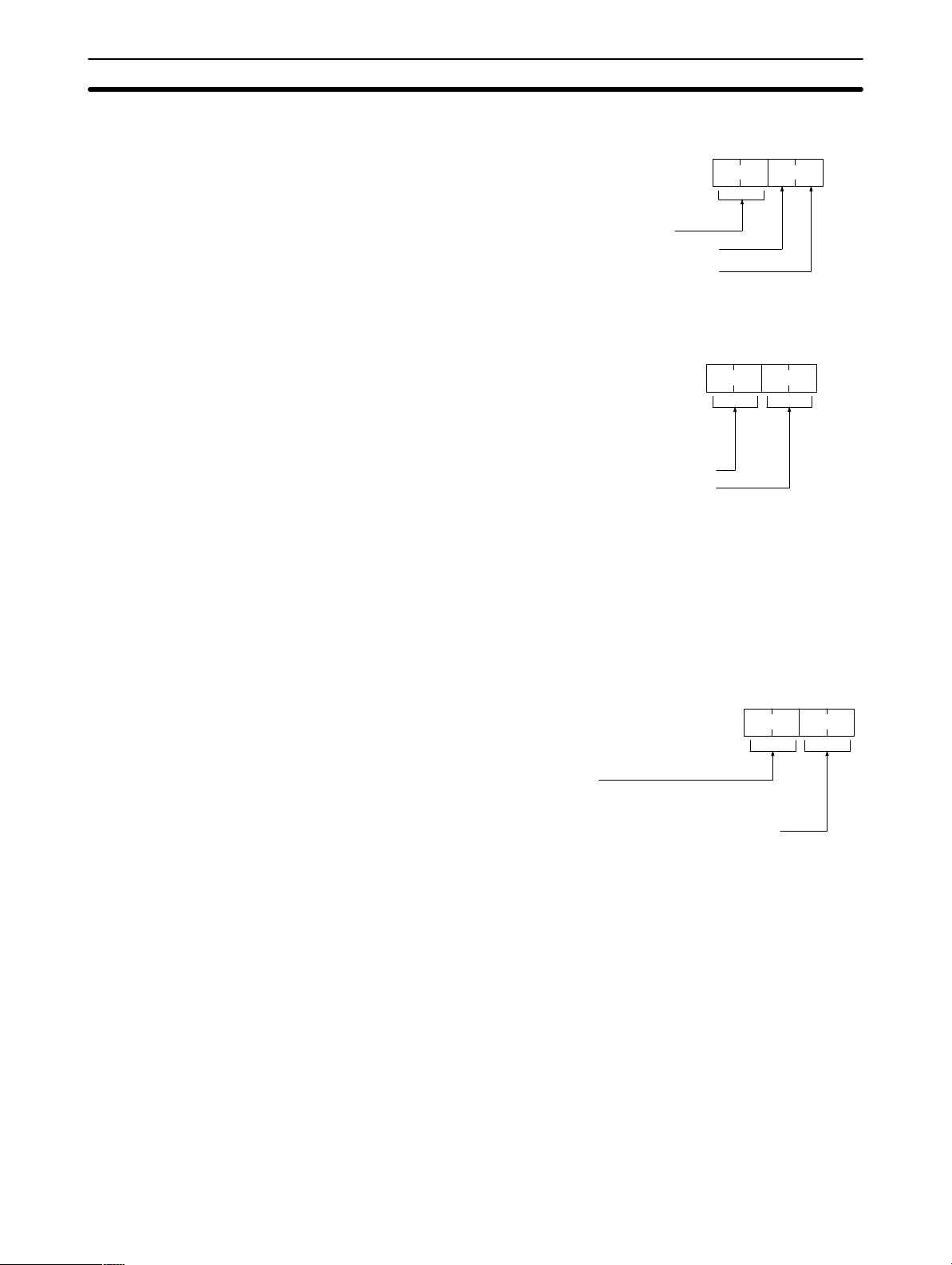

Bit

15 0

Port RS-232C : DM 6616

Port périphérique :

DM 6617

Activation de la sél. du temps de service

00: désactivé (5% utilisés)

01: activée (sél. dans bits 00 à 07)

Temps de service (%, valide si les bits 08 à 15

sont à 01)

00 à 99 (BCD, deux chiffres)

Défaut: 5% du temps de scrutation

DM6616, DM6617

Exemple: si le DM 6616 est à 0 110, le port RS-232C est en service pendant une

période équivalente à 10% du temps de cycle. Si le DM 6617 est à 0115, le port

périphérique est en service pendant une période équivalente à 15 % du temps

de cycle.

Le temps de service est de 0,34 ms minimum.

Le temps de service n’est utilisé en entier qui si une demande de traitement a été

effectuée.

Temps de scrutation (DM 6619)Effectuez les sélections suivantes pour standardiser le temps de scrutation et

éliminer les variations du temps de réponse des E/S par sélection d’un temps de

cycle min.

Constantes du temps

d’entrée (filtrage)

(DM 6620 à DM 6625)

Bit

15 0

DM6619

Temps de scrutation (4 chiffres BCD)

0000:temps de scrutation variable

0001 à 9999:temps de scrutation min.

(unité: 1 ms)

Défaut: temps de scrutation variable

Si le véritable temps de scrutation est inférieur au temps de scrutation minimum,

l’exécution est suspendue jusqu’à expiration du temps minimum. Si le véritable

temps de scrutation est supérieur au temps de scrutation minimum, le fonctionnement s’effectue en fonction du véritable temps de scrutation. AR 2405 passe

à ON si le temps de scrutation est dépassé.

Effectuez les sélections ci-dessous pour choisir le temps qui s’écoule entre le

moment où les véritables entrées provenant de la carte d’entrée c.c. passent à

ON ou à OFF et le moment où les bits d’entrée correspondants sont remis à jour

(c’est-à-dire jusqu’au changement d’état ON/OFF). Effectuez ces sélections

lorsque vous voulez régler le temps de stabilisation de l’entrée.

9

Page 13

Fonctionnement fondamental CQM1 et processus d’E/S

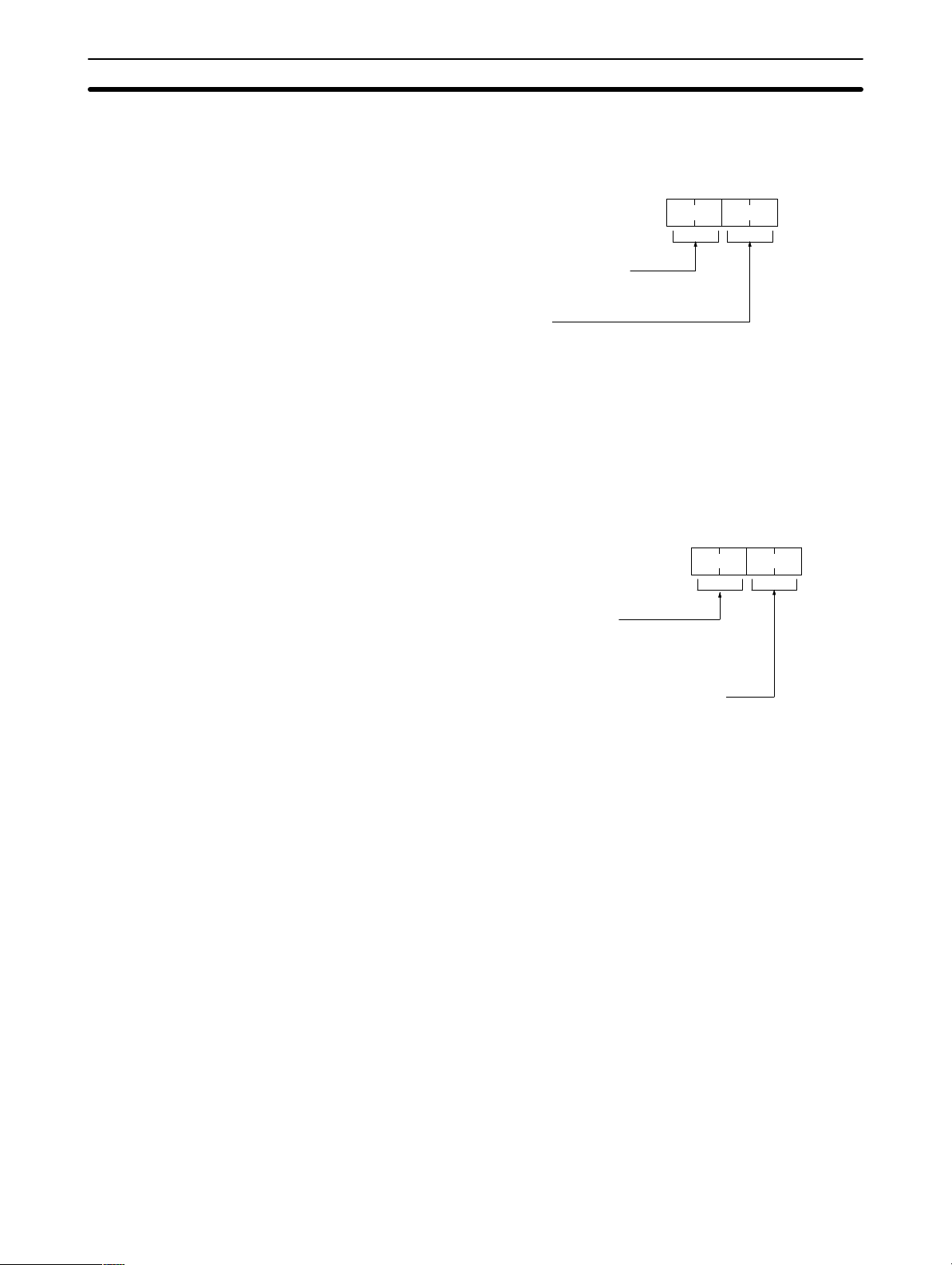

Constantes du filtrage d’entrée IR 000 et IR 001

Constante de temps d’IR 001 (2 chiffres BCD ; cf infra)

Constante de temps d’IR 00008 à 00015 (1 chiffre BCD ; cf infra)

Constante de temps d’IR 00000 à 00007 (1 chiffre BCD ; cf infra)

Défaut: 8 ms chacune

Constantes de filtrage d’entrée pour IR 002 à IR 011

DM 6621 : IR 002 et IR 003

DM 6622 : IR 004 et IR 005

DM 6623 : IR 006 et IR 007

DM 6624 : IR 008 et IR 009

DM 6625 : IR 010 et IR 011

Constante pour IR 003, IR 005, IR 007, IR 009 et IR 011

Constante pour IR 002, IR 004, IR 006, IR 008 et IR 010

Défaut: 8 ms chacune

Bit

DM6620

Bit

DM6621 à 6623

Chapitre 1–2

15 0

15 0

Tempo. rapide (DM 6629)

Voici les neufs sélections possibles pour la constante de temps d’entrée. Sélectionnez uniquement le chiffre d’extrême droite pour IR 000.

00: 8 ms 01: 1 ms 02: 2 ms 03: 4 ms 04: 8 ms

05: 16 ms 06: 32 ms 07: 64 ms 08: 128 ms

Effectuez les sélections suivantes pour choisir le nombre de tempo. rapides

créées avec TIMH(15) et utilisant un traitement par interruption.

Bit

15 0

DM6629

Activation de la sél. d’interruption de tempo. rapide

00: désactivée (interruption pour toute tempo. rapide TIM 000 à TIM 015)

01: activée (utilisez la sél. des bits 00 à 07)

Nombre de tempo. rapides pour les interruptions

(valide lorsque les bits 08 à 15 sont à 01)

00 à 15 (2 chiffres BCD)

Défaut: traitement par interruption pour toutes les tempo. rapides

TIM 000 à TIM 015.

La sélection indique le nombre de tempo. utilisant un processus d’interruption

commençant par TIM 000. Par exemple, si “0108” est spécifié, huit tempo.,

TIM 000 à TIM 007 utilisent un processus d’interruption.

Rem.: les tempo. rapides ne peuvent être précises sans processus d’interruption,

sauf le temps de cycle est de 10 ms maximum.

Le temps de réponse pour les autres interruptions est amélioré si le processus

d’interruption est sélectionné à 00 alors que le traitement par tempo. rapide n’a

pas été demendé. Cela est valable pour tout temps de cycle inférieur à 10 ms.

Rem.: si l’on utilise l’instruction SPED(––) et que les impulsions sont sorties à une

fréquence de 500 Hz au moins, choisissez alors un nombre de tempo. rapides à

interruption égale à 4 maximum. Pour de plus amples détails, reportez-vous à

l’instruction SPED(––).

10

Page 14

Fonctionnement fondamental CQM1 et processus d’E/S

Chapitre 1–2

Chiffres d’entrée de DSW et

méthode de

rafraîchissement des

sorties (DM 6639)

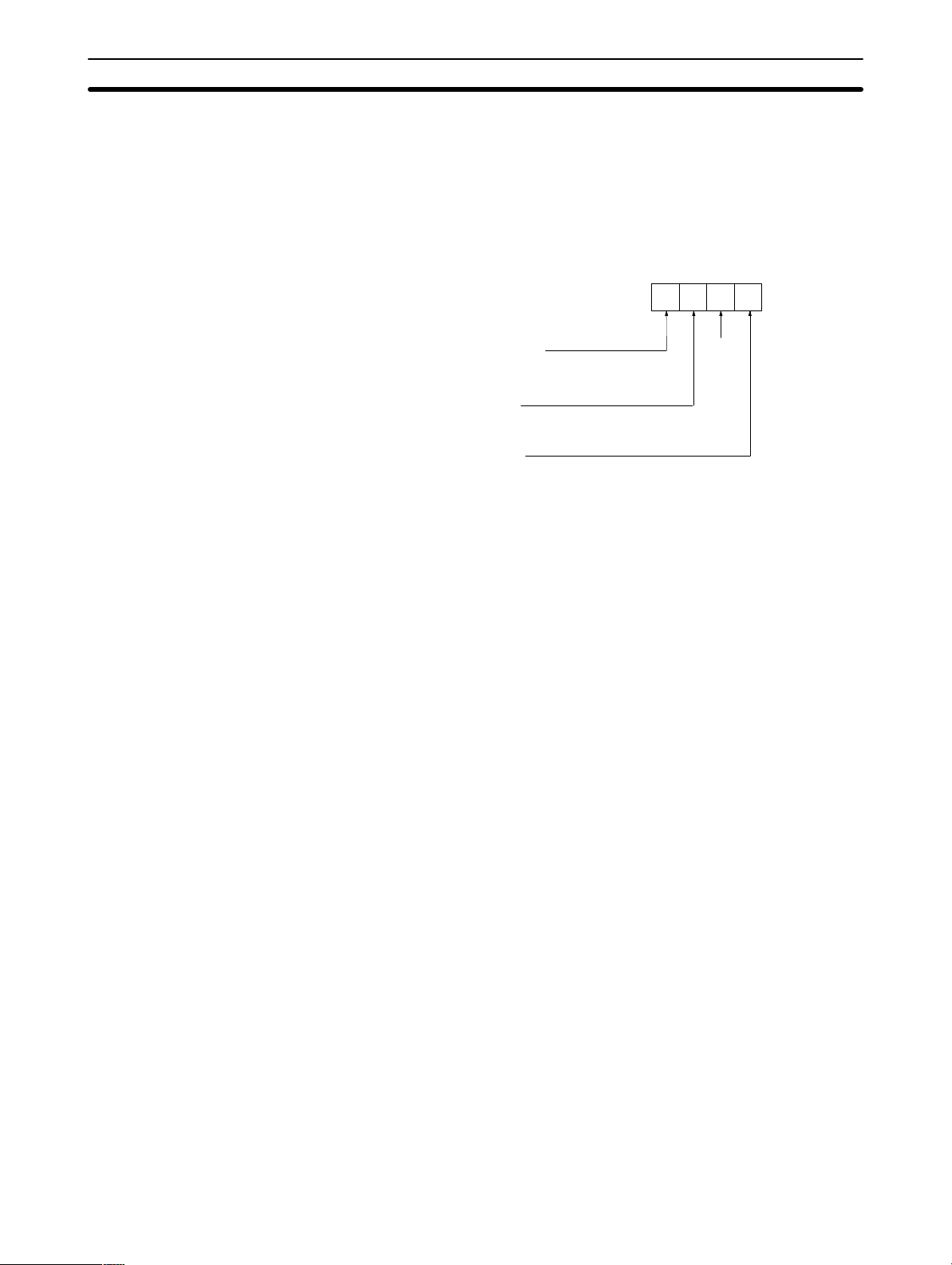

Effectuez les sélections ci-dessous pour choisir le nombre de chiffres d’entrée

de l’instruction DSW et pour sélectionner la méthode de rafraîchissement des

sorties.

Reportez-vous au chapitre 3 pour les détails concernant l’instruction DSW et au

chapitre 6 pour la méthode de rafraîchissement des E/S.

Sélection de l’enregistrement des erreurs

Détection et stockage des erreurs :

Temps de surveillance de cycle (DM 6618)

Bit

15 0

DM 6639

Nombre de chiffres d’entrée de DSW

00: 4 chiffres

01: 8 chiffres

Méthode de rafraîchissement des sorties

00: Cyclique

01: Directe

Défaut:nombre de chiffres d’entrée de DSW : “4” ; méthode

rafraîchissement des sorties : cyclique

Bit

15 0

DM6618

Activation du temps de surveillance de cycle et unité

00: désactivé (120 ms, fixe)

01: sél. dans les bits 00 à 07 activée ; unité:10 ms

02: sél. dans les bits 00 à 07 activée ; unité:100 ms

03: sél. dans les bits 00 à 07 activée ; unité:1 s

Sél. du temps de surveillance de cycle

(lorsque les bits 08 à 15 ne sont pas à 00)

00 à 99 (2 chiffres BCD; unité sélectionnée dans les bits 08 à

15.)

Défaut: 120 ms

Le temps de surveillance de cycle s’utilise pour vérifier les temps de scrutation

très longs, comme ceux que l’on peut rencontrer en cas de programme en

boucle infinie. Si le temps de scrutation dépasse la valeur de sélection de sur-

veillance, une erreur fatale (FALS 9F) est générée.

Rem.: 1. L’unité de temps utilisée pour le temps de cycle en cours et maximum enre-

gistrée dans les canaux AR 26 et AR 27 change selon l’unité sélectionnée

pour le temps de surveillance de cycle.

Bits 08 à15 sélectionnés à 00 ou 01: 0,1 ms

Bits 08 à15 sélectionnés à 02: 1 ms

Bits 08 à15 sélectionnés à 03: 10 ms

2. Même si le temps de cycle est supérieur ou égal à 1 s, le temps de cycle lu à

partir des appareils de programmation ne dépasse pas 999,9 ms. L’unique

temps de cycle en cours et maximum correct est enregistré dans les canaux

AR 26 et AR 27.

Exemple

Si 0230 est sélectionné dans le DM 6618, une erreur FALS 9F n’apparaît que si

le temps de cycle dépasse 3 s. Si le temps réel est de 2,59 s, le contenu de

AR 27 est égal à 2590 (ms), mais le temps de cycle lu à partir des appareils de

programmation est de 999,9 ms.

11

Page 15

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

Une erreur ”cycle time over” (non fatale) est générée lorsque le temps de cycle

dépasse 100 ms, sauf si la détection de temps de cycle long est inhibée à l’aide

de la sélecion du mot DM 6655.

Détection et stockage des erreurs (DM 6655)

Effectuez les sélections ci-dessus de façon à générer ou non une erreur non

fatale si le t emps de cycle dépasse 100 ms ou si la tension de la pile intégrée est

défaillante et de façon à sélectionner la méthode d’enregistrement des erreurs.

Bit

DM6655

Chapitre 1–3

15 0

0

Détection de pile défaillante

0: Détection

1: Non–détection

Détection de temps de scrutation

dépassé

0: Détection

1: Non–détection

Méthode stockage des erreurs

0: stockage des 10 dernières erreurs (erreurs antérieures effacées)

1: stockage des 10 premières erreurs uniquement (et non des suivantes)

2 à F: pas d’enregistrement des erreurs

Défaut: erreurs de pile défaillante et de temps de scrutation dépassé détectées et

10 dernières erreurs stockées.

Constamment

à 0

Les erreurs de pile de temps de cycle dépassé sont des erreurs non fatales.

Pour de plus amples détails concernant le stockage des erreurs, reportez-vous

au chapitre 7.

1-3 Sélection et utilisation des fonctions de sortie

d’impulsion

Reportez-vous au manuel d’utiisation du CQM1 pour de plus amples détails

concernant les connexions du matériel aux ports et points de sortie du CQM1.

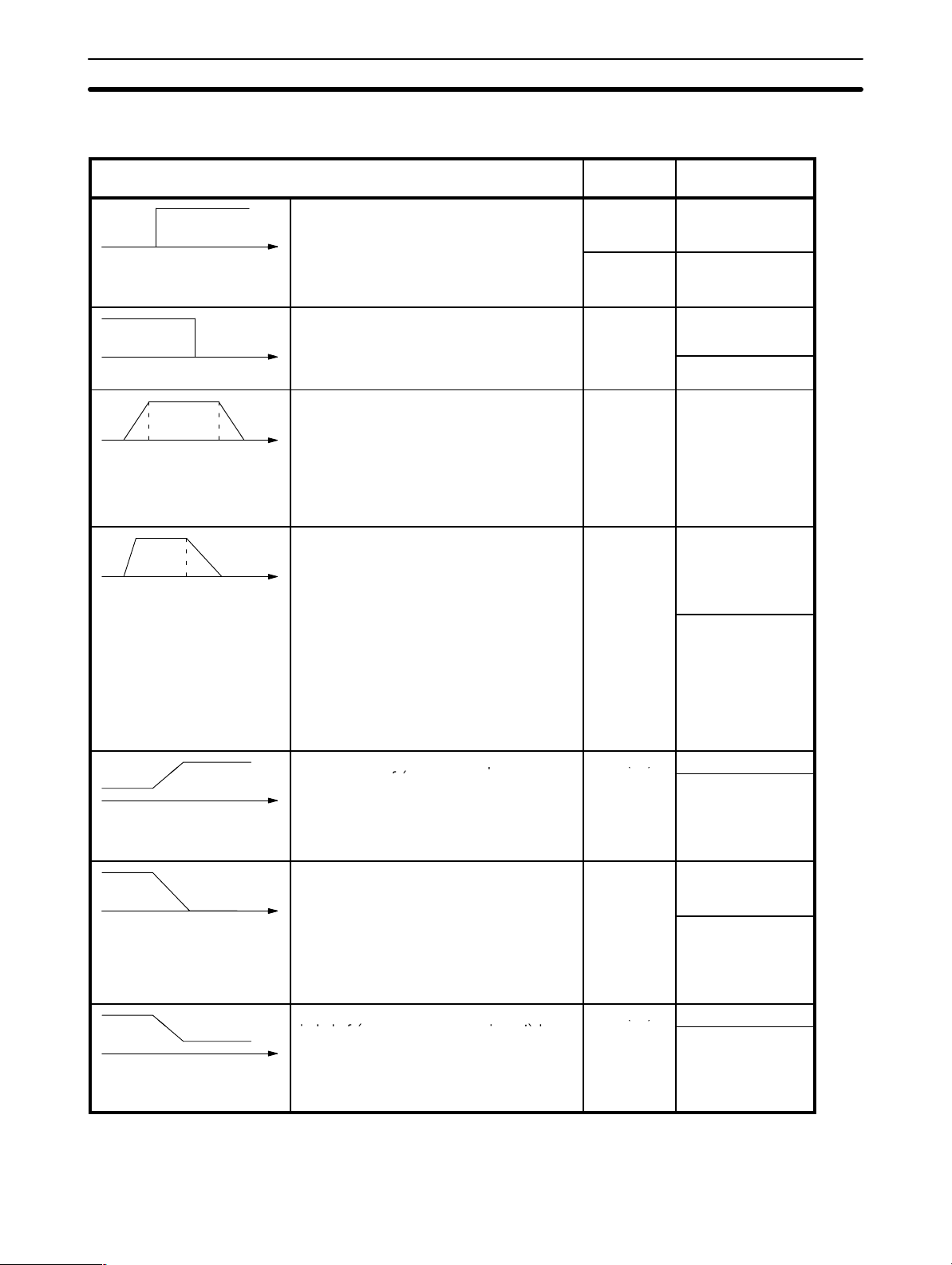

1-3-1 Types de sortie par impulsion

Tous les CQM1 peuvent produire des impulsions standard à partir d’un bit de

sortie ; la CQM1-CPU43-E peut également produire des impulsions standard ou

à rapport cyclique à partir des ports 1 et 2. Les impulsions standard ont un rapport cyclique de (t

rapport cyclique peut être sélectionné entre 1 et 99 % par incréments de 1 %.

/T) de 50%. Le rapport cyclique des sorties par impulsion à

on

Rem. : avec la CQM1-CPU43-E, les sorties par impulsion décrites ci-après peuvent

Sortie par impulsion

standard à partir d’un point

de sortie

Sortie par impulsion

standard à partir des ports

1 et 2

12

être produites à partir de 3 ports à la fois. En outre, 2 ports peuvent être utilisés

pour les entrées par compteur indépendantes de la sortie par impulsion.

Les impulsions standard (rapport cyclique = 50%) peuvent être produites à partir

d’un point de sortie à une fréquence de 20 Hz à 1 kHz. Le canal d’E/S est spécifié

dans la configuration de l’API et le bit est spécifié dans l’instruction de sortie par

l’impulsion elle-même (cf. chapitre 1–3–2).

Avec la CQM1-CPU43-E, les impulsions standard (rapport cyclique = 50%)

peuvent être produites à partir des ports 1 et/ou 2 à une fréquence de

10 à 50 kHz (20 kHz max. pour un moteur pas à pas). La sortie par impulsion

peut être effectuée en sens horaire ou anti-horaire et les modifications de fréquence peuvent être introduites en souplesse.

Page 16

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

PLS2(––) et le mode 0 de ACC(––) ne peuvent être utilisés lorsque la configuration de l’API (DM 6611) est positionnée en mode compteur rapide.

CTBL (--) ne peut être utilisée avec les ports 1 et 2 lorsque la configuration de

l’API (DM 6611) est positionnée en mode de sortie par impulsion. Reportez-vous

au chapitre 1–3–3.

Sortie par impulsion à

rapport cyclique à partir

des ports 1 et 2

Avec la CQM1-CPU43-E, les impulsions à rapport cyclique peuvent être pro-

duites (rapport cyclique = 0 à 99%) à partir des ports 1 et/ou 2 à des fréquences

de 91,6 Hz, 1,5 kHz ou 5,9 kHz. Un seul sens de sortie est possible et la sortie

par impulsion se poursuit jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée par INI(--).

Reportez-vous au chapitre 1–3–4.

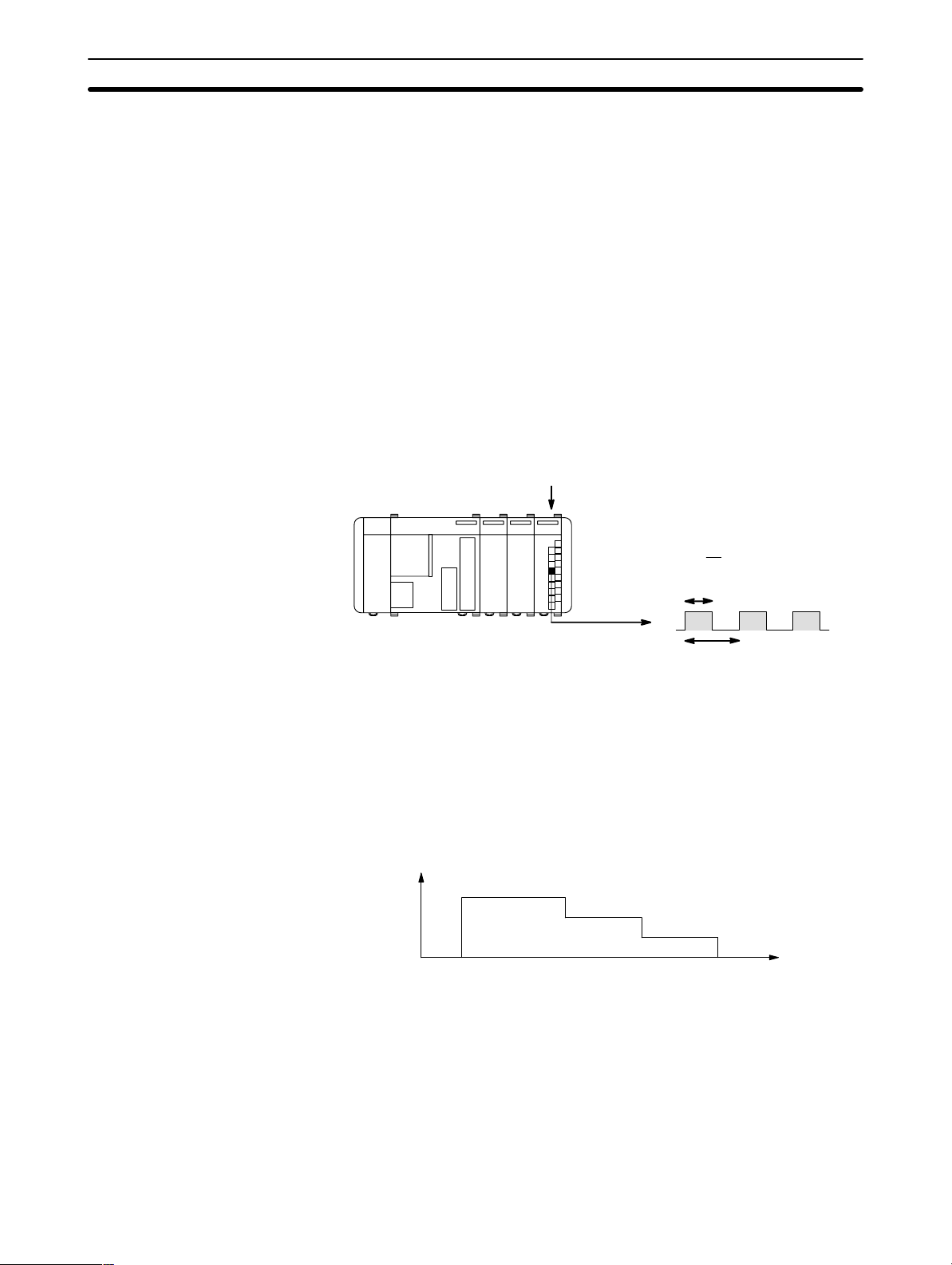

1-3-2 Sortie d’impulsion standard à partir d’un point de sortie

Les impulsions peuvent être produites à partir d’un bit de sortie spécifié à l’aide

de SPED(––). Les impulsions peuvent être produites à partir d’un seul bit à la

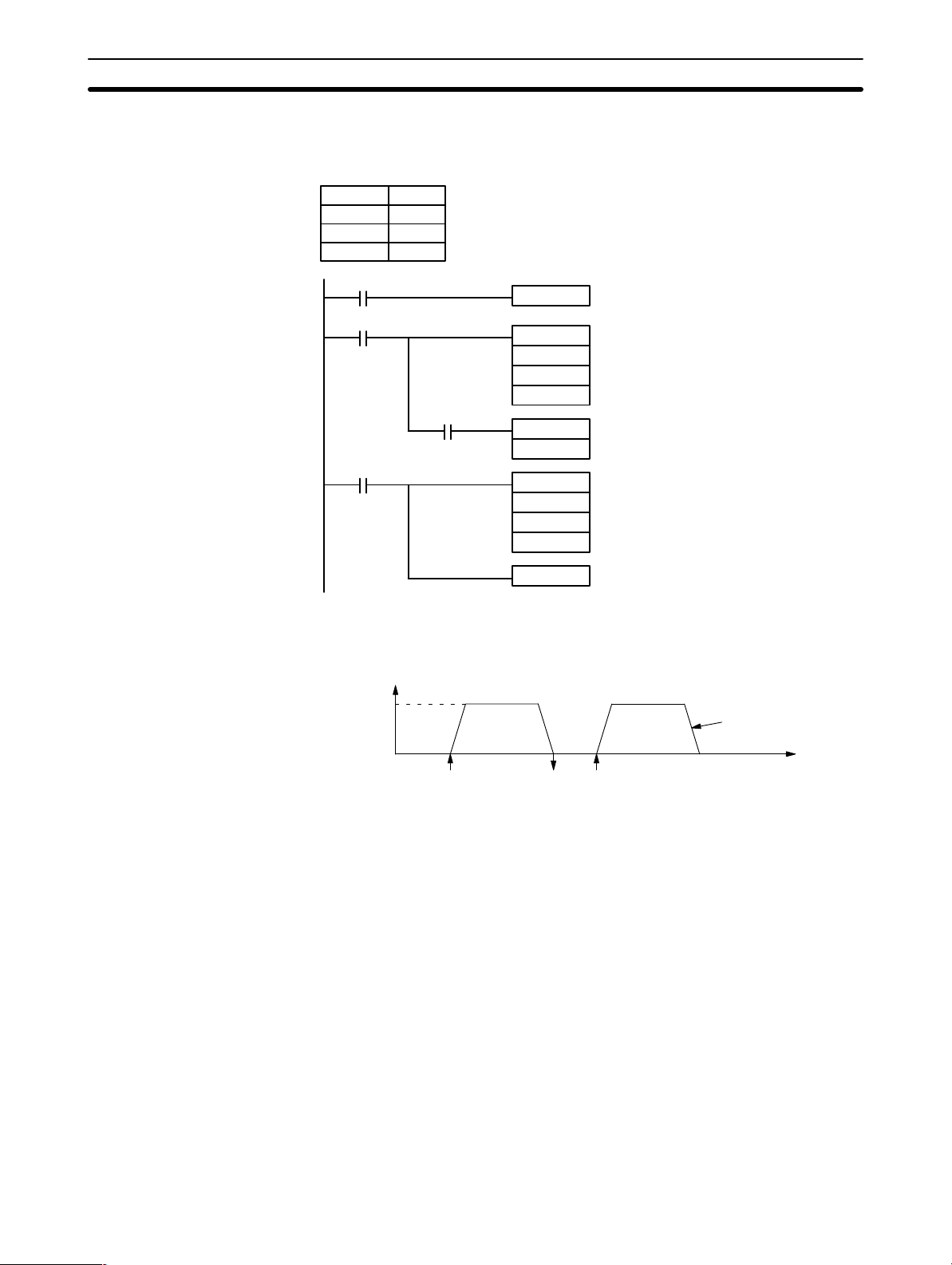

fois. Le schéma suivant illustre les impulsions produites à partir du point de sor-

tie de la carte de sortie transistor. Le rapport cyclique de la sortie par impulsion

est de 50% et la fréquence peut être sélectionnée entre 20 Hz et 1 kHz.

Carte de sortie transistor

Chapitre 1–3

t

on

+50% (0.5)

T

t

on

T

Rem.: 1. La carte de sortie transistor est indispensable pour cette application.

2. Les impulsions ne peuvent être produites lorsque la tempo. cyclique 0

fonctionne.

3. Lorsqu’une sortie par impulsion supérieure à 500 Hz est produite, sélection-

nez le nombre de tempo. rapides avec interruption à 4, par positionnement

des DM 6629 à 0104.

Lors de la production d’impulsions à partir d’un point de sortie, la fréquence peut

être modifiée par étapes en exécutant SPED(––) à nouveau à différentes fréquences, comme ci-après :

Fréquence

Temps

Il y a deux façons d’arrêter la sortie d’une impulsion :

1, 2, 3... 1. Après exécution de SPED(––), la sortie par impulsion s’arrête si INI(––) est

exécutée avec C=003 ou si SPED(––) est exécutée à nouveau avec une

fréquence égale à 0.

2. Le nombre total d’impulsions à sortir peut être sélectionné à l’aide de

PULS(––) avant l’exécution de SPED(––). Dans ce cas, SPED(––) doit être

exécutée en mode indépendant. La sortie d’impulsions s’arrête automatiquement lorsque le nombre d’impulsions sélectionné par PULS(––) a été

atteint.

13

Page 17

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

Rem.: pour de plus amples détails, reportez-vous aux chapitres concernant les instuc-

tions SPED(––) et PULS(––).

Sélections de la configuration API

Avant l’exécution de SPED(––) pour la sortie d’impulsions à partir d’une carte de

sortie, placez l’API en mode PROGRAM et effectuez les sélections suivantes e n

configuration :

Dans le DM 6615, spécifiez le mot de sortie utilisé pour la sortie d’impulsions

SPED(––) vers les cartes de sortie (le bit est spécifié dans la première opérande

de SPED(––)).

Le contenu des DM 6615 (0000 à 0011) spécifie les canaux de sortie IR 100 à

IR 111. Par exemple, si le DM 6615 est sélectionné à 0002, les impulsions seront sorties dans IR 102.

Bit

DM6615

Chapitre 1–3

15 0

00

Canal de sortie (2 chiffres d’extrême droite, BCD):

00 à 11

Défaut: impulsion sortie dans IR 100 (canal 100).

Constamment à 00

Avec les UC CQM1-CPU11/21-E, sélectionnez le rafraîchissement de sortie

direct dans le DM 6639, comme ci–dessous (avec les UC CQM1-CPU4j-E, le

mode de rafraîchissement de sortie peut être direct ou cyclique.

Bit

15 0

DM 6639

Mode de rafraîchis–

sement de sortie

01: Direct

Défaut: mode de rafraîchissement cyclique

01

Sortie d’impulsions continuesLes impulsions commencent à être sorties sur le bit de sortie spécifié lorsque

SPED(––) est exécutée. Positionnez le bit de sortie entre 00 et 15 (D=000 à 150)

et la fréquence entre 20 Hz et 1000 Hz (F=0002 à 0100). Choisissez le mode

continu (M=001).

Condition d’exécution

@SPED(––)

D

M

F

La sortie d’impulsions peut être arrêtée en exécutant INI(––) avec C=003 ou en

ré–exécutant SPED(––), la fréquence étant à 0. La fréquence peut être modifiée

en ré–exécutant SPED(––) avec un fréquence différente.

Sélection du nombre d’impulsions

Le nombre total d’impulsions peut être sélectionné à l’aide de PULS(––) avant

l’exécution de SPED(––) en mode indépendant. La sortie des impulsions

14

Page 18

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

s’arrête automatiquement lorsque le nombre d’impulsions sélectionné par

PULS(––) a été atteint.

Chapitre 1–3

Condition d’exécution

@PULS(––)

000

000

P1

PULS(––) sélectionne le nombre d’impulsions (8 chiffres) P1+1, P1. Ces impulsions vont de 00000001 à 16777215. On accède au nombre d’impulsions sélectionné avec PULS(––) lorsque SPED(––) est exécutée en mode indépendant (le

nombre d’impulsions ne peut pas être modifié pour les impulsions en cours de

sortie).

Condition d’exécution

@SPED(––)

D

M

F

Lorsque SPED(––) est exécutée, les impulsions commencent à être sorties sur

le bit de sortie spécifié (D=000 à 150: bit 00 à 15) à la fréquence spécifiée

(F=0002 à 0100: 20 Hz à 1000 Hz). Choisissez le mode indépendant (M=001)

pour sortir le nombre d’impulsions sélectionné à l’aide de PULS(––). La fré-

quence peut être modifiée en ré–exécutant SPED(––) avec une fréquence diffé-

rente.

Changement de fréquence La fréquence de la sortie d’impulsion peut être modifiée en ré–exécutant

SPED(––) à une fréquence différente. Utilisez les mêmes sélections de bit de

sortie (P) et de mode (M) utilisées pour le début de sortie des impulsions. La

nouvelle fréquence doit être située entre 20 Hz et 1000 Hz (F=0002 à 0100).

1-3-3 Sortie d’impulsion standard à partir des ports 1 et 2

Avec l’UC CQM1-CPU43-E, on peut sortir des impulsions standard à partir des

ports 1 et 2 à l’aide de SPED(––), PLS2(––) ou ACC(––). La fréquence par

impulsions doit être sélectionnée entre10 Hz et 50 kHz (20 kHz max. pour un

moteur pas à pas). La sortie d’impulsion peut se faire en sens horaire (CW) ou

anti–horaire (CCW) et les modifications de fréquence peuvent être effectuées

en douceur.

UC

t

on

+50% (0.5)

T

t

Port 1

Port 2

CW

CCW

CW

CCW

on

T

Rem. : seule l’UC CQM1-CPU43-E peut sortir des impulsions à partir des ports 1 et 2.

15

Page 19

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

Lors de la sortie d’impulsions à partir d’un port, la fréquence peut être modifiée

en douceur ou par étapes avec SPED(––), PLS2(––) et ACC(––) :

Fréquence

Il y a deux façons d’arrêter la sortie d’impulsions :

1, 2, 3... 1. Après l’exécution de SPED(––), la sortie par impulsion s’arrête si INI(––) est

exécutée avec C=003 ou si SPED(––) est ré–exécutée avec une fréquence

sélectionnée à 0.

2. Le nombre total d’impulsions sorties peut être sélectionné avec PULS(––)

avant l’exécution de SPED(––). Dans ce cas, SPED(––) doit être exécutée

en mode indépendant. La sortie d’impulsions s’arrête automatiquement

lorsque le nombre d’impulsions sélectionné par PULS(––) a été atteint.

Chapitre 1–3

Temps

16

Page 20

(

)

(Mode 0)

q

( )

+

( )

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

Changements de fréquence pouvant être effectués en combinant PULS(65),

SPED(64), INI(61), PLS2(––) et ACC(––) :

Changements de fréquence Instruction Sélection

Fréquence et sens des impulsions à

générer. Génère une quantité d’impulsions

déterminée ou indéterminée.

(Exécutez PULS(––) puis SPED(––).)

Arrêt de la sortie d’impulsions par instruc-

tion.

é

(Exécutez SPED(––) ou INI(––).) INI(––)

S

d’opérande

PULS(––) CW/CCW

(Nombre d’impulsions)

SPED(––) Port

Mode

Fréquence

SPED(––)

ou

Port

Fréquence= 0

Mot de contrôle=0

Chapitre 1–3

Génère une rampe suivant un nombre d’impulsions, une accélération, une décélération, à une fréquence et dans un sens défini

(non permis en mode compage rapide)

Génère un nombre d’impulsions

prédéterminé.

Détermine l’accélération et la décélération

é

(Exécutez PULS(––) puis ACC(––).)

Accélération à partir d’une fréquence et

vers une autre fréquence

La sortie d’impulsions continue.

(Exécutez PULS(––) puis ACC(––).)

Décélération à partir d’une fréquence et

vers une autre fréquence. Génère le

nombre d’impulsions prédéterminé.

La sortie d’impulsions s’arrête lorsque le

nombre d’impulsions spécifié est atteint.

(Exécutez PULS(––) puis ACC(––).)

Décélération de la sortie d’impulsions à partir de la fréquence en cours et jusqu’à la

fréquence spécifiée, à la vitesse spécifiée.

La sortie d’impulsions continue.

(Exécutez PULS(––) puis ACC(––).)

S

p

PLS2(––)

PULS(––)

+

ACC(––)

Mode 0

PULS(––)

ACC(––)

(Mode 1)

PULS(––)

+

ACC(––)

(Mode 2)

PULS(––)

+

ACC(––)

(Mode 3)

Port sens

CW/CCW

Vitesse d’accélération

Fréquence spécifiée

Nombre d’impulsions

Sens CW/CCW

Nombre d’impulsions

Point de décélération

Port

Taux d’accélération

Fréquence spécifiée1

Vitesse de décé-

lération

Fréquence spécifiée 2

CW/CCW

Port

Vitesse d’accélération

Fréquence spécifiée

CW/CCW

Nombre d’impulsions

Port

Vitesse de décé-

lération

Fréquence spécifiée

CW/CCW

Port

Vitesse de décé-

lération

Fréquence spécifiée

La CPU43 permet de gérer 2 axes en boucle ouverte ou fermée suivant le

DM 6611. Les ports 1 et 2 peuvent compter des impulsions et générer des impul-

sions pour piloter un moteur pas à pas à l’aide des instructions PULS–SPED.

17

Page 21

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

Chapitre 1–3

PULS2 et ACC en mode 0 ne peuvent être utilisées. En mode sortie ”pulse”

(DM 6611 = 0001), les ports 1 et 2 génèrent des rampes programmées sans

possibilité de comptage puisque l’instruction CTBL n’est plus disponible.

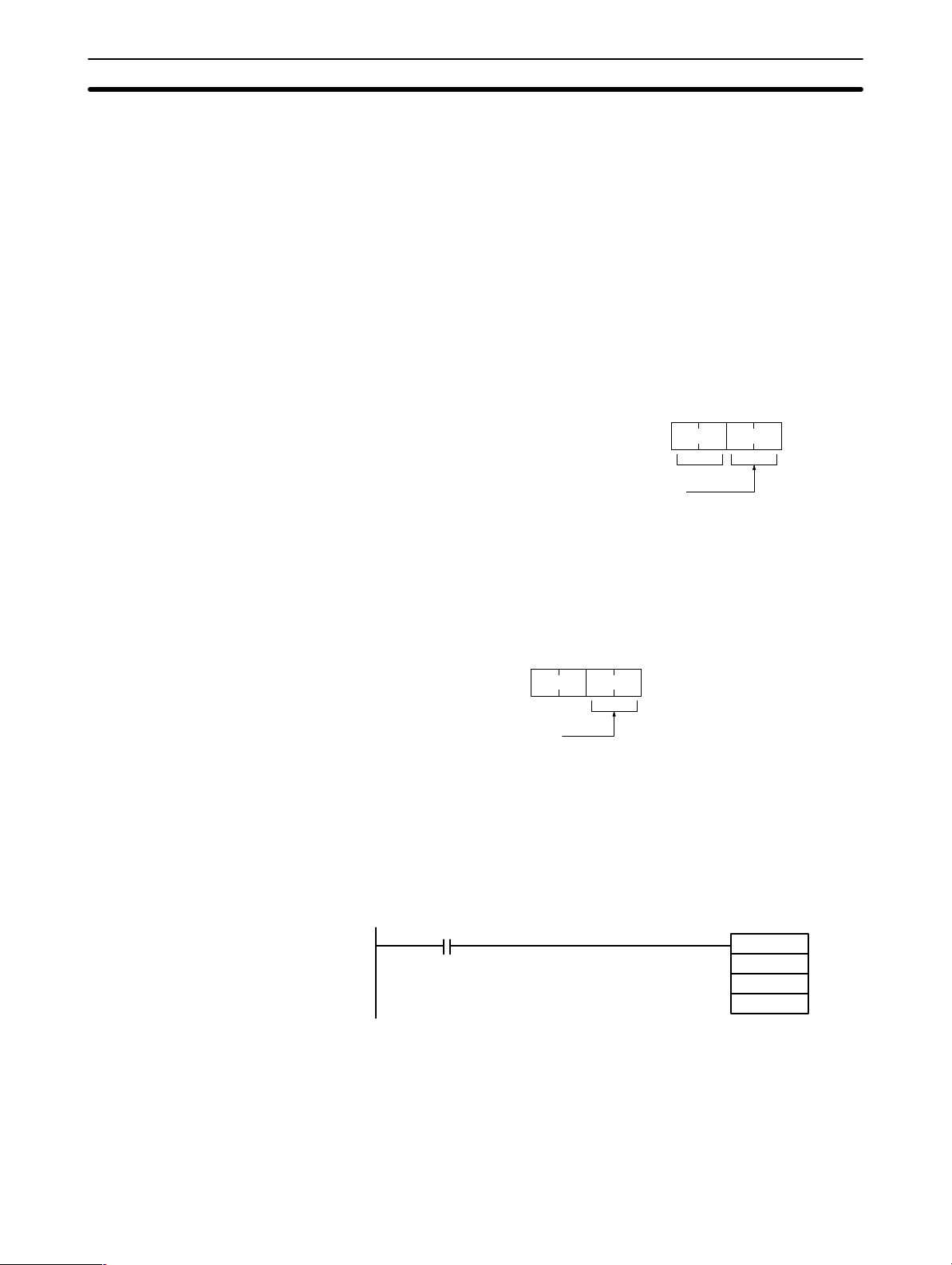

Sélections de configuration Avant d e produire des impulsions à partir des ports 1 et 2, placez l’API en mode

PROGRAM et effectuez les sélections suivantes en configuration :

Dans le DM 6611, spécifiez la sélection de mode pour les ports 1 et 2 :

Bit

15 0

DM 6611

Sélection de mode

pour les ports 1 et 2

0000: mode compteur rapide

0001: mode sortie par impulsion

Défaut: mode compteur rapide

01

Certaines instructions peuvent être utilisées ou non selon la sélection dans le

DM 6611.

Sélection DM 6611 Instructions affectées

Mode compteur rapide (0000) PLS2(––) et le mode 0 de ACC(––) ne peuvent

être utilisés.

Mode de sortie par impulsion

(0001)

CTBL(––) ne peut être utilisée avec les ports 1

et 2.

0 : impulsion standard

1 : rapport cyclique

0 : comptage linéaire

1 : comptage en anneau

La sélection du DM 6611 ne peut être lue que lorsque le CQM1 est en fonction-

nement. Si cette sélection est modifiée, coupez et remettez l’API sous tension

pour que la nouvelle sélection soit prise en compte.

Spécifiez les sorties par impulsion standard dans les DM 6643 (port 1) et/ou

DM 6644 (port 2).

0000

0 : différence de phase

1 : mode impulsion/direct

2 : mode incrémental/décrémental

0 : RAZ soft + phase Z

1 : RAZ soft

Bit

15 0

M 6643

0

Sél. du type d’impulsion pour le

port 1

0: Sortie par impulsion standard

Défaut: Sortie par impulsion

standard

Bit

DM 6644

15 0

0

Sél. du type d’impulsion pour le

port 2

0: Sortie par impulsion standard

Défaut: Sortie par impulsion

standard

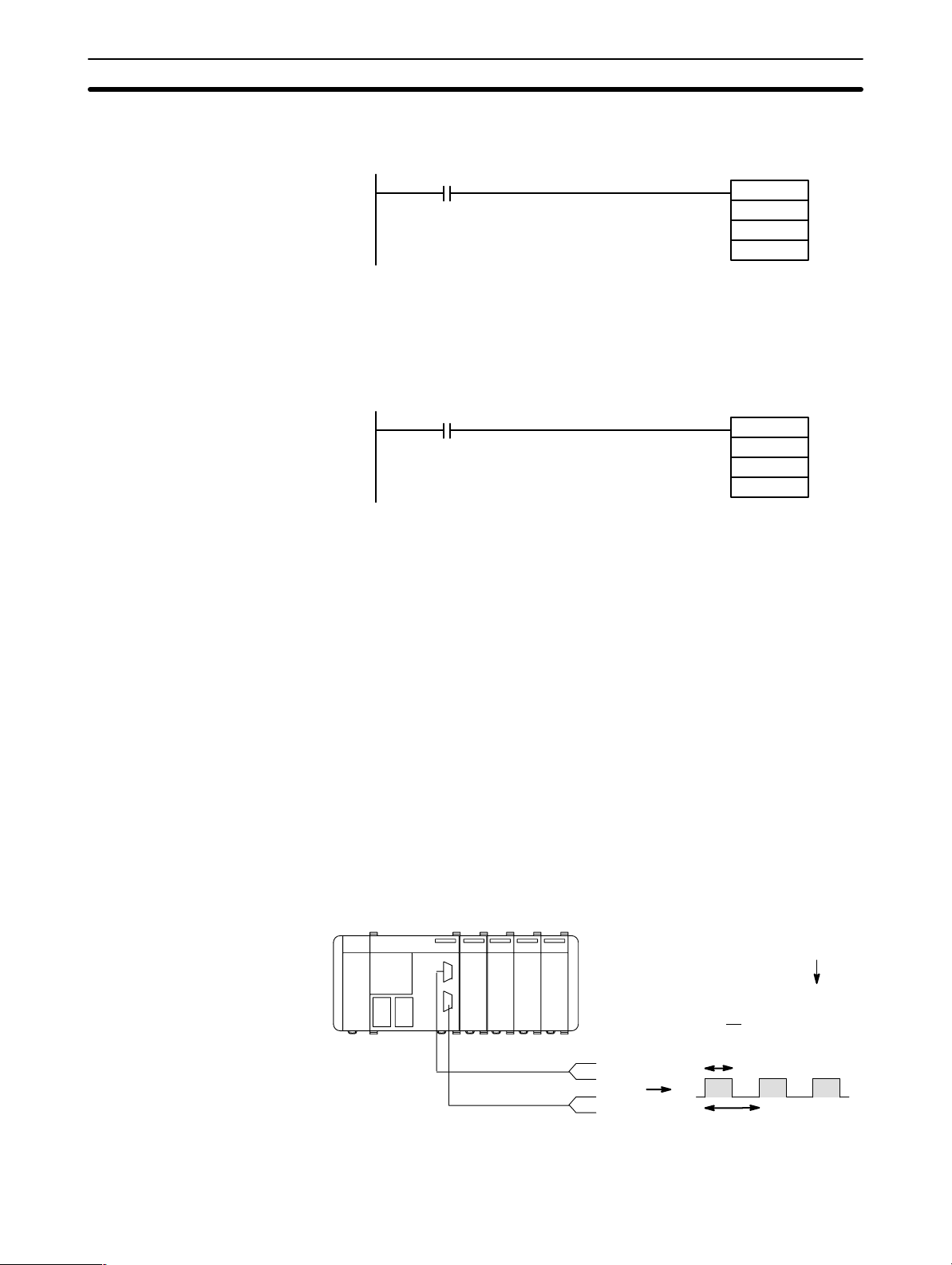

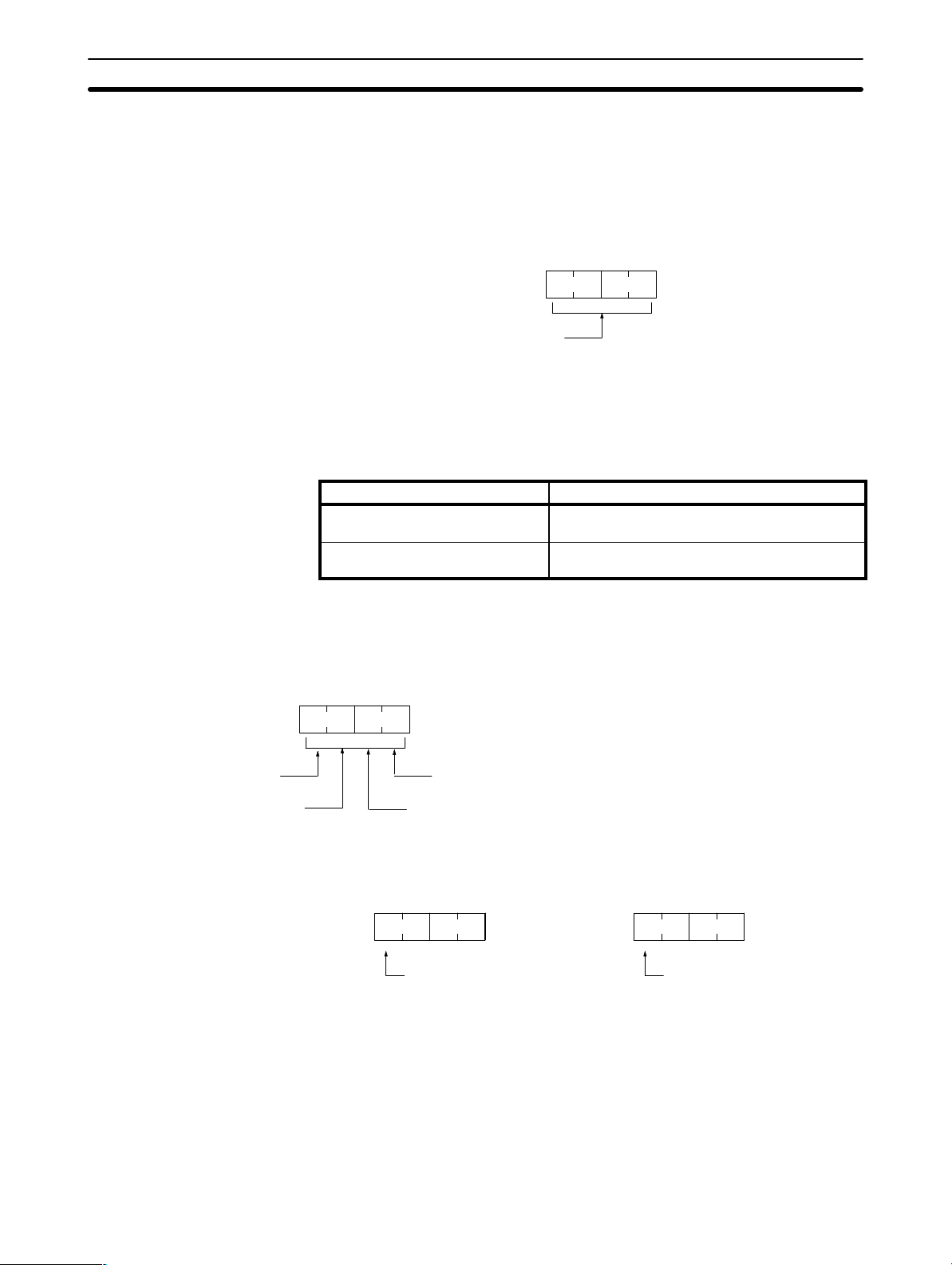

Exemple 1:

Démarrage de sortie par

impulsion avec PULS(––) et

SPED(––)

18

Le rapport cyclique des impulsions ne peut être sorti à partir d’un port qui aurait

été sélectionné pour une sortie par impulsion standard dans les DM 6643 ou

DM 6644.

L’exemple suivant montre l’utilisation de PULS(––) et SPED(––) dans le

contrôle d’impulsion à partir du port 1. Le nombre d’impulsions spécifié dans

Page 22

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

PULS(––) (10 000) est sorti lors du changement de fréquence par l’exécution de

SPED(––) avec une sélection de fréquence différente.

Avant l’exécution du programme, assurez–vous que le DM6611 soit placé à

0000 (sélection d’impulsion standard pour le port 1).

Chapitre 1–3

05000

00000

00001

00002

@PULS(––)

001

000

DM 0000

@SPED(––)

001

000

#0100

@SPED(––)

001

000

#0150

@SPED(––)

001

000

#0100

@SPED(––)

001

000

#0050

Lorsque 05000 passe à ON, PULS(––) place le port 1 à

10 000 impulsions en sens horaire.

Début de la sortie par impulsion à partir du port 1 à 1 kHz

en mode indépendant

Lorsque 00000 passe à ON, la fréquence du port 1

passe à 1,5 kHz.

Lorsque 00001 passe à ON, la fréquence du port 1

passe à 1 kHz.

Lorsque 00002 passe à ON, la fréquence du port 1

passe à 500 Hz.

Rem. : veillez à ce que la fréquence d’impulsion soit comprise dans la gamme de fréquences

Exemple 2: arrêt de sortie

d’impulsion par SPED(––)

Le schéma suivant montre la fréquence des sorties par impulsion à partir du

port 1, selon l’exécution du programme :

Fréquence

1,5 kHz

1,0 kHz

0,5 kHz

Temps

05000

à ON

00000

à ON

00001

à ON

00002

à ON

10 000

impulsions

compatible avec la vitesse maximum du moteur.

Attention : la synchronisation du contrôle de vitesse est très précise lorsque les modifi-

cations de fréquence sont effectuées en tant que traitements par interruption

d’entrée.

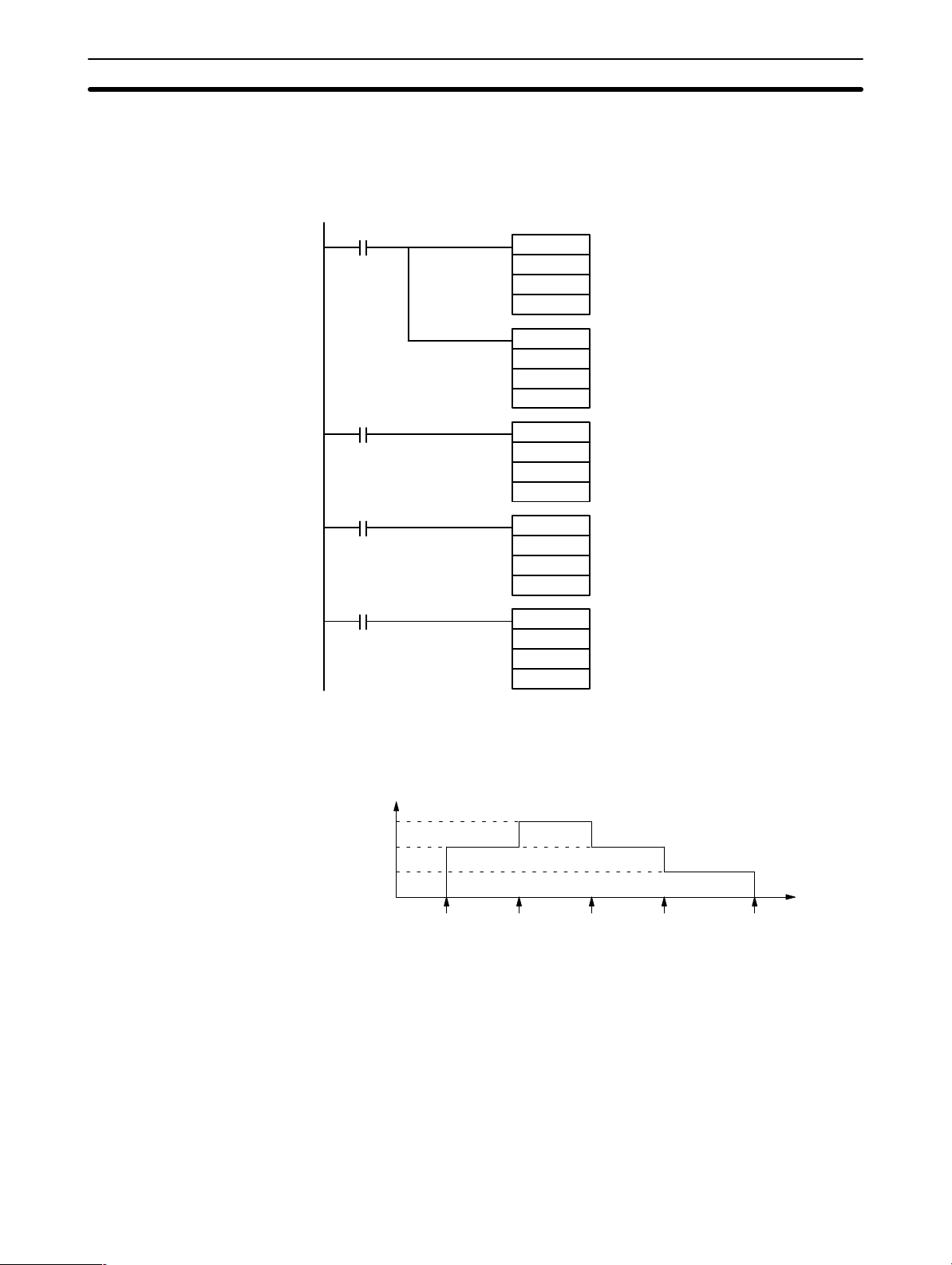

L’exemple suivant montre l’utilisation de PULS(––) et SPED(––) pour le contrôle

d’une sortie d’impulsion à partir du port 1. La fréquence est modifiée par l’exécu-

19

Page 23

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

tion de SPED(––) avec des sélections de fréquence différentes, puis arrêtée

avec une sélection de fréquence égale à 0.

Chapitre 1–3

05000

00005

00006

00007

@PULS(––)

001

004

000

@SPED(––)

001

001

#0100

@SPED(––)

001

001

#0150

@SPED(––)

001

001

#0100

@SPED(––)

001

001

#0000

Lorsque 05000 passe à ON, PULS(––) sélectionne le

port 1 pour la sortie d’impulsions en sens horaire (CW).

Aucun nombre n’est spécifié pour la sélection d’impul-

sions.

Début de la sortie d’impulsions à partir du port 1 à 1 kHz

en mode continu.

Lorsque 00005 passe à ON, la fréquence du port 1

passe à 1,5 kHz.

Lorsque 00006 passe à ON, la fréquence du port 1

passe à 1 kHz.

Lorsque 00007 passe à ON, la sortie d’impulsions à partir du port 1 s’arrête si la fréquence est sélectionnée à

0 Hz.

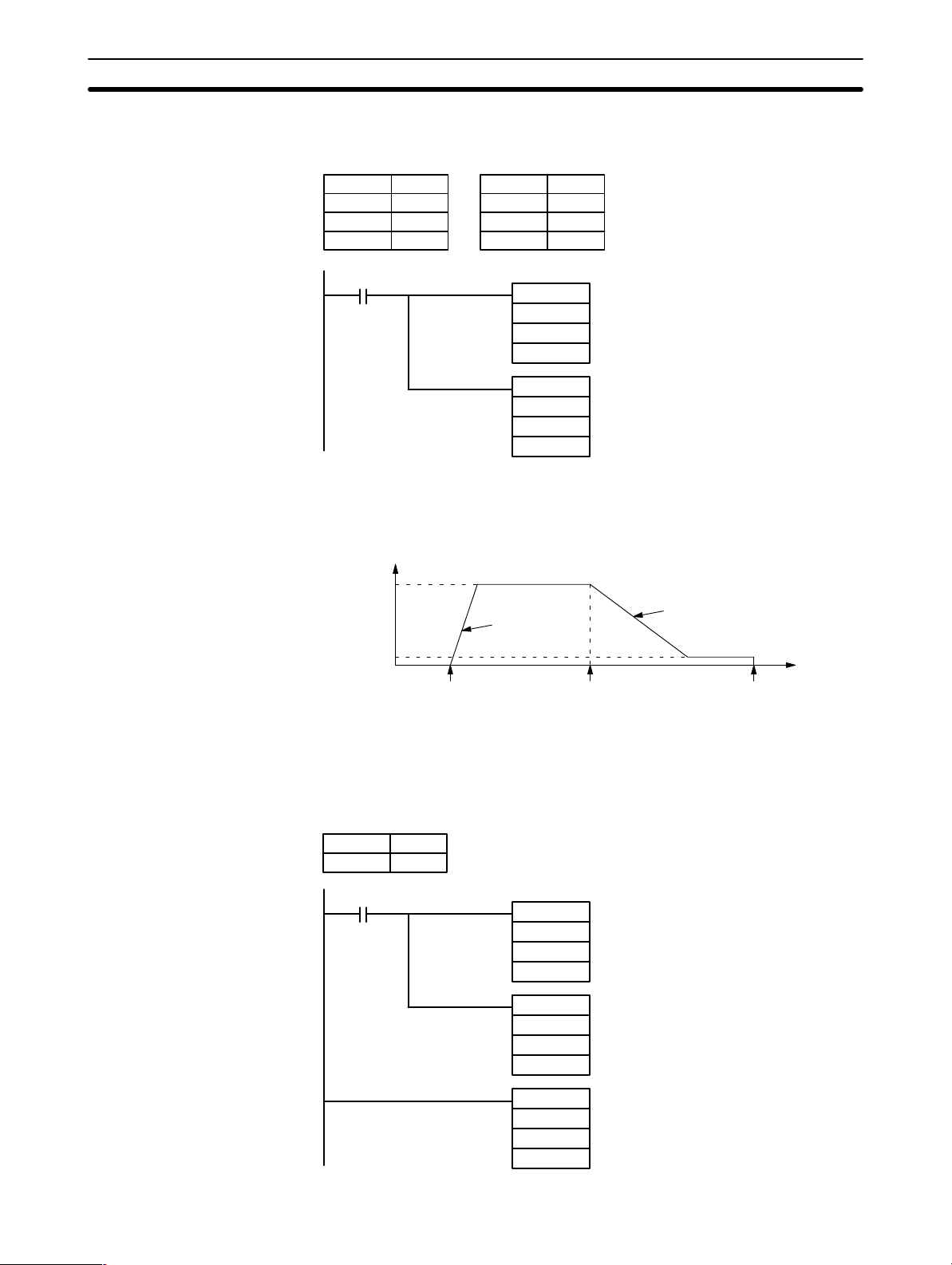

Exemple 3: PLS2(––)

Le schéma suivant montre la fréquence des sorties d’impulsions à partir du port

1 pendant l’exécution du programme :

Fréquence

1,5 kHz

1,0 kHz

Temps

05000

à ON

00005

à ON

00006

à ON

00007

à ON

Attention : veillez à ce que la fréquence d’impulsion soit comprise dans la gamme de fré-

quences compatible avec la vitesse maximum du moteur.

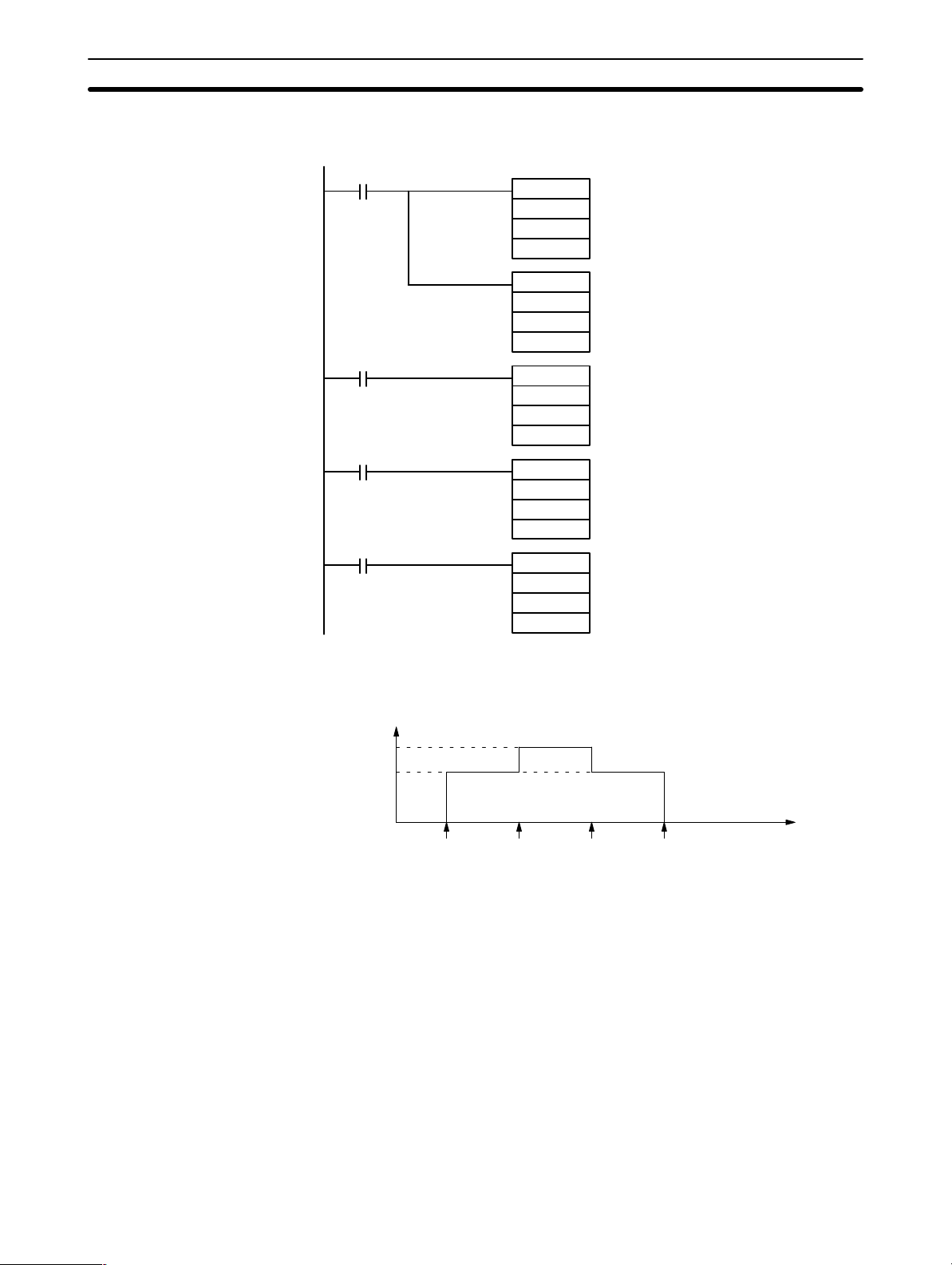

L’exemple suivant montre PLS2(––) utilisées pour sortir 100 000 impulsions en

sens horaire à partir du port 1. La fréquence s’accélère jusqu’à 10 kHz au rythme

de 500 Hz/4 ms environ et la décélération s’effectue à la même vitesse.

20

Page 24

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

Cinq secondes après la sortie des impulsions en sens horaire (CW), une nou-

velle instruction PLS2(––) sort 100 000 impulsions en sens anti–horaire (CCW)

avec les mêmes sélections.

DM 0000 0050

DM 0001 1000

DM 0002 0000

DM 0003 0010

Chapitre 1–3

00000

05000

AR 0514

TIM 000

SET 05000

@PLS2(––)

001

000

DM 0000

TIM 000

#0050

@PLS2(––)

001

001

DM 0000

RSET 05000 05000 passe à OFF lorsque TIM 000 est écoulée.

05000 passe à ON en même temps que 00000.

Lorsque 05000 passe à ON, PLS2(––) démarre la sortie

d’impulsions en sens horaire (CW) à partir du port 1.

Accélération : 500 Hz/4 ms env.

Fréquence spécifiée : 10 kHz

Nombre d’impulsions : 100 000

Une tempo. de 5s démarre lorsque AR 0514 (drapeau de

sortie d’impulsion terminée) passe à ON.

Lorsque le temps de TIM 000 est écoulé, PLS2(––)

démarre la sortie d’impulsions en sens anti–horaire

(CCW) à partir du port 1.

Accélération : 500 Hz/4 ms

Fréquence spécifiée : 10 kHz

Nombre d’impulsions: 100 000

Le schéma suivant montre la fréquence des sorties d’impulsions à partir du port

1 pendant l’exécution du programme :

Fréquence

10 kHz

Sortie

d’impulsions CW

Sortie d’impulsions

CCW

500 Hz/4 ms env.

Exemple 4: ACC(––) mode 0

Temps

05000

à ON

AR 0514

à ON

5 s

après

L’exemple suivant illustre le mode 0 de ACC(––), utilisé pour la sortie de 10 000

impulsions en sens horaire à partir du port 1. La fréquence s’accélère jusqu’à

21

Page 25

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

10 kHz à 1 kHz/4 ms env. et décélère jusqu’à 1 kHz à 250 Hz/4 ms env. La décé-

lération commence après la sortie de 9 100 impulsions.

Chapitre 1–3

DM 0000 0000

DM 0001 0001

DM 0002 9100

DM 0003 0000

00000

DM 0004 0100

DM 0005 1000

DM 0006 0025

DM 0007 0050

@PULS(––)

001

002

DM 0000

@ACC(––)

001

000

DM 0004

Lorsque 00000 passe à ON, PULS(––) place le port 1 en

sortie d’impulsions en sens horaire. Le nombre total d’im-

pulsions est sélectionné à 10 000 et le point de décé-

lération est sélectionné à 9 100 impulsions.

Début de la sortie d’impulsions en sens horaire (CW) à

partir du port 1.

Accélération : 1000 Hz/4 ms env.

Fréquence après accélération : 10 kHz

Décélération : 250 Hz/4 ms env.

Fréquence après décélération: 1 kHz

Le schéma suivant montre la fréquence des sorties d’impulsions à partir du port

1 pendant l’exécution du programme :

Fréquence

10 kHz

1 kHz/4 ms env.

250 Hz/4 ms env.

Exemple 5: ACC(––) mode 1

1 kHz

00000

à ON

9 100

impulsions

10 000

impulsions

Temps

L’exemple suivant illustre le mode 1 de ACC(––), utilisé pour augmenter la fréquence d’une sortie d’impulsions à partir du port 1. La fréquence s’accélère à

partir de 1 kHz jusqu’à 20 kHz à 500 Hz/4 ms env.

DM 0000 0050

DM 0001 2000

00000

@PULS(––)

002

005

000

@SPED(––)

002

001

#0100

@ACC(––)

002

001

DM 0000

Lorsque 00000 passe à ON, PULS(––) sélectionne le

port 2 pour la sortie d’impulsions en sens anti–horaire

(CCW). Aucun nombre d’impulsions n’est sélectionné.

Début de la sortie d’impulsions de 1 kHz à partir du port

2 en mode continu.

Lorsque 00001 passe à ON, ACC(––) commence l’accé-

lération de la sortie d’impulsions du port 2 à 500 Hz/4 ms

env. jusqu’à atteindre la fréquence spécifiée de 20 kHz.

22

Page 26

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

Le schéma suivant montre la fréquence des sorties d’impulsions à partir du port

2 pendant l’exécution du programme :

Fréquence

20 kHz

Chapitre 1–3

500 Hz/4 ms env.

Exemple 6: ACC(––) mode 2

1 kHz

00000 à ON

00001

à ON

Temps

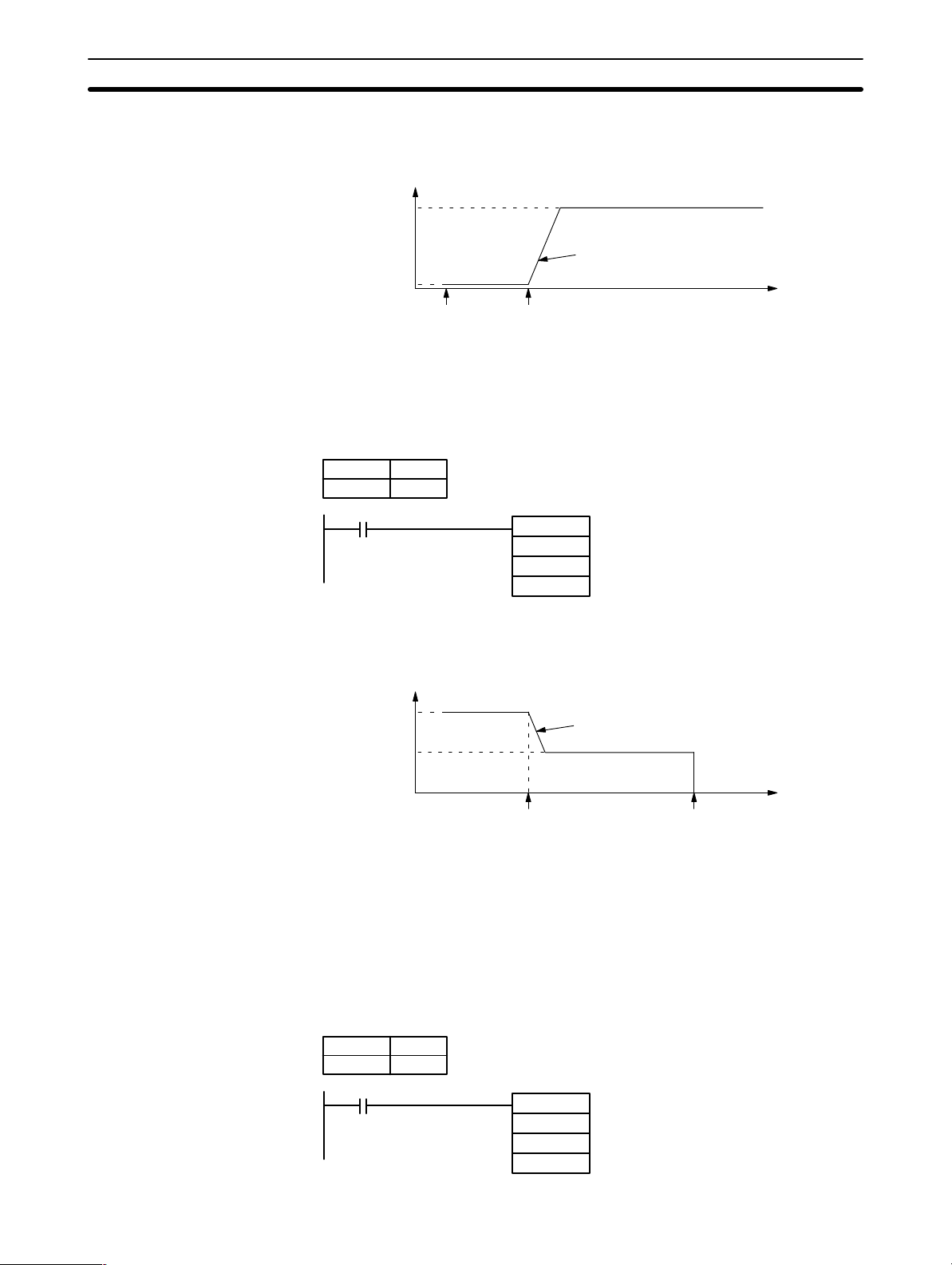

L’exemple suivant illustre le mode 2 de ACC(––), utilisé pour diminuer la fréquence de la sortie d’impulsions à partir du port 1. La sortie d’impulsions de 2

kHz est déjà en cours en mode indépendant et s’arrête automatiquement lors-

que le nombre d’impulsions a été atteint.

DM 0000 0050

DM 0001 0001

00000

@ACC(––)

001

002

DM 0000

Lorsque 00000 passe à ON, ACC(––) commence la

décélération de la sortie d’impulsions à partir du port 1 à

500 Hz/4 ms env. jusqu’à la fréquence spécifiée de

10 Hz.

Le schéma suivant illustre la fréquence des sorties d’impulsions à partir du port 1

pendant l’exécution du programme :

Fréquence

2 kHz

500 Hz/4 ms env.

Attention : la so rtie d’impulsions peut être arrêtée par l’exécution de ACC(––) en mode

Exemple 7: ACC(––) mode 3

1 kHz

Temps

00000

passe à ON

Nombre spécifié

d’impulsions

2 avec une fréquence spécifiée de 0, mais la sortie d’impulsions ne peut être

vraiment arrêtée à un nombre précis d’impulsions ; cette méthode doit donc être

réservée aux cas d’urgence.

L’exemple suivant illustre le mode 3 de ACC(––), utilisé pour diminuer la fréquence d’une sortie d’impulsion à partir du port 1. La sortie d’impulsion de

20 kHz est déjà en cours en mode continu :

DM 0000 0100

DM 0001 0500

00000

@ACC(––)

001

003

DM 0000

Lorsque 00000 passe à ON, ACC(––) commence la

décélération de la sortie d’impulsions du port 1 à

1 kHz/4 ms env. jusqu’à la fréquence spécifiée de 5 kHz.

23

Page 27

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

Le schéma suivant illustre la fréquence les sorties d’impulsions à partir du port 1

pendant l’exécution du programme :

Fréquence

20 kHz

1 kHz/4 ms

5 kHz

00000

à ON

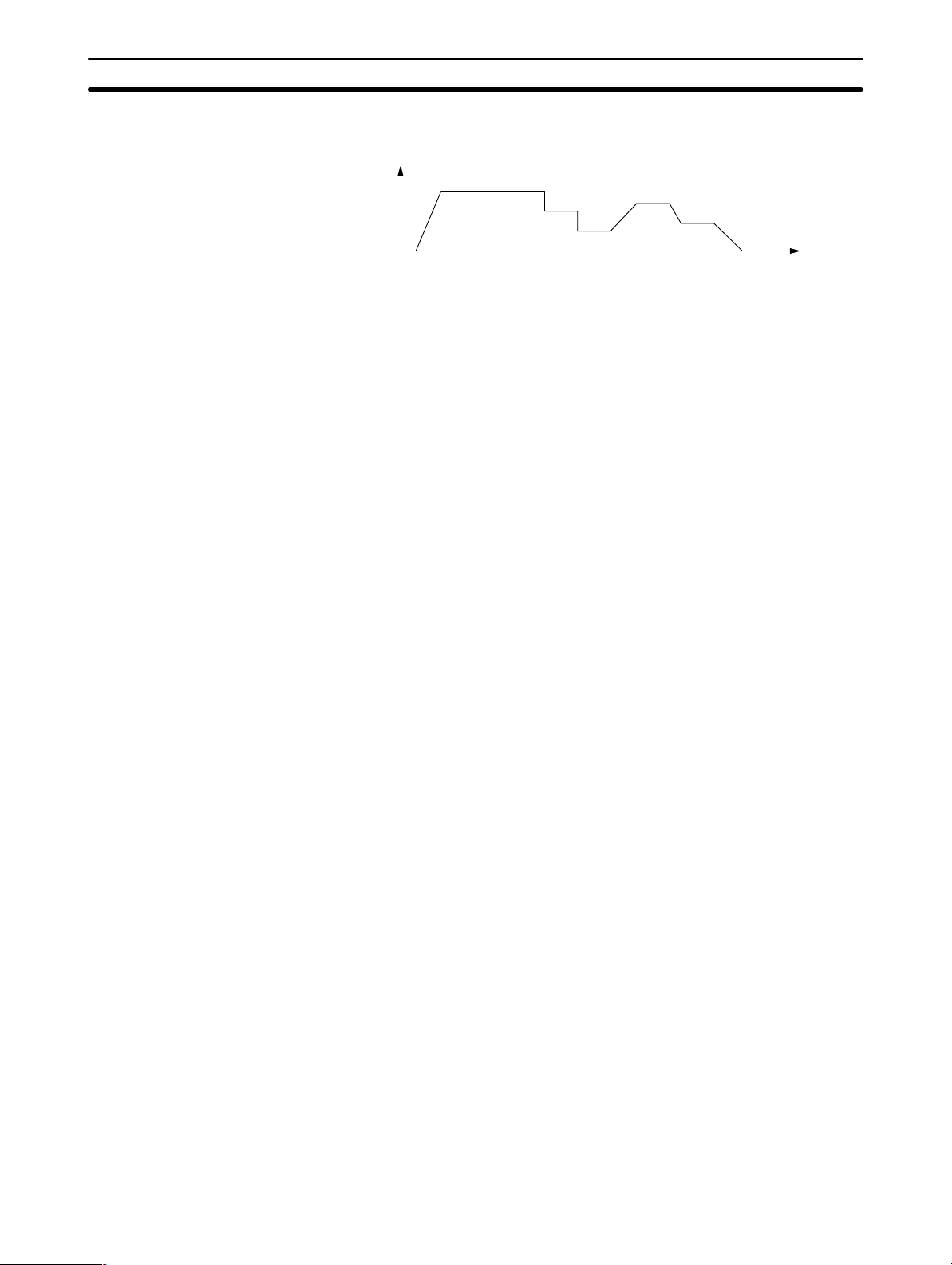

1-3-4 Rapport cyclique des impulsions à partir des ports 1 et 2

Avec la CQM1-CPU43-E, les rapports cycliques peuvent être sortis à partir des

ports 1 et/ou 2 à l’aide de PWM(––). La fréquence d’impulsion peut être sélectionnée à 91,6 Hz, 1,5 kHz ou 5,9 kHz. Cette fonction peut être utilisée pour différentes sorties de contrôle comme les sorties d’intensité de lumière ou de

contrôle de vitesse pour un variateur de fréquence.

UC

Chapitre 1–3

Temps

Fréquence = 91,6 Hz,

1,5 kHz,

5,9 kHz

t

on

+1% à 99%

T

t

on

Port 1

Port 2

T

Attention : seule l’UC CQM1-CPU43-E peut produire des impulsions à partir des ports

1 et 2.

Configuration des paramètresAvant d ’utiliser le rapport cyclique à partir des ports 1 ou 2, placez l’API en mode

PROGRAM et e ffectuez les sélections suivantes dans la configuration de l’API :

Spécifiez le rapport cyclique d’impulsion dans les DM 6643 (port 1) et/ou DM

6644 (port 2).

Bit

DM 6643

15 0

1

Sél. du type d’impulsion du port 1

1: imp. à rapport cyclique

Défaut: imp. standard

Bit

DM 6644

15 0

1

Sél. du type d’impulsion du port 2

1: imp. à rapport cyclique

Défaut: imp. standard

Les impulsions standard ne peuvent être produites à partir d’un port s’il a été

sélectionné pour le rapport cyclique d’impulsion dans les DM 6643 ou DM 6644.

Début de sortie d’impulsions Les impulsions commencent à être sorties à partir du port spécifié lorsque

PWM(––) est exécuté. Spécifiez les ports 1 ou 2 (P=001 à 002). Sélectionnez la

24

Page 28

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

Chapitre 1–3

fréquence à 5,9 kHz, 1,5 kHz ou 91,6 Hz (F=000, 001 ou 002). Sélectionnez le

rapport cyclique entre 1 et 99 % (D=0001 à 0099, BCD).

Condition d’exécution

@PWM(––)

P

F

D

La sortie d’impulsion continue à la fréquence spécifiée et au rapport cyclique

spécifié jusqu’à ce que PWM(––) soit ré–exécutée avec des sélections différentes ou que INI(––) soit exécutée pour arrêter la sortie d’impulsions à partir du

port spécifié.

Arrêt de sortie d’impulsions La sortie d’impulsions à partir d’un port peut être arrêtée en exécutant INI(––)

avec C=003. Spécifiez le port 1 ou 2 (P=001 à 002).

Condition d’exécution

@INI(––)

P

003

000

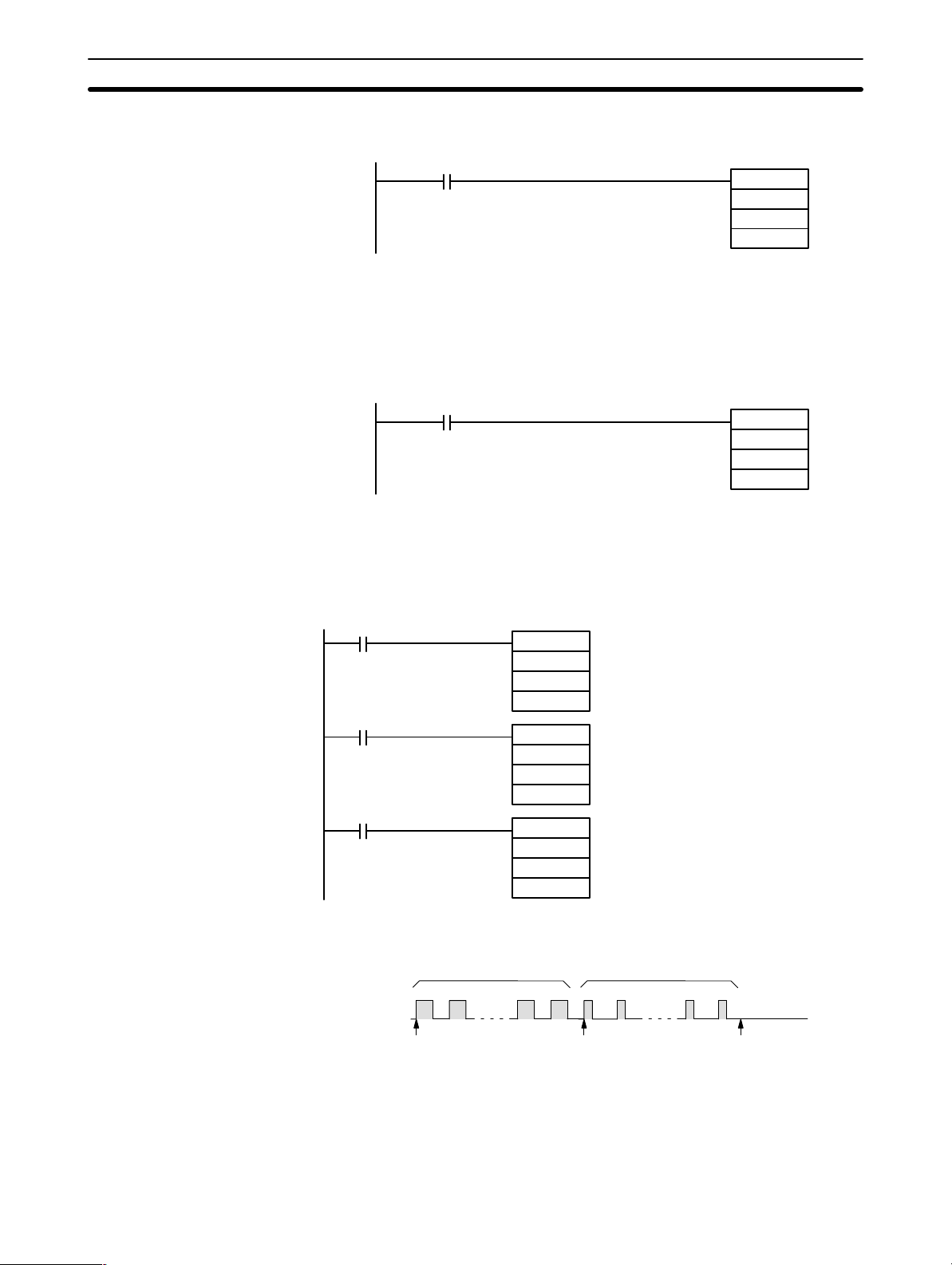

Exemple: avec PWM(––)

L’exemple suivant montre l’utilisation de PWM(––) pour le début d’une sortie

d’impulsion à 1,5 kHz à parti du port 1 et pour la modification du rapport cyclique

de 50 à 25 %. La sortie d’impulsion est alors arrêtée avec INI(––).

Avant l’exécution du programme, vérifiez que le DM 6643 soit à 1000 (rapport

cyclique d’impulsion du port 1).

00000

00001

00002

@PWM(––)

001

001

#0050

@PWM(––)

001

001

#0025

@INI(––)

001

003

000

Lorsque 00000 passe à ON, un signal de 1,5 kHz est

émis à partir du port 1 avec un rapport cyclique de 50%.

Lorsque 00001 passe à ON, le rapport cyclique passe à

25 %.

Lorsque 00002 passe à ON, INI––) interrompt la sortie

d’impulsions à partir du port 1.

Le schéma suivant illustre le rapport cyclique de la sortie d’impulsion du port 1

pendant l’exécution du programme.

Taux de service : 50% Taux de service : 25%

1-3-5 Etat des ports 1 et 2

L’état des sorties d’impulsion (impulsions standard ou à rapport cyclique) des

ports 1 et 2 peut être déterminé par la lecture de l’état des drapeaux correspon-

dants dans les zones SR et AR ou par l’exécution de PRV(––).

00000

à ON

00001

à ON

00002

à ON

25

Page 29

Sélection et utilisation des fonctions de sortie d’impulsion

Chapitre 1–3

Lecture de l’état du drapeau L’état des sorties d’impulsions peut être déterminé par la lecture du contenu des

canaux et drapeaux de la table suivante :

Canaux Bit(s) Fonction Description

SR 236 et

SR 237

SR 238 et

SR 239

AR 04 08 à 15 Etat de la sortie d’impulsions Indique l’état de la sortie d’impulsions

AR 05 12 Drapeau de décélération du port 1 Indique la décélération.

AR 06 12 Drapeau de décélération du port 2 Indique la décélération

00 à 15 Port 1 : PV (valeur en cours) Indique la valeur en cours à 8 chiffres du nombre d’impul-

sions sorties du port 1 ; les quatre chiffres les plus importants sont dans SR 237.

00 à 15 Port 2 : PV (valeur en cours) Indique la valeur en cours à 8 chiffres du nombre d’impul-

sions sorties du port 2 ; les quatre chiffres les plus importants sont dans SR 239.

00: normal

01 ou 02: erreur système

03: erreur de configuration API

04: arrêt pendant la sortie d’impulsions

(0: non spécifiée ; 1: spécifiée)

13 Drapeau de nombre d’impulsions

du port 1

14 Drapeau de sortie d’impulsions

terminée du port 1

15 Drapeau d’état de la sortie d’im-

pulsions du port 1

13 Drapeau de nombre d’impulsions

du port 2

14 Drapeau de sortie d’impulsions

terminée du port 2

15 Drapeau d’état de la sortie d’im-

pulsions du port 2

Indique la sélection du nombre d’impulsions

(0: non spécifié ; 1: spécifié)

Indique l’état de la sortie d’impulsions

(0: non terminée ; 1: terminée)

Indique la sortie d’impulsions

(0: pas de sortie ; 1: sortie en cours)

(0: non spécifiée ; 1: spécifiée)

Indique la sélection du nombre d’impulsions

(0: non spécifié ; 1: spécifié)

Indique l’état de la sortie d’impulsions

(0: non terminée ; 1: terminée)

Indique la sortie d’impulsions

(0: pas de sortie ; 1: sortie en cours)

Exécution de PRV(––) L’état des sorties d’impulsions peut être déterminé par l’exécution de PRV(––).

Spécifiez le port 1 ou 2 (P=001 à 002) et le canal de destination D. L’information

concernant l’état du port est inscrite dans les bits 04 à 07 de D et les bits 00 à 03

et 08 à 15 sont placés à 0.

Lorsque l’on utilise PRV(––) pour lire l’état du port, c’est l’information la plus

récente qui est lue et le temps de scrutation de l’API n’entre donc pas en compte.

Condition d’exécution

@PRV(––)

P

001

D

Les bits 04 à 07 de D contiennent l’information concernant l’état du port.

Bit Fonction Description

04 Drapeau de décé-

lération

05 Drapeau du nombre

d’impulsions

06 Drapeau de sortie

d’impulsions terminée

07 Drapeau d’état de la

sortie d’impulsions

Indique la décélération

(0: pas de décélération ; 1: décélération)

Indique la spécification du nombre total d’impulsions

(0: non spécifiée ; 1: spécifiée)

Indique l’état de la sortie d’impulsions

(0: non terminée; 1: terminée)

Indique la sortie d’impulsions

(0: pas de sortie ; 1: sortie en cours)

26

Page 30

Sélection et utilisation des fonctions d’interruption

Chapitre 1–4

1-4 Sélection et utilisation des fonctions d’interruption

1-4-1 Types d’interruption

Il existe trois types de traitement d’interruption pour le CQM1 :

Interruption d’entrée :

L’interruption est exécutée lorsqu’une entrée provenant d’une source externe

place à ON l’un des bits UC 00000 à 00003.

Interruption par temporisation cyclique :

L’interruption est exécutée par une temporisation cyclique avec une précision

de 0,1 ms.

Interruption par compteur rapide :

L’interruption est exécutée selon la valeur en cours (PV) d’un compteur rapide

intégré. Toutes les UC du CQM1 sont équipées d’un compteur rapide numéro 0

qui compte les entrées d’impulsion dans l’une des entrées UC 00004 à 00006.

Les impulsions à deux phases juqu’à 2,5 kHz peuvent être comptées.

Les UC CQM1-CPU43/44-E peuvent également compter les entrées à partir

des ports 1 et 2.

CQM1-CPU43-E: les compteurs rapides 1 et 2 comptent les entrées d’im-

pulsions rapides sur les ports 1 et 2. Les impulsions à deux phases jusqu’à

25 kHz ou 50 kHz unidirectionnelles peuvent être comptées.

CQM1-CPU44-E: les compteurs rapides 1 et 2 comptent les entrées de

code des codeurs rotatifs absolus sur les ports 1 et 2 (1 kHz).

Processus d’interruption Lorsqu’une interruption est générée, le sous–programme d’interruption spécifié

est exécutée. Les interruptions sont traitées selon les priorités suivantes ( l’inter-

ruption d’entrée 0 est traitée en priorité et l’interruption de compteur rapide

numéro 0 est traitée en dernier) :

1, 2, 3... 1. Interruption d’entrée 0 >Interruption d’entrée 1 > Interruption d’entrée 2 >

Interruption d’entrée 3

2. Interruption de compteur rapide 1 > Interruption de compteur rapide 2

3. Interruption de tempo. cyclique 0 > Interruption de tempo. cyclique 1 > Interruption de tempo. cyclique 2 (l’interruption de tempo. cyclique 2 est égale à

l’interruption de compteur rapide numéro 0.

Lorsqu’une interruption supérieure en priorité est reçue au cours d’une processus d’interuption, le processus en cours est arrêté et la nouvelle interruption e s t

traitée en lieu et place. Après exécution de ce sous–programme, l’interruption

précédemment arrêtée est reprise.

Lorsqu’une interruption inférieure ou égale en priorité est reçue pendant un processus d’interruption, elle est traitée dès que le sous–programme en cours est

terminé.

Comme pour les sous–programmes ordinaires, les processus d’interruption

sont définis à l’aide de SBN(92) et de RET(93) à la fin du programme principal.

Lorsque des sous–programmes d’interruption sont exécutés, une gamme de

bits d’entrée spécifiée peut être rafraîchie.

Lorsqu’un sous–programme d’interruption est défini, un message “no SBS error” (”pas d’erreur SBS”) est généré pendant la vérification du programme mais

l’exécution continue normalement. Si cette erreur se produit, vérifiez tous les

sous–programmes normaux pour vous assurer que SBS(91) a bien été programmée auparavant.

Instructions de sortie

d’impulsions et

interruptions

Avec les UC CQM1-CPU43/44-E, les instructions suivantes ne peuvent être

exécutées dans un sous–programme d’interruption pendant l’exécution d’une

27

Page 31

Sélection et utilisation des fonctions d’interruption

Chapitre 1–4

instruction contrôlant les E/S d’impulsions ou les compteurs rapides dans le programme principal (25503 passe à ON) :

INI(––), PRV(––), CTBL(––), SPED(––), PULS(––), PWM(––), PLS2(––) et

ACC(––)

Voici plusieurs façons de contourner ces limites :

1 Toutes les interruptions peuvent être masquées pendant l’exécution de

l’instruction :

@INT(––)

100

000

000

@PLS2(––)

001

000

DM 0010

@INT(––)

200

000

000

2 Ré–exécutez l’instruction dans le programme principal.