取扱説明書

このたびは、ローランド・ギター・シンセサイザー GR-33をお買

い上げいただきまして、ありがとうございます。

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に

・ 安全上のご注意(P.2 〜 3)

・ 使用上のご注意(P.9)

をよくお読みください。

また、この機器の優れた機能を十分ご理解いただくためにも、この

取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は必要なときにすぐ

に見ることができるよう、手元に置いてください。

2000 ©ローランド株式会社

本書の一部、または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

安全上のご注意

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

注意の意味について警告と

取扱いを誤った場合に、使用者が

警告

注意

死亡または重傷を負う可能性が想

定される内容を表わしています。

取扱いを誤った場合に、使用者が

傷害を負う危険が想定される場合

および物的損害のみの発生が想定

される内容を表わしています。

※物的損害とは、家屋・家財およ

び家畜・ペットにかかわる拡大

損害を表わしています。

以下の指示を必ず守ってください

警告 警告

001

● この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説

明書をよく読んでください。

図記号の例

は、注意(危険、警告を含む)を表わしていま

す。

具体的な注意内容は、 の中に描かれています。

左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を

表わしています。

は、禁止(してはいけないこと)を表わしてい

ます。

具体的な禁止内容は、 の中に描かれています。

左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。

●は、強制(必ずすること)を表わしています。

具体的な強制内容は、●の中に描かれています。

左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜

くこと」を表わしています。

008c

● AC アダプターは、必ず付属のものを、AC 100

Vの電源で使用してください。

..............................................................................................................

002c

● この機器および AC アダプターを分解したり、改

造したりしないでください。

..............................................................................................................

003

● 修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれ

ていないことは、絶対にしないでください。必

ずお買い上げ店またはローランド・サービスに

相談してください。

..............................................................................................................

004

● 次のような場所での使用や保存はしないでくだ

さい。

○ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場

所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)

○ 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)

や湿度の高い場所

○ 雨に濡れる場所

○ ホコリの多い場所

○ 振動の多い場所

..............................................................................................................

007

● この機器を、ぐらついた台の上や傾いた場所に

設置しないでください。必ず安定した水平な場

所に設置してください。

..............................................................................................................

..............................................................................................................

009

● 電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上

に重いものを載せたりしないでください。電源

コードに傷がつき、ショートや断線の結果、火

災や感電の恐れがあります。

..............................................................................................................

010

● この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アン

プ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設

定によっては永久的な難聴になる程度の音量に

なります。大音量で、長時間使用しないでくだ

さい。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、直

ちに使用をやめて専門の医師に相談してくださ

い。

..............................................................................................................

011

● この機器に、異物(燃えやすいもの、硬貨、針

金など)や液体(水、ジュースなど)を絶対に

入れないでください。

..............................................................................................................

2

警告

注意

012b

● 次のような場合は、直ちに電源を切って AC ア

ダプターをコン セントか ら外し、お買い上げ店

またはローラン ド・サービス に修理を依頼して

ください。

○ AC アダプター本体、電源コード、またはプ

ラグが破損したとき

○ 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりし

たとき

○ 機器が(雨などで)濡れたとき

○ 機器に異常や故障が生じたとき

..............................................................................................................

013

● お子様のいるご 家庭で使 用する場合、お子様の

取り扱いやいた ずらに注 意してください。必ず

大人のかたが、監視/指導してあげてください。

..............................................................................................................

014

● この機器を落と したり、この 機器に強い衝撃を

与えないでください。

..............................................................................................................

015

● 電源は、タコ足配線 などの無 理な配線をしない

でください。特に、電 源タップ を使用している

場合、電源タップの容量(ワット/アンペア)を

超えると発熱し、コ ードの被 覆が溶けることが

あります。

..............................................................................................................

016

● 外国で使用する場合は、お買い上げ店または

ローランド・サービスに相談してください。

..............................................................................................................

101b

● この機器と AC アダプターは、風通しのよい、正

常な通気が保 たれている 場所に設置して、使用

してください。

..............................................................................................................

102c

●

AC アダプターを機器本体やコンセントに抜き差

しするときは、必ずプラグを持ってください。

..............................................................................................................

103b

● 長時間使用しないときは、AC アダプターをコン

セントから外してください。

..............................................................................................................

104

● 接続したコー ドやケーブ ル類は、繁雑にならな

いように配慮してください。特に、コードやケー

ブル類は、お子様 の手が届か ないように配慮し

てください。

..............................................................................................................

106

● この機器の上 に乗ったり、機 器の上に重いもの

を置かないでください。

..............................................................................................................

107c

● 濡れた手で AC アダプターのプラグを持って、機

器本体やコンセ ントに抜き 差ししないでくださ

い。

..............................................................................................................

108b

● この機器を移動するときは、AC アダプターをコ

ンセントから 外し、外部機器 との接続を外して

ください。

..............................................................................................................

109b

● お手入れをするときには、電源を切って AC ア

ダプターをコ ンセントか ら外してください

(P.12)。

..............................................................................................................

110b

● 落雷の恐れがあるときは、早めに AC アダプター

をコンセントから外してください。

..............................................................................................................

3

目次

はじめに....................................................................................................8

ギター・シンセサイザーのしくみ ........................................................................................ 8

GR-33 でできること(主なもの).......................................................................................... 8

使用上のご注意 .........................................................................................9

各部の名称と働き ...................................................................................10

第 1 章 音を出す...................................................................................13

用意するもの....................................................................................................................... 13

GK-2A の取り付け ............................................................................................................................13

接続のしかた....................................................................................................................... 14

電源オン〜演奏前に必要なこと ..........................................................................................15

「プレイ・モード」とは?...............................................................................................................15

工場出荷時の設定に戻す(ファクトリー・リセット)........................................................ 16

全体に関わる設定をする(SYSTEM).................................................................................17

画面の明るさを調節する(LCD コントラスト)........................................................................17

入力感度を設定する(PICKUP SENS).......................................................................................17

他の楽器にピッチを合わせる.........................................................................................................18

ギターのチューニングをする(チューナー機能)......................................................................18

出力する機器を設定する(OUTPUT SELECT)..................................................................19

ギター・アンプ・シミュレーターを OFF にする(G.AMP SIM).........................................19

ギターを弾いてシンセ音を鳴らす ...................................................................................... 20

音が出ない場合は............................................................................................................. 20

第 2 章 音色(パッチ)を切り替えて演奏する ....................................21

パッチとは?....................................................................................................................... 21

書き替え可能なパッチ(ユーザー・パッチ)..............................................................................21

読み出し専用のパッチ(プリセット・パッチ)..........................................................................21

パッチを選ぶ....................................................................................................................... 21

ギター(GK-2A)側で選ぶ ............................................................................................................21

本体の操作で選ぶ..............................................................................................................................22

本体とフット・スイッチの操作で選ぶ ........................................................................................23

外部 MIDI フット・コントローラーで選ぶ..................................................................................24

パッチの並び順を変える..................................................................................................... 25

第 3 章 本体ペダルによる機能や効果を試す........................................26

「ペダル効果モード」とその呼び出しかた.......................................................................... 26

プレイ・モードのまま同じ効果を得るには................................................................................26

MULTI-FX、アルペジエーター/ハーモニストをオン/オフする ..................................... 27

本体のペダルで音を変化させる ..........................................................................................28

ペダル・ワウのような効果を得る(ワウ)..................................................................................28

4

音高をダイナミックに変化させる(ピッチ・グライド).........................................................28

弦が止まってもシンセ音を保持させる(ホールド).................................................................28

チューナー機能をペダルで呼び出す................................................................................... 29

第 4 章 基本となる 5 つのモードとその操作........................................30

プレイ・モードでの操作..................................................................................................... 30

ペダル効果モードでの操作 ................................................................................................. 31

パッチ・エディット・モードの意味とその操作 .................................................................32

システム・モードでの操作 ................................................................................................. 33

チューナー・モードでの操作.............................................................................................. 33

各モード間の行き来のしかた.............................................................................................. 34

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する ...........................................35

パッチの詳しい構成 ............................................................................................................35

「トーン」とは?................................................................................................................................35

パッチごとに記憶できるその他の設定 ........................................................................................35

弦ごとに異なる設定を行う(STRING SELECT).....................................................................35

アルペジエーター/ハーモニストとパッチの関係 ...................................................................36

目次

パッチの保存のしかた ........................................................................................................36

保存に関する注意事項 .....................................................................................................................36

本体のパッチをシーケンサーなどに保存する(バルク・ダンプ)........................................37

保存したシステムやパッチのデータを受信する(バルク・ロード)....................................37

パッチに名前をつける(PATCH NAME)........................................................................... 38

パッチごとに音量を記憶させる(PATCH LEVEL)............................................................. 38

演奏感を変える(PLAY FEEL)........................................................................................... 39

エンベロープ・フォロー機能について ........................................................................................40

発音速度をさらにアップするには(アクセル機能)........................................................... 40

音の定位を変える(PAN)................................................................................................... 41

連続的な音高変化を半音刻みにする(CHROMATIC)........................................................ 42

和音を美しく響かせたい場合.........................................................................................................42

ピアノなどの音高変化を再現する場合 ........................................................................................42

ワウの効き方を選ぶ(WAH TYPE).................................................................................... 43

ピッチ・グライドの効き方を選ぶ(GLIDE TYPE)............................................................ 44

ホールドの効き方を選ぶ(HOLD TYPE)........................................................................... 45

CTRL ペダルを使う............................................................................................................. 46

エクスプレッション・ペダルを使う................................................................................... 47

効果をかけるには..............................................................................................................................47

効果を選ぶには(EXP PEDAL)....................................................................................................47

シンセ音を加工する ............................................................................................................49

素材になる音(トーン)を選ぶ(SELECT)..............................................................................49

音の立ち上がりを遅く/速くする(ATTACK).........................................................................49

余韻の長さを変える(RELEASE)................................................................................................50

5

目次

音の明るさを変える(BRIGHTNESS)........................................................................................50

2 つの音(トーン)を重ねる .............................................................................................. 51

各弦でどちらのトーンを鳴らすかを決める(LAYER)............................................................51

デチューン(微妙な音高のずれ)を与える................................................................................51

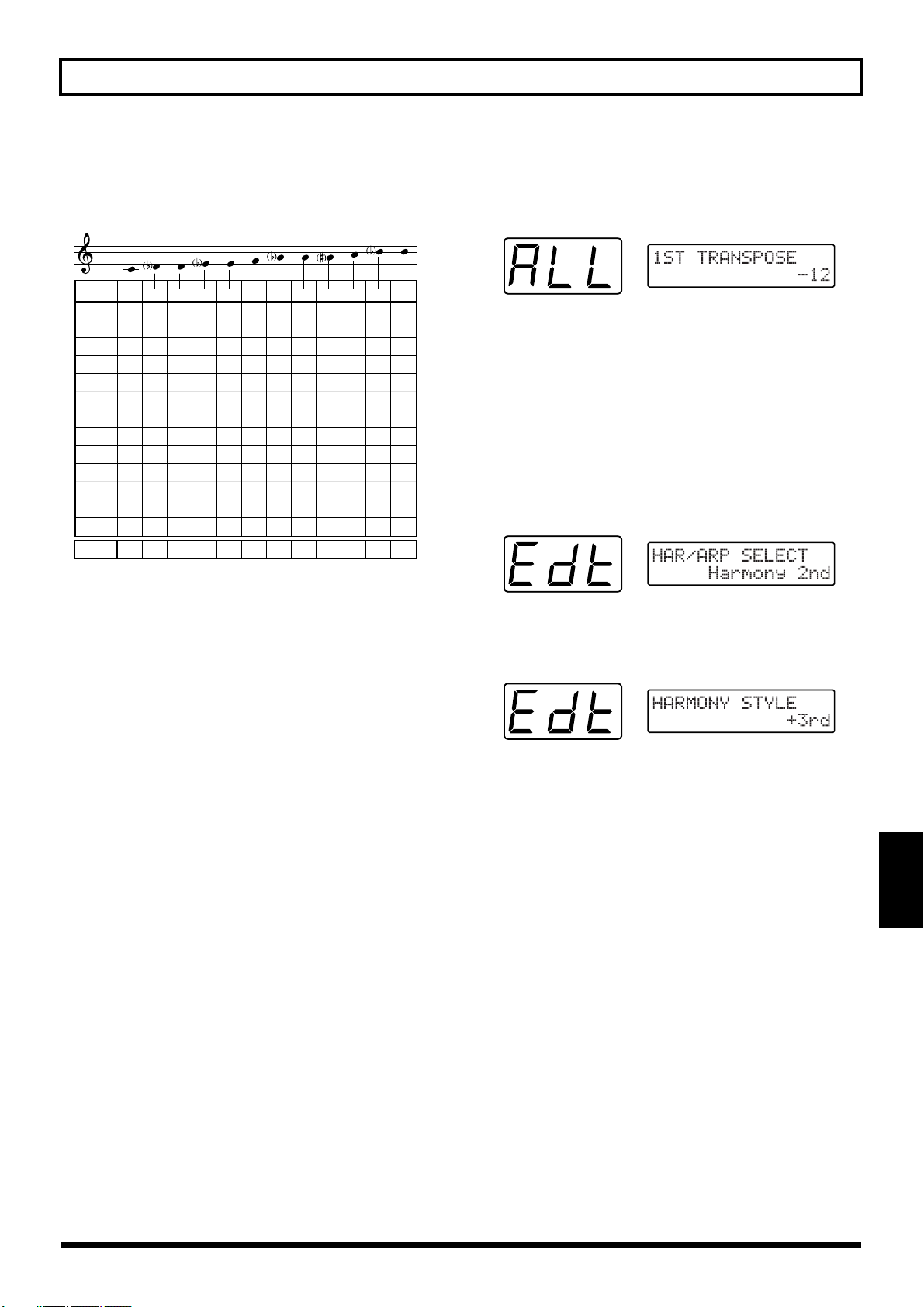

音程を半音単位でずらす(TRANSPOSE).................................................................................51

2 つのトーンの音量バランスを決める(1:2 BALANCE).......................................................52

鳴るはずのトーンが鳴らない時は? ............................................................................................52

第 6 章 内蔵エフェクトを使う .............................................................53

エフェクトの構成と得られる効果 ...................................................................................... 53

マルチ・エフェクトの設定をする ...................................................................................... 53

マルチ・エフェクトをオン/オフする(MULTI-FX SW)......................................................53

種類を選ぶ(MULTI-FX TYPE)...................................................................................................54

マルチ・エフェクトのパラメーターについて............................................................................55

コーラスの設定をする ........................................................................................................74

リバーブ(残響)の設定をする ..........................................................................................74

エフェクトの一時オフについて(EFFECT BYPASS)........................................................ 75

内蔵エフェクトが効かない時は ..........................................................................................75

第 7 章 和音演奏を分散和音に展開する〜アルペジエーター...............76

アルペジエーターのしくみ ................................................................................................. 76

「アルペジオ・パターン」について ..............................................................................................76

アルペジオ中のホールド機能の有効な使い方 .................................................................... 76

アルペジオの鳴りかたを変える ..........................................................................................77

アルペジエーターのオン/オフを切り替える(HAR/ARP CONTROL)............................77

アルペジオさせるトーンを選択する(HAR/ARP SELECT).................................................78

アルペジオのパターンを選択する(ARP PATTERN)............................................................78

テンポを設定する(ARP TEMPO)..............................................................................................79

ペダルを使ってテンポを設定する(タップ・テンポ・ティーチ機能)................................79

第 8 章 指定したキーのハーモニーをつける〜ハーモニスト...............80

ハーモニストのしくみ ........................................................................................................80

ハーモニストでできること ................................................................................................. 80

ギター音にシンセ音でハーモニーをつける................................................................................80

シンセ音同士でハーモニーを作る ................................................................................................80

6

操作のしかた....................................................................................................................... 81

ハーモニストをオン/オフする(HAR/ARP CONTROL)....................................................81

ハーモニー音を鳴らすトーンを選択する(HAR/ARP SELECT)........................................82

副旋律の音程を設定する(HARMONY STYLE)......................................................................82

トランスポーズの設定と「HARMONY STYLE」の関係........................................................83

キー(調性)を設定する(HARMONY KEY)............................................................................84

MIDI ノート情報で外部ペダルなどからキーを変える(HARMONY REMOTE)...............84

曲中でメジャー/マイナーを切り替える....................................................................................85

第 9 章 外部音源やシーケンサーと接続する........................................86

MIDI について ..................................................................................................................... 86

外部 MIDI 音源を鳴らす ...................................................................................................... 86

外部 MIDI 音源との接続...................................................................................................................86

MIDI チャンネル/ベンド・レンジを設定する(BASIC CHANNEL、BEND RANGE)..86

GR-33 から MIDI 情報を送って音色などを選ぶ(MIDI[PC])................................................88

弦別に異なる音色を選ぶ .................................................................................................................89

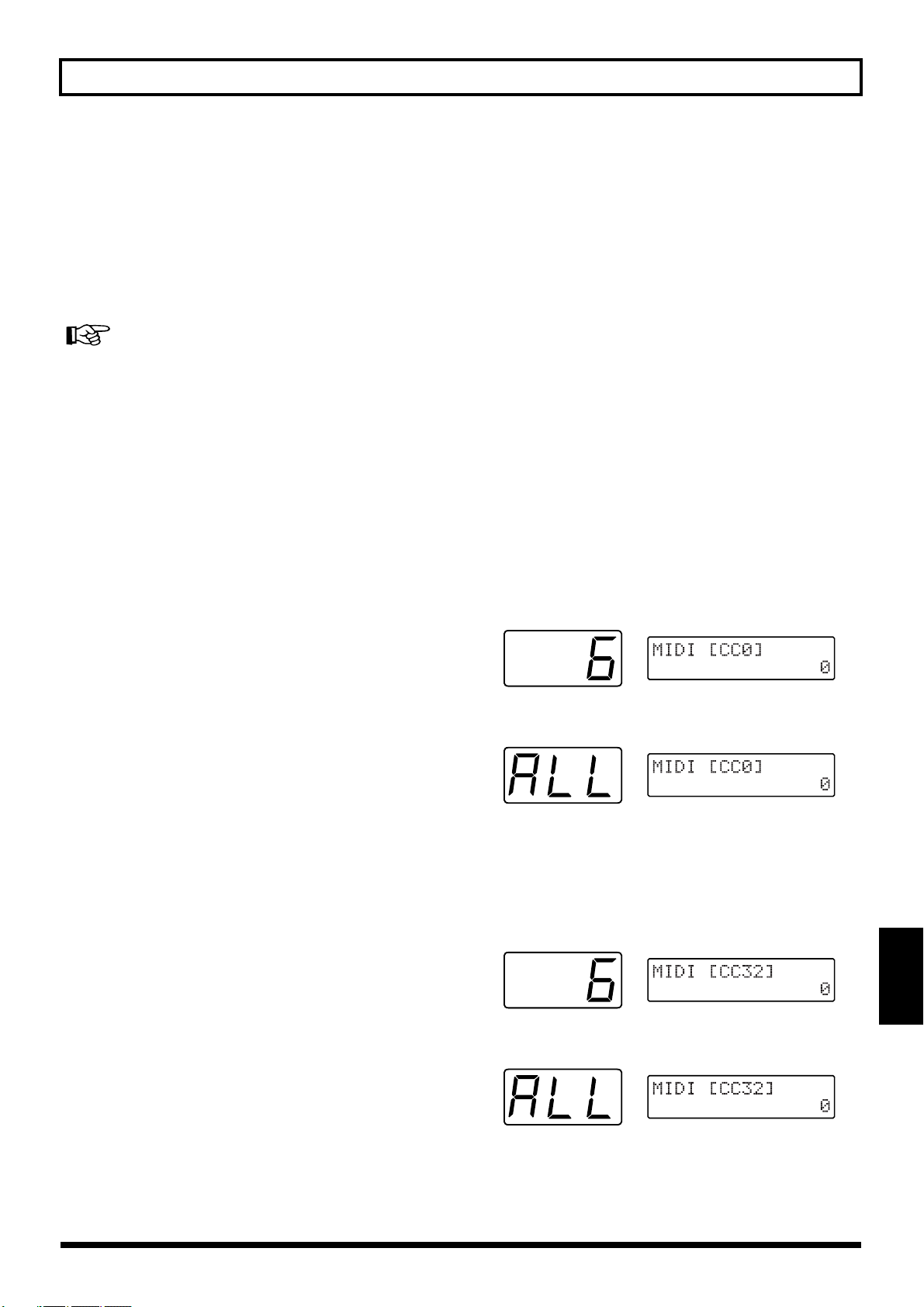

128 個を越える音色を選ぶ(MIDI[CC0]、MIDI[CC32]).......................................................89

アルペジエーター、ハーモニストを外部音源に使う ...............................................................90

エンベロープ・フォロー機能と MIDI データの関係.................................................................91

外部 MIDI 機器を本体ペダルでコントロールする .....................................................................91

外部音源への演奏情報を平行移調する(MIDI [TRANSPOSE]).........................................92

うまく外部音源が鳴らないときは ...................................................................................... 92

外部シーケンサーの入力ツールとして使う ........................................................................93

シーケンサーと接続する .................................................................................................................93

入力の手順と各機器の設定.............................................................................................................93

「ローカル・コントロール・オフ」について..............................................................................94

撥弦楽器のリアルなデータをつくる ............................................................................................94

アルペジエーター、ハーモニストの演奏を記録する ...............................................................94

ピッチ・ベンド・データの送信量を減らす................................................................................95

使用するチャンネル数を節約する ................................................................................................96

目次

うまく記録できないときは ................................................................................................. 96

第 10 章 その他の便利な機能 ...............................................................97

プログラム・チェンジ番号をパッチの順に振り直す.......................................................... 97

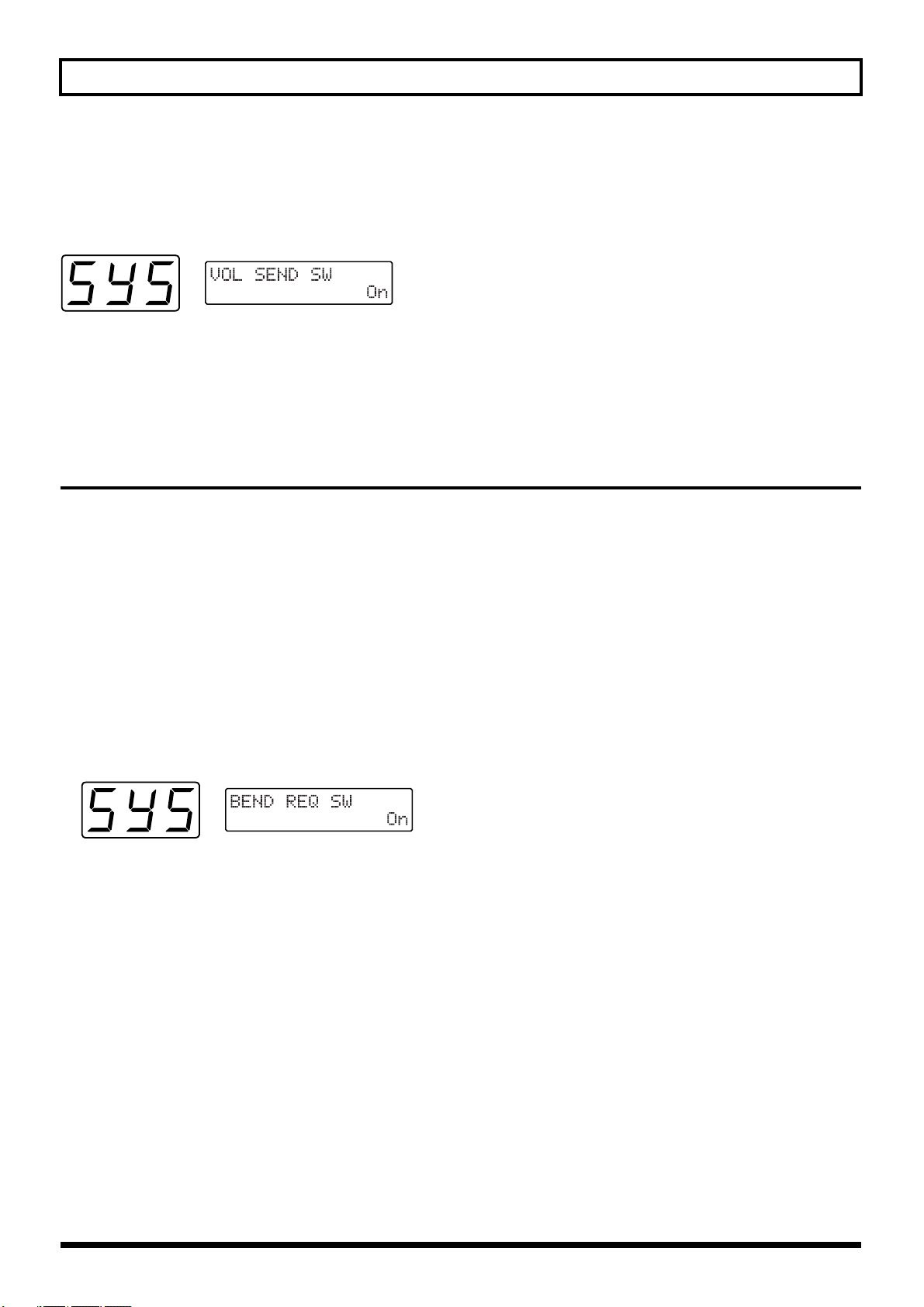

MIDI コントローラー 7 番(音量)の送信を止める............................................................ 97

ベンド・レンジのリクエスト情報の送信を止める ............................................................. 98

第 11 章 資料 ........................................................................................99

故障と思う前に ................................................................................................................... 99

エラー・メッセージ一覧................................................................................................... 102

ローランドのエクスクルーシブ・メッセージについて ....................................................103

MIDI インプリメンテーション ..........................................................................................105

MIDI インプリメンテーション・チャート ........................................................................ 119

主な仕様............................................................................................................................ 120

索引 .......................................................................................................121

トーン・リスト .....................................................................................124

パッチ・リスト .....................................................................................126

7

はじめに

ギター・シンセサイザーのしくみ

GR-33 は多機能で高音質、かつ小型軽量な「ギター・シンセ

サイザー」(以下ギター・シンセ)です。

通常シンセサイザーというと鍵盤コントローラー式が一般的

です。しかし鍵盤のしくみは ON/OFF スイッチの延長線にあ

り、必ずしも弦楽器や管楽器ほど表現力が高いとはいえませ

ん。

これに対してギターは、振動部(弦)に直接触れられるため、

半音以下の細かい音高変化やビブラート、ミュートのニュア

ンスなどの表現力に非常に長けています。またその手軽さか

ら、演奏人口もキーボード奏者の数を上回っています。

ギター・シンセは、これらの点に注目して開発された、ギター

を弾くことでシンセサイザー音源を鳴らすことができる楽器

です。

GR-33 でできること(主なもの)

● 通常のギター演奏と同じ感覚で、384 種もの膨大なシン

セ・サウンドを自在に操ることができます。

→ シンセ音のみで、あるいはギター音にシンセ 音を重ねて

ソロをとったり、両者を切り替えても鳴らせます。

→ 和音で演奏すれば、シンセならではの壮大な アンサンブ

ル・サウンドが表現できます。

→ エレクトリック・ギターから他の楽器(アコー スティッ

ク・ギター、ベース、オルガン、管楽器、民族楽器・・)

に持ち替えることなく、瞬時にそれらの音に 切り替えら

れます。

● 金属弦で、GK-2A(ディバイデッド・ピックアップ:別

売)が正し く取 り付けられ るも のであれば、ア コー ス

ティック・ギターとの組み合わせでも使えます。

● 2 種類のシンセ音色を重ねたり、各弦に自由に割り当て

られる他、音の明るさや立ち上がり、ギター音 との音の

高さの差などを細かく調整して記憶させてお くことがで

きます。(P.49 〜 P.52)

● シンセ・ハーモニスト機能により、ギター音に シンセ音

で(またはシンセ音同士で)あらかじめ設定し たキーの

美しいハーモニーをつけることができます(P.80)。

● 内蔵のアルペジエーターにより、様々なアル ペジオ効果

を得ることができます(P.76)。

金属弦のギターに各弦独立式のピックアップを取り付け、弦

別に拾っ た振 動からその周波 数や 振幅を抽出し、それ らに

従った高さ、音量、音色のシンセ音を発音させる...という

しくみになっています。

また内蔵音源を 鳴らすと同 時に、MIDI ア ウト端子から外部

MIDI 機器(音源など)に対しても、ギターの演奏情報を送出

するようになっています。

● シンセ音 用のエフ ェクター(リバーブ系、コー ラス系、

マルチ・エフェクト)を搭載、豊かな広がり が得られま

す(P.53)。

● 2 種類のシンセ音をステレオ(左右)に振り分けて鳴ら

したり、1 〜 6 弦に対応するシンセ音を左から右に順に

並べて発 音させる など、様々なシンセ音の 定位(パン)

が得られます(P.41)。

● 本体の 4 つの音色切替ペダルは、ワウワウ風やアーミン

グ風など、様々な効果を得るためにも使えます(P.28 〜

P.29)。

● エクスプレッション・ペダルが装備さ れているため、音

量や音の高さ等まで、様々な変化を本体の みで得ること

ができます(P.47)。

● ギターの演奏を MIDI 情報に変換し、外部音源を鳴らすこ

ともできます(P. 86 〜)。

● MIDI シーケンサーの入力用に使えば、鍵盤では再現しき

れない リア ルな撥弦楽器 パー トや、表現に富ん だメ ロ

ディ・パートを作成できます(P.93)。

● ギター・チューナーを搭載、すばやく正し くチューニン

グできます(P. 18)。

※ MIDI は社団法人 音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。

8

使用上のご注意

291a

2 ページに記載されている「安全上のご注意」以外に、次のことに注意してください。

電源について

301

● 雑音を発生する装置(モーター、調光器など)や消費電力

の大きな機器とは、別のコンセントを使用してください。

302

● AC アダプターを長時間使用すると AC アダプター本体が

多少発熱しますが、故障ではありません。

307

● 接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐた

め、必ずすべての機器の電源を切ってください。

設置について

351

● この機器の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを持

つ機器があると、ハム(うなり)を誘導することがありま

す。この場合は、この機器との間隔や方向を変えてくださ

い。

352

● テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレビ

画面に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることがあり

ます。この場合は、この機器を遠ざけて使用してください。

354a

● 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め切っ

た車内などに放置しないでください。変形、変色すること

があります。

355

● 故障の原因になりますので、雨や水に濡れる場所で使用し

ないでください。

お手入れについて

401a

● 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く絞っ

た布で汚れを拭き取ってください。汚れが激しいときは、

中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔らかい布

で乾拭きしてください。

402

● 変色や変形の原 因となる ベンジン、シンナーおよびアル

コール類は、使用しないでください。

修理について

451c

● お客様がこの機器や AC アダプターを分解、改造された場

合、以後の性能について保証できなくなります。また、修

理をお断りする場合もあります。

452

● 修理に出される場合、記憶した内容が失われることがあり

ます。大切な記憶内容は、他の MIDI 機器(シーケンサー

など)に保存する か、記憶内容 をメモしておいてくださ

い。修理するときには記憶内容の保存に細心の注意を払っ

ておりますが、メモリー部の故障などで記憶内容が復元で

きない場合もあります。失われた記録内容の修復に関しま

しては、補償も含めご容赦願います。

453

● 当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持

するために必要な部品)を、製造打切後 6 年間保有して

います。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていた

だきます。なお、保 有期間が 経過した後も、故障箇所に

よっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店、

または最寄りのローランド・サービスにご相談ください。

メモリー・バックアップについて

501b

● 本体内には、電源を切った後も記憶した内容を保持するた

めの電池を装備しています。電池が消耗してくると、ディ

スプレイに次のように表示されます。電池が消耗すると記

憶した内容が失われますので、早めに交換してください。

交換するときは、必ずローランド・サービスに相談してく

ださい。

「Battery Low!」

その他の注意について

551

● 記憶した内容は、機器の故障や誤った操作などにより、失

われることがあります。失っても困らないように、大切な

記憶内容はバックアップとして他の MIDI 機器(シーケン

サーなど)に保存しておいてください。

552(

● 本体メモリーの失われた記憶内容の修復に関しましては、

補償を含めご容赦願います。

553

● 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端子

などに過度の力を加えないでください。

554

● ディスプレイ を強く押し たり、叩いたりしないでくださ

い。

556

● ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、プラ

グを持ってください。

558a

● 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからないよ

うに、特に夜間は、音量に十分注意してください。ヘッド

ホンを使用すれば、気がねなくお楽しみいただけます。

559a

● 輸送や引っ越しをするときは、この機器が入っていたダン

ボール箱と緩衝材、または同等品で梱包してください。

562

● 接続には、当社ケーブル(PCS シリーズなど)をご使用

ください。他社製の接続ケーブルをご使用になる場合は、

次の点にご注意ください。

○ 接続ケーブルには抵抗が入ったものがあります。本

機との接続には、抵抗入りのケーブルを使用しない

でください。音が極端に小さくなったり、全く聞こ

えなくなる場合があります。ケーブルの仕様につき

ましては、ケーブルのメーカーにお問い合わせくだ

さい。

9

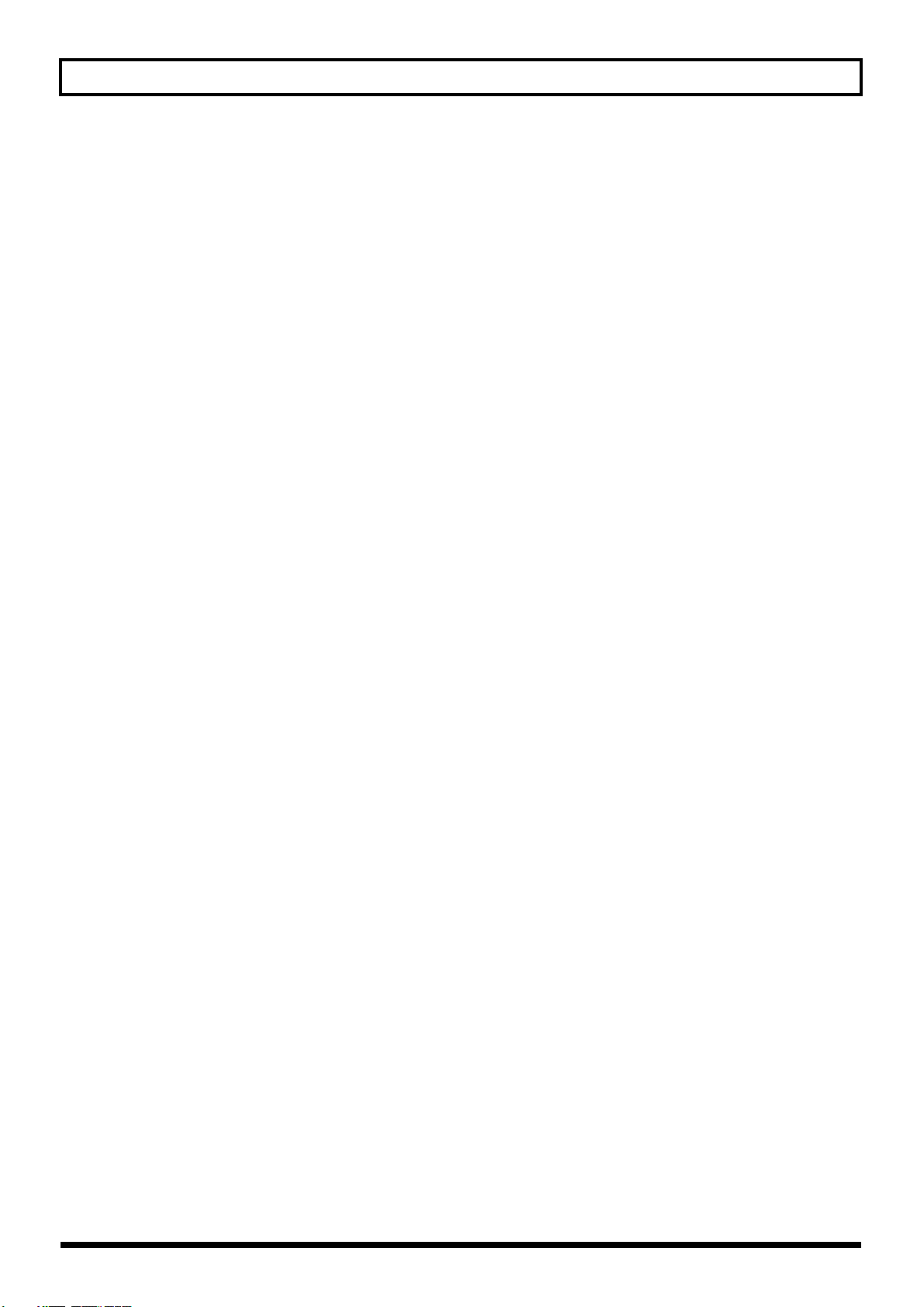

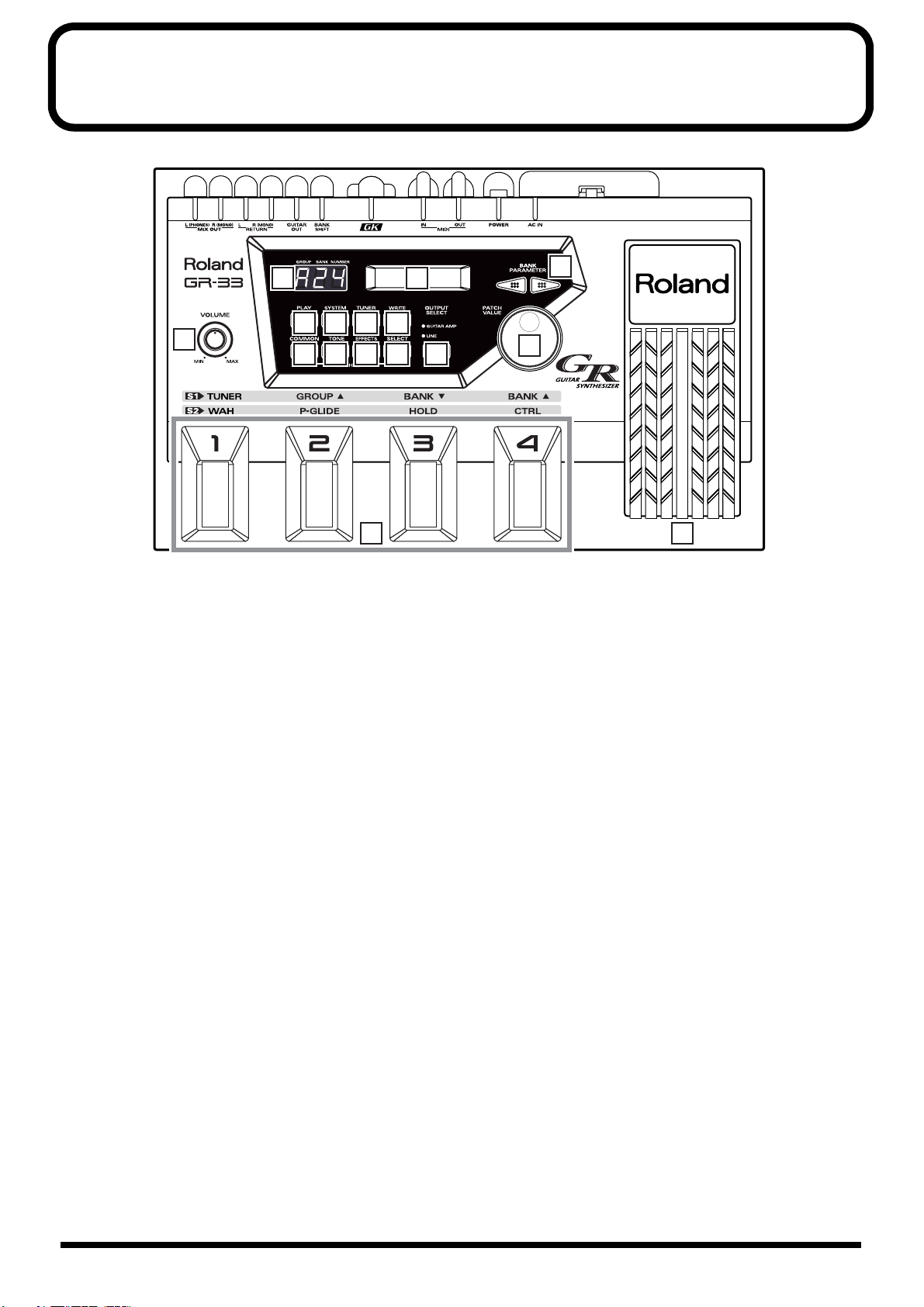

各部の名称と働き

fig.0-01(各部の名称と働き 1)

13 14

2 3 4 5

1

6 7 8 9

1 VOLUME(ボリューム)つまみ

ミックス・アウトから出力される信号の音量を調節しま

す。中央付近が、楽器用アンプやミキサーに接続する際

の目安の位置です。

※ ギター・アウト・ジャックからの出力レベルには関係し

ません。

10

11

12

1615

6 COMMON(コモン)ボタン

パッチ・エディット・モードの COMMON(パッチの設

定関連)に切り替えるボタンです。

このボタンを押 してパ ッチ・エディット・モードに入

り、パッチの名前やペダルの効果などのパッチの設定を

行います。

2 PLAY(プレイ)ボタン

プレイ・モードに切り替えるボタンです。

演奏する時はこのボタンを押してプレイ・モード(起動

時の状態)にします。

3 SYSTEM(システム)ボタン

システム・モードに切り替えるボタンです。

このボタンを押し てシステ ム・モードに入り、GR-33

本体に関する設定を行います。

4 TUNER(チューナー)ボタン

チューナー・モードに切り替えるボタンです。

このボタンを押すとチューナー機能がオンになり、

チューニングを行うことができます。

5 WRITE(ライト)ボタン

パッチの書き込み(パッチ・ライト)に使います。

また、ファクトリー・リセットやバルク・ダンプで、確

認用ボタンとしても使います。

7 TONE(トーン)ボタン

パッチ・エディット・モードの TONE(パッチの音色関

連)に切り替えるボタンです。

このボタンを押 してパ ッチ・エディット・モードに入

り、シンセ音の基本となる音色(トーン)の設定を行い

ます。

8 EFFECTS(エフェクト)ボタン

パッチ・エディット・モードの EFFECTS(パッチのエ

フェクト関連)に切り替えるボタンです。

このボタンを押 してパ ッチ・エディット・モードに入

り、リバーブ、コーラス、マルチ・エフェクトなどのエ

フェクト関連の設定を行います。

9 STRING SELECT

(ストリング・セレクト)ボタン

1st / 2nd トーンの割り当て(LAYER)や移 調

(TRANSPOSE)など、弦ごとに設定を変えられる項目

で、弦番号の指定に使います。

10

各部の名称と働き

10 OUTPUT SELECT

(アウトプット・セレクト)ボタン

MIX OUT につながれる出力機器の選択に使います。

11 BANK/PARAMETER

(バンク/パラメーター)ボタン

プレイ・モード時にこのボタンを押すと、バンクが切り

替わります。

システム・モード、パッチ・エディット・モードの時に

は、設定項目が変わります。

12 PATCH/VALUE(パッチ/バリュー)

ダイヤル

プレイ・モード時にこのダイヤルを回すと、パッチが順

次切り替わります。

システム・モード、パッチ・エディット・モードの時に

は、設定項目の設定値が変更できます。

13 3 桁表示器

プレイ・モード時はパッチ番号を表示します。

システム・モード、パッチ・エディット・モード、ペダ

ル効果モ ード では、それぞれ モー ドを表わすSYS

EdtPdLが表示されます。また弦ごとに設定がで

きる項目などでは、弦番号が表示されます。

16 エクスプレッション・ペダル

シンセ音の音量、音色、音程、アルペジエーターのテン

ポなど、様々なコントロールを行うことができます。

● エクスプレッション・ペダルを操作するときは、

可動部とパネル の間に指を 挟まないように注意

してください。

お子様のいる ご家庭で使 用する場合、お子様の

取り扱いやい たずらに注 意してください。必ず

大人のかたが、監視/指導してあげてください。

14 ディスプレイ

プレイ・モード時はパッチネームやハーモニスト/アル

ペジエーターの状態などが表示されます。

その他のモードでは、選ばれている設定項目の状態や値

を表示します。また、様々なメッセージがここに表示さ

れます。

15 フット・ペダル

4 個の足踏みスイッチです。プレイ・モードでは、GK2A の[S1]と併せて、主にパッチの切り替えに使いま

す。また GK-2A の[S2]を押し、ペダル効果モードに

入ってから踏めば、ワウ、ピッチ・グライド、ホールド

などの演奏効果が得られます。

11

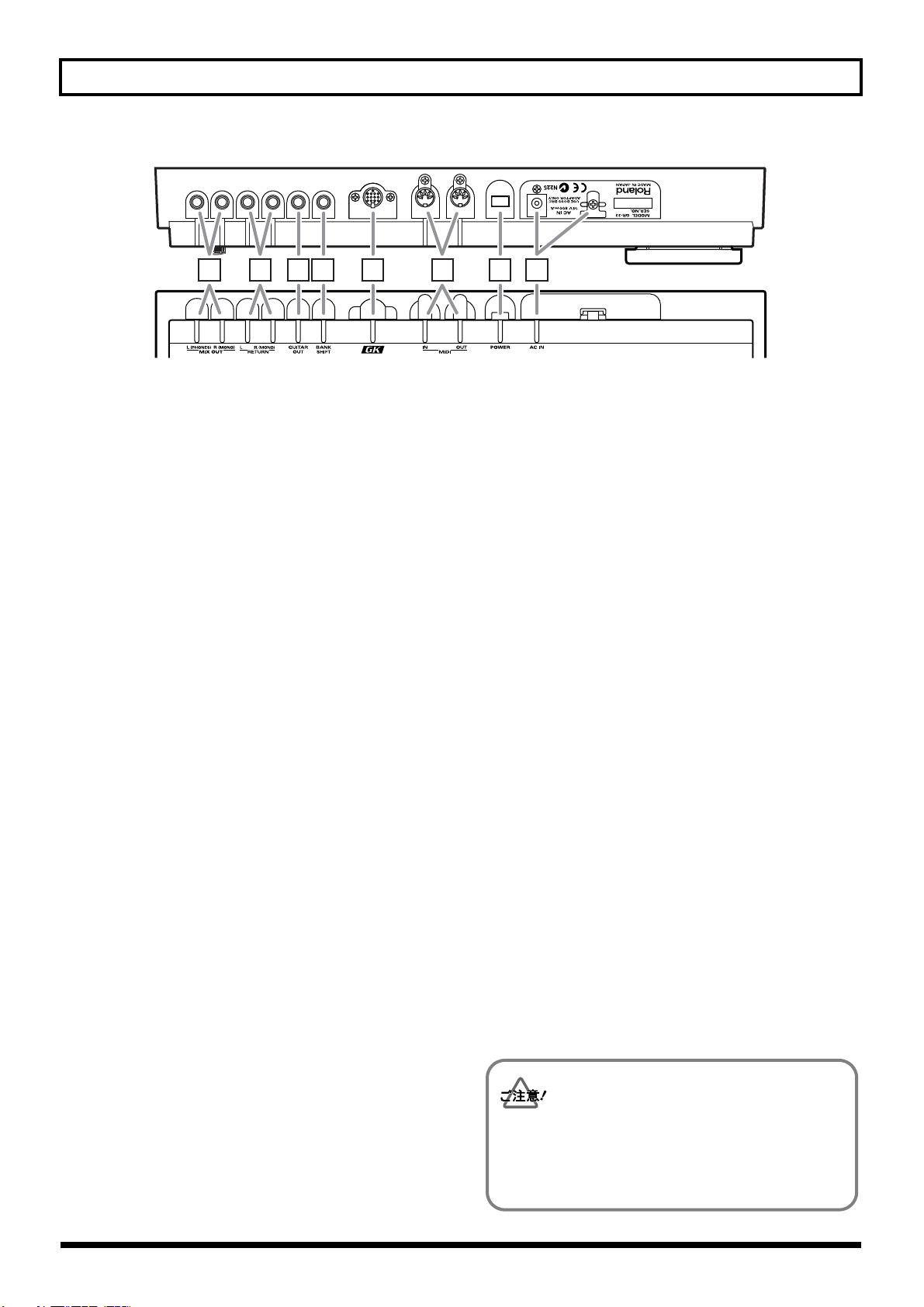

各部の名称と働き

fig.0-02(各部の名称と働き 2)

17 18 19 20 21 22 23 24

17 MIX OUT

(ミックス・アウト)ジャック

L (PHONES) /R (MONO)

シンセ音が出力されます。通常は、L / R から 2 本の

ケーブルで出力し、ステレオ構成のアンプに繋ぎます。

なお L (PHONES) 側は、ステレオ標準プラグにも対応

していますので、ヘッドホン・ジャックとしても使用で

きます。(ただし L (PHONES) をヘッドホン・アウトと

して使用している時に、R (MONO) をライン・アウト

として同時使用することはできません。)

GUITAR OUT ジャックに何も接続しないと、ギター本

体の音もここにミックスされて出力されます。

※ 出荷時のパッチを正しく鳴らすため、できる だけステレ

オ・アンプか、ステレオ・ヘッドホンでご使用ください。

モノラル・アンプにつなぐ時は、R (MONO) に接続して

ください。

18 GUITAR RETURN(ギター・リターン)

ジャック L/R(MONO)

GUITAR OUT ジャック(次項)を外部エフェクターの

センド(送り出力)として使う場合、このジャックへリ

ターン(受け入力)させます。MIX OUT からシンセ音

とエフェクトのかか ったギタ ー音がいっしょに出力さ

れます。

GUITAR OUT(ギター・アウト)ジャック

19

ギター音のみをシン セ音とは 別に出力させる場合に使

用します。お手持ち のギター 専用アンプやギター・エ

フェクターに接続します。

BANK SHIFT(バンク・シフト)ジャック

20

パッチのバンク切り替え専用の増設フット・スイッチを

接続するジャックです。フット・スイッチ BOSS FS5U を 2個、PCS-31 ケーブルを使って接続します(各

別売)。増設したフット・スイッチは、プレイ・モード

以外では異なる機能を担当します。

21 GK IN コネクター

付属の 13 ピン専用ケーブルで、ディバイデッド・ピッ

クアップ GK-2A(別売)と接続します。

※ 市販のギタ ー・シンセ 対応ギターとの接続に ついては、

各ギター・メーカーや販売店にお問い合わせください。

22 MIDI コネクター(MIDI IN/OUT)

MIDI ケーブルにより、外部機器との接続をするための

コネクターです。外 部音源モ ジュールを本機のコント

ロールで鳴らしたり、MIDI を使って音色データのやり

とりを行う場合に使用します。

23 パワー・スイッチ

機器全体の電源をオン/オフするためのスイッチです。

24 電源ジャック/コード・フック

付属の AC ア ダプターを接続しま す。また、コード・

フックにアダプターのコードを引っかけておくと、演奏

中にコードが抜ける事故を防ぐことができます。

※ 付属の AC アダプター以外は絶対に使用しないでくださ

い。

12

本書では、ディスプレイ/画面を使用して機能説明をし

ていますが、工場出荷時の設定(音色名など)と本文中

のディスプレイ/画面上の設定は一致していません。あ

らかじめご了承ください。

第 1 章 音を出す

用意するもの

GR-33 を鳴らすには、次のものが必要です。

● GR-33 本体、付属品(AC アダプター、13 ピン・ケーブル)

● アンプ、スピーカー、ケーブル類(なるべくステレオ構成のもの)、またはステレオ・ヘッドホン

● ディバイデッド・ピックアップ GK-2A

● GK-2A が正しく取り付けられる金属弦のギター

上記の他、次のものも必要に応じてご用意ください。

● ギター専用アンプ、ギター・エフェクター(ギター音を併用するとき)

● 外付けバンク・シフト・スイッチ(BOSS FS-5U × 2 個、PCS-31 ケーブル× 1 本:各別売)(P.23)

● MIDI フット・コントローラー(FC-200 など:別売)(P.24)

GK-2A の取り付け

各機器を接続する前に、ギターに GK-2A を取り付けます。

GK-2A の取扱説明書に記載されている手順に従って、図のよ

うに GK-2A のピックアップを取り付けてください。

fig.1-20

< GK-2A が使用できないギター>

GK-2A は多 くのギターに取り付けるこ とができるよう小型

に設計されていますが、次の様なギターでは使用できません

のでご注意ください。

1章

※ ピックアップには取り付け方向がありま す。コードが出

ているほうが 6 弦側です。

※ GK-2A の取扱説明書では、他の機器との組み合わせで説

明が書かれている場合がありますが、そのまま GR-33 に

置き替えてお考えください。

GK-2A の取り付け状態については、特に以下の点に注意しま

す。

● 最高フレットを押さえた時、弦とピックアッ プの一番狭

い点での間隔が 1mm になっていること(近すぎても不

可)。

● ギターのブリッジと、GK-2Aのピックアップ部の間隔が、

20mm を超えないこと。

a. 12 弦ギターやペダル・スティールなど弦構成が特殊なギ

ター、ナイロン弦、ガット弦などのギター、及びベース・

ギター。(取り付けても正常に動作しません。)

b. 構造上、GK-2A のピックアップを正しく装着するスペー

スがないギター。

上記 b. の場合、ギター側の比較的簡単な改造で取り付けられ

ることもあります。お買い上げの楽器店にご相談ください。

現在ギター・メーカー各社から、GK-2A なしで GR シリーズ

の 13 ピン・ケーブルを直接接続できる、ギター・シンセ対

応ギターが発売されています。詳しくはギター販売店、また

は各ギター・メーカーにお問い合わせください。

※ フレット数が 25 を超える特殊なギターや、通常より高い

チューニングが施されたギターでは、最高 フレット付近

での発音が制限される場合がありますの でご注意くださ

い。

● ピックアップ部の 6 つのヨーク(ポールピース)と、各

弦の位置関係が正しいこと。

詳しくは GK-2A の取扱説明書をご覧ください。

13

第 1 章 音を出す

接続のしかた

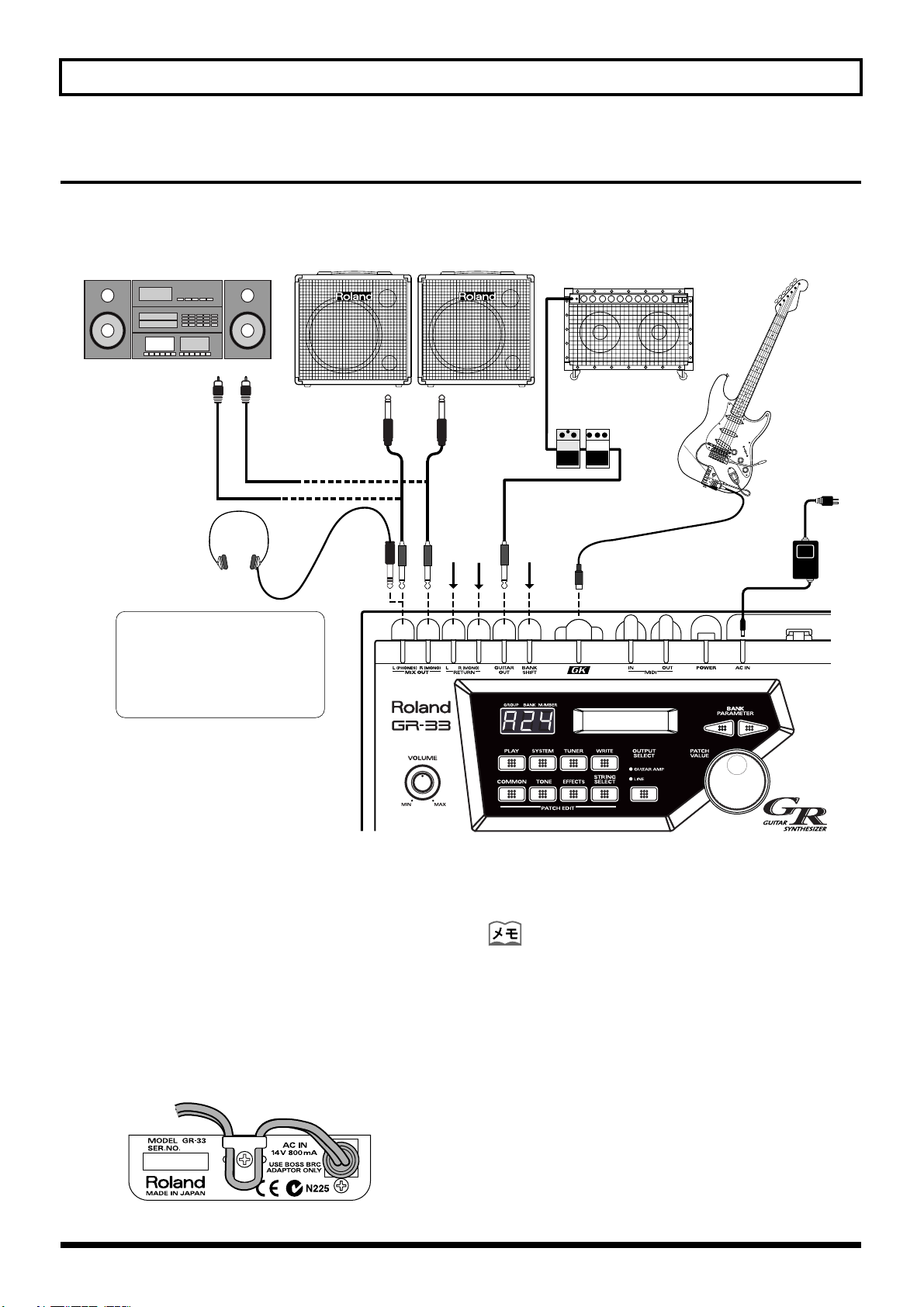

ギター側(GK-2A)の準備ができたら、図の接続例に従って各機器を接続します。

fig.1-01(接続図)

シンセ音用アンプ

ギター音用アンプ/

ギター・エフェクター

LR

ステレオ・セット、ラジカセなど

AUX、LINEIN端子へ

L

R

(キーボード用アンプ、PAシステムなど)

GK-2A付きギター

/市販のGR対応ギター

DOWN/S1

SYNTHVOL

UP/S2

ステレオ・ヘッドホン

MIXOUTジャック(L)は、ステレ

オ・ヘッドホン・ジャックとしても

使用できます。

一方をライン・アウト、他方をヘッ

ドホン・アウトとして同時使用する

こと(モノラル・プラグとステレ

オ・プラグの併用)はできません。

※ 他の機器と接続するときは、誤動作やスピー カーなどの

破損を防ぐため、必ずすべての機器の音量を 絞った状態

で、電源を切って行なってください。

※ アンプのボリュームは、すべての機器の電源 をオンにし

たあとに上げてください。

※ AC アダプターのコードは図のようにコード・フックに固

定してください。誤ってコードを引っ張ってしまっても、

プラグが抜けて電源が切 れてしまうことや、AC アダプ

ター・ジャックに無理な力が加わることを防 ぐことがで

きます。

fig.1-02(コード・フック)

P.15

参照

P.23

参照

ACアダプター

(BRC-100)

※ モノラルで出力する場合は、MIX OUT ジャックの R

(MONO)側にケーブルを接続してください。

<ステレオ・アウト>

GR-33 の機能を十分に引き出し、お買い上げ時に用意されて

いる音色を正しく鳴らすには、ステレオ構成のアンプ、スピー

カー(またはス テレオ・ヘッ ドホン)への接続が必要です。

ぜひステレオ(2 チャンネル構成)の機器をご用意ください。

14

第 1 章 音を出す

現在呼ばれている

パッチ(A11)

パッチ名

ハーモニスト(HAR)

または

アルペジエーター(ARP)

<出力方法>

ギター音とシンセ音を別々に出力する

GUITAR OUT(ギター・アウト)ジャックに汎用シール

ド・ケーブルを接続し、ギター用外部エフェクターやお

手持ちのギター・アンプと接続します。これによりギター

自体の音は、GR-33 を使う前と 全く同じ感覚で コント

ロールできます。MIX OUT からはシンセ音のみが出力さ

れます。

ギター音とシンセ音をいっしょに出力する

GUITAR OUT ジャックにケーブルを接続しないで、MIX

OUT のみにケーブルを接続します。ギター本体の音はシ

ンセ音といっしょに、MIX OUT から出力されます。

これにより、アンプ 1 台でシンセ音とギター音を出力で

きます。

ギター音 のみ に外部エフェ クタ ーをかけ、シンセ 音と

いっしょに出力する

次のように接続します。

GR-33 の GUITAR OUTジャック

↓

外部エフェクターの入力

外部エフェクターの出力

電源オン〜演奏前に必要なこと

※ 正しく接続したら(P.14)、必ず次の手順で電源を投入し

てください。手順を間違えると、誤動作を したりスピー

カーなどが破損する恐れがあります。

接続の確認が終わったら本体上の VOLUME(ボリューム)つ

まみを左いっぱいに絞 った状態で、リア・パネ ルのパワー・

スイッチ(POWER)を押し、電源を入れます。

(もう一度押すと電源は切れます。)

必要な場合は、「工場出荷時の設定に戻す(ファクトリー・

リセット)(P.16)の手順に従って、お買い上げ時の設定状

態に戻してから使いはじめましょう。

※ この機器は回路保護のため、電源をオンし てから数秒の

間は動作しません。

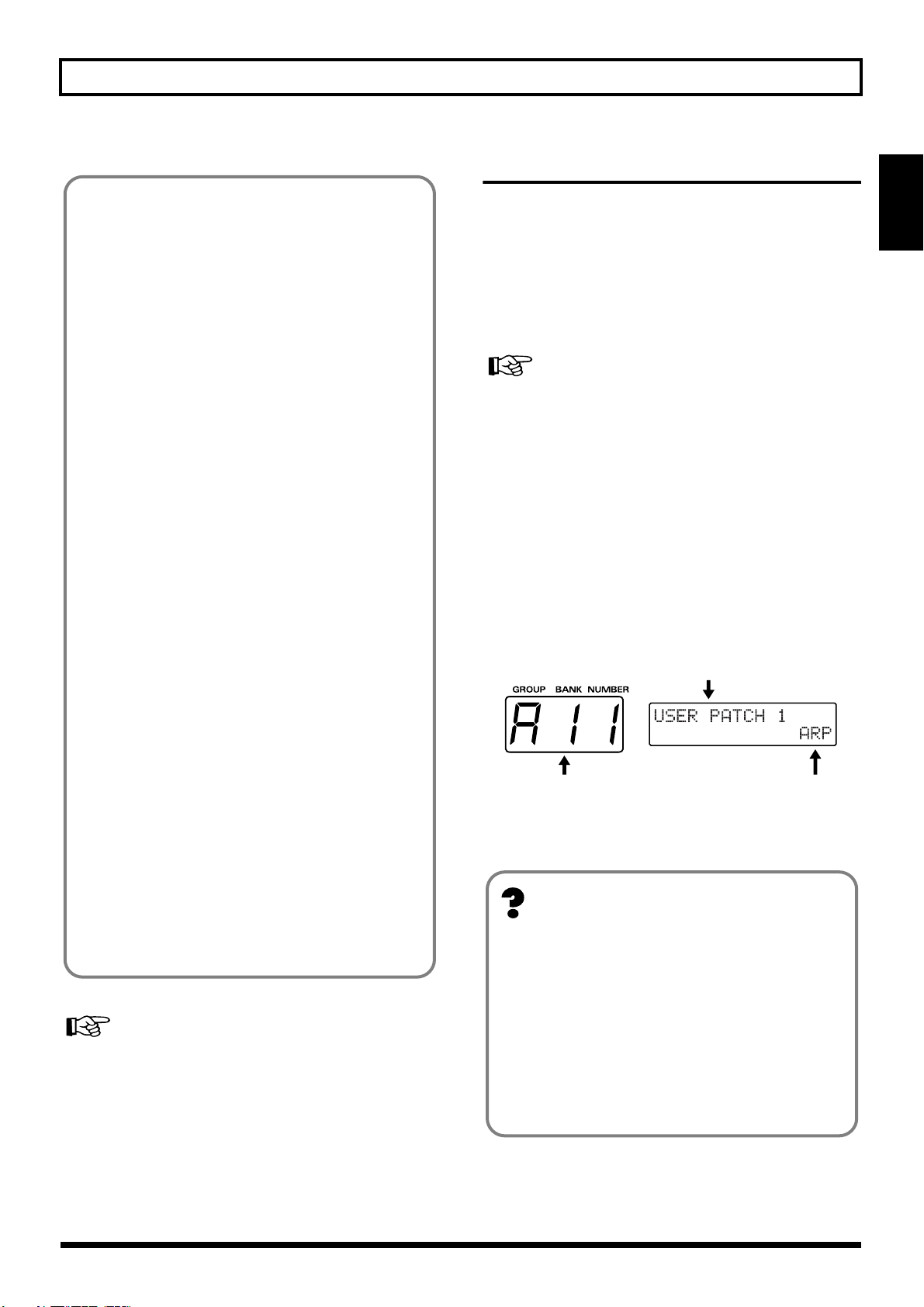

「プレイ・モード」とは?

GR-33 が起動し、3 桁表示器に「A11」と表示されているの

を確認します。(これは現在選ばれている「パッチ」を示すも

のです。パッチとは、演奏中にペダルなどで自由に切り替え

ることができる音色の単位です。(→ P.21 に詳細)

fig.1-03(プレイ・モード)

1章

↓

GR-33 の GUITAR RETURNジャック

MIX OUT から、シンセ音とエフェクトのかかったギター

音がいっしょに出力されます。

ヘッドホンで聴く

MIX OUT ジャックの L (PHONES) 側に、ステレオ・ヘッ

ドホンを接続します。

※ 一方をライン・アウト、他方をヘッ ドホン・アウト

として同時使用すること(モノラ ル・プラグとステ

レオ・プラグの併用)はできません。

出力する機器による設定は「出力する機器を設定する

(OUTPUT SELECT)(P.19)を参照してください。

<プレイ・モードとは>

電源投入直後の「A11」のように、パッチ番号を表示し

ている状態が「プレイ・モード」です。通常はこのモー

ドで演奏します。またプレイ・モードは、全ての操作の

基本となる状態でもあります。

操作に慣 れな いうちに、意味の 分か らない表示状 態に

なってしまっても、電源を入れ直せば必ずプレイ・モー

ドに復帰できます。(プレイ・モードでのつまみやボタン

の働きについては、P.30 をご覧ください)。

15

第 1 章 音を出す

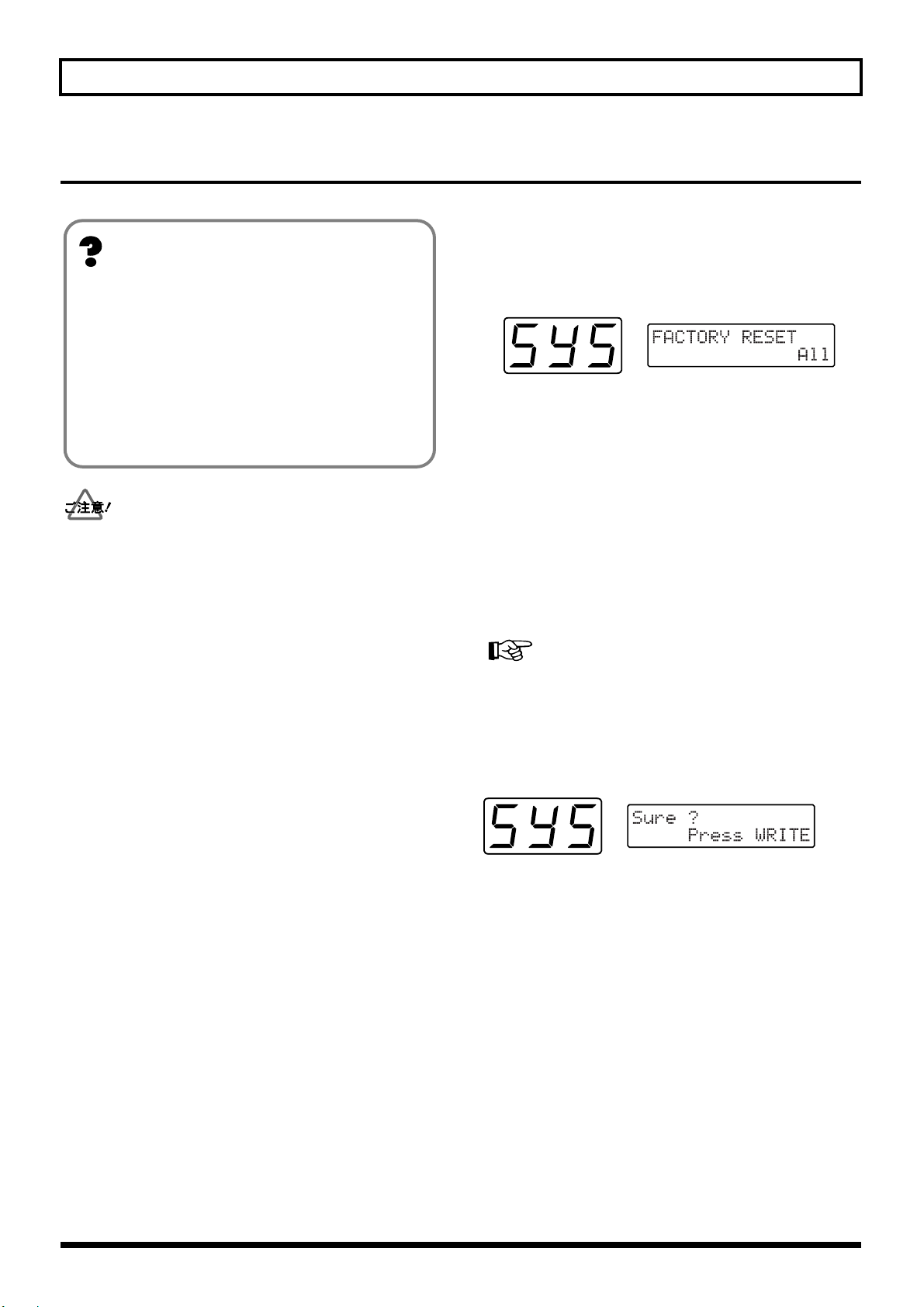

工場出荷時の設定に戻す(ファクトリー・リセット)

■ ファクトリー・リセットを行う手順

1.

[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。

[PARAMETER]を押して、FACTORY RESETを選び

<ファクトリー・リセットとは>

本体の設定などを、工場出荷時(お買い上げ時)の状態

に戻すことを「ファクトリー・リセット」といいます。

GR-33 のユーザー・パッチ(A11 〜 D84)には、製品

出荷時、E11 〜 H84 のプリセット・パッチと同じものが

入っています。これをはじめ、ピックアップの感度設定

や送/受信 MIDI チャンネルなどのシステム項目も、製品

出荷時の状態に戻すことができます。

ファクトリー・リセットの操作を行うと、記憶されているデー

タを製品出荷時の設定に戻します。既に大切なデータが記憶

されている時は、バルク・ダンプ(P.37)で外部 MIDI 機器

(シーケンサーなど)に保存してからファクトリー・リセット

を行ってください。

2.

ます。

fig.1-04(ファクトリー・リセット 1)

3.

[VALUE]で製品出荷時に戻す設定を選びます。

•

All:

全ての設定を製品出荷時の状態に戻します。

System:

•

システム関連の設定を製品出荷時の状態に戻します。

User Patch:

•

パッチの内容を製品出荷時の状態に戻します。

•

PC Number:

プログラム・チェンジ番号をパッチの順に振り直します。

「PC Number」の詳細については、「プログラム・チェンジ

番号をパッチの順に振り直す」(P.97)をご覧ください。

設定が決まったら、[WRITE]を押します。

4.

Sure ?とファクトリー・リセットを実行してもよいか

を確認するメッセージが表示されます。

fig.1-05(ファクトリー・リセット 2)

5.

実行する時は、もう一度[WRITE]を押します。

Now Writing...と表示 され、プレイ・モードに 戻った

ら、ファクトリー・リセットの完了です。

中止する時は[PLAY]を押してください。

※ [WRITE]を押して からプレイ・モ ードに戻 るまでは、

パッチ・データを展開中ですので、電源を 切らないでく

ださい。

16

第 1 章 音を出す

全体に関わる設定をする(SYSTEM)

画面の明るさを調節する(LCD コン トラスト)

■ 画面(ディスプレイ)の明るさを調節する手順

1.

[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。

[PARAMETER]を押して、LCD CONTRASTを選び

2.

ます。

fig.1-06(LCD コントラスト)

3.

[VALUE]でコントラストを調節します。

調節を終えたら、[PLAY]を押してプレ イ・モードに戻

4.

ります。

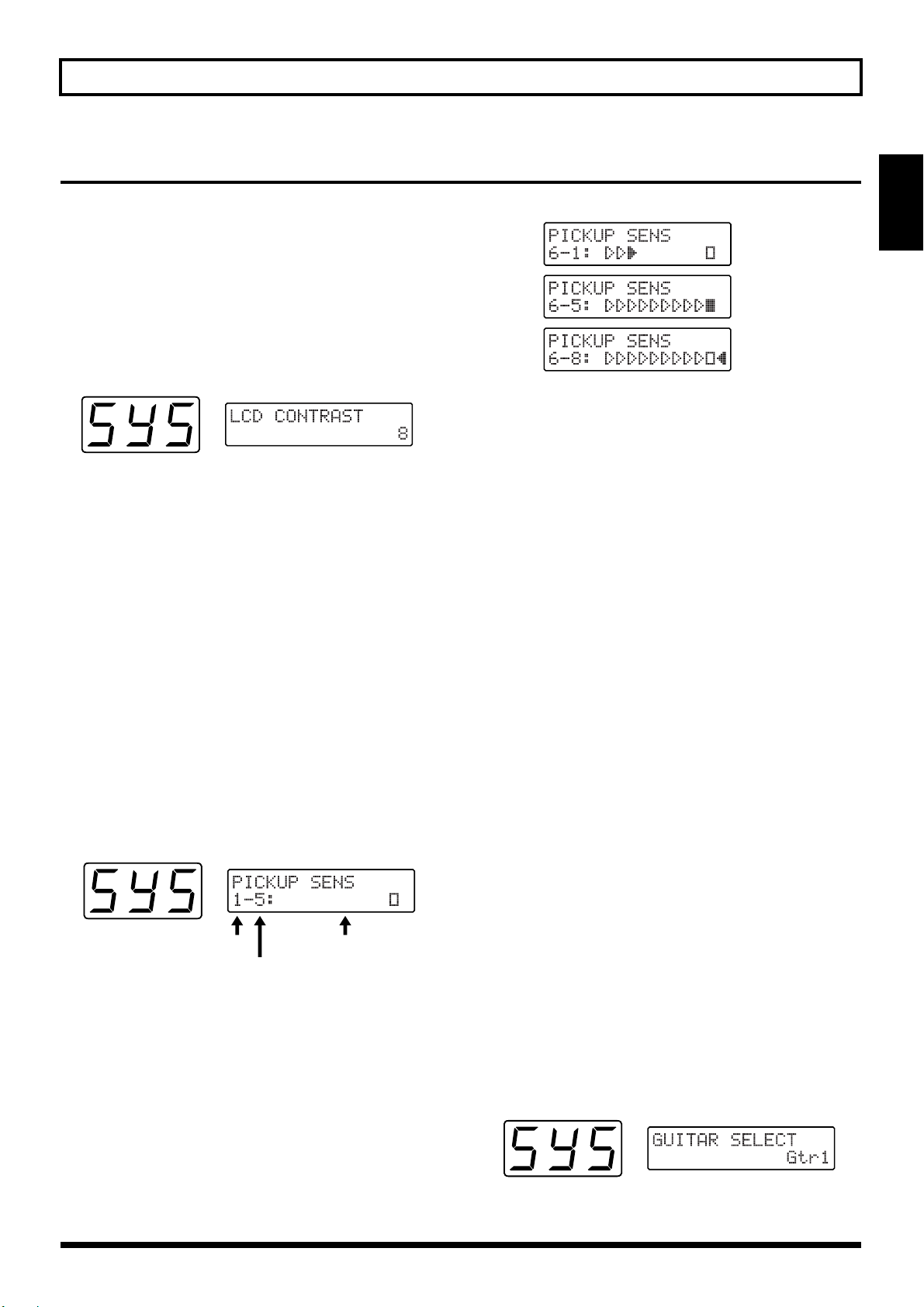

入力感度を設定する(PICKUP SENS)

fig.1-21

※ 感度が高すぎると音抜けが起こったり、強 弱表現ができ

5.

6.

1章

感度が低い

感度が高い

弾いた時の最大レベルが点灯します。右端 のインジケー

ターが点灯 した場合 はレベル・オーバーですので、

[VALUE]を回して感度を下げます。

なくなったりします。また低すぎても正常 に動作しませ

んのでご注意ください。

同様に 5 〜 1 弦の感度を調整します。

設定が終わったら[PLAY]を押して、プレイ・モードに

戻ります。

電源が入ったら、GK-2A の取り付け状態やあなたのピッキン

グの強さに合わせて、各弦の入力感度を調整します。この項

での設定は自動的に記憶され、電源を切っても失われません

ので、演奏のたびに感度設定をやり直す必要はありません。

■ 入力感度を設定する手順

1.

[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。

[PARAMETER]を押して、PICKUP SENSを選びます。

2.

感度調整機能が呼び出され、図のような表示になります。

fig.1-07(PICKUP SENS)

弦番号

入力感度

ギターの 6 弦を弾くと、弦番号が6に自動的に切り替

3.

わります。

ディスプレイに表示されたレベル・メータ ーが、弦を弾

く強さに応じて左から順に点灯します。ま た、弦番号の

となりに、その弦の現在の入力感度が表示されます。

4.

実際の 演奏 で一番強く弾 いた 時に、四角のイン ジケ ー

ターが点灯するように、[VALUE]で感度を調整します。

レベル・メーター

次の場合には、感度調整をやり直してください!

まだ感度設定を行っていないギターを使う時。

•

•

工場出荷時の設定へ戻す操作(P.16)を行なった時。

ギター側の弦高調整などに伴い、GK-2A の取り付け状態

•

が変わった時。

•

弦の太さを変えた時など。

ギターによっては、まれに感度を最低にしてもメーターが振

り切れてしまう場合があ ります。このようなと きには、GK-

2A のデバイデッド・ピックア ップと弦との間隔を、規定よ

りもやや広めになるように調整してください。

複数のギターを使う場合(GUITAR SELECT)

GR-33 は、各弦の感度設定を最大 4 通りまで記憶でき、ギ

ター交換に合わせてそれらを呼び出せます。

■ 異なる感度設定を呼び出す手順

[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。

1.

2.

[PARAMETER]を押して、GUITAR SELECTを選び

ます。

fig.1-08(GUITAR SELECT)

17

第 1 章 音を出す

1〜6の弦番号

音名

(D#。3桁目が#の意)

[VALUE]で Gtr1 〜 Gtr4 を選びます。

3.

選ばれた設定が呼び出されます。

※ 工場出荷時は「Gtr1」になっています。

新たに入力感度の設定を行う場合は、[PARAMETER]を

押してPICKUP SENSを選び、設定を行ってください。

選択が終了したら、[PLAY]を押してプ レイ・モードに

4.

戻ります。

Gtr1 〜 Gtr4 のそれぞれで入力感度の設定を行えば、4通

りの感度設定が記憶できます。

※ GUITAR SELECT 画面で一番最後に選ばれていた設定が

有効になります。

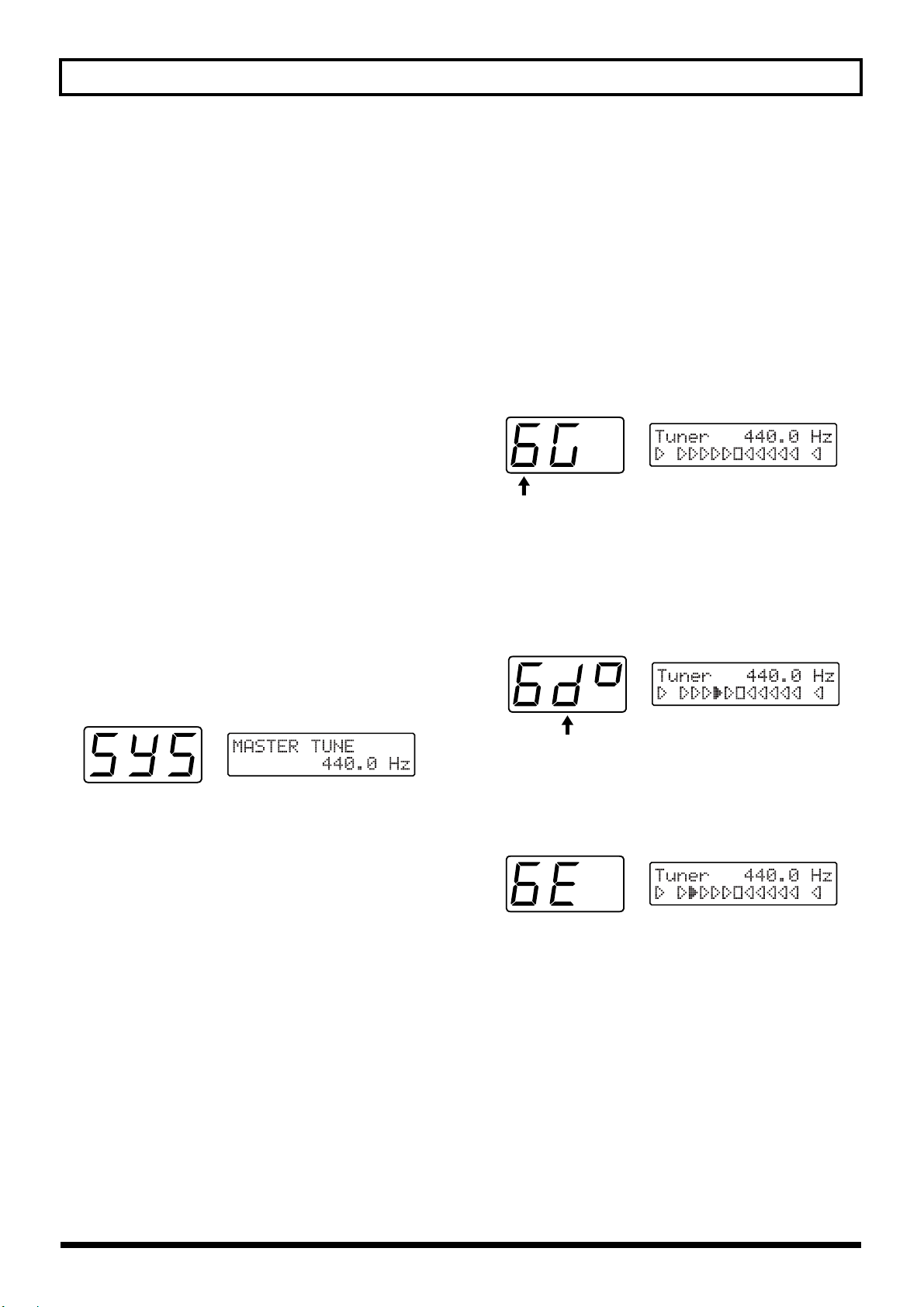

他の楽器にピッチを合わせる

工場出荷時のシンセ音と内蔵チューナーのマスター・チュー

ン(基準ピッチ)は、A=440.0 Hz です。

他の楽器のピッチと合わせる時など、マスター・チューンを

変更したい場合は、次の手順で変更します。

ギターのチューニングをする(チュー ナー機能)

正確な音程を得るため、本体内蔵のギター・チューナー機能

で、使用するギタ ーをチュ ーニングしましょう。使い方は、

市販の自動式ギター・チューナーとほぼ同じです。

■ チューニングをする手順

1.

GK-2A の[S1]を押しながら、フットペダル[1](TUNER)

を踏みます。または[TUNER]を押します。

チューナー機能が呼び出され、図のような表示になります。

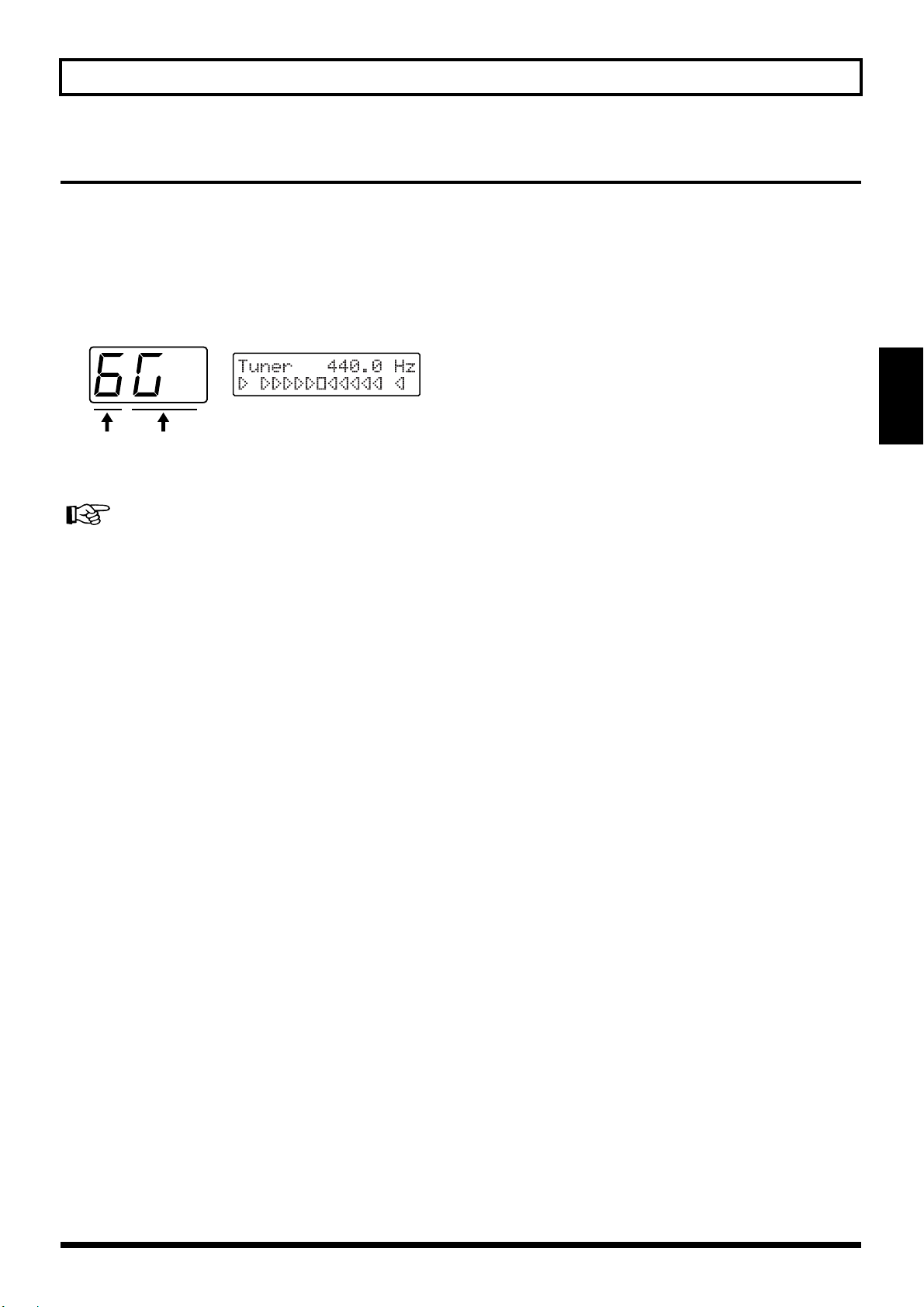

fig.1-09(TUNER1)

ギターの 6 弦を弾きます。

2.

弦番号が6に自動的に切り替わります。

■ マスター・チューンを変更する手順

[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。

1.

2.

[PARAMETER]を押して、MASTER TUNEを選びま

す。

fig.1-13(MASTER TUNE)

3.

[VALUE]で希望するピッチに変更します。

(変化幅 427.4 〜 452.6 Hz)

4.

[PLAY]を押して、プレイ・モードに戻ります。

※ マスター・チューンの設定を変更しても、GR-33 本体の

シンセ音の高さは直ちには変わりません。シ ンセ音はマ

スター・チューンと関係なく、ギターの実際の ピッチを

追従します。

マスター・チューンの変更後、内蔵チューナー でギター

のチューニングをやり直すことにより、シン セ音を含め

る全てのピッチが正しく調律されます。

表示器の下 2 桁に、6 弦の現在のおよその音名が、半音

刻みで表示されます。(図の例では D#。)

fig.1-10(TUNER2)

6弦を弾きながらギターのペグを回し、その弦を合わせる

3.

音名を表示させます。

fig.1-11(TUNER3)

4.

さらにギターのペグを微調整し、ディスプ レイ上の点灯

しているマークが中央に来るように合わせ込みます。

中央のインジケーターとその両側が点灯したら、6 弦 =E

にチューニングできたことになります。

18

第 1 章 音を出す

fig.1-12(TUNER4)

高い状態

ジャスト・チューン

低い状態

同様にして、5 〜 1 弦をそれぞれ A、D、G、B、E にチュー

5.

ニングします。

チューニングが済んだら、任意のフッ ト・ペダルを踏む

6.

か、GK-2A の[S1]または[S2]を押すか、[PLAY]を

押して、プレイ・モードに戻ります。

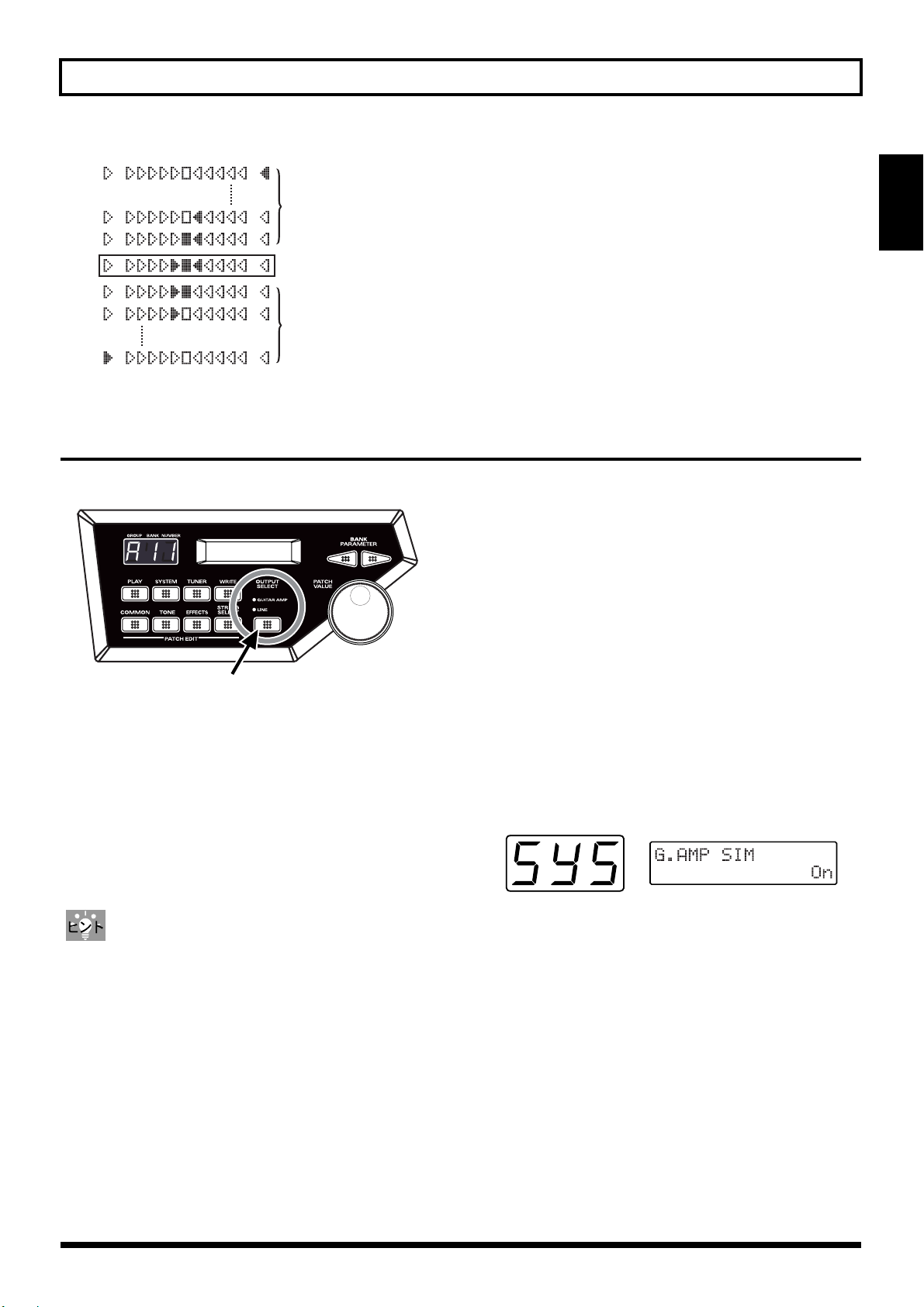

出力する機器を設定する(OUTPUT SELECT)

出力(MIX OUT)に使用する機器を設定します。

fig.1-14(OUTPUT SELECT)

ギター・アンプ・シミュレーターを OFF にする(G.AMP SIM)

GR-33 にはギター・アンプ・シミュレーター(G.AMP SIM)

が内蔵されています。OUTPUT SELECT で「LINE」を選択

した場合は、ギター音のみにギター・アンプ・シミュレーター

がかかります。これによりギター本来の音は、ギター・アン

プで鳴らしているような効果を得ることができます。

1章

1.

[OUTPUT SELECT]を押して、設定を選択します。

現在選択されている設定が点灯します。

GUITAR AMP:

•

ギター専用アンプを接続する時に使います。

LINE:

•

キーボード用アンプ、汎用の楽器アンプ、ミキサー、

MTR、ヘッドホン等を接続する時に使います。

GR-33 の音源は幅広い音色を再現する PCM シンセサイザー

です。豊かなシンセ音を完全に再現するにはギター専用アン

プよりも、キーボード用や汎用の楽器アンプ、PA スピーカー

などを用いる方が有利です。

※ OUTPUT SELECT を変更しても、各パッチに記憶されて

いる設定内容が変更されることはありません。

外部エフェクターでアンプ・シミュレーターを使う時などで、

GR-33 に内蔵されているギター・アンプ・シミュレーターを

使わない場合は、以下の設定をしてください。

■ アンプ・シミュレーターをオフにする手順

[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。

1.

[PARAMETER]を押して、G.AMP SIMを選びます。

2.

fig.1-15(G.AMP SIM.)

3.

[VALUE]でOffを選びます。

•

Off:

アンプ・シミュレーターを使いません。

On:

•

OUTPUT SELECT が「LINE」の時にアンプ・シミュレー

ターを使います。

[PLAY]を押して、プレイ・モードに戻ります。

4.

※ 再びアンプ・シミュレーターを使用するよ うに設定する

時は、手順 3. で「On」を選択してください。

19

第 1 章 音を出す

ギターを弾いてシンセ音を鳴らす

アンプ類への接続を確認し、感度設定、ギターのチューニン

グが完了したら、ギターを弾いて音を出してみましょう。

■ ギターを弾いてシンセ音を鳴らす手順

1.

表示が電 源投 入時の状態(プレイ・モー ド)(P.15)に

なっているのを確認します。

GK-2A の切り替えスイッチを「SYNTH」に設定します。

2.

GK-2A のボリューム(SYNTH VOL)を右に回し、十分に

3.

上げます。

4.

GR-33 の本体ボリューム(VOLUME)を、真ん中付近に

合わせます。

ペダル 3 を踏むと表示が「A13」に変わり、パッチ(音色)

5.

が切り替わります。

以上で演奏の準備は整いました。アンプ側のボリュームつま

みを徐々に上げながらギターを弾けば、パッチ「A13」に設

定されている音色で、GR-33 の内蔵シンセ音源が鳴ります。

音が出ない場合は...

○ 通常のギターサウンドも出すには・・

GK-2A の切り替えスイッチを「MIX」に設定します。さ

らに「GUITAR」にする とシンセ音源側は消 音され、ギ

ター音だけになります。

○ シンセ音源の音量を変えるには・・

GK-2A の SYNTH VOL つまみ、または GR-33 本体の

VOLUME つまみで調整します。

GR-33 側の VOLUME つまみを操作すると、ミックス・アウ

トの全音量が変わります。従って、ミックス・アウトからギ

ター音も出力されている場合、ギター側の音量もシンセ音と

ともに変化します。(ギター・アウト・ジャックからの出力音

量は変化しません。またGK-2A のSYNTH VOL.つまみでは、

ギターの音量は一切変化しません。)

まず次の項目を再度確認してください。

•

アンプなどのボリューム、各機器間の接続(P.14)が正

しくまた確実か。

本体ボリューム、GK-2A のボリュームが下がっていない

•

か。また、ギター/シンセ切り替えスイッチが

「GUITAR」になっていないか。

○ 特定のパッチで全弦(または特定の弦)の音が 鳴らない

時は・・

•

エクスプレッション・ペダル(P.11)を、一番踏み込ん

だ状態にしてみる。

•

アンプにモノラル接続する場合は、必ず MIX OUT

ジャックの R (MONO) 側に接続する。

パッチ・エディット・モードの TONE の設定項目

•

「LAYER」で、全弦のシンセ音が消音されていないか

(P.51)。

弦によって音量がばらつく場合は、入力感度(PICKUP

SENS)の設定を再確認してください(P.17)。

20

第 2 章 音色(パッチ)を切り替えて演奏する

パッチとは?

「パッチ」は、ペダル・スイッチなどでいつでも呼び出し可能

な、GR-33 の音色の単位で、本体上に 256 個記憶されてい

ます。例えば電源投入直後の「A11」という表示は、パッチ

「A11」が呼び出されており、演奏可能な状態であることを示

しています。

本機の一番元になる音の単位は「トーン」です。トーンには

「GR Piano」「Pipe Organ 1」「Nylon Gtr mp 」といった様々

な音色波形があり、384 種類内蔵されています。(トーンの

選びかた→ P.49、トーン・リスト→ P.124)

パッチは、これらのトーンから 2 つまでを選んで組み合わせ、

音の明るさや立ち上がり、ギターとの音の高さの差など、各

種の設定や調整を加えたものです。設定や調整はユーザーが

曲に合うように自由に行うことができます。

また変更した結果は、128 パッチ(前半のパッチ)に書き込

んで保存することができます。(パッチについての 詳細→ P.

35 参照)

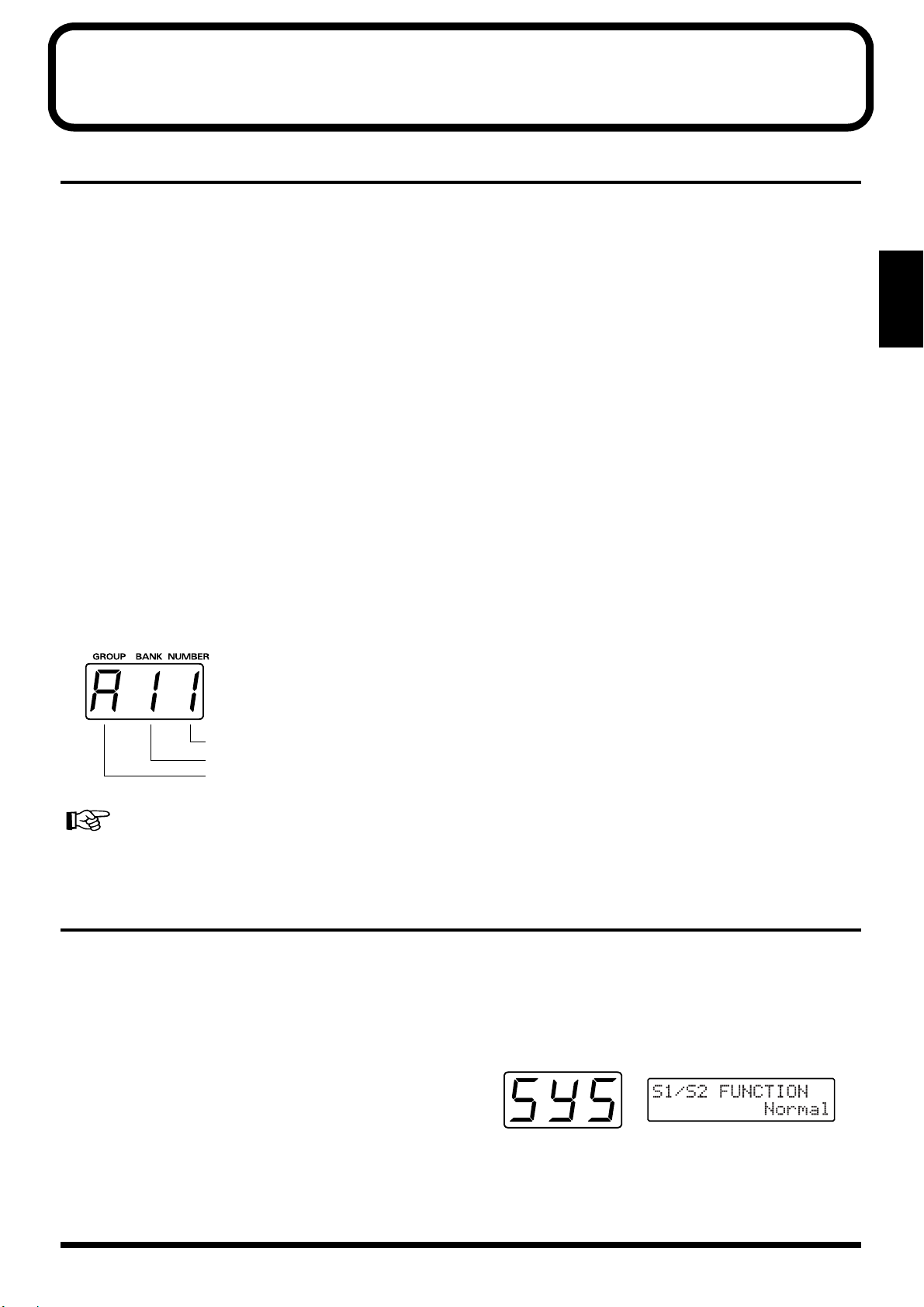

パッチ番号は「A 〜 H のアルファベット(グループ)」+「1

〜 8 の数字(バンク)」+「1 〜 4 の数字(ペダル上の番号)」

という 3 桁で表されます。

(例...A83、d24、F61 など)

fig.2-01(パッチ)

書き替え可能なパッチ(ユーザー・パッチ)

グループ A 〜 d のパッチ

(A11 〜 A84、b11 〜 b84、C11 〜 C84、d11 〜 d84)

ここには、演奏する曲や目的に合わせて、独自に作成したパッ

チを、記憶させておくことができます。

(お買い上げ時には、次項のプリセット・パッチと同じ内容の

128 パッチが書き込まれています。この状態に戻したい時は、

「工場出荷時の設定に戻す」の操作をしてください。→ P.16)

読み出し専用のパッチ(プリセット・パッチ)

グループ E 〜 H のパッチ

(E11 〜 E84、F11 〜 F84、G11 〜 G84、H11 〜 H84)

ここには、プリセット・パッチ(ローランドが用意した 128

個のパッチ)が収められています。読み出し専用なので、変

更しても同じパッチへは上書きできませんが、誤消去の心配

もありません。

プリセット・パッチは前半のユーザー・パッチと同じ感覚で

呼び出して使えます。またユーザー独自のパッチを作る参考

用や変更元としても便利です。

2章

1〜4までの数字(ペダル上の番号)

1〜8までの数字(バンク)

A,b,C,d,E,F,G,Hのアルファベット

(グループ)

001 〜 256 の通し番号表示にも切り替えられます。(P.24)

パッチを選ぶ

ギター(GK-2A)側で選ぶ

全パッチを順に聴いていきたい場合などでは、次の操作によ

り、ギター(GK-2A)側のスイッチ操作だけでパッチを選ぶ

ことができます。(本体のペダルなどに触れる必要はありませ

ん。)

■ ギター側でパッチを選ぶ手順

「SYSTEM」を押して、システム・モードに入ります。

1.

2.

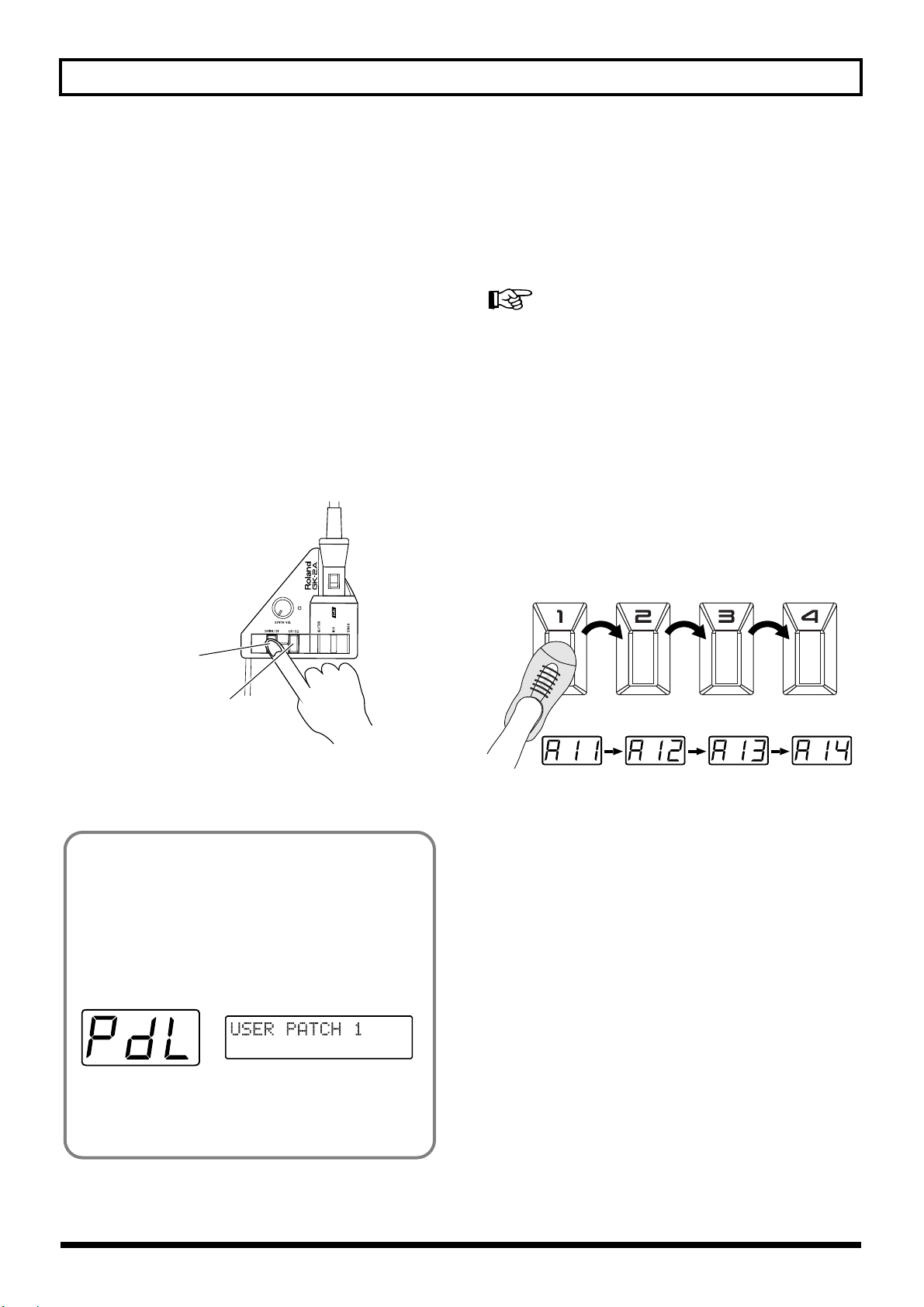

[PARAMETER]を押して、S1/S2 FUNCTIONを選び

ます。

fig.2-02(S1/S2 FUNCTION1)

21

第 2 章 音色(パッチ)を切り替えて演奏する

[VALUE]でPatch Selectを選びます。

3.

•

Patch Select:

GK-2A の[S1][S2]でパッチを連続的に切り替えるこ

とができます。

Normal:

•

通常の状態です。GK-2A でのパッチの切り替えはできま

せん。

4.

[PLAY]を押して、プレイ・モードに戻ります。

GK-2A の[UP/S2]を一回押す度に次のパッチへ進み、

5.

押さえたままにすると連続して切り替わ ります。さらに

他方(ここでは[DOWN/S1])のボタンを加えて押すと、

切り替わるスピード が早くなりま す。[S1]と[S2]の

ボタン操作を逆にすると、同様の動作で前の パッチに戻

ります。

fig.2-03(S1/S2 FUNCTION2)

本体の操作で選ぶ

ペダルで選ぶには

ペダルでパッチを選ぶには、「S1/S2 FUNCTION」が

「Normal」になっていないと選ぶことができません。

「S1/S2 FUNCTION」の設定は P.21 を参照してください。

○ 同じグ ルー プ/バンクのパ ッチ をペダルで呼 び出す に

は・・

ライブやスタジオ演奏の際は、本体上のペダルで、同じグルー

プ/バンク内の 4 つのパッチからひとつを瞬時に選ぶことが

できます。

プレイ・モードであることを確認します。

1.

プレイ・モードでない時は、[PLAY]を押します。

(パッチ番号ダウン)

S1

S2

(パッチ番号アップ)

それでは GK-2A のボタンを押してパッチを切り替え、ギター

を弾いて順に聴いてみましょう。

<この時ペダルを踏むと>

上記の状態で、本体の 4 つのペダルを踏むと、後述のペ

ダル効果、例えばホールドやピッチ・グライドなどが得

られます。(詳細 → P.28)こ れ を示す ため「S1/S2

FUNCTION」が「Patch Select」に選ばれている時には、

3 桁表示器に、パッチ番号と合わせて(約 4 秒に 1 回)、

PdLという表示が出ています。

fig.2-04(PdL)

またこの状態の時、外部バンク・シフト・ペダル(P.23)

の機能は、GK-2A の[S1][S2]と同じ「パッチ番号の

アップ/ダウン」に変わります。

2.

ペダル1 〜 4を踏むと、表示の一番下の桁が踏んだペダル

の数字に変わり、同グループ・同バンクの 4 個のパッチ

から、ひとつが瞬時に選ばれます。

fig.2-05(パッチ・チェンジ 1)

○ 他のグ ルー プ/バンクのパ ッチ をペダルで呼 び出す に

は・・

GK-2A の[S1]を併用し、ペダルの機能を 切り替えながら

行います。

プレイ・モードであることを確認します。

1.

プレイ・モードでない時は、[PLAY]を押します。

2.

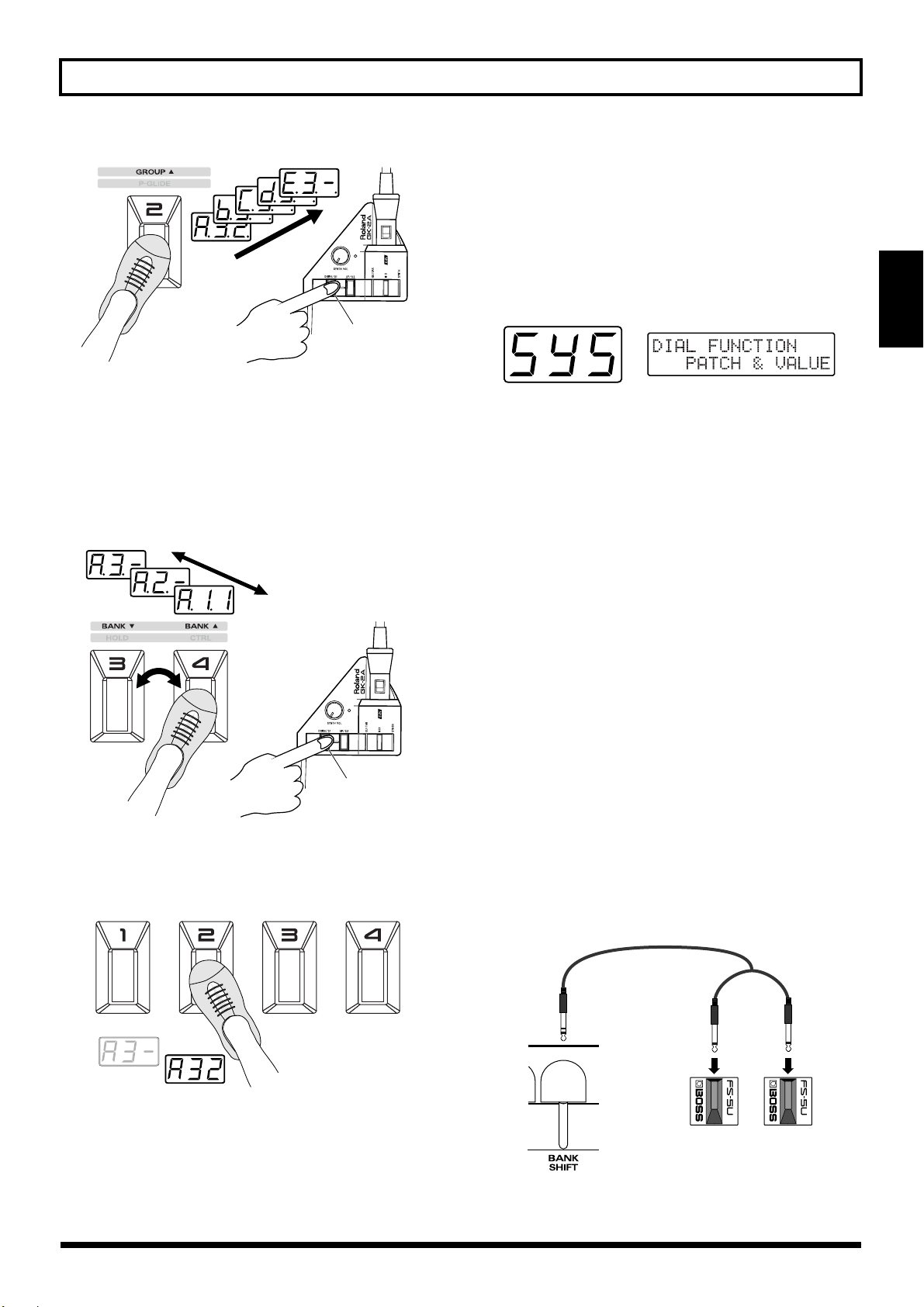

GK-2A の[S1]を押したたまま、[GROUP ▲](ペダル

2)を踏みます。

[S1]を押さえている間だけ、ペダル 2 が次のグループ

へ進ませる働きに変わり、ペダルを踏むと 次のグループ

へ進みます。

※ グループを替えずに バンクだけを切 り替える場合は、2.

の操作は行わずに、3. の操作に進んでください。

22

第 2 章 音色(パッチ)を切り替えて演奏する

fig.2-06(パッチ・チェンジ 2)

S1を押したまま

3.

GK-2A の[S1]を押したたまま、[BANK ▲](ペダル 4)

または[BANK ▼](ペダル 3)を踏みます。

[S1]を押さえている間だけ、ペダル 4 が[BANK ▲]

(バンク・アップ)、ペダル 3 が[BANK ▼](バンク・ダ

ウン)の働きになります。表示が点滅に変 わり、ペダル

3、4 を踏むとバンク表示(2 桁目)がアップ、またはダ

ウンします。

fig.2-07(パッチ・チェンジ 3)

ダイヤルで選ぶには

ダイヤルでパッチを選ぶようにするには、以下のダイヤルの

設定が必要です。

[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。

1.

[PARAMETER]を押して、DIAL FUNCTIONを選び

2.

ます。

fig.2-09(パッチ・チェンジ 5)

[VALUE]でPATCH&VALUEを選びます。

3.

•

PATCH&VALUE:

パッチ・ナンバーの切り替えと、エディッ ト中の設定の

変更の両方に使用します。

VALUE Only:

•

エディット中の設定の変更だけに使用します。

設定が終了したら、[PLAY]を押して プレイ・モードに

4.

戻ります。

プレイ・モ ード で、[VALUE]ダイヤル を回すこ とで、

A11 〜 H84 の 256 種類の全パッチを選ぶことができま

す。

2章

S1を押したまま

希望するグル ープ、バンク が選べたら、[S1]から手を

4.

離し、ペダルを踏みます。

踏むと同時にパッチが確定し、音色が切り替わります。

fig.2-08(パッチ・チェンジ 4)

また、[BANK/PARAMETER]で、バンクを順送り/順

戻しすることができます。

本体とフット・スイッチの操作で選ぶ

リア・パネルの BANK SHIFT ジャックに、フット・スイッ

チを接続すると、GK-2A の[S1]を押さずにバンクの切り

替えができます。

DP-5(別売)ではバンクのアップのみが、また 2 個の BOSS

FS-5U と分岐ケーブル PCS-31(別売)を併用すればアップ

とダウンの両方が、足元だけの操作で可能になります。

fig.2-10(フット・スイッチ)

PCS-31

赤

BANK

DOWN

白

BANK

UP

23

第 2 章 音色(パッチ)を切り替えて演奏する

※ フット・スイッチをつけ外しする際、バンクが 切り替わ

り、パッチ番号が保留(点滅)状態になる場合 がありま

すが、故障ではありません。また、FS-5U のポラリティー・

スイッチは図のように設定してください。

fig.2-11(ポラリティー・スイッチ)

ポラリティー・スイッチ

※ 「S1/S2 FUNCTION」が「Patch Select」に合わされてい

る場合、上記のフット・スイッチの働きはパッ チのアッ

プ/ダウンに変わります(P.21)。

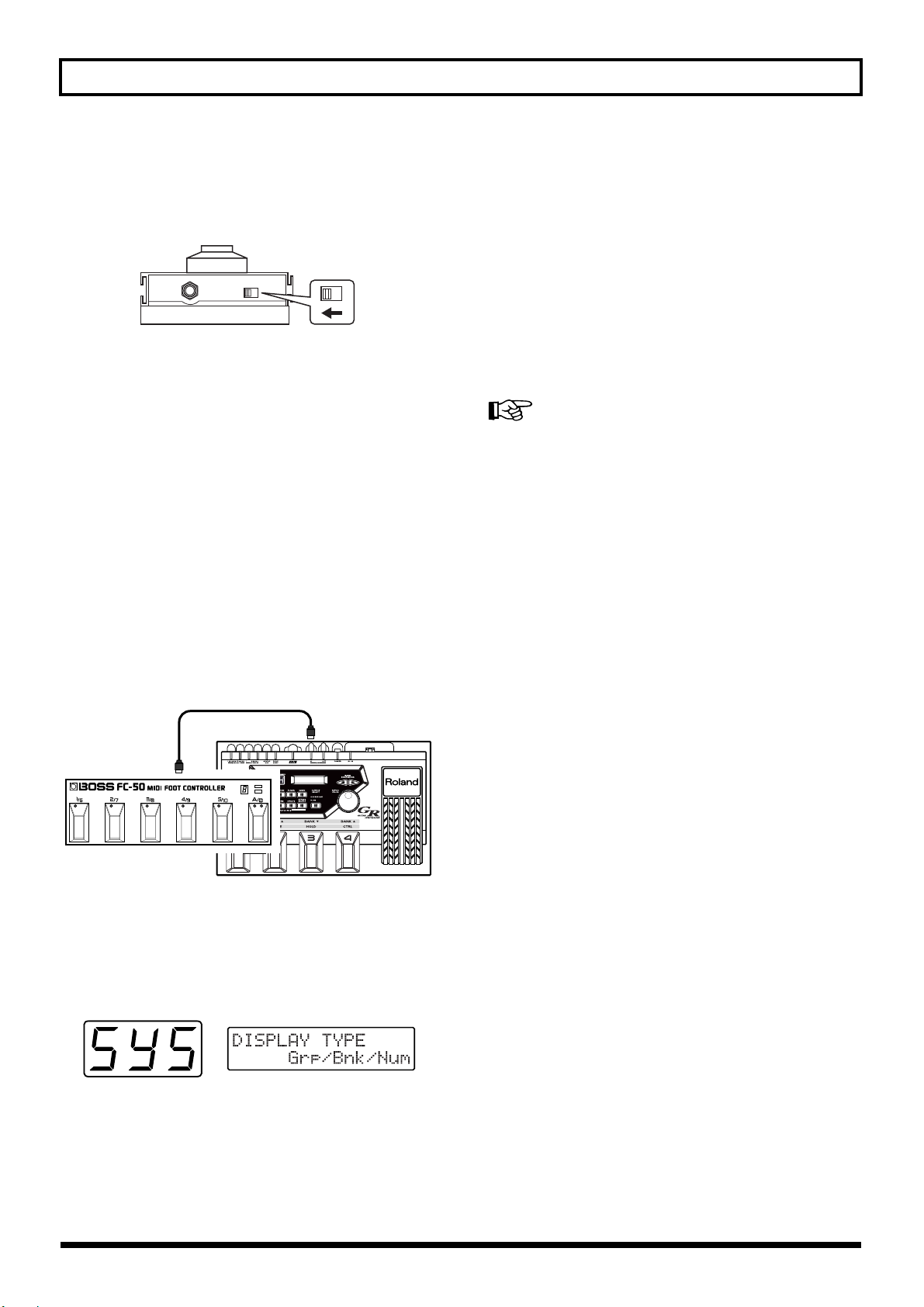

外部 MIDI フット・コントローラーで 選ぶ

本体の 4 つのペダルはホールドやワウなどのペダル効果(P.

26)専用にし、さらにパッチの切り替えも足で操作したい場

合があります。

この時 は、外 部 MIDI フット・コ ン トロー ラー(FC-200、

BOSS FC-50 など)と組み合わせると良いでしょう。

次の手順で設定してください。

1.

図に従って機器を接続します。

fig.2-12(MIDI フット・コントローラー)

MIDIIN

MIDIOUT

MIDIフット・

コントローラー

[VALUE]でDecimalを選びます。

4.

•

Decimal:

001 〜 256 の 10 進数でパッチ・ナンバーを表示します。

•

Grp/Bnk/Num:

A11 〜 H84 のグループ/バンク/ナンバーでパッチ・ナ

ンバーを表示します。

[PARAMETER]を押して、S1/S2 FUNCTIONを選び

5.

ます。

6.

[VALUE]でPatch Selectを選びます。

詳しい内容は、「パッチを選ぶ/ギター(GK-2A)側で選

ぶ」を参照してください。

[PLAY]ボタンを押して、プレイ・モードに戻ります。

7.

パッチ番号表示がA11でなく、001になります。

8.

MIDI フット・コントローラーの送信MIDI チャンネルを、

GR-33 側のチャンネル(P.86、お買い上げ時は「Mono11」)

に合わせます。

MIDI フット・コントローラーを取扱説明書に従って操作

9.

し、外部からパッチを切り替えます。

※ 手順 4. で設定した「パッチの通し番号表示」は、電源を

切っても記憶されています。必要な場 合は、パッチ番号

の表示をグループ/バンク/ナンバー式 に戻してくださ

い。

※ GR-33 が受信する MIDI プログラム・チェンジ番号と、そ

れによって呼び出されるパッチ(001 〜 128、A11 〜 d84)

は、先頭から順に 1 対 1 の対応に固定されており、変更

できません。(逆に、GR-33 側でパッチを選んだ時に外部

に送信される MIDI プログラム・チェンジ番号は、自由に

変更して各パッチに記憶させることができます(P.88)。

2.

[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。

パッチ番号の表示を、MIDI フット・コントローラー側の

表示に合わせて、001 〜 256 の通し番号にします。

3.

[PARAMETER]を押して、DISPLAY TYPEを選びます。

fig.2-13(DISPLAY MODE)

24

パッチの並び順を変える

第 2 章 音色(パッチ)を切り替えて演奏する

曲中やステージ中に切り替えて使うパッチを、同じグループ

/バンク上(例えば A11 〜 A14)に並べておけば、本体ペ

ダルを 1 回踏 むだけでスムーズに切り替えることがで きま

す。

パッチを並び変えるには、パッチ・ライト(書き込み)操作

(P.36)を使います。これは、現在選択中(または変更中)の

パッチの内容を、どのパッチ番号に書き込むかを指定するも

のです。

例:「A21」と「B62」の内容を入れ替えるには...

まずパッチ A21 の内容が失われない よう、使われていない

パッチ番号に退避します。(お買い上げ時、A 〜 d グループの

ユーザー・パッチは、E 〜 H グループのプリセット・パッチ

と同じ物ですので消してかまいません。)

その後、B62 → A21、待避先→ B62 と書き込む ことで、

「A21」と「B62」が入れ替わります。

1.

パッチ「A21」を選びます。

[WRITE]を押します。

2.

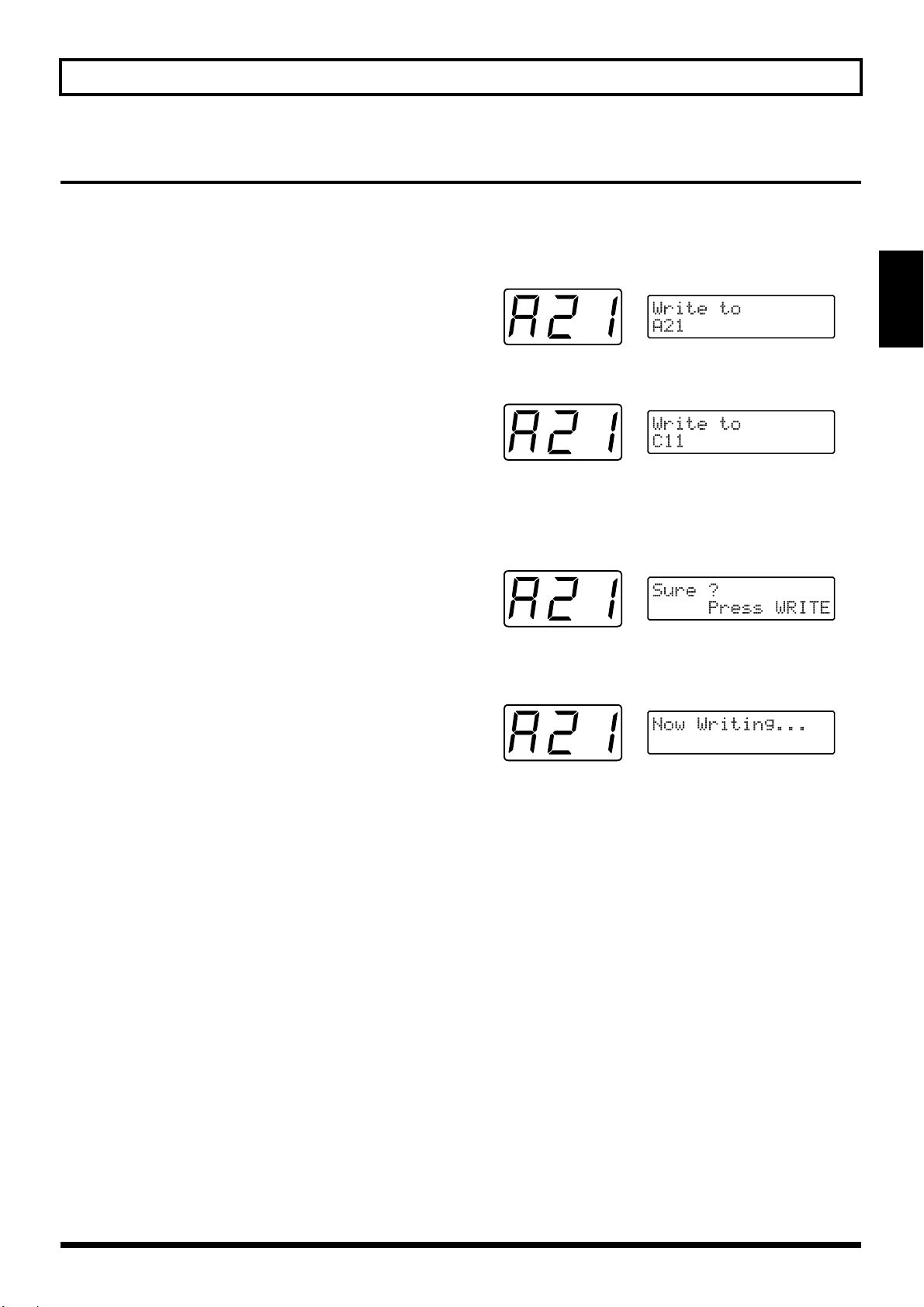

ライト・モードになり、次のような画面になります。

fig.2-14(WRITE TO1)

[VALUE]で書き込み先のパッチを選びます。

3.

fig.2-15(WRITE TO2)

ここでは書き込み先パッチを「C11」とした例です。

書き込み先パッチが決まったら、[WRITE]を押します。

4.

次のような確認の画面になります。

fig.2-16(WIRTE TO3)

2章

5.

確認をして問題がなければ、もう一度[WIRTE]を押し

ます。

fig.2-17(WRITE TO4)

Now Writing...と表示され、自動的にプレ イ・モード

に戻ると書き込み終了です。

上記の 1 〜 5 の、A21 →待避先(C11)と同じ要領で、B62

6.

→ A21 の書き込みをします。

7. さらに同様に待避先(C11)→ B62 の書き込みをすれば、

並べ替えは完了です。

※ パッチ・グループ E 〜 H は読み出し専用なので、並び替

えたり、待避先にすることはできません。(コピー元にす

ることはできます。)

25

第 3 章 本体ペダルによる機能や効果を試す

「ペダル効果モード」とその呼び出しかた

プレイ・モードのまま同じ効果を得る には

システム・モードの「S1/S2 FUNCTION」を「Patch Select」

ペダル効果モードとは

本体の 4 つのペダルで、アルペジエーター(またはハー

モニスト)をオン/オフしたり、シンセ音にホールドや

ワウ・ペダル風の効果を与えることができます。

この状態を「ペダル効果モード」といい、プレイ・モー

ドと切り替えながら、通常の演奏で使います。

■ ペダル効果モードにする手順

1.

[SYSTEM]を押してシス テム・モードに入り、「S1/S2

FUNCTION」を「Normal」にします。

にして、パッチ選択を GK-2A 側のボタンで行うようにした

場合は、プレイ・モードのままペダル効果を得ることができ

ます。この状態の場合、本体の 4 つのペダルの働きは、パッ

チ・チェンジでな く、ペダル効 果モードと同じになります。

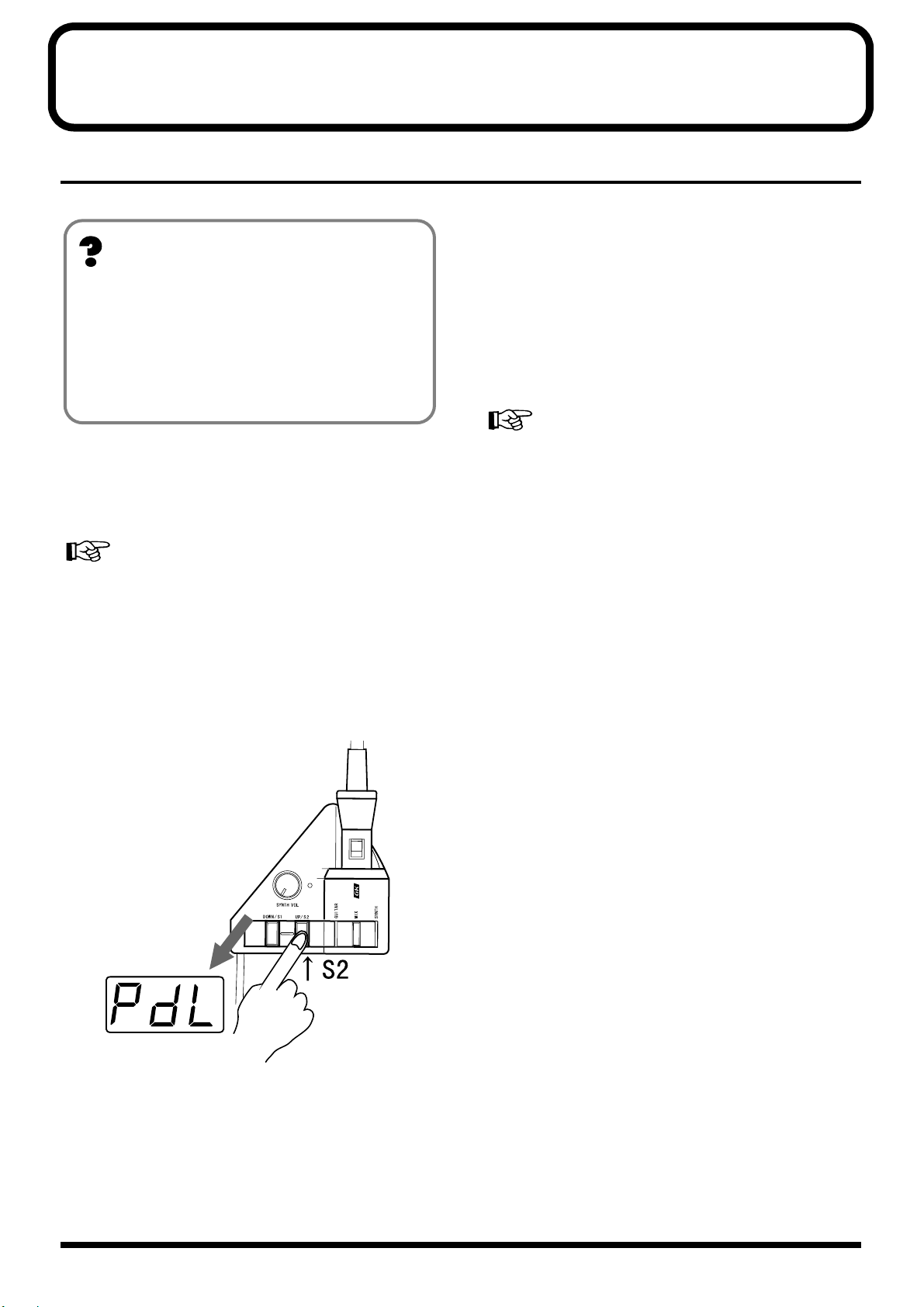

(約 4 秒に 1 回「PdL」と表示され、ペダル効果も得られる

ことが示されます。)

詳しい操作方法は「パッチを選ぶ/ギター(GK-2A 側)で

選ぶ」(P.21)をご覧ください。

※ アルペジオのラッチ式ホールド(P.77)を除き、複数の

効果ペダルを同時に踏んだ場合の動作は 正常に行われな

い場合がありますのでご注意ください。

詳しい操作方法は「パッチを選ぶ/ギター(GK-2A 側)で

選ぶ」(P.21)をご覧ください。

[PLAY]を押して、プレイ・モードに戻ります。

2.

3.

GK-2A の[S2]を 1 回押します。

ペダル効果モードに移行し、3 桁表示器の表示がPdL

(ペダル)の点滅に変わります。

fig.3-01(ペダル効果モード)

プレイ・モードに戻るには、GK-2A の[S1]、[S2]の

いずれかを押します。

同じペ ダル を踏んでも、効果 のか かり具合はパ ッチ に

よって異なります。これらは曲や目的に合わせて変更し、

パッチに記憶させておくことができます。

各機能の詳細やかかり具合の変更のしかたについては、5

章(P.35 〜 P.52)をご覧ください。

26

第 3 章 本体ペダルによる機能や効果を試す

MULTI-FX、アルペジエーター/ハーモニストをオン/オフする

■ ペダルでオン/オフする手順

1.

ペダル効果モードに入ります(P.26)。(またはシステム・

モードの「S1/S2 FUNCTION」を「Patch Select」にし

MULTI-FX とは

てプレイ・モードに戻ります。)

シンセ音のための内蔵エフェクトです。

詳細については P.53 をご覧ください。

アルペジエーターとは

和音を演奏する だけで 自動的にアルペジオ(分散 和音)

効果が得られる機能です。

詳細については P.76 をご覧ください。

ハーモニストとは

ギター音とシンセ音(またはシンセ音同士)で、設定し

たキーのハーモニーを作れる機能です。

詳細については P.80 をご覧ください。

GR-33 には、MULTI-FX およびアルペジエーター機能とハー

モニスト機能が備わっており、これらのオン/オフをペダル

で行うことができます。

ペダル 4(CTRL)を踏みます。

2.

MULTI-FX BYPASS、アルペジエーター/ハーモニスト

のいずれか の設定さ れている機能がオン/オ フします。

設定は、パッ チ・エディ ット・モード「COMMON」の

「CTRL PEDAL」で行います(P.46)。

<表示の詳細について>

MULTI-FX BYPASS のオン/オフ

3 桁表示器に「bYP」/「oFF」が約 1 秒間表示されます。

アルペジエーターのオン/オフ

3 桁表示器に「Arp」/「oFF」が約 1 秒間表示されます。

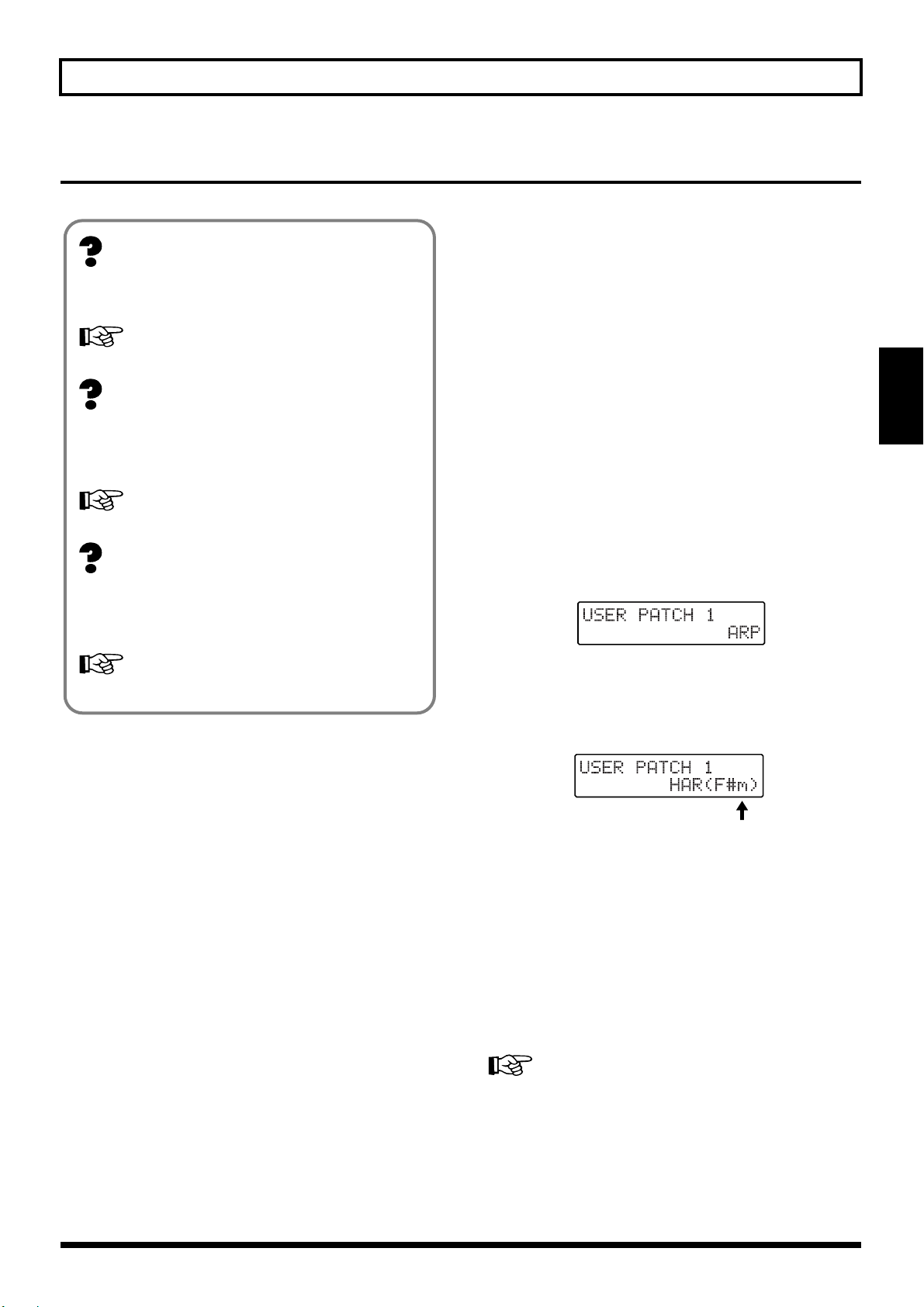

オンの状態の時のディスプレイは次のようになります。

fig.3-10

ハーモニストのオン/オフ

3 桁表示器に「HAr」/「oFF」が約 1 秒間表示されます。

オンの状態の時のディスプレイは次のようになります。

fig.3-02

3章

※ パッチごとに、MULTI-FX BYPASS(マルチ・エフェク

トのバイパス機能)のオン/オフか、アルペジ エーター

/ハーモニストのオン/オフのどちらかを設 定すること

ができます。設定方法については、P.46 をご覧ください。

※ MULTI-FX BYPASS をオン/オフしたときにノイズが聞

こえる場合がありますが、故障ではありません。

キー

アルペジエーターとハーモニストはパッ チごとにどちら

か一方だけが選べるようになっていま す。オフのパッチ

も、内部ではアルペジエーターかハーモニ ストのどちら

かが選ばれています。オンの状態の時 に、ディスプレイ

で選ばれている機能が確認できます。ハー モニストが選

ばれている時は、キーも表示されます。

※ アルペジエーターのパッチをハーモニ ストに(またはそ

の逆に)切り替えたい時は、[EFFECTS]を押して「HAR/

ARP SELECT」を変更してください。

詳しい操作方法は、(P.78、82)をご覧ください。

27

第 3 章 本体ペダルによる機能や効果を試す

本体のペダルで音を変化させる

ペダル効果モード(P.26)で 1 〜 4 の各ペダルを踏むと、次のような効果が得られます。

ペダル・ワウのような効果を得る(ワウ)

ペダル 1(WAH)を踏むと「ワウ」に代表される数種類の効

果が得られます。ペダルの「踏む/離す」を繰り返すことに

より、ギター用のワウワウ・ペダルと似たような音色変化を、

シンセ音に与えることができます。

音色変化の速度、幅、方向、音のクセの強さなどの組み合わ

せは、用意されたバリエーションから選択し、パッチごとに

保存できます。

なお「WAH TYPE」で「Modulation」を 選ぶと、ワウ系 の

効果ではなく、ペダルを踏んでいる間、深いビブラート(ピッ

チのうねり)が得られます。この機能では、いかにもシンセ

サイザーらしい機械的なビブラートが得られるので、フィン

ガー・ビブラート奏法をした時に得られる人間的な揺らぎと

使い分けることができます。

詳しい操作方法は「ワウの効き方を選ぶ(WAH TYPE)」

(P.43)をご覧ください。

※ ペダル 1(WAH)を 1 度踏むと、以後ペダルを離した状

態の時、パッチ呼び出し時の状態と異なる音 になる場合

があります。(音がこもったり、音にクセがついたりしま

す。)これを元の音に戻すには、一度他のパッチに切り替

えてから、元のパッチを呼び出し直し ます。バンク・シ

フト・ペダルが接続されている時は、そのダウ ン側をペ

ダル効果モード中に踏むことでも、元の音に戻せます。

弦が止まってもシンセ音を保持させる

(ホールド)

ペダル 3(HOLD)を踏むと、「ホールド」効果が得られます。

この効果を使うと、ギター弦の振動が止まっても、シンセ音

を鳴らし続けることができます。

「シンセ音の和音をホールドし、ギター音でメロディを弾く」

「重なった 2 音色(トーン)の一方だけをホールド」「5、6 弦

だけホールド」などの、目的に合ったものを、用意されたバ

リエーションから選び、パッチごとに保存できます。

詳しい操作方法は「ホールドの効き方を選ぶ(HOLD

TYPE)」(P.45)をご覧ください。

※ アルペジエーターがオンの時のホール ドは、挙動や選べ

るバリエーションが、通常と異なります。

詳しい操作方法は「アルペジオ中のホールド機能の有効な使

い方」(P.76)をご覧ください。

<表示の詳細について>

ペダル 1(WAH)を踏むと

3 桁表示器に「UAH」または「Mod」と表示されます。

ペダル 2(P-GLIDE)を踏むと

3 桁表示器に「P.GL」と表示されます。

音高をダイナミックに変化させる

(ピッチ・グライド)

ペダル 2(P-GLIDE)を踏むと、「ピッチ・グライド」効果が

得られます。この 効果では、長 短様々な変化時間をかけた、

連続的な音高変化が得られます。

和音時、各音間の音程を保ったままピッチを大きく変化でき

るので、ギターのビブラート・アームのアップ/ダウンとも

異なった、独得の効果が得られます。

「どの位の時間をかけて、どれだけピッチを変化させるか」は、

ピッチの上昇/下降に各 7 種類用意されたパターンから選択

し、パッチごとに保存できます。

詳しい操作方法は「ピッチ・グライドの効き方を選ぶ

(GLIDE TYPE)」(P.44)をご覧ください。

※ 選ばれた音色やその設定、演奏状況などに よっては、変

化幅が制限される場合があります。

28

ペダル 3(HOLD)を踏むと

3 桁表示器に「HLd」と表示されます。

チューナー機能をペダルで呼び出す

1.

GK-2A の[S1]を押しながら、ペダル 1(TUNER)を踏

みます。

※ 「S1/S2 FUNCTION」が「Normal」の状態で、操作を行っ

てください。

チューナー機能が呼び出され、図のような表 示になりま

す。

fig.3-03(TUNER)

音名弦番号

2.

チューニングをします。

第 3 章 本体ペダルによる機能や効果を試す

3章

チューニングの操作方法は、「ギターのチューニングをする

(チューナー機能)」(P.18)をご覧ください。

3.

チューニングが終わったら、任意のフット・ペ ダルを踏

むか、GK-2A の[S1]または[S2]を押します。

プレイ・モードに戻ります。

29

第 4 章 基本となる 5 つのモードとその操作

GR-33 本体の主な動作状態には、

•

音色を選んで演奏する「プレイ・モード」

•

本体上のペダルでワウやホールドの効果を得る「ペダル

効果モード」

•

パッチを作成/修正したり、書き込んだりする「パッチ・

エディット・モード」

プレイ・モードでの操作

プレイ・モードでの各ボタン/つまみの働きは、次の通りで

す。

[BANK/PARAMETER]ボタン

バンクの順送り/順戻し。

[PLAY]ボタン

原則として、無視される。

[SYSTEM]ボタン

システム・モード(GR-33 本体の設定関連)に変わる。

[TUNER]ボタン

チューナー・モードに変わる(P.18)。

GR-33 本体の設定をする「システム・モード」

•

チューニングをする「チューナー・モード」

•

の 5 つがあり、それぞれによってボタンやつまみの働きが変

化します。

エクスプレッション・ペダル

設定されている項目の値を変化させる(P.47)。

GK-2A の[S1]

押さえている間ペダルの働きが変化する(P.22、29)。

(TUNER、GROUP ▲、BANK ▲、BANK ▼)

GK-2A の[S2]

ペダル効果モードに変わる(P.26)。

外部バンク・シフト・ペダル

パッチのバンクを切り替える。

(BANK ▼、BANK ▲と同じ働き)

[WRITE]ボタン

パッチの内容を書き込む(P.36)。

[COMMON]ボタン

パッチ・エディット・モードの COMMON(パッチの設定関

連)に変わる。

[TONE]ボタン

パッチ・エディット・モード の TONE(パッチ の音色関連)

に変わる。

[EFFECTS]ボタン

パッチ・エディット・モードの EFFECTS(パッチのエフェ

クト関連)に変わる。

[STRING SELECT]ボタン

原則として、無視される。

[OUTPUT SELECT]ボタン

出力機器の設定を切り替える(P.19)。

[PATCH/VALUE]ダイヤル

パッチの順送り/順戻し(P.23)。

「S1/S2 FUNCTION」で「Patch Select」を選んで

いる場合

「S1/S2 FUNCTION」で「Patch Select」を選んでいる

状態にすると、パッチ番号が GK-2A の S1/S2 ボタンだ

けで順送り/順戻しができるようになります。以下のボ

タンの働きは、通常のプレイ・モードから次のように変

わります。

※ 記述されていないボタンやダイ ヤルの働きは、通常

のプレイ・モードと同じ働きです。

ペダル 1 〜 4

ペダル効果モード(P.31)と同じ効果が得られる。

GK-2A の[S1]

パッチの順戻し。

GK-2A の[S2]

パッチの順送り。

外部バンクシフト・ペダル

パッチの順送り/順戻し。

※ 「DIAL FUNCTION」が「VALUE Only」に設定されてい

る場合は、無視されます。

ペダル 1 〜 4

パッチを切り替える(P.22)。

30

この設定は、パッチを順に聴いて確認したい時や、ホー

ルドなどのペダル効果とパッチ切り替えの両方を、モー

ド切り替えせずに行いたい時に選ぶと便利です。この状

態の時、3 桁表示器にはパッチ番号に併せて、約 4 秒に

1 回PdLと表示されます。

ペダル効果モードでの操作

第 4 章 基本となる 5 つのモードとその操作

ペダル効果モードでの各ボタン/つまみの働きは、次の通り

です。

なおペダル 1 〜 4 を踏んで得られる効果の詳細はパッチごと

に変えることができます。ユーザー・パッチ(A11 〜 d84)

では効き方を変更し、記憶させ直すこともできます。

[BANK/PARAMETER]ボタン

バンクの順送り/順戻し。

[PLAY]ボタン

プレイ・モードに戻る。

[SYSTEM]ボタン

システム・モード(GR-33 本体の設定関連)に変わる。

[TUNER]ボタン

チューナー・モードに変わる(P.18)。

[WRITE]ボタン

パッチの内容を書き込む(P.36)。

[COMMON]ボタン

パッチ・エディット・モードの COMMON(パッチの設定関

連)に変わる。

[TONE]ボタン

パッチ・エディット・モード の TONE(パッチ の音色関連)

に変わる。

[EFFECTS]ボタン

パッチ・エディット・モードの EFFECTS(パッチのエフェ

クト関連)に変わる。

[STRING SELECT]ボタン

原則として、無視される。

ペダル 1

WAH →ワウ・ペダルに似た効果や機械的な ビブラートなど

がかかる。

ペダル 2

P-GLIDE →ピッチ・グライド(音高を大幅かつ滑らかに変え

る効果)をかける。

ペダル 3

HOLD →ギター弦の振動が止まってもシンセ音が鳴り続ける

効果をかける。

ペダル 4

CTRL → MULTI-FX BYPASS のオン/オフ、またはアルペ

ジエーター(P.76)/ハーモニス ト(P. 80)をオン/オフ

する。またアルペジオのホールド時(P. 76)、その補助的な

ペダルとして使う。

エクスプレッション・ペダル

設定されている項目の値を変化させる(P.47)。

GK-2A の[S1]と[S2]

押すとプレイ・モードに戻る。

外部バンクシフト・ペダル(アップ側)

アルペジエーターのタップ・テンポ・ティーチ機能に使う(P.

79)。またはハーモニストのメジャー/マイナーを切り替え

る(P.85)。

外部バンク・シフト・ペダル(ダウン側)

ワウ機能で変化したままになった音をパッチ呼び出し時の音

に戻す。(通常のパッチ切り替え操作によっても元の音に戻り

ます。)

4章

[OUTPUT SELECT]ボタン

出力機器の設定を切り替える(P.19)。

[PATCH/VALUE]ダイヤル

パッチの順送り/順戻し(P.23)。

※ 「DIAL FUNCTION」が「VALUE Only」に設定されてい

る場合は、無視されます。

31

第 4 章 基本となる 5 つのモードとその操作

パッチ・エディット・モードの意味とその操作

各パッチの設定や音作りなどをするモードです。

パッチ・エディット・モードは、COMMON、TONE、EFFECTS

の 3 つのカテゴリーに分類されています。

fig.4-01(パッチ・エディット・モード)

パッチ・エディット・モード

EFFECTSTONECOMMON

•

COMMON

パッチの名前やペダルの効果などの設定をします。

TONE

•

シンセ音の基本となる音色(トーン)を設定します。

EFFECTS

•

リバーブ、コーラス、マルチ・エフェクトなど のエフェ

クトの設定をします。

アルペジエーター/ハーモニストの設定もこ こで行いま

す。

パッチ・エディット・モードでの各ボタン/つまみの働きは、

次の通りです。

[BANK/PARAMETER]ボタン

設定項目(パラメーター)が順送り/順戻しで変わる。

[PLAY]ボタン

プレイ・モードに戻る。

[SYSTEM]ボタン

システム・モード(GR-33 本体の設定関連)に変わる。

[TUNER]ボタン

チューナー・モードに変わる(P.18)。

[EFFECTS]ボタン

パッチ・エディット・モードの EFFECTS(パッチのエフェ

クト関連)に変わる。

※ EFFECTS(パ ッ チのエフェクト関連)の状態で、

[EFFECTS]を押した場合は、バイパス機能がオン/オ

フします(P.75)。

[STRING SELECT]ボタン

各弦で設定を変更できる設定項目の場合は、設定対象となる

弦を選ぶ。

※ 各弦で設定を変更できない設定項目の 場合は、無視され

ます。

[OUTPUT SELECT]ボタン

出力機器の設定を切り替える(P.19)。

[PATCH/VALUE]ダイヤル

選ばれている設定項目(パラメーター)の値を変える。

ペダル 1 〜 4

いくつかの設定項目において、効果の確認などに補助的に使

われる。

エクスプレッション・ペダル

いくつかの設定項目において、効果の確認などに補助的に使

われる(P.47)。

GK-2A の[S1]と[S2]

選ばれている設定項目(パラメーター)の値を変える。

外部バンク・シフト・ペダル

選ばれている設定項目(パラメーター)の値を変える。

[WRITE]ボタン

パッチの内容を書き込む(P.36)。

[COMMON]ボタン

パッチ・エディット・モードの COMMON(パッチの設定関

連)に変わる。

※ COMMON(パッチの設定関連)のパッチネーム設定画面

では、大文字/小文字の切り替えをします(P.38)。

[TONE]ボタン

パッチ・エディット・モード の TONE(パッチ の音色関連)

に変わる。

※ TONE(パッチの音色関係)の状態で、[TONE] を押した

場合は、設定項目の 1ST / 2ND の切り替えをします。

32

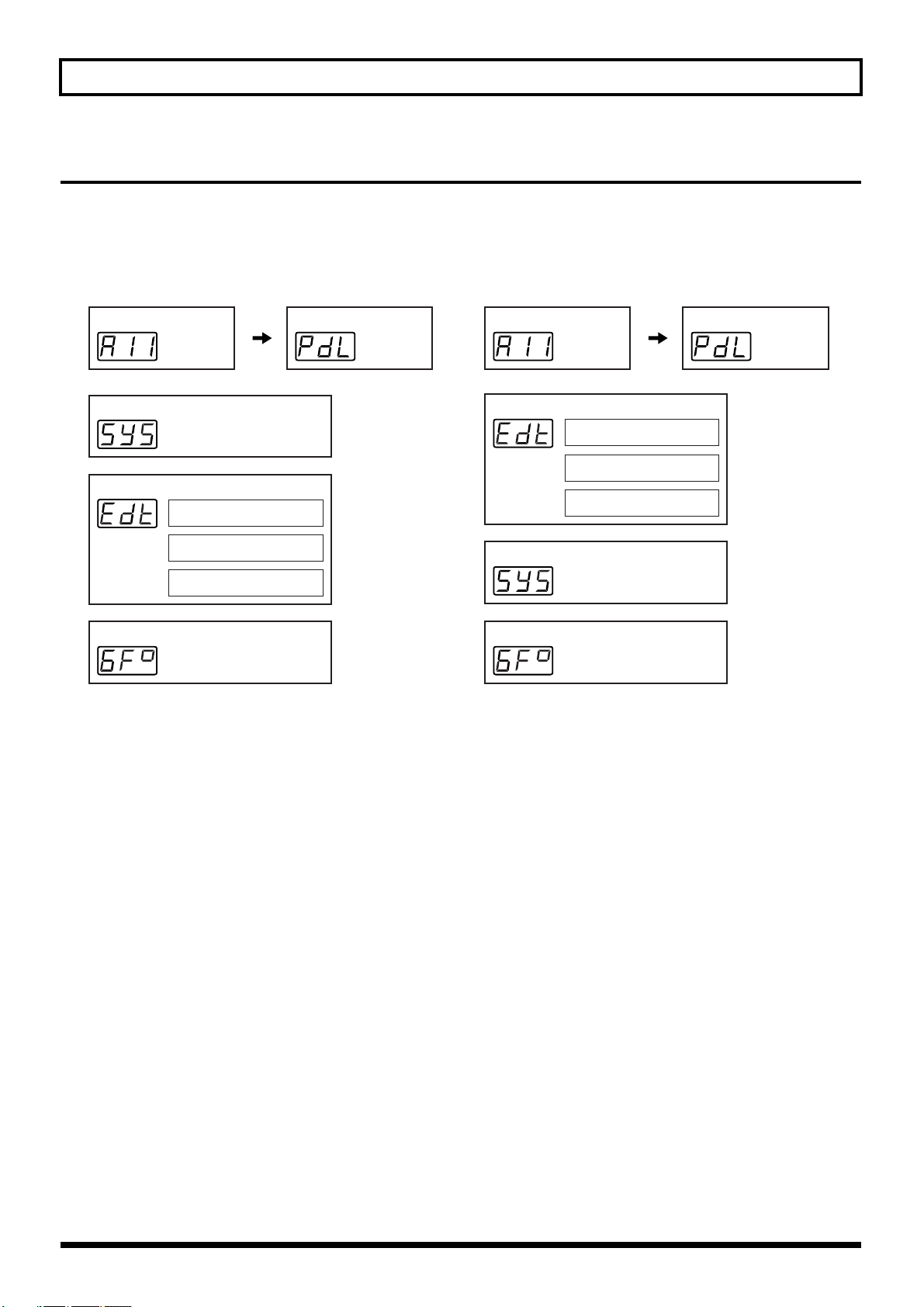

エディット・モードで、呼び出されているパッチの設定を 1ヶ

所でも変更すると、3 桁表示器の表示が変化します。下 1 桁

目のポイントが点灯し、設定が変更されていることを示しま

す。

fig.4-02(エディット中)

パッチ・エディット・モード時の場合

ポイント

新しい設定を記憶させる時は、ライト(書き込 み)操作(P.

36)を行ってください。

※ ライト(書き込み)操作を行わずにパッチ を切り替える

と、変更内容が失われます。

システム・モードでの操作

第 4 章 基本となる 5 つのモードとその操作

GR-33 本体の設定をするモードです。入力感度やディスプレ

イの明るさなど、パッチを切り替えても変更しない全体の設

定をします。

システム・モードでの各ボタン/つまみの働きは、次の通り

です。

[BANK/PARAMETER]ボタン

設定項目(パラメーター)が順送り/順戻しで変わる。

[PLAY]ボタン

プレイ・モードに戻る。

[SYSTEM]ボタン

原則として、無視される。

[TUNER]ボタン

チューナー・モードに変わる(P.18)。

[WRITE]ボタン

パッチの内容を書き込む。「BULK LOAD」では無視する

(P.37)。「BULK DUMP」、「FACTORY RESET」では実行開

始や確認に使用する(P.37、16)。

[COMMON]ボタン

パッチ・エディット・モードの COMMON(パッチの設定関

連)に変わる。

[TONE]ボタン

パッチ・エディット・モー ドの TONE(パッ チの音色関連)

に変わる。

[EFFECTS]ボタン

パッチ・エディット・モードの EFFECTS(パッチのエフェ

クト関連)に変わる。

[STRING SELECT]ボタン

原則として、無視される。

[OUTPUT SELECT]ボタン

出力機器の設定を切り替える(P.19)。

[PATCH/VALUE]ダイヤル

選ばれている設定項目(パラメーター)の値を変える。

ペダル 1 〜 4

原則として、無視される。

エクスプレッション・ペダル

原則として、設定されている項目の値を変化させる(P.47)。

GK-2A の[S1]と[S2]

選ばれている設定項目(パラメーター)の値を変える。

外部バンクシフト・ペダル

選ばれている設定項目(パラメーター)の値を変える。

4章

チューナー・モードでの操作

チューナー・モードでの各ボタン/つまみの働きは、次の通

りです。

[BANK/PARAMETER]ボタン

原則として、無視される。

[PLAY]ボタン

プレイ・モードに戻る。

[SYSTEM]ボタン

システム・モード(GR-33 本体の設定関連)に変わる。

[TUNER]ボタン

原則として、無視される。

[WRITE]ボタン

原則として、無視される。

[COMMON]ボタン

パッチ・エディット・モードの COMMON(パッチの設定関

連)に変わる。

[TONE]ボタン

パッチ・エディット・モード の TONE(パッチ の音色関連)

に変わる。

[EFFECTS]ボタン

パッチ・エディット・モードの EFFECTS(パッチのエフェ

クト関連)に変わる。

[STRING SELECT]ボタン

原則として、無視される。

[OUTPUT SELECT]ボタン

出力機器の設定を切り替える(P.19)。

[PATCH/VALUE]ダイヤル

「MASTER TUNE」の値を変える。

ペダル 1 〜 4

チューナー・モードを抜けて、プレイ・モードに戻ります。

エクスプレッション・ペダル

原則として、設定されている項目の値を変化させる(P.47)。

GK-2A の[S1]と[S2]

チューナー・モードを抜けて、プレイ・モードに戻ります。

外部バンクシフト・ペダル

チューナー・モードを抜けて、プレイ・モードに戻ります。

33

第 4 章 基本となる 5 つのモードとその操作

各モード間の行き来のしかた

ここで はプ レイ・モード、ペダ ル効 果モード、パッ チ・エ

ディット・モード、システム・モード、チューナー・モード

の 5 つのモードの行き来について説明します。

fig.4-03(モード間の行き来)

[S2]

プレイ・モード[PLAY

システム・モード

パッチ・エディット・モード

COMMON[COMMON

TONE

EFFECTS[EFFECTS

チューナー・モード

]

ペダル効果モード

[

SYSTEM

[

TONE

[

TUNER

]

]

]

]

]

ペダル効果モード以外のモードは、GR-33 本体のボタン一つ

で、どのモードからでも目的のモードに入ることができます。

次の図に、それぞれのモードに対応しているボタンと、各モー

ドの 3 桁表示器の状態を示します。

GK-2Aの

[S2]

プレイ・モード[PLAY

パッチ・エディット・モード

COMMON[COMMON

TONE

EFFECTS[EFFECTS

システム・モード

チューナー・モード

][

ペダル効果モード

]

[

]

TONE

]

[

SYSTEM

[

TUNER

]

]

S2

]

※ ペダル効果モードには、プレイ・モードからし か入るこ

とはできません。

※ 「S1/S2 FUNCTION」が「Normal」に設定されていない

と、ペダル効果モードに入ることはできません。

34

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する

パッチの詳しい構成

ひとつひとつのパッチは、図のような内容で構成されています。

fig.5-01(パッチの構成)

プリセットパッチ128個

...

H84

・レイヤー

1st,2ndトーンの重ね方

・トランスポーズ1st

・トランスポーズ2nd

・1:2BALANCE

1st/2ndのレベルバランス

TONE

TONE MIX

各弦独立に

設定可能

・アルペジオやハーモニーの設定

・リバーブ系/コーラス系の設定

・MultiFXの設定

COMMON

・

パッチネーム、レベルの設定など

・PANの設定

・ペダルの設定

・MIDIの設定

EFFECTS

ユーザーパッチ128個

...

A11

D84

A11

A11

A11

A11

A11

A11

A11

A11

2nd TONE

1st TONE

トーンの選択

#1〜#384

(ピアノ、オルガン...)

トーンの調節

・アタック

・リリース

・ブライトネス

E11

「トーン」とは?

上図のようにパッチには、内蔵されている 384 のトーン(元

となるシンセ音)から、任意の 2 つを選んで使えます。

選ばれている 2 つのトーンを、そのパッチの「1st(ファー

スト)トーン」「2nd(セカンド)トーン」と呼びます。

1st トーンと 2nd トーンは、弦別に一方を割り当てたり両方

を重ねたりできます(P.51)。また両トーン別々に、音の立

ち上がり(ATTACK/P.49)、余韻(RELEASE/P.50)、明る

さ(BRIGHTNESS/P.50)、平行移調(TRANSPOSE/P.51)

などの調整を加えることができます。平行移調

(TRANSPOSE)に関しては、弦別に設定 することもできま

す。

これらの調整内容や設定はトーンの選択同様、全てパッチに

記憶できます。

パッチごとに記憶できるその他の設定

パッチにはトー ンの選択 や弦への割り当て、その調整の他、

次の項目などを記憶させておくことができます。

パッチの名前(P.38)

•

•

エフェクトのかかり方(P.53 〜)

•

アルペジエーターのパターンと関連する設定(P.76)

ハーモニストの設定(P.80)

•

ペダル操作に対する反応のしかた(P.43)

•

•

外部 MIDI 機器に送られるプログラム番号(P.88)

外部音源の平行移調(トランスポーズ)(P.51)

•

設定の手順など詳しくは、それぞれの参照ページをご覧くだ

さい。

弦ごとに異なる設定を行う

(STRING SELECT)

設定項目のうち、TONE の「LAYER」、「1ST TRANSPOSE」、

「2ND TRANSPOSE」の 3 つと、COMMON の「MIDI [PC]」、

「MIDI [CC0]」、「MIDI [CC32]」、「MIDI [TRANSPOSE]」の

4 つは、[STRING SELECT]ボタンの併用により、弦ごとに

異なる設定を行うこともできます。

[STRING SELECT]を押した時の、弦の選択と 3 桁表示器

の表示は次のようになります。

fig.5-02(STRING SELECT)

全弦を選択

5,6弦を選択

6弦を選択

5弦を選択 4弦を選択

各弦独立で設定したい場合は、[VALUE]ダイヤルで設定値

を変える前に、[STRING SELECT]ボタンを押して弦を選択

します。例えば[STRING SELECT]ボタン で「5」に合わ

せてから[VALUE]ダイヤルを回せば、5 弦についてのみ設

定が変わります。続けて同様に他の弦の設定もできます。

※ [STRING SELECT]ボタンで「ALL」または「6-5」を選

ぶと、パラメーターの値が点滅表示される 事があります

が、これは各弦 で設定 が異なっていることを 示します。

この状態で[VALUE]により値を変更すると、値は確定

されますが、「ALL」なら全弦同じ設定に、「6-5」なら 5、

6 弦が同じ設定になります。

1弦を選択

2弦を選択

3弦を選択

5章

35

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する

アルペジエーター/ハーモニストと パッチの関係

演奏時には、アルペジエーターとハーモニストの 2 機能のう

ち、どちらか一方を使用できます。どちらを使用するかの選

択(P.78、P.82)や、それがパッチ呼び出し時にオンになっ

ているかどうか(P.77、P.81)も、パッチひとつひとつに独

立で設定できます。

パッチの保存のしかた

一般に、パッチ・エディット・モー ド中で[PARAMETER]

により設定項目を選び、[VALUE]で値を設定すればパッチ

の修正ができます。

しかしそのままでは、他のパッチに切り替えると同時に修正

/変更の内容は無効になり、変更前の状態に戻ってしまいま

す。(3 桁表示器の下一桁目に、ポイントが点灯する(P.32)

のはこれを警告しています。)変更内容を保存するには、次の

手順でパッチ・ライト(書き込み)を行いましょう。

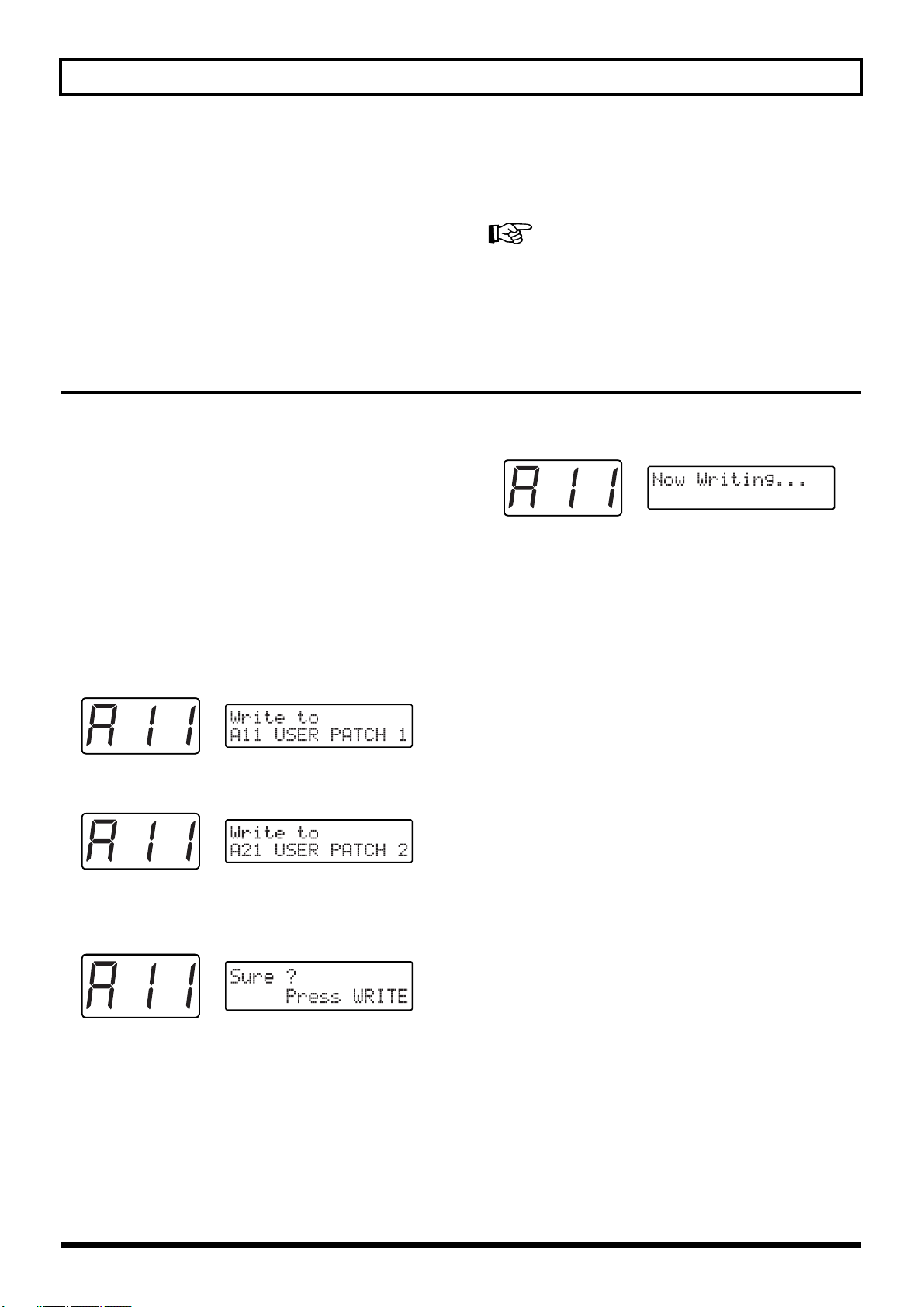

■ パッチ・ライトの手順

[WRITE]を押します。

1.

ライト・モードになり、次のような画面になります。

fig.5-04(PATCH WRITE 1)

また、アルペジオ・パターン(アルペジエーター機能が作り

出す弾弦の順)も、あらかじめ用意されている 50 種類のパ

ターンから、パッチごとに選ぶことができます。

詳しい設定方法は、「アルペジオのパターンを選択する(ARP

PATTERN)」(P.78)をご覧ください。

確認をして問題がなければ、もう一度[WIRTE]を押し

4.

ます。

fig.5-07(PATCH WRITE 4)

Now Writing...と表示され、自動的にプレ イ・モード

に戻ると書き込み終了です。

※ 中止する時は[PLAY]を押してください。

以上により、他のパッチに切り替えたり、電源を切った後で

もパッチの変更内容が再現できます。

※ 保存先の指定をせずに書き込みをする と、上書き処理に

より、そのパッチの変更前の内容は失われます。

※ パッチ・グループ E 〜 H は読み出し専用なので、保存先

の指定無しに書き込みすることはできません。

2.

[VALUE]で書き込み先のパッチを選びます。

fig.5-05(PATCH WRITE 2)

書き込み先パッチが決まったら、[WRITE]を押します。

3.

次のような確認の画面になります。

fig.5-06(PATCH WRITE 3)

保存に関する注意事項

パッチ・ライトでは、アルペジエーター/ハーモニストのオ

ン/オフも含め、その時に実際に鳴っている音の状態がその

まま書き込まれます。ただ し、本体ペダルのワ ウやピッチ・

グライド、またエクスプレッション・ペダルなどで、一時的

に得られている音色の変化は記憶されません。内蔵エフェク

トの一時オフ(エフェクト・バイパス機能/ P.75)も同様で

す。

※ システム全体でひとつだけ記憶される 設定項目(システ

ム・モードでの設定)では、パッチ・ライト の必要はあ

りません。設定を変更するだけでその内容 は自動的に保

存され、電源オフ後も記憶されています。

36

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する

本体のパッチをシーケンサーなどに保 存する(バルク・ダンプ)

全ユーザー・パッチの設定内容、及びシステム設定の内容は、

MIDI を通じて外部とやりとりできます。MIDI データを記録

できる外部機器を用いれば、パッチを外部に保存することが

できます。これには、エクスクルーシブ・メッセージと呼ば

れる、データ上に指定された機種のみが解釈できる MIDI 情

報が用いられます。

例えば MIDI シーケンサーのリアルタイム・レコーディング

機能やバルク・ライブラリアン機能を用いれば、GR-33 から

送られてきたデータを、フロッピー・ディスクなどに保存で

きます。2 台の GR-33 同士をつないで、直接データをやりと

りすることも可能です。

■ 外部MIDI機器にシステム設定の内容やパッチ・デ ー

タを送信する手順

1.

GR-33 の電源を切ります。

2.

GR-33 の MIDI OUT から、外部機器の MIDI IN へ接続しま

す。

GR-33 の電源を入れます。

3.

fig.5-09(Sending)

9.

「BULK DUMP」の設定画面」に戻ったら転送は完了で

す。受信側がシーケンサーの場合は、レコ ーディングを

停止させます。

fig.5-08(BULK DUMP)

10.

[PLAY]を押して、プレイ・モードに戻ります。

保存したシステムやパッチのデータを 受信する(バルク・ロード)

MIDI データを記録できる外部機器や GR-33 から、システム

やパッチのデータを受信します。

※ エクスクルーシブ・メッセージの受 信は、バルク・ロー

ド画面でのみおこなえます。

5章

4.

[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。

5.

[PARAMETER]でBULK DUMPを選びます。

fig.5-08(BULK DUMP)

[VALUE]で、送信したいデータを選びます。

6.

All: 全ユーザー・パッチ及びシステム設定

System: システム設定

User Patch: 全ユーザー・パッチ、128 個

Patch Group A: A11 〜 A84 の 32 パッチ

Patch Group B: B11 〜 B84 の 32 パッチ

Patch Group C: C11 〜 C84 の 32 パッチ

Patch Group D: D11 〜 D84 の 32 パッチ

Patch A11: パッチ A11 のみ

Patch A12: パッチ A12 のみ

: :

Patch D84: パッチ D84 のみ

外部機器を データ記 録できる状態にします。(シー ケン

7.

サーならリアルタイム・レコーディングをス タートしま

す。)

■ 外部 MIDI 機器からシステム設定の内容やパッチ・

データを受信する手順

GR-33 の電源を切ります。

1.

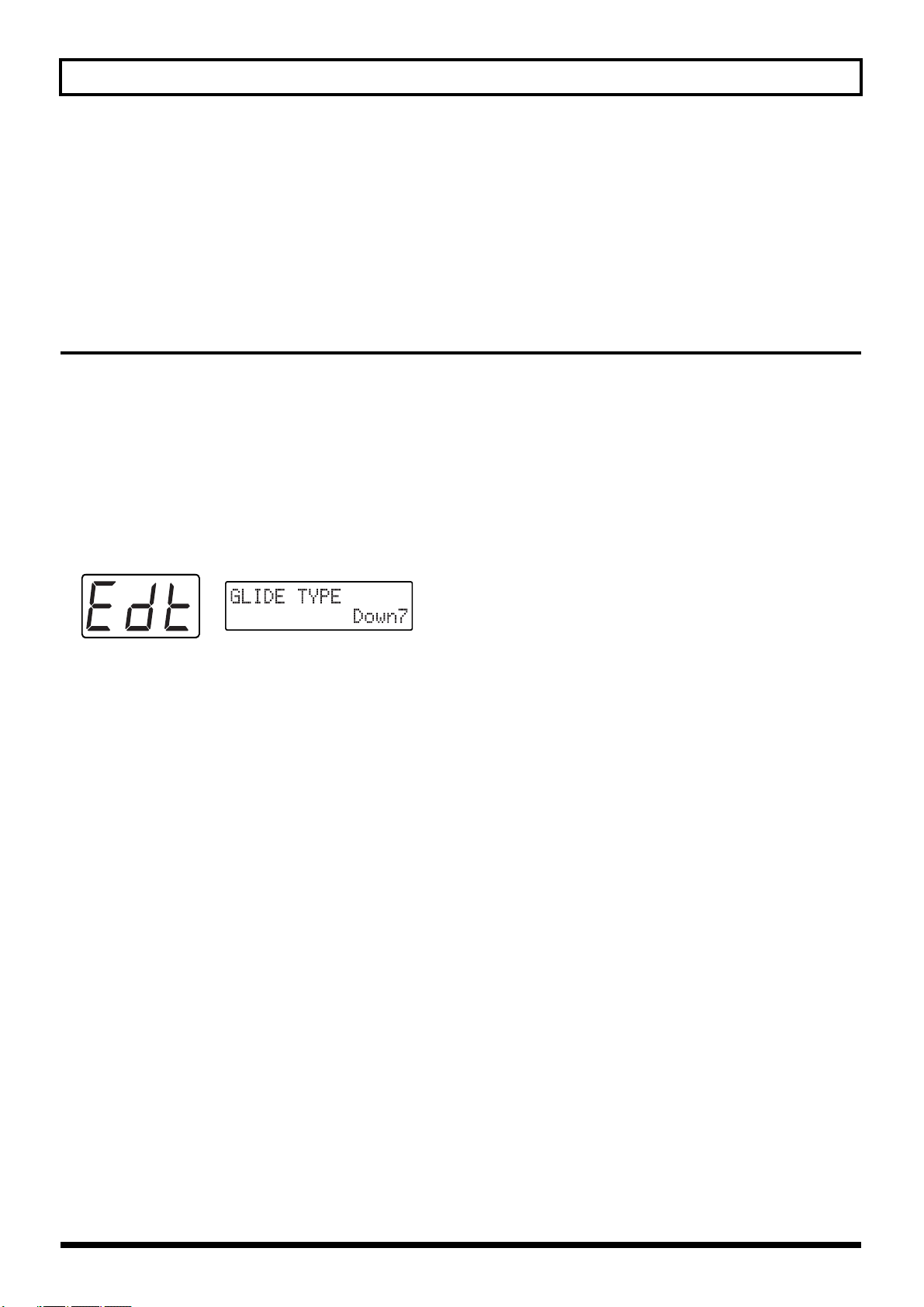

2.

外部機器の MIDI OUT から、GR-33の MIDI IN へ接続しま

す。

3.

GR-33 の電源を入れます。

[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。

4.

5.

[PARAMETER]でBULK LOADを選びます。

fig.5-40

6.

外部機器からデータを送信します。

fig.5-41

元の表示に戻ったら受信は完了です。

ig.5-40

8.

[WRITE]を押します。

選択し たデ ータが外部機 器に 転送されます。送 信中 は

ディスプレイにNow Sending...と表示されます。

37

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する

[PLAY]を押して、プレイ・モードに戻ります。

7.

※ シーケンサーなどの外部機器から 1 パッチのみのデータ

を送信する場合、受信側の GR-33 でパッチ・ライト操作

(P.36)をする必要があります。(ライト時に は保存先の

指定(ができますので、同じ番号のパッチに消 したくな

いパッチがあっても、他に待避しなくてすみます。)

※ システム・データやパッチ・データのエクスクルーシブ・

メッセージを受信すると、A11 〜 D84 の「1 個送り」を

除き、受信側のパッチやシステム設定のデ ータは無条件

に書き替えられます。それまでのデータは 失われますの

で、十分にご注意ください。必要な場合は、受信側の GR33 上のデータも、あらかじめ外部機器側に転送し保存し

ておきましょう。

パッチに名前をつける(PATCH NAME)

各パッチ・ナンバーには、最大 12 文字までの名前をつける

ことができます。作成した音をイメージする名前や使用する

曲名など、好みに応じて名前をつけることができます。

■パッチに名前をつける手順

1.

名前を変えたいパッチを選び、[COMMON]を 押して

パッチ・エディット・モードに入ります。

[PARAMETER]を押して、PATCH NAMEを選びます。

2.

fig.5-10(PATCH NAME)

[VALUE]で文字(文字/数字/記号)を選びます。

4.

fig.5-11(文字)

※ [COMMON]を押して、大文字/小文字を切り替えるこ

とができます。

5.

3. 〜 4. の操作を繰り返して、名前を完成させます。

空白

〜

〜

〜

[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い

6.

カーソル

3.

[PARAMETER]で修正する文字部分にカーソルを移動さ

せます。

保存します。

※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り

ます。

※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード

に戻ります。

パッチごとに音量を記憶させる(PATCH LEVEL)

3.

複数のパッチを曲中で切り替えて使う場合などには、バッキ

ング用のパッチの音量を、ソロ用のパッチよりも小さめにし

ておけば便利です。このような音量設定も、パッチごとにパッ

チ・レベル(PATCH LEVEL)として記憶できます。

■ パッチの音量を決めて記憶させる手順

1.

音量を変えたいパッチを選び、[COMMON]を 押して

パッチ・エディット・モードに入ります。

[PARAMETER]を押して、PATCH LEVELを選びます。

2.

fig.5-12(PATCH LEVEL)

[VALUE]で値を変更します。

数値は 0 〜 100 の範囲で変化します。0 で消音状態、100

で最大音量になります。

[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い

4.

保存します。

※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り

ます。

※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード

に戻ります。

※ PATCH LEVEL の数値が同じでも、他の項目の設定に

従って音量 レベル は変化します。例えば次の 様な場合、

レベルが高くなりがちです。PATCH LEVEL を低めに設

定すれば、他のパッチとのバランスは取れます。(併せて

下記に関する設定中は、レベル過大によっ てアンプやス

ピーカーを破損しないよう、ボリュームの 設定にもご注

意ください。)

•

1st、2nd の両トーンが重ねられている時。

38

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する

リバーブ・センド・レベルが高い時、またはコーラス・

•

センド・レベルが高い時。

•

選んでいるトーン自体に、レベルが高いという特徴があ

る時。

演奏感を変える(PLAY FEEL)

ギターはキー ボードな どと異なり、振動している部分(弦)

に直接触れて、強弱を微妙にコントロールできます。ギター・

シンセにおいて、このメリットを最大限に引き出すには、そ

のパッチで主に用いる奏法や音色自体に適した「演奏に対す

る反応」を設定する必要があります。

この選択をするのがパッチ・エディット・モードの COMMON

の設定項目「PLAY FEEL」(プレイ・フィール)です。例え

ば「指弾き」か「ピック弾き」かによってプレイ・フィール

の選択を変えることで、より自然な強弱表現が得られます。

■ PLAY FEEL を変え、パッチに記憶させる手順

PLAY FEEL を変えたいパッチを選び、[COMMON]を押

1.

してパッチ・エディット・モードに入ります。

ブライトネス(BRIGHTNESS)の設定値が高い時。

•

ワウ機能が有効になっている時、など。

•

Finger(フィンガー・ピッキング/ finger picking):

指弾きの場合などに適した演奏感が得られる設定です。感度

はノーマルよりやや高めになります。

Hard(ハード・ピッキング/ hard picking):

ピッキングのかなり強い人に適した設定で、感度はノーマル

より低めになります。

※ ギター側の機構上の問題で、GK-2Aのデバイデッド・ピッ

クアップが、弦に近すぎる状態にしか取り 付けられない

時、各パッチをこの設定にすることで、動 作を改善でき

る場合があります。

Soft(ソフト・ピッキング/ soft picking):

やや弱めのピッキングに適しています。感度は、ノーマルよ

りやや高めになります。

5章

2.

[PARAMETER]を押して、PLAY FEELを選びます。

fig.5-13(PLAY FEEL)

[VALUE]で値を変更します。

3.

※ 詳しい説明は、手順説明後の「◆ PLAY FEEL で選べる

設定とその効果」をご覧ください。

4.

[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い

保存します。

※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り

ます。

※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード

に戻ります。

◆ PLAY FEEL で選べる設定とその効果

「Normal」「Finger」「Hard」「Soft」「Tapping」「No Dynamics」

「Envelope1」「Envelope2」の 8 タイプの設定と、それぞれ

にアクセル機能が付加されている「Accl Normal」「Accl

Finger」「Accl Hard」「Accl Soft」「Accl Tapping」「Accl No

Dynamics」「Accl Envelope1」「Accl Envelope2」の8 タイ

プの設定があります。

それぞれの意味は次の通りです。

Tapping(タッピング・プレイ/ tapping play):

タッピング・プレイ(いわゆるライトハンド奏法)や、プリ

ング・オフ、ハンマリング・オンを多用する場合に、より安

定した発音が得られます。強弱表現の幅はやや狭くなります。

No Dynamics(ノー・ダイナミクス/ no dynamics):

弦を弾く強さに関わらず、一定の音量/音色で鳴ります。シ

ンセ・リードやオルガンなどのトーンで、無表情な感じを意

識的に出したい場合などに使います。

Envelope1(エンベロープ・フォ ロー 1 / envelope follow

type1):

弦の振幅の変化を、シンセ音の音量変化に反映させる設定で

す。

詳細については、次項の「エンベロープ・フォロー機能につ

いて」をご覧ください。

Envelope2(エンベロープ・フォ ロー 2 / envelope follow

type2):

弦の振幅の変化を、主に音色(明るさ)の変化に反映させる

設定です。

詳細については、次項の「エンベロープ・フォロー機能につ

いて」をご覧ください。

Normal(ノーマル/ normal):

一般的なピック弾きでの演奏に適した、標準的な設定です。

39

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する

「Accl Normal」「Accl Finger」「Accl Hard」「Accl Soft」「Accl

Tapping」「Accl No Dynamics」「Accl Envelope1」「Accl

Envelope2」の 8 タイプは、前述の 8 タイプの設定にアクセ

ル機能が付加されたものです。前述の 8 タイプに比べ、発音

速度が速くなります。

詳細については、「発音速度をさらにアップするには(アクセ

ル機能)」(P.40)をご覧ください。

※ ピッキングの強さや強弱の幅などは奏者によ って異なり

ます。各設定の名称(「ノーマル」「ソフト」「ハード」な

ど)は、設定上の目安です。実際に切り替え てみて、自

分が弾 きや すいと感じた り、再現 したい楽器の 特性 に

あっていると感じる場合は、特に名称にこ だわらず、自

由に設定してください。

エンベロープ・フォロー機能について

前項の PLAY FEEL の設定に「Envelope1」か「Envelope2」

を選ぶと、エンベロープ・フォロー(envelope follow)機能

がオンになり、その効果が得られます。

この状態にすると、ギター弦の振動幅の変化(ピッキングに

よる変化や減衰していく様子)が、シンセ音の音量や音色に

反映され、次のような効果が得られます。

Envelope1(エンベロープ・フォロ ー 1 / envelope follow

type1):

弦の振幅の変化が、シンセ音の音量変化に反映されます。減

衰系の音色(ギター類やエレクトリック・ピアノなど)に用

いると、自然な演奏感が得られる場合がありますので、試し

てみてください。(シンセ音の音量変化は、ギター弦の変化よ

りもやや控えめになるよう圧縮されています。)

Envelope2(エンベロープ・フォ ロー 2 / envelope follow

type2):

弦の振幅の変化を、主に音色(明るさ)の変化に反映させる

設定です。ピッキングの強弱や時間の経過による減衰に従い、

音の明るさ(こも り加減)をダ イナミックに変化させます。

特にシンセ・リード系の音色で、音色に独特の効果を与える

ことができます。また次の手順により、ワウのオート・ワウ

機能と組み合わせて、非常に滑らかな反応のタッチ・ワウ風

効果を得ることもできます。

■ PLAY FEEL の設定「Envelope2」で、タッチ・ワ

ウ風効果を得る手順

1.

シンセ・リード系の音色のパッチを選んでみましょう。

2.

[COMMON]を押して、[PARAMETER]でPLAY FEEL

に合わせ、[VALUE]でEnvelope2を選びます。

[PARAMETER]を押して、WAH TYPEを選びます。

3.

4.

[VALUE]でAutoWah1 〜 5を選びます。

WAH TYPE の詳しい内容については、「ワウの効き方を選ぶ

(WAH TYPE)」(P.43)をご覧ください。

5.

弦を弾き、ワウ効果がピッキングの強弱に 反応してかか

るのを確認してください。

※ パッチに記憶させる時は、[WRITE]を押してパッチ・ラ

イト操作(P.36)を行ってください。

※ PLAY FEEL に「Envelope1」か「Envelope2」が選ばれ

ていると、エンベロープ・フォローの情報は、MIDI コン

トロール・チェンジ情報の 18 番(汎用操作子 3)の値と

して、MIDI アウトから送出されます。

発音速度をさらにアップするには(アクセル機能)

P.39 の PLAY FEEL の選択時、後半に表示される「Accl」が

ついたものを選ぶと、GR-33 の「アクセル機能」がオンにな

ります。この状態にすると、ピッキングから発音まで平均時

間が、通常の状態よりもさらに高速化されます。

ただし、この機能を使う場合は、「弾弦ノイズ軽減」の内部処

理の効果が弱まってしまいます。従ってトーンによって、弾

弦時にノイズやピッチのゆらぎを感じる場合がありますので

ご注意ください。アクセル機能を使う際は音作りの段階で使

用するトーンでノイズが気にならないことを確認しておきま

しょう。

40

音の定位を変える(PAN)

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する

1st トーンと 2nd トーンは聴感上異なった位置、例えば右端

と左端にステレオ定位させることができます。

また設定を変えれば、弾弦ごとに定位が不規則に変わるなど、

音の定位を変化させるこ とも可能です。これ らは、パッチ・

エディット・モードの COMMON の項目「PAN MODE」(パ

ン・モード)、「PAN」(パン)の設定で決まります。

■ 音の定位を設定し記憶させる手順

1.

定位を決めたいパッチを選び、[COMMON]を 押して

パッチ・エディット・モードに入ります。

[PARAMETER]でPAN MODEを選びます。

2.

fig.5-14(PAN MODE)

3.

[VALUE]でパン・モードを選択します。

※ 詳しい説明は、手順説明後の「◆ PAN で選べる設定とそ

の効果」をご覧ください。

※ Normal、Cross Tones でなければ、手順 6. へ進んでくだ

さい。

[PARAMETER]でPANを選びます。

4.

fig.5-15(PAN)

Cross Tones:

0 では全ての音が中央に定位します。値を -50 〜 50 の範囲

で変化させるとパンニングが連続変化し、1st トーンは 50 で

右端、-50 で左端に定位します。逆に 2nd トーンは、-50 で

右端、50 で左端に定位します。従って両トーンとも使ってい

るパッチで 50 や -50 に近い値に設定すると、左右に広がっ

たステレオ感豊かなパッチにすることができます。

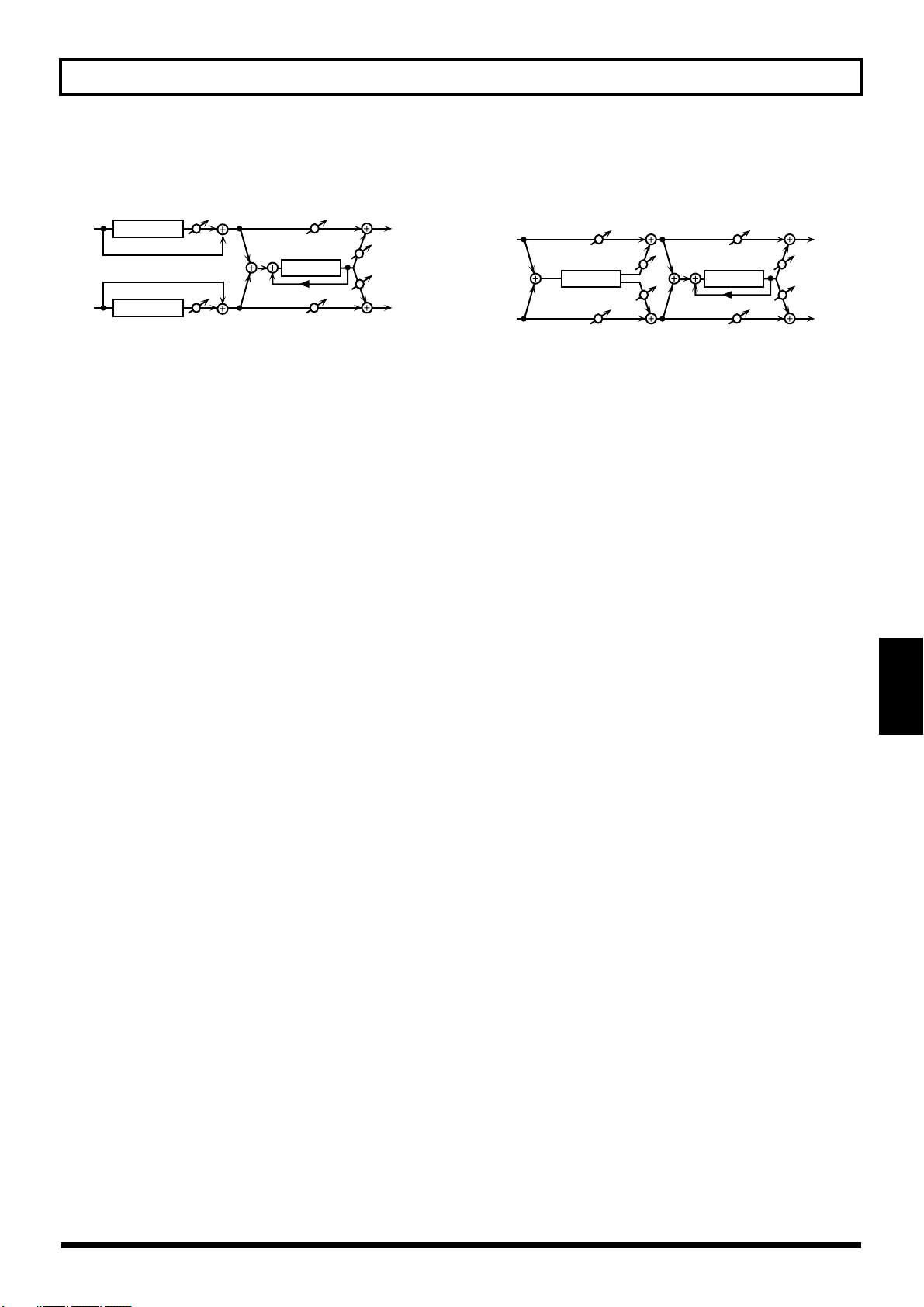

1-6、6-1:

弦別の定位が得られます。「1-6」を選ぶと左から順に、1 弦、

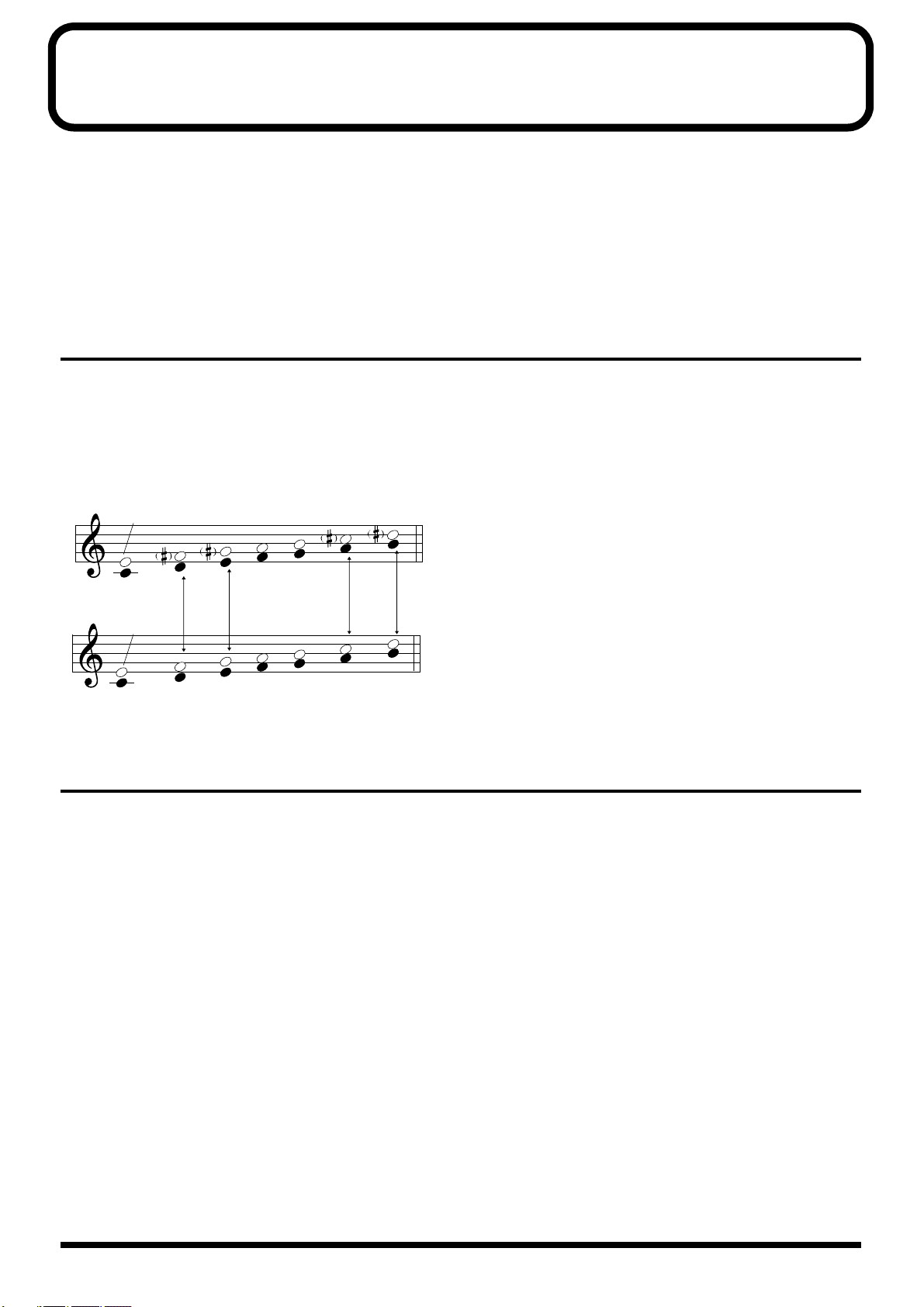

2 弦、...6 弦の順に定位します。「6-1」では逆に、左から 6