目次

ライブで使う.......................................................7

ライブで Fantom-X を使うときの基本 .......................................................8

パッチとは? ............................................................................................................................8

パッチ・モードとは?............................................................................................................8

パフォーマンス・モードとは? ...............................................................................................8

できあがった設定を保存する ...............................................................................................9

鍵盤で演奏する ................................................ 11

音色を選んで演奏する...............................................................................12

音色の選びかた(パッチ・モード).................................................................................. 12

鍵盤タッチをちょうどよい弾き心地にするには ...............................................................12

オクターブを変えるには.........................................................................................................12

カテゴリーから音色を選択する ................................................................13

音色の選び方 .........................................................................................................................13

2 つ以上の音色を同時に重ねて弾く(レイヤー)......................................14

左手 / 右手で別の音色を弾く(スプリット).............................................16

和音を押さえるだけでアルペジオ演奏をする...........................................18

アルペジオのスタイルを変える ........................................................................................ 18

さらにフレーズに変化をつける ........................................................................................ 19

バックの演奏にテンポを合わせる(タップ・テンポ機能)........................................ 19

指一本でフレーズを鳴らす .......................................................................20

シーケンサーのフレーズを使う場合(RPS 機能)........................................................ 20

サンプリングしたものや CD-ROM からとりこんだ音を使う場合 ........................... 20

バックの演奏にテンポを合わせる(タップ・テンポ機能)........................................ 20

指一本でコードを鳴らす...........................................................................21

和音の種類を変更する......................................................................................................... 21

ギターで弾くような鳴りかたにする(ロールド・コード機能)................................ 21

サンプリングした音を鳴らす....................................................................22

外部入力でサンプリングするコツ.............................................................23

CD-ROM から取り込んだ音で演奏する....................................................24

3

目次

パッドでできること.......................................... 25

音色を選んで演奏する...............................................................................26

音色の選びかた ..................................................................................................................... 26

パッドのタッチを自分に合った叩き心地にするには....................................................... 27

パッドの音量を一定にするには?........................................................................................ 27

パッドで音階楽器を鳴らすには?........................................................................................ 27

リズム・フレーズを鳴らす .......................................................................28

リズム・パターン機能でフレーズを出す........................................................................ 28

他のジャンルに変える............................................................................................................. 28

シーケンサーで作ったパターンを使う場合(RPS 機能)........................................... 29

サンプリングしたものや CD-ROM から取り込んだ音を使う場合 ........................... 29

バックの演奏にテンポを合わせる(タップ・テンポ機能)........................................ 29

サンプリングした音をパッドで鳴らす .....................................................30

CD-ROM から取り込んだ音をパッドで演奏する .....................................31

つまみでできること.......................................... 33

弾きながら音に変化をつける....................................................................34

アルペジオ機能の鳴りかたを変化させる..................................................35

好きな効果を割り当てて使う....................................................................36

マルチエフェクトで使う...........................................................................37

音量バランスを調節する...........................................................................38

D Beam でできること..................................... 39

D Beam でソロ演奏をする........................................................................40

好きな音に作り替えるには? ................................................................................................ 40

D Beam で音を鳴らす...............................................................................41

別の音に変更するには?.........................................................................................................41

音に変化を付ける......................................................................................42

コントロールする内容を変える ............................................................................................42

4

エフェクターを使う.......................................... 43

Fantom-X で使えるエフェクター .............................................................44

パッチで使う場合................................................................................................................. 44

パフォーマンスで使う場合 ................................................................................................ 44

残響効果を調節する(リバーブ)...................................................................................... 45

音の広がり、厚みを出す(コーラス、ディレイ)......................................................... 45

マルチエフェクトを使う..................................................................................................... 46

マスタリング・エフェクトとは?.................................................................................... 46

インプット・エフェクトとは? ........................................................................................ 47

エフェクト・スイッチ......................................................................................................... 47

応用編 .............................................................49

ピアノの鳴りを硬く/柔らかくする.........................................................50

ポイント 1:残響(リバーブ)を調節する.................................................................... 50

ポイント 2:離鍵後、鳴る時間を調節する(リリース)............................................. 50

ポイント 3:音のきらびやかさを調節する(カットオフ)......................................... 51

ポイント 4:MFX のイコライザーを使う ...................................................................... 51

ストリングスを鋭く/滑らかに鳴らす .....................................................52

ポイント 1:アタック・タイムを調節する.................................................................... 52

ポイント 2:リリースを調節する .................................................................................... 52

ポイント 3:カットオフを使う......................................................................................... 53

目次

リード楽器を際だたせる...........................................................................54

ポイント 1:MFX のイコライザー、スペクトラムを使う ......................................... 54

ポイント 2:MFX のアンプ/スピーカー・シミュレーターを使う ........................ 54

ポイント 3:MFX のコンプレッサーを使う .................................................................. 55

シンセサイザーらしい、クセのある鳴りかたにする................................56

ポイント 1:カットオフとレゾナンス............................................................................ 56

ポイント 2:つまみを動かしながら弾く........................................................................ 56

エレクトリック楽器独特の厚みを加える..................................................57

ポイント 1:MFX のアンプ・シミュレーターを使う ................................................. 57

ポイント 2:MFX のコンプレッサーを使う .................................................................. 57

ポイント 3:コーラス、デチューンを使う.................................................................... 58

パッチの構成音のうち一つだけ鳴らす .....................................................59

ライブの進行に合わせた音色セットをつくる...........................................60

5

目次

曲づくりで使う ................................................ 61

シーケンサーとは? ..................................................................................62

1 トラックに楽器 1 台の演奏を記録する (シングル・チャンネル・レコーディング)

ソング・エディット画面で演奏データを確認 ................................................................... 63

音源はパフォーマンス・モードを基本に............................................................................ 63

1 トラックに複数の楽器を記録する(マルチ・チャンネル・レコーディング).... 64

1 トラックで曲を作ることができます ................................................................................64

MIDI チャンネルとは?........................................................................................................... 64

用語について .........................................................................................................................65

曲作りの準備をする ..................................................................................66

シングル・チャンネル・レコーディングで使う........................................................... 66

パフォーマンスを選ぶ......................................................................................................... 66

シーケンサーを空にする..................................................................................................... 67

内蔵音色を使ってリズムを打ち込む.........................................................68

パッドでリアルタイム・レコーディング........................................................................ 68

リズム・セットを選んで鳴り方を調節する ....................................................................... 68

パッドでリズム・パターンを鳴らしてレコーディング................................................... 69

パッドで音符を 1 つずつ入力する ................................................................................... 70

内蔵音色を使ってベースやコードを打ち込む...........................................71

音色を選び、鳴り方を調節する ........................................................................................ 71

鍵盤でリアルタイム・レコーディング............................................................................ 71

アルペジエーターで演奏をレコーディング ................................................................... 73

鍵盤で音符を一つずつ入力する ........................................................................................ 73

.... 62

打ち込みに CD-ROM のサンプルを使う...................................................74

コンピューターと Fantom-X を USB ケーブルで接続して取り込む....................... 74

PC カードを使って取り込む.............................................................................................. 74

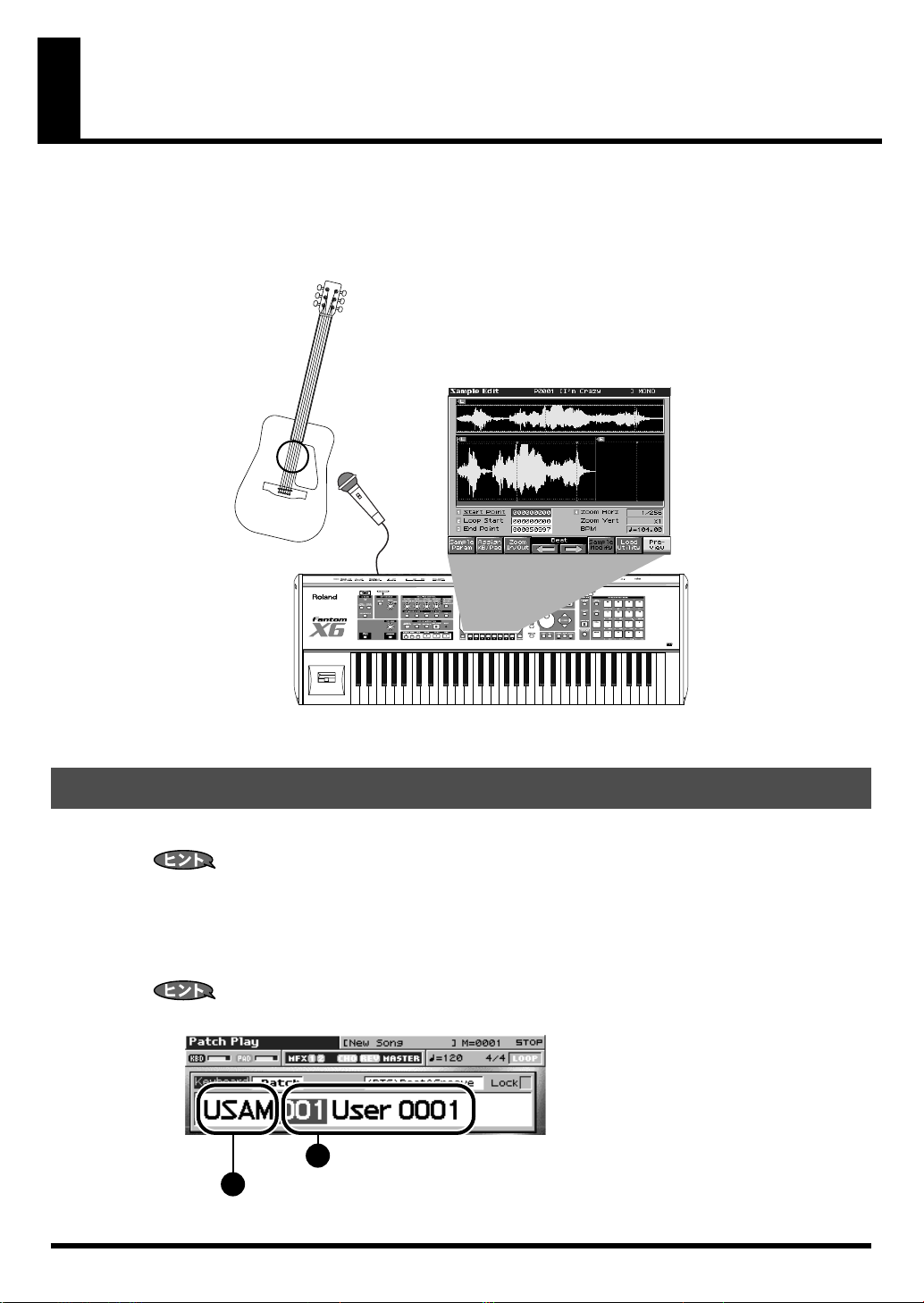

歌やギターの生演奏をサンプリングして使う...........................................75

過去にさかのぼってフレーズをサンプリング ............................................................... 75

サンプリングした音を編集する ........................................................................................ 75

サンプルをシーケンサーのテンポに同期させるには? ............................76

サンプルの設定をします.........................................................................................................76

オーディオ・トラックでサンプルを使う..................................................77

オーディオ・トラックとは? ............................................................................................ 77

サンプルをオーディオ・トラックに貼り付ける ...............................................................77

オーディオ・トラックの編集をする................................................................................ 78

サンプルを移動する................................................................................................................. 78

サンプルをコピーする............................................................................................................. 78

サンプルを削除する................................................................................................................. 78

曲全体のバランスを仕上げる....................................................................79

ミキシング・バランスについて ........................................................................................ 79

マスタリングについて...............................................................................80

マスタリングで仕上げをする ............................................................................................ 80

CD を作る..................................................................................................81

つくった曲を、ステレオのオーディオ・ファイルにする .......................................... 81

オーディオ・ファイルをコンピューターに転送する................................................... 81

コンピューターで CD を作成する.................................................................................... 82

6

ライブで使う

77

ライブで Fantom-X を使うときの基本

パッチとは?

パッチは Fantom-X の音色の基本となるもので、「ピアノ」「オルガン」「ギター」と

いった、個々の楽器にあたります。

パッチ・モードとは?

まず基本的な使いかたとして、Fantom-X をライブで使用するにはパッチ・モードがおすすめです。

Fantom-X をピアノとして使う、 オルガンとして使う、というシンプルかつ基本的な使いかたです。

fig.0-00a

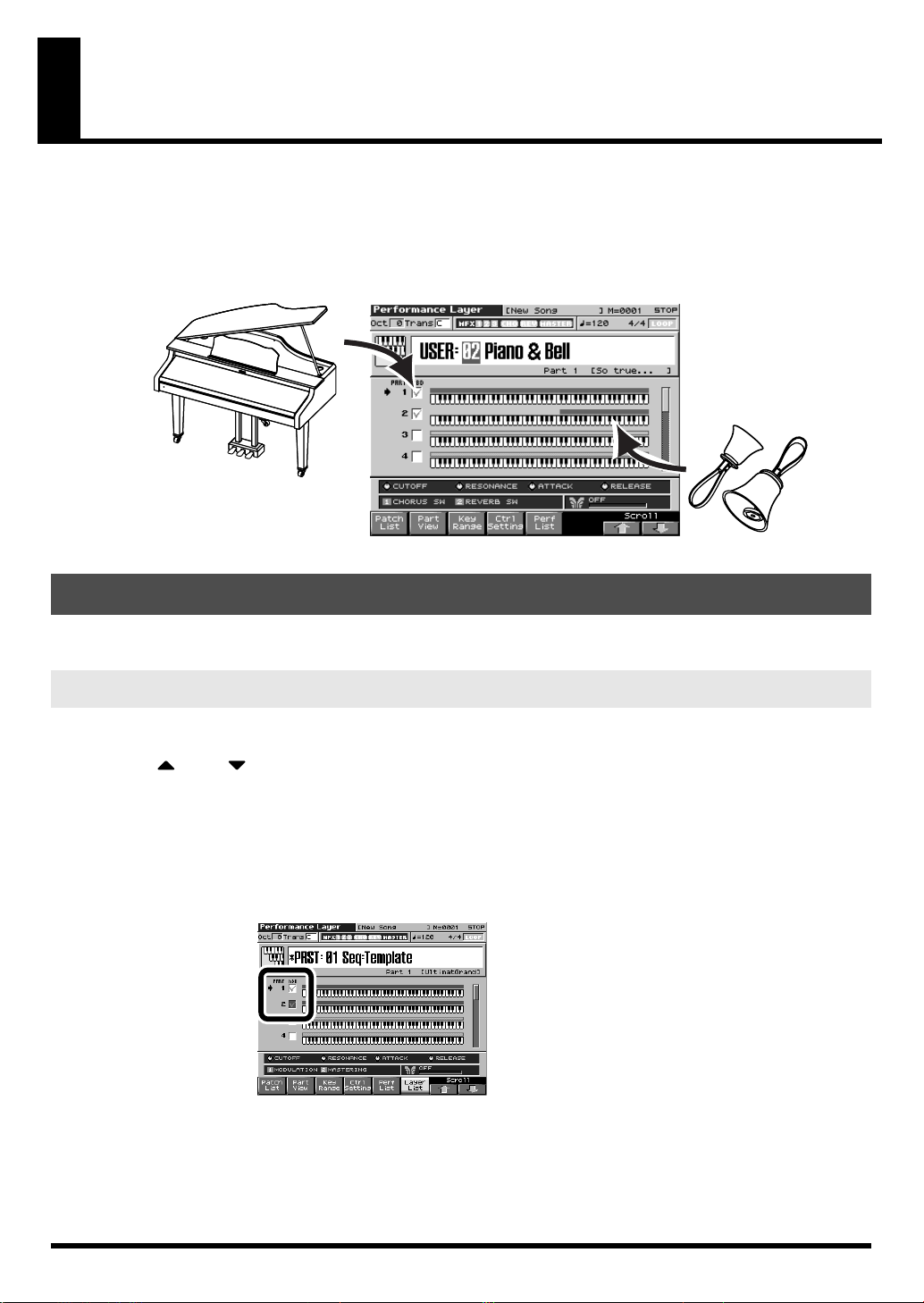

パフォーマンス・モードとは?

演奏の基本になるパッチを複数同時に鳴らすことができるのが、パフォーマンス・モードです。パフォー

マンス・モードで使う場合に、大きく分けて 2 つの代表的な使いかたがあります。

一つは、鍵盤を弾くとピアノとストリングスの音が同時に鳴るようにしておく方法です。このように音を

重ねることをレイヤー(Layer)といいます。→『2 つ以上の音色を同時に重ねて弾く(レイヤー)』(P.14)

もう一つは、鍵盤の左右に別の音を配置し、右手と左手で別の楽器を演奏する方法です。これをスプリッ

ト(Split)といいます。→(『左手 / 右手で別の音色を弾く(スプリット)』(P.16)

fig.0-00b

ここでは、基本になるパッチを使う演奏を中心に説明します。加えて、これを組み合わせたパフォーマン

ス・モードの使いかたも確認しておきましょう。

8

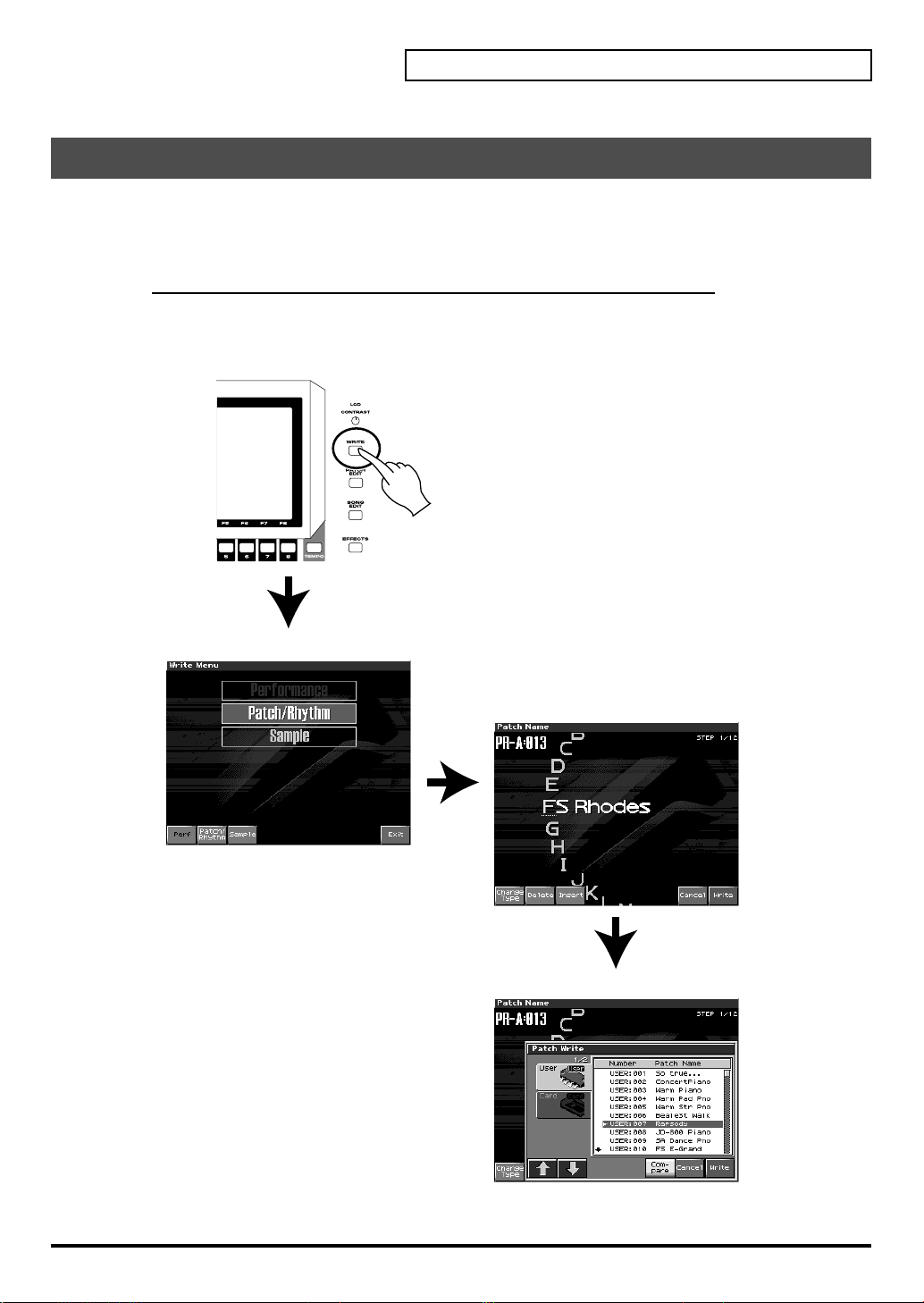

できあがった設定を保存する

オリジナルのパッチを作ったら、次回使用するときのためにユーザー・パッチとし

て保存しておきます。この保存操作のことを「WRITE」といいます。下の図は WRITE

の操作手順です。

保存しないで別のパッチを選ぶと、設定した内容は消えてしまいます。

※ ユーザー・パッチとは「USER: 002 Concert Piano」のように名前の前に「USER」がついているも

のをいいます。ここには自分専用の音色を保存しておくことができます。

ライブで Fantom-X を使うときの基本

WriteMenu画面が表示されます。

パッチ(パフォーマンス)の名前をつけます。

保存先を決めます

9

鍵盤で演奏する

ここではまず、鍵盤演奏の基本としておすすめのパッチ・モードを説明します。

1111

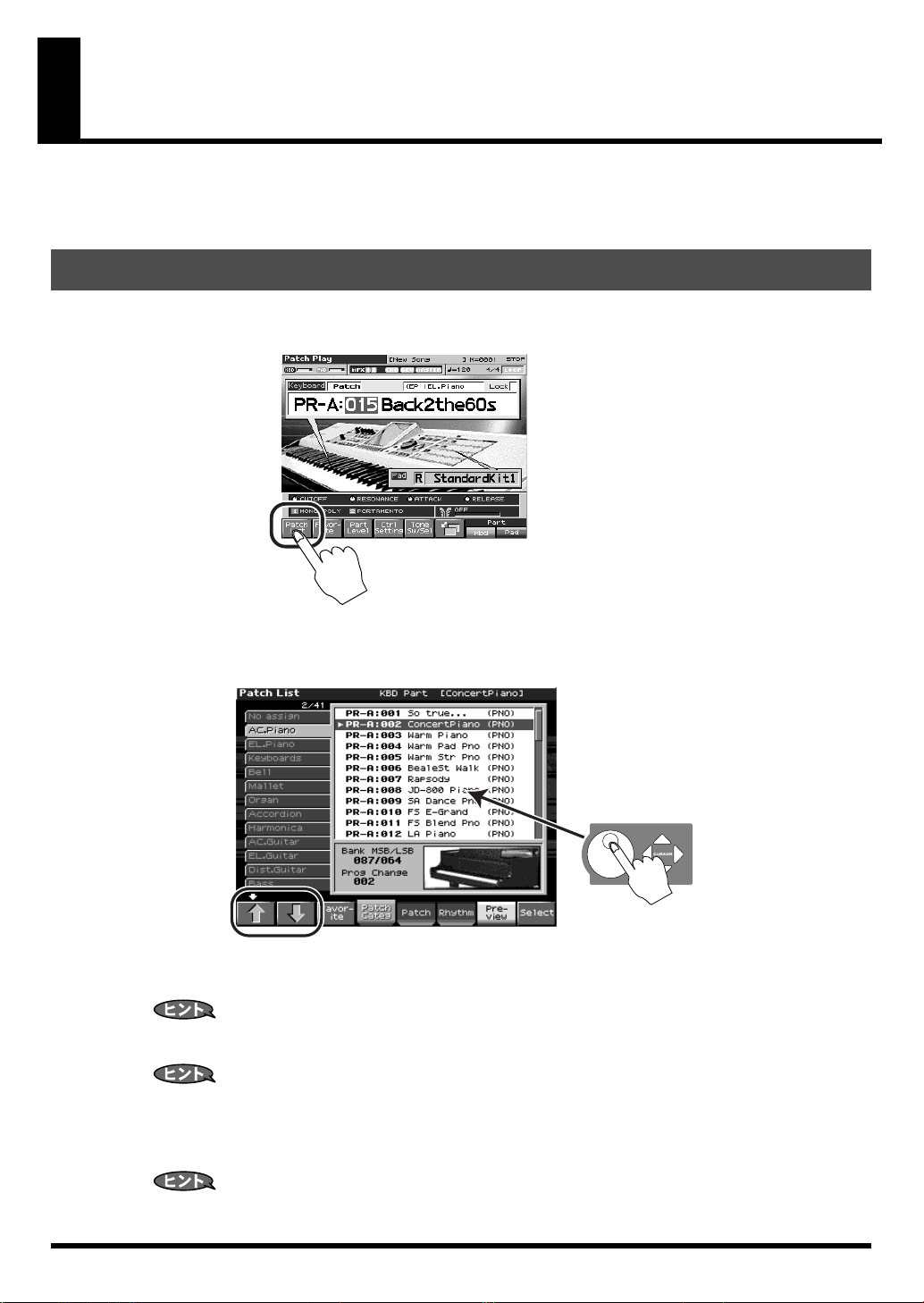

音色を選んで演奏する

音色の選びかた(パッチ・モード)

PATCH ボタンを押し、画面を表示させます。

1.

fig.0-01

2.

カーソル・ボタン(左右)でパッチ・グループかパッチ・ナンバーを選び、VALUE ダイヤルまたは

[DEC][INC]で選択します。

fig.0-02

鍵盤タッチをちょうどよい弾き心地にするには

鍵盤を弾く強さと、音量のバランスを調節することができます。

→ 取扱説明書 『Keyboard Sens(キーボード・センス)』(P.226)

オクターブを変えるには

[-OCT]/[ +OCT]を押すと、音域を -3 オクターブから +3 オクターブまで変えることができます。

→ 取扱説明書『オクターブ・シフト(Oct)』(P.24)

パフォーマンス・モードでの音色の選び方は?

→ 取扱説明書 『パフォーマンスを選ぶ』(P.99)

12

カテゴリーから音色を選択する

ピアノのパッチだけ、オルガンのパッチだけという風に、カテゴリーごとに音色表

示して選択する方法もあります。

音色の選び方

Patch Play 画面で[F1(Patch List)]を押すと、カテゴリー画面が表示されます。

1.

fig.0-03

2.

[F1]/[F2]でカテゴリーを選んでから、VALUE ダイヤルまたは[DEC][INC]でパッチを選択しま

す。パッチを選んだら[F8(Select)]を押して確定します。

fig.0-04

パッチについてより詳しい説明は?

→取扱説明書 『パッチ・モードで演奏する』(P.38)

内蔵音色に加え、SRX シリーズ・ウェーブ・エクスパンション・ボードでさらに音色を追加

できます。追加された音色は上の Patch List 画面に追加表示されますので、内蔵音色と同様

に選択するだけですぐ使用できます。

→ 取扱説明書 『ウェーブ・エクスパンション・ボードを取り付ける』(P.240)

鍵盤でリズム音色を演奏することもできます。上のカテゴリー画面で[F6(Rhythm)]を

押すと、リズム・セットの一覧が表示されます。

13

2 つ以上の音色を同時に重ねて弾く(レイヤー)

ピアノとベルを重ねるなど、2 つ以上のパッチを重ねて鳴らすことができます。

これをレイヤー(Layer)といいます。

下の図は、高音域だけにベルの音が混ざる、きらびやかなピアノを作った例です。

fig.0-05

ベル

ピアノ

手順

プリセット・パフォーマンスを使って、上記のような音をつくってみましょう。

パフォーマンスを選び、パート 1 と 2 を使います

[LAYER/SPLIT]を押してパフォーマンス・モードにしてから、「PRST 01:Seq:Template」を選びます。

1.

2.

3.

4.

または を押して、パート 1 を選びます。

[INC]を押して、パート 1 にチェック・マークを入れます。

同様にして、パート 2 にもチェック・マークを入れます。

チェックが入っているパートは、鍵盤で鳴らせるパートです。パート 1 とパート 2 にチェックを入れた

ので 2 パートが同時に鳴ります。

このチェックのことを「キーボード・スイッチ」といいます。(取扱説明書 P.101)

パート1と2が、

鍵盤で同時に

鳴らせます。

14

パッチを選びます

パート1で、ピアノの音色「PR-F:009 UltimatGrand」が鳴るように変更します。

1.

2 つ以上の音色を同時に重ねて弾く(レイヤー)

カーソル(上下)でパート1を選んでから

[F1(PatchList)]を押し....

2.

パート2も同様にベルの音色の「PR-A: 056 Himalaya Ice」(カテゴリー:Bell)が鳴るように変更します。

[F1]/[F2]で「AC.Piano」を選んでから、

VALUEダイヤルで「PR-F:009Ultimat

Grand」を選びます。

選んだら[F8(Select)]で確定します。

ベルの鳴る鍵域を決めます

Performance Layer 画面で[F3(Key Range)]を押すと、パートの鍵域を設定する画面が表示されます。

fig.0-05b

カーソル(上下)ボタン

1

でPart2を選びます。

選んだパートで鳴らす鍵域を設定します。「Lower」(または「Upper」)

2

にカーソルを移動させ、VALUEダイヤルで値を決め、「SetLower」(ま

たは「SetUpper」)を押します。

ピアノとベルの音量バランスを整えます

ピアノだけ ピアノ+ベル

好みにあわせてバランスを調節します。例えば、ピアノがメインでそれにベルを軽く加わるようにするな

ど、目的に合わせて設定します。

パート1:ピアノの音量

パート2:ベルの音量

カーソル(左右)でパートを選び、カーソル(上下)でLEVELを

選んでから、[VALUE]で設定します。

15

左手 / 右手で別の音色を弾く(スプリット)

鍵盤の左右で別の音色を鳴らすことができます。左手でベース、右手でピアノといった演奏が

できます。鍵域で音色をわけて使うことをスプリット(Split)といいます。

fig.0-06

ベース

ピアノ

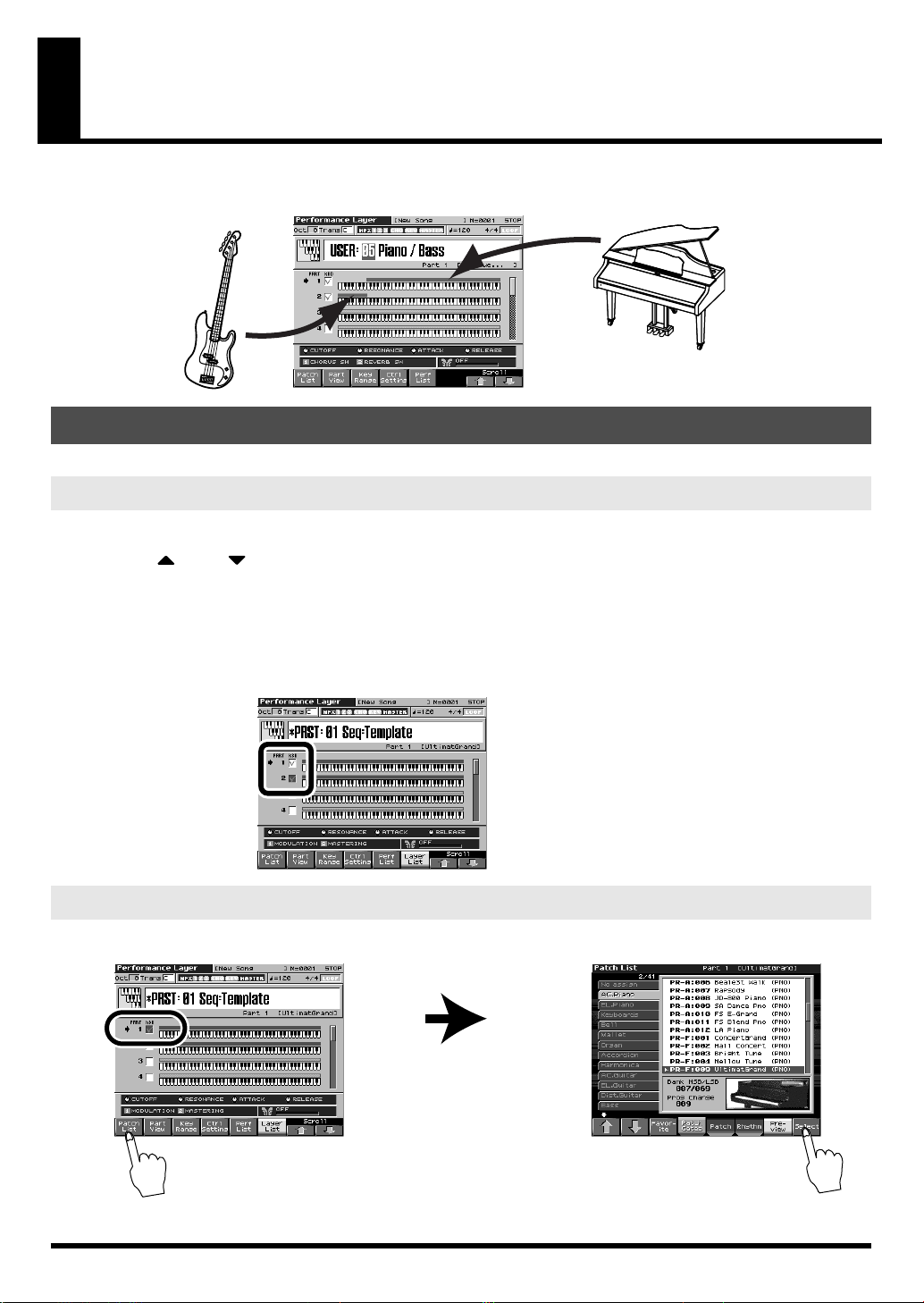

手順

プリセット・パフォーマンスを使って、上記のような音をつくってみましょう。

パフォーマンスを選び、パート 1 と 2 を使います

1.

[LAYER/SPLIT]を押してパフォーマンス・モードにしてから、「PRST 01:Seq:Template」を選びます。

2.

3.

4.

または を押して、パート 1 を選びます。

[INC]を押して、パート 1 にチェック・マークを入れます。

同様にして、パート 2 にもチェック・マークを入れます。

チェックが入っているパートは、鍵盤で鳴らせるパートです。パート 1 とパート 2 にチェックを入れた

ので 2 パートが同時に鳴ります。

このチェックのことを「キーボード・スイッチ」といいます。(

fig.0-05c.j

取扱説明書 P.101

)

パート1と2が、

鍵盤で同時に

鳴らせます。

パッチを選びます

1.

パート1で、ピアノの音色「PR-F:009 UltimatGrand」が鳴るように変更します。

カーソル(上下)でパート1を選んで

から[F1(PatchList)]を押し....

2.

パート2も同様にベースの音色「PR-B: 019 Comp'd JBass」(カテゴリー:Bass)が鳴るように変更します。

16

[F1]/[F2]で「AC.Piano」を選んでから、

VALUEダイヤルで「PR-F:009UltimatGrand」

を選びます。選んだら[F8(Select)]で確定します。

ピアノ/ベースの鳴る鍵域を決めます

Performance Layer 画面で[F3(Key Range)]を押すと、パートの鍵域を設定する画面が表示されます。

選んだパートで鳴らす鍵域を設定します。「Lower」(または「Upper」)

2

にカーソルを移動させ、VALUEダイヤルで値を決め、「SetLower」(ま

たは「SetUpper」)を押します。

1

カーソル(上下)ボタンでPart1、2を選びます。

ピアノ/ベースの音量バランスを整えます

ピアノとベースをあわせて弾いたとき、適度なバランスになるよう設定します。

左手 / 右手で別の音色を弾く(スプリット)

ベース ピアノ

パート1:ピアノの音量

パート2:ベースの音量

カーソル(左右)でパートを選び、カーソル(上下)でLEVELを

選んでから、[VALUE]で設定します。

レイヤー、スプリットでさらに音を作り込むために

個々のパートに適したエフェクト設定をすることができます。

→ 取扱説明書 『パートの設定をする』(P.104)

パッチ・モードと同じエフェクト設定で鳴らすためには、専用の設定をします。

→ 取扱説明書『MFX1 〜 3 Source(マルチエフェクト 1 〜 3 ソース)』(P.212)

17

和音を押さえるだけでアルペジオ演奏をする

アルペジオを鍵盤で弾きこなすのは、そのスピードや和音構成により難しいことが

多いでしょう。アルペジオ機能は、鍵盤で和音を押さえるだけで自動的にフレーズ

を演奏できます。この機能を使えばコード・チェンジしていくだけで、ダイナミッ

クなフレーズを繰り出すことができます。

使いかた

[ARPEGGIO]を押して機能をオンにすると、アルペジオ機能が使えます。

※ パフォーマンス・モードでは、アルペジオ機能を使うパートを 1 つ決めます。

→ 取扱説明書『パフォーマンス・モードでアルペジオ演奏するパートを選ぶ(Arp Part)』(P.130)

fig.0-09

アルペジオのスタイルを変える

[SHIFT]を押しながら[ARPEGGIO]を押すと、Arpeggio 画面が表示されます。スタイルは VALUE ダ

イヤルを使って選びます。これによりリズムや和音の分散のさせかたなど、さまざまなバリエーションを

得ることができます。

fig.0-10

18

さらにフレーズに変化をつける

Arpeggio の画面の設定は、ほかにも以下のようなものがあります。同じ和音を押さえても、これらの設

定を変えることで全く違うフレーズになるので、より望みに近いフレーズへと仕上げていくことができま

す。また、これらの設定のいくつかはつまみでダイレクトに変化させることもできます。(P.35)

設定値 機能説明、効果的な使いかた

Oct Range フレーズのオクターブ幅を変える

アルペジオの音域変化の幅を、オクターブ単位で変化させて鳴らすこ

とができます。3 オクターブまで拡張できるので、ダイナミックな音

程変化のフレーズにすることができます。

Arp Accent アクセントの付きかたを変える

アルペジオ・フレーズの、音量によるアクセントを調節して鳴らしま

す。値を増やすと強弱変化が強くつきます。値を小さくすると平坦な

音量変化になります。

Arp/Rhythm Grid フレーズのスピード調節

アルペジオ機能に内蔵しているフレーズを、どのくらいの音符で演奏

するか決めます。アルペジオ機能ならではの、大変高速なフレーズを

作ることができます。

Arp/Rhythm

Duration

Arp Motif 音符の鳴る順を決める

Arp Velocity 鍵盤タッチの設定

鳴る音の長さを決める

小さい値にすると各音符が短くなり、大きくすると長くなります。

押さえた和音を駆け上がる/下がる、ランダムに鳴らすなど、演奏順

序を決めます。

鍵盤を押さえたときの強さを反映させるか、押さえる強さに関係なく

設定した値の音量で鳴らすかを決めます。

和音を押さえるだけでアルペジオ演奏をする

より詳しい説明は?

→ 取扱説明書 『アルペジオ機能に関する設定をする(Arpeggio)』(P.129)

バックの演奏にテンポを合わせる(タップ・テンポ機能)

fig.0-11

ライブでは演奏するごとにテンポが微妙に変わるので、あらかじめセットしておくのは難しいでしょう。

Fantom-X では曲のテンポに合わせてボタンを叩けば、それに合わせたテンポに設定するタップ・テンポ

機能があります。フレーズを出す数小節前にこれでセットしておけば、常に演奏に適したテンポでフレー

ズ出しをできます。なお Fantom-X は、オーディオ・データも含めてすべてのフレーズをこのテンポに一

致させることができます。

→ 取扱説明書『アルペジオ演奏のテンポを決める』(P.128)

19

指一本でフレーズを鳴らす

Fantom-X は、通常の鍵盤演奏だけでなく、鍵盤を押さえることでフレーズをスター

トさせることもできます。鳴らすフレーズは、シーケンサーを使ってパターンを作っ

たり、CD-ROM に収録されているフレーズ・サンプル(オーディオ・データ)を取

り込んで使用します。Fantom-X でフレーズを鳴らすには、以下の方法があります。

シーケンサーのフレーズを使う場合(RPS 機能)

シーケンサーで作ったフレーズを鍵盤で鳴らすことができます。

fig.0-12

Phrase!

1.

シーケンサーで鳴らしたいパターンを作ります。

→ 取扱説明書『データを打ち込む (ステップ・レコーディング)』(P.174)

→ 取扱説明書『演奏をそのまま録音する(リアルタイム・レコーディング)』(P.170)

2.

鍵盤でパターンを鳴らす機能(RPS 機能)の設定をします。

→ 取扱説明書『RPS 機能の設定をする』(P.203)

サンプリングしたものや CD-ROM からとりこんだ音を使う場合

「CD-ROM から取り込んだ音で演奏する」と同じ手順で、フレーズを取り込んで使用します。

→ この本の『CD-ROM から取り込んだ音で演奏する』(P.24)をごらんください。

バックの演奏にテンポを合わせる(タップ・テンポ機能)

このフレーズをテンポに合わせて演奏することができます。

→ この本の『バックの演奏にテンポを合わせる(タップ・テンポ機能)』(P.19)をごらん

ください。

20

指一本でコードを鳴らす

指定しておいたコードを、1 鍵押 さえるだけで鳴らすこと ができます。これをコー

ド・メモリー機能といいます。

※ パフォーマンス・モードの時は、アルペジオ機能が使えるように指定したパートでコード・メモリー

を使うことができます。

使いかた

[CHORD MEMORY]を押して、コード・メモリー機能をオンにします。鍵盤を 1 つ押さえると、その音

をルートにした和音が鳴ります。

fig.0-15

CMaj7

和音の種類を変更する

[SHIFT]を押しながら[CHORD MEMORY]を押すと、コード・メモリーの画面が表示されます。VALUE

ダイヤルを使って鳴らしたい和音を選択します。

fig.0-14

自分で作成したコード・フォームを登録して、コード・メモリーで使用することもできます。

→ 取扱説明書『オリジナルのコード・フォームを作る』(P.134)

ギターで弾くような鳴りかたにする(ロールド・コード機能)

ギターで和音を弾くときは、低音弦から高音弦までをゆっくり弾き下ろす場合がありま す。このロール

ド・コード機能を使うと、鍵盤を弱く押さえるとゆっくり、強く押さえると早く和音を 奏でます。ピア

ノ、ストリングスにも効果的です。[F5(Rolled Chord)]を押すと、この機能がオンになります。初期

設定ではアップ・ストロークで鳴りますが、ダウン・ストローク、アップとダウンの交互、といったこと

もできます。

→ 取扱説明書 『コードの構成音を順番に演奏する (ロールド・コード機能)』(P.134)

21

サンプリングした音を鳴らす

サンプリングして取り込んだ音(サンプル)は、通常のパッチと同じように、パッ

チ・リストから選ぶことができます。

fig.0-07

サンプル

手順

22

1.

サンプリングして音を取り込みます。

→ 取扱説明書『サンプリングの手順』(P.142)

2.

パッチ・リストから、サンプルを選びます。

通常のパッチと同じように、サンプルに音階をつけて演奏することができます。

※ パッドで演奏するように指定することもできます。

→ 取扱説明書『パッドにサンプルを割り当てる(アサイン・トゥ・パッド)』(P.151)

fig.0-07a

2

サンプリングした音が鳴るパッチを選びます。

1

「USAM」(カードを使っている場合は「CSAM」)を選びます。

外部入力でサンプリングするコツ

外部入力でサンプリングするときに、いちばん重要なのがレベル合わせです。

なるべく大きな音量でサンプリングしたほうがよいですが、大きすぎると歪んだ音

になってしまいます。うまくサンプリングできるように、ここでは設定のポイント

を確認しておきましょう。

アナログ入力の場合

•

INPUT レベルつまみで、入力レベルを調節します。(赤のランプが点灯しないようにします。)

[SAMPLING]を押し、Sampling Standby 画面を表示します。

•

レベルメーターで、メーターの一番右が点灯していないか確認します。

点灯している場合は、[SHIFT]を押しながら[MIX IN]を押して「Mix In Output Level」を下げます。

•

デジタル入力の場合

[SAMPLING]を押し、Sampling Standby 画面を表示します。

•

レベルメーターで、メーターの一番右が点灯していないか確認します。

点灯している場合は、[SHIFT]を押しながら[MIX IN]を押し「Mix In Output Level」を下げます。

•

※ デジタル入力でサンプリングするとき、「Digital Input Level」は 127 にしてください。

アナログ・レベル

の設定

サンプリング・

レベルの設定

アナログ入力

の場合

ランプが点灯

しないように

設定する

サンプリング実行

デジタル入力

メーターのいちばん

右が点灯しないように

の場合

設定する

AUDIO INPUT について

→ 取扱説明書『入力ソースの設定 (Input Setting)』(P.141)

23

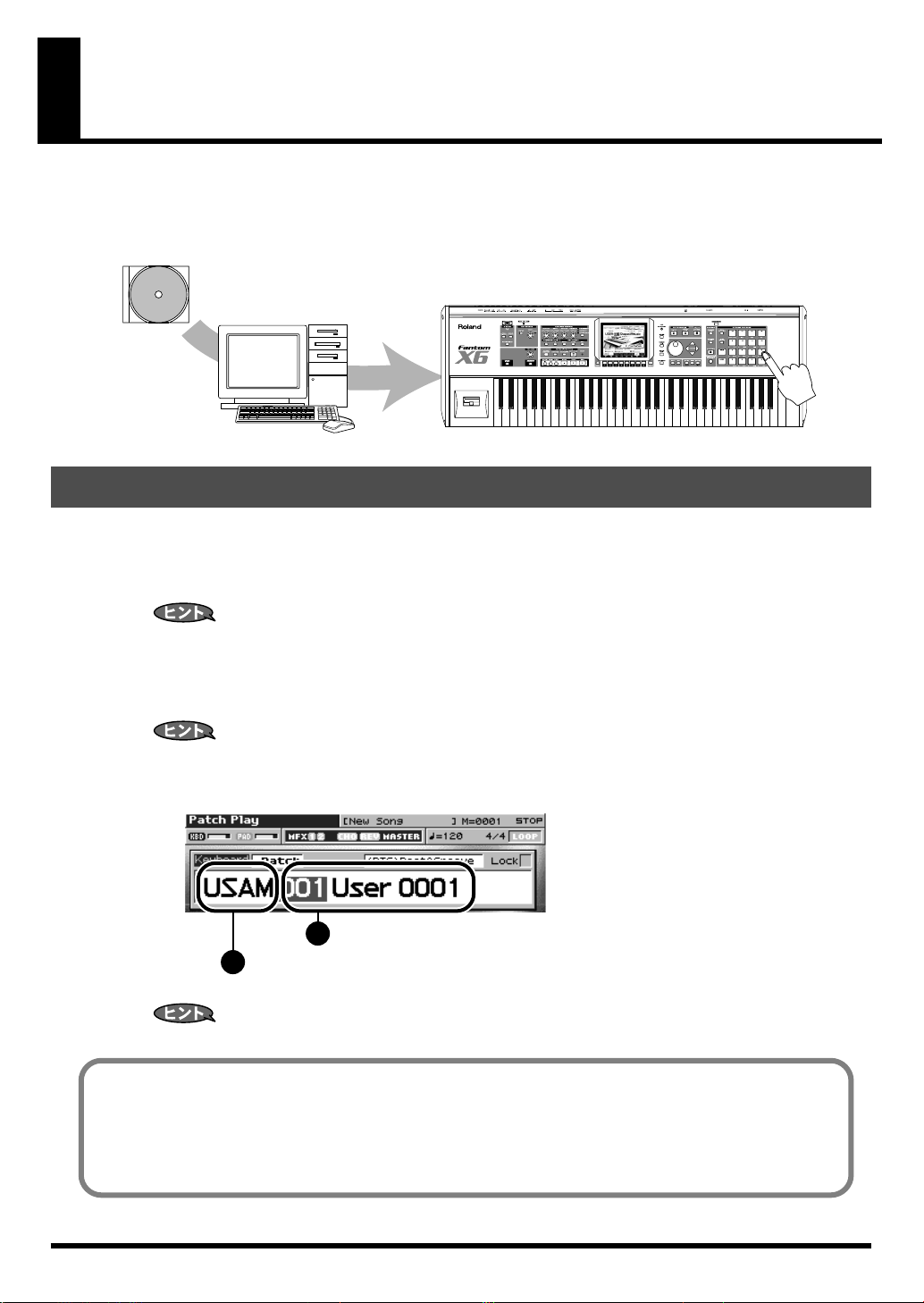

CD-ROM から取り込んだ音で演奏する

コンピューターを使えば、CD-ROM のデータを Fantom-X に転送して演奏に使用で

きます。

fig.0-08

USBケーブル

または

PCカード

手順

コンピューターで CD-ROM を読み込みます。

1.

コンピューターと Fantom-X を USB ケーブルで接続し、CD-ROM のデータを Fantom-X に取り込みます。

2.

または PC カードを使って、コンピューターから Fantom-X へデータを取り込みます。

→ USB 使用:取扱説明書『コンピューターとファイルのやりとりをする(ストレージ・モー

ド)』(P.219)

→ PC カード使用:取扱説明書『カードにデータを書き込む』(P.244)

→ ファイルの扱いかたについて:取扱説明書『ファイルに関する機能(File Utility)』(P.223)

取り込んだデータを、Fantom-X で読み取ります。

3.

→ 取扱説明書『WAV/AIFF ファイルをインポートする』(P.148)

パッチ・リストから、サンプルを選びます。

4.

fig.0-07a

2

サンプリングした音が鳴るパッチを選びます。

1

「USAM」(カードを使っている場合は「CSAM」)を選びます。

パッドで演奏するように指定することもできます。

→ 取扱説明書『パッドにサンプルを割り当てる(アサイン・トゥ・パッド)』(P.151)

AIFF、.WAV とは?

コンピューターで扱うサウンドのファイル形式です。AIFF は主に MacOS で、.WAV は主に

Windows で扱われます。Fantom-X は AIFF、.WAV 両方のサウンド・ファイルを扱えるの

で、コンピューターから供給されたファイルを簡単に扱うことができます。

24

パッドでできること

2525

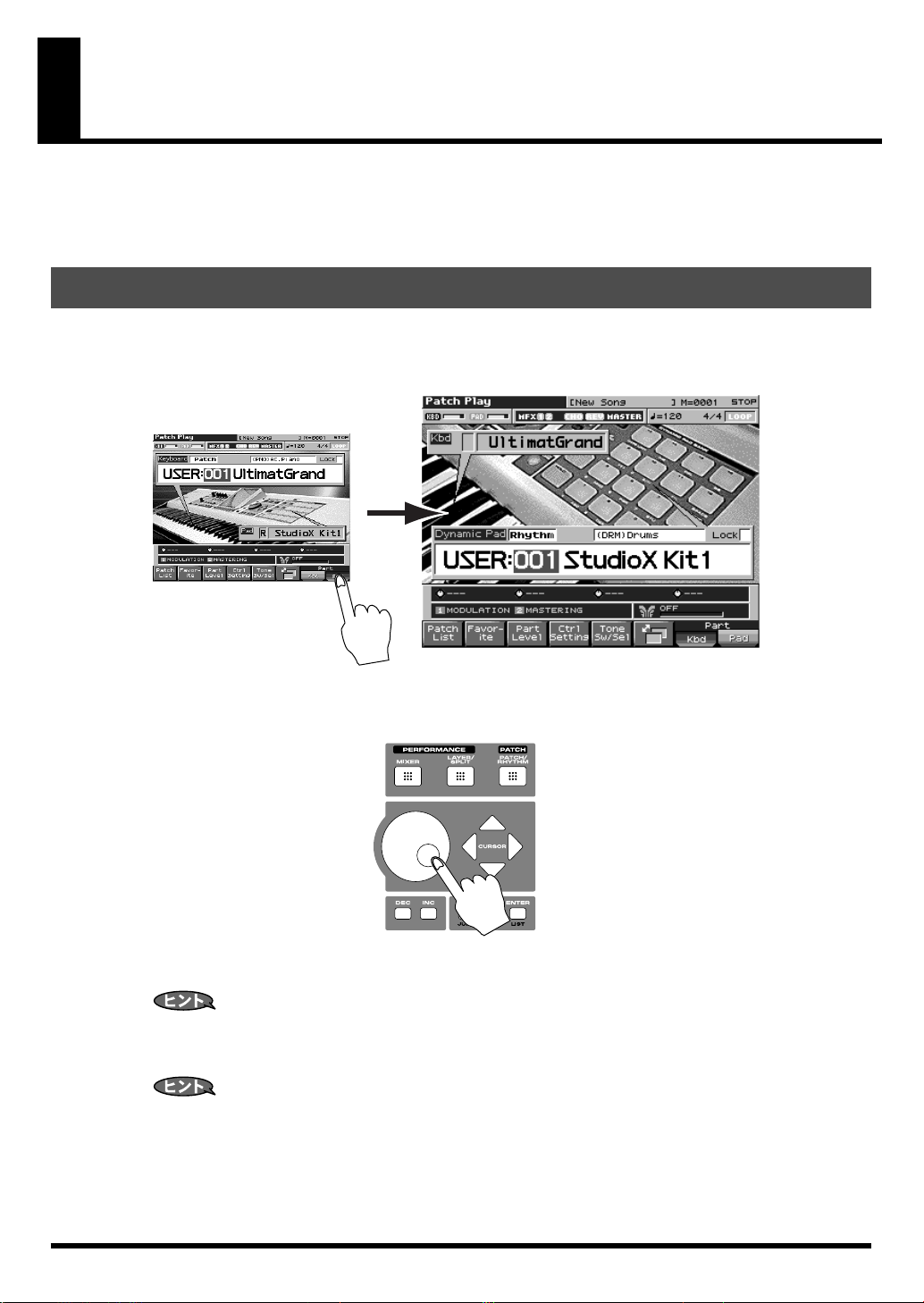

音色を選んで演奏する

パッドはリズム音色の演奏に適しています。初期設定ではリズム・セットが選ばれ

ているので、16 のパッドでそれぞれ別のリズム音色を鳴らすことができます。

音色の選びかた

[PATCH]を押し、画面を表示させます。

1.

[F8(Pad Part)]を押して、パッドの音色表示にします。

2.

fig.1-01

3.

カーソル・ボタン(左右)でグループまたはパッチ・ナンバーを選び、VALUE ダイヤルで選択します。

fig.0-02

[F1(Patch List)]を押すと、リスト表示でリズム・セットを一覧できます。

セットを選んだら、[F8(Select)]を押します。

→ 取扱説明書『リストからパッチを選ぶ』(P.41)

さらに詳しい説明は?

→ 取扱説明書『パッチ・モードで演奏する』(P.38)

26

パッドのタッチを自分に合った叩き心地にするには

パッドを叩く強さと、音量のバランスを調節することができます。

[PAD SETTING]を押して画面を表示し、「Pad Sens」で設定します。

設定値 パッドの感触

LIGHT 弱く叩いても大音量が出やすくなります。

MEDIUM LIGHT と HEAVY の中間です。

HEAVY 強く叩かないと大音量がでません。

さらに詳しい説明は?

→ 取扱説明書『パッドの設定をする (Pad Setting)』(P.161)の「Pad Sens(パッド・セ

ンシティビティー)」

パッドの音量を一定にするには?

鳴らす音色によっては音量変化がないほうがいい場合もあります。

[PAD SETTING]を押して画面を表示し、「Pad Common Velo」で設定します。

音色を選んで演奏する

設定値 パッドの音量

Real 叩いた強さで音が鳴ります。

1-127 叩いた強さに関係なく、設定した値の音量で鳴ります。

さらに詳しい説明は?

→ 取扱説明書 の『パッドの設定をする (Pad Setting)』(P.161)「Velocity(パッド・ベ

ロシティー」

パッドで音階楽器を鳴らすには?

Patch Play 画面で「Rhythm」を「Patch」と変更すればパッドで音階楽器が鳴らせます。

→ 取扱説明書 『Patch Play 画面各部の働き』(P.39)の 7 番

27

リズム・フレーズを鳴らす

通常パッドはリズム音色を鳴らすことができますが、リズムのフレーズ出しにも使

うことができます。

リズム・パターン機能でフレーズを出す

[RHYTHM]を押します。これでパッドの 9 〜 16 を使ってリズム・パターンの演奏ができるようになり

ます。パッドを叩くとパターンがスタートし、同じパッドを叩くとストップします。

パッド 9 〜 16 でパターンのバリエーションを選択できます。Fantom-X のリズム・パターン機能はパター

ンを切り替えてもリズムが崩れず、音楽的な鳴りを続けます。よって、どんどんパターンを切り替えてい

くだけで、リズムのフレーズを構成することができます。

fig.1-02

Phrase!

他のジャンルに変える

[SHIFT]を押しながら[RHYTHM]を押します。すると設定画面が開きます。ここで[F1(RHYTHM

GROUP)]を押すと、リズム・グループが表示されるので、VALUE ダイヤルで選択します。

fig.1-03

オリジナル・パターンを作るには?

→ 取扱説明書『リズム・パターンを作る(Rhythm Pattern Edit)』(P.138)

28

リズム・フレーズを鳴らす

シーケンサーで作ったパターンを使う場合(RPS 機能)

自分で作ったパターンで演奏することができます。この機能を RPS(リアルタイム・フレーズ・シーケ

ンス)機能といいます。例えば「2 番のパッドで 005 番のパターンを鳴らす」というような設定をする

だけで、すぐ鳴らすことができます。

fig.1-04

Pattern!

シーケンサーでパターンを作るには?

→ 取扱説明書『演奏をそのまま録音する(リアルタイム・レコーディング)』(P.170)

→ 取扱説明書『データを打ち込む (ステップ・レコーディング)』(P.174)

作ったパターンを鍵盤で鳴らすには?

→ 取扱説明書『RPS 機能を使って演奏する』(P.204)

サンプリングしたものや CD-ROM から取り込んだ音を使う場合

「CD-ROM から取り込んだ音で演奏する」と同じ手順で、フレーズのデータを取り込んで使用します。

→ この本の『CD-ROM から取り込んだ音で演奏する』(P.24)をごらんください。

バックの演奏にテンポを合わせる(タップ・テンポ機能)

→ 詳しくはこの本の『バックの演奏にテンポを合わせる(タップ・テンポ機能)』(P.19)を

ごらんください。

29

サンプリングした音をパッドで鳴らす

サンプリングして取り込んだ音(サンプル)は、簡単な手順ですぐパッドで鳴らす

ことができます。ショット音をサンプリングすれば打楽器を演奏するように鳴らす

ことができます。またフレーズをサンプリングすれば、ワンタッチのフレーズ出し

機能として使えます。

fig.1-05

サンプル

手順

30

サンプリングして音を取り込みます。

1.

→ 取扱説明書『サンプリングの手順』(P.142)

パッドで鳴らせるようリズム・セットにします。

2.

→ 取扱説明書『パッドにサンプルを割り当てる(アサイン・トゥ・パッド)』(P.151)

※ このように指定すると、サンプルは新しいリズム・セットとして登録されます。このサンプルとリズ

ム・セットを保存しておくことで、次回使用するときはリズム・セットを呼び出すだけで鳴らすこと

ができます。

CD-ROM から取り込んだ音をパッドで演奏する

コンピューターを使えば、CD-ROM のデータを Fantom-X に転送して演奏に使用で

きます。これにより、プリセット・リズムに新しい打楽器を追加したり、キックだ

けを取り込んだ音に差し替える、というような使いかたができます。

fig.1-06

USBケーブル

または

PCカード

手順

コンピューターで CD-ROM を読み込みます。

1.

コンピューターと Fantom-X を USB ケーブルで接続し、CD-ROM のデータを Fantom-X に取り込みます。

2.

または PC カードを使って、コンピューターから Fantom-X へデータを取り込みます。

→ USB 使用:取扱説明書『コンピューターとファイルのやりとりをする(ストレージ・モー

ド)』(P.219)

→ PC カード使用:取扱説明書『カードにデータを書き込む』(P.244)

→ ファイルの扱いかたについて:取扱説明書『ファイルに関する機能(File Utility)』(P.223)

取り込んだデータを、Fantom-X で読み取ります。

3.

→ 取扱説明書『WAV/AIFF ファイルをインポートする』(P.148)

「パッドで演奏する」と指定します。

4.

→ 取扱説明書『パッドにサンプルを割り当てる(アサイン・トゥ・パッド)』(P.151)

※ このように指定すると、サンプルは新しいパッチとして登録されます。このサンプルとパッチを保存

しておくことで、次回使用するときはパッチを呼び出すだけで鳴らすことができます。

AIFF、.WAV とは?

コンピューターで扱うサウンドのファイル形式です。AIFF は主に MacOS で、.WAV は主に

Windows で扱われます。Fantom-X は AIFF、.WAV 両方のサウンド・ファイルを扱えるの

で、コンピューターから供給されたファイルを簡単に扱うことができます。

31

つまみでできること

3333

弾きながら音に変化をつける

音の明るさ(Cutoff)、シンセサイザーらしいクセのある音(Resonance)、音の鳴

り始め(Attack)、鍵盤から手を離した後に鳴る時間(Release)などを、つまみで

コントロールできます。ここではパッチ・モードで使ってみましょう。

使いかた

FILTER/ENV のランプを点灯させます。(点灯していなければ、下のボタンで切り替えてください。)

パッチ画面にも、つまみで何がコントロールできるかが表示されます。

fig.1-07

より詳しい説明は?

→ 取扱説明書『つまみやボタンを使って音色を 変化さ せる (リアルタ イム・コン トロー

ラー)』(P.124)

パッチ・モードで、パッドの音をコントロールするには?

→取扱説明書『コントローラーを効かせるパートを設定する』(P.47)

パフォーマンス・モードでは複数のパッチを扱うので、どれか 1 パートを選んでコントロー

ルします。→ 取扱説明書『リアルタイム・コントローラーや D ビーム・コントローラーで

コントロールするパラメーターを選ぶ(Control Setting)』(P.114)

上記の手順は、演奏中の補正やその場限りの設定に使用するのが便利です。

(つまみでの変化は保存されません。)

Cutoff、Resonance、Attack、Release を設定し、パッチの初期値として

保存する場合は?

→取扱説明書『Cutoff Frequency(カットオフ・フリケンシー)』(P.69)

→取扱説明書『Resonance(レゾナンス)』(P.69)

→取扱説明書『A-Env Time 1 〜 4 (TVA エンベロープ・タイム 1 〜 4)』(P.73)

34

アルペジオ機能の鳴りかたを変化させる

フレーズのオクターブ範囲を変えたりアクセン トの付き かたを変 化させる ことで、

反復フレーズに変化を加えることができます。鍵盤でずっと同じ和音を押さえてい

ても、つまみを動かし続けることでフレーズに変化が出せます。

使いかた

1.

[ARPEGGIO]を押してアルペジオ機能をオンにします。

パネル上のつまみ右側のボタンを押して、「ARP/RHY」のランプを点灯させます。

2.

鍵盤で和音を押さえます。

3.

4 つのつまみは下の図のように機能します。

4.

fig.1-11

設定値 機能説明、効果的な使いかた

ARP RANGE フレーズの音階幅を変える

アルペジオの音域変化の幅を、オクターブ単位で変化させて鳴らすこ

とができます。3 オクターブまで拡張できるので、ダイナミックな音

程変化のフレーズにすることができます。

ARP ACCENT アクセントの付きかたを変える

アルペジオ・フレーズの、音量によるアクセントを調節して鳴らしま

す。値を増やすと強弱変化が強くつきます。値を小さくすると平坦な

音量変化になります。

RYHTHM ACCENT これはリズム・パターン機能のアクセントを調節します。→ 『リズ

ム・パターン機能でフレーズを出す』(P.28)

TEMPO テンポを変える

アルペジオ機能のテンポを変えます。このテンポはシーケンサーのテ

ンポと同じものです。よって、シーケンサーと併用するとき、常に曲

のテンポにあったアルペジオが演奏できます。

より詳しい説明は?

→ 取扱説明書『アルペジオの音域を変える (Oct Range)』(P.131)

→ 取扱説明書『アクセントの強さを変える (Arp Accent)』(P.130)

→ 取扱説明書『アルペジオ演奏のテンポを決める』(P.128)

35

好きな効果を割り当てて使う

つまみで何を変化させるか設定することができます。

例えば「CC91:Reverb」に設定す れば、リバーブの 深さを調節できます。こうし

ておけば、演奏中にリバーブの深さが気になっても、即座に調節することができま

す。

設定のしかた

1.

[SHIFT]を押しながら設定したいつまみを回します。

Control Setting の「Knob」画面が表示されます。カーソル・ボタン(上下)で移動し、VALUE ダイヤ

ルまたは[DEC][INC]でコントロールする対象を決めます。

fig.1-07b

使いかた

36

[ASSIGNABLE]のランプが点灯するように、ランプ下のボタンを押します。

fig.1-07c

これで、設定したコントロールを使えるようになります。

※ つまみでのコントロールは、演奏中の補正やその場限りの設定に使用するのが便利です。(つまみで

の変化は保存されません。)

より詳しい説明は?

→ 取扱説明書『リアルタイム・コントローラーの設定を変える』(P.125)

マルチエフェクトで使う

つまみを使って、ギター用のコンパクト・エフェクターを操作するような手軽さで

音作りができます。

使いかた(パッチ・モード)

パッチ・モードで[EFFECTS]を押して、設定画面を表示させます。

1.

[F3(MFX1/2)]を押して、エフェクトの設定画面を表示します。この画面に表示されているつまみの

2.

絵は、4 個のつまみでコントロールできるものを示します。

fig.1-10b

パフォーマンス・モードでは最大 3 台 のマルチエフェクトが使えます。

→ 取扱説明書『パフォーマンス・モードで エフェクトをかける』(P.210)

より詳しい説明は?

→ 取扱説明書『マルチエフェクトの設定をする(MFX1 〜 3)』(P.213)

37

音量バランスを調節する

パフォーマンス・モードでレイヤー/スプリット機能を使うとき、それぞれのパッ

チの音量や定位などを調節できます。

使いかた

パフォーマンス・モード(MIXER 画面)にします。

1.

つまみの右側のランプを消灯させます。(消灯していなければ、下のボタン何回か押して消します。)

2.

消灯しているときは、つまみでディスプレイ内のパラメーターを操作できることを示します。

fig.1-09b

3.

コントロールしたいパート群を選択します。

カーソル・ボタン(上下)で、Level スライダーを選びます。また[F7(Part ←)]、[F8(Part →)]で

緑の枠(つまみでコントロールできる 4 パートを示す)を動かして、指定します。

fig.1-09c

38

※ パッチ・モードで、鍵盤とパッドの音量バランスを決めるには、パッチ画面で[F3(Part Level)]を

押して「Part Level」画面を表示します。

パフォーマンスを保存するときに、MIXER 画面で調節した設定も保存されます。

→ 『作ったパフォーマンスを保存する(Write)』(P.120)

D Beam でできること

3939

D Beam でソロ演奏をする

D Beam 専用のモノフォニック・シンセサイザーが内蔵されています。手をかざすと

音が鳴り、手を近づけたり遠ざけたりすると音の高さをコントロールすることがで

きます。これをソロ・シンセ機能といいます。

使いかた

[SOLO SYNTH]を押してボタンを点灯させます。手をかざすと音が鳴ります。

fig.2-02

好きな音に作り替えるには?

[SHIFT]を押しながら[SOLO SYNTH]を押します。設定画面が表示されます。

さらに[F6(PanelView)]を押すと、グラフィックの編集画面が表示されます。

fig.2-02a

より詳しい説明は?

→ 取扱説明書『Solo Synth(ソロ・シンセに関する設定)』(P.123)

40

D Beam で音を鳴らす

スネアのショット音など、手を振りかざすアクションで鳴らせます。パッドで鳴ら

すリズム・セットの、1 音を選んでそれを鳴らします。これをパッド・トリガー機能

といいます。

使いかた

[PAD TRIGGER]を押してランプを点灯させると、機能がオンになります。手をかざせば音が鳴ります。

fig.2-01

別の音に変更するには?

1.

パッドのリズム・セットを選択し、D Beam で鳴らしたい音がどのパッドにあるか確認します。

2.

[SHIFT]を押しながら[PAD TRIGGER]を押します。 設定画面が表示されます。

3.

手順 1 で確認したパッドの番号へ、「PAD Number」を変更します。

fig.2-01a

より詳しい説明は?

→ 取扱説明書『Pad Trigger(パッドに関する設定)』(P.122)

41

音に変化を付ける

センサーに手を近づける/遠ざけることで変化を付けます。ビブラートなどのベー

シックな効果から、複数の変化を組み合わせたものまで、自由にコントロールでき

ます。

使いかた

[ASSIGNABLE]を押してランプを点灯させます。手をかざすと音をコントロールできます。

fig.2-03

コントロールする内容を変える

[SHIFT]を押しながら[ASSIGNABLE]を押すと、コントロールの割り当てを設定する画面が表示され

ます。

fig.2-03a

より詳しい説明は?

→ 取扱説明書『ASSIGNABLE(アサイナブル)』(P.122)

42

エフェクターを使う

4343

Fantom-X で使えるエフェクター

Fantom-X には、マルチエフェクト(MFX)、コーラス、リバーブ、マスタリング、

インプット・エフェクトといったエフェクトが内蔵されています。

パッチで使う場合

パッチ・モードの画面で[EFFECTS]ボタンを押すと、エフェクターの結線図が表示されます。今演奏

しているパッチのエフェクトの種類、結線方法などがひとめでわかるように表示されます。

fig.2-10

Routing画面の設定例

MFX-1→OUTPUTA

へと直接送る量です。

MFX-1→Chorusへと

送る量です。

MFX-1→Reverb

へと送る量です。

OUTPUTAは

・MFX-1からの直接音

・Chorusから送られた音

・Reverbから送られた音

楽器音のすべてをMFX-1に送っています。

を混ぜて出力します。

パフォーマンスで使う場合

パフォーマンス・モードの画面で[EFFECTS]ボタンを押すと、エフェクターの結線図が表示されます。

こちらはマルチエフェクトを 3 台まで使用でき、かつ直列に接続することもできます。エフェクターを多

用する音作りにもパフォーマンス・モードは効果的です。

fig.2-11

パッチ・モードと同じエフェクト設定で鳴らすためには、専用の設定をします。

→ 取扱説明書 『MFX1 〜 3 Source (マルチエフェクト 1 〜 3 ソース)』(P.212)

44

残響効果を調節する(リバーブ)

残響効果の深さや残響時間などを好みに合わせて調節できます。特に部屋で演奏しているのとライブ会場

とでは鳴りかたが大きく異なります。その場に合わせた設定をすることで、最高のコンディションで演奏

することができます。また、残響の強いライブ会場では、内蔵のリバーブと両方の残響で音がぼやけてし

まいます。このような時はリバーブをオフにするのもいいでしょう。→『エフェクト・スイッチ』(P.47)

使いかた

[EFFECTS]を押して設定画面を開きます。

1.

2.

[F6(Reverb)]を押して、リバーブの画面を開きます。

リバーブのタイプを変えます。

まずここを好みに合わせて変更します。

次にTimeを調整すると効果的です。

リバーブが鳴り終わるまでの時間を調節します。

Fantom-X で使えるエフェクター

音の広がり、厚みを出す(コーラス、ディレイ)

コーラス効果はステレオ感のある広がりを出したり、存在感のある厚みを出すのに適しています。ディレ

イはやまびこのような効果で、左右に広がるサウンドはリバーブとは違った奥行き感を出します。

使いかた

1.

[EFFECTS]を押して設定画面を開きます。

[F5(Chorus)]を押して、コーラスの画面を開きます。

2.

3.

fig.2-14

コーラス/ディレイのどちらを使うか決めます。

まずここを好みに合わせて変更します。

Rateはコーラス効果のうねる早さです。

一般的にはゆっくりとしているほうが自然な

効果を得られます。

Depthはコーラス効果の深さです。

こちらも不自然にならない程度に、

徐々に深さを加えるとよいでしょう。

45

Fantom-X で使えるエフェクター

マルチエフェクトを使う

Fantom-X のマルチエフェクト(MFX)は、現存するエフェクターをほとんど網羅するものです。また、

パネル上のつまみを使って、主要な調節を素早くできます。さらに詳細な調節も可能で、本格的な専用機

並の凝った音作りにも対応します。

fig.2-16

マルチエフェクトの詳しい説明は?

→ 取扱説明書『エフェクト一覧』(P.266)

→ 取扱説明書『マルチエフェクトの設定をする(MFX1 〜 3)』(P.213)

マスタリング・エフェクトとは?

マスタリング・エフェクトは高域、中域、低域に 3 分割された特別なコンプレッサーです。他のエフェク

トが、個々のパートやトーンに使うのに対し、マスタリング・エフェクトは最終的な出音に対して使いま

す。音量を整えつつ、音量変化を圧縮感のある音質変化に処理するため、躍動感のある音楽的なサウンド

に処理します。

マスタリング・エフェクトの詳しい説明は?

→ 取扱説明書『マスタリング・エフェクト(Mastering Effect)』(P.217)

46

インプット・エフェクトとは?

インプット・エフェクトは、AUDIO INPUT と DIGITAL IN から入力される音に使うために専用に用意さ

れたエフェクトです。素材としてのサンプルを取り込むときに便利なエフェクトを6種類搭載しています。

[SHIFT]を押しながら[MIX IN]を押すと Input Setting 画面が表示されます。

この画面で[F7(In FX Sw)]を押すと、インプット・エフェクトがオンになります。

この画面で[F8(In FX Setup)]を押すと、インプット・エフェクトの設定画面が表示されます。

Fantom-X で使えるエフェクター

インプット・エフェクトの詳しい説明は?

→ 取扱説明書『インプット・エフェクトの設定をする(Input Effect Setup)』(P.142)

エフェクト・スイッチ

エフェクトの効果を確認する際、エフェクトのレベルを上げ下げしなくても、瞬時にオン/オフすること

ができます。

[EFFECTS]を押して Routing 画面を表示してから[F8(Effect Sw)]を押します。すると Effect Sw

画面(上図)が表示されます。ここで[F1]〜[F6]を押すとエフェクトのオ ン/オフを切り替えるこ

とができます。

エフェクト・スイッチの詳しい説明は?

→ 取扱説明書『エフェクトをオン/オフする』(P.206)

47

応用編

ここでは自分好みの音を作ったり、音色をリストアップして呼び出すなど、さらに

Fantom-X を使いこなす方法について説明します。

4949

ピアノの鳴りを硬く/柔らかくする

音の消える早さやきらびやかさを調節することで、曲調にあったサウンドにしたり、

好みに合った弾きやすい音にすることができます。

ポイント 1:残響(リバーブ)を調節する

直接、音の硬い/柔らかいには関係しませんが、リバーブが深いとまろやかな雰囲気になります。ロック

やジャズ系などのピアノで歯切れよく演奏するときなど、リバーブを少なめにしたほうがいいでしょう。

この音を作るには

→取扱説明書『リバーブの設定をする(Reverb)』(P.216)

→取扱説明書『リバーブ・パラメーター』(P.290)

ポイント 2:離鍵後、鳴る時間を調節する(リリース)

リリースが短いと鍵盤から手を離した後、急激に音が消えるので、音が硬い、鋭い感じが出せます。逆に

幾分鳴りが残るような設定にすると、柔らかい印象になります。弾きやすい音を作るためには重要なポイ

ントです。

(パッチ・モードでのつまみによる変更(P.34)は、WRITE 操作で保存されません。)

この音を作るには

→ パッチ・エディット:取扱説明書『A-Env Time 1 〜 4 (TVA エンベロープ・タイム 1 〜

4)』(P.73)

→ つまみでのコントロール:取扱説明書『つまみやボタンを使って音色を変化させる (リ

アルタイム・コントローラー)』(P.124)

(例)リリースを調節するときの参考

ピアノの場合、それほど大きくリリースを調節することはありません。しかし、もし演奏し

ていて、音の歯切れがよくない/よすぎることがあった場合、若干の調整で弾きやすくなる

ことがあります。

歯切れよい

1目盛り程度で

タッチ感が

変わります。

やわらかい

50

ピアノの鳴りを硬く/柔らかくする

ポイント 3:音のきらびやかさを調節する(カットオフ)

カットオフの値を大きくするときらびやかな音になり、鋭い印象の音になります。逆にまろやかな音を作

るには、カットオフの値を小さくするといいでしょう。

→ パッチ・エディット:取扱説明書『Cutoff Frequency(カットオフ・フリケンシー)』(P.69)

→ つまみでのコントロール:取扱説明書『Cutoff(カットオフ)』(P.123)

ポイント 4:MFX のイコライザーを使う

主に高域の音量を大きめにすると硬質に、小さめにすると柔らかい音になります。また、ギターなど別の

コード楽器に埋もれてしまいそうな時には、中域を押し出すと効果的です。

→取扱説明書『マルチエフェクトの設定をする(MFX1 〜 3)』(P.213)

→取扱説明書『01:EQUALIZER(イコライザー)』(P.267)

ピアノ・モードで演奏する

ピアノ・モードを使うと、アコースティック・ピアノ専用の調節を行うことができます。

→ 取扱説明書『ピアノ・モードにする』(P.54)

51

ストリングスを鋭く/滑らかに鳴らす

実際に弦楽器の奏者がスタッカートで刻むときと、ゆったりしたフレーズを弾くと

きでは大きく音色が異なります。こういった音の違いを作り出すことができます。

ポイント 1:アタック・タイムを調節する

アタック・タイムを早めにすると、弓を素早く動かしている時の雰囲気、アタックを遅くすることで弓を

ゆっくり動かす感じが出せます。

→ パッチ・エディット:取扱説明書『A-Env Time 1 〜 4 (TVA エンベロープ・タイム 1 〜

4)』(P.73)

→ つまみでのコントロール:取扱説明書『つまみやボタンを使って音色を変化させる (リ

アルタイム・コントローラー)』(P.124)

ポイント 2:リリースを調節する

リリース・タイムを短めにすると、スタッカートで弾くとき切れのよさが引き立ちます。逆にリリースを

長めにすると滑らかに音が消えていくので、柔らかい感じが出せます。

→ パッチ・エディット:取扱説明書『A-Env Time 1 〜 4 (TVA エンベロープ・タイム 1 〜

4)』(P.73)

→ つまみでのコントロール:取扱説明書『つまみやボタンを使って音色を変化させる (リ

アルタイム・コントローラー)』(P.124)

52

ポイント 3:カットオフを使う

ゆるやかな効果を出すにはカットオフの値を小さくして、音に丸みを与えるのも効果的です。

→ パッチ・エディット:取扱説明書『Cutoff Frequency(カットオフ・フリケンシー)』(P.69)

→ つまみでのコントロール:取扱説明書『Cutoff(カットオフ)』(P.123)

(例 1)歯切れのよいストリングスを柔らかく

PR-B 099「Studio Sect.」を使って、音を変えてみましょう。

このパッチはその名前のとおり、スタジオで近距離で聴いているような歯切れのよいストリ

ングス・アンサンブルです。しかし、アタックとリリース・タイムを変えるだけで、非常に

ゆったりとした流れるような音に変えることができます。結果、歯切れのよいサウンドを、バ

ラードなどに向く非常に柔らかなパッチにすることができます。

ストリングスを鋭く/滑らかに鳴らす

柔らかな

ストリングス

(例 2)

PR-G 019「Full Strings」のような、強く 弾くと素 早く、弱く弾 くとゆっ くり立ち 上がると

いったパッチは、複数の波形を使った、さらに高度な応用例です。

絵の位置につまみを

合わせてください

歯切れのよいストリングス

53

リード楽器を際だたせる

リード楽器はほかの伴奏楽器に埋もれない、いわゆる「ヌケのいい」音に仕上げた

いものです。

ポイント 1:MFX のイコライザー、スペクトラムを使う

主に高域の音量を大きめにすると、バックの音に埋もれづらい明るい音になります。また、バックの演奏

によっては、中域を押し出すことで存在感のある太い音になります。

→ 取扱説明書『マルチエフェクトの設定をする(MFX1 〜 3)』(P.213)

→ 取扱説明書『01:EQUALIZER(イコライザー)』(P.267)

→ 取扱説明書『02:SPECTRUM(スペクトラム)』(P.267)

ポイント 2:MFX のアンプ/スピーカー・シミュレーターを使う

エレキ・ギター等の電気楽器の粘るような鳴りを出したいとき、これらのエフェクトは大変効果がありま

す。電気楽器以外でも、例えばシンセ・リードの音などは相性が良いでしょう。

→ 取扱説明書『マルチエフェクトの設定をする(MFX1 〜 3)』(P.213)

→ 取扱説明書『39:GUITAR AMP SIMULATOR(ギター・アンプ・シミュレーター)』(P.277)

→ 取扱説明書『10:SPEAKER SIMULATOR (スピーカー・シミュレーター)』(P.269)

54

ポイント 3:MFX のコンプレッサーを使う

アタックの鋭い音は、アタック部分が目立つ反面、持続部分が聞こえなくなって際立ちにくくなることが

あります。こういう場合はコンプレッサーを使うと、アタックの音量を押さえて聴き取りやすい音になり

ます。しかも音量変化が音質の変化に変わるので、アタック部分の特徴は維持されます。

→ 取扱説明書『マルチエフェクトの設定をする(MFX1 〜 3)』(P.213)

→ 取扱説明書『40:COMPRESSOR(コンプレッサー)』(P.278)

→ 取扱説明書『57:LOFI COMPRESS (ローファイ・コンプレス)』(P.283)

(例)PR-C 095「FS Syn Ld」

このパッチには MFX の「7: ENHANCER」を使っており、美しい高域の鳴りを引き立てるよ

うな設定になっています。ここでは、MFX を「2: SPECTRAM」に変えて、厚みを引き立た

せたサウンドにしてみましょう。

fig.5-95a

リード楽器を際だたせる

[EFFECTS]を押して Routing 画面を表示し、MFX-1 を「2: SPECTRAM」に変更します。

1.

次に[F3(MFX1/2)]を押して MFX1 画面を表示し、上の画面図のように設定します。

2.

500Hz を +5、1000Hzを +12 に上げることで、中域に存在感のあるサウンドになりますが、

それだけだと幾分地味に感じられるので、8000Hz を +9 に上げてバランスをとります。

最後に、他のパッチとの音量バランスを考えて Level を 70 に下げます。こうしておくことで、

3.

他のパッチに切り替えたとき、急に音量が変わるのを避けることができます。

MFX-1 の効果を確認するには、上の画面の[F8(Effect Sw)]でエフェクト・

スイッチを表示して、MFX1 をオン/オ フしてみてください。スペクトラムに

よって、音が厚くなったことを確認できます。

55

シンセサイザーらしい、クセのある鳴りかたにする

アコースティック楽器にはない、特徴的な音を出せるのがシンセサイザーです。

「ミョンミョン」といったうねるような音や、空間を貫くような鋭い音など、アコー

スティック楽器とは違った演奏の面白さが得られます。

ポイント 1:カットオフとレゾナンス

アナログ・シンセサイザーのうねるようなクセのある音を鳴らすには、まずレゾナンスをかけます。さら

にカットオフを調節することで、こういった独特のうねる音が出せます。リードやパッドのアナログ・シ

ンセ系のサウンド、またテクノ系のシーケンス・フレーズなどで定番といえるサウンドです。

この音を作るには:

カットオフ

→ パッチ・エディット:取扱説明書『Cutoff Frequency(カットオフ・フリケンシー)』(P.69)

→ つまみでのコントロール:取扱説明書『つまみやボタンを使って音色を変化させる (リ

アルタイム・コントローラー)』(P.124)

レゾナンス

→ パッチ・エディット:取扱説明書『Resonance(レゾナンス)』(P.69)

→ つまみでのコントロール:取扱説明書『つまみやボタンを使って音色を変化させる (リ

アルタイム・コントローラー)』(P.124)

ポイント 2:つまみを動かしながら弾く

ポイント 1 のやり方で、カットオフを調節するというより「演奏する」という使いかたをしてみましょ

う。単純なフレーズでも、音を出しながらカットオフを動かし続けることで、常に動きのある音の変化を

つけることができます。単音の連続フレーズでさえ、とても面白いフレーズに仕上げることができます。

56

エレクトリック楽器独特の厚みを加える

エレキ・ギターなどの電気楽器はその電気回路の特性から、独特の音の世界を持っ

ています。「暖かみ」や「厚み」と表現される音を、Fantom-X はモデリング技術で

パワフルに再現します。

ポイント 1:MFX のアンプ・シミュレーターを使う

エレクトリック・ピアノ、ギター、ベースなどの電気楽器は、アンプが音のキャラクターを決める大きな

要素の 1 つとなります。Fantom-X は実物をもとにモデリングした「ギターアンプ・シミュレーター」を

内蔵していますので、アンプの厚い鳴りを再現することができます。入力された音が大き くなるにつれ

徐々に歪みだす、といった特徴も再現しているので、演奏のタッチよる表現をより強力にします。

→ 取扱説明書『マルチエフェクトの設定をする(MFX1 〜 3)』(P.213)

→ 取扱説明書『39:GUITAR AMP SIMULATOR(ギター・アンプ・シミュレーター)』(P.277)

→ 取扱説明書『10:SPEAKER SIMULATOR (スピーカー・シミュレーター)』(P.269)

ポイント 2:MFX のコンプレッサーを使う

音の大小をそろえるのがコンプレッサー本来の機能ですが、その独特の音色変化を使うことでライブ感覚

あふれる厚みのある音が作れます。大きな音量が入ってくると、コンプレッサーはその音量を抑えようと

しますが、同時に圧迫感のある音を生み出します。この音色変化を利用すると、音量は安定していながら

音質的に非常に変化に富むものとなります。Fantom-X はこのサウンドにこだわって 2 種類のコンプレッ

サー(COMPRESSOR、LO-FI COMPRESS)を搭載していますので、あらゆるコンプレッサー・サウン

ドを作り出すことができます。

→ 取扱説明書『マルチエフェクトの設定をする(MFX1 〜 3)』(P.213)

→ 取扱説明書『40:COMPRESSOR(コンプレッサー)』(P.278)

→ 取扱説明書『57:LOFI COMPRESS (ローファイ・コンプレス)』(P.283)

57

エレクトリック楽器独特の厚みを加える

ポイント 3:コーラス、デチューンを使う

コーラスはエレクトリック楽器ならではの効果で、ほとんど定番と言えるほどに普及したものです。エレ

クトリック・ピアノ全般で、またエレキ・ギターのクリーン・トーンで透明感のある美しいサウンドが得

られます。

デチューンは、微妙にピッチの違う 2 つの音色を同時に鳴らすことで、音の厚みや広がり感を得る方法で

す。

→ 取扱説明書『コーラスの設定をする(Chorus)』(P.215)

→ 取扱説明書『29:3D CHORUS(3D コーラス)』(P.274)

→ 取扱説明書『Tone Fine Tune(トーン・ファイン・チューン)』(P.67)

ピアノ・モードで演奏する

ピアノ・モードを使うと、エレクトリック・ピアノに最適なエフェクトを呼び出せる画面が

表示され、つまみで設定を即座に変更することができます。

→ 取扱説明書『ピアノ・モードにする』(P.54)

fig.5-97

58

パッチの構成音のうち一つだけ鳴らす

例えば、「ピアノとストリングスを重ねたパッチのピアノが気に入った。これを単独

で弾いてみたい」というような場合、簡単にストリングスの音を消すことができま

す。

設定方法

1.

パッチ画面で音色を呼び出し[PATCH EDIT]を押します。

PATCH EDIT 画面が表示されます。

[F8(Tone Sw/Sel)]を押します。

2.

トーン・スイッチが[F1]〜[F4]に表示されます。

ここで[F1]〜[F4]を押すと、パッチを構成している 4 つのトーンのオン/オフができます。演奏し

たい音だけをオンにしておきます。

パッチを構成する「トーン」についての詳しい説明は?

→ 取扱説明書『鳴らすトーンを選ぶ (トーンのオン/オフ)』(P.46)

59

ライブの進行に合わせた音色セットをつくる

すべてのパッチ、パフォーマンス、ソングの中から、よく使うものをリストアップ

しておき、ライブの進行にあわせて音色を即呼び出すことができます。これをライ

ブ・セッティング機能といいます。これにより、「今度のライブの 1 曲目で使う音色

セット」という具合にリストアップしておき、そこからパッチ/パフォーマンス/

ソングを呼び出すことができます。

概要

この画面でパッチ/パフォーマンス/ソングを登録しておけば、[F1]〜[F8]で 1 〜 8 番目のパッチ

/パフォーマンス/ソングを、[SHIFT]を押しながら[F1]〜[F8]を押せば 9 〜 16 番目をすぐに呼

び出すことができます。また、このような音色セットを 20 個まで登録できます。このセットを「バンク」

といいます。

fig.5-99

60

この機能の設定方法と使いかたは?

取扱説明書『よく使うパッチとパフォーマンスをリストアップしておく(ライブ・セッティ

ング機能)』(P.42)

追加機能マニュアル『Live Setting の機能向上』(P.52)

コンピューターで作成したメモ書きを、Fantom-X の画面に表示させることもできます。

(アルファベットのみ)

取扱説明書『ライブ・セッティング画面にメモを書き込む(Import Text)』(P.221)

曲づくりで使う

6161

シーケンサーとは?

シーケンサーは、鍵盤やパッドでのリアルタイム演奏を記録したり、ステップ入力によって曲

を作成しそれを演奏できる機能です。

シーケンサーは演奏を記録し、再生します

シーケンサーは「どの鍵盤がいつどのくらいの長さで押されたか」などを記録します。

再生すると、記録した演奏を鳴らすことができます。

fig.3-01

シーケンサー

(演奏を記録)

音源

(楽器音を内蔵)

1 トラックに楽器 1 台の演奏を記録する (シングル・チャンネル・レコーディング)

シーケンサーの演奏を記録するところをトラックといいます。Fantom-X にはこのトラックが 16 個あり

ます。トラック 1 にはピアニストの演奏、トラック 2 にはベーシストの演奏 .... と記録し、トラックを 1

つずつ加えていくことで曲を構成することができます。

一方、音源はピアノ、ベース、.... といったパート設定をして、各トラックに対応した楽器をセットします。

fig.3-02

演奏データ 楽器

16トラック・シーケンサー

1.ピアニスト

2.ベーシスト

3.ギタリスト

10.ドラマー

16パート音源

(パフォーマンス・モード)

1.ピアノ

2.ベース

3.ギター

10.ドラムス

62

16.オルガニスト 16.オルガン

シーケンサー

(演奏を記録)

音源

(楽器音を内蔵)

ソング・エディット画面で演奏データを確認

Song Edit 画面は、各トラックのデータの有無をグラフィックで表示します。曲の進行表のように、16

人の演奏を表示しています。

音源はパフォーマンス・モードを基本に

曲作りでは音源をパフォーマンス・モードで使用するのが基本です。パフォーマンス・モードでは、最大

16 個の楽器(パッチ)を扱うことができます。

Fantom-X のミキサー画面では、ミキシング・コンソールで各楽器の鳴り方をコントロールしているよう

な操作ができます。

fig.3-02c

楽器(音源)

Fantom-Xの音源

(パフォーマンス・

ミキサー)画面

パート1:ピアノ

パート3:ギター

パート2:ベース

シーケンサーとは?

演奏データ

(シーケンサー)

トラック1:ピアニストの演奏

トラック2:ベーシストの演奏

トラック3:ギタリストの演奏

Fantom-Xのシーケンサー画面

63

シーケンサーとは?

1 トラックに複数の楽器を記録する(マルチ・チャンネル・レコーディング)

1 トラックで曲を作ることができます

この方法で記録すると 1 トラック内に曲をつくり、最大 16 個の曲を並べることができます。例えば曲の

案 1、案 2、.... というふうに候補をいくつか作り、あとで客観的に聴き比べて選ぶ、ということができま

す。なお 1 トラックの中で、各楽器の演奏を分類するのは「チャンネル」という情報です。

fig.3-02a2

シーケンサー

Track1曲1

Track2曲2

Track3曲3

Track4曲4

MIDI チャンネルとは?

Fantom-X は 1 トラックの内容を確認できる「Track View 画面」があります。この Track View で分類さ

れている各楽器の演奏は、チャンネルで区別しています。

fig.3-04a

SongEdit

トラックごとの表示

トラック1

ch1.ピアニスト

ch2.ベーシスト

ch3.ギタリスト

ch10.ドラマー

ch16.オルガニスト

16パート音源

(パフォーマンス・モード)

Part1ピアノ

Part2ベース

Part3ギター

Part10ドラムス

Part16オルガン

TrackView

トラック1の中

チャンネルごとの表示

どのトラックの中を

表示しているかを

示します。

64

各パートを鳴らす

データが表示され

ます。

各パートにアサイン

されているパッチが

表示されます。

用語について

ソング(Song)

Fantom-X でソングとはシーケンサーで作成した曲のことをいい、「演奏データ、音源の設定

を一緒に保存したもの」を指します。よって、曲に関するすべての要素を取りまとめたもの

ということができます。曲ができたら SONG ファイルとして保存しておきます。次回このソ

ング・ファイルを読み込むと、演奏のフレーズ、音源やエフェクト(マスタリング・エフェ

クトを除く)の設定も保存した時の状態など、すべて再現されます。

トラック(Track)

Fantom-X 内蔵シーケンサーの、演奏を記憶しておくところを指します。 トラックは 1 から

16 まであります。

パッチ(Patch)

ベース、ピアノ、ギターといった各楽器の音色に相当するものです。

シーケンサーとは?

取扱説明書『ソングを再生する』(P.164)

取扱説明書『ソングを録音する』(P.168)

取扱説明書『ソングを編集する』(P.177)

取扱説明書『パッチ・モードで演奏する』(P.38)

パフォーマンス(Performance)

最大 16 個のパッチを同時に使えるようにし、これらをとりまとめるものです。

取扱説明書『パフォーマンス・モードで演奏する』(P.97)

パート(Part)

パフォーマンスには 16 のパートがあり、それぞれボリューム、パン、といったコントロール

ができます。パート 1 にはピアノのパッチ、 パート 2 にはギターのパッチと割り当てること

で、それぞれの楽器の音量バランスなどの調節ができます。

取扱説明書『Mixer 画面で使う』(P.103)の「パートを選ぶ」

チャンネル

シーケンサーと音源の通信に使うもので、

•

シーケンサー側:ベースの演奏データを 2ch で記録

•

音源側:ベースの受信チャンネルを 2ch にする

というようにすれば、演奏を鳴らすことができます。

→ 取扱説明書『トラック内のデータを表示する』(P.178)

65

曲作りの準備をする

では、シーケンサーと音源の準備をします。ここではいちばん基本的な、1 トラックに 1 つの

楽器の演奏をレコーディングする方法にします。Fantom-X で曲を作るとき、もっともシンプ

ルな方法です。

シングル・チャンネル・レコーディングで使う

1 トラックに 1 つの楽器をレコーディングすることをシングル・チャンネル・レコーディングといいま

す。マルチ・トラック・レコーダーに似た、シンプルな使いかたができます。

システム設定の「Rec Track Select」を「AUTO」にしておけば、レコーディング時に選んでいる音源の

パートと同じ番号のトラック番号が自動的に選ばれます。

取扱説明書『Rec Track Select(レコーディング・トラック・セレクト)』(P.234)

fig.3-02d

自動的に、音源のパート番号と

同じトラック番号になります

AUTOに設定しておくと....

パフォーマンスを選ぶ

PRST 01「Seq: Template」のパフォーマンスを選択します。

※ このパフォーマンスは、すべてのパートの音量、パンポット、リバーブ、コーラスの設定が全パート

初期値にしてあるので、一から曲作りを行うには便利です。

取扱説明書『パフォーマンスを選ぶ』(P.99)

fig.3-05

66

シーケンサーを空にする

製品出荷時の設定では、電源を入れるとシーケンサーにはデモ・ソングが入っています。自分の曲を作る

ために、シーケンサーを白紙の状態にします。

[SONG EDIT]を押して Song Play 画面を表示し、[F4(Song Utility)]を押します。

1.

Song Utility Menu ウィンドウが開きます。

曲作りの準備をする

2.

3.

4.

または を押して、「1 Song Clear」を選びます。

[F8(Select)]を押します。

確認の画面が表示されます。

[F8(Exec)]を押します。

ソングが白紙の状態になります。

取扱説明書『テンポラリー・エリアにあるソング / パターンを消す(ソング・クリア)』(P.168)

fig.3-06

67

内蔵音色を使ってリズムを打ち込む

パッドでリアルタイム・レコーディング

打楽器を演奏するのには、パッドが適しています。リアルタイム・レコーディングとは、パッドを叩いて

演奏しそれをレコーディングする方法です。

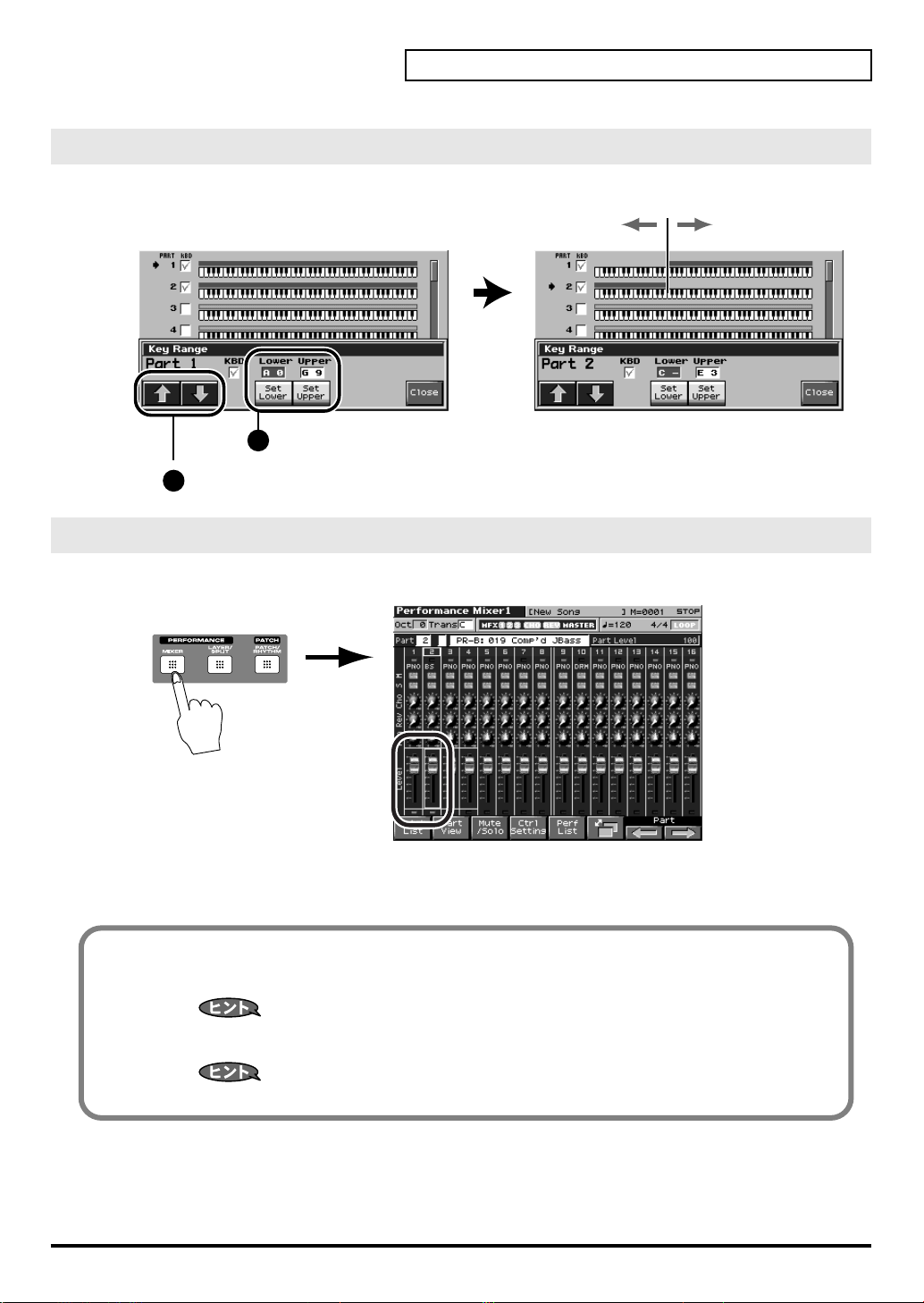

リズム・セットを選んで鳴り方を調節する

PERFORMANCE の[ MIXER]ボタンを押すと、MIXER 画面が表示されます。

fig.3-07

パートを選び.....

VALUEダイヤルでリズム・セットを選択カーソル(左右)で

1.

パッドでの演奏を記録するパートを選択します。ここではパート 10 を選択します。

2.

[REC]を押すとメトロノームが鳴ります。(REC Track は自動的に 10 が選ばれます。)

fig.3-07b

[TEMPO]を押してテンポ画面を表示します。VALUE ダイヤルでテンポを決めます。

3.

4.

[PLAY]を押すとレコーディングが始まります。

5.

レコーディングが終了すると、データがシーケンサーにデータが入ります。

[SONG EDIT]を押すと画面が表示され、データが入力された様子が確認できます。

※ 鍵盤でリズム打ち込みも可能です。

→ 取扱説明書『Mixer 画面で使う』(P.103)

→ 取扱説明書『演奏をそのまま録音する(リアルタイム・レコーディング)』(P.170)

→ 取扱説明書『トラック内のデータを表示する』(P.178)

68

内蔵音色を使ってリズムを打ち込む

失敗したら即取り消し(UNDO)できます

数小節演奏したがうまくいかなかったという場合、[MENU]-[UNDO] で簡単に直前の状態に戻

せます。この場合だと、今レコーディングした部分のみを簡単に元の状態に戻せます。

わずかなミスなら、そのデータを修正しましょう

入力したデータは、1 つ 1 つ修正できます。これをマイクロ・エディット機能といいます。例

えばほとんど完ぺきに演奏できたのに、1 カ所だけミスタッチをしてしまった、というような

場合。それが不要な音なら消去でき、必要な音なら音程、音量など修正することができます。

※ [SONG EDIT]-[F8(Micro Edit)]でマイクロ・エディット画面が表示されます。

機能について詳しくは取扱説明書『演奏データを 1 つずつ編集する(マイクロ・エディット)』

(P.192)をごらんください。

リズムのずれはクォンタイズで一括修正しましょう

全般的にリズムのずれが気になるときは、クオンタイズでタイミングをそろえておくことが

できます。

→ 取扱説明書『ソングのタイミングを揃える(Quantize)』(P.181)

パッドでリズム・パターンを鳴らしてレコーディング

Fantom-X にはリズム・パターンが内蔵されています。リアルタイム・レコーディングしながらリズム・

パターンを鳴らせば、そのままシーケンサーにレコーディングされます。この機能を使えば、フィルや別

バリエーションのパターンをノンストップで次々に繰り出すことができるので、リズム・トラックを素早

く作成できます。

fig.3-07d

Phrase!

取扱説明書『リズムを演奏する』(P.135)

69

内蔵音色を使ってリズムを打ち込む

パッドで音符を 1 つずつ入力する

リアルタイムに演奏するのではなく、譜面に記入していくようにデータを 1 つ 1 つ入力していくことも

できます。これを「ステップ・レコーディング」といいます。じっくり考えながら、フレーズを作り上げ

ていくことができます。

[REC]を 2 回続けて押すと、ステップ・レコーディングのスタンバイ状態になります。さらに F8[Note]

を押すと入力画面になります。

fig. 詳細:

→ 取扱説明書『データを打ち込む (ステップ・レコーディング)』(P.174)

70

内蔵音色を使ってベースやコードを打ち込む

音色を選び、鳴り方を調節する

次にパート 1 を選択し、レコーディングしたいパッチを選択します。ドラムとの音量バランスを調整した

り、エフェクトの調節をしておきます。

fig.3-09

パートを選び.....

VALUEダイヤルでパッチを選択します。カーソル(左右)で

鍵盤でリアルタイム・レコーディング

さきほどレコーディングしたドラムを聴きながら、鍵盤を弾いてレコーディングする方法 です。[REC]

を押すとレコーディング・スタンバイ画面が表示されます。[PLAY]を押すとレコーディングが始まりま

す。

fig.3-10

→ 取扱説明書『Mixer 画面で使う』(P.103)

→ 取扱説明書『演奏をそのまま録音する(リアルタイム・レコーディング)』(P.170)

→ 取扱説明書『トラック内のデータを表示する』(P.178)

ドラムの音を鳴らさないでレコーディングしたいときは?→ 取扱説明書『特定のパートの

演奏を消す(ミュート)』(P.105)

71

内蔵音色を使ってベースやコードを打ち込む

失敗したら即取り消し(UNDO)できます

数小節演奏したがうまくいかなかったという場合、[MENU]-[UNDO] で簡単に直前の状態に戻

せます。この場合だと、今レコーディングした部分のみを簡単に元の状態に戻せます。

わずかなミスなら、そのデータを修正しましょう

入力したデータは、1 つ 1 つ修正できます。これをマイクロ・エディット機能といいます。例

えばほとんど完ぺきに演奏できたのに、1 カ所だけミスタッチをしてしまった、というような

場合。それが不要な音なら消去でき、必要な音なら音程、音量など修正することができます。

[SONG EDIT]-[F8(Micro Edit)]でマイクロ・エディット画面が表示されます。

機能について詳しくは取扱説明書『演奏データを 1 つずつ編集する(マイクロ・エディット)』

(P.192)をごらんください。

リズムのずれはクォンタイズで一括修正。

全般的にリズムのずれが気になるときは、クオンタイズでタイミングをそろえておくことが

できます。

→ 取扱説明書『ソングのタイミングを揃える(Quantize)』(P.181)

72

内蔵音色を使ってベースやコードを打ち込む

アルペジエーターで演奏をレコーディング

アルペジエーターを使うと、和音を押さえるだけでその構成音を使ったフレーズを自動的 に演奏できま

す。この演奏をシーケンサーでリアルタイム・レコーディングすることができます。

→ 取扱説明書『アルペジオ演奏をする』(P.128)

fig.3-11

鍵盤で音符を一つずつ入力する

リアルタイムに弾かなくても、楽譜に記入していくようにデータを 1 つ 1 つ入力していくことも可能で

す。これにより、リアルタイムで弾くのが難しいフレーズでも、データを入力して作成することができま

す。

→ 取扱説明書 『データを打ち込む (ステップ・レコーディング)』(P.174)

fig.3-13

73

打ち込みに CD-ROM のサンプルを使う

コンピューターと Fantom-X を USB ケーブルで接続して取 り込む

USB 端子を装備したコンピューターを使ってサンプルを取り込むことができます。

対応コンピューターのスペック、対応 OS については?

→ 取扱説明書『USB 機能について』(P.218)

fig.3-14

USB

PC カードを使って取り込む

コンピューターで PC カードが使用できる(または PC カード・リーダー / ライターなど、PC カードを

扱える)場合、このカード経由で Fantom-X へ CD-ROM のデータを読み込むことができます。

fig.3-15

PC カード型メモリー以外にも、PC カード型アダプタを使うことで、コンパクトフラッシュ

やスマート・メディア等も利用できます。

PCカード

取り込んだデータは、パッチ・リストから、通常のパッチと同じように、選ぶことができます。

fig.0-07a

2

サンプリングした音が鳴るパッチを選びます。

1

「USAM」(カードを使っている場合は「CSAM」)を選びます。

取扱説明書『パッドにサンプルを割り当てる(アサイン・トゥ・パッド)』(P.151)

74

歌やギターの生演奏をサンプリングして使う

INPUT端子か DIGITAL IN端子に接続することで、生演奏をサンプリングして使うことができます。

過去にさかのぼってフレーズをサンプリング

スキップバック・サンプリングを使えば、特にセッティングなどすることなく、演奏がうまくいったらその後

でボタンを押すことで、弾いていたフレーズを過去にさかのぼってオーディオ・データにすることができます。

取扱説明書『サンプリングの手順』(P.142)

取扱説明書『過去にさかのぼってサンプリングする(Skip Back Sampling)』(P.145)

fig.3-17

INPUT端子

サンプリングした音を編集する

取り込んだオーディオ・データは必要な部分だけ取り出したり、音量を調節するなど、曲作りに使えるよ

うに編集して使用します。こういった編集機能も、Fantom-X の機能ですべて完結できます。詳細な波形

表示機能を搭載しているので、微妙なエディットも簡単にこなせます。

取扱説明書『サンプルを加工する』(P.146)

fig.3-18

サンプリングしたデータは、パッチ・リストから、通常のパッチと同じように、選ぶことが

できます。

fig.0-07a

2

サンプリングした音が鳴るパッチを選びます。

1

「USAM」(カードを使っている場合は「CSAM」)を選びます。

取扱説明書『パッドにサンプルを割り当てる(アサイン・トゥ・パッド)』(P.151)

75

サンプルをシーケンサーのテンポに同期させるには?

Fantom-X は「リアルタイム・タイム・ストレッチ機能」を搭載しています。

この機能により、シーケンサーまたはオーディオ・トラックでサンプルを扱うとき、

シーケンサーのテンポを変更するだけで、サンプルも同期して演奏できるようにな

ります。

設定のしかた

例)BPM=140 で演奏されたサンプルを使うとき。

このサンプルが Fantom-X に取り込んである状態で、リアルタイム・タイムストレッチ機能を使う場合の

手順を説明します。

サンプルの設定をします

サンプルのテンポを 140 に指定します。

SampleEdit画面で[F1(SampleParam)]を

押します。

もしテンポが不明なサンプルを使うときは、メトロノームを使うなどしてテンポを確認してください。

「BPM」にカーソルを移動し140と設定します。

76

オーディオ・トラックでサンプルを使う

サンプルを曲作りに使うには、シーケンサーのオーディオ・トラックが便利です。

オーディオ・トラックとは?

サンプルを貼り付けるための専用トラックです。ソング・トラック同様にグラフィックで確認しながら、

曲構成を作り上げていくことができます。また、オーディオ・トラックでは、サンプルの途中からの再生も可能です。

サンプルを P.76 のような設定にしておけば、オーディオ・トラックに貼り付けたサンプルは、ソングの

テンポに同期します。また、あとでソングのテンポを変更しても、サンプルはそのテンポで再生します。

サンプルをオーディオ・トラックに貼り付ける

Song Edit 画面で[F3(AUDIO TRACK)]を押し、AUDIO TRACK 画面を表示します。

fig.n01

カーソル・ボタン(上下)でトラックを選択します。

また、サンプルを貼り付ける位置を決めます。

以下のような単位で設定できます。

設定単位 ボタン操作

小節 [BWD]/ [FWD]

16 分音符(120 ティック) [VALUE]ダイヤル

1 ティック [INC]/[DEC]

設定したら[F6(Insert)]を押します。

サンプルのリストが表示されます。

使いたいサンプルを選んで、[F8(Select)]を押します。

サンプルがオーディオ・トラックに貼り付けられます。

オーディオ・トラックの詳しい説明は?

→ 追加機能マニュアル 『オーディオ・トラックを使う』(P.14)

サンプリングしながら、直接サンプルをオーディオ・トラックに貼りつけることもできます。

→ 追加機能マニュアル『オーディオ・トラックを録音する』(P.25)

77

オーディオ・トラックでサンプルを使う

オーディオ・トラックの編集をする

オーディオ・トラックの中でサンプルを移動したり、コピーするなどして、オーディオ・トラックを編集します。

サンプルを移動する

サンプルを再生する位置を変更したり、別のオーディオ・トラックに移動できます。

カーソル・ボタンで移動したいサンプルを選び(サンプルの表示がオレンジ色になります。)、

下記のように設定したい単位に合わせて操作します。

設定単位 ボタン操作

小節 [SHIFT]+ カーソル(左右)ボタン

16 分音符(120 ティック) [SHIFT]+[VALUE]ダイヤル

1 ティック [SHIFT]+[INC]/[DEC]

fig.n02

サンプルをコピーする

配置したサンプルのすぐ後に、サンプルのコピーをつくります。

フレーズ・ループを数小節間繰り返し演奏させたいとき、すばやくコピーを作成できます。

fig.n03

カーソル・ボタンでコピーするサンプルを選び、F8 (Copy) を押すと、その直後にコピーできます。

サンプルを削除する

オーディオ・トラックに配置したサンプルを削除します。

fig.n04

カーソル・ボタンでコピーするサンプルを選び、F7 (Delete) を押すと。サンプルが削除されます。

F8(Copy)

F7(Delete)

78

オーディオ・トラックの編集についての詳しい説明は?

→ 追加機能マニュアル 『オーディオ・トラックを編集する』(P.17)

曲全体のバランスを仕上げる

レコーディングができたら、各パート間のバランスをとります。聴きやすいサウンドに仕上げ

たり、強調したいパートを明確にするなど、曲作りの最終仕上げをします。スタジオでミキシ

ングと言われているものです。[MIXER]を押してミキサー画面を表示します。下記の各設定

を調整します。

fig.3-19

パフォーマンス・ミキサー オーディオ・トラック・ミキサー

PERFORMANCE[MIXER]を押して

表示します。

ミュート、ソロ

コーラスの深さ

リバーブの深さ

左右の定位

音量

ミキシング・バランスについて

AudioTrackEdit画面が表示されている状態で、

[F1(AudioMixer)]を押して表示します。

音量、ミュート・ソロ

各楽器のバランスを整えます。パートが増えてそれぞれの音が分かりにくいときは、ミュー

トやソロでドラム、ベース、ピアノと音を消しながらバランスをとるといいでしょう。

左右の定位

ドラムとベースは中央におくのが定番です。これを中心にコード楽器を左右にふると、安定

したアンサンブルになります。また、リード楽器は中央よりがいいですが、ほんのわずかに

右か左にふっておくと、聴き取りやすくなることがあります。

リバーブについて

リバーブを使うと、スタジオやホールで鳴らしているような臨場感が得られます。ただしあ

まりリバーブを深くしすぎると、音像が不明確になり聞きづらい音になります。Fantom-X の

パッチはステレオ・サンプルを使用して最小限の部屋鳴り感(アンビエンス)を含んでいま

す。よってリバーブを完全に切っても不自然になるということはありません。

また、低音域は残響がにごって聞こえることが多く、キックドラムやベースには全く使わな

いのが定番です。逆に「合間に入るピアノのショート・フレーズだけ、深いリバーブがかかっ

ている」というような使いかたは、曲全体の奥行きを演出できます。

コーラス

コーラスをかけると左右への広がり、音の厚みが加わり演奏していても大変心地よいもので

す。ギターやエレピには定番のエフェクターなので、頻繁に使う機会があるでしょう。ただ

し、使うパートと使わないパートの差をつけたほうが、結果コーラスの効果が引き立つこと

が多くなります。

79

マスタリングについて

マスタリングとは、コンプレッサーやイコライザーを使って、最終的な出音に仕上げる工程を

いいます。「曲が完成したが音に力がない」「再生する環境で極端に鳴りが異なる」というよう

なときは、マスタリングでの調整に注目してみましょう。

マスタリングで仕上げをする

Fantom-X のマスタリング・エフェクトは、いくつかの設定をあらかじめ用意しています。これを使うこ

とで、簡単にマスタリングのバリエーションを試してみることができます。

[F1(Hard Comp)]

[F2(Soft Comp)]

[F3(Lo Boost)]

[F4(Mid Boost)]

[F5(Hi Boost)]

マスタリングの詳細な設定方法は?→ 『マスタリ ング・エフェクト(Mastering Effect)』

(P.217)

コンプレッサーのかかり具合を強め/弱めと選択できます。まずこ

の設定でどちらかを好みに合わせて選び、そこから細かく設定する

とよいでしょう。

コンプレッサーの効果に加え、帯域ごとの出力音量にもバリエー

ションがあります。よってイコライザー的な効果も合わせ持ってい

ます。

80

CD を作る

USB ケーブルで Fantom-X とコンピューターを接続するか、Fantom-X のデータを保存した

コンパクト・フラッシュを使って、曲のオーディオデ ータをコ ンピュ ーターに 保存しま す。

CD-R 書き込みのできるコンピューターを使うことで、このデータをオーディオ CD に焼くこ

とができます。

このように、Fantom-X は曲作りに必要なすべての機能を網羅し、出来上がったデータをコン

ピューターに転送することで CD 作成をすることができます。

つくった曲を、ステレオのオーディオ・ファイルにする

オーディオ・トラック、および MIDI トラックすべての演奏を、範囲を指定して1つのオーディオ・トラッ

クにまとめることができます。こうしてできたサンプルは、1 曲分のデータとして、パソコンなどに保存

することができます。

追加機能マニュアル『トラックの内容を1つのオーディオ・トラックにまとめる(Mixdown)』

(P.19)

fig.3-20

オーディオ・ファイル

AudioTrackEdit画面が表示されている状態で、

[SHIFT]を押しながら[F1(Mixdown)]を押します。

オーディオ・ファイルをコンピューターに転送する

USB ケーブルで Fantom-X とコンピューターを接続するか、PC カードを使って、でき上がったオーディ

オ・ファイルをコンピューターに転送します。

→ USB 使用:取扱説明書『コンピューターとファイルのやりとりをする(ストレージ・モー

ド)』(P.219)

→ PC カード使用:取扱説明書『カードにデータを書き込む』(P.244)

→ ファイルの扱い方について:取扱説明書『ファイルに関する機能(File Utility)』(P.223)

fig.3-21

USBケーブル

または

PCカード

オーディオ・ファイル

81

CD を作る

コンピューターで CD を作成する

オーディオ・ファイル(.WAV ファイル)を使い、コンピューターでオーディオ CD を作ります。

使用するコンピューターが CD-R 書き込み対応の場合、あるいは外部に CD-R 書き込み可能なドライブを

接続して動作しているときは CD を作成できます。

Windows XP や MacOS X は OS でサポートしています。それ以外は手持ちのコンピューターを確認して

ください。

fig.3-22

82

*03569889 -05 *

03569889 08-08-5N

Loading...

Loading...