Cat. No. W364-DE1-02

SYSMAC CQM1H-Serie

CQM1H-CPU■■ Programmierbare Steuerungen

CQM1H-■■ ■■ ■ Spezialmodule

PROGRAMMIERHANDBUCH

Kurzübersicht

2 SPS-Konfiguration

Advanced Industrial Automation

61 Spezialmodule

141 Speicherbereiche

203 Befehlssatz

SYSMAC CQM1H–Serie

CQM1H-CPUjj Programmierbare Steuerungen

CQM1H-jjjjj Spezialmodule

Programmierhandbuch

Mai 2000

i

Hinweis:

OMRON–Produkte werden entsprechend den ordnungsgemäßen Vorschriften hergestellt und sind

durch einen qualifizierten Techniker in Betrieb zu nehmen und nur zweckmäßig anzuwenden, wie in

diesem Handbuch beschrieben ist.

Die folgenden Konventionen werden dazu verwendet, Gefahrensituationen zu kennzeichnen und für

dieses Handbuch einzustufen. Bitte beachten Sie immer die Informationen, die Ihnen hiermit zur

Verfügung gestellt werden. Eine Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen von

Menschen und Schäden an den Analgen führen.

GEFAHR Zeigt eine drohend gefährliche Situation an, die wenn nicht vermieden, zu Tod oder ernster

!

Verletzung führt.

WARNUNG Zeigt eine potentiell gefährliche Situation an, die, wenn nicht vermieden, zu Tod oder ernster

!

Verletzung fürhen könnte.

Vorsicht Zeigt eine potentiell gefährliche Situation an, die, wenn nicht vermieden, zu

!

unbedeutender oder gemäßigter Verletzung oder Eigenschaftsschäden führen kann.

OMRON Produktreferenz

Alle OMRON–Produkte werden in diesem Handbuch großgeschrieben.

Die Abkürzung “Ch”, die auf einigen Anzeigen und auf einigen OMRON–Produkten erscheint,

bedeutet häufig “Wort” und ist in der Dokumentation in diesem Sinn mit “Wd” abgekürzt.

Die Abkürzung “SPS” bedeutet ausschließlich speicherprogrammierbare Steuerung.

Visuelle Hilfsmittel

Die folgenden Überschriften helfen Ihnen, verschiedene Arten von Informationen zu identifizieren.

Hinweis Kennzeichnet Informationen, die einen effizienten und bedienerfreudlichen

1, 2, 3...

Einsatz des Produktes ermöglichen.

1.Unterteilt Handlungsabläufe in einzelne Schritte, wie z. B. Verfahren,

Checklisten usw.

OMRON, 2000

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner Form, wie z. B. Druck, Fotokopie oder

einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung der Firma OMRON, Langenfeld, reproduziert, vervielfältigt

oder veröffentlicht werden.

Änderungen vorbehalten.

iii

Zu diesem Handbuch:

Dieses Handbuch beschreibt die Programmierung der CQM1H Programmierbaren Steuerung,

einschließlich Speicherstruktur, Speicherinhalt, Kontaktplanbefehle usw. und enthält die nachfolgend

beschriebenen Kapitel. Hardware–Informationen und Betriebsverfahren der Programmierkonsole

entnehmen Sie bitte dem

Lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig und stellen Sie sicher, dass Sie alle hierin enthaltenen

Informationen verstehen, bevor Sie mit der Programmierung und dem Betrieb der CQM1H beginnen.

CQM1H Bedienerhandbuch

.

Kapitel 1

Interrupt–Verarbeitung und Kommunikation. Die SPS–Konfiguration kann zur Überwachung der

Betriebsparameter der SPS verwendet werden.

Kapitel 2

Funktionalität zu verbessern. Einzelheiten über das serielle Kommunikationsmodul entnehmen Sie bitte

dem

Zusammenfassung dieses Spezialmoduls.

Kapitel 3

ebenfalls die Speichermodulvorgänge zum Übertragen von Daten zwischen der CPU–Baugruppe und

einem Speichermodul.

Kapitel 4

Befehle vor, die dazu verwendet werden, die Basisstruktur des Kontaktplans zu erstellen und die

Ausführung zu steuern.

Kapitel 5

verwendet werden können.

Kapitel 6

Host–Link–Kommunikation über die SPS–Schnittstellen verwendet werden können.

Kapitel 7

erforderliche Zeit. In diesem Kapitel ist das präzise Zeitverhalten der SPS–Vorgänge für ein besseres

Verständnis beschrieben.

Kapitel 8

eventuell während des SPS–Betriebs auftreten können.

Die folgenden Anhänge sind enthalten:

Speicherbereiche

G Liste der FAL–Nummern

erklärt die SPS–Konfiguration und verwandte SPS–Funktionen, einschließlich

beschreibt die Spezialmodule, die in die CPU–Baugruppe installiert werden können, um die

Bedienerhandbuch Serielles Kommunikationsmodul

beschreibt die Struktur der SPS–Speicherbereiche und deren Anwendung. Es beshreibt

enthält eine Einführung in die Grundbegriffe der Kontaktplan–Programmierung. Es stellt

enthält die Programmierbefehle des Kontaktplans, die für die Programmierung der CQM1H

beschreibt die Methoden und Verfahren zur Anwendung der Host–Link–Befehle, die für die

erklärt die interne Verarbeitung der SPS und die für die Verarbeitung und Ausführung

beschreibt die Fehlersuche und –behebung von Hardware– und Software–Fehlern, die

A Programmierbefehle, B Fehler– und Arithmetikmerker, C

,

D Verwendung der Uhr, E E/A–Zuweisungsblatt, F Programmierblatt

und

H Erweiterte ASCII.

(W365).

Kapitel 2

enthält lediglich eine

,

!

WARNING Failure to read and understand the information provided in this manual may result in

personal injury or death, damage to the product, or product failure. Please read each

section in its entirety and be sure you understand the information provided in the section

and related sections before attempting any of the procedures or operations given.

v

INHALTSVERZEICHNIS

Vorsichtsmaßnahmen xiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Zielgruppe xiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1–1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen xiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Sicherheitsmaßnahmen xiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Betriebsumgebungs–Sicherheitsvorkehrungen xvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Anwendungs–Sicherheitsvorkehrungen xvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-1 Anwendbare Richtlinien xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-2 Konzepte xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-3 Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-4 Störungsreduzierung der Relaisausgänge xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 1 – SPS–Konfiguration und andere Merkmale 1 . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1 SPS–Konfiguration 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1-1 Änderung der SPS–Konfiguration 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1-2 Einstellungen des seriellen Kommunikationsmoduls 3 . . . . . . . . . . . . .

1-1-3 SPS–Konfigurationseinstellungen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2 Spezialmodul–Einstellungen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-1 Einstellungen für ein serielles Kommunikationsmodul 9 . . . . . . . . . . .

1-2-2 Einstellungen für ein Schneller Zähler–Modul 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-3 Einstellungen für ein Impuls–E/A–Modul 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-4 Einstellungen für ein Absolutwertencoder–Schnittstellenmodul 10 . . . .

1-2-5 Einstellungen für ein Analog–E/A–Modul 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3 Basis–SPS–Betrieb und E/A–Verarbeitungen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-1 Einschaltbetriebsart 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-2 Systemhaftmerker–Status 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-3 RS–232–Schnittstellen–Service–Zeit 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-4 Service–Zeit der Peripherieschnittstelle 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-5 Kleinste Zykluszeit 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-6 Eingangs–Zeitkonstanten 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-7 Schnelle Zeitgeber 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-8 DSW(87) Eingabestellen und Ausgangs–Auffrischungsverfahren 16 . . .

1-3-9 Peripherieschnittstellen–Einstellungen 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-10 Fehlerprotokoll–Einstellungen 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4 Interrupt–Funktionen 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4-1 Interrupt–Arten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4-2 Eingangs–Interrupts 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4-3 Maskierung aller Interrupts 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4-4 Intervall–Zeitgeber–Interrupts 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4-5 Schneller Zähler 0–Interrupts 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4-6 Schneller Zähler 0–Über–/Unterlauf 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-5 Impulsausgabefunktion 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-6 Kommunikationsfunktionen 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-6-1 Host–Link und Ohne–Protokoll–Kommunikationseinstellungen 47 . . . .

1-6-2 Host–Link–Kommunikationseinstellungen und –verfahren 49 . . . . . . . .

1-6-3 Ohne Protokoll–Kommunikationseinstellungen und –verfahren 51 . . . .

1-6-4 1:1–Data–Links 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-6-5 NT–Link 1:1–Mode–Kommunikation 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-6-6 Verdrahtung der Schnittstellen 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-7 Berechnung von vorzeichenbehafteten Binärdaten 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-7-1 Definition vorzeichenbehafteter Binärdaten 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-7-2 Arithmetische Merker 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-7-3 Eingabe vorzeichenbehafteter Binärdaten unter Verwendung

1-7-4 Verwendung von Erweiterten Befehlen für vorzeichenbehaftete

1-7-5 Anwendungsbeispiele mit vorzeichenbehafteten Binärdaten 59 . . . . . . .

von Dezimalwerten 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Binärwerte 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vii

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 2 – Spezialmodule 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1 Schneller Zähler–Modul 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-1 Modell 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-2 Funktionen 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-3 Schneller Zähler–Modul–Beispiel 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-4 Verwendbare Spezialmodul–Steckplätze 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-5 Namen und Funktionen 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-6 Technische Daten 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-7 Schnelle Zähler 1 bis 4 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2 Impuls–E/A–Modul 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-1 Modell 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-2 Funktion 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-3 Systemkonfiguration 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-4 Verwendbarer Spezialmodul–Steckplatz 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-5 Namen und Funktionen 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-6 Technische Daten 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-7 Schnelle Zähler 1 und 2 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-8 Funktionen 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-9 Impulsausgabe mit festem Tastverhältnis 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-10 Variable Tastverhältnis–Impulsausgaben 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-11 Ermittlung des Status der Schnittstellen 1 und 2 117 . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-12 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der

Impulsausgabefunktionen 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3 Absolutwertencoder–Schnittstellenmodul 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3-1 Modell 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3-2 Funktionen 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3-3 Systemkonfiguration 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3-4 Anwendbare Spezialmodul–Steckplätze 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3-5 Namen und Funktionen 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3-6 Technische Daten des Absolutwertencodereingangs 121 . . . . . . . . . . . . . .

2-3-7 Schneller Zähler–Interrupts 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-4 Analogeinstellungs–Modul 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-4-1 Modell 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-4-2 Funktion 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-4-3 Verwendbare Steckplätze für Spezialmodule 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-4-4 Namen und Funktionen 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-4-5 Technische Daten 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-5 Analog–E/A–Modul 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-5-1 Modell 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-5-2 Funktion 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-5-3 Systemkonfiguration 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-5-4 Verwendbarer Spezialmodul–Steckplatz 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-5-5 Namen und Funktionen 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-5-6 Technische Daten 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-5-7 Applikationsverfahren 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-6 Serielles Kommunikationsmodul 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-6-1 Modelnummer 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-6-2 Serielle Kommunikationsmodule 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-6-3 Merkmale 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-6-4 Systemkonfiguration 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viii

Kapitel 3 – Speicherbereiche 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1 Speicherbereichsstruktur 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2 IR–Bereich 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2-1 Ein– und Ausgangsbereiche 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2-2 Arbeitsbereiche 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2-3 E/A–Zuordnung 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2-4 Merker/Bits für ein Spezialmodul auf Steckplatz 1

(IR 200 bis IR 215) 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2-5 Merker/Bits für ein Spezialmodul auf Steckplatz 2

(IR 232 bis IR 243) 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2-6 Kommunikationsmodule–Merker/Bits 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inhaltsverzeichnis

3-3 SR–Bereich 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4 TR–Bereich 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-5 HR–Bereich 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-6 AR–Bereich 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-6-1 Gemeinsam genutzte Merker/Bits (AR 00 bis AR 04) 159 . . . . . . . . . . . .

3-6-2 Merker/Bits der Spezialmodule (AR 05 und AR 06) 159 . . . . . . . . . . . . .

3-6-3 Gemeinsamgenutzte Merker/Bits (AR 07 bis AR 27) 161 . . . . . . . . . . . . .

3-6-4 Verwendung der Uhr 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-7 LR–Bereich 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-8 Zeitgeber/Zählerbereich 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-9 DM–Bereich 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-10 EM–Bereich 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-11 Verwendung des Speichermoduls 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-11-1 Speichermodule und deren Inhalt 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-11-2 Speichermodul–Kapazität und Programmgröße 169 . . . . . . . . . . . . . . . . .

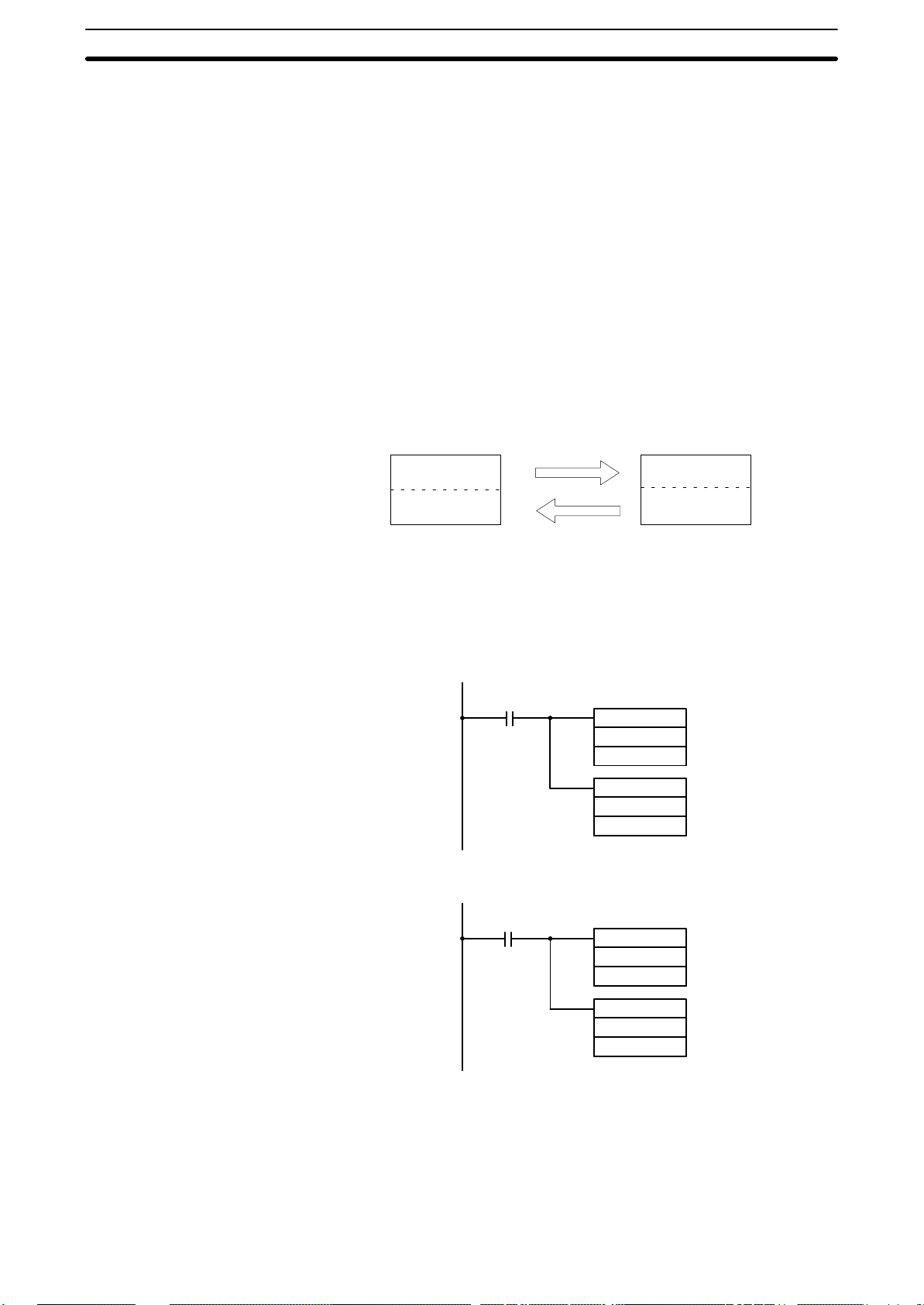

3-11-3 Speichern von Daten auf das Speichermodul 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-11-4 Lesen von dem Speichermodul 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-11-5 Vergleichen von Speichermodul–Inhalten 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 4 – Kontaktplan–Programmierung 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-1 Grundlegende Verfahren 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2 Befehlsterminologie 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3 Kontaktplanstruktur 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3-1 Grundlegende Begriffe 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3-2 AWL 176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3-3 Kontaktplanbefehle 177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3-4 OUTPUT und OUTPUT NOT 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3-5 Der END–Befehl 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3-6 Logikblock–Befehle 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

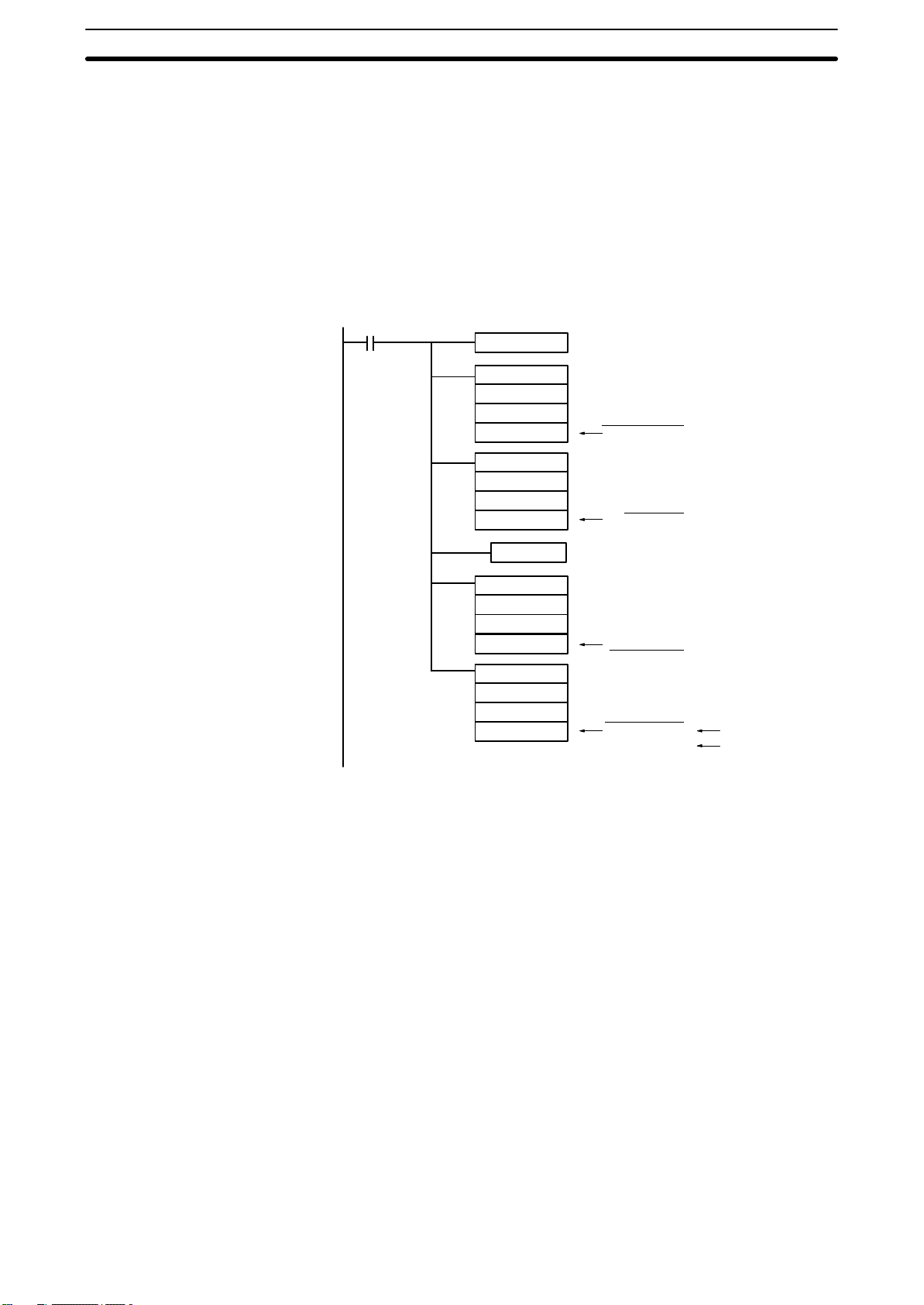

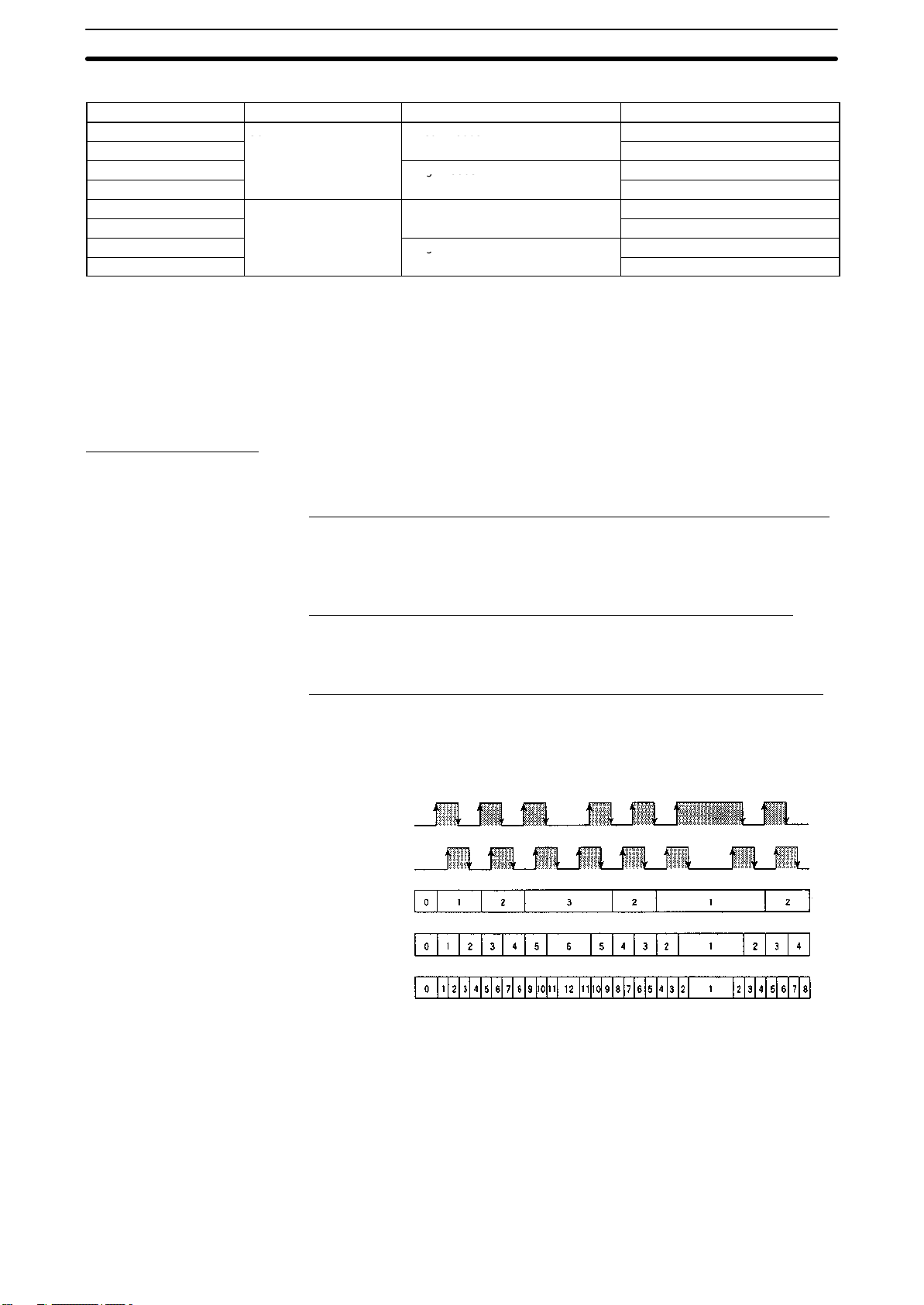

4-3-7 Programmierung mehrerer rechts angeordneter Befehle 190 . . . . . . . . . .

4-3-8 Strompfad–Verzweigungen 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3-9 Sprungbefehle 194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-4 Steuerung des Bitzustands 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-4-1 SET und RESET 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-4-2 DIFFERENTIATE UP– und DIFFERENTIATE DOWN

(Flankengetriggerte Ausführung) 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-4-3 KEEP (Bistabiles Flip–Flop) 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-4-4 Selbsthaltemerker 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-5 Arbeitsmerker 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-6 Vorsichtsmaßnahmen bei der Programmierung 199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-7 Programmausführung 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-8 Indirekte Adressierung des DM– und EM–Bereiches 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 5 – Befehlssatz 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-1 Begriffsdefinition 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-2 Befehlsformat 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-3 Datenbereiche, Zuweiserwerte und Merker 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-4 Befehle mit flankengesteuerter Ausführung 209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-5 Erweiterte Befehle 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-6 Eingabe von rechts angeordneten Befehlen 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-7 Befehlstabellen 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-7-1 Befehle mit festem Funktionscode 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-7-2 Erweiterte Befehle 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-7-3 Alphabetisch sortierte AWL–Liste 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-8 Kontaktplanbefehle 218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-8-1 LOAD, LOAD NOT, AND, AND NOT, OR und OR NOT 219 . . . . . . . .

5-8-2 AND LOAD und OR LOAD 219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-9 Bitsteuerungs–Befehle 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-9-1 Ausgang und invertierter Ausgang – OUT und OUT NOT 220 . . . . . . . .

5-9-2 SET und RESET – SET und RSET 221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-9-3 KEEP (R–S–Flip Flop) – KEEP(11) 221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ix

Inhaltsverzeichnis

5-9-4 DIFFERENTIATE UP and DOWN – DIFU(13) und DIFD(14)

5-10 KEIN VORGANG – NOP(00) 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-11 ENDE – END(01) 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-12 VERRIEGELUNG und VERRIEGELUNG LÖSCHEN – IL(02) und ILC(03) 224 .

5-13 SPRUNG und SPRUNGENDE – JMP(04) und JME(05) 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-14 Anwenderdefinierte Fehlerbefehle:

FAL(06) und FALS(07) – FAILURE ALARM AND RESET

und SEVERE FAILURE ALARM 227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-15 Schrittbefehle:

STEP DEFINE und STEP START (Schritt und nächster Schritt) –

STEP(08)/SNXT(09) 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-16 Zeitgeber– und Zählerbefehle 230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-16-1 TIMER (ZEITGEBER) – TIM 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-16-2 ZÄHLER – CNT 232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-16-3 CNTR (12) – REVERSIBLE COUNTER

5-16-4 HIGH–SPEED TIMER (SCHNELLER ZEITGEBER) – TIMH(15) 235 .

5-16-5 AUFSUMMIERENDER ZEITGEBER – TTIM(––) 236 . . . . . . . . . . . . .

5-16-6 INTERVAL TIMER (Intervall–Zeitgeber) – STIM(69) 238 . . . . . . . . . . .

5-16-7 REGISTER–COMPARISON TABLE

5-16-8 MODE CONTROL (Zählersteuerung) – INI(61) 251 . . . . . . . . . . . . . . . .

5-16-9 HIGH–SPEED COUNTER PV READ

5-17 Shift Instructions 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-17-1 SHIFT REGISTER (Schieberegister) – SFT(10) 257 . . . . . . . . . . . . . . . .

5-17-2 WORD SHIFT (Wortweises Verschieben) – WSFT(16) 258 . . . . . . . . . . .

5-17-3 ARITHMETIC SHIFT LEFT (Verschiebung nach links) – ASL (25) 258

5-17-4 ARITHMETIC SHIFT RIGHT

5-17-5 ROTATE LEFT (Rotation nach links) – ROL(27) 260 . . . . . . . . . . . . . . .

5-17-6 ROTATE RIGHT (Rotation nach rechts) – ROR(28) 260 . . . . . . . . . . . . .

5-17-7 ONE DIGIT SHIFT LEFT (Eine Stelle nach links verschieben) –

5-17-8 ONE DIGIT SHIFT RIGHT (Verschiebung um eine Stelle nach rechts) –

5-17-9 REVERSIBLE SHIFT REGISTER

5-17-10 ASYNCHRONOUS SHIFT REGISTER

5-18 Datenübertragungs–Befehle 265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-18-1 MOVE (Übertragen) – MOV(21) 265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-18-2 MOVE NOT (Invertiertes Übertragen) – MVN(22) 266 . . . . . . . . . . . . . .

5-18-3 BLOCK TRANSFER (Blockweise übertragen) – XFER(70) 267 . . . . . . .

5-18-4 BLOCK SET (Blockweise vorbesetzen) – BSET(71) 268 . . . . . . . . . . . . .

5-18-5 DATA EXCHANGE (Datenaustausch) – XCHG(73) 269 . . . . . . . . . . . . .

5-18-6 SINGLE WORD DISTRIBUTE (Datenverteilung) – DIST(80) 269 . . . .

5-18-7 DATA COLLECT (Daten sammeln) – COLL(81) 271 . . . . . . . . . . . . . . .

5-18-8 MOVE BIT (Bit übertragen) – MOVB(82) 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-18-9 MOVE DIGIT (Digit–Übertragung) – MOVD(83) 274 . . . . . . . . . . . . . . .

5-18-10 TRANSFER BITS – XFRB (Bits kopieren) 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-19 Vergleichsbefehle 276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-19-1 COMPARE (Vergleich) – CMP(20) 276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-19-2 TABLE COMPARE (Tabellenver gleich) – TCMP(85) 277 . . . . . . . . . . . .

5-19-3 BLOCK COMPARE (Blockweiser Vergleich) – BCMP(68) 278 . . . . . . .

5-19-4 DOUBLE COMPARE (Doppeltgenauer Vergleich) – CMPL(60) 280 . . .

5-19-5 MULTI–WORD COMPARE (Mehrwort–Vergleich) – MCMP(19) 281 .

5-19-6 CPS(––) – SIGNED BINARY COMPARE (Vorzeichenbehaftete 16

5-19-7 CPSL(––) – DOUBLE SIGNED BINARY COMPARE

5-19-8 – AREA RANGE COMPARE (Bereichsvergleiche) – ZCP(––) 284 . . . .

5-19-9 DOUBLE AREA RANGE COMPARE

(Ausführung bei steigender/fallender Flanke) 222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Aufwärts–/Abwärts–ZÄHLER) 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(VERGLEICHSTABELLE) – CTBL(63) 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Schnellen Zähler–Istwert einlesen) – PRV (62) 253 . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Arithmetisches Verschieben nach rechts) – ASR(26) 259 . . . . . . . . . . . .

SLD(74) 261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SRD(75) 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Links/Rechts–Schieberegister) – SFTR(84) 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Asynchrones Schieberegister) – ASFT (17) 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bit–Binärwerte vergleichen) 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(vorzeichenbehaftete 32 Bit–Binärwerte vergleichen) 283 . . . . . . . . . . . .

(Doppelte Bereichsvergleiche) – ZCPL(––) 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

x

Inhaltsverzeichnis

5-20 Konvertierungsbefehle 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-20-1 BCD–TO–BINARY (BCD–Binär–Konvertierung) – BIN(23) 286 . . . . . .

5-20-2 BINARY–TO–BCD (BIN–BCD–Konvertierung) – BCD(24) 287 . . . . . .

5-20-3 DOUBLE BINARY–TO–DOUBLE BCD

5-20-4 DOOUBLE BINARY–TO–DOUBLE BCD

5-20-5 4–TO–16 DECODER (4–in–16–Dekoder) – MLPX(76) 289 . . . . . . . . . .

5-20-6 16–TO–4 ENCODER (16–in–4–Enkoder) – DMPX(77) 291 . . . . . . . . . .

5-20-7 7–SEGMENT DECODER (Dekodierung für 7–Segment–Anzeige) –

5-20-8 ASCII CONVERT (ASCII–Konvertierung) – ASC(86) 296 . . . . . . . . . . .

5-20-9 ASCII–TO–HEXADECIMAL

5-20-10 SCALING (Skalierung) – SCL(66) 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-20-11 SIGNED BINARY TO BCD SCALING (Vorzeichenbehaftete

5-20-12 BCD TO SIGNED BINARY SCALING (Skalierung BCD zu

5-20-13 HOURS–TO–SECONDS (Stunden–in–Sekunden) – SEC(––) 306 . . . . . .

5-20-14 SECONDS–TO–HOURS (Sekunden–in–Stunden) – HMS(––) 307 . . . . .

5-20-15 COLUMN-TO-LINE(Spalte–zu–Zeile) – LINE(––) 308 . . . . . . . . . . . . .

5-20-16 LINE-TO-COLUMN (Zeile–zu–Spalte) – COLM(––) 309 . . . . . . . . . . . .

5-20-17 2’S COMPLEMENT (2er–Komplement) – NEG(––) 310 . . . . . . . . . . . . .

5-20-18 DOUBLE 2’S COMPLEMENT(Doppelwort–2er–Komplement) –

5-21 BCD–Rechenbefehle 313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-21-1 SET CARRY – STC(40) 313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-21-2 CLEAR CARRY – CLC(41) 313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-21-3 BCD ADDITION (BCD–Addition) – ADD(30) 313 . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-21-4 BCD SUBTRACT (BCD–Subtraktion) – SUB(31) 314 . . . . . . . . . . . . . .

5-21-5 BCD MULTIPY (BCD–Multiplikation) – MUL(32) 316 . . . . . . . . . . . . .

5-21-6 BCD DIVIDE (BCD–Division) – DIV(33) 317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-21-7 DOUBLE BCD ADD (Doppelwort BCD–Addition) – ADDL(54) 318 . .

5-21-8 DOUBLE BCD SUBTRACT

5-21-9 DOUBLE BCD MULTIPLY (Doppelwort BCD–Multiplikation) –

5-21-10 DOUBLE BCD DIVIDE (Doppelwort BCD–Division) – DIVL(57) 322 .

5-21-11 SQUARE ROOT – ROOT(72) 323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-22 Binäre Rechenbefehle 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-22-1 BINÄR ADD (Binäre Addition) – ADB(50) 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-22-2 SBB(51) – BINARY SUBTRACT (Binäre Subtraktion) 325 . . . . . . . . . .

5-22-3 BINARY MULTIPLY (Binäre Multiplikation) – MLB(52) 326 . . . . . . . .

5-22-4 BINARY DIVIDE (Binäre Division) – DVB(53) 327 . . . . . . . . . . . . . . . .

5-22-5 DOUBLE BINARY ADD – ADBL(––) 328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-22-6 DOUBLE BINARY SUBTRACT – SBBL(––) 329 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-22-7 SIGNED BINARY MULTIPLY – MBS(––) 331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-22-8 DOUBLE SIGNED BINARY MULTIPLY – MBSL(––) 332 . . . . . . . . . .

5-22-9 SIGNED BINARY DIVIDE – DBS(––) 333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-22-10 DOUBLE SIGNED BINARY DIVIDE – DBSL(––) 334 . . . . . . . . . . . . .

5-23 Spezielle mathematische Befehle 335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-23-1 FIND MAXIMUM (Maximum suchen) – MAX(––) 335 . . . . . . . . . . . . .

5-23-2 FIND MINIMUM (Minimum suchen) – MIN(––) 336 . . . . . . . . . . . . . . .

5-23-3 AVERAGE VALUE (Mittelwerte berechnen) – AVG(––) 337 . . . . . . . . .

5-23-4 SUM (Addition) – SUM(––) 339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

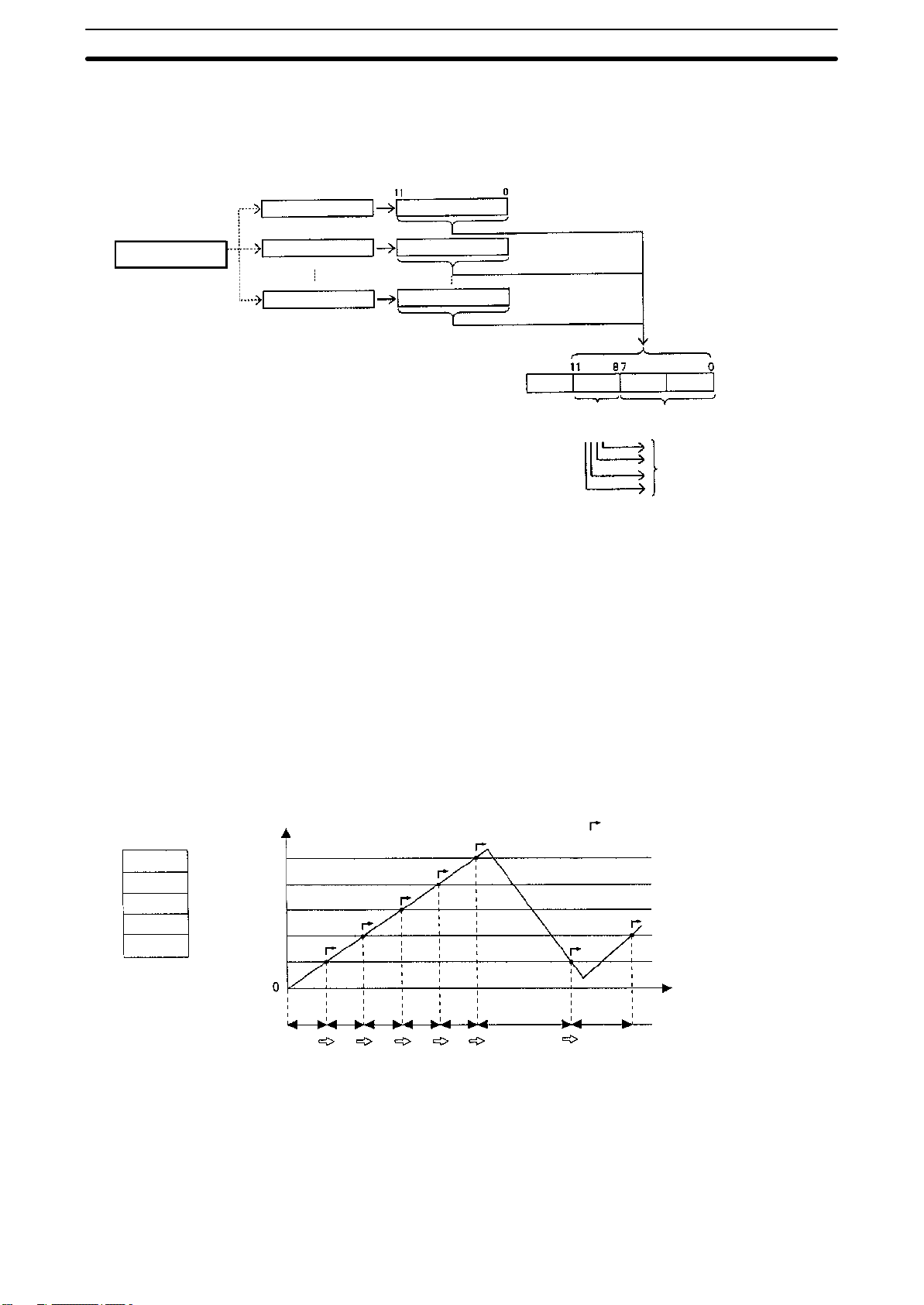

5-23-5 ARITHMETIC PROCESS – APR(––) 341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24 Mathematische Fließkomma–Befehle 343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-1 FLIEßKOMMA ZU 16-BIT: FIX(––) 349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-2 FLIEßKOMMA–ZU–32-BIT: FIXL(––) 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-3 16-BIT–ZU–FlIEßKOMMA: FLT(––) 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-4 32-BIT–ZU–FLOATING: FLTL(––) 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-5 FLIEßKOMMA–ADDITION: +F(––) 352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-6 FLIEßKOMMA–SUBTRAKTION: –F(––) 353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-7 FLIEßKOMMA–MULTIPLIKATION: *F(––) 354 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Doppelwort BCD– Doppelwort BIN–Konvertierung) – BINL(58) 288 . .

(Doppelwort BIN– Doppelwort BCD–Konvertierung) – BCDL(59) 288 .

SDEC(78) 293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(in Hexadezimal–Wort konvertieren) – HEX(––) 297 . . . . . . . . . . . . . . . .

Binärwerte in BCD–Worte konvertieren) – SCL2(––) 302 . . . . . . . . . . . .

vorzeichenbehaftetem Binärwert) – SCL3(––) 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEGL(––) 311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Doppelwort BCD–Subtraktion) – SUBL(55) 320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MULL(56) 321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xi

Inhaltsverzeichnis

5-24-8 FLIEßKOMMA–DIVISION: /F(––) 356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-9 GRAD IN RADIANTEN: RAD(––) 357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-10 RADIANTEN IN GRAD: DEG(––) 358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-11 SINUS: SIN(––) 359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-12 KOSINUS: COS(––) 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-13 TANGENS: TAN(––) 361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-14 ARKUSSINUS: ASIN(––) 362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-15 ARKUSKOSINUS: ACOS(––) 363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-16 ARC TANGENT: ATAN(––) 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-17 QUADRATWURZEL: SQRT(––) 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-18 EXPONENT: EXP(––) 366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-24-19 LOGARITHM: LOG(––) 367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-25 Logikbefehl 368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-25-1 COMPLEMENT (Komplement) – COM(29) 368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-25-2 LOGICAL AND (Wortweise UND–Verknüpfung) – ANDW(34) 369 . . .

5-25-3 LOGICAL OR (Wortweise ODER–Verknüpfung) – ORW(35) 370 . . . . .

5-25-4 EXCLUSIVE OR (Wortweise EXKLUSIV–ODER–Verknüpfung) –

XORW(36) 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-25-5 EXCLUSIVE NOR (Wortweise EXKLUSIV–ODER–NICHT–

Verknüpfung) – XNRW(37) 371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-26 Inkrementier/Dekrementier–Befehle 372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-26-1 BCD INCREMENT (BCD–Inkrementierung) – INC(38) 372 . . . . . . . . . .

5-26-2 BCD DECREMENT (BCD–Dekrementierung) – DEC(39) 372 . . . . . . . .

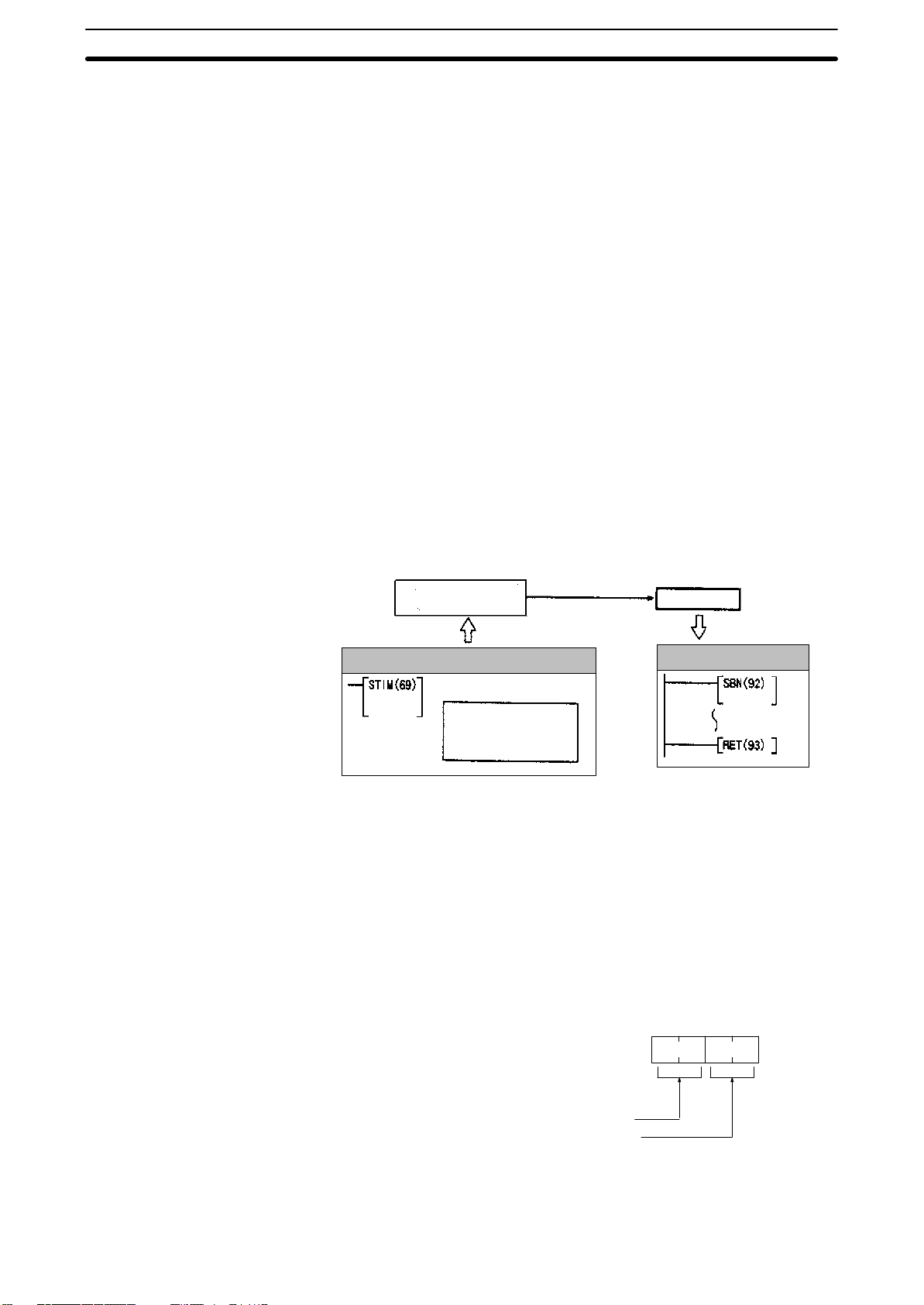

5-27 Unterprogrammbefehle 373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-27-1 SUBROUTINE ENTER (Unterprogramm–Aufruf) – SBS(91) 373 . . . . .

5-27-2 SUBROUTINE DEFINE and RETURN (Unterprogramm–Anfang und

5-28 Spezielle Befehle 375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-28-1 TRSM(45) – TRACE MEMORY SAMPLING (Datenaufzeichnung). 375

5-28-2 MESSAGE DISPLAY (Meldungsanzeige) – MSG(46) 377 . . . . . . . . . . .

5-28-3 IORF(97) – I/O REFRESH (E/A–Auffrischung) 378 . . . . . . . . . . . . . . . .

5-28-4 MACRO (Unterprogramm–Struktur) – MCRO(99) 379 . . . . . . . . . . . . . .

5-28-5 BIT COUNTER (Bits zählen) – BCNT(67) 381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-28-6 FRAME CHECKSUM (Rahmenprüfsumme berechnen) – FCS(––) 381 .

5-28-7 FAILURE POINT DETECTION (Fehlererkennung) – FPD(––)

5-28-8 INTERRUPT CONTROL (Interrupt–Steuerung) – INT(89) 387 . . . . . . .

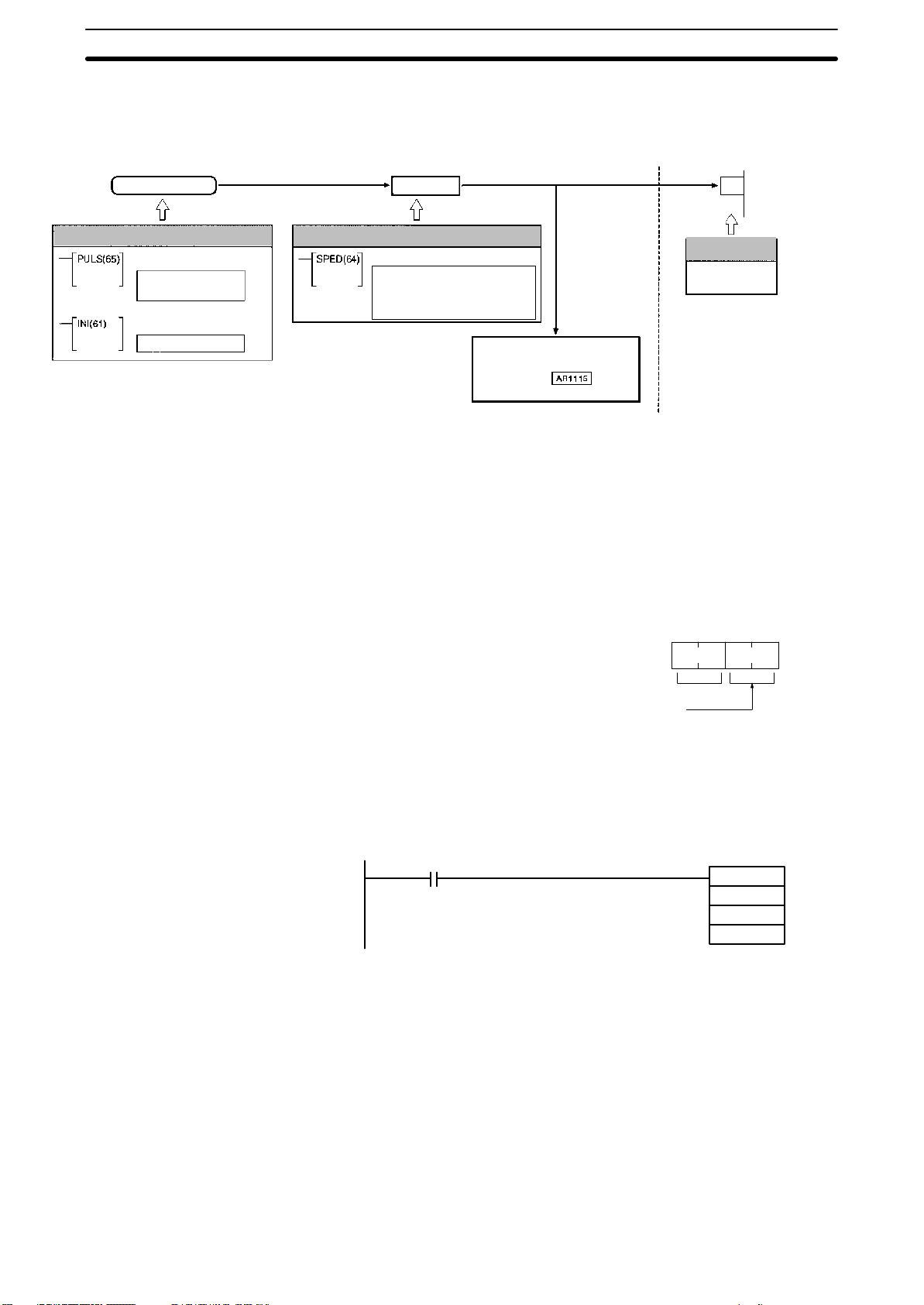

5-28-9 SET PULSES (Impulsausgabe) – PULS(65) 389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-28-10 SPEED OUTPUT (Geschwindigkeitsausgabe) – SPED(64) 391 . . . . . . . .

5-28-11 PULSE OUTPUT (Impulsausgabe) – PLS2(––) 393 . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-28-12 ACCELERATION CONTROL (Steuerung von Impulsausgaben) –

5-28-13 PULSE WITH VARIABLE DUTY FACTOR (Impulse mit variablen

5-28-14 DATA SEARCH (Datenbereiche durchsuchen) – SRCH(––) 399 . . . . . . .

5-28-15 PID CONTROL (PID–Regelung) – PID(––) 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-29 Netzwerk–Befehle 402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-29-1 NETWORK SEND(Netzwerk senden) – SEND(90) 402 . . . . . . . . . . . . . .

5-29-2 NETZWERK EMPFANGEN – RECV(98) 406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-29-3 FINS–BEFEHL ZUSTELLEN: CMND(––) 409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-30 Kommunikationsbefehle 411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-30-1 RECEIVE (Empfangen) – RXD(47) 411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-30-2 TRANSMIT (Daten senden) – TXD(48) 414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-30-3 SERIELLE SCHNITTSTELLENKONFIGURATION ÄNDERN –

5-30-4 PROTOKOLL–MAKRO – PMCR(––) 419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-31 Besondere E/A–Befehle 422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-31-1 7-SEGMENT–ANZEIGENAUSGABE – 7SEG(88) 422 . . . . . . . . . . . . .

5-31-2 Digitaler Eingangsschalter – DSW(87) 425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-31-3 HKY(––) – HEXADECIMAL KEY INPUT

5-31-4 Dateneingabe über das Zehner–Tastenfeld – TKY(18) 431 . . . . . . . . . . . .

Unterprogramm–Ende) – SBN(92)/RET(93) 375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Fehlerdiagnose) 383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ACC(––) 395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tastverhältnis) – PWM(––) 398 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STUP(––) 417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Eingabe von Daten über hexadezimales Tastenfeld) 428 . . . . . . . . . . . . .

xii

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 6 – Host–Link–Befehle 435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-1 Host–Link–Befehlsübersicht 436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-2 Endecodes 436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-2-1 Codes 436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-2-2 Codes und verfügbare Befehle 438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-3 Kommunikationsverfahren 438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-4 Befehls– und Antwortformate 439 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-4-1 Befehle vom Host–Computer 439 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-4-2 Befehle von der SPS 443 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5 Host–Link–Befehle 444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-1 IR/SR–Bereich lesen –– RR 444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-2 LR–Bereich lesen –– RL 444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-3 HR–Bereich lesen –– RH 445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-4 Istwert lesen –– RC 445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-5 Zeitgeber/Zählerstatus lesen –– RG 445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-6 DM–Bereich lesen –– RD 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-7 EM–Bereich lesen –– RE 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-8 AR–Bereich lesen –– RJ 447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-9 IR/SR–Bereich speichern –– WR 447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-10 LR–Bereich speichern –– WL 448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-11 HR–Bereich speichern –– WH 448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-12 Istwert speichern –– WC 449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-13 TC–Status speichern –– WG 449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-14 DM–Bereich speichern –– WD 450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-15 EM–Bereich speichern –– WE 451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-16 AR–Bereich speichern –– WJ 451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-17 Sollwert lesen 1 –– R# 452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-18 Sollwert lesen 2 –– R$ 453 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-19 Sollwert lesen 3 –– R% 454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-20 Sollwert ändern 1 –– W# 455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-21 Sollwert ändern 2 –– W$ 455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-22 Sollwert ändern 3 –– W% 456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-23 Status lesen –– MS 457 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-24 Status speichern –– SC 458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-25 Fehler lesen –– MF 459 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-26 Zwangsweises Setzen –– KS 460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-27 Zwangsweises Rücksetzen –– KR 461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-28 Mehrfaches Setzen/Rücksetzen –– FK 462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-29 Zwangsweises Setzen/Rücksetzen aufheben –– KC 463 . . . . . . . . . . . . . .

6-5-30 SPS–Modell lesen –– MM 464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-31 TEST–– TS 464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-32 Programm lesen –– RP 465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-33 Programm speichern –– WP 465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-34 Multi–Bereichsspezifikationsbefehl –– QQ 465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-35 Abbruch –– XZ 467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-36 Initialisieren –– :: 467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-37 TXD–Antwort –– EX 468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-5-38 Undefinierter Befehl –– IC 468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 7 – CPU–Baugruppenbetrieb und Verarbeitungszeit 469 . . . . . . . . . . .

7-1 CPU–Baugruppenvorgänge 470 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7-2 Versorgungsspannungsunterbrechungen 471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7-2-1 Vorgänge bei einem Versorgungsspannungsausfall 471 . . . . . . . . . . . . . . .

7-2-2 Einschaltvorgänge nach einer Versorgungsspannungunterbrechung 472 .

7-3 Zykluszeit 474 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7-3-1 Übersicht 474 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7-3-2 Befehlsausführungszeiten 476 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7-3-3 E/A–Reaktionszeit 487 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7-3-4 1:1 Link–E/A–Ansprechzeit 488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7-3-5 Interrupt–Verarbeitungszeit 490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xiii

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 8 – Fehlersuche 493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-1 Einführung 494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-2 Fehlermeldung der Programmierkonsole 494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-3 Programmierfehler 495 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-4 Anwenderdefinierte Fehler 496 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-5 Betriebsfehler 497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-5-1 Geringfügige Fehler 497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-5-2 Schwerwiegende Fehler 499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-6 Fehlerprotokoll 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-7 Ablaufdiagramm zur Fehlerbehebung 502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anhang 509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A – Programmierbefehle 509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B – Fehler– und Artihmetikmerker 515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C – Speicherbereiche 519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D – Verwendung der Uhr 535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E – E/A–Zuweisungsblatt 537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F – Programmierblatt 539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G – Liste der FAL–Nummern 543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H – Erweiterte ASCII–Codes 545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INDEX

xiv

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Speicherprogrammierbaren Steuerungen

(SPS) und verwandten Geräten.

Diese Informationen sind sehr wichtig für eine sichere und zuverlässige Anwendung der SPS. Lesen Sie die Vorsichts–

maßnahmen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation oder Inbetriebnahme eines SPS–Systems beginnen.

1 Zielgruppe xiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1–1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen xiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Sicherheitsmaßnahmen xiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Betriebsumgebungs–Sicherheitsvorkehrungen xvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Anwendungs–Sicherheitsvorkehrungen xvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-1 Anwendbare Richtlinien xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-2 Konzepte xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-3 Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-4 Störungsreduzierung der Relaisausgänge xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xiii

1 Zielgruppe

Dieses Handbuch ist zum Gebrauch für die nachfolgend aufgeführten Personengruppen bestimmt, die über Kenntnisse auf dem Gebiet elektrischer Sys–

teme verfügen sollten (Elektroingenieure oder ähnliche):

• Personen, deren Aufgabengebiet die Installation von Automatisierungs–

Systemen ist.

• Personen, deren Aufgabengebiet der Entwurf von Automatisierungs–Sys–

temen ist.

• Personen, deren Aufgabengebiet der Betrieb und die Überwachung von

Automatisierungs–Systemen ist.

1-1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen

Der Anwender darf das Produkt nur entsprechend den in diesem Handbuch

niedergelegten Vorgaben einsetzen.

Bevor Sie dieses Produkt unter Bedingungen anwenden, die nicht in diesem

Handbuch beschrieben sind oder das Produkt in nuklearen Steuerungssystemen, Bahnnetzen, Luftfahrtsystemen, Fahrzeugen, Verbrennungssystemen,

medizinischen Geräten, Glücksspielautomaten, Sicherheitsgeräten und anderen Systemen, Maschinen und Geräten anwenden, die bei unsachgemäßer Anwendung ernsthaften Einfluss auf Leben und Eigentum haben, konsultieren Sie bitte Ihre OMRON–Vertretung.

Stellen Sie sicher, dass die Nennleistungen und Betriebsmerkmale des Produktes den Anforderungen der Systeme, Maschinen und Anlagen genügen.

Die Systeme, Maschinen und Anlagen ihrerseits sollten mit Doppel–Sicherheitsmechanismen ausgestattet sein.

Dieses Handbuch enthält Informationen über die Installation und den Betrieb

von OMRON SPS–Systemen. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor

Sie die Software anwenden. Halten Sie das Handbuch zur weiteren Information bereit.

2Sicherheitsmaßnahmen

WARNUNG Die SPS und alle SPS–Baugruppen dürfen nur für die im Handbuch

!

spezifizierten Zwecke und nur unter den spezifizierten Vorgaben eingesetzt

werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anlage als solche eine

Gefahr für Leib und Leben von Personen in sich birgt. Setzen Sie sich mit

der nächsten OMRON–Niederlassung in Verbindung, wenn Sie die SPS in

einem der oben erwähnten Systeme einsetzen wollen.

2 Sicherheitsmaßnahmen

WARNUNG Die CPU–Baugruppe frischt die E/A auch dann auf, wenn das Programm

!

gestoppt wird (d. h. auch in der PROGRAM–Betriebsart). Achten Sie auf

ausreichende Sicherheitsmaßnahmen, bevor Sie den Status der Speicher

ändern, die den E/A–Baugruppen, erweiterten E/A–Baugruppen oder

Spezialmodulen zugewiesen sind. Änderungen von Daten, die irgendeiner

Baugruppe zugewiesen sind, können zu einem unerwarteten Betrieb von den

Lasten, die an diese Baugruppen angeschlossen sind, führen. Jede der

folgenden Funktionen kann zu Änderung des Speicherstatus führen:

• Übertragung von E/A–Speicherdaten in die CPU–Baugruppe über ein

Programmiergerät.

• Änderung der aktuellen Werte über ein Programmiergerät.

• Zwangsweises Setzen/Rücksetzen von Bits über ein Programmiergerät.

• Übertragung des E/A–Speichers von einem Host–Computer oder einer

anderen SPS in einem Netzwerk.

xiv

WARNUNG Versuchen Sie keinesfalls bei anliegender Spannung eine Baugruppe zu

!

zerlegen. Andernfalls kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.

WARNUNG Berühren Sie keine Klemmen oder Klemmenblöcke bei anliegender

!

Spannung. Andernfalls kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.

WARNUNG Versuchen Sie nicht, die Baugruppe zu zerlegen, selbst zu reparieren oder

!

zu verändern. Andernfalls könnten Fehlfunktionen, Feuer oder elektrische

Schocks hervorgerufen werden.

WARNUNG Sorgen Sie für entsprechende Sicherheitsmaßnahmen in externen

!

Schaltungen (d. h. außerhalb der SPS), einschließlich der nachfolgenden

Angaben, um das System bei Fehlfunktionen der SPS oder vor anderen

externen Faktoren, die den SPS–Betrieb stören, zu schützen. Andernfalls

können ernsthafte Unfälle verursacht werden.

• NOT–AUS–Schalter, Verriegelungs–Schalter, Grenzschalter und ähnliche

Sicherheitsmaßnahmen müssen in den externen Steuerschaltungen

vorhanden sein.

• Die SPS schaltet alle Ausgänge aus, wenn die Selbstdiagnose–Funktion

einen Fehler erfasst oder wenn ein ernster Fehleralarm (FALS)–Befehl

ausgeführt wird. Als Gegenmaßnahme müssen externe

Sicherheitsmaßnahmen zur Sicherheit des Systems veranlasst werden.

• Die SPS–Ausgänge könnten bei Ablagerungen oder Verbrennungen der

Ausgangsrelais oder Zerstörung der Ausgangstransistoren ein– bzw.

ausgeschaltet bleiben. Als Gegenmaßnahme müssen externe

Sicherheitsmaßnahmen zur Sicherheit des Systems veranlasst werden.

• Wenn der 24-VDC–Ausgang (Versorgungsspannung für die SPS)

überlastet oder kurzgeschlossen wird, könnte die Spannung abfallen und

dazu führen, dass die Ausgänge ausschalten. Als Gegenmaßnahme

müssen externe Sicherheitsmaßnahmen zur Sicherheit des Systems

veranlasst werden.

2Sicherheitsmaßnahmen

WARNUNG Berühren Sie die Spannungsversorgung nicht bei anliegender Spannung oder

!

unmittelbar nach Ausschalten der Spannung. Dies kann zum elektrischen

Schlag führen.

Vorsicht Führen Sie eine Online–Editierung nur dann aus, wenn sichergestellt ist,

!

dass keine nachteiligen Folgen durch Erhöhung der Zykluszeit entstehen.

Andernfalls sind die Eingangssignale nicht lesbar.

Vorsicht Achten Sie auf Sicherheitsvorkehrungen des Zielteilnehmers, bevor Sie ein

!

Programm an einen anderen Teilnehmer übertragen oder den Inhalt des

E/A–Speicherbereichs ändern. Andernfalls könnten Verletzungen verursacht

werden.

Vorsicht Ziehen Sie die Schrauben des Klemmenblocks der

!

AC–Spannungsversorgungsbaugruppe gemäß den Spezifikationen in dem

Handbuch mit dem entsprechenden Drehmoment fest. Andernfalls könnten

Verbrennungen oder Fehlfunktionen verursacht werden.

xv

3 Betriebsumgebungs–Sicherheitsvorkehrungen

Vorsicht Vom Betrieb des Steuerungssystems sollte bei Vorliegen einer der nachste-

!

hend beschriebenen Umständen abgesehen werden

• direkte Sonneneinstrahlung,

• Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit außerhalb der spezifi-

zierten Toleranzbereiche,

• Kondensation als Folge erheblicher Temperaturschwankungen,

• ätzende oder leicht entflammbare Gase,

• Stäube (insbesondere Eisenstäube) oder Salze,

• Vorhandensein von Wasser, Öl oder Chemikalien,

• Erschütterungen oder Vibrationen

Vorsicht Führen Sie ausreichende Gegenmaßnahmen durch, wenn Sie auf die nach-

!

folgenden Umgebungsbedingungen treffen:

• elektrostatische oder andere Störungen,

• starke elektromagnetische Felder,

• Auftreten von Radioaktivität,

• Nähe zu Netzleitungen.

4Anwendungs–Sicherheitsvorkehrungen

Vorsicht Die Umgebungsbedingungen des SPS–Systems haben auf die Lebensdauer

!

und Zuverlässigkeit des Systems einen erheblichen Einfluss. Unzureichende

Umgebungsbedingungen können zu Fehlfunktion, Systemausfall und anderen unvorhersehbaren Problemen im SPS–Betrieb führen. Stellen Sie sicher,

dass die Umgebungsbedingungen sowohl bei der Installation als auch während des späteren Betriebs innerhalb der spezifizierten Toleranzbereiche liegen.

4 Anwendungs–Sicherheitsvorkehrungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das SPS–Sys–

tem verwenden.

WARNUNG Befolgen Sie stets die Vorsichtsmaßnahmen. Nichtbeachten der folgenden

!

Sicherheitsmaßnahmen kann zu schweren und schwersten

Gesundheitsschäden führen.

• Erden Sie das System bei der Installation der Baugruppen. Andernfalls kann

ein elektrischer Schlag verursacht werden.

• Eine Erdung muss installiert werden, wenn die GR– und LG–Klemmen an

der Spannungsversorgungsbaugruppe kurzgeschlossen werden.

• Schalten Sie die Spannungsversorgung der SPS stets aus, bevor Sie eine der

nachfolgend aufgeführten Handlungen durchführen. Andernfalls könnten

Fehlfunktionen oder ein elektrischer Schock verursacht werden.

• Einbau oder Ausbau der E/A–Baugruppen, CPU–Baugruppen, Spezialmodule oder anderer Baugruppen.

• Zusammenbau der Baugruppen.

• Einstellung der DIP–Schalter oder Drehschalter.

• Verbinden oder Verdrahten von Kabel.

• Verbinden oder Trennen von Anschlüssen.

xvi

Vorsicht Nichtbeachten der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu Fehlfunktionen

!

der SPS oder des Systems führen und die SPS bzw. die SPS–Baugruppe

beschädigen. Befolgen Sie stets die Vorsichtmaßnahmen.

4Anwendungs–Sicherheitsvorkehrungen

• Schalten Sie immer zuerst die Spannung der SPS ein, bevor Sie das

Steuerungssystem einschalten. Wenn die Spannungsversorgung der SPS

nach Einschalten des Steuerungssystems erfolgt, können kurzzeitige

Fehler in den Signalen des Steuerungssystems auftreten, da die

Ausgangsklemmen der DC–Ausgangsbaugruppe und anderer Baugruppen

kurzzeitig einschalten, wenn die Spannung der SPS eingeschaltet wird.

• Der Anwender muss entsprechende Maßnahmen einleiten, um die

Sicherheit zu gewährleisten, wenn die Ausgänge der Ausgangsbaugruppe

aufgrund von internen Schaltungsfehlern, die in Relais, Transistoren und

anderen Bauteilen auftreten können, eingeschaltet bleiben.

• Der Anwender muss entsprechende Maßnahmen einleiten, um auch für den

Fall falscher, fehlender oder abnormaler Signale, bedingt durch unterbrochene Signalleitungen bzw. vorübergehende Spannungsunterbrechungen,

die Sicherheit zu gewährleisten.

• Schalten Sie die Spannungsversorgung nicht aus, während Daten übertragen werden, insbesondere beim Schreiben und Lesen in eine Speicherkarte.

• Wenn der E/A–Systemhaftmerker (SR 25212) eingeschaltet wird, werden die

Ausgänge der SPS nicht ausgeschalten; sie behalten ihren vorherigen Status,

wenn die SPS von der RUN– oder MONITOR–Betriebsart auf die PROGRAM–Betriebsart umgeschaltet wird. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass

externe Lasten keine gefährlichen Situationen herbeiführen. (Wird der Betrieb

aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers oder aufgrund von Fehlern, die

durch den Befehl FALS(07) hervorgerufen werden, angehalten, werden alle

Ausgänge der Ausgangsbaugruppe ausgeschalten und nur der interne Ausgangsstatus bleibt erhalten.)

• Wenn eine Spannungsversorgung von 200 bis 240 V AC von einer

CQM1-PA216–Spannungsversorgungsbaugruppe geliefert wird, entfernen

Sie immer die Metall–Brücke von den Spannungsauswahl–Klemmen. Das

Produkt könnte bei einer Spannung von 200 bis 240 V AC geschädigt

werden, wenn die Metall–Brücke angebracht ist.

• Legen Sie immer die in dem Technischen Handbuch spezifizierte Spannung

an. Eine falsche Spannung kann zu Fehlfunktionen oder Bränden führen.

• Führen Sie entsprechende Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass die

spezifizierte Leistung mit der Nennspannung und Frequenz geliefert wird, insbesondere in Gegenden mit instabiler Spannungsversorgung. Eine falsche

Spannungsversorgung kann zu Fehlfunktionen führen.

• Installieren Sie externe Trennschalter und andere Sicherungen, um Kurzschlüsse in der externen Verdrahtung zu vermeiden. Andernfalls kann ein

Brand verursacht werden.

• Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Eingangsbaugruppen der Nenneingangsspannung entspricht. Überspannungen können Brände verursachen.

• Stellen Sie sicher, dass die Spannungen oder angeschlossenen Lasten der

maximalen Schaltkapazität entsprechen. Überspannungen oder zu große

Lasten können Brände verursachen.

• Trennen Sie immer die FG–Klemme ab, wenn Sie einen Durchschlags–

Spannungstest durchführen. Andernfalls können Brände verursacht werden.

• Installieren Sie alle Baugruppen ordnungsgemäß entsprechend den Anleitungen in den Technischen Handbüchern. Eine falsche Installation der Baugruppen kann einen fehlerhaften Betrieb verursachen.

• Stellen Sie sicher, dass alle Montageschrauben, Klemmenschrauben und

Kabelsteckerschrauben gemäß den Spezifikationen in den Handbüchern

mit einem entsprechenden Drehmoment fest angezogen sind. Andernfalls

können Fehlfunktionen verursacht werden.

xvii

4Anwendungs–Sicherheitsvorkehrungen

• Entfernen Sie beim Verdrahten nicht die Schutzaufkleber von der Baugruppe.

Andernfalls könnten Fehlfunktionen auftreten, wenn Fremdkörper in die Baugruppe gelangen.

• Entfernen Sie die Schutzaufkleber nach Abschluss der Verdrahtung, um ordnungsgemäße Wärmeabfuhr zu gewährleisten. Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten.

• Verwenden Sie für die Verdrahtung Kabelschuhe. Schließen Sie keine blanken, verdrillten Leitungen direkt an die Klemmen an. Andernfalls können

Brände verursacht werden.

• Verdrahten Sie alle Anschlüsse korrekt.

• Überprüfen Sie alle Verdrahtungen und Schaltereinstellungen nochmals, be-

vor Sie die Spannungsversorgung einschalten. Andernfalls können Brände

verursacht werden.

• Bauen Sie die Baugruppe erst ein, nachdem alle Klemmenblöcke und Steckverbinder überprüft wurden.

• Bevor Sie die Baugruppe berühren, berühren Sie erst einen geerdeten metallischen Gegenstand, um jede statische Aufladung zu vermeiden. Andernfalls

könnten Fehlfunktionen oder Beschädigungen verursacht werden.

• Achten Sie darauf, dass die Steckverbinder, Klemmenblöcke, Anschlusskabel

und andere Teile mit Verriegelung sicher verriegelt sind. Andernfalls können

Fehlfunktionen verursacht werden.

• Überprüfen Sie die Schaltereinstellung, die Inhalte des DM–Bereichs und andere Einstellungen vor dem Betriebsstart. Andernfalls könnte ein fehlerhafter

Betrieb verursacht werden.

• Prüfen Sie das Anwenderprogramm auf korrekte Ausführung, bevor Sie es auf

der SPS ablaufen lassen. Andernfalls könnte ein fehlerhafter Betrieb verursacht werden.

• Stellen Sie sicher, dass keine nachteiligen Folgen auftreten, bevor Sie die folgenden Handlungen durchführen. Andernfalls könnte ein fehlerhafter Betrieb

verursacht werden.

• Änderung der Betriebsart der SPS.

• Zwangssetzen und Zwangsrücksetzen von Bits im Speicher

• Ändern von Istwerten der Worte oder Sollwerten im Speicher.

• Nehmen Sie den Betrieb erst auf, nachdem der Inhalt der DM– und HR–Berei-

che und andere Daten in die neue CPU–Baugruppe übertragen wurde. Andernfalls kann ein unvorhersehbarer Betrieb verursacht werden.

• Die Kabel dürfen nicht mit übermäßiger Kraft gezogen oder gebogen werden.

Andernfalls können die Kabel brechen.

• Legen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Andernfalls können die Kabel

brechen.

• Achten Sie beim Austausch von Teilen darauf, dass die Leistungsmerkmale

der neuen Teile korrekt sind. Andernfalls können Fehlfunktionen oder Brände

verursacht werden.

• Decken Sie die Leiterplatten beim Transport oder Lagern mit einem antistatischen Material ab, um sie vor elektrostatischer Aufladung zu schützen und

sorgen Sie für eine geeignete Lagertemperatur.

• Berühren Sie die Rückseite der Leiterplatten oder deren internen Komponente

nicht mit bloßen Fingern. Scharfe Drähte und andere Teile können zu Verletzungen führen.

• Die Batterieklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden und die Batterie

darf nicht geladen, zerlegt, erhitzt oder verbrannt werden. Die Batterie darf

keinen starken Stößen ausgesetzt werden. Andernfalls könnte die Batterie

Auslaufen, Hitze erzeugen oder entzünden. Entsorgen Sie jede Batterie,

die zu Boden gefallen ist, oder auf andere Weise starken Stößen

ausgesetzt wurde. Andernfalls könnte die Batterie bei weiterer Verwendung

auslaufen.

xviii

• Entsprechend den UL–Standards dürfen Batterien nur von erfahrenen

Technikern ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass keine anderen

Personen die Batterien ersetzen.

5 Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien

5-1 Anwendbare Richtlinien

• EMV–Richtlinien

• Niederspannungsrichtlinie

5-2 Konzepte

EMV–Richtlinien

OMRON–Produkte, die den EC–Richtlinien entsprechen, entsprechen

außerdem den zugehörigen EMV–Standards, so dass sie einfach in andere

Geräte und Maschinen installiert werden können. Die aktuellen Produkte

wurden auf Übereinstimmung mit den EMV–Standards überprüft (sehen Sie

den folgenden Hinweis). Ob die Produkte mit den Standards in dem System

übereinstimmen, muss jedoch vom Kunden sichergestellt werden.

OMRON–Produkte mit EMV–Leistung, die den EC–Richtlinien entsprechen,

variieren in Abhängigkeit mit Konfiguration, Verdrahtung und anderen

Bedingungen der Ausrüstung und Schaltschrank, in die das OMRON–Gerät

installiert ist. Der Kunde muss daher abschließende Untersuchungen

durchführen, um sicherzustellen, dass die Geräte und das gesamte System

mit den EMV–Standards übereinstimmen.

5Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien

Hinweis Anwendbare EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)–Standards sind wie

folgt:

EMS (Elektromagnetische Anfälligkeit): EN61131-2

EMI (Elektromagnetische Beeinflussung): EN50081-2

(Störausstrahlung: 10m Bestimmung)

Niederspannungs–Richtlinie

Achten Sie immer darauf, dass Geräte, die mit einer Spannung von 50 bis 1.000

V AC oder 75 bis 1.500 V DC betrieben werden, den erforderlichen

Sicherheitsstandards der SPS entsprechen (EN61131-2).

5-3 Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien

Die SPS der CQM1H-Serie entsprechen den EC–Richtlinien. Um

sicherzustellen, dass die Maschine oder das Gerät, in dem die SPS der

CQM1H-Serie verwendet wird, den EC–Richtlinien entspricht, müssen bei

der Installation der SPS folgende Punkte berücksichtigt werden:

1, 2, 3...

1. Die SPS muss in einen Schaltschrank installiert werden.

2. Eine verstärkte Isolierung oder Doppelisolierung muss für die

DC–Spannungsversorgungen, die für die Kommunikations– und

E/A–Spannungsversorgungen verwendet werden, vorhanden sein.

3. SPS, die den EC–Richtlinien entsprechen, entsprechen auch dem

CE–Standard (EN50081-2). Wenn eine SPS in eine Maschine installiert

wird, können jedoch Störungen auftreten, die beim Umschalten der

Geräte mit Hilfe von Relaisausgängen verursacht werden, wodurch die

Übereinstimmung mit den Standards nicht mehr gegeben ist. In diesem

Fall muss ein Überspannungsschutz angeschlossen oder andere

Maßnahmen ergriffen werden.

Nachfolgend werden typische Verfahren zur Reduzierung von Störungen

aufgeführt, die nicht in allen Fällen ausreichend sind. Die erforderlichen

Gegenmaßnahmen sind abhängig von dem an dem Schaltschrank

angeschlossenen Gerät, der Verdrahtung, der Konfiguration des

Systems und anderen Bedingungen.

xix

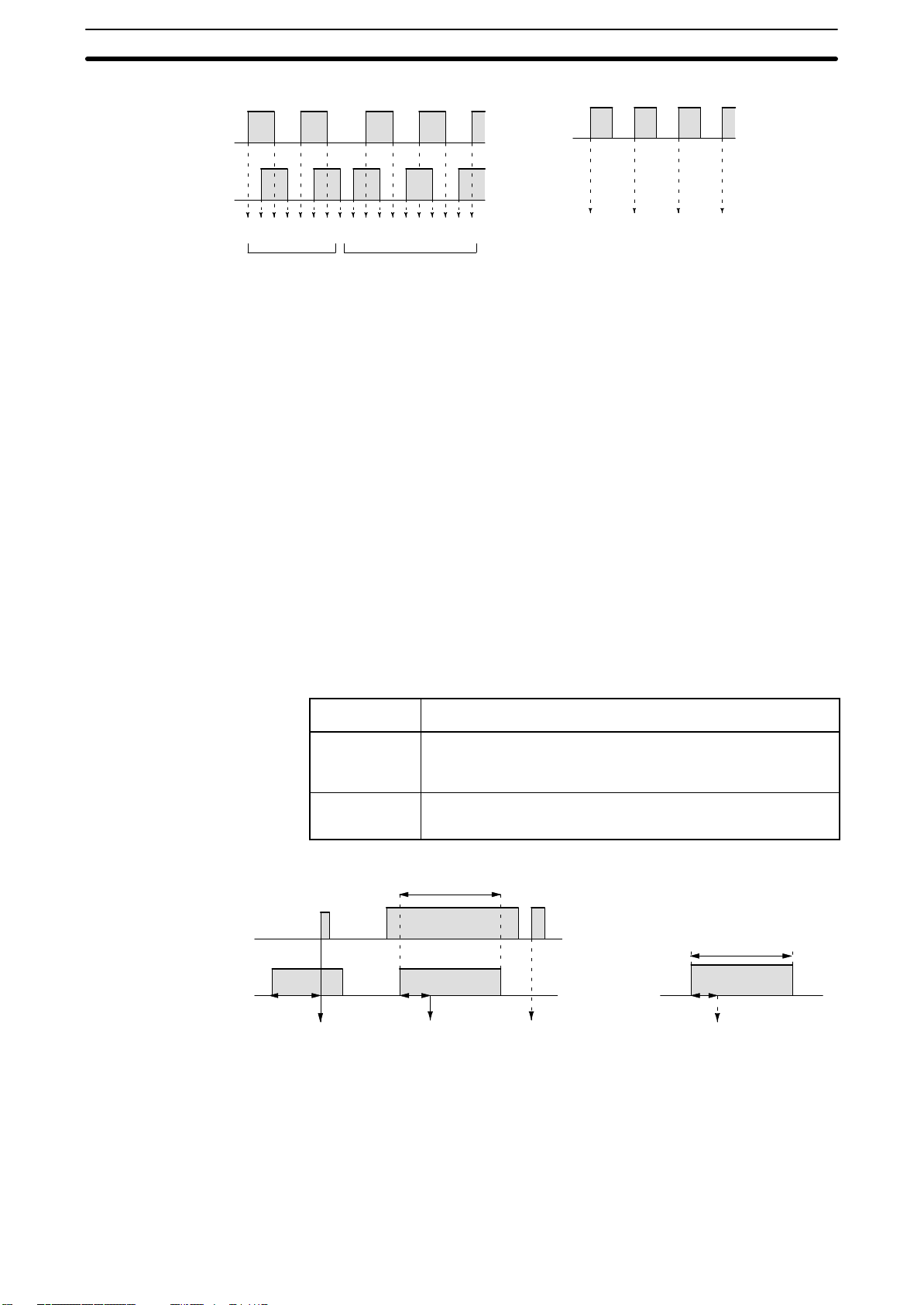

5-4 Störungsreduzierung der Relaisausgänge

Die SPS der CQM1H-Serie entspricht den CE–Standards (EN50081-2) der

EMV–Richtlinien. Störungen, die durch Schalten des Relaisausgangs

erzeugt wurden, entsprechen nicht diesen Standards. In diesem Fall muss

ein Entstörfilter an die Lastseite angeschlossen oder andere geeignete

Maßnahmen ergriffen werden.

Maßnahmen, die zur Übereinstimmung mit den Standards erforderlich sind,

sind abhängig von den Geräten auf der Lastseite, der Verdrahtung, der

Konfiguration des Systems usw. Nachfolgend werden Beispiele zur

Reduzierung von Störungen aufgeführt.

Gegenmaßnahmen

Für weitere Einzelheiten sehen Sie EN50081-2.

Gegenmaßnahmen sind nicht erforderlich, wenn die Frequenz der

Lastschaltung für das gesamte System einschließlich SPS unter 5 Mal pro

Minute liegt.

Gegenmaßnahmen sind erforderlich, wenn die Frequenz der Lastschaltung

für das gesamte System einschließlich SPS bei 5 Mal pro Minute oder

darüber liegt

5Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien

xx

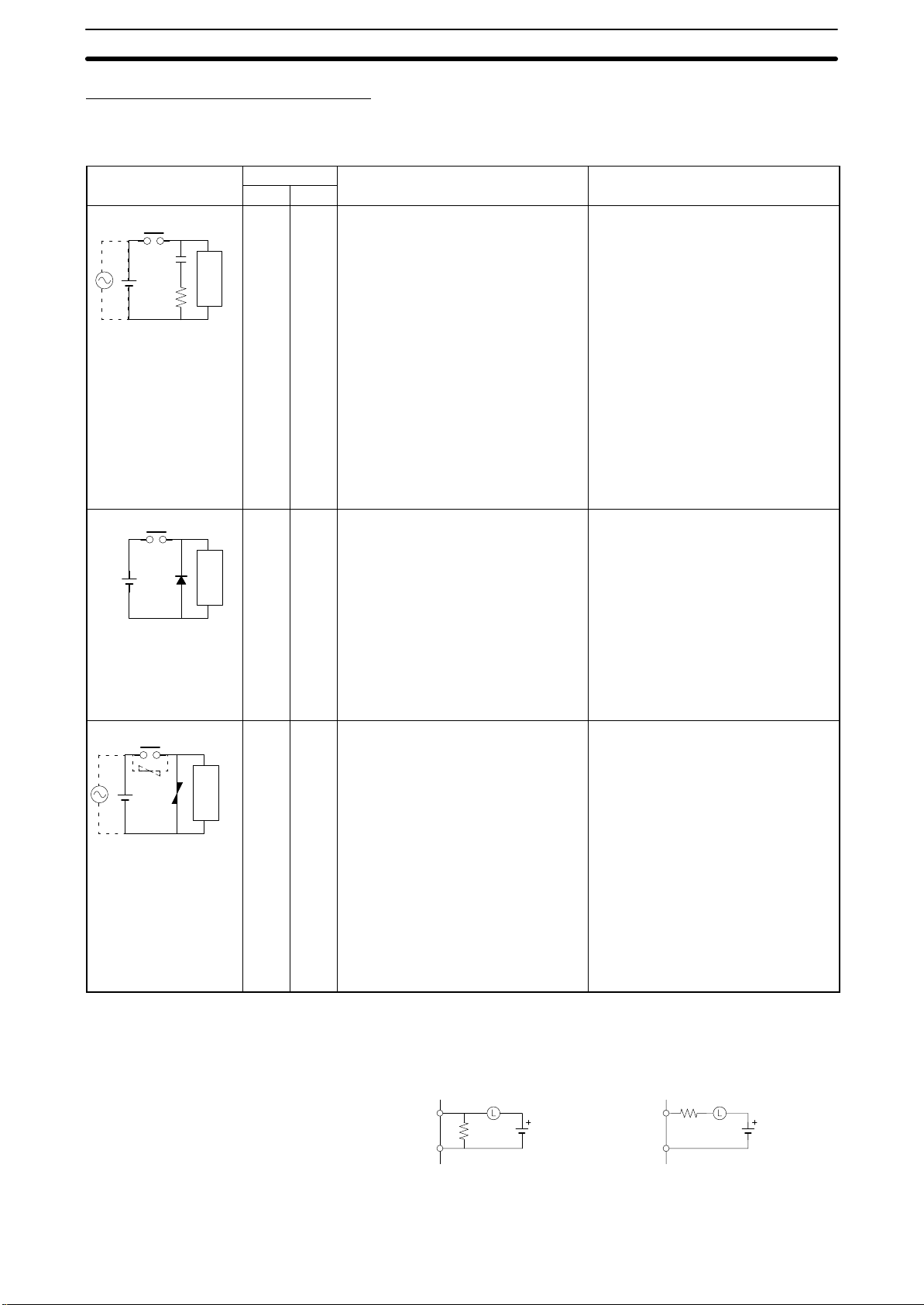

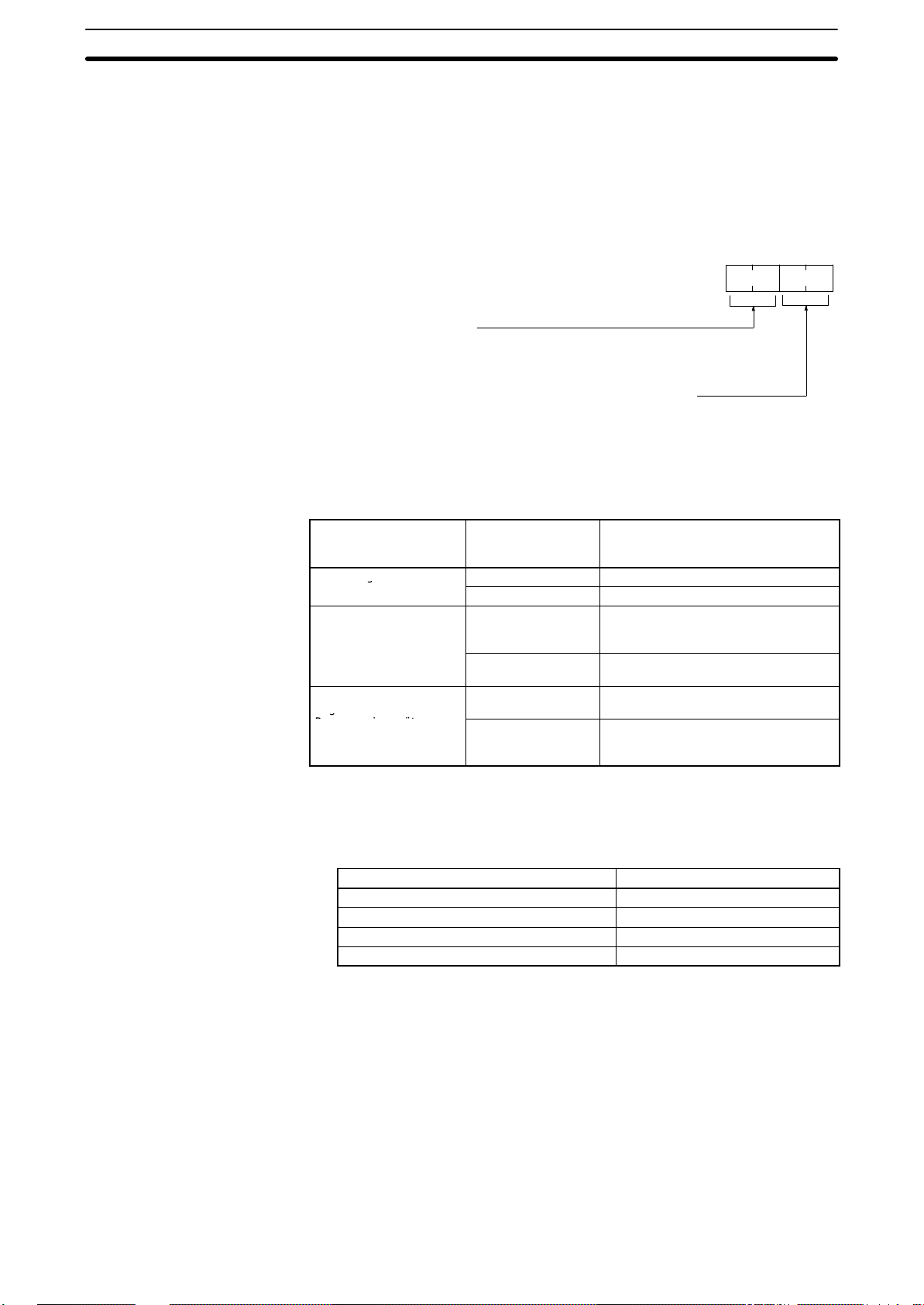

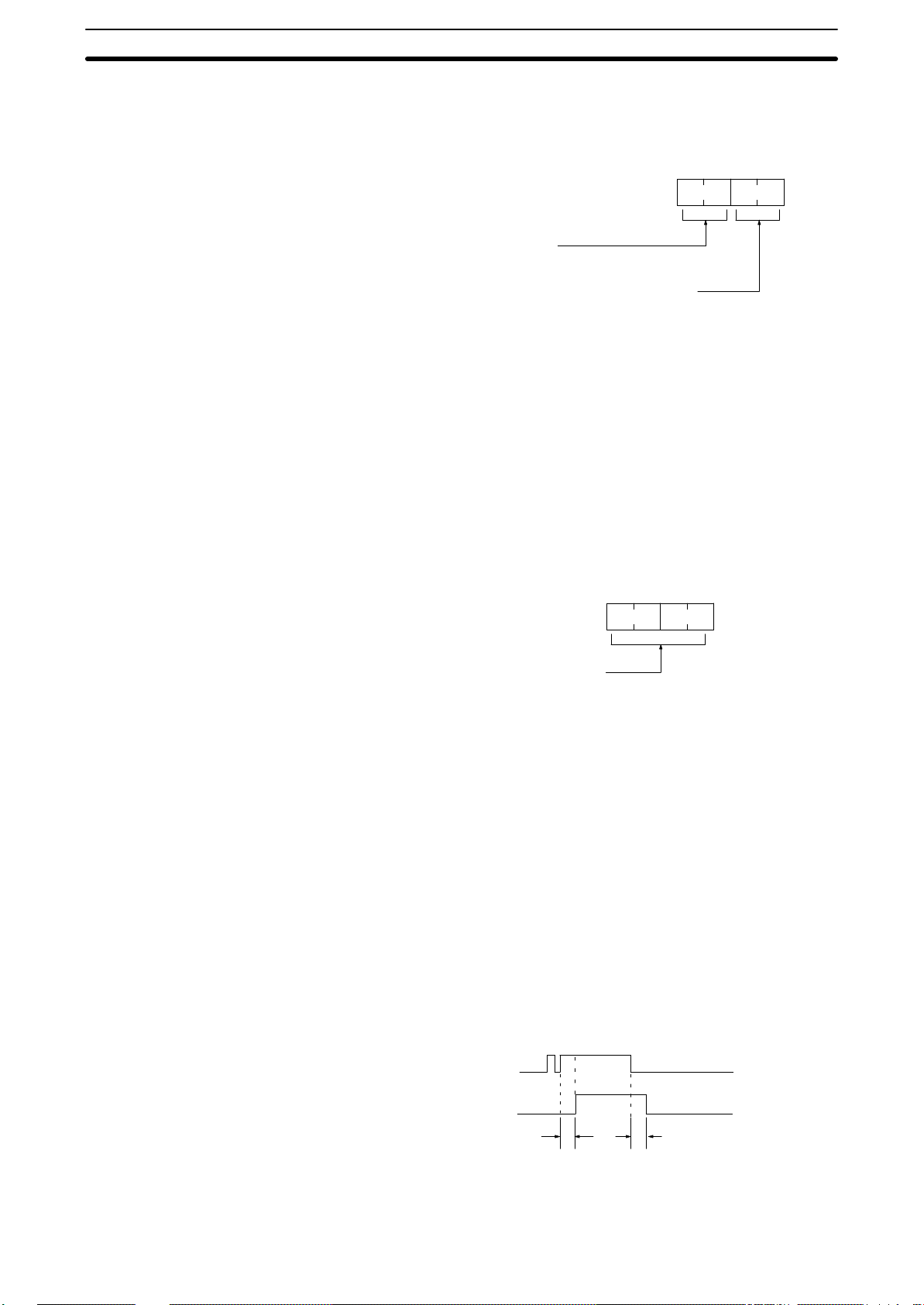

Beispiele für Gegenmaßnahmen

Schließen Sie beim Schalten einer induktiven Last einen

Überspannungschutz, Dioden oder ähnliche Schutzeinrichtungen parallel zur

Last oder dem Kontakt an, wie nachfolgend dargestellt.

Schaltung Strom Kenndaten Erforderliches Element

AC DC

CR–Verfahren

Spann.–

versorgung

Dioden–Verfahren

Spann.–

Spann.–

Spann.–

Spann.–

versorgung

versorgung

versorgung

versorgung

VDR–Widerstand

Spann.–

versorgung

Induktive

Last

Induktive

Last

Induktive

Last

Ja Ja

Nein Ja

Ja Ja

Wenn die Last ein Relais oder

Elektromagnet ist, entsteht zwischen

dem Zeitpunkt, wenn die Schaltung

geöffnet wird, und dem Zeitpunkt,

wenn die Last zurückgesetzt wird,

eine Verzögerung.

Wenn die Spannungsversorgung 24

oder 48 V beträgt, setzen Sie einen

Überspannungsschutz parallel zur

Last ein. Wenn die

Spannungsversorgung 100 bis 200 V

beträgt, setzen Sie einen

Überspannungsschutz zwischen den

Kontakten ein.

Die Diode, die parallel an die Last

angeschlossen ist, ändert die in der

Spule gespeicherte Energie in Strom,

der dann in die Spule fließt, so dass

der Strom durch den Widerstand der

induktiven Last in Wärme

umgewandelt wird.

Diese Verzögerung zwischen dem

Zeitpunkt, wenn die Schaltung

geöffnet wird, und dem Zeitpunkt,

wenn die Last zurückgesetzt wird, ist

länger als bei dem CR–Verfahren.

Das Verfahren mit VDR–Widerstand

verhindert durch Verwendung der

konstanten Spannungskenndaten des

VDR–Widerstands, die Erzeugung

von hohen Spannungen zwischen den

Kontakten. Zwischen dem Zeitpunkt,

wenn die Schaltung geöffnet wird, und

dem Zeitpunkt, wenn die Last

zurückgesetzt wird, entsteht eine

Verzögerung.

Wenn die Versorgungsspannung 24

oder 48 V beträgt, setzen Sie den

VDR–Widerstand parallel zur Last ein.

Wenn die Versorgungsspannung 100

bis 200 V beträgt, setzen Sie den

VDR–Widerstand parallel zu den

Kontakten ein.

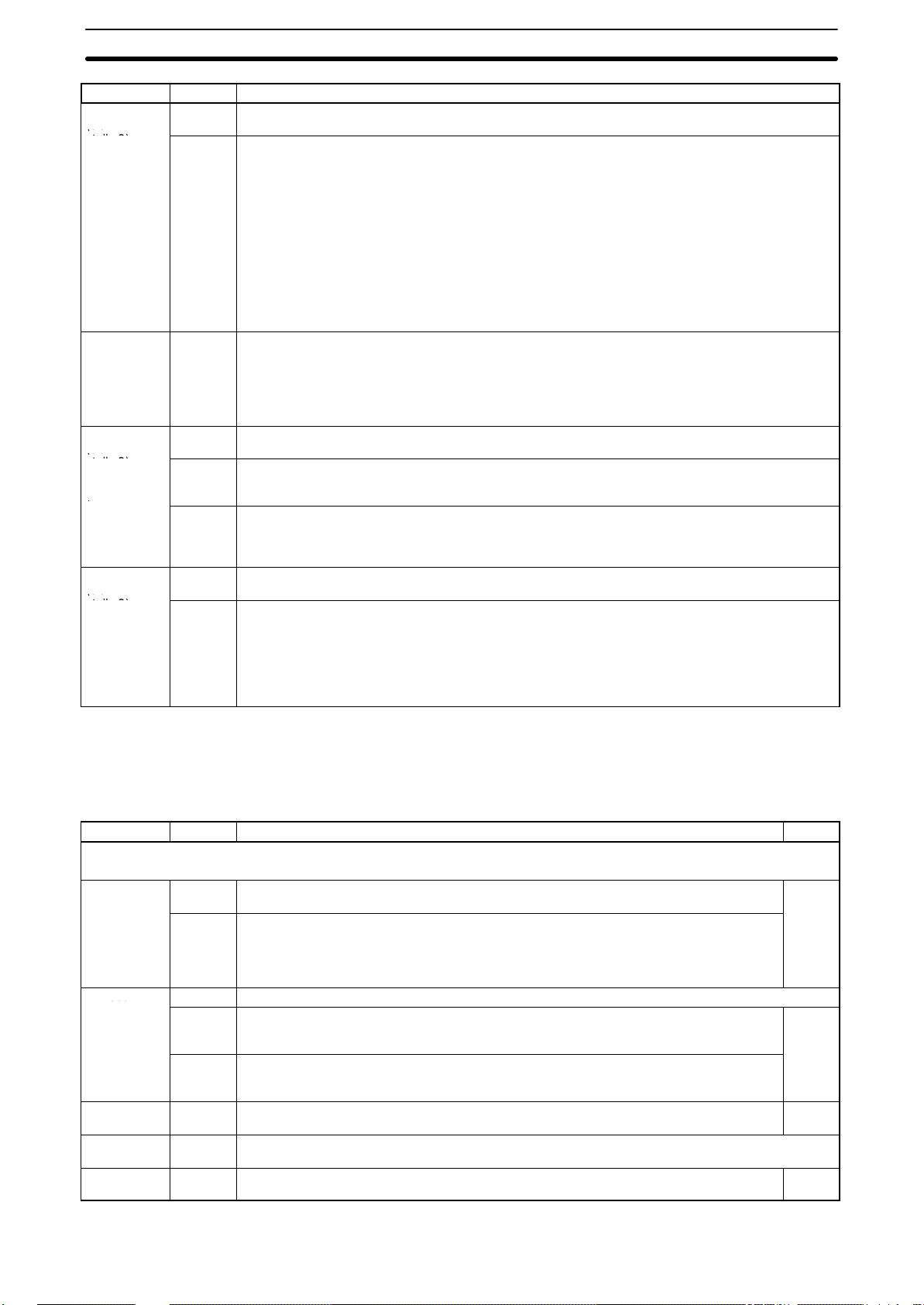

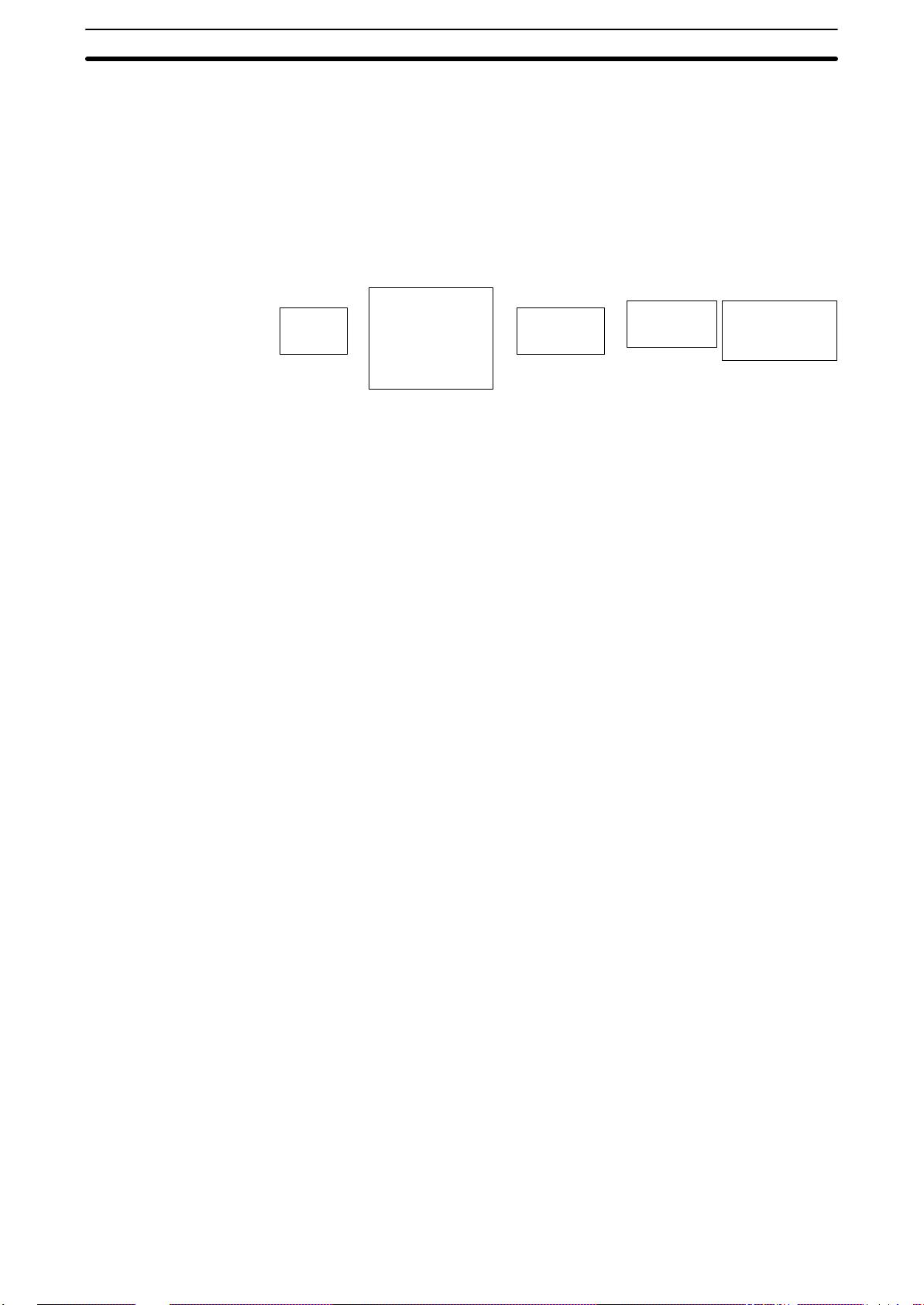

Bei Schalten einer Last mit hohem Einschaltstrom, wie z. B. einer

Glühlampe, unterdrücken Sie den Einschaltstrom wie nachfolgend

dargestellt.

5Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien

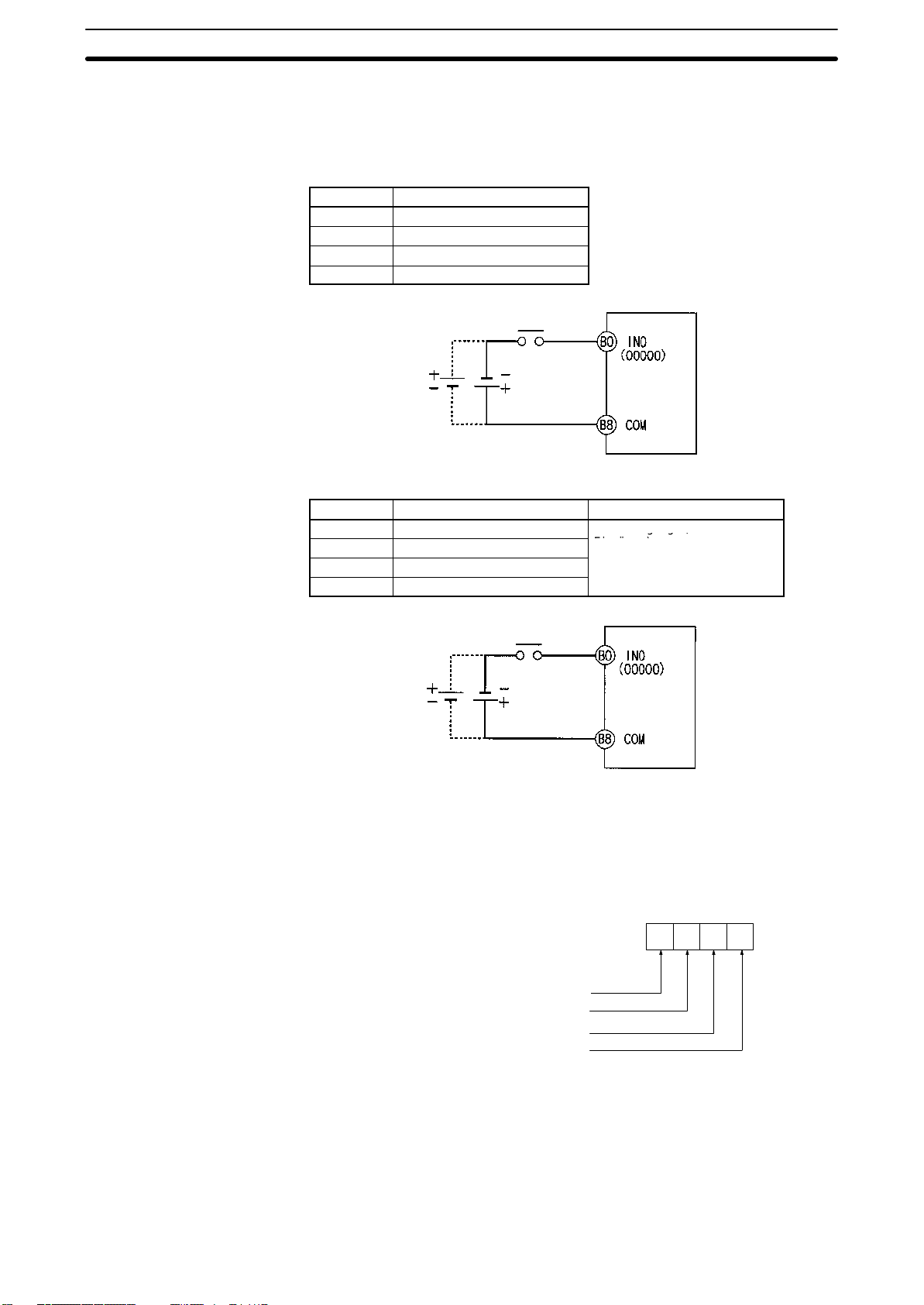

Die Kapazität des Kondensators muss

1 bis 0,5 µF pro Kontaktstrom von 1 A

und der Widerstand muss 0,5 bis 1 Ω

pro Kontaktspannung von 1 V

betragen. Diese Werte variieren

jedoch in Abhängigkeit mit der Last

und den Kenndaten des Relais. Legen

Sie die Werte anhand eines Tests fest,

und beachten Sie, dass die Kapazität

die Funkenentladung unterdrückt,

wenn die Kontakte getrennt werden,

und der Widerstand begrenzt den

Strom, der in die Last fließt, wenn die

Schaltung wieder geschlossen wird.

Die Durchschlagfestigkeit des

Kondensators muss zwischen 200

und 300 V liegen. Bei einer

AC–Schaltung verwenden Sie einen

Kondensator ohne Polarität.

Der Wert der Durchschlagfestigkeit

der Diode muss mind. 10 Mal so groß

wie der Spannungswert der Schaltung

sein. Der Vorwärtsstrom der Diode

muss gleich oder größer als der

Laststrom sein.

Der Wert der Durchschlagfestigkeit

der Diode kann zwei– oder dreimal so

groß wie die Spannungsversorgung

sein, wenn der Überspannungsschutz

auf die elektronische Schaltung mit

niedriger Betriebsspannung

angewandt wird.

---

Gegenmaßnahme 1

OUT

R

COM

Mit Dunkelstrom von ca. ein Drittel

des Nennwertes einer Glühlampe

Gegenmaßnahme 2

R

OUT

COM

Mit Grenzwiderstand

xxi

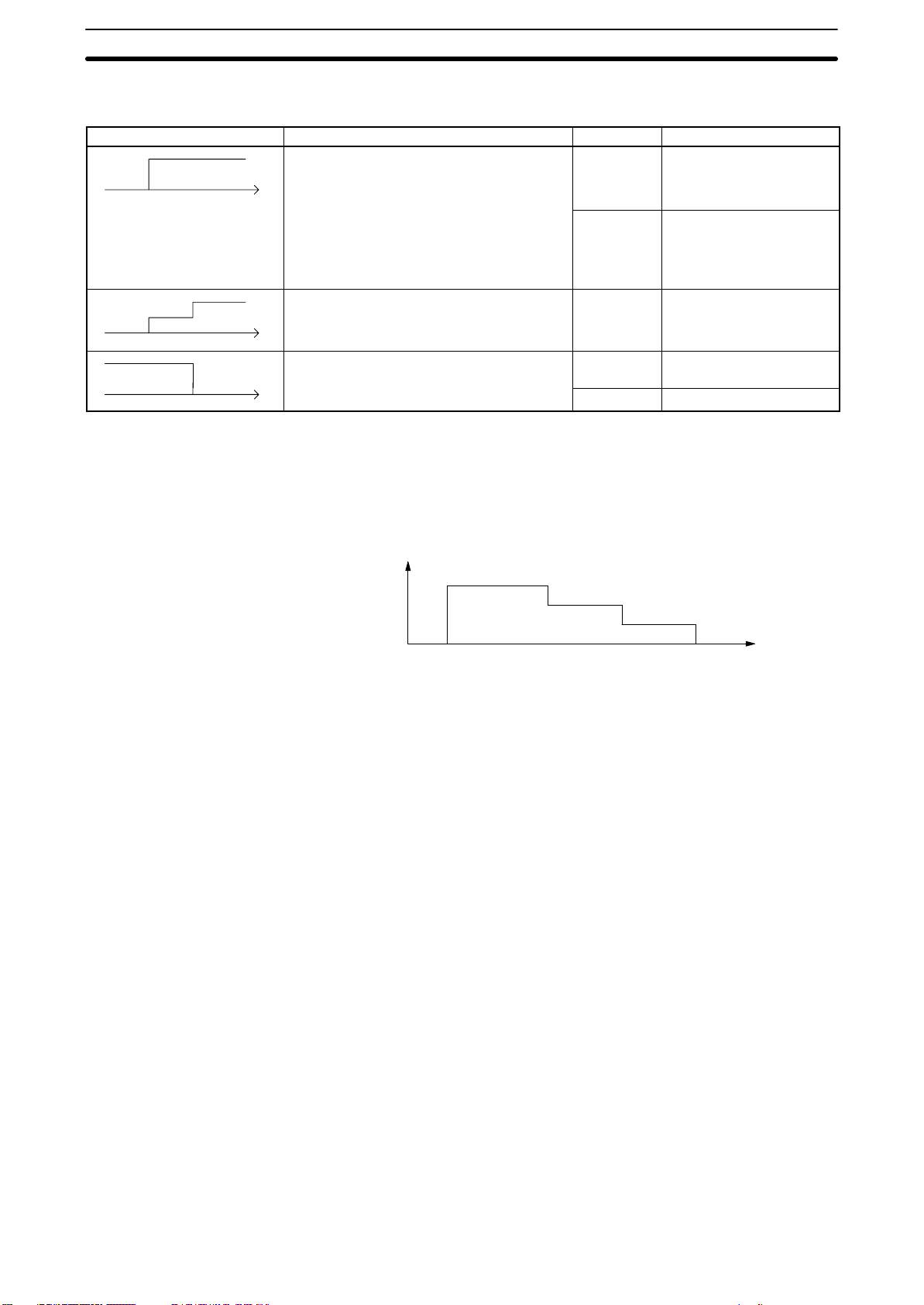

KAPITEL 1

SPS–Konfiguration und andere Merkmale

Dieser Abschnitt beschreibt die SPS–Konfiguration und andere CQM1H–Merkmale, einschließlich Interrupt–Verarbeitung

und Kommunikation. Die SPS–Konfiguration wird zur Steuerung der Betriebsparameter der CQM1H verwendet. Sehen Sie

das CQM1H Technisches Handbuch zur Änderung der SPS–Konfiguration über die Programmierkonsole. Sehen Sie das CX-

Programmer Handbuch für Verfahren mit dem CX–Programmer.

Lesen Sie Abschnitt 1-4 SPS–Konfiguration, falls Sie nicht mit OMRON–SPS–Systemen oder der Kontaktplanprogrammierung vertraut sind, als eine Übersicht über die für die CQM1H zur Verfügung stehenden Betriebsparameter; lesen Sie ebenfalls Abschnitt 3 Speicherbereiche, Abschnitt 4 Kontaktplanprogrammierung und Abschnitt 5 Befehlssatz, bevor Sie den

nächsten Abschnitt beginnen.

1-1 SPS–Konfiguration 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1-1 Änderung der SPS–Konfiguration 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1-2 Einstellungen des seriellen Kommunikationsmoduls 3 . . . . . . . . . . . . . .

1-1-3 SPS–Konfigurationseinstellungen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2 Spezialmodul–Einstellungen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-1 Einstellungen für ein serielles Kommunikationsmodul 9 . . . . . . . . . . . .

1-2-2 Einstellungen für ein Schneller Zähler–Modul 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-3 Einstellungen für ein Impuls–E/A–Modul 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-4 Einstellungen für ein Absolutwertencoder–Schnittstellenmodul 10 . . . . .

1-2-5 Einstellungen für ein Analog–E/A–Modul 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3 Basis–SPS–Betrieb und E/A–Verarbeitungen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-1 Einschaltbetriebsart 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-2 Systemhaftmerker–Status 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-3 RS–232–Schnittstellen–Service–Zeit 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-4 Service–Zeit der Peripherieschnittstelle 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-5 Kleinste Zykluszeit 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-6 Eingangs–Zeitkonstanten 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-7 Schnelle Zeitgeber 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-8 DSW(87) Eingabestellen und Ausgangs–Auffrischungsverfahren 16 . . . .

1-3-9 Peripherieschnittstellen–Einstellungen 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3-10 Fehlerprotokoll–Einstellungen 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-4 Interrupt–Funktionen 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .