Page 1

LEICA R9

Bedienungsanleitung / Instructions

Page 2

English Instructions pages

102 - 203

Page 3

1.1

1.3

1.4

1.5

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15 b

1.15 a

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.211.221.231.24

Page 4

1.31

1.25

1.26a

1.26b

1.27

1.28 1.29 1.30

1.32

1.34 1.33

1.2

1.37 1.38 1.381.39 1.40 1.41 1.42 1.43

1.35 1.36

Page 5

1.45

1.44

1.46

1.47

1.48 1.49

1.50

1.51

1.53

1.52

1.54

Page 6

Die CE-Kennzeichnung unserer Produkte dokumentiert die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der jeweils gültigen EU-Richtlinien.

Warnhinweis

Moderne Elektronikbauelemente reagieren empfindlich auf elektrostatische Entladung.

Da sich Menschen z.B. beim Laufen über synthetischen Teppichboden leicht auf mehrere 10.000 Volt

aufladen können, kann es beim Berühren Ihrer LEICA insbesondere dann, wenn sie auf einer leitfähigen Unterlage liegt, zu einer Entladung kommen. Betrifft sie nur das Kameragehäuse, ist diese Entladung für die Elektronik völlig ungefährlich. Die nach außen geführten Kontakte, wie Batterie- oder

Rückwandkontakte, sollten allerdings - trotz eingebauter zusätzlicher Schutzschaltungen - aus Sicherheitsgründen möglichst nicht berührt werden.

Benutzen Sie bitte für eine eventuelle Reinigung der Kontakte nicht ein Optik-Mikrofasertuch (Synthetik), sondern ein Baumwoll- oder Leinentuch! Wenn Sie vorher bewusst an ein Heizungs- oder Wasserrohr (leitfähiges, mit "Erde" verbundenes Material) fassen, wird Ihre eventuelle elektrostatische

Ladung mit Sicherheit abgebaut.

Vermeiden Sie bitte Verschmutzung und Oxidation der Kontakte auch durch trockene Lagerung Ihrer

LEICA im geschlossenen Zustand!

Page 7

1

Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Leica möchte sich bei Ihnen für den Erwerb der

LEICA R9 bedanken und Sie zu Ihrer Entscheidung beglückwünschen. Sie haben mit dieser

einzigartigen Spiegelreflex-Kamera eine hervorragende Wahl getroffen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim

Fotografieren mit Ihrer neuen LEICA R9.

Eine Vielzahl von Automatikfunktionen und die

manuellen Einstellmöglichkeiten bieten Ihnen ein

unbeschwertes Fotografieren und zugleich alle

Freiheiten der kreativen Bildgestaltung. Hochwertige Präzisionsmechanik und Elektronik sorgen für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

Die Kamera wird ergänzt durch ein sinnvoll abgestimmtes Zubehörprogramm, so dass Sie Ihre

fotografischen Wünsche durch eine optimale

Ausrüstung realisieren können.

Die Bedienung der LEICA R9 ist praxisgerecht

ausgelegt, logisch und übersichtlich gestaltet.

Trotzdem sollten Sie zunächst sorgfältig diese

Anleitung lesen, um alle fotografischen Möglichkeiten Ihrer neuen LEICA R9 optimal nutzen zu

können.

Page 8

2

Inhaltsverzeichnis

CE-Warnhinweis................................................u4

Vorwort...............................................................1

Befestigen des Tragriemens................................5

Bezeichnung der Teile.........................................6

Die Anzeigen im Sucher......................................8

Die Anzeigen im Rückwand-Display ..................10

- Einschalten der Display-Beleuchtung ..............11

Die Stromversorgung / Einsetzen und

Auswechseln der Batterien ...............................12

- Automatische Batteriekontrolle ......................13

- Hinweise zur Batteriebenutzung .....................13

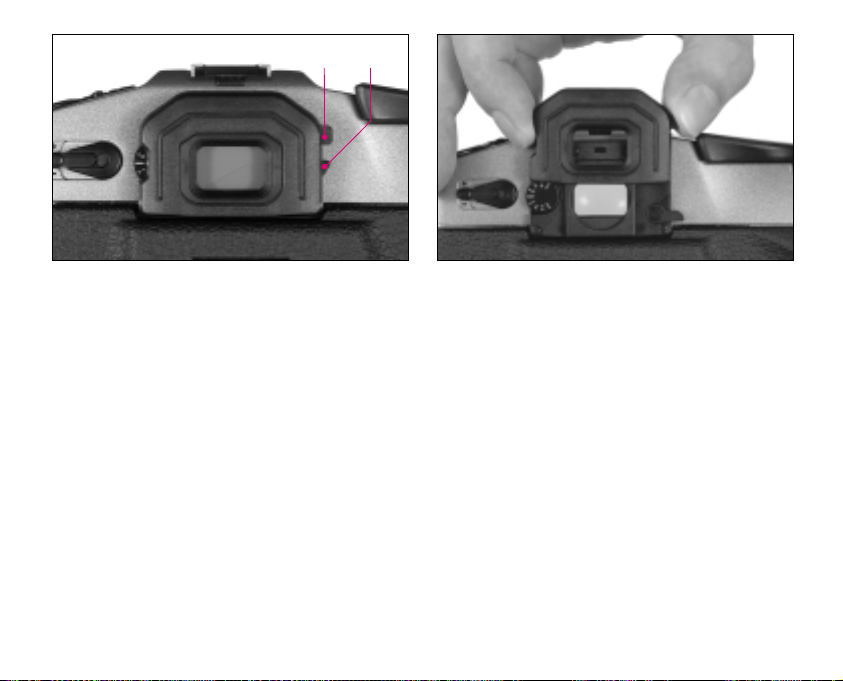

Einstellen des Okulars ......................................14

- Der Okularverschluss......................................15

- Wechseln der Augenmuschel..........................15

Einstellen der Schärfe mit der

Universalscheibe...............................................16

Das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad.............17

Das Verschlusszeiten-Einstellrad ......................17

Der Auslöser .....................................................18

Der Belichtungsmessmethoden-Wählhebel.......19

Der Schnellspannhebel .....................................19

Filmwechsel......................................................20

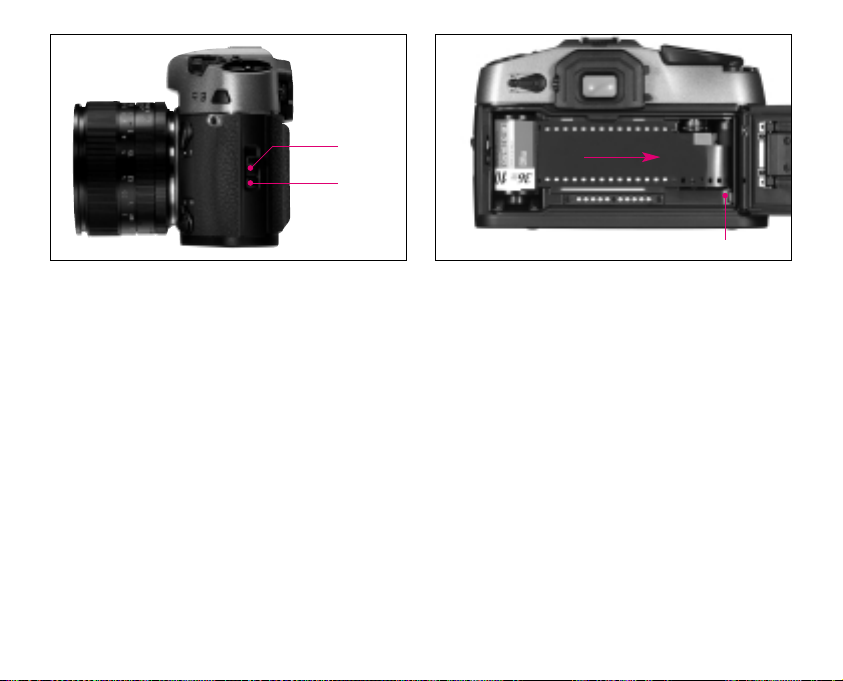

- Öffnen der Kamera .........................................20

- Einlegen des Films..........................................20

- Filmrückspulung..............................................21

Einstellen der Filmempfindlichkeit....................23

Ansetzen und Abnehmen des Objektivs ...........25

- Verwendung vorhandener Objektive und

Zubehör ..........................................................26

- Leica R-Objektive............................................26

- LEICAFLEX SL/SL2-Objektive ohne

R-Steuernocken..............................................27

- VISOFLEX-Objektive an der LEICA R9.............27

Richtiges Halten der Kamera ............................28

Einschalten der Kamera / Aktivieren der

Elektronik / - des Belichtungs- Messsystems...29

Die Belichtungsmessung ..................................30

- Die Mehrfeldmessung – ...........................31

- Anpassen des Belichtungsniveaus der

Mehrfeldmessung...........................................32

- Die mittenbetonte Integralmessung – .....34

- Die Selektivmessung – ............................35

- Die Messwertspeicherung ..............................36

- Belichtungskorrekturen ..................................36

- Eingabe und Löschen einer

Belichtungskorrektur ......................................37

- Beispiel für eine Korrektur nach Plus..............38

Page 9

3

- Beispiel für eine Korrektur nach Minus...........38

- Unterschreitung des Messbereichs ................39

- Offenblendenmessung....................................39

- Arbeitsblendenmessung .................................39

- Arbeitsdiagramm des Belichtungsmessers ..40/41

Die Belichtungs-Betriebsarten ..........................42

- Die Variable Programmautomatik – P.............42

- Charakteristik und Anwendung der

variablen Programmautomatik........................44

- Standardeinstellung........................................45

- Wenn eine größere Schärfentiefe und/oder

eine längere Verschlusszeit gewünscht wird...45

- Wenn eine kürzere Verschlusszeit und/oder

eine geringere Schärfentiefe gewünscht wird ...46

- Programmverläufe bei verschiedenen

Verschlusszeit-Einstellungen und mit

verschiedenen Objektiven ..............................47

- Die Zeitautomatik – A .....................................48

- Die Blendenautomatik – T...............................49

- Die manuelle Einstellung von Blende und

Belichtungszeit – m.........................................51

Blitzen mit der LEICA R9...................................52

- Allgemeines zur Verwendung von

Blitzgeräten ....................................................52

- Die Blitzsynchronzeit ......................................52

- Wahl des Synchronzeitpunktes.......................53

- Blitzen über den X-Kontakt.............................55

- Blitzen über die Blitzanschlussbuchse ............55

- Blitzen mit SCA 3000/3002-Standard-Blitzgeräten und SCA 3501/3502M3-Adaptern ...56

- Blitzbereitschafts- und Kontrollanzeigen

(nur mit SCA 3501/3502 M3-Adaptern).........57

- Blitz-Belichtungskorrekturen...........................58

- Einstellung von Blitz-Belichtungskorrekturen

am SCA 3501/3502 M3-Adapter ...................60

- Einstellung von Blitz-Belichtungskorrekturen

an SCA-3002-Standard-Blitzgeräten ...............61

- Einstellung von Blitz-Belichtungskorrekturen

an der Kamera in der

Belichtungs-Betriebsart – m............................61

- Die Blitzsteuerung in den vier

Belichtungs-Betriebsarten mit

SCA 3501/3502 M3-Adapter ..........................61

- Programmautomatik P und TTL-Blitzbetrieb ....61

a) TTL-Vollblitz bei schlechten Lichtverhältnissen..62

b) Automatische Blitzaufhellung bei

normalen Lichtverhältnissen.......................63

c) Keine Blitzauslösung bei sehr großer

Helligkeit.....................................................63

Page 10

4

- Manuelle Blitz-Belichtungskorrekturen in

der Kamera-Belichtungsbetriebsart P .............64

- Zeitautomatik A und TTL-Blitzbetrieb ..............65

- Blendenautomatik T und TTL-gesteuerte,

variable Blitzaufhellung...................................65

- Manuelle Belichtungssteuerung m und

TTL-gesteuerte, variable Blitzaufhellung..........66

- Blitzen mit der Blitzgeräte-eigenen

Computer-Automatik ......................................66

- Manuelles Blitzen mit konstanter

Blitzleistung ....................................................67

- Zusammenfassende Übersicht zum Blitzen

mit SCA 3501/3502 M3-Adaptern ...........68/69

- Der Linear-Blitzbetrieb....................................70

- Linear-Blitzen mit der Betriebsart M HSS

des Blitzgeräts................................................72

- Linear-Blitzen mit der Betriebsart TTL HSS

des Blitzgeräts................................................73

- Die Bestimmung der Blitzbelichtung ...............74

- Messblitz-Betrieb vor der Aufnahme -

F

..........76

- Stroboskop-Blitzbetrieb mit

SCA 3501/3502 M3-Adapter..........................78

- Warnanzeigen (Fehlercodes) bei Fehl-

einstellungen im Blitzbetrieb...........................80

Der Selbstauslöser............................................81

Spiegelvorauslösung.........................................82

Mehrfachbelichtung..........................................84

Abblendschieber und Schärfentiefe..................85

Tipps zur Werterhaltung Ihrer LEICA R9 und

Objektive ..........................................................86

Stichwortverzeichnis ........................................88

Zubehör zur LEICA R9.......................................90

- Auswechselbare Einstellscheiben...................90

- Große Augenmuschel......................................91

- Korrektionslinsen............................................92

- Winkelsucher..................................................92

- LEICA MOTOR-WINDER R8/R9 ......................93

- LEICA MOTOR-DRIVE R8/R9..........................93

- Taschen ..........................................................94

- Aufnahmefilter................................................94

Technische Daten.............................................95

Leica Akademie ..............................................100

Leica im Internet.............................................100

Leica Infodienst ..............................................101

Leica Kundendienst.........................................101

Page 11

5

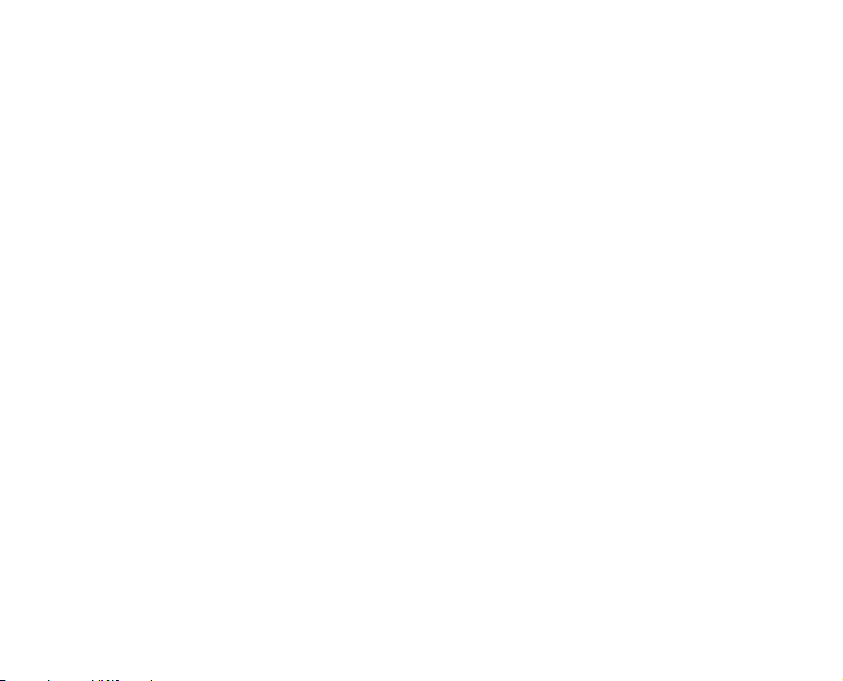

Befestigen des Tragriemens

➔

➔

Page 12

6

Bezeichnung der Teile

Vorderansicht

1.1 Objektiv-Entriegelungsknopf

1.2 Batteriefach

1.3 Abblendschieber

1.4 Tragriemenösen

1.5 Selbstauslöser-Leuchtdiode

1.6 Spiegelvorauslöser-Wählhebel

1.7

Wählhebel für den Synchronisierungs-Zeitpunkt (auf den 1. oder 2. Verschlussvorhang)

1.8 Blitzanschlussbuchse

Ansicht von oben

1.9 Rückspulkurbel

1.10 Entriegelungsknopf für Belichtungsbetriebsarten-Wählrad

1.11 Belichtungsbetriebsarten-Wählrad

1.12 Blendenring

1.13 Fester Ring mit Schärfentiefe-Skala und

Indexpunkt für Objektivwechsel

1.14 Entfernungs-Einstellring

1.15 a Belichtungsmessmethoden-Wählhebel

mit

b Entriegelungstaste

1.16 Verschlusszeiten-Einstellrad

1.17 Auslöser

1.18 Gewinde für Drahtauslöser

1.19 Mehrfach-Belichtungshebel

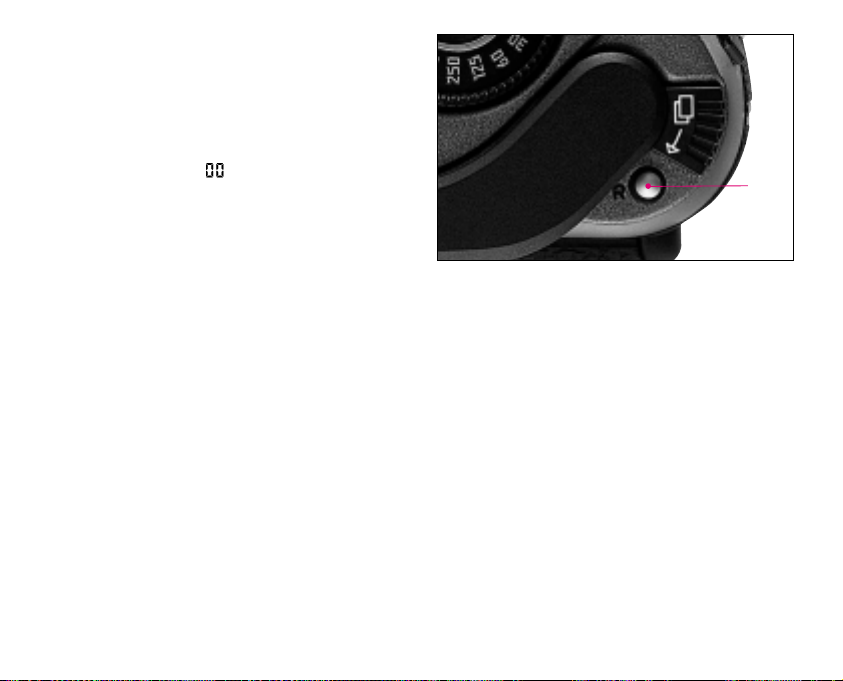

1.20 Rückspul-Entriegelungsknopf

1.21 Schnellspannhebel

1.22 Bildzählwerk

1.23 Mitten- und Steuerkontakte für Blitzbetrieb

1.24 Blitzgeräteschuh

Rückansicht

1.25 Filmpatronen-Sichtfenster

1.26 a Einstellhebel für Belichtungskorrekturen

mit

b Entriegelungsschieber

1.27 Okular-Einstellrad

1.28 Augenmuschel

1.29 Suchereinblick

1.30 Augenmuschel-Entriegelungsschieber

1.31 Okular-Verschlusshebel

1.32 Filmtransport-Kontrollfenster

1.33 Abdeckklappe über den Rückwand-Tasten

1.34 Rückwand-Display

Page 13

7

Ansicht bei geöffneter Abdeckklappe über

den Rückwand-Tasten

1.35 +/- Tastenpaar zur Einstellung der Filmempfindlichkeit, bzw. Wahl der Art der

Einstellung / zur Einstellung einer

Belichtungskorrektur zur NiveauAnpassung der Mehrfeld-Messung

1.36 2 s/12s Tastenpaar zur Einstellung des

Selbstauslösers, bzw. der SelbstauslöserVorlaufzeit / zur Einschaltung der

Rückwand-Displaybeleuchtung.

Ansicht von unten

1.37 Entriegelungsschieber für

Batteriefachdeckel

1.38 Passlöcher für Führungsstifte der

motorischen Antriebe

1.39 Kupplung für motorischen Filmtransport

1.40 Stativgewinde

1.41 Passloch für Verdrehsicherung

1.42 Kupplung für motorische Filmrückspulung

1.43 Steuerungskontakte für ansetzbare

motorische Antriebe

Ansicht von links

1.44 Rückwand-Entriegelungsschieber

1.45 Entriegelungstaste für Rückwand-Entriegelungsschieber

Ansicht bei geöffneter Rückwand

1.46 Filmpatronenkammer

1.47 DX-Kontaktleiste

1.48 Film-Führungsschienen

1.49 Kontaktleisten für Funktionsübertragung

von Rückwand

1.50 Filmtransportwalze

1.51 Filmandruckwelle

1.52 Rote Markierung für Filmanfang

1.53 Filmfang- und Aufwickelspule

1.54 Antriebswelle für Filmtransportanzeige

Page 14

8

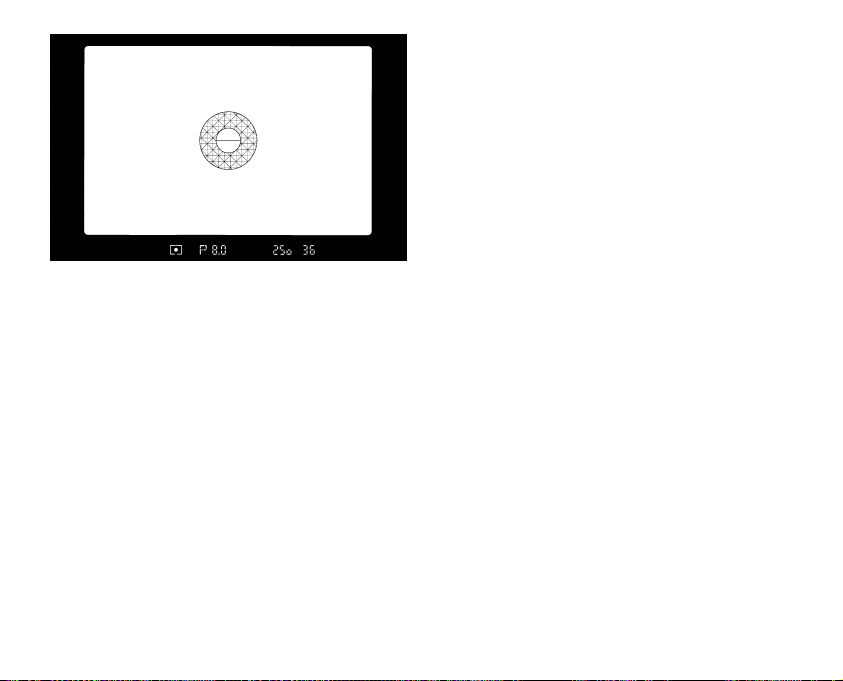

Die Anzeigen im Sucher

2.1 Warnsymbol bei Messbereichsunterschreitung

2.2 Hinweis für

a eine Belichtungskorrektur und/oder

b eine vom DX-Wert abweichende,

manuelle Empfindlichkeitseinstellung

2.3 Messmethodensymbol

a = Mehrfeldmessung

b = Mittenbetonte Integralmessung

c = Selektivmessung

Verlöschen nach Druckpunktnahme bei

Selektiv- und Integralmessung =

Messwertspeicherung

2.4 Blitzsymbol

a Blinken = Blitz lädt auf, keine

Blitzbereitschaft

b Leuchten = Blitzbereitschaft

2.5 Plus oder Minus = Hinweis für eingestellte

Blitz-Belichtungskorrektur

2.6 Belichtungs-Betriebsart

a = manuelle Einstellung von

Verschlusszeit und Blende

b = Zeitautomatik

c = variable Programmautomatik

d = Blendenautomatik

e = Messblitz-Betrieb

Blinken von oder = nicht eingestellte kleinste Blende des Objektivs

2.7 Blende,

manuell eingestellter Wert bei und ,

automatisch gesteuerter Wert bei

und ; Anzeige in halben Stufen

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Page 15

9

2.8 Lichtwaage zur Anzeige von

a manuellen Belichtungsabgleich

(kleine Markierung jeweils

1

/2EV-Stufe,

große Markierung jeweils 1 EV-Stufe)

b Belichtungskorrektur-Einstellung bei den

Automatik-Betriebsarten

c Einstellung der automatischen

Belichtungsreihe (Bracketing, nur

mit Motor-Drive R8/R9 möglich.)

d Belichtungsabgleich beim Messblitzbe-

trieb

2.9 Verschluss (= Belichtungs) -zeit

a manuell eingestellter Wert bei und

,

automatisch gesteuerter Wert bei

und ;

Anzeige in halben Stufen, oder

b (high) oder (low) für Über- oder

Unterbelichtung bei den AutomatikBetriebsarten und durch Blitzlicht,

c =

B

– Einstellung für Langzeit-

belichtung,

d = High Speed Synchronisation für

Linearblitz-Betrieb (abwechselnd mit

dem Zeitwert)

e bei nicht ausführbaren Kamera-

Einstellungen

2.10 Bildzählwerk für

a Anzeige der Bildnummer

b Blinken beider Ziffern = Mehrfachbelichtung

c Blinken der Ziffern in folgender Reihen-

folge: linke / rechte / beide =

erste / zweite / dritte Aufnahme einer

automatischen Belichtungsreihe

(Bracketing, nur mit Motor-Drive R8/R9

möglich.)

d Blinken von = Film nicht richtig ein-

gelegt oder komplett zurückgespult (Nur

bei Verwendung mit Motor-Winder

R8/R9 und Motor-Drive R8/R9.)

Hinweis:

Die Sucher-LCD ist bei bestromter Kamera (siehe

dazu "Einschalten der Kamera / Aktivieren der

Elektronik /- des Belichtungs- Messsystems", S. 29)

grundsätzlich beleuchtet. Die Helligkeit dieser

Beleuchtung wird zwecks optimaler Ablesbarkeit

automatisch der Außenhelligkeit angepasst. So

wird sowohl die Erkennbarkeit der Angaben

gewährleistet – bei großer Außenhelligkeit, wie

auch Überstrahlungen bei knappem Licht vermieden.

Page 16

10

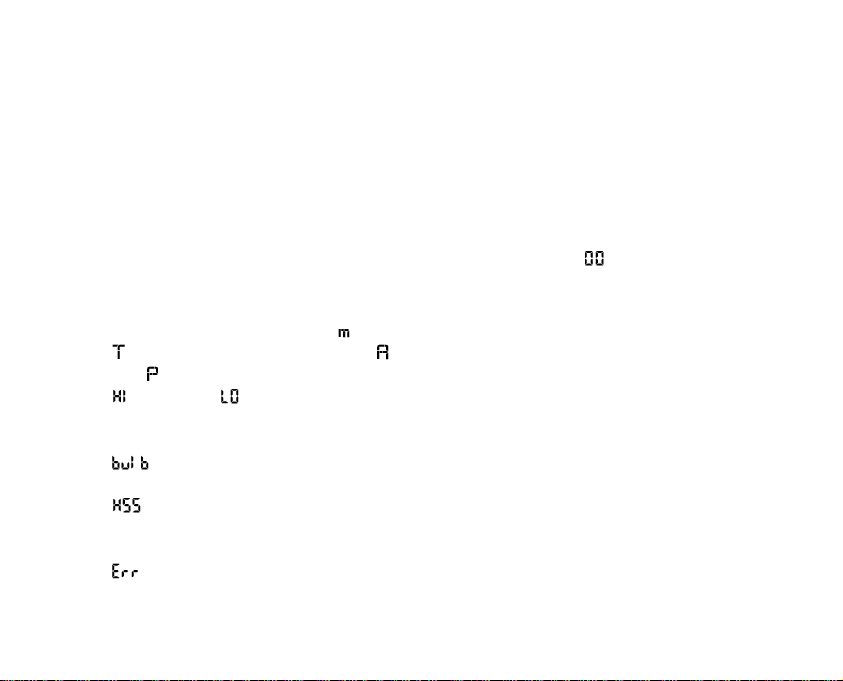

Die Anzeigen im Rückwand-Display

3.1 Hinweis für

a eingestellte Belichtungskorrektur

b vom DX-Wert abweichende, manuelle

Empfindlichkeitseinstellung

3.2 Hinweis für Selbstauslöserbetrieb

3.3 Filmempfindlichkeits-Einstellung

a = manuelle Empfindlichkeits-

einstellung

b = automatische DX-Abtastung

3.4 Batterie-Zustandsanzeige

a und andere Anzeigen =

Batteriekapazität ausreichend

b und andere Anzeigen = Batterien

müssen bald ausgewechselt werden

c , keine andere Anzeigen =

Batterien leer, keine Auslösung möglich

3.5 Blitzsymbol

a Blinken = Blitz lädt auf, keine

Blitzbereitschaft

b Leuchten = Blitzbereitschaft

3.6 Plus/Minus- und Ziffernanzeige für

a Belichtungskorrekturwert mit Vorzeichen

b Filmempfindlichkeit

c Belichtungsabgleich beim Messblitz-

Betrieb

d abgelaufene Belichtungszeit bei

B

– Einstellung

e (High) oder (Low) für Über- oder

Unterbelichtung durch Blitzlicht

f für ausgeschalteten Selbstauslöser

(nur kurzzeitig nach Einstellung)

g Selbstauslöser-Restlaufzeit

h bei nicht ausführbaren Kamera-

Einstellungen

3.1 3.2 3.3 3.4

3.5 3.6 3.7

Page 17

3.7 Bildzählwerk für

a Anzeige der Bildnummer

b Blinken beider Ziffern =

Mehrfachbelichtung

c Blinken der Ziffern in folgender Reihen-

folge: linke / rechte / beide =

erste / zweite / dritte Aufnahme einer

automatischen Belichtungsreihe

(Bracketing, nur mit Motor-Drive R8/R9

möglich.)

d Blinken von = Film nicht richtig ein-

gelegt oder komplett zurückgespult (Nur

bei Verwendung mit Motor-Winder

R8/R9 und Motor-Drive R8/R9.)

Einschalten der Display-Beleuchtung

Das Rückwand-Display der LEICA R9 kann blau

hinterleuchtet werden zwecks optimaler Ablesbarkeit selbst bei Dunkelheit. Zum Einschalten

dieser Beleuchtung werden bei gespannter und

bestromter Kamera (siehe dazu "Der Schnellspannhebel", S.19 und "Einschalten der Kamera /

Aktivieren der Elektronik / - des BelichtungsMesssystems", S. 29) beide Tasten zur Wahl der

Selbstauslöser-Vorlaufzeit (1.36) gleichzeitig kurz

gedrückt. Danach erscheinen im Display kurzfristig (3.2) und (3.6f) – unabhängig

davon, ob bereits eine Selbstauslöser-Vorlaufzeit

eingegeben war oder nicht.

Falls der Selbstauslöser danach verwendet werden soll, muss also die gewünschte Vorlaufzeit

erneut eingegeben werden. Die Beleuchtung wird

anschließend zusammen mit den Anzeigen bei

jedem Bestromen der Kamera durch Antippen

des Auslösers (1.17) eingeschaltet und erlischt

mit ihnen nach Ablauf der Haltezeit. Zum Ausschalten werden die beiden Tasten nochmals

kurz gedrückt.

Jedes Abschalten der Kamera durch Drehen des

Belichtungsbetriebsarten-Wählrades (1.11) in die

OFF – Stellung schaltet die Beleuchtung auf

Dauer aus. Infolgedessen muss sie bei erneuter

Inbetriebnahme der Kamera grundsätzlich wie

oben beschrieben wieder eingeschaltet werden.

11

Page 18

12

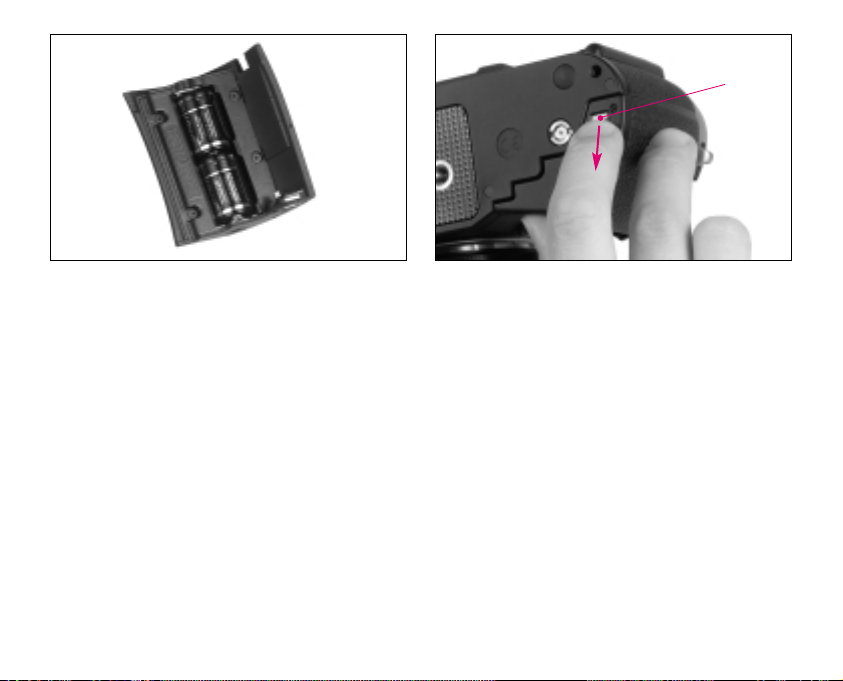

Die Stromversorgung / Einsetzen und

Auswechseln der Batterien

Die LEICA R9 benötigt 2 Lithiumzellen des Typs

"CR 2" (Ø 15,6 mm x 27mm), die in einem abnehmbaren Batteriefach (1.2) untergebracht werden, das gleichzeitig als Handgriff dient. Zum

Abnehmen des Batteriefachs wird der Entriegelungsschieber (1.37) auf der Unterseite in Pfeilrichtung gedrückt. Dann kann das Batteriefach

nach unten abgezogen werden.

Wichtig:

Das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11) sollte

vorher auf OFF gestellt werden.

Zum Ansetzen wird das Batteriefach von unten

aufgeschoben. Es muss deutlich einrasten.

Motor-Winder R8/R9 und Motor-Drive R8/R9 sind

jeweils mit eigenem Batteriefach ausgestattet

und werden komplett mit diesem an die Kamera

angesetzt. Das Batteriefach der Kamera ist dazu

vorher abzunehmen.

Hinweis:

Die Kapazitäten der Batterien unterschiedlicher

Hersteller sind sehr verschieden. Angaben über

die Anzahl von Aufnahmen pro Batteriesatz sind

daher nicht machbar.

1.37

Page 19

13

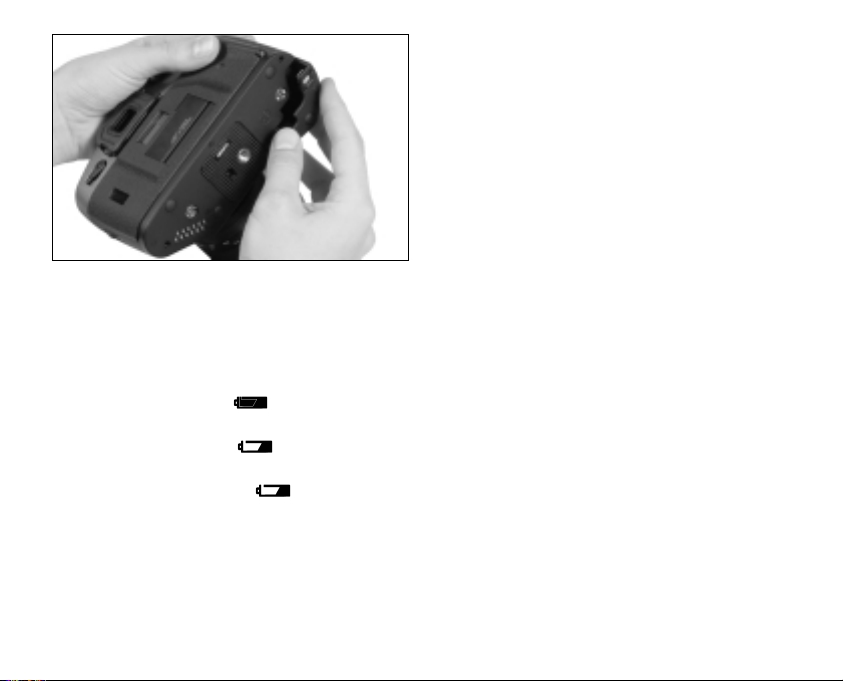

Automatische Batteriekontrolle

Die zur Verfügung stehende Batteriekapazität

wird von der Kamera automatisch überwacht und

durch das zweigeteilte Batteriesymbol (3.4) auf

dem Rückwanddisplay (1.34) angezeigt:

• Volles Batteriesymbol ( ) und die normalen

Anzeigen leuchten: Batterien sind in Ordnung.

• Halbes Batteriesymbol ( ) und die normalen

Anzeigen leuchten: Neue Batterien bereithalten!

• Halbes Batteriesymbol ( ) leuchtet, alle

anderen Anzeigen nicht: Batterien sind leer,

keine Auslösung möglich.

Hinweise zur Batteriebenutzung

• Batterien sind kühl und trocken zu lagern.

• Es sollten keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen verwendet, oder Batterien verschiedener Fabrikate oder Typen kombiniert

werden.

• Wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt

wird, sollten die Batterien herausgenommen

werden.

• Verbrauchte Batterien bitte nicht in den normalen Abfall werfen (sie enthalten oftmals giftige, umweltbelastende Substanzen), sondern

einer geregelten Entsorgung zuführen.

Page 20

14

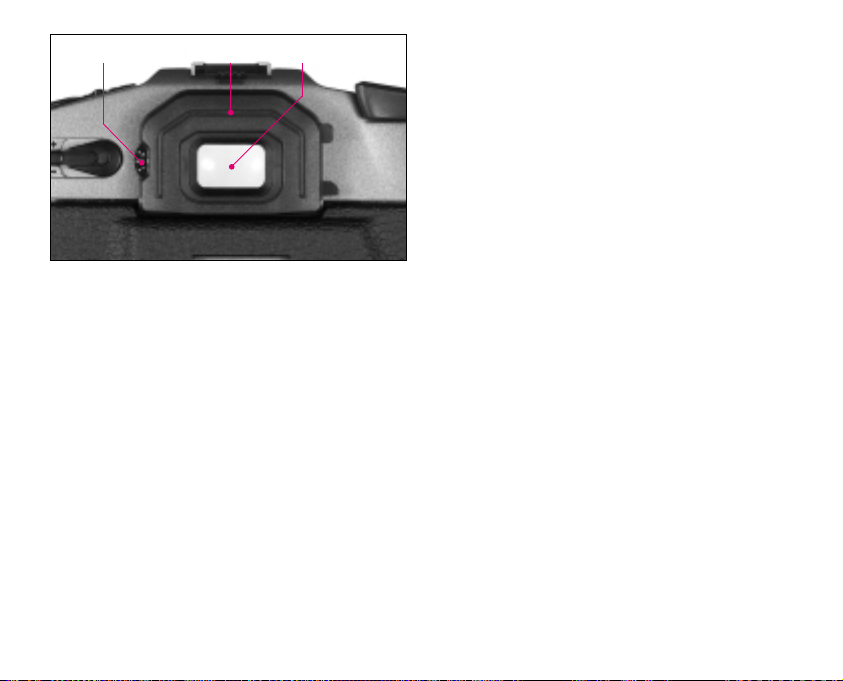

Einstellen des Okulars

Um die Möglichkeiten der LEICA R9 und die hohe

Leistung der Leica R-Objektive voll nutzen zu

können, muss das Sucherbild optimal scharf

gesehen werden. Das Okular (1.29) lässt sich

deshalb um ca. ±2 Dioptrien verstellen, um es

auf das eigene Auge exakt abstimmen zu können. Dazu wird das Rädchen (1.27) links neben

dem Okular

1. etwas herausgezogen, um es zu entriegeln, und

2. während der Beobachtung des Sucherbildes

solange gedreht, bis die Begrenzung des

selektiven Messfeldes scharf und kontrastreich gesehen wird.

Hinweis:

Es ist empfehlenswert, die Einstellung ohne

Objektiv vorzunehmen oder das Objektiv auf

kürzeste Entfernung einzustellen und die Kamera

gegen ein gleichmäßig helles Motiv (z.B. Himmel)

zu richten.

3. Nach der Einstellung wird das Rädchen wieder

eingeschoben, um die gewählte Okular-Einstellung zu verriegeln.

Anhand der Markierungen lässt sich eine einmal

gefundene Einstellung immer wieder reproduzieren. Sollte der Bereich der Okularverstellung für

eine optimale Einstellung nicht ausreichen,

stehen zusätzlich Korrektionslinsen (s. Abschnitt

"Korrektionslinsen", S. 92) zur Verfügung.

1.27

1.28 1.29

Page 21

15

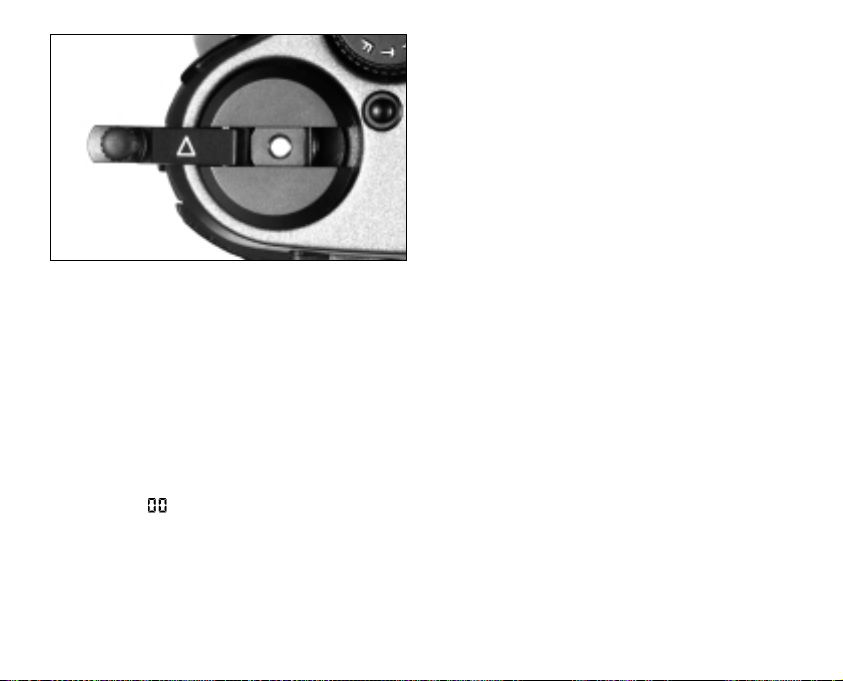

Der Okularverschluss

Die Silizium-Fotodioden des Belichtungsmessers

der LEICA R9 befinden sich an lichtgeschützter

Stelle. Deshalb kann durch das Okular einfallendes Licht das Messergebnis nur in extremen Fällen beeinflussen, z.B. wenn der Benutzer bei Aufnahmen vom Stativ nicht durch den Sucher blickt

und von hinten direktes Sonnenlicht oder starkes

Scheinwerferlicht in das Okular treffen. Für

diesen Fall ist rechts vom Sucher der Okularverschlusshebel (1.31), mit dem das Okular verschlossen werden kann. Die eingeschwenkte

Abdeckung ist rot gefärbt.

Wechseln der Augenmuschel

Die serienmäßige Augenmuschel (1.28) der

LEICA R9 kann gegen eine größere ausgewechselt werden, die insbesondere Brillenträger noch

besser gegen störendes Seitenlicht schützt

(siehe "Große Augenmuschel", S. 91).

Zum Abnehmen einer Augenmuschel muss

1. der Entriegelungsschieber (1.30) nach links in

Richtung Okular gedrückt werden, und dann

2. die Augenmuschel gerade nach oben abgezo-

gen werden.

Zum Aufsetzen wird sie gerade von oben in die

Führung des Okulars geschoben, bis sie hörbar

einrastet.

1.311.30

Page 22

16

Einstellen der Schärfe mit der Universalscheibe

Die LEICA R9 wird serienmäßig mit der Universalscheibe geliefert, die für die häufigsten fotografischen Anwendungsgebiete benutzt werden kann

und drei verschiedene Möglichkeiten zum Scharfeinstellen bietet:

1. Bei nicht exakt eingestellter Schärfe sind im

waagerechten Schnittkeil des Suchers die Kanten und Linien des Objekts gegeneinander verschoben.

2. Um den zentralen Schnittkeil ist ein Ring mit

Prismenraster angeordnet, der zum Scharfeinstellen von konturenschwachen Objekten dient.

Ein deutliches Flimmern zeigt Unschärfe an.

3. Das Umfeld ist mattiert. Es dient zur Beurteilung der Schärfe im ganzen Bildfeld und ist

insbesondere beim Arbeiten mit längeren

Brennweiten und im Makrobereich vorteilhaft.

Als Zubehör stehen weitere Einstellscheiben zur

Verfügung, die je nach Anwendungsgebiet optimale Einstellbedingungen bieten und leicht zu

wechseln sind (s. Abschnitt "Auswechselbare

Einstellscheiben", S. 90).

Page 23

17

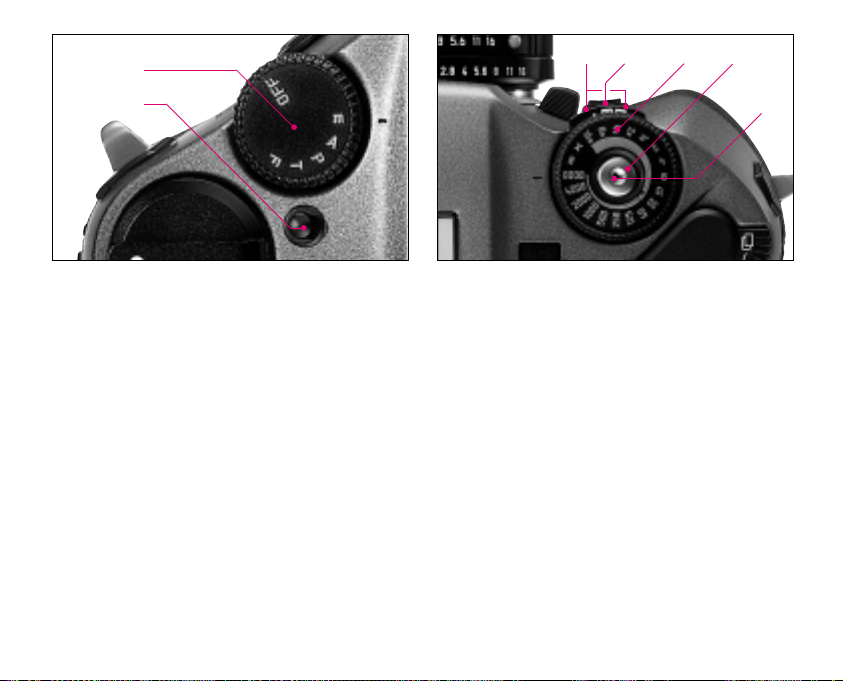

Das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad

Das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11) der

LEICA R9 dient gleichzeitig als Hauptschalter. Es

besitzt 6 Raststellungen, die zusätzlich gegen versehentliches Verstellen gesichert sind. Zum Verstellen muss immer der Entriegelungsknopf (1.10)

gedrückt werden. Die Positionen im Einzelnen:

OFF In dieser Stellung sind alle Funktionen und

Anzeigen der Kamera abgeschaltet (s. S. 29).

m Manuelle Einstellung von Belichtungszeit

und Blende (s. S. 51).

A Zeitautomatik mit Blendenvorwahl (s. S. 48).

P Variable Programmautomatik (s. S. 42).

T Blendenautomatik mit Zeitvorwahl (s. S. 49).

F

Messblitz-Betrieb vor der Aufnahme

(s. S. 76)

.

Das Verschlusszeiten-Einstellrad

In den Betriebsarten m (manuelles Einstellen von

Verschluss-/Belichtungszeit und Blende) und

T

(Blendenautomatik) wird die Belichtungszeit

manuell mit dem Verschlusszeitenrad (1.16) eingestellt. Es stehen Zeiten von 16s bis 1/8000s

zur Verfügung, wobei auch halbe Zeitstufen eingestellt werden können.

1.10

1.11

1.15a 1.15 b 1.16 1.17

1.18

Page 24

18

In der Betriebsart P (Programmautomatik) bestimmen Sie mit der manuell eingestellten Belichtungszeit den Charakter der entstehenden

Aufnahmen durch Beeinflussung der automatisch

gesteuerten Verschlusszeit-/Blenden-Kombination.

Beim Arbeiten mit A (Zeitautomatik) kann das

Verschlusszeitenrad auf jeden beliebigen Wert

außer B oder X gestellt werden.

Bei der Verwendung von nicht systemkonformen

Blitzgeräten wird die Einstellung X (kürzeste Blitzsynchronzeit = 1/250s) empfohlen.

Langzeitbelichtungen von beliebiger Dauer werden mit der Stellung B ausgeführt.

Der Auslöser

Die LEICA R9 besitzt einen dreistufigen Auslöser (1.17):

1. Ein kurzes Antippen aktiviert das Messsystem

und startet eine evtl. vorgewählte Selbstauslöser-Vorlaufzeit.

2. Durch Niederdrücken bis zum Druckpunkt und

Halten in dieser Stellung wird der Messwert

bei Selektiv- und Integralmessung in den Automatik-Betriebsarten gespeichert.

3. Beim Weiterdrücken löst die Kamera aus.

Steht das Verschlusszeitenrad auf B, bleibt der Verschluss offen, solange der Auslöser gedrückt ist.

Im Sucher erscheint die Anzeige (2.9 c) und

im Rückwanddisplay (1.34) ist die ablaufende

Belichtungszeit (3.6d) ablesbar. Diese Anzeige

arbeitet bis 19 min. 59 s. Wird die Stellung B und

eine zusätzliche Selbstauslöser-Vorlaufzeit gewählt,

öffnet sich der Verschluss erst nach Ablauf des

Selbstauslösers und bleibt solange offen, bis der

Auslöser (oder ein anderes elektrisches Bedienteil

der Kamera) wieder angetippt wird. Da der Auslöseknopf in diesem Fall nicht permanent gedrückt

gehalten werden muss, sind verwacklungsfreie

Langzeitaufnahmen möglich. In der Mitte des Auslösers befindet sich das Gewinde (1.18) zum

Anschluss von handelsüblichen Drahtauslösern.

Page 25

19

Der Belichtungsmessmethoden-Wählhebel

Die LEICA R9 bietet – unabhängig von der gewählten Betriebsart – drei verschiedene Belichtungs-Messmethoden, mit denen eine Anpassung

an die verschiedensten Situationen und Arbeitsweisen möglich ist. Der Messmethoden-Wählhebel (1.15) befindet sich unterhalb des Verschlusszeiten-Einstellrades, so dass er bequem mit dem

Zeigefinger und mit der Kamera am Auge bedient

werden kann.

Zum Einstellen einer der Messmethoden wird die

in der Mitte vorstehende Entriegelungstaste (1.15b)

gedrückt und der Wählhebel (1.15a) nach links

bzw. rechts verschoben.

Mittenbetonte Integralmessung

(Wählhebel nach rechts)

Mehrfeldmessung

(Wählhebel in der Mitte)

Selektivmessung

(Wählhebel nach links, Richtung Objektiv)

Der Schnellspannhebel

Der Schnellspannhebel (1.21) transportiert den

Film und spannt den Verschluss. Im herausgeklappten Zustand (Bereitschaftsstellung) kann

der Daumen hinter den Schnellspannhebel greifen und dadurch die Kamera sicher abstützen.

Direkt nach erfolgter Belichtung sollte der Film

um ein Bild weitertransportiert werden, um

sofort wieder aufnahmebereit zu sein.

Wenn einer der beiden motorischen Antriebe angesetzt ist – Motor-Winder-R8/R9 oder Motor-Drive R8/R9

– dient der Schnellspannhebel gleichzeitig als

deren Hauptschalter. Solange er ausgeklappt ist,

sind die Motoren ausgeschaltet, ist er dagegen

eingeklappt, wird der Film nach jeder Aufnahme

motorisch weiter transportiert.

Page 26

20

Filmwechsel

Überzeugen Sie sich immer erst durch einen

Blick auf das Filmtransport-Kontrollfenster (1.32),

ob nicht bereits ein Film eingelegt ist. Falls ja,

verfahren Sie wie unter "Filmrückspulung", S. 21

beschrieben.

Öffnen der Kamera

Zum Öffnen der Rückwand

1. die Entriegelungstaste (1.45) drücken, und

währenddessen

2. den Rückwand-Entriegelungsschieber (1.44)

nach oben schieben. Dadurch springt die

Rückwand auf und kann vollständig geöffnet

werden.

Einlegen des Films

3. Legen Sie die Filmpatrone in die leere Filmpatronenkammer (1.46) und

4. ziehen Sie den Filmanfang bis zur roten

Markierung (1.52) auf die gegenüberliegende

Aufwickelspule (1.53). Der Film muss flach zwischen den Führungsschienen (1.48) liegen und

die Zahnräder der Transportwalze (1.50) müssen

in die Perforationslöcher des Films greifen.

5. Anschliessend die Rückwand wieder schließen,

d.h. andrücken bis sie hör- und fühlbar einrastet.

6. Transportieren Sie schließlich den Film entweder manuell mit dem Schnellspannhebel, oder,

mit angesetztem Motor, durch drücken des

Auslösers bis Bild Nr. 1. Dabei wird der Film

automatisch eingefädelt.

1.44

1.45

1.52

Page 27

Im Filmtransport-Kontrollfenster (1.32) ist zu

erkennen, ob der Film ordnungsgemäß transportiert wird: Die Streifen bewegen sich von oben

nach unten.

Wenn dies nicht der Fall ist, bzw. wenn bei der

Verwendung eines Motors in den Bildzählwerken

(1.22, 2.10, 3.7) die blinkt, ist der Film nicht

ordnungsgemäß eingelegt. Dann bitte die Rückwand nochmals öffnen und die Filmlage korrigieren.

Hinweis:

Für die automatische Filmeinfädelung ist es

wichtig, dass die Aufwickelspule nicht verschmutzt ist. Sie sollte bei Bedarf mit einem

leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden.

Filmrückspulung

Ist der Film bis zur letzten Aufnahme belichtet,

lässt sich der Schnellspannhebel nicht mehr

betätigen, bzw. schaltet sich ein angesetzter

Motor aus. Vor der Entnahme muss der Film in

die Filmpatrone zurückgespult werden. Dazu

1. den Rückspul-Entriegelungsknopf (1.20) drücken,

2. die Rückspulkurbel (1.9) ausklappen, und

3. durch Drehen in Pfeilrichtung (im Uhrzeigersinn) den Film zurückspulen.

Sobald die Streifen im Filmtransportfenster stillstehen, ist der Film bis auf den Vorspann zurückgespult. Wenn Sie den Film vollständig in die

Patrone spulen möchten (z.B. um ihn eindeutig

als belichtet zu kennzeichnen), sollten Sie mit der

1.20

21

Page 28

22

Kurbel einige Umdrehungen weiterdrehen, bis

Sie am deutlich geringeren Widerstand spüren,

dass der Filmvorspann vollständig in die Patrone

gespult ist.

Mit angesetztem Motor-Winder R8/R9 oder

Motor-Drive R8/R9 kann die Rückspulung auch

motorisch erfolgen. Auch mit den Motoren können Sie entscheiden, ob der Vorspann in die

Filmpatrone gespult werden soll oder nicht. Nach

erfolgter motorischer Rückspulung blinkt im Bildzählwerk die , die Kamera kann dann geöffnet

und der Film entnommen werden. Näheres zum

Betrieb der Motoren entnehmen Sie bitte den

jeweiligen Anleitungen.

Wichtig:

Zum Zurückspulen darf nur der Knopf zur Rückspulfreigabe gedrückt und nicht der MehrfachBelichtungshebel (1.19, Filmbremse!) eingeschwenkt

werden.

Achtung:

Ragt nach der Rückspulung der Filmanfang noch

aus der Filmkassette, darf der Auslöser nicht

betätigt werden, da der Filmanfang evtl. den Verschluss beschädigen kann.

Page 29

23

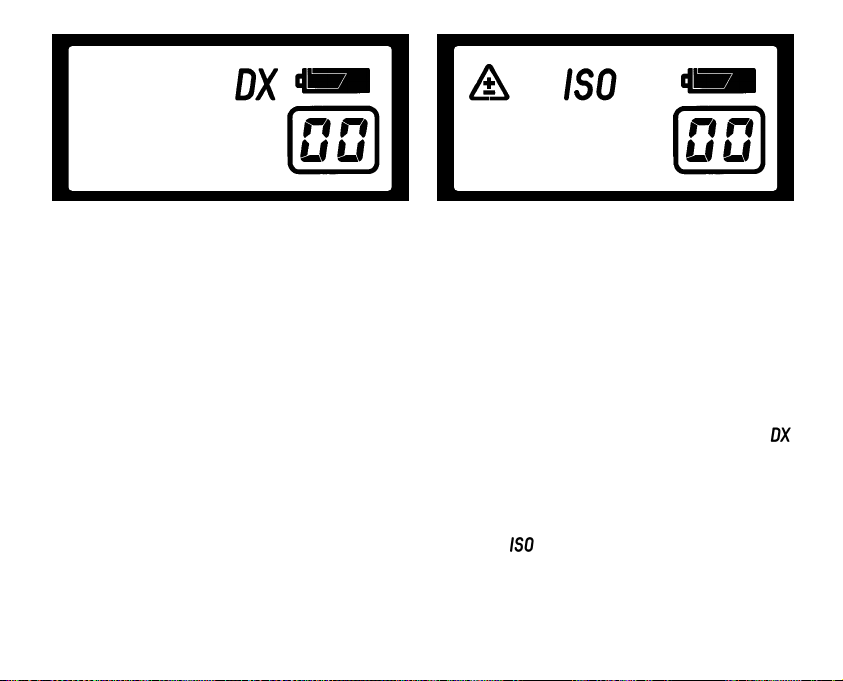

Einstellen der Filmempfindlichkeit

Die LEICA R9 erlaubt sowohl automatische wie

auch manuelle Einstellung der Filmempfindlichkeit. Die automatische Einstellung DX-gekennzeichneter Filme erfolgt im Bereich von ISO

25/15° bis 5000/38° (ISO ist die internationale

Bezeichnung für die Filmempfindlichkeit). Manuell können Empfindlichkeiten zwischen ISO 6/9°

und 12500/42° eingestellt werden.

Hinweis:

Durch zusätzlich eingestellte Belichtungskorrekturen (bis zu ±3 EV) steht insgesamt ein Einstellbereich von ISO 0,8/0° bis 100000/51° zur Verfügung.

Zur Wahl der Art der gewünschten Einstellung,

bzw. zur Einstellung selbst,

1. schalten Sie zunächst die Kamera mit dem

Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11) ein

(siehe auch "Das BelichtungsbetriebsartenWählrad", S. 17), und

2. bestromen sie durch Antippen des Auslösers

(1.17) (siehe auch "Einschalten der Kamera /

Aktivieren der Elektronik / - des BelichtungsMesssystems", S. 29).

Erscheint nach dem Bestromen der Kamera auf

dem Rückwand-Display (1.34) die Anzeige

(3.3 b), so ist die Kamera auf DX-Abtastung eingestellt. Zur Bestätigung der korrekten Funktion

wird in diesem Fall grundsätzlich auch der abgelesene ISO-Wert angezeigt (3.6 b). Erscheint

dagegen (3.3a), war der Empfindlichkeitswert vorher manuell eingestellt. Bei bestromter

Kamera kann durch einen kurzen Tastendruck

auf eine der beiden Einstelltasten (1.35) der

momentan eingestellte Wert abgelesen werden.

Page 30

24

Dann

3. die durch einen Magnet gehaltene Abdeckklappe über den Rückwand-Tasten (1.33) nach

unten öffnen.

4. Mit der Plus- bzw. Minustaste (1.35) werden

auf die folgende Art sowohl die Einstellart

gewählt als auch die Empfindlichkeit manuell

eingestellt:

Drücken der linken Minus-Taste verringert die

ISO-Werte, drücken der rechten Plus-Taste

vergrößert sie, bzw. stellt die Kamera im

Anschluss an den höchsten ISO-Wert (12500)

auf automatischen DX-Betrieb ein. Kurzes

Drücken der Tasten verändert die Werte um

jeweils eine Stufe, längeres Drücken lässt die

Werte bis zu den jeweiligen Endwerten, bzw. in

die -Stellung durchlaufen.

Wird in der -Stellung ein Film ohne, bzw. mit

beschädigter, und damit unlesbarer DX-Kennzeichnung verwendet, oder ist kein Film eingelegt, arbeitet die Kamera mit ISO 100/21°. Bei

einem anschließend eingelegten Film mit DXKennzeichnung ist die automatische Abtastung

wieder aktiv.

Wenn für eine bewusste Über- oder Unterbelichtung des gesamten Films ein von der DX-gekennzeichneten Empfindlichkeit abweichender ISOWert manuell eingestellt wird, erscheinen im

Rückwanddisplay , sowie zusätzlich dort und

im Sucherdisplay die –Warnanzeigen (3.1,

2.2). Der manuell eingestellte Wert ist in diesem

Fall der gültige.

Ein manuell eingestellter ISO-Wert bleibt auch

nach dem Filmwechsel erhalten, selbst wenn der

neue DX-kodierte Film eine andere Empfindlichkeit aufweist.

Aus Schutzgründen, und um ein versehentliches

Verstellen der Werte zu verhindern, sollte die

Abdeckklappe der Kamerarückwand beim Fotografieren immer geschlossen sein.

Page 31

25

Ansetzen und Abnehmen des Objektivs

An die LEICA R9 können alle Objektive und

Zubehörteile mit Steuernocken für Leica R-Kameras angesetzt werden, d.h. es stehen Objektive

von 15mm bis 800 mm Brennweite zur Verfügung

(siehe "Verwendung vorhandener Objektive und

Zubehör", S. 26). Die LEICA R9 besitzt bajonettseitig - wie auch die meisten aktuellen Leica

R-Objektive - eine Kontaktleiste. Dadurch wird

zusätzlich zur mechanischen eine elektronische

Belichtungskontrolle erreicht, und Objektivdaten,

wie z.B. die Brennweite, werden zur Kamera

übertragen.

Die Leica R-Objektive werden unabhängig von

der Entfernungs- und Blendeneinstellung wie

folgt eingesetzt:

1. Objektiv am festen Ring (1.13) fassen.

2. Roten Punkt an der Objektivfassung der Taste

der Bajonettentriegelung (1.1) am Kameragehäuse gegenüberstellen.

3. Objektiv in dieser Stellung gerade einsetzen.

4. Eine kurze Rechtsdrehung lässt das Objektiv

hörbar und fühlbar einrasten.

Zum Abnehmen des Objektivs wird

1. der Entriegelungsknopf gedrückt,

2. das Objektiv durch eine kurze Linksdrehung

entriegelt, und

3. gerade abgenommen.

1.1 1.13

Page 32

Verwendung vorhandener

Objektive und Zubehör

Leica R-Objektive

Alle Objektive und das Objektiv-Zubehör des

Leica R-Programms passen ohne Umbau an die

LEICA R9.

Einige frühere Objektive ohne Springblende

sowie verschiedenes Zubehör ohne Springblendenübertragung lassen sich nur bei Zeitautomatik

oder manueller Einstellung benutzen (siehe

"Arbeitsblendenmessung", S. 39).

Die meisten Leica R-Objektive können nachträglich mit einer elektrischen Kontaktleiste zur

Datenübertragung und zum elektronischen Belichtungsabgleich ausgerüstet werden. Dazu

müssen jedoch die LEICAFLEX SL/SL2 – Steuerkurven entfernt werden, d.h. diese Objektive sind

dann nur an den Leica R-Modellen einsetzbar (ab

Modell LEICA R3).

26

R-Nocken (a) und Leicaflex-Steuerkurven (b)

R-Nocken (a) und elektrische Kontakte (c)

a a

c

b

b

Page 33

27

LEICAFLEX SL/SL2-Objektive ohne

R-Steuernocken

Objektive und Zubehör der Leicaflex-Modelle

(ohne R-Steuernocken) dürfen nicht in die LEICA R9

eingesetzt werden, da sonst die Kamera beschädigt werden kann. Sollen sie an der LEICA R9

bzw. an anderen Leica R-Kameras (ab dem Modell

LEICA R3) benutzt werden, müssen sie nachträglich mit dem R-Steuernocken versehen werden.

Ein Umbau solcher Objektive ist im allgemeinen

möglich, der Customer Service der Leica Camera

AG berät Sie gerne darüber (für Adresse, s. S.101).

Soweit die LEICAFLEX SL/SL2-Steuerkurven

erhalten bleiben, wird die Verwendungsmöglichkeit umgebauter Objektive und Zubehör an allen

Leicaflex Modellen voll erhalten. Kontaktleisten zur

Datenübertragung an die LEICA R9 können dann

nicht zusätzlich angebracht werden.

VISOFLEX-Objektive an der LEICA R9

Alle zum VISOFLEX-Ansatz passenden Objektive

aus dem Leica M-Programm können mit dem

Adapter Bestell.-Nr. 14167 auch an der LEICA R9

verwendet werden. Die Arbeitsbedingungen, z.B.

Aufnahme-Abstand und erreichbare Objektfeldgröße, sind dann die gleichen, wie bei der Benutzung dieser Objektive am VISOFLEX. Eine automatische Springblende ist nicht vorhanden, so

dass die Belichtungszeit mit der Arbeitsblende

gemessen wird.

Page 34

Richtiges Halten der Kamera

Zur sicheren Dreipunkthaltung fasst die rechte

Hand die Kamera. Der Zeigefinger liegt auf dem

Auslöseknopf, der Daumen hinter dem Schnellspannhebel. Die linke Hand stützt das Objektiv

von unten ab. Bei Aufnahmen im Hochformat

wird die Kamera einfach gedreht. Die Hände bleiben in der gleichen Stellung wie bei Aufnahmen

im Querformat, bereit zum Weiterschalten des

Films und zum Scharfeinstellen.

28

Page 35

29

Einschalten der Kamera / Aktivieren der

Elektronik / - des Belichtungs- Messsystems

Die LEICA R9 wird mit dem Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11) ein- und ausgeschaltet. In

der OFF-Position sind zwecks Sicherung gegen

versehentliche Auslösung und unnötigen Stromverbrauch die Kameraelektronik und alle Displays

ausgeschaltet. Mit der Wahl einer der Belichtungs-Betriebsarten wird die Kamera in einen

Bereitschaftszustand gebracht (siehe dazu auch

"Das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad", S. 17).

Durch Antippen des Auslösers an der Kamera

(1.17), einer der beiden am Motor-Drive R8/R9

oder an einer Fernbedienung wird das Belichtungs-Messsystem eingeschaltet. Die Anzeigen in

den LC-Displays im Sucher, auf der Deckkappe

(1.22) und der Rückwand (1.34) leuchten auf. Bei

gespanntem Verschluss leuchten sie nach Freigeben des Auslösers noch ca.14 Sekunden nach,

bei abgelaufenem Verschluss verlöschen sie

sofort nach dem Loslassen.

Hinweise:

Im ausgeschalteten Zustand ist der Energiebedarf der LEICA R9 am geringsten, d.h. nochmal

deutlich niedriger als beim oben beschriebenen

Bereitschaftszustand (nach Erlöschen der Anzeigen). Daher sollten Sie es sich zur Gewohnheit

machen, das Wählrad grundsätzlich bei längerem

Nichtgebrauch auf OFF zu stellen. Vergewissern

Sie sich dabei, dass die Rückwand geschlossen

ist, da sonst ebenfalls ein erhöhter Stromverbrauch erfolgt.

Durch Ausschalten der Kamera werden laufende

Funktionen, wie Langzeit-Belichtungen und die

Spiegelvorauslösung (siehe "Spiegelvorauslösung”,

S. 82) abgebrochen. Der Selbstauslöser-Betrieb

(siehe "Der Selbstauslöser”, S. 81) wird dagegen

nur unterbrochen.

Beim Ausschalten der Kamera erlischt das Zählwerk auf der Deckkappe erst nach einer kurzen

Verzögerung.

Page 36

Die Belichtungsmessung

Um den verschiedenen Lichtsituationen und

Reflexionseigenschaften der Motive gerecht zu

werden, besitzt die LEICA R9 eine Belichtungsmessung durch das Objektiv mit drei verschiedenen Messmethoden: Mehrfeldmessung, Mittenbetonte Integralmessung und Selektivmessung. Für

diese TTL-Messverfahren (Through The Lens =

durch das Aufnahme-Objektiv) besitzt die Kamera

zwei verschiedene Fotodioden: eine runde Diode

auf dem Reflektor hinter dem teildurchlässigen

Schwingspiegel mit einem exakt begrenzten

Messfeld, und eine Diode mit 5 Messfeldern an

streulichtgeschützter Stelle im Kameraboden. Je

nach gewünschter Messmethode werden die

Messwerte dieser sechs Felder ausgewertet.

30

Strahlengang bei Mehrfeld- und mittenbetonter Messung

Strahlengang bei Selektivmessung

Page 37

31

Die Mehrfeldmessung

Diese Messmethode beruht auf der Erfassung

von 6 Messwerten – die der 5 Felder der Mehrfeld-Messzelle und die der Selektiv-Messzelle.

Es werden häufig vorkommende, schwierige

Lichtverhältnisse und Kontraste wie z.B. Reflexe,

Gegenlicht, großer Himmelsanteil bei Landschaften usw. automatisch analysiert und die Helligkeits-Verteilungsmuster zu abgespeicherten, typischen Motiven zugeordnet. Der Mikroprozessor

ermittelt dann die Belichtung.

Die Mehrfeldmessung stellt damit eine außerordentlich komfortable, universelle und sichere Art

der Belichtungsmessung für die überwiegende

Mehrzahl aller Aufnahmen dar, und zwar unabhängig vom Helligkeitsniveau und davon, ob Sie

Ihr Hauptmotiv in der Bildmitte anordnen oder

nicht. Sie eignet sich daher besonders für

schnelle Schnappschüsse und die gemeinsame

Verwendung mit der Programmautomatik.

Page 38

Anpassen des Belichtungsniveaus der Mehrfeldmessung

Zusätzlich können Sie an der LEICA R9 das

Belichtungsniveau der Mehrfeldmessung in sehr

feiner Abstufung Ihren individuellen Gegebenheiten anpassen. Sinnvoll kann diese Belichtungskorrektur, eine dauerhafte "Übersteuerung" der

Automatik, aus den folgenden Gründen sein:

Trotz der Treffsicherheit der Mehrfeldmessung

gibt es bei Motiven mit großen Kontrasten immer

auch Bereiche, die durch diese "optimierte Kompromiss-Belichtung" vernachlässigt, d.h. überoder unterbelichtet werden. Darüber hinaus kann

das System auch nicht berücksichtigen, ob Sie

mit Dia- oder Farbnegativ-Material fotografieren

und für welchen Zweck die Aufnahmen verwendet werden sollen, wie z.B. für Abzüge, Projektion oder Druck.

Hinweise:

Eine Korrektur der Mehrfeldmessung kann nur

erfolgen, wenn diese Messmethode auch eingestellt ist.

Diese Korrektur beinflusst ausschließlich die

Mehrfeldmessung, so dass beim Umschalten die

beiden anderen Messmethoden weiterhin in der

Grundeinstellung zur Verfügung stehen, z.B. für

gezieltes Abstimmen der Belichtung auf wichtige

Motivbereiche. Auch Blitzbelichtungen bleiben

von dieser Korrektur unberührt.

Wenn sowohl eine Korrektur der Mehrfeldmessung als auch eine "normale" Belichtungskorrektur eingestellt werden, addieren sich die Werte.

Zum Beispiel ergibt eine Mehrfeld-Korrektur von

– 0,5 EV zusammen mit einer Belichtungskorrektur von –1 EV für die Mehrfeldmessung insgesamt

eine Korrektur von –1,5 EV (siehe auch "Belichtungskorrekturen", S. 36):

32

Page 39

33

Zur Einstellung wird bei eingeschalteter und

bestromter Kamera (siehe dazu "Einschalten der

Kamera / Aktivieren der Elektronik / - des Belichtungs- Messsystems", S. 29)

1. das +/- Tastenpaar (beide!) zur Einstellung der

Filmempfindlichkeit (1.35) mit zwei Fingern

der rechten Hand ca. 3s gedrückt, bis im

Rückwand-Display (1.34) die Ziffernanzeige

(3.6a) blinkt.

2. Während die beiden Tasten weiter gedrückt

gehalten werden, wird der Entriegelungsschieber des Einstellhebels für Belichtungskorrekturen (1.26b) mit dem linken Daumen zunächst

zur Entriegelung nach rechts geschoben und

dann zusammen mit dem Hebel (1.26a) nach

oben oder unten bewegt (für eine Verstellung

nach Plus oder Minus). Jede Bewegung des

Hebels führt zu einer Korrektur um 0,1 EV.

Sobald die +/- Tasten freigegeben werden, ist

die Korrektur gespeichert.

Im Rückwand-Display wird der eingestellte Wert

angezeigt. Einstellbar sind Werte von maximal

±

0,7 EV.

Ein einmal eingestellter Korrekturwert bleibt

auch bei Abschaltung der Kamera erhalten. Um

eine Korrektur von z.B. + 0,4EV wieder auf Null

zu setzen, wird der Hebel entweder 4 mal nach

unten bewegt, oder in der unteren Stellung für

ca. 2 s festgehalten. Zum Löschen eines MinusKorrekturwertes wird der Hebel entsprechend

nach oben bewegt.

Hinweis:

Zur Rückstellung einer Korrektur der Mehrfeldmessung muss grundsätzlich wie beschrieben

vorgegangen werden. Dies erfolgt nicht gleichzeitig bei der Rückstellung einer "normalen" Belichtungskorrektur.

1.35

Page 40

Die mittenbetonte Integralmessung

Auch bei der mittenbetont arbeitenden Integralmessung werden alle Messwerte herangezogen,

jedoch anders gewichtet. Diese Messmethode

berücksichtigt ebenfalls das gesamte Bildfeld,

die in der Mitte erfassten Motivteile bestimmen

jedoch sehr viel stärker als die Randbereiche die

Berechnung des Belichtungswerts.

Sie ist dann geeignet, wenn im Motiv keine

besonders hohen Kontraste auftreten, die unterschiedlich hellen Details gleichmäßig verteilt sind

und/oder Ihr Hauptmotiv in der Bildmitte angeordnet werden soll. Sie bietet sich insbesondere

dann an, wenn Sie bequem arbeiten und dabei

dennoch die Belichtung kontrollieren und evtl.

auch gezielt beeinflussen möchten, z.B. in Verbindung mit einer Belichtungskorrektur (siehe

dazu "Belichtungskorrekturen", S. 36) oder mit

der Messwert-Speicherung (siehe dazu "Die

Messwertspeicherung", S. 36).

34

-1 EV

-2EV

-3EV

Page 41

35

Die Selektivmessung

Für die Selektivmessung wird lediglich der Messwert der runden Messzelle auf dem Reflektor

genutzt.

Diese Methode wird immer dann gewählt, wenn

im Gesamtmotiv kritische Helligkeitsunterschiede herrschen und die Belichtung auf ein bildwichtiges Detail abgestimmt werden soll. Da das

exakt begrenzte Messfeld im Sucher durch den

großen zentralen Kreis mit 7mm Durchmesser

angezeigt wird, lässt sich das Motivteil, bzw. ein

Bereich, dessen Helligkeit dem mittleren Grauwert entspricht, gezielt anmessen. Sollen solche

Bereiche jedoch nicht in der Bildmitte angeordnet werden, ist die Verwendung der Messwertspeicherung empfehlenswert.

Bei allen Objektivbrennweiten ist das Messfeld

im Verhältnis zum gesamten Bildfeld gleich groß

und bei allen Einstellscheiben klar im Sucher

erkennbar.

Page 42

Die Messwertspeicherung

Immer wenn 1. mit einer der drei automatischen

Belichtungs-Betriebsarten gearbeitet wird, und 2.

bei einer einzelnen Aufnahme das Hauptmotiv,

bzw. der angemessene mittelgraue Bereich aus

gestalterischen Gründen nicht in der Bildmitte

angeordnet werden soll, erweist sich die Messwertspeicherung als eine sehr einfache und nützliche Funktion. Sie steht sowohl mit der Integralwie auch mit der Selektivmessung zur Verfügung.

Die Anwendung:

1. Den anzumessenden Bereich mit dem 7mmKreis im Sucher anvisieren.

2. Den Auslöser (1.17) bis zum 2. Druckpunkt

niederdrücken. Solange der Finger diesen

Druckpunkt hält, bleibt die Speicherung erhalten. Als sichtbares Zeichen dafür erlischt das

jeweilige Messmethoden-Symbol (2.3). Werden während dieser Zeit noch Blende oder

Belichtungszeit verändert, so passt sich der

jeweils andere Wert entsprechend an und wird

angezeigt.

3. Während der Druckpunkt gehalten wird, den

endgültigen Bildausschnitt bestimmen, und

4. auslösen.

Die Speicherung wird aufgehoben, wenn der Finger vom Auslöser-Druckpunkt genommen wird.

Belichtungskorrekturen

Belichtungsmesser sind auf einen mittleren Grauwert geeicht (18% Reflexion), der der Helligkeit

eines normalen fotografischen Motivs entspricht.

Nicht selten erfüllt das angemessene Motiv(-teil)

diese Voraussetzungen nicht, bzw. die Aufnahmen sollen aus bestimmten Gründen (z.B. wegen

unterschiedlicher Nutzung oder persönlichem

Geschmack) gezielt knapper oder reichlicher

belichtet werden. Wenn dies für eine ganze Reihe

aufeinander folgender Aufnahmen oder für einen

ganzen Film gilt, ist eine entsprechende Belichtungskorrektur der Messwertspeicherung vorzuziehen, die immer nur für eine Aufnahme durchgeführt werden kann.

36

Page 43

37

Eingabe und Löschen einer Belichtungskorrektur

Zur Einstellung wird bei eingeschalteter und bestromter Kamera (siehe dazu "Einschalten der

Kamera / Aktivieren der Elektronik / des Belichtungs- Messsystems" auf S. 29) der Entriegelungsschieber des Einstellhebels für Belichtungskorrekturen (1.26b) mit dem linken Daumen

zunächst zur Entriegelung nach rechts geschoben und dann zusammen mit dem Hebel (1.26a)

nach oben oder unten bewegt (für eine Verstellung nach Plus oder Minus). Jede Bewegung des

Hebels führt zu einer Korrektur um 0,5 EV. Einstellbar sind Werte von ±3EV.

Sobald eine Belichtungskorrektur eingegeben ist,

erscheint im Sucher das entsprechende Warnsymbol (2.2), und bei den Automatik-Betriebsarten

A, T

und Pist gleichzeitig auf der Lichtwaage (2.8) die Einstellung ablesbar. Auf dem Rückwanddisplay erscheint bei allen Betriebsarten das

Warnsymbol (3.1) und der eingestellte Wert (3.6a).

Ein einmal eingestellter Korrekturwert bleibt

auch bei Abschaltung der Kamera erhalten.

Um eine Belichtungskorrektur von z.B. + 2 EV wieder auf Null zu setzen, wird der Hebel entweder

4 mal nach unten bewegt, oder in der unteren

Stellung für ca. 2 s festgehalten. Zum Löschen

eines Minus-Korrekturwertes wird der Hebel entsprechend nach oben bewegt.

Wichtig:

Eine an der Kamera eingestellte Belichtungskorrektur beeinflusst sowohl die Messung des

vorhandenen Lichtes als auch die des Blitzlichts.

Page 44

Beispiel für eine Korrektur nach Plus

Bei sehr hellen Motiven, wie z.B. Schnee oder

Strand, wird der Belichtungsmesser wegen der

großen Helligkeit eine relativ kurze Belichtungszeit angeben. Der Schnee wird dadurch in einem

mittleren Grau wiedergegeben, vorhandene Personen sind zu dunkel: Unterbelichtung!

Als Abhilfe muss die Belichtungszeit verlängert

bzw. die Blende weiter geöffnet werden, d.h. eine

Korrektur-Einstellung von z.B. + 2 vorgenommen

werden.

Beispiel für eine Korrektur nach Minus

Bei sehr dunklen Motiven, die wenig Licht reflektieren, wird der Belichtungsmesser eine zu lange

Belichtungszeit angeben. Aus einem schwarzen

wird ein graues Auto: Überbelichtung!

Die Belichtungszeit muss verkürzt, d.h. eine

Korrektur-Einstellung von z.B. -1 vorgenommen

werden.

38

Page 45

39

Unterschreitung des Messbereichs

Wird der Messbereich der Kamera unterschritten, ist eine exakte Belichtungsmessung nicht

möglich. Die dann eventuell noch im Sucher

angezeigten Messwerte können zu falschen Belichtungsergebnissen führen. Deshalb erscheint

bei unterschrittenem Messbereich grundsätzlich

das Warnsignal (2.1) im Sucher.

Das Messsystem der LEICA R9 ist insbesondere

für die gezielte Selektivmessung mit einer sehr

hohen Empfindlichkeit ausgestattet. Falls die

Warnanzeige bei eingestellter Integral- oder

Mehrfeldmessung aufleuchtet, kann daher oft

noch mit Selektivmessung gearbeitet werden.

Offenblendenmessung

Die meisten Leica R-Objektive sind mit automatischer Springblende ausgestattet. Das bedeutet,

dass das Sucherbild immer bei voll geöffneter

Blende und damit größter Sucherhelligkeit betrachtet werden kann, und die Belichtungsmessung bei offener Blende erfolgt. Erst unmittelbar

vor der Aufnahme bzw. nach der Spiegelvorauslösung oder beim Niederdrücken des Abblendschiebers schließt sich die Objektivblende auf

den vorgewählten Wert.

Arbeitsblendenmessung

Das Objektiv PC-Super-Angulon-R 1:2,8/28mm,

einige frühere Leica R-Objektive und verschiedene Zubehörteile besitzen keine automatische

Springblende. Die Belichtung muss bei diesen

Geräten mit der jeweils eingestellten Objektivblende, also mit der Arbeitsblende, gemessen

werden. In diesem Fall erhalten die Messzellen

der LEICA R9 durch Verändern der Objektivblende mehr oder weniger Licht. Mit Objektiven und

Zubehörteilen ohne automatische Springblende

können nur die Betriebsarten

A

oder mbenutzt

werden. Die Arbeitsblende kann von der Kamera

nicht angezeigt werden.

Page 46

Arbeitsdiagramm des Belichtungsmessers

In der folgenden Darstellung werden die Zusammenhänge zwischen Filmempfindlichkeit

(SV = Speed value) und Leuchtdichte/ Helligkeit

(BV = Brightness value) einerseits und zwischen

Belichtungszeit (TV = Time value) und Blendenwert (AV = Aperture value) andererseits erkennbar, jeweils mit den sich daraus ergebenden

Belichtungswerten (EV = Exposure value). Dazu

dienen zwei Diagramme, die durch diagonale

Linien, entsprechend den EV-Werten, miteinander in Bezug gebracht werden.

Ein Beispiel (gestrichelte Linie) zeigt die Zusammenhänge der einzelnen Werte zueinander: Von

der eingestellten Filmempfindlichkeit (hier: ISO

100/21°) verfolgt man die senkrechte Linie bis

zum Schnittpunkt mit der waagerechten Linie der

gegebenen Leuchtdichte (hier: 2 000 cd/m

2

). Die

durch diesen Schnittpunkt laufende Diagonale

führt zu dem zugehörigen Belichtungswert (EV 14).

Dieser EV-Wert lässt sich in verschiedene Kombinationen von Blendenwert und Belichtungszeit

umsetzen, d.h. in den Arbeitsbereich der Kamera

übertragen.

Die Schnittpunkte aus senkrechten AV- und waagerechten TV-Linien müssen für eine richtige

Belichtung auf der EV-Diagonalen liegen, z.B.

Blende 16 und 1/60s (Fall A), oder Blende 8 und

1/250s (Fall B) oder Blende 4 mit 1/1000 s

(Fall C). Jede dieser Kombinationen ergibt eine

korrekte Belichtung.

Bei Zeit- und Blendenautomatik wird jeweils einer

dieser Werte vorgegeben, der zweite bildet sich

automatisch. In der Programmautomatik bilden

sich beide Werte automatisch.

40

Page 47

41

Arbeitsdiagramm des

Belichtungsmessers

Verschlusszeit /s.

Blende

ISO

Lichtwert

Page 48

Die Belichtungs-Betriebsarten

Die LEICA R9 bietet Ihnen vier BelichtungsBetriebsarten zur Wahl, mit denen Sie die Kamera optimal auf Ihre bevorzugte Arbeitsweise oder

auf das jeweilige Motiv einstellen können.

Die Variable Programmautomatik –

P

Die richtige Betriebsart, um immer aufnahmebereit zu sein. Optimal für unbeschwertes Fotografieren, da sich Blende und Belichtungszeit

automatisch bilden.

Als Schnappschusseinstellung sind folgende Einstellungen vorzunehmen bzw. empfehlenswert:

1. Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11) auf

Stellung P,

2.

Blende ganz schließen, d.h. den Blendenring (1.12)

auf den größten Wert drehen (z.B. 16 oder 22),

3. Verschlusszeiten-Einstellrad (1.16) auf 30 P, und

4. Belichtungsmessmethoden-Wählhebel (1.15) auf

Mehrfeldmessung .

Belichtungszeit und Objektivblende bilden sich

dann automatisch entsprechend dem vorhandenen Licht und stufenlos zwischen zwischen

1/8000 s und 32 s, bzw. zwischen offener- und

Kleinstblende des jeweiligen Objektivs (bzw. der

eingestellten kleinsten Blende, siehe unten).

42

Page 49

43

Im Sucher erscheinen

• für die gewählte Belichtungs-Betriebsart

(2.6c),

• das Symbol für die gewählte Messmethode

(2.3), sowie

• die automatisch eingesteuerten Zeit- und

Blendenwerte (2.9a, 2.7).

Die Betriebsart

P

funktioniert mit allen Leica

R-Objektiven mit automatischer Springblende.

Über die Stellung des Verschlusszeiten-Einstellrades kann auf die automatisch gebildete

Zeit/Blenden-Kombination jederzeit Einfluss

genommen werden (siehe dazu "Charakteristik

und Anwendung der variablen Programmautomatik", S. 44).

Wichtig:

Am Objektiv muss die kleinste Blende (16 bzw.

22) eingestellt werden, damit der gesamte Blendenbereich für die automatische Steuerung zur

Verfügung steht. Ist dies nicht der Fall, blinkt im

Sucher die Anzeige (2.6c). Wird ausgelöst,

bildet die Kamera trotzdem automatisch eine

richtige Zeit-Blenden-Kombination. Der Regelbereich der Blende wird in solchen Fällen allerdings

auf den Bereich zwischen Offenblende und eingestelltem Blendenwert begrenzt.

Hinweise:

Bei einigen älteren Objektiven blinkt die Anzeige

, auch wenn ganz abgeblendet wurde, die richtige Blende wird dennoch automatisch gebildet.

Bei sehr wenig Licht oder extremer Helligkeit

kann es vorkommen, dass der verfügbare Zeit/

Blenden-Bereich nicht mehr ausreicht. Dann

erscheint im Sucher (2.9b) für Unterbelichtung (evtl. auch der Warnhinweis für Messbereichs-Unterschreitung (2.1), siehe dazu

"Unterschreitung des Messbereichs", S. 39) oder

(2.9b) für Überbelichtung.

Page 50

Charakteristik und Anwendung der variablen

Programmautomatik

Die variable Programmautomatik der LEICA R9

verbindet die Sicherheit und Schnelligkeit der

vollautomatischen Belichtungssteuerung mit der

Möglichkeit, jederzeit die von der Kamera gewählte Zeit/Blenden-Kombination den eigenen

Vorstellungen entsprechend variieren zu können.

Dazu dient das Verschlusszeiten-Einstellrad (1.16).

Will man z.B. bei Sportaufnahmen bevorzugt mit

schnellen Zeiten und offener Blende arbeiten,

wird eine kurze Zeit vorgewählt. Legt man dagegen mehr Wert auf große Schärfentiefe (geschlossene Blende) und akzeptiert die dadurch

notwendigen, längeren Zeiten, wird eine längere

Verschlusszeit eingestellt (z.B. bei Landschaftsaufnahmen). Die Gesamtbelichtung, d.h. die Helligkeit des Bildes, bleibt dabei unverändert.

Die Arbeitsweise der Programmautomatik ist

ganz allgemein wie folgt: Geht man von sehr

niedriger Helligkeit aus, so verkürzt sich mit

zunehmender Helligkeit nur die Belichtungszeit

stufenlos automatisch bis zum eingestellten Zeitwert, während das Objektiv voll aufgeblendet

bleibt. Ab der eingestellten Belichtungszeit werden Zeit und Blende automatisch verändert, d.h.

die Zeit stufenlos verkürzt und das Objektiv stufenlos abgeblendet. Ist aufgrund des Programms

die kleinste Blende erreicht, verkürzt sich bei

weiter zunehmender Helligkeit nur die Zeit, bis

zur 1/8 000 s. Ist dagegen 1/8000s vor der

Kleinstblende des jeweiligen Objektivs erreicht,

so wird ab dieser Belichtungszeit nur noch die

Blende verkleinert.

44

Page 51

45

Standardeinstellung (Beispiel A)

Verschlusszeiten-Einstellrad auf 60.

Besonders geeignet

•bei normalen Motiven und unkritischen Lichtverhältnissen, sowie

•bei Brennweiten zwischen 35mm und 90mm.

Es wird ein Objektiv mit der Lichtstärke 4 eingesetzt (z.B. Vario-Elmar-R 1:4/35-70 mm). Am Verschlusszeiten-Einstellrad ist 1/60s eingestellt. Es

ergibt sich ein Verlauf entsprechend der Linie A.

Liegt z.B. ein Belichtungswert von EV 14 vor,

führt diese Programmeinstellung zu einer Belichtung von 1/250s bei Blende 8.

Wenn eine größere Schärfentiefe und/oder

eine längere Verschlusszeit gewünscht wird

(Beispiel B)

Verschlusszeiten-Einstellrad zwischen 16s und

1/15s. Ergibt eine Tendenz zu stärker abgeblendetem Objektiv mit längeren Belichtungszeiten.

Besonders geeignet

•bei guten Lichtverhältnissen und kurzen Brennweiten, und

•bei statischen Motiven, z.B. Landschaftsaufnahmen.

Achtung:

Erhöhte Verwacklungsgefahr durch längere Belichtungszeiten!

Es wird ein Objektiv mit der Lichtstärke 2,8 eingesetzt (z.B. Elmarit-R 1:2,8/19mm). Am Verschlusszeiten-Einstellrad ist 1/2s eingestellt. Es

ergibt sich ein Verlauf entsprechend der Linie B.

Beim gleichen Lichtwert EV 14, ergibt dieses Programm eine Belichtung mit 1/60s bei Blende 16.

Page 52

Wenn eine kürzere Verschlusszeit und/oder

eine geringere Schärfentiefe gewünscht wird

(Beispiel C)

Verschlusszeiten-Einstellrad zwischen 1/60 s bis

1/8000 s.

Ergibt eine Tendenz zu kürzeren Belichtungszeiten bei geringerer Schärfentiefe (größere Blendenöffnungen). Besonders geeignet

•bei schlechten Lichtverhältnissen oder langen

Brennweiten, und

•bei bewegten Objekten, z.B. Sportaufnahmen.

Achtung:

Geringere Schärfentiefe!

Es wird ein Objektiv mit der Lichtstärke 2 eingesetzt (z.B. Apo-Summicron-R 1:2/180mm). Am

Verschlusszeiten-Einstellrad ist 1/250s eingestellt. Es ergibt sich ein Verlauf entsprechend der

Linie C. Beim gleichen Beispiel von EV 14 ergibt

dieses Programm eine Belichtung von 1/1 000 s

bei Blende 4.

Faustregel:

Um Verwacklungsunschärfen bei Freihandaufnahmen zu vermeiden, sollte man als längste

Belichtungszeit einen Wert anstreben, der sich

aus 1 : Brennweite (mm) ergibt.

Verwendet man z.B. ein Objektiv der Brennweite

180mm, sollten Belichtungszeiten nicht länger

als 1/180s benutzt werden. Am Verschlusszeiten-Einstellrad sollte dafür z.B. 250 eingestellt

werden.

46

Page 53

47

Programmverläufe bei verschiedenen Verschlusszeit-Einstellungen und mit verschiedenen Objektiven

32

Verschlusszeit /s

16

8

4

2

1

1/2

1/4

1/8

1/15

1/30

1/60

1/125

1/250

1/500

1/1000

1/2000

1/4000

1/8000

-4 -3 -2 -1 0 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1,4 2 2,8 4 5,6

Blende

8111622

EV

B

A

C

Page 54

Die Zeitautomatik –

A

Diese Betriebsart eignet sich besonders dann,

wenn die Schärfentiefe wesentliches Gestaltungselement ist.

Dafür ist

1. das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11)

auf A zu stellen.

2. Das Verschlusszeiten-Einstellrad (1.16) darf auf

jedem beliebigen Wert außer X oder B stehen.

3. Die Blende, und damit auch der Bereich der

Schärfentiefe, wird mit dem Blendenring (1.12)

festgelegt.

Die Belichtungszeit bildet sich dann automatisch

entsprechend dem vorhandenen Licht und stufenlos zwischen 1/8000 s und 32 s.

Im Sucher erscheinen

• (Aperture priority) für die gewählte Belichtungs-Betriebsart (2.6b),

•

das Symbol für die gewählte Messmethode (2.3),

• der manuell eingestellte Blendenwert (2.7),

sowie

• der automatische eingesteuerte Zeitwert (2.9a,

nächstliegender halber oder voller Wert).

Diese Betriebsart funktioniert mit allen Leica

R-Objektiven und Zusatzgeräten, wie Adaptern,

Balgeneinstellgerät, usw., d.h. unabhängig davon,

ob diese nur Arbeitsblendenmessung erlauben

oder dank automatischer Springblende die Offenblendenmessung.

48

Page 55

49

Hinweise:

Bei extremer Helligkeit kann es vorkommen, dass

der Verschlusszeitenbereich für die vorgewählte

Blende nicht mehr ausreicht. Im Sucher erscheint dann (2.9 b). Zur Abhilfe kann - falls

möglich - eine kleinere Blende gewählt werden.

Leuchtet bei sehr schlechten Lichtverhältnissen

im Sucher die Anzeige (2.9b), sollte eine

größere Blende gewählt werden, da sich sonst

eine Unterbelichtung ergibt.

Im Falle einer Messbereichs-Unterschreitung

leuchtet zusätzlich der entsprechende Warnhinweis (2.1). Dann ist eine korrekte Belichtungsmessung nicht mehr möglich.

Die Blendenautomatik –

T

Diese Betriebsart wird vor allem bei bewegten

Objekten eingesetzt, bei denen die Belichtungszeit gestaltendes Mittel ist. Dies gilt z.B. für

Bewegungsabläufe, Sportaufnahmen, Aufnahmen

von unruhigem Kamerastandpunkt, sowie bei

Aufnahmen mit längeren Brennweiten.

Dafür ist

1. das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11)

auf T zu stellen.

2.

Blende ganz schließen, d.h. den Blendenring (1.12)

auf den größten Wert drehen (z.B. 16 oder 22), und

3. die gewünschte Belichtungszeit zwischen

1/8000 s bis 16 s am VerschlusszeitenEinstellrad (1.16) vorgewählt.

Die Objektivblende bildet sich dann automatisch

entsprechend dem vorhandenen Licht und stufenlos zwischen offener- und Kleinstblende des

jeweiligen Objektivs (bzw. der eingestellten kleinsten Blende, siehe unten).

Page 56

Im Sucher erscheinen

• (Time priority) für die gewählte BelichtungsBetriebsart (2.6d),

• das Symbol für die gewählte Messmethode (2.3),

• der manuell eingestellte Zeitwert (2.9a), sowie

•

der automatische eingesteuerte Blendenwert (2.7).

Die Betriebsart Tfunktioniert mit allen Leica

R-Objektiven mit automatischer Springblende.

Wichtig:

Am Objektiv muss die kleinste Blende (16 bzw. 22)

eingestellt werden, damit der gesamte Blendenbereich für die automatische Steuerung zur Verfügung steht. Ist dies nicht der Fall, blinkt im

Sucher die Anzeige (2.6d). Wird ausgelöst,

bildet die Kamera trotzdem automatisch eine

richtige Zeit-Blenden-Kombination. Der Regelbereich der Blende wird in solchen Fällen allerdings

auf den Bereich zwischen Offenblende und eingestelltem Blendenwert begrenzt.

Hinweise:

Bei einigen älteren Objektiven blinkt die Anzeige

, auch wenn ganz abgeblendet wurde, die richtige Blende wird dennoch automatisch gebildet.

Bei sehr wenig Licht oder extremer Helligkeit

kann es vorkommen, dass der verfügbare Blendenbereich des verwendeten Objektivs für die

vorgewählte Belichtungszeit nicht mehr ausreicht. Auch in diesem Fall erfolgt jedoch eine

korrekte Belichtung durch automatische Einstellung der passenden Verschlusszeit, d.h. durch

eine "Übersteuerung" der manuellen Vorwahl.

Bei Unterbelichtung erscheint (2.9b) (evtl.

auch der Warnhinweis für Messbereichs-Unterschreitung (2.1), siehe dazu den Abschnitt

"Unterschreitung des Messbereichs", S. 39) oder

(2.9b) für Überbelichtung.

50

Page 57

51

Die manuelle Einstellung von Blende und

Belichtungszeit -

m

Bei vielen interessanten Aufnahmesituationen

und Bildgestaltungs-Vorstellungen würde keine

der automatischen Belichtungs-Betriebsarten die

gewünschten Ergebnisse liefern. In solchen

Fällen ist die gezielte Handeinstellung von Belichtungszeit und Blende die Lösung.

Dafür ist

1. das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11)

auf m, und

2. der Blendenring- (1.12), das Verschlusszeit-Einstellrad (1.16) und der Belichtungsmessmethoden-Wählhebel (1.15) auf die gewünschten

Werte, bzw. Messmethode zu stellen.

Im Sucher erscheinen

•

für die gewählte Belichtungs-Betriebsart (2.6a),

• das Symbol für die gewählte Messmethode (2.3),

• die manuell eingestellten Zeit- und Blenden-

werte (2.9a, 2.7), sowie

• eine Lichtwaage (2.8), mit deren Hilfe der

Belichtungsabgleich erfolgt.

Die Lichtwaage zeigt die Abweichung der jeweils

gerade eingestellten Zeit-/Blenden-Kombination

vom korrekten Belichtungswert an. Im Bereich

von -2,5 EV bis +2,5EV erfolgt die Anzeige eindeutig in 0,5 EV-Stufen. Größere Abweichungen

werden durch das Aufleuchten aller Markierungen auf der Plus- oder Minusseite der Lichtwaage

angezeigt.

Blende und/oder Zeit sind für eine korrekte

Belichtung gemäß Belichtungsmesser-Angabe

solange zu verändern, bis nur die Null-Markierung der Lichtwaage leuchtet.

Diese Betriebsart funktioniert mit allen Leica

R-Objektiven und Zusatzgeräten, wie Adaptern,

Balgeneinstellgerät, usw., d.h. unabhängig davon,

ob diese nur Arbeitsblendenmessung erlauben

oder dank automatischer Springblende die Offenblendenmessung.

Page 58

Blitzen mit der LEICA R9

Allgemeines zur Verwendung von Blitzgeräten

An die LEICA R9 können alle Blitzgeräte und Studioblitzanlagen angeschlossen werden, die der

aktuell gültigen ISO-Norm 10330 sowie der älteren DIN 19014 entsprechen (positive Polarität

am X-Kontakt)

1

. Die vielfältigsten Möglichkeiten

bieten Elektronenblitzgeräte, die über die technischen Voraussetzungen einer System-CameraAdaption (SCA) des Systems 3000/3002 verfügen und über den Adapter SCA 3501 oder SCA

3502M3 an die LEICA R9 angeschlossen werden.

Andere Aufsatzblitzgeräte

2

mit Normblitzschuh

können ebenfalls benutzt und über den Mittenkontakt (X-Kontakt) gezündet werden.

Studioblitzanlagen und andere Blitzgeräte mit

Blitzkabel und Normblitzstecker lassen sich über

die Blitzanschlussbuchse (1.8) anschließen.

1

Möchten Sie z.B. eine Studioblitzanlage an die LEICA R9

anschließen, die der ISO-Norm nicht entspricht, wenden Sie

sich bitte an den Customer Service der Leica Camera AG oder

den Kundendienst einer Leica Vertretung.

2

Die Verwendung von Systemblitzgeräten anderer Kamerahersteller sowie von SCA-Adaptern für andere Kamerasysteme

wird nicht empfohlen, da deren unterschiedliche Kontaktlage

und -Belegung zu Fehlfunktionen oder sogar zu Schäden führen

können.

Neben der Auslösung und Belichtungssteuerung

von Blitzgeräten während der Aufnahme bietet

die LEICA R9 auch die Möglichkeit, die Blitzleistung vor der Aufnahme selektiv zu messen und

damit die einzustellende Blende zu bestimmen

(siehe dazu "Messblitz-Betrieb vor der Aufnahme - F"

,

S. 76).

Die Blitzsynchronzeit

Die Blitzsynchronzeit der LEICA R9 beträgt bei

herkömmlicher Blitztechnik 1/250s. Insbesondere Studioblitzanlagen haben oft Leuchtzeiten, die

wesentlich länger sind. Um die Lichtmenge dieser Blitzgeräte voll nutzen zu können, sind

längere Zeiten, wie z.B. 1/180s oder 1/125s,

empfehlenswert.

Die LEICA R9 erlaubt zusammen mit Blitzgeräten

des SCA 3002-Standards, die über die

HSS -

Betriebsart (High-Speed Synchronisation) verfügen, und dem SCA-Adapter 3502M3 auch den

Einsatz sämtlicher kürzerer Verschlusszeiten bis

1/8000 s (siehe "Der Linear-Blitzbetrieb", S. 70).

52

Page 59

53

Wahl des Synchronzeitpunktes

Die Belichtung von Blitzaufnahmen erfolgt durch

zwei Lichtquellen, dem vorhandenen – und dem

Blitzlicht. Die ausschließlich oder überwiegend vom

Blitzlicht ausgeleuchteten Motivteile werden dabei

durch den extrem kurzen Lichtimpuls fast immer

(bei korrekter Scharfeinstellung) gestochen scharf

wiedergegeben. Dagegen werden alle anderen

Motivteile – nämlich die, die ausreichend vom vorhandenen Licht ausgeleuchtet sind, bzw. selbst

leuchten - im gleichen Bild unterschiedlich scharf

abgebildet.

Ob diese Motivteile scharf oder "verwischt" wiedergegeben werden, wie auch der Grad der "Verwischung", wird durch zwei – voneinander abhängige Faktoren bestimmt,

1. die Länge der Belichtungszeit, d.h. wie lange

diese Motivteile auf den Film "einwirken", und

2. wie schnell sich diese Motivteile - oder auch

die Kamera selbst - während der Aufnahme

bewegen.

Blitz auf den ersten Vorhang Blitz auf den zweiten Vorhang

Page 60

Je länger die Verschluss-/Belichtungszeit, bzw. je

schneller die Bewegung ist, desto deutlicher können sich die beiden - sich überlagernden - Teilbilder unterscheiden.

Beim herkömmlichen Zeitpunkt der Blitz-Zündung

zu Beginn der Belichtung, d.h. sofort nachdem

der 1. Verschlussvorhang das Bildfenster vollständig geöffnet hat, kann das sogar zu scheinbaren Widersprüchen führen, wie z.B. beim Bild

des Motorrades (S. 53 links), das von seinen

eigenen Lichtspuren überholt wird.

Die LEICA R9 erlaubt Ihnen die Wahl zwischen

diesem herkömmlichen Blitz-Zündzeitpunkt und

der Synchronisation auf das Ende der Belichtung,

d.h. unmittelbar bevor der 2. Verschlussvorhang

beginnt, das Bildfenster wieder zu schließen.

Das scharfe Bild befindet sich in dem Fall am

Ende der Bewegung. Diese Blitztechnik vermittelt

im Foto (S. 53 rechts) einen natürlicheren Eindruck von Bewegung und Dynamik.

Der Blitzzeitpunkt wird am Wählhebel für den

Synchronisierungs-Zeitpunkt (1.7) vorgegeben:

• Stellung I: Blitzauslösung nach dem

1. Verschlussvorhang

• Stellung II: Blitzauslösung vor dem

2. Verschlussvorhang

Hinweise:

Beim Blitzen mit der Synchron- und kürzeren Verschlusszeiten ergibt sich kaum, bzw. nur bei

schnellen Bewegungen ein bildmäßiger Unterschied zwischen den beiden Blitzzeitpunkten.

Die Wahl auf den 2. Verschlussvorhang ist bei