201a

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」(P.2、P.3)

と「使用上のご注意」(P.4、P.5)をよくお読みください。また、この機器の優れた機

能を十分ご理解いただくためにも、取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は

必要なときにすぐに見ることができるよう、手元に置いてください。

取扱説明書

このたびは、ローランド RS-70 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

202

© 2003

本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。

ローランド株式会社

安全上のご注意

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

注意の意味について警告と

取扱いを誤った場合に、使用者が

警告

注意

死亡または重傷を負う可能性が想

定される内容を表わしています。

取扱いを誤った場合に、使用者が

傷害を負う危険が想定される場合

および物的損害のみの発生が想定

される内容を表わしています。

※物的損害とは、家屋・家財およ

び家畜・ペットにかかわる拡大

損害を表わしています。

以下の指示を必ず守ってください

警告 警告

001

●この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説

明書をよく読んでください。

..............................................................................................................

002c

● この機器および AC アダプターを分解したり、改

造したりしないでください。

..............................................................................................................

003

●修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれ

ていないことは、絶対にしないでください。必

ずお買い上げ店またはローランド・サービスに

相談してください。

..............................................................................................................

004

●次のような場所での使用や保存はしないでくだ

さい。

○ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場

所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)

○ 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)

や湿度の高い場所

○ 雨に濡れる場所

○ ホコリの多い場所

○ 振動の多い場所

..............................................................................................................

005

●この機器の設置には、ローランドが推奨するス

タンド(型番 :KS-12)などを使用してください。

図記号の例

は、注意(危険、警告を含む)を表わしていま

す。

具体的な注意内容は、 の中に描かれています。

左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を

表わしています。

は、禁止(してはいけないこと)を表わしてい

ます。

具体的な禁止内容は、 の中に描かれています。

左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。

●は、強制(必ずすること)を表わしています。

具体的な強制内容は、

左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜

くこと」を表わしています。

006

● この機器の設置にスタンド(型番 :KS-12 または

KS-16)などを使用する場合、ぐらつくような

所や傾いた所にスタンドを設置しないでくださ

い。安定した水平な所に設置してください。機

器を単独で設置する場合も、同様に安定した水

平な所に設置してください。

..............................................................................................................

008c

●ACアダプターは、必ず付属のものを、AC 100

V の電源で使用してください。

..............................................................................................................

008e

● 電源コード は、必ず付属の ものを使用 してくだ

さい。

..............................................................................................................

009

● 電源コード を無理に曲 げたり、電源コ ードの上

に重いものを載せたりしないでください。電源

コードに傷がつき、ショートや断線の結果、火

災や感電の恐れがあります。

..............................................................................................................

010

● この機器を 単独で、ある いはヘッ ドホン、アン

プ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設

定によっては永久的な難聴になる程度の音量に

なります。大音量で、長時間使用しないでくだ

さい。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、直

ちに使用をやめて専門の医師に相談してくださ

い。

..............................................................................................................

●の中に描かれています。

2

警告

注意

011

●この機器に、異物(燃えやすいもの、硬貨、針

金など)や液体(水、ジュースなど)を絶対に

入れないでください。

..............................................................................................................

012b

● 次のような場合は、直ちに電源を切って AC ア

ダプターをコンセントから外し、お買い上げ店

またはローランド・サービスに修理を依頼して

ください。

○ACアダプター本体、電源コード、またはプ

ラグが破損したとき

○ 煙が出たり、異臭がしたとき

○ 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりし

たとき

○ 機器が(雨などで)濡れたとき

○ 機器に異常や故障が生じたとき

..............................................................................................................

013

●お子様のいるご家庭で使用する場合、お子様の

取り扱いやいたずらに注意してください。必ず

大人のかたが、監視/指導してあげてください。

..............................................................................................................

014

●この機器を落としたり、この機器に強い衝撃を

与えないでください。

..............................................................................................................

015

●電源は、タコ足配線などの無理な配線をしない

でください。特に、電源タップを使用している

場合、電源タップの容量(ワット/アンペア)を

超えると発熱し、コードの被覆が溶けることが

あります。

..............................................................................................................

016

● 外国で使用する場合は、お買い上げ店または

ローランド・サービスに相談してください。

..............................................................................................................

023

● CD-ROM を、一般のオーディオ CD プレーヤー

で再生しないで下さい。大音量によって耳を痛

めたり、スピーカーを破損する恐れがあります。

..............................................................................................................

安全上のご注意

101b

● この機器と AC アダプターは、風通しのよい、正

常な通気が保たれている場所に設置して、使用

してください。

..............................................................................................................

101c

● 本製品は当社製のスタンド(KS-12)とのみ、組

み合わせて使用できるよう設計されています。

他のスタンドやカートと組み合わせて使うと、

不安定な状態となって落下や転倒を引き起こ

し、けがをするおそれがあります。

..............................................................................................................

102c

●AC アダプターを機器本体やコンセントに抜き

差しするときは、必ずプラグを持ってください。

..............................................................................................................

103b

●

AC アダプターとコンセントの間にゴミやほこり

がたまると、絶縁不良を起こして火災の原因にな

りますので、乾いた布で定期的に拭き取ってくだ

さい。また、長時間使用しないときは、AC アダ

プターをコンセントから外してください。

..............................................................................................................

104

●接続したコードやケーブル類は、繁雑にならな

いように配慮してください。特に、コードやケー

ブル類は、お子様の手が届かないように配慮し

てください。

..............................................................................................................

106

●この機器の上に乗ったり、機器の上に重いもの

を置かないでください。

..............................................................................................................

107c

● 濡れた手で AC アダプターのプラグを持って、機

器本体やコンセントに抜き差ししないでくださ

い。

..............................................................................................................

108b

● この機器を移動するときは、AC アダプターをコ

ンセントから外し、外部機器との接続を外して

ください。

..............................................................................................................

109b

● お手入れをするときには、電源を切って AC ア

ダ プターをコンセントから外してください

(P.19)。

..............................................................................................................

110b

● 落雷の恐れがあるときは、早めに AC アダプター

をコンセントから外してください。

..............................................................................................................

118

●機能接地ネジを外した場合は、小さなお子様が

誤って飲み込んだりすることのないようお子様

の手の届かないところへ保管してください。

..............................................................................................................

3

使用上のご注意

291a

2、3 ページに記載されている「安全上のご注意」以外に、次のことに注意してください。

電源について

301

●

雑音を発生する装置(モーター、調光器など)や消費電力

の大きな機器とは、別のコンセントを使用してください。

302

●ACアダプターを長時間使用すると AC アダプター本体

が多少発熱しますが、故障ではありません。

307

● 接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐ

ため、必ずすべての機器の電源を切ってください。

設置について

351

● この機器の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを

持つ機器があると、ハム(うなり)を誘導することがあ

ります。この場合は、この機器との間隔や方向を変えて

ください。

352a

● テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレ

ビ画面に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることが

あります。この場合は、この機器を遠ざけて使用してく

ださい。

352b

● 携帯電話などの無線機器を本機の近くで使用すると、着

信時や発信時、通話時に本機から雑音が出ることがあり

ます。この場合は、それらの機器を本機から遠ざけるか、

もしくは電源を切ってください。

353

● この機器はフロッピー・ディスク・ドライブが搭載され

ていますので、次の点に注意してください。詳細は、「フ

ロッピー・ディスクをお使いになる前に」をご覧くださ

い(P.5)。

○ スピーカーなどの強い磁界の発生する場所には近づ

けない

○ この機器を極端に傾けない

○ フロッピー・ディスク・ドライブ動作中は、振動を

与えたり移動したりしない

354a

● 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め

切った車内などに放置しないでください。変形、変色す

ることがあります。

355b

● 極端に温湿度の違う場所に移動すると、内部に水滴がつ

く(結露)ことがあります。そのまま使用すると故障の

原因になりますので、数時間放置し、結露がなくなって

から使用してください。

358

● 鍵盤の上に物を置いたままにしないでください。発音し

なくなるなどの故障の原因になります。

お手入れについて

401a

● 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く

絞った布で汚れを拭き取ってください。汚れが激しいと

きは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔

らかい布で乾拭きしてください。

402

● 変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよびアル

コール類は、使用しないでください。

修理について

451c

● お客様がこの機器や AC アダプターを分解、改造された

場合、以後の性能について保証できなくなります。また、

修理をお断りする場合もあります。

453a

● 当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維

持するために必要な部品)を、製造打切後 6 年間保有し

ています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせて

いただきます。なお、保有期間が経過した後も、故障箇

所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上

げ店、または最寄りのローランド・サービスにご相談く

ださい。

その他の注意について

---

● ディスプレイに「KEEP POWER ON!」と表示されてい

るときは、絶対に電源を切らないでください。表示中に

電源を切ると、本体内のユーザー・データが全て失われ

ます。

551

● 記憶した内容は、機器の故障や誤った操作などにより、

失われることがあります。失っても困らないように、大

切な記憶内容はバックアップとしてフロッピー・ディス

クなどに保存しておいてください。

552(*** は、複数になる場合もあります)

フロッピー・ディスクや本体メモリーなどの失われた記憶

●

内容の修復に関しましては、補償を含めご容赦願います。

553

● 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端

子などに過度の力を加えないでください。

554

● ディスプレイを強く押したり、叩いたりしないでくださ

い。

556

● ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、プ

ラグを持ってください。

558a

● 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからない

ように、特に夜間は、音量に十分注意してください。

ヘッドホンを使用すれば、気がねなくお楽しみいただけ

ます。

559a

● 輸送や引っ越しをするときは、この機器が入っていたダ

ンボール箱と緩衝材、または同等品で梱包してください。

561

● エクスプレッション・ペダルは、必ず指定のもの(別

売:EV-5)をお使いください。他社製品を接続すると、

本体の故障の原因になる場合があります。

985(ディスプレイか画面のどちらかを使う)

● 本書では、画面を使用して機能説明をしていますが、工

場出荷時の設定(音色名など)と本文中の画面上の設定

は一致していません。あらかじめご了承ください。

4

使用上のご注意

フロッピー・ディスクをお使いになる前に

フロッピー・ディスク・ドライブの取り扱い

602

● 外部からの振動を受けない、しっかりした水平な場所に

設置してください。極端に傾けると、ディスク・ドライ

ブの動作に悪影響を与えることがあります(許容角度 :

上方向 2 度、下方向 18 度)。

603

● 極端に湿度の違う場所に移動すると、ディスク・ドライ

ブに水滴がつくことがあります。このまま使用すると故

障の原因になりますので、数時間放置してから使用して

ください。

604

● ディスクを挿入するときは、確実に奥まで入れてくださ

い。ディスクを取り出すときは、イジェクト・ボタンを

奥まで押してください。万一ディスクが引っ掛かった場

合は、無理に取り出さないでください。

605a

● ディスク・ドライブの動作中(ディスク・ドライブのイン

ジケーターが点灯)は、ディスクを取り出さないでくださ

い。ディスクの磁性面に傷がつき、使用できなくなります。

606

● 電源を入れたり切ったりするときは、ディスクをディス

ク・ドライブから抜いてください。

607

● ディスクはディスク・ドライブに対して水平になるよう

にして、無理な力を加えずに挿入してください。無理に

挿入すると、ディスク・ドライブのヘッドが破損するこ

とがあります。

608

● ディスク・ドライブにフロッピー・ディスク以外のもの

(針金、硬貨、別の種類のディスクなど)を入れないでく

ださい。ディスク・ドライブの故障の原因になります。

654

● ディスクは、傷めたり、チリ、ホコリなどが付かないよ

う保管には十分注意してください。チリ、ホコリなどが

付いたディスクを使用すると、ディスクが破損したり、

ディスク・ドライブの故障の原因になります。

CD-ROM の取り扱い

563

● この商品に付属のソフトウェアを権利者の許諾なく賃貸

等に使用することを禁じます。また、無断複製すること

は法律で禁じられています。

801

● ディスクの裏面(信号面)に触れたり、傷をつけたりし

ないでください。データの読み出しがうまくいかないこ

とがあります。ディスクの汚れは、市販の CD 専用ク

リーナーでクリーニングしてください。

フロッピー・ディスクの取り扱い

651

● ディスクはフィルムに磁性体を塗布した円盤状の記憶媒

体です。磁性面には非常に高密度でデータが記憶されま

すので、取り扱いについては次の点に注意してください。

○ 磁性面に触れない

○ ホコリの多い場所で使用しない

○ 直射日光の当たる場所や、閉め切った自動車の中な

どに放置しない(保存温度 : 10 〜 50 ℃)

○ スピーカーなどの強い磁界を発生する場所やものに

近づけない

652

● ディスクには、書き込んだデータを誤って消さないよう

に保護するプロテクト・タブがあります。書き込み操作

を行なうとき以外は、プロテクト・タブをプロテクトの

位置にしておいてください。

裏面

ライト

(書き込み可能)

プロテクト・タブ

653

プロテクト

(書き込み禁止)

● ディスクのラベルは、しっかりと貼り付けてください。

ディスク・ドライブの中ではがれると、ディスクが取り

出せなくなります。

204

※ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation

の米国及びその他の国における登録商標です。

206f

※ Windows ®2000 の正式名称は、Microsoft

®

Windows ®2000 operating system です。

206g

※ Windows ®Me の正式名称は、Microsoft ®Windows

®

Millennium Edition operating system です。

206h

※ Windows ®XP の正式名称は、Microsoft ®Windows

®

XP operating system です。

206e

※ 本書では Microsoft Corporation のガイドラインに従っ

て画面写真を使用しています。

207

※ Apple、Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の米

国及びその他の国における登録商標です。

209

※ MacOS は、米国 Apple Computer, Inc. の登録商標です。

215a

※ MIDI は社団法人 音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標

です。

215b

※ GM( )、GM2( )は、社団法人 音楽電子

事業協会(AMEI)の登録商標です。

220

※ 文中記載の会社名及び製品名は、各社の商標または登録

商標です。

5

目次

使用上のご注意 ............................................................................................................4

主な特長..................................................................................................................... 11

各部の名称と働き ...................................................................................................... 12

フロント・パネル .........................................................................................................................................12

リア・パネル..................................................................................................................................................16

演奏する前に .............................................................................................................17

外部機器と接続する.....................................................................................................................................17

電源を入れる/切る.....................................................................................................................................18

表示の濃さを調節する(LCD コントラスト)........................................................................................19

工場出荷時の設定に戻す(ファクトリー・リセット)............................................... 20

デモ曲を聴いてみよう ............................................................................................... 21

デモ曲一覧......................................................................................................................................................21

クイック・スタート ............................................... 23

音を鳴らしてみよう................................................................................................... 24

パッチを選ぶ..................................................................................................................................................24

カテゴリー・グループ別にパッチを選ぶ....................................................................................24

フレーズを聴きながらパッチを選ぶ(パッチ・オーディション)........................................26

リズム・セットを選ぶ.................................................................................................................................26

アルペジオ演奏をする(フレーズ/アルペジオ).................................................................................27

アルペジオの鳴りかたを変化させる ............................................................................................27

指1本で和音を弾く(マルチコード・メモリー).................................................................................28

コード・セットを切り替える.........................................................................................................29

音にいろいろな効果をつけてみよう.......................................................................... 30

つまみを使って音色を変化させる(パッチ・モディファイ).............................................................30

変化させるトーンを決める(DESTINATION TONE)..............................................................30

2 つのトーンの音量バランスを変える.........................................................................................30

ビブラート効果とワウ効果(LFO)をつける............................................................................31

音量を変化させる(エンベロープ)..............................................................................................32

音の明るさを変えたり音にクセをつける(カットオフ/レゾナンス)................................33

レバーを使って音色を変化させる ............................................................................................................33

音の高さをリアルタイムに変化させる(ピッチ・ベンド・レバー)....................................33

音にビブラート効果をつける(モジュレーション・レバー).................................................33

ペダルを使って音色を変化させる ............................................................................................................34

鍵域をオクターブ単位で移動する(オクターブ・シフト).................................................................34

半音刻みで移調する(トランスポーズ)..................................................................................................35

D ビーム・コントローラーを使う ............................................................................................................35

D ビーム・コントローラーで扱える効果の種類........................................................................36

D ビーム・コントローラーの感度を調整する(D BEAM SENS)........................................38

変化の極性を変える(D BEAM POLARITY)............................................................................38

エフェクトをかけてみよう.........................................................................................................................39

エフェクトをオン/オフする(マスター・エフェクト・スイッチ)....................................39

シーケンサーを使ってパターンを作ってみよう........................................................ 40

プリセットのリズム・パターンを元に新たにパターンを作る ..........................................................40

1からパターンを作る(パターン・イニシャライズ).........................................................................46

録音したパターンを編集する.....................................................................................................................46

SMF データを伴奏にして演奏してみよう(SMF プレーヤー・モード)................... 47

6

進んだ使いかた...................................................... 49

RS-70 のしくみ..........................................................................................................50

RS-70 の構成 ................................................................................................................................................50

基本構成 ..............................................................................................................................................50

いろいろな音の単位.....................................................................................................................................50

エフェクター..................................................................................................................................................51

シーケンサーについて.................................................................................................................................51

発音数について .............................................................................................................................................51

メモリーについて .........................................................................................................................................52

一時的なメモリー..............................................................................................................................52

書き替えができるメモリー.............................................................................................................52

書き替えができないメモリー.........................................................................................................52

RS-70 の基本操作......................................................................................................53

モードを切り替える.....................................................................................................................................53

パッチ・モード..................................................................................................................................53

パターン・モード..............................................................................................................................53

ソング・モード..................................................................................................................................53

SMF プレイヤー・モード...............................................................................................................53

パラメーターを変更する.............................................................................................................................53

基本的な操作......................................................................................................................................53

操作を実行するとき .........................................................................................................................53

名前をつけるとき..............................................................................................................................54

1 つのページに設定箇所が 2 つ以上あるとき ............................................................................54

番号/数字を入力する.................................................................................................................................54

パートを選ぶ..................................................................................................................................................54

好みのパッチを作る(パッチ・モード).................................................................... 55

パッチの設定を変更する.............................................................................................................................55

トーンの鳴らしかたを変える(キー・モード)..........................................................................55

パッチ・パラメーターを設定する ................................................................................................55

パッチごとに共通の設定をする(パッチ・コモン・パラメーター)....................................56

トーンごとの設定をする(パッチ・トーン・パラメーター).................................................57

パッチを保存する .........................................................................................................................................59

パッチ作りに便利な機能(パッチ・ユーティリティー).....................................................................60

パッチのパラメーターをコピーする(PATCH PRM COPY)...............................................60

パッチのパラメーターを初期化する(PATCH INITIALIZE).................................................61

保存したユーザー・パッチを消去する(PATCH REMOVE)................................................61

パッチ/リズム・セットの設定を MIDI OUT コネクターから出力する(XFER to MIDI)

工場出荷時の設定に戻す(FACTORY RESET).......................................................................62

好みのリズム・セットを作る(パッチ・モード)...................................................... 63

リズム・セットの設定を変更する ............................................................................................................63

リズム・セット・パラメーターを設定する................................................................................63

リズム・セットごとに共通の設定をする(リズム・コモン・パラメーター)....................63

各リズム・トーン(鍵)ごとの設定をする(リズム・トーン・パラメーター)................63

リズム・セットを保存する(ユーザー・リズム・セット).................................................................64

リズム・セット作りに便利な機能(リズム・セット・ユーティリティー)....................................64

リズム・セットのエフェクト設定をコピーする(RHY PRM COPY)................................64

特定のリズム・トーンの設定を初期化する(RHY INITIALIZE)...........................................65

保存したリズム・セットを消去する(RHY REMOVE)..........................................................65

シーケンサーを使ってパターンを作る(パターン・モード).................................... 66

パターンを再生する.....................................................................................................................................66

パターンを選んで再生する.............................................................................................................66

パターン番号の選びかた .................................................................................................................66

パターンを切り替えながら再生する ............................................................................................66

パート別にミュートする(トラック・ミュート)......................................................................67

各パートの音色(パッチ)を変更する ........................................................................................67

パターンのテンポを変える.............................................................................................................67

.............62

目次

7

目次

演奏をそのまま録音する(リアルタイム・レコーディング).............................................................67

録音する ..............................................................................................................................................67

録音のアンドゥ/リドゥ .................................................................................................................70

リアルタイム・レコーディング時の様々な設定........................................................................70

フレーズ/アルペジオ機能を利用して録音する........................................................................72

好みのアルペジオ・テンプレート(ユーザー・テンプレート)を作る ..............................72

コード・メモリーを利用して録音する ........................................................................................74

オリジナルのコード・セットを作る(ユーザー・コード・セット)....................................74

音符をひとつずつ順番に録音する(ステップ・レコーディング)....................................................75

いろいろな音符の入力のしかた.....................................................................................................76

録音した演奏データを細かく編集する(マイクロスコープ).............................................................76

マイクロスコープで扱うイベント ................................................................................................76

記録したイベントを編集する.........................................................................................................77

表示するイベントの種類を指定する(ビュー・フィルター).................................................78

マイクロスコープ・ユーティリティー....................................................................................................78

イベントを挿入する(INS)............................................................................................................78

イベントを消去する(DEL)...........................................................................................................78

イベントを移動する(MOVE).......................................................................................................78

イベントをコピーする(COPY)...................................................................................................78

イベントをペーストする(PASTE).............................................................................................78

パターンの設定を変更する.........................................................................................................................79

パターン全体に関する設定をする ................................................................................................79

パターンのエフェクトの設定をする ............................................................................................80

パターンのパートの設定をする(パート・セットアップ).....................................................80

パターンのパートのエフェクトの設定をする(パターン・パート・エフェクト)...........82

パターンを保存する.....................................................................................................................................82

パターン作りに便利な機能(パターン・ユーティリティー).............................................................83

不要な演奏データを消去する(PTN ERASE)...........................................................................83

不要な小節を削除する(PTN DELETE).....................................................................................84

パターンのタイミングを揃える(PTN QUANTIZE)...............................................................84

パターンをコピーする(PTN COPY).........................................................................................84

空白小節を挿入する(PTN INSERT)..........................................................................................85

移調する(PTN TRANSPOSE)....................................................................................................85

ベロシティーを変更する(PTN CHG VEL)..............................................................................86

音符の長さを変更する(PTN CHG GT)....................................................................................86

演奏データを前後に移動する(PTN SHIFT CLK)...................................................................87

演奏データの間引きをする(PTN DATA THIN)......................................................................87

パターンのパラメーターを初期化する(PTN INIT)................................................................88

好みのユーザー・アルペジオ・スタイルを作る(PTN → ARP CONV)............................88

パターンのパラメーターをコピーする(PTN PRM COPY).................................................89

パターンの設定を MIDI OUT コネクターから出力する(XFER to MIDI)..........................90

工場出荷時の設定に戻す(FACTORY RESET).......................................................................90

エフェクトをかける................................................................................................... 91

エフェクトをオン/オフする(マスター・エフェクト・スイッチ)................................................91

エフェクト信号の流れ.................................................................................................................................92

エフェクトの設定をする.............................................................................................................................93

マルチエフェクト・パラメーターを設定する........................................................................................94

コーラス・パラメーターを設定する..................................................................................................... 112

リバーブ・パラメーターを設定する..................................................................................................... 113

パターン再生時のエフェクトの切り替わりかた..................................................................... 113

パターンをつないで曲を作る(ソング・モード)....................................................114

ソングを再生する ......................................................................................................................................114

ソングを選んで再生する ..............................................................................................................114

パート別にミュートする(トラック・ミュート)................................................................... 114

ソングのテンポを変える ..............................................................................................................115

ソングを作る............................................................................................................................................... 115

ソングを保存する ......................................................................................................................................115

8

ソングの設定を変更する..........................................................................................................................116

ソングの名前を変更する ..............................................................................................................116

ソングをループ再生する ..............................................................................................................116

ソング作りに便利な機能(ソング・ユーティリティー)..................................................................116

不要なステップを削除する(SONG STEP DELETE)..........................................................116

ステップを挿入する(SONG STEP INSERT)....................................................................... 116

ソングをコピーする(SONG COPY)....................................................................................... 117

ソングのパラメーターを初期化する(SONG INIT).............................................................. 117

保存したユーザー・ソングを消去する(SONG REMOVE)............................................... 118

工場出荷時の設定に戻す(FACTORY RESET)....................................................................118

フロッピー・ディスク・ドライブを使う .................................................................. 119

SMF ファイルを再生する........................................................................................................................ 119

ディスクに関する機能を設定する(ディスク・ユーティリティー)............................................. 119

ディスクに保存されているデータを本体に読み込む(LOAD).......................................... 119

本体のデータをディスクに保存する(SAVE)........................................................................ 120

ディスクを RS-70 で使用できる状態にする(FORMAT).................................................. 121

フロッピー・ディスクのコピーを作る(BACKUP)............................................................. 122

ディスクの名前を変更する(VOLUME LABEL)................................................................... 122

不要なファイルを削除する(DELETE).................................................................................... 122

ファイルの名前を変更する(RENAME).................................................................................. 123

ディスクの空き容量を確認する(DISK INFO)....................................................................... 123

各モードに共通の設定をする(システム機能).......................................................124

システム機能を設定する..........................................................................................................................124

システム・パラメーターの働き .............................................................................................................125

システム全体に共通の設定をする(GENERAL).................................................................... 125

メトロノームに関する設定をする(METRONOME)............................................................ 125

コントローラーに関する設定をする(CONTROLLER)...................................................... 126

MIDI および USB に関する設定をする(MIDI&USB).......................................................... 127

メモリーの使用状況を確認する(MEMORY INFO).............................................................128

スケール・チューンの設定をする(PATCH SCALE)......................................................... 128

外部機器と組み合わせて使う .................................................................................. 129

MIDI とは? ................................................................................................................................................. 129

RS-70 が扱う主な MIDI 情報..................................................................................................................129

RS-70 を弾いて外部 MIDI 音源を鳴らす............................................................................................. 130

外部 MIDI 音源と接続する............................................................................................................ 130

鍵盤の送信チャンネルを設定する ............................................................................................. 131

外部 MIDI 機器から RS-70 を鳴らす..................................................................................................... 131

外部 MIDI 機器と接続する............................................................................................................ 131

鍵盤の受信チャンネルを設定する ............................................................................................. 132

音色切り替え情報の受信スイッチを設定する.........................................................................132

外部 MIDI 機器から RS-70 の音色を切り替える ....................................................................132

外部 MIDI コントローラーを使って RS-70 の音色を変化させる .......................................133

外部シーケンサーに録音する..................................................................................................................133

外部シーケンサーと接続する......................................................................................................133

録音する前の設定をする ..............................................................................................................133

録音をする....................................................................................................................................... 134

録音した演奏を聴く ...................................................................................................................... 134

録音した演奏を再生しながら一緒に演奏する.........................................................................135

録音した演奏を移調して再生する(マスター・キー・シフト).......................................... 135

RS-70 を GM / GM2 システム対応音源として使う ....................................................................... 135

GM / GM2 音源用ミュージックデータを再生する .............................................................135

RS-70 を演奏して音楽と映像を同期させる(V-LINK)................................................................... 136

V-LINK とは..................................................................................................................................... 136

接続例 ............................................................................................................................................... 136

V-LINK の使いかた ........................................................................................................................ 136

RS-70 でコントロールできる V-LINK 機能と MIDI メッセージ ......................................... 137

V-LINK に関する設定をする(V-LINK セットアップ).......................................................... 137

目次

9

目次

コンピューターと組み合わせて使う........................................................................ 139

ドライバのインストールと設定(Windows).....................................................................................139

Windows XP をお使いのとき.....................................................................................................140

Windows 2000 をお使いのとき................................................................................................ 144

Windows Me/98 をお使いのとき............................................................................................. 147

ドライバの設定と確認.............................................................................................................................. 148

MIDI の入出力先を決める............................................................................................................. 148

ドライバを削除する(アンインストール)............................................................................... 150

ドライバのインストールと設定(Macintosh)................................................................................... 151

RS-70 ドライバのインストール.................................................................................................152

OMS の設定 .................................................................................................................................... 153

MIDI ケーブルで接続.................................................................................................................................155

RS エディターのインストール............................................................................................................... 155

資料....................................................................157

故障かな?と思ったら ............................................................................................. 158

エラー・メッセージ/メッセージ一覧 ....................................................................164

パラメーター一覧 ....................................................................................................165

オリジナル・トーン一覧.......................................................................................... 169

パッチ一覧 ............................................................................................................... 172

リズム・セット一覧.................................................................................................178

パターン一覧 ...........................................................................................................184

アルペジオ・テンプレート一覧...............................................................................184

アルペジオ・スタイル一覧 ......................................................................................186

マルチコード・セット一覧 ......................................................................................186

MIDI インプリメンテーション・チャート............................................................... 188

主な仕様...................................................................................................................190

索引 ..........................................................................................................................191

10

主な特長

GM

GM(General MIDI)とは、音源の MIDI 機能の仕様を、メー

GM2

GM2( )は、より高度な演奏表現と互換性を実現させる

多彩で高品位な最新音色を搭載

ライブ・キーボードにとってもっとも重要な、ピアノ、オルガン、

ストリングス、ブラスなどの音を丁寧に見直し、最新のサウンドを

搭載しました。また音楽制作に重要なギター、ベース、ドラム、ア

ナログ系サウンドも強化。

さらに、GM / G M2 に準拠したミュージックデータ(GM スコア)

にも高品位な音色で対応しています。

簡単スピーディーな音色づくり

RS-70 の音色(パッチ)づくりは、すでに楽器音としてまとめられ

た多くの「トーン」から好みのものを選び、それらを編集する形で

行います。明るさ(フィルター)、立ちあがりや余韻、揺れ方

(LFO)、エフェクトなどを調節したり、2 つのトーンを重ねて分厚

いサウンドにするなど、実用的な音づくりを誰にでも簡単に行うこ

とができます。

簡単操作のシーケンサー「クイック・

シーケンサー」を搭載

直感的に操作できるループ型シーケンサー「QUICK SEQ」(クイッ

ク・シーケンサー)を装備。頭に浮かんだフレーズを次から次へと

重ねていくだけで作曲やアレンジが可能。MIDI に関する設定を気に

せずに、スピーディーでストレスのない曲作りが行えます。制作し

た複数のパターンは、つなぎ合わせて 1 曲分のトラックにすること

も可能です。

MIDI 機器に不慣れな方の作曲にはもちろん、上級者の方にも、アイ

デア・ノートとしてお使いいただけます。

V-LINK 機能搭載

V-LINK( )は、音楽と映像を演奏するための機能

です。V-LINK 対応のビデオ機器を使うことにより、演奏表現に連

動したさまざまな映像効果が簡単に楽しめます。RS-70 では、

Edirol DV-7PR や V-4 とつなげることにより、音楽に同期させて映

像を切り替えたり、RS-70 のつまみやピッチ・ベンド/モジュレー

ション・レバーを使って映像の明るさや色合い、再生速度をコント

ロールできます。

持ち運びに便利な軽量ボディ

小型軽量の機動力あふれるデザイン。プロの要求にも応える良い音

と豊富な機能を、ベッド・ルームからスタジオ、ステージまで、一

人で簡単に持ち歩けます。

専用のサウンド・エディター付属

専用サウンド・エディット・ソフト「RS エディター」(Mac 版・

Windows 版、ハイブリッド CD-ROM)が付属。音色作成や並び替

えが、コンピューターを使ってさらに迅速に行えます。

D ビーム・コントローラー搭載

手をかざすだけでさまざまな効果を得られる D ビーム・コントロー

ラーを搭載。視覚的要素と相まって、ライブで使えば絶大なパ

フォーマンス効果を発揮します。

多彩なリズム・パターンとフレーズ・テ

ンプレート

ループ・シーケンサーには、R&B、ヒップホップ、ジャズ、ロッ

ク、テクノなど、様々なジャンルのリズム・パターンが内蔵されて

います。さらに、音色ごとの奏法や典型的なフレーズを、鍵盤を押

すだけで簡単に繰り出せる「フレーズ・テンプレート機能」も搭

載。両者を組み合わせ、さらに効率よい音楽制作ができます。

PC との接続には USB 端子を装備

コンピューターと直接接続できる USB コネクターを、本体背面に

装備。付属の音色エディターや市販のシーケンサー・ソフトが、

USB-MIDI 変換機器を用意することなく、すぐに使えます。

マルチコード・メモリー機能搭載

記憶させた和音を 1 つの鍵で鳴らすことができるコード・メモリー

機能を搭載。

各鍵に異なるコード・フォームを記憶でき、複数のコードをまとめ

て呼び出すことができます。

また、プリセットとして、1 曲の中に登場する典型的なコード進行

をまとめたセットが複数用意されています。クイック・シーケン

サーと併用すれば、好みのコード進行のパターンを簡単に作成でき

ます。

カーを越えて標準化することを目的とした推奨規定です。GM

に合致した音源やミュージックデータには GM マーク( )

が付いており、GM マークの付いたミュージックデータは、

GM マーク付きの音源であればどれでもほぼ同じ演奏表現がで

きます。

ために決められた、GM の上位互換の推奨規定です。従来の

GM で規定されていなかった音色のエディットやエフェクトな

どの動作仕様が細かく規定され、音色も拡張されています。

GM2 に対応する音源は、GM、 GM2 のどちらのマークの付い

たミュージックデータも、正しく再生できます。

なお、GM2 の追加規定を含まない従来の GM を「GM1」と呼

んで、両者を区別することがあります。

11

各部の名称と働き

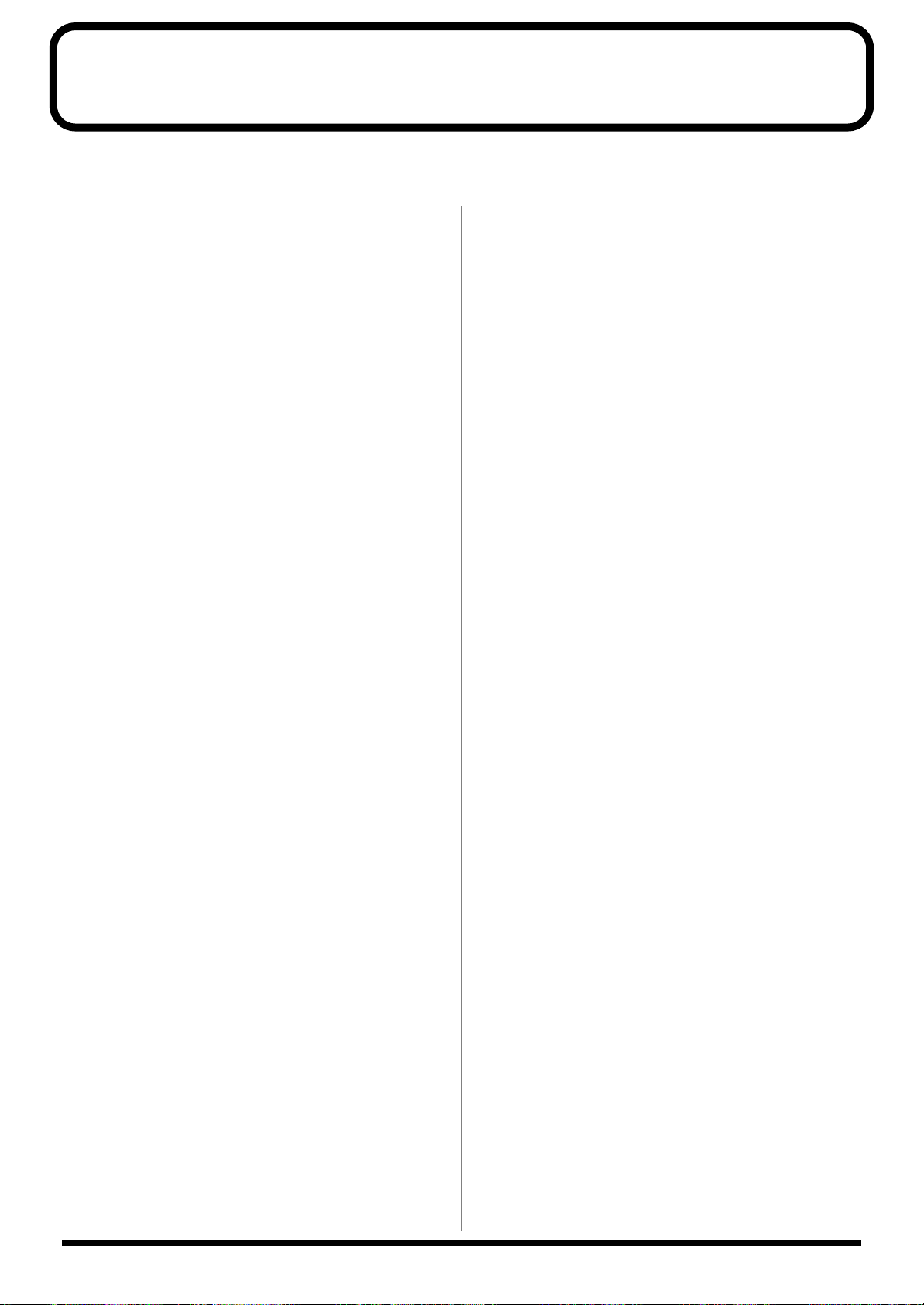

フロント・パネル

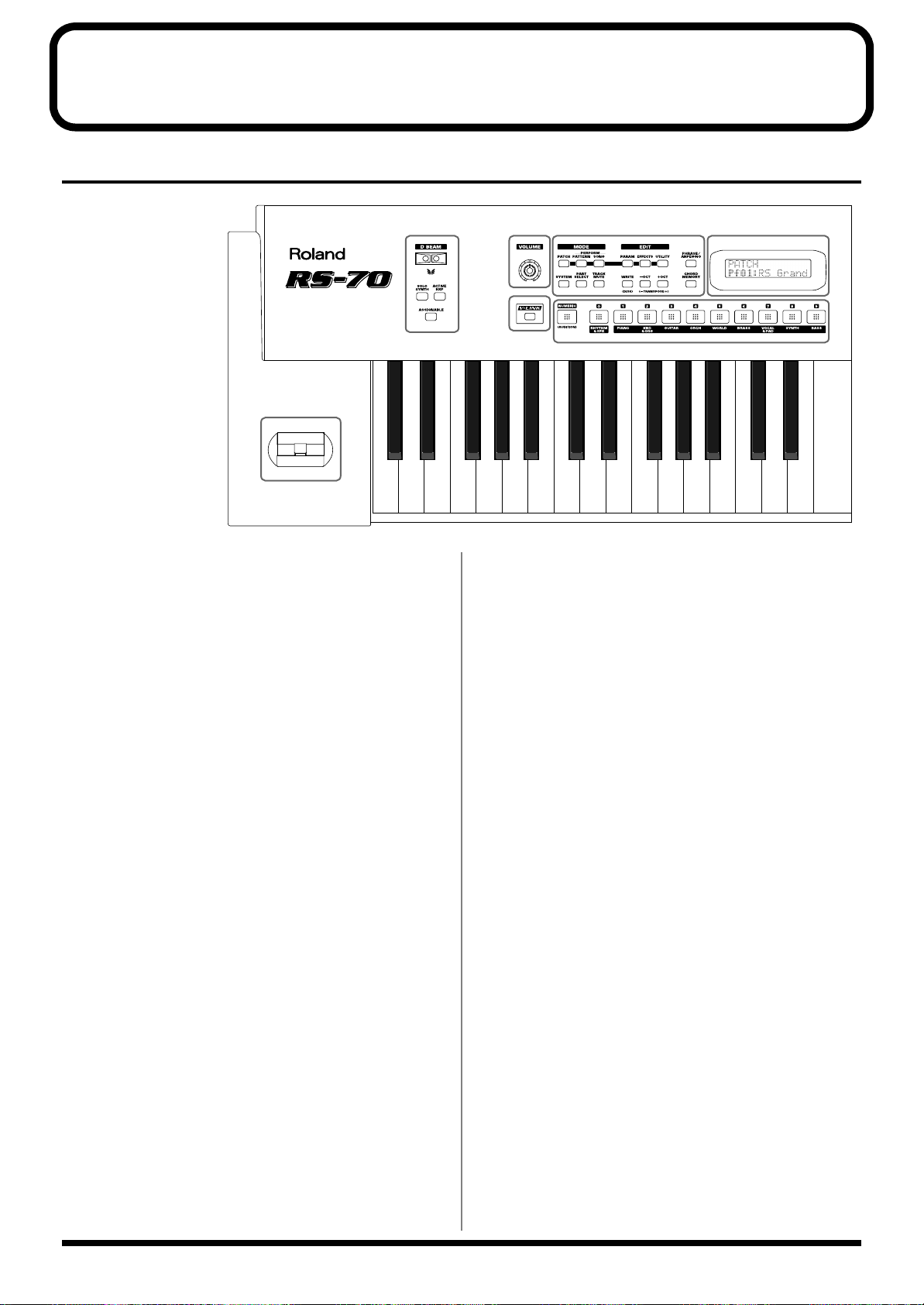

fig.04-01.l

AB

K

A

D BEAM(D ビーム)コントローラー

手をかざすだけで、パターンやパッチにいろいろな効果をつ

けることができます(P.35)。

[SOLO SYNTH](ソロ・シンセ)ボタン

鍵盤を速弾きしたようなサウンドを得ることができます

(P.36)。

[ACTIVE EXPRESS](アクティブ・エクスプレッション)

ボタン

D ビームを、アクティブ・エクスプレッションとして使用し

ます(P.36)。

[ASSIGNABLE](アサイナブル)ボタン

D ビーム・コントローラーに機能を割り当てて使用します(P.37)。

CD

E

F

EDIT(エディット)セクション

[PARAM](パラメーター)ボタン

音色や演奏に関する設定項目(パラメーター)を呼び出すボ

タンです。呼び出される項目は、そのとき選ばれているモー

ド(パッチ/パターン/ソング)や状態によって異なります。

[EFFECTS](エフェクト)ボタン

エフェクト(リバーブ、コーラス、MFX)のオン/オフをは

じめ、エフェクトに関する設定項目を呼び出すボタンです。

[UTILITY](ユーティリティー)ボタン

このボタンを押すと、パッチ/パターン/ソングの各モード

で、データをコピーしたり、音源の設定を初期化したりする

機能(ユーティリティー)を呼び出せます。

B

[VOLUME](ボリューム)つまみ

OUTPUT ジャックと PHONES ジャックから出力される全

体の音量を調節します(P.18)。

C

MODE(モード)セクション

[PATCH](パッチ)ボタン

パッチ・モードに切り替えます(P.53)。

[PATTERN](パターン)ボタン

パターン・モードに切り替えます(P.53)。

[SONG](ソング)ボタン

ソング・モードに切り替えます(P.53)。

12

その他

[SYSTEM](システム)ボタン

チューニング、ディスプレイのコントラスト、MIDI メッ

セージの受信のしかたなど、機器全体に関する設定を呼び出

します。

[PART SELECT](パート・セレクト)ボタン

このボタンを点灯させると、鍵盤で鳴らしたり設定の対象と

するパートをダイレクト・アクセス・ボタンで選べます

(P.54)。

[TRACK MUTE](トラック・ミュート)ボタン

このボタンを点灯させると、演奏データの再生を、ダイレク

ト・アクセス・ボタンを使ってパート別にミュート(消音)

できます(P.67)。

※ ミュート状態のパートも手で弾いて鳴らすことはできます。

fig.04-01.r

各部の名称と働き

GH I

J

[WRITE](ライト)/[DISK](ディスク)ボタン

WRITE: パッチ/パターン/ソングの設定やシステムの設

定を保存します。

DISK: [SHIFT]を押しながらこのボタンを押すと、フ

ロッピー・ディスクに関する設定を行うことがで

きます(P.119)。

[-/+OCT](オクターブ・シフト)/

[-/+TRANSPOSE](トランスポーズ)ボタン

-/+OCT: 鍵盤の音域を 1 オクターブ単位で移動

します(最大± 3 オクターブ)

(P.34)。

-/+TRANSPOSE: [SHIFT]を押しながらこのボタンを押

すと、鍵盤の音域を半音単位(-5 〜

+6 半音)で移動することができます

(P.35)。

[PHRASE/ARPEGGIO](フレーズ/アルペジオ)ボタン

フレーズ/アルペジオ機能のオン/オフを切り替えます。フ

レーズ/アルペジオに関する詳しい設定をするときは、この

ボタンを点灯させたあとに続けて[PARAM]を押します

(P.27)。

[CHORD MEMORY](コード・メモリー)ボタン

コード・メモリー機能のオン/オフを切り替えます。コー

ド・メモリーに関する詳しい設定をするときは、このボタン

を点灯させたあとに続けて[PARAM]を押します(P.28)。

D

DISPLAY(ディスプレイ)

操作に応じていろいろな情報を表示します。

E

[V-LINK](V リンク)ボタン

V-LINK をオン/オフします(P.136)。

F

[NUMERIC](テン・キー)/

[AUDITION](オーディション)ボタン

NUMERIC: 押して点灯させると、ダイレクト・アクセス・

ボタンの機能がテン・キーに変わります。表

示されている項目(パッチ番号や各種パラ

メーター)に直接数字を入力/指定できます。

AUDITION:[SHIFT]を押しながらこのボタンを押すと、

現在選んでいるパッチをフレーズで繰り返し

試聴することができます(P.26)。

[0]〜[9](ダイレクト・アクセス・ボタン)

パッチ・モードでは、パネル面に書かれた音色カテゴリーを

切り替えるのに使います(P.24)。パターン・モードでは、

パターン番号の下一桁を指定して鳴らすパターンを直接選べ

ます(P.66)。ただし[NUMERIC]、[PART SELECT]、

[TRACK MUTE]などのボタンが点灯しているときは、そ

れぞれの機能に変わります。

G

[VALUE -/+](バリュー)ボタン

ディスプレイに表示されている項目(パッチ、パターン、

様々なパラメーターなど)の番号を切り替えたり、設定値を

増減させるボタンです。片方のボタンを押しながらもう一方

のボタンを押すと、値を高速に増減できます。また、

[SHIFT]を押しながら押すと値が大きく変わります。

13

各部の名称と働き

PAGE/CURSOR [ ]/[ ](ページ/カーソル)

/ JUMP[ ]/[ ](ジャンプ)ボタン

PAGE/CURSOR: ページやカーソルの移動を行います( P.53)。

JUMP:

片方のボタンを押しながらもう一方のボタンを押すとページ

やカーソルを高速に移動させることができます。

グループ化されたページでは、[SHIFT]を押

しながらこのボタンを押すと、グループの移

動を行います

(P.53)

。

[EXIT](エグジット)ボタン

各モードのメインの 画面に戻すときや、設定操作を終了す

るときに押します。

[ENTER](エンター)ボタン

値の確定や操作の実行のときに押します。

[SHIFT](シフト)ボタン

このボタンを押したまま他のボタンを押すと、各ボタンの第

2 機能(下側に括弧つきで印字されている機能)を呼び出せ

ます。

[TAP TEMPO](タップ・テンポ)/

[SMF PLAYER](SMF プレーヤー)ボタン

TAP TEMPO: ボタンを叩いてテンポを変更します。テンポが

表示されるので、そのまま VALUE[-]/[+]

を使って変更することもできます( P.67)。

SMF PLAYER: [SHIFT]を押しながらこのボタンを押すと、

SMF プレーヤー・モードになります( P.47)。

[](巻き戻し)ボタン

パターンやソングの巻き戻しをします。また、このボタンを

押しながら[ ]を押すと、素早く巻き戻しができます。

[SHIFT]を押しながら押すと値が大きく変わります

(P.66、P.114)。

[ ]を押しながらこのボタンを押すと、ソングやパターン

の先頭に戻ります。

[](早送り)ボタン/ REST(レスト)ボタン

: パターンやソングの早送りをします。また、この

ボタンを押しながら[ ]を押すと、素早く

早送りができます。[SHIFT]を押しながら押す

と値が大きく変わります(P.66、P.114)。

REST: ステップ・レコーディング時、休符を入力すると

きに押します(P.76)。

[](停止)ボタン/

MICRO EDIT(マイクロ・エディット)ボタン

:

MICRO EDIT: [SHIFT]を押しながらこのボタンを押すと、

パターンやソングの演奏を停止します。

マイクロ・エディットを行うことができます

(P.76)。

[](再生)ボタン/ TIE(タイ)ボタン

: パターンやソングの演奏を開始します。

TIE: ステップ・レコーディング時、タイを入力すると

きに押します(P.76)。

H

QUICK SEQ(クイック・シーケンサー)

セクション

※ このセクションのボタンは、基本的にパターン/ソング

/ SMF プレーヤーの各モードで有効です。

[](録音)ボタン/ STEP(ステップ)ボタン

:

STEP: [SHIFT]を押しながらこのボタンを押すとス

[ERASE/UNDO](イレース/アンドゥ)ボタン

レコーディングしたデータを消去したり、パターンのエディッ

ト操作を取り消すためのボタンです。ループ・レコーディング

中に、消しゴムを使うようにデータを消すことができます

(P.69)。レコーディング終了直後に押すと、レコーディング自

体を取り消す(アンドゥする)こともできます(P.70)。もう

一度押すとアンドゥがキャンセルされます(リドゥ)。

パターンやソングの録音を開始するときに押しま

す。

テップ・レコーディングに入ります(P.75)。

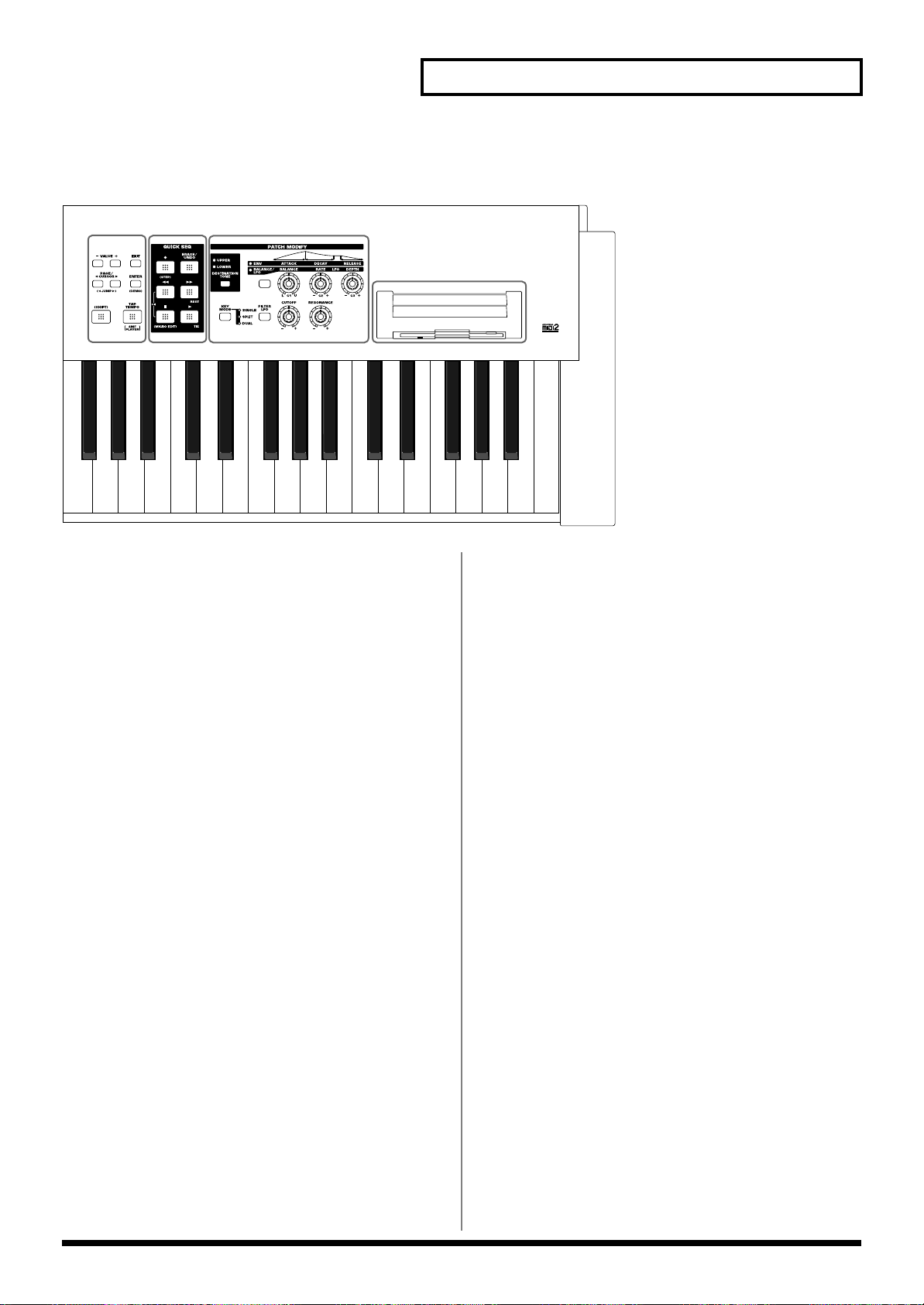

I

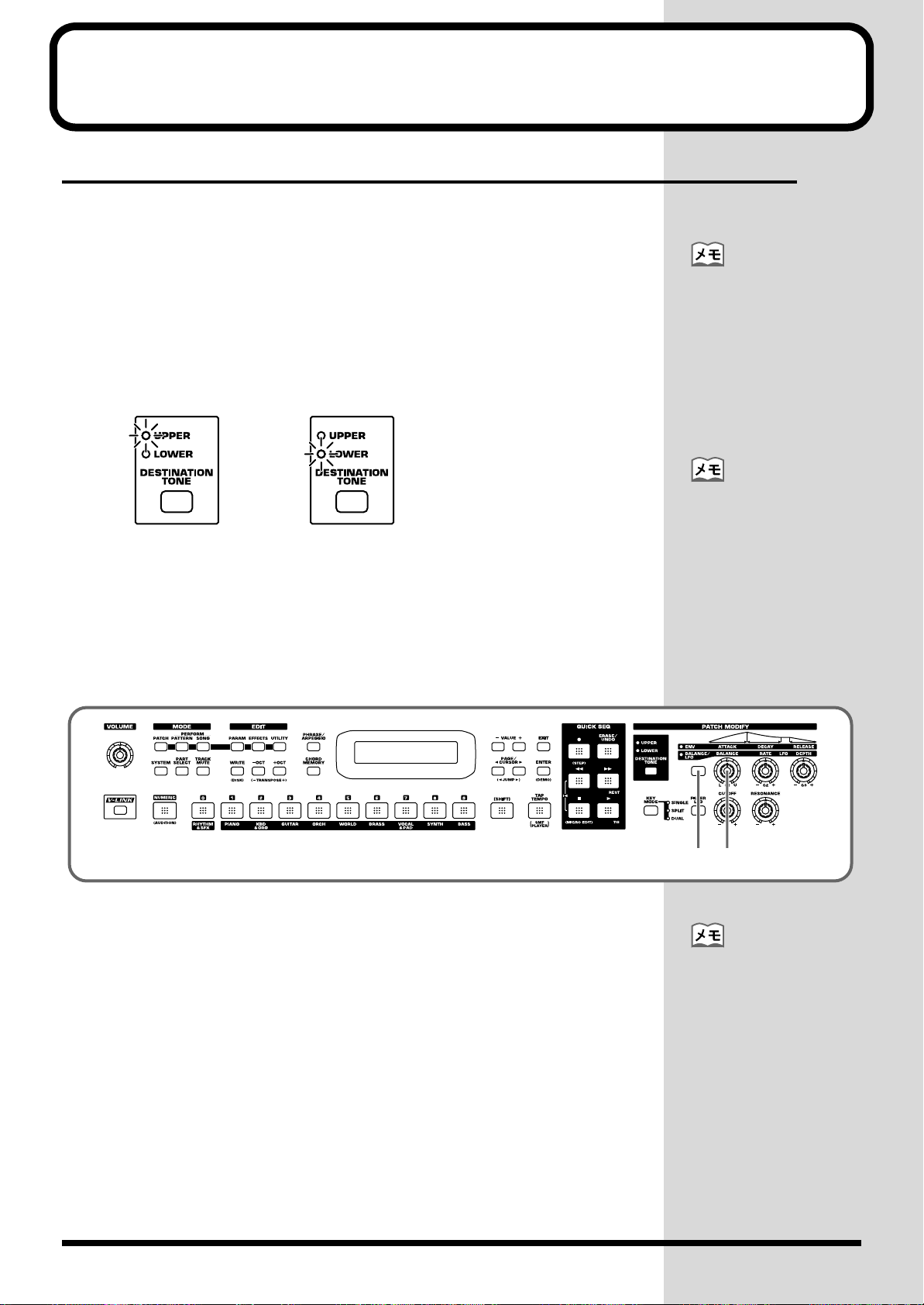

PATCH MODIFY(パッチ・モディファイ)

セクション

[DESTINATION TONE](デスティネーション・トー

ン)ボタン

UPPER か LOWER か、変化をつけるトーンを選択します。

パッチ・モディファイ切り替えボタン

右側にある 3 つのつまみでエンベロープを変更するか、バ

ランス/ LFO を変更するかを切り替えます。

・エンベロープを選択(ENV インジケーターが点灯)

している場合

[ATTACK](アタック)つまみ

音の立ち上がりの速さを調節します(P.32)。

[DECAY](ディケイ)つまみ

発音中の音の減衰の速さを調節します(P.32)。

[RELEASE](リリース)つまみ

離鍵後の音の余韻の長さを調節します(P.32)。

14

・バランス/ LFO を選択(BALANCE/LFO インジ

ケーターが点灯)している場合

[BALANCE](バランス)つまみ

LOWERとUPPER の音量バランスを設定します(P.30)。

[LFO RATE](LFO レイト)つまみ

ビブラートなど LFO 効果の周期を調節します(P.31)。

[LFO DEPTH](LFO デプス)つまみ

ビブラートなど LFO 効果の深さを調節します(P.31)。

[KEY MODE](キー・モード)ボタン

キー・モードを切り替えます(P.55)。

[FILTER LFO](フィルター LFO)ボタン

LFO でフィルターのカットオフ周波数を変化させる(オン)

か、ピッチを変化させる(オフ)かを設定します(P.31)。

各部の名称と働き

[CUTOFF](カットオフ)つまみ

トーンのフィルター・カットオフ周波数の値を変更します

(P.33)。

[RESONANCE](レゾナンス)つまみ

トーンのフィルター・レゾナンスの値を変更します(P.33)。

J

フロッピー・ディスク・ドライブ

3.5 インチの 2DD/2HD のフロッピー・ディスク(以降は

ディスクと略します)を使用できます。ディスクを取り出す

ときは、ディスク・ドライブの右側にあるイジェクト・ボタ

ンを押します。

K

ピッチ・ベンド/モジュレーション・レバー

ピッチ(音の高さ)を変化させたり、ビブラートをかけたり

します(P.33)。

15

各部の名称と働き

ACアダプターの

コード

コンセントへ

コード・フック

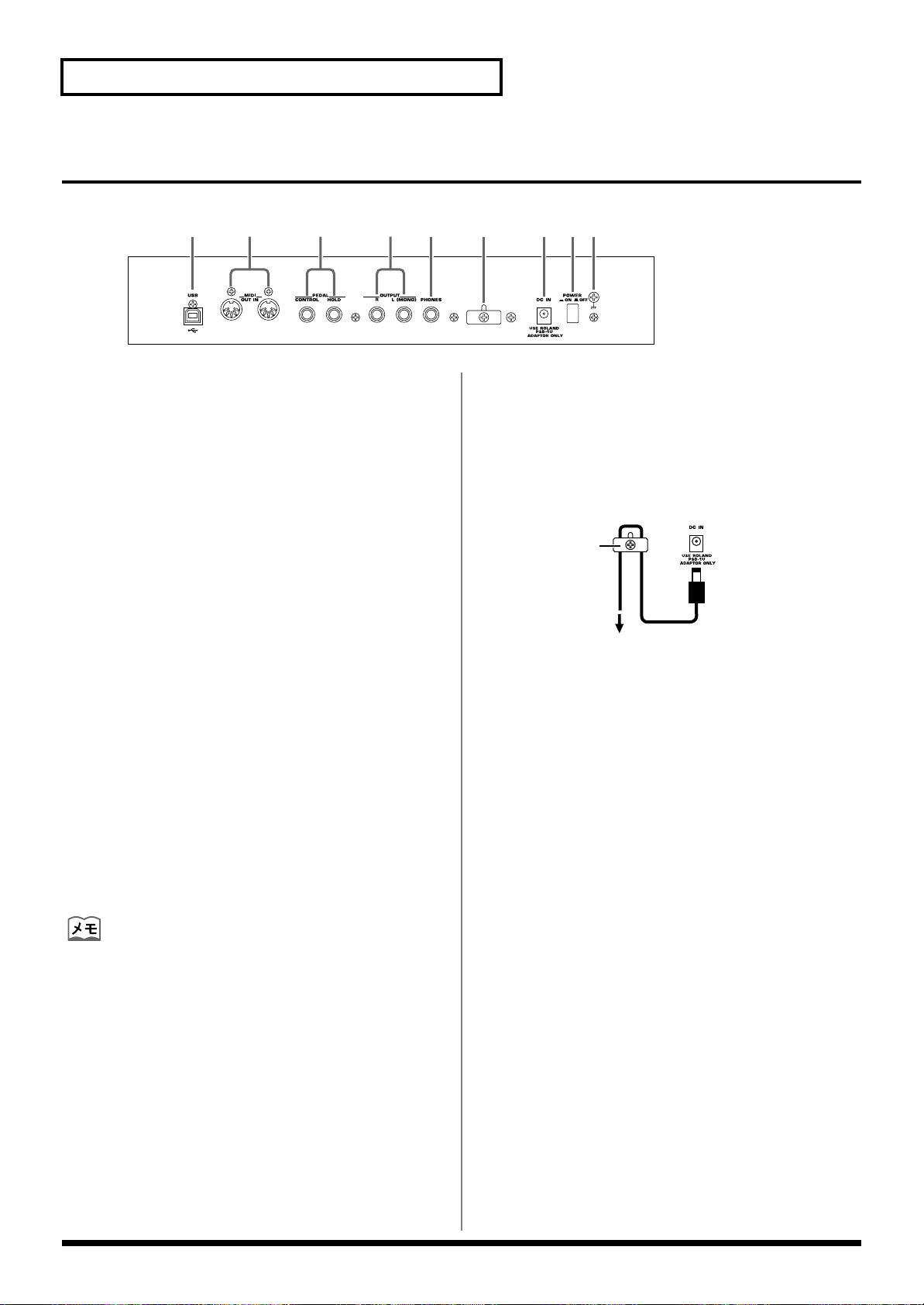

リア・パネル

fig.04-02

A BC EF G H ID

A

USB コネクター

RS-70 とコンピューターを USB ケーブルで接続する端子で

す(P.139)。

B

MIDI コネクター(IN、OUT)

MIDI メッセージの送受信をするときに、RS-70 と他の MIDI

機器を接続する端子です(P.129)。接続には MIDI ケーブル

(別売)を使います。

IN: 外部 MIDI 機器からのメッセージを受信します。

OUT: 外部 MIDI 機器へのメッセージを送信します。

C

PEDAL(ペダル)ジャック

CONTROL(コントロール):

エクスプレッション・ペダル(別売:EV-5)、ペダル・

スイッチ(別売:DP-2/8)、フット・スイッチ(別売:

BOSS FS-5U)などを接続します(P.17)。

HOLD(ホールド):

ペダル・スイッチ(別売:DP-2/8)、フット・スイッチ

(別売:BOSS FS-5U)などを接続して、ホールド・ペ

ダルとして使います(P.17)。

DP-8 を使用するときは、DP-8 の機能切替えスイッチを

Switch 側にしてください。

D

OUTPUT(アウトプット)ジャック

アンプやミキサーに音声信号をステレオ(L/R)で出力しま

す(P.17)。モノラルで出力するときには L 側に接続してく

ださい。

E

PHONES(ヘッドホン)端子

ヘッドホンを接続します(P.17)。

F

コード・フック

AC アダプターのコードは図のようにコード・フックに固定

してください。誤ってコードを引っ張ってしまっても、プラ

グが抜けて電源が切れてしまうことや、AC アダプター・

ジャックに無理な力が加わることを防ぐことができます。

fig.CordHook.j

G

DC IN(DC イン)ジャック

AC アダプターを接続します(P.17)。

必ず付属の AC アダプターを使用してください。

H

POWER(パワー)スイッチ

電源をオン/オフします(P.18)。

I

機能接地端子

927

本機は、設置条件によってパネル面がざらつくような感じに

なるときがあります。これは人体に全く害のない極微量の帯

電によるものですが、気になる方は、必要に応じ、接地端子

(図参照)を使って外部のアースか大地に接地してご使用く

ださい。接地した場合、設置条件によってはわずかにハム

(うなり)が混じる場合があります。なお接続方法がわから

ないときはローランド・サービスにご相談ください。

接続してはいけないところ

水道管(感電の原因になります)

•

•

ガス管(爆発や引火の原因になります)

•

電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険です)

16

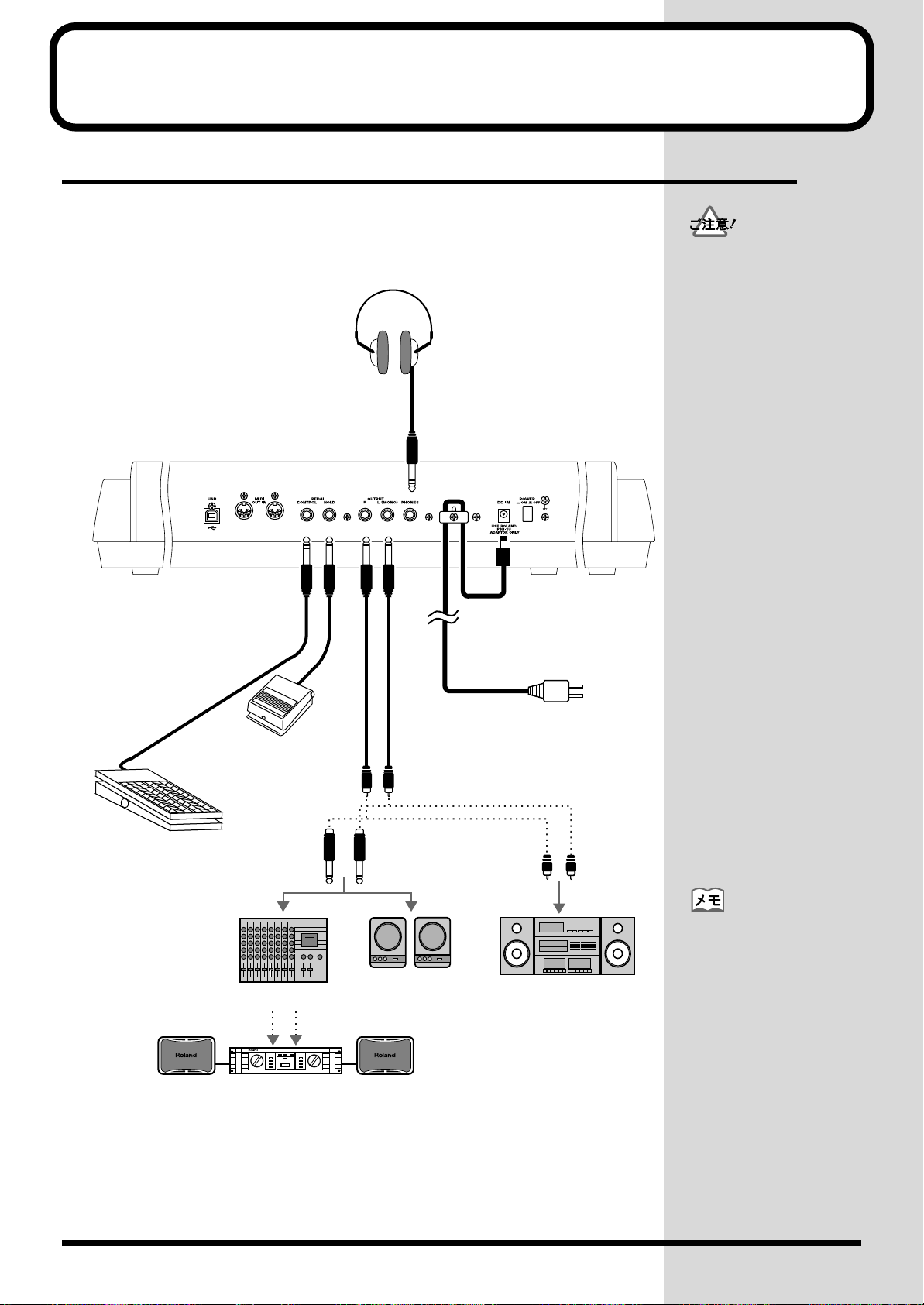

演奏する前に

電源コンセントへ

オーディオ

ケーブル

オーディオ・セットなどモニター・スピーカー

(アンプ内蔵)

パワー・アンプ

ミキサーなど

ACアダプター

エクスプレッション・ペダル(EV-5)

またはペダル・スイッチ

ペダル・スイッチ(DP-2/8)

やフット・スイッチ

(BOSSFS-5U)

ステレオ・ヘッドホン

Roland

•

他の機器と接続するとき

は、誤動作やスピーカー

などの破損を防ぐため、

必ずすべての機器の音量

を絞った状態で電源を

切ってください。

•

AC アダプターのコード

は図のようにコード・

フックに固定してくださ

い。誤ってコードを引っ

張ってしまっても、プラ

グが抜けて電源が切れて

しまうことや、AC アダ

プター・ジャックに無理

な力が加わることを防ぐ

ことができます。

•

エクスプレッション・ペ

ダルは、必ず指定のもの

(別売:EV-5)をお使いく

ださい。他社製品を接続

すると、本体の故障の原

因になる場合があります。

•

オーディオ・ケーブル、

MIDI ケーブル、ステレ

オ・ヘッドホンは付属し

ていません。別途販売店

にてお買い求めください。

の性能を最大限に

PEDALジャッ

外部機器と接続する

RS-70 には、アンプやスピーカーは内蔵されていません。音を出すためにはモニ

ター・スピーカーやステレオ・セットなどのオーディオ機器、またはヘッドホンな

どをご用意ください。

RS-70 を単体で使うときは、次のように接続します。

fig.q01-01.j

921、924、925

接続を始める前に、すべての機器の電源がオフになっていることを確認し

1.

ます。

付属のAC アダプターを RS-70 に接続し、電源コンセントに差し込みます。

2.

•

RS-70

生かすためにもステレオ

での使用をおすすめしま

すが、モノで使用される

ときは、OUTPUT ジャッ

クの L(MONO)に接続

してください。

•

CONTROL

クにはペダル・スイッチ

も接続できます。

17

演奏する前に

他の外部機器と一緒に使う場合の接続方法を知りたいときは

(P.130)

「外部 MIDI 機器から RS-70 を鳴らす」

(P.131)

「外部シーケンサーに録音する」

(P.133)

正しく接続したら(P.17)、

必ず左の手順で電源を投入

してください。手順を間違

えると、誤動作をしたりス

ピーカーなどが破損する恐

れがあります。

この機器は回路保護のた

ボリュームを上げすぎない

RS-70 と外部機器を図のように接続します。

3.

アンプやスピーカーなどのオーディオ機器を接続するには、オーディオ・ケーブル

を使います。ヘッドホンを使う場合は、PHONES ジャックにプラグを差し込みま

す。また必要に応じて、ペダル・スイッチ、エクスプレッション・ペダルも接続し

ます。

「RS-70 を弾いて外部 MIDI 音源を鳴らす」

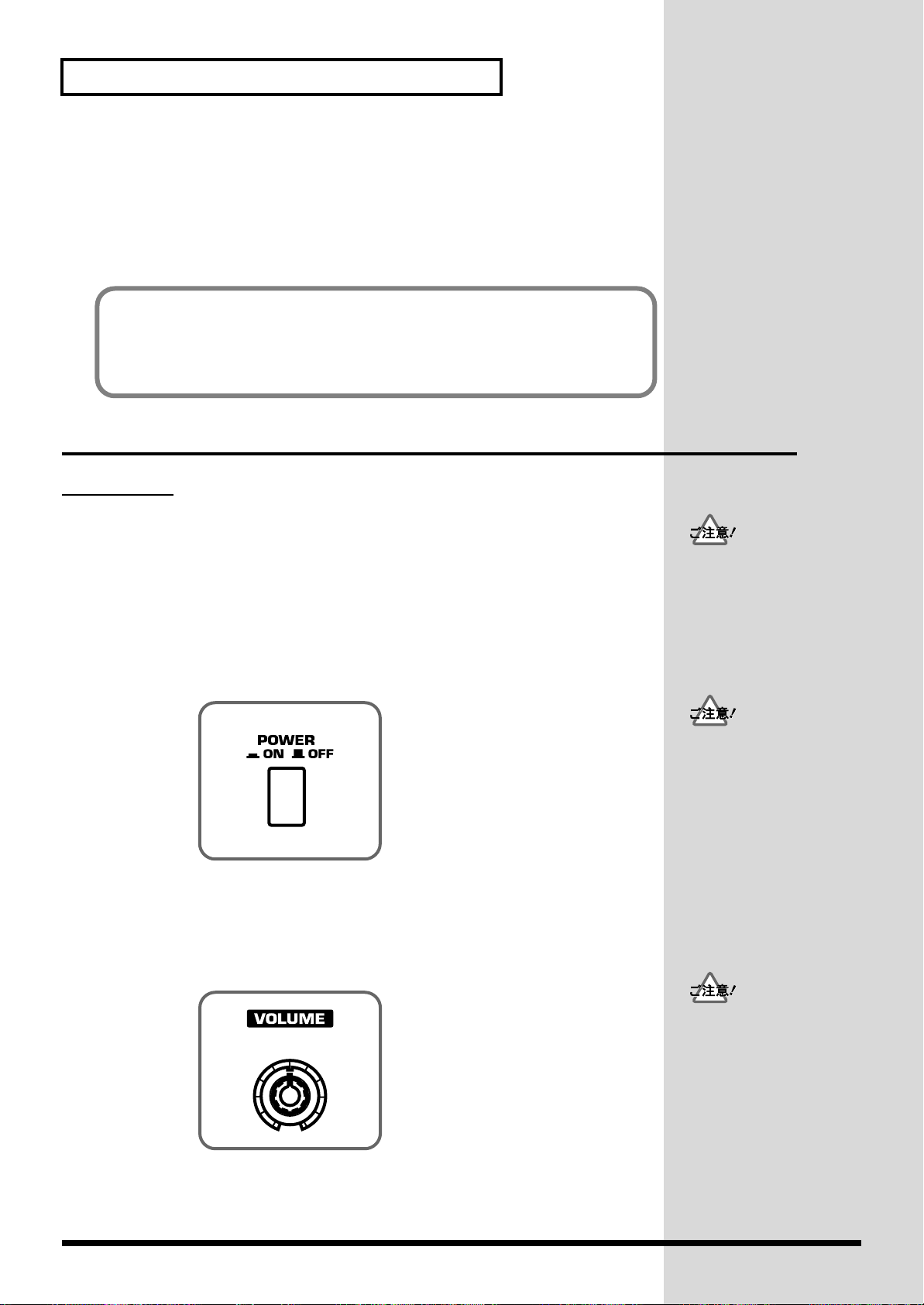

電源を入れる/切る

電源を入れる

電源を入れる前に、次のことを確認します。

1.

•

周辺機器と正しく接続されていますか?

•

RS-70 および接続しているオーディオ機器のボリュームが最小になってい

ますか?

•

RS-70 に AC アダプターが正しく接続されていますか?

2.

RS-70 のリア・パネルにある電源スイッチを押して、電源を入れます。

fig.q01-02

3.

接続しているオーディオ機器の電源を入れます。

鍵盤を弾いて音を出しながら、本体および接続しているオーディオ機器の

4.

ボリュームを適当な音量に調節します。

fig.q01-03

め、電源をオンしてからし

ばらくは動作しません。

18

ように注意してください。

大きな音量は周囲の迷惑と

なるばかりでなく、オー

ディオ機器の破損や聴力障

害の原因になることがあり

ます。

電源を切る

231

LCD コントラストは、保

電源を切る前に次のことを確認します。

1.

•

RS-70 および接続しているオーディオ機器のボリュームが最小になってい

ますか?

•

作った音色データ等は保存しましたか?(P.59、P.64、P.82、P.115)

2.

接続しているオーディオ機器の電源をオフにします。

RS-70 の電源スイッチをオフにします。

3.

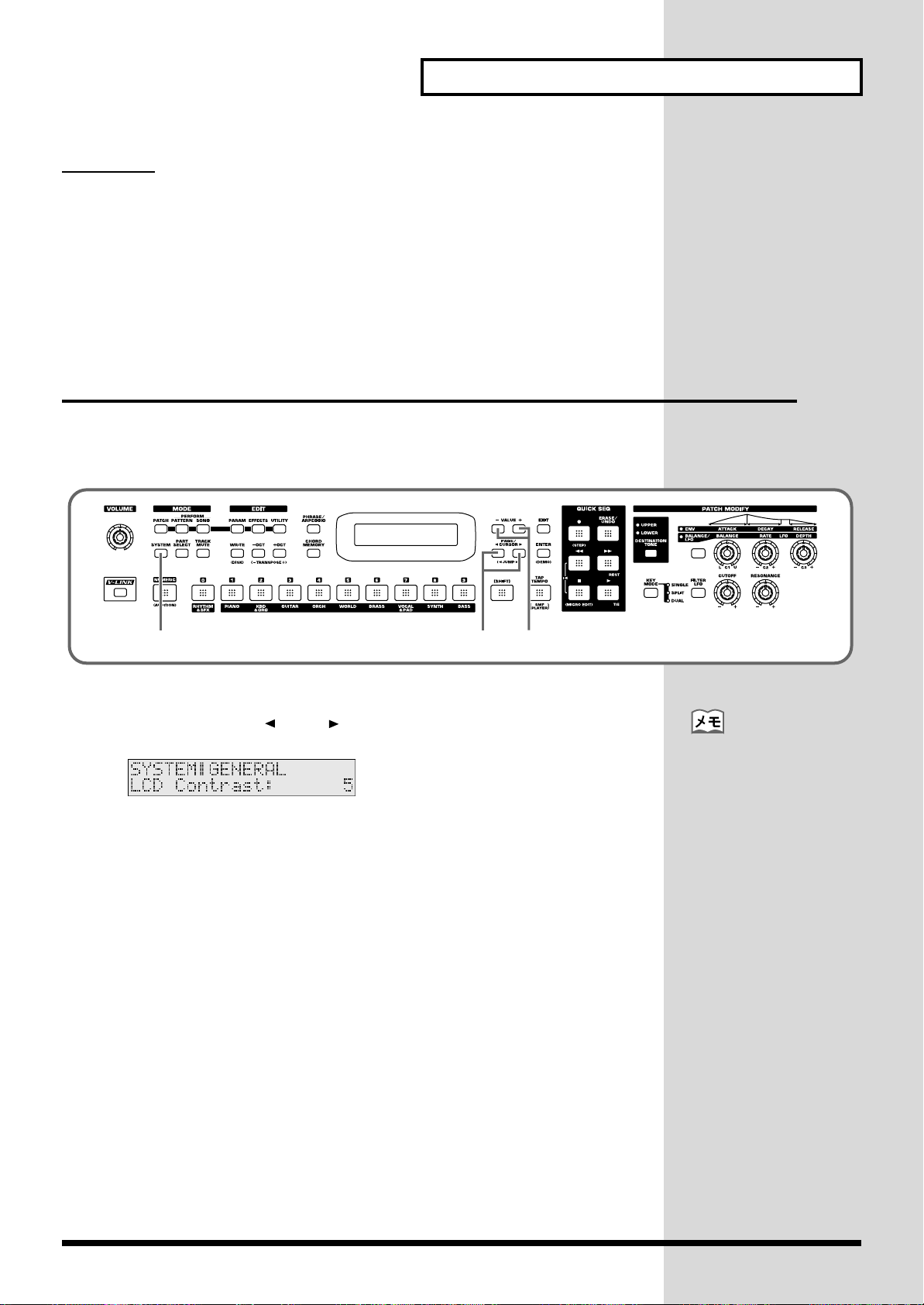

表示の濃さを調節する(LCD コントラスト)

電源を入れた直後や長時間使用したあと、または設置条件などによって、ディスプ

レイの文字が見づらくなることがあります。このようなときは、以下の手順で表示

の濃さを調節してください。

fig.q01-04

演奏する前に

1.

[SYSTEM]を押して点灯させます。

2.

PAGE/CURSOR[ ]/[ ]を押して、「LCD Contrast」を選びます。

fig.q01-0540

3.

VALUE[-]/[+]を押して、値(1 〜 10)を設定します。

存を行わずに電源を切って

も、設定は記憶されていま

す。

19

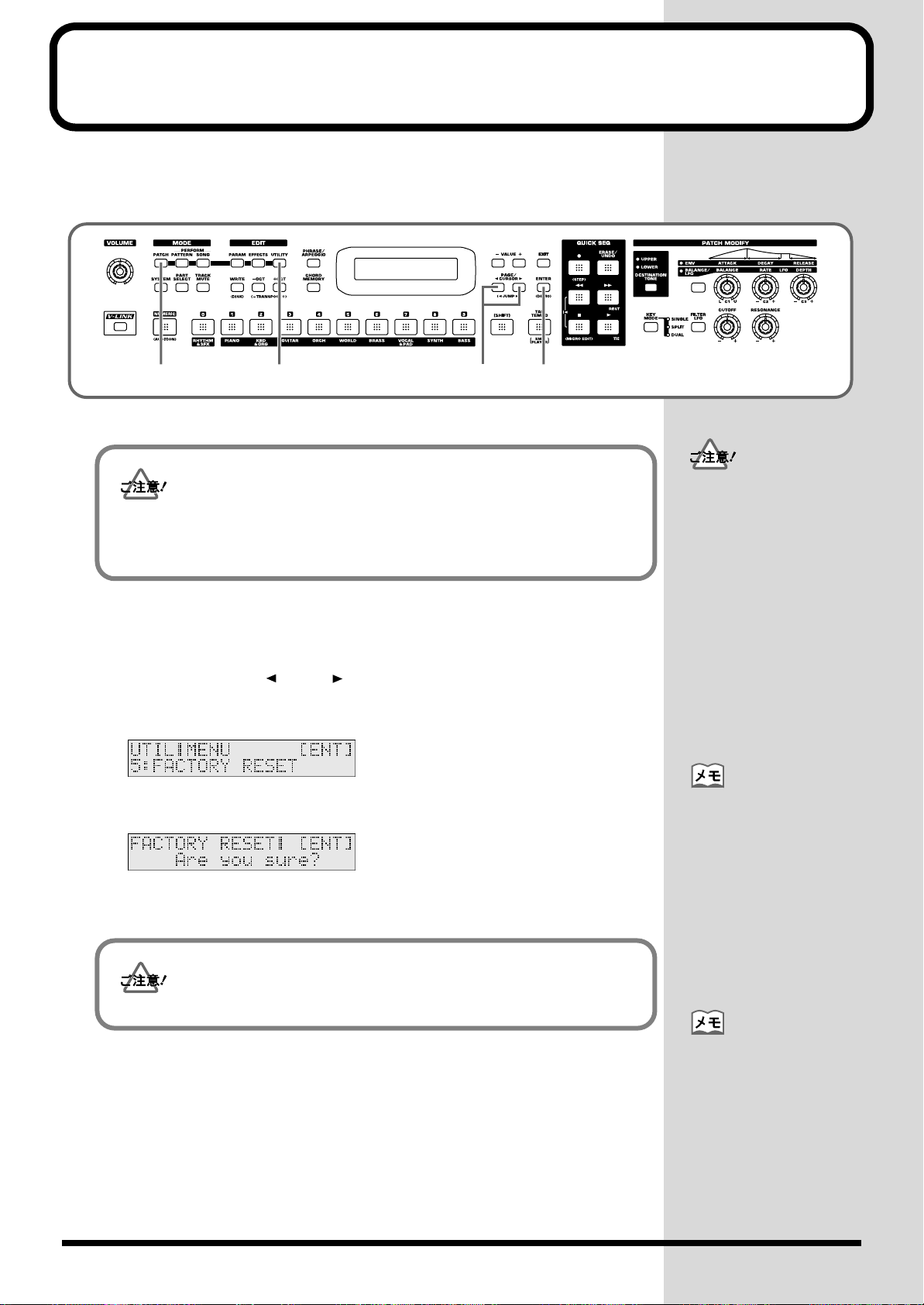

工場出荷時の設定に戻す(ファクトリー・リセット)

すでに作った大切なデータ

が RS-70 本体内に保存さ

れている場合、ファクト

リー・リセットの操作を行

うと、それらのデータがす

べて失われてしまいます。

データを残しておきたいと

きは、ディスクに保存して

ください(P.120)。

ファクトリー・リセット中は絶対に電源を切らないでください。

ファクトリー・リセットを

ファクトリー・リセット

RS-70 に記録されているすべてのデータを工場出荷時の設定に戻します(ファク

トリー・リセット

fig.q02-01

)。

2

ファクトリー・リセット中に電源を切ると、本体内のデータが破壊される場合が

あります。

1.

[PATCH]を押して点灯させ、パッチ・モードにします。

[UTILITY]を押して点灯させます。

2.

3.

PAGE/CURSOR[ ]/[ ]を押して、「5:FACTORY RESET」を選

31

4, 5

びます。

fig.q02-0240

4.

[ENTER]を押します。

fig.q02-0340

行わない場合は、[EXIT]

を押します。

もう一度[ENTER]を押して実行します。

5.

ファクトリー・リセットには数分かかります。

ファクトリー・リセットが終わると、ディスプレイに「COMPLETED」と表示さ

れ、操作が終了します。

20

は、パッチ・モードだけで

なく、パターン/ソング・

モードの各ユーティリ

ティーから行うこともでき

ます(P.90、P.118)。

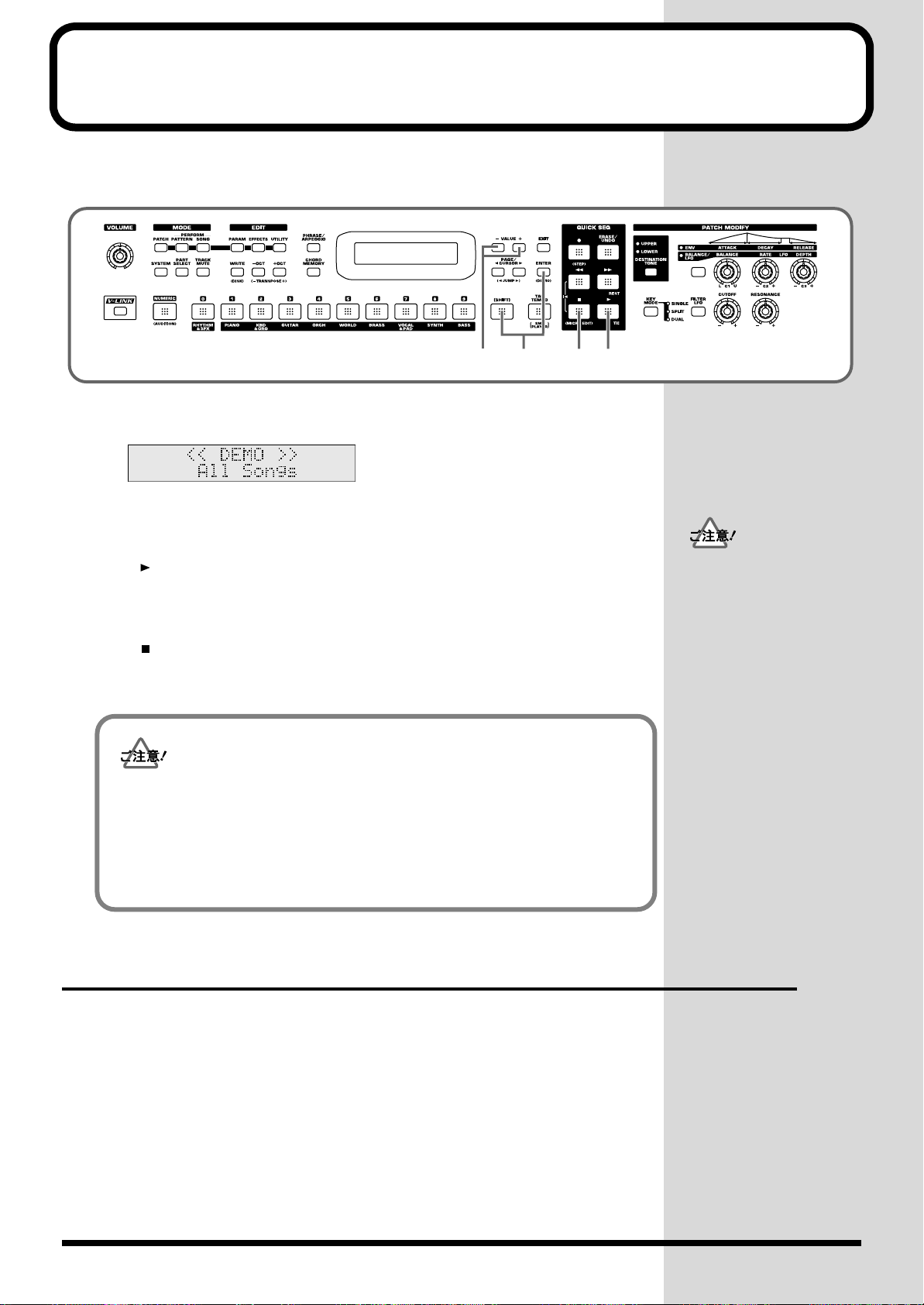

デモ曲を聴いてみよう

981a, 982

プレイを行うと、

これらのデモ・ソングを個人で楽しむ以外に権利者の許諾なく使用す

・ソングの演奏データはMIDI OUTコネクターからは出力されません。

デモ曲の演奏中は、鍵盤を

RS-70 にはデモ曲が内蔵されています。

RS-70 の優れた音色やエフェクトを聴いてみましょう。

fig.q03-01

1.

[SHIFT]を押しながら[ENTER]を押します。

fig.q03-02

2.

VALUE[-]/[+]を押して、デモ曲を選びます。

2431

全曲を順に聴きたいときは、「All Songs」を選びます。

[ ]を押して演奏を開始します。

3.

選んだ曲が繰り返し演奏されます。

「All Songs」を選んだときは、全曲を順に繰り返し演奏します。

[ ]を押して演奏を停止します。

4.

鍵盤で演奏ができる状態に戻るには、[EXIT]を押します。

設定を変更して保存していない音色があるときにデモ・

•

その音色が失われる場合があります。デモ・ソングを聴く前には、必要

に応じて、パッチやパターンなどを保存してください(P.59、P.64、P.82)。

•

ることは、法律で禁じられています

•

デモ

デモ曲一覧

弾いても音は鳴りません。

RS-70 にはデモ曲が 3 曲用意されています。

TightPocket / 鈴木 賢

Roland Corporation

Crystal Vision / Adrian Scott

Roland Corporation

Relax Me / Scott Wilkie

2003 Scott Wilkie Media (ASCAP)

21

メモ

22

クイック・スタート

23

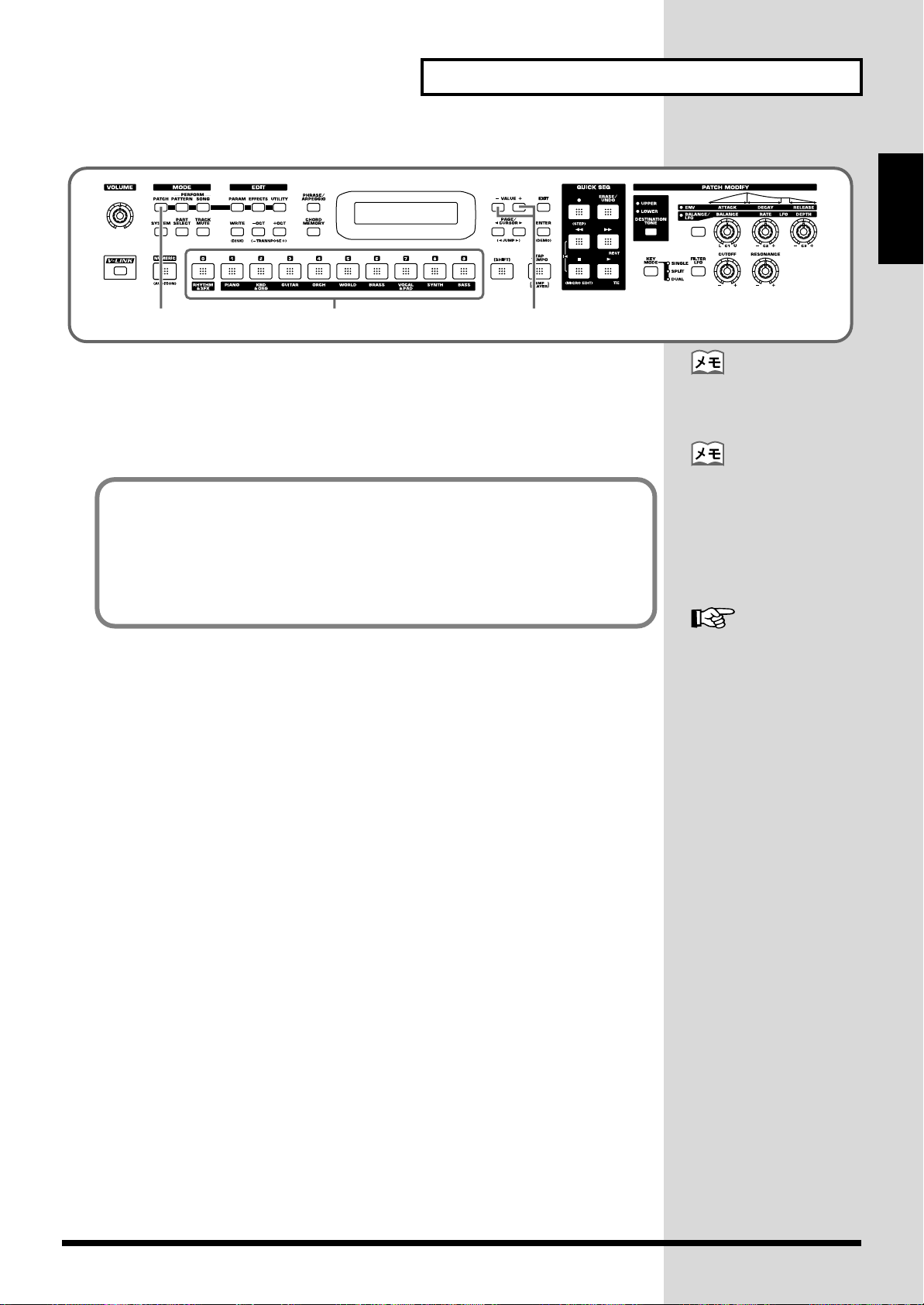

音を鳴らしてみよう

パッチを選ぶ

RS-70 では、通常の演奏に使う音色をパッチと呼びます。パッチは、オーケストラ

で例えると、演奏者が持っている楽器に当たります。

また、パッチは

作られています。2 つのトーンを鍵域を分けて割り当てたり(P.55)、トーンごと

に異なった調整を行なう(P.57)ことができます。

■カテゴリー・グループ別にパッチを選ぶ

RS-70 では、使いたいパッチを素早く選びだすために、すべてのパッチが 10 種類

のカテゴリー・グループに分類されています。

アッパー・トーンとロワー・トーンの2つのトーンを組み合わせて

ボタン カテゴリー・

グループ

[1]

[2] KBD &

[3] GUITAR (Gt) AGT AC.GUITAR アコースティック・ギター

[4] ORCH (Oc) STR STRINGS ストリングス

[5] WORLD (Wr) PLK PLUCKED

[6] BRASS (Br) BRS AC.BRASS アコースティック・ブラス

[7] VOCAL &

[8] SYNTH (Sy) HLD HARD LEAD シンセ・リード(ハードなもの)

[9] BASS (Bs) BS BASS アコースティック・ベース、

[0] RHYTHM &

PIANO (Pf) PNO AC.PIANO アコースティック・ピアノ

ORGAN (Ky)

PAD (Vo)

SFX (Rh)

カテゴリー 内容

EP EL.PIANO エレクトリック・ピアノ

KEY KEYBOARDS その他のキーボード

(クラビ、ハープシコードなど)

BEL BELL ベル、ベル・パッド

MLT MALLET マレット

ORG ORGAN エレクトリック・オルガン、

チャーチ・オルガン

ACD ACCORDION アコーディオン

HRM HARMONICA ハーモニカ、ブルース・ハープ

EGT EL.GUITAR エレクトリック・ギター

DGT DIST.GUITAR ディストーション・ギター

ORC ORCHESTRA オーケストラ・アンサンブル

HIT HIT&STAB オーケストラ・ヒット、ヒット

WND WIND 木管楽器

(オーボエ、クラリネットなど)

FLT FLUTE フルート、ピッコロ

撥弦楽器(ハープ、民族楽器など)

ETH ETHNIC その他の民族楽器

FRT FRETTED フレットのある撥弦楽器

(マンドリンなど)

SBR

SYNTH.BRASS

SAX SAX サックス

BPD BRIGHT PAD パッド・シンセ(明るいもの)

SPD SOFT PAD パッド・シンセ(ソフトなもの)

VOX VOX ボックス、クワイア

SLD SOFT LEAD シンセ・リード(ソフトなもの)

TECHNO SYNTH

TEK

PLS PULSTATING 鼓動音

FX SYNTH FX シンセ FX(ノイズなど)

SYN OTHER SYNTH ポリ・シンセ

SBS SYNTH.BASS シンセ・ベース

DRM DRUMS リズム・セット

PRC PERCUSSION パーカッション類

SFX SOUND FX サウンド・エフェクト

BEAT&GROOVE

BTS

CMB

COMBINATION

シンセ・ブラス

テクノ・シンセ

エレクトリック・ベース

ビート、グルーブ

その他のパッチ

24

fig.q04-02

リズム・セットは[0]に

カテゴリー別の音色選択について

パッチ・モードでは、[0]〜[9]のダイレクト・アクセス・ボタンが

カテゴリー

になります。[0]〜[9](各カテゴリー)に対して選んだパッチは、電

源を切ったあとも記憶されています。したがって、パネル上に 10 個のお気に入り

パッチを選んでおけば、[0]〜[9]を押すだけでそれらのパッチを瞬時に呼び出

すことができます。

パッチ一覧

(P.172)

21 3

1.

[PATCH]を押して点灯させ、パッチ・モードにします。

[0]〜[9]を押して、選びたいパッチのカテゴリー・グループを指定します。

2.

3.

VALUE[-]/[+]を押して、カテゴリー・グループ内の音色を選びます。

選択ボタン

音を鳴らしてみよう

クイック・スタート

含まれます(P.26)。

と、[0]〜[9]の数字を

使って直接パッチ番号を入

力することができます。

[ENTER]を押して確定し

ます(P.54)。

25

音を鳴らしてみよう

0]を押した状態で、

リズム・セット一覧

■フレーズを聴きながらパッチを選ぶ(パッチ・オーディション)

RS-70では、キーボードを演奏しなくても、パッチの性質に従って用意された最適

なフレーズで音色を確認することができます。

fig.q04-03

31

1.

[SHIFT]を押しながら[ NUMERIC]を押します。

現在選ばれているパッチが鳴りはじめます。

「カテゴリー・グループ別にパッチを選ぶ」

2.

を選択します。

3.

パッチ・オーディションを停止する場合は、[EXIT]を押します。

リズム・セットを選ぶ

RS-70 では、キーごとにいろいろな打楽器音や特殊効果を鳴らすことができるリズ

ム・セットが用意されています。

fig.q04-04

1 2 3

1.

[PATCH]を押して点灯させ、パッチ・モードにします。

(P.24)を参考にして、パッチ

2.

3.

26

[0]を押して、「RHYTHM & SFX」を選びます。

VALUE[-]/[+]を押して、リズム・セットを切り替えます。

RHYTHM & SFX カテゴリー・グループには、リズム・セット以外に、通常のパッ

チも保存されています。名前に、「...Kit」、「...Menu」あるいは「GM2...」とあるの

が、リズム・セットです。

[

[NUMERIC]をオンにする

と、[0]〜[9]の数字を

使って直接リズム・セット

番号を入力することができ

ます。

[ENTER]を押して

確定します(P.54)。

アルペジオ演奏をする(フレーズ/アルペジオ)

ユーザー・テンプレート

アルペジオ・テンプレート

(P.184)

アルペジオとは和音を分散して鳴らす演奏方法です。フレーズ/アルペジオ機能を

使うと、和音を押さえるだけで、その構成音に従ってアルペジオ演奏ができ、ク

イック・シーケンサーの入力などにも便利です。また、RS-70 では、選んだ音色に

ふさわしいアルペジオの

ない演奏を即座に行うことができます。

アルペジオ・テンプレートの中には、和音を押さえなくても、指 1 本でアルペジオ

を使ったフレーズが演奏できる

(P.72)。

fig.q04-05

テンプレートがあらかじめ用意されているため、違和感の

フレーズ・テンプレートも用意されています

音を鳴らしてみよう

クイック・スタート

1 2, 6 5

パッチ・モードで[1]を押して、ピアノの音色を選びます。

1.

[PHRASE/ARPEGGIO]を押して点灯させます。

2.

3.

鍵盤を弾きます。

押さえた鍵盤に従って、アルペジオ演奏が始まります。

4

■アルペジオの鳴りかたを変化させる

続いて、アルペジオの鳴りかたを変化させてみましょう。

アルペジオの鳴りかたは、

テンプレートを切り替えることで、アルペジオの鳴りかたを変化させることができ

ます。

[0]〜[9]を押します。

4.

fig.q04-0640

1鍵押すと、フレーズが

鳴りはじめます。

選んだ音色にふさわしいアルペジオのテンプレートに切り替わります。

[0]を押すと、ユーザー・テンプレートが選ばれます。

fig.q04-07.aj

テンプレートとして用意されています。

和音を押すと、アルペジオ

演奏がはじまります。

ユーザー・テンプレート

一覧

プリセット(アルペジオ/フレーズ)・テンプレート

27

音を鳴らしてみよう

ユーザー・テンプレート

は、アルペジオ・テンプレートの各パラメーターを好みの

「好みのアルペジオ・テンプレー

(P.72)を参照してください。

[EXIT]を押すと、アルペジオ機能がオンになったまま元の画面に戻りま

5.

す。

再びアルペジオのテンプレートの選択を行うには、一度[PHRASE/ARPEGGIO]

を押して消灯させ、再度[PHRASE/ARPEGGIO]]を押して点灯させます。

最後に選択されたテンプレートは、電源を切っても保存されます。

6.

アルペジオ演奏を終えるときは、もう一度[PHRASE/ARPEGGIO]を押

して消灯させます。

ユーザー・テンプレート

値に設定したもので、RS-70 では 8 種類のユーザー・テンプレートを保存するこ

とができます。[0]を押してユ ーザー・テンプ レートを選 んだあと、VALUE[-]

/[+]を押して、作成したユーザー・テンプレートを切り替えます。

ユーザー・テンプレートの作りかたについては、

ト (ユーザー・テンプレート)を作る」

指1本で和音を弾く(マルチコード・メモリー)

コード・メモリーは、鍵盤のキーを 1 つ弾くだけで、あらかじめ登録されている

コード・フォームに従って和音を鳴らすことができる機能です。さらに RS-70 で

は、鍵ごとに異なるコード・フォームを登録でき、それらをセットで保存し(

チコード・メモリー

型的なコード進行を仕込めば、クイック・シーケンサーへの入力時など、即戦力と

して便利に利用できます。

fig.q04-08

1

[CHORD MEMORY]を押して点灯させます。

1.

fig.q04-0940

)、呼び出すことができます。ユーザー・コード・セットに典

CからBまで、12種類のコードが

登録されています。

マル

コード・メモリー機能がオンになり、コード・セット名が表示されます。

2.

鍵盤を弾きます。

弾いた鍵の音名に従って、定められた構成の和音が鳴ります。

28

■コード・セットを切り替える

マルチコード・セット一覧

「オリジナルのコード・セットを作る (ユーザー・コード・セッ

ト)」

(P.74)を参照してください。

続いて、コード・ セットを切り替えてみましょう。

fig.q04-10

音を鳴らしてみよう

クイック・スタート

5

3.

VALUE[-]/[+]を押して、コード・セットを切り替えます。

ユーザー・コード・セットは、プリセット・コード・セットのあとに表示されます。

[EXIT]を押すと、マルチコード・メモリー機能がオンになったまま元の

4.

43

画面に戻ります。

再びコード・セットの選択を行うには、一度[CHORD MEMORY]を押して消灯

させ、再度[CHORD MEMORY]を押して点灯させます。

最後に選択されたコード・セットは、電源を切っても保存されます。

5.

マルチコード・メモリー機能をオフにするときは、もう一度[CHORD

MEMORY]を押して消灯させます。

好みのコードを、セットで保存して、ユーザー・コード・セットを作ることもでき

ます。詳しくは、

29

音にいろいろな効果をつけてみよう

パッチ・モディファイは、

リズム・セットを選んでい

リズム・セットでは、音量

つまみを使って音色を変化させる(パッチ・モディファイ)

パネル上の 5つのつまみを使って、リアルタイムに音色を変化させることができます。

RS-70 では、ひとつのパッチはアッパー・トーンと

ンを組み合わせて作られています(P.50)。トーンの組み合わせかた(シングル/

スプリット/デュアル)は、パッチごとに保存されており、[KEY MODE]で変更

することができます(P.55)。

ロワー・トーンの2つのトー

■変化させるトーンを決める(DESTINATION TONE)

アッパー、ロワーどちらの音を変化させるか、[DESTINATION TONE]で指定す

ることができます。

fig.q05-01

UPPER が点灯:アッパー・トーンだけ変化させます。

•

LOWER が点灯:ロワー・トーンだけ変化させます。

•

両方が点灯:アッパー/ロワー・トーンの両方を変化させます。

•

■2 つのトーンの音量バランスを変える

アッパー・トーンとロワー・トーンの音量のバランスを、つまみでコントロールす

ることができます。

fig.q05-02

元となるトーンが個々に

持っている設定に対して、

+/- の調節を加える形で

行います。トーンの選択に

よっては、モディファイを

行ってもあまり音が変化し

ない場合があります。

る場合、パッチ・モディ

ファイは、リズム・セット

全体に対して効果がかかり

ます。

パッチ・モディファイ切り替えボタンを押して、BALANCE/LFO インジ

1.

ケーターを点灯させます。

[BALANCE]つまみを回します。

2.

右に回すとアッパー・トーンの音量が大きくなり、左に回すとロワー・トーンの音

量が大きくなります。

30

2

1

バランスを変えることはで

きません。

■ビブラート効果とワウ効果(LFO)をつける

オン(点灯)になっている

ム・セットには効きません。

LFO とは、ロー・フリケンシー・オシレーター(low frequency oscillator)の略

で、周期的な変化を作り出すものです。LFO でピッチを変化させたときに得られる

効果を「

きに得られる効果を「

fig.q05-03

ビブラート効果」、LFO でフィルターのカットオフ周波数を変化させたと

ワウ効果」と呼びます。

音にいろいろな効果をつけてみよう

クイック・スタート

1.

パッチ・モディファイ切り替えボタンを押して、BALANCE/LFO インジ

ケーターを点灯させます。

[FILTER LFO]がオフ(消灯)になっていることを確認します。

2.

[FILTER LFO]がオフのときは、LFO の 2 つのつまみでビブラート効果を変化さ

せることができます。

3.

[LFO DEPTH]つまみを回します。

右に回すと揺れが深くなり、左に回すと浅くなります。

4.

[LFO RATE]つまみを回します。

右に回すと揺れが速くなり、左に回すと遅くなります。

[FILTER LFO]を押して点灯させます。

5.

[FILTER LFO]がオンのときは、LFO の 2 つのつまみでワウ効果を変化させるこ

とができます。

6.

[LFO DEPTH]つまみを回します。

右に回すと揺れが深くなり、左に回すと浅くなります。

7.

[LFO RATE]つまみを回します。

2, 51

ときは、もう一度

[FILTER LFO]を押して消

灯させてください。

3, 64, 7

右に回すと揺れが速くなり、左に回すと遅くなります。

31

音にいろいろな効果をつけてみよう

エンベロープ(Envelope)

12

3 4

■音量を変化させる(エンベロープ)

キーを押さえてから離すまでの間には、音量の変化があります。

A: アタック・タイム:キーを押さえてから、音が立ち上がるまでの時間

D: ディケイ・タイム:音が立ち上がってからサステイン・レベルに到達するまで

の時間

S: サステイン・レベル:キーを押している間持続する音量

R: リリース・タイム:キーを離してから、音が消えるまでの時間

ENVELOPE の 3 つのつまみで、A と D と R の時間を変化させます。

※ サステイン・レベルは、トーンごとに決まっており、変更できません。

fig.q05-04.j

A:アタック・タイム

音量

AD R

鍵盤を押す 鍵盤を離す

fig.q05-05

D:ディケイ・タイム

R:リリース・タイム

サステイン

レベル

音の終わり

時間

とは、楽器の音が鳴り始め

てから消えるまでの、音量

の変化を描いた線のことで

す。楽器音のエンベロープ

は、その楽器に特有のもの

ですが、同じ楽器でも演奏

のしかたによって形が変わ

り、音の特徴として現れま

す。たとえば、トランペッ

トを強く鋭く吹くと、速い

立ち上がりの鋭い音になり

ますが、軽くゆっくり吹く

と、立ち上がりがなまった

音になります。

1.

パッチ・モディファイ切り替えボタンを押して、ENV インジケーターを点

灯させます。

2.

[ATTACK]つまみを回します。

右に回すと音が立ち上がるまでの時間が長くなり、左に回すと短くなります。

[DECAY]つまみを回します。

3.

右に回すと音がサステイン・レベルに到達するまでの時間が長くなり、左に回すと

短くなります。

4.

[RELEASE]つまみを回します。

右に回すと音が消えるまでの時間が長くなり、左に回すと短くなります。

32

■音の明るさを変えたり音にクセをつける

アッパーとロワーのどちら

(カットオフ/レゾナンス)

RS-70 の音源部は、音の成分を周波数によって削ったり強調したりするフィルター

を備えています。[CUTOFF]つまみでは、音の周波数成分に対して、フィルター

が効き始める周波数(カットオフ周波数)を設定し、[RESONANCE]つまみでは、

カットオフ周波数付近の音の成分を強調し、音色にクセをつけます。

fig.q05-06

1.

[CUTOFF]つまみを回します。

音にいろいろな効果をつけてみよう

クイック・スタート

1 2

右に回すと音が明るくなり、左に回すと暗くなります。

[RESONANCE]つまみを回します。

2.

右に回すとクセが強くなり、左に回すと弱くなります。

レバーを使って音色を変化させる

■音の高さをリアルタイムに変化させる (ピッチ・ベンド・レバー)

音の高さのことを「ピッチ」と呼びます。

鍵盤を弾きながらレバーを左に倒すとピッチが下がり、右に倒すとピッチが上がり

ます。

fig.q05-07.j

ピッチ・ベンド効果

ピッチの変化幅は、半音単位で 2 オクターブの範囲で設定することができます。

詳しくは

ださい。

「Pitch Bend Range(ピッチ・ベンド・レンジ)」(P.58)を参照してく

のトーンに効果をつけるか

は、パッチごとに指定でき

ます(P.57)。

音にビブラート効果をつける(モジュレーション・レバー)

■

鍵盤を弾きながらレバーを向こう側に倒すと、ビブラートがかかります。

fig.q05-08.j

モジュレーション効果

モジュレーション・レバーでビブラート以外の効果をつけたいときは「Mod(モ

ジュレーション・アサイン)」

(P.126)を参照してください。

33

音にいろいろな効果をつけてみよう

DP-8 を使用するときは、

ペダルを使って音色を変化させる

エクスプレッション・ペダル(別売:EV-5)、ペダル・スイッチ(別売:DP-2/8)、

フット・スイッチ(別売:BOSS FS-5U)などを CONTROL PEDAL ジャックに接

続して、ペダルを踏んで音色を変化させることができます。

ペダルを踏んだときの機能は、モジュレーション・レバーと同様に設定することが

できます。

詳しくは

fig.q05-09

※ 発音中の音を持続させる効果(「ホールド効果」と呼びます)をつけたいときは、ペ

ダル・スイッチ(別売:DP-2/8)、フット・スイッチ(別売:BOSS FS-5U)など

を HOLD ジャックに接続してください。

「Pedal(ペダル・コントロール・アサイン)」(P.126)を参照してください。

DP-8 の機能切替えスイッ

チを Switch 側にしてくだ

さい。

鍵域をオクターブ単位で移動する(オクターブ・シフト)

オクターブ・シフトは、キーボードの鍵域を 1 オクター ブ単位で移動する機能で

す。キーボードの鍵域を、実際の演奏に最適な位置に変えて鳴らすことができます

また、次のようなときに使うと便利です。

鍵盤の音域からはずれた音を鳴らすとき

RS-70 は 61 鍵の鍵盤を持っていますが、演奏する曲によっては、より高い音やよ

り低い音を出したい場合があります。また、リズム・セットを演奏するときなど、

RS-70 の鍵盤そのままでは演奏できない打楽器音があります。このようなときオク

ターブ・シフト機能を使うと、演奏できるようになります。

fig.q05-10

1

1.

OCT[-]/[+]を押します。

最大± 3 オクターブの範囲で設定することができます。

34

半音刻みで移調する(トランスポーズ)

鍵盤の音域を半音単位で移動させる機能です。次のようなときに使うと便利です。

音にいろいろな効果をつけてみよう

歌う人の声の高さに合わせるとき

メロディーがボーカリストの声域からはずれるため、曲の調を変えて演奏をしたい

ときに、今までと同じ指使いで調を変えて演奏できます。

難しい調の曲を弾きやすい調に変えるとき

シャープやフラットがたくさんついた指使いの難しい曲を、簡単な指使いで演奏で

きるようになります。

移調楽器のパッチを弾くとき

移調楽器のパッチを、譜面どおりに演奏できるようになります。

fig.q05-11

1 1

[SHIFT]を押しながら、OCT[-]/[+]を押します。

1.

クイック・スタート

半音単位で -5 〜 +6の範囲で設定することができます。

D ビーム・コントローラーを使う

D ビーム・コントローラーは、手をかざすだけで簡単に使えるコントローラーです。

3 つのボタンのうち、1 つにはソロ・シンセが、もう 1 つにはアクティブ・エクス

プレッションの効果が割り当てられており、3 つ目のボタンは、割り当てる機能を

好みによって変えることができます。瞬時に音色を変えるような効果など、つまみ

やベンダーの操作ではできない音色変化をさせることができます。

fig.q05-12

2

1

[SOLO SYNTH]/[ACTIVE EXPRESS]/[ASSIGNABLE]のうちの

1.

どれかを押して、点灯させます。

[ASSIGNABLE]を選んだ場合は、D ビーム・コントローラーに割り当てられてい

る機能がディスプレイに表示されます。

fig.q05-1340

35

音にいろいろな効果をつけてみよう

D ビーム・コントローラーの有効範囲

D ビーム・コントローラーの有効範囲は次の図のようになっています。有効範囲か

ら外れた所に手をかざしても効果は得られません。

fig.q05-14

D ビーム・コントローラーが反応しているときは、[SOLO

SYNTH]/[ACTIVE EXPRESS]/[ASSIGNABLE]のう

ち、選んでいるボタンが点滅します。D ビーム・コントロー

ラーの有効範囲から外れると、ボタンは点滅せずに点灯状態

となります。

※Dビーム・コントローラーは周辺の明るさによって感度

が変化します。期待どおりの動作をしないときは感度を

調節しなおしてください(P.38)。また、D ビーム・コン

トローラーの有効範囲は、強い直射日光の下では極端に

小さくなってしまいます。屋外で D ビーム・コントロー

ラーを使用するときはご注意ください

本書の各タイプの説明は、

パッチのアクティブ・エク

アクティブ・エクスプレッ

鍵盤を弾いて音を出しながら、D ビーム・コントローラーに手をかざし、

2.

ゆっくりと上下させます。

D ビーム・コントローラーに割り当てられている機能に従って、音に効果がかかり

ます。

3.

D ビーム・コントローラーをオフにするときは、もう一度ボタンを押して、

消灯させます。

■D ビーム・コントローラーで扱える効果の種類

SOLO SYNTH(ソロ・シンセ)

鍵盤を押さえ、D ビームにかざした手を動かすだけで、鍵盤を速弾きしたような演

奏をすることができます。例えば、右手でド、レ、ミ、ソの4鍵を押さえた状態で、

D ビームにかざした左手を動かすと、手の動きに合わせて「ドレミソドレミソドレ

ミソドレミソ ...」のようにフレーズが繰りだされます。

シンセ・リード系の音色と組み合わせて、シンセ・ソロを D ビームで弾いたり、余

韻の長い音と組み合わせてコードを押さえれば、ハープを弾いたときのような効果

が得ることができます。

コード・メモリーには、この機能との組み合わせを狙った、特定スケールの音を記

憶させたコード・セット(16. Scale Set)も用意されています。

ACTIVE

36

EXPRESS(アクティブ・エクスプレッション)

D ビームを、ア クティブ・エク スプレッショ ンとして使 うことがで きます。アク

ティブ・エクスプレッションを、デュアルのパッチ([KEY MODE]が「DUAL」と

なるパッチ)に対して使用すると、音色変化させることによって表現力を高めたり、

フォルテの演奏を強調することができます。アクティブ・エクスプレッションの効

果は、選んだ音色によって異なります。

アクティブ・エクスプレッションに適したパッチは「AEx...」という名前になって

います。

D ビーム・ポラリティーの

設定値が「NORMAL」の

場合のものです(P.38)。

した場合、鍵盤を押しただ

けでは音が出ません。鍵盤

を押さえてから D ビームの

上で手を動かします。

スプレッション・スイッチ

(P.57)が OFF になってい

る場合は、通常のエクスプ

レッション(音量変化)と

なります。

ションで音量が 0 になった

状態で鍵盤を弾いても音が

出ません。

ASSIGNABLE(アサイナブル)

好みの効果を割り当てることができます。

VALUE[-]/[+]を押して、以下から効果を設定します。

音にいろいろな効果をつけてみよう

設定値 Tx CC# 機能/変化する設定項目

MODULATION CC01 ビブラート

PORTA TIME CC05 ポルタメント・タイム(P.58)

VOLUME CC07 レベル

BALANCE CC08 アッパー・トーンとロワー・トーンの音量の

バランス(P.56)

PAN CC10 パン(P.57)

EXPRESSION CC11 レベル

PORTAMENTO CC65 ポルタメント・スイッチ(P.58)

SOSTENUTO CC66 押されているキーの音を持続させる

SOFT CC67 音色を柔らかくする

RESONANCE CC71 トーンのフィルター・レゾナンス(P.59)

RELEASE TIME CC72 トーンのエンベロープ・リリース・タイム

ATTACK TIME CC73 トーンのエンベロープ・アタック・タイム

CUTOFF CC74 トーンのフィルター・カットオフ(P.59)

DECAY TIME CC75 トーンのエンベロープ・ディケイ・タイム

LFO RATE CC76 トーンの LFO レイト(P.58)

LFO DEPTH CC77 トーンの LFO デプス(P.58)

LFO DELAY CC78 トーンの LFO ディレイ(P.58)

CHO SEND LEVEL CC93 コーラス・センド・レベル(P.57)

REV SEND LEVEL CC91 リバーブ・センド・レベル(P.58)

MFX PARAMETER1 CC12 マルチエフェクト・コントロール 1(P.95)

MFX PARAMETER2 CC13 マルチエフェクト・コントロール 2(P.95)

AFTERTOUCH ---BEND UP ---- ピッチ・ベンド効果(センター→アップ)

BEND DOWN ---- ピッチ・ベンド効果(センター→ダウン)

SEQ START/STOP ----

(P.59)

(P.59)

(P.59)

で設定したパラメーター

で設定したパラメーター

クイック・シーケンサーのスタート/ストップ

クイック・スタート

パッチ・モードでは、パッチに、パターン・モードでは、カレント・パートに割り

当てられているパッチに対して効果がつけられます。また、トーンは

[DESTINATION TONE]で指定します(P.30)。

「Tx CC#」とは、D ビーム・コントローラーを操作したときに、MIDI OUT コネク

ターから送信されるコントロール・チェンジ・メッセージのコントローラー・ナン

バーです。AFTERTOUCH に設定したときは、チャンネル・アフタータッチ情報が

送信されます。AFTERTOUCH は、主に外部音源をアフタータッチ情報でコント

ロールしたいときに設定します。

これらのコントロール・チェンジ・メッセージを MIDI IN コネクターから受信する

と、D ビーム・コントローラーを使ったときと同様の効果が得られます。

※ MFX PARAMETER1、または MFX PARAMETER2 を設定したときは、次のこと

にご注意ください。

マルチエフェクト・タイプが 01: STEREO EQ(P.95)、または 42: LOFI

•

(P.109)のときは、MFX PARAMETER1 と MFX PARAMETER2 のどちら

を選んでも Level が変化します。

マルチエフェクト・タイプが23: 2V PCH SHIFT(P.104)、24: FB PCH SHIFT

•

(P.104)、のときは、2 つの設定項目が同時に変化します。

※ LFO RATE、LFO DEPTH、LFO DELAY を設定したときは、[FILTER LFO]のオ

ン/オフによって得られる効果が変わります。[FILTER LFO]がオフのときは、

LFO でピッチを変化させます(ビブラート効果)。[FILTER LFO]がオンのときは、

LFO でフィルターのカットオフ周波数を変化させます(ワウ効果)。

37

音にいろいろな効果をつけてみよう

ここで設定した値は、電源

ここで設定した値は、電源

■Dビーム・コントローラーの感度を調整する(D BEAM SENS)

D ビーム・コントローラーは周辺の明るさによって感度が変化します。期待どおり

の動作をしないときは感度を調節しなおしてください。値を大きくすると感度が高

くなります。

[SOLO SYNTH]/[ACTIVE EXPRESS]/[ASSIGNABLE]のうちの

1.

どれかを押して、点灯させます。

2.

[PARAM]を押します。

3.

PAGE/CURSOR[ ]/[ ]を押して、「Sens」を選びます。

fig.q05-1640

VALUE[-]/[+]を押して感度を設定します。

4.

設定値: 1〜10

値を大きくするほど、D ビ ーム・コントロー ラーが効き やすくなり ます。通常は

「5」に設定しておきます。

5.

[EXIT]もしくは[PARAM]を押すと、元の画面へ戻ります。

■変化の極性を変える(D BEAM POLARITY)

D ビーム・コントローラーの効果のかかりかたを上下逆にすることができます。

[SOLO SYNTH]/[ACTIVE EXPRESS]/[ASSIGNABLE]のうちの

1.

どれかを押して、点灯させます。

[PARAM]を押します。

2.

3.

PAGE/CURSOR[ ]/[ ]を押して、「Polarity」を選びます。

fig.q05-1740

VALUE[-]/[+]を押して極性を設定します。

4.

設定値: NORMAL, REVERSE

5.

[EXIT]もしくは[PARAM]を押すと、元の画面へ戻ります。

を切っても記憶されていま

す。

を切っても記憶されていま

す。

38

エフェクトをかけてみよう

1

2

33

各エフェクターのオン/オ

RS-70 には以下の 3 種類のエフェクトが内蔵されており、各エフェクトは独立し

て設定することができます。

音にいろいろな効果をつけてみよう

マルチエフェクト

ディストーションやロータリーを始めとする 47 種類のエフェクト・タイプを持つ

マルチエフェクトです。

コーラス

音に厚みや広がりを与えるエフェクトです。

リバーブ

ホールで音を鳴らしているような響きを与えるエフェクトです。

■ エフェクトをオン/オフする(マスター・エフェクト・スイッチ)

fig.q05-18

各エフェクター(マルチエフェクト、コーラス、リバーブ)を効かせるには、それ

ぞれのスイッチをオンに設定します。

原音を聴きながら音づくりをするときや、内蔵エフェクターを使わずに外部エフェ

クターを使うときは、この設定をオフにすると良いでしょう。

クイック・スタート

工場出荷時は、3 つのエフェクターがすべてオンに設定されています。

[PATCH]を押して点灯させ、パッチ・モードにします。

1.

2.

[EFFECTS]を押して点灯させます。

各エフェクター(マルチエフェクト、コーラス、リバーブ)のオン/オフの状態が

表示されます。

fig.q05-1940

PAGE/CURSOR[ ]/[ ]を押して、エフェクトのタイプを選び、

3.

VALUE[-]/[+]を押して、オンとオフを切り替えます。

この状態で鍵盤を弾くと、マスター・エフェクト・スイッチの設定を ON にしたエ

フェクトが、各パッチにかかります。

さらにエフェクトの設定を変えたい場合は、「Rev」にカ ーソ ルが あ ると き に、

PAGE/CURSOR[ ]を押すと、マルチエフェクト(MFX)のパラメーターから

順番にエフェクトのパラメーターが表示されます。

詳しくは、

フの設定は、RS-70 全体

(システム)の設定です。

電源を切っても、設定は記

憶されています。

「エフェクトの設定をする」(P.93)を参照してください。

39

シーケンサーを使ってパターンを作ってみよう

「パター

ン番号の選びかた」

を参照してください。

このとき、[PART

RS-70 の QUICK SEQ(クイック・シーケンサー)には、あらかじめリズムだけが鳴

るパターンが数多く用意されています。したがって、オリジナルのメロディーやパ

ターンを作るのに、ドラムを 1 から打ち込んでいく必要はありません。リズム・パ

ターンを繰り返し聴きながら鍵盤を弾き、イメージを膨らませ、気に入ったベースや

メロディーができるまで練習していきます。できあがったところを、ひとつずつ重ね

て録音していけば、簡単にオリジナルのパターンを作っていくことができます。こう

してできたパターンをつなげて、1曲の長い作品に仕上げることもできます。

RS-70 では、ループ再生を止めずに、録音パートを変更したり、音色を変えたりで

きる他、演奏に失敗したら、何度でもリアルタイムに前のテイクを消去することが

できるため、手軽に作曲を楽しむことができます。

プリセットのリズム・パターンを元に新たにパターンを作る

RS-70 には 256 個のユーザー・パターン(001 〜 256)が保存でき、そのうち先

頭の 128 個(001 〜 128)には、

ンのデータが保存されています。(ユーザー・パターンとして、エディット/上書

き保存することができます。)プリセット・パターンのうち、010 〜 119 は、リズ

ム音だけが入ったパターンとなっています。

ここでは、リズムだけが入ったパターンに、リズム以外のパートを重ねていくこと

を前提に説明していきます。

プリセット・パターンとして、あらかじめパター

以下の手順でパターンを作っていきます。

1.

プリセット・パターンを選ぶ。

2.

ベース・パートを入力する。

ソロ・パート(シンセ)を入力する。

3.

プリセット・パターンを選ぼう

1.

fig.q06-21

1

1.

[PATTERN]を押して点灯させ、パターン・モードにします。

現在選ばれているパターン名が表示されます。

2.

VALUE[-]/[+]を使って、「010: Pop 1 (8Bt)」を選びます。

fig.q06-0140

32

SELECT]と[TRACK

MUTE]が消灯しているこ

とを確認してください。

3.

[ ]を押して、パターンを再生します。

40

リズムのみが聞こえることを確認します。

パターンは[ ]を押すか、パターンを切り替えるまで、繰り返し再生されます。

パターンを選ぶ場合、

VALUE[-]/[+]を使う

以外にも、便利な方法があり

ます。パターンの選びかたに

ついて、詳しくは

(P.66)

2. テンポを決めよう

BPM とは Beats Per

Minute の略で、1 分間あ

たりの 4 分音符の拍数(テ

ンポ)を表します。

パートを選ぶ

(P.54)

fig.q06-22

次はテンポを決めます。

1.

[TAP TEMPO]を押して点灯させます。

シーケンサーを使ってパターンを作ってみよう

23

1

クイック・スタート

パターンの現在のテンポが表示されます。

fig.q06-0240

2.

VALUE[-]を押してテンポを「90」に変更します。

fig.q06-02a40

BPM は、録音前後に関係なく、いつでも変更することができます。

ここでは、もともとのパターンよりゆっくりとしたテンポで録音するために、BPM

を遅く設定していますが、「90」では弾きにくい、という場合は、好みのテンポに

設定してください。

[EXIT]を押して、元の画面に戻ります。

3.

ベース・パートを録音しよう

3.

次に、リズムを聴きながら、ベース・パートを重ねて録音します。

fig.q06-23

テンポを変えることもでき

ます(P.67)。

[PART SELECT]を押して点灯させます。

1.

[9]を押します。

2.

ボタンが点灯して、パート 9 が選ばれます。

3.

VALUE[-]/[+]を押して、お好みのパッチを選んでください。

1

2

3

41

シーケンサーを使ってパターンを作ってみよう

複数のボタンに同じカテゴ

リーのパッチを割り当てる

(P.68)を参照してください。

不要な小節を削除する

(P.84)

パッチは、録音するパートに割り当てられたカテゴリーの中からしか選ぶことが

できません。他のカテゴリーのパッチを使いたい場合は、そのカテゴリーを、録

音するパートに割り当てる必要があります。[SHIFT]を押 しな がら PAGE/

CURSOR[ ]/[ ]を押すと、[0]〜[9]に割り当てられているカテゴ

リーを順次切り替えることができます。詳しくは、

4. レコーディング・スタンバイ

fig.q06-24

332 1

1.

パターンを再生している場合は、パターンを停止します。

2.

[ ]を押します。

ボタンが点滅して、レコーディング・スタンバイ状態になります。

録音しない場合は、[ ]を押します。

PAGE/CURSOR[ ]/[ ]を押してカーソルを移動させ、VALUE

3.

[-]/[+]を押して、値を設定します。

ここでは、一切変更する必要はありません。

fig.q06-03

(A)

(C) (D)(B)

設定値

A: レコーディングを始める小節位置を設定します。ここでは「1」のまま変え

る必要はありません。

B/C:

パターンの拍子を設定します。ここでは、すでにプリセット・パターンの拍

子が設定されているため、変更できません。

D: レコーディングする小節の長さを設定します。ここでは、プリセット・パ

ターンの長さと同じで良いため、変更する必要はありません。

変更したい場合、プリセット・パターンの小節数より長くは設定できます

が、短くはできません。

(PTN DELETE)

42

5. レコーディング開始

メトロノームを鳴らすこと

リアルタイムにクォンタイ

(P.74)

いよいよレコーディング開始です。

[ ]を押して、録音を開始します。

1.

カウント・インの設定に従って(P.71)、録音が開始されます。録音状態になると、

[ ]が点灯します。

プリセット・パターンのドラム音に合わせて、鍵盤を弾いていきます。

設定された小節数、演奏が終わると、パターンの最初からまた繰り返し演奏が始ま

り、録音された演奏を確認することができます。

6. 間違えた!(リアルタイム・イレース)

演奏を間違えた場合や、演奏が気に入らないなど、もう一度録音をやり直したい場

合は、

リアルタイム・イレースで、直前に録音した演奏を消去することができます。

1.

レコーディング状態で、[ERASE/UNDO]を押し、リアルタイム・イレー

スのスタンバイ状態にします。

fig.q06-0540

シーケンサーを使ってパターンを作ってみよう

ができます(P.125)。

クイック・スタート

ズをかけて、正確なタイミ

ングで録音することができ

ます(クォンタイズ・モー

ド)(P.71)。

して録音する」

不要な音を消していきます。

2.

•

直前に録音した音のうち特定の音だけを消したい場合

消したい音と同じ鍵を押さえます。押さえた鍵のデータを、押さえている間消去します。

fig.q06-0640(鍵盤をひとつ押さえた場合)

複数の鍵を押さえた場合、一番下の鍵から一番上の鍵までの範囲の演奏データを、

鍵を押さえている間消去します。

fig.q06-0740(鍵盤を複数押さえた場合)

•

直前に録音した音をすべてを消したい場合

[ERASE/UNDO]を押します。カレント・パートのすべての演奏データを、ボタン

を押さえている間消去します。

いずれの場合も、鍵/ボタンを離すと、リアルタイム・イレースのスタンバイ状態

に戻ります。