この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前 に

「安全上のご注意」(P.2 〜 4)

また、この機器の優れた機能を

十分ご理解いただくためにも、取扱説明書をよ くお読みください。取扱説明書は 必要

なときにすぐに見ることができるよう、手元に置いてください。

このたびは、ローランド・デジタル・ピアノ RD-700 をお買い上げいただき、まことにあ

りがとうございます。

と「使用上のご注意」(P.5)をよくお読みください。

取扱説明書

203

215

※ MIDI は社団法人 音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。

©

本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。

2001 ローランド

安全上のご注意

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

このマークは、注意喚起シンボルです。取扱説明書

などに、一般的な注意、警告、危険の説明が記載さ

れていることを表わしています。

このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危

険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警

告しています。

マークについて この機器に表示されているマークには、次のような意味があります。

以下の指示を必ず守ってください

図記号の例

取扱いを誤った場合に、使用者が

傷害を負う危険が想定される場合

および物的損害のみの発生が想定

される内容を表わしています。

※物的損害とは、家屋・家財およ

び家畜・ペットにかかわる拡大

損害を表わしています。

取扱いを誤った場合に、使用者が

死亡または重傷を負う可能性が想

定される内容を表わしています。

●は、強制(必ずすること)を表わしています。

具体的な強制内容は、

●の中に描かれています。

左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜

くこと」を表わしています。

警告

注意

注意の意味について警告と

は、注意(危険、警告を含む)を表わしていま

す。

具体的な注意内容は、 の中に描かれています。

左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を

表わしています。

は、禁止(してはいけないこと)を表わしてい

ます。

具体的な禁止内容は、 の中に描かれています。

左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。

注意:

感電防止のため、パネルやカバーを外さないでください。

この機器の内部には、お客様が修理/交換できる部品

はありません。

修理は、お買い上げ店またはローランド・サービスに

依頼してください。

注意

感電の恐れがあります。

キャビネットをあけないでください。

001

● この機器を使用す る前に、以下の 指示と取扱説

明書をよく読んでください。

..............................................................................................................

002b

● この機器を分解し たり(取扱説明 書に記載され

ている指示(P.16)を除く)、改造したりしない

でください。

..............................................................................................................

003

● 修理/部品の交換 などで、取扱説 明書に書かれ

ていないことは、絶 対にしな いでください。必

ずお買い上げ店ま たはローラ ンド・サービスに

相談してください。

..............................................................................................................

警告 警告

004

● 次のような場所で の使用や保 存はしないでくだ

さい。

○ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場

所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)

○ 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)

や湿度の高い場所

○ 雨に濡れる場所

○ ホコリの多い場所

○ 振動の多い場所

...............................................................................................................

005

● この機器の設置 には、ローラン ドが推奨するス

タンド(型番 :KS-17)を使用してください。

...............................................................................................................

008e

● 電源コードは、必ず 付属のもの を使用してくだ

さい。また、付属の電源 コードを 他の製品に使

用しないでください。

...............................................................................................................

2

警告

安

全

上

警告

006

● この機器の設置にスタンド(型番 :KS-17)を使

用する場合、ぐらつ いた所や 傾いた所にスタン

ド(型番 :KS-17)を設置しないでください。安

定した水平な所 に設置し てください。機器を単

独で設置する場 合も、同様に 安定した水平な所

に設置してください。

..............................................................................................................

008a

● 電源プラグは、必ず AC100V の電源コンセント

に差し込んでください。

..............................................................................................................

009

●電源コードを無理に曲げ たり、電源コー ドの上

に重いものを載 せたりし ないでください。電源

コードに傷が つき、ショー トや断線の結果、火

災や感電の恐れがあります。

..............................................................................................................

010

●この機器を単独で、あるい はヘッド ホン、アン

プ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設

定によっては永 久的な難聴に なる程度の音量に

なります。大音量 で、長時間使 用しないでくだ

さい。万一、聴力低 下や耳鳴 りを感じたら、直

ちに使用をやめ て専門の医師 に相談してくださ

い。

..............................................................................................................

011

●この機器に、異物(燃えや すいも の、硬貨、針

金など)や液体(水、ジ ュース など)を絶対に

入れないでください。

安全上のご注意

015

●電源は、タコ足配線などの無 理な配線を しない

でください。特 に、電源タップ を使用している

場合、電源タップの容量(ワット/アンペア)を

超えると発熱 し、コードの被 覆が溶けることが

あります。

..............................................................................................................

016

● 外国で使用する場合は、お買い上げ店または

ローランド・サービスに相談してください。

..............................................................................................................

022a

● 基板(型番 :SRX シリーズ)を取り付ける前に、

機器本体の電源 を切って電 源プラグをコンセン

トから外してください(P.21)。

..............................................................................................................

026

● 本機の上に水の入った容器(花びんなど)、殺虫

剤、香水、アルコール類、マニキュア、スプレー

缶などを置 かないでく ださい。また、表面に付

着した液体は、す みやかに乾 いた柔らかい布で

拭き取ってください。

..............................................................................................................

..............................................................................................................

012a

● 次のような場合は、直ちに電源を切って電源

コードをコンセ ントから 外し、お買い上げ店ま

たはローランド・サ ービスに 修理を依頼してく

ださい。

○ 電源コードやプラグが破損したとき

○ 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりし

たとき

○ 機器が(雨などで)濡れたとき

○ 機器に異常や故障が生じたとき

..............................................................................................................

013

●お子様のいるご家庭で使 用する場合、お 子様の

取り扱いやいた ずらに注 意してください。必ず

大人のかたが、監視/指導してあげてください。

..............................................................................................................

014

●この機器を落としたり、この 機器に強い 衝撃を

与えないでください。

..............................................................................................................

3

安全上のご注意

注意

注意

101a

●この機器は、風通しのよい、正 常な通気 が保た

れている場所に設置して、使用してください。

..............................................................................................................

101c

● 本製品は当社製のスタンド(KS-17)とのみ、組

み合わせて使用で きる よう設計さ れています。

他のスタンドと 組み合わ せて使うと、不安定な

状態となって落 下や転倒 を引き起こし、けがを

するおそれがあります。

..............................................................................................................

102b

●電源コードを機器本体やコン セントに抜 き差し

するときは、必ずプラグを持ってください。

..............................................................................................................

103a

●定期的に電源プラグを抜 き、乾いた布で ゴミや

ほこりを拭き 取ってく ださい。また、長時間使

用しないときは、電 源プラグ をコンセントから

外してください。電 源プラグ とコンセントの間

にゴミやほこり がたまる と、絶縁不良を起こし

て火災の原因になります。

..............................................................................................................

104

●接続したコードやケーブ ル類は、繁雑に ならな

いように配慮してください。特に、コードやケー

ブル類は、お子様の 手が届か ないように配慮し

てください。

..............................................................................................................

106

●この機器の上に乗ったり、機 器の上に重 いもの

を置かないでください。

118

●基板カバーのネジを外し た場合は、小さ なお子

様が誤って飲み 込んだりす ることのないようお

子様の手の届かないところへ保管してくださ

い。

..............................................................................................................

..............................................................................................................

107b

●濡れた手で電源コードの プラグを持 って、機器

本体やコンセントに抜き差ししないでくださ

い。

..............................................................................................................

108a

●この機器を移動するとき は、電源プラグ をコン

セントから外し、外 部機器と の接続を外してく

ださい。

..............................................................................................................

109a

●お手入れをするときには、電 源を切って 電源プ

ラグをコンセントから外してください(P.21)。

..............................................................................................................

110a

●落雷の恐れがあるときは、早 めに電源プ ラグを

コンセントから外してください。

..............................................................................................................

115a

● 指定の基板(型番 :SRX シリーズ)だけを取り付

け、指 定さ れ たネジ だけを外し てください

(P.15)。

..............................................................................................................

4

使用上のご注意

291a

2〜4ページに記載されている「安全上のご注意」以外に、次のことに注意してください。

電源について

301

● 本機を冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコンなどのイ

ンバーター制御の製品やモーターを使った電気製品が接

続されているコンセントと同じコンセントに接続しない

でください。電気製品の使用状況によっては、電源ノイ

ズにより本機が誤動作したり、雑音が発生する恐れがあ

ります。電源コンセントを分けることが難しい場合は、

電源ノイズ・フィルターを取り付けてください。

307

● 接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐ

ため、必ずすべての機器の電源を切ってください。

308

● 電源スイッチを切った後、本機上の LCD や LED などは

消えますが、これは主電源から完全に遮断されているわ

けではありません。完全に電源を切る必要があるときは、

この機器の電源スイッチを切った後、コンセントからプ

ラグを抜いてください。そのため、電源コ−ドのプラグ

を差し込むコンセントは、この機器にできるだけ近い、

すぐ手の届くところのものを使用してください。

設置について

351

● この機器の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを

持つ機器があると、ハム(うなり)を誘導することがあ

ります。この場合は、この機器との間隔や方向を変えて

ください。

352

● テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレ

ビ画面に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることが

あります。この場合は、この機器を遠ざけて使用してく

ださい。

354a

● 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め

切った車内などに放置しないでください。変形、変色す

ることがあります。

355

● 故障の原因になりますので、雨や水に濡れる場所で使用

しないでください。

358

● 鍵盤の上に物を置いたままにしないでください。発音し

なくなるなどの故障の原因になります。

お手入れについて

401a

● 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く

絞った布で汚れを拭き取ってください。汚れが激しいと

きは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔

らかい布で乾拭きしてください。

402

● 変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよびアル

コール類は、使用しないでください。

修理について

451b

● お客様がこの機器を分解(取扱説明書に記載されている

指示(P.15)を除く)、改造された場合、以後の性能に

ついて保証できなくなります。また、修理をお断りする

場合もあります。

453

● 当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維

持するために必要な部品)を、製造打切後 6 年間保有し

ています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせて

いただきます。なお、保有期間が経過した後も、故障箇

所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上

げ店、または最寄りのローランド・サービスにご相談く

ださい。

その他の注意について

551

● 記憶した内容は、機器の故障や誤った操作などにより、

失われることがあります。失っても困らないように、大

切な記憶内容はバックアップとして他の MIDI 機器

(シーケンサーなど)に保存しておいてください。

552(*** は、複数になる場合もあります)

●他のMIDI 機器(シーケンサーなど)の失われた記憶内

容の修復に関しましては、補償を含めご容赦願います。

553

● 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端

子などに過度の力を加えないでください。

554

● ディスプレイを強く押したり、叩いたりしないでくださ

い。

556

● ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、プ

ラグを持ってください。

557

● この機器は多少発熱することがありますが、故障ではあ

りません。

558a

● 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからない

ように、特に夜間は、音量に十分注意してください。

ヘッドホンを使用すれば、気がねなくお楽しみいただけ

ます。

559a

● 輸送や引っ越しをするときは、この機器が入っていたダ

ンボール箱と緩衝材、または同等品で梱包してください。

561

● エクスプレッション・ペダルは、必ず指定のもの(別

売:EV-5)をお使いください。他社製品を接続すると、

本体の故障の原因になる場合があります。

5

主な特長

■ プログレッシブ・ハンマー・アクション 鍵盤を搭載

グランドピアノの自然で心地よいタッチをリアルに再現し、

ご好評をいただいているローランドのハンマー・アクション

鍵盤をさらに進化させて誕生した「プログレッシブ・ハン

マー・アクション鍵盤」を搭載。連打性や静粛性といった基

本性能をいっそう高め、低音部から高音部への移行に伴う

タッチの微妙な変化まで再現することができます。

また、プログレッシブ・ハンマー・アクション鍵盤は、ハン

マー部に鉛をいっさい使用しない、環境を配慮した設計です。

■ 新開発ピアノ音色

広いダイナミックレンジ、豊かな表現力を持った本格的なピ

アノ音色を搭載。さらにエレクトリック・ピアノ、オルガ

ン、ストリングス、シンセ・パッドなど、ステージ・ピアノ

としての重要な音色を強化。ステージでその存在感を発揮し

ます。

また、ピアノ音色を微妙に変化させることのできる「ピア

ノ・エディット」機能を搭載。あらゆるシチュエーションに

合わせた音作りが可能です(P.62)。

■ 余裕の 128 ボイス

あらゆる演奏方法に対応できる最大同時発音数 128 の音源

を搭載。複数の音を重ねて演奏しても自然な演奏をお楽しみ

いただけます。

■ ボタンを押すだけの簡単操作

スプリット、レイヤーなど、主な操作はボタン一つで設定可

能(P.37)。

また、ONE TOUCH[PIANO]ボタンを押せば、どんな状態

でもすぐにピアノ演奏に最適な設定になります(P.31)。

■ フルグラフィック LCD 画面を搭載

視認性の高いフルグラフィック LCD を搭載。見やすい音色

名表示など、LCD 画面を見ながら操作をスムーズに行えま

す。

■ オルガン用トーン・ホイール音源搭載

オルガン音色には、ローランド・コンボ・オルガン VK-7 ゆず

りのオルガン用トーン・ホイール音源を搭載。各フィートの

レベルを変えるオルガンの音作りを再現しています(P.71)。

■ リズム、アルペジエーター機能を搭載

ボタン一つでリズム・パターンの再生やアルペジオ演奏が可

能。

リアルなドラム演奏をバックにセッション感覚で演奏した

り、和音を押さえるだけでアルペジオやカッティング演奏す

るなど、多彩な演奏が楽しめます(P.45、P.47)。

■ 素早い外部 MIDI コントロール

音量調節、音色選択など、外部 MIDI 機器も簡単にコント

ロール可能。ステージ・キーボードとして、直感的な素早い

コントロールを実現します(P.55)。

■ 優れた拡張性

XV シリーズで好評のウェーブ・エクスパンション SRX シ

リーズを 2 枚搭載可能。「SRX-02 Concert Piano」をはじ

め、今後続々と発表される最新の音色で演奏することができ

ます(P.15)。

■ 洗練されたデザイン

ステージ映えする高級感のあるチタン・カラー・ボディ。操

作性も考慮した洗練されたデザインで、リアのケーブル接続

も簡単に行えます。

■ GM/GM2 に対応

RD-700は GM/GM2 に対応しています。GM/GM2に準拠し

たミュージックデータ(GM スコア)であれば、シーケン

サーと組み合わせて、そのデータを RD-700 で演奏できます。

■ 高品位エフェクト搭載

ローランド・シンセサイザー、XV シリーズで好評のマルチ

エフェクトに加え、アコースティック・ピアノの共鳴音を再

現したシンパセティック・レゾナンスを搭載。ダンパー・ペ

ダルを踏んだときのリアルな音色変化を再現します(P.72)。

さらにデジタル・イコライザーによる幅広い音色調整が可能

です(P.69)。

6

文中の表記について

● []で囲まれた英数字は、パネル上のボタンを表してい

ます。

例:[SPLIT]は SPLIT ボタンを表しています。

● (P.**)は参照ページを表しています。

● 本書では、画面を使用して機能説明をしていますが、工

場出荷時の設定(音色名など)と本文中の画面上の設定

は一致していません。あらかじめご了承ください。

目次

安全上のご注意 ............................................................................................................................................... 3

使用上のご注意 ............................................................................................................................................... 5

主な特長.......................................................................................................................6

各部の名称と働き ...................................................................................................... 12

フロント・パネル .........................................................................................................................................12

リア・パネル..................................................................................................................................................14

演奏する前に .............................................................................................................15

ウェーブ・エクスパンション・ボードを取り付ける...........................................................................15

ウェーブ・エクスパンション・ボードを取り付けるときの注意...........................................15

ウェーブ・エクスパンション・ボードの取り付けかた ...........................................................16

取り付けたウェーブ・エクスパンション・ボードを確認する...............................................17

外部機器と接続する.....................................................................................................................................18

ペダルの接続......................................................................................................................................19

電源を入れる/切る.....................................................................................................................................20

電源を入れる......................................................................................................................................20

電源を切る..........................................................................................................................................21

音量を調節する .............................................................................................................................................21

工場出荷時の設定に戻す(ファクトリー・リセット).........................................................................22

表示の濃さを調節する(LCD コントラスト)........................................................................................24

他の楽器と音の高さを合わせる(マスター・チューニング).............................................................25

RD-700 の概要........................................................................................................... 27

RD-700 の基本構成 .....................................................................................................................................27

鍵盤コントローラー部 .....................................................................................................................27

音源部 ..................................................................................................................................................27

音の単位..........................................................................................................................................................27

トーン ..................................................................................................................................................27

パート ..................................................................................................................................................27

RD-700 の基本操作 .....................................................................................................................................28

主な画面 ..............................................................................................................................................28

特殊な表示..........................................................................................................................................28

ファンクション・ボタンの働き.....................................................................................................28

カーソル・ボタンの働き .................................................................................................................29

設定値の変更......................................................................................................................................29

デモ曲を聴いてみよう(DEMO PLAY)..................................................................... 30

鍵盤で演奏しよう ...................................................................................................... 31

ピアノ演奏をする(ONE TOUCH [PIANO]).........................................................................................31

いろいろな音色(トーン)で演奏する....................................................................................................32

トーン・ナンバーを指定してトーンを選ぶ([NUM LOCK])...............................................33

リズム・セットを鳴らす .................................................................................................................34

ウェーブ・エクスパンション・ボードのトーンを選ぶ ...........................................................35

鍵盤で 2 つのトーンを鳴らす....................................................................................................................37

シングル・モードにするには.........................................................................................................37

2 つのトーンを重ねて演奏する([LAYER]).............................................................................38

鍵盤を 2 つの音域に分けて別々のトーンで演奏する([SPLIT])........................................39

レイヤーやスプリット・モードのトーンの変えかた ...............................................................40

パートごとの音量を調節する(PART SWITCH/PART LEVEL スライダー)...............................41

鍵盤の音の高さを変える([TRANSPOSE])........................................................................................42

7

目次

音に響きをつける(REVERB つまみ).....................................................................................................43

音に広がりをつける(CHORUS つまみ)...............................................................................................43

音の高さをリアルタイムに変化させる(ピッチ・ベンド/モジュレーション・レバー)...........44

音の低域・中域・高域のレベルを調節する(EQUALIZER)..............................................................44

多彩な機能を使って演奏しよう................................................................................. 45

弾いた和音をアルペジオにする([ARPEGGIO])................................................................................45

アルペジオのスタイルを変える.....................................................................................................46

アルペジオのテンポを変える.........................................................................................................46

リズムを鳴らす([RHYTHM]).................................................................................................................47

リズムのパターンを変える.............................................................................................................48

リズムのテンポを変える .................................................................................................................48

音に効果をかける(MULTI EFFECTS)..................................................................................................49

記憶させた設定を選ぶ([SETUP]).........................................................................................................50

設定をセットアップに記憶する([WRITE]).........................................................................................52

RD-700 をマスター・キーボードにする ................................................................... 55

MIDI とは ........................................................................................................................................................55

MIDI 端子について............................................................................................................................55

外部 MIDI 音源との接続例...............................................................................................................55

MIDI 送信チャンネルを設定する...............................................................................................................56

外部 MIDI 音源の音色を切り替える..........................................................................................................57

パートごとに音量を調節する(MIDI TX パート).................................................................................58

MIDI 送信パートの詳細設定をする([MIDI TX]).................................................................................59

設定のしかた......................................................................................................................................59

音量/パンを設定する .....................................................................................................................59

リバーブ/コーラスのレベルを設定する....................................................................................59

鍵域を設定する(キー・レンジ)...................................................................................................59

パートごとに移調の設定をする(トランスポーズ).................................................................60

ベンダーによる音程変化の幅を設定する(ベンド・レンジ).................................................60

トーンの要素を変化させる(ATK / REL / C OF / RES)..................................................60

音を滑らかに変化させる(ポルタメント)..................................................................................61

音の高さを変える(コース・チューン/ファイン・チューン).............................................61

各コントローラーのオン/オフを設定する................................................................................61

鍵盤を弾く強さによる音量変化を設定する(ベロシティー).................................................61

ピアノ音色の詳細設定をする(ピアノ・エディット)............................................... 62

設定のしかた..................................................................................................................................................62

設定項目..........................................................................................................................................................62

ピアノ音色を選ぶ..............................................................................................................................62

音の広がりかたを変える(Stereo Width).................................................................................62

音色のニュアンスを変える(Nuance)........................................................................................62

音の空気感を変える(Ambience)................................................................................................62

リバーブ効果のかかり具合を変える(Reverb Level).............................................................63

中音域のイコライザーを設定する(EQ-SW / EQ Gain / EQ Frequency / EQ Q)....63

8

各機能の詳細設定をする([EDIT])...........................................................................64

設定できる項目........................................................................................................................... 64

パラメーターの選び方 .....................................................................................................................65

システムの設定(System)......................................................................................................... 65

設定のしかた......................................................................................................................................65

全体の音量を設定する(Master Volume)..................................................................................66

イコライザーの設定が切り替わらないようにする(EQ Control)........................................66

トーンを変えても発音中の音を残す(Tone Remain)............................................................66

クロック・ソースを変える(Clock Source)............................................................................66

GM/GM2 システム・オン、GS リセットの受信を切り替える

(Rx GM / GM2 System On、Rx GS Reset).........................................................................66

プログラム・チェンジ情報でセットアップを切り替える(Control Channel).................66

デバイス ID ナンバーを設定する(Device ID)..........................................................................67

ペダルの極性を切り替える(Pedal Polarity)............................................................................67

鍵盤タッチの設定(Key Touch)................................................................................................ 67

設定のしかた......................................................................................................................................67

鍵盤のタッチ感を変える(Key Touch).....................................................................................68

鍵盤のタッチ感を微調整する(Key Touch Offset)...............................................................68

弾く強さによる音量を一定にする(Velocity)...........................................................................68

弾く強さによって発音のタイミングを変える(Velocity Delay Sens)...............................68

鍵域によるタッチ感を変える(Velocity Keyfollow Sens)....................................................68

ペダル/[CONTROL]つまみ/イコライザーの設定(Control/EQ)...................................... 69

設定のしかた......................................................................................................................................69

ペダルに機能を割り当てる(FC1/FC2)....................................................................................69

[CONTROL]つまみの設定を変える(Control/Src).............................................................70

イコライザーの周波数設定を変える(Freq/Q)........................................................................70

オルガンの音作りをシミュレートする(トーン・ホイール・モード)...................................... 71

PART LEVEL スライダーのフィートの割り当てを変える(Harmonic Bar)....................72

マルチエフェクト/リバーブ/コーラスの設定(MFX/Reverb/Chorus)................................. 72

設定のしかた......................................................................................................................................72

マルチエフェクトの設定をする.....................................................................................................73

リバーブの設定をする .....................................................................................................................74

コーラス/ディレイの設定をする ................................................................................................74

トーンの設定(Tone Edit)......................................................................................................... 75

設定のしかた......................................................................................................................................75

設定するパート、トーンを選ぶ(< Part >、Tone)..............................................................76

リバーブ/コーラスの深さを設定をする(Reverb / Chorus Amount)...........................76

トーンにかける効果を変える(MFX).........................................................................................76

単音で発音させる(Mono / Poly).............................................................................................76

音の高さ(ピッチ)を変える(Coarse / Fine Tune)...........................................................76

音をなめらかに変化させる(Portamento Switch / Time)..................................................77

トーンの要素を変化させる

(Attack Time / Release Time / Cutoff / Resonance)....................................................77

ベンド・レンジを変える(Bend Range)..................................................................................77

和音の響きを微妙に変える(Stretch Tune).............................................................................77

リズムの設定(Rhythm Pattern)............................................................................................... 78

設定のしかた......................................................................................................................................78

テンポを変える(Tempo)..............................................................................................................78

パターンを変える(Pattern).........................................................................................................78

リズムのバリエーションを選ぶ(Rhythm Type)....................................................................78

リズム・セットを変える(Rhy Set)...........................................................................................79

パターンを変えてもドラム・セットを変えない(Rhy Set Change).................................79

目次

9

目次

イントロ/エンディングのオン/オフを設定する(Intro/Ending).....................................79

アルペジエーターの設定(Arpeggio)........................................................................................ 79

設定のしかた......................................................................................................................................79

テンポを変える(Tempo)..............................................................................................................80

アルペジオ演奏するパートを選ぶ(Dest.Part)........................................................................80

アルペジオ演奏する鍵域を設定する(Key Range).................................................................80

アルペジオのしかた(スタイル)を設定する(Style)............................................................80

アルペジオの音域を変える(Octave Range)...........................................................................81

音の鳴る順番をかえる(Motif).....................................................................................................81

グルーヴ感を変える(Beat Pattern / Accent Rate / Shuffle Rate).............................82

音の強さを一定にする(Velocity)................................................................................................83

鍵盤から指を離してもアルペジオ演奏を続ける(Arpeggio Hold).....................................83

鍵盤パートやコントローラーの設定(Local Part Param)........................................................ 83

設定のしかた......................................................................................................................................83

設定するパートを選ぶ(< Local Part >).................................................................................84

各パートの鍵域を設定する(Key Range).................................................................................84

鍵盤を弾く強さによる音量変化を設定する(Velocity Sens/Max).....................................84

パートごとに移調の設定をする(Key Transpose)................................................................84

パートごとにコントローラーのオン/オフをする ...................................................................85

内部パートをローカル・パートに割り当てる(Part Assign)...............................................85

内部パートの MIDI 受信の設定(Internal Part Prm)................................................................. 85

設定のしかた......................................................................................................................................85

設定するパートを選ぶ(< Part >、Tone)..............................................................................86

受信チャンネルを設定する(Receive Channel)......................................................................86

音量/パンを設定する(Volume / Pan)...................................................................................86

エフェクトのオン/オフを設定する(MFX Switch)...............................................................86

必要な発音数を設定する(Voice Reserve)...............................................................................86

外部 MIDI コントローラーの MIDI 情報を受ける/受けないを設定する .............................87

調律法を設定する(Temperament / Key)...............................................................................87

その他の機能(Utility)............................................................................................................... 88

本体の設定を外部 MIDI 機器に転送する(バルク・ダンプ)..................................................88

設定を工場出荷時の状態に戻す(ファクトリー・リセット).................................................90

外部 MIDI 機器との接続............................................................................................. 91

RD-700 の演奏を外部 MIDI シーケンサーに録音する.........................................................................91

外部シーケンサーと接続する.........................................................................................................91

録音するときの設定(Rec Setting)............................................................................................91

演奏を録音する..................................................................................................................................92

ローカル・スイッチについて.........................................................................................................92

外部 MIDI 機器から RD-700 の音源部を鳴らす....................................................................................93

接続のしかた......................................................................................................................................93

チャンネルを設定する .....................................................................................................................93

外部 MIDI 機器から RD-700 の音色を切り替える ....................................................................93

GM 音源として使う(GM Mode)............................................................................................................94

GM モードでの注意点......................................................................................................................94

GM スコアを再生する......................................................................................................................94

10

資料...................................................................... 95

GM

GM(General MIDI)とは、音源の MIDI 機能の仕様を、メーカーを越えて標準化することを目的とした推

GM2

GM2( )は、より高度な演奏表現と互換性を実現させるために決められた、GM の上位互換の推奨規

故障かな?と思ったら ............................................................................................... 95

エラー・メッセージ/その他のメッセージ............................................................... 99

エフェクト/パラメーター一覧............................................................................... 100

トーン一覧 ............................................................................................................... 131

リズム・セット一覧.................................................................................................................................. 134

アルペジオ・スタイル一覧 ......................................................................................138

リズム・パターン一覧 ............................................................................................. 139

セットアップ一覧 ....................................................................................................140

ショート・カット一覧 ............................................................................................. 141

MIDI インプリメンテーション................................................................................. 142

目次

主な仕様................................................................................................................... 160

索引 ..........................................................................................................................161

奨規定です。GM に合致した音源やミュージックデータには GM マーク( )が付いており、GM マー

クの付いたミュージックデータは、GM マーク付きの音源であればどれでもほぼ同じ演奏表現ができます。

定です。従来の GM で規定されていなかった音色のエディットやエフェクトなどの動作仕様が細かく規定さ

れ、音色も拡張されています。GM2 に対応する音源は、GM、GM2 のどちらのマークの付いたミュージッ

クデータも、正しく再生できます。

なお、GM2 の追加規定を含まない従来の GM を「GM1」と呼んで、両者を区別することがあります。

11

各部の名称と働き

フロント・パネル

2 6 7

9

1 3 4 5

VOLUME スライダー

1.

リア・パネルの OUTPUT ジャックと PHONES ジャックか

ら出力される全体の音量を調節します。(P.21)

2.

EQUALIZER

[ON / OFF]

イコライザーをオン/オフします。(P.44)

[LOW]つまみ

音の低域を調節します。

[MID]つまみ

音の中域を調節します。

[HIGH]つまみ

音の高域を調節します。

REVERB つまみ

3.

リバーブ効果(残響)のかかり具合を調節します。(P.43)

4.

CHORUS つまみ

コーラス効果のかかり具合を調節します。(P.43)

5.

MULTI EFFECTS

8

PART SWITCH/LEVEL

6.

各パートの音のオン/オフ(PART SWITCH)、音量の調節

(PART LEVEL スライダー)をします。(P.41)

[MIDI TX]がオンになっているときは、外部 MIDI 音源の各

パートをコントロールします。(P.58)

7.

KEYBOARD CONTROL

[ARPEGGIO]

アルペジエーターをオン/オフします。(P.45)

[TRANSPOSE]

鍵盤の音域の移調を設定します。(P.42)

ONE TOUCH

8.

[SPLIT]

鍵域を分けて複数の音色で演奏する「スプリット・モード」

にします。(P.39)

[LAYER]

2 つの音色を重ねて演奏する「レイヤー・モード」にしま

す。(P.38)

[PIANO]

ピアノ演奏に最適な設定にします。(P.31)

[CONTROL]つまみ

エフェクトのかかり具合を調節します。(P.49)

[ON / OFF]

マルチエフェクトをオン/オフします。(P.49)

12

[SETUP]

記憶した設定(セットアップ)を呼び出します。(P.50)

また、[PIANO]と[SETUP]を同時に押すと、ピアノ演奏

の詳細設定をおこなうことができます。(PIANO EDIT)

(P.62)

各部の名称と働き

10

12 13 14

11 15

9.

ディスプレイ

トーン名や、さまざまな設定を表示します。(P.28)

CURSOR[ ]、[]、[]、[]

10.

画面の切り替えや、カーソルを移動するときに押します。

(P.29)

11.

値を変更します。

片方のボタンを押しながら、もう一方のボタンを押すと、値

が速く変わります。

[ENTER]は値の確定や操作の実行に使います。

12.

[DEC/NO]、[INC/YES]/[ENTER]

PART SELECT ボタン

14.

FUNCTION

[EDIT]

いろいろな設定を変更するときに押します。(P.64)

[WRITE]

現在の設定を「セットアップ」に記憶します。(P.52)

[MIDI TX]

RD-700 で外部 MIDI 音源をコントロールします。(P.55)

[NUM LOCK]

このボタンをオンにすると、TONE SELECT ボタンで数値

を入力することができます。(P.33)

また、このボタンと[WRITE]を同時に押すと、デモ曲を

聴くことができます。(DEMO PLAY)(P.30)

音色(トーン)を選択するパートを選びます。(P.40)

EXPANSION[A]、[B]

13.

ウェーブ・エクスパンション・ボードの音色を選ぶときに押

します。(P.35)

15.

TONE SELECT ボタン

音色(トーン)のカテゴリーを選びます。(P.32)

[NUM LOCK]がオンになっているときは、このボタンで数

値を入力することができます。エディット画面などでは、

[NUM LOCK]が自動でオンになり、数値を入力するボタン

になります。

ピッチ・ベンド/モジュレーション・レバー

ピッチ(音の高さ)を変化させたり、ビブラートをかけたり

します。(P.44)

13

各部の名称と働き

リア・パネル

2

4

1

3

1.

GND(グランド)端子

接地条件や必要に応じて、グランド・ケーブルを接続します。

本機は、設置条件によってパネル面がざらつくような感じに

なるときがあります。これは人体に全く害のない極微量の帯

電によるものですが、気になる方は、必要に応じ、グランド

端子を使って外部のアースか大地に接地してご使用ください。

接地した場合、設置条件によってはわずかにハム(うなり)

が混じる場合があります。

なお接続方法がわからないときはローランド・サービスにご

相談ください。

接続してはいけないところ

・水道管(感電の原因になります)

・ガス管(爆発や引火の原因になります)

・電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険です)

5 6 7

6.

PEDAL 端子(DAMPER、FC1、FC2)

DAMPER 端子に付属のペダルを接続すると、ダンパー・ペ

ダルとして使用することができます。

FC-1、FC-2 端子にエクスプレッション・ペダル(別売:

EV-5 など)を接続すると、ペダルにいろいろな機能を割り

当てることができます。(P.19、P.69)

7.

OUTPUT R/L(MONO)端子

オーディオ信号の出力端子です。アンプなどと接続します。

モノラルで出力するときは、L(MONO)端子に接続してく

ださい。(P.18)

バランス出力にも対応しています。

PHONES 端子

8.

8

2.

[POWER]スイッチ

電源をオン/オフします。(P.20)

3.

AC インレット

付属の電源コードを接続します。(P.18)

4.

ウェーブ・エクスパンション・ボード

取り付け口

カバーを外して、別売のウェーブ・エクスパンション・ボー

ド(SRX シリーズ)を取り付けます。(P.15)

5.

MIDI 端子(IN、OUT、THRU)

外部 MIDI 機器と接続して、MIDI メッセージを送受信しま

す。(P.18、P.55、P.91)

ヘッドホンを接続します。(P.18)

ヘッドホンを接続しても、OUTPUT からはオーディオ信号

が出力されます。

14

演奏する前に

ウェーブ・エクスパンション・ボードを取り付ける

RD-700 は、別売のウェーブ・エクスパンション・ボードを 2 枚(SRX

シリーズ)まで取り付けることができます。

ウェーブ・エクスパンション・ボードには、パッチ(RD-700 ではトーン

といいます。)、リズム・セットが記録されており、RD-700 に取り付ける

ことによって音色を増やすことができます。

ウェーブ・エクスパンション・ボードを取り付けるときの注 意

● この基板は、静電気により部品が破壊される恐れがあります。基板を

取り扱うときは、次の点に注意してください。

○ 基板を持つときは、あらかじめ何らかの金属に触れて、体や衣類に

たまっている静電気を放電してください。

○ 基板を持つときは、基板の縁を持ち、部品やコネクターの部分に直

接手を触れないでください。

○ 基板を保管するとき、または輸送するときなどは、購入時に基板が

入っていた袋(導電袋)に入れてください。

● 使用するプラス・ドライバーは、ネジの頭に合ったものを使ってくだ

さい(No.2 のドライバー)。ネジの頭に合っていないと、ネジの頭を

つぶしてしまうことがあります。

● ネジを外すときは、反時計方向にドライバー

を回してください。ネジを締めるときは、時

計方向にドライバーを回してください。

● ウェーブ・エクスパンション・ボードを取り付けるときは、指定され

たネジだけを外してください。

● 外したネジは、RD-700 内部に落とさないように注意してください。

● 外した背面のカバーをそのまま放置しておくことはおやめください。

ウェーブ・エクスパンション・ボードの取り付けが終わったら、必ず

元通りに取り付けてください。

● 回路部やコネクター部には手を触れないでください。

● 取り付け開口部で手を切らないように注意してください。

● 基板を無理に押し込まないでください。装着しにくい場合、いったん

基板を外してやり直してください。

締まるゆるむ

演 奏する前に

● 取り付けを終えたら、正しく取り付けられていることを再度確認して

ください。

ウェーブ・エクスパンション・ボードは背面のカバーを外して取り付けま

す。ボードの取り付け場所には、A スロットと B スロットがあります。

ウェーブ・エクスパンション・ボードのトーン(パッチ)/リズム・セッ

トを使うときは、フロント・パネルの EXPANSION[A]、[B]でこれら

のスロットを指定します。

15

ウェーブ・エクスパンション・ボードの取り付けかた

SRX A スロットと SRX B

演 奏する前に

演奏する前に

1

ウェーブ・エクスパンション・ボードを取り付ける前に、

RD-700 と接続機器の電源を切ります。

2

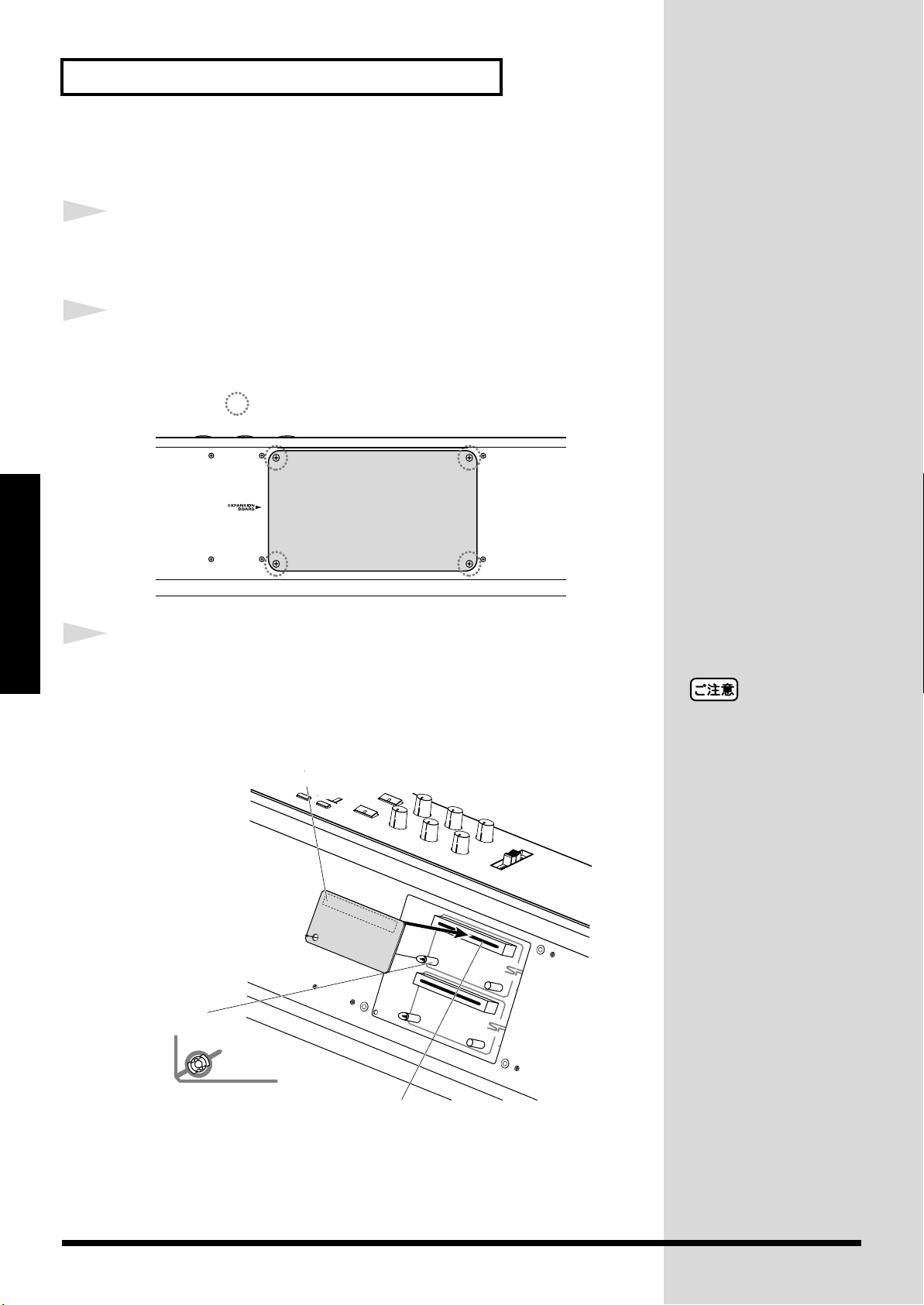

RD-700 背面の、次図で指定された銀色のネジだけを外して、

カバーを取り外します。

fig.00-02.j

取り外すネジ

3

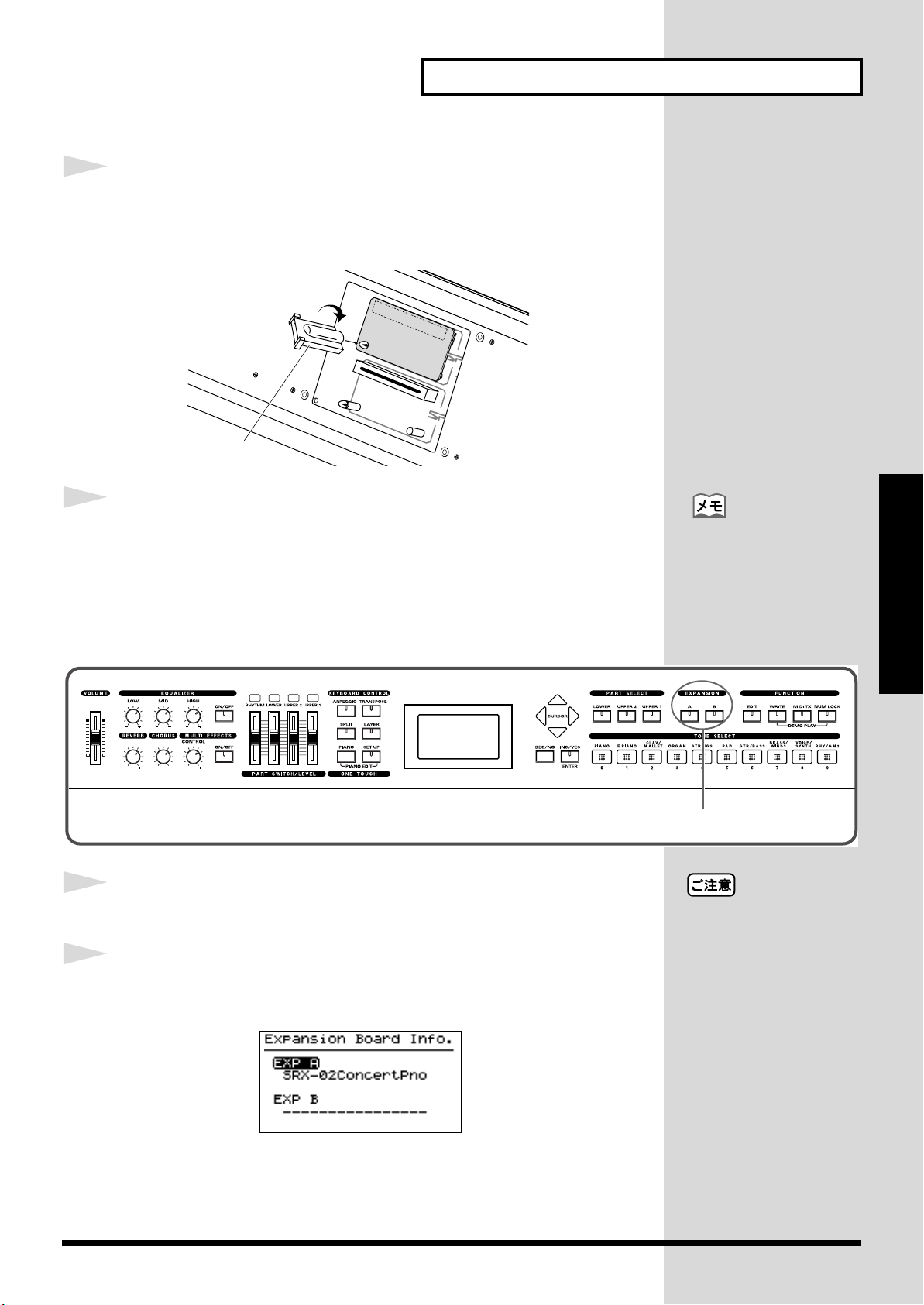

いずれかのスロット(SRX A、SRX B)にウェーブ・エクス

パンション・ボードのコネクターを差し込み、同時に基板ホ

ルダーをウェーブ・エクスパンション・ボードの穴にはめ込

みます。

fig.00-03.j

ウェーブ・エクスパンション・ボード(SRXシリーズ)

基板ホルダー

スロットに、同じ種類の

ウェーブ・エクスパンショ

ン・ボードを取り付けた場

合は、SRX A スロットに

取り付けたウェーブ・エク

スパンション・ボードの

データのみ選ぶことができ

ます。

取り付ける前に図のような

向きに合わせます

16

コネクター

4

取り付けたスロット名の横

電源を切

る

(P.21)にしたがって電

源を切り、ウェーブ・エク

スパンション・ボードを正

しく取り付けなおしてくだ

さい。

ウェーブ・エクスパンショ

ン・ボードの音色の選びか

たは、

ウェーブ・エクスパ

ンション・ボードのトーン

を選ぶ

(P.35)をご覧くだ

さい。

5

演奏する前に

ウェーブ・エクスパンション・ボードに付属の固定用具で基

板ホルダーを LOCK 方向に回し、ウェーブ・エクスパンショ

ン・ボードを固定します。

fig.00-04.j

LOCK

固定用具

手順 2 で外したネジで、カバーを元通りに取り付けます。

取り付けたウェーブ・エクスパンション・ボードを確認する

ウェーブ・エクスパンション・ボードの取り付けが終わったら、次に、取

り付けたウェーブ・エクスパンション・ボードが正しく認識されるかを確

認しましょう。

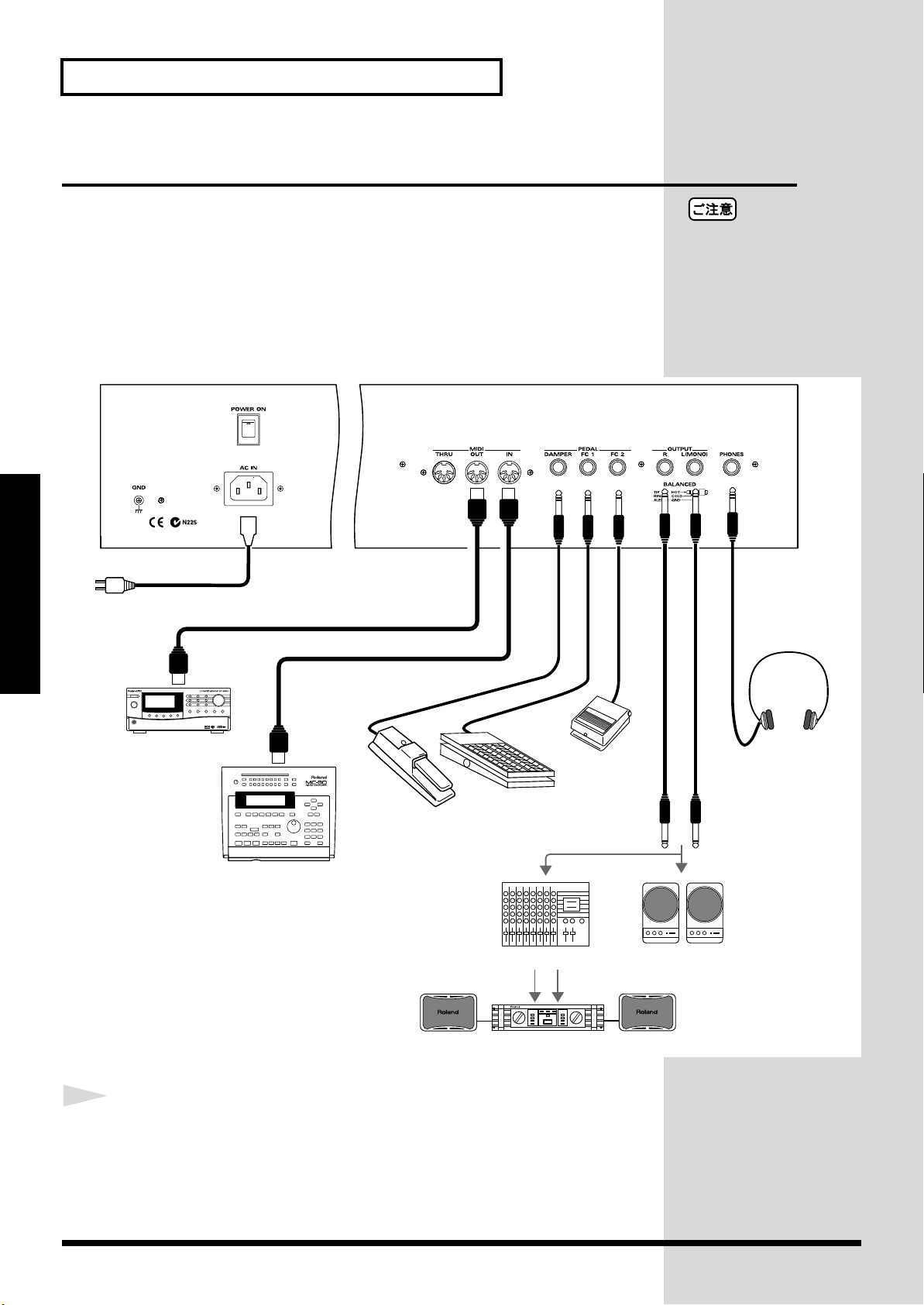

fig.panel

1

「電源を入れる」(P.20)にしたがって電源を入れます。

2

EXPANSION[A]または[B]を押し続けます。

取り付けたウェーブ・エクスパンション・ボードの名称が表示されます。

fig.LCD

演 奏する前に

2

に「---------------」と表示さ

れた場合は、ウェーブ・エ

クスパンション・ボードが

正しく認識されていない可

能性があります。

SRX A スロットにウェーブ・エクスパンション・ボード SRX-02

Concert Pianoを取り付けた場合の表示例です。

ボタンを離すと元の画面に戻ります。

17

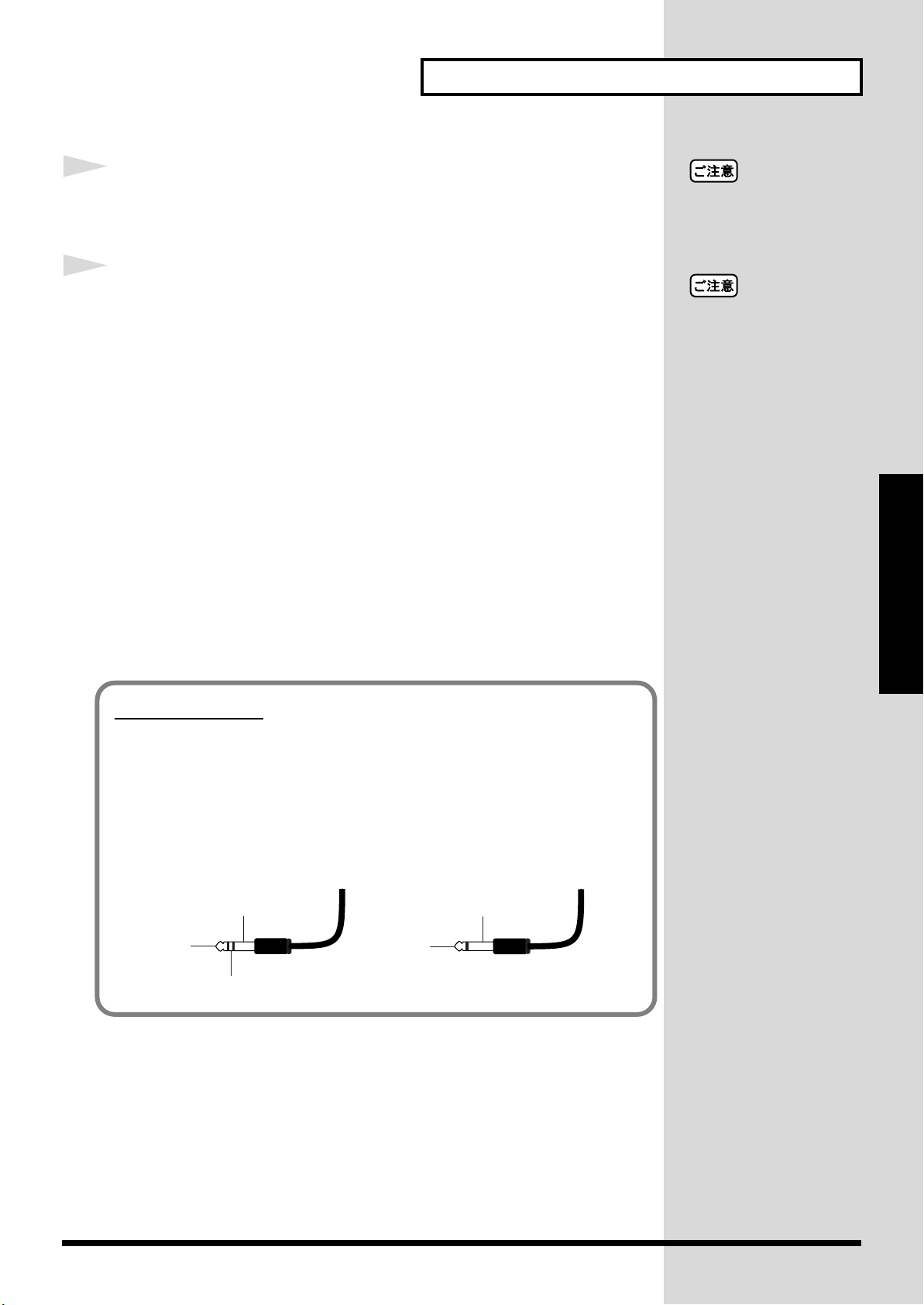

外部機器と接続する

他の機器と接続するときは、

ステレオ・

ヘッドホン

モニター・スピーカー

(アンプ内蔵)

パワー・アンプ

ミキサーなど

MIDIIN

MIDI音源など

MIDIOUT

MIDIシーケンサーなど

電源コンセントへ

エクスプレッション・ペダル

(EV-5)または

ペダル・スイッチ

ペダル・

スイッチ

(DP-2、DP-6

など)

Roland

演 奏する前に

演奏する前に

RD-700 は、アンプやスピーカーを内蔵していません。音を出すにはモニ

ター・スピーカーやステレオ・セットなどのオーディオ機器、または、

ヘッドホンなどをご用意ください。

※ オーディオ・ケーブル、MIDI ケーブル、ヘッドホン、エクスプレッショ

ン・ペダルは付属していません。ご購入の際は、本機をお求めになった販

売店にお問い合わせください。

fig.00-05.j

誤動作やスピーカなどの破

損を防ぐため、必ずすべて

の機器の音量を絞った状態

で電源を切ってください。

1

接続をはじめる前に、次のことを確認します。

本体および接続するアンプなどの音量が最小になっていますか?

18

本体および接続するアンプなどの電源がオフになっていますか?

2

ヘッドホンはステレオ・タイ

エクスプレッション・ペダ

売

出力端子について

RD-700 の出力端子は、バランス出力とアンバランス出力のどちらでも使

fig.TRS

演奏する前に

付属の AC コードを本体につなぎ、電源コンセントに差し込み

ます。

3

RD-700 と外部機器を接続します。

アンプやスピーカーなどのオーディオ機器を接続するには、オーディオ・

ケーブルを使います。MIDI 機器は MIDI ケーブルを使って接続します。

ヘッドホンを使う場合は、PHONES ジャックにプラグを差し込みます。

また必要に応じて、ペダル・スイッチ、エクスプレッション・ペダルも接

続します。

ペダルの接続

付属のペダルを、PEDAL 端子のいずれかに接続します。

DAMPER 端子に接続すると、ダンパー・ペダルとして使用することがで

きます。

FC1 または FC2 端子に接続すると、さまざまな機能を割り当てることが

できます(P.69)。

プのものをお使いください。

ルは、必ず指定のもの(別

:EV-5)をお使いくだ

さい。他社製品を接続する

と、本体の故障の原因にな

る場合があります。

演 奏する前に

用することができます。

バランス出力時には、バランス・タイプ(TRS タイプ)の標準プラグを

持つケーブルを、アンバランス出力時には、アンバランス・タイプ(TS

タイプ)の標準プラグを持つケーブルを使用してください。

TRS TS

TIP (Hot)

SLEEVE (Ground)

RING (Cold)

SLEEVE (Ground)

TIP (Hot)

19

電源を入れる/切る

ピッチ・ベンド・レバー

この機器は回路保護のた

電源を入れる

演 奏する前に

演奏する前に

正しく接続したら、必ず次の手順で電源を投入してください。手順を間違

えると、誤動作をしたりスピーカーなどが破損する恐れがあります。

1

電源を入れる前に、VOLUME スライダーで、音量を最小にし

ます。

接続している外部オーディオ機器などの音量も最小にしてください。

fig.00-06

2

3

4

5

RD-700 の背面にある[POWER]スイッチの ON 側(上部)

を押します。

電源が入り、ディスプレイが点灯します。

fig.00-07

接続している外部機器の電源を入れます。

接続している外部機器の音量を調節します。

RD-700 の音量を適当な音量に調節します。

(P.44)操作時の誤動作を

防ぐため、電源投入時には

ピッチ・ベンド・レバーに

触れないようにしてくださ

い。

め、電源をオンしてからし

ばらくは動作しません。

20

電源を切る

1

電源を切る前に、VOLUME スライダーで、音量を最小にしま

す。

接続している外部オーディオ機器などの音量も最小にしてください。

2

接続している外部機器の電源を切ります。

3

RD-700 の背面にある[POWER]スイッチを押します。

電源が切れます。

演奏する前に

音量を調節する

fig.00-08

1

VOLUME スライダーで音量を調節します。

上に動かすと音が大きくなり、下に動かすと音が小さくなります。

接続している機器も適当な音量に調節してください。

演 奏する前に

21

演奏する前に

この操作を行うと、セット

ご注意

fig.(!)(!マーク)

ファクトリー・リセット中(「Now, Executing」表示中)は、

12,4 6,7 3,5

工場出荷時の設定に戻す

(ファクトリー・リセット)

RD-700 をはじめてお使いになるときは、取扱説明書の手順にそって正し

く動作させるために、最初に工場出荷時の設定に戻してください。

絶対に電源を切らないでください。

ファクトリー・リセット中に電源を切ると、本体内のデータが破壊された

り電源が入らなくなる場合があります。本体内のデータが失われているな

どの症状が確認された場合には、お買い上げ店またはローランド・サービ

演 奏する前に

スにご相談ください。ただし、失われた記録内容の修復に関しましては、

補償も含めご容赦願います。

アップ(P.50)の設定が失

われます。記憶させた内容

を残しておきたい場合は、

「バルク・ダンプ(Bulk

Dump SETUP)」で外部

シーケンサーに保存してく

ださい(P.88)。

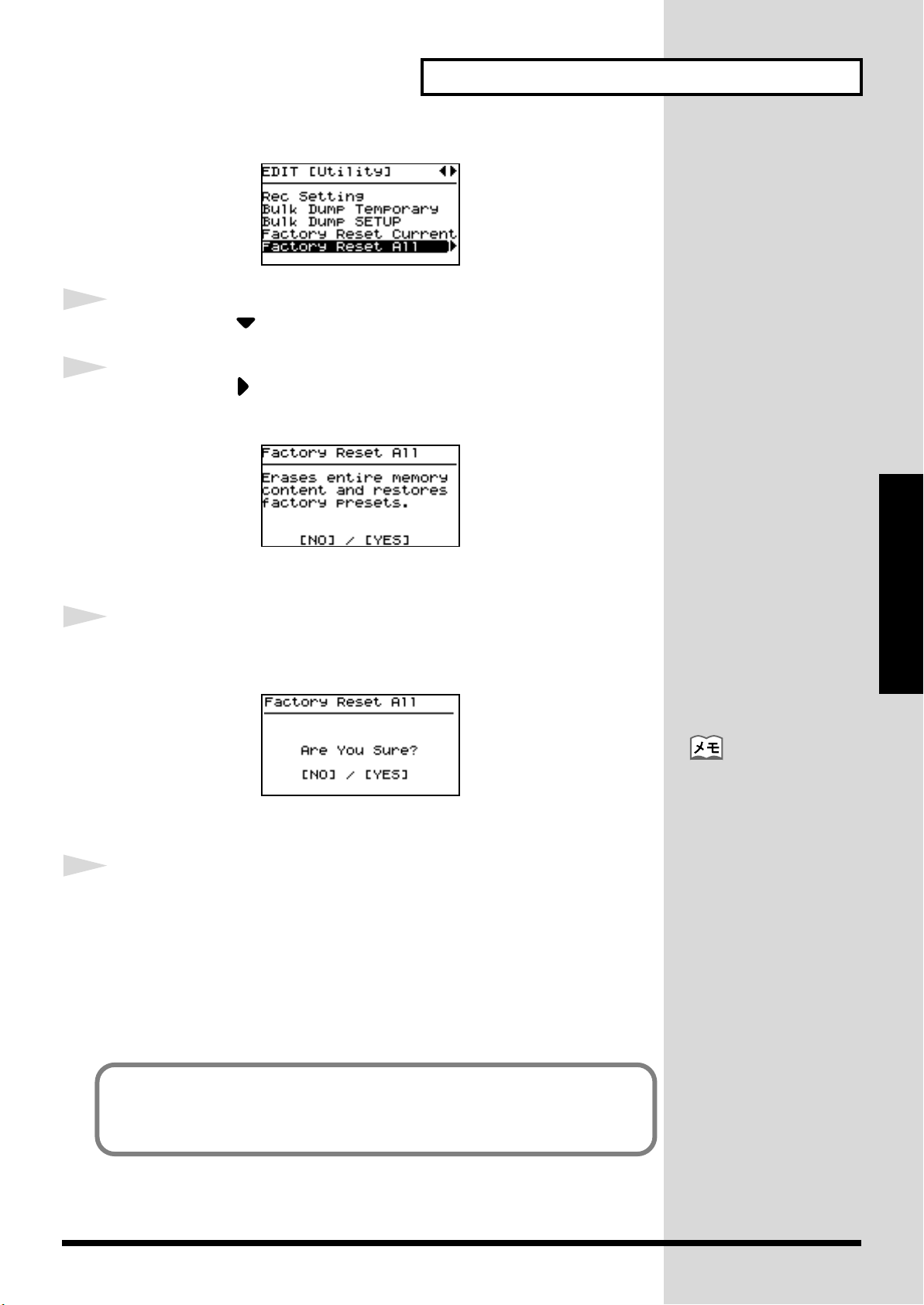

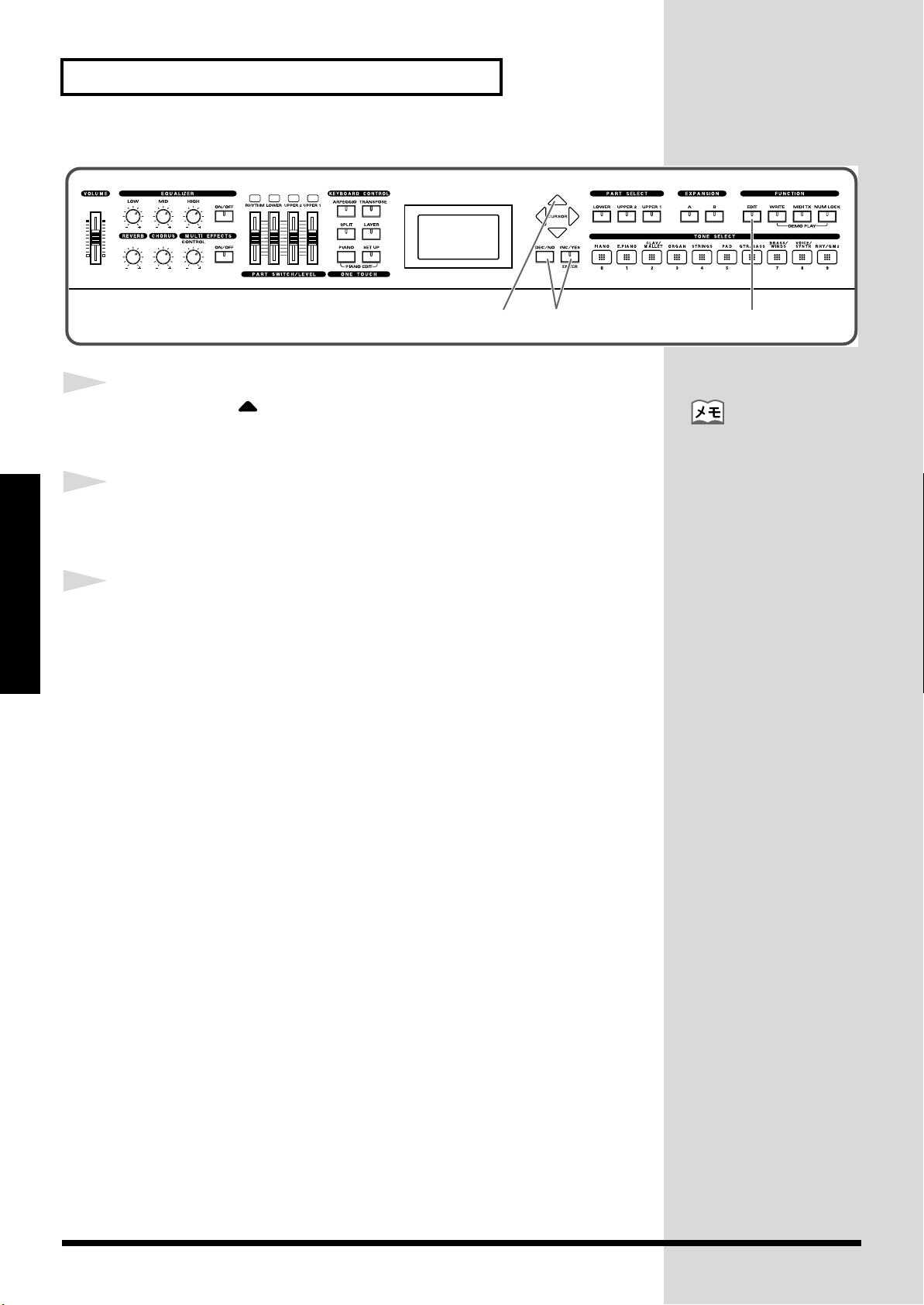

fig.panel

1

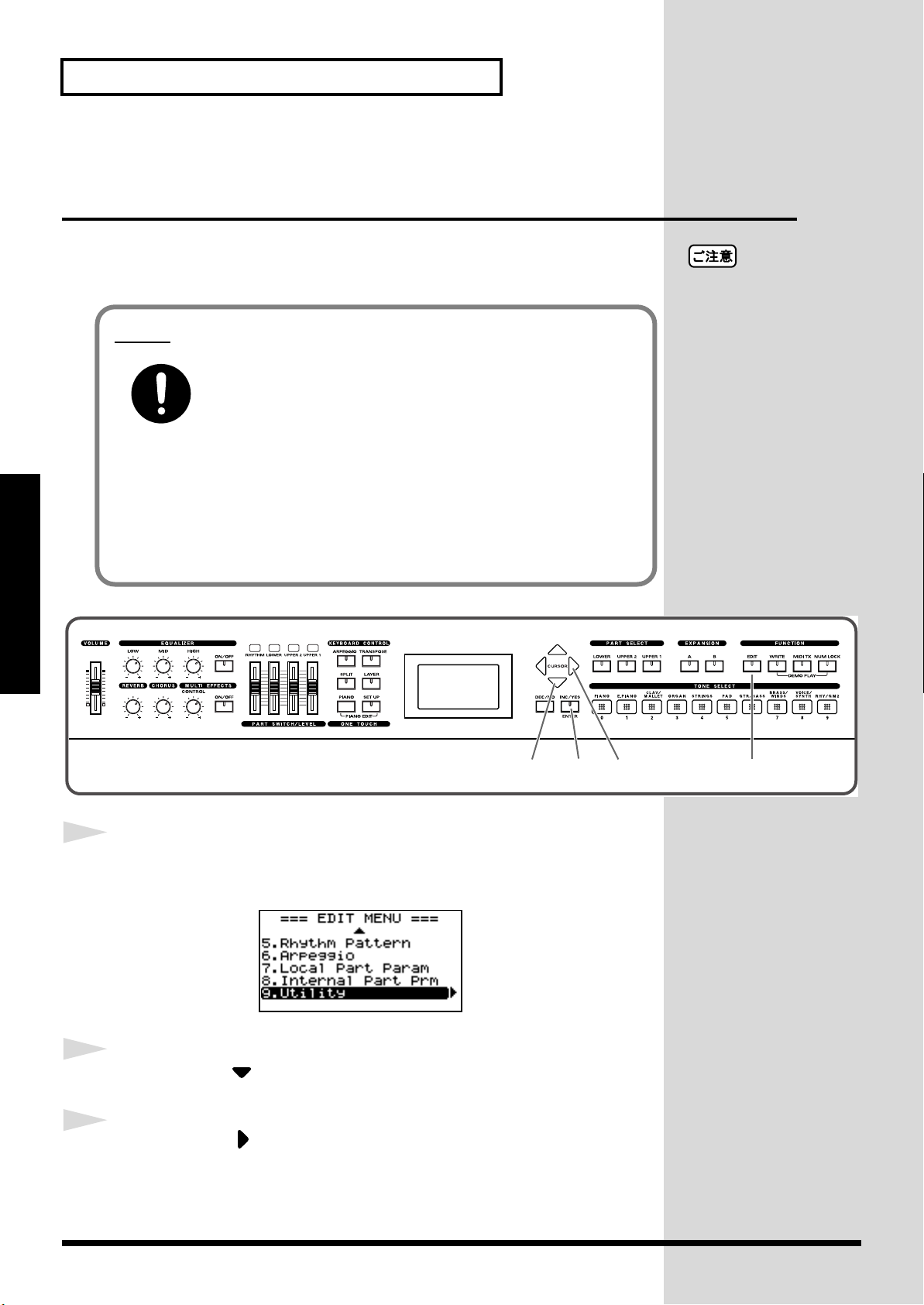

[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。

エディット・メニュー画面が表示されます。

fig.Editmenu2.eps150

2

CURSOR[ ]を押して「9.Utility」を選びます。

3

CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示します。

22

4

設定を工場出荷時の状態に戻す (ファクトリー・リセット)

(P.90)

をご覧ください。

ファクトリー・リセットを

5

fig.utility1.eps150

CURSOR [ ]を押して、「Factory Reset All」を選びます。

CURSOR [ ]を押します。

次のような画面が表示されます。

fig.LCD150

演奏する前に

6

7

ファクトリー・リセットを中止するときは、[DEC/NO]を押します。

[INC/YES]を押します。

確認のメッセージが表示されます。

fig.LCD150

ファクトリー・リセットを中止するときは、[DEC/NO]を押します。

もう一度[INC/YES]を押すと、ファクトリー・リセットが

実行されます。

実行中は「Now, Executing...」と表示されます。

ファクトリー・リセットが終わると、ディスプレイに「COMPLETED」

と表示され、トーン画面に戻ります。

演 奏する前に

行うと、見る角度によって

は画面が見にくくなる場合

があります。その場合は、

表示の濃さを調節してくだ

さい(P.24)。

選んだセットアップ(P.50)だけを工場出荷時の設定に戻すこともできま

す。

23

表示の濃さを調節する(LCD コントラスト)

LCD コントラストは、RD-

演 奏する前に

演奏する前に

電源を入れた直後や長時間使用した後、または設置条件などによって、

ディスプレイの文字が見づらくなることがあります。このようなときは、

以下の手順で表示の濃さを調節してください。

fig.panel

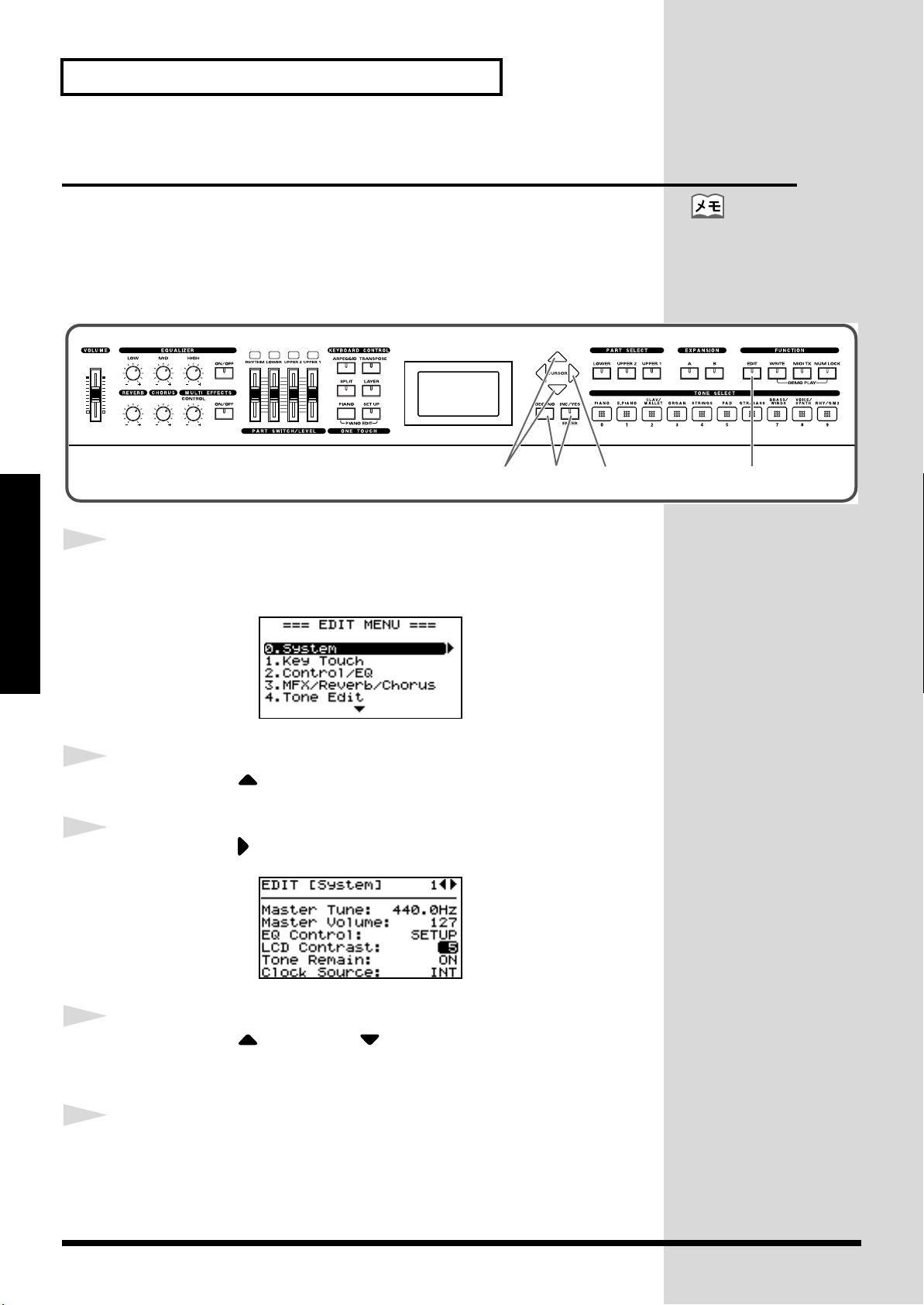

1

[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。

700 全体(システム)の設

定です。電源を切っても、

設定は記憶されています。

1,62,4 5 3

2

3

4

エディット・メニュー画面が表示されます。

fig.Editmenu1.eps150

CURSOR [ ]を押して「0.System」を選びます。

CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示します。

fig.system1.eps150

CURSOR [ ]または[ ]を押して、「LCD Contrast」

のパラメーターにカーソルを移動します。

5

[INC/YES]または[DEC/NO]を押して値(1 〜 10)を設定

します。

値が変わると、ディスプレイの濃さが変わります。見やすい濃さに調節し

24

てください。

6

マスター・チューニング

12 3

[EDIT]を押して、インジケーターを消灯させます。

トーン画面に戻ります。

他の楽器と音の高さを合わせる

(マスター・チューニング)

他の楽器と一緒に演奏するときには、きれいな演奏にするために基準とな

る音の高さを合わせておきます。一般には、中央の A(中央のラ)の音の

高さが何ヘルツ(Hz)かを基準にして、他の楽器と音の高さを合わせま

す。

他の楽器と基準となる音の高さを合わせることを、「チューニング」とい

います。

演奏する前に

は、RD-700 全体(システ

ム)の設定です。電源を

切っても、設定は記憶され

ています。

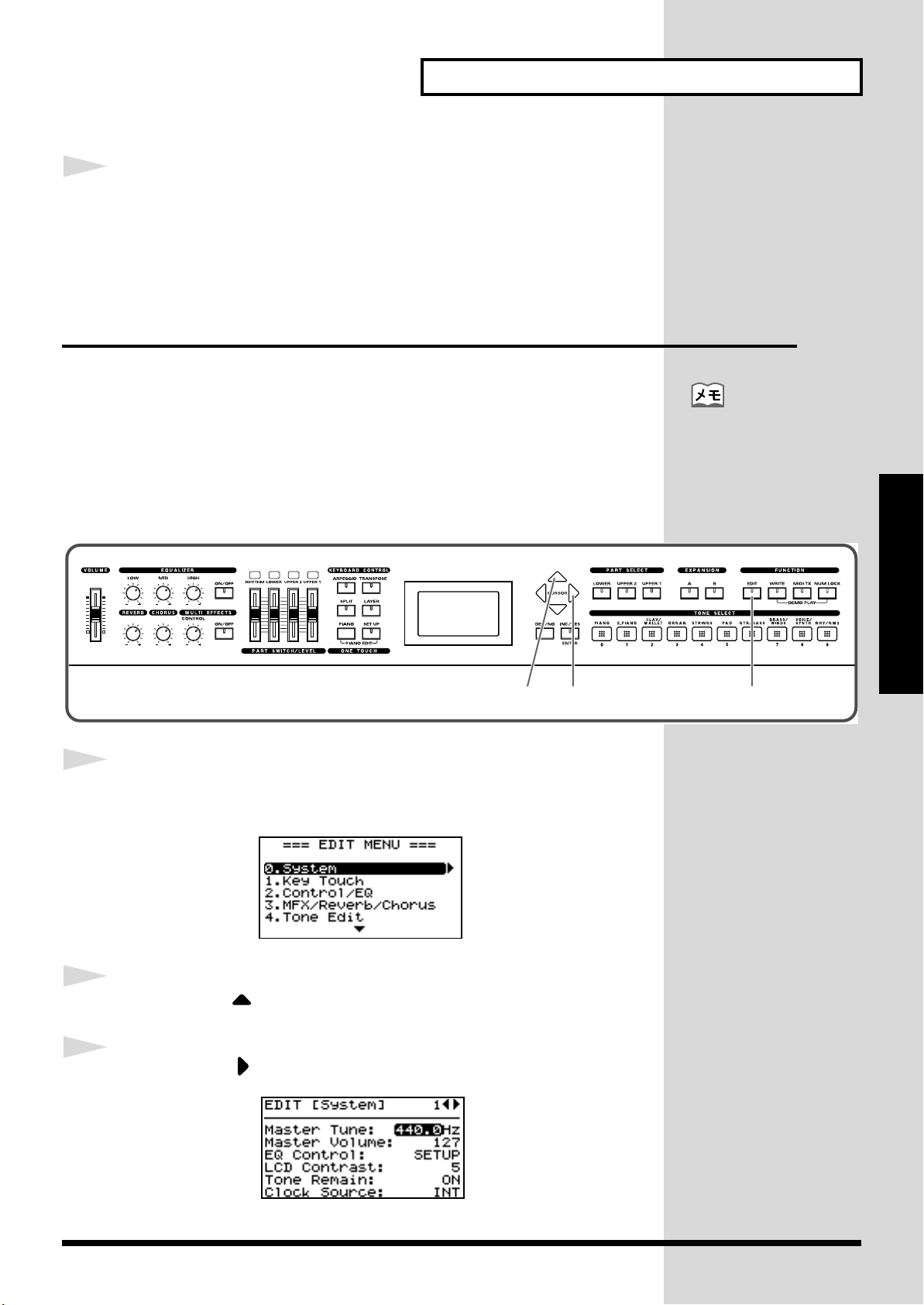

1

fig.panel

[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。

エディット・メニュー画面が表示されます。

fig.Editmenu1.eps150

演 奏する前に

2

CURSOR[ ]を押して「0.System」を選びます。

3

CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示します。

fig.system1.eps150

25

演奏する前に

値を速く大きくしたいとき

fig.panel

4

CURSOR [ ]を押して、「Master Tune」のパラメー

645

演 奏する前に

5

6

ターにカーソルを移動します。

[INC/YES]または[DEC/NO]を押して値(415.3〜 440.0

〜 466.2)を設定します。

[EDIT]を押して、インジケーターを消灯させます。

トーン画面に戻ります。

は、[INC/YES]を押しな

がら[DEC/NO]を押しま

す。逆に、[DEC/NO]を

押しながら[INC/YES]を

押すと、値が速く小さくな

ります。

26

RD-700 の概要

RD-700 の基本構成

RD-700 は大きく分けて、鍵盤コントローラー部と音源部で

構成されており、これらの間は MIDI で内部接続されていま

す。

fig.R01-01(XV-88 P.19 の図)

音源部

演奏

鍵盤コントローラー部

(鍵盤、ピッチ・ベンド・レバーなどのコントローラー)

鍵盤コントローラー部

鍵盤、ピッチ・ベンド/モジュレーション・レバー、パネル

上のつまみ、およびリア・パネルに接続したペダルなどが含

まれます。キーを押す/離す、ホールド・ペダルを踏むなど

の演奏情報を MIDI メッセージに変換して、音源部や外部

MIDI 機器に送信します。

音の単位

RD-700 を使う場合、いくつかの音の単位があります。ここ

では、それぞれの音の単位について簡単に説明します。

トーン

RD-700 では、演奏に使う 1 つの音色を「トーン」と呼びま

す。RD-700 には 468 個のトーンが記憶されています。

トーンは、パートに割り当てて鳴らします。

また、トーンの中には、複数の打楽器音を集めた「リズム・

セット」も含まれます。リズム・セットでは、押さえる鍵盤

(ノート・ナンバー)によって異なった打楽器音が鳴るよう

になっています。

パート

1 台で複数の音色を鳴らすことのできる音源のことを「マル

チティンバー音源」といいます。RD-700 は 16 種類の音色

を同時に鳴らすことができるマルチティンバー音源です。

「パート」とは、RD-700 をマルチティンバー音源として使

うときのトーンを割り当てるところです。16 個のパートに

は、それぞれ異なるトーンを割り当ててコントロールするこ

とができるので、複数のトーンを重ねて鳴らしたり(レイ

ヤー)、鍵域を分割し別々のトーンで鳴らしたり(スプリッ

ト)、アンサンブル演奏を楽しむことができます。

R D-700の概要

音源部

音を発生させる部分です。鍵盤コントローラー部や外部

MIDI 機器からの MIDI メッセージを楽音信号に変換して、

OUTPUT ジャックや PHONES ジャックからアナログ信号

として出力します。

RD-700 では、内部音源を鳴らす 16 個のパートのことを、

「内部パート(Internal Part)」といいます。

ローカル(Local)・パートと MIDI TX

パート

RD-700 は、内部パートを本体のボタンと鍵盤で自由にコン

トロールするための 3 つのパート(UPPER1、UPPER2、

LOWER)を持っています。内部パートをコントロールする

この 3 つのパートをまとめて「ローカル(Local)パート」

といいます。16 個の内部パートのうち 3 つを各ローカル・

パートに割り当ててコントロールします(RHYTHM パート

はパート 10 に固定です)。

また、RD-700 では、外部 MIDI 音源をローカル・パートと

同じ感覚で自由にコントロールすることができます。外部

MIDI 音源も 3 つのパート(UPPER1、UPPER2、LOWER)

でコントロールでき、この 3 つのパートをまとめて「MIDI

TX パート」といいます。外部 MIDI 音源をこの 3 つの MIDI

TX パートに割り当ててコントロールします(RHYTHM

パートについても一部設定できます)。

27

RD-700 の概要

RD-700 の基本操作

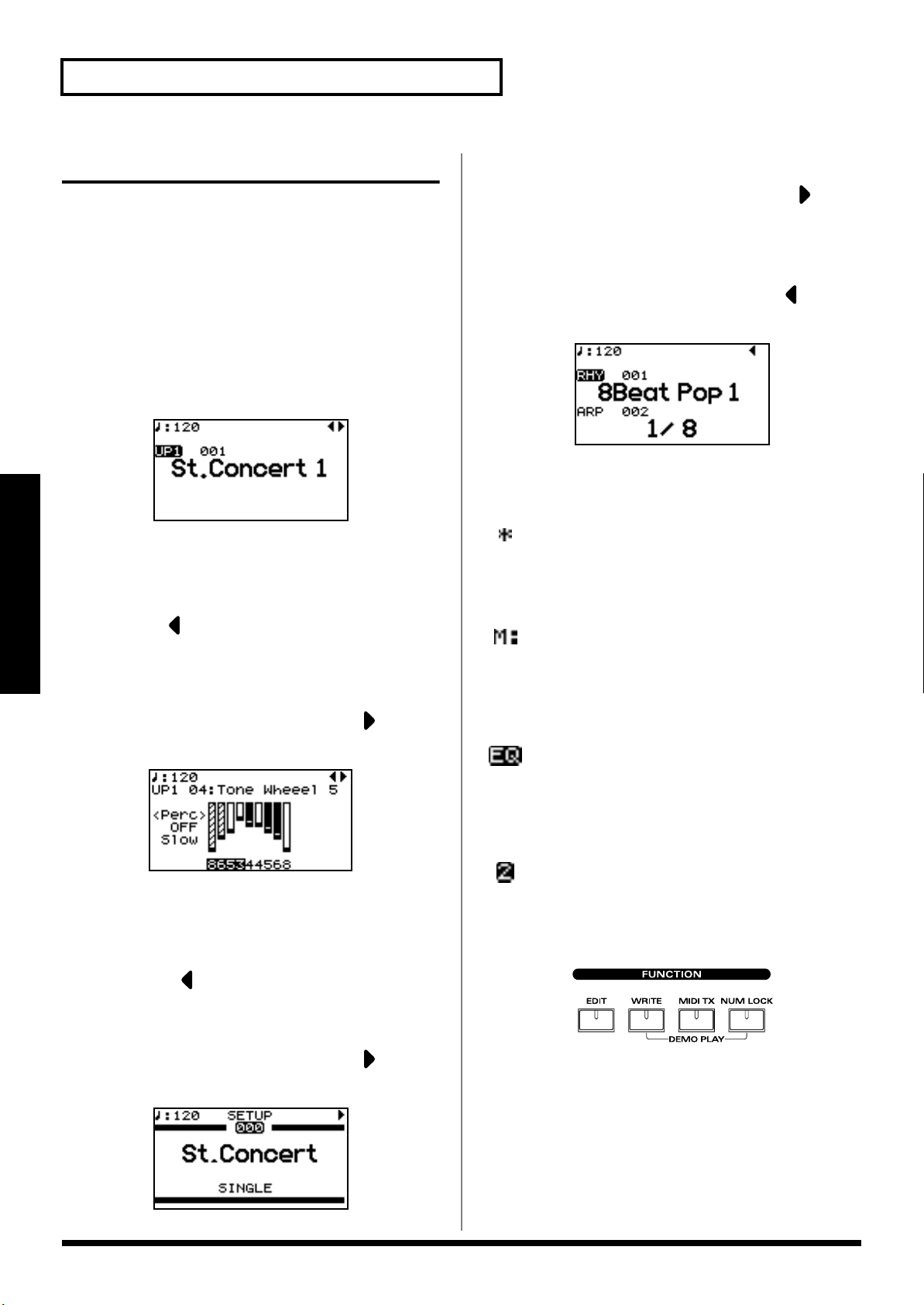

主な画面

トーン画面(基本画面)

現在ローカル・パートに選んでいるトーン名が表示されま

す。通常は、トーン画面が表示されます。

ONE TOUCH [PIANO]ボタンを押すと、RD-700 はピアノ

演奏に最適な状態になり、トーン画面を表示します(P.31)。

ローカル・パートの UPPER1、UPPER2、LOWER のトー

ンやテンポを変えることができます。

fig.LCD

R D-700の概要

トーン・ホイール画面

トーン画面で、ローカル・パートのいずれかのパートに、

ORGAN 音色の「Tone Wheel 1 〜 10」のいずれかを選択

リズム/アルペジオ画面

トーン画面が表示されているときに、CURSOR[ ]を押

すとこの画面になります。

リズム・パターン、アルペジオ・パターン、テンポを変える

ことができます。

この画面が表示されているときに、CURSOR[ ]を押す

と、トーン画面に戻ります。

fig.LCD

特殊な表示

セットアップ(P.50)の内容を変更すると、テンポ

表示の右側にこのマークが表示されます。

変更した内容を消したくないときは、新しいセット

アップとして記憶してください(P.52)。

し、CURSOR[ ]を押すとこの画面が表示されます。こ

の画面が表示されている状態を「トーン・ホイール・モー

ド」といい、オルガンのハーモニック・バーを使った音作り

をシミュレートすることができます(P.71)。

この画面が表示されているときに、CURSOR[ ]を押す

と、トーン画面に戻ります。

fig.LCD

セットアップ画面

現在選んでいるセットアップ(P.50)が表示されます。

トーン画面またはトーン・ホイール画面が表示されていると

きに、CURSOR[ ]を押すとこの画面になります。また、

[SETUP]ボタンを押しても、この画面が表示されます。

セットアップを変えることができます。

この画面が表示されているときに、CURSOR[ ]を押す

と、トーン画面またはトーン・ホイール画面に戻ります。

fig.LCD

クロック・ソースの設定(P.66)を「MIDI」にして

いるときは、画面左上のテンポ表示の音符が「M:」

マークに変わります。このマークが表示されている

ときは、外部 MIDI 機器で RD-700 のテンポを設定

することができます。

EQ Control の設定(P.66)を、「SYSTEM」にして

いるときは、画面右上に「EQ」マークが表示されま

す。このマークが表示されているときは、セット

アップを切り替えてもイコライザーの設定は変わり

ません。

Rhythm Type の設定(P.78)を「2」にしていると

きは、画面右上に「2」マークが表示されます。

ファンクション・ボタンの働き

fig. ボタン

[EDIT]

[EDIT]を押してボタンのインジケーターを点灯させると、

エディット・モードになります。エディット・モードでは、

さまざまな機能の詳細設定をすることができます。

28

[EDIT]を押して、ボタンのインジケーターを消灯させる

と、エディット・モードを抜けます。エディット・モードを

抜けると、[EDIT]ボタンのインジケーターは消灯します。

RD-700 の概要

[WRITE]

現在の設定をセットアップに記憶させます。

[MIDI TX]

[MIDI TX]を押してボタンのインジケーターを点灯させる

と、RD-700 で外部 MIDI 音源をコントロールする状態にな

ります。RD-700 のボタンでローカル・パートをコントロー

ルするか([MIDI TX]がオフ)、MIDI TX パートをコント

ロールするか([MIDI TX]がオン)を切り替えることにな

ります。

また、外部音源に送信する MIDI 情報の詳細設定をすること

ができます。

[NUM LOCK]

[NUM LOCK]を押してボタンのインジケーターを点灯させ

ると、TONE SELECT ボタンで数値を入力することができ

ます。設定する項目によっては自動的にボタンのインジケー

ターが点灯します。

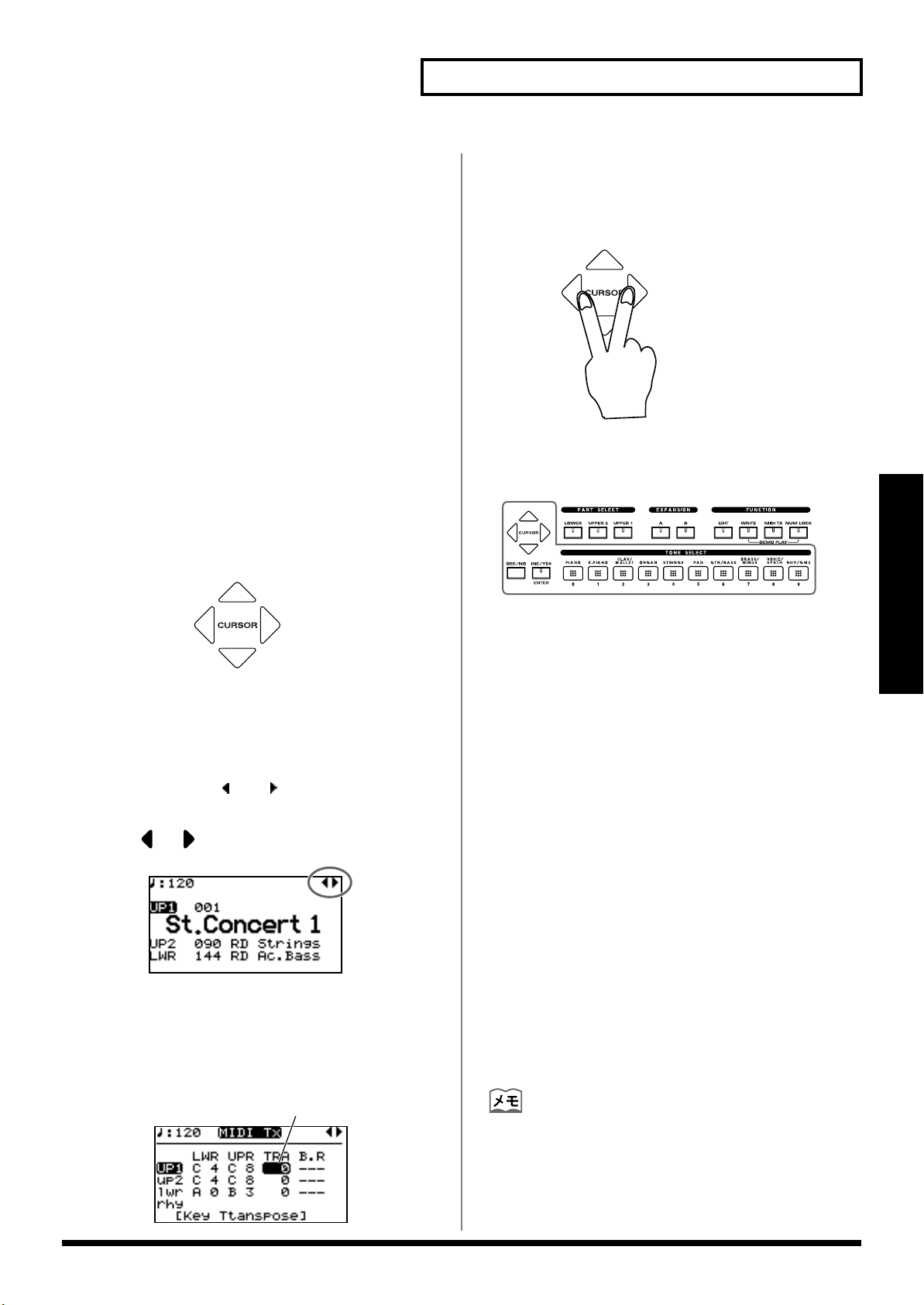

カーソル・ボタンの働き

fig. ボタン

また、MIDI TX 画面のように、複数の設定項目が横に並んで

いるとき、動かしたい方向の CURSOR ボタンを押しなが

ら、逆方向の CURSOR ボタンを押すと、カーソルを速く移

動することができます。

fig. 画面 + カーソル

動かしたい方向を押し

ながら、逆方向を押す

と、カーソルが速く移動

設定値の変更

fig. ボタン

カーソル・ボタンは画面の切り替えや、設定を変更したい項

目の移動(カーソルの移動)に使います。

画面の切り替え

画面の右上に矢印記号(「 」や「 」)が表示されているとき

は、矢印方向に画面があること示しています。

CORSOR[ ][ ]で画面を切り替えます。

fig.LCD

設定項目(カーソル)の移動

1 つの画面に複数の項目が表示されている場合、設定を変更

したい項目名や値が黒枠で囲まれます。この黒枠を「カーソ

ル」といい、CURSOR ボタンで移動します。

fig.LCD(トーン画面とエディット画面でのカーソル)

カーソル

設定値を変更するときは、[DEC/NO]、[INC/YES]や、

TONE SELECT ボタン(テン・キー)を使います。

[DEC/NO]、[INC/YES]

値を大きくするときは[INC/YES]を押し、小さくすると

きは[DEC/NO]を押します。連続して大きく(または小さ

く)するときはボタンを押し続けます。値を速く大きくした

いときは、[INC/YES]を押しながら[DEC/NO]を押しま

す。逆に、[DEC/NO]を押しながら[INC/YES]を押す

と、値が速く小さくなります。

TONE SELECT ボタン(テン・キー)

[NUM LOCK]をオン(点灯)にすると、TONE SELECT ボ

タンを[0]〜[9]のテン・キーにして、数値を直接指定

します。数値を指定すると値が点滅します。点滅している状

態では値が確定されていないので、[ENTER]を押して確定

させます。

設定する項目によっては、自動的に[NUM LOCK]がオン

になり、TONE SELECT ボタンで数値を入力することがで

きます。

テン・キーで入力できるのは、数値のみです。

数値の正(+)/負(ー)の切り替えは、[INC/YES]また

は[DEC/NO]を押して、連続的に数値を変化させておこな

います。

R D-700の概要

29

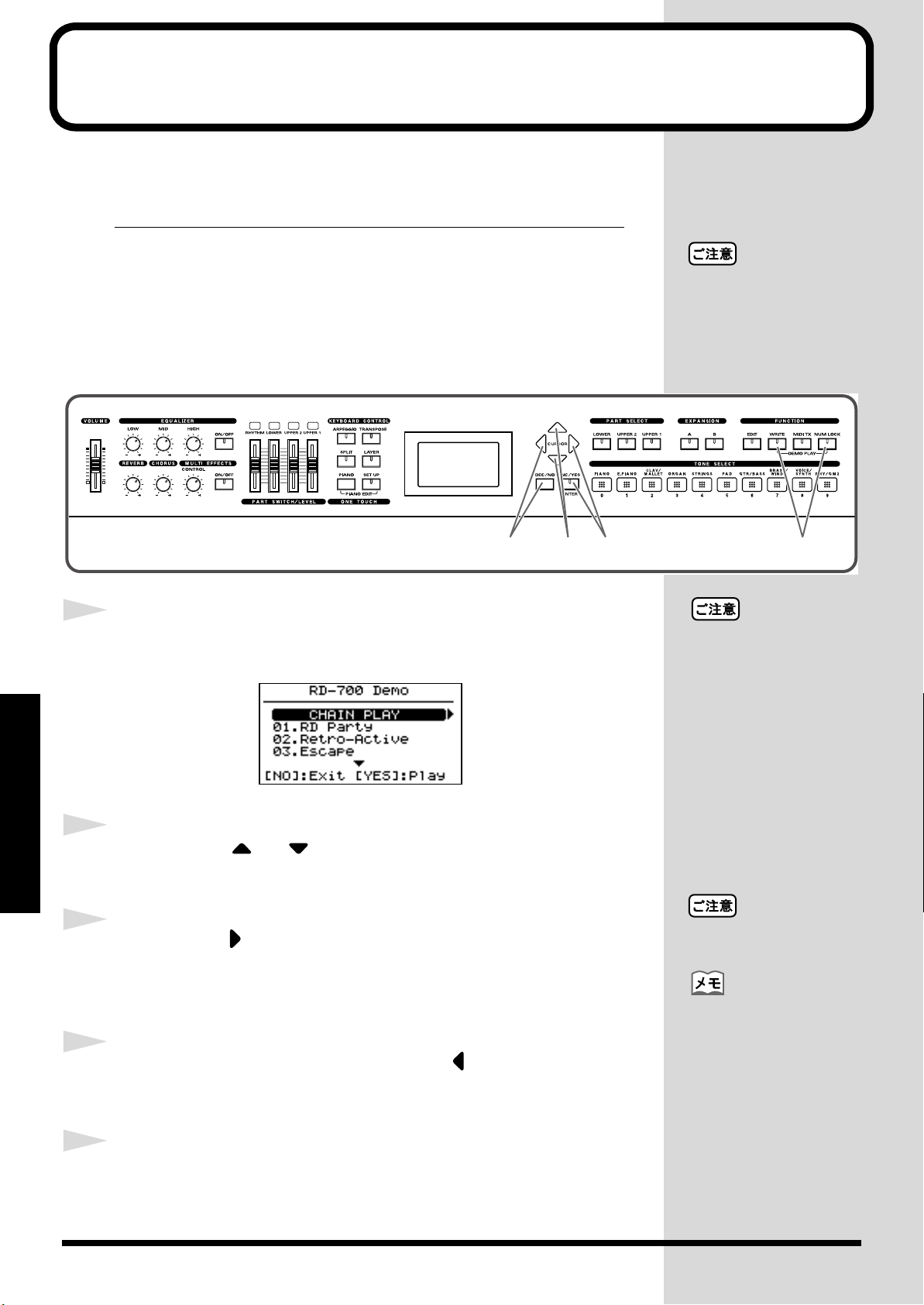

デモ曲を聴いてみよう(DEMO PLAY)

これらのデモ曲を個人で楽

デモ曲の再生中は、鍵盤を

デモ曲の演奏データは、

MIDI OUT 端子からは出力

されません。

ONE TOUCH [PIANO]

デモ曲を聴いてみましょう。

RD-700 には、特長を活かしたデモ曲が内蔵されています。

No. ソング・ネーム 作曲者/コピーライト

01. RD Party Scott Wilkie © 2001 Roland Corporation

02. Retro-Active Igor Len © 2001 Roland Corporation

03. Escape Scott Tibbs © 2001 Roland Corporation

04. High-End Speak Scott Tibbs © 2001 Roland Corporation

05. No me digas Scott Tibbs © 2001 Roland Corporation

06. Pastorale Igor Len © 2001 Roland Corporation

fig.panel

しむ以外に権利者の許諾な

く使用することは、法律で

禁じられています。

1

[NUM LOCK]を押しながら[WRITE]を押します。

デモ画面が表示されます。

fig.LCD

デモ曲を聴いてみよう

2

CURSOR[ ][ ]を押して聴きたい曲を選びます。

CHAIN PLAY を選ぶと、すべての曲を繰り返し再生します。

3

CURSOR[ ]または[INC/YES]を押してデモ曲の再生を

始めます。

曲が最後まで再生されると、曲の先頭に戻って繰り返し再生します。

12 34,5

弾いても音は鳴りません。

4

曲を途中で止めるときは、CURSOR[ ]または、[DEC/

NO]を押します。

5

30

曲が止まっているときに、[DEC/NO]を押すとデモを終わり

ます。

元の画面に戻ります。

または[SETUP]を押す

と、曲が止まり、トーン画

面、またはセットアップ画

面が表示されます。

鍵盤で演奏しよう

ONE TOUCH [PIANO]

を押すと、ピアノ・エ

ディットの設定(P.62)を

除く各種設定は、電源投入

時の状態になります。

残しておきたい設定は、

セットアップに記憶してく

ださい(P.52)。

ピアノ音色の微調整(ピアノ・エディット)→ P.62

鍵盤のタッチ感の微調整→ P.67

ピアノ演奏をする(ONE TOUCH [PIANO])

ピアノ演奏をしてみましょう。

RD-700 では、ボタンひとつでいつでもピアノ演奏に最適な設定を呼び出

すことができます。

fig.panel

1

1

ONE TOUCH [PIANO]を押します。

fig.LCD

RD-700 は、鍵盤全体でピアノの音色を演奏する設定(シングル・モード

→ P.37)になります。

RD-700 では、お好みのピアノ演奏に合うようにより細かい設定すること

ができます。詳しくは各項目をご覧下さい。

•

•

鍵 盤で演奏しよう

31

鍵盤で演奏しよう

RD-700 に内蔵されている

「トーン

一覧」

(P.131)をご覧く

ださい。

レイヤー・モード(P.38)

やスプリット・モード

変えるときは、ONE

TOUCH[PIANO]ボタン

を押さずに、PART

SELECT ボタンでトーンを

変えるパートを選びます。

詳しくは

「レイヤーやスプ

リット・モードのトーンの

変えかた」

(P.40)をご覧

ください。

詳

「トーン一覧」

いろいろな音色(トーン)で演奏する

RD-700 には、468 種類の音が内蔵されています。

このひとつひとつの音のことを「トーン」といいます。

トーンは音の種類(カテゴリー)によって TONE SELECT ボタンに割り

当てられています。

いろいろなトーンを選んで演奏してみましょう。

fig.panel

132,4

トーンについては

1

ONE TOUCH [PIANO]を押します。

鍵盤全体で 1 つのトーンで演奏する設定になります。

2

TONE SELECT ボタンのいずれかを押して、トーンの種類

鍵 盤で演奏しよう

(カテゴリー)を選びます。

3

[INC/YES]または[DEC/NO]でトーンを選びます。

選んでいるカテゴリーの TONE SELECT ボタンが点滅します。

4

点滅している TONE SELECT ボタンを押すか、鍵盤を弾きま

す。

TONE SELECT ボタンが点灯し、選んだトーンが確定します。

鍵盤を弾くと、選んだトーンが鳴ります。

次に同じ TONE SELECT ボタンを押すと、ここで選ばれたトーンが鳴り

ます。

ケーターが点灯していると

きは、TONE SELECT ボタ

ンでトーンのカテゴリーを

選ぶことはできません。詳

しくは、P.33 をご覧くだ

さい。

32

トーンは、「リズム・セッ

ト」、「GM2 のリズムセッ

ト」、「GM2 トーン」の順

に登録されています。

しくは、

トーン・ナンバーを指定してトーンを選ぶ([NUM LOCK])

RD-700 に内蔵されている

「トー

ン一覧」

(P.131)をご覧

ください。

レイヤー・モード(P.38)

やスプリット・モード

変えるときは、ONE

TOUCH[PIANO]ボタン

を押さずに、PART

SELECT ボタンでトーンを

変えるパートを選びます。

詳しくは、

「レイヤーやス

プリット・モードのトーン

の変えかた」

(P.40)をご

覧ください。

トーンの一つ一つは、トーン・ナンバーという番号を持っています。

TONE SELECT ボタンで数字を入力し、トーン・ナンバーを指定して

トーンを選ぶこともできます。

TONE SELECT ボタンで数字を入力するときは、[NUM LOCK]をオンに

します。

fig.panel

143 2

鍵盤で演奏しよう

トーンについては、

1

2

3

4

ONE TOUCH [PIANO]を押します。

鍵盤全体で 1 つのトーンで演奏する設定になります。

[NUM LOCK]を押して、インジケーターを点灯させます。

TONE SELECT ボタンで数字を入力できるようになります。

各ボタンで入力できる数値は、TONE SELECT ボタンの下に表記されて

います。

TONE SELECT ボタンでトーン・ナンバーを入力します。

画面のトーン名が点滅します。

鍵 盤で演奏しよう

[ENTER]を押します。

トーンが確定します。

鍵盤を弾くと、選んだトーンが鳴ります。

[NUM LOCK]をオフにすると、選んだトーンが含まれるカテゴリーの

TONE SELECT ボタンが点灯します。

33

鍵盤で演奏しよう

リズム・セットによって、

鍵

音

「リズム・セット一覧」

トーンは、「リズム・セッ

ト」、「GM2 のリズムセッ

ト」、「GM2 トーン」の順

に登録されています。

詳しくは、

「トーン一覧」

リズム・セットを鳴らす

TONE SELECT で選べる音色のなかに、さまざまな打楽器を集めたリズ

ム・セットがあります。リズム・セットを使って打楽器の演奏をしてみま

しょう。

fig.panel

1

ONE TOUCH [PIANO]を押します。

214

2

鍵 盤で演奏しよう

3

4

鍵盤全体で 1 つのトーンで演奏する設定になります。

TONE SELECT [RHY/GM2]を押します。

このとき、[NUM LOCK]がオンになっていると、リズム・セットのカテ

ゴリーを選ぶことができません。[NUM LOCK]はオフにしてください。

押さえる鍵によっていろいろな打楽器音が鳴ります。

他のリズム・セットを選ぶときは、[INC/YES]または

[DEC/NO]を押します。

盤に割り当てられている

の組み合わせが異なりま

す。

34

ウェーブ・エクスパンション・ボードのトーンを選ぶ

ウェーブ・エクスパンショ

「ウェーブ・エクスパ

ンション・ボードの取り付

けかた」

(P.16)をご覧く

ださい。

ウェーブ・エクスパンショ

レイヤー・モード(P.38)

やスプリット・モード

変えるときは、ONE

TOUCH[PIANO]ボタン

を押さずに、PART

SELECT ボタンでトーンを

変えるパートを選びます。

詳しくは、

「レイヤーやス

プリット・モードのトーン

の変えかた」

(P.40)をご

覧ください。

RD-700 には、別売のウェーブ・エクスパンション・ボード(SRX シ

リーズ)を 2 枚まで取り付けることができます。

ウェーブ・エクスパンション・ボードのトーンを選ぶときは、次のように

操作します。

fig.panel

142 3

鍵盤で演奏しよう

ン・ボードの取り付けかた

は、

1

ONE TOUCH [PIANO]を押します。

鍵盤全体で 1 つのトーンで演奏する設定になります。

2

EXPANSION[A]または[B]を押して、インジケーターを

点灯させます。

fig.LCD

EXPANSION[A]または[B]をしばらく押し続けたときは、取り付け

たウェーブ・エクスパンション・ボードの名称が表示されます(P.17)。

3

[NUM LOCK]ボタンを押して、インジケーターを点灯させ

ます。

4

[INC/YES]/[DEC/NO]または TONE SELECT ボタンで

5

トーン・ナンバーを選びます。

TONE SELECT ボタンでトーン・ナンバーを入力したときは、[ENTER]

を押して、トーンを確定してください。

鍵盤を弾くと、選んだトーンが鳴ります。

鍵 盤で演奏しよう

ン・ボードの音色リストに

ついては、SRX シリーズ

取扱説明書の「Patch List」

と「Rhythm Set List」を

ご覧ください。

35

鍵盤で演奏しよう

[NUM LOCK]せずにトーンを選ぶ

エクスパンション・ボードのトーンを選ぶとき、[NUM LOCK]をオフに

したままトーンを選ぶこともできます。

1.

EXPANSION[A]または[B]を押して、インジケーターを点灯させ

ます。

2.

TONE SELECT ボタンでトーン・ナンバーを指定します。

ウェーブ・エクスパンション・ボードのトーンは次のように TONE

SELECT ボタンに割り当てられます。

fig.

3.

[DEC/NO]または[INC/YES]でトーンを選びます。

選んでいるトーン・ナンバーを含む TONE SELECT ボタンが点滅しま

す。

4.

点滅している TONE SELECT ボタンを押すか、鍵盤を弾きます。

TONE SELECT ボタンが点灯し、選んだトーンが確定します。

ウェーブ・

RD-700 でウェーブ・エクスパンション・ボードのリズム・セットを

トーン・

ナンバー

001

010

011

021

031

041

051

061

071

081

リズム・

:

:

:

:

:

:

:

020

030

040

050

060

070

:

080

:

090

091

100

101

セット

:

:

鍵 盤で演奏しよう

エクスパンション・ボードのリズム・セットのトーン・

ナンバー

選ぶとき、ウェーブ・エクスパンション・ボードのリズム・セット

は、パッチ(RD-700 ではトーンといいます)の後に配置されます。

そのため、RD-700 でウェーブ・エクスパンション・ボードのリズ

ム・セットをトーン・ナンバーで指定するときは、パッチ・リスト末

尾のパッチ・ナンバーに、リズム・セット・リストの鳴らしたいリズ

ム・セット・ナンバーを足した数がトーン・ナンバーになります。

36

鍵盤で 2 つのトーンを鳴らす

UPPER1

UPPER2

レイヤー・モード

スプリット・ポイント

UPPERLOWER

スプリット・モード

鍵盤で 1 つのトーンを鳴らすか、2 つのトーンを鳴らすか、などの鍵盤の

状態を「キー・モード」と呼びます。キー・モードには、次の 3 種類があ

ります。

● シングル: 全鍵で 1 つのトーンを鳴らします。

● スプリット: あるキー(スプリット・ポイント)を境に鍵盤の音域を

2 つに分け、右手と左手で違うトーンを鳴らします。

● レイヤー:2つのトーンを重ねて鳴らします。

また、レイヤ・モードで重なる 2 つのパートを UPPER1、UPPER2 とい

い、スプリット・モードで鍵盤右側で鳴るパートを UPPER、鍵盤左側で

鳴るパートを LOWER といいます。

シングル・モードのときは、UPPER1 が鍵盤全体で鳴ります。

各パートには、トーンが一つずつ割り当てられます。

fig.Q1-

鍵盤で演奏しよう

シングル・モードにするには

スプリットやレイヤーなど、2 つ以上のトーンで演奏している状態から、

全鍵で 1 つのトーンを演奏する状態(シングル・モード)にするには、次

の2つの方法があります。

・ONE TOUCH [PIANO]を押す

全鍵でピアノ音色を演奏する、ピアノ演奏に最適な状態になります。

ただし、ONE TOUCH [PIANO]を押すと、それまでの設定は無効に

なります。気に入った設定は ONE TOUCH [PIANO]を押す前にセッ

トアップ(P.52)に記憶してください。

・[LAYER]、[SPLIT]をオフ(インジケーターが消灯)にする

全鍵で UPPER1 のトーンで演奏する状態になります。

鍵 盤で演奏しよう

37

鍵盤で演奏しよう

2つ

※ この操作をするときは、[NUM LOCK]はオフにしてください。

2 つのトーンを重ねて演奏する([LAYER])

fig.panel

1,2

1

[LAYER]を押して、インジケーターを点灯させます。

PART SWITCH の[UPPER1]と[UPPER2]が点灯します。

鍵盤を弾いてみましょう。

fig.LCD(画面図説明入り)

UPPER1 と UPPER2 のトーンが重なって鳴ります。

2

鍵 盤で演奏しよう

もう一度[LAYER]を押すと、インジケーターが消灯し、レ

イヤーが解除されます。

のTONE SELECT ボタンを同時に押す(レイヤー・モード )

[LAYER]ボタンを押さなくても、2 つの TONE SELECT ボタンを同時

に押すことで、レイヤー・モードにすることができます。

例えば、ピアノの音とストリングスの音を重ねたいときは、[PIANO]と

[STRINGS]を同時に押します。

[LAYER]のインジケーターが、自動的に点灯し、鍵盤を弾くとピアノの

音とストリングスの音が重なって鳴ります。

このとき、先に押されたボタン(インジケーターが赤色に点灯)のトーン

が UPPER1、もう一方(インジケーターがオレンジ色に点灯)が

UPPER2 に割り当てられます。画面のパート名は UP1 と UP2 の両方が

反転し、両方のパートが選ばれている状態になります。

2つのTONE SELECT ボタンが選ばれているとき、TONE SELECT ボタ

ンのいずれかひとつを押すと、押したボタンのトーンが選ばれ、シング

ル・モードになります。

※ PART SELECT ボタンで[LOWER]が選ばれているときは、上記の操作をして

もレイヤー・モードにはなりません。

38

鍵盤を 2 つの音域に分けて別々のトーンで演奏する

「音

域の分かれる位置を変える

鍵盤で演奏しよう

([SPLIT])

鍵盤が右側と左側に分かれることを「スプリット」といい、鍵盤が分かれ

る位置を「スプリット・ポイント」と言います。スプリット・ポイントの

鍵は UPPER に含まれます。

スプリット・ポイントは、工場出荷時は「C4」に設定されています。

fig.panel

1

[SPLIT]を押して、インジケーターを点灯させます。

PART SWITCH の[LOWER]が点灯します。

鍵盤を弾いてみましょう。

fig.LCD(画面図説明入り)

スプリット・ポイントは変

えることができます。

1,2

鍵盤右側で UPPER のトーン、鍵盤左側で LOWER のトーンが鳴ります。

2

もう一度[SPLIT]を押すと、インジケーターが消灯し、ス

プリットが解除されます。

レイヤー・モードとスプリット・モードを両方選ぶ

[LAYER]と[SPLIT]の両方をオンにすると、スプリット・ポイントか

ら左側で LOWER のトーンが鳴り、右側で UPPER1 と UPPER2 のトー

ンが重なってなります。

次のような画面が表示されます。

fig.LCD(画面図説明入り)

Split Point (C4)

UPPERLOWER

鍵 盤で演奏しよう

39

鍵盤で演奏しよう

UPPER1、UPPER2、

「各パートの鍵域を

設定する (Key Range)」

音域の分かれる位置を変える(スプリット・ポイント)

スプリット・モードの鍵盤の分かれる位置(スプリット・ポイント)を変

えることができます。

1

[SPLIT]を数秒間押し続けます。

次のような画面が表示され、現在の設定値が表示されます。

fig.LCD

2

レイヤーやスプリット・モードのトーンの変えかた

鍵 盤で演奏しよう

1

[SPLIT]を押したまま、鍵を押します。

[SPLIT]から指を離すと画面が元に戻ります。

スプリット・ポイントの鍵は、UPPER に含まれます。

レイヤー・モードやスプリット・モードでトーンを変えたいときは、

PART SELECT ボタンを使って、変更するトーンのパートを指定します。

fig.panel

PART SELECT ボタンを押して、トーンを変えたいパートの

LOWER の鍵域を自由に設

定することができます。詳

しくは

12

インジケーターを点灯させます。

現在選ばれている TONE SELECT ボタンのインジケーターが、選んだ

パートのインジケーターと同じ色で点灯します。

ただし、[NUM LOCK]がオンになっているときは、TONE SELECT ボタ

ンは点灯しません。

2

TONE SELECT ボタンでトーンのカテゴリーを選び、[INC/

YES]/[DEC/NO]でトーンを選びます。

40

[NUM LOCK]をオンにすると、TONE SELECT ボタンでトーン・ナン

バーを指定することができます(P.33)。

パートごとの音量を調節する

外部音源のトーンを割り当

てるパートは、MIDI TX

パートといいます。RD-

700 では、MIDI TX パート

もローカル・パートと同じ

ようにコントロールするこ

とができます。

詳しくは、

「パートごとに

音量を調節する(MIDI TX

パート)」

(P.58)をご覧く

ださい。

全体の音量を調節するとき

Tone Wheel1 〜 10 のい

(PART SWITCH/PART LEVEL スライダー)

fig.panel

PARTLEVELスライダー

PARTSWITCH

RD-700 では、内蔵音源のトーンで演奏するパートのことをローカル・

パートといいます。

RHYTHM パートと、ローカル・パート(LOWER、UPPER1、UPPER2)

は、PART SWITCH、PART LEVEL スライダーで音のオン/オフや音量

をパートごとに設定することができます。

鍵盤で演奏しよう

PART SWITCH

各パートの音を出す/出さないを設定します。

PART SWITCH のインジケーターが点灯(オン)しているパートは、鍵

盤を弾くと音が出ます。画面のパート名が大文字で表示されます。

PART SWITCH のインジケーターが消灯(オフ)しているパートは、鍵

盤を弾いても音は出ません。画面のパート名が小文字で表示されます。

PART SWITCH のオン/オフは、ボタンを押すごとに切り替わります。

PART

LEVEL スライダー

各パートの音量を調節します。

PART SWITCH のインジケーターが消灯しているときは、スライダーを

動かしても音はでません。

ずれかのトーンが選ばれて

いるパートは、PART

LEVEL スライダーで音量

を調節することができませ

ん。

は、VOLUME スライダー

を使います(P.21)。

鍵 盤で演奏しよう

41

鍵盤で演奏しよう

MIDI IN 端子からのノート

トランスポーズをオンにし

ローカル・パート(P.27)

「パートご

とに移調の設定をする

(P.84)

をご覧ください。

鍵盤の音の高さを変える([TRANSPOSE])

自分が弾く鍵盤の位置を変えずに移調したり、音の高さのオクターブを変

えて演奏することができます。このような機能を「トランスポーズ」とい

います。

歌う人の声の高さに合わせて演奏したいときや、トランペットなどの移調

楽器の譜面どおりに演奏したいときなどに使うと便利です。

トランスポーズの設定は C4 を基準に半音単位で -41 〜 0 〜 +42 の範囲

で設定できます。

fig.panel

情報は、移調されません。

1

鍵 盤で演奏しよう

2

1,2,3

[TRANSPOSE]を数秒間押し続けます。

次のような画面が表示され、現在の設定値が表示されます。

fig.LCD

[TRANSPOSE]を押したまま、鍵を押します。

例えば、「ド」の鍵を弾いたときに「ミ」の音がでるようにするには、

[TRANSPOSE]を押しながら、E4(ミ)の鍵を押します。このときの、

トランスポーズ量は「+4」になります。

[TRANSPOSE]から指を離すと、画面は元に戻ります。

トランスポーズ量が設定されると、トランスポーズがオンになり、

[TRANSPOSE]が点灯します。

ても、スプリット・ポイン

ト(P.40)は変わりませ

ん。

トランスポーズ量が「0」のときは、[TRANSPOSE]をオンにするとイ

ンジケーターが点滅します。

3

トランスポーズをオフにするときは、[TRANSPOSE]を押

42

してインジケーターを消灯させます。

次に[TRANSPOSE]を押すと、ここで設定した値でトランスポーズさ

れます。

はパートごとに異なるトラ

ンスポーズ量を設定するこ

とができます。

音に響きをつける(REVERB つまみ)

エディット・モードで

リバーブ効果の設定につい

「リバーブ

の設定をする」

(P.74)を

ご覧ください。

エディット・モードで

コーラス効果の設定につい

て、詳しくは、

「コーラス

/ディレイの設定をする」

鍵盤で弾く音に「リバーブ効果」(残響)をかけることができます。リ

バーブ効果をかけると、コンサート・ホールなどで演奏しているような心

地よい響きが得られます。

fig.panel

鍵盤で演奏しよう

て、詳しくは、

1

REVERB つまみで、リバーブ効果のかかり具合を調節します。

つまみを右側に回すとリバーブ効果が深くなり、左側に回すとリバーブ効

果が浅くなります。

音に広がりをつける(CHORUS つまみ)

鍵盤で弾く音に「コーラス効果」をかけることができます。コーラス効果

をかけると、音に立体的な広がりと厚みを持たせることができます。

fig.panel

[CHORUS]つまみで、コーラス効果のかかり具合を調節します。

1

CHORUS つまみで、コーラス効果のかかり具合を調節しま

す。

つまみを右側に回すとコーラス効果が深くなり、左側に回すとコーラス効

果が浅くなります。

Tone Edit の「Reverb

Amount」の設定が「0」

になっているときは、

REVERB つまみを回して

も、効果はかかりません

(P.76)。

Tone Edit の「Chorus

Amount」の設定が「0」

になっているときは、

CHORUS つまみを回して

も、効果はかかりません

(P.76)。

鍵 盤で演奏しよう

43

鍵盤で演奏しよう

トーンによって、レバーを

トーン・ホイール画面を表

示しているときは、ピッ

チ・ベンド・レバーを左右

に倒すとロータリー効果の

遅い/速いが切り替わりま

す。詳しくは、

「オルガン

の音作りをシミュレートす

る (トーン・ホイール・

モード)」

(P.71)をご覧く

ださい。

イコライザーのより細かい

設

「イコラ

イザーの周波数設定を変え

る(Freq/Q)」

(P.70)を

ご覧ください。

イコライザーは OUTPUT

つまみの設定によっては、

音の高さをリアルタイムに変化させる

(ピッチ・ベンド/モジュレーション・レバー)

鍵盤を弾きながらレバーを左に倒すとピッチが下がり、右に倒すとピッチ

が上がります。これをピッチ・ベンド効果といいます。

また、レバーを向こう側に倒すとビブラートがかかります。これをモジュ

レーション効果といいます。

レバーを左または右に倒しながら向こう側に倒したときは、両方の効果が

同時に得られます。

fig.Q1-

動かしたときの効果が異な

るものがあります。また、

このレバーによる効果は、

トーンごとに決まってお

り、変更することはできま

せん。

音の低域・中域・高域のレベルを調節する

(EQUALIZER)

RD-700 には、3 バンドのイコライザーが装備されています。

鍵 盤で演奏しよう

EQUALIZER[LOW]、[MID]、[HIGH]の各つまみで、それぞれ音の低

域、中域、高域のレベルを自由に調節できます。

fig.Q1-

1

EQUALIZER[ON/OFF]を押して、インジケーターを点灯

させます。

イコライザーがオンになります。

2

つまみで各音域のレベルを調節します。

3

44

つまみを−側に回すと各音域が弱くなり、+側に回すと各音域が強くなり

ます。

イコライザーをオフにするときは、EQUALIZER[ON/OFF]

を押して、インジケーターを消灯させます。

ピッチ・ベンド効果

モジュレーション効果

端子から出力される音全体

に効果がかかります。

音がひずむことがありま

す。その場合、PART

LEVEL スライダーなどで

パートごとの音量を下げる

か、エディット・モード、

System の Master Volume

の設定(P.66)で全体の音

量を下げてください。

定ができます。

多彩な機能を使って演奏しよう

パートや鍵域を指定してア

「アル

ペジオ演奏する鍵域を設定

する(Key Range)」

アルペジオを使った演奏

は、MIDI OUT 端子から外

部 MIDI 機器に送信するこ

ともできます。送信すると

きは、エディット・モー

ド、Arpeggio の Dest.Part

の設定を ALL にしてくだ

さい(P.80)。

エディット・モード、

工場出荷時の設定では、鍵

弾いた和音をアルペジオにする

([ARPEGGIO])

和音(コード)を弾くだけで、その構成音に従ってアルペジオ(分散和

音)演奏をすることができます。

fig.panel(手順図)

ルペジオ演奏することがで

きます。詳しくは、

1

2

1,3

[ARPEGGIO]を押して、インジケーターを点灯させます。

図のようにキーを押さえます。

fig.Q2-(RS Q-45)

CEG

C

C、E、G、E、C、E、G、E・・・の順番でアルペジオ演奏をします。

他のコードも弾いてみましょう。

CE EE

E

GG

盤を離すとアルペジオ演奏

が止まりますが、鍵盤を離

してもアルペジオを鳴らし

続けることができます

(P.83)。

多彩な機能を使って演奏しよう

3

もう一度[ARPEGGIO]を押して、インジケーターを消灯さ

せると、通常の演奏状態に戻ります。

Arpeggio の Arpeggio

Hold の設定(P.83)が

ON になっているとき

・[ARPEGGIO]のインジ

ケーターが点滅します。

・リズムを鳴らしながらア

ルペジオ演奏していると

き、リズムが止まると同

時にアルペジオ演奏が止

まります。

45

多彩な機能を使って演奏しよう

アルペジオのスタイルにつ

「アルペジオのし

かた(スタイル)を設定す

る(Style)」

(P.80)をご

覧ください。

トーン画面が表示されてい

るときに、CURSOR[ ]

を押すと、アルペジオ/リ

ズム画面が表示されます。

アルペジオ/リズム画面が

表示されているときに、

CURSOR[ ]を押すと、

トーン画面が表示されます。

「アルペジエーターの設定(Arpeggio)」

(P.79)をご覧ください。

アルペジオのスタイルを変える

アルペジオは、いろいろなジャンルに合わせて演奏のしかた(スタイル)

を選ぶことができます。

1

[ARPEGGIO]を押して、インジケーターを点灯させます。

2

トーン画面で、CURSOR[ ]を押して、アルペジオ/リズ

ム画面を表示させます。

fig.LCD(画面)

いては、

3

CURSOR[ ]でカーソルを「ARP」に移動します。

4

[INC/YES]/[DEC/NO]でスタイルを選びます。

アルペジオのスタイルが変わります。

多彩な機能を使って演奏しよう

5

鍵盤を弾いてみましょう。

6

もう一度[ARPEGGIO]を押して、インジケーターを消灯さ

せると、通常の演奏状態に戻ります。

アルペジオのテンポを変える

1

アルペジオ/リズム画面で、CURSOR[ ]を押して、

カーソルを画面上段のテンポ表示に移動させます。

2

[INC/YES]/[DEC/NO]でテンポを変えます。

鍵盤を弾くと、設定したテンポでアルペジオが演奏されます。

アルペジオのスタイルやテンポのほかにも、さまざまな設定を変えること

ができます。

46

詳しくは

リズムを鳴らす([RHYTHM])

ローカル・パートのリズム

リズムの始まりと終わり

に、イントロとエンディン

グのリズム・パターンを鳴

らすことができます。

詳しくは

「イントロ/エン

ディングのオン/オフを設

定する(Intro/Ending)」

PART SWITCH

「パターンを変える

(P.78)をご覧

ください。

エディット・モード、

RD-700 には、ジャズやロックなどさまざまな音楽ジャンルのドラム・パ

ターンを内蔵しています。このドラム・パターンのことを「リズム」とい

います。

リズムは、キー・モードがいずれの場合でも、独立してオン/オフするこ

とができます。リズムを鳴らしながらアルペジオ演奏など、いろいろな機

能と組み合わせて演奏することができます。

fig.panel

1,2,3

多彩な機能を使って演奏しよう

と MIDI TX パートのリズ

ムを同時に鳴らすと、両方

の演奏は同期します。

1

PART SWITCH[RHYTHM]を押して、インジケーターを点

灯させます。

リズムが鳴り始めます。

2

[RHYTHM]スライダーでリズムの音量を調節します。

3

もう一度[RHYTHM]を押して、インジケーターを消灯させ

ると、リズムが止まります。

リズムのエンディングが演奏される設定になっているとき(P.79)は、

エンディングが鳴ってからリズムが止まります。

また、この設定のとき、リズムが鳴っているときに、[RHYTHM]を素早

く2回押すと、エンディングを鳴らさずにリズムを止めることができま

す。

[RHYTHM]を押してもリ

ズムが鳴らないようにする

ことができます。詳しく

は、

多彩な機能を使って演奏しよう

Arpeggio の Arpeggio

Hold の設定(P.83)を

ON にすると、リズムを鳴

らしながらアルペジオ演奏

しているとき、リズムを止

めると、同時にアルペジオ

演奏も止まります。

47

多彩な機能を使って演奏しよう

リズムのパターンについて

「リズム・パターン一

覧」

(P.139)をご覧くだ

さい。

トーン画面が表示されてい

るときに、CURSOR[ ]

を押すと、アルペジオ/リ

ズム画面が表示されます。

アルペジオ/リズム画面が

表示されているときに、

CURSOR[ ]を押すと、

トーン画面が表示されます。

「リズムの設定 (Rhythm Pattern)」

(P.78)をご覧ください。

リズムのパターンを変える

リズムは、いろいろなジャンルに合わせて演奏のしかた(パターン)を選

ぶことができます。

1

PART SWITCH[RHYTHM]を押して、インジケーターを点

灯させます。

リズムが鳴り始めます。

2

トーン画面で、CURSOR[ ]を押して、アルペジオ/リズ

ム画面を表示させます。

fig.LCD(画面)

3

CURSOR[ ][ ]でカーソルを「RHY」に移動します。

多彩な機能を使って演奏しよう

4

[INC/YES]/[DEC/NO]でパターンを選びます。

リズムのパターンが変わります。

5

リズムを止めるときは、PART SWITCH[RHYTHM]を押し

て、インジケーターを消灯させます。

は

リズムのテンポを変える

1

アルペジオ/リズム画面で、CURSOR[ ]を押して、

カーソルを画面上段のテンポ表示に移動させます。

2

[INC/YES]/[DEC/NO]でテンポを変えます。

リズムが設定したテンポで鳴ります。

リズムのテンポやパターンのほかにも、さまざまな設定を変えることがで

きます。

詳しくは、

48

音に効果をかける(MULTI EFFECTS)

エフェクト・タイプについ

「エフェクト

/パラメーター一覧」

エディット・モード、

節できる設定は、選ばれて

いるエフェクトによって異

なります。詳しくは

「MFX

Control」

(P.73)をご覧く

ださい。

スプリットとレイヤーでマルチエフェクトを使うときは

RD-700 では、2 種類以上のマルチエフェクトを同時に使うことができま

「MFX Source、MFX Dest」

(P.73)をご覧ください。

「マルチエフェクトの設定をする」

(P.73)をご覧ください。

RD-700 では、コーラス(P.43)やリバーブ(P.43)のほかに「マルチ

エフェクト」をかけることができます。マルチエフェクトは、ディストー

ションやロータリーを始めとする 65 種類のエフェクト・タイプから選ぶ

ことができます。

工場出荷時の設定では、各トーンにあったエフェクトが設定されています。

fig.panel(手順図)

1,2,3

多彩な機能を使って演奏しよう

て、詳しくは

1

MULTI EFFECTS [ON/OFF]を押して、インジケーターを

点灯させます。

2

[CONTROL]つまみで、マルチエフェクトのかかり具合を調

節します。

3

マルチエフェクトをかけないときは、MULTI EFFECTS

[ON/OFF]を押して、インジケーターを消灯させます。

せん。そのために、どのマルチエフェクトの設定を使うかを選ぶ「MFX

Source」と、そのマルチエフェクトをどのパートにかけるかを選ぶ

「MFX Dest」という設定項目があります。したがって、スプリットとレイ

ヤーのときは、MFX Source や MFX Dest の設定によって、マルチエ

フェクトが効かないパートがありますのでご注意ください。

Tone Edit の MFX の設定

が「00 THROUGH」に

なっているトーンには効果

はかかりません(P.76)。

その場合、MULTI

EFFECTS[ON/OFF]の

インジケーターは点滅しま

す。

多彩な機能を使って演奏しよう

詳しくは

マルチエフェクトのタイプなどさまざまな設定を変えることができます。

詳しくは、

49

多彩な機能を使って演奏しよう

セットアップを呼び出す

トーン画面が表示されてい

るときに、CURSOR[ ]

を押すと、[SETUP]のイ

ンジケーターが点灯し、

セットアップ画面が表示さ

れます。

セットアップ画面が表示さ

れているときに、CURSOR

面に戻ります。

ただし、トーン画面で、い

ずれかのパートに「Tone

Wheel」を選んでいるとき

は、「トーン・ホイール画

面」が表示されます。

詳しくは

「オルガンの音作

りをシミュレートする

ド)」

(P.71)

をご覧くださ

い。

記憶させた設定を選ぶ([SETUP])

RD-700 のローカル・パート(P.27)や MIDI TX パート(P.27)のトー

ンやエフェクトなどの設定をまとめて「セットアップ」と呼びます。

気に入った設定や演奏する曲にあった設定をセットアップとして記憶して

おけば、演奏時にセットアップを切り替えるだけで、まとめて設定を切り

替えることができます。

セットアップは 100 個まで記憶することができます。

工場出荷時は、おすすめのセットアップが用意されています。

ここでは、実際にセットアップを呼び出してみましょう。

fig.panel

1

[SETUP]を押して、インジケーターを点灯させます。

多彩な機能を使って演奏しよう

次のようなセットアップ画面が表示されます。

fig.LCD(画面)

と、現在の設定は消えてし

まいます。気に入った設定

はあらかじめセットアップ

に記憶してください。セッ

トアップへの記憶のしかた

は、P.52 をご覧ください。

123

2

3

50

[NUM LOCK]ボタンを押して、インジケーターを点灯させ

ます。

[INC/YES]/[DEC/NO]または TONE SELECT ボタンで

呼び出すセットアップを選びます。

[INC/YES]/[DEC/NO]を押すと、次のような画面が表示され、しばら

くすると、セットアップ画面に戻ります。

TONE SELECT ボタンでセットアップ・ナンバーを入力したときは、画面は

変わりません。[ENTER]を押して、セットアップを確定してください。

fig.LCD

アップは、リズム(P.47)

を鳴らしてお楽しみくださ

い。

4

Intro/Ending の設定

[NUM

LOCK]せずにセットアップを選ぶ

TONE SELECT ボタンを使うと、セットアップを 10 単位で指定すること

ができます。

1.

[SETUP]を押して、インジケーターを点灯させます。

このとき、[NUM LOCK]はオフにしてください。

2.

TONE SELECT ボタンでセットアップ・ナンバーを指定します。

セットアップは次のように TONE SELECT ボタンに割り当てられます。

fig.

3.

[INC/YES]/[DEC/NO]でセットアップを選びます。

[INC/YES]/[DEC/NO]を押すと、選んでいるセットアップ・ナン

バーを含む TONE SELECT ボタンが点滅し、次のような画面が表示さ

れます。

fig.LCD

4.

点滅している TONE SELECT ボタンを押すか、鍵盤を弾きます。

TONE SELECT ボタンが点灯し、選んだセットアップが確定します。

鍵盤を弾いてみましょう。

呼び出したセットアップの設定になります。

多彩な機能を使って演奏しよう

(P.79)が ON のセット

アップを選ぶと、

[RHYTHM]のインジケー

ターが点滅します。

[RHYTHM]を押すと、リ

ズムがイントロから始まり

ます。

001

011

021

031

041

051

061

071

080

081

:

:

090

セットアップ・

ナンバー

010

:

:

:

:

020

030

040

:

050

060

:

:

070

091

:

100

多彩な機能を使って演奏しよう

51

多彩な機能を使って演奏しよう

設定をセットアップに記憶する([WRITE])

セットアップの内容を変更すると、トーン画面やセットアップ画面のテン

ポ表示の右側に「*」マークがつきます。

変更した内容を新しいセットアップとして使うには、以下の操作でセット

アップに記憶してください。

また、セットアップの名前を変更することもできます。

RD-700 は、100 個のセットアップを記憶することができます。

fig.panel

12,4,8 3,6 359,10

1

[WRITE]を押して、インジケーターを点灯させます。

次のような画面が表示されます。

fig.LCD

多彩な機能を使って演奏しよう

2

CURSOR[ ]を押して、記憶先のセットアップ名にカー

ソルを移動します。

3

[INC/YES]/[DEC/NO]で記憶先のセットアップを選び

ます。

TONE SELECT ボタンでセットアップ・ナンバーを指定し、[ENTER]で

セットアップを選ぶこともできます。

新しいセットアップ名

記憶先

4

52

CURSOR [ ]を押して、新しいセットアップ名にカーソ

ルを移動します。

fig.LCD

5

画面に「Please keep on

6

多彩な機能を使って演奏しよう

CURSOR [ ]/[ ]を押して、文字を入力したい位置

にカーソルを動かします。