SYSMAC

Speicherprogrammierbare

Steuerung

CPM1A

Kurzübersicht

Spezifikation der Baugruppen 19

Installation und Verdrahtung 31.

Peripheriegeräte 59. . . . . . . . . . .

Testlauf und Fehlersuche 91. . .

Technisches Handbuch

W317–D1–2, Technisches Handbuch: SYSMAC CPM1A, 11.97

SYSMAC

Speicherprogrammierbare Steuerung

CPM1A

Technisches Handbuch

November 1997

I

E

Copyright by OMRON, Langenfeld, November 1997

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner

Form, wie z.B Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche

Genehmigung der Firma OMRON, Langenfeld, reproduziert, vervielfältigt oder

veröffentlicht werden.

Änderungen vorbehalten.

II

Vorwort

Das vorliegende Technische Handbuch der CPM1A erläutert die Systemkonfiguration, Installationsvorgänge sowie den Umgang mit der Programmierkonsole.

Lesen Sie dieses Handbuch vor Inbetriebnahme der SPS, um sich mit der

CPM1A vertraut zu machen.

Die CPM1A ist eine kompakte, hochleistungsfähige Speicherprogrammierbare

Steuerung (SPS). Zwei Handbücher stehen zur Verfügung:

CPM1A Technisches Handbuch (vorliegendes Handbuch und

CQM1/CPM1/CPM1A/SRM1

Das

CQM1/CPM1/CPM1A/SRM1

lierte Beschreibung der CPM1A–Programmierfunktionen.

Um die Arbeit mit diesem Handbuch für Sie besonders effizient zu gestalten,

beachten Sie bitte folgendes:

• Das Gesamt–Inhaltsverzeichnis finden Sie im direkten Anschluß an das Vorwort.

• Schenken Sie diesen Sicherheitshinweisen unbedingt Beachtung, da es anderfalls sowohl zu Schäden am Produkt als auch zu Personenschäden kommen kann.

Gefahr Ein Nichtbeachten hat mit hoher Wahrscheinlichkeit den Tod oder schwere

!

Personenschäden zur Folge.

Bedienerhandbuch.

Bedienerhandbuch

(W228)

gibt eine detai-

Achtung Ein Nichtbeachten hat möglicherweise den Tod oder schwere

!

Personenschäden zur Folge.

Vorsicht Ein Nichtbeachten kann zu leichten bis mittelschweren Personenschäden,

!

Sachschäden oder Betriebsstörungen führen.

Hinweis Gibt besondere Hinweise für den effizienten und sachgerechten Umgang mit

dem Produkt.

1, 2, 3...

1. Unterteilt Handlungsabläufe in einzelne Schritte, beinhaltet Checklisten

usw.

III

Inhaltsverzeichnis

Vorsichtsmaßnahmen 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Zielgruppe 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Generelle Vorsichtsmaßnahmen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Sicherheitsvorkehrungen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Betriebsumgebungs–Sicherheitsvorkehrungen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 1 – Einführung 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1 Merkmale und Funktionen der CPM1A 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1-1 Merkmale der CPM1A 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1-2 E/A–Bitzuweisung 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1-3 CPM1A–Funktionen 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2 Systemkonfiguration 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-1 CPU– und Erweiterungs–E/A–Baugruppen–Konfiguration 14. . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-2 Host–Link–Kommunikation 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-3 1:1 CPU–Link 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-4 NT–Link–Kommunikation 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-5 Anschlüsse der Peripheriegeräte 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 2 – Spezifikation der Baugruppen 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1 Leistungsmerkmale 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-1 Allgemeine Merkmale 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-2 Technische Daten 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-3 E/A Spezifikationen 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2 Beschreibung der Baugruppen 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-1 CPU–Baugruppen 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-2 Erweiterungs–E/A–Baugruppe 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-3 Kommunikationsadapter 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 3 – Installation und Verdrahtung 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1 Vorsichtsmaßnahmen 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1-1 Verdrahtung der Spannungsversorgung 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1-2 Sicherheitstrennschalter 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1-3 Versorgungsspannung 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1-4 CPM1A Spannungsunterbrechungen 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2 Installationsort 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2-1 Umgebungsbedingungen 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2-2 Schalttafel/Schaltschrank–Installation 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-3 Installion der CPM1A 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-3-1 Anordnung der CPM1A 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-3-2 Installation der CPM1A 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-3-3 Anschluß einer Erweiterungs–E/A–Baugruppe 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V

3-4 Verdrahtung und Anschlüsse 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen bei der Verdrahtung 39. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-2 Erdungsverdrahtung 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-3 Verdrahtung der Spannungsversorgung 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-4 Eingangsverdrahtung 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-5 Ausgangsverdrahtung 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-6 Peripheriegeräte–Anschluß 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-7 Host–Link–Anschluß 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-8 1:1–CPU–Link 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-9 NT–Link–Anschluß 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 4 – Peripheriegeräte 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-1 Programmierkonsolenbetrieb 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-1-1 Kompatible Programmierkonsole 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-1-2 Anschluß der Programmierkonsole 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-1-3 Ändern der CPM1A–Betriebsart 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2 Programmierkonsolen–Funktion 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-1 Übersicht 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-2 Löschen des Speichers 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-3 Anzeigen/Löschen der Fehlermeldungen 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-4 Summton 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-5 Setzen und Anzeigen von Programmspeicher–Adressen 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-6 Befehls–Suche 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-7 Operanden–Bit–Suche 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-8 Einfügen und Löschen von Befehlen 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-9 Eingabe oder Editieren eines Programms 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-10 Überprüfen des Programms 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-11 Bit–/Wort–Überwachung 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-12 Flankenerkennungsüberwachung 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-13 Binärdaten–Überwachung 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-14 3-Wort Überwachung 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-15 Dezimale Überwachung mit Vorzeichen 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-16 Dezimale Überwachung ohne Vorzeichen 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-17 3-Wort–Datenänderung 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-18 Ändern der Zeitgeber/Zähler–Sollwerte 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-19 Hexadezimal–/BCD–Datenänderung 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-20 Binärdaten–Änderung 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-21 Dezimale Datenänderung mit Vorzeichen 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-22 Dezimale Datenänderung ohne Vorzeichen 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-23 Zwangssetzen, Zwangsrücksetzen 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-24 Aufheben der Zwangssetzungen/Zwangsrücksetzungen 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-25 Hex-ASCII Anzeigeumschaltung 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2-26 Zykluszeitanzeige 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3 Programmierbeispiel 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3-1 Vorbereitende Maßnahmen 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3-2 Beispiel–Programm 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3-3 Programmieren 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3-4 Programmüberprüfung 89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3-5 Test–Lauf in der MONITOR–Betriebsart 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI

Kapitel 5 – Testlauf und Fehlersuche 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-1 Systemüberprüfung und Testlauf 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-1-1 Systemüberprüfung 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-1-2 CPM1A Test–Lauf 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-1-3 Flash–Speicher–Vorsichtsmaßnahmen 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-2 Verarbeitungsablauf der CPM1A 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-3 Selbstdiagnose–Funktion 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-3-1 Geringfügige Fehler 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-3-2 Schwerwiegende Fehler 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-3-3 Fehlersuche 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-3-4 Anwenderdefinierte Fehler 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-4 Programmierkonsolen–Fehlermeldungen 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-5 Fehlersuche 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-6 Ablaufdiagramm für Fehlerbehebung 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-7 Wartung 106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-8 Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anhang A 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Standard–Baugruppen 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anhang B 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abmessungen 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Kapitel beschreibt grundlegende Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Speicherprogrammierbaren Steuerungen

(SPS) oder verwandten Geräten.

Diese Informationen sind sehr wichtig für eine sichere und zuverlässige Anwendung.

Lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen.

1 Zielgruppe 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Generelle Vorsichtsmaßnahmen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Sicherheitsvorkehrungen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Betriebsumgebungs–Sicherheitsvorkehrungen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Sicherheitsvorkehrungen

1 Zielgruppe

Dieses Handbuch ist zum Gebrauch für die nachfolgenden skizzierten Personengruppen bestimmt, der darüberhinaus über Kenntnisse auf dem Gebiet

elektrischer Systeme verfügen sollte (Elektroingenieure):

• Personen, deren Aufgabengebiet die Installation von FA–Systemen ist.

• Personen, deren Aufgabengebiet der Entwurf von FA–Systemen ist.

• Personen, deren Aufgabengebiet der Betrieb und die Überwachung von

FA–Systemen ist.

2 Generelle Vorsichtsmaßnahmen

Der Anwender darf das Produkt nur entsprechend den in diesem Handbuch

niedergelegten Vorgaben einsetzen.

Stellen Sie sicher, daß die Nennleistungen und Betriebsmerkmale des Produkts den Anforderungen der Systeme, Maschinen oder Anlagen genügen.

Die Systeme, Maschinen und Anlagen ihrerseits sollten mit Doppel–Sicherheitsmechanismen ausgestattet sein.

Vorliegendes Handbuch enthält Informationen über das Programmieren und

den Betrieb einer OMRON–SPS. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie mit dem Programmieren beginnen. Halten Sie das Handbuch zur weiteren Information bereit.

Achtung Die SPS und die SPS–Baugruppen dürfen nur für die im Handbuch

!

spezifizierten Zwecke und nur unter den spezifierten Vorgaben eingesetzt

werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anlage als solche eine Gefahr

für Leib und Leben von Personen in sich birgt. Setzen Sie sich mit der

nächsten OMRON–Niederlassung in Verbindung, wenn Sie die SPS in einem

der oben erwähnten Systeme einsetzen wollen.

3 Sicherheitsvorkehrungen

Achtung Versuchen Sie keinesfalls bei noch anliegender Spannung eine Baugruppe

!

auszutauschen. Elektrischem Schlag -ggf. mit Todesfolge– kann die Folge sein.

Achtung Berühren Sie keinesfalls irgendwelche Klemmen, solange Spannung anliegt.

!

Elektrischer Schlag –ggf. mit Todesfolge– kann die Folge sein.

4 Betriebsumgebungs–Sicherheitsvorkehrungen

Vor Betrieb des Steuerungssystems sollte bei Vorliegen einer der nachstehend beschriebenen Umstände abgesehen werden:

• direkte Sonneneinstrahlung,

• Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit außerhalb der spezifi-

zierten Toleranzbereiche,

• Kondensation als Folge erheblicher Temperaturschwankungen,

• ätzende oder leicht entflammbare Gase

• Stäube (insbesondere Eisenstäube) oder Salze,

• Erschütterungen oder Vibrationen,

• Vorhandensein von Wasser, Öl oder Chemikalien.

• Führen Sie ausreichende Kontrollmessungen durch, wenn Sie auf die

nachfolgenden Umgebungsbedingungen treffen:

• elektrostatische oder andere Störungen,

• starke elektromagnetische Felder,

2

Sicherheitsvorkehrungen

• Auftreten von Radioaktivität,

• Nähe zu Netzleitungen.

Vorsicht Die Umgebungsbedingungen haben auf Lebensdauer und Zuverlässigkeit der

!

SPS einen erheblichen Einfluß. Unzureichende Umgebungsbedingungen können zu Fehlfunktion, Systemausfall und weiteren unvorhersehbaren Problemen im SPS–Betrieb führen. Stellen Sie sicher, daß die Umgebungsbedingungen sowohl bei der Installation als auch während des späteren Betriebs innerhalb der spezifizierten Toleranzbereiche liegen.

5 Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb

Beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen während des SPS–Betriebs.

Achtung Nichtbeachten der folgenden Sicherheitsmaßnahmen kann zu schweren und

!

schwersten Gesundheitsschäden führen.

• Erden Sie das System bei der Installation zum Schutz vor elektrischem

Schlag.

• Schalten Sie die Versorgungsspannung aus, bevor Sie eine der nachfolgend aufgezählten Handlungen vornehmen. Nichtbeachtung kann zur Erleidung eines elektrischen Schlages führen.

• Montage oder Austausch einer Baugruppe.

• Zusammenstellung der Baugruppen.

• Anschluß oder Entfernen von Kabeln und Verdrahtungen.

Vorsicht Führen Sie Online–Editieren nur aus, wenn Sie sicher sind, daß durch die da-

!

durch bedingte Verlängerung der Zykluszeit keine nachteiligen Folgen entstehen. Andernfalls können Eingangssignale nicht mehr gelesen werden.

Vorsicht Ziehen Sie die Schrauben der Klemmblöcke des AC–Netzteils mit dem in den

!

jeweiligen Handbücher angegebenen Drehmoment an. Gelockerte Schrauben

können zu Kurzschluß, Fehlfunktion oder Brand führen.

Vorsicht Benutzen Sie die Bits 08 bis 11 von DM 6601 nicht als Halte–Bit für das SPS–

!

Setup, falls die Spannungsversorgung für einen Zeitraum, der die Backup–Zykluszeit des integrierten Kondensators überschritten hat, unterbrochen wurde.

Gleiches gilt für die Bits 12 bis 15 von DM 6601 für das SPS Setup–Zwangssetzung–Halte–Bit (siehe Hinweis 1 und 2.)

Ist die CPM1A für einen langen Zeitraum ausgeschaltet, werden die über den

internen Kondensator gespeicherten Daten verloren gehen, auch wenn das

Halte–Bit und das Zwangssetzungs–Halte–Bit gesetzt sind. Die Daten nehmen zufällige Werte an.

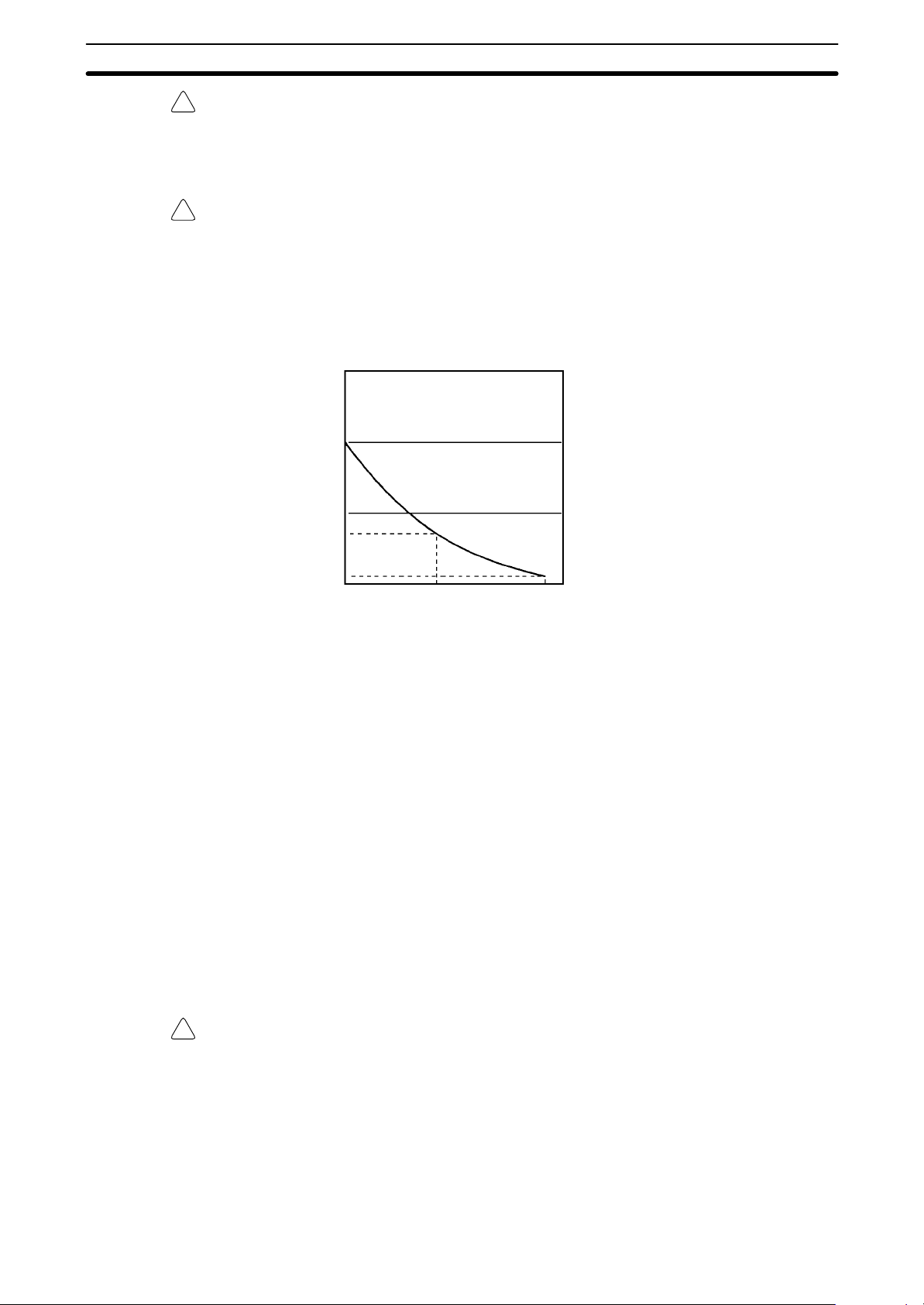

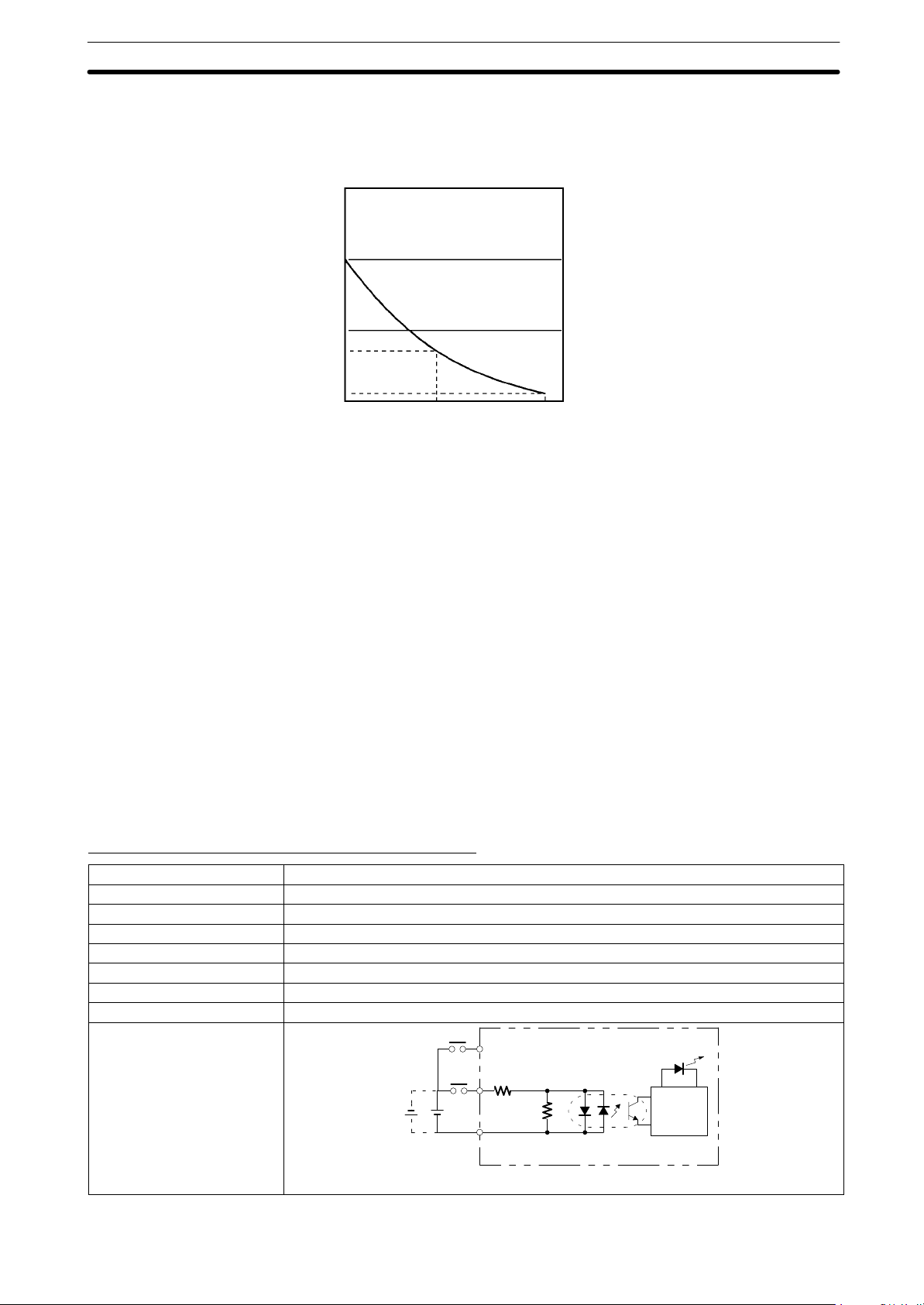

Hinweis 1. Die Backup–Zykluszeit des internen Kondensators variiert abhängig von

der Umgebungstemperatur. Für nähere Informationen siehe

Technische Daten

Umgebungstemperatur von 25°C.

2. Die Backup–Zykluszeit in diesem Handbuch bezieht sich auf einen internen

Kondensator, der vollständig aufgeladen wurde. An der CPU–Baugruppe

muß mindestens 15 Minuten Spannung angelegt sein, bevor von einer

vollständigen Aufladung des Kondensators ausgegangen werden kann.

. Die Backup–Zykluszeit beträgt ca. 20 Tage bei einer

Seite 21,

3

Sicherheitsvorkehrungen

Vorsicht Stellen Sie sicher, daß Sie den Speicher einer neugelieferten CPM1A lö-

!

Vorsicht Fügen Sie die CPM1A ausschließlich in ein System ein, daß keine zufälligen

!

schen. Wird der Speicher nicht gelöscht, hat der Inhalt der Speicherbereiche

Datenspeicher (DM), Haftmerker (HR), erweiterter Systemmerkerbereich (AR)

und Zähler (CNT) zufällige Werte.

Werte in den Speicherbereichen DM, HR, AR oder CNT als Folge zu langer

Versorgungsspannungunterbrechung aufweist.

• Ein in die CPU–Baugruppe integrierter Kondensator dient dazu, ein Backup

des Inhalts der Speicherbereiche DM, HR und AR durchzuführen. Die

Backup–Zykluszeit ist, wie durch den nachfolgenden Graph veranschaulicht, von der Umgebungstemperatur abhängig.

20

10

Backup–Zyklus (Tage)

7

1

25 40 80

Umgebungstemperatur (_C)

Überschreitet die Versorgungsspannungsunterbrechung die Backup–Zykluszeit, geht der Inhalt der Speicherbereiche DM, HR, AR und CNT verloren und

nimmt zufällige Werte an.

Ist der Inhalt des CPU–Programmspeicherbereichs verloren, wird, sobald die

CPM1A eingeschaltet wird, das im Flash–Speicher abgelegte Programm in

den CPU–Programmbereich zurückgelesen, während der Inhalt des Nur–Lesen–Speicherbereichs (DM 6144 bis DM 6599) und SPS–Setups (DM 6600

bis DM 6655) im Flash–Speicher gespeichert wird.

• Dabei ist zu beachten, daß, falls die Versorgungsspannung ausgeschaltet

wurde, ohne, daß die Betriebsart nach Durchführung der Änderungen im

DM–Speicherbereich (DM 6144 bis DM 6599) bzw. SPS–Setup (DM 6600

bis DM 6655) gewechselt wurde, die geänderten Daten nicht in den Flash–

Speicher gespeichert wurden. Wird also die Versorgungsspannung für länger als 20 Tage unterbrochen (bei 25_C), werden die geänderten Werte

(Inhalt des RAM–Speichers) verloren gehen bzw. zufällige Werte annehmen.

Die Änderungen können durch Umschalten der CPM1 in den RUN– oder MONITOR–Betrieb oder durch entsprechend zeitnahes Einschalten der CPM1A

gespeichert werden.

Vorsicht Nichtbeachtung der nachfolgenden Sicherheitsvorkehrungen kann zu Fehl-

!

funktionen oder Schäden an der SPS oder dem ganzen System führen.

• Legen Sie Spannung nur innerhalb der Toleranzwerte an.

• Nehmen Sie entsprechende Messungen vor, wenn Sie Grund zu der An-

nahme haben, daß die Versorgungsspannung instabil ist.

• Setzen Sie Schalter und Sicherungen ein, um Kurzschlüsse in der externen

Verdrahtung zu verhindern.

• Legen Sie keine Spannungsversorgung an, deren Leistung höher ist als die

Nennspannung der Eingangs–Baugruppen.

4

Sicherheitsvorkehrungen

• Legen Sie keine Spannungsversorgung an, deren Leistung höher ist als die

max. Schaltkapazität der Ausgangs–Baugruppen.

• Trennen Sie die LG–Klemme vom Netz, bevor Sie den Spannungstest

durchführen.

• Trennen Sie die SPS von der Netzleitung, wenn Sie eine der folgenden Arbeiten durchführen wollen:

• Ein– oder Ausbau von E/A–Baugruppen, CPU–Baugruppen, Speichermo-

dulen oder anderen Baugruppen,

• Aneinanderfügen von Baugruppen,

• Setzen von DIP– oder Drehschaltern,

• Anschluß von Leitungen oder Kabeln,

• Anschluß oder Entfernen von Steckern.

• Nehmen Sie davon Abstand Baugruppen zu zerlegen oder zu verändern.

Versuchen Sie nicht, Baugruppen selbst zu reparieren.

• Stellen Sie sicher, daß alle Schrauben, Klemmen und Kabelstecker mit

dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen sind.

• Sind Baugruppen–Lüftungsschlitze mit Staubschutzklebern versehen, sollten Sie diese solange dort belassen, bis alle Verdrahtungsarbeiten abgeschlossen sind. Der Aufkleber verhindert, daß Drahtabfälle in das Innere

der Baugruppe gelangen können.

• Entfernen Sie den Aufkleber vor Aufnahme des Betriebs, um eine ordnungsgemäße Wärmeableitung zu ermöglichen.

• Benutzen Sie für die Verdrahtung Kabelschuhe. Schließen Sie keine blanken, verdrillten Leitungen direkt an die Klemmen an.

• Überprüfen Sie die Verdrahtung sorgfälltig, bevor Sie Spannung anlegen.

• Überprüfen Sie Polarität und Richtungen, wenn Sie Klemmenblöcke oder

Stecker anschließen.

• Stellen Sie sicher, daß Klemmenblöcke, Speichermodule, Erweiterungskabel und andere Systemkomponenten mit Steckverbindungen beim Einbau

korrekt einrasten.

• Überprüfen Sie das von Ihnen erstellte Programm mehrfach, bevor Sie es

auf der SPS ablaufen lassen.

• Stellen Sie sicher, daß die Änderung der Betriebsart der SPS keine nachteiligen Folgen hat.

• Stellen Sie sicher, daß das Zwangssetzen und Zwangsrücksetzen des Relais–Kontakts keine nachteiligen Folgen hat.

• Stellen Sie sicher, daß das Setzen von Sollwerten keine nachteiligen Folgen hat.

• Stellen Sie sicher, daß nach Austausch einer CPU–Baugruppe der Betrieb

erst nach Rücksicherung des Datenspeicher–Backups wieder aufgenommen wird.

• Ziehen Sie nicht an Leitungen, biegen Sie diese nicht in ungewöhnliche

Winkel oder befestigen daran schwere Gegenstände.

• Beachten Sie bei der Installation von Baugruppen immer die Vorgaben dieses Handbuches.

5

Sicherheitsvorkehrungen

Vorsicht Die nachfolgenden Sicherheitsmaßnahmen müssen befolgt werden, um die

!

grundsätzliche Betriebssicherheit zu gewährleisten.

• Der Kunde muß entsprechende Maßnahmen einleiten, um auch für den

Fall falscher, fehlender oder abnormer Signale, bedingt durch unterbrochene Signalleitungen bzw. vorübergehende Spannungsunterbrechung, die

Sicherheit zu gewährleisten.

• Verriegelungs– und Begrenzungschaltungen oder ähnliche Sicherheitsmaßnahmen müssen vom Kunden für die externen Schaltungen (also nicht

innerhalb der SPS) installiert werden.

6

Dieses Kapitel beschreibt die Merkmale, Funktionen und Systemkonfigurationen der CPM1A.

1-1 Merkmale und Funktionen der CPM1A 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1-1 Merkmale der CPM1A 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1-2 E/A–Bitzuweisung 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1-3 CPM1A–Funktionen 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2 Systemkonfiguration 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-1 CPU– und Erweiterungs–E/A–Baugruppen–Konfiguration 14. . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-2 Host–Link–Kommunikation 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-3 1:1 CPU–Link 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-4 NT–Link–Kommunikation 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2-5 Anschlüsse der Peripheriegeräte 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 1

Einführung

7

Merkmale und Funktionen der CPM1A Kapitel 1-1

1-1 Merkmale und Funktionen der CPM1A

1-1-1 Merkmale der CPM1A

Kompaktbauweise Die CPM1 ist eine in Kompakt–Bauweise konstruierte SPS mit entweder 10,

20, 30 oder 40 integrierten Ein–/Ausgängen. Drei Typen mit unterschiedlichen

Ausgangsbeschaltungen sind verfügbar: mit Relaisausgängen und mit

NPN–/PNP–Transistorausgängen.

Zusätzliche E/A–Kapazität

CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D

(10 Ein–/Ausgängen)

CPM1A-30CDR-j/30CDT-D/30CDT1-D

(30 Ein–/Ausgängen)

Bis zu drei Erweiterungs–E/A–Baugruppen mit jeweils 20 Ein–/Ausgängen

CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/20CDT1-D

(20 Ein–/Ausgängen)

CPM1A-40CDR-j/40CDT-D/40CDT1-D

(40 Ein–/Ausgängen)

können an die CPU–Baugruppen CPM1A-30CDR-j/30CDT-D/30CDT1-D

oder CPM1A-40CDR-j/40CDT-D/40CDT1-D angeschlossen werden. Das

System kann somit bis auf max. 100 E/A ausgebaut werden.

Eingangsfilter–Funktion Die CPM1A ist mit einer Filterfunktion zur Unterdrückung von Störungen im

Eingangssignal ausgerüstet. Die Eingangszeitkonstante kann auf folgende

Werte eingestellt werden: 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms oder

128 ms.

Flash–Speicher Der Flash–Speicher benötigt keine separate Batterie.

Eingangs–Interrupts Bei der CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D können 2 Eingänge über das

Setup als Interrupt–Eingänge definiert werden; bei der CPM1A-20CDR-j/

20CDT-D/20CDT1-D, CPM1A-30CDR-j/ 30CDT-D/30CDT1-D und der

CPM1A-40CDR-j/40CDT-D/40CDT1-D können 4 Eingänge als Interrupt–Eingänge definiert werden. Zusätzlich zu normalen Eingangs–Interrupts verfügt

die CPM1A über eine Zähl–Betriebsart, die es ermöglicht, schnelle Eingangssignale zu zählen und Interrupts bei festen Zählwerten auszulösen.

Impuls–Speicherung Die Impuls–Speicherungs–Eingänge können Eingangssignale mit einer Puls-

weite von 0,2 ms, unabhängig von der Zykluszeit, erkennen. Impuls–Speicherungs–Eingänge und Interrupt–Eingänge verwenden die gleichen Eingangs–

Klemmen.

Intervall–Zeitgeber Die CPM1A verfügt über einen Intervall–Zeitgeber, der auf Werte zwischen

0,5 und 319.968 ms eingestellt werden kann. Der Zeitgeber kann entweder

einen einzelnen Interrupt (Monoflop–Betrieb) auslösen oder einen kontinuierlichen Interrupt (Periodischer Interrupt–Betrieb) wiederholen.

Schneller Zähler Die CPM1A verfügt über einen schnellen Zähler, der im Inkremental– oder

Aufwärts/Abwärts–Betrieb verwendet werden kann. Der schnelle Zähler kann

mit Eingangs–Interrupts kombiniert werden, um eine Bereichs–Vergleichs–

oder Sollwert–Steuerung durchzuführen, die nicht von der Zykluszeit der SPS

beeinflußt wird.

8

E/A–Baugruppen

Merkmale und Funktionen der CPM1A Kapitel 1-1

Puls–Ausgangsfunktion Verfügt die CPM1A über Transistorausgänge, können über die Puls–Aus-

gangsfunktion Impulse von 20 Hz bis 2 kHz (1–phasiger Ausgang) ausgegeben werden.

Einstell–Funktion Die CPM1A–SPS verfügt über 2 Analog–Regler zur manuellen Einstellung.

Host–Link–Kommunikation Die CPM1A kann über die Peripherie–Geräte–Schnittstelle an einen Indu-

strie–PC oder ein NT–Bedienterminal angekoppelt werden.

Für die 1:1–Kommunikation benötigen Sie einen RS–232C–Adapter und für

die 1:N–Kommunikation einen RS–422–Adapter.

1:1–CPU–Link Eine Datenverbindung kann mit einem Datenbereich einer anderen SPS

(CPM1A, CPM1, CQM1 oder C200Hj) erstellt werden.

Für den 1:1–CPU–Link–Kommunikation benötigen Sie einen RS–232C–Adapter.

NT–Link–Kommunikation Der direkte Zugriff auf die Speicherbereiche der CPM1A kann über ein NT–

Bedienterminal (mit NT–Link–Schnittstelle) realisiert werden. Sie benötigen

dazu einen RS–232C–Adapter.

Standard–Peripheriegeräte Für die CPM1A können die gleichen Programmierkonsolen und die gleiche

Programmiersoftware (SYSWIN) wie für die SPS der C200Hj–Serie, der

CQM1 und SRM1 verwendet werden.

Hinweis Die CPM1A mit Relaisausgängen entspricht nicht den EU–Richtlinien. Benut-

zen Sie innerhalb der EU die CPM1, die den CE–Kennzeichnungsanforderungen entspricht. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen

OMRON–Vertriebsbüro.

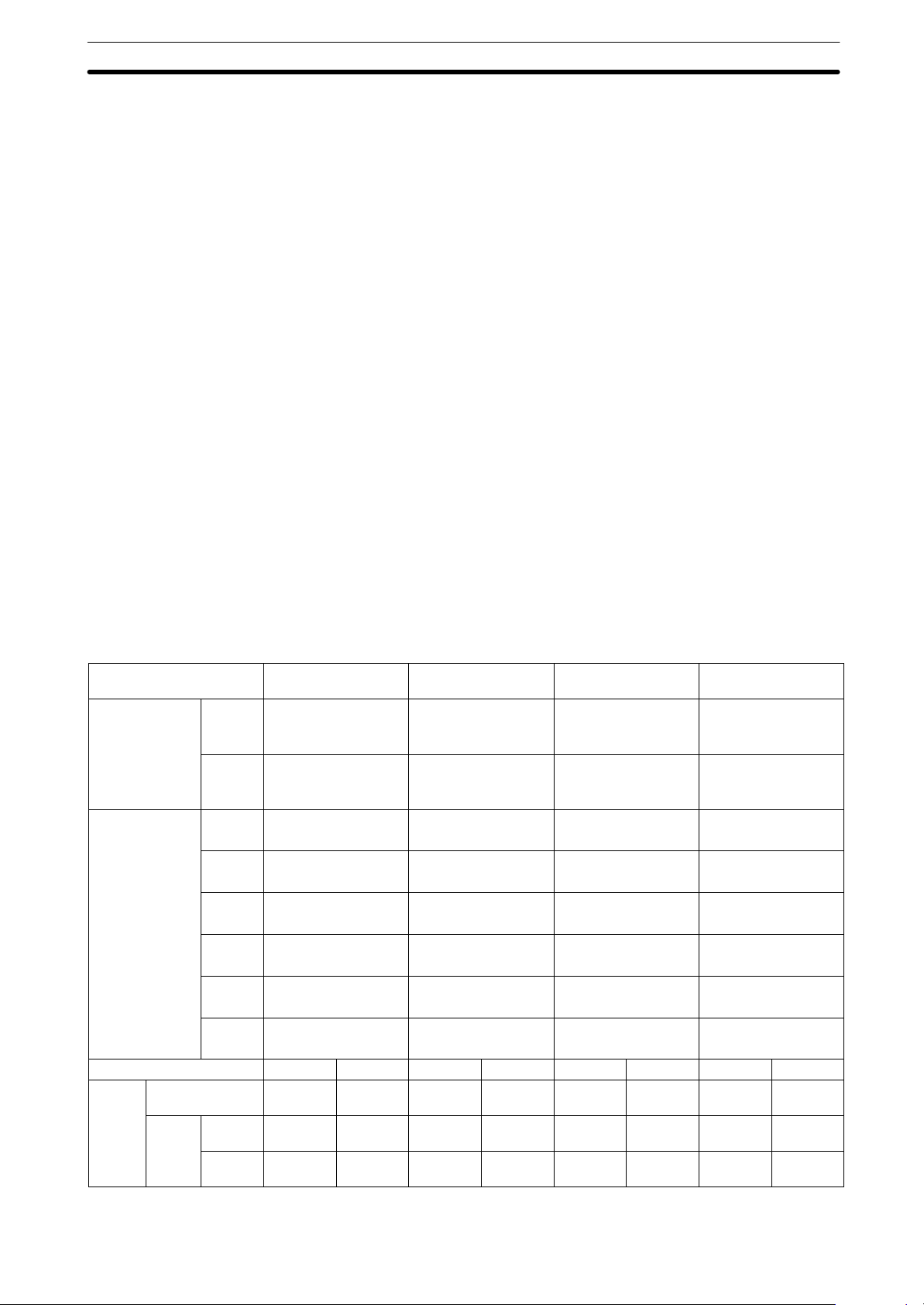

1-1-2 E/A–Bitzuweisung

In der folgenden Tabelle ist die IR–Bitzuweisung für die Ein–/Ausgänge der

CPU– und Erweiterungs–E/A–Baugruppen dargestellt.

Anzahl der E/A der CPU–

Baugruppe (gesamt)

CPU–

Baugruppen

CPM1A-20EDR

Erweiterungs–

–

Spannungsversorgung AC DC AC DC AC DC AC DC

Modell–

Nummer

Relaisausgang CPM1A-

Transistor

ausgänge

Ein–

gänge

Aus–

gänge

Ein–

gänge

pp

Aus–

gänge

Ein–

gänge

Aus–

gänge

Ein–

gänge

Aus–

gänge

NPN --- CPM1A-

PNP --- CPM1A-

10 20 30 40

6 Eingänge:

00000 bis 00005

4 Ausgänge:

01000 bis 01003

--- --- 12 Eingänge:

--- --- 8 Ausgänge:

--- --- 12 Eingänge:

--- --- 8 Ausgänge:

--- --- 12 Eingänge:

--- --- 8 Ausgänge:

10CDR-A

CPM1A10CDR-D

10CDT-D

10CDT1-D

12 Eingänge:

00000 bis 00011

8 Ausgänge:

01000 bis 01007

CPM1A20CDR-A

--- CPM1A-

--- CPM1A-

CPM1A20CDR-D

20CDT-D

20CDT1-D

18 Eingänge:

00000 bis 00011

00100 bis 00105

12 Ausgänge:

01000 bis 01007

01100 bis 01103

00200 bis 00211

01200 bis 01207

00300 bis 00311

01300 bis 01307

00400 bis 00411

01400 bis 01407

CPM1A30CDR-A

--- CPM1A-

--- CPM1A-

CPM1A30CDR-D

30CDT-D

30CDT1-D

24 Eingänge:

00000 bis 00011

00100 bis 00111

16 Ausgänge:

01000 bis 01007

01100 bis 01107

12 Eingänge:

00200 bis 00211

8 Ausgänge:

01200 bis 01207

12 Eingänge:

00300 bis 00311

8 Ausgänge:

01300 bis 01307

12 Eingänge:

00400 bis 00411

8 Ausgänge:

01400 bis 01407

CPM1A40CDR-A

--- CPM1A-

--- CPM1A-

CPM1A40CDR-D

40CDT-D

40CDT1-D

9

0000 b s 0 00

Merkmale und Funktionen der CPM1A Kapitel 1-1

1-1-3 CPM1A–Funktionen

Analog–Einstell–Funktion Über 2 Analog–Regler der CPM1A können manuell Zähler– und Zeitgeber-

werte eingestellt werden. Den entsprechenden Worten des IR–Bereiches werden automatisch Werte zwischen 0 und 200 (BCD) zugewiesen.

Stellen Sie die Regler mit einem Kreuzschlitz–Schraubendreher ein.

Analog–Regler 0

Analog–Regler 1

24

VDC

0.2 A

OUT

PUT

Die nachfolgende Tabelle zeigt an, welche IR–Bits den Analog–Reglern der

CPM1A–CPU–Baugruppe zugewiesen werden.

Regler Entsprechendes IR–Wort Einstell–Bereich (BCD)

Analog–Regler 0 IR 250

Analog–Regler 1 IR 251

0000 bis 0200

Eingangsfilter–Funktion Die Eingangszeit–Konstante für die externen Eingänge der CPM1A kann auf

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 oder 128 ms eingestellt werden. Das Vergrößern der Eingangszeit–Konstante führt zur weiteren Reduzierung von Eingangssignal–

Störungen.

Eingangssignal von bspw.

einem Grenztaster

Eingangs–

Bitstatus

t

t

[t ¢ Eingangszeitkonstante]

Eingangs–Interrupts Bei der CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D können 2 Eingänge als Inter-

rupt–Eingänge und bei den CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/20CDT1-D,

CPM1A-30CDR-j/ 30CDT-D/30CDT1-D und CPM1A-40CDR-j/40CDTD/40CDT1-D können 4 Eingänge als Interrupt–Eingänge definiert werden. Es

gibt zwei Betriebsarten für die Eingangs–Interrupts: Eingangs–Interrupt–Betriebsart und Zähl–Betriebsart.

10

1, 2, 3...

1. Wenn ein Interrupt in der Eingangs–Interrupt–Betriebsart auftritt, wird das

Hauptprogramm unterbrochen, und das Interruptprogramm wird sofort

ausgeführt, ohne Rücksicht auf die Zykluszeit.

2. In der Zähl–Betriebsart werden schnelle externe Eingangssignale gezählt

(bis zu einem1 kHz). Ein Interrupt wird dann ausgelöst, wenn der vorgegebene Sollwert ereicht wird. Dann wird das Hauptprogramm unterbrochen

und das Interruptprogramm ausgeführt. Der Sollwert kann auf einen Wert

zwischen 0 und 65.535 eingestellt werden.

0,3 s

0, s

Merkmale und Funktionen der CPM1A Kapitel 1-1

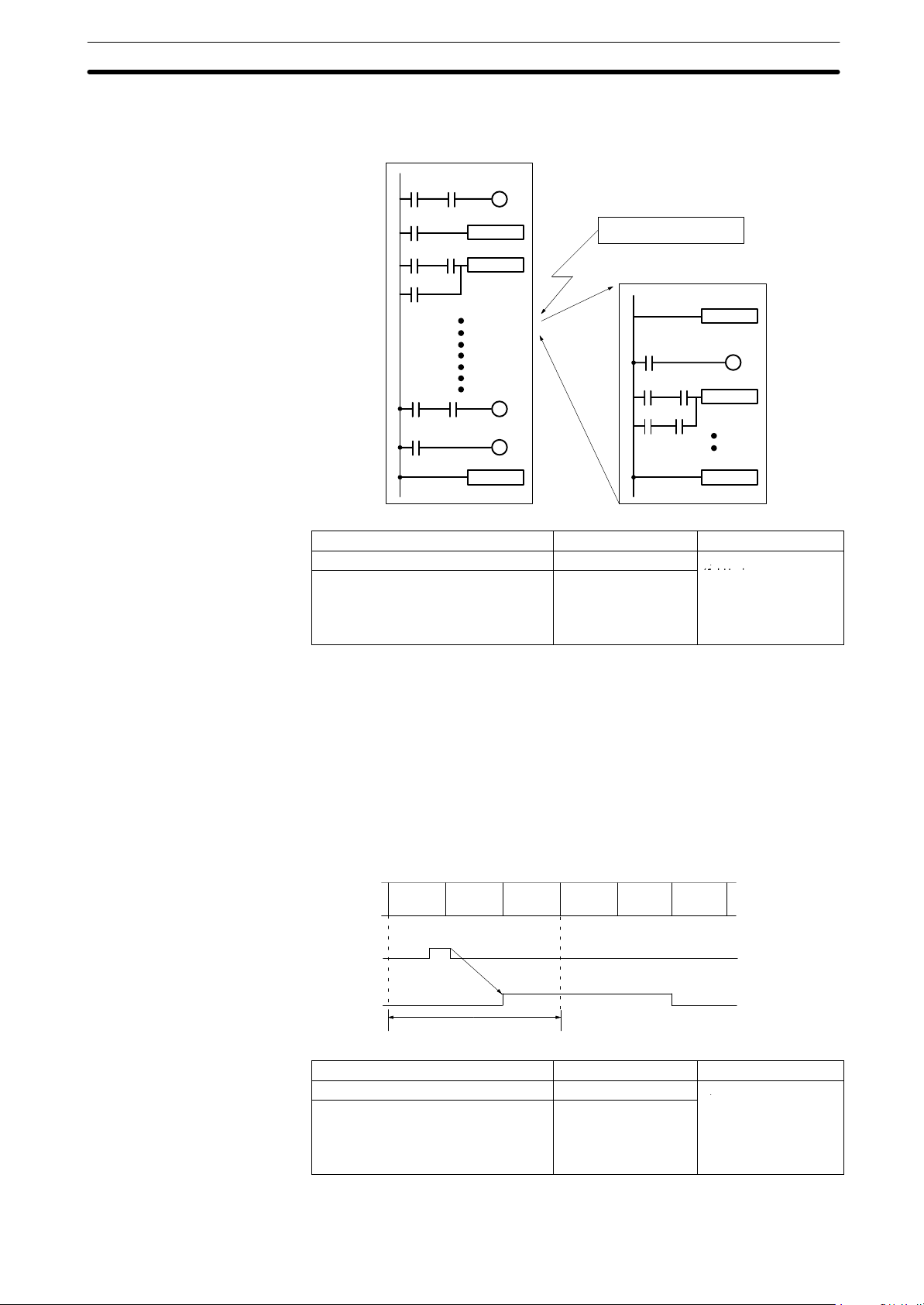

Das folgende Diagramm zeigt den Programmablauf an, wenn ein Interrupt

auftritt.

Hauptprogramm

MOV

ADD

END

CPU–Baugruppe Eingangs–Bits Ansprechzeit

CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D IR 00003 bis IR 00004

CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/

20CDT1-D/30CDR-j/

30CDT-D/30CDT1-D/

40CDR-j/40CDT-D/

40CDT1-D

IR 00003 bis IR 00006

Eingangsinterrupt

Interruptprogramm

SBN00

MOV

RET

0,3 ms

(1 kHz in

Zähler–Betriebsart)

Hinweis Die Eingangsbits IR 00003 bis IR00006 können auch als normale Eingänge

benutzt werden.

Impuls–Speicherungs–

Eingänge

Die CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D verfügt über 2 und die

CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/20CDT1-D, CPM1A- 30CDR-j/30CDTD/30CDT1-D und CPM1A-40CDR-j/40CDT-D/40CDT1-D über 4 Impulsspeicherungs–Eingänge. (Für die Interrupt–Eingänge und die Impulsspeicherungs–Eingänge werden die gleichen Klemmen benutzt.)

Impulsspeicherungs–Eingänge haben einen internen Puffer, so daß Eingangssignale mit einer Pulsbreite von min. 0,2 ms innerhalb eines Zyklus erkannt

werden.

Über

wachung

Eingangs

signal

(00003)

IR 00003

CPU–Baugruppe Eingangsbits Min. Pulsweite

CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D IR 00003 bis IR 00004

CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/

20CDT1-D/30CDR-j/

30CDT-D/30CDT1-D/

40CDR-j/40CDT-D/

40CDT1-D

Programm−

ausführung

Ein Zyklus

E/A−

Auffrischung

Über−

wachung

IR 00003 bis IR 00006

Programm−

ausführung

E/A−

Auffrischung

0,2 ms

11

Merkmale und Funktionen der CPM1A Kapitel 1-1

Intervall–Zeitgeber–

Funktion

(periodische Interrupts)

Die CPM1A ist mit einem Intervall–Zeitgeber ausgerüstet. Der Einstellbereich

reicht von 0,5...319.968 ms (in Schritten von 0,1 ms). Es können entweder

einzelne Interrupts oder mehrere periodische Interrupts ausgelöst werden.

Hauptprogramm

MOV

ADD

END

Time–out des

Intervall–Zeitgebers

Interrupt–Programm

SBN00

MOV

RET

Betriebsart Funktion

Monoflopbetrieb Generiert beim Auslösen des Zeitgebers einen einzelnen Interrupt.

Periodische

Interrupts

Generiert periodisch einen Interrupt.

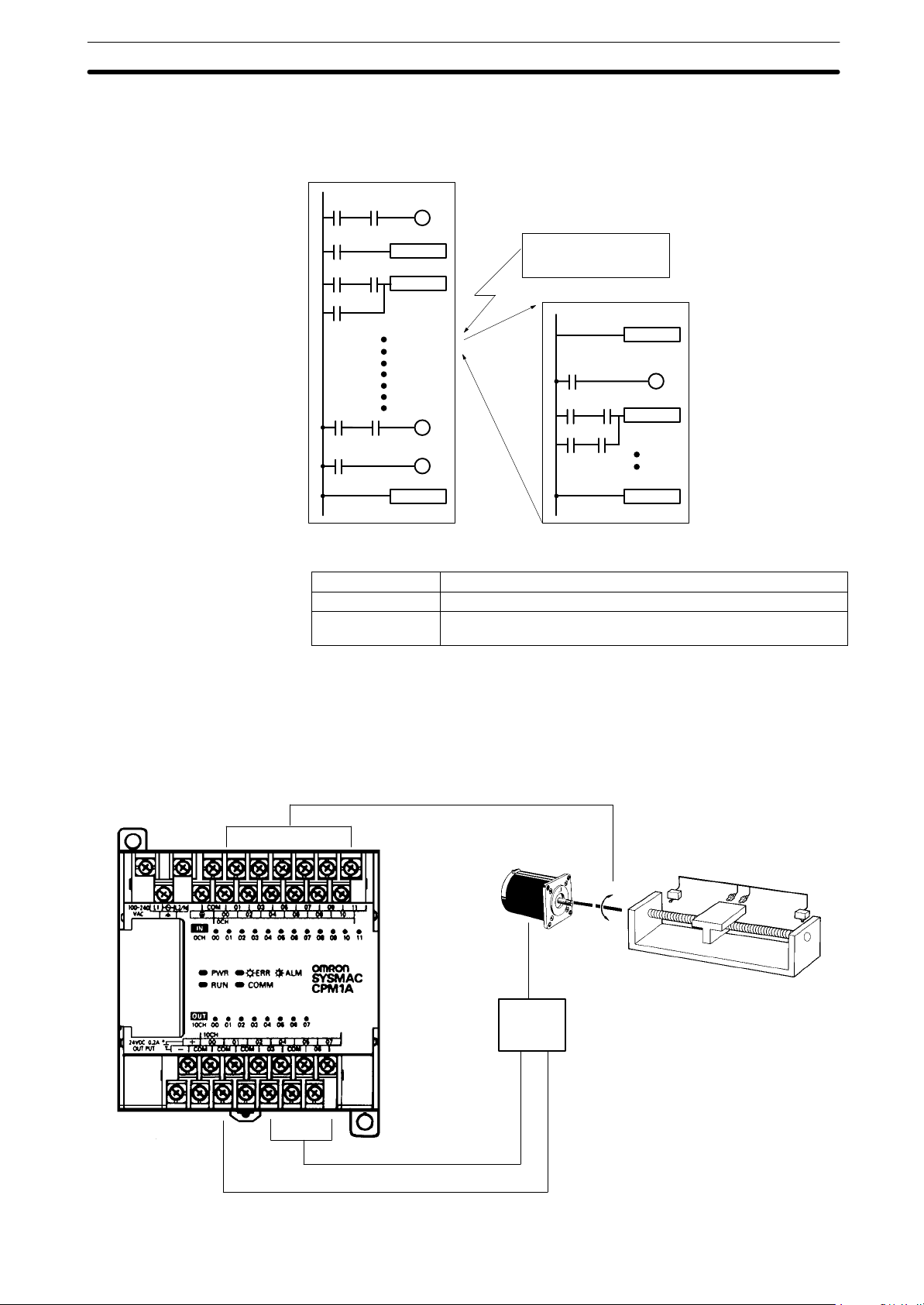

Puls–Ausgangsfunktion Über die CPM1A mit Transistorausgang können Ausgangssignale von 20 Hz

bis 2 kHz (1–phasiger Ausgang) ausgegeben werden. Der Schrittmotor wird

direkt von der CPU gesteuert.

Der Pulsausgang kann entweder durch einen Befehl (Continuous mode) oder

bei Erreichen eines aktuellen Pulswertes (1 bis 16.777.215) (Single mode)

zurückgesetzt werden.

Schrittmotor

Schrittmotor

Motor–

steuerung

Regeleingang

Puls–Ausgang

(1–phasiger Ausgang)

12

CW/CCW Regelausgang

Merkmale und Funktionen der CPM1A Kapitel 1-1

Schneller Zähler Die CPM1A verfügt über einen schnellen Zähler, der entweder im Inkremen-

tier– oder Aufwärts–/Abwärts–Betrieb arbeitet. Der schnelle Zähler kann mit

Interrupts kombiniert werden, um eine Bereichs–Vergleichs– oder Grenzwert–

Steuerung durchzuführen, die unabhängig von der Zykluszeit der SPS arbeitet.

Zähleingang

Reset–Eingang

00000

00001

00002

Magnetspule

Sensor Drehwinkelgeber

Motor–

Steuerung

Betriebsart Eingangsfunktionen Eingangs–

Aufwärts–/

Abwärts

Inkremental 00000: Zähleingang

00000: A-Phaseneingang

00001: B-Phaseneingang

00002: Z-Phaseneingang

00001: siehe Hinweis

00002: Reset–Eingang

beschaltung

Phasen–Differenz,

4 Eingänge

Individuelle

Eingänge

Hinweis Während des Inkrementier–Betriebes kann dieser Eingang (00001) als nor-

maler Eingang verwendet werden.

Zähl–

Frequenz

2,5 kHz –32767

5,0 kHz 0

Zähl–

bereich

bis

32767

bis

65535

Regelarten

Grenzwert–Steuerung:

Bis zu 16 Werte und Grenz–

Interrupt–Unterprogramm–Nummern

können gespeichert werden.

Bereichs–Vergleichs–Steuerung:

Bis zu 8 Einstellungen von oberen

Grenzwerten, unteren Grenzwerten und

Interrupt–Unterprogramm–

Nummern können gespeichert werden.

13

ade

gä ge

usgä ge

Spa u gs

A

e a sausga g

0

6gäge

usgä ge

0

gä ge

8 usgä ge

30

8gäge

usgä ge

0

gä ge

6 usgä ge

ade

gä ge

usgä ge

e a sausga g

Systemkonfiguration

1-2 Systemkonfiguration

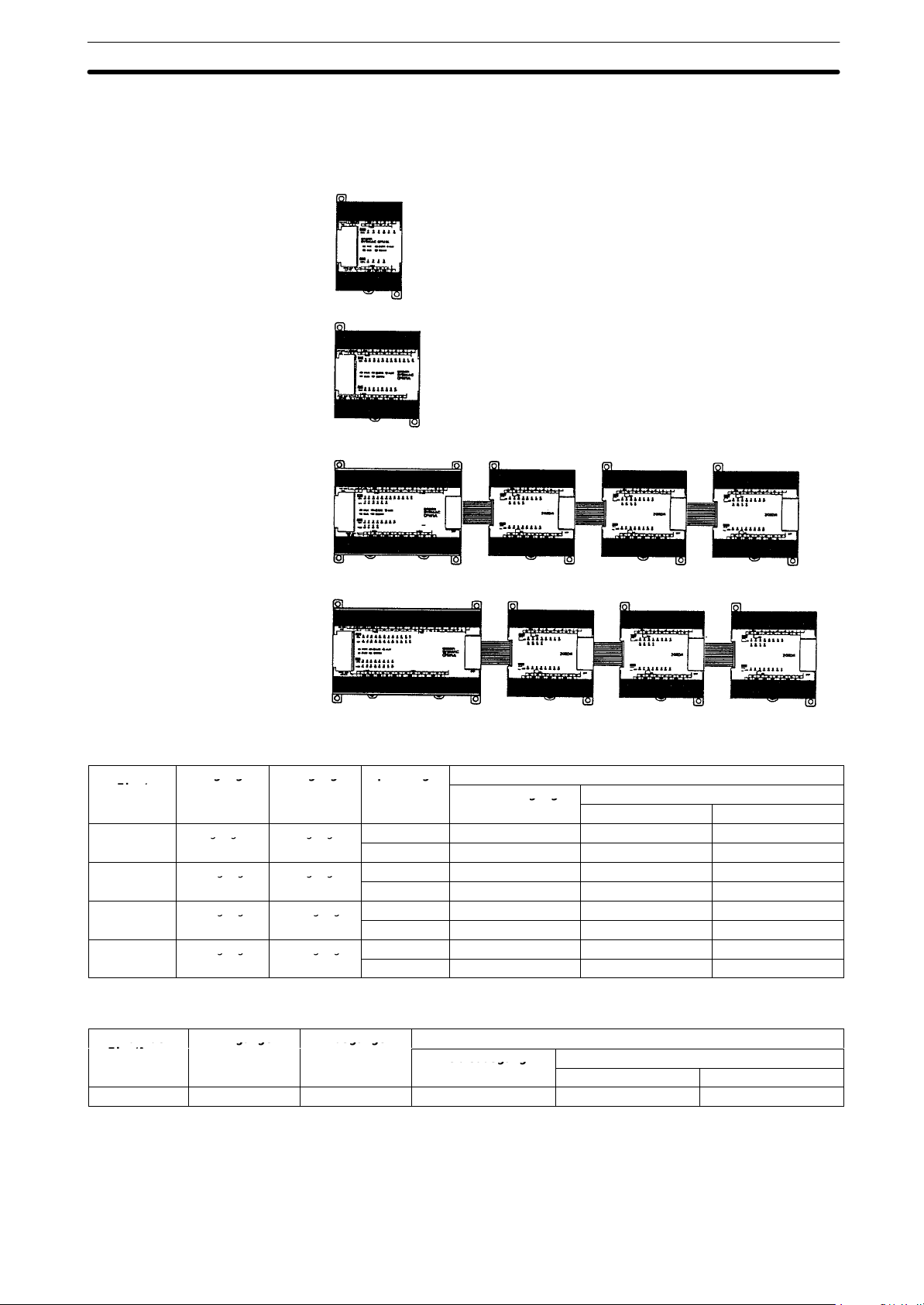

1-2-1 CPU– und Erweiterungs–E/A–Baugruppen–Konfiguration

CPM1A CPU–Baugruppen

Erweiterungs–E/A–Baugruppen

Kapitel 1-2

CPM1A CPU–Baugruppen

Anzahl der

Ein–/

usgänge

10 6 Eingänge 4 Ausgänge

20 12 Eingänge 8 Ausgänge

30 18 Eingänge 12 Ausgänge

40 24 Eingänge 16 Ausgänge

Eingänge Ausgänge Spannungs-

versorgung

AC CPM1A-10CDR-A --- --DC CPM1A-10CDR-D CPM1A-10CDT-D CPM1A-10CDT1-D

AC CPM1A-20CDR-A --- --DC CPM1A-20CDR-D CPM1A-20CDT-D CPM1A-20CDT1-D

AC CPM1A-30CDR-A --- --DC CPM1A-30CDR-D CPM1A-30CDT-D CPM1A-30CDT1-D

AC CPM1A-40CDR-A --- --DC CPM1A-40CDR-D CPM1A-40CDT-D CPM1A-40CDT1-D

Relaisausgang

Typ

Transistorausgang

NPN PNP

CPM1A Erweiterungs–E/A–Baugruppe

Anzahl der

Ein–/Aus–

gänge

20 12 Eingänge 8 Ausgänge CPM1A-20EDR CPM1A-20EDT CPM1A-20EDT1

Eingänge Ausgänge

Relaisausgang

Typ

Transistorausgang

NPN PNP

14

Systemkonfiguration

Kapitel 1-2

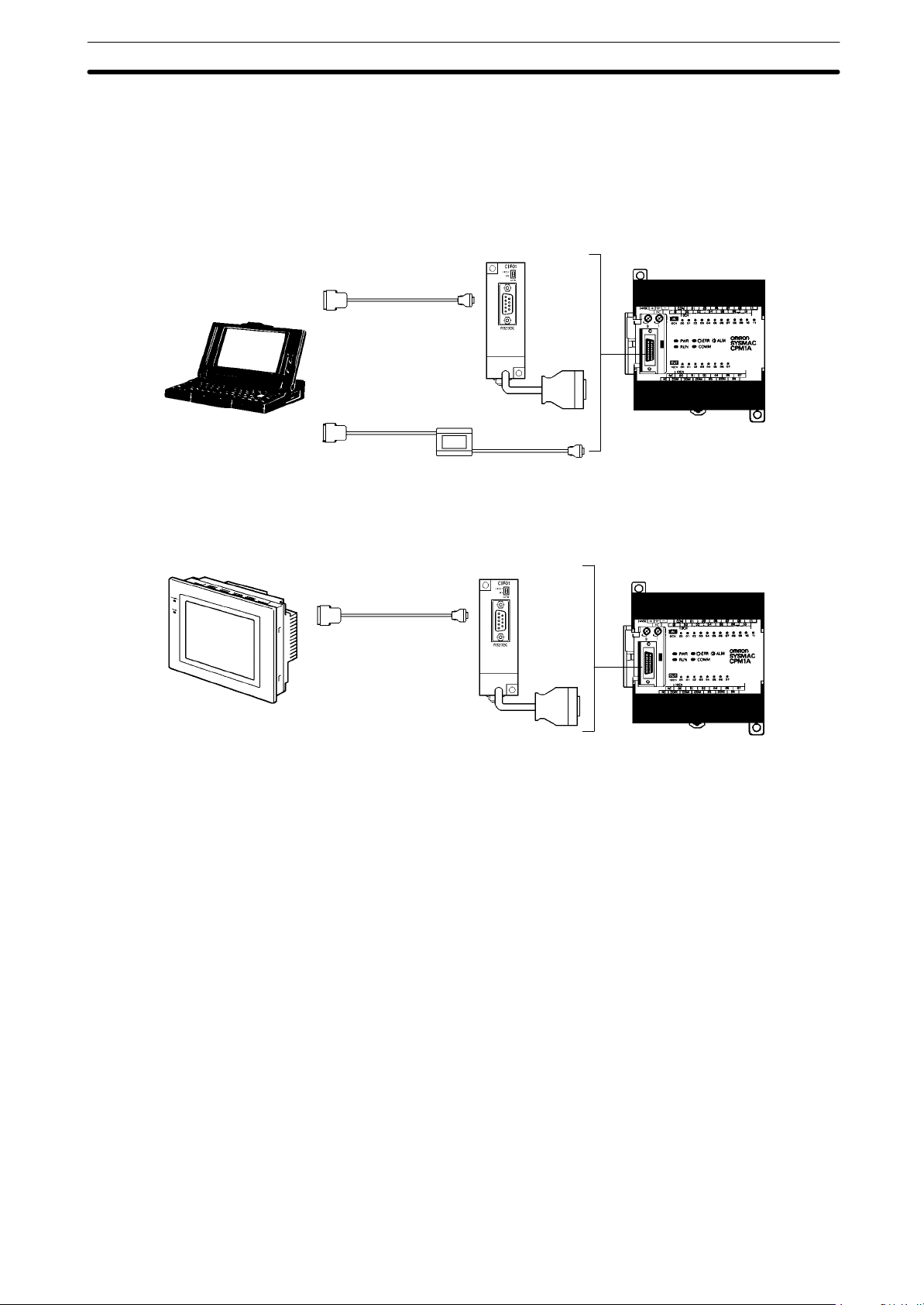

1-2-2 Host–Link–Kommunikation

Über die Host–Link–Kommunikation können bis zu 32 OMRON–SPS an einen

Hauptrechner angeschlossen werden. Sie benötigen dazu die Adapter

RS–232C bzw. RS–422.

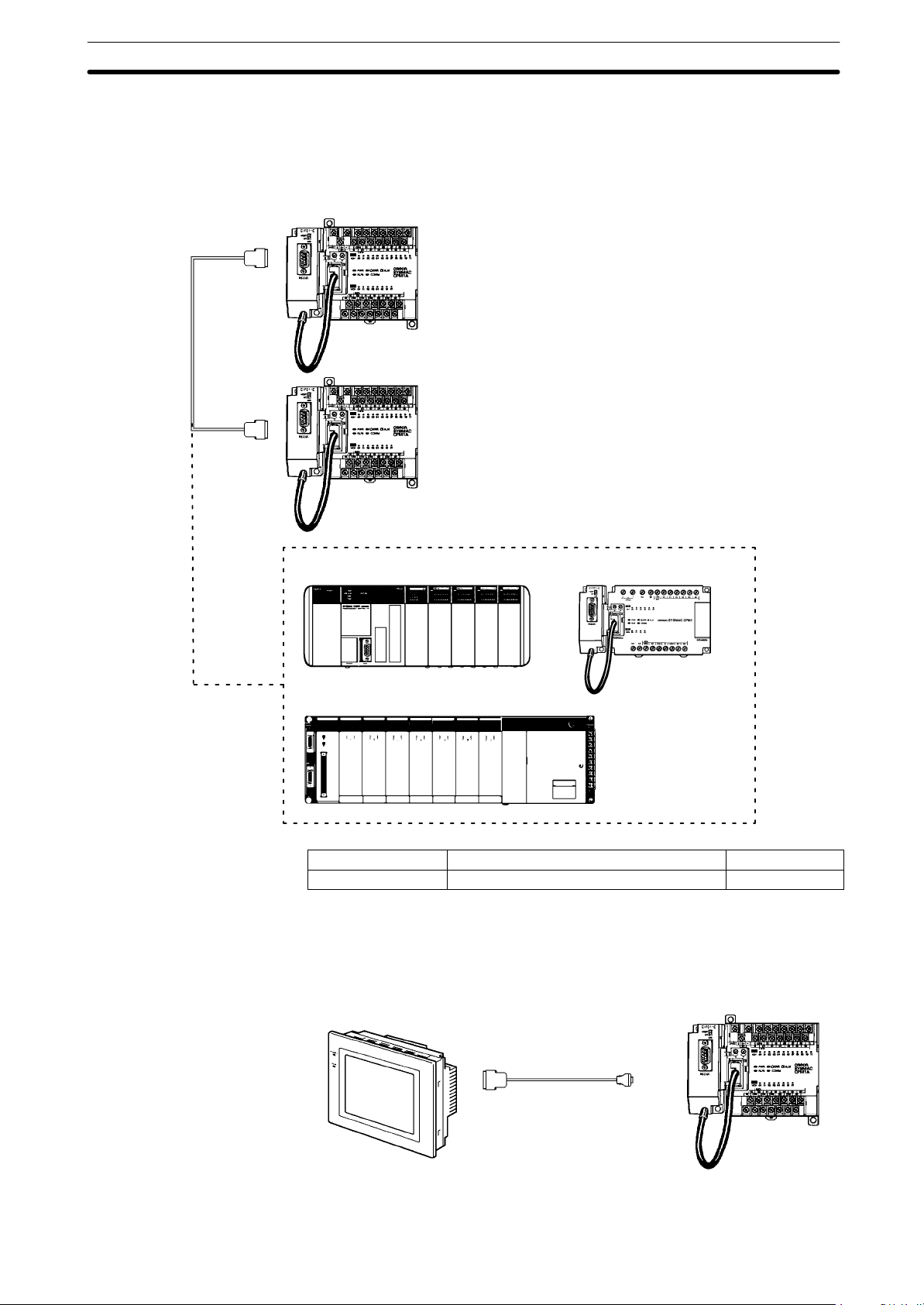

1:1–Kommunikation Die folgende Abbildung zeigt die möglichen Systemkomponenten für einen

1:1–Anschluß zwischen einer CPM1A und einem PC/AT.

PC/AT oder

kompatibel

NT–Bedienterminal

anschließen

NT–Bedienterminal

RS-232C Adapter

RS-232C–Kabel

CQM1-CIF02

CPM1A CPU–Baugruppe

Die folgende Abbildung zeigt die möglichen Systemkomponenten für den Anschluß zwischen einer CPM1A und einem NT–Bedienterminal.

RS-232C Adapter

RS-232C–Kabel

CPM1A CPU–Baugruppe

15

oeeau e eeSc see bee

Systemkonfiguration

Kapitel 1-2

1:N–Kommunikation Die folgende Abbildung zeigt die möglichen Systemkomponenten für den An-

schluß von bis zu 32 CPM1A und einem Host– PC

PC/AT oder kompatibel

3G2A9-AL004-E

Link Adapter

RS-232C–Kabel

RS-422–Kabel

RS-422

Adapter

CPM1A

CPU–Baugruppen

Die Kabellänge der RS–422 Schnittstellenkommunikation

darf max 500 m betragen.

OMRON CPM1A SPS

(max. 32 SPS)

Adapter und Kabel Die folgende Tabelle listet einige der Adapter und Kabel auf, die in der Host–

Link–Kommunikation verwendet werden.

Name Beschreibung Bestellnummer

RS-232C Adapter

RS-422 Adapter

Anschlußkabel

RS–323C

Link Adapter Datenkonvertierung zwischen RS–232C und

Konvertiert auf Peripherie–Schnittstellen–Ebene

Für den Anschluß an einen PC/AT

(Kabellänge 3,3 m)

RS–422

CPM1-CIF01

CPM1-CIF11

CQM1-CIF02

3G2A9-AL004-E

16

Systemkonfiguration

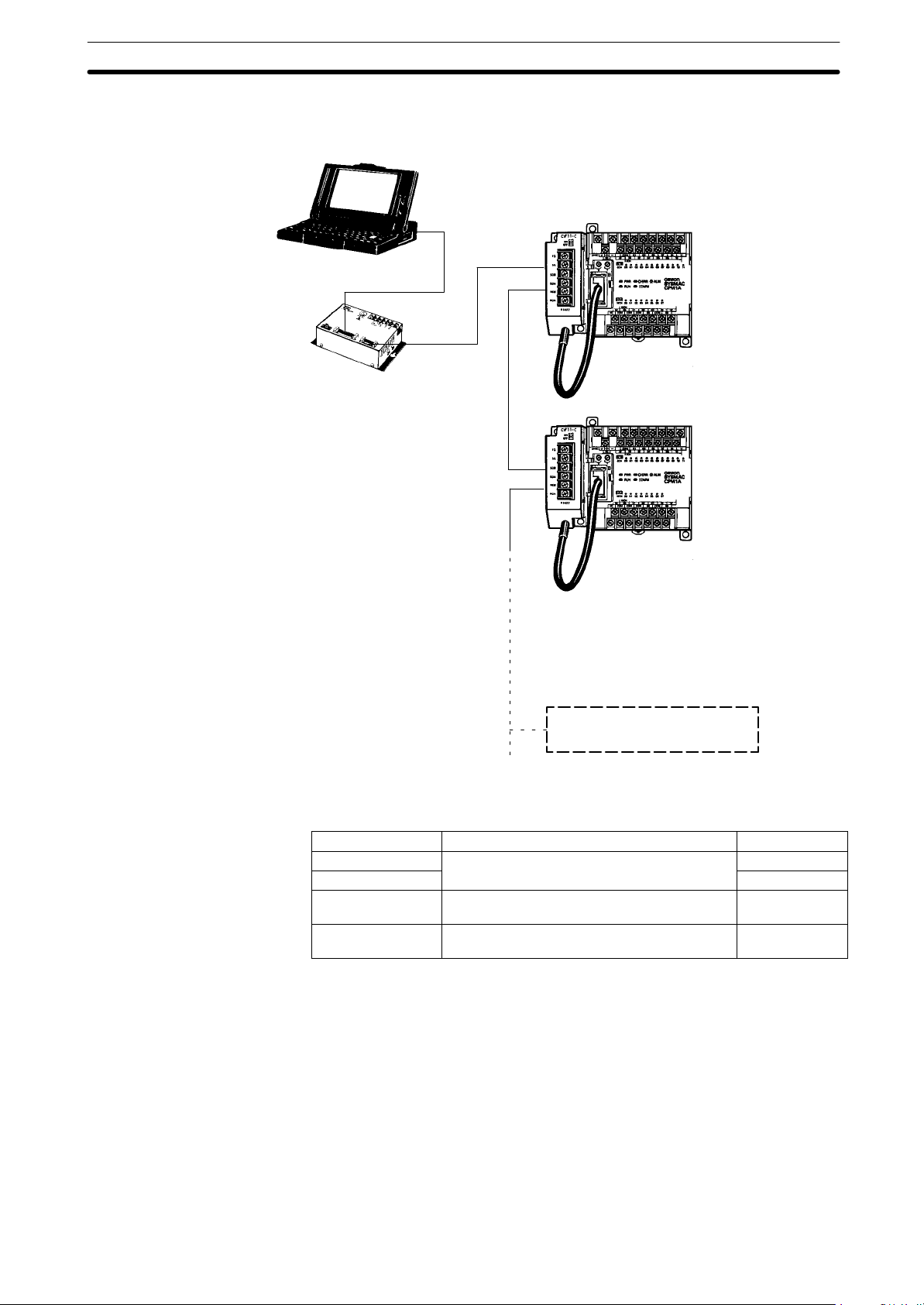

1-2-3 1:1 CPU–Link

RS-232C–Kabel

Kapitel 1-2

Eine Datenverbindung kann mit einem Datenbereich in einer anderen CPM1,

CQM1 oder C200Hj hergestellt werden. Der 1:1–Anschluß wird mittels des

RS–232C–Adapters hergestelllt.

CPM1A CPU–BaugruppeRS-232C Adapter

CQM1 CPM1 + RS-232C Adapter

C200HS/C200HX/HG/HE

Name Beschreibung Bestellnummer

RS-232C Adapter Konvertiert auf Peripherie–Schnittstellen– Ebene CPM1-CIF01

1-2-4 NT–Link–Kommunikation

Über die den RS–232C–Adapter können die SPS der CPM1A–Serie an die

NT–Bedienterminals angeschlossen werden.

NT–Bedienterminal

RS-232C

Adapter

CPM1A CPU

RS-232C–Kabel

17

C 00 Se e sc uß abe

Systemkonfiguration

Name Beschreibung Bestellnummer

RS-232C Adapter Konvertiert auf Peripherie–Schnittstellen– Ebene CPM1-CIF01

Kapitel 1-2

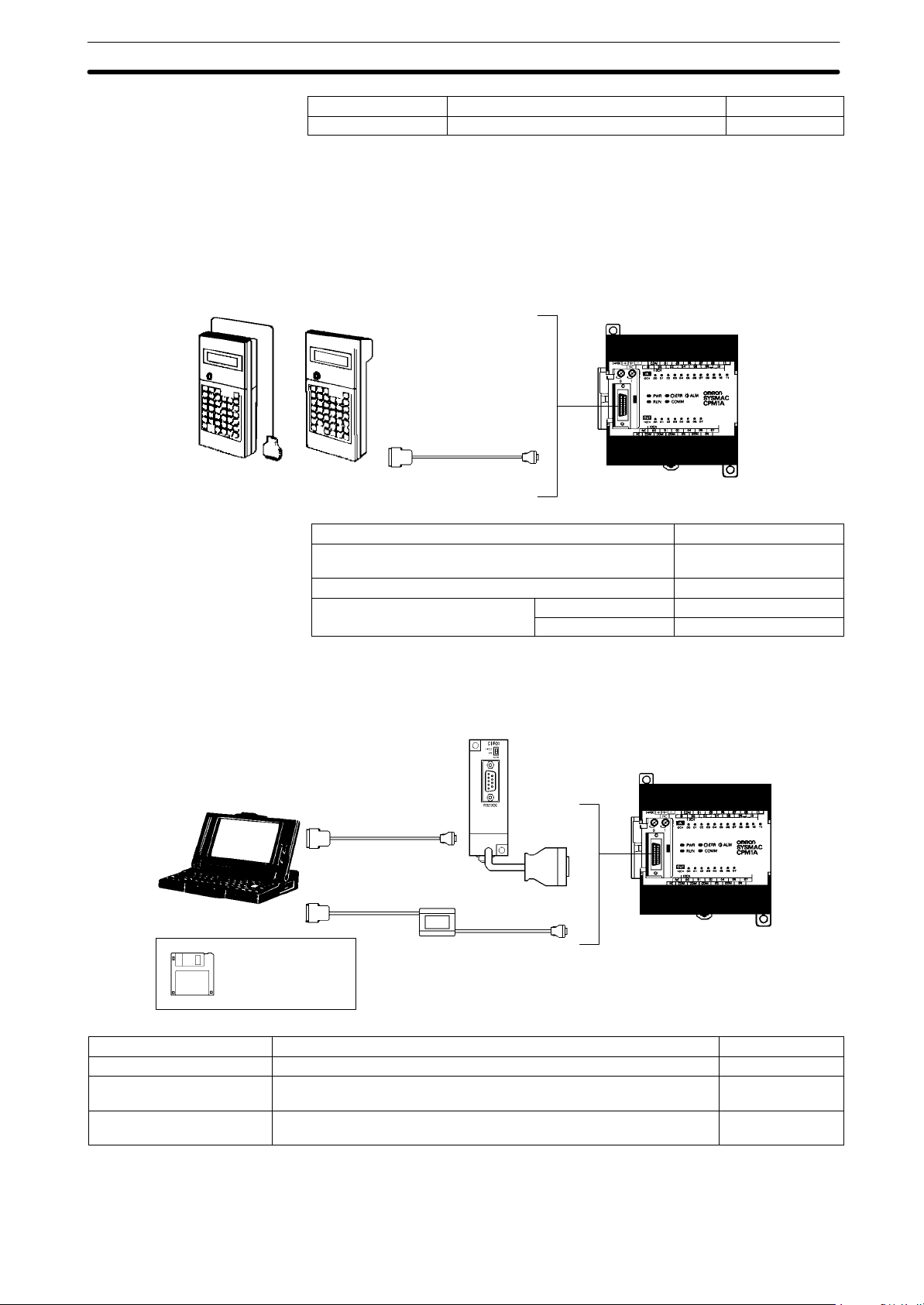

1-2-5 Anschlüsse der Peripheriegeräte

Die CPM1A–Programmierung kann über einen PC/AT erfolgen, auf dem SYSWIN installiert ist. Weiterhin ist es möglich, Programme über die Programmierkonsole zu erstellen und zu ändern.

Programmierkonsolen Die CQM1–PRO01 E oder C200H–PRO27 E Programmierkonsole kann mit

der CPM1 verbunden werden, wie es im folgenden Diagramm gezeigt wird.

CPM1A CPU

C200H-CN222

CQM1-PRO01-E C200H-PRO27-E

SYSMAC–Programmier

–Software

PC/AT oder kompatibel

SYSWIN

Name

CQM1-Serie Programmierkonsole

(Anschlußkabel gehört zum Lieferumfang)

C200H/HS– und C200HX/HG/HE-Serie Programmierkonsole C200H-PRO27-E

C200H-Serie Anschlußkabel

Kabellänge: 2 m C200H-CN222

Kabellänge: 4 m C200H-CN422

Bestellnummer

CQM1-PRO01-E

An die CPM1A–SPS kann, wie unten dargestellt, ein PC/AT angeschlossen

werden, auf dem SYSWIN installiert ist. Für nähere Information zur Verdrahtung des RS–232C–Kabels siehe

RS-232C Adapter

RS-232C–Kabel

CQM1-CIF02

3-4-7 Host Link–Anschluß

.

CPM1A CPU

RS-232C–Adapter Konvertiert auf Peripherie–Schnittstellen–Ebene CPM1-CIF01

Anschlußkabel Zum Anschluß eines Industrie–PC/AT (Länge: 3,3 m) CQM1-CIF02

SYSMAC–

Programmiersoftware SYSWIN

18

Name Gebrauch Bestellnummer

(siehe Hinweis)

Für PC/AT oder Kompatible (3.5” disks, 3 HD) SYSWIN–E–V3.X

Hinweis Geben Sie bei Kauf eines Produkts immer die Bestellnummer an.

Kapitel 2

Spezifikation der Baugruppen

Dieses Kapitel beschreibt die technischen Spezifikationen der Baugruppen, ihre Installation sowie die Verdrahtung.

2-1 Leistungsmerkmale 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-1 Allgemeine Merkmale 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-2 Technische Daten 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1-3 E/A Spezifikationen 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2 Beschreibung der Baugruppen 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-1 CPU–Baugruppen 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-2 Erweiterungs–E/A–Baugruppe 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2-3 Kommunikationsadapter 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Sa ugs

bereich der

esu gs

C

Leistungsmerkmale Kapitel 2-1

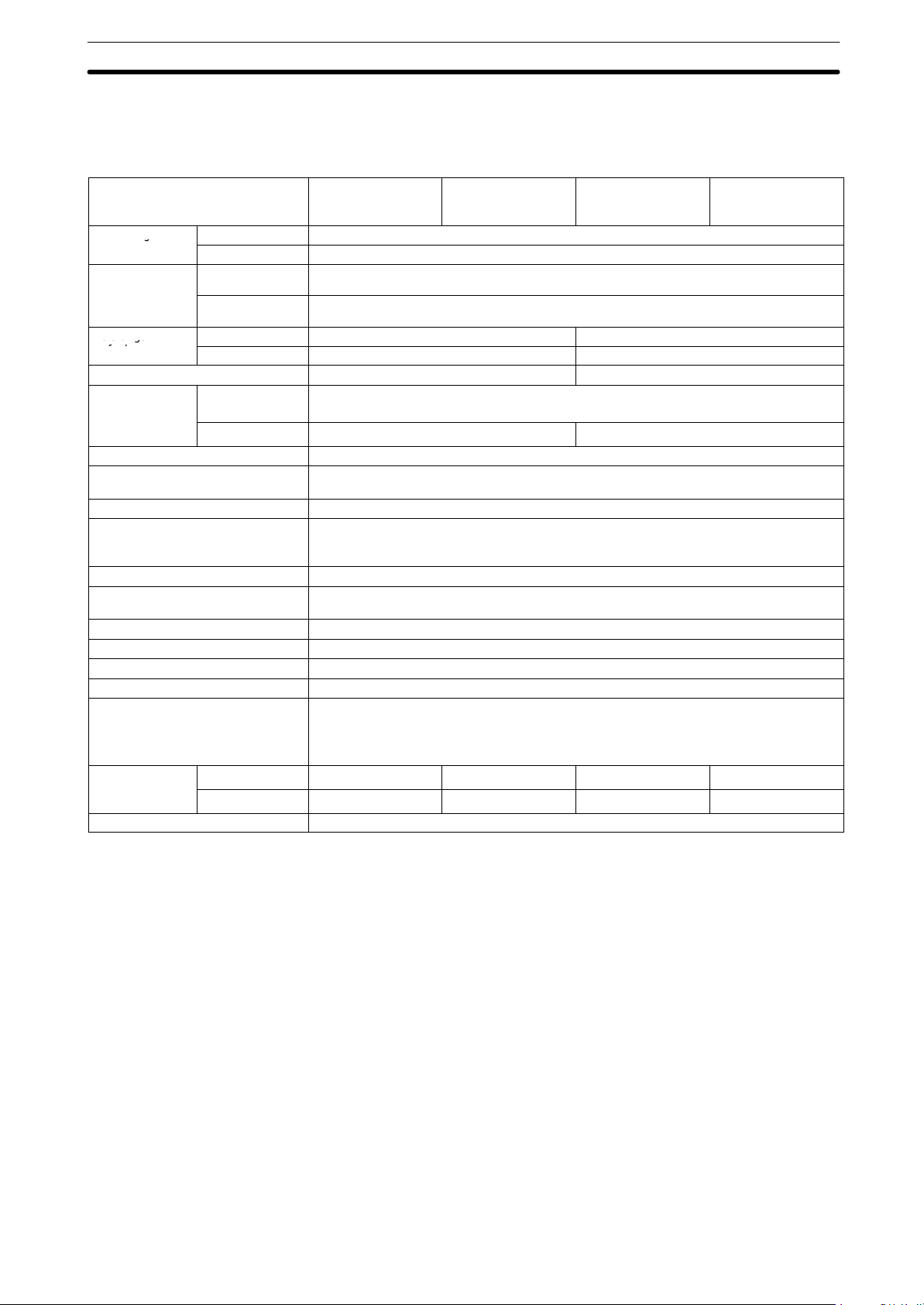

2-1 Leistungsmerkmale

2-1-1 Allgemeine Merkmale

CPM1A-10CDR-j

CPM1A-10CDT-D

CPM1A-10CDT1-D

Spannungs–

versorgung

Toleranz–

bereich der

Versorgungs–

spannung

Leistungs–

aufnahme

Einschaltstrom max. 30 A max. 60 A

Externe

Spannungs–

versorgung

(nur AC–Typ)

Insolationswiderstand min. 20 MΩ bei 500 VDC zwischen den externen AC–Klemmen und dem Gehäuse

Prüfspannung 2.300 VAC 50/60 Hz für 1 min zwischen den externen AC–Klemme und dem Gehäuse;

Störfestigkeit 1.500 Vss, Impulsdauer: 0,1 bis 1 µs, Anstiegszeit: 1 ns (über Störsimulation)

Vibrationsfestigkeit 10 bis 57 Hz, 0,075-mm Amplitude, 57 bis 150 Hz, Beschleunigung: 9,8 m/s2 (1G) in X, Y und Z

Stoßfestigkeit 147 m/s2 (15G) jeweils drei Mal in X–, Y– und Z–Richtung

Umgebungstemperatur Betrieb: 0° bis 55°C

Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% (ohne Kondensation)

Umgebungsbedingungen Keine ätzenden Gasen

Größe der Klemmenschrauben M3

Erdung nach EN60204

Spannungsunterbrechngszeit AC type: min.10 ms

Gewicht der

PU–

Baugruppe

Erweiterungs–E/A–Baugruppe max. 300 g

AC 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz

DC 24 VDC

AC 85 bis 264 VAC

DC 20,4 bis 26,4 VDC

AC max. 30 VA max. 60 VA

DC max. 6 W max. 20 W

Versorgungs–

spannung

Ausgangsstrom 200 mA (siehe Hinweis 1) 300 mA (siehe Hinweis 2)

AC type max. 400 g max. 500 g 600 g max. max. 700 g

DC type max. 300 g max. 400 g max. 500 g max. 600 g

24 VDC

Leckstrom max. 10 mA

Richtungen für jeweils 80 Minuten

(Zeit–Koeffizient; 8 Minuten × Koeffizient Faktor 10 = Gesamtzeit 80 Minuten)

Lagerung: –20° bis 75°C

DC type: min. 2 ms

(Fällt die Spannungsversorgung unter 85 % der Nennspannung ab, tritt eine

Spannungsunterbrechung ein.)

CPM1A-20CDR-j

CPM1A-20CDT-D

CPM1A-20CDT1-D

CPM1A-30CDR-j

CPM1A-30CDT-D

CPM1A-30CDT1-D

CPM1A-40CDR-j

CPM1A-40CDT-D

CPM1A-40CDT1-D

Hinweis 1. Kommt es bei der externen Spannungsversorgung zu einer Überspan-

nung oder einem Kurzschluß ist Spannungsabfall die Folge. Der SPS–Betrieb wird unterbrochen.

2. Kommt es bei der externen Spannungsversorgung zu einer Überspannung

oder einem Kurzschluß ist Spannungsabfall die Folge. Der SPS–Betrieb wird

fortgesetzt.

20

a

Leistungsmerkmale Kapitel 2-1

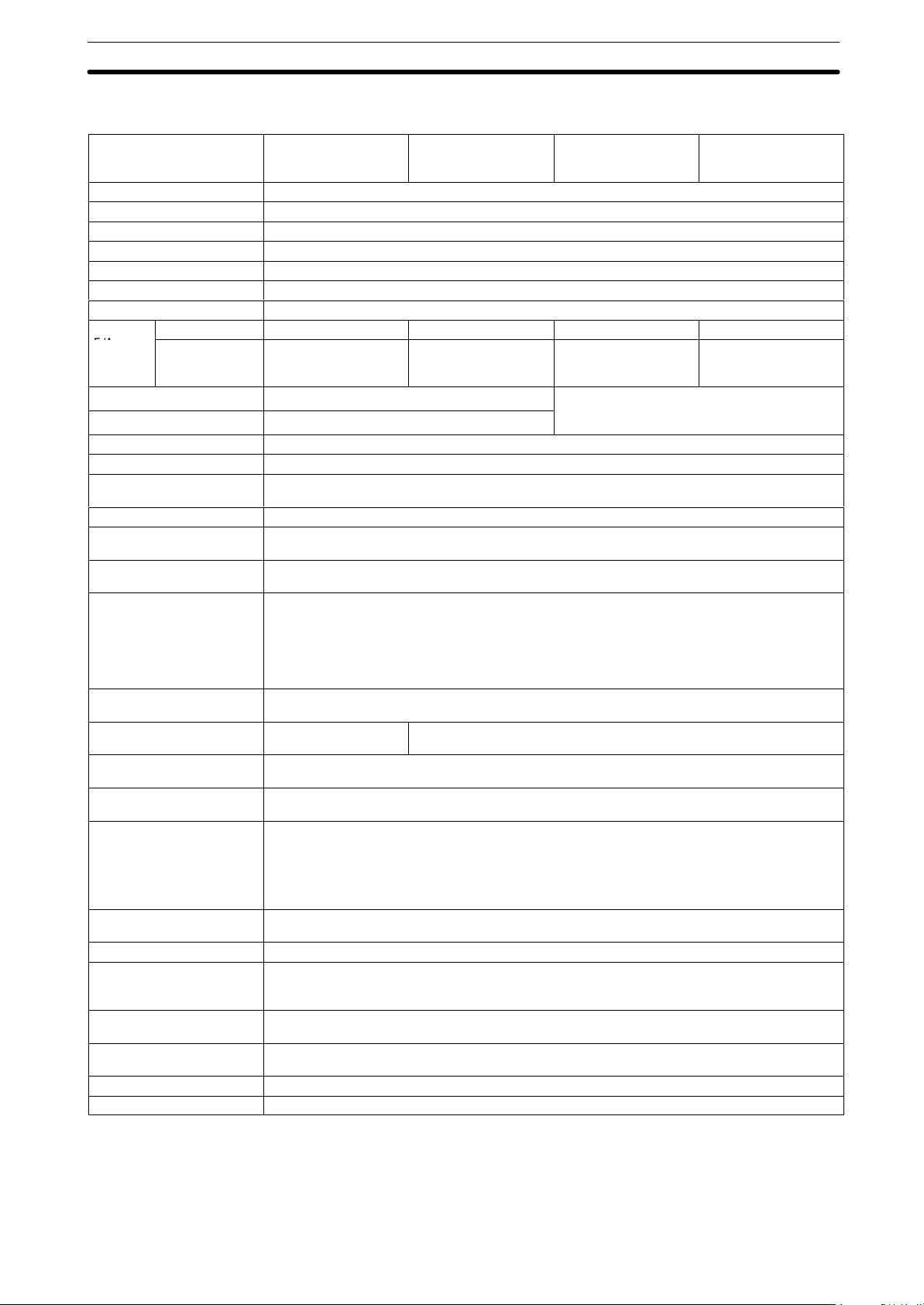

2-1-2 Technische Daten

Item CPM1A-10CDR-j

Steuerungsbetrieb Gespeicherte Programm–Methode

E/A–Steuerungsmethode Zyklisch, direkte Ausgänge und Interrupt–Verarbeitung möglich

Programmiersprache Kontaktplan

Befehlslänge 1 Adresse pro Befehl, 1 bis 5 Worte pro Befehl

Befehlsarten Basisbefehle: 14, Spezialbefehle: 77 Arten, 135 Befehle

Ausführungszeit Basisbefehle: 0,72 bis 16,2 µs, Spezialbefehle: 16,3 µs (MOV–Befehl)

Programmkapazität 2,048 words

Max.

E/A–

Kapazität

Eingangsbits 00000 bis 00915

Ausgangsbits 01000 bis 01915

Hilfsbits 512 Bits: 20000 bis 23115 (Worte IR 200 bis IR 231)

Systemmerker (SR area) 384 Bits: 23200 bis 25515 (Worte IR 232 bis IR 255)

Temporärmerker

(TR–Bereich)

Haftmerker (HR–Bereich) 320 Bits: HR 0000 bis HR 1915 (Worte HR 00 bis HR 19)

Erweiterte Systemmerker

(AR–Bereich)

Schnittstellenmerker

(LR–Bereich)

Zeitgeber/Zähler 128 Zeitgeber/Zähler (TIM/CNT 000 bis TIM/CNT 127)

Datenspeicher Lesen/Speichern: 1.024 Worte (DM 0000 bis DM 1023)

Interrupt–Verarbeitung

(siehe Hinweis 2)

Intervall–Zeitgeber–

Interrupts

Speicherschutz HR, AR und DM–Bereichsinhalt und Zählwerte bleiben während einer Spannungsunterbrechung

Backup–Speicher Flash–Speicher:

Selbst–Diagnose–

Funktionen

Programmprüfungen Kein END–Befehl, Programmfehler (fortlaufend während des Betriebes überprüft)

Schnelle Zähler 1 Schneller Zähler: 5 kHz 1–phasig oder 2,5 kHz 2–phasig (Linear–Zähler)

Impuls–Speicherungs–

Eingänge

Pulsausgang 1 Ausgang, 20 Hz bis 2 kHz (1–phasiger Ausgang)

Eingangszeit–Konstante Kann auf 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms oder 128 ms eingestellt werden

Analoge–Einstellungen 2 Analog–Regler (Werte von 0...200 BCD)

nur CPU 10 E/A 20 E/A 30 E/A 40 E/A

mit Erwei–

terungs–E/A–

Baugruppe

CPM1A-10CDT-D

CPM1A-10CDT1-D

––– ––– 50, 70 oder 90 E/A 60, 80 oder 100 E/A

8 Bits (TR0 bis TR7)

256 Bits: AR 0000 bis AR 1515 (Worte AR 00 bis AR 15)

256 Bits: LR 0000 bis LR 1515 (Worte LR 00 bis LR 15)

100-ms Zeitgeber: TIM 000 bis TIM 127

10-ms Zeitgeber (Schnelle Zähler): TIM 000 bis TIM 127 (siehe Hinweis 1)

(es werden die gleichen Zeitgebernummern wie für die 100 ms Zeitgeber

verwendet)

Dekrementierende oder reversible Zähler

Nur Lesen: 512 Worte (DM 6144 bis DM 6655)

Externe Interrupts: 2 Externe Interrupts: 4

1 (0,5 bis 319.968 ms im periodischen Interrupt–Modus oder Einzel–Interrupt–Modus)

erhalten.

Für die Datensicherung des Programms und des DM–Bereiches wird keine Batterie benötigt.

Datensicherung über Kondensator:

Der DM–(Nur Lesen/Speichern), HR–, AR–Bereich und Zählwerte werden über 20 Tage bei einer

Temperatur von 25_C gesichert. Die Sicherungszeit hängt stark von der Umgebungstemperatur ab.

Siehe Diagramm auf der nächsten Seite.

CPU–Fehler (Watchdog), E/A–Busfehler und Speicherfehler

Inkrementier–Betrieb: 0...65.535 (16 Bits)

Aufwärts/Abwärts–Betrieb: –32.767...32.767 (16 Bits)

Interrupt–Eingänge können auch als Impuls–Speicherungs–Eingänge genutzt werden. Eingangssignale

mit einer Pulsweite von 0,2 ms können erkannt werden.

Voreinstellung der Pulsrate (1 bis 16.777.215).

CPM1A-20CDR-j

CPM1A-20CDT-D

CPM1A-20CDT1-D

CPM1A-30CDR-j

CPM1A-30CDT-D

CPM1A-30CDT1-D

Worte, die nicht als Eingangs– oder Ausgangsbits

verwendet werden, können als Hilfsbits verwendet

werden.

CPM1A-40CDR-j

CPM1A-40CDT-D

CPM1A-40CDT1-D

Hinweis 1. Wenn unter Verwendung des Schnellen–Zeitgeber–Befehls Interrupt–Ver-

arbeitung durchgeführt werden soll, sind TIM 000 und TIM 003 zu

benutzen.

2. Die Eingangs–Interrupt–Antwortzeit beträgt max. 0,3 ms.

21

Leistungsmerkmale Kapitel 2-1

1.Temperaturabhängige Sicherungszeit

Ein Kondensator in der CPU wird dazu verwendet, das Programm, die Zählwerte und die Inhalte der DM–, HR– und AR–Bereiche zu speichern. Die Sicherungszeit hängt von der Umgebungstemperatur ab.

20

10

Sicherungszeit (Tage)

7

1

25 40 80

Umgebungstemperatur (_C)

Wenn die Spannungsunterbrechung über den nächsten Backup–Zyklus hinaus anhält, gehen die Daten des DM–, HR, AR– und CNT–Bereichs verloren

bzw. nehmen zufällige Werte an.

Wird der Inhalt des Programmbereichs der CPU gelöscht, wird das Programm, das in Flash–Speicher gespeichert ist, beim Starten der CPM1A in

den Programmbereich der CPU geladen. Das geschieht, weil der Inhalt des

Nur–Lese–Bereichs (DM 6144 bis DM 6599) und des SPS–Setups (DM 6600

bis DM 6655) in den Flash–Speicher gespeichert werden.

Sollte die Spannung unterbrochen sein, ohne, daß die Betriebsart nach

Durchführung der Änderungen im Nur–Lese–Bereich (DM 6144 bis DM 6599)

bzw. SPS–Setup (DM 6600 bis DM 6655) gewechselt wurde, werden die geänderten Werte nicht im Flash–Speicher gespeichert. Darum wird bei einer

Spannungsunterbrechung von mehr als 20 Tagen (bei 25_C) der geänderte

Dateninhalt (Inhalt des RAM) verloren gehen bzw. zufällige Werte annehmen.

Das Sichern der Änderungen kann entweder durch Wechsel der Betriebsart

auf RUN– bzw. MONITOR–Betrieb, oder durch Einschalten der CPM1A herbeigeführt werden.

2-1-3 E/A Spezifikationen

CPU–Baugruppen–Eingangsspezifikationen

Spezifikation

Eingangsspannung 24 VDC

Eingansgimpedanz IN00000 bis IN00002: 2 kΩ; andere Eingänge: 4,7 kΩ

Eingangsstrom IN00000 bis IN00002: 12 mA typical; andere Eingänge: 5 mA (typischer Wert)

Einschaltspannung min. 14,4 VDC

Ausschaltspannung max. 5,0 VDC

Einschaltverzögerung 1 bis 128 ms max. Vorgabewert: 8 ms (siehe Hinweis)

Ausschaltverzögerung 1 bis 128 ms max. Vorgabewert: 8 ms (siehe Hinweis)

Schaltungskonfiguration

+10%

/

–15%

IN

IN

COM

4.7 kΩ

(2 kΩ)

820 Ω

(510 Ω)

Eingangs–

LED

Interne

Schaltung

Werte in Klammern bezeiehen sich auf IN00000 bis IN00002.

22

,5

Leistungsmerkmale Kapitel 2-1

Hinweis Die Eingangszeit–Konstante für Ein–/Ausschalt–Verzögerungen kann auf 1, 2,

4, 8, 16, 32, 64 oder 128 ms eingestellt werden. Die Eingangsverzögerungen

ändern sich entsprechend der nachfolgenden Tabelle, wenn die Eingänge

IN00000...IN00002 als Schnelle Zähler verwendet werden.

Eingang Inkremental–Betrieb Differential–Phasen–Betrieb

IN00000 (A-Phase) 5 KHz

IN00001 (B-Phase) normaler Eingang

IN00002 (Z-Phase) Ein–Verzögerung: min.100 µs;

Aus–Verzögerung: min. 500 µs

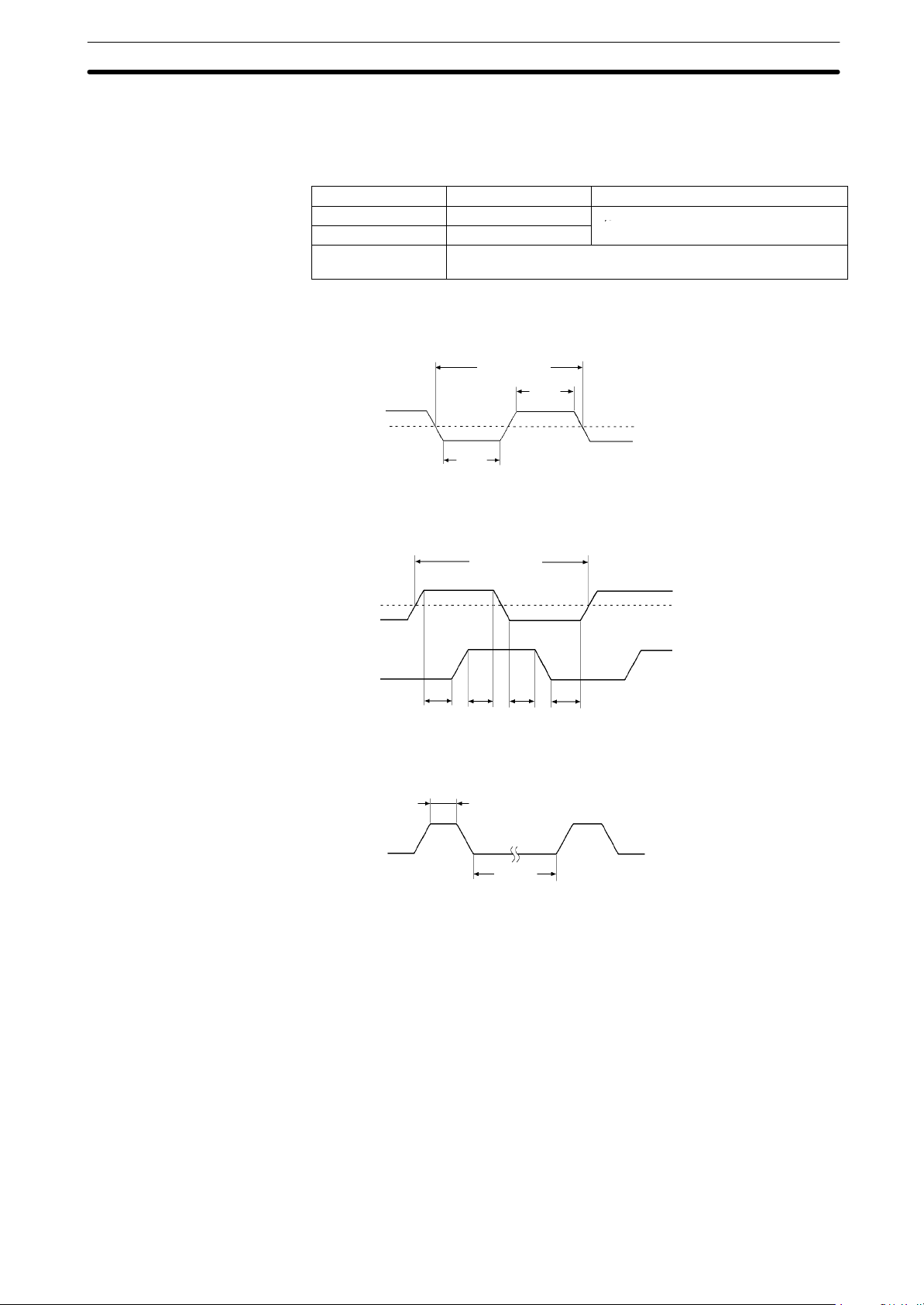

Die minimale Verzögerung ist nachfolgend dargestellt

Inkremental–Betrieb (max. 5 kHz)

200 µs min.

90 µs

min.

A–Phase

Ein

Aus

90 µs

min.

Differential–Phasen–Betrieb (max. 2,5 KHz)

IN00000 (A–Phase), IN00001 (B–Phase)

2,5 KHz

min. 400 µs

Ein

A–Phase

Aus

Ein

B–Phase

Aus

T

T

T

1

2

T

3

4

T

1

T

T

T

: min. 90 µs.

2

3

4

IN00002 (Z–Phase)

Ein

Z–Phase

Aus

min. 100 µs.

500 µ s

min.

Werden IN00003...IN00006 als Interrupt–Eingänge verwendet, beträgt die

Verzögerung max. 0,3 ms. Die Verzögerungszeit beschreibt den Zeitraum

vom Setzen des Eingangs bis zum Starten des Interrupt–Unterprogrammes.

23

Leistungsmerkmale Kapitel 2-1

Erweiterungs–Eingangs–Baugruppen–Spezifikationen

Spezifikationen

Eingangsspannung 24 VDC

Eingangimpedanz 4,7 kΩ

Eingangsstrom 5 mA typischer Wert

Einschaltspannung min 14,4 VDC

Ausschaltspannung max. 5,0 VDC

Einschaltverzögerung max. 1 bis 128 ms (Vorgabewert: 8 ms) (siehe Hinweis)

Ausschaltverzögerung max. 1 bis 128 ms (Vorgabewert: 8 ms) (siehe Hinweis)

Schaltungskonfiguration

+10%

/

–15%

IN

IN

4,7 kΩ

Eingangs–

LED

COM

820 Ω

Interne

Schaltung

Hinweis Die Eingangszeit–Konstante für Ein–/Ausschalt–Verzögerungen kann auf 1, 2,

4, 8, 16, 32, 64 oder 128 ms eingestellt werden.

Vorsicht Legen Sie keine Spannung oberhalb des Tolleranzbereiches an die Eingangs-

!

klemme an, da es ansonsten zu Zerstörungen der Baugruppe oder Brand

kommen kann.

CPU– und Erweiterungs–E/A–Baugruppen–Spezifikationen

Spezifikation

Ausgangstype Allle Ausgänge sind Relaisausgänge

Max. Schaltkapazität 2 A, 250 VAC (cosφ = 1)

Min. Schaltkapazität 10 mA, 5 VDC

Lebenszeit des Relais elektrisch: 300.000 Schaltspiele (R–Last) 100.000 Schaltspiele (induktive Last)

Einschaltverzögerung max.15 ms

Ausschaltverzögerung max.15 ms

Schaltungskonfiguration

2 A, 24 VDC

(4 A/Masse)

mechanisch: 20.000.000 Schaltspiele

Ausgangs–

LED

OUT

24

Interne

Schaltung

OUT

COM

Maximum

250 VAC: 2 A

24 VDC: 2 A

a Sca aa ä

a Sca aa ä

Leistungsmerkmale Kapitel 2-1

Transistorausgang (NPN)

Spezifikation

CPM1A-10CDT-D CPM1A-20CDT-D CPM1A-30CDT-D CPM1A-40CDT-D CPM1A-20EDT

Max. Schaltkapazität

Leckstrom max. 0,1 mA

Restspannung max. 1,5 V

Einschalt–

verzögerung

Ausschalt–

verzögerung

Sicherung 1,25 A/Bezugspunkt (kann nicht durch Anwender ausgetauscht werden)

Schaltungs–

konfiguration

24 VDC

0,9 A/Baugruppe 0,9 A/Bezugspunkt

max. 0,1 ms

OUT01000/01001: max. 0,2 ms (Laststrom: 100 bis 300 mA)

Andere als OUT01000/01001: max. 1 ms (Laststrom: 5 bis 300 mA)

+10%

/

, 0,3 A/Punkt (siehe Hinweis)

–5%

1,8 A/Baugruppe

max. 0,5 ms (Laststrom: 5 bis 100 mA)

0,9 A/Bezugspunkt

2,7 A/Baugruppe

Ausgangs–

LED

0,9 A/Bezugspunkt

3,6 A/Baugruppe

OUT

0,9 A/Bezugspunkt

1,8 A/Baugruppe

Interne

Schaltung

Hinweis Soll der Ausgang OUT01000 oder OUT01001 als Pulsausgang verwendet

werden, muß ein Widerstand zur Begrenzung der Laststromes auf 0,1 A oder

0,2 A verwendet werden. Liegt der Wert des Laststromes unter 0,1 A, wird die

EIN/AUS–Antwortzeit verlängert und schnelle Zählimpulse nicht ausgegeben.

Liegt der Laststrom andererseits über 0,2 A, können die internen Komponenten dadurch zerstört werden.

Transistorausgang (PNP)

Spezifikation

CPM1A-

10CDT1-D

Max. Schaltkapazität

Leckstrom max. 0,1 mA

Restspannung max. 1,5 V

Einschalt–

verzögerung

Ausschalt–

verzögerung

Sicherung 1,25 A/Bezugspunkt (kann nicht durch Anwender ausgetauscht werden)

Schaltungs–

konfiguration

24 VDC

0,9 A/Baugruppe 0,9 A/Bezugspunkt

max. 0,1 ms

OUT01000/01001: max. 0,2 ms (Laststrom: 100 bis 300 mA)

Andere als OUT01000/01001: max. 1 ms (Laststrom: 5 bis 300 mA)

+10%

/

, 0,3 A/Punkt (siehe Hinweis)

–5%

CPM1A-

20CDT1-D

1,8 A/Baugruppe

max. 0,5 ms (Laststrom: 5 bis 100 mA)

CPM1A-

30CDT1-D

0,9 A/Bezugspunkt

2,7 A/Baugruppe

Ausgangs–LED

Interne

Schaltung

OUT

COM (–)

0,9 A/Bezugspunkt

3,6 A/Baugruppe

COM (+)

OUT

24 VDC

CPM1A-

40CDT1-D

24 VDC

CPM1A-

20EDT1

0,9 A/Bezugspunkt

1,8 A/Baugruppe

OUT

Hinweis Soll der Ausgang OUT01000 oder OUT01001 als Pulsausgang verwendet

werden, muß ein Widerstand zur Begrenzung der Laststromes auf 0,1 A oder

0,2 A verwendet werden. Liegt der Wert des Laststromes unter 0,1 A, wird die

EIN/AUS–Antwortzeit verlängert und schnelle Zählimpulse nicht ausgegeben.

25

Beschreibung der Baugruppen

Liegt der Laststrom andererseits über 0,2 A, können die internen Komponenten dadurch zerstört werden.

Vorsicht Legen Sie keine Spannung an, die zu einer Überschreitung der max. Schalt-

!

kapazität der Ausgangsklemmen führt. Die Zerstörung des Produktes oder ein

Feuer kann die Folge sein.

2-2 Beschreibung der Baugruppen

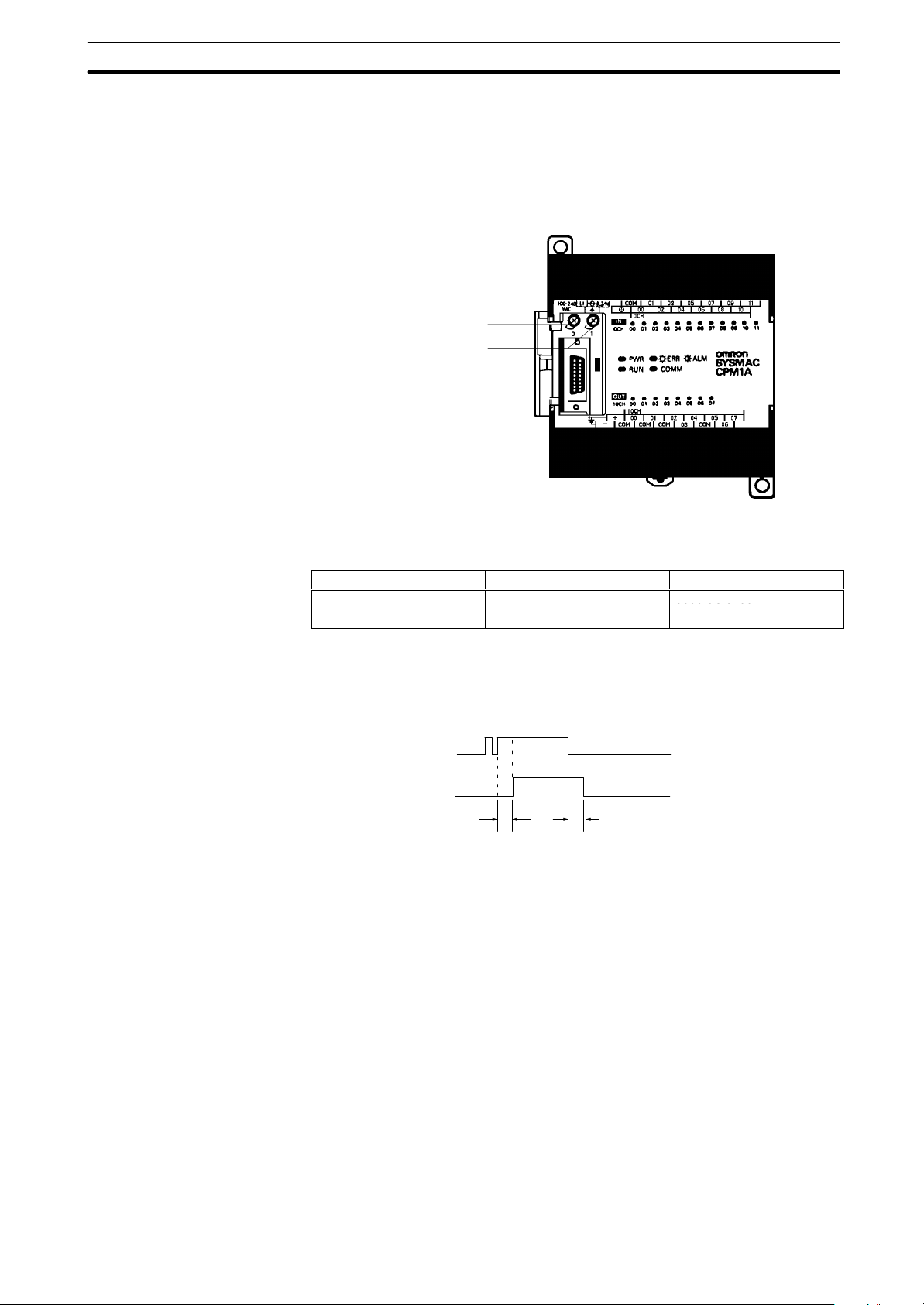

2-2-1 CPU–Baugruppen

CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D: 10 Ein–/Ausgänge

2. Funktionale Erdungsklemmen (nur

AC Spannungsversorgung)

1. Spannungsversorgungsklemmen

Eingang

3. Erdungsklemmen

Kapitel 2-2

5. Eingangsklemmen

10. Analogregler

11. Peripherie–Schnittstelle

4. Spannungsversorung Ausgang (nur

AC–Spannungsversorgung)

CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/20CDT1-D: 20 Ein–/Ausgänge

CPM1A-30CDR-j/30CDT-D/30CDT1-D: 30 Ein–/Ausgänge

8. Eingangsanzeige

7. SPS–Statusanzeige

9. Ausgangsanzeige

6. Ausgangsklemmen

26

12. Anschluß Erweiterungs–

E/A–Baugruppe

O(gü)

U(gü)

()

Beschreibung der Baugruppen

CPM1A-40CDR-j/40CDT-D/40CDT1-D: 40 Ein–/Ausgänge

Beschreibung der CPU–Baugruppen

1, 2, 3...

1. Spannungsversorgungs–Eingangs–Klemmen

Legen Sie 100...240 VAC oder 24 VDC an diese Klemmen an.

Kapitel 2-2

12. Erweiterter E/A–Baugruppen–

anschluß

2. Funktionelle Erdungsklemme (

)

Erdungsanschluß (AC–Typ) zur Unterdrückung von Störungen und zum

Schutz vor einem elektrischen Schlag.

3. Schutzerdungsklemme (

)

Zum Schutz vor einem elektrischen Schlag.

4. Spannungsversorgungs–Ausgangs–Klemmen

CPM1A–Baugruppen des AC–Typs stellen für andere Eingangsgeräte 24

VDC Versorgungsspannung zur Verfügung. (nur AC Typ)

5. Eingangs–Klemmen

An Eingangsschaltungen anzuschließen.

6. Ausgangs–Klemmen

An Ausgangsschaltungen anzuschließen.

7. SPS–Status– Anzeigen

Diese LEDs zeigen den Betriebszusand der CPM1A an:

Anzeige Status Bedeutung

POWER (grün)

RUN (grün)

ERROR/ALARM

(rot)

COMM (orange)

EIN Spannung ist eingeschaltet.

AUS Spannung ist nicht eingeschaltet.

EIN SPS arbeitet im RUN– oder MONITOR–Betrieb.

AUS SPS arbeitet im PROGRAMM–Betrieb oder ein

schwerwiegender Fehler ist aufgetreten.

EIN Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten.

(SPS–Betrieb wird unterbrochen)

Blinkt Ein geringfügiger Fehler ist aufgetreten. (SPS–Betrieb

wird fortgesetzt)

AUS Zeigt Normalbetrieb an.

EIN Daten werden über die Peripherie–Schnittstelle

übertragen.

AUS Es findet keine Datenübertragung über die

Peripherie–Schnittstelle statt.

27

Beschreibung der Baugruppen

Kapitel 2-2

8. Eingangs–Anzeigen

Diese Anzeigen leuchten auf, wenn der entsprechende Eingang gesetzt

wird. Tritt ein schwerwiegender Fehler auf, ändern sich die Anzeigen wie

folgt:

CPU– oder E/A–Busfehler: Die Eingangsanzeige erlischt.

Speicher– oder Systemfehler: Die Eingangsanzeige behält den Status bei, der beim Auftreten des Feh-

lers vorhanden war, auch wenn sich der Status wieder ändert.

9. Ausgangs–Anzeigen

Diese Anzeigen leuchten auf, wenn der entsprechende Ausgang gesetzt

wird.

10. Analog–Regler

Dem Bereich IR 250 und IR 251 können BCD–Werte von 0...200 zugewie-

sen werden.

11. Peripherie–Schnittstelle

Anschluß der SPS an ein Peripherie–Gerät über RS-232C–Adapter oder

RS-422–Adapter.

12. Anschluß für Erweiterungs–E/A–Baugruppe

Über die Erweiterungs–E/A–Baugruppe kann die Anzahl der Ein–/Aus-

gänge um 12 Eingänge und 8 Ausgänge erhöht werden. Bis zu 3 Erweiterungs–E/A–Baugruppen können angeschlossen werden.

2-2-2 Erweiterungs–E/A–Baugruppe

1. Eingangsklemmen

5. Erweiterungs–

E/A–Baugruppen–Anschlußkabel

2. Ausgangsklemmen

3. Eingangs–Anzeigen

6. Erweiterungs–Anschluß

4. Ausgangs–Anzeigen

28

1, 2, 3...

1. Eingangsklemmen

An Eingangsschaltungen anzuschließen.

2. Ausgangsklemmen

An Ausgangsschaltungen anzuschließen.

3. Eingangsanzeigen

Diese Anzeigen leuchten, wenn der entsprechende Eingang gesetzt ist.

4. Ausgangsanzeigen

Diese Anzeigen leuchten, wenn der entsprechende Ausgang gesetzt ist.

Beschreibung der Baugruppen

5. Erweiterungs–E/A–Baugruppen–Anschlußkabel

Anschluß der Erweiterungs–E/A–Baugruppe an die CPU–Baugruppe.

6. Erweiterungs–Anschluß

Anschluß zusätzlicher Erweiterungs–E/A–Baugruppen (12 Eingänge/8

Ausgänge). Bis zu 3 Erweiterungs–E/A–Baugruppen können angeschlossen werden.

2-2-3 Kommunikationsadapter

RS-232C Adapter

1. Betriebsart–Schalter

3. RS-232C–Anschluß

2. Anschluß

Pin–Belegung RS-232C

1

FG

2

SD

3

RD

4

RTS

5

CTS

6

7

8

9

Kapitel 2-2

DCD

DSR

DTR

SG

RS-422 Adapter

1, 2, 3...

1. Betriebsartenwahlschalter

Wählen Sie die Einstellung “HOST”, falls Sie einen PC/AT über Host–Link

anbinden wollen. Wählen Sie die Einstellung “NT”, falls Sie ein NT–Bedienterminal anbinden wollen.

2. Anschluß

Anschluß an die Peripherie–Schnittstelle der CPU–Baugruppe.

3. RS-232C–Anschluß

Anschluß über ein RS-232C–Kabel zu einem PC/AT, einem Peripherie–

Gerät oder einem NT–Bedienterminal.

1. Endwiderstand–Schalter

3. RS-422–Anschluß

2. Anschluß

Pin–Belegung RS-422

FG

SG

SDB

SDA

RDB

RDA

1, 2, 3...

1. Endwiderstand–Schalter

Bei dem letzten Gerät eines RS 422–Netzwerkes muß der Endwiderstand

gesetzt werden.

29

Beschreibung der Baugruppen

2. Anschluß

3. RS-422–Anschluß

Hinweis Die CPM1-CIF01/CIF11 dürfen ausschließlich mit den CPM1A, CPM1 und

SRM1 benutzt werden. Keine Verwendung mit C200Hj PC oder anderen

SPS.

Kapitel 2-2

Anschluß an die Peripherie–Schnittstelle der CPU–Baugruppe.

Anschluß an das Host–Link–Netzwerk.

30

Kapitel 3

Installation und Verdrahtung

Dieses Kapitel beschreibt die Installation und Verdrahtung einer CPM1A. Beachten Sie vor der Installation und Verdrahtung die Vorsichtsmaßnahmen.

3-1 Vorsichtsmaßnahmen 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1-1 Verdrahtung der Spannungsversorgung 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1-2 Sicherheitstrennschalter 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1-3 Versorgungsspannung 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1-4 CPM1A Spannungsunterbrechungen 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2 Installationsort 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2-1 Umgebungsbedingungen 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2-2 Schalttafel/Schaltschrank–Installation 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-3 Installion der CPM1A 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-3-1 Anordnung der CPM1A 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-3-2 Installation der CPM1A 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-3-3 Anschluß einer Erweiterungs–E/A–Baugruppe 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4 Verdrahtung und Anschlüsse 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen bei der Verdrahtung 39. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-2 Erdungsverdrahtung 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-3 Verdrahtung der Spannungsversorgung 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-4 Eingangsverdrahtung 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-5 Ausgangsverdrahtung 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-6 Peripheriegeräte–Anschluß 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-7 Host–Link–Anschluß 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-8 1:1–CPU–Link 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-4-9 NT–Link–Anschluß 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Vorsichtsmaßnahmen Kapitel 3-1

3-1 Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie beim Einbau einer CPM1A–SPS die nachfolgenden Sicherheitsvorkehrungen.

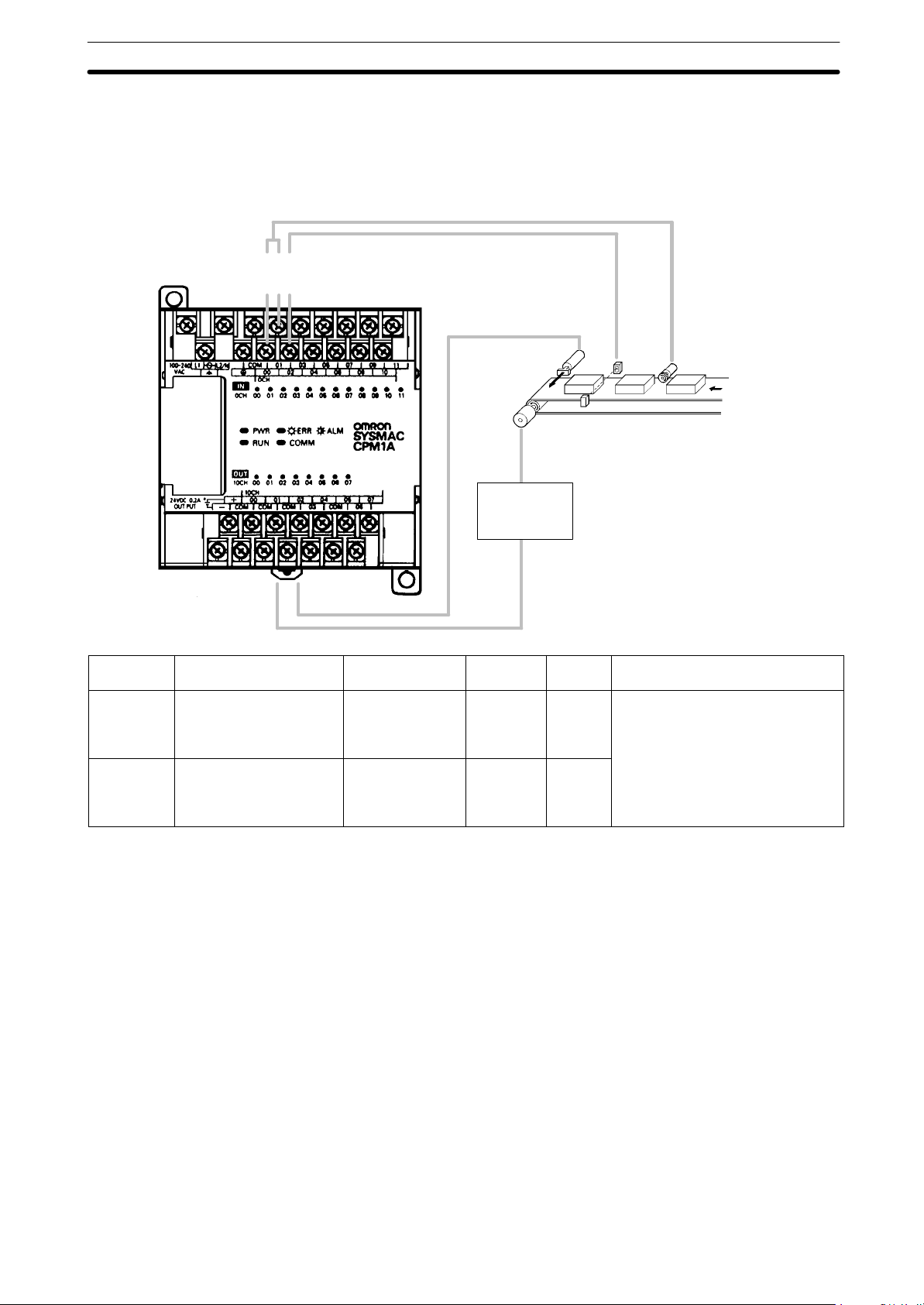

3-1-1 Verdrahtung der Spannungsversorgung

Verwenden Sie dabei getrennte Kabelkanäle für die Spannungsversorgung,

die Steuerungsleitungen und die E/A–Verdrahtung. Verwenden Sie zur Absicherung der Steuerschaltungen, die die Hauptbaugruppen mit Spannung versorgen, spezielle Schutzschaltungen oder Sicherungen.

3-1-2 Sicherheitstrennschalter

Installieren Sie einen Sicherheitstrennschalter, wenn die CPM1A–Ausgänge

wie in diesem Beispiel dazu benutzt werden, den Vorwärts–/Rückwärts–Betrieb eines Motors zu steuern. Durch Fehlfunktion hervorgerufene Unfälle und/

oder mechanischen Zerstörungen können durch die Installation eines Sicherheitstrennschalters vorgebeugt werden.

Die folgende Abbildung zeigt ein solches Schaltungsbeispiel mit einem Sicherheitstrennschalter.

Sicherheitstrennschalter

01005

MC2

MC1

Motor vorwärts

In der oberen Schaltung sind die Kontakte MC1 und MC2 nie gleichzeitig geschlossen, auch wenn durch einen fehlerhaften Betrieb die Ausgänge

01005/01006 gleichzeitig gesetzt werden (fehlerhafter SPS–Betrieb).

3-1-3 Versorgungsspannung

Vorsicht Legen Sie Spannung nur entsprechend der in

!

Spezifikationen

zu Bränden kommen. Bei Problemen mit der entsprechenden Nennspannung

müssen diese zunächst beseitigt werden. Ergreifen Sie Sicherheitsmaßnahmen wie z.B. den Einsatz von Unterbrechungsschaltern, um Kurzschlüssen in

der externen Verdrahtung vorzubeugen. Falls Sie irgendeine der nachfolgenden Maßnahmen durchführen, schalten Sie die Spannungsversorgung der

SPS zuvor ab. Bei Nichtbeachtung kann es zu Tod durch elektrischen Schlag,

Zerstörungen des Geräts und Fehlfunktionen kommen.

• Antschluß oder Entfernen von Erweiterungs–E/A–Baugruppen und CPU–

Baugruppen.

• Baugruppenmontage

• Anschluß von Kabeln und Verdrahten

CPM1

01006

MC1

MC2

Motor rückwärts

Kapitel 2 Baugruppen–

dargestellten Vorgabewerte an. Bei Nichtbeachtung kann es

3-1-4 CPM1A Spannungsunterbrechungen

Spannungsabfall

Fällt die Versorgungsspannung für einen definierten Zeitraum unter 85% der

Nennspannung ab, wird der SPS–Betrieb unterbrochen und die Ausgänge

zurückgesetzt.

Kurzfristige Spannungsschwankung

Ein nur kurzfristiger Spannungsabfall, unter 10 ms bei AC–Spannungsversorgung bzw. unter 2 ms bei DC–Spannungsversorung, wird nicht erkannt und

der SPS–Betrieb wird fortgesetzt.

32

Installationsort

Kapitel 3-2

Sollte der Spannungsabfall bei AC–Spannungsversorgung länger als 2 ms,

bei DC–Spannungsversorgung länger als 10 ms andauern, wird der SPS–Betrieb unterbrochen und die Ausgänge zurückgesetzt. Spannungsschwankungen werden ausgeglichen, solange die Toleranzen der Sollwerte (Dauer und

Höhe der Spannungsschwankung) eingehalten werden.

Wird eine kurzfristige Spannungsunterbrechung erkannt, wird der CPU–Betrieb unterbrochen und alle Ausgänge zurückgesetzt.

Automatische Betriebsaufnahme

Sobald die Versorungsspannung 85% der Nennspannung wieder überschreitet, wird der Betrieb automatisch fortgesetzt.

Dauer des Spannungsabfalls

(unterhalb 85% der Nennspannung)

Hinweis Es kann zu einem Start–/Stop–Betrieb kommen, falls die Versorgungsspan-

nung immer wieder unter die Nennspannung absinkt und dann wieder übersteigt.

Sollte es zu Folgeproblemen mit angeschlossenen Peripheriegeräten kommenn, sollten Sie durch eine entsprechende Schutzschaltung, die den Ausgang bei Versorgungsspannungabfall unter 85% der Nennspannung zurücksetzt, entsprechenden Schäden und Störungen vorbeugen.

Einschaltverzögerung

Die Zeit, die zwischen dem Einschalten der Spannungsvorgung und dem Betriebsstart liegt, hängt von den Betriebsparametern (Spannungsversorgung,

Systemkonfiguration, Umgebungstemperatur) ab, beträgt jedoch mindestens

300 ms.

3-2 Installationsort

Wählen Sie den Installationsort entsprechend der nachfolgend aufgeführten

Parameter. Dadurch wird eine maximale Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit der CPM1A gewährleistet.

Absinken Anstieg

Normalbetrieb Betriebsunterbrechung

10 ms (2 ms)

Alle Ausgänge werden bei

Betriebsunterbrechung auf

AUS gesetzt.

Vorsicht Stellen Sie sicher, daß Sie die Installation korrekt unter Beachtung der Hin-

!

weise dieses Handbuches vornehmen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen

kommen.

3-2-1 Umgebungsbedingungen

Hinweis Vermeiden Sie es, die CPM1A an Orten zu installieren, an denen folgende

Umweltbedingungen vorherrschen:

• direkte Sonneneinstrahlung

• Umgebungstemperaturen von weniger als 0°C oder mehr als 55°C

• relative Luftfeuchtigkeit unter 10% oder höher als 90%.

• Wasserkondensatbildungen als Folge erheblicher Termperatur–

schwankungen

• ätzende oder leicht endzündliche Gase

• Stäube (besonders Eisenstäube) und Salze

• starke Stöße oder Vibrationen.

• Wasser, Öl oder chemische Substanzen

33

Installationsort

Kapitel 3-2

Stellen Sie sicher, daß die grundsätzlichen Anforderung an die Installationsumgebung erfüllt sind. Für nähere Informationen siehe

Kapitel 2-1-1

Allgemeine Merkmale.