DIGITAL INTELLIGENT PIANO

取扱説明書

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」

(P.2、3)と「使用上のご注意」(P4、5)をよくお読みください。また、こ

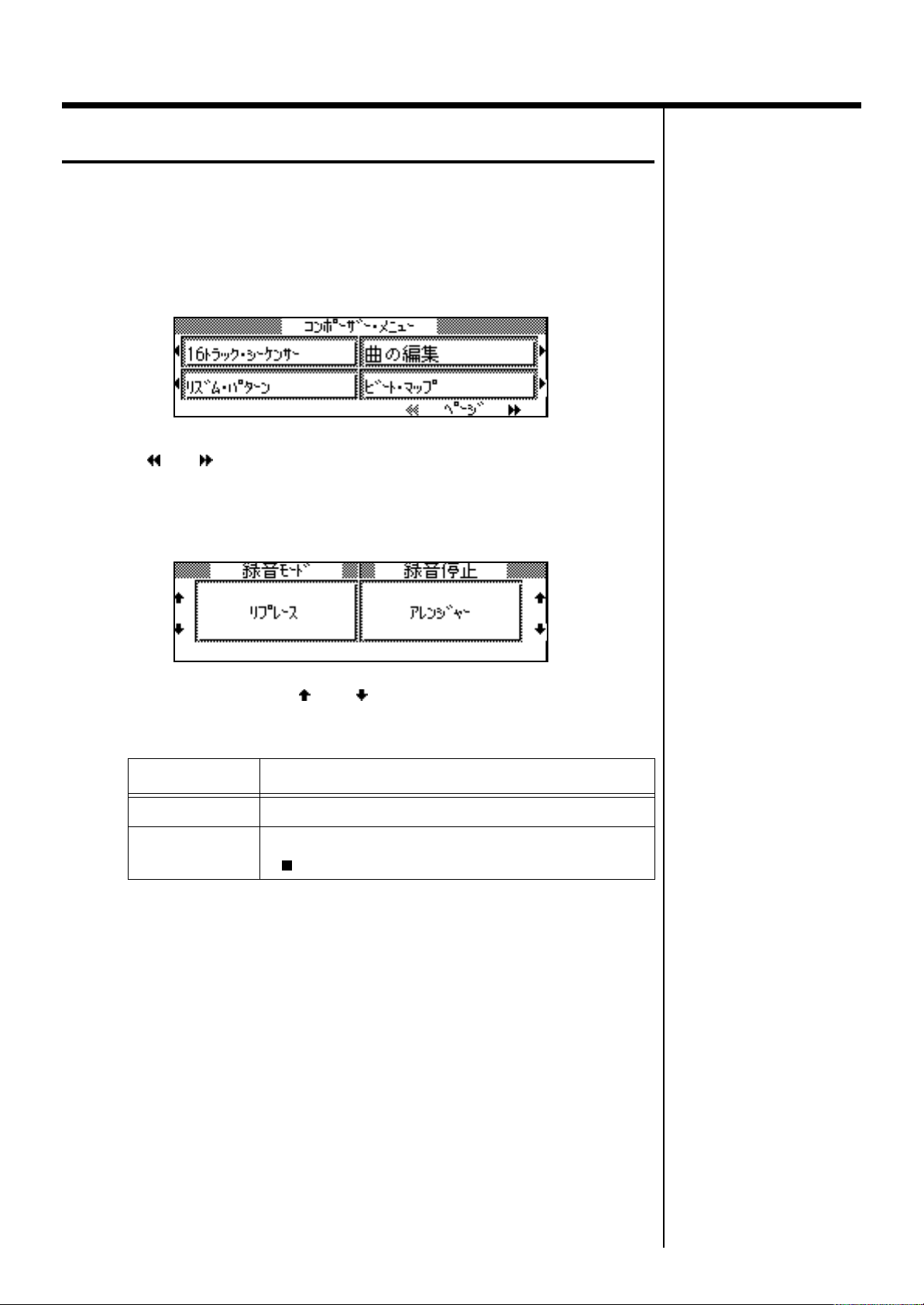

の機器の優れた機能を十分ご理解いただくためにも、取扱説明書をよくお

読みください。取扱説明書は必要なときにすぐに見ることができるよう、手

元に置いてください。

2000 ローランド

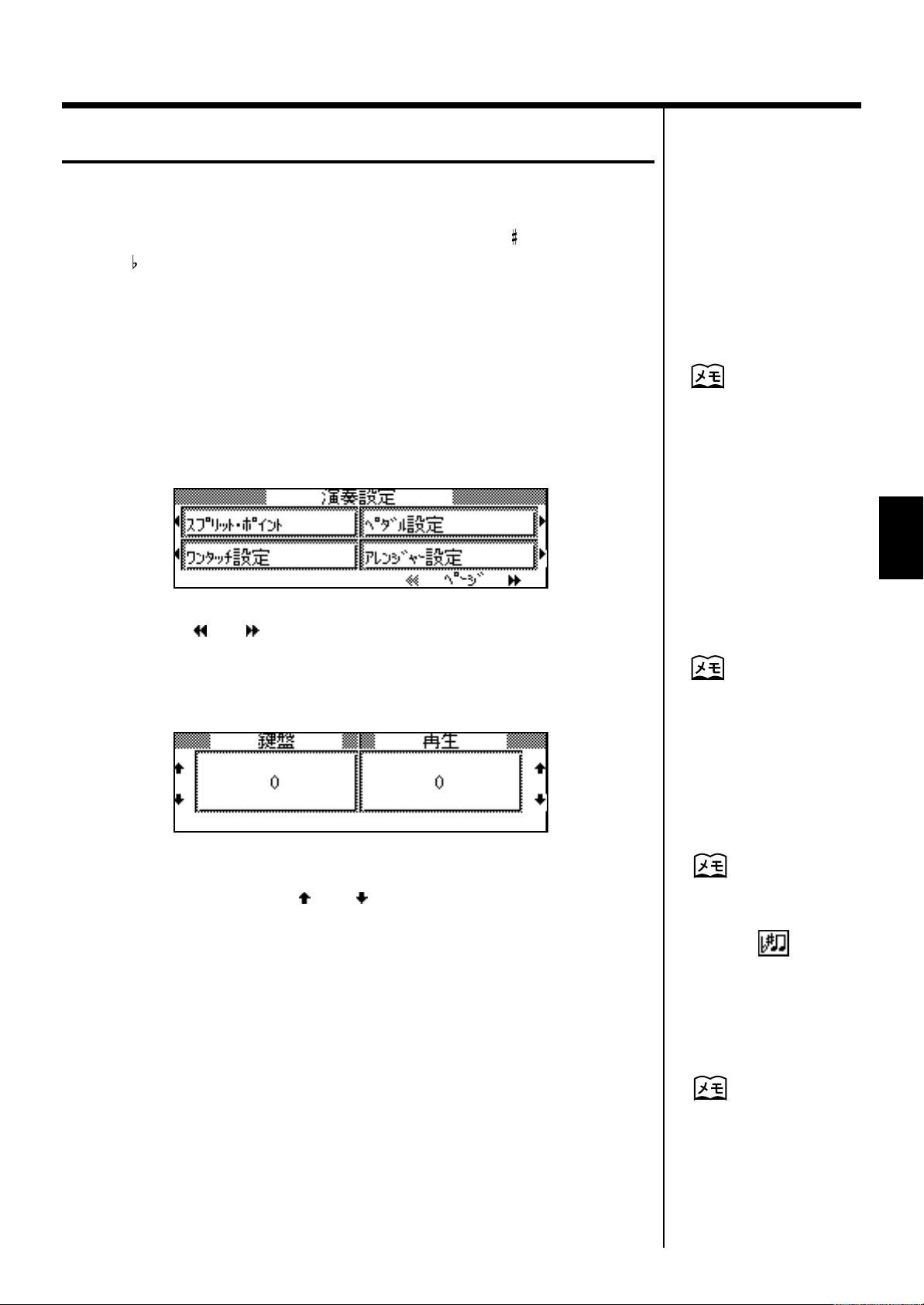

©

本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。

安全上のご注意

安全上のご注意

マークについて この機器に表示されているマークには、次のような意味があります。

注意:

注意

感電の恐れあり

キャビネットをあけるな

感電防止のため、パネルやカバーを外さないでください。

この機器の内部には、お客様が修理/交換できる部品

はありません。

修理は、お買い上げ店またはローランド・サービスに

依頼してください。

火災・感電・傷害を防止するには

注意の意味について警告と

取扱いを誤った場合に、使用者が

警告

注意

死亡または重傷を負う可能性が想

定される内容を表わしています。

取扱いを誤った場合に、使用者が

傷害を負う危険が想定される場合

および物的損害のみの発生が想定

される内容を表わしています。

※物的損害とは、家屋・家財およ

び家畜・ペットにかかわる拡大

損害を表わしています。

このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危

険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警

告しています。

このマークは、注意喚起シンボルです。取扱説明書

などに、一般的な注意、警告、危険の説明が記載さ

れていることを表わしています。

図記号の例

は、注意(危険、警告を含む)を表わしていま

す。

具体的な注意内容は、 の中に描かれています。

左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を

表わしています。

は、禁止(してはいけないこと)を表わしてい

ます。

具体的な禁止内容は、 の中に描かれています。

左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。

●は、強制(必ずすること)を表わしています。

具体的な強制内容は、●の中に描かれています。

左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜

くこと」を表わしています。

以下の指示を必ず守ってください

警告 警告

001

● この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説

明書をよく読んでください。

..............................................................................................................

002a

● この機器を分解したり、改造したりしないでく

ださい。

..............................................................................................................

003

● 修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれ

ていないことは、絶対にしないでください。必

ずお買い上げ店またはローランド・サービスに

相談してください。

..............................................................................................................

004

● 次のような場所での使用や保存はしないでくだ

さい。

○ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場

所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)

○ 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)

や湿度の高い場所

○ 雨に濡れる場所

○ ホコリの多い場所

○ 振動の多い場所

..............................................................................................................

007

● この機器を、ぐらついた台の上や傾いた場所に

設置しないでください。必ず安定した水平な場

所に設置してください。

..............................................................................................................

008a

● 電源プラグは、必ず AC100Vの電源コンセント

に差し込んでください。

..............................................................................................................

009

● 電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上

に重いものを載せたりしないでください。電源

コードに傷がつき、ショートや断線の結果、火

災や感電の恐れがあります。

..............................................................................................................

010

● この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アン

プ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設

定によっては永久的な難聴になる程度の音量に

なります。大音量で、長時間使用しないでくだ

さい。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、直

ちに使用をやめて専門の医師に相談してくださ

い。

警告

注意

011

● この機器に、異物(燃えやすいもの、硬貨、針

金など)や液体(水、ジュースなど)を絶対に

入れないでください。

..............................................................................................................

012a

● 次のような場合は、直ちに電源を切って電源

コードをコンセントから外し、お買い上げ店ま

たはローランド・サービスに修理を依頼してく

ださい。

○ 電源コードやプラグが破損したとき

○ 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりし

たとき

○ 機器が(雨などで)濡れたとき

○ 機器に異常や故障が生じたとき

..............................................................................................................

013

● お子様のいるご家庭で使用する場合、お子様の

取り扱いやいたずらに注意してください。必ず

大人のかたが、監視/指導してあげてください。

..............................................................................................................

014

● この機器を落としたり、この機器に強い衝撃を

与えないでください。

..............................................................................................................

015

● 電源は、タコ足配線などの無理な配線をしない

でください。特に、電源タップを使用している

場合、電源タップの容量(ワット/アンペア)を

超えると発熱し、コードの被覆が溶けることが

あります。

..............................................................................................................

016

● 外国で使用する場合は、お買い上げ店または

ローランド・サービスに相談してください。

104

● 接続したコードやケーブル類は、繁雑にならな

いように配慮してください。特に、コードやケー

ブル類は、お子様の手が届かないように配慮し

てください。

..............................................................................................................

106

● この機器の上に乗ったり、機器の上に重いもの

を置かないでください。

..............................................................................................................

107b

● 濡れた手で電源コードのプラグを持って、機器

本体やコンセントに抜き差ししないでくださ

い。

..............................................................................................................

108d(選択)

● この機器を移動するときは以下のことを確認し

た後、必ず 2 人以上で水平に持ち上げて運んで

ください。このとき、手をはさんだり、足の上

に落とさないように注意してください。

○ 機器本体とスタンドを固定しているネジが

ゆるんでいないか、確認する。ゆるんでいる

場合は、しっかり固定する。

○ 電源コードを外す。

○ 外部機器との接続を外す。

○ スタンドのアジャスティング・ボルトを上げ

る(P.14)。

○ フタを閉じる。

○ 譜面立てを倒す。

..............................................................................................................

109a

● お手入れをするときには、電源を切って電源プ

ラグをコンセントから外してください(P.13)。

..............................................................................................................

110a

● 落雷の恐れがあるときは、早めに電源プラグを

コンセントから外してください。

注意

101a

● この機器は、風通しのよい、正常な通気が保た

れている場所に設置して、使用してください。

..............................................................................................................

102b

● 電源コードを機器本体やコンセントに抜き差し

するときは、必ずプラグを持ってください。

..............................................................................................................

103a

● 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセ

ントから外してください。

..............................................................................................................

..............................................................................................................

116

● フタの開け閉めは、指などをはさまないように、

注意して行なってください(P.13)。小さいお子

様が使用されるときは、大人のかたが介添えし

てください。

..............................................................................................................

117(選択)

● ピアノ椅子を使用するときは、必ず次の事項を

守ってください。

○ 椅子で遊んだり、踏み台にしない。

○ 2人以上で腰掛けない。

○ 腰掛けたままで、高さ調節しない。

○ ピアノ椅子の脚を止めているボルトが緩ん

でいたら、腰掛けない。(緩みがあるときは

随時付属のスパナで締め直してください)

..............................................................................................................

3

使用上のご注意

291a

2、3 ページに記載されている「安全上のご注意」以外に、次のことに注意してください。

電源について

301

● 雑音を発生する装置(モーター、調光器など)や消費電

力の大きな機器とは、別のコンセントを使用してくださ

い。

307

● 接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐ

ため、必ずすべての機器の電源を切ってください。

308

● 完全に電源を切る必要があるときは、この機器の電源ス

イッチを切った後、コンセントからプラグを抜いてくだ

さい。そのため、電源コードのプラグを差し込むコンセ

ントは、この機器にできるだけ近い、すぐ手の届くとこ

ろのものを使用してください。

設置について

351

● この機器の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを

持つ機器があると、ハム(うなり)を誘導することがあ

ります。この場合は、この機器との間隔や方向を変えて

ください。

352

● テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレ

ビ画面に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることが

あります。この場合は、この機器を遠ざけて使用してく

ださい。

353

● この機器はフロッピー・ディスク・ドライブが搭載され

ていますので、次の点に注意してください。詳細は、「フ

ロッピー・ディスクをお使いになる前に」をご覧くださ

い(P.5)。

○ スピーカーなどの強い磁界の発生する場所には近づ

けない

○ この機器を極端に傾けない

○ フロッピー・ディスク・ドライブ動作中は、振動を

与えたり移動したりしない

354b

● 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め

切った車内などに放置しないでください。また、至近距

離から照らす照明器具(ピアノ・ライトなど)や強力な

スポット・ライトで長時間同じ位置を照射しないでくだ

さい。変形、変色することがあります。

355

● 故障の原因になりますので、雨や水に濡れる場所で使用

しないでください。

356

● 本機の上にゴム製品やビニール製品などを長時間放置し

ないでください。変形、変色することがあります。

357

● 本機の上に水の入った容器(花びんなど)、殺虫剤、香

水、アルコール類、マニキュア、スプレー缶などを置か

ないでください。また、表面に付着した液体は、すみや

かに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

お手入れについて

401b

● お手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く絞った布

で汚れを拭き取ってください。木目にそって全体を均一

の力で拭きます。同じ所ばかり強くこすると、仕上げを

損なう恐れがあります。

402

● 変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよびアル

コール類は、使用しないでください。

修理について

451a

● お客様がこの機器を分解、改造された場合、以後の性能

について保証できなくなります。また、修理をお断りす

る場合もあります。

453

● 当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維

持するために必要な部品)を、製造打切後 6 年間保有し

ています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせて

いただきます。なお、保有期間が経過した後も、故障箇

所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上

げ店、または最寄りのローランド・サービスにご相談く

ださい。

その他の注意について

552(*** は、複数になる場合もあります)

● 本体メモリーやフロッピー・ディスクの失われた記憶内

容の修復に関しましては、補償を含めご容赦願います。

553

● 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端

子などに過度の力を加えないでください。

554

● ディスプレイを強く押したり、叩いたりしないでくださ

い。

556

● ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、プ

ラグを持ってください。

557

● この機器は多少発熱することがありますが、故障ではあ

りません。

558a

● 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからない

ように、特に夜間は、音量に十分注意してください。

ヘッドホンを使用すれば、気がねなくお楽しみいただけ

ます。

559b

● 輸送や引っ越しをするときは、機器を緩衝材などで十分

に梱包してください。そのまま移動すると、傷、破損、

故障などの原因となります。

560

● 譜面立てを、手前に引き倒さないでください。

● 本機にシールなどを貼らないでください。はがす際に外

装の仕上げを損なうことがあります。

● 鍵盤の上に物を置いたままにしないでください。

発音しなくなるなどの故障の原因になります。

562

● 接続には、当社ケーブル(PCS シリーズなど)をご使用

ください。他社製の接続ケーブルをご使用になる場合は、

次の点にご注意ください。

○ 接続ケーブルには抵抗が入ったものがあります。本

機との接続には、抵抗入りのケーブルを使用しない

でください。音が極端に小さくなったり、全く聞こ

えなくなる場合があります。ケーブルの仕様につき

ましては、ケーブルのメーカーにお問い合わせくだ

さい。

4

使用上のご注意

フロッピー・ディスクをお使いになる前に

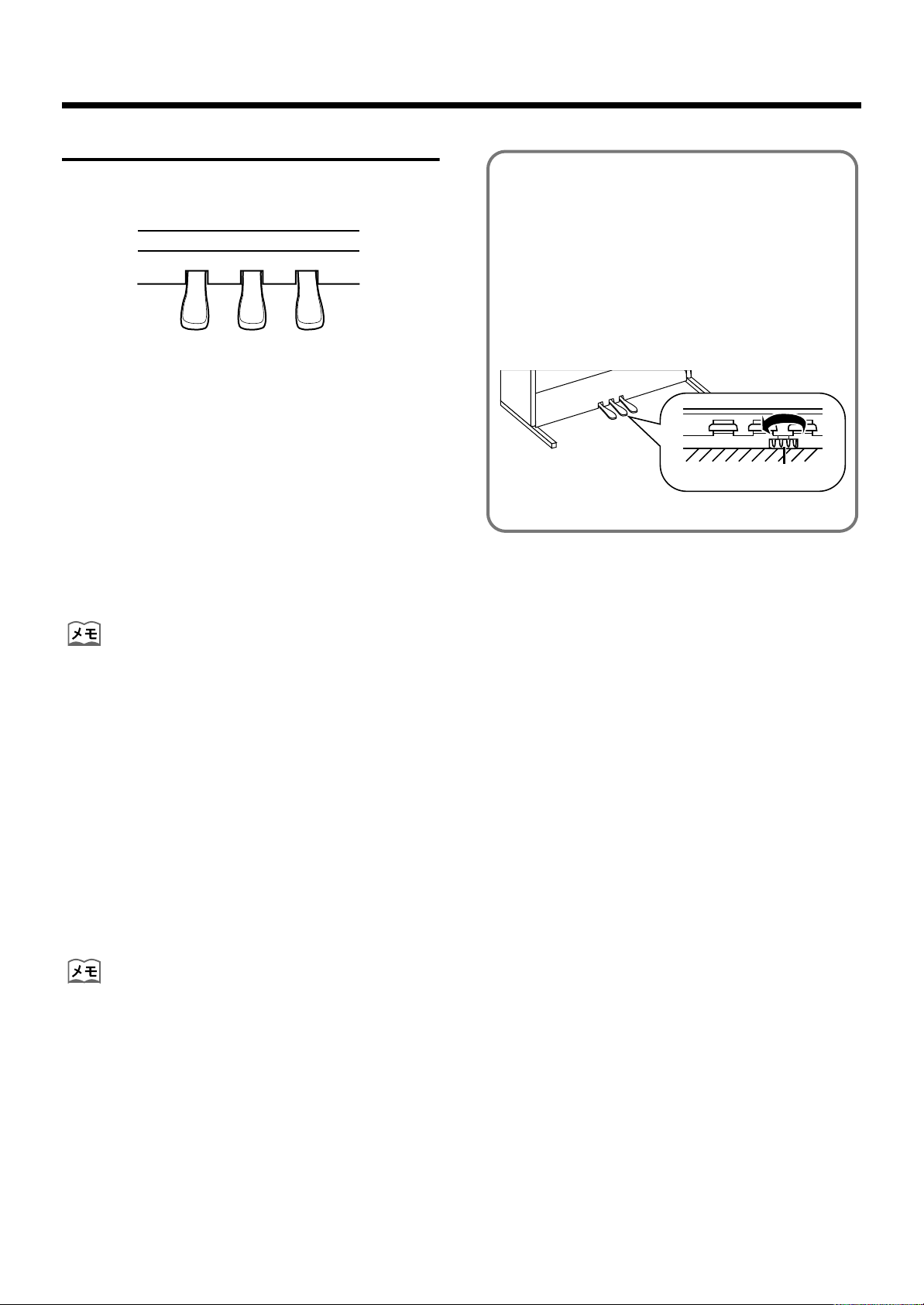

フロッピー・ディスク・ドライブの取り扱い

602

● 外部からの振動を受けない、しっかりした水平な場所に

設置してください。極端に傾けると、ディスク・ドライ

ブの動作に悪影響を与えることがあります。

603

● 極端に湿度の違う場所に移動すると、ディスク・ドライ

ブに水滴がつくことがあります。このまま使用すると故

障の原因になりますので、数時間放置してから使用して

ください。

604

● ディスクを挿入するときは、確実に奥まで入れてくださ

い。ディスクを取り出すときは、イジェクト・ボタンを

奥まで押してください。万一ディスクが引っ掛かった場

合は、無理に取り出さないでください。

605b

● 読み込み/書き込み中は、ディスクを取り出さないでく

ださい。ディスクの磁性面に傷がつき、使用できなくな

ります。(データの読み込み/書き込み時は、ディスク・

ドライブのランプが明るく点灯します。通常はやや暗く

点灯、または消灯しています。)

606

● 電源を入れたり切ったりするときは、ディスクをディス

ク・ドライブから抜いてください。

607

● ディスクはディスク・ドライブに対して水平になるよう

にして、無理な力を加えずに挿入してください。無理に

挿入すると、ディスク・ドライブのヘッドが破損するこ

とがあります。

608

● ディスク・ドライブにフロッピー・ディスク以外のもの

(針金、硬貨、別の種類のディスクなど)を入れないでく

ださい。ディスク・ドライブの故障の原因になります。

フロッピー・ディスクの取り扱い

651

● ディスクはフィルムに磁性体を塗布した円盤状の記憶媒

体です。磁性面には非常に高密度でデータが記憶されま

すので、取り扱いについては次の点に注意してください。

○ 磁性面に触れない

○ ホコリの多い場所で使用しない

○ 直射日光の当たる場所や、閉め切った自動車の中な

どに放置しない(保存温度 : 10〜 50℃)

○ スピーカーなどの強い磁界を発生する場所やものに

近づけない

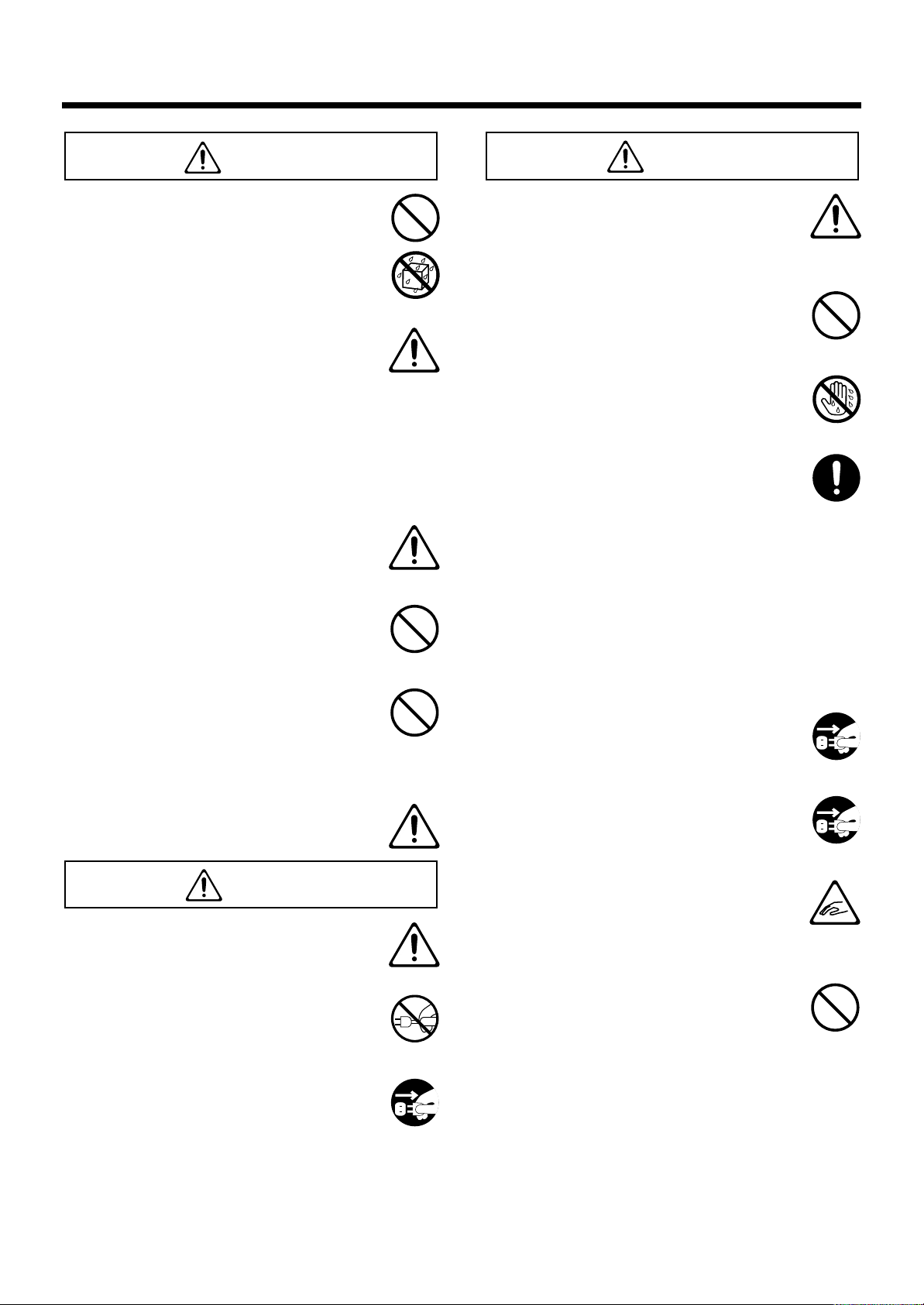

652

● ディスクには、書き込んだデータを誤って消さないよう

に保護するプロテクト・タブがあります。書き込み操作

を行なうとき以外は、プロテクト・タブをプロテクトの

位置にしておいてください。

フロッピー・ディスクの図

裏面

653

● ディスクのラベルは、しっかりと貼り付けてください。

ディスク・ドライブの中ではがれると、ディスクが取り

出せなくなります。

654

● ディスクは、傷めたり、チリ、ホコリなどが付かないよ

う保管には十分注意してください。チリ、ホコリなどが

付いたディスクを使用すると、ディスクが破損したり、

ディスク・ドライブの故障の原因になります。

655

● 本機の演奏データが入ったディスクを、プロテクト・タ

ブがライトの状態で、他の機種(HP-G シリーズ、MT

シリーズ、KR シリーズ、ATELIER シリーズ、PR-300

を除く)やコンピューターなどでディスク操作(内容確

認、セーブ、削除など)をすると、以降、本機のディス

ク・ドライブで使用できなくなる場合があります。他の

機種やコンピューターで、演奏データの内容確認やロー

ドをする場合は、ディスクのプロテクト・タブをプロテ

クトの状態で行なってください。

203

※ GS( )は、ローランド株式会社の登録商標です。

※ COMPOSER は、ローランド株式会社の登録商標です。

207

※ Apple は、米国 Apple Computer, Inc. の米国及びその他

の国における登録商標です。

208

※ Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の米国及びそ

の他の国における登録商標です。

211

※ IBM PC は、米国 International Business Machines

Corporation の米国及びその他の国における登録商標で

す。

212

※ PC-9800 シリーズは、日本電気株式会社の商標です。

215

※ MIDI は社団法人 音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標

です。

220

※ 文中記載の会社名及び製品名は、各社の商標または登録

商標です。

プロテクト・タブ

ライト

(書き込み可能)

プロテクト

(書き込み禁止)

5

はじめに

主な特長

○本格的なピアノ演奏

このたびは、ローランド・デジタル・インテリジェント・ピアノ KR-377 をお買い上

げいただき、誠にありがとうございます。

KR-377 は、本格的なピアノ演奏はもちろん、簡単な操作で自動伴奏などの多彩な機能

を楽しめるインテリジェント・ピアノです。

本機を存分にお楽しみいただき、いつまでも良い状態でご愛用いただくためにも、この

取扱説明書をよくお読みいただけるようお願い申しあげます。

ハンマーが弦を叩く音までもリアルに再現するステレオ・サンプリング・ピアノ音源を

採用し、高品位なコンサート・グランド・ピアノの音色を再現しています。ピアノ音色

の最大同時発音数ステレオ64 音を実現したことで、ペダルを多用した演奏にも余裕で

対応できます。また、鍵盤には、低音域は重く高音域は軽く、よりピアノらしいタッチ

が得られるプログレッシブ・ハンマー・アクション鍵盤を採用。より自然で本格的なピ

アノ演奏を楽しむことができます。

○再生する曲を譜表形式で表示

ミュージックデータや録音した演奏を画面に譜表形式で表示することができます

(P.79)。

歌詞付きで表示したり、演奏パートを変えて表示させることもできます。

○簡単にやりたいことがすぐできるかんたん機能

かんたん機能は、初めてお使いになる方でも、複雑な操作をしなくても、対話形式で簡

単に演奏を録音/再生したり(P.35、P.39)、自動伴奏を使うことができます(P.29)。

また、[ヘルプ]ボタンは、いつでも画面に用語や機能の説明を表示することができま

す(P.23)。

○多彩な伴奏スタイルと自動伴奏機能

約160種類の豊富なミュージック・スタイルと自動伴奏機能を使えば、自分の演奏に、

思いどおりの伴奏をつけることができます(P.60)。

○演奏に立体的な広がりが得られる効果(アドバンスト 3D)

演奏パートを選んで音に立体的な広がりをつけるができます。

伴奏パートにこの効果をかければ、伴奏に包み込まれるような効果が得られるなど、こ

れまでになかった立体的な奥行きを感じることができます(P.33)。

6

○演奏練習をサポートする便利な機能

テープ・レコーダー感覚の録音機能 (P.91)、片手パートずつの再生 (P.85)、メトロノー

ム機能 (P.56) など練習に役立つ機能を多く備えており、電子ピアノならではの効果的

な練習を行うことができます。

○ MIDI で広がるアンサンブル(MIDI アンサンブル)

本機のMIDI 端子に電子パーカッションなど、ピアノ以外の楽器を接続して、アンサン

ブルをすることができます。「MIDI アンサンブル」を使えば、MIDI 端子に楽器を接続

し、めんどうなMIDI 設定を行わなくても、すぐに演奏することが可能です。(P.152)

○市販のミュージックデータを鑑賞したり、レッスンにも利用

ディスク・ドライブを内蔵していますので、市販のミュージックデータを再生したり、

録音した曲をフロッピー・ディスクに保存することができます(P.77、P.104)。

○カラオケを楽しむ

はじめに

マイクを接続して、曲にあわせてカラオケを楽しむこともできます(P.41)。

7

はじめに

この取扱説明書の読み方

KR-377 の取扱説明書は、次のような構成になっています。

KR-377 に触れてみましょう

KR-377 をはじめてお使いになる方のために、楽しく多彩な演奏機能を簡単にお使いい

ただけるように解説してあります。簡単操作編を読みながら演奏していただくと、KR377 でどのようなことができるのか理解いただけるようになっていますので、ぜひお

読みください。

第1章〜第 9章

KR-377 で使用できる機能について、画面図を使ってわかりやすく説明しています。

目的に合わせて必要なページをご覧ください。

やりたいことが決まっているときは「目次」を、KR-377 のボタン名から機能を知りた

いときには「各部の名称と働き」をご覧ください。また、巻末の「索引」もご利用ください。

資料

思ったように動作しないときは「故障かな?と思ったら」を読んで、設定に誤りがない

かを確認してください。また、操作中に何らかのエラー・メッセージが表示されたとき

は「こんな表示がでたら」で対応を確認してください。その他、音色一覧やスタイル一

覧、MIDI インプリメンテーションなどの資料があります。

本文中の表記について

■

この取扱説明書では、操作方法を簡潔に説明するために、次のように表記しています。

[ ]で囲まれた文字は、ボタンやつまみの名前を表し、[拡張機能]ボタン、のように

•

表記します。

< >で囲まれた文字は、画面上の文字を表し、<設定>、のように表記します。

•

この項目を選ぶときは、項目に対応する(項目の下や横に位置する)ボタンを押します。

•

文章の先頭に、 や※マークが付いているものは注意文です。

必ずお読みください。

文中の(P.**)は参照ページを表しています。

•

8

目次

安全上のご注意.............................................................................................................................2

使用上のご注意.............................................................................................................................4

はじめに...................................................................................................................6

主な特長......................................................................................................................................................6

この取扱説明書の読み方.........................................................................................................................8

本文中の表記について ...................................................................................................................................8

演奏する前に .........................................................................................................13

電源コードを接続する...........................................................................................................................13

譜面立ての立てかた...............................................................................................................................13

フタの開け閉め.......................................................................................................................................13

電源を入れる/切る...............................................................................................................................13

音の大きさを調節する...........................................................................................................................13

ペダルについて.......................................................................................................................................14

ヘッドホンをつなぐ...............................................................................................................................15

マイクをつなぐ.......................................................................................................................................15

ディスプレイの見方と基本操作..........................................................................................................16

取扱説明書の表記のきまり ........................................................................................................................16

基本画面 .........................................................................................................................................................16

ディスプレイを使った基本操作................................................................................................................17

各部の名称と働き ..................................................................................................18

KR-377 に触れてみましょう .................................................................................21

KR-377 の紹介デモを見る...................................................................................................................21

ゲームをする............................................................................................................................................22

[ヘルプ]ボタンの使いかた.................................................................................................................23

〜演奏してみましょう .....................................................................................................................24

ピアノ演奏をする(ワンタッチ・ピアノ)........................................................................................24

オルガン演奏をする(ワンタッチ・オルガン)...............................................................................25

いろいろな楽器の音を鳴らす...............................................................................................................26

音色を選ぶ便利な機能(音色検索)....................................................................................................27

メトロノームを鳴らす...........................................................................................................................28

〜自動伴奏を使って演奏しましょう ............................................................................................... 29

簡単に自動伴奏を楽しむ(かんたんアレンジャー).......................................................................29

自動伴奏で演奏する(ワンタッチ・アレンジャー).......................................................................30

伴奏の音に立体的な広がりをつける(アドバンスト3D)............................................................33

〜演奏を録音してみましょう .......................................................................................................... 34

簡単に演奏を録音する(かんたんレコーダー)...............................................................................34

演奏を録音する.......................................................................................................................................35

録音した演奏を聴く...............................................................................................................................37

〜ミュージックデータを使ってみましょう.....................................................................................38

ディスク・ドライブを使う...................................................................................................................38

ミュージックデータを聴く...................................................................................................................39

カラオケや弾き語りをする...................................................................................................................41

第 1 章 演奏しましょう .......................................................................................42

ピアノ演奏をする(ワンタッチ・ピアノ)........................................................................................42

オルガン演奏をする(ワンタッチ・オルガン)...............................................................................43

ドラムの音を鳴らす...............................................................................................................................44

効果音を鳴らす.............................................................................................................................................45

いろいろな楽器の音を鳴らす...............................................................................................................46

二つの楽器の音を重ねる(レイヤー演奏)........................................................................................47

鍵盤の右手側と左手側で別の音を鳴らす(スプリット演奏).......................................................49

鍵盤の音の高さをオクターブ単位で変える(オクターブ・シフト)..........................................51

音の明るさを調節する...........................................................................................................................52

音に響きをつける(リバーブ効果)....................................................................................................52

伴奏の音に立体的な広がりをつける(アドバンスト3D)............................................................53

9

目次

鍵盤のレイヤー音色だけに効果をかける ...............................................................................................54

音にさまざまな効果をかける(エフェクト)....................................................................................55

メトロノームを鳴らす...........................................................................................................................56

テンポを調節する.........................................................................................................................................56

拍子を変える.................................................................................................................................................56

アニメーションを切り替える....................................................................................................................57

拍の刻み方(パターン)を変える............................................................................................................57

音の種類を変える.........................................................................................................................................58

音量を変える.................................................................................................................................................59

第 2 章 自動伴奏 ..................................................................................................60

ミュージック・スタイルと自動伴奏..................................................................................................60

コードについて.......................................................................................................................................61

簡単な指使いでコードを押さえる(コード・インテリジェンス機能)...........................................61

コードの押さえ方を画面に表示させる(コード検索)........................................................................62

ミュージック・スタイルを選ぶ..........................................................................................................63

データ・ディスクのスタイルを使う........................................................................................................64

自動伴奏を鳴らしながら左手で弾いた音を鳴らす.........................................................................65

リズム・パターンだけを鳴らす..........................................................................................................66

自動伴奏のテンポを調節する...............................................................................................................66

ミュージック・スタイルを鳴らす(スタート/ストップ)...........................................................67

鍵盤左側を弾くと同時に自動伴奏をスタートする(シンクロ・スタート)...................................67

ボタンを押してスタートする....................................................................................................................67

自動伴奏をストップする ............................................................................................................................68

伴奏の途中でタイミングを合わせて再スタートする(リセット)....................................................68

イントロの終わりにカウント音を鳴らす..........................................................................................69

伴奏に変化をつける...............................................................................................................................70

曲中で伴奏パターンを変える(フィルイン).........................................................................................70

伴奏のアレンジを変える ............................................................................................................................71

右手で弾いた音にハーモニーをつける(メロディー・インテリジェンス)..............................73

通常のピアノ演奏に自動伴奏をつける(ピアノ・スタイル・アレンジャー).........................74

伴奏と鍵盤の音量バランスを変える..................................................................................................75

演奏パートごとに音量を調節する......................................................................................................75

第 3 章 曲の練習に便利な機能.............................................................................77

練習する曲を再生する...........................................................................................................................77

すべての曲を連続して再生する................................................................................................................78

譜表表示をする.......................................................................................................................................79

グラフ/鍵盤画面で自分の演奏を確認する...........................................................................................80

テンポを調節する...................................................................................................................................82

ボタンを押す間隔でテンポを決める........................................................................................................82

一定のテンポで再生する.......................................................................................................................83

演奏が始まる前にカウント音を鳴らす..............................................................................................84

練習するパートを鳴らさないようにする..........................................................................................85

曲中にマークをつけて練習する..........................................................................................................86

曲中にマークをつける/取り消す............................................................................................................86

マークの位置から再生する ........................................................................................................................87

マークを移動する.........................................................................................................................................87

同じところを繰り返し再生する..........................................................................................................88

鍵盤の音の高さを変える(キー・トランスポーズ).......................................................................89

曲を移調して再生する...........................................................................................................................90

第 4 章 演奏の録音と保存....................................................................................91

簡単に演奏を録音する...........................................................................................................................91

自動伴奏を使って録音する...................................................................................................................94

録音をやり直す.......................................................................................................................................96

録音した曲を消す...................................................................................................................................97

特定のトラック・ボタンの演奏だけを消す...........................................................................................97

録音の止め方を変える...........................................................................................................................98

10

弱起の曲を録音する...............................................................................................................................99

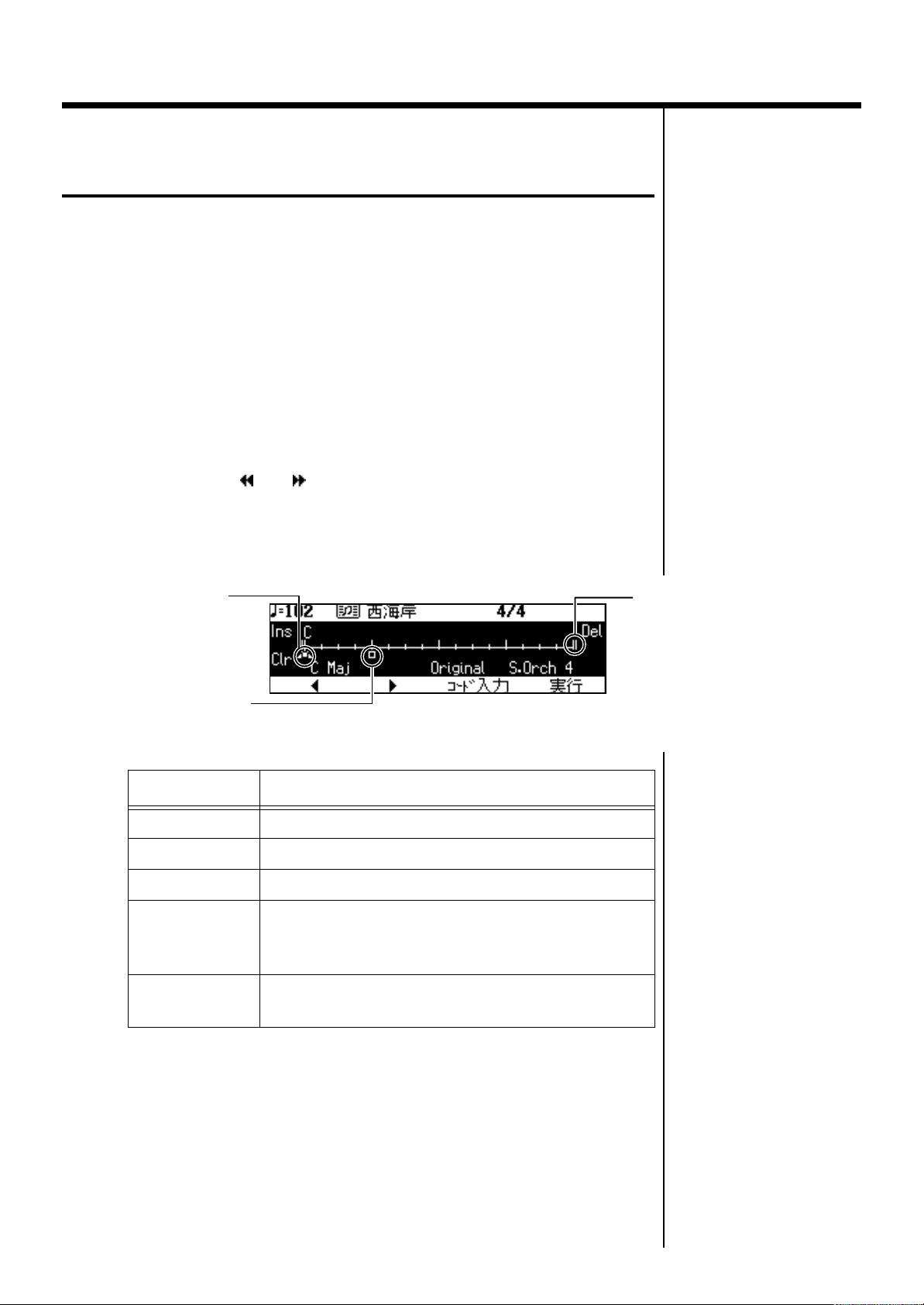

コードを入力して曲の伴奏を作る(コード・シーケンサー)....................................................100

簡単にリズム・パートを作る............................................................................................................103

曲をフロッピー・ディスクに保存する...........................................................................................104

フロッピー・ディスクの初期化(フォーマット)...............................................................................104

フロッピー・ディスクに保存する..........................................................................................................105

曲の音色セットを変えて保存する(保存モード機能)......................................................................107

フロッピー・ディスクに保存したデータを消す..........................................................................108

フロッピー・ディスクの曲順を変える...........................................................................................109

第 5 章 より進んだ録音機能 ..............................................................................110

録音方法を選ぶ....................................................................................................................................110

録音方法の選び方.......................................................................................................................................110

録音済みの音を消して録音する(リプレース・レコーティング)..................................................110

録音済みの音を消さずに重ねて録音する(ミックス・レコーディング).....................................110

同じ区間を繰り返し録音する(ループ・レコーディング)..............................................................111

ある区間の録音をやり直す(パンチ・イン・レコーティング)......................................................112

16 パートを使って多重録音する(16 トラック・シーケンサー)........................................... 113

16 トラック・シーケンサー画面............................................................................................................113

16 トラック・シーケンサーの録音方法...............................................................................................114

パートごとの設定を変える................................................................................................................115

曲の途中で拍子の変わる曲を作る...................................................................................................116

曲の基本テンポを変える....................................................................................................................117

曲の途中でテンポを変える................................................................................................................117

曲を聴きながらテンポを変える..............................................................................................................117

ある小節からテンポを変える..................................................................................................................118

目次

第 6 章 編集する ................................................................................................119

編集機能の選びかた............................................................................................................................ 119

編集を取り消す....................................................................................................................................119

小節をコピーする................................................................................................................................120

リズム・パターンをコピーする.......................................................................................................121

音のばらつきを揃える........................................................................................................................121

ある小節を削除する............................................................................................................................ 122

空白の小節を挿入する........................................................................................................................122

小節を空白にする................................................................................................................................123

パートごとに移調する........................................................................................................................123

パートを入れ替える............................................................................................................................ 124

1 つ1 つの音符を修正する................................................................................................................ 124

曲の途中の音色変更を修正する.......................................................................................................125

第 7 章 その他の機能を使う ..............................................................................126

オリジナルのスタイルを作る(ユーザー・スタイル)................................................................126

スタイルを組み合わせて新しいスタイルを作る(スタイル・コンポーザー).............................126

ディビジョンごとにパートを鳴らさないようにする.........................................................................127

録音した曲からスタイルを作る(スタイル・コンバーター)..........................................................128

ユーザー・スタイルをボタンに登録する....................................................................................... 131

パネルの設定を登録する(ユーザー・プログラム)....................................................................131

ユーザー・プログラムを呼び出す...................................................................................................132

ユーザー・プログラムの呼び出しかたを変える.................................................................................132

ユーザー・スタイルやユーザー・プログラムをディスクに保存する.....................................132

ユーザー・スタイルやユーザー・プログラムをディスクに保存する ...........................................132

ディスクに保存したユーザー・スタイルやユーザー・プログラムを消す ...................................133

ディスクに保存したユーザー・プログラムを呼び出す ....................................................................133

ピアノ演奏以外できないようにする(パネル・ロック)............................................................133

第 8 章 いろいろな設定を変える.......................................................................134

ワンタッチ・ピアノの設定を変える...............................................................................................134

いろいろな演奏場所の雰囲気を味わう(アンビエンス)..................................................................134

鍵盤のタッチ感を変える(キー・タッチ)...........................................................................................135

11

目次

ペダルの感度を調節する(ペダル・モード).......................................................................................135

共鳴音を調節する(レゾナンス)............................................................................................................135

調律方法を変える(調律)........................................................................................................................136

ピアノ音色を微調整する(サウンド)....................................................................................................137

自動伴奏の設定を変える....................................................................................................................137

鍵盤が分かれる位置を変える..................................................................................................................137

自動伴奏の鳴り方を変える ......................................................................................................................138

コード・トーンやベース・トーンの音色を変える.............................................................................138

コード・インテリジェンス機能を解除する.........................................................................................139

パッド・ボタンやペダルに機能を割り当てる.....................................................................................139

ミュージック・スタイルを変えても音色やテンポが変わらないようにする...............................141

ワンタッチ・オルガンの設定を変える...........................................................................................141

オルガン演奏時の自動伴奏の鳴りかたを変える.................................................................................142

鍵盤左側の鳴りかたを変える..................................................................................................................142

フッテージを調節する ..............................................................................................................................143

譜表の設定を変える............................................................................................................................ 144

曲再生時の音色セットを変える.......................................................................................................144

マークやカウント音の設定を変える...............................................................................................145

カウント音の小節数や音を変える..........................................................................................................145

繰り返しのたびにカウント音を鳴らす .................................................................................................145

小節の途中にマークをつける..................................................................................................................145

基準ピッチを変える(マスター・チューニング)........................................................................146

リバーブ効果の種類を変える............................................................................................................146

コーラス効果の種類を変える............................................................................................................147

ベンド・レンジを変える....................................................................................................................147

画面の設定を変える............................................................................................................................ 148

歌詞を表示させないようにする..............................................................................................................148

画面に表示される言語を変える..............................................................................................................148

画面の明るさを調節する ..........................................................................................................................148

電源投入時の画面表示を変える(オープニング・メッセージ)...............................................148

電源を切っても設定を記憶させておく(メモリー・バックアップ).......................................149

製品出荷時の設定に戻す(ファクトリー・リセット)................................................................149

第 9 章 外部機器との接続..................................................................................150

接続端子の名称と働き........................................................................................................................150

MIDI機器と接続する...........................................................................................................................151

接続の手順............................................................................................................................................. 151

MIDI楽器とアンサンブルをする(MIDI アンサンブル)............................................................. 152

MIDIの設定...........................................................................................................................................152

オーディオ機器と接続する................................................................................................................154

コンピューターと接続する................................................................................................................155

資料......................................................................................................................158

故障かな?と思ったら..............................................................................................................158

こんな表示がでたら..................................................................................................................160

音色一覧....................................................................................................................................162

ドラム/効果音一覧..................................................................................................................166

ミュージック・スタイル一覧...................................................................................................171

リズム・パターン一覧..............................................................................................................173

コードの押さえかた一覧 ..........................................................................................................174

エフェクト一覧.........................................................................................................................176

KR-377 で使用できるミュージックデータ...............................................................................178

KR-377 で使用できるミュージックデータ..........................................................................................178

KR-377 の音源について...........................................................................................................................178

用語集.......................................................................................................................................179

MIDI インプリメンテーションチャート ...................................................................................180

主な仕様....................................................................................................................................181

12

演奏する前に

演奏する 前に

電源コードを接続する

fig.00-01

MIDI

PedalInOut

Output

Input

)

)

RL(Mono

RL(Mono

Stereo

Stereo

1. 付属の電源コードを、ピアノ本体の底面にある AC

インレットに接続します。

2.

付属の電源コードを、コンセントに差し込みます。

譜面立ての立てかた

fig.00-02

(1)

(2)

譜面立てを静かに起こし、図のように固定します。

1.

(2)

電源を入れる/切る

必ず次の手順で電源を入れたり、切ったりしてください。手

順を間違えると、誤動作をしたりスピーカーなどが破損

する恐れがあります。

■ 電源を入れる

1.

電源を入れる前に、[ボリューム]つまみを「小」

側へいっぱいまで回します。

fig.00-04

[Power(電源)]スイッチを押します。

2.

電源が入り、数秒後には、鍵盤を弾いて音を出せるよう

になります。

fig.00-05

押し下げられた状態が

オン

本機は、回路保護のため電源を入れてからしばらくは動作し

ません。

2.

後ろに倒すときは、譜面立てを手で支え、金具を

折り曲げてからゆっくりと倒します。

譜面立てを、手前に引き倒さないでください。

フタの開け閉め

fig.00-03

1.

フタを開けるときは、フタを両手で持って軽く立

ち上げ、奥にスライドさせます。

2.

フタを閉めるときは、ゆっくりと手前に引き、止

まったところで静かに下におろします。

指をはさまないように注意して、フタを開け閉めしてくださ

い。小さなお子さまが使用される場合は、大人の方が介添し

てください。

電源コードは必ず付属のものをお使いください。

■ 電源を切る

電源を切る前に、[ボリューム]つまみを「小」側

1.

いっぱいまで回します。

2.

[Power(電源)]スイッチを押します。

電源が切れます。

fig.00-06

上がった状態が

オフ

音の大きさを調節する

全体の音量を調節します。

1.

[ボリューム]つまみを左右に回します。

「大」側に回すと音が大きくなり、「小」側に回すと音が

小さくなります。

fig.00-07

ピアノの移動は、危険防止のため必ずフタを閉じた状態で行

なってください。

13

演奏する前に

ペダルについて

[ワンタッチ・ピアノ]ボタンを押してピアノ演奏をしてい

るとき(P.42)、ペダルは次のように働きます。

fig.00-08

ソフト・ペダル

ソステヌート・ペダル

ソフト・ペダル(左ペダル)

音に柔らかさを与えたいときに使います。

ソフト・ペダルを踏んだまま鍵盤を弾くと、通常同じ強さで

弾いたときの音よりも柔らかい音が鳴ります。ペダルを踏む

深さによって、音の柔らかさを微妙に変えることができま

す。

ダンパー・ペダル

本機を移動したときや、ペダルが不安定に感じるとき

は、ペダルの下部にあるアジャスト・ボルトを次のよう

に調節し直してください。

○ アジャスターを下げ、確実に床にあたるように調節

してください。床との間に隙間があると、ペダルを

踏んだときに破損する原因になります。特にカー

ペットの上などに接地する場合は床面を強く押しつ

けるように調節してください。

アジャスター

ソステヌート・ペダル(中央ペダル)

このペダルを踏んだ時点で、押さえていた鍵盤の音だけに余

韻を与えます。

ソステヌート・ペダルとソフト・ペダルには、このほかの機

能を持たせることができます。詳しくは「ペダルに機能を割

り当てる」(P.139)をご覧ください。

ダンパー・ペダル(右ペダル)

音に余韻を与えたいときに使います。

ダンパー・ペダルを踏んでいる間、鍵盤から指を離しても音

が切れずに長い余韻が続きます。ペダルを踏む深さによって

余韻の長さを微妙に変えることができます。

アコースティック・ピアノでは、ダンパー・ペダルを踏んだ

ときに、弾いた鍵盤の音が他の弦に共鳴して豊かな響きと広

がりが加わります。KR-377 ではこの共鳴音(シンパセ

ティック・レゾナンス)を再現しています。

ダンパー・ペダルを踏んだときの共鳴量を変えることができ

ます。「共鳴音を調節する(レゾナンス)」(P.135)をご覧

ください。

14

演奏する前に

演奏する 前に

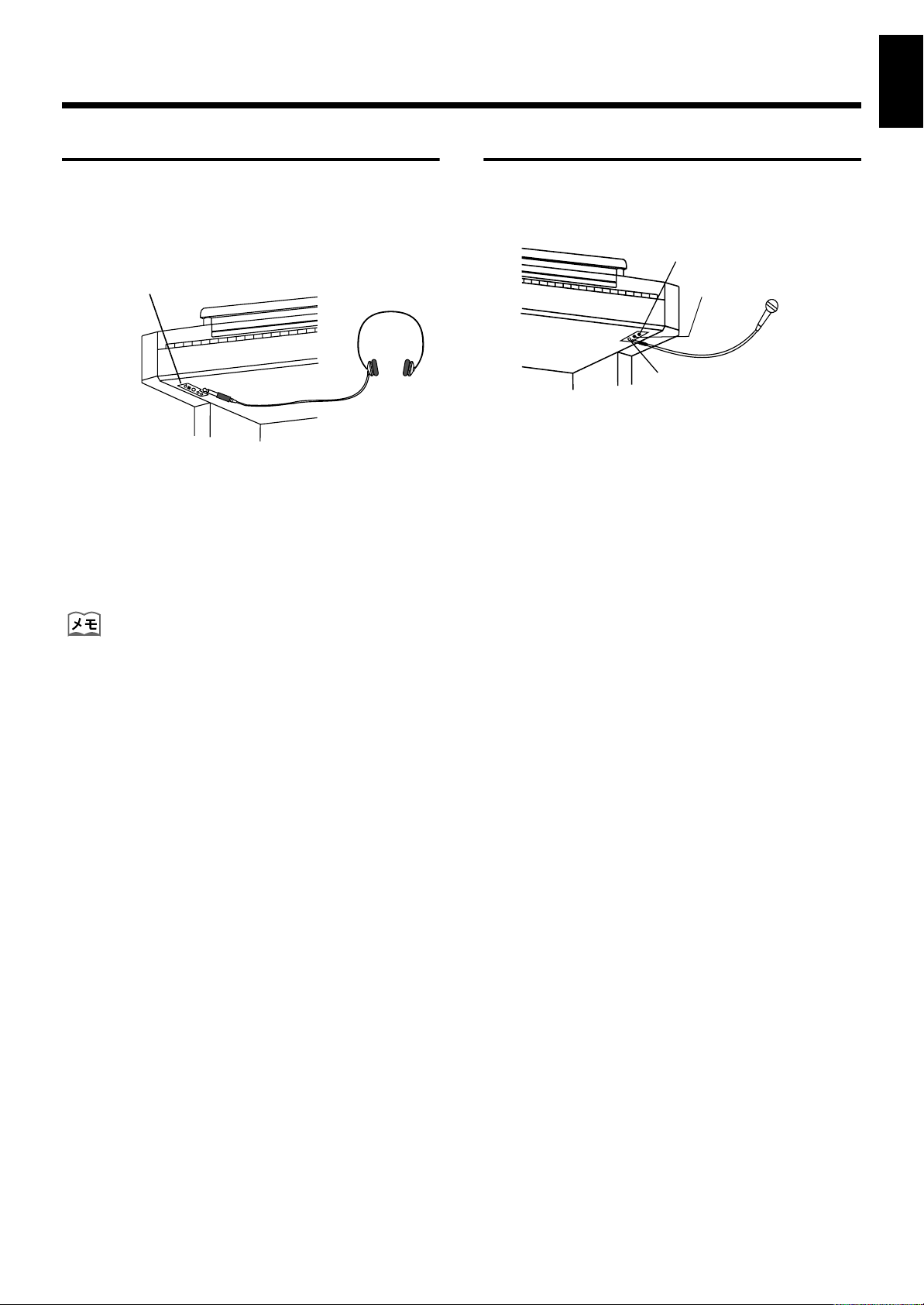

ヘッドホンをつなぐ

KR-377 にはヘッドホン端子が 2 つあります。2 人で同時に

ヘッドホンを使うことができますので、レッスン時や連弾曲

を演奏するときなどに便利です。また、夜間でも周囲を気に

せずに演奏を楽しむことができます。

fig.00-09

ヘッドホン端子×2

2

1

-

C

c

C

I

P

r

a

P

D

e

I

t

M

u

M

p

m

n

I

o

I

C

D

I

M

s

e

n

o

h

P

1.

本体左下面の Phones(ヘッドホン端子)のどちら

かに、ヘッドホンを接続します。

本体スピーカーからは音が出なくなります。ヘッドホン

からのみ音が出ます。

2.

ヘッドホンの音量は、KR-377本体の[ボリュー

ム]つまみで調節します。

ヘッドホンはステレオ・タイプのものをお使いください。

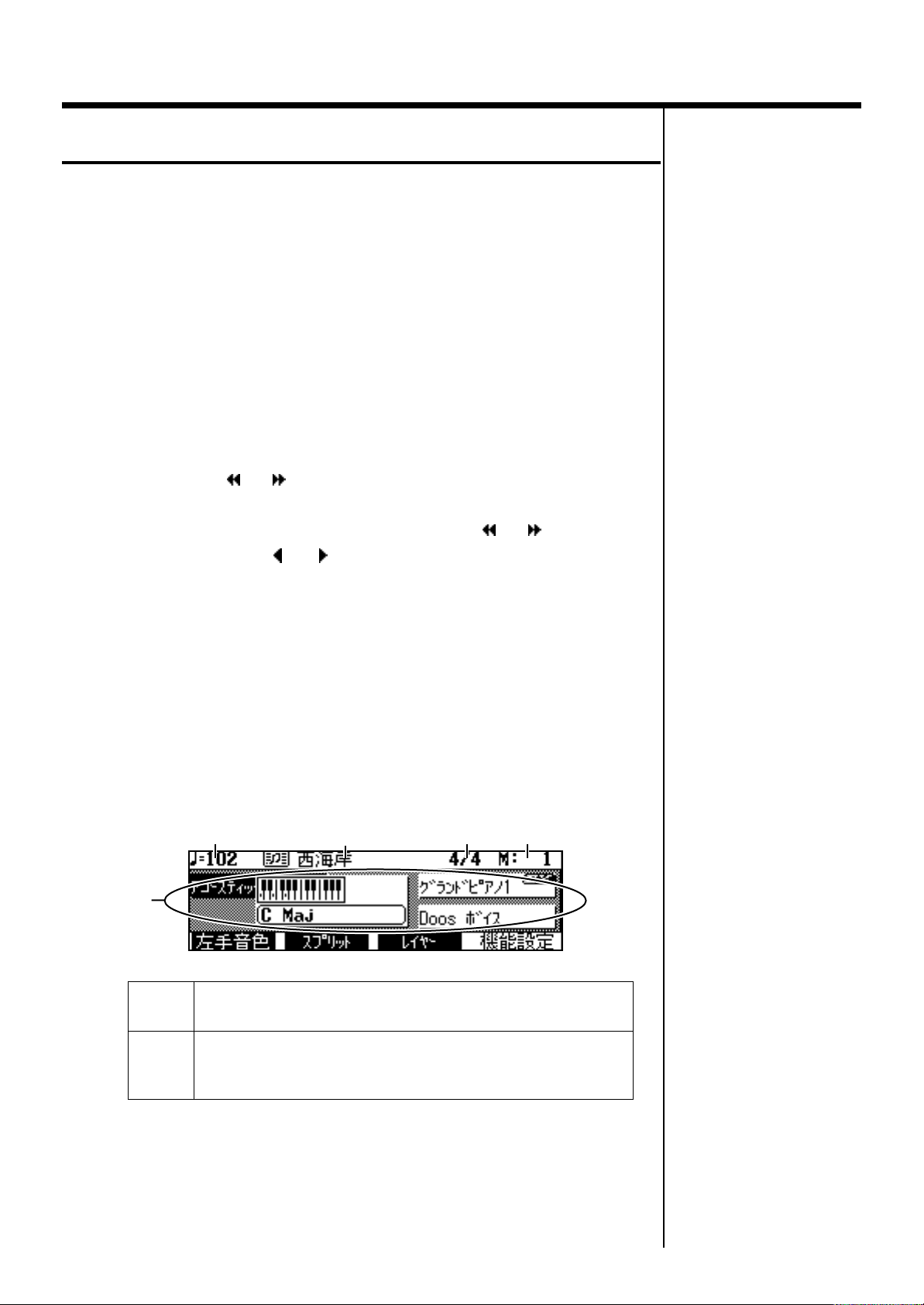

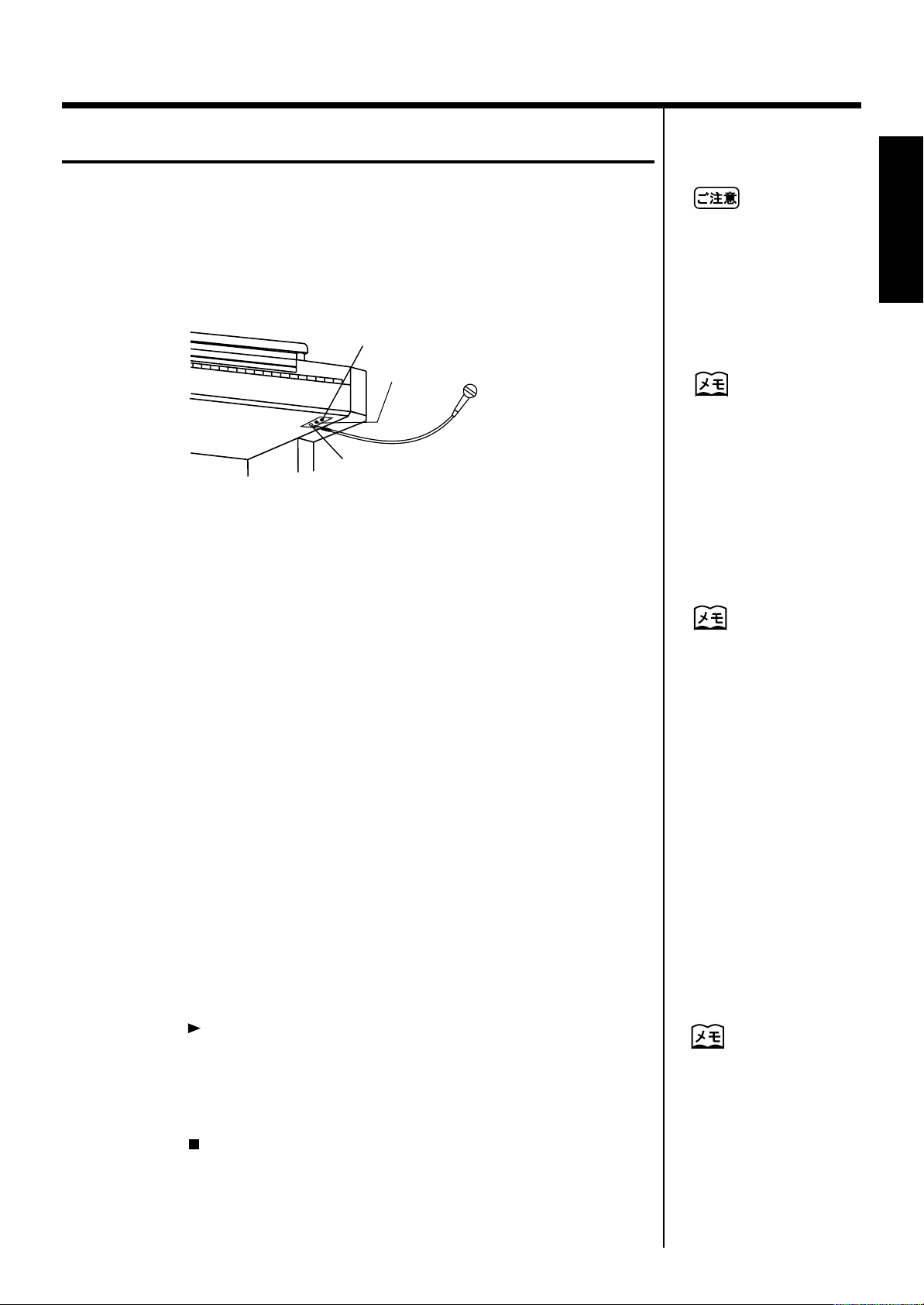

マイクをつなぐ

マイク端子にマイクを接続して、カラオケや弾き語りをする

ことができます。

fig.00-10

Volume

(マイク音量つまみ)

MicEcho

(マイク・エコーつまみ)

MicIn(マイク端子)

1.

本体右下面の Mic In(マイク端子)に、マイクを接

続します。

2.

マイク端子の手前にある[Mic Echo(マイク・エ

コー)]つまみで、エコーを調節します。

[Mic Echo(マイク・エコー)]つまみの手前にあ

3.

る[Mic Volume(マイク音量)]つまみを回して、

音量を調節します。

マイクは、ローランド・マイク DR-10 / 20(別売)な

→

どを使用することができます。ご購入の際には、本機を

お買い上げになった販売店にご相談ください。

●ヘッドホンご使用上の注意

コードの断線の原因になりますので、ヘッドホンは、本

•

体またはプラグ部分を持って取り扱ってください。

•

接続の際、使用機器の音量が上がっているとヘッドホン

を壊す恐れがあります。音量を最小にしてから接続して

ください。

•

過大入力で使用すると、耳を痛めるだけでなく、ヘッド

ホンにも無理がかかります。適当な音量でお楽しみくだ

さい。

●マイクご使用上の注意

•

夜間や早朝にご使用の際には、音量にご注意ください。

本体とマイクを接続するときは音量を下げてください。

•

音量が大きいとスピーカーから雑音が出ることがありま

す。

マイクとスピーカーの位置によっては、ハウリング音

•

(キーンという音)が出ることがあります。その場合は、

以下のように対処してください。

- マイクの向きを変える

- マイクをスピーカーから遠ざける

- 音量を下げる

15

演奏する前に

ディスプレイの見方と基本操作

ディスプレイにはさまざまな情報が表示されます。また操作の多くはディ

スプレイを使っておこないます。

■ 取扱説明書の表記のきまり

本書では、パネル上にあるボタンと、ディスプレイに表示される項目を次

のように区別して表記しています。

[ ]: パネル上にあるボタンやつまみを示します。

例:[ユーティリティー]ボタンを押します。

< >:ディスプレイに表示される項目を示します。

ディスプレイに表示される項目を選ぶときは、項目に対応する

(項目の下や横に位置する)ボタンを押します。

例:ディスプレイ下の<レイヤー>を押します。

[ー][+]、< > < > などの表記は、どちらかのボタンを押すことを

示しています。

例:テンポ[ー][+]ボタン、ページ < > < >、

選択 < > < >

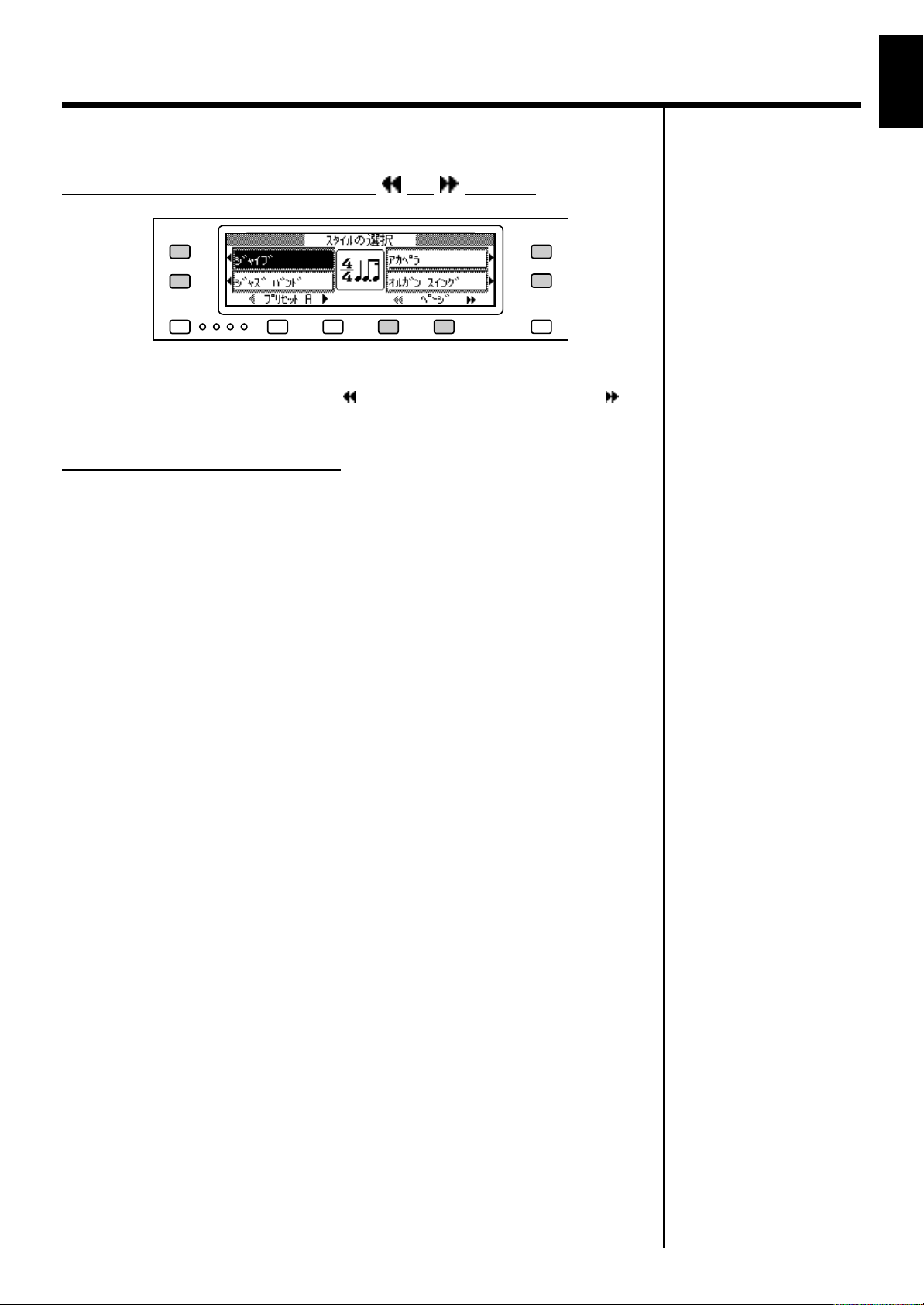

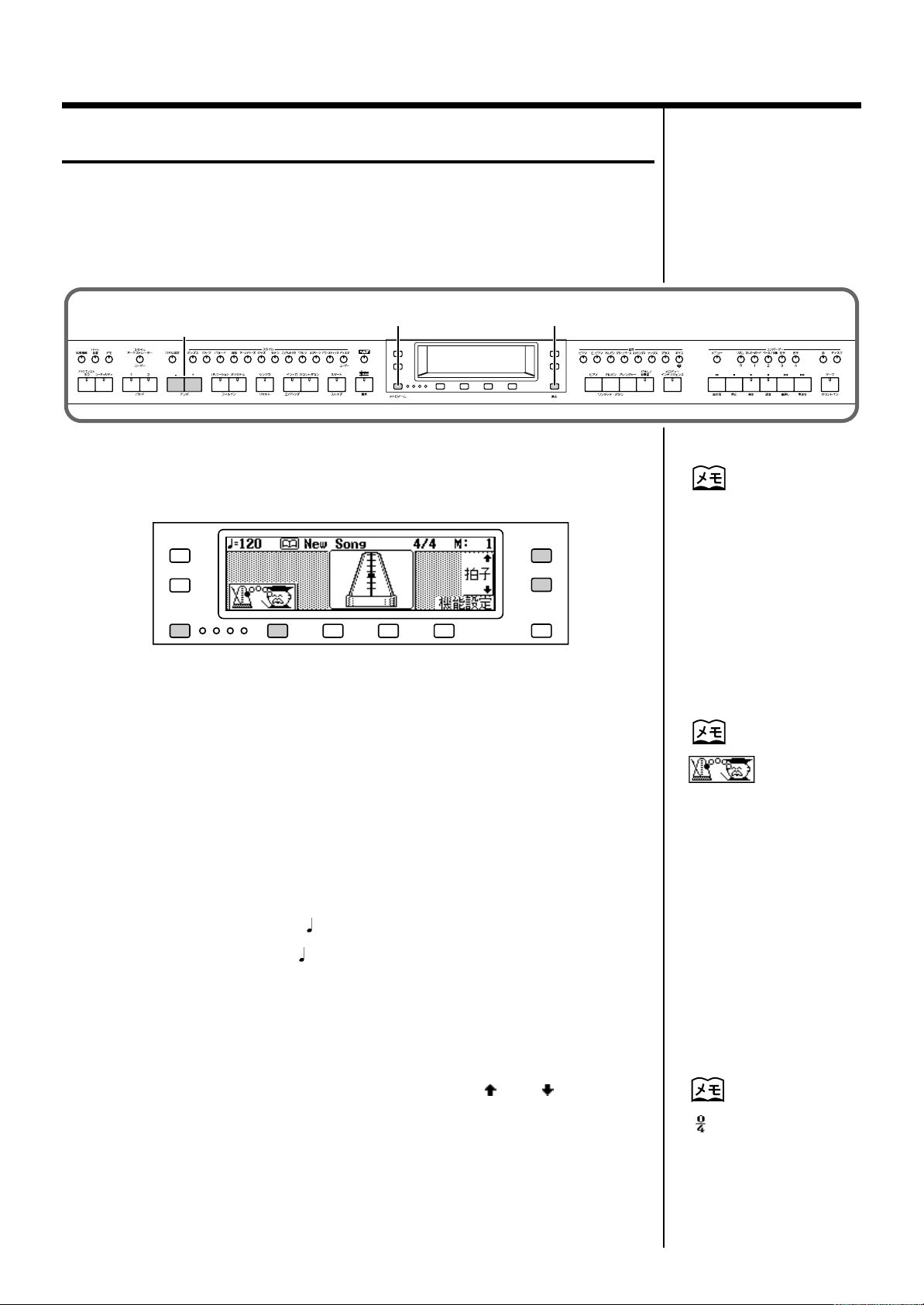

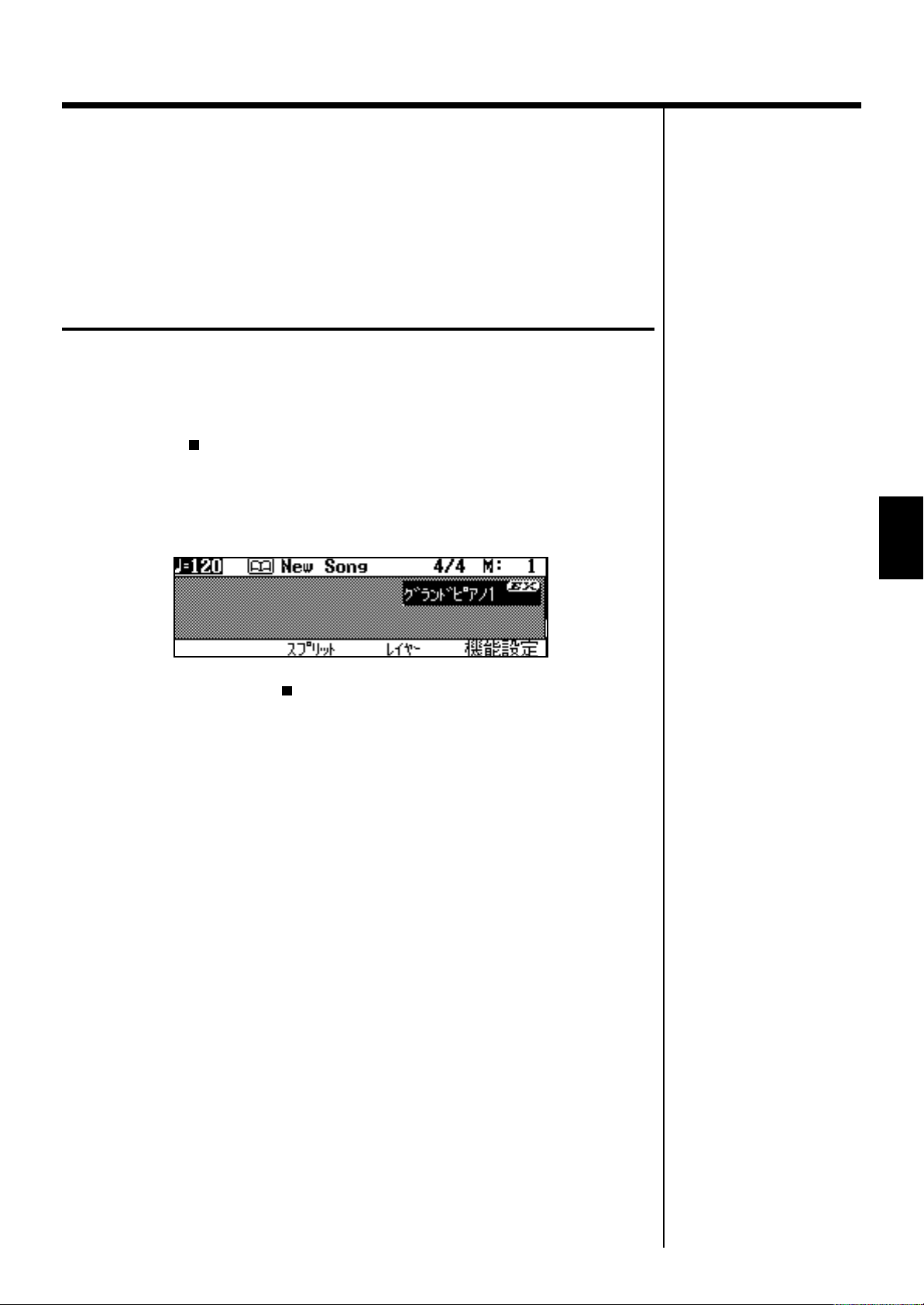

■ 基本画面

次のような画面を「基本画面」といいます。

通常、[戻る]ボタンを数回押すと、この画面が表示されます。

[戻る]ボタンを押しても基本画面が表示されないときは、次のどちらか

の操作をします。

[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押す。

•

基本画面が表示され、自動伴奏の設定になります。

•

[ワンタッチ・ピアノ]ボタンまたは、[ワンタッチ・オルガン]ボタン

を押してから、いずれかの音色ボタンを押し、[戻る]ボタンを押す。

2

1

2

テンポ 拍子 小節

現在選んでいる曲またはミュージック・スタイルの名前など

が表示されます。

現在選んでいる音色名が表示されます。

自動伴奏を使っているときは、コードの押さえかたが表示さ

れます。

1

16

■ ディスプレイを使った基本操作

画面のページを切り替える−ページ < > < >ボタン

画面によっては複数のページで構成されるものがあります。

ディスプレイ下のボタンで、< > を押すと、前のページに戻り、< >

を押すと、次のページに進みます。

元の画面に戻る−[戻る]ボタン

現在おこなっている設定をキャンセルしたり、表示されている画面を終了

したいときは、[戻る]ボタンを押します。

通常、[戻る]ボタンを数回押すと、基本画面や元の画面に戻ります。

演奏する 前に

演奏する前に

※ 画面の明るさを調節することができます。「画面の明るさを調節する」

(P.148)をご覧ください。

※ 本書では、画面を使用して機能説明をしていますが、工場出荷時の設

定(音色名など)と本文中の画面が異なる場合もあります。あらかじ

めご了承ください。

17

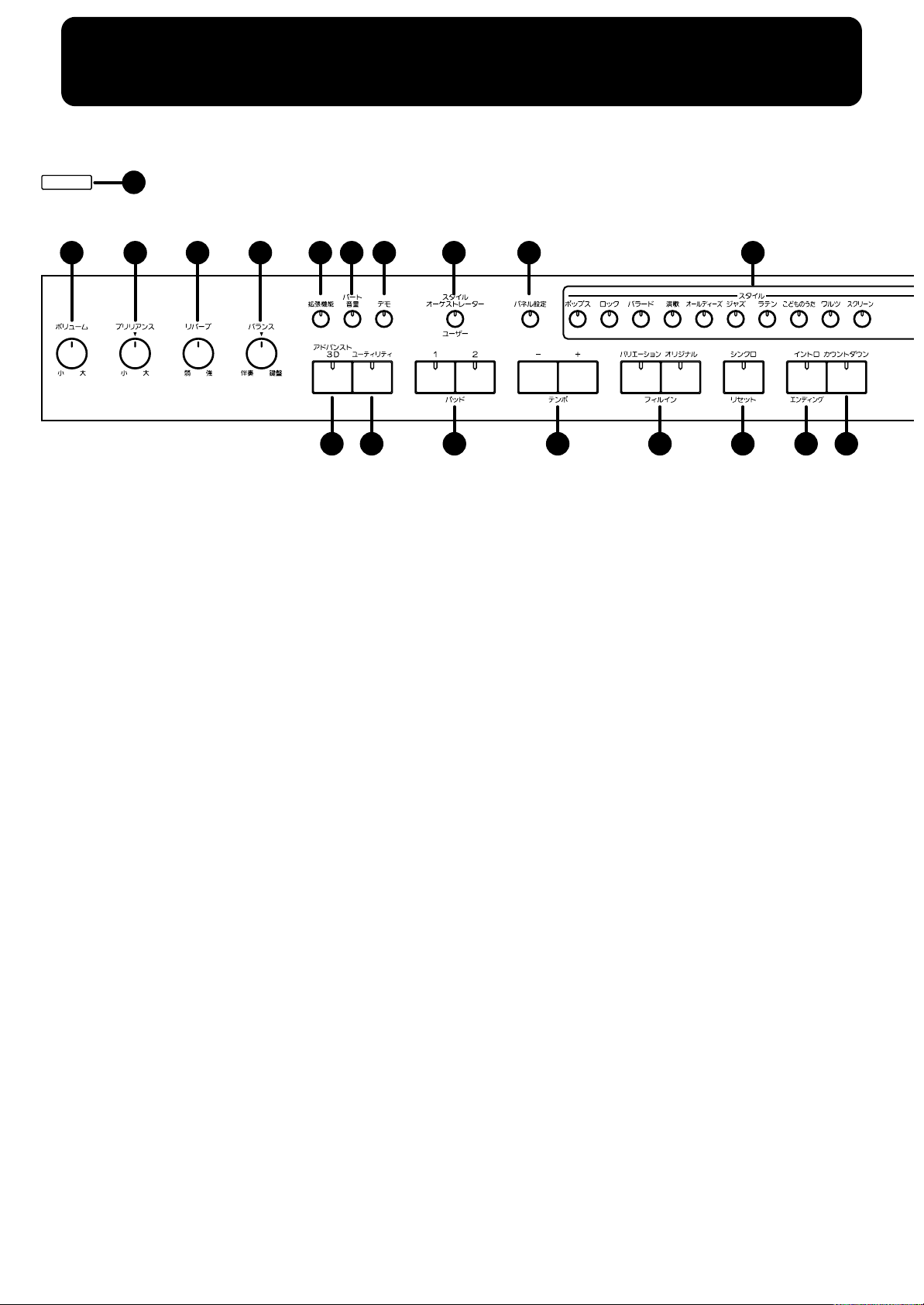

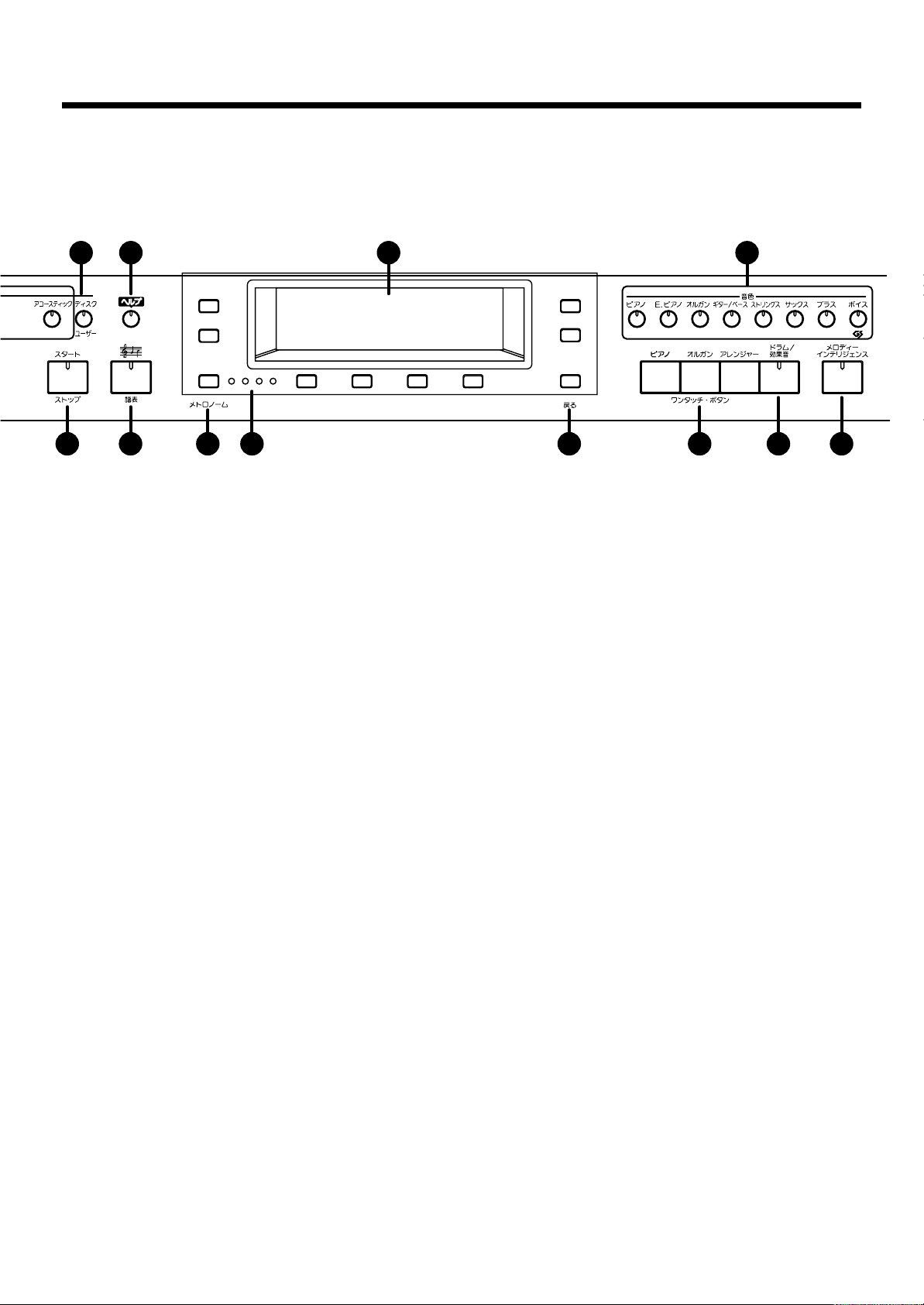

各部の名称と働き

Power

1

2 3 4 5 6 7 8 11 13 14

9 10 12 15 16 17 18 19

1. [Power(電源)]スイッチ

電源を入れたり、切ったりします (P.13)。

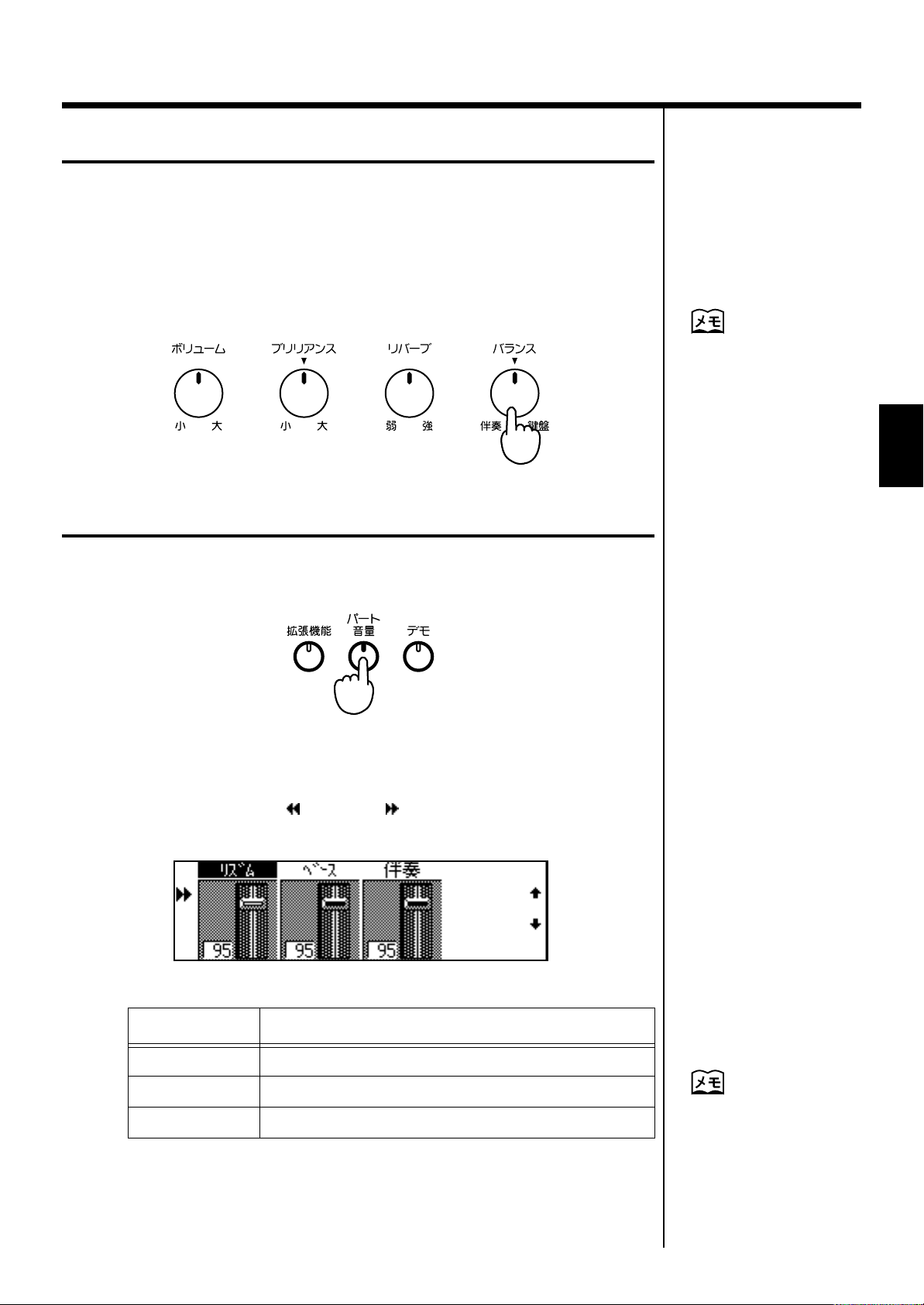

2. [ボリューム]つまみ

全体の音量を調節します (P.13)。

3. [ブリリアンス]つまみ

音の明るさを調節します (P.52)。

4. [リバーブ]つまみ

リバーブ効果(残響)のかかり具合を調節します (P.52)。

5. [バランス]つまみ

鍵盤を弾く音と、曲や伴奏の音量のバランスを変えます

(P.75)。

6. [拡張機能]ボタン

演奏に関するさまざまな機能を選びます(P.146 〜 P.149)。

7. [パート音量]ボタン

自動伴奏の演奏パートごとの音量や鍵盤で弾く打楽器/効果

音、鍵盤で弾く音色ごとの音量を調節します (P.75)。

8. [デモ]ボタン

内蔵のデモ曲を聴いたり、主な機能の説明など、KR-377 の

特長を画面で見ることができます (P.21)。

9. [アドバンスト 3D]ボタン

演奏空間に奥行きが加わる効果をかけます(P.33、P.53)。

10.[ユーティリティ]ボタン

音当てゲームや、自動伴奏、録音、再生、音色検索に便利な

機能を選びます。

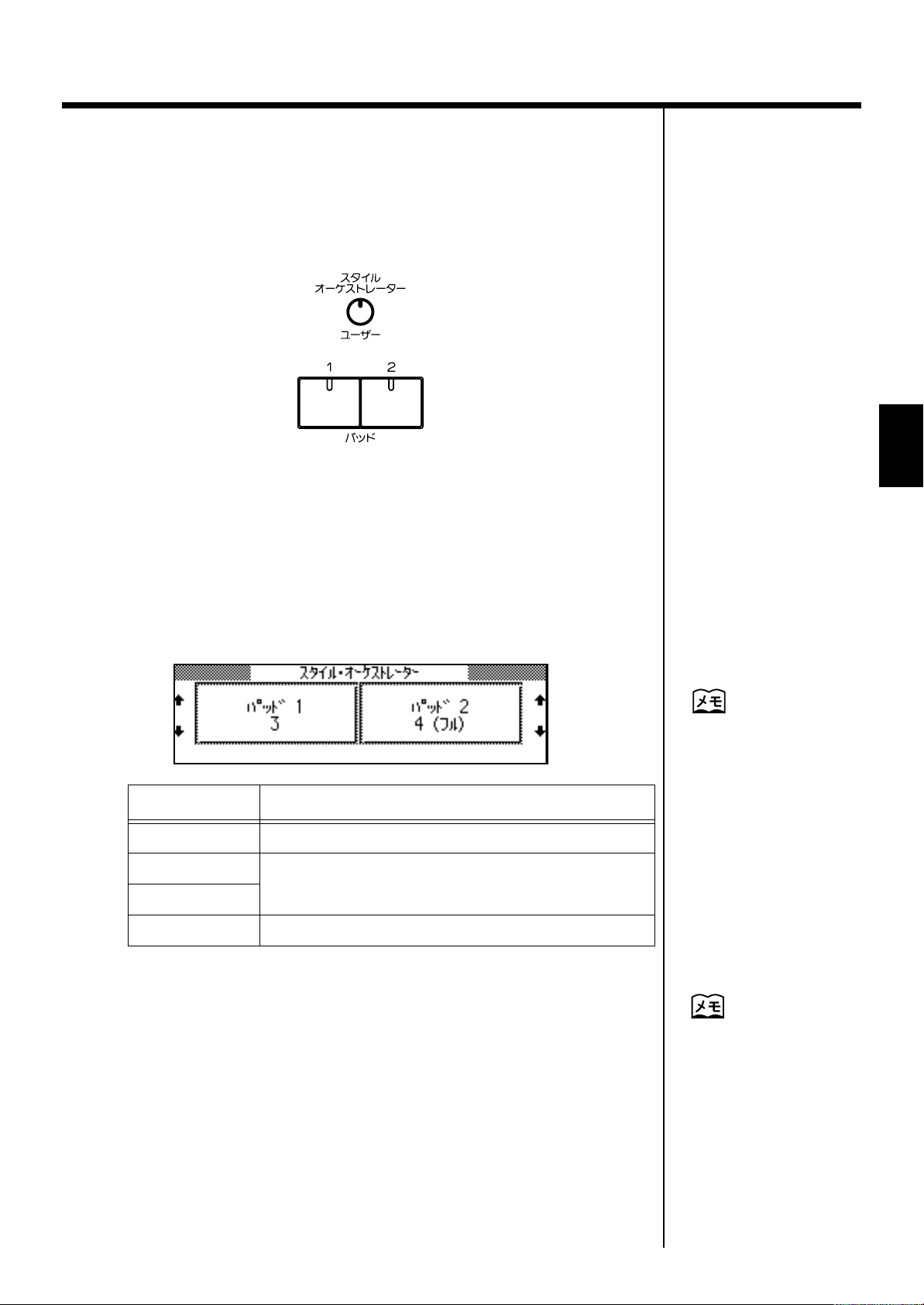

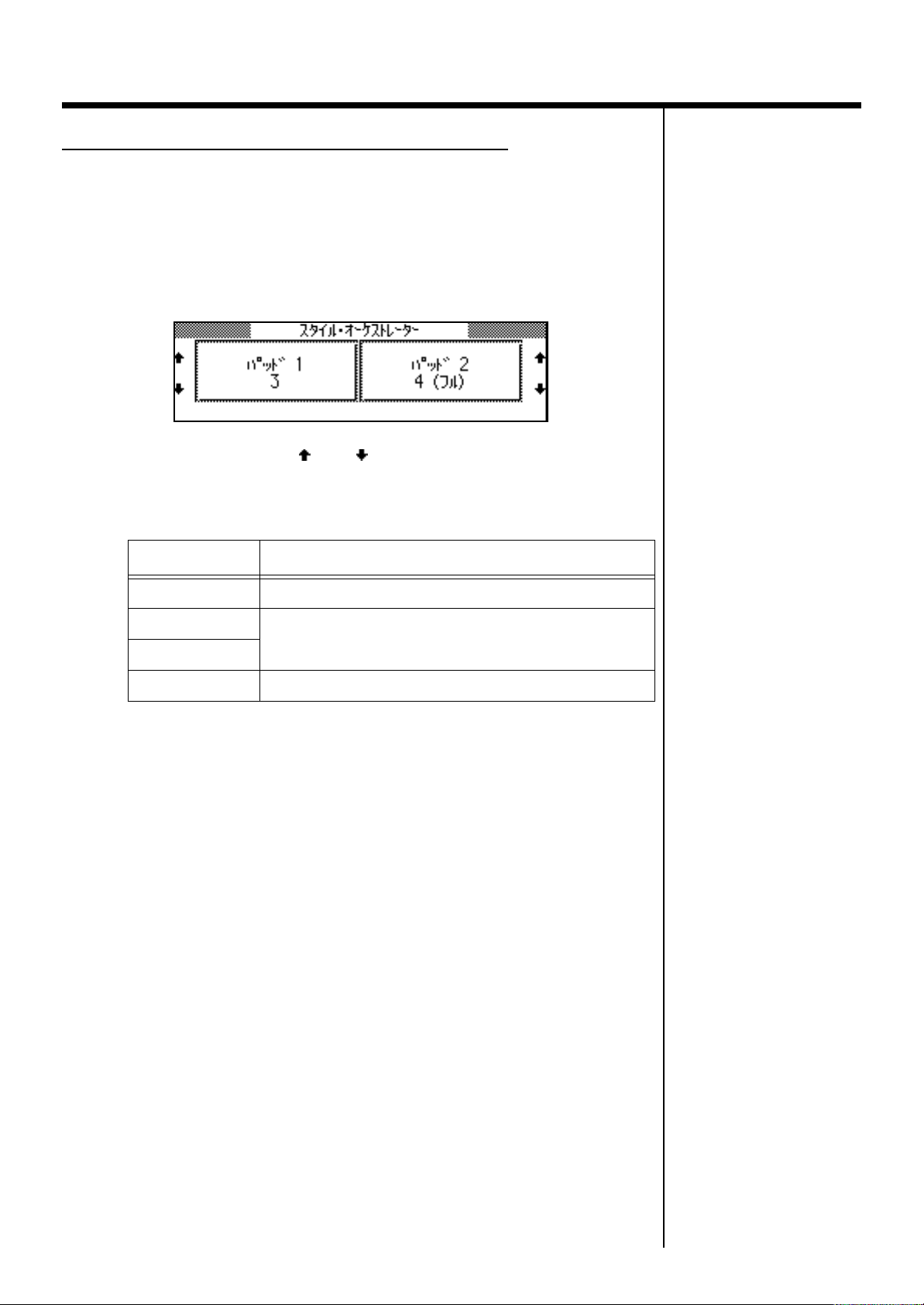

11.[スタイル・オーケストレーター/ユーザー]ボタン

パッド・ボタンで自動伴奏のアレンジを変えられるようにし

たり (P.71)、パッド・ボタンにさまざまな機能を割り当て

て使うことができます (P.139)。

12. パッド・ボタン

パッド[1]ボタン、パッド[2]ボタンの 2 つがあります。

それぞれのボタンは、11 番のボタンによって働きが変わり

ます。

13.[パネル設定]ボタン

選んでいる機能やボタンの状態を登録します。また、登録さ

れている設定を呼び出します (P.131)。

14. スタイル・ボタン

内蔵のミュージック・スタイルを選びます(P.30、P.63)。

15. テンポ[−][+]ボタン

テンポを調節します(P.28、P.56、P.66、P.82)。

[−]ボタンと[+]ボタンを同時に押すと、基本のテンポ

に戻ります。

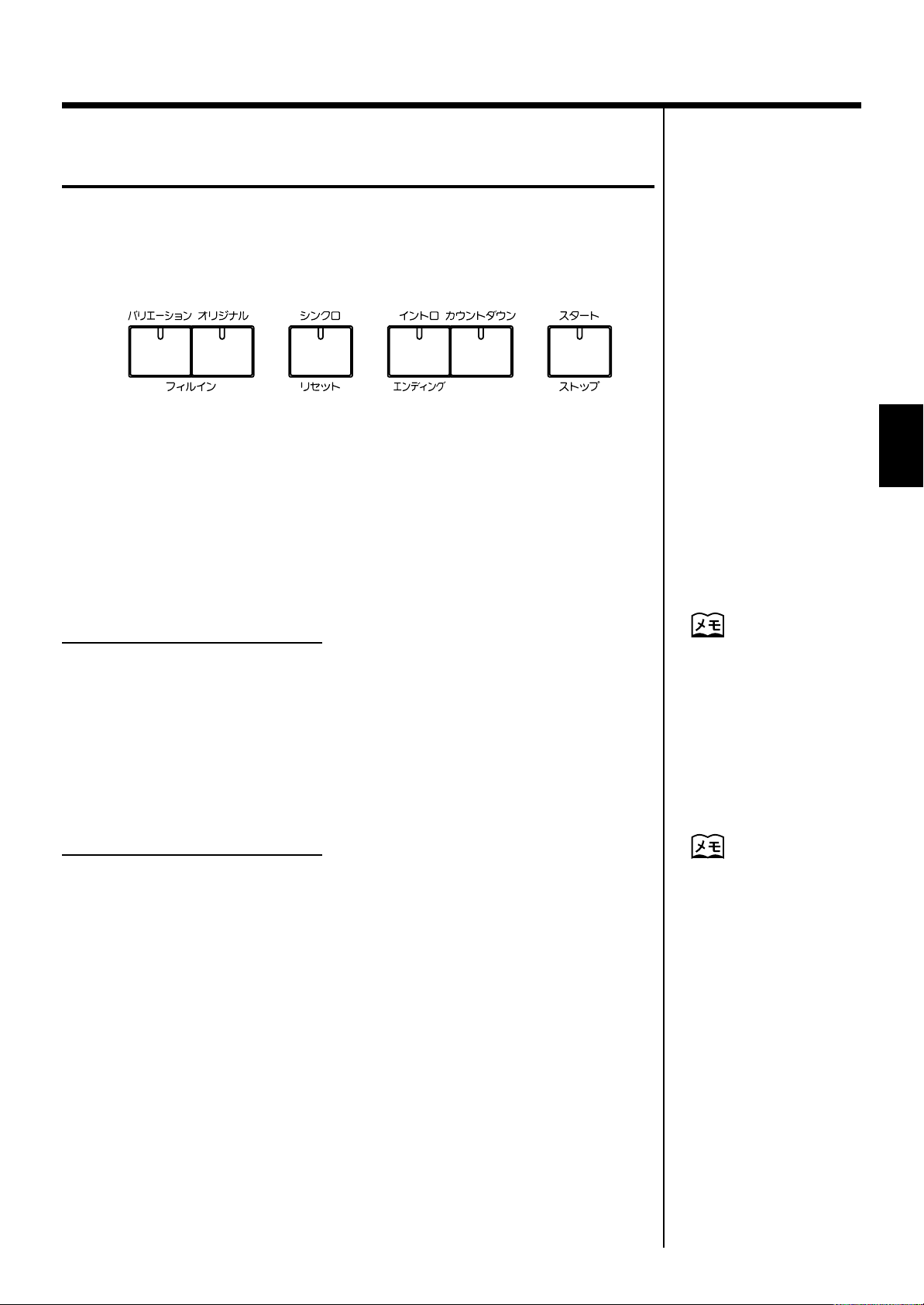

16. フィルイン

[バリエーション]ボタン

自動伴奏にフィルインを入れて、バリエーションの伴奏パ

ターンに変えます (P.70)。

[オリジナル]ボタン

自動伴奏にフィルインを入れて、オリジナルの伴奏パターン

に変えます (P.70)。

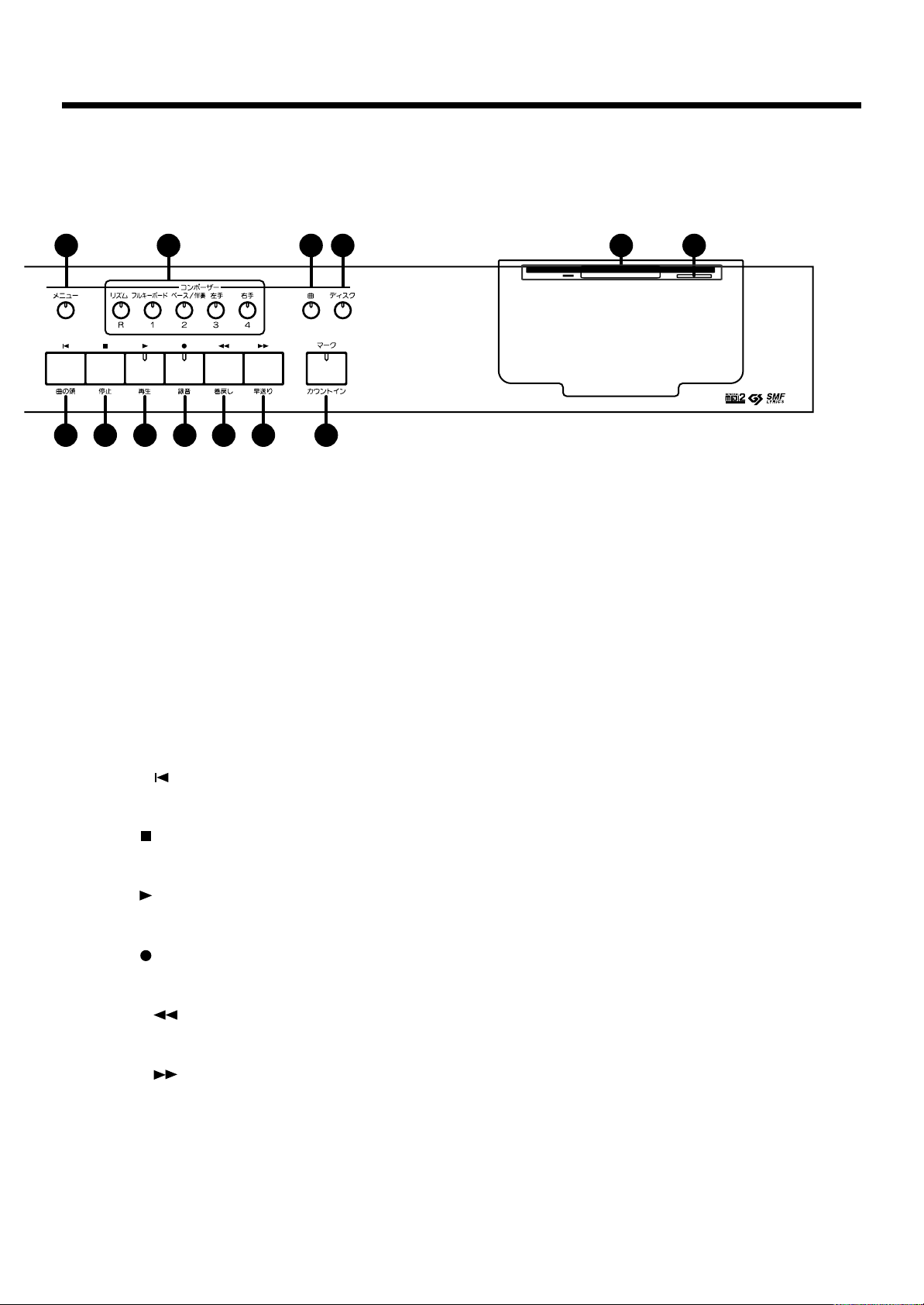

18

各部の名称と働き

21 22 26 31

20 2524 27 28 29 3023

17.[シンクロ/リセット]ボタン

左側の鍵盤を弾くと同時に、自動伴奏をスタートさせる(シ

ンクロ)設定にします (P.67)。

また、自動伴奏の演奏中にこのボタンを押すと、伴奏を合わ

せて再スタートする(リセット)ことができます (P.68)。

18.[イントロ/エンディング]ボタン

自動伴奏時にイントロやエンディングを鳴らします (P.67)。

19.[カウントダウン]ボタン

イントロの終わりにカウント音を入れることができます

(P.69)。

20.[スタート/ストップ]ボタン

自動伴奏をスタート/ストップします (P.67)。

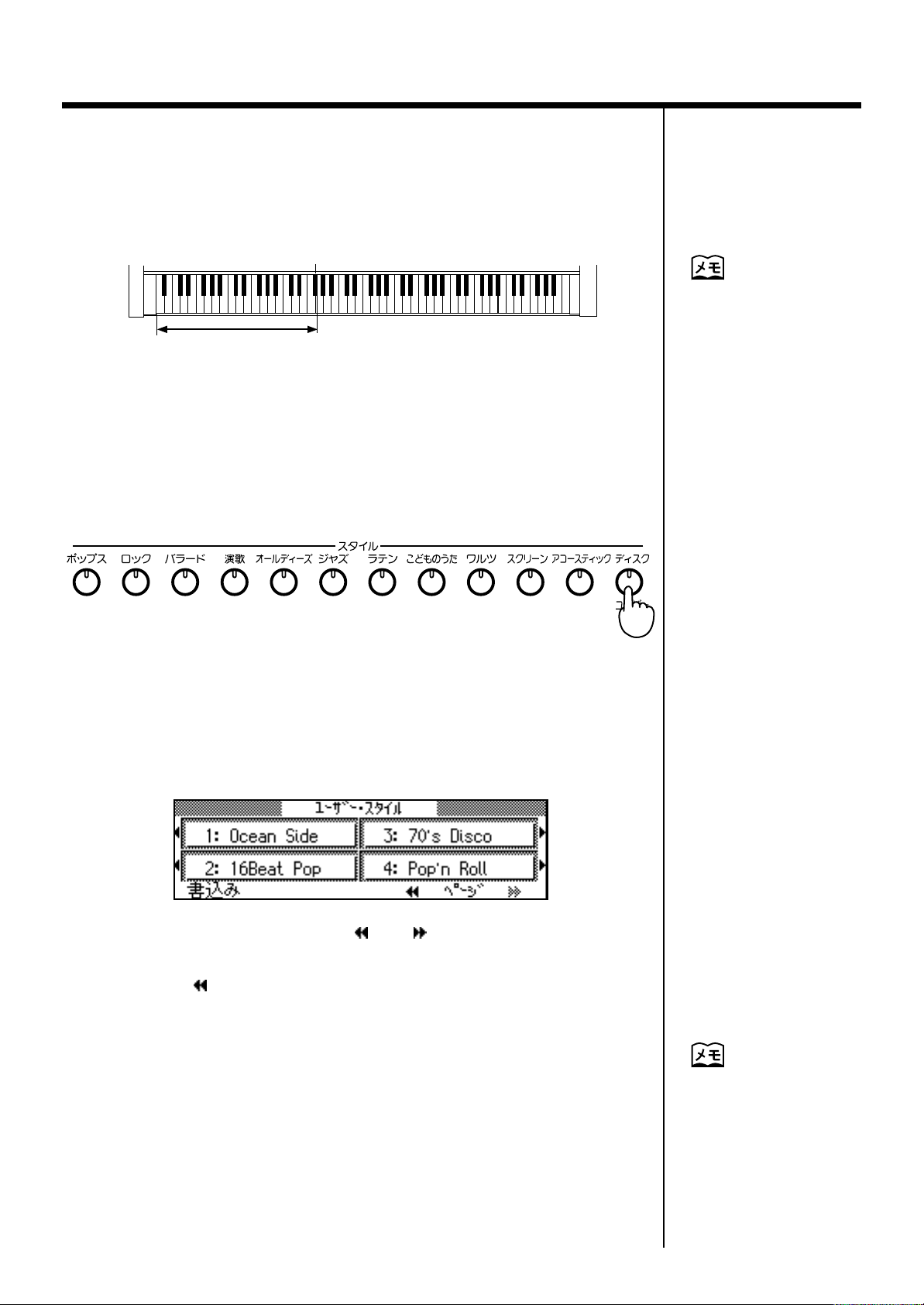

21.[ディスク/ユーザー]ボタン

フロッピー・ディスクのミュージック・スタイル (P.64) や、

自分で作ったユーザー・スタイル (P.126) を選びます。

22.[ヘルプ]ボタン

画面で機能の説明を見ることができます (P.23)。

26. ディスプレイ

操作に応じていろいろな情報を表示します (P.16)。

27.[戻る]ボタン

一つ前の画面に戻ります。または、操作を終了します。

28. ワンタッチ・ボタン

[ワンタッチ・ピアノ]ボタン

鍵盤を弾いたときの音がピアノの音に変わり、ピアノ演奏に

最適な設定になります(P.24、P.42)。

[ワンタッチ・オルガン]ボタン

鍵盤を弾いたときの音がオルガンの音に変わり、オルガン演

奏に最適な設定になります(P.25、P.43)。

[ワンタッチ・アレンジャー]ボタン

自動伴奏で演奏するために最適な設定になります(P.30、

P.63)。

29.[ドラム/効果音]ボタン

鍵盤を弾いたときの音が打楽器音や効果音に変わります

(P.44)。

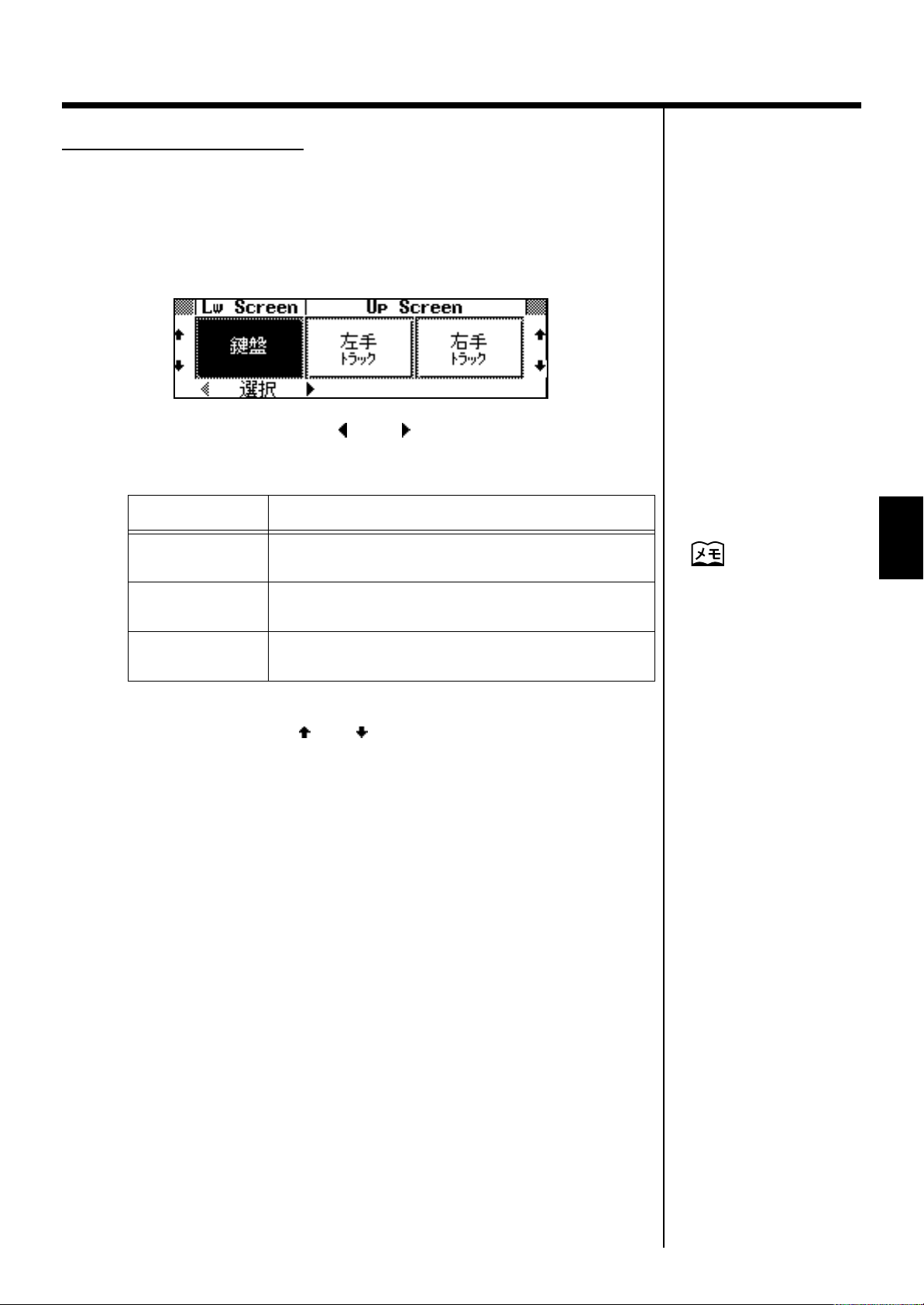

23.[譜表]ボタン

再生する曲や、録音した曲の譜表を表示します (P.79)。

24.[メトロノーム]ボタン

内蔵のメトロノームを鳴らします(P.28、P.56)。

25. 拍ランプ

選ばれた曲や伴奏の拍に合わせて点灯します。

30.[メロディー・インテリジェンス]ボタン

鍵盤で弾いている音にハーモニーをつけます (P.73)。

31. 音色ボタン

鍵盤で鳴らす音の種類(音色グループ)を選びます(P.26、

P.46)。

19

各部の名称と働き

36 37 38 39 40 41 42

444332 3533 34

32.[メニュー]ボタン

録音機能や編集機能を選ぶことができます。

33. トラック・ボタン

曲を演奏パートごとに再生したり、自分の演奏を録音したり

します(P.85、P.91)。

34.[曲]ボタン

曲を選びます (P.77)。

35.[ディスク]ボタン

録音した曲をフロッピー・ディスクに保存するなど、フロッ

ピー・ディスクに関する機能を選びます。

36. 曲の頭[ ]ボタン

曲の再生を始める位置を、曲の先頭に戻します。

37. 停止[ ]ボタン

曲の再生や録音を止めます。

38. 再生[ ]ボタン

曲の再生や録音を始めます。

43. ディスク・ドライブ

フロッピー・ディスクを挿入して、曲を再生したり保存した

りします(P.38、P.104)。

44. イジェクト・ボタン

ディスク・ドライブから、フロッピー・ディスクを取り出し

ます (P.38)。

39. 録音[ ]ボタン

録音待機状態にします。

40. 巻戻し[ ]ボタン

曲を巻戻します。

41. 早送り[ ]ボタン

曲を早送りします。

42.[マーク/カウントイン]ボタン

曲中にマークをつけて小節を移動したり (P.86)、演奏が始

まる前にカウント音を鳴らすことができます (P.84)。

20

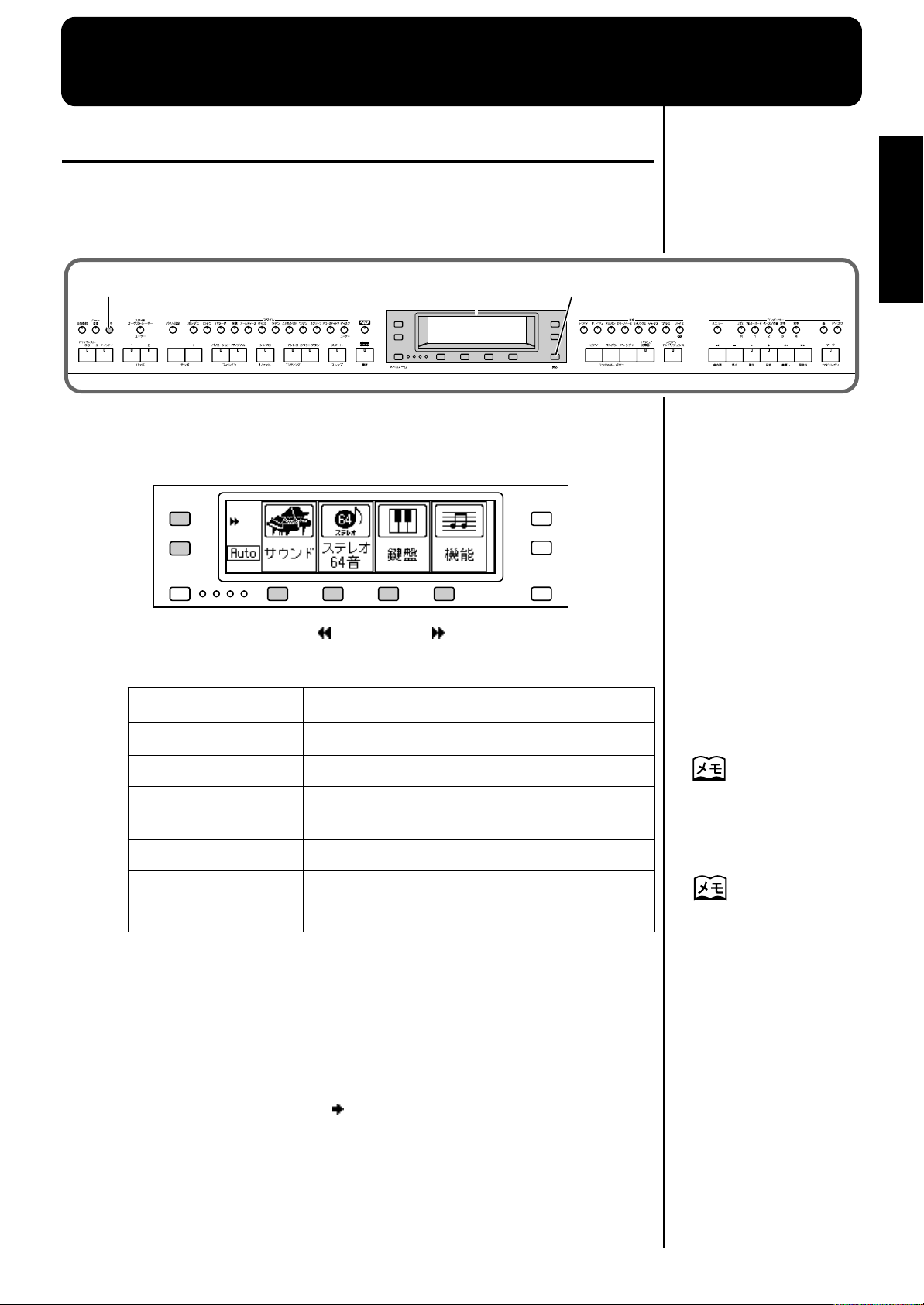

KR-377 に触れてみましょう

・

覧

KR-377の紹介デモを見る

KR-377 に内蔵されている楽器の音や、ミュージック・スタイル(さまざ

まな音楽ジャンルの伴奏スタイル)を使ったデモ曲を聴いたり、KR-377

の音や鍵盤の特徴などを画面で見ることができます。

fig.00-01z

1 2, 3, 4 5

1.

[デモ]ボタンを押します。

次のような「デモ画面」が表示されます。

fig.00-02.j

KR-377 に触れてみましょう

2.

3.

ディスプレイ左上の< >または< >を押して画面を切り

替え、デモの種類を選びます。

表示 解説

サウンド KR-377 のピアノ音色についての説明

ステレオ 64 音 同時発音数についての説明

鍵盤

機能 主な機能の紹介

音色紹介 内蔵音色の紹介演奏

スタイル紹介 内蔵ミュージック・スタイルの紹介演奏

KR-377 の鍵盤(プログレッシブ・ハンマー・

アクション)についての説明

見たいデモの下のボタンを押します。

デモが始まります。

ディスプレイ左の<Auto >を押すと、「サウンド」、「ステレオ 64 音」、

「鍵盤」、「機能」のデモを自動で繰り返し表示します。

音色については、「音色一

」(P.162)をご覧くだ

さい。

ミュージック・スタイルに

ついては、「ミュージック

スタイル一覧」(P.171)

をご覧ください。

4.

5.

画面に従って操作します。

ディスプレイ右のボタンで< >を選ぶと、次の画面へ進みます。

デモを終了するときは、[戻る]ボタンを押します。

[戻る]ボタンを数回押すと、元の画面に戻ります。

21

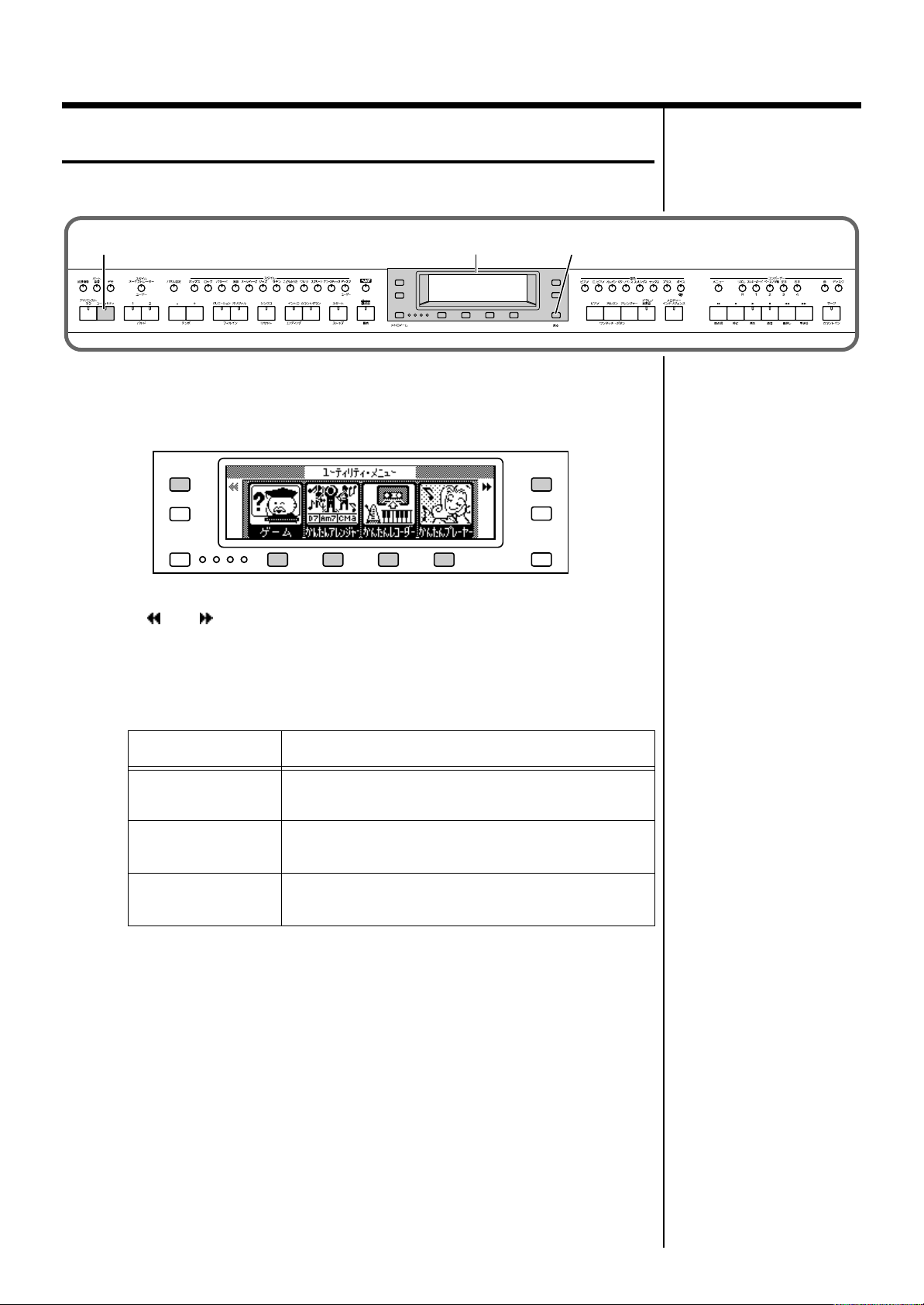

KR-377 に触れてみましょう

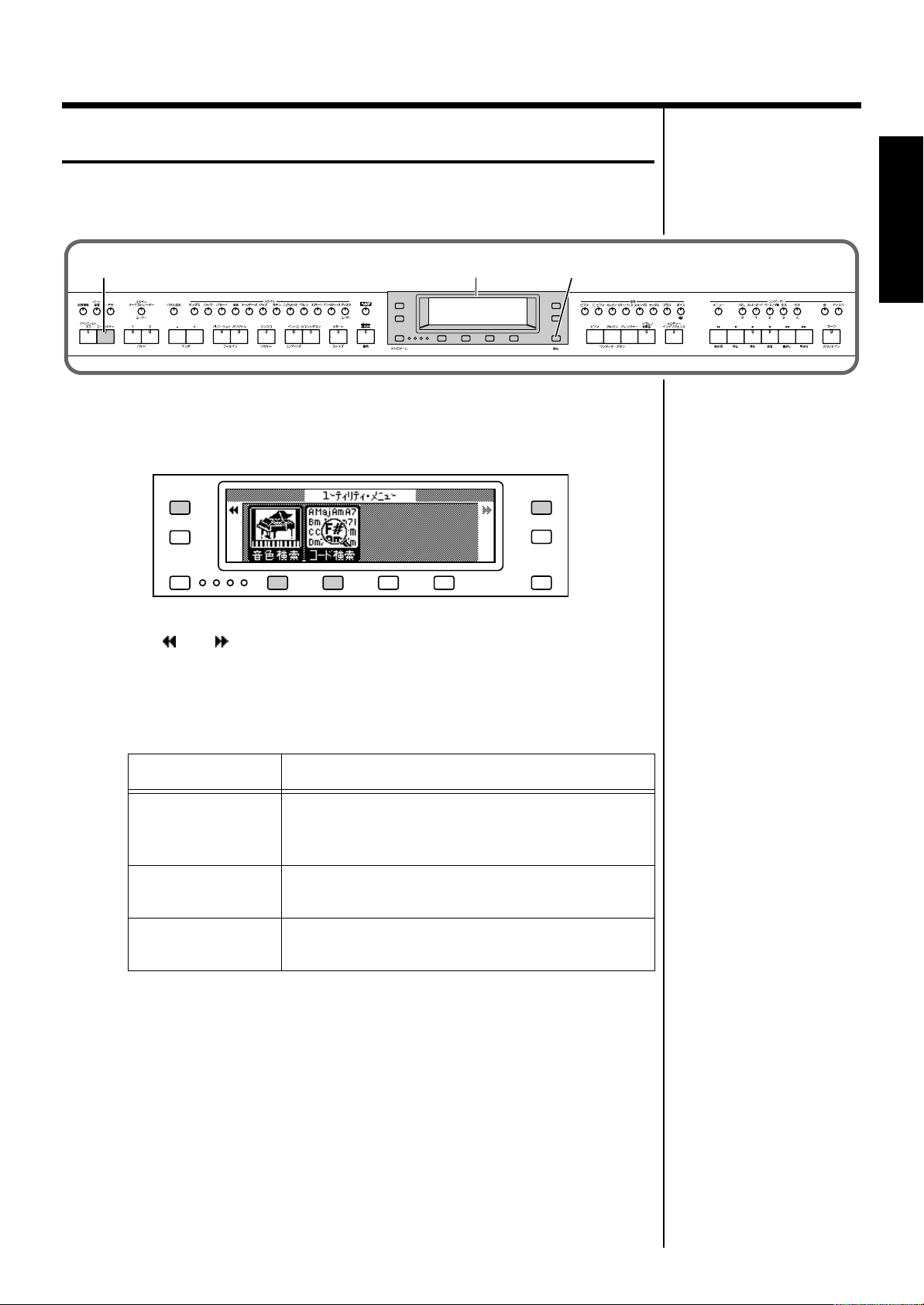

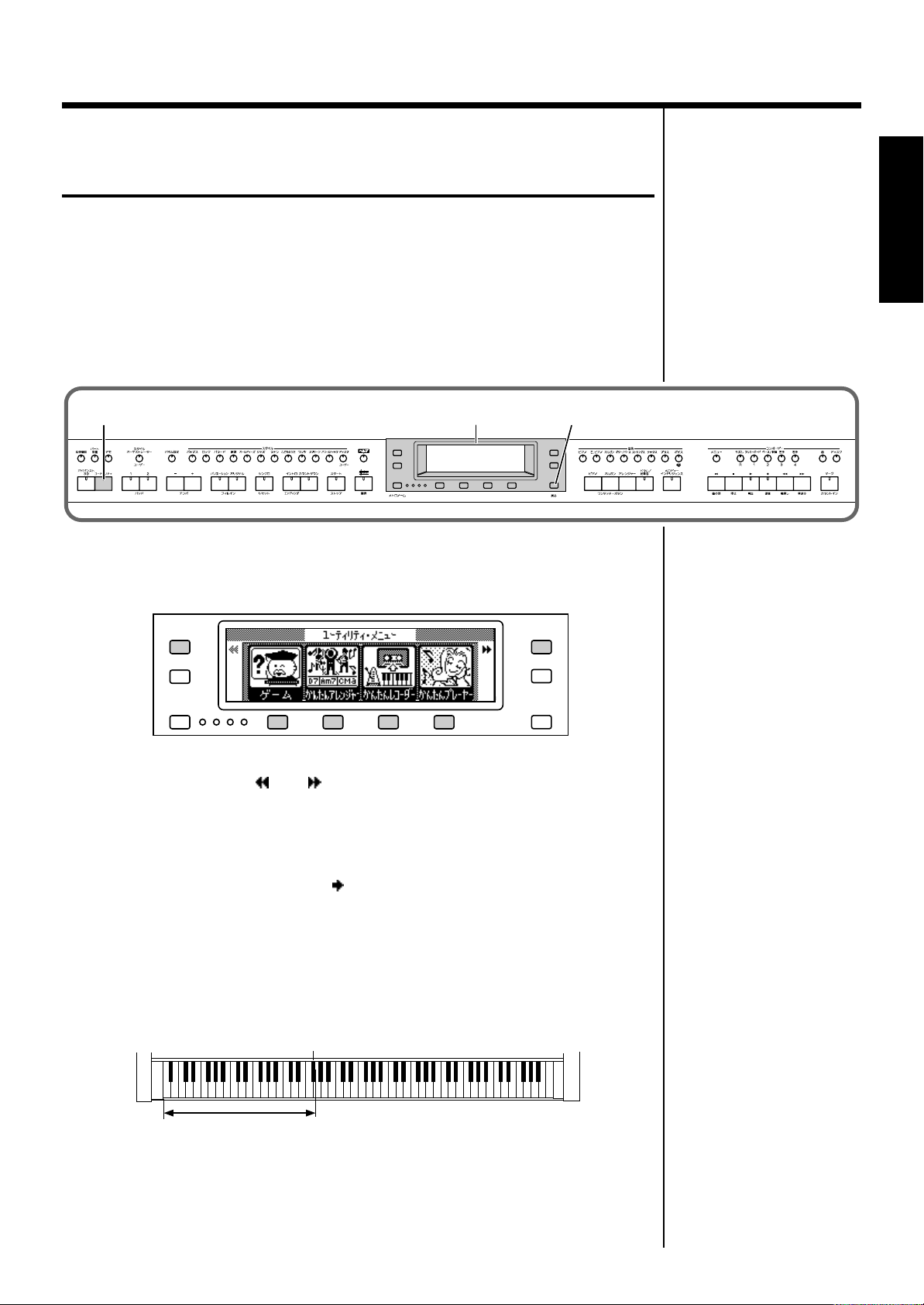

ゲームをする

KR-377 には、音やコード(和音)のゲームなどがあります。

fig.00-03

1 2, 3, 4 5

1.

2.

3.

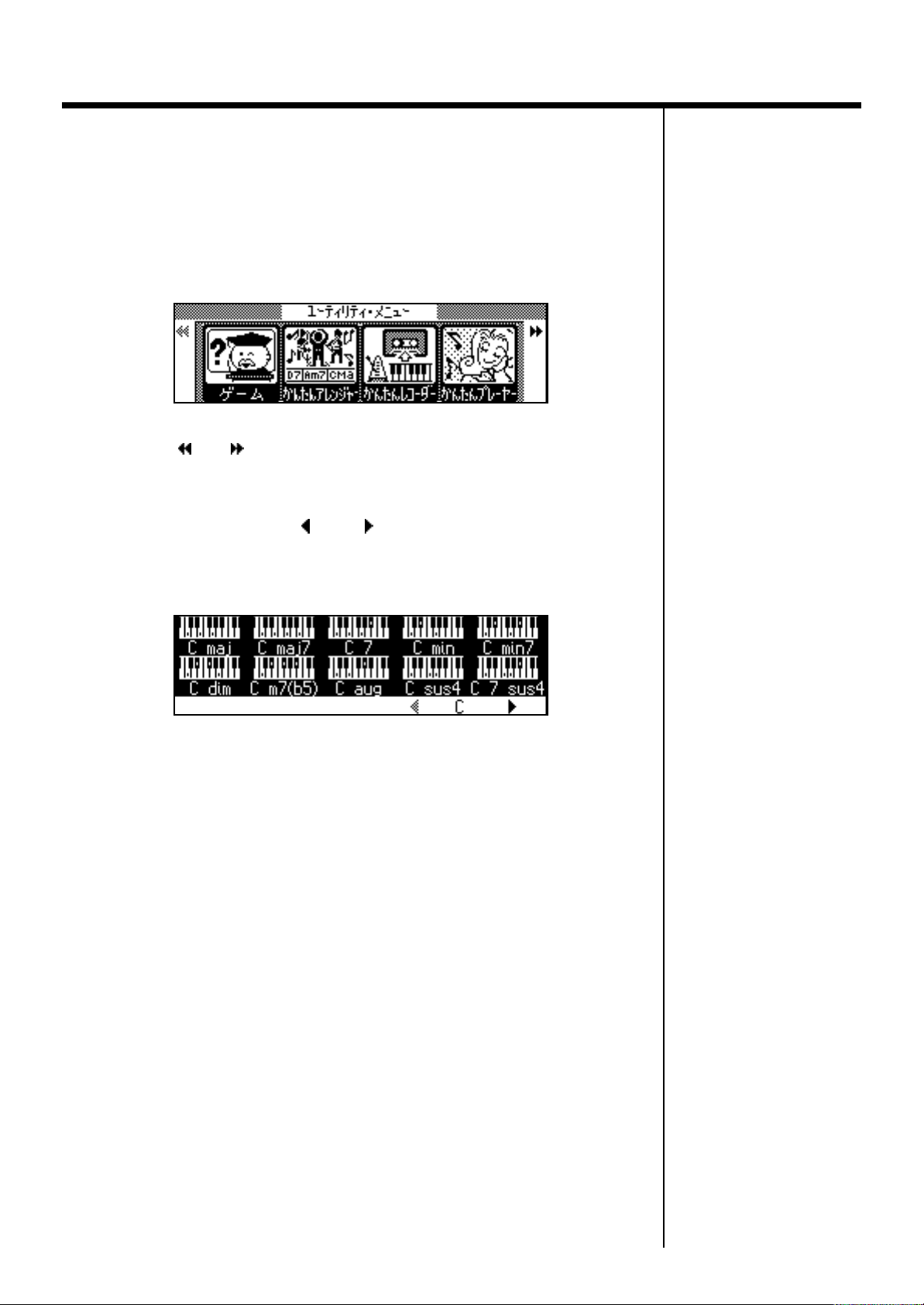

[ユーティリティ]ボタンを押します。

「ユーティリティ画面」が表示されます。

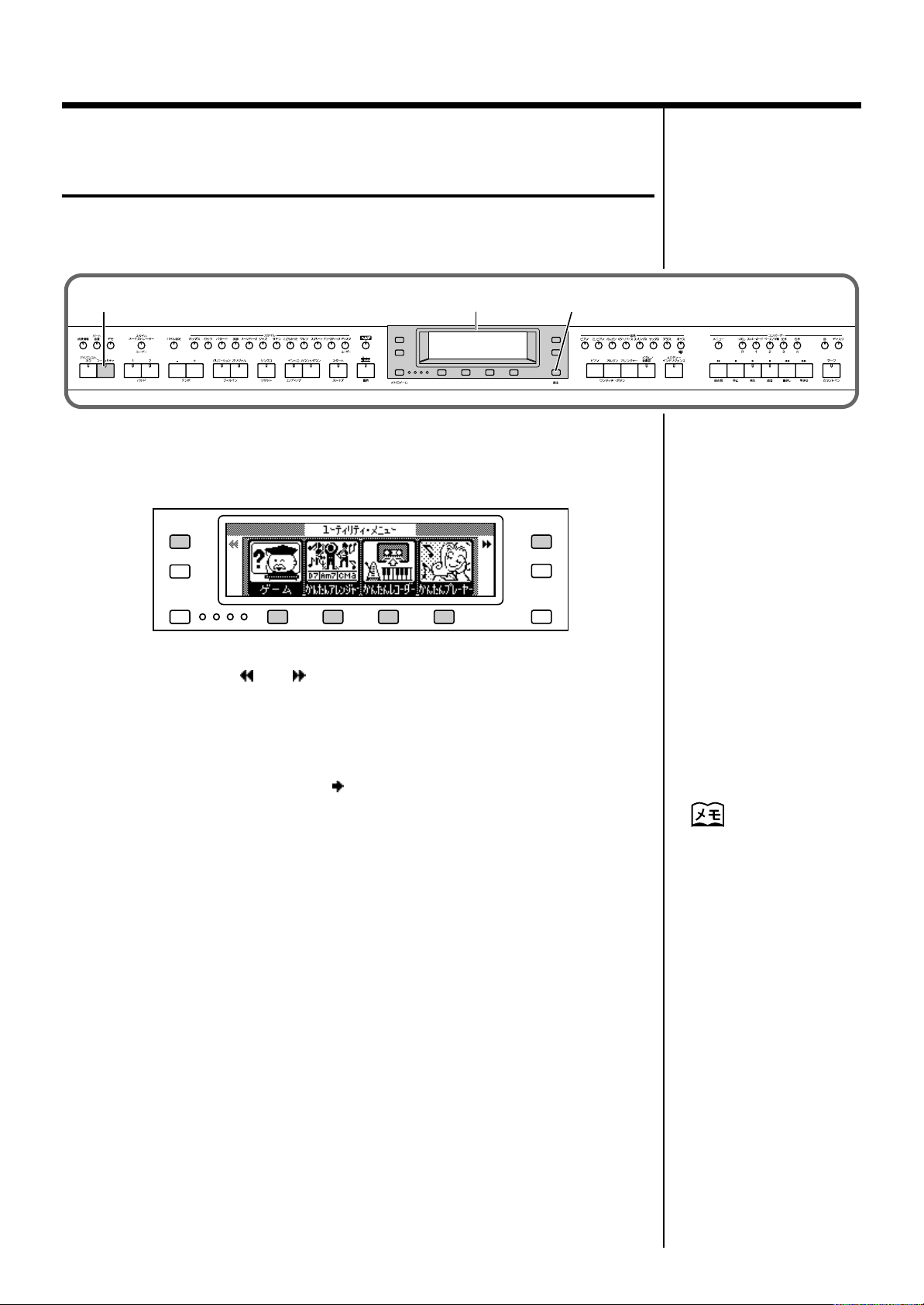

fig.00-04.j

画面に<ゲーム>が表示されていないときは、ディスプレイ左上と右上の

< >< >を押して画面を切り替えます。

ディスプレイ下の<ゲーム>を押します。

ゲームの種類を選び、ディスプレイ下のボタンを押します。

ゲームの種類 説明

音当て

コード当て

ピアノ音が一つ鳴ります。聞こえた音を鍵盤で弾

いてください。

コード音が鳴ります。聞こえたコードを鍵盤で弾

いてください。

4.

5.

22

コード練習

コード名が表示されます。表示されたコードを鍵

盤で弾いてください。

画面の説明に従って操作します。

ゲームが終わったら、[戻る]ボタンを押します。

[戻る]ボタンを数回押すと、元の画面に戻ります。

KR-377 に触れてみましょう

[ヘルプ]ボタンの使いかた

KR-377 にはヘルプ機能があります。KR-377 の機能の説明をディスプレ

イに表示させることができます。

操作がわからないときには、ヘルプ機能を使ってみましょう。

1.

[ヘルプ]ボタンを押して、ランプを点灯させます。

次のような画面が表示されます。

fig.00-06.j

KR-377 に触れてみましょう

2, 3, 41, 5

2.

3.

4.

下線のついている単語や文について、より詳しい説明を見ることができま

す。

ディスプレイ下の<メニューへ>を押すと、説明内容の一覧

が表示されます。

fig.00-06.j

ディスプレイ下の選択< > < >で知りたい項目を選びま

す。

ディスプレイ右の< >を押すと説明が下方向に進み、< >を押すと

上方向に戻ります。

ディスプレイ下の<ジャンプ>を押します。

選んだ項目の説明が表示されます。

5.

ヘルプ機能を終了するときは、[ヘルプ]ボタンを押してラン

プを消灯させます。

[戻る]ボタンを数回押しても、ヘルプ機能を終了して元の画面に戻るこ

とができます。

23

KR-377 に触れてみましょう

〜演奏してみましょう ピアノ演奏をする(ワンタッチ・ピアノ)

ボタン1 つで、ピアノ演奏に最適な設定にすることができます。

fig.00-07(ボタン)

1.

2.

3

[ワンタッチ・ピアノ]ボタンを押します。

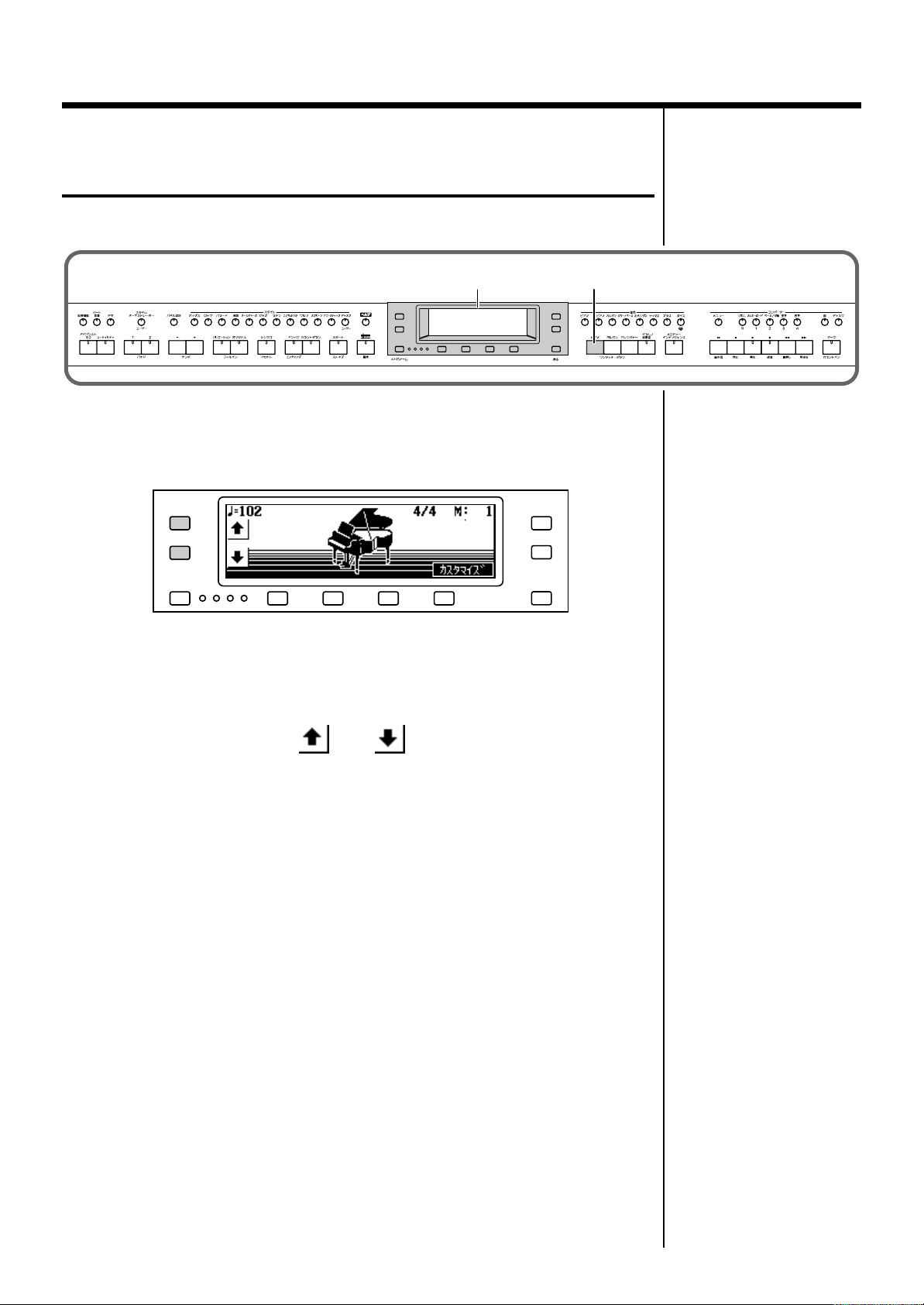

次のような「ピアノ画面」が表示されます。

fig.00-08.j

鍵盤を弾くと、グランドピアノの音色が鳴ります。

このように、[ワンタッチ・ピアノ]ボタンで、いつでもピアノ演奏の設

定にすることができます。

1

3.

ディスプレイ左の< >< >を押します。

ピアノの大屋根の開き具合が変わり、音色も変わります。

グランド・ピアノの大屋根の開き具合による音のひびきを再現していま

す。

24

KR-377 に触れてみましょう

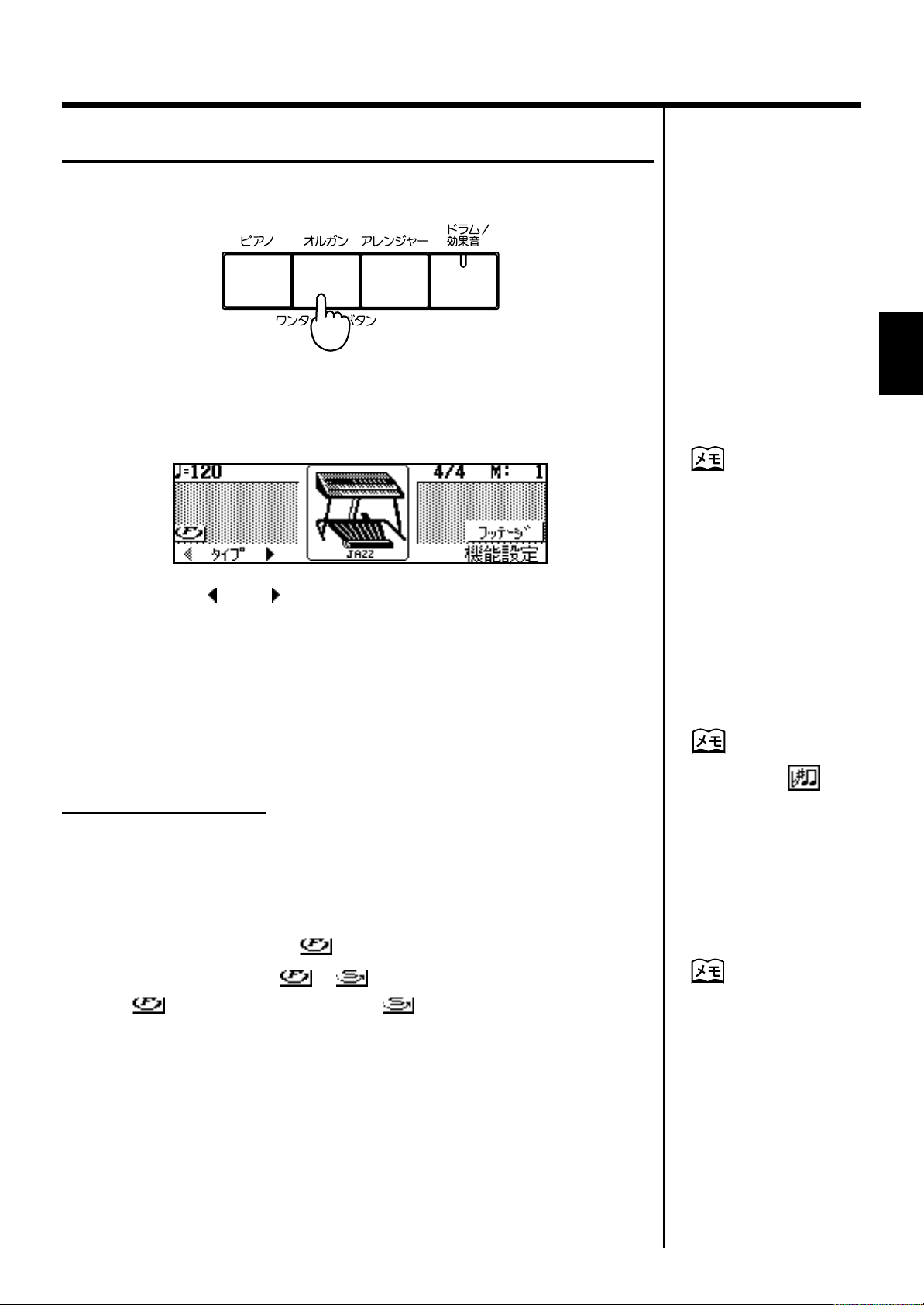

オルガン演奏をする(ワンタッチ・オルガン)

ボタン1 つで、オルガン演奏に最適な設定にすることができます。

fig.00-09(パネル図)

1

1.

3

[ワンタッチ・オルガン]ボタンを押します。

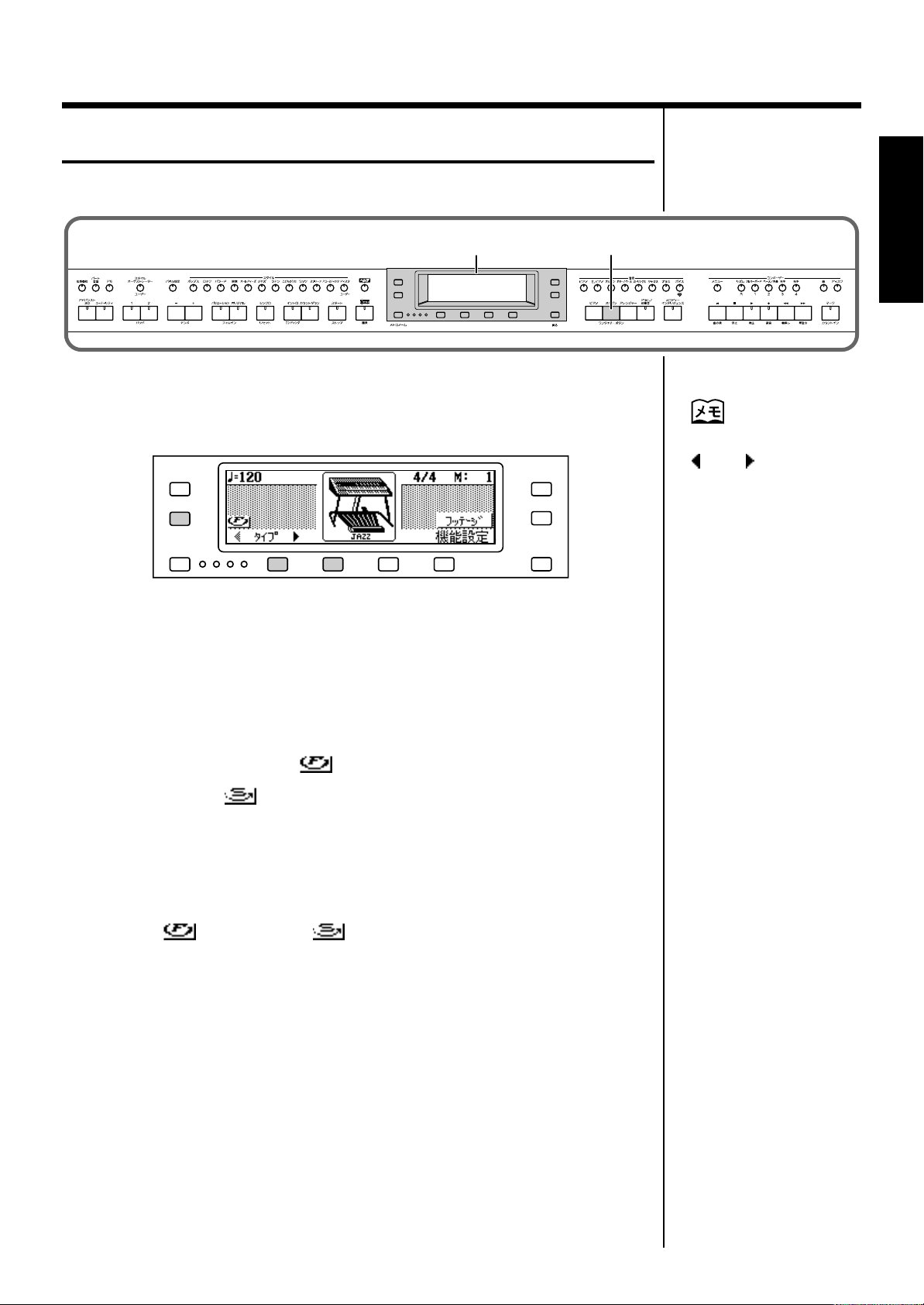

次のような「オルガン画面」が表示されます。

fig.00-10.j

KR-377 に触れてみましょう

ディスプレイ下のタイプ<

> < >を押すと、4

種類のオルガンから音色を

選ぶことができます。

詳しくは、「オルガン演奏

をする(ワンタッチ・オル

ガン)」(P.43)をご覧くだ

さい。

2.

3.

鍵盤を弾くと、ジャズ・オルガンの音色が鳴ります。

「ジャズ・オルガン」を選んでいるときは、鍵盤の右側と左側で別々の音

色を鳴らすことができます。

[ワンタッチ・オルガン]ボタンを押すと、いつでもオルガン演奏の設定

にすることができます。

ディスプレイ左の< >を押します。

画面の表示が に変わり、音のうねりが遅くなります。

「ジャズ・オルガン」の音には、ロータリー効果がかかっています。

ロータリー効果とは、オルガンの音に回転スピーカーを使ったときのよう

なうねりをつける効果です。

回転スピーカーの回転速度を変えるように、ボタンを押すたびに、速い回

転( )と遅い回転( )を切り替えることができます。

25

KR-377 に触れてみましょう

いろいろな楽器の音を鳴らす

KR-377 は多くの楽器の音や効果音を内蔵しています。さまざまな音楽

ジャンルの曲に合った音で演奏をお楽しみください。内蔵されているさま

ざまな種類の音を「音色」といいます。

音色は8 つのグループに分けられ、音色ボタンに割り当てられています。

fig.00-11

2, 3 14

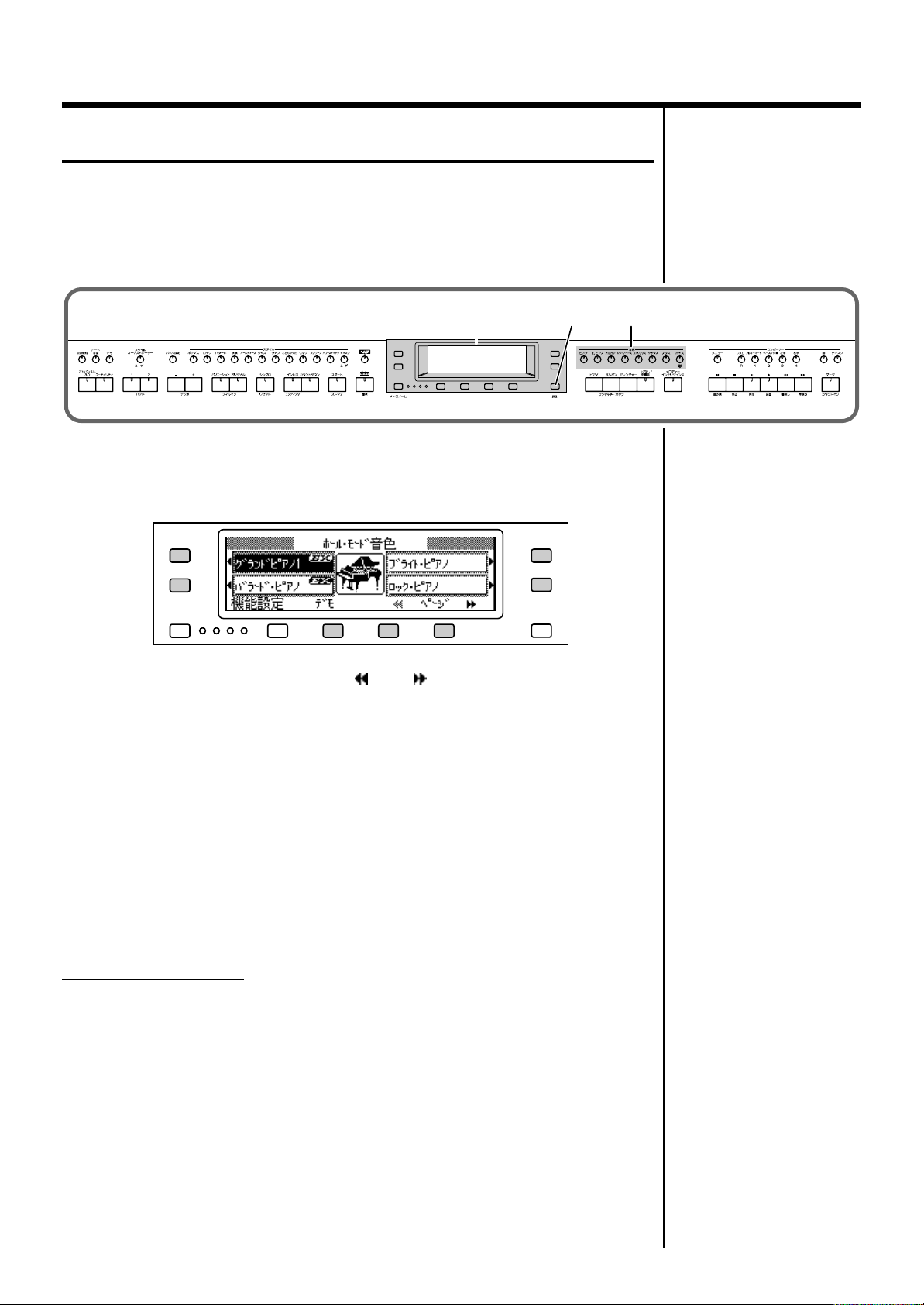

1.

2.

3.

4.

いずれかの音色ボタンを押して、音色グループを選びます。

画面には、そのグループに含まれる音色のうち、4つが表示されます。

fig.00-12.j

ディスプレイ下のページ< >< >を押して、画面を切り

替えます。

選んだ音色グループの他の音色が表示されます。

演奏したい音色の横のボタンを押して、音色を選びます。

ディスプレイ下の<デモ>を押すと、その音色を代表するフレーズを聴く

ことができます。

鍵盤を弾くと、選んだ音色が鳴ります。

[戻る]ボタンを押すと、基本画面に戻ります。

いろいろな音色を選んで、演奏してみましょう。

<EX>音色について

ローランドが自信を持ってお勧めする、表現力に優れた音色です。

EX音色の中には、鍵盤を弾く強さ(ベロシティ)によって音色が変化す

るものもあります。

26

KR-377 に触れてみましょう

音色を選ぶ便利な機能(音色検索)

「音色検索」を使って、おすすめ音色や文字検索など、音色を選ぶときに

便利な機能を使うことができます。

fig.00-03

1 2, 3, 4 5

1.

[ユーティリティ]ボタンを押します。

「ユーティリティ画面」が表示されます。

fig.00-04.j

KR-377 に触れてみましょう

2.

3.

4.

画面に<音色検索>が表示されていないときは、ディスプレイ左上と右上

の< >< >を押して画面を切り替えます。

ディスプレイ下の<音色検索>を押します。

機能を選び、ディスプレイ下のボタンを押します。

表示 説明

おすすめ音色を選ぶことができます。1 つの楽器だ

おすすめ音色

ジャンル検索

文字検索

けでなく、2 つの楽器を組み合わせた音色などを選

ぶことができます。

音色を楽器の種類や、音楽のジャンルから選ぶこ

とができます。

探したい音色名の1 文字から音色を探すことがで

きます。

画面の説明に従って操作します。

鍵盤を弾くと、選んだ音色で演奏することができます。

5.

検索が終わったら、[戻る]ボタンを押します。

[戻る]ボタンを数回押すと、元の画面に戻ります。

27

KR-377 に触れてみましょう

押

電

メトロノームを鳴らす

KR-377 はメトロノーム機能を内蔵しています。メトロノームはボタン 1

つで鳴らしたり、止めたりすることができます。

メトロノームは、曲の再生中や自動伴奏の演奏中には、曲のテンポや拍子

で鳴ります。

fig.00-13

テンポの調節

1.

2.

3.

[メトロノーム]ボタンを押すと、メトロノームが鳴ります。

メトロノーム画面が表示されます。

fig.00-14.j

もう一度[メトロノーム]ボタンを押すと、メトロノームが

止まります。

[戻る]ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

■ テンポを調節する

メトロノームの速さを変えることができます。また、メトロノームのテン

ポは自動伴奏を使ったり、曲を再生したりすると、自動的に変わります。

1.

テンポ[−][+]ボタンで、テンポを変えます。

1, 2 3

メトロノーム画面が表示さ

れているときに、メトロ

ノームの音量や拍子などを

変えることができます。詳

しくは「メトロノームを鳴

らす」(P.56)をご覧くだ

さい。

の下のボタンを

して、画面中央の表示を

かえることができます。

源投入時は、「メトロ

ノーム」が選ばれていま

す。

メトロノームのテンポは =20 〜 250 の範囲で調節することができます。

電源を入れたときは、「 =120」に設定されます。

[−][+]ボタンを同時に押すと、スタイルや曲の基本テンポに戻すこと

ができます。

■ 拍子を変える

1.

28

メトロノーム画面で、ディスプレイ右の< >< >を押し

て拍子を設定します。

画面上段に表示されている拍子が変わります。

選べる拍子:

2/2、0/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、7/4、3/8、6/8、9/8、12/8

を選んでいるときは、

弱拍の音だけがなります。

KR-377 に触れてみましょう

〜自動伴奏を使って演奏しましょう

簡単に自動伴奏を楽しむ(かんたんアレンジャー)

自動伴奏を使って演奏してみましょう。

自動伴奏を左手でコードを指定すると、それに合わせて伴奏がつくので、

演奏がぐっと豪華に、楽しくなる機能です。

自動伴奏を使うためには、いくつかのボタンを押して自動伴奏の設定をし

ますが、「かんたんアレンジャー」を使うと、画面の質問に答えるだけで、

自動伴奏を使うことができます。また、コードを自動的に演奏することも

できます。

fig.00-20-2

1 2, 3 4

1.

[ユーティリティ]ボタンを押します。

ユーティリティ画面が表示されます。

fig.00-04.j

KR-377 に触れてみましょう

2.

3.

4.

画面に<かんたんアレンジャー>が表示されていないときは、ディスプレ

イ左上と右上の< >< >を押して画面を切り替えます。

ディスプレイ下の<かんたんアレンジャー>を押します。

画面の指示に従って、質問に答えてください。

ディスプレイ右のボタンで< >を選ぶと、次の画面へ進みます。

すべての質問に答えると、すぐに自動伴奏で演奏できる状態になります。

鍵盤で、いろいろな演奏をしてみましょう。

コードを自動で指定して演奏することもできます。

自分でコードを指定して演奏するときは、下図の鍵盤左側でコードを指定

してください。

fig.00-20.j

F3

自動伴奏のコードを指定する鍵域

かんたんアレンジャーを終了するときは、[戻る]ボタンを押

します。

ユーティリティ画面に戻ります。

29

KR-377 に触れてみましょう

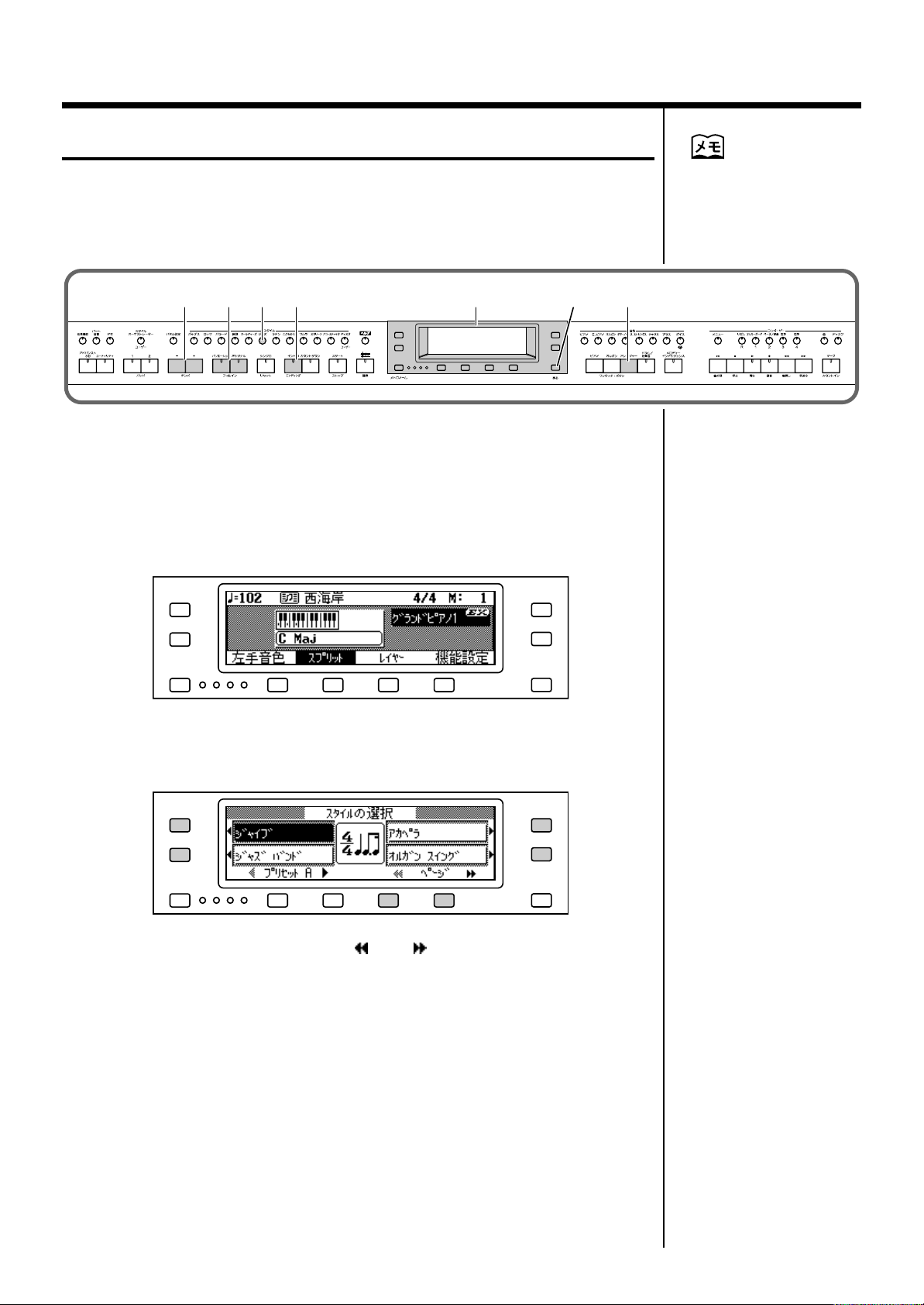

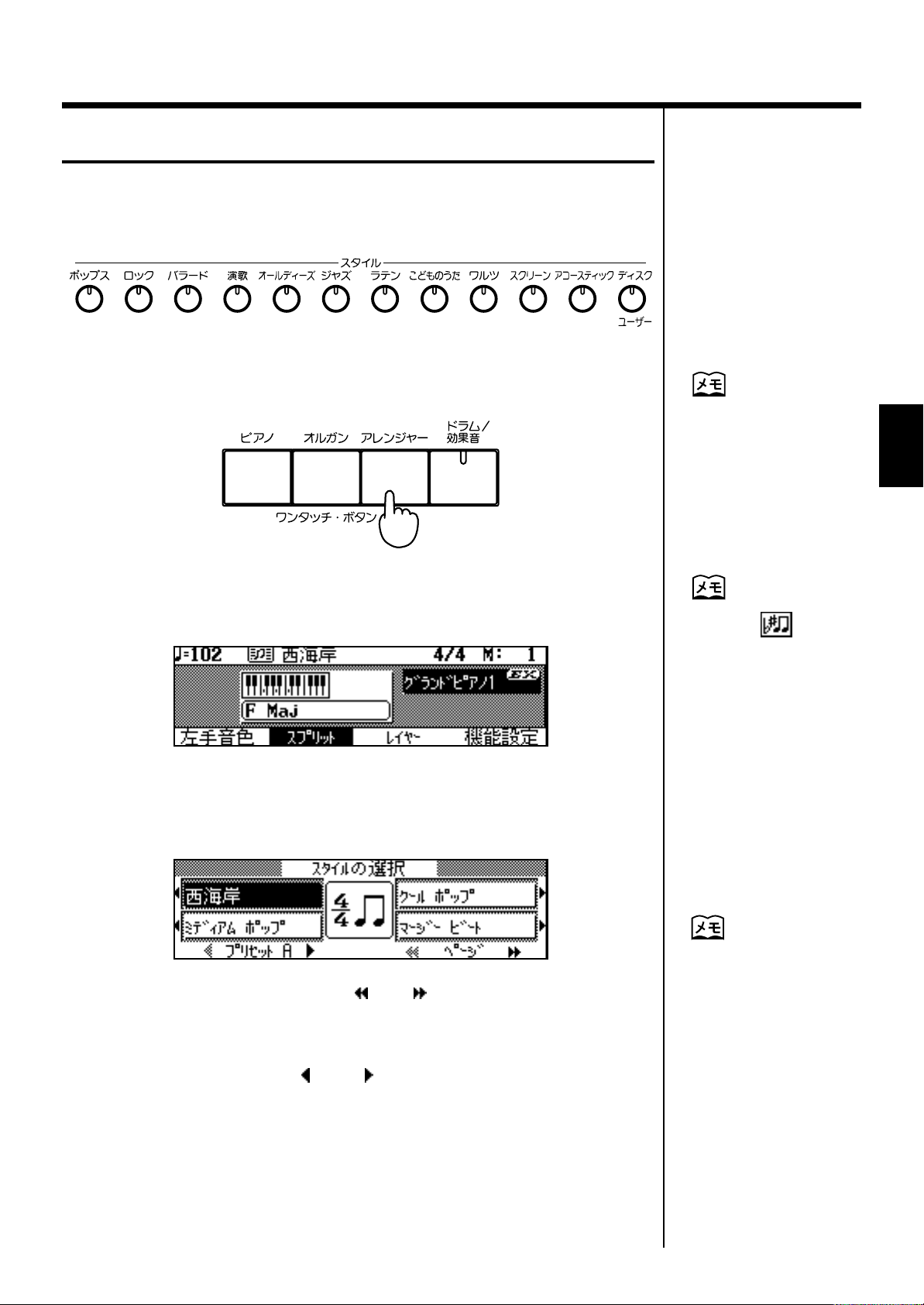

自動伴奏で演奏する(ワンタッチ・アレンジャー)

[ワンタッチ・アレンジャー]ボタン1 つで自動伴奏を使って演奏するた

めに最適な設定にすることができます。「ミュージック・スタイル」を変

えれば、全く違った雰囲気の演奏を楽しむことができます。

fig.00-15

25 7 8 13

■「茶色のこびん」を弾く

自動伴奏を使って、32 ページの「茶色のこびん」を弾いてみましょう。

ここでは、「スインギン」のミュージック・スタイルで演奏します。

1.

[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押します。

fig.00-16.j

自動伴奏の詳しい使い方

は、「第 2 章 自動伴奏」

(P.60)をご覧ください。

4

2.

3.

4.

5.

スタイル・ボタンの[ジャズ]ボタンを押します。

次の画面が表示されます。

fig.00-17.j

ディスプレイ下のページ< >< >を押してページを切り

替えて、<スインギン>の横のボタンを押します。

[戻る]ボタンを押します。

元の画面に戻ります。

テンポ[−][+]ボタンで、伴奏のテンポを調節します。

[−]ボタンと[+]ボタンを同時に押すと、選んでいるスタイルの基本

テンポに戻ります。

30

KR-377 に触れてみましょう

6.

7.

次の図の「C」の鍵盤を弾いて演奏を始めます。

鍵盤を弾くと、はじめに8 小節のイントロが演奏されます。

譜面の「右手」「左手」の通り、鍵盤を弾いてみましょう。

左手は、鍵を押さえ続ける必要はありませんので、次に押さえる鍵の準備

をしておきましょう。

fig.00-18

CF

G

左手

F 3

右手

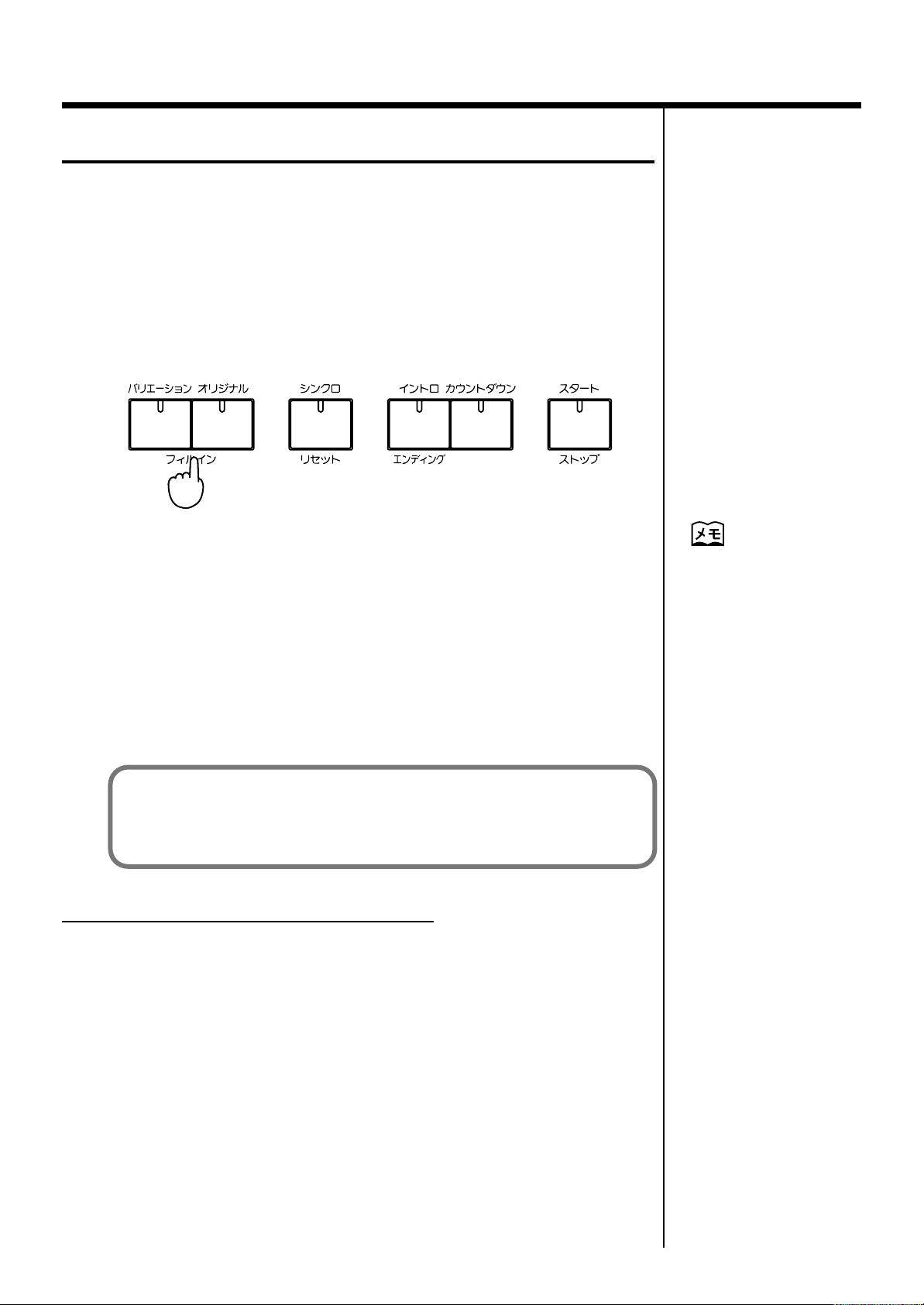

譜面のタイミングで、フィルイン[バリエーション]ボタン

を押します。

伴奏パターンが変わります。

[オリジナル]ボタンを押すと、元の伴奏パターンに戻ります。

演奏に慣れてきたら、好きなタイミングで伴奏パターンを変えてみましょう。

KR-377 に触れてみましょう

8.

譜面のタイミングで、[イントロ/エンディング]ボタンを押

します。

エンディングが演奏されてから、伴奏が止まります。

31

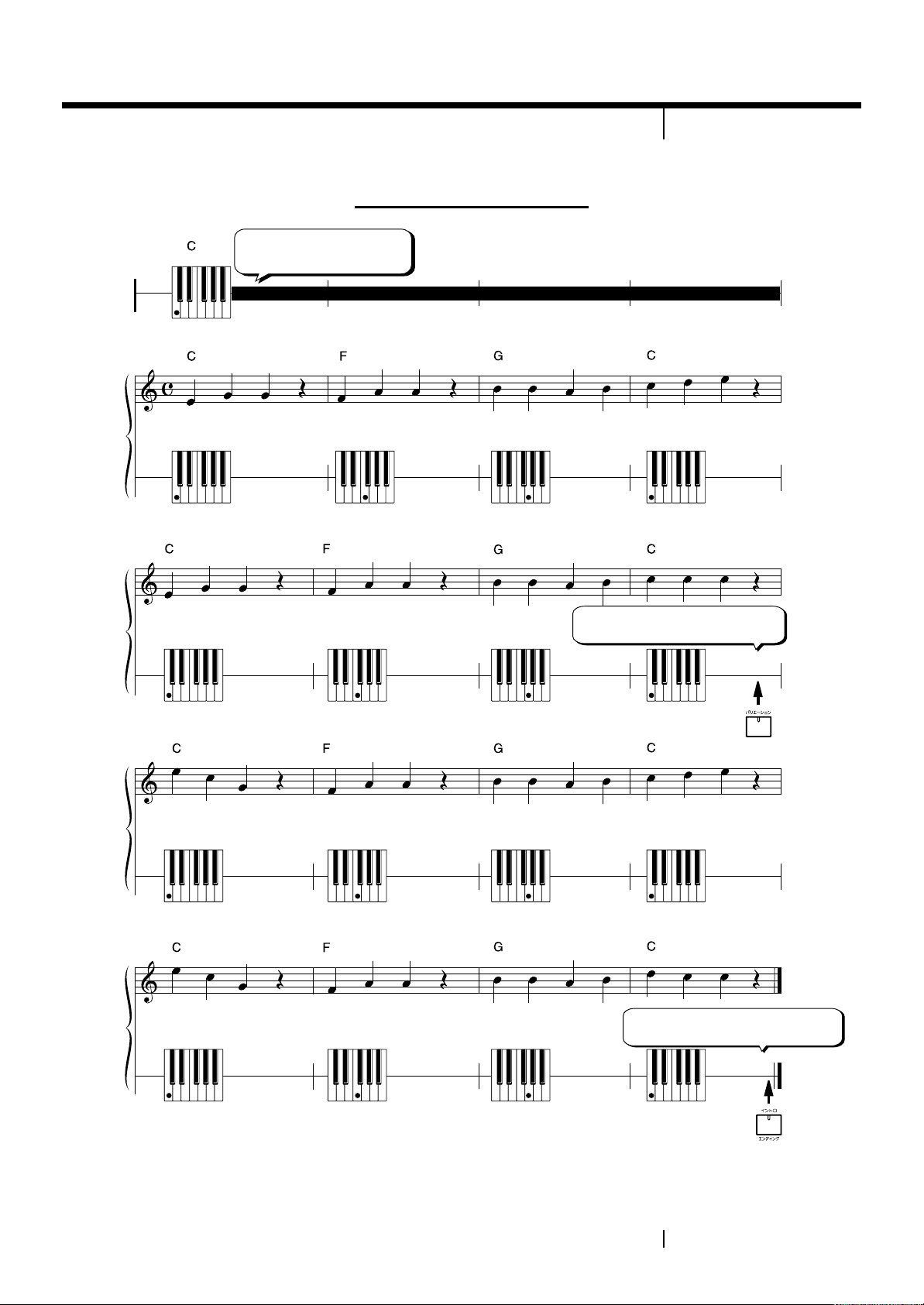

KR-377 に触れてみましょう

fig.00-19.j

左手

右手

左手

鍵盤を押して、イントロ

を始めます。

イントロが8小節演奏されます

茶色のこびん

フィルイン[バリエーション]を

押して、フィルインを入れます。

32

[イントロ/エンディング]を

押して、エンディングを入れます。

KR-377 に触れてみましょう

伴奏の音に立体的な広がりをつける

(アドバンスト 3D)

自動伴奏や内蔵曲に合わせて演奏しているとき、伴奏の音に立体的な広が

りをつけることができます。

伴奏の音につつみ込まれるような心地よさを得ることができます。

fig.00-21

2, 5 3 1

1.

2.

[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押します。

[アドバンスト 3D]ボタンを押します。

「アドバンスト3D 画面」が表示されます。

鍵盤左側を弾くと、自動伴奏が始まります。

fig.00-22.j

オン

4

KR-377 に触れてみましょう

3.

4.

5.

アイコンの下のボタンを押すと、それぞれオン/オフが切り

替わります。

fig.00-23.j

オフ

オンにしているパートの音に立体的な広がりがつきます。

[戻る]ボタンを押すと、効果はかかったままで、元の画面に

戻ります。

もう一度[アドバンスト 3D]ボタンを押してランプを消灯さ

せると、効果が解除されます。

すべてのパートにアドバンスト3D 効果がかからなくなります。

33

KR-377 に触れてみましょう

〜演奏を録音してみましょう 簡単に演奏を録音する(かんたんレコーダー)

KR-377 には、画面の指示に従うだけで簡単に録音することができる「か

んたんレコーダー」機能があります。

fig.00-03

1 2, 3, 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

[ユーティリティ]ボタンを押します。

ユーティリティ画面が表示されます。

fig.00-04.j

画面に<かんたんレコーダー>が表示されていないときは、ディスプレイ

左上と右上の< >< >を押して画面を切り替えます。

ディスプレイ下の<かんたんレコーダー>を押します。

画面の説明に従って、音色、拍子、テンポを設定します。

ディスプレイ右のボタンで< >を選ぶと、次の画面へ進みます。

画面に従って、演奏を録音します。

かんたんレコーダーが終わったら、[戻る]ボタンを押します。

録音した演奏をフロッ

ピー・ディスクに保存する

ことができます。

フォーマット済みのフロッ

ピー・ディスクを用意して

ください。

フォーマットについて詳し

くは、「フロッピー・ディ

スクの初期化(フォーマッ

ト)」(P.104)をご覧くだ

さい。

34

KR-377 に触れてみましょう

演奏を録音する

ここでは、32 ページの「茶色のこびん」の演奏を録音してみましょう。

fig.00-24

録音の準備

1.

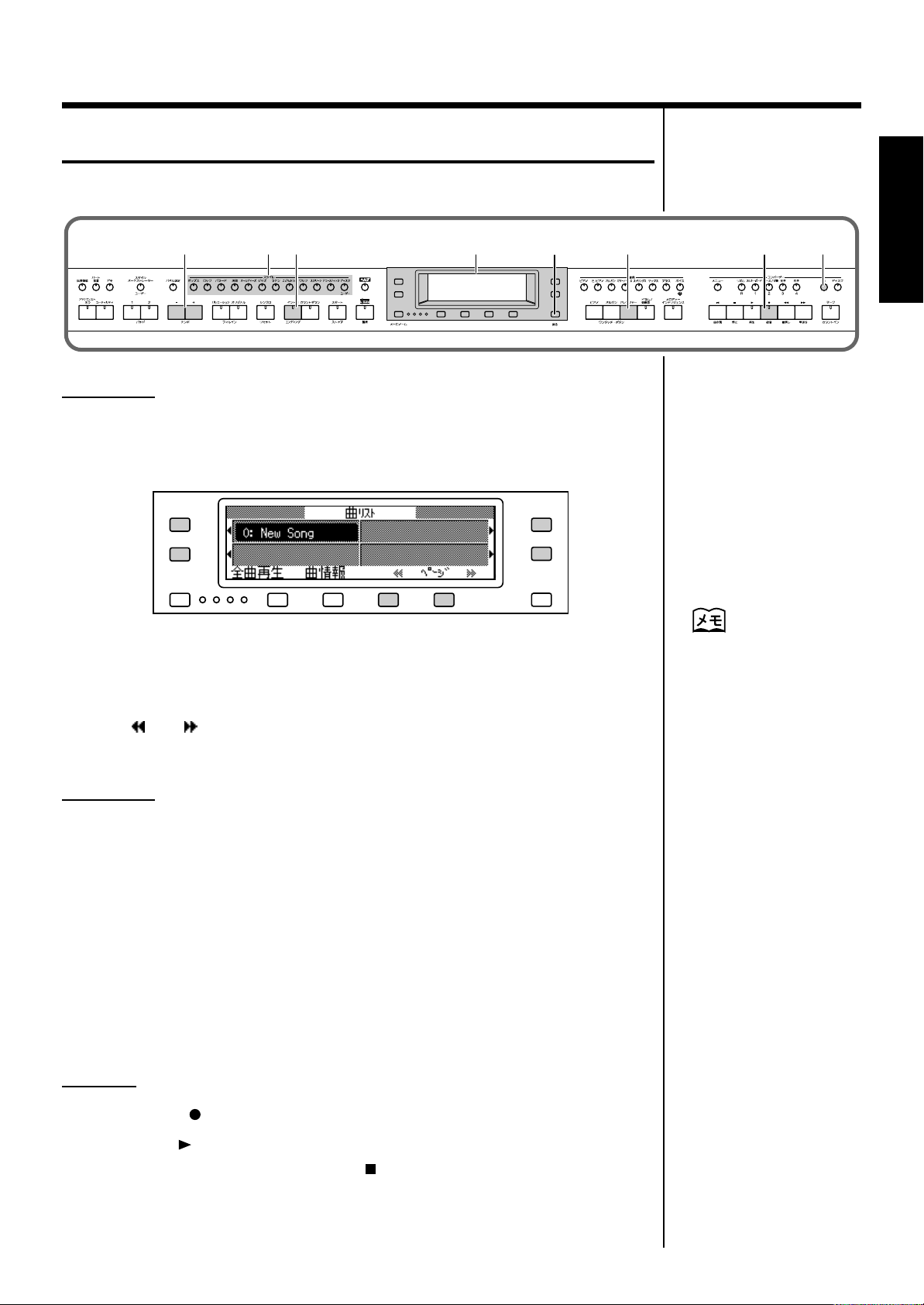

[曲]ボタンを押します。

次のような「曲リスト画面」が表示されます。

fig.00-25.j(画面)

46 59 32

KR-377 に触れてみましょう

17

2.

演奏の準備

3.

4.

5.

6.

録音する

ディスプレイ左の<0:>を押して<0:New Song>を表示させ

ます。

画面に<0: >が表示されていないときは、ディスプレイ下のページ<

>< >を押して画面を切り替えます。

[戻る]ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押します。

スタイル・ボタンとディスプレイ横のボタンで演奏する

ミュージック・スタイルを選びます。

32 ページの「茶色のこびん」を演奏するときは、[ジャズ]ボタンを押し

て、<スインギン>を選んでください。

[戻る]ボタンを押して、元の画面に戻ります。

テンポ[−][+]ボタンで、伴奏のテンポを調節します。

内部メモリーに曲が記憶さ

れているときに他の曲を選

ぼうとすると、メッセージ

が表示されます。

「●次の画面が表示された

ら」(P.36)をご覧くださ

い。

7.

録音[ ]ボタンを押します。

再生[ ]ボタンのランプが点滅し、録音待機状態になります。

録音を中止したいときは、停止[ ]ボタンを押します。

35

KR-377 に触れてみましょう

8.

鍵盤左側の鍵を押さえます。

自動伴奏のイントロがスタートして、同時に録音も始まります。

曲を演奏してください。

fig.00-26

録音を止める

9.

[イントロ/エンディング]ボタンを押します。

エンディングが演奏されてから自動伴奏がストップし、同時に録音も止ま

ります。

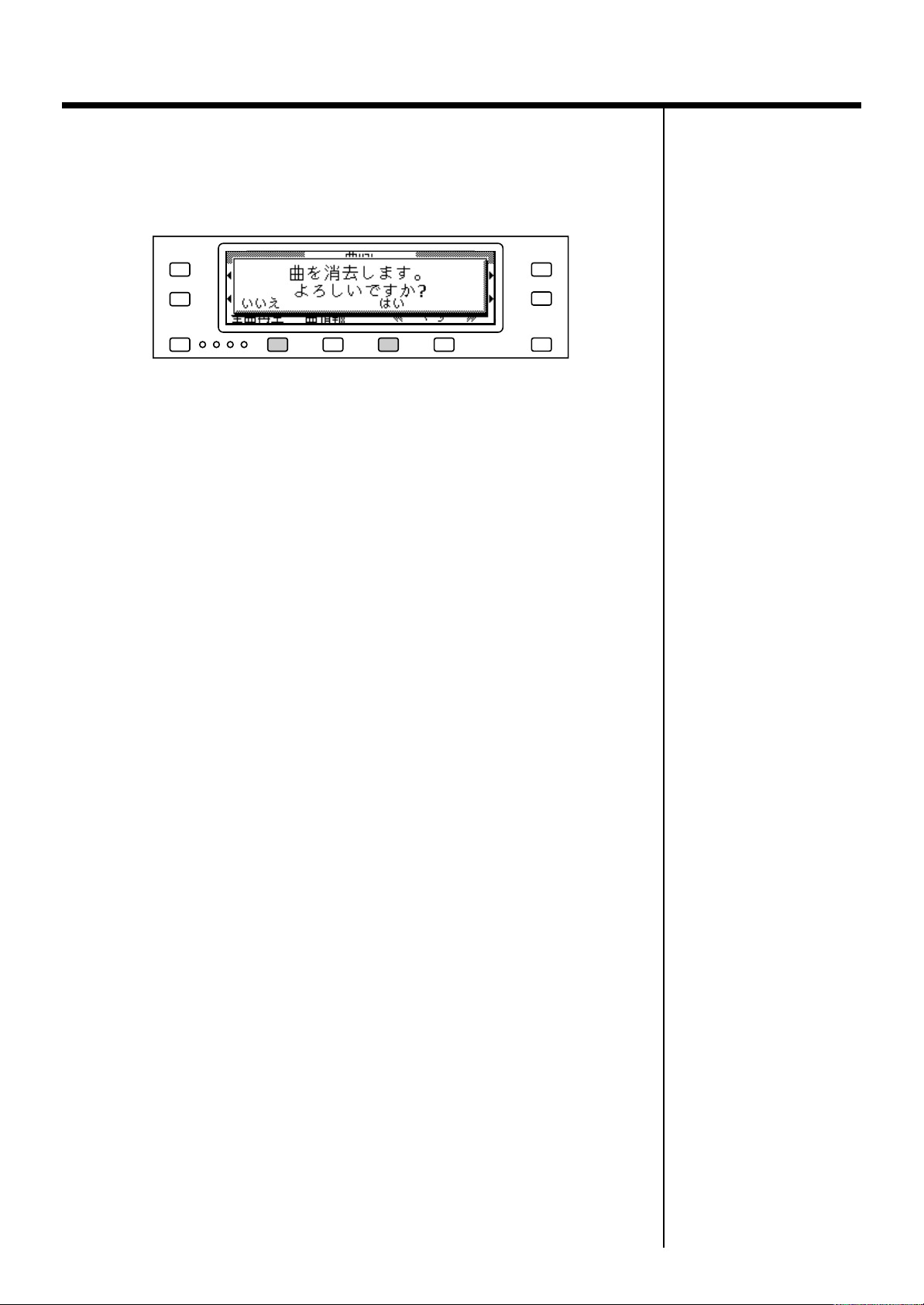

●次の画面が表示されたら

内部メモリーに曲が記憶されているときに他の曲を選ぼうとすると、次の

画面が表示されます。

fig.00-27.j(メッセージ画面)

曲を消したくない場合

ディスプレイ下の<いいえ>を押します。

曲をフロッピー・ディスクに保存してください。

保存の方法については、「曲をフロッピー・ディスクに保存する」

(P.104)をご覧ください。

曲を消す場合

ディスプレイ下の<はい>を押します。

録音した演奏や設定を変更した曲が消えます。

36

KR-377 に触れてみましょう

録音した演奏を聴く

それでは、録音した演奏を、再生して聴いてみましょう。

fig.00-28(パネル)

1.

2.

3.

曲の頭[ ]ボタンを押します。

曲の先頭から再生するようになります。

再生[ ]ボタンを押します。

先程録音した演奏が再生されます。

停止[ ]ボタンを押します。

演奏の再生が止まります。

KR-377 に触れてみましょう

1, 2, 3

電源を切ると、録音した演

奏は消えてしまいます。録

音した演奏を消したくない

ときは、フロッピー・ディ

スクに保存してください。

保存の方法については、

「曲をフロッピー・ディス

クに保存する」(P.104)

をご覧ください。

録音した演奏が KR-377 の

内部メモリーに残っている

と、他の曲を再生すること

はできません。「録音した

曲を消す」(P.97)をご覧

ください。

37

KR-377 に触れてみましょう

〜ミュージックデータを使ってみましょう ディスク・ドライブを使う

ディスク・ドライブを使用して、市販のミュージックデータの曲を聴いて

みましょう。

また、KR-377 の演奏データを保存したフロッピー・ディスクも同じよう

に聴くことができます。

■ フロッピー・ディスクの入れかた/取り出しかた

fig.00-28(パネル)

ディスク・ドライブを初め

てお使いになる前には、5

ページの注意事項を必ずお

読みください。

ディスク・ドライブ

1.

フロッピー・ディスクの表面を上側にして、ディスク・ドラ

イブの挿入口にカチッというまで差し込みます。

ディスク・ドライブは本体の鍵盤上部の右端にあります。

fig.00-29.j(ディスク・ドライブ)

2.

ディスクを取り出すときは、イジェクト・ボタンを押します。

フロッピー・ディスクの端が挿入口から出てきます。フロッピー・ディス

クの端を指でつまんで、静かに引き出してください。

ランプ

挿入口

イジェクト・ボタン

フロッピー・ディスク

読み込み/書き込み中は、

ディスクを取り出さないで

ください。ディスクの磁性

面に傷がつき、使用できな

くなります。(データの読

み込み/書き込み時は、

ディスク・ドライブのラン

プが明るく点灯します。通

常はやや暗く点灯、または

消灯しています。)

38

KR-377 に触れてみましょう

読

ミュージックデータを聴く

ディスク・ドライブを使用して、市販のミュージックデータの曲を聴いて

みましょう。

■ 簡単に曲を再生する(かんたんプレイヤー)

「かんたんプレーヤー」を使えば、CD プレーヤーを操作するような感覚

でミュージックデータなどの曲データを再生できます。

fig.00-03

2 3, 4 5

1.

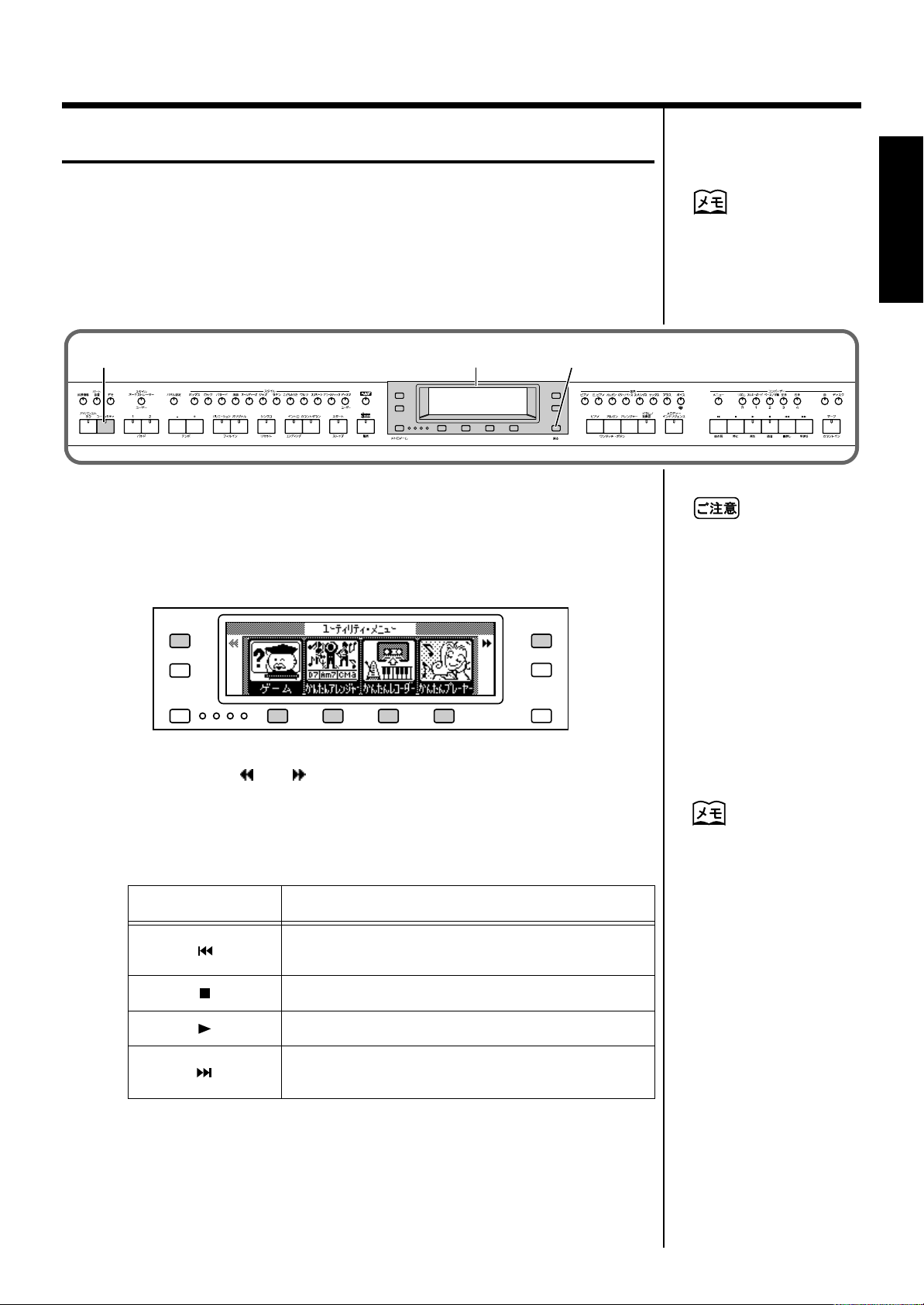

2.

フロッピー・ディスクをディスク・ドライブに入れます。

[ユーティリティ]ボタンを押します。

ユーティリティ画面が表示されます。

fig.00-04.j

KR-377 に触れてみましょう

ミュージックデータについ

ては、「KR-377 で使用で

きるミュージックデータ」

(P.178)をご覧ください。

ディスク・ドライブを初め

てお使いになる前には、5

ページの注意事項を必ずお

みください。

3.

4.

5.

画面に<かんたんプレーヤー>が表示されていないときは、ディスプレイ

左上と右上の< >< >を押して画面を切り替えます。

ディスプレイ下の<かんたんプレーヤ−>を押します。

画面下のボタンを押して、曲を聴きます。

ボタン 説明

前の曲を選択します。曲の再生中にこのボタンを

押すと、前の曲を再生します。

曲が止まります。

曲を再生します。

次の曲を選択します。曲の再生中にこのボタンを

押すと、次の曲を再生します。

かんたんプレーヤーを終わるときは、[戻る]ボタンを押しま

す。

[戻る]ボタンを押すと、ユーティリティ画面に戻ります。

内部メモリーに曲が記憶さ

れているときに他の曲を選

ぼうとすると、メッセージ

が表示されます。

「●次の画面が表示された

ら」(P.40)をご覧くださ

い。

39

KR-377 に触れてみましょう

●次の画面が表示されたら

内部メモリーに曲が記憶されているときに他の曲を選ぼうとすると、次の

画面が表示されます。

fig.00-27.j(メッセージ画面)

曲を消したくない場合

ディスプレイ下の<いいえ>を押します。

曲をフロッピー・ディスクに保存してください。

保存の方法については、「曲をフロッピー・ディスクに保存する」

(P.104)をご覧ください。

曲を消す場合

ディスプレイ下の<はい>を押します。

録音した演奏や設定を変更した曲が消えます。

40

KR-377 に触れてみましょう

機

カラオケや弾き語りをする

マイク端子にマイクを接続して、カラオケや弾き語りをしてみましょう。

■ マイクをつなぐ

KR-377 にはマイクを接続することができます。

マイク端子は、本体の右下面にあります。

fig.01-32.j(マイクをつなぐ図)

Volume

(マイク音量つまみ)

MicEcho

(マイク・エコーつまみ)

MicIn(マイク端子)

マイクの音量は、マイク端子の横にあるMic(マイク)[Volume(音量)]

つまみで調節します。

エコーのかかり具合は、Mic(マイク)[Echo(エコー)]つまみで調節し

ます。

KR-377 に触れてみましょう

マイクを初めてお使いにな

る前には、15 ページの

「マイクご使用上の注意」

を必ずお読みください。

カラオケ用のミュージック

データは、別途ご購入くだ

さい。

「KR-377 で使用できる

ミュージックデータ」

(P.178)をご覧ください。

■ カラオケをする

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

マイクをつないで、音量とエコーのかかり具合を調節します。

ミュージックデータの入ったフロッピー・ディスクをディス

ク・ドライブに入れます。

「フロッピー・ディスクの入れかた/取り出しかた」(P.38)をご覧くだ

さい。

[曲]ボタンを押します。

ディスプレイ横のボタンで曲を選びます。

必要に応じて、テンポ[−][+]ボタンで、テンポを調節し

ます。

必要に応じて、曲のキーを変えます(P.90)。

再生[ ]ボタンを押すと、曲の伴奏が鳴り出します。

歌ってみましょう。

歌詞付きのミュージックデータを再生すると、画面には歌詞が表示されま

す。

停止[ ]ボタンを押すと、曲の伴奏が止まります。

マイクは、ローランド・マ

イク DR-10 / 20(別売)

などを使用することができ

ます。ご購入の際には、本

をお買い上げになった販

売店にご相談ください。

歌詞を表示させないように

することもできます。「歌

詞を表示させないようにす

る」(P.148)をご覧くだ

さい。

41

第 1 章 演奏しましょう

ピアノ演奏をする(ワンタッチ・ピアノ)

ボタン1 つで、ピアノ演奏に最適な設定にすることができます。

fig.01-01

1.

[ワンタッチ・ピアノ]ボタンを押します。

次のような「ピアノ画面」が表示されます。

fig.01-02.j

次の状態に設定されます。

鍵盤が右側と左側に分かれていたとき(P.49)は、1 つの鍵盤に戻りま

•

す。

•

ペダルの働きは、通常のペダルの働きに戻ります(P.14)。

•

グランド・ピアノの音色が選ばれます。

エフェクトは「シンパセティック・レゾナンス」になります。

•

ピアノの音色を調節する

1.

ディスプレイ左の< >< >を押します。

ピアノの大屋根の開き具合が変わり、音色も変わります。

グランド・ピアノの大屋根の開き具合による音のひびきを再現していま

す。

ピアノ画面に のマー

クが表示されているとき

は、トランスポーズが設定

されています。詳しくは、

「鍵盤の音の高さを変える

(キー・トランスポーズ)」

(P.89)をご覧ください。

ディスプレイ下部の<カス

タマイズ>を押すと、ピア

ノ演奏に関する設定を変え

ることができます。詳しく

は「ワンタッチ・ピアノの

設定を変える」(P.134)

をご覧ください。

42

本機はアコースティック・

ピアノの動作を忠実に再現

しているため、高音部の

1.5 オクターブ程度の範囲

はダンパー・ペダルに関係

なく音が最後まで延び、ま

た、音色も違って聞こえま

す。ダンパー・ペダルの影

響を受けない範囲は、

キー・トランスポーズ

(P.89)の設定によっても

変化します。

オルガン演奏をする(ワンタッチ・オルガン)

)

ボタン1 つで、オルガン演奏に最適な設定にすることができます。

fig.01-03(パネル図)

第 1 章 演奏しましょう

第1章

1.

2.

[ワンタッチ・オルガン]ボタンを押します。

次のような「オルガン画面」が表示されます。

fig.01-04.j

タイプ< > < >を押して、オルガンの種類を選びます。

ここで選ぶことができるオルガンのタイプは次の4 種類です。

ジャズ・オルガン

•

•

パイプ・オルガン

•

シアター・オルガン

クラシック・オルガン

•

ロータリー効果を変える

「ジャズ・オルガン」の音には、ロータリー効果がかかっています。

オルガンの音にロータリー効果をかけると、回転スピーカーを使ったとき

のようなうねりのついた音になります。このスピーカーの回転速度は変え

ることができます。

1.

ディスプレイ左の< >を押します。

「ジャズ・オルガン」を選

ぶと、鍵盤の右側と左側で

別々の音色が鳴ります。こ

のように、鍵盤が右側と左

側に分かれることを、「ス

プリット」といいます。詳

しくは、「鍵盤の右手側と

左手側で別の音を鳴らす

(スプリット演奏)」(P.49

をご覧ください。

オルガン画面に の

マークが表示されていると

きは、トランスポーズが設

定されています。詳しく

は、「鍵盤の音の高さを変

える(キー・トランスポー

ズ)」(P.89)をご覧くださ

い。

ボタンを押すたびに、 と が切り替わります。

にすると回転速度が速くなり、 にすると回転速度が遅くなりま

す。

ディスプレイ下部の<機能

設定>を押すと、オルガン

演奏のための設定を変える

ことができます。また、

ジャズ・オルガンを選んで

いるときは、<フッテージ

>を押して、好みの音色を

作ることができます。詳し

くは「フッテージを調節す

る」(P.143)をご覧くだ

さい。

43

第 1 章 演奏しましょう

ドラムの音を鳴らす

打楽器の音や、パトカーの音や動物の声などの効果音を、鍵盤から鳴らす

ことができます。

fig.01-05(パネル図)

1.

2.

3.

[ドラム/効果音]ボタンを押します。

ボタンのランプが点灯し、ドラム画面が表示されます。

鍵盤を弾くと、1つ 1 つの鍵から違う打楽器の音が鳴ります。

fig.01-06.j(ドラム画面)

ディスプレイ下のタイプ< > < >を押して、ドラム・

セットの種類を変えます。

画面中央に、ドラム・セットの種類が表示されます。

「スタンダード・セット」などの打楽器音の音色セットを「ドラム・セッ

ト」といいます。

ドラム・セットは、いろいろな種類の打楽器音や効果音がセットになって

おり、1つ 1 つの鍵盤から違う音が鳴ります。

もう一度[ドラム/効果音]ボタンを押すと、元の音に戻り

ドラム・セットによって、

鍵盤に割り当てられている

音の組み合わせは違いま

す。「ドラム/効果音一覧」

(P.166)をご覧ください。

44

ます。

ボタンのランプが消灯し、元の画面に戻ります。

鍵盤の音は[ドラム/効果音]ボタンを押す前に鳴っていた楽器の音に戻

ります。

■ 効果音を鳴らす

第 1 章 演奏しましょう

1.

2.

3.

[ドラム/効果音]ボタンを押します。

ボタンのランプが点灯し、ドラム画面が表示されます。

ディスプレイ下の<効果音>を押します。

鍵盤を弾くと1 つ1 つの鍵から違う効果音が鳴ります。

画面が次のように変わります。

fig.01-07.j(SFX 画面)

効果音の音色セットを「効果音セット」といいます。

ディスプレイ下の<ドラム>を押すと、ドラム画面が表示され、打楽器の

音が鳴るようになります。

もう一度[ドラム/効果音]ボタンを押すと、元の音に戻り

ます。

ボタンのランプが消灯し、元の画面に戻ります。

鍵盤の音は[ドラム/効果音]ボタンを押す前に鳴っていた楽器の音に戻

ります。

第1章

効果音セットの音色につい

ては「ドラム/効果音一

覧」(P.166)をご覧くだ

さい。

45

第 1 章 演奏しましょう

いろいろな楽器の音を鳴らす

KR-377 は多くの楽器の音や効果音を内蔵しています。様々な音楽ジャン

ルの曲に合った音で演奏をお楽しみください。内蔵しているさまざまな種

類の音を「音色」といいます。音色は8 つの音色グループに分けられてい

ます。

次のボタンを音色ボタンといいます。

fig.01-08(パネル図)

1.

2.

いずれかの音色ボタンを押して、音色グループを選びます。

押した音色ボタンのランプが点灯します。

画面には、そのグループに含まれる音色のうち、4つが表示されます。

fig.01-09.j(音色画面)

このような画面を「音色選択画面」といいます。

ディスプレイ下のページ< >< >で画面を切り替えると、他の音色

が表示されます。

ディスプレイ横のボタンを押して、音色を選びます。

鍵盤を弾くと選んだ音色が鳴ります。また、次に操作1 で選んだ音色ボタ

ンを押したときには、ここで選ばれた音色が鳴ります。

ディスプレイ下の<デモ>を押すと、その音色をフレーズで確認すること

ができます。

KR-377 に内蔵されている

音色については、「音色一

覧」(P.162)をご覧くだ

さい。

音色選択画面でディスプレ

イ下の<機能設定>を押す

と、音色に効果をかけるな

どの設定をすることができ

ます。詳しくは「音にさま

ざまな効果をかける(エ

フェクト)」(P.55)をご覧

ください。

3.

[戻る]ボタンを押します。

元の画面に戻ります。

<EX>音色について

ローランドが自信を持ってお勧めする、表現力に優れた音色です。

EX音色の中には、鍵盤を弾く強さ(ベロシティ)によって音色が変化す

るものもあります。

46

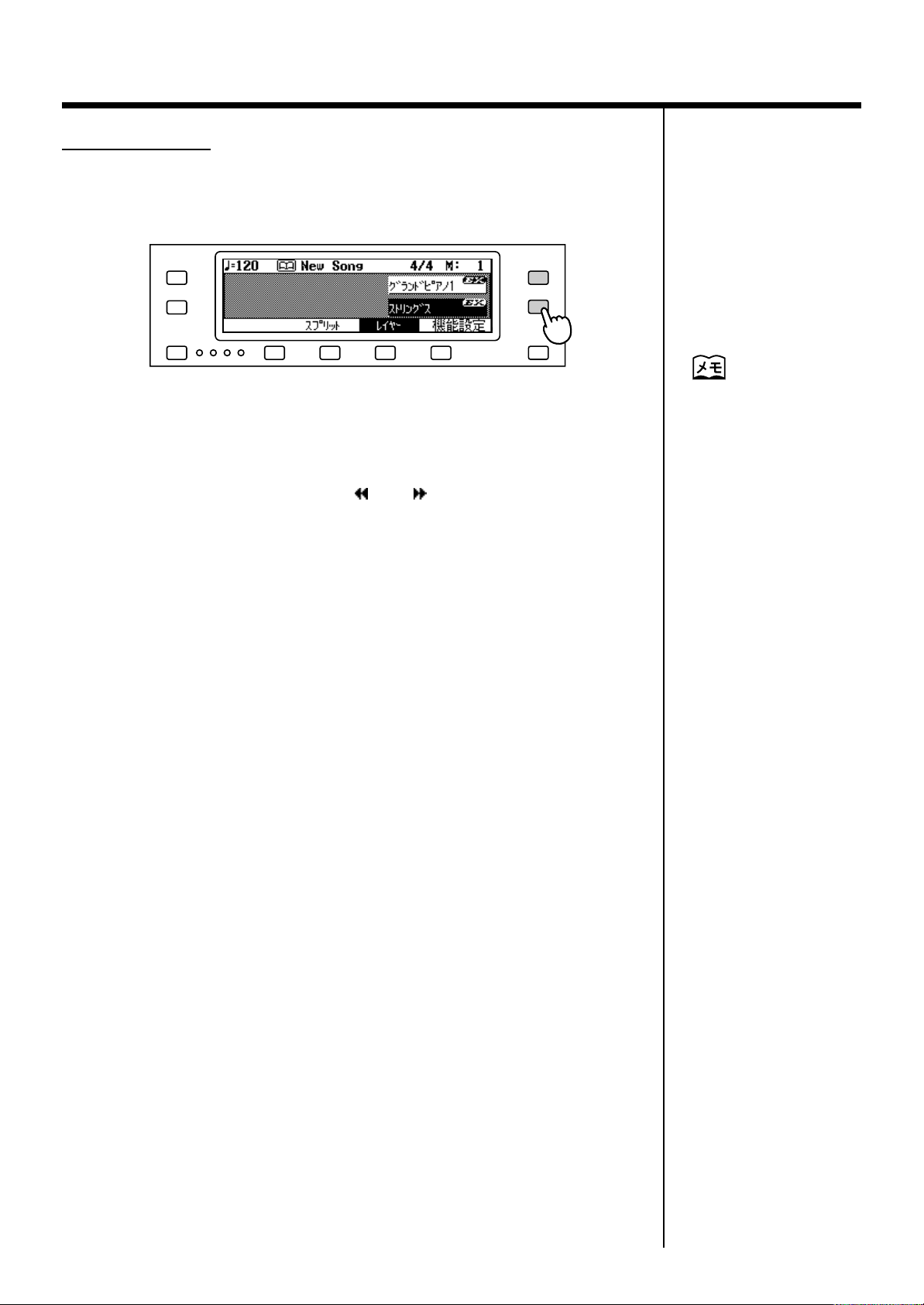

二つの楽器の音を重ねる(レイヤー演奏)

1つの鍵盤で、2 つの音色を同時に鳴らして演奏することができます。こ

のような演奏を「レイヤー演奏」といいます。例えば、ピアノとストリン

グスの音色を重ねて鳴らすことができます。

fig.01-10.j(レイヤーの説明)

レイヤー演奏:選んだ2つの音色を重ねて鳴らす

グランドピアノ1

ストリングス

第 1 章 演奏しましょう

第1章

1.

2.

基本画面で、ディスプレイ下の<レイヤー>を押します。

fig.01-11.j(基本画面)

画面が次のように変わります。

fig.01-12.j(レイヤー画面)

画面右下に音色名が表示されます。この音色を「レイヤー音色」といいま

す。

鍵盤を弾くと、操作1 で選んでいた音色とレイヤー音色が、重なって鳴り

ます。

レイヤー演奏を解除するには、もう一度<レイヤー>を押し

ます。

「基本画面」(P.16)

それぞれの音色の音量を調

節することができます。

「演奏パートごとに音量を

調節する」(P.75)をご覧

ください。

鍵盤を弾くと、画面右上に表示されていた音色だけが鳴ります。

47

第 1 章 演奏しましょう

高

音色を変えるには

1.

2.

3.

4.

変更したい音色名の横のボタンを押します。

選んだ音色の表示が反転します。

fig.01-12.e

音色ボタンを押します。

音色選択画面が表示されます。

ディスプレイ下のページ< >< >で画面を切り替えて、

ディスプレイ横のボタンを押して、音色を選びます。

[戻る]ボタンを押します。

元の画面に戻ります。

鍵盤を弾くと、選んだ音色ともう一方の音色が鳴ります。

レイヤー演奏の設定になっ

ている時、音色選択画面で

ディスプレイ下の<機能設

定>を押すと、鍵盤の音の

さをオクターブ単位で変

えることができます。詳し

くは「鍵盤の音の高さをオ

クターブ単位で変える(オ

クターブ・シフト)」

(P.51)をご覧ください。

48

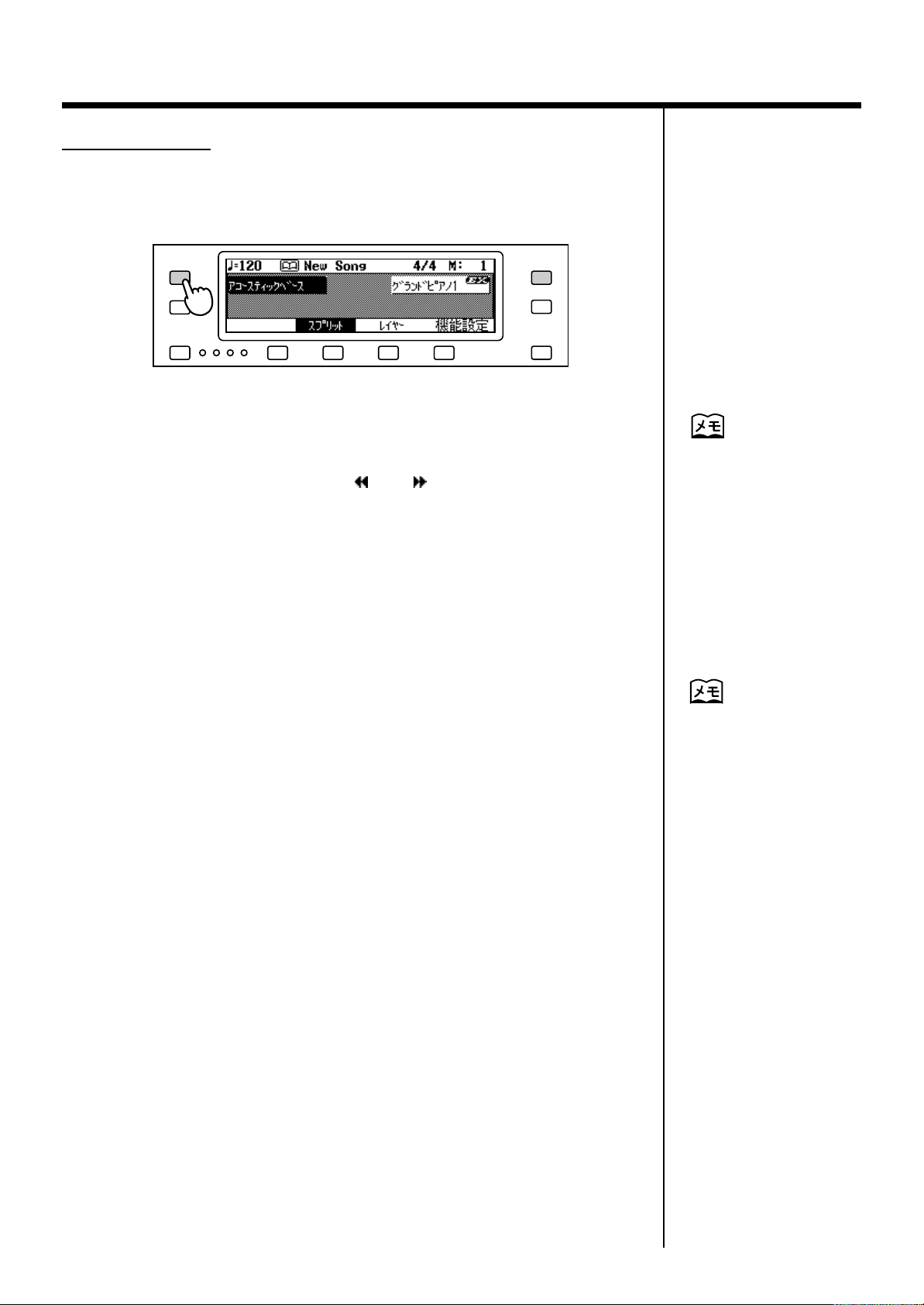

鍵盤の右手側と左手側で別の音を鳴らす

盤

節

)

側

合

(スプリット演奏)

ある鍵を境に、鍵盤を右側と左側に分けて、それぞれで違う音色を鳴らす

ことができます。

鍵盤が右側と左側に分かれることを「スプリット」といい、鍵盤が分かれ

る位置を「スプリット・ポイント」といいます。スプリット・ポイントの

鍵は、左側に含まれます。スプリット・ポイントは、電源を入れた時には

「F#3」に設定されます。

fig.01-13.j(スプリット・ポイントの説明)

スプリット演奏:鍵盤の右側と左側で違う音色を鳴らす

スプリット・ポイント

アコースティック・ベース

グランドピアノ1

第 1 章 演奏しましょう

スプリット・ポイントは変

えることができます。「鍵

が分かれる位置を変え

る」(P.137)をご覧くだ

さい。

レイヤー演奏からスプリッ

トにすると、重ねている 2

つの音色が鍵盤右側の音色

として鳴ります。

第1章

1.

基本画面でディスプレイ下の<スプリット>を押します。

鍵盤右側は画面右上に表示されている音色、鍵盤左側は画面左上に表示さ

れた音色が鳴ります。

鍵盤右側で鳴る音色を「右手音色」、鍵盤左側で鳴る音色を「左手音色」

といいます。

fig.01-14.j(ディスプレイ図)

2.

スプリット演奏を解除するときは、もう一度<スプリット>

●レイヤー演奏からスプリット演奏にした場合

スプリット・ポイント

アコースティック・ベース

グランドピアノ1

ストリングス

「基本画面」(P.16)

鍵盤が右側と左側に分かれ

ている時にダンパーペダル

を踏むと、鍵盤右側の音だ

けに余韻がかかります。左

の音に余韻をかけたい場

は「パッド・ボタンやペ

ダルに機能を割り当てる」

(P.139)をご覧ください。

を押します。

鍵盤右側で鳴っていた音色が、鍵盤全体で鳴ります。

それぞれの音色の音量を調

することができます。詳

しくは、「演奏パートごと

に音量を調節する」(P.75

をご覧ください。

49

第 1 章 演奏しましょう

音色を変えるには

1.

2.

3.

4.

変更したい音色名の横のボタンを押します。

選んだ音色の表示が反転します。

fig.01-12.e

音色ボタンを押します。

音色選択画面が表示されます。

ディスプレイ下のページ< >< >で画面を切り替えて、

ディスプレイ横のボタンを押して、音色を選びます。

[戻る]ボタンを押します。

元の画面に戻ります。

鍵盤を弾いて、選んだ音色を確認しましょう。

自動伴奏の状態で<スプ

リット>を押してスプリッ

トをオフにすると、「ピア

ノ・スタイル・アレン

ジャー」の状態になりま

す。「通常のピアノ演奏に

自動伴奏をつける (ピア

ノ・スタイル・アレン

ジャー)」(P.74)をご覧く

スプリット演奏の設定に

なっている時、音色選択画

面でディスプレイ下の<機

能設定>を押すと、鍵盤の

音の高さをオクターブ単位

で変えることができます。

詳しくは「鍵盤の音の高さ

をオクターブ単位で変える

(オクターブ・シフト)」

(P.51)をご覧ください。

50

鍵盤の音の高さをオクターブ単位で変える

(オクターブ・シフト)

鍵盤の右手側と左手側で別の音を鳴らす設定(スプリット演奏→P.49)

になっているときや、二つの楽器の音を重ねる設定(レイヤー演奏→

P.47)になっているときに、音の高さをオクターブ単位で変えることが

できます。この機能を「オクターブ・シフト」といいます。

例えば、スプリット演奏時に、鍵盤左手側の音の高さを鍵盤右手側の音の

高さにあわせることができます。またレイヤー演奏時に、それぞれの音の

高さを変えて、重ねて鳴らすこともできます。

第 1 章 演奏しましょう

鍵盤全体で一つの楽器の音

が鳴っているときは、この

機能は使えません。

第1章

1.

2.

3.

4.

5.

基本画面を表示します。

fig.01-16.j

ディスプレイ下の<レイヤー>または<スプリット>を押し

て、レイヤー演奏かスプリット演奏の設定にします。

オクターブ・シフトする音色の横のボタンを押します。

選んだ音色の表示が反転します。

鳴らしたい音色の音色ボタンを押します。

音色選択画面が表示されます。

ディスプレイ下の<機能設定>を押します。

次のような画面が表示されます。

fig.01-17.j

「基本画面」(P.16)

6.

ディスプレイ下のオクターブ< > < >で音の高さを調節し

ます。

「オクターブ **」には現在の音の高さが表示されます。

オクターブ< >を押すたびに、1 オクターブずつ高くなります。

オクターブ< >を押すたびに、1 オクターブずつ低くなります。

音の高さは、2オクターブ低い音から 2 オクターブ高い音まで(-2 〜

+2)変えられます。

51

第 1 章 演奏しましょう

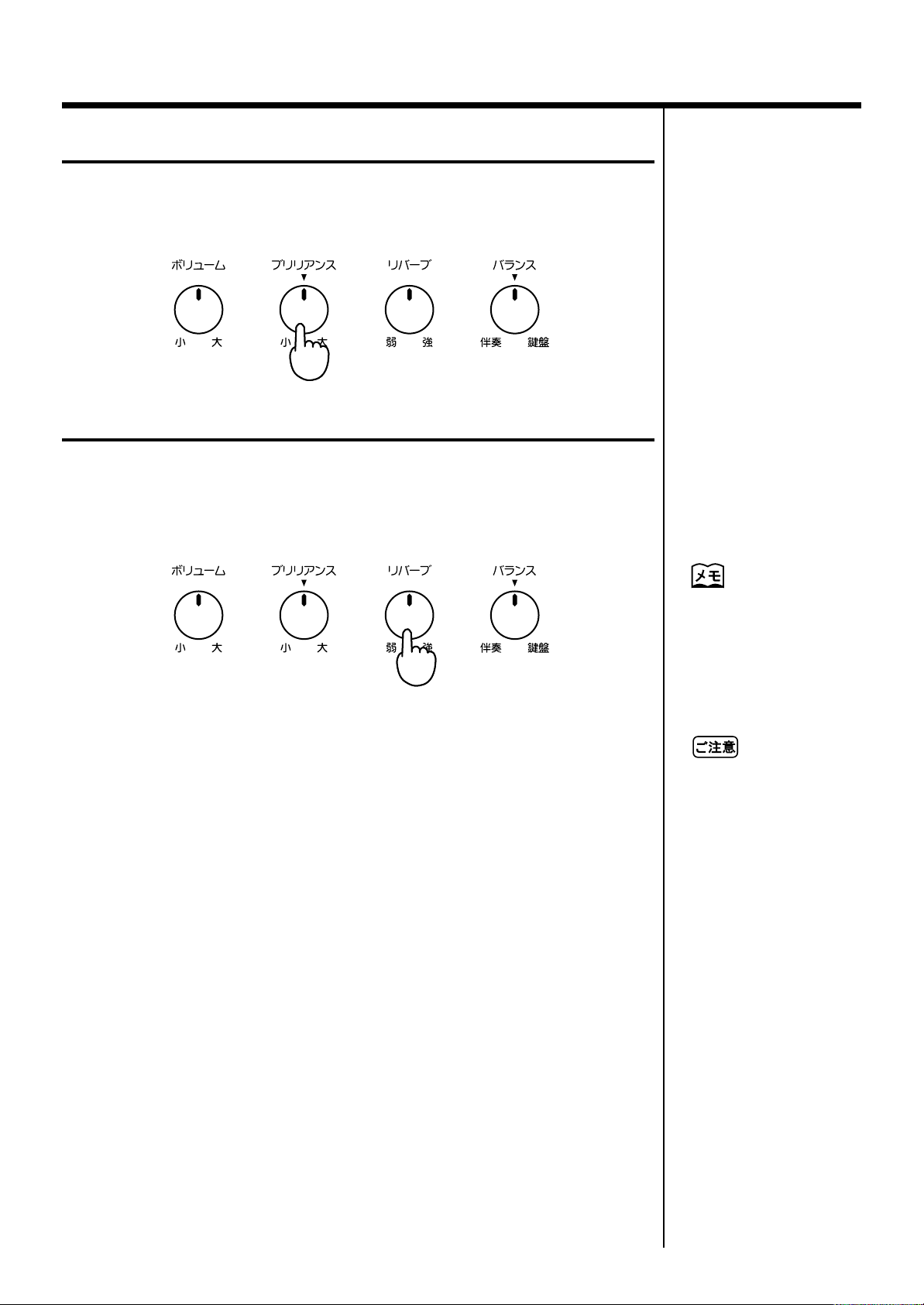

音の明るさを調節する

1.

[ブリリアンス]つまみで、全体の音量を調節します。

右側に回すと音が明るくなり、左側に回すと音がやわらかくなります。

fig.01-18(ブリリアンス・つまみ)

音に響きをつける(リバーブ効果)

KR-377 は、鍵盤で弾く音に「リバーブ効果」(残響)をかけることがで

きます。

リバーブ効果をかけると、コンサート・ホールなどで演奏しているような

心地よい響きが得られます。

fig.01-19(リバーブ・つまみ)

リバーブ効果の種類は変え

ることができます。「リ

バーブ効果の種類を変え

る」(P.146)をご覧くだ

さい。

1.

[リバーブ]つまみで、リバーブ効果(残響)のかかり具合を

調節します。

右側に回すとリバーブ効果が深くなり、左側に回すとリバーブ効果が浅く

なります。

[ワンタッチ・ピアノ]ボ

タンを押して、ピアノ演奏

の設定にすると、[リバー

ブ]つまみで設定した効果

のかかり具合が変わること

があります。

52

伴奏の音に立体的な広がりをつける

(アドバンスト 3D)

自動伴奏や内蔵曲に合わせて演奏しているとき、伴奏の音に立体的な広が

りをつけることができます。伴奏の音につつみ込まれるような心地よさを

得ることができます。

fig.01-20

第 1 章 演奏しましょう

第1章

1.

2.

[アドバンスト 3D]ボタンを押します。

ボタンのランプが点灯し、アドバンスト3D 画面が表示されます。

各演奏パートの下のボタンを押して、オン/オフを切り替え

ます。

オンにした演奏パートの音に立体的な広がりがつきます。

fig.01-22.j

アドバンスト3Dオン

3.

アドバンスト3Dオフ

[戻る]ボタンを押すと、元の画面に戻りますが、[アドバンスト 3D]ボ

タンのランプが点灯しているときは、選んだパートに効果がかかります。

効果を解除するときは、[アドバンスト 3D]ボタンを押して

ランプを消灯させます。

すべてのパートにアドバンスト3D 効果がかからなくなります。

53

第 1 章 演奏しましょう

■ 鍵盤のレイヤー音色だけに効果をかける

アドバンスト3D 効果を「鍵盤」にかけているとき、レイヤー音色

(P.47)だけに効果をかけることができます。

電源投入時は、「全パート」が選ばれています。

1.

2.

アドバンスト3D 画面でディスプレイ右の< Option >を押しま

す。

次の画面が表示されます。

fig.01-23.j

表示 説明

全パート 鍵盤で弾く全ての音色に効果がかかります。

レイヤー音色のみに効果がかかります。レイヤー

レイヤー・パート

演奏以外の時は「鍵盤」をオンしても鍵盤の演奏

には効果がかかりません。

ディスプレイ横の< >< >で設定を選びます。

[戻る]ボタンを押すと、アドバンスト3D 画面に戻ります。

54

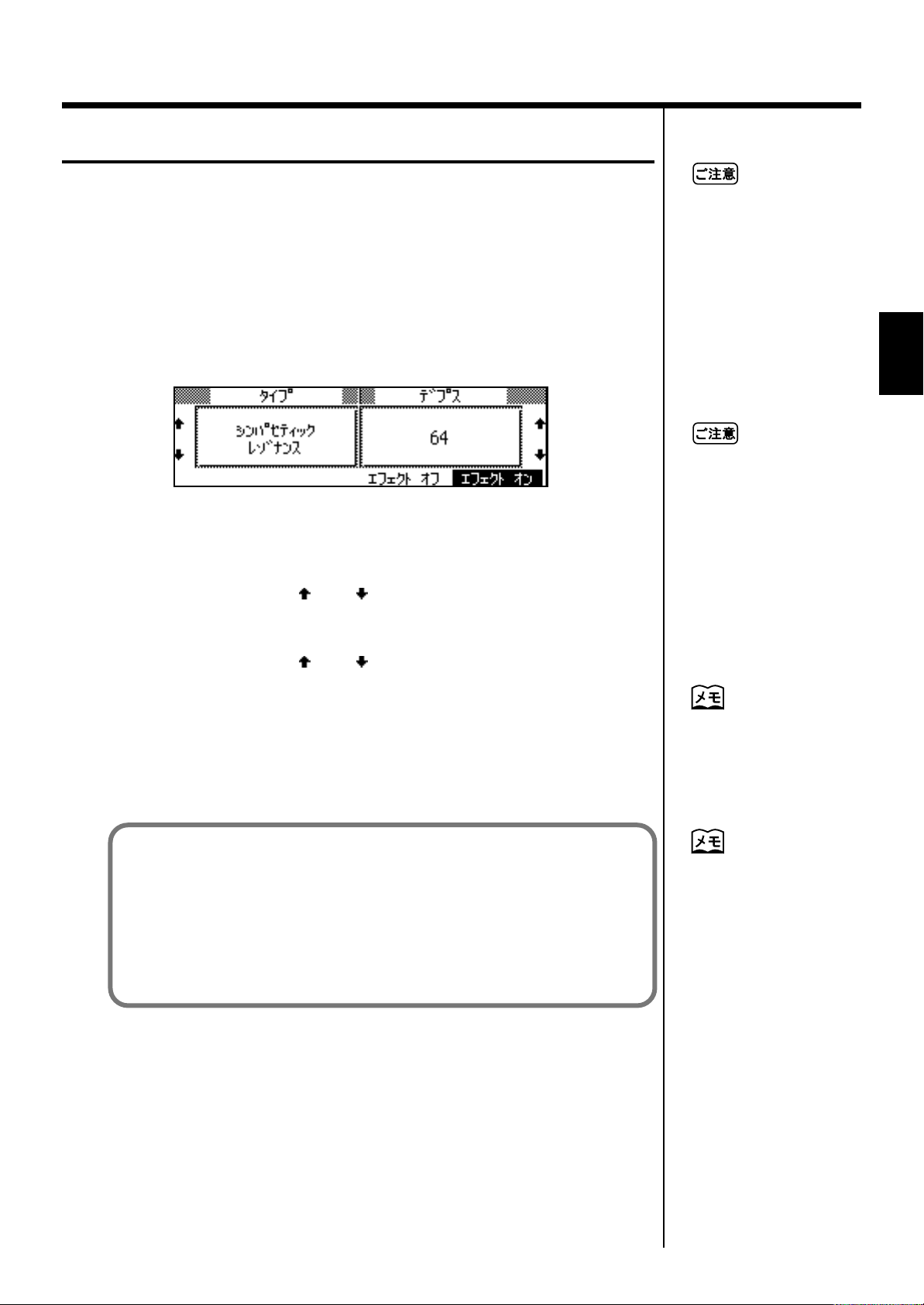

音にさまざまな効果をかける(エフェクト)

鍵盤で弾いた音に、さまざまな効果をかけることができます。

1.

2.

3.

4.

音色ボタンを押して、効果をかける音色を選びます。

音色選択画面が表示されます。

音色選択画面でディスプレイ下の<機能設定>を押します。

次のような画面が表示されます。

この画面を「エフェクト画面」と言います。

fig.01-24.j(エフェクト画面)

ディスプレイ下の<エフェクト オン>を押します。

選んでいる音色に最適の効果がかかります。

ディスプレイ左の< >< >で、タイプ(効果の種類)を

選びます。

第 1 章 演奏しましょう

[ワンタッチ・ピアノ]ボ

タンや[ワンタッチ・オル

ガン]ボタンを押した時に

は、効果の種類を変えるこ

とはできません。

第1章

右手音色(基本画面右上に

表示される音色)と異なる

エフェクトをレイヤー音色

(P.47)や左手音色

(P.49)にかけると、効果

がかからないことがありま

す。右手音色と同じエフェ

クトを選んでください。

5.

6.

ディスプレイ右の< >< >で、デプス(効果のかかり具

合)を調節します。

効果を解除するには、エフェクト画面で、ディスプレイ下の

<エフェクト オフ>を押します。

[戻る]ボタンを押すと、音色選択画面に戻ります。

エフェクトについて

エフェクトをオンにすると、現在選ばれている音色に最適な効果がかかり

ます。また、各音色ごとに、それぞれ効果をかけることができます。エ

フェクトの設定は、電源を切ると初期設定に戻りますが、メモリー・バッ

クアップ(P.149)をしておくと、電源を切ってもエフェクトの設定を記

憶しておくことができます。

効果の種類については、

「エフェクト一覧」

(P.176)をご覧ください。

[ボイス/ GS]ボタンの音

色で、音色名のあとに

「GS」マークがついている

音色は、すべて同じ効果が

かかります。また、その音

色の効果を変えると、他の

「GS」マークがついている

音色の効果も自動的に変わ

ります。

55

第 1 章 演奏しましょう

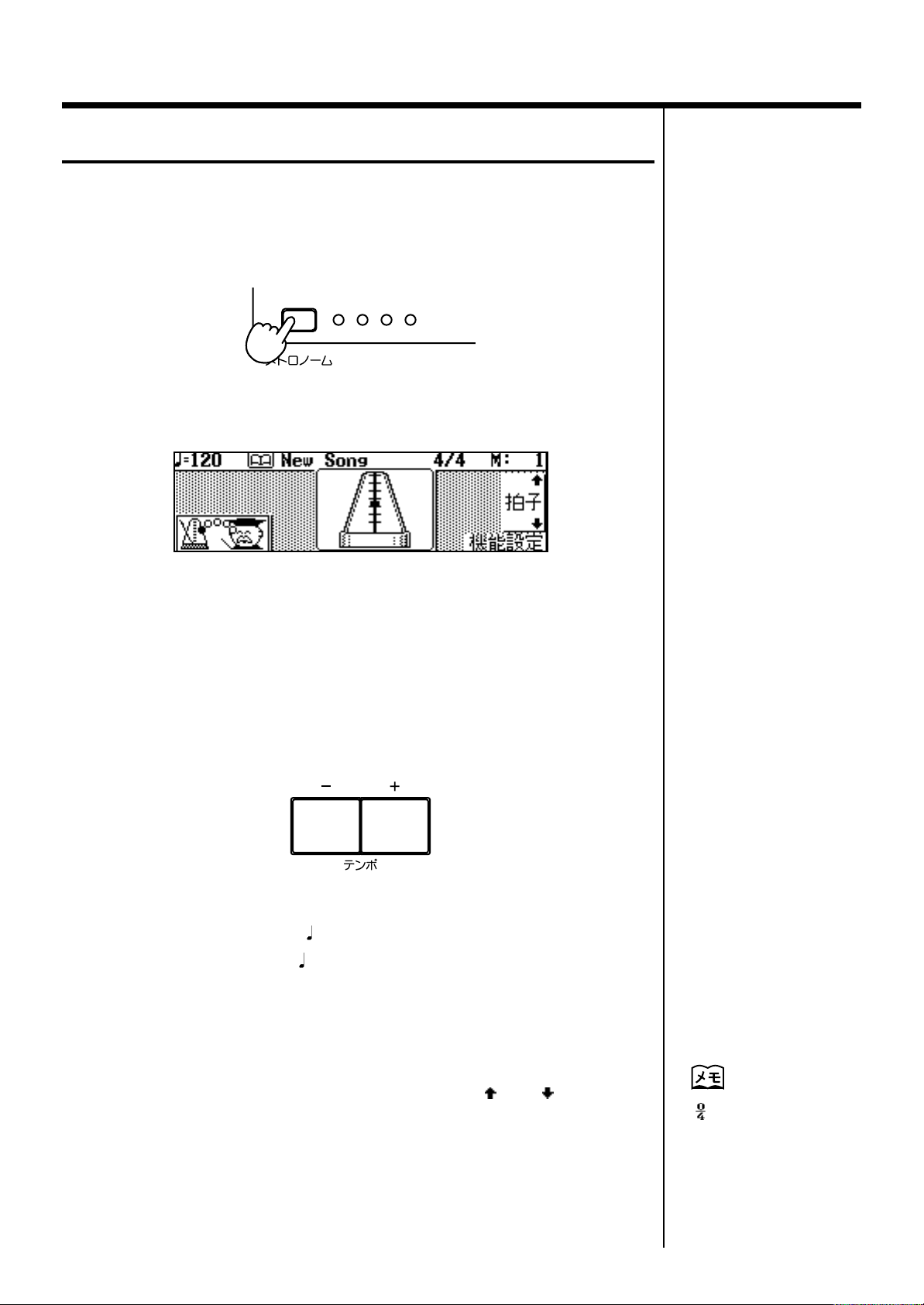

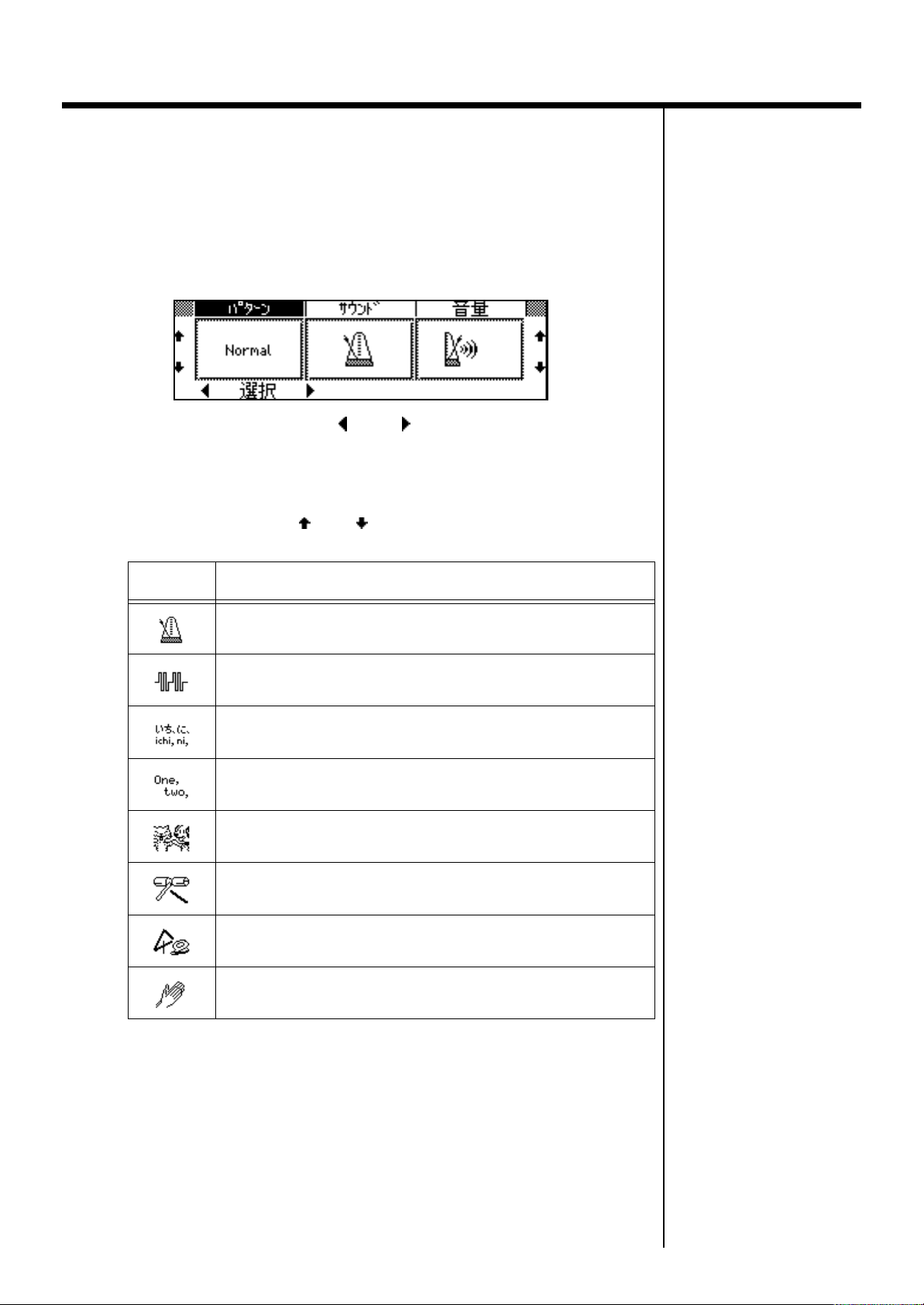

メトロノームを鳴らす

KR-377 は、メトロノーム機能を内蔵しています。

メトロノームは、[メトロノーム]ボタン 1 つで鳴らしたり止めたりする

ことができます。曲の再生中や自動伴奏の演奏中には、メトロノームは曲

や伴奏のテンポや拍子に合わせて鳴ります。

fig.01-25(メトロノーム・ボタン)

1.

2.

[メトロノーム]ボタンを押すと、メトロノームが鳴ります。

次のような「メトロノーム画面」が表示されます。

fig.01-26.j(メトロノーム画面)

メトロノームを止めるときは、もう一度[メトロノーム]ボ

タンを押します。

[戻る]ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

■ テンポを調節する

メトロノームが鳴る速さを変えることができます。また、メトロノームの

テンポや拍子は自動伴奏を使ったり、曲を再生したりすると、自動的に変