Page 1

LX20 0 A C F

1022 - DE - Meade LX200 ACF

BETRIEBSANLEITUNG

mit AutoStar-II Steuerung

Advanced

Coma Free

8˝ ACF • 10˝ ACF • 12˝ ACF • 14˝ ACF • 16˝ ACF

(c) nimax GmbH

Page 2

Hinweis: Wenn Ihnen daran

gelegen ist, Ihr Teleskop zum

erstenmal in Betrieb zu nehmen,

ohne die gesamte Betriebsanleitung gründlich durcharbeiten

zu müssen, so sehen Sie unter

der Kurzeinführung auf Seite 6

nach.

W A R N U N G !

Verwenden Sie ein

Teleskop niemals für

einen ungeschützten

Blick in die Sonne! Sobald Sie

direkt in die Sonne oder auch

nur in ihre unmittelbare

Umgebung blicken, riskieren Sie

sofortige und unheilbare

Schäden in Ihrem Auge. Diese

Schädigung des Auges geschieht zumeist schmerzfrei

und deshalb ohne jede Warnung

an den Beobachter, dass vielleicht alles schon zu spät ist und

dass sich ein Augenschaden

ereignet hat. Richten Sie deshalb niemals das Fernrohr oder

dessen Sucher auf oder neben

die Sonne. Blicken Sie niemals

durch das Teleskop oder dessen

Sucher, sobald es sich bewegt.

Während einer Beobachtung

müssen Kinder zu jeder Zeit

unter der Aufsicht Erwachsener

bleiben.

LX20 0 A C F

ALLGEMEINE INFO / INHALTSVERZEICHNIS

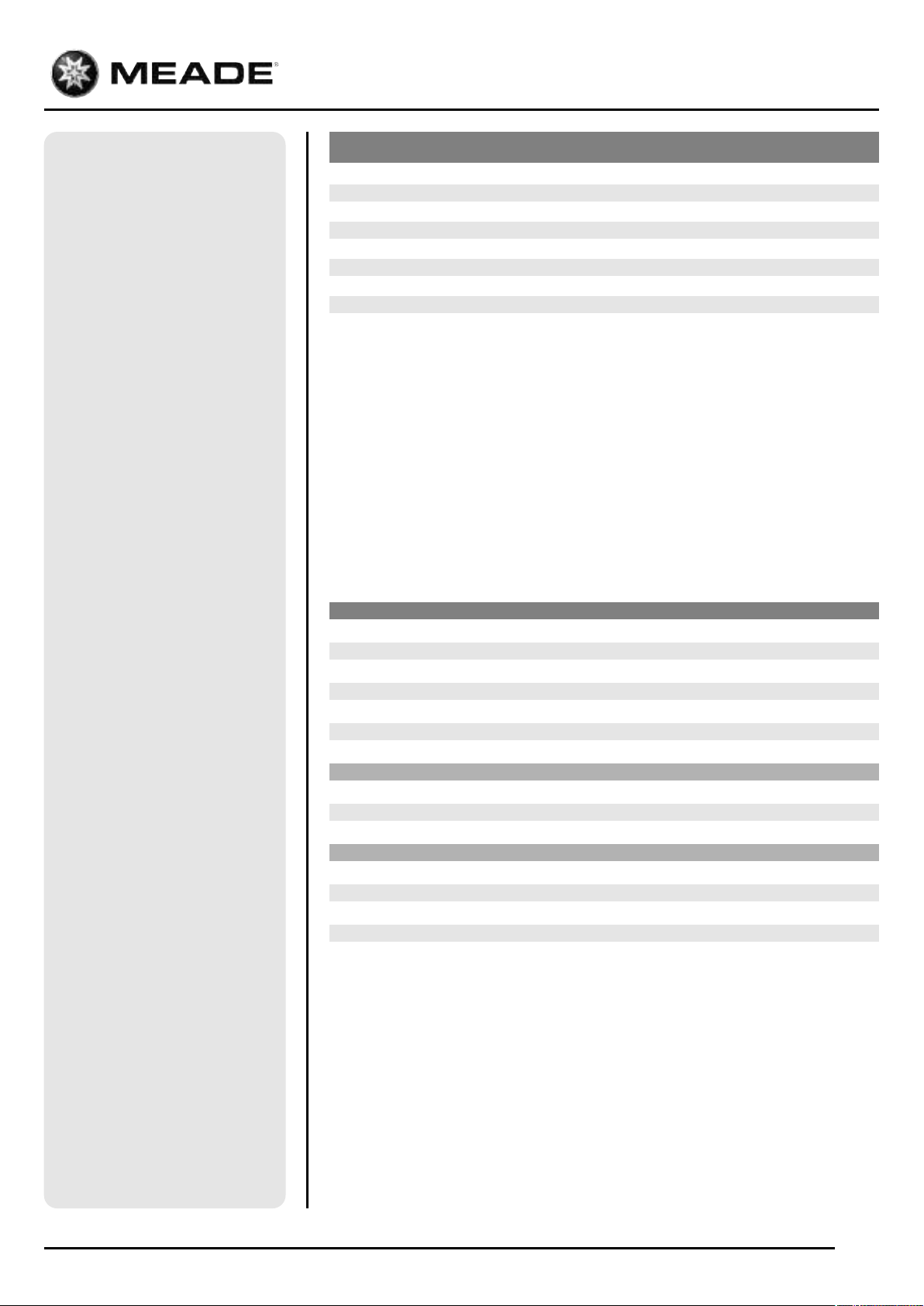

Kapitel Seite

Teleskopübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Schnellstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

optisches System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

AutoStar II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Beobachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

AutoStar-II - Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

AutoStar-II - Menüs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

AutoStar-II Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Fotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Wartung und Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Anhang A: Parallaktische Ausrichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Anhang B: Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Anhang C: Erstellen von eigenen Streifzügen . . . . . . . . . . . .58

Anhang D: Antriebstraining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Anhang E: Das Mondmenü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Anhang F: Besonderheiten 16“ LX200ACF . . . . . . . . . . . . . . .66

Anhang G: Besonderheiten 14“ LX200ACF . . . . . . . . . . . . . .70

Anhang H: Smart Mount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Anhang I: Astronomische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Anhang J: Referenzsterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

EG-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

A C H T U N G Ver l e t z u n g s g e f a h r !

Treten Sie bei der Bewegung

des Teleskops stets ein wenig

zurück und bringen Sie keine

Gegenstände oder Körperteile

in die Nähe des Teleskops!

Quetschgefahr! Blicken Sie erst

wieder durch das Teleskop,

nachdem der Positioniervorgang vollständig abgeschlossen ist!

Wichtige Hinweise:

• Alle Meade Teleskope und Meade Zubehörteile stehen unter ständiger technischer

Weiterentwicklung. Geringfügige Änderungen der Produktspezifikationen, die der

Verbesserung des Produktes dienen, sind aus diesem Grunde vorbehalten.

• Füllen Sie bitte sogleich ihre Produktregistration aus und senden Sie sie an Meade

Instruments Europe, Rhede/Westfalen, zurück. Nur durch diese Registration bei

Meade Instruments Europe kommen Sie in den Genuss der Original Garantie!

• Diese Anleitung bitte nicht vernichten und zum weiteren Nachschlagen griffbereit

halten.

® Der Name „Meade“ und das Meade Logo sind Warenzeichen, die beim U.S. Patent Office und bei

entsprechenden Behörden vieler anderer Staaten registriert wurden. „LX200ACF“ ist ein Warenzeichen

der Meade Instruments Corporation.

Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung der Inhalte dieses Dokuments außerhalb

des privaten Gebrauchs ist in jeder Form ausdrücklich verboten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle Texte, Bilder und Zeichen sind Eigentum der nimax GmbH und Meade Instruments.

(c) nimax GmbH

Page 3

Rückseite des

Gerätes

21

LX20 0 A C F

23

20

25

19

18

TELESKOPÜBERSICHT

Okular

1

Okularklemmschraube

2

11/4˝ Zenitprisma

3

Klemmschraube

4

Tubusanschluss

5

Fokusstellschraube

6

Gabelarme

7

Batteriefächer

8

Hauptspiegelklemmung

9

RA-Stellschraube

10

RA-Teilkreis

11

22

24

1

2

3

4

5

6

Autostar II

Handbox.

Siehe Seite 9

8

9

14

RA-Klemmung

12

Anschlussboard

13

Handboxhalterung

14

Tragegriffe

15

17

16

15

7

DEC-Stellschraube

16

DEC-Klemmung

17

Staubschutzdeckel

18

Optischer Tubus

19

DEC-Teilkreis

20

Sucherjustierschrauben

21

8x50 Sucher

22

GPS-Antenne

23

11/4˝ Okularhalterung

24

Tubusadapter

25

Ein/Aus Schalter und Anzeige

A

12V Stromversorgung

B

Fokussierer Anschluss

C

Fadenkreuzokular Anschluss

D

12V Ausgang

E

Handbox

F

Serieller Computeranschluss

G1

RS232-Ausgang

G2

für weitere Geräte wie z.b. Bildfeld-Derotator

Autoguider-Anschluss

H

10

11

12

13

C

A

B

Abb. 1: Das LX200 Teleskop mit Anschlussboard und AutoStar II Handbox

F G1

D

E

G2

H

(c) nimax GmbH

Page 4

LX20 0 A C F

TELESKOPÜBERSICHT

LX200ACF: Ihr persönliches Fenster zum Universum

Die Meade LX200ACF Teleskope sind sehr vielseitige, hochauflösende Teleskope. Mit der AutoStar-II-Steuerung, präziser

GPS-Ausrichtung, shiftingfreiem Mikrofokussierer, Level- und Nord-Sensoren, automatischer Nachführung von Himmelsobjekten, Korrektur des periodischen Schneckenfehlers in beiden Achsen sowie einer Datenbank von über 144.000

Objekten stellen diese Teleskope ein Maximum an Bedienungskomfort und Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Studieren Sie

die Struktur einer Vogelfeder aus 50 Metern Entfernung oder beobachten Sie das Ringsystem des 1,25 Milliarden Kilometer

entfernten Planeten Saturn – die Meade LX200ACF Teleskope halten mit Ihren wachsenden Ansprüchen Schritt und sind

sowohl für den gelegentlichen Beobachter als auch für den ernsthaften Astrofotografen gleichermaßen ideal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Okular: Setzen Sie das mitgelieferte 26 mm SuperPlössl-Okular in das Zenitprisma ein (Abb. 1, Nr. 3) und ziehen

Sie die Klemmschraube leicht an (Abb. 1, Nr. 2). Okulare vergrößern das Bild im Fokus des Teleskops und machen

es für das Auge sichtbar.

Okularklemmschraube: Sie hält das Okular sicher im Zenitprisma. Maximal handfest anziehen!

11/4˝ Zenitprisma: Sorgt für einen komfortablen, rechtwinkligen Einblick. Siehe auch Seite 14 für weitere

Informationen.

Klemmschraube für das Prisma: Sie hält das Zenitprisma im Mikrofokussierer.

Hinterer Tubusanschluss: Hier wird der Mikrofokussierer angebracht.

Manuelle Fokussierung: Bewegt den Hauptspiegel des Teleskops. Hiermit lassen sich Objekte von ca. 20m

Entfernung bis unendlich scharfstellen. Bei angezogener Spiegelklemmung (9) darf die Grobfokussierung nicht

mehr betätigt werden!

Gabelarme: Die Gabelarme halten den Tubus sicher in Position.

Batteriefächer: Hier werden die insgesamt acht Batterien untergebracht, die zum Feldbetrieb des Teleskops not-

wendig sind.

Hauptspiegelklemmung: Wenn sie in Richtung „Lock“ (Fest) angezogen wird, sind auch minimalste

Bewegungen des Hauptspiegels nicht mehr möglich. Eine Fokussierung ist dann nicht mehr möglich.

10

11

12

13

4

Manuelle Rektaszensionsbewegung: Wenn die AutoStar-Steuerung nicht benutzt werden soll, kann hiermit bei

gelöster bzw. leicht angezogener RA-Klemmung (12) das Teleskop manuell in der RA-Achse bewegt werden.

Nicht nach erfolgter Ausrichtung benutzen, da diese sonst verloren geht!

RA-Teilkreis: Siehe Anhang A (Seite 50) für weitere Informationen.

RA-Klemmung: Wenn diese gegen den Uhrzeigersinn gelöst wird, kann das Teleskop in der RA-Achse innerhalb

der Endanschläge frei von Hand bewegt werden. Ist diese Klemmung angezogen, kann das Teleskop nur noch

von den Motoren bewegt werden.

Anschlussboard (kleines Bild unten rechts):

A

B

C

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

Ein/Aus Schalter: Hiermit wird die Computersteuerung ein- und ausgeschaltet. Die Kontrollleuchte kann

über die Software deaktiviert werden (siehe Seite 27).

12V-Anschluss für Versorgungsspannung: Hieran kann das separat erhältliche Netzteil #547F bzw. das

Autobatteriekabel #607 angeschlossen werden. Siehe auch Sonderzubehör auf Seite 43. Der Plus-Pol ist

innen, der Minus-Pol außen.

Fokussierer-Anschluss: Schließen Sie hier den Mikrofokussierer an. Die Steuerung des Fokussierers

erfolgt über die Schnellzugriffstaste , siehe Seite 17 & 31.

FOCUS

4

(c) nimax GmbH

Page 5

LX20 0 A C F

TELESKOPÜBERSICHT

14

15

16

D

E

F

H

Schwenkbare Handbox-Halterung: Diese kann an einem der Tragegriffe (15) angebracht werden und hält die

Handbox in einer bequemen Stellung.

Tragegriffe: Hiermit kann das Teleskop bequem auf das Stativ gesetzt werden. Mit Hilfe der Tragegriffe lässt sich

das Teleskop außerdem leicht schwenken.

Manuelle Deklinations-Feinbewegung: Ermöglicht die Einstellung der Deklination von Hand; hierzu muss die

DEC-Klemmung angezogen sein. Eine manuelle Verstellung darf nur bei ausgeschaltetem Teleskop erfolgen!

Anschluss für beleuchtbares Fadenkreuzokular: Beleuchtbare Fadenkreuzokulare mit Kabel

(Sonderzubehör) können hier angeschlossen werden. Die Steuerung erfolgt über die Schnellzugriffstaste

*RET*, siehe Seite 31. Beleuchtbare Fadenkreuzokulare finden Sie unter dem ab Seite 42 vorgestellten

Sonderzubehör.

12V= Ausgang: Hier wird der Tubuslüfter des 16" LX200 ACF angeschlossen. Alternativ können auch

andere externe Geräte mit einer Stromaufnahme bis maximal 250mA angeschlossen werden.

AutoStar II Handbox („HBX“) Anschluss: Hier wird die AutoStar-II Handbox angeschlossen.

G2G1

+ RS232-Anschluss (2x): Mit dem linken Anschluss (G1) kann das LX200 mit einem PC verbunden werden,

um die Fernsteuerung des Teleskops oder ein Update der Software zu ermöglichen. Der rechte RS-232

Anschluss (G2) ist für zukünftige Entwicklungen vorgesehen.

Autoguider-Anschluss: Hier können Autoguider mit Relaisausgang angeschlossen werden. Weitere

Hinweise entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Autoguiders.

17

18

19

20

21

22

23

24

Deklinations-Klemmung: Wenn diese gegen den Uhrzeigersinn gelöst wird, kann das Teleskop in Deklination frei

geschwenkt werden. Im Uhrzeigersinn handfest angezogen wird die Motorsteuerung über den AutoStar-II ermöglicht. Hinweis: Sie sollte, ebenso wie die RA-Klemmung, nach dem Einrichten des LX200ACF nicht mehr gelöst

werden. Andernfalls geht die Ausrichtung verloren und muss neu durchgeführt werden!

Staubschutzdeckel: Dieser wird nach vorne abgezogen. Er sollte immer angebracht sein, wenn das Teleskop

nicht benutzt wird. Wenn die Korrektorplatte nach einer kühlen Nacht mit Tau beschlagen sein sollte, darf der

Deckel erst angebracht werden, nachdem die Feuchtigkeit verdunstet ist!

Optischer Tubus: Dies ist das Herzstück des LX200ACF. Das Linsen-/Spiegelsystem sammelt das einfallende

Licht und fokussiert es im Brennpunkt.

Deklinations-Teilkreis (am linken Gabelarm): Siehe Anhang A, Seite 50, für weitere Informationen.

Sucherjustierschrauben: Mit diesen Schrauben wird der Sucher parallel zur optischen Achse des Haupt-Tubus

ausgerichtet. Siehe Seite 15 für weitere Informationen.

8x50 Sucher: Ein niedrig vergrößerndes Fernrohr mit großem Gesichtsfeld. In seinem Fadenkreuz können Objekte

so vorzentriert werden, dass sie dann im Okular des Teleskops sichtbar sind.

GPS-Antenne: Sie empfängt die notwendigen Satellitendaten (Zeit, Datum, Standort) für die Ausrichtung des

Teleskops. Siehe Seiten 18 bis 21 für weitere Informationen.

11/4˝ Okularhalter: Ermöglicht die Verwendung von 11/4˝ Standard-Zubehör

25

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

Tubusadapter: Die optischen und mechanischen Achsen des LX200ACF wurden im Werk sorgfältig aufeinander

abgestimmt, um präzises Positionieren und Nachführen zu ermöglichen. Die Schrauben des Tubusadapters

dürfen auf keinen Fall verstellt werden, da sonst die ordnungsgemäße Funktion des Teleskops nicht mehr gewährleistet ist!

(c) nimax GmbH

5

Page 6

LX20 0 A C F

Für eine Beobachtung ist es ratsam, das LX200 auf dem mitgelieferten Stativ zu

befestigen. Üben Sie den Aufbau des Teleskops und die Inbetriebnahme des

1

Autostar zu Hause bei Licht. Auf diese Weise machen Sie sich mit den Bauteilen und

mit dem Betrieb vertraut, bevor Sie das Teleskop für eine Beobachtung in die

Dunkelheit nach draußen nehmen.

SCHNELLSTART

2

3

Gewinde

stange

Gewindestange

in Stativbasis

einführen

“C” Clip

Spreizplatte

1

2

Nehmen Sie das Stativ aus dem Versandkarton heraus. Stellen Sie es senkrecht mit den Stativfüßen nach unten auf. Das Stativ bleibt dabei noch vollständig zusammengeklappt. Ergreifen Sie zwei der Stativbeine und ziehen

sie diese Stativbeine vorsichtig bis zur voll geöffneten Position auseinander.

Das gesamte Stativgewicht lastet dabei inzwischen auf dem dritten

Stativbein.

Mit den Klemmhebeln können Sie die Höhe der inneren, ausziehbaren

Stativbein-Segmente verstellen. Ziehen Sie die Klemmhebel handfest an –

überdrehen Sie die Klemmung dabei aber nicht!

Hinweis: Handfestes Anziehen ist ausreichend! Überdrehen

kann sowohl die Klemmschrauben als auch die Stativbeine

beschädigen und führt zu keiner höheren Standfestigkeit!

3

4

4

E

ntfernen Sie die Gewindestange (siehe nebenstehende Darstellung) vom

Stativkopf. Nehmen Sie den kleinen Plastikbeutel ab, der an der

Gewindestange festgemacht ist. Dieser Beutel enthält eine Feder und zwei

Muttern.

Nehmen Sie die Spreizspange (siehe nebenstehende Darstellung) aus der

Verpackung. Schieben Sie die Spreizspange auf die Gewindestange.

Stecken Sie die Gewindestange wieder durch den Stativkopf. Stecken Sie

die Feder auf die Gewindestange und schrauben Sie die beiden Muttern bis

zur Feder herunter. Schrauben Sie die beiden Muttern am besten nacheinander hinauf, damit sie sich nicht gegenseitig verklemmen. Richten Sie die

Spreizspange so aus, dass ihre drei Arme mit den drei Stativbeinen zusammenpassen.

5

Spindelschraube

6

Batteriefach

am Bein

anlegen

Versteifung nicht

nach oben!

Hinweis: Die Stativbeine sind nicht völlig verwindungssteif. Sollte der Stativkopf nach dem Aufstellen nicht

gerade sein, so drücken sie die Stativbeine etwas zur

Seite, bis der Stativkopf gerade ist.

ACHTUNG: Montieren Sie die Spreizspange nicht verkehrt

herum – dadurch würde die Gewindestange zu weit in den

Teleskop-Sockel eingeschraubt und dort gravierende Schäden

anrichten, die durch die Garantie nicht gedeckt sind! Die

Versteifung auf der Spreizspange muss nach unten zeigen!

5

6

Entnehmen Sie das LX200 aus seiner Verpackung. Stellen Sie das Teleskop

auf den Stativkopf. Drehen Sie die Gewindestange in die zentrale Bohrung

an der Unterseite des Antriebsgehäuses Ihres Teleskops. Drehen Sie die

Spannschraube (siehe nebenstehende Darstellung) fest; ein handfestes

Anziehen der Spannschraube genügt für eine stabile Fixierung der

Stativbeine.

Nehmen Sie die Abdeckungen der Batteriefächer ab; diese befinden sich an

den Innenseiten der Gabelarme. Setzen Sie jeweils vier Baby-Zellen (weitere

Bezeichnungen: C / UM-2 / R14 /LR 14 / AM-2) in die Halter ein. Achten Sie

bitte auf die Polarität, die im Halter angegeben ist! Nun werden die

Batteriehalter wieder in die Fächer gesteckt und die Abdeckungen angebracht.

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

6

(c) nimax GmbH

Page 7

7

Ein / Aus Autostar II - Handboxanschluss

8

H

LX20 0 A C F

ACHTUNG: Setzen Sie die Batterien mit Sorgfalt so ein, wie es in

den Batteriehaltern symbolisch dargestellt ist. Beachten Sie die Anweisungen des Batterieherstellers. Setzen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein und kombinieren Sie nicht alte mit neuen Batterien.

Mischen Sie auch nicht Batterien verschiedenen Typs. Wenn diese

Hinweise nicht beachtet werden, können Batterien auslaufen, Feuer

fangen oder gar explodieren. Schäden, die hierdurch verursacht werden, fallen nicht unter die Gewährleistung. Wenn das Teleskop für län-

gere Zeit nicht benutzt wird, sind die Batterien zu entnehmen.

SCHNELLSTART

F

E

G

F

8a

G H

9

I

E

oder

I KJ

R.A.

Lock

L

Dec.

Lock

7

Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter auf „OFF“ (AUS) steht.

Nehmen Sie die AutoStar-II Handbox und das Anschlusskabel aus der

Verpackung und verbinden Sie die Handbox mit dem mit „HBX“

gekennzeichneten Anschluss auf dem Anschlussboard.

A

8

1 1/4˝ Zenitprisma anbringen: Entfernen Sie die Schutzkappe von der

Öffnung der Tubusrückseite und setzen Sie die Okularhalterung (B) auf.

Setzen Sie das Zenitprisma (G) in die Okularhalterung ein und fixieren

BDC

A

Sie beides mit der Feststellschraube (H).

Setzen Sie nun das SuperPlössl 26mm Okular (F) in das Zenitprisma ein

und fixieren Sie es mit der Feststellschraube (E).

8a

Montage des Mikrofokussierers (Optionales Zubehör – nur bei 16˝

Modell im Lieferumfang enthalten): Nehmen Sie die Staubschutzkappe

von der Tubusrückseite (A) ab und schrauben Sie den Adapterring (B)

auf das gerade freigelegte, rückwärtige Tubus-Gewinde auf. Stecken

Sie den Mikrofokussierer (C) auf den Adapterring und ziehen Sie die drei

Inbusschrauben (K) mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel an. Hinweis:

Der Adapterring (B) befindet sich bei Auslieferung am SC-Adapter (L).

Weitere Hinweise finden Sie unter „SC-Sonderzubehör“ auf Seite 14.

Benutzer des 11/4" Zenitprismas (G) setzen den 11/4" Adapterring (D) in

den Mikrofokussierer ein und ziehen die Klemmschrauben (I) leicht an.

Benutzer des 2“ Zenitspiegels können diesen direkt in den

Mikrofokussierer stecken und mit den Klemmschrauben (I) sichern.

10

Display

11

Positioniergeschwindigkeit:

Speed 9: schnell .

.

Speed 5: mittel .

.

Speed 1: langsam

Pfeiltasten

Geschwindigkeitstaste

Nummerntasten

9

10

11

Ziehen Sie die Klemmungen für die RA- und die DEC-Achse handfest an.

Schalten Sie das Teleskop mit dem Hauptschalter auf dem

Anschlussboard ein („ON“). Auf dem Display der AutoStar-II Handbox

erscheint zunächst die Copyright-Meldung.

Zuerst werden die Software-Version und eine Startmeldung angezeigt.

Es erscheint nun die Meldung .

Nach Betätigen der Taste bis zur Anzeige vor-

MODE

MODE fuer Menue0 zur Ausr. oder

Objekt

gehen. Sie können nun das Teleskop mittels der Pfeiltasten nach rechts,

links, oben und unten bewegen. Um die jeweilige Geschwindigkeit zu

ändern, drücken Sie erst die -Taste und dann eine der

Zahlentasten: ist die geringste und die höchste

SPEED

1

SPEED

1

NGC

9

Geschwindigkeit. Weiteres wird auf Seite 17 beschrieben.

Entfernen Sie die Staubschutzkappe von der Tubusvorderseite. Stecken Sie

das 26mm SuperPlössl-Okular (F) in das Zenitprisma (G) und

ziehen Sie die Sicherungsschraube (E) leicht an. Peilen Sie an der Seite des

Tubus entlang, um ein Objekt zu lokalisieren. Drehen Sie die

Hauptspiegelklemmung (Abb. 1, Nr. 9) in die „Unlock“ Position (Offen), bis

sie freigängig ist. Nun kann das Objekt mit dem Fokussiertrieb (Abb. 1, Nr.

6) scharfgestellt werden. Üben Sie das Zentrieren von Objekten mittels der

Pfeiltasten der AutoStar-II Handbox.

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

(c) nimax GmbH

7

Page 8

LX20 0 A C F

262mm / 10.3˝

254mm / 10˝

254mm / 10˝

Blendrohr

Antireflexprofil

Hauptspiegel

2

Fangspiegel

Korrektorplatte

Brenn-

ebene

Fangspiegelblende

1

Das optische System des

Meade Advanced Coma Free

OPTISCHES SYSTEM

Beim Advanced Coma Free-Design der Meade LX200ACF Teleskope tritt das Licht von rechts durch eine dünne,

beidseitig asphärisch geschliffene Korrekturplatte und wird vom sphärischen Hauptspiegel auf den asphärischen

Sekundärspiegel gelenkt. Dieser vervielfacht die effektive Brennweite des Systems und bildet den Fokus, indem das Licht

durch die zentrale Bohrung des Hauptspiegels geleitet wird.

Die Meade LX200ACF Modelle besitzen einen vergrößerten Hauptspiegel, was ein wesentlich größeres unvignettiert

ausgeleuchtetes Bildfeld zur Folge hat, als es mit einem normalen Hauptspiegel möglich wäre. Beachten Sie hier den

Strahl (2), der ohne einen vergrößerten Hauptspiegel verloren wäre. Dies führt zu ca. 10% besserer Ausleuchtung

außerhalb der optischen Achse gegenüber normalen Cassegrain-Systemen. Das Antireflexprofil, das auf der Innenseite

des Blendrohres angebracht ist, verhindert zuverlässig Reflexionen; hierdurch wird der Bildkontrast erheblich verbessert.

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

8

(c) nimax GmbH

Page 9

LX20 0 A C F

AUTOSTAR II

Merkmale des AutoStar-II

Erforschen Sie das Universum per Knopfdruck

Die Steuerung des LX200ACF erfolgt über die AutoStar-II Handbox. Nahezu alle

Funktionen können über einige wenige Tastendrücke bedient werden. Da der

AutoStar-II über einen sog. „Flash-Speicher“ verfügt, lassen sich neue Elemente

und Programme nachladen. Laden Sie sich aus dem Internet die aktuellsten

Bahndaten von Satelliten herunter oder aktualisieren Sie Ihr System, wenn neue

Software-Versionen verfügbar sind, direkt über www.meade.de oder

www.meade.com.

Einige der Hauptmerkmale des AutoStar-II sind:

• Automatisches Positionieren auf jedes der mehr als 147.500 Objekte

in der Datenbank, inklusive:

NGC-Objekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.840

IC-Objekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.386

Uppsala Galaxy Catalog . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.940

Morphological Catalog of Galaxies . . . . . . . . . 12.939

General Catalog of Variable Stars . . . . . . . . . . 28.484

SAO und Hipparcos Sternkataloge . . . . . . . . . 42.277

Draper Star Catalog (HD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.127

Yale Bright Star Catalog (BSC5) . . . . . . . . . . . . 6.150

Large Bright Quasars Survey (LBQS) . . . . . . . . 1.055

Messier-Objekte (M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Caldwell-Objekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Objekte mit Eigennamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Herschel-Objekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Abell Galaxien-Haufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.712

Arp unregelm. Galaxien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645

Hauptplaneten (Merkur bis Pluto) . . . . . . . . . . . . . . . 8

Monddetails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.870

Asteroiden und Kometen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Satelliten im Erdorbit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Sternbilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

• Unternehmen Sie einen Streifzug zu den jeweils schönsten

Himmelsobjekten für jeden Ta g des Jahres

• Steuern Sie Ihr LX200ACF vom PC aus via RS-232 Interface-Kabel

• Richten Sie das Teleskop automatisch mit GPS-Unterstützung aus

• Betreiben Sie das LX200ACF im azimutalen Modus mit automatischer

Nachführung aller Objekte in beiden Achsen

Der AutoStar-II ermöglicht die Kontrolle nahezu jeder Teleskopfunktion. Die

Handbox hat weiche, auch mit Handschuhen gut bedienbare Tasten. Das rot

hintergrundbeleuchtete LCD-Display stört nachts die Dunkeladaption Ihrer

Augen nicht. Zusammen mit der Tastenanordnung und der übersichtlichen,

hierarchischen Menüstruktur macht dies den AutoStar-II besonders benutzerfreundlich.

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

9

(c) nimax GmbH

Page 10

LX20 0 A C F

AUTOSTAR II

111

2

3

5

6

7

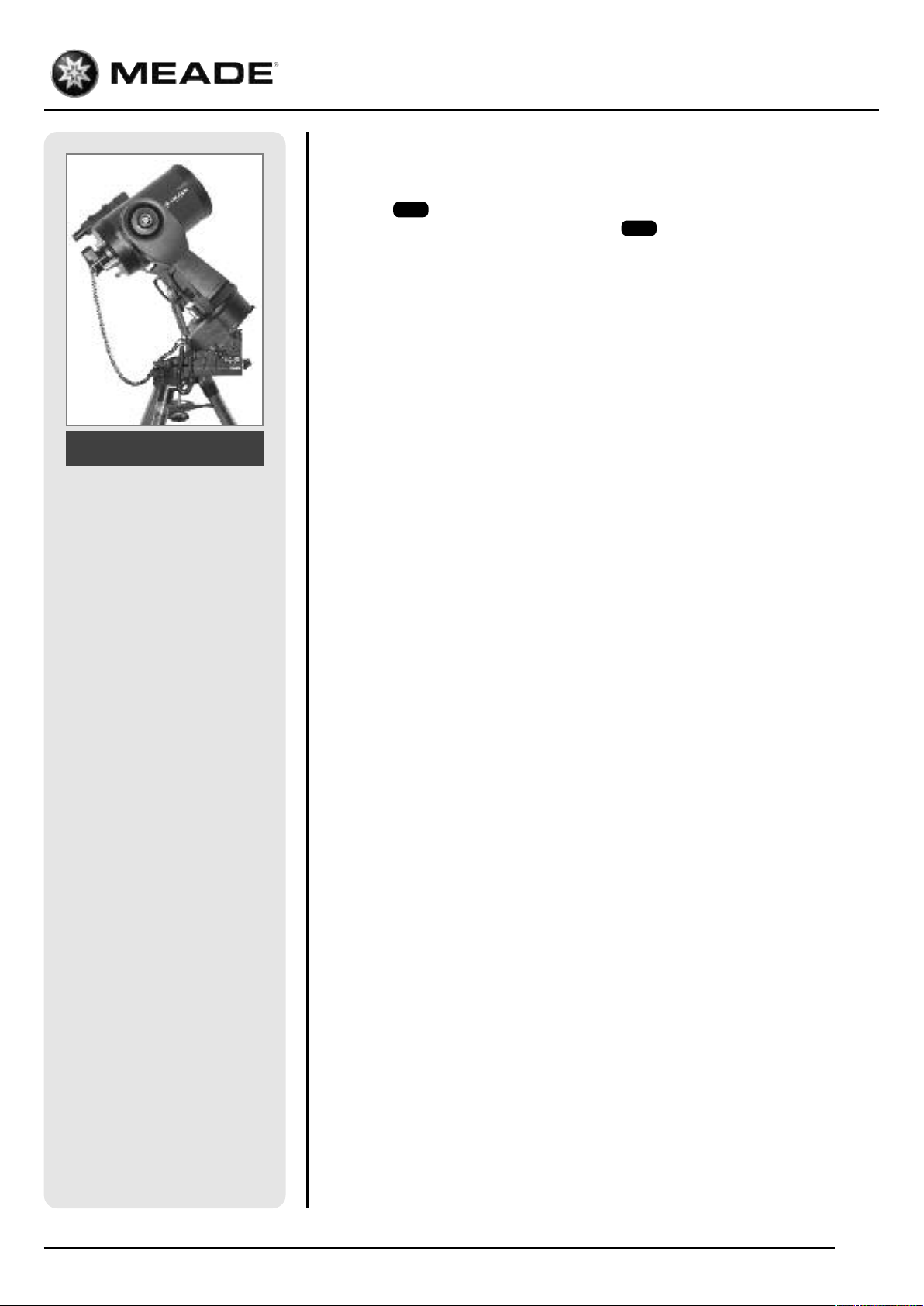

Abb. 2: AutoStar II Handbox

4

8

9

10

1

Zweizeiliges LCD-Display: Es zeigt die AutoStar-II Menüs und

Informationen über das Teleskop an. Obere Zeile: Anzeige des

Primärmenüs. Untere Zeile: Zeigt anwählbare Untermenüs,

Statusinformationen oder eine auswählbare Funktion.

2

ENTER

Enter-Taste: Hiermit wird die nächste Menüebene an- oder eine

Funktion ausgewählt. Die Funktion ist mit der “Return”-Taste einer

Computertastatur vergleichbar. Siehe auch Seite 18 und 24 für weitere

Informationen.

3

MODE

Mode-Taste: Hiermit gelangt man auf die nächsthöhere

Menüebene zurück (die oberste Ebene heißt „Auswahl“). Die Funktion

ist mit der „Escape“-Taste eines Computers vergleichbar. Hinweis:

Wiederholtes drücken der -Taste führt aus jeder Funktion auf die

„Auswahl“-Ebene zurück. Wenn die -Taste länger als ca. zwei

MODE

MODE

Sekunden gedrückt wird, wird die sogenannte Statusanzeige aufgerufen. Hier lassen sich dann mittels der -Tasten (7) folgende

p q

Daten anzeigen:

• Momentane Koordinaten in RA und DEC

• Momentane Koordinaten in AZ und EL

• Lokale Uhr- und Sternzeit

• Stoppuhr- und Wecker-Status

• Datum

• Koordinaten des Beobachtungsortes

• Batteriezustand

MODE

Mit kann man wieder auf die vorherige Menüebene zurückkehren.

4

GOTO

GO TO-Taste: Nach Betätigung dieser Taste fährt das Teleskop

das zuvor ausgewählte Objekt an. Während das Teleskop positioniert,

kann die Bewegung durch Betätigung irgendeiner anderen Taste (also

außer ) wieder gestoppt werden. Wird erneut gedrückt, wird

die Positionierung fortgesetzt. Wenn nach erfolgter Positionierung

GOTO GOTO

GOTO

gedrückt wird, startet das LX200ACF eine Spiralsuche um die

Zielkoordinaten herum. Weitere Informationen siehe Seite 20.

5

Pfeiltasten: Diese haben mehrere Funktionen. Sie bewegen das

Teleskop bei azimutaler Aufstellung horizontal (AZ) bzw. vertikal (EL) in

die angezeigte Richtung. Bei parallaktischer Aufstellung erfolgt die

Bewegung entsprechend in RA und DEC. Darüber hinaus können die

Auf/Ab-Tasten als Auswahltasten bei Werteeingaben und die

Links/Rechts-Tasten als Cursortasten bei der Auswahl von Buchstaben

oder Ziffern genutzt werden.

6

Zifferntasten: Hiermit können Ziffern von 0 bis 9 eingegeben werden.

Desweiteren hat jede Taste auch eine Schnellzugriffsfunktion (siehe

auch Seite 31):

SPEED

1

SPEED: Setzt die Positionier-Geschwindigkeit für die

Pfeiltasten. Betätigen Sie *SPEED* und dann eine

Taste zwischen 1 (geringste) und 9 (höchste

CALD

2

CALD: Hiermit wird der Caldwell-Objektkatalog aufge-

M

3

M Hiermit wird der Messierkatalog aufgerufen.

FOCUS

4

FOCUS: Aufruf des Steuermenüs für den Mikrofokussierer.

SS

5

SS: Aufruf des Objektkatalogs „Sonnensystem“.

STAR

6

STAR: Aufruf der Sterndatenbank.

Geschwindigkeit)

rufen.

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

10

(c) nimax GmbH

Page 11

LX20 0 A C F

RET

7

RET: Aufruf des Kontrollmenüs für die Fadenkreuz-

I.C.

8

I.C.: Aufruf des Index Katalogs.

NGC

9

NGC: Aufruf des New General Catalogs.

LIGHT

0

LIGHT: Hiermit wird die rote Leseleuchte an der Stirnseite

AUTOSTAR II

beleuchtung. (Reticle)

der Handbox ein- und ausgeschaltet.

7

8

9

10

11

qp

SCROLL-Tasten: „Scroll“ = Blättern. Hiermit lassen sich

einzelne Optionen innerhalb eines Menüs anwählen; diese werden in der

unteren Zeile angezeigt. Bei längerer Betätigung der Tast e wird mit

höherer Geschwindigkeit durch die Punkte „gescrollt“. Desweiteren wird

mit den -Tasten die Geschwindigkeit des Lauftextes einge-

qp

stellt.

?

-Taste: Hiermit wird die Hilfedatei angezeigt; sie gibt weitere

Erläuterungen zum jeweils aufgerufenen Menü. Hierbei handelt es sich

im Grunde um eine kompakte Online-Bedienungsanleitung, die in jedem

Bedienungsschritt des Teleskops aufgerufen werden kann. Mit einem

Druck auf die -Taste kann das Hilfemenü wieder verlassen werden.

MODE

Kabelanschluss: Hier wird das Spiralkabel angeschlossen (10), das zur

„HBX“-Buchse (Abb. 1, F) des Teleskop-Sockels führt.

Spiralkabel: Verbindet die Handbox mit dem Teleskop.

LED: Mit dieser Leseleuchte können bei Dunkelheit Sternkarten und

Zubehörteile beleuchtet werden, ohne die Dunkeladaption Ihrer Augen

zu stören. Sie wird mit der Ta ste ein- und ausgeschaltet.

LIGHT

0

LX200ACF Tipps:

Werden Sie Mitglied in einem astronomischen Verein.

Besuchen Sie ein Teleskoptreffen!

Eine besonders angenehme Weise in die Astronomie einzusteigen besteht

darin, einem Astronomischen Verein beizutreten. Schauen Sie in Ihrer lokalen

Zeitung, bei Ihrem Teleskophändler oder im Internet z.B. unter www.astronomie.de/gad nach, ob sich in Ihrer Nähe eine entsprechende Organisation

befindet. Bei Vereinstreffen werden Sie andere astronomisch Begeisterte finden, mit denen Sie sich austauschen können. Diese Vereine bieten eine vorzügliche Möglichkeit, die Himmelsbeobachtung näher kennen zu lernen. Sie

erfahren dort, wo sich die besten Beobachtungsplätze befinden und wie sich

Teleskope und Zubehörteile am besten einsetzen lassen. Oft finden sich unter

den Vereinsmitgliedern auch exzellente Astrofotografen. Bei diesen werden

Sie nicht nur Beispiele deren Könnens betrachten, sondern sich auch viele

nützliche Tricks und Hinweise abschauen können. Diese können Sie dann an

Ihrem LX200ACF ausprobieren. Auf Seite 40 erfahren Sie mehr über die

Fotografie mit dem LX200ACF. Viele Gruppen veranstalten auch regelmäßig

Teleskoptreffen, bei denen Sie zahlreiche verschiedene Teleskope begutachten können. Einschlägige Zeitschriften wie z.B. „Sterne und Weltraum“,

„Interstellarum“ oder „Astronomie heute“ kündigen derartige Ereignisse in der

Regel in ihrem Veranstaltungskalender so manches Teleskoptreffen an.

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

(c) nimax GmbH

11

Page 12

LX20 0 A C F

AUFBAU

Aufbau

1

4

2

3

6

Lieferumfang

Um das Teleskop für die Beobachtung vorzubereiten, bedarf es nur weniger

Minuten. Beim ersten Öffnen des Versandkartons prüfen Sie bitte den Inhalt auf

Vollständigkeit:

1. LX200ACF-Teleskop mit Gabelmontierung (Abb. 1)

2. AutoStar-II Handbox mit Spiralkabel (Abb. 2) und Handboxhalterung (Abb. 1, 14)

3.

Mikrofokussierer (optionales Zubehör – nur beim 16˝ Modell im Lieferumfang enthalten)

4. 8x50 Sucherfernrohr mit Halter (Abb. 1, 22)

5. 11/4" Zenitprisma und 11/4" Adapter (Abb. 1, 3) - 16" Modell mit 26mm Plössl-Okular

6. 26mm SuperPlössl-Okular mit Aufbewahrungsbox (Abb. 1, 1)

7. Felddreibeinstativ, höhenverstellbar (Abb. 3)

8. Ein Satz zöllige Inbusschlüssel, Betriebsanleitung sowie die AutoStar-Suite (AE)

Software

5

Abb. 3: Felddreibeinstativ

1

Stativkopf

2

Gewindestange

3

Spindelschraube

4

Spreizspange

5

Klemmhebel

6

6

Versteifungsspinne

Spreizspange

Versteifung

nicht

nach

oben!

Abb. 4: Montage des Teleskops

auf dem Stativ.

Bitte beachten sie die Lage der

Spreizspange. Spindelschraube nie

ohne oder mit falsch montierter

Spreizspange einschrauben!

Montage des Teleskops auf dem Stativ

Die Gabelmontierung wird bei azimutaler Aufstellung direkt auf dem Stativ

aufgesetzt. Das Stativ kann auch in Kombination mit der als Sonderzubehör

erhältlichen Polhöhenwiege (siehe Seite 51) für die Langzeit-Astrofotografie

genutzt werden. Hierdurch wird eine parallaktische Aufstellung mit Ausrichtung

auf den Himmelspol realisiert.

1. Nehmen Sie das Stativ aus dem Versandkarton. Stellen Sie es senkrecht mit den Füßen auf den Boden, aber lassen Sie die Beine noch

zusammen geschoben. Fassen Sie nun zwei der Beine so, dass das

Stativgewicht auf dem dritten Bein lastet und ziehen Sie die beiden

Beine im 120°-Winkel bis zur vollen Öffnung auseinander.

2. Die drei Klemmhebel sichern die inneren, ausziehbaren Beine. Hinweis:

Handfestes Anziehen ist ausreichend! Überdrehen kann sowohl die

Klemmschrauben als auch die Stativbeine beschädigen und führt zu

keiner höheren Standfestigkeit!

3. Ziehen Sie die Gewindestange (Abb. 3, Nr. 2) aus dem Stativkopf (Abb.

3, Nr. 1) heraus und entfernen sie die Kunststofffolie, die zur

Transportsicherung übergezogen ist (beim Großstativ befindet sich die

Gewindestange im Boden des Versandkartons).

4. Setzen Sie die Spreizspange (Abb. 4) auf die Gewindestange und stekken Sie diese von unten durch den Stativkopf. Die Spreizspange muss

dabei so positioniert werden, dass ihre Arme an den Stativbeinen anliegen.

ACHTUNG: Montieren Sie die Spreizspange nicht

verkehrt herum – dadurch würde die Gewindestange

zu weit in den Teleskop-Sockel eingeschraubt und dort

gravierende Schäden anrichten, die durch die Garantie

nicht gedeckt sind – siehe Abb. 4!

Platzieren Sie nun die beiden mitgelieferten Rändelmuttern im oberen

Drittel der Gewindestange. Hierdurch wird ein Herausfallen der Stange

aus dem Stativkopf verhindert.

5. Die Stativbeine sind nicht völlig verwindungssteif. Sollte der

Stativkopf nach dem Aufstellen nicht gerade sein, so drücken sie

die Stativbeine etwas zur Seite, bis der Stativkopf gerade ist.

6. Nehmen Sie das Teleskop aus der Verpackung und setzen Sie es auf

den Stativkopf. Drehen Sie die Gewindestange in den Teleskop-Sockel

ein und ziehen Sie sie handfest an (Abb. 4). Hierdurch werden sowohl

das Teleskop gesichert als auch das Stativ verspannt – das

Gesamtsystem erhält dadurch einen erheblichen Teil seiner Stabilität.

7. Um die Stativhöhe einzustellen, lockern Sie die sechs Klemmhebel am

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

12

(c) nimax GmbH

Page 13

Hinweis: Das Stativ lässt sich

ohne Kraftaufwand aufstellen

und zusammenlegen. Falls dies

nicht gelingen sollte, wenden

Sie bitte keinesfalls Gewalt an;

hierdurch würde die Mechanik

beschädigt werden. Bei genauer

Befolgung der obigen Punkte ist

ein leichtgängiger Umgang mit

dem Stativ in jedem Fall gewährleistet. Bitte achten Sie auch

darauf, dass die Spreizspange

(Abb. 3, Nr. 4) richtig herum ein-

gesetzt wird!

Abb. 5: Batteriemontage

ACHTUNG: Setzen Sie die

Batterien mit Sorgfalt so ein, wie

es in den Batteriehaltern symbolisch dargestellt ist. Beachten Sie

die Anweisungen des Batterieherstellers. Setzen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein und

kombinieren Sie nicht alte mit

neuen Batterien. Mischen Sie

auch nicht Batterien verschiedenen Typs. Wenn diese Hinweise

nicht beachtet werden, können

Batterien auslaufen, Feuer fangen

oder gar explodieren. Schäden,

die hierdurch verursacht werden,

fallen nicht unter die Gewährleistung. Wenn das Teleskop für

längere Zeit nicht benutzt wird,

sind die Batterien zu entnehmen.

LX20 0 A C F

AUFBAU

unteren Ende der Stativbeine, ziehen die Stativbeine bis zur gewünschten Länge heraus und ziehen die Klemmhebel wieder handfest an.

Zum Zusammenlegen des Stativs gehen Sie bitte wie folgt vor, nachdem das

Teleskop bzw. die Polhöhenwiege vom Stativkopf abgenommen worden sind:

1. Nehmen Sie das Teleskop bzw. die Polhöhenwiege vom Stativkopf ab.

2. Drehen Sie die Spreizspange um ca. 60°, so dass die Arme der Spange

zwischen die Stativbeine zeigen.

3. Zwischen den drei Ausziehpositionen der Stativbeine befindet sich eine

dreiarmige Versteifungsspinne mit einer runden Nabe in der Mitte (Abb.

3, Nr. 6). Ergreifen Sie mit der einen Hand den Stativkopf (Abb. 3, Nr. 1)

und mit der anderen die Nabe. Ziehen Sie nun die Nabe nach oben –

das Stativ zieht sich nun von alleine zusammen.

Zusammenbau des Teleskops

Für die Spannungsversorgung sind acht Batterien des Typs „C“ erforderlich

(nicht im Lieferumfang enthalten). Alternativ können auch das Netzteil #547F

oder das Autobatteriekabel #607 verwendet werden (siehe Sonderzubehör,

Seite 43). Diese werden am 12V-Anschluss (Abb. 1, Nr. 13 B) eingesteckt.

1. Einsetzen der Batterien: Richten Sie den Tubus des LX200ACF waagerecht aus. Öffnen Sie die Batteriefächer (Abb. 1, Nr. 8) und setzen Sie

jeweils vier Batterien in die Halter ein. Anmerkung: Besitzer des 14"

Modells beachten bitte Seite 70 für die Batterieinstallation. Legen Sie

nun die Batteriehalter, wie in Abb. 5 gezeigt, wieder in die Gabelarme ein

und schließen Sie die Abdeckungen (S.1, 8).

2. Anschluss der AutoStar-II Handbox: Stellen Sie sicher, dass der

Hauptschalter (Abb. 1, Nr. 13 A) auf „OFF“ steht (AUS). Stecken Sie nun

das Spiralkabel in die „HBX“-Buchse ein (Abb. 1, Nr. 13 F).

F

E

oder

C

L

B

A

Hinweis: Benutzer eines

LX200ACF 14” lesen bitte auf

Seite 70 die Installation der

Batterien nach.

G H

D

I

J

K

3. Montage des optionalen Mikrofokussierers (bei 16˝ Modell im

Hinweis: Die AutoStar-II

Handbox und der Mikrofokussierer benötigen keine

Batterien! Beide werden vom

Teleskop mit Strom versorgt.

Lieferumfang enthalten): Nehmen Sie die Staubschutzkappe von der

Tubusrückseite (Abb. 6 A) ab und schrauben Sie den Adapterring (Abb.

6 B) auf das gerade freigelegte, rückwärtige Tubus-Gewinde auf.

Stecken Sie den Mikrofokussierer (Abb. 6 C) auf den Adapterring und

ziehen Sie die drei Inbusschrauben (Abb. 6 K) mit dem mitgelieferten

Inbusschlüssel an. Hinweis: Der Adapterring (Abb. 6 B) befindet sich bei

Auslieferung am SC-Adapter (Abb. 6 L).

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

(c) nimax GmbH

Abb. 6

13

Page 14

Aussparung

LX20 0 A C F

AUFBAU

4. Anbringen von Zenitprismen und anderem Zubehör: Das 11/4"

Zenitprisma (S.13 Abb. 6 G) wird mittels des Adapters (S.13 Abb. 6 D)

in den Mikrofokussierer eingesetzt. Achten Sie darauf, dass die

Klemmschraube des Adapters (S.13 Abb. 6 I) in der Aussparung am

Mikrofokussierer (S.13 Abb. 7a und b) laufen kann. Ziehen Sie die

Klemmschrauben (S.13 Abb. 6 H) handfest an.

Abb. 7: Mikrofokussierer

Aussparung Deckung

Abb. 8

Abb. 9: Mikrofokussierer am

LX200ACF 10˝

A B

C

Abb. 10: Handbox-Halterung

Anderes SC-Zubehör wie z.B. Off-Axis-Guider, Kameraadapter, etc.

werden mittels des SC-Adapters (Abb. 6 L) angebracht. Setzen Sie diesen so ein, dass eine Klemmschraube des Mikrofokussierers in die

Aussparung am SC-Adapter passt (Abb. 8a und b) und ziehen Sie dann

beide Klemmschrauben handfest an.

Der 2˝ Zenitspiegel kann ohne Adapter direkt in den Mikrofokussierer

gesteckt und mit den Klemmschrauben gesichert werden.

Der Mikrofokussierer selbst wird in die entsprechende Buchse am

Anschlussboard (Abb. 1, Nr. 13 C) eingesteckt. Anmerkung: Wenn eine

Kamera direkt am Mikrofokussierer angeschlossen werden soll, benötigen Sie einen optionalen T-Adapter (siehe Seite 42).

ACHTUNG: Der Mikrofokussierer ist im Werk sorgfältig

justiert worden. Wenn es im Laufe der Zeit einmal notwendig

werden sollte, diesen nachzujustieren, so darf dies nur durch

Fachpersonal erfolgen. Schäden, die durch nicht von Meade

autorisierte Eingriffe am Gerät erfolgten, fallen nicht unter die

Garantie bzw. Gewährleistung.

5. Okular einsetzen: Entnehmen Sie das 26mm Plössl-Okular (Abb. 1, Nr.

1) aus seiner Box und setzen Sie es in das Zenitprisma bzw. den

Zenitspiegel ein. Ziehen Sie die Klemmschraube handfest an. Vor der

Grobfokussierung muss in jedem Fall die Hauptspiegelklemmung (Abb.

1, Nr. 9) gelöst werden!

6. Staubschutzdeckel entfernen: Ziehen Sie den Staubschutzdeckel (Abb.

1, Nr. 18) nach vorne vom Tubus ab.

7. Anbau der Handbox-Halterung: Falls notwendig, lösen Sie die

Klemmschraube (Abb. 10, A) und setzen Sie die Klammer (Abb. 10, B)

an einen der Haltegriffe (Abb. 1, Nr. 15) an. Nun die Klemmschraube

handfest anziehen. Die Handbox kann entweder von oben in den Halter

eingeführt oder von vorne eingeschnappt werden (Abb. 10, C).

Nachdem die Klemmschraube leicht gelöst wurde, kann der Winkel des

Halters so eingestellt werden, dass die Handbox stets in einem bequemen Blick- und Bedienwinkel zum Benutzer liegt.

Auswahl des Okulars

Das Okular eines Teleskops vergrößert das Bild der Hauptoptik und macht es für

Abb. 10a: 26mm Super Plössl-

Okular der Serie 4000

Abb. 10b: 26mm Plössl-Okular

(nur beim 16˝ Modell enthalten)

14

der Serie 5000

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

den Betrachter sichtbar. Jedes Okular hat eine eigene Brennweite, die in mm

angegeben wird. Je geringer dieser Wert ist, desto höher ist die Vergrößerung,

die erzielt wird. So hat beispielsweise ein 9mm-Okular eine fast 3x höhere

Vergrößerung als ein 26mm-Okular. Ihr LX200ACF wird mit einem 26mm

SuperPlössl-Okular ausgeliefert, das ein großes, gut überblickbares Bildfeld bei

gleichzeitig guter Auflösung bietet. Okulare mit niedriger Vergrößerung

bieten große Gesichtsfelder, hohen Kontrast und einen angenehmen Augenabstand für lange Beobachtungen. Um ein Objekt aufzusuchen, sollte stets mit

einem niedrig vergrößernden Okular begonnen werden. Wenn das Objekt zentriert ist, kann zu höher vergrößernden Okularen gewechselt werden, sofern die

momentanen atmosphärischen Bedingungen („Seeing“) dies zulassen. Weitere

Informationen über gut zu Ihrem Teleskop passende Okulare finden Sie auf Seite

41.

(c) nimax GmbH

Page 15

Führungsschiene

Führung

Justier-

schrauben

Abb. 11: Suchermontierung

LX20 0 A C F

AUFBAU

Die Vergrößerung eines optischen Systems wird von der Brennweite des

Teleskops und der Brennweite des Okulars bestimmt. Um die Vergrößerung zu

berechnen, dividiert man die Brennweite des Teleskops durch die Brennweite

des Okulars. Die Brennweite Ihres Teleskops ist objektivseitig aufgedruckt und

findet sich zusätzlich unter den technischen Daten ab Seite 47.

Ein Beispiel: 8" LX200ACF, Okular 26mm SPL

2000mm / 26mm = 77

Die Vergrößerung beträgt also 77x

Eine Auflistung der Vergrößerungen von Teleskop-Okular-Kombinationen finden

Sie auf Seite 41.

GPS

Antenne

Abb. 12: Sucherjustierung

Abb. 13: Beispiel für gut gewählte

Vergrößerung (links) und schlecht

gewählte Vergrößerung (rechts)

Justier-

schrauben

Sucherokular

Hinweis: Bei einigen

Modellen befindet sich

hinten links statt einer

Justierschraube eine Kon-

terschraube.

Montage und Justierung des Suchers

Um den Sucher zu justieren, befolgen Sie die Schritte 1 bis 5 am besten tagsüber, Schritt 6 nachts.

1. Schieben Sie den Sucherhalter mit seiner Führung von vorne nach

hinten in die Führungsschiene des Halters am Teleskop, siehe Abb. 11.

Ziehen die Halteschrauben handfest an.

2. Falls noch nicht geschehen, setzen Sie das Okular in das Zenitprisma

des Teleskops ein.

3. Lösen Sie die RA- und DEC-Klemmungen, so dass sich das Teleskop

frei bewegen lässt.

4. Richten Sie das Teleskop auf einen markanten Punkt in mindestes 200m

Entfernung, z.B. einen Telegrafenmast, ein Verkehrsschild oder eine

Kirchturmspitze. Zentrieren Sie das Objekt in der Mitte des okularen

Gesichtsfelds und ziehen Sie die beiden Achsklemmungen wieder an.

5. Blicken Sie nun durch das Okular des Suchers (Abb. 12) und stellen Sie

den Sucher mit den 6 Justierschrauben so ein, dass das Zentrum des

Suchergesichtsfelds mit dem Zentrum des Teleskopgesichtsfelds

deckungsgleich ist.

6. Überprüfen Sie die Justierung an einem Himmelsobjekt, z.B. einem

markanten Stern, und führen Sie ggf. notwendige Feineinstellungen

durch.

LX200ACF Tipps:

Zu hohe Vergrößerung?

Kann man überhaupt zu hoch vergrößern? Ja! Einer der häufigsten

Fehler, der von Anfängern in der Astronomie gemacht wird, ist die Wahl einer

Vergrößerung, die der Öffnung des Teleskops oder den aktuellen Seeing-Bedingungen nicht mehr gerecht wird. Bedenken Sie, dass niedrigere Vergrößerungen gerade bei stärkerer Luftunruhe ruhigere und schärfere Bilder liefern

als zu hohe Vergrößerungen (siehe Abb. 13). Vergrößerungen über 400x

sollten nur unter absolut ruhigen atmosphärischen Bedingungen gewählt

werden. Der AutoStar-II kann Ihnen zum Objekt passende Okulare vorschlagen. Probieren Sie einmal den Okularrechner im Zubehörmenü aus!

Viele Beobachter besitzen drei oder mehr Okulare, um einen vernünftigen Ver-

größerungsbereich abzudecken. Geeignete Okulare finden Sie auf Seite 41.

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

(c) nimax GmbH

15

Page 16

HINWEIS: Objekte, die durch

den Sucher gesehen werden,

erscheinen auf dem Kopf stehend und seitenverkehrt.

Objekte, die durch das Okular

beobachtet werden, das über

ein Zenitprisma am Teleskop

befestigt ist, erscheinen zwar

aufrecht, aber noch seitenverkehrt. Bei der Beobachtung von

astronomischen Objekten stört

dieser Effekt nicht. Im Übrigen

treten diese Effekte bei allen

astronomischen Teleskopen auf.

Während der Erdbeobachtung,

bei der aufrechte und seitenrichtige Bilder gewünscht sind,

muss ein #928 45° Amici-Prisma

eingesetzt werden. Sehen Sie

hierzu auf Seite 42 für optionalen

Zubehör nach.

LX20 0 A C F

Beobachten

Beobachten mit dem LX200ACF

Beobachten mittels manueller Teleskopbewegung

Wenn Sie ein entferntes Landobjekt, wie z.B. eine Bergspitze oder einen Vogel

beobachten möchten, können Sie dies am besten mittels manueller Teleskopbewegung, während Sie durch das Okular oder den Sucher blicken.

1. Lösen Sie die RA und DEC-Klemmung (Abb. 1, Nr. 12 + 17).

2. Bewegen Sie das Teleskop, bis das gewünschte Objekt im Bildfeld

erscheint.

3. Ziehen Sie nun die RA- und DEC-Klemmungen wieder an.

4. Nun können Sie das Teleskop mittels der manuellen Feinbewegungen

steuern (Abb. 1, Nr. 10 + 16) erfolgen. In RA ist hierbei die Klemmung

etwas zu lösen, in DEC nicht!

5. Die Bildschärfe kann mit dem Fokussierknopf (Abb. 1, Nr. 6) eingestellt

werden. Die Hauptspiegelklemmung vorher lösen (Abb. 1, Nr. 9)!

Auf die gleiche Weise können auch Himmelsobjekte beobachtet werden.

Beachten Sie jedoch, dass diese sich aufgrund der Erddrehung langsam aus

dem Gesichtsfeld heraus bewegen. Dies kann durch die Auto-Track-Funktion

des AutoStar-II kompensiert werden; siehe hierzu auch Seiten 18 und 20.

W A R N U N G !

Verwenden Sie niemals ein Teleskop für

einen ungeschützten

Blick auf die Sonne! Sobald Sie

direkt in die Sonne oder auch

nur in ihre unmittelbare Umgebung blicken, riskieren Sie sofortige und unheilbare Schäden

in Ihrem Auge. Diese Schädigung des Auges geschieht zumeist schmerzfrei und deshalb

ohne jede Warnung an den Beobachter, dass vielleicht alles

schon zu spät ist und dass sich

ein Augenschaden ereignet hat.

Richten Sie deshalb niemals das

Fernrohr oder dessen Sucher

auf oder neben die Sonne. Blicken Sie niemals durch das

Teleskop oder dessen Sucher,

sobald es sich bewegt. Während

einer Beobachtung müssen

Kinder zu jeder Zeit unter der

Aufsicht Erwachsener bleiben.

Erdbeobachtung

Die LX200ACF Teleskope sind auch für hochauflösende terrestrische

Beobachtungen geeignet. Bei terrestrischen Objekten „blickt“ das Teleskop

durch bodennahe Luftschichten, die durch die Sonnenwärme Turbulenzen

bilden. Diese werden zwangsläufig durch das Okular mitvergrößert, was

unscharfe und verschwommene Bilder zur Folge hat; je höher die Vergrößerung,

desto „verwaschener“ das Bild. Dies kann durch die Verwendung niedrig vergrößernder Okulare, z.B. dem 26mm Plössl, vermindert werden.

Beobachtungen in den Morgenstunden, bevor die Sonne den Boden aufgeheizt

hat, sind günstiger als Beobachtungen in den Nachmittagsstunden.

Beobachtungen unter Nutzung der AutoStar-Pfeiltasten

Das Teleskop kann auch bei terrestrischen Beobachtungen mit den Pfeiltasten

der AutoStar-II Handbox bewegt werden.

1. Ziehen Sie die RA- und DEC-Klemmungen an.

2. Stellen Sie sicher, dass die AutoStar-II Handbox an das Teleskop angeschlossen ist.

3. Schalten Sie das Teleskop ein. Das AutoStar-II Computersystem startet

und zeigt zunächst eine Copyright-Meldung auf dem Display. Der

AutoStar-II benötigt ein paar Augenblicke, um sich zu initialisieren und

Selbsttests durchzuführen.

4. Eine Sonnenwarnung erscheint auf dem Display; diese kann mit der

angegebenen Taste quittiert werden.

5. erscheint auf dem Display.

Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

6. Die Pfeiltasten sind nun aktiv. Mit diesen kann nun das Teleskop in alle

vier Richtungen bewegt werden.

7. Um die Positioniergeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie erst die

SPEED

1

-Taste und anschließend eine Zifferntaste zwischen 1 und 9 (

für geringste, für maximale Geschwindigkeit).

8. Mit dem Sucher können Objekte mit höherer Geschwindigkeit vorzentriert und anschließend im Teleskop bei niedriger Geschwindigkeit

nachzentriert werden.

9. Stellen Sie das Objekt scharf (siehe folgende Seite).

MODE

NGC

MODE fuer Menue0 zur Ausr. oder

SPEED

9

1

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

16

(c) nimax GmbH

Page 17

LX20 0 A C F

Beobachten

Fokussieren mit dem Mikrofokussierer (optional)

Der shiftingfreie Mikrofokussierer des LX200ACF (Abb. 1, Nr. 24) ermöglicht ein

äußerst präzises Scharfstellen sowohl für visuelle Anwendungen als auch für

konventionelle und CCD-Fotografie. Objekte bleiben während des Fokussierens

selbst auf kleinsten CCD-Detektoren zentriert.

Benutzung des Mikrofokussierers

1. Führen Sie diesen ersten Punkt im Hellen ohne angeschlossene

Okulare, etc. durch. Drücken Sie am AutoStar die *FOCUS*-Taste und

anschließend die Auf- oder Ab-Pfeiltasten. Beachten Sie, wie sich der

Auszug des Fokussierers bewegt. Wenn eine Endstellung erreicht wird,

ändert sich das Motorgeräusch. Der maximale Hub beträgt ca. 10mm;

stellen Sie den Fokussierer so ein, dass er auf etwa der Hälfte des

Hubweges steht.

2. Schließen Sie nun Ihr visuelles oder fotografisches Zubehör an; siehe

hierzu auch Seiten 13 und 14.

3. Richten Sie das Teleskop auf ein Objekt.

4. Lösen Sie die Hauptspiegelklemmung und betätigen Sie den manuellen

Grobfokussierer, bis das Objekt in etwa scharf ist.

5. Nun wird die Hauptspiegelklemmung wieder handfest angezogen; der

Hauptspiegel bleibt jetzt in seiner Position fixiert.

6. Drücken Sie die -Taste. „Focus-Steuerung Geschw.=schnell“

erscheint auf dem Display. Mittels der -Tasten können Sie

verschiedene Geschwindigkeiten anwählen und anschließend mit

übernehmen. Alternativ lassen sich die Geschwindigkeiten auch mittels

der Zifferntasten vorgeben:

1 oder 2 = fein

3,4 oder 5 = langsam

6 oder 7 = mittel

8 oder 9 = schnell

7. Mittels der Pfeiltasten kann nun der Stern exakt scharfgestellt werden.

8. Beim Wechsel von Zubehör oder Okularen muss dieser Vorgang ggf.

wiederholt werden.

FOCUS

4

qp

ENTER

Tipp: Die langsamste Geschwindigkeit – 1x siderisch, die

Nachführgeschwindigkeit – kann

mit dem Menü „Nachführgeschw.“ geändert werden. Hier

haben Sie die Möglichkeit, einen

prozentualen Wert (kleiner/größer 100%) einzugeben. Dies

kann bei der Nachführung während der CCD-Fotografie oder

bei der Langzeitfotografie nützlich sein. Siehe hierzu auch auf

Seite 38 der Absatz „Nachführ-

geschwindigkeit“.

Positioniergeschwindigkeiten

Der AutoStar-II hat neun verschiedene Positionier-Geschwindigkeiten („slewing

speeds“), die jeweils proportional zur Sterngeschwindigkeit und zur Erfüllung

spezieller Funktionen dimensioniert sind. Nach einem Druck auf die -Taste

kann über die Zifferntastatur eine Geschwindigkeit ausgewählt werden; diese

bleibt für ca. zwei Sekunden im Display stehen und wird dann automatisch

übernommen. Diese neun Geschwindigkeiten sind verfügbar:

SPEED

1

= Guide (programmierbar, siehe Seite 30)

CALD

2

= 2x = 2fache Sterngeschwindigkeit oder 0,008°/s

M

3

= 4x = 8fache Sterngeschwindigkeit oder 0,033°/s

FOCUS

4

= 16x = 16fache Sterngeschwindigkeit oder 0,067°/s

SS

5

= 64x = 64fache Sterngeschwindigkeit oder 0,27°/s

STAR

6

= 128x = 30 Bogenminuten / Sekunde oder 0,5°/s

RET

7

= 1,5° = 1,5°/s

I.C.

8

= 3° = 3°/s

NGC

9

= Max = 8°/s

Die Geschwindigkeiten 1, 2 und 3 sind am besten geeignet, um ein Objekt in

einem hoch vergrößernden Okular (ab z.B. 200facher Vergrößerung) zu zentrieren.

Die Geschwindigkeiten 4, 5 oder 6 können gut zum Zentrieren in schwächeren

Okularen (z.B. 70 bis 120fach) benutzt werden.

Geschwindigkeit 7 oder 8 ist gut geeignet, um ein Objekt grob im Sucher zu

zentrieren.

Geschwindigkeit 9 ist für schnelle Bewegungen über den Himmel, von einem

Punkt zum anderen.

SPEED

1

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

(c) nimax GmbH

17

Page 18

Erläuterung: Die Initialisierung ist ein Prozess, der sicherstellt, dass der Autostar-II korrekt arbeitet. Er ist nicht mit der

Initialisierung nach dem Einschalten des Autostar-II zu verwechseln, bei der das Betriebssystem geladen wird. Wenn Sie

den Autostar-II Handcomputer

das erste mal benutzen, kennt er

weder Uhrzeit und Datum, noch

die Koordinaten Ihres Beobachtungsstandortes. Während der

„Ein-Stern Ausrichtung“, der

„Zwei-Stern Ausrichtung“ oder

der „Einfachen Ausrichtung“

geben Sie diese Daten in den

Handcomputer ein. Während

der automatischen Ausrichtung

bekommt der Handcomputer

diese Daten vom GPS-Satelliten.

Der Autostar-II verwendet diese

Informationen, um die Position

von Himmelsobjekten (wie z. B.

Sterne und Planeten) exakt zu

berechnen und um Ihr Teleskop

für verschiedenste Anwendungen korrekt zu bewegen.

Tipp: Wenn in einem Menüpunkt mehrfache Auswahlmöglichkeiten vorhanden sind, dann

wird die gerade aktive Option mit

einem Pfeil > gekennzeichnet.

HINWEIS: Möchten Sie die

automatische Ausrichtung

abbrechen, so drücken Sie eine

beliebige Taste. Es erscheinen

dann die Eingabeaufforderungen für die manuelle Ausrichtung:

Datum, Uhrzeit, usw. Folgen Sie

den Eingabeaufforderungen

oder drücken Mode bis

Auswahl:

Objekt

erscheint.

WICHTIGER HINWEIS: Der

Menüpunkt „SOMMERZEIT“

aktiviert oder deaktiviert die Zeitdifferenz von 1 Stunde. Denken

Sie daran, diese Funktion an den

beiden Tage n im Jahr ein- bzw.

auszuschalten, an denen die

Uhrzeit umgestellt wird. Lesen

Sie hierzu auch im LX200ACFTipp auf Seite 23 nach.

LX20 0 A C F

Beobachten

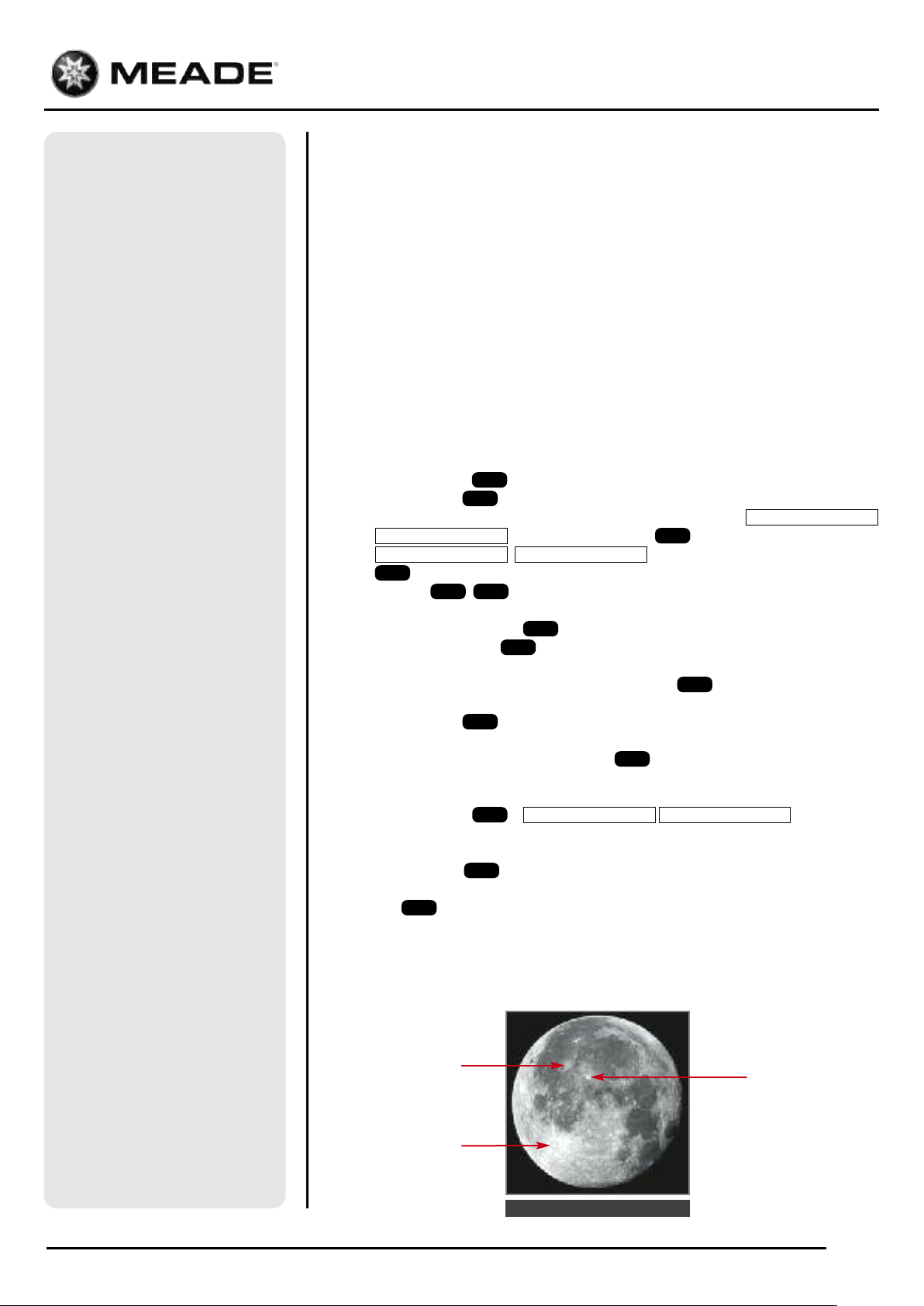

Beobachtung des Mondes

Richten Sie Ihr Teleskop auf den Mond aus und üben Sie die Benutzung der

Pfeiltasten, des Mikrofokussierers und der verschiedenen Positioniergeschwindigkeiten, um die vielen verschiedenen Details des Mondes zu betrachten. Die

beste Zeit hierfür ist während der Halb- und Viertelphasen des Mondes, wenn

das Sonnenlicht in flachem Winkel auf die Mondoberfläche fällt und so eine

Unmenge von Kratern, Bergen und Rillen plastisch hervorhebt. Während der

Vollmondphase ist dieser eher uninteressant, da durch das senkrecht auffallende Licht kaum Kontraste entstehen und die Details im Licht „ertrinken“. Ziehen

Sie auch die Anschaffung eines Mondfilters in Erwägung (siehe Zubehör auf

Seite 42); er reduziert nicht nur die manchmal große Helligkeit, sondern verstärkt

auch die Kontrastwirkung.

Astronomische Beobachtungen

Als astronomisches Instrument eingesetzt hat das LX200ACF vielfältige optische und elektromechanische Möglichkeiten. Die astronomischen Bedingungen

sind es erst, die ein Teleskop seine volle Leistungsfähigkeit darstellen lassen; die

hier bestehenden Möglichkeiten werden letztlich nur durch den Beobachter

bzw. den Fotografen begrenzt.

Automatische Nachführung

Bedingt durch die Rotation der Erde scheinen die Sterne sich stets von Ost nach

West über den Himmel zu bewegen. Die Geschwindigkeit, mit der sie dies tun,

wird als Sterngeschwindigkeit oder auch siderische Geschwindigkeit bezeichnet. Das Teleskop kann so eingerichtet werden, dass es jedem Himmelsobjekt

automatisch folgt und es im Okular hält; würde es dies nicht tun, so würden

Objekte aus dem Gesichtsfeld driften. Um die Objekte automatisch nachführen

lassen zu können, muss das LX200ACF initialisiert und ausgerichtet werden.

Umgang mit den AutoStar-II Menüs

Die Datenbank des AutoStar-II ist in Menüebenen aufgebaut, um ein schnelles

und einfaches Navigieren zu ermöglichen.

• Mit der -Taste wird eine Auswahl bestätigt bzw. eine tiefere

Menüebene angezeigt.

• Mit der -Taste bewegt man sich in den Menüebenen wieder nach

ENTER

MODE

oben.

• Mit den -Tasten können verschiedene Optionen angewählt

werden. Die jeweils aktive Option (Bestätigung durch ) ist mit

qp

ENTER

einem kleinen Pfeil „>“ markiert.

• Mit den Pfeiltasten kann sowohl das Teleskop bewegt werden als auch

eine Werteauswahl in Form von Ziffern und Buchstaben erfolgen.

• Mit den Zifferntasten können ebenfalls direkt Zahlen eingegeben

werden.

Automatische Ausrichtung

Der AutoStar-II bietet verschiedene Methoden zur azimutalen Ausrichtung des

Instruments an. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie das LX200ACF mit

der automatischen Ausrichtung in Betrieb genommen wird. Alternative

Ausrichtungen werden auf den Seiten 37f beschrieben; die polare

(parallaktische) Ausrichtung ist im Anhang A ab Seite 50 erläutert.

Vorbereitung des Teleskops für die automatische Ausrichtung:

1. Ziehen Sie die RA- und DEC-Klemmungen an.

2. Stellen Sie sicher, dass die AutoStar II Handbox angeschlossen ist.

3. Schalten Sie das Teleskop mit dem Hauptschalter ein. Nach einem

kurzen Augenblick ist das Gerät betriebsbereit.

4. wird angezeigt.

MODE fuer Menue0 zur Ausr. oder

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

18

(c) nimax GmbH

Page 19

LX20 0 A C F

Beobachten

WICHTIGER HINWEIS: Die

Abfrage für Land, Stadt und

Teleskoptyp erfolgt, wenn nicht

schon durch unseren Service

vor der Auslieferung geschehen,

nur einmal, nach dem Sie das

Teleskop fabrikneu aus der

Verpackung entnommen haben.

Bei jedem weiteren Einschalten

werden die Schritte 4 und 5

übersprungen – eine erneute

Eingabe ist nicht nötig. Nur

wenn Sie ein Reset ausführen,

werden diese Daten über Ihren

Ort mit gelöscht und müssen

dann neu eingegeben werden.

Die Informationen über Ihren Ort

werden im Setup-Unterpunkt

„ORT“ gespeichert. Wenn Sie

das Teleskop nun einige Kilometer von Ihrem eingegebenen

Ort entfernt einschalten, wird

dies über die GPS-Lokal-isierung erkannt und der neue Ort

wird dem Unterpunkt hinzugefügt. Falls Sie manuell einen Ort

hinzufügen wollen, dann sehen

Sie auf Seite 30 & 32 nach.

WICHTIGER HINWEIS: Bitte

beachten Sie, dass Sie innerhalb

eines Gebäudes kein GPSSignal empfangen können. Es ist

ausserdem nötig, dass Sie für

die allererste Ausrichtung die

Sensoren kalibrieren. Wie Sie

das genau machen, wird auf

Seite 29 beschrieben.

WICHTIGER HINWEIS:

Während des Betriebs mit der

automatischen Nachführung

dürfen Sie das Teleskop nur mit

den Richtungstasten bewegen.

Sobald das Teleskop einmal ausgerichtet worden ist, ob manuell

oder automatisch spielt keine

Rolle, machen Sie die TeleskopKlemmungen (12 und 17, Abb.

1) nicht mehr auf. Ansonsten

geht Ihnen die Ausrichtung verloren. Auch darf die Basis des

Teleskops nun nicht mehr manuell verändert werden wenn Sie

Ihre Ausrichtung beibehalten

wollen.

HINWEIS: Permanentes

Anzeigen der Referenzsterne:

Siehe S.27 „hellster Stern“

5. Drücken Sie . Das Gerät führt nun die folgenden Routinen zur

ENTER

automatischen Ausrichtung aus (Hinweis: die Ausrichtung kann mit

Druck auf eine beliebige Taste gestoppt werden. Während der

Ausrichtung bewegt sich das Teleskop selbstständig. Bitte halten Sie

einen gewissen Abstand vom Teleskop und stellen Sie sicher, dass es

nirgendwo anstoßen kann):

Suche Grundpos.

a) : Hierbei stellt das Gerät seine Endanschläge und

Bewegungsgrenzen fest.

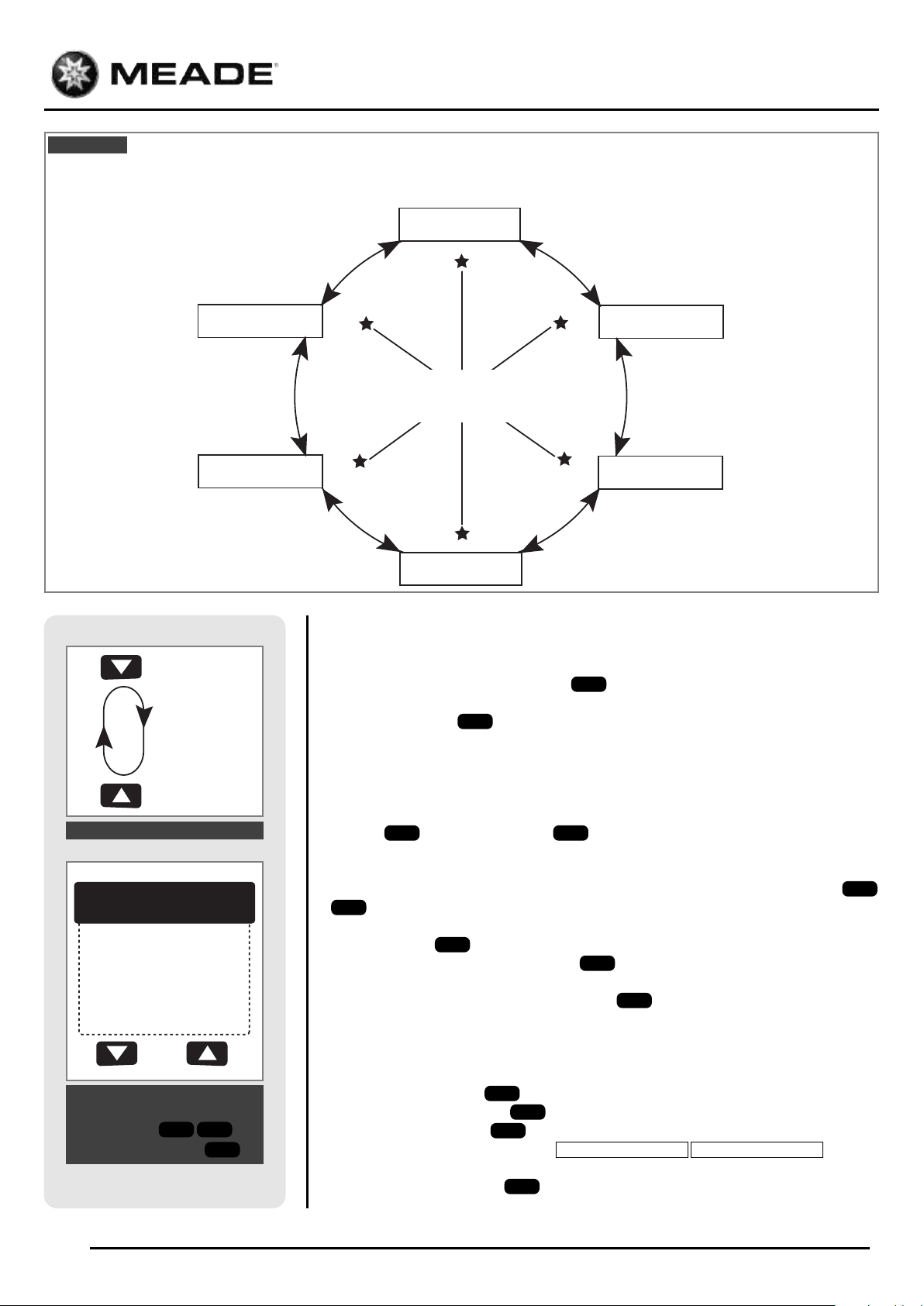

b) / / :

Best. VerkippungBestimme NeigungSuche Waagerecht

Hierbei stellt das Teleskop ein evtl. nicht waagerecht stehendes

Stativ fest und bestimmt die Ebene. Siehe hierzu auch die Infobox auf

Seite 21.

Suche wahren N

c) : Es wird die magnetische Nordrichtung bestimmt

und anschließend die wahre Nordrichtung berechnet. Siehe auch

Seite 21.

Empf. GPS-Daten

d) : Aus den Signalen der GPS Satelliten werden die

exakte Uhrzeit, das Datum und der Standort bestimmt. Dies kann

beim ersten Einschalten bzw. nach längerer Zeit oder ungünstigen

Empfangsbedingungen bis zu 15 Minuten dauern. Bei Druck auf die

MODE

-Taste wird der GPS-Empfang abgebrochen und der Benutzer

zur manuellen Eingabe von Ort, Datum und Uhrzeit aufgefordert. Bitte

bedenken Sie, dass in geschlossenen Räumen wie

Sternwartenkuppeln (insbesondere solche aus Metall) und

dergleichen in der Regel kein GPS-Empfang möglich ist. Siehe Seite

21 für weitere Informationen. Nach erfolgter Grundausrichtung kennt

der AutoStar-II nun:

• Die Endpositionen des Tubus

• Die Ebene der Basis

• Die Richtung des wahren Norden

• Die Koordinaten des Teleskopstandortes

• Die genaue Uhrzeit und Datum

e) Sternausrichtung: Der AutoStar-II sucht nun zwei Sterne für die

Ausrichtung aus, während „Suche…“ angezeigt wird. Der erste Stern

wird nun selbstständig angefahren. Es erscheint die Meldung

ENTER drueckenZentr.hellsten Stern

. Es ist möglich, dass er

noch nicht im Okular sichtbar ist. Um zu erfahren,

welcher Referenzstern genau gewählt wurde, drücken Sie auf die

?

–Taste. Der Stern wird nun mittels der Pfeiltasten in der Mitte

des Teleskopokulars zentriert (bei den Ausrichtungssternen handelt

es sich in der Regel um die hellsten Sterne des jeweiligen

Himmelsareals). Drücken Sie nun und wiederholen Sie den

ENTER

Vorgang mit dem zweiten Ausrichtungsstern.

LX200ACF Tipps:

Wecher Stern ist der Ausrichtungstern?

Es könnte sein, dass der Autostar-II einen Ausrichtungsstern gewählt hat, den Sie noch

nicht kennen. Wie können Sie sicherstellen, dass es sich bei dem Stern in Ihrem Okular auch wirklich um den richtigen Ausrichtungsstern handelt?

Als Faustregel gilt folgendes: Ein Ausrichtungsstern ist in der Regel der hellste Stern in der

entsprechenden Himmelsregion. Wenn Sie sich einen Ausrichtungsstern im Okular ansehen,

dann setzt er sich von den übrigen Sternen in der betreffenden Himmelsregion deutlich ab.

Wenn Ihre Sicht auf den Ausrichtungsstern durch ein Hindernis, sei es durch einen Baum oder ein

Gebäude, blockiert ist, oder wenn Sie Zweifel daran haben, ob der ausgewählte Stern auch

wirklich der richtige ist, dann ist dies nicht weiter tragisch. Drücken Sie ganz einfach auf die

q

-Taste

und der Autostar sucht für Sie einen anderen Ausrichtungsstern .

p

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

(c) nimax GmbH

19

Page 20

LX20 0 A C F

Beobachten

Hinweis: Die Ausrichtungssterne können von Nacht zu

Nacht wechseln. Alles, was der

Beobachter tun muss, ist die

vorgegebenen Sterne im Okular

zu zentrieren.

Wichtiger Hinweis: Nach

einer erfolgten Ausrichtung darf

das Teleskop nur noch mittels

der Pfeiltasten bewegt werden.

Wenn die RA- oder DECKlemmung gelöst wird oder die

Teleskopbasis oder das Stativ

verschoben wird, geht die

Ausrichtung verloren. In einem

solchen Fall ist die Ausrichtung

dann zu wiederholen.

Hinweis: Saturn ist nicht immer sichtbar; Sie können auch

ein beliebiges anderes Objekt

auswählen; die Vorgehensweise

bleibt die gleiche.

Tipp: Neben den Objekten

aus der Datenbank kann

auch jede andere Himmelskoordinate angefahren

werden. Halten Sie die

MODE

-Taste für mindestens

zwei Sekunden gedrückt. Die

aktuellen Koordinaten in RA

und DEC werden angezeigt.

Drücken Sie nun .

GOTO

Jetzt können die gewünschten Koordinaten von Hand

eingegeben und jeweils mit

ENTER

bestätigt werden. Das

Teleskop fährt diese dann im

Anschluss automatisch an

und führt sie nach.

Hinweis: Die ausgewählten

Objekte können je nach Saison

und Uhrzeit verschieden sein.

Wenn die Prozedur korrekt durchgeführt wurde, erscheint kurz die

Anzeige . Falls nicht, so ist die Ausrichtung zu

Ausrichtung OK

wiederholen.

Beobachtung mit der automatischen Nachführung

Nachdem das Teleskop ausgerichtet wurde, können Himmelsobjekte automatisch nachgeführt werden. In diesem Beispiel wird ein Stern mit den

Pfeiltasten angefahren und von der automatischen Nachführung im Gesichtsfeld

gehalten.

1. Wenn die automatische Ausrichtung durchgeführt wurde, erscheint

MODE fuer Menue: 0 fuer Tour

auf dem Display.

2. Suchen Sie sich nun ein beliebiges Himmelsobjekt aus und holen Sie es

mit den Pfeiltasten und ggf. unter Zuhilfenahme des Suchers in die Mitte

des Gesichtsfelds. Die Nachführmotoren werden das Objekt nun

selbständig im Gesichtsfeld halten.

Go To Saturn

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Himmelsobjekt (hier der Planet Saturn) aus der

Datenbank ausgesucht und angefahren wird.

1. Nach dem Ausrichten des Teleskops drücken Sie die Ta ste *SS*.

2. wird angezeigt. Drücken Sie

3. Drücken Sie . Es wird kurz angezeigt,

4. Drücken Sie nun .

Sonnensystem: Merkur

nun die -Taste, bis angezeigt wird.

q

ENTER

anschließend erscheinen und dessen aktuelle

Koordinaten.

Sonnensystem: Saturn

Berechne...

Saturn

GOTO

Saturn Positioniere...

erscheint und das Teleskop fährt nun selbstständig den Planeten an, bis

er im Okulargesichtsfeld erscheint und führt ihn automatisch nach. Es

kann sein, dass Saturn nicht mittig im Okular ist; dann kann er mittels

der Pfeiltasten zentriert werden.

Durchführen eines Streifzugs

Streifzüge sind eine einfache und unterhaltsame Methoden, die GoTo-Fähigkeiten des AutoStar-II zu erproben. Dieses Beispiel demonstriert es am

„Tonight’s Best“ Streifzug.

1. Drücken Sie die -Taste, bis

Objekt

erscheint.

2. Drücken Sie nun die -Taste, bis

Streifzug

3. drücken. erscheint.

ENTER

Drücken Sie . Wenn Sie andere Streifzüge ausprobieren möchten,

angezeigt wird.

Streifzug: Tonight’s best

ENTER

so drücken Sie vorher die -Tasten, um andere Streifzüge

auszuwählen.

4. erscheint.

5. Drücken Sie , um Informationen über das Objekt zu lesen und

6. Drücken Sie , um zur Streifzugliste zurückzukehren. Mit den

Tonight’s best: Suche

ENTER

GOTO

, um das Objekt anzufahren.

q

-Tasten können Sie andere Objekte auswählen und mit

MODE

bestätigen.

7. Um das Streifzugmenü zu verlassen, halten Sie die -Taste für ca.

zwei Sekunden gedrückt.

MODE

p q

Auswahl:

q

Auswahl:

p

ENTER

MODE

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

20

(c) nimax GmbH

Page 21

GPS

Empfänger

Abb. 14: GPS-Empfänger am

LX200ACF

LX20 0 A C F

Es sind auch andere Streifzüge verfügbar und z.B. mittels der AutoStar Update

Utility aus dem Internet herunterladbar. Wenn Sie über Programmierkenntnisse

verfügen, werden Sie evtl. einen eigenen Streifzug zusammenstellen wollen.

Siehe hierzu „Einen eigenen Streifzug erstellen“ ab Seite 58.

Beobachten

LX200ACF Tipps:

Das GPS: Global Positioning System

Das Global Positioning System (GPS) besteht aus einer Reihe von Satelliten,

die die Erde umkreisen und ständig ihre genaue Position und die aktuelle Zeit

senden. Das System ermöglicht hochpräzise weltweite Positionsbestimmung

und Navigationsinformation für ein breites Spektrum von Anwendungen. GPSEmpfänger auf der Erde empfangen das Signal von 3 bis 12 Satelliten und

bestimmen daraus die genaue geografische Breite, Länge und Zeit des

Empfängers. Die erreichbare Genauigkeit der Position kann sogar nur fünf bis

sieben Meter betragen. Da der Autostar-II aus diesen Informationen (Zeit, geografische Länge und geografische Breite) die genaue Position von

Himmelsobjekten berechnen kann, stellt GPS die ideale Eingabebasis für das

LX200ACF Teleskop dar.

Das Ausrichten auf die Waagerechte

Um die Lage der Teleskopbasis gegenüber der Horizontalen herauszufinden,

muss der Autostar-II an drei verschieden Schwenkpositionen die Neigung des

Teleskops überprüfen. Um herauszufinden, um wieviel das Teleskop geneigt

ist, muss eine Ebene berechnet werden. Drei Punkte sind notwendig, weil eine

Ebene nur durch drei Punkte festgelegt werden kann. Das ist der Konstruktion

eines Tisches nicht unähnlich: um fest von selber zu stehen, benötigt ein Tisch

mindestens drei Füße. Mit Hilfe der Schwerkraft bestimmt der Autostar-II dann

die exakte Lage des Teleskops.

Das Aufsuchen des wahren Nordens

Herauszufinden, wo genau Norden ist, ist eine der wichtigsten Vorgänge bei

der Ausrichtung eines Teleskops. Der wahre Norden ist der Ort, an dem die

Drehachse der Erde in den Himmel zeigt, und ist einer der wichtigsten Punkte,

um die Erdbewegung zu berechnen. Wenn Sie den Nachthimmel betrachten,

werden Sie bemerken, dass sich die Sterne zu bewegen scheinen.

Beobachten Sie lange genug (oder fotografieren Sie mit sehr langen

Beilichtungszeiten), dann sehen Sie, dass sich die Sterne um einen bestimmten Punkt drehen: den wahren Norden, oder Himmelspol. Sobald der AutostarII weiß, wo der Himmelspol ist, kann er mit den GPS-Angaben zusammen die

Position aller Himmelsobjekte berechnen. Früher wurde der Himmelspol

gefunden, indem man den Polarstern gesucht hat, der sehr nahe am

Himmelspol liegt. Auch mit Gyroskopen (Beschleunigungsmessern) kann der

Himmelspol lokalisiert werden. Das LX200ACF findet den wahren Norden mit

Hilfe eines Magnetsensors. Dieser elektronische Kompass findet den magnetischen Norden. Der magnetische Norden ist nicht der wahre Norden, sondern

entsteht durch die Messung der Magnetfeldlinien der Erde. Der magnetische

Norden kann sich um etliche Grad vom wahren Norden unterscheiden. Da das

LX200ACF aber die genaue Position über das GPS empfangen hat, kann es

den wahren Norden aus der Position des magnetischen Nordens berechnen.

Einige Gebiete auf der Erde sind Zonen magnetischer Störungen, und das

Magnetfeld der Erde ändert sich auch von Jahr zu Jahr ein wenig. Der

Autostar-II bietet über die Option „Sensoren Kalibrieren“ im Teleskop-Menü

aber die Möglichkeit, Störungen im Magnetfeld eines Ortes zu kompensieren.

Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!

(c) nimax GmbH

21

Page 22

Das Universum des

AUTOSTAR II

Auswahl:

Setup

Auswahl:

Zubehör

Auswahl:

Glossar

Auswahl:

Streifzug

Auswahl:

Ereignisse

Auswahl:

Objekt

SETUP

Die schnelle und bequeme

Ausrichtung gestattet nach

einem nur zweiminütigen

Setup die Ausführung

sämtlicher Teleskopfunktionen.

ZUBEHÖR

Berechnung von Okularvergrößerungen; Einstellen des

Timers für eine Beobachtungssitzung; Veränderung der

Anzeigehelligkeit; Landobj.Übersicht

GLOSSAR

Entdecken Sie die Welt der Astronomie durch den alfabetisch

gegliederten Zugang zu astronomischen Fachausdrücken

OBJEKT

Wählen Sie aus den Grunddaten über 147.500 Objekte aus.

Drücken Sie auf GO TO, damit das Teleskop automatisch

auf das Objekt hinfährt und es in die Mitte des

Gesichtsfelds bringt.

EREIGNISSE

Verschaffen Sie sich Zugang zum

Zeitpunkt eines astronomischen

Ereignisses, wie z.B. der Auf- und

Untergangszeit des Mondes.

STREIFZUG

Bereisen Sie das Universum und lassen

Sie sich dabei vom Autostar zu den

schönsten Himmelsobjekten begleiten, die