LU-2220N-7

取扱説明書

目 次

1. 仕様 ................................................................................................................................. 1

2. ミシンの据え付け

3. ベルト張力の調整

4. 位置検出器の取り付け

5. ベルトカバーの取り付け

6. ひざスイッチの取り付け

7. エアー駆動装置の取り付け

(1) エアー制御装置 ................................................................................................................................. 4

(2) エアーホースの接続

(3) エアー圧の調節

糸立装置の取り付け方 ................................................................................................. 7

8.

9. 給油

................................................................................................................................. 7

10. 針の取り付け方

11. ボビンの出し入れ

12. 下糸の通し方

13. 糸案内の取り付け

......................................................................................................... 1

......................................................................................................... 2

.................................................................................................. 3

.............................................................................................. 3

.............................................................................................. 4

.......................................................................................... 4

......................................................................................................................... 5

................................................................................................................................. 6

.......................................................................................................... 9

...................................................................................................... 9

........................................................................................................... 10

................................................................................................... 10

(1) 上糸案内棒の取り付け .................................................................................................................. 10

(2) 糸巻き糸案内の取り付け

.............................................................................................................. 10

14. 下糸の巻き方 ........................................................................................................... 11

15. 釜油量の調節の仕方

16. 上糸の通し方

........................................................................................................... 12

17. 縫い目長さの調節

18. 糸調子

(1) 針糸残り長さの調節 ...................................................................................................................... 13

(2) 上糸張力の調節

(3) 下糸張力の調節

....................................................................................................................... 13

................................................................................................ 11

................................................................................................... 13

.............................................................................................................................. 13

.............................................................................................................................. 13

19. 糸取りばね ............................................................................................................... 14

(1) 糸取りばねの動き量をかえる時 ................................................................................................... 14

(2) 糸取りばねの強さをかえる時

...................................................................................................... 14

20. 押え上げについて ................................................................................................... 14

21. 押え圧力の調節

22. 針と釜の関係

....................................................................................................... 14

........................................................................................................... 15

23. 釜針受けの調整

24. 中釜案内の調整

....................................................................................................... 15

....................................................................................................... 16

i

25. 糸切り関係部の調整 .............................................................................................. 16

(1) 糸切りシリンダジョイントの位置決め ...................................................................................... 16

(2) 動メス ( 上下位置の調整 )

(3) 固定メス ( 上下位置の調整 )

(4) 糸ガイド取り付け位置

(5)-1. 固定メス ( 移動量の調整 )( 固定メス台ストッパーの位置決め )

(5)-2. 固定メス ( 左右位置の調整 )

(6) メス圧の調整.................................................................................................................................. 21

(7)-1. 動メス駆動腕と動メス初期位置

(7)-2. 動メス戻し板の取り付け位置

(7)-3. 動メス駆動腕と動メス駆動腕ストッパーのすき間の調整

(8) 糸切りカムタイミングの調整

(9) クランプばね取り付け位置

(10) コンデンス量の調整

(11) 電磁弁の説明

............................................................................................................................... 27

............................................................................................................ 17

........................................................................................................ 18

.................................................................................................................. 18

....................................... 19

................................................................................................... 20

............................................................................................. 22

................................................................................................. 23

................................................... 23

...................................................................................................... 24

.......................................................................................................... 25

................................................................................................................... 26

26. 押え足と上送り足上昇量の調節 ............................................................................ 28

27. 縫い速度一覧表

(1) 交互上下量による最高速度 .......................................................................................................... 28

....................................................................................................... 28

28. 安全装置の復帰 ....................................................................................................... 28

29. 操作スイッチについて

30. ひざスイッチについて

31. 縫製作業に関する注意

............................................................................................ 29

............................................................................................ 31

............................................................................................ 31

32. 縫いにおける現象と原因・対策

............................................................................ 32

ii

1. 仕様

機種 LU-2220N-7

用途 自動車シート、家具等

縫い速度 最高 3,500 sti/min 28 ページ 「27. 縫い速度一覧表」参照

最大縫い目長さ 正:9 mm 逆:9 mm

針 シュメッツ 134 × 35R(Nm 110 〜 Nm 160)

釜 水平 1.6 倍釜

押えの高さ 押え上げレバー:9 mm ひざ上げ:16 mm

潤滑油 ニューデフレックスオイル No.1

JIS B 9064 に準拠した測定方法による 「騒音レベル」

※ 1

騒音

縫い速度= 2,780 sti/min :騒音レベル≦ 84.5dB (定常運転時

縫い速度= 3,500 sti/min :騒音レベル≦ 82.5dB (付属装置作動時

※ 1

定常運転時とは、直線縫い状態で装置等を作動させないで、一定速度で 300 mm縫製した際での騒

音です。

※ 2

付属装置作動時とは、標準的な縫いパターンを自動バック・糸切り等の装置を作動させて、300 m

m縫製した際での騒音です。

)

※ 2

)

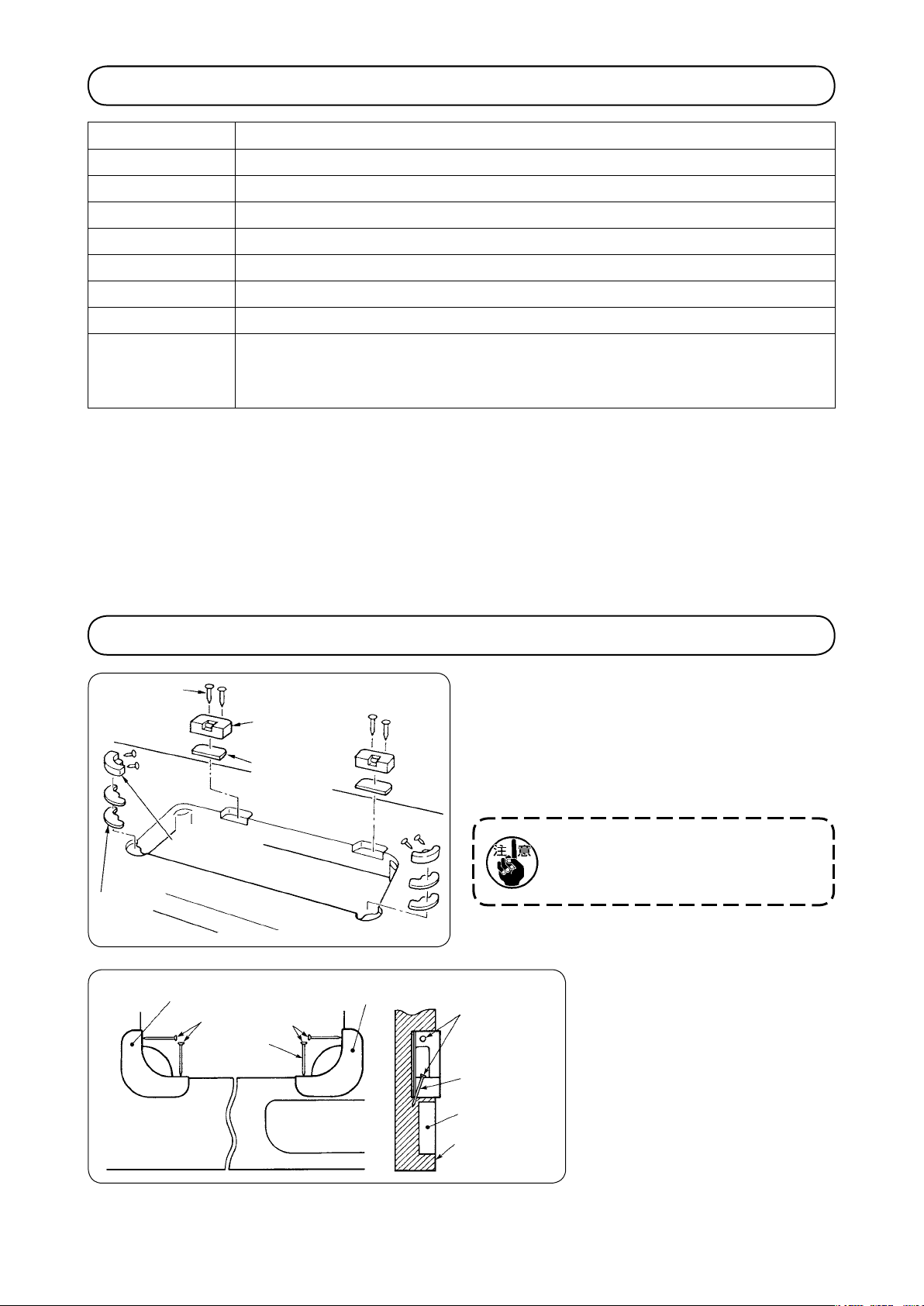

2. ミシンの据え付け

釘

ヒンジ座

スペーサゴム

頭部支えゴム

防振ゴム

頭部支えゴム

釘

釘

A

1) ミシンは二人以上複数で持って運んでくださ

い。

2) ミシンを置く場所にドライバー等の突起物を

置かないでください。

3) 付属のヒンジ座、頭部支えゴム等を釘でテー

ブルに止めてください。

A の釘を打込む時は、小物入れ側面を

貫通しないよう、斜めに打込んでくだ

さい。

頭部支えゴム

釘

A

小物入れ

小物入れ

テーブル上面

− −

作業者側

1

一致

一致

テーブル

20 mm

50 mm

4) 付属のオイルパン

ブルに止めてください。

を 8 ヶ所木ねじでテー

1

オイルパン

8

5

6

9

6

3

2

4

7

5) オイルパンに、油抜き

座金4を取り付け、止めねじ5にパッキン

、座金9を付け、ナット7で固定します。

6

6) 固定しましたら、廃油容器

ねじ込んでください。

7) ヒンジ !0 をベッドの穴に入れ、テーブルのゴ

ムヒンジにかみ合わせて、頭部を四隅の頭部

支えゴムの上におろしてください。

8) 頭部支え棒 !1 をテーブルに最後までしっかり

取り付けてください。

、オイルシール3、

2

を油抜き2に

8

!0

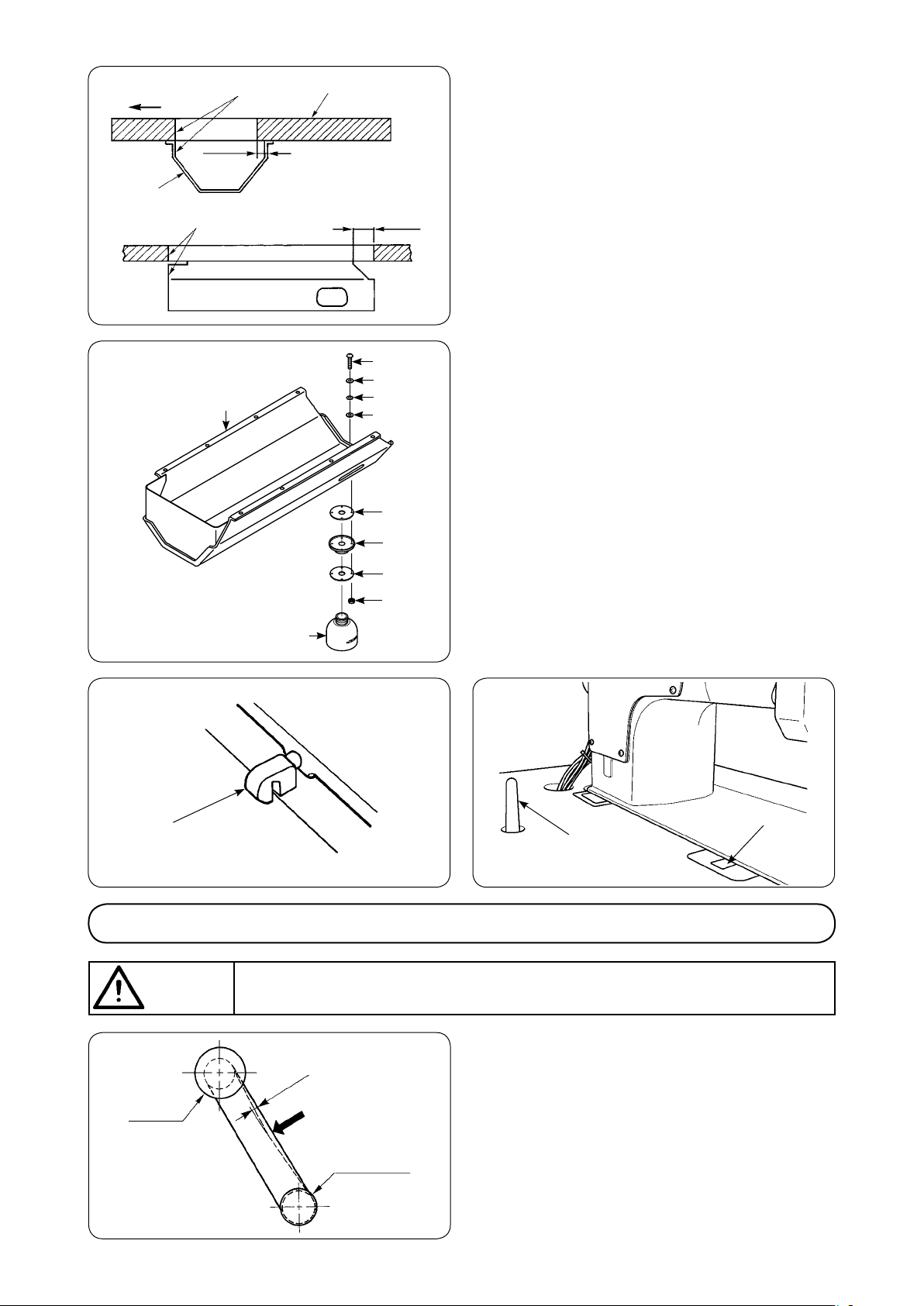

3. ベルト張力の調整

警告

はずみ車

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

15mm

!0

!1

ベルト張力は、V ベルトの中央を 9.8N の力で押し

た時、ベルトのたわみ量が 15mm になるように、

モータの高さで調節してください。

9.8N

モータープーリー

− −

4. 位置検出器の取り付け

警告

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

2

1

5. ベルトカバーの取り付け

警告

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

1) 検出器支え棒

いてアームに取り付けます。

を、取り付けナット2を用

1

3

A

5

B

4

1

爪部 ( 下 )

6

爪部 ( 上 )

4

2

7

1) ベルトカバー ( 後 )

ムに固定します。

2) ベルトカバー ( 後 ) の爪部 ( 上 )

( 下 )Bにベルトカバー ( 前 )3をはめ込みま

す。

3) 止めねじ

を固定します。

4)

ベルトカバー補助板6がベルトカバーと

2.5mm すき間をあけた時、ベルトカバー補

助板6後端から 10 mm の位置に木ねじ

で固定します。

5) ミシンを倒す時は、木ねじ

トカバー補助板を矢印の方向へ止まるまで移

動させてから倒してください。

ベルトカバー取り付け後、各コードが

ベルト及びはずみ車に接触していない

か確認してください。接触している場

合、コードの断線の原因となります。

および5でベルトカバー ( 前 )

4

を止めねじ2にて、アー

1

A

をゆるめ、ベル

7

と爪部

3

7

2.5 mm

10 mm

− −

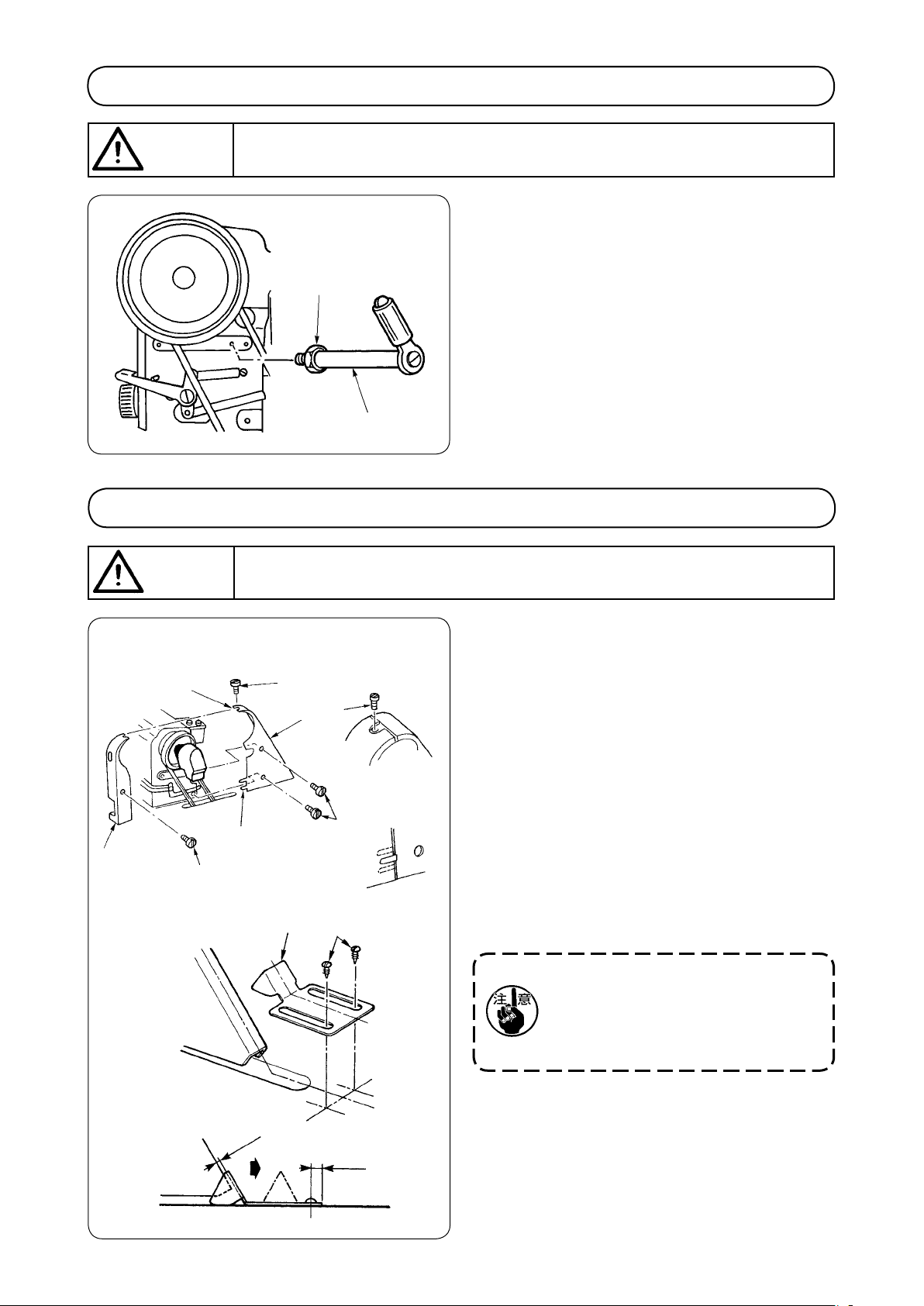

6. ひざスイッチの取り付け

2

1

3

4

7. エアー駆動装置の取り付け

1) ひざスイッチ

じ3を使用してテーブル下面に取り付けま

す。

2) ひざスイッチのコード

いよう、付属のステップルで、テーブルに適

当な位置で止めてください。

の支持台2を、付属の木ね

1

は、じゃまにならな

4

警告

3

4

テーブル背面図

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

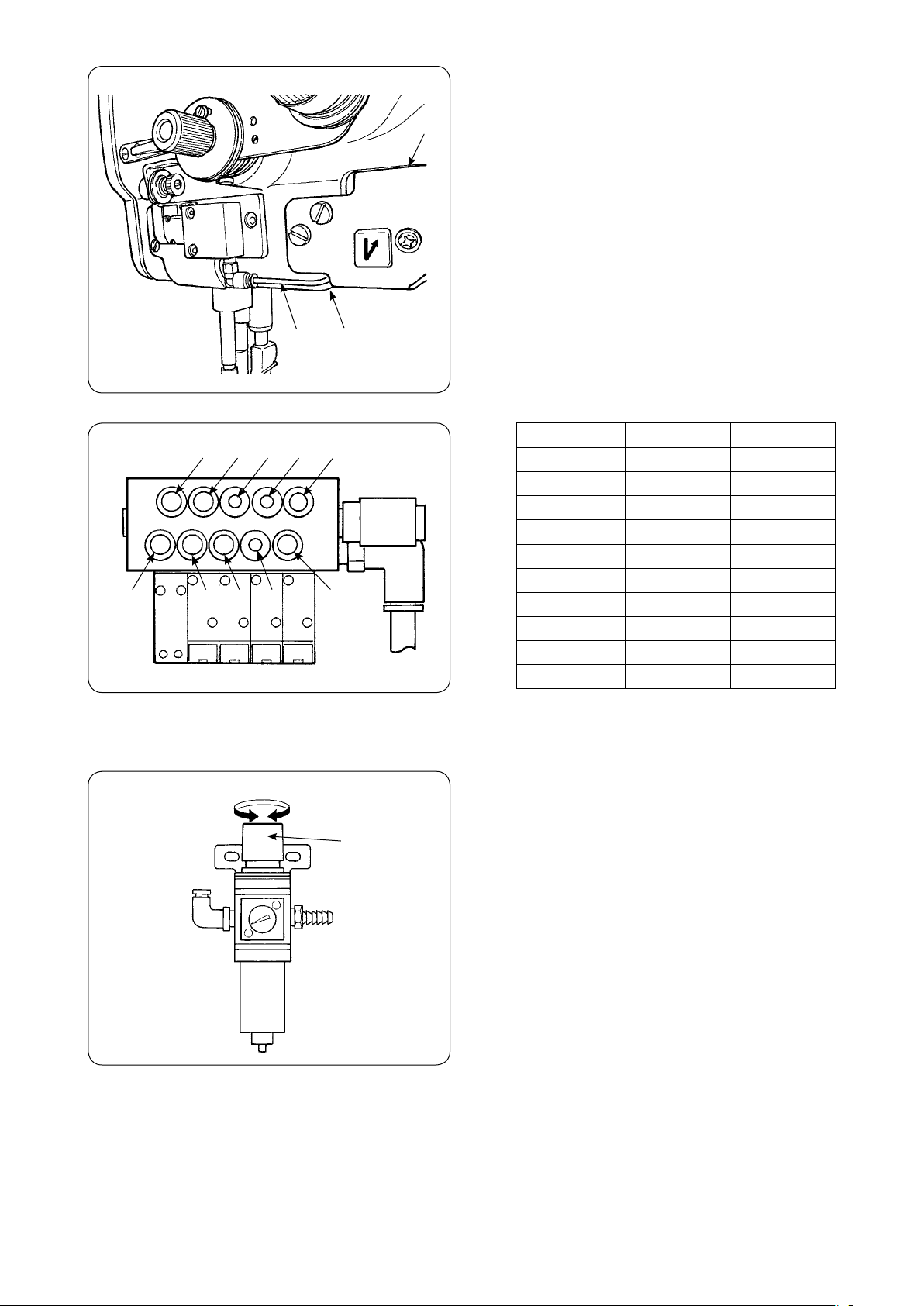

(1) エアー制御装置

1) レギュレータ ( 組 )

テーブル下面に取り付けてください。

1

2

2) エアー制御装置 ( 組 )

て、4 箇所テーブル下面に取り付けてくださ

い。

3) 左図に示す破線枠内にレギュレータ ( 組 )

とエア制御装置 ( 組 )3を取り付けてくださ

い。

使用者の都合に合わせて取り付け位置を決め

てください。

を付属の木ねじ2にて

1

を付属の木ねじ4に

3

1

− −

1

2

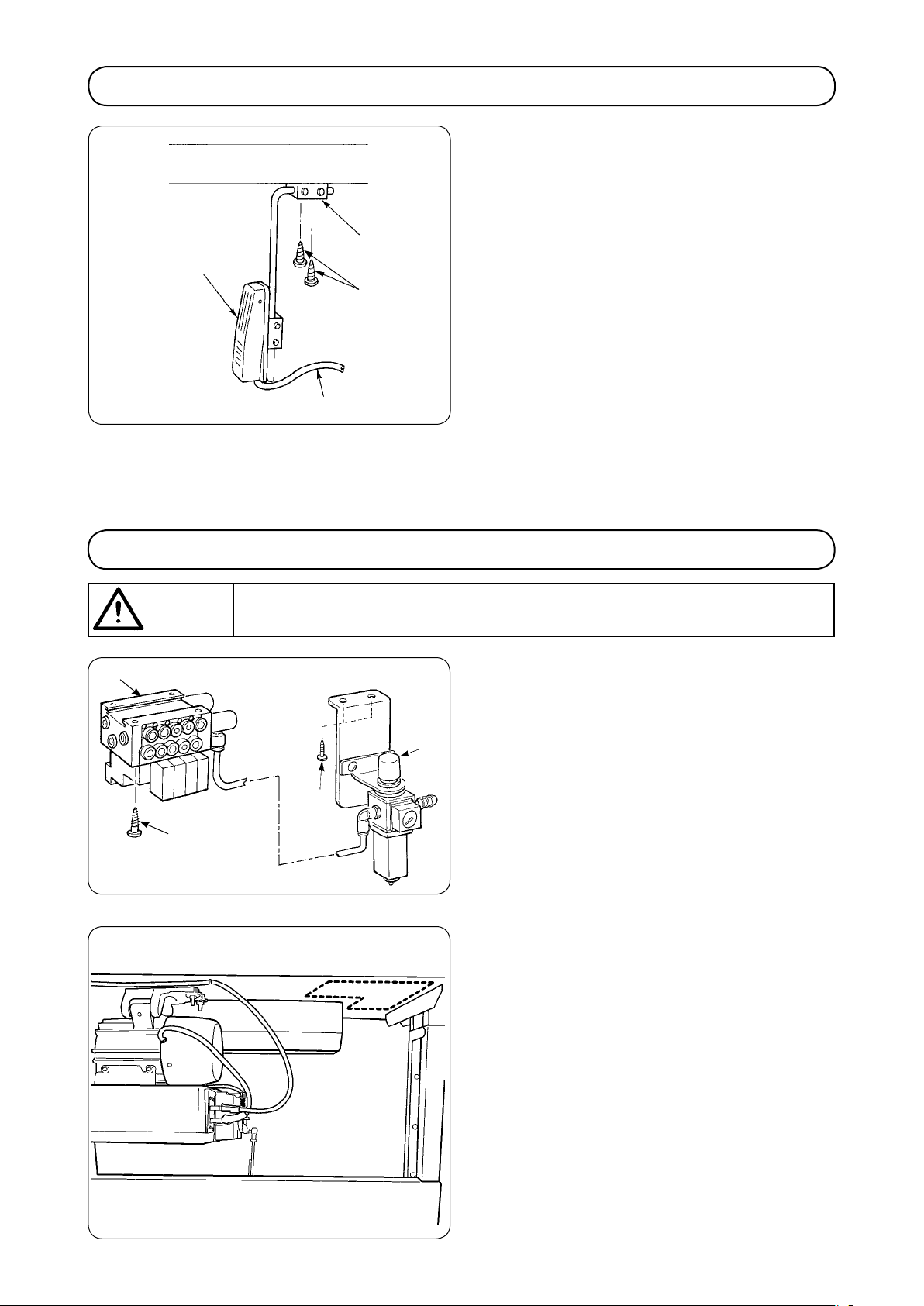

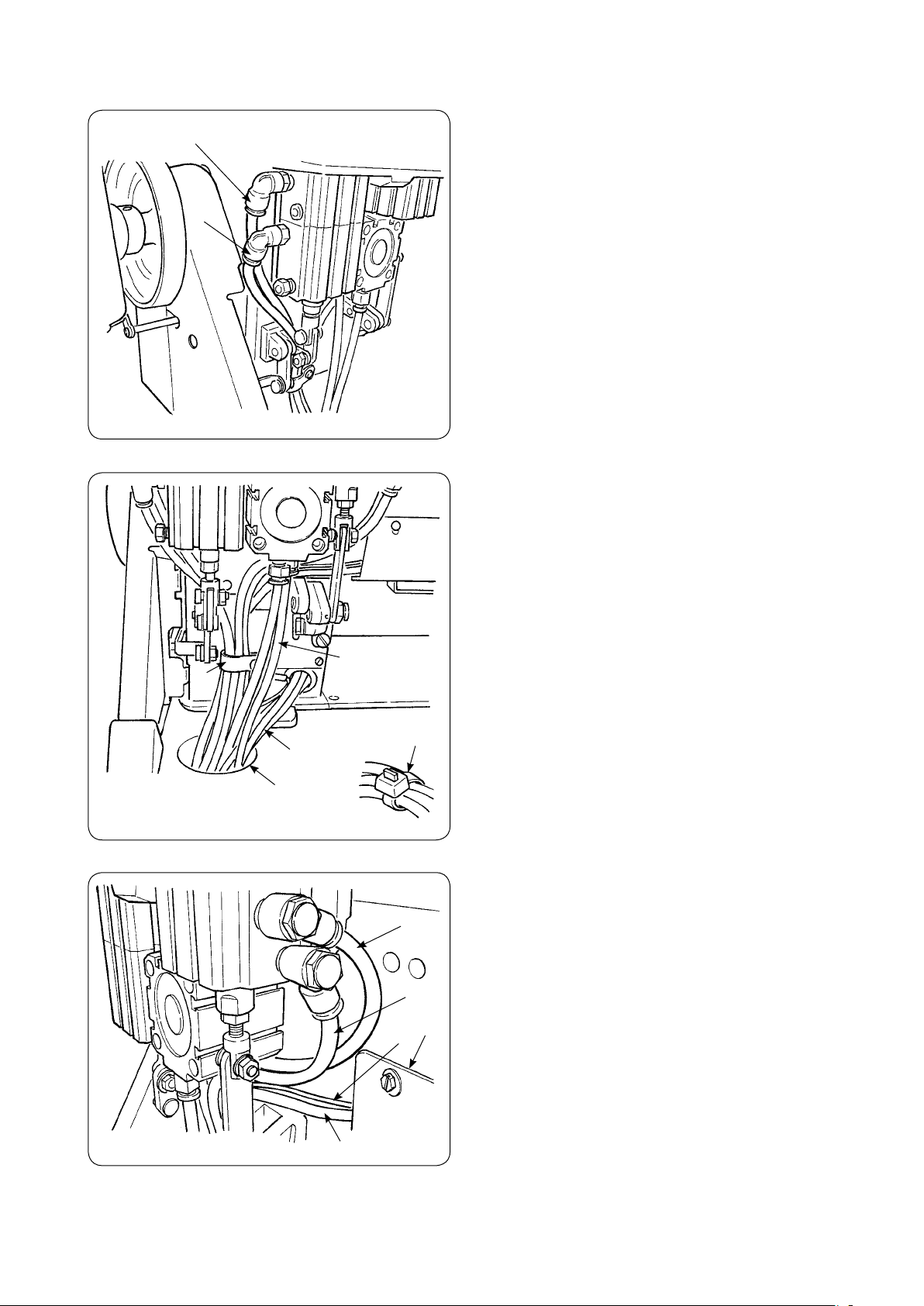

(2) エアーホースの接続

1) エアー制御装置から出ているエアーホースは、

図のようにミシンのエアシリンダへ接続しま

す。ホースと継手に貼ってあるシールの番号

を合わせ、表の通り接続してください。

ホースは、必ずテーブルの穴 !0 を通してくだ

さい。

接続後には、ミシン頭部のケーブルクリッ

プ !1 を使用して、エアーホース

及び 6 連スイッチコード6を束ねてくださ

い。エアーホース

へ通してください。

は、直接テーブルの穴 !0

78

125BC

!1

349

!0

78

結束バンド

C

2) ミシンから出ているエアーホース

テーブルの穴 !0 を通し、エアー制御装置へ接

続してください。

( 付属品の中に結束バンドがありますので、

必要に応じて、エアーホースをまとめるため

にご使用ください。)

349

は、

6

5

B

!2

− −

!3

3) エアーホース

は、6 連スイッチコード

5

と同様に、コードカバー !2 を通して 6 連ス

イッチ !3 とアームとのすき間Aを通し、エ

アーホース5の継手に接続してください。

6

C

B

57 3 1

8 9 4

小 大

5

2

A

1

電磁弁 シリンダ

コンデンス

BT

糸切り

糸切り

糸掴み

FL

FL

DL

2P

2P

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

7 7

8 8

9 9

B B

C C

(3) エアー圧の調節

レギュレータのエアー圧調節つまみ

アー圧が 0.4 〜 0.5 MPa(4 〜 5kgf/cm

になるように調節してください。1は上方に

引上げて回転させ、調節後は押し込んでくだ

さい。

1

でエ

2

)

− −

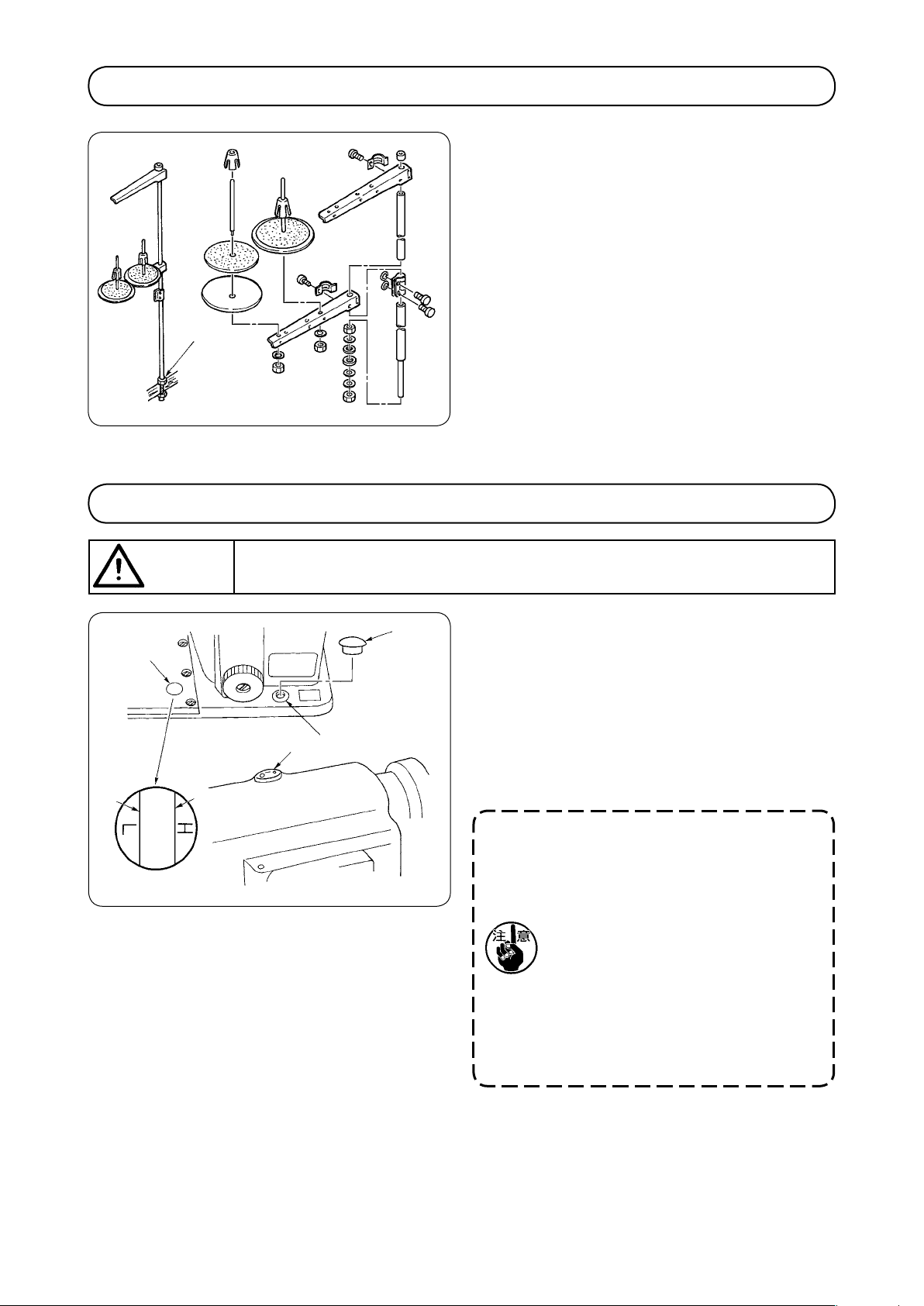

8.

糸立装置の取り付け方

1

9. 給油

1) 糸立て装置を組み付け、テーブルの穴にセッ

トしてください。

2) 糸立て装置が動かないように止めナット

締めてください。

1

を

4

警告

2

3

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

1) ベッドオイルタンク部に、JUKIニューデ

フレックスオイル No.1 を注油口1よりオイ

ルゲージ2の H レベル3まで入れてくださ

い。

2) 油面が L レベル

油してください。

3) 注油後、ミシンを運転し、油窓に油が上がっ

てきていることを確認してください。

1. 指定潤滑油以外は使用しないでくだ

さい。給油口キャップ5は必ず締

めてください。

2. 新しいミシン、または長期間使用さ

れなかったミシンを使用される時

は、矢印の箇所に 2 〜 3 滴注油し

てください。( 次ページ図1参照 )

3. 長時間使用されなかったミシンをご

使用になる時は、約 10 分間 1,800

sti/min で慣らし運転をしてくださ

い。

LU-2220N-7

油窓

5

1

以下に下がったら、再注

4

− −

通常の釜油量で運転した場合、稼働時間が約

¡

100 時間でH レベル → L レベルになります。

給油

フィルタ

7

8

給油

給油

図 1

[ フィルタの掃除 ]

1) 1 ヶ月に 1 回程度、フィルタケース止めねじ

を取り、フィルタ内の磁石7およびフィ

6

ルタエレメント8を掃除してください。

2) フィルタがつまると還流不良となり、釜軸台

上部からの油もれの原因となります。

6

7

6

− −

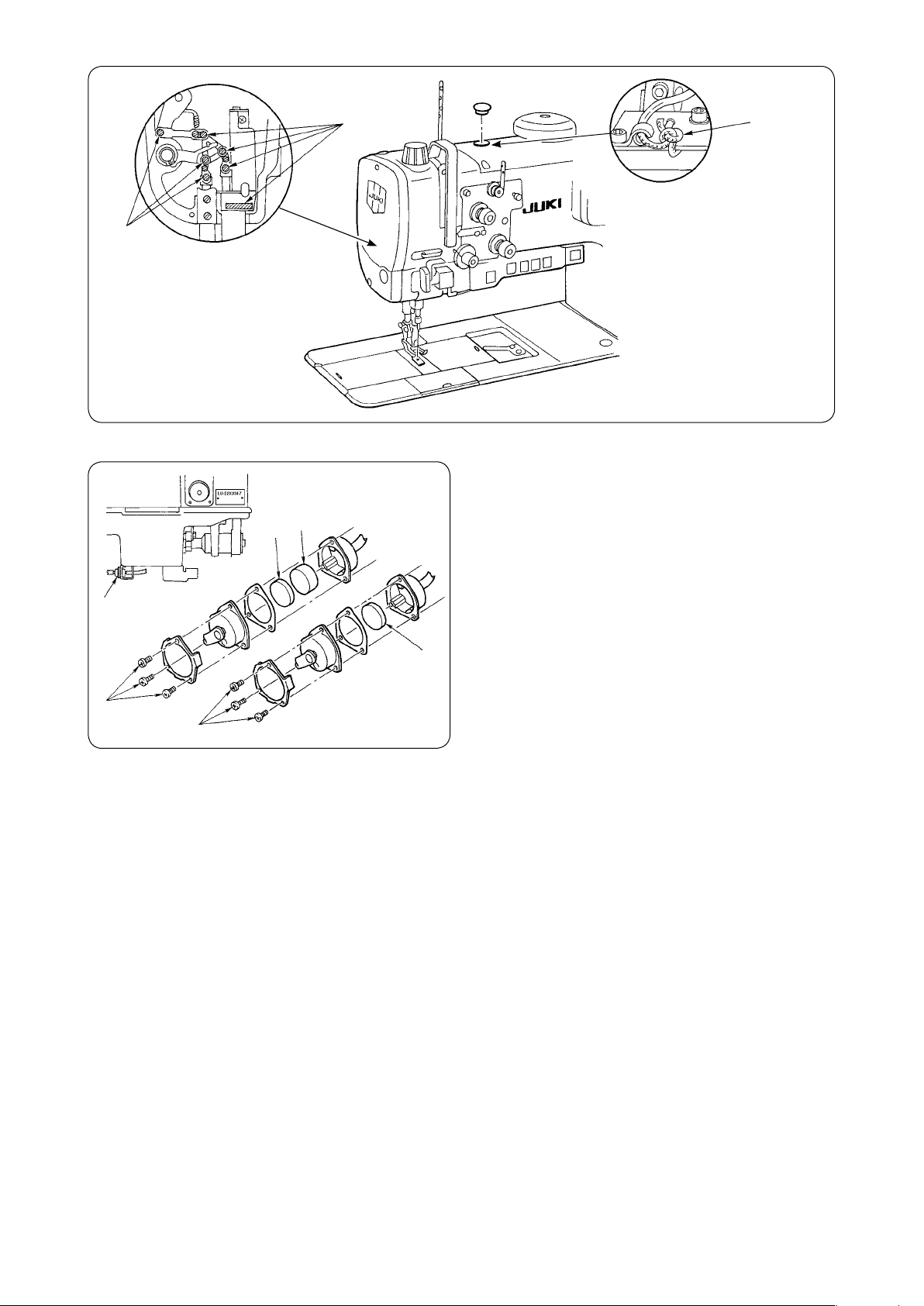

10. 針の取り付け方

警告

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

2

1

11. ボビンの出し入れ

警告

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

長溝

針はシュメッツ 134 x 35R をご使用ください。

1) はずみ車を回して、針棒を最高に上げます。

2) 針止めねじ

横にくるように持ちます。

3) 針

4) 針止めねじ

を穴の奥に突き当たるまで深く差し込み

1

ます。

をゆるめ、針1の長溝が左真

2

を固く締めます。

2

1

1) ボビンは釜のレバー

ください。

2) 入れる時は、釜の軸に正しく差し込み、レバー

を倒してください。

を起こして取り出して

1

− −

12. 下糸の通し方

2

警告

1

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

1) 糸を中釜の糸通し溝

を通して、そのまま糸を引くと糸調子ばね

2

の下を通って糸穴2に引き出せます。

下糸を引っ張ると、矢印方向にボビンが回る

¡

ようにします。

およびレバー部の糸穴

1

13. 糸案内の取り付け

1

1

2

2

(1) 上糸案内棒の取り付け

1) 上糸案内棒

をナット2で取り付けます。

1

(2) 糸巻き糸案内の取り付け

1) 糸巻き糸案内

巻き装置の上に取り付けます。

2) 位置

の調節は、"14. 下糸の巻き方 " を参考

してください。

を止めねじ2でアームの糸

1

に

− 0 −

14. 下糸の巻き方

警告

A

5

F

4

3

H

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

の順に糸を通し、ボビンに数回巻き

1

で調節します。

D

G

E

B

C

1

2

1)

A〜H

付けます。

2) ボビン押え

3) 糸が九分目位巻けるように糸巻き量調節ねじ

2

糸巻き量調節ねじを反時計方向に回すと糸巻

き量は多くなり、時計方向に回すと少なく巻

けます。

4) 糸が片寄って巻ける時は、糸巻き案内

後に動かして、正しく巻ける位置にして止め

ねじ4で固定します。

5) 巻き終ると、ボビン押えが外れて自動的に止

まります。

を倒します。

3

を前

15. 釜油量の調節の仕方

警告

1

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

紙片

1) 釜についている油量調節ねじ

します。

2) 時計方向に回すと油量は少なくなり、反時計

方向に回すと油量は多くなります。

3) 適正量は、紙を釜外周近くに置いて約 5 秒で、

図のように薄くすじができる程度です。

を回して調節

1

− −

16. 上糸の通し方

警告

上糸

糸の通し方:糸を作業者側へ引く

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

L

K

上糸は図のようにA〜Pの順に通します。

A

G

E

B

C

D

F

N

M

N

P

H

I

J

O

− −

17. 縫い目長さの調節

3

標準送り調節ダイヤル1、2P 送り調節ダイヤル

を左もしくは右に回し、希望する数字とマーク

3

を合わせます。

1

18. 糸調子

2

2P 送りダイヤル3を回す時は、必ず

2P スイッチが OFF になっていること

を確認してください。

2P 送りダイヤルの目盛 3 未満 ( ダイ

ヤルストッパーで止まる所 ) は、2P ダ

イヤルの 0 点合わせ用です。

目盛 3 未満は使用できません。

2P 装置の詳細は "29. 操作スイッチに

ついて " を参照してください。

[ 返し縫い ]

1) 返し縫いレバー

2) 押している間は返し縫いができます。

3) 手を離せば元に戻り、正送りとなります。

を下に押します。

2

警告

(1) 針糸残り長さの調節

第 1 糸調子ナット1を時計方向Aへ回すと、

糸切り後、針先に残る糸の長さが短くなり、

B

B

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

A

1

A

2

反時計方向Bへ回すと長くなります。

(2) 上糸張力の調節

第 2 糸調子ナット2を時計方向Aへ回すと

上糸張力は強くなり、反時計方向Bへ回すと

弱くなります。

(3) 下糸張力の調節

糸調子ねじ3を時計方向Cへ回すと下糸張

力は強くなり、反時計方向Dへ回すと弱くな

C

ります。

3

D

− −

19. 糸取りばね

1

4

大きくなる小さくなる

20. 押え上げについて

5

3

2

(1) 糸取りばねの動き量をかえる時

1) 糸取りばね

ストッパ3を左右に動かします。

2) ストッパを右へ動かせば動き量は大きくなり、

左へ動かせば小さくなります。

はストッパ止めねじ2をゆるめ、

1

(2) 糸取りばねの強さをかえる時

1) ナット

へ回すと強くなり、時計方向へ回すと弱くな

ります。

1) 押えを上げた位置で停止させるには、押え上

げ1を矢印方向へ回します。押えは 9 mm

上がって止まります。

2) 押えを下げるには、押え上げを下ろすことに

よって、元の位置に戻ります。

をゆるめ、ばね軸5を反時計方向

4

1

21. 押え圧力の調節

警告

1

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

弱くなる

強くなる

1) 押え調節ダイヤル

左へ回すと弱くなります。

( 圧力は必要最小限の強さでご使用ください。)

を右へ回すと強くなり、

1

− −

22. 針と釜の関係

警告

2

1

1.4 mm

1) 標準送り調節ダイヤルを 0 に合わせます。

2) 下軸セットカラー締めねじ

上昇させます。

3) 2) の状態で釜剣先

釜剣先と針の糸穴上端の距離が 1.4 mm となります。 ( はずみ車指針とはずみ車目盛り「L」の刻

線の一致が目安となります。)

4) ベッド上面の釜軸台止めねじ

〜 0.1 mm になるように釜軸台の位置を左右に動かして調整して、止めねじ4および5を固定し

ます。

5) 標準送り調節ダイヤルを最大に合わせて、釜剣先と針が当たらないことを確認してください。

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

2.0 mm

0.02 - 0.1 mm

を針2の中心に合わせて、下軸セットカラー締めねじ3を締めます。 この時、

1

3

4

3

をゆるめて、はずみ車を反時計方向に回し、針棒を最下点より 2.0mm

および、釜軸台止めねじ5をゆるめて、釜剣先と針のすき間が 0.02

4

5

ミシンを倒す時、糸立て装置に操作パネルが当たる場合がありますので、糸立て装置を当たら

ない位置まで移動してください。

23. 釜針受けの調整

警告

1

2

0.15 - 0.2 mm

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

剣先

2

3

釜を交換した場合は、釜針受け位置を確認してくだ

さい。

標準位置は針1の側面に釜針受け2が当たり

0.15 〜 0.2 mm そった状態です。

そのような状態になっていない時は、釜針受け

を調整してください。

1) 釜針受けを内側に移動する場合は、調節ねじ

を時計方向に回してください。

3

2) 釜針受けを外側に移動する場合は、調節ねじ

を反時計方向に回してください。

3

− −

24. 中釜案内の調整

警告

6

C

5

D

A

B

3

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

E

4

1

E

2

0.1 - 0.3 mm

25. 糸切り関係部の調整

警告

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

F

1) はずみ車を回して、中釜案内

方向に動かし、止めねじ2をゆるめます。

2) はずみ車を回し、中釜糸案内

方向に動かし、止めねじ3をゆるめます。

3) 中釜

を針板6の溝Dに押し当てておき、先端

が中釜の突起部Fに最も近づく時のすき間を

0.1 〜

固定します。

を矢印Cの方向に回し、中釜止め

4

0.3 mm にして、止めねじ2、3で

を矢印Aの

1

を矢印Bの

1

5

E

(1) 糸切りシリンダジョイントの位置決め

1

7.0 ± 0.5 mm

3

2

糸切りシリンダ1と糸切りシリンダジョイント

は左図のように組み付け、ナット3で固定します。

2

− −

(2) 動メス ( 上下位置の調整 )

2

1

針板

1) 動メス駆動腕締めねじ

と動メス軸スラスト

1

カラー止めねじ2をゆるめ、動メス3の上

下方向を調整後、再び締め付けます。動メス

駆動腕締めねじ1を締める際には、後述の

(6)、(7)、(8)、(9) を行います。

2) 動メスの上下位置は、針板下面 ( 裏面 ) と動

メス3上面のすき間が 0.5 〜 0.6 mmとな

る位置です。

( 調整時には、付属の調整用ゲージを利用でき

ます。)

0.5 〜 0.6 mm

3

付属の調整用ゲージ

厚さ:0.6 mm

29 mm

43.0 mm

26.8 mm

37.8 mm

− −

(3) 固定メス ( 上下位置の調整 )

動メス上面に一致

1

1) 固定メス台締めねじ1をゆるめ、固定メス

2

刃部上端と動メス3上面が一致となる位置に

合わせ、再び締め付けます。( この時、釜剣

先に注意。上軸角度をL刻線付近に合わせ作

業すると、安全です。)

2

(4) 糸ガイド取り付け位置

2

1

3

動メスと上面一致

3

1) 糸ガイド止めねじ

の位置を調整後、再び締め付けます。

取り付け位置:上下方向は糸ガイド

動メス3上面が一致であり、前後方向は、図

中の矢印方向一杯にずらして固定します。

をゆるめ、糸ガイド

1

2

2

上面と

− −

(5)-1. 固定メス ( 移動量の調整 )( 固定メス台ストッパーの位置決め )

1) はずみ車を回して天秤下死点に合わせ、固定

メス台ストッパー止めねじ1と固定メス駆動

腕締めねじ2をゆるめます。

2) 固定メス3先端とベッド溝との距離が 37.8

± 0.1mm の時、固定メス台4と固定メス台

ストッパー5を接触aさせます。

( この時、付属の調整用ゲージを利用できま

す。)

3

4

1

5

37.8 ± 0.1 mm

ベッド上面

滑り板溝部

7

37.8 ± 0.1 mm

固定メス

6

8 2

a

3) 固定メス台ストッパー止めねじ1を締め付け

ます。

4) 2) の状態で糸切りシリンダジョイント6と

シリンダ取付板7のすき間を 19.0 ± 0.5

mmに合わせ、固定メス駆動腕締めねじ2を

締め付けます。

( この時、固定メス台4は下方向へ、固定駆

動腕8は上方向へ押し付けて上下方向のガタ

を取ります。)

付属の調整用ゲージ

43.0 mm

19 ± 0.5mm

厚さ:0.6 mm

29 mm

26.8 mm

37.8 mm

− −

(5)-2. 固定メス ( 左右位置の調整 )

1

2

2

1) 固定メス止めねじ1をゆるめます。

2) 送りダイヤルを「0」、天秤を下死点に合わせ、

手動にて電磁弁を作動させ、糸切りシリンダ

が押し出している状態にします。

( 電磁弁 3 番の手動スイッチを押し、ロック

の状態にします。"(11) 電磁弁の説明 " 参照。)

3) 2) の状態のまま、固定メス

を左右に動かし、固定メ

2

ス先端と針先端を合わせ、固

定メス止めねじ1を締め付

けます。

4) 2) で作動させた電磁弁の手

針

2

確認: 手動にて電磁弁を作動させ、糸切りエアシリンダを動かし

固定メス台と固定メス台ストッパーが接触した状態で、

・固定メス先端とベッドの距離が 37.8 ± 0.1 mm

・シリンダジョイントとシリンダ取付板のすき間が 19.0 ± 0.5 mm

・固定メス先端と針先端 ( 針中心 ) が一致している。

であることを確認します。

固定メス2を取り付ける際は、

反作業者側へ押し当てながら

止めねじを締め付ける。

動スイッチを解除します。

(

"(11) 電磁弁の説明 " 参照。)

− 0 −

(6) メス圧の調整

29.0 〜 30.0 mm

1

1) 天秤を下死点に合わせ、手動にて電磁弁を作

動させ、糸切りシリンダが押し出している状

態にします。

( 電磁弁 3 番の手動スイッチを押し、ロック

の状態にします。"(11) 電磁弁の説明 " 参照 )

2) 1) の状態のまま、はずみ車を手でゆっくり

と回し、動メスの R 部とベッド端面の距離が

29 〜 30mm の位置に合わせます。

( この時、付属の調整用ゲージを利用できま

す。)

3) 動メス止めねじ

をゆるめ、メス圧を調整後、

1

再び締め付けます。

4) 1) で作動させた電磁弁の手動スイッチを解除

します。(

"(11) 電磁弁の説明 " 参照。)

※ 1: メス圧が弱い場合、動メスを固定メスに軽

く押し当てながら動メス止めねじ1を締付

けます。メス圧が高いと刃部の磨耗・破損

に繋がりますので、メス圧は可能な限り低

く調整します。

※ 2: メス圧を上げても糸が切れない場合は、動

メスまたは固定メスの高さを調整範囲内で

変更し、刃面が合うようにします。動メス、

固定メスの高さは、針板下面とのすき間が

0.5 〜 0.6 mm。

付属の調整用ゲージ

厚さ:0.6 mm

29 mm

43.0 mm

26.8 mm

37.8 mm

− −

(7)-1. 動メス駆動腕と動メス初期位置

3

4

7

糸切りカム外周と糸切りカムコロのすき間は、

0.05 〜 0.15 mm

8

2

1

6

5

1) ミシンを倒し、糸切りカムコロがカム溝に入っ

ていない状態で、手動にて電磁弁を作動させ、

糸切りシリンダが引いている状態にします。

( 電磁弁 4 番の手動スイッチを押し、ロック

の状態にします。"(11) 電磁弁の説明 " 参照。)

2) 板ばね ( 組 ) 止めねじ

をゆるめ、板ばね

1

( 組 )2を取り外します。

3) 動メス戻し板止めねじ

をゆるめ、動メス戻

3

し板4を取り外します。

4) 動メス駆動腕ストッパーナット

をゆるめ、

5

動メス駆動腕ストッパーねじ6をゆるめま

す。

5) 動メス駆動腕締めねじ

をゆるめます。

7

6) 糸切りカムコロと糸切りカム外周のすき間を

0.05 〜 0.15 mmに合わせ、動メス8を初

期位置に合わせます。

動メス初期位置は、動メス先端とベッドとの

距離が 26.8 ± 0.1 mm の位置になります。

( この時、付属の調整用ゲージを利用できま

す。)

7) 6) の状態を維持したまま、動メス駆動腕締め

ねじ7を締付けます。

( 締付けトルク:5.9 〜 6.9N ・ m)

この時、動メス駆動腕の上下方向については、

動メス駆動腕下面と動メス軸下端が端面一致

となります。

26.8 ± 0.1 mm

ベッド上面

滑り板溝部

26.8 ± 0.1 mm

8

(7)-2. 動メス戻し板の取り付け位置 へ続く。

付属の調整用ゲージ

43.0 mm

厚さ:0.6 mm

29 mm

26.8 mm

37.8 mm

9 mm

− −

(7)-2. 動メス戻し板の取り付け位置

1) 糸切りカムコロと糸切りカム外周のすき間

0.05 〜 0.15mm を維持したまま、動メス

戻し板1を動メス戻しピン2に接触させ動

メス戻し板止めねじ3で固定します。

(7)-3. 動メス駆動腕と動メス駆動腕ストッ

パーのすき間の調整 へ続く。

3

1

2

動メス戻し板と

戻しピンが一致 ( 接触 )

(7)-3. 動メス駆動腕と動メス駆動腕ストッパーのすき間の調整

2

1

4

接触

0.05 〜 0.1mm

3

5

(0.05 〜 0.15mm)

6

1) 動メス戻し板

と動メス戻しピン2が接触

1

している状態にて動メス駆動腕ストッパー

ねじ3と動メス駆動腕

の間に 0.05 〜

4

0.1mm のすき間を作り、ナット5で固定し

ます。

2) 板ばね先端部を動メス戻し板の中央部に合わ

せて、板ばね ( 組 ) 止めねじ6にて固定します。

3) (7)-1-1) で作動させた電磁弁の手動スイッチ

を解除します。

"(11) 電磁弁の説明 " 参照 )

(

板ばね先端部を

動メス戻し板の中央部に合わせる

糸切り動作中において、マシンロックが発生した場合には、(7)-1 〜 3 の調整値が適正である

か確認してください。

適正でない場合には、再調整が必要になります。

− −

(8) 糸切りカムタイミングの調整

はずみ車指針

はずみ車目盛り

1

密着

1) 糸切りカム止めねじ

の位置を調整後、再び締め付けます。

2

2) 糸切りカムの位置は、はずみ車の位置が L 刻

線の時、糸切りカムコロ3がカム溝の入り始

めの R 部と接触する位置となります。

確認: 糸切りカムを固定した後、再度、L 刻線と

カム溝の入り始めの R 部の位置を確認して

ください。

をゆるめ、糸切りカム

1

2

3

− −

(9) クランプばね取り付け位置

1

注意: 動メス初期位置においてクランプばねと動メス

にすき間があると糸切り後、下糸をクランプで

きません。

刻線

2

1) 動メスが初期位置にある時、クランプばね止

めねじ1をゆるめます。

2) 動メス上面の刻線とクランプばね2の切り欠

きを一致させます。(調整時の目安)

3) クランプばね2のクランプ部を動メスへ接触

させてクランプばね締めねじ1で固定しま

す。(締付けトルク:0.2 〜 0.3N・m)

クランプばね

のクランプ部を動メスに接触

2

させる際には、クランプばね先端部も動メス

へ近づけます。動メス動作時には、クランプ

ばね先端部が動メスと接触しているようにし

ます。

※

クランプばね取り付け位置調整後には、"

1

クランプばねと釜の接触 "、"2クランプばね

と動メス(最前進位置)の接触 " に注意して

ください。クランプばね折損の原因となりま

す。

切欠きクランプ部

動メスが最前進位置の時

クランプばねと衝突しないこと

目安 :

0.3 〜 0.8mm

動メス最前進位置

※ クランプばね止めねじ

をゆるめても、クラ

1

ンプばねの位置を調整しきれない場合は、ク

ランプばね台止めねじ3をゆるめ、クランプ

ばね台4を作業者側へ動かして調整してくだ

さい。

( クランプばね台の上下方向位置は、釜軸台

へ当て付けとなりますので、下方向へ軽く押

し付けながら止めねじ3で締め付けてくださ

い。)

4

3

− −

(10) コンデンス量の調整

1

3

2

A 寸法

A

コンデンス量

( 目安 )

11.5 mm 1.5 mm

12.0 mm 2.0 mm

1) 逆送りシリンダナックルジョイント

ナット3をゆるめます。

2) 逆送りシリンダロッド

ダナックルジョイント2端面とのすき間を表

を目安に調整します。( ロッド1を回転させ

て調整できます )

3) 調整後は止めナット

確認:

1.

実際に糸切り縫製を行います。

コンデンス量 ( 糸切り 1 針前のピッチ ) が縫

2.

製条件において適正 ( ※ ) であるか確認して

ください。

※ コンデンス量を小さくすることで布側の糸残

り長さが短くなりますが、小さ過ぎると縫い

目によって生地が裂けてしまい目飛びとなり、

糸切り不良となります。

また、大き過ぎる場合にも糸さばき不良とな

り、糸切り不良となります。

コンデンス量は 1.5 〜 2 mm を推奨します。

先端と逆送りシリン

1

を締め付けます。

3

2

の止

− −

(11) 電磁弁の説明

8

9 4 2

コンデンス

1

BT

2

糸切りON ( シリンダ押し出す )

3

糸切りOFF ( シリンダ引く )

4

糸掴み ( シリンダ押し出す )

5

FL ( 押え足が上がる )

7

FL ( 押え足が下がる )

8

DL ( シリンダ押し出す )

9

) 2 P

B(C

BC7 5 3 1

電磁弁のスイッチ ( 手動 ) について

B

C

1) カバー内部のスイッチ ( 緑色 ) を押すことで、

電磁弁を手動で動作させることができます。

8 9 4

57 3 1

2

2) スイッチを押しながら矢印方向へ回転させる

ことで、ロックさせることができます。

矢印と反対方向に回転させることでロックを

解除できます。

※ 電源投入時には、電磁弁の全てのカバーが閉

まっていることを確認してください。

( 手動スイッチがロックされている状態では、

カバーは閉まらないため、電磁弁の誤作動を

防ぐことができます。)

− −

26. 押え足と上送り足上昇量の調節

1

上昇量の調節はダイヤル1で行い、時計方向に

回すと大きくなり、反時計方向に回すと小さくなり

ます。

27. 縫い速度一覧表

最高縫い速度は、縫製条件により下表のように設定されています。

各条件に合わせて最高縫い速度をセットし、設定値をこえないようにしてください。

(1) 交互上下量による最高速度

1) 縫い目 6mm 以下の場合

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

縫い速度 (sti/min)

500

0

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

交互上下量 (mm)

4.75

5 5.5 6 6.5

2) 縫い目 6mm を越え 9mm 以下の場合

交互上下量 速度

1 〜 6.5 mm 2,000 sti/min

28. 安全装置の復帰

警告

2

不意の起動を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

A

1

縫製中に、釜等に無理な力が加わると、安全装置

が働きます。この時、はずみ車を回しても釜は

回転しません。

1) 安全装置の復帰は、ミシンを倒して行います。

2) 安全装置受け

の穴Aに、付属品のドライ

1

バ ー ( 中 )2を差します。

3) 安全装置受け

が回転しないよう手でドライ

1

バー2を支えたまま、はずみ車を逆回転させ

ます。

4) 「カチッ」という音がしたら、復帰動作は完了

です。

− −

29. 操作スイッチについて

タッチバックスイッチ

1

・ ミシン運転中は、押している間返し縫いにな

ります。

離すと正縫いに戻ります。

・ ミシン停止中に押すと送りが逆送りの状態に

なります。( ミシンは動きません。)

離すと元に戻ります。

31 2 4 6

交互上下量変換スイッチ

2

5

押すと押え足、上送り足の交互上下量が最大になります。 ( スイッチの上のランプが点灯します。)

段部などで、縫製物が送りにくい時に使用してください。

交互上下量交換をひざスイッチで行う場合は、付属のひざスイッチをテーブルに木ねじで固定し、使

用してください。配線については「厚物厚物機種取扱説明書 ( 補足 )」を参照ください。

自動返し縫い取り消し / 追加スイッチ

3

・ 次の自動返し縫いが設定されている場合に押すと、( 押した直後の 1 回だけ ) その自動返し縫いが実

行されません。( 例 1)

・ 設定されていない場合に押すと、( 押した直後の 1 回だけ ) 自動返し縫いが実行されます。( 例 2)

( 例 1) 始め・終り返し縫いとも設定ありの場合

A

B

C

D

縫製前に

C

D

スイッチを押すと、

始め返し縫い (A、B 区間 ) を行いません。

( 例 2) 始め・終り返し縫いとも設定なしの場合

A

B

A

D

縫製途中で

B

C

スイッチを押すと、

A

B

終り返し縫い (C、D 区間 ) を行いません。

縫製前に

スイッチを押すと、

始め返し縫い (A、B 区間 ) を行います。

− −

C

D

縫製途中で

スイッチを押すと、

終り返し縫い (C、D 区間 ) を行います。

針上げスイッチ

4

押すとミシンが下停止位置→上停止位置まで動きます。

倒したミシンを起こす時に、操作スイッチを持って起こさないでください。

例

2P 送り調節ダイヤル目盛り : 6

¡

標準送り調節ダイヤル目盛り : 9

¡

スイッチを押すと縫い目長さが

¡

9 → 6 に切り替わります。

2P スイッチ

5

押すと 2P 送り調節ダイヤル目盛りの縫い目

長さに切り替わります。( スイッチの上のラ

ンプが点灯します。)

2P 送り調節ダイヤルの数字は、標準

調節ダイヤルの数字より必ず小さくし

てください。

OFF ON

\

再度スイッチを押すと縫い目長さが

¡

6 → 9 に戻ります。

− 0 −

ON OFF

30. ひざスイッチについて

上糸掴みスイッチ

6

上糸掴みスイッチ ON の場合には、縫い始め

に上糸掴み動作を行い、OFF の場合には、上

糸掴み動作を行いません。

ただし、電源投入後、糸切り動作を行うまで

は縫い始めの押え足上昇動作も上糸掴み装置

も機能しません。

また、糸切り動作後、押えを上昇させると上

糸掴み装置にて、上糸を挟みますが、上糸掴

みスイッチを OFF にすると上糸は開放され

ます。

モーターの設定で、上糸掴みスイッチ

を有効・無効に設定できます。

詳細は、厚物機種取扱説明書 ( 補足 )

をご覧ください。

ひざスイッチ1を押すと、押え足と上送り足の交

互上下量が最大になります。

( 頭部の " "( 交互上下量変換 ) スイッチを押した

のと同じ働きになります。)

1

モーターの設定で、ひざスイッチを押

え上げスイッチとしても使うことがで

きます。( 押え上げスイッチとした場合、

交互上下量変換スイッチとしての機能

はなくなります。)

詳細は、厚物機種取扱説明書 ( 補足 )

をご覧ください。

31. 縫製作業に関する注意

1. 縫製作業を行う前には必ず、ミシン停止時の針棒位置 ( 針上停止位置 / 針下停止位置 ) が正しい位置

であるか確認してから行ってください。

〔針棒位置指定の設定は厚物機種取扱説明書 ( 補足 ) を参照してください〕

2. 縫製物 ( 生地、糸 ) により、縫い始め・縫い終りの状態が異なるため、試し縫いを行い、縫い上がり

状態を確認してください。

3. 上糸掴み装置を使用の際には、縫い始め返し縫いと併せて使用してください。

4. 糸切り動作は、必ず布上で行ってください。

− −

32. 縫いにおける現象と原因・対策

現 象 原 因 対 策

1. 糸切れ

( 糸がほつれ、ま た

はすり切れる。)

( 布裏 に 上糸 が 2 〜

3cm 残っている。)

2. 目飛び

糸道、針の先、釜剣先、針板

1

の中釜止め溝にきずがある。

上糸張力が強い。

2

中釜案内のすき間が大きい。

3

針と釜剣先が当たる。

4

釜部の油量が少ない。

5

上糸張力が弱い。

6

糸取りばねが強く、動き量が

7

小さい。

針と釜のタイ ミ ングが早い。

8

または遅い。

針と釜のタイ ミ ングが早い。

1

または遅い。

押え圧が弱い。

2

針穴上端と釜剣先のすき間が

3

合っていない。

釜針受けがきいていない。

4

針の選択不良。

5

釜剣先 の きずは 細 目の紙 や すりで 研

™

ぐ。

針板の中釜止め溝はバフで仕上げる。

上糸張力を弱くする。

™

すき間を小さくする。

™

"24. 中釜案内の調整 " 参照。

"22. 針と釜の関係 " 参照。

™

適正油量にする。

™

"15. 釜油量の調節の仕方 " 参照。

上糸張力を強くする。

™

糸取りばねを弱く、動き量を大きくす

™

る。

"22. 針と釜の関係 " 参照。

™

"22. 針と釜の関係 " 参照。

™

押え調節ねじを締める。

™

"22. 針と釜の関係 " 参照。

™

"23. 釜針受けの調整 " 参照。

™

1 ランク太番手の針に交換する。

™

3. 糸締まり不良

4. 切断と同時に針から

糸が抜ける。

5. 縫い始めに針から糸

が抜ける。

ボビンケースの糸調子ばねに

1

下糸が入っていない。

糸道仕上げが悪い。

2

ボビンの滑りが悪い。

3

中釜案内のすき間が大きい。

4

上糸張力が弱い。

5

下糸張力が弱い。

6

下糸の巻き方が強い。

7

糸が太い。

8

天秤の糸供給量が大きい。

9

第 1 糸調子の張力が強い。

1

第 1 糸調子の張力が強い。

1

クランプばねの形状が悪い。

2

下糸張力が弱い。

3

ボビンケースの糸通しを正しくする。

™

目の細かい紙やすりで研ぐ。

™

またはバフで仕上げる。

ボビンの交換、または釜の交換。

™

"24. 中釜案内の調整 " 参照。

™

上糸張力を強くする。

™

下糸張力を強くする。

™

下糸巻きの張力を弱くする。

™

太糸用の送り歯に交換する。

™

上糸掴み 装置の プ リテン シ ョンを 外

™

す。

針番手を上げる。

™

天秤糸案内を右へ移動し、天秤による

™

供給量を少なくする。

第 1 糸調子の張力を弱くする。

™

第 1 糸調子の張力を弱くする。

™

クランプばねの交換。または修正する。

™

下糸張力を強くする。

™

− −

現 象 原 因 対 策

6. 糸切り時の切れ味

不良

7. 糸切らず

8. 糸 切り後の 縫 い始め

で糸切れする。

動メス、固定メスの刃部が

1

合っていない。

刃部がつぶれている。

2

上糸張力が弱い。

3

下糸張力が弱い。

4

動メスの初期位置の寸法が

1

合っていない。

下糸張力が弱い。

2

糸ガイドの位置不良。

3

太糸切断時のトルク不足。

4

上糸が釜から抜けない。

1

"25. 糸切り関係部の調整 " 参照。

™

動メ ス、固定メスを交換。または修正

™

する。

上糸張力を強くする。

™

下糸張力を強くする。

™

サービスマニュアルの「メス初期位置

™

調整」参照。

下糸張力を強くする。

™

"25.(4) 糸ガイド取り付け位置 " 参照。

™

#4,#5 相当の太糸を使用の場合は上停

™

止位置を遅らせる。

SC-510 取扱説明書の 「 機能 No.112」

参照。

SC-922 取扱説明書の 「 機能 No.143」

参照。

上糸残り量を少なくする。

™

"18. 糸調子 " 参照。

9. 糸 切り後の 縫 い始め

で目飛びが発生する。

糸切り後、下糸がクランプ

1

されていない。

糸ガイドの位置不良。

2

回転数が早く、上糸が下糸

3

を捕捉できていない。

下糸張力が弱い。

4

糸切り後、針糸残り長さが

5

短い。

クランプばね取り付け位置の見直し。

™

"25.(4) 糸ガイド取り付け位置 " 参照。

™

モー ターの設定で、ソフトスタート

™

針数を増やす。

「モーター取扱説明書」参照。

下糸張力を強くする。

™

糸掴み装置のプリテンションを弱くす

™

る。または外す。

滑りの悪い糸の場合、糸切り時の糸掴

み動作を OFF にする。

SC-510 取扱説明書の「機能 No.120」

参照。

SC-922 取扱説明書の 「 機能 No.157」

参照。

− −

Loading...

Loading...