Page 1

BANDTECHNIK

CoRunD)

Hi-Fi-Stereo-

Verstärker

SV 140

Das neue

GRUNDIG

3

SV 140

Innenaufbau

Hi-Fi-Programm

WELISPIT/ENKLASSE

Page 2

C

ort

unD

IG)

Hi Fi Stereo -

Rundfunk - Tuner

U. CLAASSEN

H. M. KNOLL

Ein Mehrbereich-

Spitzenempfänger

mit höchstem

Bedienungskomfort

und UKW-Stationstasten

RT 100

Das Gerät RT 100 entstand aus der Wei-

terentwicklung des bewährten und be-

kannten HiFi - Stereo - Rundfunk - Tuners

RT 40

auch beim RT 100 zur Anwendung

kamen, wie gefrennter und kompromi13-

loser Aufbau der beiden ZF-Verstärker

für AM und FM, pegelgesteuerte Stereo-

umschaltautomatik und exakt arbeitende

Scharfabstimmung mit Hubbegrenzung.

Ein Dreikreisfilter sorgt bei FM für erst-

klassige Trennschärfe bei allen vorkom-

menden Eingangsspannungen. Das Ge-

rät verfügt über die Wellenbereiche

UKW, LW, MW, KW 1 und KW 11, wobei

auf den beiden Kurzwellenbereichen mit

einer Abstimmlupe eine Dehnung des

Bandes möglich ist. Für eine schnelle

Programmwahl auf UKW sind fünf Sta-

tionsfasten vorhanden. Zur exakten

UKW - Sendereinstellung dient neben

einem beleuchteten Abstimmanzeige-In-

strument eine lampengesteuerte An-

zeigeschalfung, welche auch dazu ver-

wendet werden kann, um einen Sender

von der Hauptabstimmung auf die Fest-

stationen zu übertragen („Super-Tuno-

scope"). Ist das Gerät richtig abgestimmt

und der Sender empfangswürdig, so

leuchtet eine weif3e Lampe. Ist das Ge-

Bild 2

;

dessen wesentliche Merkmale

U2

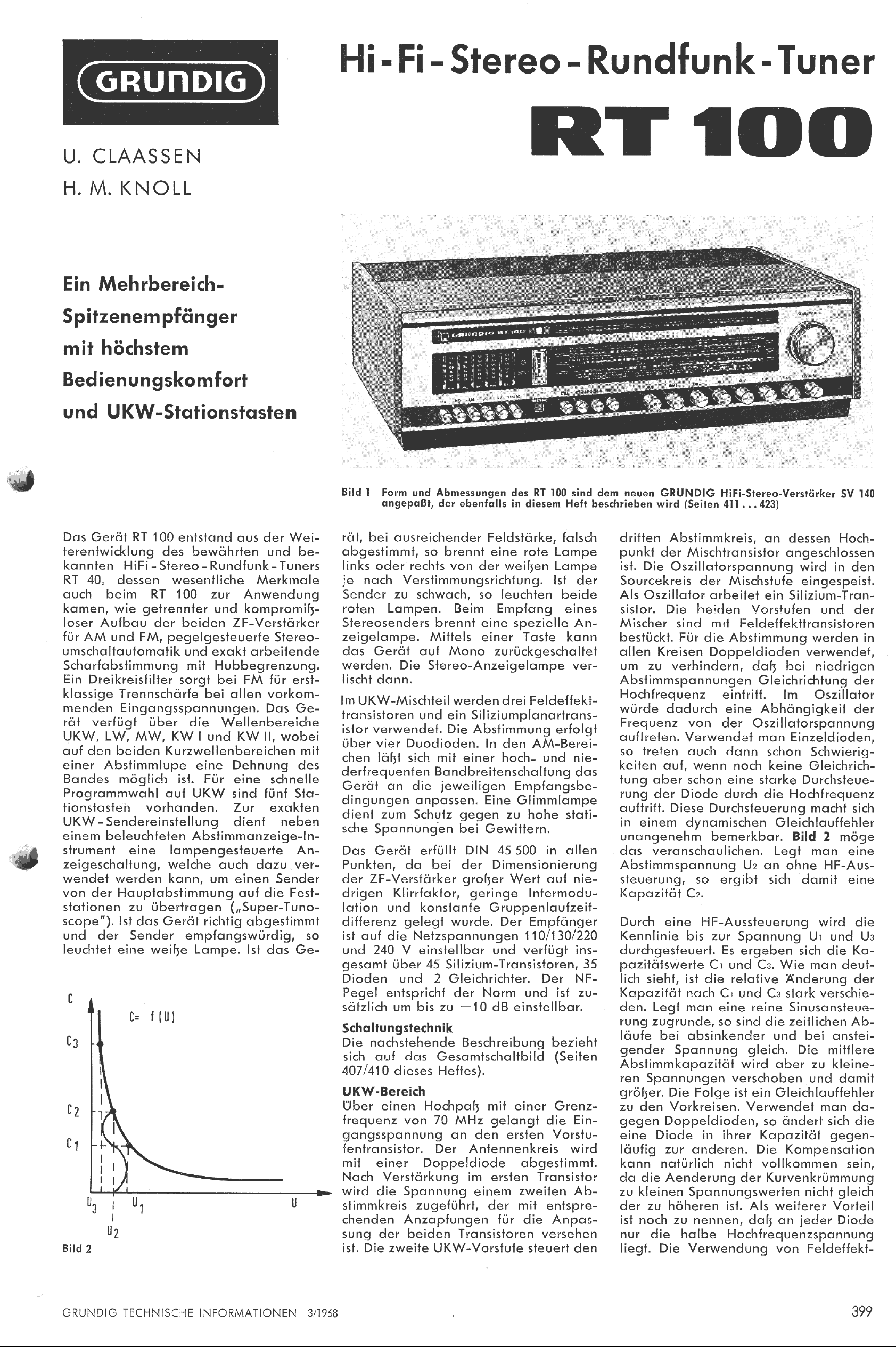

Bild 1 Form und Abmessungen des RT 100 sind dem neuen GRUNDIG HiFi-Stereo-Verstärker SV 140

angepaßt, der ebenfalls in diesem Heft beschrieben wird (Seiten 411 ...423)

rät, bei ausreichender Feldstärke, falsch

abgestimmt, so brennt eine rote Lampe

links oder rechts von der weißen Lampe

je nach Verstimmungsrichtung. Ist der

Sender zu schwach, so leuchten beide

roten Lampen. Beim Empfang eines

Stereosenders brennt eine spezielle An-

zeigelampe. Mittels einer Taste kann

das Gerät auf Mono zurückgeschaltet

werden. Die Stereo-Anzeigelampe ver-

lischt dann.

Im UKW-Mischteil werden drei Feldeffekt-

transistoren und ein Siliziumplanartrans-

isfor verwendet. Die Abstimmung erfolgt

über vier Duodioden. In den AM-Berei-

chen läßt sich mit einer hoch- und nie-

derfrequenten Bandbreitenschalfung das

Gerät an die jeweiligen Empfangsbe-

dingungen anpassen. Eine Glimmlampe

dient zum Schutz gegen zu hohe stati-

sche Spannungen bei Gewittern.

Das Gerät erfüllt DIN 45 500 in allen

Punkten, da bei der Dimensionierung

der ZF-Verstärker großer Wert auf nie-

drigen Klirrfakfor, geringe Intermodu-

lation und konstante Gruppenlaufzeit-

differenz gelegt wurde. Der Empfänger

ist auf die Netzspannungen 110/130/220

und 240 V einstellbar und verfügt ins-

gesamt über 45 Silizium-Transistoren, 35

Dioden und 2 Gleichrichter. Der NF-

Pegel entspricht der Norm und ist zu-

sätzlich um bis zu —10 dB einstellbar.

Schaltungstechnik

Die nachstehende Beschreibung bezieht

sich auf das Gesamtschaltbild (Seiten

407/410 dieses Heftes).

UKW-Bereich

Über einen Hochpaf3 mit einer Grenz-

frequenz von 70 MHz gelangt die Ein-

gangsspannung an den ersten Vorstu-

fentransistor. Der Antennenkreis wird

mit

Nach Verstärkung im ersten Transistor

wird die Spannung einem zweiten Ab-

stimmkreis zugeführt, der mit entspre-

chenden Anzapfungen für die Anpas-

sung der beiden Transistoren versehen

ist. Die zweite UKW-Vorstufe steuert den

einer Doppeldiode abgestimmt.

dritten Abstimmkreis, an dessen Hoch-

punkt der Mischtransistor angeschlossen

ist. Die Oszillatorspannung wird in den

Sourcekreis der Mischstufe eingespeist.

Als Oszillator arbeitet ein Silizium-Tran-

sistor. Die beiden Vorstufen und der

Mischer sind mit Feldeffekttransistoren

bestückt. Für die Abstimmung werden in

allen Kreisen Doppeldioden verwendet,

um zu verhindern, daf3 hei niedrigen

Abstimmspannungen Gleichrichtung der

Hochfrequenz eintritt. Im Oszillator

würde dadurch eine Abhängigkeit der

Frequenz von der Oszillatorspannung

auftreten. Verwendet man Einzeldioden,

so treten auch dann schon Schwierig-

keifen auf, wenn noch keine Gleichrich-

tung aber schon eine starke Durchsfeue-

rung der Diode durch die Hochfrequenz

auftritt. Diese Durchsteuerung macht sich

in einem dynamischen Gleichlauffehler

unangenehm bemerkbar.

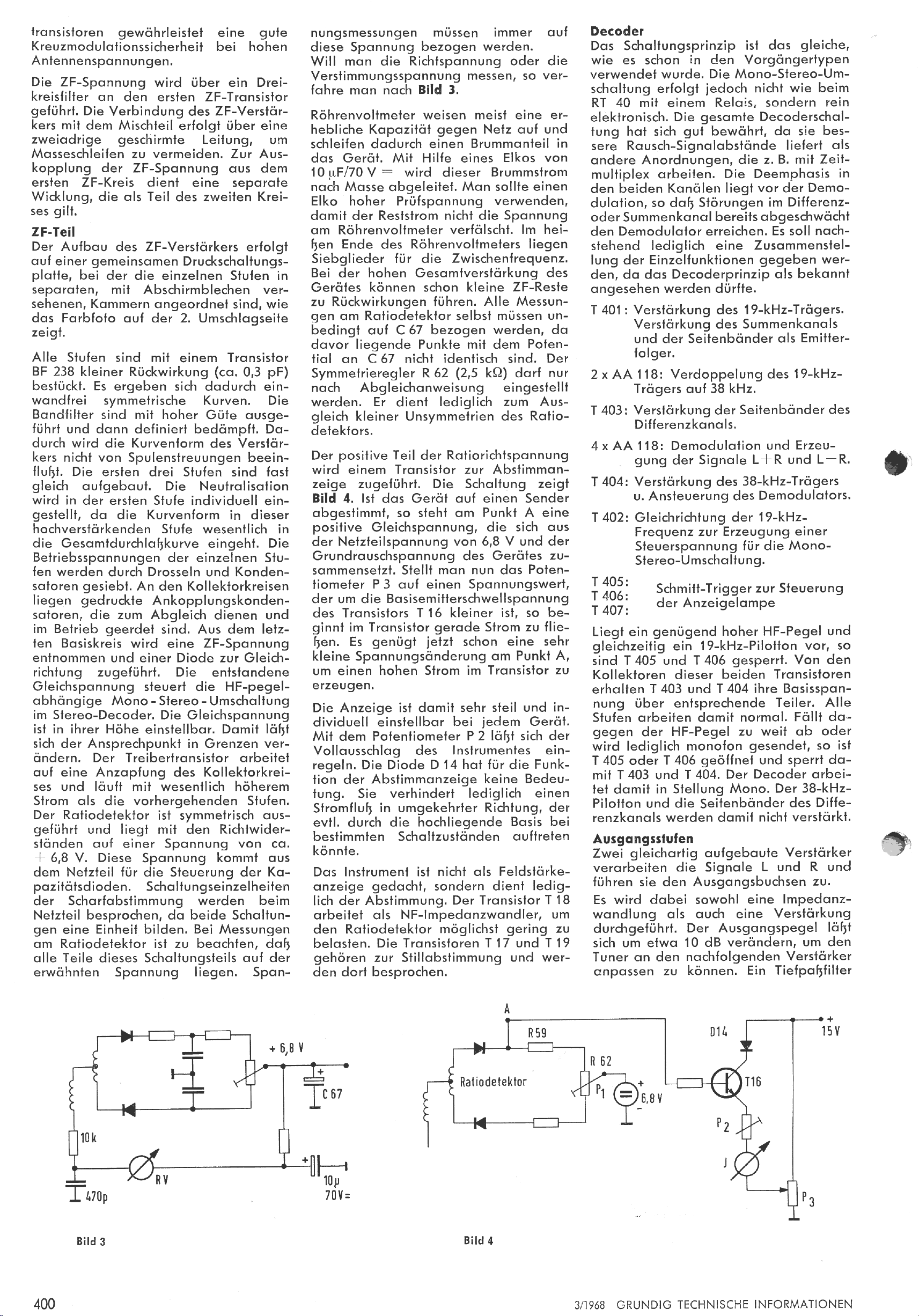

das veranschaulichen. Legt man eine

Abstimmspannung

steuerung, so ergibt sich damit eine

Kapazität

Durch eine HF-Aussteuerung wird die

Kennlinie bis zur Spannung Ui und

durchgesteuert. Es ergeben sich die Ka-

pazitätswerfe Ci und

lich sieht, ist die relative Änderung der

Kapazität nach Ci und

den. Legt man eine reine Sinusansteue-

rung zugrunde, so sind die zeitlichen Ab-

läufe bei absinkender und bei anstei-

gender Spannung gleich. Die mittlere

Abstimmkapazität wird aber zu kleine-

ren Spannungen verschoben und damit

größer. Die Folge ist ein Gleichlauffehler

zu den Vorkreisen. Verwendet man da-

gegen Doppeldioden, so ändert sich die

eine Diode in ihrer Kapazität gegen-

läufig zur anderen. Die Kompensation

kann natürlich nicht vollkommen sein,

da die Aenderung der Kurvenkrümmung

zu kleinen Spannungswerten nicht gleich

der zu höheren ist. Als weiterer Vorteil

ist noch zu nennen, daß an jeder Diode

nur die halbe Hochfrequenzspannung

liegt. Die Verwendung von Feldeffekt-

C2.

U2

C3.

Bild 2

an ohne HF-Aus-

Wie man deut-

C3

stark verschie-

möge

U3

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 311968

399

Page 3

fransistoren gewährleistet eine gute

Kreuzmodulationssicherheit bei hohen

Antennenspannungen.

Die ZF-Spannung wird über ein Drei-

kreisfilter an den ersten ZF-Transistor

geführt. Die Verbindung des ZF-Verstär-

kers mit dem Mischteil erfolgt über eine

zweiadrige geschirmte Leitung, um

Masseschleifen zu vermeiden. Zur Aus-

kopplung der ZF-Spannung aus dem

ersten ZF-Kreis dient eine separate

Wicklung, die als Teil des zweiten Krei-

ses gilt.

ZF-Teil

Der Aufbau des ZF-Verstärkers erfolgt

auf einer gemeinsamen Druckschalfungs-

platte, bei der die einzelnen Stufen in

separaten, mit Abschirmblechen ver-

sehenen, Kammern angeordnet sind, wie

das Farbfoto auf der 2. Umschlagseite

zeigt.

Alle Stufen sind mit einem Transistor

BF 238 kleiner Rückwirkung (ca. 0,3 pF)

bestückt. Es ergeben sich dadurch ein-

wandfrei symmetrische Kurven. Die

Bandfilter sind mit hoher Güte ausge-

führt und dann definiert bedampft. Da-

durch wird die Kurvenform des Verstär-

kers nicht von Spulenstreuungen beein-

fluf3t. Die ersten drei Stufen sind fast

gleich aufgebaut. Die Neutralisation

wird in der ersten Stufe individuell ein-

gestellt, da die Kurvenform in dieser

hochverstärkenden Stufe wesentlich in

die Gesamtdurchialskurve eingeht. Die

Betriebsspannungen der einzelnen Stu-

fen werden durch Drosseln und Konden-

satoren gesiebt. An den Kollektorkreisen

liegen gedruckte Ankopplungskonden-

satoren, die zum Abgleich dienen und

im Betrieb geerdet sind. Aus dem letz-

ten Basiskreis wird eine ZF-Spannung

entnommen und einer Diode zur Gleich-

richtung zugeführt. Die entstandene

Gleichspannung steuert die HF-pegel-

abhängige Mono -Stereo -Umschaltung

im Stereo-Decoder. Die Gleichspannung

ist in ihrer Höhe einstellbar. Damit läflt

sich der Ansprechpunkt in Grenzen ver-

ändern. Der Treibertransisfor arbeitet

auf eine Anzapfung des Kollektorkrei-

ses und läuft mit wesentlich höherem

Strom als die vorhergehenden Stufen.

Der Ratiodetektor ist symmetrisch aus-

geführt und liegt mit den Richtwider-

ständen auf einer Spannung von ca.

+ 6,8 V. Diese Spannung kommt aus

dem Netzteil für die Steuerung der Ka-

pazitätsdioden. Schaltungseinzelheiten

der Scharfabstimmung werden beim

Netzteil besprochen, da beide Schaltun-

gen eine Einheit bilden. Bei Messungen

am Ratiodetektor ist zu beachten, daf3

alle Teile dieses Schaltungsteils auf der

erwähnten Spannung liegen. Span-

nungsmessungen müssen immer auf

diese Spannung bezogen werden.

Will man die Richtspannung oder die

Verstimmungsspannung messen, so ver-

fahre man nach

Röhrenvoltmeter weisen meist eine er-

hebliche Kapazität gegen Netz auf und

schleifen dadurch einen Brummanteil in

das Gerät. Mit Hilfe eines Elkos von

1011F/70 V = wird dieser Brummstrom

nach Masse abgeleitet. Man sollte einen

Elko hoher Prüfspannung verwenden,

damit der Reststrom nicht die Spannung

am Röhrenvoltmeter verfälscht. Im hei-

ßen Ende des Röhrenvoltmeters liegen

Siebglieder für die Zwischenfrequenz.

Bei der hohen Gesamtverstärkung des

Gerätes können schon kleine ZF-Reste

zu Rückwirkungen führen. Alle Messun-

gen am Ratiodetektor selbst müssen un-

bedingt auf C 67 bezogen werden, da

davor liegende Punkte mit dem Poten-

tial an C 67 nicht identisch sind. Der

Symmetrieregler R 62 (2,5 kQ) darf nur

nach Abgleicheinweisung eingestellt

werden. Er dient lediglich zum Aus-

gleich kleiner Unsymmetrien des Ratio-

detektors.

Der positive Teil der Ratiorichtspannung

wird einem Transistor zur Abstimman-

zeige zugeführt. Die Schaltung zeigt

Bild 4.

abgestimmt, so steht am Punkt A eine

positive Gleichspannung, die sich aus

der Netzteilspannung von 6,8 V und der

Grundrauschspannung des Gerätes zu-

sammensetzt. Stellt man nun das Pofen-

tiometer P 3 auf einen Spannungswert,

der um die Basisemifterschwellspannung

des Transistors T 16 kleiner ist, so be-

ginnt im Transistor gerade Strom zu flie-

ßen. Es genügt jetzt schon eine sehr

kleine Spannungsänderung am Punkt A,

um einen hohen Strom im Transistor zu

erzeugen.

Die Anzeige ist damit sehr steil und in-

dividuell einstellbar bei jedem Gerät.

Mit dem Pofenflomeier P 2 laf3t sich der

Vollausschlag des Instrumentes ein-

regeln. Die Diode D 14 hat für die Funk-

tion der Abstimmanzeige keine Bedeu-

tung. Sie verhindert lediglich einen

Stromflug in umgekehrter Richtung, der

evtl. durch die hochliegende Basis bei

bestimmten Schaltzuständen auftreten

könnte.

Das Instrument ist nicht als Feldstärke-

anzeige gedacht, sondern dient ledig-

lich der Abstimmung. Der Transistor T 18

arbeitet als NF-Impedanzwandler, um

den Ratiodetektor möglichst gering zu

belasten. Die Transistoren T 17 und T 19

gehören zur Stillabstimmung und wer-

den dort besprochen.

Ist das Gerät auf einen Sender

Bild 3.

Decoder

Das Schaltungsprinzip ist das gleiche,

wie es schon in den Vorgängertypen

verwendet wurde. Die Mono-Stereo-Um-

schaltung erfolgt jedoch nicht wie beim

RT 40 mit einem Relais: sondern rein

elektronisch, Die gesamte Decoderschal-

tung hat sich gut bewährt, da sie bes-

sere Rausch-Signalabstände liefert als

andere Anordnungen, die z. B. mit Zeit-

multiplex arbeiten. Die Deemphasis in

den beiden Kanälen liegt vor der Demo-

5 Störungen im Differenz-

dulation, so dar

oder Summenkanal bereits abgeschwächt

den Demodulator erreichen. Es soll nach-

stehend lediglich eine Zusammenstel-

lung der Einzelfunktionen gegeben wer-

den, da das Decoderprinzip als bekannt

angesehen werden dürfte.

T 401: Verstärkung des 19-kHz-Trägers.

Verstärkung des Summenkanals

und der Seitenbänder als Emitter-

folger.

2 x AA 118: Verdoppelung des 19-kHz-

Trägers auf 38 kHz.

T 403:

4 x AA 118: Demodulation und Erzeu-

T 404:

T 402: Gleichrichtung der 19-kHz-

T 405:

T 406:

T 407:

Liegt ein genügend hoher HF-Pegel und

gleichzeitig ein 19-kHz-Pilotton vor, so

sind T 405 und T 406 gesperrt. Von den

Kollektoren dieser beiden Transistoren

erhalten T 403 und T 404 ihre Basisspan-

nung über entsprechende Teiler. Alle

Stufen arbeiten damit normal. Fällt da-

gegen der HF-Pegel zu weit ab oder

wird lediglich monoton gesendet, so ist

T 405 oder T 406 geöffnet und sperrt da-

mit T 403 und T 404. Der Decoder arbei-

tet damit in Stellung Mono. Der 38-kHz-

Pilotton und die Seifenbänder des Diffe-

renzkanals werden damit nicht verstärkt.

Verstärkung der Seitenbänder des

Differenzkanals.

gung der Signale L+R und

Verstärkung des 38-kHz-Trägers

u. Ansteuerung des Demodulators.

Frequenz zur Erzeugung einer

Steuerspannung für die Mono-

Stereo-Umschaltung.

Schmitt-Trigger zur Steuerung

der Anzeigelampe

-

Ausgangsstufen

Zwei gleichartig aufgebaute Verstärker

verarbeiten die Signale L und R und

führen sie den Ausgangsbuchsen zu.

Es wird dabei sowohl eine Impedanz-

wandlung als auch eine Verstärkung

durchgeführt. Der Ausgangspegel läßt

sich um etwa 10 dB verändern, um den

Tuner an den nachfolgenden Verstärker

anpassen zu können. Ein Tiefpceilter

L

—R.

400

Bild 3

Bild 4

3/1968 GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN

Page 4

siebt die Reste des Pilotträgers und der

Seitenbänder

Differenzkanals her-

des

aus. Es arbeitet primärseitig mit der Ver-

drahtungskapazität und sekundärseitig

mit einer diskreten Kapazität von 100 pF.

Der Ausgang des Tuners hat eine Im-

pedanz von etwa 2 kQ und darf mini-

mal mit 22 kQ belastet werden. Für Ton-

bandaufnahmen sind entsprechende An-

paf3widerstände vorgesehen.

AM-Bereiche

Bei der Entwicklung eines AM-Spulen-

satzes für ein Transistorgerät tritt ein

Problem auf, das bei Röhrengeräten

kaum besteht. Es ist der unerwünschte

Empfang von Kurzwellensendern auf

Mittel- oder Langwelle bei Betrieb mit

Auf3enantenne. Es ist ungemein schwie-

rig, eine einwandfreie Verkopplung der

Antenne mit dem Vorkreis zu erreichen,

ohne daß Anfennenspannungen die

Selektionsmittel umgehen und direkt die

Transistorbasis erreichen. Mit Oberwel-

len des Oszillators wäre ein Empfang

dieser Kurzwellen möglich. Bei der Ent-

wicklung des RT 100 wurde sehr viel

Mühe aufgewendet, um dieses genannte

Problem zu meistern. Das Gerät erfüllt

zusätzlich die Störstrahlungsbedingun-

gen, wie sie in manchen Ländern auch

schon auf den AM-Bereichen gestellt

werden. Es mußten dabei sehr niedrige

Grenzwerte erfüllt werden, da eine hun-

dertprozentige Kontrolle in der Ferti-

gung sehr aufwendig wäre.

ZF

Der Antenneneingang ist mit einer

Glimmlampe gegen statische Aufladun-

gen

geschützt. Ein Widerstand

ke verhindert ein Flackern

von 330

der Lampe.

Über eine Drossel-Widerstandskombi-

nation wird die Antennenspannung in

den 5pulensatz geführt. Die Ankopplung

an den Vorkreis erfolgt auf allen Berei-

chen hochinduktiv. Nach der Selektion

im Vorkreis wird die Hochfrequenz über

Anpassungswicklungen der Basis des

Mischers zugeführt. Die Prinzipschaltung

zeigt

Bild 5.

Ohne Regelung läuft der

Mischer mit kleinem Strom, der Emitter-

eingangswiderstand ist hoch. Es tritt

kaum eine Teilung der Oszillatorspan-

nung auf. Die Mischverstärkung ist hoch.

Wird nun der Kollektorstrom erhöht, so

sinkt der Emittereingangswiderstand ab

und damit auch die Oszillatorspannung.

Die Mischverstärkung wird kleiner. Diese

Art der Mischschaltung zeigt gute Kreuz-

modulationsfestigkeit bei hoher Regel-

fähigkeit. Ein Saugkreis im Emitter be-

seitigt die Gegenkopplung für die Zwi-

schenfrequenz. Der Oszillator arbeitet

in Basisschaltung mit entsprechenden

Linearisierungswiderständen an den

Kreiswicklungen.

Zwischen Mischer und erstem ZF-Trans-

istor liegt ein Dreifachbandfilter, das für

eine gute Selektion durch hohe Flanken-

steilheit sorgt. Auf den ersten ZF-Trans-

istor folgt ein kapazitiv in der Band-

breite geregeltes Zweifachfilfer. Die Ka-

pazitäten ändern sich dabei so, dc113 die

richtige Abstimmung der Kreise bei

Variation der Koppelkapazität gewähr-

leistet bleibt.

Während der Mischer aufwärtsgeregelt

wird, erfolgt bei der ersten ZF-Stufe

Abwärtsregelung. Die zweite ZF-Stufe

arbeitet ungeregelt, um eine hohe Nie-

derfrequenz- und Regelspannung zu er-

halten. Der Demodulator liefert zwei

Regelspannungen, eine positive für die

Aufwärtsregelung und eine negative für

die Abwärtsregelung. Zwischen Demo-

dulator und Mischer liegt ein Transistor

BC 148 (T 101) als Regelspannungsver-

stärker. Die Gesamtregelschaltung zeigt

Bild 6.

Die Abstimmanzeige wird mit dem glei-

chen Instrument vorgenommen, das auch

bei UKW verwendet wird. Es liegt bei

den AM-Bereichen in einer Brücken-

schaltung, wie aus Bild 6 ersichtlich ist.

Mit einer Diode 1 N 60 und einem Wider-

stand (470 Q) wird die Anzeige in der

Weise verändert, daß sowohl schwache

als auch starke Stationen einwandfrei

eingestellt werden können. Der Demo-

dulator liefert die Niederfrequenz an

einen lmpedanzwandler

(T 103),

Trennstufe für die nachfolgenden Tief-

pässe wirkt. Es handelt sich dabei um

zwei wahlweise einschaltbare Filter,

deren Grenzfrequenz so gelegt ist, daß

in den meisten Fällen noch ein brauch-

barer Empfang möglich ist, obwohl

Nachbarsender durch Pfeiftöne die Wie-

dergabe des gewünschten Senders be-

einträchtigen. Die Tiefpässe sind als sog.

m-versteilerte Filter ausgeführt. Physika-

lisch gesehen handelt es sich um Pässe

üblicher Art, denen durch eine Parallel-

kapazität zur lnduktivität eine zusätz-

liche Polstelle gegeben wurde. Primär-

seitig sind die Filter mit einem Wider-

sfand von 22 Id.2 abgeschlossen. Sekun-

därseitig bildet der Transistor T 106 mit

seinem Basisteiler und dem Wechsel-

stromeingangswiderstand den Abschluß.

Nach Verstärkung in diesem Transistor

wird die Niederfrequenz dem bereits er-

wähnten Ausgangsverstärker zugeführt.

Die Eingänge dieses auch bei FM-

Stereo verwendeten Zweikanalverstär-

kers werden bei AM parallelgeschaltet,

so dar) die Niederfrequenz auf beiden

Kanälen am Ausgang erscheint.

„Supertunoscope" mit Stillabstimmung

Wie schon eingangs erwähnt lassen sich

mit dem Supertunoscope zwei Vorgänge

wahlweise ausführen:

Exakte Abstimmung der UKW-Statio-

1.

nen mittels Anzeigelampen. Dabei

kann die Stillabstimmung in Betrieb

sein; sie muf3 es aber nicht.

Übertragung einer UKW-Station von

2.

der Hauptscala auf eine beliebige

Feststationstaste. Dabei ist die Still-

abstimmung immer in Betrieb. Der

richtige Abstimmzustand wird dabei

wie unter (1) mit Lampen angezeigt.

Die Steuerspannung wird für (1) vom

Ratiodetektor zur Nulldurchgangsan-

zeige und vorn Abstimminstrument zur

Berücksichtigung des HF-Pegels abge-

nommen.

Für (2) kommt die Steuerspannung als

Differenzspannung der beiden Schleifer

der als

2 20s1

470A 1N60

270

Demodulator

IH

001

,5k

3,

"

A A119

im

10k

Anzeige

47k

47k

15k

25k

Bild 6

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 311968

401

Page 5

(Hauptabstimmung und Feststations-

laste) zustande. Es handelt sich dabei

um Gleichspannungen in der Größe von

etwa 50 mV, die zur Schaltung der Lam-

pen ausreichen müssen. Der Eingangs-

widerstand des Anzeigeverstärkers muh

sehr hoch sein, da die Potentiometer

Widerstände von etwa 100 ke haben.

Ein Null-Punkt-Fehler wirkt sich dabei

direkt als Fehlabstimmung aus. Ein

Gleichspannungsverstärker scheidet nach

dem oben Gesagten wegen zu hoher

Kosten aus. Gewählt wurde deshalb ein

Chopperverstärker, bei dem die Gleich-

spannung in eine proportionale Wech-

selspannung umgeformt und dann erst

verstärkt wird. Bei dieser Umformung

muh natürlich die Phase berücksichtigt

werden, damit nachher mit einer phasen-

richtigen Wiedergleichrichtung die Rich-

tung der Fehlabstimmung erkannt wer-

den kann. Vor allen Dingen ist bei der

Übertragung der Stationen von der

Hauptabstimmung auf die Stationstasten

die Anzeige der nötigen Drehrichtung

sehr wichtig, da man bei einer geringen

Verstimmung der Feststationsfaste zur

Hauptabstimmung nicht erkennen kann,

in welcher Richtung die Verstimmung

liegt. Man wäre auf Probieren angewie-

sen.

Bild 7

Supertunoscope für die beiden Betriebs-

arten. Der Ratiodetektor ist auf +6,8 V =-

angehoben. Der Sinn dieser Anhebung

wird bei der Besprechung des Netzteils

für die Diodenabstimmung näher erläu-

tert. Das Supertunoscope muh bei Ver-

wendung als Abstimmanzeige auf diese

Spannung bezogen werden. Da der Ein-

gang für die Programmierung der Sta-

tionstasten symmetrisch sein muh, ist

die Anhebung des Ratiodetektors auf

6,8 V —; nicht als Schwierigkeit zu wer-

ten.

Wie man aus dem Blockschaltbild

ersieht, erfolgt die Speisung des Chop-

pers und der phasenrichtigen Gleich-

richter über einen gemeinsamen Trans-

zeigt das Blockschaltbild des

Ratio

(Bild 7)

+6,8V

Bild 8

formator mit getrennten Wicklungen aus

dem Hauptnetztransformator. Die Ver-

wendung eines kleinen Zwischentrafos

ist nötig, da sonst eine Beherrschung der

kapazitiven Fehlspannungen schwierig

wird. Es würde sich durch diese Fehl-

spannung eine Nullpunktsverschiebung

und damit eine Fehlabstimmung erge-

ben. Nach Umwandlung der Gleichspan-

nung in eine 50-Hz-Wechselspannung

erfolgt eine Verstärkung und danach die

phasenrichtige Wiedergleichrichtung in

zwei getrennten Gleichrichtern. Diese

Gleichrichter steuern zwei Schmitt-Trig-

ger, die zusätzlich auch noch den HF-

Pegel berücksichtigen. Ausgangsseitig

speisen die Trigger drei Lampen.

Jeweils eine der roten Lampen leuchtet

bei Verstimmung. Die weihe leuchtet bei

richtiger Abstimmung. Sie wird mit einem

getrennten Transistor geschaltet. Die

Steuerspannung für diesen Transistor

dient auch der Oeffnung oder Sperrung

des Stillabstimmungstransistors, der den

NF-Weg beeinflußt.

Schaltungseinzelheiten

Chopperstufe

Dieser Stufe kommt die phasenrichtige

proportionale Umwandlung der Gleich-

spannung in eine Wechselspannung (50

Hz) zu. Es soll einer positiven Gleich-

spannung eine bestimmte Phasenlage

Bild 9

(t}

F1

der Wechselspannung zugeordnet wer-

den und einer negativen eine um 180°

phasenverschobene.

sammenhänge. Der doppelten Gleich-

spannung soll eine doppelt so hohe

Wechselspannung folgen. Man könnte

diese Aufgabe in einfacher Weise mit

einem mechanischen Zerhacker nach

Bild 9

im Rhythmus einer Wechselspannung

zwischen zwei Schaltstellungen hin und

her. Die Gleichspannung gelangt da-

durch mit wechselnder Polarität an den

Punkt A. Eine doppelt so hohe Gleich-

spannung ruft dann eine doppelt so

hohe Spannung am Punkt A hervor.

Nehmen wir an, der Schalter bliebe in

der oberen Schaltstellung genau so

lange wie in der unteren, dann ergäbe

sich ein symmetrisches Rechteck am Aus-

gang. Sind die Verweilzeiten dagegen

verschieden, so wäre ein unsymmetri-

sches Rechteck die Folge

Flächen Ft und

schieden. Ein nachfolgender Gleichrich-

ter, der entweder nur die positive oder

nur die negative Halbwelle berücksich-

tigt, würde verschieden hohe Gleich-

spannungen aus den einzelnen Halb-

wellen erzeugen.

Man muh also bei der Auslegung des

Zerhackers diesen Umstand beachten.

Nun ist ein mechanischer Zerhacker wohl

für ein Meßgerät tragbar, aber nicht für

ein Gerät, das jahrelang ohne Wartung

arbeiten muh. Es wurde deshalb eine

Schaltung mit Halbleitern vorgezogen,

für die es verschiedene Schaltungsvari-

anten gibt. Eine wenig bekannte Mög-

lichkeit ist die Anwendung einer Dioden-

lösen. Der Schalter „S" pendelt

Bild 10

Bild 8

(Bild 10).

wären dann stark ver-

F2

zeigt die Zu-

Die

Chopper

6,3 V

Bild 7

+30V

•

fi

Ch

Trafo 2

Gleichrichter 1

El

Gleichrichter2

Trigger 1

Trigger 2

rot

—0-1

rot

Bild 11

brücke nach

Gleichspannung wird das Potentiometer

P auf minimale Wechselspannung am

Ausgang abgeglichen (Brückengleichge-

wicht!). Führt man nun eine Gleichspan-

nung den Dioden zu, so gerät die eine

weiß

Diode mehr in Sperrichtung. Wird die

1--

Stillabstimmung

Bild 11.

Ohne angelegte

402

3/1968

Bild 12

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONFM

Page 6

Gleichspannung umgepolt, so vertauscht

sich auch die Rolle der Dioden. Es wird

damit entweder die eine Halbwelle oder

die andere am Ausgang erscheinen. Die

Schaltung ist einfach, hat aber den Nach-

teil, da13 sie für jedes Diodenpaar ge-

sondert symmetriert werden muf3. Die

maximal anlegbare Gleichspannung, bis

zu der eine Proportionalität zwischen

Eingangs- und Ausgangsspannung be-

steht, ist gleich der Schleusenspannung

der Dioden. Das Verhältnis von Nutz-

zu Störspannung ist nicht sehr gut. Für

das Verständnis der im RT 100 verwen-

deten Schaltung ist die Diodenbrücke

gut geeignet, da die Arbeitsweise ähn-

lich ist. Bei der Transistor-Chopperschal-

fung ist das Verarbeiten beider Polari-

täten nicht ohne weiteres möglich. Ein

Transistor könnte an sich nur für eine

Speisungsrichtung als Schalter wirken.

Bild 12

stärker geschaltet; UE ist die Eingangs-

spannung als Gleichspannung, Ute, ist

die Wechselspannung, welche den Trans-

istor immer voll öffnet. Die Ausgangs-

wechselspannung UA ist damit propor-

tional der Speisespannung UE, die in

positiver Richtung anliegt. Es wird ledig-

lich eine Halbwelle verarbeitet. Die in-

nere Ersatzschaltung zeigt

Bild 13

Basis-Emitterstrecke ist in Durchlahrich-

tung, während die Kollektor-Basisstrecke

in Sperrichtung arbeitet. Diese Strecke

wird dadurch leitend, daf3 Ladungsträ-

ger aus der Emitterdiode durch die

Basiszone in die Kollektorstrecke wan-

dern. Die Basiswechselspannung wird

durch die Emitterdiode begrenzt. Würde

man die Ansteuerung der Basisstrecke in

der Polarität umdrehen und dasselbe

mit der Eingangsspannung UE tun, so

gelangt die Emitterdiode in Sperrichtung

und die Kollektorstrecke in den Durch-

lar3. Man kann dann erwarten, dar; der

Transistor nicht in gewohnter Weise ver-

stärkt. (Siehe

gleich.) Die Basiswechselspannung wird

Bild 14

zeigt einen Transistor als Ver-

Bild 14

und

Bild 13

Bild 13.

als Ver-

Die

nicht mehr durch die Basis-Emitterdiode

begrenzt. Sie steigt stark an und ver-

sucht, über die Kollektorstrecke auch bei

fehlender Spannung UE einen Strom zu

treiben. Die Schaltung arbeitet also nicht

in gewohnter Weise. Ändert man die

Schaltung nach

Bild 15

ab, so ergeben

H °A

Bild 15

sich neue Gesichtspunkte. Es tritt jetzt

durch die hinzugefügte Diode D eine

Begrenzung der negativen Halbwelle

ein. Die positive wird nach wie vor von

der Emitterdiode begrenzt. Wird jetzt

die Eingangsspannung UE (Gleichspan-

nung) zu Null und entspricht die Schleu-

senspannung der zusätzlichen Diode D

der Schleusenspannung der Kollektor-

strecke, so tritt am Ausgang keine Wech-

selspannung auf. Wird jetzt eine posi-

tive Spannung an den Kollektor gelegt,

so arbeitet der Transistor normal und

verstärkt die eine Halbwelle. Legt man

dagegen eine negative Spannung UE an,

so wirkt die Schaltung wie eine Dioden-

brücke nach Bild 11. Die Kollektordiode

gelangt in Durchlal3richtung und läßt die

andere Halbwelle passieren. Die Aus-

gangsspannung kann bei Betrieb mit

negativer Betriebsspannung natürlich

nicht höher werden als die Basissteuer-

spannung, da der Transistor nicht als

Verstärker arbeitet. Bei Betrieb mit posi-

tiver Spannung UE wird die Ausgangs-

spannung UA mit steigender Spannung

UE immer gröf3er. Eine Proportionalität

in negativer Richtung ist deshalb nur bis

etwa 600 mV (bei Siliziumtransistoren)

gegeben. Man sollte im Interesse einer

Gleichheit der Ausgangsspannungen für

beide Polaritäten von UE nicht höher als

0,5 V aussteuern. Untersucht man die

Transistoren bei Vertauschung von Ba-

sis-Emitter und Kollektorstrecke, so zei-

gen sich günstigere Werte für die Rest-

störspannung, wenn man Kollektor- und

Emitterstrecke vertauscht und die Schal-

tung nach

Bild 16

stand R dient wie in den vorher gezeig-

ten Schaltungen als Strombegrenzer. An

Bild 16

aufbaut. Der Wider-

der Basis liegt eine etwa rechteckförmige

Steuerspannung. Am Ausgang erschei-

nen bei fehlender Spannung UE lediglich

spitze Nadelimpulse geringen Energien-

inhalfes. Die Schaltung braucht nicht wie

die Diodenbrücke symmetrierf zu wer-

den. Sie zeigt eine sehr gute Konstanz

bei Temperaturänderungen, da Kollek-

tor- und Emitterstrecke die gleiche Tem-

peratur annehmen. Die Eingangswech-

selspannung ist von untergeordne-

ter Bedeutung. Sie muf3 lediglich so groß

sein, daf3 ein genügender Abstand zur

Basisschleusenspannung besteht. Die

Spannung Ur beträgt beim RT 100 6 V.

Das ist zehnmal mehr als die Schleusen-

spannung (600 mV). Eine Abhängigkeit

von der Netzspannung ist daher nicht zu

beobachten. Die Diode „D" ist in der

Nähe des Transistors montiert, damit sie

die gleiche Temperatur annimmt. Um

eine universelle Verwendbarkeit zu ge-

währleisten, wurde in der Schaltung die

Wicklung

und nur kapazitiv geerdet (siehe

Bild

17

Es lassen sich dann auch symmetrische,

erdfreie Betriebsfälle verwirklichen.

Zu beachten ist lediglich, dell3 die kapa-

zitive Erdung über C 2 gut ist, da sonst

Störspannungen über das Netz einge-

schleust werden. In dieser Form findet

die Schaltung im RT 100 Verwendung.

Wie vorher schon erwähnt, ist der Null-

punkt des Ratios nicht auf Masse be-

zogen, sondern liegt wegen der Dioden-

abstimmung auf + 6,8 V Bei der

Übertragung der Stationen von der

Hauptabstimmung auf die Stationsfasten

ist ebenfalls der Spannungsnullpunkt

nicht Masse, sondern auf ein Potential

von maximal + 30 V angehoben (siehe

Blockschaltung

nach Bild 17 ist darin aber keine Schwie-

rigkeit zu sehen, da der Nullpunkt des

Choppers beliebig hochgelegt werden

kann. Nachdem mit der Umwandler-

schaltung aus der Gleichspannung eine

Wechselspannung wechselnder Phase

geworden ist, muf, diese Spannung ver-

stärkt werden, da die entstandene

Wechselspannung sehr klein ist. Bei der

Übertragung der Stationen auf den

„Preomaten" müssen Gleichspannungen

von nur 50 mV verarbeitet werden. In

Bild 18

und Gleichrichterschaltung gezeigt. Bei

n" von der Masse getrennt

u

R2

R3

ist im Auszug die Verstärker-

2

Bild 7).

—C2

Mit der Schaltung

Bild 17).

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 3/1968

6V

403

Page 7

270,9,

6V

T108

Bild 19

der ersten Stufe handelt es sich um einen

im Emitter gegengekoppelten Verstär-

ker, der einen hohen Eingangswider-

stand hat und den Chopper nur gering

belastet. Die nachfolgende Stufe mit

T 353 übernimmt die Hauptverstärkung.

Der Emitter dieser Stufe ist mit zwei Reg-

lern für die Verstärkungseinstellung ver-

sehen. Vom Kollektor dieser Stufe wer-

den die phasenrichtigen Gleichrichter

angesteuert. Die Transistoren werden

im Kollektor aus 6-V-Wicklungen ge-

speist, die mit der Chopperwicklung zu-

sammen auf einem Trafo angeordnet

sind. Die beiden Gleichrichter-Wicklun-

gen weisen eine Phasenverschiebung

von 180° auf. Die Gleichrichtertransisto-

ren sind im Ruhezustand gesperrt. Am

Emitter steht keine Gleichspannung. Mit

der positiven Halbwelle wird der Trans-

istor von der Basis her geöffnet, dessen

Kollektorwicklung gerade positiv ist. Am

Emitter entsteht dann eine positive

Gleichspannung. Wird am Chopper die

Gleichspannung und damit auch die

Phase der Wechselspannung um 180°

verschoben, so öffnet der andere Gleich-

richter, und der erste wird gesperrt. Am

Emitter des jetzt geöffneten Transistors

entsteht damit wieder eine positive

Gleichspannung. Ein Teil dieser Gleich-

spannung wird als Gegenkoppluitg auf

die Basis zurückgeführt. Es Iaht sich da-

durch die Verstärkung der Gleichrichter

verändern. Die Gleichspannung wird ge-

siebt und der nachfolgenden Trigger-

schaltung zugeführt, welche die entspre-

chenden Lampen schaltet

Lampen werden nicht in Reihe zu den

Kollektoren geschaltet, sondern im

Parallelbetrieb. Man spart dadurch eine

sonst notwendige Phasenumkehr am

Eingang der Triggerstufe. Die Trigger-

endstufen sind ohne Signal gesperrt!

Auf diese Weise ist es außerdem möglich,

von den Kollektoren der Endstufen den

Stillabstimmungstransistor zu schalten.

Die Dioden D 102 und D 105 haben fol-

gende Bedeutung. Im Prinzip könnte

man die Triggerendstufen auch ohne

Dioden nach

nung an Punkt A würde dann zwischen

Bild 20

schalten. Die Span-

(Bild 191.

rot

Die

Bild 20

Stillabstimmung

Bild 22

weiß

6 V und etwa 0,6 V (Restspannung)

springen. Mit diesem Hub müf3te die

Steuerung des Stillabstimmungstrans-

istors auskommen. Wie wir später sehen

werden, ist das wegen der NF-Aussteue-

rung nicht möglich. Schaltet man die

Anordnung nach

Punkt A bei Sperrung des Transistors

bis zur Betriebsspannung hochlaufen.

Der Spannungshub wird damif theore-

tisch 0,6 — 15 V. In der Praxis wird durch

die Last am Punkt A dieser Hub auf 12 V

begrenzt. Die beiden Dioden D 103 und

D 104 dienen zur Verknüpfung der bei-

den Sfeuerspannungen, die von den

Triggerendstufen geliefert werden. Eine

Rückwirkung von einem Kollektor auf

den anderen ist damit ausgeschlossen.

Über diese beiden Dioden wird der

Transistor T 105 geschaltet, der die mitt-

lere, weif3e Lampe steuert. Gleichzeitig

führt diese Steuerspannung zu der Basis

des Stillabstimmungstransistors. Die linke

und die rechte rote Lampe sind über

einen gemeinsamen Widerstand von 18 9

(R 131) an Masse gelegt. Brennt eine

der roten Lampen, so würde die andere

wegen der Restspannung schwach glim-

men. Über R 131 wird diese Restspan-

nung kompensiert. Die weiße Lampe

kann nicht glimmen, da T 105 keinen

Emitter-Widerstand besitzt, an dem eine

Fehlspannung entstehen könnte.

Bei allen Betrachtungen wurde die Wir-

kung des HF-Pegels auf3er Betracht ge-

lassen und nur die Verstimmung unter-

sucht. Die Außenwiderstände der Trans-

istoren T 102 und T 108 werden nicht

direkt von der Betriebsspannung, son-

dern über T 17 gespeist. Dieser Trans-

istor ist bei genügend hohem HF-Pegel

voll geöffnet und läßt damit die Trigger

arbeiten, Beim Absinken des HF-Pegels

geht der Strom im Instrumententransistor

zurück und sperrt T 17. Es leuchten dann

beide roten Lampen, die weilte ver-

löscht. Die Ansprechschwelle ist in Gren-

zen einstellbar.

Bild 21,

so kann der

Stillabstimmung

Wie der Name sagt, soll während des

Abstimmvorganges das Gerät still sein.

Bild 25

Der NF-Weg wird unterbrochen, um stö-

rende Geräusche zu unterdrücken. Dazu

ist eine Stufe erforderlich, die sich ohne

Potentialsprung öffnen und sperren läßt.

Würde man nach

kerstufe sperren oder voll öffnen, so er-

gäbe sich ein Sprung in der Kollektor-

Gleichspannung von mindestens der

halben Betriebsspannung. Ein Emitfer-

folger verhält sich genau so. Es ist wei-

terhin erwünscht, daf3 der Niederfre-

quenzweg schnell unterbrochen, aber

nicht abrupt geöffnet wird. Das bedeutet

verschiedene Zeitkonstanten. Ein Trans-

istor nach

positive Halbwelle gesperrt sein, er

würde aber die negative über die Kol-

lektor-Basisdiode ableiten, da die Er-

satzschaltung für einen npn-Transistor

nach

gen die Schaltung nach

sich der Transistor für beide Halbwellen

sperren. Wird die Basisansfeuerspan-

nung Null, so ist auch die Kollektordiode

über die Emittervorspannung mit ca. 4 V

gesperrt. Der NF-Weg ist offen. Der Kol-

lektor ist mit einem hochohmigen Wider-

stand auf den Emitter bezogen, so daf3

die Kollektorspannung bei allen Be-

triebszuständen der Emitterspannung

entspricht. Das öffnen des Transistors

geschieht schnell über eine in Durchlaf3

geschaltete Diode. Die Sperrung erfolgt

langsam, da die Diode dann nicht leitet.

Diese Schaltung wurde in ähnlicher

Weise schon im RT 50 verwendet. Beim

Offnen muf3 mindestens die Sperrspan-

nung mit 4 V überwunden werden. Diese

relativ hohe Sperrspannung ist nötig, da

die Niederfrequenz mit ihren Spitzen-

spannungen nicht in den Durchlag der

Kollektordiode gelangen darf. Jetzt wird

auch verständlich, warum bei der An-

steuerung dieses Transistors ein relativ

grof3er Spannungshub nötig ist.

Bild 24

Bild 24

Bild 23

Bild 22

Bild 23

gilt. Erweitert man dage-

könnte zwar für die

Bild 25,

Bild 21

eine Verstär-

•

so läßt

404

3/.1968 GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN

Page 8

Die Schaltung arbeitet ohne Umschalt-

geräusche und ist von den Transistor-

exemplaren unabhängig. Die Sperr-

dämpfung erreicht sehr hohe Werte. Die

Durchlaf3dämpfung ist praktisch Null. Im

Interesse einer geringen Phasendrehung

für tiefe Frequenzen müssen große An-

koppelkapazitäten (2,2 tuF) verwendet

werden. Eine zu große Phasendrehung

bringt Schwierigkeiten mit der Über-

sprechdämpfung im Decoder, da die

Stillabstimmung vor dem Decoder liegt.

Beim Umschalten der Stationstasten wird

über einen Schaltkontakt der NF-Weg

ebenfalls vor dem Decoder unterbro-

chen.

Netzteil für die Abstimmdioden

Die Abstimmung des Gerätes mit Kapa-

zitätsdioden hat den großen Vorteil, daf3

die Stationswahl mit Potentiometern er-

folgen kann. Man braucht keine auf-

wendigen, mechanischen Tastenaggre-

gate und kann beim Aufbau meist gün-

stigere Erdungsverhältnisse schaffen als

beim Drehkondensator. Das soll aber

alles nicht darüber hinwegtäuschen, clafs

ein neues Problem aufgetaucht ist, wel-

ches bei mechanischen Senderwahltasten

von völlig untergeordneter Bedeutung

war, nämlich eine hohe Konstanz der

Betriebsspannung, sowohl bei Netzspan-

nungs- als auch Temperaturschwankun-

gen. Die Abstimmspannung für die Ka-

pazitätsdioden soll weiterhin möglichst

sofort nach dem Einschalten die endgül-

tige Höhe erreichen, damit die Scharf-

abstimmung nicht auf dem vorhergehen-

den Sender einrastet. Da die Auflade-

geschwindigkeit der Kondensatoren

wegen der hohen geforderten Brumm-

siebung nicht beliebig hoch sein kann,

hat das Gerät zusätzlich eine Automatik,

welche die Verstärkung während des

Hochlaufens der Abstimmspannung zu

Null macht. Dadurch wird das „Vorbei-

laufen" der Sender unhörbar. Die Schal-

tung wird im nächsten Abschnitt bespro-

chen. Die für das Netzteil entwickelte

Schaltung zeigt im Auszug Bild 26.

In das Netzteil wird vom Ratiodetektor

in die Punkte A, B eine Nachstimmspan-

nung als Scharfabstimmung eingespeist.

Durch diese Art der direkten Netzteilbe-

einflussung ist das Verhältnis von Ab-

stimmspannung und Nachstimmung an

der Diode selbst immer gleich. Der Nach-

stimmhub bleibt dadurch über den Be-

reich etwa konstant. Ein kleiner Fehler

tritt durch die Krümmung der Span-

nungs-Kapazitäts-Kennlinie der Diode

auf. Bei der Betrachtung der Netzteil-

funktion soll die Nachstimmspannung

Null sein. Es liegt damit nur eine hoch-

ohmige Last zwischen den Punkten A

und B. Vom Netzgleichrichter wird eine

Gleichspannung von ca. 50 V an das

Netzteil geliefert.

Diese Spannung ist bereits durch einen

Widerstand von 2,2 kg2 und einen Sieb-

kondensator vorgesiebt. Über den

wird diese Spannung

Längstransistor T

auf 30 V abgesenkt und durch den

hohen Wechselstromwiderstand des

Transistors von allen Brummresten be-

freit. Am Ausgang des Netzteils liegt

ein Spannungsteiler, der die Basis des

Quertransistors T 2 steuert. Der Emitter

dieses Transistors liegt auf der Bezugs-

spannung von 6,2 V, die durch eine Z-

Diode stabilisiert wird. Der Spannungs-

teiler ist mit einem Kondensator über-

brückt, um die am Ausgang noch vorhan-

dene Brummspannung weiter zu verklei-

nern. Der Kollektor von T 2 steuert die

1

T

Bild 26

Basis von T

der Z-Diode wird durch den Temperatur-

gang der Basis-Emitterdiode des Trans-

istors T 2 kompensiert. Um das Brücken-

gleichgewicht für die Nachstimmung

auch bei Temperaturänderung zu erhal-

ten, muf3 zusätzlich eine Diode D am

Einspeisepunkt der Scharfabstimmung

eingefügt werden (Bild 27). Da der Basis-

1.

Der Temperaturkoeffizient

Ratiodetektor

B

ezugsspannung

US

Basis-

!' diode

JD

Ratio -

detektar

Bild 27

strom des Transistors T 2 geringer ist, als

der Strom in der Z-Diode, muf3 der Strom

in der Diode D gröf3er sein als IB. Es

muf3 deshalb der Punkt B um einen klei-

nen Betrag höher gelegt werden in der

Spannung als die Basis von T 2. Für die

Funktion der Schaltung hat das keine

Bedeutung.

wird die Streuung der Z-Diode und der

übrigen Bauteile ausgeglichen. Das

Brückengleichgewicht für die Nachstim-

mung wird durch Verändern von P nicht

gestört, da der Basispunkt von T 2 im-

mer die Schleusenspannung der Emitter-

diode als Spannungsunterschied zum

Emitter und damit auch zu Punkt A auf-

weist, der lediglich um eine konstante

Spannung

Die Punkte A und B haben damit immer

konstantes Potential zueinander. Bild 28

veranschaulicht die Verhältnisse. Aus

dieser Einspeisungsart der Scharfabstim-

mung resultiert, daf3 der Ratiodetektor

nicht auf Nullpotential, sondern auf

+

6,8 V liegt. Der Nachstimmhub wird

über eine Doppeldiode 9476 begrenzt,

so daf3 Fang- und Ziehbereich etwa

übereinstimmen. Ein Umspringen des

Empfängers auf einen Nachbarsender

wird damit vermieden.

Bei einem Ersatz der Netzteiltransistoren

ist darauf zu achten, daf3 nur gleiche

Typen mit der vorgeschriebenen Strom-

verstärkungsgruppe verwendet werden.

Da eine Z-Diode eine endliche Steilheit

Mit

einem Potentiometer P

zum Emitter versetzt ist.

Up

z

JB

I--

2--

hat und deshalb niemals eine hundert-

prozentige Ausregelung der Netzspan-

nungsschwankungen bewirken kann, ist

eine zusätzliche Kompensation dieser

Änderungen dadurch erreicht worden,

daf3 ein Teil der Eingangsspannung

direkt auf den Spannungsteiler am Aus-

gang über 2,2 MS2 geführt wird. Bei

sorgfältiger Dimensionierung erreicht

man eine vollkommene Ausregelung der

primären Netzspannungsschwankungen.

In den Basisleitungen der Transistoren

T 1 und T 2 liegen 10-9-Widerstände,

da die Siliziumtransistoren sehr hohe

Grenzfrequenzen haben und deshalb

leicht zum Schwingen neigen.

+50V

A

Ü\

•

1.

i

ag

9476

I R [-

Ratio-

detektor

Elektronische Einschaltgeräusch-

unterdrückung

Wie schon erwähnt, tritt bei der Abstim-

mung mit Kapazitätsdioden eine Schwie-

rigkeit auf, wie sie bei Geräten mit Dreh-

koabstimmung kaum zu beobachten ist.

Die Abstimmspannung erreicht ihren vol-

len Wert erst nach einer gewissen, wenn

auch kurzen Zeit. Es wird dadurch das

Durchlaufen der Sender hörbar. Das Ge-

rät wurde deshalb mit einer Hilfsschal-

tung versehen, welche die Verstärkung

solange reduziert, bis die Abstimmspan-

nung steht. Es wird dazu die Ausgangs-

spannung des Netzteils über einen Kon-

densator der Basis eines Transistors zu-

geführt, der damit geöffnet bleibt, bis

die Abstimmspannung sich nicht mehr

ändert. Bild 29 zeigt die Schaltung. Der

Kollektor des Transistors T 1 belastet

+ 30 V

T2

Bild 28

RV

D

RV

GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 3/1968

405

Page 9

über Enfkopplungsdioden und Wider-

stände die Spannungsteiler für die Basis-

spannung der ersten beiden ZF-Trans-

istoren, deren Verstärkung damit Null

wird.

Gerätenetzteil

Um den hohen Störabstandsforderungen

gerecht zu werden, erfolgt die Speisung

aller kritischen Stufen aus einem stabi-

lisierten und besonders brummarmen

Netzteil.

Schaltung. Mit Hilfe einer Z-Diode wird

eine stabilisierte Spannung von ca. 16 V

erzeugt. aber einen als Stromverstärker

geschalteten BC 147 wird der Leistungs-

transistor T 2987 gespeist. Am Emitter

dieses Transistors erscheint eine sehr gut

gesiebte und konstante Spannung von

ca. + 15 V. Parallel zur Z-Diode liegt

ein Kondensator von 1000 i.F, der ein-

mal den dynamischen Innenwiderstand

des Netzteils verringert und die Siebung

verbessert und zum anderen das nieder-

frequente Rauschen der Diode kurz-

schlief3t, Bei einer im Durchbruch arbei-

tenden Diode entstehe bekanntlich ein

Rauschen, das bis in das UKW-Gebiet

reichen kann. Die hochfrequenten Stö-

rungen werden durch eine in Reihe zur

Diode liegende Drossel beseitigt.

Die Speisung des NF-Ausgangsverstär-

kers wird vom Ladekondensator vorge-

nommen. Die NF-Stufen müssen hohe

Wechselspannungen mit kleinem Klirr-

faktor verarbeiten und kommen deshalb

Bild 30

zeigt im Auszug die

Bild 29

nicht mit 15 V aus. Mit zu-

sätzlichen Siebkondensato-

ren werden in diesem Fall + •

die geforderten Störab- 30V

stände erreicht. Die Spei-

sung aller Netzteile und

der Skalenlampen erfolgt

über einen gemeinsamen

Netztransformator, der mit

der Lampenwicklung auch

den Zwischentransformator

für das Supertunoscope

versorgt.

Das Netzteil für die Ver-

sorgung der Kapazitäts-

dioden und das Geräte-

netzteil sind bis auf den

Leistungstransistor T 2087

auf einer gemeinsamen

Druckplatte untergebracht.

Bild 30

Auf den Seiten 424/425 dieses

Hinweise für den RT 100 gegeben.

Heftes

werden Service-

Technische Daten

Transistoren und Dioden

45 Transistoren. Mischteil mit 3

effekt-Transistoren) ausgerüstet. 35 Dioden.

2 Gleichrichter.

FM-Empfangsbereich

87,5-108 MHz. Dazu 6 elektronisch wählende

Programmtasten, die nach Vorwahl 5 UKW-

Sender jederzeit einschalten können. Mit der

6. Taste wird auf die Abstimmskala und

Handabstimmung umgeschaltet.

AM-Empfangsbereiche

Langwelle

Mittelwelle 510 — 1620 kHz = 587

Kurzwelle I 3,15 — 8,8 MHz = 99 — 34 m

Kurzwelle II 8,6 — 22,5 MHz = 35 — 13,5 m

KW-Lupe

Feinabstimmung der Kurzwellenbereiche mit

± 50 kHz Abstimmbereich.

Kreise

FM: 17, davon 4 abstimmbar, 11 ZF-Kreise,

Nebenwellensperre mit 2 Kreisen.

AM: 10, davon 2 abstimmbar, 4 ZF-Kreise

fest, 2 ZF-Kreise mit Bandbreitenum-

schaltung, 2 ZF-Saugkreise.

Empfindlichkeiten

FM: 1,4 [iV

abstand.

AM: Mittelwelle:

Langwelle:

Kurzwelle:

ZF-Festigkeit

FM: besser als 86 dB

AM: besser als 50 dB

Spiegelselektion

FM: 58 bis 66 dB

AM: Mittelwelle: 56 — 46 dB

Langwelle: 46 — 56 dB

Kurzwellen: 12 — 26 dB

145 — 350 kHz = 2050 — 680 m

für 15 kHz Hub und 26 dB Rausch-

6,5 ?..tV

8 H,V

5-12 ju.V (für 10 rnV am

des RT

FET

Ausgang)

(Feld-

185 m

100

Capture ratio (Gleichwellen-Selektion)

2 dB bei 1 mV Antennenspannung und 75 kHz

Hub.

Verstimmung und Klirrfaktor

(Mittenfrequenzabweichung)

Bis zu 50 kHz Verstimmung bleibt der Klirr-

faktor kleiner als

Eingangsspannung und 75 kHz Hub.

Bandbreite

FM-ZF: 160 — 200 kHz

AM-ZF: schmal 4,5 kHz, breit 7 kHz

FM-Ratiodetektor: 650 kHz, Breitband-Ratio-

filter mit Phasen-Kompensation.

AM-Unterdrückung

Besser als 58 dB bei 1 kHz, gemessen bei

22,5 kHz Hub, 30 °/o AM-Modulation und

1 mV Antennenspannung.

Zwischenfrequenzen

FM: 10,7 MHz

Drift

1 kHz pro Grad Celsius, wird durch auto-

matische Scharfabstimmung ausgeglichen.

Automatische UKW-Scharfabstimmung

Abschaltbar, Fangbereich ± 250 kHz.

Fremdspannungs-Abstand

Bei 40 kHz Hub und Stereo: mindestens 65 dB

von Antenne bis Ausgang.

Geräuschspannungsabstand

Bei 40 kHz Hub und Stereo: mindestens 65 dB.

Pilotton-Unterdrückung

40 dB bei 19 kHz — 60 dB bei 38 kHz

—

Deemphasis

50 ilsec. nach Norm.

NF-Frequenzgang

Besser als DIN 45500, von Antenne bis

Ausgang.

40 — 50 Hz ± 1,5 dB

50 — 6300 Hz ± 0,5 dB

6,3 12,5 kHz ± 1,5 dB

1 °A,

AM: 460 kHz

gemessen bei 1 mV

Klirrfaktor

Kleiner als 0,5 °/o bei 40 kHz Hub, gemessen

nach DIN 45500.

Stereo-Decoder

Integriert mit pegelgesteuerter Mono/Stereo-

Umschaltung (Pegel von 6 60 I.J.V an 240 52

einstellbar) und Leuchtanzeige bei Stereo-

Programmen. Decodierung nach dem Matrix-

Prinzip.

Stereo-Ubersprechdämpfung

Von Antenne bis Ausgang:

von 250 Hz bis 6300 Hz = 26 dB

von 6300 Hz bis 12500 Hz = 20 dB

bei 1 kHz mindestens 35 dB

Antennen

FM: UKW:Dipol 240 9

AM: Außenantenne und Erde. Ferritantenne.

Audio-Selektor

Höhenfilter (Tiefpaß) für NF-Bandbreite, um-

schaltbar auf schmal und breit: Die „Schmal"-

Taste schaltet zugleich die AM-Bandbreite

kontaktlos auf „Schmal" (ca. 3 kHz).

NF-Ausgangsspannung

FM: 0,65 V für 40 kHz Gesamthub.

AM: 0,8 V für 30 O/o Modulation.

Innenwiderstand 2 k9, kleinster Abschluß-

widerstand 22 1(9.

Stereo/Mono

Mittels Drucktaste umschaltbar.

Stromversorgung

Für Netze von 110/130/220/240 Volt 50-60 Hz.

Leistungsaufnahme ca. 14 Watt.

Kostenloses Zubehör

Sicherung 250 mA träge für 110 Volt.

NF-Anschlußkabel.

Störstrahlungssicherheit

Für alle europäischen Normen und IEC-For-

derungen störstrahlungssicher.

Ausführung

Edelholzgehäuse in Nußbaum mattiert, Teak

natur oder Palisander mattiert.

Frontplatte aus gebürstetem Aluminium.

Abmessungen: ca. 50 x 15 x 31 cm.

Gesamtschaltbild des GRUNDIG Hi-Fi-Stereo- Rundfunk-Tuner

406

wir loo

3/1968 GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN

Loading...

Loading...