Claude TAULEIGNE

Nikon D70 & D70s

VERSION INTERNET OFFERTE

Licence de Librairie Libre

Vous pouvez librement copier, stocker, diffuser ou citer cette

oeuvre, sous quelque forme que ce soit, à condition de res-

pecter :

- son auteur : Vous devez citer l’auteur de l’oeuvre ;

- sa gratuité : Vous ne pouvez utiliser cette oeuvre à des fins

commerciales ;

- sa neutralité : Vous ne pouvez utiliser l’oeuvre à des fins de

propagande (y compris contre son auteur) ;

- son intégrité : Vous ne pouvez modifier l’oeuvre.

Par ailleurs, vous devez impérativement joindre cette licence

sans modification et, en particulier, sans addition de clauses,

à l’oeuvre lors de toute copie ou distribution.

7

236993121

Sommaire

PRÉSENTATION

NUMÉRIQUE

TECHNOLOGIE

ACCESSOIRES

GLOSSAIRE

Remerciements :

Bernard DENEVI et Thomas MAQUAIRE (Nikon

France),

Hariba (modèle),

Jean-Claude TAULEIGNE (relecture astronomique et

conseils astronomiques aussi).

© Droits réservés :

Claude TAULEIGNE (textes, photographies et mise en

page) & Nikon (illustrations produits), tous pays y compris la

Télémétrie occidentale.

Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque procédé

– existant ou à venir –

que ce soit, des pages, textes,

photos, illustrations ou erreurs publiées dans cet ouvrage, faite sans l’autorisation écrite de l’auteur, est illicite et

constitue une contrefaçon selon les termes de la loi du 11

mars 1957.

ISBN : 2-9520198-3-5

Dépot légal : 4e trimestre 2005

❏

❏

❏

Site internet : http:

//

c.tauleigne.free.fr

Ce livre ne remplace pas les mo-

des d’emploi des Nikon D70 et D70s

dont la lecture attentive reste fortement

conseillée. Il ne décrit donc absolument

pas les manipulations de base de ces ap-

pareils (mise au point, déclenchement...),

ni l’accès à leurs différentes fonctions. Il

ne constitue pas un cours de photographie : les notions techniques essentielles comme l’ouverture de diaphragme,

la vitesse d’obturation ou la sensibilité

sont ici considérées comme acquises.

Enfin, cet ouvrage n’est pas non plus

un catalogue. Seuls les accessoires

utiles, compte-tenu de la spécificité numérique des appareils, seront cités. De

la même façon, au niveau technique, seu-

les les caractéristiques particulières aux

reflex Nikon (mesure couleur 3D de l’ex-

position, mode de zone et suivi autofocus,

gestion i-TTL du flash...) et aux appareils

numériques en général (contraste, net-

teté, saturation, température de couleur...)

seront ici abordées.

Il se veut

pratique, ce qui explique

son format de poche et ses

nombreuses illustrations qui

s’appuient sur des situations de

prise de vue réelles.

Précisons

que les mots bleus

ne renvoient pas à

la discographie

de Christophe

mais bien au

g l o s s a i r e

situé en fin

d’ouvrage.

S i g n al o n s

enfin que cet

ouvrage est

dédié au D70

et au D70s. Les

e x pl i c at i on s

sont données

pour les deux boî-

tiers, qui seront donc

indifféremment nom-

més «Nikon D70s» au fil

des pages. Lorsque le Nikon

D70 est désigné, cela signifie que le

paragraphe est consacré à une de ses spécificités.

AVANT PROPOS

7

HISTORIQUE NIKON

Une lignée de reflex .........................................8

L’aventure numérique.......................................9

Le Nikon D70 ................................................. 11

Le Nikon D70s ............................................... 12

POINTS CLEFS DU NIKON D70S

Qualité d’image .............................................. 13

Rapidité de fonctionnement .......................... 14

Autofocus dynamique à plage large .............. 15

Mesure matricielle couleur 3D ....................... 16

Système i-TTL au flash .................................. 17

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Présentation

9

Présentation

HISTORIQUE NIKON

Créée en 1917 de la fusion de trois entreprises d’optiques

japonaises, Nippon Kogaku Kabushiki Kaisha (L’Optique

Japonaise, Société par Actions*) – contracté depuis en

“Nikon” –, a débuté ses activités en produisant des optiques

pour l’industrie et l’instrumentation scientifique.

A la fin de la seconde guerre mondiale, Nikon décide de

produire son propre boîtier et, en 1948, apparaît le Nikon 1,

appareil télémétrique au format 24 x 32. Mais il a fallu attendre

1957, date à laquelle les boîtiers Nikon commencent à être

importés aux USA, pour que la marque entre véritablement

dans le cœur des photographes : le Nikon SP devient un

boîtier “mythique”. Il possède un obturateur qui sera réalisé

en titane dès 1959, atteignant le 1/1000 s et une motorisation

à 3 images/s.

Une lignée de reflex

Côté reflex, c’est en 1959 que le Nikon F va créer la “lé-

gende” du photo-reporter. Prisme et

viseur interchangeables, cellule

au CdS, gamme de 13 optiques :

l’appareil est résolument professionnel. Les boîtiers pro. vont

alors se succéder à un rythme

régulier : F2 (1971), F3 (1980), F4

(1988), F5 (1996) et F6 (2004).

* Kogaku est ici utilisé dans son acception usuelle : “l’optique”

car sa traduction littérale est : “Science de la Lumière”. Merci à

Bernard Denevi pour cette précision linguistique capitale !

Parallèlement, Nikon produit des appareils semiprofessionnels qui conservent l’orientation “haut de gamme”

chère à la marque. Nous citerons par exemple les Nikon FA

(1983), F801 (1988, décliné en F801s en 1991), F100 (1998)

et F80 (2000, dont le D70s utilise la carcasse). Ces boîtiers

amateurs bénéficient très souvent des innovations intégrées

dans les reflex professionnels.

L’aventure numérique

Les reflex professionnels

En 1989, alors que le mot “numérique”

est encore étranger au monde de la

photographie, Nikon présente le QV1000C, reflex pro. équipé d’un capteur

à... 380 000 pixels. Préhistorique ! Le

premier appareil “sérieux” est produit

en 1996 : le Nikon E2 (et sa variante

E2s plus rapide), avec ses quelques

1,2 millions de pixels, est destiné

aux photographes de presse. Il accepte, avec quelques

réserves, l’ensemble de la gamme optique de la marque.

Le premier reflex numérique répondant aux critères

de qualité actuels est présenté en 1999 : le Nikon D1,

architecturé autour du F5 argentique, va rapidement devenir

incontournable grâce à sa qualité d’image exceptionnelle.

Avec seulement 2,74 millions de pixels, les images qu’il

produit supportent en effet, sans problème, l’impression

“pleine page” dans les magazines de qualité. La preuve de

l’importance du traitement logiciel des données issues du

CCD est faite !

Ascendants célèbres

Le Nikon F6, dernier

boîtier pro. de la

gamme F.

Le Nikon E2s possédait une

optique de reprise interne pour

conserver l’angle de champ

des optiques Nikkor.

gende” du photo-reporter. Prisme et

viseur interchangeables, cellule

au CdS, gamme de 13 optiques :

l’appareil est résolument profes-

sionnel. Les boîtiers pro. vont

alors se succéder à un rythme

régulier : F2 (1971), F3 (1980), F4

(1988), F5 (1996) et F6 (2004).

11

Présentation

Dès 2001, le D1 sera remplacé par le D1X, qui double sa

définition globale avec 5,47 millions de pixels,

et par le D1H, qui conserve ses 2,74 millions

de pixels mais dont le cadencement à

5 images par seconde – jusqu’à 40

vues maximum – le destine plus

particulièrement aux photographes

de sport. Trois ans plus tard apparaît

le D2H qui, doté d’un nouveau capteur

JFET LBCAST à 4,1 millions de pixels

développé par Nikon, améliore encore

la cadence de prise de vue : 8 images

par seconde, toujours sur 40 vues !

Fin 2004, le D2X crée l’évènement en

triplant le nombre de pixels (12,4 millions) du D2H. Il reprend

à ce dernier son système AF sur onze zones, mais intègre

un nouvel algorithme de traitement d’image optimisant

encore la qualité. La mesure matricielle couleur 3D a, en

outre, encore été améliorée par l’adjonction de nouveaux

cas-types. Le retard au déclenchement reste, malgré tout,

ultra-court : temps de réaction égal à 37 ms, identique à

celui du modèle “sportif”.

La gamme “experte”

Parallèlement à ces reflex professionnels, Nikon développe

des scanners films (LS-3510AF en 1991, puis la série des

CoolScan) pour les fidèles à l’argentique qui souhaitent

numériser leurs films, ainsi que des appareils photo

numériques compacts (les CoolPix) pour les photographes

amateurs. Entre ces deux pôles, les photographes “experts”

vont trouver leur bonheur avec, en 2002, le Nikon D100.

Le boîtier argentique sur lequel Nikon, après modification

mécanique, a “greffé” l’électronique nécessaire à la prise

de vues numériques est le boîtier pour photographes

passionnés le plus abouti de la gamme : le Nikon F80.

Paradoxalement, malgré son orientation amateur, son

capteur CCD possède une définition de 6,1 millions de

pixels, plus élevée que celle des modèles pro. de la marque

présents au catalogue lors de sa sortie. Mais, comme on l’a

vu, le nombre de pixels ne fait pas tout : les modèles haut de

gamme conservent l’avantage de leur construction à toute

épreuve et de leur traitement de l’information optimisés.

Le Nikon D70

Le Nikon D70, sorti deux ans plus tard, reprend en grande

partie, et en les améliorant, les caractéristiques du D100. L’amélioration la plus spectaculaire

reste l’adoption de la

mesure de la lumière

couleur 3D, issue des

modèles pro. Pour

autant, la vocation amateur est soulignée par

la résurgence des modes d’exposition “variprogrammes”.

Les reflex numériques professionnels Nikon fonctionnent par

paire : un modèle “X” – ici le récent D2X – conçu pour la haute

définition épaule un modèle “H”

orienté reportage et sport, pour

s’adapter aux activités de tous les

professionnels de l’image.

L’arrivée du D70

Le boîtier argentique F80,

qui a lui aussi connu un

immense suc cès, a se rvi de

base “mécanique” aux reflex

numériques D100, D70 et D70s.

définition

et par le D1H, qui conserve ses 2,74 millions

de pixels mais dont le cadencement à

5 images par seconde – jusqu’à 40

vues maximum – le destine plus

de sport. Trois ans plus tard apparaît

13

Présentation

POINTS CLEFS DU NIKON D70S

Les points forts du D70s concernent bien entendu ses caractéristiques et performances numériques : capteur CCD

à 6,1 millions de pixels, algorithmes et processeur de traitement d’image évolués, balance des blancs ultra-précise...

Mais son système photographique “traditionnel” (autofocus

et analyse de la lumière dérivés des boîtiers pro., gestion du

flash ultra-perfectionnée...) ne doit pas être négligé.

Qualité d’image

Le capteur CCD du Nikon D70s

possède au total 3 008 x 2 000

pixels effectifs, ce qui permet

d’envisager des agrandissements

de grandes dimensions sans perte

de qualité. Il possède un excellent

rapport signal sur bruit et une plage

dynamique élevée. Grâce à l’importante surface des pixels

qui le composent, sa plage de sensibilité s’étend de 200 à

1 600 ISO et reste pleinement utilisable sans montée excessive du bruit en haute sensibilité. Ce capteur est par ailleurs

épaulé par deux systèmes qui assurent aux images une très

haute définition :

le nouveau processeur d’image numérique intègre

des algorithmes de nouvelle génération qui gèrent toutes

les étapes du traitement de l’image et optimisent leur

qualité. Il gère également la balance des blancs, contrôle

les tons et les couleurs et traite le bruit numérique,

toujours possible lors des expositions de longue durée,

❏

D70 et D70s

Le CCD du D70s est au cœur

du système.

Le Nikon D70s

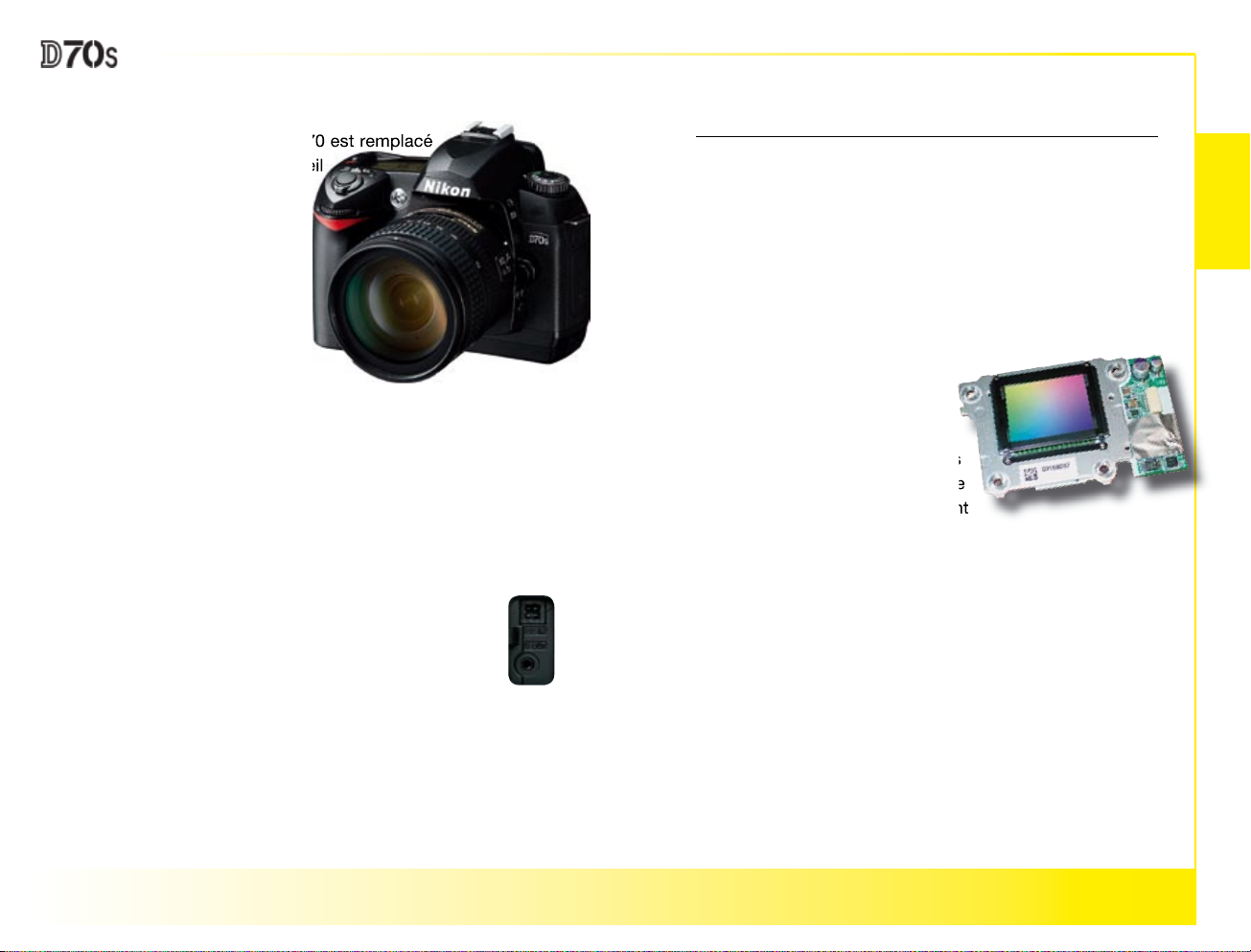

Un an plus tard, le Nikon D70 est remplacé

par le Nikon D70s. L’appareil

est quasiment identique à

son aîné. Extérieurement,

seul l’écran ACL arrière est

plus grand (2’’ au lieu de

1,8’’). Les menus s’y affichent d’ailleurs avec un graphisme plus lisible. D’autres

améliorations fonctionnelles

séduiront l’amateur :

la couverture angulaire du flash intégré passe de

20 mm à 18 mm, ce qui le rend compatible avec les derniers zooms Nikon DX (en évitant le léger vignetage parfois constaté avec l’AF-S DX 18-70 mm f:3,5-4,5G ED),

la capacité de la batterie (EN-EL3a) passe à 1500 mAh

ce qui augmente l’autonomie de prise de vues. La

batterie EN-EL3 (1400 mAh) du D70 reste compatible

avec le D70s,

le D70s bénéficie d’une prise pour

télécommande filaire MC-DC1 alors que le D70

n’avait accès qu’à une télécommande infrarouge

ML-L3,

le logiciel interne a été modifié pour optimiser l’autofocus, le piqué et le bruit des images.

Notons qu’une nouvelle version de ce firmware (voir la

procédure de mise à jour page 116) permet également au

D70 de bénéficier du nouveau graphisme des menus et des

améliorations logicielles du D70s.

❏

❏

❏

❏

15

Présentation

le posemètre matriciel à 1 005 photosites fournit deux

informations déterminantes pour la qualité des images.

Il mesure tout d’abord avec précision la luminance de

la scène photographiée (mesure matricielle couleur

3D, voir plus loin). Il fournit ensuite une estimation très

précise de la température de couleur, quelles que soient

les conditions d’éclairage.

Rapidité de fonctionnement

Dès sa mise sous tension, le Nikon D70s est prêt à

déclencher : c’est un avantage considérable lorsqu’il s’agit

de réagir rapidement face à une situation imprévue. Son

temps de réponse au déclenchement est en outre ultracourt : la parallaxe de temps est réduite au minimum.

Son circuit LSI à hautes performances fait également appel

à des algorithmes de nouvelle génération afin d’accélérer

les opérations de traitement de l’image et d’écriture : les

temps d’enregistrement des fichiers RAW ont par exemple

été considérablement réduits par rapport au D100.

Citons également quelques caractéristiques qui concourent à faire du D70s un appareil extrêmement rapide :

Prise de vues en rafale à 3 vues par seconde

jusqu’à 12 images consécutives en JPEG FINE (20 vues

consécutives en JPEG NORMAL) grâce à une gestion

élaborée de la mémoire tampon et un transfert accéléré

sur la carte mémoire,

Enregistrement très rapide compatible avec les formats de fichier FAT16 et FAT32,

Vitesses d’obturation très élevées : jusqu’à 1/8 000 s

et synchronisation au flash pouvant atteindre 1/500 s.

❏

❏

❏

❏

Autofocus dynamique à plage large

Le module de détection autofocus “Multi-CAM900” du Nikon

D70s, comprenant 900 éléments de détection CCD, possède

5 capteurs disposés en réseau, couvrant une surface très

importante au centre du champ de visée. Le système AF

qui exploite les mesures de ce module possède un double

mode de fonctionnement :

sélectif et dynamique. En mode

sélectif, on peut sélectionner

individuellement un des cinq

collimateurs pour effectuer la

mise au point n’importe où dans

l’image. En mode dynamique

par contre, le D70s “accroche”

automatiquement le sujet et suit

son déplacement sur ses cinq

collimateurs. Cette localisation

dans le champ visé se double d’un

suivi prédictif en distance et s’appuie sur la technologie LockOn™. Ce système permet d’éviter de faire la mise au point

sur un élément perturbateur qui pourrait momentanément

s’interposer entre le sujet pisté et l’appareil.

Dernier point fort du système autofocus du D70s : sa

rapidité de mise au point. Grâce à l’utilisation de moteurs

coreless, sans inertie, et du fait également de l’algorithme

de traitement des informations de mise au point par les

calculateurs intégrés, celle-ci est quasi-instantanée avec

des optiques AF “classiques”, sans moteur intégré. Equipé

d’une des optiques Nikkor à moteur Silent-Wave (AF-S), elle

est encore plus rapide !

Le module Multi-Cam9 00 de

détection autofocus du Nikon

D70s possède 900 pixels

répar tis sur cinq collimateurs

disposés en croix au centre du

champ visé. Il est identique au

module utilisé dans le F80.

Rapide !

17

Présentation

Mesure matricielle couleur 3D

Le système de mesure de l’exposition du D70s est identique

à celui du Nikon F5. Au lieu d’une classique cellule au silicium,

il utilise un minuscule capteur CCD à 1 005 photosites,

recouverts d’une mosaïque de micro-filtres rouges, verts

et bleus, qui lui fournit une “imagette couleur” de la scène

visée.

Le posemètre effectue alors une synthèse de toutes les informations dont il dispose :

luminance des différentes zones de la scène,

contraste entre ces différentes zones,

localisation spatiale du sujet (à partir du capteur de

mise au point sélectionné),

distance du sujet (avec un objectif de type D ou G),

couleur dominante du sujet,

puis les compare à une base de données riche d’une

compilation de plus de 30 000 cas- types pour déterminer le

temps de pose et l’ouverture de diaphragme les plus adaptés

à la situation photométrique vue à travers l’objectif.

Grâce au nombre record de zones d’analyse de la scène, le

Nikon D70s a une idée très précise de la répartition spatiale

des luminances (masses claires et sombres) dans l’image,

et notamment de celles qui concernent le sujet principal,

localisé grâce au capteur autofocus actif. Il analyse donc

la scène photographiée de façon très pertinente. De plus,

grâce à l’information “couleur”, l’exposition est finement

corrigée pour un meilleur rendu de l’image, en l’adaptant

aux caractéristiques spectrales du CCD de prise de vue.

Bien entendu, ce mini-CCD sert également à déterminer la

température de couleur de la scène.

❏

❏

❏

❏

❏

Système i-TTL au flash

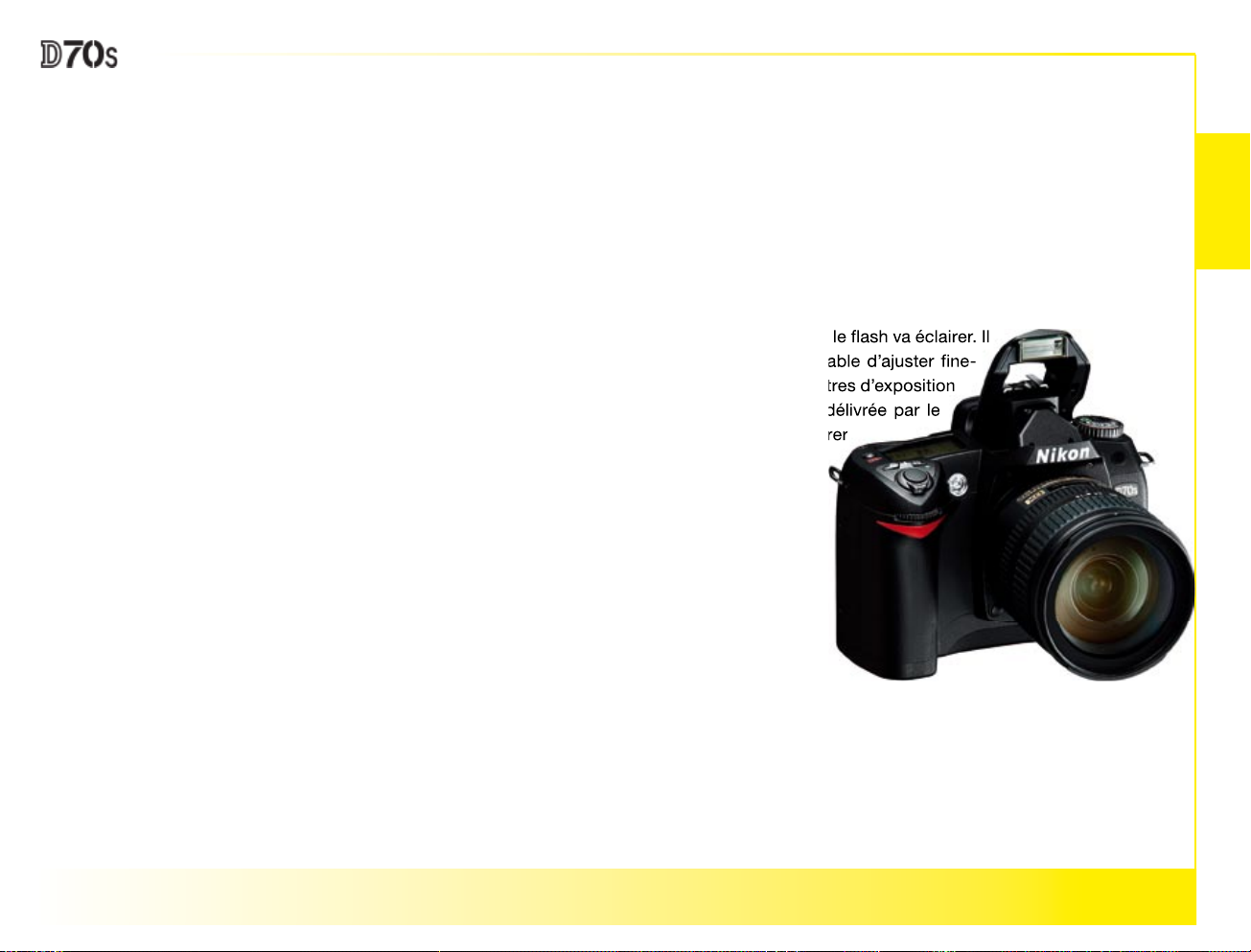

Le flash intégré au Nikon D70s est au centre d’un nouveau

système flash Nikon appelé CLS (Creative Lighting System,

système d’éclairage créatif) inauguré avec le D2H.

Comme sur ce reflex professionnel, le D70s utilise sa cellule

matricielle couleur à 1 005 photosites pour évaluer le niveau

de lumière ambiante et mesurer l’éclair du flash. Pour cela,

le D70s émet, juste avant le déclenchement, une salve de

deux petits éclairs imperceptibles qui lui permettent d’évaluer la scène que le flash va éclairer. Il

est dès lors capable d’ajuster fine-

ment les paramètres d’exposition

et la puissance délivrée par le

flash pour équilibrer

pa r fa it em en t

les images.

Mieux : ce système, appelé

i-TTL, fonctionne même avec

plusieurs flashes

type SB-800 ou

SB-600, sans

que ceux-ci

soient connectés au D70s via

un câble (pilotage i-TTL sans

cordon) : le flash intégré peut ainsi piloter des flashes déportés grâce à un code intégré aux pré-éclairs.

Le petit flash intégré du Nikon D70s n’est pas très

puissant (nombre-guide de 15 m à 200 ISO) mais il est

particulièreme nt complet : il peut piloter en i-TTL des flashes

complémentaires sans cordon et possède une fonction de

mémorisation de la puissance de l’éclair.

Mesure de la lumière

19

Présentation

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type Reflex numérique à monture Nikon F.

Capteur CCD 23,7 x 15,6 mm (coefficient de focale x1,52

par rapport au format 135) à 6,15 millions de pixels.

Définition maxi : 3 008 x 2 000 pixels.

Viseur Correcteur dioptrique (-1,6 à +0,5 dioptries).

Dégagement oculaire : 18 mm à -1 dioptrie.

Couverture : 95 % environ.

Grossissement : 0,75x avec un 50 mm réglé sur

l’infini.

Verre de visée BriteView de type B avec collimateurs de mise au point et quadrillage.

Mise au

point

Autofocus passif à détection de phase (module

Nikon Multi-CAM900 à 5 collimateurs).

Sensibilité : IL-1 à IL19 (équivalent 100 ISO).

Mode sélectif, dynamique et dynamique avec

priorité au sujet le plus proche.

Suivi ponctuel (S) ou continu (C) avec suivi de mise

au point activé automatiquement si le sujet se déplace. Mise au point manuelle (M).

Exposition Gamme de sensibilité : 200 à 1 600 ISO.

Mesure matricielle couleur 3D (avec objectifs G ou

D) par capteur RVB à 1 005 photosites.

Mesure pondérée centrale (75% de la sensibilité

dans un cercle de 6, 8, 10 ou 12 mm).

Mesure spot (diamètre 2,3 mm, soit 1% du cadre

de visée) sur capteur AF actif.

Bracketing sur 2 ou 3 vues par 1/2 ou 1/3 IL.

Modes

d’exposition

Auto, Auto programmé (P), Auto à priorité à l’ouverture (A), Auto à priorité vitesse (S), Manuel (M) et

6 Vari-programmes.

Correcteur d’exposition -5 à +5 IL.

Obturateur Mécanique et électronique DTC, de 30 s à 1/8 000 s

et pose B.

Balance

des blancs

Automatique, 6 modes préprogrammés et manuel.

Ajustement fin et bracketing possible.

Flash Flash intégré NG 15 m à 200 ISO.

Contrôle TTL par capteur RVB à 1 005 photosites.

Dosage automatique flash/ambiance i-TTL ou

flash standard i-TTL avec flash intégré, SB-600

ou SB-800. Mode manuel à priorité distance avec

SB-800.

Synchro lente ou normale sur le premier ou le second rideau.

Système anti yeux-rouges.

Correction de puissance -3 à +1 IL.

Système d’éclairage créatif avec SB-600 et SB-

800.

Synchronisation jusqu’à 1/500 s.

Enregistrement

Carte CompactFlash type I ou II et Microdrive.

Conforme à l’architecture DCF 2.0 et DPOF.

Compatible FAT16 et FAT32.

Fichiers NEF (RAW, sans perte sur 12 bits RVB) et

JPEG (compression sur 3 niveaux - 8 bits RVB).

Interface USB 2.0.

Vidéo NTSC ou PAL.

Moniteur ACL TFT polysilicium basse température 2’’

(D70s), 1,8’’ (D70). 130 000 pixels.

Luminosité réglable.

Alimentation

Batterie Li-Ion rechargeable.

Trois piles CR2 avec porte-pile MS-D70s.

Adaptateur secteur optionnel.

Divers Testeur de profondeur de champ.

Retardateur : 2 à 20 s.

Griffe porte-accessoire standard ISO.

Firmware pouvant être mis à jour.

Prise pour télécommande (D70s uniquement)

Dimensions 140 x 111 x 78 mm.

Masse 595 g.

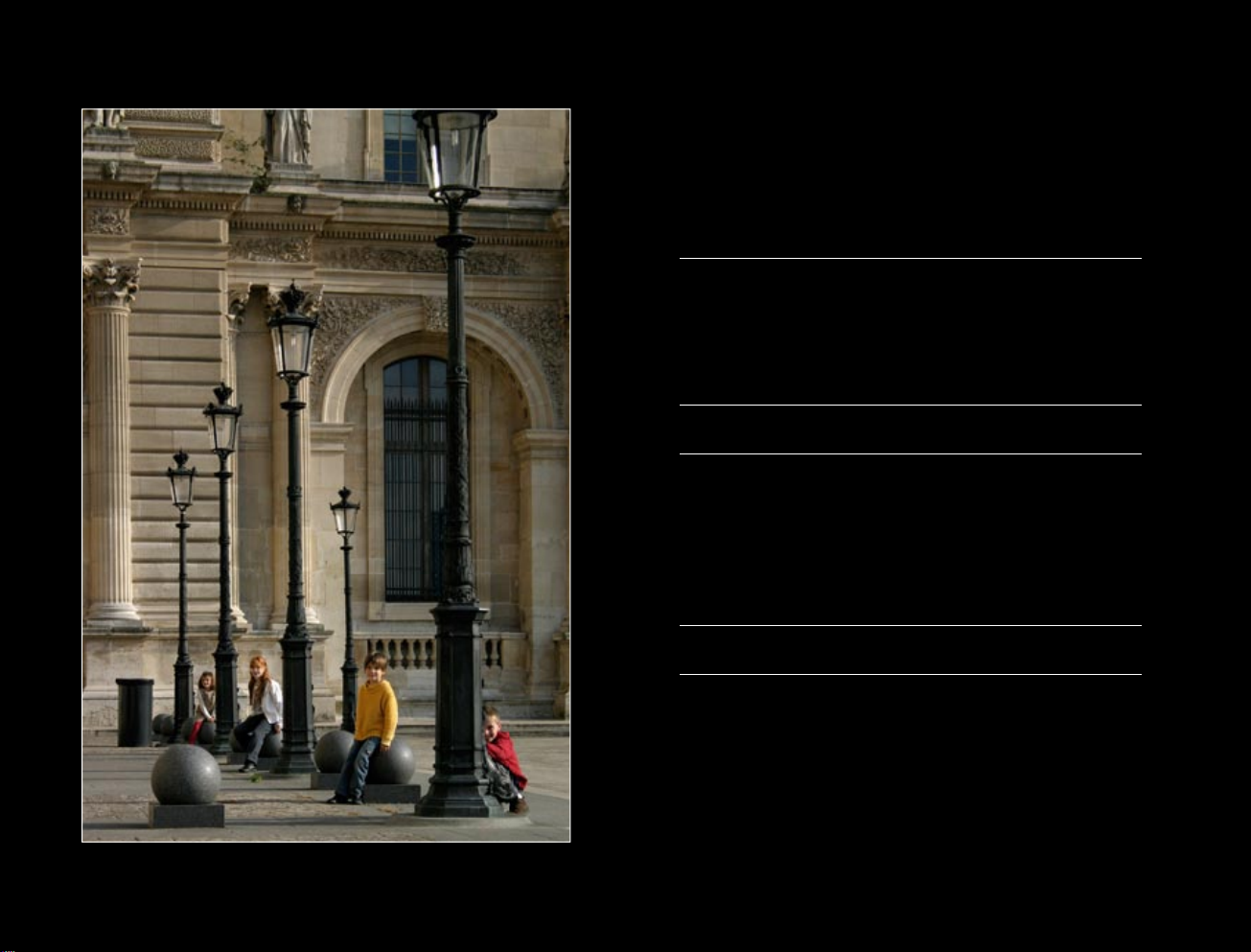

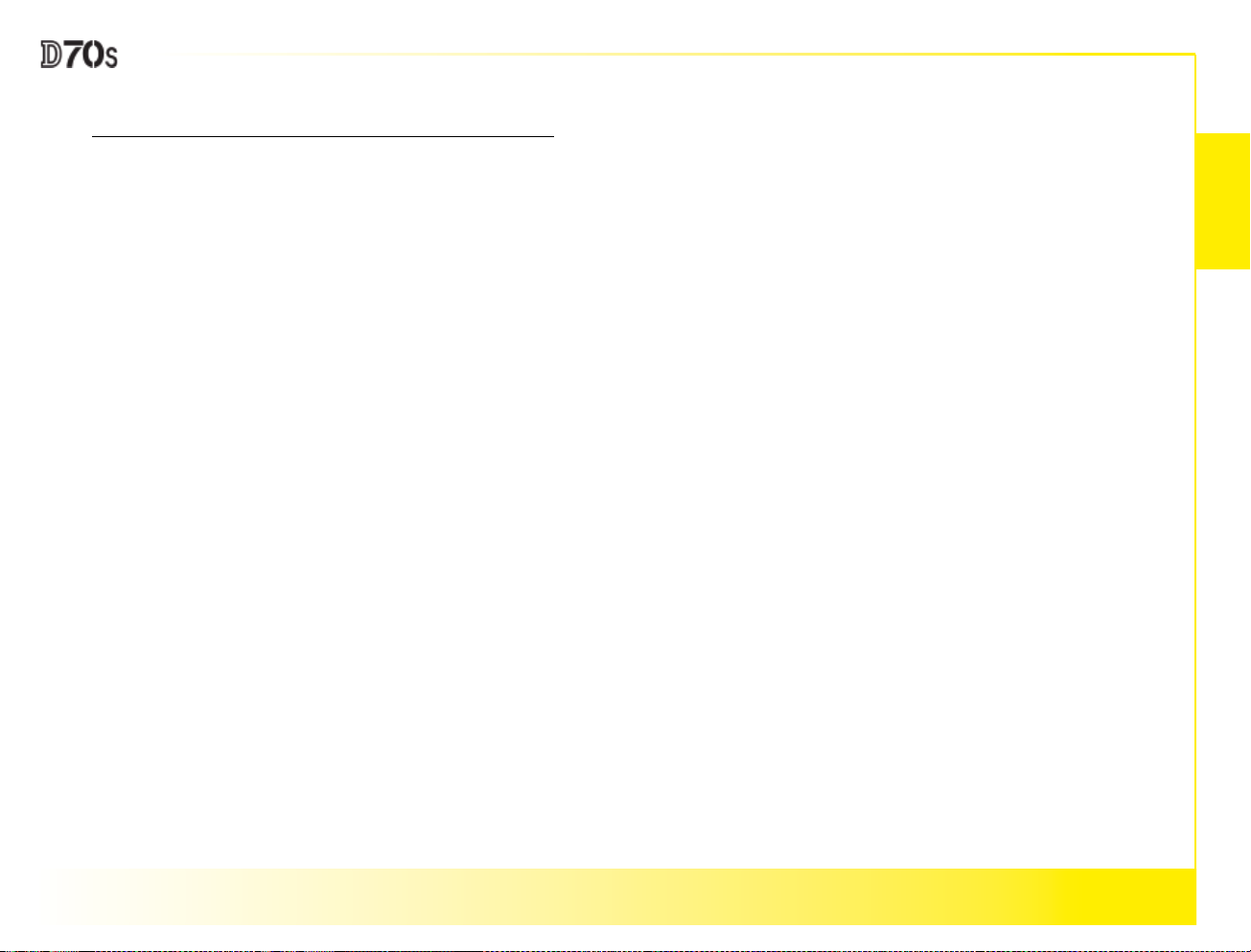

Le soleil est légèrement

voilé et l’image manque

de contraste. Avec Nikon

Capture, l’exposition, le

contraste et la saturation

sont améliorés rapidement. La

netteté est également augmentée de 25%. Les retouches finales, sous Photoshop, ont permis

d’assombrir le ciel en préservant la luminosité

des nuages. Les

pétales des fleurs

ont été éclaircies

une à une.

Prise de vue : Travail des fi chiers RAW

Objectif

20 mm f:2,8D

Vitesse

1/500 s

Ouverture

f:11

Sensibilité

200 ISO

Mode Expo

A

Mesure Expo

Mode AF

AF-S

Bal. blancs

Auto

Mode couleur

Adobe RVB

Format

RAW

Netteté

Normale

Comp. Tons

Aucune

Réduc. bruit

Désactivée

23

LE CAPTEUR CCD DU NIKON D70S

Formation de l’image .....................................26

Matrice de Bayer ........................................... 28

Filtre anti-aliasing ..........................................29

Réseau de micro-lentilles .............................. 32

TRAITEMENT DES DONNÉES

Conversion Analogique/Numérique ..............34

Procédé de recomposition ............................ 35

Balance des blancs ....................................... 38

Amélioration de la netteté..............................46

Compensation des tons ................................50

Réglage de la teinte .......................................56

Réglage de la saturation ................................56

Choix d’un espace colorimétrique................. 58

Optimisation automatique ............................. 59

Enregistrement des images ........................... 60

Numérique

25

Numérique

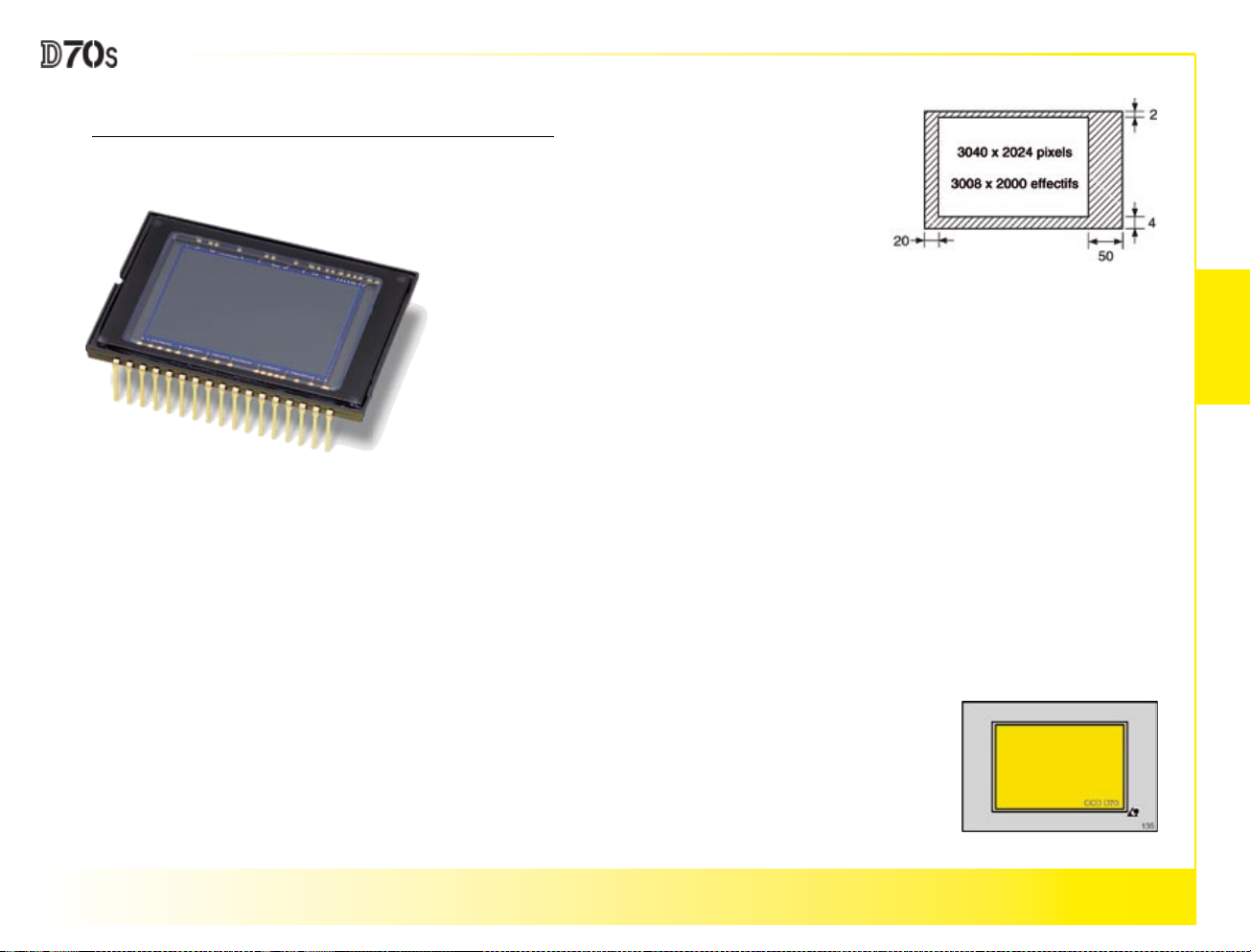

En réalité, le capteur

CCD du D70s possède

un nombre de pixels

plus important que

celui qui correspond

réellement à l’image

générée, mais certains

sont masqués (“noirs”)

pour mesurer le bruit

thermique propre à

chaque prise de vue.

Certains autres sont

actifs (ils sont sensibles à la lumière qu’ils reçoivent) mais

sont seulement utilisés pour des calculs et ne servent donc

pas à l’image finale.

Le capteur CCD du Nikon D70s mesure 25,10 x 17,64 mm

(dimensions du circuit électronique) et sa surface sensible

utile est de 23,70 x 15,60 mm. Celle-ci est donc 2,3 fois plus

faible que celle du format 135 (24x36 mm). En référence

à l’autre système argentique – que la photo numérique a

aujourd’hui enterré – la taille du CCD du D70s, comme celui d’autres reflex numériques utilisant un capteur de même

taille, est souvent qualifié d’APS-C (Advanced Photo Sys-

tem-Classic), dont le format est proche (25,00 x 16,70 mm).

Le schéma ci-contre montre, à

taille réelle, le format de ces différents standards. On verra plus

loin que Nikon a dû développer

une gamme d’objectifs spécifiques pour ce format de capteur.

LE CAPTEUR CCD DU NIKON D70S

La surface sensible du Nikon D70s est un circuit électronique appelé CCD qui convertit l’énergie lumineuse qu’il re-

çoit en courant électrique proportionnel.

Les CCD ont été inventés au

début des an-

nées 70 par des

c h e r c h e u r s

du laboratoire

Bell. La fabri-

cation d’un cap-

teur CCD s’effec-

tue à partir de fines

plaques de silicium

traitées optiquement afin

de définir différentes fonctions au circuit. Le CCD “Super

HADTM” du D70s est, à quelques améliorations près, le

même que celui utilisé sur le Nikon D100.

Contrairement à une émulsion argentique dont les particules

photosensibles (halogénures d’argent) sont réparties

aléatoirement sur toute la surface, les éléments sensibles,

appelés photosites, d’un CCD forment un carroyage régulier.

Le CCD du D70s est ainsi composé de 3 008 lignes de 2 000

photosites. Chaque photosite est carré et mesure 7,80 µm

de côté. Les images produites par le Nikon D70s comptent

donc 6,016 millions de pixels effectifs.

Par souci de simplification, on assimilera par la suite les

photosites (qui sont les micro-unités de capture d’image) et

les pixels (qui sont les éléments de l’image).

L e

c a p t e u r

CCD du D70s est fabriqué par Sony mais le traitement

de ses données est propre à Nikon.

Un certain nombre de photosites e st

recouvert d’un masque les insensibilisant à

la lumière. Ils servent à mesurer le courant

(appelé “courant d’obscurité”) délivré par

les photosites en l’absence de sollicitation

lumineuse. Ce “bruit”, qui est fortement lié

à la température, sera soustrait du signal

délivré par le s photosites “effectifs”.

Six millions de pixels

27

Numérique

Formation de l’image

Sans entrer trop en détail dans le fonctionnement

électronique d’un CCD, on peut schématiser assez

simplement la formation de l’image et son transfert vers les

calculateurs de l’appareil.

Chaque photosite est en fait composé d’un photodétecteur

(la véritable partie “sensible” du pixel) et d’une cellule de

transfert identique, dans sa structure, au photodétecteur

mais masquée à la lumière. Le photodétecteur convertit

la lumière qu’il reçoit (les photons transportant

l’énergie lumineuse) en électrons, qui s’y

accumulent alors comme dans une cuvette.

La charge électrique totale, c’est-à-dire le

nombre d’électrons dans le photosite, est

proportionnelle à l’intensité lumineuse reçue.

Lorsque l’exposition est terminée, le Nikon D70s

donne l’ordre au CCD de transférer toutes les charges

accumulées dans les photodétecteurs vers les cellules

de transfert,

regroupées en

registres verticaux.

Une série de signaux périodiques

permet ensuite de

transférer verticalement les charges

de cellule en cellule, jusqu’au registre

de transfert horizontal.

Les charges sont ensuite décalées, selon le même

processus, jusqu’à la sortie dans ce registre horizontal.

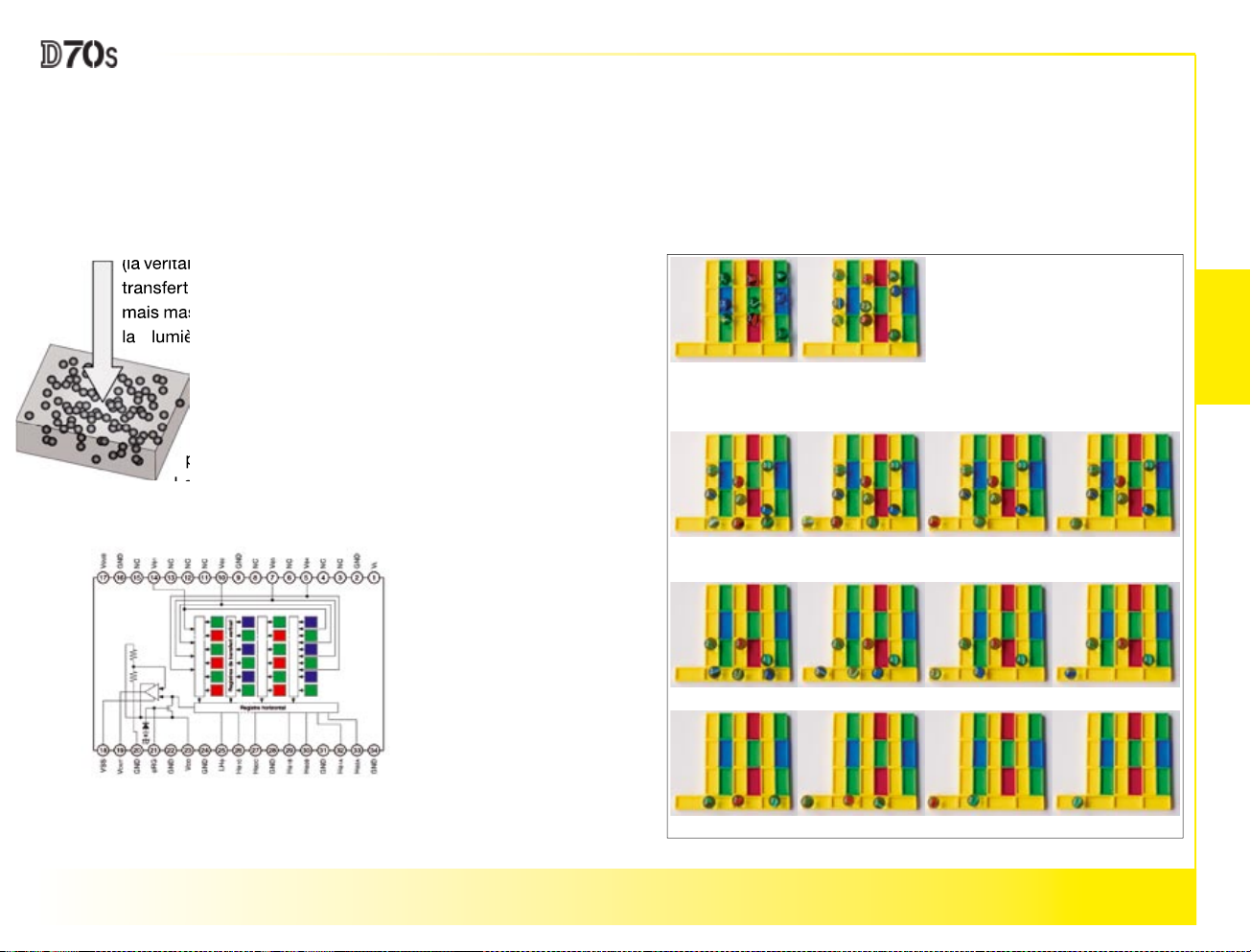

Les illustrations ci-dessous schématisent les différents

transferts permettant la lecture de toutes les charges

accumulées dans le CCD. Cette architecture particulière

est appelée “CCD à transfert interligne” (CCD-IT).

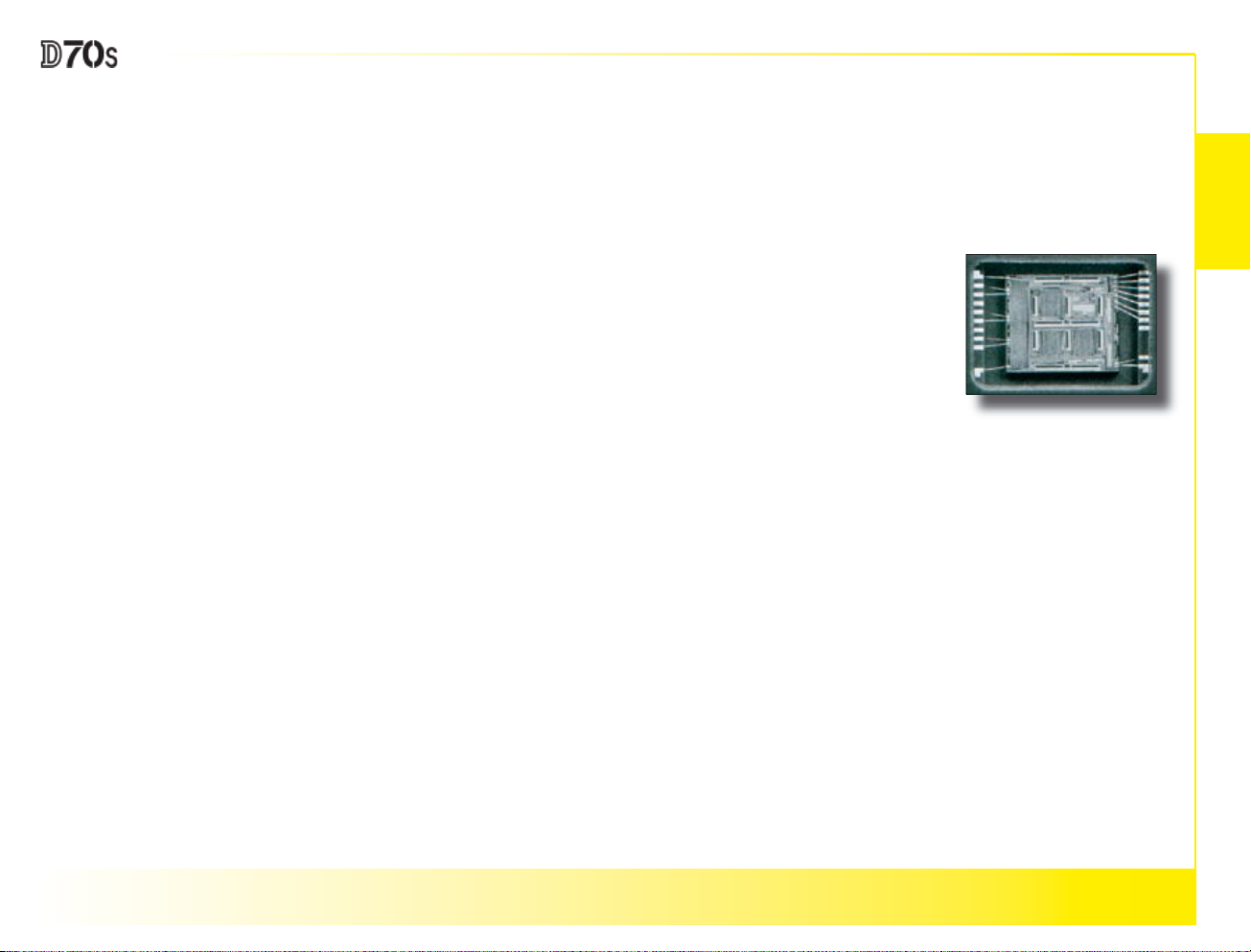

Diagramme de câblage électronique

du CCD utilisé par le Nikon D70s

(D’après document Sony).

Fonctionnement du CCD

Les charges sont

accumulées dans

les photosites

Décalage des

charges vers les

registres verticaux

adjacents aux

photosites

Décalage des

charges vers le

registre horizontal

Décalage des charges dans le registre horizontal puis

extraction du signal de sortie

Même processus pour la ligne suivante

Même processus pour la ligne suivante

(la véritable partie “sensible” du pixel) et d’une cellule de

transfert identique, dans sa structure, au photodétecteur

mais masquée à la lumière. Le photodétecteur convertit

la lumière qu’il reçoit (les photons transportant

proportionnelle à l’intensité lumineuse reçue.

29

Numérique

Trichromie

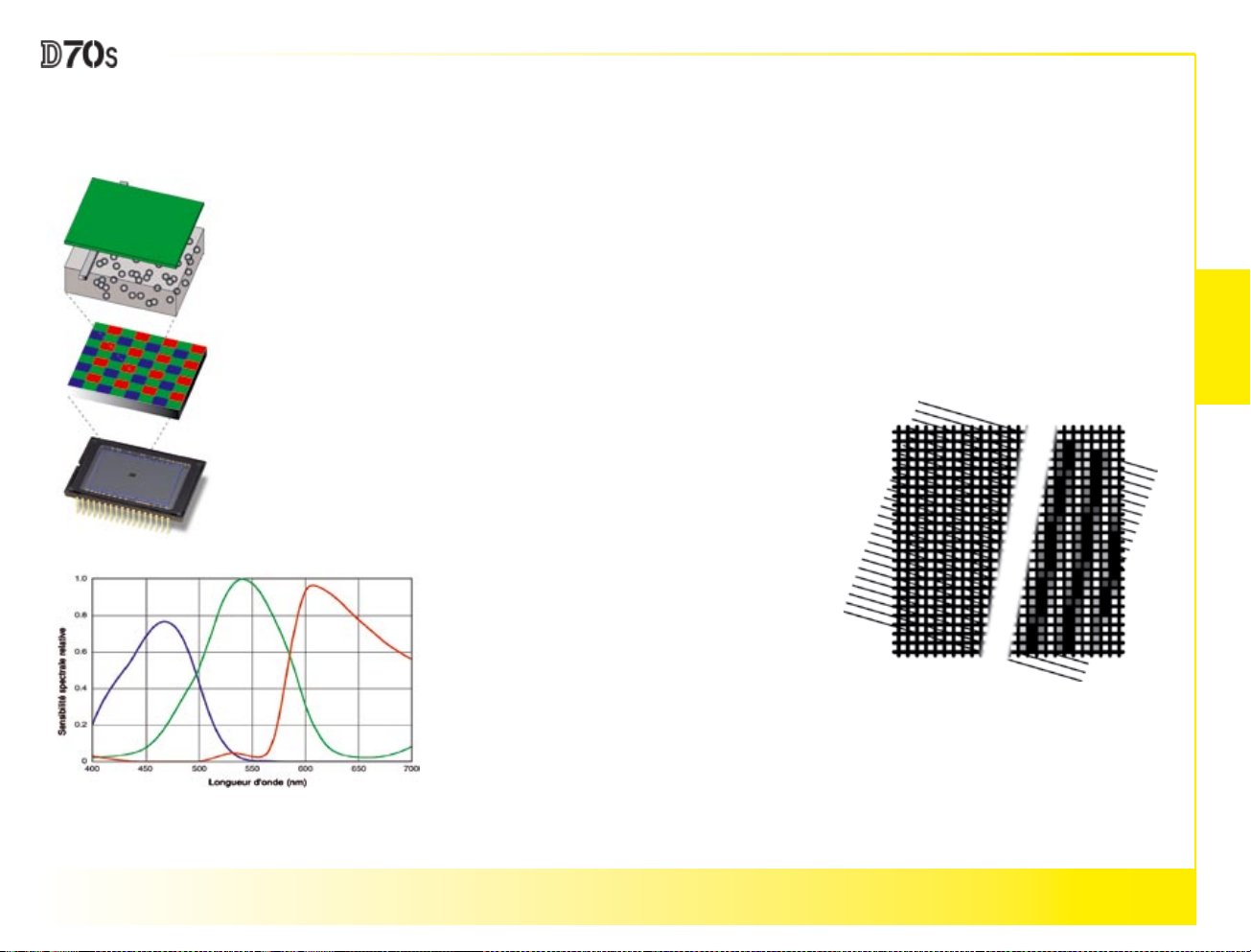

Matrice de Bayer

Les photosites, comme les grains d’argent, réagissent à

l’intensité lumineuse qu’ils reçoivent : ils “voient” donc en

noir et blanc. Comme dans un film couleur, il faut donc leur adjoindre des filtres

colorés pour sélectionner une partie du

spectre lumineux qui les atteint et simuler

la couleur par synthèse trichrome. Chaque photosite est donc coiffé d’un microfiltre rouge, vert ou bleu. Pour respecter la

vision humaine qui est plus sensible dans

les jaune-vert, le nombre de photosites filtrés en vert est deux fois plus important

que celui des photosites filtrés en bleu ou

en rouge. L’ensemble des micro-filtres et

sa géométrie du type “1:2:1” – faisant référence aux proportions de filtres rouge, vert

et bleu – s’appelle la matrice de Bayer.

Les filtres sont bien entendu parfaitement adaptés en

couleur pour

r e c o n s t i tu er

le spectre le

plus étendu

possible, même

si la gamme de

couleurs est,

év i de m me n t,

moins large que

celle de l’œil

humain.

Courbes de sensibilité spectrale des filtres de la matrice

de Bayer du CCD du Nikon D70s (d’après doc. Sony).

Filtre anti-aliasing

Le capteur CCD du Nikon D70s est coiffé d’un filtre optique

passe-bas (dit filtre “anti-aliasing”) au niobate de lithium

(LiNbO3) dont le rôle principal est – cela peut sembler

paradoxal – de réduire légèrement la netteté des détails en

provenance de l’objectif.

Sans entrer dans le détail du théorème de Nyquist, nous

pouvons simplement parfois constater que l’observation

d’un phénomène cyclique par un système également répétitif peut conduire à des enregistrements étranges. Nous

avons, par exemple, tous en mémoire l’image des roues des

diligences qui semblent parfois tourner à l’envers, dans les

westerns. Cela

est lié au fait

que la fréquence

de capture des

images (24 images/s au cinéma)

est proche de

celle de rotation

des rayons des

roues.

En photo numérique, des

p h é n o m è n e s

identiques peuvent parfois survenir lorsque la taille de certains détails géométriques répétitifs avoisine la moitié de la taille des

photosites.

Le schéma ci-de ssus montre comment une série de

lignes parallèles est vue à travers un maillage ré gulier... et donc perçue par les photosites d’un CCD.

Un phénomène d’aliasing “en luminance” s’est cré é.

Aucun post-traitement ne permet d’y remédier.

31

Numérique

Par ailleurs, le filtre de Bayer peut tromper le CCD et créer

un aliasing “en chrominance”. Imaginons, par exemple, un

très fin faisceau de lumière blanche, dont le diamètre est

inférieur à la taille d’un pixel, parvenant sur le CCD (sur un

filtre rouge par exemple). L’appareil interprétera ce détail

de couleur blanche, qui ne recouvre pas entièrement le

quadruplet RVVB, comme un faisceau rouge pur.

Le filtre passe-bas, en diffusant le fin faisceau sur les quatre pixels du quadruplet, va rétablir l’équilibre chromatique :

par synthèse trichrome, il “verra” bien un signal blanc.

Notons que le filtre passe-bas possède également la propriété de rejeter les rayonnements infrarouges auxquels les

CCD sont très sensibles. Cela permet de caler le spectre

enregistrable par le D70s sur celui de l’œil humain.

Sous-échantillonnage

La mince couche de LiNbO3, collée au dessus du filtre de

Bayer du CCD du D70s, ne peut toutefois pas être trop

diffusante, sous peine de trop dégrader les fins détails de

l’image. Il faut en effet éviter de noyer ceux-ci dans le flou,

comme si un filtre “soft-focus” était utilisé devant l’objectif.

Aussi Nikon, comme tous les fabricants d’appareils photo

numériques, a-t-il dû jongler pour maximiser la netteté, tout

en limitant au maximum le risque de moiré. Mais le résultat

n’est forcément n’est qu’un compromis : le phénomène de

moiré peut donc, malgré tout, survenir dans certaines situations particulières. Rarement toutefois : pour l’illustrer, nous

avons dû créer de toute pièce une image particulière.

On peut, bien sûr, conseiller de changer légèrement de point

de vue pour annuler le phénomène. Mais comme on ne s’en

aperçoit que lors du traitement sur ordinateur (le moiré est

invisible sur l’écran ACL du D70s – et si l’on en distingue

un... c’est celui de l’écran lui-même !), ce conseil n’est pas

vraiment applicable en prise de vue. Seule l’utilisation de

Nikon Capture permet, a for tiori, de réduire le moiré.

La structure

répétitive du

vêtement a généré un aliasin

sur l’image. La

“Réduction de

l’effet de moiré” de Nikon

Capture permet d’éliminer

le phénomène.

33

Numérique

Amélioration de la sensibilité

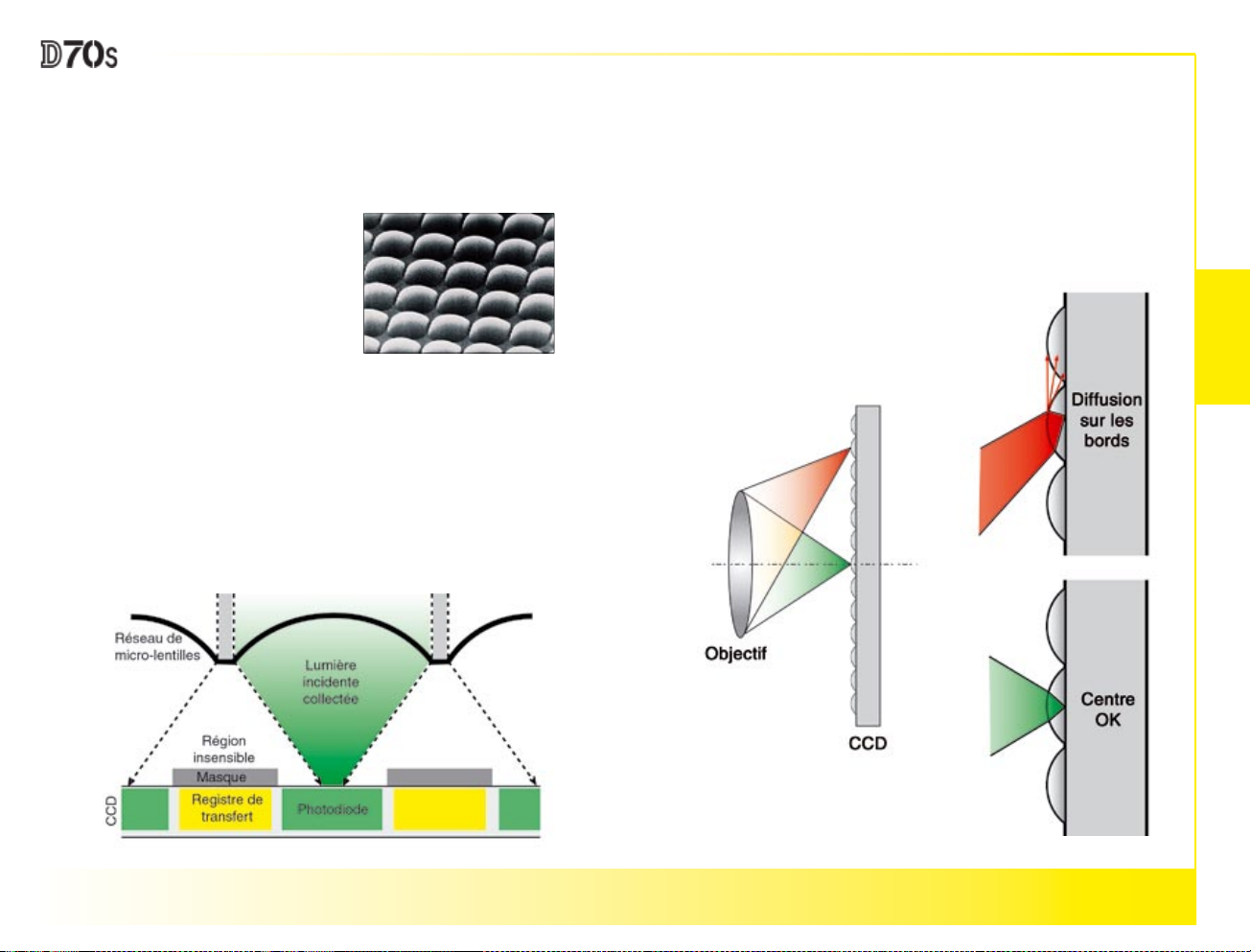

Réseau de micro-lentilles

Du fait de son architecture à transfert interligne, le CCD perd

une partie non négligeable de sa surface sensible. En effet,

une portion de chaque photosite est consacrée au transfert

des charges (registre de transfert, voir page 26) et est donc recouverte d’un masque afin qu’elle

ne se charge pas pendant l’exposition. Cette lumière perdue se

traduit par une baisse importante

de la sensibilité du capteur. Pour

récupérer en partie cette lumière,

le CCD et sa matrice de Bayer sont coiffés d’un réseau de

micro-lentilles, situé en dessous du filtre anti-aliasing.

Au dessus de chaque pixel, la micro-lentille va faire converger la lumière sur la partie sensible (la photodiode). Le gain

en sensibilité peut atteindre 40%. Evidemment, la fabrication d’un tel réseau – chaque micro-lentille mesurant moins

de huit millièmes de millimètre – est complexe, tout comme

son centrage sur le CCD !

Réseau de micro-le ntilles vu au

microscope. Doc. Sony.

L’inconvénient de ce système est que lorsque les rayons

incidents possèdent une forte inclinaison, il peut se produire

une diffusion de la lumière entre les pixels : certains de

ces rayons peuvent en effet se réfléchir sur la surface du

réseau de micro-lentilles. Cela se traduit par une baisse de

la netteté de l’image. Ce phénomène est surtout sensible

avec les grands-angles, dans les bords de l’image.

35

Numérique

TRAITEMENT DES DONNÉES

Conversion analogique/numérique

Les charges électriques collectées en sortie de CCD

sont tout d’abord converties en tension (900 millivolts

au maximum pour le CCD du D70s), filtrées et amplifiées

puis transformées en signal numérique au moyen d’un

Convertisseur Analogique/Numérique (CAN). Ce circuit

électronique va transformer les tensions, proportionnelles

à l’intensité lumineuse reçue par les photosites. Le CAN

du D70s fonctionnant sur 12 bits, les valeurs numériques

pourront prendre 212 = 4 096 valeurs. Ainsi, chaque pixel

est affecté d’une valeur, proportionnelle à la quantité de

lumière qu’il a reçue, comprise entre 0 et 4 095. La valeur 0

correspond au noir absolu et 4 095 au blanc pur.

Le Nikon D70s va alors procéder à divers traitements

d’optimisation puis, si l’on a choisi le format d’enregistrement

brut (fichier “RAW” – brut en anglais – avec extension NEF :

Nikon Electronic image Format), sauvegarder le fichier dans

la carte mémoire. Ces fichiers ne sont pas exploitables

directement (ils ne possèdent aucune information colorée

par exemple) par les logiciels classiques de traitement

d’image. Ils nécessitent un logiciel “décodeur” comme Nikon

Capture ou autre, pour post-traiter l’image sur ordinateur.

Si l’on a, en revanche, choisi un format d’enregistrement

JPEG, le D70s va effectuer une séquence de traitements

pour que l’image soit directement exploitable par tout

ordinateur, voire par les imprimantes (impression directe

sur les imprimantes compatibles PictBridge).

Procédé de recomposition

On a vu que les photosites étaient regroupés par quatre :

le D70s dispose ainsi d’une information en rouge, de deux

en vert et d’une en bleu sur la composition de la lumière

qui a atteint chaque quadruplet. Mais il va devoir calculer,

pour chaque pixel de ce quadruplet, les deux informations

colorées qui lui manquent. Pour cela, le Nikon D70s fait appel

à une matrice de 8 pixels de côté pour interpoler chaque

valeur inconnue. La valeur calculée des composantes RVB

de chaque pixel est donc liée aux 63 pixels de son voisinage

immédiat. Schématiquement, le Nikon D70s établit

localement une “cartographie des courbes de niveaux” à

partir des valeurs qu’il connaît et en déduit l’intensité, pour

la couche R, V ou B considérée, du pixel en son centre.

Le D70s va commencer par calculer toutes les composantes

vertes car les données sont deux fois plus nombreuses du

fait de la structure de la matrice de Bayer. L’interpolation

dans cette couche est donc très précise et le Nikon D70s

s’en servira donc comme “référence”. Il est désormais

capable de différentier les zones à fort contraste local

– qui correspondent au contour d’un détail – et celles à

faible gradient (dégradés et aplats). Il peut ainsi affiner son

interpolation pour les couches rouges et bleues en évitant

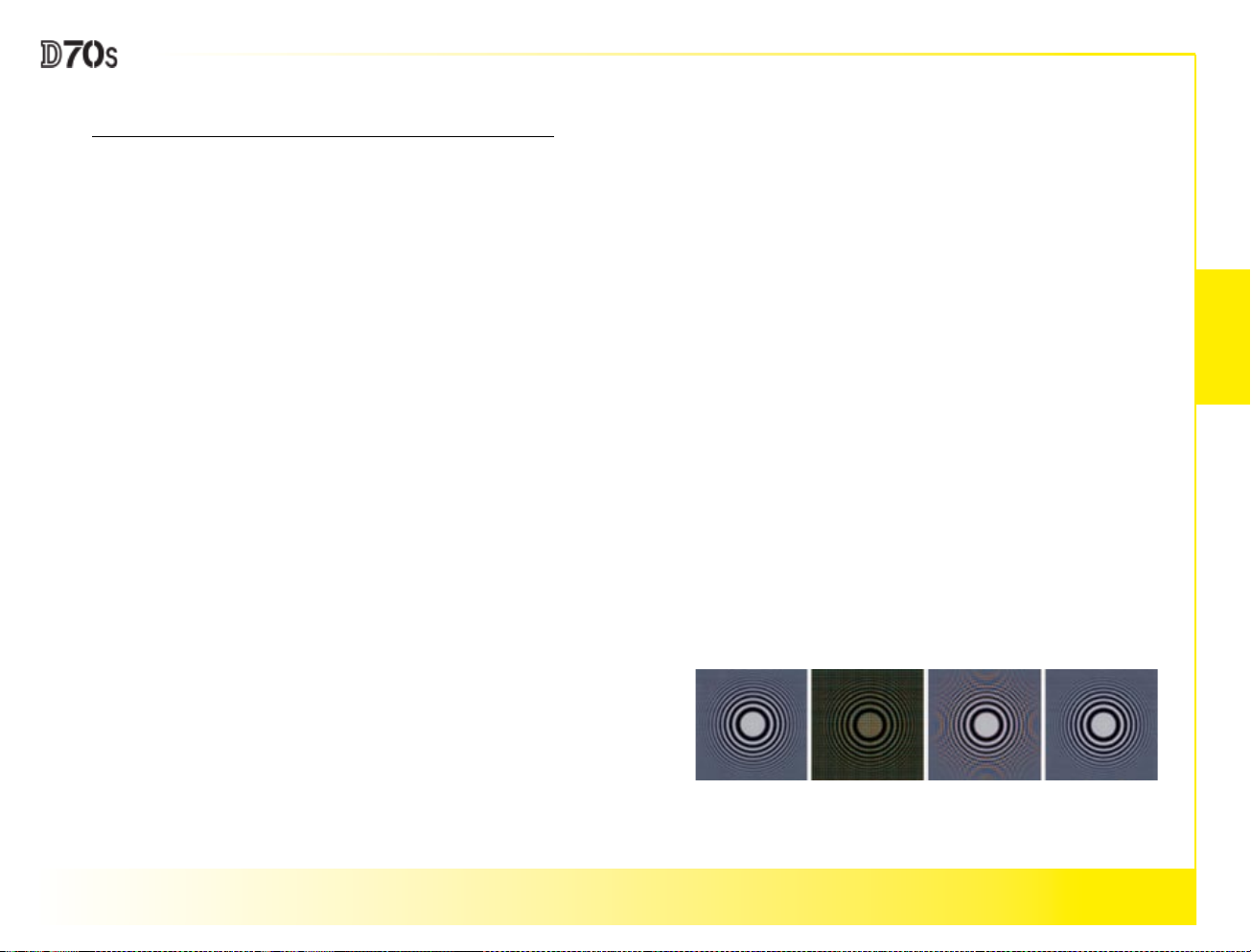

Le procédé de dématriçage : sujet photographié, fichier brut (avec coloration

factice pour visualiser la matrice de Bayer), fichier dématricé de manière

classique, fichier dématricé avec algorithme Nikon et filtre passe-bas.

Algorithmes de traitement

37

Numérique

Dématriçage

par exemple de “lisser” les valeurs lorsqu’il a détecté un

contour. Ceux-ci seront donc plus nets, sans qu’il y ait

besoin d’augmenter artificiellement l’accentuation en posttraitement.

Le schéma de la page ci-contre explique le fonctionnement

de l’algorithme de dématriçage :

❶ Formation de l’image sur le CCD : chaque photosite

ne perçoit qu’une seule composante (R, V ou B) de la

lumière qu’il reçoit du fait de la présence du filtre de

Bayer.

❷ Séparation des couches R, V et B : le logiciel interne

au D70s dispose de données colorimétriques partielles

pour chaque couche.

❸ Interpolation des pixels absents : dans chaque

couche (rouge, verte et bleue), le D70s va calculer les

données qui lui manque par interpolation à partir des

intensités numériques connues. L’algorithme de recons-

titution est particulièrement complexe et précis (technique bicubique utilisant les informations horizontales,

verticales et colorimétriques).

❹ Reconstitution des couleurs : il ne reste plus au Nikon

D70s qu’à superposer les trois couches “dématricées”

pour recréer l’image. Chaque pixel possède maintenant

trois composantes colorimétriques : R, V et B. L’image

est prête à être traitée puis enregistrée en JPEG.

Ces traitements lourds impliquent évidemment de longs

temps de calcul. Aussi un circuit spécifique leur est-il dédié.

Notons que pour les pixels situés à la périphérie de l’image,

le D70s utilise les valeurs mesurées des pixels actifs mais

non utilisés pour l’image, sur les bords du CCD.

Les dif férentes étapes du procédé de dématriçage Nikon. Le fichier final, dont

les couleurs sont simulées dans le schéma ci-dessus, comporte trois couches

R, V et B. Dans cet exemple, le Nikon D70s va détecter des dégradés da ns les

couches R et V et un aplat dans la couche B.

39

Numérique

Le Nikon D70s va alors optimiser les valeurs de ce fichier

“dématricé” pour obtenir la meilleure qualité d’image possible. Tous les traitements décrits ci-après sont paramétrables, via le menu de configuration de l’appareil.

Balance de blancs

On sait que la lumière qui éclaire un sujet varie en qualité :

elle peut

être, par

e xe mp le ,

plus ou

m o i n s

c h a u d e

selon le

moment de

la journée.

Le cerveau

corrigeant

la vision

pour rendre

toute scène

n e u t r e

colorimétriquement, on ne perçoit plus que des légères

dominantes. Mais une surface photosensible reproduit par

contre fidèlement les variations de la couleur de la lumière.

On mesure la couleur de la lumière par sa “température de

couleur” (TC) qui s’exprime en Kelvin (K).

En modifiant les intensités numériques des couches R, V

et B, le D70s peut redonner à chaque image sa neutralité.

Ainsi, pour une photo réalisée à l’ombre (à dominante bleue

puisque la source de lumière est le seul ciel... bleu), le D70s va

baisser le niveau de la couche bleue pour rétablir l’équilibre.

Bien entendu, la dominante de certaines scènes ne doit

psychologiquement pas être corrigée. C’est par exemple le

cas des couchers de soleil qui doivent rester “chauds” !

L’opération de réglage de la neutralité de l’image, appelée

“balance des blancs”, est effectuée automatiquement par le

D70s. Le principe est très simple et assez efficace : il lui suffit de chercher la zone de plus haute lumière dans l’image et

de rendre égales les trois composantes R, V et B de cette

zone (pour obtenir une couleur neutre). La mesure est bien

entendue effectuée par le capteur RVB à 1 005 photosites

qui sert également à la mesure de l’exposition.

Cet algorithme n’est toutefois pas infaillible : il peut être mis

en défaut lorsqu’on photographie un sujet naturellement coloré et il est, de plus, limité à la gamme de TC allant de 3 500

à 8 000 K. On peut heureusement effectuer manuellement

la balance des blancs, en visant une plage neutre. Le D70s

possède également plusieurs types de balance des blancs

pré-programmés pour les éclairages les plus courants :

Lumière incandescente de type ampoule halogène

dont la TC avoisine 3 000 K... quand elle est neuve,

Tubes fluorescents – souvent appelés “néons” (bien

qu’ils n’en soient pas !) – de TC équivalente à 4 200 K,

Soleil, lumière du jour à 5 200 K,

Éclair de flash – légèrement bleuté – à 5 400 K,

Ciel nuageux à 6 000 K,

Ombre à 8 000 K.

La page suivante montre l’effet du choix de ces différentes

balances des blancs en fonction du type de lumière.

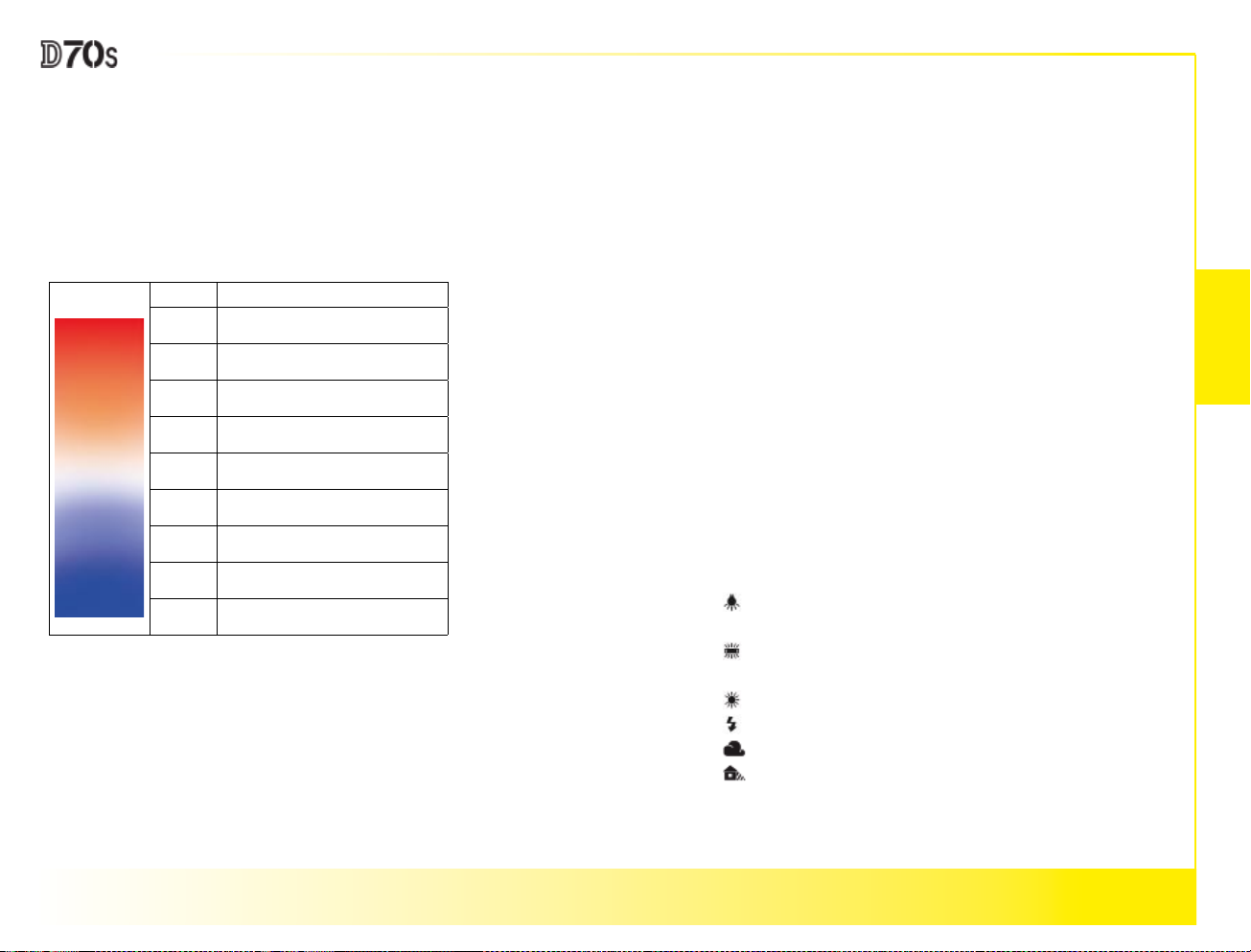

TC Source

2 000 K Bougie

2 500 K Éclairage tungstène domestique

3 000 K Coucher de soleil

3 200 K Éclairage halogène

4 200 K Tube fluorescent

5 200 K Lumière solaire moyenne

6 000 K Ciel couvert

8 000 K Ombre

10 000 K Ciel bleu

Température de couleur

Loading...

Loading...