Page 1

3B SCIENTIFIC

Stirling-Motor transparent U10050

Bedienungsanleitung

03/08 ALF

®

PHYSICS

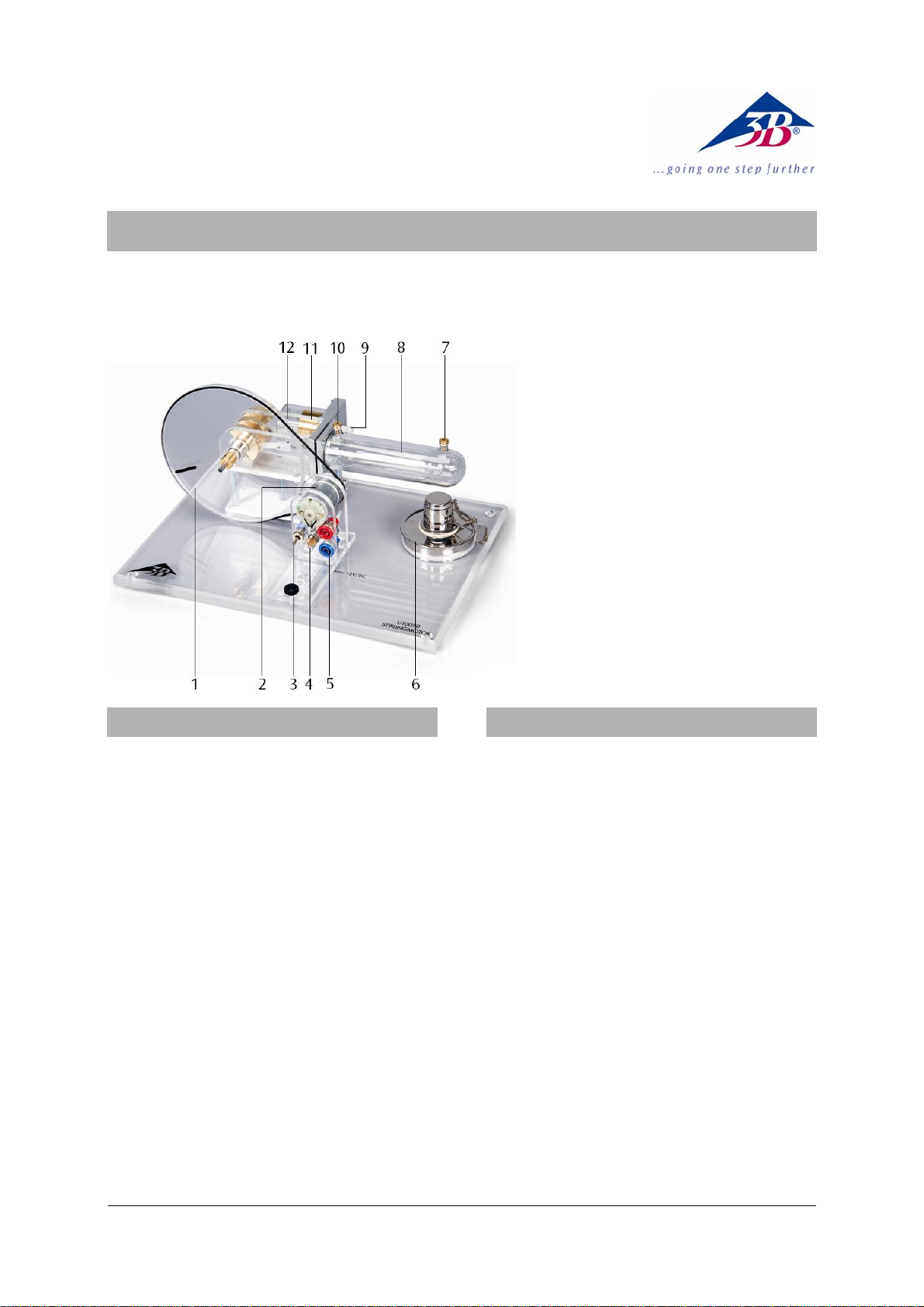

1 Schwungrad mit Markierung

(zur Bestimmung der Drehzahl

2 Motor-Generator-Einheit mit

zweistufiger Riemenscheibe

3 Schalter

4 Glühbirne

5 4-mm-Sicherheitsbuchsen

6 Spiritusbrenner

7 Temperatur-Messstutzen 1

8 Verdrängerkolben

9 Schlauchanschluss mit Kap-

pe für Druckmessungen

10 Temperatur-Messstutzen 2

11 Arbeitskolben

12 Gewindestange M3 (verbun-

den mit Arbeitskolben)

1. Sicherheitshinweise

• Brennspiritus vorsichtig in Spiritusbrenner

einfüllen, darauf achten, dass nichts verschüttet wird.

• Spiritusbrenner nie befüllen, solange der Docht

noch glimmt oder eine andere offene Flamme

in der Nähe ist.

• Spiritusflasche nach Gebrauch sofort verschlie-

ßen.

• Nicht in die offene Flamme fassen.

• Vorsicht! Flamme nur mit befestigtem Deckel

löschen.

Der Stirlingmotor erhitzt sich beim Betrieb mit

offener Flamme.

• Während und nach dem Betrieb des Stirling-

motors Verdrängungszylinder nicht berühren.

• Stirlingmotor vor dem Wegräumen abkühlen

lassen.

2. Beschreibung

Der Stirlingmotor ermöglicht die qualitative und

quantitative Untersuchung des Stirlingschen Kreisprozesses. Er kann in drei verschiedenen Modi

betrieben werden: als Wärmekraftmaschine, als

Wärmepumpe und als Kältemaschine.

Verdrängungszylinder und Verdrängerkolben bestehen aus hitzebeständigem Glas, Arbeitszylinder,

Schwungrad und Getriebeabdeckungen aus Acrylglas. Somit lassen sich jederzeit die einzelnen Bewegungsabläufe sehr gut beobachten. Die Kurbelwellen sind kugelgelagert und bestehen aus gehärtetem Stahl. Die Pleuel sind aus verschleißfestem

Kunststoff gefertigt.

Die eingebaute Motor-Generator-Einheit mit zweistufiger Riemenscheibe ermöglicht die Umwandlung der erzeugten mechanischen Energie in elektrische Energie. Mit Umschaltmöglichkeit zum Betrieb einer eingebauten Lampe sowie zum Betrieb

externer Lasten oder zur Einspeisung elektrischer

Energie zum Betrieb als Wärmepumpe oder Kältemaschine.

Durch Befestigung des im Lieferumfang enthaltenen Fadens an der Gewindestange am Arbeitskolben lässt sich dessen Hubweg messen.

1

Page 2

3. Technische Daten

Motor-Generator-Einheit: max. 12 V DC

Riemenscheibe zweistufig: 30 mm Ø, 19 mm Ø

Arbeitskolben: 25 mm Ø

Hub Arbeitskolben: 24 mm

25cmmm

Volumenänderung: 24 mm

⎛

⎜

⎝

⎞

⎟

2

⎠

3

=π⋅

12

Minimum Volumen: 32 cm³

Maximum Volumen: 44 cm³

Leistung des

Stirlingmotors: ca. 1 W

Abmessungen: ca. 300x220x160 mm³

Masse: ca. 1,65 kg

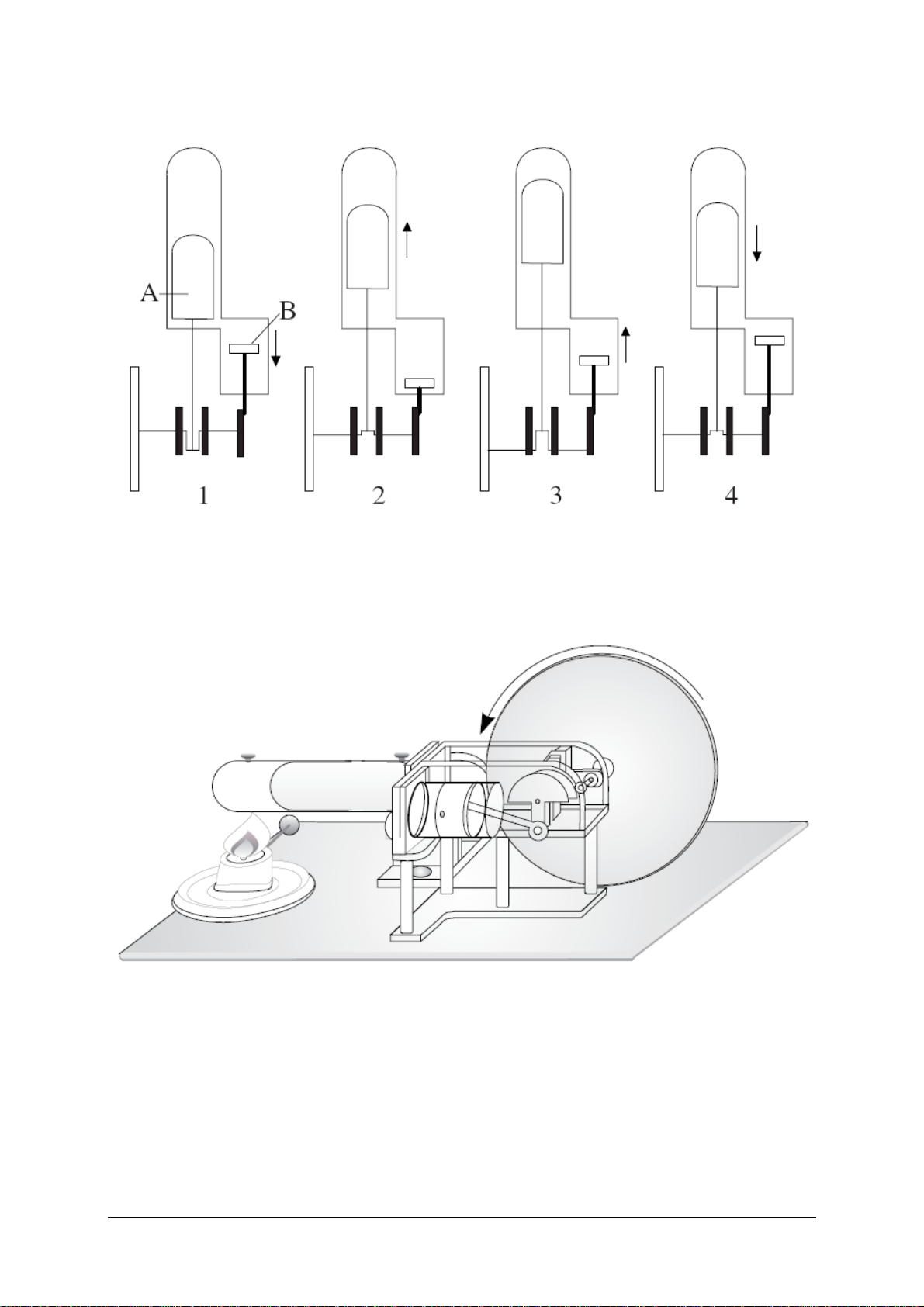

4. Schema der Funktionsweise

Der ideale Stirlingprozess läuft in 4 Takten ab (siehe Fig. 1):

1.Takt: Expansionsphase: Isotherme Zustandsänderung, die Luft expandiert bei konstanter

Temperatur

2.Takt: Isochore Zustandsänderung, die Luft kühlt

bei konstantem Volumen im Regenerator

ab

3.Takt: Kompressionsphase: Isotherme Zustandsänderung, die Luft wird isotherm komprimiert

4.Takt: Isochore Zustandsänderung, die Luft wird

im Regenerator wieder auf die Anfangstemperatur aufgeheizt

Im Stirlingmotor kann dieser Idealfall jedoch nicht

realisiert werden. Durch den Phasenversatz des

Arbeits- und Verdrängerkolbens erreicht man eine

Annäherung an diesen idealen Prozess. Dabei überlappen sich jedoch die 4 Takte. Bei der Expansion

findet schon ein Gaswechsel von heiß nach kalt

statt und bei der Kompressionsphase befindet sich

noch nicht die ganze Luft im kalten Teil des Motors.

5. Bedienung

5.1 Der Stirlingmotor als Wärmekraftmaschine

• Spiritusbrenner befüllen, in die Aussparung in

der Grundplatte einsetzen, Docht ca. 1 bis 2

mm herausdrehen und entzünden.

• Verdrängerkolben in die hinterste Position

bringen und nach kurzer Erwärmungszeit (ca. 1

bis 2 Minuten) Schwungrad durch leichtes Anschieben in Uhrzeigersinn (aus Blickrichtung

Motor-Generator-Einheit) in Bewegung versetzen (siehe Fig. 2).

• Gegebenenfalls Spannung des Treibriemens

durch Verschieben der Motor-GeneratorEinheit einstellen.

• Glühbirne durch Schalterstellung „oben“ ein-

schalten.

• Alternativ externe Last über die 4-mm-Buchsen

anschließen und in Schalterstellung „unten“

betreiben.

Drehzahl ohne Last: ca. 1000 U/min

Drehzahl mit

Generator als Last: ca. 650 U/min

Generatorspannung: ca. 6 V DC

Druckdifferenz: +250 hPa/-150 hPa

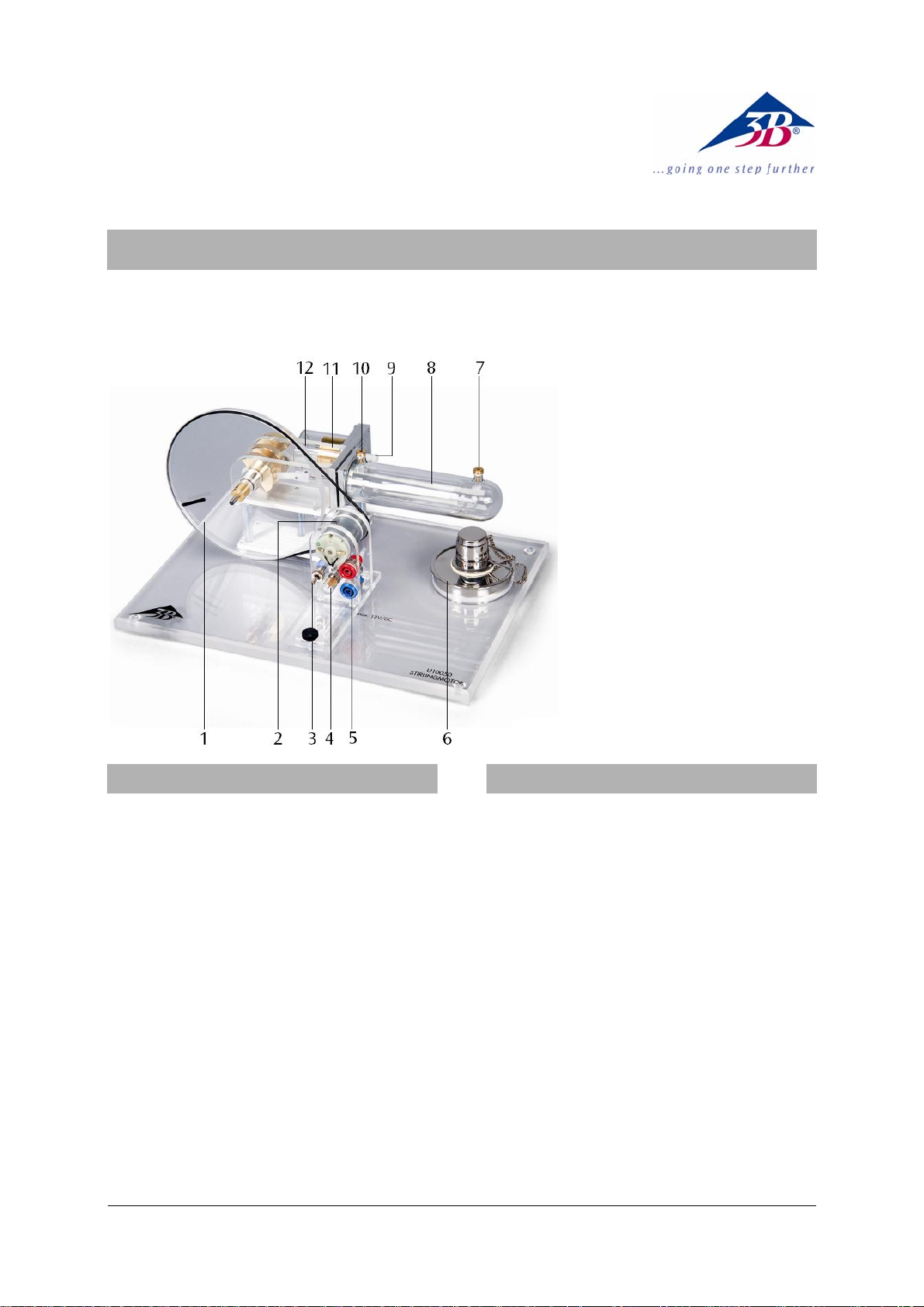

5.2 Der Stirlingmotor als Wärmepumpe oder

Kältemaschine

Zusätzlich erforderlich:

DC-Netzgerät 15 V, 1,5 A U8521121-230

oder

DC-Netzgerät 15 V, 1,5 A U8521121-115

Digital-Thermometer U11818

• Temperatursensoren in die Temperatur-

Messstutzen einsetzen und an das Digital-

Thermometer anschließen (siehe Fig. 3).

• Gleichstromquelle über die 4-mm-Buchsen

anschließen.

• Max. 12 V einstellen und Stirlingmotor in

Schalterstellung „unten“ betreiben.

• Temperaturzunahme bzw. –abnahme beo-

bachten.

Im Betriebsmodus Kältemaschine dreht das

Schwungrad im Uhrzeigersinn (aus Blickrichtung

Motor-Generator-Einheit), im Betriebsmodus Wärmepumpe entgegen dem Uhrzeigersinn.

• Zum Wechsel der Betriebsmodi Anschlusskabel

umpolen.

Druckdifferenz: +250 hPa/-150 hPa

Motorspannung: 9 V

Drehzahl: 600 U/min

Temperaturdifferenz (bezogen auf 21° C):

Kältemaschine: -4 K (Reservoir: +6 K)

Wärmepumpe: +13 K (Reservoir: -1 K)

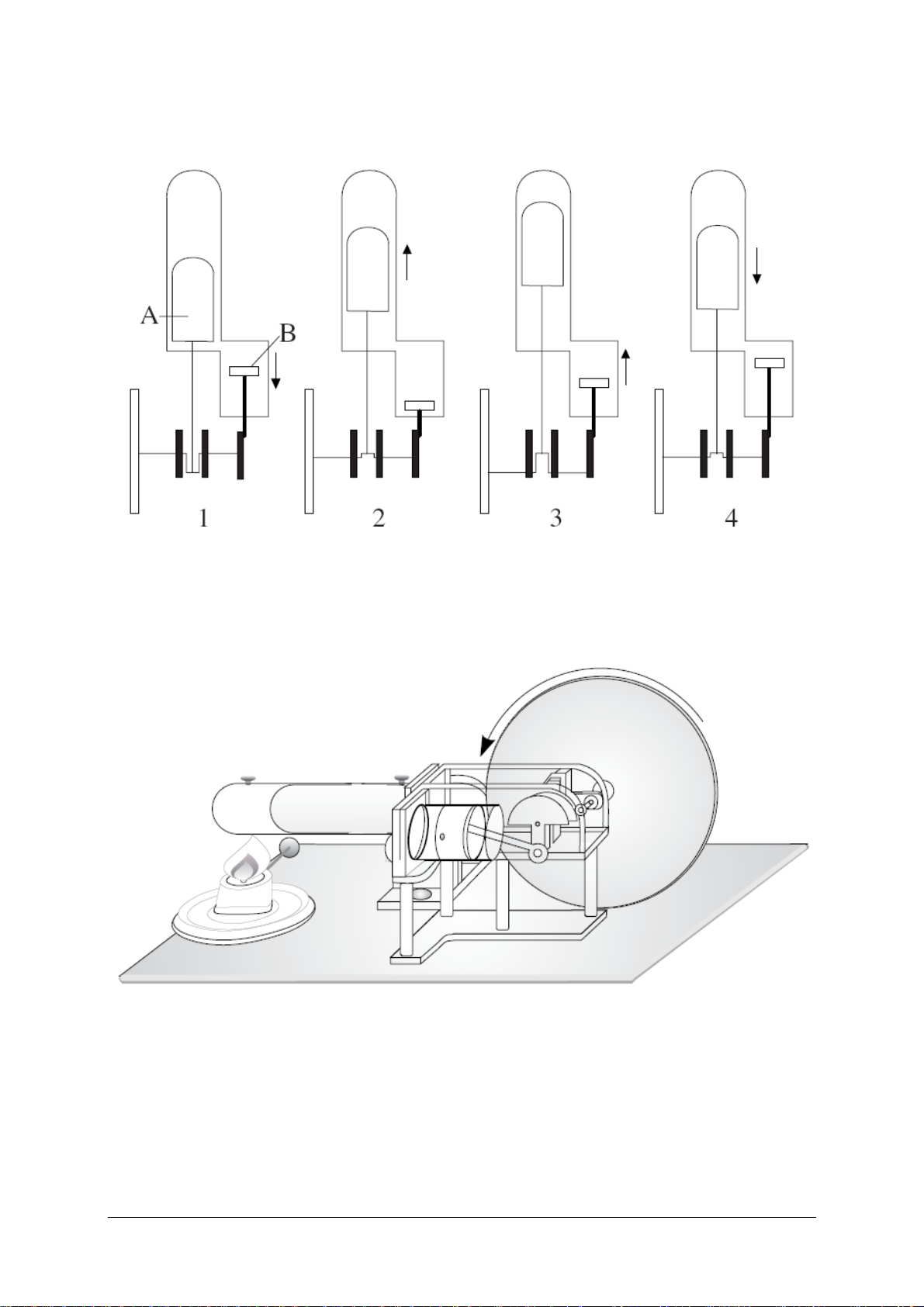

5.3 Aufnahme der Betriebsdruckwerte im Ar-

beitskolben

Zusätzlich erforderlich:

3B NETlog

3B NETlab

TM

U11300

TM

U11310

Relativ-Drucksensor ±1000 hPa U11322

• Druckverbindungen zwischen „positiver“

Schlauchwelle der Sensorbox und der

Schlauchanschlussöffnung am Arbeitszylinder

herstellen (siehe Fig. 4).

• Drucksensor mit dem 3B NETlog

• Software starten und Messung durchführen.

TM

verbinden.

2

Page 3

Fig. 1 Schema der Funktionsweise (A: Verdrängerkolben, B: Arbeitskolben)

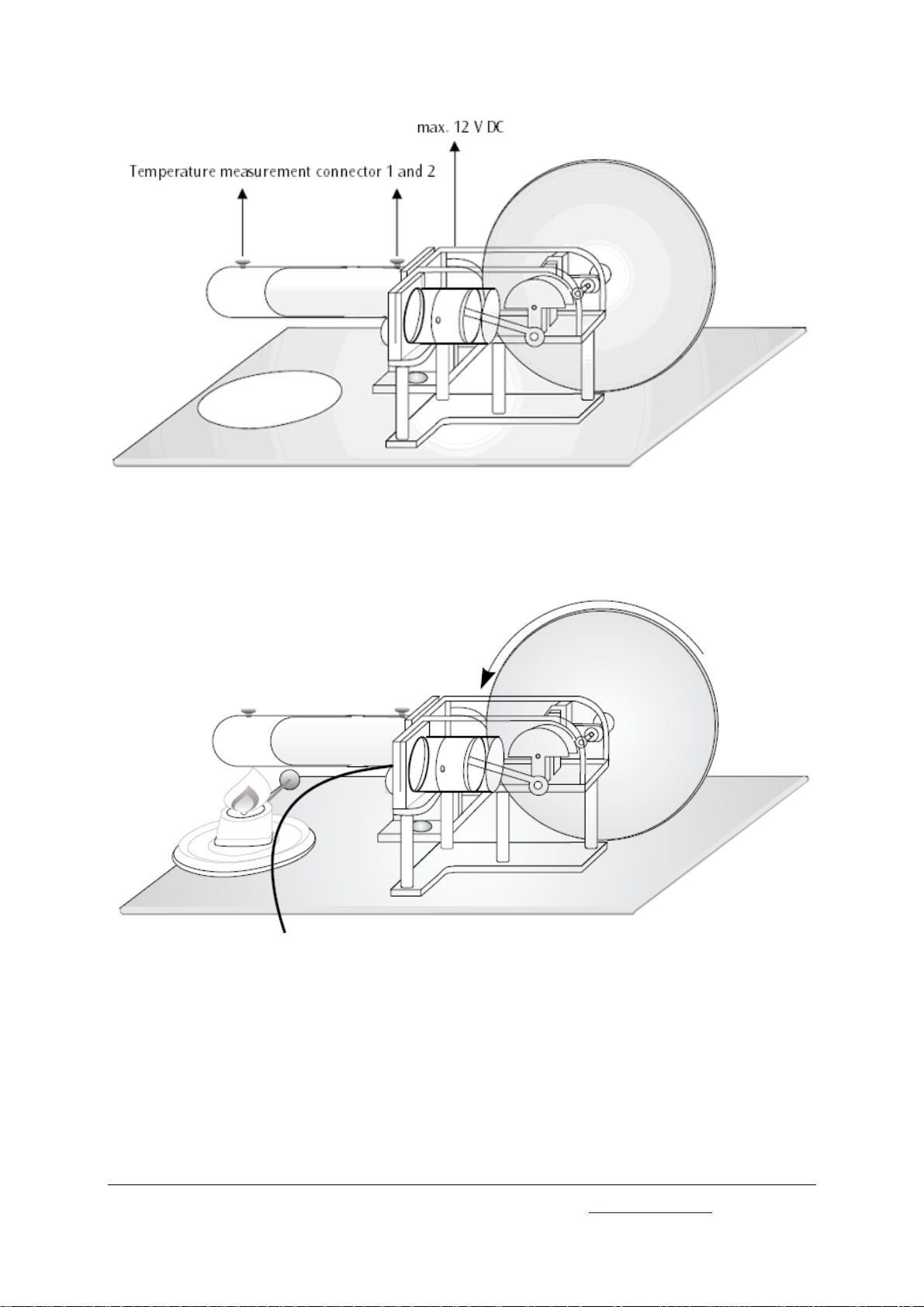

Fig.2 Der Stirlingmotor als Wärmekraftmaschine

3

Page 4

Fig. 3 Der Stirlingmotor als Wärmepumpe oder Kältemaschine

Fig. 4 Aufnahme der Betriebsdruckwerte im Arbeitskolben

3B Scientific GmbH • Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Deutschland • www.3bscientific.com

Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright 2008 3B Scientific GmbH

Page 5

3B SCIENTIFIC

Stirling Engine, Transparent U10050

Instruction Sheet

03/08 ALF

1. Safety instructions

®

PHYSICS

1 Flywheel with marking for

speed determination

2 Motor-generator unit with

2-stage pulley

3 Switch

4 Bulb

5 4-mm safety plugs

6 Alcohol burner

7 Temperature measure-

ment connector 1

8 Displacement piston

9 Capped hose connection

for pressure measure-

ments

10 Temperature measure-

ment connector 2

11 Working piston

12 Threaded rod M3 (con-

nected with the working

piston)

2. Description

• Pour the fuel alcohol carefully into the alco-

holburner, making sure that none of it is spilt.

• Never fill the alcoholburner as long the wick is

still smoldering or another open flame is in

close proximity.

• Immediately close the fuel container after use.

• Keep away from the open flame.

• Caution! Only extinguish the flame by fitting

the cover provided for this purpose.

The Stirling engine becomes hot when it is operated with an open flame.

• Do not touch the displacement cylinder during

or immediately after operation of the Stirling

motor.

• Allow the Stirling engine to cool before putting

it away.

The Stirling engine can be used for qualitative and

quantitative investigations of the Stirling cycle.and

can be operated in three different modes: heat

engine, heat pump and refrigerator.

The displacement cylinder and piston are made of

heat-resistant glass; the working cylinder, flywheel

and transmission covers are made of acrylic glass.

This allows a very clear observation of the individual motion sequences at all times. The crankshafts are equipped with ball bearings and made of

hardened steel. The connecting rods consist of

wear-resistant plastic. The integrated motorgenerator unit with a 2-stage pulley allows the

generated mechanical energy to be converted into

electrical energy. A switchover mechanism permits

operation of an integrated lamp or external loads,

as well as a feeding of electrical energy in order to

simulate a heat pump or refrigerator.

By attaching the thin cord supplied with the apparatus to the threaded rod on the work piston, the

stroke length can be measured.

1

Page 6

3. Technical data

Motor-generator unit: max. 12 V DC

2-stage pulley: 30 mm dia., 19 mm dia.

Working piston: 25 mm dia.

Path of working piston: 24 mm

25cmmm

Volumetric change: 24 mm

⎛

⎜

⎝

⎞

⎟

2

⎠

3

=π⋅

12

Minimum volume: 32 cm³

Maximum volume: 44 cm³

Power of the

Stirling motor: 1 W approx.

Dimensions: 300x220x160 mm³ ap-

prox.

Weight: 1.65 kg approx.

4. Functioning principle

An ideal Stirling cycle has 4 phases (refer to Fig. 1):

Phase 1: Isothermal change of state, during which

the air expands at constant temperature.

Phase 2: Isochoric change of state, during which

the air cools at constant volume in the regenerator.

Phase 3: Isothermal change of state, during which

the air is compressed at constant temperature.

Phase 4: Isochoric change of state, during which

the air in the regenerator is heated back to

its initial temperature.

However, the Stirling motor is not capable of

achieving this ideal behaviour. The phase shifts

between the working piston and displacement

piston only allow an approximation of the ideal

process, the 4 different phases exhibiting a certain

degree of overlap: Already during expansion, the

gas temperature changes from hot to cold, and

when compression begins, some of the air has not

yet reached the cold part of the motor.

5. Operation

5.1 The Stirling Engine as a heat engine

• Fill the methylated-spirit burner, place it in the

recess in the base-plate, twist out about 1-2

mm of the wick, and ignite it.

• Move the displacer piston to its farthest-back

position, and after a short heating-up time

(about 1-2 minutes) push the flywheel gently in

the clockwise direction (as seen from the motor-generator unit) to set it turning (see Fig. 2).

• If necessary, adjust the tension of the drive belt

by moving the motor-generator unit.

• Turn on the filament lamp by moving the

switch to the “up” position.

• Alternatively, connect an external load through

the 4 mm sockets and drive it by moving the

switch to the “down” position.

Speed without a load: 1000 rpm approx.

Speed with a generator

as the load: 650 rpm approx.

Generator voltage: 6 V DC approx.

Pressure difference: +250 hPa / -150 hPa

5.2 The Stirling motor as a heat pump or refrig-

erator

Additional instruments needed:

DC Power supply 15 V, 1.5 A U8521121-115

or

DC Power supply 15 V, 1.5 A U8521121-115

Digital thermometer U11818

• Insert temperature sensors into the thermome-

ter sockets and connect them to a measuring

instrument (see fig. 3).

• Connect a DC voltage source through the 4 mm

sockets.

• Adjust the voltage (maximum 12 V) and oper-

ate the Stirling engine with the switch in the

“down” position.

• Observe the increase or reduction in tempera-

ture.

In the refrigerator mode of operation, the flywheeI

rotates in the clockwise direction (as seen from the

motor-generator unit), whereas in the heat pump

mode it rotates in the anticlockwise direction.

• To switch between the two modes of operation,

reverse the polarity of the connections.

Pressure difference: +250 hPa / -150 hPa

Motor voltage: 9 V

Speed: 600 rpm

Temperature difference (with respect to 21° C):

Refrigerator: -4 K (reservoir: +6 K)

Heat pump: +13 K (reservoir: -1 K)

5.3 Recording the operating pressure on the

work piston

Additional instruments needed:

3B NETlog

3B NETlab

TM

U11300

TM

U11310

Relative pressure sensor, ±1000 hPa U11322

• Connect a pressure hoses between the “posi-

tive” hose connector of the sensor box and the

hose connector on the work cylinder (see fig.

4).

• Connect the pressure sensor to the 3B NETlog

• Start the program software and carry out the

TM

.

measurements.

2

Page 7

Fig. 1 Functioning principle (A: Displacement piston, B: Working piston)

Fig.2 The Stirling motor as a heat engine

3

Page 8

Fig. 3 The Stirling motor as a heat pump or refrigerator

Fig. 4 Recording the operating pressure on the work piston

3B Scientific GmbH • Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany • www.3bscientific.com

Subject to technical amendments

© Copyright 2008 3B Scientific GmbH

Page 9

3B SCIENTIFIC

Moteur Stirling, transparent U10050

Instructions d'utilisation

03/08 ALF

®

PHYSICS

1 Roue volante avec repère

pour déterminer la vitesse

2 Unité moteur – générateur

avec poulie à deux étages

3 Interrupteurs

4 Ampoule

5 Douilles de sécurité de 4

mm

6 Brûleur à alcool

7 Support de mesure de

température 1

8 Piston déplaceur

9 Raccord de tuyau avec

chape pour mesures de

pression

10 Support de mesure de

température 2

11 Piston de travail

12 Tige filetée M3 (reliée au

piston de travail)

1. Consignes de sécurité

• Remplir avec précaution l’alcool dénaturé dans

le brûleur ; veiller à ne pas en renverser.

• Ne jamais remplir le brûleur à alcool tant que

la mèche répand encore une faible lueur ou

qu’une autre flamme directe est allumée à proximité.

• Après son emploi, refermer immédiatement la

bouteille d’alcool.

• Ne pas mettre la main dans la flamme.

• Prudence ! Eteindre la flamme uniquement

lorsque le couvercle est fixé.

Le moteur Stirling se réchauffe en cas de fonctionnement avec une flamme nue.

• Pendant et après l’exploitation du moteur

Sterling, ne pas toucher le cylindre refouleur.

• Avant de le ranger, laissez refroidir le moteur

Stirling.

2. Description

Le moteur Stirling permet l'étude qualitative et

quantitative du cycle de Stirling. Il peut être exploité en trois modes différents : comme moteur thermique, comme thermopompe et comme machine

frigorifique.

Le cylindre et le piston refouleurs sont constitués

en verre thermorésistant, le cylindre de travail, la

roue volante et les protections de l’engrenage en

verre acrylique. Ainsi les différentes phases des

mouvements peuvent-elles à tout moment être très

bien observées. Les vilebrequins en acier durci sont

montés sur billes. Les bielles sont en plastique

inusable.

L’unité intégrée du moteur – générateur avec poulie à deux étages permet de transformer l’énergie

mécanique générée en énergie électrique. Avec

possibilité de commutation pour exploiter une

lampe intégrée ainsi que pour appliquer des charges externes ou alimenter l’énergie électrique pour

1

Page 10

l’emploi comme pompe thermique ou machine

frigorifique.

Mesurez la course du piston de travail en fixant le

fil fourni à la tige filetée du piston.

3. Caractéristiques techniques

Unité moteur–générateur : max. 12 V CC

Poulie à deux étages : Ø 30 mm, Ø 19 mm

Piston de travail : Ø 25 mm

Course piston de travail : 24 mm

Modification de volume :

25cmmm

24 mm

⎛

⎜

⎝

⎞

⎟

2

⎠

3

=π⋅

12

Volume minimum : 32 cm³

Volume maximum : 44 cm³

Puissance du moteur Stirling : env. 1 W

Dimensions : env. 300x220x160 mm³

Masse : env. 1,65 kg

4. Schéma du principe de fonctionnement

Le processus Stirling idéal comprend 4 phases (voir

fig. 1) :

1ère phase : Phase d’expansion : modification

d’état isothermique, l’air se détend à

température constante

2e phase : Modification d’état isochore, l’air

refroidit à volume constant dans le

régénérateur

3e phase : Phase de compression : modification

d’état isothermique, l’air est comprime isothermiquement

4e phase : Modification d’état isochore, l’air est

de nou veau réchauffé dans le régénérateur à la température initiale

Ce cas idéal ne peut cependant pas être réalisé

dans le moteur Stirling. Le décalage de phase des

pistons de travail et refouleur permet de

s’approcher du processus idéal. Mais les quatre

phases se chevauchent. Au cours de l’expansion, on

observe déjà un échange gazeux de chaud à froid

et, lors de la compression, la totalité de l’air ne se

trouve pas encore dans la partie froide du moteur.

5. Manipulation

5.1 Le moteur Stirling comme moteur thermique

• Remplissez le brûleur à alcool, placez-le dans

l'évidemment de la plaque d'assise, dégagez la

mèche sur environ 1 à 2 mm, puis allumez

cette dernière.

• Placez le piston de refoulement en butée ar-

rière et, après un bref temps de réchauffement

(environ 1 à 2 minutes), mettez la roue volante

en mouvement en la poussant légèrement

dans le sens des aiguilles d'une montre (vu de

l'unité du générateur à moteur) (voir fig. 2).

• Le cas échéant, réglez la tension de la courroie

d'entraînement en déplaçant l'unité du générateur à moteur.

• Allumez l'ampoule en réglant l'interrupteur en

position supérieure.

• Comme variante, branchez une charge externe

via la borne de 4 mm et réglez l'interrupteur

en position inférieure.

Vitesse sans charge : env. 1 000 t/min

Vitesse avec générateur

comme charge : env. 600 t/min

Tension du générateur : env. 6 V CC

Pression différentielle : +250 hPa/-150 hPa

5.2 Le moteur Stirling comme thermopompe ou

machine frigorifique

Autre(s) équipement(s) requis :

Alimentation CC 15 V, 1,5 A U8521121-115

ou

Alimentation CC 15 V, 1,5 A U8521121-115

Thermomètre numérique U11818

• Placez les sondes de température dans les

tubulures de mesure et branchez-les à un ins-

trument de mesure (voir fig. 3).

• Branchez la source de courant continu via les

bornes de 4 mm.

• Réglez max. 12 V et activez le moteur Stirling

en réglant l'interrupteur en position inférieure.

• Observez l'augmentation / réduction de tem-

pérature.

Lorsque le moteur fait office de machine frigorifi-

que, la roue volante tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (vu de l'unité du générateur à

moteur), s'il fonctionne comme une pompe thermique, la roue tourne dans le sens inverse des

aiguilles d'une montre.

• Pour changer de mode, inversez la polarité des

câbles de connexion.

Pression différentielle : +250 hPa/-150 hPa

Tension de moteur : 9 V

Vitesse de rotation : 600 t/min

Ecart de température (rel. à 21° C)

Machine frigorifique : -4 K (réservoir : +6 K)

Thermopompe : +13 K (réservoir : -1 K)

5.3 Enregistrement des pressions de service

dans le piston de travail

Autre(s) équipement(s) requis :

3B NETlog

3B NETlab

TM

U11300

TM

U11310

Capteur de pression relative ±1000 hPa U11322

2

Page 11

• Établissez les raccords de pression entre l'axe

de tuyau « positif » de la boîte à capteur et

l'orifice de raccord de tuyau sur le vérin de travail (voir fig. 4).

• Reliez le capteur de pression au 3B NETlog

• Démarrez le logiciel et effectuez la mesure.

TM

.

Fig. 1 Schéma du principe de fonctionnement (A: Piston déplaceur, B: Piston de travail)

Fig.2 Le moteur Stirling comme moteur thermi-que

3

Page 12

Fig. 3 Le moteur Stirling comme thermopompe ou machine frigorifique

Fig. 4 Enregistrement des pressions de service dans le piston de travail

3B Scientific GmbH • Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Allemagne • www.3bscientific.com

Sous réserve de modifications techniques

© Copyright 2008 3B Scientific GmbH

Page 13

3B SCIENTIFIC

Motore Stirling, trasparente U10050

Istruzioni per l'uso

03/08 ALF

®

PHYSICS

1 Volano con marcatura per

determinare il numero di

giri

2 Unità motore-generatore

con puleggia a due stadi

3 Interruttore

4 Lampadina

5 Jack di sicurezza da 4 mm

6 Bruciatore ad alcol

7 Prese di misura della

temperatura 1

8 Pistone di compressione

9 Attacco del tubo con tappo

per la misurazione della

pressione

10 Prese di misura della

temperatura 2

11 Pistone di lavoro

12 Asta filettata M3 (collegata

al pistone di lavoro)

1. Norme di sicurezza

• Riempire con attenzione il bruciatore ad alcol

con alcol da ardere, in modo tale che non

fuoriesca.

• Non riempire il bruciatore ad alcol se lo

stoppino sta ancora bruciando o se nelle

vicinanze è presente un’altra fiamma aperta.

• Dopo l’uso chiudere immediatamente il

flacone di alcol.

• Non avvicinare le mani alla fiamma aperta.

• Attenzione! Spegnere la fiamma solo con il

coperchio fissato.

Il motore Stirling si riscalda durante il

funzionamento con fiamma aperta.

• Non toccare il cilindro di compressione

durante e al termine del funzionamento del

motore Stirling.

• Lasciare raffreddare il motore prima di

rimuoverlo.

2. Descrizione

Il motore Stirling permette l’analisi qualitativa e

quantitativa del ciclo di Stirling. Può essere

utilizzato in tre modalità diverse: motore termico,

pompa di calore o macchina frigorifera.

Il cilindro e il pistone di compressione sono

realizzati in vetro resistente alle alte temperature;

il cilindro di lavoro, il volano e le protezioni del

cambio sono invece in vetro acrilico. In questo

modo è possibile osservare molto bene i singoli

movimenti in qualsiasi momento. Gli alberi a

gomiti hanno cuscinetti a sfera e sono realizzati in

acciaio temprato. Le bielle sono di

plasticaresistente all’usura.

L’unità motore-generatore incorporata, dotata di

puleggia a due stadi consente di trasformare

l’energia meccanica generata in energia elettrica.

Con possibilità di commutazione per l’azionamento

di una lampada incorporata o di carichi esterni,

oppure per alimentare energia elettrica per il

1

Page 14

funzionamento in qualità di pompa di calore o

macchina frigorifera.

Fissando il filo in dotazione all'asta filettata del

pistone di lavoro, è possibile misurarne la corsa.

3. Dati tecnici

Unità motore-generatore: max. 12 V CC

Puleggia a due stadi: 30 mm Ø, 19 mm Ø

Pistone di lavoro: 25 mm Ø

Corsa pistone di lavoro: 24 mm

Variazione del volume:

25cmmm

24 mm

⎛

⎜

⎝

⎞

⎟

2

⎠

3

=π⋅

12

Volume minimo: 32 cm³

Volume massimo: 44 cm³

Potenza del motore Stirling: ca. 1 W

Dimensioni: ca. 300x220x160 mm³

Peso: ca. 1,65 kg

4. Schema di funzionamento

Il ciclo Stirling ideale avviene in 4 fasi:

1a fase: fase di espansione: cambiamento di stato

isotermico, l’aria si espande a temperatura

costante

2a fase: cambiamento di stato isocorico, l’aria si

raf fredda a volume costante nel

rigeneratore

3a fase: fase di compressione: cambiamento di

stato isotermico, l’aria viene compressa in

modo isotermico

4a fase: cambiamento di stato isocorico, l’aria

viene di nuovo riscaldata alla temperatura

origina ria nel rigeneratore

Tuttavia questa situazione ideale non può essere

realizzata nel motore Stirling. Spostando le fasi del

pistone di lavoro e del pistone di compressione è

possibile avvicinarsi al ciclo ideale. Tuttavia così le

4 fasi si sovrappongono. Durante l’espansione la

temperatura del gas passa già da calda a fredda e

durante la fase di compressione tutta l’aria non si

trova ancora nella parte fredda del motore.

5. Utilizzo

5.1 Il motore Stirling come motore termico

• Riempire il bruciatore ad alcool, inserirlo

nell’incavo della piastra di base, estrarre

svitando lo stoppino di circa 1-2 mm e

accenderlo.

• Portare i pistoni di compressione nella

posizioni più arretrata e dopo un breve

periodo di riscaldamento (da 1 a 2 minuti

circa) mettere in movimento il volano con una

leggera pressione in senso orario (sguardo

rivolto verso l'unità motore-generatore) (vedere

fig. 2).

• Se necessario, impostare la tensione della

cinghia di trasmissione spostando l'unità

motore-generatore.

• Accendere la lampadina spostando

l'interruttore nella posizione “sopra”.

• In alternativa collegare il carico esterno

tramite le prese da 4 mm e mettere in

funzione con l’interruttore in posizione "sotto".

Numero di giri senza carico: ca. 1000 giri/min

Numero di giri con generatore come carico:

ca. 650 giri/min

Tensione generatore: ca. 6 V CC

Scarto di pressione: +250 hPa/-150 hPa

5.2 Il motore Stirling come pompa di calore o

macchina frigorifera

Dotazione supplementare necessaria:

Alimentatore DC 15 V, 1,5 A U8521121-115

oppure

Alimentatore DC 15 V, 1,5 A U8521121-115

Termometro digitale U11818

• Inserire i sensori di temperatura nelle prese di

misura della temperatura e collegarli ad un

misuratore (vedere fig. 3).

• Collegare la sorgente di corrente continua

tramite le prese da 4 mm.

• Impostare al massimo 12 V e azionare il

motore di Stirling con l'interruttore in

posizione "sotto".

• Osservare l’aumento o la diminuzione di

temperatura.

In modalità di funzionamento macchina frigorifera

il volano ruota in senso orario (sguardo rivolto

verso l'unità motore-generatore), in modalità

pompa di calore in senso antiorario.

• Per cambiare la modalità di funzionamento

invertire la polarità dei cavi di collegamento.

Scarto di pressione: +250 hPa/-150 hPa

Tensione motore: 9 V

Numero di giri: 600 giri/min

Differenza di temperatura (riferita a 21° C):

Macchina frigorifera: -4 K (serbatoio: +6 K)

Pompa di calore: +13 K (serbatoio: -1 K)

5.3 Registrazione dei valori della pressione di

esercizio nel pistone di lavoro

Dotazione supplementare necessaria:

3B NETlog

3B NETlab

TM

U11300

TM

U11310

Sensore di pressione relativa ±1000 hPa U11322

2

Page 15

• Creare i collegamenti a pressione tra albero

flessibile “positivo” della scatola del sensore e

l’apertura di attacco del tubo nel cilindro di

lavoro (vedere fig. 4).

• Collegare il sensore di pressione con il 3B

• Avviare il software e procedere con la

NETlog

TM

.

misurazione.

Fig. 1 Schema di funzionamento (A: Pistone di compressione, B: Pistone di lavoro)

Fig.2 Il motore Stirling come motore termico

3

Page 16

Fig. 3 Il motore Stirling come pompa di calore o macchina frigorifera

Fig. 4 Registrazione dei valori della pressione di esercizio nel pistone di lavoro

3B Scientific GmbH • Rudorffweg 8 • 21031 Amburgo • Germania • www.3bscientific.com

Con riserva di modifiche tecniche

© Copyright 2008 3B Scientific GmbH

Page 17

3B SCIENTIFIC

Motor Stirling, transparente U10050

Instrucciones de uso

03/08 ALF

®

PHYSICS

1 Volante con marcas para la

determinación de las

revoluciones

2 Unidad motor-generador

con polea de dos escalones

3 Interruptor

4 Bombilla eléctrica

5 Clavijeros de seguridad de

4 mm

6 Mechero de alcohol

7 Conexión para medición

de temperatura 1

8 Pistón desplazador

9 Conexión de la manguera

con tapa para mediciones

de presión

10 Conexión para medición

de temperatura 2

11 Pistón principal

12 Vástago roscado M3

(conectado al émbolo de

trabajo)

1. Advertencias de seguridad

• Rellene con cuidado el mechero de alcohol con

el líquido inflamable y tenga cuidado de que

no se derrame.

• No llenar el mechero de alcohol mientras la

mecha arda o se encuentre cerca de otra flama

• Cierre la botella de alcohol inmediatamente

después de usarla

• No acerque las manos a la llama.

• Atención: Apague la llama únicamente

utilizando una tapa fija.

El motor de Stirling se recaliente al trabajar con

una llama abierta.

• No toque el cilindro de desplazamiento de el

motor Stirling esté funcionando o tras su

funcionamiento.

• El motor de Stirling se deja enfriar antes de ser

guardado.

El motor de Stirling hace posible los estudios cuantitativo y cualitativo del ciclo termodinámico de

Stirling. El motor Stirling puede operar en tres modos diferentes: como motor térmico, bomba térmica y máquina frigorífica.

El cilindro de desplazamiento y el pistón desplazador son de vidrio resistente al calor; el cilindro de

trabajo, el volante y la cubierta del engranaje son

de vidrio acrílico. De esta manera, en cualquier

momento, se pueden observar claramente los procesos dinámicos individuales. Los cigüeñales están

montados sobre rodamiento de bolas y son de acero templado. Las bielas están fabricadas en plástico

resistente al desgaste.

La unidad motor-generador incorporada, con polea

de dos escalones, permite la transformación de la

energía mecánica generada en energía eléctrica. Es

posible la conmutación para el servicio de una

2. Descripción

1

Page 18

lámpara incorporada o para operación de cargas

externas, así como para alimentación de energía

eléctrica durante el servicio como bomba térmica o

máquina refrigerante.

5.1 El motor de Stirling como máquina térmica

• Se llena el mechero de alcohol, se coloca en la

El hilo que se encuentra en el volumen de

suminstro se fija en la varilla soporte adaptada al

émbolo de trabajo para poder medir la carrera del

• Se lleva el émbolo de desplazmiento a la

mismo.

3. Datos técnicos

Unidad motor-generador: max. 12 V DC

Polea de dos niveles: 30 mm Ø, 19 mm Ø

• Si es necesario se ajusta la tensión de la correa

Pistón principal: 25 mm Ø

Émbolo de pistón principal: 24 mm

• Se conecta la lámpara incandescente en la po-

Variación de

25cmmm

volumen: 24 mm

⎛

⎜

⎝

⎞

⎟

2

⎠

3

=π⋅

12

Volumen mínimo: 32 cm³

Volumen máximo: 44 cm³

Potencia del motor Stirling: aprox. 1 W

Dimensiones: aprox. 300x220x160

mm³

Peso: aprox. 1,65 kg

• Alternativamente se conecta una carga externa

Revoluciones sin carga: aprox. 1000 n/min

Revoluciones con la

carga del generador: aprox. 650 n/min

Tensión del generador: aprox. 6 V DC

Diferencia de presión: +250 hPa/-150 hPa

5.2 El motor de Stirling como bomba de calor o

4. Esquema de funcionamiento

El proceso de Stirling ideal se compone de 4 pasos

(ver fig. 1):

1er paso: Fase de expansión: Cambio de estado

isotérmico, el aire se expande por una

temperatura constante.

2º paso: Cambio de estado isocórico, el aire se

enfría con un volumen constante en el

Se require adicionalmente:

Fuente de alimentación de CC 15 V, 1,5 A

U8521121-115

o

Fuente de alimentación de CC 15 V, 1,5 A

U8521121-115

Termómetro digital U11818

• Los sensores de temperatura se colocan en los

regenerador.

3er paso: Fase de compresión: cambio de estado

isotérmico, el aire se comprime

isotérmicamente.

4º paso: Cambio de estado isocórico, el aire

vuelve a subir a la temperatura inicial

• Se connecta la fuente de corriente continua

• Ajuste una tensión max de 12 V y trabaje con el

en el regenerador.

Este proceso ideal no puede llevarse a cabo con el

motor Stirling. Pasando por estas fases, con el

• Observe el aumento resp. la disminucion de la

pistón principal y el pistón desplazador, se

consigue una aproximación a este proceso ideal.

Sin embargo las cuatro fases se superponen. En la

expansión, se produce un cambio de gases de calor

a frío, y en la fase de compresión no todo el aire

está ya en la parte fría del motor.

En el modo de trabajo como máquina frigorífica la

rueda volante se mueve en sentido de las

manecillas del reloj (desde la dirección de

observación de la unidad motor–generador), en el

modo de trabajo como bomba de calor se mueve

en contra del sentido de las manecillas del reloj.

• Para cambiar los modos de trabajo se invierte

Diferencia de presión: +250 hPa/-150 hPa

5. Manejo

escotadura de la placa base; se saca la mecha

de 1 a 2 mm aprox. y se enciende.

posición más posterior y después de un corto

tiempo de calentamiento (aprox. de 1 a 2

minutos) se pone en rotación la rueda volante

dándole un empujón suave en dirección de las

agujas del reloj (en dirección de observación

de la unidad motor–generador) (ver fig. 2).

de transmisión de la unidad motor–generador.

sición de conmutación “ arriba“.

por medio de los casquillos de 4 mm y se

trabaja en la posición de conmutador “abajo“.

como máquina frigorófica

manguitos de medida de temperatura y se

conectan con un aparato de medida de

temperatura (ver fig. 3).

por medio de los casquilos de 4 mm.

motor de Stirling en la posición de conmutador

“abajo “.

temperatura.

la polaridad del cable de conexión.

2

Page 19

Tensión del motor: 9 V

Revoluciones: 600 n/min

Diferencia de temperatura (a partir de 21° C):

Máquina frigorífica: -4 K (depósito: +6 K)

Bomba térmica: +13 K (depósito: -1 K)

5.3 Registro de los valores de presión de

funcionamiento en el émbolo de trabajo

Se require adicionalmente:

3B NETlog

3B NETlab

TM

U11300

TM

U11310

Sensor de presión relativa ±1000 hPa U11322

• Realice la conexión de presión entre el husillo

de la manguera “positivo“ de la caja de sensores y la apertura de conexión de manguera en

el cilindro de trabajo (ver fig. 4).

• Conecte el sensor de presión con el 3B NET-

TM

log

.

• Ponga en marcha el Software y realice la medi-

ción.

Fig. 1 Esquema de funcionamiento (A: Pistón desplazador, B: Pistón principal)

Fig.2 Motor Stirling como motor térmico (

3

Page 20

Fig. 3 El motor Stirling como bomba térmica o máquina frigorífica

Fig. 4 Registro de los valores de presión de funcionamiento en el émbolo de trabajo

3B Scientific GmbH • Rudorffweg 8 • 21031 Hamburgo • Alemania • www.3bscientific.com

Se reservan las modificaciones técnicas

© Copyright 2008 3B Scientific GmbH

Page 21

3B SCIENTIFIC

Motor Stirling, transparente U10050

Manual de instruções

03/08 ALF

1. Indicações de segurança

®

FÍSICA

2. Descrição

1 Disco de atuação com

marcas para determinar o

número de rotações

2 Unidade motor-gerador

com disco de atuação para

as correias de dois níveis

3 Interruptor

4 Lâmpada incandescente

5 Tomada de segurança de 4

mm

6 Aquecedor à álcool

7 Dispositivo de medição de

temperatura 1

8 Êmbolo de propulsão

(pistão)

9 Abertura de conexão da

mangueira com tampa

para medição da pressão

10 Dispositivo de medição de

temperatura 2

11 Êmbolo de transmissão

12 Eixo de engrenagem M3

(associado ao êmbolo de

transmissão)

• Verter cuidadosamente o álcool caseiro no

aquecedor a álcool, ao faze-lo, prestar atenção

para não verter combustível fora do recipiente.

• Nunca preencha o aquecedor com álcool

enquanto o pavio ainda estiver aceso ou outra

chama aberta se encontre a proximidade.

• Feche a garrafa de álcool imediatamente após

a sua utilização.

• Não colocar a mão na chama acesa.

• Cuidado! Só apagar a chama com a tampa

fixada.

O motor Stirling se aquece durante seu

funcionamento com a chama acesa (aberta).

• Nunca toque o cilindro de propulsão durante

ou logo após o funcionamento do motor de

Stirling.

• Deixar o motor Stirling esfriar antes de removê-

lo.

O motor Stirling permite a verificação qualitativa e

quantitativa do processo circular Stirling. Ele pode

ser operado em 3 modos diferentes: como

máquina de calor, como bomba a vapor ou como

máquina de frio.

O cilindro de propulsão e o êmbolo de propulsão

são feitos de vidro resistente ao calor, enquanto o

cilindro de trabalho, o volante de inércia e as proteções das engrenagens são de acrílico transparente. Assim, cada processo mecânico pode ser observado de forma ideal em todo momento. As manivelas estão equipadas de rolamentos e são feitas de

aço temperado. As bielas estão fabricadas de matéria plástica resistente ao desgaste.

A unidade motor-gerador com o disco de atuação

de dois níveis torna possível a transformação da

energia mecânica produzida em energia elétrica.

Com a possibilidade de alternar entre a

alimentação de uma lâmpada instalada, assim

1

Page 22

como a alimentação de cargas externas ou o

fornecimento elétrico para o funcionamento como

bomba de calor ou máquina de frio.

Fixando-se o fio, contido no volume de

fornecimento, na vareta de rosca da coronha de

trabalho, é possível se medir o percurso do

êmbolo.

3. Dados técnicos

Unidade motor-gerador: máx. 12 V DC

Disco de propulsão de

dois níveis: 30 mm Ø, 19 mm Ø

Êmbolo de transmissão: 25 mm Ø

Tamanho da coronha

de trabalho: 24 mm

25cmmm

Variação no volume: 24 mm

⎛

⎜

⎝

⎞

⎟

2

⎠

3

=π⋅

12

Volume mínimo: 32 cm³

Volume máximo: 44 cm³

Desempenho do motor

de Stirling: aprox. 1 W

Dimensões: aprox. 300x220x160 mm³

Massa: aprox. 1,65 kg

4. Esquema do modo de funcionamento

O ciclo de Stirling ideal ocorre em 4 tempos (vide

fig. 1) :

1° tempo: fase de expansão: transformação

isotérmica, o ar expande-se a

temperatura constante

2° tempo: transformação isocórica, o ar esfria-se

no regenerador mantendo um volume

constante

3° tempo: fase de compressão: transformação

isotérmica, o ar é comprimido de forma

isoterma

4° tempo: transformação isocórica, o ar que se

encontra no regenerador volta a ser

aquecido até a temperatura inicial

Porém, com o motor de Stirling não é possível a

realização deste caso ideal. Através do

deslocamento das fases dos êmbolos de propulsão

e de transmissão obtêm- se uma aproximação do

processo ideal. Porém, neste caso, os 4 tempos se

sobrepõem. Durante a expansão já ocorre uma

troca de gás de quente para frio e na fase de

compressão nem todo o ar já se encontra na parte

fria do motor.

5. Utilização

5.1 O motor Stirling como máquina de

produção de calor

• Encher o bico de Bunsen, inseri-lo na cavidade

da placa de base, aumentar o pavio em cerca

de 1 a 2 mm e acender.

• Ajustar a coronha de deslocamento na posição

mínima e após um curto período de

aquecimento (cerca de 1 a 2 Minutos) colocar a

roda de acionamento em movimento através

de um leve impulso no sentido horário (do

ponto de vista unidade motor-gerador) (vide

fig. 2).

• Ajustar (eventualmente a tração da correia de

acionamento através de deslocamento da

unidade motor-gerador).

• Funcionar a lâmpada através da chave de

comutação „em cima“.

• No caso de carga externa, alternativamente,

conectar as buchas de 4 mm e funcionar com a

chave de comutação „em baixo“.

Número de rotações

sem carga: aprox. 1000 r/min

Número de rotações

com o gerador a carga: aprox. 650 r/min

Tensão do gerador: aprox. 6 V DC

Diferença de pressão: +250 hPa/-150 hPa

5.2 O motor Stirling como bomba de calor ou

máquina de resfriamento

Exige-se adicionalmente:

Fonte de alimentação DC 15 V, 1,5 A

U8521121-115

ou

Fonte de alimentação DC 15 V, 1,5 A

U8521121-115

Termômetro digital U11818

• Ajustar os sensores de temperatura nos

dispositivos de medição de temperatura e

conectar a um equipamento de medição (vide

fig. 3).

• Conectar a fonte de alimentação às buchas de

4-mm.

• Ajustar para máximo 12 V e funcionar o motor

Stirling através da chave de comutação „em

baixo“.

• Observar o aumento de temperatura, ou

respectiva diminuição.

No modo máquina de resfriamento a roda de

acionamento gira em sentido horário (do ponto de

vista unidade motor-gerador), no modo bomba de

calor, no sentido anti-horário.

• Para se proceder a troca do modo de

funcionamento, inverter o pólo do cabo de

conexão.

Diferença de pressão: +250 hPa/-150 hPa

2

Page 23

Tensão do motor: 9 V

Número de rotações: 600 r/min

Diferença de temperatura (em relação a 21° C):

máquina de frio: -4 K (Reserva: +6 K)

bomba de calor: +13 K (Reserva: -1 K)

5.3 Aceitação dos valores de funcionamento na

coronha de trabalho

Exige-se adicionalmente:

TM

3B NETlog

3B NETlab

U11300

TM

U11310

Relativo-sensor de pressão ±1000 hPa U11322

• Criar conexão de pressão entre canal „positivo“

do box do sensor e a abertura de conexão da

mangueira do cilindro de trabalho (vide fig. 4).

• Conectar o sensor de pressão com 3B NETlog

• Iniciar Software e proceder a medição.

TM

.

Fig. 1 Esquema do modo de funcionamento (A: Êmbolo de propulsão, B: Êmbolo de transmissão)

Fig.2 O motor Stirling como máquina de produção de calor

3

Page 24

Fig. 3 O motor Stirling como bomba de calor ou máquina de resfriamento

Fig. 4 Aceitação dos valores de funcionamento na coronha de trabalho

3B Scientific GmbH • Rudorffweg 8 • 21031 Hamburgo • Alemanha • www.3bscientific.com

Sob reserva de alterações técnicas

© Copyright 2008 3B Scientific GmbH

Loading...

Loading...