Page 1

R&S®HMO1002 Serie

R&S®HMO1202 Serie

Digital Oszilloskop

Benutzerhandbuch

5800530103

Version 04

Test & Measurement

Benutzerhandbuch

Page 2

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

ROHDE & SCHWARZ Messgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV

Richtlinie. Bei der Konformitätsprüfung werden von ROHDE & SCHWARZ die

gültigen Fachgrund- bzw. Produktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen, wo

unterschiedliche Grenzwerte möglich sind, werden von ROHDE & SCHWARZ

die härteren Prüfbedingungen angewendet. Für die Störaussendung werden

die Grenzwerte für den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe angewandt (Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit finden die für

den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung. Die am Messgerät

notwendigerweise angeschlossenen Mess- und Datenleitungen beeinflussen

die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte in erheblicher Weise. Die Verwendeten Leitungen sind jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Messbetrieb sind daher in Bezug auf Störaussendung

bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingt zu

beachten:

1. Datenleitungen

Die Verbindung von Messgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit externen

Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung nicht eine

geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen Datenleitungen

(Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3m nicht erreichen

und sich nicht außerhalb von Gebäuden benden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluss mehrerer Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils

nur eines angeschlossen sein. Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt

abgeschirmtes Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel ist das von

ROHDE & SCHWARZ beziehbare doppelt geschirmte Kabel HZ72 geeignet.

2. Signalleitungen

Messleitungen zur Signalübertragung zwischen Messstelle und Messgerät

sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine geringere

Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/

Steuerung) eine Länge von 1m nicht erreichen und sich nicht außerhalb von

Gebäuden benden. Alle Signalleitungen sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen (Koaxialkabel - RG58/U) zu verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung muss Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen

doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.

3. Auswirkungen auf die Messgeräte

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder

kann es trotz sorgfältigen Messaufbaues über die angeschlossenen Kabel

und Leitungen zu Einspeisung unerwünschter Signalanteile in das Gerät

kommen. Dies führt bei ROHDE & SCHWARZ Geräten nicht zu einer Zerstörung oder Außerbetriebsetzung. Geringfügige Abweichungen der Anzeige –

und Messwerte über die vorgegebenen Spezikationen hinaus können durch

die äußeren Umstände in Einzelfällen jedoch auftreten.

4. Störfestigkeit von Oszilloskopen

4.1 Elektromagnetisches HF-Feld

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder

können durch diese Felder bedingte Überlagerungen des Messsignals sicht-

Allgemeine

bar werden. Die Einkopplung dieser Felder kann über das Versorgungsnetz,

Mess- und Steuerleitungen und/oder durch direkte Einstrahlung erfolgen.

Sowohl das Messobjekt, als auch das Oszilloskop können hiervon betroffen

sein. Die direkte Einstrahlung in das Oszilloskop kann, trotz der Abschirmung

durch das Metallgehäuse, durch die Bildschirmöffnung erfolgen. Da die

Bandbreite jeder Messverstärkerstufe größer als die Gesamtbandbreite des

Oszilloskops ist, können Überlagerungen sichtbar werden, deren Frequenz

wesentlich höher als die –3dB Messbandbreite ist.

Hinweise zur

CE-Kennzeich-

4.2 Schnelle Transienten / Entladung statischer Elektrizität

Beim Auftreten von schnellen Transienten (Burst) und ihrer direkten Einkopplung über das Versorgungsnetz bzw. indirekt (kapazitiv) über Mess- und

Steuerleitungen, ist es möglich, dass dadurch die Triggerung ausgelöst wird.

Das Auslösen der Triggerung kann auch durch eine direkte bzw. indirekte

statische Entladung (ESD) erfolgen. Da die Signaldarstellung und Triggerung

durch das Oszilloskop auch mit geringen Signalamplituden (<500 µV) erfolgen soll, lässt sich das Auslösen der Triggerung durch derartige Signale

(> 1 kV) und ihre gleichzeitige Darstellung nicht vermeiden.

2

Page 3

Inhalt

1 Wichtige Hinweise ......................4

1.1 Symbole ..................................4

1.2 Auspacken .................................4

1.3 Aufstellung des Gerätes .......................4

1.4 Sicherheit ..................................4

1.5 Bestimmungsgemäßer Betrieb ................4

1.6 Umgebungsbedingungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1.7 Gewährleistung und Reparatur .................5

1.8 Wartung ...................................5

1.9 Messkategorie ..............................5

1.10 Netzspannung ...............................6

1.11 Batterien und Akkumulatoren/Zellen .............6

1.12 Produktentsorgung ...........................6

2 Einführung ............................ 8

2.1 Vorderansicht ...............................8

2.2 Bedienpanel ................................8

2.3 Bildschirm ..................................9

2.4 Allgemeines Bedienkonzept ....................9

2.5 Grundeinstellungen und integrierte Hilfe .........10

2.6 GerätermwareUpdate ......................10

2.7 Optionen / Voucher ..........................10

2.8 Selbstabgleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.9 Education Mode ............................12

2.10 Geräterückseite .............................12

3 Schnelleinstieg ........................ 13

3.1 Aufstellen und Einschalten des Gerätes ..........13

3.2 Anschluss eines Tastkopfes und Signal-

erfassung .................................13

3.3 Betrachten von Signaldetails ..................13

3.4 Cursor-Messungen ..........................14

3.5 Automatische Messungen ....................14

3.6 Mathematikeinstellungen .....................15

3.7 Daten abspeichern ..........................15

4 Vertikalsystem ........................ 16

4.1 Kopplung ..................................16

4.2 Verstärkung, Y-Position und Offset .............16

4.3 Bandbreitenbegrenzung und Invertierung ........16

4.4 Tastkopfdämpfung und Einheitenwahl

(Volt/Ampere) ..............................17

4.5 Schwellwerteinstellung ......................17

4.6 Name für einen Kanal ........................17

5 Horizontalsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.1 Erfassungsbetriebsart RUN und STOP ..........18

5.2 Zeitbasiseinstellungen .......................18

5.3 Erfassungsmodi ............................18

5.4 Interlace-Betrieb ............................21

5.5 ZOOM-Funktion ............................21

5.6 Navigation-Funktion .........................22

5.7 Marker-Funktion ............................22

6 Triggersystem .........................23

6.1 Triggermodi Auto, Normal und Single ...........23

6.2 Triggerquellen ..............................23

6.3 Triggertypen ...............................23

6.4 Trigger Events ..............................26

Inhalt

6.5 Trigger Extern (R&S®HMO1202) ................26

7 Anzeige von Signalen ................... 27

7.1 Anzeigeeinstellungen ........................27

7.2 Nutzung des virtuellen Bildschirms .............27

7.3 Signalintensitätsanzeige und Nachleucht-

funktion ...................................28

7.4 XY-Darstellung .............................28

8 Messungen ........................... 29

8.1 Cursor-Messfunktionen ......................29

8.2 Auto-Messfunktionen ........................30

9 Analyse .............................. 33

9.1 Mathematik-Funktionen ......................33

9.2 Frequenzanalyse (FFT) .......................35

9.3 Quick View ................................37

9.4 PASS/FAIL Test basierend auf Masken ..........37

9.5 Komponententester .........................38

9.6 Digitalvoltmeter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

10 Signalerzeugung .......................40

10.1 Funktionsgenerator ..........................40

10.2 Mustergenerator ............................40

11 Dokumentation, Speichern und Laden .....42

11.1 Geräteeinstellungen .........................42

11.2 Referenzen ................................43

11. 3 Ku rve n ....................................44

11.4 Bildschirmfoto ..............................45

11.5 DenitionderFILE/PRINT-Taste ................46

12 Mixed-Signal-Betrieb ...................46

12.1 Logiktrigger für digitale Eingänge ..............46

12.2 Anzeigefunktionen für die Logikkanäle ..........46

12.3 Anzeigen der Logikkanäle als BUS ..............47

12.4 Cursor-Messfunktionen für Logikkanäle .........48

12.5. Auto-Messfunktionen für Logikkanäle ..........48

13 Serielle Busanalyse ....................48

13.1 Software-Optionen (Lizenzschlüssel) ............48

13.2 KongurationseriellerBusse ..................48

13.3 Parallel / Parallel Clocked BUS .................50

13.4 I2C BUS ...................................50

13.5 SPI / SSPI BUS .............................52

13.6 UART / RS-232 BUS .........................54

13.7 CAN BUS ..................................56

13.8 LIN BUS ..................................58

14 Remote Betrieb ........................60

14.1 USB VCP ..................................60

14.2 USB TMC .................................61

14.3 USB MTP ..................................62

14.4 Ethernet ...................................63

15 Technische Daten ...................... 66

16 Anhang ..............................70

16.1 Abbildungsverzeichnis .......................70

16.2 Stichwortverzeichnis ........................71

3

Page 4

Wichtige Hinweise

1 Wichtige

Hinweise

1.1 Symb o le

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

1.4 Sicherheit

Dieses Gerät ist gemäß VDE 0411 Teil 1, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte gebaut, geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Es entspricht

damit auch den Bestimmungen der europäischen Norm

EN 61010-1 bzw. der internationalen Norm IEC 61010-1.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen

Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise

und Warnvermerke beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. Gehäuse, Chassis und alle Messanschlüsse sind mit dem Netzschutzleiter verbunden. Das

Gerät entspricht den Bestimmungen der Schutzklasse I.

Die berührbaren Metallteile sind gegen die Netzpole mit

2200 V Gleichspannung geprüft. Das Gerät entspricht der

Überspannungskategorie II.

Symbol 1: Achtung, allgemeine Gefahrenstelle –

Produktdokumentation beachten

Symbol 2: Gefahr vor elektrischem Schlag

Symbol 3: Erdungsanschluss

Symbol 4: Schutzleiteranschluss

Symbol 5: EIN-/AUS Versorgungsspannung

Symbol 6: Stand-by-Anzeige

Symbol 7: Masseanschluss

1.2 Auspacken

Prüfen Sie beim Auspacke

ständigkeit (Messgerät, Netzkabel, evtl. op-tionales

Zubehör). Nach dem Auspacken sollte das Gerät auf

transportbedingte und mechanische Beschädigungen

überprüft werden. Falls ein Transportschaden vorliegt, bitten wir Sie sofort den Lieferant zu informieren. Das Gerät

darf dann nicht betrieben werden.

1.3 Aufstellung des Gerätes

Wie den Abbildungen zu entnehmen ist, lassen sich kleine

Aufsteller aus den Füßen herausklappen, um das Gerät

leicht schräg aufzustellen. Bitte stellen Sie sicher, dass die

Füsse komplett ausgeklappt sind, um einen festen Stand

zu gewährleisten.

n den Packungsinhalt auf Voll-

Das Auftrennen der Schutzkontaktverbindung innerhalb

oder außerhalb des Gerätes ist unzulässig!

Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen betrieben werden. Der

Netzstecker muss eingeführt sein, bevor Signalstromkreise

angeschlossen werden. Benutzen Sie das Produkt niemals,

wenn das Netzkabel beschädigt ist. Überprüfen Sie regelmäßig den einwandfreien Zustand der Netzkabel. Stellen

Sie durch geeignete Schutzmaßnahmen und Verlegearten

sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt werden kann

und niemand z.B. durch Stolperfallen oder elektrischen

Schlag zu Schaden kommen kann.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht

mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen

und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern.

Diese Annahme ist berechtigt:

❙ wenn das Messgerät sichtbare Beschädigungen hat,

❙ wenn das Messgerät nicht mehr arbeitet,

❙ nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen

(z.B. im Freien oder in feuchten Räumen),

❙ nach schweren Transportbeanspruchungen (z.B. mit einer

Verpackung, die nicht den Mindestbedingungen von Post,

Bahn oder Spedition entsprach).

Abb. 1.1: Betriebspositionen

Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Betätigung

der Netztrennung jederzeit uneingeschränkt möglich ist.

4

1.5 Bestimmungsgemäßer Betrieb

Das Messgerät ist nur zum Gebrauch durch Personen bestimmt, die mit den beim Messen elektrischer Größen verbundenen Gefahren vertraut sind. Das Messgerät darf nur

an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen betrieben

werden, die Auftrennung der Schutzkontaktverbindung ist

unzulässig. Der Netzstecker muss kontaktiert sein, bevor

Signalstromkreise angeschlossen werden.

Das Messgerät ist nur mit dem ROHDE & SCHWARZ OriginalMesszubehör, -Messleitungen bzw. -Netzkabel zu verwenden.

Verwenden sie niemals unzulänglich bemessene Netzkabel. Vor

Beginn jeder Messungsind die Messleitungen auf Beschädigung

zu überprüfen und ggf. zu ersetzen. Beschädigte oder verschlissene Zubehörteile können das Gerät beschädigen oder zu Verletzungen führen.

Page 5

Wichtige Hinweise

Das Produkt darf nur in den vom Hersteller angegebenen

Betriebszuständen und Betriebslagen ohne Behinderung

der Belüftung betrieben werden. Werden die Herstellerangaben nicht eingehalten, kann dies elektrischen Schlag,

Brand und/oder schwere Verletzungen von Personen,

unter Umständen mit Todesfolge, verursachen. Bei allen

Arbeitensinddieörtlichenbzw.landesspezischenSicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Das Messgerät ist für den Betrieb in folgenden Bereichen

bestimmt: Industrie-, Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe. Das Messgerät darf jeweils

nur im Innenbereich eingesetzt werden. Vor jeder

Messung ist das Messgerät auf korrekte Funktion an einer

bekannten Quelle zu überprüfen.

Zum Trennen vom Netz muss der rückseitige Kaltgerätestecker

gezogen werden.

1.6 Umgebungsbedingungen

Der zulässige Arbeitstemperaturbereich während des Betriebes reicht von +5 °C bis +40 °C (Verschmutzungsgrad

2). Die maximale relative Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend) liegt bei 80%. Während der Lagerung oder des

Transportes darf die Temperatur zwischen –20 °C und

+70 °C betragen. Hat sich während des Transports oder der

Lagerung Kondenswasser gebildet, sollte das Gerät ca. 2

Stunden akklimatisiert werden, bevor es in Betrieb genommen wird. Das Messgerät ist zum Gebrauch in sauberen,

trockenen Räumen bestimmt. Es darf nicht bei besonders

großem Staub- bzw. Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr, sowie bei aggressiver chemischer Einwirkung betrieben werden. Die Betriebslage ist beliebig, eine

ausreichende Luftzirkulation ist jedoch zu gewährleisten.

Bei Dauerbetrieb ist folglich eine horizontale oder schräge

Betriebslage (Aufstellfüße) zu bevorzugen.

Das Gerät darf bis zu einer Höhenlage von 2000 m betrieben werden. Nenndaten mit Toleranzangaben gelten nach

einer Aufwärmzeit von mindestens 30 Minuten und bei

einer Umgebungstemperatur von 23 °C (Toleranz ±2 °C).

Werte ohne Toleranzangabe sind Richtwerte eines durchschnittlichen Gerätes.

Die Lüftungslöcher dürfen nicht abgedeckt werden.

1.7 Gewährleistung und Reparatur

ROHDE & SCHWARZ Geräte unterliegen einer strengen

Qualitätskontrolle. Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion einen 10-stündigen „Burn in-Test“. Anschließend erfolgt ein umfangreicher Funktions- und Qualitätstest, bei dem alle Betriebsarten und die Einhaltung der

technischen Daten geprüft werden. Die Prüfung erfolgt

mit Prüfmitteln, die auf nationale Normale rückführbar kalibriert sind. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen des Landes, in dem das ROHDE & SCHWARZ

Produkt erworben wurde. Bei Beanstandungen wenden

Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das ROHDE &

SCHWARZ Produkt erworben haben.

Abgleich, Auswechseln von Teilen, Wartung und Reparatur darf nur von ROHDE & SCHWARZ autorisierten Fachkräften ausgeführt werden. Werden sicherheitsrelevante

Teile (z.B. Netzschalter, Netztrafos oder Sicherungen)

ausgewechselt, so dürfen diese nur durch Originalteile

ersetzt werden. Nach jedem Austausch von sicherheitsrelevanten Teilen ist eine Sicherheitsprüfung durchzuführen

(Sichtprüfung, Schutzleitertest, Isolationswiderstands-,

Ableitstrommessung, Funktionstest). Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.

Das Produkt darf nur von dafür autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden. Vor Arbeiten am Produkt

oder Öffnen des Produkts ist dieses von der Versorgungsspannung zu trennen, sonst besteht das Risiko

eines elektrischen Schlages.

1.8 Wartung

Die Außenseite des Messgerätes sollte regelmäßig mit einem

weichen, nicht fasernden Staubtuch gereinigt werden.

Die Anzeige darf nur mit Wasser oder geeignetem Glasreiniger (aber nicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln)

gesäubert werden, sie ist dann noch mit einem trockenen,

sauberen, fusselfreien Tuch nach zu reiben. Keinesfalls darf

dieReinigungsflüssigkeitindasGerätgelangen.DieAnwendung anderer Reinigungsmittel kann die Beschriftung

oderKunststoff-undLackoberflächenangreifen.

Bevor Sie das Messgerät reinigen stellen Sie bitte sicher, dass es

ausgeschaltet und von allen Spannungsversorgungen getrennt ist

(z.B. speisendes Netz oder Batterie). Keine Teile des Gerätes dürfen mit chemischen Reinigungsmitteln, wie z.B. Alkohol, Aceton

oder Nitroverdünnung, gereinigt werden!

1.9 Messkategorie

Dieses Oszilloskop ist für Messungen an Stromkreisen

bestimmt, die entweder gar nicht oder nicht direkt mit

dem Netz verbunden sind. Das Gerät wird in keine Messkategorie eingestuft; die Eingangsspannung der analogen

Eingänge CH1/CH2 darf 200 V (Spitzenwert) bzw. 150 V

RMS

bei1MΩEingangswiderstandnichtüberschreiten.Beim

externen Triggereingang (TRIG. EXT.) darf die Eingangsspannung von 100 V (Spitzenwert) nicht überschritten

werden. Transiente Überspannungen dürfen 200 V (Spitzenwert) nicht überschreiten. Es dürfen nur Tastköpfe

verwendet werden, die entsprechend DIN EN 61010-031

gebaut und geprüft sind, um transiente Überspannungen

am Messeingang zu unterbinden. Der AUX OUT Anschluss

ist ein Multifunktionsausgang, der als Komponententester, Trigger-Ausgang, Pass-Fail und Funktionsgenerator

genutzt werden kann. Bei Messungen in Messkreisen der

Messkategorien II, III oder IV muss der verwendete Tast-

5

Page 6

Wichtige Hinweise

kopf die Spannung so reduzieren, dass keine transienten

Überspannungen auftreten. Direkte Messungen (ohne

galvanische Trennung) an Messstromkreisen der Messkategorie II, III oder IV sind unzulässig. Die Stromkreise eines

Messobjekts sind dann nicht direkt mit dem Netz verbunden, wenn das Messobjekt über einen Schutz-Trenntransformator der Schutzklasse II betrieben wird. Es ist auch

möglich, mit Hilfe geeigneter Wandler (z.B. Stromzangen),

welche die Anforderungen der Schutzklasse II erfüllen,

quasi indirekt am Netz zu messen. Bei der Messung muss

die Messkategorie – für die der Hersteller den Wandler

spezizierthat–beachtetwerden.

Die Messkategorien beziehen sich auf Transienten auf

dem Netz. Transienten sind kurze, sehr schnelle (steile)

Spannungs- und Stromänderungen, die periodisch und

nicht periodisch auftreten können. Die Höhe möglicher

Transienten nimmt zu, je kürzer die Entfernung zur Quelle

der Niederspannungsinstallation ist.

❙ Messkategorie IV: Messungen an der Quelle der

Niederspannungsinstallation (z.B. an Zählern).

❙ Messkategorie III: Messungen in der Gebäudeinstalla-

tion (z.B. Verteiler, Leistungsschalter, fest installierte

Steckdosen, fest installierte Motoren etc.).

❙ Messkategorie II: Messungen an Stromkreisen, die

elektrisch direkt mit dem Niederspannungsnetz

verbunden sind (z.B. Haushaltsgeräte, tragbare

Werkzeuge etc.)

❙ 0 (Geräte ohne bemessene Messkategorie): Andere

Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden

sind.

1.10 Netzspannung

Das Gerät arbeitet mit 50 und 60 Hz Netzwechselspannungen im Bereich von 100 V bis 240 V (Toleranz ±10%) . Eine

Netzspannungsumschaltung ist daher nicht vorgesehen.

Die Netzeingangssicherung ist von außen zugänglich.

Netzstecker-Buchse und Sicherungshalter bilden eine

Einheit. Ein Auswechseln der Sicherung darf und kann (bei

unbeschädigtem Sicherungshalter) nur erfolgen, wenn

zuvor das Netzkabel aus der Buchse entfernt wurde. Dann

muss der Sicherungshalter mit einem Schraubendreher

herausgehebelt werden. Der Ansatzpunkt ist ein Schlitz,

dersichaufderSeitederAnschlusskontaktebendet.Die

Sicherung kann dann aus einer Halterung gedrückt und

muss durch eine identische ersetzt werden (Angaben zum

Sicherungstyp nachfolgend) . Der Sicherungshalter wird

gegen den Federdruck eingeschoben, bis er eingeras-

tetist.DieVerwendung,,geflickter“Sicherungenoder

das Kurzschließen des Sicherungshalters ist unzulässig. Dadurch entstehende Schäden fallen nicht unter die

Gewährleistung.

Sicherungstyp: IEC 60127-T2.5H 250V

(Größe 5 x 20mm)

Bleibt das Gerät für längere Zeit unbeaufsichtigt, muss das Gerät

aus Sicherheitsgründen am Netzschalter ausgeschaltet werden.

1.11 Batterien und Akkumulatoren/Zellen

Werden die Hinweise zu Batterien und Akkumulatoren/Zellen

nicht oder unzureichend beachtet, kann dies Explosion, Brand

und/oder schwere Verletzungen von Personen, unter Umständen

mit Todesfolge, verursachen. Die Handhabung von Batterien und

Akkumulatoren mit alkalischen Elektrolyten (z.B. Lithiumzellen)

muss der EN 62133 entsprechen.

1. Zellen dürfen nicht zerlegt, geöffnet oder zerkleinert

werden.

2. Zellen oder Batterien dürfen weder Hitze noch Feuer

ausgesetzt werden. Die Lagerung im direkten Sonnenlicht ist zu vermeiden. Zellen und Batterien sauber und

trocken halten. Verschmutzte Anschlüsse mit einem

trockenen, sauberen Tuch reinigen.

3. Zellen oder Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen

werden. Zellen oder Batterien dürfen nicht gefahrbringend in einer Schachtel oder in einem Schubfach

gelagert werden, wo sie sich gegenseitig kurzschließen

oder durch andere leitende Werkstoffe kurzgeschlossen werden können. Eine Zelle oder Batterie darf erst

aus ihrer Originalverpackung entnommen werden,

wenn sie verwendet werden soll.

4. Zellen und Batterien von Kindern fernhalten. Falls eine

Zelle oder eine Batterie verschluckt wurde, ist sofort

ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

5. Zellen oder Batterien dürfen keinen unzulässig starken,

mechanischen Stößen ausgesetzt werden.

6. Bei Undichtheit einer Zelle darf die Flüssigkeit nicht mit

der Haut in Berührung kommen oder in die Augen gelangen. Falls es zu einer Berührung gekommen ist, den

betroffenen Bereich mit reichlich Wasser waschen und

ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

7. Werden Zellen oder Batterien unsachgemäß ausgewechselt oder geladen, besteht Explosionsgefahr. Zellen oder Batterien nur durch den entsprechenden Typ

ersetzen, um die Sicherheit des Produkts zu erhalten.

8. Zellen oder Batterien müssen wiederverwertet werden

und dürfen nicht in den Restmüll gelangen. Akkumulatoren oder Batterien, die Blei, Quecksilber oder

Cadmium enthalten, sind Sonderabfall. Beachten

SiehierzudielandesspezischenEntsorgungs-und

Recycling-Bestimmungen.

1.12 Produktentsorgung

Abb. 1.2:

Produktkennzeichnung nach EN 50419

Das ElektroG setzt die folgenden EG-Richtlinien um:

❙ 2002/96/EG (WEEE) für Elektro- und Elektronikaltgeräte

und

❙ 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung

bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten

(RoHS-Richtlinie).

6

Page 7

Am Ende der Lebensdauer des Produktes darf dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Auch die Entsorgung über die kommunalen Sammelstellen

für Elektroaltgeräte ist nicht zulässig. Zur umweltschonenden Entsorgung oder Rückführung in den Stoffkreislauf

übernimmt die ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG die

PflichtenderRücknahme-undEntsorgungdesElektroG

für Hersteller in vollem Umfang.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner vor Ort, um

das Produkt zu entsorgen.

Wichtige Hinweise

7

Page 8

Einführung

2 Einführung

2.1 Vorderansicht

AnderFrontseitebendetsicheineTaste1, um den Ruhezustandein-oderauszuschalten.BendetsichdasGerät

im Ruhemodus, leuchtet diese Taste rot. Wenn das Gerät

mit dem Schalter auf der Rückseite ausgeschaltet wird,

erlischt diese LED (dies dauert einige Sekunden). Ebenfalls

aufderFrontseitebendetsichdasBedienfeldfürdie

Einstellungen 2, A, B, C, D, die BNC Anschlüsse der

analogen Eingangskanäle 45 und 46, der externe Trigger

Anschluss 47, die Tastkopfkompensations- 49 und Bussignalquelle 48, die Anschlüsse für den optionalen Logiktastkopf ¸HO3508 50, ein USB Port für USB-Sticks 52 und

der TFT-Bildschirm 53. Über die Buchse AUX OUT 51 kann

u.A. ein Pass/Fail Test oder auch ein Komponententest

durchgeführt werden.

An den Anschluss für den aktiven Logiktastkopf 50 darf nur ein

Logiktastkopf vom Typ ¸HO3508 angeschlossen werden, ansonsten besteht die Gefahr der Zerstörung der Eingänge!

2.2 Bedienpanel

Mit den Tasten auf dem Bedienpanel haben Sie Zugriff auf

die wichtigsten Funktionen. Erweiterte Einstellungen sind

komfortabel mittels Menüstruktur und den grauen Softmenütasten erreichbar. Der Ruhezustandsknopf 1 ist deutlich

durch die Form hervorgehoben. Die wichtigsten Knöpfe

sind mit farbigen LED’s hinterlegt, damit man sofort die

jeweilige Einstellung erkennen kann. Das Bedienpanel ist

in vier Abschnitte gegliedert.

3

A

5

Abschnitt

7

6

4

8

A

11

12 13

14

15

16

Abb. 2.2:

17

Bedienfeldabschnitt A

9

10

Dieser Abschnitt umfasst die drei Bereiche CURSOR/

MENU, ANALY Z E und GENERAL. Im Bereich CURSOR/

MENUbendensichdieCursorfunk-tionen8, der Universaldrehgeber 4, der Intensitäts/Persistence Einstellknopf

7

, die Taste zum Aufrufen einer virtuellen Tastatur 6, der

UmschalterzwischenGrob-undFeinauflösungfürden

Universaldrehgeber 4 sowie die Anwahl des virtuellen

Bildschirmes 5. Der ANALY ZE Bereich ermöglicht direkten Zugriff auf die Umschaltung in den Frequenzbereich

9

, auf die Quickview 10 Anzeige (alle wichtigen Parameter

der aktiven Kurve) sowie die Einstellungen zur automatischen Messung 11 . Im Bereich GENERALbendetsichdie

Taste Save/Recall 12, mit der alle Einstellungen zum Laden

und Abspeichern von Geräteeinstellungen, Referenzkurven, Kurven und Bildschirmfotos möglich sind.

Weitere Tasten ermöglichen den Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen 13 (z.B. Sprache), die Einstellfunktionen

des Bildschirms 14, das Autosetup 15 sowie die integrierte

Hilfe 16 und die Taste FILE/PRINT 17 welche je nach Programmierung das direkte Abspeichern von Geräteeinstellungen, Kurven oder Bildschirmfotos ermöglicht.

49 48

1

55

2

B C D

47 46 45505152

A

Abb. 2.1: Frontansicht R&S®HMO1202

8

Page 9

Einführung

Abschnitt B:

ImBereichVERTICALbendensichalleEinstellmöglichkeiten der analogen Kanäle, wie die Y-Position 18, die Umschaltung in den XY Anzeigebetrieb und den Komponententester

(UTIL Menü) 19, die vertikale Verstärkung 20 , weitergehende

Menüs 21, die Kanalwahl 22 bis 23 , sowie des optionalen Logiktastkopfes ¸HO3508 24.Außerdembendetsichhier

der Zugang zur Mathematik 25 , den Referenzkurven- 26 und

den Buseinstellungen 27.

Abschnitt C:

Der Abschnitt TRIGGER stellt alle Funktionen zum Einstellen

des Triggerpegels 28 , der Umschaltung zwischen Auto- und

Normalbetrieb 29, des Trigger-

B

typs 31, der Quelle 32 , der einmaligen Triggerauslösung 33 ,

der Umschaltung der Trigger-

22

18

19

flanke35 sowie Einstellungen

zurTriggerlterbedingung

23

36

zur Verfügung. Zusätzlich

stehen Statusanzeigen zur

24

Verfügung, ob ein Signal die

Triggerbedingungen erfüllt 30

25

20

21

und welche der Flanken ge-

26

nutzt werden 34.

27

Abschnitt D:

Im Abschnitt HORIZONTAL

erfolgt die Einstellung der Ho-

C

rizontalposition des Triggerzeitpunktes oder das Setzen und

Navigieren von Markern über

28

Drucktasten 37 38 39 in Schritten oder variabel mit dem kleineren Drehknopf 41. Zusätzlich

lässt sich im Menü eine Such-

29

33

funktion nach Ereignissen

34

30

kongurieren.DieAuswahl

des Run- oder Stop Modus

31

32

35

erfolgt mit der hinterleuchteten Taste 39, wobei im Stop

36

Modus die Taste rot leuchtet.

Die Zoom-Aktivierung 40 , die

D

37

38

37

39

Auswahl der Erfassungsmodi

44

, die Zeitbasiseinstellung 43

sowie den Zugriff auf das Zeitbasismenü 42 sind ebenfalls in

41

diesem Abschnitt verfügbar.

Zusätzlichbendensichrechts

42

neben dem Bildschirm die

Softmenütasten 2, mit denen

die Menüsteuerung erfolgt.

43

2.3 Bildschirm

40

Die R&S®HMO1002 bzw.

R&S®HMO1202 Serie ist mit

44

einem 6,5 Zoll (16,51 cm),

Abb. 2.3:

Die Bedienfelder B, C und D

mit LED hinterleuchtetem

TFT Farbbildschirm mit einer

VGAAuflösung(640x480Pixel)ausgestattet.InderNormaleinstellung (ohne eingeblendete Menüs) verfügt der

Bildschirm über 12 Skalenteile auf der Zeitachse. Diese

wird bei Einblendung von Menüs auf 10 Skalenteile reduziert.Am linken Rand der Anzeige werden Informationen zum Bezugspotential der Kanäle mit kleinen Pfeilen

markiert. Die Zeile oberhalb des Gitters enthält Status und

Einstellungsinformationen, wie die eingestellte Zeitbasis,

die Triggerverzögerung und sonstige Triggerbedingungen, die aktuelle Abtastrate und die Erfassungsart. Rechts

neben dem Gitter wird ein Kurzmenü für die wichtigsten

Einstellungen des jeweils aktiven Kanales dargestellt, welche mit den Softmenütasten ausgewählt werden können.

Im unteren Bildschirmteil werden die Messergebnisse der

automatischen Messungen und Cursors, sowie die vertikalen Einstellungen der eingeschalteten Kanäle, Referenzen

und Mathematikkurven angezeigt. Im Gitter selbst werden

die Signale der eingeschalteten Kanäle dargestellt. Dieses

stellt 8 Skalenteile gleichzeitig dar, verfügt aber über eine

virtuelle Erweiterung auf 20 Skalenteile, welche mit Hilfe

der Taste Scroll/Bar 5 angezeigt werden können.

2.4 Allgemeines Bedienkonzept

Das allgemeine Bedienkonzept beruht auf einigen wenigen

Grundprinzipien, die sich bei verschiedensten Einstellungen und Funktionen wiederholen.

❙ Tasten, die kein Softmenü öffnen (wie z.B. SCROLL BAR),

schalten eine bestimmte Funktion ein. Das nochmalige

Drücken dieser Taste schaltet die Funktion wieder aus.

❙ Tasten, mit denen beim einfachen Druck ein Softmenü

geöffnet wird, schließen dieses beim zweiten Druck

wieder.

❙ Der Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld

dient in den Menüstrukturen je nach Erfordernissen dazu,

Zahlenwerte einzustellen, Unterpunkten zu wählen und

ggfs. durch Druck zu bestätigen. Außerdem dient er bei

eingeschalteten Cursor-Messungen zur Auswahl des

Cursors.

❙ Die unterste Softmenütaste MENU OFF schließt das

aktuelle Menü oder schaltet zurück auf die nächsthöhere

Ebene.

❙ Kanäle werden, wenn der Kanal ausgeschaltet ist, durch

Druck der entsprechenden Taste eingeschaltet. Wenn der

jeweilige Kanal schon eingeschaltet ist, aber ein anderer

Kanal ausgewählt wird (Taste leuchtet), so springt die Auswahl auf den Kanal, dessen Taste betätigt wurde.

❙ DieCOARSE/FINE-Tastedientdazu,dieAuflösungdes

Universaldrehgebers im CURSOR/MENU Bedienfeld

zwischen grob und fein umzuschalten. Wenn die Taste

leuchtet,istdiefeineAuflösungaktiv.

IndenSoftmenüsgibteseinigehäugverwendeteNavi-

gationselemente, die im folgenden beschrieben werden.

Entweder wird das jeweilige Element mit der zugehörigen Softmenütaste ausgewählt und blau hinterlegt oder

ein Druck der Softmenütaste bewirkt ein Umschalten

zwischen den Funktionsmöglichkeiten. Wenn es sich um

Funktionen handelt, die eingeschaltet und auch Werteein-

9

Page 10

Einführung

stellungen erfordern, wird zwischen AUS und Einstellwert

umgeschaltet (z.B. Funktion ZEIT-OFFSET). Der runde Pfeil

im Menüfenster deutet darauf hin, dass zum Einstellen

des Wertes der Universaldrehgeber im CURSOR/MENU

Bedienfeld genutzt werden kann. Wenn die jeweilige

Funktion eine weitere Menüebene enthält, so wird dies mit

einem kleinen Dreieck rechts unten im Menüpunkt angezeigt. Sind weitere Menüseiten verfügbar, so wird zur Navigation auf dieser Ebene der unterste Menüpunkt genutzt.

Er beinhaltet die Anzahl der Menüseiten auf dieser Ebene

und gibt die aktuelle Seitenzahl an. Mit dem Druck auf die

entsprechende Softmenütaste wird immer eine Seite weitergeschaltet, nach der Letzten folgt immer die Erste.

2.5 Grundeinstellungen und integrierte Hilfe

Wichtige Grundeinstellungen, wie die Sprache der BenutzeroberflächeunddieintegrierteHilfe,allgemeineEinstellungen sowie Schnittstelleneinstellungen werden mittels

SETUP-Taste im GENERAL Bedienfeld vorgenommen.

Auf der ersten Seite des Menüs kann die Sprache der Be-

dienoberflächeundHilfeausgewähltwerden.DerMenüpunktSCHNITTSTELLEführtzudenSchnittstellenkongu-

rationen (USB oder Ethernet). Der Menüpunkt DRUCKER

umfasst Einstellungen für POSTSCRIPT und PCL kompatible

Drucker. Nach dem Drücken dieser Softmenutaste öffnet

sich ein Untermenü, in welchem das Papierformat und der

Farbmodus eingestellt werden können. Mit dem obersten

Menüpunkt PAPIERFORMAT kann mit der zugeordneten

Softmenütaste zwischen den Formaten A4, A5, B5, B6, Executive, Letter und Legal in Hoch und Querformat gewählt

werden. Mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU

Bedienfeld wird das gewünschte Format ausgewählt, welches anschließend auf der Softmenütaste aufgeführt ist.

Mit der Softmenütaste FARBMODUS kann mit derselben

Einstellungsmethode zwischen Graustufen, Farbe und Invertiert gewählt werden. Der Graustufenmodus wandelt das

Farbbild in ein Graustufenbild, welches auf einem SchwarzWeiß-Postscriptdrucker ausgegeben werden kann. Im

Modus Farbe wird das Bild farblich wie auf dem Bildschirm

angezeigt ausgedruckt (schwarzer Hintergrund). Der Modus

Invertiert druckt ein Farbbild mit weißem Hintergrund auf

einem Farbdrucker aus, um Toner bzw. Tinte zu sparen.

Das Softmenü GERÄTEINFORMATIONEN öffnet ein Fenster mit detaillierten Informationen über Hardware und

Software des Messgerätes. Mit der Softmenütaste GERÄ-

TENAMEkanneinNamemitmax.19Buchstabendeniert

werden, welcher bei Bildschirmausdrucken mit aufgeführt

wird. Im Softmenü MENÜ AUS kann gewählt werden, ob

die Softmenüs manuell oder nach 4-30 s automatisch geschlossen werden sollen. Mit der Softmenütaste GERÄTELOGO IM AUSDRUCK kann gewählt werden, ob das R&S

Logo im Ausdruck oben rechts erscheinen soll oder nicht.

DasSoftmenüAKTUALISIERUNGfürdieGerätermware

und LIZENZEN für das Upgrade von Softwareoptionen

werden in den folgenden Kapiteln ausführlich beschrieben.

Das Softmenü DATUM & ZEIT dient zum Einstellen von

Datum und Uhrzeit. Das Softmenü SOUND dient zum Ein-

stellen der Sound-Optionen. Es kann ein Ton als Kontrollton

bei Einstellungen, im Fehlerfall und bei Trigger aktiviert

werden.

Die integrierte Hilfe wird durch Druck auf die HELP-Taste

im GENERAL Bedienfeld aktiviert. Es wird ein Fenster mit

Erklärungstexten geöffnet. Der Text im Hilfefenster wird

dynamisch mit den Beschreibungen der jeweils aufgerufenen Einstellung oder Funktion aktualisiert. Wird die Hilfe

nicht mehr benötigt, so wird diese durch erneuten Druck

auf die HELP-Taste deaktiviert. Dadurch erlischt die TastenLED und das Textfenster für die Hilfe wird geschlossen.

2.6 GerätermwareUpdate

Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie wird ständig weiterentwickelt. Die aktuelle Firmware kann unter

www.rohde-schwarz.com heruntergelden werden. Die

Firmware ist in eine ZIP-Datei gepackt. Ist die ZIP-Datei

heruntergeladen, wird diese auf einen USB Stick in dessen

Basisverzeichnis entpackt. Anschließend wird der USBStick mit dem USB Port am Oszilloskop verbunden und

die Taste SETUP im GENERAL Bedienfeld betätigt. Das

SoftmenüAKTUALISIERUNGbendetsichaufSeite2|2.

Nach Anwahl dieses Softmenüs öffnet sich ein Fenster, in

dem die aktuell installierte Firmwareversion mit Angabe

der Versionsnummer, des Datums und der Build-Informa-

tionangezeigtwird.GerätermwareoderHilfekönnenhier

aktualisiert werden. Wird die Softmenütaste zur Geräte-

rmwareaktualisierungbetätigt,sowirddieentsprechende

Datei auf dem Stick gesucht und die Informationen der

neu zu installierenden Firmware auf dem USB Stick unter

der Zeile NEU: angezeigt. Sollte die Firmware auf dem

Gerät der aktuellsten Version entsprechen, so wird die

Versionsnummer rot angezeigt, ansonsten erscheint die

Versionsnummer in grün. Nur in diesem Falle sollte die Aktualisierung durch Drücken der Softmenütaste AUSFÜHREN gestartet werden.

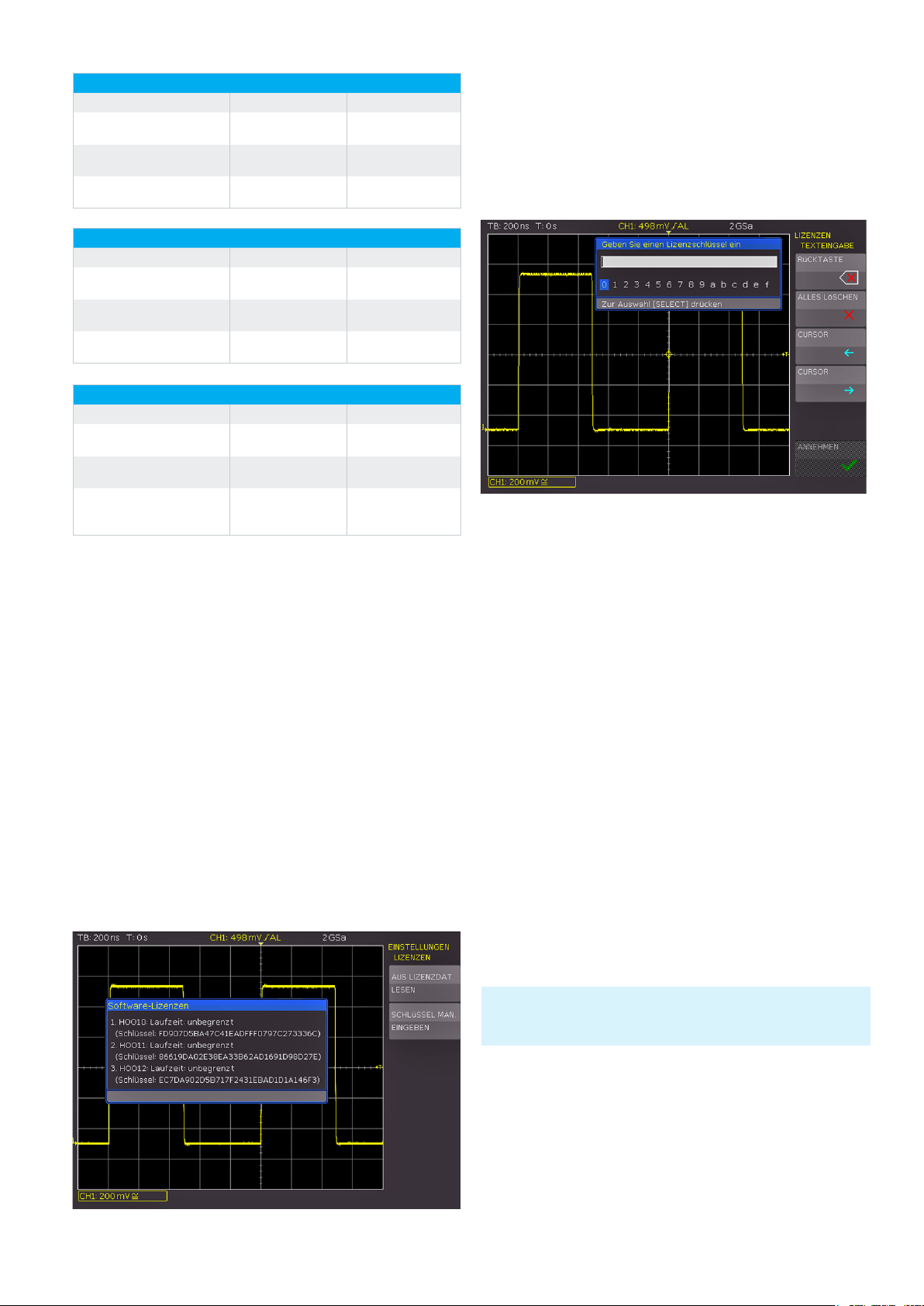

2.7 Optionen / Voucher

Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie verfügt über

Optionen, mit denen die Anwendungsbreite des Gerätes

vergrößert werden kann (wie z.B. Bandbreiten-Upgrade oder

Busanalyse Funktionen). Derzeit sind für die R&S®HMO1002

Serie die Optionen R&S®HOO10/HOO11/HOO12 bzw.

R&S®HOO512/HOO712/HOO572 und für die R&S®HMO1202

Serie die Optionen R&S®HOO10/HOO11/HOO12 bzw.

R&S®HOO312/HOO313/HOO323 verfügbar. Die Bandbreiten-Optionen R&S®HOO572, R&S®HOO512, R&S®HOO712,

R&S®HOO312, R&S®HOO313 und R&S®HOO323 bzw. die

Busanalyse-Funktionen R&S®HOO10, R&S®HOO11 und

R&S®HOO12 können ab Werk mit einem R&S®HMO1002

bzw. R&S®HMO1202 erworben werden. Die BandbreitenUpgrade Voucher R&S®HV572, R&S®HV512, R&S®HV712,

R&S®HV312, R&S®HV313 und R&S®HV323 bzw. die Busanalyse-Upgrade Voucher R&S®HV110, R&S®HV111 und

R&S®HV112 dagegen ermöglichen ein nachträgliches Upgrade über einen Lizenzschlüssel. Die installierten Optionen

bzw. Voucher können unter Geräteinformationen im SETUP

Menü überprüft werden.

10

Page 11

Einführung

Bandbreiten-Upgrades R&S®HMO1002 Serie

Beschreibung Optionen Voucher

Bandbreiten-Upgrade

50 MHz auf 70 MHz

Bandbreiten-Upgrade

50 MHz auf 100 MHz

Bandbreiten-Upgrade

70 MHz auf 100 MHz

R&S®HOO572 R&S®HV572

R&S®HOO512 R&S®HV512

R&S®HOO712 R&S®HV712

Bandbreiten-Upgrades R&S®HMO1202 Serie

Beschreibung Optionen Voucher

Bandbreiten-Upgrade

100 MHz auf 200 MHz

Bandbreiten-Upgrade

100 MHz auf 300 MHz

Bandbreiten-Upgrade

200 MHz auf 300 MHz

HOO312 R&S®HV312

HOO313 R&S®HV313

HOO323 R&S®HV323

Busanalyse Optionen

Beschreibung Optionen Voucher

2

C, SPI, UART/RS-232 auf

I

Analog- und Logikkanälen

2

C, SPI, UART/RS-232 auf

I

allen Analogkanälen

CAN und LIN auf Analogund Logikkanälen (nur

HMO1002, HMO1202)

Tab. 2.1: Übersicht Optionen/Voucher für R&S®HMO1002/HMO1202 Serie

1) nur bei Bestellung zusammen mit einem R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202

2) nachträgliche Freischaltung der R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Optionen

durch Upgrade Voucher

R&S®HOO10 R&S®HV110

R&S®HOO11 R&S®HV111

R&S®HOO12 R&S®HV112

Ein Lizenzschlüssel kann über die Homepage http://voucher.hameg.com nach Eingabe des Voucher-Code generiert („SERIENNUMMER.hlk“). Diese Datei ist eine ASCII

Datei und kann mit einem Editor geöffnet werden. Darin

kann der eigentliche Schlüssel im Klartext gelesen werden.

Um die gewünschte Option mit diesem Schlüssel im Gerät

freizuschalten gibt es zwei Verfahren: das automatisierte

Einlesen oder die manuelle Eingabe. Die schnellste und

einfachste Möglichkeit ist das automatisierte Einlesen über

einen USB Stick. Die Lizenzdatei wird auf einem USB Stick

gespeichert und anschließend über den FRONT-USBAnschluss in das Gerät geladen. Nach Betätigen der Taste

SETUP im GENERAL Bedienfeld des R&S®HMO öffnet sich

dasSETUP-Menü.AufSeite2|2bendetsichdasMenü

LIZENZEN. Die Softmenütaste AUS LIZENZDAT. LESEN

öffnet den Dateimanager. Mit dem Universaldrehgeber im

CURSOR/MENU Bedienfeld kann die entsprechende Lizenzdatei ausgewählt und anschließend mit der Softmenütaste LADEN geladen werden. Nun wird der Lizenzschlüssel geladen und die Option steht nach einem Neustart des

Gerätes umgehend zur Verfügung.

Abb. 2.5: manuelle Eingabe des Lizenzschlüssels

Alternativ kann der Lizenzschlüssel manuell eingegeben

werden. Dazu wird die Softmenütaste SCHLÜSSEL MAN.

EINGEBEN gewählt. Dies öffnet ein Eingabefenster, in dem

man mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU

Bedienfeld den Lizenzschlüssel manuell eingeben kann. Ist

der gesamte Schlüssel eingegeben, wird die Eingabe mit

der Softmenütaste ANNEHMEN übernehmen. Nach einem

Neustart des Gerätes ist die Option aktiviert.

Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie ist vorbereitet für den Mixed-Signal-Betrieb und verfügt an

der Vorderseite über den notwendigen Steckverbinder.

Dieser Stecker kann mit einem 8-Kanal-Logiktastkopf

(R&S®HO3508) verbunden werden.

2.8 Selbstabgleich

Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie verfügt

über einen integrierten Selbstabgleich, um die höchstmögliche Genauigkeit zu erzielen.Im allgemeinen Selbstabgleich werden die vertikale Ge-nauigkeit, der Offset, die

Zeitbasis sowie einige Triggereinstellungen justiert und die

ermittelten Korrekturwerte im Gerät abgespeichert.

Abb. 2.4: UPGRADE Menü

Das Gerät muss warmgelaufen sein (mind. 20 Minuten eingeschaltet) und alle Eingänge müssen „frei“ sein, d.h. angeschlossene Kabel oder Tastköpfe müssen entfernt werden.

ImMenüSETUPwirdaufSeite1|2mitderSoftmenütaste

SELBSTABGL. der Selbstabgleich durch Drücken der

Softmenütaste START gestartet. Die Abgleichprozedur

dauert etwa 5-10 Minuten, wobei die gerade durchgeführten Schritte dargestellt und der jeweilige Fortschritt über

Balken angezeigt werden.

11

Page 12

Einführung

Abb. 2.6: Erfolgreicher Selbstabgleich

Sollte beim Selbstabgleich ein Fehler auftreten, obwohl der Abgleich wie beschrieben durchgeführt wurde, so schicken Sie bitte

eine exportierte .log Datei (siehe Selbstabgleichmenü) an

customersupport@rohde-schwarz.com. Diese lässt sich auf einem

USB Stick speichern.

2.8.1 Selbstabgleich Logiktastkopf

Im Selbstabgleich für den optionalen Logiktastkopf

R&S®HO3508 werden vorrangig die Schaltpegel abgeglichen. Um den Selbstabgleich des Logiktastkopfes zu

starten, muss ein Logiktastkopf R&S®HO3508 an das

Oszilloskop angeschlossen sein. Allerdings dürfen die Bitleitungen nicht kontaktiert sein. Im Menü SETUP wird auf

Seite1|2imSelbstabgleichmenümitderSoftmenütaste

LOGIK PROBE der Selbstabgleich gestartet. Der Ablauf ist

ähnlich dem allgemeinen Geräteabgleich, dauert allerdings

nur einige Sekunden.

Softmenütaste EDUCATION MODE erneut betätigt und die

blaue Markierung erlischt.

2.10 Geräterückseite

AufderRückseitedesGerätesbendetsichdieEthernet-/

USB Schnittstelle, welche fest im Gerät installiert ist.

Optionale Schnittstellen sind nicht verfügbar.

Abb. 2.8: Geräterückseite

Abb. 2.7: Selbstabgleich Logiktastkopf

2.9 Education Mode

Der Education Mode bietet die Möglichkeit, die AUTOSET,

QUICK VIEW- und Auto-Messfunktionen zu deaktivieren.

Beim Aktivieren dieses Modus (Funktion blau markiert) erscheint ein Hinweisfenster auf dem Bildschirm. Zusätzlich

wird im Startbildschirm, in den Geräteinformationen und

auf einem Screenshot auf den aktivierten Education Mode

hingewiesen. Zum Deaktivieren dieses Modus wird die

12

Page 13

3 Schnelleinstieg

Im folgenden Kapitel werden Sie mit den wichtigsten

Funktionen und Einstellungen mit der R&S®HMO1002 bzw.

R&S®HMO1202 Serie vertraut gemacht, so dass Sie das

Gerät umgehend einsetzen können. Als Signalquelle wird

der eingebaute Adjust-Ausgang genutzt, so dass Sie keine

zusätzlichen Geräte für die ersten Schritte benötigen.

3.1 Aufstellen und Einschalten des Gerätes

Ergonomisch gut ist das Gerät aufgestellt, wenn die Füße

ausgeklappt sind, so dass das Display leicht nach oben

geneigt ist. Stecken Sie nun das Stromkabel in die Buchse

auf der Geräterückseite. Durch Drücken des Ein/Aus Schalters auf der Rückseite und ggfs. der Ruhezustandtaste 1

auf der Vorderseite schalten Sie das Gerät ein. Nach wenigen Sekunden erscheint die Anzeige und das Oszilloskop

ist messbereit. Halten Sie jetzt bitte die AUTOSET-Taste 15

gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Dadurch setzen Sie die

wichtigsten Einstellungen des Oszilloskops auf die jeweiligen Standardeinstellungen zurück.

9

10

3

A

4

7

6

12 13

15

16

Schnelleinstieg

1 und verriegeln diesen durch Drehen nach rechts, bis er spürbar einrastet. Am rechten Bildschirmrand sehen Sie das Kurzmenü von CH1, mit dem Sie oft genutzte Einstellungen sofort

mit der jeweiligen Softmenütaste ändern können. Drücken Sie

einmal die oberste Softmenütaste, um die Eingangskopplung

auf DC umzuschalten.

Abb. 3.3: Bildschirm nach Umstellen auf DC Kopplung

Zum Abschluss drücken Sie einmal kurz die AUTOSETTaste 15. Nach wenigen Sekunden hat das Oszilloskop die

Verstärker-, Zeitbasis- und Triggereinstellungen automatisch vorgenommen. Sie sehen nun ein Rechtecksignal.

Abb. 3.1:

5

8

11

14

17

Bedienfeldabschnitt A

3.2 Anschluss eines Tastkopfes und Signal-

erfassung

Die passiven Tastköpfe sollten vor dem ersten Einsatz abgeglichen

werden. Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte den Tastkopfbeschreibungen. Legen Sie den Tastkopf dazu in die vorgesehene

Auage des ADJ.-Ausgangs.

Entnehmen Sie nun einen mitgelieferten Tastkopf und entfernen die Schutzkappe von der Spitze. Stecken Sie die Kompensationsbox des Tastkopfes auf den BNC Anschluss von Kanal

Abb. 3.2: Bildschirm nach Anschluss des Tastkopfes

Abb. 3.4: Bildschirm nach Autosetup

D

37

38

37

39

40

Abb. 3.5: Teil D des

Bedienfeldes mit Zoomtaste

41

42

43

44

3.3 Betrachten von Signaldetails

Mit dem Zeitbasisknopf 43

können Sie das aufgenommene Zeitfenster verändern.

Durch Drehen nach links vergrößern Sie die Zeitbasis. Drehen Sie den Zeitbasisknopf

solange nach links, bis Sie

links oben auf dem Bildschirm

„TB:5ms“ ablesen. Drücken

Sie jetzt die Taste ZOOM 40.

Sie erhalten eine ZweifensterDarstellung. Im oberen Fenster sehen Sie das gesamte

aufgenommene Signal, darun-

13

Page 14

Schnelleinstieg

ter einen vergrößerten Ausschnitt. Mit dem Zeitbasisknopf

können Sie jetzt den Dehnungsfaktor einstellen und mit

dem kleinen Drehknopf die X-Position des Ausschnittes

justieren. Mit einem erneuten Druck auf die ZOOM-Taste

40

schalten Sie diesen Modus wieder aus.

Abb. 3.6: Zoomfunktion

3.4 Cursor-Messungen

Nachdem Sie das Signal auf dem Bildschirm dargestellt

und auch im Detail angesehen haben, soll es mit den

Cursors vermessen werden. Drücken Sie erneut kurz

die AUTOSET-Taste und anschließend die CURSOR/

MEASURE-Taste. Nun können Sie im geöffneten Menü

die Art des Messcursor auswählen. Dazu drücken Sie die

oberste Softmenütaste MESSART, um das entsprechende

Auswahlmenü zu öffnen. Mit dem Universaldrehgeber

im CURSOR/MENU Bedienfeld wählen Sie den Eintrag

V-MARKER. Schließen Sie das Menü mit der MENU

OFF-Taste. Jetzt werden zwei Cursors im Signal sowie

die Messergebnisse angezeigt. Wählen Sie den aktiven

Cursor mit Druck auf den Universaldrehgeber aus und positionieren ihn. Die Messwerte der Cursors können Sie im

Bild unten rechts entnehmen. Dort werden im gewählten

Fall des V-Marker die Spannungen an beiden Cursorpositionen, deren Differenz, sowie die zeitliche Differenz der

Cursorpositionen angezeigt. Das Ausschalten der Cursors

erfolgt durch erneutem Druck auf die CURSOR MEASURE

Taste.

Unter dem Messgitter werden 10 weitere Parameter

angezeigt:

❙ RMS, Spitze-Spitze Spannung,

❙ Frequenz, Periodendauer,

❙ Amplitude, Anzahl steigender Flanken

❙ pos. Pulsbreite, neg. Pulsbreite,

❙ pos. Tastverhältnis, neg. Tastverhältnis,

Abb. 3.7: Quickview Parametermessung

Somit haben Sie mit einem Tastendruck alle verfügbaren

Parameter im Blick, die das Signal charakterisieren. Diese

Funktion wird immer auf den gerade aktiven Anzeigekanal

angewendet. Sie können auch Parameter von unterschiedlichen Kurven anzeigen. Dazu schalten Sie durch erneuten

Druck auf die Taste QUICKVIEW 10 diesen Modus wieder

aus, schalten den CH2 durch Drücken der Taste CH2 23 ein

und öffnen das AUTO MEASURE 11 Menü: Die Softmenütaste MESSPLATZ öffnet eine Liste und sie können mit

dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld

den entsprechenden Messplatz auswählen. Die Parameter

werdenuntenimBildschirmangezeigtundkönnendeniert werden.

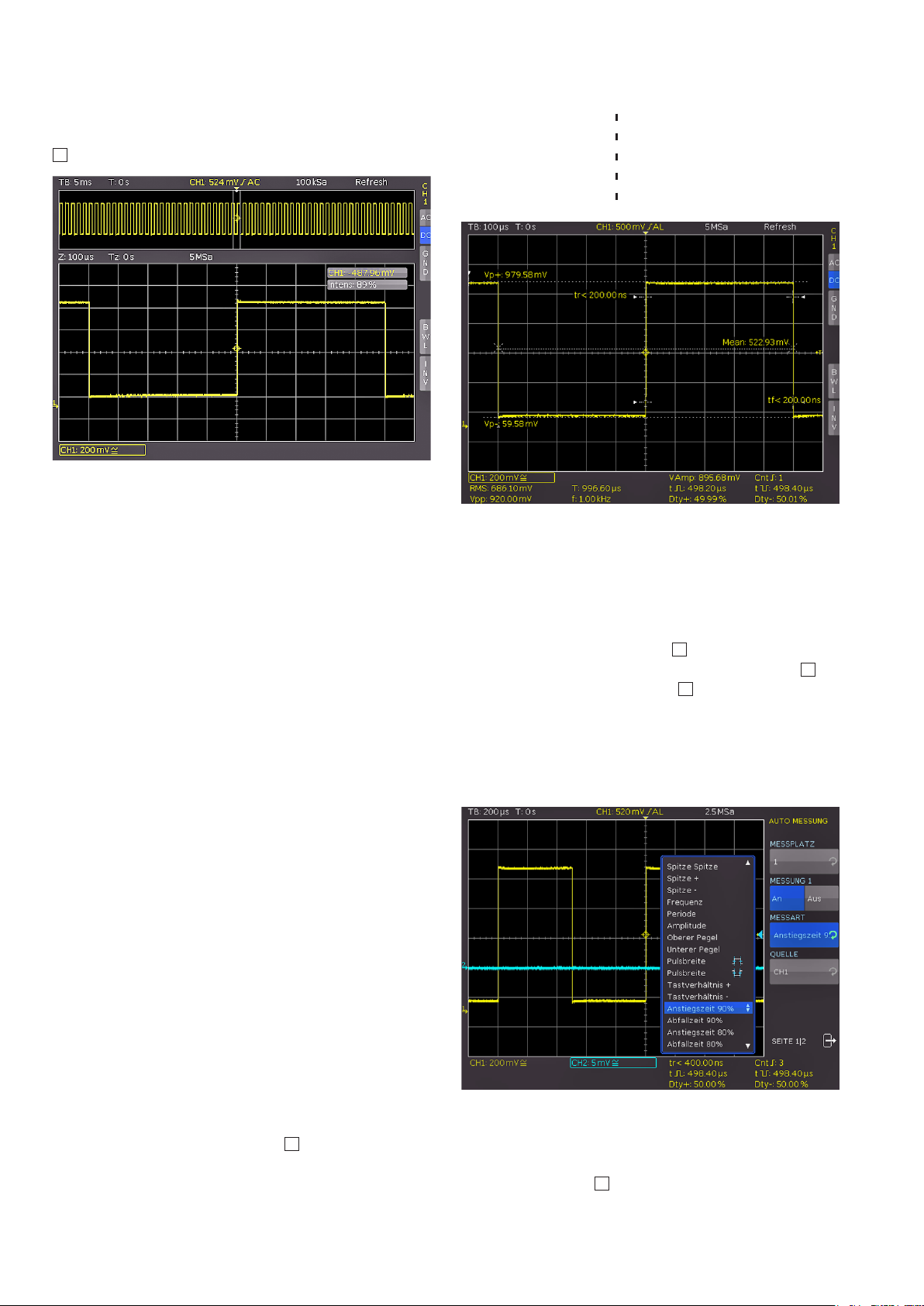

3.5 Automatische Messungen

Neben den Cursor-Messungen sind die wichtigsten Kennwerte einer Signalkurve durch automatische Messungen

darstellbar. Ihr Oszilloskop bietet Ihnen zwei Möglichkeiten:

❙ dieDenitionderDarstellungvon6Parameternauchaus

unterschiedlichen Quellen,

❙ die schnelle Darstellung aller wichtigen Parameter

innerhalb einer Quelle mit der QUICK VIEW-Funktion.

Bitte ändern Sie die Zeitbasis auf 100 µs pro Skalenteil und

drücken dann die Taste QuickView 10. Die wichtigsten Parameter werden eingeblendet:

❙ positive und negative Spitzenspannung,

❙ Anstiegs- und Abfallzeit,

❙ Mittelwert.

14

Abb. 3.8: Parameterauswahl

Nachdem Sie mit der entsprechenden Softmenütaste

einen Parameter ausgewählt haben, nutzen Sie den

Universaldrehgeber 4 im CURSOR/MENU Bedienfeld, um

die Auswahl vorzunehmen. Dieses Verfahren wird in allen

Softmenüs, in denen Auswahlmöglichkeiten existieren, an-

Page 15

Schnelleinstieg

gewendet. In diesem Beispiel drücken Sie die Softmenütaste MESSART und wählen mit dem Universaldrehgeber

als Parameter die Anstiegszeit.

Drücken Sie jetzt die Taste CH2 im VERTICAL Bedienfeld

und schalten damit den Kanal 2 ein. Gehen Sie durch

DrückenderTasteAUTOMEASUREindasDenitionsmenü zurück. Wählen Sie Messplatz 1, Messart Mean und

Quelle CH1. Nun wählen Sie mit der oberen Softmenütaste

MESSPLATZdenzweitenMessplatz.Diesendenieren

Sie jetzt wie zuvor als RMS-Wert der Spannung von CH2.

Nach dem Schließen des Menüs kann man die Parameter

eindeutig zuordnen, da sie in der Farbe des Quellsignales (hier gelb für Kanal 1 und blau für Kanal 2) dargestellt

werden.

3.6 Mathematikeinstellungen

Neben den Cursor- und automatischen Messungen können auch mathematische Operationen auf die Signale angewandt werden. Der Druck auf die Taste MATH 26 öffnet

ein Kurzmenü, mit dem man eine Addition, Subtraktion,

Multiplikation oder Division zweier analoger Kanäle vornehmen kann und schaltet die Anzeige der Mathematikkurve ein. Die oberste Softmenütaste ermöglicht dabei die

Auswahl des einen Operanden, die darunterliegende wählt

den Operator und die darunterliegende Softmenütaste den

zweiten Operanden aus. Für die Operanden sind nur die

Kanäle verfügbar, die auch eingeschaltet sind und damit

angezeigt werden. Es müssen die entsprechend in der

Funktion gewählten Quellen eingeschaltet sein, damit die

Mathematikkurve berechnet und die Ergebniskurve angezeigt werden kann.

speichern. Alle anderen Einstellungen lassen sich sowohl

aufeinemUSB-Stick,alsauchinternineinemnichtflüchtigen Speicher im Gerät ablegen. Um die gewünschten

Daten speichern zu können, müssen Sie die Art und das

Speicherziel festlegen. Verbinden Sie zunächst einen USBStick mit dem vorderen USB-Anschluss Ihres Oszilloskops.

Drücken Sie nun die Taste SAVE/RECALL 12, um das

entsprechende Menü zu öffnen. Wählen Sie nun die gewünschte Speicherart durch Drücken der entsprechenden

Softmenütaste (in unserem Beispiel Bildschirmfoto), um

in das Einstellungsmenü zu gelangen. Achten Sie darauf,

dass im obersten Menü der Speicherort VORN ausgewählt ist (durch Druck auf die Softmenütaste öffnet sich

ein Menü, in welchem Sie diese Einstellung vornehmen

können). Dazu muss ein USB-Stick mit dem vorderen USBAnschluss Ihres Oszilloskops verbunden und vom Gerät

erkannt worden sein. Durch Drücken der Softmenütaste

SPEICHERN können Sie nun ein Bildschirmfoto mit dem

voreingestellten Namen abspeichern (den aktuellen Dateinamen sehen Sie in dem Menüeintrag DATEINAME).

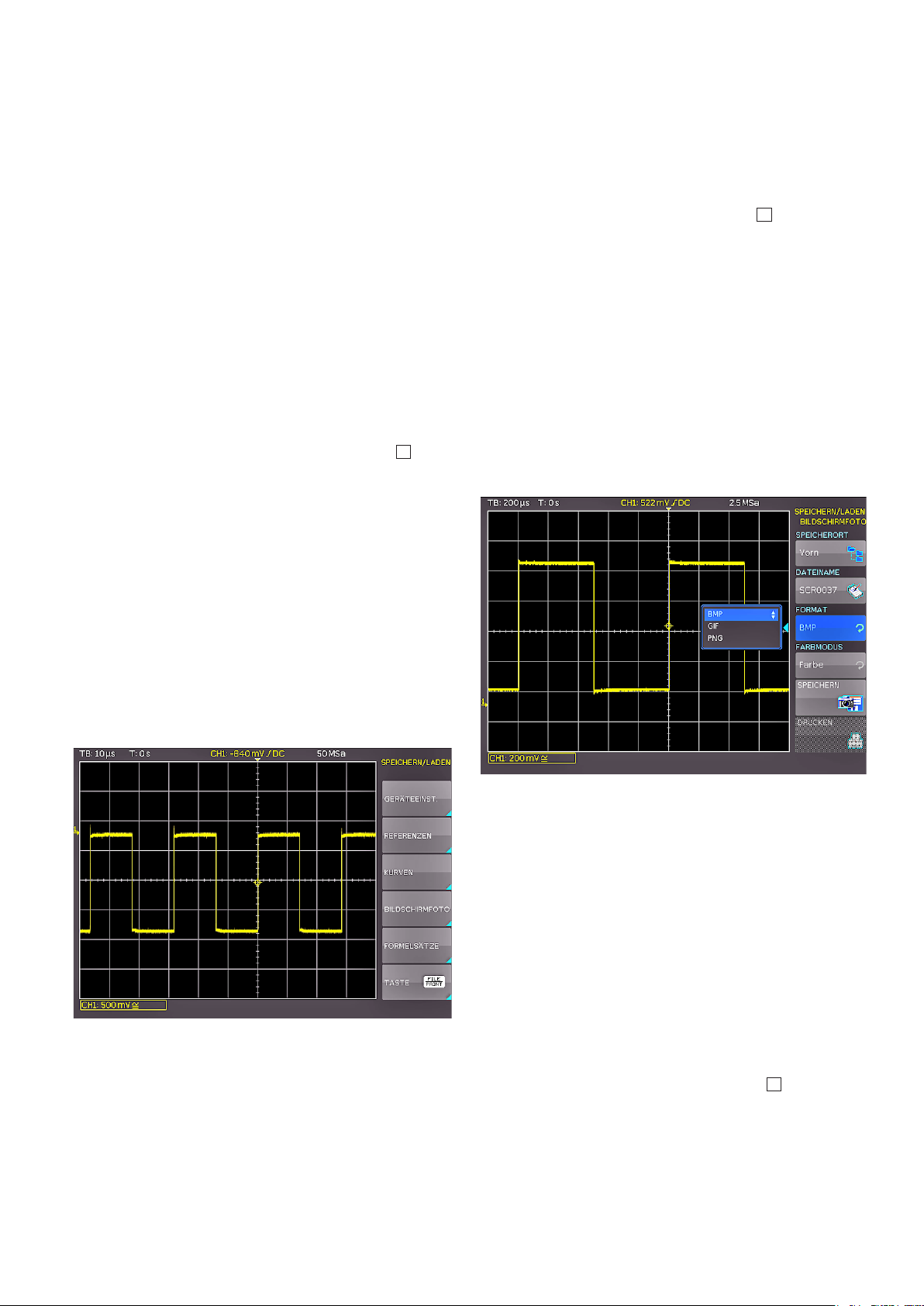

3.7 Daten abspeichern

Abb. 3.9: Speichern und Laden Menü

Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie kann 4 verschiedene Arten von Daten abspeichern:

❙ Geräteeinstellungen

❙ Referenzsignale

❙ Kurven

❙ Bildschirmfotos

Abb. 3.10: Bildschirmfoto Einstellungsmenü

Sie können der Zieldatei auch einen Namen mit maximal 8

Buchstaben vorgeben. Dazu wählen Sie den Menüpunkt

DATEINAME und geben mit Hilfe des Universaldrehgebers

den Namen vor (in unserem Beispiel „TRC“). Nach dem

Betätigen der Softmenütaste ANNEHMEN übernimmt das

Oszilloskop den Namen und kehrt in das Einstellungsmenü

zurück. Dort können Sie sofort das aktuelle Bild abspeichern, indem Sie die Softmenütaste SPEICHERN drücken.

Sie können auch im Menü eine Ebene zurückgehen (mit

der untersten Menu OFF-Taste) und dort den Menüpunkt

TASTE FILE PRINT wählen. Im folgenden Menü drücken

Sie die Softmenütaste BILDSCHIRMFOTO und weisen damit die Funktion Bildschirmausdruck mit den vorgenommenen Einstellungen der Taste FILE/PRINT 17 zu. Nun sind

Sie in der Lage, zu jedem Zeitpunkt und aus jedem Menü

heraus einen Bildschirmausdruck auf dem USB-Stick

durch Drücken der FILE/PRINT Taste zu generieren.

Von diesen Datenarten lassen sich nur Kurven und Bildschirmfotos auf einem angeschlossenen USB-Stick ab-

15

Page 16

Vertikalsystem

4 Vertikalsystem

B

18

19

20

21

Abb. 4.1: Bedienfeld B des

Vertikalsystems

Bildschirm umrandet und heller dargestellt. Das jeweilige

Kurzmenü ist immer sichtbar, das erweiterte Menü wird

durch Druck auf die Taste MENU 21 geöffnet.

Abb. 4.2: Kurzmenü für vertikale Einstellung

4.1 Kopplung

Der Eingangswiderstand der analogen Eingänge be-

trägt1MΩoder50ΩbeiderR&S®HMO1202Serie.Die

R&S®HMO1002Seriebesitztkeine50ΩEingänge.

Die 50 Ω Eingänge dürfen nicht mit Effektivspannungen größer

5 Volt beaufschlagt werden!

Die50Ω-Eingängesolltennurverwendetwerden,wenn

ineiner50Ω-Umgebunggemessenwird,alsoz.B.ein

Generatormit50Ω-Ausgangsimpedanzangeschlossen

wurde und das Oszilloskop am Ende des Signalpfades den

Leitungsabschluss darstellt. In allen anderen Einsatzfällen

wird die Kopplungmit1MΩEingangswiderstand gewählt.

Hierbei wird unterschieden, ob der Eingang DC gekoppelt, also die im Signal enthaltene Gleichspannung mit

angezeigt wird, oder AC gekoppelt ist. Bei AC-Kopplung

unterdrückteinEingangsltervon2HzdieAnzeigevon

Für die vertikalen Einstellungen stehen die Drehgeber für

Y-Position und Verstärker-

22

einstellungen, ein ständig

eingeblendetes Kurzmenü

23

sowie ein erweitertes Menü

zur Verfügung.

24

Die Einstellungen des jewei-

25

ligen Kanals werden mittels

Kanaltaste (CH1, CH2) vorge-

26

nommen. Die Aktivierung der

27

Kanaltaste wird durch das

Leuchten einer farbigen LED

gekennzeichnet. Zusätzlich

wird die Kanalbezeichnung

des aktivierten Kanales im

Gleichspannungen.Andie1MΩEingängedürfenSignale

mit bis zu 200 V (Spitzenwert) direkt angeschlossen werden. Höhere Spannungen sind über externe Tastköpfe

(bis zu 40 kV Spitzenspannung) messbar, diese sollten

nur mit DC Kopplung verwendet werden. In den allgemein üblichen Anwendungen werden die mitgelieferten

Tastköpfe angeschlossen. Bei der R&S®HMO1002 Serie

sind die Tastköpfe HZ154 im Lieferumfang enthalten, die

1:1/10:1 umschaltbar sind. Das entsprechende Teilerverhältnis wird im jeweiligen Kanalmenü eingestellt. Bei der

R&S®HMO1202 Serie sind die Tastköpfe RT-ZP03 im Lieferumfang enthalten.

Für die Einstellung der Kopplung steht das Kurzmenü

oder das Kanalmenü zur Verfügung, in welchem mit einfachem Tastendruck auf die entsprechende Softmenütaste

die Kopplung eingestellt werden kann. Das Menü gilt

jeweils für den aktiven Kanal. Welcher Kanal aktiv ist,

zeigt die beleuchtete Kanaltaste. Die Kanalbezeichnung

des aktiven Kanals wird oben im Kurzmenü angezeigt.

Das Umschalten erfolgt durch Drücken der gewünschten

Kanaltaste.

4.2 Verstärkung, Y-Position und Offset

Die Verstärkung der analogen Eingänge kann mit dem

großen Drehgeber (VOLTS/DIV) im VERTICAL-Bereich

des Bedienfeldes in 1-2-5 Schritten von 1mV/Skalenteil

bis 10V/Skalenteil eingestellt werden. Hier gilt der Drehgeber für den gerade aktiven Kanal, der durch Drücken

der Kanaltaste gewählt wird. Eine Umschaltung auf eine

stufenlose Verstärkereinstellung erfolgt durch einmaliges

Drücken des Drehgeberes. Mit dem kleineren Drehgeber

(POSITION) im VERTICAL-Bereich des Bedienfeldes kann

die Y-Position des aktiven Kanal eingestellt werden. Durch

Drücken der MENU Taste werden erweiterte Funktio-

nenaufgerufen.AufSeite2|2diesesMenüskannein

ZEIT-OFFSET mit dem Universaldrehgeber oder mittels

KEYPAD Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld eingestellt

werden. Mit der Softmenütaste ZEIT-OFFSET kann jeder

Analogkanal zeitlich verschoben werden (±32 ns). Diese

Einstellung dient dem Ausgleich von Laufzeitunterschieden bei der Nutzung unterschiedlich langer Kabel oder

Tastköpfe.

4.3 Bandbreitenbegrenzung und Invertierung

Im Kurz- und erweiterten Menü kann ein analoger 20 MHz

TiefpasslterindenSignalpfadeingefügtwerden.Damit

werden alle höherfrequenten Störungen eliminiert. Die

Einschaltung im Kurzmenü erfolgt durch Druck auf die

Softmenütaste BWL. Im erweiterten Menü (Taste Menu)

wird der Filter über die Softmenütaste BANDBREITE aktiviert. Ist der Filter aktiviert, so wird der Menüeintrag blau

unterlegt und im Kanalbezeichnungsfenster erscheint ein

BW. Eine Invertierung der Signalanzeige kann ebenfalls im

Kurz- und erweiterten Menü vorgenommen werden. Ist

die Signalinvertierung aktiviert, so wird die Softmenütaste

INV oder der Menüeintrag INVERTIEREN blau unterlegt.

Im Kanalbezeichnungsfenster erscheint ein Strich oberhalb

des Kanalnamens.

16

Page 17

Vertikalsystem

4.4 Tastkopfdämpfung und Einheitenwahl

(Volt/Ampere)

Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie verfügt

nicht über eine automatische Tastkopf-Teilererkennung.

Die Teilung wird über die MENU Taste mit dem Softmenü

TASTKOPFeingestellt.DiesistinvordeniertenSchritten

x1,x10,x100,x1000,sowiebenutzerdeniertüberdieSoft-

menütaste NUTZER und dem Universaldrehgeber bzw. der

KEYPAD Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld von x0.001

bis x1000 frei wählbar.

Wird eine Stromzange angeschlossen, so kann mittels

Softmenütaste EINHEIT die Einheit Ampere (A) gewählt

werden. Wird die Einheit A gewählt, so werden die am

meisten genutzten Umrechnungsfaktoren im Menü wählbar (1V/A, 100mV/A, 10mV/A, 1mV/A). Auch hier kann ein

benutzerdenierterWertüberdieSoftmenütasteNUTZER

mit dem Universaldrehgeber oder der KEYPAD Taste im

CURSOR/MENU Bedienfeld gewählt werden. Selbstverständlich kann diese Einstellung auch angewendet werden, wenn ein Strom über einem Shunt gemessen wird.

In diesem Fall erfolgen alle Messungen in der richtigen

Einheit und werden korrekt skaliert.

4.4.1 Tastkopfabgleich

geschlossenen Tastköpfen kann mit der Softmenütaste

NÄCHSTER KANAL der Kanal gewechselt werden. Mit

VERLASSEN kann nach dem erfolgreichen Tastkopfabgleich der Wizard verlassen werden. Ist ein manueller Abgleich ohne Abgleich-Wizard gewünscht, so kann dieser

über das UTIL Menü im VERTICAL Bedienfeld mit der Softmenütaste MUSTERGEN. über das Softmenü RECHTECK

erfolgen (siehe Kap. 10.2.1).

4.5 Schwellwerteinstellung

AufSeite2|2deserweitertenMenüs(MENU)istesebenfalls möglich, einen Schwellwert einzustellen. Dieser legt

fest, welcher Pegel für die Erkennung von High und Low

bei Nutzung der analogen Kanäle als Quelle für die serielle

Busanalyse oder den Logiktrigger gilt. Nachdem dieser

Softmenüeintrag angewählt wurde, kann der Schwellwert mit dem Universaldrehgeber oder mittels KEYPAD

Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld eingestellt werden.

Mit dem Softmenü HYSTERESIS kann die obere bzw.

untere Grenze des Schwellwerts vergrößert (GROß) oder

verkleinert (KLEIN) werden. Alle Signale, die sich nun in

diesem „Schwellwert-Band“benden,werdensomitkorrekt erfasst. Mittels Softmenütaste PEGEL FINDEN wird

das entsprechende Signal analysiert und der Schwellwert

automatisch gesetzt.

Passive Tastköpfe sollten vor dem ersten Einsatz bzw. nach einer

längeren Messpause, Gerätewechsel oder auch Kanalwechsel

abgeglichen werden.

Der Tastkopfabgleich kann entweder über den AbgleichWizard oder manuell erfolgen. Über die SETUP Taste im

GENERAL Bedienfeld kann mit der Softmenütaste TKAbgleich der Wizard geöffnet werden. Dieser AbgleichWizard führt durch alle wichtigen Punkte des Tastkopfabgleichs. Nach Anschluss eines Tastkopfes kann mit der

Softmenütaste KANAL 1 (CH1) oder KANAL 2 (CH2) der

jeweilige Analogkanal ausgewählt werden. Mit dem beiliegenden Tastkopf-Trimmstift können die Tastkopf-Trimmer

auf eine optimale Rechteckwiedergabe eingestellt werden.

4.6 Name für einen Kanal

Mit dem Softmenü NAME kann ein Kanalname vergeben

werden. Dieser wird im Messgitter angezeigt und auch

ausgedruckt. Der Kanalname kann mit der Softmenütaste

NAME an- (AN) bzw. ausgeschaltet werden (AUS). Ist

der Name aktiviert, so erscheint dieser rechts neben der

Kanalanzeige. Mit der Softmenütaste BIBLIOTHEK kön-

nenvordenierteNamenausgewähltwerdenundmittels

NAME EDITIEREN angepasst werden. Maximal sind 8 Zeichen erlaubt. Mit der Taste ANNEHMEN wird der Name im

Editor bestätigt und somit auf dem Bildschirm angezeigt.

Der Name ist an das Signal gebunden und wandert mit

einem evtl. eingestellten Offset entsprechend mit.

Abb. 4.3: Tastkopf Wizard

Der Abgleich erfolgt bei 1 kHz (LF) und 1 MHz (HF). Mit

der Softmenütaste GANZER BILDSCH. können die Wizard

Hilfetexte ausgeblendet werden. Mit WEITER wechselt

der Wizard in den 1 MHz HF Abgleich. Bei mehreren an-

Abb. 4.4: Namensvergabe

17

Page 18

Horizontalsystem

werden.DesweiterenbendetsichhierdieEinstellungder

5 Horizontalsystem

D

37

38

37

39

40

Abb. 5.1: Bedienfeld D des

Horizontalsystems

eine separate Taste. Für die Markerfunktionen werden die

Pfeiltasten 37 sowie die SET/CLR Taste genutzt.

5.1 Erfassungsbetriebsart RUN und STOP

Die Betriebsart der Erfassung lässt sich mit der RUN/STOP

Taste 39 einfach umschalten. In der Betriebsart RUN werden je nach eingestellten Triggerbedingungen Signale auf

dem Bildschirm angezeigt und bei jeder neuen Erfassung

die Alten verworfen. Wenn ein aufgenommenes Signal

auf dem Bildschirm analysiert, aber nicht überschrieben

werden soll, muss die Erfassung mit der RUN/STOP-Taste

angehalten werden. Im STOP-Modus wird keine neue Signalerfassung zugelassen und die Taste leuchtet rot.

5.2 Zeitbasiseinstellungen

Die Umstellung der Zeitbasis erfolgt mit dem großen

TIME/DIV Drehgeber im HORIZONTAL Bedienfeld. Links

oben im Display, oberhalb des Anzeigegitters, wird die

jeweils aktuelle Zeitbasiseinstellung angezeigt (z.B. „TB:

500 ns“). Rechts daneben erfolgt die Anzeige der Triggerzeitposition – bezogen auf die Normaleinstellung. In der

Normaleinstellung ist der Triggerzeitpunkt in der Mitte der

Anzeige, d. h. 50% Vor- und 50% Nachlauf. Mit dem X-Position-Drehgeber 41 kann dieser Wert stufenlos eingestellt

werden. Die zulässigen Maximalwerte sind zeitbasisabhängig. Unabhängig von der gewählten Einstellung wird durch

Drücken der Taste SET/CLR der Wert wieder auf den Bezugszeitpunkt zurückgesetzt, wenn die Marker- oder Suchfunktion nicht aktiviert wurde. Die Pfeiltasten 37 verändern die X-Position fest um 5 Skalenteile in die jeweilige

Richtung. Mit der Taste MENU 42 wird ein Menü geöffnet,

in dem die Funktion der Pfeiltasten 37 und der SET/

CLR-Taste bestimmt werden kann. Wie oben beschrieben,

können diese Tasten zur Einstellung der X-Position, zur

Markierung von Ereignissen im Signal oder zur Navigation

zwischen den maximal 8 Markierungen genutzt werden.

Im Untermenü NUMER.EINGABE kann eine beliebige

X-Position direkt eingeben kann. Zusätzlich können in diesem Menü auch Suchfunktionen aktiviert und eingestellt

Der Bereich des Horizontalsystems umfasst neben der

Zeitbasiseinstellung für die

Erfassung, der Positionie-

41

rung des Triggerzeitpunktes,

der Zoomfunktionen, der

42

möglichen Erfassungsmodi

und den Markerfunktionen

auch die Suchfunktionen. Die

Einstellung der Zeitbasis und

43

des Triggerzeitpunktes erfolgen über die entsprechenden

44

Drehgeber, die Auswahl der

Erfassungsmodi über ein entsprechendes Menü. Um den

ZOOM einzuschalten gibt es

TRIGGERREF.-ZEIT (Position für den Bezug des Triggerzeitpunktes von –6 Skalenteile bis +6 Skalenteile, 0 ist die

Mitte und Standard).

5.3 Erfassungsmodi

Die Wahl der Erfassungsmodi erfolgt durch Drücken

der Taste ACQUIRE 44. Dies öffnet ein Menü, in dem die

grundlegenden Modi der Einzelerfassung eingestellt werden können.

5.3.1 Rollen

Diese Erfassungsart ist speziell für sehr langsame Signale,

das Signal „rollt“ von rechts nach links ungetriggert über

den Bildschirm (setzt Signale langsamer als 200 kHz voraus). Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie verwendet zum Speichern der Kurvenwerte im Rollen-Modus

einen Ringspeicher. Das heißt, vereinfacht gesprochen,

dass das Gerät die erste Division in den ersten Speicherplatz schreibt, die zweite Division in den zweiten usw..

Sobald der Speicher voll ist, überschreibt das Gerät den

ersten Speicherplatz mit den Daten des aktuellsten Messwerts. So entsteht der „Ring“ bzw. der Durchlaufeffekt,

ähnlich wie bei einer Laufschrift.

5.3.2 Arithmetik

Das Softmenü ARITHMETIK bietet verschiedene

Auswahlmöglichkeiten:

❙ NORMAL:

❙ HÜLLKURVE:

❙ MITTELWERT:

❙ GLÄTTUNG:

❙ FILTER:

Die ZOOM-Funktion ist im Rollen-Modus nicht verfügbar (siehe

auch Kap. 5.5 ZOOM-Funktion).

Hier erfolgt die Erfassung und Darstellung der aktuellen

Signale.

Hierbei werden neben der normalen Erfassung jedes

Signales auch die Maximal- und Minimalwerte jeder

Erfassung dargestellt. Damit entsteht über die Zeit eine

Hüllkurve um das Signal.

Wird dieser Modus gewählt, kann man mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld die Anzahl der

Mittelwertbildungen in Zweierpotenzen von 2 bis 1024

einstellen (setzt sich wiederholende Signale voraus).

Die Funktion GLÄTTUNG berechnet einen Mittelwert aus

mehreren benachbarten Abtastpunkten. Das Ergebnis ist

eine geglättete Wellenform. Diese Funktion wird für

nichtperiodische Signale verwendet.

Dieser Modus ermöglicht es, durch einen Tiefpasslter

mit einstellbarer Grenzfrequenz unerwünschte hochfrequente Störungen zu unterdrücken. Die Grenzfrequenz

kann in Abhängigkeit der Abtastrate eingestellt werden.

Der kleinste Wert ist 1/100 der Abtastrate, der größte

Wert ist 1/4 der Abtastrate. Die Einstellung kann mit dem

Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld

vorgenommen werden.

18

Page 19

Horizontalsystem

5.3.3 Spitzenwert

Wird bei sehr großen Zeitbasiseinstellungen eingesetzt,

um auch kurze Signaländerungen noch erkennen zu

können. Diese Funktion kann ausgeschaltet (AUS) oder

in einen automatischen Zuschaltmodus (AUTO) gebracht

werden. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit

die Betriebsart SPITZENWERT aktiviert werden kann:

❙ Funktion HOCHAUFLÖSEND deaktiviert

❙ keine seriellen oder parallelen Busse aktiv

Bei der Spitzenwerterfassung unterscheidet das Oszilloskop zwischen Erfassungsspitzenwerterfassung und

Speicherspitzenwerterfassung.

❙ Erfassungsspitzenwerterfassung:

Auch wenn nicht mit voller Abtastrate in den

Erfassungsspeicher geschrieben wird, z.B. bei langsamen

Zeitbasen, wandelt jeder ADC mit voller Abtastrate (kein

Interlace-Betrieb). Die nicht benutzten Wandlerwerte

werden bei eingeschalteter Spitzenwerterfassung zum

Detektieren von minimalen und maximalen Amplituden

bewertet. Dabei werden die so ermittelten Minima und

Maxima mit einem Abtastintervall in den Erfassungsspeicher geschrieben. Im Erfassungsspeicher stehen somit

Datenpärchen, die den Signalverlauf im Abtastintervall

repräsentieren. Der kleinste erkennbare Impuls ist die

Periodendauer der maximalen Abtastrate (kein

Interlace-Betrieb).

❙ Speicherspitzenwerterfassung:

Wird mit maximaler Abtastrate des ADC‘s in den

Erfassungsspeicher geschrieben, ist eine hardwareseitige

Spitzenwerterkennung nicht möglich. Bei langsamen

Zeitbasen und einer eingestellten Wiederhohlrate von

AUTOMATIK oder maximaler Wiederholrate (MAX.

WDH.-RATE) werden nicht alle im Erfassungsspeicher

stehenden Daten auf dem Bildschirm angezeigt. Die

übersprungenen Daten werden bei eingeschalteter

Spitzenwerterkennung während des Auslesens zur

Bildung eines Minimum- und eines Maximumwertes

herangezogen. Der kleinste erkennbare Impuls ist die

Periodendauer der Abtastrate, mit der in den

Erfassungsspeicher geschrieben wurde.

kleineren als der maximale Abtastrate möglich. Ist die Betriebsart HOCHAUFLÖSEND eingeschaltet und die aktuelle

Geräteeinstellung ermöglicht deren Anwendung, so wird

dies durch „HR“ vor der Erfassungsbetriebsart rechts oben

im Display gekennzeichnet. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Betriebsart HOCHAUFLÖSEND

aktiviert werden kann:

❙ Abtastrate kleiner als die maximale Abtastrate (kein

Interlace-Betrieb)

❙ Spitzenwerterkennung deaktiviert

❙ kein Logikpod aktiv

❙ keine seriellen oder parallelen Busse aktiv

Alle genannten Funktionen sind standardmäßig

deaktiviert.

5.3.5 Interpolation

Die Softmenütaste INTERPOLATION ermöglicht die

Auswahl von SIN X/X, LINEAR oder SAMPLE-HOLD als

mögliche Interpolation bei der Darstellung der Erfassungspunkte. Die SIN X/X Interpolation ist die Standardeinstellung und am besten für die Darstellung analoger Signale

geeignet. Bei der linearen Interpolation (LINEAR) werden

die erfassten Datenpunkte mit einer Linie verbunden. Die

Darstellung SAMPLE-HOLD erlaubt eine genauere Beurteilung der Lage der Signalerfassungspunkte.

5.3.6 Aufnahmemodus

Folgenden Auswahlfunktionen stehen zur Verfügung:

5.3.6.1 MAX. WDH.-RATE

Kommt eine der beiden Spitzenwerterfassungsarten oder

die Kombination aus Beiden zur Anwendung, so wird dies

durch „PD“ vor der Erfassungsbetriebsart rechts oben im

Display gekennzeichnet.

5.3.4Hochauösend

In diesem Modus wird mit einen Boxcar Averaging über

benachbarte Erfassungspunkte (der Wandler läuft mit der

maximalen Abtastrate)dievertikaleAuflösungaufbiszu

16 Bit erhöht. Diese Funktion kann ausgeschaltet (AUS)

oder in einen automatischen Zuschaltmodus (AUTO) gebracht werden. Durch eine Mittelwertbildung mehrerer

benachbarter Abtastwerte entsteht ein Wert mit einer

höheren Genauigkeit als die Eingangsdaten.Die so entstandenenDatenbezeichnetmanalsDatenmithoherAuflösung. Durch das Zusammenführen mehrerer Abtastwerte

zu einem neuen Wert, ist dieses Verfahren nur mit einer

Abb. 5.2: AM moduliertes Signal mit maximaler Wiederholrate

Damit wird die Wahl der Speichertiefe und Abtastrate so

getroffen, dass eine höchstmögliche Triggerwiederholrate

erzielt wird. Bei der Funktion maximaler Wiederholrate

wird das Oszilloskop so eingestellt, dass eine maximale

Anzahl von Erfassungen pro Sekunde im Kurvenfenster

abgebildet werden kann. Die angezeigte Datenanzahl beträgt pro Bildspalte im Kurvenfenster ein erfasstes Datum.

Bei aktivierter Spitzenwerterfassung wird pro Bildspalte

ein Min/Max-Paar abgebildet. Bei der R&S®HMO1002 bzw.

R&S®HMO1202 Serie ist das Kurvenfenster 600x480 Pixel

groß (Yt ohne Zoom). Somit werden 600 Datenpunkte pro

Erfassung angezeigt. Bei aktivierter Spitzenwerterfassung

19

Page 20

Horizontalsystem

sind es 600 Min/Max-Paare und somit 1200 Daten. Die

Speichertiefe ist mindestens das abgebildete Zeitfenster

(Zeitbasis x Kurvenfensterrasterteile in X-Richtung) multipliziert mit der aktuellen Abtastrate. Die untere Grenze

wird durch die maximale Abtastrate und durch die maximale Kurvenwiederholrate des Oszilloskops bestimmt. Die

angezeigte Abtastrate entspricht der aktuellen Abtastrate

dividiert durch die Anzahl der beim Auslesen aus dem

Erfassungsspeicher übersprungenen Daten. Bei aktivierter

Spitzenwerterfassung entspricht die angezeigte Abtastrate

der aktuellen Abtastrate.

5.3.6.2 MAX. ABTASTRATE

maximalen Erfassungsspeicher. Die angezeigte Abtastrate

entspricht der aktuellen Abtastrate.Bendensichimabgebildeten Zeitfenster mehr als 40x Kurvenfensterbildspalten Daten im Erfassungsspeicher oder Min/Max-Daten

im Erfassungsspeicher, so wird die Spitzenwerterfassung

angewandt.