Page 1

¨

¨

1:6 GP Buggy „Carbon Fighter III“

2WD RtR 2.4 GHz

Best.-Nr. / Item No. / N° de commande / Bestelnr. 23 99 99

Bedienungsanleitung Seite 2 - 32

Operating Instructions Page 33 - 63

Notice d’emploi Page 64 - 94

Gebruiksaanwijzing Pagina 95 - 125

Version 04/13

Page 2

2

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Einführung .......................................................................................................................................................... 3

2. Bestimmungsgemäße Verwendung .................................................................................................................. 4

3. Symbol-Erklärung .............................................................................................................................................. 4

4. Lieferumfang ...................................................................................................................................................... 5

5. Sicherheitshinweise ........................................................................................................................................... 5

a) Allgemein ..................................................................................................................................................... 6

b) Inbetriebnahme ............................................................................................................................................ 7

c) Fahren des Fahrzeugs ................................................................................................................................ 8

6. Batterie- und Akkuhinweise ............................................................................................................................... 9

7. Akkus laden...................................................................................................................................................... 10

a) Empfängerakku laden ................................................................................................................................ 10

b) Akkus im Sender laden .............................................................................................................................. 10

8. Inbetriebnahme ................................................................................................................................................ 11

a) Karosserie abnehmen ............................................................................................................................... 11

b) Verlegen des Antennenkabels vom Empfänger ........................................................................................ 11

c) Empfängerakku in das Fahrzeug einsetzen .............................................................................................. 12

d) Sender und Empfangsanlage in Betrieb nehmen ..................................................................................... 12

e) Fail-Safe programmieren ........................................................................................................................... 12

f) Luftfilter ölen und Fahrzeug betanken....................................................................................................... 13

g) Karosserie und Heckflügel aufsetzen und befestigen ............................................................................... 13

h) Überprüfen der Reichweite der Fernsteuerung ........................................................................................ 13

i) Motor starten .............................................................................................................................................. 14

j) Steuern des Fahrzeugs ............................................................................................................................. 15

k) Fahrt beenden ........................................................................................................................................... 16

9. Einstellmöglichkeiten am Fahrzeug ................................................................................................................. 17

a) Einstellung des Radsturzes ....................................................................................................................... 17

b) Einstellung der Spur .................................................................................................................................. 19

c) Einstellung der Lenkgeometrie .................................................................................................................. 20

d) Einstellung der Stoßdämpfer ..................................................................................................................... 21

e) Einstellung des Servo-Savers ................................................................................................................... 22

10. Motoreinstellungen .......................................................................................................................................... 23

a) Einstellen des Vergasers allgemein .......................................................................................................... 23

b) Einstellen der Leerlaufgemisch-Regulierschraube (L) .............................................................................. 24

c) Einstellen der Hauptdüsennadel (H) ......................................................................................................... 24

d) Einstellen der Standgasdrehzahl (S) ......................................................................................................... 25

e) Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen ..................................................................................... 25

11. Reinigung und Wartung ................................................................................................................................... 26

12. Entsorgung ....................................................................................................................................................... 28

a) Allgemein ................................................................................................................................................... 28

b) Batterien und Akkus ................................................................................................................................... 28

13. Konformitätserklärung (DOC) .......................................................................................................................... 28

14. Behebung von Störungen ................................................................................................................................ 29

15. Technische Daten ............................................................................................................................................ 32

Page 3

3

1. Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte

vorbehalten.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: 0180/5 31 21 11

Fax: 0180/5 31 21 10

E-Mail: Bitte verwenden Sie unser Formular im Internet: www.conrad.de, unter der Rubrik „Kontakt“.

Mo. bis Fr. 8.00-18.00 Uhr

www.conrad.at

www.business.conrad.at

Tel.: 0848/80 12 88

Fax: 0848/80 12 89

E-Mail: support@conrad.ch

Mo. bis Fr. 8.00-12.00, 13.00-17.00 Uhr

Page 4

4

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Modellfahrzeug mit Hinterradantrieb, das über die mitgelieferte Fernsteueranlage drahtlos per Funk gesteuert werden kann.

Das Chassis ist fahrfertig aufgebaut.

Das Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung. Diese enthalten wichtige Informationen zum Umgang mit dem Produkt.

3. Symbol-Erklärung

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen weist Sie auf besondere Gefahren bei Handhabung, Betrieb oder

Bedienung hin.

Das „Pfeil“-Symbol steht für spezielle Tipps und Bedienhinweise.

Page 5

5

4. Lieferumfang

• Fahrfertig aufgebautes Fahrzeug, RtR

• Sender

• Kleinteile (z.B. Antennenröhrchen für die Empfängerantenne)

• Zündkerzenschlüssel

• Bedienungsanleitung zum Fahrzeug

• Bedienungsanleitung zur Fernsteueranlage

Benötigtes Zubehör (nicht im Lieferumfang):

• 4 Akkus oder Batterien (Typ Mignon/AA) für den Sender

• Empfängerakku (Hump-Pack 6 V, 1500 mAh empfohlen)

• Ladegerät für Sender- und Empfängerakku

• Tankflasche

• Luftfilteröl

• Zweitakt-Gemisch 1:25 Öl-/Kraftstoffgemisch (mit Super oder Super Plus Kraftstoff)

Die Ersatzteilliste zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website www.conrad.com im DownloadBereich zum jeweiligen Produkt.

Alternativ können Sie die Ersatzteilliste telefonisch anfordern, die Kontaktdaten finden Sie am Anfang

dieser Bedienungsanleitung im Kapitel „Einführung“.

5. Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt

die Gewährleistung/Garantie. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten

der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen

erlischt die Gewährleistung/Garantie.

Von der Gewährleistung und Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß bei Betrieb (z.B.

abgefahrene Reifen, abgenutzte Zahnräder) und Unfallschäden (z.B. gebrochene Querlenker, verbogenes Chassis usw.).

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, diese Sicherheitshinweise dienen nicht nur zum Schutz des

Produkts, sondern auch zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen. Lesen Sie sich deshalb

dieses Kapitel sehr aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

Page 6

6

a) Allgemein

Achtung, wichtiger Hinweis!

Beim Betrieb des Modells kann es zu Sach- und/oder Personenschäden kommen. Achten Sie deshalb

unbedingt darauf, dass Sie für den Betrieb des Modells ausreichend versichert sind, z.B. über eine Haftpflichtversicherung. Falls Sie bereits eine Haftpflichtversicherung besitzen, so informieren Sie sich vor

Inbetriebnahme des Modells bei Ihrer Versicherung, ob der Betrieb des Modells mitversichert ist.

• Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts

nicht gestattet.

• Das Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

• Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

• Berühren Sie während des Betriebes niemals den Motor und den Auspuff! Verbrennungs- und Verletzungsgefahr!

• Halten Sie Kraftstoff unter Verschluss; lagern Sie diesen so, dass er für Kinder unzugänglich ist.

• Vermeiden Sie Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut. Bei Unwohlsein ist sofort ein Arzt zu konsultieren!

• Verschütten Sie Kraftstoffe niemals. Verwenden Sie eine spezielle Kraftstoffflasche zum Betanken.

• Probeläufe und Fahrbetrieb dürfen nur im Freien durchgeführt werden. Atmen Sie Kraftstoffdämpfe und Abgase

nicht ein, diese sind gesundheitsgefährlich!

• Der Kraftstoff ist hochentzündlich, die Kraftstoffdämpfe sind hochexplosiv! Rauchen Sie niemals beim Umgang mit

Kraftstoffen (z.B. beim Betanken). Halten Sie offenes Feuer fern! Explosions- und Brandgefahr!

• Kraftstoff darf nur in gut belüfteten Räumen, fern von Zündquellen und nur in zugelassenen Mengen gelagert wer-

den.

• Wird der Fahrbetrieb dauerhaft beendet, muss der im Tank des Modells verbliebene Kraftstoff abgepumpt werden.

• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spiel-

zeug werden.

• Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie

sich bitte mit uns (Kontaktinformationen siehe Kapitel 1) oder einem anderen Fachmann in Verbindung.

Die Bedienung und der Betrieb von ferngesteuerten Modellfahrzeugen muss erlernt werden! Wenn Sie

noch nie ein solches Fahrzeug gesteuert haben, so fahren Sie besonders vorsichtig und machen Sie sich

erst mit den Reaktionen des Fahrzeugs auf die Fernsteuerbefehle vertraut. Haben Sie Geduld!

Gehen Sie bei Betrieb des Produkts kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes hängen alleine von Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell ab.

• Der bestimmungsgemäße Betrieb des Fahrzeugs erfordert gelegentliche Wartungsarbeiten oder auch Reparatu-

ren. Beispielsweise nutzen sich Reifen bei Betrieb ab, oder es gibt bei einem Fahrfehler einen „Unfallschaden“.

Verwenden Sie für die dann von Ihnen erforderlichen Wartungs- oder Reparaturarbeiten ausschließlich OriginalErsatzteile!

Page 7

7

b) Inbetriebnahme

Die Anleitung zur Fernsteueranlage liegt getrennt bei. Beachten Sie unbedingt die dort enthaltenen

Sicherheitshinweise und alle weiteren Informationen!

Gehen Sie bei der Inbetriebnahme immer in nachfolgend beschriebener Reihenfolge vor, andernfalls kommt es zu

unvorhersehbaren Reaktionen des Fahrzeugs! Beachten Sie außerdem das Kapitel 8.

Schritt 1:

Schalten Sie den Sender ein, falls noch nicht geschehen. Kontrollieren Sie dessen Funktion (z.B. Betriebsanzeige

des Senders).

Schritt 2:

Stellen Sie das Fahrzeug auf eine geeignete Unterlage, so dass sich die Räder frei bewegen können.

Schließen Sie die Empfängerstromversorgung an und bringen Sie den Ein-/Ausschalter für die Empfängerstromversorgung in die Stellung „ON“ (= eingeschaltet).

Schritt 3:

Prüfen Sie vor dem Betrieb des Fahrzeugs am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle

reagiert (Gas- und Lenkservo).

Schritt 4:

Stellen Sie die Trimmung des Gas-/Bremshebels am Sender so ein, dass beim vollständigen Loslassen des Hebels

(Neutralstellung des Gas-/Bremshebels am Sender) die Bremse nicht greift.

Schritt 5:

Stellen Sie die Trimmung für die Lenkung ein, so dass die Vorderräder in etwa gerade stehen. Eine genaue Einstellung für Geradeausfahrt kann später während der Fahrt erfolgen.

Schritt 6:

Prüfen Sie das Gas- und Lenkservo, ob diese im Betrieb bei jeweiligem Vollausschlag am Sender mechanisch „auf

Block“ laufen. Ist dies der Fall, muss am Sender der Servoweg begrenzt werden (siehe Bedienungsanleitung der

Fernsteuerung).

Schritt 7:

Programmieren Sie (falls in der Fernsteuerung integriert) auf das Gasservo eine Failsafe-Funktion und prüfen dessen korrekte Funktion. Ist diese Funktion nicht in der Fernsteuerung integriert, empfehlen wird dringend den Einsatz

eines externen Failsafe-Moduls (muss separat erworben werden).

Page 8

8

c) Fahren des Fahrzeugs

• Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen! Fahren Sie nur,

solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.

• Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamen-

ten-Einfluss kann, wie bei einem echten Kraftfahrzeug, zu Fehlreaktionen führen.

• Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen gefahren werden

darf. Betreiben Sie es auch nicht auf privatem Gelände ohne der Zustimmung des Besitzers.

• Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu!

• Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserfest

oder wasserdicht.

• Vermeiden Sie das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie

und der Fahrwerksteile an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.

• Fahren Sie nicht bei Gewitter, unter Hochspannungsleitungen oder in der Nähe von Funkmasten.

• Fassen Sie nie an das Zündkabel oder den Zündkerzenstecker, wenn der Motor läuft. Hochspannung, Lebensge-

fahr!

• Die Getriebeübersetzung ist für den Geländeeinsatz ausgelegt. Im Falle eines permanenten Straßeneinsatzes kann

nicht ausgeschlossen werden, dass der Motor überdreht wird.

• Lassen Sie immer den Sender eingeschaltet, solange das Fahrzeug in Betrieb ist. Zum Abstellen des Fahrzeugs

stellen Sie immer zuerst den Motor ab. Danach schalten Sie die Empfängerstromversorgung aus (Schalter auf

„OFF“). Erst jetzt darf der Sender ausgeschaltet werden.

• Bei schwachen Batterien (bzw. Akkus) im Sender nimmt die Reichweite ab. Schwache Batterien (oder Akkus) in der

Empfangsanlage verhindern einen kraftvollen Betrieb der Servos. Prüfen Sie vor einer Ausfahrt den Ladezustand

der Batterien bzw. Akkus im Sender und am Empfänger.

Das Fahrzeug ist aufgrund der Größe mit einem sehr starken Lenkservo ausgestattet. Dieses hat einen erhöhten

Strombedarf. Aus diesem Grund ist auch eine leistungsstarke Empfängerstromversorgung erforderlich (z.B. 5zelliger

Hump-Akkupack).

Kontrollieren Sie vor und nach jeder Fahrt die Empfängerstromversorgung. Bei zu niedriger Spannung reagieren

die Servos nur noch schwach, so dass das Fahrzeug nicht mehr auf die Steuerbefehle am Sender reagiert. Außerdem könnte es zu unvorhergesehenen Reaktionen des Empfängers kommen.

Beenden Sie den Fahrbetrieb sofort (Motor ausschalten, Empfängerstromversorgung ausschalten, Sender ausschalten), wenn die Reaktionen der Empfangsanlage nicht wie gewünscht ausfallen. Tauschen Sie danach die

Empfängerstromversorgung aus bzw. laden Sie sie wieder auf.

• Sowohl Motor und Antriebsteile (z.B. Auspuff, Kupplung) erhitzen sich bei Betrieb. Machen Sie vor jeder neuen

Ausfahrt eine Pause von mindestens 5 - 10 Minuten.

Fassen Sie den Motor und Antriebsteile (Auspuff etc.) nicht an, bis diese abgekühlt sind. Verbrennungsgefahr!

Page 9

9

6. Batterie- und Akkuhinweise

• Batterien/Akkus gehören nicht in Kinderhände.

• Lassen Sie Batterien/Akkus nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren

verschluckt werden. Suchen Sie in einem solchen Fall sofort einen Arzt auf!

• Batterien/Akkus dürfen niemals kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!

• Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen,

benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

• Herkömmliche (nicht wiederaufladbare) Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr! Laden Sie ausschließlich dafür vorgesehene Akkus; verwenden Sie dazu geeignete Akkuladegeräte.

• Achten Sie beim Einlegen von Batterien/Akkus auf die richtige Polung (Plus/+ und Minus/- beachten).

• Bei längerem Nichtgebrauch (z.B. bei Lagerung) entnehmen Sie die im Sender eingelegten Batterien (bzw. Akkus),

um Schäden durch auslaufende Batterien/Akkus zu vermeiden. Trennen Sie den Empfängerakku vollständig vom

Empfänger.

Laden Sie Akkus etwa alle 3 Monate nach, da es andernfalls durch die Selbstentladung zu einer sog. Tiefentladung

kommen kann, wodurch die Akkus unbrauchbar werden.

• Wechseln Sie immer den ganzen Satz Batterien bzw. Akkus des Senders aus. Mischen Sie nicht volle mit halbvollen

Batterien/Akkus. Verwenden Sie immer Batterien bzw. Akkus des gleichen Typs und Herstellers.

• Mischen Sie niemals Batterien mit Akkus! Verwenden Sie für den Sender entweder Batterien oder Akkus.

• Beim Einsatz von LiPo-Akkus im Fahrzeug beachten Sie unbedingt die Informationen des Herstellers zum Umgang

bzw. Aufladen des LiPo-Akkus.

Der Betrieb des Senders mit Akkus anstelle von Batterien ist möglich.

Die geringere Spannung (Batterien = 1,5 V, Akkus = 1,2 V) und die geringere Kapazität von Akkus führt

jedoch zu einer Verringerung der Betriebsdauer. Dies spielt jedoch normalerweise keine Rolle, da die

Betriebsdauer des Senders weit über der des Empfängerakkus im Fahrzeug liegt.

Wenn Sie Batterien im Sender einsetzen, so empfehlen wir Ihnen die Verwendung von hochwertigen

Alkaline-Batterien.

Page 10

10

7. Akkus laden

a) Empfängerakku laden

• Zum Betrieb des Fahrzeugs ist eine separate, leistungsstarke Empfängerstromversorgung erforderlich, da der Strombedarf vor allem des Lenkservos sehr hoch ist.

Wir empfehlen, als Empfängerstromversorgung einen hochstromfähigen 5zelligen NiMH-Hump-Akkupack

einzusetzen.

• Trennen Sie den Empfängerakku vor einem Ladevorgang vom Empfänger und nehmen Sie ihn aus der Akkubox

des Fahrzeugs heraus.

• Beachten Sie zum Aufladen des Empfängerakkus die Bedienungsanleitung zu dem von Ihnen verwendeten Ladegerät.

• Akkus erwärmen sich beim Laden oder Entladen (beim Fahren des Fahrzeugs). Laden Sie Akkus erst dann, wenn

sich diese auf Zimmertemperatur abgekühlt haben. Gleiches gilt nach dem Ladevorgang; benutzen Sie den Akku im

Fahrzeug erst dann, wenn sich der Akku nach dem Ladevorgang vollständig abgekühlt hat.

b) Akkus im Sender laden

Beachten Sie dazu die getrennt beiliegende Bedienungsanleitung des Senders.

Page 11

11

8. Inbetriebnahme

a) Karosserie abnehmen

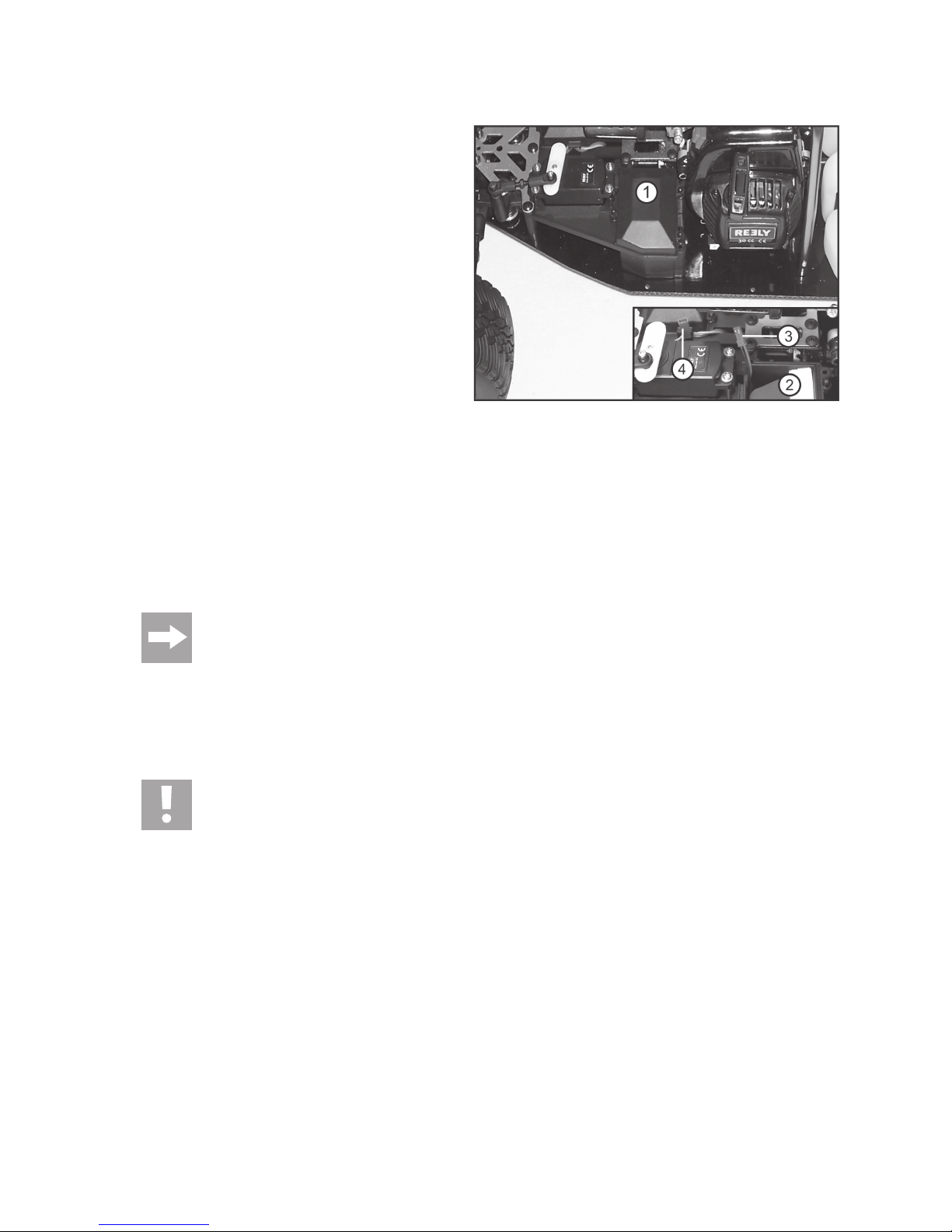

Entfernen Sie die vier Halteclipse des Überrollbügels

(2 x über der Vorderachse; 2x links/rechts vom Tank)

und auch die beiden Clipse seitlich bei den Hinterrädern (siehe Pfeile in Bild 1).

Ziehen Sie die Überrollbügel seitlich aus den Halterungen und stellen die Bügel senkrecht. Heben und

Verdrehen Sie die Karosserie in der Art, dass sie sich

durch die aufgestellten Überrollbügel entfernen lässt.

b) Verlegen des Antennenkabels vom Empfänger

Bringen Sie zunächst den Ein-/Ausschalter des

Empfängers (siehe Kreis in Bild 2) in die Stellung „OFF“

(ausgeschaltet).

Öffnen Sie die Empfängerbox (Bild 2, Pos. 1) durch

Abziehen der drei Clipse.

Führen Sie das Antennenkabel durch den Deckel der

Empfängerbox sowie das Antennenröhrchen (siehe

mitgeliefertes Zubehör).

Führen Sie auch das Akkuanschlusskabel des Ein-/

Aussschalters aus der Empfängerbox heraus (siehe

auch Bild 3, Pos. 4).

Stecken Sie nach dem Verschließen der Empfängerbox das Röhrchen in die Halterung an der Oberseite

der Empfängerbox (siehe Pfeil in Bild 2).

Lassen Sie überschüssiges Antennenkabel einfach oben aus dem Ende des Antennenröhrchens heraushängen.

Um eine optimale Reichweite zu erzielen, muss das Antennenkabel senkrecht aus dem Fahrzeug ragen.

Kürzen Sie das Antennenkabel niemals! Wickeln Sie das Antennenkabel niemals auf! Dies verringert die

Reichweite sehr stark.

Bild 1

Bild 2

Page 12

12

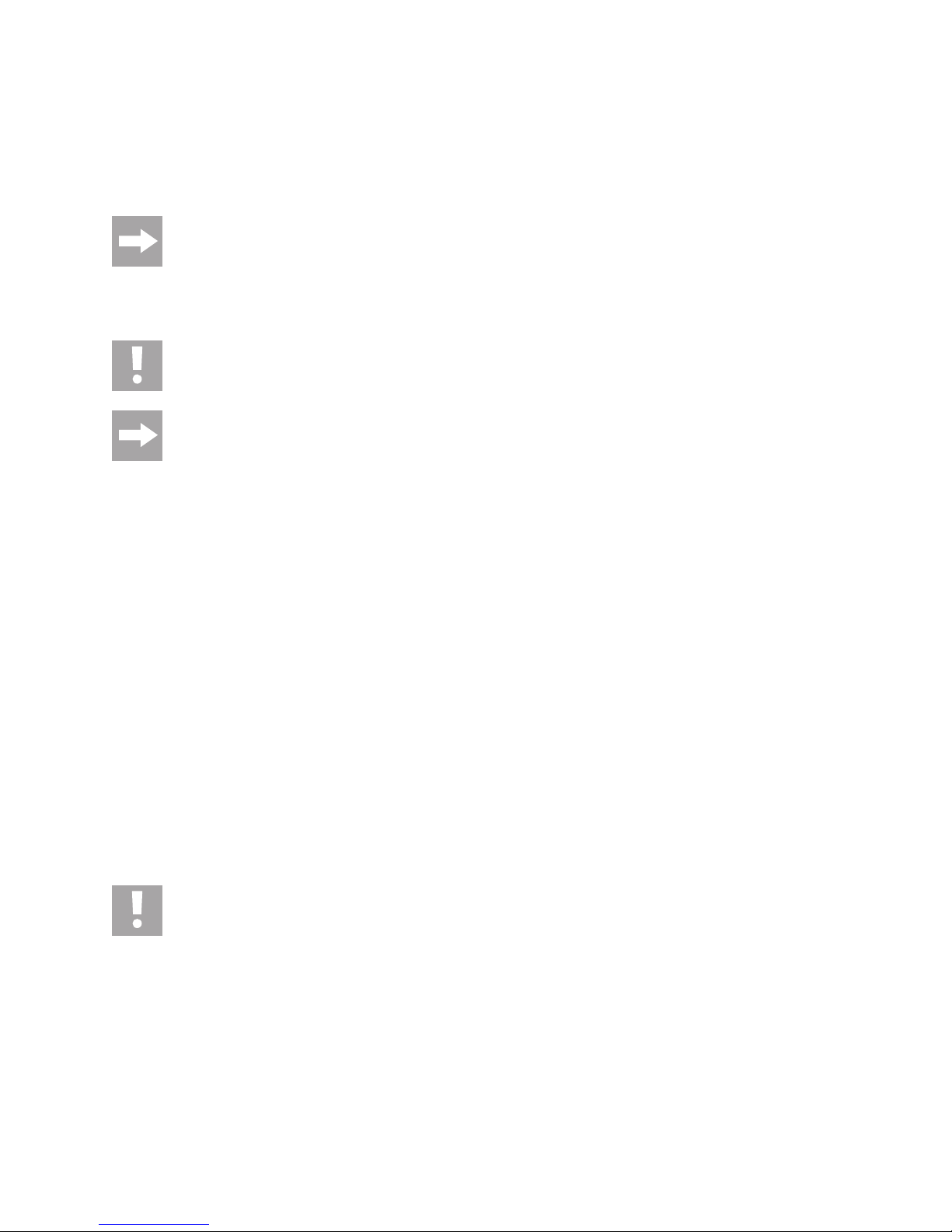

c) Empfängerakku in das Fahrzeug einsetzen

Aufgrund des hohen Strombedarfs der beiden Servos

ist ein leistungsstarker Empfängerakku erforderlich (wir

empfehlen einen 5zelligen NiMH-Hump-Akkupack).

Öffnen Sie die Akkubox (Bild 3, Pos. 1) durch Abziehen der drei Clipse und legen Sie den Empfängerakku

(Bild 3, Pos. 2) ein.

Das Anschlusskabel des Akkus führen Sie aus der

Akkubox heraus (Bild 3, Pos. 3) und verbinden es mit

dem zweipoligen roten BEC-Stecker, der vom EinAusschalter der Empfängerbox heraus geführt wurde

(Bild 3, Pos. 4).

Verschließen Sie die Akkubox wieder, achten Sie dabei darauf, dass die Kabel nicht geknickt oder eingequetscht werden.

d) Sender und Empfangsanlage in Betrieb nehmen

Öffnen Sie das Batteriefach am Sender und legen Sie neue Batterien oder voll geladene Akkus in das Batteriefach

ein. Achten Sie auf die richtige Polung (Plus/+ und Minus/-), siehe Beschriftung im Batteriefach. Verschließen Sie das

Batteriefach wieder.

Schalten Sie den Sender ein. Kontrollieren Sie die Funktion des Senders.

Beachten Sie die beiliegende Bedienungsanleitung zur Fernsteueranlage.

Schalten Sie die Empfangsanlage ein (Schalter auf „ON“, siehe Kreismarkierung in Bild 2).

e) Fail-Safe programmieren

Aus Sicherheitsgründen darf der Motor während der Programmierung der Fail-Safe-Funktion nicht laufen!

Für die Programmierung des Fail-Safe orientieren Sie sich in der Bedienungsanleitung der Fernsteuerung. Kommt ein externes Fail-Safe-Modul zum Einsatz (nicht im Lieferumfang; optionales Zubehör), verwenden Sie diese Bedienungsanleitung. Das Fail-Safe muss das Gas-/Bremsservo steuern.

Schalten Sie den Sender und die Empfängerstromversorgung ein und prüfen die Funktion der Servos. Schalten Sie

anschließend den Sender aus.

Durch die fehlenden Steuerimpulse beginnt das Lenkservo eventuell zu zittern, dies ist jedoch normal (falls gewünscht,

könnte durch ein als optionales Zubehör erhältliches zweites Fail-Safe auch das Lenkservo in eine definierte Position

fahren, z. B. für den Geradeauslauf).

Stellen Sie das Fail-Safe so ein, dass das Gas-/Bremsservo in der Stellung ist, in der die Bremse aktiviert wird (max.

Bremsleistung). Bei einem Ausfall des Sendersignals wird nun vom Fail-Safe automatisch das Gas auf Leerlauf geregelt und die Bremse aktiviert, so dass das Fahrzeug zum Stillstand kommt.

Bild 3

Page 13

13

f) Luftfilter ölen und Fahrzeug betanken

Ölen Sie den Luftfilter leicht ein, um auch feinste Staubpartikel auszufiltern. Verwenden Sie hierzu ein spezielles

Luftfilter-Öl (nicht im Lieferumfang). Schrauben Sie das Luftfiltergehäuse mittels der zentralen Schraube auf der Vorderseite des Filters ab und nach dem Ölen wieder an. Achten Sie hierbei auf einen korrekten Sitz des Filters und

dessen Halterung.

Wird der Luftfilter nicht eingeölt, kommt es durch das Ansaugen von kleinen Staubpartikeln zu einem stark

erhöhten Verschleiß des Motors. Bei fortwährendem Betrieb des Motors ohne eingeölten Luftfilter kann es

zu einem Motorschaden kommen, Verlust von Gewährleistung/Garantie!

Öffnen Sie den Tankverschluss und befüllen den Tank mit einem Zweitaktgemisch (Mischungsverhältnis 1:25). Verwenden Sie für das Gemisch nur hochwertiges, synthetisches Zweitakt-Öl und Super-Kraftstoff (bzw. Super Plus).

Ein Zweitaktgemisch mit „E10“-Kraftstoff oder ein Gemisch mit geringerem Ölanteil darf nicht verwendet

werden. Bei Nichtbeachtung drohen kapitale Motorschäden; Verlust von Gewährleistung/Garantie!

Um für das Betanken des Fahrzeugs nicht immer die Karosserie abnehmen zu müssen, empfehlen wir

(falls noch nicht geschehen), an entsprechender Stelle der Karosserie eine passende Öffnung zu schneiden.

g) Karosserie und Heckflügel aufsetzen und befestigen

Setzen Sie die Karosserie in umgekehrter Weise wie in Kapitel 8 a) beschrieben auf die Halterungen auf und sichern

diese mit Sicherungsclipsen.

Montieren Sie den Heckflügel, in dem Sie links und rechts von der Heckflügelhalterung jeweils einen MoosgummiRing und dann den Heckflügel aufstecken. Den Heckflügel sichern Sie mit zwei Sicherungsclipsen.

Ihr Fahrzeug ist jetzt für die erste Testfahrt bereit.

h) Überprüfen der Reichweite der Fernsteuerung

Damit Sie nicht die Kontrolle über das Modell verlieren, sollten Sie vor jedem ersten Start oder nach einem Unfall die

Funktion und Reichweite der RC-Anlage überprüfen. Für den Reichweitentest genügt es, die Funktion des Lenkservos

zu testen.

Auf Grund der guten Haftung der Reifen und des Fahrzeuggewichtes würden die Räder im Stand und auf dem Boden

Ihrem Lenkausschlag nicht spontan und direkt folgen. Aus diesem Grund stützen Sie das Modell an der Vorderachse

so ab, dass die Räder frei in der Luft hängen.

Führen Sie den Reichweitentest nur dann durch, wenn der Motor nicht läuft!

• Schalten Sie (sofern noch nicht geschehen) erst den Sender, dann den Empfänger ein.

• Entfernen Sie sich etwa 50 m von dem Modell.

• Bewegen Sie das Steuerrad am Sender (Kanal 1) nach rechts. Die Räder müssen jetzt nach rechts einschlagen.

• Bewegen Sie jetzt das Steuerrad nach links. Die Räder müssen jetzt nach links einschlagen.

• Lassen Sie den Fernsteuerhebel los. Die Räder müssen jetzt in die Geradeausstellung zurückdrehen.

Page 14

14

Bild 4

Fahren Sie das Modell niemals mit fehlerhaft arbeitender Fernsteuerung!

Suchen Sie vor einer Ausfahrt zuerst den Fehler, falls die Reaktionen der Fernsteuerung beim Reichweitentest nicht wie beschrieben ausfallen.

i) Motor starten

Allgemeines zum Verbrennungsmotor

Bei der Inbetriebnahme des neuen Motors muss eine gewisse Einlaufzeit eingehalten werden. Während

der Einlaufphase passen sich die Motorteile perfekt aneinander an, wodurch maximale Leistung erreicht

und vorzeitiger Verschleiß vermieden wird.

Der Einlaufprozess muss daher mit größter Sorgfalt vorgenommen werden!

Starten des kalten Motors

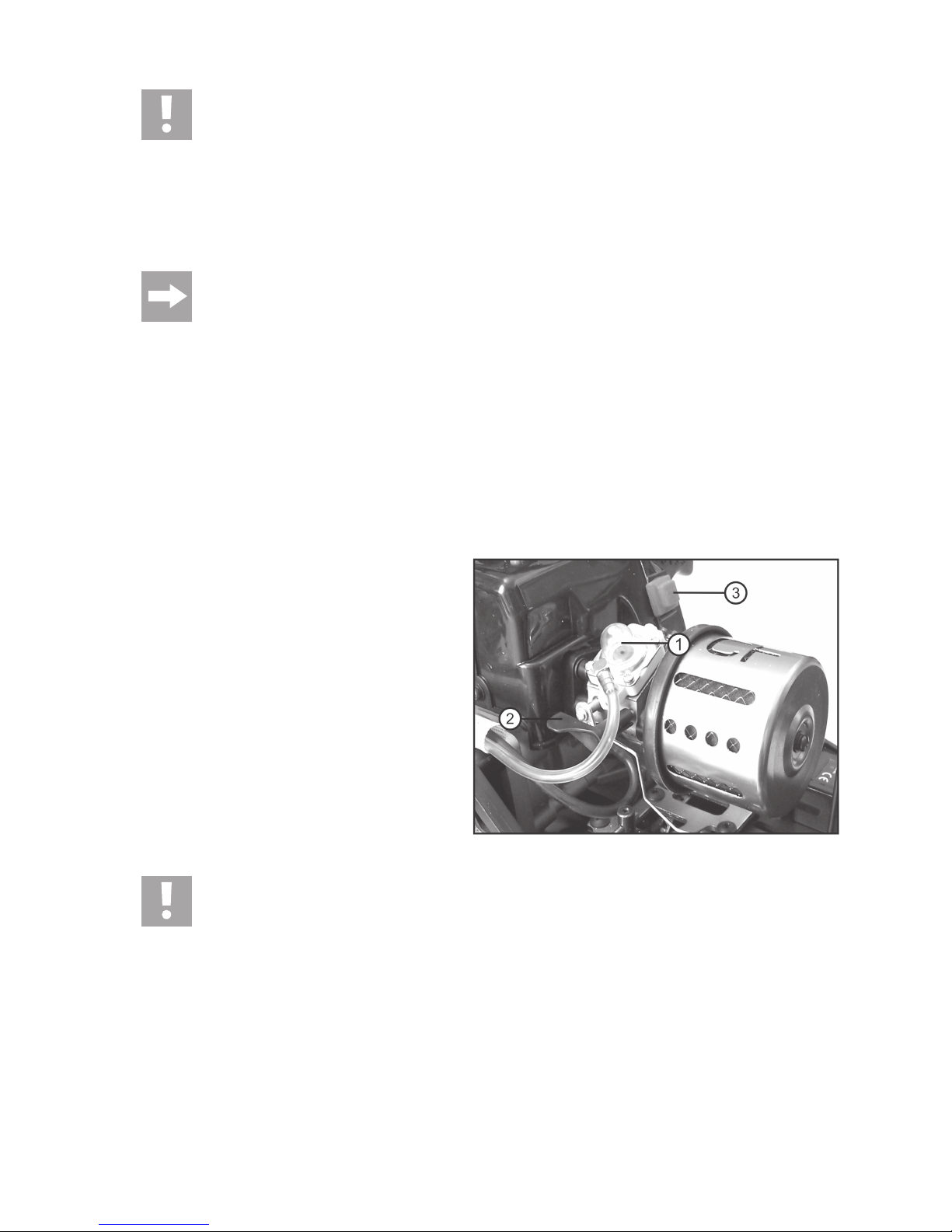

Der Vergaser besitzt eine integrierte Membranpumpe, die in Funktion tritt, sobald der Motor läuft.

Dabei wird der abwechselnde Über- und Unterdruck im Kurbelwellengehäuse genutzt, um den Kraftstoff in den Vergaser zu fördern.

Zum Starten verfügt der Vergaser über eine manuelle Pumpe, mit der der Kraftstoff in den Vergaser befördert wird.

Diese manuelle Pumpe besteht aus einer transparenten Gummi-Kalotte (Bild 4, Pos. 1), die so gleichzeitig als Schauglas zur Sichtkontrolle der Kraftstoffzufuhr zum Vergaser dient.

• Schließen Sie die Choke-Klappe (siehe Bild 4, Pos.

2), in dem Sie den Hebel nach unten schieben.

• Betätigen Sie die manuelle Pumpe (Gummi-Kalotte

mehrfach drücken), bis sich das Schauglas vollständig mit Kraftstoff gefüllt hat und der Kraftstoff in den

Vergaser gelangt ist.

• Ziehen Sie den Seilzugstarter so oft durch, bis die

erste Motorzündung hörbar wird.

• Öffnen Sie danach sofort die Choke-Klappe wieder

(Hebel waagrecht) und ziehen Sie den Seilzugstarter

mit Schwung durch, bis der Motor anspringt. Halten

Sie hierbei das Modell mit einer Hand fest.

Achtung!

Ziehen Sie den Seilzugstarter nicht bis zum Anschlag heraus, sondern immer nur etwa 3/4 der Länge!

Ermitteln Sie die Länge des Seilzuges durch langsames Herausziehen ohne Zündung! Ziehen Sie den

Seilzugstarter niemals mit Gewalt heraus!

• Wenn der Motor gleich nach dem ersten Anspringen wieder ausgeht, schließen Sie die Choke-Klappe und ziehen

Sie den Seilzugstarter erneut durch, bis der Motor wieder läuft.

• Wenn der Motor läuft, lassen Sie den Seilzugstarter los und stellen Sie den Gas/Bremshebel am Fernsteuersender

auf Leerlauf.

Page 15

15

• Öffnen Sie die Choke-Klappe wieder (Hebel waagerecht) und lassen den Motor ca. 1 - 2 Minuten warm laufen.

Achtung!

Bleibt die Choke-Klappe zu lange geschlossen oder wurde zu viel Kraftstoff in den Verbrennungsraum

und das Kurbelgehäuse gepumpt, überfettet das Gemisch und der Motor säuft ab. Der Seilzugstarter lässt

sich dann nur mit erhöhtem Kraftaufwand betätigen. Unterlassen Sie weitere Startversuche und entfernen

Sie den überschüssigen Treibstoff (siehe Kapitel 14), um Schäden an Seilzugstarter und Motor zu vermeiden!

In Bild 4, Pos. 3 ist auch der Taster für „Motor aus“ zu sehen.

j) Steuern des Fahrzeugs

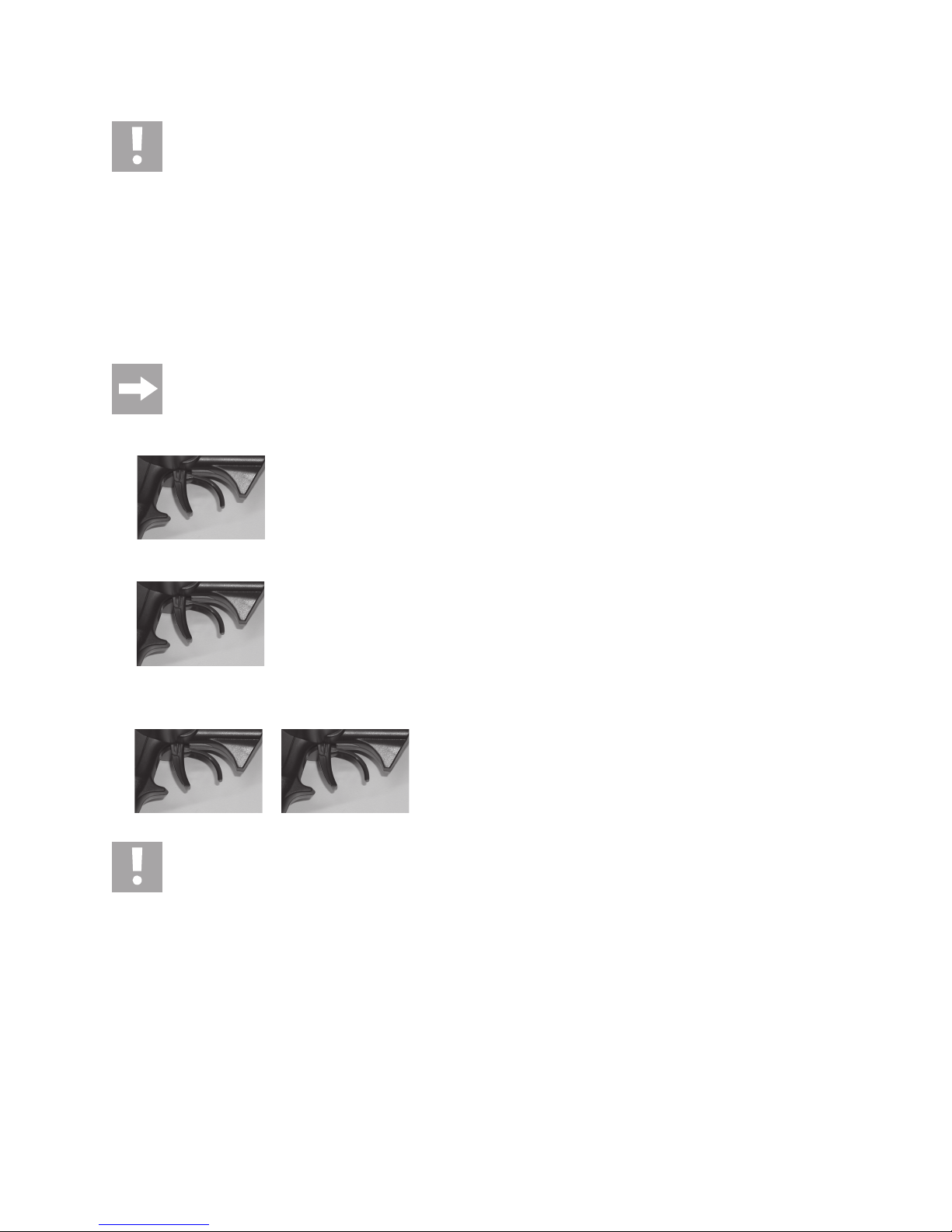

Die nachfolgenden Abbildungen dienen nur zur Illustration der Funktionen, diese müssen nicht mit dem

Design des mitgelieferten Senders übereinstimmen.

1. Gas-/Bremshebel loslassen, Fahrzeug rollt aus (bzw. bewegt sich nicht), Hebel ist in Neutralstellung

2. Vorwärts fahren, Gas-/Bremshebel in Richtung Griff ziehen

3. Vorwärts fahren und dann bremsen (Fahrzeug verzögert; rollt nicht langsam aus), Gas-/Bremshebel ohne Pause

vom Griff wegschieben

Bewegen Sie den Gas-/Bremshebel für die Fahrfunktion nur sehr vorsichtig und fahren Sie zu Beginn

nicht zu schnell, bis Sie sich mit der Reaktion des Fahrzeugs auf die Bedienung vertraut gemacht haben.

Machen Sie keine schnellen und ruckartigen Bewegungen an den Bedienelementen des Senders.

Sollte das Fahrzeug die Tendenz aufweisen, nach links oder rechts zu ziehen, so stellen Sie am Sender

die Trimmung für die Lenkung entsprechend ein (siehe auch Bedienungsanleitung der Fernsteuerung).

Wenn die Neutralstellung der Fahrfunktion nicht richtig ist (z.B. Trimmung leicht verstellt), so kann durch

erhöhte Standdrehzahl des Motors die Kupplung schleifen und vorzeitig verschleißen (Trimmung steht

Richtung Vollgas) oder die Bremse verhindert ein Rollen des Fahrzeugs (Trimmung Richtung Bremse

verstellt). Sollte eines dieser Probleme bei Ihnen auftreten, so korrigieren Sie die Einstellung der Trimmung für die Fahrfunktion.

¨

¨

¨

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Page 16

16

Der Zweitakt-Motor des Modells ist luftgekühlt. Das heißt, dass der Fahrtwind die Kühlung des Motors

übernehmen muss (Fahrtwindkühlung).

Vermeiden Sie daher nach Möglichkeit, das Fahrzeug mit häufigen, heftigen Lastwechseln (durch kurze

Gasstöße aus dem niedrigen Drehzahlbereich und anschließend ruckartiges Zurücknehmen der Drehzahl) zu beschleunigen. Die kurzzeitig hohen Drehzahlen erhitzen den Motor stark, ohne dass eine entsprechende Kühlung durch den Fahrtwind sichergestellt ist. Als Folge einer Überhitzung des Motors könnte der Kolben in der Laufbuchse steckenbleiben (Kolbenstecker) und den Antrieb schlagartig blockieren.

Dabei können Folgeschäden im gesamten Antriebsstrang auftreten.

Beenden Sie das Fahren sofort, wenn Sie ungewöhnliche Reaktionen des Fahrzeugs auf die Steuerbefehle am Sender feststellen oder wenn das Fahrzeug nicht mehr reagiert.

Dieses Verhalten könnte durch einen schwachen Empfängerakku oder Batterien/Akkus im Sender verursacht werden.

Auch eine zusammengewickelte Empfängerantenne, Störungen auf dem verwendeten Funkkanal bzw.

Frequenzband (z.B. andere Modelle, Funkübertragungen durch andere Geräte), ein zu großer Abstand

zwischen Sender und Fahrzeug oder ungünstige Sende-/Empfangsbedingungen können eine Ursache

für ungewöhnliche Reaktionen des Fahrzeugs sein.

Warten Sie nach einer Ausfahrt unbedingt mindestens 5 - 10 Minuten, bis sich der Motor und der gesamte

Antrieb (Auspuff, Kupplung etc.) ausreichend abgekühlt haben, bevor Sie mit dem Fahrzeug erneut fahren.

k) Fahrt beenden

Um das Fahren zu beenden, gehen Sie wie folgt vor:

• Lassen Sie den Gas-/Bremshebel am Sender los, so dass er in der Neutralstellung steht und lassen Sie das Fahrzeug ausrollen.

• Nachdem das Fahrzeug still steht, betätigen Sie den roten Taster am Motorblock oberhalb vom Seitzugstarter (siehe auch Bild 4, Pos. 3) und schalten hiermit den Motor ab.

Fassen Sie dabei nicht in die Räder oder den Antrieb und bewegen Sie auf keinen Fall den Gas-/Bremshebel am Sender! Halten Sie das Fahrzeug nicht an den Rädern fest!

• Schalten Sie die Empfängerstromversorgung aus.

• Zuletzt ist der Sender auszuschalten.

Achtung!

Motor und Antriebsteile (z.B. Auspuff) werden beim Betrieb sehr warm! Fassen Sie deshalb diese Teile

unmittelbar nach der Fahrt nicht an, Verbrennungsgefahr!

Page 17

17

9. Einstellmöglichkeiten am Fahrzeug

a) Einstellung des Radsturzes

Der Radsturz bezeichnet die Neigung der Radebene gegenüber der Senkrechten.

Negativer Sturz Positiver Sturz

(Radoberkanten zeigen nach innen) (Radoberkanten zeigen nach außen)

Die Einstellung der Räder bei den beiden Abbildungen oben ist übertrieben dargestellt, um Ihnen den

Unterschied zwischen negativem und positivem Sturz zu zeigen. Für die Einstellung am Modellfahrzeug

sollte eine so extreme Einstellung natürlich nicht vorgenommen werden!

• Ein negativer Sturz an den Vorderrädern erhöht die Seitenführungskräfte der Räder bei Kurvenfahrten, die Lenkung

spricht direkter an, die Lenkkräfte werden geringer. Gleichzeitig wird das Rad in Achsrichtung auf den Achsschenkel

gedrückt. Damit wird axiales Lagerspiel ausgeglichen, das Fahrverhalten wird ruhiger.

• Ein negativer Sturz an den Hinterrädern vermindert die Neigung des Fahrzeughecks, in Kurven auszubrechen.

• Die Einstellung eines positiven Sturzes vermindert dagegen die Seitenführungskräfte der Reifen und sollte grundsätzlich nicht verwendet werden.

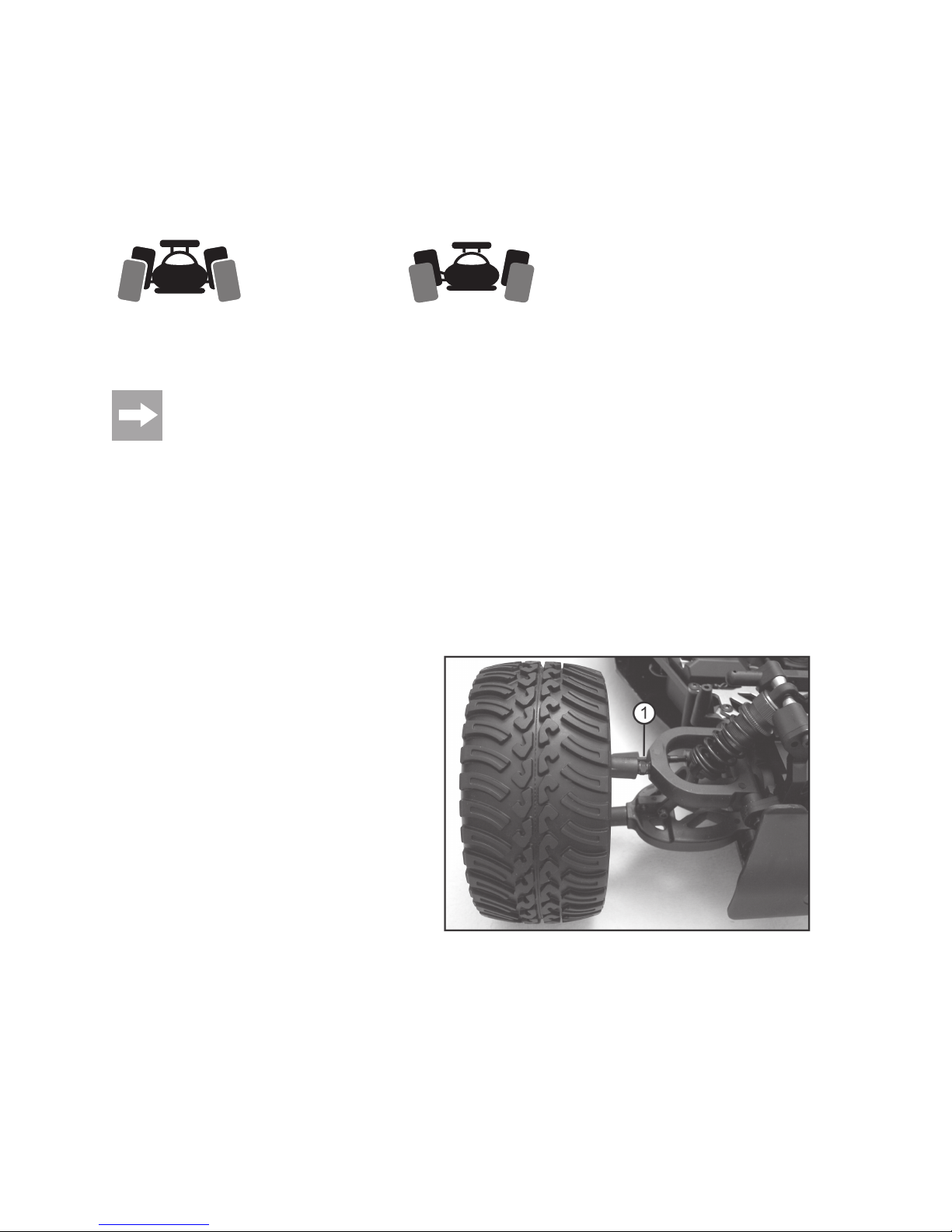

Radsturz an der Vorderachse einstellen:

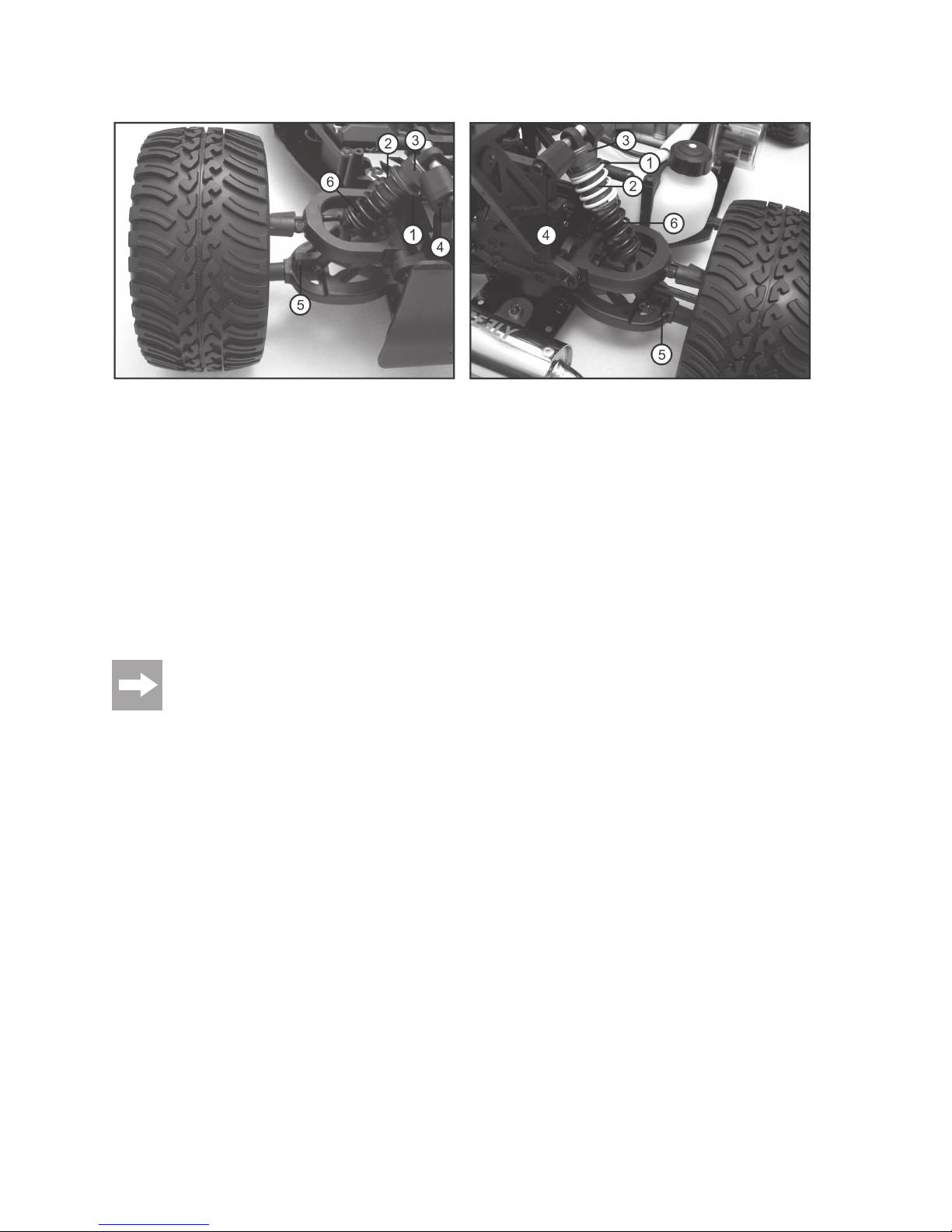

Die Verstellung des Radsturzes erfolgt durch das Verdrehen der Schraube (1) des oberen Querlenkers.

Da diese Schraube je ein Links- und Rechtsgewinde

hat, müssen Sie den Querlenker zum Verstellen des

Radsturzes nicht ausbauen.

Bild 8a

Bild 8b

Bild 9

Page 18

18

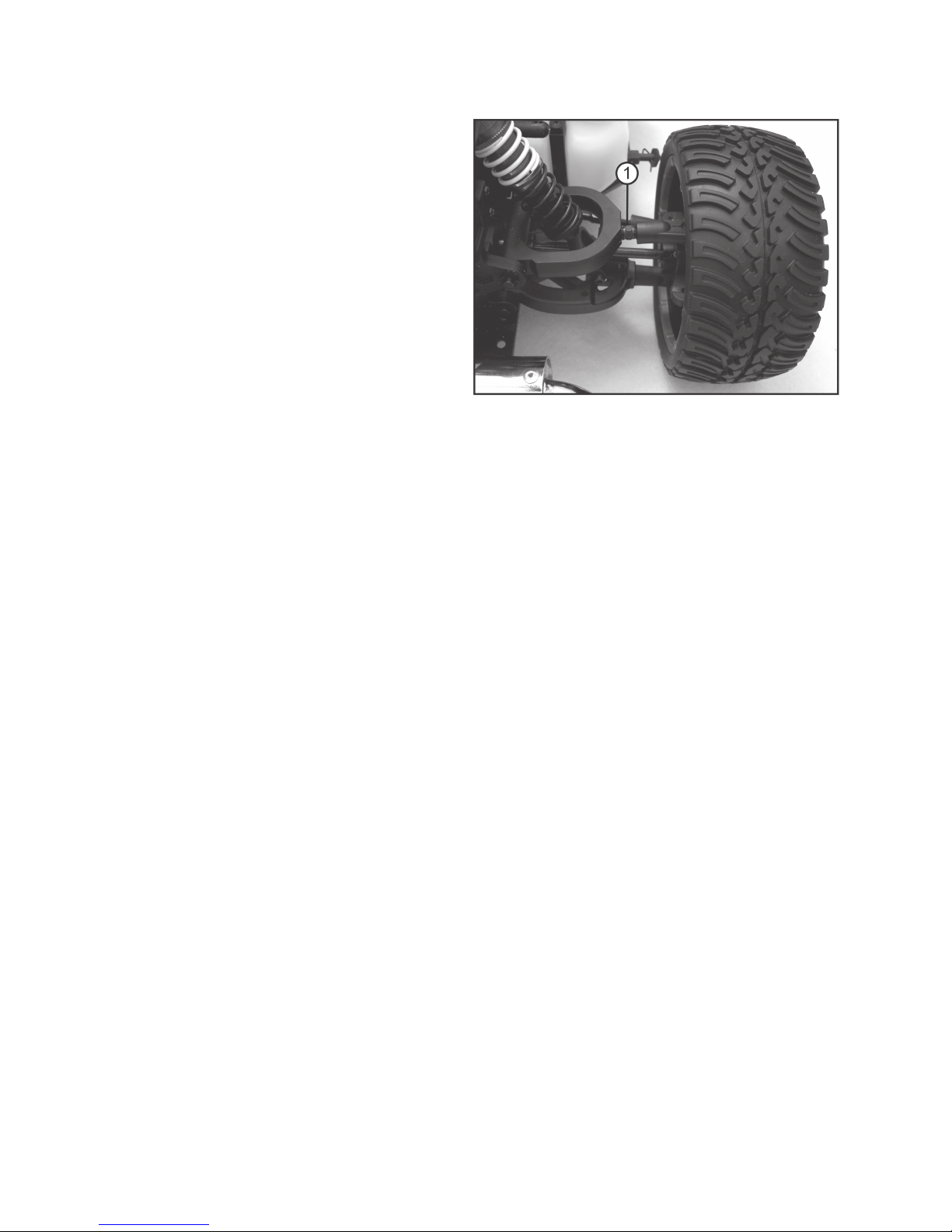

Radsturz an der Hinterachse einstellen:

Die Verstellung des Radsturzes erfolgt durch das Verdrehen der Schraube (1) des oberen Querlenkers.

Da diese Schraube je ein Links- und Rechtsgewinde

hat, müssen Sie den Querlenker zum Verstellen des

Radsturzes nicht ausbauen.

Bild 10

Page 19

19

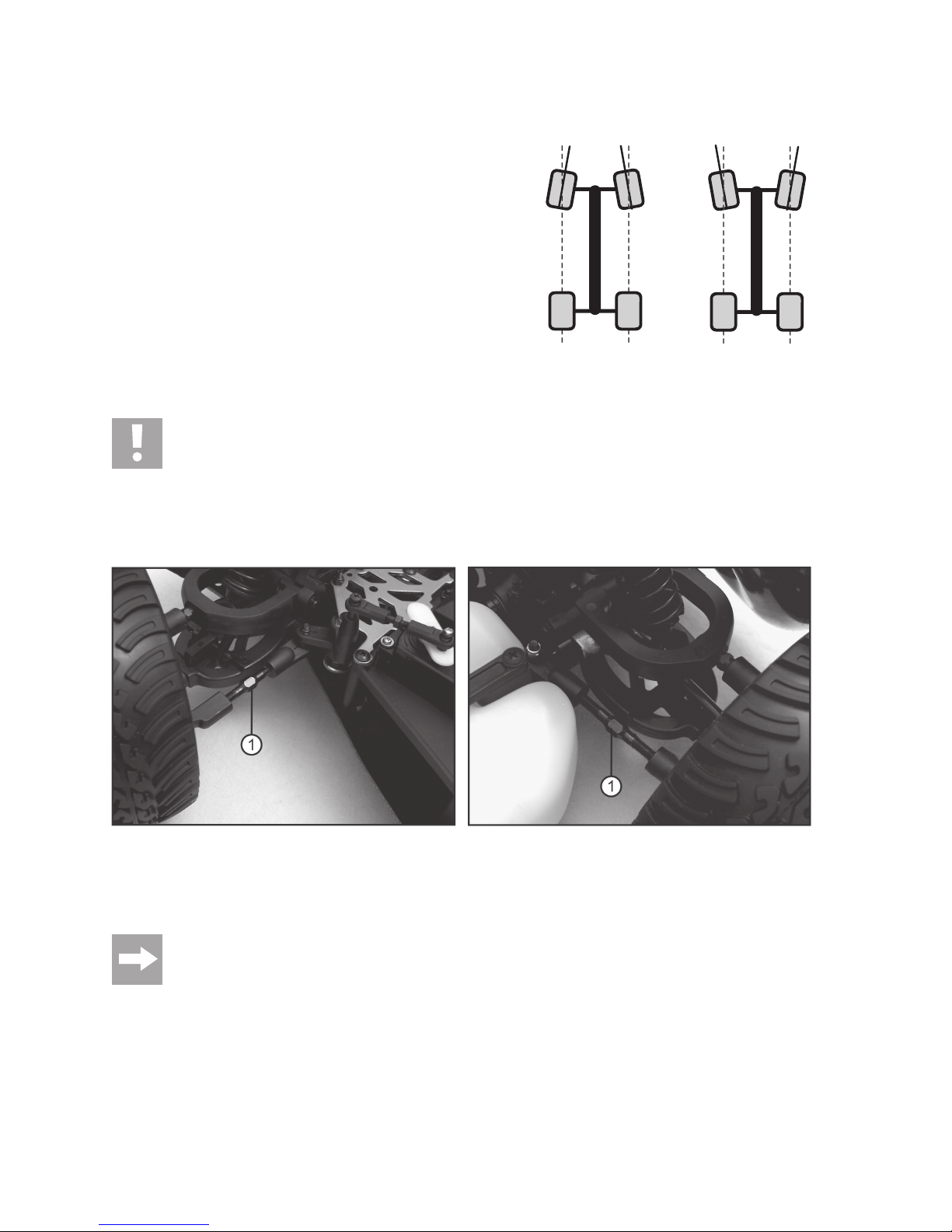

b) Einstellung der Spur

Die Spur (Vorspur = Bild „a“, Nachspur = Bild „b“) bezeichnet die Stellung der Radebene zur Fahrtrichtung.

Während der Fahrt werden die Räder durch den Rollwiderstand vorne

auseinandergedrückt und stehen daher nicht mehr exakt parallel zur

Fahrtrichtung. Zum Ausgleich können die Räder des stehenden Fahrzeuges so eingestellt werden, dass sie vorne leicht nach innen zeigen.

Diese Vorspur bewirkt gleichzeitig eine bessere Seitenführung des

Reifens und damit ein direkteres Ansprechen der Lenkung.

Wird ein weicheres Ansprechen der Lenkung gewünscht, kann dies

entsprechend über die Einstellung einer Nachspur erreicht werden, d.h.,

die Räder des stehenden Fahrzeugs zeigen nach außen. Ein Spurwinkel von 0° an der Vorderachse sorgt für die besten Fahrergebnisse

auf fast jedem Untergrund.

Ein Spurwinkel von mehr als 3° Vorspur (a) oder Nachspur (b) führt zu Problemen im Handling und verminderter Geschwindigkeit, außerdem erhöht sich der Reifenverschleiß.

Das obige Bild zeigt eine stark übertriebene Einstellung, die nur zur Verdeutlichung des Unterschieds

zwischen Vor- und Nachspur dient. Wird eine solche Einstellung beim Fahrzeug gewählt, so ist es nur

noch sehr schlecht steuerbar!

Spur einstellen:

Bild 12: Vorderachse Bild 13: Hinterachse

¦¦

a

b

Die Vor-/Nachspur an der Vorderachse lässt sich durch Verdrehen der Verstellschraube (1) einstellen. Da die Verstellschraube je ein Links- und Rechtsgewinde hat, muss sie zum Verstellen nicht ausgebaut werden.

Verdrehen Sie immer beide Verstellschrauben (1) gleichmäßig (linkes und rechtes Vorderrad), da Sie

sonst entweder die Trimmung am Sender verstellen müssen oder sogar die Ansteuerung durch das Lenkservo korrigiert werden muss (z.B. Servostange verstellen oder Servoarm anders auf das Servo aufstekken).

Bild 11

Page 20

20

c) Einstellung der Lenkgeometrie

Defekte bei Servos werden durch schwergängige Anlenkungen bzw. Mechaniken (z.B. durch Verschmutzung oder

Rost) genauso wie durch unsymmetrische, und damit nicht lineare geometrische Lenkeinstellungen verursacht. Deshalb müssen Sie vor dem Fahrbetrieb bei Ihrem Modell nachfolgende Punkte überprüfen und eventuell entsprechende Korrekturen durchführen.

Durch diese Maßnahmen gewährleisten Sie eine stärkere, unter Last schnellere und vor allem nach links und rechts

gleichmäßige Ansteuerung der Lenkung. Achten Sie bei den Einstellungen auf jeden Fall darauf, dass das Servo nicht

auf Block läuft.

Die rechtwinkeligen Lenkhebel A und A‘ müssen exakt

parallel und somit 90° zur Linie B ausgerichtet werden. Die Linie B ist genau 180° (also quer) zur Fahrtrichtung.

Sollten die vorderen Räder nach der Korrektur der

Lenkhebelposition nicht exakt auf neutral (gerade) stehen, so müssen Sie mit den Spurstangen C und C‘ die

Neutraleinstellung der Räder (Spur) einstellen.

Beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Kapitel 9.

b).

Der Servoabtriebshebel vom Lenkservo D muss bei

Neutralstellung des Senders (Trimmung auch auf 0)

exakt 90° zum Servogehäuse ausgerichtet sein.

Wenn notwendig, so demontieren Sie den Servohebel

und setzen ihn versetzt wieder auf. Geringfügige Abweichungen können mit der Trimmung am Sender eingestellt werden.

Sind die Lenkhebel und der Servoabtriebshebel wie oben beschrieben exakt eingestellt, muss eventuell noch die

Steuerstange E abgelängt werden, damit die Räder wieder auf Geradeausfahrt stehen.

Bild 14

Page 21

21

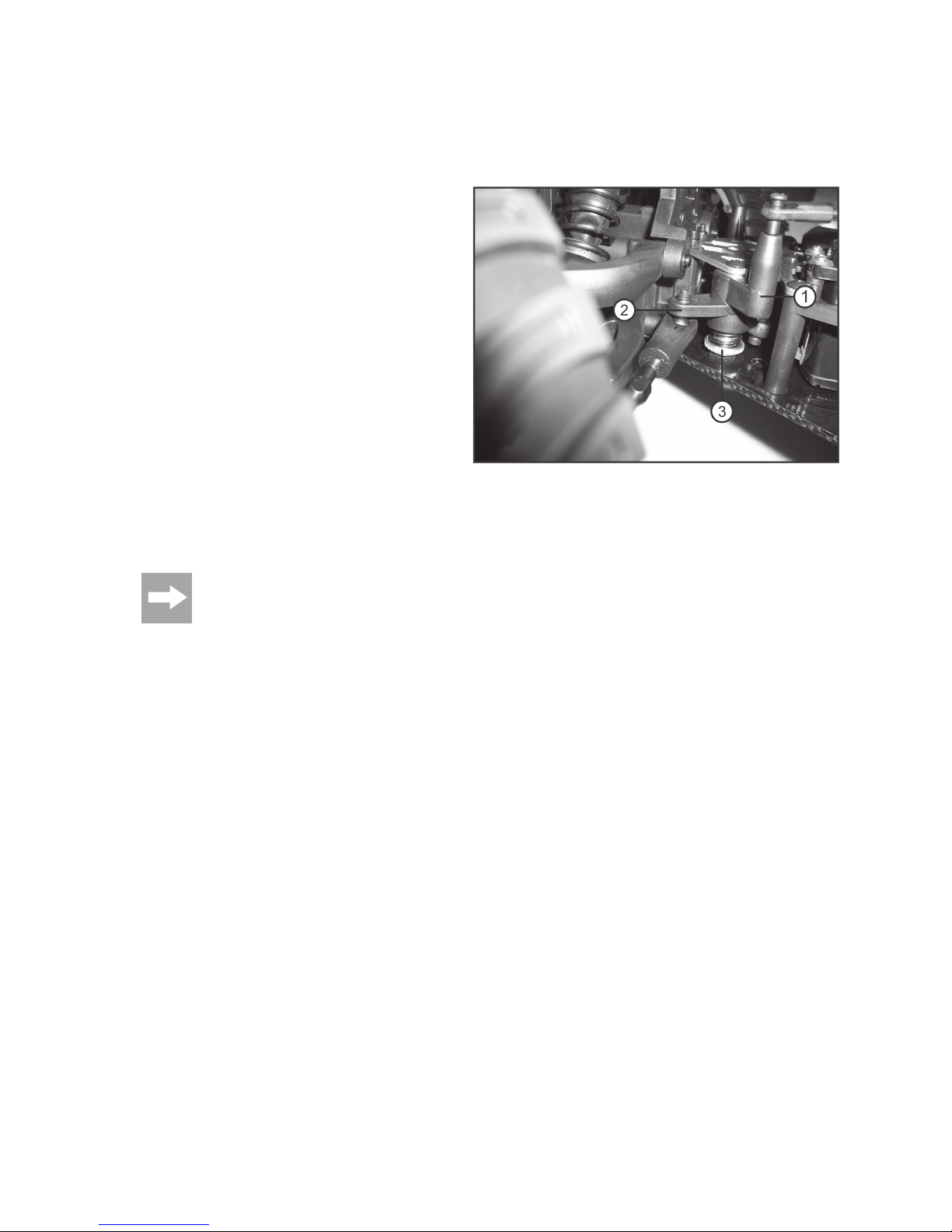

d) Einstellung der Stoßdämpfer

Bild 15: Vorderachse Bild 16: Hinterachse

Am oberen Ende des Stoßdämpfers kann die Einstellung der Feder-Vorspannung durch das Verdrehen einer Rändelmutter (1) vorgenommen werden. Achten Sie darauf, dass sich hierbei der Stoßdämpferkörper (2) nicht mitdreht und

sich dadurch von der Stoßdämpferkappe (3) herausdreht (es droht dann Ölverlust).

Die Stoßdämpfer an Vorderachse und Hinterachse des Fahrzeugs können an der Dämpferbrücke (4) und am unteren

Querlenker (5) in verschiedenen Positionen montiert werden. Der Hersteller hat hier jedoch bereits eine optimale

Position gewählt, deshalb sollte eine Veränderung nur von professionellen Fahrern durchgeführt werden.

Stellen Sie die Stoßdämpfer einer Achse immer gleich ein (am linken und rechten Rad der Vorderachse bzw. der

Hinterachse), da andernfalls das Fahrverhalten negativ beeinflusst wird.

Achten Sie auch immer auf den korrekten Sitz der Staubschutzgummis im Inneren der Federn (6).

Als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang, getrennt bestellbar) können Sie z.B. Federn mit einem

anderen Härtegrad verwenden oder Sie befüllen die Stoßdämpfer mit einem Dämpferöl mit anderer Viskosität.

Page 22

22

e) Einstellung des Servo-Savers

Die Lenkung des Fahrzeuges ist als Achsschenkellenkung ausgelegt.

Die Schwenkbewegung des Servosteuerhebels wirkt über das Lenkgestänge auf den Arm des Servo-Savers.

Der Servo-Saver besteht aus zwei rechtwinklig zueinander angeordneten Hebeln (1 und 2), die nicht starr

miteinander verbunden sind, sondern sich über eine

Feder in einer Ebene mit dem Lenkgestänge gegeneinander bewegen lassen.

Der zweite Hebelarm des Servo-Savers bewegt die

Lenkungsplatte, die wiederum über die beiden Spurstangenhebel den Lenkeinschlag der beiden Vorderräder bewirkt.

Wenn im Fahrbetrieb harte Schläge über die Räder in

die Lenkmechanik eingeleitet werden, werden diese

nicht unmittelbar auf das Lenkservo übertragen, sondern über die federnde Verbindung der beiden Hebelarme des Servosavers gedämpft.

Die Wirkung des Servosavers kann mit einer Rändelmutter (3) über eine Änderung des Anpressdrucks der

Feder auf die beiden Hebelarme eingestellt werden.

Bei zu weicher Einstellung bewirken bereits leichte Stöße gegen das Rad eine Verdrehung der beiden

Arme des Servosavers, was die Lenkgenauigkeit und Spurtreue beim Fahren negativ beeinflusst.

Eine zu strenge Einstellung dagegen kann dagegen dazu führen, dass das Servogetriebe beschädigt

wird, da Stöße gegen die Räder ungefiltert an das Servo weitergeleitet werden.

Bild 17

Page 23

23

10. Motoreinstellungen

Der Vergaser ist ab Werk für die ersten Fahrten optimal vorjustiert. Hierbei wird eine fette Vergasereinstellung verwendet, um den Motor in der Einlaufphase ausreichend mit Schmierung zu versorgen. Dies zeigt sich an kräftiger weißer

Rauchentwicklung aus dem Auspuff.

Für die ersten 2 - 3 Tankfüllungen sollte die fette Vergasereinstellung beibehalten werden. Zudem sollten Sie auf zu

lange Vollgasphasen verzichten und den Motor schonend mit unterschiedlichen Drehzahlen einfahren.

a) Einstellen des Vergasers allgemein

Je nach verwendetem Gemisch, Zündkerze, Schalldämpfer und Umgebungsbedingungen wie Luftdruck und Luftfeuchtigkeit können geringfügige Änderungen in der Vergasereinstellung nötig werden. Die Feineinstellung von Leerlauf und Vollgas kann erst bei gut eingelaufenem Motor vorgenommen werden.

L Leerlaufgemisch-Regulierschraube

H Hauptdüsennadel

S Einstellschraube für Standgas

Bild 18

Page 24

24

b) Einstellen der Leerlaufgemisch-Regulierschraube (L)

• Bringen Sie den Motor durch Fahren auf Betriebstemperatur.

• Nimmt der Motor dabei nur schlecht Gas an, ist das Leerlaufgemisch zu mager. Das Verdrehen der Leerlauf-Gemischregulierschraube gegen den Uhrzeigersinn (nach links) lässt das Gemisch fetter werden.

Korrigieren Sie die Einstellung schrittweise, indem Sie die Leerlauf-Gemischregulierschraube jeweils ca. eine 1/8Umdrehung nach links drehen.

• Nimmt der Motor nur stotternd und unter heftiger Rauchentwicklung Gas an, ist das Gemisch zu fett. Das Verdrehen

im Uhrzeigersinn (nach rechts) magert das Gemisch ab (der Kraftstoffanteil wird verringert).

Korrigieren Sie die Einstellung der Leerlauf-Gemischregulierschraube schrittweise um jeweils ca. eine 1/8-Umdrehung nach rechts.

c) Einstellen der Hauptdüsennadel (H)

• Heben Sie die angetriebene Achse vom Boden ab und lassen Sie den betriebswarmen Motor kurzfristig auf Vollgas

laufen.

• Jetzt können Sie die Einstellung des Vollgasgemisches an der Hauptdüsennadel in Schritten von 1/8-Umdrehung

korrigieren.

Drehen Sie die Hauptdüsennadel im Uhrzeigersinn, wenn das Gemisch magerer werden soll.

Drehen Sie die Hauptdüsennadel gegen den Uhrzeigersinn, um das Gemisch anzureichern (den Kraftstoffanteil zu

erhöhen).

• Für eine lange Motorlebensdauer sollten Sie für die Einstellung der Hauptdüsennadel eine leicht fette Vergasereinstellung bevorzugen.

Verdrehen Sie hierzu in kleinen Schritten die Hauptdüsennadel (H) so lange, dass der Motor kurz nach dem Steuersignal „Vollgas“ seine Höchstdrehzahl erreicht und ohne stottern rund läuft.

Anschließend drehen Sie die Hauptdüsennadel eine 1/8-Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn, um den Kraftstoffanteil zu erhöhen (= fette Vergasereinstellung).

• Nach jedem Motorlauf (Tankfüllung) ist eine ausreichende Abkühlphase (ca. 10 min) einzulegen.

Achtung!

Es ist von höchster Wichtigkeit, dass das Gemisch niemals zu sehr abgemagert wird! Bedenken Sie, dass

die Motorschmierung über das im Treibstoff enthaltene Öl erfolgt.

Zu wenig Kraftstoff im Gemisch (= magere Vergasereinstellung) führt zu einer Überhitzung des Motors

und einem Festgehen des Kolbens wegen mangelhafter Schmierung. Während des Betriebes sollte immer eine leichte weiße Rauchfahne aus dem Auspuff sichtbar sein. Falls nicht, stoppen Sie sofort den

Motor und reichern Sie das Gemisch an. Achten Sie weiterhin darauf, dass der Zylinderkopf ausreichend

von Luft umströmt wird, um ein Überhitzen zu vermeiden. Die optimale Betriebstemperatur des Motors

beträgt ca. 100 - 120 °C. Überprüfen Sie die Temperatur mit einem Infrarot-Thermometer.

Sie erkennen, dass der Motor eingelaufen ist, wenn er sich im kalten Zustand und ohne Zündkerze ohne

spürbaren Widerstand durchdrehen lässt. Erst jetzt dürfen Sie den Motor mit voller Leistung betreiben.

Page 25

25

d) Einstellen der Standgasdrehzahl (S)

• Drehen Sie die Einstellschraube für das Standgas (S) im Uhrzeigersinn, wenn die Standgasdrehzahl höher werden

soll.

• Das Drehen der Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn verringert die Standgasdrehzahl.

Stellen Sie bei betriebswarmen Motor die Standgasdrehzahl so ein, dass der Motor noch sicher läuft.

Vermeiden Sie ein zu hohes Standgas, da in diesem Fall die Kupplung permanent schleift und schneller

verschleißt.

e) Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen

Leerlaufgemisch-Regulierschraube (L):

Als Grundeinstellung sollte die Leerlauf-Gemischregulierschraube 1,25 Umdrehungen herausgedreht sein.

• Drehen Sie die Schraube vorsichtig und ohne Kraftaufwand ganz hinein, bis sie gerade anliegt.

• Drehen Sie jetzt die Nadel wieder um 1,25 Umdrehungen heraus.

Hauptdüsennadel (H):

Die Grundeinstellung der Hauptdüsennadel beträgt 1,75 Umdrehungen.

Wird die Hauptdüsennadel zu fest hineingedreht, kann sowohl die Nadel als auch der Sitz der Nadel im

Vergaser zerstört werden! Verlust von Gewährleistung/Garantie!

Page 26

26

11. Reinigung und Wartung

Falls Sie vorher mit dem Fahrzeug gefahren sind, lassen Sie alle Teile (z.B. Motor, Auspuff usw.) zuerst

vollständig abkühlen.

Reinigen Sie das ganze Fahrzeug nach dem Fahren von Staub und Schmutz, verwenden Sie z.B. einen langhaarigen

sauberen Pinsel und einen Staubsauger. Druckluft-Sprays können ebenfalls eine Hilfe sein.

Verwenden Sie keine Reinigungssprays oder herkömmliche Haushaltsreiniger. Dadurch könnte die Elektronik beschädigt werden, außerdem führen solche Mittel zu Verfärbungen an den Kunststoffteilen oder

der Karosserie.

Waschen Sie das Fahrzeug niemals mit Wasser ab, z.B. mit einem Hochdruckreiniger. Dadurch wird der

Motor und auch der Empfänger sowie die Servos zerstört. Das Fahrzeug darf nicht feucht oder nass

werden!

Zum Abwischen der Karosserie kann ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch verwendet werden. Reiben Sie nicht zu

fest, sonst gibt es Kratzspuren.

In gewissen Abständen sind am Fahrzeug Wartungsarbeiten und Funktionskontrollen durchzuführen, die einen störungsfreien Betrieb und eine lange Fahrtüchtigkeit gewährleisten.

Durch die Motorvibrationen und Erschütterungen beim Fahren können sich Teile und Schraubverbindungen lösen.

Kontrollieren Sie deshalb vor und nach jeder Fahrt folgende Positionen:

• Fester Sitz der Radmuttern und aller Schraubverbindungen des Fahrzeugs

• Befestigung der Servos

• Verklebung der Reifen auf den Felgen bzw. den Zustand der Reifen

• Befestigung aller Kabel (diese dürfen nicht in bewegliche Teile des Fahrzeugs gelangen)

Überprüfen Sie außerdem vor jedem Gebrauch das Modell auf Beschädigungen. Falls Sie Beschädigungen feststellen, so darf das Fahrzeug nicht verwendet bzw. in Betrieb genommen werden.

Sollten abgenutzte Fahrzeugteile (z.B. Reifen) oder defekte Fahrzeugteile (z.B. ein gebrochener Querlenker) ausgetauscht werden müssen, so verwenden Sie nur Originalersatzteile.

Kontrollieren Sie nach mehreren Fahrten regelmäßig folgende Positionen:

• Der Luftfilter muss eingeölt, sauber und ohne Beschädigungen sein, um z.B. in staubiger Umgebung auch feinsten

Staub auszufiltern.

• Alle beweglichen und gelagerten Teile sind nach der Reinigung des Modell bzw. nach mehreren Ausfahrten mit

einem dünnflüssigen Maschinenöl oder Sprühfett zu schmieren.

• Prüfen Sie Aussehen und Kontaktabstand der Zündkerze.

Zündkerzen verschleißen, besonders in der Einlaufphase. Wir empfehlen daher, stets einige Zündkerzen zum Auswechseln bereitzuhalten.

Page 27

27

Verwenden Sie nur Zündkerzen vom Typ „CMR 7H“! Eine falsche bzw. verschlissene Zündkerze lässt den Motor

fehlerhaft laufen und erschwert die Abstimmung. Für den Einbau bzw. Austausch der Zündkerze benötigen Sie

einen Zündkerzenschlüssel (Kreuzschlüssel SW10). Der ideale Elektrodenabstand einer intakten Zündkerze beträgt 0,7 mm.

• Überprüfen Sie die Anlenkung des Vergasers und

der Bremse.

Bei neutral stehendem Gas-/Bremsservo (1) muss

das Vergaseranlenkgestänge (2) durch die Federkraft der Vergaserdrosselklappe leicht auf den mechanischen Anschlag des Ruderhorns drücken.

• Das Bremsgestänge (3) darf hierbei noch nicht auf

die Bremshebel (4) und somit auf die Bremse einwirken.

• Wird am Sender die Bremsfunktion betätigt, bewegt

sich das Ruderhorn in Richtung der Pfeile. Das Gasgestänge wird durch die eingebaute Feder noch stärker Richtung mechanischen Anschlag am Vergaser

(siehe auch Bild 18) gezogen. Hierbei darf sich die

Drehzahl des Motors nicht verringern. Ist dies der

Fall, muss der vordere Stellring justiert werden (Richtung Vergaser schieben).

• Gleichzeitig wird der Bremshebel (4) bewegt und hierdurch die Bremse betätigt. Bremsbeläge unterliegen einem

Verschleiß. Nach einer gewissen Betriebsdauer lässt je nach Fahrweise die Bremswirkung nach. Mit der Einstellschraube (5) können Sie das Gestänge entsprechend so verstellen, dass sich wieder die gewohnte Bremswirkung

einstellt.

Bild 19

Page 28

28

12. Entsorgung

a) Allgemein

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

b) Batterien und Akkus

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus

verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot

der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf der Batterie/Akku z.B. unter

dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen

oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

13. Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklären wir, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie

1999/5/EG befindet.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.conrad.com.

Page 29

29

14. Behebung von Störungen

Auch wenn das Modell nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde, kann es dennoch zu Fehlfunktionen oder

Störungen kommen. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen aufzeigen, wie Sie eventuelle Störungen beseitigen können.

Das Modell reagiert nicht

• Bei 2,4 GHz-Fernsteueranlagen muss der Empfänger am Sender angelernt werden. Dieser Vorgang wird z.B. mit

den englischen Begriffen „Binding“ oder „Pairing“ bezeichnet. Den Anlernvorgang hat normalerweise der Hersteller

bereits durchgeführt, kann jedoch selbstverständlich auch von Ihnen durchgeführt werden. Beachten Sie dazu die

getrennt beiliegende Bedienungsanleitung der Fernsteueranlage.

• Ist der Empfängerakku oder die Batterien/Akkus im Sender leer?

• Haben Sie zuerst den Sender und anschließend die Empfängerstromversorgung eingeschaltet? Halten Sie immer

diese Reihenfolge ein!

• Ist der Empfängerakku richtig mit dem entsprechenden Anschlussstecker verbunden?

• Ist das Fahrzeug zu weit weg? Bei vollem Empfängerakku und vollen Batterien/Akkus im Sender sollte eine Reichweite von 100 m und mehr möglich sein. Dies kann jedoch verringert werden durch Umgebungseinflüsse, z.B.

Sender auf der gleichen oder benachbarten Frequenz, die Nähe zu Metallteilen, Bäumen usw.

Auch die Position von Sender- und Empfängerantenne zueinander hat sehr starken Einfluss auf die Reichweite.

Optimal ist es, wenn sowohl die Sender- als auch die Empfängerantenne senkrecht steht. Wenn Sie dagegen mit

der Senderantenne auf das Fahrzeug zielen, ergibt sich eine sehr kurze Reichweite!

• Prüfen Sie die richtige Position der Stecker der Servos im Empfänger. Sind die Stecker um 180° verdreht eingesteckt, so funktionieren die Servos nicht.

• Sind die Stecker von Servo und Fahrtregler am Empfänger in der richtigen Orientierung angeschlossen? Wenn die

Stecker von Gasservo und Lenkservo gegeneinander vertauscht wurden, steuert der Gas-/Bremshebel das Lenkservo und das Drehrad das Gasservo.

Der Motor springt nicht an

• Das Standgas ist zu niedrig eingestellt.

Stellen Sie am Sender mit Hilfe der Trimmung für die Fahrfunktion die Neutralstellung richtig ein bzw. trimmen in

Richtung Standgas-Erhöhung. Überprüfen Sie die Stellringe am Gasgestänge auf korrekten und festen Sitz.

• Wurde zum Start der Choke gesetzt?

• Wurde der Choke zu lange gesetzt? Möglicherweise ist der Motor abgesoffen.

Entfernen Sie die Zündkerze. Trocknen Sie die Zündkerze mit Druckluft. Halten Sie ein Tuch über den Zylinder des

Motors und ziehen mehrfach am Seilzugstarter, um den überschüssigen Kraftstoff aus dem Brennraum zu entfernen. Setzen Sie die Zündkerze wieder ein und starten ohne Choke erneut. Springt der Motor nach dem zehnten

Versuch immer noch nicht an, nochmals mit gesetztem Choke versuchen.

Page 30

30

• Ist der Elektrodenabstand der Zündkerze korrekt (soll: 0,7 mm)?

• Ist die Zündkerze schon länger in Gebrauch und eventuell verschlissen? Im Zweifelsfall ist der Startversuch mit

neuer Zündkerze zu testen.

• Sind alle Kraftstoffleitungen in Ordnung? Wird mit der manuellen Pumpe Kraftstoff angesaugt?

Fahrzeug bleibt beim Loslassen des Gas-/Bremshebels nicht stehen

• Standgas ist zu hoch eingestellt. Stellen Sie am Sender mit Hilfe der Trimmung für die Fahrfunktion die Neutralstellung richtig ein.

• Wenn der Trimmweg nicht reicht, muss die Standgasschaube am Vergaser justiert werden.

Fahrzeug wird langsamer

• Der Antrieb ist durch Blätter, Äste o.ä. blockiert.

• Die Vergasereinstellung ist zu mager eingestellt (Motor ist kraftlos und möglicherweise überhitzt). Stellen Sie den

Vergaser fetter ein.

• Der Luftfiltereinsatz ist verschmutzt. Dadurch ist die Vergasereinstellung zu fett (Motor stottert und kommt nicht oder

nur sehr langsam auf Touren). Reinigen oder wechseln Sie den Luftfilter.

Das Lenkservo zeigt nur noch geringe oder überhaupt keine Reaktion; die Reichweite zwischen Sender

und Fahrzeug ist nur sehr kurz

• Der Empfängerakku ist schwach oder leer.

• Überprüfen Sie die Batterien/Akkus im Sender.

Der Geradeauslauf stimmt nicht

• Stellen Sie am Sender die Trimmung für die Lenkfunktion richtig ein.

• Überprüfen Sie das Lenkgestänge bzw. die Einstellung für die Spur.

• Hatte das Fahrzeug einen Unfall? Dann prüfen Sie das Fahrzeug auf defekte oder gebrochene Teile und tauschen

Sie diese aus.

Lenkung gegenläufig zur Bewegung des Drehrads am Sender

• Aktivieren Sie am Sender die Reverse-Einstellung für die Lenkfunktion.

Fahrfunktion gegenläufig zur Bewegung des Gas-/Bremshebels am Senders

Normalerweise muss das Fahrzeug fahren, wenn der Gas-/Bremshebel am Sender zum Griff hin gezogen wird. Aktivieren Sie am Sender die Reverse-Einstellung für die Fahrfunktion.

Page 31

31

Die Lenkung funktioniert nicht oder nicht richtig, Lenkausschlag am Fahrzeug zu gering

• Falls der Sender eine Dualrate-Einstellung bietet, kontrollieren Sie diese (Bedienungsanleitung zum Sender beachten). Bei zu geringer Dualrate-Einstellung reagiert das Lenkservo nicht mehr.

Gleiches gilt für die sog. EPA-Einstellung (= „End-Point-Adjustment“, Einstellung der Endpositionen für den Servoweg

zum Schutz der Servomechanik), sofern am Sender vorhanden.

• Prüfen Sie die Lenkmechanik auf lose Teile; prüfen Sie z.B., ob der Servoarm richtig auf dem Servo befestigt ist.

• Die Lenkmechanik ist durch Schmutz oder Rost schwergängig. Reinigen und schmieren Sie die komplette Lenkmechanik.

• Der Servosaver ist zu schwach eingestellt.

Page 32

32

15. Technische Daten

Maßstab: ................................................... 1:6

Empfängerakku: ....................................... Ein 5zelliger NiMH-Akkupack (Nennspannung 6,0 V); nicht im Lieferum-

fang enthalten, muss getrennt bestellt werden

Antrieb: ..................................................... 2-Takt Verbrennungsmotor, 26 ccm, 1,18 kW / 1,6 PS

Hinterradantrieb

Kugelgelagerter Antrieb

Differenzial in der Hinterachse

Radsturz der Vorder- und Hinterachse einstellbar

Spur der Vorder- und Hinterachse einstellbar

Federung: ................................................. Einzelradaufhängung, mit Spiralfedern/Stoßdämpfer, verstellbar

Abmessungen (L x B x H): .......................750 x 445 x 270 mm

Reifen-Abmessungen (B x Ø): ................. 78 x 170 mm

Radstand: ................................................. 525 mm

Bodenfreiheit: ........................................... 55 mm

Gewicht (ohne Akkus): ............................. 10490 g

Geringe Abweichungen in Abmessungen und Gewicht sind produktionstechnisch bedingt.

Page 33

33

Table of Contents

Page

1. Introduction ...................................................................................................................................................... 34

2. Intended Use .................................................................................................................................................... 35

3. Explanation of Symbols ................................................................................................................................... 35

4. Scope of Delivery ............................................................................................................................................. 36

5. Safety Information ............................................................................................................................................ 36

a) General Information ................................................................................................................................... 37

b) Commissioning .......................................................................................................................................... 38

c) Driving the Vehicle ..................................................................................................................................... 39

6. Notes on Batteries and Rechargeable Batteries ............................................................................................. 40

7. Charging the batteries ..................................................................................................................................... 41

a) Charging Receiver Battery ........................................................................................................................ 41

b) Charging Rechargeable Batteries in the Transmitter ................................................................................ 41

8. Commissioning ................................................................................................................................................ 42

a) Removing the Car Body ............................................................................................................................ 42

b) Installing the Receiver Aerial Cable ........................................................................................................... 42

c) Inserting Receiver Battery into the Vehicle ............................................................................................... 43

d) Taking the Transmitter and Receiver System into Operation ................................................................... 43

e) Programme Fail-Safe ................................................................................................................................ 43

f) Oil Air Filter and Fuel Vehicle .................................................................................................................... 44

g) Attaching and Fastening the Car Body and Rear Wing ............................................................................44

h) Checking the Range of the Remote Control ............................................................................................. 44

i) Starting the Engine .................................................................................................................................... 45

j) Controlling the Vehicle ............................................................................................................................... 46

k) Stopping the Vehicle .................................................................................................................................. 47

9. Vehicle Settings ............................................................................................................................................... 48

a) Setting the Camber .................................................................................................................................... 48

b) Setting the Alignment................................................................................................................................. 50

c) Setting the Steering Geometry .................................................................................................................. 51

d) Setting the Shock Absorbers ..................................................................................................................... 52

e) Setting the Servo Saver ............................................................................................................................. 53

10. Motor Settings .................................................................................................................................................. 54

a) General Setting of the Carburettor ............................................................................................................ 54

b) Setting the Idle Mixture Adjustment Screw (L) .......................................................................................... 55

c) Setting the Main Nozzle Needle (H) .......................................................................................................... 55

d) Setting the Idling Mixture Speed (S) ......................................................................................................... 56

e) Recovering the Factory Settings ............................................................................................................... 56

11. Cleaning and Maintenance .............................................................................................................................. 57

12. Disposal ........................................................................................................................................................... 59

a) General Information ................................................................................................................................... 59

b) Batteries and Rechargeable Batteries ...................................................................................................... 59

13. Declaration of Conformity (DOC) ..................................................................................................................... 59

14. Troubleshooting ............................................................................................................................................... 60

15. Technical Data ................................................................................................................................................. 63

Page 34

34

1. Introduction

Dear Customer,

Thank you for purchasing this product.

This product complies with the statutory national and European requirements.

To maintain this status and to ensure safe operation, you as the user must observe these operating instructions!

These operating instructions are part of this product. They contain important notes on

commissioning and handling. Also consider this if you pass on the product to any third party.

Therefore, retain these operating instructions for reference!

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

If there are any technical questions, contact:

Tel. no.: +49 9604 / 40 88 80

Fax. no.: +49 9604 / 40 88 48

E-mail: tkb@conrad.de

Mon. to Thur. 8.00am to 4.30pm, Fri. 8.00am to 2.00pm

Page 35

35

2. Intended Use

The product is a model car with rear-wheel drive which can be radio-controlled with the enclosed wireless remote

control.

The chassis is constructed ready to drive.

This product is not a toy and not suitable for children under 14 years of age.

Observe all safety information in these operating instructions. They contain important information

on handling of the product.

3. Explanation of Symbols

The symbol with the exclamation mark points out particular dangers associated with handling, function or

operation.

The „arrow“ symbol indicates special advice and operating information.

Page 36

36

4. Scope of Delivery

• Ready-to-run vehicle, RtR

• Transmitter

• Small parts (e.g. aerial tubes for receiver aerial)

• Spark plug wrench

• Operating instructions for the vehicle

• Operating instructions for the remote control system

Required Accessories (not part of the delivery):

• 4 rechargeable or normal batteries (type mignon AA) for the transmitter

• Receiver battery (Hump pack 6 V, 1500 mAh recommended)

• Charger for transmitter and receiver battery

• Tank bottle

• Air filter oil

• Two-stroke mixture 1:25 oil/fuel mixture (with Super or Super Plus fuel)

The spare part list can be found on our website www.conrad.com in the download section for the respective

product.

Alternatively, you may also call to request the list of spare parts. For contact information, see the chapter

„Introduction“ at the beginning of these operating instructions.

5. Safety Information

In case of damage caused by non-compliance with these operating instructions, the warranty/

guarantee will expire. We do not assume any liability for consequential damage!

We do not assume any liability for damage to property or personal injury caused by improper use

or the failure to observe the safety instructions! In such cases the warranty/guarantee will expire.

Normal wear and tear during operation (e.g. worn tyres, worn gears) and damage from accidents (e.g.

broken transverse links, twisted chassis, etc.) are excluded from the guarantee and warranty.

Dear customer, these safety instructions are not only for the protection of the product but also for your own

safety and that of other people. Therefore, read this chapter very carefully before taking the product into

operation!

Page 37

37

a) General Information

Caution, important note!

Operating the model may cause damage to property and/or individuals. Therefore, make sure that you are

sufficiently insured when using the model, e.g. by taking out private liability insurance. If you already have

private liability insurance, verify whether or not operation of the model is covered by your insurance before

commissioning your model.

• For safety and licensing (CE) reasons, unauthorised conversion and/or modifications to the product are not permitted.

• This product is not a toy and not suitable for children under 14 years of age.

• The product must not become damp or wet.

• Never touch the motor and exhaust during operation! Danger of burns and injury!

• Keep the fuel locked away, store it inaccessible for children.

• Avoid contact with eyes, mucous membranes and skin. Consult a doctor immediately if you feel unwell!

• Never spill the fuel. Use a special fuel bottle to fuel the car.

• Test-runs or drives must only take place outdoors. Do not inhale the fuel and exhaust fumes; they are hazardous to

health!

• The fuel is highly combustible; the fuel vapours are highly explosive! Never smoke when handling fuels (e.g. when

fuelling up). Keep away naked flame! Danger of explosion and fire!

• Fuel must be kept in well-ventilated rooms only, away from ignition sources and in approved quantities only.

• If driving operation is permanently terminated, the fuel remaining in the model tank must be pumped out.

• Do not leave the packaging material lying around carelessly as it can become a dangerous toy for children.

• Should questions arise that are not answered by the operating manual, contact us (for contact information, see

chapter 1) or another expert.

The operation and handling of remote controlled model cars must be learned! If you have never driven

such a vehicle before, drive particularly carefully and get used to the reactions of the car to the remote

control commands first. Do be patient!

Do not take any risks when operating the product! Your own safety and that of your environment depends

completely on your responsible use of the model.

• The intended operation of the vehicle requires maintenance work or repairs from time to time. The tyres, for example,

will wear during operation, and there may be „accident damage“ due to driving errors.

Only use genuine spare parts for the maintenance and repair work you then have to perform!

Page 38

38

b) Commissioning

The manual for the remote control system is included separately. Always observe all safety information

included in it as well as any other information!

Always commission the vehicle according to the following sequence. Otherwise, unpredictable reactions of the vehicle

may result! Also observe chapter 8.

Step 1:

Switch on the transmitter if you haven’t done so already. Check its function (e.g. operation display of the transmitter).

Step 2:

Place the vehicle on an appropriate surface so that the wheels can move freely.

Connect the receiver power supply and put the on/off switch for the receiver power supply in the „ON“ position (=

switched on).

Step 3:

Before operating the vehicle, check whether the stationary model reacts as expected to the commands of the remote

control (throttle and steering servo).

Step 4:

Set the trimming for throttle/brake at the transmitter so that the brake will not catch when the lever (neutral position

of the throttle/brake lever at the transmitter) is released entirely.

Step 5:

Set the trim for steering so that the front wheels are about straight. The exact setting for straight driving can be

performed during a drive.

Step 6:

Check the throttle and steering servo for whether they run „to block“ in operation mechanically at the corresponding

full deflection at the transmitter. In this case, the servo path at the transmitter must be adjusted accordingly (see

operating instructions of the remote control).

Step 7:

Programme a failsafe function on the throttle servo (if integrated in the remote control) and check it for correct

function. If this function is not integrated into the remote control, we urgently recommend using a failsafe module

(must be purchased separately.

Page 39

39

c) Driving the Vehicle

• Improper operation may cause serious injury and property damage! Only drive with the model directly in view. This

is why you shouldn’t drive at night.

• Only drive when your ability to react is unrestricted. Exhaustion or the influence of alcohol or medication can cause

incorrect responses, just as with real vehicles.

• Please note that this model vehicle must not be driven on public roads, places or streets. Also do not operate it on

private grounds without the owner’s permission.

• Don’t drive towards animals or people!

• Do not drive in rain, through wet grass, water, mud or snow. The model is not waterproof or watertight.

• Avoid driving at very low outdoor temperatures. In the cold, the plastic of the car body and the chassis parts can

loose its elasticity; in this case, small accidents can already lead to damage to the model.

• Do not drive in the case of a thunderstorm, under high-voltage power lines or in the proximity of radio masts.

• Never touch the ignition cable or spark plug connector when the motor runs. High voltage, danger to life!

• Gear transmission is designed for off-road use. In case of permanent driving on roads, the engine may overrev.

• Leave the transmitter on while the vehicle is in operation. Always switch off the motor first to park the vehicle. Then

switch off the receiver power supply (switch to „OFF“). Now you may turn off the transmitter.

• The range of the transmitter decreases when the batteries (or rechargeable batteries) are weak. Weak batteries (or

rechargeable batteries) in the receiver system prevent powerful operation of the sensor. Before going on a drive,