Page 1

Digitaler Temperaturregler

E5CK

Kurzübersicht

Vor dem Betrieb 9. . . . . . . . . . .

Basiseinstellungen 17. . . . . . . . .

Betriebseinstellungen 33. . . . . .

Parameter 53. . . . . . . . . . . . . . . .

Kommunikationsfunktion 87. . . .

Fehlersuche 101. . . . . . . . . . . . . .

Technisches Handbuch

H078–D1–1A, Technisches Handbuch: E5CK, 08.99

Page 2

E5CK

Digitaler Temperaturregler

Technisches Handbuch

August 1999

I

Page 3

E Copyright by OMRON, Langenfeld, August 1999

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner

Form, wie z. B. Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche

Genehmigung der Firma OMRON, Langenfeld, reproduziert, vervielfältigt oder

veröffentlicht werden.

Änderungen vorbehalten.

II

Page 4

Vorwort

In diesem Technischen Handbuch des Temperaturreglers E5CK wird die Installation und Bedienung beschrieben.

Der Temperaturregler E5CK verfügt über eine Reihe verschiedener Temperatur–

und Analogeingänge. Über die Funktion der Ausgangszuweisung können Ausgänge Alarmfunktionen übernehmen, bspw. wenn eine Unterbrechung des Regelkreises auftritt. Eine individuelle Kalibrierung der Ein–/Ausgänge gewährleistet eine

Anpassung an Ihren Regelungsprozeß. Innerhalb des Regelungs–Prozesses können mehrere Sollwerte definiert werden. Durch die Schutzklasse IP 66 (Nema4)

kann der Temperaturregler auch in rauher Industrieumgebung eingesetzt werden.

Sollten Sie das englischsprachige Handbuch zu dem Temperaturregler benötigen,

verweisen wir auf das englische Manual H078–E1–1.

Um die Arbeit mit diesem Handbuch für Sie besonders effizient zu gestalten, beachten Sie bitte folgenden:

– Das Handbuch ist in einzelne Kapitel eingeteilt, denen jeweils ein detailliertes

Inhaltsverzeichnis vorangestellt ist. Das Gesamt–Inhaltsverzeichnis finden Sie

im direkten Anschluß an das Vorwort.

– Sind mehrere Hinweise zusammengefaßt, kennzeichnet der Bindestrich ”–” die

einzelnen Hinweise. Wird innerhalb eines Textes oder einer Abbildung bezug

auf einen Hinweis genommen, wird der Bindestrich ”–” durch H1:, H2:, etc. ersetzt.

– Die eingesetzten Symbole und deren Bedeutungen sind nachfolgend darge-

stellt.

Hinweis

Vorsicht

Achtung

1.

2. 3. ...

Wichtige Informationen über das Produkt, auf die besonders aufmerksam gemacht

werden soll.

Ein Nichtbeachten kann leichte Körperverletzung oder einen Sachschaden zur

Folge haben.

Ein Nichtbeachten kann Tod, schwere Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben.

Aktive Handlungsschritte des Anwenders, bei der die Numerierung die Reihenfolge

des Vorgehens festlegt.

Eine Bitte in eigener Sache

Sollten Ihnen Fehler oder mißverständliche Darstellungen in diesem Handbuch

auffallen, würden wir uns über Ihre Verbesserungsvorschläge freuen.

Ein entsprechendes Formblatt finden Sie am Ende dieses Handbuches.

III

Page 5

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 – Allgemeines 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

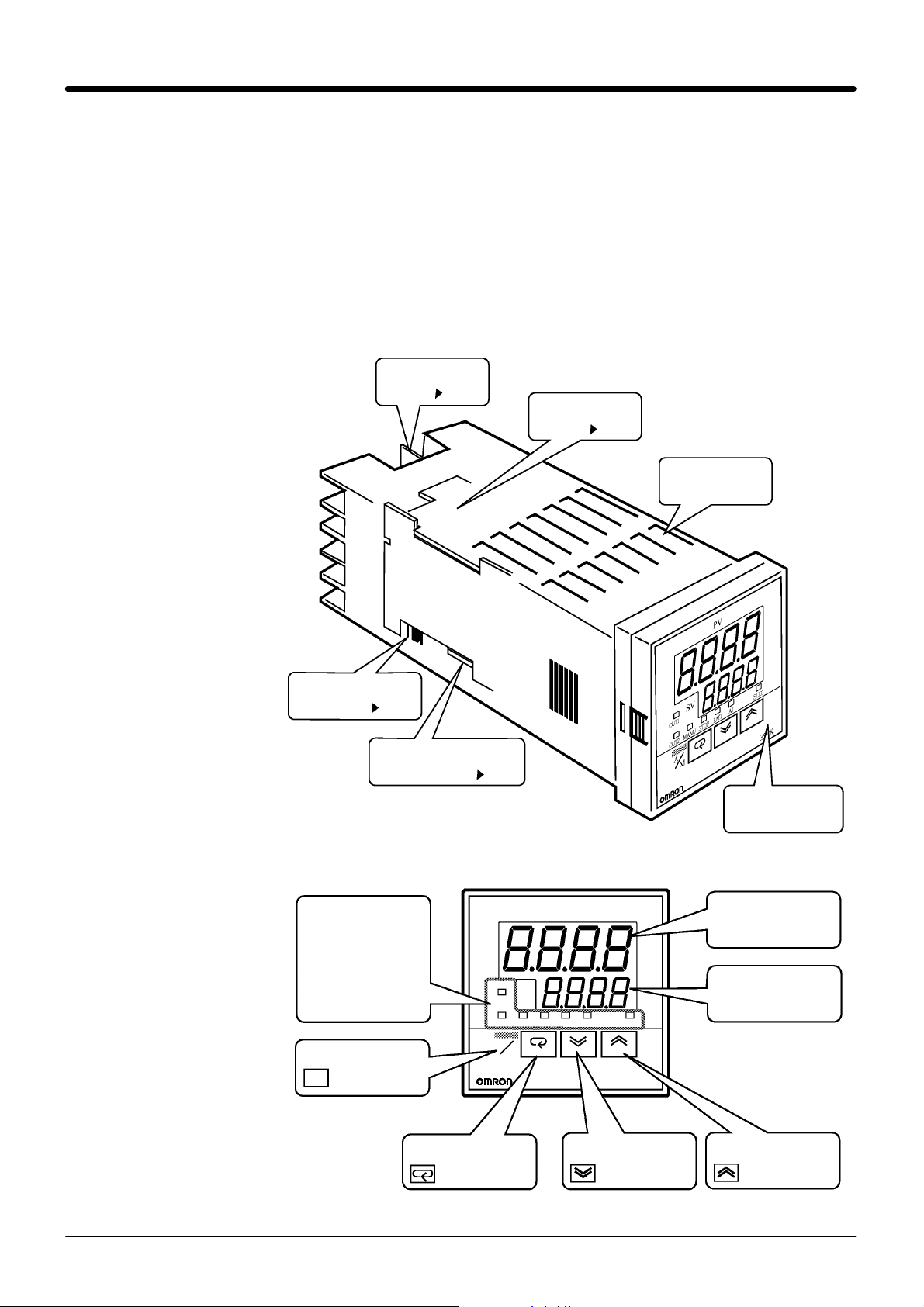

1. Gehäuse und Anzeigen 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Ein– und Ausgänge 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Parameter und Menüs 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Die Kommunikationsfunktion 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Kalibrierung 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gesamtansicht 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frontseite 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anzeigen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tastenfunktionen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eingänge 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ausgänge 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ausgangszuweisung 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datenübertragungsausgang 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betriebsarten 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Manuelle Einstellung 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parameter umschalten 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parameter speichern 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RS–232C 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RS–485 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalibrierung des Eingangs 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalibrierung des Ausgangs 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Speicherung der Kalibrierungsdaten 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 2 – Vor dem Betrieb 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Einstellung und Einbau 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gehäuse entfernen 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Einstellen der Eingangsart 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Installation der Ausgangs–Baugruppe 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Installation der Kommunikations–Baugruppe 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Installation 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abmessungen (in mm) 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schalttafel–Ausschnitt 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Installation 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klemmenabdeckung installieren 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Klemmenverdrahtung 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klemmenanordnung 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sicherheitsmaßnahmen bei der Verdrahtung 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verdrahtung 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 3 – Basiseinstellungen 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Regelkreis–Beispiel 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Einstellen der Eingangsspezifikationen 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eingangsart 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skalierung 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Änderung eingeben 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beispiel 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Einstellen der Ausgangsspezifikationen 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ausgangs–Zuweisungen 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Direkt–/Reverse–Betrieb 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regelzyklus 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beispiel 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V

Page 6

Inhaltsverzeichnis

4. Randbedingungen des Alarmausgangs einstellen 22. . . . . . . . . . . . . . . .

Alarmbetrieb 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarmwert 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarmhysterese 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bereitschaft 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bei Alarm schließen / Bei Alarm öffnen 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zusammenfassung des Alarmbetriebes 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Verriegelungs–Betriebsart 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verriegelung 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A/M–Taste verriegeln 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beispiel 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Betrieb starten und unterbrechen 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ausgangs–Stellwert während einer Unterbrechung einstellen 27. . . . . . .

Beispiel 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Einstellung des Regelbetriebes 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Änderung des Sollwertes 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beispiel 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Manueller Betrieb 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auto–Tuning (AT) 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beispiel 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Einstellen der Regelart 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heiz– und Kühlregelung 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EIN/AUS–Regelung 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Parameter–Limitierungen 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ausgangs–Stellgröße 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sollwert–Limitierung 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sollwert (SP)–Rampenverhalten 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Optionale Funktionen einsetzen 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ereigniseingang 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Übertragungs–Ausgang 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. BA–Funktion 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LBA–Erkennungszeit 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LBA–Erkennungsbreite 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LBA–Erkennungsbeispiel 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LBA–Erkennungszeit aktivieren 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LBA–Erkennungszeit berechnen 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Kalibrierung 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalibrierung Thermoelement 1 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalibrierung Thermoelement 2 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalibrierung des Platin–Widerstandsthermometers 47. . . . . . . . . . . . . . . .

Kalibrierung des Stromeingangs 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalibrierung des Spannungseingangs 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Überprüfung der Anzeigegenauigkeit 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thermoelement 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Platin–Widerstandsthermometer 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strom– und Spannungseingang 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI

Page 7

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 5 – Parameter 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Verriegelungs–Betriebsart 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verriegelung 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[A/M]–Taste verriegelt 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Manuelle Betriebsart 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handbuch MV 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Betriebsart Ebene 0 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PV/SP (Istwert/Sollwert) 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sollwert während SP–Rampe 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Überwachung des Ausgangsstellwertes (Heizen) 57. . . . . . . . . . . . . . . . .

Überwachung des Ausgangsstellwertes (Kühlen) 57. . . . . . . . . . . . . . . . .

Run/Stop 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Betriebsart Ebene 1 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AT ausführen/abbrechen 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sollwert 0 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sollwert 1 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarmwert 1 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarmwert 2 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarmwert 3 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proportionalband (P) 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nachstellzeit (I) 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vorhaltezeit (D) 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kühlkoeffizient 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totband 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Manueller Reset–Wert 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hysterese (Heizen) 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hysterese (Kühlen) 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schaltzykluszeit (Heizen) 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schaltzykluszeit (Kühlen) 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artverwandte Parameter 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Betriebsart Ebene 2 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dezentraler/lokaler Betrieb 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SP–Rampen–Zeiteinheit 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SP–Rampenwert 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erkennungszeit bei einer Regelkreisunterbrechung (LBA) 66. . . . . . . . . .

Ausgangsstellgröße (MV) bei Stop 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ausgangsstellgröße (MV) bei Istwert–Fehler 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ausgangsstellgrößen (MV)–Obergrenze 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ausgangsstellgrößen (MV)–Untergrenze 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Änderungsgrenzwerte der Ausgangsstellgröße (MV) 67. . . . . . . . . . . . . .

Digitaler Eingangsfilter 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarm 1 Hysterese 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarm 2 Hysterese 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarm 3 Hysterese 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oberer Grenzwert der Eingangsverschiebung 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterer Grenzwert der Eingangsverschiebung 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Setupbetriebsart 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eingangstyp 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skalierungs–Obergrenze 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skalierungs–Untergrenze 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dezimalkomma 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parameter initialisiert 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_C/_F–Auswahl 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zuweisung Regelausgang 1 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zuweisung Regelausgang 2 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zuweisung Hilfsausgang 1 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarmtyp 1 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarmtyp 2 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarmtyp 3 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarm 1 (bei Alarm geöffnet) 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII

Page 8

Inhaltsverzeichnis

Alarm 2 (bei Alarm geöffnet) 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarm 3 (bei Alarm geöffnet) 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Direkt–/Reverse–Betrieb (Kühlen/Heizen) 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Betriebsart Erweiterte Funktion 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oberer Grenzwert des Sollwertes 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterer Grenzwert des Sollwertes 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PID / EIN/AUS 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artverwandte Parameter 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ST (Selbstoptimierung) 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stabiler ST–Bereich (Selbstoptimierung) 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AT Verstärkungs–Faktor 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bereitschafts–Rücksetzmethode 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Automatische Rückkehr zum Anzeigebetrieb 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AT–Hysterese 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LBA–Erkennungsbreite 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Multi–SP–Funktion (Mehrfach–Sollwert) 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zuweisung Ereigniseingangs 1 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Kommunikations–Stopbit 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommunikations–Datenlänge 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommunikations–Parität 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommunikations–Baudrate 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommunikations–Baugruppen–Nr. 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artverwandte Parameter 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Übertragungsausgangs–Typ 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Übertragungsausgangs–Obergrenze 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Übertragungsausgangs–Untergrenze 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Kalibrierungs–Betriebsart 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 6 – Die Kommunikationsfunktion 87. . . . . . . . . . . . . .

1. Beschreibung der Kommunikationsfunktion 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beschreibung 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Übertragungsverfahren 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schnittstelle 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kommunikationsvorbereitungen 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RS–232C 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RS–485 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Einstellen der Kommunikationsparameter 89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Befehlskonfiguration 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Befehle und Antworten 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parameter lesen / speichern 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spezielle Befehle 94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Lesen der Kommunikations–Fehlermeldung 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Undefinierterer Fehler 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Programmbeispiel 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Programmliste 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anwendungsbeispiele 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 7 – Fehlersuche 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Überprüfung der Grundeinstellungen 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Fehleranzeige 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Fehlerausgänge 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regelkreisunterbrechungsfehler (LBA) 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eingangsfehler 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A/D–Konvertierungsfehler 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Überprüfung der Betriebsbeschränkungen 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII

Page 9

Inhaltsverzeichnis

Anhang 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spezifikation 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nenndaten und Charakteristika der Ausgangsbaugruppe 107. . . . . . . . . .

Nenndaten und Charakteristika der optionalen Baugruppe 107. . . . . . . . .

Blockschaltbild 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parameter–Liste 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FUZZY–Selbstoptimierung (ST) 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zubehör 117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X–Format 118. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lesen der X–Format–Liste 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RX–Befehlsstatus (Istwert lesen) 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASCII–Code 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX

Page 10

Kapitel 1 – Allgemeines

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den gesamten Funktionsumfang des

E5CK. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden

Kapiteln.

1. Gehäuse und Anzeigen

Gesamtansicht

Klemmen

P 2–6

Ausgangsbaugr.

P 2–3

Rückseite

Frontseite

Jumper für

Eingangstyp

P 2–2

Optionale

Baugruppe

Betriebsanzeigen

OUT1

OUT2

SUB1

MANU

STOP

RMT

AT

A/M–Taste

A/M

P 2–3

PV

SV

OUT1

OUT2 MANUHALT RMT AT SUB1

A

M

E5CK

Frontseite

Istwert–Anzeige

(Anzeige 1)

Sollwert–Anzeige

(Anzeige 2)

Aufwärts–TasteAbwärts–TasteAnzeige–Taste

1

Page 11

Kapitel 1 – Allgemeines

Anzeigen

Anzeige 1 Anzeige des Betriebswertes oder des Parametersymbols.

Anzeige 2 Anzeige des Istwertes, Bedienervariable oder Parametereinstellung

Betriebs–Anzeige OUT1: Leuchtet, wenn der Pulsausgang 1 aktiv ist.

OUT2: Leuchtet, wenn der Pulsausgang 2 aktiv ist.

SUB1: Leuchtet, wenn der Hilfsausgang 1 aktiv ist.

MANU: Leuchtet, wenn die manuelle Betriebsart aktiviert ist.

STOP: Leuchtet, wenn der Betrieb gestoppt wird.

RMT: Leuchtet während des dezentralen Betriebes.

AT: Leuchtet während der Selbstoptimierung (Auto–Tuning).

Tastenfunktionen

A/M

Umschalten zwischen den Betriebsarten ”Auto” und ”Manuell”.

Diese Taste verfügt über mehrere Funktionen. In Abhängigkeit von dem Zeitraum,

die diese Taste gedrückt wird, können die verschiedenen Funktionen aktiviert werden. Wird die Taste weniger als 1 Sekunde gedrückt, kann zwischen den einzelnen

Parametereinstellungen umgeschaltet werden. Wird die Taste 1 Sekunde oder länger gedrückt gehalten, wird die Menü–Anzeige aufgerufen. Um zwischen den einzelnen Funktionen umschalten zu können, darf die Taste nicht länger als 1

Sekunde gedrückt werden.

Weitere Informationen zur Parameterumschaltung und zur Menü–Anzeige siehe

Seite 6.

Durch Drücken der ”Aufwärts–Taste” wird der Wert bzw. die Einstellung der SV–

Anzeige 2 hinaufgezählt. Über die ”Abwärts–Taste” kann dieser Wert bzw. dieser

Einstellung wieder verringert werden.

Weitere Variationsmöglichkeiten sind gegeben, wenn gleichzeitig die ”A/M–Taste”

gedrückt wird. Weitere Informationen zu den möglichen Tastenkombinationen

siehe Seite 6, 17 und 33.

2

Page 12

Kapitel 1 – Allgemeines

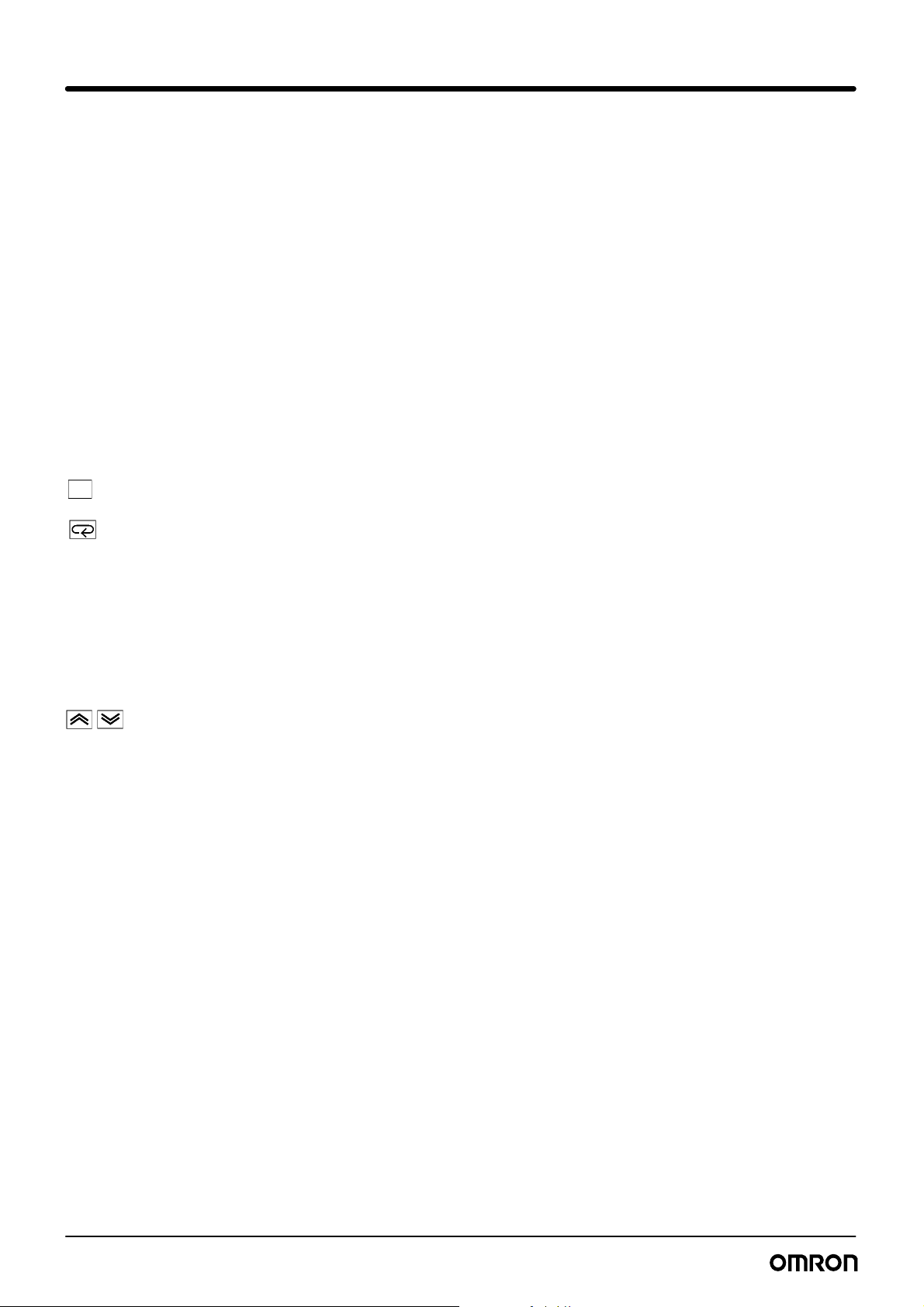

2. Ein– und Ausgänge

Temperatur–

eingang

Regler

Spannungs–

eingang

Jumper zur Ein–

stellung des

Eingangstyps

Stromeingang

Ereignis–

eingang

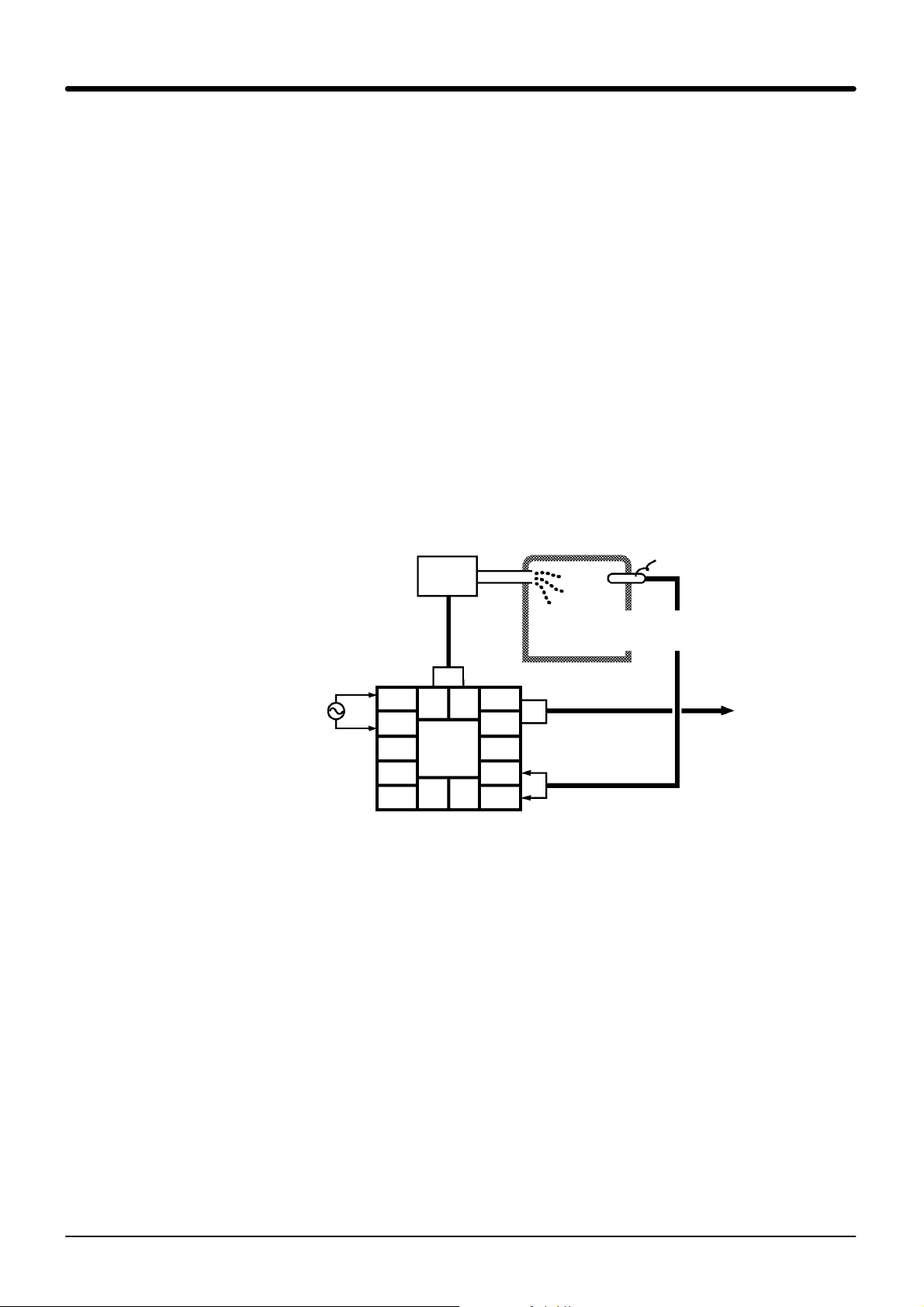

Abb. 1: Blockschaltbild Ein–/Ausgänge

Eingänge Der E5CK unterstützt vier Eingänge.

Temperatureingang / Spannungseingang / Stromeingang

– Nur eine Eingangsbeschaltung (Temperatureingang, Spannungseingang oder

Stromeingang) kann ausgewählt und mit dem Regler verbunden werden. In der

obenstehenden Abbildung ist dem Regler der Temperatureingang zugewiesen

worden. Die Einstellung erfolgt über den Jumper an der linken Seite des E5CK.

– Folgende Thermofühler können an den Temperatureingang angelegt werden:

Thermoelement: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PLII

Platin–Widerstandsthermometer: JPt100, Pt100

– Die folgenden Ströme können an den Stromeingang angelegt werden:

4...20 mA, 0...20 mA

– Die folgenden Spannungen können an den Spannungseingang angelegt wer-

den: 1...5 VDC, 0...5 VDC, 0...10 VDC

Regelausgang

(Heizen)

Regelausgang

(Kühlen)

Alarm 1

Alarm 2

Alarm 3

LBA

Fehler 1

Fehler 2

Regelausgang 1

Regelausgang 2

Hilfsausgang 1

Schreiber–

ausgang 1

Ereigniseingänge

Um den Ereigniseingang einzusetzen, muß die Eingangsbaugruppe E53–CKB eingesetzt werden. Wählen Sie zwischen den folgenden 5 Ereigniseingängen:

– Multi–SP (Mehrfach–Sollwert)

– RUN / STOP

– Auto / Manual

3

Page 13

Kapitel 1 – Allgemeines

Ausgänge Der E5CK bietet die folgenden vier Ausgänge:

– Regelausgang 1

– Regelausgang 2

– Hilfsausgang 1

– Datenübertragungsausgang 1

Für den Betrieb der Regelausgänge 1 und 2 muß eine zusätzliche Ausgangsbaugruppe eingesetzt werden. Zwischen 8 verschieden beschalteten Ausgangsbaugruppen kann gewählt werden. Die Ausgangsbaugruppe muß separat bestellt

werden.

Für den Betrieb des Datenübertragungsausgangs wird die Kommunikationsbaugruppe E53–CKF benötigt.

Hinweis

Ausgangszuweisung

Die Ausgänge des E5CK arbeiten mit einer netzabhängigen Einschaltverzögerung.

Fünf Sekunden nach dem Einschalten sind die Ausgänge aktiv.

Der E5CK bietet die folgenden acht Ausgangsfunktionen:

– Regelausgang (Heizen)

– Regelausgang (Kühlen)

– Alarme 1...3

– LBA (Regelkreisunterbrechung)

– Fehler 1 (Eingangsfehler)

– Fehler 2 (A/D–Konvertierungsfehler)

Weisen Sie den Regelausgängen 1 und 2 und dem Hilfsausgang 1 diese Ausgangsfunktionen zu.

Den Regelausgängen 1 und 2 können die folgenden Funktionen zugewiesen werden: Regelausgang (Heizen), Regelausgang (Kühlen), Alarme 1...3 und LBA. Dem

Hilfsausgang 1 können auch die Alarme 1...3 und LBA zugewiesen werden, zusätzlich aber auch die Fehlerfunktion 1 und 2.

Im Beispiel auf der vorhergehenden Seite wird die Funktion ”Heizen” dem

Regelausgang 1, die Funktion ”Alarm 1” dem Regelausgang 2 und die Funktion

”Alarm 2” dem Hilfsausgang 1 zugewiesen.

In einer Heiz– und Kühlregelung weisen Sie den Regelausgängen 1 oder 2 die

Funktion Kühlen zu.

Datenübertragungs–

ausgang

4

Der E5CK liefert mit dem E53–CKF einen der folgenden 5 Analogwerte:

– Sollwert

– Sollwert während der SP–Rampe (Sollwert–Rampe)

– Istwert

– Von der Heizseite geregelte Variable

– Von der Kühlseite geregelte Variable

Diese Daten können skaliert ausgegeben werden. Bei Grenzwertdefinitionen kann

der obere Grenzwert kleiner als der untere Grenzwert gewählt werden.

Page 14

Kapitel 1 – Allgemeines

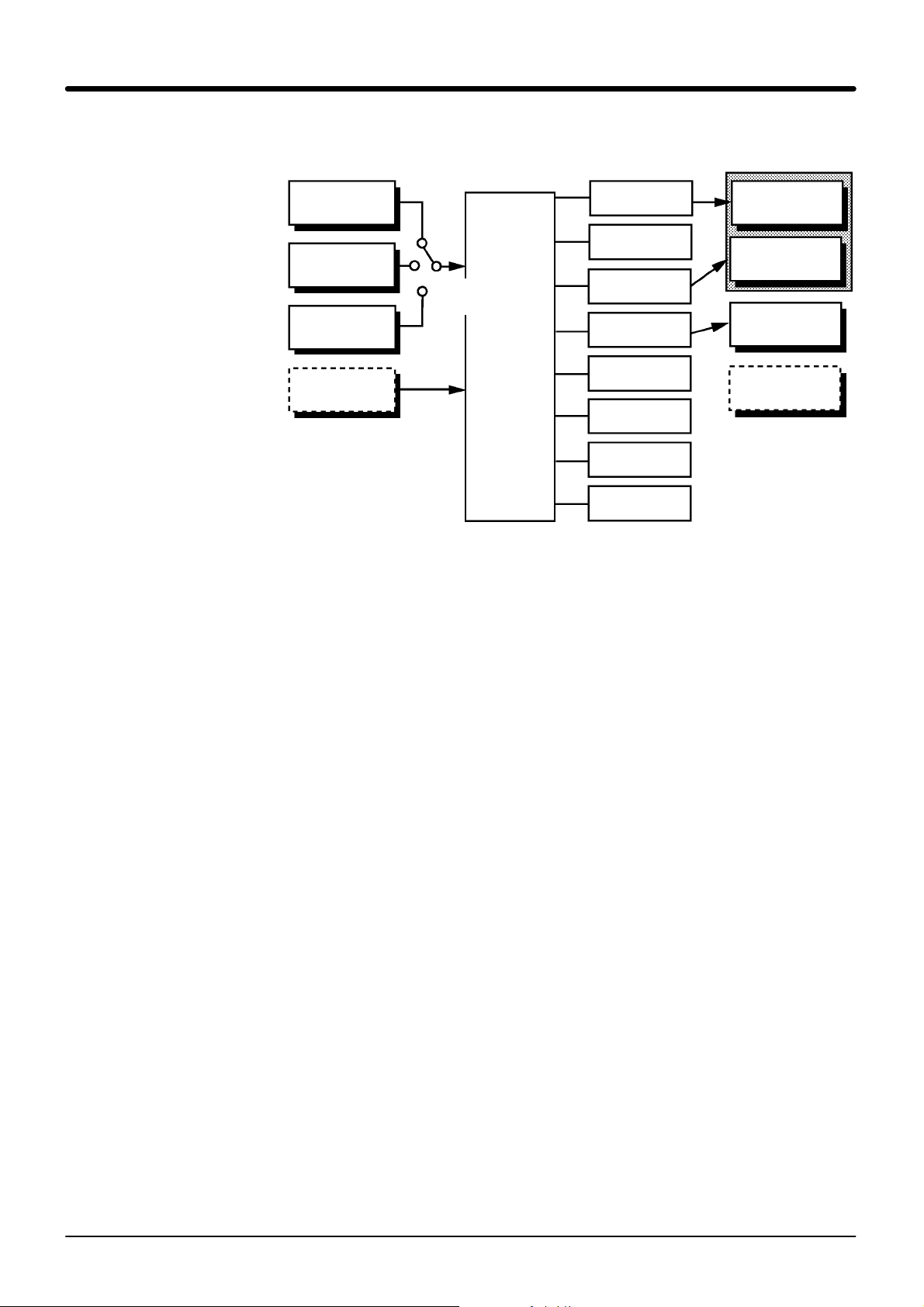

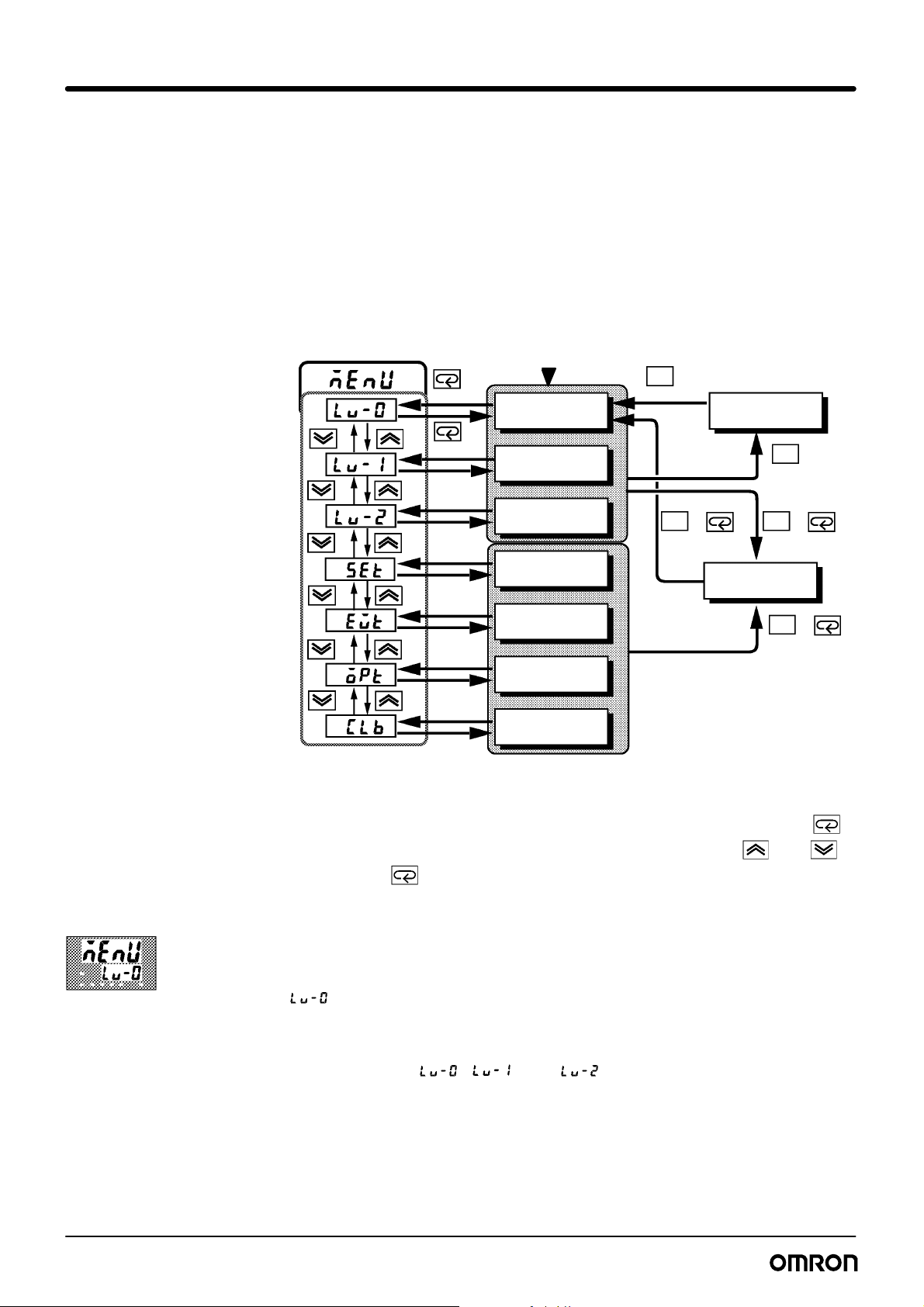

3. Parameter und Menüs

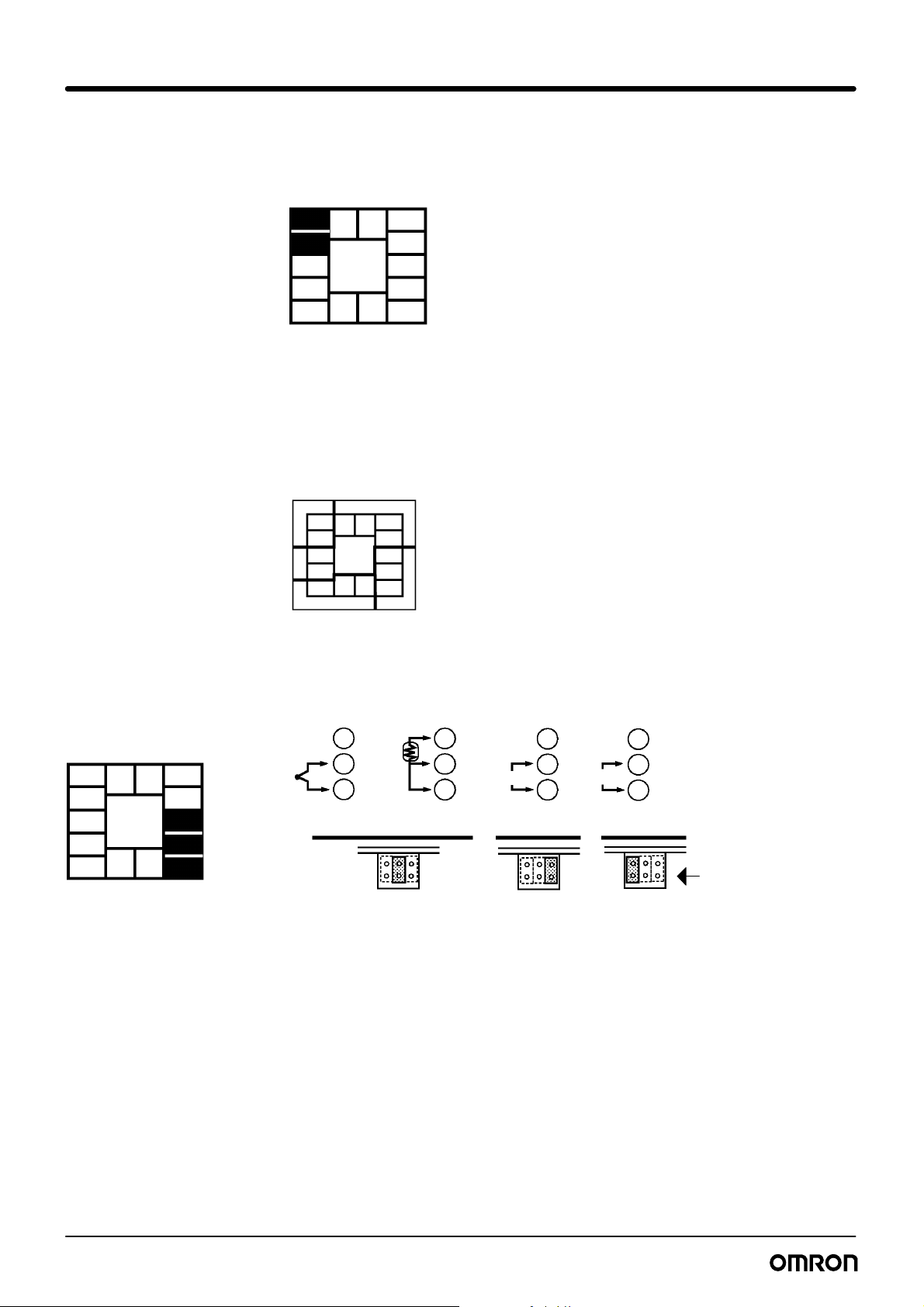

Betriebsarten

Verriegelung

Manuelle Einstellung

E5CK Parameter werden mit den folgenden neun Betriebsarten eingeteilt:

– Betriebsart Verriegelung

– Betriebsart manuelle Einstellung

– Betriebsart Ebene 0

– Betriebsart Ebene 1

– Betriebsart Ebene 2

– Betriebsart Setup

– Betriebsart Erweiterte Funktionen

– Betriebsart Kommunikation

– Betriebsart Ein–/Ausgangskalibrierung

Die Parameter–Einstellungen bei sieben Betriebsarten (nicht möglich bei der Betriebsart ”Verriegelung” und ”Manuelle Einstellung”) können über das Menü überprüft und modifiziert werden.

Diese Betriebsart dient der Verriegelung des Menüs und der A/M–Taste. Dadurch

wird einer unerlaubten Änderung von Parametern und das Umschalten zwischen

dem manuellen / automatischen Betrieb (A/M–Taste) vorgebeugt.

In dieser Betriebsart kann der Regler manuell bedient werden. Variable Prozeßparameter können nur in dieser Betriebsart geändert werden.

Ebene 0

Ebene 1

Ebene 2

Setup

Erweiterte Funktionen

In dieser Betriebart kann der Regler während des normalen Betriebes umgeschaltet werden. Während des Betriebes können Sie den Sollwert ändern und den Betrieb starten und stoppen. Der Prozeßwert, die SP–Rampe und die variablen

Prozeßwerte können überwacht, jedoch nicht geändert werden.

Dies ist die Hauptbetriebsart zur Einstellung der Regelparameter. Einstellungen

wie Auto–Tuning (AT), Alarmwerte, Regelzeiträume und PID–Parameter lassen

sich in dieser Betriebsart definieren.

Dies ist die Hilfsbetriebsart zur Einstellung der Hilfsparameter. In dieser Betriebsart

können Sie Parameter–Grenzwerte für den Sollwert und die variablen Prozeßwerte

vornehmen, zwischen der lokalen und dezentralen Betriebsart umschalten, den

Alarm für eine Regelkreisunterbrechung (LBA = Loop Break Alarm) aktivieren, die

Alarm–Hysterese und die Werte der digitalen Eingangsfilter einstellen.

In dieser Betriebsart werden die Basisspezifikationen, die vor dem Betrieb definiert

werden müssen, vorgenommen. Dazu zählen: Eingangsart, Skalierung, Ausgangs–Zuweisungen und Kühlen–/Heizen–Betrieb.

Dies ist die Betriebsart zur Einstellung der erweiterten Funktionen. Dazu zählen:

ST (self–tuning), SP–Rampen–Grenzwerte, Auswahl der erweiterten PID oder

EIN/AUS–Regelung, Alarmbereitschafts–Rücksetzverfahren, Initialisierung der Parameter und Einstellung der Zeitspanne bis zur automatischen Anzeige der Überwachungs–Anzeige (Display).

5

Page 15

Kapitel 1 – Allgemeines

Kommunikation

Ein–/Ausgangskalibrierung

Auswählen der Betriebsart

Diese Betriebsart dient der Parametrierung zusätzlicher Funktionen. Voraus–

setzung dafür ist die Installation der Kommunikationsbaugruppe. Folgende Funktionen können dann parametriert werden: Kommunikationsbedingungen, Datenübertragungs–Ausgang und Ereignis–Eingangs–Parameter.

Diese Betriebsart dient der Kalibrierung der Eingänge und des Datenübertragungsausgangs. Die Kalibrierung der Eingänge ergibt sich über die Auswahl der Eingangsart. Die Kalibrierung des Ausgangs kann nur dann vorgenommen werden,

wenn die Kommunikationsbaugruppe E53–CKF in der Steuereinheit installiert ist.

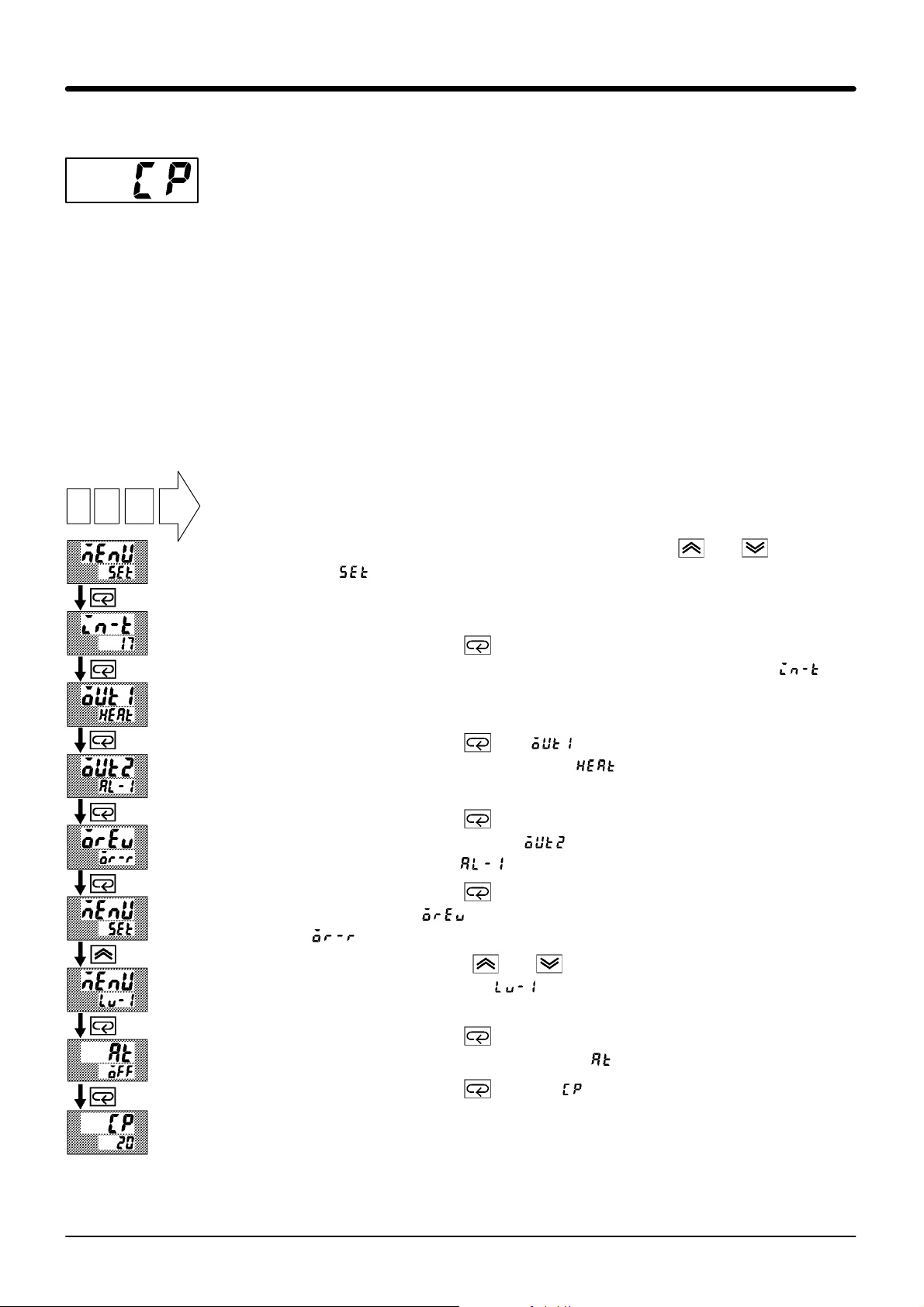

Die folgende Abbildung stellt die Vorgehensweise bei der Auswahl der Betriebsart

dar.

POWER ON (Netz Ein)

A/M

Min. 1 s

Min. 1 s

Betriebsart

”Ebene 0”

Betriebsart

”Ebene 1”

Betriebsart

”Ebene 2”

Betriebsart

”Setup”

Min. 1 s

A/M

Min. 1 s

Betriebsart ”Manuelle Einstellung”

A/M

Min. 1 s

++

Betriebsart

”Verriegelung”

A/M

Min. 1 s

Menüanzeige

Betriebsart ”Erweiterte Funktionen”

Betriebsart

”Kommunikation”

Betriebsart

”E/A–Kalibrierung”

+

A/M

Min. 1 s

Abb. 2: Blockschaltbild MENÜ–Betriebsarten

Um das Menü aufzurrufen, drücken Sie für mindestens 1 Sekunde die Taste .

Das Aufrufen der gewünschten Betriebsart erfolgt über die Tasten oder .

Über die Taste wird der erste Parameterwert der jeweiligen Betriebsart angezeigt. Die Betriebsart ”Verriegelung” und ”manuelle Einstellung” kann nicht aufgerufen werden.

Wird die Menüanzeige aufgerufen, wird die vorhergehende Betriebsart angezeigt.

Wird zum Bespiel, während sich der E5CK sich in der Betriebsebene 0 befindet,

das Menü aufgerufen, erscheint auf der unteren Anzeige (Anzeige 2) die Meldung

[ ]. Die Betriebsebene 0 ist aktiv.

Die Betriebsart ”Verriegelung” kann nicht aufgerufen werden. Sind die Betriebsarten bis zur Ebene 1 verriegelt, kann das Menü nicht aufgerufen werden.

Betriebsart Ebene 0...2

6

Sind die Anzeigen [ ] [ ] oder [ ] ausgewählt, sind die entsprechenden Betriebsebenen 0...2 aktiviert. Diese Funktionen werden während des laufenden Regelvorgangs ausgewählt.

Page 16

Kapitel 1 – Allgemeines

Setup

Erweiterte Funktionen

Kommunikation

E/A–Kalibrierung

Verriegelung

Manuelle Einstellung

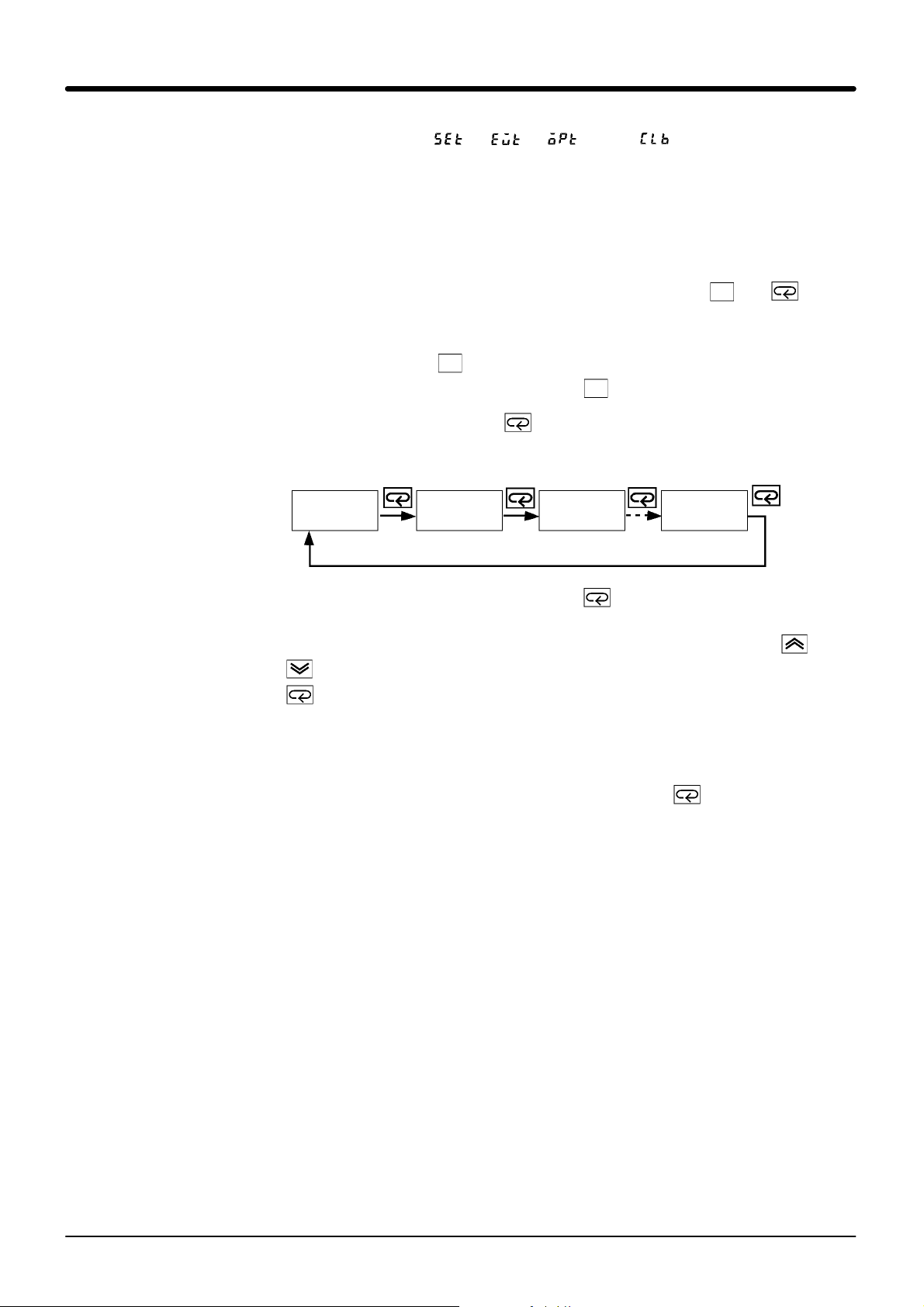

Parameter umschalten

Sind die Anzeigen [ ] [ ] [ ] oder [ ] ausgewählt, dann sind

die Betriebsarten Setup, erweiterte Funktionen, Kommunikation und E/A–Kalibrierung aktiv.

Werden diese Betriebsarten aufgerufen, wird die Regelung zurückgesetzt. In diesem Fall werden die Regel– und Hilfsausgänge auf AUS gesetzt. Wird eine andere

Betriebsart aktiviert, wird der Reset aufgehoben.

Um den Regler in die Betriebsart ”Verriegelung” umzuschalten oder zur Betriebsebene 0 zurückzuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Tasten A/M und für mindestens 1 Sekunde.

Um den Regler in die manuelle Betriebsart umzuschalten, drücken Sie auf der

Ebene 0...2 die Taste A/M für mindestens 1 Sekunde. Um auf die Ebene 0 zurück-

zukehren, drücken Sie wiederum die Taste A/M für mindestens 1 Sekunde.

Durch jedes Drücken der Taste wird der nächste Parameter angezeigt (gilt

nicht für die Betriebsart ”Manuelle Einstellung”). Nach der Anzeige des letzten Parameters wird wieder der erste Parameter angezeigt.

Parameter

1

Parameter

2

Parameter

3

Parameter

n

Abb. 3: Parameter–Umschaltung über die Taste

Parameter speichern

Wurde eine Parametereinstellung geändert, wählen Sie über die Tasten und

den gewünschten Parameter an und bestätigen die Einstellung mit der

–Taste.

Wurde eine weitere Betriebsart aufgerufen, wird der Inhalt des Parameters vor der

Auswahl der Betriebsart gespeichert.

Vor dem Ausschalten der Spannung müssen zuerst die Einstellungen und Parameterinhalte gespeichert werden (durch Drücken der Taste oder durch Aufrufen

einer anderen Betriebsart).

4. Die Kommunikationsfunktion

Voraussetzung für die Benutzung der Kommunikationfunktion ist die Installation

der Kommunikations–Baugruppen E53–CK01/–CK03. Diese Kommunikationsfunktion ermöglicht die Überprüfung und Einstellung von Regelparametern. Weitere

Informationen über die Kommunikationsfunktion siehe Kapitel 6.

RS–232C

Wird die Schnittstelle RS–232C eingesetzt, installieren Sie die Kommunikations–

Baugruppe E53–CK01.

RS–485

Wird die Schnittstelle RS–485 eingesetzt, installieren Sie die Kommunikations–

Baugruppe E53–CK03.

7

Page 17

Kapitel 1 – Allgemeines

5. Kalibrierung

Der Temperaturregler E5CK wurde werkseitig kalibriert. Individuelle Anpassungen

des Temperatureingangs, des analogen Eingangs (Spannung, Strom) und des

Ausgangs können über die Parameter vorgenommen werden.

Beachten Sie, daß sich die Auffrischung der Kalibrierungsdaten auf den letzten

Wert vor der Kalibrierung der E5CK Temperaturreglers bezieht.

Hinweis

Kalibrierung des Eingangs

Kalibrierung des

Ausgangs

Speicherung der

Kalibrierungsdaten

Die werkseitige Einstellung der Kalibrierungsdaten kann nach der Änderung dieser

Daten vom Anwender nicht wieder hergestellt werden. Es gilt immer die zuletzt

gespeicherte Kalibrierung.

Für die Kalibrierung des Eingangs stehen vier Kalibrierungsparameter zur

Verfügung:

– Thermoelement

– Platin–Widerstandsthermometer

– Stromeingang

– Spannungseingang

Jeweils zwei Parametereinstellungen stehen für die Eingangsbeschaltung durch

die Thermoelemente bzw. das Anliegen eines analogen Spannungssignals zur Verfügung.

Der Datenübertragungsausgang kann nur dann kalibriert werden, wenn die Kommunikations–Baugruppe E53–CKF installiert ist.

Nach der Kalibrierung der Parameter werden die Kalibrierungsdaten vorläufig gespeichert. Diese Daten können nur dann als endgültige Kalibrierungsdaten gespeichert werden, wenn alle Parameter neu kalibriert worden sind. So sind alle

Parameter erst einmal vorläufig gespeichert.

Bei der Speicherung von Daten werden auch Informationen bezüglich der durchgeführten bzw. nicht durchgeführten Kalibrierung gespeichert.

Zur Durchführung der Kalibrierung ist eine Reihe von Meßgeräten erforderlich. Die

für die Durchführung erforderlichen Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Handbüchern.

Weitere Information über die Kalibrierung siehe Kapitel 4 – 5. Kalibrierung auf

Seite 42.

8

Page 18

Kapitel 2 – Vor dem Betrieb

Dieses Kapitel beschreibt die Maßnahmen, die vor dem Einschalten des E5CK

durchzuführen sind.

1. Einstellung und Einbau

Nachfolgend wird die Einstellung des Eingangs–Wahlschalters und die Installation

der Ausgangs– und Kommunikations–Baugruppen beschrieben.

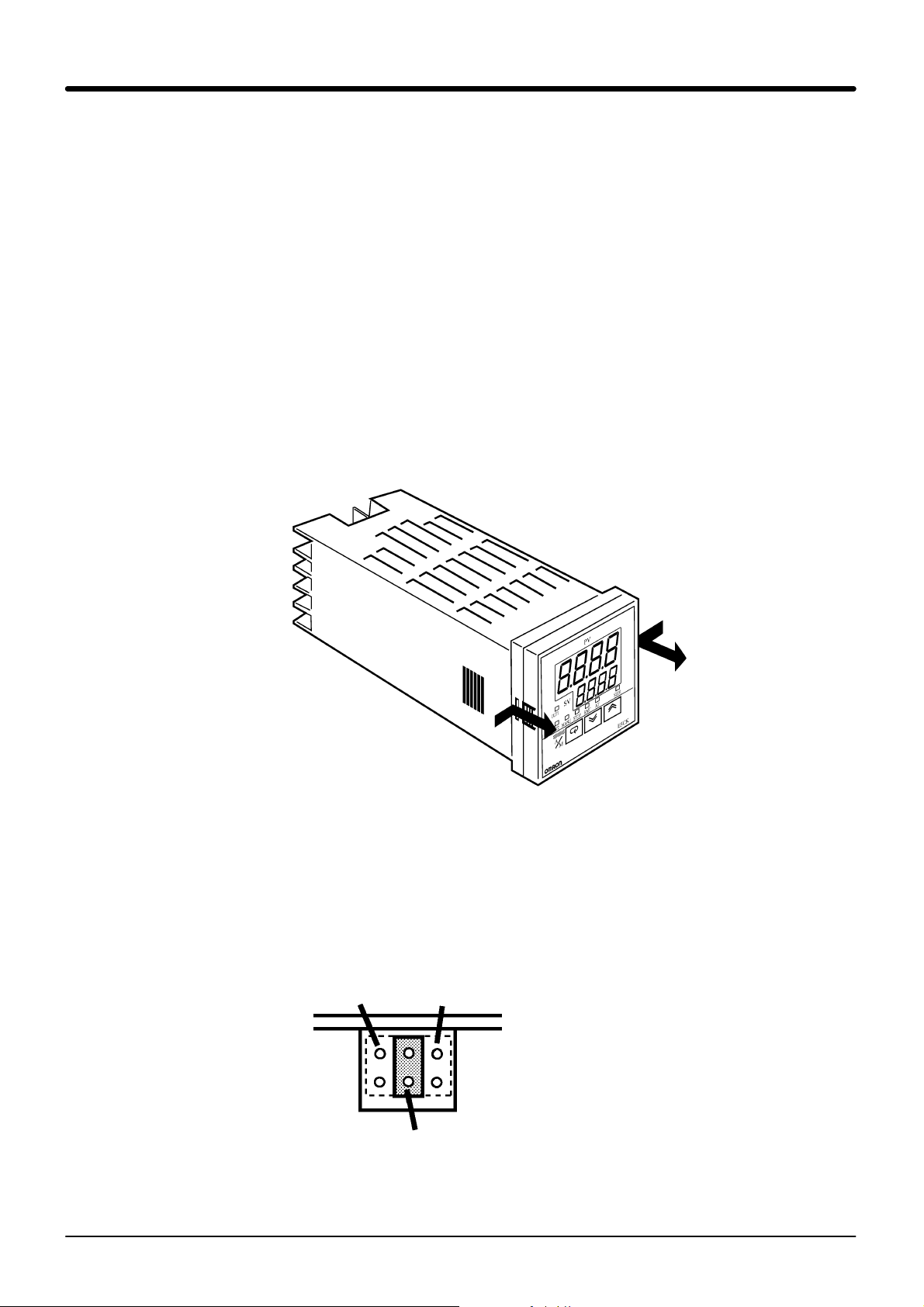

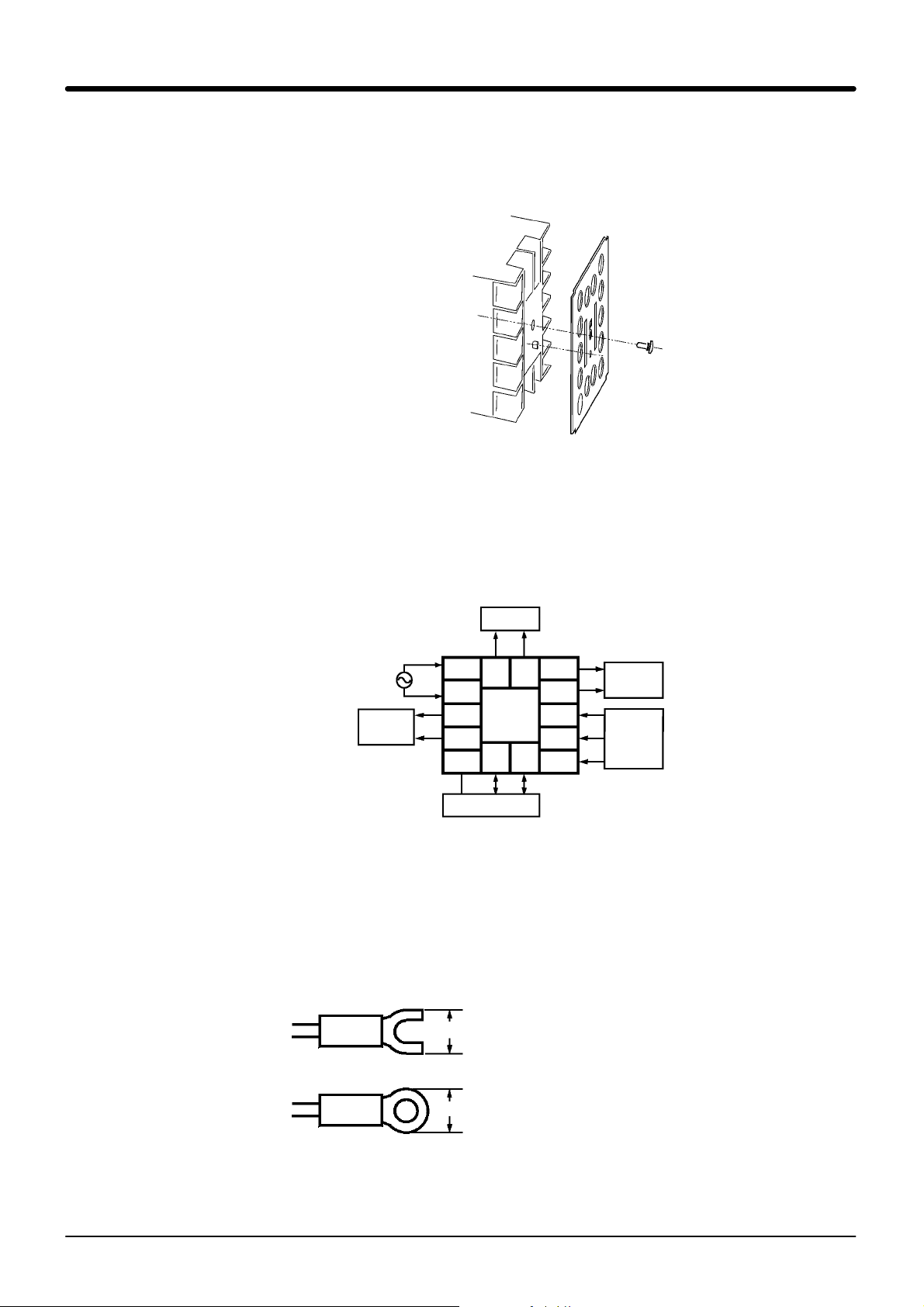

Gehäuse entfernen

Das Gehäuse muß zur Einstellung des Eingangs–Wahlschalters und für die Installation der Ausgangs– und Kommunikations–Baugruppen entfernt werden. Gehen

Sie dabei wie folgt vor:

– Drücken Sie die Haken auf der linken und rechten Seite der Frontseite zusam-

men und ziehen das Gehäuse nach hinten ab.

Abb. 4: Gehäuse nach hinten abziehen

Einstellen der Eingangsart

Weitere Information über den Eingangs–Wahlschalter siehe Seite 1.

Schalten Sie den Eingangs–Wahlschalter auf den gewünschten Eingang um. Fol-

gende Eingangsarten stehen zur Verfügung: Temperatureingang, Spannungs– und

Stromeingang. Die werkseitige Einstellung ist Temperatureingang.

I: Stromeingang V: Spannungseingang

TC.PT: Temperatureingang

Abb. 5: Eingangsarten

9

Page 19

Kapitel 2 – Vor dem Betrieb

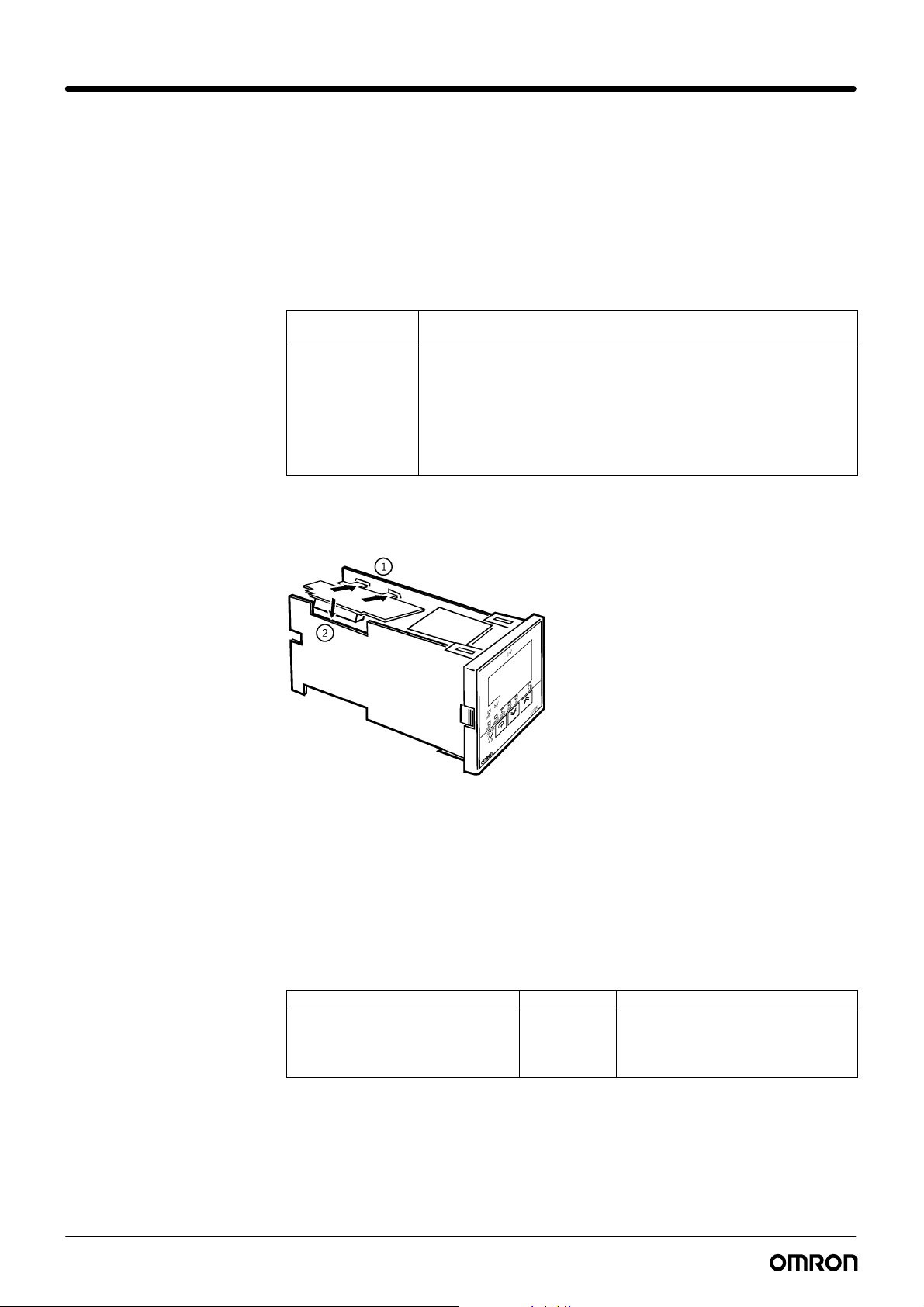

Installation der

Ausgangs–Baugruppe

Achten Sie bei der Installation des Jumpers zur Einstellung der Eingangsart darauf, daß Sie die Anschlußpunkte nicht berühren.

Haben Sie die Einstellung der Eingangsart abgeschlossen, installieren Sie das Gehäuse wieder. Achten Sie dabei darauf, daß die Verriegelungen wieder einrasten.

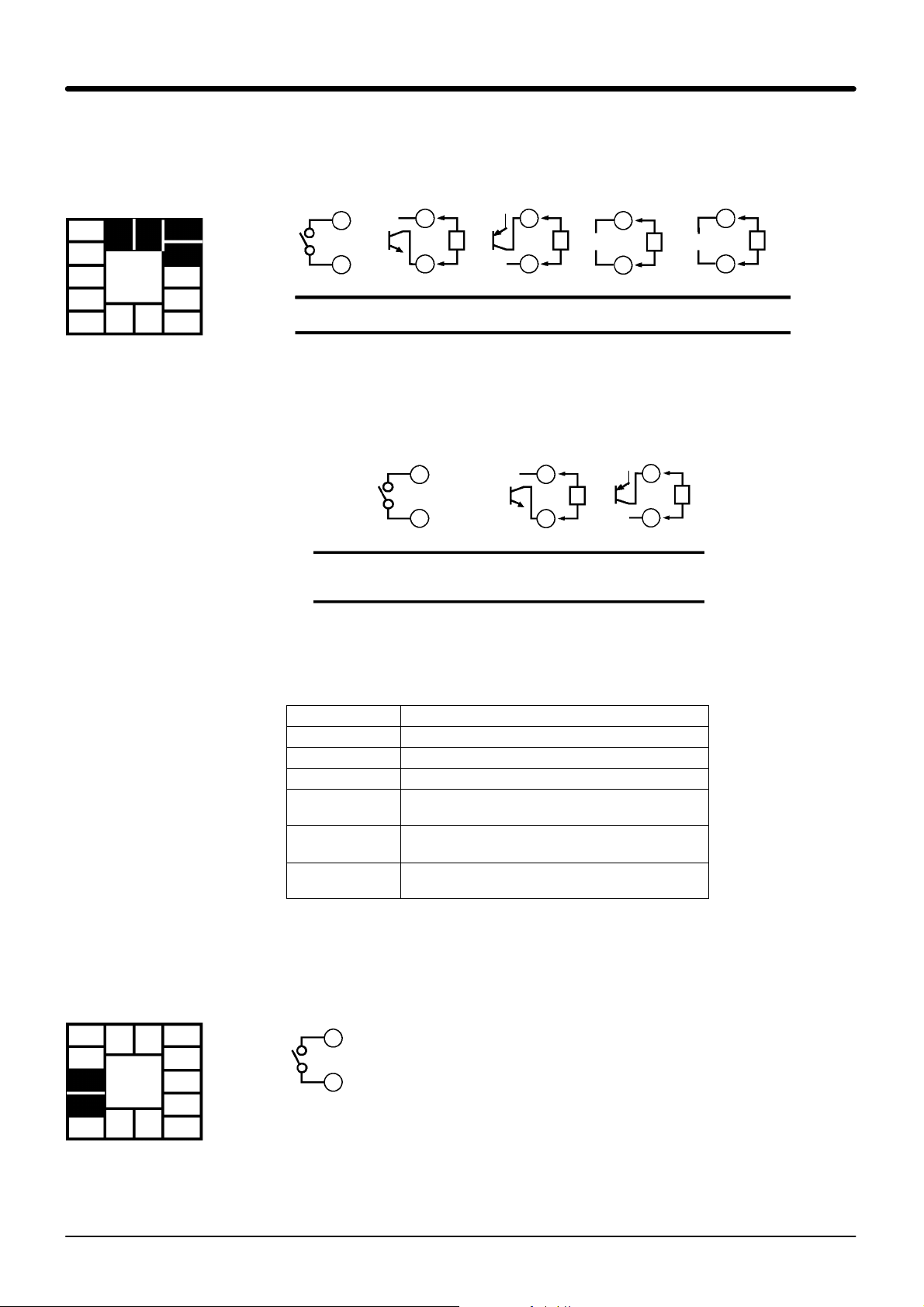

Folgende Ausgangs–Baugruppen stehen für den E5CK zur Verfügung:

Einbau

Modell

E53–R4R4

E53–Q4R4

E53–Q4HR4

E53–C4R4

E53–C4DR4

E53–V44R4

E53–Q4Q4

E53–Q4HQ4H

Relais / Relais

Spannung (NPN) / Relais

Spannung (PNP) / Relais

4...20 mA / Relais

0...20 mA / Relais

0...10 V/Relais

Spannung (NPN) / Spannung (NPN)

Spannung (PNP) / Spannung (PNP)

Abb. 6: Ausgangs–Baugruppen

(Regel–Ausgang 1/ Regel–Ausgang 2)

Spezifikationen

Installation der

Kommunikations–Baugruppe

Abb. 7: Einbau der Ausgangs–Baugruppe

– Auf der rechten Seite des E5CK befinden sich zwei rechteckige Aussparungen.

Hängen Sie die Ausgangs–Baugruppe in diese Aussparungen ein.

– Drücken Sie die Ausgangs–Baugruppe dann in die Anschlußleiste auf der lin-

ken Seite des E5CK.

Folgende Kommunikations–Baugruppen stehen für den E5CK zur Verfügung:

Baugruppe Modell Spezifikationen

Kommunikations–Baugruppe

Kommunikations–Baugruppe

Eingangs–Baugruppe

Kommunikations–Baugruppe

Abb. 8: Kommunikations–Baugruppen

E53–CK01

E53–CK03

E53–CKB

E53–CKF

Schnittstelle RS–232C

Schnittstelle RS–485

Ereigniseingang: 1 Eingang

Ausgang: 4...20 mA

10

Page 20

Kapitel 2 – Vor dem Betrieb

Einbau

Abb. 9: Einbau der Kommunikations–Baugruppe

– Drehen Sie den E5CK um und installieren die Baugruppe horizontal (rechte

Seite des Temperaturreglers).

– Drücken Sie dann die Kommunikations–Baugruppe in die Anschlußleiste auf

der linken Seite des E5CK.

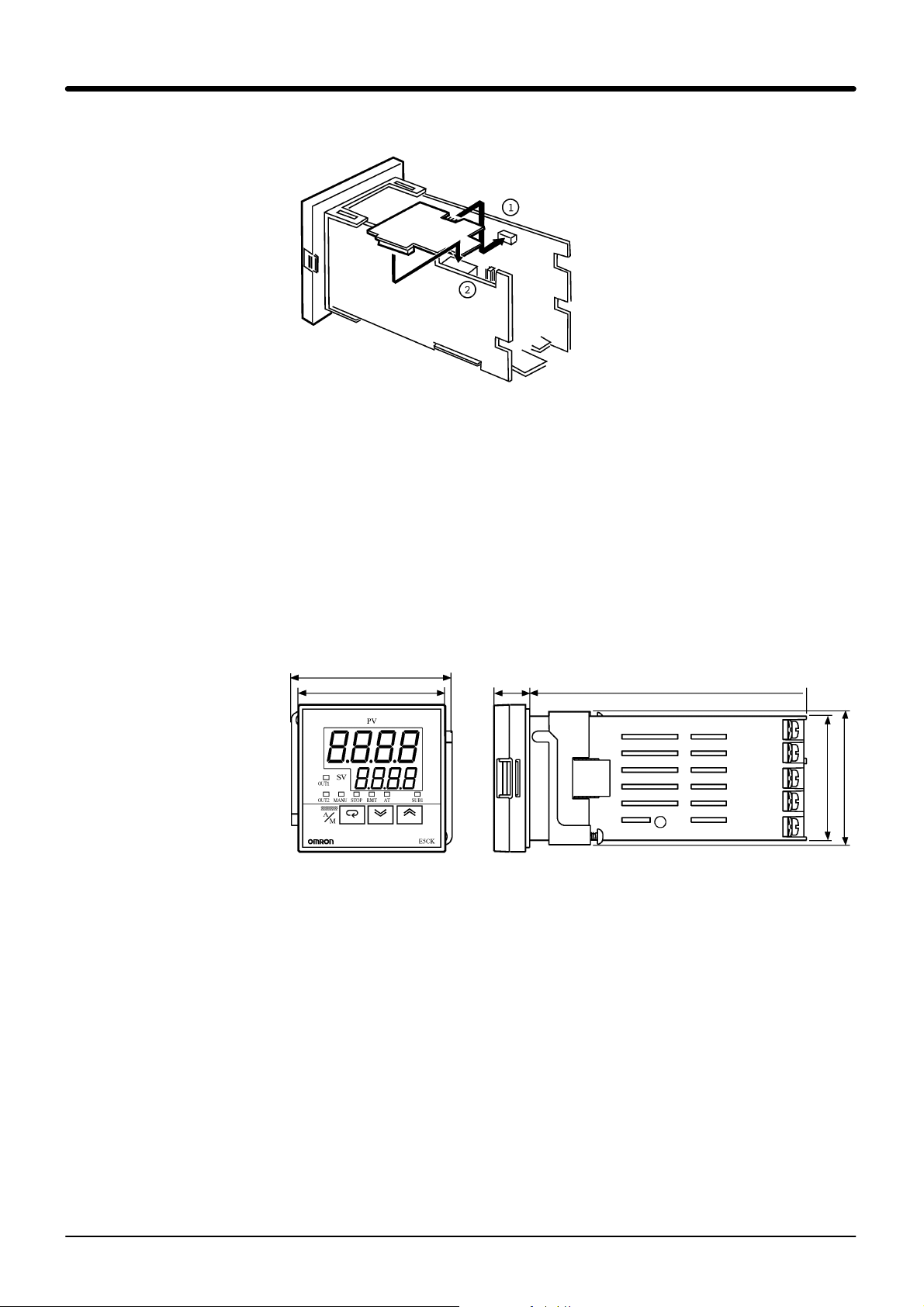

2. Installation

Abmessungen (in mm)

58

53j 13 100

Abb. 10: Front– und Seitenansicht des E5CK

j

44.8

48

11

Page 21

Kapitel 2 – Vor dem Betrieb

Schalttafel–Ausschnitt

Einheiten in mm.

min. 65 mm

Installation

min. 60 mm

Abb. 11: Ausschnitt und Abstand der Temperaturregler

45

+0.6

0

45

+0.6

0

– Die empfohlene Schalttafelstärke sollte 1...5 mm betragen.

– Halten Sie den Abstand zwischen den Temperaturreglern (vertikal und horizon-

tal) ein.

Befestigungs–Adapter

Schalttafel

Abdichtung

(gegen Spritzwassser)

12

Abb. 12: Installation des E5CK in der Schalttafel

– Führen Sie den Temperaturregler, entsprechend der obenstehenden Abbildung,

in die Schalttafel ein.

– Schieben Sie den Befestigungs–Adapter von hinten auf den E5CK und befesti-

gen ihn an der Schalttafel.

– Ziehen Sie die beiden Schrauben des Befestigungs–Adapters mit einem max.

Drehmoment von 0,29...0,39 Nm an.

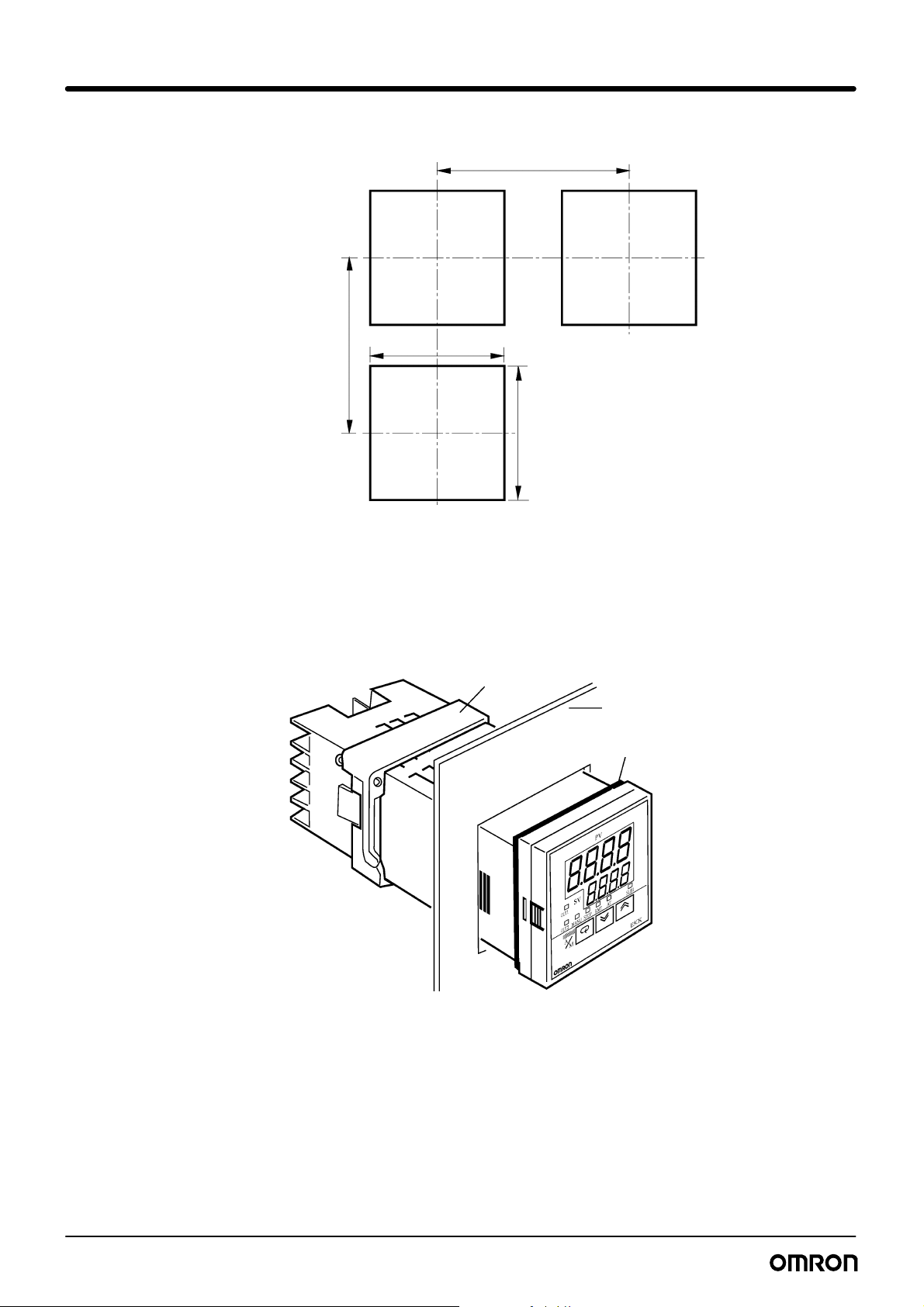

Page 22

Kapitel 2 – Vor dem Betrieb

Klemmenabdeckung

installieren

Im Lieferumfang des Temperaturreglers E5CK–AA1–500 ist die Klemmenabdekkung E53–COV07 enthalten. Die Befestigung der Klemmenabdeckung ist nachfolgend dargestellt.

Abb. 13: Klemmenabdeckung für die Rückseite des E5CK

3. Klemmenverdrahtung

Klemmenanordnung

Sicherheitsmaßnahmen

bei der Verdrahtung

OUT1

5

100...240 VAC

(24 VAC/VDC)

SUB1

Abb. 14: Gesamte Klemmenanordnung

11 12

4

3

2

13 14

1

Kommunikation

10

9

8

7

6

OUT2

IN

Benutzen Sie separate Kabelkanäle für die Verlegung der Eingangs– und

Netzleitungen, um Störungen des Temperaturreglers auszuschließen.

Arbeiten Sie bei der Verdrahtung des E5CK mit Klemmenschuhen. Ziehen Sie die

Klemmen mit einem max. Drehmoment von 0,78 Nm an.

Benutzen Sie die folgenden Klemmenschuhtypen:

7.2mm max.

Abb. 15: Klemmenschuhe

7.2mm max.

13

Page 23

Kapitel 2 – Vor dem Betrieb

Verdrahtung

Spannungsversorgung

Spannungsblöcke

Legen Sie an die Klemmen 4 und 5 max. eine Spannung von 100...240 VAC,

50/60 Hz und ca. 15 VA (24 VAC/DC, 50/60 Hz, 6 VA, 3,5 W).

5

5

11 12

4

4

3

2

13 14

1

Abb. 16: Belegung der Spannungsversorgungs–Klemmen

10

9

8

7

6

Der E5CK verfügt über unabhängige Spannungsversorgungen für jeden Klemmenblock (A, B, C und D). Beachten Sie jedoch, daß die Spannungsversorgung für

Block C und D gleichzeitig von der Kommunikations–Baugruppe (E53–CKB oder

E53–CKF) genutzt wird.

AC

5

4

3

C

2

1

D

11 12

13 14

10

9

8

7

6

B

Eingang

5

4

3

2

1

11 12

13 14

10

Abb. 17: Einteilung in Spannungsblöcke

Belegen Sie die Eingangsklemmen 6...8 entsprechend der Eingangsbeschaltung.

8

–

7

9

8

8

7

7

6

6

Thermoelement

6

+

Platin–Widerstandsthermometer

TC ⋅PT V I

Abb. 18: Eingangsbeschaltung

8

7

6

8

–

7

V

6

+

Spannungseingang

8

–

7

mA

6

+

Stromeingang

Einstellungen des

Eingangs–Wahlschalters

(Jumper).

Passen Sie die Eingangsbeschaltung über den Eingangs–Wahlschalter an. Für die

Beschaltung mit einem Thermoelement oder Plantin–Widerstandsthermometer

wird die gleiche Einstellung (TC/PT) des Eingangs–Wahlschalters gewählt. Weitere

Informationen über den Eingangs–Wahlschalter siehe Seite 9.

14

Page 24

Kapitel 2 – Vor dem Betrieb

0

mA

0

zulässige Lastim edanz: max. 500 Ω

Regelausgang

5

11 12

4

3

2

13 14

1

10

Die Klemmen 11 und 12 sind für den Regelausgang 1 (OUT1) belegt. Fünf Ausgangsbeschaltungen stehen zur Verfügung:

+V

11

9

8

7

6

12

Relais

E53–R4R4 E53–Q4R4

+

11

12

–

NPN PNP 0...10V 4...20 mA/0...20 mA

E53–Q4Q4

+V

L

GND

E53–Q4HR4

E53–Q4HQ4H

Abb. 19: Beschaltungsmöglichkeiten des Regelausgangs 1

11

12

+

L

–

+

11

12

L

–

V

E53–V44R4 E53–C4R4

+

11

mA

12

–

E53–C4DR4

L

Die Klemmen 9 und 10 sind für den Regelausgang 2 (OUT2) belegt. Drei Ausgangsbeschaltungen stehen zur Verfügung:

10

9

Relais

E53–R4R4 / E53–V44R4

E53–Q4R4 / E53–C4R4

E53–Q4HR4 / E53–C4DR4

+V

+

10

9

NPN PNP

E53–Q4Q4 E53–Q4HQ4H

+V

L

GND

–

10

+

L

9

–

Hilfsausgang 1

5

11 12

4

3

2

13 14

1

10

Abb. 20: Beschaltungsmöglichkeiten des Regelausgangs 2

Die folgende Tabelle zeigt die Spezifikationen für jeden Ausgangstyp an.

Ausgangstyp Spezifikationen

Relais 250 VAC, 3 A

Spannung (NPN) 12 VDC, 20 mA (mit Kurzschluß–Schutz)

p

Spannung (PNP) 12 VDC, 20 mA (mit Kurzschluß–Schutz)

0...10 V 0...10 VDC, zulässige Lastimpedanz: min. 1 kΩ;

Auflösung: Ca. 2600

4...20 mA 4...20 mA, zulässige Lastimpedanz: max. 500 Ω;

Auflösung: Ca. 2600

0...20 mA 0...20 mA, zulässige Lastimpedanz: max. 500 Ω;

...20

...20 mA,

Auflösung: Ca. 2600

Abb. 21: Ausgangsspezifikationen

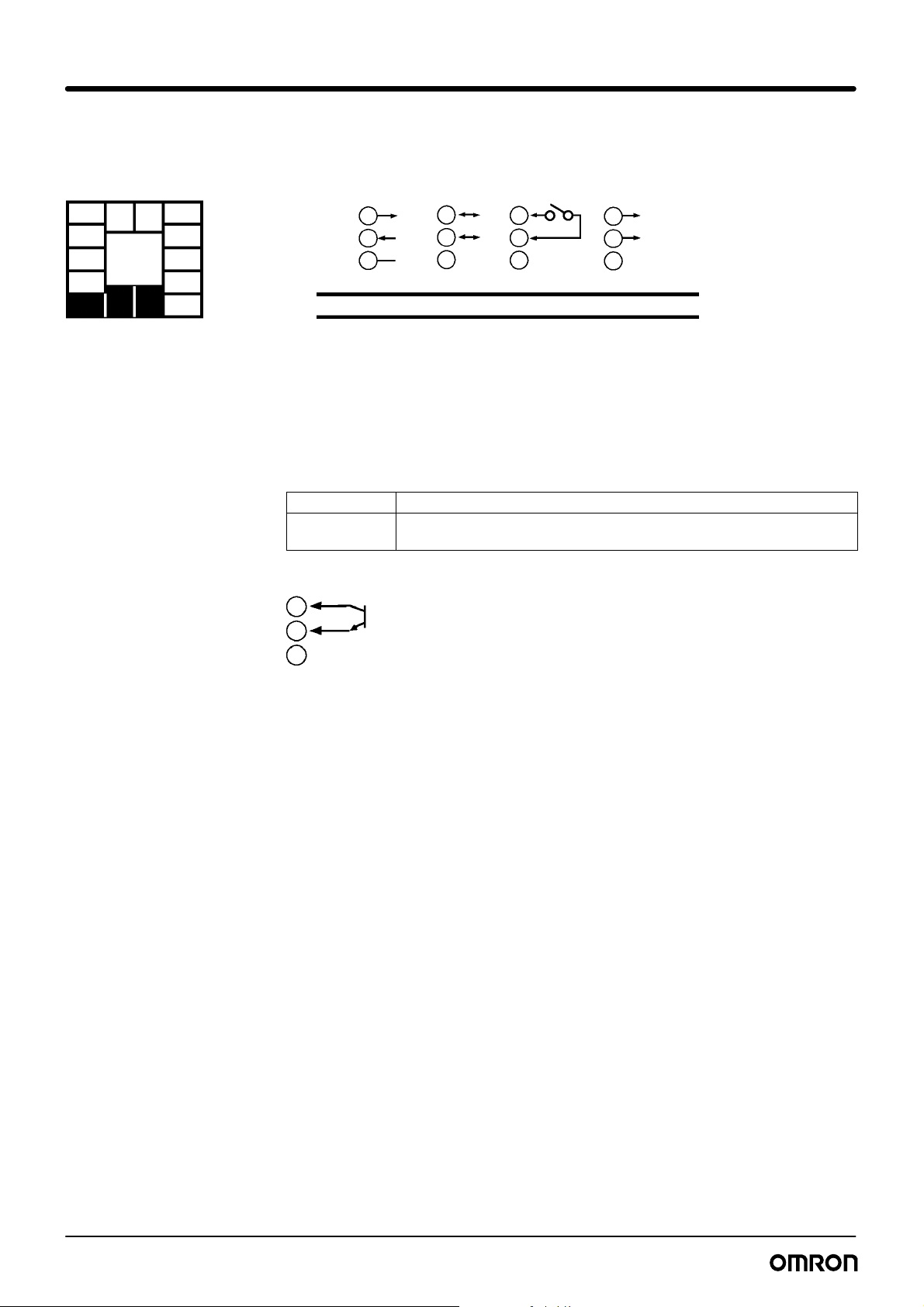

Die Klemmen 2 und 3 werden von dem Hilfsausgang 1 (SUB1) belegt. Folgende

Ausgangsbeschaltung steht zur Verfügung.

3

9

8

7

6

2

Relais–Spezifikation:

SPST–NO, 250 VAC, 1 A

Abb. 22: Beschaltung des Hilfsausgangs 1

15

Page 25

Kapitel 2 – Vor dem Betrieb

Kommunikations–

Baugruppe

5

4

3

2

1

11 12

13 14

10

Die Klemmen 1, 13 und 14 können nur von der Kommunikations–Baugruppe belegt werden. Folgende Beschaltung steht zur Verfügung.

SD A +

13

9

8

7

6

RD

14

SG

1

RS–232C

E53–CK01

13

B

14

1

RS–485

E53–CK03

13

14

1

Ereigniseingang

E53–CKB E53–CKF

13

4...20 m A

14

–

1

Übertragungsausgang

Abb. 23: Beschaltung des Kommunikationsausgangs

Weitere Informationen zu der RS–232C / RS–485 Kommunikation siehe Kaptel 6 –

Einsatz der Kommunikationsfunktion.

Benutzen Sie den Ereigniseingang unter den folgenden Bedingungen:

Kontakteingang EIN: max. 1 KΩ; AUS: min. 100 KΩ;

Kontaktloser Ein-

gang

EIN: max. 1,5 V Restspannung; AUS: max. 0,1 mA Leckstrom

Polarität des kontaktlosen Eingangs

+

13

14

–

1

Abb. 24: Eingangsbeschaltung

Übertragungsausgangs–Spezifikation:

4...20 mA, max. Lastimpedanz max. 500 Ω; Auflösung: ca. 2600

16

Page 26

Kapitel 3 – Basiseinstellungen

1. Regelkreis–Beispiel

Nachfolgend ist ein Beispiel für einen einfachen Regelkreis dargestellt, um die

Funktionen des Temperaturreglers E5CK vorzustellen.

Folgende Randbedingungen sind gegeben:

Ein Luftfeuchtigkeitsensor mit einem Ausgang von 4...20 mA wird mit dem E5CK

verbunden. Der Messbereich des Luftfeuchtigkeitsensors liegt bei 10...95 %.

Um die Luftfeuchtigkeit auf einem konstanten Wert von 60 % zu halten, wird die

Regelung der Flüssigkeitzufuhr über den Puls–Ausgang OUT1 vorgenommen.

Ein Alarm wird ausgegeben, wenn die Luftfeuchtigkeit den oberen Grenzwert von

70% oder unteren Grenzwert von 50% über– bzw. unterschreitet.

Ein–/Ausgangs–

spezifikation

Ausgangs–Baugruppe: Relais/Relais–Typ (E53–R4R4)

Einstellung der Eingangart: I (Stromeingang)

Regelung

der Flüssigkeitzufuhr

OUT1

100...240VAC

(24 VAC/DC)

5

4

3

2

1

E5CK

11 12

13 14

Abb. 25: Regelung der Luftfeuchtigkeit über den E5CK

Bereich, in dem die Luftfeuchtigkeit konstant gehalten werden

soll.

10

9

8

7

6

OUT2

4...20mA

Sensor zur Messung

der Luftfeuchtigkeit

Alarm 1

(Abweichung vom

oberen und unteren

Grenzwert der Luftfeuchtigkeit werden

gemeldet)

17

Page 27

Kapitel 3 – Basisbetrieb

2. Einstellen der Eingangsspezifikationen

Eingangsart

Skalierung

Einstellen der Typ–Nr. (0...21) über Parameter ”Eingangs–Typ”. Die werkseitige

Einstellung ist ”2: K1 (Thermoelement)”.

Weitere Informationen über Eingangsarten und Einstellbereiche siehe Seite 70.

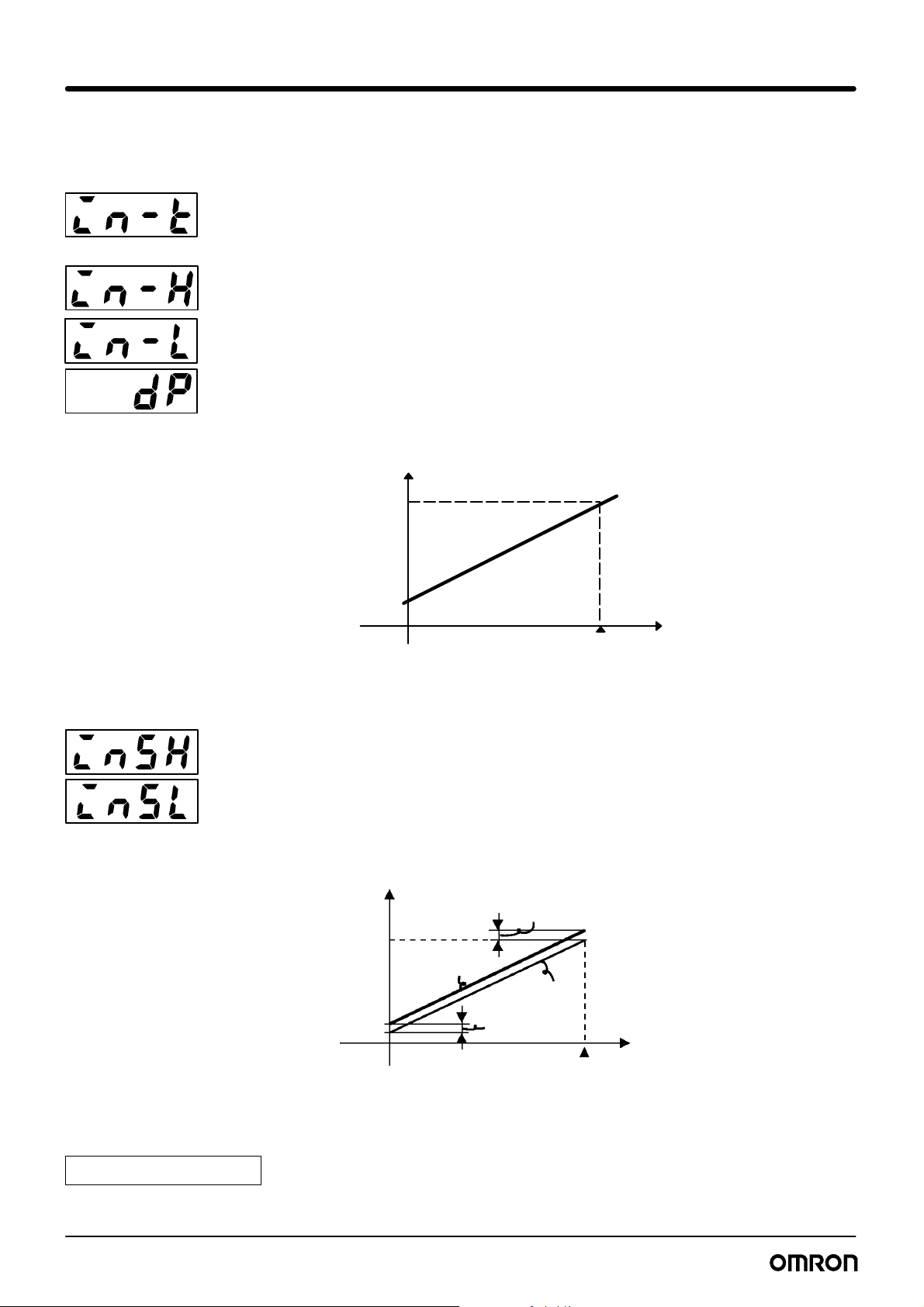

Wurde ein Spannungseingang und ein Stromeingang ausgewählt, ist eine Skalie-

rung (Anpassung) der Regelung erforderlich.

Folgende Parameter werden in der Setup–Betriebsart skaliert: ”Oberer Grenzwert”,

”Unterer Grenzwert” und ”Dezimalpunkt”.

Parameter ”Oberer Grenzwert” definert den oberen Eingangs–Grenzwert und Pa-

rameter ”Unterer Grenzwert” den unteren Eingangs–Grenzwert. Parameter ”Dezimalpunkt” definiert die Anzahl der Nachkommastellen.

Das folgende Beispiel zeigt die Skalierung eines 4...20 mA–Eingangs. Nach der

Skalierung kann die Luftfeuchtigkeit direkt abgelesen werden. In diesem Fall kann

Parameter ”Dezimalpunkt” auf 1 gesetzt werden.

Ausgang (Luftfeuchtigkeit)

Skalierung oberer

Grenzwert (95 %)

Skalierung unterer

Grenzwert (10 %)

0

100 % FS

Eingang (4...20 mA)

Änderung eingeben

Abb. 26: Skalierung eines 4...20 mA–Eingangs

Wurde der Eingang als Temperatureingang definiert, ist eine Skalierung nicht erforderlich. Beachten Sie jedoch, daß die oberen und unteren Grenzwerte verändert

(verschoben) werden können. Wird bspw. eine Änderung um 1,2 _C für den oberen und unteren Grenzwert vorgegeben, ändert sich in diesem Beispiel der obere

Grenzwert von 200 _C auf 201,2 _C. Auch der untere Grenzwert muß um diesen

Betrag verschoben werden.

Die Änderungs–Eingabe erfolgt in der Betriebsart Ebene 2 über die Parameter ”input shift upper limit” und ”input shift lower limit”.

Temperatur

Input shift upper limit: Eingangsverschiebung oberer Grenzwert

berer Grenzwert

Nach Änderung

nterer Grenzwert

0

Input shift lower limit: Eingangsverschiebung unterer Grenzwert

Abb. 27: Verschiebung der oberen und unteren Grenzwerte

Vor Änderung

Eingang (%FS)

100

Hinweis

18

Die Umschaltung des Temperaturreglers von ”_C” auf ”_F” kann über Parameter

_C/_F–Selection vorgenommen werden.

Page 28

Kapitel 3 – Basisbetrieb

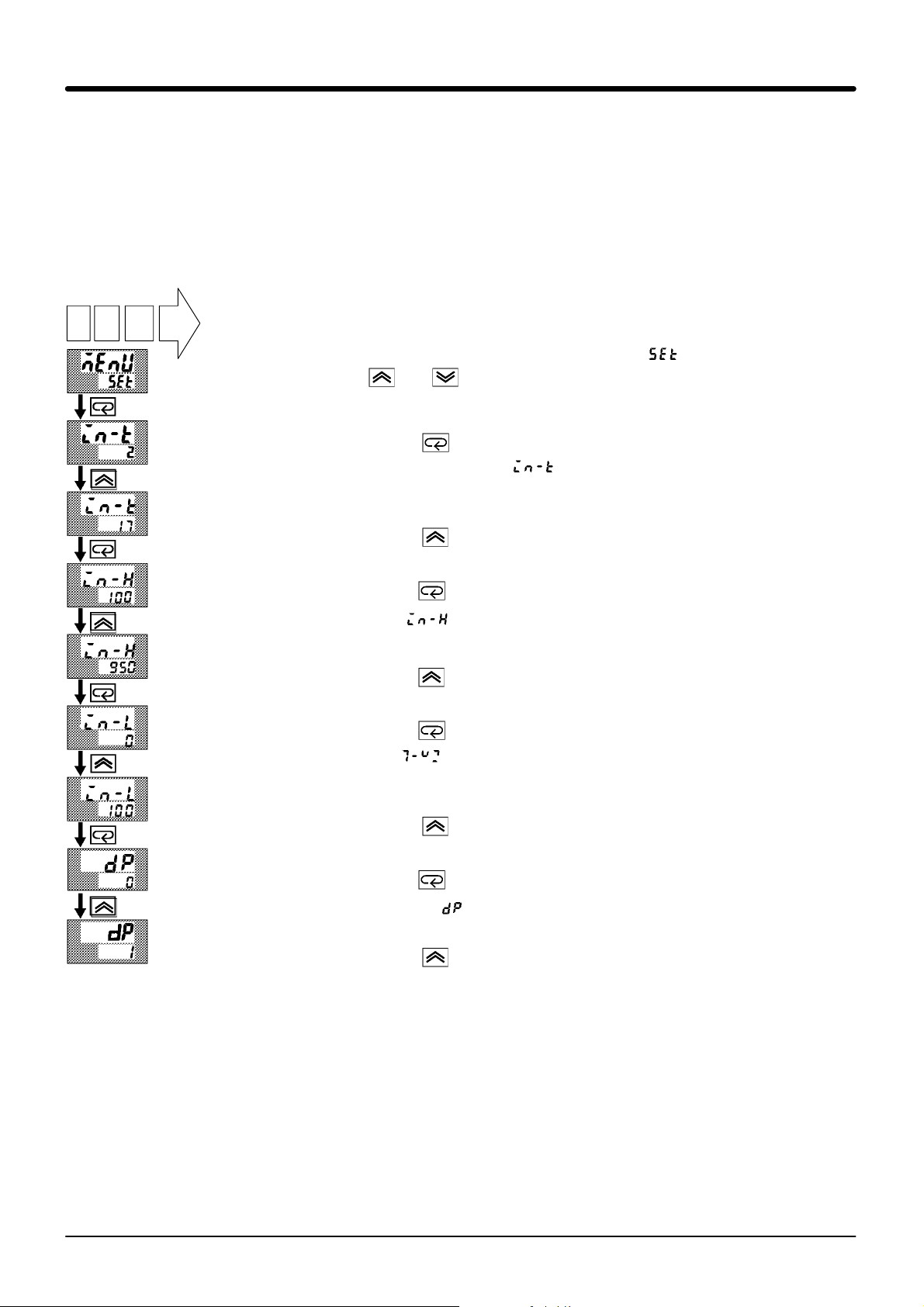

Beispiel

1.

2. 3. ...

Definieren Sie folgende Parameter:

– Eingangsart: 17 (4...20 mA)

– Skalierung oberer Grenzwert: 950

– Skalierung unterer Grenzwert: 100

– Dezimalpunkt: 1

Parameter–Eingabe

1. Rufen Sie die Menüanzeige auf. Wählen Sie [ ] (Setup–Betriebsart)

über die oder Tasten. Weitere Informationen über das Aufrufen der

Menüanzeige siehe Seite 6.

2. Drücken Sie die Taste, um die Setup–Betriebsart aktivieren. Als Startparameter der Setup–Betriebsart [ ] wird “Eingangsart” angezeigt. Die

Werkseinstellung ist ”2”.

3. Drücken Sie die Taste, bis die Anzeige ”17” anzeigt.

4. Drücken Sie die Taste, um den Sollwert einzugeben. Auf der Anzeige wird

die Meldung [ ] angezeigt (Oberer Grenzwert). Die Werkseinstellung ist

”100”.

5. Drücken Sie die Taste, bis die Anzeige ”950” anzeigt.

6. Drücken Sie die Taste, um den Sollwert einzugeben. Auf der Anzeige wird

die Meldung [ ] angezeigt (Unterer Grenzwert). Die Werkseinstellung ist

”0”.

7. Drücken Sie die Taste, bis die Anzeige ”100” anzeigt.

8. Drücken Sie die Taste, um den Sollwert einzugeben. Auf der Anzeige wird

die Meldung [ ] angezeigt (Dezimalpunkt). Die Werkseinstellung ist ”0”.

9. Drücken Sie die Taste, bis die Anzeige ”1” anzeigt.

19

Page 29

Kapitel 3 – Basisbetrieb

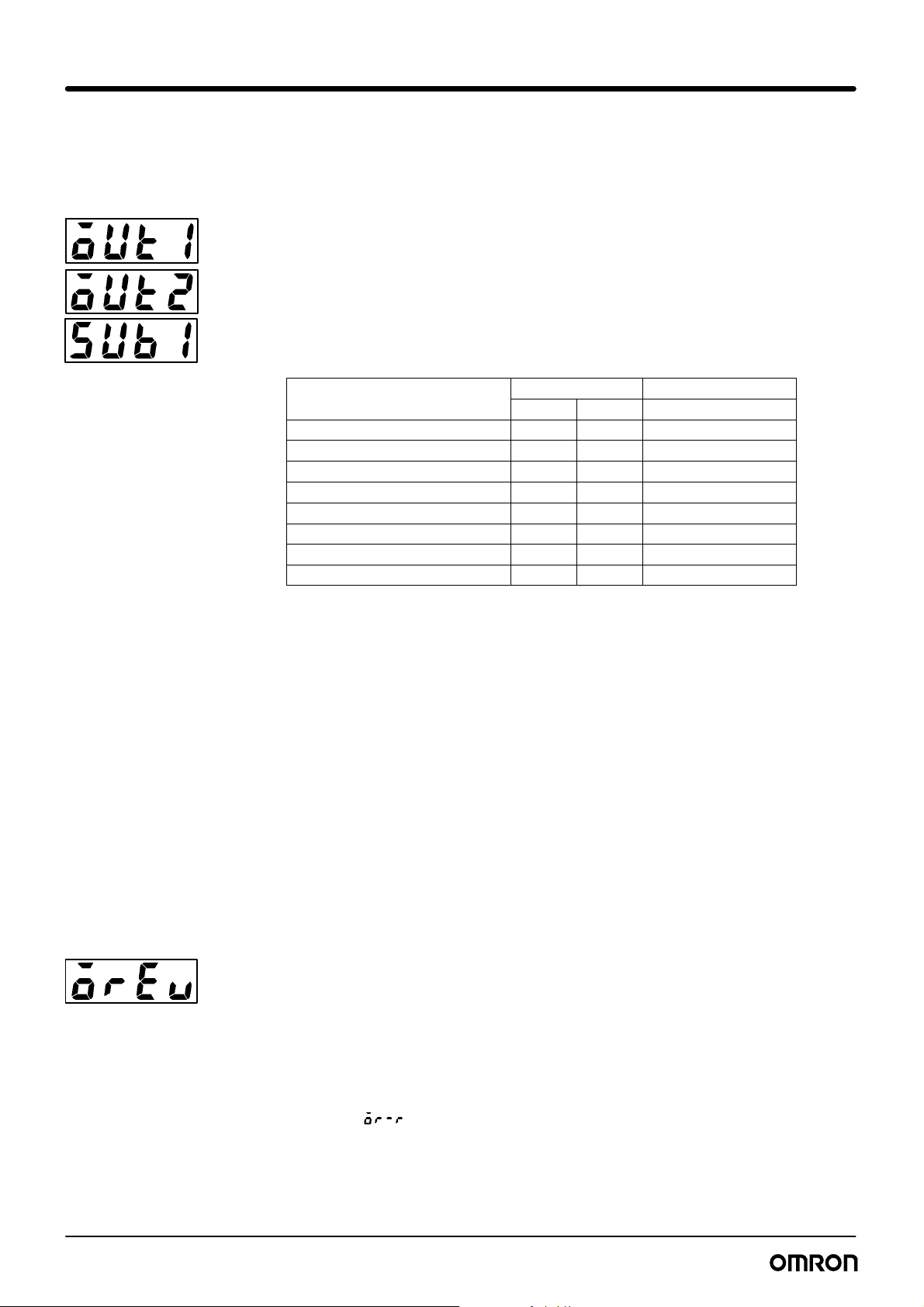

Zuweisung

3. Einstellen der Ausgangsspezifikationen

Ausgangs–Zuweisungen

Acht Ausgänge werden angeboten:

– Regelausgang (Heizen)

– Regelausgang (Kühlen)

– Alarmausgänge 1...3

– LBA

– Fehler 1 (Eingangsfehler)

– Fehler 2 (A/D– Konvertierungsfehler).

In der folgenden Tabelle ist die Zuweisung der 8 Ausgänge dargestellt.

Ausgangs–Funktion

Zuweisung

Regelausgang (Heizen) F F

Regelausgang (Kühlen) F F

Alarm 1 F F F

Alarm 2 F F F

Alarm 3 F F F

LBA (Regelkreisunterbrechung) F F F

Fehler 1; Eingangsfehler F

Fehler 2; A/D–Konvertierfehler F

Abb. 28: Zuweisung der Ausgänge

Regelausgang Hilfsausgang

1 2 1

Direkt–/Reverse–Betrieb

Die Heiz– und Kühlregelung wird durchgeführt , wenn die Funktion ”Kühlen” dem

Regelausgang zugewiesen wird. Die Standard–Regelung wird durchgeführt, wenn

keine Funktion dem Regelausgang zugewiesen wird. Weitere Informationen zur

Heiz– und Kühlregelung siehe ”Kapitel 4 – 1. Auswahl der Regelungsart” auf Seite

33.

Werkseitige Einstellungen:

– Regelausgang (Heizen) = Regelausgang 1

– Alarm 1 = Regelausgang 2

– Alarm 2 = Hilfsausgang 1

Ausgangszuweisungen für die Einstellung der Parameter “Zuweisung des Regel–

ausgangs 1”, ”Zuweisung des Regelausgangs 2” und ”Zuweisung des Hilfsausgangs 1” werden in der Betriebsart SETUP vorgenommen.

Der Direkt– oder Normal–Betrieb entspricht einer Regelung, bei der der Ausgangs–Stellwert (MV) proportional zu der Zunahme des Istwert ansteigt. Bei dem

Reverse–Betrieb wird der Ausgangs–Stellwert (MV) proportional zu der Abnahme

des Istwertes verringert.

Ist zum Beispiel in einem Heizkreissystem der Istwert (PV) niedriger als der Sollwert (SP), erfolgt eine Nachregelung um den Differenzbetrag der beiden Werte. In

diesem Heizkreissystem handelt es sich um eine Abnahme des Ausgangs–Stellwertes, also um den Reverse–Betrieb. In einem Kühlkreissystem würde es sich

(Istwert höher als Sollwert) dann um den Normal– oder Direkt–Betrieb handeln.

20

Der Direkt(Norm al) – oder Reverse–Bet rieb wird in der Set up–B et riebs art über den

Parameter [ ] ”Direk t/ Rever se–Bet rieb” eingest ellt.

Page 30

Kapitel 3 – Basisbetrieb

Regelzyklus

Beispiel

1.

2. 3. ...

Wird der Ausgang mit einer Puls–Baugruppe (z.B. Relais) beschaltet, muß der

Puls–Ausgabezyklus (Regelzyklus) definiert werden. Je kürzer der Puls–Ausgabezyklus eingestellt wird, um so genauer und schneller arbeitet die Regelung. Bedenken Sie jedoch, daß die Lebenserwartung einer Relais–Baugruppe dadurch

reduziert wird.

Der Regelzyklus wird in der Betriebsart Ebene 1 über Parameter ”Regelzyklus

(Heizen)” eingestellt. Die werkseitige Einstellung ist ”20:20 Sekunden”.

Definieren Sie die folgenden Parameter:

– Zuweisung Regelausgang1: Regelausgang (Kühlen)

– Zuweisung Regelausgang 2: Alarmausgang 1

– Direkt–/Reverse–Betrieb: Reverse–Betrieb

– Regelzyklus: 20 Sekunden

Bei allen Einstellungen handelt es sich um werkseitige Einstellungen. Alle Einstellungen werden in dem nachfolgenden Beispiel vorgenommen.

Parameter–Eingabe

1. Rufen Sie die Menüanzeige auf. Wählen Sie über die oder Tasten die

[ ] Setup–Betriebsart an. Weitere Informationen über das Aufrufen der

Menüanzeige siehe Seite 6.

1 second min.

2. Drücken Sie die Taste , um die Setup–Betriebsart zu aktivieren. Der erste

angezeigte Parameter in der Setup–Betriebsart ist die Eingangsart [ ]. In

diesem Beispiel wird die Einstellung 17 (4...20 mA) angezeigt.

3. Drücken Sie die Taste , bis [ ] (Zuweisung des Regelausgang 1) angezeigt wird. Der Werkseinstellung ist [ ].

4. Drücken Sie die Taste , um die Zuweisung des Regelausgangs 2 einzustellen. Auf der Anzeige erscheint [ ] (Zuweisung des Regelausgangs 2). Die

Werkseinstellung ist [ ].

5. Drücken Sie die Taste , um den Reverse–Betrieb einzustellen. Auf der Anzeige erscheint [ ] (Direkt–/Reverse–Betrieb). Die Werkseinstellung ist

[ ].

6. Drücken Sie die Tasten oder , um die Betriebsart Ebene 1 einzustellen.

Auf der Anzeige erscheint [ ] (Betriebsart Ebene 1). Weitere Informationen

über das Aufrufen der Menüanzeige siehe Seite 1–7.

7. Drücken Sie die Taste , um die Betriebsart Ebene 1 zu aktivieren. Start–Parameter der Betriebsart Ebene 1 ist [ ] (AT ausführen/abbrechen).

8. Drücken Sie die Taste , bis [ ] (Regelzyklus) angezeigt wird. Die

Werkseinstellung ist 20. Die Einstellung ist korrekt. Verlassen Sie anschließend

den Tasten–Betrieb.

21

Page 31

Kapitel 3 – Basisbetrieb

4. Randbedingungen des Alarmausgangs einstellen

Drei Alarmausgänge werden angeboten: Alarme 1..3. Sie müssen einem Ausgang

zugewiesen werden.

Jedem Alarmausgang wird über folgende Alarm–Randbedingungen definiert:

Alarmbetrieb, Alarmwert und Alarmhysterese. Die Definition kann aus einer oder

mehreren Randbedingungen bestehen.

Die Schaltbedingungen des Alarmausgang (für den Fall das der Alarmausgang auf

EIN gesetzt wird) können auf ÖFFNEN oder SCHLIEßEN über Parameter ”Bei

Alarm öffnen / Bei Alarm schließen” eingestellt werden.

Alarmbetrieb

Folgende Alarmbetriebe werden unterstützt:

Alarmbetrieb Alarmausgang

X: positiver Wert X: negativer Wert

1 Oberer und unterer Grenzwert–

Alarm

(Regelabweichung)

2 Oberer Grenzwert–Alarm (Rege-

labweichung)

3 Unter Grenzwert–Alarm (Regelab-

weichung)

4 Oberer und unterer Grenzwert–Be-

reichsalarm

(Regelabweichung)

5 Oberer und unterer Grenzwert–

Alarm mit Bereitschaft

(Regelabweichung)

6 Oberer Grenzwert–Alarm mit

Bereitschaft (Regelabweichung)

7 Unterer Grenzwert–Alarm mit

Bereitschaft (Regelabweichung)

8 Oberer Grenzwert–Alarm (Absolut-

wert)

9 Unterer Grenzwert–Alarm (Abso-

lutwert)

10 Oberer Grenzwert–Alarm mit Be-

reitschaft

(Absolutwert)

11 Unterer Grenzwert–Alarm mit Be-

reitschaft

(Absolutwert)

EIN

AUS

EIN

AUS

EIN

AUS

EIN

AUS

EIN

AUS

EIN

AUS

EIN

AUS

EIN

AUS

EIN

AUS

EIN

AUS

EIN

AUS

XX

SP

SP

X

XX

SP

XX

SP

SP

X

SP

X

0

X

0

X

0

X

0

SP

X

X

Immer EIN

EIN

AUS

EIN

AUS

Immer AUS

Immer AUS

EIN

AUS

EIN

AUS

EIN

AUS

EIN

AUS

EIN

AUS

EIN

AUS

X

SP

X

SP

X

SP

X

SP

X

0

X

0

X

0

X

0

22

Der Alarmbetrieb wird unabhängig für jeden Alarm in der Setup–Betriebsart über

Parameter ”Alarm 1...3” eingestellt. Die werkseitige Einstellung ist 2 (Oberer

Grenzwert–Alarm – Regelabweichung).

Page 32

Kapitel 3 – Basisbetrieb

Alarmwert

Alarmhysterese

Die Alarmwerte werden durch ein “X” in der obenstehenden Tabelle angezeigt.

Der Alarmausgangs–Betrieb ist bei einem positiven oder negativen Alarmwert unterschiedlich.

Die Alarmwerte werden unabhängig für jeden Alarm in der Betriebsart Ebene 1

über Parameter ”Alarmwerte 1...3” eingestellt. Die werkseitige Einstellung ist 0.

Die Alarmhysterese kann beim Schalten der Alarmausgänge (EIN/AUS) wie folgt

definiert werden:

Oberer Grenzwertalarm Unterer Grenzwertalarm

Alarmhysterese

EIN

AUS

Alarmwert Alarmwert

Abb. 29: EIN–/AUS–Schaltverhalten der Alarmhysterese

EIN

AUS

Alarmhysterese

Die Alarmhysterese wird unabhängig für jeden Alarm in der Betriebsart Ebene 2

über Parameter ”Alarmhysterese 1...3” eingestellt. Die werkseitige Einstellung ist

”0,02: 0,02 % FS”.

Bereitschaft

Die Funktion ”Bereitschaft” setzt den Alarmausgang sofort auf AUS, erst wenn der

Istwert den Alarmbereich einmal überschritten hat und sich anschließend wieder im

Alarmbereich befindet. Erst dann wird der Alarm eingeschaltet.

Beispiel:

Wird bei dem Alarmbetrieb ”Regelabweichung unterer Grenzwert” eingestellt, be-

wegt sich der Istwert gewöhnlich innerhalb des Alarmbereiches. Der Alarmausgang

ist dann auf EIN gesetzt, da der Istwert beim Einschalten der Spannungsversorgung unter dem Sollwert liegt. Wird jedoch beim Alarmbetrieb ”Regelabweichung

unterer Grenzwert mit Bereitschaft” eingestellt, erfolgt ein Setzen des Alarmausgangs erst dann, wenn der Istwert den Bereich überschreitet und anschließend

wieder unter den Alarmwert abfällt.

Bei Alarm schließen / Bei Alarm öffnen

Wird die Funktion ”Bei Alarm schließen” eingestellt, wird bei einem auftretenden

Alarm der Ausgang auf EIN gesetzt. Wird die Funktion ”Bei Alarm öffnen” eingestellt, wird bei einem auftretenden Alarm der Ausgang auf AUS gesetzt.

Bei Alarm schließen

Bei Alarm öffnen

Alarm Ausgang Ausgangs–LED

EIN EIN Leuchtet

AUS AUS Leuchtet nicht

EIN AUS Leuchtet

AUS EIN Leuchtet nicht

Abb. 30: Auswirkungen der Funktion ”Bei Alarm schließen / Bei Alarm öffnen”

Alarmtyp und die Funktion ”Bei Alarm schließen” (normalerweise geöffnet) / ”Bei

Alarm öffnen” (normalerweise geschlossen) können unabhängig für jeden Alarm

eingestellt werden.

23

Page 33

Kapitel 3 – Basisbetrieb

Zusammenfassung des

Alarmbetriebes

Die Einstellung der Funktion ”Bei Alarm schließen / Bei Alarm öffnen” wird in der

Setup–Betriebsart ” vorgenommen. Die werkseitige Einstellung ist ”Bei Alarm

schließen” [ ].

Nachfolgend sind die Alarmfunktionen grafisch dargestellt. Die gewählte Einstellung ist ”Unterer Grenzwertalarm (Regelabweichung)”.

Alarmbetrieb: Unterer Grenzwertalarm mit

Bereitschaft (Regelabweichung)

Istwert

Alarmwert

Alarmhysterese

Zeit

Bereitschaft abgebrochen

Geschlossen (EIN)

Alarmausgang

(Bei Alarm geschlossen)

Geöffnet (AUS)

Beispiel

Abb. 31: Alarmbetrieb

Wird der Temperatur–Istwert um " 10 % Über– bzw. unterschreiten, wird der

Alarmausgang 1 gesetzt. Folgende Parameter müssen definiert werden:

– Alarmbetrieb 1: 1 (Regelabweichung der oberen

und unteren Grenzwerte)

– Alarmwert 1: 10

– Alarmhysterese: 0,20

– Bei Alarm schließen / Bei Alarm öffnen: (Bei Alarm schließen)

Bei allen Einstellungen handelt es sich um werkseitige Einstellungen. Alle Einstellungen werden in dem nachfolgenden Beispiel überprüft.

24

Page 34

Kapitel 3 – Basisbetrieb

1.

2. 3. ...

Min. von 1 Sekunde.

Parameter–Eingabe

Die Einstellungen ”Alarmhysterese” und ”Bei Alarm öffnen / Bei Alarm schließen”

entsprechen den werkseitigen Einstellungen und werden bei der Parameter–Eingabe nicht berücksichtigt.

1. Rufen Sie die Menüanzeige auf und über die oder Tasten die Setup–

Betriebsart [ ] auf. Weitere Informationen zu der Menüanzeige siehe

Seite 6.

2. Drücken Sie die Taste , um die Setup–Betriebsart zu aktivieren. Der erste

angezeigte Parameter in der Setup–Betriebsart ist die Eingangsart [ ]. In

diesem Beispiel wird die Einstellung 17 (4...20 mA) angezeigt.

3. Drücken Sie die Taste , bis [ ] (Alarmbetrieb) angezeigt wird. Die

Werkseinstellung ist 2 (Regelabweichung oberer Grenzwert).

4. Drücken Sie die Taste , um die Werkseinstellung von 2 auf 1 zu ändern

(Regelabweichung unterer Grenzwert).

Hinweis

5., Drücken Sie die Tasten oder , um die Betriebsart Ebene 1 einzustellen.

Auf der Anzeige erscheint [ ] (Betriebsart Ebene 1). Weitere Informationen

über das Aufrufen der Menüanzeige siehe Seite 1–7.

6. Drücken Sie die Taste , um die Betriebsart Ebene 1 zu aktivieren. Start–Pa-

rameter der Betriebsart Ebene 1 ist [ ] (AT ausführen/abbrechen).

7. Drücken Sie die Taste , bis [ ] (Alarmwert 1) angezeigt wird.

8. Drücken Sie die Taste , bis die Einstellung 10 angezeigt wird. Die Werksein-

stellung ist 0.

Der Dezimalpunkt des Alarmwertes entspricht der Einstellung des Parameters ”Dezimalpunkt” der Setup–Betriebsart. In diesem Beispiel wird der “Dezimalpunkt” Parameter in “1” umgeschaltet. (Hingegen bei der Temperatureingabe entspricht der

Dezimalpunkt des Alarmwertes dem eingesetzten Sensor.)

25

Page 35

Kapitel 3 – Basisbetrieb

5. Verriegelungs–Betriebsart

Verriegelung

Hinweis

A/M–Taste verriegeln

Die Verriegelungs–Betriebsart ermöglicht es, daß Parameteränderungen während

des Betriebes unterbunden werden. Die Aktivierung erfolgt durch gleichzeitiges

Betätigen der

A/M

und Taste.

Der eingestellte Wert der ”Verriegelung” gibt den Bereich der geschützten Parameter an. Einstellungen von 0...6 sind möglich.

0: Keine Verriegelung

1: Betriebsarten Ebene 0...2, Setup–Betriebsart erweiterte Funktionen und Kom-

munikations–Betriebsart sind verreigelt.

2: Betriebarten Ebene 0...2 sind verriegelt.

3: Betriebsart Ebene 0 und 1 sind verriegelt.

4: Nur Betriebsart Ebene 0 ist verriegelt und wird in der Menüanzeige nicht ange-

zeigt.

5: Nur Parameter PV/SV (Sollwert/Istwert) kann benutzt werden.

6: Nur Parameter PV/SV (Sollwert/Istwert) kann angezeigt werden. Der Sollwert

kann nicht verändert werden.

Die Werkseinstellung der Verriegelungs–Betriebsart ist 1.

Wird die A/M–Taste verriegelt, kann während des automatischen Betriebes nicht in

die manuelle Betriebsart umgeschaltet werden.

Beispiel

1.

2. 3. ...

A/M

A/M

Folgende Betriebsarten sollen verriegelt werden: Setup, erweiterte Funktion, Kommunikation und E/A–Kalibrierung. Folgende Parameter müssen definiert werden:

– Verriegelung: 2 (nur Betriebsart Ebene 0...2)

Parameter–Eingabe

1. Drücken Sie für min. 1 Sekunde gleichzeitig die

A/M

und Tasten, um die

Verriegelungs–Betriebsart zu aktivieren.

2. Auf der Anzeige wird ”SEC” (Verriegelung) angezeigt. Die Werkseinstellung der

Verriegelungs–Betriebsart ist 1. Um diesen Wert auf 2 zu ändern, drücken Sie

die Taste .

3. Drücken Sie für min. 1 Sekunde gleichzeitig die

A/M

und Tasten. Auf der

Anzeige wird der Parameter ”PV/SP–Monitor” der Betriebsart Ebene 0 ange-

zeigt.

26

Page 36

Kapitel 3 – Basisbetrieb

6. Betrieb starten und unterbrechen

Sie können den Betrieb starten und unterbrechen, indem Sie die Einstellung des

Parameters ”RUN/STOP” der Betriebsart Ebene 0 ändern.

Die RUN/STOP–Funktion kann bis zu 100.000 mal umgeschaltet werden.

Um den Betrieb zu unterbrechen, setzen Sie die Einstellung des Parameters RUN/

STOP auf STOP. In der Anzeige erscheint [ ]. Wird der Betrieb unterbrochen,

leuchtet die STOP–LED.

Ausgangs–Stellwert während einer Unterbrechung

einstellen

Beispiel

1.

2. 3. ...

Um den Ausgang während einer Betriebsunterbrechung zu parametrieren, verändern Sie den Ausgangs–Stellwert im Bereich von – 5,0...105,0 % der Betriebsart

Ebene 2. Die werkseitige Einstellung ist ”0,0: 0,0 %.

Das folgende Beispiel beschreibt das Verfahren zur Unterbrechung des Reglers

während des Regler–Betriebes.

Parameter–Eingabe

1. Rufen Sie die Menüanzeige auf und wählen über die Tasten oder

[ ] (Betriebsart Ebene 0) aus. Weitere Informationen zur Menüanzeige

siehe Seite 6.

2. Drücken Sie Taste , um die Betriebsart Ebene 0 zu aktivieren. Der Soll–

und Istwert (PV/SP) wird angezeigt.

3. Drücken Sie Taste , bis der Parameter RUN/STOP [ ] angezeigt

wird.

4. Drücken Sie die Taste , bis [ ] in der Anzeige erscheint. Die STOP–

LED leuchtet und der Betrieb wird unterbrochen.

Um Betrieb wieder fortzusetzen, wählen Sie nach oben beschriebenen Verfahren

[ ] ”RUN” an. Die STOP–LED erlicht und der Betrieb wird fortgesetzt.

27

Page 37

Kapitel 3 – Basisbetrieb

7. Einstellung des Regelbetriebes

Änderung des Sollwertes

Beispiel

1.

2. 3. ...

Manueller Betrieb

Sie können den Sollwert in der Betriebsart Ebene 0 über Parameter ”Sollwert” ändern.

Beachten Sie, daß Sie den Sollwert nicht ändern können, wenn dem Parameter

”Verriegelung” der Wert 6 zugewiesen wurde.

Um den Sollwert zu ändern, drücken Sie die oder Tasten. Wird der neu

eingestellte Wert für 2 Sekunden nicht geändert, wird er abgespeichert.

Das folgende Beispiel beschreibt die Änderung des Temperatur–Sollwertes von

60 auf 50 _C.

Parameter–Eingabe

1. Rufen Sie die PV/SP–Anzeige (Soll–/Istwert) auf.

2. Drücken Sie die Taste, um den Wert von 60 auf 50 _C zu ändern.

Zur Einstellung des manuellen Betriebes und zur manuellen Einstellung des Ausgangs–Stellwertes muß die Taste A/M für mindestens 1 Sekunde gedrückt werden.

Der Temperaturregler gibt dann die manuelle Betriebsart frei.

Hinweis

Der Ausgangs–Stellwert wird auf der Anzeige 2 angezeigt. Der Ausgangs–Stellwert kann über die Tasten oder geändert werden. Nach 2 Sekunden wird

der neue Wert übernommen.

Ist der manuelle Betrieb aktitiviert, können keine Eingaben in anderen Betriebsar-

ten vorgenommen werden. Dazu muß der manuelle Betrieb verlassen werden.

Drücken Sie dazu für mindestens 1 Sekunde die A/M–Taste.

Die automatische Rückstellung der Anzeigefunktion arbeitet während des manuellen Betriebes nicht.

Die Umschaltung des Betriebes von ”automatisch” auf ”manuell” bewirkt eine rückführungs– und pumpfreie Arbeitsweise. Der eingestellte Betrag ist der jeweilige fest

eingestellte Ausgangsstellwert.

Wird die Spannung während des manuellen Betriebes unterbrochen, wird der manuelle Betrieb mit dem vor der Spannungsunterbrechung aktuellen Ausgangs–

Stellwert fortgesetzt.

Die Umschaltung zwischen dem manuellen und automatischen Betrieb kann bis zu

100.000 mal erfolgen.

Um den Ausgangsstellwert vor plötzlichen Änderungen beim Umschalten zwischen

dem manuellen und automatischen Betrieb zu schützen, wird der Betrieb mit dem

vor der Umschaltung aktuellen Ausgangs–Stellwertes fortgesetzt. Nachdem der

Betrieb umgeschaltet wurde, erfolgt sofort eine Annäherung an diesen Wert.

28

Page 38

Kapitel 3 – Basisbetrieb

Das folgende Diagramm stellt die Umschaltung zwischen dem manuellen und automatischen Betrieb dar.

Ausgangs–Stellwert (%)

Rückführungsfrei

Pumpfrei

Auto–Tuning (AT)

0

Manuell

A/M

Auto

Abb. 32: Manueller Betrieb

Ausgangs–Stellwert verändern

EINAUS

Spannungsunterbrechung

Zeit

AT (Auto–Tuning) kann nicht ausgeführt werden, wenn der Betrieb abgebrochen

wird oder während der EIN/AUS–Regelung.

Wird das Auto–Tuning ausgeführt, werden die optimalen PID Parameter automatisch gesetzt, indem der Ausgangs–Stellwert geändert wird, um die Kennwerte

(wird auch als ”Grenzzyklusmethode” bezeichnet) des Regelungsziels zu errechnen. Während des Auto–Tunings leuchtet die AT–LED.

40 % oder 100 % AT kann über die ”Begrenzte Stellgrößen–Änderung” eingestellt