Page 1

Oszilloskop

HM303-6

Handbuch

Deutsch

Page 2

g

g

Inhaltsverzeichnis

Oszilloskop

HM 303-6

CE-Konformität ...................................................................4

Technische Daten ............................................................... 5

Allgemeines .........................................................................6

Aufstellung des Gerätes ................................................6

Sicherheit ........................................................................ 6

Bestimmungsgemäßer Betrieb .....................................6

Gewährleistung und Reparatur.......................................7

Wartung ..........................................................................7

Schutzschaltung ..............................................................7

Netzspannung ................................................................ 7

Art der Signalspannung..................................................... 8

Größe der Signalspannung ............................................. 8

Spannungswerte an einer Sinuskurve ............................ 8

Gesamtwert der Eingangsspannung .............................. 9

Zeitwerte der Signalspannung ........................................ 9

Anlegen der Signalspannung ........................................10

Bedienelemente ................................................................11

Inbetriebnahme und Voreinstellungen .......................... 12

Strahldrehung TR .......................................................... 12

Tastkopf-Abgleich und Anwendung .............................. 12

Ab

leich 1kHz ............................................................... 13

3

Betriebsarten der Vertikalverstärker............................. 13

XY-Betrieb...................................................................... 14

Phasenvergleich mit Lissajous-Figur ........................... 14

Phasendifferenz-Messung

im Zweikanal-Betrieb .................................................... 14

Phasendifferenzmessung im Zweikanalbetrieb ........... 15

Messung einer Amplitudenmodulation ........................ 15

Triggerung und Zeitablenkung ....................................... 15

Automatische Spitzenwert-Triggerung .........................16

Normaltriggerung ..........................................................16

Flankenrichtung............................................................. 16

Triggerkopplung............................................................. 16

TV (Videosignal-Triggerung) .......................................... 16

Bildsynchronimpuls-Triggerung.....................................17

Zeilensynchronimpuls-Triggerung ................................. 17

Netztriggerung .............................................................. 17

Alternierende Triggerung .............................................. 17

Externe Triggerung ........................................................ 18

Triggeranzeige ...............................................................18

Holdoff-Zeiteinstellung.................................................. 18

Komponenten-Test ........................................................18

Kurzanleitung HM303-6 .................................................. 21

Bedienun

selemente HM303-6

2

Änderungen vorbehalten

Page 3

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION DE CONFORMITE

Herstellers HAMEG Instruments GmbH

Manufacturer Industriestraße 6

Fabricant D - 63533 Mainausen

Bezeichnung / Product name / Designation:

Oszilloskop/Oscilloscope/Oscilloscope

Ty p / Ty p e / Typ e : HM303-6

mit / with / avec: -

Optionen / Options / Options: -

mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec les

directives suivantes

EMV Richtlinie 89/336/EWG ergänzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG

EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31/EEC

Directive EMC 89/336/CEE amendée par 91/263/EWG, 92/31/CEE

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ergänzt durch 93/68/EWG

Low-Voltage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC

Directive des equipements basse tension 73/23/CEE amendée par 93/68/CEE

Instruments

Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes

harmonisées utilisées

Sicherheit / Safety / Sécurité

EN 61010-1: 1993 / IEC (CEI) 1010-1: 1990 A 1: 1992 / VDE 0411: 1994

EN 61010-1/A2: 1995 / IEC 1010-1/A2: 1995 / VDE 0411 Teil 1/A1: 1996-05

Überspannungskategorie / Overvoltage category / Catégorie de surtension: II

Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution: 2

Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility

Compatibilité électromagnétique

EN 61326-1/A1

Störaussendung / Radiation / Emission: Tabelle / table / tableau 4, Klasse / Class /

Classe B.

Störfestigkeit / Immunity / Imunitee: Tabelle / table / tableau A1.

EN 61000-3-2/A14

Oberschwingungsströme / Harmonic current emissions / Émissions de courant

harmonique:

Klasse / Class / Classe D.

EN 61000-3-3

Spannungsschwankungen u. Flicker / Voltage fluctuations and flicker / Fluctuations

de tension et du flicker.

Datum /Date /Date Unterschrift / Signature /Signatur

15.01.2001

E. Baumgartner

Technical Manager/Directeur Technique

®

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

HAMEG Meßgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie. Bei der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen Fachgrundbzw. Produktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen wo unterschiedliche Grenzwerte möglich sind, werden von HAMEG die härteren

Prüfbedingungen angewendet. Für die Störaussendung werden die Grenzwerte für den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie für

Kleinbetriebe angewandt (Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit finden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung.

Die am Meßgerät notwendigerweise angeschlossenen Meß- und Datenleitungen beeinflußen die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte

in erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Meßbetrieb sind

daher in Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingt zu beachten:

1. Datenleitungen

Die Verbindung von Meßgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit externen Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend

abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen

Datenleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden

befinden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluß mehrerer Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen sein.

Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel sind die von HAMEG beziehbaren

doppelt geschirmten Kabel HZ72S bzw. HZ72L geeignet.

2. Signalleitungen

Meßleitungen zur Signalübertragung zwischen Meßstelle und Meßgerät sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine

geringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen

und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden.

Alle Signalleitungen sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen (Koaxialkabel - RG58/U) zu verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung

muß Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.

3. Auswirkungen auf die Meßgeräte

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder kann es trotz sorgfältigen Meßaufbaues über die

angeschlossenen Meßkabel zu Einspeisung unerwünschter Signalteile in das Meßgerät kommen. Dies führt bei HAMEG Meßgeräten nicht

zu einer Zerstörung oder Außerbetriebsetzung des Meßgerätes.

Geringfügige Abweichungen des Meßwertes über die vorgegebenen Spezifikationen hinaus können durch die äußeren Umstände in

Einzelfällen jedoch auftreten.

4. Störfestigkeit von Oszilloskopen

4.1 Elektromagnetisches HF-Feld

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder, können durch diese Felder bedingte Überlagerungen des

Meßsignals sichtbar werden. Die Einkopplung dieser Felder kann über das Versorgungsnetz, Meß- und Steuerleitungen und/oder durch

direkte Einstrahlung erfolgen. Sowohl das Meßobjekt, als auch das Oszilloskop können hiervon betroffen sein.

Die direkte Einstrahlung in das Oszilloskop kann, trotz der Abschirmung durch das Metallgehäuse, durch die Bildschirmöffnung erfolgen.

Da die Bandbreite jeder Meßverstärkerstufe größer als die Gesamtbandbreite des Oszilloskops ist, können Überlagerungen sichtbar

werden, deren Frequenz wesentlich höher als die –3 dB Meßbandbreite ist.

4.2 Schnelle Transienten / Entladung statischer Elektrizität

Beim Auftreten von schnellen Transienten (Burst) und ihrer direkten Einkopplung über das Versorgungsnetz bzw. indirekt (kapazitiv) über

Meß- und Steuerleitungen, ist es möglich, daß dadurch die Triggerung ausgelöst wird.

Das Auslösen der Triggerung kann auch durch eine direkte bzw. indirekte statische Entladung (ESD) erfolgen.

Da die Signaldarstellung und Triggerung durch das Oszilloskop auch mit geringen Signalamplituden (<500µV) erfolgen soll, läßt sich das

Auslösen der Triggerung durch derartige Signale (> 1kV) und ihre gleichzeitige Darstellung nicht vermeiden.

Änderungen vorbehalten

HAMEG Instruments GmbH

3

Page 4

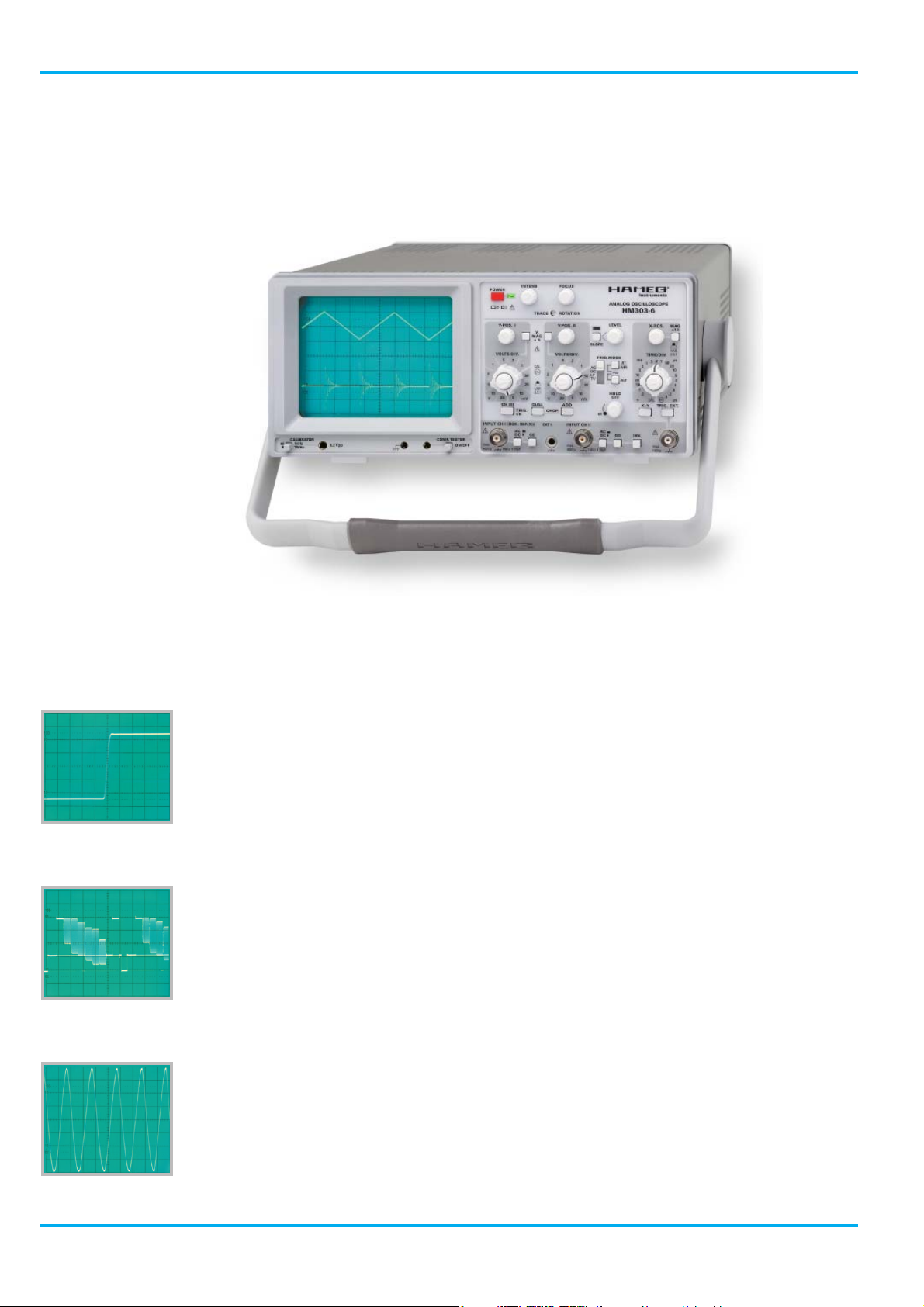

HM303-6

35 MHz Analog-Oszilloskop

HM303-6

Höchste Signalwiedergabequalität mit minimalem

Überschwingen

2 Kanäle mit Ablenkkoeffizienten 1 mV - 20 V/cm,

niedriges Rauschen

Zeitbasis 0,2 s – 100 ns/cm, mit X-Dehnung bis 10 ns/cm

Triggerung 0 bis 50MHz ab 5 mm Signalhöhe

(100 MHz › 8 mm)

Analogbetrieb bietet unübertroffene Signaldarstellung mit

hoher Auflösung und bis zu 500.000 Signaldarstellungen/sek

Yt-, XY- und Komponententest-Betrieb

TV Videosignal auf Zeile

getriggert

Keine Signalverfälschung

durch Überschwingen ...

Vollaussteuerung

mit 35 MHz Sinus

4

Änderungen vorbehalten

Page 5

Technis che Dat en

Horizontalablenkung

Zeitbasis: 0,2 s/cm – 0,1 μs/cm (Schaltfolge 1-2-5)

Genauigkeit: ±3%

Variabel (unkal.): › 2,5:1 bis › 0,5 s/cm

X-Dehnung x10: bis 10 ns/cm

Genauigkeit: ± 5 %

Hold-off Zeit: variabel bis ca. 10 : 1

XY-Betrieb

Bandbreite X-Verstärker: 0 – 2,5 MHz (-3 dB)

XY-Phasendifferenz ‹3°: ‹ 120 kHz

Komponententester

Testspannung: ca. 7 V

eff

(Leerlauf)

Teststrom: ca. 7 mA

eff

(Kurzschluss)

Testfrequenz: ca. 50 Hz

Testkabelanschluss: 2 Steckbuchsen 4 mm Ø

Prüfkreis liegt einpolig an Masse (Schutzleiter)

Verschiedenes

CRT: D14-363GY, 8 x 10 cm mit Innenraster

Beschleunigungsspannung: ca. 2 kV

Strahldrehung: auf Frontseite einstellbar

Rechteck-Kal.-Signal: 0,2V ± 1 %, ≈ 1 kHz/1 MHz (ta ‹ 4 ns)

Netzanschluss: 105 – 253 V, 50/60 Hz ± 10 %, CAT II

Leistungsaufnahme: ca. 36 Watt bei 230 V/50 Hz

Umgebungstemperatur: 0° C...+40° C

Schutzart: Schutzklasse I (EN 61010-1)

Gewicht: ca. 5,4 kg

Gehäuse (B x H x T): 285 x 125 x 380 mm

35 MHz Analog-Oszilloskop HM303-6

bei 23 °C nach einer Aufwärmzeit von 30 Minuten

Vertikalablenkung

Betriebsarten: Kanal I oder II einzeln

Kanal I und II (alternierend oder chop.)

Summe oder Differenz von CH I und CH II

Invertierung: CH II

XY-Betrieb: CH I (X) und CH II (Y)

Bandbreite: 2 x 0 bis 35 MHz (-3 dB)

Anstiegszeit: ‹10ns

Überschwingen: max. 1%

Ablenkkoeffizienten: Schaltfolge 1-2-5

1 mV/cm – 2 mV/cm: ± 5 % (0 – 10 MHz (-3 dB))

5 mV/cm – 20 V/cm: ± 3 % (0 – 35 MHz (-3 dB))

Variabel (unkal.): › 2,5 : 1 bis › 50 V/cm

Eingangsimpedanz: 1 MΩ II 20 pF

Eingangskopplung: DC, AC, GND (Ground)

Max. Eingangsspannung: 400 V (DC + Spitze AC)

Triggerung

Automatik (Spitzenwert): 20Hz – 50 MHz (≥ 5mm)

50 MHz - 100 MHz (≥ 8 mm)

Normal mit Level-Einst.: 0 - 50MHz (≥ 5 mm)

50 MHz – 100 MHz (≥ 8 mm)

Triggeranzeige: LED

Flankenrichtung: positiv oder negativ

Quellen: Kanal I oder II, CH I alternierend CH II,

(≥ 8 mm) Netz und extern

Kopplung: AC: 10 Hz – 100MHz

DC: 0 – 100 MHz

LF: 0 – 1,5 kHz

Triggeranzeige: LED

Triggerung extern: ≥ 0,3 V

ss

(30 Hz – 50 MHz)

Aktiver TV-Sync-Separator: positiv und negativ

Im Lieferumfang enthalten: Netzkabel, Bedienungsanleitung, 2 Tastköpfe

1:1 /10:1 (HZ154)

Änderungen vorbehalten

5

Page 6

Allgemeines

Sofort nach dem Auspacken sollte das Gerät auf mechanische Beschädigungen und lose Teile im Inneren überprüft werden. Falls ein

Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu informieren.

Das Gerät darf dann nicht in Betrieb gesetzt werden.

Symbole

Bedienungsanleitung Hochspannung

beachten

Hinweis Erde

unbedingt beachten!

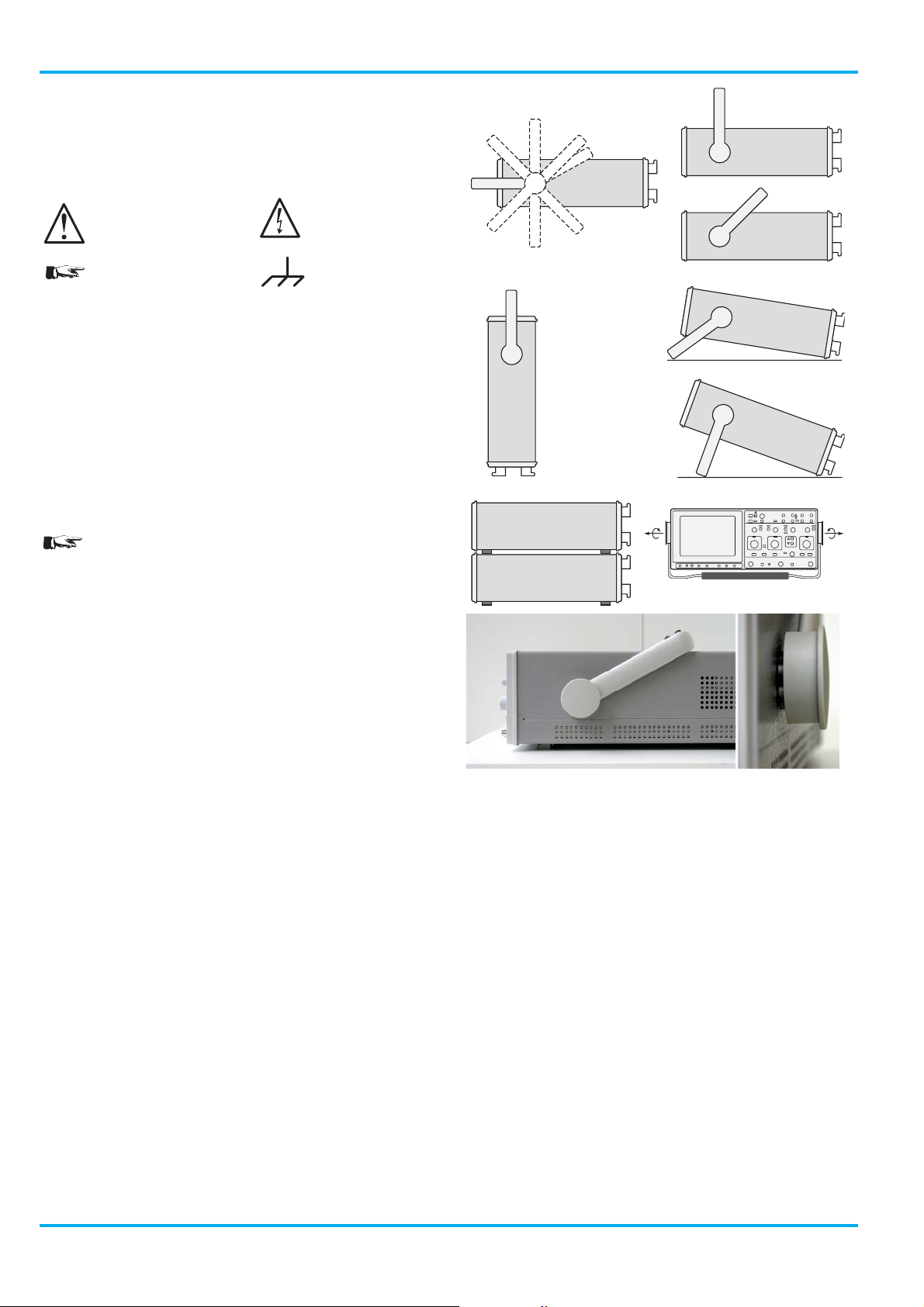

Aufstellung des Gerätes

Wie den Abbildungen zu entnehmen, lässt sich der Griff in verschiedene Positionen schwenken:

A = Trageposition

B = Position in der der Griff entfernt werden kann, aber auch für

waagerechtes Tragen

C = Waagerechte Betriebsstellung

D und E = Betriebsstellungen mit unterschiedlichem Winkel

F = Position zum Entfernen des Griffes

T = Stellung für Versand im Karton (Griffknöpfe nicht gerastet)

Achtung!

Um eine Änderung der Griffposition vorzunehmen,

muss das Oszilloskop so aufgestellt sein, dass es

nicht herunterfallen kann, also z.B. auf einem Tisch

stehen. Dann müssen die Griffknöpfe zunächst

auf beiden Seiten gleichzeitig nach Außen gezogen und in Richtung der gewünschten Position

geschwenkt werden. Wenn die Griffknöpfe wäh-

rend des Schwenkens nicht nach Außen gezogen

werden, können sie in die nächste Raststellung

einrasten.

B

C

B

T

A

C

D

F

E

D

E

A

PUOPFGkT

PUOPFGkT PUOPFGkT

PUOPFGkT

PUOGkT

PUOPFGkT

PUOPFGkT

HM507

PUOPFGkT

PUOPFGkT

PUOPFGkT PUOPFGkT PUOPFGkT PUOPFGkT

PUOPFGkT

PUOPFGkT PUOPFGkT

PUk PUk PUk PUk PUk PUk

PUkT

HGOPFFD

PUOPFGkT

B

PUOPFGkT

PUkT

PUkT

PUkT

INPUT CHI

OPK

HJ

PUkT

VBN

PUOPFGkT

HJKL

PUOPFGkT

PUkT

PUOPFGkT

HGOFFD

PUkT

PUkT

PUkT

INPUT CHI

INPUT CHI

HAMEG

OPK

OPK

HJ

HJ

VBN

VBN

PUOPFGkT

HJKL

HJKL

T

T

Entfernen/Anbringen des Griffs

Abhängig vom Gerätetyp kann der Grif f in Stellung B oder F entfernt

werden, in dem man ihn weiter herauszieht. Das Anbringen des

Griffs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Sicherheit

Dieses Gerät ist gemäß VD E 0411 Teil 1, Sicherheitsbestimmungen

für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, gebaut,

geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch

einwandfreiem Zustand verlassen. Es entspricht damit auch den

Bestimmungen der europäischen Norm EN 61010-1 bzw. der internationalen Norm IEC 1010-1. Um diesen Zustand zu erhalten und

einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die

Hinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. Gehäuse, Chassis und alle Messanschlüsse

sind mit dem Netzschut zleiter verbunden. Das Gerät entspricht den

Bestimmungen der Schutzklasse I. D ie berührbaren Metallteile sind

gegen die Netzpole mit 2200 V Gleichspannung geprüft.

Das Oszilloskop darf aus S icherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen

Schutzkontaktsteckdosen betrieben werden. Der Netzstecker muss

eingeführt sein, bevor Signalstromkreise angesc hlossen werden. Die

Auftrennung der Schutzkontaktverbindung ist unzulässig.

Die meisten Elektronenröhren generieren Gammastrahlen. Bei die sem Gerät bleibt die Ionendosisleistung weit unter dem gesetzlich

zulässigen Wert von 36 pA/kg.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr

möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen

unabsichtlichen Betrieb zu sichern.

Diese Annahme ist berechtigt,

– wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen hat,

– wenn das Gerät lose Teile enthält,

– wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,

– nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z.B.

im Freien oder in feuchten Räumen),

– nach schweren Transportbeanspruchungen (z.B. mit einer

Verpackung, die nicht den Mindestbedingungen von Post,

Bahn oder Spedition entsprach).

Bestimmungsgemäßer Betrieb

ACHTUNG! Das Messgerät ist nur zum Gebrauch durch Personen

bestimmt, die mit den beim Messen elektrischer Größen verbundenen Gefahren vertraut sind.

Aus Sicherheitsgründen darf das Oszilloskop nur an vorschriftsmä-

ßigen Schutzkontak tsteckdosen betrieben werden. Die Auf trennung

der Schutzkontakt verbindung ist unzulässig. Der Netzstecker muss

eingeführt sein, bevor Signalstromkreise angeschlossen werden.

6

Änderungen vorbehalten

Page 7

Allgemeines

CAT I

Dieses Oszilloskop ist für Messungen an Stromkreisen bestimmt,

die entweder gar nicht oder nicht direkt mit dem Netz verbunden sind. Direkte Messungen (ohne galvanische Trennung) an

Messstromkreisen der Messkategorie II, III oder IV sind unzuläs-

sig! Die Stromkreise eines Messobjekts sind dann nicht direkt

mit dem Netz verbunden, wenn das Messobjekt über einen

Schutz-Trenntransformator der Schutzklasse II betrieben wird.

Es ist auch möglich mit Hilfe geeigneter Wandler (z.B. Stromzangen), welche die Anforderungen der Schutzklasse II erfüllen,

quasi indirekt am Netz zu messen. Bei der Messung muss die

Messkategorie – für die der Hersteller den Wandler spezifi ziert

hat – beachtet werden.

Messkategorien

Die Messkategorien beziehen sich auf Transienten auf dem Netz.

Transienten sind kurze, sehr schnelle (steile) Spannungs- und

Stromänderungen, die periodisch und nicht periodisch auftreten

können. Die Höhe möglicher Transienten nimmt zu, je kürzer die

Entfernung zur Quelle der Niederspannungs-installation ist.

Messkategorie IV: Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstallation (z.B. an Zählern).

Messkategorie III: Messungen in der Gebäudeinstallation (z.B.

Ver teiler, Leistungsschalter, fest installierte Steckdosen, fest installierte Motoren etc.).

Messkategorie II: Messungen an Stromkreisen, die elektrisch

direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind (z.B. Haushaltsgeräte, tragbare Werkzeuge etc.)

Räumlicher Anwendungsbereich

Das Oszilloskop ist für den Betrieb in folgenden Be reichen bestimmt:

Industrie-, Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich

sowie Kleinbetriebe.

Umgebungsbedingungen

Die zulässige Umgebungstemperatur während des Betriebs reicht

von 0 °C bis +40 °C. Während der Lagerung oder des Transports

darf die Temperatur zwischen –20 °C und +55 °C betragen. Hat

sich während des Transports oder der Lagerung Kondenswasser

gebildet, muss das Gerät ca. 2 Stunden akklimatisiert werden,

bevor es in Betrieb genommen wird. Das Oszilloskop ist zum Gebrauch in sauberen, trockenen Räumen bestimmt. Es darf nicht bei

besonders großem Staub bzw. Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei

Explosionsgefahr sowie bei aggressiver chemischer Einwirkung

betrieben werden.

Die Betriebslage ist belie big. Eine ausreichende Luftzirkulation ( Konvektionskühlung) ist jedoch zu gewährleisten. Bei Dauerbetrieb ist

folglich eine horizontale oder schräge Betriebslage (Aufstellbügel)

zu bevorzugen.

Die Lüftungslöcher dürfen nicht abgedeckt

werden!

Nenndaten mit Toleranzangaben gelten nach einer A nwärmzeit von

mind. 20 Minuten und bei einer Umgebungstemperatur zwischen

15 °C und 30 °C. Wer te ohne Toleranzangabe sind Richtwerte eines

durchschnittlichen Gerätes.

jeder Frühausfall erkannt. Anschließend erfolgt ein umfangreicher

Funktions- und Qualitätstest, bei dem alle Betriebsarten und die

Einhaltung der technischen Daten geprüft werden. Die Prüfung

erfolgt mit Prüfmitteln, die auf nationale Normale rückführbar

kalibriert sind.

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen des

Landes, in dem das HAMEG-Produkt erworben wurde. Bei Beanstandungen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie

das HAMEG-Produkt erworben haben.

Nur für die Bundesrepublik Deutschland:

Um den Ablauf zu beschleunigen, können Kunden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Reparaturen auch direkt mit HAMEG

abwickeln. Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist steht Ihnen

der HAMEG Kundenservice für Reparaturen zur Verfügung.

Return Material Authorization (RMA):

Bevor Sie ein Gerät an uns zurücksenden, fordern Sie bitte in

jedem Fall per Internet : http: //w ww.hameg.de oder Fax eine

RMA-Nummer an. Sollte Ihnen keine geeignete Verpackung

zur Verfügung stehen, so können Sie einen leeren Originalkarton über den HAMEG-Vertrieb (Tel: +49 (0) 6182 800 300,

E-Mail: vertrieb@hameg.de) bestellen.

Wartung

Die Außenseite des Oszilloskops sollte regelmäßig mit einem

Staubpinsel gereinigt werden. Hartnäckiger Schmutz an Gehäuse

und Griff, den Kunststoff- und A luminiumteilen lässt sich mit einem

angefeuchteten Tuch ( Wasser +1% Entspannungsmittel) entfernen.

Bei fettigem Schmut z kann Brennspiritus oder Waschbenzin ( Petroleumäther) benutzt werden. Die Sichtscheibe darf nur mit Wasser

oder Waschbenzin (aber nicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln)

gereinigt werden, sie ist dann noch mit einem tro ckenen, sauberen,

fusselfreien Tuch nachzureiben. Nach der Reinigung sollte sie mit

einer handelsüblichen antistatischen Lösung, geeignet für Kunststoffe, behandelt werden. Keinesfalls dar f die Reinigungsfl üssigkeit

in das Gerät gelangen. Die Anwendung anderer Reinigungsmittel

kann die Kunststoff- und Lackoberfl ächen angreifen.

Netzspannung

Das Gerät arbeitet mit 50 und 60 Hz Netzwechselspannungen im

Bereich von 105 V bis 253 V. Eine Netzspannungsumschaltung ist

daher nicht vorgesehen.

Die Netzeingangssicherung ist von außen zugänglich. Netz steckerBuchse und Sicherungshalter bilden eine Einheit. Ein Auswechseln

der Siche r u n g d a r f u n d k a n n ( b e i u n b e s c h ädigtem Sicherungshalter)

nur erfolgen, wenn zuvor das Netzkabel aus der Buchse entfernt

wurde. Dann muss der Sicher ungshalter mit einem Schraubenzieher

herausgehebelt werden. Der Ansatzpunkt ist ein Schlitz, der sich

auf der Seite der Anschlusskontakte befi ndet. Die Sicherung kann

dann aus einer Halterung ge drückt und ersetzt werden.

Der Sicherungshalter wird gegen den Federdruck einge scho ben, bis er eingerastet ist. Die Verwendung ,,geflickter“

Sicherungen oder das Kurzschließen des Sicherungshalters ist

unzulässig. Dadurch entstehende Schäden fallen nicht un ter die

Gewährleistung.

Gewährleistung und Reparatur

HAMEG Geräte unterliegen e iner streng en Qualit ätskontrolle. Jedes

Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion einen 10-stündigen „Burn in-Test“. Im intermittierenden Betrieb wird dabei fast

Änderungen vorbehalten

Sicherungstype:

Größe 5 x 20 mm; 250V~, C;

IEC 127, Bl. III; DIN 41 662

(evtl. DIN 41 571, Bl. 3).

Abschaltung: träge (T) 0,8A.

7

Page 8

Die Grundlagen der Signalaufzeichnung

Art der Signalspannung

Der HM303-6 erfaßt praktisch alle sich periodisch wiederholenden Signalarten, von Gleichspannung bis Wechselspannungen mit einer Frequenz von mindestens 35MHz

(-3dB).

Der Vertikalverstärker ist so ausgelegt, daß die Übertragungsgüte nicht durch eigenes Überschwingen beeinflußt wird.

Die Darstellung einfacher elektrischer Vorgänge, wie

sinusförmige HF- und NF-Signale oder netzfrequente Brummspannungen, ist in jeder Hinsicht problemlos. Beim Messen ist

ein ab ca. 14MHz zunehmender Meßfehler zu berücksichtigen,

der durch Verstärkungsabfall bedingt ist. Bei ca. 18MHz beträgt

der Abfall etwa 10%, der tatsächliche Spannungswert ist dann

ca. 11% größer als der angezeigte Wert. Wegen der differierenden Bandbreiten der Vertikalverstärker (-3dB zwischen

35MHz und 38MHz), ist der Meßfehler nicht so exakt definierbar.

Bei der Aufzeichnung rechteck- oder impulsartiger Signalspannungen ist zu beachten, daß auch deren Oberwellenanteile

übertragen werden müssen. Die Folgefrequenz des Signals

muß deshalb wesentlich kleiner sein als die obere Grenzfrequenz

des Vertikalverstärkers. Bei der Auswertung solcher Signale ist

dieser Sachverhalt zu berücksichtigen.

Schwieriger ist das Oszilloskopieren von Signalgemischen,

besonders dann, wenn darin keine mit der Folgefrequenz

ständig wiederkehrenden höheren Pegelwerte enthalten sind,

auf die getriggert werden kann. Dies ist z.B. bei Burst-Signalen

der Fall. Um auch dann ein gut getriggertes Bild zu erhalten, ist

u.U. eine Veränderung der HOLD OFF- und/oder der Zeitbasis-

Feineinstellung erforderlich.

Fernseh-Video-Signale (FBAS-Signale) sind mit Hilfe des aktiven TV-Sync-Separator leicht triggerbar.

Die zeitliche Auflösung ist unproblematisch. Beispielsweise

wird bei ca. 35MHz und der kürzesten einstellbaren Ablenkzeit

(10ns/cm) alle 2,8cm ein Kurvenzug geschrieben.

Für den wahlweisen Betrieb als Wechsel- oder Gleichspannungsverstärker hat der Vertikalverstärker-Eingang einen DC/

AC-Schalter (DC = direct current; AC = alternating current). Mit

Gleichstromkopplung DC sollte nur bei vorgeschaltetem

Tastteiler oder bei sehr niedrigen Frequenzen gearbeitet werden, bzw. wenn die Erfassung des Gleichspannungsanteils der

Signalspannung unbedingt erforderlich ist.

Bei der Aufzeichnung sehr niederfrequenter Impulse können

bei AC-Kopplung (Wechselstrom) des Vertikalverstärkers störende Dachschrägen auftreten (AC-Grenzfrequenz ca. 1,6Hz

für 3dB). In diesem Falle ist, wenn die Signalspannung nicht mit

einem hohen Gleichspannungspegel überlagert ist, die DC-

Kopplung vorzuziehen. Andernfalls muß vor den Eingang des

auf DC-Kopplung geschalteten Meßverstärkers ein entsprechend großer Kondensator geschaltet werden. Dieser muß

eine genügend große Spannungsfestigkeit besitzen. DC-Kopp-

lung ist auch für die Darstellung von Logik- und Impulssignalen

zu empfehlen, besonders dann, wenn sich dabei das

Tastverhältnis ständig ändert. Andernfalls wird sich das Bild bei

jeder Änderung auf- oder abwärts bewegen. Reine Gleichspannungen können nur mit DC-Kopplung gemessen werden.

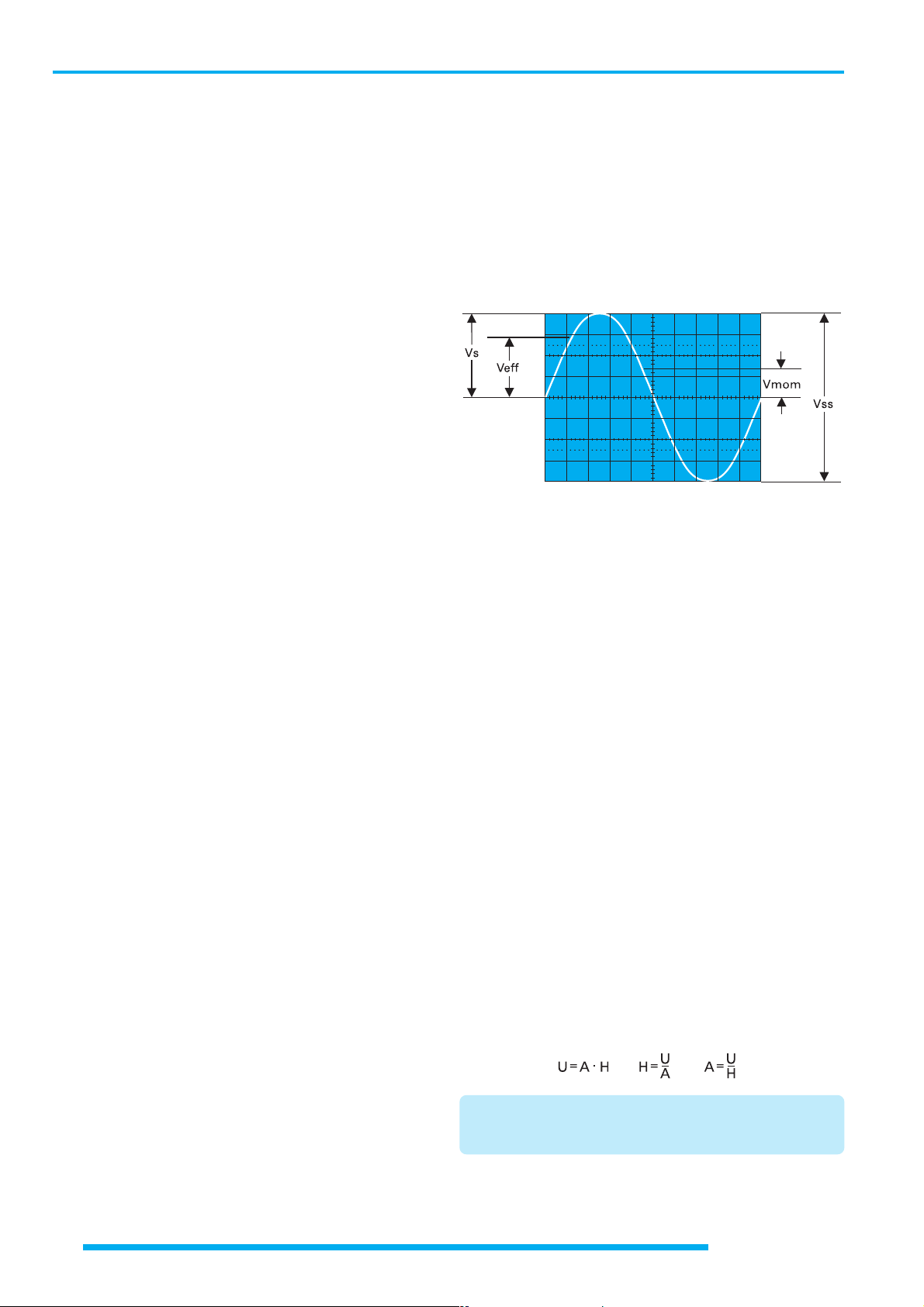

Größe der Signalspannung

größen und Spannungsbezeichnungen in der Oszilloskopie wird

jedoch der Vss-Wert (Volt-Spitze-Spitze) verwendet. Letzterer

entspricht den wirklichen Potentialverhältnissen zwischen dem

positivsten und negativsten Punkt einer Spannung.

Will man eine auf dem Oszilloskopschirm aufgezeichnete

sinusförmige Größe auf ihren Effektivwert umrechnen, muß

der sich in Vss ergebende Wert durch 2 x √‘2 = 2,83 dividiert

werden. Umgekehrt ist zu beachten, daß in Veff angegebene

sinusförmige Spannungen den 2,83fachen Potentialunterschied

in Vss haben. Die Beziehungen der verschiedenen Spannungsgrößen sind aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Spannungswerte an einer Sinuskurve

Veff = Effektivwert; Vs = einfacher Spitzenwert;

Vss = Spitze-Spitze-Wert;

Vmom = Momentanwert (zeitabhängig)

Die minimal erforderliche Signalspannung am Y-Eingang für

ein 1 cm hohes Bild beträgt 1mVss (±5%), wenn die Drucktaste Y-MAG. x5 gedrückt ist und der Feinstell-Knopf des auf

5mV/cm eingestellten Eingangsteilerschalters sich in seiner

kalibrierten Stellung CAL. (Rechtsanschlag) befindet. Es können jedoch auch noch kleinere Signale aufgezeichnet werden.

Die Ablenkkoeffizienten am Eingangsteiler sind in mVss/cm

oder Vss/cm angegeben. Die Größe der angelegten Span-

nung ermittelt man durch Multiplikation des eingestellten

Ablenkkoeffizienten mit der abgelesenen vertikalen Bildhöhe in cm. Wird mit Tastteiler 10:1 gearbeitet, ist nochmals

mit 10 zu multipilizieren. Für Amplitudenmessungen muß

der Feinsteller am Eingangsteilerschalter in seiner kalibrierten Stellung CAL. stehen (Pfeil waagerecht nach rechts

zeigend). Wird der Feinstellknopf nach links gedreht, verringert sich die Empfindlichkeit in jeder Teilerschalterstellung

mindestens um den Faktor 2,5. So kann jeder Zwischenwert

innerhalb der 1-2-5 Abstufung eingestellt werden. Bei direktem Anschluß an den Y-Eingang sind Signale bis 400Vss

darstellbar (Teilerschalter auf 20V/cm, Feinsteller auf Linksanschlag).

Mit den Bezeichnungen

H = Höhe in cm des Schirmbildes,

U = Spannung in Vss des Signals am Y-Eingang,

A = Ablenkkoeffizient in V/cm am Teilerschalter

läßt sich aus gegebenen zwei Werten die dritte Größe errechnen:

Alle drei Werte sind jedoch nicht frei wählbar. Sie müssen beim HM303-6 innerhalb folgender Grenzen liegen

(Triggerschwelle, Ablesegenauigkeit):

In der allgemeinen Elektrotechnik bezieht man sich bei Wechselspannungsangaben in der Regel auf den Effektivwert. Für Signal-

8

H zwischen 0,5cm und 8cm, möglichst 3,2cm und 8cm,

U zwischen 0,5mVss und 160Vss,

A zwischen 1mV/cm und 20V/cm in 1-2-5 Teilung.

Änderungen vorbehalten

Page 9

Beispiele:

Eingest. Ablenkkoeffizient A = 50mV/cm 0,05V/cm,

abgelesene Bildhöhe H = 4,6cm,

gesuchte Spannung U = 0,05x4,6 = 0,23Vss

Eingangsspannung U = 5Vss,

eingestellter Ablenkkoeffizient A = 1V/cm,

gesuchte Bildhöhe H = 5:1 = 5cm

Signalspannung U = 230Veff x 2x√2 = 651Vss

(Spannung >160Vss, mit Tastteiler 10:1 U = 65,1Vss),

gewünschte Bildhöhe H = mind. 3,2cm, max. 8cm,

maximaler Ablenkkoeffizient A = 65,1:3,2 = 20,3V/cm,

minimaler Ablenkkoeffizient A = 65,1:8 = 8,1V/cm,

einzustellender Ablenkkoeffizient A = 10V/cm

Die Spannung am Y-Eingang darf 400V (unabhängig von

der Polarität) nicht überschreiten. Ist das zu messende

Signal eine Wechselspannung die einer Gleichspannung überlagert ist (Mischspannung), beträgt der höchstzulässige Gesamtwert beider Spannungen (Gleichspannung und einfacher

Spitzenwert der Wechselspannung) ebenfalls + bzw. -400V

(siehe Abbildung. Wechselspannungen, deren Mittelwert Null

ist, dürfen maximal 800Vss betragen.

Beim Messen mit Tastteilern sind deren höhere Grenzwerte

nur dann maßgebend, wenn DC-Eingangskopplung am

Oszilloskop vorliegt. Für Gleichspannungsmessungen bei AC-

Eingangskopplung gilt der niedrigere Grenzwert des

Oszilloskopeingangs (400V). Der aus dem Widerstand im Tastkopf

und dem 1MΩ Eingangswiderstand des Oszilloskops bestehende Spannungsteiler ist, durch den bei AC-Kopplung dazwischen

geschalteten Eingangs-Kopplungskondensator, für Gleichspannungen unwirksam. Gleichzeitig wird dann der Kondensator mit der ungeteilten Gleichspannung belastet. Bei Mischspannungen ist zu berücksichtigen, daß bei AC-Kopplung deren

Gleichspannungsanteil ebenfalls nicht geteilt wird, während der

Wechselspannungsanteil einer frequenzabhängigen Teilung

unterliegt, die durch den kapazitiven Widerstand des

Koppelkondensators bedingt ist. Bei Frequenzen ≥40Hz kann

vom Teilungsverhältnis des Tastteilers ausgegangen werden.

In Stellung GD wird der Signalweg direkt hinter dem Y-Eingang

aufgetrennt; dadurch ist der Spannungsteiler auch in diesem

Falle unwirksam. Dies gilt selbstverständlich für Gleich- und

Wechselspannungen.

Unter Berücksichtigung der zuvor erläuterten Bedingungen

können mit HAMEG-Tastteilern 10:1 Gleichspannungen bis

600V bzw. Wechselspannungen (mit Mittelwert Null) bis

1200Vss gemessen werden. Mit Spezialtastteilern 100:1 (z.B.

HZ53) lassen sich Gleichspannungen bis 1200V bzw. Wechselspannungen (mit Mittelwert Null) bis 2400Vss messen.

Die Grundlagen der Signalaufzeichnung

Gesamtwert der Eingangsspannung

Die gestrichelte Kurve zeigt eine Wechselspannung, die um 0

Volt schwankt. Ist diese Spannung einer Gleichspannung überlagert (DC), so ergibt die Addition der positiven Spitze zur

Gleichspannung die maximal auftretende Spannung (DC + AC

Spitze).

Zeitwerte der Signalspannung

In der Regel handelt es sich in der Oszilloskopie um zeitlich

wiederkehrende Spannungsverläufe, im folgenden Perioden

genannt. Die Zahl der Perioden pro Sekunde ist die Folgefrequenz. Abhängig von der Zeitbasis-Einstellung des TIME/

DIV.-Schalters können eine oder mehrere Signalperioden oder

auch nur ein Teil einer Periode dargestellt werden. Die Zeitkoeffizienten sind am TIME/DIV.-Schalter in s/cm, ms/cm

und µs/cm angegeben. Die Skala ist dementsprechend in drei

Felder aufgeteilt. Die Dauer einer Signalperiode, bzw. eines

Teils davon, ermittelt man durch Multiplikation des betreffenden Zeitabschnitts (Horizontalabstand in cm) mit dem

am TIME/DIV.-Schalter eingestellten Zeitkoeffizienten.

Dabei muß der mit einer roten Pfeil-Knopfkappe gekennzeichnete Zeit-Feinsteller in seiner kalibrierten Stellung

CAL. stehen (Pfeil waagerecht nach rechts zeigend).

Mit den Bezeichnungen

L = Länge in cm einer Periode (Welle) auf dem Schirmbild,

T = Zeit in s für eine Periode,

F = Folgefrequenz in Hz,

Z = Zeitkoeffizient in s/cm am Zeitbasisschalter

und der Beziehung F = 1/T lassen sich folgende Gleichungen

aufstellen:

Allerdings verringert sich dieser Wert bei höheren Frequenzen

(siehe technische Daten HZ53). Mit einem normalen Tastteiler

10:1 riskiert man bei so hohen Spannungen, daß der den TeilerLängswiderstand überbrückende C-Trimmer durchschlägt,

wodurch der Y-Eingang des Oszilloskops beschädigt werden

kann. Soll jedoch z.B. nur die Restwelligkeit einer Hochspannung oszilloskopiert werden, genügt auch der 10:1-Tastteiler.

Diesem ist dann noch ein entsprechend hochspannungsfester

Kondensator (etwa 22-68nF) vorzuschalten.

Mit der auf GD geschalteten Eingangskopplung und dem Y-

POS.-Einsteller kann vor der Messung eine horizontale Rasterlinie als Referenzlinie für Massepotential eingestellt werden.

Sie kann beliebig zur horizontalen Mittellinie eingestellt werden,

je nachdem, ob positive und/oder negative Abweichungen vom

Massepotential zahlenmäßig erfaßt werden sollen.

Änderungen vorbehalten

Bei gedrückter Taste X-MAG. (x10) ist Z durch 10 zu

teilen.

Alle vier Werte sind jedoch nicht frei wählbar. Sie sollten beim

HM303-6 innerhalb folgender Grenzen liegen:

L zwischen 0,2 und 10cm, möglichst 4 bis 10cm,

T zwischen 0,01µs und 2s,

F zwischen 0,5Hz und 30MHz,

Z zwischen 0,1µs/cm und 0,2s/cm in 1-2-5 Teilung

(bei ungedrückter Taste X-MAG. (x10)), und

Z zwischen 10ns/cm und 20ms/cm in 1-2-5 Teilung

(bei gedrückter Taste X-MAG. (x10)).

9

Page 10

Die Grundlagen der Signalaufzeichnung

Beispiele:

Länge eines Wellenzugs (einer Periode) L = 7cm,

eingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,1µs/cm,

gesuchte Periodenzeit T = 7x0,1x10

-6

= 0,7µs

gesuchte Folgefrequenz F = 1:(0,7x10-6) = 1,428MHz.

Zeit einer Signalperiode T = 1s,

eingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,2s/cm,

gesuchte Länge L = 1:0,2 = 5cm.

Länge eines Brummspannung-Wellenzugs L = 1cm,

eingestellter Zeitkoeffizient Z = 10 ms/cm,

gesuchte Brummfrequenz F = 1:(1x10x10

-3

) = 100Hz.

TV-Zeilenfrequenz F = 15 625 Hz,

eingestellter Zeitkoeffizient Z = 10µs/cm,

gesuchte Länge L = 1:(15 625x10

-5

) = 6,4cm.

Länge einer Sinuswelle L = min. 4cm, max. 10cm,

Frequenz F = 1kHz,

max. Zeitkoeffizient Z = 1:(4x10

min. Zeitkoeffizient Z = 1:(10x10

einzustellender Zeitkoeffizient Z = 0,2ms/cm,

dargestellte Länge L = 1:(10

3

) = 0,25ms/cm,

3

) = 0,1ms/cm,

3

x 0,2x10–3) = 5cm.

Länge eines HF-Wellenzugs L = 1cm,

eingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,5µs/cm,

gedrückte Dehnungstaste X-MAG. (x 10) : Z = 50ns/cm,

gesuchte Signalfreq. F = 1:(1x50x10

-9

) = 20MHz,

gesuchte Periodenzeit T = 1:(20x106) = 50ns.

Ist der zu messende Zeitabschnitt im Verhältnis zur vollen

Signalperiode relativ klein, sollte man mit gedehntem Zeitmaßstab (X-MAG. (x10)) arbeiten. Die ermittelten Zeitwerte sind

dann durch 10 zu dividieren. Durch Drehen des X-POS.-Knop-

fes kann der interessierende Zeitabschnitt in die Mitte des

Bildschirms geschoben werden.

Das Systemverhalten einer Impulsspannung wird durch deren

Anstiegszeit bestimmt. Impuls-Anstiegs-/Abfallzeiten werden

zwischen dem 10%- und 90%-Wert ihrer vollen Amplitude

gemessen.

Bei einem am TIME/DIV.-Schalter eingestellten Zeitkoeffizienten von 0,2µs/cm und gedrückter Dehnungstaste (XMAG. (x10)) ergäbe das Bildbeispiel eine gemessene Gesamtanstiegszeit von

= 1,6cm x 0,2µs/cm : 10 = 32ns

t

ges

Bei sehr kurzen Zeiten ist die Anstiegszeit des OszilloskopVertikalverstärkers und des evtl. benutzten Tastteilers geometrisch vom gemessenen Zeitwert abzuziehen. Die Anstiegszeit

des Signals ist dann

2

2

= √t

ges

- t

t

a

Dabei ist tges die gemessene Gesamtanstiegszeit, t

vom Oszilloskop (beim HM303-6 ca. 10ns) und t

Tastteilers, z.B. = 2ns. Ist t

Anstiegszeit des Vertikalverstärkers vernachlässigt werden

osc

- t

2

t

die

osz

die des

größer als 100ns, kann die

ges

t

(Fehler <1%).

Obiges Bildbeispiel ergibt damit eine Signal-Anstiegszeit von

= √322 - 102 - 22 = 30,3ns

t

a

Die Messung der Anstiegs- oder Abfallzeit ist natürlich nicht auf

die oben im Bild gezeigte Bild-Einstellung begrenzt. Sie ist so

nur besonders einfach. Prinzipiell kann in jeder Bildlage und bei

beliebiger Signalamplitude gemessen werden. Wichtig ist nur,

daß die interessierende Signalflanke in voller Länge, bei nicht

zu großer Steilheit, sichtbar ist und daß der Horizontalabstand

bei 10% und 90% der Amplitude gemessen wird. Zeigt die

Flanke Vor- oder Überschwingen, darf man die 100% nicht auf

die Spitzenwerte beziehen, sondern auf die mittleren Dachhöhen. Ebenso werden Einbrüche oder Spitzen (glitches) neben der Flanke nicht berücksichtigt. Bei sehr starken Einschwingverzerrungen verliert die Anstiegs- oder Abfallzeitmessung allerdings ihren Sinn. Für Verstärker mit annähernd konstanter Gruppenlaufzeit (also gutem Impulsverhalten)

gilt folgende Zahlenwert-Gleichung zwischen Anstiegszeit t

(in ns) und Bandbreite B (in MHz):

a

Messung:

Die Flanke des betr. Impulses wird exakt auf 5cm Schreibhöhe

eingestellt (durch Y-Teiler und dessen Feineinstellung.)

Die Flanke wird symmetrisch zur X- und Y-Mittellinie positioniert (mit X- und Y-Pos. Einsteller).

Die Schnittpunkte der Signalflanke mit den 10%- bzw. 90%Linien jeweils auf die horizontale Mittellinie loten und deren

zeitlichen Abstand auswerten (T=LxZ).

Die optimale vertikale Bildlage und der Meßbereich für die

Anstiegszeit sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

Anlegen der Signalspannung

Vorsicht beim Anlegen unbekannter Signale an den

Vertikaleingang!

Ohne vorgeschalteten Tastteiler sollte der Schalter für die

Signalkopplung zunächst immer auf AC und der Eingangsteilerschalter auf 20V/cm stehen. Ist die Strahllinie nach dem

Anlegen der Signalspannung plötzlich nicht mehr sichtbar,

kann es sein, daß die Signalamplitude viel zu groß ist und den

Vertikalverstärker total übersteuert. Der Eingangsteilerschalter

muß dann nach links zurückgedreht werden, bis die vertikale

Auslenkung nur noch 3-8 cm hoch ist. Bei mehr als 160 Vss

großer Signalamplitude ist unbedingt ein Tastteiler vorzuschalten. Verdunkelt sich die Strahllinie beim Anlegen des Signals

sehr stark, ist wahrscheinlich die Periodendauer des Meßsignals

wesentlich länger als der eingestellte Wert am TIME/DIV.-

Schalter. Letzterer ist dann auf einen entsprechend größeren

Zeitkoeffizienten nach links zu drehen.

Die Zuführung des aufzuzeichnenden Signals an den Y-Eingang

des Oszilloskops ist mit einem abgeschirmten Meßkabel wie

z.B. HZ32 und HZ34 direkt oder über einen Tastteiler 10:1

geteilt möglich. Die Verwendung der genannten Meßkabel an

hochohmigen Meßobjekten ist jedoch nur dann empfehlenswert, wenn mit relativ niedrigen, sinusförmigen Frequenzen

(bis etwa 50kHz) gearbeitet wird. Für höhere Frequenzen muß

10

Änderungen vorbehalten

Page 11

Die Grundlagen der Signalaufzeichnung Bedienelemente

die Meß-Spannungsquelle niederohmig, d.h. an den KabelWellenwiderstand (in der Regel 50Ω) angepaßt sein. Besonders bei der Übertragung von Rechteck- und Impulssignalen ist

das Kabel unmittelbar am Y-Eingang des Oszilloskops mit

einem Widerstand gleich dem Kabel-Wellenwiderstand abzuschließen. Bei Benutzung eines 50Ω-Kabels wie z.B. HZ34 ist

hierfür von HAMEG der 50Ω-Durchgangsabschluß HZ22 erhältlich. Vor allem bei der Übertragung von Rechtecksignalen

mit kurzer Anstiegszeit werden ohne Abschluß an den Flanken

und Dächern störende Einschwingverzerrungen sichtbar. Auch

höherfrequente (>100kHz) Sinussignale dürfen generell nur

impedanzrichtig abgeschlossen gemessen werden. Im allgemeinen halten Verstärker, Generatoren oder ihre Abschwächer

die Nenn-Ausgangsspannung nur dann frequenzunabhängig

ein, wenn ihre Anschlußkabel mit dem vorgeschriebenen Widerstand abgeschlossen wurden. Dabei ist zu beachten, daß

man den Abschlußwiderstand HZ22 nur mit max. 2 Watt

belasten darf. Diese Leistung wird mit 10Veff oder - bei Sinussignal - mit 28,3Vss erreicht.

Wird ein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet, ist kein Abschluß erforderlich. In diesem Fall ist das Anschlußkabel direkt

an den hochohmigen Eingang des Oszilloskops angepaßt. Mit

Tastteiler werden auch hochohmige Spannungsquellen nur

geringfügig belastet (ca. 10MΩ II 16 pF bzw. 100MΩ II 7pF bei

HZ53). Deshalb sollte, wenn der durch den Tastteiler auftretende Spannungsverlust durch eine höhere Empfindlichkeitseinstellung wieder ausgeglichen werden kann, nie ohne diesen

gearbeitet werden. Außer dem stellt die Längsimpedanz des

Teilers auch einen gewissen Schutz für den Eingang des

Vertikalverstärkers dar. Infolge der getrennten Fertigung sind

alle Tastteiler nur vorabgeglichen; daher muß ein genauer

Abgleich am Oszilloskop vorgenommen werden (

,,Tastkopf-Abgleich”

Standard-Tastteiler am Oszilloskop verringern mehr oder weniger dessen Bandbreite; sie erhöhen die Anstiegszeit. In

allen Fällen, bei denen die Oszilloskop-Bandbreite voll genutzt

werden muß (z.B. für Impulse mit steilen Flanken), raten wir

dringend dazu, die Tastköpfe HZ51 (10:1), HZ52 (10:1 HF)

und HZ54 (1:1 und 10:1) zu benutzen. Das erspart u.U. die

Anschaffung eines Oszilloskops mit größerer Bandbreite und

hat den Vorteil, daß defekte Einzelteile bei HAMEG bestellt

und selbst ausgewechselt werden können. Die genannten

Tastköpfe haben zusätzlich zur niederfrequenten Kompensationseinstellung einen HF-Abgleich. Damit ist mit Hilfe

eines auf 1MHz umschaltbaren Kalibrators, z.B. HZ60, eine

Gruppenlaufzeitkorrektur an der oberen Grenzfrequenz des

Oszilloskops möglich. Tatsächlich werden mit diesen TastkopfTypen Bandbreite und Anstiegszeit des HM303-6 kaum merklich geändert und die Wiedergabe-Treue der Signalform u.U.

sogar noch verbessert. Auf diese Weise könnten spezifische

Mängel im Impuls-Übertragungsverhalten nachträglich korrigiert werden.

).

siehe

Wenn ein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet wird,

muß bei Spannungen über 400V immer DC-Eingangskopplung benutzt werden.

Bei AC-Kopplung tieffrequenter Signale ist die Teilung nicht

mehr frequenzunabhängig. Impulse können Dachschräge zeigen, Gleichspannungen werden unterdrückt - belasten aber

den betreffenden Oszilloskop-Eingangskopplungskondensator.

Dessen Spannungsfestigkeit ist max. 400V (DC + Spitze AC).

Ganz besonders wichtig ist deshalb die DC-Eingangskopplung

bei einem Tastteiler 100:1, der meist eine zulässige Spannungsfestigkeit von max. 1200V (DC + Spitze AC) hat. Zur Unterdrükkung störender Gleichspannung darf aber ein Kondensator

entsprechender Kapazität und Spannungsfestigkeit vor den

Tastteiler geschaltet werden (z.B. zur Brummspannungsmessung).

Bei allen Tastteilern ist die zulässige Eingangswechsels-

pannung oberhalb von 20kHz frequenzabhängig begrenzt.

Deshalb muß die ,,Derating Curve” des betreffenden

Tastteilertyps beachtet werden.

Wichtig für die Aufzeichnung kleiner Signalspannungen ist die

Wahl des Massepunktes am Prüfobjekt. Er soll möglichst

immer nahe dem Meßpunkt liegen. Andernfalls können evtl.

vorhandene Ströme durch Masseleitungen oder Chassisteile

das Meßergebnis stark verfälschen. Besonders kritisch sind

auch die Massekabel von Tastteilern. Sie sollen so kurz und dick

wie möglich sein. Beim Anschluß des Tastteiler-Kopfes an eine

BNC-Buchse sollte ein BNC-Adapter benutzt werden, der oft

als Tastteiler-Zubehör mitgeliefert wird. Damit werden Masseund Anpassungsprobleme eliminiert.

Das Auftreten merklicher Brumm- oder Störspannungen im

Meßkreis (speziell bei einem kleinen Ablenkkoeffizienten) wird

möglicherweise durch Mehrfach-Erdung verursacht, weil dadurch Ausgleichströme in den Abschirmungen der Meßkabel

fließen können (Spannungsabfall zwischen den Schutzleiterverbindungen, verursacht von angeschlossenen fremden Netzgeräten, z.B. Signalgeneratoren mit Störschutzkondensatoren).

Bedienelemente

Zur besseren Verfolgung der Bedienungshinweise ist das am

Ende der Anleitung befindliche Frontbild zu beachten.

Die Frontplatte ist, wie bei allen HAMEG-Oszilloskopen üblich,

entsprechend den verschiedenen Funktionen in Felder aufgeteilt. Oben rechts neben dem Bildschirm befindet sich der NetzTastenschalter (POWER) mit Symbolen für die Ein- (I) und AusStellung (O) und die Netz-Anzeige (LED). Daneben sind die

beiden Drehknöpfe für Helligkeit (INTENS.) und Schärfe (FOCUS)

angebracht. Die mit TRACE ROTATION (Strahldrehung) bezeichnete Öffnung (für Schraubendreher) dient zur Strahldrehung.

Im mittleren und unteren Feld befinden sich:

Die Vertikalverstärkereingänge für Kanal I (CHI = Channel I) und

Kanal II (CHII = Channel II) mit den zugehörigen Eingangskopplungsschaltern DC-AC sowie GD und den Stellknöpfen

für die Y-Position (Y-POS. = vertikale Strahllage) beider Kanäle.

Ferner kann Kanal II mit seiner INV.-Taste invertiert (umgepolt)

werden. Zur Empfindlichkeitseinstellung der beiden Vertikalverstärker dienen die in VOLTS/DIV. kalibrierten Teilerschalter.

Die dort aufgesetzten kleinen Pfeilknöpfe rasten am Rechtsanschlag in Kalibrationsstellung CAL. ein und verringern die

Empfindlichkeit bei maximaler Linksdrehung mehr als 2,5fach.

So ist jede Empfindlichkeits-Zwischenstellung wählbar. Jedem

Teilerschalter ist eine Drucktaste (Y-MAG. x5) zugeordnet.

Wird die Taste eingerastet, erhöht sich die Empfindlichkeit in

jeder Teilerschalterstellung um den Faktor 5. Unterhalb der

Teilerschalter befinden sich drei Tasten für die BetriebsartUmschaltung der Vertikalverstärker. Sie werden nachstehend

noch näher beschrieben.

Rechts davon sind die Einstellelemente für Zeitablenkung

(TIME/DIV.) und Triggerung angeordnet. Sie werden nachstehend im einzelnen erläutert. Mit dem TIME/DIV.-Zeitbasis-

schalter werden die Zeitkoeffizienten in der Folge 1-2-5 gewählt. Zwischenwerte sind mit dem dort aufgesetzten kleinen

Pfeilknopf einstellbar. Er rastet am Rechtsanschlag in der

Kalibrationsstellung ein. Linksdrehung vergrößert den Zeitkoeffizienten 2,5fach. Wird die Taste X-MAG. x10 eingerastet,

wird der Zeitkoeffizient um den Faktor 10 verringert.

Zur Triggerung gehören:

- AT/NM-Taste zur Umschaltung von automatischer auf

Normaltriggerung,

Änderungen vorbehalten

11

Page 12

Inbetriebnahme und Voreinstellungen

- LEVEL-Knopf zur Triggerpegeleinstellung,

- SLOPE-Taste (/ \) zur Wahl der Triggerflankenrichtung,

- TRIG. MODE- (Trigger) Kopplungsschalter

AC-DC-LF und TV,

- ALT-Taste zur Wahl der alternierenden Triggerung von Kanal

I und Kanal II im alternierenden DUAL-Betrieb (immer in

Verbindung mit automatischer Triggerung).

- ~ (Netztriggerung) wenn die AT/NM- und die ALT-Taste

gedrückt sind (Netztriggerung immer mit Normaltriggerung

kombiniert),

- TR-LED (leuchtet bei einsetzender Triggerung).

- TRIG. EXT.-Taste zur Umschaltung von interner auf externe

Triggerung und die zugehörige BNC-Buchse für das Anlegen

einer Spannung zur externen Triggerung.

Ferner finden sich hier die Stellknöpfe für die X-Position (X-

POS. = horizontale Strahllage) und die Holdoff-Zeit (HOLD OFF

= Sperrzeit der Triggerung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Sägezahn-Starts). Mit der XY-Taste kann vom Zeitbasisbetrieb (Yt) auf den X-Y-Betrieb des HM303-6 umgeschaltet

werden.

Direkt unter dem Bildschirm befindet sich links die

Kalibratorfrequenz-Taste CAL., mit der die Frequenz des

Kalibratorsignals von ca. 1kHz auf ca. 1MHz umgeschaltet

werden kann. Daneben liegt die Ausgangsbuchse für den

Kalibrator 0.2Vpp zum Abgleich von Tastteilern 10:1. Rechts

sind die Buchsen für den COMPONENT TESTER mit der

zugehörigen Drucktaste ON (Ein)/ OFF (Aus) angeordnet.

Pfeilen in ihre kalibrierte Stellung CAL. einzurasten. Die

auf den Knopfkappen angebrachten Striche sollen etwa

senkrecht nach oben zeigen (Mitte des Einstellbereiches).

Der TRIG. MODE-Schalter sollte in der obersten Stellung

(AC) stehen.

Mit der roten Netztaste POWER wird das Gerät in Betrieb

gesetzt. Der Betriebszustand wird durch Aufleuchten einer

LED angezeigt. Wird nach ca. 20 Sekunden Anheizzeit kein

Strahl sichtbar, ist möglicherweise der INTENS.-Einsteller nicht

genügend aufgedreht, bzw. der Zeitbasis-Generator wird nicht

ausgelöst. Außerdem können auch die POS.-Einsteller verstellt sein. Es ist dann nochmals zu kontrollieren, ob entsprechend den Hinweisen alle Knöpfe und Tasten in den richtigen

Positionen stehen. Dabei ist besonders auf die Taste AT/NM

zu achten. Ohne angelegte Meßspannung wird die Zeitlinie nur

dann sichtbar, wenn sich diese Taste ungedrückt in der AT-

Stellung (Automatische Triggerung) befindet. Erscheint nur ein

Punkt (Vorsicht, Einbrenngefahr!), ist wahrscheinlich die Taste

XY gedrückt. Sie ist dann auszulösen. Ist die Zeitlinie sichtbar,

wird am INTENS-Knopf eine mittlere Helligkeit und am Knopf

FOCUS die maximale Schärfe eingestellt. Dabei sollte sich die

Eingangskopplungs-Drucktaste GD (CH.I) in Raststellung GD

(ground = Masse) befinden. Der Eingang ist dann aufgetrennt,

damit eventuell am Eingang anliegende Signalspannungen

unbelastet bleiben; denn der sonst mit dem Eingang verbundene Vertikalverstärker wird kurzgeschlossen. Damit ist sichergestellt, daß keine Störspannungen von außen die Fokussierung

beeinflussen können.

Alle Details sind so ausgelegt, daß auch bei Fehlbedienung kein

größerer Schaden entstehen kann. Die Drucktasten besitzen

im wesentlichen nur Nebenfunktionen. Man sollte daher bei

Beginn der Arbeiten darauf achten, daß keine der Tasten

eingedrückt ist. Die Anwendung richtet sich nach dem jeweiligen Bedarfsfall.

Der HM303-6 erfaßt alle Signale von Gleichspannung bis zu

einer Frequenz von mindestens 35MHz (-3dB). Bei

sinusförmigen Vorgängen liegt die -6dB Grenze sogar bei

50MHz. Die zeitliche Auflösung ist unproblematisch.

Beispielsweise wird bei ca. 50MHz und der kürzesten einstellbaren Ablenkzeit (10ns/cm) alle 2cm ein Kurvenzug geschrieben. Die Toleranz der angezeigten Werte beträgt in beiden

Ablenkrichtungen nur ±3%. Alle zu messenden Größen sind

daher relativ genau zu bestimmen. Jedoch ist zu berücksichtigen, daß sich in vertikaler Richtung ab ca. 10MHz der Meßfehler in Y-Richtung mit steigender Frequenz ständig vergrößert.

Dies ist durch den Verstärkungsabfall des Meßverstärkers

bedingt. Bei 18MHz beträgt der Abfall etwa 10%. Man muß

daher bei dieser Frequenz zum gemessenen Spannungswert

ca. 11% addieren. Da jedoch die Bandbreiten der Vertikalverstärker differieren (normalerweise zwischen 35 und 38MHz),

sind die Meßwerte in den oberen Grenzbereichen nicht so

exakt definierbar. Hinzu kommt, daß oberhalb 35MHz mit

steigender Frequenz auch die Aussteuerbarkeit der Y-Endstufe

stetig abnimmt. Der Vertikalverstärker ist so ausgelegt, daß die

Übertragungsgüte nicht durch eigenes Überschwingen beeinflußt wird.

Inbetriebnahme und Voreinstellungen

Vor der ersten Inbetriebnahme muß die Verbindung

zwischen Schutzleiteranschluß und dem Netz-Schutzleiter vor jeglichen anderen Verbindungen hergestellt

sein (Netzstecker also vorher anschließen).

Es wird empfohlen, bei Beginn der Arbeiten keine der

Tasten zu drücken und die 3 Bedienungsknöpfe mit

Zur Schonung der Strahlröhre sollte immer nur mit jener Strahlintensität gearbeitet werden, die Meßaufgabe und Umgebungsbeleuchtung gerade erfordern. Besondere Vorsicht ist bei

stehendem, punktförmigen Strahl geboten. Zu hell eingestellt, kann dieser die Leuchtschicht der Röhre beschädigen.

Ferner schadet es der Kathode der Strahlröhre, wenn das

Oszilloskop oft kurz hintereinander aus- und eingeschaltet

wird.

Strahldrehung TRACE ROTATION

Trotz Mumetall-Abschirmung der Bildröhre lassen sich

erdmagnetische Einwirkungen auf die horizontale Strahllage nicht ganz vermeiden. Das ist abhängig von der

Aufstellrichtung des Oszilloskops am Arbeitsplatz. Dann

verläuft die horizontale Strahllinie in Schirmmitte nicht

exakt parallel zu den Rasterlinien. Die Korrektur weniger Winkelgrade ist an einem Potentiometer hinter der

mit TRACE ROTATION bezeichneten Öffnung mit einem

kleinen Schraubendreher möglich.

Tastkopf-Abgleich und Anwendung

Damit der verwendete Tastteiler die Form des Signals unverfälscht wiedergibt, muß er genau an die Eingangsimpedanz des

Vertikalverstärkers angepaßt werden. Ein im HM303-6 eingebauter Generator liefert hierzu ein Rechtecksignal mit sehr

kurzer Anstiegszeit (<4ns am 0,2Vpp Ausgang) und Frequenzen von ca. 1kHz oder 1MHz. Das Rechtecksignal kann der

konzentrischen Buchsen unterhalb des Bildschirms entnommen werden. Die Buchse liefert 0.2Vss ±1% für Tastteiler

10:1. Diese Spannung entspricht einer Bildschirmamplitude

von 4cm Höhe, wenn der Eingangsteilerschalter auf den Ablenkkoeffizienten 5mV/cm eingestellt ist. Der Innendurchmesser der Buchsen beträgt 4,9mm und entspricht dem (an

Bezugspotential liegenden) Außendurchmesser des Abschirmrohres von modernen Tastköpfen der Serie F (international

vereinheitlicht). Nur hierdurch ist eine extrem kurze Masseverbindung möglich, die für hohe Signalfrequenzen und eine

unverfälschte Kurvenform-Wiedergabe von nicht-sinusförmigen

Signalen Voraussetzung ist.

12

Änderungen vorbehalten

Page 13

Betriebsarten der Vertikalverstärker

Abgleich 1kHz

Dieser C-Trimmerabgleich (NF-Kompensation) kompensiert die

kapazitive Belastung des Oszilloskop-Eingangs. Durch den

Abgleich bekommt die kapazitive Teilung dasselbe Teilerverhältnis wie die ohmsche Spannungsteilung. Dann ergibt

sich bei hohen und niedrigen Frequenzen dieselbe Spannungsteilung wie für Gleichspannung. Für Tastköpfe 1:1 oder auf 1:1

umgeschaltete Tastköpfe ist dieser Abgleich weder nötig noch

möglich. Voraussetzung für den Abgleich ist die Parallelität der

Strahllinie mit den horizontalen Rasterlinien (

drehung TRACE ROTATION“

Tastteiler 10:1 an den INPUT CH I-Eingang anschließen, keine

Taste drücken, Eingangskopplung auf DC stellen, Eingangsteiler auf 5mV/cm und TIME/DIV.-Schalter auf 0.2ms/cm

schalten (beide Feinregler in Kalibrationsstellung CAL.), Tastkopf

in die CALIBRATOR-Buchse einstecken

Auf dem Bildschirm sind 2 Wellenzüge zu sehen. Nun ist der

NF-Kompensationstrimmer abzugleichen, dessen Lage der

Tastkopfinformation zu entnehmen ist. Mit dem beigegebenen

Isolierschraubendreher ist der Trimmer so abzugleichen, bis

die oberen Dächer des Rechtecksignals exakt parallel zu den

horizontalen Rasterlinien stehen (siehe Bild 1kHz). Dann sollte

die Signalhöhe 4cm ±1,2mm (= 3%) sein. Die Signalflanken

sind in dieser Einstellung unsichtbar.

).

siehe ,,Strahl-

Abgleich 1MHz

Ein HF-Abgleich ist bei den Tastköpfen HZ51, 52 und 54

möglich. Diese besitzen Entzerrungsglieder (R-Trimmer in Kombination mit Kondensatoren), mit denen es möglich ist, den

Tastkopf auf einfachste Weise im Bereich der oberen

Grenzfrequenz des Vertikalverstärkers optimal abzugleichen.

Nach diesem Abgleich erhält man nicht nur die maximal mögliche Bandbreite im Tastteilerbetrieb, sondern auch eine weitgehend konstante Gruppenlaufzeit am Bereichsende. Dadurch

werden Einschwingverzerrungen (wie Überschwingen, Abrundung, Nachschwingen, Löcher oder Höcker im Dach) in der

Nähe der Anstiegsflanke auf ein Minimum begrenzt. Die Bandbreite des Oszilloskops wird also bei Benutzung der Tastköpfe

HZ51, 52 und 54 ohne Inkaufnahme von Kurvenformverzerrungen voll genutzt. Voraussetzung für diesen HF-Abgleich ist ein Rechteckgenerator mit kleiner Anstiegszeit (typisch 4ns) und niederohmigem Ausgang (ca. 50Ω), der bei einer

Frequenz von 1MHz eine Spannung von 0,2Vss abgibt. Der

Kalibratorausgang des HM303-6 erfüllt diese Bedingungen,

wenn die CAL.-Taste gedrückt ist (1MHz).

Tastköpfe des Typs HZ51, 52 oder 54 an den INPUT CH IEingang anschließen, nur Kalibrator-Taste 1MHz drücken,

Eingangskopplung auf DC, Eingangsteiler auf 5mV/cm und

TIME/DIV.-Schalter auf 0.1µs/cm stellen (beide Feinregler in

Kalibrationsstellung CAL.). Tastkopf in Buchse 0.2Vpp einstek-

ken. Auf dem Bildschirm ist ein Wellenzug zu sehen, dessen

Rechteckflanken jetzt auch sichtbar sind. Nun wird der HFAbgleich durchgeführt. Dabei sollte man die Anstiegsflanke

und die obere linke Impuls-Dachecke beachten.

Auch die Lage der Abgleichelemente für die HF-Kompensation

ist der Tastkopfinformation zu entnehmen.

Die Kriterien für den HF-Abgleich sind:

– Kurze Anstiegszeit, also eine steile Anstiegsflanke.

– Minimales Überschwingen mit möglichst geradlinigem Dach,

somit ein linearer Frequenzgang.

Die HF-Kompensation sollte so vorgenommen werden, daß

der Übergang von der Anstiegsflanke auf das Rechteckdach

weder zu stark verrundet noch mit Überschwingen erfolgt.

Tastköpfe mit einem HF-Abgleichpunkt sind, im Gegensatz zu

Tastköpfen mit mehreren Abgleichpunkten, naturgemäß einfacher abzugleichen. Dafür bieten mehrere HF-Abgleichpunkte

den Vorteil, daß sie eine optimalere Anpassung zulassen.

Nach beendetem HF-Abgleich ist auch bei 1MHz die Signalhöhe am Bildschirm zu kontrollieren. Sie soll denselben Wert

haben wie oben beim 1kHz-Abgleich angegeben.

Es wird darauf hingewiesen, daß die Reihenfolge erst 1kHz-,

dann 1MHz-Abgleich einzuhalten ist, aber nicht wiederholt

werden muß, und daß die Kalibrator-Frequenzen 1kHz und

1MHz nicht zur Zeit-Eichung verwendet werden können. Ferner weicht das Tastverhältnis vom Wert 1:1 ab. Voraussetzung

für einen einfachen und exakten Tastteilerabgleich (oder eine

Ablenkkoeffizientenkontrolle) sind horizontale Impulsdächer,

kalibrierte Impulshöhe und Nullpotential am negativen Impulsdach. Frequenz und Tastverhältnis sind dabei nicht kritisch.

Betriebsarten der Vertikalverstärker

Die gewünschte Betriebsart der Vertikalverstärker wird mit

den 3 unterhalb der Teilerschalter befindlichen Tasten gewählt.

Für Mono-Betrieb werden alle Tasten ausgerastet. Dann ist nur

Kanal I betriebsbereit.

Bei Mono-Betrieb mit Kanal II ist die Taste CH I/II zu drücken.

Diese Taste trägt zusätzlich die Bezeichnung TRIG. I/II, weil

damit gleichzeitig die Kanalumschaltung der Triggerung erfolgt.

Wird die Taste DUAL gedrückt, arbeiten beide Kanäle. Bei

dieser Tastenstellung erfolgt die Aufzeichnung zweier Vorgänge nacheinander (alternate mode). Die Signalbilder aus

beiden Kanälen werden zwar nur abwechselnd einzeln dargestellt, sind aber bei schneller Zeitablenkung scheinbar beide gleichzeitig sichtbar. Für das Oszilloskopieren langsam

verlaufender Vorgänge mit Zeitkoeffizienten ³1ms/cm ist diese Betriebsart nicht geeignet. Das Schirmbild flimmert dann

zu stark, oder es scheint zu springen. Drückt man noch die

Taste CHOP., werden beide Kanäle innerhalb einer Ablenkperiode mit einer hohen Frequenz ständig umgeschaltet (chop

mode). Auch langsam verlaufende Vorgänge werden dann

flimmerfrei aufgezeichnet. Für Oszillogramme mit höherer

Folgefrequenz ist diese Art der Kanalumschaltung nicht sinnvoll.

Ist nur die Taste ADD gedrückt, werden die Signale beider

Kanäle algebraisch addiert (I ±II). Ob sich hierbei die Summe

oder die Differenz der Signalspannungen ergibt, hängt von der

Phasenlage bzw. Polung der Signale selbst und von der Stellung der INV. (invertieren) -Taste ab.

Änderungen vorbehalten

13

Page 14

Betriebsarten der Vertikalverstärker

Gleichphasige Eingangsspannungen:

INV.-Taste ungedrückt = Summe.

INV.-Taste gedrückt = Differenz.

Gegenphasige Eingangsspannungen:

INV.-Taste ungedrückt = Differenz.

INV.-Taste gedrückt = Summe.

In der ADD-Betriebsart ist die vertikale Strahllage von der YPOS.-Einstellung beider Kanäle abhängig. Das heißt die Y.POS.-

Einstellung wird addiert, kann aber nicht mit INV. (invertieren)

beeinflußt werden.

Signalspannungen zwischen zwei hochliegenden Schaltungspunkten werden oft im Differenzbetrieb beider Kanäle gemessen. Als Spannungsabfall an einem bekannten Widerstand

lassen sich so auch Ströme zwischen zwei hochliegenden

Schaltungsteilen bestimmen. Allgemein gilt, daß bei der Darstellung von Differenzsignalen die Entnahme der beiden Signalspannungen nur mit Tastteilern absolut gleicher Impedanz und

Teilung erfolgen darf. Für manche Differenzmessungen ist es

vorteilhaft, die galvanisch mit dem Schutzleiter verbundenen

Massekabel beider Tastteiler nicht mit dem Meßobjekt zu

verbinden. Hierdurch können eventuelle Brumm- oder

Gleichtaktstörungen verringert werden.

XY-Betrieb

Für XY-Betrieb wird die Taste XY betätigt. Das X-Signal wird

über den Eingang von Kanal I zugeführt. Eingangsteiler und

Feinregler von Kanal I werden im XY-Betrieb für die

Amplitudeneinstellung in X-Richtung benutzt. Zur horizon-

talen Positionseinstellung ist aber der X-POS.-Regler zu benutzen. Der Y-Positionsregler von Kanal I ist im XY-Betrieb abgeschaltet. Max. Empfindlichkeit und Eingangsimpedanz sind

nun in beiden Ablenkrichtungen gleich. Die X-MAG. (x10)

Funktion ist im XY-Betrieb abgeschaltet. Die Grenzfrequenz in

X-Richtung ist ≥2,5 MHz (-3dB). Jedoch ist zu beachten, daß

schon ab 50 kHz zwischen X und Y eine merkliche, nach

höheren Frequenzen ständig zunehmende Phasendifferenz

auftritt. Eine Umpolung des Y-Signals mit der INV.-Taste von

Kanal II ist möglich!

Der XY-Betrieb mit Lissajous-Figuren erleichtert oder er-

möglicht gewisse Meßaufgaben:

- Vergleich zweier Signale unterschiedlicher Frequenz oder

Nachziehen der einen Frequenz auf die Frequenz des anderen Signals bis zur Synchronisation. Das gilt auch noch für

ganzzahlige Vielfache oder Teile der einen Signalfrequenz.

- Phasenvergleich zwischen zwei Signalen gleicher Frequenz.

Phasenvergleich mit Lissajous-Figur

Die folgenden Bilder zeigen zwei Sinus-Signale gleicher Frequenz und Amplitude mit unterschiedlichen Phasenwinkeln.

Die Berechnung des Phasenwinkels oder der Phasenverschiebung zwischen den X- und Y-Eingangsspannungen

(nach Messung der Strecken a und b am Bildschirm) ist mit den

folgenden Formeln und einem Taschenrechner mit Winkelfunktionen ganz einfach, und übrigens unabhängig von den

Ablenkamplituden auf dem Bildschirm, durchzuführen.

Hierbei muß beachtet werden:

- Wegen der Periodizität der Winkelfunktionen sollte die

rechnerische Auswertung auf Winkel ≤90° begrenzt werden. Gerade hier liegen die Vorteile der Methode.

- Keine zu hohe Meßfrequenz benutzen. Oberhalb 220kHz

kann die gegenseitige Phasenverschiebung der beiden

Oszilloskop-Verstärker des HM303-6 im XY-Betrieb einen

Winkel von 3° überschreiten.

- Aus dem Schirmbild ist nicht ohne weiteres ersichtlich, ob

die Testspannung gegenüber der Bezugsspannung voroder nacheilt. Hier kann ein CR-Glied vor dem Testspannungseingang des Oszilloskops helfen. Als R kann gleich der

1MΩ-Eingangswiderstand dienen, so daß nur ein passender Kondensator C vorzuschalten ist. Vergrößert sich die

Öffnungsweite der Ellipse (gegenüber kurzgeschlossenem

C), dann eilt die Testspannung vor und umgekehrt. Das gilt

aber nur im Bereich bis 90° Phasenverschiebung. Deshalb

sollte C genügend groß sein und nur eine relativ kleine,

gerade gut beobachtbare Phasenverschiebung bewirken.

Falls im XY-Betrieb beide Eingangsspannungen fehlen oder

ausfallen, wird ein sehr heller Leuchtpunkt auf dem Bildschirm abgebildet. Bei zu hoher Helligkeitseinstellung (INTENSKnopf) kann dieser Punkt in die Leuchtschicht einbrennen,

was entweder einen bleibenden Helligkeitsverlust oder, im

Extremfall, eine vollständige Zerstörung der Leuchtschicht an

diesem Punkt verursacht.

Phasendifferenz-Messung

im Zweikanal-Betrieb

Eine größere Phasendifferenz zwischen zwei Eingangssignalen gleicher Frequenz und Form läßt sich sehr einfach

im Zweikanalbetrieb (Taste DUAL gedrückt) am Bildschirm

messen. Die Zeitablenkung wird dabei von dem Signal

getriggert, das als Bezug (Phasenlage 0) dient. Das andere

Signal kann dann einen vor- oder nacheilenden Phasenwinkel haben. Für Frequenzen ≥1kHz wird alternierende

Kanalumschaltung gewählt; für Frequenzen <1kHz ist der

Chopper-Betrieb geeigneter (weniger Flackern). Die Ablesegenauigkeit wird hoch, wenn auf dem Schirm nicht viel mehr

als eine Periode und etwa gleiche Bildhöhe beider Signale

eingestellt wird. Zu dieser Einstellung können ohne Einfluß

auf das Ergebnis auch die Feinregler für Amplitude und

Zeitablenkung und der LEVEL-Knopf benutzt werden. Beide

Zeitlinien werden vor der Messung mit den Y-POS.-Knöpfen

auf die horizontale Raster-Mittellinie eingestellt. Bei

sinusförmigen Signalen beobachtet man die Nulldurchgänge;

die Sinuskuppen sind weniger geeignet. Ist ein Sinussignal

durch geradzahlige Harmonische merklich verzerrt (Halbwellen nicht spiegelbildlich zur X-Achse) oder wenn eine

Offset-Gleichspannung vorhanden ist, empfiehlt sich AC-

Kopplung für beide Kanäle. Handelt es sich um Impulssignale

gleicher Form, liest man an steilen Flanken ab.

14

Änderungen vorbehalten

Page 15

Triggerung und Zeitablenkung

Phasendifferenzmessung im Zweikanalbetrieb

t = Horizontalabstand der Nulldurchgänge in cm.

T = Horizontalabstand für eine Periode in cm.

Im Bildbeispiel ist t = 3cm und T = 10cm. Daraus errechnet sich

eine Phasendifferenz in Winkelgraden von

oder in Bogengrad ausgedrückt

tor oder einem Demodulator) extern getriggert werden). Interne Triggerung ist unter Zuhilfenahme des Zeit-Feinstellers oft

möglich.

Figur 2

Amplitudenmodulierte Schwingung: F = 1MHz; f = 1kHz;

m = 50%; UT = 28,3mVeff.

Oszilloskop-Einstellung für ein Signal entsprechend Figur 2:

Keine Taste drücken. Y: CH I; 20mV/cm; AC.

TIME/DIV.: 0.2ms/cm.

Triggerung: NM (NORMAL); AC; int. mit Zeit-Feinsteller (oder

externe Triggerung).

Liest man die beiden Werte a und b vom Bildschirm ab, so

errechnet sich der Modulationsgrad aus

Relativ kleine Phasenwinkel bei nicht zu hohen Frequenzen

lassen sich genauer im XY-Betrieb mit Lissajous-Figur messen.

Messung einer Amplitudenmodulation

Die momentane Amplitude u im Zeitpunkt t einer HF-Trägerspannung, die durch eine sinusförmige NF-Spannung unverzerrt

amplitudenmoduliert ist, folgt der Gleichung

Hierin ist

UT = unmodulierte Trägeramplitude,

ΩΩ

ππ

Ω = 2

πF = Träger-Kreisfrequenz,

ΩΩ

ππ

ωω

ππ

ω = 2

πf = Modulationskreisfrequenz,

ωω

ππ

m = Modulationsgrad (i.a. ≤ 1 100%).

Neben der Trägerfrequenz F entstehen durch die Modulation

die untere Seitenfrequenz F-f und die obere Seitenfrequenz

F+f.

Figur 1

Spektrumsamplituden und -frequenzen bei AM (m = 50%)

Das Bild der amplitudenmodulierten HF-Schwingung kann mit

dem Oszilloskop sichtbar gemacht und ausgewertet werden,

wenn das Frequenzspektrum innerhalb der Oszilloskop-Bandbreite liegt. Die Zeitbasis wird so eingestellt, daß mehrere

Wellenzüge der Modulationsfrequenz sichtbar sind. Genau

genommen sollte mit Modulationsfrequenz (vom NF-Genera-

Hierin ist a = UT (1+m) und b = UT (1-m).

Bei der Modulationsgradmessung können die Feinstellknöpfe

für Amplitude und Zeit beliebig verstellt sein. Ihre Stellung geht

nicht in das Ergebnis ein.

Triggerung und Zeitablenkung

Die zeitliche Änderung einer zu messenden Spannung (Wechselspannung) ist im Yt-Betrieb darstellbar. Hierbei lenkt das

Meßsignal den Elektronenstrahl in Y-Richtung ab, während der

Zeitablenkgenerator den Elektronenstrahl mit einer konstanten, aber wählbaren Geschwindigkeit von links nach rechts

über den Bildschirm bewegt (Zeitablenkung).

Im allgemeinen werden sich periodisch wiederholende

Spannungsverläufe mit sich periodisch wiederholender Zeitablenkung dargestellt. Um eine „stehende“ auswertbare Darstellung zu erhalten, darf der jeweils nächste Start der Zeitablenkung nur dann erfolgen, wenn die gleiche Position (Spannungshöhe und Flankenrichtung) des Signalverlaufes vorliegt,

an dem die Zeitablenkung auch zuvor ausgelöst (getriggert)

wurde. Eine Gleichspannung kann folglich nicht getriggert

werden, was aber auch nicht erforderlich ist, da eine zeitliche

Änderung nicht erfolgt.

Die Triggerung kann durch das Meßsignal selbst (interne

Triggerung) oder durch eine extern zugeführte, mit dem

Meßsignal synchrone, Spannung erfolgen (externe Triggerung).

Die Triggerspannung muß eine gewisse Mindestamplitude

haben, damit die Triggerung überhaupt einsetzt. Diesen Wert

nennt man Triggerschwelle. Sie wird mit einem Sinussignal

bestimmt. Wird die Triggerspannung intern dem Meßsignal

entnommen, kann als Triggerschwelle die vertikale Bildschirm-

höhe in mm angegeben werden, bei der die Triggerung gerade

einsetzt, das Signalbild stabil steht und die TR-LED zu leuchten

beginnt. Die interne Triggerschwelle beim HM303-6 ist mit

≤5mm spezifiziert. Wird die Triggerspannung extern zugeführt,

Änderungen vorbehalten

15

Page 16

Triggerung und Zeitablenkung

ist sie an der TRIG. EXT.-Buchse in Vss zu messen. In gewissen

Grenzen kann die Triggerspannung viel höher sein als an der

Triggerschwelle. Im allgemeinen sollte der 20fache Wert

nicht überschritten werden.

Der HM303-6 hat zwei Trigger-Betriebsarten, die nachstehend

beschrieben werden.

Automatische Spitzenwert-Triggerung

Steht die Taste AT/NM ungedrückt in Stellung AT (Automatic

Triggering), wird die Zeitablenkung auch dann periodisch ausgelöst, wenn keine Meßwechselspannung oder externe

Triggerwechselspannung anliegt. Ohne Meßwechselspannung

sieht man dann eine Zeitlinie (von der ungetriggerten, also

freilaufenden Zeitablenkung), die auch eine Gleichspannung

anzeigen kann.

Bei anliegender Meßspannung beschränkt sich die Bedienung

im wesentlichen auf die richtige Amplituden- und ZeitbasisEinstellung bei immer sichtbarem Strahl. Der LEVEL-Einsteller

ist bei automatischer Spitzenwert-Triggerung wirksam. Der

LEVEL-Einstellbereich stellt sich automatisch auf die SpitzeSpitze-Amplitude des gerade angelegten Signals ein und wird

damit unabhängiger von der Signal-Amplitude und -Form. Beispielsweise darf sich das Tastverhältnis von rechteckförmigen

Spannungen zwischen 1 : 1 und 100 : 1 ändern, ohne daß die

Triggerung ausfällt.

Signale sind der Zeit-Feinstellknopf und die HOLDOFF-Zeit-

einstellung, die weiter unten besprochen wird.

Flankenrichtung

Die Triggerung kann bei automatischer und bei Normaltriggerung durch eine steigende oder eine fallende

Triggerspannungsflanke ausgelöst werden. Die Flankenrichtung ist mit der Taste SLOPE wählbar. Das / -Symbol

(ungedrückte Taste) bedeutet eine Flanke, die vom negativen

Potential kommend zum positiven Potential ansteigt. Das hat

mit Null- oder Massepotential und absoluten Spannungswerten nichts zu tun. Die positive Flankenrichtung kann auch

im negativen Teil einer Signalkurve liegen. Eine fallende

Flanke ( \ -Symbol) löst die Triggerung sinngemäß aus, wenn

die Taste SLOPE gedrückt ist. Dies gilt bei automatischer und

bei Normaltriggerung.

Triggerkopplung

Die Ankopplungsart und der Durchlaß-Frequenzbereich des

Triggersignals kann am TRIG. MODE-Umschalter gewählt

werden.

AC: Triggerbereich <20Hz bis 100MHz.

Dies ist die am häufigsten zum Triggern benutzte Kopplungsart. Unterhalb 20Hz und oberhalb 100MHz steigt die

Triggerschwelle zunehmend an.

Es ist dabei unter Umständen erforderlich, daß der LEVEL-

Einsteller fast an den Anschlag zu stellen ist. Bei der nächsten

Messung kann es erforderlich werden, den LEVEL-Einsteller

auf die Bereichsmitte zu stellen.

Diese Einfachheit der Bedienung empfiehlt die automatische

Spitzenwert-Triggerung für alle unkomplizierten Meßaufgaben.

Sie ist aber auch die geeignete Betriebsart für den „Einstieg“

bei diffizilen Meßproblemen, nämlich dann, wenn das Meßsignal

selbst in Bezug auf Amplitude, Frequenz oder Form noch

weitgehend unbekannt ist.

Mit automatischer Spitzenwert-Triggerung werden alle Parameter voreingestellt, dann kann der Übergang auf Normaltriggerung erfolgen.

Die automatische Spitzenwert-Triggerung ist unabhängig von

der Triggerquelle und ist sowohl bei interner wie auch externer

Triggerung anwendbar. Sie arbeitet oberhalb 20Hz.

In Kombination mit alternierender Triggerung (Taste ALT. gedrückt) wird die Spitzenwerterfassung abgeschaltet, während

die Triggerautomatik erhalten bleibt. Der LEVEL-Einsteller ist

dann unwirksam (Triggerpunkt 0 Volt).

Normaltriggerung

Mit Normaltriggerung (gedrückte Taste AT/NM) und passender LEVEL-Einstellung kann die Auslösung, bzw. Triggerung

der Zeitablenkung an jeder Stelle einer Signalflanke erfolgen.

Der mit dem LEVEL-Knopf erfaßbare Triggerbereich ist stark

abhängig von der Amplitude des Triggersignals. Ist bei interner

Triggerung die Bildhöhe kleiner als 1cm, erfordert die Einstellung wegen des kleinen Fangbereichs etwas Feingefühl.

Bei falscher LEVEL-Einstellung ist der Bildschirm dunkel.

Mit Normaltriggerung sind auch komplizierte Signale triggerbar.

Bei Signalgemischen ist die Triggermöglichkeit abhängig von

gewissen periodisch wiederkehrenden Pegelwerten, die u.U.

erst bei gefühlvollem Drehen des LEVEL-Knopfes gefunden

werden. Weitere Hilfsmittel zur Triggerung sehr schwieriger

DC: Triggerbereich 0 bis 100MHz.

DC-Triggerung ist dann zu empfehlen, wenn bei ganz langsamen Vorgängen auf einen bestimmten Pegelwert des

Meßsignals getriggert werden soll oder wenn impulsartige