Page 1

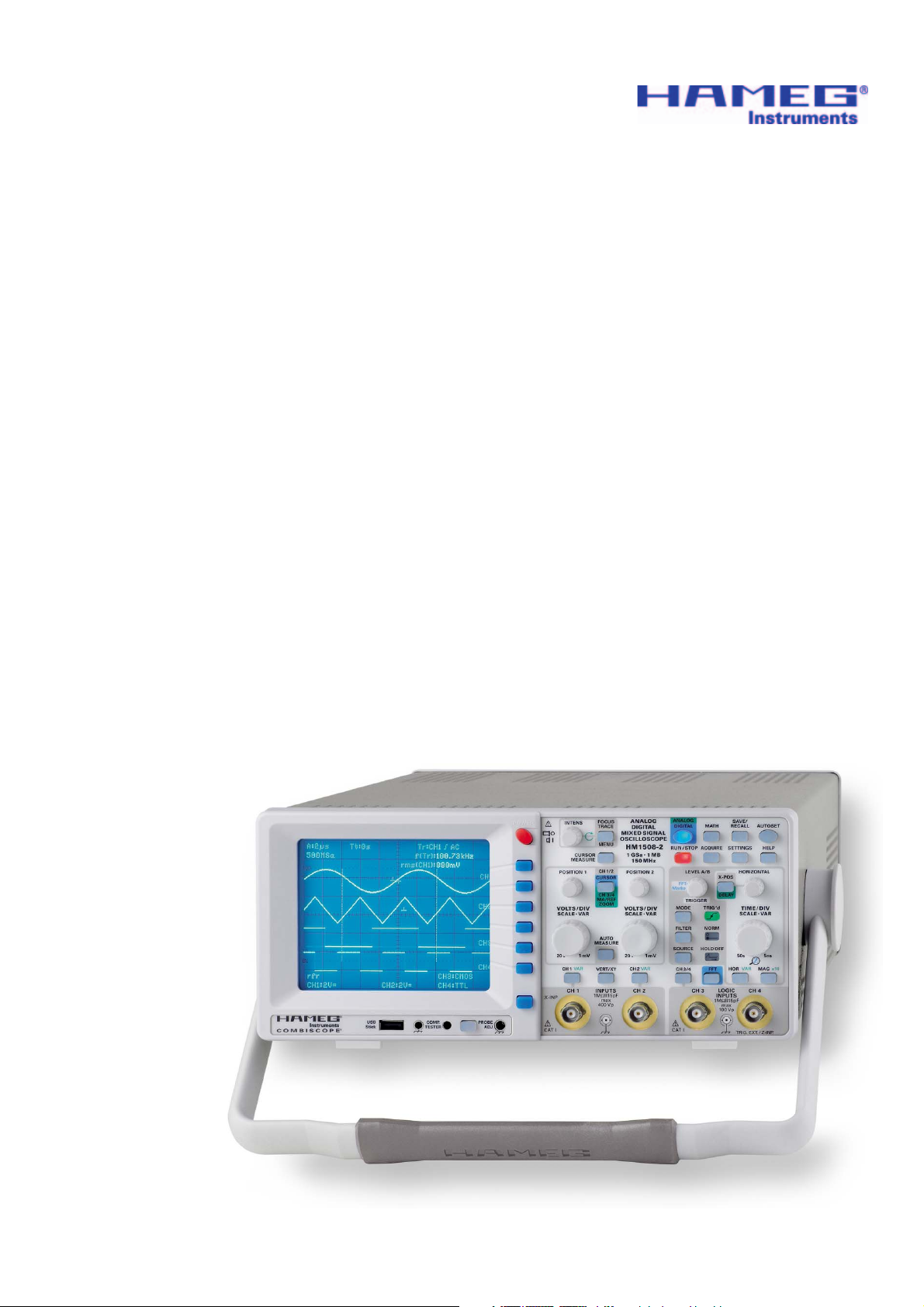

150 MHz

Mixed Signal CombiScope

HM1508-2

Handbuch

Deutsch

®

Page 2

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION DE CONFORMITE

Hersteller HAMEG Instruments GmbH

Manufacturer Industriestraße 6

Fabricant D-63533 Mainhausen

Die HAMEG Instruments GmbH bescheinigt die Konformität für das Produkt

The HAMEG Instruments GmbH declares conformity of the product

HAMEG Instruments GmbH déclare la conformite du produit

Bezeichnung: Oszilloskop

Product name: Oscilloscope

Designation: Oscilloscope

Typ / Type / Type: HM1508-2

mit / with / avec: –

Optionen / Options / Options: –

mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec les

directives suivantes

EMV Richtlinie 89/336/EWG ergänzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG

EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31/EEC

Directive EMC 89/336/CEE amendée par 91/263/EWG, 92/31/CEE

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ergänzt durch 93/68/EWG

Low-Voltage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC

Directive des equipements basse tension 73/23/CEE amendée par

93/68/CEE

Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied

Normes harmonisées utilisées:

Sicherheit / Safety / Sécurité:

EN 61010-1:2001 (IEC 61010-1:2001)

Messkategorie / Measuring category / Catégorie de mesure: I

Überspannungskategorie / Overvoltage category /

Catégorie de surtension: II

Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution: 2

Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility /

Compatibilité électromagnétique

EN 61326-1/A1 Störaussendung / Radiation / Emission:

Tabelle / table / tableau 4; Klasse / Class / Classe B.

Störfestigkeit / Immunity / Imunitée: Tabelle / table / tableau A1.

EN 61000-3-2/A14 Oberschwingungsströme / Harmonic current emissions

Émissions de courant harmonique: Klasse / Class / Classe D.

EN 61000-3-3 Spannungsschwankungen u. Flicker / Voltage fl uctuations

and fl icker / Fluctuations de tension et du fl icker.

Datum / Date / Date

01. 05. 2007

Unterschrift / Signature / Signatur

Holger Asmussen

Manager

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

HAMEG Messgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie. Bei

der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen Fachgrund- bzw.

Produktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen wo unterschiedliche Grenzwerte

mögli ch sind, werde n von HAMEG die h ärteren Prüf bedingun gen angewendet.

Für die Störaussendung werden die Grenzwerte für den Geschäfts- und

Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe angewandt (Klasse 1B). Bezüglich

der Störfestigkeit fi nden die für den Industrie bereich geltenden Grenzwerte

Anwendung.

Die am Messgerät notwendiger weise angeschlossenen Mess- und Datenleitungen beeinflussen die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte in

erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Messbetrieb sind daher

in Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise und

Randbedingungen unbedingt zu beachten:

1. Datenleitungen

Die Verb indung von Me ssgerä ten bzw. ihre n Schnitt stellen mi t externen G eräten

(Druc kern, Re chnern, etc .) darf nur mit a usreichend ab geschirmten Leit ungen

erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung nicht eine geringere maximale

Leitungslänge vorschreibt, dürfen Datenleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/

Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb

von Gebäuden befi nde n. Ist an einem Ge räteinter face der Ans chluss mehr erer

Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen sein.

Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes Verbindungskabel

zu achten. Als IEEE-Bus Kabel sind die von HAMEG beziehbaren doppelt

geschirmten Kabel HZ73 bzw. HZ72L geeignet.

2. Signalleitungen

Messleitungen zur Signalübertragung zwischen Messstelle und Messgerät

sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine geringere

Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/

Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb

von Gebäuden befi nden.

Alle Signalleitungen sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen (Koaxialkabel-RG58/U) zu verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung muss

Sorg e getragen we rden. Bei Sig nalgenera toren müsse n doppelt abge schirmte

Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.

3. Auswirkungen auf die Messgeräte

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer

Felder kann es trotz sorgfältigen Messaufbaues über die angeschlossenen

Messkabel zu Einspeisung unerwünschter Signalteile in das Messgerät

kommen. Dies führt bei HAMEG Messgeräten nicht zu einer Zerstörung oder

Außerbetriebsetzung des Messgerätes.Geringfügige Abweichungen des

Messwertes über die vorgegebenen Spezifi kationen hinaus können durch die

äußeren Umstände in Einzelfällen jedoch auftreten.

4. Störfestigkeit von Oszilloskopen

4.1 Elektromagnetisches HF-Feld

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder,

können durch diese Felder bedingte Überlagerungen des Messsignal s sichtbar

werden. Die Einkopplung dieser Felder kann über das Versorgungsnetz, Messund Steue rleitunge n und/oder dur ch direkte Ein strahlun g erfolge n. Sowohl da s

Messobjekt, als auch das Oszilloskop können hiervon betroffen sein.

Die dire kte Einstr ahlung in das Os zilloskop kan n, trotz der A bschirmun g durch

das Metallgehäuse, durch die Bildschirmöffnung erfolgen. Da die Bandbreite

jeder Me ssvers tärkerst ufe größer al s die Gesamtb andbreite de s Oszillosko ps

ist, können Überlagerungen sichtbar werden, deren Frequenz wesentlich höher

als die –3dB Messbandbreite ist.

4.2 Schnelle Transienten / Entladung statischer Elektrizität

Beim Auftreten von schnellen Transienten (Burst) und ihrer direkten Einkopplung über das Versorgungsnetz bzw. indirekt (kapazitiv) über Mess- und

Steuerleitungen, ist es möglich, dass dadurch die Triggerung ausgelöst wird.

Das Auslösen der Triggerung kann auch durch eine direkte bzw. indirekte

statische Entladung (ESD) erfolgen. Da die Signaldarstellung und Triggerung

durch das Oszilloskop auch mit geringen Signalamplituden (<500μV) erfolgen

soll, lässt sich das Auslösen der Triggerung durch derartige Signale (> 1kV)

und ihre gleichzeitige Darstellung nicht vermeiden.

HAMEG Instruments GmbH

2

Änderungen vorbehalten

Page 3

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung 2

150 MHz Mixed Signal CombiScope

®

HM1508-2 4

Technische Daten 4

Wichtige Hinweise 6

Symbole 6

Aufstellung des Gerätes 6

Entfernen/Anbringen des Griffs 6

Sicherheit 6

Bestimmungsgemäßer Betrieb 7

Räumlicher Anwendungsbereich 7

Umgebungsbedingungen 7

Gewährleistung und Reparatur 7

Wartung 7

CAT I 7

Netzspannung 8

Kurzbeschreibung der Bedienelemente 8

Allgemeine Grundlagen 10

Art der Signalspannung 10

Größe der Signalspannung 10

Spannungswerte an einer Sinuskurve 11

Gesamtwert der Eingangsspannung 11

Zeitwerte der Signalspannung 11

Anlegen der Signalspannung 12

AUTOSET 21

Komponenten-Test 22

Speicherbetrieb 23

Signal-Darstellungsarten 24

Speicheraufl ösung 24

Speichertiefe 25

Horizontalaufl ösung mit X-Dehnung 25

Maximale Signalfrequenz im Speicherbetrieb 25

Anzeige von Alias-Signalen 25

Vertikalverstärker-Betriebsarten 26

Datentransfer 26

Firmware-Aktualisierung 26

Allgemeine Hinweise zum Menü 27

Menüeinblendungen 27

Hilfe (HELP) 27

Vorbemerkungen 27

Bedienelemente und Readout 28

Inbetriebnahme und Voreinstellungen 13

Strahldrehung TR 13

Tastkopf-Abgleich und Anwendung 14

Abgleich 1 kHz 14

Abgleich 1 MHz 14

Betriebsarten der Vertikalverstärker 15

XY-Betrieb 15

Phasenvergleich mit Lissajous-Figur 15

Phasendifferenz-Messung im Zweikanal-Betrieb (Yt) 16

Messung einer Amplitudenmodulation 16

Triggerung und Zeitablenkung 17

Automatische Spitzenwert-Triggerung (MODE-Menü) 17

Normaltriggerung (Menü: MODE) 18

Flankenrichtung (Menü: FILTER) 18

Triggerkopplung (Menü: FILTER) 18

Video (TV-Signaltriggerung) 18

Bildsynchronimpuls-Triggerung 19

Zeilensynchronimpuls-Triggerung 19

Netztriggerung 19

Alternierende Triggerung 19

Externe Triggerung 20

Triggeranzeige 20

Holdoff-Zeiteinstellung 20

B-Zeitbasis (2. Zeitbasis) / Delay Triggerung 21

Änderungen vorbehalten

3

Page 4

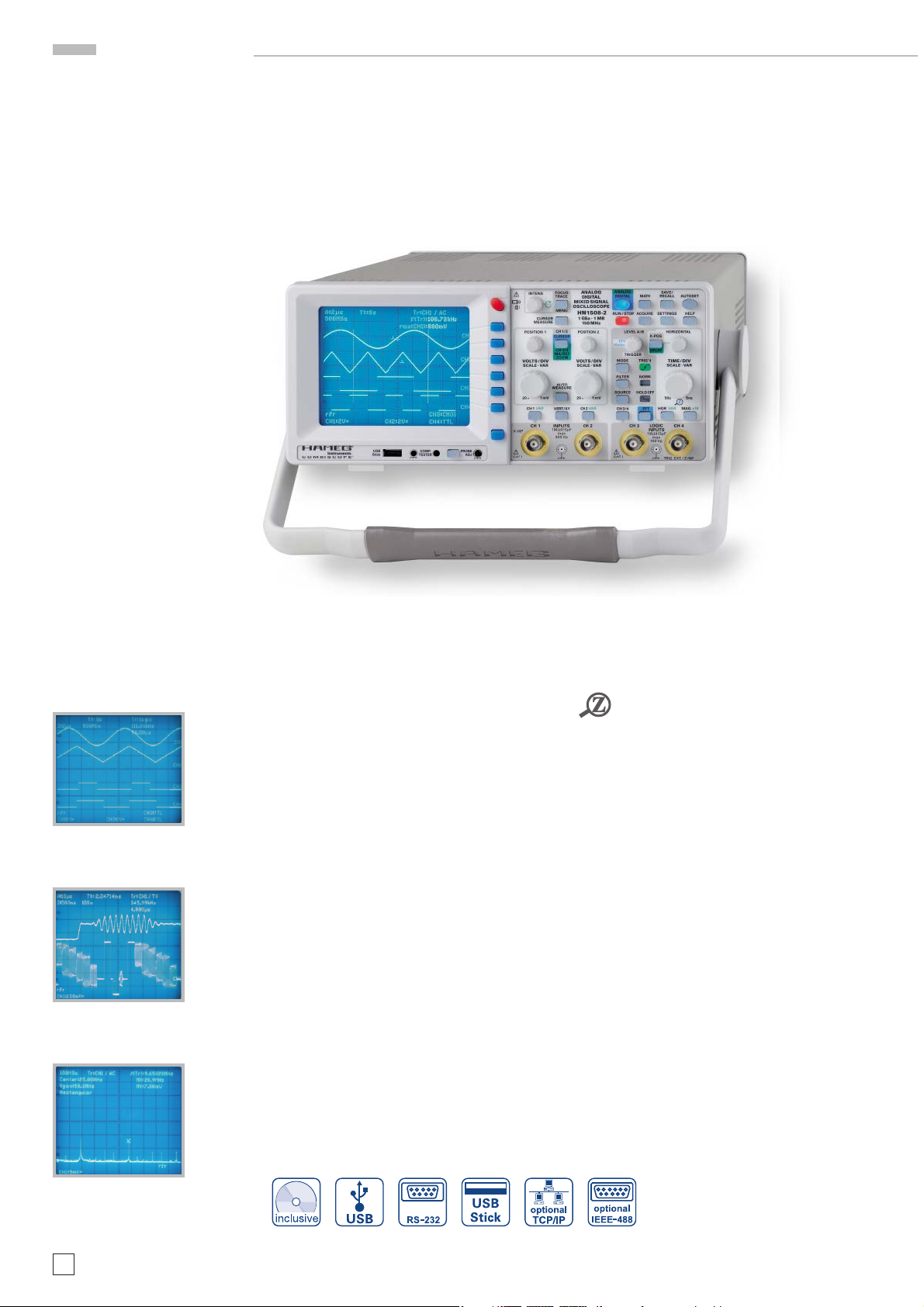

HM1508-2

1 GSa/s Real Time Sampling, 10 GSa/s Random Sampling

1 MPts Speicher pro Kanal, Memory oom bis 50.000:1

Frequenzspektrumanzeige durch FFT

4 Kanäle (2 Analog, 2 Logik)

Ablenkkoeffizienten: 1mV/cm – 20 V/cm,

Zeitbasis: 50 s/cm – 5 ns/cm

Rauscharme 8-Bit Flash-A/D Wandler

Betriebsarten: Single, Refresh, Average, Envelope,

Roll, Peak-Detect

Front-USB-Stick Anschluss für Screenshots

USB/RS-232 Schnittstelle

optional: IEEE-488, Ethernet/USB Schnittstelle

Signalanzeigen: Yt, XY und FFT;

Interpolation: Sinx/x, Pulse, Dot Join (linear)

Analogbetrieb: siehe HM1500-2

150 MHz Mixed Signal

CombiScope® mit FFT

HM1508-2

Frequenzanalyse

mit FFT.

Digitalbetrieb: Mit ZOOM

gedehnter Signalauschnitt

(Burst) aus einer Zeile

Digitalbetrieb: Darstellung

von 4 Signalen (2 Analogund 2 Logiksignale)

NEU

4

Änderungen vorbehalten

Page 5

150 MHz Mixed Signal CombiScope®HM1508-2

bei 23 °C nach einer Aufwärmzeit von 30 Minuten

Vertikalablenkung

Kanäle:

Analog: 2

Digital: 2 + 2 Logik Kanäle

Betriebsarten:

Analog: CH 1 (Kanal 1) oder CH 2 (Kanal 2) einzeln, Dual

(CH 1 und CH 2 alternierend oder chop.), Addition

Digital: Analogsignal Kanäle: CH 1 oder CH 2 einzeln,

DUAL (CH 1 und CH 2), Addition,

Logiksignal Kanäle: CH 3 und CH 4

X in XY-Betrieb: CH 1

Invert: CH 1, CH 2

Bandbreite (-3dB): 2 x 0 - 150MHz

Anstiegszeit: ‹ 2,3 ns

Überschwingen: max. 1 %

Bandbreitenbegrenzung (zuschaltbar): ca. 20MHz (5 mV/ cm - 20 V/cm

Ablenkkoeffizienten (CH 1, 2):14 kalibrierte Stellungen

1mV – 2mV/cm (10MHz) ± 5% (0 - 10 MHz (-3 dB))

5 mV – 20 V/cm ± 3 % (1-2-5 Schaltfolge)

variabel (unkalibriert): › 2.5 :1 bis › 50 V/cm

Eingänge Kanal 1, Kanal 2:

Eingangsimpedanz: 1 MΩ II 15 pF

Eingangskopplung: DC, AC, GND (Ground)

Max. Eingangsspannung: 400 V (DC + Spitze AC)

Y Verzögerungsleitung: 70ns

Messstromkreise: Messkategorie I

Digital-Betrieb:

Logik Kanäle: CH 3, CH 4

Schaltschwellen (Vorgegeben): TTL, CMOS, ECL

Benutzerdefinierbare Schaltschwellen: 3

im Bereich: -2 V bis +3 V

Analog-Betrieb:

Hilfseingang: CH 4: 100 V DC + Spitze AC

Funktion (wählbar): Extern Trigger, Z (Helltastung)

Kopplung: AC, DC

Max. Eingangsspannung:100 V (DC + Spitze AC)

Triggerung

Analog- und Digital-Betrieb

Automatik (Spitzenwert):

Min. Signalhöhe: 5mm

Frequenzbereich: 10 Hz - 250 MHz

Leveleinstellbereich: von Spitze- zu Spitze+

Normal (ohne Spitzenwert):

Min. Signalhöhe: 5mm

Frequenzbereich: 0 - 250 MHz

Leveleinstellbereich: –10cm bis +10 cm

Betriebsarten: Flanke/Video/Logik

Flankenrichtung: positiv, negativ, beide

Quellen: CH 1, CH 2, altern. CH 1/2 (≥ 8 mm; nur

Analog-Betrieb), Netz, ext.

Kopplung: AC: 10 Hz-250 MHz)

DC: 0 -250 MHz)

HF: 30 kHz–250 MHz)

LF: 0-5kHz)

Noise Rej. zuschaltbar

Video: pos./neg. Sync. Impulse

Norm: 525 Zeilen/60 Hz Systeme

625 Zeilen/50 Hz Systeme

Halbbild: gerade/ungerade/beide

Zeile: alle/Zeilennummer wählbar

Quelle: CH 1, CH 2, Ext.

Triggeranzeige: LED

Ext. Trigger über: CH 4 (0,3 Vss, 150 MHz)

Kopplung: AC, DC

Max. Eingangsspannung: 100 V (DC + Spitze AC)

Digital-Betrieb:

Logik: AND/OR, WAHR/UNWAHR

Quelle: CH 1 oder 2, CH 3 und CH 4

Beschaffenheit: X, H, L

Pre/Post Trigger: -100 % bis +400% auf ganzen Speicher bezogen

Analog-Betrieb:

2. Trigger

Min. Signalhöhe: 5mm

Frequenzbereich: 0 - 250 MHz

Kopplung: DC

Leveleinstellbereich: –10cm bis +10 cm

Horizontalablenkung

Analog-Betrieb

Betriebsarten: A, ALT (alternierend A/B), B

Zeitkoeffizient A: 0,5 s/cm - 50 ns/cm (1-2-5 Schaltfolge)

Zeitkoeffizient B: 20ms/cm – 50 ns/cm (1-2-5 Schaltfolge))

Genauigkeit A und B: ±3%

X-Dehnung x10: bis 5 ns/cm

Genauigkeit: ±5%

Variabler Zeitkoeffizient A/B: cont. 1:2,5

Hold-off Zeit: var. 1:10 (LED-Anzeige)

Bandbreite X-Verstärker: 0 - 3 MHz (-3dB)

XY-Phasendifferenz ‹ 3°: ‹ 220 kHz

Digit

al-Betrieb

Zeitbasisbereich (1-2-5 Schaltfolge)

Refresh Betriebsart: 20 ms/cm - 5 ns/cm

mit Peak Detect: 20 ms/cm – 2 ms/cm (min. Pulsbreite 10ns)

Roll Betriebsart: 50 s/cm – 50 ms/cm

Genauigkeit Zeitbasis

Zeitkoeffizient: 50 ppm

Anzeige: ±1%

Speicher Zoom: max. 50.000:1

Bandbreite X-Verstärker: 0 - 150 MHz (-3 dB)

XY-Phasendifferenz ‹ 3°: ‹ 100 MHz

Digitale Speicherung

Betriebsarten (Echtzeit): Analogsignal Kanäle: 2 x 500 MSa/s, 1 GSa/s

interleaved; Logiksignal Kanäle: 2 x 500MSa/s

Betriebsarten (Random Sampling): 10GSa/s

Bandbreite: 2 x 0 - 150 MHz (Random)

Speicher: 1 M-Samples pro Kanal

Betriebsarten: Refresh, Average, Envelope, Roll:

freilaufend/getriggert, Peak-Detect

Auflösung (vertikal): 8 Bit (25 Pkt/cm)

Auflösung (horizontal):

Yt: 11 Bit (200 Pkt/cm)

XY: 8 Bit (25 Pkt/cm)

Interpolation: Sinx/x, Dot Join (linear)

Verzögerung: 1 Million x 1/Abtastrate bis

4 Million x 1/Abtastrate

Signalwiederholrate: max.170/s bei 1 M-Punkte

Darstellung: Dots (nur erfasste Punkte), Vektor (Interpolation),

Optimal (Vektoranzeige mit kompl.

Speichergewichtung)

Anzahl Referenzspeicher: 9 Speicher mit 2k-Punkte (für gespeicherte Kurven)

Anzeige: 2 Signale von 9 (frei wählbar)

FFT- Betriebsart

Anzeige X: Frequenzbereich

Anzeige Y: Echteffektivwert der Spektrallinien

Skalierung: Linear oder logarithmisch

Pegelanzeige: dBV, V

Fenster: Rechteck, Hanning, Hamming, Blackmann

Einstellung: Mittenfrequenz, Span

Marker: Frequenz, Amplitude

Zoom (Frequenzachse): x2, x5

Bedienung/Messung/Schnittstellen

Bedienung: Menü (mehrsprachig), Autoset, Hilfsfunktionen (mehrsprachig)

Save/Recall (Geräteeinstellungen): 9

Signalanzeige: max. 4 Signalkurven

analog: CH 1, 2 Zeitbasis A) in Kombination mit

CH 1, 2 (Zeitbasis B)

digital: CH 1, 2 und CH 3, 4 oder ZOOM oder

Referenz oder Mathematik)

USB Memory-Stick:

Save/Recall extern:

Geräteeinstellungen und Signale: CH 1, 2 und CH 3, 4 oder ZOOM

oder Referenz oder Mathematik)

Screen-shot: als Bitmap

Signalanzeigedaten (2k pro Kanal): Binär (SCPI-Rohdaten), Text (ASCII-

Format), CSV (Tabellenkalkulation)

Frequenzzähler:

6 Digit Auflösung: ›1 MHz – 250 MHz

5 Digit Auflösung: 0,5 Hz – 1 MHz

Genauigkeit: 50 ppm

Auto Messfunktionen:

Analog-Betrieb: Frequenz, Periode, Udc, Upp, Up+, Up-

zusätzl. im Digitalbetrieb: U

eff

, U

Mittelwert

Cursor Messfunktionen:

Analog-Betrieb: Δt, 1/Δt (f), ta, ΔU, U gegen GND,

Verhältnis X und Y

Technische Daten

Änderungen vorbehalten

5

Page 6

zusätzl. im Digitalbetrieb: U

ss

, Us+, Vs-, V

mittelwert

, V

eff

, Impulszähler

Auflösung Readout/Cursor: 1000 x 2000 Punkte, Signale: 250 x 2000

Schnittstellen (plug-in): USB/RS-232 (HO720)

Optional: IEEE-488, Ethernet/USB

Mathematische Funktionen

Anzahl der Formelsätze: 5 mit je 5 Formeln

Quellen: CH 1, CH 2, Math 1-Math 5

Ziele: 5 Mathematikspeicher Math 1-5

Funktionen: ADD, SUB, 1/X, ABS, MUL, DIV, SQ, POS,

NEG, INV

Anzeige: max. 2 Mathematikspeicher (Math 1-5)

Anzeige

CRT: D14-375GH

Anzeigefläche m. Innenraster: 8 cm x 10 cm

Beschleunigungsspannung: ca. 14 kV

Technische Daten

Verschiedenes

Komponententester

Testspannung: ca. 7 V

eff

(Leerlauf), ca. 50 Hz

Teststrom: max. 7 mA

eff

(Kurzschluss)

Bezugspotenzial: Masse (Schutzleiter)

Probe ADJ Ausgang: 1 kHz/1 MHz Rechtecksignal 0,2V

ss

(Tastkopfabgleich) (ta ‹ 4 ns)

Strahldrehung: elektronisch

Netzanschluss: 105 – 253V, 50/60 Hz ±10 %, CAT II

Leistungsaufnahme: 47 Watt bei 230V, 50 Hz

Schutzart: Schutzklasse I (EN61010-1)

Gewicht: 5,6 kg

Gehäuse (B x H x T): 285 x 125 x 380 mm

Umgebungstemperatur: 0° C ...+40° C

Im Lieferumfang enthalten: Netzkabel, Bedienungsanleitung, 4 Tastköpfe 10:1

mit Teilungsfaktorkennung (HZ200), Windows Software für Gerätesteuerung und

Datentransfer

Optionales Zubehör:

HO730 Dual-Schnittstelle Ethernet/USB

HO740 Schnittstelle IEEE-488 (GPIB)

HZ70 Opto-Schnittstelle (mit Lichtleiterkabel)

B

C

B

T

A

C

D

F

E

D

E

A

PUOPFGkT

PUOPFGkT PUOPFGkT

PUOPFGkT

PUOGkT

PUOPFGkT

PUOPFGkT

HM507

PUOPFGkT

PUOPFGkT

PUOPFGkT PUOPFGkT PUOPFGkT PUOPFGkT

PUOPFGkT

PUOPFGkT PUOPFGkT

PUk PUk PUk PUk PUk PUk

PUkT

HGOPFFD

PUOPFGkT

B

PUOPFGkT

PUkT

PUkT

PUkT

INPUT CHI

OPK

HJ

PUkT

VBN

PUOPFGkT

HJKL

PUOPFGkT

PUkT

PUOPFGkT

HGOFFD

PUkT

PUkT

PUkT

INPUT CHI

INPUT CHI

HAMEG

OPK

OPK

HJ

HJ

VBN

VBN

PUOPFGkT

HJKL

HJKL

Wichtige Hinweise

Sofort nach dem Auspacken sollte das Gerät auf mechanische

Beschädigungen und lose Teile im Inneren überprüft werden. Falls

ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu informieren. Das Gerät darf dann nicht in Betrieb gesetzt werden.

Symbole

Bedienungsanleitung Hochspannung

beachten

Hinweis Erde

unbedingt beachten!

Aufstellung des Gerätes

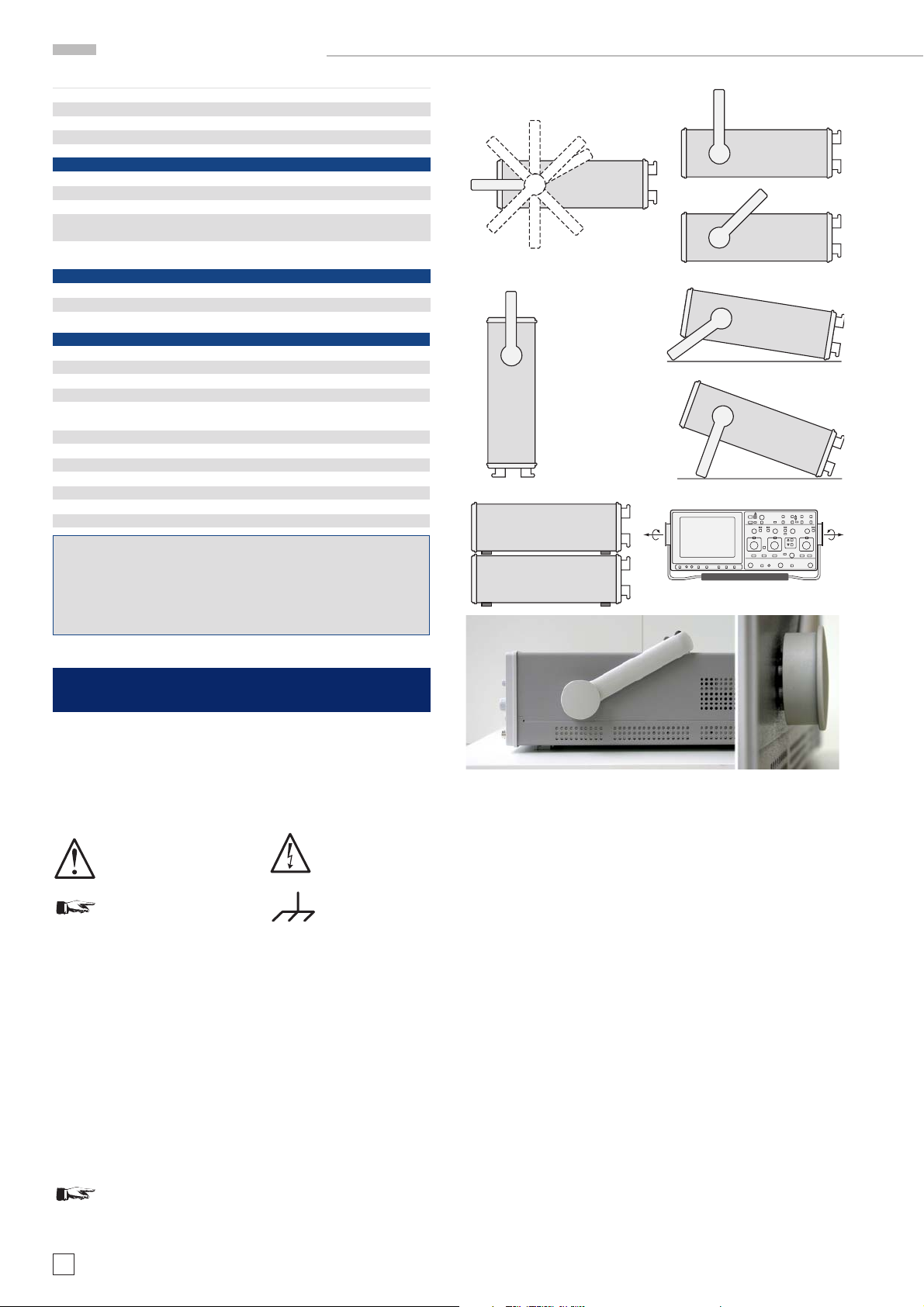

Wie den Abbildungen zu entnehmen ist, lässt sich der Griff in

verschiedene Positionen schwenken:

A = Trageposition

B = Position in der der Griff entfernt werden kann, aber auch

für waagerechtes Tragen

C = Waagerechte Betriebsstellung

D und E = Betriebsstellungen mit unterschiedlichem Winkel

F = Position zum Entfernen des Griffes

T = Stellung für Versand im Karton (Griffknöpfe nicht geras-

tet)

Achtung!

Um eine Änderung der Griffposition vorzunehmen,

muss das Oszilloskop so aufgestellt sein, dass es

6

Änderungen vorbehalten

T

T

nicht herunterfallen kann, also z.B. auf einem Tisch

stehen. Dann müssen die Griffknöpfe zunächst auf

beiden Seiten gleichzeitig nach Außen gezogen

und in Richtung der gewünschten Position geschwenkt werden. Wenn die Griffknöpfe während

des Schwenkens nicht nach Außen gezogen werden,

können sie in die nächste Raststellung einrasten.

Entfernen/Anbringen des Griffs

Abhängig vom Gerätetyp kann der Griff in Stellung B oder F

entfernt werden, in dem man ihn weiter herauszieht. Das Anbringen des Griffs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Sicherheit

Dieses Gerät ist gemäß VDE 0411 Teil 1, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte,

gebaut, geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch

einwandfreiem Zustand verlassen. Es entspricht damit auch

den Bestimmungen der europäischen Norm EN 61010-1 bzw.

der internationalen Norm IEC 1010-1. Um diesen Zustand zu

erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss

der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in

dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. Gehäuse, Chassis

und alle Messanschlüsse sind mit dem Netzschutzleiter verbunden. Das Gerät entspricht den Bestimmungen der Schutzklasse

Page 7

Wichtige Hinweise

I. Die berührbaren Metallteile sind gegen die Netzpole mit 2200 V

Gleichspannung geprüft. Das Oszilloskop darf aus Sicherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen

betrieben werden. Der Netzstecker muss eingeführt sein, bevor

Signalstromkreise angeschlossen werden. Die Auftrennung der

Schutzkontaktverbindung ist unzulässig.

Die meisten Elektronenröhren generieren Gammastrahlen.

Bei diesem Gerät bleibt die Ionendosisleistung weit unter dem

gesetzlich zulässigen Wert von 36 pA/kg.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr

möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen

unabsichtlichen Betrieb zu sichern.

Diese Annahme ist berechtigt,

– wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen hat,

– wenn das Gerät lose Teile enthält,

– wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,

– nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen

(z.B. im Freien oder in feuchten Räumen),

– nach schweren Transportbeanspruchungen (z.B. mit einer

Verpackung, die nicht den Mindestbedingungen von Post,

Bahn oder Spedition entsprach).

Bestimmungsgemäßer Betrieb

ACHTUNG! Das Messgerät ist nur zum Gebrauch durch Personen bestimmt, die mit den beim Messen elektrischer Größen

verbundenen Gefahren vertraut sind.

Aus Sicherheitsgründen darf das Oszilloskop nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen betrieben werden. Die

Auftrennung der Schutzkontaktverbindung ist unzulässig. Der

Netzstecker muss eingeführt sein, bevor Signalstromkreise

angeschlossen werden.

Räumlicher Anwendungsbereich

Das Oszilloskop ist für den Betrieb in folgenden Bereichen bestimmt: Industrie-, Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich

sowie Kleinbetriebe.

Umgebungsbedingungen

Die zulässige Umgebungstemperatur während des Betriebs

reicht von 0 °C bis +40 °C. Während der Lagerung oder des

Transports darf die Temperatur zwischen –20 °C und +55 °C

betragen. Hat sich während des Transports oder der Lagerung

Kondenswasser gebildet, muss das Gerät ca. 2 Stunden akklimatisiert werden, bevor es in Betrieb genommen wird. Das

Oszilloskop ist zum Gebrauch in sauberen, trockenen Räumen

bestimmt. Es darf nicht bei besonders großem Staub bzw.

Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei

aggressiver chemischer Einwirkung betrieben werden.

Die Betriebslage ist beliebig. Eine ausreichende Luftzirkulation

(Konvektionskühlung) ist jedoch zu gewährleisten. Bei Dauerbetrieb ist folglich eine horizontale oder schräge Betriebslage

(Aufstellbügel) zu bevorzugen.

Die Lüftungslöcher dürfen nicht abgedeckt

werden!

10-stündigen „Burn in-Test“. Im intermittierenden Betrieb wird

dabei fast jeder Frühausfall erkannt. Anschließend erfolgt ein

umfangreicher Funktions- und Qualitätstest, bei dem alle Betriebsarten und die Einhaltung der technischen Daten geprüft

werden. Die Prüfung erfolgt mit Prüfmitteln, die auf nationale

Normale rückführbar kalibriert sind.

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen

des Landes, in dem das HAMEG-Produkt erworben wurde. Bei

Beanstandungen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem

Sie das HAMEG-Produkt erworben haben.

Nur für die Bundesrepublik Deutschland:

Um den Ablauf zu beschleunigen, können Kunden innerhalb der

Bundesrepublik Deutschland die Reparaturen auch direkt mit

HAMEG abwickeln. Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist

steht Ihnen der HAMEG Kundenservice für Reparaturen zur

Verfügung.

Return Material Authorization (RMA):

Bevor Sie ein Gerät an uns zurücksenden, fordern Sie bitte in

jedem Fall per Internet: http://www.hameg.de oder Fax eine

RMA-Nummer an. Sollte Ihnen keine geeignete Verpackung

zur Verfügung stehen, so können Sie einen leeren Originalkarton über den HAMEG-Vertrieb (Tel: +49 (0) 6182 800 300,

E-Mail: vertrieb@hameg.de) bestellen.

Wartung

Die Außenseite des Oszilloskops sollte regelmäßig mit einem

Staubpinsel gereinigt werden. Hartnäckiger Schmutz an Gehäuse und Griff, den Kunststoff- und Aluminiumteilen lässt

sich mit einem angefeuchteten Tuch (Wasser +1% Entspannungsmittel) entfernen. Bei fettigem Schmutz kann Brennspiritus oder Waschbenzin (Petroleumäther) benutzt werden.

Die Sichtscheibe darf nur mit Wasser oder Waschbenzin (aber

nicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln) gereinigt werden, sie ist

dann noch mit einem trockenen, sauberen, fusselfreien Tuch

nachzureiben. Nach der Reinigung sollte sie mit einer handelsüblichen antistatischen Lösung, geeignet für Kunststoffe,

behandelt werden. Keinesfalls darf die Reinigungsfl üssigkeit in

das Gerät gelangen. Die Anwendung anderer Reinigungsmittel

kann die Kunststoff- und Lackoberfl ächen angreifen.

CAT I

Dieses Oszilloskop ist für Messungen an Stromkreisen bestimmt, die entweder gar nicht oder nicht direkt mit dem Netz

verbunden sind. Direkte Messungen (ohne galvanische Trennung) an Messstromkreisen der Messkategorie II, III oder IV sind

unzulässig! Die Stromkreise eines Messobjekts sind dann nicht

direkt mit dem Netz verbunden, wenn das Messobjekt über einen

Schutz-Trenntransformator der Schutzklasse II betrieben wird.

Es ist auch möglich mit Hilfe geeigneter Wandler (z.B. Stromzangen), welche die Anforderungen der Schutzklasse II erfüllen,

quasi indirekt am Netz zu messen. Bei der Messung muss die

Messkategorie – für die der Hersteller den Wandler spezifi ziert

hat – beachtet werden.

Nenndaten mit Toleranzangaben gelten nach einer Anwärmzeit

von mind. 20 Minuten und bei einer Umgebungstemperatur

zwischen 15 °C und 30 °C. Werte ohne Toleranzangabe sind

Richtwerte eines durchschnittlichen Gerätes.

Gewährleistung und Reparatur

HAMEG Geräte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.

Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion einen

Messkategorien

Die Messkategorien beziehen sich auf Transienten auf dem

Netz. Transienten sind kurze, sehr schnelle (steile) Spannungsund Stromänderungen, die periodisch und nicht periodisch

auftreten können. Die Höhe möglicher Transienten nimmt zu,

je kürzer die Entfernung zur Quelle der Niederspannungsinstallation ist.

Messkategorie IV: Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstallation (z.B. an Zählern).

Änderungen vorbehalten

7

Page 8

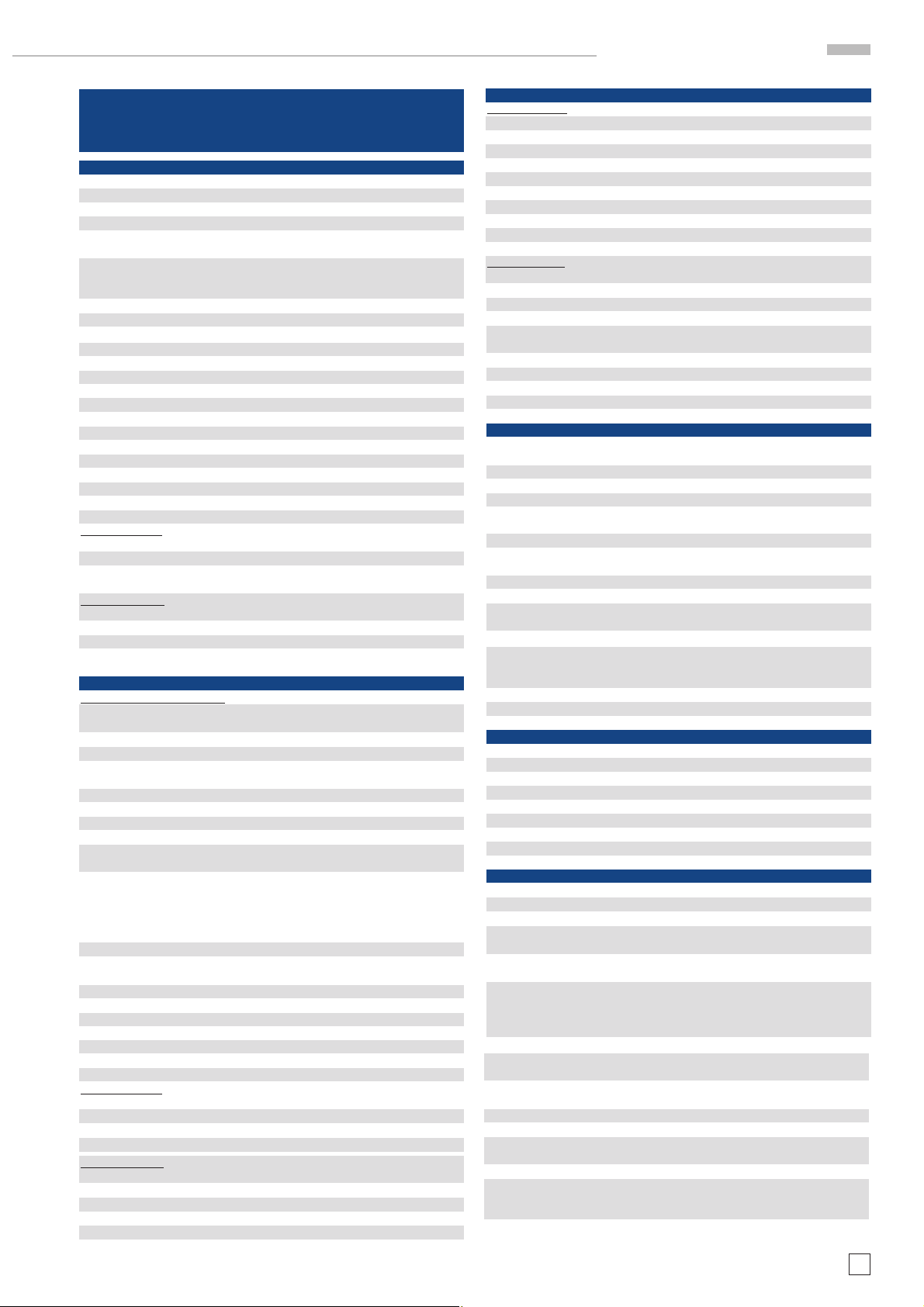

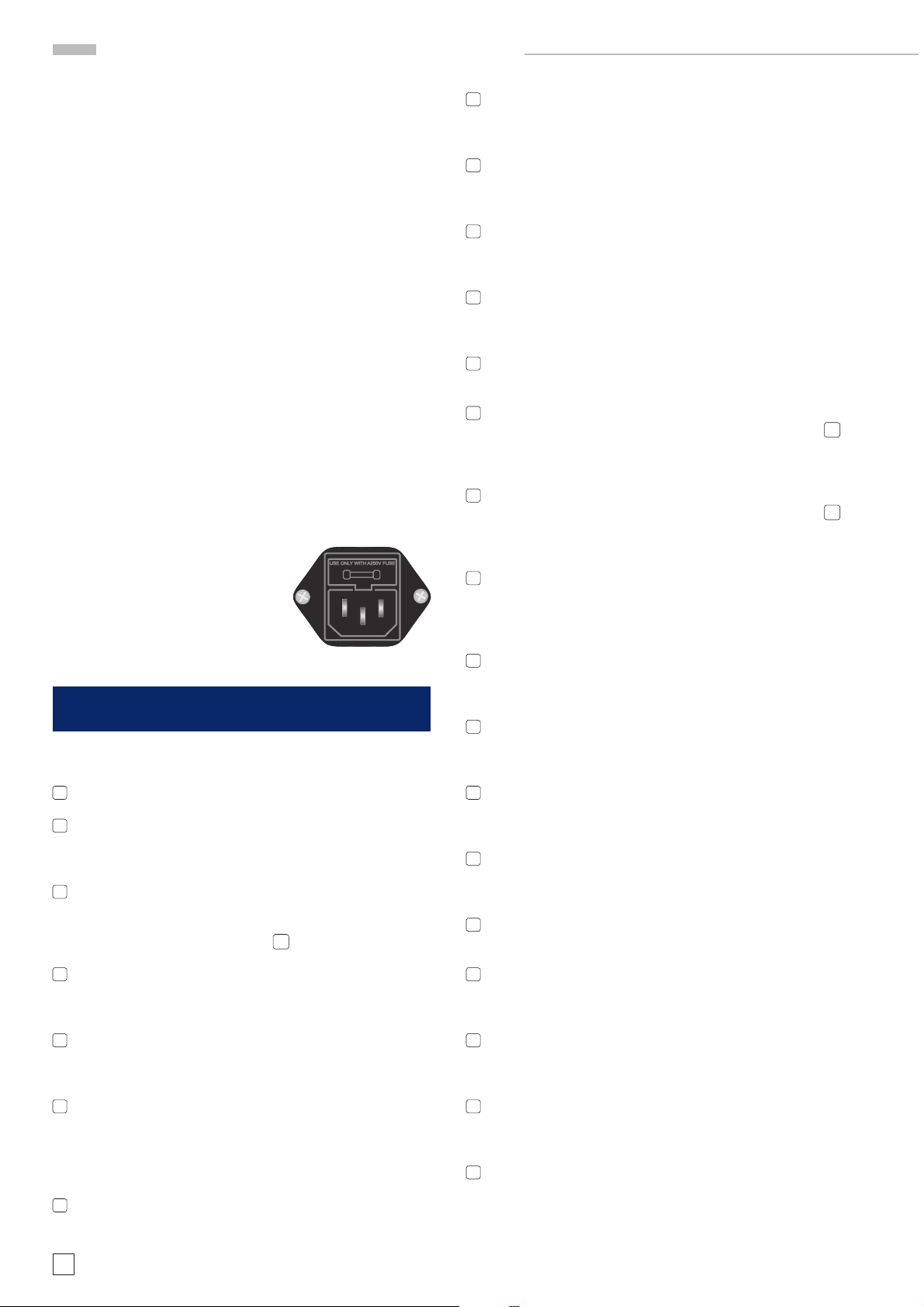

Kurzbeschreibung der Bedienelemente

Messkategorie III: Messungen in der Gebäudeinstallation (z.B.

Verteiler, Leistungsschalter, fest installierte Steckdosen, fest

installierte Motoren etc.).

Messkategorie II: Messungen an Stromkreisen, die elektrisch

direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind (z.B.

Haushaltsgeräte, tragbare Werkzeuge etc.)

Messkategorie I: Elektronische Geräte und abgesicherte

Stromkreise in Geräten.

Netzspannung

Das Gerät arbeitet mit 50 und 60 Hz Netzwechselspannungen im

Bereich von 105 V bis 253 V. Eine Netzspannungsumschaltung

ist daher nicht vorgesehen.

Die Netzeingangssicherung ist von außen zugänglich. Netzstecker-Buchse und Sicherungshalter bilden eine Einheit. Ein

Auswechseln der Siche rung darf und kann (bei unbeschädigtem

Sicherungshalter) nur erfolgen, wenn zuvor das Netzkabel

aus der Buchse entfernt wurde. Dann muss der Sicherungshalter mit einem Schraubenzieher herausgehebelt werden.

Der Ansatzpunkt ist ein Schlitz, der sich auf der Seite der Anschlusskontakte befi ndet. Die Sicherung kann dann aus einer

Halterung ge drückt und ersetzt werden.

Der Sicherungshalter wird gegen den Federdruck eingescho ben, bis er eingerastet ist. Die Verwendung ,,gefl ickter“

Sicherungen oder das Kurzschließen des Sicherungshalters ist

unzulässig. Dadurch entstehende Schäden fallen nicht un ter

die Gewährleistung.

8

ACQUIRE (Taste) 31

Menü (Digitalbetrieb) mit Auswahl von Signalerfassungs-

bzw. Darstellungsarten.

9

SAVE/RECALL (Taste) 33

Menü bietet Zugriff auf Referenzsignal- (nur Digitalbe-

trieb) bzw. Geräteeinstellungs-Speicher.

10

SETTINGS (Taste) 34

Menü mit Allgemein- und Spracheinstellungen; im Digi-

talbetrieb auch Signalanzeige-Art.

11

AUTOSET (Taste) 35

Ermöglicht eine sinnvolle, signalbezogene, automatische

Geräteeinstellung.

12

HELP (Taste) 35

Schaltet Hilfetexte zu Bedienelementen und Menüs ein/aus.

13

POSITION 1 (Drehknopf) 35

Positionsänderungen der aktuell vorliegenden Funktion

15

Signal (aktuell, Referenz oder Mathematik) Cursor und ZOOM

(digital).

14

POSITION 2 (Drehknopf) 36

Positionsänderungen der aktuell vorliegenden Funktion

15

Signal (aktuell, Referenz oder Mathematik) Cursor und ZOOM

(digital).

:

:

Sicherungstype:

Größe 5 x 20 mm; 250V~, C;

IEC 127, Bl. III; DIN 41 662

(evtl. DIN 41 571, Bl. 3).

Abschaltung: träge (T) 0,8A.

Kurzbeschreibung der Bedienelemente

Diese Seitenzahlen verweisen auf die ausführliche Beschreibung im

Kapitel „Bedienelemente und Readout“!

1

POWER (Taste) – Netz, Ein/Aus 28

2

INTENS (Drehknopf) 28

Helligkeitseinstellung für den Kathodenstrahl und andere

Funktionen, wenn das Drehknopf-Symbol angezeigt wird.

3

FOCUS, TRACE, MENU (Taste) 28

Menüaufruf mit Readoutanzeige, ermöglicht die Ände-

rung diverser Einstellungen (z.B. Strahlintensität, Focus,

Strahldrehung etc.) mit INTENS

4

CURSOR MEASURE (Taste) 28

Menüaufruf mit Auswahl von Cursor-Messungen und

deren Aktivierung.

5

ANALOG/DIGITAL (Taste) 30

Umschaltung zwischen Analog- (grün) und Digital-

Betrieb (blau).

6

RUN / STOP (Taste) 30

RUN: Signaldatenerfassung wird ermöglicht.

STOP (leuchtend): Signaldatenerfassung ist angehalten

STOP (blinkend): Erfassung läuft und wird mit Beendi-

gung der aktuellen Erfassung angehalten Überschreiben.

7

MATH (Taste) 30

Menü (Digitalbetrieb) mit (Signal-) Mathematik-Funktionen.

2

.

15

CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM (Taste) 37

Menüaufruf und farbig leuchtende Anzeige der hier be-

stimmten aktuellen Funktion von POSITION 1 und 2 (bei

CH1/2 dunkel).

16

VOLTS/DIV-SCALE-VAR (Drehknopf) 37

Kanal 1 Y-Ablenkkoeffi zient-, Y-Fein-(VAR) und Skalie-

rungs-Einsteller.

17

VOLTS/DIV-SCALE-VAR (Drehknopf) 38

Kanal 2 Y-Ablenkkoeffi zient-, Y-Fein-(VAR) und Skalie-

rungs-Einsteller.

18

AUTO MEASURE (Taste) 38

Menüaufruf mit Untermenüs für automatische Messun-

gen und deren Aktivierung..

19

LEVEL A/B - FFT-Marker (Drehknopf) 39

Triggerpegel-Einstellung für A- und B-Zeitbasis. Marker-

positionverschiebung bei FFT.

20

MODE (Taste) 40

Menüaufruf der wählbaren Triggerarten.

21

FILTER (Taste) 40

Menüaufruf der wählbaren Triggerfi lter (Kopplung),

Rauschunterdrückung und Triggerfl ankenrichtungen.

22

SOURCE (Taste) 41

Menüaufruf der wählbaren Triggerquellen (z.B. CH1, CH2,

Alt. 1/2, Extern, Netz).

23

TRIG’d (LED) 42

Anzeige leuchtet, wenn das Triggersignal die Triggerbe-

dingungen erfüllt.

24

NORM (LED) 42

Anzeige leuchtet bei Normal- oder Einzel-Triggerung

(Einzelerfassung).

8

Änderungen vorbehalten

Page 9

Kurzbeschreibung der Bedienelemente

HM

1508

2

TXT

ü

06/11/06

POWER

MENU

OFF

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INTENS

POWER

gw

13

15

14

17

n -

gr

-

-

HM 1508-2 - TXT blau - 06/11/06 gw

!

CURSOR

MEASURE

POSITION 1 POSITION 2

VOLTS / DIV

SCALE · VAR

16

18

20 V 1 mV 20 V 1 mV

CH 1 CH 2 HOR MAG

VAR VAR VAR x10

FOCUS

TRACE

MENU

CH 1/2

CURSOR

CH 3/4

MA/REF

ZOOM

AUTO

MEASURE

VERT/XY

ANALOG

DIGITAL

MIXED SIGNAL

OSCILLOSCOPE

HM1508-2

· 1 MB

1 GSa

150 M Hz

VOLTS / DIV

SCALE · VAR

ANALOG

DIGITAL

RUN / STOP

LEVEL A/B

FFTMarker

TRIGGER

MODE

FILTER

SOURCE

CH 3/4

MATH

ACQUIRE SETTINGS HELP

TRIG ’d

NORM

HOLD OFF

FFT

X-POS

DELAY

SAVE/

RECALL

HORIZONTAL

TIME / DIV

SCALE · VAR

50s 5ns

AUTOS ET

121110

19

26

27

24

23

21

24

28

22

25

29

MENU

OFF

HM 1508-2 - DKL - 12/10/06 gw

X-INP

CH 1 CH 2

INPUTS

1MΩII15pF

max

400 Vp

CH 3 CH 4

LOGIC

INPUTS

1MΩII15pF

max

100 Vp

30

!

CAT I

44

31 34 32 33 35 36 38 37 39

25

HOLD OFF (LED) 42

Anzeige leuchtet, wenn im HOR-Menü (nur Analog-

betrieb) eine von 0% abweichende Holdoff-Zeit eingestellt ist.

26

X-POS / DELAY (Taste) 42

Menüaufruf und farbig leuchtende Anzeige der hier

bestimmten aktuellen Funktion des HORIZONTAL-Drehknopfs (bei X-POS dunkel).

27

HORIZONTAL (Drehknopf) 43

Ändert die X-Position bzw. im Digitalbetrieb die Verzö-

gerungszeit (Pre- bzw. Post-Trigger). Bei FFT Mittenfrequenzeinstellung (Centerfrequenz).

28

TIME/DIV - SCALE · VAR (Drehknopf) 43

Zeitbasis A und B Ablenkkoeffi zient-, Zeit-Feinsteller

(VAR; nur Analog) und Skalierungs-Einsteller; bei FFT

Frequenzbereich (Span).

29

MAG x10 (Taste) 45

Im Yt (Zeitbasis) –Analogbetrieb Dehnung der X-Achse um

den Faktor 10, mit gleichzeitiger Änderung der Ablenkkoeffi zienten-Anzeige.

30

HOR VAR (Taste) 45

Menüaufruf ZOOM-Funktion (digital) und Analog-

Zeitbasen A und B, Zeit-Feinsteller und Holdoff-Zeit

(analog).

31

CH1 VAR (Taste) 46

Menüaufruf Kanal 1: Eingangskopplung (AC, DC, GND),

Invertierung, Tastteiler und Y-Feinsteller (variabel).

!

CAT I

32

VERT/XY (Taste) 47

TRIG. EXT. / Z-INP.

Menüaufruf mit nachfolgender Vertikalbetriebsarten-Wahl

bzw. Additions- und XY-Betrieb, sowie Bandbreitenbegrenzung.

33

CH2 VAR (Taste) 49

Menüaufruf Kanal 2: Eingangskopplung (AC, DC, GND),

Invertierung, Tastteiler und Y-Feinsteller (variabel).

34

INPUT CH 1 (BNC-Buchse) 49

Signaleingang Kanal 1 und Eingang für Horizontalablen-

kung im XY-Betrieb.

35

INPUT CH 2 (BNC-Buchse) 49

Signaleingang Kanal 2 und Eingang für Vertikalablenkung

im XY-Betrieb.

36

CH 3/4 (Taste) 49

Menüauruf im Digitalbetrieb: Logiksignal-Kanäle 3 und 4

ein- oder ausschalten. Bei Aus: CH 4 ist Eingang für externe

Triggerung. Analogbetrieb: aktivieren des Eingangs für Helligkeitsmodulation, wenn externe Triggerung abgeschaltet.

37

FFT (Taste) 50

Bei Digitalbetrieb FFT Menüaufruf mit Fenster- und Ska-

lierungswahl sowie Funktionsabschaltung. Im digitalen

Yt-Mode Wechsel in den FFT-Mode, im FFT-Mode Aufruf

FFT-Menü

38

LOGIC INPUT CH 3 (BNC-Buchse) 52

Digitalbetrieb: Eingang für Logiksignale.

39

LOGIC INPUT CH 4 (BNC-Buchse) 52

Digitalbetrieb: Eingang für Logiksignale oder externe

Änderungen vorbehalten

9

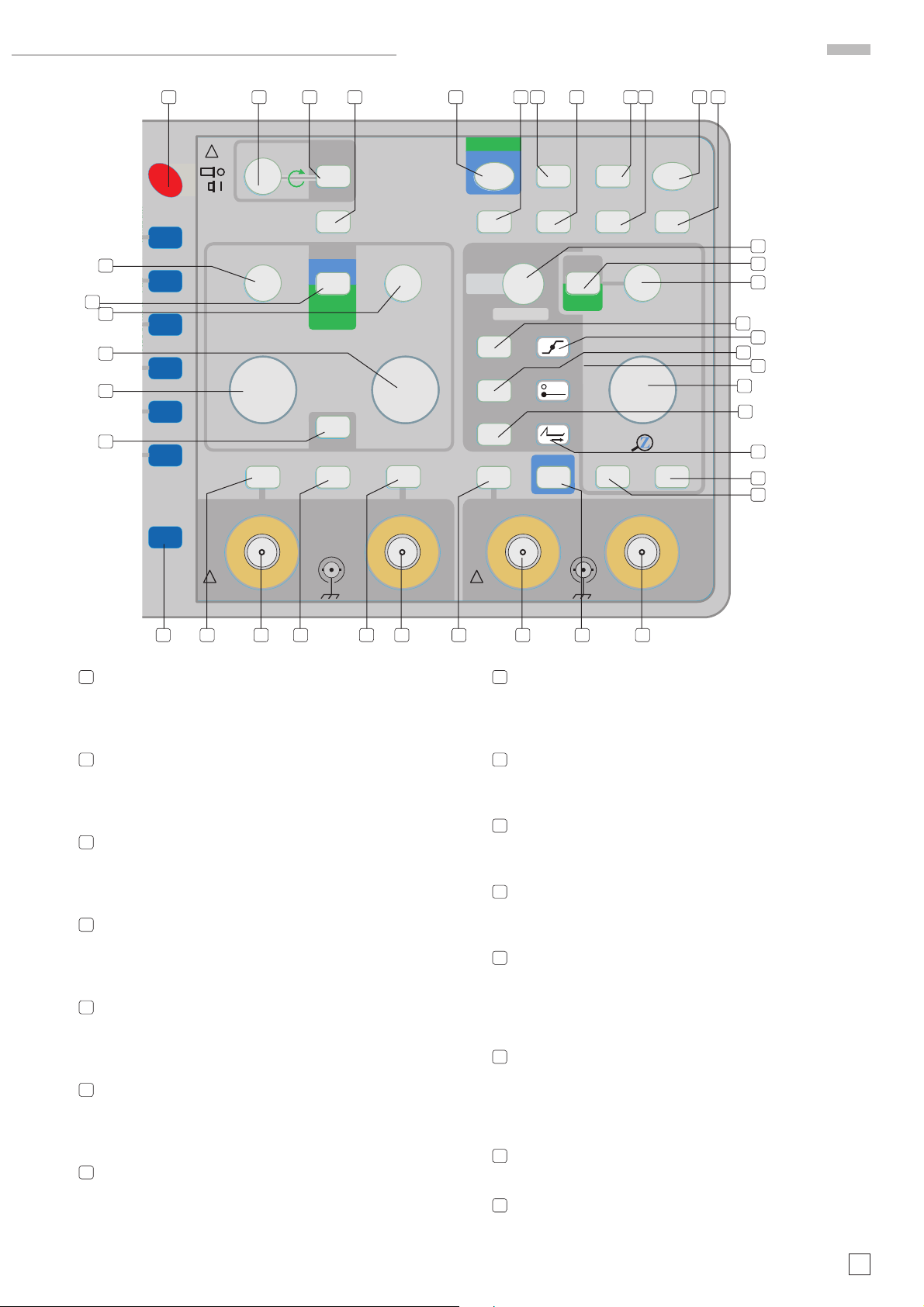

Page 10

Allgemeine Grundlagen

-

POWER

MENU

OFF

COMBISCOPE

USB

Stick

43 42 41 40 44

COMP.

TESTER

PROBE

MENU

OFF

HM 1508-2

HM 1508-2

ADJ

impulsartiger Signalspannungen ist zu beachten, dass auch

deren Oberwellenanteile übertragen werden müssen. Die

Folgefrequenz des Signals muss deshalb wesentlich kleiner

sein (ca. 5 bis 10 mal), als die obere Grenzfrequenz des Vertikalverstärkers. Bei der Auswertung solcher Signale ist dieser

Sachverhalt zu berücksichtigen.

Triggerung. Analogbetrieb: Eingang für Helligkeitsmodu-

lation oder externe Triggerung.

40

PROBE / ADJ (Buchse) 52

Ausgang mit Rechtecksignalen zur Frequenz-Kompensa-

tion von 10:1 teilenden Tastköpfen.

41

PROBE / COMPONENT (Taste) 52

Menüaufruf für Ein- oder Ausschalten des COMPO-

NENT-Tester, Frequenzwahl des Signals an PROBE ADJ.,

Information über Hard- und Software sowie Schnittstelle

(Geräterückseite) und USB Stick.

42

COMPONENT TESTER (2 Buchsen mit 4mm Ø) 53

Anschluss der Testkabel für den Componenten-Tester.

Linke Buchse ist galvanisch mit dem Netzschutzleiter

verbunden.

43

USB Stick (USB-Frontanschluss) 53

Anschluss für USB-Stick zum Speichern und Laden von

Signalen und Signalparametern im Digitalbetrieb.

44

MENU OFF (Taste) 53

Schaltet die Menüanzeige ab oder wechselt eine

Menüebene höher.

Allgemeine Grundlagen

Art der Signalspannung

Die folgende Beschreibung des HM1508-2 bezieht sich auf den

Analog- und auf den Digitaloszilloskop-Betrieb. Auf zwischen

den Betriebsarten bestehende unterschiedliche Leistungsdaten

wird nicht besonders hingewiesen.

Das Oszilloskop HM1508-2 erfasst im Echtzeitbetrieb praktisch

alle sich periodisch wiederholenden Signalarten (Wechselspannungen) mit Frequenzen bis mindestens 150 MHz (–3 dB) und

Gleichspannungen.

Schwieriger ist das Oszilloskopieren von Signalgemischen, besonders dann, wenn darin keine mit der Folgefrequenz ständig

wiederkehrenden höheren Pegelwerte enthalten sind, auf die

getriggert werden kann. Dies ist z.B. bei Burst-Signalen der

Fall. Um auch dann ein gut getriggertes Bild zu erhalten, ist

u.U. eine Veränderung der HOLD OFF-Zeit erforderlich.

Fernseh-Video-Signale (FBAS-Signale) sind mit Hilfe des aktiven TV-Sync-Separators leicht triggerbar.

Die zeitliche Aufl ösung ist unproblematisch. Beispielsweise

wird bei 100 MHz und der kürzesten einstellbaren Ablenkzeit

(5 ns/cm) eine Signalperiode über 2 cm geschrieben.

Für den wahlweisen Betrieb als Wechsel- oder Gleichspannungsverstärker kann jeder Vertikalverstärker-Eingang mit

AC- oder DC-Kopplung betrieben werden (DC = direct current;

AC = alternating current). Mit Gleichstromkopplung DC sollte

nur bei vorgeschaltetem Tastteiler oder bei sehr niedrigen

Frequenzen gearbeitet werden bzw. wenn die Erfassung des

Gleichspannungsanteils der Signalspannung unbedingt erforderlich ist.

Bei der Aufzeichnung sehr niederfrequenter Impulse können

bei AC-Kopplung (Wechselstrom) des Vertikalverstärkers störende Dachschrägen auftreten (AC-Grenzfrequenz ca. 1,6 Hz

für –3 dB). In diesem Falle ist, wenn die Signalspannung nicht

mit einem hohen Gleichspannungspegel überlagert ist, die DCKopplung vorzuziehen. Andernfalls muss vor den Eingang des

auf DC-Kopplung geschalteten Messverstärkers ein entsprechend großer Kondensator geschaltet werden. Dieser muss eine

genügend große Spannungsfestigkeit besitzen. DC-Kopplung

ist auch für die Darstellung von Logik- und Impulssignalen

zu empfehlen, besonders dann, wenn sich dabei das Tastverhältnis ständig ändert. Andernfalls wird sich das Bild bei jeder

Änderung auf- oder abwärts bewegen. Reine Gleichspannungen

können nur mit DC-Kopplung gemessen werden.

Die gewählte Eingangskopplung wird im READOUT (Schirmbild)

angezeigt. Das „=“ Symbol zeigt DC-Kopplung an, während

AC-Kopplung mit dem „~“ Symbol angezeigt wird (siehe „Bedienelemente und Read out”).

Größe der Signalspannung

Der Vertikalverstärker ist so ausgelegt, dass die Übertragungsgüte nicht durch eigenes Überschwingen beeinfl usst wird.

Die Darstellung einfacher elektrischer Vorgänge, wie sinusförmige HF- und NF-Signale oder netzfrequente Brummspannungen, ist in jeder Hinsicht problemlos. Beim Messen ist ein

ab ca. 70 MHz zunehmender Messfehler zu berücksichtigen,

der durch Verstärkungsabfall bedingt ist. Bei ca. 100 MHz

beträgt der Abfall etwa 10%, der tatsächliche Spannungswert

ist dann ca. 11% größer als der angezeigte Wert. Wegen der

differierenden Bandbreiten der Vertikalverstärker (–3 dB

zwischen 150 MHz und 170 MHz) ist der Messfehler nicht ganz

exakt defi nierbar.

Bei sinusförmigen Vorgängen liegt die –6 dB Grenze für den

HM1508-2 bei 220 MHz. Bei der Aufzeichnung rechteck- oder

10

Änderungen vorbehalten

In der allgemeinen Elektrotechnik bezieht man sich bei

Wechselspannungsangaben in der Regel auf den Effektivwert. Für Signalgrößen und Spannungsbezeichnungen in der

Oszilloskopie wird jedoch der V

-Wert (Volt-Spitze-Spitze)

ss

verwendet. Letzterer entspricht den wirklichen Potentialverhältnissen zwischen dem positivsten und negativsten Punkt

einer Spannung, so wie sie auf dem Bildschirm angezeigt

wird.

Will man eine auf dem Oszilloskopschirm aufgezeichnete sinusförmige Größe auf ihren Effektivwert umrechnen, muss der

sich in V

Umgekehrt ist zu beachten, dass in V

mige Spannungen den 2,83fachen Potentialunterschied in V

ergebende Wert durch 2 x √2 = 2,83 dividiert werden.

ss

angegebene sinusför-

eff

ss

haben. Die Beziehungen der verschiedenen Spannungsgrößen

sind aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Page 11

Allgemeine Grundlagen

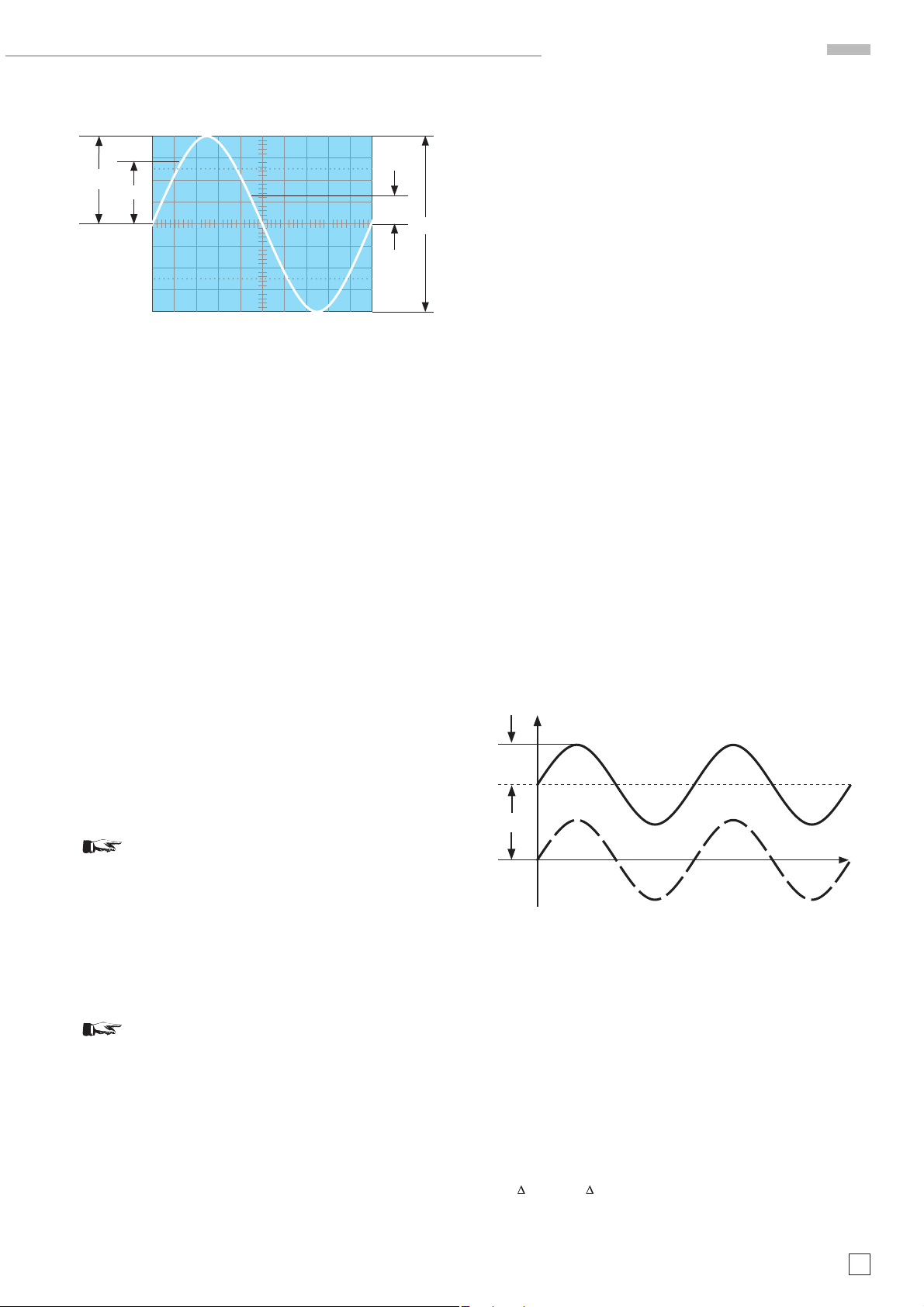

Spannungswerte an einer Sinuskurve

V

s

V

eff

V

mom

V

ss

V

= Effektivwert; Vs = einfacher Spitzenwert;

eff

V

= Spitze-Spitze-Wert;

ss

V

= Momentanwert (zeitabhängig)

mom

Die minimal erforderliche Signalspannung am Y-Eingang für ein

1 cm hohes Bild beträgt 1 mVss (±5%), wenn mit dem READOUT

(Schirmbild) der Ablenkkoeffi zient 1 mV angezeigt wird und

die Feineinstellung kalibriert ist. Es können jedoch auch noch

kleinere Signale aufgezeichnet werden. Die möglichen Ablenkkoeffi zienten sind in mV

der Cursor ist die Größe der Signalspannung – unter automatischer Berücksichtigung des Tastteilers – ermittelbar und wird

mit dem Readout angezeigt. Bei Tastteilern mit TeilungsfaktorKennung erfolgt die Berücksichtigung automatisch und mit

höherer Priorität als die ebenfalls mögliche, manuelle Teilungsfaktorbestimmung. Der Ablenkkoeffi zient wird im Readout unter

Berücksichtigung des Teilungsfaktors angezeigt.

Für Amplitudenmessungen muss sich die Feineinstellung

in ihrer kalibrierten Stellung befi nden. Unkalibriert kann die

Ablenkempfi ndlichkeit kontinuierlich verringert werden (siehe

„Bedienelemente und Readout”). So kann jeder Zwischenwert

innerhalb der 1-2-5 Abstufung des Teilerschalters eingestellt

werden. Ohne Tastteiler sind damit Signale bis ca. 400 V

darstellbar (Ablenkkoeffi zient 20 V/cm x Feineinstellung 2,5:1

x Rasterhöhe 8 cm).

Soll die Größe der Signalspannung ohne die Cursor ermittelt

werden, genügt es ihre in cm ablesbare Signalhöhe mit dem angezeigten (kalibrierten) Ablenkkoeffi zienten zu multiplizieren.

Ohne Tastteiler darf die Spannung am Y-Eingang

400 V (unabhängig von der Polarität) nicht überschreiten.

/cm oder Vss/cm angegeben. Mit Hilfe

ss

ss

Bei Mischspannungen ist zu berücksichtigen, dass bei ACKopplung deren Gleichspannungsanteil ebenfalls nicht geteilt

wird, während der Wechselspannungsanteil einer frequenzabhängigen Teilung unterliegt, die durch den kapazitiven

Widerstand des Koppelkondensators bedingt ist. Bei Frequenzen ≥40 Hz kann vom Teilungsverhältnis des Tastteilers

ausgegangen werden.

Unter Berücksichtigung der zuvor erläuterten Bedingungen,

können mit HAMEG 10:1 Tastteilern des Typs HZ200 Gleichspannungen bis 400 V bzw. Wechselspannungen (mit Mittelwert Null) bis 800 V

gemessen werden. Mit Spezialtastteilern

ss

100:1 (z.B. HZ53) lassen sich Gleichspannungen bis 1200 V bzw.

Wechselspannungen (mit Mittelwert Null) bis 2400 V

Allerdings verringert sich dieser Wert bei höheren Frequenzen

(siehe technische Daten HZ53). Mit einem normalen Tastteiler

10:1 riskiert man bei so hohen Spannungen, dass der den

Teiler-Längswiderstand überbrückende C-Trimmer durchschlägt, wodurch der Y-Eingang des Oszilloskops beschädigt

werden kann.

Soll jedoch z.B. nur die Restwelligkeit einer Hochspannung

oszilloskopiert werden, genügt auch der 10:1-Tastteiler. Diesem

ist dann noch ein entsprechend hochspannungsfester Kondensator (etwa 22 – 68 nF) vorzuschalten.

Mit der auf GND geschalteten Eingangskopplung und dem POSITION-Einsteller kann vor der Messung eine horizontale Rasterlinie als Referenzlinie für Massepotential eingestellt werden. Sie

kann beliebig zur horizontalen Mittellinie eingestellt werden,

je nachdem, ob positive und/oder negative Abweichungen vom

Massepotential zahlenmäßig erfasst werden sollen.

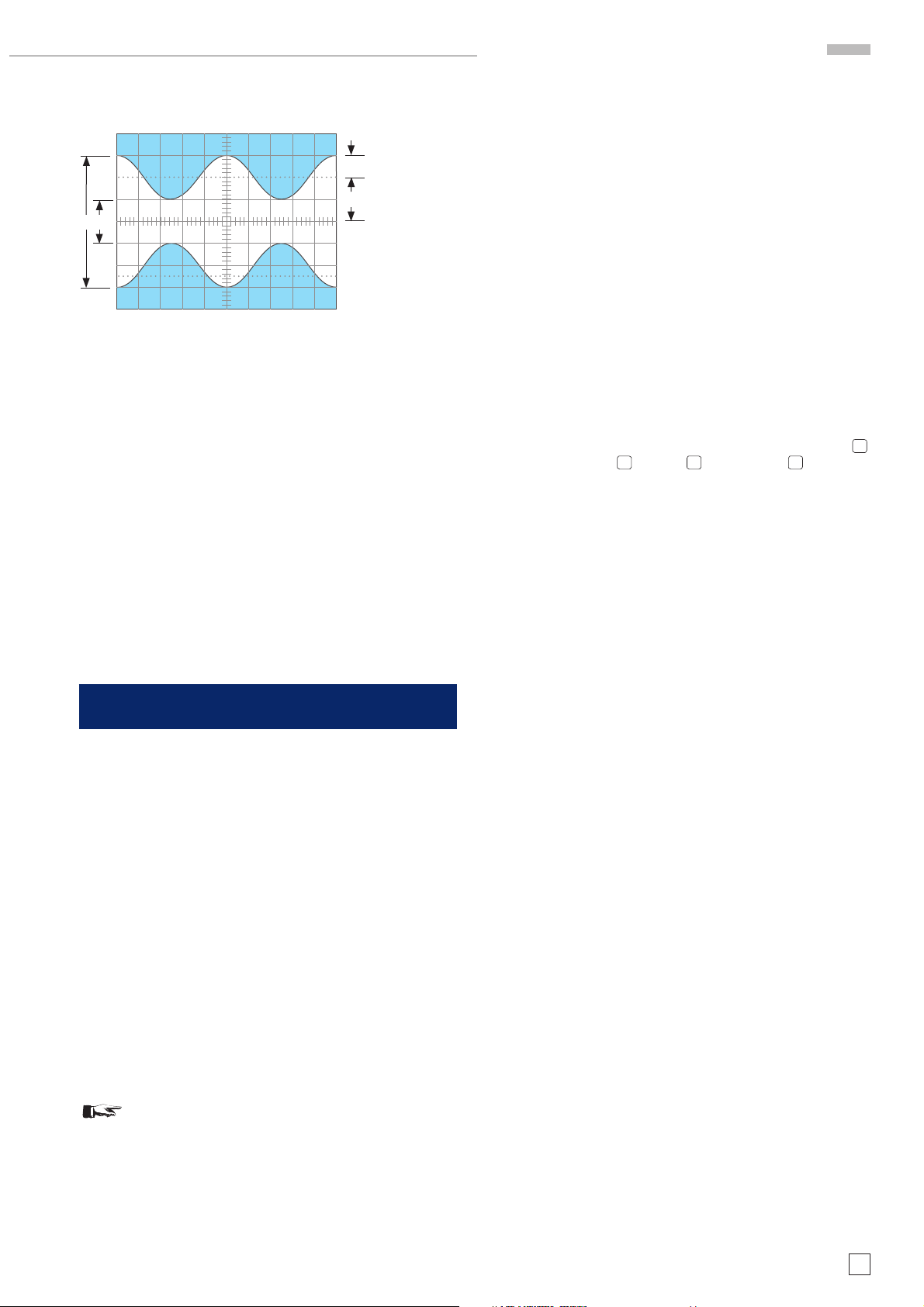

Gesamtwert der Eingangsspannung

Spannung

Spitze

AC

DC

DC + AC

DC

AC

Spitze

= 400 V

max

messen.

ss

Ist das zu messende Signal eine Wechselspannung, die einer

Gleichspannung überlagert ist (Mischspannung), beträgt der

höchstzulässige Gesamtwert beider Spannungen (Gleichspannung und einfacher Spitzenwert der Wechselspannung)

ebenfalls + bzw. –400 V. Wechselspannungen, deren Mittelwert

Null ist, dürfen maximal 800 V

betragen.

ss

Beim Messen mit Tastteilern sind deren mögli-

cherweise höheren Grenzwerte nur dann maßgebend, wenn DC-Eingangskop plung am Oszilloskop

vorliegt.

Liegt eine Gleichspannung am Eingang an und ist die Eingangskopplung auf AC geschaltet, gilt der niedrigere Grenzwert

des Oszilloskopeingangs (400 V). Der aus dem Widerstand im

Tastkopf und dem 1MΩ Eingangswiderstand des Oszilloskops

bestehende Spannungsteiler ist, durch den bei AC-Kopplung

dazwischen geschalteten Eingangs-Kopplungskondensator,

für Gleichspannungen unwirksam. Gleichzeitig wird dann der

Kondensator mit der ungeteilten Gleichspannung belastet.

Die gestrichelte Kurve zeigt eine Wechselspannung, die um

0 Volt schwankt. Ist diese Spannung einer Gleichspannung überlagert (DC), so ergibt die Addition der positiven Spitze zur Gleichspannung die maximal auftretende Spannung (DC + AC Spitze).

Zeitwerte der Signalspannung

In der Regel handelt es sich in der Oszilloskopie um zeitlich

wiederkehrende Spannungsverläufe, im folgenden Perioden

genannt. Die Zahl der Perioden pro Sekunde ist die Folgefrequenz. Abhängig von der Zeitbasis-Einstellung (TIME/DIV.)

können eine oder mehrere Signalperioden oder auch nur ein

Teil einer Periode dargestellt werden. Die Zeitkoeffi zienten

werden mit dem READOUT (Schirmbild) angezeigt und in s/cm,

ms/cm, μs/cm und ns/cm angegeben (1cm entspricht 1 DIV.

auf dem Innenraster der Strahlröhre). In Verbindung mit den

auf

t- bzw. 1/ t- (Frequenz) Messung geschalteten Cursor,

lässt sich die Periodendauer bzw. die Frequenz des Signals

einfach ermitteln.

Änderungen vorbehalten

11

Page 12

Allgemeine Grundlagen

Soll die Dauer eines Signals ohne die Cursor ermittelt werden,

genügt es seine in cm ablesbare Dauer mit dem angezeigten

(kalibrierten) Ablenkkoeffi zienten zu multiplizieren.

Ist der zu messende Zeitabschnitt im Verhältnis zur vollen Signalperiode relativ klein, kann man mit Zoom (Digitalbetrieb),

2. Zeitbasis (Analogbetrieb) oder gedehntem Zeitmaßstab (MAG

x10) arbeiten.

Durch Drehen des HORIZONTAL-Drehknopfes kann der interessierende Zeitabschnitt in die Mitte des Bildschirms geschoben

werden.

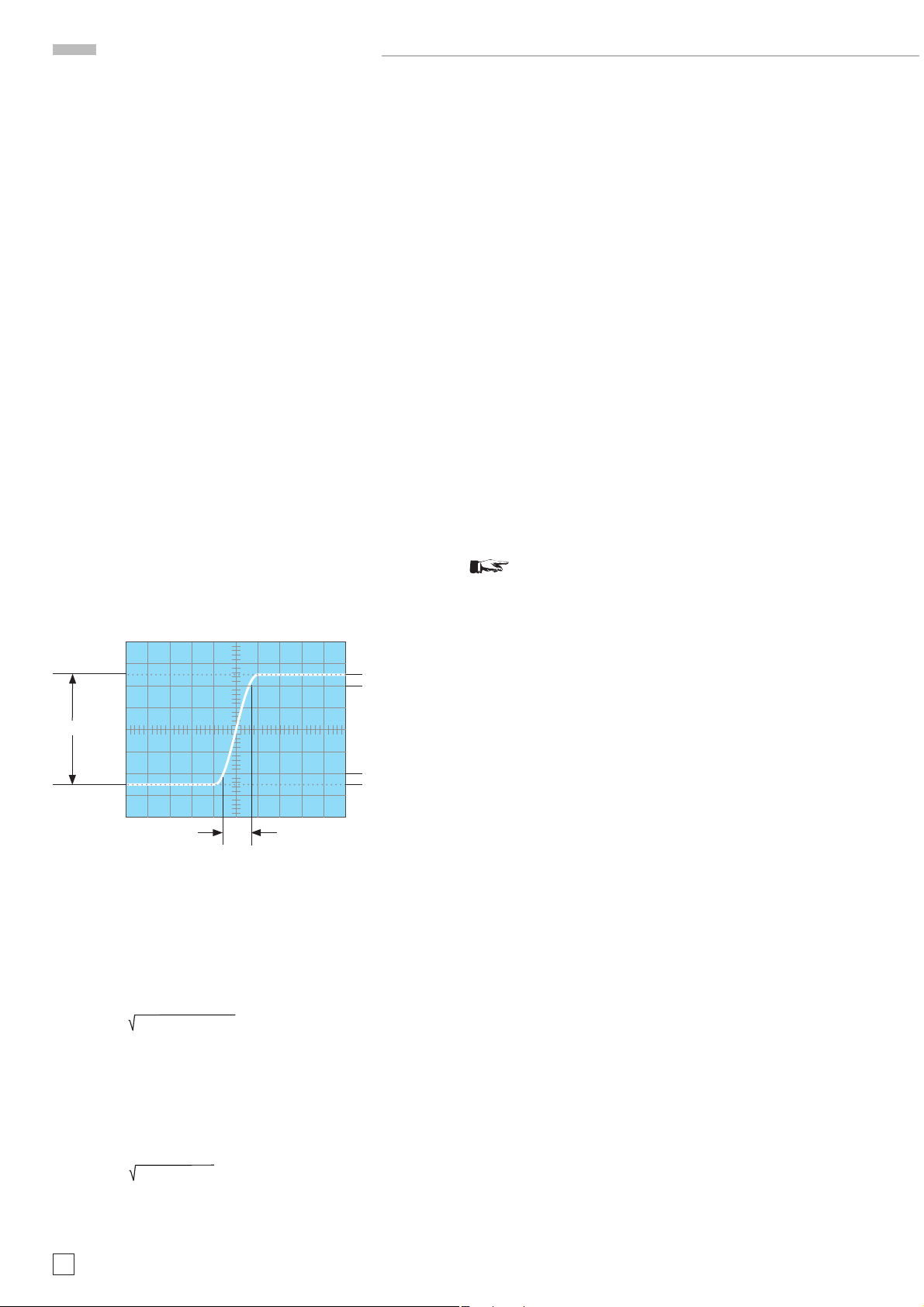

Das Systemverhalten einer Impulsspannung wird durch deren

Anstiegszeit bestimmt. Impulsanstiegs-/Abfallzeiten werden

zwischen dem 10%- und 90%-Wert ihrer vollen Amplitude

gemessen.

Das folgende Beispiel bezieht sich auf die Ablesung mittels des

Innenrasters der Strahlröhre. Es kann aber auch wesentlich

einfacher mit Hilfe der auf Anstiegszeit-Messung geschalteten Cursor gemessen werden (siehe „Bedienelemente und

Readout”).

Messung:

– Die Flanke des betr. Impulses wird exakt auf 5cm Schreib-

höhe eingestellt (durch Y-Teiler und dessen Feineinstellung).

– Die Flanke wird symmetrisch zur X- und Y-Mittellinie posi-

tioniert (mit X- und Y-Pos. Einsteller).

– Die Schnittpunkte der Signalfl anke mit den 10%- bzw. 90%-

Linien jeweils auf die horizontale Mittellinie loten und deren

zeitlichen Abstand auswerten.

100%

90%

5 cm

10%

0%

t

ges

Bei einem eingestellten Zeitkoeffi zienten von 5ns/cm ergäbe das

Bildbeispiel eine gemessene Gesamtanstiegszeit von:

t

ges = 1,6 cm x 5 ns/cm = 8 ns

Bei sehr kurzen Zeiten ist die Anstiegszeit des Oszilloskop-Vertikalverstärkers und des evtl. benutzten Tastteilers geometrisch

vom gemessenen Zeitwert abzuziehen. Die Anstiegszeit des

Signals ist dann

2

2

Dabei ist t

ta= t

ges

– t

ges

die gemessene Gesamtanstiegszeit, t

osc

– t

2

t

die vom

osz

Oszilloskop (beim HM1508-2 ca. 2,3 ns) und tt die des Tastteilers,

z.B. = 2 ns. Ist t

größer als 22 ns, kann die Anstiegszeit des

ges

Vertikalverstärkers vernachlässigt werden (Fehler <1%).

Obiges Bildbeispiel ergibt damit eine Signal-Anstiegszeit von:

ta= 82 - 2,32 - 22 = 7,4 ns

Die Messung der Anstiegs- oder Abfallzeit ist natürlich nicht

auf die oben im Bild gezeigte Bild-Einstellung begrenzt. Sie

ist so nur besonders einfach. Prinzipiell kann in jeder Bildlage

und bei beliebiger Signalamplitude gemessen werden. Wichtig

ist nur, dass die interessierende Signalfl anke in voller Länge,

bei nicht zu großer Steilheit, sichtbar ist und dass der Horizontalabstand bei 10% und 90% der Amplitude gemessen wird.

Zeigt die Flanke Vor- oder Überschwingen, darf man die 100%

nicht auf die Spitzenwerte beziehen, sondern auf die mittleren

Dachhöhen. Ebenso werden Einbrüche oder Spitzen (Glitches)

neben der Flanke nicht berücksichtigt. Bei sehr starken Einschwingverzerrungen verliert die Anstiegs- oder Abfallzeitmessung allerdings ihren Sinn. Für Verstärker mit annähernd

konstanter Gruppenlaufzeit (also gutem Impulsverhalten) gilt

folgende Zahlenwert-Gleichung zwischen Anstiegszeit ta (in ns)

und Bandbreite B (in MHz):

350 350

=

——

t

a

B t

B =

——

a

Anlegen der Signalspannung

Ein kurzes Drücken der AUTOSET-Taste genügt, um automatisch eine sinnvolle, signalbezogene Geräteeinstellung zu erhalten (siehe AUTOSET). Die folgenden Erläuterungen beziehen

sich auf spezielle Anwendungen, die eine manuelle Bedienung

erfordern. Die Funktion der Bedienelemente wird im Abschnitt

„Bedienelemente und Readout” beschrieben.

Vorsicht beim Anlegen unbekannter Signale an den

Vertikaleingang!

Es wird empfohlen, möglichst immer mit Tastteiler zu messen!

Ohne vorgeschalteten Tastteiler sollte als Signalkopplung

zunächst immer AC und als Ablenkkoeffi zient 20 V/cm eingestellt sein. Ist die Strahllinie nach dem Anlegen der Signalspannung plötzlich nicht mehr sichtbar, kann es sein, dass

die Signalamplitude viel zu groß ist und den Vertikalverstärker

völlig übersteuert. Dann ist der Ablenkkoeffi zient zu erhöhen

(niedrigere Empfi ndlichkeit), bis die vertikale Auslenkung nur

noch 3 bis 8 cm hoch ist. Bei kalibrierter Amplitudenmessung

und mehr als 160 V

Tastteiler vorzuschalten, dessen Spannungsfestigkeit dem

zu messenden Signal genügen muss. Ist die Periodendauer

des Messsig nals wesentlich länger als der eingestellte ZeitAblenkkoef fi zient, verdunkelt sich der Strahl. Dann sollte der

Zeit-Ablenkkoeffi zient vergrößert werden.

Die Zuführung des aufzuzeichnenden Signals an den Y-Eingang

des Oszilloskops ist mit einem abgeschirmten Mess kabel, wie

z.B. HZ32 und HZ34 direkt, oder über einen Tast teiler 10:1

geteilt möglich. Die Verwendung der genannten Messkabel an

hochohmigen Messobjekten ist jedoch nur dann empfehlenswert, wenn mit relativ niedrigen, sinus förmigen Frequenzen

(bis etwa 50 kHz) gearbeitet wird. Für höhere Frequenzen muss

die Mess-Spannungsquelle nieder ohmig, d.h. an den KabelWellenwiderstand (in der Re gel 50 Ω) angepasst sein.

Besonders bei der Übertragung von Rechteck- und Impulssignalen ist das Kabel unmittelbar am Y-Eingang des

Oszilloskops mit einem Widerstand gleich dem Kabel-Wellenwiderstand abzuschließen. Bei Benutzung eines 50-Ω-Kabels,

wie z.B. HZ34, ist hierfür von HAMEG ein 50-Ω-Durchgangsabschluss HZ22 erhältlich. Vor allem bei der Übertragung

von Rechtecksignalen mit kurzer Anstiegszeit werden ohne

Abschluss an den Flanken und Dächern störende Einschwingverzerrungen sichtbar. Auch höherfrequente (>100 kHz)

Sinussignale dürfen generell nur impedanzrichtig abgeschlossen

gemessen werden. Im allgemeinen halten Verstärker, Generatoren oder ihre Abschwächer die Nenn-Ausgangsspannung nur

großer Signalamplitude ist unbedingt ein

ss

12

Änderungen vorbehalten

Page 13

Inbetriebnahme und Voreinstellungen

dann frequenzunabhängig ein, wenn ihre Anschluss-kabel mit

dem vorgeschriebenen Widerstand abgeschlossen wurden.

Dabei ist zu beachten, dass man den Abschlusswiderstand HZ22

nur mit max. 1 Watt belasten darf. Diese Leistung wird mit 7 V

oder – bei Sinussignal – mit 19,7 V

erreicht.

ss

eff

Wird ein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet, ist kein Abschluss

erforderlich. In diesem Fall ist das Anschlusskabel direkt an

den hochohmigen Eingang des Oszilloskops angepasst. Mit

Tastteiler werden auch hochohmige Spannungsquellen nur

geringfügig belastet (ca. 10 MΩ II 12pF bei 10:1 Teilern bzw.

100 MΩ II 5pF bei 100:1 Teilern). Deshalb sollte, wenn der durch

den Tastteiler auftretende Spannungsverlust durch eine höhere Empfi ndlichkeitseinstellung wieder ausgeglichen werden

kann, nie ohne diesen gearbeitet werden. Außerdem stellt die

Längsimpedanz des Teilers auch einen gewissen Schutz für

den Eingang des Vertikalverstärkers dar. Infolge der getrennten

Fertigung sind alle Tastteiler nur vorabgeglichen; daher muss

ein genauer Abgleich am Oszilloskop vorgenommen werden

(siehe Tastkopf-Abgleich).

Standard-Tastteiler am Oszilloskop verringern mehr oder

weniger dessen Bandbreite; sie erhöhen die Anstiegszeit. In

allen Fällen, bei denen die Oszilloskop-Bandbreite voll genutzt

werden muss (z.B. für Impulse mit steilen Flanken), raten wir

dringend dazu, die mitgelieferten Tastköpfe HZ200 (10:1 mit

automatischer Teilungsfaktor-Kennung) zu benutzen. HZ200

hat zusätzlich zur niederfrequenten Kompensationseinstellung

2 HF- Abgleichpunkte. Damit ist mit Hilfe eines auf 1 MHz umschaltbaren Kalibrators eine Gruppenlaufzeitkorrektur an der

oberen Grenzfrequenz des Oszilloskops möglich. Tatsächlich

werden mit diesem Tastkopf-Typ Bandbreite und Anstiegszeit

des Oszilloskops kaum merklich geändert und die Wiedergabe-Treue der Signalform u.U. sogar noch verbessert. Auf diese

Weise könnten spezifi sche Mängel im Impuls-Übertragungsverhalten nachträglich korrigiert werden.

Bei Gleichspannungen über 400 V muss immer DC-

Ein gangskopplung benutzt werden, auch wenn ein

Tastteiler benutzt wird. Außerdem ist die für den

Tastkopf maximal zulässige Spannung zu beachten.

Bei AC-Kopplung tieffrequenter Signale ist die Teilung nicht

mehr frequenzunabhängig. Impulse können Dachschräge

zeigen, Gleichspannungen werden unterdrückt, belasten aber

den betreffenden Oszilloskop-Eingangskopplungskondensator.

Dessen Spannungsfestigkeit ist max. 400 V (DC + Spitze AC).

Ganz besonders wichtig ist deshalb die DC-Eingangskopplung

bei einem Tastteiler 100:1, der meist eine zulässige Spannungsfestigkeit von max. 1200 V (DC + Spitze AC) hat.

Zur Unterdrückung störender Gleichspannung darf aber ein

Kondensator entsprechender Kapazität und Spannungsfestigkeit vor den Tastteiler geschaltet werden (z.B. zur Brummspannungsmessung). Bei allen Tastteilern ist die zulässige Eingangswechselspannung oberhalb von 20 kHz fre quenz abhängig

begrenzt. Deshalb muss die ,,Derating Curve” des betreffenden

Tast teilertyps beachtet werden.

Beim Anschluss des Tastteiler-Kopfes an eine

BNC-Buchse sollte ein BNC-Adapter benutzt

werden. Damit werden Masse- und Anpassungsprobleme eliminiert.

Das Auftreten merklicher Brumm- oder Störspannungen im

Messkreis (speziell bei einem kleinen Y- Ablenkkoeffi zienten)

wird möglicherweise durch Mehrfach-Erdung verursacht, weil

dadurch Ausgleichströme in den Abschirmungen der Messkabel

fl ießen können (Spannungsabfall zwischen den Schutzleiterverbindungen, verursacht von angeschlossenen fremden Netzgeräten, z.B. Signalgeneratoren mit Störschutzkondensatoren).

Inbetriebnahme und Voreinstellungen

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Verbindung zwischen

Schutzleiteranschluss und dem Netz-Schutzleiter vor jeglichen

anderen Verbindungen hergestellt sein (Netzstecker also vorher

anschließen).

Mit der roten Netztaste POWER wird das Oszilloskop in Betrieb

gesetzt, dabei leuchten zunächst mehrere Anzeigen auf. Dann

übernimmt das Oszilloskop die Einstellungen, welche beim

vorhergehenden Ausschalten vorlagen. Wird nach ca. 20 Sekunden Anheizzeit kein Strahl bzw. das Readout sichtbar, sollte

die AUTOSET-Taste betätigt werden.

Ist die Zeitlinie sichtbar, wird am INTENS-Knopf eine mittlere

Helligkeit, - nach dem Umschalten auf FOCUS - die maximale

Strahlschärfe und - mit Strahldrehung – die Zeitlinie waagerecht eingestellt.

Zur Schonung der Strahlröhre sollte immer nur mit jener

Strahlintensität gearbeitet werden, die Messaufgabe und Umgebungsbeleuchtung gerade erfordern. Besondere Vorsicht ist bei

stehendem, punktförmigen Strahl geboten. Zu hell eingestellt,

kann dieser die Leuchtschicht der Röhre beschädigen. Ferner

schadet es der Kathode der Strahlröhre, wenn das Oszilloskop

oft kurz hintereinander aus- und eingeschaltet wird.

Nachdem der höchste Ablenkkoeffi zient (20 V/cm) gewählt

wurde, sollten anschließend die Messkabel an die Oszilloskopeingänge angeschlossen und danach mit dem zunächst

stromlosen Messobjekt verbunden werden, das anschließend

einzuschalten ist. Sollte anschließend kein Strahl sichtbar sein,

wird empfohlen die AUTOSET-Taste zu drücken.

Strahldrehung TR

Wichtig für die Aufzeichnung kleiner Signalspannungen ist

die Wahl des Massepunktes am Prüfobjekt. Er soll möglichst

immer nahe dem Messpunkt liegen. Andernfalls können evtl.

vorhandene Ströme durch Masseleitungen oder Chassisteile

das Messergebnis stark verfälschen. Besonders kritisch sind

auch die Massekabel von Tastteilern. Sie sollen so kurz und

dick wie möglich sein.

Trotz Mumetall-Abschirmung der Bildröhre lassen sich erdmagnetische Einwirkungen auf die horizontale Strahllage nicht

ganz vermeiden. Das ist abhängig von der Aufstellrichtung des

Oszilloskops am Arbeitsplatz. Dann verläuft die horizontale

Strahllinie in Schirmmitte nicht exakt parallel zu den Rasterlinien. Die Korrektur weniger Winkelgrade ist mit dem auf

„Strahldreh.“ geschalteten INTENS-Drehknopf möglich.

Änderungen vorbehalten

13

Page 14

Betriebsarten der Vertikalverstärker

Tastkopf-Abgleich und Anwendung

Damit der verwendete Tastteiler die Form des Signals unverfälscht wiedergibt, muss er genau an die Eingangsimpedanz

des Vertikalverstärkers angepasst werden. Ein im Oszilloskop

eingebauter Generator liefert hierzu ein Rechtecksignal mit

sehr kurzer Anstiegszeit. Es kann der konzentrischen Buchse

unterhalb des Bildschirms entnommen werden. Sie liefert

±1% für Tastteiler 10:1. Die Spannung entspricht einer

0,2 V

ss

Bildschirmamplitude von 4 cm Höhe, wenn der Eingangsteiler

auf den Ablenkkoeffi zienten 5 mV/cm eingestellt ist.

Der Innendurchmesser der Buchse beträgt 4,9 mm und entspricht dem (am Bezugspotential liegenden) Außendurchmesser des Abschirmrohres von modernen Tastköpfen der Serie

F (international vereinheitlicht). Nur hierdurch ist eine extrem

kurze Masseverbindung möglich, die für hohe Signalfrequenzen

und eine unverfälschte Kurvenform-Wiedergabe von nichtsinusförmigen Signalen Voraussetzung ist.

Abgleich 1 kHz

Dieser C-Trimmerabgleich (NF-Kompensation) kompensiert

die kapazitive Belastung des Oszilloskop-Eingangs. Durch den

Abgleich bekommt die kapazitive Teilung dasselbe Teilerverhältnis wie die ohmsche Spannungsteilung.

durch werden Einschwingverzerrungen (wie Überschwingen,

Abrundung, Nachschwingen, Löcher oder Höcker im Dach) in

der Nähe der Anstiegsfl anke auf ein Minimum begrenzt.

Voraussetzung für diesen HF-Abgleich ist ein Rechteckgenerator mit kleiner Anstiegszeit (typisch 4 ns) und niederohmigem

Ausgang (ca. 50 Ω), der bei einer Frequenz von 1MHz eine

Spannung von 0,2 V

abgibt. Der „PROBE ADJ“ -Ausgang des

ss

Oszilloskops erfüllt diese Bedingungen, wenn 1 MHz als Signalfrequenz gewählt wurde.

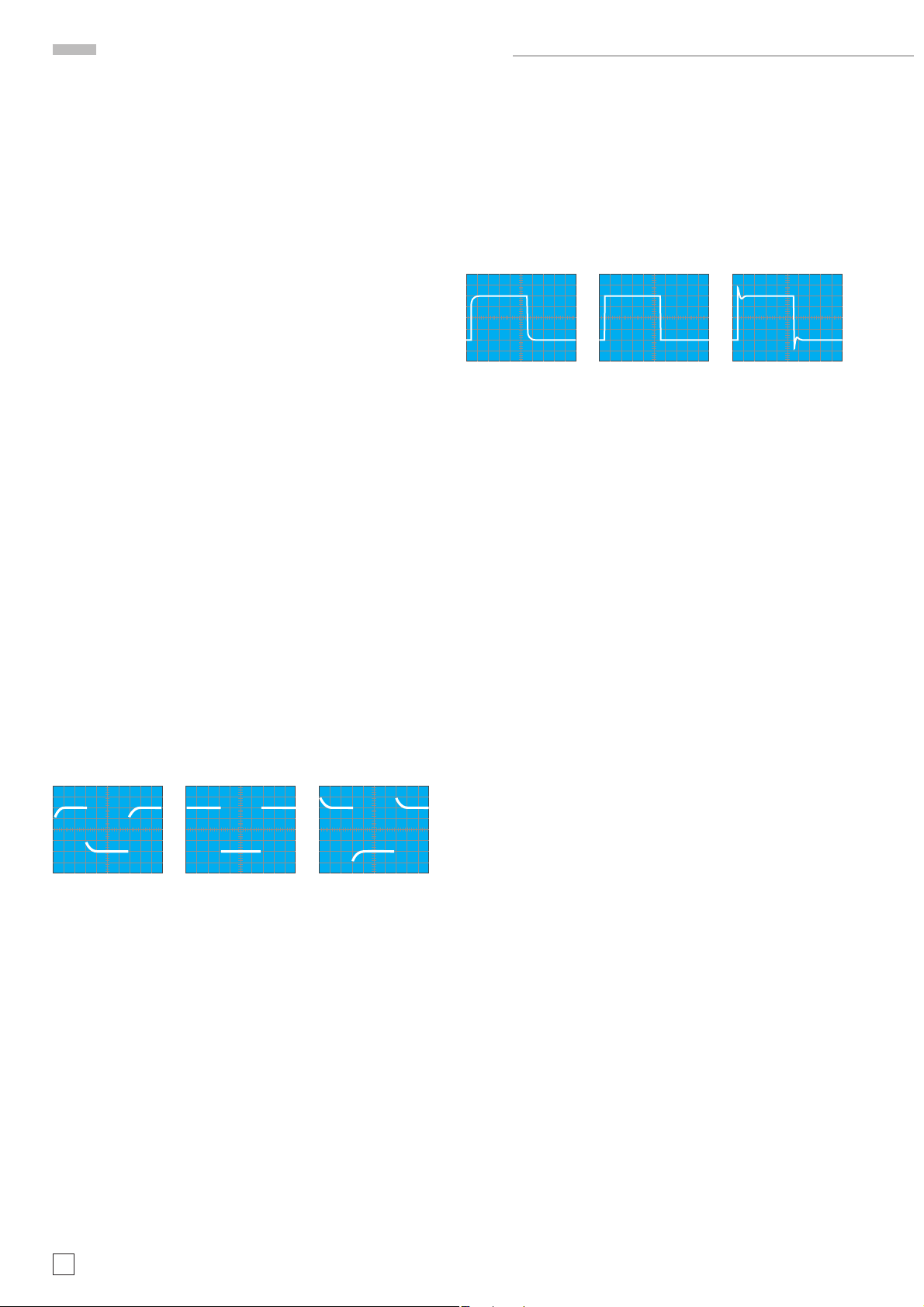

falsch richtig falsch

Tastteiler 10:1 an den Eingang anschließen, auf den bezogen der

Tastkopf kompensiert werden soll. PROBE ADJ -Signal 1 MHz

wählen, Eingangskopplung auf DC, Eingangsteiler (VOLTS/DIV)

auf 5mV/cm und Zeitbasis (TIME/DIV) auf 0,1 μs/cm stellen

(beide kalibriert). Tastkopf in Buchse PROBE ADJ einstecken.

Auf dem Bildschirm ist ein Spannungsverlauf zu sehen, dessen

Rechteckfl anken jetzt auch sichtbar sind. Nun wird der HF-Abgleich durchgeführt. Dabei sollte man die Anstiegsfl anke und

die obere linke Impuls-Dachecke beachten.

Dann ergibt sich bei hohen und niedrigen Frequenzen dieselbe

Spannungsteilung wie für Gleichspannung. Für Tastköpfe 1:1

oder auf 1:1 umgeschaltete Tastköpfe ist dieser Abgleich weder

nötig noch möglich. Voraussetzung für den Abgleich ist die

Parallelität der Strahllinie mit den horizontalen Rasterlinien

(siehe Strahldrehung TR).

Tastteiler 10:1 an den Eingang anschließen, auf den bezogen

der Tastkopf kompensiert werden soll. Eingangskopplung auf

DC stellen, mit Eingangsteiler (VOLTS/DIV) 4 cm Signalhöhe

einstellen

und Zeitbasis (TIME/DIV) auf 0.2ms/cm schalten

(beide kalibriert), Tastkopf (Teiler 10:1) in die „PROBE ADJ“Buchse einstecken.

falsch richtig falsch

Auf dem Bildschirm sind 2 Signalperioden zu sehen. Nun ist

der NF-Kompensationstrimmer abzugleichen, dessen Lage der

Tastkopfi nformation zu entnehmen ist.

Mit dem beigegebenen Isolierschraubendreher ist der Trimmer

so abzugleichen, bis die oberen Dächer des Rechtecksignals

exakt parallel zu den horizontalen Rasterlinien stehen (siehe

Abb. 4). Dann sollte die Signalhöhe 4 cm ±1,2 mm sein. Die

Signalfl anken sind in dieser Einstellung unsichtbar.

Auch die Lage der Abgleichelemente für die HF-Kompensation

ist der Tastkopfi nformation zu entnehmen.

Die Kriterien für den HF-Abgleich sind:

– Kurze Anstiegszeit, also eine steile Anstiegsfl anke.

– Minimales Überschwingen mit möglichst geradlinigem

Dach, somit ein linearer Frequenzgang.

Die HF-Kompensation sollte so vorgenommen werden, dass

der Übergang von der Anstiegsfl anke auf das Rechteckdach

weder zu stark verrundet, noch mit Überschwingen erfolgt.

Nach beendetem HF-Abgleich ist auch bei 1 MHz die Signalhöhe

am Bildschirm zu kontrollieren. Sie soll denselben Wert haben,

wie zuvor beim 1 kHz-Abgleich.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Reihenfolge erst 1 kHz,

dann 1 MHz-Abgleich einzuhalten ist, aber nicht wiederholt

werden muss, und dass die Kalibrator-Frequenzen 1 kHz und

1 MHz nicht zur Zeit-Eichung verwendet werden können. Ferner

weicht das Tastverhältnis vom Wert 1:1 ab.

Voraussetzung für einen einfachen und exakten Tastteilerabgleich (oder eine Ablenkkoeffi zientenkontrolle) sind horizontale

Impulsdächer, kalibrierte Impulshöhe und Nullpotential am

negativen Impulsdach. Frequenz und Tastverhältnis sind dabei

nicht kritisch.

Abgleich 1 MHz

Die mitgelieferten Tastköpfe besitzen Entzerrungsglieder,

mit denen es möglich ist, den Tastkopf im Bereich der oberen

Grenzfrequenz des Vertikalverstärkers optimal abzugleichen.

Nach diesem Abgleich erhält man nicht nur die maximal

mögliche Bandbreite im Tastteilerbetrieb, sondern auch eine

weitgehend konstante Gruppenlaufzeit am Bereichsende. Da-

14

Änderungen vorbehalten

Page 15

Betriebsarten der Vertikalverstärker

Betriebsarten der Vertikalverstärker

Die für die Betriebsarten der Vertikalverstärker wichtigsten Bedienelemente sind die Drucktasten: VERT/XY

und - im Digitaloszilloskop-Betrieb - CH 3/4

man zu den Menüs, in denen die Messverstärker-Betriebsarten

und die Parameter der einzelnen Kanäle wählbar sind.

Die Betriebsartenumschaltung ist im Abschnitt „Bedienelemente und Readout“ beschrieben.

Vorbemerkung: Die Formulierung „beide Kanäle“ bezieht sich

immer auf die Kanäle „CH 1“ und „CH 2“.

Die gebräuchlichste Art der mit Oszilloskopen vorgenommenen Signaldarstellung ist der Yt-Betrieb. Im Analogoszilloskop-Betrieb lenkt die Amplitude des zu messenden Signals

(bzw. der Signale) den Strahl in Y-Richtung ab. Gleichzeitig wird

der Strahl von links nach rechts abgelenkt (Zeitbasis).

Der bzw. die Vertikalverstärker bietet/bieten dabei folgende

Möglichkeiten:

– Die Darstellung nur eines Signales im Kanal 1-Betrieb

– Die Darstellung nur eines Signales im Kanal 2-Betrieb

– Die Darstellung von zwei Signalen im DUAL (Zweikanal)-

Betrieb

Im Digitaloszilloskop-Betrieb können mit den Kanälen 3 und 4

zusätzlich die Logikpegel der an diesen Kanälen anliegenden

Signale angezeigt werden.

Bei DUAL-Betrieb arbeiten beide Kanäle. Die Art, wie die

Signale beider Kanäle dargestellt werden, hängt im Analogoszilloskop-Betrieb von der Zeitbasis ab (siehe „Bedienelemente und Readout“). Die Kanalumschaltung kann nach jedem

Zeit-Ablenkvorgang (alternierend) erfolgen. Beide Kanäle

können aber auch innerhalb einer Zeit-Ablenkperiode mit einer

hohen Frequenz ständig umgeschaltet (chop mode) werden.

Dann sind auch langsam verlaufende Vorgänge fl immerfrei

darstellbar.

Für das Oszilloskopieren langsam verlaufender Vorgänge mit

Zeitkoeffi zienten ≥500μs/cm ist die alternierende Betriebsart

meistens nicht geeignet. Das Schirmbild fl immert dann zu

stark, oder es scheint zu springen. Für Oszillogramme mit

höherer Folgefrequenz und entsprechend kleiner eingestellten

Zeitkoeffi zienten ist die gechoppte Art der Kanalumschaltung

meist nicht sinnvoll.

Für den Digitaloszilloskop-Betrieb sind die vorhergehenden

Erläuterungen zur Kanalumschaltung bedeutungslos, da

jeder Kanal über einen Analog-/Digital-Wandler verfügt und

damit die Signalaufzeichnung auf allen Kanälen gleichzeitig

erfolgt.

Liegt ADD-Betrieb vor, werden die Signale beider Kanäle algebraisch addiert (±CH 1 plus ±CH 2). Das «±Zeichen» steht für

nicht invertiert (+) bzw. invertiert (-). Ob sich hierbei die Summe

oder die Differenz der Signalspannungen ergibt, hängt von der

Phasenlage bzw. Polung der Signale selbst und davon ab, ob

eine Invertierung des Signals im Oszilloskop vorgenommen

wurde.

Gleichphasige Eingangsspannungen:

Beide Kanäle nicht invertiert = Summe

Beide Kanäle invertiert = Summe

Nur ein Kanal invertiert = Differenz

32

, CH 1 31, CH 2 33

36

. Über sie gelangt

Gegenphasige Eingangsspannungen:

Beide Kanäle nicht invertiert = Differenz

Beide Kanäle invertiert = Differenz

Nur ein Kanal invertiert = Summe

In der ADD-Betriebsart ist die vertikale Strahllage von der

Y-POSITION-Einstellung beider Kanäle abhängig. Das heißt

die Y-POSITION-Einstellung wird addiert, kann aber nicht mit

INVERT beeinfl usst werden.

Signalspannungen zwischen zwei hochliegenden Schaltungspunkten werden oft im Differenzbetrieb beider Kanäle gemessen. Als Spannungsabfall an einem bekannten Widerstand

lassen sich so auch Ströme zwischen zwei hochliegenden

Schaltungsteilen bestimmen. Allgemein gilt, dass bei der Darstellung von Differenzsignalen die Entnahme der beiden Signalspannungen nur mit Tastteilern absolut gleicher Impedanz

und Teilung erfolgen darf. Für manche Differenzmessungen

ist es vorteilhaft, die galvanisch mit dem Schutzleiter verbundenen Massekabel beider Tastteiler nicht mit dem Messobjekt

zu verbinden. Hierdurch können eventuelle Brumm- oder

Gleichtaktstörungen verringert werden.

XY-Betrieb

Diese Betriebsart wird über VERT/XY 32 > XY aufgerufen. Im

Analogoszilloskop-Betrieb ist in dieser Betriebsart die Zeitbasis

abgeschaltet. Die X-Ablenkung wird mit dem Signal am Eingang

von Kanal 1 (X-INP. = Horizontal-Eingang) vorgenommen. Eingangsteiler und Feinregler von Kanal 1 (CH 1) werden im XYBetrieb für die Amplitudeneinstellung in X-Richtung benutzt.

Horizontal-Positionseinstellungen lassen sich mit dem

HORIZONTAL- und dem POSITION 1-Knopf durchführen.

Die Y-Ablenkung erfolgt im XY-Betrieb über Kanal 2 (CH 2)

Da die X-Dehnung x10 (MAG x10) bei XY-Betrieb unwirksam

ist, gibt es keine Unterschiede zwischen den beiden Kanälen

bezüglich ihrer maximalen Empfi ndlichkeit und Eingangsimpedanz. Bei Messungen im XY-Betrieb ist sowohl die obere

Grenzfrequenz (–3 dB) des X-Verstärkers, als auch die mit

höheren Frequenzen zunehmende Phasendifferenz zwischen

X und Y zu beachten (siehe Datenblatt).

Im XY-Analogbetrieb kann das X-Signal (CH 1 = X-INP.) nicht

invertiert werden.

Der XY-Betrieb mit Lissajous-Figuren erleichtert oder ermöglicht gewisse Messaufgaben:

– Vergleich zweier Signale unterschiedlicher Frequenz oder

Nachziehen der einen Frequenz auf die Frequenz des anderen Signals bis zur Synchronisation. Das gilt auch noch

für ganzzahlige Vielfache oder Teile der einen Signalfrequenz.

– Phasenvergleich zwischen zwei Signalen gleicher Fre-

quenz.

Phasenvergleich mit Lissajous-Figur

Die folgenden Bilder zeigen zwei Sinus-Signale gleicher Frequenz und Amplitude mit unterschiedlichen Phasenwinkeln.

ab

0° 35° 90° 180°

Änderungen vorbehalten

15

Page 16

Betriebsarten der Vertikalverstärker

Die Berechnung des Phasenwinkels oder der Phasenverschiebung zwischen den X- und Y-Eingangsspannungen (nach

Messung der Strecken a und b am Bildschirm) ist mit den

folgenden Formeln und einem Taschenrechner mit Winkelfunktionen ganz einfach und übrigens unabhängig von den

Ablenkamplituden auf dem Bildschirm.

a

sin ϕ =

b

a

cos ϕ = 1 – (—

b

a

ϕ = arc sin

Hierbei muss beachtet werden:

– Wegen der Periodizität der Winkelfunktionen sollte die rech-

– Keine zu hohe Messfrequenz benutzen. Die im XY-Betrieb

– Aus dem Schirmbild ist nicht ohne weiteres ersichtlich, ob

Falls im XY-Betrieb beide Eingangsspannungen fehlen oder

ausfallen, wird ein sehr heller Leuchtpunkt auf dem Bildschirm

abgebildet. Bei zu hoher Helligkeitseinstellung (INTENS) kann

dieser Punkt in die Leuchtschicht einbrennen, was entweder

einen bleibenden Helligkeitsverlust, oder im Extremfall, eine

vollständige Zerstörung der Leuchtschicht an diesem Punkt

verursacht.

b

nerische Auswertung auf Winkel ≤90° begrenzt werden.

Gerade hier liegen die Vorteile der Methode.

benutzten Messverstärker weisen mit zunehmender Frequenz eine gegenseitige Phasenverschiebung auf. Oberhalb

der im Datenblatt angegebenen Frequenz wird der Phasenwinkel von 3° überschritten.

die Testspannung gegenüber der Bezugsspannung vor- oder

nacheilt. Hier kann ein CR-Glied vor dem Testspannungseingang des Oszilloskops helfen. Als R kann gleich der

1 MΩ-Eingangswiderstand dienen, so dass nur ein passender Kondensator C vorzuschalten ist. Vergrößert sich die

Öffnungsweite der Ellipse (gegenüber kurzgeschlossenem

C), dann eilt die Testspannung vor und umgekehrt. Das gilt

aber nur im Bereich bis 90° Phasenverschiebung. Deshalb

sollte C genügend groß sein und nur eine relativ kleine,

gerade gut beobachtbare Phasenverschiebung bewirken.

—

2

)

—

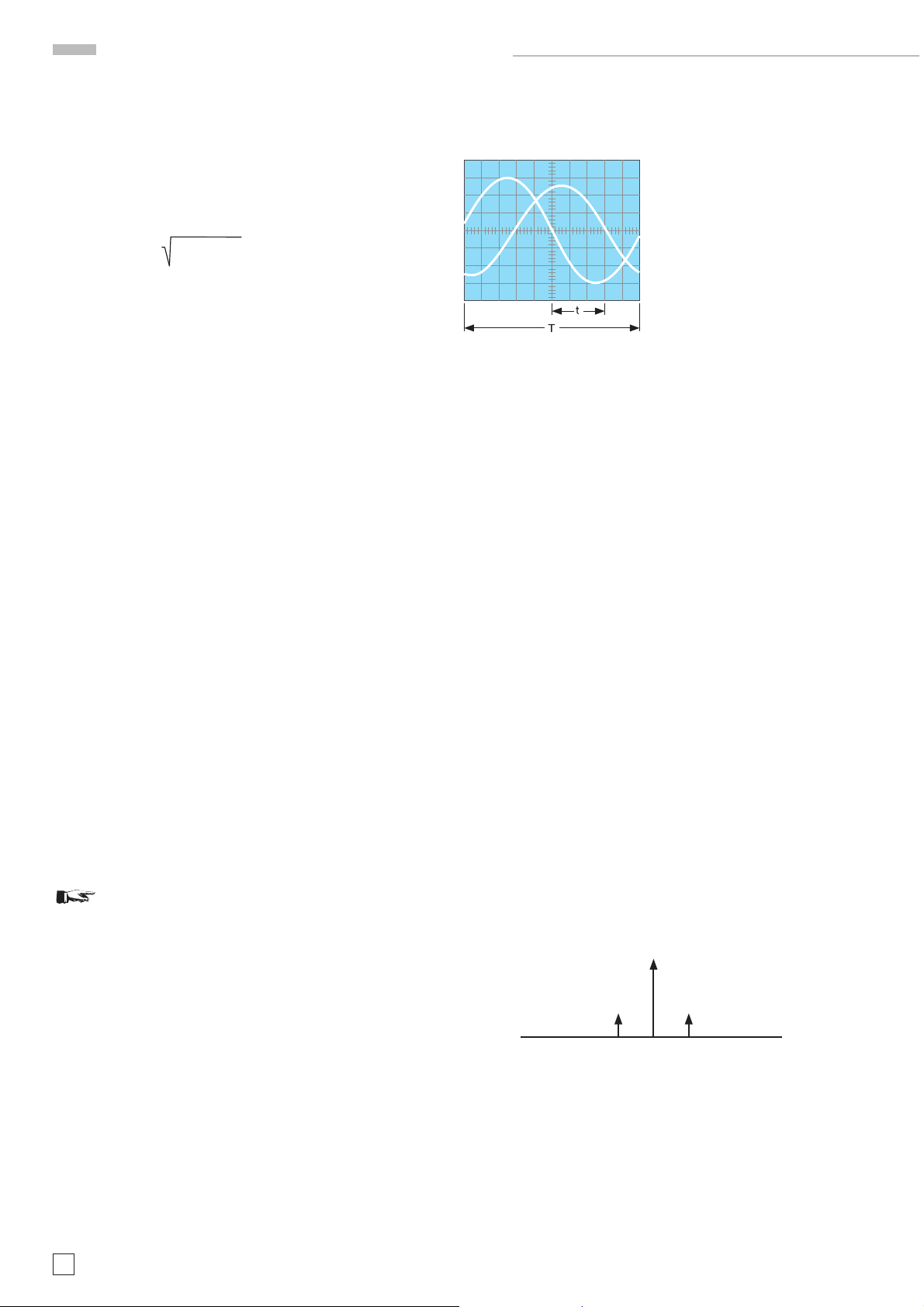

Phasendifferenz-Messung im Zweikanal-Betrieb (Yt)

Achtung: Phasendifferenzmessungen sind im Zwei-

kanal Yt-Betrieb nicht möglich, wenn alternierende

Triggerung vorliegt.

Eine größere Phasendifferenz zwischen zwei Eingangssignalen

gleicher Frequenz und Form lässt sich sehr einfach im Yt-Zweikanalbetrieb (DUAL) am Bildschirm messen. Die Zeitablenkung

wird dabei von dem Signal getriggert, das als Bezug (Phasenlage 0) dient. Das andere Signal kann dann einen vor- oder

nacheilenden Phasenwinkel haben. Die Ablesegenauigkeit wird

hoch, wenn auf dem Schirm nicht viel mehr als eine Periode

und etwa gleiche Bildhöhe beider Signale eingestellt wird. Zu

dieser Einstellung können ohne Einfl uss auf das Ergebnis auch

die Feinregler für Amplitude und Zeitablenkung und der LEVELKnopf benutzt werden. Beide Zeitlinien werden vor der Messung

mit den POSITION 1 und 2 Knöpfen auf die horizontale RasterMittellinie eingestellt, wenn diese als Y-Positionseinsteller für

CH1/2 wirksam sind. Bei sinusförmigen Signalen beobachtet

man die Nulldurchgänge; die Sinusscheitelwerte sind weniger

geeignet. Ist ein Sinussignal durch geradzahlige Harmonische

merklich verzerrt (Halbwellen nicht spiegelbildlich zur X-Achse)

oder wenn eine Offset-Gleichspannung vorhanden ist, empfi ehlt

sich AC-Kopplung für beide Kanäle. Handelt es sich um Impulssignale gleicher Form, liest man an steilen Flanken ab.

t = Horizontalabstand der Null

durchgänge in cm

T = Horizontalabstand für eine

Periode in cm

Im Bildbeispiel ist t = 3 cm und T = 10 cm. Daraus errechnet

sich eine Phasendifferenz in Winkelgraden von:

5 3

ϕ° =

—

T 10

oder in Bogengrad ausgedrückt:

t 3

arc ϕ° =

T 10

Relativ kleine Phasenwinkel bei nicht zu hohen Frequenzen lassen sich genauer im XY-Betrieb mit Lissajous-Figur messen.

· 360° = — · 360° = 108°

—

· 2π = — · 2π = 1,885 rad

Messung einer Amplitudenmodulation

Achtung: Die folgende Beschreibung bezieht sich auf Analogoszilloskop-Betrieb. Im Digitaloszilloskop-Betrieb kann es

zu Aliassignaldarstellungen kommen, da bei niedrigen Modulationsfrequenzen mit der Zeitbasis (TIME/DIV) ein großer

Zeitablenkkoeffi zient eingestellt werden muss, um wenigstens

eine vollständige Periode des Modulationssignals darzustellen.

Die daraus resultierende Abtastfrequenz kann dann für die

Trägerfrequenz zu niedrig sein.

Die momentane Amplitude u im Zeitpunkt t einer HF-Trägerspannung, die durch eine sinusförmige NF-Spannung unverzerrt amplitudenmoduliert ist, folgt der Gleichung

u = UT · sinΩt + 0,5 m · UT · cos (Ω - ω) t - 0,5 m · UT · cos (Ω - ω) t

Hierin ist: UT = unmodulierte Trägeramplitude,

Ω = 2πF = Träger-Kreisfrequenz,

ω = 2πf = Modulationskreisfrequenz,

m = Modulationsgrad (≤1 v100%)

Neben der Trägerfrequenz F entstehen durch die Modulation

die untere Seitenfrequenz F – f und die obere Seitenfrequenz

F + f.

0,5 m · U

T

F – f F F + f