Oscilloscope analogique

150 MHz, HM1500-2

Manuel

Français

Hersteller HAMEG Instruments GmbH KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Manufacturer Industriestraße 6 DECLARATION OF CONFORMITY

Fabricant D-63533 Mainhausen DECLARATION DE CONFORMITE

Die HAMEG Instruments GmbH bescheinigt die Konformität für das Produkt

The HAMEG Instruments GmbH herewith declares conformity of the product

HAMEG Instruments GmbH déclare la conformite du produit

Bezeichnung / Product name / Designation:

Oszilloskop

Oscilloscope

Oscilloscope

Typ / Type / Type: HM1500-2

mit / with / avec: HO710, HZ200

Optionen / Options / Options: HO720, HO730, HO740

mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec les

directives suivantes

EMV Richtlinie 89/336/EWG ergänzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG

EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31/EEC

Directive EMC 89/336/CEE amendée par 91/263/EWG, 92/31/CEE

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ergänzt durch 93/68/EWG

Low-Voltage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC

Directive des equipements basse tension 73/23/CEE amendée par 93/68/CEE

Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes

harmonisées utilisées:

Information générale concernant le marquage CE

Les instruments de mesure HAMEG répondent aux exigences de la

directive sur la CEM. Le test de conformité HAMEG répond aux normes

génériques actuelles et aux normes des produits. Lorsque différentes

valeurs limites sont possibles, HAMEG applique les conditions

d’essai les plus sévères. Les valeurs limites employées pour les

émissions parasites sont celles qui s’appliquent aux environnements

commerciaux et artisanaux ainsi qu’aux petites entreprises. Pour

l’immunité, les limites concernant l’environnement industriel sont

respectées.

Les câbles de mesure et de données qu’il est nécessaire de raccorder

à l’instrument ont une infl uence considérable sur les valeurs limites

prédéfinis. Les câbles utilisés sont toutefois différents suivant

l’application. Par conséquent, lors des mesures pratiques, il faut

impérativement respecter les conditions suivantes en matière

d’émission et d’immunité:

1. Câbles de données

La connexion des instruments de mesure ou de leurs interfaces

avec des appareils externes (imprimantes, ordinateurs, etc.) doit

uniquement être réalisée avec des câbles suffi samment blindés. Sauf

indication différente dans le mode d’emploi, la longueur maximale des

câbles de données (entrée/sortie, signal/commande) est de 3 mètres

et ils ne doivent pas sortir des bâtiments. Si l’interface d’un appareil

permet le raccordement de plusieurs câbles, un seul doit être branché

à la fois. Les câbles de données doivent généralement être des câbles

à double blindage. En IEEE-488, le câble HAMEG HZ72 est doté d’un

double blindage et répond donc à ce besoin.

2. Câbles de signaux

Il convient que les cordons de mesure destinés à la transmission des

signaux entre le point de mesure et l’instrument soient généralement

aussi courts que possible. Sauf indication différente, la longueur

maximale des câbles de signaux (entrée/sortie, signal/commande) est

de 3 mètres et ils ne doivent pas sortir des bâtiments.

Tous les câbles de signaux doivent en principe être blindés (câbles

coaxiaux RG58/U). Il faut veiller à une bonne liaison de masse. Dans le

cas des générateurs de signaux, il faut employer des câbles coaxiaux

à double blindage (RG223/U, RG214/U).

Sicherheit / Safety / Sécurité: EN 61010-1:2001 (IEC 61010-1:2001)

Überspannungskategorie / Overvoltage category / Catégorie de surtension: II

Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution: 2

Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility /

Compatibilité électromagnétique

EN 61326-1/A1 Störaussendung / Radiation / Emission:

Tabelle / table / tableau 4; Klasse / Class / Classe B.

Störfestigkeit / Immunity / Imunitée: Tabelle / table / tableau A1.

EN 61500-3-2/A14 Oberschwingungsströme / Harmonic current emissions /

Émissions de courant harmonique:

Klasse / Class / Classe D.

EN 61500-3-3 Spannungsschwankungen u. Flicker / Voltage fl uctuations and fl icker /

Fluctuations de tension et du fl icker.

Datum /Date /Date

24. 02. 2005

Unterschrift / Signature / Signatur

Manuel Roth

Manager

3. Effets sur les instruments de mesure

Malgré un montage de mesure réalisé avec soin, des composantes

indésirables du signal peuvent pénétrer dans l’instrument par le

biais des cordons de mesure en présence de champs électriques ou

magnétiques puissants à haute fréquence. Il n’existe ici aucun risque

de dommage ni de panne pour les instruments HAMEG, mais de faibles

écarts de la valeur mesurée par rapporte aux spécifi cations indiquées

peuvent apparaître sous des conditions extrêmes.

4. Immunité des oscilloscopes

4.1 Champ HF électromagnétique

De petites superpositions du signal de mesure peuvent apparaître à

l’écran en présence de champs électriques ou magnétiques puissants

à haute fréquence. Ces champs peuvent être induits par le biais du

réseau d’alimentation, des câbles de mesure et de commande et/ou

par rayonnement direct et peuvent affecter aussi bien l’objet mesuré

que l’oscilloscope.

Le rayonnement direct dans l’oscilloscope peut se produire à travers

l’ouverture de l’écran, et ce malgré le blindage par le boîtier métallique.

Comme la bande passante de chaque étage amplifi cateur de mesure est

supérieure à la bande passante totale de l’oscilloscope, des parasites

dont la fréquence est nettement supérieure à la bande passante de

mesure de -3 dB peuvent apparaître à l’écran.

4.2 Transitoires rapides et décharges électrostatiques

L’induction de transitoires rapides (rafales) par le biais du réseau

d’alimentation ou indirecte (capacitive) par le biais des câbles de

mesure et de commande peut, dans certaines circonstances, activer

le déclenchement (Trigger).

Celui-ci peut également être déclenché par un décharge statique (ESD)

directe ou indirecte.

Comme l’oscilloscope doit pouvoir se déclencher et ainsi affi cher des

signaux de faible amplitude (

de signaux de ce type (

< 500 μV), le déclenchement en présence

> 1 kV) est inévitable.

HAMEG Instruments GmbH

2

Sous réserve de modifi cations

Sommaire

Information générale concernant le marquage CE 2

Oscilloscope analogique 150 MHz, HM1500-2 4

Caractéristiques techniques 5

Remarques importantes 6

Symboles 6

Mise en place de l’appareil 6

Sécurité 6

Conditions de fonctionnement 6

CAT I 7

Domaine d’application 7

Conditions ambiantes 7

Garantie et réparation 7

Entretien 7

Circuit de protection 7

Tension du réseau 7

Description sommaire des éléments de commande 8

Principes généraux 10

Nature du signal 10

Amplitude du signal 10

Valeurs de la tension sur une courbe sinusoïdale 10

Valeur totale de la tension d’entrée 11

Valeurs du temps du signal 11

Application du signal 12

Déclenchement externe 20

Indicateur de déclenchement 20

Réglage de la durée d’inhibition (HOLD OFF) 20

Base de temps B (2ème base de temps) /

déclenchement retardé 21

Autoset 21

Testeur de composants 22

Transfert de données 24

Mise à jour du microprogramme 24

Remarqeus générales 25

Menus en incrustation et aide (HELP) 25

Remarques préliminaires 25

Éléments de commande et Readout 26

Mise en route et préréglages 13

Rotation de trace TR 13

Utilisation et compensation des sondes 13

Compensation 1 kHz 14

Compensation 1 MHz 14

Modes de fonctionnement des amplifi cateurs

verticaux 14

Mode XY 15

Comparaison des phases avec une

fi gure de Lissajous 15

Mesure de la différence de phase en mode

double trace (Yt) 16

Mesure d’une modulation d’amplitude 16

Déclenchement et balayage horizontal 17

Déclenchement automatique sur valeur

de crête (menu MODE) 17

Déclenchement normal (menu MODE) 17

Sens du front (menu FILTER) 18

Couplage de déclenchement (menu FILTER) 18

Vidéo (déclenchement sur signal TV) 18

Déclenchement sur impulsion de

synchronisation d’image 19

Déclenchement secteur 19

Déclenchement alterné 19

Sous réserve de modifi cations

3

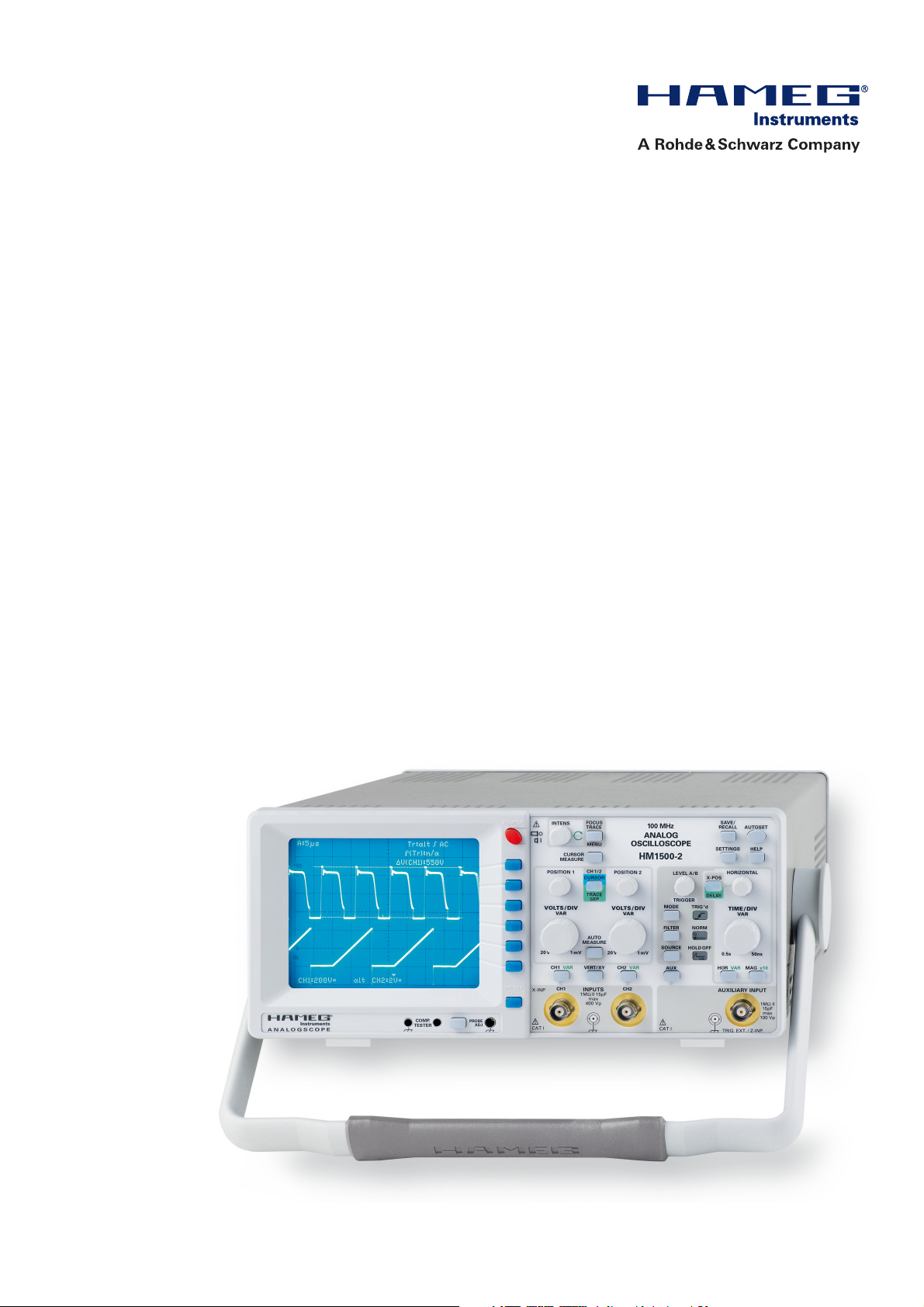

HM1500-2

2 voies avec coefficients de déviation de 1mV/div.…20V/div.

2 bases de temps : 5ns/div…0,5s/div. et 5ns/div.…20ms/div.

Amplificateur de mesure à faible bruit avec reproduction

parfaite d’impulsion

Trigger vidéo : sélection de lignes et trames, paires et impaires,

525/60 et 625/50

Compteur fréquencemètre 200MHz 6 digits,

mesures automatiques et avec curseur

Ecran CRT 14kV à haute vitesse d’écriture, Readout, Autoset,

ligne de retard, sans ventilateur

Mémoire avec modes Save/Recall pour les configurations de

l’appareil

Fonctions d’aide, menu multilingue

Interface RS-232 (uniquement pour la commande et le réglage

des paramètres de mesure)

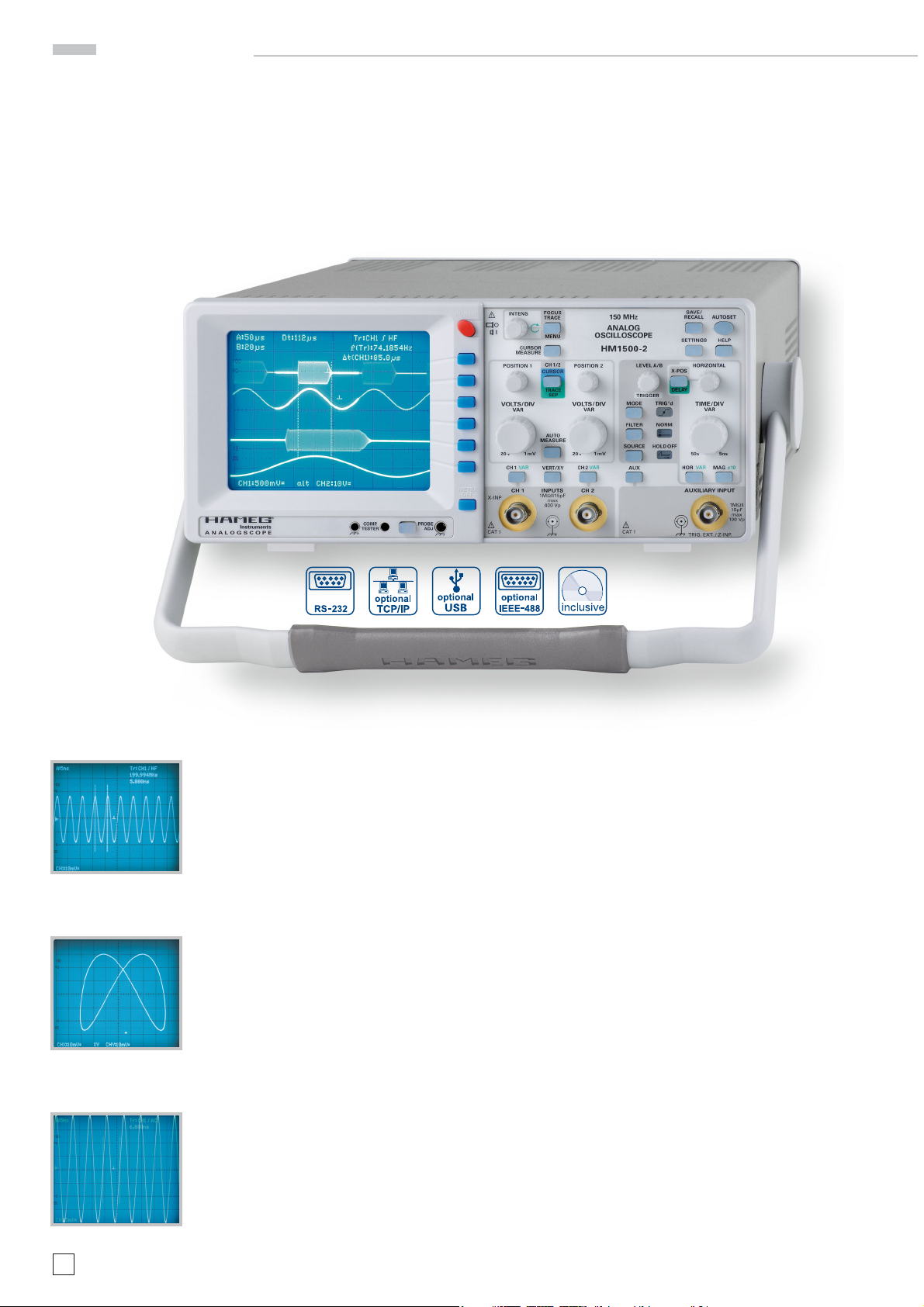

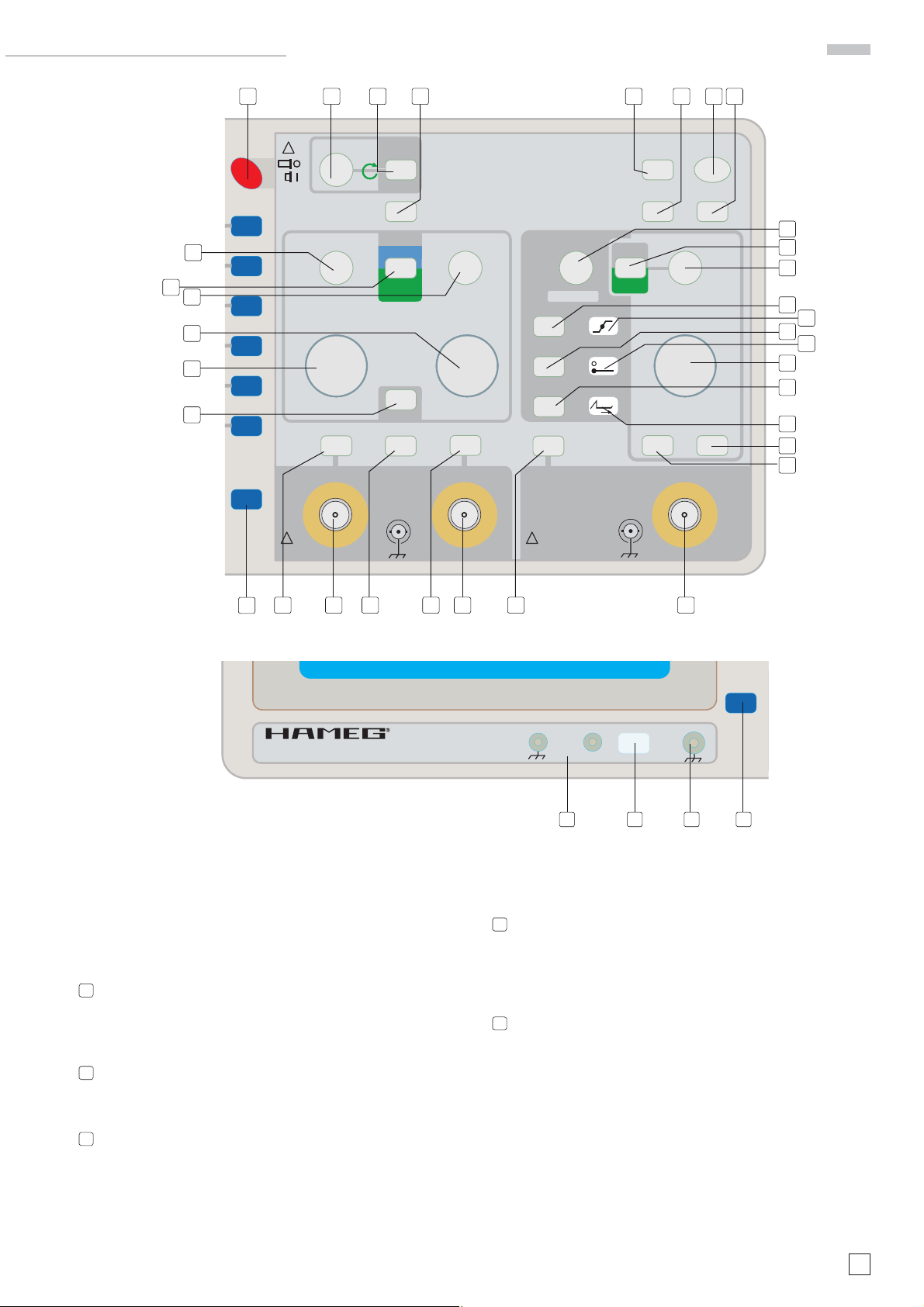

Oscilloscope analogique 150MHz

HM1500-2

HM1500 2

Représentation sans

défaut d’un signal sinusoïdal

150 MHz

Figure de Lissajous

(mode XY)

Signal sinusoïdal 199.994 MHz

mesuré avec le compteur

fréquencemètre interne

4

Sous réserve de modifi cations

HM1500-2

F/011209/ce · Sous réserve de modifications · © HAMEG Instruments GmbH®· Certifié DQS selon DIN EN ISO 9001:2000, Reg.-No.: DE-071040 QM, fabriqué en Allemagne

HAMEG Instruments France Sarl · Parc Tertiaire de Meudon · 9/11, rue Jeanne Braconnier · 92366 MEUDON LA FORET CEDEX · Tél: 01 41 36 11 60 · Fax: 01 41 36 10 01 ·

www.hameg.com · email: hameg.france@hameg.com

Oscilloscope analogique 150MHz HM1500-2

Caractéristiques à 23°C après une période de chauffe de 30 minutes

Déviation verticale

Voies : 2

Modes de fonctionnement Analogique : Voie 1 ou 2 seule, Dual (1 et 2

alternées ou découpées), addition.

Mode XY : Voie 1

Inversion : Voie 1 et 2

Bande passante (-3dB) : 2 x 0…150MHz

Temps de montée : ‹2,3ns

Limite de bande passante (commutable): env. 20 MHz (5 mV/div.…20V/div.)

Coefficients de déviation (Voies 1, 2) : 14 positions calibrées

1…2 mV/div. : ± 5 % (0…10MHz (-3dB))

5 mV/div.…20V /div. : ± 3 % (séquence 1, 2, 5)

Variable (décalibré) : › 2,5 :1 à › 50 V/div.

Entrées Voies 1, 2 :

Impédance d’entrée : 1MΩ // 15pF

Couplage d’entrée : DC, AC, GND (masse)

Tension d’entrée Max. : 400 V (DC + crête AC)

Ligne à retard Y (analogique) : 70ns

Circuits de mesure : Catégorie I

Entrée auxiliaire :

Fonctions (choix) : déclenchement externe, modulation Z

Couplage d’entrée : AC, DC

Tension d’entrée Max. : 100 V (DC + crête AC)

Déclenchement

Automatique (crête à crête) :

Hauteur minimale du signal : 5mm

Gamme de fréquence : 10 Hz…250MHz

Plage de niveau de contrôle : de crête- à crête+

Normal (sans crête)

Hauteur minimale du signal : 5mm

Gamme de fréquence : 0…250 MHz

Plage de niveau de contrôle : -10…+10div.

Modes de fonctionnement : flanc/vidéo

Flanc : positif, négatif ou les deux

Sources : Voie 1 ou 2, 1/2 alternées (≥ 8mm), secteur, ext.

Couplage : AC : 10Hz…250 MHz

DC : 0…250MHz

HF : 30 kHz…250MHz

LF : 0…5kHz

Rejection de bruit commutable

Vidéo : positif, négatif, synchro, impulsion

Standards : systèmes 525 lignes/60 Hz

systèmes 625 lignes/50 Hz

trames : paire, impaire, les deux

lignes : choix du numéro de ligne/ toutes

sources : Voie 1, 2, externe

Indicateur de déclenchement : par LED

Déclenchement externe : par entrée auxiliaire (0,3 Vcc, 150 MHz)

Couplage d’entrée : AC, DC

Tension d’entrée Max. : 100 V (DC + crête AC)

2edéclenchement

Hauteur minimale du signal : 5mm

Gamme de fréquence : 0…250 MHz

Couplage : DC

Plage de niveau de contrôle : -10…+10div.

Déviation horizontale

Modes de fonctionnement : A, ALT (alterné A/ B), B

Base de temps A : de 50 ns/div.…0,5 s/div. (séquence 1-2-5)

Base de temps B : de 50 ns/div.…20ms/div. (séquence 1-2-5)

Précision A et B : ±3%

Expansion X x10 : jusqu’à 5 ns/div.

Précision : ±5%

Variable, base de temps A/ B : 1:2,5

Durée d'inhibition Hold off : variable 1:10 indication par LED

Bande passante ampli X : 0…3 MHz (-3 dB)

Différence de phase X-Y ‹3° : ‹220kHz

Commandes/Mesures /Interfaces

Commandes : Autoset, Menu et fonctions d’aide

(multilingue)

Sauvegarde/ rappel : 9 configurations

Affichage à l’écran : 4 traces max.

Analogique : Voie 1, 2 (Base de temps A), combinés avec

Voie 1, 2 (Base de temps B)

Compteur fréquencemètre :

Résolution 6 digits : ›1…250MHz

Résolution 5 digits : 0,5 Hz…1MHz

Précision : 50 ppm

Mesures automatiques : fréquence/période,Vdc, Vcc, Vc+, V

c-

Mesures avec curseurs : ΔV, Δt, 1/Δt (f), t montée,V/terre, ratioX (%,°,π),

ratioY

Résolution d’affichage/curseurs : 1000 x 2000 Pts

Interfaces : RS-232

1)

En option : Interface double USB/RS232,IEEE-488,

interface double Ethernet/USB

Affichage/Ecran

Tube cathodique : D14-375GH

Surface d’affichage : 8 div. x 10 div. graticule interne

Tension d’accélération : environ 14 kV

Divers

Testeur de composants :

Tension de test : env. 7V

rms

(circuit ouvert) Fréq. env. 50Hz

Courant de test : max. 7 mA

rms

(court-circuit)

Potentiel de référence : masse (terre de protection)

Calibreur de sondes : 1 kHz/1 MHz signal carré

0,2 Vcc(temps de montée ‹ 4 ns)

Rotation de trace : réglage électronique

Alimentation : 105…253 V, 50/60 Hz ±10 %, CAT II

Consommation : 37Watt à 230 V, 50 Hz

Protection : classe de protection I (EN61010-1)

Temp. de fonctionnement : +5…+40 °C

Temp. pour le stockage : -20…+70 °C

Humidité relative : 5…80% (sans condensation)

Dimensions (L x H x P) : 285 x 125 x 380 mm

Poids : 5,6 kg

1)

Réglage de l'instrument et requête de paramètres, aucun transfert

possible des données présentes à l'écran.

Accessoires fournis : Cordon secteur, notice d’utilisation, 2 sondes 10 :1

avec prise en compte de l’atténuation (HZ200)

Accessoires en option :

HO720 Interface double RS232/ USB

HO730 Interface double Ethernet/ USB

HO740 Interface IEEE-488 (GPIB), isolée galvaniquement

HZ13 Câble d'interface (USB) 1,8m

HZ14 Câble d'interface 1:1

HZ20 Adaptateur pour fiche BNC–prises banane 4mm

HZ33 Câble de mesure 50Ω (BNC -BNC) 0,5 m

HZ34 Câble de mesure 50Ω (BNC -BNC) 1 m

HZ45 Kit pour montage en rack 19" 4U (hauteur de 125mm)

HZ51 Sonde 10:1 (150MHz)

HZ52 Sonde 10:1 HF (250MHz)

HZ53 Sonde 100:1 (100MHz)

HZ56-2 Pince ampèremétrique pour courant continu et alternatif

HZ70 Interface opto-isolée (avec cordon fibre optique)

HZ72 Câble d'interface IEEE-488

HZ100 Sonde différentielle 20:1/ 200:1

HZ109 Sonde différentielle 1:1/ 10:1

HZ115 Sonde différentielle 100:1/ 1000:1

HZ154 Sonde 1:1/10:1 (10 /100 MHz)

HZ350 Sonde 10:1 avec prise en compte de l’atténuation (350MHz)

HZ355 Sondes 10:1 avec id. auto. de l'atténuation

HZO20 Sonde passive 1000:1 (400MHz)

HZO30 Sonde active (1GHz)

HZO50 Pince ampèremétrique AC/ DC 20A, DC…100 kHz

HZO51 Pince ampèremétrique AC/ DC 1000A, DC…20 kHz

Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifi cations

5

Remarques importantes

Remarques importantes

Examiner l’instrument immédiatement après l’avoir déballé

afi n d’y déceler d’éventuels dommages mécaniques ou des

pièces qui se seraient détachées à l’intérieur. Tout défaut lié

au transport doit être signalé immédiatement au fournisseur.

L’appareil ne doit pas être mis en service dans ce cas.

Symboles

Observer le mode d’emploi Haute tension

Consigne à respecter

impérativement ! Terre

Mise en place de l’appareil

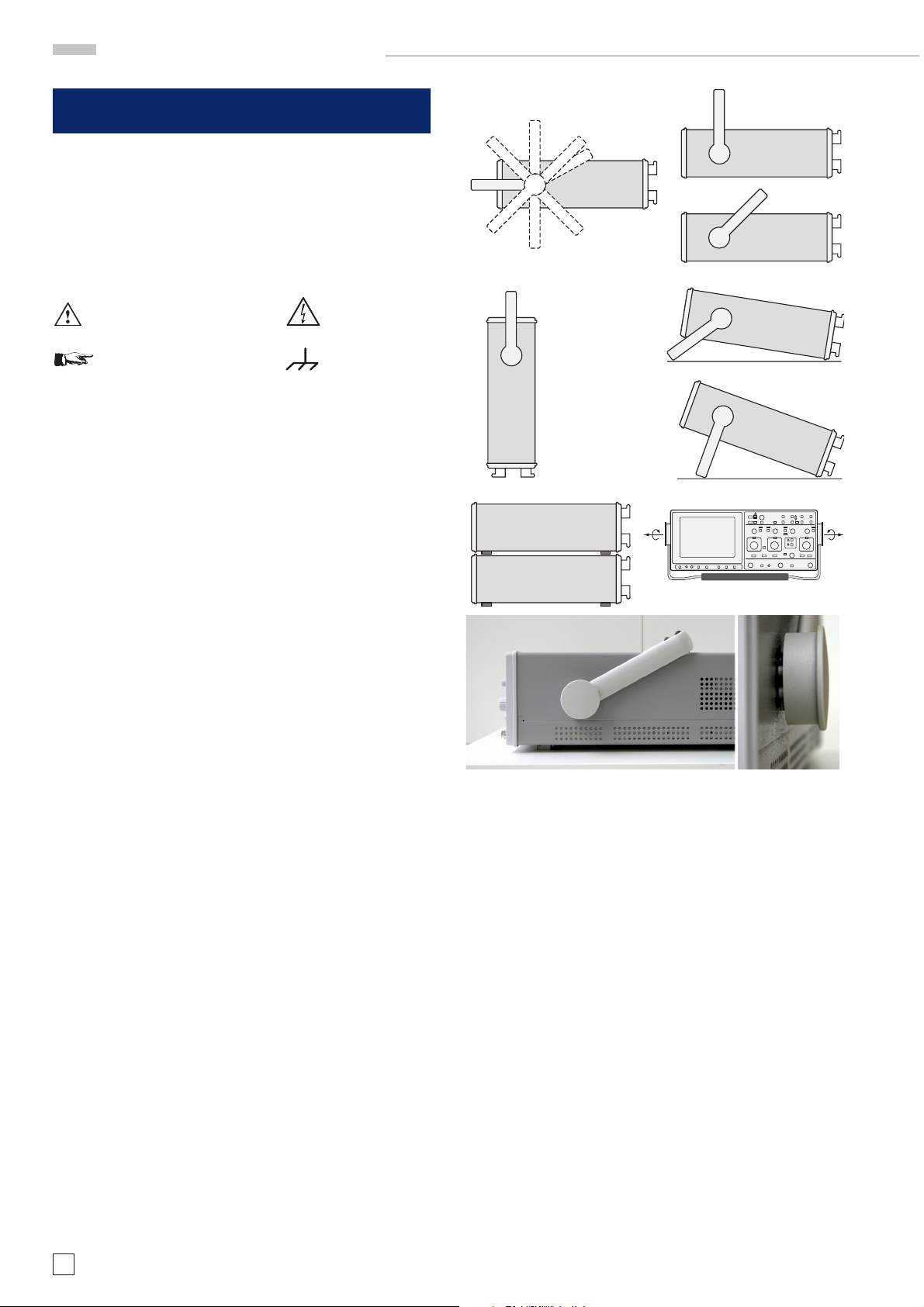

Comme le montrent les images, la poignée peut prendre plusieurs positions

A et B = Position de transport

C = Position horizontale d’utilisation

D et E = Position d’utilisation avec différents angles

F = Position pour ôter la poignée

T = Position pour l’expédition de l’appareil dans son emballage

(boutons non cliqués)

Attention !

Avant tout changement de position de la poignée, l’oscilloscope

doit être posé sur une surface plane comme une table afi n de

prévenir tout risque de chute. Les boutons de chaque côté de

la poignée doivent être tirés simultanément vers l’extérieur et

tournés dans la position désirée. Si tel n’est pas le cas ils se

fi xeront (click) dans la position suivante selon la direction.

B

C

B

T

A

C

D

F

E

D

E

A

PUOPFGkT

PUOPFGkT PUOPFGkT

PUOPFGkT

PUOGkT

PUOPFGkT

PUOPFGkT

HM507

PUOPFGkT

PUOPFGkT

PUOPFGkT PUOPFGkT PUOPFGkT PUOPFGkT

PUOPFGkT

PUOPFGkT PUOPFGkT

PUk PUk PUk PUk PUk PUk

PUkT

HGOPFFD

PUOPFGkT

B

PUOPFGkT

PUkT

PUkT

PUkT

INPUT CHI

OPK

HJ

PUkT

VBN

PUOPFGkT

HJKL

PUOPFGkT

PUkT

PUOPFGkT

HGOFFD

PUkT

PUkT

PUkT

INPUT CHI

INPUT CHI

HAMEG

OPK

OPK

HJ

HJ

VBN

VBN

PUOPFGkT

HJKL

HJKL

T

T

Enlever/ fi xer la poignée

Selon le type d’appareil, la poignée peut être enlevée et de

nouveau fi xée dans les positions B ou F.

Sécurité

Cet appareil a été construit et testé conformément à la norme

VDE 0411, Partie 1, Dispositions de sécurité pour les appareils

de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire et a

quitté l’usine dans un état technique parfait du point de vue de

la sécurité. Il est également conforme aux dispositions de la

norme européenne EN 61010-1 ou de la norme internationale

CEI 1010-1. Pour obtenir cet état et garantir un fonctionnement sans danger, l’utilisateur doit respecter les consignes

et tenir compte des avertissements contenus dans le présent

mode d’emploi. Le boîtier, le châssis et toutes les bornes de

mesure sont reliés à la terre. L’appareil est conforme aux

dispositions de la classe de protection I. L’isolement entre les

parties métalliques accessibles et les bornes du secteur a été

contrôlé avec une tension continue de 2200 V.

Pour des raisons de sécurité, l’oscilloscope doit uniquement

être branché à des prises avec terre conformes à la réglementation. Il faut brancher la fi che secteur avant la connexion

des circuits de mesure. Il est interdit de couper la liaison à

la terre.

La majorité des tubes cathodiques produisent des rayons gamma. Sur cet appareil, le débit de dose ionique reste nettement

inférieur à la valeur autorisée par la loi de 36 pA/kg.

En cas de doute sur l’aptitude de l’appareil à fonctionner sans

danger, il faut le mettre hors service et le protéger contre toute

utilisation involontaire.

Cette supposition est justifi ée dans les cas suivants :

– lorsque l’appareil présente des dommages visibles,

– lorsque des pièces se sont détachées à l’intérieur de

l’appareil,

– lorsque l’appareil ne fonctionne plus,

– après un entreposage prolongé sous des conditions dé-

favorables (par exemple à l’air libre ou dans des locaux

humides),

– après de dégâts importants liés au transport (par exemple

dans un emballage non conforme aux exigences mini-

males pour un transport par voie postale, ferroviaire ou

routière).

Conditions de fonctionnement

ATTENTION!

L’instrument doit exclusivement être utilisé par des personnes familiarisées avec les risques liés à la mesure de

grandeurs électriques.

Pour des raisons de sécurité, l’oscilloscope doit uniquement

être branché à des prises avec terre conformes à la réglementation. Il est interdit de couper la liaison à la terre. Il faut

brancher la fi che secteur avant la connexion des circuits de

mesure.

6

Sous réserve de modifi cations

Remarques importantes

Garantie et réparation

Les instruments HAMEG sont soumis à un contrôle qualité

très sévère. Chaque appareil subit un test «burn-in» de 10

heures avant de quitter la production, lequel permet de détecter

pratiquement chaque panne prématurée lors d’un fonctionnement intermittent. L’appareil est ensuite soumis à un essai de

fonctionnement et de qualité approfondi au cours duquel sont

contrôlés tous les modes de fonctionnement ainsi que le respect

des caractéristiques techniques.

Les condition de garantie du produit dépendent du pays dans

lequel vous l’avez acheté. Pour toute réclamation, veuillez vous

adresser au fournisseur chez lequel vous vous êtes procuré

le produit.

Pour un traitement plus rapide, les clients de l’union européen-

ne (UE) peuvent faire effectuer les réparations directement par

HAMEG. Même une fois le délai de garanti dépassé, le service

clientèle de HAMEG se tient à votre disposition.

Return Material Authorization (RMA)

Avant chaque renvoi d’un appareil, veuillez réclamer un numéro

RMA par Internet: http://www.hameg.com ou par fax. Si vous ne

disposez pas d’emballage approprié, vous pouvez en commander un en contactant le service commercial de HAMEG (tel: +49

(0) 6182 800 500, E-Mail: service@ameg.com).

CAT I

Cet oscilloscope est conçu pour réaliser des mesures sur des

circuits électriques non reliés ou non reliés directement au

réseau. Les mesures directes (sans isolation galvanique) sur des

circuits de mesure de catégorie II, III ou IV sont interdites!

Les circuits électriques d’un objet mesuré ne sont pas reliés

directement au réseau lorsque l’objet mesuré est utilisé par

l’intermédiaire d’un transformateur d’isolement de protection

de classe II. Il est également possible d’effectuer des mesures

quasiment indirectes sur le réseau à l’aide de convertisseurs

appropriés (par exemple pinces ampèremétriques) qui répondent

aux exigences de la classe de protection II. Lors de la mesure, il

faut respecter la catégorie de mesure du convertisseur spécifi ée

par son constructeur.

Conditions ambiantes

La température ambiante admissible pendant le fonctionnement est comprise entre +5 °C et +40 °C. Elle peut être comprise

entre –20 °C et +70 °C pendant le stockage et le transport.

Si de la condensation s’est formée pendant le transport ou

le stockage, il faut laisser l’appareil s’acclimater pendant 2

heures environ avant de le mettre en service. L’oscilloscope

est conçu pour être utilisé dans des locaux propres et secs. Il

ne doit pas être utilisé dans une atmosphère particulièrement

chargée en poussière ou trop humide, dans un environnement

explosible ou en présence d’agression chimique. La position de

fonctionnement est sans importance, mais il faut prévoir une

circulation d’air suffi sante (refroidissement par convection).

En fonctionnement continu, il faut accorder la préférence à la

position horizontale ou inclinée (poignée béquille).

Il ne faut pas couvrir les orifi ces d’aération !

Les caractéristiques nominales avec les tolérances indiquées

ne sont valides qu’après une période de chauffe d’au moins 30

minutes et pour une température ambiante comprise entre

15 °C et 30 °C. Les valeurs sans indication de tolérance sont

celles d’un appareil standard.

Entretien

L’extérieur de l’oscilloscope doit être nettoyé régulièrement avec

un pinceau à poussière. La saleté tenace sur le coffret, la poignée,

les parties en plastique et en aluminium peut être enlevée avec

un chiffon humide (eau +1 % de détergent). De l’alcool à brûler

ou de l’éther de pétrole peut être utilisé pour des impuretés

grasses. L’écran doit uniquement être nettoyé avec de l’eau ou

de l’éther de pétrole (pas d’alcool ni de solvant) et doit ensuite

être essuyé avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. Après

l’avoir nettoyé, il est recommandé de le traiter avec une solution

antistatique standard conçue pour les matières plastiques. Le

liquide de nettoyage ne doit en aucun cas pénétrer dans l’appareil.

L’utilisation d’autres produits de nettoyage risque d’attaquer les

surfaces en plastique et vernies.

Circuit de protection

Catégories de mesure

Les catégories de mesure se rapportent aux transitoires sur

le réseau. Les transitoires sont des variations de tension et

de courant courtes et très rapides (raides) qui peuvent se

produire de manière périodique et non périodique. L’amplitude

des transitoires possibles augmente d’autant plus que la distance par rapport à la source de l’installation basse tension

est faible.

Catégorie de mesure IV: mesures à la source de l’installation

basse tension (par exemple sur des compteurs).

Catégorie de mesure III: mesure dans l’installation du bâtiment

(par exemple distributeur, contacteur de puissance, prises

installées à demeure, moteurs installés à demeure, etc.).

Catégorie de mesure II: mesures sur des circuits électriques

qui sont directement relié au réseau basse tension (par exemple

appareils domestiques, outillage électroportatif, etc.).

Catégorie de mesure I: Mesures sur les circuits électriques

non reliés directement au réseau Appareils sur piles, batteries,

isolés galvaniquement.

Domaine d’application

L’oscilloscope est conçu pour être utilisé dans les secteurs

industriel, domestique, commercial et artisanal ainsi que dans

les petites entreprises.

Cet appareil est équipé d’un bloc d’alimentation à découpage

muni de circuits de protection contre les surtensions et les

surintensités. Un bruit de cliquetis périodique peut se faire

entendre en cas de défaut.

Tension du réseau

L’appareil fonctionne avec des tensions alternatives à 50 et 60

Hz comprises entre 105 V et 253 V. Aucun dispositif de commutation des différentes tensions de réseau n’a donc été prévu.

Le fusible d’alimentation est accessible depuis l’extérieur.

L’embase secteur et le porte-fusible forment un seul bloc. Le

remplacement du fusible ne doit et ne peut (si le porte-fusible ne

soit pas endommagé) s’effectuer qu’après avoir retiré le cordon

secteur de l’embase. Il faut ensuite faire sortir le porte-fusible à

l’aide d’un tournevis en prenant appui sur la fente qui se trouve

du côté des contacts. Le fusible peut alors être poussé hors

de son support et remplacé. Enfoncer le porte-fusible jusqu’à

ce qu’il s’enclenche. Vous devez ressentir la résistance d’un

ressort. Il est interdit d’utiliser des fusibles « bricolés » ou de

court-circuiter le porte-fusible. Les dommages qui en résulteraient ne sont pas couverts par la garantie.

Type de fusible: Taille 5 x 20 mm ; 250 V~, C ;

IEC 127, feuille III ; DIN 41 662

(éventuellement. DIN 41 571, feuille 3).

Coupure : temporisée (T), 0,8 A.

Sous réserve de modifi cations

7

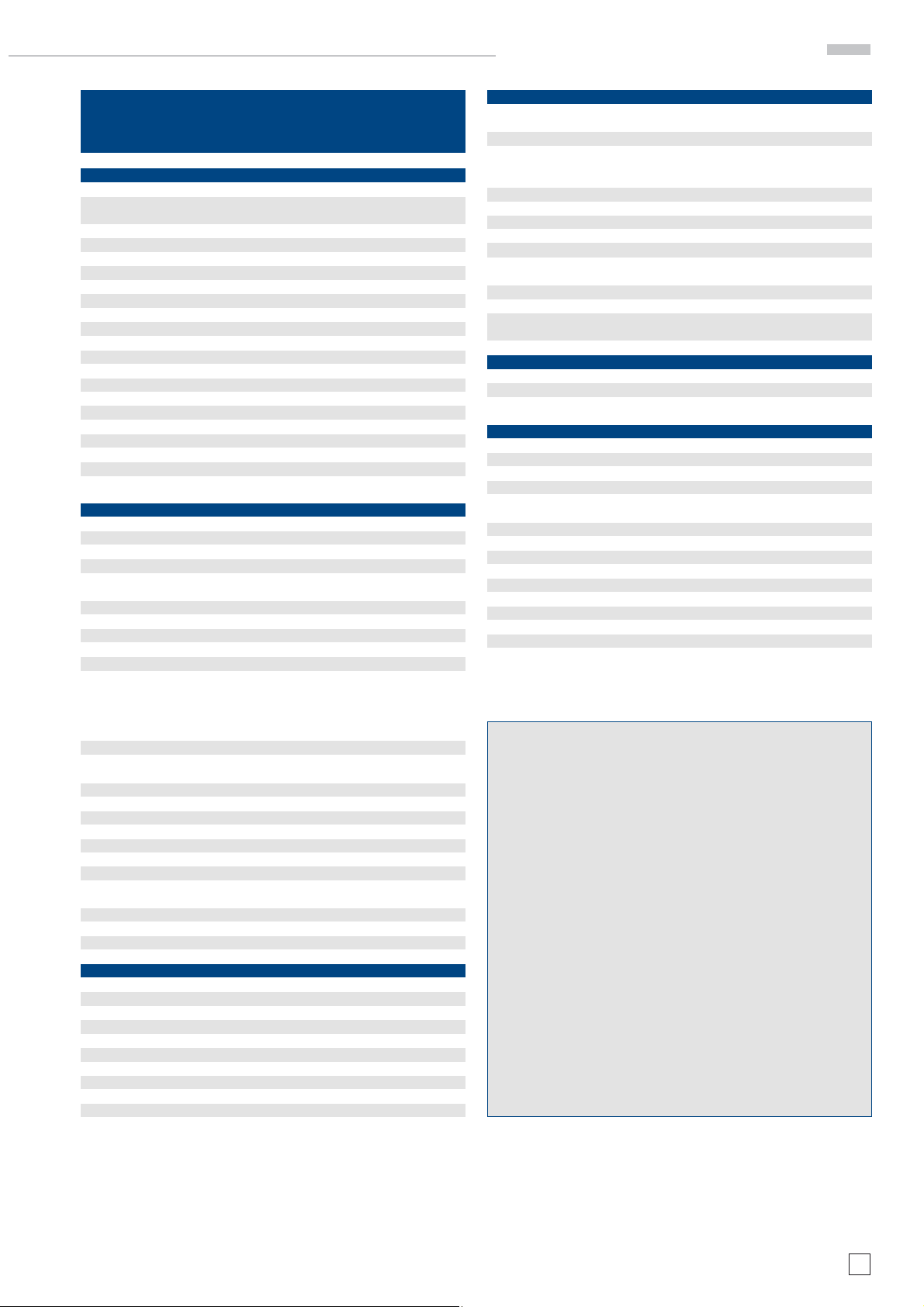

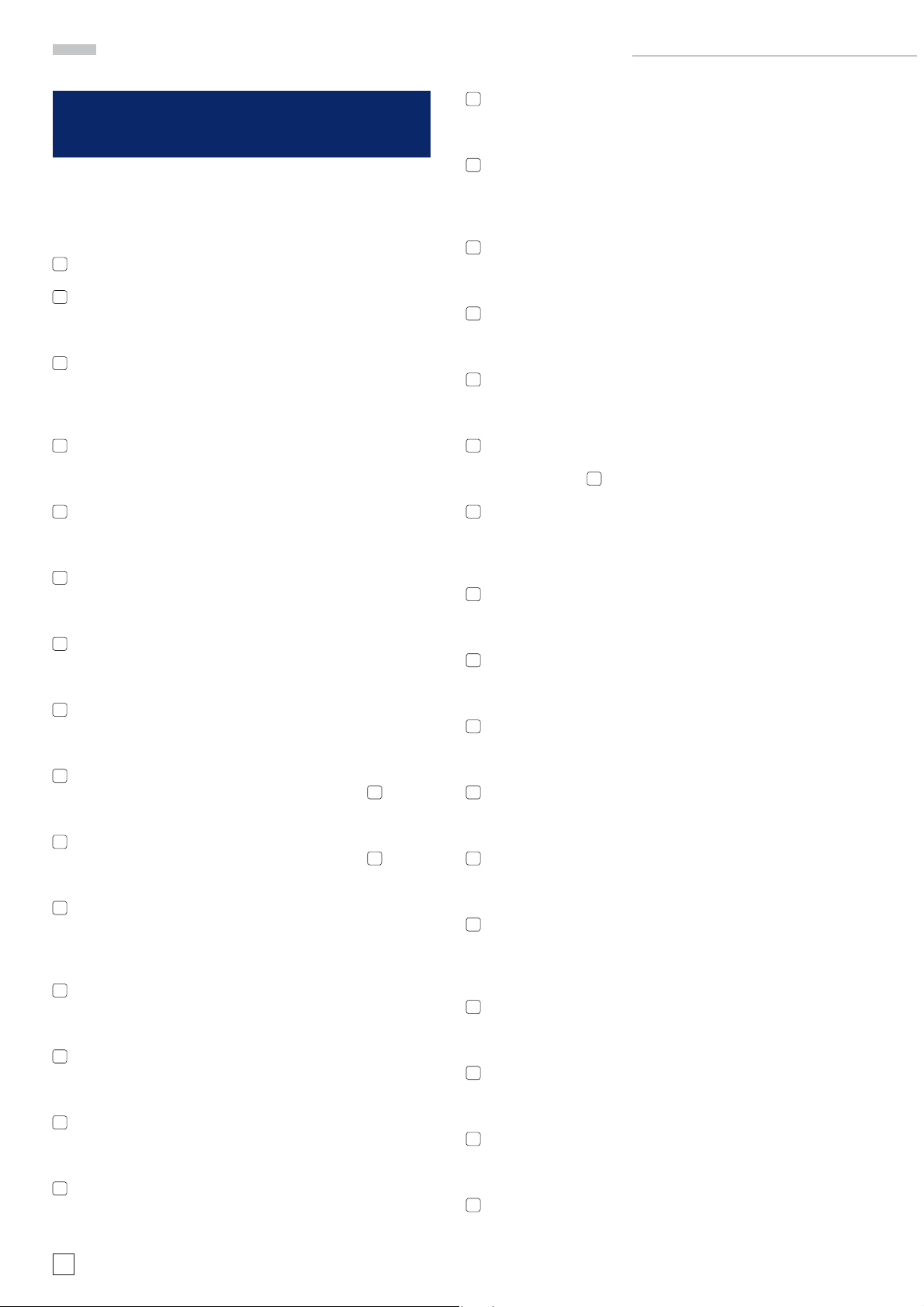

Description sommaire des éléments de commande

Description sommaire des éléments

de commande

Ces numéros de pages renvoient à la description détaillée dans le

chapitre «Eléments de comman

1

POWER (touche) – mise sous tension, Marche/Arrêt. 26

2

INTENS (bouton) 26

Réglage de la luminosité de la trace et autres fonctions

lorsque le symbole du bouton est indiqué.

3

FOCUS, TRACE, MENU (touche) 26

Invocation du menu avec affi chage du Readout, permet de

modifi er différents paramètres (par exemple focus, rotation

de la trace, etc.) avec le bouton INTENS.

de et Readout» !

16

MODE (touche) 31

Invocation du menu de sélection du mode de déclenche-

ment.

17

FILTER (touche) 32

Invocation du menu de sélection du fi ltre de déclenchement

(couplage), de suppression du bruit et du sens du front e

déclenchement.

18

SOURCE (touche) 32

Invocation du menu de sélection des sources de déclenche-

ment (par ex. CH1, CH2, Alt. 1/2, externe secteur).

19

TRIG’d (LED) 33

Ce témoin s’allume lorsque le signal de déclenchement

satisfait aux conditions de déclenchement.

20

NORM (LED) 33

Ce témoin s’allume en présence d’un déclenchement nor-

mal.

4

CURSOR MEASURE (touche) 26

Invocation du menu avec sélection des mesures au curseur

et activation de celles-ci.

5

SAVE/RECALL (touche) 27

Ce menu permet d’accéder à la mémoire des paramètres

de l’appareil.

6

SETTINGS (touche) 27

Menu permettant de défi nir des paramètres généraux ainsi

que la langue.

7

AUTOSET (touche) 28

Permet un réglage automatique de l’appareil en fonction

du signal présent.

8

HELP (touche) 28

Affi che/masque le texte d’aide à propos des éléments de

commande et des menus.

9

POSITION 1 (bouton) 28

Changements de position de la fonction courante

11

: signal,

curseur et séparation de trace (base de temps B).

10

POSITION 2 (bouton) 28

Changements de position de la fonction courante

11

: signal,

curseur et séparation de trace (base de temps B).

11

CH1/2-CURSOR-TRACE SEP (touche) 29

Invocation du menu et affi chage en couleur de la fonc-

tion courante défi nie ici de POSITION 1 et 2 (si CH1/2 est

éteint).

12

VOLTS/DIV-VAR (bouton) 29

Bouton de réglage du calibre vertical, du vernier Y (VAR) et

de mise à l’échelle pour la voie 1.

13

VOLTS/DIV-VAR (bouton) 29

Bouton de réglage du calibre vertical, du vernier Y (VAR) et

de mise à l’échelle pour la voie 2.

14

AUTO MEASURE (touche) 30

Invocation du menu et des sous-menus pour les mesures

automatiques et leur activation.

15

LEVEL A/B (bouton) 30

Réglage du niveau de déclenchement pour le mode base de

temps A et B.

21

HOLD OFF (LED) 33

Ce témoin s’allume si la durée d’inhibition réglée dans le

menu HOR VAR

22

X-POS /DELAY (touche) 34

26

est différente de 0 %.

Invocation du menu et affi chage en couleur de la fonction

courante défi nie ici du bouton HORIZONTAL (si X-POS est

éteint).

23

HORIZONTAL (bouton) 34

Modifi e la position horizontale ou le temps de retard de la

base de temps B.

24

TIME/DIV-VAR (bouton) 34

Bouton de réglage du calibre de la base de temps A et B,

du vernier horizontal (VAR) et de mise à l’échelle.

25

MAG x10 (touche) 34

En mode Yt (base de temps), expansion de l’axe X d’un fac-

teur 10 avec modifi cation simultanée du calibre affi ché.

26

HOR / VAR (touche) 35

Invocation du menu des bases de temps analogiques A et

B, vernier horizontal et durée d’inhibition.

27

CH1 / VAR (touche) 36

Invocation du menu pour la voie 1 : couplage d’entrée (AC,

DC, GND), inversion, sonde atténuatrice et vernier vertical.

28

VERT/XY (touche) 37

Invocation du menu avec sélection des modes suivants de

l’amplifi cateur vertical ou addition et mode XY et limitation

de la bande passante.

29

CH2 / VAR (touche) 38

Invocation du menu pour la voie 2 : couplage d’entrée (AC,

DC, GND), inversion, sonde atténuatrice et vernier vertical.

30

INPUT CH1 (Prise BNC) 39

Entrée du signal de la voie 1 et entrée déviation horizontale

en mode XY.

31

INPUT CH2 (Prise BNC) 39

Entrée du signal de la voie 2 et entrée déviation verticale en

mode XY.

32

AUX (Touche) 39

Invocation du Menu: AUXILIARY INPUT (entrée auxiliaire)

8

Sous réserve de modifi cations

CH I: 500 mV

POWER

MENU

OFF

Description sommaire des éléments de commande

POWER

MENU

OFF

1 2 3 4 5 876

POWER

INTENS

!

FOCUS

TRACE

150 MHz

SAVE/

RECALL

AUTOSET

ANALOG

MENU

CURSOR

MEASURE

9

11

10

13

POSITION 1 POSITION 2

VOLTS / DIV

VAR

12

14

MENU

OFF

20 V 1 mV 20 V 1 mV

CH 1 CH 2 HOR MAG

CH 1 CH 2

X-INP

!

CAT I

CH 1/2

CURSOR

TRACE

SEP

AUTO

MEASURE

VAR VAR VAR x1 0

VERT/XY

INPUTS

1MΩII15pF

max

400 Vp

OSCILLOSCOPE

HM1500-2

VOLTS / DIV

VAR

MODE

FILTER

SOURCE

AUX

!

CAT I

LEVEL A/B

TRIGGER

TRIG ’ d

NORM

HOLD OFF

SETTINGS HELP

HORIZONTAL

X-POS

DELAY

TIME / DIV

VAR

0.5s 50ns

AUXILIARY INPUT

TRIG. EXT. / Z-INP.

1MΩ II

15pF

max

100 Vp

15

22

23

16

19

17

20

24

18

21

25

26

37

27 30 28 29 31 32

ANALOGSCOPE

Instruments

pour l’entrée d’un signal de déclenchement externe,

activation de l’entrée pour la modulation de l‘intensité (Z)

lorsque le déclenchement externe est désactivé.

33

AUXILIARY INPUT (Prise BNC) 40

Entrée pour un signal de déclenchement externe ou pour

la modulation d’intensité du faisceau (modulation de

Wenhelt ou modulation Z).

34

PROBE ADJ (prise) 40

Sortie d’un signal rectangulaire pour la compensation en

fréquence des sondes atténuatrices 10 : 1.

33

MENU

OFF

COMP.

TESTER

PROBE

ADJ

36 35 34 37

36

COMPONENT TESTER

(2 prises de 4 mm de diamètre) 40

Raccordement des cordons de mesure du testeur de com-

posants. La prise de gauche est reliée galvaniquement à la

terre.

37

MENU OFF (touche) 40

Referme le menu ou ramène au niveau de menu supéri-

eur.

35

PROBE COMPONENT TESTER (touche) 40

Invocation du menu pour l’activation ou la désactivation du

testeur de composants, la sélection de la fréquence du signal sur la prise PROBE ADJ., l’affi chage d’informations sur

le matériel et le logiciel de l’instrument ainsi que l’interface

(face arrière de l’appareil), si installée.

Sous réserve de modifi cations

9

Principes généraux

Principes généraux

Nature du signal

L’oscilloscope HM1500-2 détecte en temps réel pratiquement

tous les types de signaux qui se répètent périodiquement (tensions alternatives) jusqu’à des fréquences d’au moins 100 MHz

(–3 dB) ainsi que les tensions continues.

L’amplifi cateur vertical est conçu de façon à ce que la qualité

de la transmission ne soit pas infl uencée par ses propres

suroscillations.

La représentation de phénomènes électriques simples tels que

des signaux sinusoïdaux HF et BF ou les tensions d’ondulation

fréquentes sur le secteur ne pose aucun problème particulier.

Lors des mesures à partir de 70 MHz environ, il faut tenir compte

d’une erreur de mesure de plus en plus importante liée à la

chute de l’amplifi cation. La chute est d’environ 10 % à 100 MHz,

dans quel cas la valeur réelle de la tension est environ 11 %

supérieure à la valeur affi chée. Il est impossible de défi nir avec

exactitude l’erreur de mesure en raison des bandes passantes

différentes des amplifi cateurs verticaux (-3 dB entre 150 MHz

et 170 MHz)

Dans le cas des phénomènes sinusoïdaux, la limite de –6 dB

du HM1500-2 se situe à 140 MHz.

Lors de l’acquisition de signaux rectangulaires ou impulsionnels, il faut tenir compte du fait qu’il faut également transmettre

leurs composantes harmoniques. Par conséquent, la fréquence

de récurrence du signal doit être nettement inférieure à la

fréquence limite supérieure de l’amplifi cateur vertical (environ

5 à 10 fois). Il faut tenir compte de ce fait lors de l’analyse de

signaux de ce type.

La représentation de signaux mélangés est plus difficile,

notamment lorsqu’ils ne contiennent pas de niveaux élevés

qui se répètent à la fréquence de récurrence et sur lesquels

l’oscilloscope pourrait être déclenché. C’est le cas des signaux

en rafale (burst), par exemple. Une modifi cation de la durée

d’inhibition (HOLD OFF) est nécessaire dans certains cas pour

obtenir là aussi une image bien synchronisée.

Le séparateur synchro TV actif permet un déclenchement aisé

sur les signaux vidéo-composites.

La résolution horizontale ne pose aucun problème. À une

fréquence de 100 MHz, par exemple, et avec le plus petit calibre

possible de la base de temps (5 ns/cm), la période tracée du

signal est supérieure à 2 cm.

L’entrée de chaque amplifi cateur vertical peut être utilisée

en couplage AC ou DC (DC = direct current ; AC = alternating current) permettant un fonctionnement au choix en tant

qu’amplificateur de tension alternative ou continue. Il est

conseillé de n’utiliser le couplage courant continu DC qu’avec

une sonde atténuatrice ou à des fréquences très basses ou

alors lorsqu’il faut impérativement détecter la composante

continue du signal.

Des inclinaisons de palier parasites peuvent apparaître lors

de la mesure d’impulsions à très basse fréquence avec un

couplage AC (courant alternatif) de l’amplifi cateur vertical

(fréquence limite en AC 1,6 Hz pour -3 dB). Il faut alors accorder

la préférence au couplage DC, sous réserve qu’aucune tension

continue élevée ne soit superposée au signal. Le cas contraire,

il faut brancher un condensateur de valeur appropriée avant

l’entrée de l’amplifi cateur de mesure commuté sur couplage

DC. Celui-ci doit posséder une rigidité diélectrique suffi samment élevée. Le couplage DC est également à recommander

pour la représentation de signaux logiques et d’impulsions,

notamment lorsque le rapport cyclique varie constamment. Le

cas contraire, l’image se déplace vers le haut ou vers le bas à

chaque modifi cation. Les tensions continues pures ne peuvent

être mesurées qu’en couplage DC.

Le couplage d’entrée sélectionné est indiqué dans le READOUT

(écran). Le symbole « = » indique le couplage DC alors que le

couplage AC est indiqué par le symbole « ~ » (voir « Éléments

de commande et Readout »).

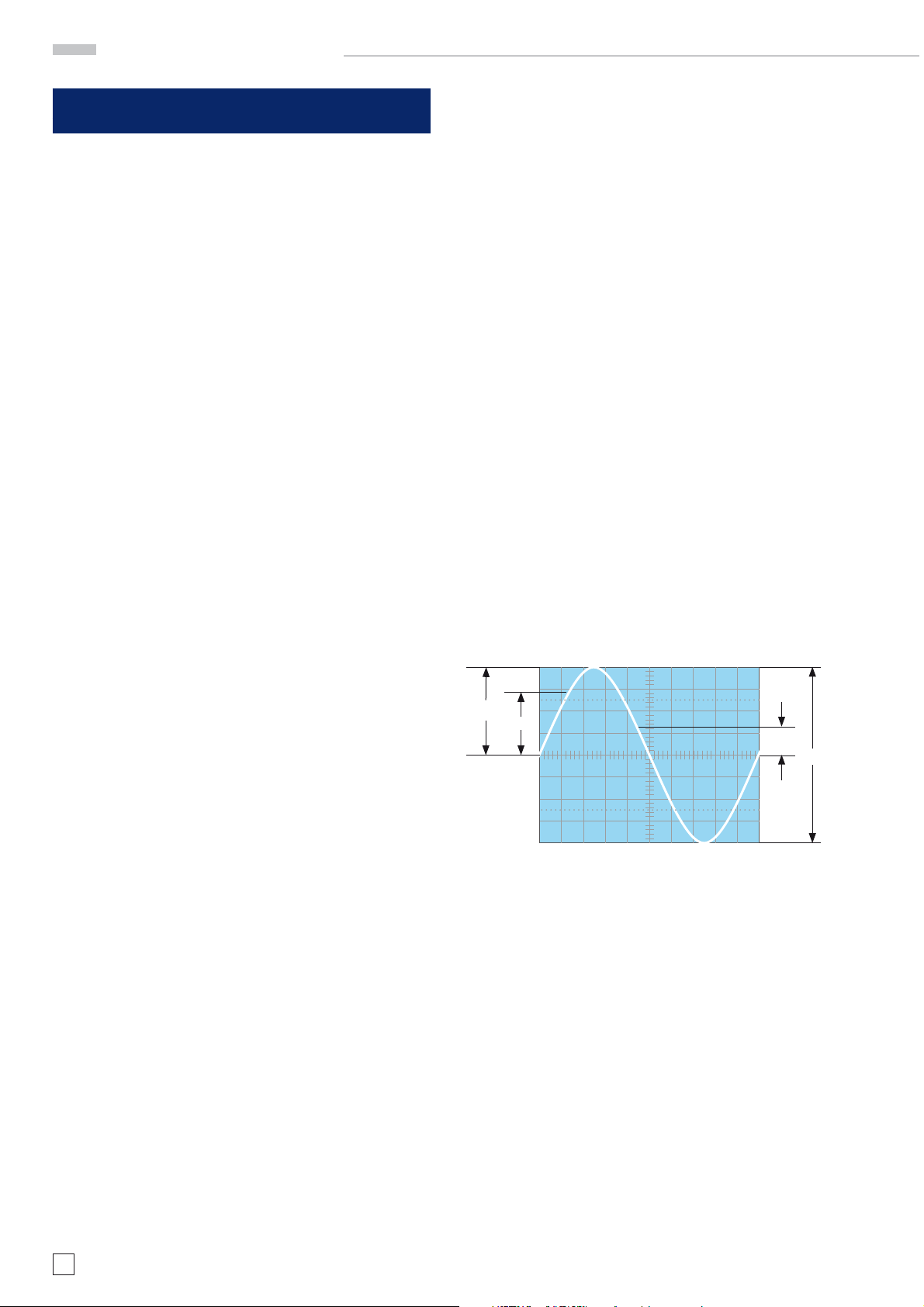

Amplitude du signal

En électrotechnique, les tensions alternatives sont généralement indiquées en valeur effi cace. La valeur crête à crête Vcc

est cependant utilisée pour désigner les amplitudes et les

tensions mesurées avec un oscilloscope. Celle-ci correspond

à la différence de potentiel réelle entre le point le plus positif

et le point le plus négatif d’une tension telle qu’elle est représentée à l’écran.

Si l’on veut convertir une grandeur sinusoïdale représentée

sur l’écran de l’oscilloscope en valeur effi cace, il faut diviser

la valeur Vcc par 2 x √2 =2,83. À l’inverse, il faut tenir compte

du fait que les tensions sinusoïdales indiquées en Veff ont une

différence de potentiel 2,83 fois supérieure en V

. La fi gure

cc

ci-dessous représente les relations entre les différentes amplitudes de tension.

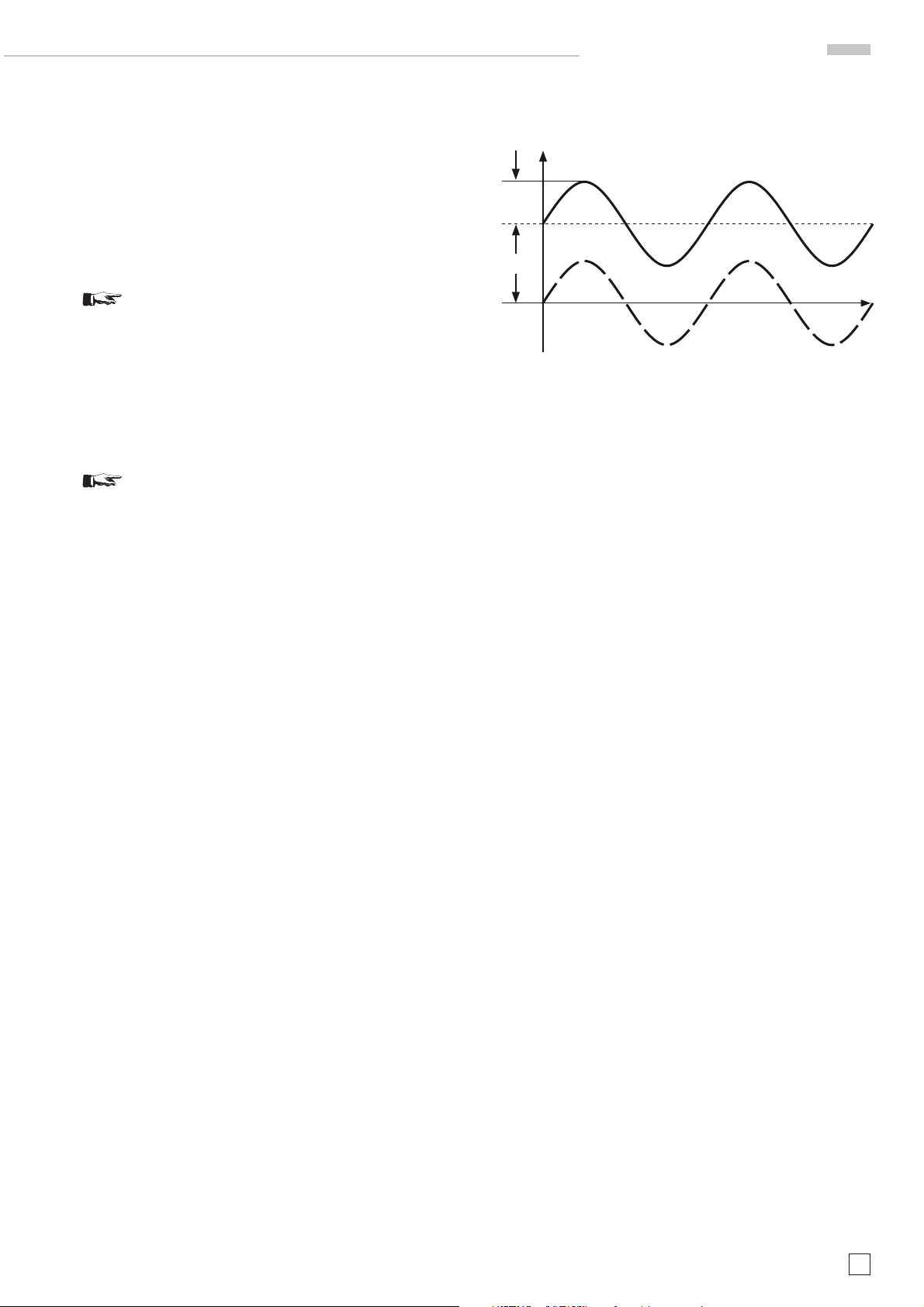

Valeurs de la tension sur une courbe sinusoïdale

V

c

V

eff

V

mom

V

cc

V

= valeur effi cace;

eff

V

= valeur de crête simple;

c

V

= valeur crête à crête;

cc

V

= valeur momentanée (en fonction du temps)

mom

La tension de signal minimale requise à l’entrée Y pour une

image de 1 cm de hauteur est de 1 mVcc (±5 %) lorsque le coeffi cient de déviation indiqué par le READOUT (écran) est de

1 mV et que le vernier de réglage fi n est en position calibrée.

Il est toutefois possible d’enregistrer des signaux encore plus

petits. Les coeffi cients de déviation possibles sont indiqués en

mV

/cm ou en Vcc/cm. La grandeur de la tension du signal peut

cc

être déterminée à l’aide du curseur en tenant auto-matiquement compte de la sonde atténuatrice et elle est indiquée par

le Readout. Dans le cas des sondes atténuatrices avec identifi cation du facteur d‘atténuation, la prise en compte s’effectue

automatiquement et avec une priorité supérieure à la détermination manuelle, également possible, du facteur d’atténuation.

Le coeffi cient de déviation est affi ché dans le Readout en tenant

compte du facteur d’atténuation.

Le vernier de réglage fi n doit se trouver en position calibrée

pour les mesures de l’amplitude. Hors calibrage, la sensibilité

10

Sous réserve de modifi cations

Principes généraux

de déviation peut être réduite continuellement (voir «Éléments

de commande et Readout»). Il est ainsi possible de régler

toutes les valeurs intermédiaires au sein des positions 1-2-5

du commutateur d’atténuation. Des signaux jusqu’à 400 V

cc

environ peuvent ainsi être représentés sans sonde atténuatrice

(coeffi cient de déviation 20 V/cm – réglage fi n 2,5:1 – hauteur

de la grille 8 cm).

S’il faut déterminer l’amplitude du signal sans les curseurs,

il suffi t de multiplier sa hauteur en cm par le coeffi cient de

déviation (calibré) affi ché.

En l’absence de sonde atténuatrice, la tension à

l’entrée Y ne doit pas dépasser 400 V (quelle que

soit la polarité).

Si le signal à mesurer est une tension alternative à laquelle est

superposée une tension continue (tension mixte), la valeur maximale admissible des deux tensions (tension continue et valeur

de crête simple de la tension alternative) est également de +

ou de –400 V. Les tensions alternatives dont la valeur moyenne

est nulle ne doivent pas dépasser 800 V

.

cc

Lors d’une mesure avec des sondes atténuatrices,

leurs valeurs limites éventuellement plus élevées

ne s’appliquent que si l’entrée de l’oscilloscope est

en couplage DC.

Si une tension continue est appliquée à l’entrée et que le

couplage d’entrée se trouve sur AC, la tension ne doit pas

être supérieure à la valeur limite la plus basse de l’entrée

de l’oscilloscope (400 V). Le diviseur de tension constitué de

la résistance dans la sonde et de la résistance d’entrée de

1 MΩ de l’oscilloscope est sans effet pour les tensions continues en raison du condensateur qui y est intercalé dans le cas

d’un couplage AC. La tension continue non divisée est alors

en même temps appliquée au condensateur. Dans le cas des

tensions mixtes, il faut tenir compte du fait que leur composante

continue n’est pas non plus divisée avec un couplage AC alors

que la composante alternative subit une division dépendante de

la fréquence et liée à la résistance capacitive du condensateur

de couplage. Le facteur d’atténuation de la sonde peut être

supposé exact pour les fréquences ≥40 Hz.

En considération des conditions décrites précédemment, les

sondes atténuatrices HAMEG 10:1 de type HZ200 permettent de

mesurer des tensions continues jusqu’à 400 V ou des tensions

alternatives (dont la valeur moyenne est nulle) jusqu’à 800 V

cc

Les sondes spéciales 100:1 (par exemple la HZ53) permettent de

mesurer des tensions continues jusqu’à 1200 V ou des tensions

alternatives (dont la valeur moyenne est nulle) jusqu’à 2400

V

. Cette valeur diminue cependant aux fréquences élevées

cc

(voir les caractéristiques techniques de la HZ53). Avec une

sonde atténuatrice 10:1 normale, des tensions aussi élevées

risquent de provoquer un claquage du trimmer C qui shunte la

résistance série de la sonde et ainsi d’endommager l’entrée Y

de l’oscilloscope.

Une sonde 10:1 est cependant suffi sante s’il faut seulement

mesurer l’ondulation résiduelle d’une haute tension, par exemple. Celle-ci doit alors être précédée d’un condensateur

haute tension approprié (environ 22-68 nF).

Une ligne horizontale du graticule peut être prise comme ligne

de référence du potentiel de masse avant la mesure en plaçant

le couplage d’entrée sur GND et en se servant du bouton de réglage POSITION. Elle peut se trouver n’importe où par rapport à

la ligne médiane, en fonction de la valeur positive et/ou négative

des écarts à mesurer par rapport au potentiel de masse.

Valeur totale de la tension d’entrée

Tension

crête

AC

DC

DC + AC

DC

AC

crête

= 400 V

max

La courbe discontinue montre une tension alternative qui oscille

autour de 0 volt. Si une tension continue (DC) est superposée à

cette tension, l’addition de la crête positive et de la tension continue donne la tension maximale appliquée (DC + crête AC).

Valeurs du temps du signal

Les signaux mesurés avec un oscilloscope sont généralement

des courbes de tension qui se répètent dans le temps et qui

seront appelée ci-après des périodes. Le nombre de périodes

par seconde est la fréquence de récurrence. Plusieurs périodes du signal peuvent être représentées ou alors une partie

seulement d’une période, suivant le réglage de la base de temps

(TIME/DIV.). Les calibres de la base de temps sont affi chés dans

le Readout (écran) et indiqués en s/cm, ms/cm, μs/cm et ns/cm

(1 cm correspond à 1 division sur la grille à l’écran). La durée de

la période ou la fréquence du signal peuvent être déterminées

en toute simplicité à l’aide des curseurs en mode mesure du

Δt ou du Δ1/t (fréquence).

S’il faut déterminer la durée d’un signal sans les curseurs, il

suffi t de multiplier sa durée relevée en cm par le coeffi cient de

déviation (calibré) affi ché.

ème

La 2

peuvent être utilisées si l’intervalle de temps à mesurer est relativement court par rapport à la période complète du signal.

L’intervalle de temps intéressant peut être amené au centre

de l’écran à l’aide du bouton HORIZONTAL.

.

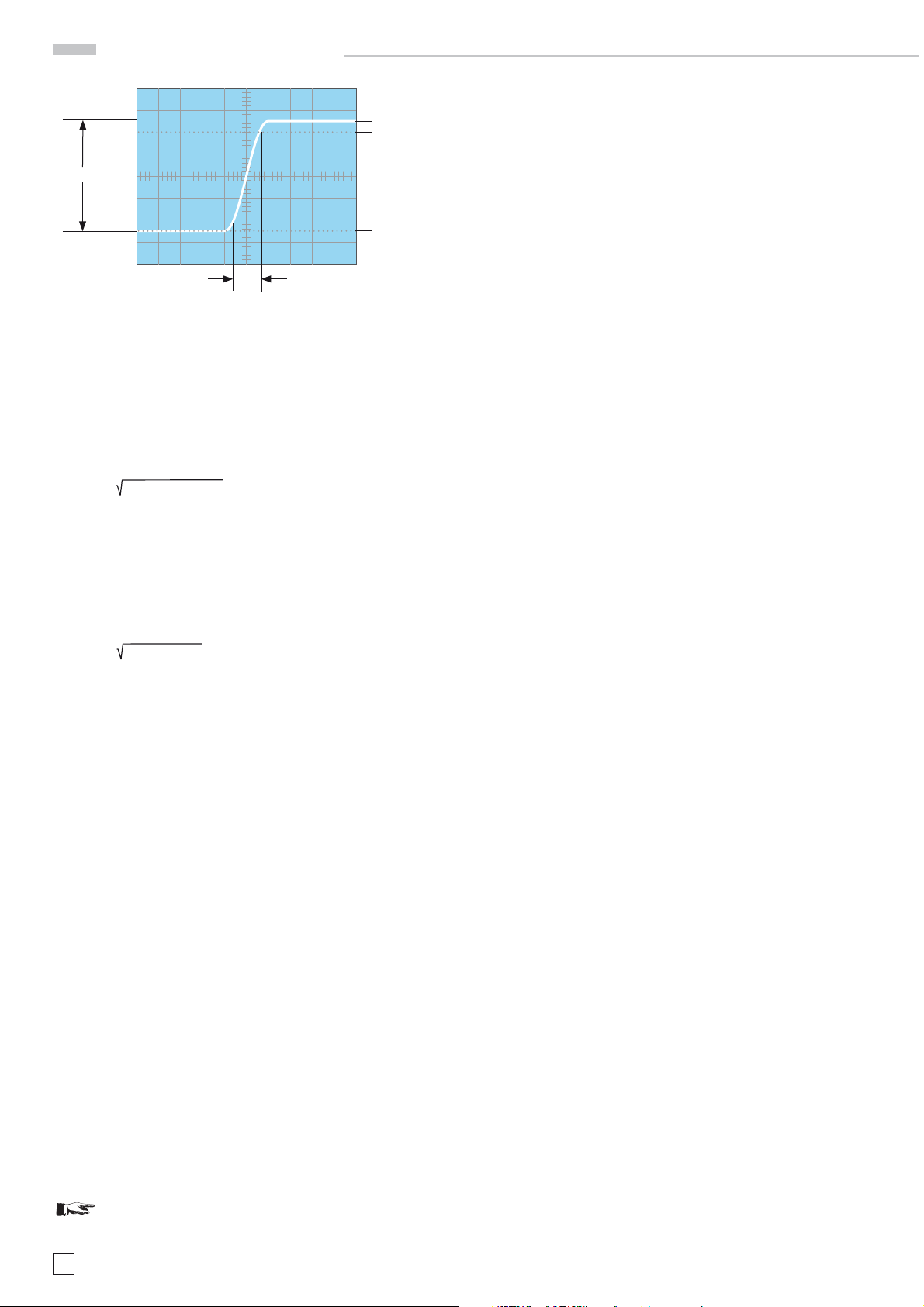

La réaction du système à une tension impulsionnelle est

déterminée par son temps de montée. Les temps de montée

et de descente d’une impulsion sont mesurés entre 10 et

90% de son amplitude totale.

L’exemple suivant décrit la lecture à l’aide du graticule de

l’écran. La lecture peut toutefois également être effectuée de

manière considérablement plus simple à l’aide des curseurs

en mode mesure du temps de montée (voir «Éléments de

commande et Readout»).

Mesure:

– Le front de l’impulsion est réglé exactement à une hauteur

– Le front est positionné en symétrie par rapport à la ligne mé-

– Relever les points d’intersection du front du signal avec

base de temps ou l’expansion horizontale (MAGX10)

inscrite de 5 cm (à l’aide du calibre Y et du vernier de réglage

fi n).

diane X et Y (avec les boutons de réglage X-Pos. et Y-Pos.).

les lignes 10% et 90% et déterminer leur écart dans le

temps.

Sous réserve de modifi cations

11

Principes généraux

100%

90%

5 cm

10%

0%

t

mes

Si le calibre de la base de temps est de 5 ns/cm, l’exemple

d’image donne un temps de montée mesuré total de

t

= 1,6 cm x 5 ns/cm = 8 ns

mes

Avec des temps très courts, le temps de montée de l’amplifi cateur

vertical de l’oscilloscope et celui de la sonde atténuatrice éventuellement utilisée sont à déduire géométriquement de la valeur

mesurée. Le temps de monté du signal est alors de

2

2

ta= t

t

correspond ici au temps de montée total mesure, t

tot

mes

– t

de l’oscilloscope (environ 2,3 ns pour le HM1500-2) et t

de la sonde atténuatrice, par exemple 2 ns. Si t

osc

– t

2

t

à celui

osc

à celui

t

est supérieur à

tot

22 ns, le temps de montée de l’amplifi cateur vertical peut alors

être négligé (erreur <1 %).

L’exemple ci-dessus donne ainsi un temps de montée du

signal de

ta= 82 - 2,32 - 22 = 7,4 ns

La mesure du temps de montée ou de descente ne se limite

naturellement pas au réglage de l’image illustré ci-dessus,

celle-ci ne fait que la simplifi er. La mesure peut en principe

être effectuée quelles que soient la position de l’image et

l’amplitude du signal. Le plus important est que le front intéressant du signal soit visible sur toute sa longueur avec une

pente pas trop raide et que l’écart horizontal soit mesuré à

10 % et à 90 % de l’amplitude. Si le front présente des préou des suroscillations, il ne faut pas rapporter les 100 % aux

valeurs de crête, mais au niveau de régime établi. De même,

il ne faut pas tenir compte des creux ou des pointes à côté du

front. La mesure du temps de montée ou de descente perd

toutefois tout son sens en présence de fortes distorsions

transitoires. La relation suivante entre la valeur numérique du

temps de montée t

(en ns) et la bande passante B (en MHz)

r

s’applique aux amplifi cateurs ayant un temps de propagation

de groupe quasiment constant (c’est-à-dire un bon comportement impulsionnel):

350 350

t

=

——

a

B t

B =

——

a

Application du signal

Une brève pression sur la touche AUTOSET suffi t pour obtenir

automatiquement un réglage approprié de l’appareil en fonction

du signal (voir AUTOSET). Les explications suivantes se rapportent à des applications spéciales qui nécessitent une commande

manuelle. La fonction des éléments de commande est décrite

dans la partie «Éléments de commande et Readout».

Prudence lors de l’application de signaux inconnus

à l’entrée verticale !

Il est recommandé de toujours effectuer la mesure avec une

sonde atténuatrice ! En l’absence de sonde atténuatrice, il

convient de commencer par le couplage AC et le calibre 20

V/cm. Si la trace disparaît brutalement après l’application du

signal, il est possible que l’amplitude du signal soit beaucoup

trop importante et sature complètement l’amplifi cateur vertical. Il faut alors augmenter le coeffi cient de déviation (réduire

la sensibilité) jusqu’à ce que la déviation verticale ne soit plus

que de 3-8 cm. En cas de mesure calibrée de l’amplitude et

avec des signaux dont l’amplitude est supérieure à 160 Vcc,

il faut impérativement utiliser une sonde atténuatrice dont la

rigidité diélectrique doit supporter le signal mesuré. La trace

s’assombrit si la durée de la période du signal mesuré est nettement supérieure au calibre choisi de la base de temps. Il faut

alors augmenter le coeffi cient de déviation horizontale.

Le signal à enregistrer peut être appliqué à l’entrée Y de

l’oscilloscope directement avec un câble de mesure blindé tel

que HZ 32 ou HZ 34, par exemple, ou par le biais d’une sonde

atténuatrice 10:1. L’utilisation des câbles de mesure indiqués

sur des objets à haute impédance n’est cependant recommandée qu’en travaillant avec des signaux sinusoïdaux à des

fréquences relativement faibles (jusqu’à 50 kHz environ). Pour

les fréquences plus élevées, la source de tension de mesure

doit être de faible résistance, c’est-à-dire adaptée à l’impédance

du câble (généralement 50 Ω).

Plus particulièrement lors de la transmission de signaux

rectangulaires et impulsionnel, le câble doit être muni d’une

terminaison ayant une résistance égale à l’impédance du

câble et montée directement à l’entrée Y de l’oscilloscope. La

charge de passage 50 Ω HAMEG HZ22 peut être utilisée ici en

combinaison avec un câble de 50 Ω tel que le HZ34, par exemple. Des distorsions transitoires parasites peuvent notamment

apparaître sur les fronts et les crêtes lors de la transmission de

signaux rectangulaires à temps de montée court. Les signaux

sinusoïdaux à haute fréquence (>100 kHz) doivent eux aussi en

principe seulement être mesurés avec une charge de passage.

Les amplifi cateurs, les générateurs ou leurs atténuateurs ne

peuvent généralement maintenir leur tension de sortie nominale indépendamment de la fréquence que si leurs câbles de

raccordement sont munis d’une terminaison ayant la résistance

préconisée.

Il faut ici tenir compte du fait que la charge de passage HZ22

supporte une charge maximale de 1 watt. Cette puissance est

atteinte avec une tension de 7 V

ou de 19,7 Vcc dans le cas d’un

eff

signal sinusoïdal.

Aucune terminaison n’est requise en cas d’utilisation d’une

sonde atténuatrice 10:1 ou 100:1. Le câble de raccordement

est alors directement adapté à l’entrée haute impédance de

l’oscilloscope. Les sondes atténuatrices ne représentent en

outre qu’une faible charge pour les sources de tension à haute

impédance (environ 10 MΩ II 12 pF pour une sonde 10:1 ou

100 MΩ II 5 pF pour une sonde 100 : 1). Par conséquent, il faut

toujours travailler avec une sonde atténuatrice dès la chute de

tension qu’elle entraîne peut de nouveau être compensée par un

réglage approprié de la sensibilité. De plus, l’impédance série

de la sonde constitue également une protection pour l’entrée de

l’amplifi cateur vertical. Du fait de leur fabrication individuelle,

les sondes atténuatrices sont seulement pré-compensées. Il

faut donc effectuer un réglage précis de la compensation sur

l’oscilloscope (voir «Compensation des sondes»).

Les sondes atténuatrices standard diminuent plus ou moins la

bande passante de l’oscilloscope et augmentent le temps de

montée. Dans tous les cas où il faut utiliser la totalité de la bande

passante de l’oscilloscope (par exemple pour des impulsions

12

Sous réserve de modifi cations

Mise en route et préréglages

aux fronts très raides), il est fortement recommandé d’utiliser

les sondes HZ200 fournies (10:1 avec identifi cation automatique

du facteur de division). La HZ200 dispose en outre de 2 points

de compensation HF en plus du réglage de la compensation en

basse fréquence. Une correction du temps de propagation de

groupe peut ainsi être réalisé à la fréquence limite supérieure

de l’oscilloscope à l’aide d’un calibreur commutable sur 1 MHz,

par exemple le HZ 60-3. Ce type de sonde modifi e en fait à peine la bande passante et le temps de montée de l’oscilloscope

et, dans certaines circonstances, améliore même la fi délité

de restitution de la forme du signal. Cela permet de corriger

ultérieurement des défauts spécifi ques dans la transmission

des impulsions.

Il faut toujours appliquer le couplage d’entrée DC

en présence de tensions continues supérieures à

400 V, même en utilisant une sonde atténuatrice. Il

faut en outre tenir compte de la tension maximale

admissible de la sonde.

Lors du couplage AC avec des signaux à basse fréquence,

l’atténuation devient indépendante de la fréquence. Les impulsions peuvent présenter des inclinaisons de palier, les tensions

continues sont supprimées mais chargent le condensateur

concerné de couplage d’entrée de l’oscilloscope.

Sa rigidité diélectrique est de 400 V max. (DC + AC crête). Il

est donc particulièrement important de choisir le couplage

d’entrée DC avec une sonde atténuatrice 100:1 qui possède

généralement une rigidité diélectrique de 1200 V max. (DC + AC

crête). Il est cependant possible de brancher un condensateur

ayant une capacité et une rigidité diélectrique en conséquence

avant la sonde atténuatrice pour supprimer la tension continue

parasite (par exemple pour une mesure de la tension de ronfl ement). Quelle que soit la sonde atténuatrice, au-dessus de 20

kHz la tension alternative d’entrée admissible est limitée par la

fréquence. Il faut donc tenir compte de la courbe de réduction

de charge « Derating curve » du modèle de sonde.

Le choix du point de masse sur l’objet à contrôler est important

pour l’acquisition de signaux de faible tension. Il doit toujours se

trouver le plus près possible du point de mesure. Le cas contraire, les courants éventuellement présents peuvent circuler

dans les lignes de masse ou des parties du châssis et fausser

fortement le résultat de la mesure. Les fi ls de masse des sondes

sont eux aussi particulièrement sensibles. Ils doivent être aussi

courts et gros que possible.

Il convient d’utiliser un adaptateur BNC lors du rac-

cordement de la tête de la sonde atténuatrice à une

prise BNC. Les problèmes de masse et d’adaptation

sont ainsi éliminés.

L’apparition dans le circuit de mesure de tensions de ronfl ement ou parasites (notamment aux faibles coeffi cients de

déviation verticale) peut être provoquée par une mise à la terre

en plusieurs points, car des courants d’équilibrage peuvent

alors circuler dans les blindages des câbles de mesure (chute

de tension entre les mises à la terre provoquée par d’autres

appareils banchés sur le réseau, par exemple générateurs de

signaux munis de condensateurs d’anti-parasitage).

Mise en route et préréglages

Avant la première mise en service, il faut tout d’abord établir

la liaison de terre (c’est-à-dire brancher le cordon secteur), et

ce avant toute autre liaison.

L’oscilloscope est mis en service avec la touche rouge POWER,

plusieurs voyants s’allument alors initialement. L’oscilloscope

reprend ensuite le paramétrage qu’il avait lors du dernier arrêt.

Il faut appuyer sur la touche AUTOSET si la trace ou le Readout

restent invisibles après environ 20 secondes.

Lorsque le balayage apparaît, régler une luminosité moyenne

avec le bouton INTENS, un astigmatisme maximum après être

passé en mode FOCUS puis régler la trace en position horizontale avec le bouton de rotation de la trace.

Pour ménager le tube cathodique, il est conseillé de toujours

travailler avec une luminosité adaptée à la mesure à effectuer et à la luminosité ambiante. Il faut être particulièrement

prudent dans le cas d’un faisceau ponctuel fi xe. S’il est trop

lumineux, il peut endommager la couche luminescente du

tube. Des arrêts et des mises en marche successifs fréquents

de l’oscilloscope peuvent en outre endommager la cathode

du tube.

Les cordons de mesure peuvent ensuite être branchés aux

entrées de l’oscilloscope après avoir sélectionné le coeffi cient de déviation maximum (20 V/cm). Ils sont ensuite à relier

à l’objet à mesurer qui peut alors être mis sous tension. Si

aucune trace n’apparaît, il est recommandé d’appuyer sur la

touche AUTOSET.

Rotation de trace (TRACE)

Malgré le blindage en mumétal du tube cathodique, il est impossible d’éviter totalement les infl uences du champ magnétique

terrestre sur la position horizontale du faisceau. Celle-ci dépend

de l’orientation de l’oscilloscope au poste de travail. Le balayage

de la ligne horizontale du faisceau au centre de l’écran n’est

alors pas parfaitement parallèle aux lignes du graticule. Le

bouton INTENS en mode «Rotation de trace» permet d’apporter

une correction de quelques degrés.

Utilisation et compensation des sondes

Pour que la sonde utilisée restitue le signal sans déformation, elle doit être adaptée exactement à l’impédance d’entrée

de l’amplificateur vertical. Un générateur intégré dans

l’oscilloscope délivre à cet effet un signal rectangulaire au

temps de montée très court qui peut être prélevé sur la prise

concentrique sous l’écran. Elle délivre une tension de 0,2 V

±1% pour les sondes atténuatrices 10:1. Cette tension correspond à une amplitude d’écran de 4 cm lorsque l’atténuateur

d’entrée est réglé sur le calibre 5 mV/cm.

cc

Le diamètre intérieur de la prise est de 4,9 mm, ce qui correspond au diamètre extérieur (mis à la masse) du tube de blindage des têtes de sonde modernes de la série F (uniformisation

internationale). C’est la seule manière de garantir une liaison

de masse courte, laquelle est une condition indispensable pour

des signaux à haute fréquence et une restitution fi dèle de la

forme des signaux non sinusoïdaux.

Sous réserve de modifi cations

13

Modes de fonctionnement des amplificateurs verticaux

Compensation 1 kHz

Ce réglage par trimmer C (compensation BF) compense la

charge capacitive de l’entrée de l’oscilloscope. Grâce à la

compensation, le diviseur capacitif atteint le même rapport de

division que le diviseur ohmique.

La division de tension aux hautes et aux basses fréquences est

ainsi la même qu’en tension continue. Cette compensation n’est

ni nécessaire ni possible pour les sondes 1:1 ou commutées

sur 1:1. La condition nécessaire à la compensation est que la

trace soit parallèle aux lignes horizontales du graticule (voir

Rotation de trace TR).

Raccorder la sonde atténuatrice 10:1 à l’entrée sur laquelle

doit être appliquée la compensation. Sélectionner le couplage d’entrée DC, régler une hauteur de signal de 4 cm avec

l’atténuateur d’entrée (VOLTS/DIV) et commuter la base de

temps (TIME/DIV) sur 0,2 ms/cm (tous deux calibrés), puis

introduire la pointe de la sonde (diviseur 10:1) dans la prise

«PROBE ADJ.».

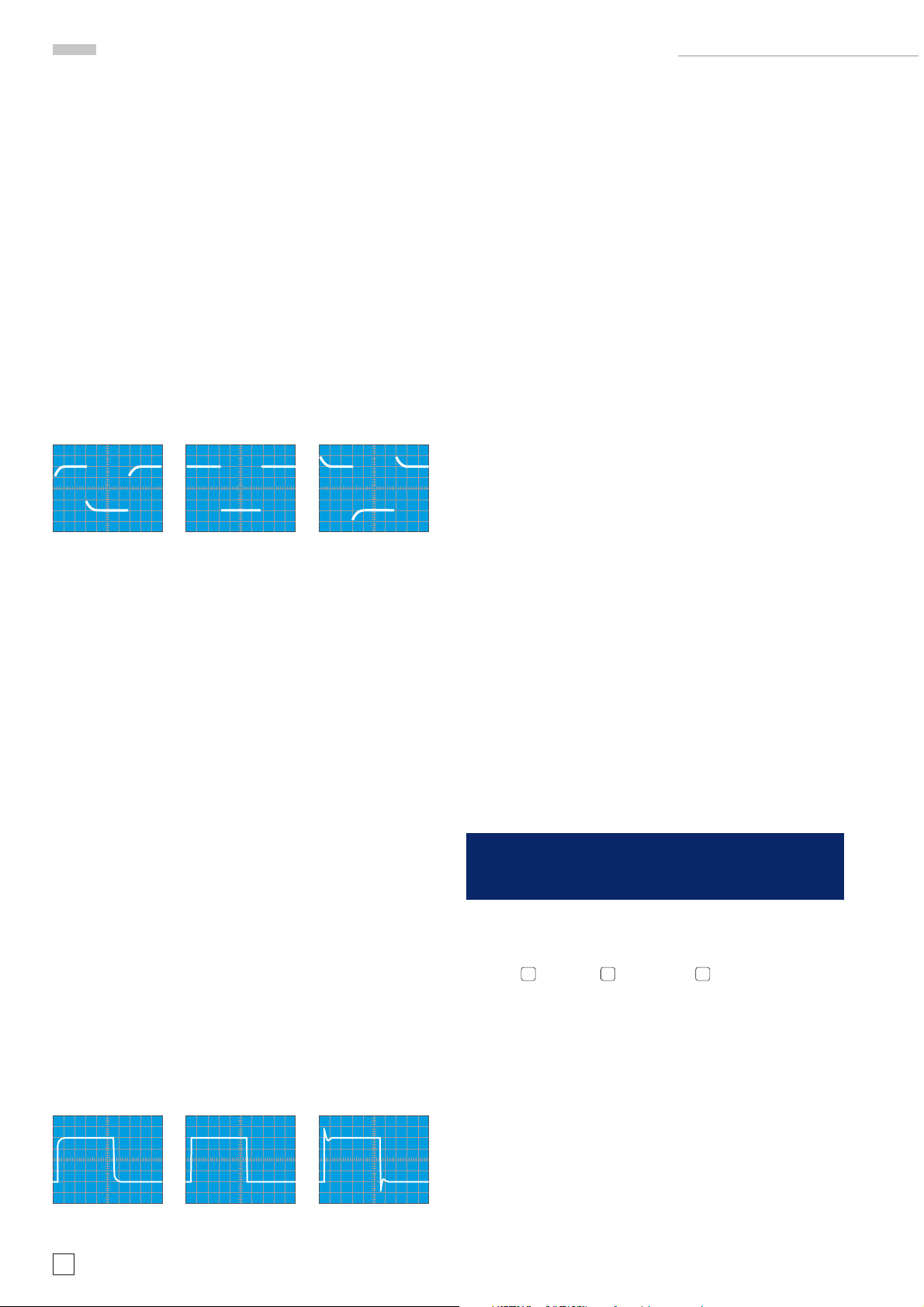

faux correct faux

Deux périodes de signal sont visibles à l’écran. Il faut à présent

régler le trimmer de compensation BF dont la position est

indiquée dans la notice d’utilisation de la sonde.

Régler le trimmer avec le tournevis isolé fourni jusqu’à ce que

les crêtes supérieures du signal rectangulaire soient parfaitement parallèles aux lignes horizontales du graticule (voir fi gure

4). La hauteur du signal devrait alors être de 4 cm ±1,2 mm. Les

fronts du signal sont invisibles lors de ce réglage.

Compensation 1 MHz

Les sondes fournies possèdent des circuits de compensation

de distorsion-résonance qui permettent une compensation

optimale de la sonde dans la plage de fréquence supérieure

de l’amplifi cateur vertical.

Raccorder la sonde atténuatrice 10:1 à l’entrée sur laquelle

doit être appliquée la compensation. Sélectionner le signal de 1

MHz sur la prise PROBE ADJ, couplage d’entrée DC, positionner

l’atténuateur d’entrée (VOLTS/DIV) sur 5 mV/cm et la base de

temps (TIME/DIV) sur 0,1 μs/cm (tous deux calibrés). Introduire

la pointe de la sonde dans la prise PROBE ADJ. Les fronts du

signal de tension rectangulaire apparaissent à présent aussi

à l’écran. La compensation HF est à présent effectuée. Il faut

ici observer le front montant et le coin supérieur gauche de la

crête de l’impulsion.

La position des éléments de compensation HF est là aussi

indiquée dans la notice d’utilisation de la sonde.

Critères pour la compensation HF:

– Un temps de montée court, c’est-à-dire un front montant

raide.

– Des suroscillations minimales avec une crête la plus recti-

ligne possible et ainsi une réponse en fréquence linéaire.

La compensation HF doit être réalisée de manière à ce que la

transition entre le front montant et la crête du signal rectangulaire ne soit ni trop arrondie, ni ne présente des suroscillations.

Après avoir terminé la compensation HF, il faut également

contrôler l’amplitude du signal de 1 MHz à l’écran. Elle doit

avoir la même valeur que précédemment lors de la compensation 1 kHz.

L’attention est attirée sur le fait qu’il faut effectuer le réglage

de la compensation en respectant la séquence 1 kHz – 1 MHz,

sans toutefois la répéter, et que les fréquences de 1 kHz et

de 1 MHz du calibreur ne peuvent pas être utilisées pour

l’étalonnage de la base de temps. De plus, le rapport cyclique

est différent de 1 : 1.

Les conditions nécessaires à une compensation simple et

précise des sondes atténuatrices (ou d’un contrôle des coeffi cients de déviation) sont des crêtes d’impulsion horizontales,

des hauteurs d’impulsion calibrées et un potentiel nul pour la

crête d’impulsion négative. La fréquence et le rapport cyclique

sont ici sans importance.

Après avoir effectué cette compensation, on obtient non seulement la bande passante maximale possible avec la sonde

atténuatrice, mais aussi un temps de propagation de groupe

quasiment constant en fi n de plage. Cela permet de limiter à un

minimum les distorsions transitoires (suroscillations, arrondis,

trous ou bosses dans la crête) à proximité du front montant.

La condition nécessaire à cette compensation HF est un

générateur de signaux rectangulaires ayant un faible temps

de montée (généralement de 4 ns) et une sortie à basse impédance (environ 50 Ω) et qui délivre une tension de 0,2 V

à une

cc

fréquence de 1 MHz. La sortie «PROBE ADJ» de l’oscilloscope

remplit ces conditions lorsque la fréquence sélectionnée du

signal est de 1 MHz.

faux correct faux

14

Sous réserve de modifi cations

Modes de fonctionnement des amplifi cateurs

verticaux

Les principaux éléments de commande qui interviennent dans

l’utilisation des amplificateurs verticaux sont les touches

VERT/XY

d’accéder aux menus dans lesquels peuvent être sélectionnés

les modes de fonctionnement des amplifi cateurs verticaux ainsi

que les paramètres des voies utilisées.

La sélection du mode de fonctionnement est décrite dans la

partie « Éléments de commande et Readout ».

Remarque préliminaire: L’expression «les deux voies» se

rapporte toujours aux voies «CH1» et «CH2».

La façon la plus courante de représenter des signaux avec un

oscilloscope est le mode Yt. En fonctionnement analogique,

l’amplitude du signal ou des signaux à mesurer provoque une

déviation du faisceau dans le sens Y. Le faisceau est simultanément dévié de la gauche vers la droite (base de temps).

28

, CH1 VAR 27, et CH2 VAR 29. Celles-ci permettent

Modes de fonctionnement des amplificateurs verticaux

Le ou les amplifi cateurs verticaux offrent les possibilités suivantes :

– La représentation d’un seul signal en mode voie 1.

– La représentation d’un seul signal en mode voie 2.

– La représentation de deux signaux en mode DUAL (double

trace).

– La représentation de deux signaux en mode ADD (addition)

(soustraction possible en inversant une voie)

En mode DUAL, les deux voies fonctionnent. En mode analogique, le mode de représentation des signaux des deux voies

dépend de la base de temps (voir «Éléments de commande et

Readout »). L’inversion des voies peut avoir lieu après chaque

balayage horizontal (mode alterné), mais elle peut également

se produire à une fréquence élevée au sein d’une période de

balayage (mode choppé). Même les phénomènes lents peuvent

ainsi être visualisés sans scintillements.

Le mode alterné n’est généralement pas adapté pour la visualisation avec l’oscilloscope de phénomènes lents à des calibres

de base de temps ≥ 0,5 ms/cm. L’écran scintille alors trop

ou semble vaciller. Le mode choppé n’a généralement aucun

intérêt pour les signaux ayant une fréquence de récurrence

élevée et qui sont ainsi observés aux petits calibres de la base

de temps.

Le mode addition (ADD) réalise la somme algébrique des signaux des deux voies (±CH1 plus ±CH2). Le signe « ± » indique

la voie non inversée (+) ou inversée (–). Le résultat obtenu, à

savoir la somme ou la différence des tensions des signaux,

dépend de la phase ou de la polarité des signaux eux-mêmes et de l’application ou non d’une inversion du signal dans

l’oscilloscope.

Mode XY

Ce mode de fonctionnement est activé avec VERT/XY 28 > XY. La

base de temps est désactivée dans ce mode de functionnement.

La déviation horizontale est réalisée par le signal à l’entrée de

la voie 1 (X-INP. = entrée horizontale). En mode XY, le diviseur

d’entrée et le vernier de réglage fi n de la voie 1 (CH1) sont utilisés pour le réglage de l’amplitude dans le sens horizontal.

Le réglage de la position horizontale s’effectue avec les boutons

HORIZONTAL et POSITION 1. En mode XY, la déviation verticale

est réalisée par la voie 2 (CH2).

Comme l’expansion horizontale (MAG x10) est sans effet en

mode XY, il n’existe aucune différence entre les deux voies

au niveau de leur sensibilité maximale et de leur impédance

d’entrée. Lors des mesures en mode XY, il faut tenir compte à la

fois de la fréquence limite supérieure (–3 dB) de l’amplifi cateur

X et de la différence de phase entre X et Y qui augmente aux

fréquences supérieures (voir la fi che technique). L’inversion du

signal X (CH 1 = X-INP.) est impossible en mode XY.

La fonction XY combinée avec des fi gures de Lissajous facilite

ou permet certaines opérations de mesure:

– Comparaison de deux signaux de fréquences différentes

ou calage d’une fréquence sur la fréquence de l’autre

signal jusqu’à la synchronisation. Cela s’applique également aux multiples ou aux fractions entiers de l’une des

fréquences.

– Comparaison des phases de deux signaux de même

fréquence.

Tensions d’entrée en phase:

Aucun des deux canaux n’est inversé = somme

Les deux canaux sont inversés = somme

Un seul canal inversé = différence

Tensions d’entrée en opposition de phase:

Aucun des deux canaux n’est inversé = différence

Les deux canaux sont inversés = différence

Un seul canal inversé = somme

En mode addition, la position verticale de la trace dépend

du réglage Y-POSITION des deux voies. Cela veut dire que le

réglage Y-POSITION est additionné, mais il ne peut pas être

infl uencé par INVERT.

Les tensions du signal entre deux points chauds du circuit

sont souvent mesurées en mode différence des deux voies. Il

est ainsi également possible de déterminer les courants entre

deux parties sous tension du circuit en mesurant la chute de

tension aux bornes d’une résistance connue. La règle générale

à appliquer est que lors de la représentation de signaux différentiels, la mesure des deux tensions doit exclusivement être

effectuée avec des sondes identiques (impédance et rapport

de division). Pour certaines mesures différentielles, il s’avère

avantageux de ne pas relier le câble de masse des sondes, qui

est relié galvaniquement à la terre, avec l’objet à mesurer. Cela

permet de réduire les éventuels ronfl ements ou parasites de

mode commun.

Comparaison des phases avec une fi gure de Lissajous

Les fi gures suivantes montrent deux signaux sinusoïdaux de

même fréquence et amplitude, mais ayant des angles de phase

différents.

ab

0° 35° 90° 180°

Le calcul de l’angle de phase ou du déphasage entre les tensions d’entrée X et Y (après avoir mesuré les distances a et b

sur l’écran) peut être effectué très facilement avec les formules

suivantes et une calculatrice de poche possédant des fonctions

trigonométriques et peut en outre être réalisé indépendamment

des amplitudes de déviation à l’écran.

a

sin ϕ =

b

a

cos ϕ = 1 –

b

a

ϕ = arc sin

b

Il faut ici tenir compte des points suivants:

– Du fait de la périodicité des fonctions trigonométriques, le

calcul doit se limiter aux angles ≤90°. C’est justement là

que résident les avantages de la méthode.

– Ne pas utiliser une fréquence de mesure trop élevée. Les

amplifi cateurs de mesure utilisés en mode XY présentent

un déphasage qui augmente avec la fréquence et qui peut

—

2

(—)

—

Sous réserve de modifi cations

15

Modes de fonctionnement des amplificateurs verticaux

dépasser 3° au-dessus de la fréquence indiquée sur la fi che

technique.

– Il est impossible de déterminer à partir de la seule image

à l’écran si la tension testée est en avance ou en retard de

phase par rapport à la tension de référence. Un élément

RC placé avant l’entrée de l’oscilloscope sur laquelle est

appliquée la tension testée peut ici s’avérer utile. La résistance d’entrée de 1 MΩ peut faire offi ce de résistance R,

il suffi t alors de rajouter un condensateur C approprié. Si

l’ouverture de l’ellipse augmente (par rapport à C courtcircuité), la tension testée est alors en avance de phase

et inversement. Cela ne s’applique cependant que pour

un déphasage jusqu’à 90°. Par conséquent, C doit être

suffi samment grand et ne provoquer qu’un déphasage

relativement faible mais suffi sant pour être remarqué.

En mode XY, lorsque les deux tensions d’entrée sont absentes

ou disparaissent, un spot très lumineux apparaît à l’écran. Ce

point risque de brûler la couche de luminophore si la luminosité réglée (INTENS) est excessive, ce qui peut provoquer une

perte défi nitive de luminosité ou, dans les cas extrêmes, une

destruction complète de la couche de luminophore à l’endroit

du point.

Mesure de la différence de phase en mode double

trace (Yt)

Attention: la mesure de la différence de phase en

mode double trace Yt est impossible avec le déclenchement alterné.

En mode double trace Yt (DUAL), il est très facile de mesurer

une différence de phase importante entre deux signaux d’entrée

de même fréquence et de même forme. Le balayage est ici

déclenché par le signal qui sert de référence (phase 0). L’autre

signal peut alors être en avance ou en retard de phase. La

précision de lecture sera élevée en affi chant à l’écran un peu

plus d’une période et en réglant à peu près la même hauteur

d’image pour les deux signaux. Le vernier de réglage fi n de

l’amplitude et de la déviation horizontale ainsi que le bouton

LEVEL peuvent également être utilisés pour ce réglage sans

infl uencer le résultat. Il faut alors amener les deux traces sur

la ligne médiane horizontale du graticule avant la mesure avec

les boutons POSITON 1 et 2, sous réserve que ceux-ci servent

de bouton de réglage de la position verticale pour les voies 1

et 2. Dans le cas des signaux sinusoïdaux, il faut observer les

passages par zéro, les valeurs de crête étant moins précises.

Le couplage AC est recommandé pour les deux voies lorsqu’un

signal sinusoïdal est sensiblement déformé par des harmoniques pairs (demi-ondes non symétriques par rapport à l’axe X)

ou en présence d’une tension continue de décalage. S’il s’agit

de signaux impulsionnels de même forme, la lecture s’effectue

sur les fronts raides.

ou, exprimée en degrés d’arc:

t 3

arc ϕ° =

T 10

—

· 2π = — · 2π = 1,885 rad

Les angles de phase relativement faibles à des fréquences pas

trop élevées peuvent être mesurés avec plus de précision en

mode XY à l’aide d’une fi gure de Lissajous.

Mesure d’une modulation d’amplitude

L’amplitude momentanée u à l’instant t d’une tension porteuse

HF non déformée et modulée en amplitude par une tension BF

sinusoïdale est défi nie par l’équation:

u = UT · sinΩt + 0,5 m · UT · cos (Ω - ω) t - 0,5 m · UT · cos (Ω - ω) t

où: UT = amplitude de la porteuse non modulée,

Ω = 2πF = fréquence angulaire de la porteuse,

ω = 2πF = fréquence angulaire de modulation,

m = taux de modulation (généralement ≤1° 100 %).

Outre la fréquence porteuse F, la modulation donne lieu à la

bande latérale inférieure F – f et à la bande latérale supérieure

F + f.

0,5 m · U

T

F – f F F + f