Fisher STELLVENTIL-HANDBUCH (Control Valve Handbook) (German), STELLVENTIL-HANDBUCH(Control Valve Handbook) Manuals & Guides

STELLVENTIL-

HANDBUCH

Fünfte Auage

Emerson Automation Solutions

Flow Controls

Marshalltown, Iowa 50158 USA

Sorocaba, 18087 Brasilien

Cernay, 68700 Frankreich

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Singapur 128461 Singapur

Weder Emerson, Emerson Automation Solutions noch eines der angeschlossenen

Unternehmen übernehmen die Verantwortung für die Auswahl, Verwendung oder Wartung

eines der Produkte. Die Verantwortung für die richtige Auswahl, Verwendung und Wartung

eines Produktes oder die Nutzung eines Dienstes liegt ausschließlich beim Käufer und

Endbenutzer.

Die Inhalte dieser Veröffentlichung dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Obwohl alle

Anstrengungen unternommen wurden, um deren Richtigkeit sicherzustellen, dürfen sie weder

als ausdrückliche oder stillschweigende Garantien hinsichtlich der beschriebenen Produkte oder

Dienstleistungen oder deren Nutzung oder Anwendbarkeit angesehen werden. Alle Verkäufe

unterliegen unseren Gewährleistungsbedingungen und Konditionen, die auf Anfrage zur Verfügung

gestellt werden. Wie behalten uns das Recht vor, das Design und die Spezikationen solcher

Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, weiterzuentwickeln oder zu verbessern.

Fisher ist eine Marke im Eigentum eines der Unternehmen in der Geschäftseinheit Emerson

Automation Solutions von Emerson Electric Co. Emerson und das Emerson-Logo sind

Warenzeichen und Dienstleistungsmarken von Emerson Electric Co. Alle anderen Marken sind

das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

© 2017, 2019 Fisher Controls International LLC. Alle Rechte vorbehalten.

D101881X012

Vorbemerkung

Stellventile werden in den modernen Fertigungsanlagen weltweit immer wichtiger. Sorgfältig

ausgewählte und gewartete Stellventile erhöhen nicht nur die Efzienz, sondern auch die

Wirtschaftlichkeit und verbessern die Sicherung und den Umweltschutz.

Dieses Stellventil-Handbuch ist seit seiner ersten Auage im Jahr 1965 eine wichtige Referenz.

Diese fünfte Ausgabe enthält wichtige Informationen über die Leistung von Stellventilen und

die neuesten Technologien.

Kapitel 1 bietet eine Einführung in Stellventile, einschließlich Denitionen für gängige

Stellventile und eine Übersicht der für die Instrumentierung verwendeten Terminologie.

Kapitel 2 enthält Informationen zum entscheidenden Thema der Leistung von Stellventilen.

Kapitel 3 behandelt die Bauformen von Stellventilen und Stellantrieben.

Kapitel 4 beschreibt digitale Stellungsregler, analoge Stellungsregler, Verstärker und anderes

Zubehör für Stellventile.

Kapitel 5 enthält eine umfassende Anleitung zur Auswahl des am besten für eine bestimmte

Anwendung geeigneten Stellventils.

Kapitel 6 behandelt die Auswahl und Verwendung von Stellventil-Sonderheiten.

Kapitel 7 erklärt Dampfkühler, Dampfaufbereitungsventile und Turbinen-Bypasssysteme.

Kapitel 8 beschreibt die typischen Installations- und Wartungsverfahren für Stellventile.

Kapitel 9 enthält Informationen zu den Stellventil-Normen und -Zulassungsstellen auf der

ganzen Welt.

Kapitel 10 beschreibt die verschiedenen Absperrventile und Stellantriebe.

Kapitel 11 behandelt die diskrete Automatisierung.

Kapitel 12 beschreibt die verschiedenen sicherheitsgerichteten Systeminstrumentierungen

(SIS).

Kapitel 13 enthält nützliche Tabellen mit technischen Referenzdaten.

Kapitel 14 enthält die Referenzdaten zu Rohrleitungen.

Kapitel 15 ist eine praktische Ressource für häug benutzte Umrechnungen.

Zusätzliche Ressourcen; hier wurden für Quellen zusammengestellt, die sich als nützlich

erweisen können, um über die Produkte von Fisher oder über die Prozessregelungsindustrie im

Allgemeinen informiert zu bleiben. Einen Link zu diesem Abschnitt nden Sie am Ende jedes

Kapitels.

Das Stellventil-Handbuch ist zugleich Lehrbuch und auch Referenz für das stärkste Glied

im Regelkreis: das Stellventil und sein Zubehör. Dieses Buch enthält umfangreiches Wissen

und bewährte Verfahren von führenden Experten auf dem Gebiet der Prozessregelung,

einschließlich Beiträgen der ISA.

Inhalt

Stellventil-Handbuch | Inhalt

Einführung in Stellventile ...................................................................... 14

1.1 Was ist ein Stellventil? .................................................................................15

1.2 Hubstellventil – Terminologie ...................................................................... 15

1.3 Drehstellventil – Terminologie ....................................................................21

1.4 Stellventil-Funktionen und -Eigenschaften – Terminologie ..........................23

1.5 Prozesssteuerung – Terminologie ................................................................25

Stellventile – Leistung ........................................................................... 32

2.1 Prozessvariabilität ....................................................................................... 33

2.1.1 Totzone ................................................................................................................... 35

2.1.1.1 Ursachen der Totzone .......................................................................................................35

2.1.1.2 Auswirkungen der Totzone ...............................................................................................36

2.1.1.3 Leistungsprüfungen .........................................................................................................36

2.1.1.4 Reibung ...........................................................................................................................36

2.1.2 Auslegung von Antrieb und Stellungsregler ............................................................... 37

2.1.3 Ansprechzeit der Armatur ......................................................................................... 38

2.1.3.1 Totzeit ..............................................................................................................................38

2.1.3.2 Dynamische Zeit ..............................................................................................................38

2.1.3.3 Lösungen .........................................................................................................................39

2.1.3.4 Versorgungsdruck ............................................................................................................40

2.1.3.5 Minimieren der Totzeit ......................................................................................................40

2.1.3.6 Ansprechzeit der Armatur .................................................................................................41

2.1.4 Armaturentyp und Kennlinien .................................................................................. 41

2.1.4.1 Durchusszunahme nach Installation ..............................................................................43

2.1.4.2 Regelkreisverstärkung ......................................................................................................43

2.1.4.3 Prozessoptimierung..........................................................................................................44

2.1.5 Nennweiten ............................................................................................................. 45

2.2 Wirtschaftliche Ergebnisse ..........................................................................46

2.3 Zusammenfassung ...................................................................................... 48

Armaturen und Stellantriebe – Bauformen ............................................ 50

3.1 Bauformen von Stellventilen ........................................................................ 51

3.1.1 Durchgangsventile ................................................................................................... 51

3.1.1.1 Einsitz-Ventilkörper...........................................................................................................51

3.1.1.2 Stangen- und sitzgeführte Ventilkörper .............................................................................52

3.1.1.3 Ventilkörper in Kägbauform ...........................................................................................52

3.1.1.4 Zweisitz-Ventilkörper ........................................................................................................53

3.1.1.5 Dreisitz-Ventilkörper .........................................................................................................53

3.1.2 Hygieneventil ........................................................................................................... 54

3.1.3 Drehventile .............................................................................................................. 54

3.1.3.1 Absperrklappen ................................................................................................................54

3.1.3.2 Kugelsegmentventile ........................................................................................................55

5

Stellventil-Handbuch | Inhalt

3.1.3.3 Hochleistungs-Absperrklappen .........................................................................................55

3.1.3.4 Kegelventil mit exzentrischem Kegel..................................................................................56

3.1.3.5 Kugelhahn mit vollem Durchgang ....................................................................................57

3.1.3.6 Mehrsitz-Durchusswahlarmatur .....................................................................................57

3.2 Stellventil-Endanschlüsse ............................................................................57

3.2.1 Rohrverschraubungen .............................................................................................. 57

3.2.2 Verschraubte Dichtungsansche .............................................................................. 58

3.2.3 Schweißenden ......................................................................................................... 58

3.2.4 Sonstige Endanschlüsse ........................................................................................... 59

3.3 Ventiloberteile ............................................................................................59

3.3.1 Verlängertes Oberteil ............................................................................................... 60

3.3.2 Faltenbalg-Oberteil .................................................................................................. 61

3.4 Stellventil-Packung .....................................................................................61

3.4.1 PTFE V-Ring .............................................................................................................. 62

3.4.2 Laminierte und Kohlefaden-Graphit-Ringe ................................................................ 62

3.4.3 U.S. Regulatorische Anforderungen für üchtige Emissionen .................................... 62

3.4.4 Globale Standards für üchtige Emissionen .............................................................. 63

3.4.5 Einzel-PTFE V-Ring-Packung ..................................................................................... 65

3.4.6 ENVIRO-SEAL PTFE-Packung ..................................................................................... 65

3.4.7 ENVIRO-SEAL Duplex-Packung ................................................................................. 67

3.4.8 ISO-Dichtung PTFE-PTFE-Packung............................................................................. 67

3.4.9 ENVIRO-SEAL Graphit-ULF ........................................................................................ 67

3.4.10 HIGH-SEAL Graphit-ULF .......................................................................................... 67

3.4.11 ISO-Dichtung Graphit-Packung .............................................................................. 67

3.4.12 ENVIRO-SEAL Graphit für Drehventile ..................................................................... 67

3.4.13 Graphitband für Drehventile................................................................................... 67

3.4.14 Auswahl eines Hubventil-Packungssystems in umweltbezogenen

Einsatzbereichen ............................................................................................................... 67

3.4.15 Auswahl eines Drehventil-Packungssystems in umweltbezogenen

Einsatzbereichen ............................................................................................................... 69

3.5 Kennlinien von käggeführten Ventilkörpern ..............................................69

3.6 Führung des Ventilkegels ............................................................................70

3.7 Stellventil-Innengarnitur mit eingeschränktem Durchuss ..........................70

3.8 Stellantriebe ................................................................................................ 71

3.8.1 Membranstellantriebe .............................................................................................. 71

3.8.2 Kolbenstellantriebe .................................................................................................. 72

3.8.4 Zahnstangen-Stellantriebe ....................................................................................... 73

3.8.5 Elektrische Stellantriebe............................................................................................ 73

Stellventile – Zubehör ........................................................................... 74

4.1 Umgebungs- und anwendungsbezogene Überlegungen ............................. 75

4.2 Stellungsregler ............................................................................................ 75

6

Stellventil-Handbuch | Inhalt

4.2.1 Pneumatische Stellungsregler................................................................................... 75

4.2.2 Analoge I/P-Stellungsregler ...................................................................................... 76

4.2.3 Digitale Stellungsregler ............................................................................................ 77

4.2.3.1 Diagnose ..........................................................................................................................77

4.2.3.2 Digitale Zwei-Wege-Kommunikation ................................................................................78

4.3 I/P-Wandler .................................................................................................78

4.4 Volumenverstärker ......................................................................................78

4.5 Sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierungen (SIS) ...............................80

4.5.1 Teilstellwegtests ....................................................................................................... 80

4.6 Regler .........................................................................................................81

4.7 Stellungsrückmelder ...................................................................................83

4.8 Endlagenschalter ......................................................................................... 83

4.9 Magnetventil...............................................................................................83

4.10 Auslösesysteme ........................................................................................84

4.11 Handräder .................................................................................................84

Stellventile – Nennweiten ..................................................................... 86

5.1 Stellventil-Abmessungen ............................................................................88

5.1.1 Baulängen von Durchgangsventilen mit Flanschenden ............................................. 88

5.1.2 Einbaulängen für Durchgangsventile mit Schweißenden ........................................... 90

5.1.3 Einbaulängen für Durchgangsventile mit Einsteckschweißende ................................. 91

5.1.4 Einbaulängen für Durchgangsventile mit Schraubenden ........................................... 92

5.1.5 Länge Flanschäche bis Mittellinie für Durchgangs-Eckventile mit glatter

Dichtleiste ........................................................................................................................ 92

5.1.6 Einbaulängen für Durchgangsventile mit losem Flansch ........................................... 93

5.1.7 Einbaulängen für Drehventile mit Flanschenden und Flanschlos

(außer Absperrklappen)..................................................................................................... 93

5.1.8 Einbaulängen für Absperrklappen mit Monoansch (Flanschaugen) and Flanschlos

(Zwischenansch) ............................................................................................................. 94

5.1.9 Einbaulängen für Hochdruck-Absperrklappen mit exzentrischer Konstruktion ................................. 94

5.2 Sitzleckage-Einstufungen für Stellventile .....................................................95

5.3 Class VI Max. zulässige Sitzleckage ..............................................................96

5.4 Durchusskennlinien eines Stellventils ........................................................96

5.4.1 Durchusskennlinien ................................................................................................ 96

5.4.2 Auswahl der Durchusskennlinien ............................................................................ 97

5.5 Nennweiten ................................................................................................97

5.7 Gleichungskonstanten ................................................................................99

5.8 Auslegung von Ventilen für Flüssigkeiten ...................................................100

5.8.1 Bestimmen des Geometriefaktors der Rohrleitung (FP) und des Flüssigkeitsdruck-

Rückgewinnungsfaktors (FLP), angepasst an die Fittings ................................................... 100

5.8.2 Bestimmen des Differenzdrucks für die Auslegung (∆P

5.8.3 Berechnen des erforderlichen Durchusskoefzienten (Cv) ...................................... 101

) ................................. 101

Auslegung

7

Stellventil-Handbuch | Inhalt

5.8.4 Auslegung für Flüssigkeiten – Problembeispiel ........................................................ 102

5.9 Auslegung von Armaturen für kompressible Flüssigkeiten .........................104

5.9.1 Bestimmen des Geometriefaktors der Rohrleitungen (FP) und des Differenzdruck-

Verhältnisfaktors (xTP) bei gedrosseltem Durchuss mit angebrachten Fittings ................. 105

5.9.2 Bestimmen des Differenzdruckverhältnisses für die Auslegung (x

Expansionsfaktor (Y) ....................................................................................................... 105

5.9.3 Berechnen des Durchusskoefzienten (Cv)............................................................. 105

5.9.4 Auslegung für kompressible Flüssigkeiten – Problembeispiel 1 ................................. 106

5.9.5 Auslegung für kompressible Flüssigkeiten – Problembeispiel 2 ................................. 107

) und den

Auslegung

5.10 Repräsentative Auslegungskoefzienten .................................................109

5.10.1 Repräsentative Auslegungskoefzienten für einsitzige Durchgangsventile ......................... 109

5.10.2 Repräsentative Auslegungskoefzienten für Drehventile ....................................... 110

5.11 Auslegung von Stellantrieben ..................................................................111

5.11.1 Durchgangsventile ............................................................................................... 111

5.11.1.1 Nicht druckentlastete Kraft (A) .....................................................................................111

5.11.1.2 Kraft zur Bereitstellung einer Sitzanpresskraft (B)..........................................................112

5.11.1.3 Packungsreibung (C) ....................................................................................................112

5.11.1.4 Zusätzliche Kräfte (D) ..................................................................................................112

5.11.2 Berechnungen der Stellantriebskraft ..................................................................... 114

5.12 Auslegung von Stellantrieben für Drehventile ..........................................114

5.12.1 Drehmomentgleichungen .................................................................................... 114

5.12.2 Losbrechmoment ................................................................................................. 114

5.12.3 Dynamisches Moment ......................................................................................... 114

5.13 Typische Drehmomentfaktoren für Drehventile .......................................115

5.13.1 Drehmomentfaktoren für V-Schlitz-Kugelventil mit

Verbundmaterialdichtring ............................................................................................... 115

5.13.2

Drehmomentfaktoren für Hochleistungs-Absperrklappen mit Verbundmaterialdichtring

5.13.2.1 Maximaler Drehwinkel .................................................................................................115

5.14 Kavitation und Flashverdampfung ...........................................................116

5.14.1 Gedrosselter Durchuss verursacht Flashverdampfung und Kavitation .................. 116

5.14.2 Auswahl einer Armatur für einen Einsatzbereich mit Flashverdampfung ................ 117

5.14.3 Auswahl einer Armatur für einen Einsatzbereich mit Kavitation............................. 118

5.15 Vorhersage von aerodynamischen Geräuschen .......................................118

5.15.1 Aerodynamik ....................................................................................................... 118

5.15.2 Hydrodynamik ..................................................................................................... 120

5.16 Geräuschminderung ...............................................................................120

5.17 Geräuschminderung – Zusammenfassung ..............................................123

5.18 Packungsauswahl ....................................................................................124

5.18.1 Richtlinien zur Packungsauswahl für Hubventile ................................................... 125

5.18.2 Richtlinien zur Packungsauswahl für Drehventile .................................................. 126

5.19 Gehäusewerkstoffe .................................................................................127

5.19.1 Bezeichnungen für gängige Gehäusewerkstoffe .................................................... 129

. 115

8

Stellventil-Handbuch | Inhalt

5.20 Druck-/Temperaturstufen .......................................................................130

5.20.1 Druck-/Temperaturstufen für standardmäßige Class ASTM A216 Grade WCC

Gussventile ..................................................................................................................... 130

5.20.2 Druck-/Temperaturstufen für standardmäßige Class ASTM A217 Grade WC9

Gussventile ..................................................................................................................... 131

5.20.3 Druck-/Temperaturstufen für standardmäßige Class ASTM A351 Grade CF3

Gussventile ..................................................................................................................... 132

5.20.4 Druck-/Temperaturstufen für standardmäßige Class ASTM A351 Grades CF8M

und CG8M

(1)

Ventile ........................................................................................................ 133

5.21 Abkürzungen für nichtmetallische Werkstoffe.........................................135

5.22 Zerstörungsfreie Prüfverfahren ...............................................................135

5.22.1 Magnetpulverprüfung (Oberächenprüfung) ....................................................... 135

5.22.2 Flüssigkeitseindringprüfung (Oberächenprüfung) ............................................... 136

5.22.3 Radiographische Prüfung (volumetrische Untersuchung) ..................................... 136

5.22.4 Ultraschallprüfung (volumetrische Untersuchung) ............................................... 136

Stellventile – Sonderheiten ................................................................. 138

6.1 Hochleistungs-Stellventile .........................................................................139

6.2 Stellventile mit geringem Durchuss .........................................................140

6.3 Hochtemperatur-Stellventile .....................................................................140

6.4 Stellventile für den Tiefsttemperatur-Einsatz .............................................141

6.5 Kavitation und partikelbeladenen Medien ausgesetzte Ventile ..................141

6.6 Innengarnituren mit kundenspezischen Kennlinien, zur Geräuschdämpfung

und Kavitationsminderung .............................................................................142

6.7 Stellventile für den Einsatz in kerntechnischen Anlagen in den USA 142

6.8 Suld-Spannungsrissen unterliegende Ventile ...........................................143

6.8.1 Revisionen der NACE MR0175 vor 2003 .................................................................. 143

6.8.2 NACE MR0175/ISO 15156 ...................................................................................... 144

6.8.3 NACE MR0103 ....................................................................................................... 145

Dampfaufbereitung ............................................................................ 146

7.1 Funktionsweise der Heißdampfkühlung ....................................................147

7.1.1 Technische Aspekte der Heißdampfkühlung ............................................................ 147

7.2 Typische Ausführungen von Heißdampfkühlern ........................................150

7.2.1 Düsenanordnung mit fester Geometrie .................................................................. 150

7.2.2 Düsenanordnung mit variabler Geometrie.............................................................. 151

7.2.3 Monoblock-Ausführung ......................................................................................... 151

7.2.5 Geometrieunterstützte Zwischenanschausführung .............................................. 152

7.3 Wirkungsweise von Dampfaufbereitungsventilen......................................153

7.4 Dampfaufbereitungsventile ......................................................................153

7.4.1 Dampfkühler ......................................................................................................... 155

7.4.2 Dampfzerstäuber ................................................................................................... 155

9

Stellventil-Handbuch | Inhalt

7.6 Bauteile eines Turbinen-Bypasssystems .....................................................156

7.6.1 Turbine-Bypassventile ............................................................................................ 156

7.6.2 Turbine-Bypass-Wasserregelventile ......................................................................... 156

7.6.3 Betätigung ............................................................................................................. 157

Installation und Wartung .................................................................... 158

8.1 Korrekte Lagerung und Schutz ..................................................................159

8.2 Korrekte Installationstechniken .................................................................159

8.2.1 Lesen der Betriebsanleitung .................................................................................... 159

8.2.2 Sauberkeit der Rohrleitungen sicherstellen .............................................................. 159

8.2.4 Gute Verrohrungspraktiken verwenden................................................................... 160

8.2.5 Innengarnitur – Spülung/Wassertest/Anfahren ...................................................... 161

8.3 Stellventilwartung ..................................................................................... 161

8.3.1 Reaktive Wartung .................................................................................................. 162

8.3.2 Präventive Wartung ............................................................................................... 162

8.3.3 Prädiktive Wartung ................................................................................................ 162

8.3.4 Verwenden der Stellventil-Diagnose ........................................................................ 162

8.3.4.1 Instrumentenluftleckage ................................................................................................163

8.3.4.2 Versorgungsdruck ..........................................................................................................163

8.3.4.3 Stellwegabweichung und Relaiseinstellung .....................................................................163

8.3.4.4 Instrumentenluftqualität ................................................................................................164

8.3.4.5 Betriebsreibung und Reibungsneigung ............................................................................164

8.3.4.6 Weitere Beispiele ............................................................................................................164

8.3.5 Weiterentwicklungen in der Diagnostik .................................................................. 164

8.4 Wartung und Ersatzteile ............................................................................165

8.4.1 Empfohlene Ersatzteile ........................................................................................... 165

8.4.2 Verwenden von Teilen in Erstausrüsterqualität (Original Equipment Manufacturer,

OEM) .............................................................................................................................. 165

8.4.3 Nachrüstung der Innengarnitur .............................................................................. 165

8.5 Wartungsarbeiten am Antrieb ................................................................... 165

8.5.1 Feder/Membran-Stellantrieb ................................................................................... 165

8.5.2 Kolbenstellantriebe ................................................................................................ 166

8.5.3 Spindel- bzw. Schaltwellenpackung ........................................................................ 166

8.5.4 Sitzringe ................................................................................................................ 166

8.5.4.1 Austauschen der Sitzringe ..............................................................................................166

8.5.4.2 Verbindungen: Kegel-zu-Spindel, Kugel-zu-Schaltwelle und Klappenscheibe-zu-

Schaltwelle ....................................................................................................................167

8.5.5 Einstelldruckbereich ............................................................................................... 167

8.5.6 Ventilstellweg ........................................................................................................ 167

Normen und Zulassungen ................................................................... 168

9.1 Stellventil-Normen ....................................................................................169

10

Stellventil-Handbuch | Inhalt

9.1.1 American Petroleum Institute (API) ......................................................................... 169

9.1.2 American Society of Mechanical Engineers (ASME) ................................................. 169

9.1.3 Europäisches Komitee für Normung (Committee for Standardization, CEN) 169

9.1.3.1 Europäische Normen für Industriearmaturen ..................................................................169

9.1.3.2 Europäische Werkstoffnormen .......................................................................................170

9.1.3.3 Europäische Flanschnormen ...........................................................................................170

9.1.4 Fluid Controls Institute (FCI) ................................................................................... 170

9.1.5 Instrument Society of America (ISA) ....................................................................... 170

9.1.6 International Electrotechnical Commission (IEC) ..................................................... 171

9.1.7 Manufacturers Standardization Society (MSS) ........................................................ 171

9.1.8 NACE International ................................................................................................. 171

9.2 Produktzulassungen für explosionsgefährdete (klassizierte) Standorte .................172

9.2.1 Zulassungen und Denitionen für explosionsgefährdete Bereiche ........................... 172

9.3 Klassizierungssysteme .............................................................................172

9.3.1 Class/Division-System ............................................................................................ 172

9.3.2 Zonensystem ......................................................................................................... 173

9.3.3 Gerätegruppen ...................................................................................................... 174

9.3.4 Geräteuntergruppen .............................................................................................. 174

9.3.4.1 Gruppe II (allgemein als die „Gasgruppe“ bezeichnet) .....................................................174

9.3.4.2 Gruppe III (allgemein als die „Staubgruppe“ bezeichnet) .................................................174

9.3.5 Schutzart ............................................................................................................... 175

9.3.5.1 Elektrische Betriebsmittel ................................................................................................175

9.3.5.2 Nichtelektrische Betriebsmittel........................................................................................176

9.3.6 Schutzniveau ......................................................................................................... 177

9.3.7 Geräteschutzniveau (Equipment Protection Level, EPL) ........................................... 177

9.4 Temperaturklasse ...................................................................................... 178

9.5 Begriffsbestimmung .................................................................................179

9.5.1 Class/Division-System ............................................................................................ 179

9.5.2 Zonensystem ......................................................................................................... 179

9.5.3 Verdrahtungspraxis ................................................................................................ 179

9.5.4 Europäische Union (EU) – ATEX-Richtlinie 2014/34/EU ............................................ 180

9.6 Schutztechniken und -methoden ..............................................................181

9.6.1 Ex-Schutz oder druckfeste Kapselung ...................................................................... 181

9.6.2 Eigensichere Technik .............................................................................................. 181

9.6.3 Nicht-zündfähig- oder Zündschutzart-n-Technik ..................................................... 182

9.6.4 Erhöhte Sicherheit .................................................................................................. 182

9.6.5 Ex-Schutz Staub oder staubgeschützte Kapselung ................................................... 183

9.7 Gehäuseschutzarten .................................................................................183

Absperrventile .................................................................................... 186

10.1 Allgemeine Arten von Armaturen ............................................................187

10.1.1 Absperrschieber ................................................................................................... 187

11

Stellventil-Handbuch | Inhalt

10.1.2 Durchgangsventile ............................................................................................... 188

10.1.3 Rückschlagklappen .............................................................................................. 191

10.1.4 Bypassventile ....................................................................................................... 192

10.1.6 Quetschventile ..................................................................................................... 193

10.1.7 Kugelhähne ......................................................................................................... 194

10.1.8 Drosselklappen .................................................................................................... 194

10.1.9 Kegelventile ......................................................................................................... 195

Magnetventile .................................................................................... 210

11.1 Magnetventile .........................................................................................211

Sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierungen (SIS) ...................... 214

12.1 Sicherheit und Schutzebenen ..................................................................215

12.2 Sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (Safety Instrumented

Systems, SIS) ...................................................................................................216

12.3 Sicherheitsnormen ..................................................................................217

12.4 Sicherheits-Integritätslevel (Safety Integrity Level, SIL) ............................ 217

12.5 Ausfallwahrscheinlichkeit im Bedarfsfall ..................................................218

12.6 Stellglieder, Abnahmeprüfungen und Techniken zum Testen eines Teils des

Stellwegs ........................................................................................................219

12.7 Teilstellwegtest ....................................................................................... 219

12.8 Online-Testmethoden für das Stellglied ...................................................220

12.9 Verwendung von digitalen Stellungsreglern für eine Teilstellwegprüfung .............220

12.10 Hochintegriertes Druckschutzsystem (High-Integrity Pressure Protection

System, HIPPS) ...............................................................................................221

12.11 Funktionalität des HIPPS .......................................................................221

12.12 Testanforderungen ...............................................................................221

Technische Daten ............................................................................... 224

13.1 Standardspezikationen für drucktragende Armaturenwerkstoffe 225

13.2 Materialeigenschaften für Armaturen für drucktragende Komponenten 232

13.3 Physische Konstanten für Kohlenwasserstoffe .........................................234

13.4 Spezischer Wärmeverhältnisfaktor (k) ................................................... 237

13.5 Physische Konstanten von verschiedenen Flüssigkeiten ........................... 238

13.6 Kältemittel 717 (Ammoniak) Eigenschaften der Flüssigkeit und des

gesättigten Dampfes ......................................................................................240

13.7 Eigenschaften von Wasser ....................................................................... 247

13.8 Eigenschaften von gesättigtem Dampf....................................................248

13.9 Eigenschaften von überhitztem Dampf ...................................................257

Rohrleitungsdaten .............................................................................. 266

14.1 Leitungsanschluss ...................................................................................267

12

Stellventil-Handbuch | Inhalt

14.2 C- Stahl und Stahllegierung - Edelstahl .....................................................267

14.3 Amerikanische Rohrleitungsanschabmessungen ................................... 275

14.3.1 Lochkreis-Ø .......................................................................................................... 275

14.3.2 Verschiedene Stehbolzen und Durchmesser .......................................................... 276

14.3.3 Flanschdurchmesser ............................................................................................ 277

14.3.4 Flanschstärke für Flanschtting ............................................................................ 278

14.4 Standardwerte für Gussstahlansche ......................................................280

14.4.1 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 10 .................................................... 280

14.4.2 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 16 .................................................... 281

14.4.3 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 25 .................................................... 282

14.4.4 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 40 .................................................... 283

14.4.5 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 63 .................................................... 284

14.4.6 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 100 .................................................. 284

14.4.7 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 160 .................................................. 285

14.4.8 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 250 .................................................. 285

14.4.9 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 320 .................................................. 286

14.4.10 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 400 ................................................ 286

Umrechnungen und Äquivalente ........................................................ 288

15.1 Längenäquivalente ..................................................................................289

15.2 Ganze Zoll-Millimeter-Äquivalente .......................................................... 289

15.3 Gebrochene Zoll-Millimeter-Äquivalente ................................................. 290

15.4 Weitere Gebrochene Zoll-Millimeter-Äquivalente .................................... 291

15.5 Flächen-Äquivalente ...............................................................................293

15.6 Volumenäquivalente ............................................................................... 293

15.7 Volumenratenäquivalente .......................................................................293

15.8 Massenumrechnung – Pounds zu Kilogramm ..........................................294

15.9 Druckäquivalente ....................................................................................294

15.10 Druckumrechnung – Pounds pro Quadratzoll zu bar .............................295

15.11 Formeln zur Temperaturumrechnung ...................................................296

15.12 Temperaturumrechnungen ................................................................... 296

15.13 API und Baumé-Dichtetabellen und Gewichtsfaktoren ..........................299

15.14 Weitere hilfreiche Umrechnungen.........................................................301

15.15 Metrische Präxe und Sufxe ................................................................302

Index .................................................................................................. 304

13

Kapitel 1

Einführung in Stellventile

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile

1.1 Was ist ein Stellventil?

Moderne verfahrenstechnische Anlagen

nutzen ein ausgedehntes Netz von

Regelkreisen, um ein Endprodukt für den

Markt herzustellen. Diese Regelkreise sind so

ausgelegt, dass eine Prozessvariable (z. B.

Druck, Durchuss, Füllstand, Temperatur

usw.) innerhalb eines geforderten

Betriebsbereichs gehalten wird, um ein

qualitativ hochwertiges Endprodukt zu

erzeugen. Jeder dieser Regelkreise empfängt

und erzeugt intern Störungen, die sich

nachteilig auf die Prozessvariable (PV)

auswirken. Wechselwirkungen mit anderen

Regelkreisen im Netzwerk führen ebenfalls zu

Störungen, die sich auf die Prozessvariable

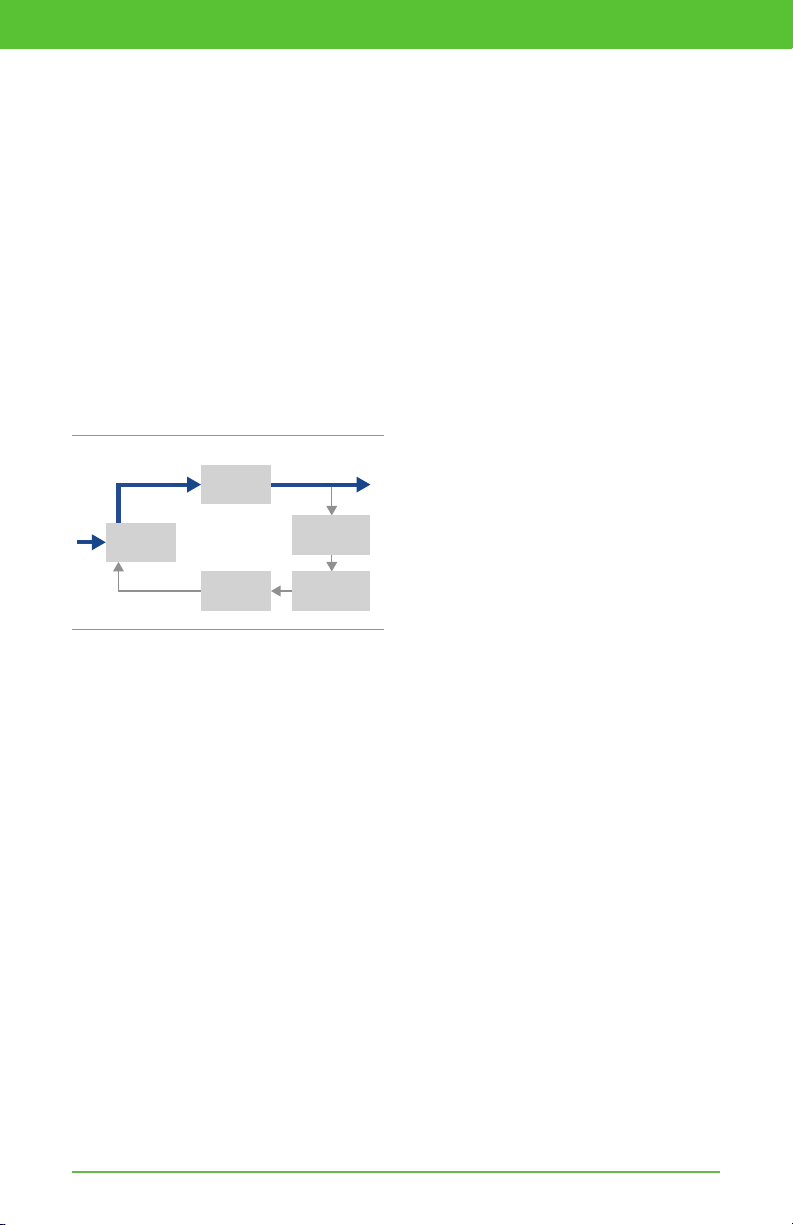

auswirken. Siehe Abb. 1.1.

Manipulierte Variable Geregelte Variable

Prozess

Regelventil

Controller

Abb. 1.1 Rückmeldungs-Regelkreis

Um den Einuss dieser Störgrößen zu

reduzieren, erfassen Sensoren und die

Messumformer Informationen über die

Prozessvariable (PV) und deren Beziehung zu

einem gewünschten Sollwer t. Eine

Steuereinheit verarbeitet diese Informationen

und entscheidet, was ausgeführt werden

muss, um den Wert einer Prozessvariablen

nach dem Auftreten einer Störgröße wieder

auf ihren Sollwert zurückzuführen. Wenn alle

Messungen, Vergleiche und Berechnungen

abgeschlossen sind, muss ein Stellglied die von

der Steuereinheit gewählte Strategie

umsetzen.

Das am häugsten in der Prozessindustrie

verwendete Stellglied ist das Stellventil.

Stellventile handhaben den Durchuss von

Prozessmedien wie Gas, Dampf, Wasser oder

chemischen Verbindungen, um Störgrößen

zu kompensieren und die geregelte

Prozessvariable so nahe wie möglich am

gewünschten Sollwert zu halten.

Sensor

Messum-

former

Das Stellventil ist ein wichtiger Teil des

Regelkreises. Viele Menschen, die von

Stellventilen sprechen, meinen tatsächlich

eine Regelventileinheit. Eine

Regelventileinheit besteht in der Regel aus

dem Ventilkörper, den Teilen der

Innengarnitur, einem Stellantrieb, der die

Kraft zur Betätigung des Ventils bereitstellt,

und verschiedenem anderen Zubehör, wie

z. B. Messwandler, Versorgungsdruckregler,

Handhilfsbetätigungen, Dämpfungselemente

oder Endlagenschalter.

Abhängig von der Wirkungsweise des

Verschlusselements gibt es zwei

Hauptbauformen von Stellventilen:

Hubventile und Drehventile. Hubventile, wie

in Abb. 1.2 und 1.3 gezeigt, bewegen ein

Verschlusselement in einer linearen

Bewegung in eine Sitzäche hinein bzw. aus

dieser heraus. Drehventile, wie in Abb. 1.13

und 1.17 gezeigt, bewegen ein

Verschlusselement durch eine Drehbewegung

in eine Sitzäche hinein bzw. aus dieser

heraus.

1.2 Hubstellventil – Terminologie

Die folgende Terminologie bezieht sich auf

die physischen und betrieblichen

Eigenschaften von standardmäßigen

Hubstellventilen mit Membran- oder

Kolbenantrieb. Einige der Begriffe,

insbesondere diejenigen für Stellantriebe,

gelten auch für Drehstellventile. Viele der

aufgeführten Denitionen entsprechen in der

Originalversion (Englisch) der ANSI/

ISA-75.05.01, Control Valve Terminology,

obwohl auch andere gängige Begriffe

enthalten sind. Einige der komplexeren

Begriffe werden zusätzlich erläutert. In den

weiteren Abschnitten dieses Kapitels wird die

spezische Terminologie für Drehstellventile,

für allgemeine Prozessanwendungen und

Stellventilfunktionen und -eigenschaften

deniert.

15

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile

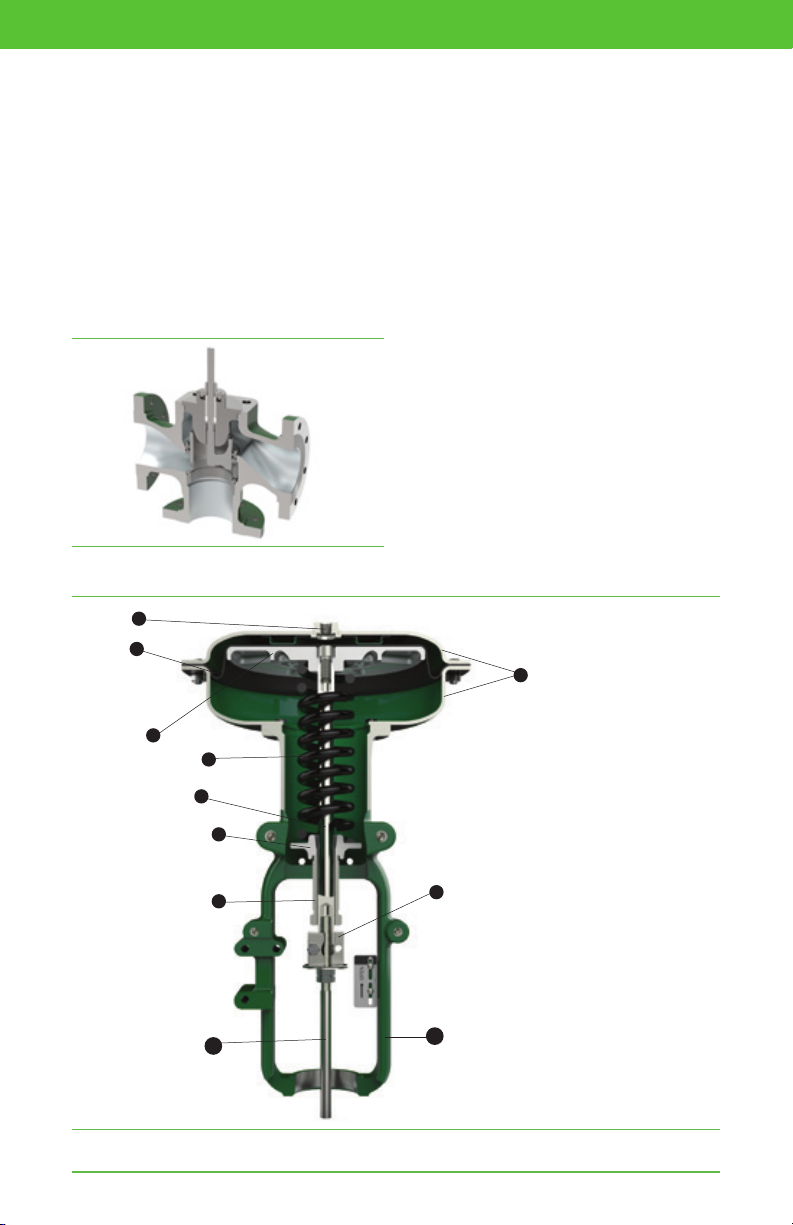

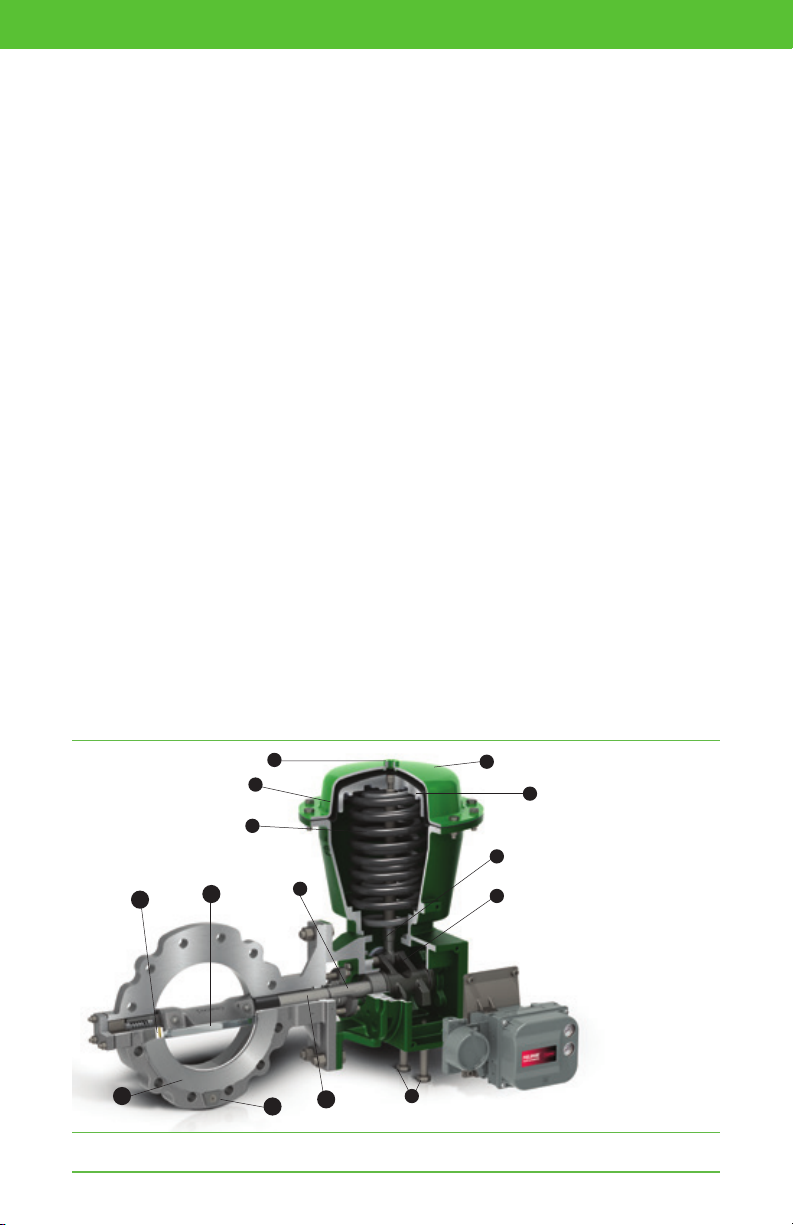

Abb. 1.2 Hubstellventil

1. Ventiloberteil

2. Stopfbuchspackung

3. Käg- oder

Sitzringhalter

4. Ventilspindel

1

2

3

6

7

8

Abb. 1.3 Hubstellventil

5. Ventilkegel

6. Ventilkörper

7. Sitzring

8. Durchgang

4

5

Antriebsfeder: Eine im Antriebsbügel,

Antriebsgehäuse oder Kolbenzylinder

eingeschlossene Feder oder Federgruppe, die

die Antriebsspindel entgegengesetzt zu der

durch den Stelldruck erzeugten Richtung

bewegt.

Antriebsspindel: Der Teil, der den Antrieb

mit der Ventilspindel verbindet und die

Bewegung (Kraft) vom Antrieb auf die

Armatur überträgt.

Antriebsspindelverlängerung: Eine

Verlängerung der Kolbenantriebsspindel zur

Übertragung der Kolbenbewegung auf den

Stellungsregler des Ventils bzw. der Armatur.

Antriebsspindelkraft: Die für die

Positionierung des Ventilkegels (der so

genannte Ventilstellweg) zur Verfügung

stehende Netto-Stellkraft eines Antriebs.

Eckventil: Eine Ventilkonstruktion, bei der die

Einlass- und Auslassanschlüsse senkrecht

zueinander stehen. Siehe auch

Durchgangsventil.

Abb. 1.4 Eckventil

Faltenbalg-Oberteil: Ein Ventiloberteil, das

einen Faltenbalg zur Abdichtung gegen

Leckage um die Spindel des

Verschlusselements verwendet. Siehe

Abb. 1.5.

Ventiloberteil: Der Teil des Ventils, der die

Stopfbuchspackung und die

Spindelabdichtung enthält und auch zur

Führung der Ventilspindel dienen kann. Das

Ventiloberteil stellt die Hauptöffnung zum

Hohlraum des Ventilkörpers zur Montage der

Innenteile dar oder kann ein integrierter

Bestandteil des Ventilkörpers sein. Es kann

auch zum Anbau eines Antriebes an den

Ventilkörper dienen. Typische Ventiloberteile

sind druckdicht mit dem Ventilkörper

verschraubt oder verschweißt oder in den

Ventilkörper integriert. Dieser Begriff wird

häug verwendet, wenn tatsächlich das

Ventiloberteil und die dazugehörigen

Packungsteile gemeint sind. Genauer sollte

diese Gruppe von Bauteilen als

Ventiloberteileinheit bezeichnet werden.

Ventiloberteileinheit (Allgemein Ventiloberteil,

genauer Ventiloberteileinheit): Eine Einheit mit

dem Teil, durch das sich eine Ventilspindel

bewegt, und einer Vorrichtung entlang der

Spindel zur Abdichtung gegen Leckage. Die

Ventilober teileinheit dient in der Regel zur

Montage des Antriebs und zum Ausüben eines

16

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile

Drucks auf die Packungseinheit. Darüber

hinaus sorgt sie für eine korrekte Ausrichtung

des Ventilkegels zum Rest der

Regelventileinheit. Siehe Abb. 1.6.

1. Ventiloberteil

1

2

3

4

5

Abb. 1.5 Faltenbalg-Oberteil

1

2

3

4

Abb. 1.6 Ventiloberteileinheit

2. Packung

3. Stopfbuchspackung

4. Faltenbalg

5. Ventilspindel

1. Ventiloberteil

2. Packung

3. Stopfbuchspackung

4. Ventilspindel

Bodenflansch: Ein Teil, das die der

Ventiloberteilöffnung gegenüberliegende

Ventilkörperöffnung verschließt. Der

Bodenansch kann mit einer Führungsbuchse

versehen sein und/oder zur Umkehrung der

Ventilfunktion dienen.

Buchse: Eine Vorrichtung, die bewegliche

Teile wie Ventilspindel und Ventilkegel stützt

und/oder führt.

Käfig: Ein Teil der Ventilinnengarnitur, das das

Verschlusselement umgibt und eine

Durchusskennlinie und/oder eine Sitzäche

bieten kann. Der Käg bietet darüber hinaus

Stabilität, Führung, Ausgleich und

Ausrichtung, und erleichtert die Montage

anderer Teile der Ventilinnengarnitur. Die

Wände des Kägs enthalten Öffnungen, mit

denen die Durchusskennlinie des Stellventils

bestimmt wird. Siehe Abb. 1.7.

Verschlusselement: Der bewegliche Teil der

Armatur, der sich im Durchussweg bendet,

um den Durchuss durch die Armatur zu

modulieren.

Führungsbuchse: Der Teil eines

Verschlusselements, der die Bewegung des

Verschlusselements entweder in einem Käg,

einem Sitzring (Sitzführung), einem

Ventiloberteil, einem Bodenansch, einer

Spindel oder in zwei beliebigen dieser Bauteile

ausrichtet.

Zylinder: Die Kammer eines Kolbenantriebs,

in der sich der Kolben bewegt.

Zylinderdichtung: Das Dichtelement am

Anschluss des Kolbenantriebszylinders zum

Antriebsbügel.

Membran: Ein exibles und

druckempndliches Element, das die Kraft

auf den Membranteller und die

Antriebsspindel überträgt.

Membranantrieb: Eine medienbetriebene

Vorrichtung, bei der das Medium, in der

Regel Druckluft (siehe Stelldruck), auf ein

exibles Bauteil – die Membran – wirkt, um

eine Kraft zum Bewegen des

Verschlusselements zu erzeugen.

Antriebsgehäuse: Ein Gehäuse, bestehend

aus einem Ober- und einem Unterteil. Das

Gehäuse trägt die Membran und stellt eine

oder zwei Druckkammern.

Abb. 1.7 Käge (links nach rechts): Linear, Gleichprozentig, Schnellöffnend

17

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile

Membranteller: Eine starre, konzentrisch zur

Membran bendliche Platte zur Übertragung

der Stellkraft auf die Antriebsspindel.

Direkt wirkender Stellantrieb: Ein

Stellantrieb, bei dem die Antriebsspindel

mit steigendem Stelldruck ausfährt. Siehe

Abb. 1.9.

Verlängertes Oberteil: Ein Ventiloberteil

mit größerer Abmessung zwischen

Stopfbuchspackung und dem

Oberteilansch für Einsatzbereiche mit

starken Temperaturschwankungen.

Abb. 1.8 Dreisitz-Durchgangsventil

1

3

Durchgangsventil: Eine Armatur mit

einem linear bewegten Verschlusselement,

einem oder mehreren Anschlüssen und

einem Ventilkörper, der sich durch einen

kugelförmigen Hohlraum um den

Sitzdurchgangsbereich herum auszeichnet.

Durchgangsventile können weiter unterteilt

werden in: Zweisitz-Ventile mit einem

Anschluss (Abb. 1.3), Zweisitz-Ventile mit

zwei Anschlüssen, Eckventile oder DreisitzVentile (Abb. 1.8).

Stelldruck: Ein Medium, in der Regel

Druckluft, das in einem pneumatischen

Antrieb auf die Membran oder den Kolben

aufgebracht wird.

Offset-Ventil: Eine Ventilkonstruktion, bei

der die Anschlüsse für die Ein- und

Auslassleitungen auf verschiedenen Ebenen

liegen, aber dennoch um 180 Grad

zueinander versetzt gegenüberliegen.

Stopfbuchspackung (Baugruppe): Der Teil des

Ventilober teils, der um die Spindel des

Verschlusselements zur Abdichtung gegen

Leckage verwendet wird. In der kompletten

2

4

5

6

7

8

10

Abb. 1.9 Direkt wirkender Stellantrieb

18

1. Stelldruckanschluss

2. Antriebsgehäuse

3. Membran

4. Membranteller

5. Antriebsfeder

6. Antriebsspindel

7. Federteller

8. Federeinstellvorrichtung

9

11

9. Spindelschloss

10. Ventilspindel

11. Antriebsbügel

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile

Stopfbuchspackungseinheit sind verschiedene

Kombinationen von einigen oder allen der

folgenden Bauteile enthalten: Packung,

Packungsmanschette, Packungsmutter,

Sperrkammerring, Packungsfeder,

Packungsansch, Packungsanschbolzen oder

-schrauben, Packungsanschmuttern,

Packungsring, Packungsabstreifring,

Filzabstreifring, Tellerfedern, Anti-Extrusionsring.

Siehe Abb. 1.11.

Kolben: Ein starres, bewegliches und

druckempndliches Element, das die Kraft auf

die Antriebsspindel des Kolbens überträgt.

1

2

3

4

6

5

1. Stelldruckanschluss

2. Kolben

3. Kolbendichtung

4. Zylinder

7

5. Zylinderdichtung

6. Dichtungsbuchse

7. Spindelschloss

Abb. 1.10 Kolbenantrieb

Kolbenantrieb: Eine medienbetriebene

Vorrichtung, bei der das Medium, in der Regel

Druckluft, auf einen beweglichen Kolben einwirkt,

um die Bewegung der Antriebsspindel und die

Ventilsitzkraft beim Schließen zu gewährleisten.

Kolbenantriebe sind ent weder als doppelt wirkend

klassiziert, so dass die volle Leistung in beide

Richtungen entwickelt werden kann, oder als

ausfallsicher durch Feder wirkung, so dass der

Antrieb bei einem Ausfall der

Versorgungsspannung die Armatur in die

gewünschte Stellrichtung bewegt. Siehe

Abb. 1.10.

Sitzdurchgang: Die Durchussdrosselblende

eines Stellventils.

Sitzhaltering: Ein geteilter Ring, der dazu

dient, einen losen Flansch an einem

Ventilkörper zu halten.

Umgekehrt wirkender Stellantrieb: Ein

Antrieb, bei dem die Antriebsspindel mit

steigendem Stelldruck einfährt. Umgekehrt

wirkende Antriebe weisen eine

Dichtungsbuchse am oberen Ende des

Antriebsbügels auf, um eine Leckage des

Stelldrucks entlang der Antriebsspindel zu

verhindern. Siehe Abb. 1.12.

Gummimanschette: Eine Schutzvorrichtung

gegen das Eindringen von Beschädigungen

verursachenden Fremdkörpern in die

Dichtungsbuchse des Kolbenantriebs.

Dichtungsbuchse: Obere und untere Buchsen,

die den Zylinder des Kolbenantriebs gegen

Leckagen abdichten. Zur Abdichtung des

Zylinders, der Antriebsspindel und der

Antriebsspindelverlängerung werden O-Ringe aus

synthetischem Gummi in den Buchsen

verwendet.

Sitz: Der Kontaktbereich zwischen dem

Verschlusselement und seiner Gegenäche,

der die Absperrung durch die Armatur

herstellt.

7

8

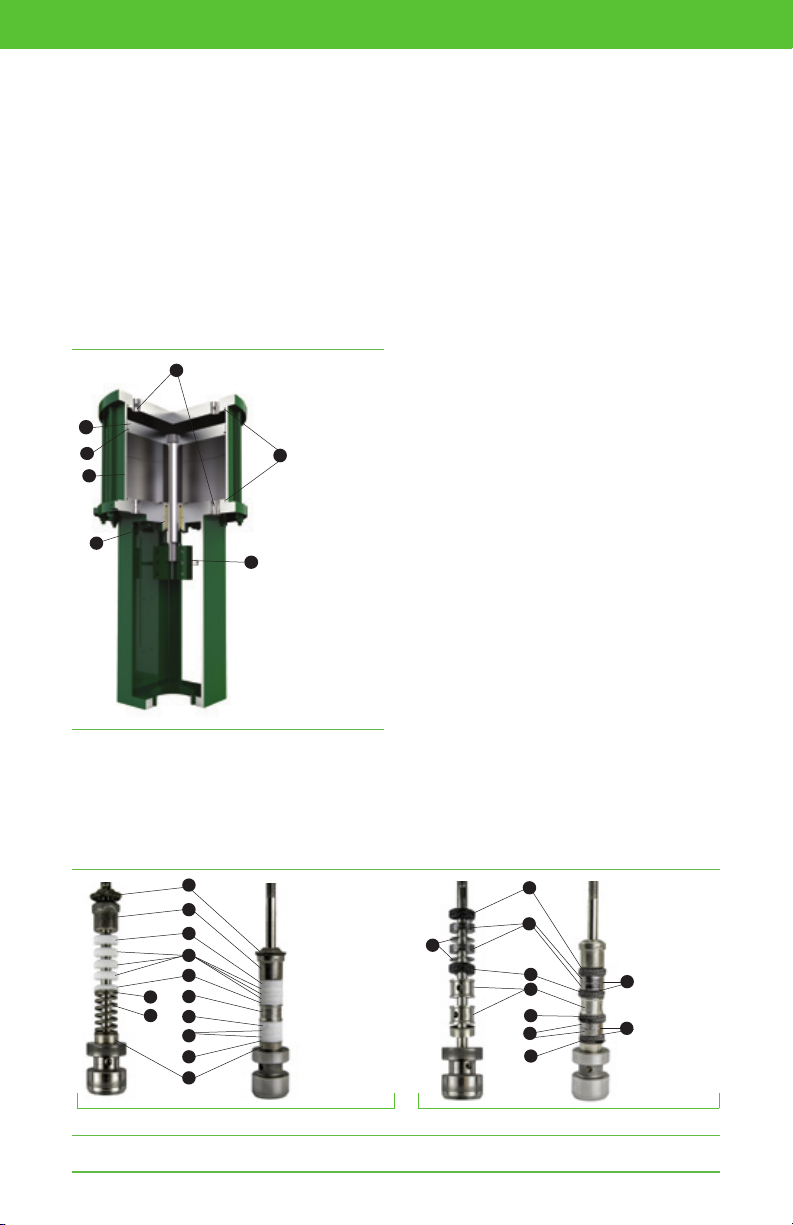

Abb. 1.11 Packung

1

2

3

4

5

6

3

4

5

9

PTFE-Packung

1. Oberer Abst reifer

2. Packungsmanschette

3. Innenadapter

4. V-Ring

5. Außenadapter

6. Sperrkammerring

7. Unterlegscheibe

8. Feder

9. Grundring/Unterer

Abstreifer

1

2

4

1

3

1

2

1

Graphitpackung

1. Faserring

2. Laminierter

Dichtring

3. Sperrkammerring

4. Zinkscheibe

4

4

19

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile

Sitzanpresskraft: Die Netto-Kontaktkraft

zwischen dem Verschlusselement und dem

Sitz bei angegebenen statischen Bedingungen.

In der Praxis richtet sich die Auswahl eines

Antriebs für ein bestimmtes Stellventil danach,

wie viel Kraft zur Überwindung der statischen,

von der Spindel und den Kräften des

Prozessmediums verursachten Kräfte unter

Berücksichtigung einer ausreichenden

Sitzanpresskraft erforderlich ist.

Sitzring: Ein Teil der Ventilkörpereinheit, der

eine Sitzäche für das Verschlusselement

bildet und einen Teil der

Durchussdrosselöffnung bilden kann.

Loser Flansch: Ein Flansch, der über den

Durchussanschluss eines Ventilkörpers

passt. Er wird in der Regel durch einen

Sitzhaltering gehalten.

Federeinstellvorrichtung: Ein Fitting, die in

der Regel über ein Gewinde mit der

Antriebsspindel oder dem Antriebsbügel

verbunden ist. Sie dient zur Einstellung der

Federvorspannung (siehe

„Einstelldruckbereich“ unter „StellventilFunktionen und -Eigenschaften –

Terminologie“).

Federteller: Eine Platte, mit der die Feder in

Position gehalten wird und die eine ebene

Fläche für den Kontakt mit der

Federeinstellvorrichtung schafft.

Resultierende Kraft durch das

Prozessmedium: Die Netto-Kraft, die durch

den Druck des Prozessmediums auf das

Verschlusselement und die Spindel bei

ruhendem Medium und den angegebenen

Druckverhältnissen auf die Ventilspindel

ausgeübt wird.

Spindelschloss: Die Vorrichtung, die die

Antriebsspindel mit der Ventilspindel

verbindet.

Innengarnitur: Die internen Komponenten

eines Ventils, die den Durchuss des

geregelten Mediums modulieren. Bei einem

Durchgangsventil-Gehäuse gehören hierzu in

der Regel das Verschlusselement, der Sitzring,

der Käg, die Spindel und der Spindelbolzen.

Innengarnitur, weichdichtend: Die

Innengarnitur eines Ventils mit einem

elastomeren, plastischen oder einem anderen

leicht verformbaren Material, das entweder

im Verschlusselement oder im Sitzring

verwendet wird, um eine dichte Absperrung

bei minimalen Betätigungskräften zu

gewährleisten.

Ventilkörper: Die wesentlichen

drucktragenden Bauteile des Ventils, die auch

3

4

1

6

7

8

10

11

Abb. 1.12 Umgekehrt wirkender Stellantrieb

20

1. Stelldruckanschluss

2. Antriebsgehäuse

3. Membran

2

4. Membranteller

5

9

12

5. Dichtungsbuchse

6. Antriebsfeder

7. Antriebsspindel

8. Federteller

9. Federeinstellvorrichtung

10. Spindelschloss

11. Ventilspindel

12. Antriebsbügel

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile

die Rohrleitungsanschlüsse und den

Durchusskanal umfassen, und die

Sitzächen und das Verschlusselement

tragen. Zu den gebräuchlichsten

Ventilkörperkonstruktionen zählen:

Einweg-Ventilkörper mit einem Anschluss und

einem Ventilkegel; Zweiweg-Ventilkörper mit

zwei Anschlüssen, einem Eintritt und einem

Austritt; Dreiweg-Ventilkörper mit drei

Anschlüssen (zwei Eintritte und ein Austritt

für konvergierende oder mischende

Strömungen oder ein Eintritt und zwei

Austritte für divergierende oder umleitende

Strömungen). Der Begriff „Ventilkörper“ oder

auch „Ventilgehäuse“ wird häug verwendet,

um den gesamten Ventilkörper mit seinem

Oberteil und den dazugehörigen

Innengarniturteilen zu bezeichnen. Genauer

sollte diese Gruppe von Bauteilen als

Ventilkörpereinheit bezeichnet werden.

Stellventileinheit (Allgemein Ventilkörper oder

Ventilgehäuse, genauer Stellventileinheit): Eine

Einheit aus Ventilkörper, Ventiloberteileinheit,

Bodenansch (sofern verwendet) und

Innengarniturteilen. Die Innengarnitur

umfasst das Verschlusselement, das einen

oder mehrere Anschlüsse öffnet, schließt

oder teilweise freigibt.

Ventilkegel (Kegel): Ein Begriff, der häug in

Bezug auf das Verschlusselement bei einem

Hubventil verwendet wird.

Ventilspindel: Bei einem Hubventil das Teil,

das die Antriebsspindel mit dem

Verschlusselement verbindet.

Antriebsbügel: Die Vorrichtung, die das

Antriebsaggregat starr mit der Armatur

verbindet.

1.3 Drehstellventil – Terminologie

Die folgende Terminologie bezieht sich auf

die physischen und betrieblichen

Eigenschaften von Drehstellventilen mit

Membran- oder Kolbenantrieb. Die

Verschlusselemente (z. B. Kugeln, Scheiben,

exzentrische Kegel usw.) bei einem Drehventil

erfüllen eine vergleichbare Funktion wie die

Ventilkegel bei einem Hubstellventil. Das

heißt, sie ändern durch ihre Rotation die

Größe und Form des Durchusses, indem sie

den Dichtbereich mehr oder weniger für das

durchströmende Medium öffnen. Viele der

aufgeführten Denitionen entsprechen in der

Originalversion (Englisch) der ISA S75.05,

Control Valve Terminology, obwohl auch

andere gängige Begriffe enthalten sind.

Begriffe für Stellantriebe gelten auch für

Drehstellventile. Einige der komplexeren

Begriffe werden zusätzlich erläutert. In den

weiteren Abschnitten dieses Kapitels wird die

spezische Terminologie für allgemeine

Prozessanwendungen, Stellventilfunktionen

und -eigenschaften deniert.

Abb. 1.13 Drehstellventil

Antriebshebel: Arm, der an der Welle des

Drehventils befestigt ist, um die Bewegung

der Antriebsspindel in eine Drehkraft

(Drehmoment) umzuwandeln, um eine

Scheibe/Klappe oder Kugel eines Drehventils

zu positionieren. Der Hebel ist in der Regel

formschlüssig durch eine Verzahnung mit

enger Toleranz oder einem anderen Mittel mit

der Drehvorrichtung verbunden, um Nachlauf

und Bewegungsverlust zu minimieren.

Vollkugel: Das Durchuss-Verschlusselement

von Drehstellventilen mit einer Vollkugel mit

zylindrischem Durchuss. Der Durchuss

entspricht dem Rohrdurchmesser.

Segmentkugel: Das Durchuss-

Verschlusselement von Drehstellventilen mit

einer Segmentkugel mit teilweisem

Durchuss.

21

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile

Abb. 1.14 Segmentkugel

V-Schlitz-Kugel: Der gängigste Typ bei den

Kugelsegmentventilen. Die V-Schlitz-Kugel

weist eine polierte oder beschichtete

Teilkugeläche auf, die über den gesamten

Stellweg gegen den Dichtring rotiert. Der

V-förmige Schlitz in der Kugel ermöglicht ein

großes Stellverhältnis und erzeugt eine

gleichprozentige Durchusskennlinie.

Abb. 1.15 V-Schlitz-Kugel

Konventionelle Klappe: Das symmetrische

Verschlusselement, das in den gängigsten

Varianten von Drehabsperrklappen verwendet

wird. Hochdynamische Drehmomente begrenzen

konventionelle Klappen für den Drosselbetrieb in

der Regel auf 60 Grad der Maximaldrehung.

Dynamisch konstruierte Klappe: Eine

Absperrklappe zur Reduzierung des

dynamischen Drehmoments bei großen

Drehschritten, wodurch sie für den

Drosselbetrieb mit bis zu 90 Grad

Klappendrehung geeignet ist.

Exzenterklappe: Generische Bezeichnung für

eine Ventilausführung, bei der durch die

exzentrische Positionierung der

Klappenwelle/Klappenanschlüsse die Klappe

beim Öffnen einen leicht exzentrischen

(gekrümmten) Weg nimmt. Dadurch kann

die Klappe beim Öffnen aus dem Kontakt mit

der Dichtung geschwenkt und Reibung und

Verschleiß können reduziert werden.

Abb. 1.16 Exzenterklappe

Flanschloses Ventil: Eine bei

Drehstellventilen häug verwendete

Ventilausführung. Flanschlose Ventile werden

mithilfe von langen Durchgangsschrauben

zwischen Flanschen nach ANSI/ASME Class

gehalten (manchmal auch als

Zwischenansch- oder Sandwichbauweise

bezeichnet).

Exzenterkegel: Ausführung von

Drehstellventilen mit exzentrisch drehendem

Kegel, der in den Sitz hinein- und herausdreht

und Reibung und Verschleiß reduziert. Diese

Ausführung ist besonders für erosive

Anwendungen geeignet.

Umgekehrter Durchfluss: Der Durchuss

erfolgt von der Wellen-/Nabenseite über die

Rückseite der Klappe, der Kugel oder des

Kegels aus. Einige Drehstellventile sind in der

Lage, den Durchuss in beide Richtungen

gleich gut zu regeln. Bei anderen

Drehventilkonstruktionen kann es

erforderlich sein, das Antriebsgestänge zu

modizieren, um einen umgekehrten

Durchuss zu ermöglichen.

Augenschraube: Ein häug verwendetes

Verbindungselement zwischen

Antriebsspindel und Antriebshebel, um die

Umwandlung der Schubkraft des

Linearantriebs in eine Drehkraft

(Drehmoment) mit minimalem

Bewegungsverlust zu ermöglichen. Die

Verwendung eines StandardHubkolbenantriebs an einem

Drehventilkörper erfordert in der Regel ein

Gestänge mit zwei Augenschrauben. Bei

Auswahl eines speziell für den Betrieb von

Drehventilen konzipierten Antriebs ist jedoch

nur eine solche Augenschraube erforderlich,

wodurch auch ein Bewegungsverlust

reduziert wird.

22

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile

Drehstellventil: Eine Ventilbauart, bei der das

Verschlusselement (Vollkugel, Teilkugel,

Scheibe, Klappe oder Kegel) im Durchussstrom

gedreht wird, um die Funktion des Ventils zu

steuern. Siehe Abb. 1.17.

Dichtring: Der dem Dichtring eines

Durchgangsventils entsprechende Teil einer

Drehregelventileinheit. Die Positionierung der

Klappe bzw. Kugel relativ zum Dichtring

bestimmt den Durchussbereich und die

Leistung der Armatur bei diesem Drehwinkel.

Klappenwelle: Der der Schaltwelle eines

Durchgangsventils entsprechende Teil einer

Drehregelventileinheit. Die Drehung der

Welle positioniert die Klappe bzw. Kugel im

Durchussstrom und regelt den Durchuss

durch die Armatur.

Gleitringdichtung: Die untere

Zylinderdichtung in einem pneumatischen

Kolbenantrieb, der für den Drehventilbetrieb

ausgelegt ist. Diese Dichtung ermöglicht eine

senkrechte und seitliche Bewegung der

Antriebsspindel ohne einen Verlust des

Stelldrucks am unteren Zylinder und

ermöglicht so die Ver wendung nur einer

Augenschraube.

Standarddurchfluss: Bei Drehstellventilen

mit separatem Dichtring oder Strömungsring

ist die Strömungsrichtung, in das Medium

durch die vor dem Dichtring liegenden

Rohrleitung in den Ventilkörper eintritt und

an der dem Dichtring gegenüberliegenden

Seite austritt. Manchmal wird dies auch als

Vorwärtsströmung oder in die Stirnseite des

Verschlusselements einströmend bezeichnet.

Siehe auch Umgekehrter Durchuss.

Starr gelagert: Eine Montageart der Klappe

bzw. Kugel auf der Ventilspindel oder dem

Wellenstumpf mit zwei diametral

gegenüberliegenden Lagern.

1.4 Stellventil-Funktionen und -Eigenschaften – Terminologie

Einstelldruckbereich: Die Kalibrierprozedur

einer Antriebsfeder, so dass sie einen

Druckbereich nutzen kann, um eine Armatur

vollständig auf seinen Nennhub zu bringen

(siehe „Eigendruckbereich einer Membran“).

Kapazität: Durchussmenge über eine

Armatur (Cv oder Kv), unter Nennbedingungen.

Durchfluss unterhalb des Regelbereichs:

Durchuss, der unterhalb des minimalen

regelbaren Durchusses bei nicht vollständig

in den Sitz eingreifenden Verschlusselement

auftritt.

Membrandruckbereich: Differenz zwischen

dem oberen und dem unteren Wert des

Membran-Stelldruckbereichs.

13

14

Abb. 1.17 Drehstellventil

1

3

5

11

8

10

12

9

2

4

6

7

1. Stelldruckanschluss

2. Antriebsgehäuse

3. Membran

4. Membranteller

5. Feder

6. Antriebsspindel

7. Hebel

8. Klappenwelle

9. Endanschlag

10. Packung

11. Klappe

12. Gehäuse

13. Dichtring

14. Dichtringhalter

23

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile

Doppelt wirkender Stellantrieb: Ein Antrieb,

bei dem pneumatische, hydraulische oder

elektrische Energie sowohl in AUF- als auch in

ZU-Richtung zugeführt wird.

Resultierende Kräfte durch das

Prozessmedium: Die auf den Ventilkegel in

einer beliebigen geöffneten Stellung durch

den auf ihn einwirkenden MedienProzessdruck erzeugte Netto-Kraft.

Effektive Membranfläche: In einem Antrieb

der Teil des Sitzquerschnitts einer Membran

oder eines Kolbens, der die Spindelkraft

erzeugt. Die effektive Membranäche kann

sich während des Hubs ändern, wobei sie

normalerweise am Anfang das Maximum und

am Ende des Hubbereichs das Minimum

beträgt. Gegossene Membranen weisen eine

geringere Änderung der effektiven

Membranäche als Flachmembranen auf;

daher werden gegossene Membranen

empfohlen.

Sicherheitsstellung ZU: Eine Bedingung, bei

der sich das Verschlusselement des Ventils in

die geschlossene Stellung bewegt, wenn die

Betätigungsenergiequelle ausfällt.

Sicherheitsstellung AUF: Eine Bedingung,

bei der sich das Verschlusselement des Ventils

in die geöffnete Stellung bewegt, wenn die

Betätigungsenergiequelle ausfällt.

Sicherheitsstellung: Eine Eigenschaft eines

Ventils und seines Stellantriebs, die bei Ausfall

der Energiezufuhr dafür sorgt, dass das

Verschlusselement des Ventils entweder

vollständig geschlossen, vollständig geöffnet

oder in der letzten Stellung verbleibt – je

nachdem, welche Stellung zum Schutz des

Prozesses und der Anlage erforderlich ist.

Durchflusskennlinie: Das Verhältnis

zwischen dem Durchuss durch die Armatur

und dem prozentualen Nennhub, da der

Nennhub zwischen 0 und 100 % variiert wird.

Dieser Begriff sollte immer als inhärente

Strömungseigenschaft oder gewählte

Durchusskennlinie zugewiesen werden

(siehe Denitionen im Abschnitt

„Prozesssteuerung – Terminologie“).

Durchflusskoeffizient (Cv): Eine auf die

Geometrie eines Ventils bezogene Konstante

bei einem bestimmten Stellweg, die zur

Bestimmung der Durchussrate verwendet

werden kann. Dies ist die Anzahl an US-

Gallonen Wasser pro Minute bei 16 °C (60 °F),

die bei einem Differenzdruck von einem

Pfund pro Quadratzoll durch die Armatur

ießt.

Ventil mit hohem Ausnutzungsgrad: Ein

Armaturentyp, der aufgrund seiner

stromlinienförmigen Innenkonturen und

minimalen Strömungsturbulenzen nur sehr

wenig Energie des Durchusses ableitet. Aus

diesem Grund erholt sich der Druck

abströmseitig der Vena Contracta auf einen

hohen Prozentsatz seines Eintrittswertes.

Beispiele für Ventile mit hohem

Ausnutzungsgrad sind gerade

Durchussventile wie z. B. Drehkugelhähne.

Eigendruckbereich einer Membran: Die

oberen und unteren Druckwerte, die auf eine

Membran wirken, um den Nennweg des

Ventilkegels bei Atmosphärendruck im

Ventilkörper zu erzeugen. Dieser Bereich wird

häug auch als Einstelldruckbereich

bezeichnet, da es sich um den Bereich

handelt, über den die Armatur bei der

Sollwerteinstellung bewegt wird.

Inhärente Strömungseigenschaften: Das

Verhältnis zwischen der Durchussrate und

dem Weg des Verschlusselementes, wenn es

aus der geschlossenen Stellung mit einem

konstanten Differenzdruck über die Armatur

in den Nennhub bewegt wird.

Federbereich: Die oberen und unteren

Druckwerte, die auf eine Membran wirken,

um den Nennhub bei Nennbedingungen im

Ventilkörper zu erzeugen. Aufgrund der auf

das Verschlusselement wirkenden Kräfte kann

der Eigendruckbereich einer Membran vom

Federbereich abweichen.

Gewählte Durchflusskennlinie: Das

Verhältnis zwischen der Durchussrate und

dem Weg des Verschlusselements, wenn es

aus der geschlossenen Stellung in den

Nennhub bewegt wird, wenn sich variierende

Prozessbedingungen auf den Differenzdruck

über die Armatur auswirken.

Ventil mit niedriger Druckrückgewinnung:

Ein Ventiltyp, der aufgrund von Turbulenzen, die

durch die Konturen des Strömungswegs

entstehen, eine erhebliche Energiemenge des

Durchusses ableitet. Entsprechend erholt sich

der Druck abströmseitig der Vena Contracta auf

einen geringeren Prozentsatz seines

24

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile

Eintrittswerts, verglichen mit einer Armatur mit

einem stromlinienförmigen Strömungsweg.

Obwohl die einzelnen Ausführungen

unterschiedlich sind, haben konventionelle

Durchgangsventile in der Regel nur geringe

Fähigkeiten zur Druckrückgewinnung.

Modifizierte gleichprozentige

Durchflusskennlinie: Eine inhärente

Strömungseigenschaft, die eine

gleichprozentige Kennlinie bei geringem Weg

des Verschlusselements und eine annähernd

lineare Kennlinie für die oberen Teile des

Stellwegs des Verschlusselements liefert.

Sicherheitsstellung geschlossenes Ventil:

Siehe „Sicherheitsstellung ZU“.