Page 1

Page 2

ご使用の前に

● ご使用の際は、必ず「マニュアル」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●「マニュアル」は、不明な点をいつでも解決できるように、すぐに取り出して見られる場所に保管

してください。

安全にお使いいただくために

このマニュアルおよび製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産へ

の損害を未然に防止するために絵表示が使われています。

その表示と意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能

性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定さ

れる内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

障害や事故の発生を防止するための禁止事項の内容を表しています。

製品の取り扱いにおいて、してはいけない行為(禁止行為)を示しています。

障害や事故の発生を防止するための指示事項の内容を表しています。

必ず行う事項(指示、行為)を示しています。

電源プラグをコンセントから必ず抜くことを示しています。

アース端子を必ず接地(アース)して使用することを示しています。

2

Page 3

煙が出たり、変な臭いや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、カスタマーサービスセン

ターにご相談ください。

お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。

マニュアルで指示されている以外の分解や改造はしないでください。

けがや感電・火災の原因となります。

交流100V以外では使用しないでください。

指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となります。

通風孔など開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし

たりしないでください。

感電・火災の原因となります。

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、カスタマーサービスセン

ターにご相談ください。

破損した電源コードを使用しないでください。感電・火災の原因となります。

電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。

・ 電源コードを加工しない。

・ 無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったりしない。

・ 電源コードの上に重いものを載せない。

・ 発熱器具の近くに配線しない。

電源コードが破損したら、カスタマーサービスセンターにご相談ください。

電源コードのたこ足配線はしないでください。

発熱し、火災の原因となります。

家庭用電源コンセント(交流100V)から電源を直接取ってください。

電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。

取り扱いを誤ると、火災の原因となります。

・ 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。

・ 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。

・ 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしない。

電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて、刃の根元や刃と刃の間を清掃して

ください。

3

Page 4

本体カバーを外して作業するときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてくだ

さい。

電源プラグを抜かないで作業すると、感電・火傷の原因となります。

小さなお子様の手の届く場所で、内蔵リチウム電池の着脱、保管をしないでくださ

い。

飲み込むと化学物質による被害の原因となります。

万一、飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。

小さなお子様の手の届くところに、マウスボールやフレームを取り外したまま放置

しないでください。

口に入れたりすると窒息する危険があります。

マウスボールは、絶対に投げないでください。

マウスボールの芯には鋼球が入っていますので、人に当たるとけがをする危険があ

ります。

雷が鳴りだしたら、電源プラグをさわらないでください。

感電の原因となります。

電源プラグのアース端子を接地(アース)してください。

接地しないで使用すると、感電の危険性があります。

アースは必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。また、アー

スを外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

アース端子は、絶対にガス管に接続しないでください。

火災の原因となります。

アース端子をコンセントに挿入または接触させないでください。

感電の危険があります。

小さなお子様の手の届くところには設置、保管しないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。

不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)に置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。

湿気やホコリの多い場所に置かないでください。

感電・火災の危険があります。

4

Page 5

本機の通風孔をふさがないでください。

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険があります。

設置する際は、次の点を守ってください。

・ 押し入れや本箱など風通しの悪いところに設置しない。

・ じゅうたんや布団の上などに設置しない。

・ 毛布やテーブルクロスのような布をかけない。

連休や旅行等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコン

セントから抜いてください。

各種コード(ケーブル)は、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでく

ださい。

配線を誤ると、火災の危険があります。

拡張ボードやメモリの交換・増設などは本機の内部が高温になっているときには行

わないでください。火傷の危険があります。作業は電源を切って10分以上待ち、

本機の内部が十分冷めてから行ってください。

本機を移動させる場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべて

の配線を外したことを確認してから行ってください。

ヘッドフォンやスピーカは、ボリュームを最小に調節してから接続し、接続後に音

量を調節してください。

ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量により聴覚障害の原因とな

ります。

長時間あるいは不自然な姿勢でのコンピュータ操作は避けてください。

肩こり、腰痛、目の疲れ、腱鞘炎などの原因となります。

CD/DVDドライブのディスクトレイに手を入れ、挟まれないようにしてください。

けがの原因になります。

CD/DVDドライブで、ひび割れや変形補修したメディアは使用しないでください。

内部で飛び散って、故障したり、メディア取り出し時にけがをしたりする危険があ

ります。

本機は重いので、開梱や移動する場合は1人で行わないでください。

必ず2人以上で行ってください。

本機を廃棄する場合は、法律に従って正しい処理をしてください。

5

Page 6

製品保護上の注意

使用・保管時の注意

`

本機(コンピュータ)は精密な機械です。故障や誤動作の原因となりますので、次の注意事項を必ず

守って、本機を正しく取り扱ってください。

温度が高すぎる所や、低すぎる所には

置かないでください。また、急激な温

度変化も避けてください。

故障、誤動作の原因になります。適切

な温度の目安は10℃~35℃です。

直射日光の当たる所や、発熱器具(暖

房器具や調理用器具など)の近くな

ど、高温・多湿となる所には置かない

でください。

故障、誤動作の原因になります。

また、直射日光などの紫外線は、変色

の原因になります。

本機の上には重い物を載せないでくだ

さい。

重圧により、故障や誤動作の原因とな

ることがあります。

コンセントに電源プラグを接続したま

ま、本体カバーを外して作業しないで

ください。

電源を切っても、本機内部に微少な電

流が流れているため、ショートして故

障の原因となります。

テレビやラジオ、磁石など、磁界を発

生するものの近くに置かないでくださ

い。本機の誤動作が生じたり、データ

が破損したりすることがあります。逆

に、本機の影響でテレビやラジオに雑

音が入ることもあります。

電源コードが抜けやすい所(コードに

足が引っかかりやすい所や、コードの

長さがぎりぎりの所など)に本機を置

かないでください。

電源コードが抜けると、それまでの作

業データがメモリ上から消えてしまい

ます。

本機の汚れを取るときは、ベンジン、

シンナーなどの溶剤を使わないでくだ

さい。

変色や変形の可能性があります。

汚れは、中性洗剤をしたたらない程度

に染み込ませた柔らかい布で軽く拭き

取ってください。

遠隔地に輸送するときや保管するとき

は、裸のままで行わないでください。

衝撃や振動、ホコリなどから本機を守

るため、専用の梱包箱に入れてくださ

い。

移動するときは、振動や衝撃を与えな

いようにしてください。

内蔵の周辺機器(HDD、CD/DVDドラ

イブなど)も含めて、故障、誤動作の

原因となります。

他の機械の振動が伝わる所など、振動

しやすい場所には置かないでくださ

い。故障、誤動作の原因になります。

コンピュータ本体を横置きにしないで

ください。

故障、誤作動の原因になります。

本機は縦置き専用に設計されています。

輸送や保管をするときは、付属物を

セットしたままにしないでください。

配線ケーブルはすべて取り外し、CD/

DVDメディアなどは取り出してくだ

さい。

アクセスランプ点灯中は、本機の電源

を切ったり、再起動したりしないでく

ださい。

6

Page 7

記録メディア

`

以下のような取り扱いをすると、次の記録メディアに登録されたデータが破損するおそれがあります。

記録メディアの種類は、次のとおりです。

FD

CD/DVDメディア

記録メディアの種類を指定していない場合は、すべての記録メディアに該当します。

直射日光が当たる所、暖房器具の近く

など、高温・多湿となる場所には置か

ないでください。

上に物を載せないでください。 使用後は、本機にセットしたままにし

キズを付けないでください。 ゴミやホコリの多いところでは、使用

クリップではさむ、折り曲げるなど、

無理な力をかけないでください。

磁性面あるいは金属単子にホコリや水

を付けないでください。

シンナーやアルコールなどの溶剤類を

近づけないでください。

アクセスランプ点灯/ 点滅中は、記録

メディアを取り出したり、本機の電源

を切ったり、再起動したりしないでく

ださい。

たり、裸のまま放置したりしないでく

ださい。

専用のケースに入れて保管してくださ

い。

したり保管したりしないでください。

アクセスカバーを開けたり、磁性面あ

るいは金属単子に触れたりしないでく

ださい。

テレビやラジオ、磁石など、磁界を発

生するものに近づけないでください。

何度も読み書きしたFDは使わないで

ください。

磨耗したFDを使うと、読み書きでエ

ラーが生じることがあります。

信号面(文字などが印刷されていない

面)に触れないでください。

7

Page 8

レコードやレンズ用のクリーナーなど

は使わないでください。

クリーニングするときは、CD専用ク

リーナーを使ってください。

レコードのように回転させて拭かない

でください。

内側から外側に向かって拭いてくださ

い。

CD/DVDドライブのデータ読み取りレ

ンズをクリーニングするCDは使わな

いでください。

信号面(文字などが印刷されていない

面)に文字などを書き込まないでくだ

さい。

マウス

`

マウスは精密な機械です。次の点に注意して操作してください。

落としたり、ぶつけたりして強い衝撃

を与えないでください。

平らな場所で使用してください。でこ

ぼこのある場所ではマウスボールの回

転が不規則になり、マウスの動きがコ

ンピュータに正確に伝わりません。

シールを貼らないでください。

温度差の激しい場所に置かないでくだ

い。結露する可能性があります。

マウスボールを素手で触らないでくだ

さい。

持ち運びの際はマウス本体を持ってく

ださい。ケーブルを持って運ばないで

ください。

ゴミやホコリの多いところで使用した

り、保管したりしないでください。マ

ウスボールにゴミやホコリが付いたま

ま使用すると、誤動作の原因になりま

す。

8

Page 9

目次

製品保護上の注意 ................................................. 6

使用・保管時の注意 ................................ 6

記録メディア ........................................... 7

マウス ....................................................... 8

マニュアル中の表記について .............................. 10

使い始めるまでの準備

ご使用の前に .........................................................12

ご使用前の確認事項 ................................ 12

本機の特長 ............................................... 13

各部の名称と働き ................................................. 14

本体前面 ................................................... 14

本体背面 ................................................... 15

FDD(オプション)................................. 16

コンピュータの設置 ............................................. 17

システムの拡張

拡張できる装置 ..................................................... 26

作業時の注意 .........................................................27

拡張時の準備作業 ................................................. 28

本体カバーの取り外し・取り付け......... 28

フロントパネルの取り外し・取り付け

フェイスプレートの取り外し・取り付け

メモリの増設 .........................................................34

メモリの仕様 ........................................... 34

メモリ装着の組み合わせと順番............. 35

メモリの取り付け・取り外し ................ 35

メモリの増設・交換後の作業 ................ 39

拡張ボードの装着 ................................................. 40

拡張スロットの仕様 ................................ 40

拡張ボードの取り付け・取り外し......... 40

拡張ボードの取り付け・取り外し後の作業

3.5型ドライブベイへの装着 ............................... 44

3.5型ドライブの取り付け・取り外し

3.5型ドライブの取り付け・取り外し後の作業

... 31

... 32

... 43

... 44

... 47

5.25型ドライブベイへの装着 ............................ 48

5.25型ドライブの取り付け・取り外し

5.25型ドライブの取り付け・取り外し後の作業

HDDベイへの装着 ................................................ 52

HDDの取り付け・取り外し ................... 52

HDDの取り付け・取り外し後の作業 ... 55

IDE装置の装着 ...................................................... 56

UltraATAコネクタ ................................ 56

S-ATAコネクタ ....................................... 58

ドライブ装置の接続例 ............................ 59

... 48

... 51

BIOSの設定

BIOSの設定を始める前に.................................... 64

BIOSSetupユーティリティの操作................... 65

BIOSSetupユーティリティの起動 ..... 65

BIOSSetupユーティリティの操作 ..... 66

設定値をもとに戻すには ........................ 69

Passwordの設定.................................... 70

BIOSSetupユーティリティの終了 ..... 72

BIOSSetupユーティリティの設定項目........... 73

Mainメニュー画面 .................................. 74

Advancedメニュー画面 ........................ 75

Powerメニュー画面 .............................. 77

Bootメニュー画面 .................................. 78

Exitメニュー画面 .................................... 80

BIOSの設定値 ......................................... 80

付録

お手入れ ................................................................. 84

本機のお手入れ ........................................ 84

リチウム電池の交換.............................................. 85

CMOSRAMの初期化.......................................... 88

コンピュータ内部のケーブル接続....................... 90

警告メッセージが表示されたら .......................... 91

機能仕様一覧 .........................................................92

9

Page 10

マニュアル中の表記について

本書では次のような記号を使用しています。

安全に関する記号

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡

または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害

を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生

が想定される内容を示しています。

一般情報に関する記号

制限事項です。

機能または操作上の制限事項を記載しています。

名称の表記

参考事項です。

覚えておくと便利なことを記載しています。

本書とは別のマニュアルを示します。

『 』

+

本書では、本機で使用する製品の名称を次のように表記しています。

HDD

FD

FDD

CD/DVDメディア

CD/DVDドライブ

例)『梱包品の確認』:本機に添付の『梱包品の確認』を示

します。

参照先を示します。

操作手順です。

ある目的の作業を行うために、番号に従って操作します。

で囲んだマークはキーボード上のキーを表します。

はEnterキーを表します。また、 は のことで

す。このように必要な部分のみを記載しているため、キー

トップに印字された文字とは異なる場合があります。

+の前のキーを押したまま+の後のキーを押します。

この例では、 を押したまま を押します。

ハードディスクドライブ

フロッピーディスク

フロッピーディスクドライブ

CDメディア、DVDメディア

CD/DVDメディアを使用するためのドライブの総称

10

Page 11

第1章使い始めるまでの準備

コンピュータの各部の名称と働き、接続方法について説明します。

Page 12

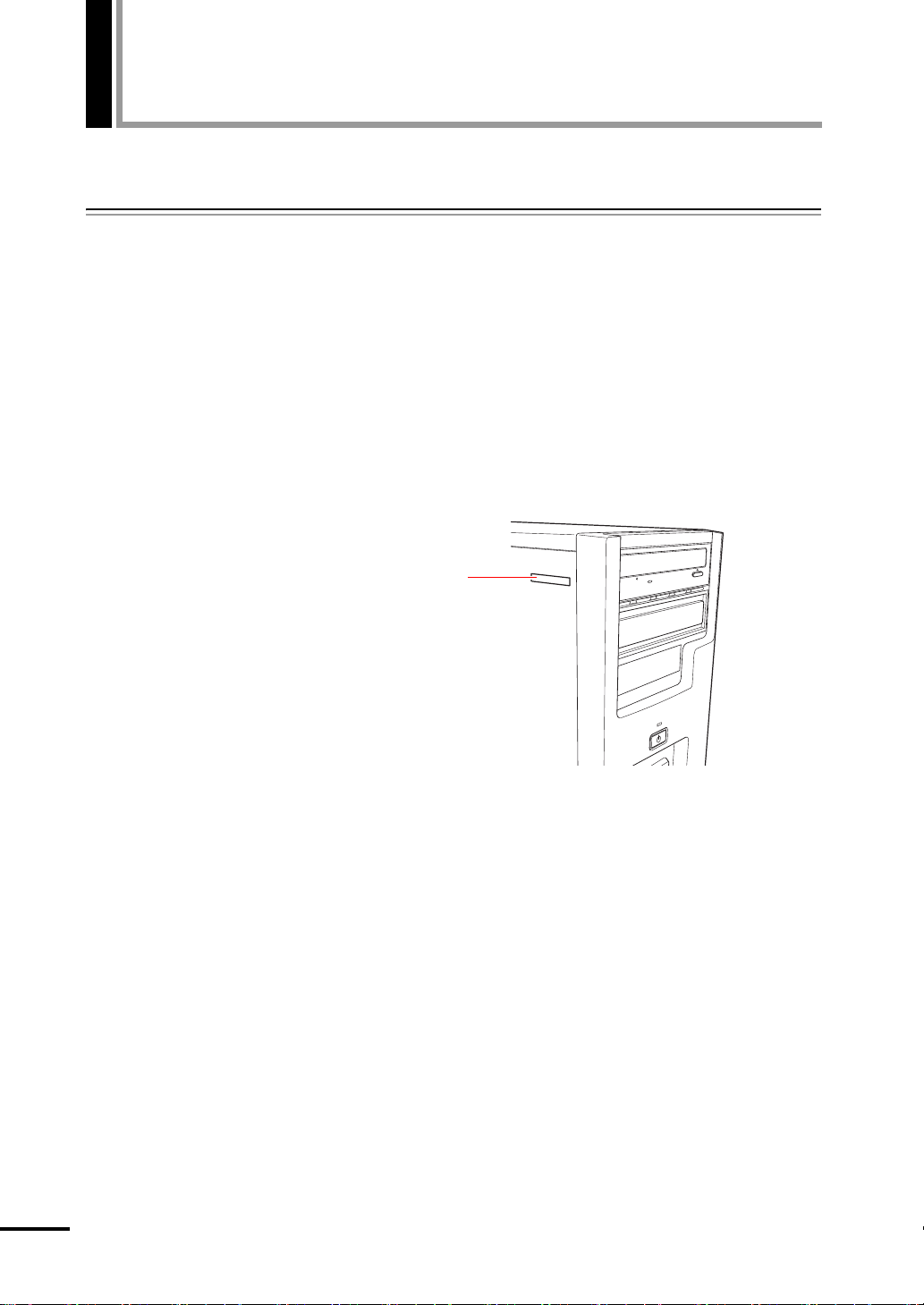

ご使用の前に

ご使用前の確認事項

`

貼付ラベルの確認

本機の次の場所には、製品情報が記載されたラベルが貼られています。本機を

ご使用の前に、ラベルが貼られていることを確認してください。ラベルは絶対

にはがさないでください。

z お問い合わせ情報ラベル

お問い合わせ情報ラベルには、型番や製造番号が記載されています。弊社に

サポート・サービスに関するお問い合わせをいただく際には、これらの番号

が必要です。

お問い合わせ情報ラベルに記載されている製造番号は、『サポート・サービ

スのご案内』の表紙に書き写しておいてください。

お問い合わせ情報ラベル

サポート・サービスのご案内

12

別冊子『サポート・サービスのご案内』には、弊社のサポートやサービスの内

容が詳しく記載されています。

困ったときや、万一の場合に備えてお読みいただくことをおすすめします。

Page 13

本機の特長

`

第1章 使い始めるまでの準備

本機の特長は、次のとおりです。

CPU

インテルPentium 4またはCeleron D プロセッサを搭載しています。

チップセット

Intel 945G Express + ICH7チップセットを搭載しています。

メモリ容量

PC2-4200(DDR2-533 SDRAM)を使用、最大3GBまで増設可能です。

拡張ベイ

次の拡張ベイを装備しています。

z 5.25型ベイ×2

z 3.5型ベイ×1

z HDDベイ×3

拡張スロット

次の拡張スロットを装備しています。

z PCI Express x16 スロット×1本

z PCI スロット×3本

サウンド機能

チップセット内蔵(Intel HD

ウンド機能をメインボード上に搭載しています。

ネットワーク機能

10 Base-T/100 Base-T対応のLANコネクタを装備しています。

オーディオ(リアルテックオーディオ

CODEC))のサ

13

Page 14

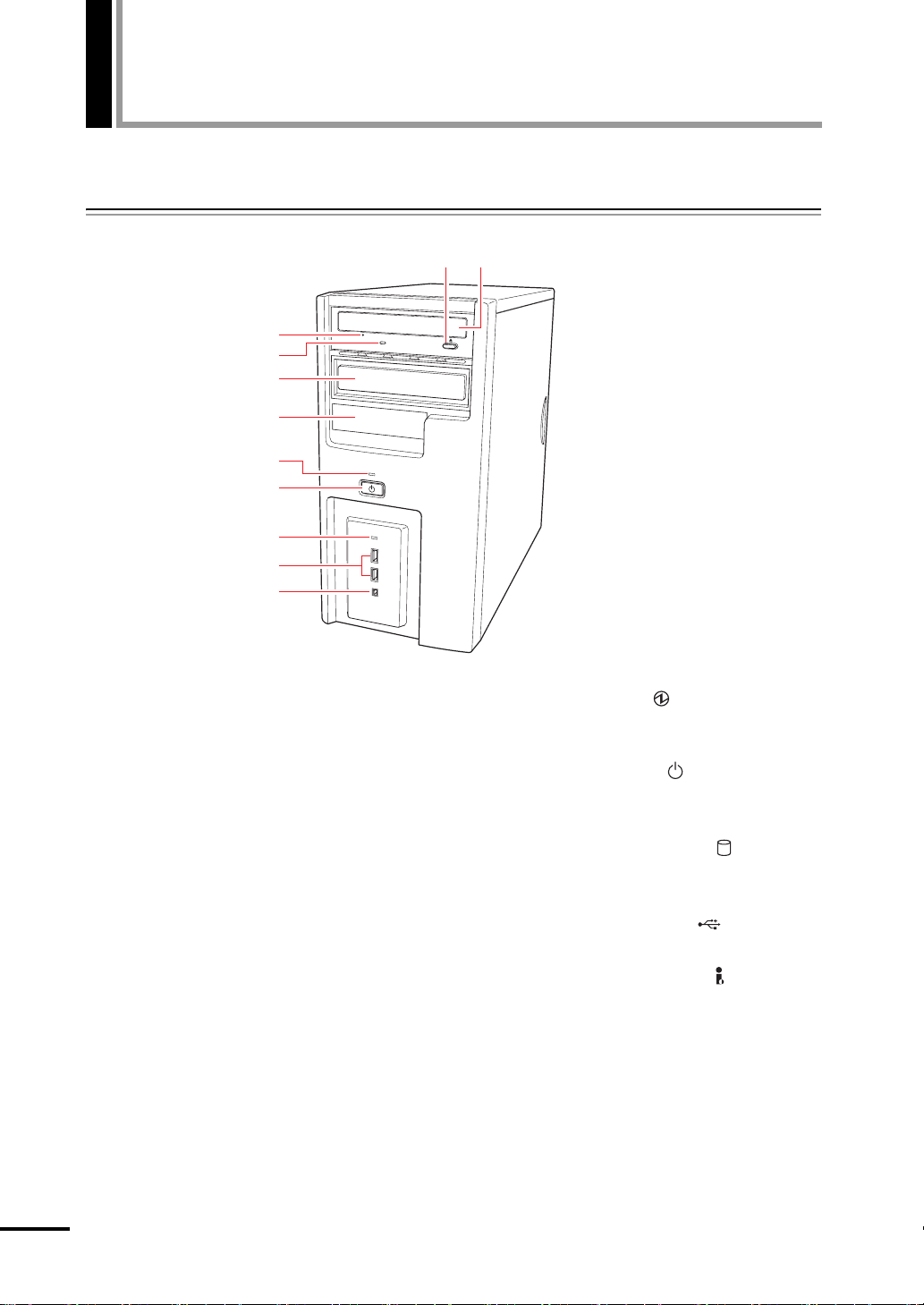

各部の名称と働き

本体前面

`

c:

d:

e:

f:

g:

h:

i:

j:

k:

b: a:

14

a: CD/DVDドライブ

CD/DVDメディアの読み込み、書き込

みを行います。お使いのCD/DVDドラ

イブにより使用できるメディア、機能

は異なります。

b: CD/DVDドライブイジェクトボタン

ディスクトレイの開閉を行います。

c: CD/DVDドライブイジェクトホール

ディスクトレイが開閉しなくなった

ときに使用します。

d: CD/DVDドライブアクセスランプ

CD/DVDメディアへのアクセス中や

音楽CD再生中に点灯・点滅します。

e: 5.25型ドライブベイ

5.25型のドライブ装置を取り付けま

す。

f: 3.5型ドライブベイ

3.5

型のドライブ装置を取り付けます。

g: 電源ランプ

電源を入れると点灯します。スタン

バイ中は点滅します。

h: 電源スイッチ

コンピュータ本体の電源の入/切を

行います。

i: HDDアクセスランプ

HDDにアクセスしているときに、点

灯・点滅します。

j: USB2.0コネクタ

USB機器を接続します。

k: IEEE1394コネクタ

IEEE1394機器を接続します。

(4ピン)

Page 15

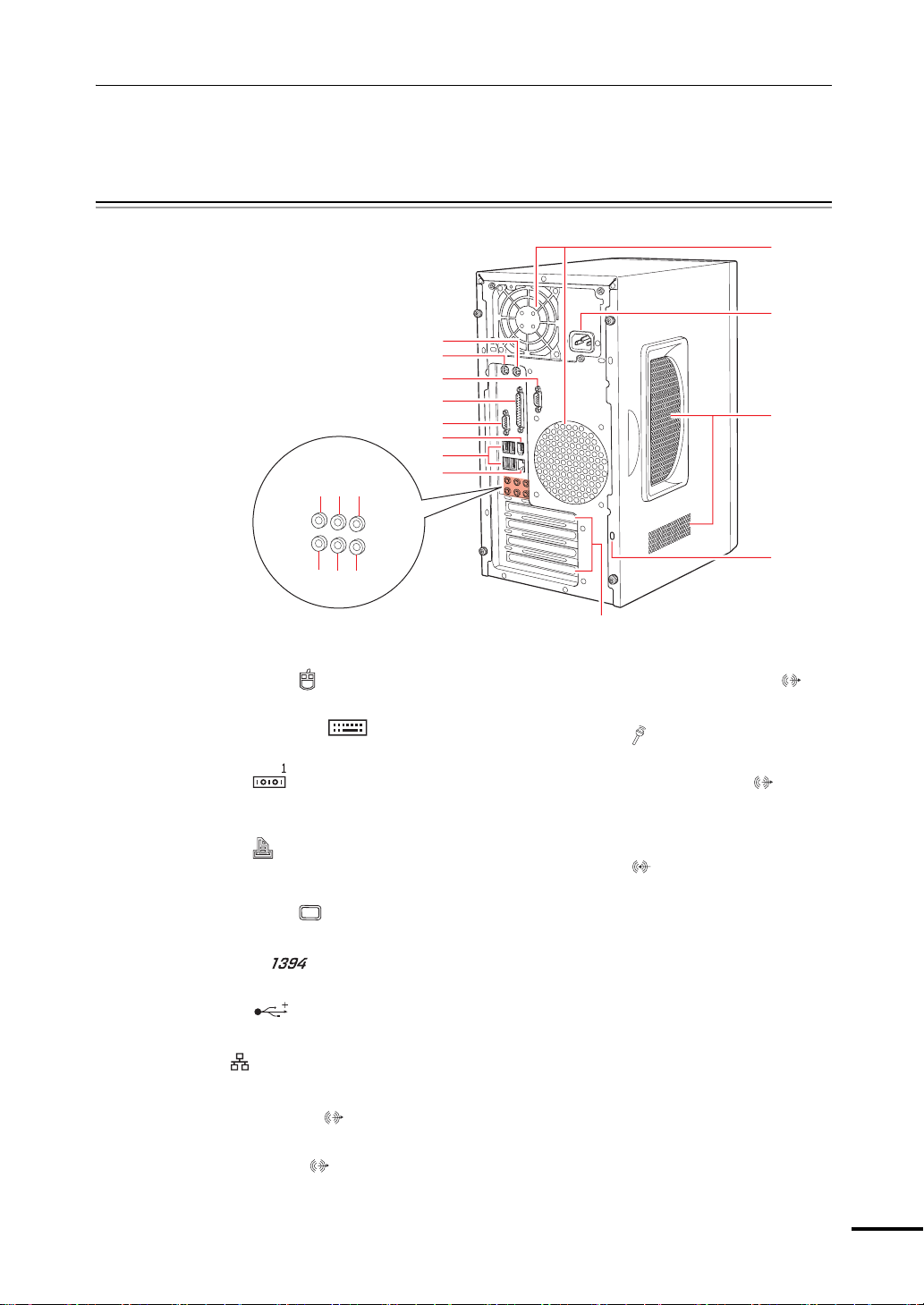

本体背面

`

サウンドコネクタ

i: j: k:

n:m:l:

第1章 使い始めるまでの準備

o:

p:

a:

b:

c:

d:

e:

f:

g:

h:

q:

r:

a: マウスコネクタ(PS/2)

マウスを接続します。

b: キーボードコネクタ(PS/2)

キーボードを接続します。

c: シリアルコネクタ

モデムなど、RS-232Cインタフェースに対応した

装置を接続します。

d: パラレルコネクタ

プリンタや、スキャナなどパラレルコネクタに対

応した装置を接続します。

e: VGA(モニタ)コネクタ

ディスプレイを接続します。

f: IEEE1394コネクタ

IEEE1394機器を接続します。(6ピン)

g: USB2.0コネクタ

USB機器を接続します。

h: LANコネクタ

ネットワーク接続用のコネクタです。

i: サイドスピーカ出力コネクタ

サイドスピーカを接続します。

j: リアスピーカ出力コネクタ

リアスピーカを接続します。

s:

k:

センタースピーカ/サブウーファ出力コネクタ

センタースピーカ、サブウーファを接続します。

l: マイク入力コネクタ

マイクを接続します。

m: フロントスピーカ/ライン出力コネクタ

フロントスピーカやヘッドフォンなどを接続しま

す。

通常、スピーカはこのコネクタに接続します。

n: ライン入力コネクタ

オーディオ機器の出力信号線を接続します。

o: 冷却ファン

内部で発生する熱を逃したり、冷ましたりします。

p: 電源コネクタ

添付の電源コードを接続して電気を供給します。

q: 通風孔

外気を取り入れます。

r: セキュリティロックスロット

市販の盗難防止用ケーブル(ワイヤー)を取り付

けます。

s: 拡張スロット

拡張ボードを装着します。

15

Page 16

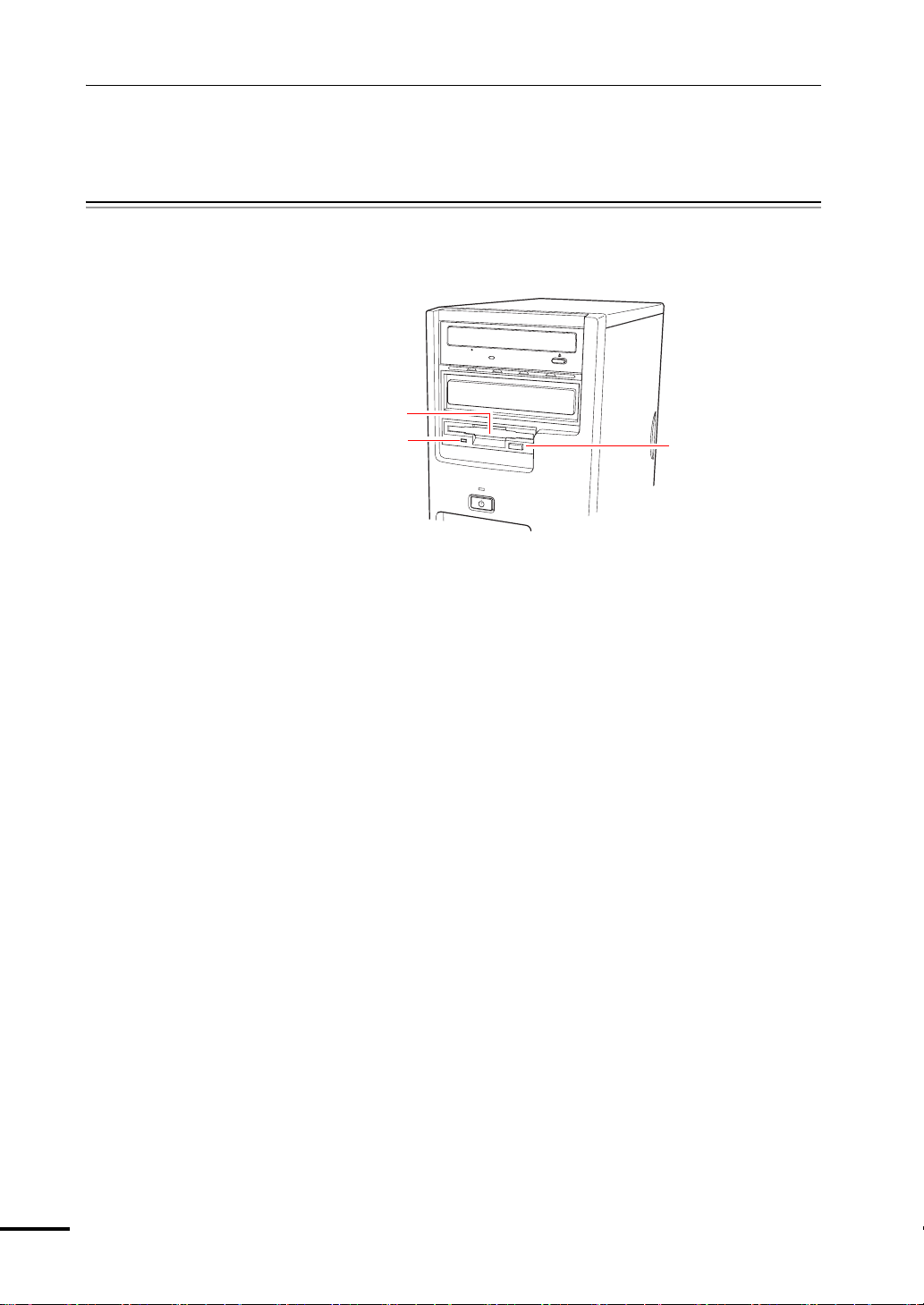

各部の名称と働き

FDD(オプション)

`

本機購入時にFDDをオプション選択された場合、本機にはあらかじめFDDが装

着されています。

a:

b:

c:

a: 3.5型FDD

3.5型FDのデータの読み込み、書き

込みを行います。

b: FDDアクセスランプ

FDに読み書きを行っているときに

点灯します。

c: FDDイジェクトボタン

FDDにセットしたFDを取り出すと

きに押します。

16

Page 17

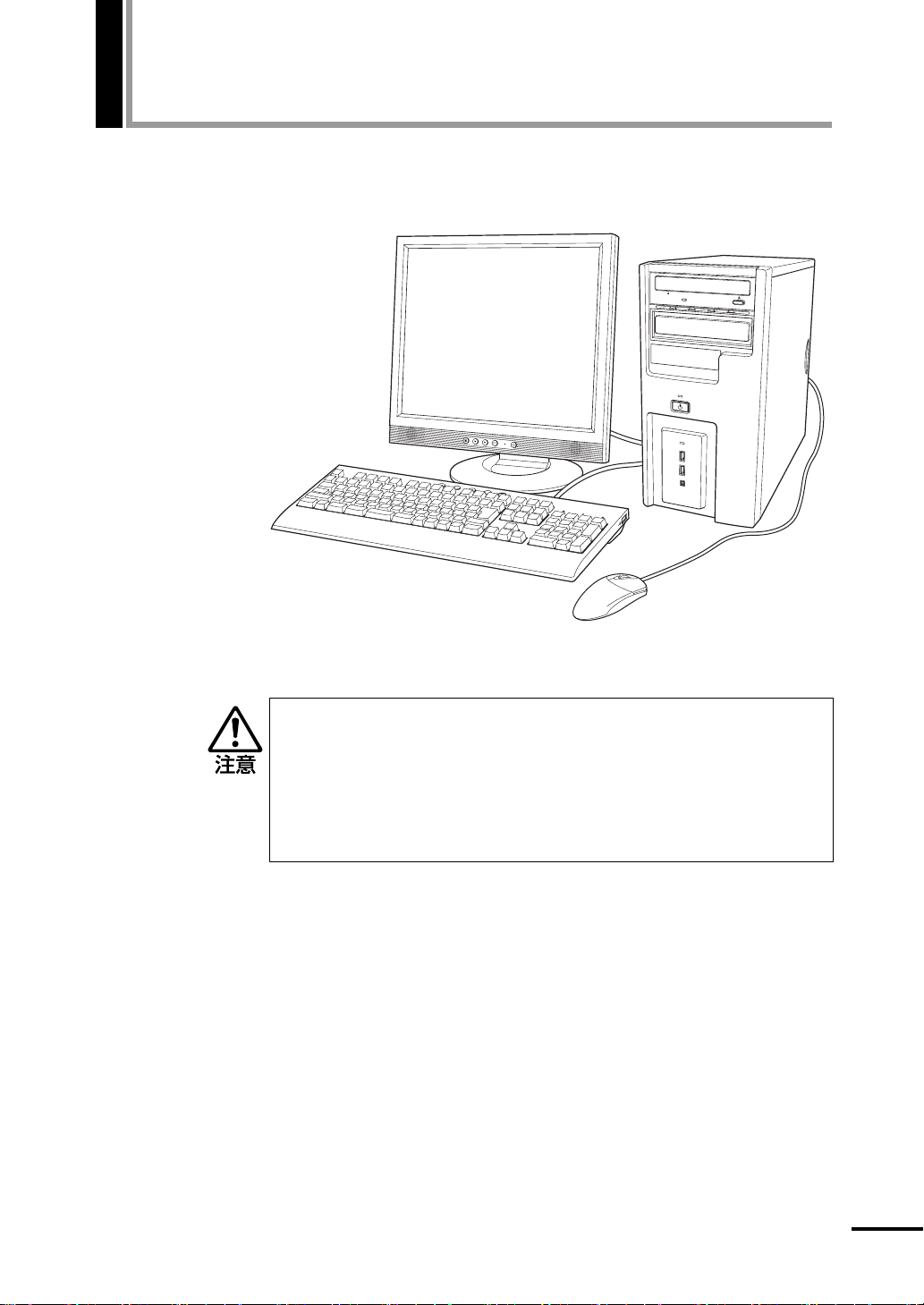

コンピュータの設置

本機を安全な場所に設置し、キーボードやマウス、電源コードなどを接続して

使用できる状態にする手順を説明します。

設置における注意

z 不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)に置かないでください。落

ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。

z 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、

火災の危険があります。設置する際は、次の点を守ってください。

・ 押し入れや本箱などの風通しの悪いところに設置しない。

・ じゅうたんや布団の上に設置しない。

・ 毛布やテーブルクロスのような布をかけない。

故障や誤動作を防ぐため、p.6 「製品保護上の注意」 にある注意事項を守って設

置場所を決めてください。

17

Page 18

コンピュータの設置

各種コード(ケーブル)接続時の注意

z ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

z 電源コードのたこ足配線はしないでください。発熱し、火災の原因となりま

す。家庭用電源コンセント(交流100V)から電源を直接取ってください。

z 電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。取り扱いを誤ると、火

災の原因となります。

・ 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。

・ 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。

z 各種コード(ケーブル)は、マニュアルで指示されている以外の配線をしな

いでください。配線を誤ると、火災の危険があります。

z ヘッドフォンやスピーカを使用するときは、ボリュームを最小に調節してか

ら接続し、接続後に音量を調節してください。ボリュームの調節が大きくなっ

ていると思わぬ大音量により聴覚障害の原因となります。

設置

1

本機とディスプレイを設置場所(丈夫で水平な台の上など)に置きます。

本機は横置きで使用できません。必ず縦置きでお使いください。

18

Page 19

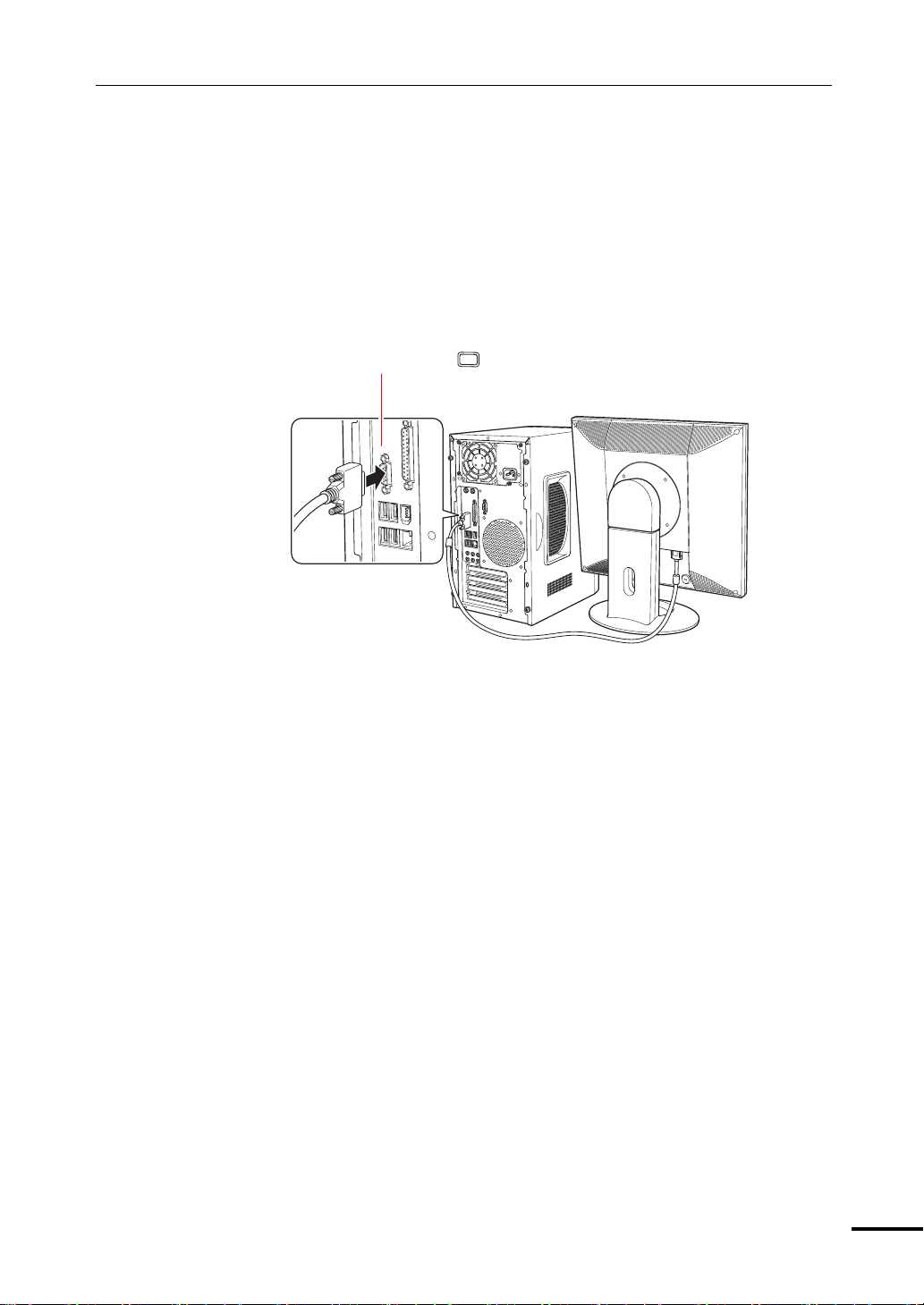

ディスプレイの接続

2

第1章 使い始めるまでの準備

接続の方法は、お使いになるディスプレイにより多少異なります。ディスプレ

イの取扱い上の注意や詳しい使用方法は、お使いになるディスプレイに添付の

マニュアルをご覧ください。

ディスプレイのVGAケーブルを、本機背面のVGA(モニタ)コネクタ(青

色)に接続します。

VGA(モニタ)コネクタ

19

Page 20

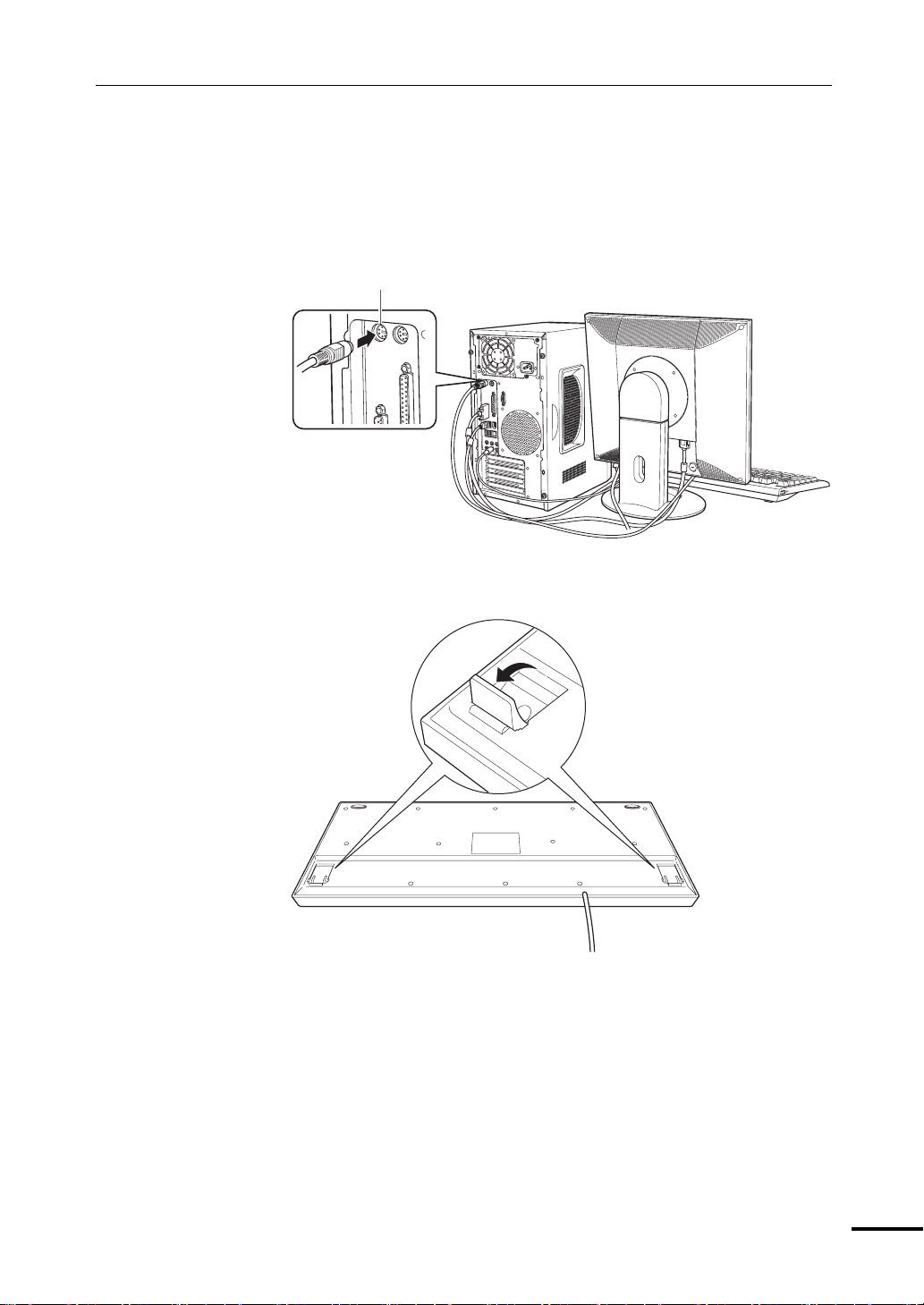

コンピュータの設置

3

ディスプレイの電源コードを、家庭用電源コンセントに接続します。

スピーカの接続

本機にはスピーカは内蔵されていません。音声を出力したい場合は、スピーカ

やスピーカが搭載されているディスプレイなどとの接続が必要です。

ここでは一般的な接続方法を説明します。

詳しくはディスプレイやスピーカに添付のマニュアルをご覧ください。

4

ディスプレイやスピーカのオーディオケーブルを本機背面のサウンドコネ

クタに接続します。

オーディオケーブルが一本の場合は、フロントスピーカ/ライン出力コネク

タに接続します。スピーカにより、接続するケーブルの数は異なります。

20

Page 21

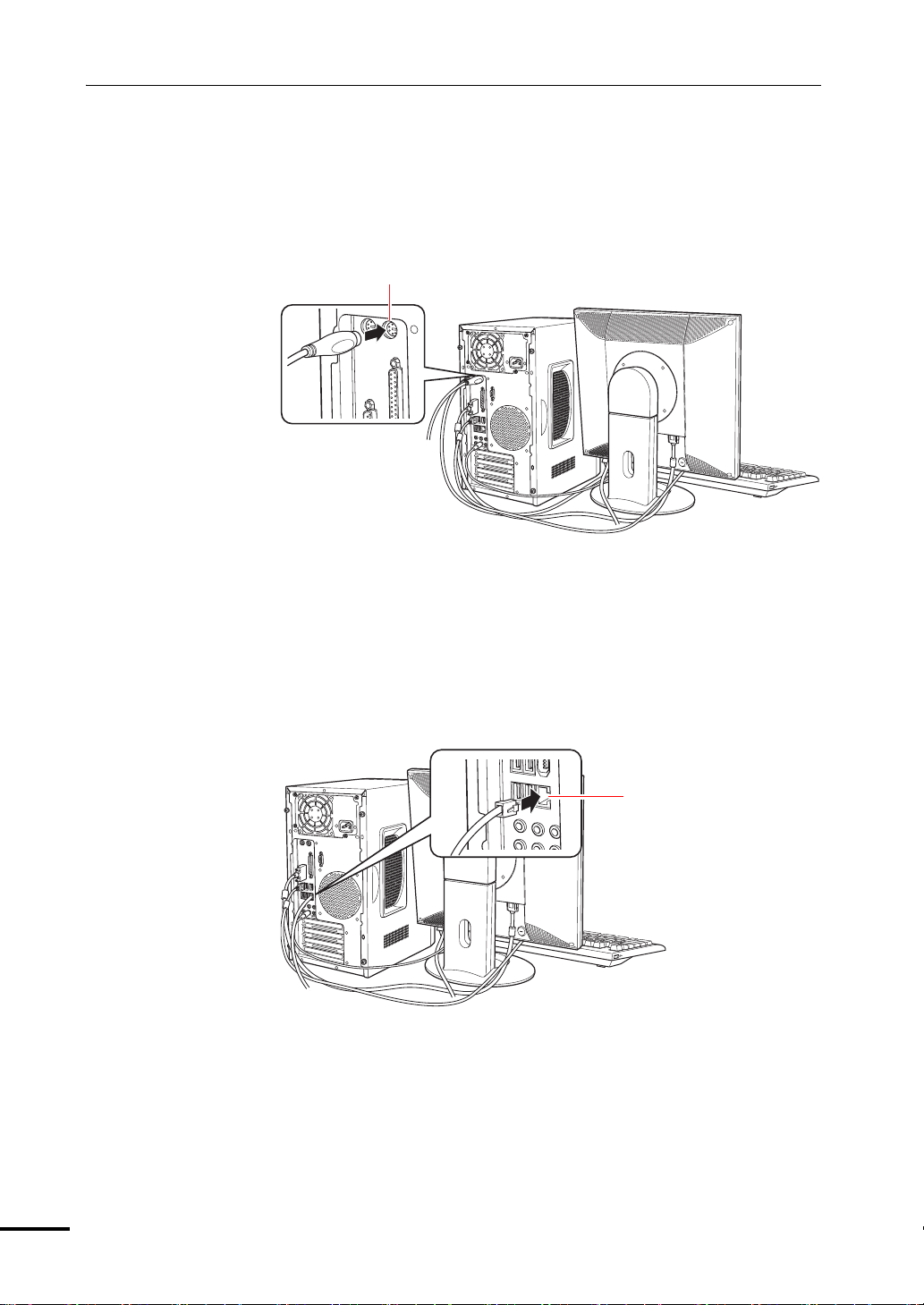

キーボードの接続

第1章 使い始めるまでの準備

5

キーボードケーブルの PS2 コネクタを本機背面のキーボードコネクタ(紫

色)に差し込みます。

キーボードコネクタ(紫色)

キーボードは操作しやすい位置に置き、傾斜させるときは、両端の脚を起こ

します。

21

Page 22

コンピュータの設置

マウスの接続

6

ネットワークへの接続

マウスケーブルの PS2 コネクタを本機背面のマウスコネクタ(緑色)に差

し込みます。

マウスコネクタ(緑色)

7

ネットワークに接続できる環境で、メインボード上のネットワーク機能を使

用する場合は、市販のLANケーブルをLANコネクタに接続します。

ネットワークボード使用時は、ネットワークボード上のLANコネクタに接続

します。

インターネットに接続する場合は、通信サービス会社やプロバイダから提供

されたマニュアルをご覧ください。

LANコネクタ

22

Page 23

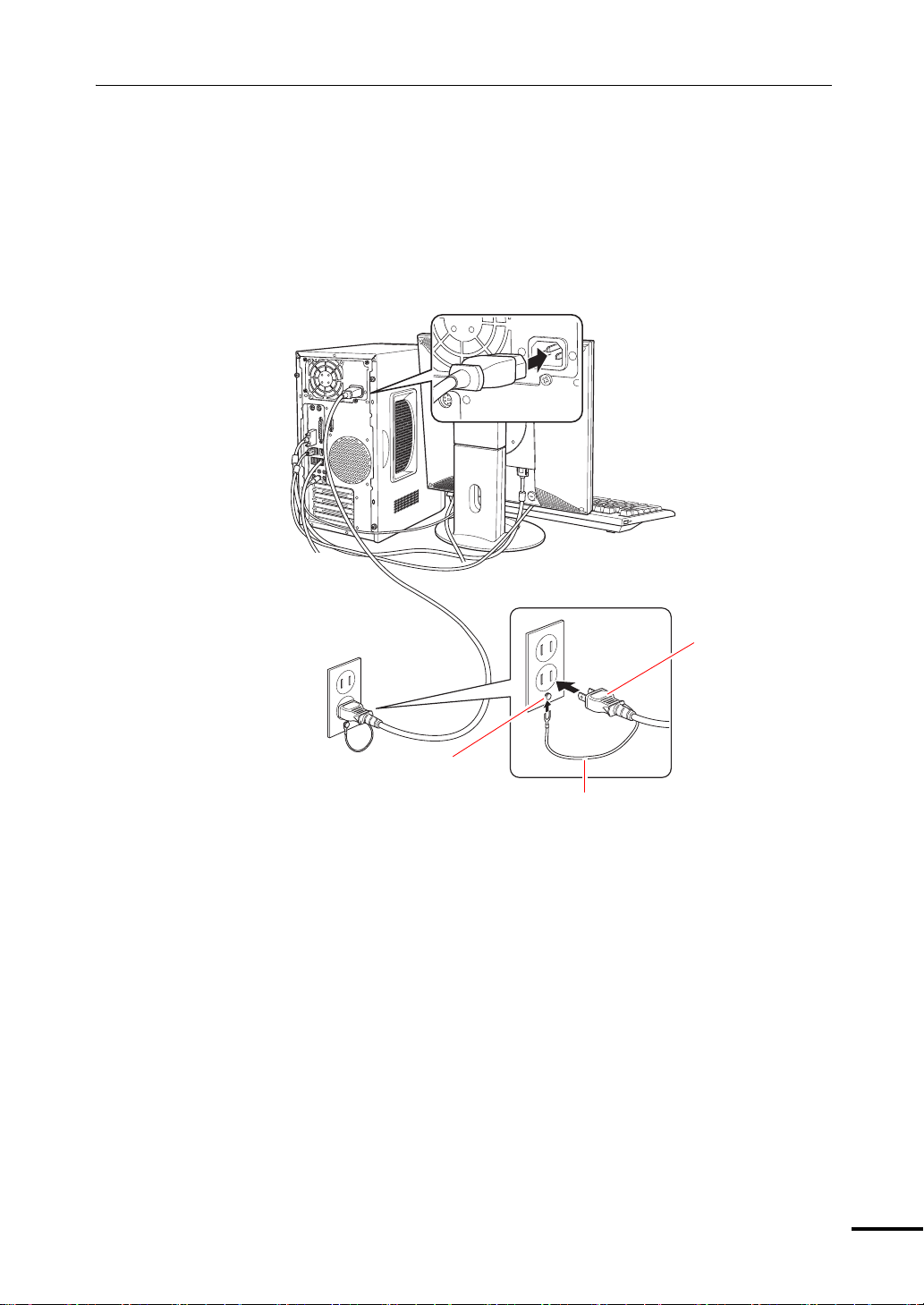

電源コードの接続

8

電源コードを接続します。

(1) 電源コードを本機の電源コネクタに接続します。

(2) 電源プラグを、家庭用電源コンセントに接続します。

アース線は、必ずコンセントのアース端子に接続してください。

(1)

第1章 使い始めるまでの準備

アース端子

アース線

これでコンピュータの設置は終了です。

電源プラグ

(2)

23

Page 24

コンピュータの設置

24

Page 25

第2章システムの拡張

コンピュータに内蔵オプション装置を装着して機能を拡張する方法を

説明します。

Page 26

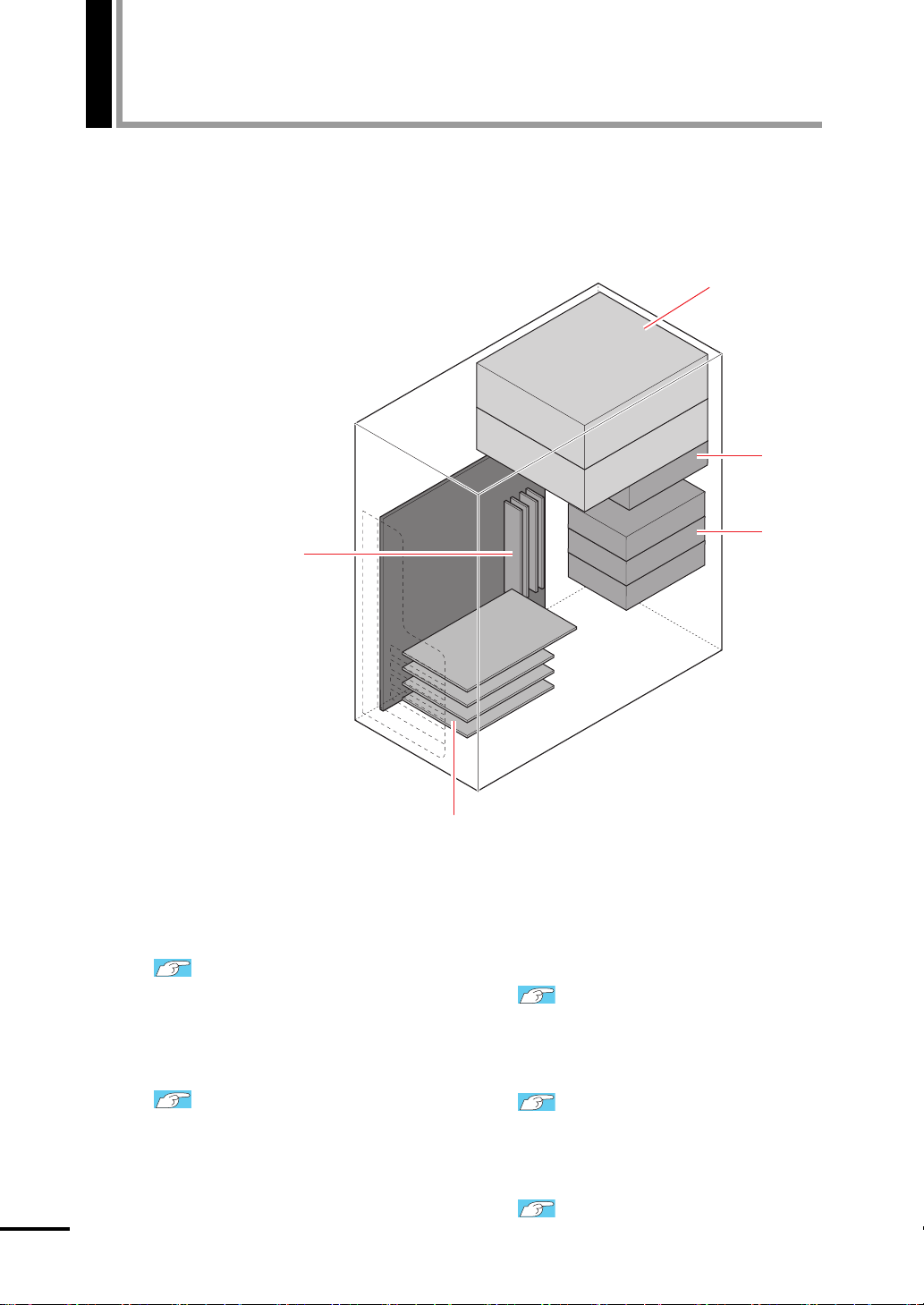

拡張できる装置

本機には、次の各部に装置を増設・交換して機能を拡張することができます。

ただし、購入時にいくつかの装置がすでに装着されているため、実際に拡張で

きる装置の数は異なります。

a:

c:

d:

e:

26

a: メモリスロット

メモリを4枚、最大3GBまで装着することがで

きます。

p.34 「メモリの増設」

b: 拡張スロット

次の拡張ボードを装着することができます。

・PCI Express x16ボード 1枚

・PCIボード 3枚

p.40 「拡張ボードの取り付け・取り外

し」

b:

c: 5.25型ドライブベイ

5.25型の装置(CD/DVDドライブなど)やマ

ウントフレームを取り付けたMOドライブな

どを2台まで装着することができます。

p.48 「5.25型ドライブベイへの装着」

d: 3.5型ドライブベイ

3.5型の装置(FDDなど)を1台装着すること

ができます。

p.44 「3.5型ドライブベイへの装着」

e: HDDベイ

S-ATA仕様の3.5型HDDを3台まで装着するこ

とができます。

p.52 「HDDベイへの装着」

Page 27

作業時の注意

コンピュータ内部に装置を装着する場合は、必ず次の点を確認してから作業を

始めてください。

z コンセントに電源プラグを接続したまま作業をしないでください。

感電・火傷の原因となります。

z マニュアルで指示されている以外の分解や改造はしないでください。

けがや感電・火災の原因となります。

z 装置の増設・交換作業は、本機の内部が高温になっているときには行わない

でください。火傷の危険があります。作業は電源を切って10分以上待ち、本

機の内部が十分冷めてから行ってください。

z 不安定な場所(ぐらついた机の上や傾いた所など)で、作業をしないでくだ

さい。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。

z 本機は電源を切っていても、電源プラグがコンセントに接続されていると、微

少な電流が流れています。作業を始める前に必ずコンセントから電源プラグ

を抜いてください。

z 取り付けを行う際は、取り付ける装置に添付されているマニュアルを必ず参

照してください。

z 本機および接続している周辺機器の電源は必ず切ってください。電源を切っ

たら、本機から周辺機器を取り外してください。

z コンピュータ内部のケースや基板には突起があります。装着作業の際には、け

がをしないよう注意してください。

z 作業直前には、金属のものに触れるなどして、静電気を逃がしてから、作業

を行ってください。

z メモリ、拡張ボードの端子部やコネクタ部に触れないでください。

z 拡張ボードやメモリの取り付け・取り外しを行うときは、裏表や前後を間違

えないでください。間違えて装着すると故障の原因になります。本書や拡張

ボードに添付のマニュアルの指示に従って、正しく装着してください。

27

Page 28

拡張時の準備作業

装置の拡張作業を行う場合は次の準備作業が必要です。各装置の拡張手順に

従って、必要に応じて作業を行ってください。

コンセントに電源プラグを接続したまま作業をしないでください。

感電・火傷の原因となります。

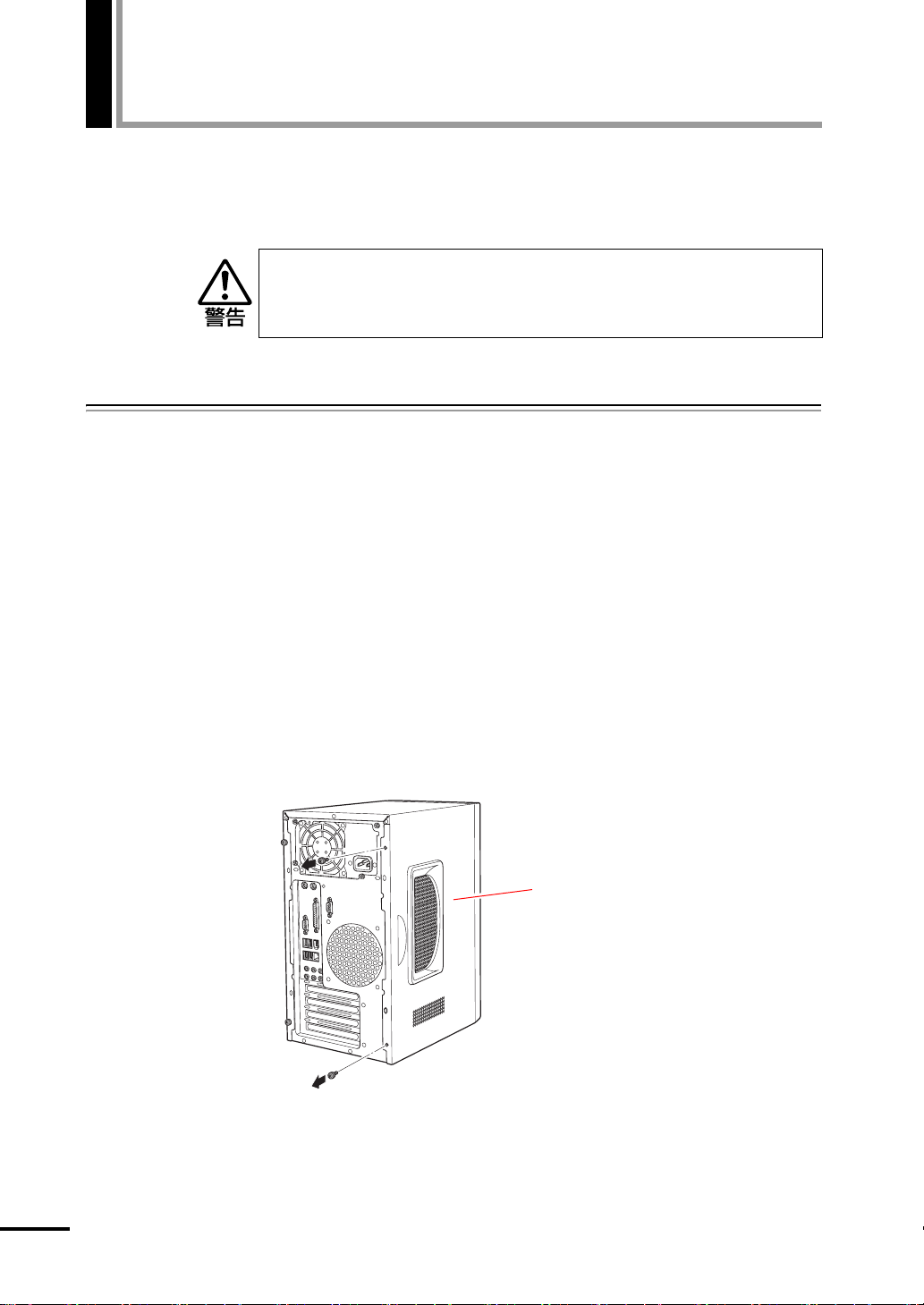

本体カバーの取り外し・取り付け

`

本機の内部に装置を装着する場合は、本体カバーを外す必要があります。

本体カバーは、次の手順で取り外し・取り付けを行います。

ここでは左側の本体カバーを取り外す手順を説明しています。右側のカバーを

取り外す場合も同様の手順で行ってください。

取り外し

1

コンピュータの電源が入っている場合は、コンピュータ本体の電源を切りま

す。

コンピュータ内部が冷えるまで10分以上放置してください。

28

2

コンピュータに接続しているケーブル類(電源ケーブル等)をすべて外しま

す。

3

本体左背面のネジ(2本)を外します。

本体カバー(左側)

Page 29

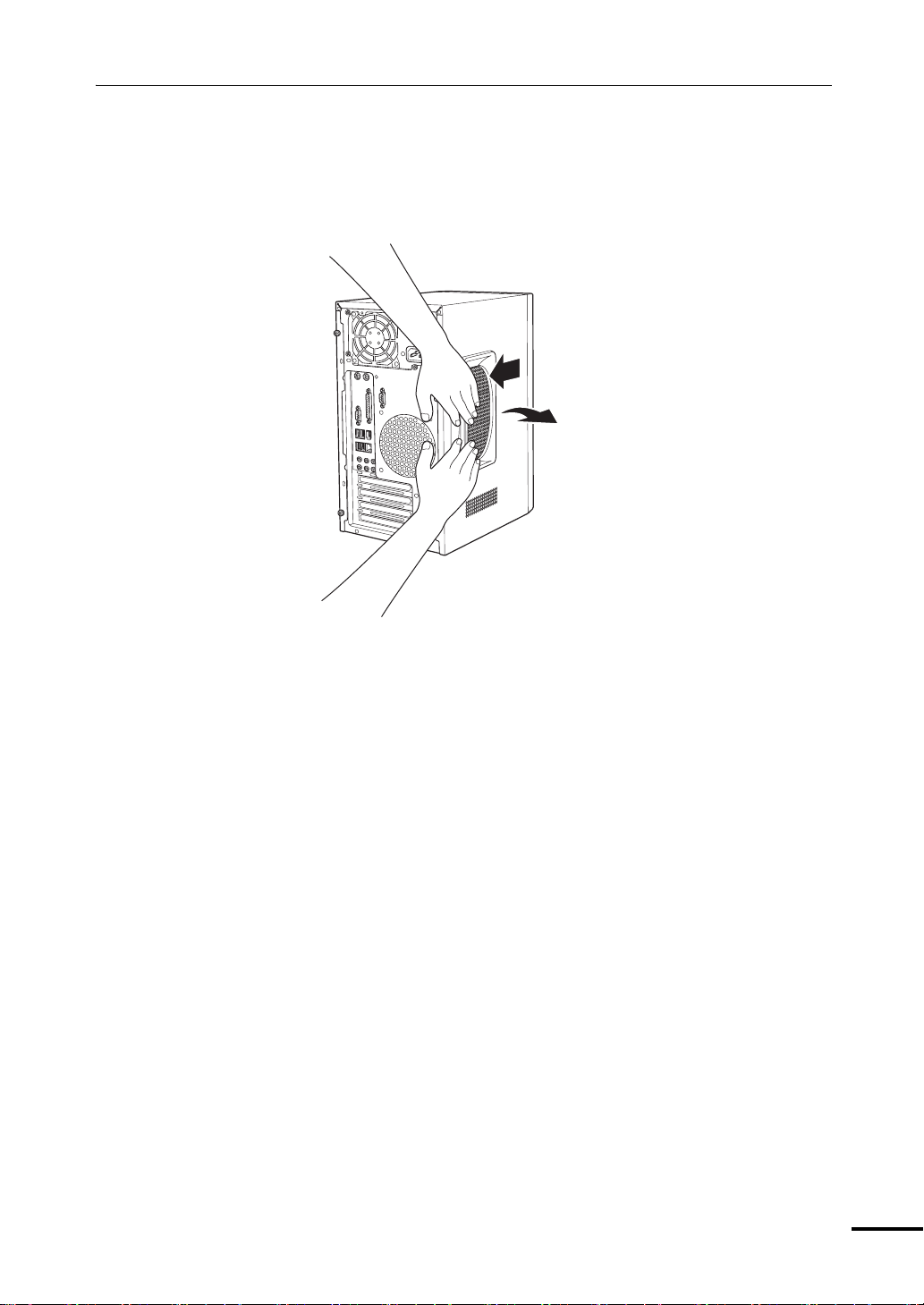

4

本体カバーを取り外します。

(1) 本体カバーを本体背面側にスライドさせます。

(2) 本体カバーを真横へ開いて外します。

(1)

(2)

第2章 システムの拡張

29

Page 30

拡張時の準備作業

取り付け

1

本体カバーを本体側面にかぶせます。

本体側面の穴(6個)とカバーの突起(6個)の位置を合わせて、横からまっ

すぐかぶせます。

2

本体カバーを前面側にスライドさせます。

3

ネジ(2本)で本体カバーを固定します。

30

Page 31

フロントパネルの取り外し・取り付け

`

本機の内部に装着する装置によっては、フロントパネルを取り外す必要があり

ます。

フロントパネルは、次の手順で取り外し・取り付けを行います。

取り外し

1

本体カバー(左右両側)を取り外します。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

2

フロントパネルを取り外します。

上下2個ずつあるフックを矢印の方向に押してはずします。

第2章 システムの拡張

フロントパネル

取り付け

フロントパネルを取り付けます。

フロントパネルのフックを本体の穴に合わせて押し込みます。

31

Page 32

拡張時の準備作業

フェイスプレートの取り外し・取り付け

`

3.5型フェイスプレートの取り外し

3.5型のドライブ装置を増設する場合は、3.5型フェイスプレートを取り外しま

す。

フロントパネルの裏側から、フェイスプレート両側のフックを外し、押し出

します。

外したフェイスプレートは大切に保管してください。

3.5型フェイス

プレート

3.5型フェイスプレートの取り付け

3.5型のドライブ装置を外した後、何も取り付けない場合は、コンピュータ内部

にホコリが入らないようにフェイスプレートを取り付けます。

フロントパネルの表側から、フェイスプレートを押し込みます。

フック

32

Page 33

5.25型フェイスプレートの取り外し

5.25型のドライブ装置を増設する場合は、5.25型フェイスプレートを取り外し

ます。

フロントパネルの裏側から、フェイスプレートのフックを外し、表側から

フェイスプレートを押し出します。

外したフェイスプレートは大切に保管してください。

5.25型フェイスプレート

フック

第2章 システムの拡張

5.25型フェイスプレートの取り付け

5.25型のドライブ装置を外した後、何も取り付けない場合は、コンピュータ内

部にホコリが入らないようにフェイスプレートを取り付けます。

フェイスプレートのつめをフロントパネルの溝に合わせ、フック側をカチッ

と音がするまで押し込みます。

フック

つめを溝に合わせる

33

Page 34

メモリの増設

本機で使用可能なメモリの仕様と、メモリの取り付け方法について説明します。

メモリの仕様

`

本機には、4本のメモリスロットが用意されており、メモリを最大3GB(1024MB

×2+512MB×2)まで拡張できます。

本機は、同一容量のメモリを2枚1組で使用することにより、高速なメモリ転送

速度を実現しています。

メインボード上のメモリスロットの位置は、次のとおりです。

本体背面側

XMM2XMM1 XMM3 XMM4

最新メモリ情報

34

メモリは、XMM1スロットから取り付けます。購入時、XMM1スロットにはあら

かじめメモリが取り付けられています(購入時の選択により、メモリの容量と

枚数は異なります)。

本機で使用可能なメモリの仕様は、次のとおりです。

z PC2-4200 DIMM(DDR2-533 SDRAM使用、240ピン)

z メモリ容量 256MB、512MB、1024MB

z Non ECC

今後、新しいメモリを取り扱う場合があります。

本機で使用可能な最新のメモリは、弊社ホームページの「純正オプション」で

ご確認ください。

http://epsondirect.jp

Page 35

メモリ装着の組み合わせと順番

`

本機のメモリスロットにメモリを装着する場合は、次の点に注意して装着して

ください。

z メモリはXMM1スロットから取り付けます。

z メモリを2枚以上装着する場合は、同一容量のメモリを2枚1組で装着してく

ださい。

なお、メモリを4枚装着する場合、1組目と2組目の容量が異なっていても問

題はありません。

メモリを2枚以上装着する場合の組み合わせと順番は、次のとおりです。

メモリ装着順 メモリスロット

1組目 XMM1スロット+XMM3スロット

2組目 XMM2スロット+XMM4スロット

第2章 システムの拡張

メモリの取り付け・取り外し

`

作業を始める前にp.27 「作業時の注意」 を必ずお読みください。

作業を行う場合は、必要に応じて本体を横置きにしてもかまいません。

メモリの取り付け方法は次のとおりです。

取り付け

1

コンピュータの電源が入っている場合は、コンピュータの電源を切ります。

コンピュータ内部が冷えるまで10分以上放置してください。

2

コンピュータに接続しているケーブル類(電源ケーブル等)をすべて外しま

す。

3

本体カバー(左側)を外します。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

4

PCI Express x16スロットに拡張ボードが装着されている場合は、拡張

ボードを外します。

p.40 「拡張ボードの取り付け・取り外し」

35

Page 36

メモリの増設

5

メモリスロットの固定プラグを開きます。

固定プラグ

6

メモリを静電防止袋から取り出します。

メモリの端子部や素子に触れないように注意します。

素子

端子部

36

Page 37

第2章 システムの拡張

7

メモリスロットにメモリを差し込みます。

(1) メモリの切り欠きをメモリスロット内の仕切りに合わせます。

切り欠き

仕切り

(2) さらに押し込むと、固定プラグが閉じて、メモリが固定されます。

必ず、メモリが固定されたことを確認してください。

8

手順4で拡張ボードを外した場合は、もとどおりに装着します。

p.40 「拡張ボードの取り付け・取り外し」

9

本体カバーを取り付けます。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

10

コンピュータを使用できるように、取り外したケーブル類をもとどおりに接

続します。

続けてp.39 「メモリの増設・交換後の作業」 を行います。

37

Page 38

メモリの増設

取り外し

メモリの取り外しは、p.35 「取り付け」 の手順5~7を次の手順に読み替えて行っ

てください。

作業後は、p.39 「メモリの増設・交換後の作業」 を行います。

1

メモリの両端を固定している固定プラグを開きます。

固定プラグ

2

メモリが外れたら静かに取り外します。

静電気防止袋に入れて保管してください。

3

固定プラグは閉じておきます。

38

Page 39

メモリの増設・交換後の作業

`

メモリの増設・交換をした場合は、必ずメモリの容量を確認します。

メモリ容量の確認方法は次のとおりです。

1

コンピュータの電源を入れたら、 を押して「BIOS Setupユーティリ

ティ」を実行します。

p.66 「BIOS Setupユーティリティの操作」

2

「Main」メニュー画面−「SystemInformation」−「InstalledMemory」

に表示されているメモリ容量を確認します。

メモリ容量が正しく表示されない場合は、メモリが正しく取り付けられてい

ないことが考えられます。すぐに電源を切り、正しく取り付け直してくださ

い。

メモリ容量の表示

本機では、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。そのため、

メモリ容量は、メインメモリからビデオメモリ(最小8MB)を引いた値が表示

されます。

第2章 システムの拡張

39

Page 40

拡張ボードの装着

拡張スロットの仕様と拡張ボードの取り付け方法について説明します。

拡張スロットの仕様

`

本機には4つの拡張スロットがあります。各スロットの仕様は次のとおりです。

1

2

3

4

スロット番号 コネクタ仕様 装着可能な拡張ボードサイズ

1 PCI Express x16

2PCI

3PCI

4PCI

拡張ボードの取り付け・取り外し

`

拡張スロットには機器の性能を維持するため鋭いエッジがあります。手を傷つけ

ないように作業してください。

作業を始める前にp.27 「作業時の注意」 と「拡張ボードに添付のマニュアル」

を必ずお読みください。

作業を行う場合は、必要に応じて本体を横置きにしてもかまいません。

取り付け

拡張ボードの取り付け方法は、次のとおりです。

ボード長230mmまで

ボード長190mmまで

ボード長200mmまで

ボード長200mmまで

40

1

コンピュータの電源が入っている場合は、コンピュータの電源を切ります。

コンピュータ内部が冷えるまで10分以上放置してください。

Page 41

第2章 システムの拡張

2

コンピュータに接続しているケーブル類(電源ケーブル等)をすべて外しま

す。

3

本体カバー(左側)を外します。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

4

拡張カードを装着するスロットのスロットカバーを外します。

(1) スロットカバーを固定しているネジを外します。

(2) スロットカバーを手前に引き抜きます。

スロットカバー

(1)

外したスロットカバーは、大切に保管してください。拡張ボードを外したあ

と、別の拡張ボードを装着しない場合は、本体内部にほこりなどが入らない

ように、再びスロットカバーを装着します。

5

拡張ボードがコネクタ形状に合っていることを確認し、拡張ボードを差し込

みます。

拡張ボードの端子部を、コネクタに軽く触れる程度に差し込みます。コネク

タに無理な力がかかっていないことを確認してゆっくり押し込みます。

(2)

41

Page 42

拡張ボードの装着

6

拡張ボードをネジで固定します。

サウンドボードなど、拡張ボードによっては、コンピュータ内部のコネクタ

とのケーブル接続が必要な場合があります。拡張ボードに添付のマニュアル

で確認してください。

7

本体カバーを取り付けます。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

取り外し

8

コンピュータを使用できるように、取り外したケーブル類をもとどおりに接

続します。

続けてp.43 「拡張ボードの取り付け・取り外し後の作業」 を行います。

拡張ボードの取り外しは、p.40 「取り付け」 の手順4~6を次の手順に読み替え

て行ってください。

作業後は、p.43 「拡張ボードの取り付け・取り外し後の作業」 を行います。

1

拡張ボードを固定しているネジを外します。

2

拡張ボードを引き抜きます。

3

拡張ボードを取り外したスロットに別の拡張ボードを装着しないときは、ス

ロットカバーを取り付けておきます。

42

Page 43

拡張ボードの取り付け・取り外し後の作業

`

拡張ボードの取り付け・取り外しをした場合は、次の作業を行ってください。

z ビデオボードの場合

ビデオボードの取り付け・取り外しをした場合、BIOSなどの設定は必要あ

りませんが、ボードによってはドライバのインストール、アンインストール

が必要です。詳しくはボードに添付のマニュアルをご覧ください。

z サウンドボードの場合

サウンドボードの取り付け・取り外しを行った場合は、BIOSの設定を変更

する必要があります。BIOSの次の項目の設定を変更してください。

「BIOS Setupユーティリティ」の「Advanced」メニュー画面-「Interated

Peripherals」-「Onboard Audio」

p.66 「BIOS Setupユーティリティの操作」

ボード メインボード上のサウンド機能

取り付けた場合 Didabled(無効)

取り外した場合 Enabled(有効)

第2章 システムの拡張

ボードによってはドライバのインストール、アンインストールが必要です。

詳しくはボードに添付のマニュアルをご覧ください。

z ネットワークボードの場合(無線LANボードを除く)

ネットワークボードの取り付け・取り外しを行った場合は、BIOSの設定を

変更する必要があります。BIOSの次の項目の設定を変更してください。

「BIOS Setupユーティリティ」の「Advanced」メニュー画面-「Interated

Peripherals」-「Onboard LAN」

p.66 「BIOS Setupユーティリティの操作」

ボード メインボード上のネットワーク機能

取り付けた場合 Didabled(無効)

取り外した場合 Enabled(有効)

ボードによってはドライバのインストール、アンインストールが必要です。

詳しくはボードに添付のマニュアルをご覧ください。

z そのほかのボードの場合

拡張ボードによっては作業が必要な場合があります。詳しくはボードに添付

のマニュアルをご覧ください。

43

Page 44

3.5型ドライブベイへの装着

3.5型ドライブの取り付け・取り外し

`

作業を始める前にp.27 「作業時の注意」 と、「機器に添付のマニュアル」を必ず

お読みください。

作業を行う場合は、必要に応じて本体を横置きにしてもかまいません。

作業を行った後は、「3.5型ドライブの取り付け・取り外し後の作業」を行って

ください。

3.5 型の MO ドライブを増設する場合は、5.25 型マウントフレームに取り付け、

5.25 型ドライブベイに装着します。

取り付け

3.5型ドライブの取り付け手順は次のとおりです。ここでは、3.5型のFDDを取

り付ける手順を説明します。

1

装着する装置に添付のマニュアルを参照して、装置に対して必要な作業

(ジャンパスイッチやディップスイッチの設定など)を行います。

2

コンピュータの電源が入っている場合は、コンピュータの電源を切ります。

コンピュータ内部が冷えるまで10分以上放置してください。

3

コンピュータに接続しているケーブル類(電源ケーブル等)をすべて外しま

す。

4

本体カバー(左側)を取り外します。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

5

3.5型フェイスプレートを取り外します。

すでに装着されている装置を交換する場合は、この作業は必要ありません。

(1) フロントパネルを取り外します。

p.31 「フロントパネルの取り外し・取り付け」

(2) フェイスプレートを取り外します。

p.32 「3.5型フェイスプレートの取り外し」

(3) フロントパネルを取り付けます。

p.31 「フロントパネルの取り外し・取り付け」

44

Page 45

第2章 システムの拡張

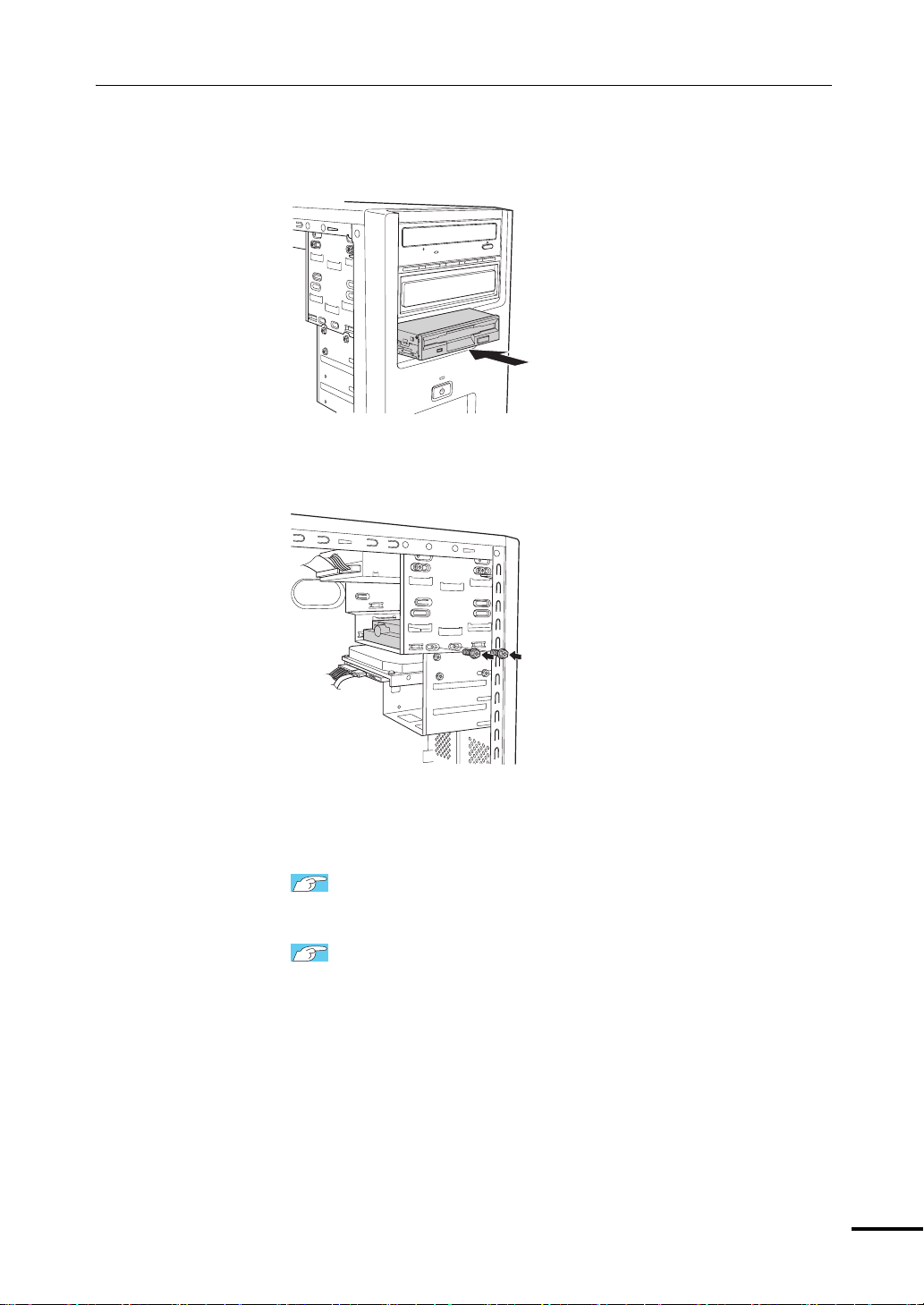

6

装置を3.5型ドライブベイに押し込みます。

7

装着する装置のネジ穴をドライブキャリアのネジ穴にあわせて側面からネ

ジ(2本)で固定します。

3.5型ドライブベイに取り付けた装置が、しっかりとネジで固定されている

ことを確認します。

8

FDDケーブルと周辺機器用電源ケーブルをドライブ装置に接続します。

p.61 「3.5型FDDの接続例」 またはドライブ装置に添付のマニュアル

9

本体カバーを取り付けます。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

10

コンピュータを使用できるように、取り外したケーブル類をもとどおりに接

続します。

続けてp.47 「3.5型ドライブの取り付け・取り外し後の作業」 を行います。

45

Page 46

3.5型ドライブベイへの装着

取り外し

3.5型ドライブの取り外し方法は次のとおりです。

1

2

3

4

5

6

コンピュータの電源が入っている場合は、コンピュータの電源を切ります。

コンピュータ内部が冷えるまで10分以上放置してください。

コンピュータに接続しているケーブル類(電源ケーブル等)をすべて外しま

す。

本体カバー(左側)を取り外します。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

取り外すドライブ装置に接続しているケーブル類を外します。

ドライブ装置を固定しているネジ(2本)を外し、ドライブ装置を本体前面

側から引き抜きます。

必要に応じてフェイスプレートを取り付けます。

p.32 「3.5型フェイスプレートの取り付け」

ほかの装置を取り付ける場合は、この作業は必要ありません。

7

本体カバーを取り付けます。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

8

コンピュータを使用できるように、取り外したケーブル類をもとどおりに接

続します。

続けてp.47 「3.5型ドライブの取り付け・取り外し後の作業」 を行います。

46

Page 47

3.5型ドライブの取り付け・取り外し後の作業

`

3.5型ドライブ(FDDやマルチカードリーダなど)の取り付け・取り外しを行っ

た場合は、次の作業を行ってください。

z FDDの場合

FDDの取り付け・取り外しを行った場合は、BIOSの設定を変更する必要が

あります。BIOSの次の項目の設定を変更してください。

「BIOS Setupユーティリティ」の「Main」メニュー画面-「Legacy Diskette A」

p.66 「BIOS Setupユーティリティの操作」

状 態 設 定

取り付けた場合

取り外した場合

z そのほかの3.5型ドライブの場合

上記以外の3.5型ドライブの取り付け・取り外しを行った場合は、3.5型ドラ

イブに添付のマニュアルをご覧になり、必要な作業を行ってください。

1.44M,3.5in

Disabled

第2章 システムの拡張

47

Page 48

5.25型ドライブベイへの装着

5.25型ドライブの取り付け・取り外し

`

作業を始める前にp.27 「作業時の注意」 と、「機器に添付のマニュアル」を必ず

お読みください。

作業を行う場合は、必要に応じて本体を横置きにしてもかまいません。

作業を行った後は、「5.25型ドライブの取り付け・取り外し後の作業」を行って

ください。

取り付け

ここでは2台目のCD/DVDドライブを増設する手順を説明します。

1

あらかじめ装着する装置に添付のマニュアルを参照して、必要に応じてジャ

ンパスイッチの設定などを行います。

p.56 「IDE装置の装着」

2

コンピュータの電源が入っている場合は、コンピュータの電源を切ります。

コンピュータ内部が冷えるまで10分以上放置してください。

3

コンピュータに接続しているケーブル類(電源ケーブル等)をすべて外しま

す。

4

フロントパネルを取り外します。

p.31 「フロントパネルの取り外し・取り付け」

5

5.25型フェイスプレートを取り外します。

p.33 「5.25型フェイスプレートの取り付け」

6

フロントパネルを取り付けます。

p.31 「フロントパネルの取り外し・取り付け」

7

ドライブベイにドライブ装置を取り付けます。

(1) ドライブ装置を前面から押しこみます。

このとき、ドライブを前面側に5cm程出しておきます。

約5cm

48

Page 49

第2章 システムの拡張

(2) 右手でドライブ装置を固定して、装置にUltraATAケーブルと周辺機器用電

源ケーブルを接続します。

p.59 「ドライブ装置の接続例」

すでに装着されているドライブ装置が作業の妨げになる場合は、そのド

ライブ装置のネジ(2本)を外し、前面側に移動させて空間を作ります。

(3) ドライブ装置を押し込み、ネジ穴を合わせてネジ(2本)で固定します。

手順7-(2)で、すでに装着されているドライブ装置を前面側に移動させた

場合は、元の位置に戻し、ネジ(2本)で固定します。

8

本体カバーを取り付けます。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

9

コンピュータを使用できるように、取り外したケーブル類をもとどおりに接

続します。

続けてp.51 「5.25型ドライブの取り付け・取り外し後の作業」 を行います。

49

Page 50

5.25型ドライブベイへの装着

取り外し

ここでは2台目のCD/DVDドライブを取り外す手順を説明します。

1

コンピュータの電源が入っている場合は、コンピュータの電源を切ります。

コンピュータ内部が冷えるまで10分以上放置してください。

2

コンピュータに接続しているケーブル類(電源ケーブル等)をすべて外しま

す。

3

本体カバー(左側)を取り外します。

4

ドライブベイからドライブ装置を取り外します。

(1) ドライブ装置を固定しているネジ(2本)を外します。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

50

(2) ドライブ装置を前面側に5cm程移動させます。

(3) 右手でドライブ装置を固定し、ケーブル類を外します。

1台目のドライブ装置が作業の妨げになる場合は、1台目のドライブ装置

を固定しているネジ(2本)を外して、前面に移動させ空間を作ります。

Page 51

第2章 システムの拡張

(4) ドライブ装置を前面側から引き抜きます。

手順4-(3)で、すでに装着されているドライブ装置を前面側に移動させた

場合は、元の位置に戻し、ネジ(2本)で固定します。

5

5.25型フェイスプレートを取り付けます。

装置を取り外したドライブベイにほかの装置を取り付ける場合は、この作業

は必要ありません。

(1) フロントパネルを取り外します。

p.31 「フロントパネルの取り外し・取り付け」

(2) フロントパネルに5.25型フェイスプレートを取り付けます。

p.33 「5.25型フェイスプレートの取り付け」

(3) フロントパネルを取り付けます。

p.31 「フロントパネルの取り外し・取り付け」

6

本体カバーを取り付けます。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

7

コンピュータを使用できるように、取り外したケーブル類をもとどおりに接

続します。

続けてp.51 「5.25型ドライブの取り付け・取り外し後の作業」 を行います。

5.25型ドライブの取り付け・取り外し後の作業

`

5.25型ドライブの取り付け・取り外しをした場合は、次の作業を行ってくださ

い。

z CD/DVDドライブを取り付けた場合

CD/DVDドライブによっては、ライティングソフトなどのソフトウェアをイ

ンストールする必要があります。詳しくは、CD/DVDドライブに添付のマ

ニュアルをご覧ください。

このほか、5.25型ドライブによっては作業が必要な場合があります。詳しくは、

ドライブに添付のマニュアルをご覧ください。

51

Page 52

HDDベイへの装着

HDDの取り付け・取り外し

`

作業を始める前にp.27 「作業時の注意」 と、「機器に添付のマニュアル」を必ず

お読みください。

作業を行う場合は、必要に応じて本体を横置きにしてもかまいません。

作業を行った後は、「HDDの取り付け・取り外し後の作業」を行ってください。

本機には、S-ATA仕様のHDDを合計3台まで装着することができます。

z 本機では、UltraATA仕様のHDDは使用できません。

z HDDへのアクセス制限を設定している場合は、アクセス制限を解除した状態

でHDDの増設を行ってください。

p.78「Bootメニュー画面」−「Security」−「HardDiskProtection」

取り付け

ここでは、2台目のHDDを増設する手順を説明します。

1

コンピュータの電源が入っている場合は、コンピュータの電源を切ります。

コンピュータ内部が冷えるまで10分以上放置してください。

2

コンピュータに接続しているケーブル類(電源ケーブル等)をすべて外しま

す。

3

本体カバー(左側)を取り外します。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

4

ドライブキャリアを本体から取り外します。

(1) 接続されている1台目のHDDのケーブル類を外します。

(2)

コンピュータ本体とドライブキャリアを固定しているネジ(3本)を外します。

(3) ドライブキャリアを矢印のとおりにずらして取り外します。

(1)

(2)

52

ドライブキャリア

(3)

Page 53

第2章 システムの拡張

5

ドライブキャリアにHDDを取り付けます。

(1) 取り付ける HDD を、装着されている HDD と同じ向きに合わせ、ドライブ

キャリアに差し込みます。

ドライブキャリアにHDDがうまく挿入できない場合はすでに装着され

ているHDDの片側のネジをゆるめてください。

(2) ドライブキャリアとHDDのネジ穴を合わせて、ネジ(4本)で固定します。

すでに装着されているHDDのネジをゆるめた場合は忘れずにネジを締

めてください。

53

Page 54

HDDベイへの装着

6

ドライブキャリアを本体に取り付けます。

(1) 奥はドライブキャリア側の切込みを本体側のツメA、Bに合わせ、手前はド

ライブキャリアのネジ穴部分を本体のネジ穴部分にかぶせます。

A

ネジ穴

(2) ドライブキャリアを本体前面側にスライドさせ、ドライブキャリアの穴を本

体側のツメCに差し込みます。

(3) ドライブキャリアと本体のネジ穴を合わせてネジ(3本)で固定します。

(4) HDDにS-ATAケーブルと周辺機器用電源ケーブルを接続します。

p.59 「ドライブ装置の接続例」

(2)

(4)

B

C

(2)

(3)

54

(3)

7

本体カバーを取り付けます。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

8

コンピュータを使用できるように、取り外したケーブル類をもとどおりに接

続します。

続けてp.55 「HDDの取り付け・取り外し後の作業」 を行います。

Page 55

取り外し

第2章 システムの拡張

ドライブキャリアの取り外し方・取り付け方については、前項「HDDベイへの

装着」の手順を参照してください。

作業後は、p.55 「HDDの取り付け・取り外し後の作業」 を行ってください。

ドライブキャリアからHDDを取り外します。

ドライブキャリアとHDDを固定しているネジ(4本)を外し、ドライブキャ

リアからHDDを外します。

HDDの取り付け・取り外し後の作業

`

HDDの取り付け・取り外しをした場合は、次の作業を行ってください。

z HDDを取り付けた場合

未使用のHDDを取り付けた場合は、領域作成とフォーマットが必要です。

z HDDを取り外した場合

HDDを取り外し、ほかのHDDを取り付けない場合は、S-ATAケーブルをメイ

ンボードから取り外し、大切に保管してください。

55

Page 56

IDE装置の装着

ここでは、IDEコネクタの仕様とドライブ装置の接続方法について説明します。

本機のメインボード上で使用できるIDEコネクタは次のとおりです。各コネク

タには、それぞれの規格に対応したドライブ装置を接続することができます。

z FDDコネクタ 1個(FDDなど)

z UltraATAコネクタ 1個(CD/DVDドライブなどを2台接続可能)

z S-ATAコネクタ 3個(HDD)

各コネクタの位置は次のとおりです。

メインボード

FDDコネクタ

UltraATAコネクタ

UltraATAコネクタ

`

本機のUltra ATAコネクタには、CD/DVDドライブやMOドライブなどUltra ATA

仕様のドライブ装置を2台接続することができます。

優先順位の設定

Ultra ATAコネクタに接続する2台の装置には優先順位(マスタ・スレイブ)を

設定します。順位の設定を誤ると、装置がコンピュータに認識されない場合が

あります。

優先順位は次のように設定してください。

メインボード側 装 置 順位 購入時の装置 増 設 例

UltraATA

コネクタ

CD/DVD ドライブを 2 台接続する場合、マスタは CD-ROM ドライブとし、書

き込み機能のあるドライブは、スレイブに設定してください。

マスタ

スレイブ

S-ATAコネクタ2

S-ATAコネクタ3

S-ATAコネクタ1

1

CD/DVDドライブ

2

CD/DVDドライブ、

MOドライブなど

56

Page 57

マスタ・スレイブの設定方法

マスタ・スレイブの設定方法には、次の2つがあります。

z 装置側のジャンパスイッチで、それぞれ「マスタ」「スレイブ」を設定する。

この場合、Ultra ATAケーブル側での設定は不要です。

z 装置側のジャンパスイッチで「ケーブルセレクト」を設定し、接続するUltra

ATA ケーブル側で「マスタ」、「スレイブ」を決定する。

ジャンパスイッチの位置や設定方法は、ドライブ装置のマニュアルを参照して

ください。

UltraATAケーブル

本機のUltra ATAコネクタに接続しているIDEケーブルは、「Ultra ATAケーブル」

です。

「Ultra ATAケーブル」は、次のように接続します。

メインボード上の

UltraATAコネクタへ

第2章 システムの拡張

<UltraATAケーブル>

青色

灰色

スレイブ装置

黒色

マスタ装置

57

Page 58

IDE装置の装着

S-ATAコネクタ

`

S-ATAは、Ultra ATAに比べて、高速でデータ転送を行うことができます。

それぞれのS-ATAコネクタには、S-ATA HDDを1台ずつ接続できます。コネクタ

の優先順位は、次のとおりです。

順位 コネクタ

1 S-ATAコネクタ1

2 S-ATAコネクタ2

3 S-ATAコネクタ3

Windows は、S-ATA コネクタ 1 に接続された HDD にインストールしてくだ

さい。

S-ATAケーブル

S-ATA HDDとメインボード上のS-ATAコネクタは、「S-ATAケーブル」で接続し

ます。「S-ATAケーブル」は、コネクタの向きに合わせて接続してください。

「S-ATAケーブル」の両端のコネクタの形状は同じです。

58

Page 59

ドライブ装置の接続例

`

メインボードとの接続

ドライブ装置とメインボードを接続する一般的な方法は、次のとおりです。

ドライブ装置を増設または交換する際には、ドライブ装置に添付のマニュアル

もあわせてご覧ください。

UltraATA

コネクタ

第2章 システムの拡張

CD/DVDドライブ

FDDコネクタ

FDD

メインボード

周辺機器用電源ケーブル

電源ユニットには、ドライブベイに装着する装置に電源を供給するための周辺

機器用電源ケーブルがついています。周辺機器用電源ケーブルの各コネクタの

形状と、接続するドライブ装置は次のとおりです。

3.5型FDDなど CD/DVDドライブ

S-ATAコネクタ1

やMOドライブなど

HDD

(S-ATA)

赤い線

S-ATAHDD

59

Page 60

IDE装置の装着

S-ATAHDDの接続例

S-ATA HDDの接続方法は次のとおりです。

1

S-ATAケーブルを接続します。

S-ATAケーブルをS-ATA HDDのインタフェースコネクタに接続します。

2

周辺機器用電源ケーブルを、電源コネクタに接続します。

周辺機器用

電源ケーブル

CD/DVDドライブの接続例

CD/DVDドライブの接続方法は次のとおりです。

S-ATAケーブル

1

UltraATAケーブルを接続します。

Ultra ATAケーブルを、ドライブ装置のインタフェースコネクタに接続しま

す。

周辺機器用

UltraATAケーブル

赤い線

2

周辺機器用電源ケーブルを、電源コネクタに接続します。

電源ケーブル

60

Page 61

3.5型FDDの接続例

1

2

第2章 システムの拡張

3.5型FDDの接続方法は次のとおりです。

FDDケーブルをFDDのインタフェースコネクタに接続します。

周辺機器用電源ケーブルを電源コネクタに接続します。

電源コネクタの位置は機種によって異なります。

赤い線

周辺機器用

電源ケーブル

FDDケーブル

61

Page 62

IDE装置の装着

62

Page 63

第3章BIOSの設定

コンピュータの基本状態を管理しているプログラム「BIOS」の設定を

変更する方法について説明します。

Page 64

BIOSの設定を始める前に

BIOSは、コンピュータの基本状態を管理しているプログラムです。このプログ

ラムは、メインボード上にROMとして搭載されています。

BIOSの設定は「BIOS Setupユーティリティ」で変更できますが、購入時のシス

テム構成に合わせて最適に設定されているため、通常は変更する必要はありま

せん。BIOSの設定を変更するのは、次のような場合です。

z 本書やお使いの装置のマニュアルで指示があった場合

z パスワードを設定する場合

z メインボード上の機能を有効/無効にする場合

BIOSの設定値を間違えると、システムが正常に動作しなくなる場合がありま

す。設定値をよく確認してから変更を行ってください。BIOS Setupユーティリ

ティで変更した内容はCMOS RAMと呼ばれる特別なメモリ領域に保存されま

す。このメモリはリチウム電池によってバックアップされているため、コン

ピュータの電源を切ったり、再起動しても消去されることはありません。

リチウム電池の寿命

BIOS Setupユーティリティの内容は、リチウム電池で保持しています。使用状

況により異なりますが、本機のリチウム電池の寿命は約3年です。日付や時間

が異常になったり、設定した値が変わってしまうなどの現象が頻発するような

場合にはリチウム電池の寿命が考えられます。リチウム電池を交換してくださ

い。

p.85 「リチウム電池の交換」

64

z 設定値を変更して、動作が不安定になったり、リチウム電池の寿命で内容を

保持できなくなった場合に備えて、必ず購入時の設定と変更後の設定値を記

録しておいてください。

p.80「BIOSの設定値」

z 設定を変更後に、万一動作が不安定になった場合は、「

(初期値に戻す)で、もとの値に戻すことができます。

p.69「設定値をもとに戻すには」

z 弊社製以外のBIOSを使用すると、Windowsが正常に動作しなくなる場合が

あります。弊社製以外のBIOSへのアップグレードは絶対に行わないでくださ

い。

LoadOptimizedDefaults

」

Page 65

BIOSSetupユーティリティの操作

BIOSSetupユーティリティの起動

`

本機の電源を入れる前に、キーボードの の位置を確認してください。

手順2ではすばやく を押す必要があります。

1

本機の電源を入れます。

すでに起動している場合は再起動します。

2

起動直後、黒い画面の中央に「EPSON」と表示されたら、すぐにキーボー

ドの を押します。

Windowsが起動してしまった場合は、Windowsを再起動し、再度 を押

してください。

3

「BIOSSetupユーティリティ」が起動してMainメニュー画面が表示されま

す。

Phoenix - Award BIOS CMOS Setup Utility

仕様が前回と異なるとき

コンピュータの状態が、前回使用していたときと異なる場合は、コンピュータ

の電源を入れると、次のメッセージが表示されることがあります。

PressF1tocontinue,DELtoenterSETUP

このメッセージが表示されたら を押して「BIOS Setupユーティリティ」を

起動します。通常は、そのまま「Save & Exit Setup」を実行して「BIOS Setup

ユーティリティ」を終了します。

System Time

System Date

Legacy Diskette A

Primary Slave

Secondary Master

Secondary Slave

Third Master

Third Slave

Fourth Master

IDE Configuration

System Information

F1:Help :Select Item -/+:Change Value F5:Setup Defaults

ESC:Exit :Select Menu Enter:Select SubMenu F10:Save and Exit

BIOSSetupユーティリティ画面(イメージ)

Tue, Aug 30 2005

[Disabled]

[LITE-ON CD-ROM L]Primary Master

[None]

[SASUNG HD040GJ]

[None]

[None]

Select Menu

Item Specific Help

Change the internal

clock.

p.72 「BIOS Setupユーティリティの終了」

65

Page 66

BIOSSetupユーティリティの操作

BIOSSetupユーティリティの操作

`

「BIOS Setupユーティリティ」の操作は、キーボードで行います。

画面の構成

BIOSセットアップユーティリティを起動すると次の画面が表示されます。

この画面で設定値を変更することができます。

設定値の変更方法

1 処理メニュー

Phoenix - Award BIOS CMOS Setup Utility

Select Menu

Item Specific Help

Change the internal

clock.

2 設定項目

2' サブ設定項目

System Time

System Date

Legacy Diskette A

Primary Slave

Secondary Master

Secondary Slave

Third Master

Third Slave

Fourth Master

IDE Configuration

System Information

Tue, Aug 30 2005

[Disabled]

[LITE-ON CD-ROM L]Primary Master

[None]

[SASUNG HD040GJ]

[None]

[None]

3設定値

F1:Help :Select Item -/+:Change Value F5:Setup Defaults

ESC:Exit :Select Menu Enter:Select SubMenu F10:Save and Exit

<メニュー画面>

各メニュー画面と設定項目の説明は、p.73 「BIOS Setupユーティリティの設定

項目」 をご覧ください。

「BIOS Setupユーティリティ」の設定値を変更する方法は次のとおりです。

1

処理メニューで設定を変更したい項目のあるメニュー画面に移動し、設定項

目を選択します。

でメニュー間を移動します。

で設定値を変更したい項目まで移動します。

66

処理メニュー

設定項目を選択

Phoenix - Award BIOS CMOS Setup Utility

Boot Device Priority

Removable Device Priority

Hard Disk Boot Priority

CD-ROM Boot Priority

Boot Settings Configuration

Security

F1:Help :Select Item -/+:Change Value F5:Setup Defaults

ESC:Exit :Select Menu Enter:Select SubMenu F10:Save and Exit

Select Menu

Item Specific Help

Page 67

第3章 BIOSの設定

< のある項目の場合>

のある項目の場合、 を押すとサブメニュー画面が表示されます。

で設定値を変更したい項目まで移動します。

Phoenix - Award BIOS CMOS Setup Utility

Select MenuSecurity

Item Specific Help

Supervisor password

controls full access,

<Enter> to change

password, <Enter>

again to disable

password.

設定項目を選択

Supervisor Password

User Password

Security Option

Hard Disk Protection

Security Chip

F1:Help :Select Item -/+:Change Value F5:Setup Defaults

ESC:Exit :Select Menu Enter:Select SubMenu F10:Save and Exit

Clear

Clear

[Setup]

[Disabled]

[Disabled]

<サブメニュー画面>

サブメニュー画面から戻るには を押します。

2

設定値を変更します。

を押して選択ウィンドウを表示し、 で値を選択し、 で

決定します。

Phoenix - Award BIOS CMOS Setup Utility

Supervisor Password

User Password

Security Option

Hard Disk Protection

Security Chip

F1:Help :Select Item -/+:Change Value F5:Setup Defaults

ESC:Exit :Select Menu Enter:Select SubMenu F10:Save and Exit

Security Chip

Disabled . . . . . [ ]

Enabled . . . . . [ ]

:Move Enter:Accept ESC:Abort

Clear

Clear

[Setup]

[Disabled]

[Disabled]

Select MenuSecurity

Item Specific Help

Enables/Disables

Security Chip.

Recommens this

function is used with

Supervisor/User

password.

選択ウィンドウ

67

Page 68

BIOSSetupユーティリティの操作

キー操作

,

キー 操作できる内容

ヘルプを表示します。

z 変更した内容を破棄し、終了するかどうかを確認

するメッセージを表示します。

z「サブメニュー画面」から「メニュー画面」に戻り

ます。

設定を変更する項目を選択します。

,

,

処理メニューを選択します。

項目の値を変更します。

z メニュー画面中の マークの付いている項目で押

すとサブメニュー画面を表示します。

z 選択項目の選択ウィンドウを表示します。

z 設定値を選択します。

全設定項目の値を、初期値に変更できます。

変更した設定値を保存して終了します。

68

Page 69

設定値をもとに戻すには

`

「BIOS Setupユーティリティ」の設定を間違えてしまい、万一コンピュータの動

作が不安定になってしまった場合などには、「BIOS Setupユーティリティ」の設

定を前回保存した値や初期値に戻すことができます。

LoadOptimizedDefaults(初期値に戻す)

「BIOS Setupユーティリティ」の設定を、BIOSの初期値に変更する手順は次の

とおりです。

1

「BIOSセットアップユーティリティ」起動中に を押す、または「Exit」

メニュー画面−「LoadOptimizedDefaults」を選択すると、次のメ ッ

セージが表示されます。

Load Setup Defaults (Y/N) ?

[YES][NO]

第3章 BIOSの設定

2

[YES]を選択して を押します。

次のような場合は、Load Optimized Defaultsを実行したあとに、BIOSの設定

値を設定しなおしてください。

サウンドボードをお使いの場合

z

メインボード上のサウンド機能を無効にするため、「Advanced」メニュー画

面-「Integrated Peripherals」-「Onboard Audio」を「 Disabled」に設定します。

ネットワークボードをお使いの場合(無線LANボードの場合は不要です)

z

メインボード上のネットワーク機能を無効にするため、「Advanced」メニュー

画面-「Integrated Peripherals」-「Onboard LAN」を「Disabled」に設定します。

内蔵FDDをお使いの場合

z

「Main」メニュー画面-「Legacy Diskette A」を「1.44M, 3.5in.」に設定します。

設定を行ったら、変更した内容を保存して終了します。

p.72 「Save & Exit Setup(変更した内容を保存し終了する)」

69

Page 70

BIOSSetupユーティリティの操作

DiscardChanges(前回保存した設定値に戻す)

「BIOS Setupユーティリティ」を終了することなく、変更した設定値を前回保存

した設定値に戻します。

1

「Exit」メニュー画面−「DiscardChanges」を選択すると、次のメッセー

ジが表示されます。

Load Previous Values (Y/N) ?

[YES][NO]

2

[YES]を選択して を押します。

Passwordの設定

`

本機のBIOSでパスワードを設定すると、BIOSやシステム、HDDへのアクセス

時にパスワードが要求され、アクセスするユーザーを制限することができま

す。パスワードの設定は、「Bootメニュー画面」-「Security」で行います。

パスワードの種類

パスワードには次の2種類があります。

z SupervisorPassword

コンピュータの管理者用のパスワードです。このパスワードでBIOSにログ

インした場合、BIOSのすべての項目を変更することができます。

z UserPassword

そのほかのユーザー用のパスワードです。このパスワードでBIOSにログイ

ンした場合は、BIOSで変更できる項目が制限されます。

パスワードを設定すると、HDDへのアクセス制限も設定できるようになりま

す。

BIOSアクセス制限の種類

BIOSアクセス制限には次の2種類があります。

z Setup

BIOSへのアクセスを制限します。BIOS起動時にパスワード入力が要求され

ます。

z System

BIOS、システムへのアクセスを制限します。BIOS起動時とシステム起動時、

休止状態からの復帰時にパスワード入力が要求されます。

p.78 「Bootメニュー画面」 -「Security」-「Hard Disk Protection」

70

BIOSアクセス制限の選択は、次の項目で行います。

p.78 「Bootメニュー画面」 -「Security」-「Sucurity Option」

Page 71

パスワードの設定・変更

Supervisor Passwordおよび、User Passwordの設定・変更方法は次のとおりです。

User Passwordは、Supervisor Passwordを設定すると、設定できるようになります。

1

「SupervisorPassword」または、「UserPassword」を選択して を

押すと、次のメッセージが表示されます。

2

パスワードを入力し、 を押します。

「*」が表示されない文字は、パスワードとして使用できません。アルファ

ベットの大文字と小文字は区別されません。パスワードは8文字まで入力可

能です。

3

続いて次のメッセージが表示されます。確認のためにもう一度同じパスワー

ドを入力し、 を押します。

第3章 BIOSの設定

Enter Password:

Confirm Password:

パスワードの削除

4

パスワードの設定が完了すると、「SupervisorPassword」または「User

Password」項目の値が「Set」に変わります。

登録したパスワードは絶対に忘れないようにしてください。

万一、パスワードを忘れた場合は、p.88「CMOSRAM の初期化」を実行します。

Supervisor PasswordおよびUser Passwordの削除方法は次のとおりです。

Supervisor Passwordを削除すると、User Passwordも同時に削除されます。

1

「SupervisorPassword」または「UserPassword」を選択して を

押すと、次のメッセージが表示されます。

Enter Password:

2

何も入力せずに を押すと、次のメッセージが表示されます。

PASSWORD DISABLED!!!

Press any key to continue...

3

どれかキーを押すと、パスワードが削除され、「Supervisor Password」

または「UserPassword」項目の表示が「Clear」に変わります。

71

Page 72

BIOSSetupユーティリティの操作

BIOSSetupユーティリティの終了

`

「BIOS Setupユーティリティ」の終了方法には、次の2つがあります。

Save&ExitSetup(変更した内容を保存し終了する)

変更した設定値を保存して、「BIOS Setupユーティリティ」を終了します。

1

2

[YES]を選択し、 を押します。

ExitWithoutSaving(変更した内容を破棄し終了する)

変更した設定値を保存せずに、「BIOS Setupユーティリティ」を終了します。

1

2

[YES]を選択し、 を押します。

を押す、または「Exit」メニュー画面−「Save&ExitSetup」を

選択すると次のメッセージが表示されます。

Save configuration changes and exit now?

[YES][NO]

を押す、または[Exit]メニュー画面−「ExitWithoutSaving」を

選択すると、次のメッセージが表示されます。

Quit Without Saving (Y/N) ?

[YES][NO]

72

Page 73

BIOSSetupユーティリティの設定項目

ここでは、「BIOS Setupユーティリティ」で設定できる項目と、設定方法などに

ついて説明します。「BIOS Setupユーティリティ」のメニュー画面には、次の5

つのメニューがあります。

z Main メニュー画面

z Advancedメニュー画面

z Powerメニュー画面

z Bootメニュー画面

z Exitメニュー画面

: 日付、時間、HDDなどの設定を行います。

: CPUに関する設定、I/O関係の動作設定やPCIバ

ス関係の設定などを行います。

: 省電力機能や起動に関する設定を行います。

: システムを起動するドライブの順番の設定やコ

ンピュータの動作状態、セキュリティの設定な

どを行います。

: BIOS Setupユーティリティを終了したり、BIOS

の設定値を初期値に戻します。

73

Page 74

BIOSSetupユーティリティの設定項目

Mainメニュー画面

`

Mainメニュー画面の設定項目は、次のとおりです。

System Time(hh:mm:ss) 時刻を設定します。

System Date(mm:dd:yy) 日付を設定します。

Legacy Diskette A

Primary Master

Primary Slave

Secondary Master

Secondary Slave

Third Master

Third Slave

Fourth Master

IDE装置の仕様を設

定します。

※表示される詳細

項目は、選択する

ドライブにより異

なります。

IDE Configuration

IDE 装置の仕様を設

定します。

System Information

本機の仕様を表示

します。

*

Device

*

Vendor

*

Size

*

Ultra DMA

*

PIO Mode

*

SMART Monitoring

LBA Mode

SMART Monitoring

Onboard IDE Controller

*** On-Chip Serial ATA

Setting ***

On-Chip Serial ATA

*

PATA I D E M ode

*

BIOS Version

*

Installed Memory

接続しているFDDのタイプを選択します。

Disabled

1.44M, 3.5in.:3.5型1.44MB対応FDD搭載の場合

IDE 装置の機器の名称を表示します。

IDE 装置の型番を表示します。

HDDの容量を表示します。

Ultra DMA 対応装置の転送モードとチャンネルを表示し

ます。

IDE 装置の転送モードを表示します。

S.M.A.R.T(Self Monitoring Analysis and Reporting

Technology

LBA(Logical Block Addressing)Modeの設定をします。

初期値[Auto]のまま使用します。

初期値[Disabled]のまま使用します。

初期値[Enabled]のまま使用します。

S-ATAの設定をします。

初期値[Enhanced Mode]のまま使用します。

PATA IDE Modeの設定を表示します。

BIOSの情報を表示します。

本機に搭載されているメモリ容量の情報を表示します。

:FDD未接続の場合

)をサポートしているかどうかを表示します。

は初期値

*は項目表示のみ

74

Page 75

Advancedメニュー画面

`

Advancedメニュー画面の設定項目は、次のとおりです。

第3章 BIOSの設定

は初期値

*は項目表示のみ

CPU Configuration

本機に搭載されて

いるCPUに関する情

報を表示します。

*Manufacturer

*Brand String

*Frequency

*FSB Speed

*Cache L1

*Cache L2

*Cache L3

*Ratio Status

*Ratio Actual Value

Hyper-Threading

Technology

メーカーを表示します。

型番を表示します。

周波数を表示します。

バススピードを表示します。

CPUのL1キャッシュ容量を表示します。

CPUのL2キャッシュ容量を表示します。

CPUのL3キャッシュ容量を表示します。

CPUクロックの設定を表示します。

ベースクロックに対する倍率を表示します。

ハイパー・スレッディング機能の有効/無効を設定します。

ハイパー・スレッディング機能を持つプロセッサを搭載し

ているモデルに表示されます。

Disabled:無効にします。

Enabled

:有効にします。

75

Page 76

BIOSSetupユーティリティの設定項目

Integrated Peripherals

メインボード上の

デバイスに関する

設定をします。

PnP/PCI

Configurations

Onboard Audio

Onboard 1394 Controller

Onboard LAN

Onboard LAN Boot

ROM

Onboard Serial Port

Onboard Parallel Port

Parallel Port Mode

Plug And Play O/S

メインボード上のサウンド機能を使用するかを設定しま

す。

Enabled

:使用します。

Disabled:使用しません。

メインボード上のIEEE1394機能を使用するかどうかを設定

します。

Enabled

:使用します。

Disabled:使用しません。

メインボード上のネットワーク機能を使用するかを設定し

ます。

Enabled

:使用します。

Disabled:使用しません。

「Onboard LAN」で「Enabled」を選択すると表示されます。

リモートブート機能の有効/無効を設定します。

Disabled

Enabled:リモートブート機能を有効にします。

シリアルポートのアドレスとIRQ 信号を設定します。

Disabled:シリアルポートを使用しません。

3F8/IRQ4

パラレルポートが使用するアドレスを設定します。

Disabled:パラレルポートを使用しません。

378/IRQ7

パラレルポートの動作モードを設定します。接続する周辺

装置で指示がある場合のみ変更します。

Standard

SPP:SPPモードに設定します。

EPP 1.7:EPP 1.7モードに設定します。

EPP 1.9: EPP 1.9モードに設定します。

ECP: ECP モードに設定します。

ECP+EPP:ECP+EPPモードに設定します。

OSインストールのための設定です。初期値[No]のまま

使用します。

:リモートブート機能を無効にします。

, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3, Auto

, 278/IRQ5, 3BC/IRQ7

:標準の設定です。

PCIPnPに関する設

定をします。

USB Configuration

USB

の設定をします。

76

コントローラ

USB Controller

USB2.0 Controller

初期値[Enabled]のままで使用します。

USBの転送速度を設定します。

Enabled

:USB2.0の転送速度で使用します。

Disabled:USB1.1の転送速度で使用します。

Page 77

Powerメニュー画面

`

Powerメニュー画面の設定項目は、次のとおりです。

第3章 BIOSの設定

は初期値

*は項目表示のみ

Suspend to RAM

APM Configuration Restore on AC Power

Loss

Power On by PCI

device

Power On by PCI-Ex

device

Power On by Alarm

Date (of Month)

Alarm

Time (hh:mm:ss)

Alarm

スタンバイモードの設定をします。

Enabled

:メモリ以外の電源が切れるため、消費電力はほと

んどありません。

Disabled:不必要な電源が切れます。電力消費は通常より若

干抑えられる程度です。

電源スイッチを押さずに、電源供給時に起動するかどうか

を設定します。

分電盤などによる複数のコンピュータの同時起動を行う

と、コンピュータの動作に悪影響を及ぼす可能性がありま

すので、ご注意ください。

Off:電源が供給されても、電源スイッチを押さない限り起

動しません。

On:電源オフ時に、電源が供給されると、電源スイッチを

押さなくてもコンピュータが起動します。

Former-Sts:コンピュータの動作中に、雷などの影響で突

然電源が切断された後に電源が再び供給されると、電源ス

イッチを押さなくてもコンピュータが起動します。

コンピュータを正常終了させた状態では、電源が供給され

てもコンピュータは起動しません。

メインボードのネットワークから起動するかどうかを設定

します。

Disabled

Enabled:起動する

PCI Expressのネットワークボードから起動するかどうかを

設定します。

Disabled

Enabled: 起動する

タイマーで起動するかどうかを設定します。

Disabled

Enabled: 起動する

タイマーを起動する日を設定します。

タイマーを起動する時間を設定します。

:起動しない

: 起動しない

: 起動しない

77

Page 78

BIOSSetupユーティリティの設定項目

Bootメニュー画面

`

パスワードの設定方法については、「Passwordの設定」を参照してください。

p.70 「Passwordの設定」

Bootメニュー画面の設定項目は、次のとおりです。

は初期値

*は項目表示のみ

Boot Device Priority

システムを起動す

るドライブの順番

を設定します。

Hard Disk Boot Priority

CD-ROM Boot Priority

Removable Device Priority

Network Boot Priority

Boot Settings

Configuration

First Boot Device

Second Boot Device

Third Boot Device

Fourth Boot Device※ ネットワークから起動する場合は、「Network」を設定して

Boot Up NumLock

Status

Full Screen LOGO

Show

1番目に起動するドライブを設定します。初期値は

「CDROM」(CD/DVDドライブ)です。

2番目に起動するドライブを設定します。初期値は

「Removable」(FDD)です。

3番目に起動するドライブを設定します。初期値は「Hard

Disk」(HDD)です。

使用します。初期値は「Disabled」になっています。

HDDの優先順位を設定します。初期値のまま使用します。

CD/DVDドライブの優先順位を設定します。初期値のまま

使用します。

リムーバブルデバイスの優先順位を設定します。

ネットワークの優先順位を設定します。

DOS起動時のNum Lockの状態を設定します。

Off:Num Lockオフの状態にします。

On

:Num Lockオンの状態にします。

起動時にロゴを表示するかどうかを設定します。

Disabled:表示しません。

:表示します。

Enabled

78

Page 79

第3章 BIOSの設定

Security

セキュリティ機能

の設定を行います。

Supervisor Password

User Password

Sucurity Option

Hard Disk Protection

Security Chip

※TPMはLinuxでは

動作しません。

Clear Security Chip

Supervisor Password(管理者パスワード)を設定します。

p.70 「Passwordの設定」

:パスワードが設定されていません。

Clear

Set:パスワードが設定されています。

Supervisor Password(管理者パスワード)を設定すると、

設定できるようになります。

p.70 「Passwordの設定」

Clear:パスワードが設定されていません。

Set:パスワードが設定されています。

アクセス制限の種類を選択します。

Setup:BIOS へのアクセスを制限します。BIOS起動時にパ

スワード入力を要求されるようになります。

System:BIOS 、システムへのアクセスを制限します。

BIOS起動時とシステム起動時、休止状態からの復帰時に

パスワード入力を要求されるようになります。

※「Hard Disk Protection」を「Enabled」に設定した場合は、

自動的に「System」に設定されます。

HDDへのアクセス制限の設定をします。アクセス制限を

行ったHDDは、ほかのコンピュータに接続しても認識され

なくなります。

また、BIOS 、システムへのアクセスが制限され、BIOS起

動時とシステム起動時、休止状態からの復帰時にパスワー

ド入力を要求されるようになります。

Disabled:HDDへのアクセスを制限しません。

Enabled:HDDへのアクセスを制限します。

※Supervisor Password(管理者パスワード)を設定すると、

設定が有効になります。

セキュリティチップ(TPM)の機能を使用するかどうかを

設定します。

Disabled

Enabled:使用します。

セキュリティチップ(TPM)に保存されている情報を初期

化します。初期化を行うと、それまでに暗号化されたデー

タを使用することができなくなります。セキュリティチッ

プ(TPM)の初期化は、十分に注意し、お客様の責任にお

いて行ってください。

セキュリティチップ(TPM)の情報を初期化する場合は、

[Enter]を選択し、「Setup Warning」画面が表示されたら、

[YES]を選択します。「Setup Confirmation」画面が表示され

たら、[YES]を選択すると、情報が初期化され、コン

ピュータが再起動します。

:使用しません。

79

Page 80

BIOSSetupユーティリティの設定項目

Exitメニュー画面

`

「Exit」メニュー画面は、BIOS Setupユーティリティの終了方法などを設定する場合に使用します。Exit

メニュー画面の設定項目は、次のとおりです。

Save & Exit Setup

Exit Without Saving

Discard Changes

Load Optimized Defaults

BIOSの設定値

`

BIOS Setupユーティリティで設定を変更した場合は、変更内容を下表に記録しておくと便利です。購入

時の設定は必ず記録してください。

変更した内容(設定値)を保存してから、BIOS Setupユーティリティを

終了します。

変更した内容(設定値)を保存せずに、BIOS Setupユーティリティを終

了します。

BIOS Setupユーティリティを終了させずに、変更した設定値を前回保存

した設定値に戻します。

BIOS Setupユーティリティの設定値を、BIOSの初期設定値に戻します。

Mainメニュー画面

項目 購入時の設定 変更内容

Legacy Diskette A Disabled 1.44M, 3.5in. Disabled 1.44M, 3.5in.

80

Page 81

Advancedメニュー画面

項目 購入時の設定 変更内容

CPU

Configuration

Integrated

Peripherals

PnP/PCI

Configuration

USB

Configuration

Hyper-Threading

Technology

Onboard Audio Auto Disabled Auto Disabled

Onboard 1394

Controller

OnBoard LAN Disabled Enabled Disabled Enabled

OnBoard LAN Boot

ROM

Onboard Serial Port

Onboard Parallel

Port

Parallel Port Mode

Plug And Play O/S

USB2.0 Controller

第3章 BIOSの設定

Disabled Enabled Disabled Enabled

Auto Disabled Auto Disabled

Disabled Enabled Disabled Enabled

Disabled 3F8/IRQ4 2F8/IRQ3

3E8/IRQ4 2E8/IRQ3 Auto

Disabled

378/IRQ7 278/IRQ5 3BC/IRQ7

Standard SPP EPP 1.7 EPP 1.9

ECP ECP+EPP

No Yes No Yes

Disabled Enabled Disabled Enabled

Disabled 3F8/IRQ4 2F8/IRQ3

3E8/IRQ4 2E8/IRQ3 Auto

Disabled

378/IRQ7 278/IRQ5 3BC/IRQ7

Standard SPP EPP 1.7 EPP 1.9

ECP ECP+EPP

Powerメニュー画面

項目 購入時の設定 変更内容

Suspend to RAM Disabled Enabled Disabled Enabled

APM Configuration

Restore on AC

Power Loss

Power On by PCI

device

Power On by

PCI-Ex device

Power On by

Alarm

Former-Sts On Off Former-Sts On Off

Disabled Enabled Disabled Enabled

Disabled Enabled Disabled Enabled

Disabled Enabled Disabled Enabled

Bootメニュー画面

項目 購入時の設定 変更内容

Boot Device

Priority

First Boot Device Disabled

Second Boot

Device

Third Boot Device Disabled

Fourth Boot Device Disabled

Disabled

( )

( )

( )

( )

Disabled

Disabled

Disabled

Disabled

( )

( )

( )

( )

81

Page 82

BIOSSetupユーティリティの設定項目

項目 購入時の設定 変更内容

Boot Settings

Configuration

Security Supervisor pass-

BootUp NumLock

Status

Full Screen LOGO

Show

word

User password Clear Set Clear Set

Security Option Setup System Setup System

Hard Disk

Protection

Security Chip Disabled Enabled Disabled Enabled

Disabled Enabled Disabled Enabled

Disabled Enabled Disabled Enabled

Off On Off On

Clear Set Clear Set

82

Page 83

付録

本機をご使用になる際に役立つ情報や本機の仕様などについて説明し

ます。

Page 84

お手入れ

本機のお手入れ

`

コンピュータ本体やキーボード、マウスなどの外装の汚れは、中性洗剤を染み

込ませた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。

ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。変色や変形の可能性があ

ります。

84

Page 85

リチウム電池の交換

「BIOS Setupユーティリティ」で設定した情報は、メインボード上のリチウム電

池により保持されます。

本機で使用するリチウム電池は、次のとおりです。

z CR2032(または同等品)

リチウム電池は消耗品です。コンピュータの使用状況により異なりますが、寿

命は約3年です。

リチウム電池の残量が少なくなると情報を保持できなくなり、「BIOS Setupユー

ティリティ」で設定した値が何もしないのに変わってしまいます。このような

場合は、リチウム電池を交換してください。

z 小さなお子様の手の届く場所で、内蔵リチウム電池の着脱、保管をしないで

ください。飲み込むと化学物質による被害の原因となります。

万一、飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。

z コンセントに電源プラグを接続したままで作業をしないでください。感電・火

傷の原因となります。

z マニュアルで指示されている以外の分解や改造はしないでください。けがや、

感電・火災の原因となります。

z 内蔵リチウム電池の交換は、本機の内部が高温になっている際には行わない

でください。火傷の危険があります。作業は電源を切って10分以上待ち、内

部が十分冷めてから行ってください。

z 不安定な場所(ぐらついた机の上や傾いた所など)で、作業をしないでくだ

さい。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。

リチウム電池の交換を行うと、現在の BIOS の設定情報は初期値に戻ります。リ

チウム電池の交換を行う前に、BIOS の設定値を記録しておくことをおすすめし

ます。

p.63「BIOS の設定」

リチウム電池を交換する手順は、次のとおりです。作業を行う場合は、必要に

応じて本機を横置きにしてもかまいません。

1

本機の電源を切り、本機に接続されているケーブル類(電源ケーブル等)を

すべて外します。

作業直前までコンピュータが動作していた場合は、内部が冷えるまで10分以

上放置します。

2

本体カバー(左側)を取り外します。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

85

Page 86

リチウム電池の交換

3

リチウム電池の位置を確認します。

リチウム電池は、メインボード上の次の位置にあります。

本体背面側

4

作業の妨げになる拡張ボードがあれば、取り外します。

p.40 「拡張ボードの取り付け・取り外し」

リチウム電池

5

リチウム電池を抜きます。

(1) 電池ホルダ側から電池の上部を押します。

(2) 電池が外れたら、上へ引き抜きます。

(1) (2)

86

Page 87

6

新しいリチウム電池を取り付けます。

刻印面(+側)が表側にくるようにして、新しいリチウム電池を取り付けま

す。

(1) 電池ホルダに電池の下部を差し込みます。

(2) 矢印の方向へ押してしっかりと取り付けます。

(1) (2)

7

手順4で拡張ボードを取り外した場合は、もとどおりに取り付けます。

p.40 「拡張ボードの取り付け・取り外し」

付録

8

本体カバー(左側)を取り付けます。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

9

コンピュータを使用できるように、本機のケーブル類(電源ケーブル等)を

もとどおりに接続します。

10

11

12

13

14

コンピュータの電源を入れます。

EPSONと表示後、黒い画面に「CMOS checksum error - Defaults

loaded」と表示されたら、 を押して、「BIOSSetupユーティリティ」

を実行します。

p.66 「BIOS Setupユーティリティの操作」

「Exit」メニュー画面−「LoadOptimizedDefaults(初期値に戻す)」を

実行します。

p.69 「Load Optimized Defaults(初期値に戻す)」

日付、時刻やそのほか変更する必要がある項目の再設定を行います。

「Exit」メニュー画面−「Save&ExitSetup」を選択して「BIOSSetup

ユーティリティ」を終了します。

87

Page 88

CMOSRAMの初期化

CMOS RAMには、「BIOS Setupユーティリティ」で設定した各種情報などが保

存されています。通常は、CMOS RAMを初期化する必要はありません。しかし

「BIOS Setupユーティリティ」で設定したパスワードを忘れたり、BIOSの設定

を誤ったりして、本機が起動しなくなった場合には、CMOS RAMを初期化する

ことで動作が可能になります。

z 小さなお子様の手の届く場所で、内蔵リチウム電池の着脱、保管をしないで

ください。飲み込むと化学物質による被害の原因となります。

万一、飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。

z コンセントに電源プラグを接続したままで作業しないでください。感電・火

傷の原因となります。

z マニュアルで指示されている以外の分解や改造はしないでください。けがや、

感電・火災の原因となります。

z CMOS RAMの初期化は、本機の内部が高温になっている際には行わないで

ください。火傷の危険があります。作業は電源を切って10分以上待ち、内部

が十分冷めてから行ってください。

z 不安定な場所(ぐらついた机の上や傾いた所など)で、作業をしないでくだ

さい。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。

88

CMOS RAM を初期化すると、現在の BIOS の設定情報がクリアされます。

CMOSRAM を初期化する前に、BIOS の設定値を記録しておくことをおすすめ

します。

p.63「BIOS の設定」

CMOS RAMの初期化の手順は、次のとおりです。作業を行う場合は、必要に応

じて本機を横置きにしてもかまいません。

1

本機の電源を切り、本機に接続されているケーブル類をすべて外します。

作業直前までコンピュータが動作していた場合は、内部が冷えるまで10分以

上放置します。

2

本体カバー(左側)を取り外します。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

3

拡張の妨げになる拡張ボードがあれば、取り外します。

p.40 「拡張ボードの取り付け・取り外し」

4

リチウム電池を取り外します。

p.85 「リチウム電池の交換」 手順5

5

約1分間放置します。

Page 89

6

リチウム電池を取り付けます。

p.85 「リチウム電池の交換」 手順6

7

手順3で拡張ボードを取り外した場合は、もとどおりに取り付けます。

p.40 「拡張ボードの取り付け・取り外し」

8

本体カバー(左側)を取り付けます。

p.28 「本体カバーの取り外し・取り付け」

9

コンピュータを使用できるように、取り外したケーブル類をもとどおりに接

続します。

付録

10

11

12

13

14

コンピュータの電源を入れます。

EPSONと表示後、「CMOSchecksumerror-Defaultsloaded」と表

示されたら、 を押して、「BIOSSetupユーティリティ」を実行します。

p.66 「BIOS Setupユーティリティの操作」

「Exit」メニュー画面−「LoadOptimizedDefaults(初期値に戻す)」を

実行します。

p.69 「Load Optimized Defaults(初期値に戻す)」

日付、時刻やそのほか変更の必要のある項目の再設定を行います。

「Exit」メニュー画面−「Save&ExitSetup」を選択して「BIOSSetup

ユーティリティ」を終了します。

89

Page 90

コンピュータ内部のケーブル接続

本機の内部には何本かのケーブルがあり、メインボードなどと接続されていま

す。通常はこれらのケーブルを外したり接続したりする必要はありません。

誤ってこれらのケーブルを外してしまった場合には、次の図を参照して、正し

く接続してください。

各種ケーブルは、本書で指示されている以外の配線をしないでください。配線を

誤ると、ケーブルが焼損する場合があります。

コネクタ位置(メインボード上)

シリアルコネクタ

CPUファン

コネクタ

本体背面側

シャーシファン

コネクタ

パネルコネクタ

CDINコネクタ IEEE1394

パネルコネクタには、次のようにケーブルを接続します。

フロント

オーディオ

コネクタ

緑のケーブル

コネクタ

(前面)

パネルコネクタ

USB2.0コネクタ

90

緑のケーブル

Page 91

警告メッセージが表示されたら

本機は、起動時に本体内蔵の自己診断テストを行い、内部ハードウェアの状態

を診断します。起動時に次の警告メッセージが表示された場合には、各警告

メッセージの処置を行ってください。処置を行ってもなおらない場合には、『サ

ポート・サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでご連絡く

ださい。

警告メッセージ 説明および対処法

Floppy disk(s) fail

DISK BOOT FAILURE,

INSERT SYSTEM

DISK AND PRESS

ENTER

CPU temperature too

high

CPU FAN rotating

lower than 500rpm!!!

CPU over voltage error

Chassis FAN rotating

lower than 400 rpm !!!

FDDが検出できません。コンピュータの電源を切り、

20秒以上待ってから再起動してください。

HDDが検出できません。コンピュータの電源を切り、

20秒以上待ってから再起動してください。

CPU が高温になっています。コンピュータの電源を切

り、コンピュータ内部が冷えるまで10 分以上待ってか

ら電源を入れてください。

CPUファンが正常に動作していません。コンピュータ

の電源を切り、20秒以上待ってから再起動してくださ

い。

CPU の電源電圧が異常です。コンピュータの電源を切

り、コンピュータ内部が冷えるまで10 分以上待ってか

ら電源を入れてください。

シャーシファンが正常に動作していません。コンピュー

タの電源を切り、

い。

20

秒以上待ってから再起動してくださ

91

Page 92

機能仕様一覧

項目 LX7700

CPU

チップセット インテル

BIOS Phoenix-Award BIOS

セキュリティ

チップ(

メインメモリ

ビデオコントローラ

サウンドコントローラ

記憶装置

TPM

プロセッサ インテル

ソケット

対応規格

)

コントローラ

/

メモリ インテル

HDD

CD/DVD

FDD

USB

LAN

サウンド

ドライブ

(オプション) オプション選択された場合、

LGA775Socket

TPM 1.1b(TPMはLinux

Infineon SLD9630

PC2-4200(DDR2-533 SDRAM

チップセット内蔵(インテル

CODEC

S-ATA300

CD/DVD

6

1

フ

ファ出力コネクタ×1、リアスピーカ出力コネクタ×1、サイドスピーカ

出力コネクタ×1、ライン入力コネクタ×1、マイク入力コネクタ×1

インタフェース

ドライブベイ

外部拡張

スロット

キーボード 日本語対応

マウス ホイール付

カレンダ時計 内蔵(リチウム電池によりバックアップ)

電源容量

入力電圧

温湿度条件

外形寸法(縦置き時) 本体:約

質量 本体:約

消費電力

ディスプレイ

IEEE1394

キーボード

マウス

パラレル

シリアル

3.5

型ドライブベイ1:オプション選択された場合、

5.25

型ドライブベイ2:

HDD

ベイ

PCI Express x16

PCI

最大消費電力

待機時消費電力

1

2

1:IBM PS/2互換 ミニDIN 6

1:IBM PS/2互換 ミニDIN 6

1

ECP/EPP

1:RS-232C準拠 D-SUB 9

3:S-ATA HDD1

1

1

2

350W

AC100V±10% 50/60 Hz

温度:

湿度:

540W

3.5W

92

Pentium4

プロセッサまたはインテル

945G Express+ICH7

では動作しません)

945G Intel Graphics Media Accelerator 950

))

対応

HDD1

台内蔵(種類、台数は購入時の選択による)

ドライブを1台内蔵(種類、台数は購入時の選択による)

:

USB2.0

(前面側×2、背面側×4)

:

RJ-45 10Base-T/100Base-TX対応

ロントスピーカ/ライン出力コネクタ×1、センタースピーカ/サブウー

:アナログ

:前面側4ピン、背面側6ピン

:セントロニクス社準拠

CD/DVD

:ボード長

:ボード長

:ボード長

RGB ミニD-SUB 15

サポート

ドライブ1台を装着済み

台を装着済み

230mm

まで装着可能

190mm

まで装着可能

200mm

まで装着可能

109 PS/2

キーボード

PS/2

マウス

10~35

℃

20~80

%(ただし、結露しないこと)

179

(幅)×

11kg

406

(本体のみ)

Celeron D

)を使用して最大

HD

オーディオ(リアルテックオーディオ

3.5型FDDを1

自動認識

ピン

ピン

ピン

D-SUB 25ピン

ピン

3.5型FDDを1

(奥行)×

368

(高さ)mm(突起部除く)

3GB

まで搭載可能

台内蔵

マルチモード双方向

台装着済み

プロセッサ

Page 93

Memo

Page 94

Endeavor MT7700/8800 ユーザーズマニュアル

C77407000

使用限定について

本製品は、OA機器として使用されることを目的に開発・製造されたものです。

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など

機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステ

ム全体の信頼性および安全性維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システ

ム全体の安全設計にご配慮いただいた上で本製品をご使用ください。

本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持に関わる医療機器、24時間稼働

システムなど極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用は意図しておりませんので、これ

らの用途にはご使用にならないでください。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品は日本国内でご使用いただくことを前提に製造・販売しております。したがって、本製品の修

理・保守サービスおよび不具合などの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。ま

た、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこともあります。このような

国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いか

ねますのでご了承ください。

電波障害について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置で

す。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受

信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

瞬時電圧低下について

本製品は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合を生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。(社団

法人 電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示)

有寿命部品について

当社のコンピュータには、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど)が含

まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、本製品を通常使

用した場合、1日約8時間、1ヶ月で25日間のご使用で約5年です。

上記目安はあくまで目安であって、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。

なお、長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保障期間内であっても、部品

交換(有料)が必要となります。

JISC61000-3-2適合品

本製品は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2に適合しております。

PCリサイクルマークについて

PCリサイクルマーク付きの弊社製品は、弊社が無償で回収、再資源化いたします。

詳細は下記ホームページをご参照ください。

http://www.epson.jp/ecology/index.html

Page 95

著作権保護法について

あなたがビデオなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に

無断で使用することはできません。

テレビ・ラジオ・インターネット放送や市販のCD・DVD・ビデオなどで取得できる映像や音声は、著

作物として著作権法により保護されています。個人で楽しむ場合に限り、これらに含まれる映像や音声

を録画または録音することができますが、他人の著作物を収録した複製物を譲渡したり、他人の著作物

をインターネットのホームページなどに掲載(改編して掲載する場合も含む)するなど、私的範囲を越

えて配布・配信する場合は、事前に著作権者(放送事業者や実演家などの隣接権者を含む)の許諾を得

る必要があります。著作権者に無断でこれらの行為を行うと著作権法に違反します。

また、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限して

いる場合がありますのでご注意ください。

ご注意

1. 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。

2. 本書の内容および製品の仕様について、将来予告なしに変更することがあります。

3. 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一誤り・お気付きの点がございましたら、ご連

絡くださいますようお願いいたします。

4. 運用した結果の影響につきましては、3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

インテル、Pentium、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションま

たはその子会社の商標または登録商標です。

PS/2はInternational Business Machinesの登録商標です。

i.LINKは、IEEE1394-1995およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINKとi.LINKのロゴ「 」は、ソニー

株式会社の商標です。

そのほかの社名、製品名は一般にそれぞれの会社の商標または登録商標です。

エプソンダイレクト株式会社2006

©

Page 96

C77449000 06.06-00(SO

)

Loading...

Loading...