Page 1

第1章

ぬう前の準備

ぬう前に必要な準備を説明しま

す。

第2章

基本操作

基本のぬい方と上手にぬうコツ

などを説明します。

コンピュータミシン

取扱説明書

第3章

実用ぬい

実用ぬいとキルトぬいの手順を

説明します。

第4章

文字・模様ぬい

文字・模様ぬいの手順を説明し

ます。

第5章

マイイラスト機能

オリジナルの模様の作り方と保

存のしかたを説明します。

第6章

付録

ミシンのお手入れと困ったとき

の対処方法などを紹介します。

●お使いになる前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

●取扱説明書はなくさないように大切に保管し、いつでも手にとって見られるようにしてください。

Page 2

Page 3

はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

お使いになる前に「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、この取扱説明書で機能や使

い方を十分にご理解のうえ、末永くご愛用ください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるところに保証書とともに保管してください。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書およびミシン本体に使われている表示や絵文字は、製品を安全に正しくお使いいただき、

お使いになられる方や他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。

その表示や意味は次のとおりです。

警 告

注 意

この表示を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が

想定される内容を示しています。

取扱説明書で使用されている絵文字の意味は次のとおりです。

特定しない

禁止事項

針の下に指を

入れないでくだ

さい

分解しては

いけません

特定しない

義務行為

電源プラグを

抜いてください

水に濡らしては

いけません

この製品を安全にお使いいただくために、以下の事柄を守ってください。

警 告

特定しない

危険通告

感電の危険が

あります

火災の危険が

あります

一般家庭用電源 AC100V の電源以外では、絶対に使用しないでください。

火災・感電・故障の原因となります。

以下のようなときは電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

火災・感電・故障の原因となります。

・ ミシンのそばを離れるとき

・ ミシンを使用したあと

・ 運転中に停電したとき

・ 接触不良、断線などで正常に動作しないとき

・ 雷が鳴りはじめたとき

1

Page 4

注 意

延長コードや分岐コンセントを使用した、たこ足配線はしないでください。火災・感電の原因と

なります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差込みが不完全ですと、感電や発熱による火

災の原因となります。傷んだプラグ・緩んだコンセントは使用しないでください。

電源プラグを抜くときはまず電源スイッチを切り、必ずプラグの部分を持って抜いてください。電

源コードを引っ張って抜くとコードが傷つき、火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじった

り、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、加熱したりすると電源コードが破

損し、火災・感電の原因となります。

電源コードまたは電源プラグが破損したときはミシンの使用をやめてお近くの販売店または「お

客様相談室(ミシン 119 番)」0120-340-233 にご連絡ください。

電源コードは、赤い印以上引き出さないでください。

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因

となります。

電源コードを巻き取るときは、プラグとコードを持って巻き取ってください。プラグが当たって

けがの原因になります。

直射日光の当たるところや、ストーブ、アイロンのそばなど温度の高いところでは使用しないで

ください。ミシンの使用温度は 0 ~ 40 ℃です。ミシン内部の温度が上がったり、ミシン本体や電

源コードの被膜が溶けて火災・感電の原因となります。

火の気のあるもののそばでは使用しないでください。(火の消えていないたばこ、ろうそくなど)

火災の原因となります。

野外でのご使用は避けてください。雨などが降り、本体が濡れて感電の原因となります。また濡

れた時はお近くの販売店または「お客様相談室(ミシン 119 番)」0120-340-233 にご連絡ください。

温度や湿度の高い所でのご使用や保管は避けてください。

スプレー製品などを使用する部屋では使用しないでください。スプレーへの引火によるやけどや

火災の原因となります。

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所には置かないでください。バランスが崩れ

て倒れたり、落下などしてケガをする原因となります。

ミシンは安定した平らなテーブルや机の上でご使用ください。

ミシン本体の換気口をふさがないでください。換気口は、必ず壁から 30cm 以上離して使用して

ください。また、換気口やフットコントローラーに糸くずやほこりがたまらないようにしてくだ

さい。火災の原因となります。

ミシン本体の上に花びんや水の入った容器を置くなどして、ミシン本体に水をこぼさないでくだ

さい。万一、内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから

「

抜いて販売店または

ま使用すると火災・感電の原因となります。

お客様相談室(ミシン 119 番)」0120-340-233 にご連絡ください。そのま

ミシン本体の換気口や内部に異物を入れたり、ドライバーなどを差し込まないでください。高圧

部に触れて感電のおそれがあります。万一、異物が入った場合は、使用をやめてお近くの販売店

または「お客様相談室(ミシン 119 番)」0120-340-233 にご連絡ください。

ミシン本体の重さは約 11.3kg あります。ミシン本体を持ち運びする際は急激または、不用意な動

作をしないでください。腰や膝を痛める原因となります。

2

Page 5

注 意

ミシン本体は、必ずハンドルを持って持ち運びをしてください。他の部分を持つとこわれたりす

べって落としたりして、ケガの原因となります。

ミシン本体には取扱説明書に記載されている正規の部品を使用してください。他の部品を使用すると

ケガ・故障の原因となります。

お客様ご自身での分解、修理および改造は行わないでください。火災・感電およびケガの原因と

「

なります。指定以外の内部の点検・調整・掃除・修理は、お近くの販売店または

」

(ミシン 119 番)

取扱説明書に記載されている整備は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

ケガ・感電の原因となります。

ミシン操作中は、針の動きに十分ご注意ください。また、針、プーリー、天びんなどすべての動

いている部品に手を近づけないでください。ケガの原因となります。

リッパーで穴を開ける方向に、手や指を置かないでください。すべったときにケガをするおそれ

があります。本来の使用目的以外での使用はしないでください。

針や押え等の交換およびその他機能に関する使用については、取扱説明書の指示に従って正しく行って

ください。

縫製中、布地を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。ケガ・針折れの原因となります。

0120-340-233 にご依頼ください。

お客様相談室

針の下などに指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。

上糸、下糸等に関する操作については、取扱説明書の指示に従って正しく行ってください。取り

扱いを誤ると、縫製中に糸がらみ等が発生し、針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。

曲がった針は絶対に使用しないでください。針折れの原因となります。

万一、ミシン本体を落としたり、破損したり、故障したりした場合は、ただちに使用をやめてお

近くの販売店または「お客様相談室(ミシン 119 番)」0120-340-233 にご連絡ください。そのま

ま使用すると火災・感電の原因となります。

万一、煙が出ている、異臭がする、異常音がするなどの状態のときはすぐに電源プラグをコンセ

ントから抜いて、お近くの販売店または「お客様相談室(ミシン 119 番)」0120- 340-233 にご連

絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険ですか

ら絶対にしないでください。

本製品が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、お子様の手の届かないところに保

管するか廃棄してください。かぶって遊ぶと窒息のおそれがあります。

お子様の玩具として使用しないでください。お子様が使用するときや、お子様の近くで使用する

ときは、お子様がケガをしないよう十分注意してください。

フットコントローラーの上に物を置かないでください。

ケガ・故障の原因となります。

USB ケーブルは付属のものを使用してください。

● このミシンは日本国内向け、家庭用です。外国では使用できません。

This sewing machine can not be used in a foreign country as designed for Japan.

職業用としてご使用になった場合の保証はいたしかねますので、ご了承ください。

● 仕様および外観は品質改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

● 取扱説明書の内容を許可なく無断で複製することは禁じられておりますので、ご了承ください。

● 取扱説明書の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

● 取扱説明書の内容について、万一不審な点や誤りなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

3

Page 6

本書の構成と読み方

第1章、第 2章はこのミシンを初めて使われる方を対象に、ミシンの基本的な操作方法を説明しています。

実用ぬいをしたい方は

続けて第 3 章へ進んでください。模様の選び方やいろいろなぬい方を学びます。

第 1 章

文字・模様ぬいをしたい方は

第 4 章へ進んでください。模様を選んでからぬうまでの基本操作と、模様の反転や大きさ変更などの模

様の編集やいろいろな模様を組み合わせてぬう方法、組み合わせた模様の記憶のしかたなどを学びます。

第 1 章

• 操作の手順の中では実際に操作する部分を で示しています。

実際の画面やミシンを照らし合わせながら操作を進めてください。

• 操作中にわからない点が発生したとき、機能について知りたいときに該当箇所をすぐ参照できるよう

索引(P.168)がついていますので、目次と併せてご利用ください。

第 2 章

第 2 章

第 3 章

第 4 章

4

Page 7

目次

目次

安全にお使いいただくために ....................... 1

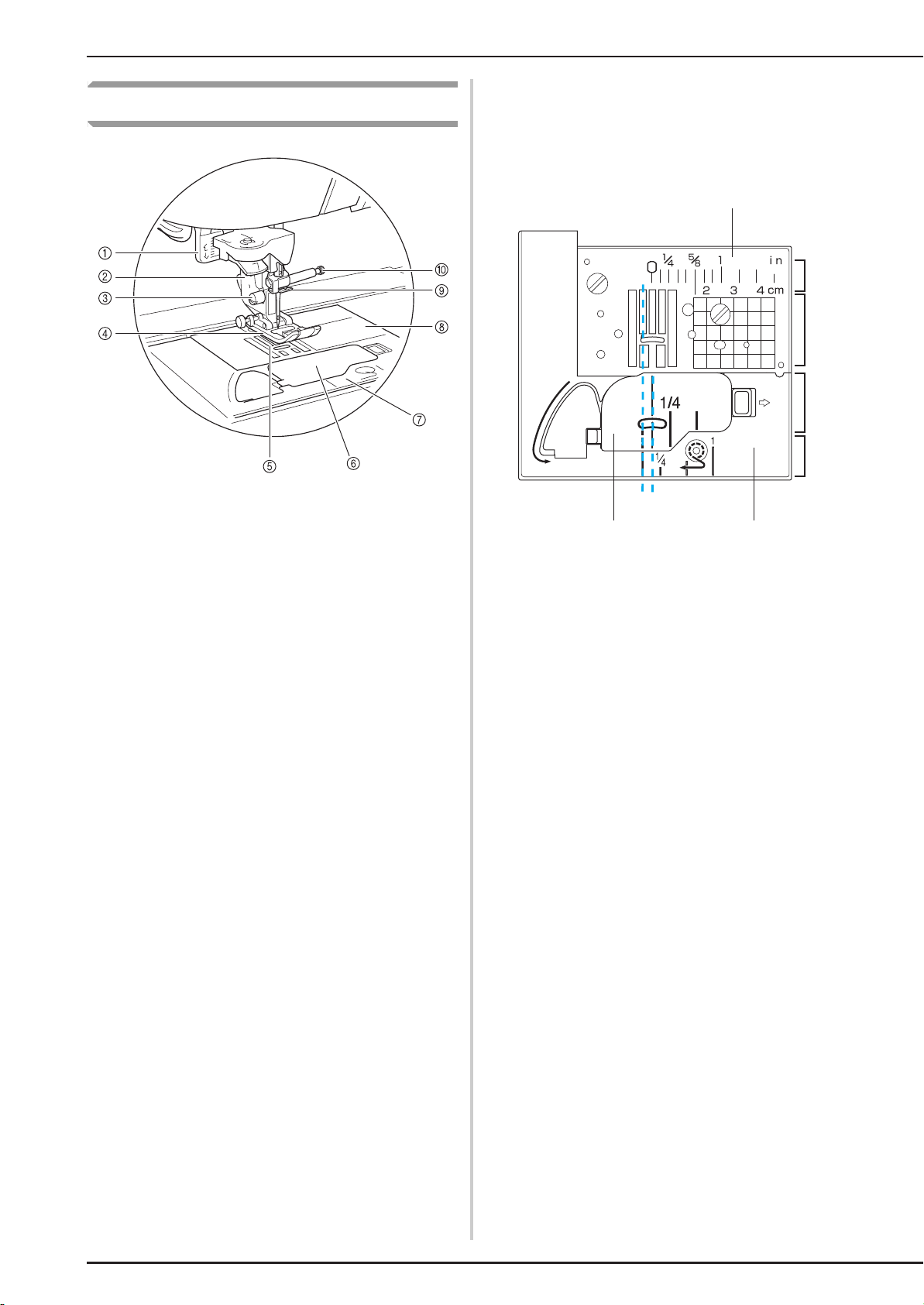

各部の名称とはたらき

主要部......................................................................... 7

針と押え部分.............................................................. 8

操作スイッチ.............................................................. 9

付属品......................................................................... 9

別売品....................................................................... 11

................................... 7

第 1 章 ぬう前の準備 15

電源の入れ方 .............................................. 16

液晶画面の操作........................................... 18

設定キーを使う ....................................................... 21

使い方キーを使う .................................................... 22

アドバイスキーを使う ............................................. 23

上糸/下糸のセット.................................... 24

下糸を巻く................................................................ 24

下糸をセットする..................................................... 28

下糸を引き出す ........................................................ 29

上糸を通す................................................................ 30

2 本針を使用する ..................................................... 33

押えの交換 .................................................. 35

押えを取り外す ........................................................ 35

押えを取り付ける..................................................... 35

針の交換...................................................... 37

大きい布をぬう........................................... 39

第 2 章 基本操作 41

基本のぬい方 .............................................. 42

ぬってみましょう..................................................... 42

ほつれ止めをする..................................................... 44

カーブをぬう............................................................ 44

ぬい方向を変える..................................................... 45

厚い布地をぬう ........................................................ 45

面ファスナー(マジックテープ ®)をぬう ............. 46

薄い布地をぬう ........................................................ 46

伸びる布地をぬう..................................................... 46

ビニールや皮をぬう ................................................. 46

模様の設定 .................................................. 47

ジグザグの振り幅を調節する................................... 47

ぬい目の長さを調整する.......................................... 48

糸調子を調節する..................................................... 48

便利な機能 .................................................. 50

自動止めぬい/返しぬいをする ............................... 50

自動糸切りをする..................................................... 50

ピボット設定............................................................ 51

自動押え圧補正 ........................................................ 52

画面をロックする..................................................... 53

第 3 章 実用ぬい 55

実用ぬいの選び方 ....................................... 56

模様を選ぶ................................................................ 57

模様の設定を記憶する.............................................. 57

ぬい方キーを使って模様を選ぶ ............................... 58

いろいろなぬい方 ....................................... 60

キルトぬい................................................................ 60

直線ぬい ................................................................... 70

ダーツ....................................................................... 74

ギャザー ................................................................... 75

折り伏せぬい............................................................ 76

ピンタック................................................................ 76

ジグザグぬい ............................................................ 77

点線ジグザグぬい..................................................... 79

たちめかがり ............................................................ 80

すそ上げをする ........................................................ 84

アップリケぬい ........................................................ 86

シェルタックぬい..................................................... 86

スカラップぬい ........................................................ 87

つき合わせぬい ........................................................ 88

スモッキングぬい..................................................... 88

ファゴティングぬい ................................................. 89

ゴムひもつけ ............................................................ 89

ヘアルーム................................................................ 90

ボタン穴かがり ........................................................ 92

かんどめ ................................................................... 98

ボタンつけ.............................................................. 100

アイレット.............................................................. 102

横送り(直線・ジグザグ)...................................... 103

ファスナーつけ ...................................................... 103

第 4 章 文字・模様ぬい 107

模様の選び方 .............................................108

大型飾り模様/ 7mm 飾り模様/大型サテンステッチ

/ 7mm サテンステッチ/クロスステッチ/実用飾り

模様 ........................................................................ 109

アルファベット ...................................................... 109

ひらがな/カタカナ ............................................... 111

文字・模様をぬってみましょう ................113

きれいにぬうために ............................................... 113

文字・模様のぬい方 ............................................... 113

模様の調整をする................................................... 114

模様の編集のしかた ..................................116

模様の大きさを変える............................................ 117

模様の長さを変える

(7mm サテンステッチのみ)................................... 117

模様を上下反転する ............................................... 117

模様を左右反転する ............................................... 117

模様の連続ぬい/単独ぬい .................................... 117

模様の糸密度を変える

(大型サテンステッチのみ).................................... 118

模様の始めに戻る................................................... 118

模様の組み合わせ ......................................119

模様の組み合わせをする前に................................. 119

ちがう模様を組み合わせる .................................... 119

大きさを変えた模様を組み合わせる ...................... 121

反転模様を組み合わせる ........................................ 122

長さを変えた模様を組み合わせる.......................... 123

ステップ模様を作る

(7mm サテンステッチのみ)................................... 124

模様の記憶.................................................126

データに関する注意 ............................................... 126

ミシンのメモリに模様を記憶する.......................... 126

パソコンに模様を記憶する .................................... 128

ミシンのメモリから模様を呼び出す ...................... 129

パソコンから模様を呼び出す................................. 130

第 5 章 マイイラスト機能 133

イラストのデザインのしかた ....................134

イラストの入力..........................................136

編集のしかた .......................................................... 138

1

2

3

4

5

6

5

Page 8

目次

マイイラスト模様の記憶...........................141

ミシンのメモリにマイイラスト模様を記憶する ... 141

パソコンにマイイラスト模様を記憶する .............. 142

ミシンのメモリからマイイラスト模様を呼び出す 143

パソコンからマイイラスト模様を呼び出す .......... 143

第 6 章 付録 145

お手入れのしかた ..................................... 146

画面の汚れの掃除 .................................................. 146

本体表面の汚れの掃除........................................... 146

外かまの掃除 ......................................................... 146

画面の調整 ................................................ 148

画面が見にくい...................................................... 148

タッチパネルが反応しない.................................... 148

簡単なミシンの調整 ..................................150

エラーメッセージ ..................................... 153

アップグレードの方法 .............................. 156

ぬい方早見表.............................................158

仕様 ........................................................... 167

索引 ........................................................... 168

6

Page 9

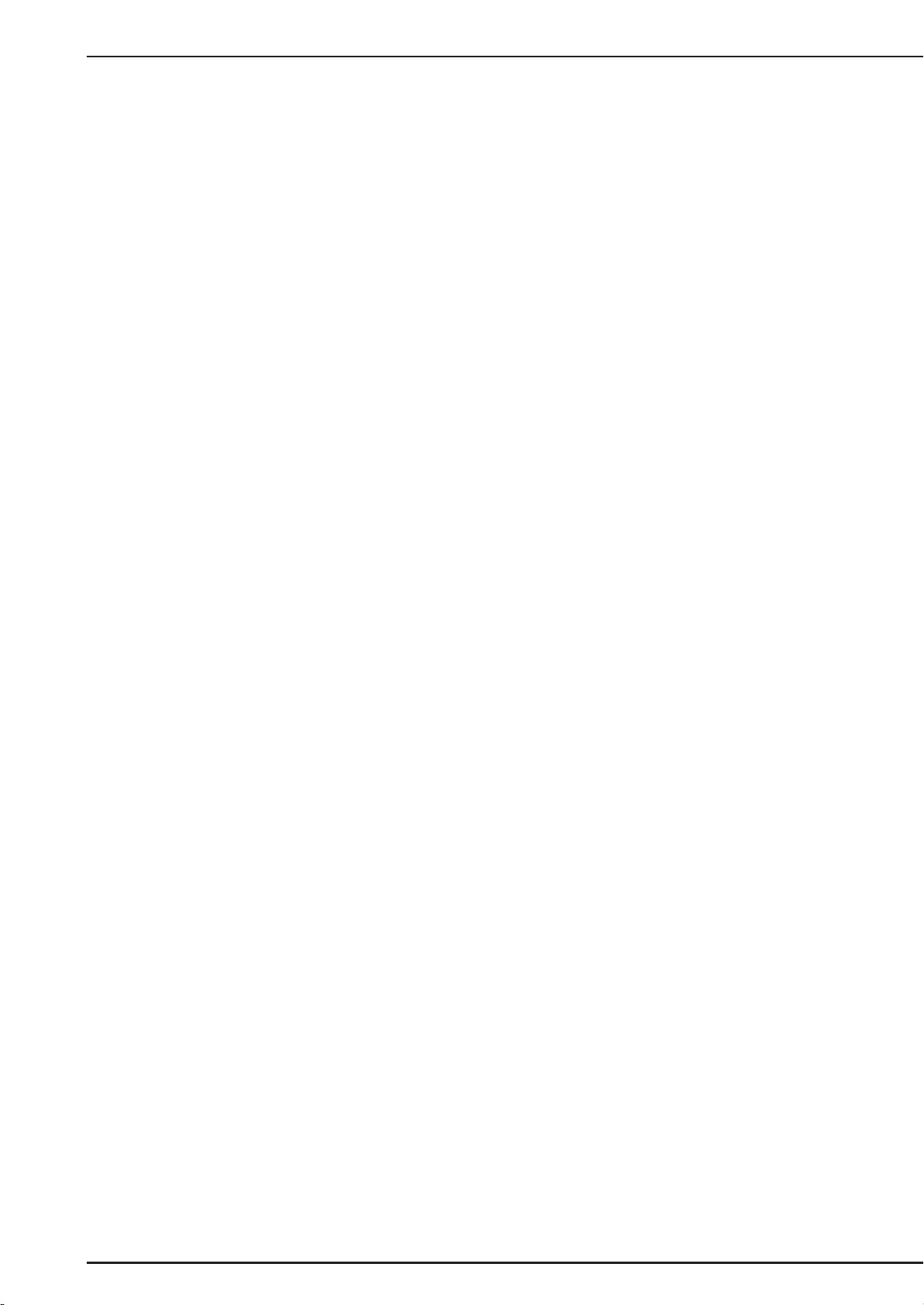

各部の名称とはたらき

主要部

各部の名称とはたらき

■ 正面

a 上ふた

上糸を通すときや下糸を巻くときに開けます。

b 糸案内板

上糸を通すときに糸をかけます。

c てんびん確認窓

てんびんの位置を確認します。

d 糸通しレバー

自動で針に糸を通すときに使います。

e 糸切り

糸を引っかけて切ります。

f 補助テーブル

中に押えやボビンなどを収納します。

ぬうときは外します

g 操作スイッチ(5 つ)とスピードコントロールレバー

ミシンをスタートするときや針を上げ下げするときなど、

ミシンのさまざまな操作に使います

実用ぬいの模様はスピードコントロールレバーをスライ

ドすることによってぬう速さを調節することができます

h ニーリフター差し込み口

ニーリフターを差し込みます。

i ニーリフター

ひざで押えを上げ下げするときに使います。

j 液晶画面

模様の設定や編集、ミシンの使い方を確認します。また、

エラーメッセージが表示されます

k 糸たて棒

糸こまを差し込みます。

l 糸こま押え

糸こまが抜けないように押さえます。

m 下糸巻き装置

下糸をボビンに巻くときに使います。

n 補助糸たて棒

縫製の途中で下糸を巻くときや 2本針でぬうときに使います。

o 糸案内

下糸を巻くときに糸を通します。

p 下糸巻き案内

下糸を巻くときに糸をかけます。

。

袖口などの筒ものを

。

。

■ 右側面/背面

a ハンドル

ミシンを持ち運ぶときに使います。

b プーリー

ぬい目を 1 針ずつ送るときや針を上げ下げするときに手前に

回します。

c USB ポートコネクター

USB ケーブルを差し込み、パソコンに接続します。

d タッチペンホルダー

タッチペンを使用していないときに取り付けます。

e フットコントローラージャック

フットコントローラーのプラグを差し込みます。

f フットコントローラー

足でフットコントローラーを踏みながらミシンを操作しま

す。

g 電源プラグ

電源コードを引き出し、コンセントに差し込みます。

h 電源スイッチ

。

ミシンの電源を「入」や「切」にするスイッチです。

i 換気口

モーターの換気用の穴です。ミシンをご使用になるときは、

ここをふさがないようにしてください。

j 送り歯位置表示

送り歯が上がっているか、下がっているかを示します。

k 押えレバー

押えを上げ下げします。

7

Page 10

各部の名称とはたらき

針と押え部分

針板、針板ふた、針板カバーの目盛り表示

針板、針板ふたには、直線ぬいの針位置(中基線)か

らの長さが表示されています。

針板カバーには、直線ぬい針位置(左基線)からの長

さが表示されています。

針板

c

d

e

f

a ボタン穴かがりレバー

ボタン穴かがりやかんどめをぬうときに使用します。

b 押えホルダー

押えを取り付けます。

c 押えホルダーのネジ

押えホルダーを固定します。

d 押え

布地を押さえます。付属の押えの中からぬい方に合った押え

を取り付けます。

e 送り歯

ぬう方向に布地を送ります。

f 針板ふた

開けて中のかまにボビンをセットします。

g 針板カバー

かまの掃除をするときに取り外します。

h 針板

まっすぐにぬうための目盛りが付いています。

i 針棒糸かけ

上糸をかけます。

j 針止めネジ

針を固定します。

ab

針板ふた 針板カバー

a 左基線の針位置

b 中基線の針位置

c 中基線の針位置からの長さ<インチ>

d 中基線の針位置からの長さ< cm >

e 中基線の針位置からの長さ<インチ>

f 左基線の針位置からの長さ<インチ>

8

Page 11

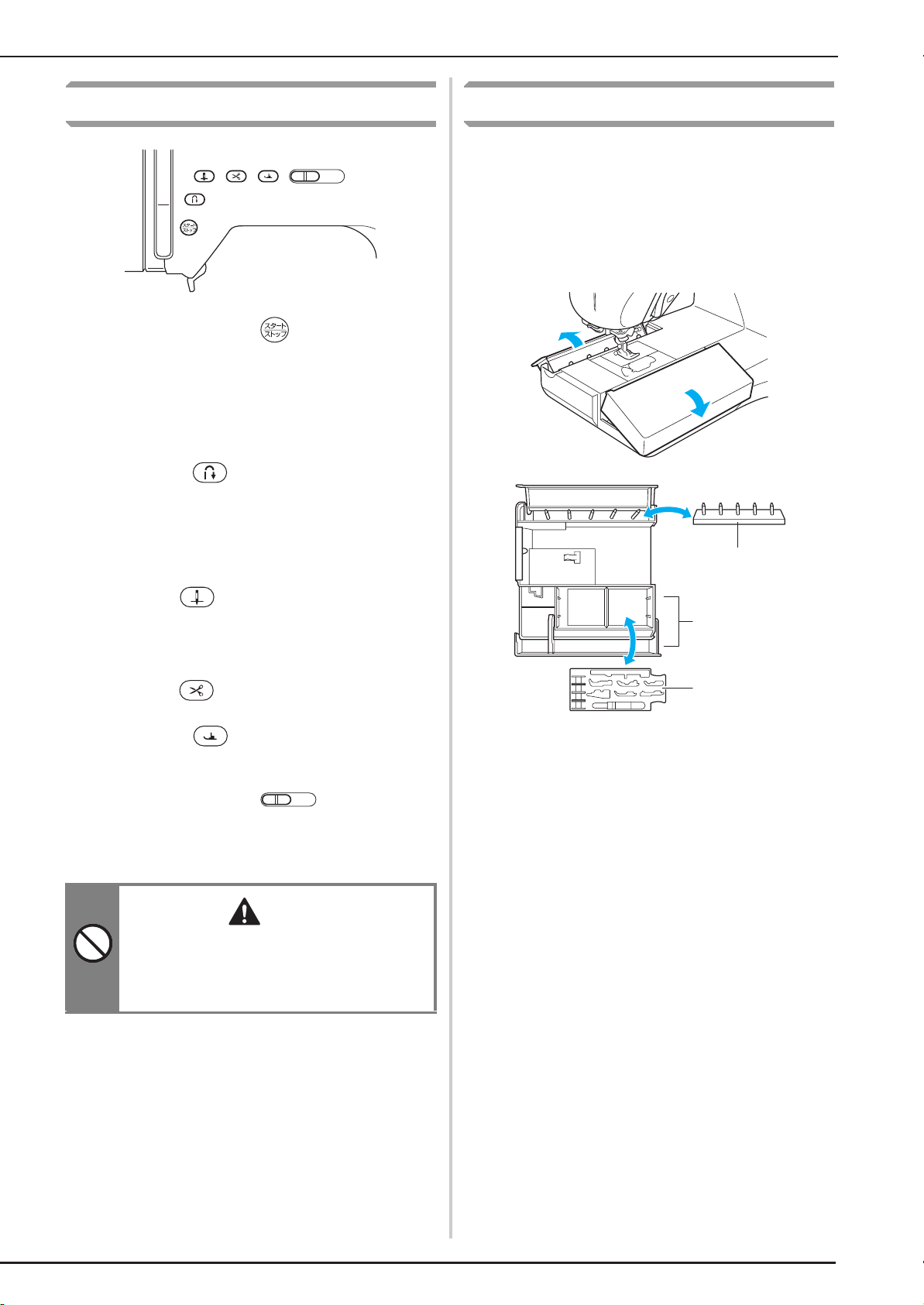

各部の名称とはたらき

操作スイッチ

a スタート/ストップスイッチ

押すと数針ゆっくりとぬってから、スピードコントロールレ

バーで設定されている速度でぬい始めます。もう一度押すと

ストップします。スタート/ストップスイッチはミシンの状

態によって色が変わります。

緑: スタートできる状態のときおよび縫製中

赤: スタートできない状態のとき

b 返しぬいスイッチ

ぬい始めやぬい終わりの、返しぬいまたは止めぬいをすると

きに押します。返しぬいの場合は、スイッチを押している間、

逆方向にぬいます。止めぬいの場合は、スイッチを押したま

まにすると、同じ場所で 3 ~ 5 針重ねてぬって止まります。

詳細は、P.50「自動止めぬい/返しぬいをする」で説明しま

す。

c 針上下スイッチ

針を上げ下げするときに押します。針に糸を通す前に、必ず

針を上げておきます。また、ぬい方向を変えるときや細かい

ところをぬうときに使用します。繰り返し押すと、1 針ずつ

ぬうことができます。

d 糸切りスイッチ

ぬい終わった後に押すと上糸、下糸を自動的に切ります。

e 押え上下スイッチ

スイッチを一回押すごとに、押えを上げ下げすることができ

ます。

f スピードコントロールレバー

左右に動かしてぬう速さを調節します。左に動かすと遅く、

右に動かすと速くなります。

• 初心者の方はミシンに慣れるまで「ゆっくり」にしてぬっ

てください。

付属品

付属品(P.10 参照)が全部そろっているか確認してく

ださい。不足しているときや破損しているときは、お

買い上げの販売店にお問い合わせください。また、必

ず本機専用の付属品を使ってください。

付属品は補助テーブルの中に収納されています。図の

ようにふたを開いてください。

ボビン立て

a

(ボビンを棒に通

して収納します。)

収納スペース

b

押え収納トレイ

(記号A・G・I・J・

c

M・N・R

収納します。)

の押えを

注意

糸を切った後は、糸切り操作をくり返し行

わないでください。針が折れたり糸がから

んだりするおそれがあります。また、故障

の原因となります。

9

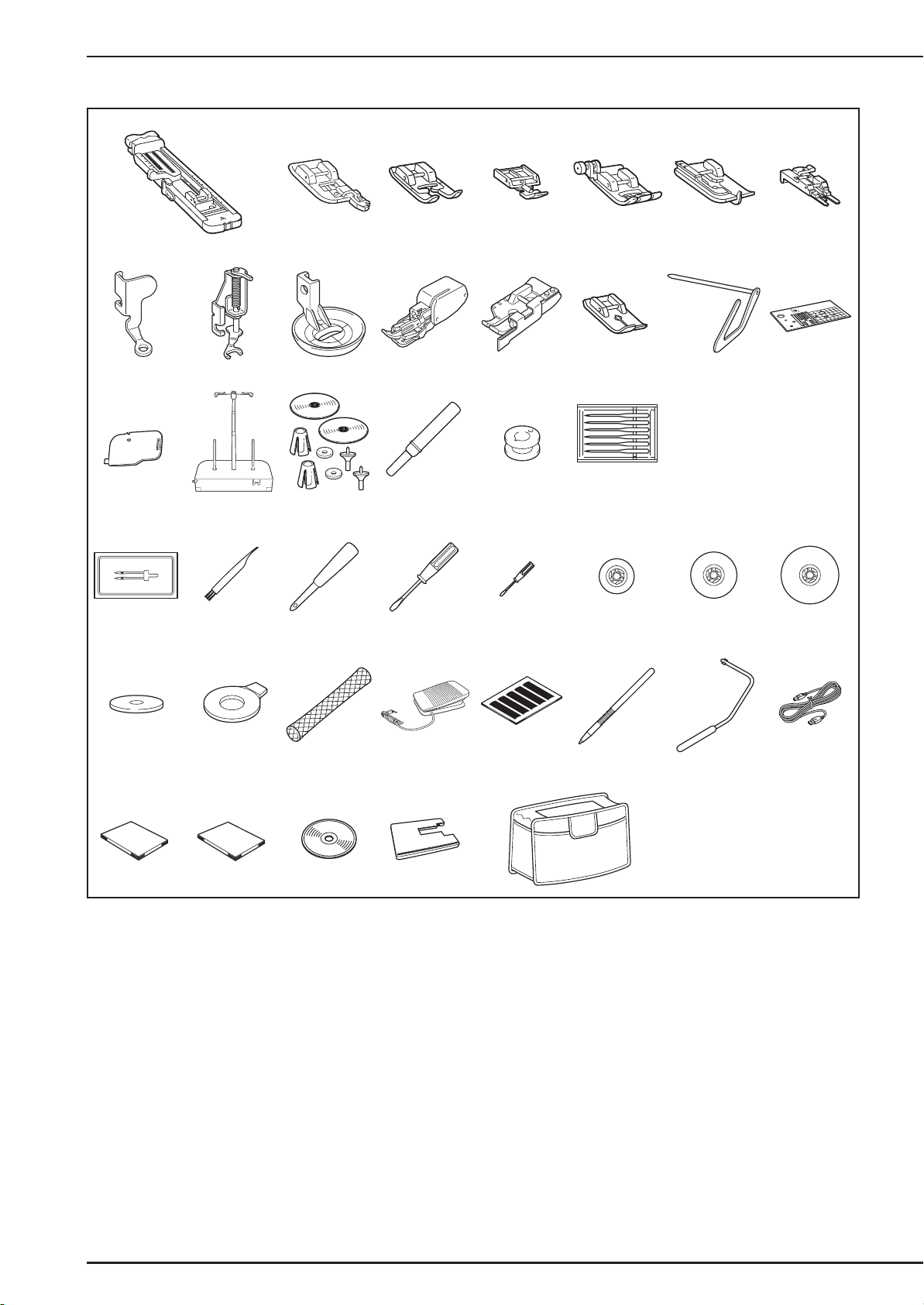

Page 12

各部の名称とはたらき

付属品

1 234567

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

黄 #11(2 本)

赤 #14(2 本)

緑 #16(1 本)

ゴールデン針

21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

10

Page 13

各部の名称とはたらき

No.

1

ボタン穴かがり押え< A >

2

たち目かがり押え< G >

3

模様ぬい押え< N >

4

片押え< I >

5

ジグザグ押え< J >(ミシンに取り付けてあります)

6

まつりぬい押え< R >

7

ボタン付け押え< M >

8

フリーモーションキルト押え< C >

9

オープントゥキルト押え< O >

10

エコーキルト押え< E >

11

ウォーキングフット

12

ガイド付きピーシング押え

13

直線押え

14

キルター

15

直線針板

16

コードガイドふた(1 穴)

17

糸たてスタンド

18

リッパー

19

ボビン< 10 個>

(1 個はミシンのかまにセットされています)

20

ミシン針セット

21

2 本針

22

ミシンブラシ

23

はとめ穴パンチ

24

ドライバー(大)

25

ドライバー(小)

26

糸こま押え(小)< 2 個>

27

糸こま押え(中)< 2 個>

(1 個はミシンの糸たて棒にセットされています)

28

糸こま押え(大)< 2 個>

29

糸こまフェルト

30

ネジ回し

31

糸こまネット

32

フットコントローラー

33

マイイラスト用紙

34

タッチペン

35

ニーリフター

36

USB ケーブル

37

取扱説明書

38

操作早見表

39

使いこなし DVD

40

ワイドテーブル

41

ソフトケース

部品名

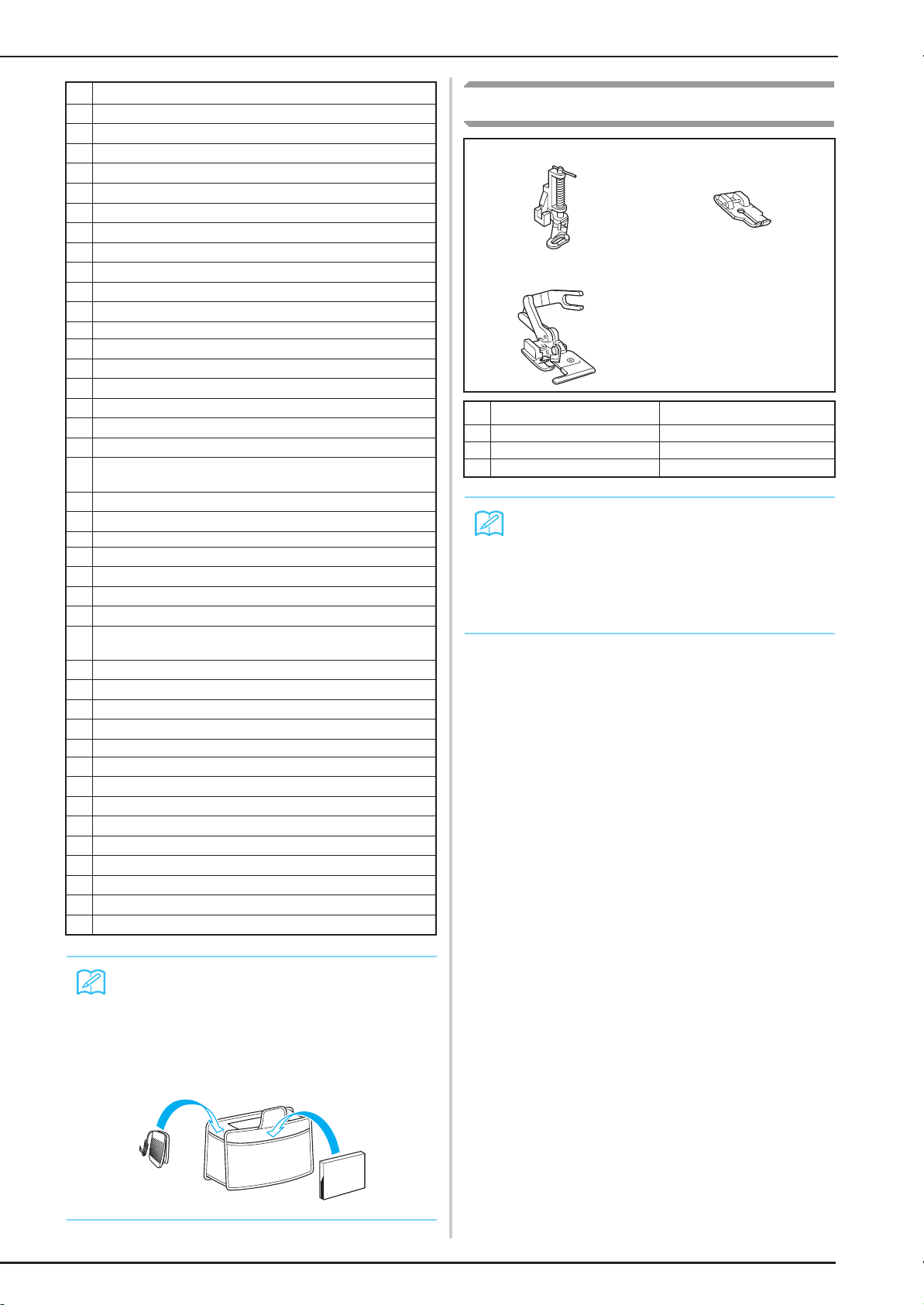

別売品

12

3

No.

1

キルト押え

2

ピーシング押え

3

サイドカッター押え< S >

部品名 モデル名

F005N

F001N

F054

お知らせ

• 仕様は予告なしに変更する場合がありますので、あら

かじめご了承ください。

• オプション品・部品については、お買い上げの販売

店、または「お客様相談室(ミシン 119 番)」0120-

340-233 にお問い合わせください。

お知らせ

• 直線押え、糸たてスタンド、ワイドテーブルの使い方

については、付属の取扱説明書を参照してください。

• 弊社推奨の付属品のみをご使用ください。

• 本書(取扱説明書)とフットコントローラーは、ソフ

トケースに収納できます。

11

Page 14

各部の名称とはたらき

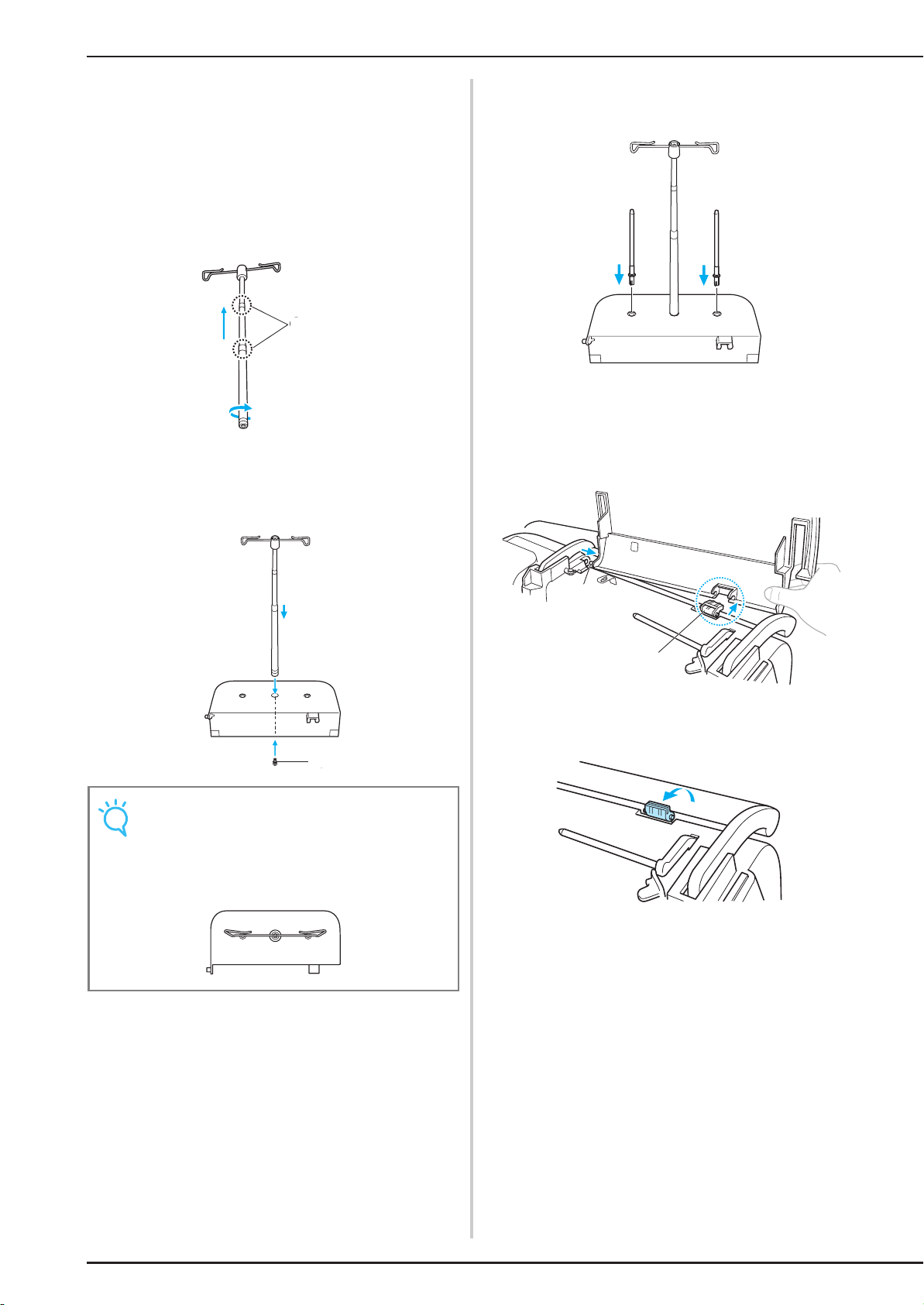

■ 糸たてスタンドの組み立て方

糸たてスタンドは径の大きな糸こま(チーズ巻き)

に使用すると便利です。2 個の糸こまをセットでき

ます。

アンテナをいっぱいまで伸ばし、2ヶ所のス

a

トッパーがカチッと音がするまで棒を回し

ます。

a

ストッパー

アンテナを糸たて台の中央の丸穴に差し込

b

み、ドライバーで裏側からネジをしっかりと

しめ付けて固定します。

2本の糸たて棒を糸たて台の2ヶ所の穴にしっ

c

かりと差し込みます。

ミシンの上ふたを開けます。上ふた右側の留

d

め具付近を押して留め具から外します。上ふ

たを右へスライドして左側のピンを抜いて、

上ふたを取り外します。

ネジ

a

お願い

アンテナのストッパーがはまっている状態で、

アンテナ上部と糸たて台が平行になっている

ことを確認してください。また、アンテナの向

きに注意してください。

ピン

留め具

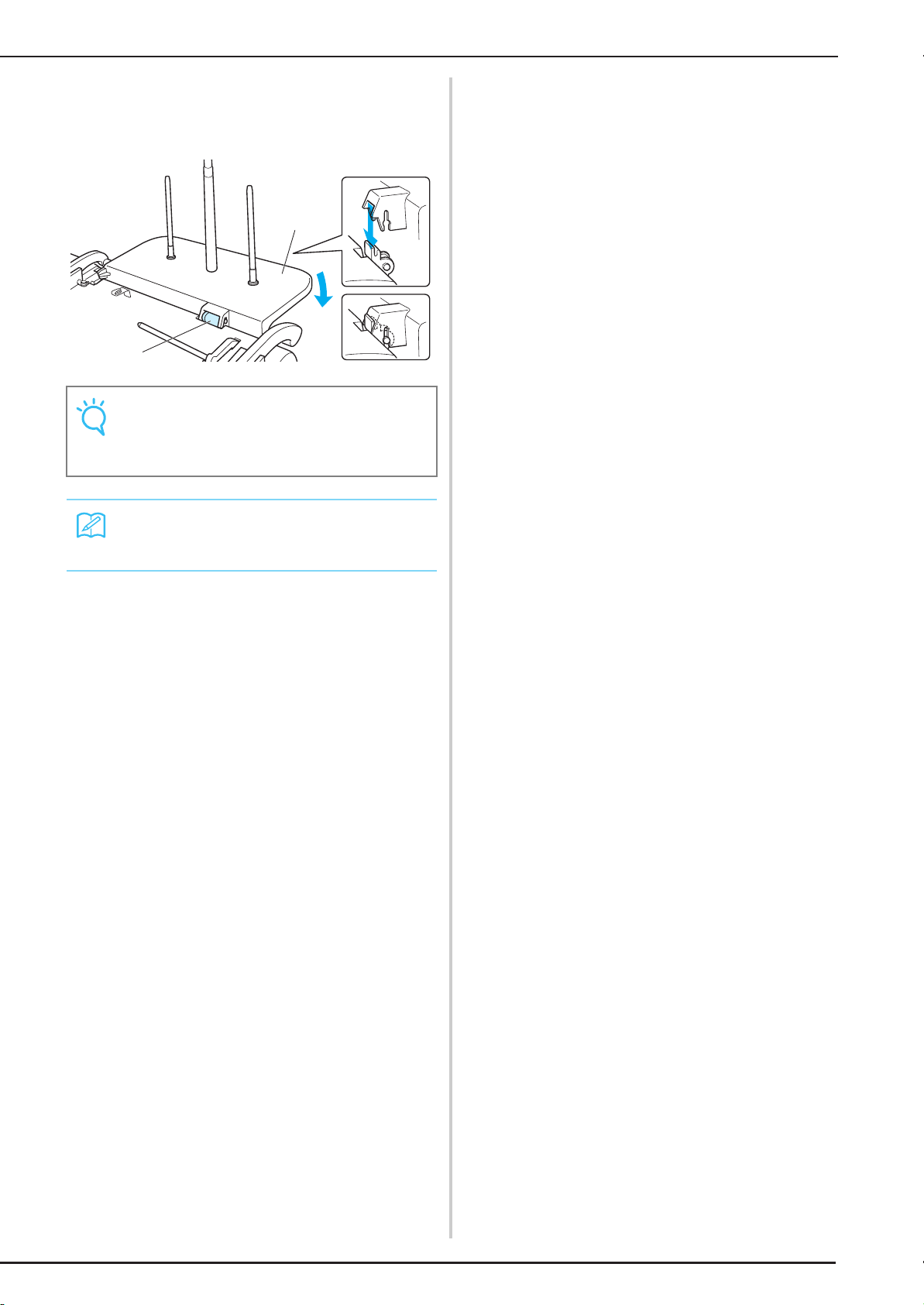

ミシンの留め具を手前におこします。

e

12

Page 15

糸たてスタンドを左へスライドしてピンを

f

ミシンに差し込んでから、留め具に糸たてス

タンドを差し込みます。

糸たて

スタンド

留め具

お願い

ミシンの留め具が手前におきた状態になって

いること、留め具の溝に糸たてスタンドがしっ

かりとはまっていることを確認してください。

各部の名称とはたらき

お知らせ

糸たてスタンドの使い方については、付属の取

扱説明書を参照してください。

13

Page 16

各部の名称とはたらき

14

Page 17

第 1 章

ぬう前の準備

電源の入れ方 ............................................................................................. 16

液晶画面の操作.......................................................................................... 18

■ 画面表示に関する注意 ............................................................................................................18

■ キーのはたらき........................................................................................................................ 19

設定キーを使う ...............................................................................................................21

使い方キーを使う............................................................................................................22

■ 各項目の内容............................................................................................................................ 22

アドバイスキーを使う ....................................................................................................23

上糸/下糸のセット .................................................................................. 24

下糸を巻く .......................................................................................................................24

■ 補助糸たて棒で下糸を巻く場合 .............................................................................................24

■ 糸たて棒で下糸を巻く場合..................................................................................................... 26

■ ボビン受け座の下に糸がからまってしまったら...................................................................27

下糸をセットする............................................................................................................28

下糸を引き出す ...............................................................................................................29

上糸を通す .......................................................................................................................30

2 本針を使用する ............................................................................................................33

押えの交換 ................................................................................................. 35

押えを取り外す ...............................................................................................................35

押えを取り付ける............................................................................................................35

針の交換 ..................................................................................................... 37

■ 正しい針の見分け方 ................................................................................................................37

■ 針の種類と使い分け ................................................................................................................38

大きい布をぬう.......................................................................................... 39

Page 18

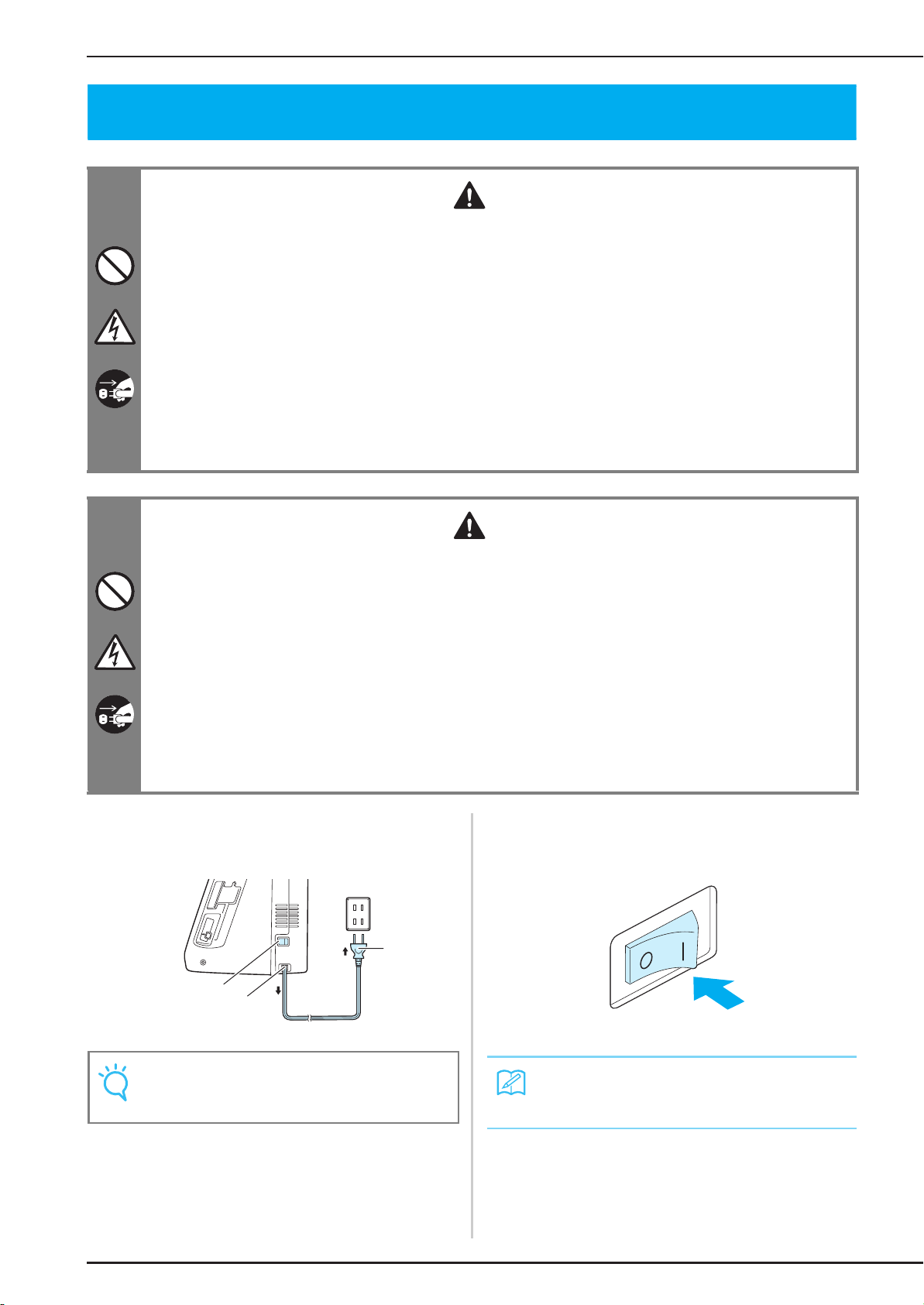

電源の入れ方

電源の入れ方

• 一般家庭用電源 AC100V の電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因と

なります。

• 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の

原因となります。

• 緩んだコンセントは使用しないでください。

• 以下のようなときは電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。火災・感電・故障の原因と

なります。

• ミシンのそばを離れるとき

• ミシンを使用したあと

• 運転中に停電したとき

• 接触不良、断線などで正常に動作しないとき

• 雷が鳴りはじめたとき

警告

• 延長コードや分岐コンセントを使用した、たこ足配線はしないでください。火災・感電の原因となり

ます。

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

• 電源プラグを抜くときはまず電源スイッチを切り、必ずプラグの部分を持って抜いてください。電源

コードを引っ張って抜くとコードが傷つき、火災・感電の原因となります。

• 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、

たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火

災・感電の原因となります。電源コードまたは電源プラグが破損したときはミシンの使用をやめてお

近くの販売店または「お客様相談室(ミシン 119 番)」0120-340-233 にご連絡ください。

• 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因とな

ります。

• ミシンを点検したり、ふたを外すときも、必ず電源プラグを外してください。

電源コードを引き出し、電源プラグをコンセ

a

ントに差し込みます。

電源プラグ

注意

電源スイッチを「入」の方に押すと、電源が

b

入ります。

入

切

16

電源スイッチ

赤い印

電源コード

お願い

電源コードは赤い印以上引き出さないでくだ

さい。

→ 電源が入り、ランプと液晶画面が点灯します。

お知らせ

電源が入ると針や送り歯が動く音がしますが、

故障ではありません。

Page 19

電源を切るときは、電源スイッチを「切」の

c

方に押します。

電源コードをしまうときは、少し(1 ~ 5cm

ほど)引っ張ってミシン本体の方へゆっくり

と戻します。

お願い

運転中に停電が発生したときは、電源を切って

から電源プラグを抜いてください。次に電源を

入れるときは、手順に従って正しく操作してく

ださい。

電源の入れ方

1

ぬう前の準備

17

Page 20

液晶画面の操作

液晶画面の操作

■ 画面表示に関する注意

• 画面は必ず指または付属のタッチペンで押してください。シャープペンシル、ドライバーなど先のとがった

ものや硬いもので押さないでください。また、画面に無理な力をかけないでください。故障の原因になります。

• 画面は周囲の温度や環境の変化によって、画面全体または画面の一部が濃くなったり、淡くなったりします

が、故障ではありません。画面が見づらいときは、画面の調整を行ってください。(P.21 参照)

• 電源スイッチを入れた直後、画面が暗い場合がありますが、これは画面を照らすライトの特性によるもので、

故障ではありません。約 10 分で通常の明るさになります。

• 画面をミシンの正面以外から見ると、色が変化したり、画面が見づらくなることがあります。これは使用し

ている液晶の特性上のものであり、故障ではありません。画面は正面から操作してください。

電源スイッチを入れるとオープニング画面が表示されます。オープニング画面は設定により OFF にする

ことができます。(P.21 参照)

画面を指で軽く押してください。設定に応じて、「Q-01 ピーシング直線(中基線)」、「1-01 直線(左基

線)」、「1-03 直線(右基線)」のいずれかが自動的に選択されます。(P.21 参照)

お知らせ

オープニング画面が表示されるまでしばらく時間がかかりますが、故障ではありません。

a 1 本針/ 2 本針の設定状態とミシンが停止したとき

の針位置を示します。針の停止位置はお好みに合わ

せて設定できます。(P.21 参照)

1 本針のとき

a

b

c

d

e

2 本針のとき

b 押え記号

表示される押えを取り付けてからぬいます。

c 選択した模様の番号が表示されます。

(実用ぬいのみ)

d 選択した模様が表示されます。

e 各模様選択画面の総ページ数と現在のページ番号

が表示されます。

針下で止まります。針上で止まります。

針下で止まります。針上で止まります。

18

Page 21

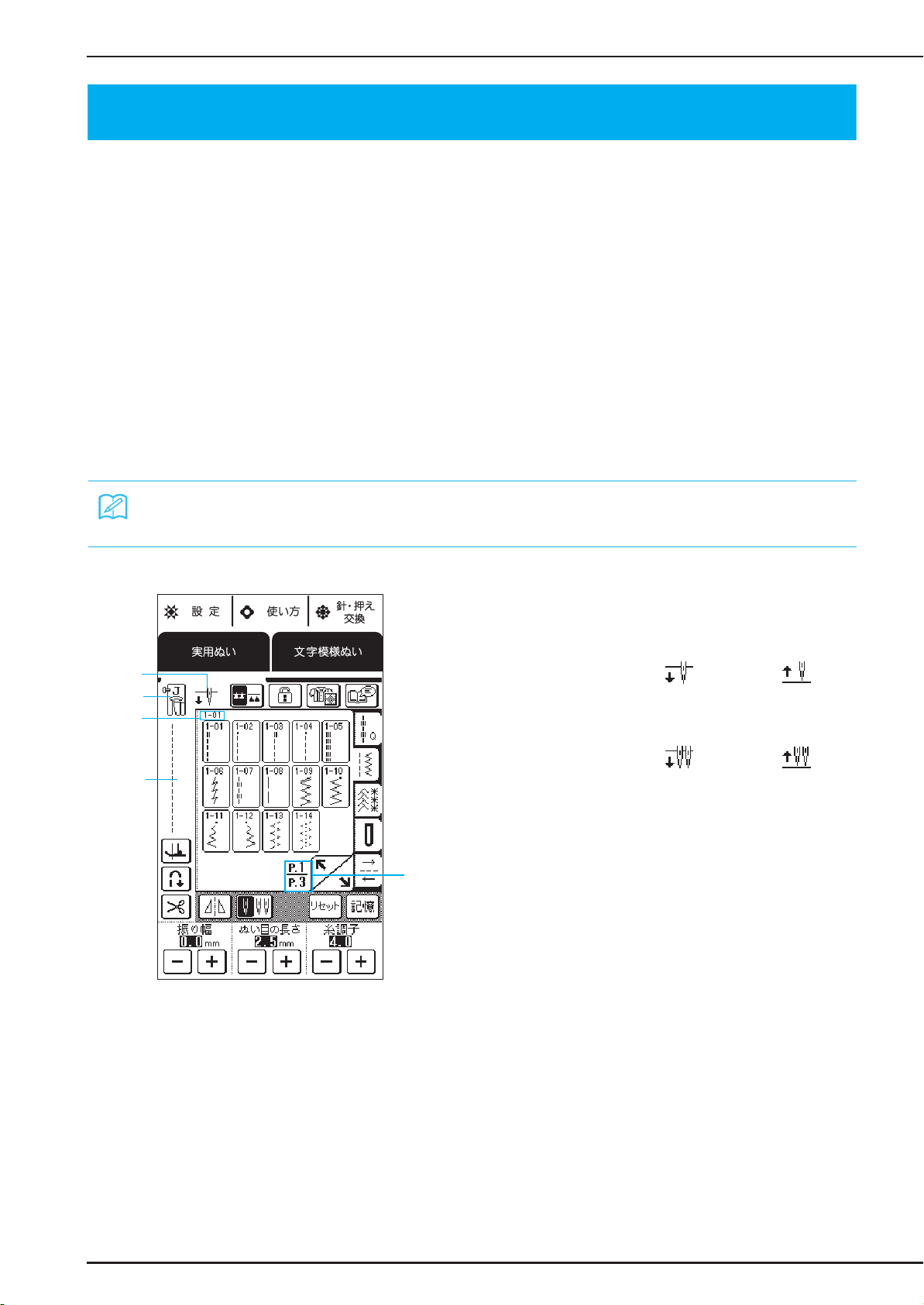

■ キーのはたらき

指、またはタッチペンで画面上部の を押して、画面表示を切り換えます。

液晶画面の操作

5

4

g

f

k

l

m

n

o

r

1

2

3

1

ぬう前の準備

h

i

j

q

p

s

操作パネル

No.

1

2

3

4

5

キー 名称 はたらき 参照ページ

設定キー 針の停止位置切り替え、ブザーの ON / OFF、模様の調整や画面の調整

などミシンの設定を変更するときに押します。

使い方キー 上糸通し、下糸巻き、押え交換など、ミシンの使い方を知りたいときに

押します。

針・押え交換キー 針や押えを交換するときに押します。すべてのキーと操作スイッチが

ロックされ、部品を安全に交換できます。もう一度押すと、ロックを解

除します。

使い方が表示されているときは、針・押え交換モードの画面は表示され

ません。

実用ぬいキー 直線ぬい、ジグザグ、ボタン穴かがり、まつりぬいなど洋裁によく使う

模様(実用模様)やキルト模様を選ぶときに押します。

文字模様ぬいキー アルファベット文字や飾りなどの模様を選ぶときに押します。

21

22

35, 37

56

108

19

Page 22

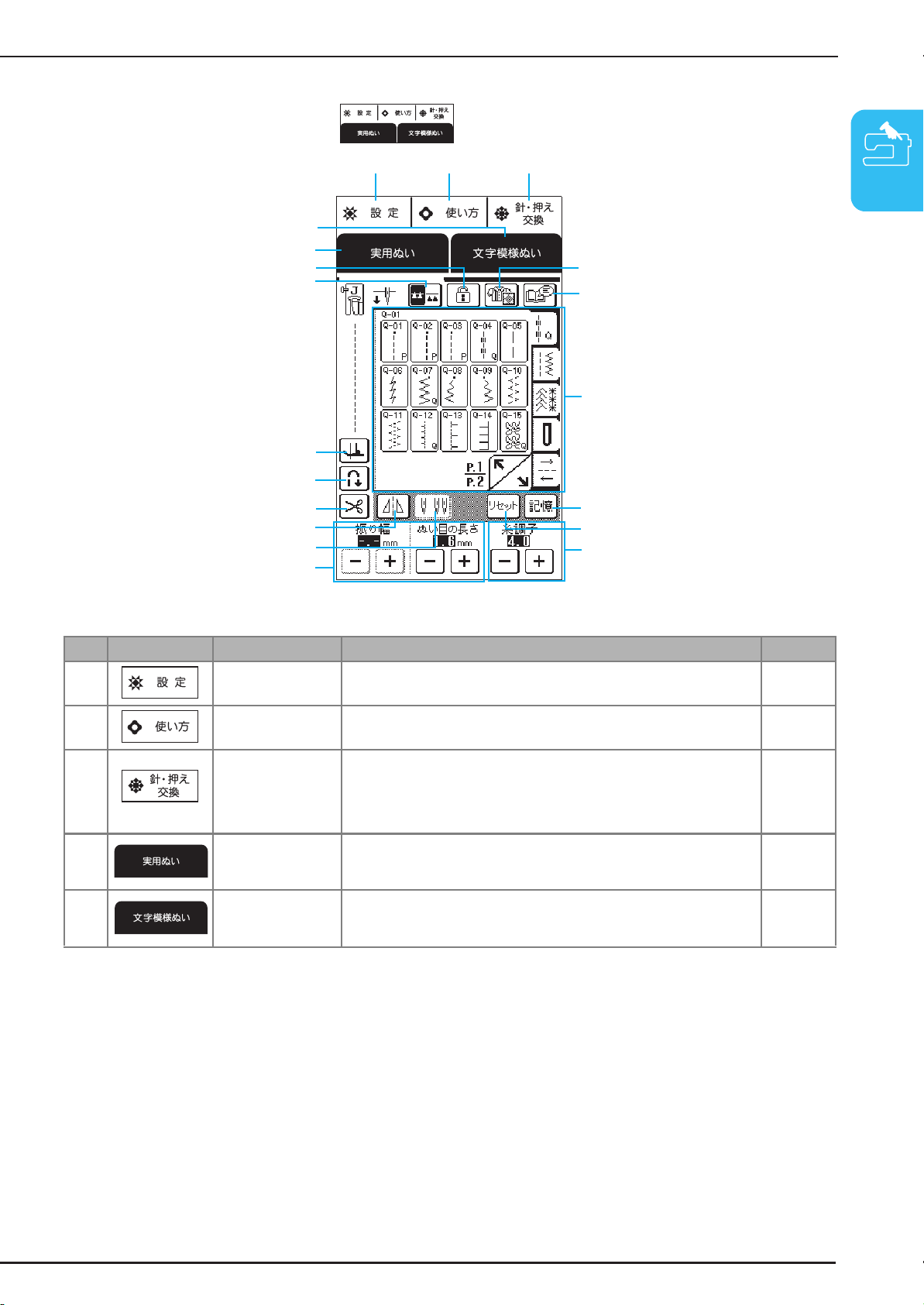

液晶画面の操作

画面表示

No.

f 送り歯ドロップキー フリーモーションキルトをするときに押して、送り歯を下げます。(フ

g 画面ロックキー 画面をロックするときに押します。画面をロックすると、振り幅やぬい

h ぬい方キー どの模様を選べばいいのか分からないときに押します。用途に応じて、

i アドバイスキー 選択した模様の用途を知りたいときに押します。

j 模様選択画面

k ピボットキー ピボット設定を選択するときにを押します。ピボット設定を選択してミ

l 自動止めぬいキー 自動止めぬい/返しぬいを設定するときに押します。自動止めぬいをあ

m 自動糸切りキー 自動糸切りを設定するときに押します。自動糸切りをあらかじめ設定し

n 左右反転キー 選んだ模様が左右に反転します。

o 2 本針キー 2 本針を使用するときに押します。もう一度押すと、1 本針の設定に戻り

p リセットキー

キー 名称 はたらき 参照ページ

リーモーションモード)もう一度押すと送り歯を上げることができます。

また、ボタン付けを選択すると、自動的に に変わり、送り歯が下

がります。

目の長さなどの各設定がロック(固定)されます。もう一度押すと、ロッ

クは解除されます。

適切な実用模様や操作手順が表示されるので、初心者の方にもとても便

利です。

お好みの模様のキーを押して、模様を選びます。 で、

模様選択画面を切り替えます。

シンを止めると、針が下がった状態でミシンは停止し、押えは自動的に

指定の高さに上がります。再びぬい始めると、押えは自動的に下がりま

す。

• の表示のときは、使用できません。

らかじめ設定しておくと、ぬい始めとぬい終わりに返しぬいスイッチを

押したときに自動的に止めぬい/返しぬいをします。もう一度押すと、

設定は解除されます。

ておくと、返しぬいスイッチを押したときに自動的に止めぬい(模様に

よっては返しぬい)をして糸を切ります。もう一度押すと、設定は解除

されます。

• の表示のときは、使用できません。

ます。

• の表示のときは、使用できません。

記憶した模様の設定を標準の設定に戻したいときに、 を押してか

66, 100

53

58

23

56

51

50

50

57

33

57

20

ら を押します。

q 記憶キー 選んだ模様の設定(ジグザグの振り幅やぬい目の長さ・糸調子・自動糸

切りや自動止めぬいなどの設定)をお好みの設定値に変更して、その内

容を記憶しておくことができます。

r ぬい目調節キー 選んだ模様のジグザグの振り幅(模様の幅)とぬい目の長さを示します。

または を押すと、お好みに合わせて、ジグザグの振り幅とぬい目

の長さを調節することができます。

• と表示されているときは、設定を調節できません。

s 糸調子キー 選んだ模様の糸調子を示します。通常は自動的に標準の糸調子に設定さ

れています。 または を押すと、糸調子の設定を調節できます。

57

48

48

Page 23

液晶画面の操作

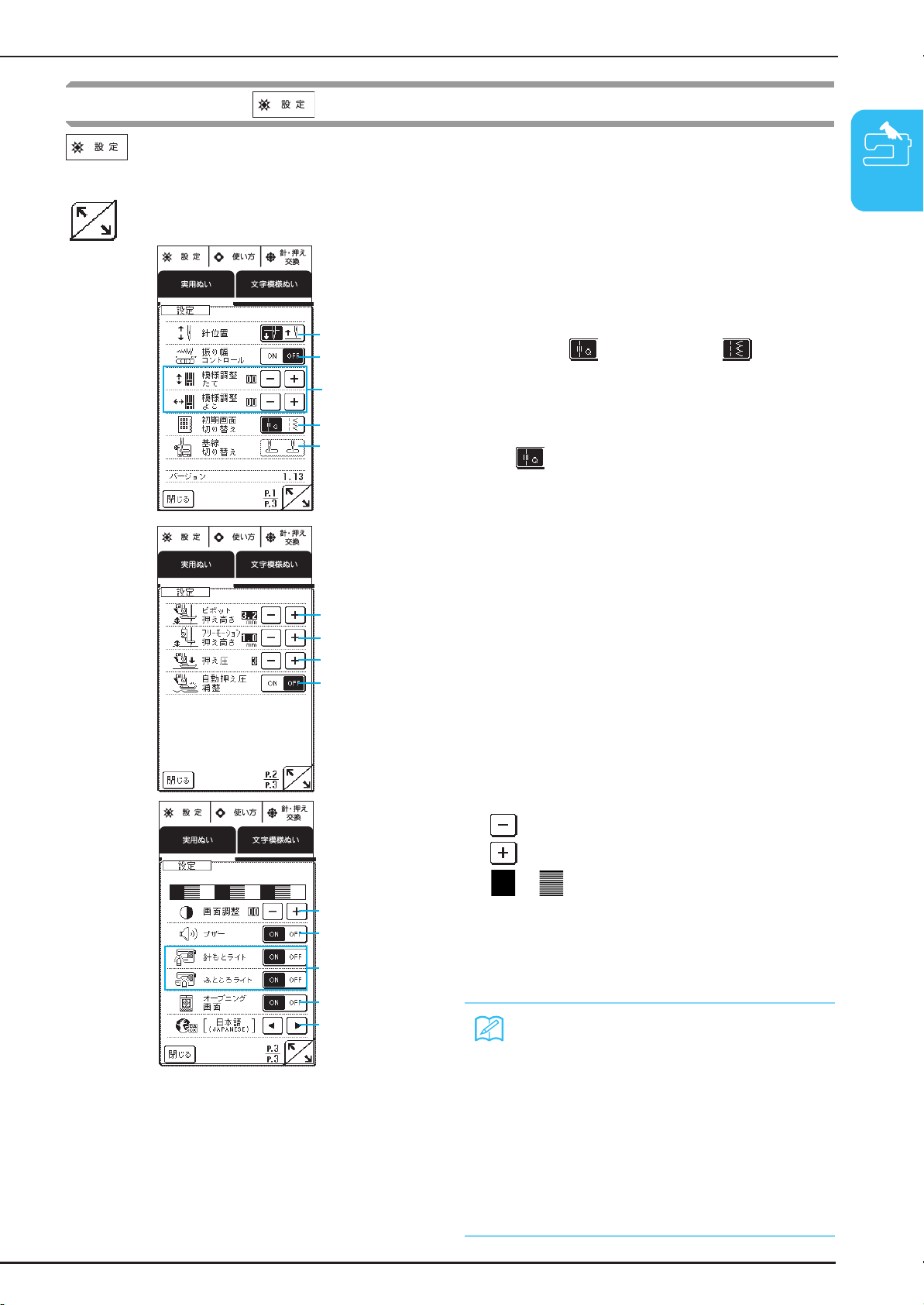

設定キーを使う

を押すと、針の停止位置切り替え、ブザー・ランプの ON / OFF、模様の調整や画面の調整など、

いろいろなミシン本体の基本の設定を変えることができます。お買い上げ時は、以下の画面の設定になっ

ています。

を押して、前または次のページの設定画面を表示します。

a ミシンが停止したときの針位置(下/上)を選択します。

b

スピードコントロールレバーをジグザグの振り幅調節レ

a

b

c

d

e

バーに切り替えます。(

c 文字・模様ぬいの模様を調整します。(P.114参照)

d 実用ぬい画面を表示したときに最初に表示する模様を、

キルト模様( )または実用ぬい( )のどちらに

するか選択します。

e 電源スイッチを入れたときに自動的に選択される模様

を、「1-01 直線(左基線)」または「1-03 直線(右基線)」

のどちらにするか選択します。④の初期画面がキルト模

様( )に設定されている場合は、選択できません。

P.65

参照)

1

ぬう前の準備

a

b

c

d

a

b

c

d

e

a ピボット機能を有効にしたときの、停止時の押えの高さ

を設定します。( P.51 参照)

3.2 mm、5.0 mm、7.5 mm の 3 段階のいずれかを選択し

ます。

b フリーモーションモードに設定したときの、押えの高さ

を設定します。(P.66 参照)

c 1(弱い)~ 4(強い)の範囲で押え圧を調節します。

• 数字が大きいほど押え圧が強くなります。通常は 3 に設

定してあります。

d ON にすると、センサーが布地の厚さを自動的に読み取っ

て、スムーズに布送りすることができます。(P.45、P.52、

P.66 参照)

③の押え圧が 1 に設定されている場合は、ON にしてもこ

の機能は使用できません。

a 液晶画面の明るさを調整します。

• を押すと、画面は明るくなります。

• を押すと、画面は暗くなります。

と の差が明確になるように調整します。

b ブザーの ON / OFF を切り替えます。

c ライトの ON / OFF を切り替えます。

d 電源スイッチを入れたときに表示されるオープニング画

面の ON / OFF を切り替えます。

e 表示言語を切り替えます。

お知らせ

•「バージョン」はミシンにインストールされて

いるプログラムのバージョンです。アップグ

レードについては、お近くの販売店または「お

客様相談室(ミシン 119 番)」(フリーダイヤ

ル 0120-340-233)にお問い合わせいただく

か、ブラザーソリューションセンター(http:/

/solutions.brother.co.jp/)で今後掲載される情

報を参照してください。

• 変更した設定は、電源を切ってもミシンに記

憶されています。

21

Page 24

液晶画面の操作

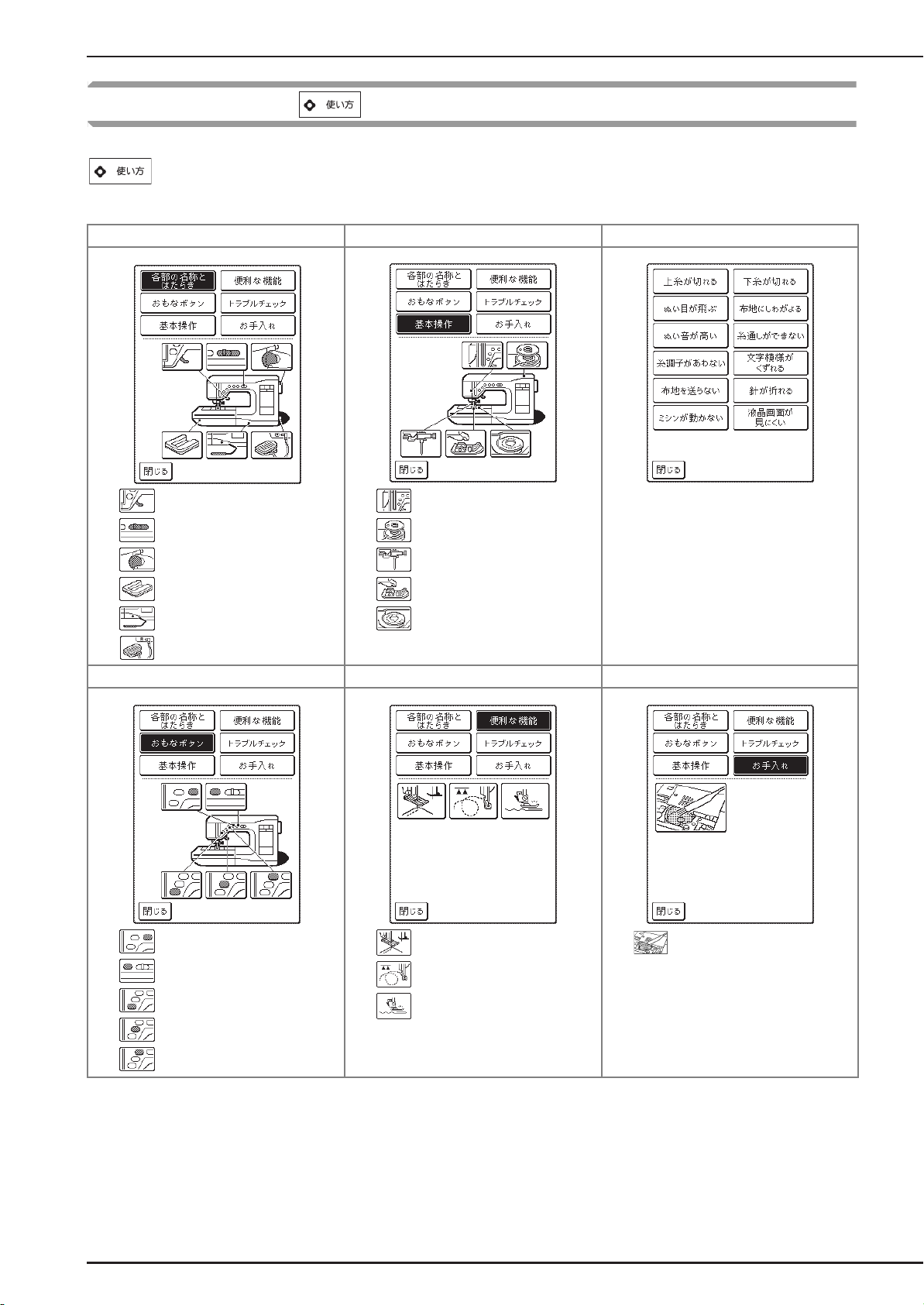

使い方キーを使う

このミシンには、ミシンの基本操作など取扱説明書に準じた内容が記憶されています。

を押して、画面上段に表示される 6 つの項目から見たい項目を選びます。

■ 各項目の内容

各部の名称とはたらき 基本操作 トラブルチェック

押えレバー

スピードコントロールレバー

プーリー

補助テーブル

ニーリフター

フットコントローラー

おもなボタン 便利な機能 お手入れ

糸切りスイッチ

上糸通し

下糸巻き

針の交換

押えの交換

下糸をセットする

ピボット機能

かまの掃除

22

押え上下スイッチ

スタート/ストップスイッチ

返しぬいスイッチ

針上下スイッチ

自動送り歯ドロップ機能

自動押え圧補正

Page 25

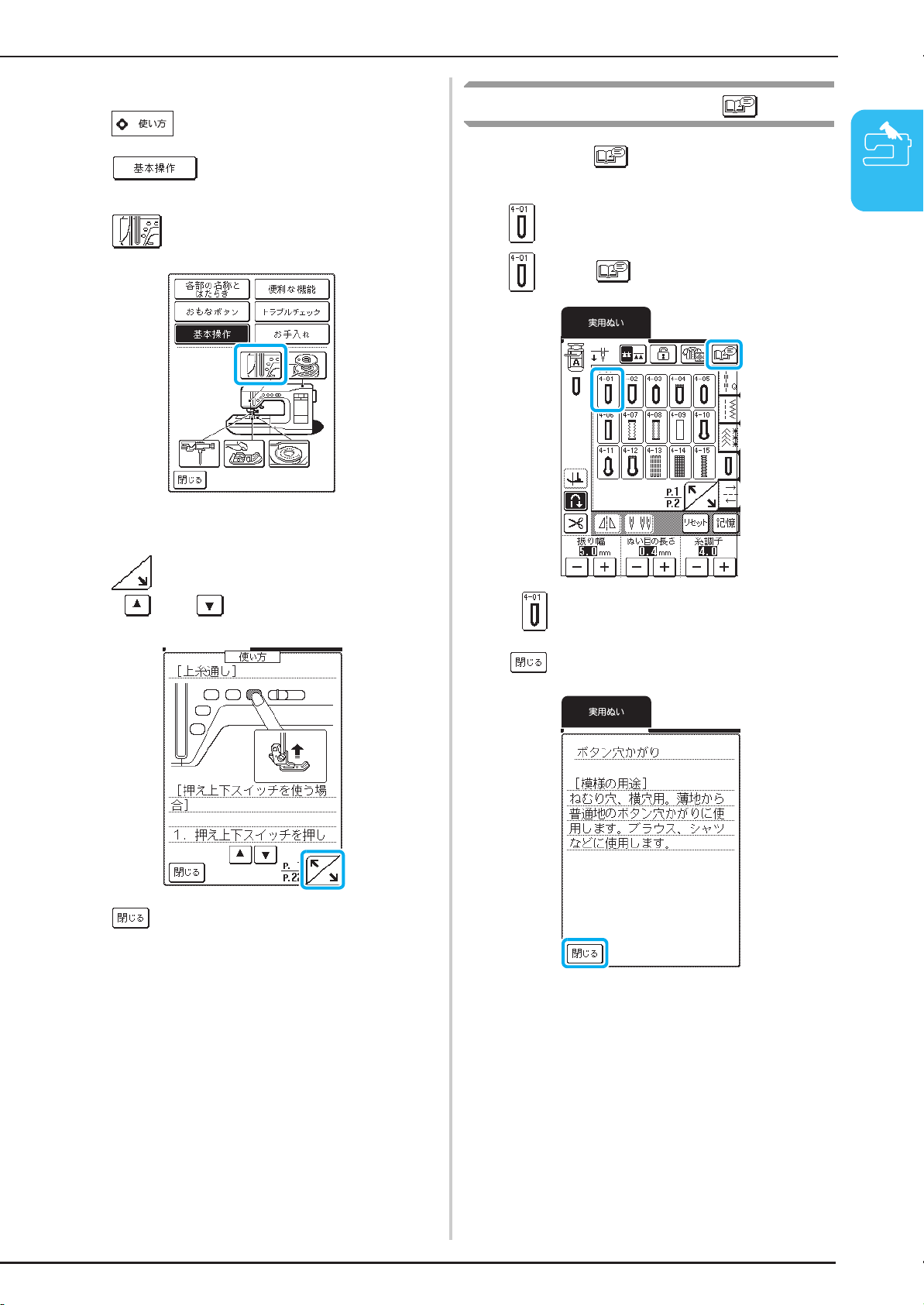

例) 上糸の通し方を見るとき

a

b

→ 下段に基本操作の項目が表示されます。

c

を押します。

を押します。

(上糸通し)を押します。

液晶画面の操作

アドバイスキーを使う

模様を選んでから を押すと、選んだ模様の用途

説明を見ることができます。

例) の用途を見るとき

1

ぬう前の準備

→ 上糸通しの手順が表示されます。

d

を押して次ページへ進みます。

• または を押すと、矢印の方向にスクロー

ルします。

a

b

を押し、 を押します。

→ の用途が表示されます。

を押すと、aの画面に戻ります。

e

を押すと、cの画面に戻ります。

23

Page 26

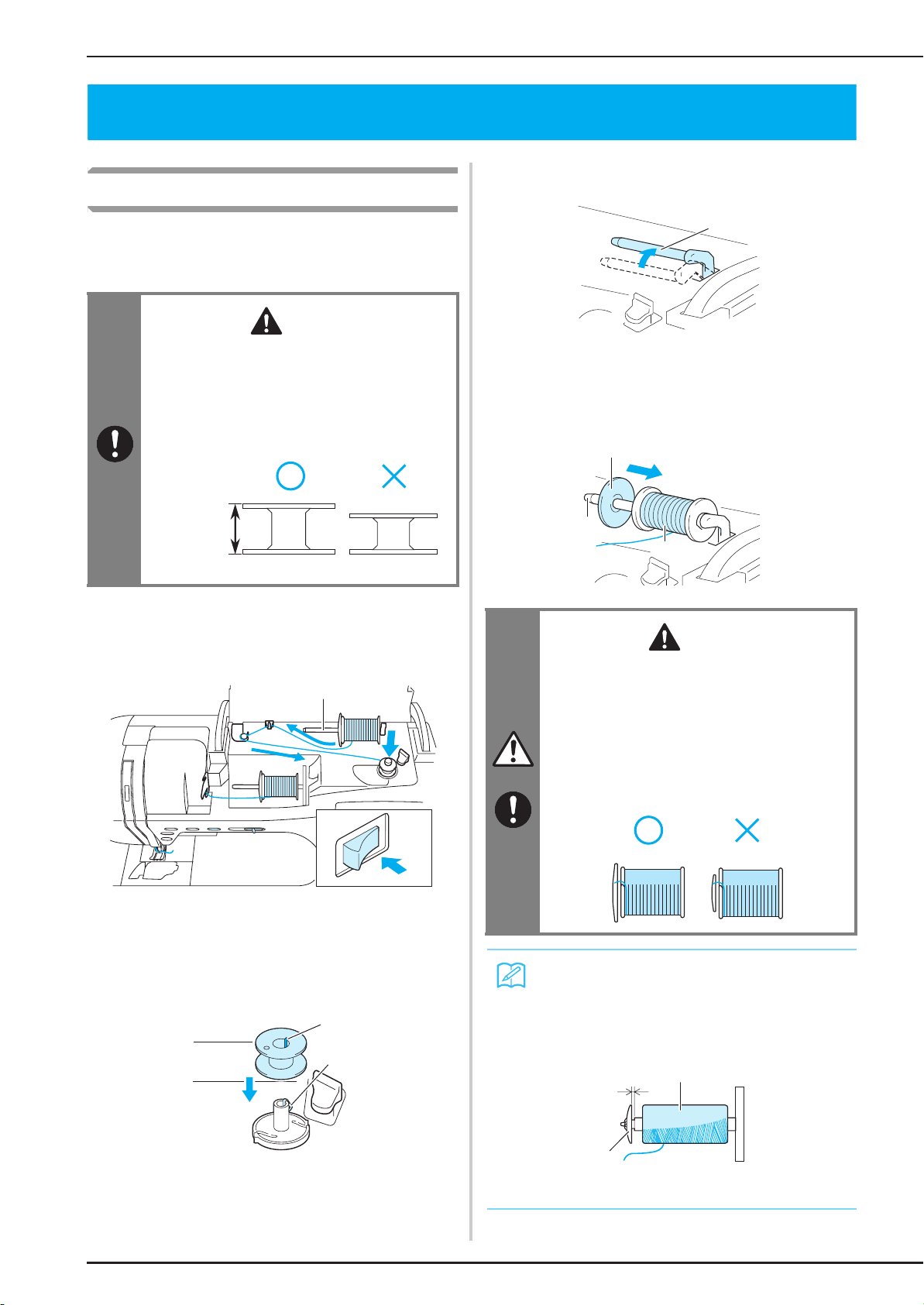

上糸/下糸のセット

上糸/下糸のセット

下糸を巻く

下糸用の糸をボビンに巻きます。このミシンは、縫製

中に糸たて棒を使っているときでも補助糸たて棒を

使って下糸巻きができます。

注意

補助糸たて棒を上におこします。

c

補助糸たて棒

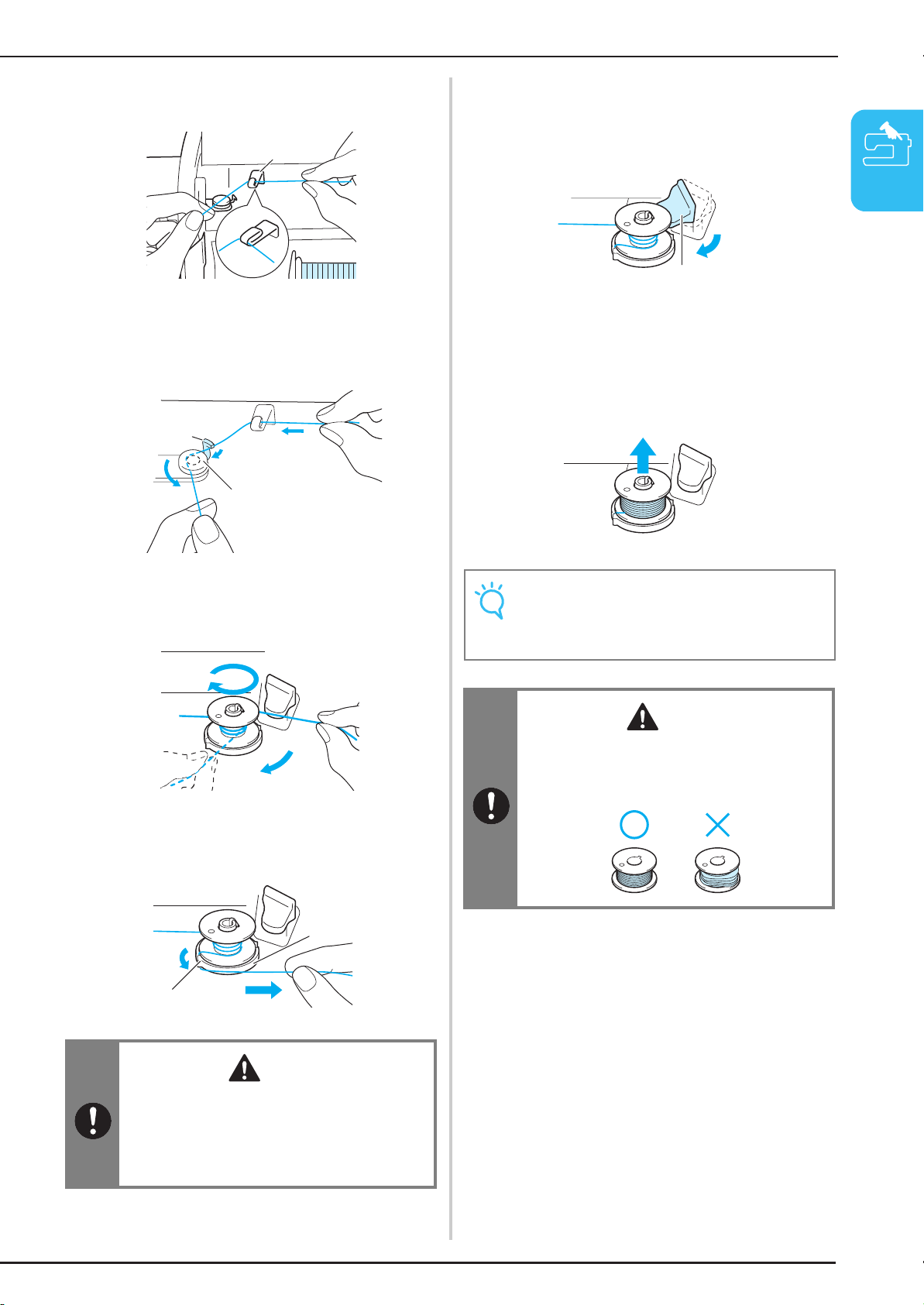

付属のボビンは本機純正品です。

厚みの違う従来品を使用すると、ミシンが正

しく動作しません。必ず付属品、または別売

の純正ボビンを使用してください。純正以外

のボビンを使用すると、ケガ、故障の原因と

なります。

11.5 mm

(実物大)

純正品

他のボビン

■ 補助糸たて棒で下糸を巻く場合

縫製の途中で下糸を巻きたいときに便利です。

補助糸

たて棒

糸こまを糸が手前から出るように補助糸た

d

て棒に差し込み、糸こま押えを奥までしっか

り差し込みます。

糸こま押え

補助糸たて棒

糸こま

注意

• 糸こまの向きや糸こま押えが正しくセッ

トされていないと、糸たて棒に糸がから

まり、針折れの原因となります。

• 糸こま押え(大)(中)(小)は糸こまの

大きさに合わせて使用してください。糸

こまより小さい糸こま押えを使用する

と、糸こまの切り欠きなどに糸が引っか

かり、針折れの原因となります。

24

電源を入れ、上ふたを開けます。

a

ボビンのミゾと下糸巻き軸のバネを合わせ

b

て、ボビンを軸にセットします。

ミゾ

下糸巻き軸

のバネ

l

o

お知らせ

細い糸こまを使用するときは、糸こま押え

(小)を使い、糸こま押えと糸こまとの間に少

しすきまを残してください。

糸こま

すきま

糸こま押え

(小)

Page 27

上糸/下糸のセット

右手で糸こまからの糸を持ち、左手で糸端を

e

持って、糸を糸案内にかけます。

糸案内

下糸巻き案内の凸部に糸をかけて、皿の間に

f

左回りに糸をかけ、しっかり奥まで入れま

す。

• 糸が皿の下を通っていることを確認してください。

凸部

皿

ボビンホルダーを左へカチッと音がするま

i

で押します。

• ボビンホルダーを左へ押すと、下糸巻きが自動的に

スタートします。

ボビンホルダー

(スイッチ)

→ ボビンが回転し、巻き終わると自動的に停止し、ボ

ビンホルダーが元の位置に戻ります。

糸がからまってしまったら P.27 を参照してくださ

い。

はさみで糸を切り、ボビンを外します。

j

1

ぬう前の準備

図のように、ボビンに糸を時計まわりに 4 ~

g

5 回巻きつけます。

• 引き出した糸がたるまないように左手で持ち、右手

で糸端をボビンに巻きつけます。

2

3

糸端をボビンの受け座のガイドミゾに引っ

h

かけて、図のように右へ糸を引き、カッター

で糸を切ります。

ガイドミゾ

(カッター付)

1

ボビンの

受け座

お願い

ボビンを外すときは、ボビンのみを上に引っ

張ってください。ボビンの受け座を引っ張る

と、受け座が外れ、故障の原因となります。

注意

下糸は正しく巻かれたものを使用してくだ

さい。下糸の巻き方が悪いと針折れや糸調子

不良の原因となります。

注意

必ずこの方法で糸を切ってください。ガイド

ミゾのカッターで糸を切らずに下糸を巻く

と、糸量が少なくなったときにボビンに糸が

からまり、針が折れたり曲がったりするおそ

れがあります。

25

Page 28

上糸/下糸のセット

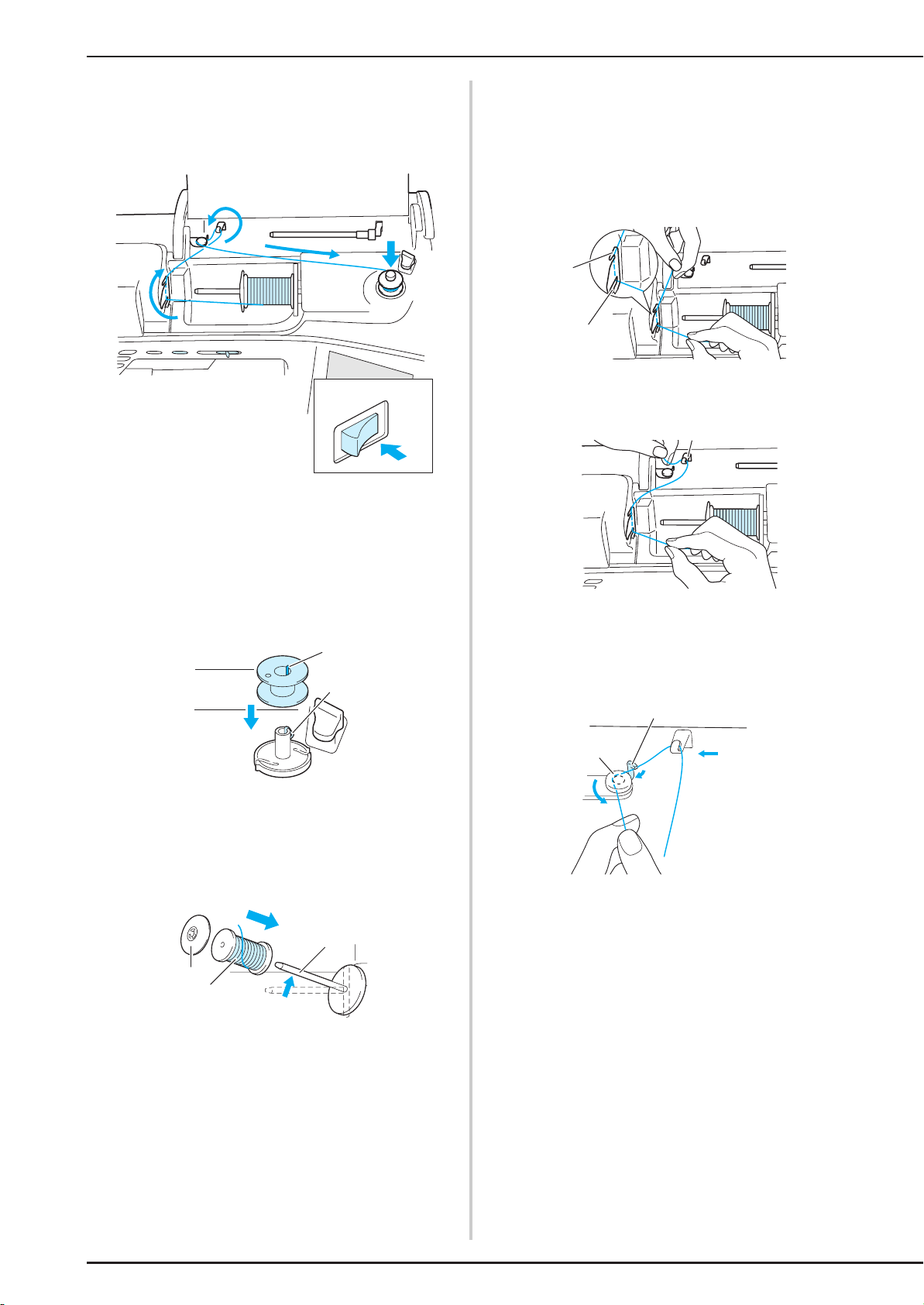

■ 糸たて棒で下糸を巻く場合

縫製中は糸たて棒を使って下糸を巻くことはでき

ません。補助糸たて棒を使ってください。

(P.24 参照)

l

o

電源スイッチを入れます。

a

糸こま押えを奥までしっかり差し込み、糸た

e

て棒を元に戻します。

右手で糸こまからの糸を持ち、左手で糸端を

f

持って、糸案内板の下のミゾに通してから、

上のミゾに通します。

糸案内板の

上のミゾ

糸案内板の

下のミゾ

糸案内に糸をかけます。

g

糸案内

上ふたを開けます。

b

ボビンのミゾと下糸巻き軸のバネを合わせ

c

て、ボビンを軸にセットします。

ミゾ

下糸巻き軸

のバネ

糸たて棒をななめ手前に軽くおこし、糸こま

d

を差し込みます。

• 糸は糸こまの手前から出してください。

糸たて棒

糸こま押え

糸こま

下糸巻き案内の凸部に糸をかけて、皿の間に

h

左回りに糸をかけ、しっかり奥まで入れま

す。

• 糸が皿の下を通っていることを確認してください。

凸部

皿

以降の作業は、P.25 のg ~j の手順に従っ

i

てください。

26

Page 29

上糸/下糸のセット

■ ボビン受け座の下に糸がからまってしまっ

たら

糸が下糸巻き案内の皿の下に確実に通っていない

状態で下糸を巻くと、ボビン受け座の下に糸が巻か

れてしまうことがあります。(P.25 参照)

そうなった場合は、以下の手順に従ってボビン受け

座の下に巻かれた糸をほどいてください。

ボビン受け座

糸

注意

ボビン受け座の下に糸が巻かれても、ボビン

受け座は外さないでください。受け座のカッ

ターでケガをする恐れがあります。

ボビン受け座の下に下糸がからまり始めて

a

も、巻き終わって停止するまで待ちます。

• スタート/ストップスイッチを押さないでくださ

い。針が動きます。

ボビンを軸から外します。

c

図のように左手で糸端を持ち、右手でボビン

d

近くの糸をゆっくりと時計回りに回して、か

らまった糸をほどきます。

1

ぬう前の準備

注意

無理にボビンホルダーを右へ戻さないでく

ださい。ケガをする恐れがあります。

下糸巻き案内側で、はさみで糸を切ります。

b

下糸巻き案内

下糸巻きをやり直します。

e

お願い

糸が下糸巻き案内の皿の下に確実に通ってい

ることを確認してください。(P.25 参照)

27

Page 30

上糸/下糸のセット

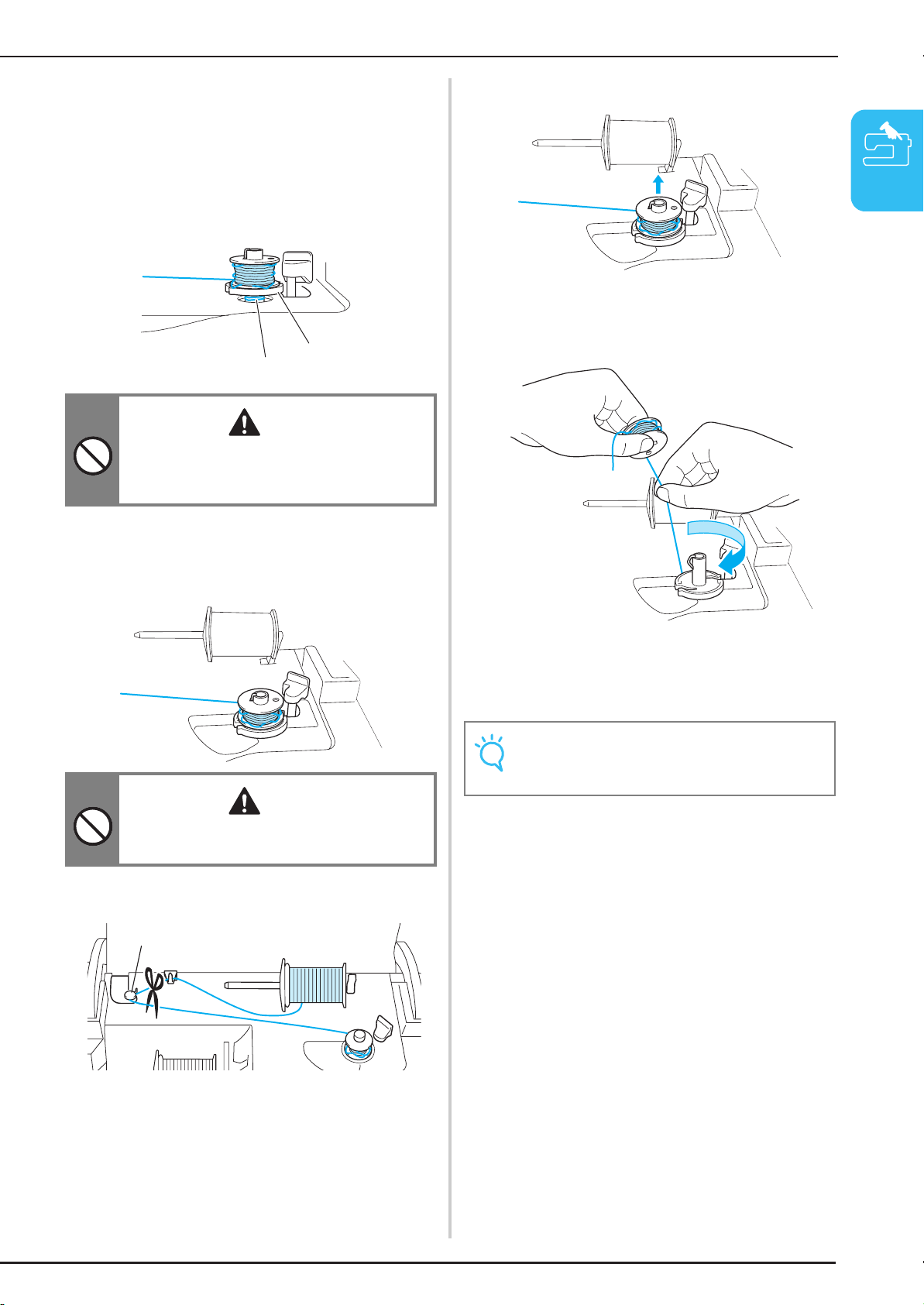

下糸をセットする

下糸を巻いたボビンをミシンにセットします。このミ

シンは下糸を引き出さずにぬうことができます。ギャ

ザーよせをするときなど、下糸の引き出しが必要なと

きは、P.29 を参照してください。

ボビンを右手で持ち、左手で糸端を持ちます。

c

注意

• 下糸は正しく巻かれたものを使用してく

ださい。下糸の巻き方が悪いと針折れや

糸調子不良の原因となります。

• 下糸をセットするときや交換するときは、

必ず を押してから行ってくださ

い。万一、スタート/ストップスイッチま

たは、他のスイッチが押されると、針が作

動してケガの原因となります。

矢印の向きから糸が出るように、下糸を巻い

d

たボビンを内かまにセットします。

注意

ボビンは必ず指で押さえ正しい方向から糸

が出るようにセットしてください。ボビンを

逆の方向にセットすると、針折れや糸調子不

良の原因となります。

右手でボビンを軽く押さえ、左手で糸を軽く

e

引きながらミゾに通します。

a

→ すべてのキーと画面がロックされます。

針板ふたのつまみを右側に押し、針板ふたを

b

外します。

を押します。

針板ふた

つまみ

ミゾにそって糸を通し、手前に引いてカッ

f

ターで切ります。

ミゾ

カッター

(カッターで

糸を切ります)

28

Page 31

お願い

内かまの板バネの間に確実に糸が入っていな

いと、糸調子不良の原因となります。詳細は、

P.48「糸調子を調節する」を参照してください。

板バネ

針板ふたの左側の凸部を差し込み(1)、右

g

側をカチッと音がするまで押して、針板ふた

を閉めます(2)。

上糸/下糸のセット

下糸を矢印のようにミゾにそって通します。

b

お願い

• 糸をカッターで切らないでください。

• 針板ふたは外したままにしてください。

上糸を軽く持ち、針上下スイッチを 2 回押し

c

て針を上げます。

1

ぬう前の準備

凸部

h

→ すべてのキーと画面がロック解除されます。

または を押します。

下糸を引き出す

ギャザーやフリーモーションキルトをぬうときなど、

あらかじめ下糸を引き出しておきたいときは、以下の

手順に従って操作してください。

お知らせ

先に上糸を通してから下糸を引き出します。

(P.30 参照)

P.28「下糸をセットする」の a ~ d までの

a

手順に従って、ボビンを内がまにセットしま

す。

上糸を引き上げて、下糸を引っ張り出しま

d

す。

→ 下糸が針板の穴から輪になって出てきます。

そのまま下糸を引き出し、上糸とそろえて押

e

えの下を通し、後ろ側へ約 10cm 引き出して

おきます。

上糸

下糸

針板ふたを閉めます。

f

凸部

29

Page 32

上糸/下糸のセット

上糸を通す

上糸用の糸をセットし、針に糸を通します。上糸通し

の手順はミシン本体にも番号で示されています。

注意

• 上糸は必ず正しく通してください。糸が

正しく通されていない場合、糸がからん

で針が折れ、ケガをするおそれがありま

す。

• 別売りの部品(押えなど)を使用する場

合は、上糸通しを行ってから本体に取り

付けてください。

•20番以下の太い糸は使用しないでくださ

い。

針上下スイッチを押して針を上げます。

c

お願い

針を上げずに自動糸通しを行うと、故障の原因

となります。

糸たて棒をななめ手前に軽くおこし、糸こま

d

を差し込みます。

• 糸は糸こまの手前から出してください。

糸たて棒

電源スイッチを入れます。

a

押え上下スイッチを押して、押えを上げま

b

す。

→ 上糸シャッターが開き、糸通しができるようになり

ます。

上糸シャッター

糸こま押え

糸こま

糸こま押えを奥までしっかり差し込み、糸た

e

て棒を元に戻します。

注意

• 糸こまの向きや糸こま押えが正しくセッ

トされていないと、糸たて棒に糸がから

まり、針折れの原因となります。

• 糸こま押え(大)(中)(小)は糸こまの

大きさに合わせて使用してください。糸

こまより小さい糸こま押えを使用する

と、糸こまの切り欠きなどに糸が引っか

かり、針折れの原因となります。

30

お知らせ

このミシンには上糸通しを確実にするために、

上糸シャッターがついています。

右手で糸こまからの糸を持ち、左手で糸端を

f

持って、糸案内板の下のミゾに通してから、

上のミゾに通します。

糸案内板の

上のミゾ

糸案内板の

下のミゾ

Page 33

上糸/下糸のセット

糸こまからの糸を右手で保持しながら、左手

g

で糸端を持って矢印のようにミゾにそって

糸を通します。

矢印のようにミゾに沿って下→上→下の順

h

に糸を通します。

上糸シャッター

押え上下スイッチを押します。

j

→ 押えが下がります。

糸案内皿 7 に糸をかけます。

k

• 糸ガイドのミゾに糸が通っていることを確認して

ください。

• 糸は、糸案内皿の奥まで確実に入れてください。針

穴に糸が通らないことがあります。

糸ガイドの

ミゾ

1

ぬう前の準備

お知らせ

てんびん確認窓からてんびんの位置が確認で

きます。糸通しの前に、てんびんが上がって

いることを確認してください。

上糸シャッター

てんびん確認窓

針棒糸かけ 6 に糸をかけます。

i

• 右手で糸を押さえ、左手で糸端を持ってかけます。

図のように糸を糸切りの下から上へかけて、

l

糸を切ります。

糸切り

お願い

メタリック糸など、糸こまからほどけやすい糸

を使用する場合、糸切りで糸を切ると自動糸通

しができないことがあります。このようなとき

は、糸案内皿 7 に糸をかけた後、糸切りを使用

せずに、糸を約 8cm 引き出します。

約 8cm

針棒糸かけ

31

Page 34

上糸/下糸のセット

本体左側面の糸通しレバーをカチャと音が

m

するまでゆっくりと下げます。

• フックが回転して、針穴に入ります。

お願い

• 糸通しレバーを早く下げると、糸を通せない

ことがあります。

• 布などがフックに接触しないように注意して

ください。

糸通しレバー

お願い

• 糸通しレバーをいっぱいまで下げないと、

フックが完全に回転しないため、糸が針穴に

通りません。糸通しレバーを下げたとき、フッ

クが図の位置までしか回転せず、糸が通らな

かった場合は、

k からやり直してください。

フック

押えの下から後ろ側へ10cmほど糸を引き出

p

します。

10cm

押え上下スイッチを押して、押えを下げま

q

す。

• これで上糸通しの手順が完了しました。

お願い

• 糸通し装置は家庭用ミシン針(HA × 1)

11 ~ 16 番の範囲で使用してください。なお、

針と糸の適正な組み合わせは、P.38「針の種

類と使い分け」を参照してください。

• 自動糸通しが正常に行なわれなかった場合

は、手順 9 の針棒糸かけ 6 に糸をかけるとこ

ろからやり直してください。

• 糸によっては糸通し装置が使用できないも

のがあります。その場合は手順 9 の針棒糸か

け 6 に糸をかけた後、糸通しレバーを使用し

ないで、針の手前から向こう側に手で針穴に

糸を通してください。

• 針が上がっていないと、糸通し装置で糸を通

すことができません。糸を通す前に、針を針

上下スイッチで上げておいてください。詳細

は、P.30「上糸を通す」

c を参照してくださ

い。

糸通しレバーから手を離します。

n

→ 針穴に糸が通ります。

押え上下スイッチを押して押えを上げます。

o

針穴に通った糸端をゆっくりと引き出しま

す。

お願い

無理に引っ張って、針を曲げないように注意し

てください。

• 針穴を通った糸が輪になった場合は、輪を後ろ側に

引っ張り、針穴から糸を引き出します。

32

Page 35

2 本針を使用する

2 本針を使用すると、同じ模様を平行にぬうことができ

ます。下糸は 1 本ですが、上糸に配色のよい 2 本の糸

を使うと変化のある模様がぬえます。糸は、同質で同

じ太さのものを使います

模様を選んだときに が表示される模様のみ、2 本

針が使用できます。2 本針が使用できる模様は、巻末の

「ぬい方早見表」で確認してください。

上糸/下糸のセット

糸を針棒糸かけ 6 にかけ、左側の針に手で糸

c

を通します。

•2本針に糸を通すときは、糸通し装置を使用しない

でください。

針棒糸かけ

1

ぬう前の準備

a

(P.37 参照)

注意

•2本針は必ずブラザー専用 2 本針を使用

してください。その他の針を使用すると

針折れや故障の原因となります。

•2本針を使用するときは必ず 2 本針の設

定にしてください。2 本針の設定になっ

ていない状態で 2 本針を使用すると、針

が折れ故障の原因となります。

• 曲がった針は絶対に使用しないでくださ

い。針折れの原因となります。

•2本針を使用するときは、<J>押えを使

用してください。糸や布地によってぬい

目が詰まる場合は、<N>押えを使用して

ください。

を押して、2 本針を取り付けます。

補助糸たて棒を上におこします。

d

補助糸たて棒

もう1つの糸こまを、糸が手前から出るよう

e

に補助糸たて棒に差し込み、糸こま押えを奥

まで

しっかり差し込みます

糸こま押え

補助糸たて棒

糸こま

右手で糸こまからの糸を持ち、左手で糸端を

f

持って、糸を糸案内にかけます。

• 下糸巻き案内に糸をかけないように注意してくだ

さい。

。

1 本針と同じ手順で 1 本目の糸を通します。

b

(P.30 参照)

下糸巻き案内

糸案内

33

Page 36

上糸/下糸のセット

糸こまからの糸を両手で持ち、糸案内板に下

g

から上へ糸をかけます。左手で糸端を持って

矢印のようにミゾにそって糸を通します。

シャッター

針棒糸かけには糸をかけずに、右側の針に手

h

で糸を通します。

k

→ 1 本針/ 2 本針設定の表示が に変わります。

を押して 2 本針の設定にします。

•1本針の場合よりも振り幅がせまくなります。

1 本針/ 2 本針設定の表示

注意

お願い

糸通し装置は使用できません。針の手前から向

こう側に、手で針穴に糸を通してください。糸

通し装置を無理に使用すると故障の原因とな

ります

i

ます。

模様を選びます。

j

お願い

模様を選んだときに、 が薄く( )表

示されている模様は、2 本針でぬうことはでき

ません。

針棒糸かけ

。

を押すか、画面の を押し

2本針を使用するときは必ず2 本針の設定に

してください。2 本針の設定になっていない

状態で 2 本針を使用すると、針が折れ故障

の原因となります。

押えレバーを下げてから、スタート/ストッ

l

プスイッチを押します。

お知らせ

2 本針でぬう方向を変えるときは、針を布地か

ら抜いてから押えレバーを上げ、布地を回し

ます。

34

Page 37

押えの交換

押えの交換

• 押えを交換する前に必ず を押してください。 が押されていない状態で、スタート/

ストップスイッチまたは他のスイッチ押されると、ミシンが作動してケガの原因となります。

• 模様に適した押えを使用してください。誤った押えを使用すると、針が押えに当たり、折れたり曲

がったりするおそれがあります。(巻末の「ぬい方早見表」参照)

• 必ず本機純正の押えを使用してください。その他の押えを使用するとケガや故障の原因となります。

押えを取り外す

針上下スイッチを押して針を上げます。

a

b

を押します。

注意

押えレバーを上げます。

c

押えホルダーの黒いボタンを押して、押えを

d

外します。

1

ぬう前の準備

黒いボタン

→ 画面が変わり、すべてのキーと操作スイッチがロッ

クされます。

押えホルダー

押えを取り付ける

押えホルダーのミゾと押えのピンが合うよ

a

うに押えを置き、押えレバーを下げます。

→ 押えのピンがミゾにはまります。

ミゾ

ピン

b

→ すべてのキーと操作スイッチがロック解除され、元

の画面に戻ります。

または を押します。

35

Page 38

押えの交換

押えレバーを上げて、押えが確実に取り付け

c

られていることを確認します。

36

Page 39

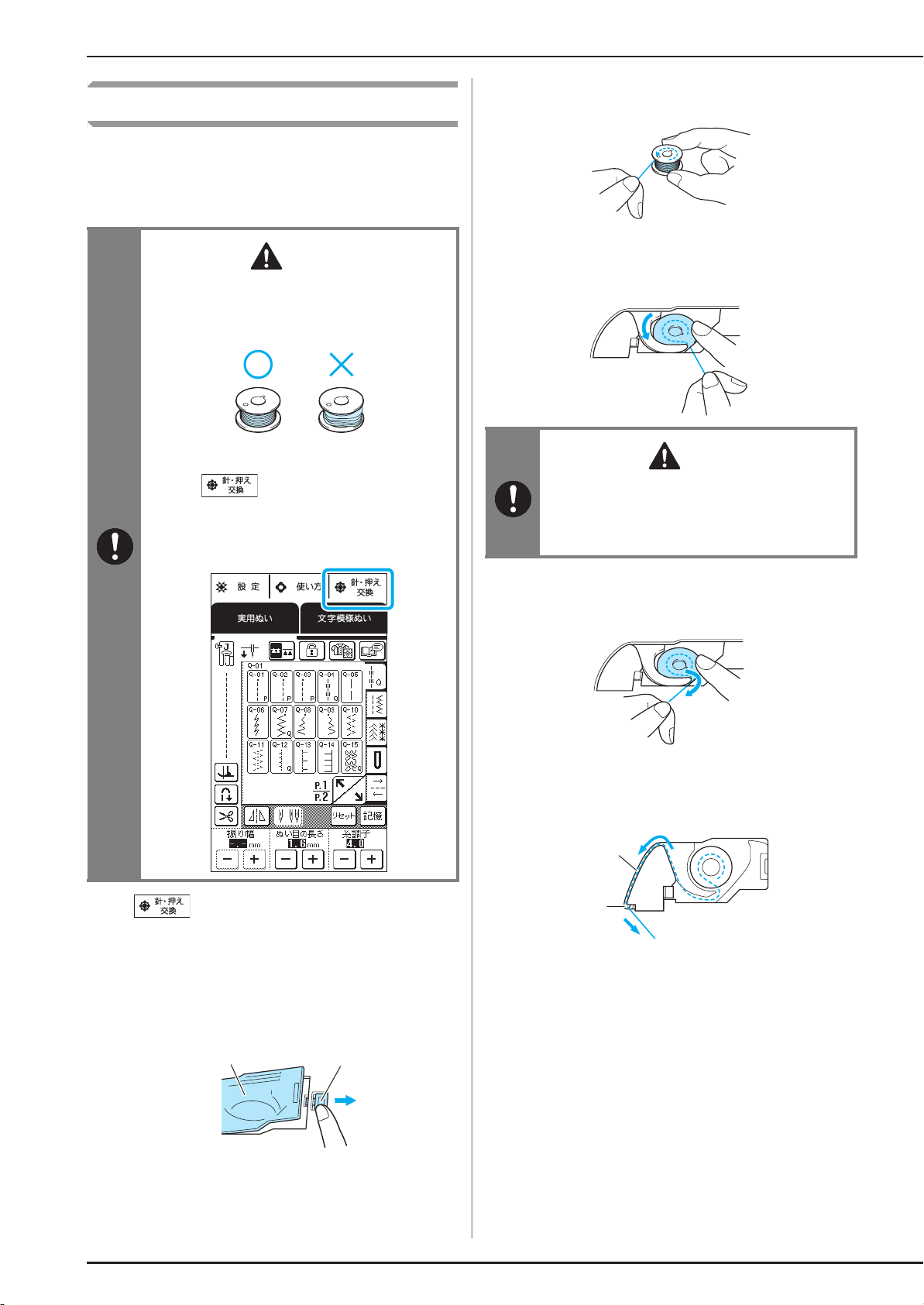

針の交換

針の交換

• 針を交換する前に必ず を押してください。 が押されていない状態で、スタート/ス

トップスイッチまたは他のスイッチ押されると、ミシンが作動してケガの原因となります。

• 針は必ず家庭用ミシン針(HA × 1)を使用してください。その他の針を使用すると、針折れや故障

の原因となります。

• 曲がった針は絶対に使用しないでください。針折れの原因となります。

■ 正しい針の見分け方

平らな物(針板、ガラス板など)に針の平らな面

を合わせ、すき間が平行かどうかを確認します。

お願い

針先が曲がったり、つぶれているものは使用し

ないでください。

平行の空間

平らな面

(針板ふたやガラス板等)

注意

b

1

ぬう前の準備

を押します。

針上下スイッチを押して針を上げます。

a

→ 画面が変わり、すべてのキーと操作スイッチがロッ

クされます。

37

Page 40

針の交換

押えの下に布または紙を置いて針板の穴を

c

ふさぎます。

お願い

針を交換する前に、押えの下に布や紙を置い

て、針が針板の穴から下へ落ちないようにして

ください。

左手で針を持ちながら、付属のドライバーで

d

針止めネジを手前に回してゆるめ、針を抜き

ます。

お願い

とめネジをゆるめたりしめたりするときは、大

きな力を加えないでください。故障の原因とな

ります。

■ 針の種類と使い分け

ミシン針は布地や糸の太さによって使い分けます。

次の表を参考にして、布地に合った糸と針を選んで

ください。

お知らせ

糸は数字が小さいほど太く、針は数字が大きい

ほど太くなります。

布地の特徴・種類

普通地

薄地

厚地

のびる布地

ほつれやすい布地

ステッチ糸の場合

ブロード 綿糸

タフタ 合繊糸

フラノ

ギャバシン

ローン 綿糸

ジョーゼット 合繊糸

ポーラ 絹糸

デニム 綿糸

コーデュロイ 合繊糸

ツィード 絹糸

ジャージ

トリコット

ミシン糸

種類 太さ

絹糸

ニット用糸

綿糸

合繊糸

絹糸

合繊糸

絹糸

60 ~ 90

50

60 ~ 90

50

30 16

50

50 ~ 60

50 ~ 60

50 ~ 90

50

50

針の種類

11 ~ 14

9 ~ 11

14 ~ 16

ゴールデン針

9 ~ 14

14 ~ 16

11

新しい針の平らな面を後ろ側に向けて、ス

e

トッパーに当たるまで差し込みます。ドライ

バーでとめネジをしっかりとしめます。

ストッパー

上から見た図

↑

針設置穴

後

前

針の平らな面

↓

注意

針は必ずストッパーに当たるまで差し込み、

とめネジを付属のドライバーで確実にしめ

てください。針が正しく取り付けられていな

いと、針折れや故障の原因となります。

ゴールデン針

伸縮性のある布地や目がとびやすい布地に使用し

ます。

ナイロン透明糸

布地や糸にかかわらず 14 ~ 16 番の針を使用してく

ださい。

注意

布地と糸と針の組み合わせは、上の表に従っ

てください。組み合わせが適切でない場合、

ぬい目がふぞろいになり、ぬいじわや目とび

の原因になります。特に厚い布地(デニム

等)を細い針(9 ~ 11 番)でぬうと、針が

折れたり曲がったりするおそれがあります。

38

f

→ すべてのキーと操作スイッチがロック解除され、元

の画面に戻ります。

または を押します。

Page 41

大きい布をぬう

ワイドテーブルを使用すると、大きい布の縫製がしやすくなります。

大きい布をぬう

注意

• ワイドテーブルを取り付けたままミシン

を移動しないでください。破損やケガの

原因となります。

• ワイドテーブルをアイロン台などの他の

目的で使用しないでください。破損やケ

ガの原因となります。

ワイドテーブル裏面の脚を起こします。

a

4 本の脚をカチッと音がするまで引き上げます。

使い終わったら、ワイドテーブルをゆっくり

d

と外します。

ワイドテーブルを少し持ち上げながら左へ引きます。

お知らせ

ニーリフターは、ワイドテーブルの裏面に取

り付けて収納できます。

1

ぬう前の準備

電源を切り、補助テーブルを左へ引いて取り

b

外します。

→ フリーアームの状態になります。

ワイドテーブルを取り付けます。

c

水平にして、ストッパーが差し込まれるまで、ゆっく

りと取り付けます。

脚の先端のゴム足を回して高さを調節します。

ワイドテーブルの高さが、針板面と同じ高さか、少し

低くなるようにします。

ストッパー

補助テーブルを元の位置に取り付けます。

e

注意

ワイドテーブルを無理に押し込んだり、ひっ

ぱったりしないでください。ストッパーが破

損するおそれがあります。

ストッパー

39

Page 42

大きい布をぬう

40

Page 43

第 2 章

基本操作

基本のぬい方 ............................................................................................. 42

ぬってみましょう............................................................................................................42

■ フットコントローラーを使用する .........................................................................................43

■ ニーリフターを使用する.........................................................................................................44

ほつれ止めをする............................................................................................................44

カーブをぬう ...................................................................................................................44

ぬい方向を変える............................................................................................................45

■ 5mm 以下のぬいしろでぬう場合 ........................................................................................... 45

厚い布地をぬう ...............................................................................................................45

■ 押えの下に布地が入らない場合 .............................................................................................45

■ 布地が送られない場合 ............................................................................................................45

面ファスナー (マジックテープ ®)をぬう .................................................................46

薄い布地をぬう ...............................................................................................................46

伸びる布地をぬう............................................................................................................46

ビニールや皮をぬう........................................................................................................46

模様の設定 ................................................................................................. 47

ジグザグの振り幅を調節する.........................................................................................47

ぬい目の長さを調整する ................................................................................................48

糸調子を調節する............................................................................................................48

■ 正しい糸調子............................................................................................................................ 48

■ 上糸が強すぎる(下糸が表に出る)場合 ..............................................................................49

■ 上糸が弱すぎる(上糸が裏に出る)場合 ..............................................................................49

便利な機能 ................................................................................................. 50

自動止めぬい/返しぬいをする.....................................................................................50

自動糸切りをする............................................................................................................50

ピボット設定 ...................................................................................................................51

自動押え圧補正 ...............................................................................................................52

画面をロックする............................................................................................................53

Page 44

基本のぬい方

基本のぬい方

• ミシン操作中は、針の動きに十分にご注意ください。また、針、プーリー、天びんなど、動いている

すべての部品に手を近づけないでください。ケガの原因となります。

注意

• 押えの交換は、必ず を押してから行ってください。

動してケガの原因になります。

• 縫製中、布地を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。ケガの原因となります。

• 曲がった針は絶対に使用しないでください。針折れの原因となります。

• ぬう際には、まち針などが針に当たらないように注意してください。針が折れたり曲がったりするお

それがあります。

• ぬい目が詰まる場合は、ぬい目の長さをあらくしてください。ぬい目が詰まった状態でぬい続ける

と、針が折れたり曲がったりするおそれがあります。

ぬってみましょう

電源スイッチを入れ、針上下スイッチを押し

a

て針を上げます。

模様を選びます。

b

万一スイッチが押されると、ミシンが作

布地を押えの下に置き、左手で布地と糸端を

d

押さえ、プーリーを回してぬい始め位置に針

をさします。

• < J >押えの左側の黒いボタンは、布地が送られ

ないときや布地に段差があるときに使います。

(P.45 参照)通常は黒いボタンを使わずにぬいま

す。

→ 液晶画面の左上に正しい押えが表示されます。

押えを取り付けます。(P.35 参照)

c

注意

模様に適した押えを使用してください。

誤った押えを使用すると、針が押えに当た

り、折れたり曲がったりするおそれがあり

ます。

押えレバーを下げます。

e

スピードコントロールレバーでぬう速さを

f

調節します。

お知らせ

ぬっている途中でも、ぬう速さを調節すること

ができます。

ゆっくり はやく

布地に軽く手を添え、スタート/ストップス

g

イッチを押してぬい始めます。

42

Page 45

基本のぬい方

ぬい終わったらもう一度スタート/ストッ

h

プスイッチを押します。

糸切りスイッチを押して糸を切ります。

i

→ 自動的に針が上位置に戻ります。

注意

■ フットコントローラーを使用する

フットコントローラーで操作できます。

注意

フットコントローラーに糸くずやほこりな

どがたまらないようにしてください。火災・

感電の原因となります。

お知らせ

フットコントローラージャックにフットコン

トローラーのプラグが差し込まれているとき

は、スタート/ストップスイッチは使用できま

せん。

本体左側面のフットコントローラージャッ

a

クにプラグを差し込みます。

フットコントローラージャック

2

基本操作

• 糸を切った後は、糸切りスイッチを押さな

いでください。糸がからまったり、針折れ

やミシンの損傷の原因となります。

• 押えの下に布地がないときや、ミシンが

動いているときは糸切りスイッチを押さ

ないでください。糸がらみや故障の原因と

なります。

お願い

ナイロン糸など特殊な糸を切る場合は、本体側

面の糸切りを使用してください。

針が完全に止まったら、押えを上げ布地を取

j

り出します。

お知らせ

布地を取り出しやすくするため、糸切りスイッ

チを押すと自動的に送り歯が下がります。ぬい

始めると、送り歯は上がります。

フットコントローラー

ゆっくりとフットコントローラーを踏み、ぬ

b

い始めます。

お知らせ

スピードコントロールレバーで設定した速度

が、フットコントローラーを踏み込んだときの

最高速度になります。

フットコントローラーから足を離すと、ミシ

c

ンは停止します。

お願い

このミシンには下糸残量センサーが付いてい

ます。下糸が少なくなるとミシンは自動的に止

まり、画面にメッセージが表示されます。その

場合は、早めに下糸を補充してください。ただ

し、スタート/ストップスイッチを押すと数針

ぬうことができます。

43

Page 46

基本のぬい方

■ ニーリフターを使用する

ニーリフターを使うと、ひざで押えの上げ下げがで

き、両手が使え便利です。

ニーリフターの先端の突起部をミシン本体

a

の前面にある差し込み穴のミゾに合わせ、

ニーリフターを押し込みます。

お願い

ニーリフターが十分に押し込まれていないと、

使用中に外れることがあります。

押えを上げるときは、ニーリフターをひざで

b

右に押します。押えを下げるときは、ニーリ

フターからひざを放します。

ほつれ止めをする

一般的にぬい始めとぬい終わりにはほつれ止めが必要

です。ほつれ止めをするには、返しぬいスイッチを押

します。

返しぬいスイッチを押している間、模様によって止め

ぬいまたは返しぬいをします。押しつづけている間、止

めぬいの場合は同じ場所で 3 ~ 5 針ぬってから止まり

ます。返しぬいの場合は逆方向に低速でぬいます。

また、このミシンは自動止めぬい/返しぬいを設定す

ることができます。(P.50 参照)

カーブをぬう

注意

縫製中は、ニーリフターにひざが触れない

ように注意してください。縫製中にニーリ

フターを押すと、針が折れたり、糸調子が

変わる可能性があります。

ぬい目と布端が平行になるように、ミシンを止めて少

しずつ布地の向きを変えながらぬいます。

44

Page 47

ぬい方向を変える

方向を変える位置でミシンを止め、針を布地にさした

まま押えを上げます。針を軸にして布地を回し、再び

押えを下げてぬい始めます。

基本のぬい方

押えレバーを上げます。

a

< J >押えの押え固定ピン(左側の黒いボタ

b

ン)を押したまま、押えレバーを下げます。

押え固定ピン

ぬい方向を変えるときは、ピボット設定を選択してお

くと便利です。布の角でミシンを止めたときに、針が

布にささった状態で止まり自動的に押えが上がるた

め、布を回転させやすくなります。(P.51 参照)

■

5mm

以下のぬいしろでぬう場合

角部にしつけ糸を付け、方向を変えたらしつけ糸を

後ろに引っ張りながらぬいます。

5mm

厚い布地をぬう

■ 押えの下に布地が入らない場合

押えレバーをさらに上に上げると、押えがもう一段

階上がります。(押えレバーは固定されません。)

• 押えが水平になり、布地が送られます。ぬい進め

ると押えはもとに戻ります。

注意

6mm 以上の厚物をぬったり、無理に布地を

押しこんだりすると、針が折れたり曲がっ

たりするおそれがあります。

お知らせ

設定画面で「自動押え圧補正」を「ON」にす

ると、センサーが布地の厚さを自動的に読み取

ります。スムーズに布送りができ、きれいに仕

上げることができます。(P.52 参照)

2

基本操作

■ 布地が送られない場合

ぬい始めに布地が送られないときや布地に段差が

あって送られない場合は、< J >押えの押え固定ピ

ン(左側の黒いボタン)を使います。

45

Page 48

基本のぬい方

面ファスナー

(マジックテープ®)をぬう

注意

• 面ファスナーは、のりが付いていない縫製

用のものを使用してください。のりが針や

かまに付着すると、故障の原因となりま

す。

• 面ファスナーを細い針(9 ~ 11 番)でぬ

うと、針が折れたり曲がったりする恐れ

があります。

お願い

ミシンでぬう前に、しつけをして面ファスナー

と布をぬい合わせておいてください。

プーリーを手で回して面ファスナーに針をさし、針が

スムーズに通ることを確認してから、面ファスナーの

端を低速でぬいます。

針が通らない場合は、厚地用の針と糸(P.38 参照)に

交換してください。

伸びる布地をぬう

あらかじめしつけをして、布地を引っ張らないように

ぬいます。

しつけ

また、ニット用の糸を使用したり伸縮ぬいを使用する

と、きれいにぬうことができます。

ビニールや皮をぬう

ビニールコーティングや皮革など、押えに貼り付いて

ぬいにくい素材には、別売りのウォーキングフットを

使用します。

端をぬう

お知らせ

“マジックテープ ®”は、株式会社クラレの、面

ファスナーの登録商標です。

薄い布地をぬう

アイロンスプレーのりを使ってアイロンをかけたり、

布地の下にハトロン紙などの薄い紙または接着芯を敷

いてぬうと、ぬいやすくなります。紙や接着芯を敷く

場合は、ぬい終わった後にていねいに取り除きます。

ハトロン紙など

の薄い紙

46

Page 49

模様の設定

模様の設定

ジグザグの振り幅やぬい目の長さ、上糸調子は、あらかじめ模様ごとに標準値に設定されています。こ

の設定は、必要に応じて変えることができます。

お願い

• 模様によっては、設定を変えられないものがあります。(巻末「ぬい方早見表」参照)

• 設定を変更したあとに、ミシンの電源スイッチを切ったり、他の模様を選択したりすると、もとの数値

に戻ります。設定を記憶させておきたいときは、P.57「模様の設定を記憶する」を参照してください。

ジグザグの振り幅を調節する

ジグザグの振り幅(模様の幅)を広くしたりせまくし

たりすることができます。

お知らせ

フットコントローラーを使うと、スピードコン

トロールレバーでジグザグの振り幅を調節す

ることができます。(P.65

振り幅の を押すごとに表示の数値が小さくなり、ジ

グザグの振り幅がせまくなります。

d ~h 参照)

お知らせ

• と表示されているときは、設定を変更

することができません。

• 直線模様(直線(左基線)、三重ぬい、しつけ

など)を選択した場合は、模様の幅を変更す

ると針の位置が移動します。振り幅の を

押すと針は右に移動し、 を押すと針は左

に移動します。詳細は P.71「針位置の変え方

(左基線・中基線の模様)」を参照してくださ

い。

• ぬいながらスピードコントロールレバーで模

様の振り幅を調節することもできます。P.65

「サテンぬいのキルト」を参照してください。

注意

2

基本操作

振り幅の を押すごとに表示の数値が大きくなり、ジ

グザグの振り幅が広くなります。

を押すと、標準の設定に戻ります 。

振り幅を調節したときは、プーリーをゆっ

くりと手前に回し、針が押えに当たらない

ことを確認してください。針が折れたり曲

がったりするおそれがあります。

47

Page 50

模様の設定

ぬい目の長さを調整する

ぬい目の長さをあらくしたり細かくしたりすることが

できます。

ぬい目の長さの を押すごとに表示の数値が小さく

なり、ぬい目が細かくなります。

ぬい目の長さの を押すごとに表示の数値が大きく

なり、ぬい目があらくなります。

糸調子を調節する

通常は、布地や糸の種類に関係なく、自動的に標準の

糸調子が取れるように設定されています。糸調子が合

わないときや、ナイロン透明などの特殊な糸や素材を

使用するときは、上糸の調子を調節します。

■ 正しい糸調子

上糸と下糸が布のほぼ中央でまじわります。糸調子

が正しく設定されていないと、ぬい目がきたなくな

り、布地にしわがよることがあります。

裏

表

上糸

下糸

を押すと、標準の設定に戻ります。

お知らせ

と表示されているときは、設定を変更す

ることができません。

注意

ぬい目が詰まる場合は、ぬい目の長さをあ

らくしてください。ぬい目が詰まった状態

でぬい続けると、針が折れたり曲がったり

するおそれがあります。

お願い

下糸が正しくセットされていないと、上糸が強

くなることがあります。上糸が強いときは、下

糸のセットを再度行ってください。P.28「下糸

をセットする」を参照してください。

48

Page 51

■ 上糸が強すぎる(下糸が表に出る)場合

糸調子の を押します。押すごとに表示の数値が

小さくなり、上糸が弱くなります。

表

模様の設定

上糸

上糸が強いと上糸と下

糸の重なりが上(表)に

下糸

できます。

■ 上糸が弱すぎる(上糸が裏に出る)場合

糸調子の

大きくなり、上糸が強くなります。

を押すと、標準の設定に戻ります。

お願い

上糸が正しくセットされていないと、上糸が弱

くなることがあります。上糸が弱いときは、上

糸のセットを再度行ってください。P.30「上糸

を通す」を参照してください。

を押します。

裏

上糸

押すごとに表示の数値が

上糸が弱いと上糸と下

下糸

糸の重なりが下(裏)に

できます。

2

基本操作

お知らせ

• 実際に使用される布や糸の種類によって糸調

子は変わりますので、必ず試しぬいをして、

糸調子を調節してください。

• 糸調子を極端に弱く設定すると、ミシンが途

中で停止する場合がありますが、故障ではあ

りません。正しい糸調子に合わせてぬい直し

てください。

49

Page 52

便利な機能

便利な機能

自動止めぬい/返しぬいをする

模様を選んだときに自動止めぬいを設定しておくと、

ぬい始めと 返しぬいスイッチを押したときに自動的に

止めぬい(模様によっては返しぬい)をします。

模様を選びます。

a

b

を押して、自動止めぬい/返しぬいを設

定します。

お知らせ

ボタン穴かがりやかんどめなど、自動止めぬい

が設定されている模様があります。

お知らせ

ぬっている途中でスタート/ストップスイッ

チを押して止めたあと、再びぬい始めた場合は

返しぬい/止めぬいをしません。

1

(ミシンを止めて方向

2

を変える)

4

返しぬいスイッチを押すと、自動的に返しぬ

d

い/止めぬいをして止まります。

3

( 続きをぬう)

返しぬい/止めぬい

→ 表示が に変わります。

布地をぬい始めの位置に合わせてスタート/

c

ストップスイッチを押すと、自動的に返しぬ

い/止めぬいをしてぬい始めます。

返しぬい/止めぬい

お知らせ

• 自動止めぬいを解除するときは、もう一度

を押します。表示が に変わります。

• 電源を切ると、自動止めぬい/返しぬいの設

定は解除されます。

自動糸切りをする

模様を選んだときに自動糸切りを設定しておくと、 返

しぬいスイッチを押したときに自動的に止めぬい(模

様によっては返しぬい)をして糸を切ります。ボタン

穴かがりやかんどめをぬうときに便利です。

お知らせ

自動糸切りは、自動止めぬいを設定していると

きに設定できます。

50

Page 53

模様を選びます。

a

b

を押して、自動糸切りを設定します。

便利な機能

ピボット設定

ピボット設定を選択してスタート/ストップスイッチ

を押すと、針が下がった状態でミシンは停止し、押え

は自動的に指定の高さに上がります。もう一度スター

ト/ストップスイッチを押すと、押えは自動的に下が

り、続きをぬいます。この機能は、ミシンを止めて布

地を回転させるときに便利です。

→ になり、自動糸切りと自動返しぬい / 止め

ぬいが設定されます。

布地をぬい始めの位置に合わせてスタート/

c

ストップスイッチを押すと、自動的に返しぬ

い/止めぬいをしてぬい始めます。

返しぬい/止めぬい

注意

ピボット設定が選択されている場合、ス

タート/ストップスイッチやフットコント

ローラーを押すと、押えが上がっていても

ミシンが作動します。事故を防ぐために、針

の付近に手や物を近づけないように注意し

てください。

お知らせ

ピボット設定選択時のミシン停止中の押えの

高さは、使用する布地の種類に合わせて、変更

できます。

を押して、設定画面 P.2 を表示します。

「ピボット押え高さ」の または を押し

て、3 つの高さ(3.2mm、5.0mm、7.5mm)の

いずれかを選びます。押えを高くするには、数

値を大きくします。(通常、3.2mm に設定され

ています。)

2

基本操作

お知らせ

ぬっている途中でスタート/ストップスイッ

チを押して止めたあと、再びぬい始めた場合は

返しぬい(または止めぬい)をしません。

返しぬいスイッチを押すと、自動的に返しぬ

d

い/止めぬいをして糸を切ります。

返しぬい

/止めぬい

お知らせ

自動糸切りを解除するときは、もう一度 を

押します。表示が に変わります。

お願い

• 設定画面 P.1 の「針位置」が上に設定されて

いる場合、ピボット機能は使用できません。

• 画面の左上に< J >、< N >、< C >または

< O >押えが表示されている模様にのみ、ピ

ボット機能が使用できます。他の模様を選択

すると、ピボットキーは薄く表示され、ピボッ

ト機能は使用できません。

• 自動糸切り機能を設定し、返しぬいキーを押

して自動糸切りをすると、押えは完全に上

がった状態になります。この場合は、押え上

下スイッチを押して押えを下げてから、ス

タート/ストップスイッチを押して操作を続

けます。

51

Page 54

便利な機能

模様を選びます。

a

b

c

を押して、ピボット設定を選択します。

→ 表示が に変わります。

布地をぬい始めの位置に合わせ、スタート/

ストップスイッチを押してぬい始めます。

→ 針が布地にささった状態でミシンが止まり、押えが

上がります。

布地を回転して、スタート/ストップスイッ

e

チを押します。

お知らせ

ぬっている途中でスタート/ストップスイッ

チを押して止めたあと、再びぬい始めた場合は

返しぬい/止めぬいをしません。

スタート/ストップスイッチを押して、方向

d

を変える位置でミシンを止めます。

→ 押えが自動的に下がり、ぬい始めます。

自動押え圧補正

縫製中、内蔵センサーが布地の厚さを感知し、自動的

に押え圧を調節します。そのため、布地をスムーズに

送ることができます。厚地や段差がある布地(P.45)、

キルト(P.63)をぬう場合に便利です。

52

a

→ 設定画面が表示されます。

を押します。

Page 55

便利な機能

b

を押してP. 2を表示し、「自動押え圧補

正」を「ON」に設定します。

c

を押すと、元の画面に戻ります。

画面をロックする

振り幅やぬい目の長さなどの設定をロック(固定)す

ることができます。画面をロックすると、大きな布や

作品をぬう場合に、布が画面に触れて設定が変わった

り、途中でミシンが止まったりすることを防ぎます。実

用模様と文字模様ぬいのときに設定できます。

模様を選びます。

a

振り幅やぬい目の長さなどを設定します。

b

c

d

e

を押します。

→ 表示が に変わります。

ぬい始めます。

ぬい終わったら、 を押して画面ロック

を解除します。

お願い

• 画面がロックされると、 と

2

基本操作

以外のキー操作はできませ

ん。模様を選び直したり、設定を変更する場

合は、 を押して にして画面ロック

を解除してから操作してください。

• のいずれかのキー操作をして

も、画面ロックは解除されます。

• 電源スイッチを切ると、画面ロックは解除さ

れます。

53

Page 56

便利な機能

54

Page 57

第 3 章

実用ぬい

実用ぬいの選び方 ..........................................56

■ 模様選択画面 .................................................................. 56

模様を選ぶ ................................................................. 57

■ 模様を左右反転する....................................................... 57

模様の設定を記憶する .............................................. 57

ぬい方キーを使って模様を選ぶ

......................................... 58

いろいろなぬい方 ..........................................60

キルトぬい ................................................................. 60

■ ピーシング...................................................................... 62

■ ガイド付ピーシング押えを使う.................................... 63

■ ウォーキングフットを使うキルトぬい ........................ 63

■ キルターを使用する....................................................... 64

■ アップリケ...................................................................... 64

■ サテンぬいのキルト....................................................... 65

■ フリーモーションキルト ............................................... 66

■ オープントゥキルト押え< O >を使用する ............... 67

■ エコーキルト .................................................................. 68

直線ぬい..................................................................... 70

■ 針位置の変え方(左基線・中基線の模様).................. 71

■ 針板と針板カバーを基準にする場合 ............................ 72

■ しつけぬい...................................................................... 72

■ 直線針板と直線押えを使用する場合 ............................ 72

ダーツ......................................................................... 74

ギャザー..................................................................... 75

折り伏せぬい ............................................................. 76

ピンタック ................................................................. 76

ジグザグぬい ............................................................. 77

■ たちめかがり .................................................................. 77

■ アップリケ...................................................................... 78

■ パッチワーク(クレイジーキルト).............................. 78

■ カーブをぬう場合 .......................................................... 78

■ コードガイドふたを使用する ....................................... 78

点線ジグザグぬい...................................................... 79

■ ゴムひもつけ .................................................................. 79

■ たちめかがり .................................................................. 79

たちめかがり ............................................................. 80

■ たち目かがり押え< G >を使ったたちめかがり........ 80

■ ジグザグ押え< J >を使ったたちめかがり................. 81

■

サイドカッター押え<S>(別売)を使ったたちめかがり

... 82

すそ上げをする..........................................................84

アップリケぬい..........................................................86

■ 急なカーブをぬう場合 ................................................... 86

シェルタックぬい......................................................86

スカラップぬい..........................................................87

つき合わせぬい..........................................................88

スモッキングぬい......................................................88

ファゴティングぬい ..................................................89

ゴムひもつけ..............................................................89

ヘアルーム .................................................................90

■ デイジーステッチ........................................................... 90

■ ドロンワーク(1)........................................................... 91

■ ドロンワーク(2)........................................................... 91

ボタン穴かがり..........................................................92

■ ぬい目のあらさを変えるとき........................................ 95

■ 振り幅を変えるとき ....................................................... 95

■ 伸びる布地をぬうとき ................................................... 95

■ ダーニング(つくろいぬい).......................................... 96

かんどめ .....................................................................98

■ 厚地の場合 ...................................................................... 99

ボタンつけ ...............................................................100

■ 4 つ穴ボタンをつける.................................................. 100

■ ボタン足をつける......................................................... 101

アイレット ...............................................................102

横送り(直線・ジグザグ)

.................................................103

ファスナーつけ........................................................103

■ つき合わせ .................................................................... 103

■ 脇あき............................................................................104

Page 58

実用ぬいの選び方

実用ぬいの選び方

■ 模様選択画面

を押すと、前または次のページが表示されます。

キルト模様

直線・たちめかがり・キルト模様

飾り模様・

ボタン穴かがり・かんどめ 横送り模様

ヘアルーム

56

Page 59

実用ぬいの選び方

模様を選ぶ

電源スイッチを入れて、画面を指で軽く押し

a

ます。

→ 設定に基づいて、「Q-01 ピーシング直線(中基線)」、

「1-01 直線(左基線)」、「1-03 直線(右基線)」のい

ずれかが自動的に選択されます。

b

画面を表示し、模様を選びます。

を押してぬいたい模様の

模様の設定を記憶する

ジグザグの振り幅やぬい目の長さ・糸調子・自動糸切

りや自動止めぬいなどは、あらかじめコンピュータに

より模様ごとの標準値に設定されています。お好みの

数値に設定しておきたいときは、設定した後に を

押すと、模様ごとに記憶することができます。

例) 直線のぬい目の長さを、いつも 2.0mm で

使うには

a

b

を押し、直線模様を選びます。

お知らせ

標準のぬい目の長さは 2.5mm です。

ぬい目の長さを 2.0mm に設定します。

3

実用ぬい

→ 選んだ模様が押え記号の下に表示されます。

お知らせ

模様の詳細については、巻末の「ぬい方早見

表」を参照してください。

■ 模様を左右反転する

を押すと、表示が に変わります。選ん

だ模様が左右に反転します

お願い

模様を選んだときに、

れている模様は、左右に反転することはできませ

ん(ボタン穴かがり、横送り模様など)

が薄く

表示さ

。

c

を押します。

• 元の標準設定に戻したいときは、 を押してか

ら を押します。

57

Page 60

実用ぬいの選び方

お知らせ

• 次に同じ直線模様を選んだときは、ぬい目の

長さは 2.0mm に設定されています。

• 変更した設定だけでなく、模様のすべての設

定(ジグザグの振り幅、ぬい目の長さ、糸調

子、自動糸切り、自動止めぬい、左右反転、

2 本針の設定)が記憶されます。電源スイッ

チを切っても、同じ模様を選ぶと記憶された

設定が表示されます。記憶された設定は、再

度設定を変えて を押すか、 を押し

て標準の設定に戻し、もう一度 を押さな

い限り変わりません。

ぬい方キーを使って模様を選ぶ

実用ぬいでは、 を押して、ぬい方から模様を選択す

ることもできます。どの模様を選んだらよいのか分か

らない場合や、どのようにしてぬうのか分からない場

合に、 を使うと用途に応じた適切な模様を選ぶこ

とができ、操作手順を確認しながらぬうことができる

のでとても便利です。

初心者の方はこの方法で模様を選ぶことをお勧めしま

す。

お知らせ

を、キルト模様選択画面を表示中に押す

と P. 1 が表示されます。実用模様選択画面を

表示中に押すと、P. 2 が表示されます。

58

Page 61

実用ぬいの選び方

例) ピーシングをしたいとき

a

b

を押します。

→ ぬい方の一覧が表示されます。

を押します。

操作手順に従って操作します。

d

• または を押すと、矢印の方向にスクロー

ルします。

• を押すと、次のページが表示されます。

• を押すと、元の画面に戻ります。

ぬい終わったら、 を押します。

e

3

実用ぬい

→ ピーシング用の模様一覧が表示されます。

模様を選びます。

c

• を押すと、元の画面に戻ります。

→ 選んだ模様のぬい方の操作手順が表示されます。

59

Page 62

いろいろなぬい方

いろいろなぬい方

キルトぬい

美しく実用的なキルトを簡単にすばやく仕上げることができます。ニーリフターやフットコントロー

ラーを使用すると、両手が使えて便利です。(P.43「フットコントローラーを使用する」、P.44「ニーリ

フターを使用する」参照)

「Q-01」~「Q-30」の 30 個のキルト模様と模様キーに「P」または「Q」が表示されている実用模様が、

キルトぬい用の模様です。

ぬい方 名前

ピーシング直線

(中基線)

ピーシング直線

(右基線)

ピーシング直線

(左基線)

手ぬい風直線(中基線)

しつけぬい(中基線)

伸縮ぬい

ジグザグ

ジグザグ(右基線)

ジグザグ(左基線)

2 点ジグザグ

3 点ジグザグ

アップリケ

押え

主な用途

ピーシング用の直線です。

ピーシング用の直線です。押え

の右端に布地を合わせてぬう

と、ぬいしろの幅が 7mm でぬ

えるように針位置が設定され

ています。

ピーシング用の直線です。押え

の左端に布地を合わせてぬう

と、ぬいしろの幅が 7mm でぬ

えるように針位置が設定され

ています。

上糸にナイロン透明糸、下糸に

キルトに合った色の糸を使う

と手ぬい風のキルト直線にな

ります。

仮り止めに使用します。

伸縮性のあるぬい目なので、伸

びる布地をぬうときに使用し

ます。また、飾りぬいとしても

使用します。

アップリケキルトやフリー

モーションキルト、サテンぬい

などに使用します。

右の針位置からぬい始まりま

す。振り幅を調節すると右を基

線にして振り幅が変わります。

左の針位置からぬい始まりま

す。振り幅を調節すると左を基

線にして振り幅が変わります。

普通地、伸びる布地のたちめか

がりやゴムひもつけ、つくろい

ぬいなど幅広い用途に使用し

ます。

普通地、厚地、伸びる布地のた

ちめかがりやゴムひもつけ、つ

くろいぬいなど幅広い用途に

使用します。

アップリケやバインディング

をするときに使用します。

ジグザグの振り幅 *

(mm)

ぬい目の長さ

(mm)

自動 手動 自動 手動

- -

1.6 0.2 - 5.0

5.0 0.0 - 7.0 1.6 0.2 - 5.0

2.0 0.0 - 7.0 1.6 0.2 - 5.0

3.5 0.0 - 7.0 2.5 1.0 - 4.0

3.5 0.0 - 7.0 20.0 5.0 - 30.0

1.0 1.0 - 3.0 2.5 1.0 - 4.0

3.5 0.0 - 7.0 1.6 0.0 - 4.0

3.5 2.5 - 5.0 1.6 0.3 - 4.0

3.5 2.5 - 5.0 1.6 0.3 - 4.0

5.0 1.5 - 7.0 1.0 0.2 - 4.0

5.0 1.5 - 7.0 1.0 0.2 - 4.0

2.0 0.5 - 5.0 2.0 1.0 - 4.0

2 本針 **

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

60

* ― : 調節できません。** × : 使用できません。

Page 63

いろいろなぬい方

ぬい方 名前

シェルタック

アップリケ

キルティング模様

たちめかがり

ゴムひもつけ

飾りぬい

押え

主な用途

シェルタックは貝殻を直線状

にならべたような円弧状のひ

だを作るもので、ふち取りなど

に用いるほか、ブラウス、ワン

ピースなどの胸元や袖に飾り

ぬいとして使用します。

アップリケに使用します。

キルトで背景を埋めるときに

使用します。

伸びる布地のたちめかがりに

使用します。

伸びる布地にゴムひもをつけ

るときに使用します。

飾りぬいやゴムひもつけに使

用します。

ジグザグの振り幅 *

(mm)

ぬい目の長さ

(mm)

自動 手動 自動 手動

4.0 0.0 - 7.0 2.5 0.2 - 4.0

3.5 2.5 - 7.0 2.5 1.6 - 4.0

7.0 1.0 - 7.0 1.6 1.0 - 4.0

5.0 0.0 - 7.0 4.0 1.0 - 4.0

5.5 0.0 - 7.0 1.4 0.2 - 4.0

5.0 1.5 - 7.0 2.0 0.2 - 4.0

2 本針 **

×

×

×

×

×

×

3

実用ぬい

ファゴティング

ファゴティング

つき合わせ

つき合わせ

スモッキング

飾りぬい

飾りぬい

の間を離して糸でかがる手法

で、ブラウスや子供服などに使

5.0 0.0 - 7.0 2.5 1.0 - 4.0

×

ファゴティングは布地と布地

用します。また、飾りぬいとし

ても使用します。

の間を離して糸でかがる手法

で、ブラウスや子供服などに使

5.0 2.5 - 7.0 2.5 1.0 - 4.0

×

ファゴティングは布地と布地

用します。また、飾りぬいとし

ても使用します。

コードなどを使った飾りぬい、

パッチワークや飾りぬいに使

5.0 0.0 - 7.0 1.2 0.2 - 4.0

×

用します。

パッチワークや飾りぬいに使

用します。

スモッキングや飾りぬいに使

用します。

飾りぬいに使用します。

飾りぬいやアップリケに使用

します。

5.0 2.5 - 7.0 2.5 1.0 - 4.0

5.0 0.0 - 7.0 1.6 1.0 - 4.0

4.0 0.0 - 7.0 2.5 1.0 - 4.0

6.0 1.0 - 7.0 1.0 0.2 - 4.0

×

×

×

×

飾りぬい

飾りぬい

飾りぬい

* ― : 調節できません。** × : 使用できません。

飾りぬいに使用します。

ふち飾りなどに使用します。薄

地、普通地の平織りの布に適し

ています。

つき合わせや飾りぬいに使用

します。

5.5 0.0 - 7.0 1.6 1.0 - 4.0

5.0 1.5 - 7.0 2.0 1.5 - 4.0

6.0 1.5 - 7.0 2.0 1.5 - 4.0

×

×

×

61

Page 64

いろいろなぬい方

ぬい方 名前

たちめかがり

たちめかがり

ピーシング直線

(右基線)

ピーシング

(中基線)

ピーシング直線

(左基線)

手ぬい風直線

ジグザグ

アップリケ

押え

主な用途

伸びる布地のたちめかがりに

使用します。

伸びる布地のたちめかがりや

飾りぬいに使用します。

ピーシング用の直線です。押え

の右端に布地を合わせてぬう

と、ぬいしろの幅が 7.0mm で

ぬえるように針位置が設定さ

れています。

ピーシング用の直線です。

ピーシング用の直線です。押え

の左端に布地を合わせてぬう

と、ぬいしろの幅が 7.0mm で

ぬえるように針位置が設定さ

れています。

上糸にナイロン透明糸、下糸に

キルトに合った色の糸を使う

と手ぬい風のキルト直線にな

ります。ぬうときは上糸の調子

を強くしてぬいます。

アップリケキルトやフリー

モーションキルト、サテンぬい

などに使用します。

アップリケやバインディング

をするときに使用します。

ジグザグの振り幅 *

(mm)

ぬい目の長さ

(mm)

自動 手動 自動 手動

6.0 1.0 - 7.0 3.0 1.0 - 4.0

4.0 0.0 - 7.0 4.0 1.0 - 4.0

5.0 0.0 - 7.0 1.6 0.2 - 5.0

- -

1.6 0.2 - 5.0

2.0 0.0 - 7.0 1.6 0.2 - 5.0

0.0 0.0 - 7.0 2.5 1.0 - 4.0

3.5 0.0 - 7.0 1.4 0.0 - 4.0

1.5 0.5 - 5.0 1.2 1.0 - 4.0

2 本針 **

×

×

×

×

×

×

×

×

キルティング模様

キルトで背景を埋めるときに

使用します。

* ― : 調節できません。** × : 使用できません。

• 押えの交換は、必ず を押してから行ってください。万一スイッチが押されると、ミシンが作

動してケガの原因になります。

■ ピーシング

ピーシングとは、布と布をぬい合わせることをい

います。正確にピーシングを行うために、ぬいし

ろを 7mm つけて裁断してください。

お知らせ

ぬいしろの幅を変える場合は、振り幅の値を変

えて針位置を調節してください。

a

または を押し、<J>押えを取り付け

ます。

注意

押えの端に布端を合わせてぬいます。

b

7.0 1.0 - 7.0 1.6 1.0 - 4.0

を選んだ場合の振り幅

7mm

押えの右端に

合わせる

J

×

62

Page 65

いろいろなぬい方

を選んだ場合の振り幅

7mm

押えの左端に

J

合わせる

お知らせ

• 振り幅の値は針位置を示します。ぬいしろの

幅ではありません。

• 針位置を変えたいときは、振り幅の また

は を押して調節してください。

• お好みのぬい目の長さや針位置に変えたとき

は、設定を記憶させると便利です。(P.57 参

照)

■ ガイド付ピーシング押えを使う

このキルト押えを使うと、6.4mm または 3.2mm の

ぬいしろで正確にぬうことができます。

キルトのピーシングや、飾りぬいに使うことがで

きます。

a

を押し、次にガイド付ピーシング押えを

取り付けます。

角のぬいしろを正確に仕上げる

ぬい始め、ぬい終わり、布地の回転時の針位置を、布端

から 6.4mm の位置に合わせます。

このしるしに布端を合わせて、ぬい始めます。

6.4mm

ぬい始め

ぬい終わり

6.4mm

ぬい終わりや布地を回転するときは、このしるしに

布端を合わせてミシンを止めます。

お知らせ

ピボット設定については、P.51 を参照してく

ださい。

3.2mm の飾りぬいキルト

布端を押えの左端に合わせて、ぬいます。

表

3

実用ぬい

ガイド

押えのガイドとしるしを使うと、正確なぬい

b

しろで仕上がります。

ぬいしろ 6.4mm のピーシング

布端をガイドに当てながら、ぬいます。

6.4mm

ガイド

お知らせ

布の正確な置き方については、P.72「針板と針

板カバーを基準にする場合」を参照してくださ

い。

ぬい目

3.2mm

■ ウォーキングフットを使うキルトぬい

キルトぬいとは、トップ布、キルト芯、裏布をぬ

い合わせることをいいます。ウォーキングフット

を使うと、トップ布、キルト芯、裏布のぬいずれ

を防ぐことができます。ウォーキングフットには

ミシンの送り歯に連動する送り歯があり、布地を

はさみこみながら布を送ります。

押えを外します。(P.35 参照)

a

付属のドライバーで押えホルダーのネジを

b

緩め、押えホルダーを外します。

63

Page 66

いろいろなぬい方

ウォーキングフットの作動レバーのふたま

c

た部で針止めネジの棒を後ろからはさみ、

ウォーキングフットを押え棒に取り付けま

す。

針止めネジ

ふたまた部

作動レバー

押えレバーを下げ、押えホルダーのネジを付

d

属のドライバーで確実にしめます。

押え棒

■ キルターを使用する

キルターを使用すると、ぬい目を平行にそろえて等

間隔にぬうことができます。

ウォーキングフットまたは押えホルダーの

a

穴に、キルターの棒を差し込みます。

ウォーキングフット

押えホルダー

両手で布を押さえながらぬいます。

e

お願い

• ぬう速さは、中~低速度にしてください。

• 返しぬいはしないでください。また、横送り

や返し送りをする模様は使わないでくださ

い。

•

ぬい始める前に、必ずキルト面をしつけ止めし

てください。キルト専用のミシン針、ミシン糸

も市販されています。

•

設定画面で「自動押え圧補正」を「ON」にす

ると、布送りがスムーズになりきれいに仕上げ

ることができます。自動押え圧補正について

は、

P.52

を参照してください。

ぬい終わったぬい目とキルターのガイドが

b

合うように、棒の長さを調節します。

■ アップリケ

上糸にナイロン透明糸を使うと、ぬい目を目立たな

く仕上げることができます。

アップリケ布に 3 ~5mm のぬいしろをつけ

a

て裁断します。

ぬいしろ

(3 ~ 5mm)

64

Page 67

いろいろなぬい方

アップリケ布の裏に厚紙の型紙を置き、アイ

b

ロンでぬいしろを内側に折ります。カーブの

部分は、必要に応じて切り込みを入れます。

型紙を取り除き、アップリケ布を表に返しま

c

す。しつけまたはまち針で、土台布に留めま

す。

d

を押し、< J >押えを取り付けます。

ぬい目の長さの を押して、ぬい目を細か

c

くします。

お知らせ

ぬい目の長さを 0.3 ~ 0.5mm に設定すると、

きれいなサテン模様になります。(ぬい目の設

定は、布地の種類や糸の太さによって異なりま

す。)

3

実用ぬい

針落ち位置を確認し、針がアップリケ布の端

e

よりもわずかに外側に落ちるようにまわり

をぬいます。

J

針落ち位置

注意

ぬうときには、まち針などが針に当たらな

いように注意してください。針が折れたり

曲がったりしするおそれがあります。

■ サテンぬいのキルト

フットコントローラーを使用してぬいます。スピー

ドコントロールレバーで振り幅を調節することに

より、微妙に振り幅を変化させながらサテン模様を

ぬうことができます。

d

• スピードコントロールレバーをジグザグの振り幅

調節レバーに切り替えます。

「振り幅コントロール」の「ON」を押します。

e

• ぬう速さはフットコントローラーで調節します。

を押します。

フットコントローラーを取り付けます。

a

(P.43 参照)

b

を押し、< J >押えを取り付けます。

f

を押します。

65

Page 68

いろいろなぬい方

ぬいながら、スピードコントロールレバーを

g

左右に動かして振り幅を調節します。

注意

お知らせ

• スピードコントロールレバーを左に動かすと

幅はせまくなり、右に動かすと幅は広くなり

ます。

• 振り幅は、中心を基線にして左右均等に変わ

ります。(「 Q-08」と「1-11」は右側を、「Q-

09」と「1-12」は左側を基線にして変わりま

す。)

広くなる狭くなる

ぬい終わったら、「振り幅コントロール」を

h

「OFF」に戻します。

• フリーモーションキルトでは、布を送る

速度がぬう速度に合うように調節しま

す。ぬう速度よりも速く布地が動くと、針

が折れたり、他の損傷が起きるおそれが

あります。

• フリーモーションキルト押え< C >を

使用する場合、模様は「Q-01」または

「1-30」を選択して針位置を中央にして

ぬうようにしてください。針が中央(中

基線)以外の位置にあると、針が折れ

て、ケガの原因となります。

お知らせ

• ぬい始めに内蔵されたセンサーが布地の厚さ

を感知し、設定画面で指定した高さにキルト

押えが上がります。 を押して設定画

面 P. 2 を表示し、「フリーモーション押え高

さ」の または を押して、キルト押

えを上げる高さを設定します。(P.21 参照)

たとえば、やわらかい布地や厚い布地をぬう

場合は、数値を高く、薄い布地の場合は数値

を低く設定するとぬいやすくなります。

■ フリーモーションキルト

フリーモーションキルトは、ぬう模様によってフ

リーモーションキルト押え< C >またはオープン

トゥキルト押え< O >を使用し、ミシンをフリー

モーションモードに設定してぬいます。フリー

モーションモードにすると、自動的に送り歯が下

がり、布地を自由に動かすことができます。押え

はフリーモーションぬいに最適な高さになります。

フットコントローラーを取り付けて、一定の速度

でぬうことをお勧めします。

フリーモーションキルト押え< C >を使用する

フリーモーションキルト押え< C >は、直線ぬい

を使用するフリーモーションぬいに使います。模

様は、直線(中基線)の または を選んでく

ださい。

フリーモーションキルト押え< C >

• バランスのとれた糸調子でぬうには、上糸の

調節が必要です。(P.48 参照)

ぬい始める前に、使用する布地と同質の布地

で試しぬいをしてください。

a

を押して送り歯を下げ、ミシンをフリー

モーションモードに設定します。

→ 表示が に変わります。送り歯が下がり、押え

は指定した高さに上がります。

66

Page 69

いろいろなぬい方

b

c

d

または を押します。

→ 画面の左上に、フリーモーションキルト押え< C >

が表示されます。

押えホルダーを外します。(P.63 参照)

フリーモーションキルト押え< C >のミゾ

を、手前側から押えホルダーのネジに合わせ

ます。

押えホルダーのネジ

ミゾ

お願い

キルト押えが傾いていないことを確認してく

ださい。

右手でキルト押えを持ちながら、左手で押え

e

ホルダーのネジを付属のドライバーでしめ

ます。

押えホルダーのネジ

■ オープントゥキルト押え< O >を使用する

オープントゥキルト押え< O >は、ジグザグ模様や

飾り模様でフリーモーションキルトをぬう場合や、

厚さが均一でない布地にフリーモーションキルト

の直線ぬいをする場合に使用します。オープントゥ

キルト押え< O >を使用すると、いろいろな模様を

ぬうことができます。

オープントゥキルト押え< O >

お願い

オープントゥキルト押え< O >は、フリーモー

ション押え< C >を使用する模様(「Q-01」、

「1-30」)にも使用できます。厚さが均一ではな

い布地のフリーモーションぬいには、オープン

トゥキルト押え< O >を使うことをお勧めし

ます。

お知らせ

バランスのとれた糸調子でぬうには、上糸の調

節が必要です。(P.48 参照)

ぬい始める前に、使用する布地と同質の布地で