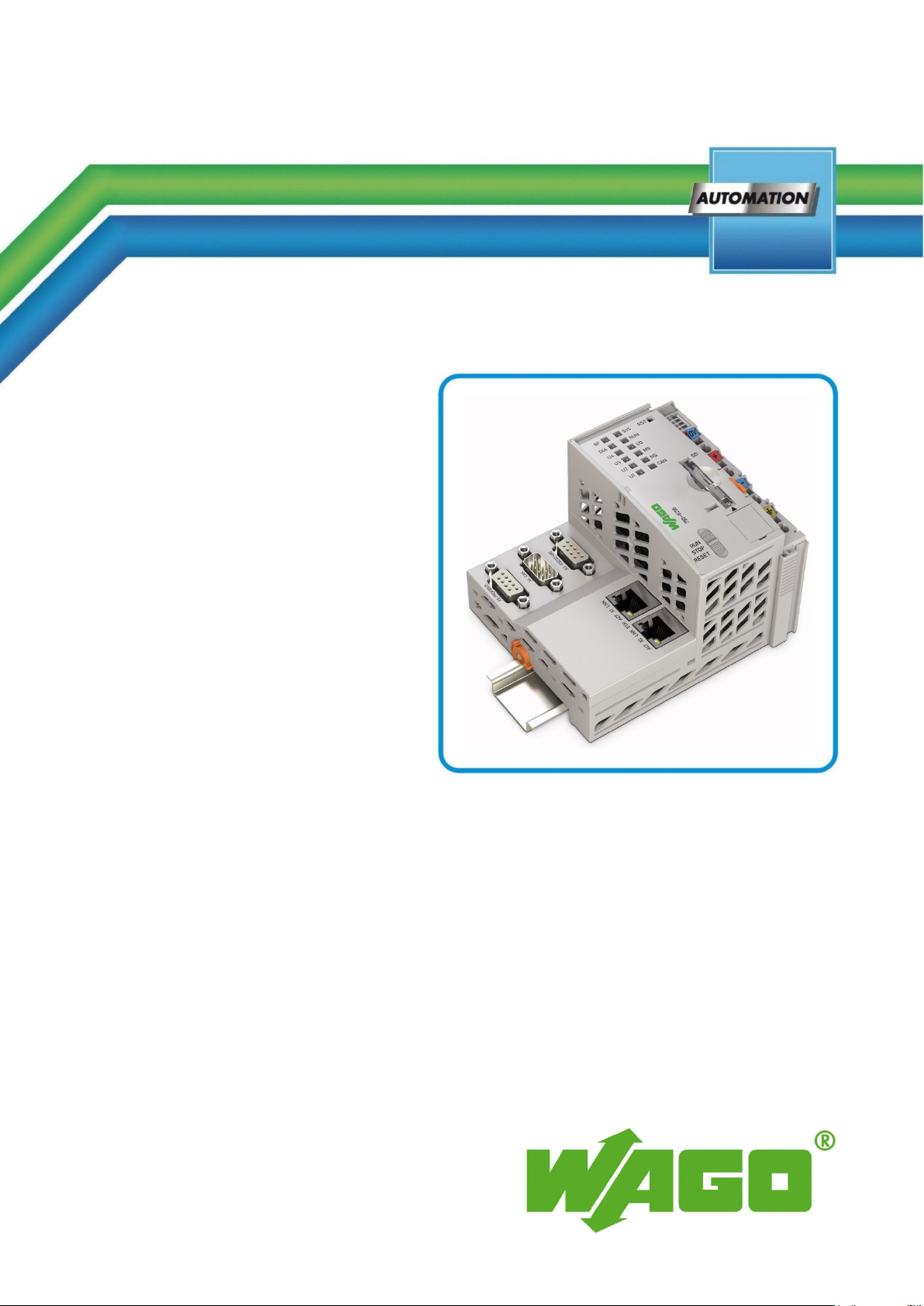

Handbuch

WAGO-I/O-SYSTEM 750

PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

750-8206(/xxx-xxx)

SPS - Controller PFC200

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

2 WAGO-I/O-SYSTEM 750

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

© 2014 by WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastraße 27

D-32423 Minden

Tel.: +49 (0) 571/8 87 – 0

Fax: +49 (0) 571/8 87 – 1 69

E-Mail: info@wago.com

Web: http://www.wago.com

Technischer Support

Tel.: +49 (0) 571/8 87 – 5 55

Fax: +49 (0) 571/8 87 – 85 55

E-Mail: support@wago.com

Es wurden alle erdenklichen Maßnahmen getroffen, um die Richtigkeit und

Vollständigkeit der vorliegenden Dokumentation zu gewährleisten. Da sich

Fehler, trotz aller Sorgfalt, nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für

Hinweise und Anregungen jederzeit dankbar.

E-Mail: documentation@wago.com

Wir weisen darauf hin, dass die im Handbuch verwendeten Soft- und HardwareBezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen einem

Warenzeichenschutz, Markenzeichenschutz oder patentrechtlichem Schutz

unterliegen.

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Inhaltsverzeichnis 3

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise zu dieser Dokumentation .......................................................... 13

1.1 Gültigkeitsbereich ................................................................................... 13

1.2 Urheberschutz ......................................................................................... 13

1.3 Symbole ................................................................................................... 14

1.4 Darstellung der Zahlensysteme ............................................................... 15

1.5 Schriftkonventionen ................................................................................ 15

2 Wichtige Erläuterungen ............................................................................ 16

2.1 Rechtliche Grundlagen ............................................................................ 16

2.1.1 Änderungsvorbehalt ........................................................................... 16

2.1.2 Personalqualifikation .......................................................................... 16

2.1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 16

2.1.4 Technischer Zustand der Geräte ......................................................... 17

2.2 Sicherheitshinweise ................................................................................. 18

2.3 Spezielle Einsatzbestimmungen für ETHERNET-Geräte ...................... 20

3 Gerätebeschreibung ................................................................................... 21

3.1 Ansicht .................................................................................................... 24

3.2 Anschlüsse ............................................................................................... 26

3.2.1 Datenkontakte/Klemmenbus .............................................................. 26

3.2.2 Leistungskontakte/Feldversorgung..................................................... 27

3.2.3 CAGE CLAMP®-Anschlüsse ............................................................. 28

3.2.4 Service-Schnittstelle ........................................................................... 29

3.2.5 Netzwerkanschlüsse – X1, X2 ............................................................ 30

3.2.6 Kommunikationsanschluss RS-232/RS-485 – X3.............................. 31

3.2.6.1 Betrieb als RS-232-Schnittstelle .................................................... 32

3.2.6.2 Betrieb als RS-485-Schnittstelle .................................................... 33

3.2.7 Feldbusanschluss CANopen – X4 ...................................................... 34

3.2.8 Feldbusanschluss PROFIBUS DP – X5 ............................................. 36

3.3 Anzeigeelemente ..................................................................................... 38

3.3.1 Anzeigeelemente Versorgung ............................................................ 38

3.3.2 Anzeigeelemente Feldbus/System ...................................................... 39

3.3.3 Anzeigeelemente Speicherkartensteckplatz ....................................... 40

3.3.4 Anzeigeelemente Netzwerk ................................................................ 41

3.4 Bedienelemente ....................................................................................... 42

3.4.1 Betriebsartenschalter .......................................................................... 42

3.4.2 Reset-Taster ........................................................................................ 43

3.5 Speicherkartensteckplatz ......................................................................... 44

3.6 Schematisches Schaltbild ........................................................................ 45

3.7 Technische Daten .................................................................................... 46

3.7.1 Gerätedaten ......................................................................................... 46

3.7.2 Systemdaten ........................................................................................ 46

3.7.3 Versorgung ......................................................................................... 46

3.7.4 Uhr ...................................................................................................... 46

3.7.5 Programmierung ................................................................................. 47

3.7.6 Klemmenbus ....................................................................................... 47

3.7.7 ETHERNET ....................................................................................... 47

3.7.8 CANopen ............................................................................................ 47

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

4 Inhaltsverzeichnis WAGO-I/O-SYSTEM 750

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

3.7.9 PROFIBUS ......................................................................................... 48

3.7.10 Serielle Schnittstelle ........................................................................... 48

3.7.11 Anschlusstechnik ................................................................................ 49

3.7.12 Klimatische Umweltbedingungen ...................................................... 49

3.8 Zulassungen ............................................................................................. 50

3.9 Normen und Richtlinien .......................................................................... 50

4 Funktionsbeschreibung ............................................................................. 51

4.1 Netzwerkkonfiguration ........................................................................... 51

4.1.1 Betrieb im Switch-Modus................................................................... 51

4.1.2 Betrieb mit getrennten Netzwerk-Schnittstellen ................................ 51

5 Montieren.................................................................................................... 52

5.1 Einbaulage ............................................................................................... 52

5.2 Gesamtaufbau .......................................................................................... 52

5.3 Montage auf Tragschiene ........................................................................ 54

5.3.1 Tragschieneneigenschaften ................................................................. 54

5.3.2 WAGO-Tragschienen ......................................................................... 55

5.4 Abstände .................................................................................................. 55

5.5 Montagereihenfolge ................................................................................ 56

5.6 Geräte einfügen ....................................................................................... 57

5.6.1 Feldbuskoppler/-controller einfügen .................................................. 57

5.6.2 Busklemme einfügen .......................................................................... 58

6 Geräte anschließen ..................................................................................... 59

6.1 Leiter an CAGE CLAMP® anschließen .................................................. 59

6.2 Einspeisekonzept ..................................................................................... 60

6.2.1 Ergänzende Einspeisevorschriften...................................................... 60

7 In Betrieb nehmen...................................................................................... 62

7.1 Einschalten des Controllers ..................................................................... 62

7.2 Ermitteln der IP-Adresse des Host-PC .................................................... 63

7.3 Einstellen einer IP-Adresse ..................................................................... 64

7.3.1 Zuweisen einer IP-Adresse mittels DHCP ......................................... 65

7.3.2 Ändern einer IP-Adresse mit dem Konfigurationstool „CBM“ über die

serielle Schnittstelle ............................................................................ 66

7.3.3 Ändern einer IP-Adresse mit „WAGO Ethernet Settings“................. 69

7.4 Testen der Netzwerkverbindung ............................................................. 71

7.5 Ausschalten/Neustart ............................................................................... 72

7.6 Reset-Funktionen auslösen ...................................................................... 73

7.6.1 Warmstart-Reset ................................................................................. 73

7.6.2 Kaltstart-Reset .................................................................................... 73

7.6.3 Software-Reset (Neustart) .................................................................. 73

7.6.4 Fixe IP-Adresse einstellen .................................................................. 73

7.6.5 Factory-Reset ...................................................................................... 74

7.7 Benutzer und Passwörter ......................................................................... 76

7.7.1 Dienste und Benutzer ......................................................................... 76

7.7.2 Gruppe WBM ..................................................................................... 77

7.7.3 Gruppe Linux-User ............................................................................. 77

7.7.4 Gruppe SNMP-User ........................................................................... 77

7.8 Konfigurieren .......................................................................................... 78

7.8.1 Konfiguration mittels Web-based Management (WBM) ................... 79

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Inhaltsverzeichnis 5

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

7.8.1.1 Benutzerverwaltung des WBM ...................................................... 80

7.8.1.2 Allgemeine Seiteninformationen ................................................... 82

7.8.1.3 Seite „Status Information“ ............................................................. 84

7.8.1.3.1 Gruppe „Controller Details“ ..................................................... 84

7.8.1.3.2 Gruppe(n) „Network Details (Xn)“ ........................................... 84

7.8.1.4 Seite „CODESYS Configuration“ ................................................. 85

7.8.1.4.1 Gruppe „General Configuration“ .............................................. 85

7.8.1.5 Seite „CODESYS Information“ .................................................... 86

7.8.1.5.1 Gruppe „CODESYS“ ................................................................ 86

7.8.1.5.2 Gruppe „Projekt Details“ .......................................................... 86

7.8.1.5.3 Gruppe(n) „Task n“ ................................................................... 86

7.8.1.6 Seite „CODESYS WebVisu“ ........................................................ 88

7.8.1.6.1 Gruppe „Webserver Configuration“ ......................................... 88

7.8.1.7 Seite „Configuration of Network Parameters“ .............................. 89

7.8.1.7.1 Gruppe „Hostname“ .................................................................. 89

7.8.1.7.2 Gruppe „Domain Name“ ........................................................... 89

7.8.1.8 Seite „TCP/IP Configuration“ ....................................................... 90

7.8.1.8.1 Gruppe „Switch Configuration“................................................ 90

7.8.1.8.2 Gruppe(n) „IP Address (Xn)“ ................................................... 90

7.8.1.8.3 Gruppe „Default Gateway“ ....................................................... 91

7.8.1.8.4 Gruppe „DNS Server“ ............................................................... 91

7.8.1.9 Seite „Configuration of ETHERNET Parameters“ ........................ 92

7.8.1.9.1 Gruppen „Interface Xn“ ............................................................ 92

7.8.1.10 Seite „Configuration of Time and Date“ ....................................... 93

7.8.1.10.1 Gruppe „Date on Device“ ......................................................... 93

7.8.1.10.2 Gruppe „Time on Device“ ........................................................ 93

7.8.1.10.3 Gruppe „Timezone“ .................................................................. 94

7.8.1.10.4 Gruppe „TZ String“ .................................................................. 94

7.8.1.11 Seite „Configuration of the users for the Web-based Management“95

7.8.1.11.1 Gruppe „Change Password for selected user“ .......................... 95

7.8.1.12 Seite „Create bootable Image“ ....................................................... 96

7.8.1.12.1 Gruppe „Create bootable image from active partition (<active

partition>“ ................................................................................. 96

7.8.1.13 Seite „Configuration of Serial Interface RS232“ ........................... 97

7.8.1.13.1 Gruppe „ Serial Interface assigned to“ ...................................... 97

7.8.1.13.2 Gruppe „Assign Owner of serial Interface (active after next

controller reboot)“ ..................................................................... 97

7.8.1.14 Seite „Reboot Controller“ .............................................................. 98

7.8.1.14.1 Gruppe „Reboot Controller“ ..................................................... 98

7.8.1.15 Seite „Firmware Backup“ .............................................................. 99

7.8.1.16 Seite „Firmware Restore“ ............................................................ 100

7.8.1.17 Seite „System Partition“ .............................................................. 101

7.8.1.17.1 Gruppe „Current active Partition“ ........................................... 101

7.8.1.17.2 Gruppe „Set inactive NAND partition active“ ........................ 101

7.8.1.18 Seite „Mass Storage“ ................................................................... 102

7.8.1.18.1 Gruppe(n) „<Device Name>“ ................................................. 102

7.8.1.18.2 Gruppe(n) „<Device Name> - FAT Format“ .......................... 102

7.8.1.19 Seite „Software Uploads“ ............................................................ 103

7.8.1.19.1 Gruppe „Upload new Software“ ............................................. 103

7.8.1.19.2 Gruppe „Activate new Software“ ........................................... 103

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

6 Inhaltsverzeichnis WAGO-I/O-SYSTEM 750

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

7.8.1.20 Seite „Configuration of Network Services“ ................................ 104

7.8.1.20.1 Gruppe „Telnet“ ...................................................................... 104

7.8.1.20.2 Gruppe „FTP“ ......................................................................... 104

7.8.1.20.3 Gruppe „FTPS“ ....................................................................... 104

7.8.1.20.4 Gruppe „HTTP“ ...................................................................... 104

7.8.1.20.5 Gruppe „HTTPS“ .................................................................... 105

7.8.1.21 Seite „Configuration of NTP Client“ ........................................... 106

7.8.1.21.1 Gruppe „NTP Client“ .............................................................. 106

7.8.1.22 Seite „Configuration of the CODESYS Services“ ...................... 107

7.8.1.22.1 Gruppe „CODESYS Webserver“............................................ 107

7.8.1.22.2 Gruppe „Communication“ ...................................................... 107

7.8.1.22.3 Gruppe „Port Authentication“ ................................................. 107

7.8.1.22.4 Gruppe „Port Authentication Password“ ................................ 107

7.8.1.23 Seite „SSH Client Settings“ ......................................................... 109

7.8.1.23.1 Gruppe „SSH Client“ .............................................................. 109

7.8.1.24 Seite „TFTP Server“ .................................................................... 110

7.8.1.24.1 Gruppe „TFTP Server“ ........................................................... 110

7.8.1.25 Seite „Configuration of SNMP parameter“ ................................. 111

7.8.1.25.1 Gruppe „General SNMP Configuration“ ................................ 111

7.8.1.26 Seite „Configuration of SNMP parameter“ ................................. 112

7.8.1.26.1 Gruppe „SNMP v1/v2c Manager Configuration“ ................... 112

7.8.1.26.2 Gruppe(n) „Actually Configured Trap Receivers“ ................. 112

7.8.1.26.3 Gruppe(n) „Trap Receiver n“ .................................................. 113

7.8.1.26.4 Gruppe „Add new Trap Receiver“ .......................................... 113

7.8.1.27 Seite „Configuration of SNMP v3 Users“ ................................... 114

7.8.1.27.1 Gruppe(n) „Actually Configured v3 Users“ ........................... 114

7.8.1.27.2 Gruppe(n) „v3 User n“ ............................................................ 114

7.8.1.27.3 Gruppe „Add new v3 User“ .................................................... 115

7.8.1.28 Seite „Diagnostic Information“ ................................................... 116

7.8.1.29 Seite „Configuration of PROFIBUS DP Slave“ .......................... 117

7.8.1.29.1 Gruppe „Set-Slave-Address Service (SSA)“ .......................... 117

7.8.2 Konfiguration mit einem Terminalprogramm (CBM) ..................... 118

7.8.3 Konfigurieren mit WAGO Ethernet Settings ................................... 119

7.8.3.1 Registerkarte Identifikation ......................................................... 121

7.8.3.2 Registerkarte Netzwerk ............................................................... 122

7.8.3.3 Registerkarte Protokoll ................................................................ 124

7.8.3.4 Registerkarte Status ..................................................................... 125

8 Laufzeitumgebung CODESYS 2.3 ......................................................... 126

8.1 Installieren des Programmiersystems CODESYS 2.3 .......................... 126

8.2 Das erste Programm mit CODESYS 2.3 ............................................... 126

8.2.1 Starten Sie das Programmiersystem CODESYS .............................. 126

8.2.2 Anlegen eines Projekts und Auswahl des Zielsystems..................... 126

8.2.3 Anlegen der Steuerungskonfiguration .............................................. 128

8.2.4 Editieren des Programmbausteins .................................................... 135

8.2.5 SPS-Programm in den Feldbuscontroller laden und ausführen

(Ethernet) .......................................................................................... 137

8.2.6 Boot-Projekt erzeugen ...................................................................... 139

8.3 Schreibweise logischer Adressen .......................................................... 139

8.4 Anlegen von Tasks ................................................................................ 140

8.4.1 Zyklische Tasks ................................................................................ 143

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Inhaltsverzeichnis 7

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

8.4.2 Freilaufende Tasks............................................................................ 144

8.5 Systemereignisse ................................................................................... 144

8.5.1 Einen Ereignis-Handler anlegen ....................................................... 147

8.6 Prozessabbilder ..................................................................................... 149

8.6.1 Prozessabbild für die am Controller angeschlossenen Busklemmen 151

8.6.2 Prozessabbild für die am Feldbus angeschlossenen Slaves .............. 152

8.7 Zugriff auf die Prozessabbilder der Ein- und Ausgangsdaten über

CODESYS 2.3 ....................................................................................... 152

8.8 Adressierungsbeispiel ........................................................................... 154

8.9 Klemmenbussynchronisation ................................................................ 155

8.9.1 Fall 1: CODESYS-Task-Intervall kleiner als Klemmenbuszyklus

eingestellt .......................................................................................... 155

8.9.2 Fall 2: CODESYS-Task-Intervall kleiner als doppelter

Klemmenbuszyklus .......................................................................... 157

8.9.3 Fall 3: CODESYS-Task-Intervall größer als doppelter

Klemmenbuszyklus .......................................................................... 158

8.9.4 Fall 4: CODESYS-Task-Intervall größer als 10 ms ......................... 159

8.9.5 Klemmenbuskonfiguration ............................................................... 160

8.9.5.1 Auswirkung des Update-Modus auf CODESYS-Tasks .............. 161

8.9.5.1.1 Asynchroner Update-Modus ................................................... 161

8.9.5.1.2 Synchroner Update-Modus ..................................................... 162

8.10 Speichereinstellungen in CODESYS .................................................... 162

8.10.1 Programmspeicher ............................................................................ 162

8.10.2 Datenspeicher und Bausteinbegrenzung........................................... 163

8.10.3 Remanenter Arbeitsspeicher ............................................................. 164

8.11 CODESYS-Visualisierung .................................................................... 165

8.11.1 Grenzen der CODESYS-Visualisierung ........................................... 168

8.11.2 Beseitigung von Störungen der CODESYS-Web-Visualisierung .... 170

8.11.3 Häufig gestellte Fragen zur CODESYS-Web-Visualisierung .......... 171

9 MODBUS .................................................................................................. 173

9.1 Allgemeines ........................................................................................... 173

9.2 Features ................................................................................................. 173

9.3 Konfiguration ........................................................................................ 174

9.3.1 MODBUS-Einstellungen .................................................................. 175

9.3.2 MODBUS-TCP-Einstellungen ......................................................... 176

9.3.3 MODBUS-UDP-Einstellungen ........................................................ 176

9.3.4 MODBUS-RTU-Einstellungen ........................................................ 177

9.4 Datenaustausch ...................................................................................... 179

9.4.1 Prozessabbild .................................................................................... 180

9.4.2 Merkerbereich................................................................................... 181

9.4.3 MODBUS-Register .......................................................................... 182

9.4.4 MODBUS-Mapping ......................................................................... 182

9.4.4.1 MODBUS-Mapping für lesende Bit-Dienste FC1, FC2 .............. 182

9.4.4.2 MODBUS-Mapping für schreibende Bit-Dienste FC5, FC15 .... 183

9.4.4.3 MODBUS-Mapping für lesende Register-Dienste FC3, FC4, FC23184

9.4.4.4 MODBUS-Mapping für schreibende Register-Dienste FC6, FC16,

FC22, FC23 .................................................................................. 186

9.5 WAGO-MODBUS-Register ................................................................. 188

9.5.1 Prozessabbildeigenschaften .............................................................. 189

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

8 Inhaltsverzeichnis WAGO-I/O-SYSTEM 750

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

9.5.1.1 Register 0x1022 – Anzahl Register im MODBUS-

Eingangsprozessabbild ................................................................ 189

9.5.1.2 Register 0x1023 – Anzahl Register im MODBUS-

Ausgangsprozessabbild ................................................................ 189

9.5.1.3 Register 0x1024 – Anzahl der Bits im MODBUS-

Eingangsprozessabbild ................................................................ 189

9.5.1.4 Register 0x1025 – Anzahl der Bits im MODBUS-

Ausgangsprozessabbild ................................................................ 189

9.5.2 Netzwerkkonfiguration ..................................................................... 190

9.5.2.1 Register 0x1028 – IP-Konfiguration ........................................... 190

9.5.2.2 Register 0x102A – Anzahl der etablierten TCP Verbindungen .. 190

9.5.2.3 Register 0x1030 – MODBUS TCP Socket Timeout ................... 190

9.5.2.4 Register 0x1031 – MAC-Adresse der Ethernet-Schnittstelle 1

(eth0) ............................................................................................ 190

9.5.2.5 Register 0x1037 - MODBUS TCP Antwortverzögerung ............ 190

9.5.3 PLC-Statusregister ............................................................................ 191

9.5.4 MODBUS-Watchdog ....................................................................... 191

9.5.4.1 Register 0x1100 – Watchdog Command ..................................... 191

9.5.4.2 Register 0x1101 – Watchdog Status ............................................ 193

9.5.4.3 Register 0x1102 – Watchdog Timeout ........................................ 194

9.5.4.4 Register 0x1103 – Watchdog Config .......................................... 194

9.5.5 MODBUS Konstanten-Register ....................................................... 195

9.5.6 Elektronisches Typenschild .............................................................. 195

9.5.6.1 Register 0x2010 – Revision (Firmware Index) ........................... 196

9.5.6.2 Register 0x2011 – Serienkennung ............................................... 196

9.5.6.3 Register 0x2012 – Gerätekennung ............................................... 196

9.5.6.4 Register 0x2013 – Major Firmware Version ............................... 196

9.5.6.5 Register 0x2014 – Minor Firmware Version ............................... 196

9.5.6.6 Register 0x2015 – MBS Version ................................................. 196

9.6 Diagnose ................................................................................................ 197

9.6.1 Diagnose für den MODBUS-Master ................................................ 197

9.6.2 Diagnose für das Laufzeitsystem...................................................... 197

9.6.3 Diagnose über den Error-Server ....................................................... 197

10 CANopen-Master und -Slave .................................................................. 200

10.1 Objektverzeichnis .................................................................................. 200

10.2 Kommunikationsprofil .......................................................................... 200

10.2.1 Masterkonfiguration ......................................................................... 204

10.3 Datenaustausch ...................................................................................... 205

10.3.1 Kommunikationsobjekte des Controllers ......................................... 206

10.3.2 Feldbusspezifische Adressierung ..................................................... 206

10.3.3 Beispiele für die Definition von PFC-Feldbusvariablen .................. 209

10.3.3.1 CODESYS-Zugriff auf PFC-Variablen ....................................... 210

10.3.3.2 Maximale Indizes ......................................................................... 210

10.3.4 Steuerungskonfiguration des CANopen-Masters ............................. 212

10.3.4.1 Master auswählen ........................................................................ 212

10.3.4.2 Master-Parameter einstellen ........................................................ 213

10.3.4.3 Einfügen der Slaves ..................................................................... 215

10.3.4.4 Konfigurieren der Slave PDOs .................................................... 221

10.3.4.5 Konfigurieren der Service Data Objekte ..................................... 224

10.3.5 Steuerungskonfiguration des CANopen-Slaves ............................... 227

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Inhaltsverzeichnis 9

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

10.3.5.1 Konfiguration der CANopen-Variablen ...................................... 228

10.3.5.2 Konfiguration der CANopen-Parameter ...................................... 229

10.4 Diagnose des Feldbuskopplers .............................................................. 230

10.4.1 DiagGetBusState() und DiagGetState() ........................................... 230

10.4.2 Erstellen von Diagnosefunktionen in CODESYS 2.3 ...................... 231

10.4.3 Aufruf des Diagnosebausteins .......................................................... 233

10.4.4 Durchführen der Busdiagnose mittels DiagGetBusState() ............... 234

10.4.5 Durchführen der Teilnehmerdiagnose mittels DiagGetState() ......... 236

10.4.6 Auswerten der CANopen-Diagnose (Emergency-Nachrichten) ...... 237

10.5 Datenaustausch von einfachen CAN-Teilnehmern mit dem PFC200 im

CANopen-Netzwerk .............................................................................. 239

10.6 Datenaustausch von einfachen CAN-Teilnehmern mit dem PFC200 im

CAN Layer2 Netzwerk ......................................................................... 242

11 PROFIBUS DP-V1-Slave-Schnittstelle .................................................. 243

11.1 In Betrieb nehmen ................................................................................. 243

11.1.1 GSD-Datei ........................................................................................ 243

11.1.2 Konfigurieren ................................................................................... 243

11.1.2.1 Informationen zum Prozessabbild der Feldbusvariablen ............. 244

11.1.2.2 Definition der Soll-Konfiguration ............................................... 246

11.1.2.3 Definition der Ist-Konfiguration .................................................. 246

11.1.3 Parametrieren .................................................................................... 250

11.1.3.1 Parametrieren über CODESYS .................................................... 251

11.1.3.2 Parametrieren über die GSD-Datei .............................................. 253

11.1.4 Erweiterte Konfigurationsprüfung (Anlauf bei Soll- ungleich Ist-

Ausbau)............................................................................................. 255

11.1.4.1 Diagnose von Konfigurationsfehlern ........................................... 255

11.2 PROFIBUS-Stationsdiagnose ............................................................... 256

11.2.1 Aufbau der Stationsdiagnose ............................................................ 258

11.2.1.1 Stationsstatus 1 … 3 .................................................................... 259

11.2.1.1.1 Stationsstatus 1 (Byte 0) ......................................................... 260

11.2.1.1.2 Stationsstatus 2 (Byte 1) ......................................................... 262

11.2.1.1.3 Stationsstatus 3 (Byte 2) ......................................................... 262

11.2.1.2 DP-Master-Adresse ...................................................................... 263

11.2.1.3 Herstellerkennung ........................................................................ 263

11.2.2 WAGO-Systemdiagnose .................................................................. 263

11.2.3 Kennungsbezogene Diagnose ........................................................... 266

11.2.4 Modulstatus ...................................................................................... 267

11.2.5 Kanalbezogene Diagnose ................................................................. 268

11.2.5.1 Fehlertypen der I/O-Module ........................................................ 269

11.2.6 Statusmeldungen............................................................................... 270

11.2.7 Alarmmeldungen .............................................................................. 272

11.3 Stationsadresse über den Feldbus setzen (SSA) .................................... 274

11.4 Erweiterte DP-V1-Funktionalitäten ...................................................... 274

11.4.1 Inbetriebnahme- und Wartungsfunktionen (I&M) ........................... 274

11.4.2 I&M0-Datensatz ............................................................................... 275

11.4.3 I&M1-Datensatz ............................................................................... 276

11.4.4 I&M2-Datensatz ............................................................................... 276

11.4.5 I&M3-Datensatz ............................................................................... 276

11.4.6 I&M4-Datensatz ............................................................................... 277

11.5 PROFIBUS-spezifische CODESYS-Funktionen .................................. 278

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

10 Inhaltsverzeichnis WAGO-I/O-SYSTEM 750

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

12 Diagnose .................................................................................................... 279

12.1 Betriebs- und Statusmeldungen ............................................................. 279

12.1.1 Anzeigeelemente Versorgung .......................................................... 279

12.1.2 Anzeigeelemente Feldbus/System .................................................... 280

12.2 Diagnosemeldungen (I/O-LED) ............................................................ 285

12.2.1 Ablauf der Blinksequenz .................................................................. 285

12.2.2 Beispiel einer Diagnosemeldung mittels Blinkcode ......................... 286

12.2.3 Bedeutung der Blinkcodes und Maßnahmen zur Fehlerbehebung ... 287

13 Service ....................................................................................................... 294

13.1 Speicherkarte einfügen und entfernen ................................................... 294

13.1.1 Speicherkarte einfügen ..................................................................... 294

13.1.2 Speicherkarte entfernen .................................................................... 294

14 Demontieren ............................................................................................. 296

14.1 Geräte entfernen .................................................................................... 296

14.1.1 Feldbuskoppler/-controller entfernen ............................................... 296

14.1.2 Busklemme entfernen ....................................................................... 297

15 Anhang ...................................................................................................... 298

15.1 Aufbau der Prozessdaten für die Busklemmen ..................................... 298

15.1.1 Digitaleingangsklemmen .................................................................. 299

15.1.1.1 1-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Diagnose ........................ 299

15.1.1.2 2-Kanal-Digitaleingangsklemmen ............................................... 299

15.1.1.3 2-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Diagnose ........................ 299

15.1.1.4 2-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Diagnose und

Ausgangsdaten ............................................................................. 300

15.1.1.5 4-Kanal-Digitaleingangsklemmen ............................................... 300

15.1.1.6 8-Kanal-Digitaleingangsklemmen ............................................... 300

15.1.1.7 8-Kanal-Digitaleingangsklemme PTC mit Diagnose und

Ausgangsdaten ............................................................................. 301

15.1.1.8 16-Kanal-Digitaleingangsklemmen ............................................. 301

15.1.2 Digitalausgangsklemmen ................................................................. 302

15.1.2.1 1-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Eingangsdaten ................ 302

15.1.2.2 2-Kanal-Digitalausgangsklemmen .............................................. 302

15.1.2.3 2-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Diagnose und

Eingangsdaten .............................................................................. 303

15.1.2.4 4-Kanal-Digitalausgangsklemmen .............................................. 304

15.1.2.5 4-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Diagnose und

Eingangsdaten .............................................................................. 304

15.1.2.6 8-Kanal-Digitalausgangsklemmen .............................................. 304

15.1.2.7 8-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Diagnose und

Eingangsdaten .............................................................................. 305

15.1.2.8 16-Kanal-Digitalausgangsklemmen ............................................ 305

15.1.2.9 8-Kanal-Digitaleingangsklemmen/-Digitalausgangsklemmen .... 306

15.1.3 Analogeingangsklemmen ................................................................. 307

15.1.3.1 1-Kanal-Analogeingangsklemmen .............................................. 307

15.1.3.2 2-Kanal-Analogeingangsklemmen .............................................. 307

15.1.3.3 4-Kanal-Analogeingangsklemmen .............................................. 308

15.1.3.4 3-Phasen-Leistungsmessklemme ................................................. 309

15.1.3.5 8-Kanal-Analogeingangsklemmen .............................................. 309

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Inhaltsverzeichnis 11

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

15.1.4 Analogausgangsklemmen ................................................................. 310

15.1.4.1 2-Kanal-Analogausgangsklemmen .............................................. 310

15.1.4.2 4-Kanal-Analogausgangsklemmen .............................................. 310

15.1.5 Sonderklemmen ................................................................................ 311

15.1.5.1 Zählerklemmen ............................................................................ 311

15.1.5.2 Pulsweitenklemmen ..................................................................... 313

15.1.5.3 Serielle Schnittstellen mit alternativem Datenformat .................. 313

15.1.5.4 Serielle Schnittstellen mit Standard-Datenformat ....................... 314

15.1.5.5 Datenaustauschklemmen ............................................................. 314

15.1.5.6 SSI-Geber-Interface-Busklemmen .............................................. 314

15.1.5.7 Weg- und Winkelmessung ........................................................... 315

15.1.5.8 DC-Drive Controller .................................................................... 317

15.1.5.9 Steppercontroller .......................................................................... 318

15.1.5.10 RTC-Modul .................................................................................. 319

15.1.5.11 DALI/DSI-Masterklemme ........................................................... 319

15.1.5.12 DALI-Multi-Master-Klemme ...................................................... 320

15.1.5.13 LON®-FTT-Klemme .................................................................... 322

15.1.5.14 Funkreceiver EnOcean ................................................................. 322

15.1.5.15 MP-Bus-Masterklemme ............................................................... 322

15.1.5.16 Bluetooth® RF-Transceiver .......................................................... 323

15.1.5.17 Schwingstärke/Wälzlagerüberwachung VIB I/O ........................ 324

15.1.5.18 KNX/EIB/TP1-Klemme .............................................................. 324

15.1.5.19 AS-Interface-Masterklemme ....................................................... 325

15.1.6 Systemklemmen ............................................................................... 326

15.1.6.1 Systemklemmen mit Diagnose .................................................... 326

15.1.6.2 Binäre Platzhalterklemmen .......................................................... 326

15.2 CODESYS-Bibliotheken ....................................................................... 328

15.2.1 Allgemeine Bibliotheken .................................................................. 328

15.2.1.1 CODESYS-Systembibliotheken .................................................. 328

15.2.1.2 SysLibCom.lib ............................................................................. 329

15.2.1.3 SysLibFile.lib ............................................................................... 329

15.2.1.4 SysLibFileAsync.lib .................................................................... 330

15.2.1.5 SysLibRtc.lib ............................................................................... 330

15.2.1.6 BusDiag.lib .................................................................................. 330

15.2.1.7 mod_com.lib ................................................................................ 331

15.2.1.8 SerComm.lib ................................................................................ 331

15.2.1.9 WagoConfigToolLIB.lib ............................................................. 331

15.2.1.10 WagoLibCpuUsage.lib ................................................................ 347

15.2.1.11 WagoLibDiagnosticIDs.lib .......................................................... 347

15.2.1.12 WagoLibLed.lib ........................................................................... 348

15.2.1.13 WagoLibNetSnmp.lib .................................................................. 348

15.2.1.14 WagoLibNetSnmpManager.lib .................................................... 348

15.2.1.15 WagoLibSSL.lib .......................................................................... 349

15.2.1.16 WagoLibTerminalDiag.lib ........................................................... 349

15.2.2 Bibliotheken für die CANopen- und CANLayer2-Anbindung ........ 350

15.2.2.1 WagoCANLayer2_02.lib ............................................................. 350

15.2.2.2 WagoCANopen_02.lib ................................................................ 350

15.2.3 Bibliotheken für die PROFIBUS-Anbindung .................................. 351

15.2.3.1 WAGO_DPS_01.lib .................................................................... 351

Abbildungsverzeichnis ...................................................................................... 352

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

12 Inhaltsverzeichnis WAGO-I/O-SYSTEM 750

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

Tabellenverzeichnis ........................................................................................... 356

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Hinweise zu dieser Dokumentation 13

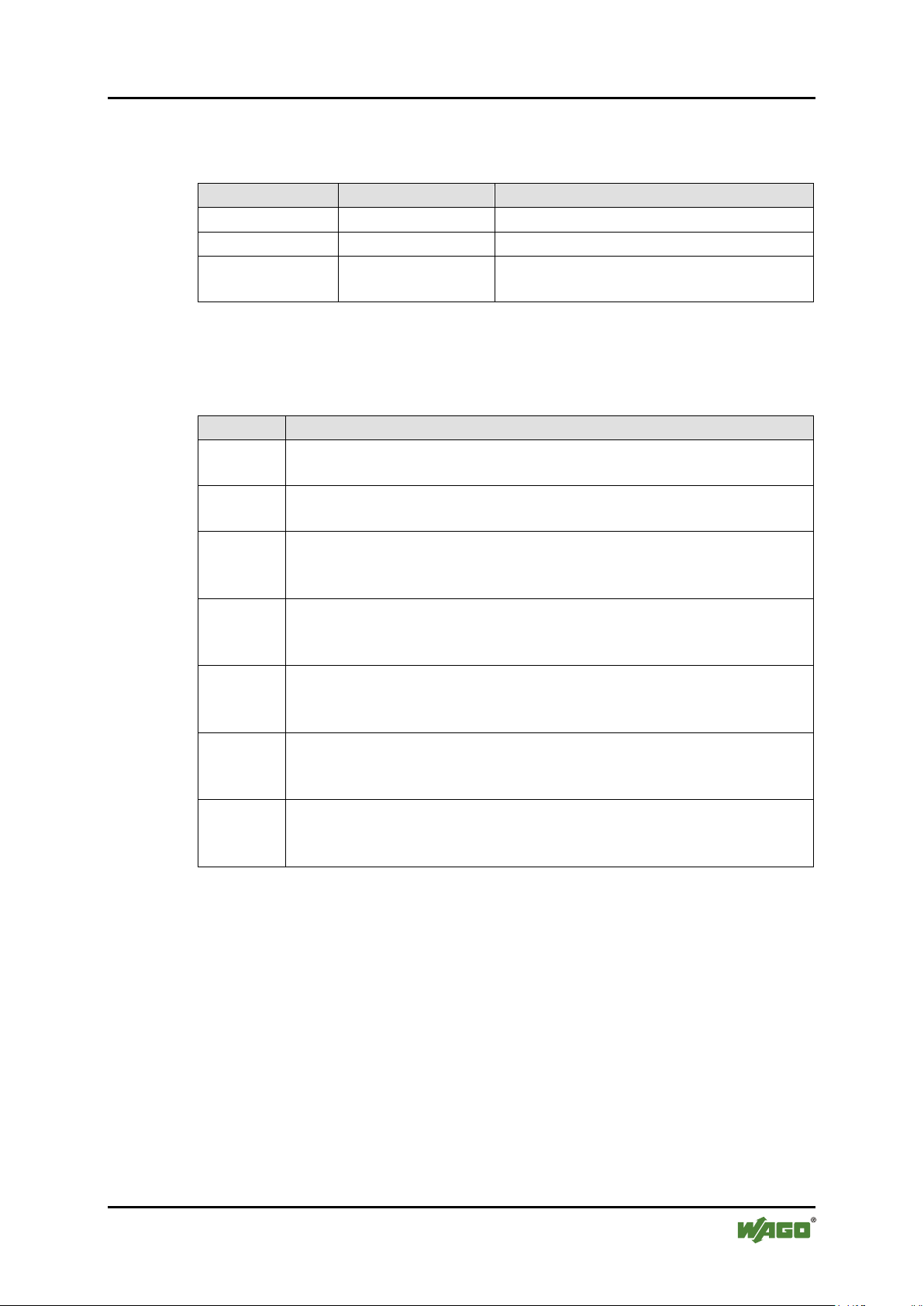

Tabelle 1: Varianten

Bestellnummer/Variante

Bezeichnung

750-8206

PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

750-8206/025-000

PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS/T

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

1 Hinweise zu dieser Dokumentation

Hinweis

1.1 Gültigkeitsbereich

Dokumentation aufbewahren!

Diese Dokumentation ist Teil des Produkts. Bewahren Sie deshalb die

Dokumentation während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts auf.

Geben Sie die Dokumentation an jeden nachfolgenden Benutzer des

Produkts weiter. Stellen Sie darüber hinaus sicher, dass gegebenenfalls jede

erhaltene Ergänzung in die Dokumentation mit aufgenommen wird.

Die vorliegende Dokumentation gilt für den Controller „PFC200 CS 2ETH RS

CAN DPS“ (750-8206) und die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten

Varianten.

Hinweis

Gültigkeit der Angaben für Varianten

Die Angaben in dieser Dokumentation gelten für die aufgelisteten

Varianten, soweit nicht anders angegeben.

Die vorliegende Dokumentation gilt ab SW-Version 02.02.12(03).

1.2 Urheberschutz

Diese Dokumentation, einschließlich aller darin befindlichen Abbildungen, ist

urheberrechtlich geschützt. Jede Weiterverwendung dieser Dokumentation, die

von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet. Die

Reproduktion, Übersetzung in andere Sprachen sowie die elektronische und

fototechnische Archivierung und Veränderung bedarf der schriftlichen

Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden.

Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

14 Hinweise zu dieser Dokumentation WAGO-I/O-SYSTEM 750

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

1.3 Symbole

GEFAHR

GEFAHR

WARNUNG

VORSICHT

Warnung vor Personenschäden!

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod

oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht

vermieden wird.

Warnung vor Personenschäden durch elektrischen Strom!

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod

oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht

vermieden wird.

Warnung vor Personenschäden!

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder

(schwere) Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht

vermieden wird.

Warnung vor Personenschäden!

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte

oder mittlere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht

vermieden wird.

ACHTUNG

Warnung vor Sachschäden!

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung, die Sachschaden zur Folge haben

könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

ESD

Warnung vor Sachschäden durch elektrostatische Aufladung!

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung, die Sachschaden zur Folge haben

könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

Hinweis

Wichtiger Hinweis!

Kennzeichnet eine mögliche Fehlfunktion, die aber keinen Sachschaden zur

Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

Information

Weitere Information

Weist auf weitere Informationen hin, die kein wesentlicher Bestandteil

dieser Dokumentation sind (z. B. Internet).

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Hinweise zu dieser Dokumentation 15

Tabelle 2: Darstellungen der Zahlensysteme

Zahlensystem

Beispiel

Bemerkung

Dezimal

100

Normale Schreibweise

Hexadezimal

0x64

C-Notation

Binär

'100'

'0110.0100'

In Hochkomma,

Nibble durch Punkt getrennt

Tabelle 3: Schriftkonventionen

Schriftart

Bedeutung

kursiv

Namen von Pfaden und Dateien werden kursiv dargestellt z. B.:

C:\Programme\WAGO-I/O-CHECK

Menü

Menüpunkte werden fett dargestellt z. B.:

Speichern

>

Ein „Größer als“- Zeichen zwischen zwei Namen bedeutet die

Datei > Neu

Eingabe

Bezeichnungen von Eingabe- oder Auswahlfeldern werden fett

Messbereichsanfang

„Wert“

Eingabe- oder Auswahlwerte werden in Anführungszeichen

Geben Sie unter Messbereichsanfang den Wert „4 mA“ ein.

[Button]

Schaltflächenbeschriftungen in Dialogen werden fett dargestellt und

[Eingabe]

[Taste]

Tastenbeschriftungen auf der Tastatur werden fett dargestellt und in

[F5]

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

1.4 Darstellung der Zahlensysteme

1.5 Schriftkonventionen

Auswahl eines Menüpunktes aus einem Menü z. B.:

dargestellt z. B.:

dargestellt z. B.:

in eckige Klammern eingefasst z. B.:

eckige Klammern eingefasst z. B.:

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

16 Wichtige Erläuterungen WAGO-I/O-SYSTEM 750

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

2 Wichtige Erläuterungen

Dieses Kapitel beinhaltet ausschließlich eine Zusammenfassung der wichtigsten

Sicherheitsbestimmungen und Hinweise. Diese werden in den einzelnen Kapiteln

wieder aufgenommen. Zum Schutz vor Personenschäden und zur Vorbeugung von

Sachschäden an Geräten ist es notwendig, die Sicherheitsrichtlinien sorgfältig zu

lesen und einzuhalten.

2.1 Rechtliche Grundlagen

2.1.1 Änderungsvorbehalt

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behält sich Änderungen, die dem

technischen Fortschritt dienen, vor. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung

oder des Gebrauchsmusterschutzes sind der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.

KG vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte

genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher nicht auszuschließen.

2.1.2 Personalqualifikation

Sämtliche Arbeitsschritte, die an den Geräten des WAGO-I/O-SYSTEMs 750

durchgeführt werden, dürfen nur von Elektrofachkräften mit ausreichenden

Kenntnissen im Bereich der Automatisierungstechnik vorgenommen werden.

Diese müssen mit den aktuellen Normen und Richtlinien für die Geräte und das

Automatisierungsumfeld vertraut sein.

Alle Eingriffe in die Steuerung sind stets von Fachkräften mit ausreichenden

Kenntnissen in der SPS-Programmierung durchzuführen.

2.1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung des WAGO-I/OSYSTEMs 750

Feldbuskoppler, Feldbuscontroller und Busklemmen des modularen

WAGO-I/O-SYSTEMs 750 dienen dazu, digitale und analoge Signale von

Sensoren aufzunehmen und an Aktoren auszugeben oder an übergeordnete

Steuerungen weiterzuleiten. Mit den programmierbaren Feldbuscontrollern ist

zudem eine (Vor-)Verarbeitung möglich.

Die Geräte sind für ein Arbeitsumfeld entwickelt, welches der Schutzklasse IP20

genügt. Es besteht Fingerschutz und Schutz gegen feste Fremdkörper bis

12,5 mm, jedoch kein Schutz gegen Wasser. Der Betrieb der Geräte in nasser und

staubiger Umgebung ist nicht gestattet, sofern nicht anders angegeben.

Der Betrieb von Geräten des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 im Wohnbereich ist

ohne weitere Maßnahmen nur zulässig, wenn diese die Emissionsgrenzen

(Störaussendungen) gemäß EN 61000-6-3 einhalten. Entsprechende Angaben

finden Sie im Kapitel „Gerätebeschreibung“ > „Normen und Richtlinien“ im

Handbuch zum eingesetzten Feldbuskoppler/-controller.

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Wichtige Erläuterungen 17

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

Für den Betrieb des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 in explosionsgefährdeten

Bereichen ist ein entsprechender Gehäuseschutz gemäß der Richtlinie 94/9/EG

erforderlich. Zusätzlich ist zu beachten, dass eine Baumusterprüfbescheinigung

erwirkt werden muss, die den korrekten Einbau des Systems im Gehäuse bzw.

Schaltschrank bestätigt.

2.1.4 Technischer Zustand der Geräte

Die Geräte werden ab Werk für den jeweiligen Anwendungsfall mit einer festen

Hard- und Software-Konfiguration ausgeliefert. Alle Veränderungen an der Hardoder Software sowie der nicht bestimmungsgemäße Gebrauch der Komponenten

bewirken den Haftungsausschluss der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Wünsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Software-Konfiguration

richten Sie bitte an die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

18 Wichtige Erläuterungen WAGO-I/O-SYSTEM 750

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

2.2 Sicherheitshinweise

Beim Einbauen des Gerätes in Ihre Anlage und während des Betriebes sind

folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

GEFAHR

GEFAHR

GEFAHR

Nicht an Geräten unter Spannung arbeiten!

Schalten Sie immer alle verwendeten Spannungsversorgungen für das Gerät

ab, bevor Sie es montieren, Störungen beheben oder Wartungsarbeiten

vornehmen.

Nur in Gehäusen, Schränken oder elektrischen Betriebsräumen

einbauen!

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 mit seinen Geräten ist ein offenes

Betriebsmittel. Bauen Sie dieses ausschließlich in abschließbaren Gehäusen,

Schränken oder in elektrischen Betriebsräumen auf. Ermöglichen Sie nur

autorisiertem Fachpersonal den Zugang mittels Schlüssel oder Werkzeug.

Unfallverhütungsvorschriften beachten!

Beachten Sie bei der Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Störbehebung

die für Ihre Maschine zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften wie

beispielsweise die BGV A 3, „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“.

GEFAHR

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

Auf normgerechten Anschluss achten!

Zur Vermeidung von Gefahren für das Personal und Störungen an Ihrer

Anlage, verlegen Sie die Daten- und Versorgungsleitungen normgerecht und

achten Sie auf die korrekte Anschlussbelegung. Beachten Sie die für Ihre

Anwendung zutreffenden EMV-Richtlinien.

Nicht in Telekommunikationsnetzen einsetzen!

Verwenden Sie Geräte mit ETHERNET-/RJ-45-Anschluss ausschließlich in

LANs. Verbinden Sie diese Geräte niemals mit Telekommunikationsnetzen,

wie z. B. mit Analog- oder ISDN-Telefonanlagen.

Defekte oder beschädigte Geräte austauschen!

Tauschen Sie defekte oder beschädigte Geräte (z. B. bei deformierten

Kontakten) aus, da die Funktion der betroffenen Geräte langfristig nicht

sichergestellt ist.

Geräte vor kriechenden und isolierenden Stoffen schützen!

Die Geräte sind unbeständig gegen Stoffe, die kriechende und isolierende

Eigenschaften besitzen, z. B. Aerosole, Silikone, Triglyceride (Bestandteil

einiger Handcremes). Sollten Sie nicht ausschließen können, dass diese

Stoffe im Umfeld der Geräte auftreten, bauen Sie die Geräte in ein Gehäuse

ein, das resistent gegen oben genannte Stoffe ist. Verwenden Sie generell

zur Handhabung der Geräte saubere Werkzeuge und Materialien.

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Wichtige Erläuterungen 19

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

ACHTUNG

Nur mit zulässigen Materialien reinigen!

Reinigen Sie verschmutzte Kontakte mit ölfreier Druckluft oder mit Spiritus

und einem Ledertuch.

ACHTUNG

Kein Kontaktspray verwenden!

Verwenden Sie kein Kontaktspray, da in Verbindung mit Verunreinigungen

die Funktion der Kontaktstelle beeinträchtigt werden kann.

ACHTUNG

Verpolungen vermeiden!

Vermeiden Sie die Verpolung der Daten- und Versorgungsleitungen, da dies

zu Schäden an den Geräten führen kann.

ESD

Elektrostatische Entladung vermeiden!

In den Geräten sind elektronische Komponenten integriert, die Sie durch

elektrostatische Entladung bei Berührung zerstören können. Beachten Sie

die Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung gemäß

DIN EN 61340-5-1/-3. Achten Sie beim Umgang mit den Geräten auf gute

Erdung der Umgebung (Personen, Arbeitsplatz und Verpackung).

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

20 Wichtige Erläuterungen WAGO-I/O-SYSTEM 750

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

2.3 Spezielle Einsatzbestimmungen für ETHERNETGeräte

Wo nicht speziell beschrieben, sind ETHERNET-Geräte für den Einsatz in

lokalen Netzwerken bestimmt. Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie

ETHERNET-Geräte in Ihrer Anlage einsetzen:

• Verbinden Sie Steuerungskomponenten und Steuerungsnetzwerke nicht mit

einem offenen Netzwerk wie dem Internet oder einem Büronetzwerk.

WAGO empfiehlt, Steuerungskomponenten und Steuerungsnetzwerke

hinter einer Firewall anzubringen.

• Beschränken Sie den physikalischen und elektronischen Zugang zu

sämtlichen Automatisierungskomponenten auf einen autorisierten

Personenkreis.

• Ändern Sie vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt die standardmäßig

eingestellten Passwörter! Sie verringern so das Risiko, dass Unbefugte

Zugriff auf Ihr System erhalten.

• Ändern Sie regelmäßig die verwendeten Passwörter! Sie verringern so das

Risiko, dass Unbefugte Zugriff auf Ihr System erhalten.

• Ist ein Fernzugriff auf Steuerungskomponenten und Steuerungsnetzwerke

erforderlich, sollte ein „Virtual Private Network“ (VPN) genutzt werden.

• Führen Sie regelmäßig eine Bedrohungsanalyse durch. So können Sie

prüfen, ob die getroffenen Maßnahmen Ihrem Schutzbedürfnis entsprechen.

• Wenden Sie in der sicherheitsgerichteten Gestaltung Ihrer Anlage „Defense-

in-depth“-Mechanismen an, um den Zugriff und die Kontrolle auf

individuelle Produkte und Netzwerke einzuschränken.

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 21

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

3 Gerätebeschreibung

Bei dem Controller „PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS“ (750-8206) handelt es

sich um ein Automatisierungsgerät, das die Steuerungsaufgaben einer SPS/PLC

erledigen kann. Er ist zur Montage auf einer Hutschiene geeignet und zeichnet

sich durch verschiedene Schnittstellen aus.

Dieser Controller kann für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie

in der Prozessindustrie und der Gebäudetechnik eingesetzt werden.

Am Controller können Sie alle verfügbaren Busklemmen des WAGO-I/OSYSTEM 750 (Serien 750 und 753) anschließen. Dadurch kann er analoge und

digitale Signale aus dem Automatisierungsumfeld intern verarbeiten oder über

eine der vorhandenen Schnittstellen anderen Geräten zur Verfügung stellen.

Automatisierungsaufgaben lassen sich in allen IEC-61131-3-kompatiblen

Sprachen mit dem Programmiersystem CODESYS 2.3 (WAGO-I/O-PRO)

realisieren.

Die Implementierung der CODESYS-Taskabarbeitung ist für Linux mit

Echtzeiterweiterungen optimiert, um die maximale Leistung für

Automatisierungsaufgaben bereitzustellen. Zur Visualisierung steht neben der

Entwicklungsumgebung auch die Web-Visualisierung zur Verfügung.

Der Controller stellt physikalisch 256 MByte Programmspeicher (Flash), 256

MByte Datenspeicher (RAM) und 128 kByte Remanentspeicher (Retain,

NVRAM) bereit. Durch die interne Verwaltung sind die Speicherbereiche ggf.

nicht voll nutzbar.

Das Dateisystem auf dem internen Speicher stellt 64 MByte für Anwendungen

bereit. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Dateien auf einer steckbaren

Speicherkarte oder in einer internen RAM-Disk abzuspeichern.

Für die IEC 61131-3-Programmierung in CODESYS-Applikationen stellt der

Controller 16 MByte Programmspeicher, 64 MByte Datenspeicher und 128 kByte

Remanent-Speicher (Retain- und Merkervariablen) in einem integrierten NVRAM

zur Verfügung.

Zwei Ethernet-Schnittstellen und der integrierte, abschaltbare Switch ermöglichen

die Verdrahtung

• in einem Netzwerk in Linientopologie mit einer gemeinsamen MAC-

Adresse und IP-Adresse für beide Schnittstellen oder

• in zwei getrennten Netzwerken mit einer gemeinsamen MAC-Adresse und

eigenen IP-Adressen für jede Schnittstelle.

Beide Schnittstellen unterstützen:

• 10BASE-T / 100BASE-TX

• Voll-/Halbduplex

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

22 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

• Autonegotiation

• Auto-MDI(X)

Für den Prozessdatenaustausch sind folgende Feldbusanschaltungen

implementiert:

• MODBUS-TCP

• MODBUS-UDP

• MODBUS-RTU (über RS-232 oder RS-485)

• CANopen-Master/Slave

• PROFIBUS-Slave

In dem Controller werden sämtliche Eingangssignale der Sensoren

zusammengeführt. Nach Anschluss des Controllers ermittelt dieser alle in dem

Busknoten gesteckten Busklemmen und erstellt daraus ein lokales Prozessabbild.

Hierbei kann es sich um eine gemischte Anordnung von analogen

(Datenaustausch wortweise) und digitalen (Datenaustausch bitweise)

Busklemmen handeln.

Hinweis

Kein direkter Zugriff vom Feldbus auf das Prozessabbild der

Busklemmen!

Benötigte Daten aus dem Klemmenbus-Prozessabbild müssen explizit im

CODESYS-Programm auf die Daten im Feldbus-Prozessabbild gemappt

werden und umgekehrt! Ein direkter Zugriff ist nicht möglich!

Die Feldbuskonfiguration ist mit der Steuerungskonfiguration von CODESYS 2.3

möglich.

Zur Konfiguration steht ihnen weiterhin das Web-based Management (WBM) zur

Verfügung. Es umfasst verschiedene dynamische HTML-Seiten, über die unter

anderem Informationen über die Konfiguration und den Status des Controllers

abgerufen werden können. Das WBM ist bereits im Gerät gespeichert und wird

über einen Internet-Browser dargestellt und bedient. Darüber hinaus können sie

im implementierten Dateisystem eigene HTML-Seiten hinterlegen oder

Programme direkt aufrufen.

Die im Auslieferungszustand installierte Firmware basiert auf Linux mit

speziellen Echtzeiterweiterungen des RT-Preempt-Patches. Zudem sind neben

verschiedenen Hilfsprogrammen folgende Anwenderprogramme auf dem

Controller installiert:

• ein SNMP-Server/Client

• ein Telnet-Server

• ein FTP-, FTPS-Server

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 23

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

• ein SSH-Server/-Client

• ein Web-Server

• ein NTP-Client

• ein BootP- und DHCP-Daemon

• die CODESYS-Laufzeitumgebung

Entsprechend der IEC-61131-3-Programmierung erfolgt die Bearbeitung der

Prozessdaten vor Ort im Controller. Die daraus erzeugten

Verknüpfungsergebnisse können direkt an die Aktoren ausgegeben oder über

einen angeschlossenen Feldbus an die übergeordnete Steuerung übertragen

werden.

Hinweis

Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Beachten Sie, der Controller wird ohne Speicherkarte ausgeliefert.

Für die Nutzung einer Speicherkarte müssen Sie diese separat dazu

bestellen.

Der Controller kann auch ohne Speicherkartenerweiterung betrieben

werden, die Verwendung einer Speicherkarte ist optional.

Hinweis

Nur empfohlene Speicherkarte verwenden!

Setzen Sie ausschließlich die von WAGO erhältliche Speicherkarte SD

(Art.-Nr. 758-879/000-001) ein, da diese für industrielle Anwendungen

unter erschwerten Umweltbedingungen und für den Einsatz im Controller

spezifiziert ist.

Die Kompatibilität zu anderen im Handel erhältlichen Speichermedien kann

nicht gewährleistet werden.

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

24 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750

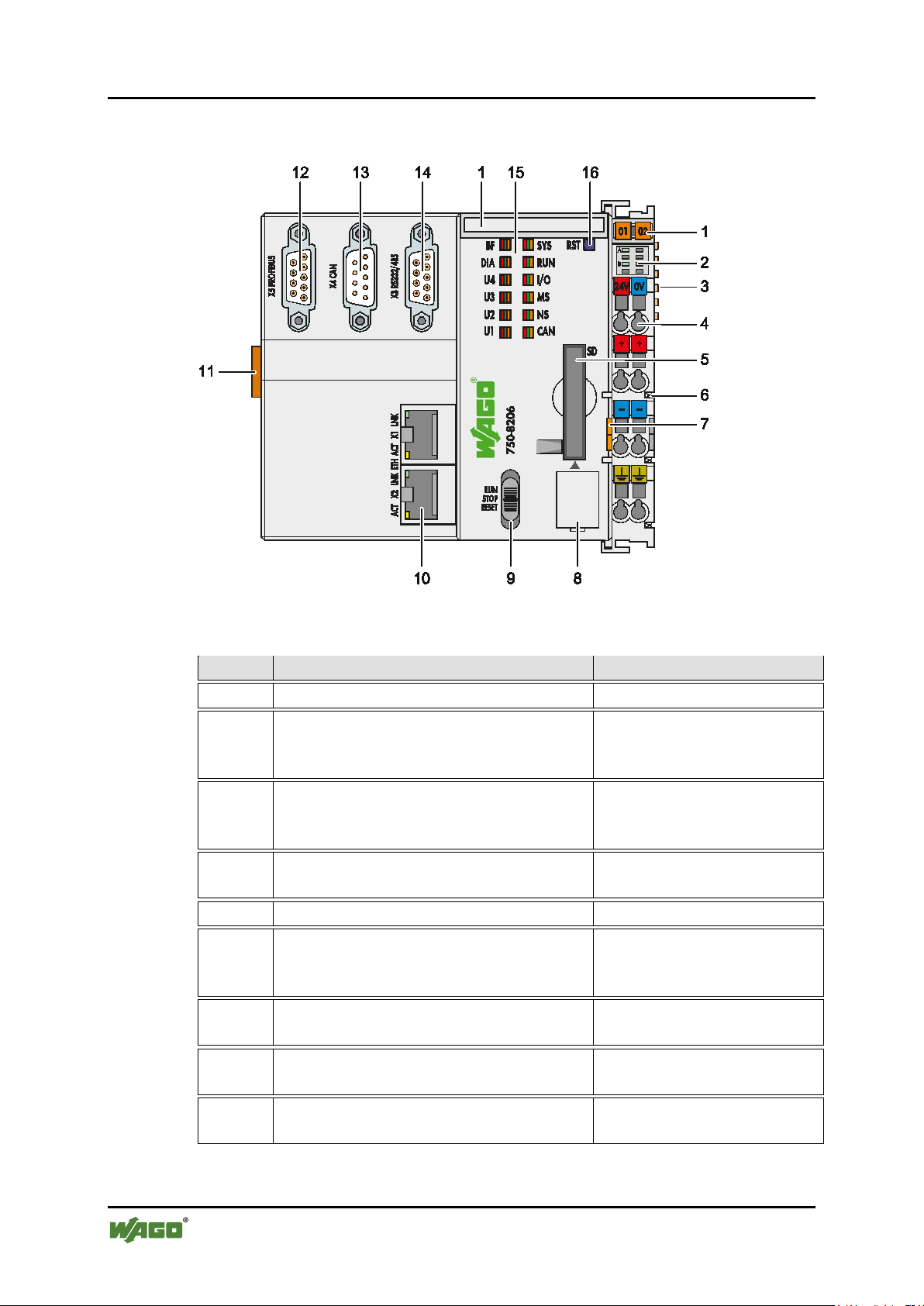

Tabelle 4: Legende zur Abbildung „Ansicht“

Position

Beschreibung

Siehe Kapitel

1

Beschriftungsmöglichkeit (Mini-WSB)

---

„Anzeigeelemente“ >

Versorgung“

„Anschlüsse“ >

Klemmenbus“

CAGE CLAMP®-Anschlüsse für

Spannungsversorgung

„Anschlüsse“ > „CAGE

CLAMP®-Anschlüsse“

5

Steckplatz für Speicherkarte

„Speicherkartensteckplatz“

„Anschlüsse“ >

Feldversorgung“

„Montieren“ > „Geräte

einfügen und entfernen“

„Anschlüsse“ > „ServiceSchnittstelle“

„Bedienelemente“ >

„Betriebsartenschalter“

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

3.1 Ansicht

Abbildung 1: Ansicht

2 LED-Anzeigen – Versorgung

3 Datenkontakte

„Anzeigeelemente

„Datenkontakte/

4

6

Leistungskontakte für Versorgung

nachfolgender Busklemmen

„Leistungskontakte/

7 Entriegelungslasche

8 Service-Schnittstelle (hinter Klappe)

9 Betriebsartenschalter

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 25

„Anschlüsse“ >

ETHERNET – X1, X2“

„Montieren“ > „Geräte

einfügen und entfernen“

„Anschlüsse“ >

PROFIBUS DP – X5“

„Anschlüsse“ >

– X4“

„Anschlüsse“ >

RS-232/RS-485 – X3“

„Anzeigeelemente“ >

Feldbus/System“

„Bedienelemente“ > „ResetTaster“

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

10 ETHERNET-Anschlüsse

11 Verriegelungsscheibe

12 Feldbusanschluss – PROFIBUS

13 Feldbusanschluss – CANopen

14 Serielle Schnittstelle

15 LED-Anzeigen – System

16 Reset-Taster (hinter Bohrung)

„Netzwerkanschlüsse

„Feldbusanschluss

„Feldbusanschluss CANopen

„Kommunikationsanschluss

„Anzeigeelemente

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

26 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

3.2 Anschlüsse

3.2.1 Datenkontakte/Klemmenbus

ACHTUNG

ESD

Busklemmen nicht auf Goldfederkontakte legen!

Um Verschmutzung und Kratzer zu vermeiden, legen Sie die Busklemmen

nicht auf die Goldfederkontakte.

Auf gute Erdung der Umgebung achten!

Die Geräte sind mit elektronischen Bauelementen bestückt, die bei

elektrostatischer Entladung zerstört werden können. Achten Sie beim

Umgang mit den Geräten auf gute Erdung der Umgebung (Personen,

Arbeitsplatz und Verpackung). Berühren Sie keine elektrisch leitenden

Bauteile, z. B. Datenkontakte.

Die Kommunikationen zwischen Controller und Busklemmen sowie die

Systemversorgung der Busklemmen erfolgt über den Klemmenbus. Er besteht aus

6 Datenkontakten, die als selbstreinigende Goldfederkontakte ausgeführt sind.

Abbildung 2: Datenkontakte

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 27

Tabelle 5: Legende zur Abbildung „Leistungskontakte“

Kontakt

Typ

Funktion

Weiterleitung des Potentials (UV)

für die Feldversorgung

Weiterleitung des Potentials (0 V)

für die Feldversorgung

Weiterleitung des Potentials (Erde)

für die Feldversorgung

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

3.2.2 Leistungskontakte/Feldversorgung

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch scharfkantige Messerkontakte!

Da die Messerkontakte sehr scharfkantig sind, besteht bei unvorsichtiger

Hantierung mit den Busklemmen Verletzungsgefahr.

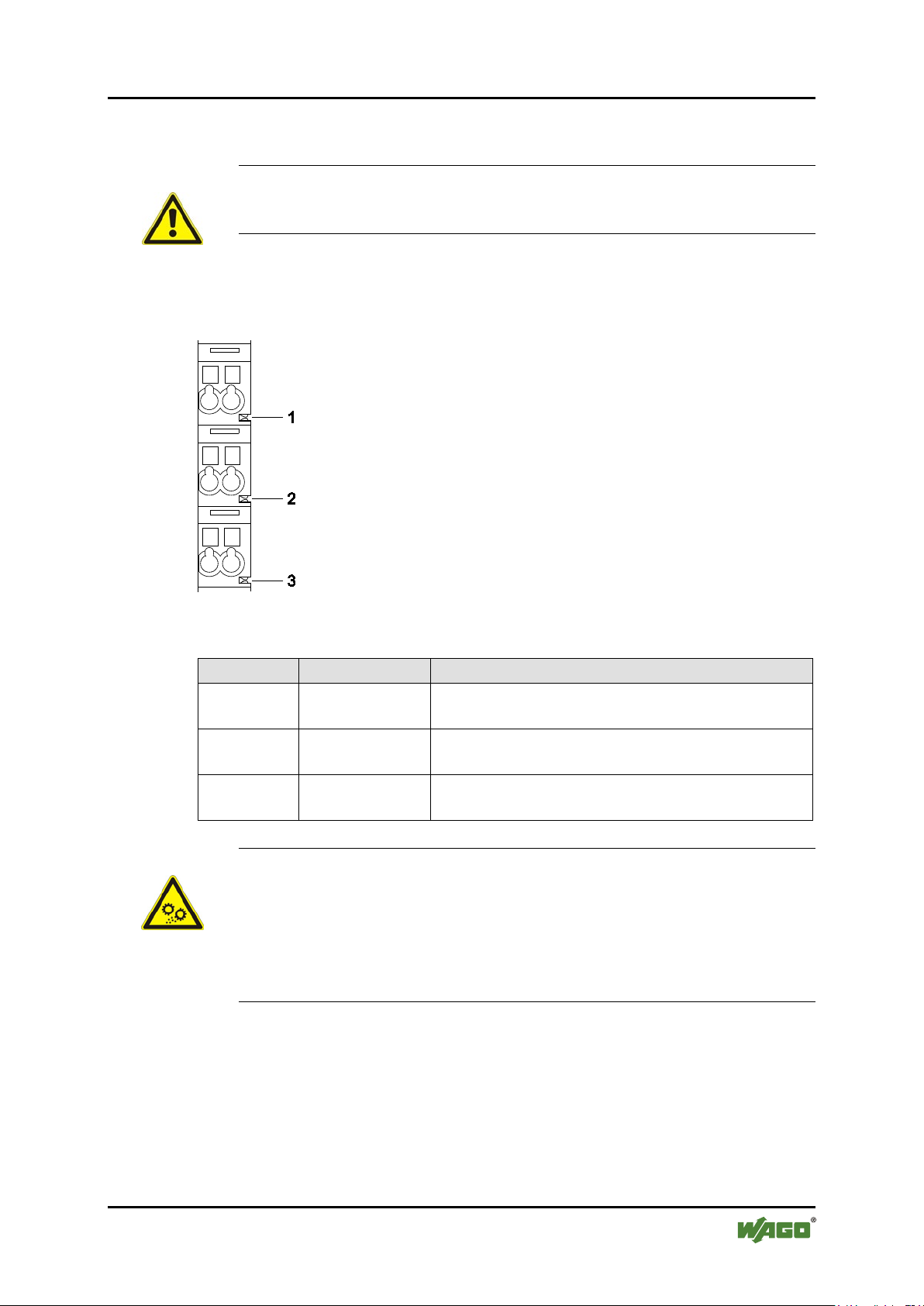

Der Controller 750-8206 besitzt 3 selbstreinigende Leistungskontakte für die

Weiterleitung der Feldversorgungsspannung an nachfolgende Busklemmen. Die

Kontakte sind als Federkontakte ausgeführt.

Abbildung 3: Leistungskontakte

1 Federkontakt

2 Federkontakt

3 Federkontakt

ACHTUNG

Maximalen Strom über Leistungskontakte nicht überschreiten!

Der maximale Strom, der über die Leistungskontakte fließen darf, beträgt

10 A. Durch größere Ströme können die Leistungskontakte beschädigt

werden.

Achten Sie bei der Konfiguration des Systems darauf, dass dieser Strom

nicht überschritten wird. Sollte das der Fall sein, müssen Sie eine

zusätzliche Potentialeinspeiseklemme einsetzen.

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

28 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750

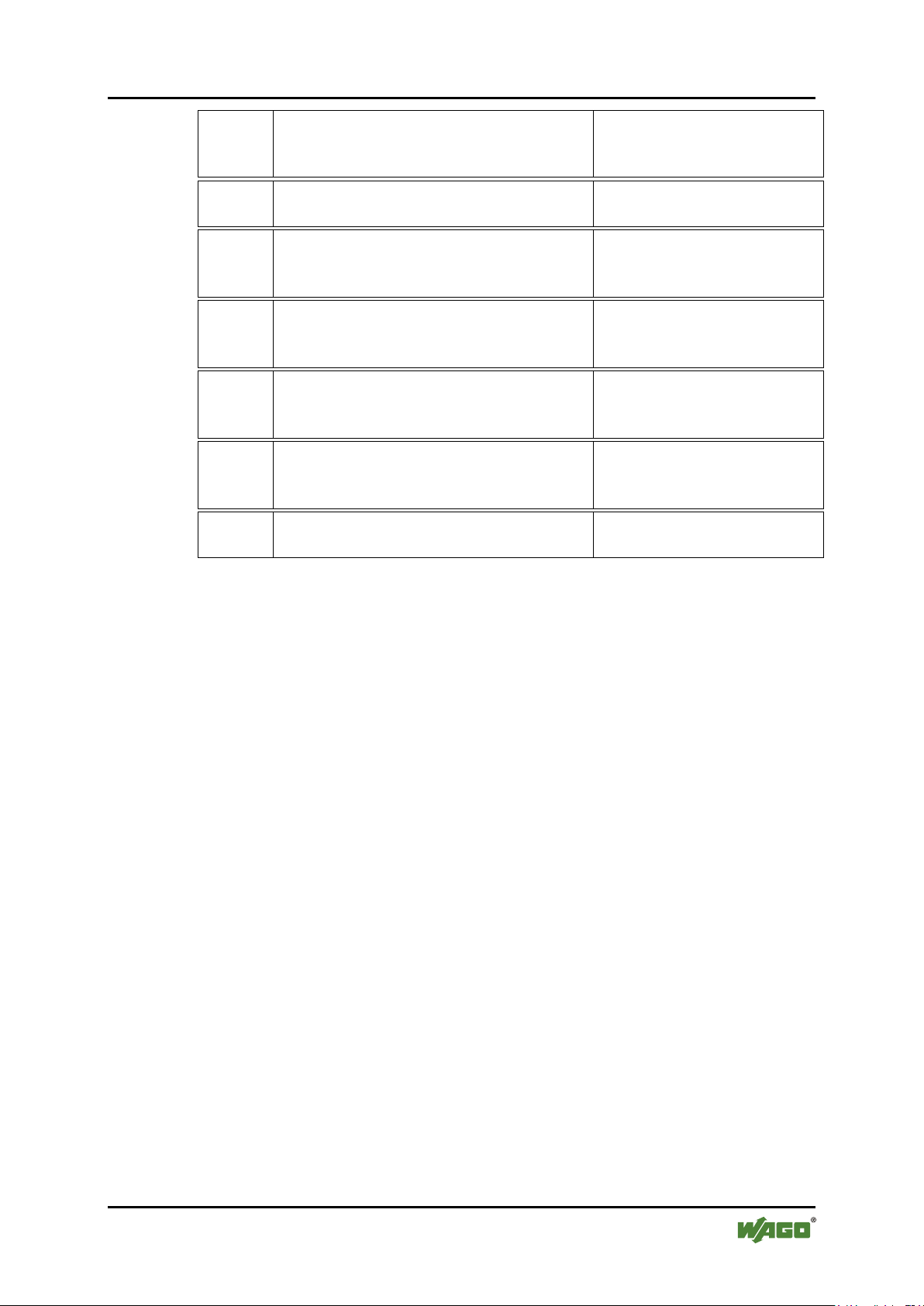

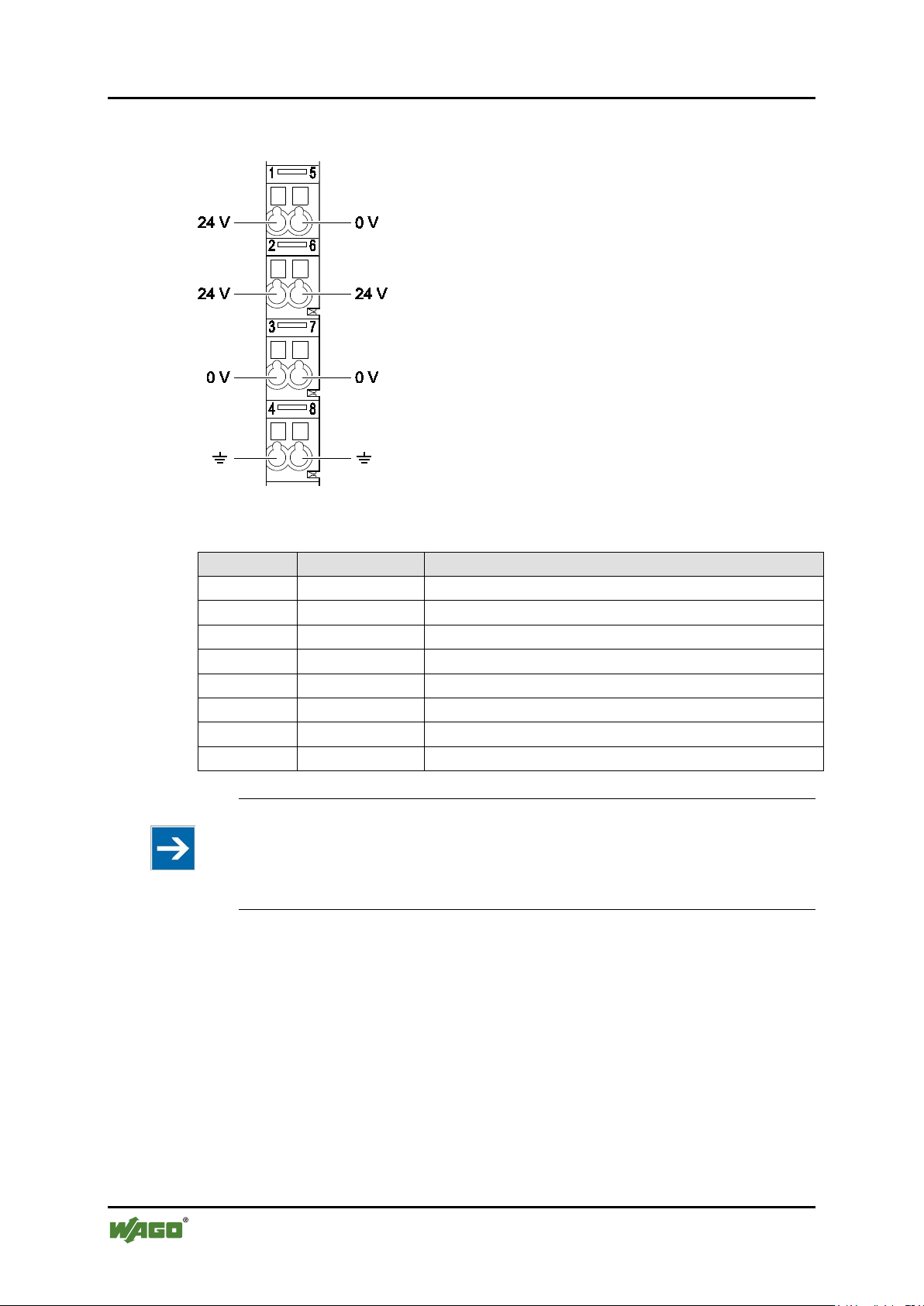

Tabelle 6: Legende zur Abbildung „CAGE CLAMP®-Anschlüsse“

Anschluss

Bezeichnung

Beschreibung

1

24 V

Systemversorgungsspannung +24 V

2

+

Feldversorgungsspannung UV

3

-

Feldversorgungsspannung 0 V

4

Erde

Feldversorgungsspannung Erde

5

0 V

Systemversorgungsspannung 0 V

6

+

Feldversorgungsspannung UV

7

-

Feldversorgungsspannung 0 V

8

Erde

Feldversorgungsspannung Erde

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

3.2.3 CAGE CLAMP®-Anschlüsse

Abbildung 4: CAGE CLAMP

®

-Anschlüsse

Hinweis

Für den Einsatz im Schiffbau ergänzende Einspeisevorschriften

beachten!

Beachten Sie für den Einsatz im Schiffbau die ergänzenden

Einspeisevorschriften für die Versorgungsspannung im Kapitel „Geräte

anschließen“ > … > „Ergänzende Einspeisevorschriften“!

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 29

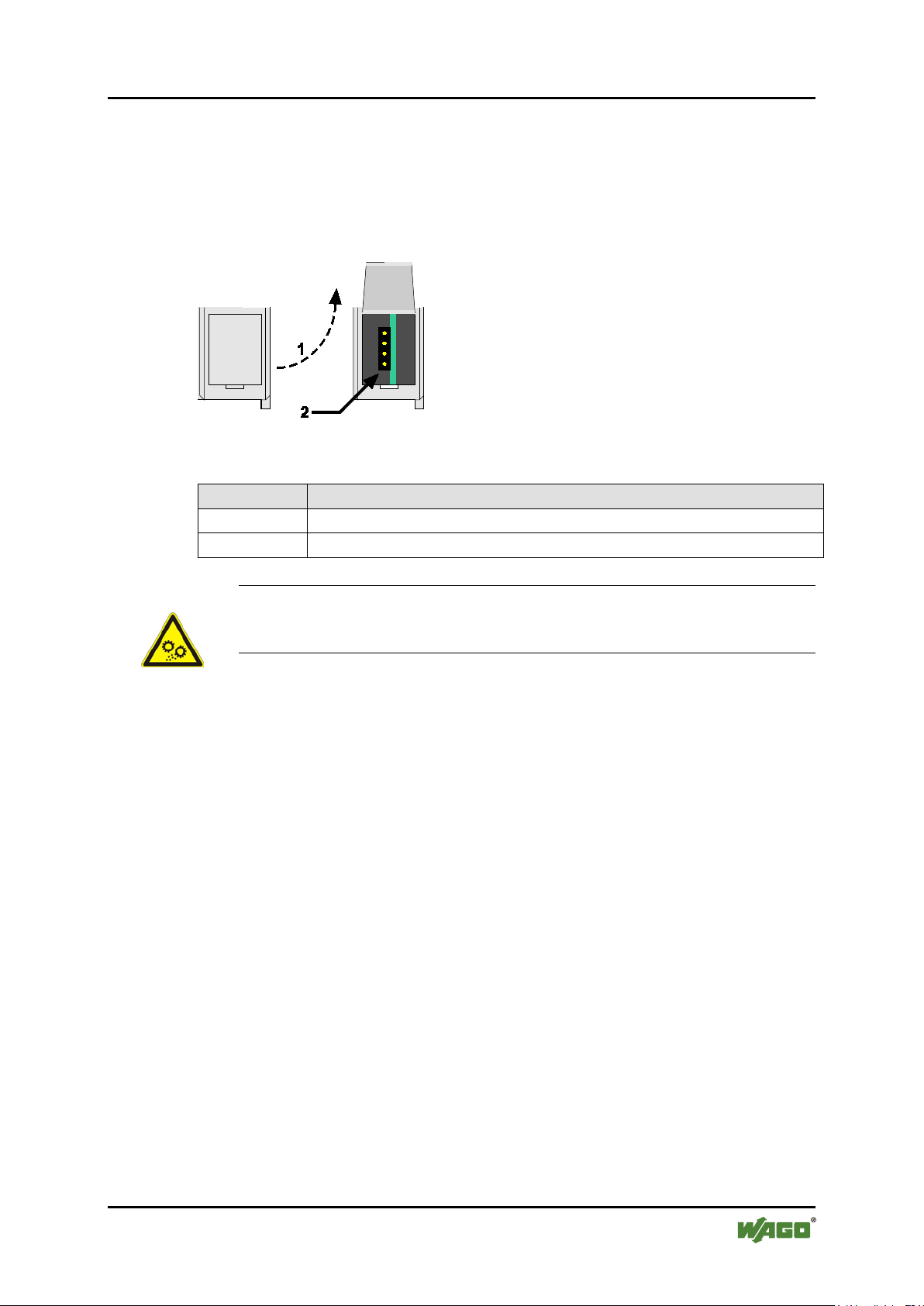

Tabelle 7: Service-Schnittstelle

Nummer

Beschreibung

1

Abdeckklappe öffnen

2

Service-Schnittstelle

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

3.2.4 Service-Schnittstelle

Die Service-Schnittstelle befindet sich hinter der Abdeckklappe.

Sie wird für die Kommunikation mit WAGO-I/O-CHECK, WAGO-I/O-PRO und

zum Firmware-Download genutzt.

Abbildung 5: Service-Schnittstelle (geschlossene und geöffnete Abdeckklappe)

ACHTUNG

Gerät muss spannungsfrei sein!

Um Geräteschäden zu vermeiden, ziehen und stecken Sie das

Kommunikationskabel nur, wenn das Gerät spannungsfrei ist!

Der Anschluss an die 4-polige Stiftleiste unter der Abdeckklappe erfolgt über die

Kommunikationskabel mit den Bestellnummern 750-920, 750-923 oder über den

WAGO-Funkadapter mit der Bestellnummer 750-921.

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

30 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750

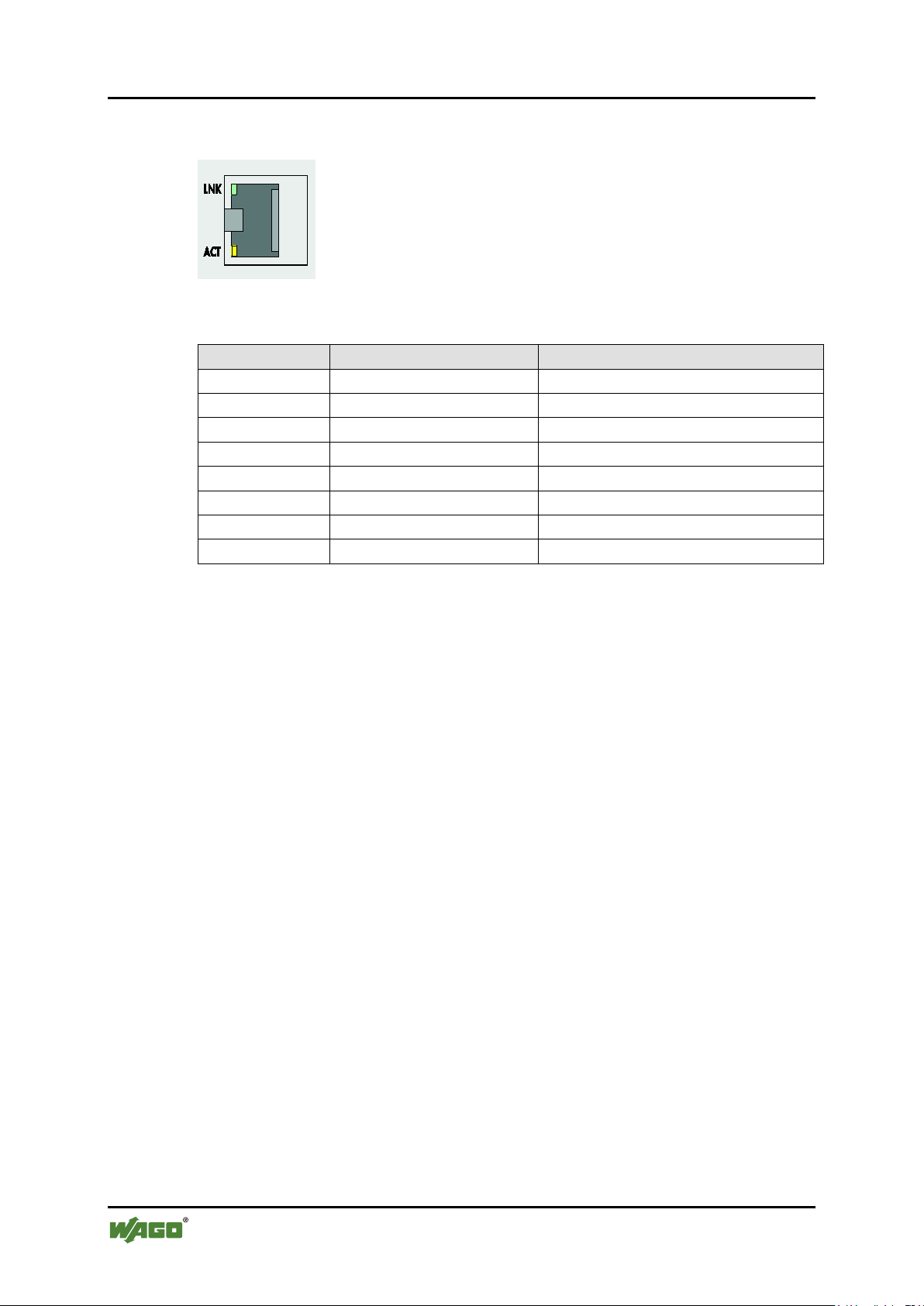

Tabelle 8: Legende zur Abbildung „Netzwerkanschlüsse – X1, X2“

Kontakt

Signal

Beschreibung

1

TD+

Transmit Data +

2

TD-

Transmit Data -

3

RD+

Receive Data +

4

NC

Nicht belegt

5

NC

Nicht belegt

6

RD-

Receive Data -

7

NC

Nicht belegt

8

NC

Nicht belegt

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

3.2.5 Netzwerkanschlüsse – X1, X2

Abbildung 6: Netzwerkanschlüsse – X1, X2

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 31

Tabelle 9: Legende zur Abbildung „Kommunikationsanschluss RS-232/RS-485 – X3“

RS-232

RS-485

Signal

Beschreibung

Signal

Beschreibung

1

NC

Nicht belegt

NC

Nicht belegt

2

RxD

Receive Data

NC

Nicht belegt

3

TxD

Transmit Data

RxD/TxD-P

Receive/transmit data +

4

NC

Nicht belegt

NC

Nicht belegt

5

FB_GND

Masse

FB_GND

Masse

6

NC

Nicht belegt

FB_5V

Versorgung

7

RTS

Request to send

NC

Nicht belegt

8

CTS

Clear to send

RxD/TxD-N

Receive/transmit data -

9

NC

Nicht belegt

NC

Nicht belegt

Gehäuse

Schirm

Schirmung

Schirm

Schirmung

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

Kommunikati ons ansc hlus s

3.2.6 Kommunikationsanschluss RS-232/RS-485 – X3

Abbildung 7: Kommunikationsanschluss RS-232/RS-485 – X3

Kontakt

ACHTUNG

Die galvanische Trennung zwischen dem Feldbussystem und der Elektronik

erfolgt über DC/DC-Wandler und über Optokoppler im Feldbus-Interface.

Falsche Parametrierung kann zu Schäden am Kommunikationspartner

führen!

Die Spannungspegel betragen -12 V bzw. +12 V für RS-232 und -5 V bzw.

+5 V für RS-485.

Wenn die Schnittstellen am Controller und am Kommunikationspartner

unterschiedlich sind (RS-232 <> RS-485 oder RS-485 <> RS-232), kann

dies zu Schäden an der Schnittstelle des Kommunikationspartners führen.

Achten Sie daher bei der Parametrierung des Controllers darauf, dass die

Schnittstelle passend zum Kommunikationspartner eingestellt ist!

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

32 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750

Tabelle 10: Funktion der RS-232-Signale bei DTE/DCE

Datenrichtung

DTE

DCE

2

RxD

Eingang

Ausgang

3

TxD

Ausgang

Eingang

5

FB_GND

---

---

7

RTS

Ausgang

Eingang

8

CTS

Eingang

Ausgang

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

3.2.6.1 Betrieb als RS-232-Schnittstelle

Abhängig vom Gerätetyp DTE (z. B. PC) oder DCE (z. B. PFC, Modem) haben

die RS-232-Signale unterschiedliche Datenrichtungen.

Kontakt Signal

Für eine DTE-zu-DCE-Verbindung werden die Signale direkt (1:1) verbunden.

Abbildung 8: Anschluss bei DTE-DCE-Verbindung (1:1)

Für eine DTE-zu-DTE-Verbindung werden die Signale gekreuzt (cross-over)

verbunden.

Abbildung 9: Anschluss bei DTE-DTE-Verbindung (cross-over)

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 33

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS

3.2.6.2 Betrieb als RS-485-Schnittstelle

Um Reflektionen am Leitungsende zu minimieren, muss die RS-485-Leitung an

beiden Enden mit einem Leitungsabschluss abgeschlossen werden. Falls

erforderlich, kann je 1 Pull-Up- bzw. Pull-Down-Widerstand eingesetzt werden.

Diese sorgen für einen definierten Pegel auf dem Bus, wenn kein Teilnehmer

aktiv ist, d.h. alle Teilnehmer sich im „Tri-State“-Zustand befinden.

Hinweis

Busabschluss beachten!

Das RS-485-MODBUS-Bussegment muss an beiden Seiten abgeschlossen

sein!

Es dürfen nicht mehr als 2 Abschlüsse pro Bussegment eingesetzt werden!

In Stich- oder Abzweigstrecken darf kein Abschluss eingesetzt werden!

Der Betrieb ohne korrekten Abschluss des RS-485-MODBUS-Netzes kann

zu Übertragungsfehlern führen.

Abbildung 10: RS-485-Busabschluss

Handbuch

Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

34 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750

Tabelle 11: Legende zur Abbildung „Feldbusanschluss CANopen – X4“

Kontakt

Signal

Beschreibung

1

-

Nicht benutzt

2

CAN_L

CAN Signal Low

3

GND

Erde

4

-

Nicht benutzt

5

Drain Shield

Schirmanschluss

6

-

Nicht benutzt

7

CAN_H

CAN Signal High

8

-

Nicht benutzt

9

CAN_V+

Nicht benutzt

750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS