Page 1

プログラマ・マニュアル

RSA3303A

型/RSA3308A型

3GHz/8GHz

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

071-1410-06

本マニュアルはファームウェア・バージョン

3.30 以降に対応しています。

www.tektronix.com

Page 2

Copyright E Tektronix. All rights reserved. 使用許諾ソフトウェア製品は、Tektronix またはその供給者が所有するもので、米国

著作権法および国際条約の規定によって保護されています。

Te ktronix 製品は、登録済および出願中の米国その他の国の特許等により保護されています 。本書の 内容は、 既に発行 されて

いる他の資料の内容に代わるものです。また、本製品の仕様および価格は、予告 なく変更させ ていただく場 合がございま す

ので、予めご了承ください。

Tektronix および Tek は Tektronix, Inc. の商標です。

Tektronix 連絡先

Tektronix, Inc.

14200 SW Karl Braun Drive

P.O. Box 500

Beaverton, OR 97077

USA

製品情報、代理店、サービス、およびテクニカル・サポート:

■ 北米内:1−800−833−9200 までお電話ください。

■ 世界の他の地域では、www.tektronix.com にアクセスし、お近くの代理店をお探しください。

Page 3

目次

第 1 章 はじめに

第 2 章 コマンドと構文

安全にご使用いただくために i..............................

本マニュアルについて ix....................................

概要 1-2........................................................

インタフェースの接続 1-4..........................................

GPIB ポートの使用 1-5.............................................

前面パネルでの通信パラメータ設定 1-6..............................

TekVISA の使用 1-8................................................

コマンドの構文 2-1......................................

BNF 表記法の定義 2-1.............................................

SCPI コマンドと問合せ 2-2.........................................

IEEE 488.2 共通コマンド 2-10........................................

構造化ニーモニック 2-11............................................

コマンドの分類 2-13......................................

機能別グループ 2-14................................................

IEEE 共通コマンド 2-15.............................................

:ABORt コマンド 2-15...............................................

:CALCulate コマンド 2-15...........................................

:CALibration コマンド 2-16..........................................

:CONFigure コマンド 2-16...........................................

:DISPlay コマンド 2-17..............................................

:FETCh コマンド 2-23...............................................

:FORMat コマンド 2-24.............................................

:HCOPy コマンド 2-24..............................................

:INITiate コマンド 2-24..............................................

:INPut コマンド 2-25................................................

:INSTrument コマンド 2-25..........................................

:MMEMory コマンド 2-25............................................

:PROGram コマンド 2-26............................................

:READ コマンド 2-26...............................................

プログラマ・マニュアル

i

Page 4

目次

:SENSe コマンド 2-27..............................................

:STATus コマンド 2-33..............................................

:SYSTem コマンド 2-33.............................................

:TRACe コマンド 2-34...............................................

:TRIGger コマンド 2-34.............................................

:UNIT コマンド 2-34................................................

IEEE 共通コマンド 2-35...................................

:ABORt コマンド 2-45....................................

:CALCulate コマンド 2-47................................

:CALibration コマンド 2-63...............................

:CONFigure コマンド 2-71................................

:DISPlay コマンド 2-85...................................

:FETCh コマンド 2-237....................................

:FORMat コマンド 2-285...................................

:HCOPy コマンド 2-287....................................

:INITiate コマンド 2-291...................................

:INPut コマンド 2-295.....................................

:INSTrument コマンド 2-301...............................

:MMEMory コマンド 2-305.................................

:PROGram コマンド 2-315.................................

:READ コマンド 2-321.....................................

:SENSe コマンド 2-361....................................

:STATus コマンド 2-507

...................................

:SYSTem コマンド 2-515...................................

:TRACe コマンド 2-523....................................

ii

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 5

:TRIGger コマンド 2-529...................................

:UNIT コマンド 2-543......................................

応答メッセージの取り出し 2-545............................

第 3 章 ステータスとイベント

ステータス/イベント・レポーティング機能 3-1......................

レジスタ 3-6......................................................

キュー 3-14........................................................

ステータスとイベントの処理 3-15....................................

コマンドの同期処理 3-17............................................

エラー・メッセージ 3-19............................................

目次

第 4 章 プログラム例

一般的なプログラム手順 4-2........................................

アプリケーション・プログラム例 4-3................................

マクロ・プログラム実行例 4-14......................................

付録

付録 A ASCII コード表 A-1..............................

付録 B GPIB インタフェース仕様 B-1....................

インタフェース機能 B-1............................................

インタフェース・メッセージ B-3....................................

付録 C デフォルト設定 C-1..............................

付録 D 設定範囲 D-1....................................

表示形式とスケール D-1............................................

RBW(分解能帯域幅) D-4..........................................

プログラマ・マニュアル

付録 E SCPI 適合情報 E-1...............................

索引

iii

Page 6

目次

図一覧

図 1-1:コマンドの要素 1-2.................................................

図 1-2:機能別コマンド・グループとアルファベット順コマンド一覧 1-2..........

図 1-3:イベント駆動プログラム 1-3.........................................

図 1-4:サンプル・プログラム(Visual C++ ソース・コード) 1-3..............

図 1-5:GPIB コネクタ(後部パネル) 1-4....................................

図 1-6:GPIB 接続 1-5......................................................

図 1-7:GPIB ネットワーク構成例 1-5........................................

図 1-8:Remote Setup メニュー 1-6..........................................

図 1-9:GPIB パラメータの設定 1-7..........................................

図 2-1:SCPI サブシステムのツリー構造 2-2..................................

図 2-2:短縮したコマンドの例 2-6...........................................

図 2-3:複数のコマンドと問合せの連結 2-7...................................

図 2-4:連結したメッセージ内でのルート・ノードと下位レベル・ノードの

省略 2-7..............................................................

図 2-5:ビュー番号の割り当て 2-47...........................................

図 2-6:水平軸スケール設定条件 2-86.........................................

図 2-7:水平軸スケール設定条件(スペクトラム表示の場合) 2-87................

図 2-8::DISPlay:CCDF コマンドの設定 2-88

図 2-9::DISPlay:DDEMod コマンドの設定 2-95................................

図 2-10::DISPlay:OVIew コマンドの設定 2-122..................................

図 2-11::DISPlay:PULSe:SPECtrum コマンドの設定 2-144........................

図 2-12::DISPlay:SPECtrum コマンドの設定 2-179..............................

図 2-13::DISPlay:TFRequency コマンドの設定 2-221............................

図 2-14:ビューの表示形式 2-231..............................................

図 2-15::DISPlay:WAVeform コマンドの設定 2-232..............................

図 2-16:ACPR 測定の設定 2-364..............................................

図 2-17:解析範囲の設定 2-367................................................

図 2-18:チャンネル電力測定の設定 2-382......................................

図 2-19:C/N 測定の設定 2-385................................................

図 2-20:解析範囲の設定 2-394................................................

図 2-21:EBW 測定の設定 2-411...............................................

図 2-22:周波数とスパンの設定 2-413..........................................

図 2-23:OBW 測定の設定 2-421...............................................

図 2-24:スプリアス測定のセットアップ 2-478..................................

図 2-25:解析範囲の設定 2-503................................................

図 2-26:トリガ・マスク設定例 2-532..........................................

図 2-27:応答メッセージの取り出し 2-545......................................

...................................

iv

図 3-1:ステータス/イベント・レポーティング機構 3-2.......................

図 3-2:ステータス・バイト・レジスタ (SBR) 3-7..............................

図 3-3:スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ (SESR) 3-8.............

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 7

図 3-4:オペレーション・コンディション・レジスタ (OCR) 3-9.................

図 3-5:オペレーション・イベント・レジスタ (OEVR) 3-9......................

図 3-6:クエスチョナブル・コンディション・レジスタ (QCR) 3-10...............

図 3-7:クエスチョナブル・イベント・レジスタ (QEVR) 3-10....................

図 3-8:イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ (ESER) 3-11...............

図 3-9:サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ (SRER) 3-11..............

図 3-10:オペレーション・イネーブル・レジスタ (OENR) 3-12...................

図 3-11:クエスチョナブル・イネーブル・レジスタ (QENR) 3-12.................

図 3-12:オペレーション・トランジション・レジスタ (OTR) 3-13.................

図 3-13:クエスチョナブル・トランジション・レジスタ (QTR) 3-13...............

図 3-14:ステータスとイベントの処理 ― オペレーション・ステータス・

ブロック 3-15...........................................................

図 3-15:ステータスとイベントの処理 ― クエスチョナブル・ステータス・

ブロック 3-15...........................................................

図 3-16:ステータスとイベントの処理 ― スタンダード・イベント・ステータス・

ブロック 3-16...........................................................

図 4-1:マクロ・プログラムの保存 4-14.......................................

目次

プログラマ・マニュアル

v

Page 8

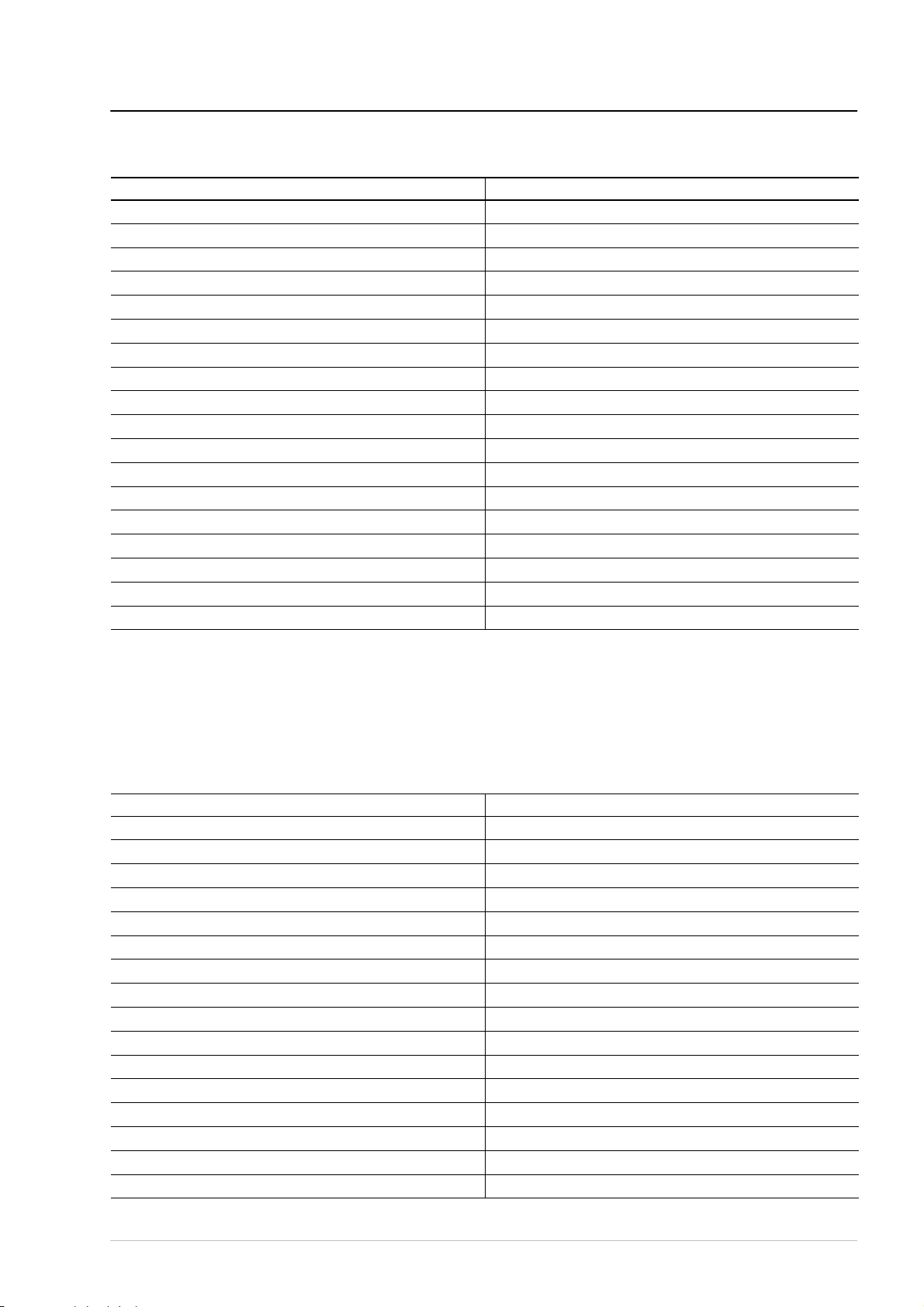

表一覧

表一覧

表 2-1: BNF 記号と定義 2-1.................................................

表 2-2: 応答例 2-3.........................................................

表 2-3: 構文記述で用いるパラメータ・タイプ 2-4..............................

表 2-4: 単位 2-8...........................................................

表 2-5: SI 接頭辞 2-8.......................................................

表 2-6: 構造化ニーモニック 2-11.............................................

表 2-7: 測定モード 2-13.....................................................

表 2-8: コマンド・グループ一覧 2-14.........................................

表 2-9: IEEE 共通コマンド 2-15...............................................

表 2-10: :ABORt コマンド 2-15...............................................

表 2-11: :CALCulate コマンド 2-15............................................

表 2-12: :CALibration コマンド 2-16...........................................

表 2-13: :CONFigure コマンド 2-16............................................

表 2-14: :DISPlay コマンド 2-17..............................................

表 2-15: :FETCh コマンド 2-23...............................................

表 2-16: :FORMat コマンド 2-24..............................................

表 2-17: :HCOPy コマンド 2-24...............................................

表 2-18: :INITiate コマンド 2-24..............................................

表 2-19: :INPut コマンド 2-25................................................

表 2-20: :INSTrument コマンド 2-25...........................................

2-21: :MMEMory コマンド 2-25............................................

表

表 2-22: :PROGram コマンド 2-26............................................

表 2-23: :READ コマンド 2-26................................................

表 2-24: :SENSe コマンド 2-27...............................................

表 2-25: :STATus コマンド 2-33...............................................

表 2-26: :SYSTem コマンド 2-33..............................................

表 2-27: :TRACe コマンド 2-34...............................................

表 2-28: :TRIGger コマンド 2-34..............................................

表 2-29: :UNIT コマンド 2-34.................................................

表 2-30: :DISPlay コマンドのサブグループ 2-85................................

表 2-31: メイン・ビューの表示形式 2-98......................................

表 2-32: サブ・ビューの表示形式 2-111........................................

表 2-33: サブ・ビューの表示形式 2-140........................................

表 2-34: サブ・ビューの表示形式 2-164........................................

表 2-35: シグナル・ソース解析のサブ・ビューの表示形式 2-198...................

表 2-36: デジタル変調信号解析結果の取得 2-246.................................

表 2-37: パルス解析結果の取得 2-253..........................................

表 2-38: RFID 測定 2-260.....................................................

表 2-39: シンボル値の定義 2-263..............................................

表 2-40: シグナル・ソース測定 2-274..........................................

vi

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 9

表 2-41: 入力アッテネータ設定値 2-296........................................

表 2-42: ミキサ・レベルの設定値 2-298........................................

表 2-43: リファレンス・レベルの設定範囲 2-299.................................

表 2-44: 測定モード 2-302....................................................

表 2-45: デジタル変調信号解析結果の取得 2-330.................................

表 2-46: パルス解析結果の取得 2-337..........................................

表 2-47: シグナル・ソース測定 2-354..........................................

表 2-48: :SENSe コマンドのサブグループ 2-361.................................

表 2-49: フィルタの選択 2-365................................................

表 2-50: 測定項目の選択 2-371................................................

表 2-51: ブロック・サイズ設定範囲 2-376......................................

表 2-52: フィルタの選択 2-383................................................

表 2-53: フィルタの選択 2-387................................................

表 2-54: 変調方式の選択 2-401................................................

表 2-55: 通信規格の選択 2-408................................................

表 2-56: 測定周波数帯 2-414..................................................

表 2-57: スパンの設定 2-418..................................................

表 2-58: RFID 解析の測定項目 2-440...........................................

表 2-59: デコード方式 2-446..................................................

表 2-60: 変調方式の選択 2-447................................................

表 2-61: 復調規格の選択 2-451................................................

表 2-62: フィルタの選択 2-468................................................

表 2-63: FFT ウィンドウ 2-471................................................

表 2-64: S/A モードの測定項目 2-473...........................................

表 2-65: 設定範囲 2-490......................................................

表 2-66: S/A モードの測定項目 2-491...........................................

表 2-67: ビン番号設定範囲 2-531..............................................

表一覧

プログラマ・マニュアル

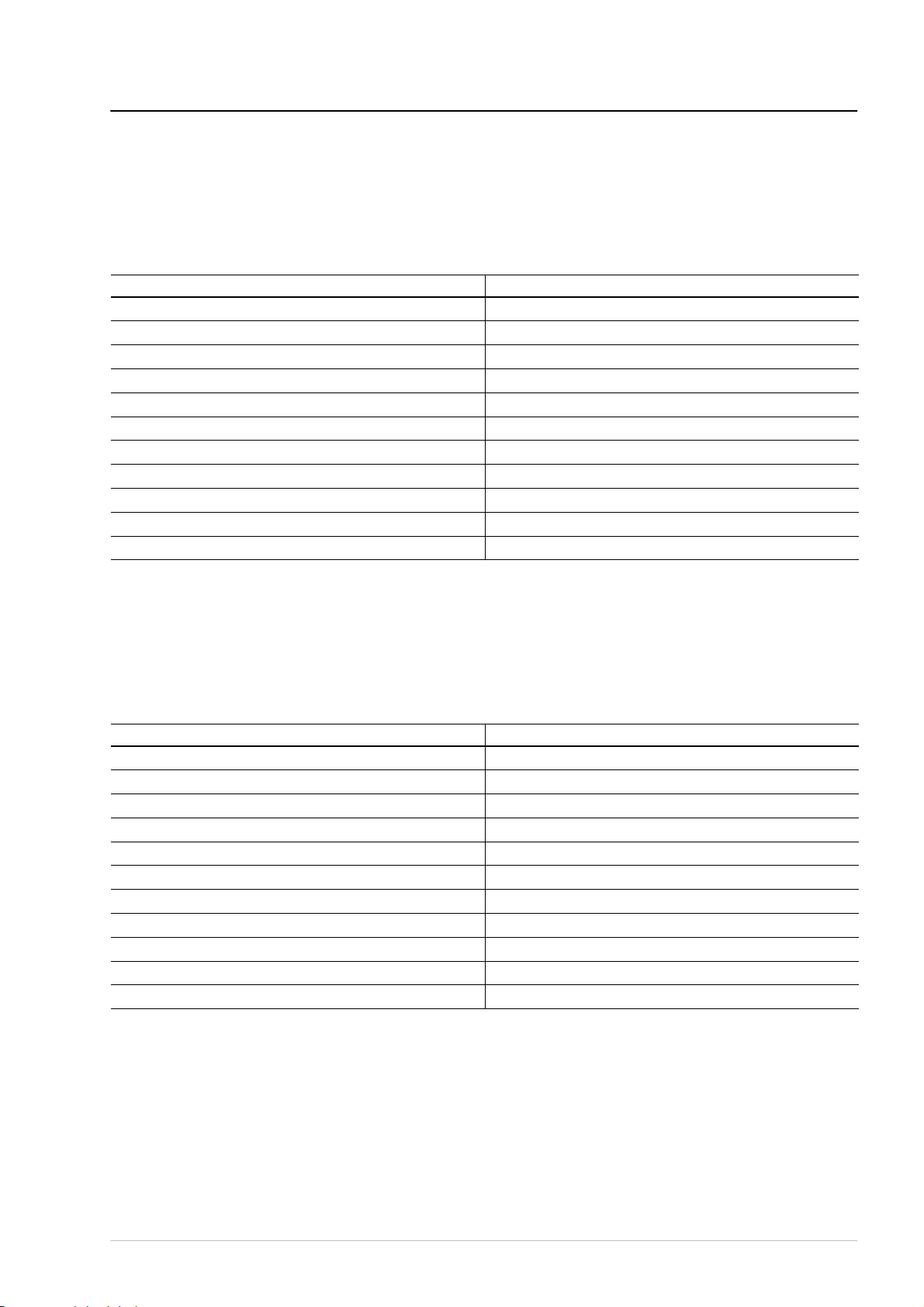

表 3-1: SBR のビット機能 3-7...............................................

表 3-2: SESR のビット機能 3-8..............................................

表 3-3: OCR のビット機能 3-9...............................................

表 3-4: ノー・エラー 3-19...................................................

表 3-5: コマンド・エラー 3-19...............................................

表 3-6: 実行エラー 3-20.....................................................

表 3-7: デバイス固有エラー 3-21.............................................

表 3-8: デバイス固有エラー 3-22.............................................

表 B-1: GPIB インタフェース機能と組み込みサブセット B-1.....................

表 B-2: GPIB インタフェース・メッセージ B-3.................................

表 C-1: デフォルト値 ― IEEE 共通コマンド C-1...............................

表 C-2: デフォルト値 ― :CALibration コマンド C-1.............................

表 C-3:

表 C-4: デフォルト値 ― :FORMat コマンド C-3................................

表 C-5: デフォルト値 ― :INITiate コマンド C-3................................

表 C-6: デフォルト値 ― :INPut コマンド C-3..................................

表 C-7: デフォルト値 ― :SENSe コマンド C-3.................................

デフォルト値 ― :DISPlay コマンド C-1................................

vii

Page 10

表一覧

表 C-8: デフォルト値 ― :STATus コマンド C-7................................

表 C-9: デフォルト値 ― :TRACe コマンド C-8.................................

表 C-10: デフォルト値 ― :TRIGger コマンド C-8..............................

表 C-11: デフォルト値 ― :UNIT コマンド C-8.................................

表 D-1: 表示形式とスケール範囲 D-1.........................................

表 D-2: 表示形式とスケール範囲:RFID 解析(オプション21 型) D-2............

表 D-3: 表示形式とスケール範囲:シグナル・ソース解析(オプション 21 型) D-3.

表 D-4: RBW 設定範囲 D-4..................................................

表 E-1: SCPI 1999.0 で定義されたコマンド E-1................................

viii

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 11

本マニュアルについて

本マニュアルは、RSA3303A 型/RSA3308A 型リアルタイム・スペクトラム・アナ

ライザのプログラマ・マニュアルです。

第 1 章準備

概要、GPIB インタフェースの使用方法について説明しています。

第 2 章 コマンドと構文

コマンドの記述法、各コマンドの構文、引数、使用例などをグループ別にアルファ

ベット順に説明しています。

第 3 章 ステータスとイベント

ステータスとイベントを調べる方法、およびエラー・メッセージについて説明して

います。

第 4 章 プログラム例

コマンドを使用したプログラム例を示しています。

付録

ASCII コード表と本機器のデフォルト設定を記載しています。

関連マニュアル

RSA3303A 型/RSA3308A 型 ユーザ・マニュアル(標準添付) 071−1408−XX

本機器のインストールの方法、メニューの操作、機能の詳細などについて説明して

います。

RSA3303A 型と RSA3308A 型の違い

RSA3303A 型と RSA3308A 型の違いは、測定周波数範囲です。

RSA3303A 型 DC 〜 3 GHz......

RSA3308A 型 DC 〜 8 GHz......

他の機能は両機種とも同じです。このマニュアルでは、特に記載がない限り、記述

は両機種に共通です。

プログラマ・マニュアル

ix

Page 12

本マニュアルについて

トリガ機能に関する注意

トリガ機能は、ハードウェアの相違のため製品のシリアル番号 (S/N) により異なり

ます(シリアル番号は、本体後部パネル右下のラベルに記載されています)。

J S/N B020000 以降

J S/N B020000 以前および J300100 以降

このマニュアルでは、トリガ関連コマンドの記述で区別が必要な場合、その旨明記

しています。

x

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 13

第 1 章 はじめに

Page 14

Page 15

はじめに

RSA3300 シリーズは、GPIBインタフェースを標 準装備し、外部コントローラか ら

データ取り込み、測定、解析、保存などが遠隔操作できます。

この章では、以下の項目について説明します。

J 概要

各章の概要を示します。

J インタフェースの接続

後部パネルのインタフェース・コネクタの接続について説明します。

J 通信ポートの使用方法

GPIB ポートの使い方について説明します。

J 前面パネルでの通信パラメータ設定

GPIB 通信パラメータを前面パネルから設定する手順を示します。

J TekVISA の使用

TekVISA 通信プロトコルの使用方法を示します。

プログラマ・マニュアル

1-1

Page 16

第1章 16はじめに

概要

各章の概要を示します。

コマンドと構文

第 2 章「コマンドと構文」では、本機器に送るコマンドの構造について説明します。

コマンドは、図 1-1 に示した要素から成ります。

:CALCulate コマンド

:TRIGger コマンド

:ABORt コマンド

IEEE 共通コマンド

*CAL?

*CLS

*ESE

ヘッダ

コンマ

:MMEMory:COPY FILE1,FILE2

ニーモニック

図 1-1:コマンドの要素

「コマンドの分類」の節でコマンドの機能別一覧を示し、「IEEE 共通コマンド」の

節以降でコマンドの記述方法をアルファベット順に説明します(図1-2 参照)。各

コマンドの詳細説明では、コマンドの構文、引数、使用例などを示します。

引数スペース

:CALCulate:MARKer:X

:CALCulate:MARKer:AOFF

:CALCulate:DLINe

構文:

引数:

使用例:

機能別コマンド・グループ アルファベット順コマンド一覧

図 1-2:機能別コマンド・グループとアルファベット順コマンド一覧

1-2

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 17

はじめに

ステータスとイベント

外部コントローラ上で実行中のアプリケーションから本機器に情報を要求すると、

本機器はステータスやエラー・メッセージとして情報を返します。図 1-3 は、この

システムの基本動作を示しています。

第 3 章「ステータスとイベント」では、プログラムからステータス/イベント情報を

得る方法とイベント/エラー・メッセージについて説明します。

アプリケーションから

ステータス/イベント

報告を要求

コントローラ

GPIB

本機器からステータス/

イベント報告を送信

本機器

図 1-3:イベント駆動プログラム

プログラム例

第 4 章「プログラム例」では、サンプル・プログラムとして Visual C++ ソース・

コードとマクロ・プログラム実行例を示しています。

GpibWrite("INSTrument 'SANORMAL'");

GpibWrite("*RST");

GpibTimeOut(NORMAL_TIME);

GpibWrite("CONFigure:SPECtrum:CHPower");

GpibWrite("FREQuency:BAND RF1B");

GpibWrite("FREQuency:CENTer 1GHz");

GpibWrite("FREQuency:SPAN 1MHz");

GpibWrite("*CAL?");

GpibRead(readBuf, MAX_BUF);

printf("*CAL? result = %s\n", readBuf);

GpibWrite("CHPower:BANDwidth:INTegration 300kHz");

GpibWrite("SPECtrum:AVERage ON");

プログラマ・マニュアル

図 1-4:サンプル・プログラム(Visual C++ ソース・コード)

1-3

Page 18

第1章 18はじめに

インタフェースの接続

本機器は、後部パネルに GPIB ポートを標準装備しています(図1-5 参照)。

J GPIB インタフェース

コネクタは Dタイプ・シェルで、IEEE488.1−1987規格に準拠しています。この

規格に従う GPIBケーブルを使用してください(部品番号 012-0991-00)。

他のインタフェースについては、ユーザ・マニュアルを参照してください。

GPIBコネクタ

1-4

図 1-5:GPIB コネクタ(後部パネル)

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 19

GPIB ポートの使用

本機器は、GPIB のトーカ/リスナ機能を持ち、バス上の外部コントローラおよび他

の装置と通信できます。

はじめに

GPIB

コントローラ

本機器をトーカ/リスナとして使用

図 1-6:GPIB 接続

GPIB 機器 GPIB 機器 GPIB 機器

GPIB 機器

GPIB 機器

GPIB 機器

GPIB 機器

図 1-7:GPIB ネットワーク構成例

GPIB 接続条件

本機器を GPIBネットワークに接続するときは、次の規則に従ってください。

J バス上の各機器に異なるデバイス・アドレスを割り当ててください。

2つの機器が同じデバイス・アドレスをもつことはできません。

プログラマ・マニュアル

J 1つのバスに接続できる機器は、コントローラを含めて 15 台までです。

J 各デバイス間は、2m以内のケーブルで接続してください。

J バスの接続に使うケーブルの長さの合計は、 20m以下にしてください。

J ネットワーク動作中は、ネットワーク に接 続さ れて いる 2/3 以上の機器の 電源

スイッチをオンにしてください。

J 図 1-7 のように、星型または直列構成で機器をネットワークに接続します。

ループまたは並列構成は使わないでください。

1-5

Page 20

第1章 20はじめに

前面パネルでの通信パラメータ設定

SYSTEM → Remote Setup メニューを使用し、バス構成に合わせて本機器の GPIB

パラメータを設定します。一度、パラメータを設定すれば、GPIBインタフェース

を通して本機器をコントロールできます。

Display Brightness

Reset All to Factory Defaults

Remote Setup...

Version and Installed Options...

Instrument Setup...

Remote Interface

GPIB Setup...

Ethernet Setup...

Off / On

GPIB Address

Connection Mode...

GPIB Port

TekVISA

図 1-8:Remote Setup メニュー

Remote Setup メニュー

Remote Interface

GPIB Setup...

本機器とインタフェース・バスを接続 (On) または切断 (Off) します。

GPIB アドレスと接続方法を設定します。

GPIB Address ─ 本機器の GPIB アドレスを設定します。

Connection Mode が GPIB Port のときに有効です。

設定範囲:0〜30(工場出荷時:1)

Connection Mode ─ 物理接続 (GPIBポート) または仮想接続 (TekVISA) 接続を選択

します。

J GPIB Port(デフォルト)─ 本機器後部パネルの GPIBコネクタを通して、外部

J TekVISA ─ TekVISA を使用し、Ethernet(本機器側面パネルのLANコネクタ)

コントローラと接続します。手順については、次の「GPIB ポートの設定」を

参照してください。

を通して、外部機器と接続します。また、本機器上でローカルにプログラムを

実行します。詳細は、1-8ページの「TekVISA の使用」を参照してください。

Ethernet Setup...

1-6

現在、機能は組み込まれていません。

ネットワーク・パラメータの設定は Windows XP のコントロール・パネルで行って

ください。

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 21

GPIB ポートの設定

GPIB ポートを使用するときは、以下の手順でパラメータを設定します。

1. 前面パネルの UTILITY ブロックにある SYSTEM キーを押します。

2. サイド・キーで Remote Setup...→ GPIB Setup... を押します。

RemoteSetupメニュー

Remote Interface

本機器と GPIB バスとの接 続

のオン/オフを選択します。

GPIB Setup...

GPIB アドレスと接続方法を

設定します。

はじめに

図 1-9:GPIB パラメータの設定

3. Conection Mode...サイド・キーを押し、GPIB Port を選択します。

4. GPIB Address サイド・キーを押し、ロータリ・ノブまたはキーパッドを使い

GPIB アドレスを設定します。

注:GPIB アドレスは、*RST コマンドで初期化されません。

5. Cancel−Back(最上位)サイド・キーを押し、Remote Interface サイド・キー

を押して、On を選択します(図 1-9 参照)。

本機器をバスから切り離すときには、次の操作をします:

J Remote Interface サイド・キーを押して、Off を選択します。

この操作で本機器はバスから切り離され、コントローラとの通信はすべて中止され

ます。

プログラマ・マニュアル

1-7

Page 22

第1章 22はじめに

TekVISA の使用

Te k V I S A は、業界標準の通信プロトコルである VISA (Virtual Instrument Soft-

ware Architectur e ) を当 社製品に実装 したもので す。WCA 200A シリーズで、 SCPI

コマンド・セットを使用してプログラムを作成し、後部パネルにある GPIB ポート

よりほかのインタフェースを通して、機器をコントロールできます。作成したプロ

グラムは、ローカルまたはリモート・コントロ ーラ上で 実行さ れます。 WCA200A

シリーズに実装される Te k V I S A は、当社のオシロスコープに組み込まれる Te k V I -

SA 機能のサブセットを含みます。Virtual GPIB (GPIB8)、GPIB、および LAN

(VXI-11プロトコル) インタフェースがサポートされますが、ASRL インタフェース

はサポートされません。

注:Te k V I S A の概念や操作などの詳細は、Te k V I S A プログラマ・マ ニュアル (英文)

に記載されています。下記の「TekVISA のインストール」を参照して、ファイルに

アクセスしてください。

次の点に注意してください。

J TekVISA がインストールされていない、あるいは使用可能になっていないとき

に接続方法 (Connec tion Mode) として Te k V I S A を選択すると、本機器は Te k -

VISAへの接続を試みます。ハングアップはしませんが、再度 GPIB Port を選択

するまで、GPIB ポートはオフラインのままです。

J 本機器上でローカルに実行されるアプリケーションは、本機器の解析ソフト

ウェアと Windows プロセッサを共有します。コントローラ用アプリケーション

の処理負荷が大きい場合、本機器の解析ソフトウェアの処理速度が下がること

があります。

TekVISA のインストール

TekVISA ツールは、本機器の出荷時にはインストールされていません。

以下の手順で、インストールしてください。

TekVISA を使用するには、次の条件を満たす必要があります。

J 本機器の OS として Windows XP が使用されていること。

Windows 98SE が 搭載されている機器は、Te k V I S A を正常に動作させるため、

Windows XP にアップグレードしなければなりません。

1-8

J 本機器にインストールされた解析ソフトウェアのバージョンが TekVISA とコン

パチブルであること。

バージョンは 3.00.000 以上でなければなりません。

J 本機器に TekVISA がインストールされていること(バージョン 2.03 を推奨)。

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 23

はじめに

TekVISA 関連のファイルは、本機器内蔵ハードディスクの次のディレクトリに保存

されています。

J C:\Tektronix\TekVISA\installer:TekVISAインストーラ関連ファイル

J C:\Tektronix\TekVISA\manual:TekVISAプログラマ・マニュアル関連ファイル

次の手順で TekVISA ツールをインストールしてください。

注:本機器で Windows XP にアクセスする方法については、ユーザ・マニュアルを

参照してください。

1. USBマウスおよびキーボードを本機器側面パネルの USBコネクタに接続します。

2. 画面に Windows XP デスクトップを表示します。

3. C:\Tektronix\TekVISA\installer ディレクトリ内の setup.exe ファイルを探します。

(Windows Explorer や他のファイル・アクセス方法を使用します)

4. setup.exe を実行し、示された手順に従います。

Te k V I SA プログラマ・マニュアルは、C:\Tektronix \TekVISA\manual ディレクトリ

にあります。

プログラマ・マニュアル

1-9

Page 24

第1章 24はじめに

1-10

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 25

第 2 章 コマンドと構文

Page 26

Page 27

コマンドの構文

この項では、RSA3300 シリーズのプログラミングで使用する SCPI 標準コマンドと

IEEE 488.2 共通コマンドについて説明します。

BNF 表記法の定義

このマニュアルでは、Backus-Naur Form (BNF) 表記法を用い てコ マンド と問 合せ

を記述しています。表2-1 に、BNF 記号の定義を示します。

表 2-1: BNF 記号と定義

記号 意味

<> 定義された要素

::= 左辺を右辺として定義

| 排他的論理和

{} グループ(1つの要素は必要です)

[] オプション(省略可能)

... 前の要素の繰り返し

() コメント

プログラマ・マニュアル

2-1

Page 28

第2章 28コマンドと構文

SCPI コマンドと問合せ

SCPI (Standard C ommands for Programmable Instruments) は、計測機器のリモート

プログラミングのガイドラインを定めるコンソシアムで作成された標準規格です。

このガイドラインでは、機器のコントロールとデータ転送のためのプログラミング

環境を実現しています。この環境では、メーカ ーによら ず、す べての SCPI 機器で

定義されたプログラミング・メッセージ、機器応答、およびデータ・フォーマット

が使用できます。本機器では、この SCPI 標準を基にしたコマン ド言語 を使用し て

います。

SCPI 言語はツリー構造になっていま す(図 2-1)。ツリーの上位レベルは 、ルート

ノードで、その下に 1 つまたは複数の下位レベル・ノードが続きます。

TRIGger

SEQuence

POLarity

図 2-1:SCPI サブシステムのツリー構造

設定コマンドと問合せコマンドは、これらサブシステムの階層ツリーから作成でき

ます。設定コマンドを使い、機器の動作を指定します。また、問合せコマンドを使

い、測定データとパラメータ設定に関する情報を問合せます。

設定コマンドおよび問合せコマンドは通常、それぞれ単にコマンドおよび問合せと

呼ばれます。

SOURceLEVel

ルート・ノード

下位レベル・ノード

2-2

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 29

コマンドの構文

設定コマンドの作成

SCPI 設定コマンドは、サブシステムのノードと、各ノードを区切るコロン (:) とで

作成されます。

図2-1 で、TRIGger はルート・ノードで、LEVel、POLarity、SOURce などは下位

レベル・ノードです。SCPI コマンドを作成する には、ルー ト・ノード の TR IGger

からツリー構造の下方に向ってノードを追加していきます。ほとんどのコマンドと

いくつかの問合せはパラメータを持っており、パラメータ値を追加する必要があり

ます。範囲外のパラメータ値を指定した場合は、値はデフォルトに設定されます。

各コマンドのパラメータについては、2-35ページ以降の「 コマン ドの記述 」を参照

してください。

例えば、TRIGger:SEQuence:SOURce EXT は、図2-1 の階層ツリーから作成された有効

な SCPI 設定コマンドです。

問合せコマンドの作成

問合せコマンドを作成するには、ツリー構造のルート・ノードから下方に向かって

ノードを追加して行き、最後に疑問符 (?) を追加します。

例えば、TRIGger:SEQuence:SOURce? は、図2-1 の階層ツリーから作成された有効な

SCPI 問合せコマンドです。

応答

RSA3300 シリーズに問合せコマンドを送ると、機 器の設定条件またはステータ スが

返ります。応答は値だけが返ります。値がニーモニックの場合には、短縮形で表記

されます。

表 2-2: 応答例

問合せ 応答

:DISPlay:OVIew:SGRam:X:SCALe:SPAN? 10.0E+06

:SENSe:AVERage:TYPE? RMS

問合せコマンドには、値を返す前に、ある操作を実行するものもあります。例えば、

*CAL? 問合せコマンドは、校正を実行します。

プログラマ・マニュアル

2-3

Page 30

第2章 30コマンドと構文

パラメータ・タイプ

コマンドと問合せの記述内のすべてのパラメータは、独自のパラメータ・タイプを

もっています。パラメータは、<file_name> などのように括弧で囲まれています。

パラメータ・タイプはパラメータの後に記され、<NRf> の ように括弧 で囲まれ て

います。パラメータには、RSA3300 シリーズのコマンド・セットで定義された もの

と ANSI/IEEE 488.2-1987 で定義されたものがあります(表 2-3)。

表 2-3: 構文記述で用いるパラメータ・タイプ

パラメータ・タイプ 記述 例

任意ブロック

ブーリアン ブーリアン数または値 ON または 1、OFF または 0

離散値 特定値 MIN、MAX

2 進 2 進数 #B0110

8 進 8 進数 #Q57、#Q3

2

16 進

2,3

NR1

2

NR2

2

NR3

2

NRf

数値 NR1, NR2, NR3 のいずれも可能な

文字列 (string)

1

ANSI/IEEE 488.2 で「任意ブロック・プログラム・データ」として定義。

2

ANSI/IEEE 488.2-1992 で定義されたパラメータ・タイプ。

3

パラメータ・タイプが NR1 として定義されていても、コマンドと問合せによっては

8 進数または 16 進数を受け付けます。

4

ANSI/IEEE 488.2 で「文字列応答データ」、「文字列プログラム・データ」として定義。

1

指定長の任意データ #512234xxxxx... ここで、5 はそれ

に続く 5桁 (12234) の数がデータ

長 (バイト) を指定していることを

表します。xxxxx...はデータを表し

ます。

または

#0xxxxx...<LF><&EOI>

16 進数 (0〜9, A, B, C, D, E, F) #HAA、#H1

数値 整数 0、1、15、−1

数値 小数 1.2、3.141516、−6.5

数値 浮動小数 3.1415E−9、−16.1E5

NR1, NR2, NR3 の各例を参照して

10 進数

4

英数字

ください。

“Test 1, 2, 3”

(引用符で囲む必要があります)

2-4

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 31

コマンドの構文

SCPI パラメータ

RSA3300 シリーズでは、ANSI/IEEE 488.2-1987 で定義されたパラメータに加えて

SCPI で定義された以下のパラメータが使用できます。

J ブーリアンで <NRf> を使用

OFF|ON|0|1|<NRf>

<NRf> を使う場合、0 (OFF) 以外の値は 1 (ON) とみなされます。

J 数値パラメータで MAXimum と MINimum を使用

数値パラメータとして、<NRf> 以外に MAXimum と MINimum がサポート

されます。

【例】トリガ・レベルを最大値 (100%) に設定します。

:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:IF MAXimum

数値パラメータを持つコマンドでは、次の問合せがサポートされます。

<header>? { MAXimum | MINimum }

応答は、問合せコマンドの設定可能な最大値または最小値が返ります。

【例】トリガ・レベルの最大値を問合せます。

(問合せ) :TRIGger[:SEQuence]:LEVel:IF? MAXimum

(応答) 100

J 数値パラメータで UP と DOWN を使用

[:SENse]:FREQuency:CENTer コマンド (. 2-414ページ) では、数値パラメータ

として UP と DOWN がサポートされます。 UP/DOWN の設定値増分/減分

は、次のいずれかのコマンドで設定された値が適用されます。

[:SENse]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO

[:SENse]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement]

プログラマ・マニュアル

2-5

Page 32

第2章 32コマンドと構文

特殊文字

改行 (LF, ASCII 10) と ASCII 127〜255 の範囲の文字は、特殊文字として定義されて

います。これらの文字は任意ブロック引数だけで使います。コマンドの他の部分で

使うと、予期されない結果が生じる場合があります。

コマンド、問合せ、パラメータの短縮

SCPI コマンド、問合せ、およびパラメータのほとんどは、短縮形で記述すること

ができます。このマニュアルでは、これらの短縮形を大文字と小文字の組み合わせ

で示します。大文字はコマンドの短縮形を表します。図2-2 に示すように、大文字

だけでコマンドを記述できます。短縮したコマンドと短縮されないコマンドは等価

で、機器に同じ動作を要求します。

短縮しない記述

短縮した記述

図 2-2:短縮したコマンドの例

注:コマンドまたは問合せニーモニックの最後に付けられた数値(サフィックス)

は、短縮しない記述と短縮した記述のどちらにも含まれます。サフィックスを付け

ない場合には、デフォルトとして 1 が適用されます。

:CALC

ulate3:MARKer:Y 50

短縮形での記述に最小限必要な情報

CALC3:MARK:Y 50

2-6

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 33

コマンドの構文

複数のコマンドと問合せの連結

コマンドまたは問合せは 1つのメッセージ内で連結できます。連結したメッセー ジ

を作成するには、最初にコマンドまたは問合せを作成し、セミコロン (;) を追加し 、

それからコマンドまたは問合せを追加していきます。セミコロンに続くコマンドが

ルート・ノードの場合は、その前にコロン (:) を挿入してください。図2-3 に複数の

コマンドと問合せを含む連結したメッセージを示します。連結したメッセージは、

セミコロンでなくコマンドまたは問合せで終わる必要があります。メッセージ内に

含まれた問合せに対する応答は、セミコロンで区切られます。

:CALC:MARK:X 100MHz;:SENS:AVER:STAT ON;:DISP:WAV:Y:PDIV?;:READ:SPEC:CFR?

2 番目のコマンド1 番目のコマンド 2 番目の問合せ1 番目の問合せ

連結したメッセージからの応答

100;1.2E+09

2 番目の問合せの応答1 番目の問合せの応答

図 2-3:複数のコマンドと問合せの連結

コマンドまたは問合せが、前にあるコマンドまたは問合せと共通のルート・ノード

および下位レベル・ノードをもつ場合は、これらのノードを省略できます。図2-4

では、2 番目のコマンドが最初のコマ ンドと共 通のルート ・ノード (TRIG:SEQue-

nce) をもつため、これらのノードを省略できます。

:TRIG:SEQ:MODE NORM;:TRIG:SEQ:SLOP NEG;:TRIG:SEQ:POS 50

共通ルート・ノードと下位レベル・ノード

:TRIG:SEQ:MODE NORM;:SLOP NEG;POS 50

最初のコマンド

追加のコマンド

(ルート・ノードを省略)

プログラマ・マニュアル

図 2-4:連結したメッセージ内でのルート・ノードと下位レベル・ノードの省略

2-7

Page 34

第2章 34コマンドと構文

単位と SI 接頭辞

引数の振幅、周波数、時間などが 小数点の場 合、浮動小 数 <NR3> の代 わりに、

SI 単位を用いて値を表すことができます(SI は Systeme Internationa l d’Unites

Standard に準拠した単位です)。例えば、電圧 200.0E−3、周波数 1.2E+6 は、それ

ぞれ、200mV、1.2MHz として指定できます。

単位として使用できる記号は、次の通りです。

表 2-4: 単位

記号 意味

dB デシベル(相対振幅)

dBm デシベル(絶対振幅)

DEG 度(位相)

Hz ヘルツ(周波数)

PCT %

s 秒(時間)

V ボルト(電圧)

SI 接頭辞として使用できる記号は、次の通りです。

表 2-5: SI 接頭辞

10

1

+6

SI 接頭辞 A F P N U M K MA

対応するベキ乗 10

1. 単位が Hz のときだけ、MA の代わりに M が使用でき、周波数が MHz で表せます。

−18

10

−15

10

−12

10

−9

10

−6

10

−3

10

+3

単位は省略できます。ただし、SI 接頭辞を使用するときには、必ず単位を付けなけ

ればなりません。例えば、周波数 15MHz は次のように表せます。

15.0E6、1.5E7Hz、15000000、15000000Hz、15MHz など

ただし、“15M” と表すことはできません。

単位および SI 接頭辞として使う記号は、大文字と小文字の両方が可能です。

例えば、次の例は同じ結果になります。

170mhz、170mHz、170MHz など

250mv、250mV、250MV など

G T PE EX

10

+9

10

+12

10

+15

10

+18

2-8

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 35

コマンドの構文

一般的な規則

SCPI コマンド、問合せ、およびパラメータの使用について、以下の 3つの一般的な

規則があります。

J 文字列を引用する場合には、引用符 (‘ ’) または二重引用符 (“”) のいずれかを

使用できますが、一つの文字列で両方を使用することはできません。

正しい記述: ” この文字列では、引用符を正しく使用しています ”

‘ この文字列では、引用符を正しく使用しています ’

誤った記述: ” この文字列では、引用符を誤って使用しています ’

J コマンド、問合せ、およびパラメータを記述する場合には、大文字、小文字、

または両方を混在して使用することができます。

OUTPUT:FILTER:LPASS:FREQUENCY 200MHZ

このコマンドは、次のコマンドと同じ意味をもちます。

output:filter:lpass:frequency 200mhz

さらに、次のコマンドとも同じ意味をもちます。

OUTPUT:filter:lpass:FREQUENCY 200MHz

注:引用符内の文字列(例えば、ファイル名)は、大文字と小文字が区別されます。

J ノード内またはノード間で、スペース (空白) は使用できません。

正しい記述: OUTPUT:FILTER:LPASS:FREQUENCY 200MHZ

誤った記述: OUTPUT: FILTER: LPASS:FREQ UENCY 200MHZ

プログラマ・マニュアル

2-9

Page 36

第2章 36コマンドと構文

IEEE 488.2 共通コマンド

概要

ANSI/IEEE 488 .2 規格では、コントローラと機器間のインタフェースで使用する

コード、フォーマット、プロトコル、および共通コマンドと問合せの使用方法につ

いて定義しています。RSA3300 シリーズは、この規格に準拠しています。

コマンドと問合せ

IEEE 488.2 共通コマンドは、アステリスク (*) の後にコマンドが続き、オプション

としてスペースとパラメータ値が続きます。IEEE 488.2 の問合せは、アステリスク

の後に問合せコマンドと疑問符が続きます。

次は、IEEE 488.2 共通コマンドの例です。

*ESE 16

*CLS

次は、問合せの例です。

*ESR?

*IDN?

2-10

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 37

構造化ニーモニック

ヘッダ・ニーモニックには、決まった範囲 の中か ら 1つのニーモニックを選択する

ものがあります。例えば、CALCulate ニーモニックは、CALCulate1、CALCu-

late2、CALCulate3、CALCulate4 のいずれかです。これらのニーモニックは、コマ

ンドの中で他のニーモニックと同様に扱います。例えば、CALCulate1:MARKer:MAX

コマンドがあり、CALCula te2:MARKer:MAX コマンドもあります。コマンド説明では

このニーモニックを簡単に CALCulate<x> と表します。この値 (x) を省略した場合は

デフォルトの 1 が使われます。

以下に、ニーモニックの一覧を示します。

表 2-6: 構造化ニーモニック

記号 意味

CALCulate<x> <x> = 1、2、3、または 4。

DLINe<x> <x> = 1 または 2。

VLINe<x> <x> = 1 または 2。

MARKer<x> <x> = 1 または 2。

TRACe<x>

DATA<x>

コマンドの構文

複数のビューを表示したときに各ビューに割り当てられた番号です。

それぞれ、水平ライン 1 または 2 を表します。

それぞれ、垂直ライン 1 または 2 を表します。

それぞれ、マーカ 1 または 2 を表します。

<x> = 1 または 2。

それぞれ、トレース 1 または 2 を表します。

プログラマ・マニュアル

2-11

Page 38

第2章 38コマンドと構文

2-12

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 39

コマンドの分類

この節では、最初に、機能ごとにコマンド一覧を示 します 。次に、2-35ペ ージ以降

のコマンドの記述で、アルファベット順にコマンドの詳細を説明します。

説明の中では、“(?)”のマークを使用しています。コマンド・ヘッダの後ろにこの

マークが付いている場合、そのコマンドは、問合せコマンドを伴っていることを表

します。それ以外のコマンドは、設定コマンドか問合せコマンドのどちらかです。

コマンドは測定モードによって使用できる場合とできない場合があります。各コマ

ンドの記述の「測定モード」の項に、コマンドが使用できる測定モードを示してい

ます。測定モードは、:INSTrument[:SELect] コマンド(. 2-303ページ)で設定し、

下表に示したニーモニックを使います。

表 2-7: 測定モード

モード名 意味

S/A モード

SANORMAL 一般的なスペクトラム解析

SASGRAM スペクトログラムを使用したスペクトラム解析

SARTIME リアルタイム・スペクトラム解析

SAZRTIME ズーム機能付きリアルタイム・スペクトラム解析

DEMOD モード

DEMADEM アナログ変調解析

DEMDDEM デジタル変調解析 (オプション21 型のみ)

DEMRFID RFID 変調解析 (オプション21 型のみ)

TIME モード

TIMCCDF CCDF 解析

TIMTRAN 時間特性解析

TIMPULSE パルス特性解析

TIMSSOURCE シグナル・ソース解析(オプション 21 型のみ)

プログラマ・マニュアル

RSA3300 シリーズは、 特に 断り がな い限 り 、S CP I (Standard Com m a nd s for Programmable Instruments) 1999.0 と IEEE Std 488.2-1987 に準拠しています。

このマニュアルで用いている表記法については、2-1ページから始まる「コマンドの

構文」を参照してください。

2-13

Page 40

第2章 40コマンドと構文

機能別グループ

コマンドは、下表に示したグループに大別されます。

表 2-8: コマンド・グループ一覧

コマンド・グループ 機能

IEEE 共通 IEEE Std 488.2−1987 に準拠したコマンドです。

:ABORt 掃引、測定、トリガをリセットし、再スタートします。

:CALCulate マーカと表示ラインをコントロールします。

:CALibration 本機器の校正を行います。

:CONFigure 各測定に応じた基本設定を行います。

:DISPlay ビューの表示をコントロールします。

:FETCh 最後に取り込んだ波形データについて測定結果を取得します。

:FORMat 出力データのフォーマットを設定します。

:HCOPy 画面のハードコピー出力をコントロールします。

:INITiate データ取り込みをコントロールします。

:INPut 入力関連の設定を行います。

:INSTrument 測定モードを選択します。

:MMEMory ファイルの保存/読み出しをコントロールします。

:PROGram マクロ・プログラムをコントロールします。

:READ データを取り込んで測定結果を取得します。

:SENSe 測定に応じて機器の詳細な設定を行います。

:STATus ステータス/イベント・レジスタをコントロールします。

:SYSTem システム・パラメータの設定とシステム情報の問合せを行います。

:TRACe トレース 1, 2 の表示をコントロールします。

:TRIGger トリガをコントロールします。

:UNIT 測定単位の設定を行います。

2-14

以下で、各グループ別にコマンド一覧を示します。

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 41

IEEE 共通コマンド

IEEE 488.2 共通コマンドは、アステリスク (*) の後にコマンドが続き、オプション

のスペースとパラメータ値が続きます。問合せは、アステリスクの後に問合せコマ

ンドと疑問符が続きます。

表 2-9: IEEE 共通コマンド

ヘッダ 説明

*CAL? すべての校正ルーチンを実行する

*CLS イベント/ステータスをクリアする

*ESE(?) ESER レジスタの値を設定する

*ESR? SESR レジスタの値を問合せる

*IDN? 機器の ID を問合せる

*OPC(?) コマンド間の同期をとるときに使用する

*OPT? 本機器に組み込まれたオプションを問合せる

*RST 本機器を工場出荷時設定に戻す

*SRE(?) SRER レジスタの値を設定する

*STB? ステータス・バイト・レジスタの値を問合せる

*TRG トリガ・イベントを発生させる

*TST? セルフ・テストを実行する

*WAI 他のコマンドの実行を待つ

HD:A

:ABORt コマンド

掃引、測定、およびトリガをリセットし、再スタートします。

表 2-10: :ABORt コマンド

ヘッダ 説明

:ABORt 掃引、測定、トリガをリセットし、再スタートする

:CALCulate コマンド

マーカ機能とライン表示をコントロールします。

表 2-11: :CALCulate コマンド

ヘッダ 説明

:CALCulate<x>:DLINe<y>(?) 水平ラインの縦方向の位置を設定する

:CALCulate<x>:DLINe<y>:STATe(?) 水平ラインを表示するかどうか選択する

:CALCulate<x>:MARKer:AOFF すべてのマーカをオフにする

:CALCulate<x>:MARKer<y>:MAXimum マーカをトレースの最大値に置く

:CALCulate<x>:MARKer<y>:MODE(?) マーカのモードを切り替える

:CALCulate<x>:MARKer<y>:PEAK:HIGHer マーカを上方向のピークに移動する

:CALCulate<x>:MARKer<y>:PEAK:LEFT マーカを左方向のピークに移動する

プログラマ・マニュアル

2-15

Page 42

第2章 42コマンドと構文

表 2-11: :CALCulate コマンド

ヘッダ 説 明

:CALCulate<x>:MARKer<y>:PEAK:LOWer マーカを下方向のピークに移動する

:CALCulate<x>:MARKer<y>:PEAK:RIGHt マーカを右方向のピークに移動する

:CALCulate<x>:MARKer<y>:PTHReshold(?) ピーク検出時の横軸上のマーカ最小移動量を設定する

:CALCulate<x>:MARKer<y>:ROFF リファレンス・カーソルをオフにする

:CALCulate<x>:MARKer<y>[:SET]:CENTer マーカ位置に中心周波数を移動する

:CALCulate<x>:MARKer<y>[:SET]:MEASurement マーカ位置に測定開始位置を移動する

:CALCulate<x>:MARKer<y>[:SET]:RCURsor マーカ位置にリファレンス・カーソルを表示する

:CALCulate<x>:MARKer<y>[:STATe] マーカを表示するかどうか選択する

:CALCulate<x>:MARKer<y>:T(?)(オプション21 型のみ) 時間上のマーカ位置を設定する

:CALCulate<x>:MARKer<y>:TOGGle デルタ・マーカをメイン・マーカと入れ替える

:CALCulate<x>:MARKer<y>:TRACe(?) マーカを置くトレースを選択する

:CALCulate<x>:MARKer<y>:X(?) 横軸上のマーカ位置を設定する

:CALCulate<x>:MARKer<y>:Y(?) 縦軸上のマーカ位置を設定する

:CALCulate<x>:VLINe<y>(?) 垂直ラインの横方向の位置を設定する

:CALCulate<x>:VLINe<y>:STATe(?) 垂直ラインを表示するかどうか選択する

:CALibration コマンド

本機器の校正を行います。

表 2-12: :CALibration コマンド

ヘッダ 説明

:CALibration[:ALL](?) すべての校正ルーチンを実行する

:CALibration:AUTO(?) RF ゲイン校正を自動で実行するかどうか選択する

:CALibration:DATA:DEFault 校正データを工場出荷時のデフォルト値に戻す

:CALibration:OFFSet:BASebanddc(?) ベースバンド DC オフセット校正を実行する

:CALibration:OFFSet:CENTer(?) センタ・オフセット校正を実行する

:CALibration:OFFSet:IQINput(?)(オプション03 型のみ) IQ 入力オフセット校正を実行する

:CALibration:RF(?) RF ゲイン校正を実行する

:CONFigure コマンド

各測定に応じた基本設定を行います。

表 2-13: :CONFigure コマンド

ヘッダ 説明

:CONFigure:ADEMod:AM AM 変調信号解析のデフォルト設定にする

:CONFigure:ADEMod:FM FM 変調信号解析のデフォルト設定にする

:CONFigure:ADEMod:PM PM 変調信号解析のデフォルト設定にする

:CONFigure:ADEMod:PSPectrum パルス・スペクトラム測定のデフォルト設定にする

:CONFigure:CCDF CCDF 測定のデフォルト設定にする

2-16

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 43

表 2-13: :CONFigure コマンド

ヘッダ 説 明

:CONFigure:DDEMod(オプション21 型のみ) デジタル変調信号解析のデフォルト設定にする

:CONFigure:OVIew オーバービュー表示データ取得のために測定をオフにする

:CONFigure:PULSe パルス測定のデフォルト設定にする

:CONFigure:RFID(オプション21 型のみ) RFID 解析のデフォルト設定にする

:CONFigure:SPECtrum スペクトラム測定のデフォルト設定にする

:CONFigure:SPECtrum:ACPower ACPR 測定のデフォルト設定にする

:CONFigure:SPECtrum:CFRequency キャリア周波数測定のデフォルト設定にする

:CONFigure:SPECtrum:CHPower チャンネル電力測定のデフォルト設定にする

:CONFigure:SPECtrum:CNRatio C/N 比測定のデフォルト設定にする

:CONFigure:SPECtrum:EBWidth 放射帯域幅測定のデフォルト設定にする

:CONFigure:SPECtrum:OBWidth OBW 測定のデフォルト設定にする

:CONFigure:SPECtrum:SPURious スプリアス測定のデフォルト設定にする

:CONFigure:SSOurce(オプション21 型のみ) シグナル・ソース解析のデフォルト設定にする

:CONFigure:TFRequency:RTIMe リアルタイム・スペクトラム測定のデフォルト設定にする

:CONFigure:TFRequency:SGRam スペクトログラム測定のデフォルト設定にする

:CONFigure:TRANsient:FVTime 時間対周波数測定のデフォルト設定にする

:CONFigure:TRANsient:IQVTime 時間対 IQ レベル測定のデフォルト設定にする

:CONFigure:TRANsient:PVTime 時間対電力測定のデフォルト設定にする

HD:A

:DISPlay コマンド

表示に関する設定を行います。

表 2-14: :DISPlay コマンド

ヘッダ 説明

:DISPlay:CCDF サブグループ CCDF 測定関連

:DISPlay:CCDF:LINE:GAUSsian[:STATe](?) ガウス曲線を表示するかしないか選択する

:DISPlay:CCDF:LINE:REFerence[:STATe](?) 基準線を表示するかしないか選択する

:DISPlay:CCDF:LINE:REFerence:STORe 現在の CCDF 波形を基準線として保存し、表示する

:DISPlay:CCDF:X[:SCALe]:AUTO(?) 横軸スケールの自動設定をオン/オフする

:DISPlay:CCDF:X[:SCALe]:MAXimum(?) 横軸の最大値(右端)を設定する

:DISPlay:CCDF:X[:SCALe]:OFFSet(?) 横軸の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:CCDF:Y[:SCALe]:FIT オートスケールを実行する

:DISPlay:CCDF:Y[:SCALe]:FULL 縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:CCDF:Y[:SCALe]:MAXimum(?) 縦軸の最大値(上端)を設定する

:DISPlay:CCDF:Y[:SCALe]:MINimum(?) 縦軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:DDEMod サブグループ

:DISPlay:DDEMod:CCDF:LINE:GAUSsian[:STATe](?) CCDF 測定でガウス曲線を表示するかどうかを選択する

:DISPlay:DDEMod:MVIew:DSTart(?) ASK/FSK/GFSK 信号のデコード開始位置を選択する

:DISPlay:DDEMod:MVIew:FORMat(?) メイン・ビューの表示形式を選択する

:DISPlay:DDEMod:MVIew:RADix(?) メイン・ビューのシンボルの基数を選択する

1

デジタル変調信号解析関連

プログラマ・マニュアル

2-17

Page 44

第2章 44コマンドと構文

表 2-14: :DISPlay コマンド(続き)

ヘッダ 説 明

:DISPlay:DDEMod:MVIew:X[:SCALe]:OFFSet(?) メイン・ビューの横軸の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:DDEMod:MVIew:X[:SCALe]:RANGe(?) メイン・ビューの横軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:DDEMod:MVIew:Y[:SCALe]:FIT メイン・ビューのオートスケールを実行する

:DISPlay:DDEMod:MVIew:Y[:SCALe]:FULL メイン・ビューの縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:DDEMod:MVIew:Y[:SCALe]:MAXimum(?) CCDF メイン・ビューの縦軸の最大値(上端)を設定する

:DISPlay:DDEMod:MVIew:Y[:SCALe]:MINimum(?) CCDF メイン・ビューの縦軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:DDEMod:MVIew:Y[:SCALe]:OFFSet(?) メイン・ビューの縦軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:DDEMod:MVIew:Y[:SCALe]:RANGe(?) メイン・ビューの縦軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:DDEMod:NLINearity:LINE:BFIT[:STATe](?) AM/AM/AM/PM 測定で近似曲線を表示するかどうか選択する

:DISPlay:DDEMod:NLINearity:LINE:REFerence[:STATe](?) AM/AM/AM/PM 測定で基準線を表示するかどうか選択する

:DISPlay:DDEMod:NLINearity:MASK[:STATe](?) AM/AM 測定で線形領域を表示するかどうかを選択する

:DISPlay:DDEMod:SVIew:DSTart(?) ASK/FSK/GFSK 信号のデコード開始位置を選択する

:DISPlay:DDEMod:SVIew:FORMat(?) サブ・ビューの表示形式を選択する

:DISPlay:DDEMod:SVIew:HSSHift(?) Qデータを 1/2シンボルほどずらすかどうかを選択する

:DISPlay:DDEMod:SVIew:RADix(?) サブ・ビューのシンボルの基数を選択する

:DISPlay:DDEMod:SVIew:X[:SCALe]:OFFSet(?) サブ・ビューの横軸の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:DDEMod:SVIew:X[:SCALe]:RANGe(?) サブ・ビューの横軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:DDEMod:SVIew:Y[:SCALe]:FIT サブ・ビューのオートスケールを実行する

:DISPlay:DDEMod:SVIew:Y[:SCALe]:FULL サブ・ビューの縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:DDEMod:SVIew:Y[:SCALe]:MAXimum(?) CCDF サブ・ビューの縦軸の最大値(上端)を設定する

:DISPlay:DDEMod:SVIew:Y[:SCALe]:MINimum(?) CCDF サブ・ビューの縦軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:DDEMod:SVIew:Y[:SCALe]:OFFSet(?) サブ・ビューの縦軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:DDEMod:SVIew:Y[:SCALe]:RANGe(?) サブ・ビューの縦軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:OVIew サブグループ DEMOD / TIME モードのオーバービュー関連

:DISPlay:OVIew:FORMat(?) オーバービューの表示形式を選択する

:DISPlay:OVIew:OTINdicator(?) トリガ出力インジケータを表示するかしないか選択する

:DISPlay:OVIew:SGRam:COLor[:SCALe]:OFFSet(?) スペクトログラムの色軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:OVIew:SGRam:COLor[:SCALe]:RANGe(?) スペクトログラムの色軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:OVIew:SGRam:X[:SCALe]:OFFSet(?) スペクトログラムの横軸の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:OVIew:SGRam:X[:SCALe]:SPAN(?) スペクトログラムの横軸のスケール(スパン)を設定する

:DISPlay:OVIew:SGRam:Y[:SCALe]:OFFSet(?) スペクトログラムの縦軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:OVIew:SGRam:Y[:SCALe]:PLINe(?) スペクトログラムの縦軸のスケールを設定する

:DISPlay:OVIew:WAVeform:X[:SCALe]:OFFSet(?) 時間領域表示の横軸の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:OVIew:WAVeform:X[:SCALe]:PDIVision(?) 時間領域表示の横軸のスケールを設定する

:DISPlay:OVIew:WAVeform:Y[:SCALe]:FIT 時間領域表示のオートスケールを実行する

:DISPlay:OVIew:WAVeform:Y[:SCALe]:FULL 時間領域表示の縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:OVIew:WAVeform:Y[:SCALe]:OFFSet(?) 時間領域表示の縦軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:OVIew:WAVeform:Y[:SCALe]:PDIVision(?) 時間領域表示の縦軸のスケールを設定する

:DISPlay:OVIew:ZOOM:COLor[:SCALe]:OFFSet(?) ズーム付きスペクトログラムの色軸の最小値を設定する

:DISPlay:OVIew:ZOOM:COLor[:SCALe]:RANGe(?) ズーム付きスペクトログラムの色軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:OVIew:ZOOM:X[:SCALe]:OFFSet(?) ズーム付きスペクトログラムの横軸の最小値を設定する

:DISPlay:OVIew:ZOOM:X[:SCALe]:SPAN(?) ズーム付きスペクトログラムの横軸のスケールを設定する

2-18

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 45

HD:A

表 2-14: :DISPlay コマンド(続き)

ヘッダ 説 明

:DISPlay:OVIew:ZOOM:Y[:SCALe]:OFFSet(?) ズーム付きスペクトログラムの縦軸の最小値を設定する

:DISPlay:OVIew:ZOOM:Y[:SCALe]:PLINe(?) ズーム付きスペクトログラムの縦軸のスケールを設定する

:DISPlay:PULSe:MVIew|:SVIew サブグループ パルス測定のメインおよびサブ・ビュー関連

:DISPlay:PULSe:MVIew:RESult:CHPower(?) チャンネル電力測定結果を表示するかどうか選択する

:DISPlay:PULSe:MVIew:RESult:DCYCle(?) デューティ・サイクル測定結果を表示するかどうか選択する

:DISPlay:PULSe:MVIew:RESult:EBWidth(?) EBW 測定結果を表示するかどうか選択する

:DISPlay:PULSe:MVIew:RESult:FREQuency(?) 周波数偏移測定結果を表示するかどうか選択する

:DISPlay:PULSe:MVIew:RESult:OBWidth(?) OBW 測定結果を表示するかどうか選択する

:DISPlay:PULSe:MVIew:RESult:OORatio(?) パルス・オン/オフ比測定結果を表示するかどうか選択する

:DISPlay:PULSe:MVIew:RESult:PERiod(?) パルス繰り返し間隔測定結果を表示するかどうか選択する

:DISPlay:PULSe:MVIew:RESult:PHASe(?) パルス間位相差測定結果を表示するかどうか選択する

:DISPlay:PULSe:MVIew:RESult:PPOWer(?) ピーク電力測定結果を表示するかどうか選択する

:DISPlay:PULSe:MVIew:RESult:RIPPle(?) パルス・リプル測定結果を表示するかどうか選択する

:DISPlay:PULSe:MVIew:RESult:WIDTh(?) パルス幅測定結果を表示するかどうか選択する

:DISPlay:PULSe:SVIew:FORMat(?) サブ・ビューの表示形式を選択する

:DISPlay:PULSe:SVIew:GUIDelines(?) サブ・ビューに補助線を表示するかどうかを選択する

:DISPlay:PULSe:SVIew:RANGe(?) サブ・ビュー上のパルスの表示方法を選択する

:DISPlay:PULSe:SVIew:RESult(?) サブ・ビューで測定結果をどのように表示するかを選択する

:DISPlay:PULSe:SVIew:SELect(?) 測定するパルスを選択する

:DISPlay:PULSe:SPECtrum サブグループ パルス特性解析のスペクトラム表示関連

:DISPlay:PULSe:SPECtrum:X[:SCALe]:OFFSet(?) 横軸(周波数)の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:PULSe:SPECtrum:X[:SCALe]:PDIVision(?) 横軸(周波数)のスケール (/div) を設定する

:DISPlay:PULSe:SPECtrum:Y[:SCALe]:FIT オートスケールを実行する

:DISPlay:PULSe:SPECtrum:Y[:SCALe]:FULL 縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:PULSe:SPECtrum:Y[:SCALe]:OFFSet(?) 縦軸(振幅)の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:PULSe:SPECtrum:Y[:SCALe]:PDIVision(?) 縦軸(振幅)のスケールを設定する

:DISPlay:PULSe:WAVeform サブグループ パルス特性解析の時間領域表示関連

:DISPlay:PULSe:WAVeform:X[:SCALe]:OFFSet(?) 横軸(時間)の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:WAVeform:X[:SCALe]:PDIVision(?) 横軸(時間)のスケール (/div) を設定する

:DISPlay:PULSe:WAVeform:Y[:SCALe]:FIT オートスケールを実行する

:DISPlay:PULSe:WAVeform:Y[:SCALe]:FULL 縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:PULSe:WAVeform:Y[:SCALe]:OFFSet(?) 縦軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:PULSe:WAVeform:Y[:SCALe]:PDIVision(?) 縦軸のスケール (/div) を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod サブグループ

:DISPlay:RFID:DDEMod:MVIew:AREA[:PERCent](?) 表示領域の割合を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:MVIew:BURSt[:NUMBer](?) 測定結果を表示するバーストの番号を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:MVIew:EDGE[:NUMBer](?) 測定結果を表示するエッジの番号を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:MVIew:ENVelope[:NUMBer](?) 測定結果を表示するエンベロープの番号を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:MVIew:GUIDeline[:STATe](?) メイン・ビューにガイドラインを表示するかどうか選択する

:DISPlay:RFID:DDEMod:MVIew:X[:SCALe]:OFFSet(?) メイン・ビューの横軸の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:MVIew:X[:SCALe]:PDIVision(?) メイン・ビューの横軸のスケール (/div) を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:MVIew:X[:SCALe]:RANGe(?) メイン・ビューの横軸のフルスケールを設定する

1

RFID 解析のメインおよびサブ・ビュー関連

プログラマ・マニュアル

2-19

Page 46

第2章 46コマンドと構文

表 2-14: :DISPlay コマンド(続き)

ヘッダ 説 明

:DISPlay:RFID:DDEMod:MVIew:Y[:SCALe]:FIT メイン・ビューのオートスケールを実行する

:DISPlay:RFID:DDEMod:MVIew:Y[:SCALe]:FULL メイン・ビューの縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:MVIew:Y[:SCALe]:OFFSet(?) メイン・ビューの縦軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:MVIew:Y[:SCALe]:PDIVision(?) メイン・ビューの縦軸のスケール (/div) を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:MVIew:Y[:SCALe]:RANGe(?) メイン・ビューの縦軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:SVIew:AREA[:PERCent](?) 表示領域の割合を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:SVIew:BURSt[:NUMBer](?) 測定結果を表示するバーストの番号を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:SVIew:EDGE[:NUMBer](?) 測定結果を表示するエッジの番号を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:SVIew:ENVelope[:NUMBer](?) 測定結果を表示するエンベロープの番号を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:SVIew:FORMat(?) サブ・ビューの表示形式を選択する

:DISPlay:RFID:DDEMod:SVIew:GUIDeline[:STATe](?) サブ・ビューにガイドラインを表示するかどうか選択する

:DISPlay:RFID:DDEMod:SVIew:X[:SCALe]:OFFSet(?) サブ・ビューの横軸の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:SVIew:X[:SCALe]:PDIVision(?) サブ・ビューの横軸のスケール (/div) を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:SVIew:X[:SCALe]:RANGe(?) サブ・ビューの横軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:SVIew:Y[:SCALe]:FIT サブ・ビューのオートスケールを実行する

:DISPlay:RFID:DDEMod:SVIew:Y[:SCALe]:FULL サブ・ビューの縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:SVIew:Y[:SCALe]:OFFSet(?) サブ・ビューの縦軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:SVIew:Y[:SCALe]:PDIVision(?) サブ・ビューの縦軸のスケール (/div) を設定する

:DISPlay:RFID:DDEMod:SVIew:Y[:SCALe]:RANGe(?) サブ・ビューの縦軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:RFID:SPECtrum サブグループ

:DISPlay:RFID:SPECtrum:X[:SCALe]:OFFSet(?) 横軸(周波数)の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:RFID:SPECtrum:X[:SCALe]:PDIVision(?) 横軸(周波数)のスケールを設定する

:DISPlay:RFID:SPECtrum:Y[:SCALe]:FIT オートスケールを実行する

:DISPlay:RFID:SPECtrum:Y[:SCALe]:FULL 縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:RFID:SPECtrum:Y[:SCALe]:OFFSet(?) 縦軸(振幅)の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:RFID:SPECtrum:Y[:SCALe]:PDIVision(?) 縦軸(振幅)のスケールを設定する

:DISPlay:RFID:WAVeform サブグループ

:DISPlay:RFID:WAVeform:X[:SCALe]:OFFSet(?) 横軸(時間)の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:RFID:WAVeform:X[:SCALe]:PDIVision(?) 横軸(時間)のスケールを設定する

:DISPlay:RFID:WAVeform:Y[:SCALe]:FIT オートスケールを実行する

:DISPlay:RFID:WAVeform:Y[:SCALe]:FULL 縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:RFID:WAVeform:Y[:SCALe]:OFFSet(?) 縦軸(振幅)の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:RFID:WAVeform:Y[:SCALe]:PDIVision(?) 縦軸(振幅)のスケールを設定する

:DISPlay:SPECtrum サブグループ スペクトラム測定関連

:DISPlay:SPECtrum:BMARker:STATe(?) バンド・パワー・マーカのオン/オフを選択する

:DISPlay:SPECtrum:GRATicule:GRID(?) 目盛りの表示の仕方を選択する

:DISPlay:SPECtrum:MLINe:AMPLitude:INTerval(?) 振幅マルチ表示ラインの間隔を設定する

:DISPlay:SPECtrum:MLINe:AMPLitude:OFFSet(?) 振幅マルチ表示ラインのオフセットを設定する

:DISPlay:SPECtrum:MLINe:AMPLitude[:STATe](?) 振幅マルチ表示ラインを表示するかどうかを選択する

:DISPlay:SPECtrum:MLINe:ANNotation[:STATe](?) マルチ表示ラインのリードアウトを表示するかどうか選択する

:DISPlay:SPECtrum:MLINe:FREQuency:INTerval(?) 周波数マルチ表示ラインの間隔を設定する

:DISPlay:SPECtrum:MLINe:FREQuency:OFFSet(?) 周波数マルチ表示ラインのオフセットを設定する

1

1

RFID 解析のスペクトラム表示関連

RFID 解析の時間領域表示関連

2-20

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 47

HD:A

表 2-14: :DISPlay コマンド(続き)

ヘッダ 説 明

:DISPlay:SPECtrum:MLINe:FREQuency[:STATe](?) 周波数マルチ表示ラインを表示するかどうかを選択する

:DISPlay:SPECtrum:X[:SCALe]:OFFSet(?) 横軸(周波数)の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:SPECtrum:X[:SCALe]:PDIVision(?) 横軸(周波数)のスケールを設定する

:DISPlay:SPECtrum:Y[:SCALe]:FIT オートスケールを実行する

:DISPlay:SPECtrum:Y[:SCALe]:FULL 縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:SPECtrum:Y[:SCALe]:OFFSet(?) 縦軸(振幅)の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:SPECtrum:Y[:SCALe]:PDIVision(?) 縦軸(振幅)のスケールを設定する

:DISPlay:SSOurce:MVIew サブグループ

:DISPlay:SSOurce:MVIew:X[:SCALe]:OFFSet(?) メイン・ビューの横軸の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:MVIew:X[:SCALe]:PDIVision(?) メイン・ビューの横軸のスケール (/div) を設定する

:DISPlay:SSOurce:MVIew:X[:SCALe]:RANGe(?) メイン・ビューの横軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:SSOurce:MVIew:X[:SCALe]:STARt(?) メイン・ビューの横軸の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:MVIew:X[:SCALe]:STOP(?) メイン・ビューの横軸の最大値(右端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:MVIew:Y[:SCALe]:FIT メイン・ビューのオートスケールを実行する

:DISPlay:SSOurce:MVIew:Y[:SCALe]:FULL メイン・ビューの縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:SSOurce:MVIew:Y[:SCALe]:OFFSet(?) メイン・ビューの縦軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:MVIew:Y[:SCALe]:PDIVision(?) メイン・ビューの縦軸のスケール (/div) を設定する

:DISPlay:SSOurce:MVIew:Y[:SCALe]:RANGe(?) メイン・ビューの縦軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:SSOurce:SVIew サブグループ

:DISPlay:SSOurce:SVIew:COLor[:SCALe]:OFFSet(?) サブ・ビューの色軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:SVIew:COLor[:SCALe]:RANGe(?) サブ・ビューの色軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:SSOurce:SVIew:FORMat(?) サブ・ビューの表示形式を選択する

:DISPlay:SSOurce:SVIew:X[:SCALe]:OFFSet(?) サブ・ビューの横軸の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:SVIew:X[:SCALe]:PDIVision(?) サブ・ビューの横軸のスケール (/div) を設定する

:DISPlay:SSOurce:SVIew:X[:SCALe]:RANGe(?) サブ・ビューの横軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:SSOurce:SVIew:X[:SCALe]:STARt(?) サブ・ビューの横軸の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:SVIew:X[:SCALe]:STOP(?) サブ・ビューの横軸の最大値(右端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:SVIew:Y[:SCALe]:FIT サブ・ビューのオートスケールを実行する

:DISPlay:SSOurce:SVIew:Y[:SCALe]:FULL サブ・ビューの縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:SSOurce:SVIew:Y[:SCALe]:OFFSet(?) サブ・ビューの縦軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:SVIew:Y[:SCALe]:PDIVision(?) サブ・ビューの縦軸のスケール (/div) を設定する

:DISPlay:SSOurce:SVIew:Y[:SCALe]:PLINe(?) サブ・ビューの縦軸 (フレーム番号) のスケールを設定する

:DISPlay:SSOurce:SVIew:Y[:SCALe]:RANGe(?) サブ・ビューの縦軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:SSOurce:SPECtrum サブグループ

:DISPlay:SSOurce:SPECtrum:X[:SCALe]:OFFSet(?) 横軸(周波数)の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:SPECtrum:X[:SCALe]:PDIVision(?) 横軸(周波数)のスケール (/div) を設定する

:DISPlay:SSOurce:SPECtrum:Y[:SCALe]:FIT オートスケールを実行する

:DISPlay:SSOurce:SPECtrum:Y[:SCALe]:FULL 縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:SSOurce:SPECtrum:Y[:SCALe]:OFFSet(?) 縦軸(振幅)の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:SPECtrum:Y[:SCALe]:PDIVision(?) 縦軸(振幅)のスケール (/div) を設定する

1

1

1

シグナル・ソース解析のメイン・ビュー関連

シグナル・ソース解析のサブ・ビュー関連

シグナル・ソース解析のスペクトラム表示関連

プログラマ・マニュアル

2-21

Page 48

第2章 48コマンドと構文

表 2-14: :DISPlay コマンド(続き)

ヘッダ 説 明

:DISPlay:SSOurce:TFRequency サブグループ

:DISPlay:SSOurce:TFRequency:NGRam:COLor[:SCALe]

:OFFSet(?)

:DISPlay:SSOurce:TFRequency:NGRam:COLor[:SCALe]

:RANGe(?)

:DISPlay:SSOurce:TFRequency:NGRam:X[:SCALe]:STARt(?) ノイソグラムの横軸(周波数)の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:TFRequency:NGRam:X[:SCALe]:STOP(?) ノイソグラムの横軸(周波数)の最大値(右端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:TFRequency:NGRam:Y[:SCALe]

:OFFSet(?)

:DISPlay:SSOurce:TFRequency:NGRam:Y[:SCALe]:PLINe(?) ノイソグラムの縦軸(フレーム)のスケールを設定する

:DISPlay:SSOurce:WAVeform サブグループ

:DISPlay:SSOurce:WAVeform:X[:SCALe]:OFFSet(?) 横軸(時間)の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:WAVeform:X[:SCALe]:PDIVision(?) 横軸(時間)のスケールを設定する

:DISPlay:SSOurce:WAVeform:Y[:SCALe]:FIT オートスケールを実行する

:DISPlay:SSOurce:WAVeform:Y[:SCALe]:FULL 縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:SSOurce:WAVeform:Y[:SCALe]:OFFSet(?) 縦軸(振幅)の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:SSOurce:WAVeform:Y[:SCALe]:PDIVision(?) 縦軸(振幅)のスケールを設定する

:DISPlay:TFRequency サブグループ 3 次元表示関連

:DISPlay:TFRequency:SGRam:COLor[:SCALe]:OFFSet(?) スペクトログラムの色軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:TFRequency:SGRam:COLor[:SCALe]:RANGe(?) スペクトログラムの色軸のフルスケールを設定する

:DISPlay:TFRequency:SGRam:MLINe:ANNotation[:STATe](?) マルチ表示ラインのリードアウトを表示するかどうか選択する

:DISPlay:TFRequency:SGRam:MLINe:FREQuency:INTerval(?) 周波数マルチ表示ラインの間隔を設定する

:DISPlay:TFRequency:SGRam:MLINe:FREQuency:OFFSet(?) 周波数マルチ表示ラインのオフセットを設定する

:DISPlay:TFRequency:SGRam:MLINe:FREQuency[:STATe](?) 周波数マルチ表示ラインを表示するかどうかを選択する

:DISPlay:TFRequency:SGRam:MLINe:TIME:INTerval(?) 時間マルチ表示ラインの間隔を設定する

:DISPlay:TFRequency:SGRam:MLINe:TIME:OFFSet(?) 時間マルチ表示ラインのオフセットを設定する

:DISPlay:TFRequency:SGRam:MLINe:TIME[:STATe](?) 時間マルチ表示ラインを表示するかどうかを選択する

:DISPlay:TFRequency:SGRam:X[:SCALe]:OFFSet(?) スペクトログラムの横軸の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:TFRequency:SGRam:X[:SCALe]:SPAN(?) スペクトログラムの横軸のスケール(スパン)を設定する

:DISPlay:TFRequency:SGRam:Y[:SCALe]:OFFSet(?) スペクトログラムの縦軸の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:TFRequency:SGRam:Y[:SCALe]:PLINe(?) スペクトログラムの縦軸のスケールを設定する

:DISPlay[:VIEW] サブグループ 表示全般

:DISPlay[:VIEW]:BRIGhtness(?) 画面の輝度を設定する

:DISPlay[:VIEW]:FORMat(?) ビューの表示形式を選択する

:DISPlay:WAVeform サブグループ 時間領域表示関連

:DISPlay:WAVeform:X[:SCALe]:OFFSet(?) 横軸(時間)の最小値(左端)を設定する

:DISPlay:WAVeform:X[:SCALe]:PDIVision(?) 横軸(時間)のスケールを設定する

:DISPlay:WAVeform:Y[:SCALe]:FIT オートスケールを実行する

:DISPlay:WAVeform:Y[:SCALe]:FULL 縦軸をデフォルトのフルスケールに設定する

:DISPlay:WAVeform:Y[:SCALe]:OFFSet(?) 縦軸(振幅)の最小値(下端)を設定する

:DISPlay:WAVeform:Y[:SCALe]:PDIVision(?) 縦軸(振幅)のスケールを設定する

1

オプション21 型のみ。

1

シグナル・ソース解析の 3次元表示関連

ノイソグラムの色軸 (C/N) の最小値(下端)を設定する

ノイソグラムの色軸 (C/N) のフルスケールを設定する

ノイソグラムの縦軸(フレーム)の最小値(下端)を設定する

1

シグナル・ソース解析の時間領域表示関連

2-22

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 49

HD:A

:FETCh コマンド

現在メモリ上にあるデータについて測定結果を取得します。入力信号の取り込みは

行いません。入力信号を取り込んでから、そのデータについて測定結果を取得する

ときには、:READ コマンドを使用してください。

表 2-15: :FETCh コマンド

ヘッダ 説明

:FETCh:ADEMod:AM? AM 変調信号解析結果の時系列データを取得する

:FETCh:ADEMod:AM:RESult? AM 変調信号解析結果を取得する

:FETCh:ADEMod:FM? FM 変調信号解析結果の時系列データを取得する

:FETCh:ADEMod:FM:RESult? FM 変調信号解析結果を取得する

:FETCh:ADEMod:PM? PM 変調信号解析結果の時系列データを取得する

:FETCh:ADEMod:PSPectrum? パルス・スペクトラム測定のスペクトラム・データを取得する

:FETCh:CCDF? CCDF 測定結果を取得する

:FETCh:DDEMod?

:FETCh:DISTribution:CCDF? CCDF 波形データを取得する

:FETCh:OVIew? オーバービューの波形データから最大値・最小値を取得する

:FETCh:PULSe? パルス解析の結果を取得する

:FETCh:PULSe:SPECtrum? 周波数領域測定のスペクトラム波形データを取得する

:FETCh:PULSe:TAMPlitude? 時間領域測定の振幅データを取得する

:FETCh:PULSe:TFRequency? 周波数偏移測定データを取得する

:FETCh:RFID?

:FETCh:RFID:ACPower?

:FETCh:RFID:SPURious?

:FETCh:RFID:SPECtrum:ACPower?

:FETCh:RFID:SPECtrum:SPURious?

:FETCh:SPECtrum? スペクトラム波形データを取得する

:FETCh:SPECtrum:ACPower? ACPR 測定結果を取得する

:FETCh:SPECtrum:CFRequency? キャリア周波数測定結果を取得する

:FETCh:SPECtrum:CHPower? チャンネル電力測定結果を取得する

:FETCh:SPECtrum:CNRatio? C/N 測定結果を取得する

:FETCh:SPECtrum:EBWidth? 放射帯域幅測定結果を取得する

:FETCh:SPECtrum:OBWidth? OBW 測定結果を取得する

:FETCh:SPECtrum:SPURious? スプリアス測定結果を取得する

:FETCh:SSOurce?

:FETCh:SSOurce:CNVFrequency?

:FETCh:SSOurce:CNVTime?

:FETCh:SSOurce:IPNVtime?

:FETCh:SSOurce:RJVTime?

:FETCh:SSOurce:SPECtrum?

:FETCh:SSOurce:TRANsient:FVTime?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

デジタル変調信号解析の測定結果を取得する

RFID 解析の結果を取得する

ACPR 測定結果を取得する

スプリアス測定結果を取得する

ACPR 測定のスペクトラム波形データを取得する

スプリアス測定のスペクトラム波形データを取得する

シグナル・ソース解析の結果を取得する

CN vs オフセット周波数の測定データを取得する

C/N vs 時間の波形データを取得する

積分位相雑音 vs 時間の波形データを取得する

ランダム・ジッタ vs 時間の波形データを取得する

周波数領域測定のスペクトラム波形データを取得する

周波数対時間測定結果を取得する

プログラマ・マニュアル

2-23

Page 50

第2章 50コマンドと構文

表 2-15: :FETCh コマンド(続き)

ヘッダ 説 明

:FETCh:TRANsient:FVTime? 周波数対時間の測定結果を取得する

:FETCh:TRANsient:IQVTime? I/Q レベル対時間の測定結果を取得する

:FETCh:TRANsient:PVTime? 電力対時間の測定結果を取得する

1

オプション21 型のみ。

:FORMat コマンド

データ・フォーマットを選択します。

表 2-16: :FORMat コマンド

ヘッダ 説明

:FORMat:BORDer(?) データ出力のバイト順を設定する

:FORMat[:DATA](?) データ出力のデータ・フォーマットを設定する

:HCOPy コマンド

画面のハードコピー出力をコントロールします。

表 2-17: :HCOPy コマンド

ヘッダ 説明

:HCOPy:BACKground ハードコピーの背景色を選択する

:HCOPy:DESTination ハードコピーの出力先を指定する

:HCOPy[:IMMediate] 指定したプリンタにハードコピーを出力する

:INITiate コマンド

データ取り込みの開始/停止をコントロールします。

表 2-18: :INITiate コマンド

ヘッダ 説明

:INITiate:CONTinuous(?) 連続データ取り込みを行うかどうか設定する

:INITiate[:IMMediate] データ取り込みを実行する

:INITiate:RESTart データ取り込みを再実行する

2-24

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 51

:INPut コマンド

入力関連の設定を行います。

表 2-19: :INPut コマンド

ヘッダ 説明

:INPut:ALEVel 入力信号のオート・レベルを実行する

:INPut:ATTenuation(?) 入力アッテネータを設定する

:INPut:ATTenuation:AUTO(?) 入力アッテネータを自動で設定するかどうか選択する

:INPut:COUPling(?)(オプション03型のみ) IQ 入力モードで入力カップリングを切り替える

:INPut:MIXer(?) ミキサ・レベルを設定する

:INPut:MLEVel(?) リファレンス・レベルを設定する

:INSTrument コマンド

本機器の測定モードを設定します。

HD:A

表 2-20: :INSTrument コマンド

ヘッダ 説明

:INSTrument:CATalog? 機器が持つすべての測定モードを問合せる

:INSTrument[:SELect] 測定モードを設定する

:MMEMory コマンド

ハードディスクまたはフロッピ・ディスク上のファイルを操作します。

表 2-21: :MMEMory コマンド

ヘッダ 説明

:MMEMory:COPY 1つのファイルを別のファイルにコピーする

:MMEMory:DELete ファイルを削除する

:MMEMory:LOAD:CORRection ファイルから補正テーブルをロードする

:MMEMory:LOAD:IQT ファイルから IQ データをロードする

:MMEMory:LOAD:STATe ファイルから機器の設定をロードする

:MMEMory:LOAD:TRACe ファイルからトレース・データをロードする

:MMEMory:NAME ハードコピー出力のファイル名を指定する

:MMEMory:STORe:CORRection ファイルに振幅補正表を格納する

:MMEMory:STORe:IQT ファイルに IQ データを格納する

:MMEMory:STORe:PULSe ファイルにパルス測定結果を格納する

:MMEMory:STORe:STABle ファイルにシンボル・テーブルを格納する

:MMEMory:STORe:STATe ファイルに機器の設定を格納する

:MMEMory:STORe:TRACe ファイルにトレース・データを格納する

プログラマ・マニュアル

2-25

Page 52

第2章 52コマンドと構文

:PROGram コマンド

マクロ・プログラムをコントロールします。

表 2-22: :PROGram コマンド

ヘッダ 説明

:PROGram:CATalog? プログラム一覧を問合せる

:PROGram[:SELected]:DELete[:SELected] プログラムを削除する

:PROGram[:SELected]:EXECute プログラムを実行する

:PROGram[:SELected]:NAME(?) プログラムを指定する

:PROGram:NUMBer(?) プログラムの数値変数を設定する

:PROGram:STRing(?) プログラムの文字変数を設定する

:READ コマンド

入力信号を取り込み、そのデータについて測定結果を取得します。入力信号を取り

込まず、現在メモリ上にある データ につ いて 測定 結果 を取 得す るとき は、:FETCh

コマンドを使用してください。

表 2-23: :READ コマンド

ヘッダ 説明

:READ:ADEMod:AM? AM 変調信号解析結果の時系列データを取得する

:READ:ADEMod:AM:RESult? AM 変調信号解析結果を取得する

:READ:ADEMod:FM? FM 変調信号解析結果の時系列データを取得する

:READ:ADEMod:FM:RESult? FM 変調信号解析結果を取得する

:READ:ADEMod:PM? PM 変調信号解析結果の時系列データを取得する

:READ:ADEMod:PSPectrum? パルス・スペクトラム測定のスペクトラム・データを取得する

:READ:CCDF? CCDF 測定結果を取得する

:READ:DDEMod?

:READ:DISTribution:CCDF? CCDF 波形データを取得する

:READ:OVIew? オーバービューの波形データから最大値・最小値を取得する

:READ:PULSe? パルス解析の結果を取得する

:READ:PULSe:SPECtrum? 周波数領域測定のスペクトラム波形データを取得する

:READ:PULSe:TAMPlitude? 時間領域測定の振幅データを取得する

:READ:PULSe:TFRequency? 周波数偏移測定データを取得する

:READ:RFID:ACPower?

:READ:RFID:SPURious?

:READ:RFID:SPECtrum:ACPower?

:READ:RFID:SPECtrum:SPURious?

:READ:SPECtrum? スペクトラム波形データを取得する

:READ:SPECtrum:ACPower? ACPR 測定結果を取得する

:READ:SPECtrum:CFRequency? キャリア周波数測定結果を取得する

:READ:SPECtrum:CHPower? チャンネル電力測定結果を取得する

1

1

1

1

1

デジタル変調信号解析の測定結果を取得する

ACPR 測定結果を取得する

スプリアス測定結果を取得する

ACPR 測定のスペクトラム波形データを取得する

スプリアス測定のスペクトラム波形データを取得する

2-26

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 53

表 2-23: :READ コマンド(続き)

ヘッダ 説 明

:READ:SPECtrum:CNRatio? C/N 測定結果を取得する

:READ:SPECtrum:EBWidth? 放射帯域幅測定結果を取得する

:READ:SPECtrum:OBWidth? OBW 測定結果を取得する

:READ:SPECtrum:SPURious? スプリアス測定結果を取得する

:READ:SSOurce?

:READ:SSOurce:SPECtrum?

:READ:SSOurce:TRANsient:FVTime?

:READ:TRANsient:FVTime? 周波数対時間の測定結果を取得する

:READ:TRANsient:IQVTime? I/Q レベル対時間の測定結果を取得する

:READ:TRANsient:PVTime? 電力対時間の測定結果を取得する

1

オプション21 型のみ。

1

1

1

シグナル・ソース解析の結果を取得する

周波数領域測定のスペクトラム波形データを取得する

周波数対時間測定結果を取得する

:SENSe コマンド

HD:A

測定条件の詳細を設定します。

表 2-24: :SENSe コマンド

ヘッダ 説明

[:SENSe]:ACPower サブグループ ACPR 測定関連

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth|:BWIDth:ACHannel(?) 隣接チャンネルの帯域幅を設定する

[:SENSe]:ACPower:BANDwidth|:BWIDth:INTegration(?) メイン・チャンネルの帯域幅を設定する

[:SENSe]:ACPower:CSPacing(?) チャンネル間隔を設定する

[:SENSe]:ACPower:FILTer:COEFficient(?) フィルタ係数を設定する

[:SENSe]:ACPower:FILTer:TYPE(?) フィルタの種類を選択する

[:SENSe]:ADEMod サブグループ アナログ変調信号解析関連

[:SENSe]:ADEMod:AM:CADetection(?) 無変調時のキャリア振幅を計算する方法を選択する

[:SENSe]:ADEMod:BLOCk(?) 測定するブロックの番号を設定する

[:SENSe]:ADEMod:CARRier:OFFSet(?) FM 変調信号解析でキャリア周波数オフセットを設定する

[:SENSe]:ADEMod:CARRier:SEARch(?) FM キャリア検出を自動で行うかどうか選択する

[:SENSe]:ADEMod:FM:THReshold(?) FM 変調信号解析でバーストを判断するしきい値を設定する

[:SENSe]:ADEMod[:IMMediate] アナログ変調信号解析を実行する

[:SENSe]:ADEMod:LENGth(?) 測定範囲の長さを設定する

[:SENSe]:ADEMod:MODulation(?) 変調方式を選択する

[:SENSe]:ADEMod:OFFSet(?) 測定開始位置を設定する

[:SENSe]:ADEMod:PM:THReshold(?) PM 変調信号解析でバーストを判断するしきい値を設定する

[:SENSe]:AVERage サブグループ アベレージ関連

[:SENSe]:AVERage:CLEar アベレージをリセットする

[:SENSe]:AVERage:COUNt(?) アベレージ回数を設定する

[:SENSe]:AVERage[:STATe](?) アベレージのオン/オフを選択する

[:SENSe]:AVERage:TCONtrol(?) アベレージの更新モードを選択する

プログラマ・マニュアル

2-27

Page 54

第2章 54コマンドと構文

表 2-24: :SENSe コマンド(続き)

ヘッダ 説 明

[:SENSe]:BSIZe サブグループ ブロック・サイズ設定

[:SENSe]:BSIZe(?) ブロック・サイズを設定する

[:SENSe]:CCDF サブグループ CCDF 測定関連

[:SENSe]:CCDF:BLOCk(?) 測定するブロックの番号を設定する

[:SENSe]:CCDF:CLEar 測定を最初から実行し直す

[:SENSe]:CCDF:RMEasurement 測定をリセットし、再実行する

[:SENSe]:CCDF:THReshold(?) サンプル・ポイントを決定するしきい値を設定する

[:SENSe]:CFRequency サブグループ キャリア周波数測定関連

[:SENSe]:CFRequency:CRESolution(?) カウンタ分解能を設定する

[:SENSe]:CHPower サブグループ チャンネル電力測定

[:SENSe]:CHPower:BANDwidth|:BWIDth:INTegration(?) チャンネル帯域幅を設定する

[:SENSe]:CHPower:FILTer:COEFficient(?) フィルタのロールオフ係数を設定する

[:SENSe]:CHPower:FILTer:TYPE(?) フィルタを選択する

[:SENSe]:CNRatio サブグループ C/N 測定関連

[:SENSe]:CNRatio:BANDwidth|:BWIDth:INTegration(?) 測定帯域幅を設定する

[:SENSe]:CNRatio:BANDwidth|:BWIDth:NOISe(?) ノイズ帯域幅を設定する

[:SENSe]:CNRatio:FILTer:COEFficient(?) フィルタのロールオフ係数を設定する

[:SENSe]:CNRatio:FILTer:TYPE(?) フィルタを選択する

[:SENSe]:CNRatio:OFFSet(?) オフセット周波数を設定する

[:SENSe]:CORRection サブグループ 振幅補正関連

[:SENSe]:CORRection:DATA(?) 振幅補正データを設定する

[:SENSe]:CORRection:DELete 振幅補正データを削除する

[:SENSe]:CORRection:OFFSet[:MAGNitude](?) 振幅オフセットを設定する

[:SENSe]:CORRection:OFFSet:FREQuency(?) 周波数オフセットを設定する

[:SENSe]:CORRection[:STATe](?) 振幅補正のオン/オフを選択する

[:SENSe]:CORRection:X:SPACing(?) 補間時の横軸(周波数)のスケーリングを選択する

[:SENSe]:CORRection:Y:SPACing(?) 補間時の縦軸(振幅)のスケーリングを選択する

[:SENSe]:DDEMod サブグループ

[:SENSe]:DDEMod:BLOCk(?) 測定するブロックの番号を設定する

[:SENSe]:DDEMod:CARRier:OFFSet(?) キャリア周波数のオフセットを設定する

[:SENSe]:DDEMod:CARRier:SEARch(?) キャリア検出を自動で行うかどうか選択する

[:SENSe]:DDEMod:DECode(?) データ・ビットをデコードする方法を選択する

[:SENSe]:DDEMod:FDEViation(?) FSK/GFSK 信号の 2つの状態を区別する周波数偏移を設定する

[:SENSe]:DDEMod:FDEViation:AUTO(?) 状態を区別する周波数偏移を自動で検出するかどうか選択する

[:SENSe]:DDEMod:FILTer:ALPHa(?) フィルタ係数 (α/BT) を設定する

[:SENSe]:DDEMod:FILTer:MEASurement(?) 測定フィルタを設定する

[:SENSe]:DDEMod:FILTer:REFerence(?) 基準フィルタを設定する

[:SENSe]:DDEMod:FORMat(?) 変調方式を選択する

[:SENSe]:DDEMod[:IMMediate] デジタル復調演算を実行する

[:SENSe]:DDEMod:LENGth(?) 測定範囲を設定する

[:SENSe]:DDEMod:MDEPth(?) ASK 信号の 2つの状態を区別する変調の深さを設定する

[:SENSe]:DDEMod:MDEPth:AUTO(?) 状態を区別する変調の深さを自動で検出するかどうか選択する

1

デジタル変調信号解析関連

2-28

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 55

表 2-24: :SENSe コマンド(続き)

ヘッダ 説 明

[:SENSe]:DDEMod:NLINearity:COEFficient(?) AM/AM/AM/PM 測定で曲線近似式の次数を設定する

[:SENSe]:DDEMod:NLINearity:HDIVision(?) CCDF/PDF 測定で画面上の表示点間の水平間隔を設定する

[:SENSe]:DDEMod:NLINearity:LSRegion[:SET](?) AM/AM/AM/PM 測定で線形領域を設定する

[:SENSe]:DDEMod:NLINearity:LSRegion:UNIT(?) AM/AM/AM/PM 測定で線形領域設定時の単位を選択する

[:SENSe]:DDEMod:OFFSet(?) 測定開始位置を設定する

[:SENSe]:DDEMod:PRESet(?) 通信規格によりデフォルト設定にする

[:SENSe]:DDEMod:SRATe(?) シンボル・レートを設定する

[:SENSe]:EBWidth サブグループ EBW 測定関連

[:SENSe]:EBWidth:XDB(?) ピークからの相対電力を設定する

[:SENSe]:FEED サブグループ 入力ポート関連

[:SENSe]:FEED 入力ポート(RF、IQ、校正信号)を選択する

[:SENSe]:FREQuency サブグループ 周波数関連

[:SENSe]:FREQuency:BAND? 測定周波数帯を問合せる

[:SENSe]:FREQuency:CENTer(?) 中心周波数を設定する

[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO(?) 中心周波数のステップ幅をスパンによって自動的に定める

[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement](?) 中心周波数のステップ幅を設定する

[:SENSe]:FREQuency:CHANnel(?) チャンネルを選択する

[:SENSe]:FREQuency:CTABle:CATalog? チャンネル・テーブルを問合せる

[:SENSe]:FREQuency:CTABle[:SELect](?) チャンネル・テーブルを選択する

[:SENSe]:FREQuency:SPAN(?) スパンを設定する

[:SENSe]:FREQuency:STARt(?) スタート周波数を設定する

[:SENSe]:FREQuency:STOP(?) ストップ周波数を設定する

[:SENSe]:OBWidth サブグループ OBW 測定関連

[:SENSe]:OBWidth:PERCent(?) 占有帯域幅を設定する

[:SENSe]:PULSe サブグループ パルス測定関連

[:SENSe]:PULSe:BLOCk(?) パルス特性解析を行うブロック番号を設定する

[:SENSe]:PULSe:CHPower:BANDwidth|:BWIDth:INTegration

(?)

[:SENSe]:PULSe:CRESolution(?) 周波数偏移測定の分解能を設定する

[:SENSe]:PULSe:EBWidth:XDB(?) EBW 測定レベルを設定する

[:SENSe]:PULSe:FFT:COEFficient(?) FFT のロールオフ係数を設定する

[:SENSe]:PULSe:FFT:WINDow[:TYPE](?) FFT ウィンドウを選択する

[:SENSe]:PULse:FILTer:BANDwidth|:BWIDth(?) 時間測定フィルタの帯域を設定する

[:SENSe]:PULSe:FILTer:COEFficient(?) ガウス・フィルタの α/BT 値を設定する

[:SENSe]:PULSe:FILTer:MEASurement(?) 時間測定フィルタを選択する

[:SENSe]:PULSe:FREQuency:OFFSet(?) 周波数オフセットを設定する

[:SENSe]:PULSe:FREQuency:RECovery(?) 周波数補正方法を選択する

[:SENSe]:PULSe[:IMMediate] パルス特性解析の演算を実行する

[:SENSe]:PULSe:OBWidth:PERCent(?) OBW 測定の占有帯域幅を設定する

[:SENSe]:PULSe:PTOFfset(?) パルス間位相差測定のオフセット時間を設定する

[:SENSe]:PULSe:THReshold(?) パルスの位置を検出するレベルを設定する

チャンネル電力測定のチャンネル帯域幅を設定する

HD:A

プログラマ・マニュアル

2-29

Page 56

第2章 56コマンドと構文

表 2-24: :SENSe コマンド(続き)

ヘッダ 説 明

[:SENSe]:RFID サブグループ

[:SENSe]:RFID:ACPower:BANDwidth|:BWIDth:ACHannel(?) ACPR 測定で隣接チャンネルの帯域幅を設定する

[:SENSe]:RFID:ACPower:BANDwidth|:BWIDth:INTegration(?) ACPR 測定で主チャンネルの帯域幅を設定する

[:SENSe]:RFID:ACPower:CSPacing(?) ACPR 測定でチャンネル間隔を設定する

[:SENSe]:RFID:ACPower:FILTer:COEFficient(?) ACPR 測定でフィルタのロールオフ係数を設定する

[:SENSe]:RFID:ACPower:FILTer:TYPE(?) ACPR 測定でフィルタの種類を選択する

[:SENSe]:RFID:BLOCk(?) 測定するブロックの番号を設定する

[:SENSe]:RFID:CARRier:BANDwidth|:BWIDth:INTegration(?) 最大 EIRP のチャンネルの帯域幅を設定する

[:SENSe]:RFID:CARRier:COUNter[:RESolution](?) キャリア測定で周波数カウンタ分解能を設定する

[:SENSe]:RFID:CARRier:OFFSet(?) 最大 EIRP の振幅オフセットを設定する

[:SENSe]:RFID:CARRier:PRATio[:SET](?) OBW 測定で電力比を設定する

[:SENSe]:RFID:CARRier:PRATio:UNIT(?) OBW 測定で電力比の単位を設定する

[:SENSe]:RFID[:IMMediate] RFID 解析演算を実行する

[:SENSe]:RFID:LENGth(?) 解析範囲を設定する

[:SENSe]:RFID:MEASurement(?) 測定項目を選択する

[:SENSe]:RFID:MODulation:ADVanced:FILTer(?) 測定フィルタを選択する

[:SENSe]:RFID:MODulation:ADVanced:PREamble(?) プリアンブルを検出するかどうか選択する

[:SENSe]:RFID:MODulation:ADVanced:SBANd(?) 解析する側波帯を選択する

[:SENSe]:RFID:MODulation:BRATe:AUTO(?) ビット・レートを自動で設定するかどうか選択する

[:SENSe]:RFID:MODulation:BRATe[:SET](?) ビット・レートを設定する

[:SENSe]:RFID:MODulation:DECode(?) デコード方式を選択する

[:SENSe]:RFID:MODulation:FORMat(?) 変調方式を選択する

[:SENSe]:RFID:MODulation:INTerpolate(?) 波形補間のポイント数を設定する

[:SENSe]:RFID:MODulation:LINK(?) リンクを選択する

[:SENSe]:RFID:MODulation:SERRor[:WIDTh](?) セトリング・タイムを判定する誤差幅を設定する

[:SENSe]:RFID:MODulation:STANdard(?) 復調規格を選択する

[:SENSe]:RFID:MODulation:TARI:AUTO(?) Tari を自動で設定するかどうか選択する

[:SENSe]:RFID:MODulation:TARI[:SET](?) Tari を設定する

[:SENSe]:RFID:MODulation[:THReshold]:LOWer(?) 立ち上がり/立ち下がり時間測定の低域しきい値を設定する

[:SENSe]:RFID:MODulation[:THReshold]:HIGHer(?) 立ち上がり/立ち下がり時間測定の高域しきい値を設定する

[:SENSe]:RFID:OFFSet(?) 解析開始位置を設定する

[:SENSe]:RFID:SPURious[:THReshold]:EXCursion(?) スプリアス測定でスプリアス突出レベルを設定する

[:SENSe]:RFID:SPURious[:THReshold]:IGNore(?) スプリアス測定でスプリアス非検出範囲を設定する

[:SENSe]:RFID:SPURious[:THReshold]:SIGNal(?) スプリアス測定でキャリア判定レベルを設定する

[:SENSe]:RFID:SPURious[:THReshold]:SPURious(?) スプリアス測定でスプリアス判定レベルを設定する

[:SENSe]:RFID:ZOOM:FREQuency:CENTer(?) ズーム領域の中心の周波数を設定する

[:SENSe]:RFID:ZOOM:FREQuency:WIDTh(?) ズーム領域の周波数幅を設定する

[:SENSe]:ROSCillator サブグループ 基準発振器関連

[:SENSe]:ROSCillator:SOURce(?) 基準発振器を選択する

1

RFID 解析関連

2-30

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 57

HD:A

表 2-24: :SENSe コマンド(続き)

ヘッダ 説 明

[:SENSe]:SPECtrum サブグループ スペクトラム関連

[:SENSe]:SPEctrum:AVERage:CLEar アベレージをリセットする

[:SENSe]:SPEctrum:AVERage:COUNt(?) アベレージ回数を設定する

[:SENSe]:SPEctrum:AVERage[:STATe](?) アベレージのオン/オフを選択する

[:SENSe]:SPEctrum:AVERage:TYPE(?) アベレージの種類を選択する

[:SENSe]:SPECtrum:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution](?) 分解能帯域幅を設定する

[:SENSe]:SPECtrum:BANDwidth|:BWIDth[:RESolution]:AUTO

(?)

[:SENSe]:SPECtrum:BANDwidth|:BWIDth:STATe(?) 分解能帯域幅の演算処理のオン/オフを選択する

[:SENSe]:SPECtrum:DETector[:FUNCtion](?) 波形表示の圧縮方法を選択する

[:SENSe]:SPECtrum:FILTer:COEFficient(?) RBW フィルタのロールオフ係数を設定する

[:SENSe]:SPECtrum:FILTer:TYPE(?) RBW フィルタの種類を選択する

[:SENSe]:SPECtrum:FFT:ERESolution(?) 分解能拡大 (Extended Res.) を有効にするかどうか選択する

[:SENSe]:SPECtrum:FFT:LENGth(?) FFT のデータ・ポイント数を設定する

[:SENSe]:SPECtrum:FFT:STARt(?) オーバーラップ FFT フレーム間の時間間隔を設定する

[:SENSe]:SPECtrum:FFT:WINDow[:TYPE](?) FFT の窓関数を選択する

[:SENSe]:SPECtrum:FRAMe(?) スペクトラムのフレーム番号を選択する

[:SENSe]:SPECtrum:MEASurement(?) 測定項目を選択して実行する

[:SENSe]:SPECtrum:ZOOM:BLOCk(?) ズーム操作を行うブロックの番号を設定する

[:SENSe]:SPECtrum:ZOOM:FREQuency:CENTer(?) ズーム領域の中心の周波数を設定する

[:SENSe]:SPECtrum:ZOOM:FREQuency:WIDTh(?) ズーム領域の周波数幅を設定する

[:SENSe]:SPECtrum:ZOOM:LENGth(?) ズーム領域の時間長(データポイント数)を設定する

[:SENSe]:SPECtrum:ZOOM:OFFSet(?) ズーム領域の開始点(データポイント)を設定する

[:SENSe]:SPURious サブグループ スプリアス測定関連

[:SENSe]:SPURious[:THReshold]:EXCursion(?) スプリアス突出レベルを設定する

[:SENSe]:SPURious[:THReshold]:IGNore(?) スプリアス非検出範囲を設定する

[:SENSe]:SPURious[:THReshold]:SIGNal(?) キャリア判定レベルを設定する

[:SENSe]:SPURious[:THReshold]:SPURious(?) スプリアス判定レベルを設定する

[:SENSe]:SSOurce サブグループ

[:SENSe]:SSOurce:BLOCk(?) 測定するブロックの番号を設定する

[:SENSe]:SSOurce:CARRier:BANDwidth|:BWIDth:INTegration

(?)

[:SENSe]:SSOurce:CARRier[:THReshold](?) キャリアを検出するしきい値を設定する

[:SENSe]:SSOurce:CARRier:TRACking[:STATe](?) キャリア・トラッキングの有効/無効を選択する

[:SENSe]:SSOurce:CNRatio:FFT:LENGth(?)

[:SENSe]:SSOurce:CNRatio:OFFSet(?) サブ・ビューに C/N 対時間を表示する周波数を設定する

[:SENSe]:SSOurce:CNRatio:SBANd(?) 位相雑音を測定する側波帯を選択する

[:SENSe]:SSOurce:CNRatio[:THReshold](?) 位相雑音のセトリング・タイムを求めるしきい値を設定する

[:SENSe]:SSOurce:FVTime:SMOothing(?) 周波数対時間測定のスムージング・ファクタを設定する

[:SENSe]:SSOurce:FVTime[:THReshold](?) 周波数セトリング・タイムのしきい値を設定する

[:SENSe]:SSOurce[:IMMediate] 取り込んだデータについて解析演算を実行する

[:SENSe]:SSOurce:LENGth(?) 解析範囲を設定する

[:SENSe]:SSOurce:MEASurement(?) シグナル・ソース解析の測定項目を選択して実行する

1

分解能帯域幅をスパンによって自動設定するかどうか選択する

シグナル・ソース解析関連

チャンネル電力を計算する周波数帯域幅を設定する

フレームあたりの FFT サンプル数を設定する

プログラマ・マニュアル

2-31

Page 58

第2章 58コマンドと構文

表 2-24: :SENSe コマンド(続き)

ヘッダ 説 明

[:SENSe]:SSOurce:OFFSet(?) 解析開始位置を設定する

[:SENSe]:SSOurce:PNOise:MPJitter[:THReshold](?) 周期的ジッタを判定するしきい値を設定する

[:SENSe]:SSOurce:PNOise:RJITter:OFFSet:STARt(?) ランダム・ジッタ測定開始周波数をを設定する

[:SENSe]:SSOurce:PNOise:RJITter:OFFSet:STOP(?) ランダム・ジッタ測定停止周波数を設定する

[:SENSe]:SSOurce:PNOise:RJITter[:THReshold](?) ジッタのセトリング・タイムを求めるしきい値を設定する

[:SENSe]:SSOurce:PNOise:OFFSet:MAXimum(?) 位相雑音測定範囲の最大周波数を設定する

[:SENSe]:SSOurce:PNOise:OFFSet:MINimum(?) 位相雑音測定範囲の最小周波数を設定する

[:SENSe]:SSOurce:SPURious:IGNore(?) スプリアス測定でスプリアス非検出範囲を設定する

[:SENSe]:SSOurce:SPURious:SFILter[:STATe](?) スプリアス測定で対称フィルタの有効/無効を選択する

[:SENSe]:SSOurce:SPURious[:THReshold]:EXCursion(?) スプリアス突出レベルを設定する

[:SENSe]:SSOurce:SPURious[:THReshold]:SPURious(?) スプリアス判定レベルを設定する

[:SENSe]:TRANsient サブグループ 時間特性解析関連

[:SENSe]:TRANsient:BLOCk(?) 測定するブロックの番号を設定する

[:SENSe]:TRANsient[:IMMediate] 時間特性解析を実行する

[:SENSe]:TRANsient:ITEM(?) 測定項目を選択する

[:SENSe]:TRANsient:LENGth(?) 測定範囲の長さを設定する

[:SENSe]:TRANsient:OFFSet(?) 測定開始位置を設定する

1

オプション21 型のみ。

2-32

RSA3303A 型/RSA3308A 型 3GHz/8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

Page 59

:STATus コマンド

イベント/ステータス・レジスタを設定または読み取ります。

表 2-25: :STATus コマンド

ヘッダ 説明

:STATus:OPERation:CONDition? レジスタ OCR の内容を問合せる

:STATus:OPERation:ENABle(?) レジスタ OENR のマスクを設定する

:STATus:OPERation[:EVENt]? レジスタ OEVR の内容を問合せる

:STATus:OPERation:NTRansition(?) ネガティブ・トランジション・フィルタの値を設定する

:STATus:OPERation:PTRansition(?) ポジティブ・トランジション・フィルタの値を設定する

:STATus:PRESet ステータス・バイトをプリセットする

:STATus:QUEStionable:CONDition? レジスタ QCR の内容を問合せる

:STATus:QUEStionable:ENABle(?) レジスタ QENR のマスクを設定する

:STATus:QUEStionable[:EVENt]? レジスタ QER の内容を問合せる

:STATus:QUEStionable:NTRansition(?) ネガティブ・トランジション・フィルタの値を設定する

:STATus:QUEStionable:PTRansition(?) ポジティブ・トランジション・フィルタの値を設定する

HD:A

:SYSTem コマンド

システム・パラメータの設定とシステム情報の問合せを行います。

表 2-26: :SYSTem コマンド

ヘッダ 説明

:SYSTem:DATE(?) 日付を設定する

:SYSTem:ERRor:ALL? すべてのエラー/イベント情報を問合せる

:SYSTem:ERRor:CODE:ALL? すべてのエラー/イベント・コードを問合せる

:SYSTem:ERRor:CODE[:NEXT]? 最新のエラー/イベント・コードを問合せる

:SYSTem:ERRor:COUNt? エラー/イベントの個数を問合せる

:SYSTem:ERRor[:NEXT]? 最新のエラー/イベント情報を問合せる

:SYSTem:KLOCk(?) 前面パネル・キーの機能のロックまたはロック解除を選択する

:SYSTem:OPTions? オプション情報を問合せる

:SYSTem:PRESet 機器をプリセットする

:SYSTem:TIME(?) 時刻を設定する

:SYSTem:VERSion? SCPI のバージョンを問合せる

プログラマ・マニュアル

2-33

Page 60

第2章 60コマンドと構文

:TRACe コマンド

トレース 1, 2 の表示に関する設定を行います。

表 2-27: :TRACe コマンド

ヘッダ 説明

:TRACe<x>|DATA<X>:MODE(?) トレースの表示形式を選択する

:TRACe<x>|DATA<X>:DDETector(?) トレースの表示ディテクタを選択する

:TRACe<x>|DATA<X>:AVERage:CLEar トレースのアベレージをリセットする

:TRACe<x>|DATA<X>:AVERage:COUNt(?) トレースのアベレージ回数を設定する

:TRACe2|DATA2:MODE(?)(オプション21 型のみ) シグナル・ソース解析でトレース2 の表示形式を選択する

:TRIGger コマンド

トリガの設定を行います。

表 2-28: :TRIGger コマンド

ヘッダ 説明

:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:EXTernal(?)

(S/N B020000 以降)

:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:IF(?)

(S/N B020000 以前および J300100 以降)

:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:IQFRequency(?)

(オプション02 型のみ)

:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:IQTime(?) IQ 時間トリガ・レベルを設定する

:TRIGger[:SEQuence]:MODE(?) トリガ・モードを選択する

:TRIGger[:SEQuence]:MPOSition? 1 ブロック・データ中のトリガ発生点を問合せる

:TRIGger[:SEQuence]:OPOSition? トリガ出力点を問合せる

:TRIGger[:SEQuence]:POSition(?) トリガ・ポジションを設定する

:TRIGger[:SEQuence]:SAVE:COUNt[:STATe](?) データ保存回数に上限を設定するかどうか選択する

:TRIGger[:SEQuence]:SAVE:COUNt:MAXimum(?) セーブ・オン・トリガのデータ保存回数の上限を設定する

:TRIGger[:SEQuence]:SAVE[:STATe](?) セーブ・オン・トリガの有効/無効を選択する