Page 1

オペレーションマニュアル

Page 2

Cristina Bachmann, Heiko Bischoff, Marion Bröer, Sabine Pfeifer

本書の記載事項は、Steinberg Media Technologies GmbH 社によって予告なしに変更されることがあり、同社は記載内容に対する責任を負いませ

ん。

本書で取り扱われているソフトウェアは、ライセンス契約に基づいて供与されるもので、ソフトウェアの複製は、ライセンス契約の範囲内でのみ

許可されます(バックアップコピー)。

Steinberg Media Technologies GmbH 社の書面による承諾がない限り、目的や形式の如何にかかわらず、本書のいかなる部分も記録、複製、翻訳

することは禁じられています。

本書に記載されている製品名および会社名は、すべて各社の商標、および登録商標です。

©

Steinberg Media Technologies GmbH, 2007.

All rights reserved.

Page 3

目 次

Page 4

パート I:詳細マニュアル

13

マニュアルについて

14

ようこそ!

15

VST の接続:入出力バスの設定

16

この章について

16

バスのセットアップ

19

バスを使用する

22

グループ/FXチャンネルの設定

22

モニタリングについて

22

外部インストゥルメント/エフェクト(Cubaseのみ)

27

プロジェクトウィンドウ

28

背景

30

ウィンドウについて

38

操作について

62

オプション

65

プレイバックとトランスポートパネル

66

背景

67

操作について

70

オプションと設定

73

レコーディング

74

背景

74

基本的なレコーディング方法

77

オーディオレコーディングについて

87

MIDIレコーディングについて

93

オプションと設定内容

95

システムクラッシュ後のオーディオレコーディング復帰

97

フェード、クロスフェードとエンベロープ

98

オーディオのフェードを生成する

100

"フェード(Fade)" ダイアログ

101

クロスフェードを生成する

102

"クロスフェード(Crossfade)"ダイアログ

103

オートフェードとクロスフェード

105

イベントエンベロープ

107

アレンジャトラック

108

はじめに

108

アレンジャトラックの設定

109

アレンジャイベントの取り扱い

111

アレンジャチェーンにしたがって再構成を行う

113

ライブモード

114

ビデオに合わせて音楽をアレンジする

115

フォルダトラック

116

フォルダトラックについて

116

フォルダトラックの取り扱い

117

フォルダパートの取り扱い

119

マーカーの使い方

120

マーカーの使い方

120

マーカーウィンドウ

121

マーカートラック の使い方

123

マーカーのキーコマンド

124

プロジェクトブラウザでマーカーを編集する

125

移調機能

126

はじめに

126

楽曲を移調する

129

その他の機能

133

ミキサー

134

はじめに

134

オーバービュー

136

ミキサーの構成

141

オーディオチャンネルストリップ

142

MIDIチャンネルストリップ

142

コモンパネル

143

インプット/ アウトプットチャンネル

143

ミキシングの基本的な手順

147

オーディオチャンネルの基本的な手順

155

MIDIチャンネルの基本的な手順

156

実践的な手順

160

VST ミキサー - 回路ダイアグラム

163

コントロールルームについて(Cubase のみ)

164

背景

165

コントロールルームの構成

168

コントロールルーム・オーバービュー

168

コントロールルーム・ミキサー

170

コントロールルームの操作

175

スタジオとスタジオセンド

178

ダイレクトモニタリングとレイテンシー

4

目次

Page 5

179

オーディオエフェクト

180

はじめに

180

背景

182

インサートエフェクト

187

センドエフェクト

192

サイドチェーンインプットを使用する

193

外部エフェクトの使用(Cubaseのみ)

194

エフェクトの設定

194

エフェクトプリセット

197

エフェクトプラグインのインストールと管理

201

VST インストゥルメントとインストゥルメントトラック

202

はじめに

202

インストゥルメント・チャンネルかインストゥルメント・

トラックのどちらを使用すべきか?

202

インストゥルメントチャンネル

204

インストゥルメント・トラック

207

比較

207

オートメーションに関する考察

208

今の作業に必要なものは?インストゥルメント・チャン

ネル vs. インストゥルメント・トラック

208

インストゥルメントフリーズ

209

VSTインストゥルメントとプロセッサーの負荷

210

VSTi 構成にプリセットを適用

213

レイテンシーについて

214

外部インストゥルメント(Cubase のみ)

215

サラウンドサウンド(Cubase のみ)

216

背景

218

操作

225

オートメーション

226

背景

227

オートメーション化できるパラメーター

228

オートメーショントラックの操作

231

オートメーションの書込み/読込み機能の使い方

234

オートメーションカーブの操作

237

ヒントと一般的な使用方法

237

オプションと設定内容

239

オーディオプロセッシングとその機能

240

背景

240

オーディオプロセッシング

249

プラグインを適用する(Cubase のみ)

250

"オフラインプロセッシング履歴(Offline Process

History)"ダイアログ

251

"プロセッシング結果を固定(Freeze Edits)"

253

"無音部分の検出(Detect Silence)"

254

"周波数スペクトルアナライザ(Spectrum Analyzer)"

(Cubaseのみ)

256

"数値属性の検出(Statistics)"(Cubaseのみ)

257

サンプルエディタ

258

背景

258

ウィンドウについて

263

操作について

269

オプションと設定内容

270

リアルタイムプロセッシング「オーディオ・ワープ」/オー

ディオをプロジェクトのテンポにマッチさせる

276

ヒットポイントとスライスを使った作業

284

フリーワープ

287

オーディオイベントのリアルタイムピッチシフト

287

リアルタイムプロセッシングを展開する

289

オーディオパートエディタ

290

背景

290

オーディオパートエディタを開く

290

ウィンドウについて

292

操作

293

一般的な操作

294

オプションと設定内容

295

プール

296

背景

297

ウィンドウのオーバービュー

299

操作について

311

サウンドフレーム

312

はじめに

315

メディアベイ

316

はじめに

317

ウィンドウの概観

318

メディア・ファイルをブラウズ

320

ビューアー・セクションでファイルを検索

324

スコープ・セクションでファイルを試聴

325

タグ・エディタ(Cubaseのみ)

327

メディアを管理する

5

目次

Page 6

329

トラック・プリセット

330

はじめに

330

トラック・プリセットの種類

332

VSTプリセット

333

プリセットをブラウズ

335

トラック・プリセットの作成

335

トラック・プリセットまたは VSTプリセットからトラック

を作成

336

トラック・プリセットを適用

338

トラック・プリセットと VSTプリセットのプレビュー

339

トラック・プリセットのインサートと EQ設定を適用

341

トラックのクイックコントロール

342

はじめに

342

クイックコントロールタブをセットアップ

343

クイックコントロールのヒント

344

外部リモートコントローラーをクイックコントロールに

アサイン

345

MIDI リアルタイム・パラメーターと MIDI エフェクト

346

はじめに

346

インスペクター - 一般的な操作

347

基本的なトラックの設定

349

"MIDIモディファイア(MIDIModifiers)"

351

MIDIエフェクト

353

プラグインの管理

355

MIDI の各種機能とクオンタイズ

356

はじめに

356

クオンタイズの各機能

361

行った設定を実際のMIDIイベントに反映させる

363

"パートを分解(Dissolve Part)"

364

"出力ノートの変換(O-Note Conversion)"

364

"独立ループをパートに適用(Repeat Loop)"

364

MIDIの他の機能

369

MIDI エディタ

370

MIDIエディタについて

370

MIDIエディタを開く

372

キー・エディタ - 概要

375

キー・エディタの操作

389

"インプレイス編集(Edit In-Place)"

391

ドラム・エディタ - 概要

392

ドラム・エディタの操作

394

ドラム・マップの使用

398

ドラム・サウンド名称リストを使用する

399

リスト・エディタ - 概要

400

リスト・エディタの操作について

401

イベント・ディスプレイで編集する

405

ロジカル・エディタ、トランスフォーマー、

インプット・トランスフォーマー

406

はじめに

406

ロジカル・エディタを開く

407

ウィンドウの概観

407

プリセットを選択する

407

フィルタリング条件を設定する

413

機能を選択する

414

動作を指定する

416

定義したタスクを適用する

416

プリセットを使うには

417

"インプットトランスフォーマ−(Input Transformer)"機

能について

419

プロジェクトのロジカルエディタ

420

はじめに

420

プロジェクトのロジカルエディタの操作

420

ウィンドウの概観

421

プリセットを選択

421

フィルター条件をセットアップする

427

機能の選択

427

アクション(変更操作)を指定する

428

定義されたアクションを実行する

429

プリセットの取扱い

431

システムエクスクルーシブ

432

はじめに

432

バルクダンプ

433

SysExパラメーター・チェンジのレコーディング

434

システムエクスクルーシブ・メッセージを編集する

435

テンポ・トラック・エディタ

436

背景

436

テンポ・トラック・エディタ - 概観

438

操作について

441

"テンポ処理(Process Tempo)"(Cubaseのみ)

441

"小節のテンポ処理(Process Bars)"ダイアログ(Cubaseの

み)

6

目次

Page 7

442

オプションと設定内容

442

"テンポの計算(Beat Calculator)"

443

"タップテンポ情報とマージ(Merge Tempo From

Tapping)"

444

タイムワープ・ツール

451

プロジェクト・ブラウザ

452

ウィンドウについて

453

トラックの編集

459

オーディオ・ミックスダウンのファイル書き出し

460

はじめに

460

オーディオ・ミックスダウンのファイルを作成する

462

対応ファイル・フォーマット

469

同期

470

背景

470

同期信号の種類

471

トランスポートの同期 vs. オーディオの同期

472

基本設定と接続

473

同期の設定

477

マシン・コントロール

479

同期オプション

479

VST System Linkを使用する

480

準備

482

VST System Linkをアクティブにする

486

応用例

505

オプションと設定内容

506

ライブラリを利用する(Cubaseのみ)

506

"最後に保存した状態に戻す(Revert)"

506

オーディオの読み込みについて

509

OMFファイルの読み込みと書き出し(Cubaseのみ)

511

スタンダード MIDIファイルの読み込み/書き出し

513

MIDI ループの書き出しと読み込み

513

トラックの書き出しと読み込み(Cubase のみ)

515

その他の読み込み/書き出しに関して

515

"ファイルの整理(Cleanup)"

517

カスタマイズについて

518

背景

518

ワークスペース

520

セットアップ・ダイアログ

521

トラック・コントロールのカスタマイズ

522

初期設定のプリセットについて(Cubaseのみ)

523

外観について

524

トラック/イベントカラーの適用

527

設定の保存場所について

529

キーコマンド

530

はじめに

530

キーコマンドのセットアップ

534

ツール拡張キーを設定する

534

デフォルトのキーコマンド

489

ビデオ

490

背景

490

作業の前に

491

操作について

497

ReWire

498

はじめに

498

起動と停止について

499

ReWireチャンネルの起動

499

トランスポートとテンポツマミの使い方

500

CubaseのR eWireチャンネルの操作方法

500

ReWire2でMIDIのルーティングを行う方法

500

注意事項と制限について

501

ファイルの扱い方

502

プロジェクト・ファイルの取扱いについて

7

目次

Page 8

パート II:スコアマニュアル

541

スコアエディタの原理

542

ここで学ぶこと

542

ようこそ!

542

スコアエディタでのデータ処理の仕組み

542

MIDIノート vs スコアノート

543

表示用クオンタイズ機能

545

手動音符入力と音符のレコーディング

547

基本的な使用方法

548

ここで学ぶこと

548

準備

548

スコアエディタを開く

548

プロジェクトカーソル

549

ページモード

550

拡大率の変更

550

アクティブな譜表

550

印刷およびページ設定

551

作業環境の設計

553

スコアエディタのコンテキストメニュー

553

スコアエディタのダイアログ

553

調号、音部記号、拍子記号の設定

558

移調楽器の譜表

558

作業の順序

559

画面表示を更新

561

MIDI レコーディングをスコアに

562

ここで学ぶこと

562

スコア化について

562

パートの準備

562

ヒント:スコア作成のためのパートの準備

563

譜表設定

563

"構成(Main)"タブ

566

"オプション(Options)"タブ

567

"ポリフォニック(Polyphonic)"ページ

567

"タブ譜(Tablature)"ページ

567

特別なテクニックを必要とする状況

568

表示用クオンタイズの変更を挿入

569

ヒント:表示用クオンタイズの追加

569

"声部の振り分け(Explode)"

570

"スコア上の音符情報を MIDIに適用(Scores Notes To

MIDI)"

571

音符の入力と編集

572

ここで学ぶこと

572

"スコア設定(Score Settings)"

573

音価と位置

575

音符の追加と編集

577

音符の選択

578

音符の移動

579

音符を複製する

580

切り取り、コピー、貼り付け

580

個々の音符のピッチを編集

581

音符の長さを変更

582

音符を2つに分割

582

表示用クオンタイズツールを使って作業する

582

分割(ピアノ)譜表

583

ヒント:総譜表

584

音部記号、調号、拍子記号の挿入と編集

585

音符の削除

587

譜表設定

588

ここで学ぶこと

588

譜表の設定

588

譜表の設定方法

589

譜表プリセットの使い方

589

譜表の名称

590

調号と音部記号

590

"表示用クオンタイズ(Display Quantize)"と" 音符の解釈

(Interpretation Options)"

591

"移調表示(Display Transpose)"

591

"オプション(Options)"ページ

592

"ポリフォニック(Polyphonic)"ページ、"タブ譜

(Tablature)"ページ

593

多声部化機能

594

ここで学ぶこと

594

はじめに:多声部化(ポリフォニック化)機能とは

595

多声部化の設定

596

ヒント:いくつの声部が必要ですか ?

597

声部への音符入力

597

音符がどの声部に属しているのかを確認

597

声部間の音符の移動

599

休符の処理

599

声部と表示用クオンタイズ

600

交差する声部の作成

8

目次

Page 9

601

自動多声部化機能 - "譜表を別トラックにマージ(Merge

All Staves)"

601

"声部を個別トラックに分割(Extract Voices)"

603

音符と休符の追加的処理

604

ここで学ぶこと

604

はじめに:符尾について

604

符尾の向きの設定

605

符尾の長さの設定

606

臨時記号と異名同音変換

607

符頭形状の変更

607

音符情報の詳細

608

音符のカラー表示について

609

音符間での設定のコピー

609

連桁の処理

613

タイで連結された音符について

615

音符の表示上の移動

615

キューノート

616

装飾音符

617

連符

619

記号の処理

620

ここで学ぶこと

620

背景: 複数のレイヤー

621

記号インスペクター

625

重要:記号、譜表、声部

625

スコアに記号を追加

631

記号の選択

632

記号の移動と複製

635

長さ、サイズと形状の変更

636

記号の削除

636

コピーと貼り付け

636

整列

637

記号の詳細

643

コードの処理

644

ここで学ぶこと

644

コード記号

646

全般的なコード設定

647

テキストの処理

648

ここで学ぶこと

648

一般的なテキストの追加と編集

650

様々な種類のテキスト

654

テキスト機能

659

レイアウトの処理

660

ここで学ぶこと

660

はじめに:レイアウト

660

レイアウトの作成

660

レイアウトを開く

661

"レイアウト(Layout)"での設定

662

レイアウトの使用例

662

"マーカートラックから記号を作成(Marker Track to

Form)"

663

MusicXML を使用する

664

はじめに

665

MusicXMLファイルのインポートとエクスポート

667

補足:レイアウトの設定とテクニック

668

ここで学ぶこと

668

"レイアウト設定(Layout Settings)"ダイアログ

669

譜表サイズ

669

オブジェクトを隠す/表示する

671

ノートに色をつける

671

長休符

672

縦線の編集

672

弱起の作成

673

1段あたりの小節数

674

縦線(小節線)の移動

675

譜表のドラッグ

676

大括弧(ブラケット、ブレース)の追加

677

"オートレイアウト(Auto Layout)"

678

"レイアウトをリセット(Reset Layout)"

679

縦線の切断

681

ドラム譜の作成

682

ここで学ぶこと

682

はじめに:ドラムマップとスコアエディタ

682

ドラムマップの設定

684

ドラムスコアのための譜表設定

684

音符の入力と編集

684

"単線のドラム譜表(Single Line Drum Staff)"の使用

685

タブ譜の作成

686

ここで学ぶこと

686

タブ譜の自動作成

9

目次

Page 10

687

タブ譜の手動作成

687

タブ譜上の数字の表示

687

タブ譜の編集

688

符頭の形状

689

スコアと MIDI プレイバック

690

ここで学ぶこと

690

スコアと アレンジャ・モード

690

"スコア情報を MIDIに適用(MIDI Meaning)"機能

691

ダイナミッククレッシェンド記号

693

ページ印刷と画像の保存

694

印刷

694

画像ファイルとして保存

695

トラブルシューティング

696

この章の利用方法

696

音符の追加と編集

697

記号とレイアウト

699

スコア作成のテクニック

700

便利な編集テクニック

701

もっと高速なコンピュータが欲しいと感じる場合

703

索 引

10

目次

Page 11

パートI:

詳細マニュアル

Page 12

Page 13

1

マニュアルについて

Page 14

ようこそ !

『オペレーション マニュアル』では、全ての特徴、機能を細かく説明し

ています。

プログラムのバージョンについて

本書では Cubase、および Cubase Studio の Windows および Mac OS X

上での使用方法について解説いたします。

記述された手順で使用される機能の内のいくつかは、Cubase バージョ

ンでの み有効です。そのような機能 に関しては但し書きが 明記されて

います。

同様に、Windows か Mac(Mac OSX)、どちらか一方のプラットフォー

ムでだ け利用できる機能もあり ます。この場合も見出しに その旨明記

いたします。

本書で特に但し書きがない場合、記載された説明や手順は Windows

➯

と Mac OS X の両プラットホームにおける Cubase と Cubase Studio

に当てはまります。

本マニ ュアル で使 用する スクリ ーン・ショ ットは Windows 版の

Cubase を使用しています。

キー・コマンドの取り扱い

デフォ ルトで設定されているキ ー・コマンドの多くにはモ ディファイ

ヤー・キー が使用されています が、オペレーション・システ ムによっ

て使用 するモディファイヤー・キ ーが異なりますので、ご注 意くださ

い。例えば、" 元に戻す(Undo)" のキーコマンドは、Windows 版では

[Ctrl]+[Z]、Mac 版では [Command]+[Z] となります。

本書に おけるモディファイヤ ー・キーを併用するキー・コマ ンドの説

明では、[Windows のモディファイヤー・キー]/[Mac の モディファイ

ヤ ー・キー ]+[キ ー] のよう に、Windows 版 でのモ ディフ ァイヤ ー・

キーを先に、続いてMac版のモディファイヤー・キーを後に表記します :

例えば、[Ctrl]/[Command]+[Z] は「Windows 版の場合は [Ctrl] キー、Mac

版の場合は [Command] キーを押してから、[Z] キーを押す」という意

味になります。

同様に、[Alt]/[Option]+[X] は「Windows 版の場合は [Alt] キー、Mac 版

の場合は [Option] キーを押してから、[X]キーを押す」という意味にな

ります。

さらに、本書では右クリックについての記 述もあります(コンテキ

➯

スト・メニューを開く場合など)。Mac 版で、シングル・ボタンのマ

ウスを使用している場合は、代わりに [Ctrl] キー + クリックをご使

用ください。

14

マニュアルについて

Page 15

2

VSTの接続: 入出力バスの設定

Page 16

この章について

Cubase は、プログラムとオーディオ・デバイスの間でオーディオ信号

をやり 取りするために、入力バス / 出 力バスというシステ ムを使用し

ています。

•

オーディオ・デバイスの入力に接続された オーディオ信号は、入力

バスを通じてプログラムへと渡されます。オ ーディオのレコーディ

ングを行う場合は、必ず入力バスを使用します。

プログラムからのオーディオ信号は、出力バスを通じてオーディオ・

•

デバイスへ 渡されます。オ ーディオのプ レイバック を行う場合は、

必ず出力バスを使用します。

以上のように、Cub ase にとって入出力のバスは不可欠な存在です。マ

ニュア ルの冒頭にこの章があ るのも、そういった理由に よります。こ

こで一度バス・システムを理解してしまえば、そして適切なセットアッ

プを済 ませてしまえば、後はスム ーズにレコーディング、プ レイバッ

ク、ミキシング、サラウンド・オーディオ制作(Cubase のみ)などの

作業を開始することができるでしょう。

バスのセットアップ

バス構成の設計

Cubase は、現実的にはご使用になるオーディオ・デバイスによって制

限があ るものの、ソフトウェア的に はバスを無制限に作成 することが

できま す。サラウンドのフォーマッ トに関してもあらかじ めいくつか

用意しています(Cubase のみ)。Cubase Studio に関してはモノラル、

またはステレオのチャンネル構成だけご使用頂けます。

バスの構成情報はプロジェクトに保存さ れるので、頻繁に使用する

➯

バス構成をテンプレート(503 ページの『" テンプレートとして保存

(Save as Template)"』参照)として保存しておくと便利です。

新規プ ロジェクトをあらかじめ プログラムに含まれる(ま たはご自身

で作成 した)テンプレートからス タートすることで、プロジ ェクトご

とに、バス構成を最初からセットアップする手間が省けます。何種類か

異なる バス構成を使用するよう な場合は、いくつかのテン プレートを

用意す るとよいでしょう。あるい は、バス構成をプリセット として保

存することもできます(19 ページの『その他のバスの取り扱いについ

て』を参照)。また、サンプルレートやレコーディングのフォーマット、

基本的 なトラック構成などに関 しても、テンプレートに標 準的な設定

を記憶させることができます。

それで は、実際にどんな種類のバ スを用意すればいいの でしょう?こ

れは、お使 いのオーディオ・デバイ スや全体的なオーデ ィオ・システ

ムの構成(例えばサラウンド・スピーカーが設置されているなど)、作

成するプロジェクトなどによって異なります。

1 つ例を挙げてみましょう。

ご使用されているオーディオ・デバイスに、8 つのアナログ入出力と 1

組のステレオ・デジタル入出力(全部で入出力× 10)が備えられてい

るとします。さらに5.1サラウンド・システム(サラウンド対応はCubase

のみ)をセット アップしているとし ます。最低限必要なバスは 以下の

とおりです。

入力バス

ステレオのオーディオを録音するときには、例外 を除いて、少なく

•

ても 1 組のステレオ入力バスが必要です。Cubase のステレオ入力バ

スをオーディオ・デバイスのアナログ入力(ペア)に 割り当ててく

ださい。端 子に余裕があり、尚且つ別 のアナログ入力からも ステレ

オ・ソースを録音したい場合は、ステレオ入力バスを 追加して割り

当ててください。

ステレオ入力の片側からモノラルのトラックを録音 することもでき

•

ますが、やはり専用のモノ入力バスを使って録音 しましょう。例え

ば、マイク・プリアンプ(アナログのモノラル出力)を 接続する場

合は、プリアンプのモノ出力をオーディオ・デバイス のアナログ入

力に接続して、Cubase 内でその入力をモノ入力バスに割り当ててく

ださい。もちろん必要に応じて、複数のモノ入力バス を作成するこ

とができます。

•

CDやMD などデジタル出力を搭載した機器を接続するためのデジタ

ルのステレオ入力バスが必要な場合もあるかも しれません。その場

合はオーディオ・デバイスのデジタル・ステレオ(S/PDIF など)入

力端子を入力バスに割り当ててください。

•

サラウンドのオーディオ・ソース(例えば、5.1サラウンド・フォー

マットでライブ録音された素材など)をサラウン ド・トラックに取

り込む場合には、そのサラウンド・フォーマット(Cubaseのみ)と

同じチャンネル数をもった入力バスが必要です。

出力バス

•

モニタリングやステレオミックスを聞くため、いく つかのステレオ

出力バスが必要となるでしょう。

•

S/PDIF などのステレオのデジタル入力端子を搭載した機器を接続す

るためには、オーディオ・デバイスのデジタル・ステ レオ出力端子

をデジタル・ステレオ出力バスに割り当ててください。

サラウンドを扱う場合は、スピーカーの構成に合わせたサラウンド・

•

バス(5.1サラウンドなど)を用意して、適切なアウトプットに割り

当ててください(Cubaseのみ)。

•

異なるサラウンド・フォーマットを扱う場合、サ ラウンド・バスを

追加する必要があるかもしれません。

16

VSTの接続:入出力バスの設定

Page 17

オーディオ・デバイスの入力と出力端子を、異なるバスで共有す

ることができます!例えばサラウンド出力バスのフロント・チャ

ンネルに割り当てられたステレオ出力を、ステレオ出力バスにも

同時に割り当てることで、ケーブルをスピーカーに接続し直さず

にステレオ・ミックスを再生することができます。

準備

バスを セットアップする前に、オ ーディオ・デバイスの入力 と出力に

名前をつけます。例えば、5.1サラウンド・スピーカー・システムを構

築して いる場合、各出力の名前をチ ャンネル名にするとわ かりやすい

です("Left"、"Right"、"Center" など)。

こうして おくことで他のコンピュ ータにプロジェクトを移 動した時の

セット アップ作業をスムーズに 行なえます。プロジェクト を他のスタ

ジオに 持ち込む場合、使用してい たものとは違うオーデ ィオ・デバイ

スを使 用するかもしれません が、もし、あなたとスタジオの オーナー

がオー ディオ・デバイスの入出力 に同じ名前をつけてお けば、簡単に

適切な 入出力に正しいバスを割 り当てることができま すので。名前は

デ バイス 名では なく、チャ ンネ ル構成 を表す ものに した方 がよ いで

しょう。

" デバイス設定(Device Setup)" ダイアログで、使用するオーディオ・

デバイスの入出力に名前をつけましょう :

1. " デバイス(Devices)" メニューから " デバイス設定(Device Setup)"

ダイアログを開きます。

2. "VST オーディオ・システム(VST Audio System)" ページで、使用

しているオーディオ・デバイスのドライバ を選択すると左側の " デ

バイス(Devices)" リストに選択したオーディオ・デバイスのドラ

イバ名が表示されます。

3. リストに表示されているオーディオ・デバイ スのドライバ名を選択

してください。

オーディオ・デバイスの有効な入出力ポート が右側にリストアップ

されます。

4. 名称を変更したい場合は、" 表示名(Show as)" コラムをクリックし

て新規名称を入力してください。

•

必要に応じてポートを有効(アクティブ)/ 無効(オフ)に設定する

ことができます。"表示(Visible)" のコラムをクリックしてください。

バス設 定を行 う際、無効 にした ポート は "VST コネクショ ン(VST

Connections)" ウィンドウに表示されません。また、バスが使用中の

ポートを無効にしようとした場合、ダイアロ グを表示して確認を求

めます。無効に設定するとバスからポートが 削除されてしまいます

のでご注意ください。

5. "OK" ボタンをクリックして " デバイス設定(Device Setup)" を閉じ

ます。

他のコンピュータで作成したプロジェクトを開 いた場合や、ポート

➯

の名称が一致しない場合(または、マルチチャンネル 入出力のシス

テムで作 成され たプロジ ェクト をステレ オ入出 力のシス テムで 開

くなど 、ポー トの 構成が 異な る場 合)、 " 接続 未決 定(P end ing

Connections)" ダイアログが表示されます。

このダ イアログ を使っ て、開いた プロジ ェクト に使用 されてい る

ポートを、現在のシステムで有効なポートに手動で 切り替えること

ができます。

"VST コネクション(VST Connections)" ウィンドウ

バスの 追加、セットアッ プは "VST コネクション(VST Connections)"

ウィンドウで行います。" デバイス(Devices)" メニューをプルダウン

して "VST コネクション(VST Connections)" を選択してください。

VST コネクション・ウィンドウには以下のタブがあります :

•

"入力(Inputs)"/" 出力(Outputs)"タブ:入力バスと出力バスを設定

することができます。

•

" グループ /FX(Group/FX)"タブ:グループおよび FXチャンネル / ト

ラックを作成して、出力を割り当てることができます(22 ページの

『グループ /FX チャンネルの設定』をご参照ください)。

"外部FX(External FX)"タブ(Cubase のみ):外部のエフェクトに接

•

続するために使用するセンド / リターン・バスを作成できます。本

機能を使うことで、プ ログラム内部のエ フェクト・ポップアッ プ・

メニューから、外部エフェクトを選択できるよう になります。詳細

に関し ては 22 ページの『外 部イン スト ゥルメ ント / エフェクト

(Cubase のみ)』、また、さらに詳しい内容に関しては別冊の『プラ

グイン・リファレンス・マニュアル』をご参照ください。

•

" 外部インストゥルメント(ExternalInstruments)"タブ(Cubase の

み):外部のインストゥルメントに対する入力/ 出力バスを作成でき

ます。詳細に関し ては 22 ページの『外部インストゥルメ ント / エ

フェクト(Cubase のみ)』、また、さらに詳しい内容に関しては『プ

ラグインリファレンスマニュアル』もご参照ください。

" スタジオ(Studio)"タブ(Cubase のみ):コントロール・ルームの

•

使用と構成の設定を行います。163 ページの『コントロールルーム

について(Cubaseのみ)』をご参照ください。

17

VSTの接続:入出力バスの設定

Page 18

まずは、入力 / 出力バスの設定方法を中心に説明します。

入力、また は出力タブをクリック すると現在の入力バス または、現在

の出力バスがリストアップされます。以下の項目が表示されます。

項目 説明

4. バスの " デバイスポート(Device Port)" 欄をクリックして、バスの

チャンネルに入出力用のポートを設定します。

デバイスポート欄をクリックした時に表示され るポップアップ・メ

ニューには、" デバイス設定(Device Setup)" ダイアログで設定した

名称のポートがリストアップされます。

"バス名称

(Bus Name)"

"スピーカー

(Speakers)"

"オーディオ

デバイス

(Audio Device)"

"デバイスポート

(Device Port)"

"クリック

(Click)"

バスのリスト です。クリックしてバスの名称を変更

することができます。

モノラル、ステ レオ、サラウンド・フォーマットな

ど、各バスのスピーカー構成を示します。

現在選択され ているオーディオ・デバイスのドライ

バを表示します。

"バス名称(Bus Name)"の項目、左端の"+"をクリッ

クしてバス表 示を開いた場合、バスによって使用さ

れているオー ディオ・デバイスの実際の入出力ポー

トが表示されます。

クリック音を特 定の出力バスにルーティングできま

す。この時、実際の コントロール・ルームとは異な

る出 力へルーティング したり、またコントロ ール・

ルームを未使用の場合も利用できます。

バスを追加する

1. 追加したい " 入力(Inputs)" または " 出力(Outputs)" のタブをク

リックしてください。

2. " バスを追加(Add Bus)" ボタンをクリックします。

ダイアログが現れます。

チャイルド・バス(Child Bus)を追加する(Cubase のみ)

サラウン ド・バスは、通常複数のモノ ラル・チャンネルを一組 として

作られます(5.1 サラウンド・フォーマットの場合は 6 つのモノラル・

チャンネルを使います)。プロジェクトのモノ・トラックを、サラウン

ド・バス内の独 立したスピーカー・チャ ンネルにルーティング するこ

とができます(あるいはサラウンド・バス全体にルーティングして、サ

ラウンド・パンナーを使って音像を定位させることもできます)が、ス

テレオ・トラ ックをサラウンド・バ ス内のステレオ・チャ ンネル・ペ

ア(例えば "Left" と" Right"、または "Left Surround" と "Right Surround"

など)に接 続するにはど うすればよいで しょう? このよ うな場合は、

「チャイルド・バス(Child Bus)」を使用してください。

1. VST コネクション・ウィンドウのバスの名称欄のリストにあるサラ

ウンド・バス名を右クリックしてください。

ポップアップ・メニューが現れます。

3. 必要なチャンネル構成を選択します。

ポップア ップ・メニュー には "Mono"、"Stereo " オプション に加え

て、サラウンド・フォーマット(Cubase のみ)も表示されます。こ

こで表示される以外のサラウ ンド・フォーマットに関しては " 詳細

設定(More)" サブメニューから選択してください。

"VST コネクション(VST Connections)" ウィンドウを右クリック、

•

し、コンテキスト・メニューから任意のフォー マットを直接選択す

ることもできます。

新しいバスとポートが表示されます。

VSTの接続:入出力バスの設定

2. " チャイルド・バスを追加(Add Child Bus)" サブ・メニューから任

意のチャンネル構成を選択します。

前述のとおり、ステレオ(サラウンド・バスを構成す るチャンネル

内にある、特定のチャンネル・ペアにルーティン グ可能)のチャイ

ルド・バス、および、異なるサラウンド・バス・フォーマット(「親

の」パスよりも少 ないチャン ネル構成のフ ォーマット を使用可能)

が作成できます。

ミキサーで は、ここで作成したチャ イルド・バスに直接ルーテ ィング

すること ができます。チャイル ド・バスは「親」のバスの一部 である

ので、チャイルド・バス専用のチャンネル・ストリップはありません。

18

Page 19

チャイ ルド・バスは出力バスを扱 う上でとても便利な機 能ですが、サ

ラウンド入力バスの中にチャイルド・バスを作成することもできます。

例えば、サ ラウンド・バス内の ステレオ・チャンネ ル・ペア(フロン

トL-R など)に 入力された信号を、独 立したステレオ・トラ ックにレ

コーディングすることができるようになります。

バスを使用する

ここでは、作成 した入力バス、出力バス の使用について簡単に 説明し

ます。詳細については、73 ページの『レコーディング』、133 ページの

『ミキサー』の章をご参照ください。

Main Mix バスの設定(デフォルト出力バス)

"Main Mix"は、ミキサーで新しくチャンネルが作成された際に、最初に

ルーティングされる出力バスです。

VST コネクション・ウィンドウに表示されている出力バスのうち 1 つ

をデフ ォルトの出力バスに設定 できます。デフォルト出力 バスに設定

したい出力バスの名称を右クリックして、バス名を選択してください。

VST コネクション・ウィンドウでデフォルト出力バスを設定

ミキサー 上に新しくオーディオ / グループ /FXチャンネルを作成する

と、これら のチャンネルは自動的に デフォルト出力バスに ルーティン

グされます。

デフォルト出力バスは、VST コネクション・ウィンドウ内で、バ

ス名の隣のスピーカー・アイコンがオレンジ色で表示されます。

その他のバスの取り扱いについて

•

バスのポートの割り当てを変更する場合 は、追加した時と同じ手順

を実行します。まず、チャンネルが表示されて いることを確認して

ください(バスの名称の左の "+" ボタン、またはウィンドウ上部の

"+ 全て(+ All)" ボタンをクリックすると表示されます)。次に " デ

バイスポート(Device Port)" の欄をクリックしてポップアップから

ポートを選択します。

•

必要のないバスを削除するには、リストでバ スの名称欄を選択して

から 右ク リ ック し、 ポップアップ・メニューから " バスを除去

(Remove Bus)" を選択するか、[Backspace] キーを押してください。

•

ウィンドウ上部のポップアップ・メニューを 使ってバスプリセット

を保存、または呼び出すことができます。

現在の設定をプリセットとして保存する には、プリセットの右横に

あるポップアップの右側にある "+" ボタンを クリックし、ダイアロ

グでプリセットに名称を与えます。保存さ れたプリセットは、この

後いつでも、プリセット・ポップアップ・メニ ューから選択するこ

とができます。プリセットを削除するには、選択して一番右の "-" ボ

タンをクリックします。

ルーティング

オーデ ィオ・トラック(または VST インストゥルメントや ReWire な

ど、ミキサー の他のオーディオ・チ ャンネル)を再生する 場合、出力

バスへの ルーティングが必要 です。逆に、オーディオ・トラッ クに何

かを録音す る場合、どの入力バスから オーディオ信号が送られ るのか

を選択しなければなりません。

入出力のバスはインスペクターで選択することができます。" 入力 /

•

出力(Input/Output Routing)" ポップアップ・メニューを使用して

ください。

オーディオ・トラック以外のチャンネル・タイプでは(VST インストゥ

ルメン ト・チャンネル、ReWire チ ャンネル、グルー プ・チャンネル、

FX チャンネルなど)、"出力(Output Routing)" ポップアップ・メニュー

だけ用意されています。

ミキサ ーの 各チ ャンネ ル・スト リッ プの最 上部 、" ル ーテ ィング

•

(Routing)" パネルでは、入出力のバスを選択できます。

VST インストゥルメント・チャンネル、ReWire チャンネル、グルー

プ・チャンネルについては、出力バスだけ選択できます。

19

VSTの接続:入出力バスの設定

Page 20

Cubase のみ:[Alt]/[Option] キーを押しながら、ミキサーのルーティ

•

ングビューで入力 / 出力バスを選択すると、選択した全てのトラッ

クに対して同じバスを設定できます。

同様に、[Shift] キーを押 しながらバスを選択すると、選 択した以降

のバス が 1 つずつ繰 り上が って設 定され ます - 2 つ目に選択 した

チャンネルは 2 番目のバス、3 つ目のチャンネルは 3 番目のバスと

なります。

➯

" ルーティング(Routing)" パネルが表示されない場合は、拡張コモ

ンパネルの " 表示 -ルーティング(Show Routing)" ボタンをクリッ

クするか、ミキサーのコンテキスト・メニューを開き、" ウィンドウ

(Window)" サブメニューから " 表示 - ルーティング(Show

Routing)" を選択します。

ミキサーの拡張コモンパネルの " 表示 - ルーティング(Show

Routing)" ボタン

例えば トラックに入力バスを選 択する際、そのトラックの チャンネル

構成に一致するバスだけが有効です。入力バスの詳細を説明します :

モノ・トラックは、モノ入力バス、もしくはス テレオ入力バスやサ

•

ラウンド・バス 内の個別チャンネルにルーティングできます

(Cubase のみ)。

•

モノ・トラックは、"VST コネクション(VST Connections)" ウィンド

ウの " スタジオ(Studio)" タブで設定される外部入力("Ext.")のモ

ノ・チャンネル、もしくはステレオやサラウン ド入力バス内の個別

チャンネルにルーティングできます(Cubase のみ)。また、トーク

バック入力に接続することも可能です。

モノ・トラックは、モノ出力バス、モノのグ ループ出力バス、モノ

•

のFXチャンネル出力バスにルーティングすることも可能です。ただ

し、フィードバックを生じる接続はできません。

•

ステレオ・トラックは、モノ入力バス、ステ レオ入力バス、そして

サラウンド・バス内のステレオのチャイル ド・バスにルーティング

できます (Cubase のみ)。

ステレオ・トラックは、"VST コネクション(VST Connections)"ウィ

•

ンドウの " スタジオ(Studio)" タブで設定される外部入力("Ext.")

のモノ入力バス、もしくはステレオ入力バス にルーティングできま

す。また、トークバック入力に接続することも可能です。

ステレオ・トラックは、モノまたはステレ オ出力バス、モノまたは

•

ステレオのグループ出力バス、モノまたはステレオの FX チャンネル

出力 バスに ルーテ ィン グする こと も可能 です。ただ し、フィ ード

バックを生じる接続はできません。

サラウンド・トラックはサラウンド入力バス にルーティングできま

•

す(Cubase のみ)。

サラウンド・トラックは、 入力構成が同じである場合に限り、"VST

•

コネクション(VST Connections)" ウィンドウの " スタジオ(Studio)"

タブで設定される外部入力("Ext.")にルーティングできます。

•

サラウンド・トラックは、入力構成が同じである 場合に限り、出力

バスにルーティングすることも可能です。ただし、フ ィードバック

を生じる接続はできません。

出力バスのアサインについては、制限はありません。

フィードバックを生じるようなアサインを行なえません。ポップ

アップ・メニュー内で、選択が無効となっています(一方通行の

標識のようなマークで示されています)。

入力 バス または 出力バ スの接 続を切 断す るには、そ れぞれ のポッ プ

アップ・メニューから " バスなし(No Bus)" を選択してください。

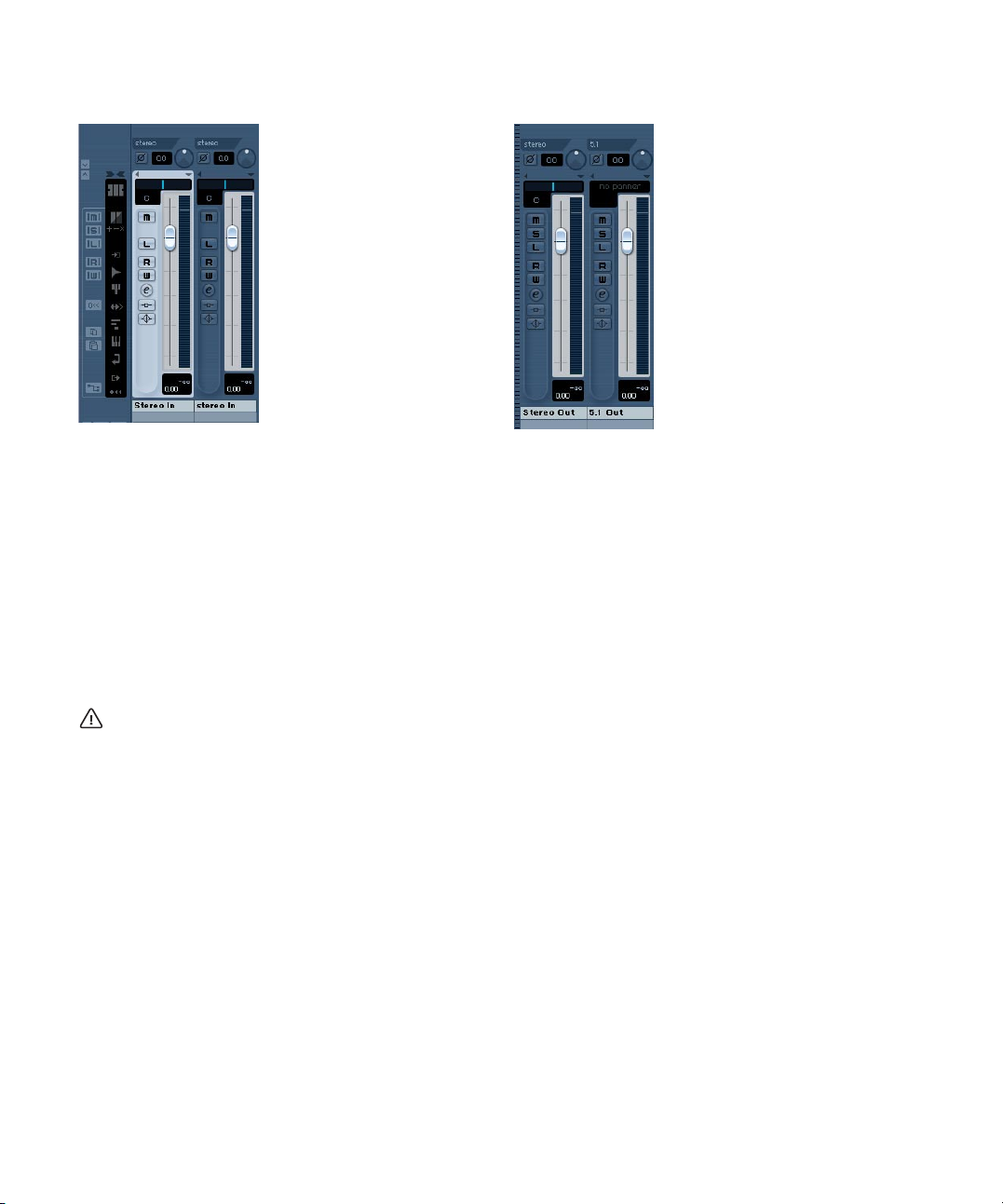

ミキサーでバスを表示する

ミキサー(Cubase のみ)では、バスはインプット・チャンネル、アウ

トプット・チャ ンネルとして表示さ れます(ウィンドウ内の左 右の別

枠に表示)。コモ ン パネ ルの "隠 す - 入 力チ ャン ネ ル(Hide Input

Channels)" ボタン、" 隠す- 出力チャンネル(Hide Output Channels)"

ボタンを使用して、それらを個別に表示 / 非表示することができます。

"隠す-入力チャンネル

(Hide InputChannels)" ボタン

"隠す-出力チャンネル

(Hide OutputChannels)" ボタン

Cubase Studioのミキサー上には、アウトプット・バスのみ現れます。

➯

"VST コ ネクション(VST Connections)" で作成した インプット(入

力)バスは、入力バスのルーティング・ポップアッ プ・メニューに

現れます。インプット(入力)バスに対してミキサー 上で特別な設

定を行うことはできません。

20

VSTの接続:入出力バスの設定

Page 21

インプット・チャンネル(Cubase のみ)

アウトプット・チャンネル

インプット・チャンネルは、ミキサーの左の枠に表示されます。ご覧の

とおり、ミ キサーの通常のチャ ンネル・ストリップに似 ています。こ

こでは以下のことが行なえます。

" 入力ゲイン(Input Gain)" ノブとレベル・フェーダーを使用して、

•

レコーディング・レベルの確認と調整ができます。

79 ページの『入力レベルの設定』をご参照ください。

•

入力信号の位相を反転できます。

" 入力ゲイン(Input Gain)" コントロールの右、" 入力の位相(Input

Phase)" ボタンをクリックしてください。

入力バスに EQ やその他エフェクトを使用することができます。

•

エフェクトの掛け録りについては、86 ページの『エフェクトを含む

レコーディング(Cubase のみ)』をご参照ください。

インプット・チャンネル・ストリップで行う設定は、録音される

オーディオ・ファイルに影響を及ぼします。録音後に設定を変え

ることはできません!

アウトプット・チャンネルは、ミキサーの右の枠に表示されます。ここ

では以下のことが可能です。

•

フェーダーを操作して、バスの出力レベルを調整できます。

エフェクト、EQ を追加できます。

•

これらはバス 全体に影響 を及ぼします。一 般的にコン プレッサー、

リミッター、ディザリング・エフェクトなどを追 加します。詳しく

は 179 ページの『オーディオエフェクト』をご参照ください。

21

VSTの接続:入出力バスの設定

Page 22

グループ /FX チャンネルの設定

"VST コ ネクショ ン(VST Connections)"ウィンドウの " グ ループ /FX

(Group/FX)" タブには、プロジェクト内で使用しているグループ・チャ

ンネルと FX チャンネルが表示されます。グループ /FXチャンネルの作

成は " グループを追加(Add Group)"、"FX を追加(Add FX)" ボタンを

クリッ クして行ないます。この作 業はプロジェクト・ウィン ドウ内で

グループ・チャンネル、あるいは FX チャンネルを作成することと同じ

です(詳細は 154 ページの『グループチャンネル設定について』、別冊

『プラグインリファレンスマニュアル』の『オーディオエフェクト』の

章をご参照ください)。

"VST コネクション(VST Connections)" ウィンドウでは、グループ /FX

チャンネルのチャイルド・バスも作成できます(Cubase のみ)。例え

ば、サラウン ド・フォーマットの中でグルー プ /FX チャンネルを使用

し、サラウンド・チャンネルの特定のチャンネル・ペアに、ステレオ・

チャンネルを割り当てたい場合などに便利です。

サラウンド・フォーマットのグループ・チャンネル /FX チャンネルに、

チャイルド・バスを作成する方法は以下のとおりです :

1. "VST コネクション(VSTConnections)" ウィンドウを開き、" グルー

プ/FX(Group/FX)" タブを選択します。

2. リストからグループ /FX チャンネルを選択して、右クリックします。

3. " チャイルド・バスを追加(Add Child Bus)" サブメニューから、チャ

ンネル構成を選択します。

作成し たチャイルド・バスは、ミキサ ーから直接ルーティン グできる

ようにな ります。これは、各グループ /FX チャンネルの一部として構

成されます。個別のチャンネル・ストリップは用意されません。

モニタリングについて

デフォ ルトでは、モニタリンク゛は コントロールルームを 介して行わ

れます (163 ページの『コントロールルームについて(Cubase のみ)』

参照)。VST コネクション・ウィンドウの " スタジオ(Studio)" タブで、

コントロ ールルームがオフになっている 場合は、"Main Mix" バス(19

ページの『 Main Mix バスの設定(デフォルト出力バス)』参照)を使用

してモニタリングが行なわれます。

Cubase Studio では常に Main Mix バスを使用してモニタリングが行

➯

われます。

サンプル・エディタの試聴とスクラブ再生を行う際、サンプル・エディ

タのツール・バーにある小さなフェーダーを使用してモニタリング・レ

ベルを設定できます。

外部インストゥルメント / エフェクト (Cubase のみ)

Cubase はソフトウェア内のオーディオ信号の流れの中に、外部エフェ

クト機器、外 部インストゥルメン ト(ハードウェア・シンセサ イザー

など)を統合することができます。

VST コネクション・ウィンドウの " 外部インストゥルメント(External

Instrument)"タブと "外部FX(External FX)"タブを使用してリター

ン・ポートの定義を行うと、VST インストゥルメント・ダイアログでそ

のインストゥルメントへアクセスできるようになります。

ポップアップ・メニューを開くと、外部インストゥルメントとエ

フェクトの名称の左側には、"x" のアイコンが付されています。

必要な要件

外部エフェクトを使用する場合は、レコーディング/ モニタリングに

•

使用しているポートとは別 に、最低 1 つずつの入出力(ステレ オ・

エフェクトの場合はステレオ入出力のペア)が必 要です。外部イン

ストゥルメ ントを使用 するには、MIDI イ ンターフ ェイスが必 要で

す。

•

レイテンシーを低く設定できるオーディオ・デバイ スを使用すると

良好な結果を得られます。

Cubase は外部の エフェクターを 使って処理し たオーディオ信 号が

Cubaseに戻ってきた時に、その他のトラックとタイミングのズレが

生じないように、遅れた時間分だけ、その他のトラッ クの発音タイ

ミングを遅らせて補正するので、オーディオ・デバイ スのレイテン

シーが高いと、問題を起こす可能性がございます。

モニタリング・レベルの設定

モ ニタリ ングに コント ロー ルルー ムを使 用して いる場 合は、コ ント

ロール ルームのミキサー でレベルを設定し ます(163 ペ ージの『コン

トロールルームについて(Cubase のみ)』参照)。"Main Mix" バスを介

してモ ニタリングしている場合 は、通常のプロジェクトの ミキサー上

でモニタリング・レベルを調整できます。

VSTの接続:入出力バスの設定

22

Page 23

外部エフェクト / インストゥルメントの接続

以下の 要領で、外部エフェクト / インストゥルメントのセ ットアップ

を行います :

1. 外部エフェクトを使用する場合はオーデ ィオ・デバイスの未使用の

出力を、外部エフェクターの入力に接続します。

ここでは、外部エフェクターにはステレオ入 出力端子が搭載されて

いると想定します。

2. 外部エフェクターの出力を、オーディオ・デバ イスの未使用の入力

に接続します。

すでに使用している外部エフェクト / インストゥルメント用の入

出力ポートを選択することも可能です(すなわち VST コネクショ

ンウィンドウで選択した入出力)。外部エフェクト / インストゥル

メント用に使用しているポートを選択すると、それらのポートの

ルーティングは解除されてしまいます。このとき警告などのメッ

セージは表示されませんのでご注意ください !

外部 機器とコ ンピュー ターのオー ディオ・デバ イスが接続 されたら、

Cubase の入出力バスの設定を行います :

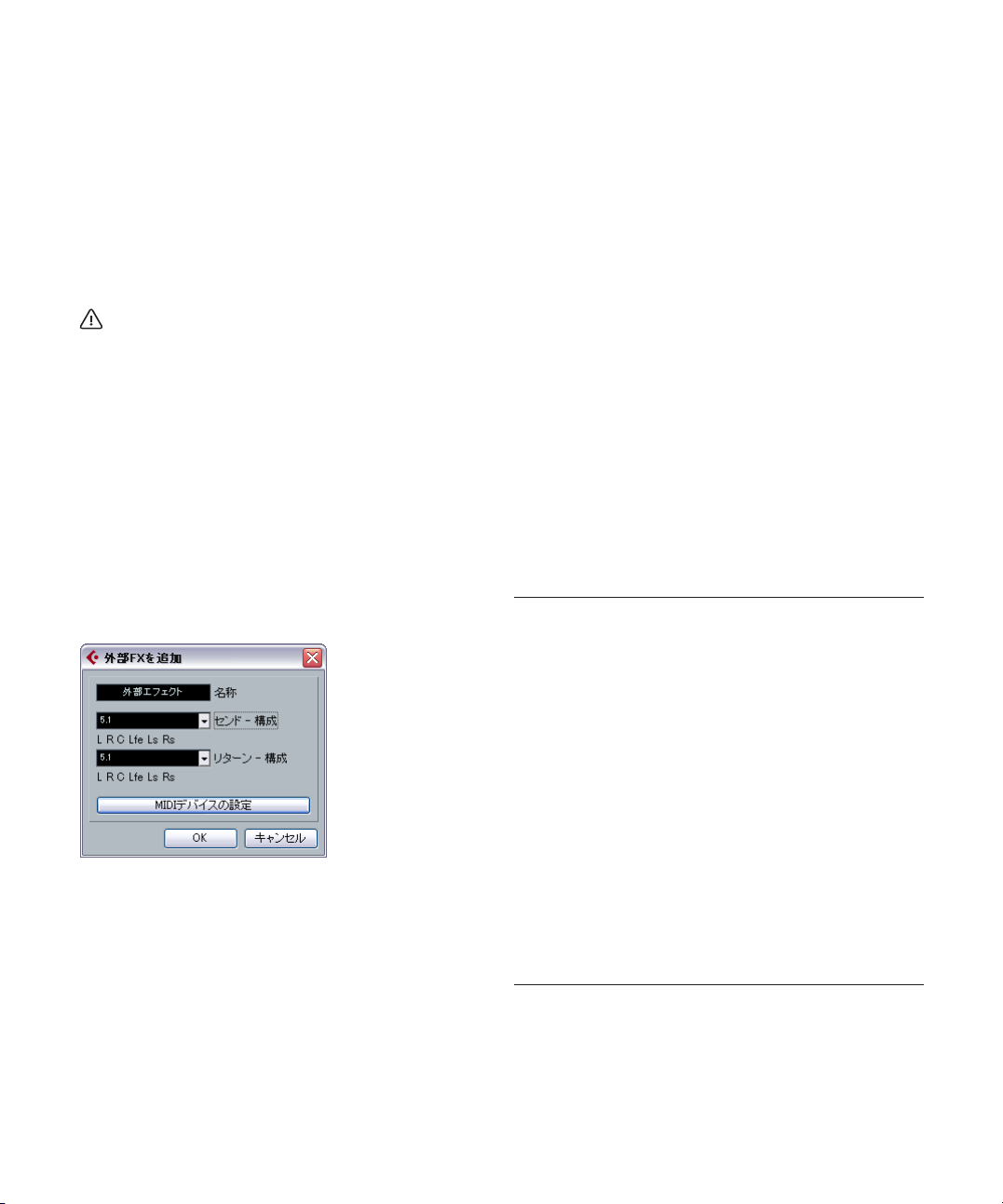

外部エフェクトの設定

1. " デバイ ス(Devi ces)"メニューから "VST コネクション(VST

Connections)" ウィンドウを開きます。

2. " 外部 FX(External FX)" タブを開き、"外部FXを追加(Add External

FX)" をクリックします。

3. 表示されたダイアログの中で、外部エフェクトの 名称を入力し、セ

ンド / リターン構成を定義します。外部エフェクトに対する MIDI デ

バイス設 定を行う 場合は、"MIDI デ バイスの 設定(Associate MIDI

Device)" ボタンをクリックしてください。

エフェクトの仕様に合わせて、モノ / ステレオ /サラウンド等の設

定が行なえます。"MIDI デバイスの設定(Associate MIDI Device)"ボ

タンをクリックすると、エフェクト用の新しい MIDI デバイスを作成

するための、MIDI デバイス・マネージャ機能が使用できます。MIDI

デバイスを使用した場合は、遅延補正はエフェクト にだけ適用され

ます。

4. "OK" ボタンをクリックします。これで新しい外部エフェクト・バス

が追加されます。

5. センド・バスの下に表示されるポート名の右側にある " デバイスポー

ト(Device Port)" 欄をクリックして、上記の 1 で接続したオーディ

オ・デバイスの出力ポートを選択してください。

6. 同様に、リターン・バスの下に表示されるポート名右側にある " デ

バイスポート(Device Port)" 欄をクリックして、上記の 2 で接続し

たオーディオ・デバイスの入力ポートを選択してください。

7. 必要に応じて、バスの設定を行なってください。

VST コネクション・ウィンドウの外部 FX タブの右側の項目の設定を

行います。実際に外部エフェクトを使用しながら、こ れらの設定を

調整するこ ともできま す - 結果 を聴きなが ら行えるため 簡単です。

以下のオプションがあります :

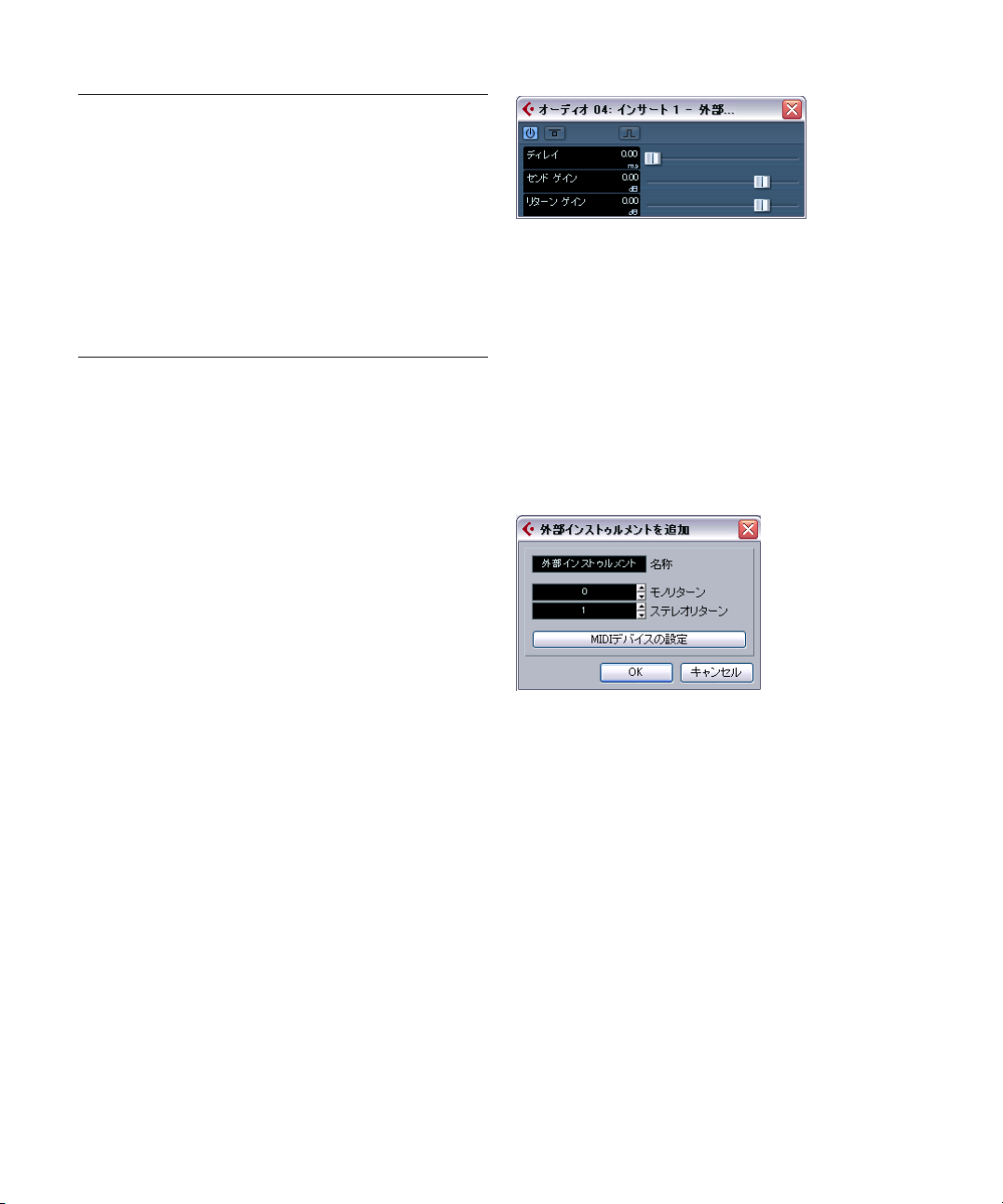

設定 説明

"ディレイ

(Delay)"

外部エフェクターがDSPなどの使用により処理に伴う

遅延(レイテンシー)を発生させる場合は、この欄に

補正値を入力することで、プレイバック時に自動で遅

れを補正します。プログラムに遅 延時間を測定させる

こともできます。"ディレイ(Delay)"欄を右クリック

して、" ユーザ ー ディ レ イを チェ ッ ク(Check User

Delay)"を選択します。オーディオ・デバイス のレイ

テンシーはCubaseが自動的に調整します。

"センドゲイン

(Send Gain)"

"リターン

ゲイン

(Return Gain)"

23

VSTの接続:入出力バスの設定

外部エフェクトに送るオーディオ・レベルを調整しま

す。

外部エフェクトから入力されるオーディオ・レベルを

調整します。

外部エフェクト機器の出力レベルが高すぎると、オー

ディオ・デバイス内でクリッピングが生じる可能性が

あります。リターンゲイン設定でこれを補正すること

はできません ので、エフェクト機器の出力レベルを低

くしてください。

Page 24

設定 説明

"MIDIデバイス

(MIDI Device)"

"使用(Used)" オーディオ・トラックで外部エフェクトを選択した場

8. 設定をが終了したら、VST コネクション・ウィンドウを閉じます。

➯

外部エフェクトを接続するデバイスポート は接続したエフェクター

でだけ使用することができます。詳細については 23 ページの『外部

エフェクト / インストゥルメントの接続』をご参照ください。

この欄をクリックするとポップアップ・メニューが開

きます。ここでは、MIDIデバイスからエフェクトの切

断、MIDIデバイスの選択/新規作成、Cubase でMIDIデ

バイスを編集するMIDIデバイス・マネージャを開くこ

とができます。

Studio Manager 2がインス トールされている場合は、

外部エフェクトにアクセスする"OPTエディタ"を選択

することも可能です。

合は、この欄にチェックマーク(×)が現れ、そのエ

フェクトが使用されていることを示します。

外部エフェクトの使用方法について

インサート・エフェクト・スロットをクリックすると表示されるエフェ

クト・ポップアップ・メニューの中に、新しく作成した外部 FX バスが

表示されます。外部 FX を複数作成した場合は " 外部ブラグイン

(External Plugins)" サブメニューの中にリスト表示されます。

外部 FX を選択すると、以下の事が行われます:

•

通常のエフェクト・プラグインと同様に、外部 FX バスがエフェクト

スロットに読み込まれます。

•

オーディオ信号は、オーディオ・デバイス の出力に送られ、外部エ

フェクト機器を通過して、再度オーディオ・デ バイスの入力を介し

てプログラムに戻されます。

外部 FX バスに対する各設定(" ディレイ(Delay)"、 " センドゲイン

•

(Send Gain)"、" リターンゲイン(Return Gain)")をもつパラメー

ター・ウィンドウが現れます。プレイバックし ながらこれらの設定

を調整できます。パラメーター・ウィンドウには、エフェクト・ルー

プ・ディレイの遅延補正を測定する機能をもったボタンがあります。

これは VST コネクション・ウィンドウにおける " ユーザー・ディレ

イをチェック(Check User Delay)" と同じ機能 です。遅延を補正す

るために、Cubase にディレイ時間を提供するものです。エフェクト

用の MIDI デバイスを定義すると、対応するデバイス・ウィンドウが

開きます。Studio Manager 2 がインストー ルされ、対応す る "OPT

エディタ " を設定すると、"OPT エディタ " が開きます。

外部エフェクトのデフォルト・パラメーター・ウィンドウ

他のエフェクトと同様に、外部 FX バスをインサート・エフェクトやセ

ンド・エフェクト(FX チャンネル・トラックのインサート・エフェク

ト)として使 用可能です。通常の操作 で、外部エフェクトを無 効にし

たり、バイパスすることもできます。

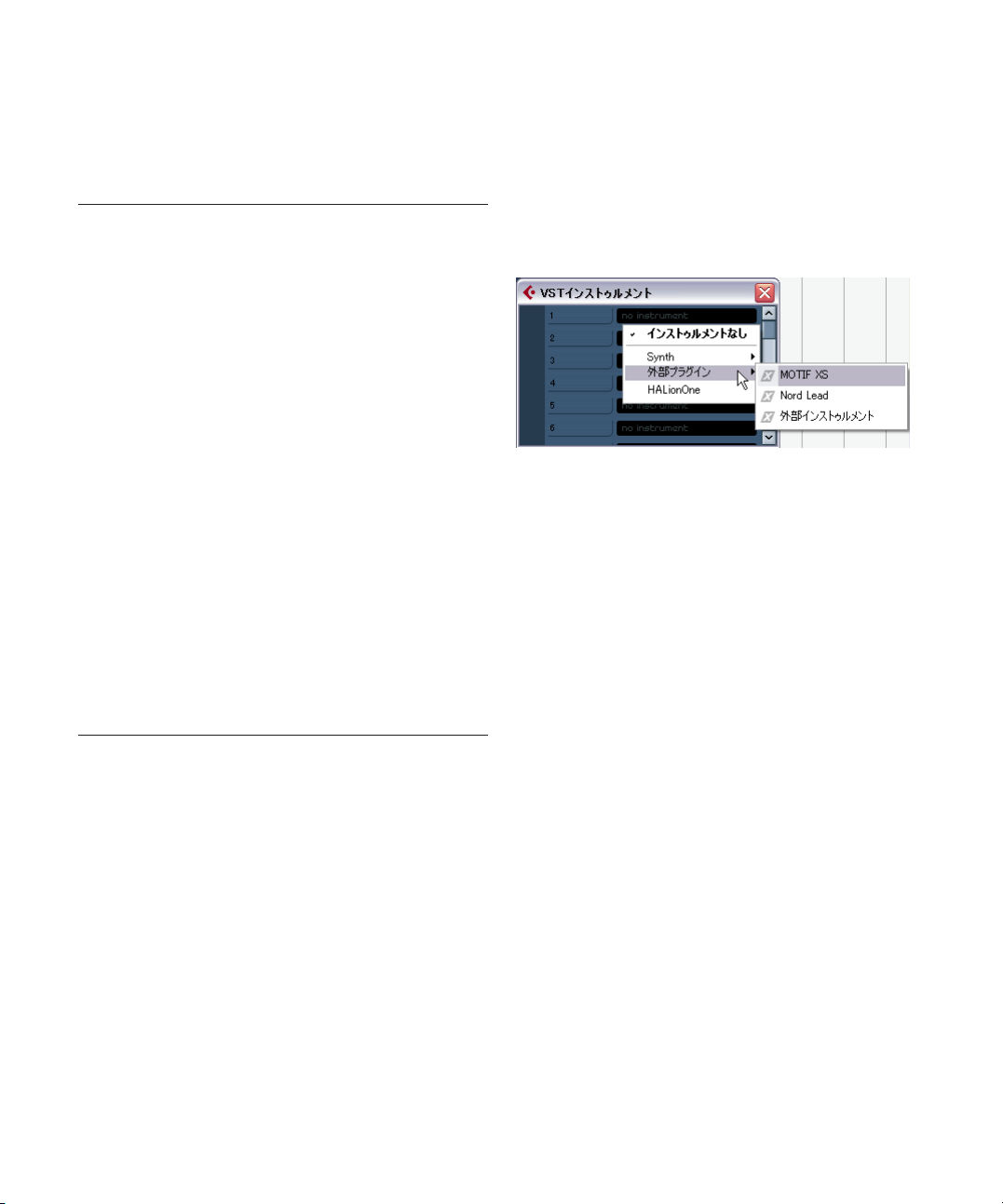

外部インストゥルメントの設定

1. " デバイ ス(D evices)"メニューから "VST コネクション(VST

Connection)" ウィンドウを開きます。

2. " 外部インストゥルメント(External Instrument)" タブを開き、"外

部インストゥルメントを追加(Add External Instrument)" をクリッ

クします。

3. " 外部インストゥルメントを追加 "ダイアログで、外部インストゥル

メントの名称を入力して、モノ / ステレオによるセンド / リターン

構成を定義します。外部インストゥルメントに対する MIDI デバイス

設定を行う場合は、"MIDI デバイスの設定(Associate MIDI Device)"

ボタンをクリックします。

インストゥルメントにあわせて、モノ / ステレオのリターン・チャ

ンネルの構成を定義できます。"MIDI デバイスの設定(Associate MIDI

Device)"ボタンをクリックすると、新しい MIDI デバイス を作成す

るための、MIDI デバイス・マネージャ機能が使用できます。MIDI デ

バイス・マネージャ、およびユーザーパネルにつ いては、別冊の電

子マニュアル『MIDI デバイス』をご参照ください。

4. "OK" ボタンをクリックします。これで新しい外部インストゥルメン

トバスが追加されます。

5. リターンバスの下に表示されるポートの右側にある " デバイスポー

ト(Device Port)" 欄をクリックして、外部インストゥルメントを接

続したオーディオ・デバイスの入力ポートを選択してください。

24

VSTの接続:入出力バスの設定

Page 25

6. 必要に応じて、各バスに対して設定が行なえます。

"外部インストゥルメント " タブの右側の表示されている各欄で設定

が行えます。実際に外部インストゥルメン トを使用しながら、調整

することも可能です - 結果を聴きながら行えるため簡単です。以下

のオプションがあります :

設定 説明

"ディレイ

(Delay)"

ご使用される音源に遅延(レイテンシー)がある場合

は、この欄にその 値を入力しま す。Cubaseはプレイ

バック時にこの遅延を補正します。オーディオ・デバ

イスの レイテン シーに 関しては プログラ ムが自 動的

に補正します。

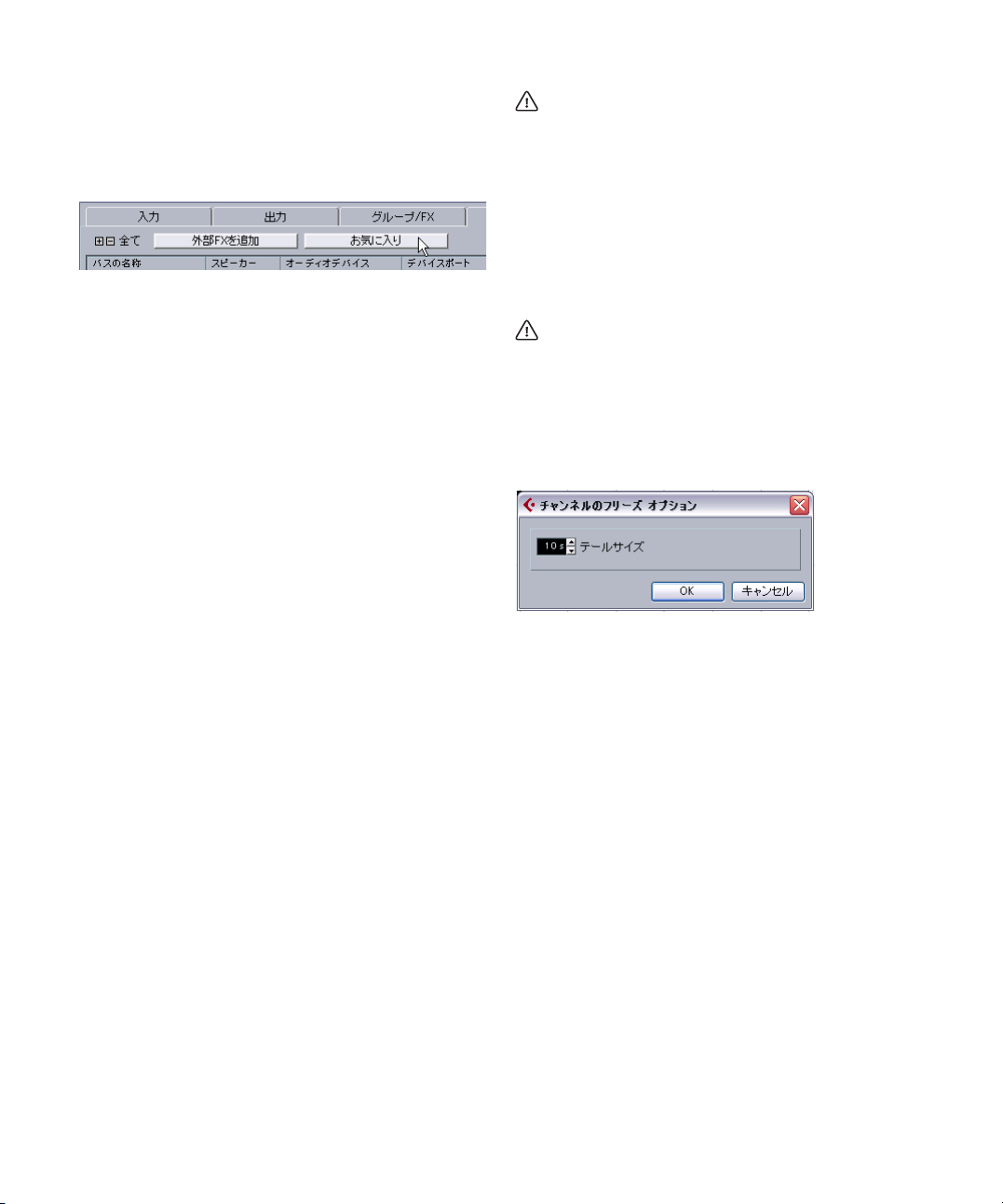

外部インストゥルメントの使用方法について

VST コネクション・ウィンドウの中で外部インストゥルメントを設定す

ると、VST インストゥルメントと同じような手順で使用できるようにな

ります。VST インストゥルメント・ウィンドウを開き、空のインストゥ

ルメント・スロ ットをクリックしま す。インストゥルメントの ポップ

アップ・メニューに表 示される、" 外部イン ストゥルメント(External

Instruments)"サブ・メニューに、外部インストゥルメントがリスト表

示されます。

"リターン

ゲイン

(Return Gain)"

"MIDIデバイス

(MIDI Device)"

"使用(Used)" VST インストゥルメントで外部インストゥルメントを

7. 設定が終了したら、VST コネクション・ウィンドウを閉じます。

外部インストゥルメントを接続するデバイ スポートは接続したイン

➯

ストゥルメントでだけ使用することができます。詳細については 23

ページの『外部エフェクト / インストゥルメントの接続』をご参照

ください。

外部インストゥルメントから入力されるオ ーディオ・

レベルを調整します。

外部インストゥ ルメントの出力レ ベルが高すぎると、

オーディオ・デバイス内でクリッピングが生じる可能

性があります。リターンゲイン設定でこれを補正する

ことはできませんので、インストゥルメント 機器の出

力レベルを低くしてください。

この欄 をクリッ クする とポップ アップメ ニュー が開

きます。ここでは、MIDIデバイスからインストゥルメ

ントの切断、MIDIデバイスの選択/新規作成、Cubase

でMIDIデバイスを編集するMIDI デバイス・マネージャ

を開くことができます。

Studio Manager 2がインス トールされている場合は、

ご使 用 の外 部インストゥルメントにアクセスする

"OPTエディタ"を選択することも可能です。

選択した場合は、この欄にチェックマーク(×)が現

れ、そのインストゥルメントが使用されていることを

示します。

VST インストゥルメント・ウィンドウで外部インストゥルメントを選択

すると、以下の設定が行われます。

•

外部機器のパラメーター・ウィンドウが自動的に 開きます。これは

" デバイス(Device)" ウィン ドウの場合もあります。ここ では一般

的なデバイス・パネル、"OPT エディタ " ウィンドウ、デフォルトの

エディタ の作成が 行なえま す。" デ バイス(Device)"ウィンドウ、

MIDI デバイス・マネージャ、ユーザー・デバイス・パネルについて

は、別冊電子マニュアル『MIDI デバイス』をご参照ください。

•

外部インストゥルメントに MIDI ノートを送信する場合は、MIDI ト

ラックのインスペクターにあるポップアップ・メ ニューを開き、外

部インストゥル メントが接続さ れている MIDI デバイスを選択しま

す。これにより遅延補正が確実に行われます。インス トゥルメント

は、このトラックに入力された MIDI ノートをプレイバックし、設定

したリターン・チャンネル(ポート)を通じて Cubase に戻されます。

外部インストゥルメントは、Cubase における他の VST インストゥルメ

ントと同様に動作します。

25

VSTの接続:入出力バスの設定

Page 26

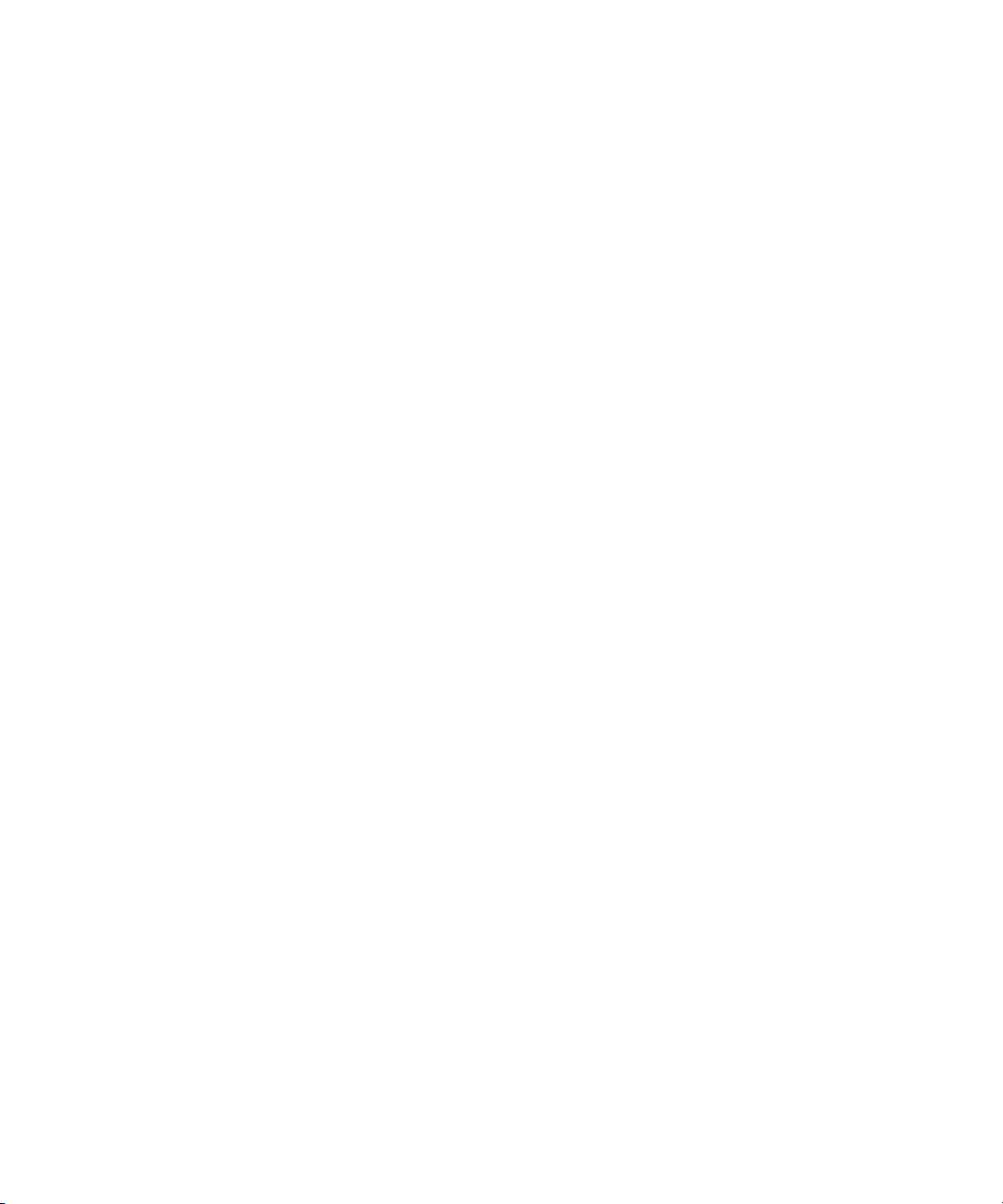

" お気に入り(Favorites)" ボタンについて

VST コネクションウィンドウの " 外部 FX(External FX)"/ " 外部インス

トゥルメント(External Instrument)" タブに、" お気に入り(Favorites)"

ボタンがあります。

"外部FX(External FX)" タブにある " お気に入り(Favorites)" ボタン

" お気に入り(Favorites)" はデバ イス構成をい つでも呼び出せ るもの

で、(ご使用のコンピューターと常に接続されているわけではない)外

部 機器の ライブ ラリの よう なもの です。たと えばマ ルチエ フェ クト

ボードやモノ / ステレオ・モードの両方を提供するエフェクトなど、同

じ機器における異なる構成を保存することもできます。

デバイス 構成を " お気 に入り(Favorites)" に保存す る場合は、以下の

手順で行います :

VSTコネクション・ウィ ン ドウ で新 しい 機 器が ある 場合 は、" バ

•

ス名称( Bus Name)"欄でこれを選 択し、" お気に入り(Favorites)"

ボタンをクリックします。

コンテクスト・メニ ューが現れ、" お気に入り(Favorites)" に選択

したエフェクト / インストゥルメントを追加する際のオプションが

表示されます。

"お気に入り(Favorites)" ボタンをクリックして保存した構成を呼び

•

出したり、コンテクスト・メニューからデバイ ス名称を選択して追

加することができます。

プラグインが見つからない場合のメッセージについて

外部エ フェクト / インストゥルメントを使用するプロジェ クトを開い

た際に、プ ラグインが見つからない 旨のメッセージが現れ る場合があ

ります。保存したプ ロジェクトで使用していた外部機器を VST コネク

ション・ウ ィンドウから削除した 場合や、外部機器が定義さ れていな

い別のコンピュータにプ ロジェクトを移した場合に現れます。Cubase

SX 3 で保存したプロジェクト・ウィンドウを開いた場合も、このメッ

セージが現れます。

接続が切れた外部機器がある場合は、VST コネクション・ウィンドウの

" バス名称(Bus Name)" 欄にアイコンで表示されます。

外部機器の接続を回復するには、該当する " バス名称(Bus Name)"欄

を右クリックして、" 外部エフェクトの接続(Connect External Effect)"

を選択 します。アイコンが消え、以前 のプロジェクトと同様 に外部機

器を使用できるようになります。

外部エフェクト / インストゥルメントのバス設定は、「グローバ

ル」設定に保存されます - すなわ ちご使用のコンピューター固有

の設定となります。

外部エフェクト / インストゥルメントの固定

VST インストゥルメント / エフェクトを使用する際と同様、外部インス

トゥルメン ト / エフェクトもフリーズすることができます。通 常の手

順については、179 ページの『オーディオエフェクト』と 201 ページ

の『VST インストゥルメントとインストゥルメントトラック』の各章で

説明しています。

外部エフェクト、外部インストゥルメントを " フリーズ(Freeze)"

する場合はリアルタイム処理で行なってください。

外部エフェクト / インストゥルメントをフリーズする際に、" チャンネ

ルの フリー ズ オプシ ョン(Freeze Channel Options)" ダイアログで、

テール時間 を調整できます。リバーブ やディレイが有効なチャ ンネル

をフリーズ した場合に、残響音がいき なり切れてしまうことが ないよ

うにするためのオプションです。

•

" テールサイズ(Tail Size)" フィールドの右側にある小さな矢印を使

用して、必要なテール時間、すなわちフリーズ範囲に 含める部分よ

り後の範囲を設定します。値フィールドを直接クリ ックして必要な

時間を入力することもできます(最大値 60 秒)。

•

" テールサイズ(Tail Size)"を "0s"(デフォルト)に設定すると、範囲

指定したパートのデータ部分だけフリーズします。

26

VSTの接続:入出力バスの設定

Page 27

3

プロジェクトウィンドウ

Page 28

背景

プロ ジェクト ウィンド ウは、Cubase の メインウィ ンドウで す。この

ウィン ドウでは、プロジェクトの 概要をグラフィカルに 表示し、ナビ

ゲートし、「大規模な」編集、およびアレンジを行なえます。プロジェ

クトウィンドウは、1 つのプロジェクトにつき 1つです。

トラックについて

プロジェクトウィンドウ内でトラック(Track)は上下方向に並んでい

ます 。また、時 間軸(タ イムライン )は左から 右へと進み ます。

トラックの種類説明

"オーディオ

(Audio)"

"フォルダ

(Folder)"

FXチャンネル

"

(FX Channel)"

オーディオイベン ト、オーディオパートの録音 と再生

を行うトラックで す。各オーディオ・トラック に対応

するオーディオ・チャ ンネルがミキサーに作成 されま

す。オーディオトラッ クには、ミキサーのチャ ンネル

パラメーターと、イン サートエフェクトなどの 設定を

オートメーション化するための、オートメーション「サ

ブトラック」を作成することができます。

様々な種類のトラッ クを一箇所にまとめて表 示するこ

とができます。トラッ ク構成の整理や管理に役 立ちま

す。複数のトラックを 同時に編集することも可 能です

(115ページの『フォルダトラック』参照)。

FX チャンネルは、センドエフェクトをインサートする

チャンネルです。各FXチャンネルには最大8つのエフェ

クターをインサー トできます。オーディオチャ ンネル

のエフェクトセンドをFXチャンネルに接続し、FXチャ

ンネルか らエフェ クトにオ ーディ オ信号を 送ります。

ミキサーでは、各FX チャンネルに専用のチャンネルス

トリップ(すなわち エフェクト・リターン・チ ャンネ

ル)が用意されます。詳しくは別冊『プラグインリファ

レンスマニュア ル』の『オーディオエフェ クト』の章

をご参照ください。)

ミキサーのチャン ネル・パラメーターやエフェ クト設

定のオートメーション用に、各FX チャンネルには任意

の数のオートメー ション・サブトラックを設け ること

がで きます。画 面が 雑然 とし ないよ うに、全 ての FX

チャンネルトラックは、トラックリストのFX チャンネ

ル・フォルダの中に自動的に配置されます。

トラックの種類説明

"グループ

チャンネル

(Group

Channel)"

"インストゥル

メント

(Instrument)"

"MIDI" MIDI パートのレコーディングやプレイバックに使用す

"マーカー

(Marker)"

いくつかのオーディオトラ ックを 1 つのグループ チャ

ンネルにルーティング することによって、それら をサ

ブミックスし、たとえば同 じエフェクトを適用す るこ

とができます(154ページの『 グループチャンネル設定

について』参照)。

グループ・チャンネル・トラ ックにはイベントの よう

なものは含まれてい ませんが、そのグループ・チ ャン

ネルの設定やオートメー ションのカーブなどを表 示し

ます。ミキサーでは各 グループ・チャンネル・ト ラッ

クにチャンネルストリ ップが与えられます。プロ ジェ

クトウィンドウでは、グル ープトラックのフォル ダの

中でサブトラックとして整理されています。

インストゥルメント用のトラックを作成します。VSTイ

ンストゥルメントラックから VST インストゥル メント

を選択よりも取り扱い が容易です。ミキサーには イン

ストゥルメントトラック 用のチャンネルストリッ プが

作成されます。またプロジ ェクトウィンドウには 各イ

ンストゥルメントトラ ックに対し、複数のオート メー

ショ ン・サブ トラ ック を設 ける こと がで きま す。ボ

リュームとパンはミキサ ー内でオートメーション する

こともできます。" インプレイス編集(Edit In-Place)"

を利用して、プロジェクト ウィンドウ上でインス トゥ

ルメントトラックを直接編集することができます(389

ページの『"インプレイス編集(Edit In-Place)"』参照)。

インストゥ ルメント トラックの 詳細は、201 ページ の

『VST インストゥルメントとインストゥルメントトラッ

ク』をご参照ください。

るトラックです。各 MIDIトラックに対応するMIDI チャ

ンネルがミキサーに作 成されます。プロジェクト ウィ

ンドウ上で "インプレイス編集(Edit In-Place)" を利用

して、MIDI ト ラッ クを直 接編集 するこ とも できま す

(389ページの『" インプレイス編集(Edit In-Place)"』参

照)。

ミキサーのチャンネル パラメーターやインサ ート、セ

ンドエフェクトの設定 のオートメーション用 に、オー

トメーション・サブトラックを設けることができます。

マーカー情報を表示す るトラックです。プロジェ クト

ウィンドウで作業中に マーカー間を移動した り、マー

カーの名称を変 更することがで きます(121 ペー ジの

『マーカートラック の使い方』参照)。マーカートラッ

クは、1つのプロジェクトに1つだけ作成できます。

28

プロジェクトウィンドウ

Page 29

トラックの種類説明

"アレンジャ

トラック

(Arranger

Track)"

"ルーラー

(Ruler)"

(

Cubaseのみ

"移調

(Transpose)"

"ビデオ

(Video)"

アレンジャトラッ クはプロジェクト内で曲 の構成(イ

ントロ、Aメロ、Bメロ、サビなど)に合わせて、再生

する範囲を指定し たり、指定した範囲を再生す る順番

を決 め るア レンジを追加する際に使用します。107

ページの『アレンジャトラック』をご参照ください。

ルー ラート ラッ クは時 間軸 を示す 補助 的ル ーラー で

す。いくつ作成しても 構いません。それぞれが 任意の

)

フォーマットで時 間の流れを示します。ルーラ ーと表

示フォーマットの詳細については、37 ページの『ルー

ラー』をご参照ください。

移調トラックでは、全 体の調を変更できま す。各プロ

ジェクトに1つの移調トラックを作成できます。詳細に

つきましては 、125 ページの『移調 機能』をご参照く

ださい。

ビデオイベントの プレイバック・トラック です。ビデ

オトラックは、1つのプロジェクトにつき1つだけです。

イベントとパートについて

「イベント(Event)」は、Cubase プロジェクトの基本構成要素です。イ

ベント のタイプによって、プロジェ クトウィンドウにおけ る取り扱い

方が異なります。

•

ビデオイベントとオートメーションイベント(カーブ上のポイント)

は、直接プロジェクトウィンドウで表示 / 編集できます。

•

MIDIイベントは常に、MIDI パート(MIDIノート情報、MIDI コントロー

ル情報などの MIDI イベントが入れられる「容器」)に記録されます。

MIDIパートは、プロジェクトウィンドウで操作 / 編集できます。パー

トの中の MIDI イベントを編集する場合は、編集内容に合わせて複数

用意された MIDI エディタを使用します(370 ページの『MIDI エディ

タについて』参照)。

•

オーディオイベントは、直接プロジェクトウィンドウで表示/ 編集で

きますが、いくつかのイベントを含ん だ「オーディオパート」を作

成/操作することもできます。プロジェクト上 で複数のオーディオ

イベン トを 1 つのユニッ トとして 扱いた いときに 便利で す。オー

ディオパートも、プロジェクトにおける時間 的な位置の情報を保持

しています。

オーディオの取り扱いについて

オーディオファイルを使用するにあたって、Cubase がどのようにオー

ディオを扱うのかを理解することは非常に重要です。

プロジェク トウィンドウでオーデ ィオを編集したり、プロセッ シング

を適 用しようと する場合、常 に 1 つの「オーディオク リップ」(オー

ディ オを読み込 んだりレコ ーディング すると自 動的に作成 されます)

が作業の対象となります。しかしながら、このオーディオクリップは、

ハードディ スクに存在するオーディ オファイルを参照してい るだけで

あり、ファイル自体に手が加えられることはありません。つまり、オー

ディオ編 集やプロセッシン グは「非破壊的」です。これは、行 った変

更を取り消 したり、元の状態に戻すこ とが可能であることを意 味しま

す。

「オーディオクリップ」は、常に 1 つのオリジナルのオーディオファイ

ルを参照し ているとは限りませ ん!例えば、あるオーディオク リップ

の一 部分に何ら かのプロセ ッシングを 適用する 場合を考え ましょう。

実際には、まず、該 当する部分だけを含 む新規のオーディオフ ァイル

が作成され ます。そしてプロセッシ ングは、この新規ファイル に対し

て適用され ます。すなわち、オリジナル のオーディオファイル に手が

加わること はありません。最後に、オー ディオクリップが自動 的に調

整され、オリジ ナルファイルとプロセ スされたファイルの両方 を参照

するように なります。プレイバック を開始すると、プログラム はオリ

ジナルファ イルとプロセスされたフ ァイルを正確なポイント で切り替

えて再生し ます。これは、ある部分にだ けエフェクトをかけら れた単

一の録音と 同じように聞こえる でしょう。この仕組みによ り、単に処

理後の取り 消しが可能なだけでな く、同一のオリジナルファイ ルを参

照する異な るクリップに、異なるプロ セッシングを適用するこ とも可

能となっています。

「オーディオイベント」は Cubase のタイムポジションに置かれるオブ

ジェクトです。1 つのオーディオイベントのコピーをいくつか作成して

プロジェク トの異なる位置に移動 した場合も、すべてのコピー は同じ

オーディオクリップを参照しています。各オーディオイベントは " オフ

セット(Offset)"と"長さ(Length)" の値を保持してい ます。これに

より、イベント がクリップのどの位置 から開始してどの位置で 終了す

るのか、つま り、オーディオイベント の再生によって、オーデ ィオク

リップのど の部分がプレイバッ クされるのか、が定義され ます。例え

ば、オーディオ イベントのサイズを 変更した場合、これはオー ディオ

クリップに おけるイベントの開始 / 終 了の位置を変更したに過 ぎませ

ん。クリップ自体には何の影響もありません。

「オーディオリージョン」は1つのクリップの 1 つのセクション(範囲)

です。長さ、スタ ートタイム、スナップポ イントの情報によっ て定義

されます。オー ディオリージョンは プールに表示され、その作 成や編

集にはサンプルエディタが最適です。

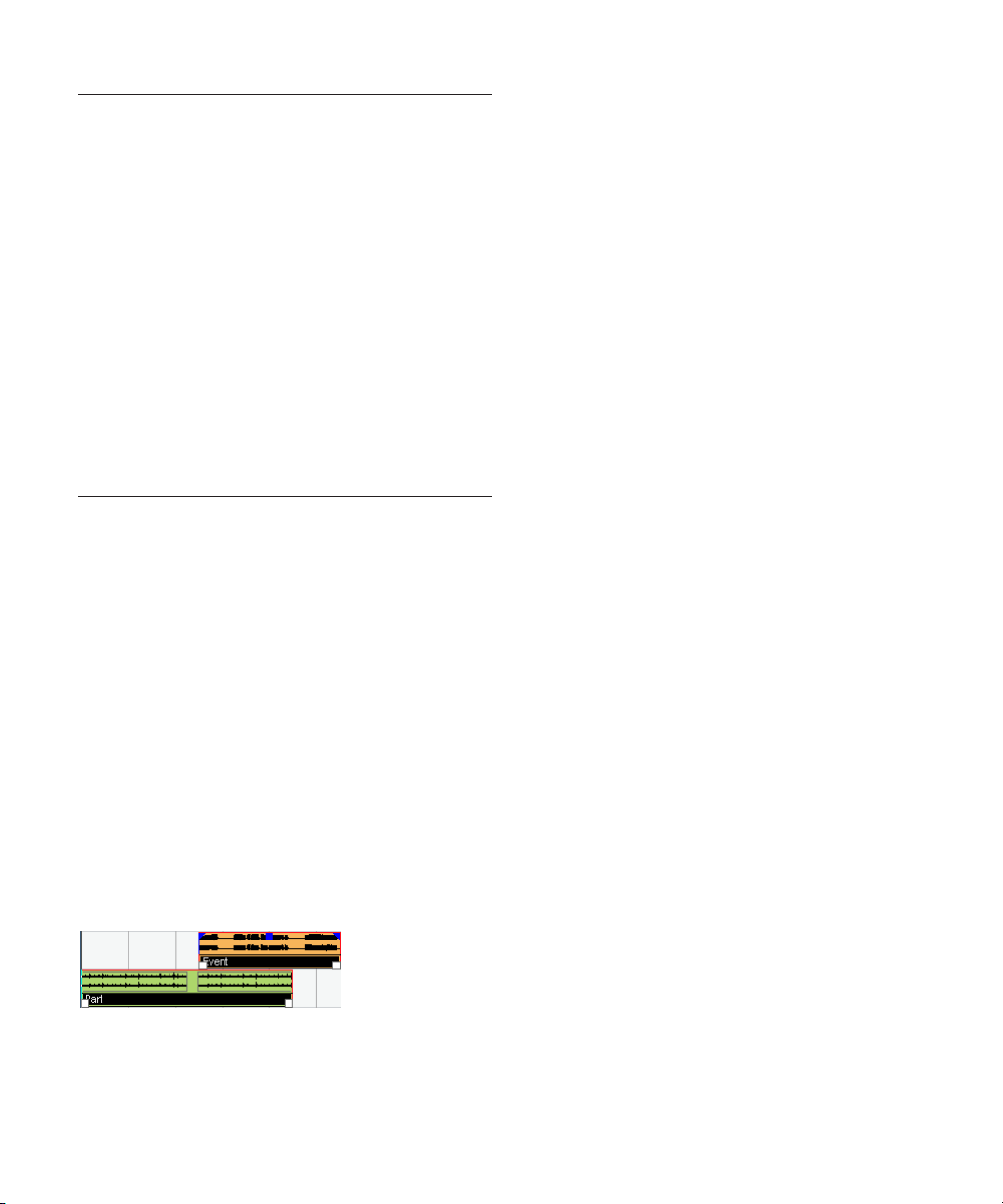

オーディオイベントとオーディオパート

29

プロジェクトウィンドウ

Page 30

同一のオーディオファイルの色々な範囲 を使用する場合、あるいは

➯

同一のオーディオファイルから複数のル ープを作成する場合、オー

ディオクリップの対応するリージョン(範 囲)をオーディオイベン

トに変換し、それぞれを異なるオーディオフ ァイルにバウンスして

使用してください。異なるイベントも、同じク リップを参照する限

り、同じクリップ情報にアクセスするからです。

プロジェクト

オーバービュー

ウィンドウについて

ルーラー情報ライン ツールバー

インスペクター

様々な種類のトラック

トラックリスト

トラッ クリストには、プロジェクト で使用するすべてのト ラックが表

示され ます。トラックの名称フィー ルドとトラック設定が 表示されま

す。トラッ クリストには、トラックの 種類によって異なる各 種のコン

トロー ルが設けられています。トラ ックリストのサイズ変 更について

は、41 ページの『トラックリストのサイズを変更する』をご参照くだ

さい。

プロジェクトウィンドウ

•

オーディオトラック

30

オーディオパート、イベント、MIDI パート、

オートメーション、マーカーなどを表示する

イベントディスプレイ

Page 31

オートメーション書き込み / 読み込みボタン

ミュートと

ソロ

トラック

ネーム

録音可能

モニターボタン

オーディオ

トラックの

フリーズ

オートメーションサブトラック(トラックの" オートメーションを表

•

示/ 隠す(Show/Hide Automation)" ボタンをクリックして開く)

オートメーション

トラックの追加

オートメーション書き込み /

読み込みボタン

チャンネル設定

を開く

オートメー

ションの表示

/ 非表示

ミュージカルタイム

ベース / リニアタイ

ムベースの選択

エフェクトセンド、EQ、イン

サートエフェクトの使用状況

を示します。クリックすると

バイパスとなります。

レーン表示

方法

出力状況を示す

インジケータ

トラックの

ロックボタン

ミュート

MIDI トラック

•

ドラムマップ 、トラックのロッ

クボタン、レーン表示方法

トラック

ネーム

ミュート

&ソロ

トラックの

ロックボタン

録音可能

モニターボタン

チャンネル設定編集ボタン

オートメーションパ ラメーター

(ク リック して パラメ ーター を

選択)

エフェクトセンドおよびインサー

トエフェクトのインジケーターと

バイパスボタン

オートメーション書き込み /

読み込みボタン

インプレイス編集

MIDI 出力バンク パッチ MIDI チャンネル

出力状況を示す

インジケータ

インスペクター (Inspector)

トラックリストの左側のセクションは「インスペクター」です。トラッ

クリストで 選択したコントロールや パラメーターの詳細項目 が表示さ

れます(44 ページの『トラックの扱い方』参照)。複数のトラックを選

択した場 合は、インスペクターに は、選択したトラックの うち、一番

上のトラック設定が表示されます。

ツールバー の " インス ペクターの表示(Show Inspector)"ボタンをク

リックして、インスペクターの表示 / 非表示を切り換えられます。

" インスペクターの表示(Show Inspector)" ボタン

31

プロジェクトウィンドウ

Page 32

トラックの種類によっては、インスペクター が複数のセクションに

•

分割されています。各セクション にはそれぞれのトラッ ク設定が含

まれています。各名称部分をクリッ クして、セクションの表示 / 非

表示を行えます。

非表示セクションのハンドルをクリック すると、そのセクションだ

けが表示されるようになり、また、各表示セク ション名をクリック

すると、そのセクションが非表示になります。[Ctrl]/[Command] キー

を押しながらクリックすると、他のセク ション名の表示 / 非表示に

関係なく、そのセクションの表示 / 非表示を切り換えられます。[Alt]/

[Option] キーを押しながらクリックする と、インスペクターの全て

のセクションの表示 / 非表示を切り換えます。

•

また、キーコマンドを使用して各インスペクターを表示できます。

これは " キーコマンド(Key Commands)" ダイアログで設定します530 ページの『キーコマンドのセットアップ』をご参照ください。

各セクションを隠しても機能的には影響ありません。

➯

つまり、トラックパラメーターの設定を行 ったり、エフェクトプラ

グインをオンにした場合に、インスペクター のセクションが省略し

て表示されていても、各設定 / 機能は有効なままになっています。

トラックの タイプによって、インスペ クターに表示できるセク ション

は異なります。

デフォ ルトでは、す べての インス ペクタ ーのタ ブは閉 じた状態 に

➯

なっています。インスペクターのタブを右クリッ クして、インスペ

クターセクションの表示 / 非表示と、各オプションのオン / オフを

切り替えられます。

インスペクター設定のコンテキストメニュー

セクション

32

プロジェクトウィンドウ

Page 33

インス ペクターにはトラックリ スト上の各コントロー ルと、追加でき

るボタ ンと各パラメーターが 現れます。以下の表には、これ ら設定と

利用可 能なセクションが一覧さ れています。トラックタイ プによって

利用可能なセクションは異なります。

パラメーター 説明

"オートフェードの

設定(Auto Fades

Settings)"ボタン

"チャンネル設定の

編集(Edit Channel

Settings)"

"ボリューム

(Volume)"

"パン(Pan)"トラックのパンを設定し ます。"ボリ ューム

"ディレイ

(Delay)"

"入力(In)" トラッ クが使用する入力バスを設定します(入力

"出力(Out)" トラックからルーティングする出力バス(16ペー

"インサート

(Inserts)"

セクション

各トラッ クごとに設定できるオートフェード設定

ダ イアログを開きます(104 ペ ージの『トラック

ごとのオートフェードを設定する』参照)。

エフェクトや EQ設定を行なうためのVSTオーディ

オ チャンネル設 定ウィンドウ を表示します(148

ページの『チャ ンネル設定 ウィンド ウの使い方』

参照)。

トラッ クのプレイバックレベルを設定します。こ

の設定を変更すると、ミキサーのトラック・フェー

ダーも 連動します。逆に、ミキサーのフェーダー

を操作すると、" ボリューム(Volume)" 設定の値

が 変わります(レベル設定の詳細は、143 ページ

の『ミキサーでボリュームを設定する』を参照)。

(Volume)" 設定と同様に、ミキサーのパン設定に

も反映されます。

トラックの再生タイミングを調整します。"+"の値

(正の値)に設定すると、再生を開始するタイミン

グが遅くなり、"-"の値(負の値)に設定すると早

くなり ます。"ms"(ミリセカンド)単位で設定で

きます。

バスの詳細については 16ページの『 バスのセット

アップ』をご参照ください)。

ジの『 バスのセットアップ』参照)を設定します。

オーディオトラッ クは、グ ループ チャ ンネル へ

ルーティングすることもできます。

トラック にインサートエフェクトを追加すること

ができます。このセクションの上の "編集(Edit)"

ボタン をクリックすると、追加されたインサート

エフェクトのコントロールパネルを開きます。

パラメーター 説明

"EQカーブ

(EqualizerCurve )"

セクション

"センド(Sends)"

セクション

"Studio センド

(StudioSends)"

セクション

(Cubaseのみ)

"サラウンドパン

(SurroundPan)"

セクション

(Cubaseのみ)

"チャンネル

(Channel)"

セクション

"ノートパッド

(Notepad)"

セクション

"ユーザーパネル

(User Panel)"

(Cubaseのみ)

"クイックコント

ロール

(Quick Controls)"

カーブディス プレ イの ポイ ントを クリ ック / ド

ラッグして、トラックの EQをグラフィカルに調整

することができます。

オーディオトラックを FX チャンネル(最大8 チャ

ンネル)にルーティン グすることができます(詳

しくは別冊『プラグインリファレンスマニュアル』

の『オーディオエフェ クト』の章をご参照くださ

い)。MIDIトラックの場合、このセクションでMIDI

セ ンドエ フェ クトを アサイ ンす ること ができ ま

す。上の "編集(Edit)" ボタンをクリックすると、

各FXチャンネル の中の最初の エフェクトの コン

トロールパネルを開きます。

Studio センドはキューミックスをコントロール

ルームの Studioにルーティングする際に使用しま

す。コントロールルーム、および Studioセンドに

ついての詳細は 163 ページの『コントロールルー

ムについて(Cubaseのみ)』をご参照ください。

トラックでサラウンド パンナーを使用している場

合には、インスペクター でも同様にご使用いただ

けます。詳細は 220ページの『 Surround Pannerの

使用』をご参照ください。

ミキサーのチャンネル ストリップ情報を表示しま

す。左側にあるチャ ンネル・オーバービュー・ス

トリップで、インサートエフェクト、EQ、センド

のオン /オフも行なえます。

標準的テキストのノ ートパッドです。トラックに

ついてのメモ情報を自由に書き込んでください。

MIDI デバイスパネルを表示することができます。

MIDIデバイスの作成方法、読み込み方法につきま

しては、PDF マニュアル『MIDI デバイス』をご参

照ください。

ここでクイックコント ロールをセットアップしま

す。外部リモートコントローラを使用する場合に、

便利な機能です。詳しくは 341 ページの『トラッ

クのクイックコントロール』をご参照ください。

"EQ(Equalizers)"

セクション

トラックの EQを調整します。各トラックに最大 4

バンドの EQを設定できます(149ページの『EQを

設 定する』参照)。このセクション の上の " 編集

(Edit)"ボタンをクリックすると、トラックのチャ

ンネル設定ウィンドウを開きます。

33

プロジェクトウィンドウ

Page 34

オーディオトラック

オーデ ィオトラックでは、上のリス トに掲げた設定とセク ションの全

てが有効です。

オーディオトラック(Cubase のみ)のユーザーパネルには、チャン

•

ネルコントロール(インプットフェイズ、パンナーオプションなど)

や、そのオーディオトラックで使用中の VST エフェクトのデバイス

パネルを表示することができます。

オーディオトラックの " ユーザーパネル(User Panel)"(Cubase の

•

み)は、" デバイスパネルを開く(Open Device Panel)" をクリック

して開けます(インスペクターセクションの "R"/"W" ボタンの隣に

あります)。

オー ディ オ トラ ック で利用可能なすべてのデバイスパネルがメ

ニューとし て一覧され ます。パネルをま だ作成して いない場合は、

メニューに " 設定(Setup)" の項目が現れます。これをダブルクリッ

クすると、オーディオトラック用の " デバイス(Device)" ウィンド

ウが開きます。表示されるデバイスウィンドウで、オーディオトラッ

クの各パラメーター(インサートで使用している VST エフェクトを

含む)の編集を行います。デバイスパネルとユ ーザーパネルの作成

方法につきましては、PDF マニュアル『MIDI デバイス』をご参照く

ださい。

デバイスパ ネルが作成されれば、イン スペクターのユーザーパ ネルセ

クションにその名称が表示されます。デバイスパネルを選択するには、

ユーザーパ ネルセクションの右上に ある逆三角印をクリック してくだ

さい。

インスペクターのユーザーパネルメニュー

インスペクターに表示できるのは、インスペクターサイズのユー

ザーパネルだけです。インスペクターでは、大きいサイズのパネ

ルは利用できません。

MIDI トラック

MIDI トラックが選択されると、インスペクターにはリアルタイム(プ

レイバックなど)の MIDI イベントに関わるパラメーターとセクション

が表示されます。MIDI トラックに有効なセクションついては 345 ペー

ジの『 MIDI リアルタイム・パラメーターと MIDI エフェクト』をご参照

ください。

デバイスパネルブラウザー

マーカートラック

マーカート ラックのインスペクタ ーには、マーカーリストが表 示され

ます。詳細は 120 ページの『マーカーウィンドウ』をご参照ください。

ビデオトラック

ビデオトラ ックを選択した場合、イン スペクターにはトラック をロッ

クするためのロックボタン(55 ページの『 イベントをロック する』参

照), ビデオ再生を一時的に無効にするミュートボタン、そしてビデオ

サムネイル表示に使用する 2 つの設定が用意されます : " フレーム数の

表示(Show FrameNumbers)"、" サムネイルにスナップ(Snap Thumb-

nails)"(493 ページの『 ビデオ・ファイルをプレイバックする』参照)。

ビデオトラ ックのインスペクターで は " ノート パッド(Notepad)"タ

ブを使用できます。

フォルダトラック

フォルダトラックのインスペクターには、フォルダとサブフォルダが、

Windows OS にお ける「エク スプロ ーラー」、Mac OS X におけ る

「Finder」のように表示されます。

34

プロジェクトウィンドウ

Page 35

インスペクターのフォルダに表示される各 トラックをクリックする

➯

と、そのトラックの設定が表示されます。

これによって、フォルダを開かなくても、各ト ラックの設定を行な

えます。

選択したフォルダトラック内のオーディオトラック

FX チャンネルトラック

FX チャンネルトラックを選択すると、インスペクターには以下のコン

トロールとセクションが表示されます。

" 編集(Edit)" ボタン

•

•

" ボリューム(Volume)" コントロール

" パン(Pan)" コントロール

•

•

" 出力(Output Routing)" ポップアップメニュー

" インサート(Inserts)" セクション

•

•

"EQ(Equalizers)" セクション

"EQ カーブ(Equalizer Curve)" セクション

•

•

"Sends(Sends)" セクション

"Studio センド(Studio Sends)" セクション(Cubase のみ)

•

•

" サラウンドパン(Surround Pan)" セクション(Cubase のみ)

" チャンネル(Channel)" セクション

•

•

" ノートパッド(Notepad)" セクション

FX チャンネルのフォルダトラック

FX チャンネルトラックは、管理を容易にするために自動的に専用フォ

ルダに収められます。このフォルダトラックが選択されると、インスペ

ク ターには フォル ダとそ れに含ま れる FX チャンネ ルが示 されます。

フォルダの 1 つの FX チャンネルをクリックすると、その FX チャンネ

ルの設 定をインスペクターに 表示します。この方法を用 いると、フォ

ルダトラックを「開く」ことなしに、その中の FX チャンネルの設定に

アクセスすることが可能です。

グループチャンネルトラック

グループチ ャンネルトラックを選 択すると、以下のコントロー ルとセ

クションが表示されます。

" 編集(Edit)" ボタン

•

•

" ボリューム(Volume)" コントロール

" パン(Pan)" コントロール

•

•

" 出力(Output Routing)" ポップアップメニュー

" インサート(Inserts)" セクション

•

•

"EQ(Equalizers)" セクション

"EQ カーブ(Equalizer Curve)" セクション

•

•

" センド(Sends)" セクション

"Studio センド(Studio Sends)" セクション(Cubase のみ)

•

•

" サラウンドパン(Surround Pan)" セクション(Cubase のみ)

" チャンネル(Channel)" セクション

•

•

" ノートパッド(Notepad)" セクション

グループチャンネルのフォルダトラック

FX チャンネルトラックと同様、全てのグループチャンネルトラックは、

専用のフォ ルダに収められます。こ のフォルダを選択する と、インス

ペクターに はフォルダとそれに含ま れるグループチャンネル が示され

ます。フォルダの 1 つのグループチャンネルをクリッ クすると、その

グループチ ャンネルの設定をイン スペクターに表示します。こ の方法

を用いると、フォルダトラックを「開く」ことなしに、その中のグルー

プチャンネルの設定にアクセスすることが可能です。

ルーラートラック(Cubase のみ)

ルーラートラックに対してはインスペクターは機能しません。

移調トラック

移調トラッ クを選択すると、以下のコ ントロールとセクション を使用

可能です。

ミュートボタン

•

•

"移調をオクターブ内に保持(Keep Transposein Octave range)"ボタ

ン

•

" ミュージカル /リニア(Toggle Timebase)" ボタン

" ロック(Lock)" ボタン

•

•

" ノートパッド(Notepad)" セクション

移調トラ ックのコントロー ルについての詳細 は、125 ペー ジの『移調

機能』に記してあります。

35

プロジェクトウィンドウ

Page 36

ツールバー

ツールバーには、各種ツール、他のウィンドウを開くボタン、プロジェ

クトの様々な機能、設定をするフィールドなどがあります。

" プラグインディレイ補正の解除(Constrain delay

compensation)"(別冊『プラグインリファレンスマニュアル』

の『VST インストゥルメント』参照)

" 情報ラインの

表示(Show/

hide info line)"

ボタン

" アクティブ

(Activate)"

プロジェクト

インジケータ

トランスポートコントロール

" 前のマーカー / 次のマーカー(Previous/Next Marker)"、" サイクル

(Cycle)"、" 停止(Stop)"、" 開始(Play)"、" 録音(Record)"

" プロジェクトの調(キー)

(Project Root key)"

"スナップ

(Snap)"

ボタン

"オートスクロール

(Autoscroll)"ボタン

この他、初 期設定 では隠 されて いるいく つかの ツール やショ ート

➯

カットをツールバーに表示させることも 可能です。ツールバーの設

定や表示 / 非表示方法については 520 ページの『セットアップ・ダ

イアログ』をご参照ください。

" オーバービューの

表示(Show/hide

Overview)" ボタン

" インスペクター

の表示(Show/hide

Inspector)" ボタン

プロジェクトウィンドウツール

"グリッド(Glid)"

ポップアップ

メニュー

" スナップ

(Snap)" モード

" オートメーションモード

(Automation Mode)"

(Cubase のみ)

" ミキサーを開く(Open

Mixer)" ボタン

" プールを開く

(Open Pool)" ボタン

" ゼロクロス

ポイントに

クオンタ

イズ値

スナップ

(Snap to Zero

Crossings)"

" カラーの選択(Color)"

ポップアップメニュー

情報ライン(Infoline)

情報ライン には、プロジェクトウィン ドウで現在選択されてい るイベ

ントやパー トに関する情報が表示 されます。情報ラインに現れ る数値

は、ほとんど全て、従来の数値編集方法で行えます。イベント/ パート

の長さやポ ジションの値は、ルーラー の時間表示フォーマット にした

がって表示されます(37 ページの『ルーラー』参照)。

•

情報ラインの表示/非表示を切り換えるには、ツールバーの" 情報ラ

インの表示(Show Event Infoline)" ボタンをクリックします。

情報ライン では、以下のエレメント を選択して表示 / 編集することが

できます。

•

オーディオイベント

オーディオパート

•

•

MIDI パート

ビデオイベント

•

•

マーカー

オートメーションカーブ上の「ポイント」

•

•

移調イベント

アレンジャイベント

•

複数のエレメントを選択した場合

•

いくつかのエレメントを選択した場合、情報ライ ンには、選択した

中の最初の要素についての情報が表示されます。数 値は黄色で表示

され、これは複数のエレメントが選択されていることを示します。

情報ライン上 で数値を編 集すると、選択し た全てのエ レメントの、

•

現在の数値に相対的に適用されます。

2 つのオーディオイベントを選択します。1 つ目は 1 小節、2 つ目は

2 小節の長さを持ちます。こ の時、情報ライン上には最初の イベン

トの長さが示されます(すなわち「1 小節」)。情報ライン上で、数

値を「3 小節」に変更します。このとき、2 つ目のイベントについて

も、同じ量だけサイズが変更され、結果「4 小節」に変更されます。

•

情報ライン上で、[Ctrl]/[Command] キーを押しながら数値を編集す

ると、一律の数値に設定されるようになります。上記の例で行えば、

2つのイベントは、共に「3 小節」に設定されます。また、[Ctrl]/

[Command] キーは、デフォル ト設定の拡張 キーです。必要な らば

"初期設定(Preferences)"- " 編集操作(Editing)" ページの " 制御

ツール(Tool Modifiers)"- " 情報ライン カテゴリ(Info Line)"で、

拡張キーの設定を変更できます。

36

プロジェクトウィンドウ

Page 37

MIDI パートの移調とベロシティの編集

1 つ、あるいは複数の MIDI パートを選択すると、情報ラインには " 移

調(Transpose)"、"ベロシティ(Velocity)" の各フィールドが現れます。

"移調(Transpose)" フィールドを調整すると、選択されたパートは

•

半音単位で移調します。

この移調は、パート内のノートのピッチを直 接変更するものではあ

りません - これは「プレイバックパラメーター」であり、プレイバッ

ク時だけノートに対して有効となります。情 報ラインで設定した各

パートに対する移調量は、トラック自体に設 定された移調量に追加

される形になります。移調に関しては、125 ページの『 移調機能』に

詳細を記しています。

" ベロシティ(Velocity)" フィールドを調整すると、選択されたパー

•

トのベロシティがシフト されます - パート内のノート のベロシティ

値に対し、設定値を加えます。

同じく、このベロシティシフトは、パート内の ノートのベロシティ

を直接変更するものではなく、また、イン スペクターにおける、選

択 MIDI トラックの " ベロシティ(Velocity)" パラメーターの設定値

に加えられます。

オーディオイベントも移調できます(287 ページの『オーディオ

イベントのリアルタイムピッチシフト』参照)。

矢印ツールを使用して「オンザフライ」で情報表示を行う

"初期設定(Preferences)"(" 編集操 作(Editing)"-"ツール(Tool)"

ページ)で、" 選択ツール : 情報を表示(Select Tool: Show Extra Info)"

オプシ ョンをオンにすると、矢印 ツールを使用した場合 に、ポイント

した位 置の内容に応じてツー ルチップが表示されま す。たとえば、プ

ロジェ クトウィンドウのイベン トディスプレイで、ツール は現在のポ

インタ 位置、ポイントしているトラ ックとイベントの名称 を表示しま

す。

ルーラー

イベン トディスプレイの一 番上にある「ルーラー」に、タイ ムライン

(時間軸)が表示されます。デフォル ト設定では、" プロ ジェクトの設

定(Project Setup)"ダイアログ(38 ページ の『"プロジェクト設定

(Project Setup)" ダイアログ』参照)で指定した時間表示フォーマット

を、全ての ウィンドウに共通 して表示 / 適用します。また、ルーラー

の右端 にある矢印ボタンをクリ ックすると、ポップアップ メニューが

現われ、ここで 別の時間表示フォーマ ットに変更することがで きます

(時間オフセットはそのままで変更できます)。ルーラーのどこかを右

クリ ックし てこの ポップ アップ メニュ ーを表 示させ ること も可能 で

す。

オプション ポジションと長さの表示に使われる単位

"小節/拍

(Bars+Beats)"

"秒(Seconds)" 時間、分、秒、ミリセカンドを使用します。

"タイムコード

(Timecode)"

"サンプル数

(Samples)"

"ユーザー

(User)"

"ライン間隔を

テンポに同期し

て表示

(Time Linear)"

"ライン間隔を

一定にして表示

(Bars+Beats

Linear)"

時間表示フォーマットの選択によって、ルーラー、情報ライン、ツー

•

ルチップのポジション値が変わります(ツールチ ップは、プロジェ

クトウィンドウでイベントをドラッグするとマウス ポインタに付い

た形で現われます)。

各ウィンドウごとに、ルーラーやポジションの時間 表示フォーマッ

トを選択できます。

小節、拍、16分音符、ティックを使用します。デフォ

ルト設定では、16分音符が120 ティックとなっていま

すが、" 初期設定(Preferences)"ダイアログ("MIDI"

ページ)の "MIDI 表示 解 像 度(MIDI Disp lay Resolution)"設定で変更ができます。

こ のフォーマ ットは時間、分、秒、フ レームを 示し

ます。秒ごとのフレーム数(fps)は、"プロジェクト

設定(Project Setup)"ダイアログ(38ページの『"プ

ロジェクト設定(Project Setup)"ダイアログ』参照)

で設定可能です。選択肢は、"24"、"25"、"29.97"、"30

fps"またはドロップフレームの "29.97 dfps"、"30 dfps"

となります。

サンプルを使用します。

時 間、分、秒とフレー ムです。秒ごと のフレー ム数

はユーザ設定が可能です。"初期設定(Preferences)"

("トランスポート(Transport)" ページ)で任意のfps

を設定してください。

こ れが選択され ている場合、ルー ラー幅は時間 軸上

の 間隔で表示さ れます。つまりテ ンポトラック にテ

ン ポチェンジが 含まれている 場合、ルーラーに 表示

される小節間(" 小節/拍(Bars+Beats)" モード)の

間 隔は一定でな くなります(時間 軸上での間隔 は一

定です)。

こ れが選択され ている場合、ル ーラー幅は 拍子、小

節、お よび拍の間隔 で表示され ます。つまりテ ンポ

トラックにテンポチェンジが含まれている場合、

ルーラーに表示され る小 節 間(" 小 節 /拍(Bars+

Beats)" モード)の間隔は一定のままです。逆に時間

軸上での間隔(" 秒(Seconds)"や"タイムコード

(Timecode)"モード等)では一定でなくなります。

37

プロジェクトウィンドウ

Page 38

時間表示フォーマットを、全てのウィンドウに共通して設定/ 変更す

•

るには、ト ランス ポート パネル の時間表 示フォ ーマッ トのポ ップ

アップから選択するか、[Ctrl]/[Command] キーを押しながら、ルー

ラーで時間表示フォーマットを選択します。

フレーム表示にはサブフレームを追加することもできます。1フレー

•

ムにつき 80 サブフレームとなっています。

"タイムコード(Timecode)"または"ユーザー(User)"のオプショ

•

ンを選択した場合

初期設定(Preferences)"( " トランスポート(Transport)"ページ)

•

で" タイムコード の サブ フ レ ーム を 表示(S ho w Time code

Subframes)"をアクティブに設定してある場合

複数のルーラーを表示 - ルーラートラック(Cubase のみ)

Cubase のプロジェクトウィンドウのイベントディスプレイの上には

メインのルーラーが配置され、左から右への時間軸を示しています。

必要に 応じて、プロジェクトウィン ドウにいくつかのルー ラーを表示

できま す。ルーラートラックを追 加することにより、予備的 ルーラー

が含まれたルーラートラックが表示されます。

ルー ラー トラ ック を追加 する には、" プロ ジェ クト(Project)"メ

•

ニューから " トラックを追加(Add Track)" を選択し、表示される

サブメニューから " ルーラー(Ruler)" を選択してください。

予備的ルーラーを示すルーラートラックが トラックリストに追加さ

れます。

表示フォーマットに " 秒(Seconds)" が設定されたルーラートラック

1つのプロジェクトにルーラートラックをいくつ追加しても構いませ

ん。また、必要 に応じてその位置をリ ストの上下にドラッグ すること

もでき ます。各トラックには、それぞ れ別々の表示フォーマ ットを設

定することができます。

•

ルーラートラックの表示フォーマットを 設定するには、トラックリ

ストで 名称を クリッ クし、ポッ プアップ メニュ ーから 任意の オプ

ションを選択してください。

各ディスプレイフォーマットについては、上記をご参照ください。

ルーラート ラックは、イベントディ スプレイのメインルー ラーや、他

のウィンド ウのルーラー、またポジシ ョンディスプレイとはま ったく

別のもので あることにご注意くだ さい。これは下のようなこと を意味

します。

全てのルーラートラックに、独自の表示フォーマッ トを設定可能で

•

す。

ルーラートラックは、" プロジェクト設定(Project Setup)" ダイアロ

•

グ( 38 ページの『 "プロジェクト設定(Project Setup)" ダイアログ』

参照)での表示フォーマット設定に左右されません。

•

トランスポートパネルで全体的な時間表示設定 を変更しても、ルー

ラートラックに影響はありません。

➯

ルーラートラックは、" 初期設定(Preferences)"(上記参照)のオ

プショ ン " タイムコー ドのサ ブフレ ームを 表示(Show Timecode

Subframes)" 設定の影響を受けます。

操作について

新しくプロジェクトを作成する

新しくプロジェクトを作成する方法は、次のとおりです。

1. " ファイル(File)" メニューから" 新規プロジェクト(New Project)"

を選択します。

ダイアログが現われ、作成したカス タムテンプレート(503 ページ

の『 " テンプレートとして保存(Save as Template)"』参照)も含め

て、様々なテンプレートが表示されます。

2. テンプレートを選択して、"OK" ボタンをクリックします。

ファイルダイアログが現われ、「プロジェクトフォルダ」を指定でき

ます。ここには、プロジェクトに関わる全てのファイ ルが納められ

ます。

3. 既存のフォルダを選択するか、新しいフォルダ名称を入力して、"OK"

ボタンをクリックします。

プロジェクトウィンドウが現われます。新しいプ ロジェクトは、ト

ラック、イベント、その他の設定を、テンプレートの 情報に基づい

て作成されます。

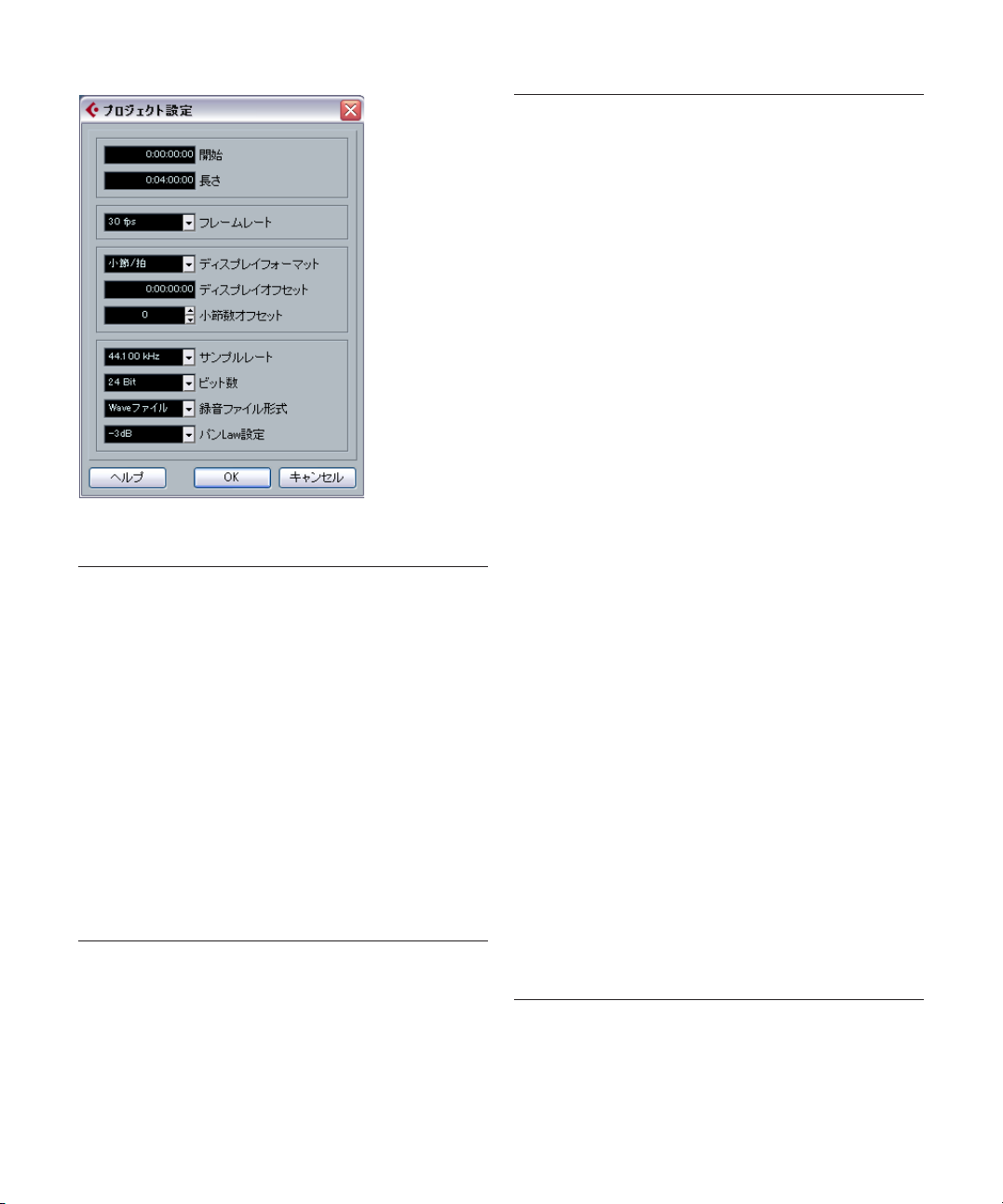

" プロジェクト設定(Project Setup)" ダイアログ

プロジェクトの全般的な設定は、" プロジェクト設定(Project Setup)"

ダイアログで設定します。このダイアログは、" プロジェクト(Project)"

メニューから " プロジェクト の設定(Project Setup)" を選択 して開き

ます。

38

プロジェクトウィンドウ

Page 39

設定 説明

"フレームレート

(Frame Rate)"

Cubase と外部イクイッ プメントとの同期 に使用

する設定です。Cubaseがスレーブの場合、この値

は受信 する同 期信号の フレー ムレー トと同じ に

自動設定され ます。Cubase がマスターであ る場

合、ここで送信する同期信号のフレームレートを

設定します(472 ページの『フレームレートの設

定』参照)。

" プロジェクト設定(ProjectSetup)" ダイアログでは、以下の設定が可

能です。

設定 説明

"開始(Start)" プロジェクトの開始時間です。設定により、ゼロ

でない 時間か らプロ ジェクト を開始 するこ とが

できます。また、Cubaseと外部機器を同期させる

場合には、同期の開始ポイントの設定となります

(474ページの『 オーディオ・ハードウェアをタイ

ムコードと外部同期するように Cubase をセット

アップする』参照)。

この設定を変更すると「プロジェクトにおけるコ

ンテン ツの現 在のタ イムコー ドポジ ション をこ

のまま維持し ますか?」と尋ねられま す。" はい

(Yes)"を選択すると、全てのイベントはそのタイ

ムコードポジションに留まります。つまり、プロ

ジェク トの開 始地点 から見る と移動 するこ とに

なります。"いいえ(No)" を選択すると、全ての

イベン トの位 置とプ ロジェク トの開 始地点 との

関係が崩れることはありません。

"長さ(Length)" プロジェクトの長さを設定します。

"ディスプレイ

フォーマット

(Display Format)"

"ディスプレイ

オフセット

(Display Offset)"

"小節数オフセット

(Bar Offset)"

"サンプルレート

(Sample Rate)"

"録音ファイル形式

(Record File Type)"

"パンL aw設定

(StereoPan Law)"

プログ ラムの 全てのル ーラー とポジ ション表 示

に適用される表示フォーマットを設定します(全

体的設定)。ルーラートラックに影響はありませ

ん(Cubaseのみ、35 ページの『ルーラートラッ

ク(Cubaseのみ)』参照)。ただ、必要であれば、

それぞれのルーラー / ポジション表示に対して個

別な表 示フォ ーマット を設定 するこ とも可能 で

す。各種表示フォーマットのオプションについて

は37ページの『ルーラー』をご参照ください。

ルーラーなどの時間表示のオフセットです。上記

の"開始(Start)" 設定を表示上補正することがで

きます。たとえ ば、Cubaseと外部ソースの同期

で、開始地点がゼロ以外のフレームであるような

場合、" 開始(Start)" 設定にそのフレームを設定

しますが、Cubaseにおける開始地点をゼロとして

表示させる場合、この " ディスプレイオフセット

(Display Offset)"にも同じ値を入力します。

上記 " ディスプレイオフセット(Display Offset)"

と似た 設定で す。ルーラ ーにお けるタ イムポ ジ

ションを小節数 でオフセットする ことによって、

"開始(Start)"設定を表示的に補正します。"小節

数オフセット(Bar Offset)"は、表示フォーマット

として"小節 /拍(Bars+Beats)" が選択された場合

にだけ(37ページの『ルーラー』参照)有効です。

Cubaseがレコーディングし、再生するオーディオ

のサンプルレートです。

オーデ ィオを レコーデ ィング する際 に作成さ れ

るファイ ルのタイ プです(77 ページの『レコー

ディン グファ イルフ ォーマ ットを 選択す る』参

照)。

パンニ ングに 関してレ ベル補 正を行 うかどう か

を特定します。これについては、147ページの『初

期設定"パンL aw設定(Stereo Pan Law)"について

(オー ディオチャンネ ルのみ)』をご参照く ださ

い。

39

プロジェクトウィンドウ

Page 40

" プロジェクト設定(Project Setup)" の多くの設定は、いつでも

変更が可能ですが、サンプルレートの選択は新規プロジェクト作

成時に 必ず確定してく ださい!正しいプレイ バックのためには、

全て のオーデ ィオファ イルがこ のサンプ ルレート で統一さ れて

なければなりません。

ズーム操作

プロジ ェクトウィンドウのズー ム操作方法は、基本的には 従来のズー

ム手順にしたがって行いますが、次の事項も含みます。

•

「虫めがねツール」(ズームツール)を使用する際、その作用の仕方は

" 初期設定(Preferences)"( " 編集操作(Editing)"-"ツール(Tool)"

ページ)のオプション設定 " ズームツール標準モード:水平方向ズー

ムのみ(Zoom Tool Standard Mode: Horizontal Zooming Only)"に

より異なります。

このオプションがアクティブになってい る場合、虫めがねツールで

長方形を描いて選択すると、ウィンドウは横 方向だけにズームされ

ます(トラックの高さに変更はありません)。同オプションをオフに

すると、ウィンドウは縦、横にズームします。

縦方向のズームスライダーを使うと、トラッ クも相対的にズームさ

•

れます。

言い換えれば、トラックの高さを個別に調整した場合(下記参照)、

相対的な高さの差が維持されます。

" 編集(Edit)" メニューの " ズーム(Zoom)" サブメニューに、以下の

オプションがあります。

オプション 説明

"ズームイン(Zoom In)" プロジェクトカ ーソルを中心に、1 段

階だけズームインします。

"ズームアウト(Zoom Out)" プロジェクトカ ーソルを中心に、1 段

階だけズームアウトします。

"全体を表示(Zoom Full)" 「プロジェクト全体」が見渡せるように

ズームアウトします。ここで「プロジェ

クト全体」とは、プロジェクトの開始

点から " プロジェクト設定(Project

Setup)" ダイアログ (上記参照)に定

められた長さを意味します。

オプション 説明

"イベント全体を表示

(Zoom to Event)"

"垂直方向にズームイン

(Zoom In Vertical)"

"垂直方向にズームアウト

(Zoom Out Vertical)"

選択トラックをズームイン

(Zoom In Tracks)

"選択トラックをズームアウト

(Zoom Out Tracks)"

"選択トラックを拡大表示

(Zoom Selected Tracks )"

"選択トラックを拡大表示

(Zoom Selected Tracks )"

"ズームを元に戻す/ズームを

再実行(Undo/Redo Zoom)"

" 初期設定(Preferences)"("トランスポート(Transport)" ページ)

•

で、オプション "ルーラーを上下にドラッグしてズーム(Zoom while

Locating in Time Scale)" がアクティブになっている場合、メインの

ルーラーをクリックし、マウスボタンを押さえたま ま上下にドラッ

グしてズームすることができます。

上へドラッグするとズームアウト、下へドラッグす るとズームイン

となります。

•

イベント ディス プレイ の右上に ある波 形ズーム スライ ダーを使 っ

て、イベントやパートを垂直方向に拡大 / 縮小することができます。

「静かな」オーディオイベント / パートの表示に便利です。

サン プル エデ ィタだ けに 有効 なオ プ

ションです(263 ページ の『ズーム機

能』参照)。

縦方 向に 1 段階だけズームインしま

す。

縦方向に 1 段階だけズームアウトしま

す。

選択 トラ ック を縦 方向 に 1 段 階だ け

ズームインします。

選択 トラ ック を縦 方向 に 1 段 階だ け

ズームアウトします。

選択トラックについては縦方向に 1 段

階だ けズ ーム イ ンし、他 の全 ての ト

ラックの高さを最小化します。

最近のズーム操作のアンドゥ / リドゥ

を行えます。

最後 に行 なっ たズー ム操 作を 元に 戻

す、または再実行します。

"選択範囲を拡大表示

(Zoom to Selection)"

"選択範囲をズーム(水平方向

(Zoom to Selection

のみ)

)"

(Horiz)

現在の選択部分が画面いっぱいになる

ように、縦、横方向にズームインしま

す。

現在の選択部分が画面いっぱいになる

ように、横方向にズームインします。

プロジェクトウィンドウ

波形 を表示さ せてオー ディオイ ベントの レベルを チェック する

には、スライダーが全て下に降りている必要があります。表示上、

ズームした波形は、クリッピングを起こしたオーディオと混同し

て見てしまうかもしれません。

40

Page 41

"初期設定(Preference)"の"編集操作(Editing)"ページで " クイック

•

ズーム(Quick Zoom)" オプションをオンにすると、イベントやパー

トの表示内容は、手動で拡大 / 縮小した場合、継続的にリドロー(=

再描画 / 表示)されなくなります。

その代わり、拡大 / 縮小を完了した時に一度だけリドローされます。

もし画面のリドローによって、作業のパフォ ーマンスが遅くなる場

合は、このオプションを選択してみてください。

トラックリストのサイズを変更する

•

個々のトラックの高さは、トラックリストの 各トラックの下の境界

線をクリックし、上下にドラッグして変更することができます。

全て のト ラッ クの 高さ を同時 に変 更す るに は、[Ctrl]/[Command]

キーを押しながら、同じ方法で 1 つのトラックのサイズ変更を行っ

てください。トラックスケールのポップアップ(下記参照)で、" ト

ラック高のグ リッドを使用(Snap Track Heights)" がアクティブに

なっている場合、トラックの高さは一定量で(段階的に)変化します。

実際の動作は、" 編集(Edit)" メニューの " 選択したトラックを

拡大(Enlarge Selected Track)" オプションの設定により 異なり

ます(以下参照)。

•

トラックリストの横幅を変更したい場合 は、トラックリストとイベ

ントディスプレイの境界線をクリックし、左右にドラッグします。

•

トラックリストに表示されるトラックの コントロールの配置は、デ

フォルト設定で、トラックのサイズに適応す るように定められてい

ます。トラックの高さや横幅を変更すると、各 コントロールは変更

された表示サイズに最適な位置に、再び配置されます。

コントロ ールを常に 同じ位置に 固定させる 場合、"トラック コント

ロール(Track Controls)" 設定ダイアログのオプション " コントロー

ルを集める(Wrap Controls)" をオフにしてください(521 ページの

『トラック・コントロールのカスタマイズ』参照)。

•

トラックリストに表示させるコントロー ルを、トラックのタイプ別

に特定することができま す。521 ページの『トラ ック・コントロー

ルのカスタマイズ』をご参照ください。

トラックスケールポップアップメニュー を使って(上下ズームコン

•

トロールの上にある矢印ボタンをクリ ック)、現在のプロジェクト

ウィンドウに表示させるトラック数を設定できます。

トラックの高さは、ポップアップメニューで 指定したトラック数だ

けを表示するように調整されます。ポップアップから "N トラックを

フル表示(Zoom N Tracks)" を選択すると、現在のプロジェクトウィ

ンドウに表示させるトラック数を、手動で設定できます。

•

各トラックはレーンによって垂直方向に分割されます(57 ページの

『レーン表示モードにおける編集』参照)。

" 選択したトラックを拡大(Enlarge Selected Track)"オプ

ション

" 編集(Edit)" メニュ ー内にあ るこの オプショ ン(または " 初期設定

(Preferences)"の"編集-プロジェクト / ミキサー(Editing - Project &

Mixer)" ページ)をオンにすると、選択したトラックが自動的に拡大表

示されます。トラックリスト内にある各トラックを順番に確認したり、

編集する際に便利です。拡大表示されたトラックは選択が外れると、以

前のサイズ に自動的に戻ります。ト ラックの拡大率は、トラッ クリス

ト内でサイズを直接変更することで変えることができます。

ただし、" 選択したトラックを拡大(Enlarge Selected Track)" 機能がオ

ンの状態だと、トラックの高さを変更しようとした場合に、自動的に

トラックの 高さが拡大表示されて しまうので、選択前の元の高 さを変

更したい場合には不便な場合もございますが、下記の操作によって " 選

択したトラックを拡大(Enlarge Selected Track)"機能をオフにしなく

てもトラックのサイズを変更することができます。

1. サイズを変更したいトラック(非選択の)の下端にマ ウスポインタ

を置きます。

マウスポインタが分割シンボルに変わります。

2. トラックの下端を目的の高さまで [Alt]/[Option] キーを押しながら

ドラッグします。

そしてこのトラックを選択すると(かつ " 選択したトラ ックを拡大

(Enlarge Selected Track)" がオンになっていると)、拡大表示されま

す。他のトラックを選択すると、サイズは元に戻ります。

ズームプリセットとサイクルマーカー

横方向のズ ームスライダーの左 側に、ズームプリセットの 選択、作成

(" 追加(Add)")、または編集(" 構成(Organize)")を行うポップアッ

プメニュー があります。すなわち、ズー ム範囲を切り換えるこ とがで

きるのです。プ ロジェクト全体を表 示する場合と、編集範囲を ズーム

して表示する場合、というように設定しておくことができます。また、

このポップ アップメニューから、プロ ジェクトのサイクルマー カーの

間の領域をズームインすることも可能です。

41

プロジェクトウィンドウ

Page 42

ここをクリックして ... ... コンテキストメニューを開く

ポップアップメニューの上部は、ズームプリセットがリストされます。

現在のズーム範囲を記録するには、ポップアップメニューから" 追加

•

(Add)" を選択します。

ズームプリセット名称を入力するダイアログが現れます。

•

プリセットを選択して適用するには、ポップ アップメニューからそ

のプリセット名称を選択します。

•

" 全体を表示(Zoom Full)" というプリセットは常に有効です。この

オプショ ンを選択する と、「プロジェクト全体」が見渡せるように

ズームア ウトが行わ れます。ここで の「プロジェ クト全体」とは、

プロジェクト の開始点から、" プロジ ェクト設定(Project Setup)"

ダイアログで定められた長さを意味します(38 ページの『" プロジェ

クト設定(Project Setup)" ダイアログ』参照)。

•

プリ セットを削除するには、ポップアップメニューから"構成

(Organize)" を選択します。

ダイアログが現れます。この中のプリセッ トリストから、削除した

いプリセットを 選択して、" 削除(Delete)" ボタンをクリックしま

す。これで、プリセットがリストから削除されます。

プリセットの名称を変更するには、ポップアップメニューから" 構成

•

(Organize)" 選択します。

ダイアログが現れます。この中のプリセッ トリストから、名称を変

更したいプリセットを選択して、"名称の変更(Rename)" ボタンを

クリックします。次に、ズームプリセット名称 を入力するダイアロ

グが現れます。"OK" ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。

ズームプリセットは、全てのプロジェクトに対してグローバルな

設定です。すなわち、作成する、または開かれる全てのプロジェ

クトで共通して使用できます。

ポップ アップメニューの中央に は、プロジェクトに追加さ れたサイク

ルマーカーが表示されています。

このメニューでサイクルマーカーを選択した場 合、そのマーカー範

•

囲をズーム表示します(122 ページの『サイクルマーカー範囲にズー

ムインする』参照)。

•

このメニュー 上でサイクル マーカーを編 集することは できません。

マーカーの 編集につい ては、120 ページ の『マーカーウ ィンドウ』

の章をご参照ください。

現在のプロジェクトで、あらかじめ作成されたサイクルマーカー

がメニューにリストされます。

ズームの履歴

Cubase は最近行ったズームを履歴として保持していますので、ズーム

をリドゥ、ア ンドゥすることがで きます。たとえば、何段階か ズーム

インしても、ズーム前の元の表示まで戻ることが可能です。

" ズームを元に戻す(Undo Zoom)"と"ズームを再実行(Redo Zoom)"

コマンドを実行する方法は以下の 2 つです。

•

"編集(Edit)" メニューの " ズーム(Zoom)" サブメニューから選択

コマンドにショートカットをアサインすることもできます。

•

虫めがねツールでダブルクリックすると " ズームを元に戻す(Undo

Zoom)" となります。

[Alt]/[Option] キーを押しながらダブルクリックすると " ズームを再

実行(Redo Zoom)" となります。

イベントやパートの表示方法を調節する

Windowsの場合"ファイル(File)"メニュー、Macintoshの場合"Cubase"

メニューの " 初期設定(Preferences)" の設定を使って、プロジェクト

ウィンドウの表示をカスタマイズすることができます。

" イベントの表示(Event Display)" ページを開くと、全てのトラックタ

イプに共通の設定が表示されます。

オプション 説明

"イベントの背景に

カラーをつける

(ColorizeEvent

Background)"

"イベント名称を表示

(Show Event Names)"

"イベントの透明表示

(TransparentEvents)"

"小さいトラックにも

データを表示(Show

Data on Small Track

Heights)"

パートやイベントで、背景か内容(波形など)、

どちらをカラーにするかを特定します(44

ページの『トラックの扱い方』参照)。

パートやイベ ントの名称をプロジェク トウィ

ンドウに表示するかどうかを設定します。

このオプシ ョンをアクティブにす ると、イベ

ントやパートの背景は透明とな り、波形 や

MIDIイベントだけが表示されます。

このオプションをアクティブにすると、ト

ラックの高 さを極端に狭めた場合 にも、イベ

ントやパートの内容が表示されます。

42

プロジェクトウィンドウ

Page 43

" イベントの表示(Event Display)"- "ビデオ(Video)" ページには、ビ

デオイベントに対する設定があります。

オプション 説明

"ビデオ画像をサム

ネイル表示(Show

Video Thumbnails)"

"ビデオキャッシュサイズ

(Video Cache Size)"

このオプ ションをアクティブ にすると、ビデ

オのフレ ームのサムネイルがビデ オトラック

に表示されます。

ビデオサ ムネイルに有効なメモリ 量を設定し

ます。長いビ デオクリップを扱っ ている場合

や大きく ズームしている場合(沢 山のフレー

ムがサムネイル表示となります)、この値を高

くする必要があるかもしれません。

オプション 説明

"背景カラーを変調する

(Background Color

Modulation)"

" イベントの表示(Event Display)"- "MIDI" ページには、MIDI パートに

対する設定があります。

オプション 説明

このオプシ ョンを有効にすると、波形 のダイ

ナミクスに より、オーディオイベント の背景

のカラーを 変調することができま す。個々の

オーディオト ラックを縮小してプロジ ェクト

全体を確認し ながら作業をおこなう場 合など

に視認性を向上させることができます。

" イベントの表示(Event Display)"- "オーディオ(Audio)" ページに

は、オーディオイベントに対する設定があります。

オプション 説明

"オーディオの波形を

カーブで表示

(Interpolate Audio

Images)"

"波形イメージの表示方法

(Wave Image Style)"

"イベントのボリューム

カーブを常に表示

(Show Event Volume

Curves Always)"

"波形を表示(Show

Waveforms)"

このオプ ションをオフにした 場合、単一のサ

ン プル値 が「ステッ プ」とし て描か れます。

オ ンにする と複数 のサン プル値 が「カーブ」

を形成します。

オーディ オの波形を通常のように 濃く表示す

るか("黒(Solid)")、波形の外見だけを枠と

して描くか("ライン(Framed)")、波形を反

転したイメージで描くか(" 白(Solid a nd

Framed)")を選択します。この選択は、プロ

ジェクトウィンドウ、サンプルエディタ、オー

ディオパ ートエディタの全ての波 形描写に反

映します。

"ライン(Framed)"と"白(Solid and Framed)"

スタイル は、コンピュータに負荷 がかかるこ

とにご注 意ください。システムが 少し遅くな

るように感じられたら、"黒(Solid)"スタイル

の波形描写に切り換えてください。

このオプションをアクティ ブに する と、ボ

リューム とフェードハンドルによ って形成さ

れた「ボリ ュームカーブ」が常に表 示となり

ます。オフに すると選択イベント のカーブだ

けが表示となります。

プロジェ クトウィンドウ上でオー ディオイベ

ントの波 形を表示させるかどうか の設定がお

こなえます。

"デフォルトのMIDI エ

ディタ(Default Edit

Action)"

"パートのデータ表示

(PartData Mode)"

"コントローラーを表示

(Show Controllers)"

MIDI パートをダ ブル クリ ックし て、また は

MIDI パートを選択し、[Ctrl]/[Command] キー

を押しながら[E] キーをタイプして開くエディ

タを特定します(キーエディタ、リストエディ

タ、ドラムエ ディタスコアエディ タ、キーエ

ディタ、リストエディタ、インプレイスエディ

タ、ドラムエディタ)。ただし、"ドラムマップ

適用時はドラムエディタで編集(Edit as