ProMinent DULCOTEST ICT 2 Assembly And Operating Instructions Manual

DULCOTEST® Sensor ICT 2

Inductive conductivity sensor

Assembly and operating instructions

A1845

Induktiver Leitfähigkeitssensor

DE/EN

986948 Version: BA DT 154 04/18 DE

Please carefully read these operating instructions before use. · Do not discard.

The operator shall be liable for any damage caused by installation or operating errors.

The latest version of the operating instructions are available on our homepage.

Overall Table of Con‐

tents

DE

DULCOTEST® Sensor ICT 2

Induktiver Leitfähigkeitssensor..... 3

1 Einleitung................................ 7

1.1 Kennzeichnung der Warn‐

hinweise............................... 7

1.2 Benutzer-Qualifikation.......... 9

1.3 Allgemeine Sicherheitshin‐

weise.................................. 10

1.4 Bestimmungsgemäße Ver‐

wendung............................ 11

1.5 Angaben für den Notfall..... 11

2 Funktionsbeschreibung......... 12

2.1 Aufbau und Funktion.......... 13

2.2 Zellkonstante und Einbau‐

faktor.................................. 14

3 Transportieren und Lagern... 17

3.1 Transport............................ 17

4 Installieren, elektrisch........... 18

5 Montieren.............................. 20

6 In Betrieb nehmen................. 22

7 Wartung, Fehler beheben

und Reparieren .................... 25

8 Bestellhinweise..................... 26

9 Altteileentsorgung................. 27

10 Technische Daten............... 28

11 Maßblätter........................... 32

12 Eingehaltene Richtlinien/

Normen............................... 34

EN

DULCOTEST® Sensor ICT 2

Inductive conductivity sensor..... 38

1

Introduction........................... 42

1.1 Labelling of Warning Infor‐

mation................................ 42

1.2 User qualification............... 44

1.3 General safety informa‐

tion..................................... 45

1.4 Intended use...................... 46

1.5 Information in the event of

an emergency.................... 46

2 Functional description........... 47

2.1 Construction and Func‐

tion..................................... 48

2.2 Cell constant and installa‐

tion factor........................... 49

3 Transport and Storage.......... 52

3.1 Transport............................ 52

4 Installation, electrical............. 53

5 Assembly.............................. 55

6 Start up................................. 57

7 Maintenance, Trouble‐

shooting and Repair.............. 60

8 Ordering Information............. 61

9 Disposal of Used Parts......... 62

10 Technical data..................... 63

11 Dimensional drawings......... 67

12 Directives / standards

adhered to........................... 69

Overall Table of Contents

2

DULCOTEST® Sensor ICT 2

Induktiver Leitfähigkeitssensor

Montage- und Betriebsanleitung

A1845

DE

986948 Version: BA DT 154 04/18 DE

Betriebsanleitung bitte zuerst vollständig durchlesen. · Nicht wegwerfen.

Bei Schäden durch Installations- oder Bedienfehler haftet der Betreiber.

Die neueste Version einer Betriebsanleitung ist auf unserer Homepage verfügbar.

Allgemeine Gleichbehandlung Dieses Dokument verwendet die nach der

Grammatik männliche Form in einem

neutralen Sinn, um den Text leichter

lesbar zu halten. Es spricht immer Frauen

und Männer in gleicher Weise an. Die

Leserinnen bitten wir um Verständnis für

diese Vereinfachung im Text.

Ergänzende Anweisungen

Lesen Sie bitte die ergänzenden Anweisungen durch.

Infos

Eine Info gibt wichtige Hinweise für das richtige Funktionieren des Geräts oder

soll Ihre Arbeit erleichtern.

Warnhinweise

Warnhinweise sind mit ausführlichen Beschreibungen der Gefährdungssituation ver‐

sehen, siehe

Ä Kapitel 1.1 „Kennzeichnung der Warnhinweise“ auf Seite 7

.

Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Verweisen, Auflistungen, Ergebnissen

und anderen Elementen können in diesem Dokument folgende Kennzeichnungen ver‐

wendet werden:

Tab. 1: Weitere Kennzeichnung

Kennzeichen Beschreibung

Handlung Schritt-für-Schritt.

⇨ Ergebnis einer Handlung.

Links auf Elemente bzw. Abschnitte dieser Anleitung oder mitgel‐

tende Dokumente.

n

Auflistung ohne festgelegte Reihenfolge.

[Taster]

Anzeigeelemente (z. B. Signalleuchten).

Bedienelemente (z. B. Taster, Schalter).

Ergänzende Anweisungen

4

Kennzeichen Beschreibung

„Anzeige/GUI“

Bildschirmelemente (z. B. Schaltflächen, Belegung von Funktions‐

tasten).

CODE

Darstellung von Softwareelementen bzw. Texten.

Ergänzende Anweisungen

5

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung................................................................................................................ 7

1.1 Kennzeichnung der Warnhinweise................................................................. 7

1.2 Benutzer-Qualifikation.................................................................................... 9

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise................................................................... 10

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung............................................................. 11

1.5 Angaben für den Notfall................................................................................ 11

2 Funktionsbeschreibung......................................................................................... 12

2.1 Aufbau und Funktion.................................................................................... 13

2.2 Zellkonstante und Einbaufaktor.................................................................... 14

3 Transportieren und Lagern................................................................................... 17

3.1 Transport...................................................................................................... 17

4 Installieren, elektrisch........................................................................................... 18

5 Montieren.............................................................................................................. 20

6 In Betrieb nehmen................................................................................................ 22

7 Wartung, Fehler beheben und Reparieren .......................................................... 25

8 Bestellhinweise..................................................................................................... 26

9 Altteileentsorgung................................................................................................. 27

10 Technische Daten................................................................................................. 28

11 Maßblätter............................................................................................................. 32

12 Eingehaltene Richtlinien/Normen......................................................................... 34

13 Index..................................................................................................................... 35

Inhaltsverzeichnis

6

1 Einleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt die

technischen Daten und Funktionen des

DULCOTEST® Sensors für Induktive Leit‐

fähigkeit, ICT 2

1.1 Kennzeichnung der Warn‐

hinweise

Einleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt die

technischen Daten und Funktionen des

Produktes. Die Betriebsanleitung gibt aus‐

führliche Warnhinweise und ist in klare

Handlungsschritte aufgegliedert.

Warnhinweise und Hinweise gliedern sich

nach dem folgenden Schema. Hierbei

kommen verschiedene, der Situation

angepasste, Piktogramme zum Einsatz.

Die hier aufgeführten Piktogramme dienen

nur als Beispiel.

GEFAHR!

Art und Quelle der Gefahr

Folge: Tod oder schwerste Verlet‐

zungen.

Maßnahme, die ergriffen werden

muss, um diese Gefahr zu ver‐

meiden.

Beschriebene Gefahr

– Bezeichnet eine unmittelbar

drohende Gefahr. Wenn die

Situation nicht gemieden wird,

sind Tod oder schwerste Ver‐

letzungen die Folge.

WARNUNG!

Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folge: Tod oder

schwerste Verletzungen.

Maßnahme, die ergriffen werden

muss, um diese Gefahr zu ver‐

meiden.

– Bezeichnet eine möglicher‐

weise gefährliche Situation.

Wenn die Situation nicht

gemieden wird, können Tod

oder schwerste Verletzungen

die Folge sein.

VORSICHT!

Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folge: Leichte oder

geringfügige Verletzungen. Sach‐

beschädigung.

Maßnahme, die ergriffen werden

muss, um diese Gefahr zu ver‐

meiden.

– Bezeichnet eine möglicher‐

weise gefährliche Situation.

Wenn die Situation nicht

gemieden wird, können leichte

oder geringfügige Verlet‐

zungen die Folge sein. Darf

auch für Warnung vor Sach‐

schäden verwendet werden.

Einleitung

7

HINWEIS!

Art und Quelle der Gefahr

Schädigung des Produkts oder

seiner Umgebung.

Maßnahme, die ergriffen werden

muss, um diese Gefahr zu ver‐

meiden.

– Bezeichnet eine möglicher‐

weise schädliche Situation.

Wenn die Situation nicht

gemieden wird, kann das Pro‐

dukt oder etwas in seiner

Umgebung beschädigt

werden.

Art der Information

Anwendungstipps und Zusatzinfor‐

mation.

Quelle der Information. Zusätzliche

Maßnahmen.

–

Bezeichnen Anwendungstipps

und andere besonders nütz‐

liche Informationen. Es ist kein

Signalwort für eine gefährliche

oder schädliche Situation.

Einleitung

8

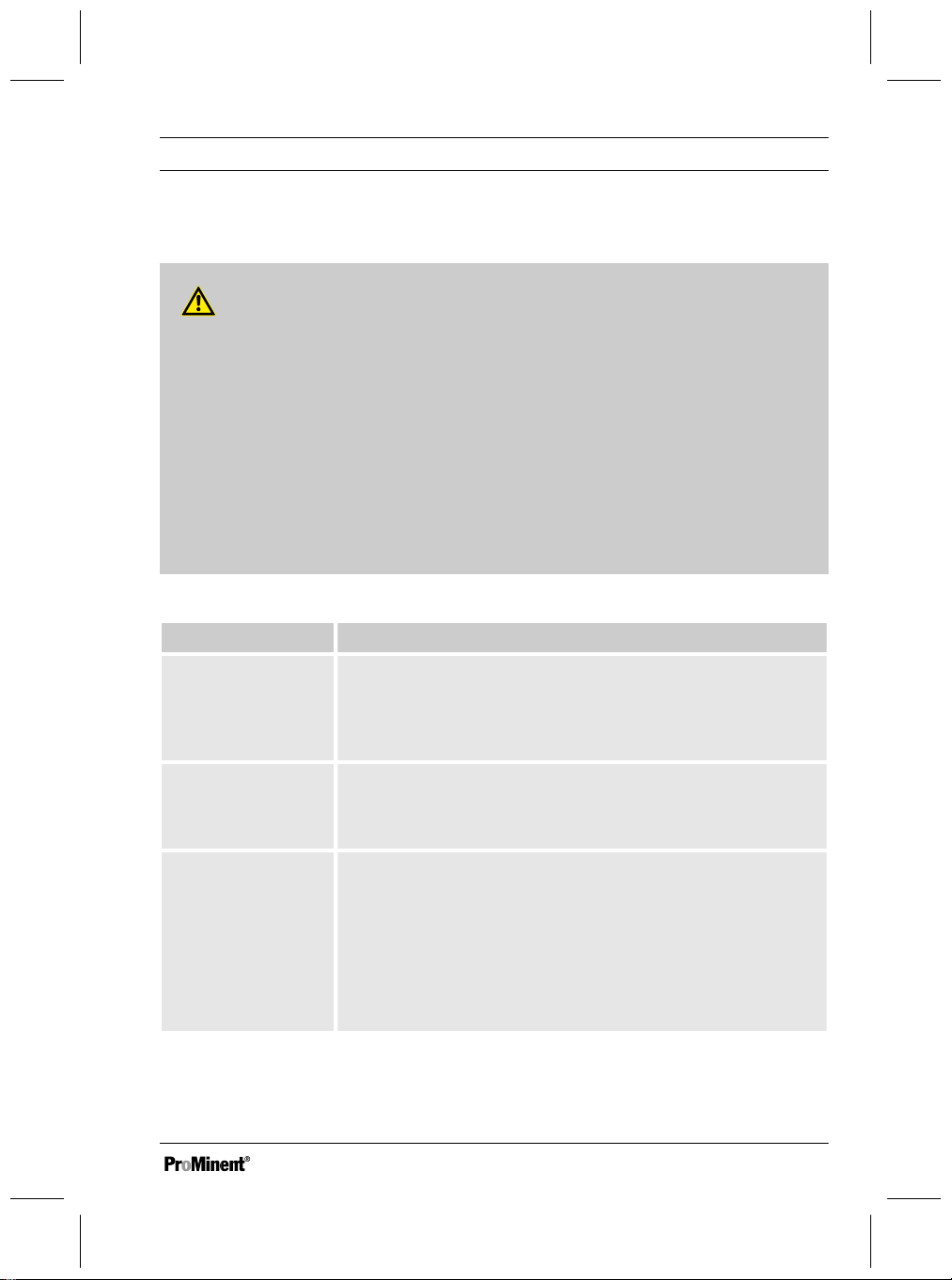

1.2 Benutzer-Qualifikation

WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation des Personals

Der Betreiber der Anlage/des Gerätes ist für die Einhaltung der Qualifikationen

verantwortlich.

Wenn unqualifiziertes Personal Arbeiten an dem Gerät vornimmt oder sich im

Gefahrenbereich des Gerätes aufhält, entstehen Gefahren, die schwere Verlet‐

zungen und Sachschäden verursachen können.

– Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.

– Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten.

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein

anerkannten sicherheitstechnischen Regeln einhalten.

Ausbildung Definition

unterwiesene Person Als unterwiesene Person gilt, wer über die übertragenen Auf‐

gaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten

unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt, sowie über die

notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen

belehrt wurde.

geschulter Anwender Als geschulter Anwender gilt, wer die Anforderungen an eine

unterwiesene Person erfüllt und zusätzlich eine anlagenspezifi‐

sche Schulung bei dem Hersteller oder einem autorisierten Ver‐

triebspartner erhalten hat.

ausgebildete Fach‐

kraft

Als ausgebildete Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner Ausbildung,

Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen

Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und

mögliche Gefahren erkennen kann. Eine ausgebildete Fach‐

kraft muss in der Lage sein, die ihr übertragenen Arbeiten unter

Zuhilfenahme von Zeichnungsdokumentation und Stücklisten

selbständig durchzuführen. Zur Beurteilung der fachlichen Aus‐

bildung kann auch eine mehrjährige Tätigkeit auf dem betreff‐

enden Arbeitsgebiet herangezogen werden.

Einleitung

9

Ausbildung Definition

Elektrofachkraft Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung,

Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen

Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektri‐

schen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbst‐

ständig zu erkennen und zu vermeiden. Eine Elektrofachkraft

muss in der Lage sein, die ihr übertragenen Arbeiten unter

Zuhilfenahme von Zeichnungsdokumentation, Stücklisten,

Klemmen- und Schaltplänen selbständig durchzuführen. Die

Elektrofachkraft ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem die

Elektrofachkraft tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten

Normen und Bestimmungen.

Kundendienst Als Kundendienst gelten Servicetechniker, die von dem Her‐

steller für die Arbeiten an der Anlage nachweislich geschult und

autorisiert wurden.

1.3 Allgemeine Sicherheitshin‐

weise

WARNUNG!

Unbefugter Zugriff!

Mögliche Folge: Tod oder

schwerste Verletzungen

– Maßnahme: Sichern Sie das

Gerät gegen unbefugten

Zugriff

– Der Sensor darf nur durch

hierfür ausgebildetes Personal

montiert, installiert, gewartet

und betrieben werden

VORSICHT!

Funktionseinschränkung

Mögliche Folge: Leichte oder

geringfügige Verletzungen. Sach‐

beschädigung

– Den Sensor regelmäßig auf

Verunreinigungen überprüfen

– Die gültigen nationalen Vor‐

schriften für Pflege-, War‐

tungs- und Kalibrierintervalle

einhalten

Einleitung

10

1.4 Bestimmungsgemäße Ver‐

wendung

HINWEIS!

Bestimmungsgemäße Verwendung

– Der Sensor darf nur zum

Messen und Regeln der Induk‐

tiven Leitfähigkeit verwendet

werden

– Alle anderen Verwendungen

oder ein Umbau sind verboten

– Der Sensor ist kein Sicher‐

heitsbauteil im Sinne der DIN

EN ISO 13849-1:2008-12.

Sollte es sich bei Ihren Messund Regelkreis um einen kriti‐

schen Prozess handeln, dann

liegt es in Ihrer Verantwortung

diesen Prozess abzusichern

1.5 Angaben für den Notfall

n Im Notfall den Regler Spannungsfrei

machen

n Falls aus der Durchlaufarmatur Flüs‐

sigkeit austritt, die bauseitig instal‐

lierten Absperrhähne am Zu- und

Ablauf schließen

n Vor dem Öffnen der Durchlaufarmatur

die Sicherheitshinweise des Anlagen‐

betreibers beachten

Einleitung

11

2 Funktionsbeschreibung

Kurzbeschreibung der Funktion

Der Sensor ICT 2 dient zum Messen der

elektrolytischen Leitfähigkeit über einen

weiten Messbereich. Der Sensor kann in

wenig bis stark verschmutzen Wässern

oder in aggressiven Medien eingesetzt

werden, die sich gegenüber PFA/

Chemraz® chemisch inaktiv verhalten. Der

Sensor ist insbesondere auch zum

Messen hoher Leitfähigkeiten bis

[2000 mS/cm]

geeignet, da keine Elektro‐

denpolarisation auftritt.

Der Sensor ist zum Messen im Durch‐

fluss, für den Einbau in Tanks, Rohrlei‐

tungen oder in die Eintaucharmatur IMAICT 2 vorgesehen.

Die maximal erlaubte Medientemperatur

beträgt 125 °C.

Anwendungsbereiche:

n Produktionsprozesse der chemischen

Industrie

n Phasentrennung von Produktgemi‐

schen

n Konzentrationsbestimmung von

aggressiven Chemikalien

Funktionsbeschreibung

12

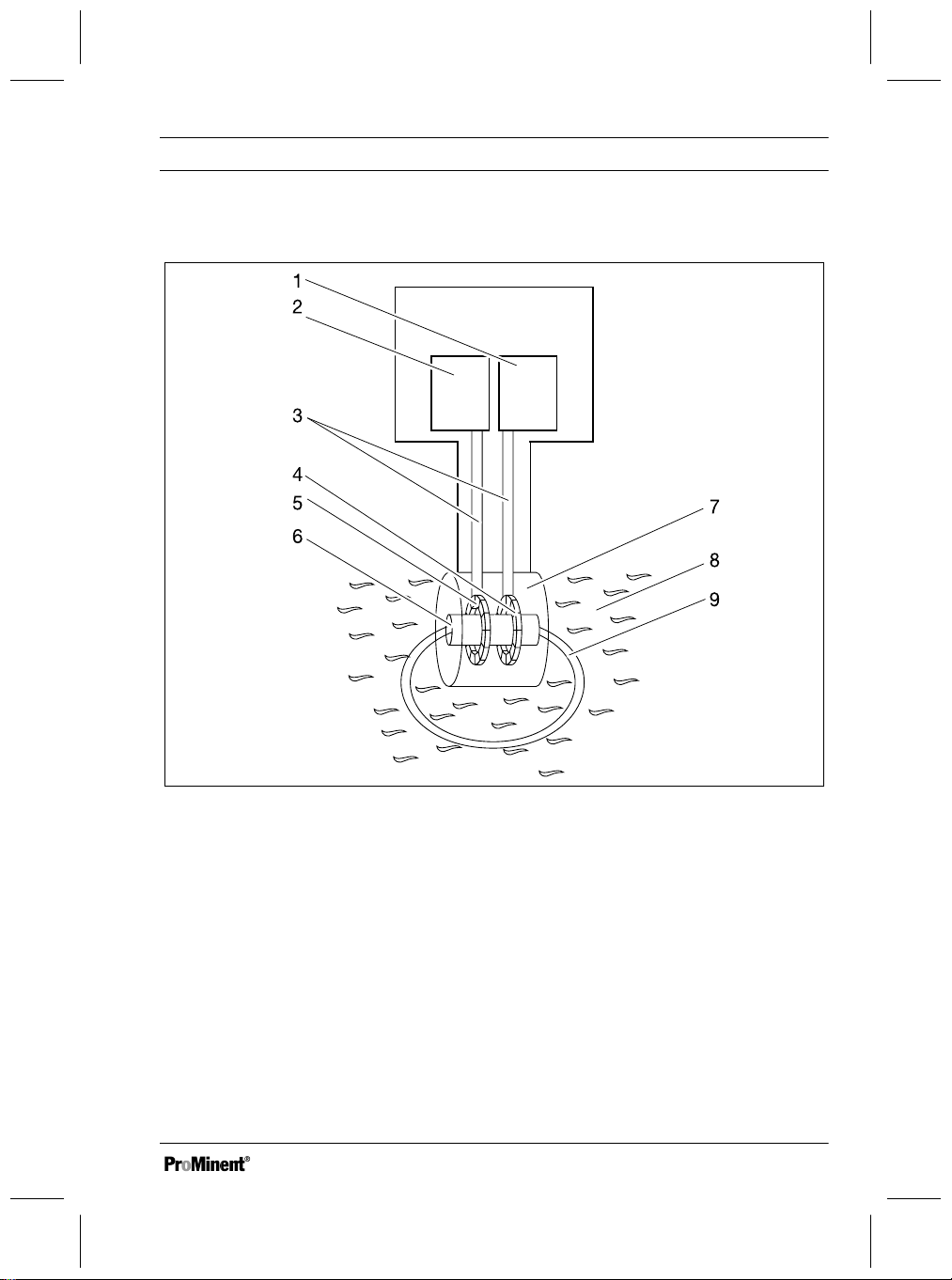

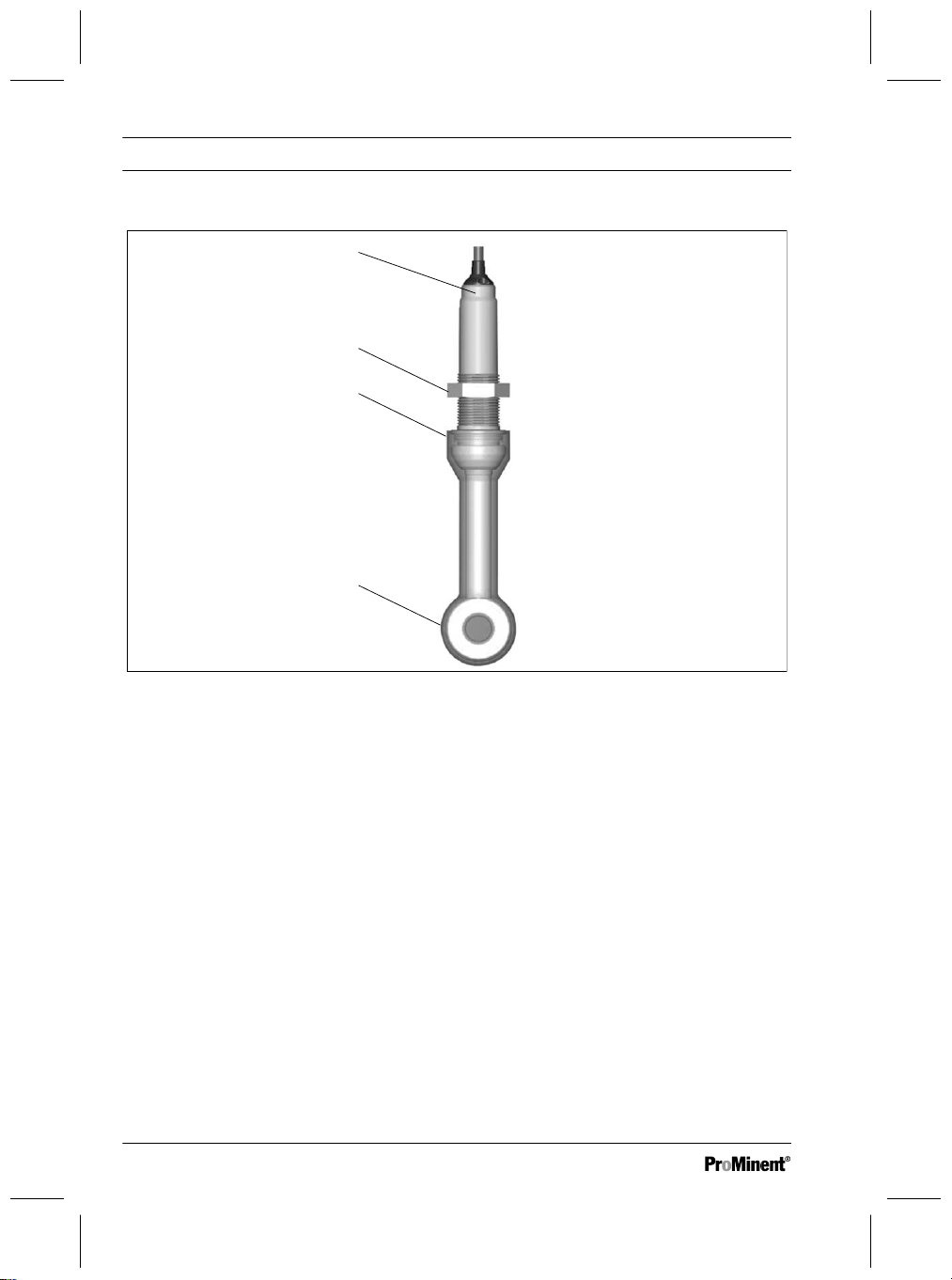

2.1 Aufbau und Funktion

A1417

Abb. 1: Messprinzip

1. Oszillator

2. Empfänger und Signalverarbeitung

3. Kabel

4. Sendespule

5. Empfangsspule

6. Bohrung

7. Sensorkopf

8. Messwasser

9. induzierter Strom

Funktionsbeschreibung

13

10

11

12

13

A1846

Abb. 2: Aufbau des Sensors

10. Sensorkabel

11. Befestigungsmutter G 3/4" (kunden‐

seitig)

12.

Dichtung Chemraz

®

13. Sensorkopf mit Bohrung

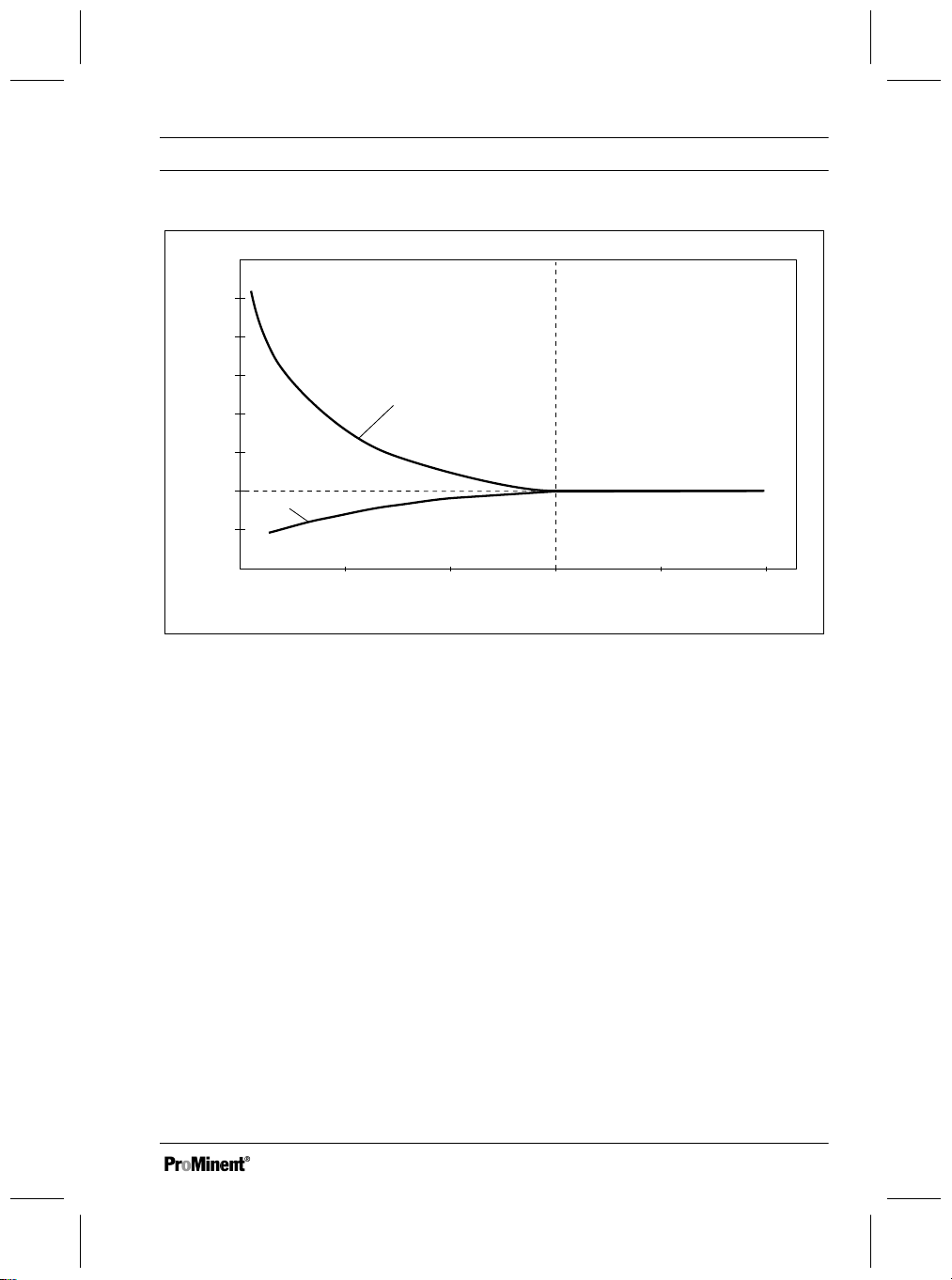

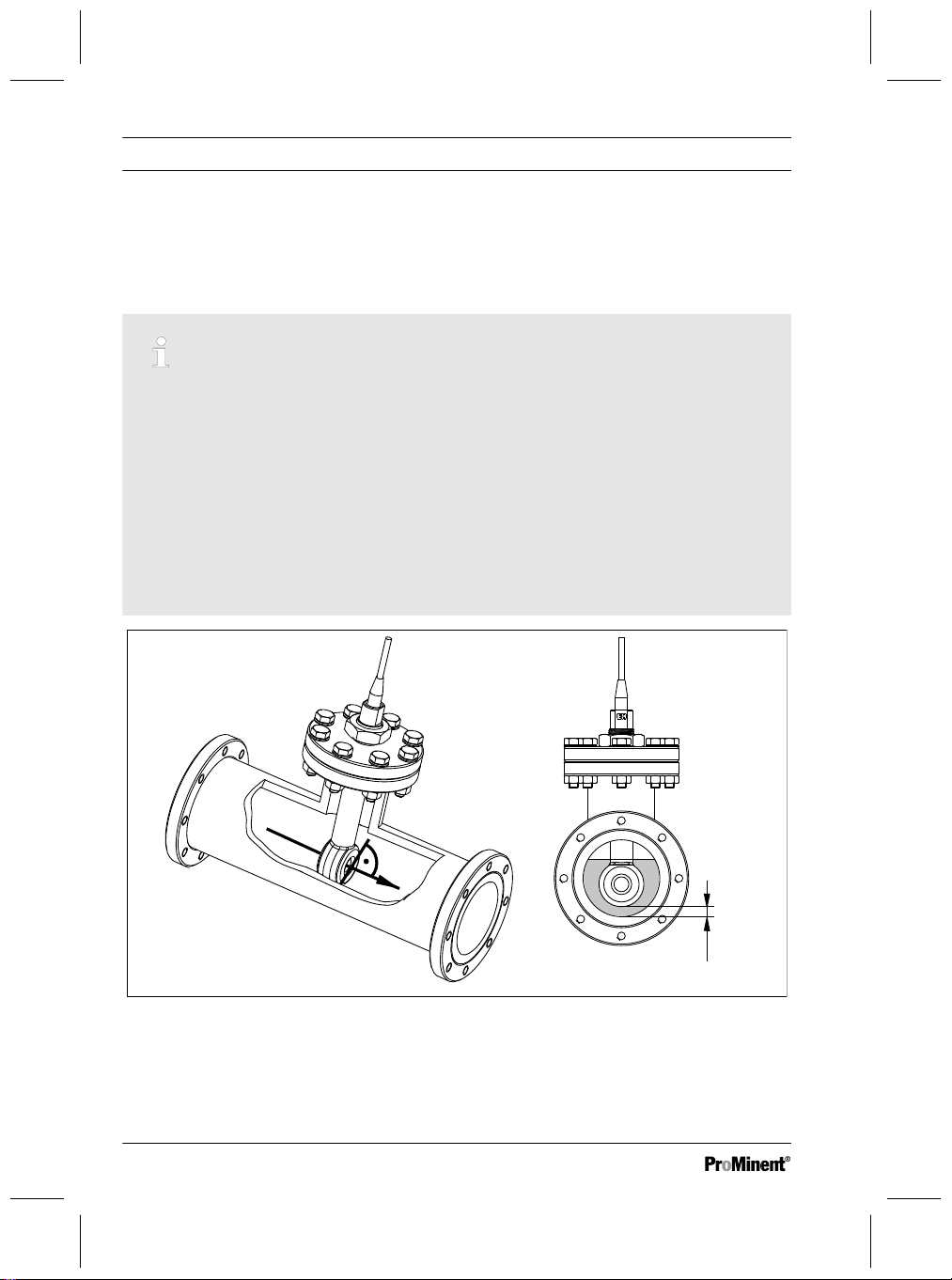

2.2 Zellkonstante und Einbaufaktor

Die elektrolytische Leitfähigkeit der Flüssigkeit hängt hauptsächlich von der Ionenkon‐

zentration ab. Bei der Messung müssen jedoch auch die geometrischen Gegebenheiten

der Sensorumgebung und die Geometrie des Sensors selbst berücksichtigt werden.

Die Geometrie des Sensors wird durch die Zellkonstante

[ZK]

vollständig beschrieben.

Die geometrischen Gegebenheiten der Sensorumgebung werden durch den Einbaufaktor

[f]

beschrieben. Der Einbaufaktor

[f]

kann bei einem ausreichenden Wandabstand des

Sensorkopfes (

[a]

> 30 mm) unberücksichtigt bleiben. Bei kleineren Wandabständen wird

der Einbaufaktor im Fall elektrisch isolierender Rohre (1) größer 1, im Fall elektrisch lei‐

tende Rohre (2) kleiner 1, siehe Abb. 3

Funktionsbeschreibung

14

1,0

II.

0,8

1,2

1,4

2

1

mm50403020100

A1847

I.

Abb. 3: Abhängigkeit Einbaufaktor zu Wandabstand

I. Einbaufaktor

[f]

II. Wandabstand

[a]

Der Einbaufaktor

[f]

in Abhängigkeit vom Wandabstand

[a]

des Sensors (für elektrisch

isolierende Rohre (1) und elektrisch leitende Rohre (2))

Funktionsbeschreibung

15

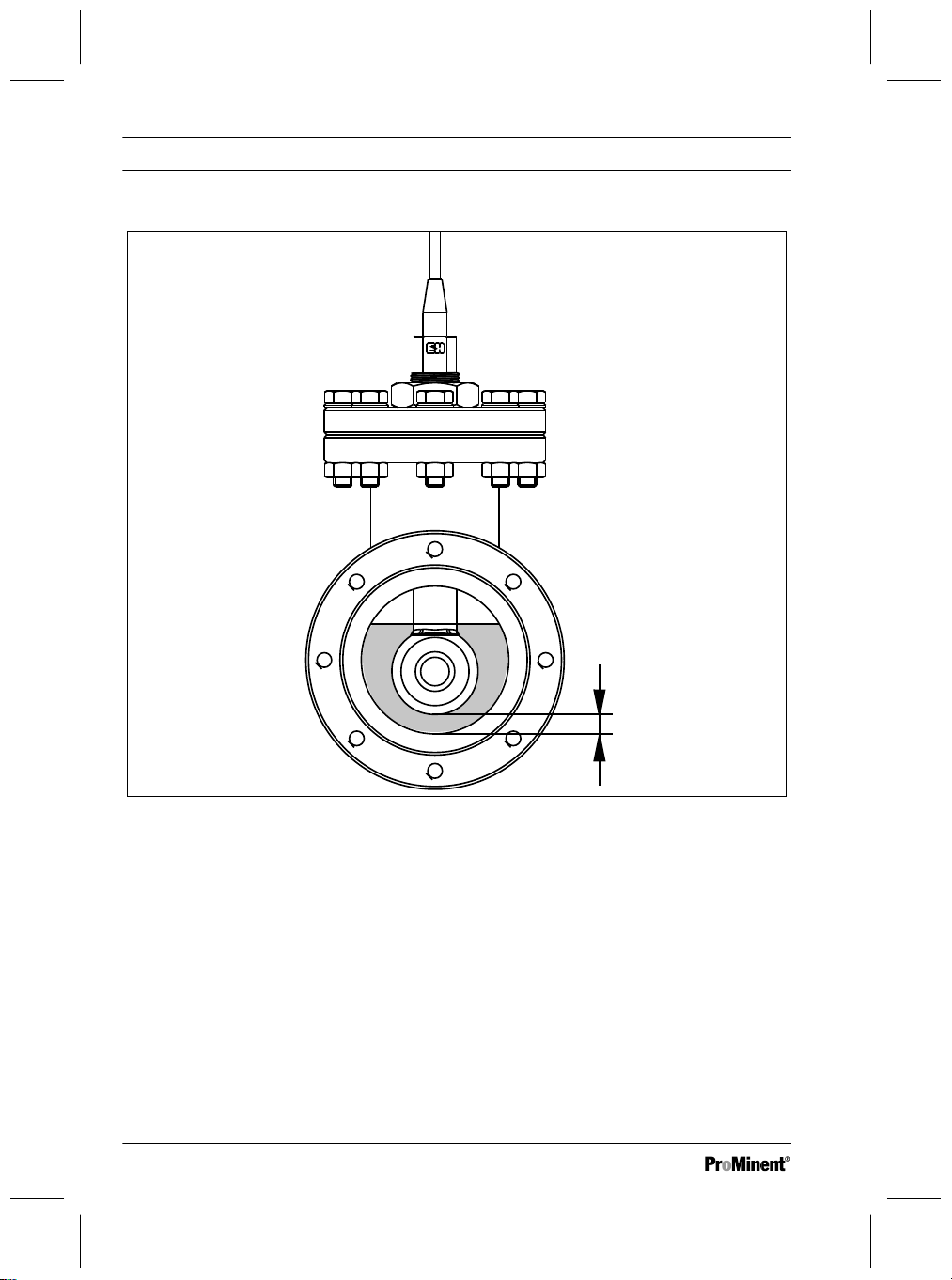

a

A1849

Abb. 4: Wandabstand [a]

Funktionsbeschreibung

16

3 Transportieren und Lagern

HINWEIS!

Originalverpackung

Schädigung des Produkts

– Transportieren, versenden und

lagern Sie den Sensor nur in

der Originalverpackung

– Bewahren Sie die Verpackung

komplett mit den Styropor‐

teilen auf

Lagerung

Zulässige Umgebungstemperatur: -10

°C ... +50 °C

Feuchtigkeit: maximal 90 % relative Luft‐

feuchtigkeit, nicht kondensierend

Sonstige: Kein Staub, kein direktes Son‐

nenlicht

3.1 Transport

Der Transport sollte in der Originalverpa‐

ckung und innerhalb der zulässigen

Umweltbedingungen erfolgen. Weitere

Besonderheiten sind beim Transport nicht

zu beachten.

Transportieren und Lagern

17

4 Installieren, elektrisch

n Benutzer Qualifikation: Elektrofach‐

kraft, siehe

Ä Kapitel 1.2 „Benutzer-

Qualifikation“ auf Seite 9

Schließen Sie den Sensor nur bei

abgeschalteter Speisespannung

an.

Kürzen Sie das Anschlusskabel

des Sensors nicht. Sonst wird das

Messergebnis verfälscht.

Beachten Sie beim Installieren die

entsprechenden nationalen Vor‐

schriften.

Verwenden Sie nur passende

Aderendhülsen.

Verwenden Sie ein Netzkabel mit

Schutzleiter. Über den Schutzleiter

muss die Abschirmung des Sen‐

sorkabels geerdet werden, wenn

ein Störpotenzial vorhanden ist.

Hierzu muss auch der Stecker und

die Steckdose entsprechend konfi‐

guriert sein.

Installieren, elektrisch

18

Installieren des Sensors

8

9

4 **

11

10

5*

7

12

3*

6

1

2

A1848

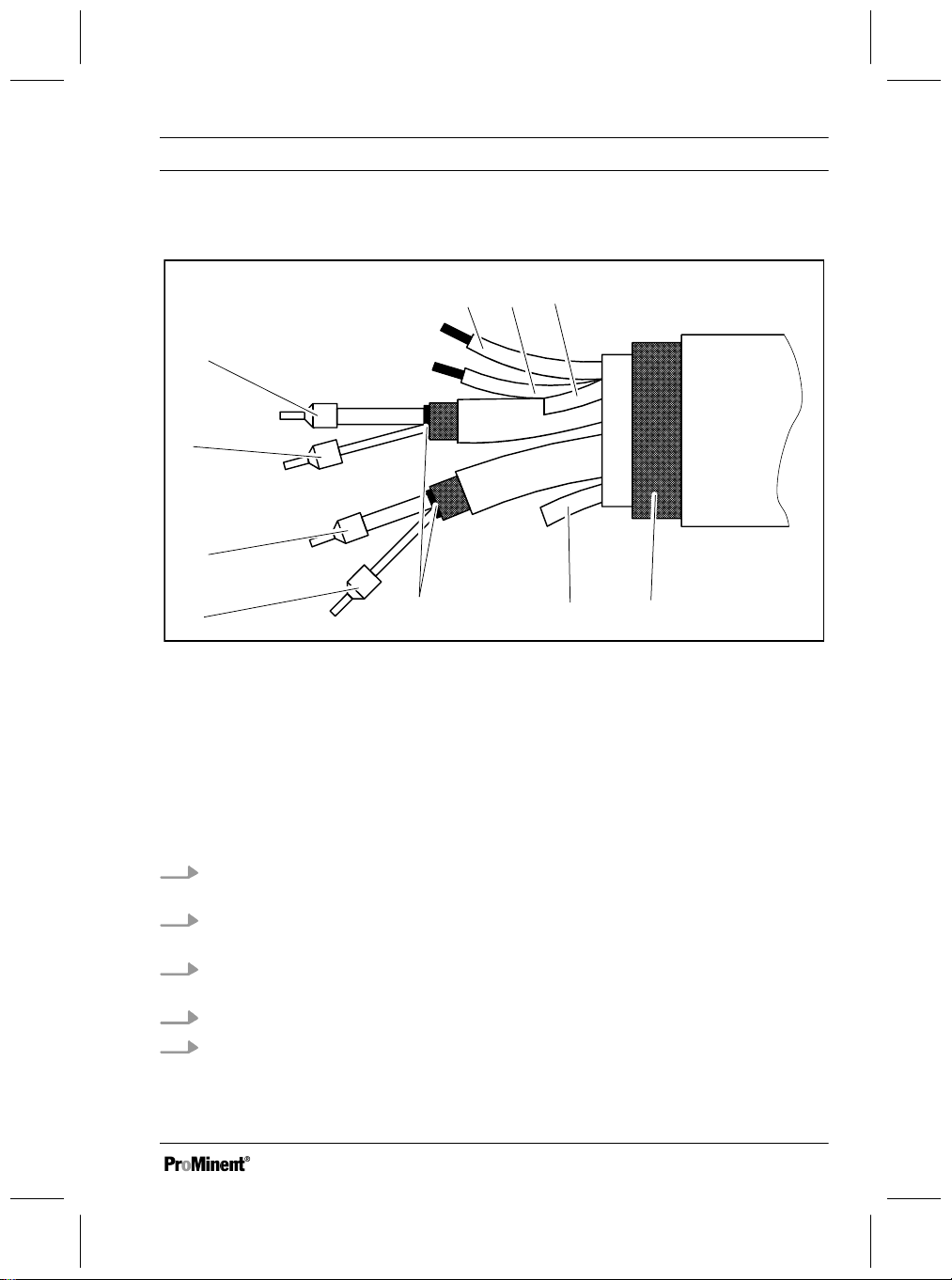

Abb. 5: Benennung der Kabel mit ihren Adern.

1 Weiß

2 Rot

3 Gelb (Dieses Kabel abschneiden)*

4 Gesamtschirm**

5 Braun (Dieses Kabel abschneiden)*

6 Halbleiter-Abschirmung

7 Weiß

8 Grün

9 Blau

10 Rot

11 Blau

12 Rot

Schließen Sie den Sensor an den Regler an, gemäß dem Klemmenanschlussplan des

Reglers.

1. Mess-Signalkabel (weißes Kabel): Schließen Sie die rote und blaue Ader entspre‐

chend der Betriebsanleitung des jeweiligen Mess- und Regelgerätes an.

2. Ansteuersignal (rotes Kabel): Schließen Sie die rote und blaue Ader entsprechend

der Betriebsanleitung des jeweiligen Mess- und Regelgerätes an.

3. Grüne und weiße Adern: Schließen Sie den Temperatursensor Pt 100 entspre‐

chend der Betriebsanleitung des jeweiligen Mess- und Regelgerätes an.

4. Braune und gelbe Ader abschneiden, diese werden nicht benötigt.

5. Wenn ein Störpotenzial vorhanden ist, dann den Gesamtschirm über das Netz‐

kabel erden.

Installieren, elektrisch

19

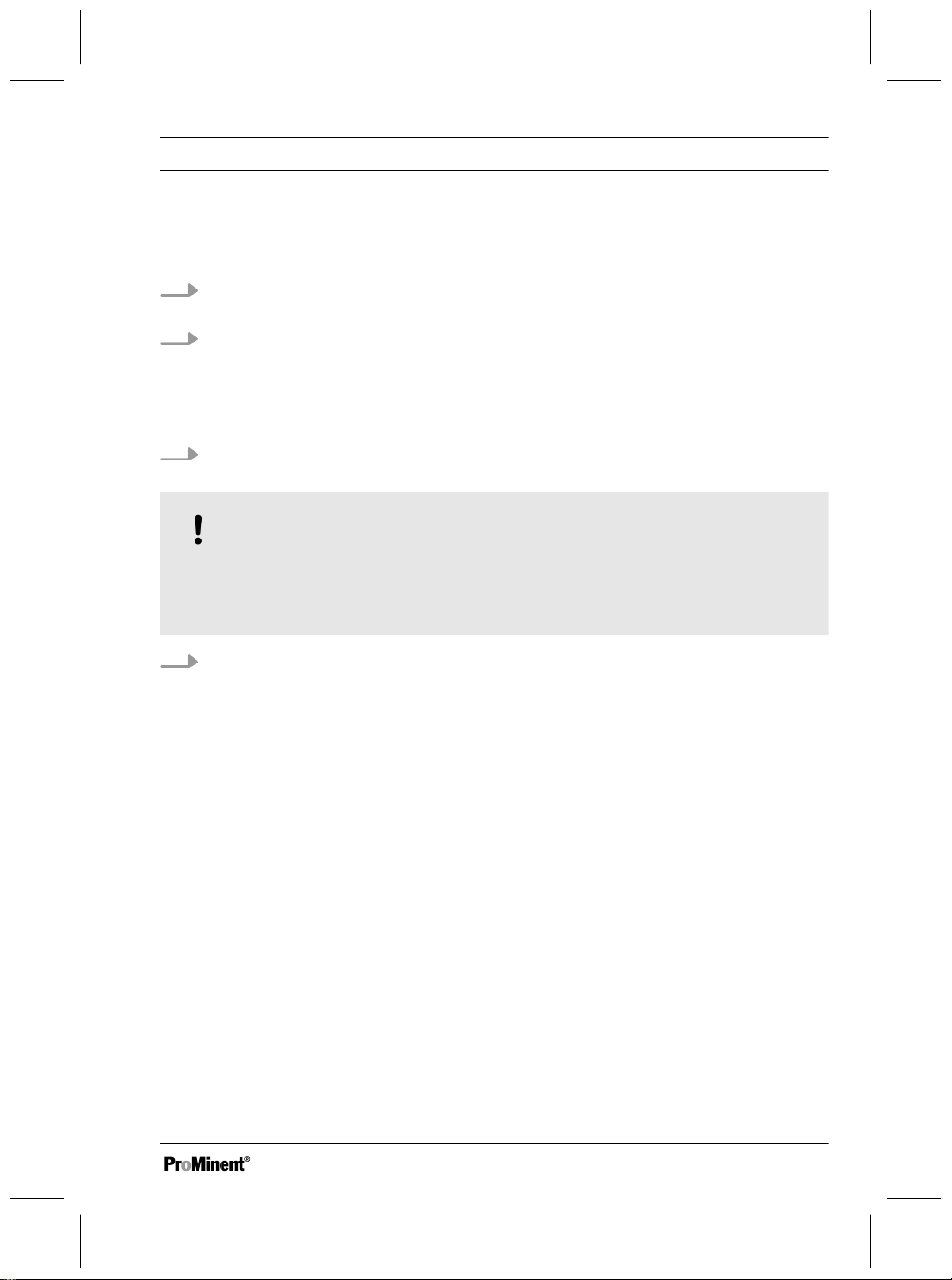

5 Montieren

n Benutzer Qualifikation: ausgebildete Fachkräfte, siehe

Ä Kapitel 1.2 „Benutzer-Qua‐

lifikation“ auf Seite 9

Montagehinweise

Achten Sie darauf, dass die Achsen von Sensor und Rohr senkrecht aufeinander

stehen. Sie dürfen das Gewinde nicht verkanten, um die Stabilität der Messstelle

bei druckbeaufschlagten Prozessen zu gewährleisten.

Die Achse durch die Bohrung des Sensorkopfes muss mit der Rohrachse zusam‐

menfallen.

Der Sensorkopf muss während des Messvorgangs immer mit Messwasser

bedeckt sein, sonst kommt es zu falschen Messergebnissen.

Wenn Sie eine Messgenauigkeit besser als 10 % benötigen, müssen Sie in der

Nähe des Sensors einen Probenahmehahn installieren, um Messwasserproben

entnehmen zu können.

a

A1850

Abb. 6: Rohrleitungseinbau mit Stutzen / a = Wandabstand

Montieren

20

Der Sensor ICT 2 kann in Tanks und in Rohre direkt eingebaut werden oder über einen

Flansch bzw. eine Eintaucharmatur als Adapter.

1. Führen Sie vor dem Einbauen des Sensors die Inbetriebnahme bis einschließlich

der Nullpunktkalibrierung durch.

2. Setzen Sie den Sensor in die Öffnung der medienführenden Rohrleitung oder den

Tank ein, dabei muss die Flachdichtung auf der Innenseite von Rohrleitung oder

Tank sitzen.

In strömenden Medien müssen Sie die Bohrung des Sensorkopfes in der Mitte des

Rohrquerschnitts platzieren.

3. Drehen Sie den Sensor so, dass die Bohrung des Sensorkopfes in Strömungsrich‐

tung weist (Pfeil).

HINWEIS!

Definierter Anzugsdrehmoment

Der Anzugsdrehmoment ist unbedingt einzuhalten. Ansonsten kann es im Betrieb

der Anlage zu Folgeschäden kommen.

4. Ziehen Sie die Befestigungsmutter mit 20 Nm an.

Montieren

21

6 In Betrieb nehmen

n Benutzer Qualifikation: ausgebildete

Fachkräfte, siehe

Ä Kapitel 1.2

„Benutzer-Qualifikation“ auf Seite 9

Voreinstellungen

WARNUNG!

Gefährdung durch einen

Gefahrstoff!

Mögliche Folge: Tod oder

schwerste Verletzungen.

Beachten Sie beim Umgang mit

Gefahrstoffen, dass die aktuellen

Sicherheitsdatenblätter der Gefahr‐

stoff-Hersteller vorliegen. Die not‐

wendigen Maßnahmen ergeben

sich aus dem Inhalt des Sicher‐

heitsdatenblatts. Da aufgrund

neuer Erkenntnisse, das Gefähr‐

dungspotenzial eines Stoffes jeder‐

zeit neu bewertet werden kann, ist

das Sicherheitsdatenblatt regel‐

mäßig zu überprüfen und bei

Bedarf zu ersetzen.

Für das Vorhandensein und den

aktuellen Stand des Sicherheitsda‐

tenblatts und die damit verbundene

Erstellung der Gefährdungsbeurtei‐

lung der betroffenen Arbeitsplätze

ist der Anlagenbetreiber verant‐

wortlich.

Betriebsanleitung des jewei‐

ligen Reglers

Nehmen Sie die notwendigen Ein‐

stellungen an dem von Ihnen ver‐

wendeten Regler vor, wie in der

Betriebsanleitung des jeweiligen

Reglers beschrieben.

Nullpunkt kalibrieren

Nullpunkt kalibrieren

Nehmen Sie die notwendige Kalib‐

rierung an dem von Ihnen verwen‐

deten Regler vor, wie in der

Betriebsanleitung des jeweiligen

Reglers beschrieben.

n Den Nullpunkt müssen Sie beim in

Betrieb nehmen kalibrieren.

n Den Nullpunkt müssen Sie bei jedem

Wechseln des Messbereiches kalib‐

rieren

n Den Nullpunkt dürfen Sie nur mit

absolut trockenem Sensorkopf kalib‐

rieren

n Den Nullpunkt dürfen Sie nur in aus‐

gebautem Zustand an Umgebungsluft

kalibrieren

n Während des Kalibrierens müssen

Sie mit dem Sensorkopf mehr als 20

mm Abstand zu allen Gegenständen

halten

n Den Nullpunkt müssen Sie vor der

Steilheit kalibrieren

In Betrieb nehmen

22

Steilheit kalibrieren

Steilheit kalibrieren

Nehmen Sie die notwendige Kalib‐

rierung an dem von Ihnen verwen‐

deten Regler vor, wie in der

Betriebsanleitung des jeweiligen

Reglers beschrieben.

n Die folgenden Handlungsanwei‐

sungen müssen immer durchgeführt

werden

n Das Messwasser muss am Sensor

während des Kalibrierens gleich‐

mäßig, blasen- und turbulenzfrei

fließen oder stehen

n Wenn in fließendem Messwasser

kalibriert wird, muss es während des

Kalibrierens eine konstante elektrolyti‐

sche Leitfähigkeit haben

n Die Achse durch die Bohrung des

Sensorkopfes muss mit der Rohr‐

achse übereinstimmen

1. Bedecken Sie den Sensorkopf kom‐

plett mit Messwasser (eintauchen

oder Umgebung fluten)

Nun gibt es drei alternative

Vorgehensweisen für unter‐

schiedliche Ansprüche:

Messgenauigkeit von ca. 10 %

2. Stellen Sie den Temperaturkoeffizi‐

enten α des Messwassers im Ein‐

stellmenü des Reglers ein (bei 25

°C)

3. Geben Sie den Einbaufaktor des

Sensors im Einstellmenü des Reg‐

lers ein. Der Einbaufaktor ist „1“,

wenn der Sensor wie vorge‐

schrieben montiert wurde.

Hohe Messgenauigkeit /Kalibrieren mit

Referenzmessgerät

Üblicherweise erfolgt die Kalibrie‐

rung des ICT 1 im eingebauten

Zustand mit einem Referenzmess‐

gerät (z. B. einem Handmessgerät

für konduktive Leitfähigkeit).

Bereiten Sie das Handmessgerät

wie in der Anleitung für das Refe‐

renzmessgerät beschrieben vor.

Um die Messgenauigkeit des ICT 1

ausnutzen zu können, muss die

Kalibrierung des Referenzmessge‐

räts auf mindestens 1 % genau

sein.

In Betrieb nehmen

23

Loading...

Loading...