ProMinent DULCOTEST CDE Series, DULCOTEST CDE 2-mA-0.5 ppm, DULCOTEST CDE 2-mA-2 ppm, DULCOTEST CDE 2-mA-10 ppm, DULCOTEST CDE 3-mA-0.5 ppm Assembly And Operating Instructions Manual

Page 1

Assembly and operating instructions

A1265

DULCOTEST® Sensor CDE

Typ/Type: CDE 2-mA-0.5 ppm; CDE 2-mA-2

ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0.5 ppm

DE/EN

Please carefully read these operating instructions before use. · Do not discard.

The operator shall be liable for any damage caused by installation or operating errors.

The latest version of the operating instructions are available on our homepage.

Target group: commercial use.Part no.: 986656 Ver.: BA DT 161 05/19 DE/EN

Page 2

Overall Table of Contents

Overall Table of Con‐

tents

DE

DULCOTEST® Sensor CDE Typ:

CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2

ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-

mA-0,5 ppm......................................... 4

1 Der erste Überblick........................ 8

1.1 Bestimmungsgemäße Verwen‐

dung........................................... 9

2 Sicherheit und Qualifikation......... 10

2.1 Kennzeichnung der Warnhin‐

weise........................................ 10

2.2 Allgemeine Sicherheitshin‐

weise........................................ 11

2.3 Benutzer-Qualifikation.............. 12

3 Aufbau und Funktion................... 14

3.1 Aufbau...................................... 14

3.2 Funktion.................................... 15

4 Lagern und transportieren des

Sensors....................................... 16

4.1 Lagern...................................... 16

4.2 Transport.................................. 16

4.3 Verpackungsmaterial................ 16

5 Montieren.................................... 17

5.1 Herstellen des Elektrolyten....... 18

5.2 Elektrolyt einfüllen.................... 19

5.3 Sensor in die Bypassarmatur

einbauen................................... 20

6 Installieren................................... 22

7 Inbetriebnahme........................... 24

7.1 Kalibrieren................................ 24

8 Störungen, Fehlersuche und

Fehlerbeseitigung........................ 27

9 Wartungs- und Reparaturar‐

beiten am Sensor........................ 29

10 Sensor vorübergehend oder

ganz außer Betrieb nehmen...... 30

11 Altteileentsorgung...................... 31

12 Bestellhinweise für Ersatzteile/

Verbrauchsmaterial................... 32

13 Technische Daten..................... 35

14 Eingehaltene Richtlinien/

Normen...................................... 37

EN

DULCOTEST® Sensor CDE Type:

CDE 2-mA-0.5 ppm; CDE 2-mA-2

ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-

mA-0.5 ppm....................................... 41

1 Initial overview............................. 45

1.1 Intended use............................. 46

2 Safety and qualification............... 47

2.1 Labelling of Warning Informa‐

tion............................................ 47

2.2 General safety information....... 48

2.3 User qualification...................... 49

3 Construction and function............ 51

3.1 Construction............................. 51

3.2 Function.................................... 52

4 Storage and Transport of the

Sensor......................................... 53

4.1 Storage..................................... 53

4.2 Transport.................................. 53

4.3 Packaging material................... 53

5 Assembly..................................... 54

5.1 Production of electrolyte........... 55

5.2 Filling electrolyte....................... 56

5.3 Installing sensor in the bypass

fitting......................................... 57

6 Installation................................... 59

7 Commissioning............................ 61

7.1 Calibration................................ 61

8 Faults, Fault Detection and Trou‐

bleshooting.................................. 64

9 Maintenance and Repair Work

on the Sensor.............................. 66

10 Remove sensor from operation

either temporarily or perma‐

nently......................................... 67

2

Page 3

11 Disposal of used parts............... 68

12 Ordering information for spare

parts/consumables.................... 69

13 Technical data........................... 72

14 Directives / standards adhered

to............................................... 74

Overall Table of Contents

3

Page 4

Montage- und Betriebsanleitung

A1265

DULCOTEST® Sensor CDE

Typ: CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm;

CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm

DE

Betriebsanleitung bitte zuerst vollständig durchlesen. · Nicht wegwerfen.

Bei Schäden durch Installations- oder Bedienfehler haftet der Betreiber.

Die neueste Version einer Betriebsanleitung ist auf unserer Homepage verfügbar.

Zielgruppe: gewerbliche Nutzung.Teile-Nr: 986656 Version: BA DT 161 05/19 DE

Page 5

Ergänzende Anweisungen

Allgemeine Gleichbehandlung Dieses Dokument verwendet die nach der

Grammatik männliche Form in einem neutralen

Sinn, um den Text leichter lesbar zu halten. Es

spricht immer Frauen und Männer in gleicher

Weise an. Die Leserinnen bitten wir um Ver‐

ständnis für diese Vereinfachung im Text.

Ergänzende Anweisungen

Lesen Sie bitte die ergänzenden Anweisungen durch.

Infos

Eine Info gibt wichtige Hinweise für das richtige Funktionieren des Geräts oder soll Ihre

Arbeit erleichtern.

Warnhinweise

Warnhinweise sind mit ausführlichen Beschreibungen der Gefährdungssituation versehen, siehe

Ä Kapitel 2.1 „Kennzeichnung der Warnhinweise“ auf Seite 10

Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Verweisen, Auflistungen, Ergebnissen und anderen

Elementen können in diesem Dokument folgende Kennzeichnungen verwendet werden:

.

Tab. 1: Weitere Kennzeichnung

Kennzeichen Beschreibung

Handlung Schritt-für-Schritt.

⇨ Ergebnis einer Handlung.

Links auf Elemente bzw. Abschnitte dieser Anleitung oder mitgeltende Doku‐

mente.

n

[Taster]

5

Auflistung ohne festgelegte Reihenfolge.

Anzeigeelemente (z. B. Signalleuchten).

Bedienelemente (z. B. Taster, Schalter).

Page 6

Ergänzende Anweisungen

Kennzeichen Beschreibung

„Anzeige/GUI“

CODE

Bildschirmelemente (z. B. Schaltflächen, Belegung von Funktionstasten).

Darstellung von Softwareelementen bzw. Texten.

6

Page 7

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Der erste Überblick................................................................................................................. 8

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung............................................................................... 9

2 Sicherheit und Qualifikation.................................................................................................. 10

2.1 Kennzeichnung der Warnhinweise............................................................................... 10

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise................................................................................... 11

2.3 Benutzer-Qualifikation.................................................................................................. 12

3 Aufbau und Funktion............................................................................................................. 14

3.1 Aufbau.......................................................................................................................... 14

3.2 Funktion........................................................................................................................ 15

3.2.1 Typische Anwendungen............................................................................................ 15

4 Lagern und transportieren des Sensors................................................................................ 16

4.1 Lagern.......................................................................................................................... 16

4.2 Transport...................................................................................................................... 16

4.3 Verpackungsmaterial.................................................................................................... 16

5 Montieren.............................................................................................................................. 17

5.1 Herstellen des Elektrolyten........................................................................................... 18

5.2 Elektrolyt einfüllen........................................................................................................ 19

5.3 Sensor in die Bypassarmatur einbauen....................................................................... 20

6 Installieren............................................................................................................................. 22

7 Inbetriebnahme..................................................................................................................... 24

7.1 Kalibrieren.................................................................................................................... 24

8 Störungen, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung................................................................... 27

9 Wartungs- und Reparaturarbeiten am Sensor...................................................................... 29

10 Sensor vorübergehend oder ganz außer Betrieb nehmen.................................................... 30

11 Altteileentsorgung................................................................................................................. 31

12 Bestellhinweise für Ersatzteile/Verbrauchsmaterial.............................................................. 32

13 Technische Daten................................................................................................................. 35

14 Eingehaltene Richtlinien/Normen.......................................................................................... 37

15 Index..................................................................................................................................... 38

7

Page 8

Der erste Überblick

1 Der erste Überblick

Standardlieferumfang

Diese Montage- und Betriebsanleitung beschreibt die technischen Daten und Funktionen des

DULCOTEST® Sensor Typ CDE für Chlordioxid-Konzentration in tensidfreiem Wasser.

Tab. 2: Standardlieferumfang CDE 2

n 1 Sensor CDE komplett mit Sensorkappe, Schutzkappe und Klemmring.

– Typ CDE 2-mA-0,5 ppm, oder

– Typ CDE 2-mA-2 ppm, oder

– Typ CDE 2-mA-10 ppm.

1 Set zur Herstellung des Elektrolyten:

n 1 Flasche Grundelektrolyt,

n 1 Röhrchen mit Pulver,

n 1 Etikett für den hergestellten Elektrolyten.

1 Betriebsanleitung.

1 Schraubendreher.

Standardlieferumfang CDE 3

Tab. 3: Standardlieferumfang CDE 3

n 1 Sensor CDE 3 komplett mit Sensorkappe, Schutzkappe und Klemmring.

– Typ CDE 3-mA-0,5 ppm.

1 Flasche Elektrolyt.

1 Betriebsanleitung.

1 Schraubendreher.

8

Page 9

Der erste Überblick

Typenschild

Abb. 1: Typenschild auf Sensorschaft und Ver‐

packung

Das Typenschild gibt Ihnen Auskunft über:

n Symbol zur Zuordnung des

Sensors zum richtigen Elektrolyten

n Produktgruppe, hier DULCOTEST

n Typ, hier z. B. CDE 2-mA-0,5 ppm

n Teilenummer

n Messgröße, hier Chlordioxid (ClO2)

n Obere Messbereichsgrenze in mg/L

n F.Nr. = Fertigungscharge

n CE-Kennzeichnung

Das Typenschild befindet sich sowohl auf dem

Sensorschaft als auch auf der Verpackung des

Sensors.

Sensor und Verpackung lassen sich durch die

Kennzeichnung einander zuordnen.

®

1.1 Bestimmungsgemäße Ver‐

wendung

Sie dürfen den Sensor nur zum Bestimmen und

Regeln der Konzentrationen von Chlordioxid

(ClO2) in Wässern verwenden.

Sie dürfen den Sensor nur in tensidfreien Wäs‐

sern oder Lösungen verwenden.

Alle anderen Verwendungen oder ein Umbau

sind verboten.

Der Sensor ist kein Sicherheitsbauteil im Sinne

der DIN EN ISO 13849-1:2008-12.

Sollte es sich bei Ihrem Mess- und Regelkreis

um einen kritischen Prozess handeln, dann

liegt es in Ihrer Verantwortung diesen Prozess

abzusichern.

9

Page 10

Sicherheit und Qualifikation

2 Sicherheit und Qualifikation

2.1 Kennzeichnung der Warn‐

hinweise

Einleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt die techni‐

schen Daten und Funktionen des Produktes.

Die Betriebsanleitung gibt ausführliche Warn‐

hinweise und ist in klare Handlungsschritte auf‐

gegliedert.

Warnhinweise und Hinweise gliedern sich nach

dem folgenden Schema. Hierbei kommen ver‐

schiedene, der Situation angepasste, Piktogr‐

amme zum Einsatz. Die hier aufgeführten Pik‐

togramme dienen nur als Beispiel.

GEFAHR!

Art und Quelle der Gefahr

Folge: Tod oder schwerste Verlet‐

zungen.

Maßnahme, die ergriffen werden muss,

um diese Gefahr zu vermeiden.

Beschriebene Gefahr

– Bezeichnet eine unmittelbar dro‐

hende Gefahr. Wenn die Situation

nicht gemieden wird, sind Tod

oder schwerste Verletzungen die

Folge.

WARNUNG!

Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folge: Tod oder schwerste

Verletzungen.

Maßnahme, die ergriffen werden muss,

um diese Gefahr zu vermeiden.

– Bezeichnet eine möglicherweise

gefährliche Situation. Wenn die

Situation nicht gemieden wird,

können Tod oder schwerste Ver‐

letzungen die Folge sein.

VORSICHT!

Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folge: Leichte oder geringfü‐

gige Verletzungen. Sachbeschädigung.

Maßnahme, die ergriffen werden muss,

um diese Gefahr zu vermeiden.

– Bezeichnet eine möglicherweise

gefährliche Situation. Wenn die

Situation nicht gemieden wird,

können leichte oder geringfügige

Verletzungen die Folge sein. Darf

auch für Warnung vor Sach‐

schäden verwendet werden.

10

Page 11

HINWEIS!

Art und Quelle der Gefahr

Schädigung des Produkts oder seiner

Umgebung.

Maßnahme, die ergriffen werden muss,

um diese Gefahr zu vermeiden.

– Bezeichnet eine möglicherweise

schädliche Situation. Wenn die

Situation nicht gemieden wird,

kann das Produkt oder etwas in

seiner Umgebung beschädigt

werden.

Art der Information

Anwendungstipps und Zusatzinforma‐

tion.

Quelle der Information. Zusätzliche

Maßnahmen.

–

Bezeichnen Anwendungstipps und

andere besonders nützliche Infor‐

mationen. Es ist kein Signalwort

für eine gefährliche oder schäd‐

liche Situation.

2.2 Allgemeine Sicherheitshin‐

weise

Unbefugter Zugriff!

Sichern Sie das Gerät gegen unbefugten

Zugriff.

Sie dürfen den Sensor nur durch hierfür ausge‐

bildetes Personal montieren, installieren,

warten und betreiben lassen.

Sicherheit und Qualifikation

Funktionseinschränkung

Prüfen Sie den Sensor regelmäßig auf Verun‐

reinigungen.

Prüfen Sie die Membrankappe regelmäßig auf

anhaftende Luftblasen (Sichtkontrolle).

Halten Sie die gültigen nationalen Vorschriften

für Pflege-, Wartungs- und Kalibrierintervalle

ein.

Betriebsvoraussetzungen

Sie dürfen den Sensor nur in Bypassarmaturen

einsetzen, die korrekte Anströmparameter (l/h,

siehe Technische Daten) sicherstellen.

Am Auslauf der Bypassarmaturen muss ein

freier Auslauf oder maximal 1 bar Gegendruck

anstehen. Beachten Sie den maximalen

Betriebsdruck der jeweiligen Einzelkompo‐

nenten.

Wenn Sie den Sensor länger als ca. eine

Woche ohne Dosiermedium im Messwasser

betreiben, dann ist eine Schädigung nicht aus‐

geschlossen. Bei längeren Pausenzeiten

müssen Sie den Sensor elektrisch ausschalten.

Nach längeren Spannungsunterbrechungen

(> 2 h) müssen Sie den Sensor wieder ein‐

laufen lassen und kalibrieren.

Sie dürfen den Sensor nicht länger als ca. eine

Woche ohne Chlordioxid betreiben, da eine

Schädigung nicht ausgeschlossen werden

kann. Bei längeren Pausezeiten müssen Sie

den Sensor elektrisch ausschalten.

11

Page 12

Sicherheit und Qualifikation

2.3 Benutzer-Qualifikation

WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation des Personals

Der Betreiber der Anlage/des Gerätes ist für die Einhaltung der Qualifikationen verantwort‐

lich.

Wenn unqualifiziertes Personal Arbeiten an dem Gerät vornimmt oder sich im Gefahrenbe‐

reich des Gerätes aufhält, entstehen Gefahren, die schwere Verletzungen und Sachschäden

verursachen können.

– Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.

– Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten.

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten

sicherheitstechnischen Regeln einhalten.

Ausbildung Definition

unterwiesene Person Als unterwiesene Person gilt, wer über die übertragenen Aufgaben und

möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und

erforderlichenfalls angelernt, sowie über die notwendigen Schutzein‐

richtungen und Schutzmaßnahmen belehrt wurde.

geschulter Anwender Als geschulter Anwender gilt, wer die Anforderungen an eine unterwie‐

sene Person erfüllt und zusätzlich eine anlagenspezifische Schulung

bei dem Hersteller oder einem autorisierten Vertriebspartner erhalten

hat.

ausgebildete Fachkraft Als ausgebildete Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner Ausbildung, Kennt‐

nisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestim‐

mungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche

Gefahren erkennen kann. Eine ausgebildete Fachkraft muss in der

Lage sein, die ihr übertragenen Arbeiten unter Zuhilfenahme von Zeich‐

nungsdokumentation und Stücklisten selbständig durchzuführen. Zur

Beurteilung der fachlichen Ausbildung kann auch eine mehrjährige

Tätigkeit auf dem betreffenden Arbeitsgebiet herangezogen werden.

12

Page 13

Sicherheit und Qualifikation

Ausbildung Definition

Elektrofachkraft Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kennt‐

nisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und

Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszu‐

führen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu ver‐

meiden. Eine Elektrofachkraft muss in der Lage sein, die ihr übertra‐

genen Arbeiten unter Zuhilfenahme von Zeichnungsdokumentation,

Stücklisten, Klemmen- und Schaltplänen selbständig durchzuführen.

Die Elektrofachkraft ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem die Elekt‐

rofachkraft tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und

Bestimmungen.

Kundendienst Als Kundendienst gelten Servicetechniker, die von dem Hersteller für

die Arbeiten an der Anlage nachweislich geschult und autorisiert

wurden.

13

Page 14

1

9

8

7

6

5

3

4

2

A2776

Aufbau und Funktion

3 Aufbau und Funktion

3.1 Aufbau

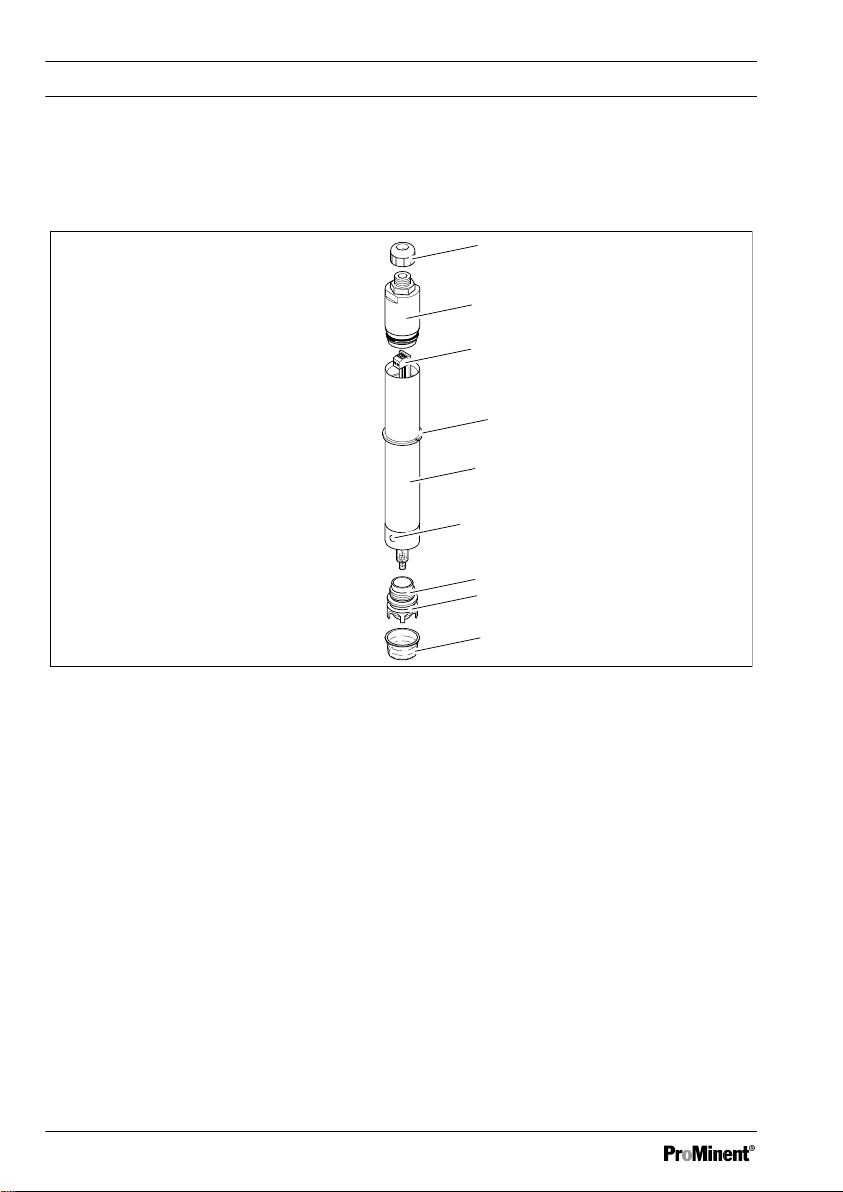

Abb. 2: Der Aufbau des Sensors

1. Kabeldurchführung M12-Verschraubung

2. Oberteil

3. 2-Leiter-Anschluss

4. Klemmscheibe

5. Elektrodenschaft

Der Sensor DULCOTEST® CDE für Chlordioxid

(ClO2) ist ein membranbedeckter Zwei-Elekt‐

roden-Sensor. Der Sensor besteht aus der

Membrankappe und dem Sensorschaft. Die mit

Elektrolyt befüllte Membrankappe stellt die

Messkammer dar. Eine in der Membrankappe

befindliche nichtporöse Membran lässt das im

Wasser gelöste Chlordioxid hindurchtreten. Die

Elektroden des Sensorschafts tauchen in die

6. Entlüftungsbohrung

7. Membrankappe

8. Schlauchdichtung

9. Membranschutzkappe

Messkammer ein. Über den Elektroden im Sen‐

sorschaft befindet sich die Verstärkerelektronik.

Darüber sitzt der elektrische Anschluss. Unten

im Sensorschaft ist der Temperatursensor für

die Temperaturkompensation integriert.

14

Page 15

3.2 Funktion

Mit dem Sensor DULCOTEST® CDE können

Sie die Konzentration von Chlordioxid (ClO2)

selektiv messen, auch in Gegenwart von freiem

Chlor. Die Querempfindlichkeit gegenüber

freiem Chlor beträgt < 2 %.

Der Sensor ist ein membranbedeckter, ampero‐

metrischer Zwei-Elektroden-Sensor.

Das Chlordioxid tritt durch die Membran hin‐

durch und wird an der Arbeitselektrode elektro‐

chemisch umgesetzt.

Das aus der Umsetzung entstehende Primär‐

stromsignal wird elektronisch verstärkt, tempe‐

raturkompensiert und als unkalibriertes 4 ... 20

mA-Signal zum Mess-/ Regelgerät übermittelt.

3.2.1 Typische Anwendungen

Typ CDE 2

Der Typ CDE 2 wird z. B. bei der Trinkwasser‐

desinfektion bzw. Wasseraufbereitung zur

Getränkeherstellung eingesetzt. In Medien, die

oberflächenentspannende Mittel (Tenside,

waschaktive Substanzen) enthalten, dürfen Sie

den Sensor nicht einsetzen. Der dauerhafte

Betrieb bei Medientemperaturen von 5 °C bis

45 °C ist möglich.

Aufbau und Funktion

Typ CDE 3

Der Typ CDE 3 wird bei der Chlordioxidbe‐

handlung von trinkwasserähnlichem Heiß‐

wasser bis 60 °C eingesetzt, z. B. zur Legionel‐

lenbekämpfung.

15

Page 16

Lagern und transportieren des Sensors

4 Lagern und transportieren des Sensors

Benutzer-Qualifikation: unterwiesene Person,

siehe

Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-Qualifikation“

auf Seite 12

Originalverpackung

Schädigung des Produkts.

–

Transportieren, versenden und

lagern Sie den Sensor in der Origi‐

nalverpackung.

–

Bewahren Sie die Verpackung mit

den Styroporteilen auf.

Maximale Lagerdauer

Schädigung des Produkts.

Bei Überlagern des Sensors schicken

Sie den Sensor zur Kontrolle oder

Überholung an den Hersteller ein.

Andernfalls ist die sichere Funktion und

die Messgenauigkeit des Sensors nicht

mehr sicher gestellt.

4.2 Transport

Der Transport sollte in der Originalverpackung

und innerhalb der zulässigen Umweltbedin‐

gungen erfolgen. Weitere Besonderheiten sind

beim Transport nicht zu beachten.

4.3 Verpackungsmaterial

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial

umweltgerecht. Alle Komponenten der Verpa‐

ckung sind mit dem entsprechenden RecyclingCode versehen.

4.1 Lagern

Zulässige Umgebungstemperatur: +5 °C ... +50

°C.

Feuchtigkeit: maximal 90 % relative Luftfeuch‐

tigkeit, nicht kondensierend.

Sonstige: Kein Staub, kein direktes Sonnen‐

licht.

Maximale Lagerdauer des Sensors in der Origi‐

nalverpackung und normaler Atmosphäre: 2

Jahre.

16

Page 17

5 Montieren

n Benutzer-Qualifikation: geschulter

Anwender, siehe

Qualifikation“ auf Seite 12

WARNUNG!

Gefährdung durch einen Gefahrstoff!

Mögliche Folge: Tod oder schwerste

Verletzungen.

Beachten Sie beim Umgang mit

Gefahrstoffen, dass die aktuellen

Sicherheitsdatenblätter der GefahrstoffHersteller vorliegen. Die notwendigen

Maßnahmen ergeben sich aus dem

Inhalt des Sicherheitsdatenblatts. Da

aufgrund neuer Erkenntnisse, das

Gefährdungspotenzial eines Stoffes

jederzeit neu bewertet werden kann, ist

das Sicherheitsdatenblatt regelmäßig

zu überprüfen und bei Bedarf zu

ersetzen.

Für das Vorhandensein und den aktu‐

ellen Stand des Sicherheitsdatenblatts

und die damit verbundene Erstellung

der Gefährdungsbeurteilung der betrof‐

fenen Arbeitsplätze ist der Anlagenbe‐

treiber verantwortlich.

Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-

Montieren

Elektrolyt

–

Der Elektrolyt ist oxidationsemp‐

findlich: Halten Sie die Elektrolyt‐

flasche nach Gebrauch stets ver‐

schlossen.

–

Füllen Sie den Elektrolyten nicht in

andere Gefäße um.

–

Der Elektrolyt darf nicht überlagert

sein, Haltbarkeitsdatum, siehe Eti‐

kett auf der Elektrolytflasche.

–

Füllen Sie den Elektrolyt möglichst

blasenfrei ein. Kleinere Luftblasen

stören nicht, größere Luftblasen

steigen zum oberen Rand der

Membrankappe und beeinflussen

die Messung.

Membrankappe und die Elek‐

troden nicht berühren

Sie dürfen die Membran der Membran‐

kappe und die Elektroden unten am

Sensor nicht berühren, beschädigen

oder mit fettigen Substanzen in Berüh‐

rung bringen. Der Sensor arbeitet sonst

nicht mehr genau. In diesem Fall,

ersetzen Sie die Membrankappe durch

eine neue Membrankappe oder schi‐

cken Sie den Sensor zum Reinigen der

Elektroden zum Hersteller.

17

Page 18

A2723

Montieren

5.1 Herstellen des Elektrolyten

Stellen Sie den gebrauchsfähigen Elektrolyten aus den mitgelieferten Set zur Herstellung des Elekt‐

rolyten selbst her. Diese einzelnen Komponenten gelten im Gegensatz zum gebrauchsfähigen

Elektrolyten nicht als Gefahrgut. Befolgen Sie folgende Arbeitsschritte.

1 Set zur Herstellung des Elektrolyten:

n 1 Flasche Grundelektrolyt,

n 1 Röhrchen mit Pulver,

n 1 Etikett für den hergestellten Elektrolyten.

Abb. 3: Herstellen des Elektrolyten

1. Schützen Sie sich mit geeigneten Mitteln wie z. B. Schutzhandschuhen und Schutzbrille (1),

laut Sicherheitsdatenblatt der Komponenten.

2. Öffnen Sie die Flasche des Grundelektrolyten und das Röhrchen mit Pulver (2).

3. Führen Sie das Röhrchen in Schräglage vollständig in die Öffnung der Flasche des Grunde‐

lektrolyten ein (3).

4. Überführen Sie das Pulver vollständig in die Flasche des Grundelektrolyten (4).

5. Verschließen Sie die Flasche. und schütteln Sie die Flasche bis sich das Pulver vollständig

aufgelöst hat, ≧ 10 Sekunden (5).

Es dürfen im Elektrolyten keine Feststoffe und Schlieren sichtbar sein.

ð

6. Entfernen (6) Sie das Etikett des Grundelektrolyten.

7. Ersetzen (7) Sie das Etikett durch das mitgelieferte Etikett.

Jetzt können Sie den hergestellten Elektrolyten verwenden (8).

ð

18

Page 19

3

4

2

1

Montieren

5.2 Elektrolyt einfüllen

1. Öffnen Sie die Elektrolyt-Flasche und

schrauben Sie die Tülle auf.

2. Füllen Sie den Elektrolyt möglichst bla‐

senfrei ein.

Setzen Sie die Elektrolyt-Flasche auf die

Membrankappe auf und drücken Sie

den Elektrolyten langsam in einem Zug

aus der Elektrolyt-Flasche, ziehen Sie

dabei die Elektrolyt-Flasche gleichmäßig

zurück.

Die Membrankappe ist komplett

ð

gefüllt, wenn die Membrankappe

randvoll mit dem Elektrolyt ist.

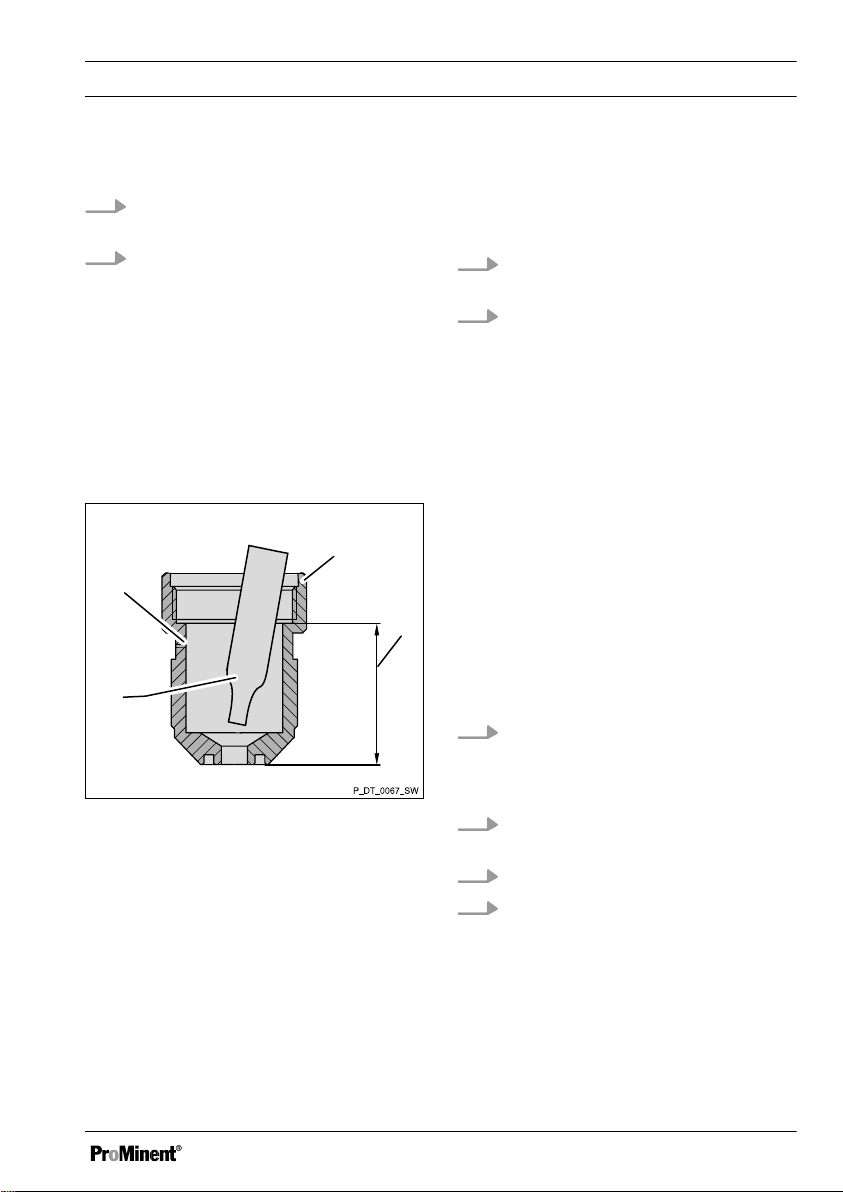

Abb. 4: Elektrolytfüllung

1 Membrankappe

2 Elektrolyt Füllhöhe

3 Pipette

4 Entlüftungsbohrung

3. Setzen Sie den Sensor senkrecht auf

die gefüllte Membrankappe auf.

4. Halten Sie die Entlüftungsbohrung nicht

mit z. B. den Fingern zu, sonst kann

sich bei dem Zusammenschrauben

Druck aufbauen und die Membran

beschädigt werden.

Beim Zusammenschrauben muss über‐

schüssiger Elektrolyt durch die Entlüf‐

tungsbohrung unter der Schlauchdich‐

tung entweichen können. Die

Entlüftungsbohrung muss hierbei den

höchsten Punkt bilden um ein zuverläs‐

siges Entweichen der Luft zu ermögli‐

chen.

Wenn beim Zusammenschrauben

ð

kein Elektrolyt entweicht, dann ist

die Membrankappe nicht ausrei‐

chend gefüllt gewesen. Wieder‐

holen Sie den Vorgang und füllen

Sie die Membrankappe vollständig.

5. Drehen Sie die Membrankappe von

Hand bis zum Anschlag ein, so dass

kein freier Spalt zwischen Membran‐

kappe und Sensor zu sehen ist.

6. Spülen Sie den ausgetretenen Elektrolyt

mit sauberen Wasser ab.

7. Verschließen Sie die Elektrolyt-Flasche.

8. Spülen Sie mit einem Wasserstrahl den

Elektrolyt von der Tülle der ElektrolytFlasche ab.

Der Sensor ist nun fertig für den

ð

Einbau in die Bypassarmatur.

19

Page 20

Montieren

5.3 Sensor in die Bypassarmatur einbauen

Mindestdurchfluss (l/h)

Den Mindestdurchfluss (l/h, siehe Technische Daten) nicht unterschreiten:

–

Überwachen Sie den Durchfluss am angeschlossenen Regler. Wird der Messwert des

Durchflusses zur Regelung verwendet, muss die Regelung bei Unterschreitung der

Mindestdurchflussmenge abschalten bzw. auf Grundlast schalten.

–

Den Sensor nur in Bypassarmaturen vom Typ DLG III A , DLG III B oder im DGM

(Modul 25 mm) einsetzen. Bei Verwendung anderer Bypassarmaturen sind die Messer‐

gebnisse vor der Inbetriebnahme, durch geeignete Messmethoden, zu überprüfen.

–

Vermeiden Sie Installationen, die Luftblasen im Messwasser entstehen lassen.

–

An der Membran des Sensors haftende Luftblasen können einen zu geringen

Messwert verursachen. Ein zu geringer Messwert kann in einem Regelkreis zu

einer falscher Dosierung führen.

Beachten Sie auch die Anweisungen und Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung der

Bypassarmatur.

Einbauhinweise

Bauen Sie den Sensor nicht in eine vollständig geschlossene Armatur ein. Wenn kein freier

Auslauf vorhanden ist, dann öffnen Sie den Probenahmehahn.

–

Sie dürfen den Sensor nur langsam in die Bypassarmatur einschieben bzw. heraus‐

ziehen. Die Membran kann sonst beschädigt werden.

–

Sie dürfen die Membran mit keinem Gegenstand in Berührung bringen um eine Schädi‐

gung und Belegung der Membran zu vermeiden.

–

Sie müssen den Sensor nach der Inbetriebnahme immer feucht halten, z. B. darf die

Bypassarmatur nie trockenlaufen.

20

Page 21

A0645

1

2

3

4

5

6

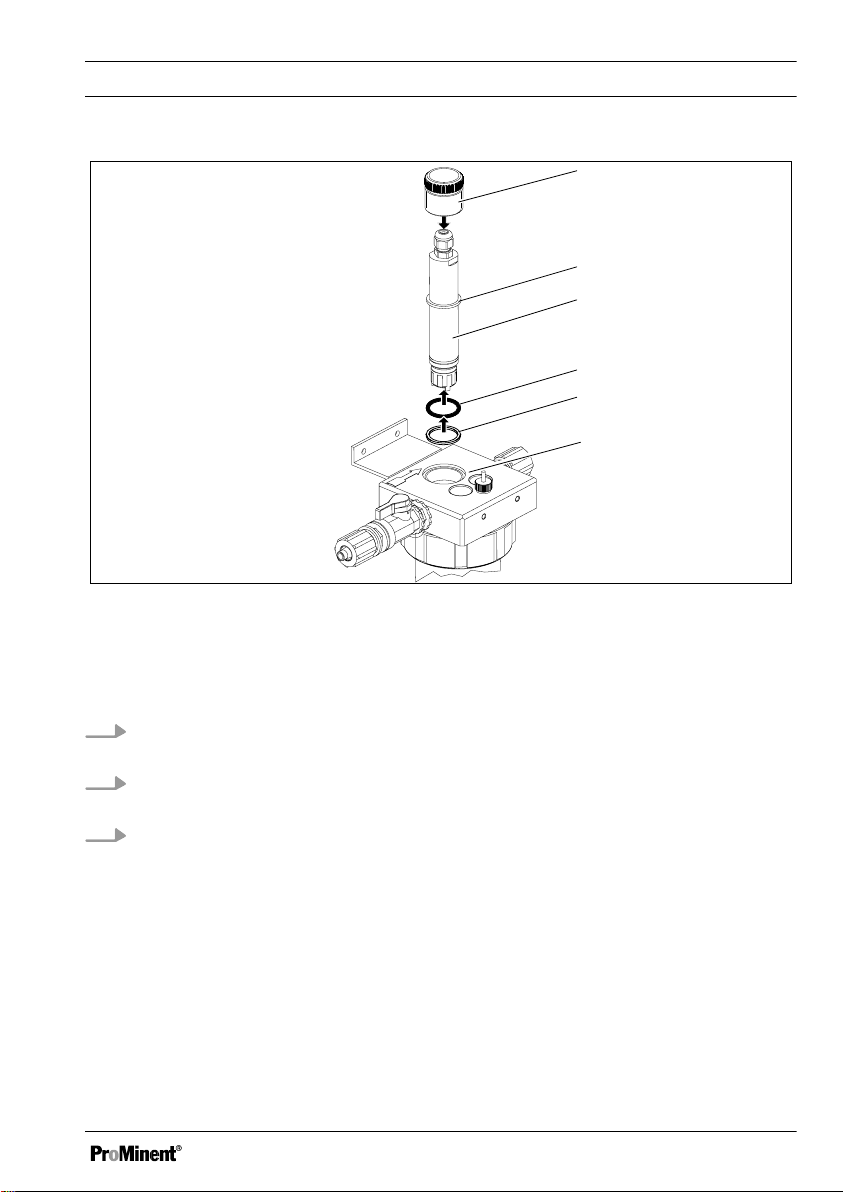

Abb. 5: Einbausituation

1. Gewindehülse.

2. Klemmscheibe.

3. Sensor.

Montieren

4. O-Ring.

5. Unterlegscheibe.

6. Bypassarmatur z. B. DLG.

1. Schieben Sie den im Montage-Kit befindlichen O-Ring (4) und die Unterlegscheibe (5) von

unten über den Sensor bis zur Klemmscheibe (2).

2. Bypassarmatur DLG III: Führen Sie den Sensor in den DLG III ein und ziehen Sie den

Gewindestopfen fest.

3. Bypassarmatur DGM: Führen Sie den Sensor in den DGM ein und ziehen Sie die Klemm‐

schraube fest an, bis der O-Ring abdichtet.

Die richtige Einbautiefe des Sensors ist durch die Klemmscheibe festgelegt. Bei einer

ð

Bypassarmatur eines anderen Herstellers beachten Sie zusätzlich die Betriebsanleitung

des jeweiligen Bypassarmatur-Herstellers.

21

Page 22

Installieren

6 Installieren

n Benutzer-Qualifikation: ausgebildete Fachkräfte bzw. Elektrofachkraft,

Qualifikation“ auf Seite 12

WARNUNG!

Anschluss des Sensors an Fremdgeräte

Mögliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen

– Das angeschlossene Mess/Regelgerät muss vom Sensor galvanisch getrennt sein.

– Die Versorgungsspannung 16 V DC darf nicht unterschritten werden, auch nicht kurz‐

zeitig.

– Die Stromquelle muss mit min. 35 mA bei min. 16 V DC belastbar sein.

– Eine zu geringe Versorgungsspannung kann einen fehlerhaften Messwert verursa‐

chen.

Bei dem Anschluss des Sensors an ein Mess/Regelgerät von ProMinent sind die Anforde‐

rungen erfüllt.

VORSICHT!

Fehldosierung

Mögliche Folge: Leichte oder geringfügige Verletzungen. Sachbeschädigung.

– Schalten Sie bei Intervallbetrieb das Mess/Regelgerät nicht ab.

– Schalten Sie die Dosiervorrichtungen (z. B. Pumpen) eventuell zeitverzögert zu.

– Das zu messende Wasser muss immer das entsprechende Dosiermedium in ausrei‐

chender Menge enthalten.

– Ansonsten müssen Sie mit verlängerten Einlaufzeiten rechnen.

Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-

22

Page 23

1

2

A2419

2 3

1

4

Installieren

Elektrische Installation

1. Drehen Sie das Oberteil (1) des Sensors eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn

und ziehen Sie das Oberteil ab.

2. Lösen Sie die Klemmmutter (2) der M12-Verschraubung und führen Sie die Messleitung (3)

durch die Klemmmutter.

Abb. 6: 2-Leiter-Anschluss

3. Entfernen Sie den Kabelmantel auf einer Länge von ca. 30 mm. Isolieren Sie die Kabelenden

ca. 5 mm ab, versehen Sie die Kabelenden mit Aderendhülsen (⌀ max = 0,5 mm2) und ver‐

binden Sie die Kabelenden mit dem 2-Leiter-Anschluss: 1 = Plus, 2 = Minus.

4. Schieben Sie das Oberteil des Sensors ganz auf den Sensorschaft (4) und ziehen Sie das

Oberteil des Sensors im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag an.

5. Schieben Sie die Messleitung so weit wie möglich in das Oberteil des Sensors, zur Zugent‐

lastung.

6. Ziehen Sie die Klemmmutter (2) der M12-Verschraubung fest.

23

Page 24

Inbetriebnahme

7 Inbetriebnahme

n Benutzer-Qualifikation: geschulter Anwender,

auf Seite 12

VORSICHT!

Fehldosierung durch Sensorausfall

Mögliche Folge: Leichte oder geringfügige Verletzungen. Sachbeschädigung.

– Bei einem Sensorausfall kann ein falscher Messwert am Eingang des Mess-/Regelge‐

räts anstehen.

– Dieser falsche Messwert kann zu unkontrollierter Dosierung führen.

– Stellen Sie deshalb betreiberseitig sicher, dass keine Folgeschäden entstehen können.

VORSICHT!

Fehldosierung durch vorzeitige Sensoralterung

Mögliche Folge: Leichte oder geringfügige Verletzungen. Sachbeschädigung.

Maßnahme: Den Sensor in Messpausen nicht von der Spannungsversorgung trennen.

Ausnahme: Wenn die Messpause länger als eine Woche dauert und fällt der Anteil an Des‐

infektionsmittel im Messwasser in diesem Zeitraum auf 0 ppm zurück, dann müssen Sie den

Sensor elektrisch trennen.

– Nach Betrieb ohne Desinfektionsmittel ist mit einer erneuten Einlaufzeit zu rechnen.

Schalten Sie die Dosiervorrichtung eventuell zeitverzögert zu.

Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-Qualifikation“

Einlaufzeit

Um einen stabilen Anzeigewert anzuzeigen, benötigt der Sensor eine bestimmte Einlaufzeit.

Bei der Erstinbetriebnahme: 1 ... 24 h (Ø 6 h)*

Bei der Wiederinbetriebnahme: 1 ... 24 h (Ø 3 h)*

Bei der Elektrolyt- oder Membranwechsel: 0,5 h

* die genaue Einlaufzeit wird durch die Applikation bestimmt.

24

Page 25

7.1 Kalibrieren

Kalibrieren bei erhöhter Wasser‐

temperatur

Chlordioxid ist im Wasser im Gegen‐

satz zu Chlor nur physikalisch gelöst.

Chlordioxid gast bei erhöhten Tempera‐

turen (> 30 °C) sehr schnell aus dem

Wasser aus. Daher ist schnelles

Arbeiten bei der DPD-Messung not‐

wendig. Zwischen der Probenentnahme

und dem Versetzen mit Reagenzien

darf keinesfalls mehr als 1 Minute

liegen. Der rote Farbstoff ist direkt am

Probeentnahmeort durch Reagenzzu‐

gabe zu erzeugen. Dann ist schnellst‐

möglich am Probeentnahmeort mit

einem geeigneten Fotometer die Mes‐

sung durchzuführen.

Inbetriebnahme

VORSICHT!

– Nach einem Membrankappen-

oder Elektrolytwechsel müssen

Sie einen Steilheitsabgleich durch‐

führen.

– Für eine einwandfreie Funktion

des Sensors müssen Sie den

Steilheitsabgleich in regelmäßigen

Abständen wiederholen. Die Kalib‐

rierintervalle betragen je nach

Wasserqualität 3 ... 4 Wochen.

– Vermeiden Sie Luftblasen im

Messwasser. Luftblasen können

eine falsche Dosierung verursa‐

chen. So können an der Membran

des Sensors haftende Luftblasen

einen zu geringen Messwert verur‐

sachen und somit zu einer Über‐

dosierung führen.

– Beachten Sie die gültigen natio‐

nalen Vorschriften für Kalibrierin‐

tervalle.

Voraussetzungen:

–

Konstanter Durchfluss in der

Bypassarmatur.

–

Konstante Temperatur des Mess‐

wassers.

–

Gleiche Temperatur von Mess‐

wasser und Sensor (ca. 15

Minuten warten).

–

Der Sensor ist eingelaufen.

–

Konstanter pH-Wert.

25

Page 26

Inbetriebnahme

Nullpunktabgleich:

Wenn der Sensor an einem Mess-/Regelgerät

von ProMinent betrieben wird, dann ist ein Null‐

punktabgleich in der Regel nicht notwendig.

Machen Sie aber einen Nullpunktabgleich,

wenn Sie den Sensor an der unteren Messbe‐

reichsgrenze einsetzen.

1. Tauchen Sie den Sensor in einen Eimer

mit sauberem Wasser ohne Desinfek‐

tions- oder Oxidationsmittel (z. B. han‐

delsübliches stilles Mineralwasser).

2. Rühren Sie mit dem Sensor bis der

Messwert am Mess-/Regelgerät 5

Minuten stabil bleibt.

3. Gleichen Sie das Mess-/Regelgerät auf

Null ab, entsprechend der Betriebsanlei‐

tung des Mess-/Regelgeräts.

4. Bauen Sie den Sensor wieder in die

Bypassarmatur (z. B. DGMA; DLG III)

ein.

Steilheitsabgleich:

1. Ermitteln Sie den Desinfektionsmittelge‐

halt des Messwassers mit einem geeig‐

neten Messbesteck (z. B. DPD 1).

2. Stellen Sie den ermittelten Wert am

Mess-/Regelgerät ein, entsprechend der

Betriebsanleitung des Mess-/Regelge‐

räts.

3. Wiederholen Sie die Kalibrierung nach

einem Tag, um sicher zu gehen, dass

der Sensor seine maximale Empfindlich‐

keit (Steilheit) erreicht hat.

26

Page 27

Störungen, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

8 Störungen, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

Benutzer-Qualifikation: unterwiesene Person, siehe

auf Seite 12

Tab. 4: Hinweise zur Fehlersuche und Beseitigung

Fehler mögliche Ursache Abhilfe

Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-Qualifikation“

Der Sensor nicht ist

kalibrierbar und der

Messwert des Sen‐

sors ist größer als

die DPD-Messung.

Der Sensor ist nicht

kalibrierbar und der

Messwert des Sen‐

sors ist kleiner als

die DPD-Messung.

Einlaufzeit zu gering. Einlaufzeit beachten.

Membrankappe beschädigt. Membrankappe austauschen.

Störende Wasserinhaltsstoffe. Wasser auf störende Inhaltsstoffe

untersuchen und Abhilfe schaffen.

Kurzschluss in der Messleitung. Kurzschluss suchen und beseitigen.

Abstand zwischen Membran/Elekt‐

rode zu groß.

DPD-Chemikalien überaltert. Neue DPD-Chemikalien verwenden,

pH-Wert < pH 6. pH-Wert anheben (pH 6 ... 9,5).

Einlaufzeit zu gering. Einlaufzeit beachten.

Messwasserdurchfluss zu klein. Messwasserdurchfluss korrigieren.

Luftblasen außen an der Membran. Den Messwasserdurchfluss inner‐

Tenside im Messwasser (Membran

ist durchsichtig).

Membrankappe bis zum Anschlag

zuschrauben.

Kalibrieren wiederholen.

halb des erlaubten Bereichs

erhöhen.

Tenside beseitigen und Membran‐

kappe austauschen.

Sensor einlaufen lassen und kalib‐

rieren; evtl. Sensor Typ CDP ver‐

wenden.

Beläge haben die Membran ver‐

stopft.

Beläge auf der Membrankappe.

Kein Elektrolyt in der Membran‐

kappe.

27

Membrankappe austauschen,

Sensor einlaufen lassen und kalib‐

rieren.

Neuen Elektrolyten einfüllen.

Page 28

A2420

1

2

Störungen, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

Fehler mögliche Ursache Abhilfe

Der Messwert des

Sensors ist 0 ppm

und eine Fehlermel‐

dung am

Mess-/Regelgerät

erscheint.

Der Messwert des

Sensors ist instabil.

Referenzelektrode (2) verbraucht

(zeigt glänzende Stellen).

Sensor mit falscher Polung an das

Mess-/Regelgerät angeschlossen.

Sensor zum Regenerieren ein‐

senden.

Sensor richtig an das Mess-/Regel‐

gerät anschließen.

Messleitung gebrochen. Messleitung austauschen.

ClO2-Gehalt unterhalb der unteren

Messbereichsgrenze.

ClO2-Gehalt anheben und anschlie‐

ßend Kalibrierung wiederholen bzw.

geeigneten Sensor verwenden.

Sensor defekt. Sensor zum Regenerieren ein‐

senden.

Mess-/Regelgerät defekt. Mess-/Regelgerät mit Sensor-Simu‐

lator überprüfen (DULCOMETER

®

Simulator, Bestnr. 1004042), wenn

defekt, dann reparieren.

Membran beschädigt. Membrankappe austauschen;

Sensor einlaufen lassen und kalib‐

rieren.

Luftblasen außen an der Membran. Luftblasen durch Klopfen entfernen

und ggf. Durchfluss erhöhen.

Ursache am Mess-/Regelgerät . Ursache beheben.

Abb. 7: Elektroden

1 Arbeitselektrode (Material: Gold).

2 Gegen- und Referenzelektrode (Material: Silber mit Silberchlorid galvanisch beschichtet).

28

Page 29

Wartungs- und Reparaturarbeiten am Sensor

9 Wartungs- und Reparaturarbeiten am Sensor

Benutzer-Qualifikation: unterwiesene Person,

siehe

Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-Qualifikation“

auf Seite 12

Wartungsintervall:

Warten Sie den Sensor regelmäßig, um eine

Überdosierung durch einen Sensorausfall zu

vermeiden.

Beachten Sie die gültigen nationalen Vor‐

schriften für Wartungsintervalle.

Abhängig von der Wasserqualität wöchentlich

bis monatlich.

Membran reinigen:

Wenn die Membran verunreinigt ist und sich

der Sensor nicht kalibrieren lässt, können Sie

versuchen die Membran vorsichtig zu reinigen.

Bauen Sie zuerst den Sensor aus. Locker haft‐

ende Verschmutzungen entfernen:

Spülen Sie die Membran unter einem

Wasserstrahl.

Nun müssen Sie den Sensor mit

ð

Elektrolyt befüllen, einlaufen lassen

und neu kalibrieren.

VORSICHT!

– Berühren Sie die Elektroden nicht

oder bringen Sie die Elektroden

nicht mit fetthaltigen Substanzen

in Berührung.

– Die Membran nie mit alkalischen

Lösungen, Reinigungsreagenzien,

Bürsten oder ähnlichem reinigen.

Wartungsarbeiten:

1. Überprüfen Sie die Membrankappe auf

Ablagerungen oder Luftblasen.

Falls notwendig entfernen Sie die

ð

Ablagerungen, siehe

reinigen:“ auf Seite 29

2. Überprüfen Sie den Anzeigewert des

Sensors am Mess-/Regelgerät durch ein

geeignetes Messbesteck (z. B. DPD).

Wenn nötig, kalibrieren Sie den

ð

Sensor neu.

Ä „Membran

.

Membran wechseln:

Wenn eine Kalibrierung auch nach der Reini‐

gung der Membran nicht mehr möglich ist oder

ist die Membran beschädigt, dann müssen Sie

die Membrankappe wechseln.

Siehe hierzu, Kapitel

Reparatur des Sensors:

Der Sensor kann nur im Herstellerwerk repa‐

riert werden. Senden Sie den Sensor dazu in

der Originalverpackung an den Hersteller ein.

„Kalibrieren“

.

29

Page 30

Sensor vorübergehend oder ganz außer Betrieb nehmen

10 Sensor vorübergehend oder ganz außer Betrieb nehmen

Benutzer-Qualifikation: unterwiesene Person,

siehe

Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-Qualifikation“

auf Seite 12

1. Klemmen Sie den Sensor elektrisch ab.

2. Machen Sie die Bypassarmatur

drucklos.

3. Lösen Sie die Klemmmutter.

4. Öffnen Sie den Probenahmehahn und

ziehen Sie den Sensor langsam aus der

Bypassarmatur heraus

5. Schrauben Sie die Membrankappe ab

und entsorgen Sie die Membrankappe.

6. Spülen Sie die Elektroden mit einem

Wasserstrahl rückstandsfrei ab.

7. Trocknen Sie die Elektroden mit einem

faserfreien Tuch ab und lassen Sie die

Elektroden 24 h trocken liegen.

Schrauben Sie zum Schutz der Elekt‐

roden eine neue leere Membrankappe

locker auf.

8. Stecken Sie zum Schutz der Membran‐

kappe die Membranschutzkappe auf.

9. Lagern Sie den Sensor wie

beschrieben.

transportieren des Sensors“

auf Seite 16

Ä Kapitel 4 „Lagern und

.

30

Page 31

11 Altteileentsorgung

n Benutzer-Qualifikation: unterwiesene

Person, siehe

Qualifikation“ auf Seite 12

HINWEIS!

Vorschriften Altteileentsorgung

– Beachten Sie die zurzeit für Sie

gültigen nationalen Vorschriften

und Rechtsnormen

Der Hersteller nimmt die dekontaminierten Alt‐

geräte bei ausreichender Frankierung der Sen‐

dung zurück.

Bevor Sie das Gerät einschicken, müssen Sie

das Gerät dekontaminieren. Dazu müssen Sie

alle Gefahrenstoffe restlos entfernen. Beachten

Sie dazu das Sicherheitsdatenblatt ihres

Dosiermediums.

Eine aktuelle Dekontaminationserklärung steht

als Download auf der Homepage zur Verfü‐

gung.

Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-

Altteileentsorgung

Hinweis auf Sammelsystem EU

Dieses Gerät ist entsprechend der europä‐

ischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und

Elektronik-Altgeräte mit dem Symbol der durch‐

gestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das

Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt

werden. Nutzen Sie für die Rückgabe die Ihnen

zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sam‐

melsysteme und beachten Sie die örtlichen

gesetzlichen Vorgaben.

31

Page 32

Bestellhinweise für Ersatzteile/Verbrauchsmaterial

12 Bestellhinweise für Ersatzteile/Verbrauchsmaterial

Der Sensor kann nur im Komplettset bestellt

werden, dieses Komplettset besteht aus:

Bestelladresse für Ersatzteile und Zubehör: Die

aktuelle Adresse für die Bestellung von Ersatz‐

teilen und Zubehör finden Sie auf der Home‐

page des Herstellers ProMinent.

32

Page 33

Bestellhinweise für Ersatzteile/Verbrauchsmaterial

Standardlieferumfang Komplettset CDE 2

Tab. 5: Standardlieferumfang Komplettset CDE 2

n 1 Sensor CDE komplett mit Sensorkappe, Schutzkappe und Klemmring.

– Typ CDE 2-mA-0,5 ppm, oder

– Typ CDE 2-mA-2 ppm, oder

– Typ CDE 2-mA-10 ppm.

1 Set zur Herstellung des Elektrolyten:

n 1 Flasche Grundelektrolyt,

n 1 Röhrchen mit Pulver,

n 1 Etikett für den hergestellten Elektrolyten.

1 Betriebsanleitung.

1 Schraubendreher.

Standardlieferumfang Komplettset CDE 3

Tab. 6: Standardlieferumfang Komplettset CDE 3

n 1 Sensor CDE 3 komplett mit Sensorkappe, Schutzkappe und Klemmring.

– Typ CDE 3-mA-0,5 ppm.

1 Flasche Elektrolyt.

1 Betriebsanleitung.

1 Schraubendreher.

Bezeichnung des Komplettsets. Bestellnummer

CDE 2-mA-0.5 ppm. 792930

CDE 2-mA-2 ppm. 792929

CDE 2-mA-10 ppm. 792928

CDE 3-mA-0.5 ppm. 1026154

33

Page 34

Bestellhinweise für Ersatzteile/Verbrauchsmaterial

Tab. 7: Folgende Ersatzteile/Verbrauchsmaterial und Zubehör sind für die Sensoren erhältlich:

Bezeichnung Bestellnummer

1 Zweidraht-Messleitung (2 x 0,25 mm2, Ø 4 mm).

725122

Set zur Herstellung des Elektrolyten für den Sensor Typ CDE 2. 506272

1 Flasche Elektrolyt (100 ml) CDM 1 für den Sensor Typ CDE 3. 506271

1 Membrankappe CDE 2 komplett. 790488

1 Membrankappe CDE 3 komplett. 1026578

1 Montage-Kit für DGM. 791818

1 Montage-Kit für DLG III. 815079

34

Page 35

Technische Daten

13 Technische Daten

Parameter Wert

Messgröße: Chlordioxid (ClO2).

Anwendungsbereich: CDE 2: Trinkwasser und Wasser ähnlicher Qualität, tensidfrei.

CDE 3: wie CDE 2 jedoch bis 60 °C.

Messbereiche: CDE 2-mA-0,5 ppm: 0,01 ... 0,5 mg/l, Normsteilheit: 24 mA/ppm.

CDE 2-mA-2 ppm: 0,02 ... 2 mg/l, Normsteilheit: 6 mA/ppm.

CDE 2-mA-10 ppm: 0,1 ... 10 mg/l, Normsteilheit: 1,2 mA/ppm.

CDE 3-mA-0,5 ppm 0,01 ... 0,5 mg/l, Normsteilheit: 24 mA/ppm.

pH-Bereich: 4,0 ... 11.

Temperaturbereich: CDE 2: 5 ... 45 °C (temperaturkompensiert). Keine Temperatursprünge.

CDE 3: 5 ... 60 °C (temperaturkompensiert). Keine Temperatursprünge.

Lagertemperatur: 5 ... 50 °C.

Auflösung: entspricht der unteren Messbereichsgrenze.

Maximaler Betriebs‐

druck:

Anströmung (Durch‐

fluss):

Querempfindlichkeit: O3 und Chlor < 2 %.

Standzeit der Mem‐

brankappe:

Werkstoff: CDE 2: Membrankappe, PVC, klar.

Versorgungsspan‐

nung:

35

DGM: 1,0 bar (freier Auslauf), kein Unterdruck.

DLG III: 1,0 bar (freier Auslauf), kein Unterdruck.

Bypassarmatur DLG III A/B / DGM.

optimal: 60 ... 80 l/h; mindestens: 40 l/h; maximal: 120 l/h.

Ø 1 Jahr, abhängig von der Wasserqualität.

Die Anwesenheit von oberflächenentspannenden Mitteln (Tensiden) kann

die Standzeit erheblich verringern. ProMinent bietet einen tensidfesten

Sensor Typ CDP 1-mA-2 ppm an.

CDE 3: Membrankappe, PMMA.

CDE 2: Sensorschaft, PVC, schwarz und PMMA, farblos.

CDE 3: Sensorschaft, PVC-C.

16 ... 24 V DC.

Page 36

Technische Daten

Parameter Wert

Ausgangssignal: 4 ... 20 mA.

Schutzart: IP 65.

36

Page 37

Eingehaltene Richtlinien/Normen

14 Eingehaltene Richtlinien/Normen

EU-Richtlinien:

n Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU).

n EMV-Richtlinie (2014/30/EU).

n RoHS-Richtlinie (2011/65/EU).

Internationale Normen:

n EN 61010-1.

n EN 60335-1.

n EN 60529.

n EN 61326-1.

Die CE-Konformitätserklärung finden Sie als

Download auf unserer Homepage.

37

Page 38

Index

15 Index

A

Allgemeine Gleichbehandlung ......... 5

Anströmung .................... 35

Anwendungsbereich ...............35

Arbeitselektrode ................. 28

Auflösung ..................... 35

Ausgangssignal ................. 35

B

Benutzer-Qualifikation ..............12

Bestelladresse .................. 32

Bypassarmatur .................. 21

D

Durchfluss ..................... 35

E

Einbauhinweise ..................21

Einbausituation .................. 21

Eingehaltene Normen .............. 37

Einlaufzeit ..................... 24

Elektrolyt (100 ml) ................ 34

Ersatzteile ..................... 32

EU-Richtlinien .................. 37

F

Fehlerbeseitigung ................ 27

Fehlersuche ....................27

Flasche mit Elektrolyt .............. 34

Frage: Was kann ich an dem Sensor

warten, reinigen und reparieren? ....... 29

Frage: Was muss ich beachten wenn ich

den Sensor stilllege oder entsorge? ..... 30

Frage: Welche Ersatzteile/Verbrauchsma‐

terial gibt es? ................... 32

Frage: Welche Normen werden einge‐

halten? ....................... 37

Frage: Welche Normen wurden ange‐

wendet und welche Technischen Daten

gibt es? ...................... 37

Frage: Wie ist der Sensor aufgebaut? .... 14

Frage: Wie kalibriere ich den Sensor? .... 25

Frage: Wie lange kann ich den Sensor

lagern? ....................... 16

Frage: Wie nehme ich den Sensor in

Betrieb? ...................... 24

Frage: Wie sind die grundlegenden Funk‐

tionen des Sensors? ...............15

Frage: Wie suche ich Fehler und behebe

diese? ....................... 27

Frage: Wieso ist der Sensor kein Sicher‐

heitsbauteil? .................... 9

Frage: Wo finde ich die Konformitätser‐

klärung? ...................... 37

G

Gegen- und Referenzelektrode ........ 28

Gleichbehandlung ................. 5

H

Handlung Schritt-für-Schritt ........... 5

I

Inbetriebnahme ..................24

Internationale Normen ............. 37

K

Komplettset .................... 33

Konformitätserklärung ..............37

L

Lagertemperatur ................. 35

38

Page 39

Index

Legionellenbekämpfung ............ 15

Lieferumfang .................... 8

Links auf Elemente bzw. Abschnitte dieser

Anleitung oder mitgeltende Dokumente .... 5

M

mA-Signal ..................... 15

Maximale Lagerdauer .............. 16

Maximaler Betriebsdruck ............ 35

Membran reinigen ................ 29

Membran wechseln ............... 29

Membrankappe ..................34

Messbereich ................... 35

Messgröße .................... 35

Montage-Kit .................... 32

N

Normsteilheit ................... 35

Nullpunktabgleich ................ 26

O

Originalverpackung ............... 16

P

pH-Bereich .................... 35

Q

Querempfindlichkeit ............... 35

R

Recycling ..................... 16

Referenzelektrode

Reparatur ..................... 29

................ 28

S

Schutzart ..................... 35

Sensorausfall ................... 24

Sicherheitsbauteil ................. 9

Standardlieferumfang ............... 8

Standzeit der Membrankappe ......... 35

Steilheitsabgleich ................ 26

Störung ...................... 27

T

Temperaturbereich ............... 35

Tenside ...................... 15

Typenschild .....................9

V

Verbrauchsmaterial ............... 32

W

Warnhinweise ...................10

Wartung ...................... 29

waschaktive Substanzen ............ 15

Weitere Kennzeichnung ............. 5

Werkstoff ..................... 35

Z

Zubehör ...................... 32

39

Page 40

ProMinent GmbH

Im Schuhmachergewann 5 - 11

69123 Heidelberg

Telefon: +49 6221 842-0

Telefax: +49 6221 842-215

E-Mail: info@prominent.com

Internet: www.prominent.com

986656, 5, de_DE

© 2019

Page 41

Assembly and operating instructions

A1265

DULCOTEST® Sensor CDE

Type: CDE 2-mA-0.5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm;

CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0.5 ppm

EN

Please carefully read these operating instructions before use. · Do not discard.

The operator shall be liable for any damage caused by installation or operating errors.

The latest version of the operating instructions are available on our homepage.

Target group: commercial use.Part no.: 986656 Version: BA DT 161 05/19 DE

Page 42

Supplemental directives

General non-discriminatory approach In order to make it easier to read, this docu‐

ment uses the male form in grammatical struc‐

tures but with an implied neutral sense. It is

aimed equally at both men and women. We

kindly ask female readers for their under‐

standing in this simplification of the text.

Supplementary information

Please read the supplementary information in its entirety.

Information

This provides important information relating to the correct operation of the unit or is intended

to make your work easier.

Warning information

Warning information includes detailed descriptions of the hazardous situation, see

‘Labelling of Warning Information’ on page 47

The following symbols are used to highlight instructions, links, lists, results and other elements in

this document:

.

Ä Chapter 2.1

Tab. 1: More symbols

Symbol Description

Action, step by step.

⇨ Outcome of an action.

Links to elements or sections of these instructions or other applicable docu‐

ments.

n

[Button]

List without set order.

Display element (e.g. indicators).

Operating element (e.g. button, switch).

42

Page 43

Symbol Description

Supplemental directives

‘Display /GUI’

CODE

Screen elements (e.g. buttons, assignment of function keys).

Presentation of software elements and/or texts.

43

Page 44

Table of contents

Table of contents

1 Initial overview....................................................................................................................... 45

1.1 Intended use................................................................................................................. 46

2 Safety and qualification......................................................................................................... 47

2.1 Labelling of Warning Information.................................................................................. 47

2.2 General safety information........................................................................................... 48

2.3 User qualification.......................................................................................................... 49

3 Construction and function..................................................................................................... 51

3.1 Construction................................................................................................................. 51

3.2 Function........................................................................................................................ 52

3.2.1 Typical applications................................................................................................... 52

4 Storage and Transport of the Sensor.................................................................................... 53

4.1 Storage......................................................................................................................... 53

4.2 Transport...................................................................................................................... 53

4.3 Packaging material....................................................................................................... 53

5 Assembly............................................................................................................................... 54

5.1 Production of electrolyte............................................................................................... 55

5.2 Filling electrolyte........................................................................................................... 56

5.3 Installing sensor in the bypass fitting............................................................................ 57

6 Installation............................................................................................................................. 59

7 Commissioning...................................................................................................................... 61

7.1 Calibration.................................................................................................................... 61

8 Faults, Fault Detection and Troubleshooting........................................................................ 64

9 Maintenance and Repair Work on the Sensor...................................................................... 66

10 Remove sensor from operation either temporarily or permanently....................................... 67

11 Disposal of used parts........................................................................................................... 68

12 Ordering information for spare parts/consumables............................................................... 69

13 Technical data....................................................................................................................... 72

14 Directives / standards adhered to......................................................................................... 74

15 Index..................................................................................................................................... 75

44

Page 45

Initial overview

1 Initial overview

Standard scope of supply

These operating instructions provide information on the technical data and functions of the

DULCOTEST® sensor type CDE for chlorine dioxide concentrations in surfactant-free water.

Tab. 2: Standard scope of supply of CDE 2

n 1 sensor CDE complete with sensor cap, protective cap and clamp ring.

– Type CDE 2-mA-0.5 ppm, or

– Type CDE 2-mA-2 ppm, or

– Type CDE 2-mA-10 ppm.

1 set to produce the electrolyte:

n 1 bottle of supporting electrolyte,

n 1 tube with powder,

n 1 label for the electrolyte produced.

1 set of operating instructions.

1 screwdriver.

Standard scope of supply of CDE 3

Tab. 3: Standard scope of supply of CDE 3

n 1 sensor CDE 3 complete with sensor cap, protective cap and clamp ring.

– Type CDE 3-mA-0.5 ppm.

1 bottle of electrolyte.

1 set of operating instructions.

1 screwdriver.

45

Page 46

Initial overview

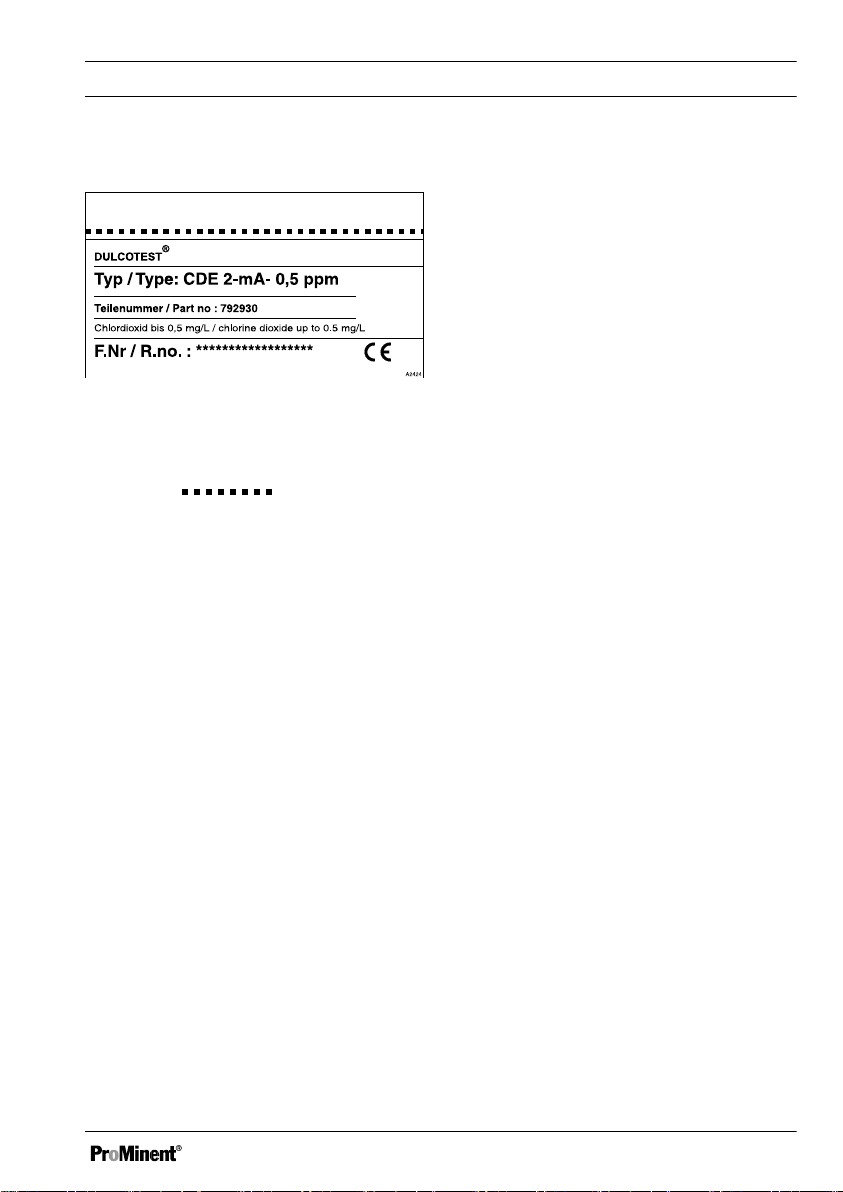

Nameplate

Fig. 1: Nameplate on the sensor shaft and

packaging

The nameplate provides information on:

n Symbol to assign the sensor

to the right electrolyte

n Product group, here DULCOTEST

n Type, here e.g. CDE 2-mA-0.5 ppm

n Part number

n Measured variable, here chlorine dioxide

(ClO2)

n Upper measuring range limit in mg/l

n F. No. = Production batch

n CE mark

The nameplate is located both on the sensor

shaft as well as on the sensor packaging.

Sensor and packaging can be matched to each

other by the label.

®

The sensor is not a safety component in the

sense of DIN EN ISO 13849-1:2008-12. If there

is a critical process in your measurement and

control circuit, then it is your responsibility to

make sure this process is safe.

1.1 Intended use

The sensor may only be used to determine and

control concentrations of chlorine dioxide (ClO2)

in water.

Only use the sensor in surfactant-free water or

solutions.

All other uses or modifications are prohibited.

46

Page 47

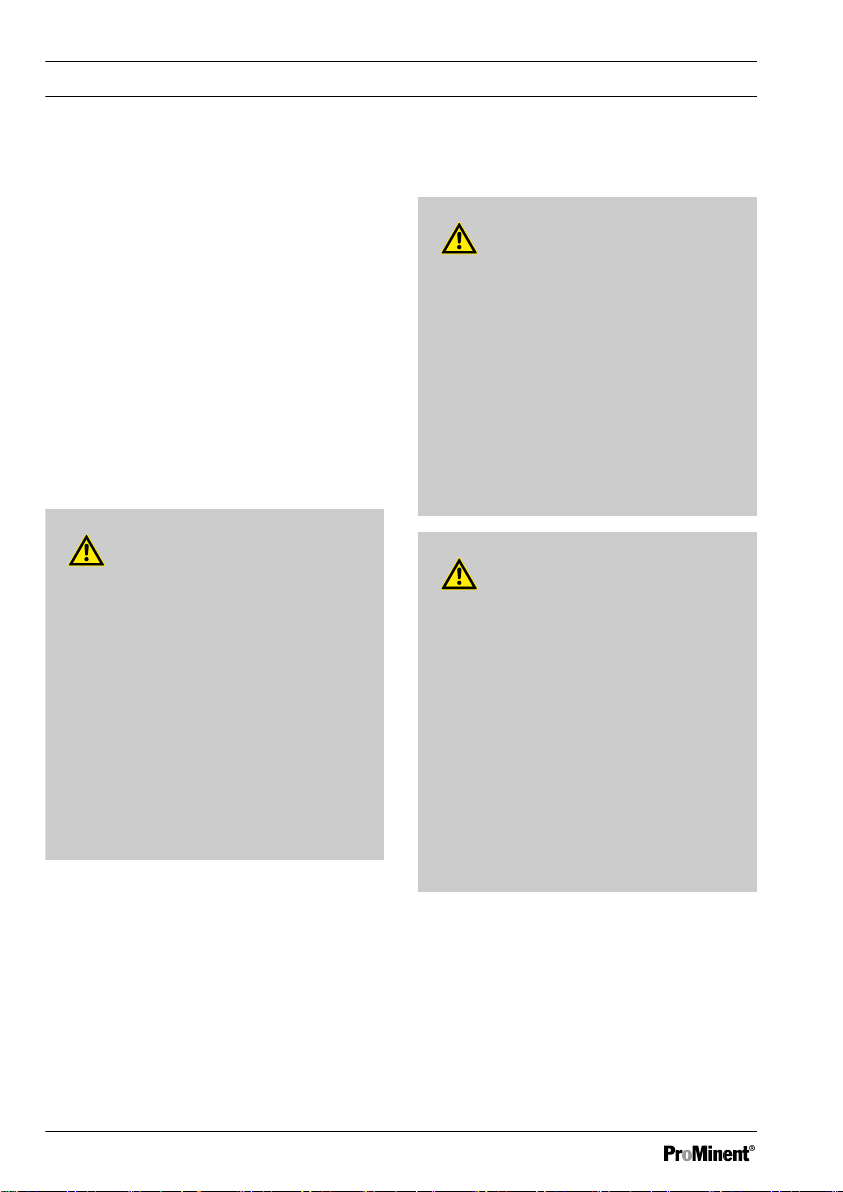

2 Safety and qualification

2.1 Labelling of Warning Infor‐

mation

Introduction

These operating instructions provide informa‐

tion on the technical data and functions of the

product. These operating instructions provide

detailed warning information and are provided

as clear step-by-step instructions.

The warning information and notes are categor‐

ised according to the following scheme. A

number of different symbols are used to denote

different situations. The symbols shown here

serve only as examples.

Safety and qualification

WARNING!

Nature and source of the danger

Possible consequence: Fatal or very

serious injuries.

Measure to be taken to avoid this

danger.

– Denotes a possibly hazardous sit‐

uation. If the situation is disre‐

garded, it could result in fatal or

very serious injuries.

DANGER!

Nature and source of the danger

Consequence: Fatal or very serious

injuries.

Measure to be taken to avoid this

danger.

Description of hazard

– Denotes an immediate threatening

danger. If the situation is disre‐

garded, it will result in fatal or very

serious injuries.

CAUTION!

Nature and source of the danger

Possible consequence: Slight or minor

injuries. Material damage.

Measure to be taken to avoid this

danger.

– Denotes a possibly hazardous sit‐

uation. If the situation is disre‐

garded, it could result in slight or

minor injuries. May also be used

as a warning about material

damage.

47

Page 48

Safety and qualification

NOTICE!

Nature and source of the danger

Damage to the product or its surround‐

ings.

Measure to be taken to avoid this

danger.

– Denotes a possibly damaging sit‐

uation. If the situation is disre‐

garded, the product or an object in

its vicinity could be damaged.

Type of information

Hints on use and additional information.

Source of the information. Additional

measures.

–

Denotes hints on use and other

useful information. It does not indi‐

cate a hazardous or damaging sit‐

uation.

2.2 General safety information

Unauthorised access!

Ensure that there can be no unauthorised

access to the device.

Only trained personnel may fit, install, maintain

and operate this sensor.

Functional limitations

Regularly check the sensor for dirt.

Check the diaphragm cap regularly for air bub‐

bles adhering to it (visual check).

Observe the applicable national guidelines

relating to maintenance, service and calibration

intervals.

Operational prerequisites

Only use the sensor in bypass fittings that

ensure the correct flow parameters (l/h, see

Technical data).

Ensure that there is a free flow or at most a

back pressure of 1 bar at the outlet of the

bypass fitting. Note the maximum operating

pressure for the individual components.

Damage cannot be ruled out if the sensor is

operated for longer than approx. one week in

process water without feed chemical. Switch off

the sensor electrically during longer pauses.

It is necessary to run in and recalibrate the

sensor following longer interruptions to the

power supply (> 2 h).

Damage cannot be ruled out if the sensor is

operated for longer than approx. one week

without chlorine dioxide. Switch off the sensor

electrically during longer pauses.

48

Page 49

Safety and qualification

2.3 User qualification

WARNING!

Danger of injury with inadequately qualified personnel

The operator of the system / equipment is responsible for ensuring that the qualifications are

fulfilled.

If inadequately qualified personnel work on the unit or loiter in the hazard zone of the unit,

this could result in dangers that could cause serious injuries and material damage.

– All work on the unit should therefore only be conducted by qualified personnel.

– Unqualified personnel should be kept away from the hazard zone.

The pertinent accident prevention regulations, as well as all other generally acknowledged

safety regulations, must be adhered to.

Training Definition

Instructed personnel An instructed person is deemed to be a person who has been

instructed and, if required, trained in the tasks assigned to him and pos‐

sible dangers that could result from improper behaviour, as well as

having been instructed in the required protective equipment and protec‐

tive measures.

Trained user A trained user is a person who fulfils the requirements made of an

instructed person and who has also received additional training specific

to the system from the manufacturer or another authorised distribution

partner.

Trained, qualified per‐

sonnel

49

A trained, qualified employee is deemed to be a person who is able to

assess the tasks assigned to him and recognize possible hazards

based on his training, knowledge and experience, as well as knowledge

of pertinent regulations. A trained, qualified employee must be able to

perform the tasks assigned to him independently with the assistance of

drawing documentation and parts lists. The assessment of a person's

technical training can also be based on several years of work in the rel‐

evant field.

Page 50

Safety and qualification

Training Definition

Electrical technician An electrical technician is able to complete work on electrical systems

and recognise and avoid possible dangers independently based on his

technical training and experience as well as knowledge of pertinent

standards and regulations. An electrical technician must be able to per‐

form the tasks assigned to him independently with the assistance of

drawing documentation, parts lists, terminal and circuit diagrams. The

electrical technician must be specifically trained for the working environ‐

ment in which the electrical technician is employed and be conversant

with the relevant standards and regulations.

Service The Service department refers to service technicians, who have

received proven training and have been authorised by the manufacturer

to work on the system.

50

Page 51

3 Construction and function

1

9

8

7

6

5

3

4

2

A2776

3.1 Construction

Construction and function

Fig. 2: Construction of the sensor

1. Cable feed-through, M12 threaded con‐

nector

2. Top part

3. 2-wire connector

4. Clamp disc

5. Electrode shaft

6. Vent hole

7. Diaphragm cap

8. Hose seal

9. Diaphragm protective cap

The DULCOTEST® CDE sensor for chlorine

dioxide (ClO2) is a diaphragm-covered twoelectrode sensor. The sensor consists of the

diaphragm cap and sensor shaft. The electro‐

lyte-filled diaphragm cap constitutes the meas‐

uring chamber. A non-porous diaphragm

located in the diaphragm cap allows the

chlorine dioxide soluble in the water to per‐

meate through. The electrodes on the sensor

shaft are immersed in the measuring chamber.

Amplifier electronics are located above the

electrodes in the sensor shaft. The electrical

connector is positioned above this. The tem‐

perature sensor for temperature compensation

is integrated in the lower part of the sensor

shaft.

51

Page 52

Construction and function

3.2 Function

Use the DULCOTEST® CDE sensor to selec‐

tively measure the concentration of chlorine

dioxide (ClO2), even in the presence of free

chlorine. The cross-sensitivity to free chlorine is

< 2 %.

The sensor is a diaphragm-covered, ampero‐

metric two-electrode sensor.

The chlorine dioxide passes through the dia‐

phragm and is electrochemically transformed

on the working electrode.

The primary current signal from this implemen‐

tation is electronically amplified, temperaturecompensated and transmitted as an uncali‐

brated 4 ... 20 mA signal to the measuring/

control unit.

3.2.1 Typical applications

Type CDE 2

The type CDE 2 is used, among other things,

for disinfecting potable water or water treatment

for beverage production. The sensor may not

be used in media containing agents decreasing

the surface tension (surfactants, activecleansing substances). Continuous operation at

media temperatures of 5 °C to 45 °C is pos‐

sible.

Type CDE 3

Type CDE 3 is used in the chlorine dioxide

treatment of hot water similar to drinking water

up to 60 °C, e.g. for legionella control.

52

Page 53

Storage and Transport of the Sensor

4 Storage and Transport of the Sensor

User qualification: instructed user, see

Ä Chapter 2.3 ‘User qualification’ on page 49

Original packaging

Damage to the product.

–

Only transport, ship and store the

sensor in its original packaging.

–

Retain the packaging including the

polystyrene inserts.

Maximum storage period

Damage to the product.

If the sensor is stored for a long period

of time, return it to the manufacturer for

checking or servicing. Otherwise the

safe operation and measuring accuracy

of the sensor can no longer be reliably

guaranteed.

4.2 Transport

The sensor should be transported in its original

packaging and in compliance with the permis‐

sible environmental conditions. No further spe‐

cial conditions have to be observed in relation

to transport.

4.3 Packaging material

Dispose of packaging material in an environ‐

mentally responsible way. All packaging com‐

ponents carry the corresponding recycling code

.

4.1 Storage

Permissible ambient temperature: +5°C ...

+50°C.

Humidity: maximum 90% relative air humidity,

non-condensing.

Other: No dust, no direct sunlight.

Maximum storage period of the sensor in its

original packaging and normal atmosphere: 2

Years.

53

Page 54

Assembly

5 Assembly

n User qualification: trained user, see

Ä Chapter 2.3 ‘User qualification’

on page 49

WARNING!

Danger from hazardous substances!

Possible consequence: Fatal or very

serious injuries.

Please ensure when handling haz‐

ardous substances that you have read

the latest safety data sheets provided

by the manufacture of the hazardous

substance. The actions required are

described in the safety data sheet.

Check the safety data sheet regularly

and replace, if necessary, as the

hazard potential of a substance can be

re-evaluated at any time based on new

findings.

The system operator is responsible for

ensuring that these safety data sheets

are available and that they are kept up

to date, as well as for producing an

associated hazard assessment for the

workstations affected.

Electrolyte

–

The electrolyte is sensitive to oxi‐

dation: Always keep the electrolyte

bottle sealed after use.

–

Do not decant electrolytes into

other containers.

–

Do not store electrolyte beyond its

"Use by" date and note the "Use

by" date on the label on the elec‐

trolyte bottle.

–

Pour in the electrolyte, preferably

free of bubbles. Small air bubbles

are not a problem, larger air bub‐

bles rise to the upper edge of the

diaphragm cap and affect the

measurement.

Do not touch the diaphragm cap

and electrodes

Do not touch or damage the diaphragm

in the diaphragm cap and the elec‐

trodes at the bottom of the sensor nor

bring them into contact with greasy

substances. Otherwise the sensor will

no longer work accurately. In this case,

replace the diaphragm cap with a new

diaphragm cap or return the sensor to

the manufacturer to have the elec‐

trodes cleaned.

54

Page 55

A2723

Assembly

5.1 Production of electrolyte

Produce the ready-to-use electrolyte using the set supplied for independent production of electro‐

lyte. Unlike ready-to-use electrolyte, these individual components are not regarded as hazardous

materials. Take the following steps.

1 set to produce the electrolyte:

n 1 bottle of supporting electrolyte,

n 1 tube with powder,

n 1 label for the electrolyte produced.

Fig. 3: Production of electrolyte

1. Take appropriate measures, such as protective gloves and goggles (1), to protect yourself,

according to the Material Safety Data Sheets for the components.

2. Open the bottle of supporting electrolyte and the tube with powder (2).

3. Guide the tube at an angle fully into the opening of the bottle of supporting electrolyte (3).

4. Completely transfer the powder into the bottle of supporting electrolyte (4).

5. Close the bottle and shake the bottle until the powder has fully dissolved, ≧ 10 seconds (5).

No solids and streaks should be visible in the electrolyte.

ð

6. Remove (6) the label from the supporting electrolyte.

7. Replace (7) the label with the label supplied.

You can now use the electrolyte you have produced (8).

ð

55

Page 56

3

4

2

1

Assembly

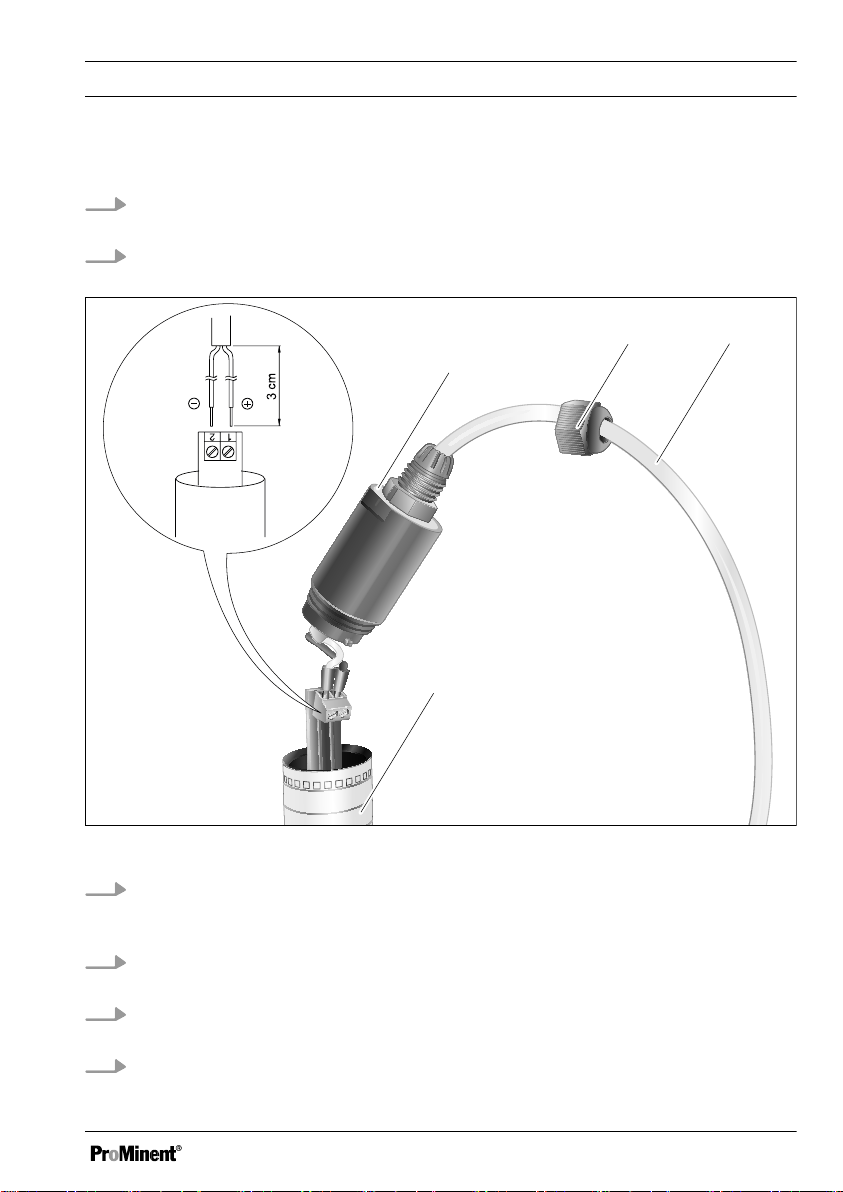

5.2 Filling electrolyte

1. Open the electrolyte bottle and screw on

the nozzle.

2. Pour in the electrolyte, preferably free of

bubbles.

Place the electrolyte bottle on the dia‐

phragm cap and slowly press the elec‐

trolyte in a single stream from the elec‐

trolyte bottle, at the same time evenly

pulling back the electrolyte bottle.