Kashina 505 User Guide

Amateurfunk

Praxistest: PC-gesteuerter

KW-Transceiver Kachina 505 DSP

ULRICH HACKER – DK2BJ

Einen Ausblick auf die Amateurfunkstation des kommenden Jahrtausends

eröffnet der neue komplett PC-gesteuerte Transceiver Kachina 505 DSP,

der aus den USA kommt. Hervorragende HF-Eigenschaften gepaart mit

zeitgemäßer Bedienung zeichnen dieses beeindruckende Gerät aus. Durch

die immer aktuellste Version der Steuersoftware aus dem Internet verändert und verbessert sich das Gerät auch nach Kauf noch.

Wer den Gebrauch von Computern im Amateurfunk als pietätlos in Bausch und Bogen

ablehnt oder dem Aufbau möglichst zahlreicher repräsentativer Geräte mit maximalem

Aufwand an Bedienelementen den Vorrang

einräumt, wird sich für diese Ausführungen

vielleicht nicht interessieren.

Wer aber bereit ist, sich auf etwas im Amateurgerätebereich wirklich Neues einzulassen, lernt einen komplett PC-gesteuerten

Transceiver mit exzellenten technischen Daten kennen, weit über eine neue Spielerei als

Konzession an das PC-Zeitalter hinausgehend. Kommerzielle Funkanwender und

Militär arbeiten schon lange so – und damit

ist auch die Provenienz des hier vorgestellten Gerätes grob umrissen.

■ Erster Eindruck

Der Kachina 505 DSP polarisiert: Entweder

läßt man die Finger gleich davon (was der

Bauer nicht kennt...) oder man verfällt ihm

innerhalb kurzer Zeit. Zugegeben: Dem

Normalamateur verlangt er schon einiges an

Gewöhnung ab. Bereits beim Auspacken

glaubt man eher ein Festspannungsnetzteil in

Händen zu halten (Bilder 1 und 2).

Anstelle einer filigran gestalteten Frontplatte

schaut den Betrachter lediglich eine Sub-DBuchse an, wie man sie von den Rückseite

der Computertower her kennt. Auf der Rückseite (Bild 3) finden sich ein Anschluß für die

Spannungsversorgung und als einziger Hinweis auf ein HF-Gerät zwei PL-Buchsen für

die Antennenanschlüsse. Der mächtige Kühlkörper mit eingebautem Lüfter (für Tropenverhältnisse dimensioniert!) könnte ja auch

einem Netzteil zugeordnet werden.

Das Gerät kann man flach oder senkrecht

aufstellen bzw. es auch in die Nebenkammer

oder auf den Dachboden (!) expedieren, halt

dahin, wo die Koaxialkabel der Antennen

ankommen. Zum Shack, d.h. dem Arbeitsplatz mit PC, führt lediglich ein einziges bis

zu 23 m langes und 7 mm dickes graues

Steuerkabel.

Vom altgewohnten Amateurfunkshack bleiben nur noch das Mikrofon und die Morsetaste erhalten. Der Kopfhörer bereits kann

auch durch das Sound-System des Computers mit der systemimmanenten Beigabe di-

Bild 1: So sieht die Amateurfunkstation mit

einem Kachina 505 DSP aus.

Bild 2:

Für Funkamateure,

die die Frequenz nicht

mit der Maus oder

Up/Down-Tasten

einstellen möchten,

gibt es noch einen

optionalen Drehknopf.

Bild 3:

Die Rückfront

mit dem imposanten

Kühlkörper und

dem Lüfter

gitaler Aufzeichnungsmöglichkeiten interessanter QSO-Passagen ersetzt werden.

Angeschlossen werden diese Requisiten an

ein kleines Bedienteil von der Größe eines

CD-ROM-Laufwerks (Bild 4), das in einen

5,25"-Schacht des Computergehäuses Platz

findet. Für die Montage brauchte ich 10 min.

Mit dem Einschalter, zwei LEDs zur Betriebs- und Sendeanzeige sowie einer Buchsenleiste für die Rückseite des Computers

endet hier die Hardware. Wäre da nicht oft

die verräterische Morsetaste, würde nichts

darauf hindeuten, daß man eine Amateurfunkstelle vor sich hat.

Das Innenleben des Transceivers (Bild 5) ist

Ausdruck eines professionellen und gediegenen Gesamtkonzepts. Alle Leiterplatten

sind steckbar und mehrheitlich durch Weißblechgehäuse abgeschirmt. Lediglich der

optional erhältliche und sehr empfehlenswerte Antennentuner (Bild 6) ist frei einsehbar und interessanterweise per Fuzzy-Logik

abgestimmt.

Nachdem die per Diskette mitgelieferte Software auf dem PC installiert wurde (Minimalforderung Windows 3.11 und 386er) und

man das Kernprogramm ggf. durch die allerneueste Version aus dem Internet ersetzt hat,

kann es losgehen (eine lauffähige Demoversion, die auch ohne Gerät alle Funktionen zugänglich macht, gibt es übrigens unter

www.kachina-az.com

Die auf dem Bildschirm erscheinende virtuelle Frontplatte (Bild 7) mag dem an JapanTransceiver gewöhnten Blick zunächst etwas

mager erscheinen, doch alle gerade nicht zur

Bedienung anstehenden Nebenfunktionen

stehen im Hintergrund bereit. Nur was man

ständig braucht, ist immer da: Lautstärkesteller, das kalibrierte S-Meter, Sendekontrollanzeigen, Datum, Uhrzeit sowie natürlich die Frequenzanzeigen für Senden und

Empfang.

Die Abstimmung kann entweder per Maus

geschehen oder viel praktischer mit den

Pfeil-auf- und Pfeil-ab-Tasten erfolgen. Zur

Wahl der Abstimmgeschwindigkeit läßt sich

jedes Digit bis zur 1-Hz-Stelle wählen. Der

KC 505 DSP verfügt also trotz PLL über

eine quasianaloge Abstimmung! Nur beim

suchenden DXer wird während der Umgewöhnung der sonst in der Griffmulde des

Abstimmknopfes nudelnde Zeigefinger häu-

im Internet!).

http://

520 • FA 5/98

Amateurfunk

figer ins Leere stochern. Da dies bei einigen

Erstbenutzern offenbar zu traumatischen

Entzugserscheinungen führte, bietet der Hersteller mittlerweile einen externen optionalen Abstimmknopf an (Bild 2).

■ Beeindruckende

Empfängereigenschaften

Alltägliche DX-Situation: Frühe Abendstunde im 40-m-Band, zwischen anderen

Signalen eingepfercht mit mäßiger Lautstärke und durch diverse Störungen belastet

ruft VO1WET in SSB CQ Europe. Auf meinem alten Transceiver (ein sogenannter Mittelklassetransceiver japanischer Herkunft

mit allen neun KW-Bändern und zusätzlichem CW-Quarzfilter, vor Jahren als für

den anspruchsvollen DXer geeignet angepriesen) ist die Signalqualität so schlecht,

daß man sich sehr wohl überlegen muß, ob

man ein QSO beginnen sollte.

Auf dem Kachina 505 DSP, SSB-Filter auf

2,1 kHz eingestellt und Noise Reduction

(Lärmwegrechnungssystem des hervorragend konzipierten DSP-Teils des Kachina)

eingeschaltet – und VO1WET ist glasklar zu

hören! Von der Gegenseite wird dem

Sprachsignal Collins-Qualität bescheinigt

(was älteren OMs wohl noch etwas sagt).

Die maximale Signalstärke liegt mit S 7 nicht

viel über dem Störpegel, doch der Vergleichstransceiver zeigt währenddessen einen

um etwa zwei S-Stufen höheren. Konventionell bedienbare Transceiver neuester Bauart

aus Fernost mit DSP mögen da etwas günstiger abschneiden, aber wohl kaum den

Kachina übertreffen.

Solch hervorragende Empfängereigenschaften kommen durch folgendes Konzept zustande:

– nur zwei Zwischenfrequenzen, 75 MHz

und 40 kHz, wobei letztere direkt auf den

DSP (96 dB Dynamik!) arbeitet,

– Mischer und Anpassungsverstärker in

Hochpegelausführung,

– saubere Oszillatorsignale (DDS-PLL) mit

etwa 100 dB Rauschabstand zu den Seitenbändern bereits in 5 kHz Abstand

zum Nutzsignal (nur schwer meßbar, da

die meisten Spektrumanalysatoren nicht

über einen so hohen Dynamikbereich

verfügen),

– Realisierung ausgesprochen steilflankiger

Filter durch entsprechende Programmierung des DSP (die Qualitäten dieser durch

Software realisierten Filter liegen bei denen bester Quarzfilter),

– sehr effizientes Geräuschverminderungs-

system, ebenfalls per Software über DSP

realisiert

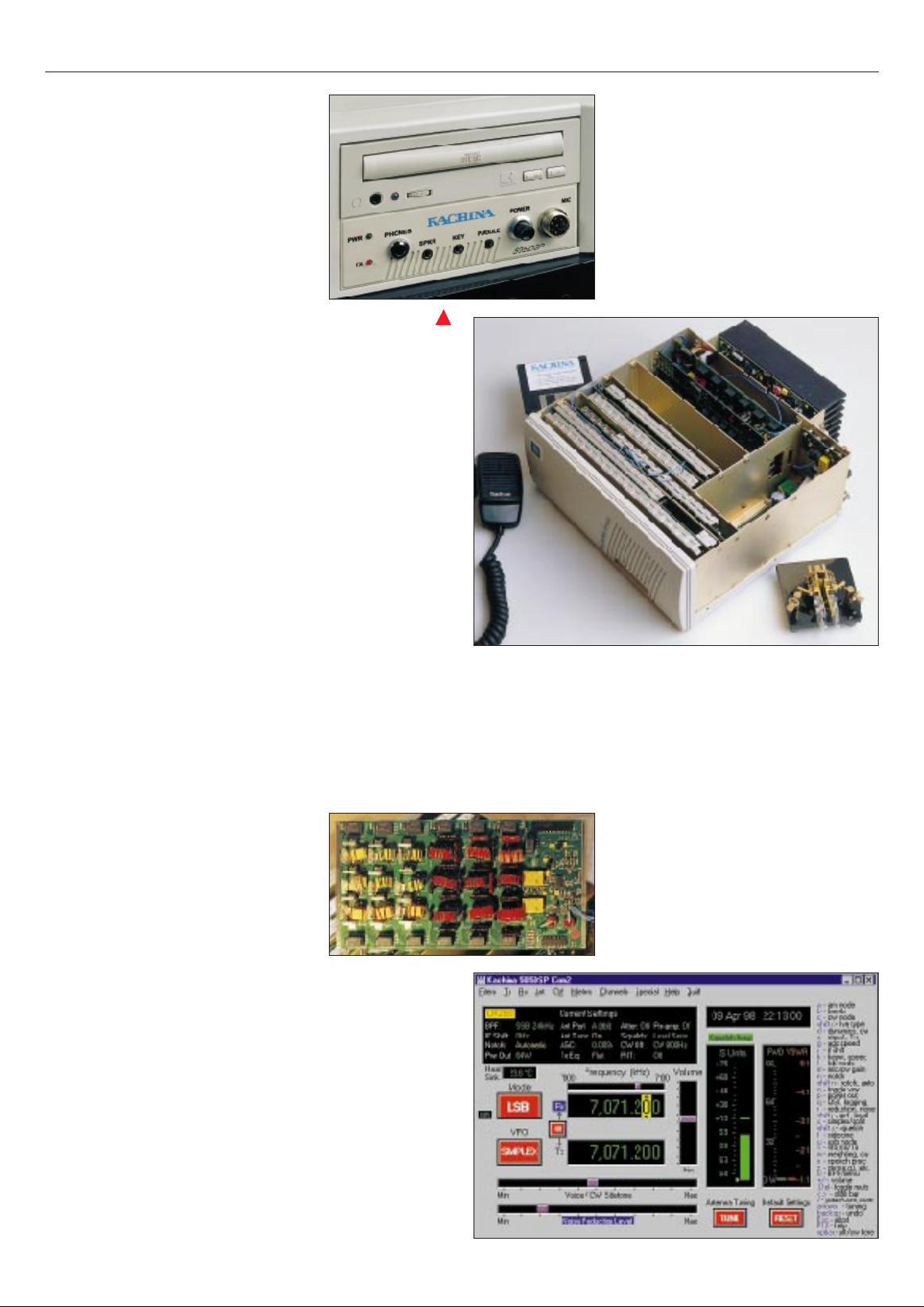

Bild 4:

Kachina-PC-Steuereinschub in einem

5,25"-Schacht.

Die Front enthält

neben dem Einschalter lediglich die

Buchsen für Mikrofon,

Lautsprecher und

die beiden Tastenanschlüsse sowie

zwei Leuchtdioden.

Bild 5: Im Innenleben

des Transceivers

äußert sich das pro-

fessionelle und ge-

diegene Gesamt-

konzept. Alle Leiter-

platten sind steckbar

und mehrheitlich

durch Weißblechge-

häuse abgeschirmt.

bei breitbandiger 50-Ω-Technik und großsignalfester Bauweise gilt in der Empfängerentwicklung der Profis seit über 25

Jahren als der Goldweg. Der KC 505 DSP

verfügt über einen Doppelbalance-SchottkyHochstrom-Ringmischer im Eingang, der

beste Anpassung auch im Sperrbereich des

nachfolgenden breiten Filters garantiert.

Bild 6:

Der optional

erhältliche Antennentuner ist nicht

abgeschirmt und

wird per Fuzzy-Logik

abgestimmt.

Fotos: Kachina (1),

Nils Schiffhauer,

DK8OK (2), DK2JB (3)

Die Beschränkung auf zwei Zwischenfrequenzen wirkt sich überaus positiv aus, denn

je „seltener“ gemischt wird, desto weniger

unerwünschte Nebenprodukte entstehen.

Ein Eingangs-IP3 von +30 dBm darf heute

als absoluter professioneller Spitzenwert gelten (in Einzelexemplaren auch von Funkamateuren realisiert). Der Kachina liegt da

mit seinen typischen +18 dBm Werksangabe

recht gut im Rennen. Neuere Geräte bewegten sich alle über +20 dBm! Jedes einzelne

wird übrigens mit Meßprotokoll ausgeliefert.

Mein Testexemplar wies sogar einen Eingangs-IP3 von +21,5 dBm auf, nicht etwa

durchs CW-Filter gemessen oder bei eingeschaltetem 20-dB-Eingangsabschwächer (der

ist trotzdem nötig, wenn man in den Abendstunden an breitbandigen Drahtantennen arbeitet) gemessen.

Für etwa 500 DM soll ein amateurbandselektives und automatisch umgeschaltetes

Eingangsfilter als Zubehör angeboten werden, das Probleme solcher Art beseitigen

dürfte. Ich habe den 505 DSP zu allen Tageszeiten an einer 7-Band-Vertikal R 7000

betrieben.

An Antennen dieser Kategorie treten auch

ohne Eingangsfilter kaum einmal Intermodulationsprodukte auf.

Die erste Zwischenfrequenz über der höchsten Nutzfrequenz bei relativ grober Vorselektion und dann Mischung auf eine niedrige zweite ZF mit hochselektiven Filtern

Bild 7:

Die virtuelle

Frontplatte des

Kachina 505 DSP

FA 5/98 • 521

Loading...

Loading...