DEUTSCH

®

Instruments

Handbuch

Spektrumanalysator

HM5012/14

Software

SW5012

MANUAL•HANDBUCH•MANUEL

Spektrumanalysator HM5012 / HM5014

Spektrumanalysator HM5012 und HM5014................................... 6

HZ530-Sondensatz für EMV-Diagnose (Lieferbares Zubehör) .... 7

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung ............................... 4

CE-Konformitätserklärung ............................................................... 4

HZ560 Transient Limiter................................................................... 8

Allgemeines ....................................................................................... 9

Symbole ............................................................................................... 9

Aufstellung des Gerätes ..................................................................... 9

Sicherheit ........................................................................................... 10

Betriebsbedingungen ........................................................................ 11

Wartung ............................................................................................. 12

Netzspannungsumschaltung ....................................................... 12

Funktionsprinzip ........................................................................... 13

Betriebshinweise ......................................................................... 14

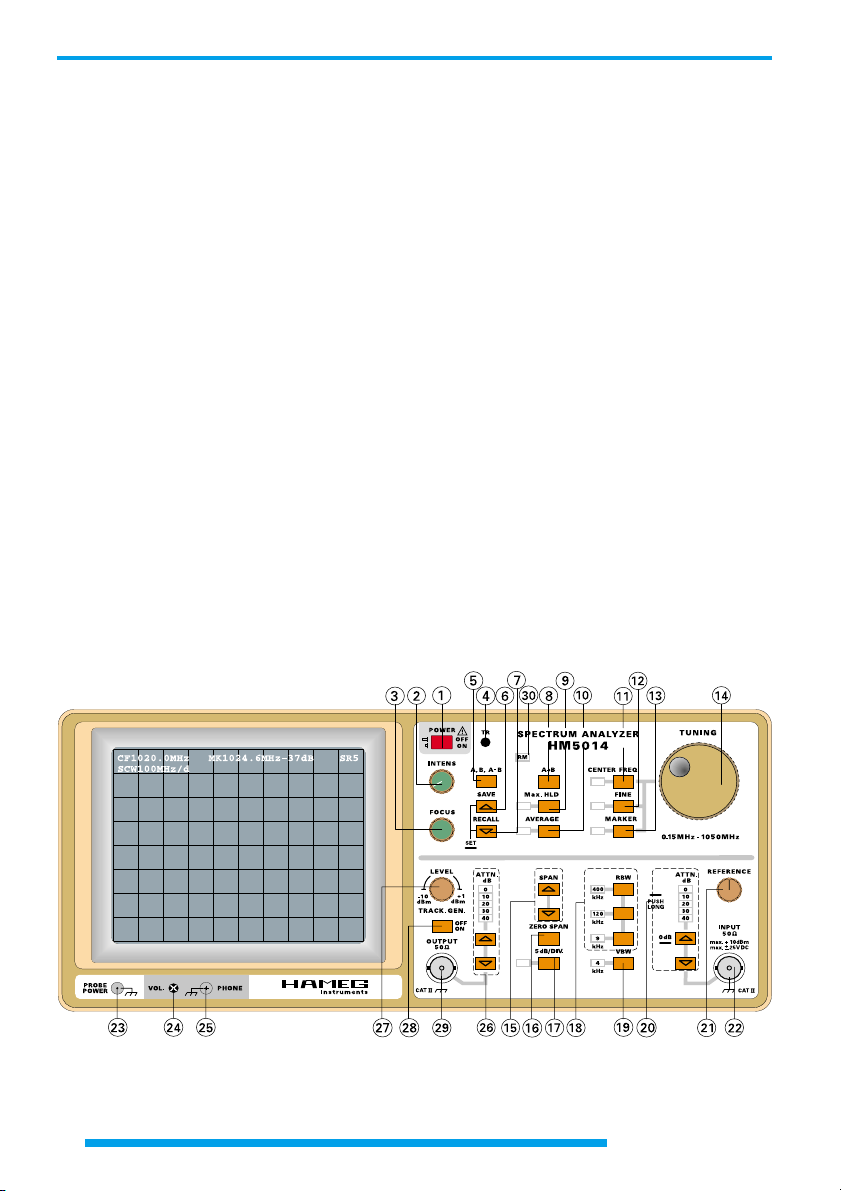

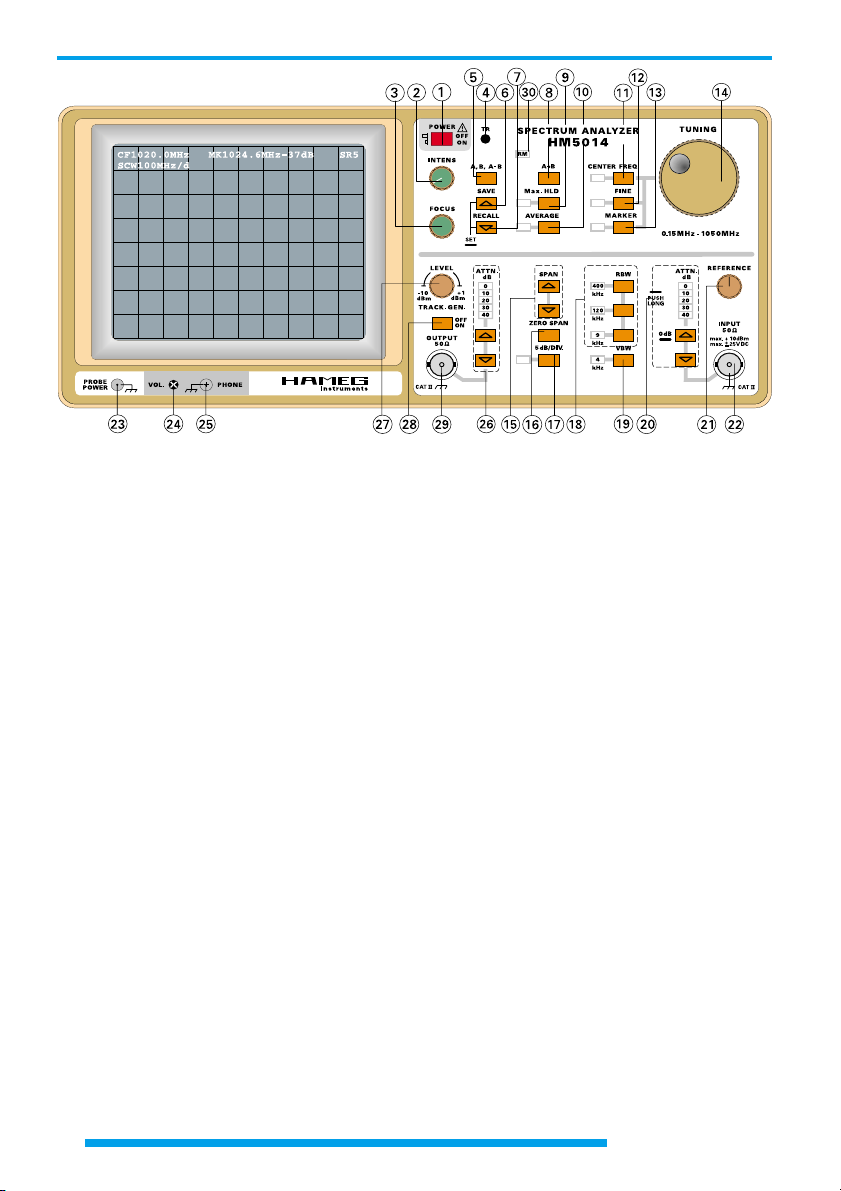

Bedienelemente............................................................................... 16

Erste Messungen ............................................................................. 28

St. 201000 Zim/tke

2

Einführung in die Spektrum-Analyse ........................................... 30

Grundlagen Spektrum-Analysatoren ........................................... 31

Anforderungen an Spektrum-Analysatoren ................................ 33

Frequenzmessung ....................................................................... 34

Stabilität ....................................................................................... 34

Auflösung ..................................................................................... 35

Rauschen ..................................................................................... 36

Video-Filter ................................................................................... 38

Empfindlichkeit - Max. Eingangspegel ........................................ 38

Frequenzgang .............................................................................. 39

Mitlaufgeneratoren ...................................................................... 40

CODES serielle Schnittstelle RS232 ............................................. 42

Spektrum-Analysator HM 5012 / HM5014 ................................. 42

Befehle vom PC zum HM 5012 / 5014 ....................................... 42

Abfrage der Parameter: ............................................................... 43

Änderungen vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

Software SW5012

Software SW5012 ........................................................................... 46

Pulldown Menue 1: ......................................................................... 46

Pulldown Menue 2: (Einstellung Mode Normal) ........................ 49

Pulldown Menue 3: ......................................................................... 49

Funktionsweise des EMC-Modes, Aufgabe der Software ......... 51

Änderungen vorbehalten

Data .............................................................................................. 46

Settings ........................................................................................ 49

Mode ............................................................................................ 49

Betriebsarten ............................................................................... 50

Normal Mode ............................................................................... 50

Correction on ............................................................................... 50

Calculation on............................................................................... 50

Definition neuer Komponenten ................................................... 52

Erstellen einer Konfiguration ....................................................... 54

Definieren der Grenzlinien ........................................................... 55

Test erstellen ............................................................................... 56

EMC-Tests durchführen .............................................................. 58

3

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

HAMEG Meßgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie. Bei der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen Fachgrund- bzw. Produktnormen zu Grunde gelegt. In

Fällen wo unterschiedliche Grenzwerte möglich sind, werden von HAMEG die härteren Prüfbedingungen angewendet. Für die Störaussendung werden die Grenzwerte für den Geschäftsund Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe angewandt (Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit

finden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung.

Die am Meßgerät notwendigerweise angeschlossenen Meß- und Datenleitungen beeinflußen die

Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte in erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind

jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Meßbetrieb sind daher in

Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingt zu beachten:

1. Datenleitungen

Die Verbindung von Meßgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit externen Geräten (Druckern,

Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen Datenleitungen

(Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht

außerhalb von Gebäuden befinden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluß mehrerer

Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen sein.

Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes Verbindungskabel zu achten. Als IEEEBus Kabel sind die von HAMEG beziehbaren doppelt geschirmten Kabel HZ72S bzw. HZ72L

geeignet.

2. Signalleitungen

Meßleitungen zur Signalübertragung zwischen Meßstelle und Meßgerät sollten generell so

kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine geringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen

Signalleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen

und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden.

Alle Signalleitungen sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen (Koaxialkabel - RG58/U) zu

verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung muß Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.

3. Auswirkungen auf die Meßgeräte

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder kann es trotz

sorgfältigen Meßaufbaues über die angeschlossenen Meßkabel zu Einspeisung unerwünschter

Signalteile in das Meßgerät kommen. Dies führt bei HAMEG Meßgeräten nicht zu einer Zerstörung oder Außerbetriebsetzung des Meßgerätes.

Geringfügige Abweichungen des Meßwertes über die vorgegebenen Spezifikationen hinaus

können durch die äußeren Umstände in Einzelfällen jedoch auftreten.

Dezember 1995

HAMEG GmbH

4

Änderungen vorbehalten

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION DE CONFORMITE

Name und Adresse des Herstellers HAMEG GmbH

Manufacturer´s name and address Kelsterbacherstraße 15-19

Nom et adresse du fabricant D - 60528 Frankfurt

HAMEG S.a.r.l.

5, av de la République

F - 94800 Villejuif

Die HAMEG GmbH / HAMEG S.a.r.l bescheinigt die Konformität für das Produkt

The HAMEG GmbH / HAMEG S.a.r.l herewith declares conformity of the product

HAMEG GmbH / HAMEG S.a.r.l déclare la conformite du produit

®

Instruments

Bezeichnung / Product name / Designation:

Typ / Type / Type:

mit / with / avec:

Optionen / Options / Options:

mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec les directives suivantes

EMV Richtlinie 89/336/EWG ergänzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG

EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31/EEC

Directive EMC 89/336/CEE amendée par 91/263/EWG, 92/31/CEE

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ergänzt durch 93/68/EWG

Low-Voltage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC

Directive des equipements basse tension 73/23/CEE amendée par 93/68/CEE

Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées

Sicherheit / Safety / Sécurité

EN 61010-1: 1993 / IEC (CEI) 1010-1: 1990 A 1: 1992 / VDE 0411: 1994

EN 61010-1/A2: 1995 / IEC 1010-1/A2: 1995 / VDE 0411 Teil 1/A1: 1996-05

Überspannungskategorie / Overvoltage category / Catégorie de surtension: II

Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution: 2

Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility /

Compatibilité électromagnétique

EN 61326-1/A1

Störaussendung / Radiation / Emission: Tabelle / table / tableau 4; Klasse / Class / Classe B.

Störfestigkeit / Immunity / Imunitee: Tabelle / table / tableau A1.

EN 61000-3-2/A14

Oberschwingungsströme / Harmonic current emissions / Émissions de courant harmonique: Klasse / Class / Classe D.

EN 61000-3-3

Spannungsschwankungen u. Flicker / Voltage fluctuations and flicker /

Fluctuations de tension et du flicker.

Datum /Date /Date Unterschrift / Signature /Signatur

Spektrum-Analysator/Spectrum Analyzer/Analyseur de spectre

HM5012/ 5014

-

-

15.01.2001

E. Baumgartner

Technical Manager

Directeur Technique

Änderungen vorbehalten

5

Spektrumanalysator HM5012 u. HM5014

I Durchgehender Frequenzbereich von 0,15MHz bis 1,05GHz.

I 5stellige Digitalanzeige für Mitten- u. Marker-Frequenz (Aufl. 0,1MHz).

I Amplitudenbereich –100 bis +13dBm;

I Auflösungsbandbreiten 9kHz, 120 kHz, 400kHz- und Video-Filter

I Max Hold-Function, Digitales AVERAGE

I Tracking Generator (nur HM 5014), Freq. 0,15MHz bis 1,05GHz,

Pegel +1dBm bis –50dBm (an 50

Die Geräte HM5012 und

HM5014 eignen sich für fast

alle Arten der Signalanalyse

im Frequenzbereich von

0,15MHz bis 1,05GHz. Beide Modelle besitzen eine

Einstellmöglichkeit für den

Span. Mit diesem ist das auf

dem Bildschirm sichtbare

Frequenzspektrum zwischen 1MHz und 1000MHz

einstellbar. Vor allem die damit verbundene höhere Auflösung in den kleineren

Bereichen erlaubt insbesondere die Analyse von schmalbandigen Signalen.

Ein anderer, qualitativ wesentlicher Gesichtspunkt ist, daß auch die Amplituden-

werte der dargestellten Signale recht genau erfaßbar sind. Der gesamte Meßbereich, einschließlich der zuschaltbaren Eingangsteiler, erstreckt sich von -100dBm

bis +13dBm, wovon 80dB (10dB/cm) auf den Anzeigebereich der Bildröhre

entfallen. Selektive Pegelmessungen können im „Zero-Span“-Betrieb durchgeführt werden.

ΩΩ

Ω).

ΩΩ

Im HM5014 befindet sich zusätzlich ein Tracking- (Mitlauf)-Generator, mit dem

auch Frequenzgang-Messungen an Vierpolen durchführbar sind. Dabei handelt

es sich um eine vom Spektrum-Analysator gesteuerte frequenzsynchrone Signalquelle, deren Frequenzbereich von 150kHz bis 1,05GHz reicht. Der Ausgangspegel ist zwischen –50dBm und +1dBm in 10dB-Stufen und variabel veränderbar.

Die Geräte HM5012 und HM5014 sind äußerst preiswert. Sie erlauben zahlreiche Anwendungen im gesamten Bereich der HF-Meßtechnik, wie z.B. bei der

qualitativen EMV-Messung. Dabei zeichnen sich die Geräte durch eine gleichbleibend hohe Meßrate und äußerst geringe Störstrahlung aus. Mit ihrer guten

Ausstattung und der einfachen Bedienung sind sie wieder ein Beweis für die

überzeugende Leistungsfähigkeit von HAMEG-Produkten.

6

Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Frequenzeigenschaften

Frequenz Bereich: 0,15MHz bis 1050MHz

Auflösung der Frequenz Anzeige:

10kHz (5½ Digit im Readout)

Centerfrequenzanzeige: 0 bis 1050MHz

Genauigkeit Mittenfrequenz: ±100kHz

Stabilität (Drift): <150kHz/Std.

Frequenzhub: 1MHz bis 1000MHz

mit 1-2-5 Teilung +0Hz/cm (Zero Span)

Linearitätsgenauigkeit: ±5%

Marker Auflösung (Frequenz): 5½ Digit

Marker Auflösung (Pegel): 3½ Digit

Marker Readout Genauigkeit:

±(0,1% Span + 100kHz)

ZF-Bandbreite (-3dB):

Auflösung: 9kHz, 120kHz, 400kHz

Video Filter: 4kHz

Wobelzeit: 40ms, 320ms

Amplitudeneigenschaften

Messbereich: -100dBm bis +13dBm

Mittlerer Angezeigter Rauschpegel:

-102dBm (120kHz RBW)

Anzeigegenauigkeit: ±2dB

Eingangsabschwächer: 0 bis 40dB (4 x 10dB)

Genauigkeit der Abschwächer: ±1dB

Maximale Eingangspegel:

Abschwächer > 20dB +20dBm (0,1W)

Abschwächer = 0dB +10dBm

DC ±25V

Anzeigebereich: 40dB, 80dB (5/10 dB/cm)

Messeinheit: dBm

Referenzpegel: -99dBm bis +13dBm

Referenzpegelgenauigkeit: ±2dBm

Intermodulation (3. Ordnung): <-75dBc

(2 Signale, jedes -27dBm, Frequenzabstand >3MHz)

Harmonische Störungen

(2.te und 3.te): <-75dBc

Ein-/Ausgangs-Charakteristiken

HF-Eingang: BNC(F) Impedanz: 50Ω

Tastkopfspannung:+6V(Nahfeld Sonde HZ530)

Tracking Generator Ausgang (HM5014):

BNC(F) Impedanz: 50Ω

Spezialfunktionen

Average: 32 Messungen

SAVE/RECALL: 10 Einstellungen

Max. HOLD:

HOLD: Signal wird in Speicher gehalten

Aktuelles Signal minus gespeichertes Signal

A-B:

AM Demodulator: Kopfhörer

Tracking generator

Ausgangspegel Bereich: -50dBm bis +1dBm

(10dB Stufen + Variabel)

Ausgangsabschwächer: 0 bis 40dB (4 x 10dB)

Ausgangsfreq. Bereich:0,15MHz bis 1050MHz

Frequenzgang:(0,15MHz bis 1050MHz) ±1,5dB

HF-Störer:

Harmonisch >-20dBc

Nicht Harmonisch >-20dBc

Allgemeines

Betriebsbedingungen: 10° bis 40°C

Röhre: 8 x 10cm; Innenraster

Strahldrehung: auf Frontseite einstellbar

Netzanschluß: 115 / 230V, 50-60Hz

Leistungsaufnahme :ca. 33W/(HM5014 ca. 43W)

Schutzart: Schutzklasse I (VDE 0411)

Gewicht: ca. 6kg

Gehäusemaße: B 285, H 125, T 380mm

Mit verstellbarem Aufstell-Tragegriff

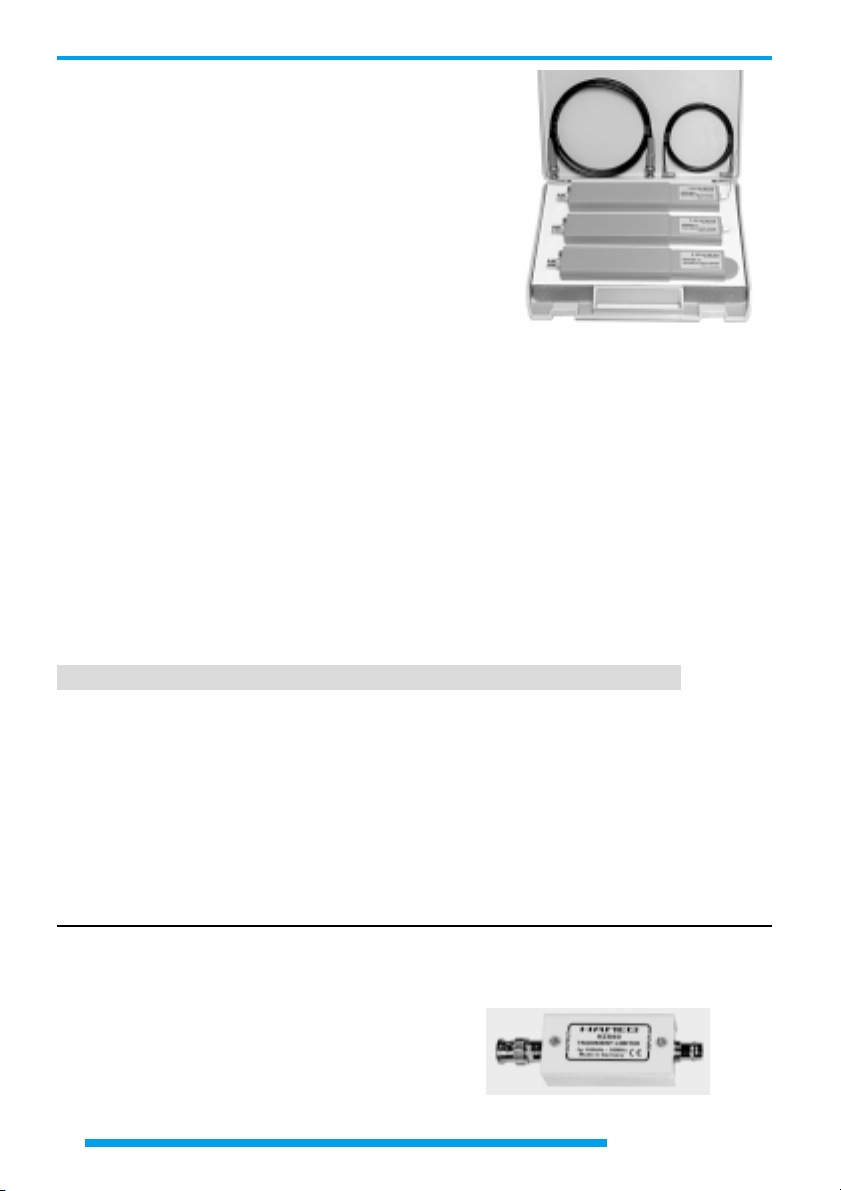

HZ530-Sondensatz für EMV-Diagnose (Lieferbares Zubehör)

Der HZ530-Sondensatz besteht aus drei aktiven Breitbandsonden für die EMV-Diagnose

in der Entwicklung elektronischer Baugruppen und Geräte auf Laborebene. Er enthält eine

aktive Magnetfeldsonde (H-Feld-Sonde), einen aktiven E-Feld-Monopol und eine aktive

Änderungen vorbehalten

7

Hochimpedanzsonde. Die Sonden sind zum Anschluß

an einen Spektrumanalysator vorgesehen und haben

daher einen koaxialen Ausgang mit einem Wellenwiderstand von 50Ω. Die H-Feld-Sonde gibt einen der

magnetischen Wechsel-Feldstärke proportionalen Pegel

ab. Mit ihr können Störquellen in elektronischen Baugruppen relativ eng lokalisiert werden und Abschirmungen auf „undichte“ Stellen untersucht werden.

Die Hochimpedanzsonde ermöglicht eine Untersuchung

des Störpegels auf einzelnen Kontakten oder Leiterbahnen. Sie belastet den zu prüfenden Meßpunkt mit

nur 2pF. Dadurch kann direkt in der Schaltung gemessen werden, ohne nennenswerte Veränderungen der Verhältnisse durch den Meßeingriff.

Der E-Feld-Monopol wird z.B. verwendet, um die Wirkung von Abschirmmaßnahmen zu

prüfen. Mit ihm kann auch die Gesamtwirkung von Filtermaßnahmen beurteilt werden,

soweit sie etwa das Gerätegehäuse verlassende Kabel und Leitungen betreffen. Ferner

kann man mit dem E-Feld-Monopol Relativmessungen zu Abnahmeprotokollen durchführen. Die Sonden haben je nach Typ eine Bandbreite von 100kHz bis über 1000MHz.

Der Anschluß der Sonden an Spektrumanalysator, Meßempfänger oder Oszilloskop

erfolgt über ein ca. 1,5m langes BNC-Koaxialkabel. Die in den Sonden schon eingebauten

Vorverstärker (Verstärkung ca. 30 dB) erübrigen den Einsatz von externen Zusatzgeräten.

Die Sonden werden entweder durch einsetzbare Batterien/Akkus betrieben oder können

direkt aus dem HAMEG Spektrumanalysator HM5012/14 mit Spannung versorgt werden.

Mittels eines Akkusatzes hat jede Sonde eine Betriebsdauer von ca. 20 - 30 Stunden.

Technische Daten:

Frequenzbereiche: 100kHz – 1.0GHz

Versorgungsspannung: 6V aus HM5012/14 oder Batterie

Stromaufnahme: ca. 10-24 mA

Sondenmaße: 40x19x195mm

Gehäuse: Kunststoff, innen elektrisch geschirmt

Lieferform: 3 Sonden im Transportkoffer

1 BNC-Kabel 1,5m, 1 Spannungsversorgungskabel

Batterien (Type Mignon) gehören nicht zum Lieferumfang

HZ560 Transient Limiter

Zum Schutz des Eingangskreises von Spektrum-analysatoren insbesondere bei der Verwendung der Netznachbildung HM6050

Frequenzbereich: 150kHz-30MHz

8

Änderungen vorbehalten

Allgemeines

Sofort nach dem Auspacken sollte das Gerät auf mechanische

Beschädigungen und lose Teile im Innern überprüft werden.

Falls ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu

informieren. Das Gerät darf dann nicht in Betrieb gesetzt werden.

Symbole

Bedienungsanleitung beachten

Hochspannung

Erde

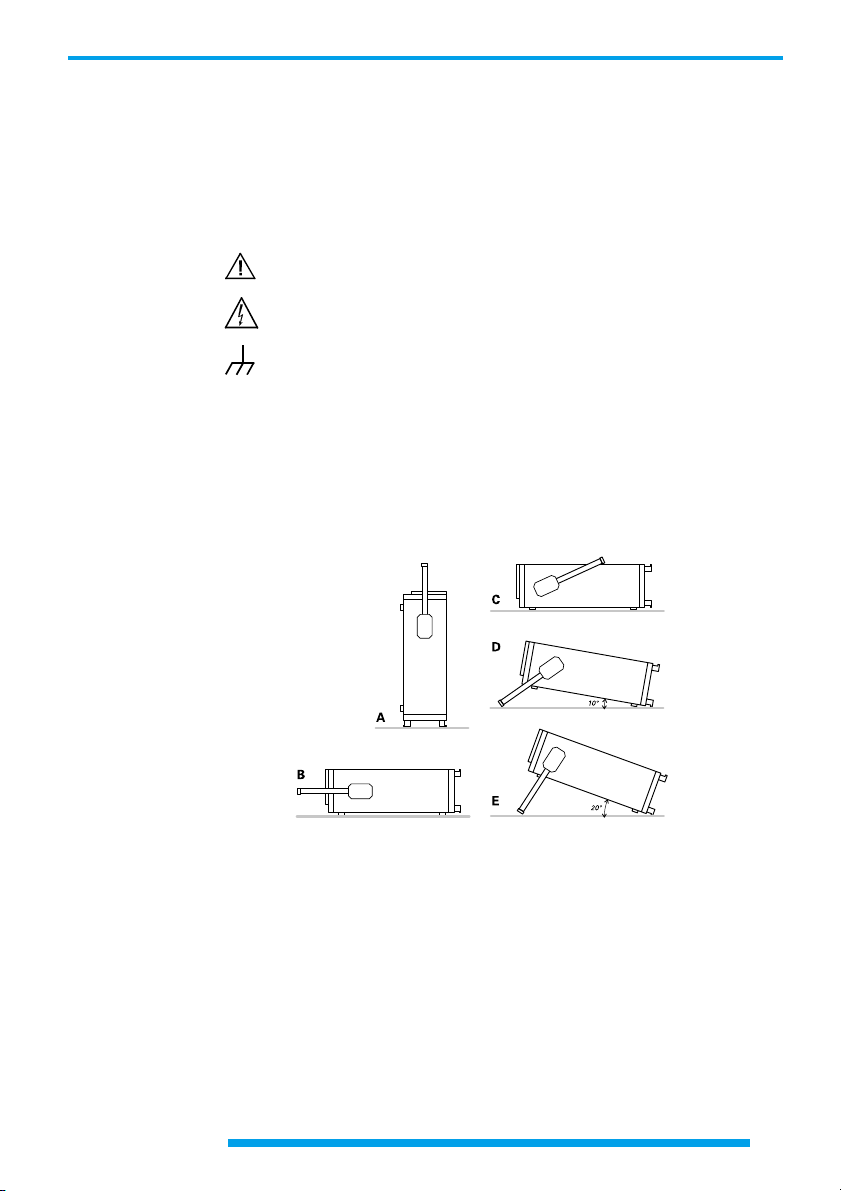

Aufstellung des Gerätes

Für die optimale Betrachtung des Bildschirmes kann das Gerät

in drei verschiedenen Positionen aufgestellt werden (siehe

Bilder C, D, E). Wird das Gerät nach dem Tragen senkrecht

aufgesetzt, bleibt der Griff automatisch in der Tragestellung

stehen, siehe Abb. A.

Bedienungsanleitung

Änderungen vorbehalten

Will man das Gerät waagerecht auf eine Fläche stellen, wird der

Griff einfach auf die obere Seite des Gerätes gelegt (Abb. C).

Wird eine Lage entsprechend Abb. D gewünscht (10° Neigung),

ist der Griff, ausgehend von der Tragestellung A, in Richtung

Unterkante zu schwenken bis er automatisch einrastet. Wird für

die Betrachtung eine noch höhere Lage des Bildschirmes erforderlich, zieht man den Griff wieder aus der Raststellung und

drückt ihn weiter nach hinten, bis er abermals einrastet (Abb. E

mit 20° Neigung).

9

Bedienungsanleitung

Der Griff läßt sich auch in eine Position für waagerechtes Tragen

bringen. Hierfür muß man diesen in Richtung Oberseite schwenken und, wie aus Abb. B ersichtlich, ungefähr in der Mitte schräg

nach oben ziehend einrasten. Dabei muß das Gerät gleichzeitig

angehoben werden, da sonst der Griff sofort wieder ausrastet.

Sicherheit

Dieses Gerät ist gemäß VDE 0411 Teil 1, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Meß-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheits-

technisch einwandfreiem Zustand verlassen. Es entspricht damit auch den Bestimmungen der europäischen Norm EN 610101 bzw. der internationalen Norm IEC 1010-1. Um diesen Zustand

zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß

der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in

dieser Bedienungsanleitung, im Testplan und in der ServiceAnleitung enthalten sind.

Gehäuse, Chassis und alle Meßanschlüsse sind mit dem

Netzschutzleiter verbunden. Das Gerät entspricht den

Bestimmungen der Schutzklasse I.

Die berührbaren Metallteile sind gegen die Netzpole mit 2200V

Gleichspannung geprüft.

10

Durch Verbindung mit anderen Netzanschlußgeräten können

u.U. netzfrequente Brummspannungen im Meßkreis auftreten.

Dies ist bei Benutzung eines Schutz-Trenntransformators der

Schutzklasse II leicht zu vermeiden. Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen betrieben werden.

Der Netzstecker muß eingeführt sein, bevor Signalstromkreise angeschlossen werden.

Die Auftrennung der Schutzkontaktverbindung ist

unzulässig.

Die meisten Elektronenröhren generieren γ-Strahlen. Bei diesem Gerät bleibt die Ionendosisleistung weit unter dem

gesetzlich zulässigen Wert von 36 pA/kg.

Wenn anzunehmen ist daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr

möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen

Änderungen vorbehalten

unabsichtlichen Betrieb zu sichern. Diese Annahme ist berechtigt,

• wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen hat,

• wenn das Gerät lose Teile enthält,

• wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,

• nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen

(z.B. im Freien oder in feuchten Räumen),

• nach schweren Transportbeanspruchungen

(z.B. mit einer Verpackung, die nicht den Mindestbedingungen von Post, Bahn oder Spedition entsprach).

Betriebsbedingungen

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs reicht von +10°C... +40°C. Während der Lagerung oder

des Transports darf die Temperatur zwischen -40°C und +70°C

betragen. Hat sich während des Transports oder der Lagerung

Kondenswasser gebildet, muß das Gerät ca. 2 Stunden akklimatisiert werden, bevor es in Betrieb genommen wird. Das Meßgerät ist zum Gebrauch in sauberen, trockenen Räumen bestimmt. Es darf nicht bei besonders großem Staub- bzw.

Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei

aggressiver chemischer Einwirkung betrieben werden. Die

Betriebslage ist beliebig. Eine ausreichende Luftzirkulation

(Konvektionskühlung) ist jedoch zu gewährleisten. Bei Dauerbetrieb ist folglich eine horizontale oder schräge Betriebslage

(Aufstellbügel) zu bevorzugen.

Bedienungsanleitung

Garantie

Änderungen vorbehalten

Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion einen

Qualitätstest mit 10-stündigem ,,burn-in”. Im intermittierenden

Betrieb wird dabei fast jeder Frühausfall erkannt. Dem folgt ein

100% Test jedes Gerätes, bei dem alle Betriebsarten und die

Einhaltung der technischen Daten geprüft werden.

Dennoch ist es möglich, daß ein Bauteil erst nach längerer

Betriebsdauer ausfällt. Daher wird auf alle Geräte eine Funktions-

garantie von 2 Jahren gewährt. Voraussetzung ist, daß im

Gerät keine Veränderungen vorgenommen wurden. Für Versendungen per Post, Bahn oder Spedition wird empfohlen, die

Originalverpackung zu verwenden. Transport- oder sonstige

Schäden, verursacht durch grobe Fahrlässigkeit, werden von

der Garantie nicht erfaßt.

11

Bedienungsanleitung

Bei einer Beanstandung sollte man am Gehäuse des Gerätes

eine stichwortartige Fehlerbeschreibung anbringen. Wenn dabei gleich der Name und die Telefon-Nr. (Vorwahl und Ruf- bzw.

Durchwahl-Nr. oder Abteilungsbezeichnung) für evtl. Rückfragen angegeben wird, dient dies einer beschleunigten Abwicklung.

Wartung

Verschiedene wichtige Eigenschaften des Spektrum-Analysators

sollten in gewissen Zeitabständen sorgfältig überprüft werden.

Nur so besteht eine weitgehende Sicherheit, daß alle Signale

mit der den technischen Daten zugrundeliegenden Exaktheit

dargestellt werden.

Die Außenseite des Spektrum-Analysators sollte regelmäßig

mit einem Staubpinsel gereinigt werden. Hartnäckiger Schmutz

an Gehäuse und Griff, den Kunststoff- und Aluminiumteilen läßt

sich mit einem angefeuchteten Tuch (Wasser +1% Entspannungsmittel) entfernen. Bei fettigem Schmutz kann Brennspiritus oder Waschbenzin (Petroleumäther) benutzt werden. Die

Sichtscheibe darf nur mit Wasser oder Waschbenzin (aber nicht

mit Alkohol oder Lösungsmitteln) gereinigt werden, sie ist dann

noch mit einem trockenen, sauberen, fusselfreien Tuch nachzureiben. Nach der Reinigung sollte sie mit einer handelsüblichen

antistatischen Lösung, geeignet für Kunststoffe, behandelt

werden. Keinesfalls darf die Reinigungsflüssigkeit in das Gerät

gelangen. Die Anwendung anderer Reinigungsmittel kann die

Kunststoff- und Lackoberflächen angreifen.

Netzspannungsumschaltung

Bei Lieferung ist das Gerät auf 230V Netzspannung eingestellt.

Die Umschaltung auf 115V erfolgt am Netzspannungsumschalter

mittels eines kleinen Schraubenziehers, der in den dafür vorgesehenen Schlitz zu stecken ist. Der Netzspannungsumschalter

befindet sich hinter einer Öffnung auf der Geräterückwand und

zeigt die eingestellte Netzspannung an.

Die Netzspannungsumschaltung darf nur erfolgen,

wenn zuvor das Netzkabel aus der Netzsteckerbuchse

entfernt wurde.

Dann müssen die Netzsicherungen entfernt und durch Sicherungen ersetzt werden, die der gewählten Netzspannung ent-

12

Änderungen vorbehalten

Funktionsprinzip

sprechen (siehe Tabelle). Netzsteckerbuchse und Sicherungshalter bilden eine Einheit und sind (auf der Geräterückseite) von

außen zugänglich. Mit einem geeigneten Schraubenzieher

(Klingenbreite ca. 2mm) werden die, an der linken und rechten

Seite des Sicherungshalters befindlichen Kunststoffarretierungen

nach Innen gedrückt. Der Ansatzpunkt ist am Gehäuse mit zwei

schrägen Führungen markiert. Beim Entriegeln wird der

Sicherungshalter durch Druckfedern nach außen gedrückt und

kann entnommen werden. Jede Sicherung kann dann entnommen und ebenso ersetzt werden. Es ist darauf zu achten, daß die

zur Seite herausstehenden Kontaktfedern nicht verbogen werden. Das Einsetzen des Sicherungshalters ist nur möglich, wenn

der Führungssteg zur Buchse zeigt. Der Sicherungshalter wird

gegen den Federdruck eingeschoben, bis beide Kunstoffarretierungen einrasten.

Die Verwendung ,,geflickter” Sicherungen oder das Kurzschließen des Sicherungshalters ist unzulässig. Dadurch entstehende

Schäden fallen nicht unter die Garantieleistungen.

Sicherungstype:Sicherungstype:

Sicherungstype:

Sicherungstype:Sicherungstype:

Größe 5 x 20 mm; 250V~, C;

IEC 127, Bl. III; DIN 41 662

(evtl. DIN 41 571, Bl. 3).

Abschaltung: träge (T)

Netzspannung 115V~ ±10%: Sich. Nennstrom T 630mA

Netzspannung 230V~ ±10%: Sich. Nennstrom T 315mA

Kenndaten mit Toleranzangaben gelten nach einer

Anwärmzeit von min. 60 Minuten und bei einer Umgebungstemperatur von 23°C ± 2°C. Werte ohne Toleranzangabe sind Richtwerte eines durchschnittlichen

Gerätes.

Funktionsprinzip

Der HM5012/14 ist ein Spektrumanalysator für den Frequenzbereich von 150kHz bis 1050 MHz.

Damit lassen sich Spektralkomponenten elektrischer Signale im

Frequenzbereich von 0,15MHz bis 1050MHz erfassen. Das zu

erfassende Signal bzw. seine Anteile müssen sich periodisch

wiederholen. Im Gegensatz zu Oszilloskopen, mit denen im Yt-

Änderungen vorbehalten

13

Funktionsprinzip

Betrieb Amplituden auf der Zeitebene dargestellt werden, erfolgt mit dem Spektrum-Analysator die Darstellung der Amplituden auf der Frequenzebene (Y/f). Dabei werden die einzelnen

Spektralkomponenten sichtbar, aus denen sich “ein Signal”

zusammensetzt. Im Gegensatz dazu zeigt ein Oszilloskop das

aus den einzelnen Spektralkomponenten bestehende Signal als

daraus resultierende Signalform.

Der Spektrum-Analysator arbeitet nach dem Prinzip des Dreifach-Superhet-Empfängers. Das zu messende Signal (fin =

0,15MHz - 1050MHz) wird der 1. Mischstufe zugeführt und mit

dem Signal eines variablen Oszillators (fosz von ca. 1350MHz ca. 2400MHz) gemischt. Dieser Oszillator wird als 1st LO (Local

Oscillator) bezeichnet. Die Differenz von Eingangs- und Oszillator-Signal (f

über ein auf 1350MHz abgestimmtes Filter auf eine Verstärkerstufe. Dieser folgen 2 weitere Mischstufen, Oszillatoren, Verstärker und Bandfilter für die jeweilige Zwischenfrequenz, 2.ZF

= 30,00MHz und 3.ZF = 10,70MHz. In der dritten ZF-Stufe wird

das Signal wahlweise über ein Bandpaßfilter mit einer Bandbreite von 400kHz, 120kHz oder 9 kHz geführt und gelangt auf einen

AM-Demodulator. Das Signal (Video-Signal) wird logarithmiert

und gelangt direkt oder über einen Tiefpaß (Videofilter) auf einen

Verstärker, der die Y-Ablenkplatten der Strahlröhre ansteuert.

Mit zunehmender Signalamplitude wird der Elektronenstrahl in

Richtung oberer Rasterrand abgelenkt. Der Anzeigebereich des

Bildschirms umfaßt 80dB entsprechend 10dB/DIV. Die X-Ablenkung der Strahlröhre erfolgt mit einer sägezahnförmigen Spannung. Die vom Sägezahn-Generator stammende Spannung

kann auch einer Gleichspannung überlagert werden, mit der die

Mittenfrequenz des ersten Oszillators (1st LO) geändert wird.

- fin = fZF) gelangt als 1. Zwischenfrequenz-Signal

LO

Abhängig vom Spannungshub der Sägezahnspannung, die mit

der SCANWIDTH-(Scanwidth = Abtastbreite)-Einstellung bestimmt wird, erfaßt der Spektrum-Analysator einen bestimmten

Frequenzbereich. Im ZERO SCAN-Betrieb bestimmt nur die

Gleichspannung die Frequenz des ersten Oszillators, d.h. es

wird nur eine Frequenz dargestellt.

Betriebshinweise

14

Vor der Inbetriebnahme des HM5012/14 ist unbedingt

der Abschnitt „Sicherheit“ zu lesen und die darin

enthaltenen Hinweise zu beachten.

Änderungen vorbehalten

Funktionsprinzip

Für den Betrieb des Gerätes sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Die übersichtliche Gliederung der Frontplatte

und die Beschränkung auf die wesentlichen Funktionen erlauben ein effizientes Arbeiten sofort nach der Inbetriebnahme.

Trotzdem sollten einige grundsätzliche Hinweise für den störungsfreien Betrieb beachtet werden.

Die empfindlichste Baugruppe ist die Eingangsstufe des Spektrum-Analysators. Sie besteht aus dem Eingangs-Abschwächer,

einem Tiefpaßfilter und der ersten Mischstufe.

Ohne Eingangssignal-Abschwächung dürfen folgende

Pegel am Eingang (50

+10dBm (0,7V

eff

spannung. Mit 40dB Abschwächung sind maximal

+20dBm zulässig.

Diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden,

da ansonsten mit der Zerstörung der Eingangsbaugruppe zu rechnen ist!

Bei Messungen an einer Netznachbildung ist der Eingang des

Spektrumanalysators unbedingt durch einen Eingangspannungsbegrenzer (HZ560) zu schützen. Andernfalls besteht die Gefahr,

daß der Eingangssignal-Abschwächer und/oder die erste Mischstufe zerstört werden.

ΩΩ

Ω

) nicht überschritten werden:

ΩΩ

) Wechselspannung; ±25Volt Gleich-

Änderungen vorbehalten

Bei der Untersuchung von unbekannten Signalen sollte zunächst geprüft werden, ob unzulässig hohe Spannungen vorliegen. Außerdem ist es empfehlenswert, die Messung mit maximaler Abschwächung und dem maximal erfaßbaren Frequenzbereich (0,15MHz - 1050MHz) zu beginnen. Trotzdem ist zu

berücksichtigen, daß unzulässig hohe Signalamplituden auch

außerhalb des erfaßten Frequenzbereichs vorliegen können, die

zwar nicht angezeigt werden können (z.B. 1200MHz), jedoch

zur Übersteuerung und in Extremfall zur Zerstörung des 1.

Mischers führen können.

Der Frequenzbereich von 0Hz bis 150kHz ist für den SpektrumAnalysator nicht spezifiziert. In diesem Bereich angezeigte

Spektralkomponenten sind bezüglich ihrer Amplitude nur bedingt auswertbar.

15

Bedienelemente

Eine besonders hohe Einstellung der Intensität (INTENS.) ist

nicht erforderlich, weil im Rauschen versteckte Signale dadurch

nicht deutlicher sichtbar gemacht werden können. Im Gegenteil, wegen des dabei größer werdenden Strahldurchmessers

werden solche Signale, auch bei optimaler Schärfeeinstellung

(FOCUS), schlechter erkennbar. Normalerweise sind auf Grund

des Darstellungsprinzips beim Spektrum-Analysator alle Signale

schon bei relativ geringer Intensitätseinstellung gut erkennbar.

Außerdem wird damit eine einseitige Belastung der Leuchtschicht

- im Bereich des Rauschens - vermindert.

Auf Grund des Umsetzungsprinzips moderner SpektrumAnalysatoren ist bei einer eingestellten Mittenfrequenz von

0MHz auch ohne anliegendes Signal eine Spektrallinie auf dem

Bildschirm sichtbar. Sie ist immer dann sichtbar, wenn die

Frequenz des 1st LO in den Bereich der 1. Zwischenfrequenz

fällt. Diese Linie wird oft als als sogenannter „Zero-Peak“

bezeichnet. Sie wird durch den Trägerrest des 1. Mischers

(Local-Oscillator-Durchgriff) verursacht. Die dargestellte Signalkurve entspricht hierbei der Durchlaßkurve des ZF-Bandpaßfilters. Der Pegel dieser Spektrallinie ist von Gerät zu Gerät

verschieden. Eine Abweichung von der vollen Bildschirmhöhe

stellt also keine Fehlfunktion des Gerätes dar.

Bedienelemente

(1) POWER:

Der Netz-Tastenschalter, mit den Symbolen für die Ein- (ON)

und Aus (OFF)-Stellung. Wird der Netztastenschalter in die

16

Änderungen vorbehalten

Bedienelemente

Stellung ON geschaltet, dauert es ca. 10 Sekunden bis am

unteren Rasterrand der Strahlröhre die Basislinie (Rauschband)

sichtbar wird.

(2) FOCUS: Strahlschärfe-Einsteller.

(3) INTENS:

Einsteller für die Strahlhelligkeit (Intensität). Die Strahlintensität

sollte nicht heller eingestellt sein, wie es die Umgebungshelligkeit unbedingt erfordert.

(4) TR:

Mit dem TR (Trace rotation = Strahldrehung)-Potentiometer läßt

sich mit einem Schraubenzieher der Einfluß des Erdmagnetfeldes

auf die Strahlablenkung ausgleichen, der trotz einer hochwertigen Mumetall-Abschirmung der Bildröhre unvermeidbar ist, Die

Basislinie kann so beeinflußt werden, daß sie fast parallel zur

untersten Rasterlinie verläuft. Eine geringfügige kissenförmige

Ablenkverzeichnung ist unvermeidbar und beeinflußt die

Meßgenauigkeit nicht.

(5) A/B/A-B: Das Gerät besitzt zwei Meßwertspeicher, den Spei-

cher A und den Speicher B. Aktuelle Meßergebnisse werden

grundsätzlich in den A-Speicher geschrieben, während in den BSpeicher nur Kopien des A-Speichers abgelegt werden können.

Die Funktion A-B erlaubt die Subtraktion der B-Speicherinhalte

von den aktuellen im Speicher A abgelegten Meßergebnissen.

(6) SAVE:

Änderungen vorbehalten

Aufrufen:

Die Anzeige der Speicherinhalte der Speicher A, B und der

Differenz der Speicherinhalte (A-B) erfolgt durch wiederholten

kurzen Tastendruck auf die Taste A/B/A-B. Auf dem Bildschirm

wird im Readout angezeigt (A, B oder A-B) welcher Speicherinhalt momentan auf dem Bildschirm dargestellt wird.

Die Funktion dient zur Speicherung von bis zu 10 Geräteeinstellungen. Wurde eine Geräteeinstellung gespeichert, so ist diese

durch die RECALL-Funktion wieder aufrufbar. Häufig benutzte

Geräteeinstellungen lassen sich auf diese Weise sehr schnell und

zuverlässig einstellen. Die Speicherung der Geräteeinstellung bleibt

auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.

Funktion aktivieren: Taste SAVE lange drücken.

17

Bedienelemente

Hinweis:

Die Funktion SAVE kann nicht aktiviert werden solange AVERAGE

bzw. Max.HLD eingeschaltet ist. Ein akustisches Signal weist

auf diesen Umstand hin.

Speicherplatz wählen:

Nach dem Aufruf der SAVE-Funktion kann durch wiederholtes

kurzes Drücken der SAVE-Taste die Speicherplatznummer bis

max. 9 erhöht werden, durch kurzes Drücken der RECALL-Taste

bis minimal 0 verringert werden.

18

SPEICHERN:

Wird nach Auswahl der Speicherplatznummer die Taste SAVE

lange gedrückt wird die Geräteeinstellung gespeichert und die

SAVE-Funktion verlassen.

Hinweis:

Die Funktionen AVERAGE und MAX.HLD können nicht Teil einer

Geräteeinstellung sein, die gespeichert werden soll, d.h. sind

diese Funktionen aktiviert, so kann die Funktion SAVE nicht

ausgeführt werden. Ein akustisches Signal weist auf diesen

Umstand hin.

Abbruch:

Soll keine Geräteeinstellung gespeichert werden, so genügt es

ca. 3 sec zu warten. Nach Ablauf dieser Zeit wird die SAVEFunktion automatisch verlassen.

Änderungen vorbehalten

Bedienelemente

(7) RECALL

Mit Hilfe von RECALL werden Geräteeinstellungen, die zuvor

über SAVE gespeichert wurden, aufgerufen.

Funktion aktivieren: Taste RECALL lange drücken.

Hinweis:

Die Funktionen RECALL kann nicht aktiviert werden solange

AVERAGE bzw. MAX.HLD eingeschaltet ist. Ein akustisches

Signal weist auf diesen Umstand hin.

Speicherplatz wählen:

Nach dem Aufruf der RECALL-Funktion muß die Speicherplatznummer der gewünschten Geräteeinstellung angewählt werden. Hierzu kann die Speicherplatznummer durch wiederholtes

kurzes Drücken der SAVE-Taste die Speichernummer bis max.

9 erhöht und durch Drücken der RECALL-Taste bis minimal 0

verringert werden. Oberhalb von Speicher 9 können die 2 EMVPRESETS abgerufen werden.

AUFRUFEN:

Wird nach Auswahl der gewünschten Speicherplatznummer die

Taste RECALL lange gedrückt, so wird das Geräte auf die

gespeicherten Parameterwerte eingestellt.

(8) A➜B:

Änderungen vorbehalten

Abbruch:

Soll keine Geräteeinstellung gespeichert werden, so genügt es

ca. 3 sec zu warten. Nach Ablauf dieser Zeit wird die SAVEFunktion automatisch verlassen.

Speicherinhalt kopieren:

Soll eine Kopie eines aktuellen Meßergebnisses (A) in den

Anzeigespeicher B geschrieben werden, so muß die Taste

A➜B kurz gedrückt werden.

Hinweis:

Nach Ablage einer Kopie aus A in B wird der Speicherinhalt B

dargestellt. Kurzer Tastendruck auf die Taste „ A/B/A-B“ schaltet zur Darstellung A-B und erneuter Tastendruck zur Darstellung A.

19

Bedienelemente

(9) Max.HLD (Maximum Hold)

Die Funktion Max.Hold erlaubt die automatische Speicherung

der vom Gerät erfassten maximalen Signalpegel. Die Meßergebnisanzeige wird nur dann aktualisiert wenn ein neu erfasster

Meßwert größer als die bis zu diesem Zeitpunkt erfassten

Werte ist. Meßwerte, die kleiner als die vorherigen Werte sind

werden nicht zur Anzeige gebracht. Die Funktion erlaubt somit

die zuverlässige Messung von Signalgrößtwerten und von gepulsten HF-Signalen. Bei gepulsten Signalen ist vor dem Ablesen

des Meßergebnisses auf jeden Fall solange zu warten bis keine

Aktualisierung der Meßergebnisdarstellung mehr zu erkennen

ist.

20

Hinweis:

Bei gepulsten Signalen sollte mit möglichst kleinem SPAN,

möglichst großer Meßbandbreite (BANDWIDTH) und ausgeschaltetem Videofilter gearbeitet werden um Einschwingfehler

der Filter zu vermeiden. Die Benutzung der langsameren

Wobbelzeit (SWT) kann je nach Situation empfehlenswert sein.

AUFRUFEN:

Taste Max.HLD drücken. Die zugeordnete LED zeigt die Aktivierung der Funktion an.

Hinweis:

Soll die Anzeige einer Meßwertaufnahme (Max.HLD) gelöscht

werden, so muß die Funktion Max.HLD beendet und danach

wieder neu aufgerufen werden.

Änderungen vorbehalten

Bedienelemente

Abbruch:

Taste Max.HLD drücken. Das Erlöschen der zugeordneten LED

zeigt den Abbruch der Funktion Max.HLD an.

(10) AVERAGE

Mit Hilfe der AVERAGE-Funktion lassen sich Rauschanteile in

der Ergebnisdarstellung mitteln und dadurch reduzieren. Auf

diese Weise können Spektralanteile, die sonst vom Rauschen

überdeckt wären gut erfassen. Die AVERAGE-Funktion wird

durch kurzes Drücken der Taste AVERAGE eingeschaltet. Die

zugeordnete LED zeigt die Anwahl der AVERAGE-Funktion an.

Hinweis:

Die Rauschmittelung (digital) über die AVERAGE-Funktion ist im

Gegensatz zu der Mittelung über das Video-Filter auch bei

größeren Wobbelhüben (SPAN) benutzbar, ohne daß die Gefahr

von Einschwingfehlern durch das Videofilter besteht.

AUFRUFEN:

Taste AVERAGE drücken. Die zugeordnete LED zeigt die Aktivierung der Funktion AVERAGE an.

Hinweis:

Soll die Anzeige eines gemittelten Meßergebnisses (AVERAGE

ON) gelöscht werden, so muß die Funktion AVERAGE beendet

und danach wieder neu aufgerufen werden.

(11) CENTER FREQ.: Durch Druck auf die Taste CENTER FREQ.

Änderungen vorbehalten

Abbruch:

Taste AVERAGE drücken. Das Erlöschen der zugeordneten LED

zeigt die Beendigung der Funktion AVERAGE an.

wird die Eingabe für die Mittenfrequenz geöffnet und die

zugeordnete LED leuchtet. Danach kann die Mittenfrequenz

über den Drehknopf (14) eingestellt werden. Die eingestellte

Frequenz wird im Bildschirm oben links hinter dem Buchstaben

C angezeigt.

Hinweis:

Wird die Mittenfrequenz reduziert bzw. der SPAN erhöht, so ist

u.U. auch ohne angelegtes Signal eine Spektrallinie zu sehen.

Diese wird häufig als “Nullfrequenz-Marke” (ZERO-Peak) bezeichnet und ist für Analysatoren nach dem Superhet-Prinzip

üblich. Es handelt sich dabei um den Träger des 1.LO (1.

21

Bedienelemente

(12) FINE:

Oszillator), der sichtbar wird, wenn seine Frequenz in den

Durchlaßbereich des 1.ZF-Filters fällt. Der Pegel der “Nullfrequenz-Marke” ist von Gerät zu Gerät verschieden und nicht

als Kalibrierpegel zu verwenden.

Wird die Taste FINE gedrückt (LED leuchtet), so erfolgt die

Frequenzeingabe (LED CENTER FREQ. leuchtet) oder die Bewegung des Markers (LED MARKER leuchtet) in feinen Stufen.

22

Erneuter Tastendruck auf die Taste FINE (LED leuchtet nicht)

schaltet die feine Drehknopfeingabe aus.

(13) MARKER:

Zur Auswertung der Meßergebniskurve ist das Gerät mit einem

auf der Kurve laufenden Marker (X) ausgerüstet. Der Marker

kann in X-Richtung mit Hilfe des Drehknopfes bewegt werden

und folgt hierbei in Y-Richtung der Meßwertkurve. Um den

Marker bewegen zu können muß zunächst die Taste Marker

betätigt werden (LED leuchtet). Danach kann der Marker über

den Drehknopf bewegt werden. Die zahlenmäßige Angabe von

Markerfrequenz und Amplitude erfolgt im Readout.

(Beispiel: M100.00MHz -29dBm)

Hinweis:

Die Funktion FINE hat auch Wirkung auf die Eingabe der

Markerposition.

Änderungen vorbehalten

Bedienelemente

(14) Drehgeber:

Der Drehgeber dient, je nach Anwahl von CENTER FREQ. bzw.

MARKER zur Eingabe von Mittenfrequenz (CENTER FREQ.)

oder Markerfrequenz.

(15) SPAN:

Über die beiden Tasten SPAN wird der Frequenzhub (Wobbelbereich) des Analysators eingestellt. Die Anzeige des SPAN

erfolgt in der rechten oberen Ecke des Bildschirm und ist mit

dem Buchstaben S gekennzeichnet. Bei einer SPAN-Einstellung

von 1000MHz (full span = volle Bereichserfassung) ist die

Frequenzachse in 100MHz Schritten je (senkrechter) Rasterlinie

skaliert. Ausgehend von der mittleren Rasterlinie erhöht sich die

Frequenz um jeweils 100MHz je Teilung in Richtung rechter

Rasterrand. Die Frequenz einer dort dargestellten Spektrallinie

beträgt somit 500MHz + 5x100MHz = 1000MHz. Sinngemäß

verringert sich die Frequenz in Richtung linker Rasterrand. Die

äußerste linke Rasterlinie entspricht in diesem Falle 0MHz.

(16) ZERO SPAN:

Änderungen vorbehalten

Die Taste ZERO SPAN dient zur direkten Anwahl eines SPAN

(Wobbelhubs) von 0Hz. Wird ein SPAN von 0Hz gewählt, so

arbeitet der Analysator als selektiver Pegelmesser, der über die

Mittenfrequenz (CENTER FREQ.) abgestimmt werden kann.

Die Anzeige des gemessenen Pegels erfolgt durch eine waagrechte Linie dargestellt.

Das obenstehende Bild soll zur Erläuterung der Begriffe SPAN,

Mittenfrequenz, Skalenumfang und Attenuator dienen. Das

graue Feld stellt den maximalen Meßbereich des HM 5012 dar,

während das weiße Feld den auf dem Bildschirm darstellbaren

Bereich zeigt. Die Höhe dieses „Fensters“ liegt durch den

23

Bedienelemente

Skalenumfang von 80 dB fest, jedoch läßt sich der Darstellungsbereich durch das Ein- bzw. Ausschalten von Dämpfungs-

gliedern des Eingangsabschwächers (ATTN) nach oben und

unten verschieben. Die Breite des Darstellungsbereichs wird

durch den Wobbelhub (SPAN) des Analysators eingestellt.

Dieser kann den gesamten grauen Bereich umfassen oder auch

nur einen Teilbereich. Die Lage dieses Bereichs wird in XRichtung durch die Mittenfrequenz (CENTER FREQ.) eingestellt. Es ist in aller Regel sinnvoll (Auflösung der Darstellung) die

Mittenfrequenz und den SPAN so klein zu wählen, daß das

Signal problemlos dargestellt werden kann. Ein unnötig großer

SPAN ist eher ungünstig.

Über die Taste „Zero Span“ kann unmittelbar in den Zero-SpanModus geschaltet werden. Durch erneutes Drücken dieser

Taste wird der ursprüngliche Span wiederhergestellt.

24

Hinweis:

Das Gerät ist darauf programmiert, in Abhängigkeit von Span,

Auflösungs- und Videofilter die Sweepzeit optimal anzupassen.

Sollte dies nicht möglich sein, wird „uncal“ im Readout eingeblendet, um anzuzeigen, daß die Meßwerte nicht amplitudenrichtig wiedergegeben werden.

(17) 5dB/Div.

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird die vertikale Skalierung

jeweils von 5dB/Div. und 10dB/Div. und umgekehrt geschaltet.

Dabei wird der Referenzpegel beibehalten.

Änderungen vorbehalten

Bedienelemente

Hinweis:

In der 5dB/Div.-Stellung kann das Rauschen dabei vom Schirm

"verschwinden".

(18) BANDWIDTH:

Das Gerät ist mit den Auflösungsfiltern 9kHz, 120 kHz und 400

KHz ausgerüstet, die über die Tasten BANDWIDTH gewählt

werden können. Eine zugeordnete LED zeigt die eingeschaltete

Bandbreite an.

Hinweis:

Bei gepulsten Signalen sollte eine möglichst große Meßbandbreite und die Funktion Max.HLD verwendet werden.

(19) VIDEO FILTER:

Das Videofilter dient zur Mittelung und damit zur Reduktion von

Rauschanteilen. Bei der Messung kleiner Pegelwerte, die in der

Größenordnung des durchschnittlichen Rauschens liegen, kann

das Video-Filter (Tiefpaß) zur Rauschminderung eingesetzt werden. Dadurch lassen sich unter Umständen noch schwache Signale erkennen, die ansonsten im Rauschen untergehen würden.

Hinweis:

Es ist zu beachten, daß ein zu großer Frequenzbereich (SPAN)

bei eingeschaltetem Video-Filter zu fehlerhaften (zu kleinen)

Amplitudenwerten führen kann. (UNCAL-Anzeige). In diesem

Fall ist der SPAN zu verringern. Hierzu muß mit Hilfe der

Mittenfrequenzeinstellung (CENTER FREQ.) zuerst das zu untersuchende Signal in die Nähe der Bildschirmmitte gebracht

werden, danach kann der SPAN verringert werden.

(20) ATTN: Die 2 Tasten zur Einstellung des Eingangsabschwächers

Änderungen vorbehalten

Wird der Span verringert, ohne daß das interessierende Signal

ungefähr in der Bildschirmmitte abgebildet wird, so kann es

vorkommen, daß das Signal außerhalb des Bildschirms „fällt“.

Bei gepulsten Signalen sollte das Videofilter möglichst nicht

benutzt werden, um Meßfehler (Einschwingzeit) zu vermeiden.

müssen jeweils kurz gedrückt werden, um die Einstellung in

10dB-Schritten zu verändern.

25

Bedienelemente

Achtung:

Wegen der besonders empfindlichen Eingangsstufe kann

die 0dB-Stellung nur durch langes Drücken erreicht

werden. Dies verhindert versehentliches Einschalten

dieser Stellung.

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, daß

die max. zulässigen Eingangsspannungen nicht überschritten werden dürfen. Dieses ist insbesondere deshalb wichtig, weil ein Spektrum-Analysator auf Grund

seines Anzeigeprinzips unter Umständen nur ein Teilspektrum des gerade anliegenden Signals darstellt;

d.h. es können, außerhalb des sichtbar dargestellten

Frequenzbereiches Pegel am Eingang anliegen, die zur

Zerstörung der Eingangsstufen führen können.

26

(21) Reference Level

Mit dem Drehgeber REFERENCE wird der sogenannte Referenzpegel gewählt, auf diesen Pegel ist der gesamte Bildschirminhalt bezogen. Der Referenzpegel wird immer der obersten

horizontalen Linie auf der Bildröhre abgebildet.

(22) INPUT:

50Ω-Eingang des Spektrum-Analysators. Ohne EingangssignalAbschwächung beträgt die maximal zulässige Eingangsspannung

±25V Gleichspannung bzw. +10dBm Wechselspannung. Bei

Änderungen vorbehalten

Erste Messungen

höchster Eingangssignal-Abschwächung (40dB) sind maximal

+20dBm zulässig. Diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten

werden.

(23) PROBE POWER:

Die Buchse PROBE POWER dient zur Stromversorgung der

Nahfeldsonden HZ 530 und ist nur zu deren Betrieb vorgesehen.

Das dazu notwendige Spezialkabel ist dem Sondensatz beigefügt.

(24) VOL.: Lautstärkeeinsteller für den Kopfhörer

(25) Phone:

Anschlußbuchse für einen Kopfhörer. Der Kopfhörer sollte einen

3,5mm Klinkenstecker besitzen und eine Impedanz > 8Ω aufweisen.

(26) ATTN. (nicht im HM5012 enthalten)

Der Ausgangsabschwächer des HM5014 besitzt 5 Stellungen,

die über die UP/DOWN-Tasten ausgewählt werden können.

Der Aschwächer dient dazu, den Ausgangspegel des TrackingGenerators zu vermindern.

(27) LEVEL (nicht im HM 5012 enthalten)

Mit dem Level-Einsteller kann der Ausgangspegel des TrackingGenerators variabel in Schritten von 0.2dB verändert werden.

Der Regelumfang beträgt 11dB. Der Pegel wird im Readout

angezeigt, auch abhängig von der Einstellung des Abschwächers.

Achtung: Auch wenn der Tracking-Generator ausgeschaltet ist,

kann der Pegel verändert werden, dies ist im Readout sichtbar.

Um jedoch dieses Signal am Ausgang (29) anliegen zu haben,

muß immer der Tracking-Generator vorher eingeschaltet werden. Diese Funktion dient dem Schutz empfindlicher Verbraucher.

(28) Tracking Generator (nicht im HM5012 enthalten)

Änderungen vorbehalten

Nach jedem Einschalten des Gerätes ist der Tracking-Generator

zunchst ausgeschaltet, um angeschlossene Verbraucher zu

schützen. Im Readout wird dies durch das kleine „t“ dargestellt.

Durch kurzes Drücken auf die Taste TRACK. GEN. wird der

Tracking-Generator eingeschaltet. Im Readout erscheint nun ein

großes „T“ und der Pegel, und eine Leuchtdiode für den

Abschwächer (26) leuchtet. Durch nochmaliges kurzes Drücken

der Taste TRACK. GEN. wird der TG wieder ausgeschaltet.

27

Erste Messungen

(29) Output (nicht im HM5012 enthalten)

50Ω-Ausgang des Tracking-Generators. Der Ausgangspegel

wird mit dem Drehgeber LEVEL (27) und den Abschwächer-

tasten (26) eingestellt. Er kann zwischen +1dBm und -50dBm

betragen.

(30) RM (Remote) LED

Die RM-LED zeigt an, daß das Gerät über die serielle Schnittstel-

le ferngesteuert betrieben wird. Es ist daher nicht möglich,

Eingaben über die Frontplatte vorzunehmen, wenn die LED

leuchtet. Dieser Zustand wird entweder durch ein Schnittstellenkommando beendet, oder durch Ausschalten des Gerätes. In

den Fernsteuer-(remote-)-Modus gelangt man nur über ein

Kommando über die serielle Schnittstelle.

Erste Messungen

Einstellungen:

Bevor ein unbekanntes Signal an den Meßeingangs angelegt

wird, sollte geprüft werden, daß das Signal keinen Gleichspannungsanteil von >± 25 V aufweist und die maximale Amplitude des zu untersuchenden Signals kleiner als +20 dBm ist.

ATTN:

Als Vorsichtsmaßnahme gegen Überlastung des Eingangsteils

sollten alle vier 10dB-Abschwächer eingeschaltet sein (Tasten

gedrückt).

28

Änderungen vorbehalten

Erste Messungen

Frequenzeinstellung:

CENTER FREQ. auf 500 MHz (C500MHz) einstellen und einen

SPAN von 1000 MHz (S1000MHz) wählen.

Bandwidth:

Es sollte zu Anfang einer Messung das 400 kHz-Filter eingeschaltet und das Videofilter ausgeschaltet sein.

Verschiebt sich die Frequenzbasislinie (Rauschband) nach oben,

wenn die Eingangssignal-Abschwächung verringert wird, ist

dies ein mögliches Indiz für eine außerhalb des Frequenzbereichs befindliche Spektrallinie mit zu hoher Amplitude. Ist mit

diesen Einstellungen kein Signal erkennbar, so kann die Eingangsabschwächung schrittweise verringert werden.

In jedem Fall muß sich die Einstellung des Abschwächers nach

dem größten anliegenden Signal (Nicht Zero-Peak) richten. Die

richtige Aussteuerung des Geräts ist dann gegeben, wenn das

größte Signal (Frequenzbereich „0 Hz“ - 1000 MHz) bis an die

oberste Rasterlinie (Referenzlinie) heranreicht, diese jedoch

nicht überschreitet. Im Falle einer Überschreitung muß zusätzliche Eingangsdämpfung eingeschaltet werden bzw. ist ein

externes Dämpfungsglied geeigneter Dämpfung und Leistung

zu verwenden.

Änderungen vorbehalten

Messungen im Full-SPAN (S1000MHz) sind in aller Regel nur als

Übersichtsmessungen sinnvoll. Sollen die nun erkannten Signale analysiert werden, so muß der SPAN verringert werden.

Hierzu muß zuvor das interessierende Signal über eine Veränderung der Mittenfrequenz (CENTER FREQ.) zuerst in die Bildschirmmitte gebracht werden und danach kann der SPAN

reduziert werden.

29

Einführung in die Spektrum-Analyse

Danach kann die Auflösungsbandbreite (BANDWIDTH) verringert und gegebenenfalls das Videofilter eingeschaltet werden.

Der Warnhinweis UNCAL darf nicht eingeblendet sein, da sonst

Meßfehler zu befürchten sind.

Meßwerte ablesen:

Um die Meßwerte zahlenmäßig zu erfassen besteht der einfachste Weg in der Benutzung des Markers. Hierzu wird der

Marker über den Drehknopf (LED MARKER leuchtet) auf die

interessierende Signalspitze gesetzt (gegebenfalls Funktion FINE

benutzen) und der angezeigte Markerwert abgelesen. Bei der

angezeigten Amplitude ist automatisch die eingeschaltete Dämpfung des Eingangsabschwächers (ATTN) berücksichtigt.

Soll ein Meßwert ohne Benutzung des Markers erfaßt werden,

so ist zuerst der Abstand, gemessen in dB , von der obersten

Rasterlinie ab, die dem im Readout angezeigten Referenzpegel

entpricht, bis zur Spitze des Signals zu ermitteln. Zu beachten ist

, daß die Skalierung 5 dB/Div. oder 10 dB/Div. betragen kann. Bei

dem Referenzwert ist bereits die Stellung des Eingangsabschwächers berücksichtigt, sie braucht daher nicht vom

Bediener extra hineingerechnet werden.

Das im Bild darestellte Signal weist einen Amplitudenabstand

von etwa -16dB zu der Referenzlinie auf. Die Referenzlinie

entspreche z. B. -27dBm, als Skalierung sei 10dB/Div. gewählt.

Folglich besitzt das Signal damit einen Pegel von (-27dBm) +

(-16dB) = -43dBm. In dieser Pegelangabe ist bereits die Stellung

des Eingangsabschwächers berücksichtigt. Eine Umrechnung

durch den Bediener ist daher nicht mehr nötig.

Einführung in die Spektrum-Analyse

Die Analyse von elektrischen Signalen ist ein Grundproblem für

viele Ingenieure und Wissenschaftler. Selbst wenn das eigentliche Problem nicht elektrischer Natur ist, werden oftmals die

interessierenden Parameter durch die unterschiedlichsten

Wandler in elektrische Signale umgewandelt. Dies umfaßt

ebenso Wandler für mechanische Größen wie Druck oder

Beschleunigung, als auch Meßwertumformer für chemische

und biologische Prozesse. Die Wandlung der physikalischen

Parameter ermöglicht anschließend die Untersuchung der verschiedenen Phänomene im Zeit- und Frequenzbereich.

30

Änderungen vorbehalten

Einführung in die Spektrum-Analyse

Der traditionelle Weg, elektrische Signale zu analysieren, ist ihre

Darstellung in der Amplituden-Zeit-Ebene. Diese erfolgt u.a. mit

Oszilloskopen im Yt-Betrieb, d.h. es werden Informationen über

Amplituden und zeitliche Zusammenhänge erkennbar. Allerdings lassen sich damit nicht alle Signale ausreichend charakterisieren, wie z.B. bei der Darstellung einer Signalform, die aus

verschiedenen sinusförmigen Bestandteilen zusammengesetzt

ist. Mit einem Oszilloskop würde nur die Summe aller Bestandteile sichtbar werden und die einzelnen Frequenz- und Amplituden-Anteile wären meistens nicht erfaßbar.

Mit der Fourier-Analyse läßt sich nachweisen, daß sich periodische Zeitfunktionen als Überlagerung harmonischer periodischer Funktionen darstellen lassen. Hierdurch läßt sich eine

beliebige, noch so komplizierte Zeitfunktion einer charakteristischen Spektralfunktion in der Frequenzebene zuordnen.

Diese Informationen lassen sich am besten durch SpektrumAnalysatoren ermitteln. Mit ihnen erfolgt die Signaldarstellung in

der Amplituden-Frequenz-Ebene (Yf). Dabei werden die einzelnen Spektralkomponenten und ihre Amplituden angezeigt.

Die hohe Eingangsempfindlichkeit und der große Dynamikbereich von Spektrum-Analysatoren ermöglichen die Analyse

von Signalen, die mit einem Oszilloskop nicht darstellbar sind.

Ähnlich verhält es sich mit dem Nachweis von Verzerrungen

sinusförmiger Signale, dem Nachweis niedriger AmplitudenModulation und Messungen im Bereich der AM- und FMTechnik, wie Trägerfrequenz, Modulationsfrequenz oder

Modulationsgradmessungen. Ebenso lassen sich Frequenzkonverter in Bezug auf Übertragungsverluste und Verzerrungen

einfach charakterisieren.

Eine weitere Anwendung von Spektrum-Analysatoren, die mit

Mitlaufsendern ausgerüstet sind, sind Messungen an Vierpolen,

wie z.B. Frequenzgangmessungen an Filtern und Verstärkern.

Grundlagen Spektrum-Analysatoren

Spektrum-Analysatoren lassen sich nach zwei grundsätzlichen

Verfahren unterscheiden: gewobbelte- bzw. abgestimmte sowie Echtzeit-Analysatoren. Echtzeit-Analysatoren nach dem

Prinzip der diskreten Fouriertransformation bestehen aus der

Parallelschaltung einer Vielzahl von frequenzselektiven Indikatoren. Es können dabei so viele diskrete Frequenzen zur Anzeige

Änderungen vorbehalten

31

Einführung in die Spektrum-Analyse

gebracht werden, wie Filter vorhanden sind. Die Grenze der

Wirtschaftlichkeit wird hier je nach Anzahl und Güte der Filter

teilweise schnell erreicht.

Fast alle modernen Spektrum-Analysatoren, so auch der

HM5012, arbeitet deshalb nach dem Überlagerungsprinzip

(Superheterodyne-Prinzip). Ein Verfahren ist dabei, die Mittenfrequenz eines Bandpaßfilters über den gewünschten Frequenz-

bereich abzustimmen. Ein Detektor erzeugt dabei eine vertikale

Ablenkung auf dem Bildschirm, und ein durchstimmbarer Generator sorgt für die synchrone Abstimmung der Filtermittenfrequenz und der Horizontalablenkung. Dieses einfache Prinzip

ist relativ preiswert, hat jedoch große Nachteile in Bezug auf

Selektion und Empfindlichkeit; unter anderem auf Grund der

nicht konstanten Bandbreite bei abgestimmten Filtern.

Die gebräuchlichste Art der Spektrum-Analysatoren unterscheidet sich hiervon insofern, daß f ür die Selektion ein Bandpaßfilter

mit fester Mittenfrequenz verwendet wird. Es läßt zu jedem

Zeitpunkt denjenigen Anteil der zu analysierenden Funktion

passieren, für den gilt f

auf eine feste Zwischenfrequenz werden die Nachteile des

Systems mit abstimmbarem Bandpaßfilter umgangen.

inp

(t) = fLO(t)±fZF. Durch die Umsetzung

32

Der nutzbare Frequenzbereich und die Grenzempfindlichkeit

eines Spektrum-Analysators hängen zum größten Teil vom

Konzept und der technischen Ausführung des Eingangsteils ab.

Das HF-Eingangsteil wird durch die Komponenten Eingangsabschwächer, Eingangsfilter, Mischer und Umsetzoszillator (LO)

bestimmt.

Das zu analysierende Signal gelangt über den in 10dB-Schritten

schaltbaren Eingangsabschwächer auf ein Eingangsfilter. Dieses Filter erfüllt mehrere Aufgaben: Es verhindert in gewissem

Maße den Mehrfachempfang eines Signals, den Direktempfang

der Zwischenfrequenz (ZF-Durchschlag) und unterdrückt die

Rückwirkung des Oszillators auf den Eingang. Der Eingangsmischer ist zusammen mit dem durchstimmbaren Oszillator (1.

LO) für die Umsetzung der Eingangssignale zuständig. Er bestimmt die frequenzabhängige Amplitudencharakteristik und

die dynamischen Eigenschaften des Gerätes.

Der Analysator arbeitet wie ein elektronisch abgestimmter

Schmalbandempfänger. Die Frequenzabstimmung erfolgt durch

Änderungen vorbehalten

Einführung in die Spektrum-Analyse

eine Sägezahnspannung, welche dem Umsetzoszillator (,,Local

Oscillator”; LO) zugeführt wird. Die gleiche Sägezahnspannung

wird synchron der Horizontalablenkung des Bildschirms zugeführt. Die Ausgangsspannung des Empfängers wird der Vertikalablenkung als Darstellung der Amplitude über der Frequenz

angeboten. Der Analysator wird in seinem Frequenzbereich

durch Änderung (Wobbelung) der Abstimmspannung für den LO

abgestimmt. Die Zwischenfrequenz erhält man, indem die Frequenz des LO mit dem Eingangssignal gemischt wird. Ein Signal

auf dem Bildschirm wird sichtbar, sobald die Differenz zwischen

dem Eingangssignal und der Frequenz des LO gleich der

Zwischenfrequenz ist. Die Selektion wird durch die Eigenschaften des Zwischenfrequenzfilters bestimmt und ist unabhängig

vom Eingangssignal. Die Abstimmfrequenz ist ebenfalls unabhängig vom Eingangssignal. Sie muß jedoch in Einklang mit den

Eigenschaften des ZF-Filters stehen.

Zwischen dem zu analysierenden Frequenzbereich und der

Auflösungsbandbreite bestehen physikalische Zusammenhänge, die bei einer Unterschreitung einer Mindestanalysezeit zu

Fehlern in der Amplitudendarstellung führen. Dies läßt sich

durch automatische Verknüpfung zwischen Frequenzbereich,

Auflösungsbandbreite und Analysezeit vermeiden, hat jedoch in

den Fällen Nachteile, wo es auf schnelle qualitative Analyse von

Signalen ankommt. Im Spektrum-Analysator erfolgt eine automatische Umschaltung der Filterbandbreite in Verbindung mit

dem Frequenzbereich (SPAN), jedoch wird eine unkorrekte

Filtereinstellung mit der UNCAL.-Anzeige signalisiert.

Durch das Funktionsprinzip des Superheterodyne-Spektrumanalysators, erscheint auf der linken Bildschirmseite, auch ohne

Eingangssignal, eine Spektrallinie, welche als ,,NullfrequenzMarke” oder ,,LO-Frequenz-Durchgriff” bezeichnet wird. Dies

tritt auf, wenn die Frequenz des LO gleich der ZF-Frequenz ist.

Eine Ausweitung des Frequenzbereiches um 0Hz ist nicht

möglich, da der LO dann mit der Zwischenfrequenz schwingt

und die ZF-Filter-Charakteristik abgebildet wird. Ein Kondensator am Eingang des Analysators wirkt darüber hinaus als Hochpaß und verhindert, daß Gleichspannung zum Mischer gelangt.

Anforderungen an Spektrum-Analysatoren

Die verschiedenen Einsatzgebiete der Spektrum-Analysatoren

erfordern von diesen Geräten vielfältige Eigenschaften, die sich

zum Teil untereinander ausschließen oder sich nur durch großen

Aufwand zusammenfassen lassen.

Änderungen vorbehalten

33

Einführung in die Spektrum-Analyse

Das Anwendungsgebiet der Spektrum-Analysatoren liegt vor

allen Dingen dort, wo die Genauigkeit und das zeitliche Auflö-

sungsvermögen sowie die geringe Dynamik des Oszilloskopes

bei der Signalanalyse nicht mehr ausreichen.

Dabei stehen großer Frequenzabstimmbereich, Filteranforderungen zwischen extrem schmalbandig und ,,full span”-

Darstellung sowie hohe Eingangsempfindlichkeit nicht unbedingt im Gegensatz zueinander. Sie lassen sich jedoch zusammen mit hoher Auflösung, großer Stabilität, möglichst geradem

Frequenzgang, und geringem Eigenklirrfaktor meist nur unter

großem Aufwand realisieren.

Frequenzmessung

Moderne Spektrum-Analysatoren bieten 3 verschiedene Arten

die Frequenzachse zu ,,scannen”: den gesamten Bereich in

einem ,,sweep” (full span), pro Einheit (Div.) und Festfrequenzbetrieb (Darstellung im Zeitbereich, ,,Zero Scan”).

Die Betriebsart ,,full span” wird benutzt, um das Vorhandensein

von Signalen im nutzbaren Frequenzbereich des SpektrumAnalysators festzustellen. Hierbei wird der gesamte Frequenzbereich von 0Hz bis zur oberen Grenzfrequenz des Analysators

auf dem Bildschirm dargestellt. Für diese Betriebsart gibt es

keine spezielle Schalterstellung. Sie liegt mit einer Mittenfrequenz-Einstellung von 500MHz und der SPAN-Einstellung

1000MHz/Div. vor.

In den meisten Fällen wird ein kleinerer Span eingesetzt, um

bestimmte Signale oder Frequenzbereiche genauer zu untersuchen. Das ,,Zoomen” auf einen bestimmten Bereich erfolgt

mittels der Mittenfrequenzabstimmung. Die eingestellte Mittenfrequenz läßt sich dabei auf dem Display kontrollieren. Die

Skalierung der Frequenzachse wird durch den Schalter Span

vorgenommen.

Stabilität

34

In der ,,zero span”-Betriebsart arbeitet der Analysator als ein auf

eine diskrete Frequenz abgestimmter Empfänger mit wählbaren Bandbreiten.

Es ist wichtig, daß der Spektrum-Analysator eine größere

Frequenzstabilität besitzt als das Signal, das untersucht werden

soll. Die Frequenzstabilität ist abhängig von der Stabilität des

Umsetz- (Local-) Oszillators. Dabei wird zwischen Kurzzeit- und

Änderungen vorbehalten

Auflösung

Einführung in die Spektrum-Analyse

Langzeitstabilität unterschieden. Ein Maß für die Kurzzeit-Stabilität ist die Rest-FM. Sie wird allgemein in Hzpp spezifiziert.

Rauschseitenbänder sind ein Maß f ür die spektrale Reinheit des

(Local-) Oszillators, und gehen ebenfalls in die Kurzzeit-Stabilität

eines Spektrum-Analysators ein. Sie werden spezifiziert durch

eine Dämpfung in dB und einen Abstand in Hz, bezogen auf das

zu untersuchende Signal bei einer bestimmten Filterbandbreite.

Die Langzeit-Stabilität eines Spektrum-Analysators wird überwiegend durch die Frequenzdrift des Umsetz-Oszillators (LO)

bestimmt. Sie ist ein Maß dafür, um wieviel die Frequenz sich

innerhalb bestimmter Zeitbereiche ändert. Eine Frequenzdrift

von max. 150kHz/Std., wie sie beim HM5012/14 vorliegt, ist ein

sehr guter Wert für ein Gerät, das keinen Synthesizer für die

Abstimmung benutzt.

Bevor die Frequenz eines Signals mit dem Spektrum-Analysator

gemessen werden kann, muß dieses Signal ermittelt bzw.

aufgelöst werden. Auflösung heißt dabei, es muß von benachbarten Signalen im zu untersuchenden Spektrum unterschieden

werden. Diese Möglichkeit ist eine entscheidende Voraussetzung für viele Applikationen mit dem Spektrum-Analysator, und

wird grundsätzlich, neben anderen Faktoren, durch dessen

kleinste ZF-Filterbandbreite bestimmt.

Änderungen vorbehalten

Wichtige Kennwerte für die Trennbarkeit zweier benachbarter

Spektrallinien mit stark unterschiedlicher Amplitude sind die

Bandbreite und die Flankensteilheit der ZF-Filter. Die Bandbreite

wird als Frequenz angegeben, bei der der Signalpegel gegenüber der Mittenfrequenz um 3dB abgefallen ist. Das Verhältnis

der 60dB-Bandbreite zur 3dB-Bandbreite wird als Formfaktor

bezeichnet. Dabei gilt: je kleiner der Formfaktor, desto besser

die Fähigkeit des Spektrum-Analysators, eng benachbarte Signale zu trennen.

Ist z.B. der Formfaktor eines Filters im Spektrum-Analysator

15:1, dann müssen zwei in der Amplitude um 60dB unterschiedliche Signale sich in der Frequenz mindestens um den Faktor 7,5

der ZF-Filterbandbreite unterscheiden, um einzeln erkennbar zu

sein. Andernfalls erscheinen sie als ein Signal auf dem Bildschirm.

Der Formfaktor ist jedoch nicht der allein bestimmende Faktor

zur Unterscheidung zweier eng benachbarter Signale mit unter-

35

Einführung in die Spektrum-Analyse

schiedlicher Amplitude. Ebenso wird die Trennbarkeit durch

Rest-FM und die spektrale Reinheit der internen Oszillatoren

beeinflußt. Diese erzeugen Rausch-Seitenbänder, und verschlechtern dadurch die erreichbare Auflösung. Rausch-Seitenbänder werden im Bereich der Basis der ZF-Filter sichtbar, und

verschlechtern die Sperrbereichs-Dämpfung der ZF-Filter.

Ist die kleinste ZF-Bandbreite z.B. 10kHz, dann ist der kleinste

Frequenzabstand, um 2 Spektrallinien voneinander zu trennen,

ebenfalls 10kHz. Dies ist deshalb der Fall, weil der SpektrumAnalysator seine eigene ZF-Filterkurve darstellt, wenn er ein

Signal im Spektrum detektiert. Da die Auflösung des SpektrumAnalysators durch seine ZF-Filterbandbreite bestimmt wird,

könnte man annehmen, daß bei unendlich schmaler Filterbandbreite auch eine unendlich hohe Auflösung erzielt werden

kann. Die Einschränkung ist dabei, daß die nutzbare ZF-Bandbreite durch die Stabilität des Spektrum-Analysators (Rest-FM)

begrenzt wird. D.h., bei einer Rest-FM des Spektrum-Analysators

von z.B. 10kHz, ist die kleinste sinnvolle ZF-Bandbreite, die

verwendet werden kann um ein einzelnes 10kHz-Signal zu

bestimmen, ebenfalls 10kHz. Ein schmalbandigeres ZF-Filter

würde in diesem Fall mehr als eine Spektrallinie auf dem

Bildschirm abbilden, oder ein jitterndes Bild (je nach Wobbelgeschwindigkeit), oder ein nur zum Teil geschriebenes Bild erzeugen. Außerdem besteht eine weitere praktische Einschränkung

für die schmalste Filterbandbreite: die Abtast- oder Scan-Geschwindigkeit im Verhältnis zur gewählten Filterbandbreite.

Dabei gilt: je schmaler die Filterbandbreite ist, desto geringer

muß die Scangeschwindigkeit sein, um dem Filter korrektes

Einschwingen zu ermöglichen.

Rauschen

36

Wird die Scangeschwindigkeit zu groß gewählt, d.h. die Filter

sind u.U. noch nicht eingeschwungen, so resultiert dies in

unkorrekter Amplitudendarstellung des Spektrums. Im allgemeinen werden die einzelnen Spektrallinien dann mit zu niedriger Amplitude dargestellt. Auf diese Weise sind praktische

Grenzen für die kleinste Filterbandbreite gesetzt.

Die Empfindlichkeit ist ein Maß für die Fähigkeit des SpektrumAnalysators, kleine Signale zu messen. Die maximale Empfindlichkeit wird durch das Eigenrauschen bestimmt. Hier unterscheidet man grundsätzlich zwei Arten: thermisches- und nicht-

Änderungen vorbehalten

Einführung in die Spektrum-Analyse

thermisches Rauschen.Das thermische Rauschen wird mit der

Formel

P

= K ⋅ T ⋅ B

N

beschrieben. Dabei ist:

P

= Rauschleistung in Watt

N

K = Boltzmann Konstante (1,38 ⋅ 10

T = absolute Temperatur (K)

B = Bandbreite des Systems in Hz

Diese Gleichung zeigt, daß die Größe des Rauschens direkt

proportional zur Bandbreite ist. Daraus folgt, daß eine Bandbreitenreduzierung der Filter um eine Dekade das Rauschen

prinzipiell um 10dB senkt, was wiederum eine Empfindlichkeitssteigerung des Systems um 10dB bedingt.

Alle weiteren Rauschquellen des Analysators werden als nichtthermisch angenommen. Unerwünschte Abstrahlungen, Verzerrungen auf Grund nichtlinearer Kennlinien und Fehlanpassungen sind Quellen von nicht-thermischem Rauschen.

Unter der Übertragungsgüte oder Rauschzahl versteht man

normalerweise die nicht-thermischen Rauschquellen, zu denen

das thermische Rauschen addiert wird, um die Gesamtrauschzahl des Systems zu erhalten. Dieses Rauschen, welches auch

auf dem Schirm sichtbar wird, bestimmt die Empfindlichkeit

eines Spektrum-Analysators.

-23

Joule/K)

Änderungen vorbehalten

Da der Rauschpegel sich mit der Bandbreite ändert, ist es

notwendig sich beim Empfindlichkeitsvergleich zweier

Analysatoren auf die gleiche Filterbandbreite zu beziehen.

Spektrumanalysatoren werden über ein breites Frequenzband

gewobbelt, sind aber eigentlich schmalbandige Meßinstrumen-

te. Alle Signale die im Frequenzbereich des Spektrum-Analysators

liegen, werden auf eine Zwischenfrequenz konvertiert und

durchlaufen so die ZF-Filter. Der Detektor hinter dem ZF-Filter

sieht nur den Rauschanteil, der innerhalb der schmalen Filterbandbreite liegt. Daher wird auf dem Sichtschirm nur das

Rauschen dargestellt, welches innerhalb des Durchlaßbereiches

des ZF-Filters liegt. Bei der Messung diskreter Signale wird die

maximale Empfindlichkeit also mit dem schmalsten ZF-Filter

erreicht.

37

Einführung in die Spektrum-Analyse

Video-Filter

Die Messung kleiner Signale kann sich immer dann schwierig

gestalten, wenn die Signalamplitude im gleichen Pegelbereich

wie das mittlere Rauschen des Spektrum-Analysators liegt. Um

für diesen Fall die Signale besser sichtbar zu machen, läßt sich

im Signalweg des Spektrum-Analysators hinter dem ZF-Filter

ein Video-Filter zuschalten. Durch dieses Filter, mit einer Bandbreite von wenigen kHz, wird das interne Rauschen des Spektrum-Analysators gemittelt. Dadurch wird unter Umständen ein

sonst im Rauschen verstecktes Signal sichtbar.

Wenn die ZF-Bandbreite sehr schmal im Verhältnis zum eingestellten SPAN ist, sollte das Video-Filter nicht eingeschaltet

werden, da dies zu einer zu niedrig dargestellten Amplitude auf

Grund der Bandbreitenbegrenzung führen kann. (Eine nicht

zulässige Kombination der eingestellten Parameter wird durch

die UNCAL. Anzeige im READOUT angezeigt).

Empfindlichkeit - Max. Eingangspegel

Die Spezifikation der Eingangsempfindlichkeit eines SpektrumAnalysators ist etwas willkürlich. Eine Möglichkeit der Spezifikation ist, die Eingangsempfindlichkeit als den Pegel zu definieren,

bei dem die Signalleistung der mittleren Rauschleistung des

Analysators entspricht. Da ein Spektrum-Analysator immer

Signal plus Rauschen mißt, erscheint bei Erfüllung dieser Definition das zu messende Signal 3dB oberhalb des Rauschpegels.

38

Die maximal zulässige Eingangsspannung für einen SpektrumAnalysator ist der Pegel, der zur Zerstörung (Burn Out) der

Eingangsstufe führt. Dies ist bei einem Pegel von +10dBm für

den Eingangsmischer, und +20dBm für den Eingangsabschwächer der Fall. Bevor der ,,burn out”-Pegel erreicht wird,

setzt eine Verstärkungskompression beim Spektrum-Analysator

ein. Diese ist unkritisch, solange eine Kompression von 1dB

nicht überschritten wird.

Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, daß der

Analysator Nichtlinearitäten auf Grund von Übersteuerung produziert. Außerdem steigt die Gefahr einer unbemerkten Überlastung der Eingangsstufe, weil sich einzeln dargestellte Spektrallinien in der Abbildung auf dem Bildschirm auch bei einsetzender

Verstärkungskompression meist nur unmerklich verändern. Auf

jeden Fall entspricht die Abbildung der Amplituden nicht mehr

den tatsächlichen Verhältnissen.

Änderungen vorbehalten

Einführung in die Spektrum-Analyse

Bei jeder Signalanalyse entstehen im Spektrum-Analysator

selbst Verzerrungsprodukte, und zwar größtenteils verursacht

durch die nichtlinearen Eigenschaften der Eingangsstufe. Sie

bewegt sich beim HM5012/14 in der Größenordnung von 70dB

unterhalb des Eingangspegels, solange dieser nicht größer als

-27dBm ist. Um größere Eingangssignale verarbeiten zu kön-

nen, ist dem Mischer ein Eingangsabschwächer vorgeschaltet.

Das größte Eingangssignal, welches dem Spektrum-Analysator

bei jeder beliebigen Stellung des Abschwächers verarbeiten

kann ohne ein bestimmtes Maß an Verzerrungen zu überschreiten, wird der ,,optimale Eingangspegel” genannt. Das Signal

wird dabei soweit abgeschwächt, daß der Mischer keinen

größeren Pegel als -27dBm angeboten bekommt. Anderenfalls

werden die spezifizierten 70dB Oberwellenabstand nicht eingehalten. Diese 70dB verzerrungsfreier Bereich werden auch als

nutzbarer Dynamikbereich des Analysators bezeichnet. Zum

Unterschied dazu wird der (darstellbare) Anzeigebereich definiert als das Verhältnis vom größten zum kleinsten gleichzeitig

angezeigten Pegel, ohne daß Intermodulationsprodukte des

Analysators auf dem Bildschirm sichtbar sind.

Der maximale Dynamikbereich eines Spektrum-Analysators

läßt sich aus den Spezifikationen ermitteln. Den ersten Hinweis

gibt die Spezifikation für die Verzerrungen. So beträgt dieser

Wert z.B. für beide Spektrum-Analysatoren 70dB bis zu einem

Eingangspegel von -27dBm am Eingang bei 0dB Eingangsabschwächung. Um diese Werte nutzbar zu machen, muß der

Spektrum-Analysator in der Lage sein, Pegel von -97dBm erkennen zu lassen. Die dafür erforderliche ZF-Bandbreite sollte nicht

zu schmal sein, sonst ergeben sich Schwierigkeiten auf Grund

von Seitenbandrauschen und Rest-FM. Die ZF-Bandbreite von

9kHz ist ausreichend, um Spektrallinien mit diesem Pegel

darzustellen. Der verzerrungsfreie Meßbereich kann durch eine

Reduzierung des Eingangspegels weiter ausgedehnt werden.

Die einzige Einschränkung bildet dann die Empfindlichkeit des

Spektrum-Analysators.

Frequenzgang

Änderungen vorbehalten

Die maximal mögliche Dynamik wird erreicht, wenn die Spektrallinie mit dem höchsten Pegel den Referenzpegel gerade

noch nicht überschreitet.

Der Frequenzgang eines Spektrum-Analysators läßt sich als

seine Amplitudenstabilität über der Frequenz beschreiben. Um

39

Einführung in die Spektrum-Analyse

einen möglichst guten Frequenzgang zu erhalten, müssen die