Page 1

Handbuch über Fernwärmeanwendungen

Zukunftssichere Lösungen

Unser Know-how für Sie

zusammengefasst.

>30

Jahre Erfahrung

mit Fernwärmeanwendungen

und mehr als 5 Millionen

Installationen weltweit

Page 2

Index

Handbuch über Fernwärmeanwendungen

Einführung in das Handbuch

4 Fernwärme von innen betrachtet

6 Anpassung der Fernwärme an die Gebäudeerfordernisse

8 Hinweise zum Gebrauch des Handbuchs

9 Vergleich von Applikationen

10 Die FW-Applikationen im Überblick

.....................

3

Allgemeine Prinzipien ................................13

14 Hydraulischer Abgleich: Reglertypen

16 Hydraulischer Abgleich: Regelfunktionen

18 Leerlauunktionen

21 Witterungsführung

Empfohlene Applikationen ..................... 23

27 1. Anwendungen der Trinkwassererwärmung

35 2. Indirekt und direkt angeschlossene Raumheizungsanwendungen

43 3. Versorgungssysteme für Wohnungsstationen

53 4. Direkt und indirekt angeschlossene Raumheizung sowie

Trinkwassererwärmung im Durchussprinzip mittels

Wärmeübertrager

63 5.

71 6. Direkt und indirekt angeschlossene Raumheizungen und

79 7. Zweistuge Applikationen

85 8. Indirekt angeschlossene Raumheizung und sekundärseitig

89 9. Indirekt angeschlossene Raumheizung und sekundärseitig

Direkt und indirekt angeschlossene Raumheizung sowie

Trinkwassererwärmung mittels Speicherladesystem

Trinkwassererwärmung im SWE (Registerspeicher)

angeschlossenes Speicherladesystem (Applikation S.1.2)

angeschlossenem SWE (Registerspeicher) S.1.3

Über Danfoss District Energy ...................92

Anlage ............................................................. 96

98 Abkürzungen

98 Applikationssymbole

99 Literaturverweise

Page 3

Seite 3 – 11

Einführung in das Handbuch

• Fernwärme von innen betrachtet

• Die Bedeutung der Fernwärme

• Anpassung der Fernwärme an die Gebäudeerfordernisse

3

Page 4

4

Fernwärme –

von innen betrachtet

Seit mehr als 35 Jahren bemüht sich

Danfoss intensiv und in enger

Zusammenarbeit mit seinen Kunden

darum, die passenden Lösungen

für Fernwärmesysteme anzubieten.

Unabhängig von der Größe des

jeweiligen Projekts oder den

dazugehörigen Spezikationen

überzeugen die Komponenten und

Übergabestationen von Danfoss in

Anwendungen rund um den Globus.

113 Mio.

Tonnen CO2 werden jährlich in

Europa dadurch eingespart, da

9 bis 10% des Wärmebedarfs

mittels Fernwärme bereit

gestellt werden. Das entspricht

dem jährlichen Gesamtausstoß

an CO2-Emissionen in Belgien.

Dies ist die Plattform, um nicht

nur Erfahrungen und Know-how

weiterzugeben, sondern auch um

Empfehlungen für leistungsoptimierte

Fernwärmeanwendungen und

Schlüsselkomponenten zu geben.

AnwendungsKnow-how

Empfehlungen von Danfoss

Hintergrund dieses Handbuchs

Version 1.0

Jahr 2012

1. Ausgabe

Redaktion:

Danfoss A/S – District Energy

Nordborgvej 81

DK-6430 Nordborg

Dänemark

fernwaerme.danfoss.de

Kontakt:

District Energy – Application Centre:

Jan Eric Thorsen, Manager

Tel.-Nr.: + 45 7488 4494

E-Mail: jet@danfoss.com

Oddgeir Gudmundsson, Application

Specialist, Tel.-Nr.: + 45 7488 2527,

E-Mail: og@danfoss.com

Danfoss District Energy ist der führende

Anbieter von Produkten, Systemen und

Dienstleistungen im Bereich der

wärme/Fernkältesysteme und verfügt

über jahrzehntelange Erfahrung in

dieser Branche.

Das versetzt Danfoss in die Lage, seine

Kunden in aller Welt mit dem nötigen

Fachwissen und Know-how zu unterstützen, um energieeziente Lösungen zu entwickeln.

Fern-

Page 5

Einleitung 5

Grüne

Fernwärme

Fernwärme- und Fernkältenetze sind ideale Lösungen für grüne Städte

oder Stadtbezirke. In dicht besiedelten urbanen Regionen, in denen der

Wärmebedarf zwangsläug am größten ist, erweisen sie sich als ideales Mittel,

um die vor Ort verfügbaren erneuerbaren Energien und überschüssige Abwärme

sinnvoll zu nutzen. Mit derartigen Systemen lassen sich erwiesenermaßen

beträchtliche Einsparungen beim Primärenergieverbrauch erzielen und die

CO2-Emissionen reduzieren – und darüber hinaus können die Bürgerinnen und

Bürger ein Maß an Komfort und Zuverlässigkeit genießen, das dem erwarteten

Standard vollauf entspricht.

Netzbedingungen und Systemauslegung

Fernwärmenetze in Städten und urbanen Regionen dieser Welt unterscheiden

sich hinsichtlich Größe, Aufbau und Rahmenbedingungen. Temperaturen,

Betriebsdrücke als auch die technischen Anforderungen

berücksichtigt werden, um eine verlässliche

Nutzerkomfort zu gewährleisten.

und sichere Versorgung als auch

der Gebäude müssen

Trends in der Fernwärme

Heutzutage wird der Wärme- und Fernwärmesektor von mehreren

Trends beeinusst.

Endverbraucher in puncto

Diese Trends werden durch die höheren Erwartungen der

Komfort, Versorgungssicherheit, Produktentwicklung

und Alltagstauglichkeit sowie durch die vom Gesetzgeber vorgeschriebene

Energieezienz diktiert. All

Fernwärmeanwendung

dies hat dazu geführt, dass die jeweilige

Folgendes bieten muss:

• Reduziertes Temperatur- und Druckniveau in FW-Netzen

• Energieezienter Betrieb mit besserer Regelerausführung

• Überwachung der Energieleistung und Abrechnung nach individuellem Verbrauch

• Sichere Wärmeversorgung

Fernwärme von der ersten bis zur vierten Generation

1G: Dampf

Dampfsysteme, Heizungsrohre

in Betonkanälen

Temperaturniveau

< 200 oC

Energieezienz / Temperatur Level

Energieeffizienz

Fernwärmenetz

Dampf-

speicher

Kohle-

abfall

Lokale Fernwärme Fernwärme Fernwärme Fernwärme

1G / 1880-1930 2G / 1930-1980 3G / 1980-2020 4G / 2020-2050

Wärmespeicher

BHKW Kohle

BHKW Öl

Kohle-

abfall

2G: vor Ort 3G: Vorgefertigt 4G: Vierte Generation

Hochdruck Heißwassersystem

Schwere Armaturen

Große, vor Ort gebaute Stationen

> 100 oC

Großflächige

Solaranlagen

Biomasse

BHKW Biomasse

Industrielle Abwärme

Wärme-

speicher

BHKW Müll

BHKW Kohle

BHKW Öl

Gas, Abfall,

Öl, Kohle

Vorisolierte Rohre, industriell

gefertigte Kompaktübergabestationen

(mit Wärmedämmung)

Messen und Überwachen

< 100 oC

Saisonale

Wärmespeicher

Großflächige

Solaranlagen

Geothermie

Fotovoltaik,

Wellenenergie

Wind,

(überschüssige Elektrizität)

Wärme-

speicher

Industrielle

Abwärme

BHKW

Müllver-

brennung

Entwicklung (Fernwärmegeneration/

die jeweils besten verfügbaren Technologien der Periode)

Geringer Energiebedarf

Intelligentes Netz

(Interaktion der

Energiequellen, Verteilung

und Verbrauch erfolgt

optimiert)

2-Wege Fernwärme

<50-60oC (70oC)

Zukünftige

Energiequellen

Biomasse

Konversion

2-Wege

Fernwärme

BHKW

Biomasse

Zentrale

Fernkälteanlage

Zentrale

Wärmepumpe

Auch

Niedrigenergiehäuser

Fernkältenetz

Kältespeicher

Page 6

Fernwärme6

Anpassung der

Fernwärme ...

Systeminfrastruktur und

verfügbare Wärmequellen

Wo Fernwärme als Wärmequelle verfügbar ist, erweist sie sich als die beste Wahl.

Fernwärme schont nicht nur den Geldbeutel, sondern ist auch für die Gesellschaft

als Ganzes von Vorteil. Wo keine Fernwärme verfügbar ist, sollten Sie die

vorhandenen Alternativen bestmöglich nutzen und vor allem auf erneuerbare

Energien zurückgreifen. Die beste Lösung erhalten Sie stets, wenn es Ihnen gelingt,

die Infrastruktur und Auslegung des Systems mit den verfügbaren Energiequellen,

dem jeweiligen Gebäudetyp und den Bedürfnissen Ihrer Kunden in Einklang zu

bringen.

1

2

Page 7

Fernwärme 7

3

... an die Erfordernisse

des Gebäudes

Beispiele für Regelungen,

die Heizsysteme optimieren

1. Anpassung an die Außentemperaturen

Wenn die Vorlauftemperatur im Heizsystem auf die Außentemperatur reagiert,

protiert der Endverbraucher sowohl von einem höheren Komfort als auch

von geringeren Heizkosten. In Einfamilienhäusern betragen die Energieeinsparungen durch Witterungsführung durchschnittlich 10%, können sich aber

durchaus auf bis zu 40% belaufen.

2. Nutzung verfügbarer Energiequellen

Geeignete Regelmechanismen gewährleisten eine optimale Wärmeleistung und

passen die Wärmeversorgung an den tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes

an – ganz gleich, ob in einem Gebäude eine oder mehrere Wärmequellen genutzt

werden. Auf diese Weise wird für hohen Komfort und niedrigen Energieverbrauch

gesorgt.

3. Hydraulischer Abgleich = Einsparungen und Komfort

Ein Heizsystem, welches hydraulisch korrekt abgeglichen wurde, versorgt

sämtliche Räume mit der passenden Heizleistung – und zwar ungeachtet der

Lastbedingungen. Energie wird dadurch gespart, dass die Temperaturen an den

Heizbedarf in jedem Teil des Heizsystems angepasst werden.

Page 8

Hinweise zum Gebrauch dieses Handbuchs8

Ein umfassender

Überblick

Beim Anschluss eines Gebäudes an ein Fernwärmenetz sind verschiedene

Optionen für die Heizung und die Trinkwassererwärmung verfügbar.

Das Ziel dieses Handbuchs ist es, einen umfassenden Überblick über

die verschiedenen Applikationen zu geben, wobei die von Danfoss

empfohlenen Applikationen einen besonderen Schwerpunkt bilden.

Sämtliche Applikationen sind bildlich dargestellt und die Beschreibungen

schließen auch das jeweilige Funktionsprinzip sowie die verfügbaren Optionen ein.

Zu den empfohlenen Applikationen sind auch die wesentlichen Vorzüge

und Einschränkungen sowie Vergleiche unterschiedlicher Applikationen und

belegter Vorteile enthalten.

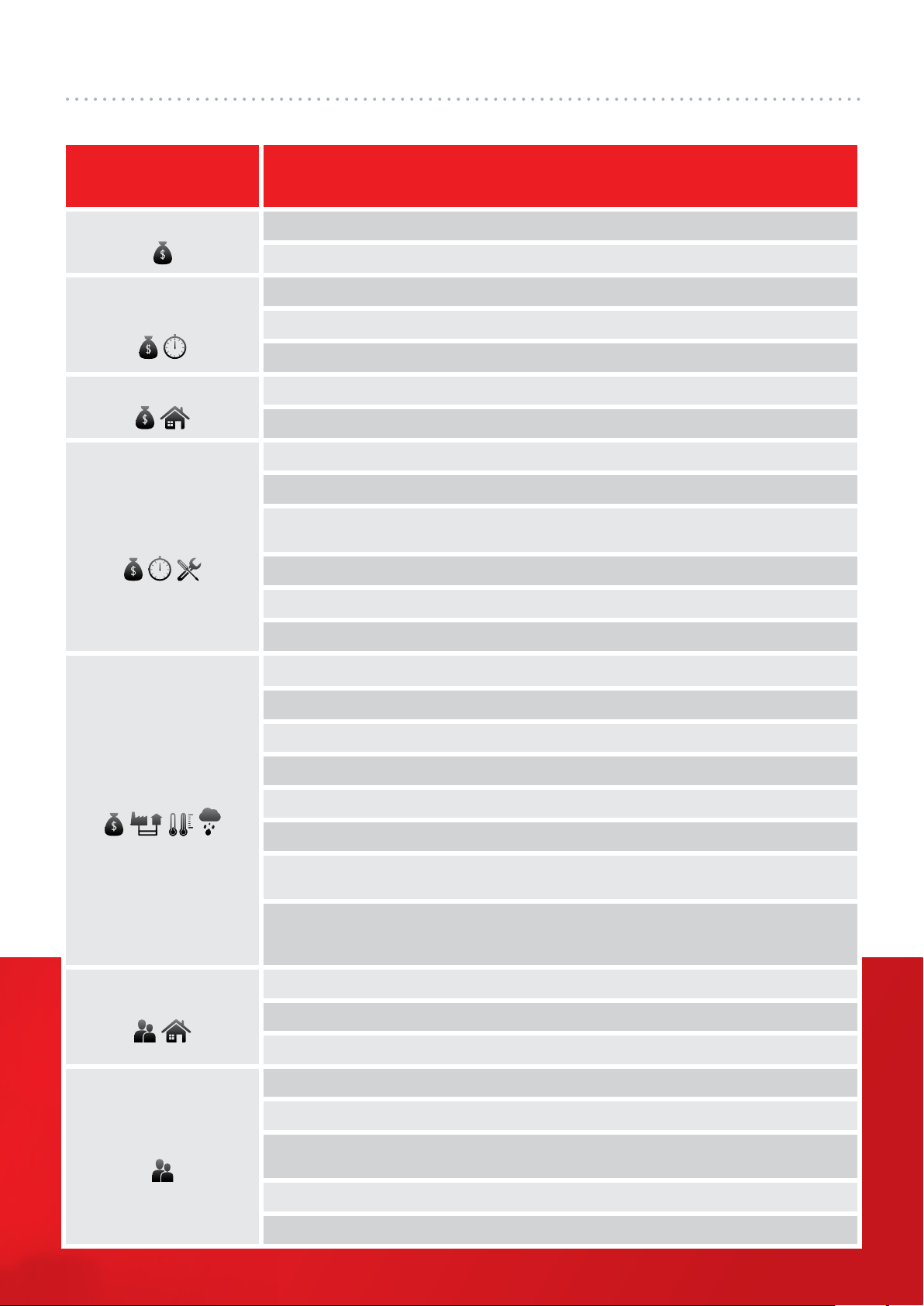

Alle Applikationen werden wie folgt kategorisiert:

Von Danfoss empfohlene Applikation

Primäre Alternative zu der von Danfoss empfohlenen Applikation

Sekundäre Alternative zu der von Danfoss empfohlenen Applikation

Sinn und Zweck von

Applikationensvergleichen

Um die Vorzüge und Einschränkungen

der diversen Applikationen

verständlicher zu machen,

sind qualitative und quantitative

Parameter enthalten.

Dabei wird nicht speziell auf Danfoss

Produkte oder ausführlich auf die

theoretischen Grundlagen der

Bauteile und Applikationen

eingegangen.

Produktspezische Informationen

entnehmen Sie den Datenblättern zu den

jeweiligen Produktgruppen. Weiterführende

nden Sie in allgemeinen technischen

Unterlagen, sowie wissenschaftlichen

Veröentlichungen.

theoretische Grundlagen

Page 9

Vergleich von Applikationen 9

Vergleichsparameter Beschreibung

Einsparung von Investitionskosten

Einsparungen bei der

Installationszeit

Einsparungen beim Platzbedarf

Einsparungen bei Service-/

Wartungsarbeiten

Kosten für den Kauf des Heizsystems und der erforderlichen Bauteile.

Kürzere Entwicklungs- und Planungszeit für Planer/Entwickler

Die für die Installation und Inbetriebnahme des Heizsystems erforderliche Zeit

Gewicht der Installation

Komplexität des Systems

Möglichkeit, weniger Platz im Gebäude zu beanspruchen, der dann anderweitig genutzt werden kann

Kompaktere Installation des Heizsystems

Konformität mit der Trinkwasserverordnung (3-Liter-Regel)

Durch den geringen Inhalt des TWW-Systems wird die Legionellenvermehrung eingeschränkt.

Bei Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip wird die Vermehrung von Legionellen im

Vergleich zur TWW-Zirkulation eingeschränkt.

Einfaches und robustes System

Weniger und kürzere Servicearbeiten schlagen sich in geringeren Service-/Wartungskosten nieder.

Geringeres Temperatur-/Druckniveau und weniger Wärmeverluste im Fernwärmenetz und im Heizsystem

Effektivität der Wärmeübertragung des Heizsystems (Wärmeübertragers)

Energieeffizienz

Sicherer Systembetrieb

Verbraucherkomfort

Niedrigere Rücklauftemperatur von der Fernwärmestation zurück ins Netz

Witterungsgeführtes Heizsystem

Hocheffizientes Heizsystem

Energiesparpotenzial

Optimale Anpassung der Temperatur des Sekundärkreises an die Wärmelast des Gebäudes

Geringere hydraulische Last für eine Gruppe von Verbrauchern dank Wärmeübertragerlösung

(weniger Wärmeverluste und Pumpenenergie)

TWW-Qualität: Vermeidung von Bakterienvermehrung – dank Trinkwassererwärmung

im Durchflussprinzip entfällt die Speicherung von Trinkwarmwasser; Konformität mit der

Trinkwasserverordnung (3-Liter-Regel)

Risiko von Leckage und Kontaminierung der FW-Wasserversorgung

Risiko einer Gefährdung durch hohe Temperaturen (z.B. heiße Heizkörper)

Unbegrenzte Entnahme von TWW

Optimales Raumtemperaturniveau

Wohnklima

Länge des Wartungsintervalls (bei langen Wartungsintervallen gibt es nur sehr wenige

Versorgungsunterbrechungen in großen Abständen)

Geräuschpegel des Systems

Wartezeit, bis Trinkwarmwasser gezapft werden kann

Page 10

FW-Applikationstypen 10

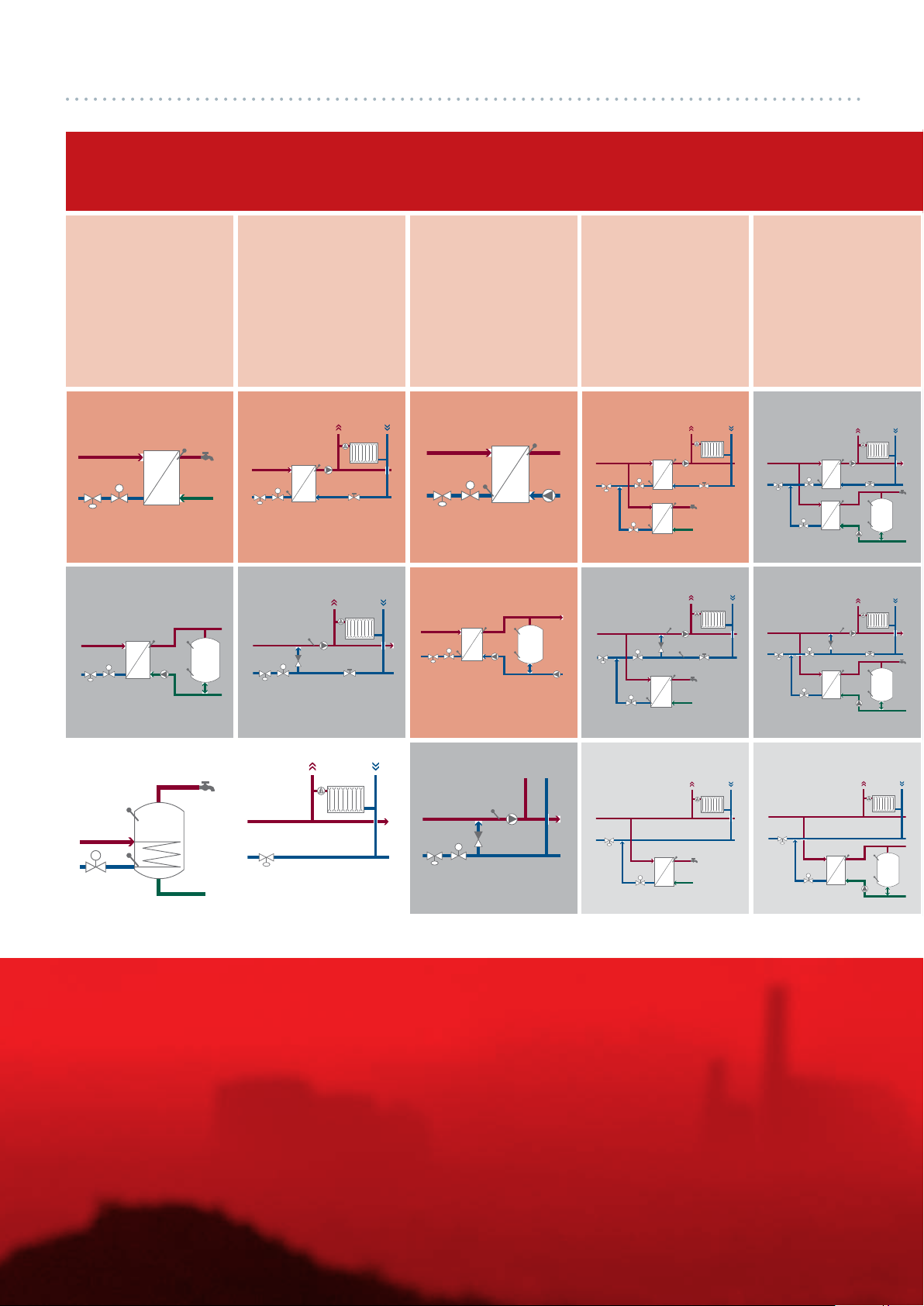

Überblick über die Applikationstypen

Trinkwarmwasser-

anwendungen

0.1

1

*

0.2

1

*

1

2

Indirekt und direkt

angeschlossene

Raumheizungs-

anwendungen

1.0

1

*

2.0

1

*

3

Versorgungssysteme

für

Wohnungsstationen

1.F

1

*

2.F

1

*

4

Direkt und indirekt angeschlossene Raumheizung

sowie Trinkwasser-

erwärmung im

Durchussprinzip

1.1

2.1

5

Direkt und indirekt angeschlossene Raumheizung

sowie Trinkwasser-

erwärmung mittels

Speicherladesystem

1.2

2.2

0.3

Beim Anschluss eines Gebäudes an ein Fernwärmenetz sind zahlreiche Optionen

zum Heizen des Gebäudes und für die Trinkwassererwärmung verfügbar.

In diesem Handbuch werden die unterschiedlichen Applikationen gemäß

ihren Hauptkomponenten sowie nach der jeweiligen Heizungs- und TWWBereitungs-Applikation nummeriert. Hinter der Applikation 1.1 verbirgt

sich bspw. eine direkt angeschlossene Heizung mit Trinkwassererwärmung

im Durchussprinzip. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus

Applikation 1.0 (Direkt angeschlossene Heizung) und Applikation 0.1

(Trinkwassererwärmung im Durchussprinzip).

3.0

3.F

1

*

3.1

3.2

Page 11

FW-Applikationstypen 11

6

Direkt und indirekt angeschlossene Raumheizung

sowie Trinkwasser-

erwärmung mittels

SWE (Registerspeicher)

1.3

2.3

1.1.1

1.1.2

7

Zweistuge

Applikationen

8

Indirekt angeschlossene

Raumheizung

und sekundärseitig

angeschlossene

Trinkwassererwärmung m.

Speicherladesystem

S.1.2

1

*

9

Indirekt angeschlossene

Raumheizung und sekun-

därseitig angeschlossene

Trinkwassererwärmung

mittels SWE

(Registerspeicher)

S.1.3

1

*

3.3

1

Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich

*

Von Danfoss empfohlene Applikation

Primäre Alternative zu der von Danfoss empfohlenen Applikation

Sekundäre Alternative zu der von Danfoss empfohlenen Applikation

Von Danfoss nicht empfohlen

Applikation 0.1 + Applikation 1.0 = Applikation 1.1

+ =

1

*

1

*

Page 12

Page 13

Seite 13 – 21 13

Allgemeines Prinzip

Der eziente Betrieb von Fernwärme-Übergabestationen ist unmittelbar

der Bauart des Sekundärheizsystems, des Wärmeübertragers und der

Regelgeräte auf der Primärseite des Fernwärmenetzes abhängig. Tagesund jahreszeitlich bedingte Verbrauchsschwankungen lassen auch den

Dierenzdruck merklich schwanken– und zwar infolge des variierenden

Durchusses im Primärvorlauf. Dieses Phänomen wirkt sich auf den

Vorlauf der

Anforderungen

Abgleich von Übergabestation und Heizsystem zu gewährleisten.

Der erforderliche Volumenstrom im Vorlauf einer Übergabestation

wird vom Wärmebedarf der angeschlossenen Gebäude bestimmt. Der

Wärmebedarf wird in der Regel anhand von drei Parametern ermittelt:

Raumheizungsver brauch sowie Lüftungs- und TWW-Bedarf.

Übergabestation im Gebäude aus. Deshalb müssen bestimmte

erfüllt werden, um die Regelung und den hydraulischen

von

• Hydraulischer Abgleich

• Reglertypen

• Regelfunktionen

• Leerlauunktionen (nur für TWW)

• Witterungsführung

Page 14

Reglertypen

Flow controller

Volumenstromregler,

Dierenzdruckregler und

Volumenstrombegrenzer

Hydraulischer Abgleich14

Mit der Verwendung von Dierenzdruckreglern, Volumenstromreglern

und Volumenstrombegrenzern wird

das Ziel verfolgt, einen idealen

hydraulischen Abgleich im Fernwärmenetz zu gewährleisten. Ein idealer

hydraulischer Abgleich im Fernwärmenetz bedeutet, dass bei jedem Verbraucher

genau der laut Spezikation

erforderliche FW-Volumenstrom

ankommt. Bei Verwendung eines

Dierenzdruckreglers verbessern sich

die Betriebsbedingungen für das

Regelventil ganz beträchtlich.

Volumenstromregler

Volumenstromregelung in einem

indirekt

Heizsystem.

angeschlossenen FW-

Vorteile:

• Genau denierte Spezikation für

die Ventilauslegung

• Einfache Einstellung der

Übergabestation

• Stabilisierung der

Temperaturregelung

• Geringerer Geräuschpegel

im System

• Längere Lebensdauer der

Regelgeräte

• Ideale Verteilung des Wassers

im Versorgungsnetz

• Begrenzung der Wassermenge

im Netz

Der Volumenstromregler stellt sicher,

dass

der voreingestellte maximale

Volumenstrom

überschritten wird. Die Volumenstromregelung wird in Systemen

verwendet, in denen der Dierenzdruck nur geringfügig variiert und in

denen der maximale FW-Volumenstrom – unabhängig vom Dierenzdruck im System – nicht überschritten

werden darf. In der Regel wird dieser

Regler

in Systemen verwendet, bei

denen der maximale Volumenstrom zur

Heizkostenberechnung herangezogen

wird, sowie in Systemen, wo die max.

Volumenstrombegrenzung unter der

max. Kapazität des Systems liegt -

z.B. wo TWW priorisiert wird.

im FW-Vorlauf nicht

1

*

1

*

Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich

Page 15

Reglertypen 15

Dierential pressure ctrl

Dierenzdruckregler

Dierenzdruckregelung in einem

Fernwärmenetz mit Heizung und

TWW-Bereitung.

Der Dierenzdruckregler hält einen

konstanten Dierenzdruck im

gesamten System. Das sorgt nicht nur

für eine bessere Ventilautorität

sondern auch für einen besseren

hydraulischen Abgleich im

Fernwärmenetz. Bei variablem

Dierenzdruck kommt ein

Dierenzdruckregler zum Einsatz.

Kombinierter Volumenstrombegrenzer und Dierenzdruckregler

Kombinierte Volumenstrombegrenzung und Dierenzdruckregelung

in einem Fernwärmenetz.

Diese funktioniert im Prinzip wie ein Dierenzdruckregler mit

integrierter Einstelldrossel. Sie regelt den Dierenzdruck über

eine Reihe von Widerständen (Ventilen, Wärmeübertragern usw.),

zu denen auch die Einstelldrossel zählt. Ein Volumenstrombegrenzer sollte in Applikationen mit indirekt angeschlossener Hausanlage

installiert werden, bei denen der maximale Volumenstrom

die Grundlage für die Heizkostenberechnung bildet.

Kombinierter Volumenstrom-

und Dierenzdruckregler

Kombinierte Volumenstrom- und Dierenzdruckregelung in

einer direkt angeschlossenen Hausanlage.

1

*

Der Dierenzdruckregler sorgt für einen konstanten Dierenzdruck

über dem System mit der unteren Membran. Die obere Membran

dient der Volumenstromregelung. Unabhängig vom

Dierenzdruck über dem System hält sie einen konstanten

Druck über der Einstelldrossel. So lässt sich ein maximaler

Volumenstrom einstellen. Der kombinierte Volumenstromund Dierenzdruckregler wird für direkt angeschlossene

Systeme empfohlen, in denen der FW-Volumenstrom zur

Heizkostenumlegung herangezogen wird und in denen

ein variabler Dierenzdruck herrscht.

Page 16

16

Hydraulischer Abgleich

Regelfunktionen

Selbsttätige und elektronische

Temperaturregelung

Zur Regelung der Vorlauftemperatur auf

der Sekundärseite sind verschiedene

Optionen verfügbar. Die Auswahl der

passenden Regelung hängt vor

allem von den Parametern des

Fernwärmenetzes ab. Zur optimalen

Vorlaufregelung der Temperatur auf

der Sekundärseite wird ein umso

komplexerer Regler benötigt,

je mehr die Parameter variieren.

In kleineren Systemen werden

üblicherweise selbsttätige Regler

verwendet. Elektronische Regler

Thermostatische Temperaturregelung

(Heizung + TWW)

Ein thermostatischer Temperaturregler wird in FW-Systemen verwendet, die

mäßigen Schwankungen der Vorlauftemperatur und des Dierenzdrucks im

System unterliegen und in denen ein Komfortregler für den Standby-Betrieb

gewünscht wird. Von einer geringfügigen Temperaturabweichung der Heizund TWW-Temperatur ist auszugehen.

kommen dagegen in größeren

Systemen zum Einsatz bzw. wenn eine

Witterungsführung erforderlich ist.

Funktionsprinzip

Der Zweck eines Temperaturreglers besteht darin, für eine konstante

Temperatur in der HE/TWW-Applikation zu sorgen.

Wenn der Regler eine Temperaturänderung feststellt, önet oder schließt er

das Regelventil, abhängig davon, ob die Abweichung (Vergleich von SollTemperatur und Ist-Temperatur) positiv oder negativ ist.

Elektronischer Regler (Heizung + TWW)

Ein elektronischer Regler mit witterungsgeführter Vorlauf-Temperaturregelung

stellt eine weitere Option dar. Die Lösungen reichen von einer schlichten

Benutzeroberäche bis hin zu komplexeren Ausführungen mit einer Vielzahl

an wählbaren Funktionen und Optionen. Zu Letzteren zählen standardisierte

Datenübertragungsmodule sowie automatische Regelparameter zur Einstellung

der TWW-/HE-Temperaturregelung. Die elektronischen Regler lassen sich an

eine Vielzahl unterschiedlicher HE-/TWW-Applikationen anpassen.

Ein elektronischer Regler ermittelt die gewünschte Vorlauftemperatur und

verändert den Volumenstrom durch das System (z.B. durch den Wärmeübertrager), indem er ein Motorregelventil schrittweise önet oder schließt.

Page 17

Regelfunktionen 17

Kombinierte proportionale Volumenstromund Dierenzdruckregelung (TWW)

Ein proportionaler Volumenstrom- und Dierenzdruckregler wird in FW-Systemen

mit geringen Schwankungen der Vorlauftemperatur sowie mit variierendem

oder hohem System-Dierenzdruck verwendet. Wenn kein Dierenzdruckregler

installiert ist, schlagen sich die Schwankungen des Dierenzdrucks in großen

Schwankungen der TWW-Temperatur nieder.

Funktionsprinzip

Das Funktionsprinzip des proportionalen Volumenstrom- und

Dierenzdruckreglers besteht darin, ein proportionales Verhältnis zwischen

Sekundär- und Primärkonstante TWW-Temperatur

Dierenzdruck konstant sind.

Wenn der Regler einen Durchuss auf der Sekundärseite feststellt, önet er

das Primärventil proportional zum Sekundär-Volumenstrom. Der integrierte

Dierenzdruckregler sorgt für einen konstanten Dierenzdruck über dem

integrierten Regelventil, wodurch eine präzise Durchussregelung erzielt wird.

Volumenstrom herzustellen. Auf diese Weise wird eine

erzielt, wenn die Primär-Vorlauftemperatur und der

Kombinierte proportionale Volumenstrom-,

Temperatur- /Dierenzdruckregelung (TWW)

Ein proportionaler Volumenstrom-, Temperatur- und Dierenzdruckregler

FW-Systemen mit schwankender Vorlauftemperatur sowie mit hohem und

variierendem Dierenzdruck verwendet.

Funktionsprinzip

Das Funktionsprinzip des proportionalen Volumenstromreglers besteht darin,

ein proportionales Verhältnis zwischen Sekundär- und Primär-Volumenstrom

herzustellen. Auf diese Weise wird eine konstante TWW-Temperatur erzielt,

wenn die Primär-Vorlauftemperatur und der Dierenzdruck konstant sind.

Wenn der Regler einen Durchuss auf der Sekundärseite feststellt, önet er das

Primärventil proportional zum Sekundär-Volumenstrom. Der Temperaturregler

begrenzt den Primär-Volumenstrom, wenn der Durchussanteil des Proportionalreglers

im Vergleich zum gewünschten Temperatur-Sollwert zu hoch ist. Der Dierenzd ruckregler sorgt für einen konstanten Dierenzdruck über dem integrierten

Regelventil, wodurch eine präzise Durchussregelung erzielt wird.

wird in

Page 18

Hydraulischer Abgleich18

Leerlauunktionen

für die TWW-Temperaturregelung

Die allgemeine Komfort-Anforderung bei der TWW-Bereitung in

Einfamilienhäusern oder Wohnungen besteht z.B. darin, dass die gewünschte

Temperatur ohne Verzögerung erreicht werden sollte. Zu diesem Zweck werden

Leerlauunktionen verwendet, um die Vorlaueitungen und/oder den

Wärmeübertrager in Perioden ohne Warmwasserentnahme warm zu halten.

Das wird erreicht, indem ein geringer Volumenstrom entweder den

Wärmeübertrager umießen darf oder durch den Wärmeübertrager strömt,

wenn länger keine Warmwasserentnahme erfolgt. Je nach gewünschtem

Komfort-Niveau können verschiedene Leerlaufmethoden verwendet werden.

a) Proportionalregler

b) Temperaturregler

Während des Leerlaufs sind

Wärmeübertrager und Vorlauf kalt.

Während des Leerlaufs sind

Wärmeübertrager und Vorlauf warm.

Page 19

Leerlauunktionen

c) Leerlaufregler als Vorlauf-Bypass

19

Während des Leerlaufs ist der

Wärmeübertrager kalt und der Vorlauf

warm; die Temperatur lässt sich je

nach Bedarf anpassen.

d) Leerlaufregler als Bypass des Regelventils

Während des Leerlaufs sind

Wärmeübertrager und Vorlauf warm

und die Temperatur lässt sich je nach

Bedarf anpassen.

e) Regelventil mit reduzierter Temperatur während des Leerlaufs

Während des Leerlaufs sind

Wärmeübertrager und Vorlauf warm.

Page 20

Page 21

Witterungsführung 21

Witterungs-

führung

Das Wetter hat den größten Einuss auf den Wärmebedarf von

Gebäuden. In Kälteperioden muss

das Gebäude stärker beheizt werden,

bei warmen Wetter weniger.

Analog zum Wetter, das sich

ständig ändert, variiert auch die

erforderliche Wärmelast, um das

Gebäude zu heizen. Der Ausgleich

dieser Witterungseinüsse –

durch eine witterungsgeführte

Heizung– erweist sich folglich als

eine vernünftige Maßnahme, um

Energie zu sparen.

Ein Gebäude ist dann optimal

Wärme versorgt, wenn der

mit

Heizbedarf

Wärme gedeckt ist. Ein

intelligenter elektronischer

Regler zur witterungsgeführten

Vorlauf-Temperaturregelung eines

Heizsystems kann die Wärmeversorgung proaktiv anpassen, um

genau das zu erreichen - indem

er die Änderungen der draußen

herrschenden Witterungsbedingungen erkennt. Ein Heizsystem

ohne witterungsgeführten Temperaturregler orientiert sich nur an

der aktuellen Innentemperatur

und tendiert folglich dazu,

erst mit einiger Verzögerung

auf die draußen auftretenden

Veränderungen zu reagieren.

ohne überschüssige

Dieses Phänomen wirkt sich

negativ auf den Wohnkomfort und

die Energieezienz aus.

Der witterungsgeführte

raturregler empfängt ein Signal

vom Außentemperaturfühler

der Nordseite des Gebäudes.

Außentemperaturfühler misst die

Ist-Temperatur und bei Bedarf

passt der elektronische Regler die

Wärmeversorgung (Vorlauftemperatur) an, um auf die neuen

Bedingungen zu reagieren. Der

Regler passt darüber hinaus die

Wärmeversorgung der Heizkörper

an und stellt sicher, dass die

Raumtemperaturen konstant

gehalten werden. Die Hausbewohner bemerken nicht einmal,

dass sich das Wetter draußen

geändert hat, und genießen

jederzeit dasselbe Temperaturund Komfortniveau.

Laut einem Bericht von COWI (einem

führenden Beratungsunternehmen

aus Nordeuropa) betragen die

geschätzten Energieeinsparungen

bei Verwendung witterungsgeführter elektronischer Regler

in Einfamili enhäusern ca. 10%

– mitunter sogar bis zu 40%.

Diesem Bericht zufolge erzielen

Einfamilienhäuser mit hohem

Wärmeverbrauch nach der

Tempe-

auf

Der

Installation elektronischer Regler

mit Witterungsführung besonders

schnelle Renditen.

Darüber hinaus schreiben die

gesetzlichen Verord nungen

für Mehrfamilienhäuser und

Gewerbebauten witterungsgeführte Temperaturregler vor. In

immer mehr Ländern gilt dies auch

für Einfamilienhäuser.

Ein Heizsystem mit witterungsgeführtem elektronischem Regler

kann mit zusätzlichen Regelfunktionen ausgestattet werden,

wie zum Beispiel:

• Durchuss- und

Leistungsbegrenzung

• Temperaturbegrenzung

– möglich für die PrimärRücklauftemperatur und/oder

die Sekundär-Vorlauftemperatur

• Einrichtung einer

Sicherheitsfunktion

• Periodische Rückstellung des

Systems

• Möglichkeit der

Datenkommunikation – bspw.

mit einem SCADA-System bzw.

per Web-Portal

• Protokollierung der

Energieverbrauchsdaten

Witterungsgeführte Systeme werden

häug für Radiatoren- oder Fußbo

denheizungsanlagen eingesetzt.

-

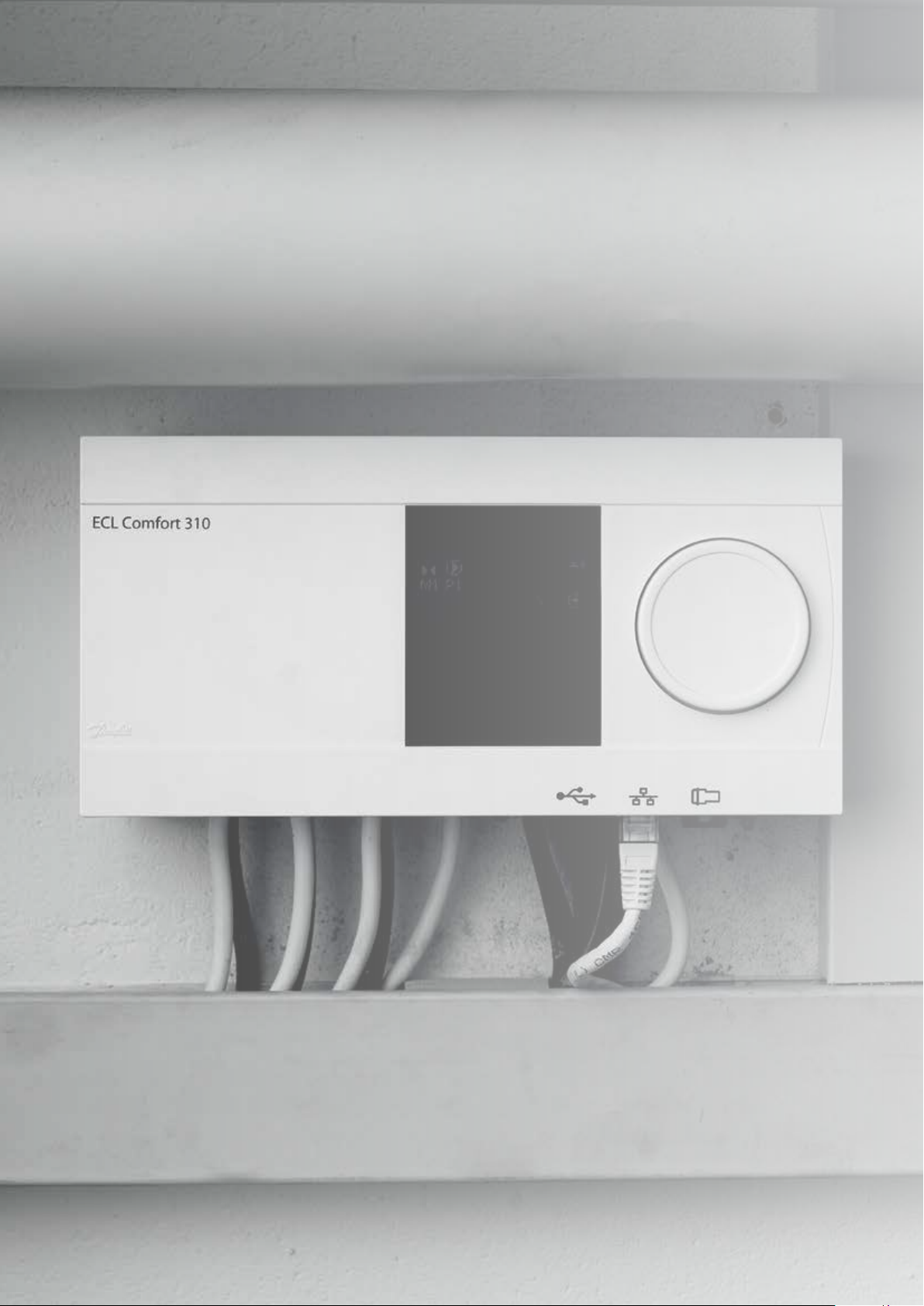

Auf der graschen Anzeige (A) können

A

alle Temperaturwerte und Statusinformationen abgelesen werden.

Darüber hinaus werden dort sämtliche

Regelparameter eingestellt.

B

Die Navigation und Suche in den

Menüs sowie die Auswahl des

gewünschten Menüpunkts erfolgt

mithilfe des Einradnavigators (B).

Page 22

Page 23

Seite 23 – 25 23

Empfohlene Applikationen

Empfohlene Lösungen

für die wichtigsten Typen von Fernwärmesystemen

Page 24

Applikations-Auswahl24

Orientierungshilfe

empfohlener Applikationen

und ihre Alternativen

Applikations-Auswahl

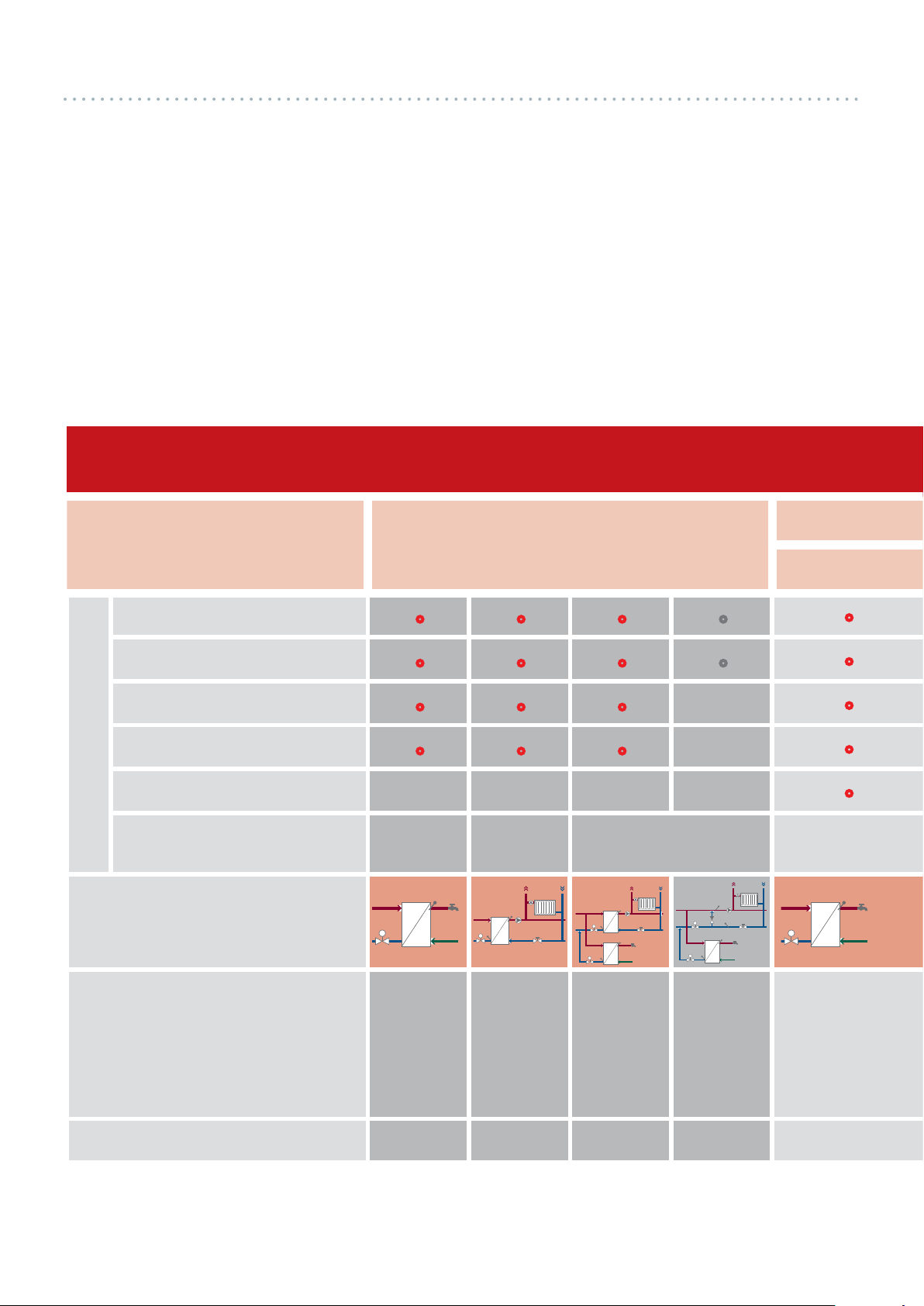

Niedertemperatursystem: T ≥ 60 °C

(

) = nur bei PN 10 bar

•

PN 10 bar/T ≤ 90 °C

PN 10 bar & 16 bar/T ≤ 110 °C

PN 16 bar/T ≥ 110 °C

PN 25 bar/T ≥ 110 °C

Systemeigenschaften

Applikationskategorie

Von Danfoss empfohlene Systeme

Applikationstyp

Systemindex

Einfamilienhäuser

• • • (•)

• • • •

• • •

• • •

TWW-

Applikation

TWWApplikation

(Durchflussprinzip)

0.1 1.0 1.1 2.1

HE-

Applikation

Indirekt an

geschlossene

Raumheizung

-

Kombinierte HE- & TWW-

Applikationen

Direkt und

indirekt angeschlossene

Raumheizung sowie

Trinkwassererwärmung

im Durchflussprinzip

Direkt angeschlossene

Raumheizung

mit Mischkreis

und Trinkwassererwärmung

im Durchflussprinzip

• • (•) • (•)

• • • • •

• • • •

• • • •

• • • •

TWW-

Applikation

TWWApplikation

(Durchflussprinzip)

0.1

Page 25

Applikations-Auswahl 25

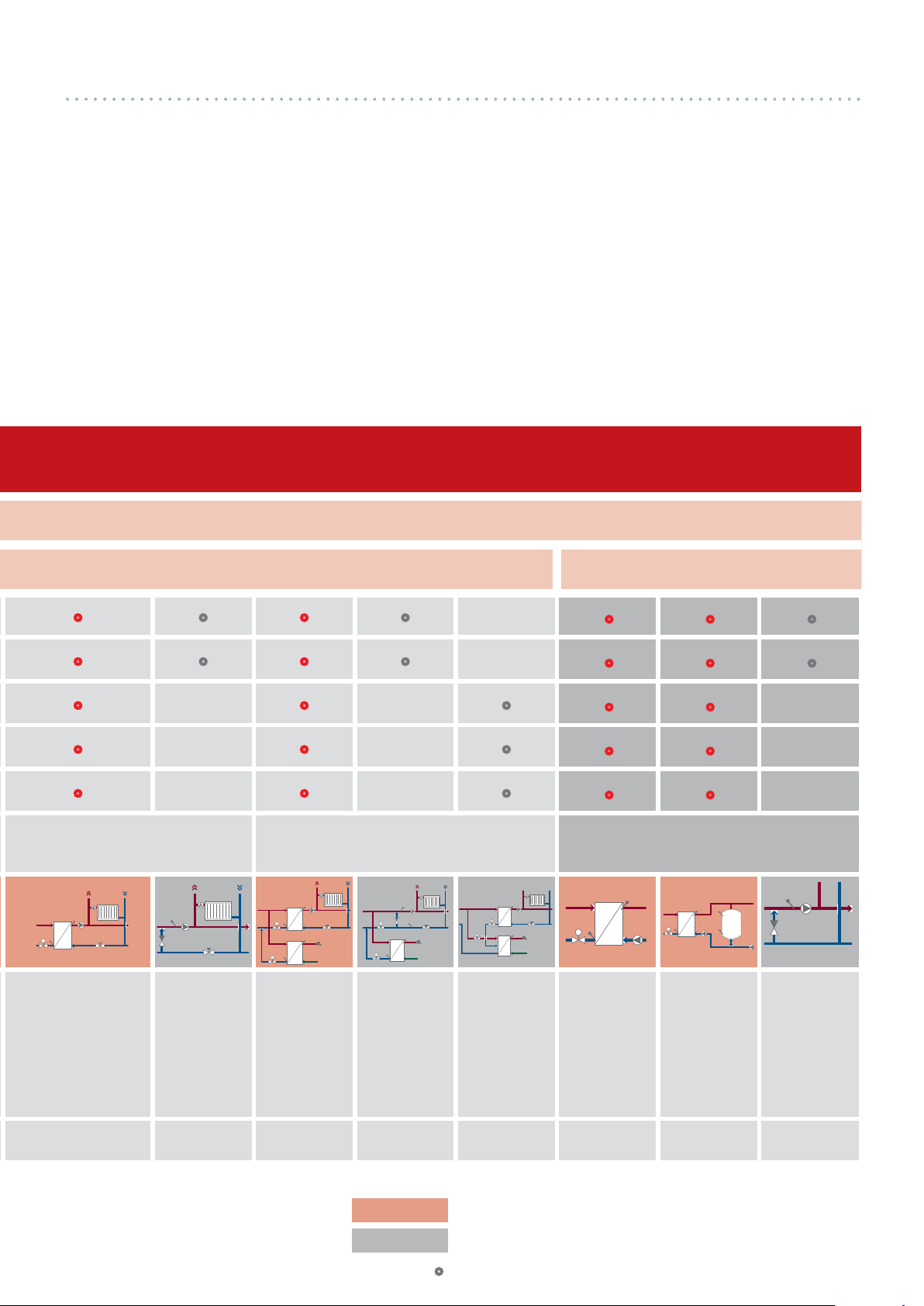

Bei der Auswahl der Applikation müssen unbedingt die Parameter des

Fernwärmenetzes bekannt sein, an das die Applikation angeschlossen

werden soll. Anhand dieser Netzparameter lässt sich aus der ApplikationsAuswahltabelle leicht ersehen, welche Applikationen für das fragliche

Fernwärmenetz geeignet sind.

Analog zur Tabelle mit den Applikationstypen lässt sich auch in der ApplikationsAuswahltabelle an den Farbmarkierungen erkennen, welche Lösungen von

Danfoss empfohlen werden. Die Applikations-Auswahltabelle dient Ihnen als

Orientierungshilfe bei der Auswahl der besten Applikationen für die jeweiligen

Bedingungen.

Zum Beispiel: Die von Danfoss empfohlene Lösung für ein zu Heizungszwecken

und zur TWW-Bereitung an ein Fernwärmenetz mit einer Vorlauftemperatur von

90°C und mit einem Nenndruck (PN) von 16 bar angeschlossenes

Einfamilienhaus ist die Applikation 1.1.

Mehrfamilienhäuser

Applikation

Indirekt

angeschlossene

Raumheizung

Zentrale Systeme Systeme mit Wohnungsstationen

• • (•)

• • •

• •

• •

• •

HE-

Direkt angeschlossene

Raumheizung

mit Mischkreis

Kombinierte HE- & TWW-

Indirekt angeschlossene

Raumheizung

und Trinkwassererwärmung

im Durchflussprinzip

Applikationen

Direkt angeschlossene

Raumheizung

mit Mischkreis

und Trinkwassererwärmung

im Durchflussprinzip

Indirekt angeschlossene

zweistufige

Heizung und

Trinkwassererwärmung

im Durchflussprinzip

Zentralversorgung der Wohnungsstation

(für HE- & TWW-Versorgung mittels

Wohnungsstationen)

Indirekt angeschlossene

Applikation

zur Versorgung von

Wohnungsstationen

Indirekt angeschlossene

Applikation

mit Pufferspeicher zur Versorgung von

Wohnungsstationen

Direkt angeschlossene

Applikation

mit Mischkreis

zur Versorgung von

Wohnungsstationen

1.0 2.0 1.1 2.1 1.1.1 1.F 2.F 3.F

Von Danfoss empfohlene Applikation

Primäre Alternative zu der von Danfoss empfohlenen Applikation

nur für PN = 10 bar

(•)

Page 26

Page 27

Seite 27 – 33

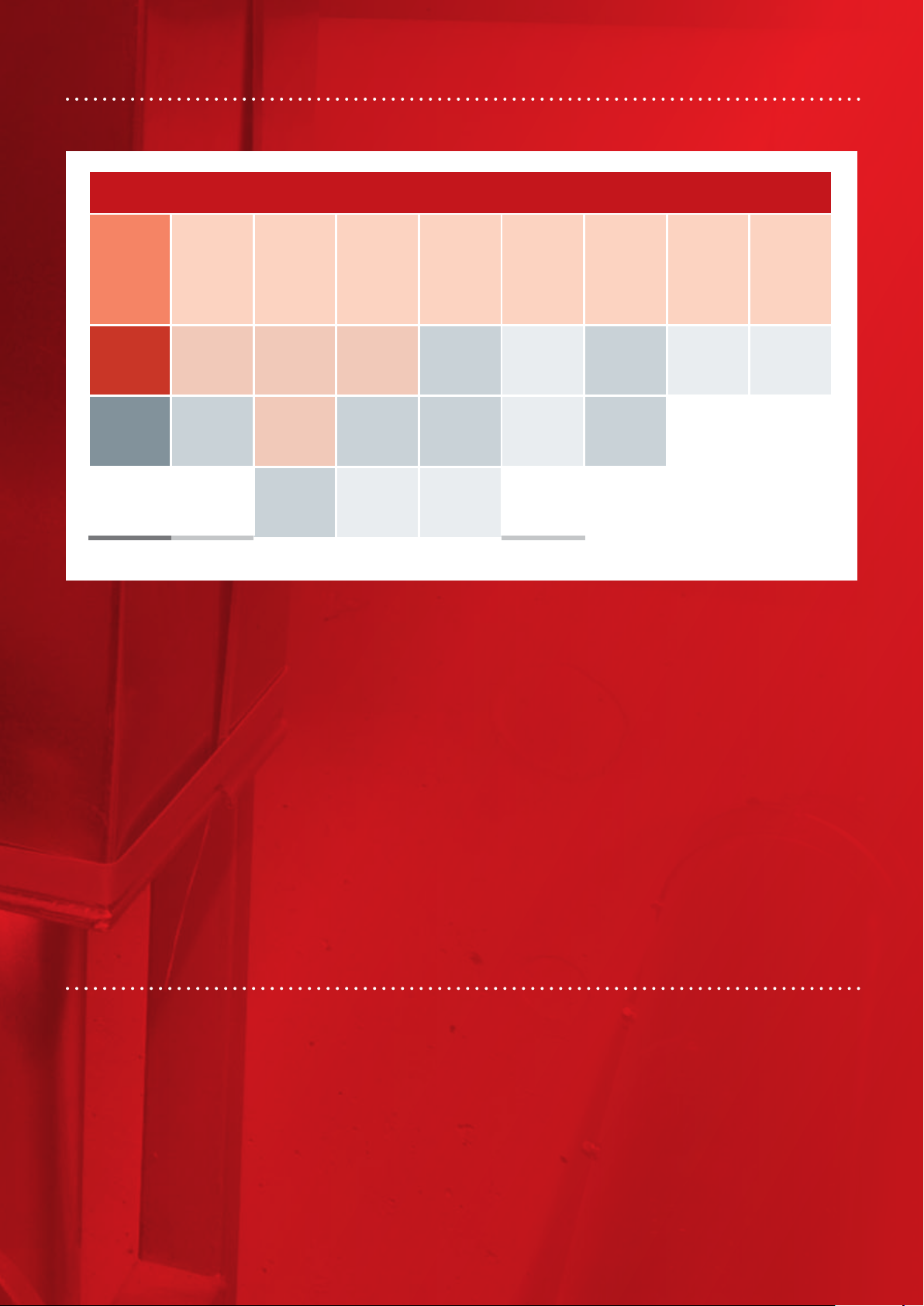

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.1 1.0 1.F 1.1 1.2 1.3 1.1.1 S.1.2 S.1.3

0.2 2.0 2.F 2.1 2.2 2.3 1.1.2

0.3 3.0 3.F 3.1 3.2 3.3

27

Übersicht

1. Anwendungen der

Trinkwassererwärmung

Die meisten Fernwärmenetze werden als geschlossene Systeme

betrieben, die eine eziente Methode zur Erwärmung des

Trinkwassers erfordern.

Heutzutage wird das Trinkwarmwasser entweder bei

konkretem Bedarf im Durchussprinzip mit einem

Wärmeübertrager in der Nähe der Entnahmestelle bereitet

oder durch Reduzierung des

Wärmeübertrager erwärmt und gebrauchsfertig

Ladespeicher bevorratet.

0.1

Trinkwassererwärmung im Durchussprinzip

Volumenstroms per

in einem

0.2 Trinkwassererwärmung mittels Speicherladesystem

0.3

Trinkwassererwärmung mittels SWE (Registerspeicher)

Page 28

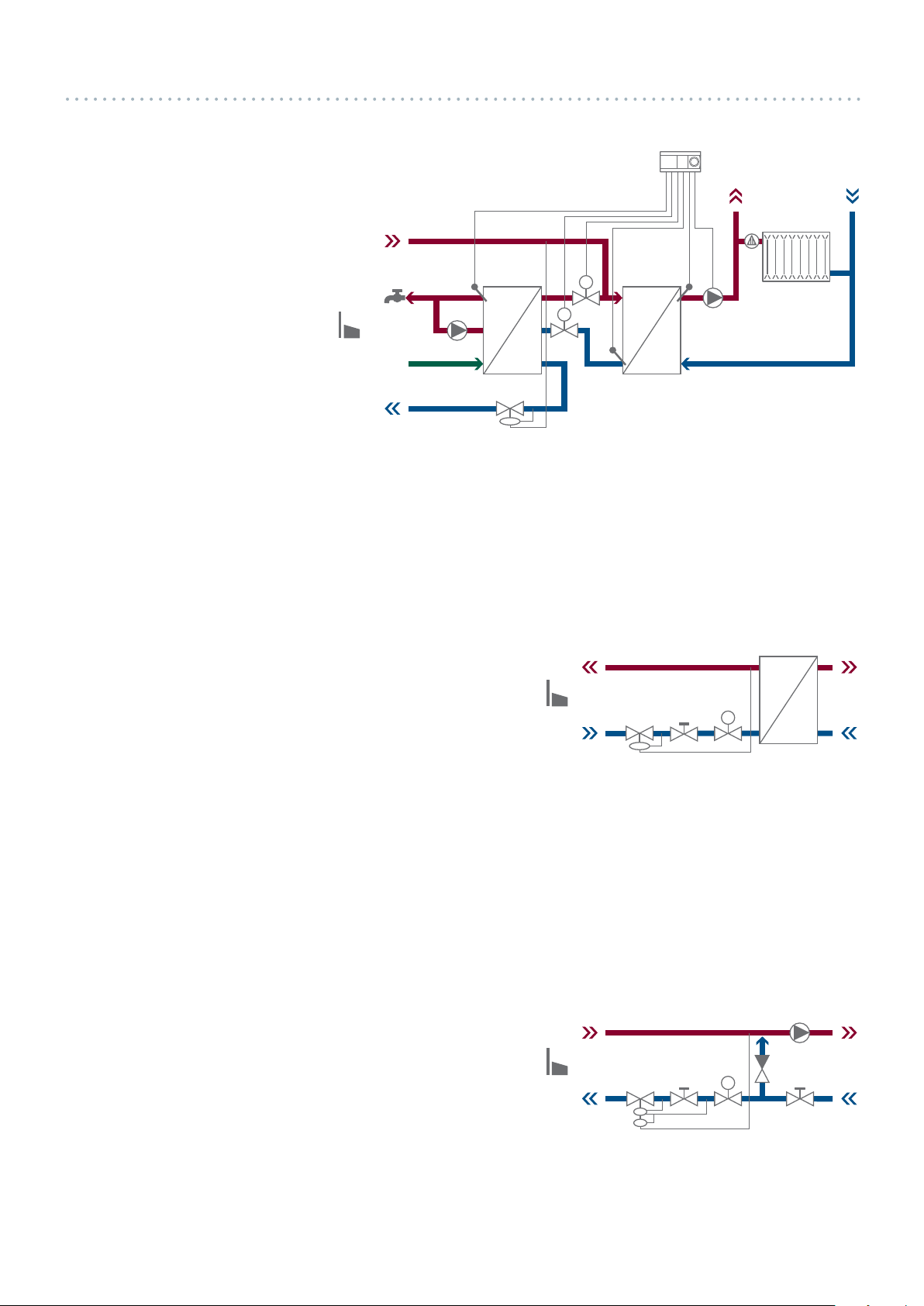

1. 0.1 Applikation 0.1

TWW-Applikation (Durchussprinzip)

TWW-Applikation

zum Anschluss an ein FW-Netz.

Die Trinkwassererwärmung im

Durchflussprinzip erfolgt normalerweise

mit einer Heizungsapplikation kombiniert

Funktionsprinzip

Das Trinkwasser wird über einen

Wärmeübertrager erwärmt. Durch

diesen Wärmeübertrager sind TWW

und FW-Wasser physisch voneinander

getrennt.

Die Applikation kann eine unbegrenzte

Menge an Warmwasser bei konstanter

Temperatur liefern. Dieses TWW wird bei

Bedarf in der Nähe der Zapfstelle bereitet,

wodurch das Risiko der Vermehrung von

Legionellen oder anderen Bakterien

reduziert wird.

Je nach dem gewünschten TWW-Komfort

und dem verwendeten TWW-Regler können

der Wärmeübertrager und der Vorlauf

warm oder kalt gehalten werden.

1

*

1

*

Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich

Anwendungsbereiche:

Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

Gewerbebauten

Typen von FW-Systemen:

PN 10 & 16 bar T ≤ 60 °C

PN 10 bar T ≤ 90 °C

PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C

PN 16 bar T ≤ 110 °C

PN 25 bar T ≤ 110 °C

Typische Märkte:

Nahezu alle Märkte

Page 29

Von Danfoss empfohlene

Applikation 29

Regelungsoptionen

Elektronische Regelung

Die elektronische Regelung der TWW-Bereitung lässt sich mit unterschiedlichen

Funktionen konfigurieren.

Selbsttätige Regelung

Die selbsttätige Regelung lässt sich durch Temperatur-, Durchfluss- oder

Differenzdruckregelung bzw. durch eine Kombination dieser Regelungsarten erzielen.

Generell gilt, dass der elektronische Regler in größeren TWW-Systemen zum Einsatz

kommt, während selbsttätige Regler in den TWW-Systemen von Einfamilienhäusern

oder Wohnungen verwendet werden.

In Systemen mit selbsttätigen Reglern wird üblicherweise eine Kombination aus

Durchfluss- und Temperaturreglern eingesetzt.

Je nach den Anforderungen kann der Wärmeübertrager und/oder der Vorlauf warm oder

kalt gehalten werden.

Beispiel für eine elektronische Regelung

*

Istanbul (Türkei): Mehrfamilienhäuser und

Gewerbebauten mit TWW-Bereitung per

Durchflusserwärmung

1

1

*

Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich

Beispiel für selbsttätige Regelungen

Page 30

1. 0.1 TWW-Durchusssystem

Wesentliche Vorteile der Applikation

Niedrige Gesamtsystemkosten

Kürzere Auslegungs- und Planungszeiten für Planer

Reduzierte Wartungskosten

Kompaktes und hocheffizientes System

Niedrige Rücklauftemperatur und geringer Wärmeverlust in der Station

Eignung für Niedertemperatursysteme

Geringerer Platzbedarf im Vergleich zu den alternativen Applikationen

Unbegrenzte TWW-Menge – dank bedarfsgerechter Durchflusserwärmung

Minimales Risiko von Bakterienvermehrung

Reduzierte hydraulische Last im Netz für eine Gruppe von Verbrauchern

Empfehlungen

0.1

Applikationstyp

TWW

Durchussprinzip

0.2

TWW

Speicherladesystem

0.3

SWE

(Registerspeicher)

Einsparung von Investitionskosten

Einsparungen bei der Installationszeit

Einsparungen beim Platzbedarf

Einsparungen bei Service-/Wartungsarbeiten

Energieezienz

Sicherer Systembetrieb

Verbraucherkomfort

• • • • • •

• • • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • •

• • • • • • •

Page 31

Von Danfoss empfohlene

Applikation 31

Belegte Vorteile

Einsparung von Investitionskosten:

Die Applikation erfordert weniger Ausrüstung. Im Vergleich zu Applikationen mit

Speicherladesystem – inklusive Ladespeicher, Pumpe und Fühler – werden die Einsparungen

auf ca. 1.000 EUR geschätzt. In Mehrfamilienhäusern lassen sich noch höhere Einsparungen

erzielen. Literaturverweis [2].

Einsparungen beim Platzbedarf:

Die kompakte Applikation benötigt weniger Platz. Im Vergleich zu Applikationen mit

Speicherladesystem oder SWE (Registerspeicher) wird der eingesparte Platz auf 0,24 m2

geschätzt. Bei einem Preis von 1.500 EUR/m

In Mehrfamilienhäusern lassen sich noch höhere Einsparungen erzielen. Literaturverweis [3].

Einsparungen bei der Installationszeit:

Kürzere Installationszeit. Im Vergleich zu Applikationen mit Speicherladesystem lässt sich die

Installationszeit schätzungsweise um 3 Stunden verkürzen. Die geschätzten Einsparungen

belaufen sich auf 150 EUR (60 EUR/h). In Mehrfamilienhäusern lassen sich noch höhere

Einsparungen erzielen. Literaturverweis [3].

2

belaufen sich die Einsparungen auf 360 EUR.

Einsparungen bei Service-/Wartungsarbeiten:

Geringere Systemwartungskosten. Im Vergleich zu Applikationen mit Speicherladesystem und

SWE (Registerspeicher)

verkürzen. Die geschätzten Einsparungen belaufen sich auf 120 EUR (60 EUR/h).

Mehrfamilienhäusern lassen sich noch höhere Einsparungen erzielen. Literaturverweis [2].

Energieeffizienz:

Geringerer Wärmeverlust. Im Vergleich zu Applikationen mit Speicherladesystem und SWE

(Registerspeicher) wird der Wärmeverlust halbiert. Ein um 75 W reduzierter Wärmeverlust

bedeutet eine Ersparnis von 36EUR/Jahr (55 EUR/MWh). In Mehrfamilienhäusern lassen

sich noch höhere Einsparungen erzielen. Literaturverweis [3].

Sicherer Systembetrieb:

Hinsichtlich der Bakterienvermehrung gestattet ein geringes Wasservolumen (weniger

als 3 Liter zwischen Wärmeübertrager und Wasserhahn) niedrigere Vorlauf- und

TWW-Temperaturen, was sich in einem geringeren Wärmeverlust im Fernwärme-Netz

niederschlägt. Literaturverweis [4].

lassen sich die Servicearbeiten schätzungsweise um 2 Stunden

In

Einschränkungen der Applikation

• Keine TWW-Versorgung bei Unterbrechung der FW-Versorgung

• Die Auslegungsleistung (m

Applikationen mit Speicherladesystem und SWE (Registerspeicher).

3

/h) pro Verbraucher auf der FW-Seite ist höher als bei

Page 32

1. 0.2 Primäre Alternative zur Applikation 0.1

TWW-Applikation mit Speicherladesystem

Die TWW-Applikation mit Speicherladesystem eignet sich nicht nur für alle

Zentralheizungen mit Kessel sondern auch

für den Anschluss an ein FW-System.

1

Die Trinkwassererwärmung erfolgt

üblicherweise in Kombination mit der

Heizung.

*

1

*

Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich

Funktionsprinzip

Das Trinkwasser wird in einem

Wärmeübertrager

Ladespeicher geleitet. Nach dem Verbrauch

des TWW wird Zeit benötigt, um diesen

Speicher wieder zu laden.

Der Ladespeicher eignet sich vor allem

für spezielle Applikationen – so z.B.

für

Gewerbebauten mit hoher TWWSpitzenlast.

Rücklaufleitung so im Ladespeicher

platziert werden, dass die

Temperaturschichtung beibehalten

bleibt. So lässt sich eine hohe

Rücklauftemperatur vermeiden.

erwärmt und in einen

Bei TWW-Zirkulation sollte die

Bei einer kurzzeitigen Unterbrechung der

FW-Versorgung kann der Ladespeicher die

verbliebene TWW-Kapazität bereitstellen.

In großvolumigen Ladespeichern besteht

jedoch das Risiko verstärkter Bakterienver

mehrung. Hinsichtlich der Reinigungs

intervalle müssen die landesspezifischen

Wartungsvorschriften beachtet werden.

-

Einschränkungen der Applikation

• Höherer Systempreis im Vergleich zur Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip durch

die Kosten für Ladespeicher, Pumpe und Fühler.

• Begrenzte Kapazität

• Größeres Risiko verstärkter Bakterienvermehrung im Vergleich zur TWE im

Durchflussprinzip.

• Großer Platzbedarf

• Hoher Wärmeverlust durch die Installation

• Nicht geeignet für Niedertemperatursysteme

• Regelmäßige Wartung und Reinigung ist zwingend notwendig

• Hohe Primär-Rücklauftemperatur im Vergleich zur Applikation mit TWW-Bereitung

im Durchflussprinzip, allerdings eine niedrigere Primär-Rücklauftemperatur als die

TWW-Applikation mit SWE (Registerspeicher)

Anwendungsbereiche:

Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

Gewerbebauten

-

Typen von FW-Systemen:

PN 10 bar T ≤ 90 °C

PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C

PN 16 bar T ≤ 110 °C

PN 25 bar T ≤ 110 °C

Typische Märkte:

Mittel-, Süd- und Osteuropa

Page 33

1. 0.3 Von Danfoss nicht empfohlene Applikation

TWW-Applikation mit

SWE (Registerspeicher)

33

Der SWE (Registerspeicher)

Einfamilienhäusern und kleineren

Mehrfamilienhäusern zum Einsatz,

doch seine Ladeleistung ist im

zum Speicherladesystem begrenzt.

Die TWW-Applikation mit SWE

(Registerspeicher) eignet

alle Kessel-Applikationen

den Anschluss an ein FW-System.

Die Trinkwassererwärmung erfolgt

üblicherweise in Kombination mit der

Heizung.

kommt in

Vergleich

sich nicht nur für

sondern auch für

Funktionsprinzip

Das Trinkwasser wird in einem SWE

(Registerspeicher)

Verbrauch der TWW-Kapazität wird Zeit

benötigt, um diesen wieder zu laden.

Bei TWW-Zirkulation sollte die

Rücklaufleitung so im Speicher platziert

werden, dass die Temperaturschichtung

aufrechterhalten bleibt.

erwärmt.

Nach dem

großvolumigen

besteht jedoch das Risiko verstärkter

Bakterienvermehrung.

Reinigungsintervalle müssen

landesspezifischen Wartungsvorschriften

beachtet werden.

SWE (Registerspeicher)

Hinsichtlich der

die

Anwendungsbereiche:

Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

Typen von FW-Systemen:

PN 10 bar T ≤ 90 °C

PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C

PN 16 bar T ≤ 110 °C

Bei einer kurzzeitigen Unterbrechung der

FW-Versorgung kann der SWE

(Registerspeicher) die verbliebene

TWW-Kapazität bereitstellen. In

Einschränkungen der Applikation

• Höherer Systempreis im Vergleich zur Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip durch

die Kosten für SWE (Registerspeicher) und Fühler

• Ineffektives Laden

• Begrenzte Kapazität

• Größeres Risiko verstärkter Bakterienvermehrung im Vergleich zur Trinkwassererwärmung

im Durchflussprinzip

• Großer Platzbedarf

• Hoher Wärmeverlust durch die Installation

• Nicht geeignet für Niedertemperatursysteme

• Regelmäßige Wartung und Reinigung ist zwingend notwendig

• Sehr hohe Primär-Rücklauftemperatur im Vergleich zur Trinkwassererwärmung

im Durchflussprinzip und zur Trinkwassererwärmung mittels Speicherladesystem

Typische Märkte:

Deutschland, Italien, Österreich und

Großbritannien

Page 34

Page 35

Seite 35 – 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.1 1.0 1.F 1.1 1.2 1.3 1.1.1 S.1. 2 S.1. 3

0.2 2.0 2.F 2.1 2.2 2.3 1.1.2

0.3 3.0 3.F 3.1 3.2 3.3

35

Übersicht

2. Indirekt und direkt angeschlossene

Raumheizungsanwendungen

Die Prinzipien der Raumheizung haben sich im Lauf der Zeit

kaum geändert – es gibt entweder direkt oder indirekt

angeschlossene Heizungsanwendungen.

Die indirekt angeschlossene Heizungsanwendung regelt die

sekundärseitige Vorlauftemperatur und trennt die Sekundärseite

per Wärmeübertrager vom Fernwärmenetz.

In einer direkt angeschlossenen Heizungsanwendung

kann die Temperatur auf der Sekundärseite entweder über

einen Mischkreis geregelt werden, oder sie entspricht der

Vorlauftemperatur (d.h. sie lässt sich nicht regeln).

1.0 Indirekt angeschlossen

2.0 Direkt angeschlossen mit Mischkreis

3.0 Direkt angeschlossen

Page 36

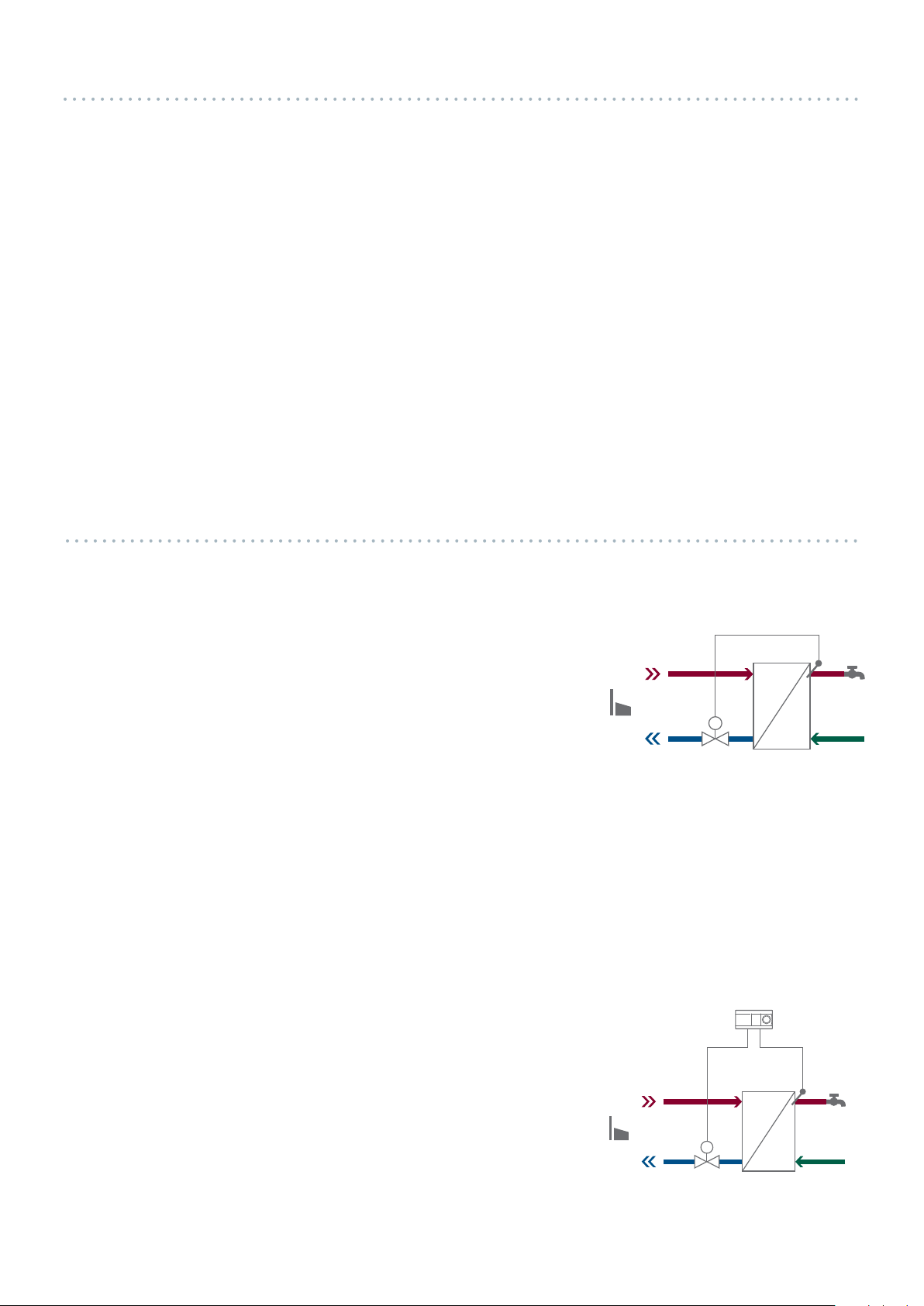

2. 1.0

Applikation

Indirekt angeschlossene

Raumheizungsanwendung

1

*

Indirekt angeschlossene Heizungsanwendung

Fußbodenheizungen und Klimaanlagen.

für Heizkörpersysteme,

Funktionsprinzip

Das Fernwärmenetz und der Heizkreis

durch den Wärmeübertrager physisch

voneinander getrennt.

Die Applikation minimiert das Risiko

einer Kontaminierung des FW-Wassers

sowie die Risiken und Folgen von Leckagen

in Wohnungen. Die Sekundär-Vorlauftemperatur wird an den Wärmebedarf des

Gebäudes angepasst.

Die Applikation wird üblicherweise

elektronisch

ist jedoch auch eine selbsttätige Regelung

möglich. Aus Komfort- und Energiesparg ründen wird für Fußbodenheizungen

und

Regler mit witterungsgeführter

Temperaturre gelung empfohlen.

geregelt, in Einfamilienhäusern

Heizkörpersysteme ein elektronischer

sind

1

*

Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich

Anwendungsbereiche:

Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

Gewerbebauten

Typen von FW-Systemen:

PN 10 & 16 bar T ≤ 60 °C

PN 10 bar T ≤ 90 °C

PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C

PN 16 bar T ≤ 110 °C

PN 25 bar T ≤ 110 °C

Typische Märkte:

Alle Märkte außer Dänemark und

den Niederlanden

Page 37

Von Danfoss empfohlene

1.0 - a

1.0 - b

Applikation 37

Regelungsoptionen

Elektronische Regelung

Ein elektronischer Regler kommt vor allem in Heizkörperanlagen und Fußbodenheizungen

zum Einsatz. Die primären Aufgaben dieses Reglers sind die witterungsgeführte

Regelung der Vorlauftemperatur, die periodische Rückstellung (Tag/Nacht) sowie die

Pumpensteuerung. Zu den typischen zusätzlichen Funktionen zählen die max. und min.

Begrenzung der Vorlauftemperatur und maximale Begrenzung der

Rücklauftemperaturen.

Selbsttätige Regelung

Die selbsttätige Regelung lässt sich durch Temperatur-, Durchfluss- oder Differenzdruckregelung

bzw. durch eine Kombination dieser Regelungsarten erzielen. Lösungen mit selbsttätiger

Regelung werden vor allem in kleinen dezentralen Fußbodenheizungen oder Klimaanlagen

verwendet.

1

*

Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich

Beispiel für eine elektronische Regelung

*

London (Großbritannien): Mehrfamilienhäuser und

Gewerbebauten mit Trinkwassererwärmung im

Durchflussprinzip

1

Beispiel für eine selbsttätige Regelung

1

*

Page 38

Indirekt angeschlossene

2. 1.0

Raumheizungsanwendung

Wesentliche Vorteile der Applikation

Anpassung der Temperatur des Sekundärkreises an die Heizlast des Gebäudes

Leicht einzurichtende sicherheitstechnische Ausrüstung bei Hochtemperatur-

Fernwärmenetzen

Geringere Auswirkung von Leckagen im Gebäude: Die Leckage beschränkt sich

auf den Heizkreis.

Größeres Energiesparpotenzial wegen niedrigerer Oberflächentemperaturen der

Heizkörper und einheitlicherer Raumtemperaturen.

Minimiertes Risiko einer Kontaminierung des FW-Vorlaufwassers, weil es durch

den Wärmeübertrager vom Gebäudesystem getrennt ist.

Große Flexibilität hinsichtlich des Nenndrucks (PN) im Vorlauf des Fernwärme-

netzes.

Geeignet für den Einsatz eines witterungsgeführten elektronischen Temperaturreglers

Empfehlungen

1.0

Applikationstyp

Indirekt angeschlossene

Raumheizungs-

anwendung

Direkt angeschlossene

Raumheizungsanwen-

dung mit Mischkreis

2.0

Direkt angeschlossene

3.0

Raumheizungs-

anwendung

Einsparung von Investitionskosten

Einsparungen bei der Installationszeit

Einsparungen beim Platzbedarf

Einsparungen bei Service-/Wartungsarbeiten

Energieezienz

Sicherer Systembetrieb

Verbraucherkomfort

• • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • •

• • • • • • •

Page 39

Von Danfoss empfohlene

Applikation 39

Belegte Vorteile

Für den Betreiber des Fernwärmenetzes

Energieeffizienz:

Geringerer Wärmeverlust. Bei Installation von elektronischen Reglern mit witterungsgeführter

Temperaturregelung bedeutet jedes Grad, um das die Vorlauf- oder Rücklauftemperatur

gesenkt werden kann, eine Ersparnis von ca. 0,9% des Nettowärmeverlusts im Fernwärmenetz. Akkumulierte jährliche Einsparungen von bis zu 6% wurden in einem FW-System

dokumentiert.

Literaturhinweis [1].

Für den Gebäudeeigentümer und Endverbraucher

Energieeffizienz:

Energieeinsparungen. In einem Heizsystem mit elektronischem Regler und witterungsgeführter

Temperaturregelung konnten Energieeinsparungen von 11 bis 15% (und in einigen Fällen

sogar mehr) in Einfamilienhäusern nachgewiesen werden.

Verbraucherkomfort:

Erhöhter Komfort wegen der niedrigeren Oberflächentemperatur der Heizkörper und den

konstanten Raumtemperaturen.

Literaturhinweis [1].

Literaturhinweis [1].

Einschränkungen der Applikation

Selbsttätige Regelung

• Keine periodische Rückstellung (zwischem Komfort- und Sparbetrieb)

• Großer Systemwärmeverlust, wenn die Vorlauftemperatur höher als der tatsächliche

Bedarf ist.

• Kann nicht zusätzlich die Pumpe ansteuern

Page 40

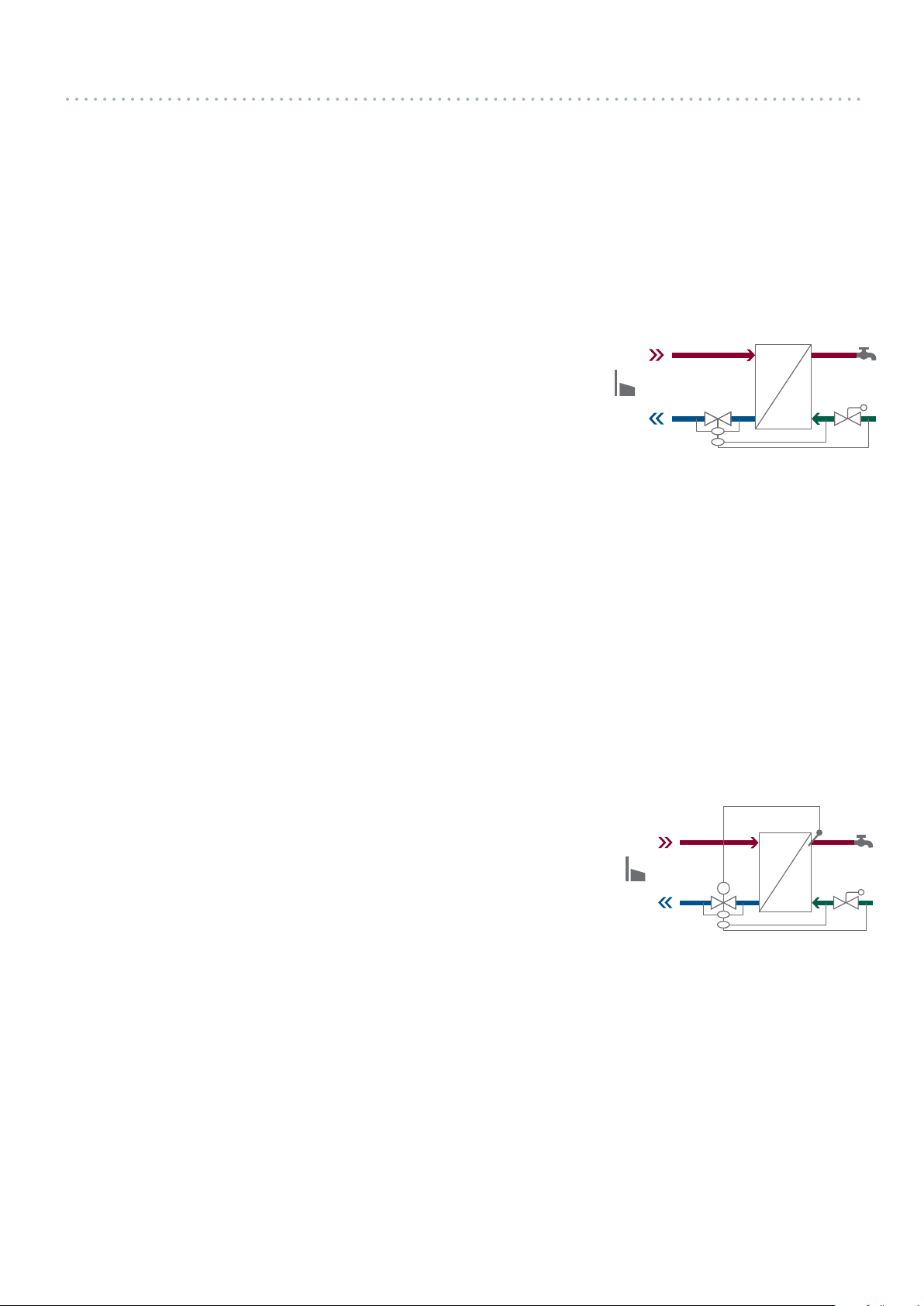

2. 2.0 Primäre Alternative zur Applikation 1.0

Direkt angeschlossene

Raumheizungsanwendung

mit Mischkreis

Direkt angeschlossene

Raumheizungsanwendung mit

Mischkreis für Heizkörpersysteme,

Fußbodenheizungen und Klimaanlagen.

Funktionsprinzip

Die Applikation ist direkt an das

Fernwärmenetz angeschlossen. Durch direkt

angeschlossene Applikationen erhöht sich

das Risiko einer Kontaminierung des

FW-

Wassers sowie das Risiko und die Folgen

einer Leckage in Gebäuden.

Die Sekundär-Vorlauftemperatur wird mithilfe

eines Mischkreises an den Wärmebedarf des

Gebäudes angepasst. Zur Vermeidung eines

„Rückflusses“ wird ein Rückschlagventil

Mischkreis installiert. Darüber hinaus

wird ein Differenzdruckregler eingesetzt

um den Differenzdruck über die

Heizkörperthermostatventile zu

begrenzen.

Die Applikation wird üblicherweise

selbsttätig geregelt. In einem

Einfamilienhaus können selbsttätige

Regler

Aus Komfort- und Energiespargründen

wird

für Fußbodenheizungen und

Heizkörperanwendungen ein elektronischer

Regler mit witterungsgeführter

Temperaturregelung empfohlen.

im

1

*

verwendet werden.

1

*

Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich

Anwendungsbereiche:

Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

Gewerbebauten

Typen von FW-Systemen:

PN 10 bar T ≤ 60 °C

PN 10 bar T ≤ 90 °C

Typische Märkte:

Dänemark, Niederlande und alle

Märkte für Sekundärsysteme

Einschränkungen der Applikation

• Keine Trennung von Hausanlage und Fernwärmenetz

• Wenn das Primärwasser nicht richtig aufbereitet ist, besteht das Risiko von Korrosion

in der Hausanlage.

• Risiko der Verunreinigung des FW-Wassers durch die Hausanlage

• Potenzielles Risiko von Leckagen und des Austritts von FW-Wasser aus der Hausanlage

• Wenn die Wartung der Sekundärseite nicht ganz klar definiert ist, kann dieses System

nicht empfohlen werden.

• Keine klare Definition der Leistungsbegrenzung, wenn kein Volumenstromregler

installiert ist.

Selbsttätige Regelung

• Keine periodische Rückstellung (zwischem Komfort- und Sparbetrieb)

• Großer Systemwärmeverlust, wenn die Vorlauftemperatur höher als der tatsächliche

Bedarf ist.

• Kann nicht zusätzlich die Pumpen ansteuern

Page 41

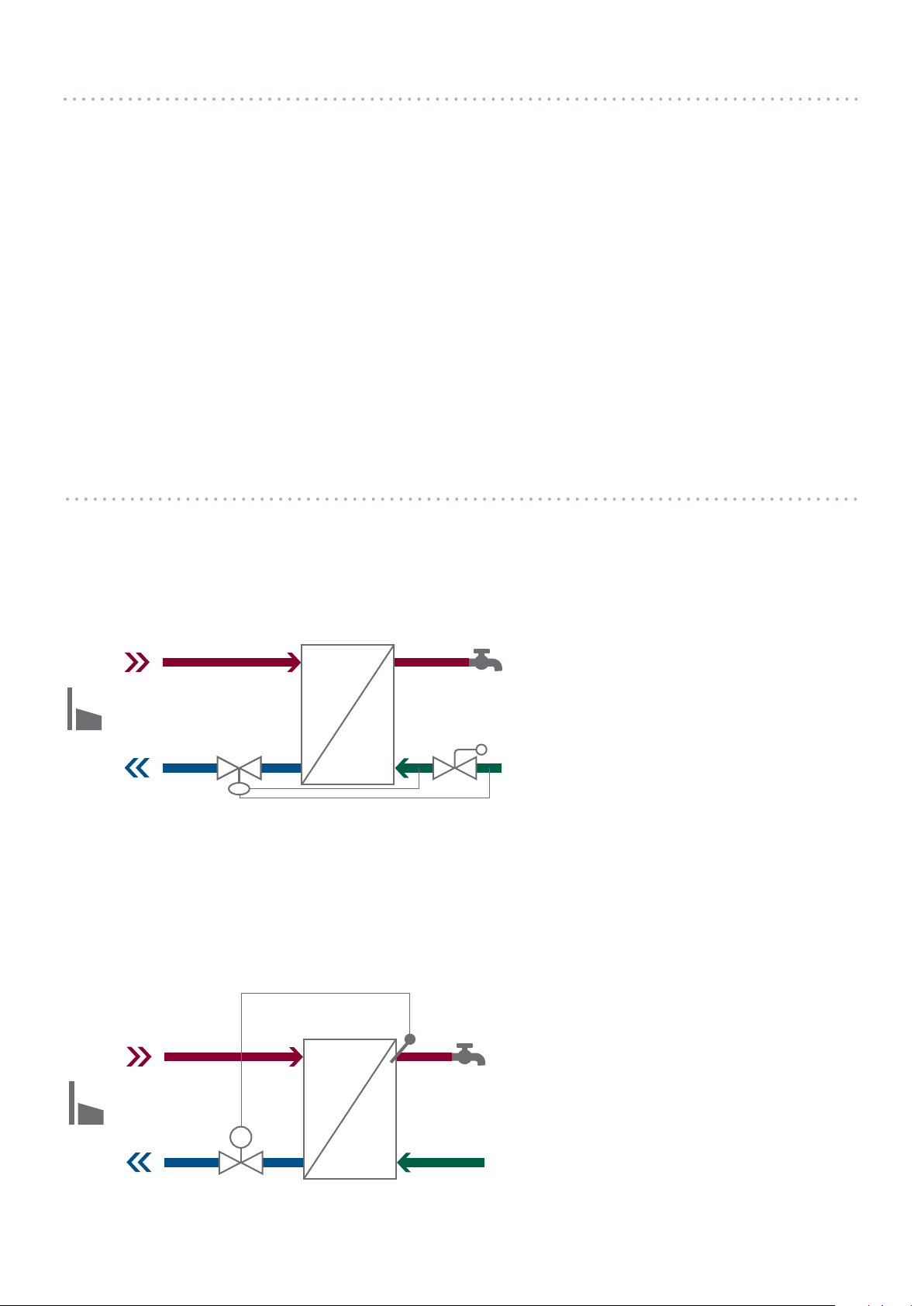

2. 3.0 Applikation wird nicht empfohlen

Direkt angeschlossene

Raumheizungsanwendung

Direkt angeschlossene

Raumheizungsanwendung für

Heizkörpersysteme, Fußbodenheizungen

und Klimaanlagen.

41

Funktionsprinzip

Die Applikation ist direkt an das

Fernwärmenetz angeschlossen. Durch direkt

angeschlossene Applikationen erhöht sich

das Risiko einer Kontaminierung des

FW-Wassers sowie das Risiko und die Folgen

einer Leckage in Gebäuden.

Die Regelung der Raumtemperatur

erfolgt mittels Heizkörperthermostat,

Rücklauftemperaturbegrenzer oder

Raumthermostat (der ein Zonenventil

steuert).

Darüber hinaus wird ein Differenzdruckregler

eingesetzt

Heizkörperthermostatventile zu begrenzen.

Die Applikation wird selbsttätig geregelt.

um den Differenzdruck über

die

Einschränkungen der Applikation

• Eine Rücklauftemperaturbegrenzung ist nur mithilfe eines selbsttätigen

Rücklauftemperaturbegrenzers möglich.

• Keine Möglichkeit, die Vorlauftemperaturen für das Gebäude zu verändern

• Wenn das FW-Wasser nicht richtig aufbereitet ist, besteht das Risiko von Korrosion in

der Hausanlage.

• Risiko der Verunreinigung des FW-Wassers durch die Hausanlage

• Potenzielles Risiko von Leckagen und des Austritts von FW-Wasser aus der Hausanlage

• Wenn die Wartung der Sekundärseite nicht ganz klar definiert ist, kann dieses System

nicht empfohlen werden.

• Keine klare Definition der Leistungsbegrenzung, wenn kein Volumenstromregler

installiert ist.

• Keine periodische Rückstellung (zwischem Komfort- und Sparbetrieb)

• Großer Systemwärmeverlust, wenn die Vorlauftemperatur höher als der tatsächliche

Bedarf ist.

Anwendungsbereiche:

Einfamilienhäuser

Typen von FW-Systemen:

PN 10 bar T ≤ 60 °C

PN 10 bar T ≤ 90 °C

Typische Märkte:

Dänemark, Niederlande und alle

Märkte für Sekundärsysteme

Page 42

Page 43

Seite 43 – 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.1 1.0 1.F 1.1 1.2 1.3 1.1.1 S.1. 2 S.1. 3

0.2 2.0 2.F 2.1 2.2 2.3 1.1.2

0.3 3.0 3.F 3.1 3.2 3.3

43

Übersicht

3.

Versorgungssysteme für

Wohnungsstationen

In Mehrfamilienhäusern bendet sich üblicherweise eine

Fernwärmehausstation im Keller, die bei Bedarf die Wohnungen

mit Wärme versorgt. Für die Wärmeversorgung sind drei

Applikationen verfügbar:

1. Hausstation mit einem Wärmeübertrager, der die gebäudeseitige

Vorlauftemperatur

Fernwärmenetz

2. Hausstation mit einem Puerspeicher, der von einem

Wärmeübertrager geladen wird, der wiederum das

Fernwärmenetz

verfügbare Wärmequellen voneinander trennt. Das Heizwasser

im Puerspeicher wird für die Versorgung der Wohnungen im

Gebäude benutzt.

3. Eine direkt angeschlossene Hausstation, die die

Vorlauftemperatur des Gebäudes per Mischkreis regelt.

regelt und der das Gebäudesystem vom

trennt.

sowie das Gebäudesystem

und/oder sonstige

1.F Indirekt angeschlossen

2.F

Indirekt angeschlossen mit Puerspeicher

3.F Direkt angeschlossen mit Mischkreis

Page 44

Dezentrale Wärmeverteilung44

Dezentrale Wärmeverteilung und Trinkwassererwärmung

mit Wohnungsstationen

Bei der dezentralen Wärmeverteilung wird

jede Wohnungsstation mit Heizwasser aus

einer oder mehreren zentralen

Energiequellen über Pufferspeicher mit

Eine

Wärme versorgt.

beinhaltet normalerweise

Plattenwärmeübertrager, der bei Bedarf im

Durchflussprinzip Trinkwasser erwärmt,

sowie einen Differenzdruck

Differenzdruck des

regelt, mit dem die Heizkörper und

Fußbodenheizungen in der jeweiligen

Wohnung

versorgt

Wohnungsstation

einen kompakten

regler, der den

Heizvolumen stroms

werden.

Das Grundprinzip der dezentralen

Wärmeverteilung

Prozesse von der zentralen Hausstation in

die einzelnen Wohnungen zu verlagern.

Um eine optimale Leistung der

Wohnungsstation sicherzustellen, müssen

das System

unbedingt richtig bemessen und ausgelegt

werden.

besteht darin, bestimmte

und die zentrale Übergabestation

Dezentrale Systeme können mit sämtlichen

Energiequellen betrieben werden. Am

gebräuchlichsten sind entweder indirekt

angeschlossene FW-Hausstationen oder

sonstige direkt angeschlossenen

Hausstationen bzw. Kesselsysteme. Alle

Installationen lassen sich mit örtlichen

Energiequellen wie z.B. Solarheizungen

(thermischen Solaranlagen) über

Pufferspeicher kombinieren.

1

*

1. F Indirekt angeschlossene Hausstation 2.F Indirekt angeschlossene

In Systemen mit Wohnungs stationen

wird das TWW in der Nähe der

Entnahmestelle bereitet, wodurch die

Vermehrung von Legionellen oder anderen

Bakterien vermieden wird. Da

Heizwasser für die Raumheizung durch

die

Wohnungsstation fließt, wird nur ein

Energiezähler benötigt, um den Energieverbrauch in der Wohnung zu messen.

auch das

1

*

Hausstation mit Pufferspeicher

1

*

3.F Direkt angeschlossene

Hausstation mit Mischkreis

1

*

Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich

Page 45

Wohnungsstationen 45

Wesentliche Vorteile der Applikation

(im Vergleich zu herkömmlichen Systemen)

Präzise individuelle Energiemessung und -abrechnung

Reduzierte Wartungskosten dank einfacher und zuverlässiger Technik

Höhere Energieeffizienz durch einen verbesserten Systembetrieb und niedrige

Betriebstemperaturen; Eignung für Niedertemperatursysteme

Besserer hydraulischer Abgleich im System

Geringer Platzbedarf und einfache Montage

Kompakte und leichte Konstruktion

Benutzerfreundliche, einfache und moderne Bauweise

Geringeres Risiko von Bakterienvermehrung

Die individuelle Einstellung der Raumtemperatur und die Bereitung von TWW in

der benötigten Menge, sorgen für maximalen Komfort.

Unabhängigkeit von externen Energiequellen

Belegte Vorteile

Einsparung von Investitionskosten:

Schnellerer Verkauf von Wohnungen. Mit einem dezentralen System lassen sich bis zu

735 EUR/Wohnung einsparen – und zwar durch den schnelleren Verkauf der Wohnungen

im Vergleich zu Wohnungen mit anderen Heizlösungen.

Annahmen:

Es dauert 22 Wochen, um ein fünfgeschossiges Gebäude fertigzustellen. Wenn es jedoch

möglich ist, nacheinander jedes Geschoss einzeln fertig zu stellen und trocknen zu lassen

(und nicht erst darauf warten zu müssen, bis das ganze Gebäude fertig ist) verkürzt sich

die Bauzeit auf 10 Wochen. 70% der Investition sind durch ein Darlehen gedeckt, 10% Zinsen,

900 EUR/m

Energieeffizienz:

Geringerer Wärmeverlust. Im Vergleich zu einem 5-Rohr-System ist der Wärmeverlust durch

die Zirkulation in einem dezentralen System mit Wohnungsstationen um 33% geringer.

2

Investitionskosten, 100 Wohnungen, durchschnittliche Wohnungsgröße 70 m2.

Annahmen:

22 Wohnungen, Länge des Rohrnetzes 242 m, Wärmeverlust-Koeffizient 0,2 W/mK,

Vorlauftemperatur 60 °C, Rücklaufleitung (5-Rohr-System) 55°C, Rücklaufleitung

(Wohnungsstation) 30 °C, Umgebungstemperatur 20 °C.

Energieeffizienz:

Energieeinsparungen. Bei der Installation eines dezentralen Systems mit Wohnungsstationen

anstelle eines herkömmlichen Systems im Rahmen eines Renovierungsprojekts konnten jährliche

Energieeinsparungen von 30% pro Wohnung nachgewiesen werden. Literaturhinweis [6].

Trinkwasser-Hygiene:

In einigen Ländern (Deutschland) sind für Systeme zur Trinkwasser-Erwärmung in vermietetem

Wohnraum unter bestimmten Umständen regelmäßige Legionellen-Prüfungen vorgeschrieben, auf

die bei dezentraler Trinkwasser-Erwärmung verzichtet werden kann.

Literaturhinweis [5].

Page 46

Indirekt angeschlossene Hausstation zur

1.F

1. x.x 3. 1.F

Versorgung von Wohnungsstationen

Indirekt angeschlossene

Hausstation zur Versorgung

von Wohnungsstationen

Indirekt angeschlossene Hausstation mit

Wärmeübertrager zur Versorgung aller

Wohnungsstationen mit Heizwasser.

1

*

Funktionsprinzip

Das Fernwärmenetz und der sekundärseitige

Heizkreis sind durch den

physisch voneinander

Bei der TWW-Bereitung sollte die

Vorlauftemperatur aus dem Wärmeüber

trager 50 bis 55°C nicht unterschreiten.

Diese Applikation kann eine unbegrenzte

Warmwassermenge mit konstanter

Temperatur liefern – und zwar bei

Wärmeübertrager

getrennt.

-

Druckbedingungen, die für die verwendeten

Wohnungsstationen geeignet

Aus Komfort- und Energiespargründen wird

für Fußbodenheizungen und Heizkörperanwendungen ein elektronischer Regler mit

witterungsgeführter Temperaturregelung

empfohlen.

sind.

Anwendungsbereiche:

Mehrfamilienhäuser

Typen von FW-Systemen:

PN 10 & 16 bar T ≤ 60 °C

PN 10 bar T ≤ 90 °C

PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C

PN 16 bar T ≤ 110 °C

PN 25 bar T ≤ 110 °C

Typische Märkte:

Skandinavien, Mittel- und

Südeuropa

HafenCity Hamburg (Deutschland)

– Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten mit FW-Heizung

Page 47

Von Danfoss empfohlene

Applikation

Regelungsoptionen

Elektronische Regelung

Die primären Aufgaben

sind die witterungsgeführte

Vorlauftemperatur sowie die Pumpensteuerung. Zu den typischen zusätzlichen

Funktionen zählen die max. und min.

Begrenzung der Vorlauftemperatur und

die max. Begrenzung der Rücklauftemperaturen.

dieses Reglers

Regelung der

47

1

*

Beispiel für eine elektronische Regelung

* Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich

Wesentliche Vorteile der Applikation

Niedrigere Wartungskosten im Vergleich zu Systemen mit Pufferspeicher

Kompaktes und hocheffizientes Heizsystem

Niedrige Rücklauftemperatur und geringer Wärmeverlust des zentralen Systems

und den Rohrleitungen

Eignung für Niedertemperatursysteme

Geringerer Platzbedarf der Installation im Vergleich zu zentralen Systemen mit

Pufferspeicher

Geringerer Platzbedarf der Installation im Vergleich zu zentralen Systemen mit

Pufferspeicher

Einschränkungen der Applikation

• Langsamere dynamische Reaktion der Wohnungsstationen auf hohe TWW-Spitzenlasten

im Vergleich zum Pufferspeicher

• Bei Kombination mit örtlichen Energiequellen wie z.B. Solarheizungen (thermischen

• Langsamere dynamische Reaktion der Wohnungsstationen auf hohe TWWSolaranlagen) muss ein Pufferspeicher zum System hinzugefügt werden.

Spitzenlasten im Vergleich zum Wärmespeicher

• Bei Kombination mit örtlichen Energiequellen wie z.B. Solarheizungen (thermischen

Solaranlagen) muss ein Wärmespeicher zum System hinzugefügt werden.

1

*

Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich

Page 48

3. 2.F Applikation

Indirekt angeschlossene

Hausstation

mit Puerspeicher zur Versorgung

von Wohnungsstationen

Indirekt angeschlossene Hausstation

mit Pufferspeicher (der von einem

Wärmeüber rager geladen wird) zur

Versorgung aller Wohnungsstationen

mit Wärme.

1

*

Typische Applikation für multivalente

Kombi-Systeme

(thermischer Solaranlage).

mit Solarheizung

Funktionsprinzip

Das Fernwärmenetz und der sekundärseitige Heizkreis sind durch den

übertrager,

physisch voneinander getrennt.

Das System liefert Heizwasser mit

konstanter Temperatur – und zwar bei

Druckbedingungen, die für die verwendeten

Bei der TWW-Bereitung sollte die

Vorlauftemperatur aus dem Pufferspeicher

50 bis 55°C nicht unterschreiten.

der den Pufferspeicher lädt,

Wohnungsstationen geeignet sind.

Wärme-

Bei kurzzeitiger Unterbrechung der

FW-Versorgung kann der Pufferspeicher

sein

verbleibendes Volumen an die

Wohnungsstationen abgeben.

Aus Komfort- und Energiespargründen wird

für Fußbodenheizungen und

systeme ein elektronischer Regler

witterungsgeführter Temperatur regelung

empfohlen.

1

*

Heizkörper-

mit

Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich

Anwendungsbereiche:

Mehrfamilienhäuser

Typen von FW-Systemen:

PN 10 & 16 bar T ≤ 60 °C

PN 10 bar T ≤ 90 °C

PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C

PN 16 bar T ≤ 110 °C

PN 25 bar T ≤ 110 °C

Typische Märkte:

Skandinavien, Mittel- und

Südeuropa

Zagreb (Kroatien)

– Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten mit FW-Applikation

Page 49

Von Danfoss empfohlene

Applikation

Regelungsoptionen

Elektronische Regelung

Die elektronische Regelung lässt sich mit

unterschiedlichen Funktionen verwenden.

In der Abbildung lässt die Pumpe 1 das

Heizwasser im Pufferspeicher zirkulieren.

Das Regelventil auf der Primärseite regelt

die Ladetemperatur. Die Pumpe 2 sorgt

für die nötige Förderhöhe, um das

Heizwasser durch das Verteilersystem zu

den Wohnungsstationen zirkulieren zu

lassen.

49

49

1

Beispiel für eine elektronische Regelung

Wesentliche Vorteile der Applikation

Reduziert die Spitzenlast des FW-Vorlaufs mittels Pufferspeicher

Optimale Auslegung des Systems auf die Spitzenlast in kleinvolumigen Installationen

Überragende Reaktionszeit der Versorgung bei plötzlicher TWW-Spitzenlast

(im Vergleich zu Systemen mit Wärmeübertrager sowie zu direkt angeschlossenen

Systemen)

Beste Kompatibilität mit örtlichen Energiequellen wie z.B. Solarheizungen

(thermischen Solaranlagen)

2

Einschränkungen der Applikation

• Für großvolumige Installationen mit mehr als 30 bis 50 Wohnungen, in denen

ausschließlich die FW-Versorgung genutzt wird, empfehlen wir eine Applikation ohne

Pufferspeicher.

• Bei leerem Pufferspeicher ist eine sofortige Versorgung der Wohnungsstationen mit

einer großen Warmwassermenge nicht möglich.

• Größerer Wärmeverlust der Installation (Hausstation und Pufferspeicher).

• Größerer Platzbedarf im Vergleich zu einer Applikation mit reinem Wärmeübertrager

und zu einer direkt angeschlossenen Applikation.

• Höherer Systempreis im Vergleich zu einem System mit reinem Wärmeübertrager

wegen der zusätzlichen Komponenten (Pufferspeicher, Pumpe und Fühler)

Page 50

1. x.x

3. 3.F Primäre Alternative zu den Applikationen 1.F und 2.F

Direkt angeschlossene Hausstation

mit Mischkreis zur Versorgung von

Wohnungsstationen

1

Direkt angeschlossene Hausstation

mit Mischkreis zur Versorgung aller

Wohnungsstationen mit Heizwasser.

*

1

*

Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich

50

Funktionsprinzip

Die Hausstation ist direkt an das Fernwärmenetz angeschlossen.

Bei der TWW-Bereitung sollte die

Vorlauftemperatur

unterschreiten.

Die Sekundär-Vorlauftemperatur wird

mithilfe eines Mischkreises an den

Wärmebedarf des Gebäudes angepasst.

50 bis 55°C nicht

Zur Vermeidung eines „Rückflusses“ wird

ein Rückschlagventil im Mischkreis installiert.

Die Applikation wird üblicherweise

selbsttätig geregelt.

Aus Komfort- und Energiespargründen wird

für Fußbodenheizungen und Heizkörperan wendungen ein elektronischer Regler

mit witterungsgeführter Temperaturregelung empfohlen.

Einschränkungen der Applikation

Einschränkungen der Applikation

• Langsamere dynamische Reaktion der Hausstation auf hohe TWW-Spitzenlasten

Vergleich zum Pufferspeicher

• Das FW-Wasser wird nicht von Heizwasser in der Hausanlage getrennt.

Anwendungsbereiche:

Mehrfamilienhäuser

Typen von FW-Systemen:

PN 10 & 16 bar T ≤ 60 °C

PN 10 bar T ≤ 90 °C

Typische Märkte:

Dänemark und die Niederlande

im

• Wenn das FW-Wasser nicht richtig aufbereitet ist, besteht das Risiko von Korrosion in

der Hausanlage.

• Risiko der Verunreinigung des FW-Wassers durch die Hausanlage

• Potenzielles Risiko von Leckagen und des Austritts von FW-Wasser aus der Hausanlage

• Bei Kombination mit örtlichen Energiequellen wie z.B. Solarheizungen (thermischen

Solaranlagen) sollte einem System mit Pufferspeicher der Vorzug gegeben werden.

Page 51

spart 30%

der Heizkosten

Die Einsparungen bei den

Stromkosten belaufen sich ein

Jahr nach der Entfernung der

Umwälzpumpen aus allen drei

Wohnblöcken auf 3.220 EUR.

Sonderborg (Dänemark)

Projektbeispiel

Niedrigere Rücklauftemperatur

Niedrigere Ausgaben

Mit einem neuen Heiz- und Warmwassersystem in 324 Wohnungen von SAB,

einer Wohnungsgenossenschaft in der süddänischen Stadt Sønderborg, konnten

im Durchschnitt pro Wohnung jährliche Energieeinsparungen von ca. 30% (Schätzwert)

erzielt werden.

Dieser Erfolg beruht vor allem auf der Installation eines 2-Rohr-Systems mit Wohnungsstationen

von Danfoss für die Nutzung von Fernwärme. In dem ursprünglichen 1-Rohr-Heizsystem

des Wohnblocks aus dem Jahr 1964 wurde das Trinkwasser in zentralen Übergabe-

stationen

Trinkwasser dagegen

Bewohner können in ihrer Wohnung den eigenen Energieverbrauch exakt ablesen.

Die Kenntnis des eigenen Verbrauchs trägt zu den Einsparungen bei.

Vor den Modernisierungsmaßnahmen kannte keiner der Bewohner seinen eigenen Verbrauch.

Heute ist in jeder Wohnung ein Zähler zur Messung der Heizleistung und des TWW-Verbrauchs

an der Wohnungsstation angeschlossen. Das hat zu einem beträchtlich verbesserten

Bewusstsein für den eigenen Verbrauch geführt.

erwärmt, die sich in einem Kesselraum im Keller befanden. Heute wird das

direkt vor Ort in den Wohnungsstationen erwärmt und die

Befriedigung der Nachfrage nach eigenen Zählern

Håndværkergården ist für die Installation des neuen Heiz- und Warmwassersystems

verantwortlich und laut Projektleiter Henning Christensen waren auch alternative

Systemlösungen in Betracht gezogen worden. Bei diesem Projekt haben sich die

Wohnungsstationen jedoch als die beste Lösung erwiesen, um dem Wunsch nach

eigenen Zählern und individueller Zahlung für den Energieverbrauch nachzukommen.

Niedrigere Rücklauftemperatur – niedrigere Ausgaben

Ein wesentlicher Vorteil des 2-Rohr-Systems ist sein Beitrag zur Senkung der Rücklauftemperatur

des Fernwärmenetzes von Sønderborg. Im Winter liegt die Vorlauftemperatur bei ca. 80°C

und die Rücklauftemperatur beträgt ca. 40°C. Vor den Modernisierungsmaßnahmen lag die

Rücklauftemperatur bei 65°C.

FAKTEN:

Die Fernwärmeversorgungsgesell-

schaft von Sønderborg ist eine

Genossenschaft im Besitz ihrer

8.000 Mitglieder. Mehr als 90% der

von der Versorgungsgesellschaft

verteilten Wärme werden in dem

örtlichen KWK-Kraftwerk erzeugt.

65% dieser Wärmeenergie stammen

aus CO2-neutraler Müllverbrennung.

Page 52

Page 53

Seite 53 – 61

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.1 1.0 1.F 1.1 1.2 1.3 1.1.1 S.1. 2 S.1. 3

0.2 2.0 2.F 2.1 2.2 2.3 1.1.2

0.3 3.0 3.F 3.1 3.2 3.3

53

Übersicht

4. Direkt und indirekt angeschlossene

Raumhei zung sowie Trinkwassererwärmung

im Durch ussprinzip

Unabhängig von der Größe des angeschlossenen Gebäudes

stellt die kontinuierliche Wärmeversorgung zum Zwecke der

Raumheizung und der TWW-Bereitstellung die wesentliche

Aufgabe der meisten Fernwärmeversorger dar.

Die Auslegung der Applikation erfolgt exibel gemäß den

Netzeigenschaften. Zudem kann die Applikation

direkt – mit oder ohne Mischkreis – ausgerüstet

1.1 Indirekt angeschlossene Heizung und Trinkwassererwärmung

im Durchussprinzip mittels Wärmeübertrager

indirekt oder

werden.

2.1 Direkt angeschlossene Heizung mit Mischkreis und Trinkwasser-

erwärmung im Durchussprinzip mittels Wärmeübertrager

3.1 Direkt angeschlossene Heizung und Trinkwassererwärmung im

Durchussprinzip

mittels Wärmeübertrager

Page 54

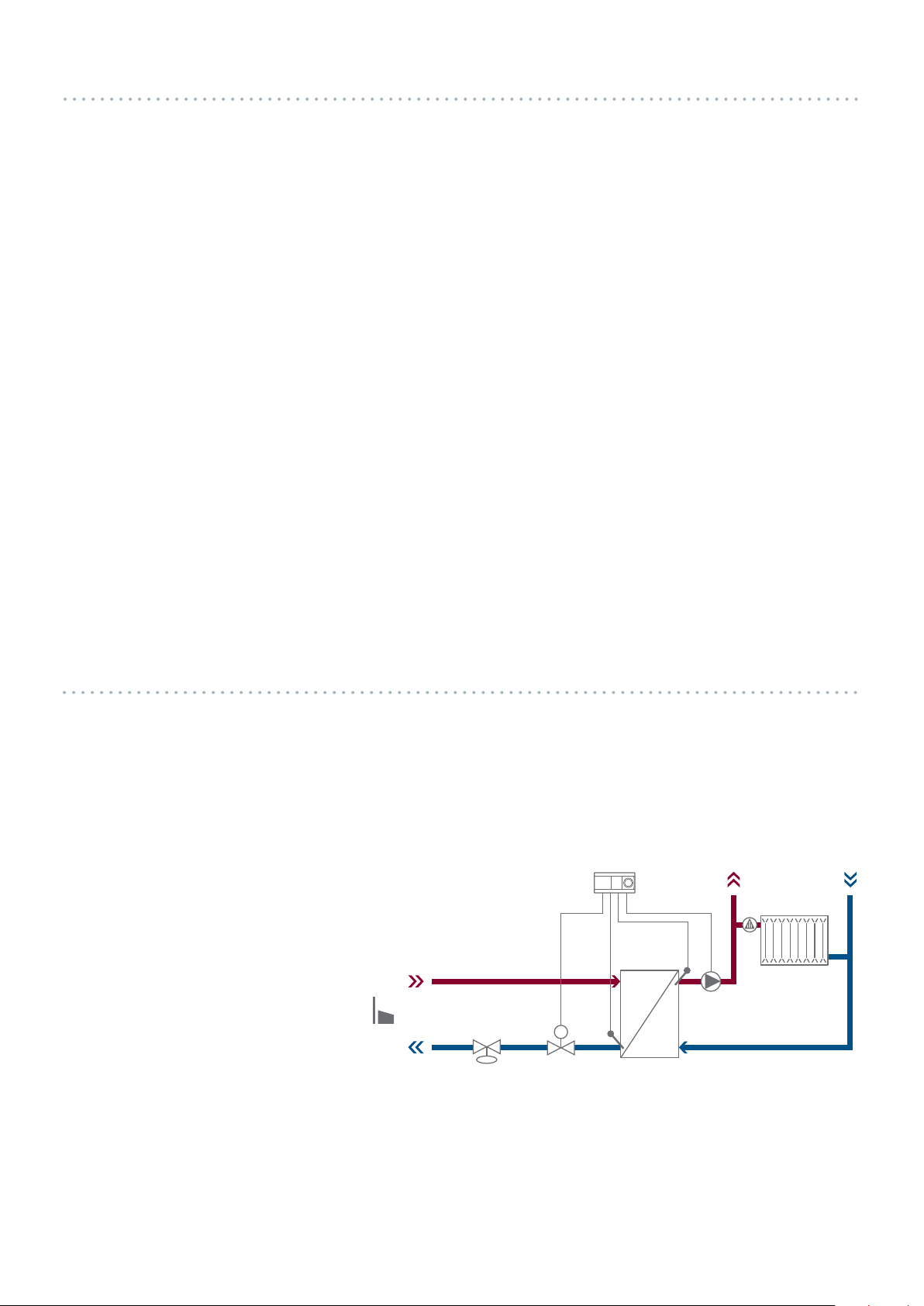

4. 1.1 Applikation

1.1

Indirekt angeschlossene Raumheizung

sowie Trinkwas sererwärmung im

Durchussprinzip

Indirekt angeschlossene Heizungsanwendung für Heizkörpersysteme,

Fußbodenheizungen und Klimaanlagen.

Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip mittels Wärmeübertrager.

Funktionsprinzip

Das Fernwärmenetz und der Heizkreis

sind durch den Wärmeübertrager physisch

voneinander getrennt. Die Applikation

minimiert das Risiko einer Kontaminierung

des FW-Wassers sowie die Risiken und

Folgen von Leckagen in Wohnungen. Die

Sekundär-Vorlauftemperatur wird an den

Wärmebedarf des Gebäudes angepasst.

Die Durchflusserwärmung des Trinkwassers

erfolgt mittels Wärmeübertrager. Durch den

Wärmeübertrager sind TWW und FW-Wasser

physisch voneinander getrennt.

Die Applikation kann eine unbegrenzte

Warmwassermenge mit konstanter

Temperatur liefern. Dieses TWW wird bei

Bedarf in der Nähe der Zapfstelle bereitet,

wodurch das Risiko einer Vermehrung von

Legionellen oder sonstigen Bakterien

reduziert wird.

Je nach gewünschtem TWW-Komfort und

dem verwendeten TWW-Regler können der

Wärmeübertrager und der Vorlauf

gehalten werden.