Page 1

10127-1 Booklet+Impressum 11.11.13 09:22 Seite 1

Page 2

Liebe Kunden!

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Richtlinien

hergestellt und trägt daher das CE-Zeichen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch ist in der

beiliegenden Anleitung beschrieben.

Bei jeder anderen Nutzung oder Veränderung des Produktes sind allein Sie für die Einhaltung der

geltenden Regeln verantwortlich. Bauen Sie die Schaltungen deshalb genau so auf, wie es in der

Anleitung beschrieben wird. Das Produkt darf nur zusammen mit dieser Anleitung weitergegeben

werden.

Das Symbol der durchkreuzten Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt getrennt vom Hausmüll

als Elektroschrott dem Recycling zugeführt werden muss. Wo Sie die nächstgelegene kostenlose

Annahmestelle finden, sagt Ihnen Ihre kommunale Verwaltung.

Achtung! Augenschutz und LEDs:

Blicken Sie nicht aus geringer Entfernung direkt in eine LED, denn ein direkter Blick kann Netzhautschäden

verursachen! Dies gilt besonders für helle LEDs im klaren Gehäuse sowie in besonderem Maße für

Power-LEDs. Bei weißen, blauen, violetten und ultravioletten LEDs gibt die scheinbare Helligkeit einen

falschen Eindruck von der tatsächlichen Gefahr für Ihre Augen. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung

von Sammellinsen geboten. Betreiben Sie die LEDs so wie in der Anleitung vorgesehen, nicht aber mit

größeren Strömen.

Achtung! Richtiger Umgang mit Akkus:

Akkus niemals kurzschließen, gewaltsam öffnen oder ins Feuer werfen. Nicht wiederaufladbare Batterien

dürfen nicht ans Ladegerät angeschlossen werden. Bleiben Sie in der Nähe, während Sie Akkus laden.

Bei unsachgemäßer Handhabung von Akkus besteht Explosionsgefahr!

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Alle in diesem Buch vorgestellten Schaltungen und Programme wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt

entwickelt, geprüft und getestet. Trotzdem können Fehler im Buch und in der Software nicht vollständig

ausgeschlossen werden. Verlag und Autor haften in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach

den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haften Verlag und Autor nur nach dem Produkthaftungsgesetz

wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung

wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten

ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht ein Fall der zwingenden

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz gegeben ist.

Impressum

© 2013 Franzis Verlag GmbH, Richard-Reitzner-Allee 2, 85540 Haar bei München

www.franzis.de

Autor: Ulrich Stempel

Art & Design, Satz: www.ideehoch2.de

ISBN 978-3-645-10127-1

Produziert im Auftrag der Firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau

10127-1 Booklet+Impressum 11.11.13 09:22 Seite 2

Page 3

Inhaltsverzeichnis

1 Vertraut machen mit den Komponenten

des Lernpakets ................................................................. 5

1.1 Das Experimentierbrett............................................... 6

1.2 USB-Anschlusskabel.....................................................7

1.3 Solarmodul ................................................................. 8

1.4 Dioden......................................................................... 9

1.5 Leuchtdioden ..............................................................11

1.6 Transistoren............................................................... 12

1.7 Widerstände............................................................... 13

1.8 Elektrolytkondensatoren............................................ 15

1.9 Akkuhalter.................................................................. 15

1.10 Experimentierkabel.................................................... 16

1.11 Schaltdraht................................................................. 17

2 Verwendung des USB-Kabels............................................ 17

2.1 USB-Kabel am Steckbrett anschließen ......................18

3 Energie speichern ........................................................... 20

3.1 Energiespeicherung mit dem Elko............................. 21

4 Vertraut machen mit den Akkutypen................................22

5 Erster Schritt mit dem Solarmodul ...................................23

6 Akkus mit der USB-Quelle laden.......................................26

7 NiMH- und NiCd-Akkus laden.......................................... 28

8 Konstantstromladen......................................................... 31

9 Impulsladen.....................................................................35

3

Page 4

10 Nickel-Zink-Zelle laden ....................................................38

11 Lithium-Akku Laden.........................................................42

12 Laden überwachen ......................................................... 48

12.1 Akkutankanzeige....................................................... 48

13 Akkus testen................................................................... 50

13.1 Test mit niedrigem Strom ......................................... 52

13.2 Test mit hohem Strom .............................................. 54

14 Akku und Solarmodul ...................................................... 57

14.1 Akkus mit Solarenergie laden.................................... 61

14.2 Solarlader – was es zu beachten gilt ........................ 63

15 Rückstromsperre verwenden ...........................................65

16 Laderegler einsetzen....................................................... 68

17 Solare Ladeüberwachung des Lithium-

Akkus ..............................................................................70

18 Kombilader, Laden und Ladung erhalten.......................... 72

19 Solarnachtlicht.................................................................75

20 Erhalt der Leistungsfähigkeit von Akkus ...........................79

20.1 Akku-Notfallrettung....................................................79

20.2 Akkupflege .................................................................81

4

Page 5

1 Vertraut machen mit den Komponenten

des Lernpakets

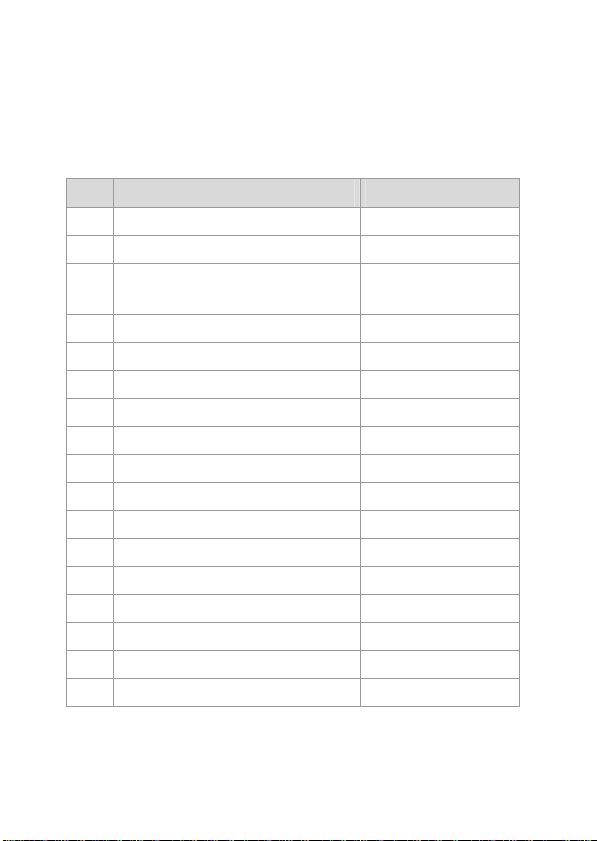

Stück Komponente Spezifikation

1 Steckbrett SYB 46, 270 Kontakte

1 Solarmodul

USB-Stecker mit Kabel und Enden

1

fürs Steckbrett

1 Transistor 2N3904

1 Transistor 2N3906

1 Schottky-Diode, blau BAT 42

2 Siliziumdioden 1N4001

1 LED, rot 5 mm

1 LED, orange 5 mm

1 Blink-LED, rot 5 mm

1 Kohlewiderstand 1 W

8 Kohlewiderstände ¼ W

1 Elektrolytkondensator 1.000 µF, 10 V

1 Batteriehalter mit Kabel Mignon, AA

4 Steckstifte

2 Krokodilkabel, rot und schwarz

1 Schaltdraht 1,0 m

5

Page 6

1.1 Das Experimentierbrett

Mit dem Experimentierbrett, auch als

Steckbrett

nur

aufgebaut werden. Es besteht im Inneren aus Kontaktfedern, die in

einem Reihensystem miteinander verbunden sind. Die elektronischen

Bauteile und Verbindungsdrähte können wiederholt in die Kontakte

eingesteckt werden und ermöglichen somit einen Schaltungsaufbau

ohne Löten oder Schrauben. Schräg mit dem Seitenschneider abgezwickte Anschlussdrähte lassen sich am leichtesten einstecken.

Das dem Lernpaket beigelegte Steckbrett hat insgesamt 270

Kontakte im 2,54-mm-Raster. Die 230 Kontakte im mittleren Bereich

sind jeweils durch vertikale Streifen in 5er-Reihen verbunden.

An den Rändern der breiten Seite gibt es je eine Reihe mit 20 Kontaktpunkten, die horizontal mit einer Schiene verbunden sind.

Diese »obere« und »untere« Reihe eignen sich gut als Stromversorgungsschienen.

bezeichnet, können die Experimente ohne Lötkolben

Laborsteckbrett

oder einfach

Abb. 001: Das Steckbrett – oben und unten die Stromversorgungsschienen

6

Page 7

1.2 USB-Anschlusskabel

Das USB-Anschlusskabel des Lernpakets hat auf der einen Seite

einen USB-A-Stecker und auf der anderen Seite einen Stiftstecker

für das Steckbrett. Damit ist es möglich, die 5 V (Volt) Stromversorgung einer USB-Quelle (USB-Netzteilstecker) mit dem Steckbrett zu

verbinden.

Wichtig!

Beim Anschluss des Stiftsteckers an das Steckbrett unbedingt

auf die Polarität achten! Das rote Kabel zum Stiftstecker ist der

Pluspol, der schwarze der Minuspol.

Abb. 002: USB-Anschlusskabel, Anschlussbelegung des Steckers: 1) = -5 V,

2) = D+, 3) = D-, 4) = +5 V

Wichtiger Hinweis zur Nutzung der USB-Stromversorgung

Es wird dringend empfohlen, für die nachfolgenden Experimente

ein einfaches USB-Netzteil (z. B. für ein Mobiltelefon) mit 5 V

Spannung und mindestens 500 mA (Milliampere) Leistungsabgabe zu verwenden.

Die USB-Stromversorgung für die Experimente könnte zwar von

der Computer-USB-Buchse kommen, davon wird aber dringend

abgeraten!

7

Page 8

Der Grund: Im Prinzip dürfen High power Devices an der

Computer-USB-Buchse einen Stromverbrauch von 500 mA

haben, Low power Devices maximal 100 mA. Leider sind nicht

alle USB-Buchsen (abhängig vom Computertyp) kurzschlussfest!

Oft ist nur eine Sicherung an der Buchse eingelötet, manchmal

auch ein entsprechender Widerstand. Bei einigen Geräten gibt

es eine Sicherung, die sich von selbst zurückstellt, bei anderen

Geräten muss sie nach einem Kurzschluss ausgetauscht werden.

Es gibt auch mobile Computersysteme, bei denen die USBBuchse eine reduzierte Spannung und einen reduzierten Strom

abgibt.

1.3 Solarmodul

Das beiliegende Solarmodul besteht aus mehreren polykristallinen

Solarzellen. Das Siliziummaterial, zusammengesetzt aus mehreren

Kristallen, wird durch absichtliche Dotierungen so verunreinigt,

dass dadurch eine negative und eine positive Schicht entstehen.

Oben ist die N-Schicht (negativ dotiert), zur besseren Absorption

des Lichts dunkelblau beschichtet. Die untere Schicht ist die PSchicht. Durch auftreffendes Licht kommen die Elektronen in Bewegung und es entsteht eine Spannung zwischen den beiden beschriebenen Schichten. Diese Spannung und den fließenden Strom

können wir verwenden. Eine einzige kristalline Siliziumsolarzelle

kommt auf ca. 0,5 V pro Zelle. Der Strom ist abhängig von der

Zellengröße.

8

Page 9

a)

Abb. 003:

a) Solarmodul mit Schutzfolie,

b)

b) Schaltsymbol

1.4 Dioden

Dioden lassen den Strom nur in eine Richtung durch. Sie werden

deshalb unter anderem zum Gleichrichten von Wechselspannungen

und zur Abblockung unerwünschter Polarität bei Gleichspannung

eingesetzt. Die Funktion einer Diode können Sie sich im Normalbetrieb am einfachsten sinnbildlich als Rückschlagventil (Wasserinstallation) vorstellen.

9

Page 10

a)

Abb. 004: a) Siliziumdiode Typ 1N 4001; die

Kathode der Diode ist an dem aufgedruckten

Strich zu erkennen, der andere Anschlussdraht

ist die Anode. Die technische Stromrichtung geht

von der Anode zur Kathode. b) Schaltsymbol der

b)

Diode

In Durchlassrichtung (Schaltsymbol Pfeil) beginnt bei der Siliziumdiode wie z. B. der 1N 4001 erst ab einer Spannung von ca. 0,6–

0,7 V oder 700 mV (Millivolt) nennenswert Strom zu fließen.

a)

b)

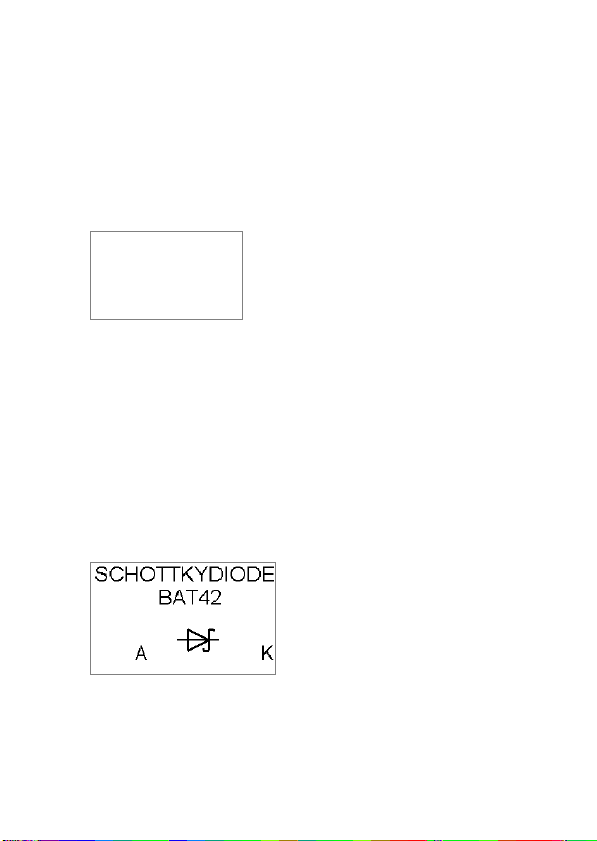

Abb. 005: a) Schottky-Diode,

b) ihr Schaltbild

In Photovoltaik-Anlagen werden verlustarme Schottky-Dioden in der

Regel auf zwei Arten genutzt: als Sperrdioden und als Bypass-Dioden.

Die Sperrdioden verhindern, dass sich der Akku durch die Photovol-

10

Page 11

taik-Module bei fehlendem Sonnenlicht entlädt. Die Bypass-Dioden

schützen Solarzellen und das Paneel vor möglichen Schäden, die

durch partielle Verschattungen verursacht werden könnten.

1.5 Leuchtdioden

Die LED (light emitting diode = Licht emittierende Diode) hat neben

den Eigenschaften einer normalen Diode noch eine weitere Eigenschaft: Sie leuchtet, wenn Spannung angelegt wird. LEDs sollten

normalerweise immer mit einem Vorwiderstand zur Strombegrenzung betrieben werden. Rote LEDs benötigen die geringste

Spannung (1,8 V). Danach folgen die gelben, grünen, blauen und

zuletzt die weißen LEDs mit der höchsten Spannung (bis zu 3,6 V).

a)

c)

b)

Abb. 006: a) Anschlussbelegung der Leuchtdioden: die Anode (+) mit dem längeren

Anschlussdraht (links) und die Kathode (–),

b) zusätzlich durch eine Abflachung am

Gehäuse markiert. c) Das Schaltsymbol der

LED

Neben den »normalen« LEDs gibt es auch Spezialausführungen wie

z. B. eine blinkende LED. Die Blink-LED erkennen Sie an dem

kleinen schwarzen Punkt innerhalb des roten Gehäuses. Dieser

Punkt beinhaltet eine winzig kleine Elektronik in Form eines inte-

11

Page 12

grierten Schaltkreises, der die LED – sobald die richtige Spannung

angelegt wird – zum Blinken bringt.

1.6 Transistoren

Transistoren sind aktive Bauelemente, die in elektronischen

Anwendungen zum Schalten und Verstärken von Strom und Spannung eingesetzt werden.

Die dem Lernpaket beigelegten bipolaren Transistoren haben die

Typenbezeichnung 2N 3904 und 2N 3906. Es handelt sich dabei um

komplementäre Kleinleistungstransistoren, die für eine maximale

Betriebsspannung von 30 V und einen Strom von maximal 200 mA

geeignet sind. Komplementär bedeutet, dass es sich um ein zueinander passendes Transistorpaar aus einem NPN- und einem PNPTransistor handelt. Die Bezeichnungen »N« und »P« stehen für die

negativen und positiven Halbleiterschichten im Transistor. Für den

Fall, das Ihnen diese Begriffe noch nicht viel sagen, können Sie die

Funktionen später anhand der Experimente praktisch nachvollziehen.

Abb. 007:

Transistoranschlüsse.

E = Emitter, B = Basis,

C = Kollektor

12

Page 13

So funktioniert der Transistor

Ein kleiner an der Basis-Emitter-Strecke angelegter Strom kann

einen großen Strom auf der Kollektor-Emitter-Strecke steuern.

D. h., fließt ein geringer Basisstrom (bei NPN-Transistoren

positiv, bei PNP-Transistoren negativ), leitet der Transistor den

Strom vom Kollektor zum Emitter, bzw. umgekehrt. Fließt über

die Basis kein Strom oder ist der Basisanschluss auf negativem

(NPN) bzw. positivem Potenzial (PNP), sperrt der Transistor.

Abb. 008: Schaltsymbole für NPN- und PNP-Transistor.

1.7 Widerstände

Ein Widerstand ist ein passives Bauelement in elektrischen und

elektronischen Schaltungen. Seine Hauptaufgabe ist die Reduzierung des fließenden Stroms auf sinnvolle Werte (siehe auch Kapitel

»Leuchtdioden«).

Die bekannteste Widerstandsbauform ist der zylindrische keramische Träger mit axialen Anschlussdrähten.

13

Page 14

a)

Abb. 009: a) Widerstand,

b)

b) Schaltsymbol

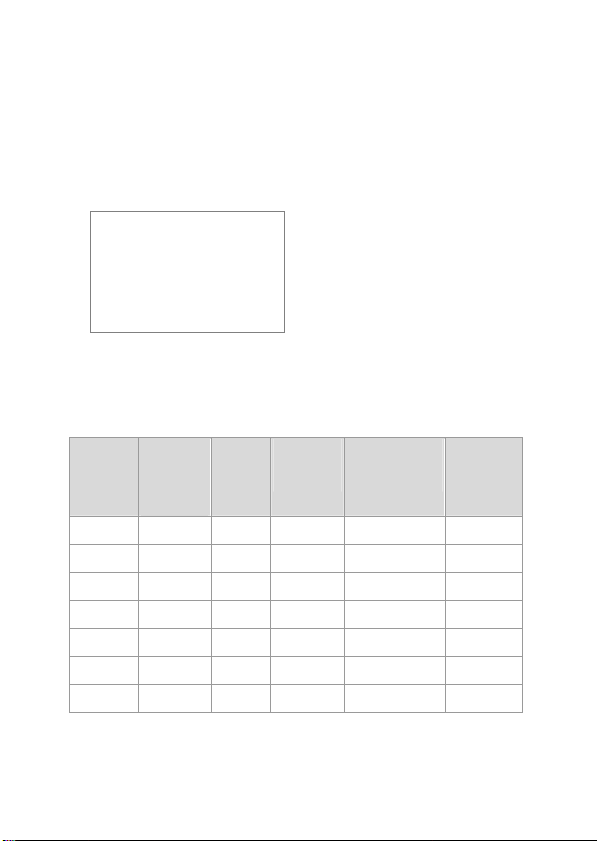

Die Widerstandswerte sind codiert und in Form von farbigen Ringen

aufgedruckt. Im Lernpaket befinden sich Kohleschichtwiderstände

mit folgenden, in der Tabelle angegebenen Werten und Farbringen:

Anzahl Wider-

stands-

1. Ring

1. Ziffer

2. Ring

2. Ziffer

3. Ring

Multiplikator

4. Ring

Toleranz

wert

1 1,2 Ω Braun Rot Gold Gold

1 1,5 Ω Braun Grün Gold Gold

1 10 Ω Braun Schwarz Schwarz Gold

1 100 Ω Braun Schwarz Braun Gold

3 1 kΩ Braun Schwarz Rot Gold

1 2,2 kΩ Rot Rot Rot Gold

1 100 kΩ Braun Schwarz Gelb Gold

14

Page 15

1.8 Elektrolytkondensatoren

Elektrolytkondensatoren (Elkos) haben im Vergleich zu normalen

Kondensatoren eine hohe Kapazität. Aufgrund des Elektrolyts ist ein

Elko polungsabhängig, und die Anschlüsse sind mit einem Pluspol

und einem Minuspol bezeichnet. Wird das Bauteil über längere Zeit

»falsch herum« angeschlossen, wird dadurch der Elektrolyt des

Kondensators zerstört. Die aufgedruckte maximale Spannungsangabe sollte nicht überschritten werden. Andernfalls kann die

Isolierschicht zerstört werden.

µ

ist immer der millionste Teil der Grundeinheit. µF steht für

Mikrofarad.

a) b)

Abb. 010: a) Elektrolytkondensator. Der Minuspol ist am Gehäuse durch einen

hellen Strich gekennzeichnet. b) Das Schaltsymbol des Elkos

1.9 Akkuhalter

Der Akkuhalter dient der Aufnahme von Akkus des Formats AAMignon. Der Akkuhalter kann auch für das Format AAA-Mikro

verwendet werden, wenn die Feder am Minuspolanschluss etwas in

die Länge gezogen wird.

15

Page 16

a)

b)

Abb. 011: a) Akkuhalter; b) Schaltsymbol des Akkus

1.10 Experimentierkabel

Mit den roten und schwarzen Experimentierkabeln, an deren Enden

jeweils Krokodilklemmen angeschlossen sind, können Sie schnell

und einfach einzelne Teile elektrisch anschließen und verbinden –

ohne Lötkolben und ohne Schraubendreher. Sinnvoll ist, die roten

Anschlusskabel für den Pluspol und die schwarzen für den

Minuspol zu verwenden.

16

Page 17

Abb. 012: Experimentierkabel mit Krokodilklemmen

1.11 Schaltdraht

Drahtbrücken können Sie mit dem beiliegenden Schaltdraht herstellen. Dazu ist die ungefähre Länge der Drahtbrücke abzuschätzen

oder abzumessen (zuzüglich der Länge für die Drahtenden, die in

die Steckkontakte eingesteckt werden sollen). Die Enden sind dann

ca. 8 mm lang abzuisolieren. Schräg mit dem Seitenschneider

abgezwickte Anschlussdrähte lassen sich leichter stecken. Die

einmal hergestellten Drahtbrücken können immer wieder

verwendet werden.

2 Verwendung des USB-Kabels

Das beiliegende USB-Kabel sollte an ein 5-V-USB-Steckernetzteil

angeschlossen werden, wie es zum Laden von Mobiltelefonen

verwendet wird. Prinzipiell ist der Anschluss am USB-Ausgang eines

PCs möglich, davon wird aber abgeraten. Der Grund: Bei einem

versehentlichen Kurzschluss beim Schaltungsaufbau kann die im

Computer eingebaute Strombegrenzung (meist in Form eines

Widerstands) zerstört werden.

17

Page 18

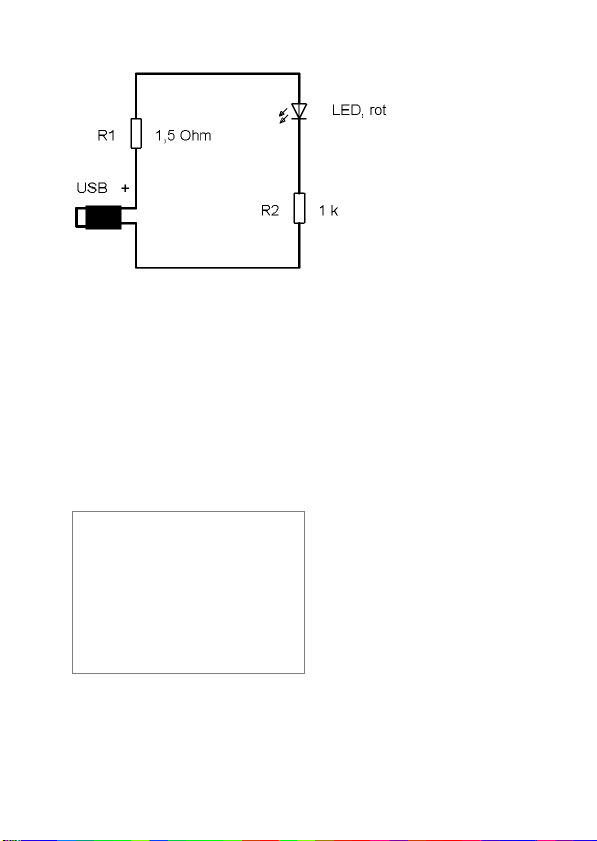

2.1 USB-Kabel am Steckbrett anschließen

Versuchsaufbau: Steckbrett, Kabel mit USB-A-Stecker und Pins,

Widerstand 1 k, Widerstand 1,5 Ω, rote LED

Für die folgenden Ladeexperimente kann das USB-Kabel am

Steckbrett angeschlossen bleiben.

Den Stiftstecker des USB-Kabels in die Kontakte des Steckbretts

stecken. Darauf achten, dass der Pluspol des Stiftsteckers zur

oberen Stromversorgungsschiene führt. Dann mit dem beiliegenden

Schaltdraht den mit dem roten Kabel verbundenen Stift mit der

Pluspolleiste und den Stift des schwarzen Kabels mit der Minuspolleiste verbinden (siehe Abbildung). Der Schutzwiderstand mit

1,5 Ω dient als Kurzschlussschutz für alle Fälle.

a)

b)

18

Page 19

c)

Abb. 013: a) und b): Stiftstecker mit dem Steckbrett verbinden; an den Pluspol den

1,5-Ω-Schutzwiderstand stecken. c): Die LED und den 1-k-Widerstand hinzufügen.

Im nächsten Schritt die rote LED stecken. Hier ist zu beachten, dass

der längere Anschlussdraht zum Pluspol kommt. Zusätzlich den

Widerstand 1 k in das Steckbrett stecken. Wenn nun der USBStecker mit der USB-Stromquelle verbunden wird, sollte die LED

leuchten.

19

Page 20

Abb. 014: Schaltbild mit USB-Anschluss und roter LED

3 Energie speichern

Das mit unseren Sinnen nicht wahrnehmbare Prinzip der

Energiespeicherung mit elektrischem Strom lässt sich mit einem

Prinzip, das wir beim Wasser beobachten können, vergleichen und

erklären: Über einen Wasserhahn wird ein Wasserbehälter mit

Wasser gefüllt. Das Wasser kann zu einem späteren Zeitpunkt

wieder entnommen werden.

Abb. 015: Prinzip der Energiespeicherung, verdeutlicht anhand

eines Wasserbehälters

20

Page 21

Der »Energiespeicher« hat in der elektronischen Welt unterschiedliche Ausbildungsformen. Dem Lernpaket liegt ein Elektrolytkondensator bei. Die Speicherwirkung kann man damit gut nachvollziehen. Der Vorteil des Kondensatorspeichers liegt darin, dass er

eine sehr lange Lebensdauer hat. Im Vergleich zum Akku ist die

Speicherkapazität aber nur gering, was für die Experimente den

Vorteil hat, dass das Prinzip der Speicherung in einer überschaubar

kurzen Zeitspanne abläuft. Vergleich: Der Wasserhahn füllt nur

einen kleinen Becher. Das geht dann natürlich auch viel schneller

als bei einem großen Becken.

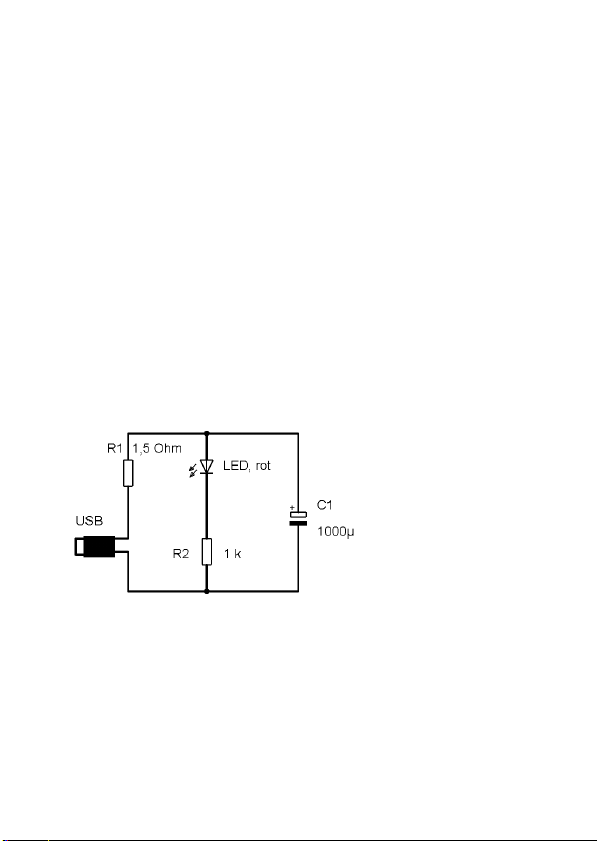

3.1 Energiespeicherung mit dem Elko

Versuchsaufbau: Steckbrett, Kabel mit USB-A-Stecker und Pins,

Widerstand 1 k, rote LED, Elko 1.000 µF

Der vorhergehende Aufbau wird um den Elko erweitert. Die Anschlussdrähte des Elkos zeigen mit dem Pluspol zur Pluspolschiene

des Steckbretts. Wenn der Elko korrekt gesteckt ist, den USB-Stecker

in das USB-Steckernetzteil einstecken. Die LED leuchtet. Den USBStecker von der USB-Quelle trennen, und die rote LED leuchtet noch

kurze Zeit weiter, obwohl die Stromversorgung unterbrochen wurde.

Die Energie wurde im Elko zwischengespeichert.

21

Page 22

Abb. 016: Steckbrett mit Speicherelko

Abb. 017: Schaltbild

4 Vertraut machen mit den Akkutypen

Die gebräuchlichsten und im Alltag verwendeten Akkutypen:

1. Bleiakkus (Bleisäure, Bleigel), z. B. Starterbatterie im Kfz.

22

Page 23

2. Nickel-Kadmium (NiCa; nicht mehr im Handel), oft in

Akkuschraubern verwendet.

3. Nickel-Metallhydrid (NiMH)

4. Nickel-Zink (NiZn; neu auf dem Markt)

5. Lithium (Li) in unterschiedlichsten Ausführungen

Den Bleiakku kennt man vom Auto als sog. »Starterbatterie«. Dieser

Akkutyp ist preiswert, langzeitstabil und sehr robust, aber schwer.

Er hat, bezogen auf das Gewicht, nur einen geringen Energiegehalt.

Blei ist ein Schwermetall. Alte Akkus müssen zurückgegeben

werden und werden dann recycelt.

Die Akkutypen 2 bis 5 sind Gegenstand der nachfolgenden Experimente. Obwohl der Nickel-Kadmium-Akku nicht mehr im Handel

ist, gibt es dank der Langlebigkeit dieses Akkutyps immer noch

zahlreiche Akkus in der Nutzung.

Bei den Experimenten kann man die unterschiedlichen Ladeverfahren, und was es zu beachten gibt, praktisch erfahren.

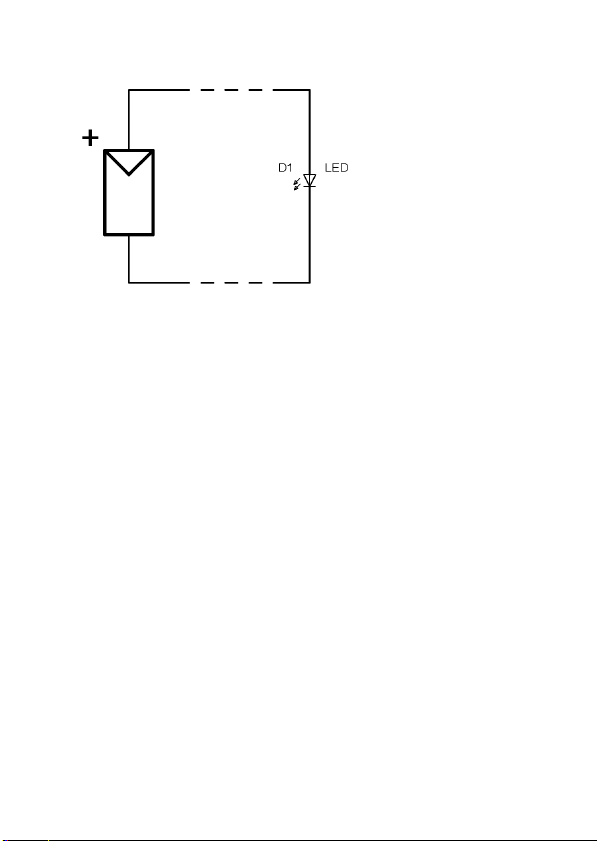

5 Erster Schritt mit dem Solarmodul

Experimentieraufbau: Solarmodul, Krokodilklemmen, 2 rote LEDs

Im Lernpaket gibt es zwei rote LEDs, die sich äußerlich kaum unterscheiden lassen. Um herauszufinden, welches die Blink-LED und

welches die »normale« LED ist, kann man folgendes einfache

Experiment mit den Krokodilkabeln und dem Solarmodul machen:

Die Krokodilkabel und Klemmen an die Anschlussdrähte des

Solarmoduls anschließen, Rot an Rot und Schwarz an Schwarz.

Dann die rote Krokodilklemme mit dem längeren Anschlussdraht

23

Page 24

einer der roten LEDs und die schwarze mit dem kürzeren

Anschlussdraht verbinden. Wenn etwas Licht auf das Solarmodul

fällt, kann man sehen, dass die angeschlossene LED entweder

blinkt oder mit Dauerlicht leuchtet.

Abb. 018: Experimentieraufbau mit Krokodilklemmen

24

Page 25

Abb. 019: Schaltbild, links

das Symbol für das

Solarmodul

Normalerweise sollten LEDs mit einem Vorwiderstand betrieben

werden. Da das Solarmodul nur einen begrenzten Strom liefert und es

sich hier um ein Kurzzeitexperiment handelt, kann man eine Ausnahme machen, um herauszufinden, welches die dauerhaft

leuchtende LED und welches die Blink-LED ist. Die Blink-LED dann

mit einem Stück Klebeband für die weiteren Experimente markieren.

Abb. 020: Markierte Blink-LED

25

Page 26

6 Akkus mit der USB-Quelle laden

USB ist im Computerbereich Standard und ist weit verbreitet.

Elektronische Geräte, Computerzubehör wie z. B. externe Festplatten, aber auch kleine Lampen, Ventilatoren usw. können damit

betrieben werden.

Die meisten Mobiltelefonanbieter bieten inzwischen Mikro-USB als

Standardgerätebuchse für den Ladekontakt des Mobiltelefons an.

Der USB-Standard beim Computer ist so eingerichtet, dass Geräte

zunächst im

Low Power-Mode

bei höherem Strombedarf diesen erst anfordern, bevor sie den

normalen Modus schalten.

Durch die unterschiedlichen Anwendungen sind Netzteile mit einer

5-V-USB-Stromquelle weit verbreitet. Der vom Netzteil gelieferte

Strom liegt meist bei 500 bis 2.000 mA. Ein solches USB-Netzteil ist

gut für die weiteren Ladeexperimente geeignet.

(100 mA oder 150 mA) starten und

Abb. 021: USB-Netzteil

26

Page 27

Die USB-Quelle eignet sich hervorragend für Ladeexperimente mit

kleineren Akkuzellen. Die Nutzung setzt aber Elektronikschaltungen

voraus, die das spezielle Ladeverhalten der jeweiligen Akkutypen

berücksichtigen.

Abb. 022: USB-Cell-NiMH, Mignonzelle mit eingebautem USB-Adapter

Abb. 023: Kompakter USB-Lader für AA- und AAA-Akkus der Typen NiMH und

NiCd

27

Page 28

7 NiMH- und NiCd-Akkus laden

Versuchsaufbau: Steckbrett, Kabel mit USB-A-Stecker, Widerstand

100 Ω, LED orangefarben, Akkuhalter, Akku AA oder AAA, wenn

vorhanden: Multimeter

Die Akkus wie z. B. die NiMH-Akkus und die NiCd-Akkus sind

Alternativen zu Einwegbatterien. Der zuletzt aufgeführte Akkutyp

wird nicht mehr verkauft.

Nickel-Metallhydrid-Akkus sind derzeit der häufigste Akkutyp und

in mehreren Formaten erhältlich. Hier wiederum dürften die am

häufigsten verwendeten Formate Mignon (AA) und Mikro (AAA)

sein. Beide können in den Batteriehalter aus dem Lernpaket

eingelegt und verwendet werden.

Die Akkutypen sind ladetechnisch und in der Anwendung weitgehend unproblematisch. Was in der praktischen Anwendung

manchmal störend ist, ist die niedrige Zellenspannung von 1,2 V im

Vergleich zur Systemspannung der Einwegbatterien mit 1,5 V.

Obwohl der Akkutyp Nickel-Kadmium nicht mehr im Handel ist,

sind noch viele dieser Akkus in Benutzung. Kadmium ist giftig, und

deshalb wurde der Vertrieb dieses Akkutyps verboten und eingestellt. Gleichzeitig sind die NiCd-Akkus sehr robust und funktionieren über lange Zeit problemlos, wenn sie richtig geladen und

genutzt werden.

Nachfolgend wird eine einfache Dauerladeschaltung (Ladeerhaltung) von der USB-Quelle für NiMH und NiCd-Akkuzellen aufgezeigt.

Die LED zeigt die Ladefunktion an und reguliert gleichzeitig den

Ladestrom auf ca. 20 mA (wenn der Akku leer ist). Je »voller« der

Akku geladen wird, desto geringer wird der Ladestrom und desto

weniger leuchtet die LED.

28

Page 29

Abb. 024: Aufbau Steckbrett; geladen wird ein Mignonakku.

Abb. 025: Schaltplan

Zusatzversuch (wenn ein Multimeter vorhanden ist): Multimeter im

Bereich Milliampere in Reihe zum Akku verdrahten. Dann kann

man den aktuellen Ladestrom ablesen.

29

Page 30

Abb. 026: Messaufbau

Abb. 027: Schaltbild

Mit einem Multimeter kann man den Ladestrom überprüfen und

natürlich auch die Akkuspannung messen. Zum Messen der Akkuspannung sind die Kabel des Multimeters direkt an den Akkuhalter

anzuschließen (parallel zum Akku).

30

Page 31

8 Konstantstromladen

Versuchsaufbau: USB-Kabel, Steckbrett, 1 Widerstand 1,5 Ω, 2

Widerstände 1 k, 1 Widerstand 1,2 Ω, LED orangefarben, SchottkyDiode BAT 42, Akkuhalter, Akku Mignon AA oder Mikro AAA

Konstantstromladen ist bei einfachen Ladegeräten eine verbreitete

Möglichkeit, Akkus zu laden. Abhängig von der Akkukapazität wird

mit einem konstanten Strom der leere Akku eine definierte Zeit lang

aufgeladen.

Abb. 028: Ladeempfehlung auf einem Akku: Konstantstromladung

Die auf dem Akku abgedruckte Ladeempfehlung gibt an, über

welchen Zeitraum und mit welcher Stromstärke geladen werden

soll. Bei der einfachen Konstantstromladung eines Akkus ist es die

übliche Praxis, ihn mit 1/10 des Stroms der Kapazitätsangabe 14

Stunden lang aufzuladen.

31

Page 32

Beispiel

Akkukapazität: 800 mAh, Ladestrom: 80 mA, Ladezeit: 14 Stunden. Sind die 14 Stunden Ladezeit vorbei, besteht die Möglichkeit, dass eine zeitgesteuerte Elektronik auf Erhaltungsladung

umschaltet. Die Ladeerhaltung kann mit 1/20 der Akkukapazität

oder weniger erfolgen, dementsprechend mit gleich oder weniger 40 mA.

Auch gibt es Ladegeräte mit einer thermischen Überwachung und

Abschaltung (z. B. bei Akkus von preiswerten Akkuschraubern).

Dies funktioniert vor allem bei NiCd-Akkus sehr gut, da diese, wenn

sie vollgeladen sind, die aus dem Ladegerät nachfließende Energie

in Wärme umwandeln. Somit ist für die Elektronik damit nachvollziehbar, dass der Akku nun vollgeladen ist.

Die Ladestrombegrenzung der Konstantstromladung wird bei einfachen Netzladegeräten durch einen Widerstand realisiert, der zwischen Netzteil und Akku eingefügt ist und den Ladestrom regelt.

Der Widerstand R1 wird mit der Formel: R = U/I berechnet. R ist der

Widerstand in Ohm, U die Spannung in Volt und I der Strom in

R1 sollte so dimensioniert sein, dass der Ladestrom für den

Ampere.

Akku geeignet ist.

Abb. 029: Prinzipschaltbild Konstantstromlader; R1 ist der für den Ladestrom

zuständige Widerstand.

32

Page 33

Die Lademethode mit Konstantstrom ist zwar sehr einfach, hat aber

auch einige Nachteile: Der Akku sollte vor dem Ladevorgang vollständig entladen sein, und der Ladestrom sollte in etwa von C/10

der Akkukapazität sein, um Ungenauigkeiten durch leichtes, aber

schadloses Überladen auszugleichen. Wenn der Akku schnellladefähig ist, kann der Ladestrom bei entsprechend kürzerer Ladezeit

auch höher sein.

Bei den älteren NiCd-Akkus kann, wenn der Akku nicht vollständig

entladen wurde, der sog. Memory-Effekt auftreten.

Memory-Effekt

Wird beim Entladen des Akkus nicht die ganze Kapazität genutzt

und der Akku nur zum Teil entladen und dann wieder aufgeladen, »merkt« sich der Akku diesen Zustand und gibt beim

nächsten Entladen nur noch diesen Teil an den Verbraucher ab.

Der geladene Akku verliert damit im Lauf der Lebensdauer

immer mehr an nutzbarer Kapazität, denn an der aus Kadmium

bestehenden Kathode werden Kristalle gebildet, die die Leistung

des Akkus reduzieren.

Der Memory-Effekt kann durch eine absichtliche Tiefentladung

»gelöscht« werden. In modernen Akkus zeigt er sich nur noch

selten.

33

Page 34

Abb. 030: Steckbrettaufbau: Laden mit Konstantstrom

Den Spannungsteiler, bestehend aus R2 und D2, sowie den Basiswiderstand R4 kann man auch verändern. Dadurch wird sich der

konstante Ladestrom verändern. So kann man zunächst mit R4

experimentieren, d. h. den 1-k-Widerstand (R4) durch den 2,2-kWiderstand des Lernpakets austauschen, und erhält damit einen

geringeren Ladestrom zum Akku.

34

Page 35

Abb. 031: Schaltbild des Konstantstromladers

9 Impulsladen

Versuchsaufbau: USB-Kabel, Steckbrett, Blink-LED, LED orangefarben, Diode 1N 4001, Transistor T1 2N3904, Transistor T2 N3906,

Widerstand 10 Ω, 2 Widerstände 1 k, Akkuhalter, Akku AA Mignon

oder AAA Mikro

Durch die Impulsladung wird der Memoryeffekt auch bei älteren

Akkuzellen weitgehend verhindert. Kurze Stromstöße laden die

Akkuzelle. Der Akku wird je nach Beschaltung schneller oder langsamer aufgeladen, und es lassen sich teilweise auch ältere Akkus

regenerieren.

35

Page 36

Abb. 032: Versuchsaufbau für die Impulsladung; beide Transistoren sind so

eingesteckt, dass die Typenbezeichnung vom Betrachter aus gesehen lesbar ist.

Der obere Transistor ist T2 (2N3906), die linke LED ist die Blink-LED.

Die Blink-LED bildet zusammen mit dem Widerstand R2 einen

Spannungsteiler und gibt die Impulse an die Basis von Transistor

T1. T1 steuert über die Kollektor-Emitter-Strecke den Basiseingang

des Transistors T2. Dieser gibt als Längstransistor den Stromfluss

zum Akku frei. Die orangefarbene LED zeigt durch ihre blinkende

Helligkeit an, ob und wie viel Strom zum Akku fließt.

36

Page 37

Abb. 033: Schaltbild Impulsladung

Wenn ein Multimeter zur Hand ist, kann man die pulsierende und

ansteigende Akkuspannung beobachten. Wird die Diode D2 überbrückt, geht der Ladevorgang schneller (mehr Ladestrom), allerdings auf Kosten der Lebensdauer der orangefarbenen LED.

37

Page 38

Abb. 034: Anordnung zum Messen der Impulsladung mit einem Multimeter

10 Nickel-Zink-Zelle laden

Versuchsaufbau: USB-Kabel, Steckbrett, rote LED, orangefarbene

LED, Widerstand 100 Ω, Akkuhalter, Akku AA Mignon oder AAA

Mikro.

Eine ganz alte und gleichzeitig neuere Entwicklung auf dem Akkumarkt ist die Nickel-Zink-Zelle (NiZn). Der Vorteil dieses Zellentyps

ist eine höhere Zellspannung von ca. 1,6 V. Somit ist sie als Ersatz

von Einwegbatterien (1,5 V) besser nutzbar. Gerade bei Elektronikgeräten, die für nur eine oder zwei Batteriezellen vorgesehen sind,

sind die NiMh-Zellen oft zu schnell unterhalb der erforderlichen

Betriebsspannung. Dadurch kann die Kapazität nicht vollständig

genutzt werden.

38

Page 39

Interessant ist, dass die Kapazität beim NiZn-Akku nicht mehr in

Milliampere, sondern in Milliwattstunde angegeben wird.

Die Spannung einer frisch geladenen NiZn-Zelle liegt bei ca. 1,8 V

und die Entladeschlussspannung, je nach Strombelastung, bei etwa

1,2 V. Da die Zellenart noch jung ist, gibt es bisher wenig Erfahrungen mit der Zyklenzahl.

Akkuzyklen

entladen werden kann, bevor sie unbrauchbar ist.

Abb. 035: Profi-Ladegerät Nickel-Zink, für AA und AAA-Zellen

bedeutet, wie oft die Akkuzelle vollständig be- und

39

Page 40

Die erforderliche Ladetechnik für die NiZn-Akkus ist im Prinzip

einfach und ähnelt der Ladetechnik von Bleiakkus. Prozessorgesteuerte Ladegeräte bieten einen höheren Sicherheitsstandard und

einen bessern Ladewirkungsgrad mit mehr Möglichkeiten bei der

Lade- und Entladetechnik.

Das Ladeprinzip

Es wird mit einer Strombegrenzung geladen, die etwa das 0,5bis 1-fache der Akkukapazität beträgt (0,7 A bis 1,5 A beim AATyp). Die Ladeschlussspannung, d. h. die Spannung, wenn der

Akku voll ist, beträgt ca. 1,9 V. Gleichzeitig geht der Ladestrom

beim Ladeende auf unter 0,05 C (bei der AA-Zelle 75 mA)

zurück.

Die spezifische Energiedichte beträgt ca. 50 Wh/kg, das ist in

etwa gleich wie bei den NiCd-Akkus, aber geringer als beim

NiMh- und dem Li-Akku.

C

steht dabei für die Kapazität des Akkus, normalerweise in

Milliamperestunden (mAh).

Ein einfaches Experimentier-USB-Ladegerät, mit dem die NiZnAkkuzelle geladen werden kann, zeigt Abb. 036 als Steckbrettaufbau. Als Akkuzelle wird der kleinere AAA-Mikro-Akku mit 550 mAh

verwendet.

Wichtig beim Schaltungsaufbau für ein einfaches Ladegerät ist, dass

die Ladeendspannung auf max. 1,9 V stabilisiert/begrenzt wird.

Wenn der zum Laden verwendete Strom niedriger ist, ist dies

unproblematisch, der Ladevorgang dauert lediglich länger. Bei

vielen Akkutypen ist eine sanftere Ladung (mit geringerem Strom)

eher von Vorteil und trägt zu mehr Ladezyklen bei. Schnellladegeräte laden Akkus in möglichst kurzer Zeit.

40

Page 41

Auf den Akkuverpackungen und dem Akkugehäuse der NiZn-Akkus

gibt es die Ladeempfehlung:

AA Mignon: 12–15 Stunden mit 150 mA, schnellladefähig

AAA Mikro: 12–15 Stunden mit 55 mA, schnellladefähig

Bei der vorgestellten Ladeschaltung wird die Ladeendspannung

durch die orangefarbene LED realisiert. Diese LED zeigt gleichzeitig

auch den Ladezustand an. Wenn der Akku leer ist, leuchtet die LED

nicht, wenn er mehr Ladung hat, leuchtet sie hell. Der Strom wird

durch den Widerstand R1 und die rote LED geregelt.

Abb. 036: Steckbrettaufbau, Ladeschaltung NiZn-Akku

41

Page 42

Abb. 037: Schaltbild

Die Selbstentladung der NiZn-Zellen findet abhängig von der Umgebungstemperatur statt, erfahrungsgemäß im Bereich von ca. 5–7 %.

11 Lithium-Akku Laden

Versuchsaufbau: USB-Kabel, Steckbrett, rote LED, 2 Dioden 1N 4001,

Widerstand 1 k, Kabel mit Krokodilklemmen rot und schwarz,

Lithium-Akku.

Die meisten Mobiltelefone und Smartphones, Notebooks und

Tablet-PCs arbeiten mit Lithium-Polymer(LiPo)- oder LithiumIonen(Li-Ion)-Akkus.

Dieser Akkutyp hat bei geringem Gewicht eine hohe Energiedichte.

Die Akkus sind auswechselbar oder fest eingebaut (eingelötet). Ein

Problem ist, dass es bei dieser Akkuform viele unterschiedliche

Ausbildungsformen gibt (flach, rund, eckig usw.), keinen einheitlichen Standard wie bei den Einwegbatterien (z. B. Mignon- und

Mikrozellen).

Die Energiedichte liegt bei 95–400 Wh/l, je nach den verwendeten

Materialien und Nutzung. Wird der Akku nur zum Teil ge- und dann

42

Page 43

wieder teilweise entladen, wird die Anzahl der möglichen Ladezyklen stark erhöht. Gleichzeitig sinkt dadurch die nutzbare Energiedichte.

Die Ladungsart ist weniger kompliziert als oft angenommen und

sieht im Prinzip wie folgt aus: Wenn der Akku sehr tief entladen

wurde, sollte mit einem sehr niedrigen Ladestrom begonnen werden. Im normalen Ladevorgang kann die Zelle aber mit konstantem

maximalen Strom im Bereich von 0,5–1 C geladen werden.

Die Ladeschlussspannung beträgt je nach Typ 4,1–4,2 V und sollte

auf gar keinen Fall überschritten werden. Es dient der Langlebigkeit

des Akkus, wenn die Ladeschlussspannung eher etwas niedriger

gehalten wird. Sinnvoll sind 3,9–4,0 V (je nach Akkutyp).

Natürlich können LiPo- und Li-Ion-Akkus auch mit einem geringeren

Ladestrom geladen werden. Auch dadurch erhöht sich die erreichbare Zyklenzahl (die Anzahl der Lade- und Entladevorgänge).

Vollständig geladen (voll) ist der Akku bei einer Ladeschlussspannung von 4,1–4,2 V, gleichzeitig sinkt dann der Ladestrom bis auf

etwa C/10. Das ist auch die technische Messauswertung für automatische Ladegeräte, die Ladung zu beenden.

Hinweis zur Entladung

Die Entladeschlussspannung darf auf gar keinen Fall unter 2,5 V

gehen, andernfalls wird die Akkuzelle zerstört. Das meist im

Akku eingebaute Akkumanagement schaltet deshalb in der

Regel bei 3,0 V ab.

Es ist empfehlenswert, Lithium-Akkus »sanft« zu (ent-)laden

(nur bis ca. 30 %), da sich ihre Lebensdauer so verlängert.

43

Page 44

Will man ein Ladegerät selbst bauen, ist die exakte Regelung der

Ladeendspannung zwingend erforderlich. Eine stabilisierte Spannungsversorgung wird man normalerweise mit Festspannungsreglern aufbauen. Gleichzeitig gibt es auf dem Markt fertige Lade-ICs

zur komfortablen und sicherheitstechnisch guten Ladung der

Lithium-Akkus.

Wichtig

Für die folgenden Ladeexperimente wird dringend empfohlen,

ausschließlich Lithium-Akkus mit integrierter Schutzelektronik

zu verwenden. Das sind herausnehmbare Akkus, wie sie in

Mobiltelefonen, Kameras usw. verwendet werden.

Abb. 038: Geeigneter Akku mit integrierter Sicherheits-/Schutzelektronik

Die integrierte Sicherheitselektronik sorgt dafür, dass der Akku

weder überladen wird noch beim Entladen in Unterspannung

kommt, und schaltet notfalls die Verbindung zu den Akkukontakten ab.

44

Page 45

So kann man mit Akkus aus Mobiltelefonen problemlos experimentieren, solange die obere und untere Temperaturgrenze und

der Maximalladestrom (1C) nicht überschritten werden.

Die Ladeschaltung zum Laden eines Lithium-Akkus mit der USBQuelle wird mit einfachsten Komponenten auf dem Steckbrett

aufgebaut. Es gilt, die Spannung, die durch die USB-Quelle auf 5 V

stabilisiert ist, auf eine verträgliche Ladeendspannung von knapp

4 V zu reduzieren. Die LED sorgt mit einem geringen Stromverbrauch dafür, dass auch die Leerlaufspannung (ohne Akku) am

Ausgang nicht über 4 V geht. Der Ladestrom wird ebenfalls durch

die Komponenten geregelt und geht mit zunehmender Ladung/

Akkuspannung zurück. Auch wenn diese einfache Ladeschaltung

funktioniert, handelt es sich hier um ein Ladeexperiment, und man

darf dabei keinen Komfortlader erwarten.

Die Kontakte des Lithium-Akkus kann man mit den Krokodilklemmen anschließen. Je nach Akkutyp funktioniert das gut oder weniger gut. Am zuverlässigsten wäre es natürlich, zwei Kabel an die

Goldkontakte anzulöten, sofern eine Lötausrüstung zur Verfügung

steht. Andernfalls kann man auch den oberen Bereich des Akkus,

da, wo die Kontakte sind, etwas vom Akkukörper abheben, sodass

die Klemmen zwischen Kontaktleiste und Akkukörper Halt finden.

45

Page 46

Abb. 039: Klemmverbindung mit den Akkukontakten

Abb. 040: Schaltbild einfacher Lithiumlader

Wenn ein Multimeter zur Hand ist, kann man entweder die steigende Akkuspannung oder den Ladestrom messen.

46

Page 47

a)

b)

Abb. 041: a) Akkuladung und Überwachung durch das Multimeter.

b) Der Schaltplan dazu

47

Page 48

12 Laden überwachen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Leistungswerte rund um den zu

ladenden Akku feststellen:

Anzeige mit LEDs

Messungen mit einem Multimeter

LCD-Anzeigen

Messung und Auswertung mit dem PC

Mit Leuchtdioden lassen sich einfache Messaufgaben (z. B. die

Polaritätsanzeige) oder grundsätzliche Funktionsanzeigen (z. B. ob

Ladestrom fließt oder nicht) gut erledigen. Wenn detaillierte Messangaben erwünscht sind, ist ein Multimeter eine gute Hilfe. Im

Lernpaket werden einfache Messungen und Funktionsanzeigen mit

LEDs realisiert. Wer ein Multimeter zur Hand hat, kann dieses

zusätzlich nutzen.

12.1 Akkutankanzeige

Versuchsaufbau: Steckbrett, USB-Kabel, Blink-LED, LED orangefarben, Diode 1N4001, Widerstand 1 k, Lithium-Akku

Ist der Energiespeicher nun leer, halb voll oder voll? Dazu brauchen

wir eine Anzeige, ähnlich wie beim Kfz die Tankanzeige, nur dass

eine aussagekräftige Tankanzeige für den Ladezustand des Akkus

sehr viel komplizierter ist. Der Ladezustand ist von vielen Faktoren

wie Ladeart und Entladeart, Kapazität usw. abhängig. Es gibt aber

noch eine ganze Reihe weiterer Faktoren wie z. B. Betriebstemperatur, Alter des Akkus (Lebenszeit) und einige mehr, die den Ladezustand weiter beeinflussen können.

Um alle Faktoren in den Griff zu bekommen, gibt es raffinierte

Überwachungselektroniken mit Mikroprozessoren und aufwendiger

Software.

48

Page 49

Mit den Teilen Ihres Lernpakets können Sie eine einfache Ladezustandsanzeige aufbauen, um das Grundprinzip zu erfahren.

In Abb. 042 sehen Sie den Versuchsaufbau einer sehr einfachen

Ladezustandsanzeige. Nach dem Aufbau der Komponenten zuerst

den Lithium-Akku mit den Krokodilklemmen an das Steckbrett

anschließen. Dann leuchtet die orangefarbene LED. Sobald der USBStecker in das USB-Netzgerät gesteckt wird, wird der Akku mit ca.

200 mA geladen. Kurze Zeit später beginnt die Blink-LED zu blinken

und zeigt an, dass der Akku die Spannung um die 4 V erreicht hat.

Die Blink-LED blinkt zuerst langsamer und dann schneller. Das ist

das Zeichen, die Ladung sofort zu beenden. Ein komfortables Ladegerät würde dies dann automatisch machen.

Abb. 042: Versuchsaufbau einer einfachen Ladezustandsanzeige

49

Page 50

Abb. 043: Schaltbild der Ladezustandsanzeige

Die einfache Akkutankanzeige wird nach wie vor über die Spannungsmessung des Akkus realisiert. Ein Fortschritt wäre, die Spannungsmessung unter Last (Stromentnahme aus dem Akku) durchzuführen. Die Last sollte dabei einen Stromverbrauch von etwa 10 %

der Kapazität des Akkus haben und könnte im Moment der Messung durch einen Taster aktiviert werden.

13 Akkus testen

Jeder kennt das: Man hat Akkus für die verschiedensten Anwendungen in der Schublade liegen, und nun ist die Frage, wie viel noch

drin ist. Das ist vor allen dann wichtig, wenn mehrere Akkus

verwendet werden, denn ein elektronisches Gerät funktioniert nur

dann, wenn alle Akkus ausreichend geladen sind. Nur die

Spannung zu messen, sagt zu wenig über die »Belastungsfähigkeit«

des Akkus aus.

Abb. 044 zeigt einen einfachen Akkuprüfer mit Drehspulinstrument

und einer Glühbirne (1,5 V) als Belastungswiderstand – der Vorteil

der Glühbirne ist ein gutes visuelles Signal, das die Leistungsfähigkeit des Akkus zeigt.

50

Page 51

Als Alternative zur Glühbirne kann auch ein Belastungswiderstand

von 10 Ω verwendet werden. Der Belastungsstrom für den Akku

beträgt dann ca. 150 mA.

Abb. 044: Einfacher Akkuprüfer (Selbstbautestgerät) für AA- und

AAA-Akkuzellen mit Drehspulinstrument und Glühbirne (1,5 V) als

Belastungswiderstand

Nachfolgend werden Akkuzustands-Testschaltungen für Nickel-ZinkZellen vorgestellt.

51

Page 52

13.1 Test mit niedrigem Strom

Versuchsaufbau: Steckbrett, rote LED, Widerstand 100 Ω, Akkuhalter, NiZn-Akku, Mikro AAA.

Die Tests können auch mit anderen Akkutypen durchgeführt

werden, sofern ein Multimeter zur Hand ist, mit dem die Akkuspannung unter Last angezeigt werden kann.

Der Test mit niedriger Strombelastung ist auch für ältere Akkus, die

frisch aufgeladen wurden, meist kein großes Problem. Als Tastschalter für den Akkutest wird ein Stück Draht abisoliert und, wie

in der Abbildung zu sehen ist, in die Kontakte des Steckbretts

montiert.

52

Page 53

Abb. 045: Steckbrettaufbau für den Akkutest

53

Page 54

Abb. 046: Schaltbild

Den Akku in den Batteriehalter einlegen; wenn die Akkuzelle voll

geladen ist, leuchtet die LED. Nun den Taster drücken. Die LED wird

geringfügig dunkler. Mit dem 100-Ω-Widerstand fließen etwa 15 mA

Belastungsstrom. Das ist für den Akku mit Leichtigkeit zu leisten,

daher sinkt die Akkuspannung auch nur geringfügig.

13.2 Test mit hohem Strom

Versuchsaufbau: Steckbrett, rote LED, Widerstand 1,2 Ω, Akkuhalter, Akku

Die Tests können auch mit anderen Akkutypen durchgeführt

werden, sofern ein Multimeter zur Hand ist, mit dem die Akkuspannung unter Last angezeigt werden kann.

Der Test mit höherem Stromfluss stellt für den Akku eine höhere

Herausforderung dar. Dabei ist darauf zu achten, mit welchem

Entladestrom der Akku maximal belastet werden darf, ohne dass er

Schaden nimmt. Bei Lithium-Akkus ist es meist ein Strom in Höhe

der doppelten Kapazität, bei Nickel-Zink-Akkus lautet die Empfehlung: nicht tiefer als bis zur Spannung von 1,2 V entladen und

maximal mit 1C entladen. Das bedeutet für den AA-Mignon-Akku

54

Page 55

einen maximalen Strom von 1,5 A und für die kleinere AAA-Zelle

etwa 550 mA maximalen Entladestrom.

Nun wird der Widerstand R1 ausgetauscht. Anstatt des 100-Ω-

Widerstands kommt nun der 1,2-Ω-Widerstand in das Steckbrett.

Wenn jetzt der Draht-Taster gedrückt wird, geht die LED aus. Der

Belastungsstrom beträgt, wenn man ihn mit der Formel R = U / I

errechnet, ca. 1 A und mit dem Multimeter gemessen um die 0,5 A.

Das praktische Messergebnis kann von vom errechneten Wert

abweichen. Das liegt an den Steckbrettkontakten, Akkuhalterkontakten, Kabeln, Innenwiderstand des Akkus usw.

Wenn der Taster wieder losgelassen wird und der Akku gut geladen

war, leuchtet die LED wieder wie zuvor. Wenn nicht, ist es gut, den

Akku zu laden. Dann hat er den Belastungstest nicht bestanden.

Mit dem Multimeter kann man es nachmessen: Ohne Belastung hat

die NiZn-Akkuzelle z. B. 1,75 V, unter Belastung sinkt die Spannung

auf 1,3 V.

55

Page 56

Abb. 047: Steckbrettaufbau

56

Abb. 048: Schaltbild

Page 57

Abb. 049: Messaufbau mit Multimeter

Akkuwirkungsgrade

Der Akkuwirkungsgrad sagt aus, wie viel reingeladen wurde und

wie viel davon man wieder aus dem Akku entnehmen kann.

Die Wirkungsgrade der unterschiedlichen Akkutypen schwanken

stark im Bereich von ca. 70–90 %.

14 Akku und Solarmodul

Versuchsaufbau: Solarmodul, Steckbrett, Steckstifte, Widerstand

100 Ω, rote LED

Die Vorderseite des ungebrauchten Solarmoduls ist mit einer Folie

geschützt. Diese zuerst abziehen.

57

Page 58

Auf der Rückseite des Moduls befinden sich zwei Lötanschlüsse mit

angelöteten Kabeln. Das Modul liefert Gleichstrom. Somit gibt es

wie bei einer Batterie ein rotes Kabel, den Pluspol, und ein schwarzes Kabel, den Minuspol. Schieben Sie die Kabel durch die Bohrungen des Steckbretts (Zugentlastung) und schließen Sie dann das

schwarze und das rote Kabel an das Steckbrett an. Es wird empfohlen, in die untere Schiene den schwarzen Anschluss und die

obere Schiene den roten Anschluss einzustecken.

Das Solarmodul kann für die nachfolgenden Experimente angeschlossen bleiben.

a)

58

Page 59

b)

Abb. 050: a) Die Anschlussleitungen des Solarmoduls an das Steckbrett

anschließen. b) Mit den Steckstiften können die Kabel zusätzlich gesichert werden.

Positionieren Sie das Solarmodul so, dass ausreichend helles Licht,

bevorzugt Sonnenlicht, darauffällt.

Für den Fall, dass während der Experimente die Sonne nicht

scheint, geht als Ersatz eine helle Schreibtischleuchte z. B. mit

einer Halogenbirne (mindestens 30 W). Energiesparlampen und

LED-Lampen sind nicht geeignet.

Nun stecken Sie die Anschlüsse der roten LED und den Vorwiderstand 100 Ω ins Steckbrett. Der längere Anschluss der Leuchtdiode

ist mit der +-»Seite« zu verbinden. Je nach Bestrahlungsintensität

leuchtet die Leuchtdiode mehr oder weniger hell. Wenn die LED

nicht leuchtet, ist entweder zu wenig »Lichtenergie« vorhanden

oder die LED wurde mit falscher Polungsrichtung angeschlossen.

59

Page 60

Blinkt die Leuchtdiode, haben Sie versehentlich die blinkende LED

verwendet.

Abb. 051: Steckbrettaufbau; einfacher Funktionstest mit der roten Leuchtdiode

Abb. 052: Schaltbild

60

Page 61

Diesen Versuch können Sie mit unterschiedlichen Lichtquellen

durchführen, z. B. mit der direkten Sonne, einer Halogenlampe,

einer Glühlampe, einer Taschenlampe, einer Energiesparlampe,

einer Leuchtstofflampe usw. Man kann an der Helligkeit, in der die

LED leuchtet, erkennen, dass es geeignete und weniger geeignete

Lichtquellen gibt. Dieses Experiment ist wichtig, damit Sie für die

nachfolgenden Experimente über die geeignete Beleuchtung

Bescheid wissen.

14.1 Akkus mit Solarenergie laden

Versuchsaufbau: Solarmodule, Steckbrett, LED rot, Akkuhalter,

Akku

Wenn ausreichend Sonnenschein zur Verfügung steht, macht es viel

Freude, mit dieser Energie Akkus zu laden. Der Strom ist kostenfrei,

und man ist unabhängig von einer Steckdose.

Mit dem Solarmodul des Lernpakets können alle bisher beschriebenen Akkutypen, wie NiMh, NiCd, NiZn, Li-Ion und LiPo aufgeladen werden.

Das Solarmodul hat auch einen großen technischen Vorteil. Sowohl

für die Strombegrenzung als auch für die maximale Ladespannung

braucht es in der Regel keine weiteren Bauteile, sofern das Solarmodul auf die Leistungsbedingungen des Akkus abgestimmt wurde.

So kann das Solarmodul aus dem Lernpaket – das bei vollem Sonnenschein ca. 35 mA Strom und eine maximale Spannung von 4,5 V

liefert, gefahrlos die aufgeführten Akkutypen laden und auch dafür

sorgen, dass eine eventuelle Selbstentladung automatisch ausgeglichen wird (Ladungserhaltung).

61

Page 62

Die Verhältnismäßigkeit von Solarmodul und Akku ändert sich

bei »größeren« (leistungsfähigeren) Solarmodulen, die mehr

Strom und höhere Spannung liefern können. Dann ist eine

Ladestrombegrenzung und/oder eine Ladeelektronik dringend

erforderlich, andernfalls wird der Akku geschädigt oder zerstört.

Abb. 053: Steckbrettaufbau: einfacher Solarlader mit LED als Ladeanzeige

62

Page 63

Abb. 054: Schaltplan; Ladestromanzeige mit einer LED

Im Ladestromkreis kann sowohl die rote als auch die orangefarbene

LED verwendet werden. Bei der orangefarbenen LED ist der Ladestrom etwas höher.

14.2 Solarlader – was es zu beachten gilt

Versuchsaufbau (wie zuvor): Solarmodule, Steckbrett, LED, Akkuhalter, Akku

Je nach Akkutyp gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die Solarmodule so zu konfektionieren, dass der Akku optimal geladen wird.

Durch die Anzahl der Solarzellen in Reihe ergibt sich die maximale

obere Ladespannung. Durch die Größe und die Qualität der Solarzellen wird der maximale Ladestrom bestimmt. Natürlich ist der

Ladestrom auch abhängig von der Strahlungsenergie der Sonne.

63

Page 64

Bei kleineren NiCd- und NiMH-Akkus ist es eine einfache Möglichkeit, dies über den maximalen vom Solarmodul kommenden Ladestrom zu regeln.

Bleisäure- und Bleigelakkus hingegen werden in einfachster Variante über die Höhe der Ladeendspannung geregelt.

Ein »großer« Solarbleiakku mit 12 V Akkuspannung kann somit

ohne Probleme an einem Solarmodul mit einer maximalen Zellenspannung (Leerlaufspannung) von 15 V geladen werden. Die Ladekurve regelt sich dann von selbst. Je höher die Ladespannung des

zu ladenden Akkus ansteigt, desto geringer wird der Ladestrom, den

das Solarmodul liefert (automatische Anpassung). Diese Ladeart ist

zwar praktikabel, aber nicht optimal für die vollständige Nutzbarkeit und die Lebensdauer der Akkus.

Beim Solarmodul ist die Ausrichtung entscheidend. Nehmen Sie das

Solarmodul zwischen Daumen und Zeigefinger (ohne die Oberfläche zu beschatten) und richten Sie die Oberfläche des Moduls

möglichst rechtwinkelig zur Lichtquelle (Sonne) aus. Wann leuchtet

die LED heller? Variieren Sie nun durch Hin- und Herbewegen des

Solarmoduls die Ausrichtung zur Lichtquelle und beobachten Sie

die LED. Je heller sie leuchtet, desto mehr Ladestrom fließt vom

Modul in den Akku.

Je senkrechter die Lichtstrahlen auf das Solarmodul auftreffen,

desto mehr Lichtenergie können die Solarzellen in elektrischen

Strom umwandeln und desto mehr Ladestrom fließt vom Modul

in den Akku.

64

Page 65

Abb. 055: Experiment mit der Ausrichtung des Moduls zur Lichtquelle

15 Rückstromsperre verwenden

Experimentieraufbau: Solarmodul, Steckbrett, Elko 1.000 µF,

Schottky-Diode, Widerstand 100 Ω, LED rot

Beim solaren Laden eines Akkus würde sich ohne Schutzdiode die

Ladung nachts wieder über das Solarmodul »rückwärts« entladen.

Daher muss eine Rückstromsperre in Form einer Diode eingefügt wer-

65

Page 66

den. Die Diode funktioniert wie ein Ventil, das den Energiestrom nur

in die eine Richtung zulässt und in die andere Richtung verhindert.

Um das Prinzip verdeutlichen, machen Sie das Experiment mit dem

Elko 1.000 µF (den Akku dazu aus der Halterung entnehmen).

Zusätzlich zum Stromspeicher Elko stecken Sie eine LED und einen

Vorwiderstand in das Steckbrett. So kann man den Speichereffekt

abhängig von der Rückstromdiode erforschen.

Abb. 056: Prinzip der Schaltung mit Sperrdiode

Drehen Sie einmal die Diode im Steckbrett herum – was passiert?

Die LED leuchtet nicht mehr, da der vom Solarmodul kommende

Strom gesperrt wird.

66

Page 67

Sperrdioden verhindern die Entladung des Energiespeichers

über die unbeleuchtete Solarzelle.

a)

b)

Abb. 057: a) Steckbrettaufbau, b) Detail. Die Sperrdiode

ist rechts im Bild zu erkennen (Pfeil)

67

Page 68

16 Laderegler einsetzen

Versuchsaufbau: Solarmodul, Steckbrett, rote LED, Elko 1.000 µF,

Transistor T1 2N3906, Widerstand 2,2 k, Tastschalter, Akkuhalter,

Akku

Bei Photovoltaik-Inselanlagen wird die gesamte Stromversorgung

regenerativ gewonnen. Mithilfe des Akkuspeichers wird diese

Energie für die spätere Nutzung aufbewahrt. Wichtig bei der Akkuladung ist ein Laderegler, der dafür sorgt, dass der Akku so voll wie

möglich ge-, aber nicht überladen wird.

Abb. 058: Versuchsaufbau des Ladereglers auf dem Steckbrett

Die Steuerelektronik wird im Versuchsaufbau durch einen Drahttaster ersetzt, den Sie von Hand bedienen können. Der Längstransistor

T1 wird über dessen Basis angesteuert und regelt über die KollektorEmitter-Strecke Ladestrom und Spannung. Die rote LED zeigt an,

wenn Ladestrom fließt, und blitzt kurz auf, wenn der Taster gedrückt wird und Energie in den Akku fließt.

68

Page 69

Abb. 059: Schaltbild

Laderegler

Mit dem auf dem Steckbrett aufgebauten Laderegler können Sie das

Prinzip des seriellen Shunt-Reglers (Längsregler) nachvollziehen.

Der für die Ladereglung verwendete Längstransistor regelt den vom

Solarmodul zum Akku fließenden Strom und die Spannung. Die

Regelung wird im Versuchsaufbau durch manuelles Takten (von

Hand) des zugeführten Stroms (Taktlänge und Frequenz) mit dem

Schalter S1 erreicht. Bei den automatischen Reglern findet dieses

Takten elektronisch statt. Dann fließt mehr Strom, wenn die Pausen

von einem Takt zum anderen kürzer werden und die Taktfrequenz

erhöht wird. Während des Ladevorgangs erhält der Akku somit

kurzzeitige Stromimpulse, die, je nach Ladespannungshöhe, kürzer

oder länger sind (Pulsweitenmodulation). Die Regelung des Ladestroms wird beim Längsregler in Abhängigkeit von der Ladespannung des Akkus elektronisch gesteuert.

Ein weiterer Vorteil des Längstransistors ist, dass er verhindert, dass

sich der geladene Akku nachts über das Solarmodul wieder »rückwärts« entlädt.

69

Page 70

17 Solare Ladeüberwachung des Lithium-

Akkus

Versuchsaufbau: Solarmodul, Steckbrett, Blink-LED, rote LED,

orangefarbene LED, Schottky-Diode BAT 42, Elko 1.000 µF, Widerstand 1 k, Krokodilklemmen, Lithium-Akku

In Abb. 060 sehen Sie den Versuchsaufbau einer einfachen Ladeüberwachung beim solaren Laden des Lithium-Akkus. Die obere

rote LED zeigt den fließenden Ladestrom an und leuchtet, solange

der Lithium-Akku geladen wird. Die mittlere Blink-LED (»B«) in

Verbindung mit der Diode und der orangefarbenen LED beginnt

dann zu leuchten und zeigt somit an, wenn der Akku halb voll oder

voll geladen ist.

sind, blinkt die LED erst ab einer Spannung von ca. 3,8 V.

Da D1, D5 und die rote LED in Reihe geschaltet

Abb. 060: Versuchsaufbau auf dem Steckbrett

70

Page 71

LED, rot

Abb. 061: Schaltbild der Ladezustandsanzeige

Die einfache Akkuladeüberwachung wird durch die Spannungsmessung des Akkus realisiert.

71

Page 72

Abb. 062: Detail des

Steckbrettaufbaus, mit den

Krokokabeln ist der

Lithium-Akku

angeschlossen

18 Kombilader, Laden und Ladung erhalten

Versuchsaufbau: Solarmodul, Steckbrett, USB-Kabel, Blink-LED, rote

LED, orangefarbene LED, Diode 1N 4001, Widerstand 1,5 Ω, Widerstand 1,2 Ω, 2 Widerstände 1 k, Transistor 2N3904, Akkuhalter,

NiZn-Akku

Je nach Akkutyp gibt es eine mehr oder weniger hohe Selbstentladung. Wurde der Akku voll geladen, dann zwischengelagert und

wird dann dringend gebraucht, ist es ärgerlich, wenn man ihn erst

wieder aufladen muss.

Nachfolgend wird eine Kombination aus einem USB-Netzladegerät

zum zügigen Aufladen der Akkuzelle und einem Solarmodul (mit

72

Page 73

kostenlosem Strom) für die sanfte Ladung oder auch die alternative

solare Dauerladung aufgezeigt.

a)

73

Page 74

b)

c)

Abb. 063: a) Steckbrettaufbau, b) praktische Anwendung und c) Detail

74

Page 75

Funktion: Wird der USB-Stecker mit der USB-Quelle verbunden,

leuchtet die orangefarbene LED. Der Akku wird mit einem konstanten Strom von ca. 70–80 mA geladen. Ab einer Akkuspannung

von ca. 1,7 V beginnt die Blink-LED zu blinken und signalisiert

damit, dass die Akkuzelle bald geladen ist. Zusätzlich leuchtet die

rote LED, wenn der Akku auch mit Solarenergie durch das angeschlossene Solarmodul geladen wird – unabhängig davon, ob der

Akku mit USB geladen wird oder nicht.

Abb. 064: Schaltbild

Diesen Schaltungsaufbau finden Sie auch in farbiger Darstellung auf

dem Cover des Lernpakets.

19 Solarnachtlicht

Versuchsaufbau: Solarmodul, Steckbrett, orangefarbene LED,

Transistor T1 2N3904, Diode D1 1N4001, Widerstand R1 100 K, Elko

75

Page 76

1.000 µF, Krokodilkabel- und Klemmen, Lithium- oder alter

Mobiltelefonakku

Im nachfolgenden Experiment wird ein Energiespeicher tagsüber

geladen. Bei Dunkelheit gibt er die Energie wieder ab – im Experimentieraufbau hier über eine Leuchtdiode. Die Energieabgabe

findet so lange statt, bis die gespeicherte Energie aufgebraucht ist.

Das Experiment kann sowohl mit einem Akku als auch mit dem

Elko (1.000 µF) durchgeführt werden. Der kleine Kondensatorspeicher hat den Vorteil, dass das Funktionsprinzip ohne lange

Ladezeit leicht nachvollziehbar wird.

Abb. 066: Versuchsaufbau des Nachtlichts

76

Page 77

Abb. 067: Schaltbild für das Solarnachtlicht

Sobald es dunkel wird (z. B. bei abgedecktem Solarmodul), leuchtet

die LED auf. Sie erlischt, sobald das Solarmodul wieder Licht erhält.

Der Strom, der von den beleuchteten Solarmodulen kommt, sperrt

über die Basis von T1 dessen Kollektor-Emitter-Strecke. Der Akku

wird über die Diode D1 geladen. Wenn kein Licht mehr auf das

Solarmodul fällt, bleibt der Basisstrom aus, die Kollektor-EmitterStrecke lässt den Stromfluss vom Akku über die LED fließen, die

LED leuchtet.

Ein Lithium-Akku, der sich für das Mobiltelefon nicht mehr eignet,

kann so noch sinnvoll genutzt werden. In der praktischen Anwendung wird tagsüber der Akku geladen und bei Dunkelheit gibt

dieser die Energie wieder ab – im Experimentieraufbau hier über

eine orangefarbene Leuchtdiode. Je nach Akkukapazität und

Ladedauer brennt die LED die ganze Nacht. Ideal für den Betrieb

sind z. B. Kerzen-LEDs in einer selbst gebastelten Laterne. Das

Gehäuse der Laterne kann man z. B. einfach aus einem leeren

Tetrapack anfertigen.

77

Page 78

Abb. 068: Kerzenlichtlaterne nach dem oben beschriebenen Prinzip

Für ein Langzeitexperiment können ein rotes und ein schwarzes

Kabel an die Goldkontakte des alten Mobiltelefonakkus angelötet

oder die Kontakte mit den Krokodilklemmen angeschlossen werden.

78

Page 79

Abb. 069: Bereits durch das Abdecken eines Moduls wird das Nachtlicht aktiviert.

20 Erhalt der Leistungsfähigkeit von Akkus

20.1 Akku-Notfallrettung

Versuchsaufbau: Lithium-Akku, Krokodilkabel, Akkuzelle (tief

entladen)

Akkus, die lange ungebraucht aufbewahrt wurden oder an einem

Dauerstromverbraucher (z. B. einer elektrischen Uhr) angeschlossen

waren, erleiden oft einen Kollaps. Betroffen davon sind NiCd- wie

auch NiMh-Akkuzellen, die dann eine so niedrige Betriebsspannung

haben, dass sie von automatischen Akkuladegeräten weder erkannt

noch wieder aufgeladen werden können.

Abhilfe schaffen kurze, heftige Stromimpulse mit höherer Spannung, z. B. aus einem Lithium- oder einem 12-V-Autoakku.

79

Page 80

Abb. 065: Anwendung mit Lithium-Akku und Krokodilkabel

Bleibatterien, die längere Zeit ungenutzt lagern, bilden eine Isolierschicht auf den Plattenoberflächen, werden dadurch

hochohmig und lassen sich nicht mehr laden.

Abhilfe schafft hier, dem Akku wechselseitig Spannungen zuführen. Eine von der Polarität her »falsch« angelegte Spannung

kann helfen, die inneren Isolierschichten wieder abzubauen.

Zur Vorsorge gibt es sog. Akku-Refresher. Der Akku wird laufend

mit kurzen Impulsen im Millisekundenbereich »befeuert«. Die

Energie dafür wird aus dem Akku entnommen und ist geringer

als die ohnehin stattfindende Selbstentladung.

80

Page 81

20.2 Akkupflege

Versuchsaufbau: Akku über Tage und Monate gelagert

Akkus zum Betreiben von elektrischen und elektronischen Geräten,

die oft auch als Ersatz für teure Einwegbatterien eingesetzt werden,

sind in der Anschaffung nicht ganz billig. Sie sollten deshalb ihren

Dienst so lange wie möglich tun. Je nachdem, mit welchem technischen Verfahren der Akku geladen wird, variiert die mögliche Ladeund Entlademenge (Kapazität) und vor allem die Lebensdauer (die

Zyklen) des Akkus.

Es gibt inzwischen so viele Empfehlungen zur Akkupflege, dass die

Unsicherheit groß ist. Wie soll man welchen Akkutyp behandeln?

Wichtig ist, nicht alle Akkutypen über einen Kamm zu scheren.

Akkutypen, wie sie im Lernpaket vorgestellt werden, sind sog.

chemische Energiespeicher. In der Akkutechnologie gibt es unterschiedliche Modelle, die sich in der Hauptsache durch die chemischen Komponenten und den inneren Aufbau unterscheiden. Das

konnte man schon an den Kürzeln wie z. B. NiZn, NiMh usw. sehen.

Diese Verbindungen haben zusätzlich spezielle Eigenschaften. So

haben NiMh-Akkus eine hohe, Lithium-Akkus dagegen eine extrem

geringe Selbstentladung. Gleichzeitig gibt es aber auch einige grundsätzliche Eigenarten und Eigenschaften, die zu beachten sind:

Chemische Reaktionen werden durch die Umgebungstempera-

tur beeinflusst. Zu hohe und zu tiefe Temperaturen sind schädlich. Der Akku hält am besten, wenn die Temperatur gleichmäßig im Bereich von ca. 10–15 °C liegt. Der Kühlschrank ist zu

kalt.

Je höher die Zellenspannung ist, desto schneller altern die

Akkus, wenn sie gelagert werden. Deshalb sollten Akkus am

besten nur mit halber Ladung gelagert werden.

81

Page 82

Hohe Entladeströme stressen den Akku. Wenn der Akku mit

einem niedrigeren Strom als angeben entladen wird, hält er

länger. Alte Mobiltelefonakkus können problemlos noch lange

Zeit z. B. für sparsame LED-Taschenlampen verwendet werden.

Zu tief entladene und dann gelagerte Akkus altern schneller

oder lassen sich nicht mehr verwenden. Daher ist bei längerem

Lagern der Ladezustand zu überwachen und gegebenenfalls

nachzuladen.

82

Loading...

Loading...