Conrad 10180 Operation Manual [de]

10180-6 Adventskalender IoT_04.indd 110180-6 Adventskalender IoT_04.indd 1 02.12.2015 16:02:2802.12.2015 16:02:28

g

d

7

.

8

8

9

9

Tag 8: Ein Browser

0

11

Tag

Tag 11: TCP-Webserver

2

Tag 12: Autonomer Webserver

3

f

14

Tag 15: Lichtsensor

g

15

l

.

16

h

18

9

9

.

20

A

lle Versuche im Überblick

Bevor es losgeht… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Tag 1: Die ersten Schritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Tag 2: Google Pin

Tag 3: UDP-Sen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tag 4: UDP bidirektional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tag 5: LED schalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tag 6: UDP-Button . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tag 7: Analoger Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Tag 9: TCP-Uhrzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10: Temperaturanzeige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

Tag 13: Webseite mit Buttons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Tag 14: Webserver

16: GPIO Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ta

ür die RGB-LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Tag 17: IR-Modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Tag 18: Universa

-Fernbedienung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tag 19: ThingSpeak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Tag 20: Twitc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tag 21: Alarmanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Tag 22: TalkBack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Tag 23: Cheerlights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tag 24: Feuermelder für den Weihnachtsbaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

10180-6 Adventskalender IoT_04.indd 210180-6 Adventskalender IoT_04.indd 2 02.12.2015 16:02:4902.12.2015 16:02:49

3

Bevor es losgeht

…

f

erleichte

hlb

.

h

d

.

fi

.

a

… ein paar wichtige Ankündigungen und Hinweise zum erfolgreichen und stressfreien Arbeiten mit dem

Kalender.

Dieses Handbuch zu benutzen ist nur eine von zwei möglichen Herangehensweisen an den Kalender. Die

zweite Möglichkeit besteht darin, die Internetseite

www.conrad.de/iot-adventskalender

ormationsquelle heranzuziehen. Vom Text her sind beide Anleitungen nahezu identisch, allerdings

als In

lässt das Medium Internet ein noch größeres Angebot an Informationen zu, die den Weg zum Erfolg

rn können.

Ein Beispiel für den größeren Informationsgehalt ist die Tatsache, dass auf der Internetseite einige

zusätzliche Bilder eingebunden werden konnten. Eine Webseite ist nicht an Begrenzungen wie

Druckkosten oder Seitenza

Gestaltung. Der ein oder andere Zusatzartikel kann ebenfalls hilfreich für die Entwicklung und Gestaltung

eigener Projekte sein

Eine weitere Hilfestellung ist die Kommentarfunktion. Internet der Dinge ist ein komplexes wie

spannendes und vielschichtiges Thema. Es gibt viele Stolpersteine auf dem Weg zum erfolgreichen

Projekt. Da kann es nur hilfreich sein, wenn man sein Problem einer größeren Community darlegen

kann. Deswegen ist unter jedem Artikel die Kommentarfunktion aktiviert, in der man Fragen stellen,

Verbesserungen vorschlagen oder anderen Projektteilnehmern bei ihrem Problem zur Seite stehen kann.

Ich erhoffe mir dadurch, den Frust des Einzelnen zu minimieren und den Spaß am Projekt über lange

Zeit hoch zu halten, auch wenn einmal etwas klemmt.

eschränkungen gebunden und ermöglicht eine vielschichtige und bunte

Ein dritter Vorteil der Webseite kann der Überraschungsfaktor sein. Der Reiz eines Adventskalenders liegt

darin, dass Sie nicht wissen, was sich hinter dem nächsten Türchen befi ndet. Bei einem Handbuch sehen

Sie meist schon den Versuch auf der nächsten Seite und sind »gespoilert«. Auf der Webseite erscheint

aber jeden Tag nur das Kapitel des jeweiligen Tages. Deswegen mein Rat: Legen Sie das Handbuch nac

diesem Kapitel einfach in die Ecke und holen Sie es vorerst nicht mehr hervor. Gehen Sie stattdessen auf

www.conrad.de/iot-adventskalender und setzen Sie sich ein Lesezeichen auf dem PC, Smartphone oder

Tablet. Dann können Sie jeden Tag, wo auch immer Sie gerade sind, z.B. im Zug auf dem Weg zur Arbeit,

as Kapitel des aktuellen Tages lesen, und später, wenn Sie nach Hause kommen, mit dem praktischen

Teil des Tagesprojekts experimentieren

Alle diejenigen, die dennoch Fan eines klassischen Handbuchs sind, behalten das Heft natürlich in der

Hand. Es kann auch durchaus gemütlich sein, kein digitales Gerät in den Händen halten zu müssen,

wenn man sich einen ersten Überblick über den aktuellen Versuch verschafft. Allerdings bleibt ein

Besuch der Internetseite nicht aus, denn Sie müssen noch das aktuelle Programm herunterladen. Sie

nden es im jeweiligen Artikel unter dem Punkt »Das Programm«

Für welchen Weg auch immer Sie sich beim Durcharbeiten des Kalenders entscheiden, ich wünsche

Ihnen dabei viel Spaß und eine frohe und spannende Vorweihnachtszeit.

Ihr Fabian Kaink

10180-6 Adventskalender IoT_04.indd 310180-6 Adventskalender IoT_04.indd 3 02.12.2015 16:02:4902.12.2015 16:02:49

Tag 1: Die ersten Schritt

e

W

v

g

fung

d

d

g

.

D

g

sat

tuelle Versio

etseite

arduino.cc

-

Software müssen Sie als Board

auswähle

das

.

-

.

-

x

g

T

:

g

d

1. Ta

Das NanoESP Boar

Es ist der erste Tag im Dezember und damit Zeit, das erste Türchen zu öffnen. Hinter dem Türchen

befi ndet sich das wichtigste Bauteil dieses Kalender, nämlich das Arduino™-kompatible NanoESP-Board

mit integriertem WLAN-Modul, um das es in diesem Kalender geht.

ie man an der Platine recht gut erkennen kann,

besteht das Board aus zwei Komponenten. Bei der linken

Hälfte handelt es sich um ein Arduino™-kompatibles

Mikrocontrollersystem, das mit dem Arduino™ Nano

erglichen werden kann. Der rechte Teil ist das WLANModul mit der Bezeichnung ESP8266. Diese beiden

Komponenten kommunizieren über eine per Software

enerierte serielle Schnittstelle miteinander. Dabei

iert die Arduino™-Seite eher als der Chef, der

ie Kommandos an das WLAN-Modul leitet. Einige

ieser Kommandos werden schon heute am ersten Ta

ausprobiert

as Programm

Das Programm des jeweiligen Tages können Sie sich herunterladen, indem Sie auf

www.conrad.de/iot-adventskalender

ehen, Ihre Sprache wählen und den Artikel zum heutigen Projekt aufrufen. Unter der Überschrift »Das

Programm« fi nden Sie den Download. Als Entwicklungsumgebung kommt die Arduino™-Software zum

Ein

z. Die ak

n fi nden Sie auf der Intern

:

Ich habe mit den Arduino™-Versionen 1.6.4 – 1.6.5 gearbeitet. Ältere Versionen können Probleme verur

sachen. Für manche Linux-Versionen existiert derzeit allerdings nur eine sehr alte Version. Tipps, wie

Sie dieses und andere Probleme lösen können, fi nden Sie auf der Internetseite. In der Arduino™-

Arduino™ Nano und den seriellen Port

Programm uploaden

Beim heutigen Download handelt sich um ein sehr simples Programm, das nichts weiter tut, als alle

Daten, die über die serielle Hardwareschnittstelle des Mikrocontrollers empfangen werden, über die

selbst defi nierte Softwareschnittstelle an den ESP-Controller durchzureichen. Das Ganze funktioniert

auch in umgekehrter Richtung. Wie man im Quelltext sehen kann, sind die beiden Anschlüsse der

Softwareschnittstelle die Pins 11 und 12. Diese sollten in eigenen Projekten nicht als GPIO-Pins verwendet

werden. Sie benötigen außerdem die SoftwareSerial-Library. Die Libary ist bei den meisten Arduino™

Versionen schon vorinstalliert, falls nicht, sollten Sie sie über den Manager herunterladen

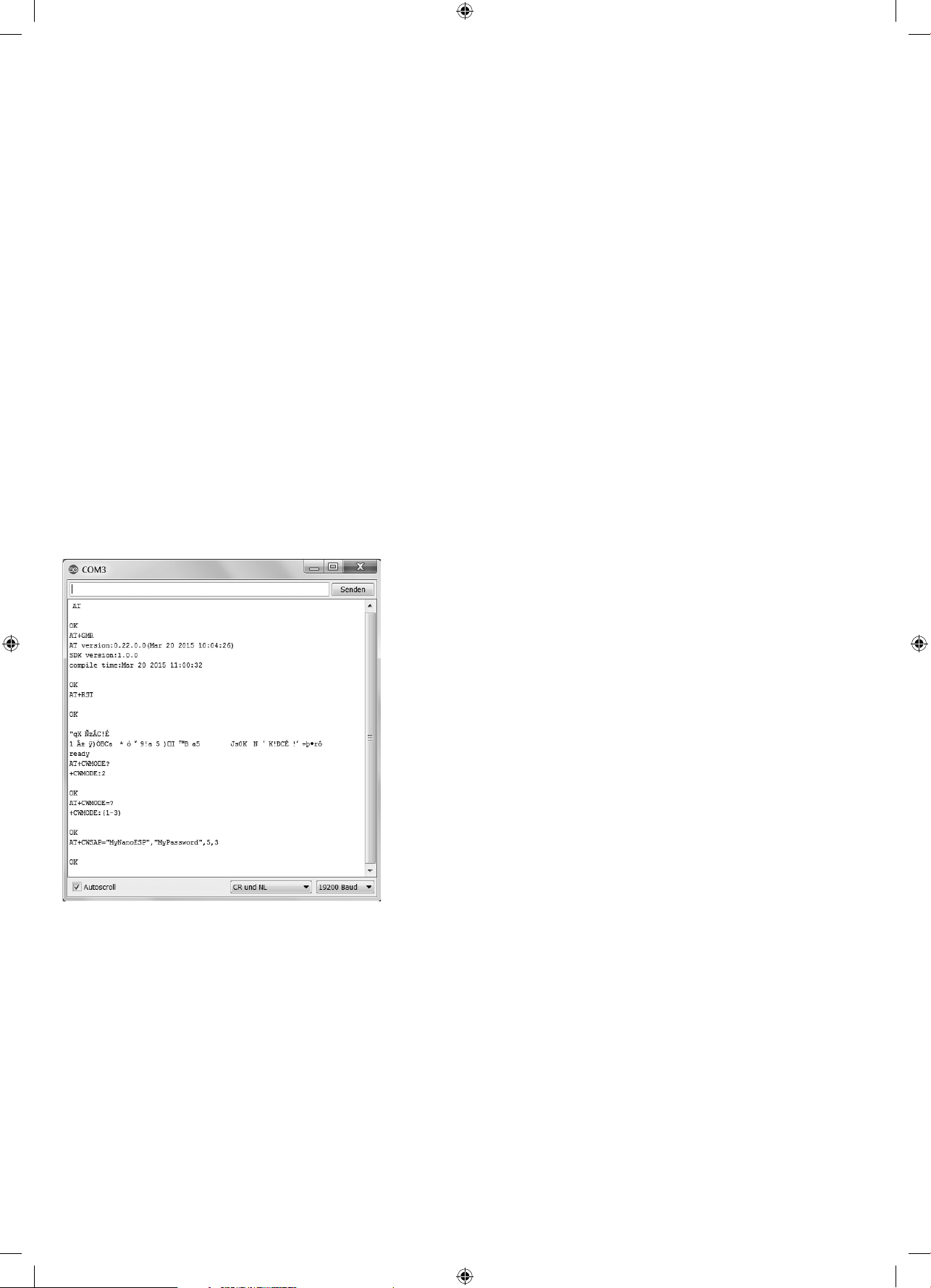

Nachdem das Programm hochgeladen wurde, können Sie den seriellen Monitor der Arduino™

Oberfl äche starten. Bevor es losgehen kann, müssen Sie noch zwei wichtige Einstellungen am Serial

Monitor vornehmen, nämlich unten rechts in der Ecke die Baudrate auf „19200“ stellen und in der Bo

links daneben die Einstellung „CR und NL“ vornehmen.

Nach dem Einstellen sehen Sie schon eine Meldung, nämlich ein AT und ein paar Zeilen darunter ein OK.

Das Kommando AT wurde vom Mikrocontroller an das ESP-Modul gesendet und das Modul hat mit OK

eantwortet. Daran können Sie erkennen, dass das Modul funktioniert und einsatzbereit ist.

Sie können dies erneut testen, indem Sie selbst den Befehl

n. Dann können Sie

10180-6 Adventskalender IoT_04.indd 410180-6 Adventskalender IoT_04.indd 4 02.12.2015 16:02:5002.12.2015 16:02:50

A

per seriellen Monitor senden. Das hochgeladene Programm reicht den Befehl erneut an das ESP-Modul

durch, welches wiederum mit OK antwortet. Den nächsten Befehl, den Sie testen können, lautet

AT+GMR

Mit diesem Befehl werden die aktuelle Firmware und Versionsnummer ausgegeben. Mit dem Befehl

AT+RST

können Sie das Modul reseten. Sie sehen dann im Terminal zunächst ein paar unleserliche Zeichen und

E

g

l

3

P

.

am Ende ein ready, das Zeichen, dass das Modul nun bereit ist. Mit

AT+CWMOD

können Sie den WLAN-Modus festlegen. Es gibt drei Möglichkeiten: Modus 1 ist der Stationsmodus.

Das bedeutet, Sie können sich mit dem Modul in ein bestehendes WLAN einwählen. Modus 2 ist der

AccesPoint-Modus. Das bedeutet, Sie können sich mit einem WLAN-fähigem Gerät in einem vom Modul

bereitgestelltes WLAN anmelden. Modus 3 ist der duale Modus. Sie können sich also sowohl mit dem

Modul in ein bestehendes WLAN einwählen als auch mit einem weiteren Gerät eine direkte Verbindun

aufbauen. Testen Sie den AccesPoint-Modus, indem Sie den Modus 2 über das Kommando

AT+CWMODE = 2

festlegen und dann mit dem Befeh

AT+CWSAP=”MyNanoESP”,”MyPassword”,5,

die zum Access-Point passenden Parameter einstellen. Sie können dann z.. mit einem WLAN-fähigen

PC das Netzwerk MyNanoESP suchen und sich mit dem Passwort MyPasswort verbinden. Wurde die

Verbindung erfolgreich aufgebaut, können Sie mit

AT+CWLIF

as verbundene Gerät mit IP- und MAC-Adresse anzeigen lassen.

Die AT-Kommandos im seriellen Monitor

Sie können nun auch den Stationsmodus testen, indem Sie zunächst mit

AT+CWMODE=1

den Modus umstellen. Sie können alle verfügbaren WLAN-Netzwerke in Reichweite durch den Befehl

AT+CWLA

aufl isten lassen. Schließlich stellen Sie mit

AT+CWJAP=“MySSID“,“MyPassword“

eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk her, wobei Sie MySSID und MyPassword durch Ihren Netzwerknamen und Ihr Passwort ersetzen. Es kann eine ganze Weile dauern, bis die Verbindung hergestellt wird,

aber am Ende steht ein OK als Bestätigung. Der erste Verbindungaufbau ist damit also geglückt

10180-6 Adventskalender IoT_04.indd 510180-6 Adventskalender IoT_04.indd 5 02.12.2015 16:02:5102.12.2015 16:02:51

Tag 2: Google Pin

g

D

ll

-

G

g

2. Ta

Mit dem heutigen Projekt wird getestet, ob Sie den Google-Server erreichen können. Dies dient Ihnen als

Test, ob eine prinzipielle Verbindung zum Internet vorhanden ist oder beispielsweise eine Firewall das

NanoESP-Board blockiert.

Hinter dem heutigen Türchen fi nden Sie ein Steckboard. Das Steckboard dient später als

Experimentierplattform, um Sensoren und andere Elemente anschließen zu können. Am besten ist es,

wenn Sie den Controller wie auf dem untern Bild gezeigt auf das Steckboard stecken. Dadurch bleibt der

meiste Platz für Experimente, während das WLAN-Modul hinten über das Steckboard hinausragt. Das

Micro-USB-Kabel hängt dann zwischen den Kontaktseiten und stört nur minimal.

Der NanoESP auf dem Steckboard

as Programm

In dem Beispielprogramm von der Webseite wurden die Vorgänge, die Sie im ersten Beispiel manue

eingetippt haben, größtenteils automatisiert. Der Controller schickt nacheinander Befehle an das ESP

Modul und stellt so u.A. die Verbindung zum WLAN her. Die verschieden langen Timeout-Zeiten geben

em Modul genug Zeit zum Antworten.

Bevor das Programm aber richtig funktionieren kann, müssen Sie hinter den beiden #defi nes SSID und

PASSWORT gleich zu Beginn des Programm-Quellcodes Ihre WLAN-Daten eintragen. Das Modul benötigt

nämlich Zugang zum Internet, um seinen letzten Befehl ausführen zu können. Mit dem Befehl

AT+PIN

können andere Geräte im Netzwerk angepingt werden. Pingen bedeutet, dass man anfragt, ob eine

Adresse grundsätzlich erreichbar ist. Hier wird der Google-Server mit AT+PING=“www.google.de“

angepingt und wenn eine Antwort zurückkommt, erscheint eine Erfolgsmeldung im Serial Monitor

und die mit D3 beschriftete LED, die am Pin D13 am Boards angeschlossen ist, wird aktiviert. Die erste

Kommunikation mit dem Internet ist geglückt.

10180-6 Adventskalender IoT_04.indd 610180-6 Adventskalender IoT_04.indd 6 02.12.2015 16:02:5102.12.2015 16:02:51

Tag 3: UDP-Sen

d

m

loade

suchen habe ich das

g

ese

loaden könne

esse an.

f

:

7

h

n

In dem heutigen Projekt werden zum ersten Mal Daten zwischen Board und PC über das WLAN

usgetauscht. Voraussetzung dafür ist, dass Ihr Rechner über einen WLAN-Adapter verfügt. Es wird das

sogenannte UDP (User Datagram Protocol) verwendet. Ein weiteres Programm auf PC-Seite sorgt für das

rfolgreiche Empfangen der Nachrichten.

Hinter dem dritten Türchen des Kalenders fi nden Sie ein

isoliertes Kabel, das für den Aufbau von Schaltungen

unerlässlich ist. Als Vorbereitung für spätere Versuche

können Sie die Versorgungsleitungen Masse und VCC auf

die äußeren Bahnen legen.

Das Program

Wenn Sie das Programm auf den Controller laden, wird

der Controller als AccesPoint konfi guriert und Sie sollten

in offenes Netzwerk mit dem Namen NanoESP sehen.

Bevor Sie sich allerdings mit dem Netzwerk verbinden,

sollten Sie zunächst noch ein Programm aus dem Internet

wn

n. Bei meinen Ver

Pro-

ramm Packet Sender von Dan Nagle verwendet, das Sie

nter di

m Link down

n:

Die Versorgungsleitungen auf den äußeren Bahnen

ttps://packetsender.com/

Nach dem Laden und Installieren des Programms können Sie Ihren PC mit dem offenen Netzwerk des

NanoESP verbinden. Achten Sie darauf, dass die Firewall das Netzwerk als Heimnetzwerk erkennt, damit

eine Daten geblockt werden. Ihr Rechner sollte nun die IP 192.168.4.2 bekommen haben. Sie können

dies überprüfen, indem Sie den AT-Befehl

3. Tag

AT+CWLIF

über den seriellen Monitor an das Modul senden. Dieser Befehl zeigt alle mit dem AccesPoint

verbundenen Rechner mit IP- und MAC-Adr

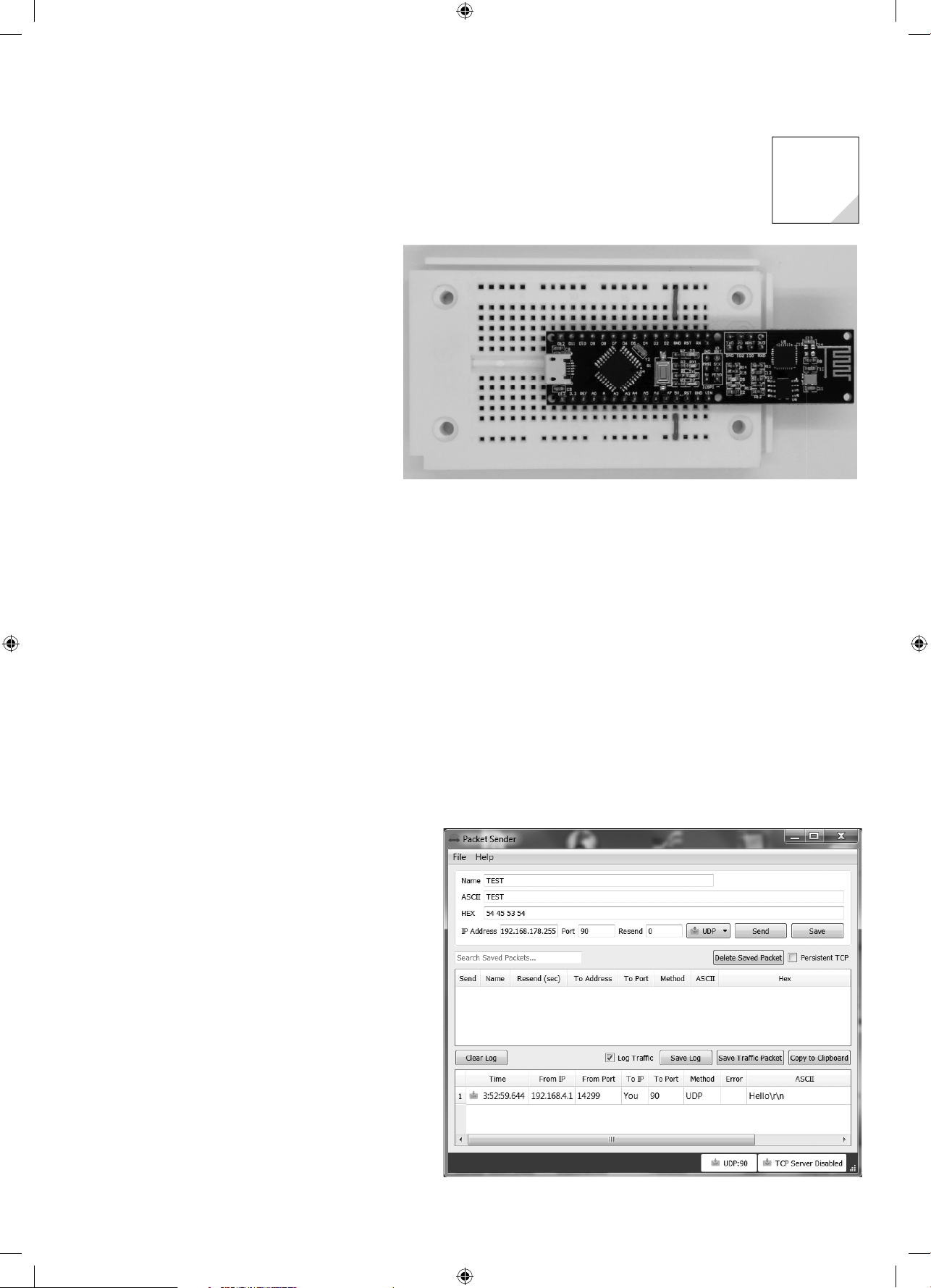

Starten Sie das Programm Packet Sender, stellen Sie unter Settings->Network den UDP-Server-Port auf

90 und klicken Sie die Checkbox „Enable UDP Server“ an. In der Regel sollte unten links dann UDP:90

stehen. Falls nicht, müssen Sie die Software einmal neu starten.

Das Programm au

dem Rechner dient nun als UDP-Server, während der Controller als UDP-Client

ingestellt ist. Im UDP-Protokoll ist die Unterscheidung zwischen Client und Server nicht eindeutig, aber

in diesem Fall bedeutet dies, dass Sie mit dem Controller Daten

n Ihren Rechner schicken.

Um Daten zu senden, verwenden Sie den Befehl

AT+CIPSEND=

Die 7 steht für die Anzahl der zu sendenden Zeichen. Es erscheint

as Zeichen > als Rückgabewert. Dies bedeutet, dass Sie nun

Ihre Nachricht übermitteln können. Tippen Sie Hello ein und

estätigen Sie wieder mit Enter. Als Rückgabewert sendet

das Modul SEND OK, und das, obwohl Sie nur fünf Zeichen

ingegeben haben. Das liegt daran, dass nach Ihrer Eingabe noc

Carriage Return und New Line mit gesendet werden, also zwei

Zeichen mehr, die Sie in Ihre Nachrichtenlänge einkalkulieren

müssen.

Wenn Sie wieder zum Packet Sender wechseln und dort unter

Log Traffi c schauen, können Sie den Eingang der Nachricht sehen.

In der ASCII-Ansicht sehen Sie sogar die beiden mitgesendeten

Zeichen, repräsentiert durch \r und \n. Die erste Kommunikation

zwischen Board und PC über das WLAN war also ein Erfolg.

Die Nachricht wurde vom Packet Sender Programm empfange

10180-6 Adventskalender IoT_04.indd 710180-6 Adventskalender IoT_04.indd 7 02.12.2015 16:02:5302.12.2015 16:02:53

Loading...

Loading...