Page 1

commodore -

Bedienungshandbuch

Computer

Page 2

Dieses Handbuch wurde gescannt, bearbeitet und ins PDF-Format konvertiert von

Rüdiger Schuldes

schuldes@itsm.uni-stuttgart.de

(c) 2003

Page 3

Einleitung

Diese Einleitung befaßt sich mit dem grundsätzlichen Kennenlernen Ihres Computers.

Sollten Sie mit dessen Bedienung schon etwas vertraut sein, so dürfte diese Anleitung für Sie kaum etwas

Neues bieten. Wir halten es jedoch für unerläßlich, Sie mit der Grundbedienung vertraut zu machen. Meist

ist es ja so, daß der Neuling an Kleinigkeiten verzweifelt, die dem Erfahrenen nur ein müdes Lächeln

abringen.

Stecken Sie also den Schukostecker in die Steckdose und schalten das Gerät einmal ein. Der Einschalter

befindet sich auf der Rückseite des Rechners links unten. Nach kurzer Zeit haben Sie ersten Kontakt; der

Rechner meldet sich auf dem Bildschirm mit der Meldung:

# # # COMMODORE BASIC # # #

7167 BYTES FREE

READY.

Die Zahl 7167 (oder 15359 bei den Geräten der Serie 3016 bzw. 31743 beim 3032) sagt Ihnen übrigens,

wie groß der Schreib-Lese-Speicher Ihres Computers ist.

Die Meldung # # # COMMODORE BASIC# # # sagt Ihnen, in welcher Sprache der Rechner program

miert werden kann. Auf die Sprache BASIC kommen wir ausführlich in Kapitel 1 zu sprechen.

Sollte wider Erwarten der Einschaltvorgang nicht korrekt ablaufen, so versuchen Sie bitte folgendes:

1. Drehen Sie den Helligkeitsregler für den Bildschirm entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

Sollte die Meldung des Rechners jetzt sichtbar sein, so drehen Sie den Regler wieder soweit zurück,

bis die Schrift normal hell sichtbar ist.

2. Schalten Sie den Rechner wieder aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Überprüfen Sie die Sicherung, die Sie mit einem Schraubenzieher herausdrehen können (die Siche

rung befindet sich direkt neben dem Einschalter). Sollte die Sicherung noch in Ordnung sein, so bleibt

Ihnen nichts anderes übrig, als Ihren Fachhändler aufzusuchen.

Nachdem Sie nun den Rechner eingeschaltet haben, wollen wir kurz einmal den Begriff der Dialogfähig

keit des Rechners erläutern. Die Dialogfähigkeit des Rechners besagt nichts anderes, als daß:

1. Sowohl eine Eingabemöglichkeit, als auch eine Ausgabemöglichkeit des Rechners in Sicht- und Griff

weite des Bedieners sein müssen (bei Ihrem Gerät sind das der Bildschirm und die Tastatur).

2. Daß sowohl der Rechner fragen kann und Sie antworten als auch Sie Fragen oder Aufgaben stellen

können und der Rechner antwortet.

3. Der Rechner Ihnen offensichtliche Fehler, die Sie bei der Programmierung gemacht haben, möglichst

genau lokalisiert, so daß eine Korrektur leicht und schnell möglich ist.

Alle diese Möglichkeiten bietet Ihnen der Computer. Er kann somit ohne Einschränkungen als dialogfähig

bezeichnet werden.

Sehen wir uns einmal die Tastatur genauer an. Grundsätzlich gliedert sich die Tastatur in sieben Unter

gruppen:

1. Die alphabetischen Tasten

Drücken Sie einmal leicht auf die Taste Q. Wie zu erwarten, erscheint auf dem Bildschirm an der Stelle,

wo sich das blinkende Quadrat gerade noch befand, ein Q und das Quadrat wandert eine Stelle weiter

nach rechts (es nennt sich übrigens CURSOR).

Der Computer reagiert natürlich auf alle Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen genauso, wie auf dasQ.

2. Die numerischen Tasten

An sich ist eine Trennung dieser Tasten von den anderen nicht nötig. Da in einem Computer sehr oft

Zahlen eingegeben werden, ist es aber sinnvoll, die Zifferntasten zusammenfassen, damit Sie ohne

große Handbewegung schnell hintereinander erreichbar sind.

Erstaunen mag Sie als EDV-Neuling wohl, was der Punkt in diesem Block zu suchen hat, während das

Komma, bei jeder Zahl mit Nachkommastellen unerläßlich, ganz wo anders angebracht ist.

Doch das ist schnell erklärt.

Page 4

In den U.S. A., wo auch Ihr Computer herkommt, gibt es kein Dezimalkomma, sondern ein Punkt trennt

Vor- und Nachkommastellen. Wenn Sie sich diese Besonderheit schon jetzt einprägen, werden Sie

später viele Eingabefehler an Ihrem Rechner umgehen können.

3. Die grafischen Zeichen (Siehe Anhang VIII für die -2-Tastatur)

Bestimmt haben Sie die seltsamen Hieroglyphen auf der Tastatur schon verwundert. Das sind gra

fische Zeichen, mit denen man z. B. Tabellen oder einfache Bilder herstellen kann. Um diese Zeichen

auf dem Bildschirm darzustellen, machen Sie folgendes:

A) Drücken Sie eine der beiden SHIFT-Tasten (im alphabetischen Tastenblock untere Reihe links und

rechts).

B) Halten Sie diese Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig beispielsweise die Taste Q. Auf dem

Bildschirm erscheint das zugehörige Sonderzeichen (statt eines Q beispielsweise ein weißer Kreis).

Siehe auch 1.2.36.

4. Die CURSOR-Steuertasten

Was der Cursor (sprich Körser) ist, haben wir bereits einmal kurz angesprochen. Wir wollen an dieser

Stelle jedoch einmal genauer darauf eingehen.

Prinzipiell hat der Cursor 2 Funktionen:

Erstens teilt der Computer Ihnen dadurch mit, daß er auf eine Eingabe per Tastatur von Ihnen wartet.

Zweitens zeigt er Ihnen an, wo auf dem Bildschirm diese Eingabe angezeigt wird. Das durch die Ta

statur gewählte Zeichen erscheint genau an der Stelle, wo sich der Cursor gerade befindet.

Nun ist es oftmals nötig, den Cursor zu bewegen, ohne daß ein Zeichen geschrieben wird, oder Sie

haben sich verschrieben und wollen ein Zeichen nachträglich einfügen, ändern oder löschen. Dazu

dienen die Cursor-Steuertasten.

Diese befinden sich in der oberen Reihe des numerischen Tastaturblocks.

Sehen wir uns ein Beispiel an:

Drücken Sie gleichzeitig

SHIFT

CLR

HOME

Der gesamte Bildschirminhalt wird gelöscht und der Cursor steht in der oberen Zeile links.

Geben Sie nun einen beliebigen Text ein, z. B.:

DER cbm IST EIN COMPUTER

Nach jedem Buchstaben bewegt sich der Cursor eine Stelle weiter nach rechts und steht zum

Schluß hinter dem R von Computer.

Wir wollen nun den Text ändern, daß er zum Schluß heißt:

DER cbm - MEIN COMPUTER

Zuerst löschen wir das IST und ersetzen es durch -.

Drücken Sie dazu die Tasten

SHIFT

CRSR

—»

Wie Sie sehen, bewegt sich der Cursor um eine Stelle nach links. Er steht jetzt auf dem R von Com

puter. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Cursor auf dem T von IST steht.

Nun drücken Sie zweimal die Taste

INST

DEL

Page 5

Nach jedem Tastendruck verschwindet das sich jeweils links neben dem Cursor befindliche Zei

chen und der Rest der Zeile wird, einschließlich dem Cursor, um eine Stelle nach links nachgeführt.

Geben Sie jetzt einfach das Zeichen - ein; es überschreibt das vom IST übrig gebliebene T. Mit der Taste

CRSR (aber ohne SHIFT

Mit den Tasten

) bewegen Sie jetzt den Cursor auf das E von EIN.

+

machen Sie nun Platz für das noch fehlende M. Dabei wird der Rest der Zeile ab dem Cursor um eine

Stelle nach rechts verschoben. Zum Schluß gehen Sie mit der Taste

wieder an das Ende des Satzes.

In diesem Beispiel haben wir den Cursor in einer Zeile hin- und her bewegt. Genauso leicht ist es aber

auch möglich, in die darunter liegende Zeile

Î

CRSR

T

oder darüber liegende Zeile

SHIFT +

î

CRSR

1

zu springen.

Zwei Besonderheiten an dieser Stelle noch zu dem Bildschirm: wenn beim Einfügen mit den Tasten

SHIFT

der Rest der Eingabe das Ende der Zeile erreicht hat, so wird er in die nächste tiefere Zeile schreibrich

tig übertragen. Über mehr als eine Zeile ist das aber nicht möglich. Das Einfügen von Zeichen wird

dann blockiert. Das geschieht aus folgendem Grund:

In seinem Speicher behandelt der Rechner zwei Bildschirmzeilen â 40 Zeichen wie eine Zeile â 80 Zei

chen. Mehr als 80 Zeichen können also nicht gleichzeitig behandelt werden. Die zweite Besonderheit

stellen Sie fest, wenn Sie mit dem Cursor in die unterste Zeile »fahren«. An sich müßte der Cursor jetzt

bei weiteren Versuchen, noch tiefer zu fahren, stehen bleiben. Z. B. am oberen Rand, wenn Sie noch

höher fahren wollen. Das geschieht zwar auch, der Bildschirminhalt wird um eine Zeile nach oben ge

schoben und die oberste Zeile des Bildes verschwindet. Man nennt das »der Bildschirm rollt« oder

auch

ROLL MODE

im Gegensatz zum stehenden Bild, das man

BLOCK MODE

nennt.

Die verschwundene Zeile ist endgültig gelöscht, da der Roll Mode nur in einer Richtung arbeitet und

zwar nur von unten nach oben.

Sie selber haben gesehen, welche Vorteile die Cursor-Steuertasten haben. Ihr Gebrauch wird Ihnen

schnell zur Gewohnheit werden.

INST

DEL

3

Page 6

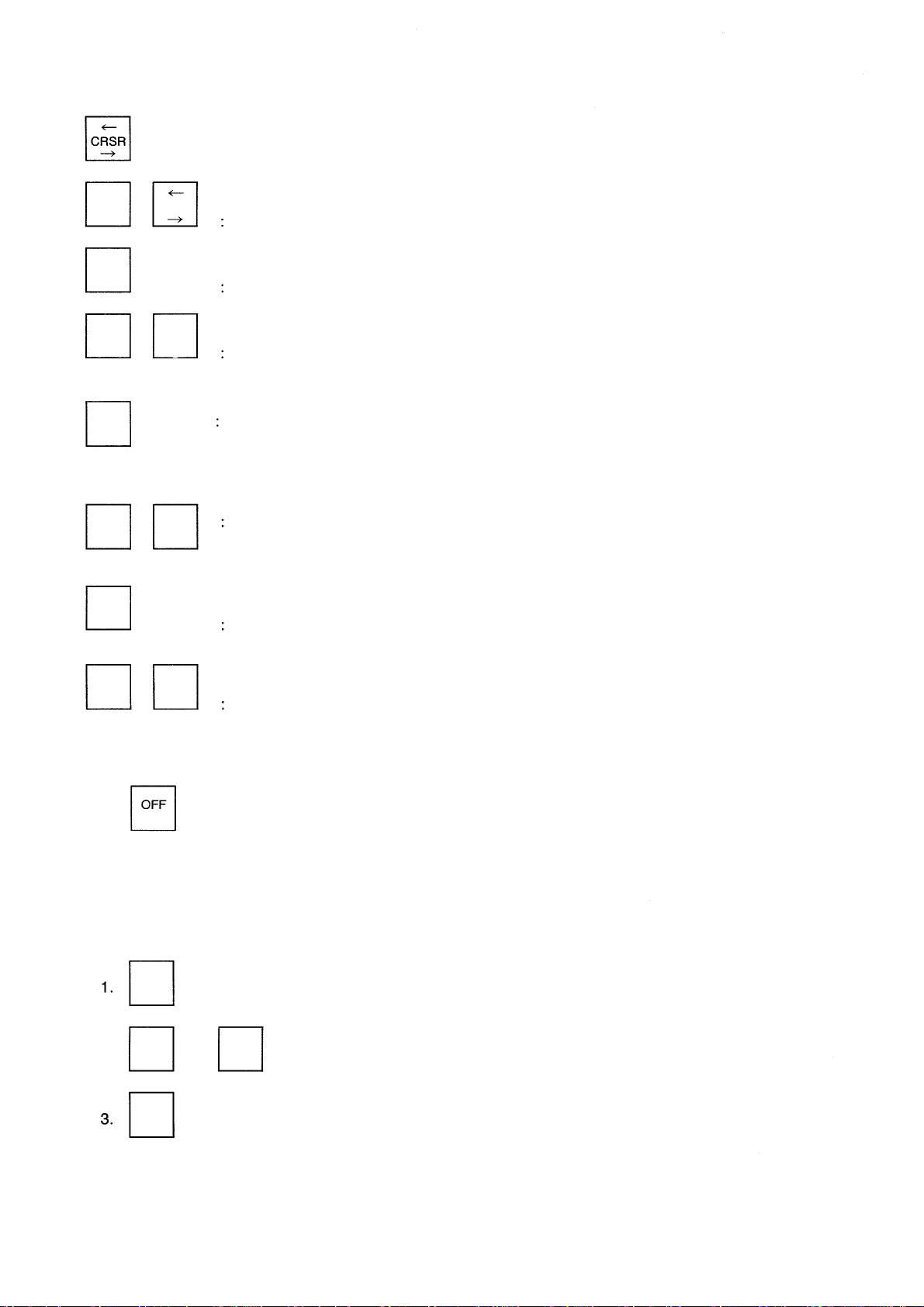

Daher noch einmal eine Zusammenfassung

CURSOR RIGHT (Cursor nach rechts)

: Der Cursor bewegt sich eine Stelle nach rechts;

SHIFT CRSR

Î

CRSR

1

SHIFT

INST

DEL

SHIFT

CLR

HOME

Î

CRSR

1

INST

DEL

CURSOR LEFT (Cursor nach links)

Der Cursor bewegt sich eine Stelle nach links;

CURSOR DOWN (Cursor nach unten)

Der Cursor bewegt sich um eine Zeile nach unten;

CURSOR UP (Cursor nach oben)

Der Cursor bewegt sich um eine Zeile nach oben;

DELETE (Zeichen löschen)

Das links von dem Cursor befindliche Zeichen wird gelöscht. Gleichzeitig wird der

gesamte rechte Teil der Zeile zusammen mit dem Cursor um ein Zeichen nach links

versetzt.

INSERT (Zeichen einfügen)

Ab der Position des Cursors wird der rechte Teil der Zeile um eine Stelle nach rechts

verschoben. Der Cursor bleibt an der gleichen Stelle stehen, wo sich nun ein Leer

zeichen befindet.

HOME (Cursor in Grundstellung)

Der Cursor wird in seine Grundstellung nach links oben versetzt.

SHIFT

CLR

HOME

CLEAR (löschen des Bildschirms)

Zusätzlich zu der Home-Funktion wird der gesamte Bildschirminhalt gelöscht.

5. Die RVS-Taste

(Reverse = umgekehrt)

RVS

Mit dieser Taste können Sie alle Zeichen auf dem Bildschirm dunkel auf hellem Untergrund stellen. Man

nennt das

INVERSE VIDEO (umgekehrter Bildschirm)

Diese Darsteilungsart wird bevorzugt, um besonders wichtige Meldungen auf dem Bildschirm hervor

zuheben. Die RVS-Taste hat drei Bedeutungen:

OFF

RVS

SHIFT

2.

OFF

RVS

OFF

+

RVS

Nach Drücken dieser Taste erscheinen alle folgenden Zeichen invertiert,

bis die Funktion ausgeschaltet, oder die Taste »RETURN« gedrückt wird.

Nach Drücken dieser Taste wird inverse video wieder abgeschaltet und

alle weiteren Zeichen erscheinen wieder normal.

Sollten Sie einmal Informationen auf dem Bildschirm nicht lesen kön

nen, weil im Roll-Mode die Zeilen zu schnell »vorbeilaufen«, so kann

durch Drücken der Taste »OFF RVS« die Ausgabe so weit verlangsamt

werden, daß ein Lesen in Ruhe erfolgen kann.

4

Page 7

6. Die RETURN-Taste

Diese Taste (Alpha -Tastenblock, 2. + 3. Zeile rechts, rot) beendet eine Eingabe in den Rechner (nicht

zu verwechseln mit dem Bildschirm, der ist nur ein Teil des Rechners). Ihr Computer kann nämlich nicht

ahnen, wann die Information (man sagt in Fachkreisen dazu DATEN; auch wir werden uns jetzt daran

halten) vollständig sind. Wenn Sie z. B. eine 1 eingegeben haben, weiß der Rechner nicht, ob vielleicht

noch eine 6 folgt. Dazu beenden Sie alle Dateneingaben mit der Taste RETURN:

Z.B.:

1 RETURN

(Eingabe der Zahl 1).

1

6

RETURN

(Eingabe der Zahl 16).

7. Die RUN/STOP-Taste

Auch die RUN/STOP-Taste hat zwei Bedeutungen. Zum einen können Sie mit dieser Taste ein laufen

des Programm an jeder beliebigen Stelle abbrechen. Das ist dann sinnvoll, wenn Sie in einem laufenden

Programm gewisse Daten überprüfen wollen, die nicht von selber ausgegeben werden. Beispiele dafür

geben wir Ihnen später.

Zum anderen können Sie auf einer Kassette gespeichertes Programm mit

SHIFT

RUN

STOP

in den Speicher des Computers einladen und automatisch starten.

1. DER COMPUTER UND SEINE SPRACHE

BASIC, die Sprache in der Ihr Computer arbeitet, ist eine leicht erlernbare, zum Teil aus englischen

Worten, zum Teil aus mathematischen Zeichen bestehende Folge von Befehlen. Obwohl es eine der

leichtesten Programmiersprachen ist, ist sie ungeheuer vielseitig und flexibel. Ursprünglich an der

Dartmouth University entwickelt um Studenten die Möglichkeit zu geben, schnell und leicht Pro

bleme an einem Computer zu bearbeiten, breitete sich diese Sprache sehr schnell in der ganzen

Welt aus. Heute existiert BASIC in unzähligen Versionen auf fast jedem größeren Computer.

Bei unserem COMMODORE-BASIC stand auch das DARTMOUTH-BASIC Pate; gleichzeitig ist

das COMMODORE-BASIC größer und leistungsfähiger geworden.

1.1. Die Komponenten der BASIC-Programmiersprache

Bevor wir uns mit der eigentlichen Sprache BASIC befassen, müssen wir uns zuvor über einige

Schreibregeln einigen. Nachfolgend eine Liste der Konventionen und Ausdrücke, die wir in diesem

Buch zu unserer und Ihrer Erleichterung einführen:

Eckige Klammern [ ] - Ausdrücke in eckigen Klammern können, müssen aber nicht angegeben

werden.

Zeichen - Ein Buchstabe, eine Zahl oder ein beliebiges Sonderzeichen.

Konstante - Eine Zahl innerhalb der Rechengrenzen Ihres Computers (siehe 1.1.1 ).

Formel - Eine Konstante, eine Variable oder ein Ausdruck, bestehend aus Konstanten

und /oder Variabaien (z. B. 8 + 3* %).

5

Page 8

Buchstabe

Zeilennummer

Text

Variable

Integer

Byte

Geschweifte Klammer O

Ein alphabetisches Zeichen von A - Z.

Eine ganze Zahl von 0 bis 63999.

Eine Folge von 0 bis 255 beliebigen Zeichen.

Siehe 1.1.2.

Eine ganzzahlige Konstante oder Variable im Bereich von - 32768 bis 32767.

Eine ganzzahlige Konstante oder Variable im Bereich von 0 bis 255.

Genau einer der in geschweiften Klammern angegebenen Ausdrücke muß

benutzt werden.

1.1.1 Die Konstanten

Die Grundform einer Konstanten ist eine Dezimalzahl zwischen 1.7*1038 und 2.93*1 CT39.

Bis zu 9 Stellen einer Zahl können gespeichert werden und es kann damit gerechnet werden.

Beispiele für Konstanten:

25,15.75, -87, 0, 3255, 45E7.14.2E-6,13.12345678

In zwei der Konstanten tauchte der Buchstabe E auf. Der Buchstabe E besagt, daß die nach

folgenden Zahlen den Exponenten zur Basis 10 darstellen.

1.5E3 bedeutet 1.5*103=1.5*10*10*10 = 1.5*1000 = 1500

1.27E-2 bedeutet 1.27*10“2 = 1.27/10/10 = 1.27/100 = 0.0127.

Das Vorzeichen wird nur bei negativen Zahlen geschrieben.

Konstanten werden verwendet, um feste Werte zu fixieren.

Da der Computer nicht nur numerische Werte verarbeiten kann, sondern auch Textverarbeitung

zuläßt, gibt es genauso wie numerische Konstanten auch Textkonstanten:

”A”, ’’PETER IST LIEB”, ’’ICH BIN EIN CBM”, ”125 LAMPEN”.

Die Textkonstanten erkennt man daran, daß sie in Anführungszeichen eingebettet sind. Die Anfüh

rungszeichen selber gehören jedoch nicht zur eigentlichen Textkonstante.

1.1.2. Die Variablen

Eine Variable ist ein Symbol, dessen Wert sich ändern kann. Der Name einer Variablen besteht aus

entweder einem Buchstaben z. B.: A, G, Z

oder einem Buchstaben und einer Zahl z. B.: A1, F6,V9

oder zwei Buchstaben z. B.: AX, PE, UT, UX

plus (wahlweise) der Kennzeichnung % oder $.

Eine Variable kann aus mehr als zwei Zeichen bestehen, es werden aber nicht mehr als zwei Zei

chen abgefragt. Wenn Sie zum Beispiel zwei Variablen HANS und HABEL nennen, so werden diese

wie eine Variable behandelt, da beide mit HA anfangen.

Die Variable kann innerhalb eines BASIC-Programms verschiedene Funktionen annehmen:

- Variablen repräsentieren numerische Werte

z. B.: A=10 , A5=-5.6E-3 , XY=3.14

- Variablen können in den Rechner eingegeben werden

z. B. 10 INPUT A,B,C1,XY

~T~ P- I

___________________________________________

____________________________________________________ Zeilennummer

- Variablen können gleich gesetzt werden

z. B. A = B, A5= XY, XY = B (A wird gleich B gesetzt, usw.)

_____________________________

Variablenliste

Eingabebefehl

Variablen können ausgedruckt werden

Z. B. 20 PRINT A. B. C1.XY

6

Variablenliste

Ausgabebefehl

Zeilennummer

Page 9

Es gibt drei Arten von Variablen:

1. Fließkommavariablen

Diese Variablen können jeden beliebigen Wert innerhalb der Rechengrenzen des Computers an

nehmen.

Jede Variable, deren Name das Kennzeichen % oder$ nicht enthält, ist eine Fließkommavariable.

Beispiel: A = 7

B8 = 1.5E3

ZY = 9E9

X1 =-0.52187

2. Festkommavariablen

Diese Variablen können als Wert ganze Zahlen zwischen (einschließlich) -32767 und +32767 an

nehmen. Sie haben am Ende des Namens das Zeichen % stehen.

Beispiel: A% = 7

L1 % = 4528

X0% =0

3. Stringvariablen (Strings, Textvariablen)

Diese Variablen haben als Wert einen beliebigen Text aus 0 bis 255 Zeichen. Sie werden mit ange

hängtem $ gekennzeichnet.

Beispiel: A$ = ’’TEXT”

B$ = ”55”

C$ = ’’DIES IST EIN STRING”

X1 $ = ’’COMPUTER 3001 ”

N$ = ” ” (Bemerkung: dieser String besteht aus keinem Zeichen.)

Alle drei Variablenarten können noch indiziert werden. Man spricht dann von dimensionierten

Variablen, Matrizen, Feldern oder Arrays. Siehe 1.2.18.

1.1.3. Arithmetische Operationen

Zu den arithmetischen Operationen gehören zunächst einmal die vier Grundrechenarten, die

auf dem Computer eine etwas andere Darstellungsform besitzen als Sie es vielleicht von anderen

Geräten oder Beschreibungen her kennen.

Nachfolgend die Darstellung dieser Zeichen:

Addition +

Subraktion Multiplikation *

Division /

Darüberhinaus existieren eine Vielzahl von mathematischen Funktionen, die standardmäßig vor

handen sind.

Betrachten wir diese Funktionen im einzelnen.

• SGN Die SIGNUM (Vorzeichen)-Funktion.

Der Funktionswert ist:

für negative Zahlen -1

für positive Zahlen +1

für Null 0

Syntax: SGN ({Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })

Beispiel: A = SGN (B)

PRINT SGN (-45)

PRINT SGN (A + 7T *2)

Den Wert in der Klammer bezeichnet man als Argument.

Anstelle von PRINT kann auch das Fragezeichen gesetzt werden.

7

Page 10

Anwendung:

Auf sehr einfache Weise bestimmen, ob eine Zahl negativ, positiv oder 0 ist.

• INT Die INTEGER-Funktion

Sie bildet bei positiven Zahlen die kleinste ganze Zahl, d.h. alle Nachkommastellen

werden zu 0 gesetzt.

Bei negativen Zahlen bildet sie die kleinste negative Zahl, d. h. alle Nachkommastellen werden bis

zur nächsten ganzen Zahl abgerundet.

Syntax: INT ({Variable, Konstante arithm. Ausdruck })

Beispiel: A = INT (B)

? INT (B) ? INT (-2.5) ?INT(X-Y)

Anwendungsbeispiel:

Auf- oder Abrunden eines Ergebnisses, wenn nur eine ganzzahlige Größe erlaubt ist, z. B. bei der

rechnerischen Ermittlung einer Zahl von Schrauben in einem Behälter.

• ABS Die ABSOLUTWERT-Funktion

Sie schneidet das Vorzeichen ab und bildet nur den absoluten Wert.

Syntax: ABS ({Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })

Beispiel: A = ABS (B)

? ABS (-145)

Anwendungsbeispiel:

Berechnung einer Wurzel aus einer unbekannten Zahl. Da es mathematisch nicht möglich ist, aus

einer negativen Zahl eine Wurzel zu ziehen, kann man zuvor den Absolutwert bilden.

• SQR Die SQUARE ROOT (Quadratwurzel)-Funktion

Sie bildet die Quadratwurzel aus dem Argument.

Syntax: SQR ({Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })

Beispiel: A = SQR (B) ? SQR (16)

Anwendung:

Im Bereich der Mathematik.

• SIN Die SINUS-Funktion

Sie berechnet den Sinuswert des Arguments im Bogenmaß. (Die mathematische Be

deutung der trigonometrischen Funktionen wird als bekannt vorausgesetzt.)

Syntax: SIN ({Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })

Beispiel: A = SIN (B)

? SIN (30)

Anwendung:

Im Bereich der Mathematik.

Ist das Argument in GRAD gegeben, muß es durch eine Umrechnung modifiziert werden.

Beispiel: A = SIN (30 * 7r /180)

Ist das Argument in NEUGRAD gegeben, so lautet die Umrechnung:

Beispiel: A = SIN (30 * tt / 200)

8

Page 11

• COS Die COSINUS-Funktion

Sie wird genauso behandelt wie die SIN-Funktion.

• TAN DieTANGENS-Funktion

Sie wird behandelt wie die SIN-Funktion.

Die COTANGENS-Funktion existiert bei Ihrem Rechner nicht, da sie sehr einfach durch dieTANFunktion gebildet werden kann. Die Beziehung lautet:

COT (X) =

TAh

S (X)

Beispiel: Y = 1 / TAN (X)

Von den Umkehrfunktionen zu den bisher behandelten trigonometrischen Funktionen existiert

lediglich die

• ATN ARCUSTANGENS-Funktion.

Sie bildet die Umkehr-Funktion des TANGENS.

Syntax: ATN ({Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })

Beispiel: Y = ATN (X)

Anwendung:

Im Bereich der Mathematik.

Die Umkehrfunktionen zum SIN und COS lassen sich leicht mit dem ATN berechnen.

Die Beziehungen lauten:

ARC SIN (X) = ATN (X / SQR (1 - X f 2))

ARC COS (X) = ATN (SQR (1 - X | 2) / X)

• LOG der NATÜRLICHE LOGARITHMUS ermittelt die Logarithmen zur BASIS e = 2,7182818

Syntax: LOG ({Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })

Beispiel: Y = LOG (X)

• EXP der EXPONENT zur natürlichen Basis e ermittelt den Wert der Funktion y = e

Syntax: EXP ({Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })

Beispiel: Y = EXP (X)

0 I die Potenzierung zu einer beliebigen Basis mit beliebigen Exponenten.

Syntax: {Variable, Konstante, arithm. Ausdruck} { {Variable, Konstante, arithm. Ausdruck}

Beispiel: Y = A { X

? 2 } 3

• RND die RANDOMIZE (Zufalls)-Funktion

Sie bildet Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0 und 1.

Syntax: RND ({ Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })

Beispiel: ? RND (X)

a) X negativ

RND mit negativem Argument ergibt immer den gleichen Funktionswert. Dies kann

beispielsweise für Fehlersuche oder während der Programmentwicklung nützlich sein.

b) X = 0

ergibt einen Wert, der nur von der Zeit seit dem Einschalten des Computers abhängt.

c) X positiv

liefert von der Zeit und von X abhängige Zufallsvariablen.

x

9

Page 12

Beispiel: Es soll ein Würfel simuliert werden.

10 W = RND(-TI)

20 W = INT (6 * RND (1) + 1)

30? W

• is die Zahl PI.

Sie ist fest gespeichert, tt = 3.14159265

1.1.4 OPERATOREN

zu den Operatoren zählen:

a) die Vergleichsoperatoren

b) die logischen Operatoren

Vergleichsoperatoren

Sie dienen dazu, Zahlenwerte zu vergleichen. Dies bildet einen sehr wichtigen Bestandteil bei der

Behandlung und Untersuchung von Zahlen.

Wenn z. B. aus einer Zahlenfolge alle Zahlen ermittelt werden sollen, die einen bestimmten Grenz

wert überschreiten, wird ein Vergleichsoperator angewendet.

Die Frage lautet:

- Welcher Wert ist größer als der Grenzwert, bzw.

- Welcher Wert ist kleiner oder gleich dem Grenzwert.

Die mathematische Darstellungsform dieser Vergleichsoperatoren zeigt nachfolgende Tabelle:

BASIC

SCHREIBWEISE BEDEUTUNG

< kleiner als

> größer als

= < gleich oder kleiner als

= > gleich oder größer als

<> oder ><

=

Einige Beispiele mögen die Anwendung und Bedeutung der Vergleichsoperatoren hervorheben.

Dabei benutzen wir schon jetzt die im Rechner gebräuchliche Schreibweise.

IF A < B THEN ? A

IF

A > B THEN ? B

IF

A < > B (oder: IF A >< B)

IF A >= B

IF A <= B

IF

A = B THEN ? ”A =

nicht gleich

Gleichheit

wenn A kleiner als B, dann drucke A

Wenn A größer gleich B, dann ...

B” wenn A gleich B, dann drucke: A = B

LOGISCHE OPERATOREN

Sie sind der Booleschen Algebra entlehnt und finden unter anderem in der elektronischen Digital

technik (also die Technik, in der der Rechner arbeitet) Anwendung.

In den Programmiersprachen haben sie ebenfalls eine sehr große Bedeutung. Man kann mit Ihnen

komplizierte Abfragen aufbauen.

Der Rechner kennt drei logische Operatoren, nämlich

AND (und -Bedingung)

OR (oder-Bedingung)

NOT (nicht- Bedingung)

10

Diese Operatoren können angewendet werden auf beliebige Variablen.

Page 13

1. AND, OR und NOT bei Festkommavariablen:

Bei ganzen Zahlen zwischen — 32767 und 32767 arbeiten diese Funktionen bitweise in der folgen

den Art:

X

0 0 0

0 1

1

1 1 1

Alle Festkommazahlen (Integerzahlen) sind im Computer binär verschlüsselt. Sie bestehen aus

16 Bits, die jeweils den Zustand 0 oderl annehmen können.

X X X X X

14

15

I

____

Daraus folgt, daß 216 = 65536 verschiedene Integerzahlen darstellbar sind.

Da wir aber bei ganzen Zahlen auch negative Zahlen darstellen wollen, wird Bit 15 als Vorzeichen

benutzt. Wenn dieses Bit Null ist, so ist die Zahl positiv, ist Bit 15 gleich Eins, so ist die Zahl negativ.

Es bleiben damit 215 -1 = 32767 verschiedene Möglichkeiten, positiv oder negativ.

Positive Zahlen sind in der Weise codiert, daß Bit n der Wert 2n zugewiesen wird, wenn dieses Bit

gleich 1 ist. Ansonsten hat Bit n den Wert 0. Die Werte aller Bits werden addiert, um die Zahl zu er

halten.

Die Bitdarstellung einer negativen Zahl erhält man folgendermaßen:

Man bildet die entsprechende positive Zahl in Binärdarstellung invertiert dann alle Bits und addiert 1.

Y XANDY

X OR Y NOT X

0 1

0 1

0 0 1

1

X X X X

12 11

13

Byte 2 Byte 1

10

9 8

_____

I

X X X X X

7

6 5

I

4

1

0

0

3 2 1

X X

_____

0

I

Beispiel:

Integer

- 1

- 2

- 100 1111 1111

- 119 1111 1111

- 127 1111

AND, OR und NOT bilden aus den Argumenten die neuen Werte durch bitweises Vorgehen ent

sprechend der Wahrheitstabelle.

1111 1111

1111 1111

Beispiel: ? 5000 AND -127

? 5000 OR -127

? NOT 5000

wegen

00010011 10001000 ( 5000)

11111111 10000001 (-127)

00010011 10000000

11111111 10001001

11101100 01110111

1111

Binär

1111 1111

1111

1001

1000 1001

1000 0001

ergibt 4992

ergibt- 119

ergibt -5001

5000 AND -127

5000 OR -127

NOT 5000

1110

1100

11

Page 14

2. „Wahr“ und „Falsch“

Jeder Aussage wird vom Computer ein Wert zugeordnet, und zwar der Wert -1 (alle Bits = 1), wenn

die Aussage trifft, und der Wert 0 (alle Bits = 0), wenn die Aussage nicht zutrifft.

Bit 15

Bit 14

13

12 4096

11

10

Beispiel:

Integer

10000

32767

Wert, wenn Bit = 1

negativ

16384

8192 0

2048

1024 0

9

8

7 128

6

5

4

3

512 0

256

64 0

32 0

16

2

1

0

0

0000

1 0000

8

4 0

2

1 0

0000

0000

Wert, wenn Bit = 0

Binär

100 0000 0000 0110

1000

5000

0000

0010

0111

0001

0011

0111

1111

0011

positiv

0

0

0

0

0

0

0

0

0000 0000

0000

0001

0100

1110

0001

1000

0000

1111 1111

1000

1000

Beispiel: A$ = "AMEN” : ? A$ = ’’AMEN” : ? A$ = ’’AMENDE”

Hier wird der Variable A$ der String AMEN zugeordnet, dann soll der „Wert“ zweier Aussagen

gedruckt werden. Da die erste Aussage „wahr“ und die zweite Aussage „falsch“ ist, erhält man

als Antwort: -1 und0.

Beispiel: ? A = NOTB

? X > Y

? X$ = A$ + ”X”

3

usw.

3. AND, OR und NOT bei Aussagen

Die AND-Funktion ist dann wahr, wenn alle Einzelbedingungen wahr sind.

Beispiel: IF A = 1 AND B = 2 AND C = 3 THEN PRINT ’’FERTIG”

Der Computer wird das Wort FERTIG nur dann ausgeben, wenn die Variablen A, B und C die Werte

1, 2 bzw. 3 haben.

Beispiel: IF A$ = ”J” THEN ? ”JA”

Die OR-Funktion ist dann wahr, wenn mindestens eine der Einzelbedingungen wahr ist.

Beispiel: IF A$ = ”J” OR A$ = ”Y” THEN ? ”JA”

Der Computer wird nur dann JA ausgeben, wenn A$ vorher den String ”J” oder den String ”Y”

zugewiesen erhielt.

12

Page 15

Die NOT Funktion kann nicht auf Strings angewendet werden, sondern nur auf Festkomma

variabien, ist das Argument eine Dezimalzahl, so werden die Nachkommastellen nicht beachtet.

Liegt das Argument nicht innerhalb der Grenzen für eine Integerzahl, so erhält man eine ent

sprechende Fehlermeldung (? ILLEGAL QUANTITY ERROR).

Beispiel: A = - 3 : B = -3.54 : ? NOTA, NOTB

ergibt: 2 2

A = - 5 : ? NOTA, NOT NOTA

ergibt: 4 - 5

A = 123456 : ? NOTA

ergibt: ? ILLEGAL QUANTITY ERROR (Argument zu groß)

BEISPIELE FÜR BOOLESCHE OPERATIONEN

63 AND 16 = 16 Da die binäre Schreibform von 63

111111, und von 16 10000 ist,

ergibt sich nach der AND-Verknüpfung

10000 oder 16.

15 AND 14 = 14 15 =

14 =

Resultat

-1 AND 8 = 8

-1 =

8 =

Resultat

10 OR 10 = 10

10 =

10 =

Resultat

-1 OR -2 = -1

-1 = 1111111111111111

-2 =

Resultat

NOT 0= -1

0 =

Komplement davon 1111111111111111 = —1

1111

1110

1110 =14

1111111111111111

0000000000001000

0000000000001000 = 8

1010

1010

1010 = 10

1111111111111110

1111111111111111 = -1

0000000000000000

1.1.5 PRIORITÄTEN bei Formeln

Da in der Rechnerschreibweise Formeln und Anweisungen in einer Zeile geschrieben werden,

muß der Rechner ein Schema besitzen, diese Formeln der Reihe nach abzuarbeiten.

Diese PRIORITÄT zur Abarbeitung mathematischer Formeln kann man sehr einfach darstellen.

Oberste Priorität haben immer die mathematischen Operatoren, gefolgt von den Vergleichs

operatoren und den logischen Operatoren.

Im einzelnen läßt sich das wie folgt darstellen:

13

Page 16

Mathem. Operatoren Höchste Priorität

Funktionen

Î

*/

+ -

VERGLEICHSOPERATOREN

<> (oder ><)

>

<

> =

< =

LOGISCHE OPERATOREN

NOT

AND

OR Niedrigste Priorität

Beispiel: ? 2 j 3 + 6 ergibt 14, weil 2 | 3 zuerst berechnet wird.

1.1.6 Besonderheiten des Gleichheitszeichens

Das Gleichheitszeichen hat in der EDV-Terminologie eine von der Algebra abweichende Bedeutung.

Es bedeutet:

„Ist der Wert von“

und ist nicht zu verwechseln mit der algebraischen Bedeutung:

„Ist gleich“

Die Rechenanweisung

X = X + 1

wäre in der Algebra falsch, da sie auf den Widerspruch 0 = 1 führt.

In der Programmiersprache BASIC ist diese Anweisung jedoch korrekt, sie besagt nämlich:

X „ist der Wert von“ alter Wert von X plus 1

oder

X = X * B X „ist der Wert von“ alter Wert von X mal dem Wert von B.

1.1.7 MATHEMATISCHE FORMELN ALS BEISPIEL FÜR RECHENANWEISUNGEN

Mathematische Formeln werden in BASIC etwas anders geschrieben als in der herkömmlichen

Schreibweise.

Den besten Vergleich erhält man, wenn man diese unterschiedlichen Schreibweisen anhand von

Beispielen einander gegenüber stellt.

ALGEBRAISCH

a + b

c + d

a + b

c

a • b

c

a

b

c

BASIC

(A + B) / (C + D)

(A + B) / C

A * B / C

A/B/C

14

Page 17

a

b

c

A / (B / C)

a

bc

(ab)N C

a

+ i

b

ba +1

5v^3

1

vV

Die Rechenanweisung wird nun gebildet durch das Gleichheitszeichen, auf dessen Besonderheit

bereits hingewiesen wurde.

Die Darstellung einer Rechenanweisung erfolgt genauso wie in der Algebra.

z.B. X = A + B + C

-----------------------

-----------------------------------------------Eine Variable, der das

Diese Darstellungsform muß immer eingehalten werden und darf nicht verändert werden. So ist

z. B. vorgeschrieben, daß links vom Gleichheitszeichen immer eine Variable stehen muß, während

rechts entweder eine Variable oder eine mathematische Formel stehen muß. Es darf links kein

mathematischer Ausdruck stehen.

A / (B * C)

(A * B) î N * C

B t (A + 1)

B f A + 1

A f 0.6 [| = 0.6]

A t (—0.5) [|=0.5]

mathem. Formel

Rechenergebnis zugewiesen wird.

1.1.8 Der Aufbau eines Programms in BASIC

Um ein Programm in BASIC zu erstellen, benutzt man die nachfolgend beschriebenen BASICAnweisungen.

Auch hierbei muß man sich an eine bestimmte Ordnung halten, ähnlich wie bei den Rechen

anweisungen.

Eine BASIC-Programmzeile besteht immer aus einer bestimmten Zeilennummer, die man auch

als Adresse bezeichnen könnte, der BASIC-Anweisung selbst, sowie (sofern vorhanden) der

Variablenliste. Die Programmzeile kann maximal 80 Zeichen lang werden.

Eine einfache Anweisung, nämlich die Werte von 5 Variablen auszudrucken, sieht recht übersicht

lich aus.

10 PRINT A, B, C, D, E

-------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------Zeilennummer

Die Zeilennummer ist sozusagen der Fingerabdruck der BASIC-Anweisung. Sie gibt es nur einmal

und ist daher unverwechselbar. Anhand dieser Zeilennummer finden wir die Anweisung immer

wieder.

Sie ist immer ganzzahlig, in aufsteigender Reihenfolge und kann von

0 bis 63999

definiert sein.

Variablenliste

BASIC-Anweisung

(Befehlswort)

15

Page 18

Die Anweisung selbst sagt aus, was mit der nachfolgenden Variablenliste, die im Übrigen aus

verschiedenen Informationen bestehen kann, passieren soll.

Möglich sind Texte, Konstanten und Variablen.

Das normale Standard-BASIC sieht vor, daß mit diesen Informationen eine Programmzeile be

endet ist. Eine neue Zeile sollte beginnen.

Bei Ihrem Computer ist es jedoch möglich, mehrere BASIC-Anweisungen getrennt durch einen

Doppelpunkt, in eine Zeile zu schreiben. Maximal kann diese Zeile 80 Zeichen aufnehmen.

Bedingt durch die Begrenzung von 40 Zeichen pro Zeile auf dem Bildschirm, bildet sich der

Rechner automatisch eine Doppelzeile.

Beispiel: 10 PRINT A, B, C, D, E: PRINT Y: GOTO 100

1.2.1 Der REM Befehl

Wichtig ohne etwas zu tun ...

Sobald die Probleme, die Sie mit Ihrem Rechner lösen, komplexer werden, wird Ihr Programm

natürlich länger und damit meist unübersichtlicher. Ein gutes Hilfsmittel, um ein Programm gut

überschaubar zu machen, ist der REMARK-Befehl:

n REM TEXT

Die REM-Anweisung ist eine Mitteilung an den Rechner, die nachfolgenden Ausführungen,

Anweisungen oder Bemerkungen beim Rechenvorgang nicht zu berücksichtigen. Sie hat auf den

Programmablauf keinen Einfluß, sondern wird nur beim Auflisten des Programms ausgegeben,

um dem Programmierer die Arbeit zu erleichtern. Zu beachten ist, daß die REM-Anweisung

Speicherplatz benötigt und der nachfolgende Text nicht länger ist, als es die Programmzeile erlaubt

(insgesamt 80 Zeichen).

Wird REM gemeinsam mit anderen Befehlen in einer Zeile verwendet, so muß REM der letzte

Befehl der Zeile sein, da Befehle nach REM nicht ausgeführt werden.

n = Zeilennummer des Befehls

Text - beliebige Informationen

Bei- 100 REM Beginn des Unterprogramms

spiele: 5810 REM Schachprogramm

12 PRINT A: REM ERGEBNIS

1.2.2 Der END Befehl

Jetzt hört’s auf...

Auch wenn das Programmieren noch soviel Spaß macht, einmal ist jedes Programm zu Ende.

Um das logische Ende des Programms zu kennzeichnen, benutzen wir den Befehl:

n END n = Zeilennummer des Befehls

Der Befehl END kann mehrmals in einem Programm benutzt werden, was vor allem bei Programm

verzweigungen sinnvoll sein kann. Dieser Befehl bewirkt das Anhalten des Programms, ohne

irgendwelche Daten zu verändern. Das Programm kann nach dem END durch den Befehl CONT

(siehe 1.3.2) fortgesetzt werden.

Beispiel: 10 END

1.2.3 Der STOP Befehl

Das Programm kann verschnaufen ...

Es soll ja Vorkommen, daß ein Programm nicht gleich so arbeitet wie sein Schöpfer gern hätte.

Dann sind oft einige Testläufe nötig. Bei diesen Tests kann man den Befehl

n STOP

n = Zeilennummer des Befehls

16

Page 19

benutzen um das Programm anzuhalten und den Wert einiger Variablen zu erfragen. Der STOP-

Befehl unterscheidet sich vom END-Befehl dadurch, daß beim Beenden des Programms die

Meldung: BREAK IN ... (Zeilennummer) ausgegeben wird.

Auch nach dieser Unterbrechung kann das Programm mit CONT (siehe 1.3.2) fortgesetzt werden.

Beispiel: 120 STOP

1.2.4 Der LET Befehl

Man kann ihn auch vergessen ...

Bei Ihrem Rechner ist es genauso wie bei uns Menschen, seine Sprache ist älter als er. Bei älteren

Rechnertypen war der Befehl

n LET Zuweisung

nötig um Werte einer Variablen zuzuordnen. Unseren Rechner stört diese Anweisung nicht, sie ist

aber auch nicht nötig und man sollte sie möglichst fortlassen, da sie 1 Byte unseres Speicher

platzes belegt.

n = Zeilennummer des Befehls

Beispiel: 130LETA = 10*B

besser 130A = 10*B

1.2.5 Der PRINT Befehl

So unterhalte ich mich ...

Soll der Rechner seinen Benutzer während des Programmlaufs ansprechen, ihm Daten angeben

oder einen guten Morgen wünschen, benutzen wir den Befehl:

n { PRINT / ? } {Text / Variablenliste }

n = Zeilennummer des Befehls

Der PRINT-Befehl bewirkt das Ausgehen einer nachfolgenenden Text- und/oder Variablenliste.

Das Fragezeichen ist gleichbedeutend mit dem Wort PRINT und wird vom Rechner beim Listen des

Programms durch PRINT ersetzt. Auszugebender Text muß in Anführungszeichen gesetzt werden.

Bei- 110 PRINT ’’LISTE-NR.”, A ; D $

spiele: 20 ? ’’PROGRAMMANFANG”, C $

Nach einem PRINT-Befehl erfolgt ein Wagenrücklauf und ein Zeilenvorschub, so daß jeder PRINTBefehl am Anfang einer neuen Zeile ausgeführt wird. Mit dem bloßen PRINT-Befehl erzeugt man

also eine Leerzeile auf dem Ausgabegerät.

Der Computer läßt verschiedene Formatierungsarten zu; dabei ist zu beachten, daß ein String

genausoviel an Platz belegt, wie er Zeichen hat. Eine Zahl belegt soviele Plätze, wie sie Ziffern

hat, plus eine Spalte für das Vorzeichen.

Das Komma:

Jede zehnte Druckposition ist intern im Computer vortabuliert. Das Komma in einem PRINT-

Befehl bewirkt, daß das folgende Zeichen in die nächste vortabulierte Position geschrieben wird.

Zeilenvorschub und Wagenrücklauf werden unterdrückt.

Beispiel: ? , ”XY”, ”XY”

XY

Î

1

Î t

11

XY

21

17

Page 20

Beispiel: A = 3 : : B = - 4 : ?

3

Î Î

- 4

2 11

Das Semikolon:

Das Semikolon in einem PRINT-Befehl bewirkt, daß Zeilenvorschub und Wagenrücklauf unter

drückt werden (Ausgabe ohne Zwischenraum).

Beispiel: ? ”COM”; : ? ’’PUTER”

COMPUJIR

Beispiel: A = -3:B = -4:?A;B; ’’TEXT”; A

= 3_:4_IEXJ-3

Der SPC-Befehl:

Der SPC(n) bewirkt den Ausdruck von n Leerzeilen, n kann zwischen 0 und 255 liegen,

n kann auch eine Variable oder ein berechneter Ausdruck sein.

Nachkommastellen bleiben unbeachtet.

Beispiel: ? SPC(3) ’’DREI” SPC(1) ’’FUENF”

DREI FUENF

Beispiel: ? SPC(^) ’’DREI”

DREI

Siehe Anmerkung zum TAB-Befehl.

Der TAB-Befehl:

Er hat das Format TAB(n), wobei n eine Zahl oder ein berechneter Ausdruck zwischen 0 und

255 sein kann. Stellt n keine ganze Zahl dar, so werden die Nachkommastellen nicht beachtet.

Der Befehl TAB(n) bewirkt den Ausdruck des folgenden Zeichens n Freistellen vom linken

Bildschirmrand (oder Papierrand) entfernt.

Beispiel: ? TAB (4) 4; TAB (8) ”X”

4 X

Ist die durch den TAB-Befehl spezifizierte Druckposition bereits belegt, so wird in die nächste freie

Position geschrieben.

Beispiel: ? TAB(4) ”X” TAB(3) ”Y”

XY

Anmerkung: Bei der Verwendung von TAB und SPC dürfen die Daten nur durch Semikolon ge

trennt werden, da das Komma eine höhere Priorität besitzt als die Befehle TAB und SPC.

18

Page 21

1.2.6. Der INPUT-Befehl

Und so verstehe ich Sie ...

Um die Dialogfähigkeit des cbm zu verwirklichen, reicht der PRINT-Befehl nicht, wir benötigen

auch ein offenes Ohr, den INPUT-Befehl:

n INPUT [’TEXT” ;] Variablenliste

(n = Zeilennummer des Befehls)

Der INPUT-Befehl bewirkt einen Stop des Programms und ermöglicht eine Dateneingabe für die

Variablen, die hinter dem INPUT aufgeführt werden.

Stehen mehrere Variablen hinter dem INPUT, so müssen entweder alle Daten durch Komma

getrennt werden und abschließend muß die RETURN-Taste gedrückt werden oder nach jeder

einzelnen Eingabe muß die RETURN-Taste betätigt werden.

Beispiel: 20 INPUT A, C $, D

Eingabe : 2, KARO, 3

RETURN

oder : 2

KARO

3 RETURN

Das Programm zeigt die Bereitschaft zur Eingabe durch ein Fragezeichen oder durch Drucken des

Textes, den wir hinter dem INPUT in Anführungszeichen vermerkt haben, plus Fragezeichen an.

RETURN

RETURN

__________

i

I

Beispiel: 30 INPUT A

Ausdruck: ?

40 INPUT ’’GEBEN SIE A EIN”; A

Ausdruck: GEBEN SIE A EIN?

Als Variable können selbstverständlich auch Ganzzahl- und Textvariablen verwendet werden.

Beispiel: 10 INPUT ’’TEXTEINGABE”; B $

Geben Sie mehr als 80 Zeichen bei einem INPUT-Befehl ein, so ignoriert der Computer die ersten

80 Zeichen und speichert nur die nachfolgenden Zeichen ab.

Weiter darf während der Eingabe für eine numerische Variable kein Komma oder Doppelpunkt

benutzt werden, da der Computer diese Zeichen als Eingabeende interpretiert.

Soll ein String eingegeben werden, der Komma oder Doppelpunkt enthält, so muß dieser String

in Anführungszeichen geschrieben werden.

1.2.7 Der GET Befehl

Für Leute die nicht mehr warten wollen ...

Der n GET Variable

Befehl ist ebenfalls ein Eingabebefehl.

Im Gegensatz zum INPUT hält das Programm bei einem GET nicht an und es kann nur eine Variable

eingegeben werden. Es können Variablen oder Textvariablen eingegeben werden. Es wird nur ein

Zeichen bzw. eine Ziffer übernommen.

n = Zeilennummer des Befehls

19

Page 22

Beispiel: 10 GET C

30 GET B $

Da der Rechner in der Lage ist, bis zu 9 Tastenbetätigungen zu speichern, wird dasjenige Zeichen

übernommen, das während des Programmlaufes vor Erreichen des GET-Befehls gedrückt wurde.

Soll der Rechner auf Eingabe eines Zeichens warten, so kann das mit einer Warteschleife erreicht

werden. (Siehe 1.2.15).

Beispiel:

20 GET A $

30 IF A $ = “ “ THEN 20

1.2.8 Der DATA Befehl

Mein Grundwissen ...

Nun lernen wir einen Befehl kennen, mit dem man Daten speichern kann, auf die der Rechner im

Bedarfsfälle zurückgreift. Es ist der Befehl:

n DATA Liste n = Zeilennummer des Befehls

Die Daten werden hierbei an beliebiger Stelle im Programm hinter DATA aufgereiht und später der

Reihe nach von links nach rechts mittels READ gelesen, (siehe 1.2.9) Die Daten werden unter

einander durch Kommas getrennt und dürfen daher weder Komma noch Doppelpunkt enthalten.

Sollen diese beiden Zeichen oder führende Leerzeichen mittels DATA in eine Textvariable gebracht

werden, so muß dieser Text in der DATA-Anweisung in Anführungszeichen stehen, was ansonsten

bei Texten hinter DATA nicht der Fall ist.

Beispiel: 100 DATA 15,3.7, 9,12

150 DATA "DER:”, COMPUTER

Die Daten hinter einem DATA können von verschiedenen READ-Anweisungen gelesen werden,

da sich ein Pointer (Zeiger) „merkt“, ab welchem Wert mit dem READ Befehl weiter gelesen wird.

Beispiel: 10 READ A, B, C

Pointer (READ noch nicht durchgelaufen)

Pointer (READ 1 x durchgelaufen)

| Pointer (READ 2 x durchlaufen)

100 DATA 4, 5, 7, 3.1,7, 9 I

1.2.9 Falls ich es vergessen habe

..........

DER RESTORE BEFEHL

Beim DATA-Befehl haben wir erfahren, daß der Computer die Daten hinter dem DATA der Reihe

nach liest. Sollen, nachdem bereits Daten gelesen wurden, nicht die nachfolgenden, sondern die

ersten Daten gelesen werden, so benutzen wir den

n RESTORE

n = Zeilennummer des Befehls

Befehl.

Mit anderen Worten, dieser Befehl setzt den Pointer vor das 1. Zeichen der Daten.

Beispiel: 30 RESTORE

20

Page 23

1.2.10

------

und so komme ich daran

DER READ BEFEHL

Der

n READ Variablenliste

Befehl bezieht sich auf die DATA-An Weisung und kommt ohne diese nicht aus. Der READ-Befehl

liest die Daten in der vorgegebenen Reihenfolge und ordnet sie den Variablen, die hinter ihm auf

geführt sind, in der gleichen Reihenfolge zu.

n = Zeilennummer des Befehls

Beispiel: 10 READ A, B

20 DATA 102, 3, 5, 6

Wird der READ-Befehl zum ersten Mal durchlaufen so ist A = 102, B = 3;

beim zweiten Durchlauf von READ ist A = 5, B = 6.

Natürlich können auch Textvariablen gelesen werden. Falls der Pointer hinter dem letzten Zeichen

der DATA-Anweisung steht und ein READ erfolgt, erscheint die Fehlermeldung:

?OUT OF DATA ERROR IN . ..

(Sie wissen natürlich schon, daß man diese Fehlermeldung mit RESTORE (siehe 1.2.9) umgehen

kann).

1.2.11 Ich kann auch springen

.........

DER GOTO BEFEHL

Dieser Sprungbefehl wird als unbedingter Sprungbefehl bezeichnet, da er immer ausgeführt wird,

sobald das Programm auf einen derartigen Befehl stößt, oder sobald ein GOTO direkt eingegeben

wird.

n GOTO m

n = Zeilennummer in der der Befehl steht

m = Zeilennummer in die gesprungen wird

Dieses GOTO bewirkt, daß nicht der Befehl mit der nach n folgenden Zeilennummer bearbeitet wird,

sondern daß das Programm seine Arbeit in der Zeilennummer m fortsetzt.

Beispiel: 10 PRINT’’ANFANG”

20 GOT0150

30 PRINT ’’ENDE”

150 PRINT ’’SPRUNG”

Eingabe von RUN (siehe 1.3.1) bewirkt folgende Ausgabe:

ANFANG

SPRUNG

Die Zeilennummer m muß vorhanden sein, sonst erfolgt eine Fehlermeldung. Variablen oder andere

Zeichen als ganzzahlige positive Zahlen dürfen nicht benutzt werden.

Stehen in einer Programmzeile weitere Befehle hinter einer GOTO-Anweisung, so werden sie

nicht ausgeführt.

21

Page 24

1.2.12 Gewußt wohin

........

DER ON ... GOTO BEFEHL

Hatte das Programm beim GOTO nur eine Möglichkeit zu springen, so kann beim ON ... GOTO

Befehl der Sprung vom Wert einer Variablen abhängig gemacht werden.

n ON v GOTO m1, m2,

n = Zeilennummer des Befehls

v = Formel, die den Sprung bestimmt

m1, m2 = Zeilennummern zu denen gesprungen werden soll

Beispiel: 10 ON F GOTO 50,100, 300

Ist F < 1 erfolgt kein Sprung

Ist F = 1 erfolgt Sprung nach 50

Ist F = 2 erfolgt Sprung nach 100

Ist F = 3 erfolgt Sprung nach 300

Ist F > 3 erfolgt kein Sprung

Anstelle der Variablen kann auch ein mathematischer Ausdruck stehen. Das Ergebnis des er-

rechneten Ausdrucks wird vom Rechner zu einer ganzzahligen Größe umgewandelt, d. h. Nach

kommastellen werden ignoriert.

Beispiel: 50 ON (A+B) - (C+D) GOTO 1000, 300, 700

Die Anzahl der Sprungadressen ist durch die maximale Zahl von 80 Zeichen pro Zeile begrenzt.

Als Alternative bei sehr umfangreichen ON ... GOTO-Befehlen bieten sich daher mehrere ON ...

GOTO’s an, bei denen die Variable im zweiten Befehl dem Programm entsprechend berechnet wird.

Beispiel: 10 ON K GOTO 100, 200, 300, 400

30 ON K-4 GOTO 500, 600, 700, 800

1.2.13 Jetzt geht es in die Unterwelt

.........

DER GOSUB BEFEHL

Der folgende Befehl sollte für die Programmteile benutzt werden, die wiederholt, auch von ver

schiedenen Stellen des Programms aus, durchlaufen werden müssen. Diese Programmteile nennt

man Unterprogramm oder auch Subroutine. Sie können an beliebiger Stelle im Programm stehen

und werden mit dem Befehl

n GOSUB m

aufgerufen.

Nach Bearbeitung des Unterprogramms kehrt der Rechner zu dem Befehl zurück, der hinter dem

GOSUB folgt, (siehe RETURN 1.2.16).

n = Zeilennummer des Befehls

m = 1. Zeilennummer des Unterprogramms

Beispiel: 10 GOSUB 100

20 PRINT ’’HAUPTPROGRAMM”

50 END: REM ENDE DES HAUPTPROGRAMMS

100 PRINT ’’UNTERPROGRAMM”

110 RETURN: REM ENDE DES UNTERPROGRAMMS

Die Eingabe von RUN bewirkt die

Ausgabe: UNTERPROGRAMM

HAUPTPROGRAMM

Ein Unterprogramm kann wiederum ein anderes Unterprogramm aufrufen, und dieses dann das

nächste

..........

Insgesamt können bis zu 26 Unterprogramme ineinander verschachtelt werden.

22

Page 25

1.2.14 Verteiler für die Unterwelt

........

DER ON ... GOSUB BEFEHL

Der Befehl

n ON v GOSUB m1,m2...

n = Zeilennummer des Befehls

v = Formel, die den Sprung bestimmt

m1,m2... = Zeilennummern, zu denen gesprungen werden soll

entspricht dem ON . . . GOTO (siehe 1.2.12), nit dem Unterschied, daß hier keine einfachen

Sprünge stattfinden, sondern zu Unterprogrammen verzweigt wird (siehe 1.2.13).

Beispiel: 10 ON Z GOSUB 1000,1500, 2000

20 STOP

Der Sprung erfolgt abhängig von der Variablen Z in eines der 3 Unterprogramme, die natürlich mit

RETURN abgeschlossen werden müssen. Nach Abarbeitung des betreffenden Unterprogramms

wird die Zeile 20 ausgeführt.

1.2.15 Nun fällt die Entscheidung ...

DER IF... THEN BEFEHL

Um abhängig von einer logischen oder mathematischen Aufgabe eine Entscheidung zu fällen, gibt

es die Befehlsgruppe IF ... THEN.

n IF Vergleich THEN {m, Befehl}

n = Zeilennummer des Befehls

Vergleich = Vergleich einer oder mehrerer Variablen oder Formeln

m = Zeilennummer deren Befehl ausgeführt werden soll

Befehl = Befehl der ausgeführt werden soll

Beim Vergleich können Variablen (Auch Textvariablen), Konstanten oder Formeln untereinander

verglichen werden.

Beispiel: IF A = 1 ... / IF A$ = ”JA” ... / IF CC = 3 ...

IF 3> B*C + 3.../IFA <> C . .. /

IF D% > E % . . .

Ist die Vergleichsbedingung erfüllt, so wird der Befehl hinter dem THEN ausgeführt oder nach der

dort stehenden Zeilennummer verzweigt, ansonsten fährt das Programm mit der nächsten Zeilen

nummer fort.

Beispiel: 10 IF A + B < = 150 THEN 30

20 PRINT ”A + B > 150”: GOTO 100

30 PRINT ”A + B < = 150”: GOTO 100

eleganter: 10 IF A + B < = 150 THEN PRINT ”A + B < = 150”: GOTO 100

20 PRINT ”A + B > 150”: GOTO 100

Wie in diesem Beispiel das PRINT, so können auch andere Befehle hinter dem THEN stehen.

Als Besonderheit läßt das COMMODORE-BASIC mehrere IF-Abfragen in einer Zeile zu.

Beispiel: 10 IF A = C THEN IF A = 5 * B THEN ....

23

Page 26

Ist hierbei bereits die erste Abfrage nicht erfüllt, wird sofort die nächst höhere Programmzeile aus

geführt.

1.2.16 Zurück geht’s immer leichter

DER RETURN BEFEHL

Wir haben mit GOSUB, ON . . . GOSUB die Möglichkeit kennengelernt ein Unterprogramm auf

zurufen. Um nun wieder ins Hauptprogramm zurückzukehren, muß der letzte Befehl jedes Unter

programms:

n RETURN

sein.

Diese Anweisung bewirkt, daß der dem Aufrufbefehl (GOSUB oder ON ... GOSUB) folgende Be

fehl als nächster ausgeführt wird (siehe 1.2.13,1.2.14).

Der Befehl RETURN muß Buchstabe für Buchstabe eingegeben werden und darf nicht mit derTaste

RETURN verwechselt werden.

Beispiel: 40 A = 5 : B = 10

50 GOSUB 1000

60 PRINT ’’ERGEBNIS” U

1000 REM UNTERPROGRAMM

1010 U = (A+B) * 3

1020 RETURN

READY

RUN

ERGEBNIS 45

Solange die Unterprogrammtechnik für uns noch ungewohnt ist, werden wir vielleicht die Fehler

meldung: 7RETURN WITHOUT GOSUB ERROR erhalten. Sie tritt auf, falls ein RETURN erreicht

wird, ohne daß ein GOSUB durchlaufen wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn in ein Unter

programm mit einer GOTO-Anweisung gesprungen wurde. Auch dann, wenn ein Unterprogramm

ans Ende des Hauptprogramms geschrieben wird und am Ende des Hauptprogramms kein STOP

oder END steht.

------

n = Zeilennummer des Befehls

Beispiel: 10 REM HAUPTPROGRAMM

50 GOSUB 1000

1000 REM UNTERPROGRAMM

1100 RETURN

Bei diesem Beispiel durchläuft das Programm die Subroutine nicht nur nach dem Befehl GOSUB

1000 sondern auch nach Ende des Hauptprogramms. Der Befehl:

990 END (etwa 10 Leerzeichen) verhindert diesen Fehler.

1.2.17 Immer wieder das Gleiche

DIE BEFEHLSGRUPPE - FOR NEXT STEP

Wollen Sie eine Schleife programmieren, d. h. eine Routine, die mehrmals mit einer veränderten

Variablen durchlaufen wird, so benutzen Sie die Befehlsgruppe:

n, FOR {Laufvariable = Anfangswert} TO {Endwert} STEP {Schrittweite}

n2 NEXT {Laufvariable}

n^ n2 = Zeilennummern der Befehle

.........

24

Page 27

Laufvariable

Anfangswert

Endwert

Schrittweite

Die FOR-NEXT Befehlsfolge bewirkt, daß der Programmteil zwischen n, und n2 solange durch

laufen wird bis die Laufvariable größer als der Endwert ist. Hiernach wird die Anweisung nach n2 be

arbeitet. Bei jedem Durchlauf des NEXT wird die Laufvariable, die zuerst gleich dem Anfangswert

ist, um die Schrittweite erhöht und das Programm bearbeitet die Befehle zwischen n, und n2.

muß eine Fließkommavariable sein (darf keine Integervariable sein)

kann eine Konstante, eine Variable oder ein mathematischer Ausdruck sein

kann eine Konstante, eine Variable oder ein mathematischer Ausdruck sein

kann eine Konstante, eine Variable oder ein mathematischer Ausdruck sein.

Unterbleibt die Angabe für die Schrittweite, so ist diese automatisch +1.

Beispiel: 10 FOR A = 1 TO 10 STEP 0.5

20 PRINT A

30 NEXT A

10 FOR K = 3*B TO C/5 STEP -1

100 NEXT K

Die Laufvariable muß beim Rechner nicht im NEXT-Befehl angegeben werden. Also ist folgende

Befehlsfolge auch korrekt:

100 FOR J = 5 TO 100

200 NEXT

FOR-NEXT Schleifen können auch verschachtelt angeordnet werden.

Beispiel:

äußere

Schleife

Die Verschachtelung muß symmetrisch sein, d. h. die zuletzt eröffnete Schleife muß als erste wieder

geschlossen werden. Die Befehle 100 und 110 können zu einem Befehl:

10 FOR A = 1 TO 100

20 FOR B = 1 TO 10

innere Schleife

100 NEXT B

—110 NEXT A

100 NEXT B,A zusammengefaßt werden.

Bei verschachtelten Schleifen müssen unterschiedliche Laufvariablen benutzt werden.

1.2.18 Wieviel soils denn sein ...

DER DIM-BEFEHL

Im Kapitel 1.1.2 haben Sie drei Formen von Variablen (A, A%, A$) kennengelernt. Es gibt nun eine

Möglichkeit Gruppen einer dieser 3 Variablensorten zu einem „Feld“ (Matrix, Array) zusammenzu

fassen. Ein solches Feld besteht dann aus mehreren Variablen einer Sorte (z. B. Textvariable), die

indizierte Variablen genannt werden. Indizierte Variable, weil zu der normalen Variablen ein Index

tritt. Während eine gewöhnliche Variable nur einen Speicherplatz repräsentiert, kennzeichnet man

ein ganzes Feld von Speicherplätzen mit einer Variablen und unterscheidet die einzelnen Elemente

durch Indizes. Das heißt indizierte Variablen aus einem Feld haben die gleiche Variable und unter

scheiden sich nur durch ihren Index.

Beispiel: Indizierte Variablen aus einem Feld

A$(1), A$(9), A$(12), A$(21)

Variable, die das

Feld kennzeichnet

Index, nach dem die

Elemente eines Feldes

unterschieden werden

__________

25

Page 28

Indizierte Variablen aus verschiedenen Feldern:

B1$(3), C%(5), A(12), A3(5), D3%(2)

Die im Beispiel gezeigten Variablen haben alle nur einen Index, deshalb nennt man diese Felder

„eindimensionale Felder“. Im COMMODORE-BASIC können aber auch mehrdimensionale Felder

aufgebaut werden, d. h. Felder deren Elemente mehr als einen Index haben.

Diese Indizes werden innerhalb der Klammern durch Kommata getrennt.

Beispiel: Z%(1,0,2) X$(1,2) ZA(3,2,0,1)

Es kann auch jede Variable oder Formel deren Wert 3= 0 ist als Index benutzt werden. (Nachkomma

stellen werden ignoriert!).

Beispiel: Y$(N,1) K%(A+2,B*3,0) KA(N|3)

Hierdurch erreicht man eine indirekte Adressierung von Variablen, die durch ein Beispiel veran

schaulicht werden soll:

10 FORI = 0 TO 2

20 FOR J = 0 TO 2

40 FOR K = 0 TO 3

50 A(I,J,K) = RND (5)

60 NEXT K,J,I

70 STOP

Im Normalfall reserviert der Rechner pro Feld einen Speicherplatz für 11 indizierte Variablen pro

Index. D.h., daß er für das im Beispiel benutzte dreidimensionale Feld Speicherplatz für

11 *11 *11 = 1331 Variablen reserviert. Das entspricht 6655 Bytes.

Diese Reservierung können wir jedoch mit dem folgenden Befehl ändern:

n DIM Name 1 (Zahl, Zahl,... ), Name2 (Zahl, Zahl,... )

n = Zeilennummer des Befehls

Name = Variable durch die das Feld bezeichnet wird

Zahl = höchster Index, der benutzt wird (kann Variable oder Formel sein).

Für unser letztes Beispiel lautet der Befehl:

5 DIM A (2,2,3)

Er bewirkt, daß nur Speicherplatz für 3*3*4* = 36 Variablen reserviert wird.

Es ist auch möglich, mehr als 11 Speicherplätze zu reservieren:

Beispiel: 10 DIM A$(29)

Mit diesem Befehl wird ein Feld für 30 Textvariablen dimensioniert.

Weitere Beispiele:

DIM A% (2,N)

DIM B (2,J+3,K*2)

DIM C$ (1,BA,K|3)

26

Page 29

1.2.19 Einmal gewußt - immer gewußt...

DIE BEFEHLSGRUPPE DEF FN. ( )

FN.( )

Soll eine bestimmte Berechnung mehrmals für verschiedene Zahlenwerte durchgeführt werden, so

definieren wir eine Funktion durch den Befehl:

ni DEF FN Name (Variable) = Formel

n! = Zeilennummer des Befehls

Name = eine Variable fungiert als Name der Funktion

Variable = die Variable, die bei jedem Funktionsaufruf

angegeben wird.

Formel = mathematischer Ausdruck.

Diese Funktion kann, nachdem sie definiert ist, beliebig oft direkt oder von verschiedenen Stellen

des Programms durch den Befehl:

n2 FN Name (Variable)

aufgerufen werden.

n2 = Zeilennummer des Befehls (muß immer größer als ^ sein)

Name = die Variable, die beim DEF-Befehl als Name gewählt wurde

Variable = die Variable oder die Konstante für die die Formel berechnet

werden soll.

Beispiel: 10 DEF FNQ (Y) = Y f 0.2

50 Z = FNQ (A)

Durch diese Befehle wird der Wert für die 5. Wurzel aus A im Speicherplatz Z abgespeichert.

Beispiel:

Soll in einem Programm mehrmals der Hyperbelsinus von verschiedenen Zahlen (X) berechnet

werden, so definieren wir die Funktion mit dem Namen „H“:

10 DEF FNH (X) = (EXP (X) - EXP (-X)) / 2

Wollen wir nun den Hyperbol-Sinus für 3 ausrechnen und ausdrucken so schreiben wir:

PRINT FNH (3)

Anmerkung: sinh (x) = e ~

e

1.2.20 Der Schlüssel nach draußen ...

DER OPEN BEFEHL

Wie sie vielleicht wissen, können sie an Ihrem Rechner die verschiedenartigsten „Peripherie

geräte“ anschließen. Zum Beispiel einen Ausgabedrucker oder ein Floppy-Disk-Laufwerk.

Um diese Geräte ansprechen zu können, müssen Sie ein sogenanntes logisches FILE, d.h. eine

DATEI eröffnen, in die Daten geschrieben oder aus der Daten gelesen werden. Sie eröffnen eine

DATEI durch den Befehl:

OPEN m,, [m2, m3, ’’Name”]

27

Page 30

rri! = die logische Datei-Nr., ganze Zahl zwischen 1 und 255.

m2 = Geräte-Nr. des anzusprechenden Gerätes

(wird 1 gesetzt, falls Angabe fehlt)

0 = Tastatur

1 = # 1 Recorder

2 = # 2 Recorder

3 = Bildschirm

4-15 = externe Geräte

m3 = Art der Datenbewegung (wird 0 gesetzt, falls Angabe fehlt)

0 = lesen

1 = schreiben

2 = schreiben mit zusätzlichem END OF TAPE-Zeichen.

Name = kann angegeben werden um Dateien mit einem Namen direkt

anzusprechen. Der Name darf aus höchstens 16 Zeichen bestehen

und darf nicht in anderen Namen enthalten sein.

Es dürfen höchstens 10 Dateien gleichzeitig geöffnet sein! Wird diese Zahl überschritten, erfolgt die

Fehlermeldung: ?TOO MANY FILES ERROR.

Beispiele:

30 OPEN 1,2,1, ’’DAT 1”

Der Befehl bewirkt das öffnen der Datei 1 um auf der 2. Kassette Daten unter dem Namen DAT 1

abzuspeichern.

40 OPEN 2,1,0

Dieser Befehl öffnet Datei 2 zum Lesen vom Recorder # 1.

Kürzer: 40 OPEN 2

1.2.21 und so schließe ich ab ...

DER CLOSE BEFEHL

um zu verhindern, daß die maximale Anzahl der geöffneten Dateien (Files) überschritten wird, sollte

jede Datei geschlossen werden, sobald die Lese- oder Schreiboperationen ausgeführt sind.

Dies geschieht durch:

n CLOSE rr^

n = Zeilennummer des Befehls

nri! = die logische Datei-Nr. derzu schließenden Datei (ganzeZahl zwischen 1 und 255)

Beispiel: 100 CLOSE 2

Der Befehl bewirkt das Schließen der Datei-Nr. 2.

1.2.22 Ein Programm wird gespeichert...

DER SAVE BEFEHL

Das einmal in den Rechner eingegebene Programm kann auf einfache Weise gespeichert werden.

Die einfachste Möglichkeit hierzu ist das Abspeichern des Programms mittels des Kassettenre

corders.

28

Page 31

Sie beginnen den Vorgang mit dem Befehl:

SAVE [’’Name”]

Name = höchstens 255 Zeichen können als Bezeichnung des Programms angegeben

werden. (Sinnvoll beim Speichern mehrerer Programme auf einer Kassette).

Beispiel: SAVE ’’ABRECHNUNG”

Nach der Eingabe des SAVE-Befehls erscheint der Satz:

PRESS PLAY & RECORD ON TAPE # 1 auf dem Bildschirm des Rechners. Sie werden hierdurch

aufgefordert die Tasten

RECORD

des Kassettenrecorders gleichzeitig zu drücken. Sind die Tasten eingerastet, so erscheint

OK WRITING gegebenenfalls die ersten 16 Zeichen des Namens des Programms. Nach Beendi

gung der Aufzeichnung erscheint READY und der Kassettenrecorder hält an.

Bei der Namensgebung eines Programmes ist zu beachten, daß ein Name nicht bereits im Namen

eines anderen Programmes enthalten sein sollte (z.B. PROG und PROG 1), um Verwechslungen

auszuschließen.

und PLAY

1.2.23 ... und ein anderes geladen ...

DER LOAD BEFEHL

Es gibt zwei Möglichkeiten ein auf der Kassette gespeichertes Programm in den Rechner zu laden.

Hier die erste:

Sie drücken gleichzeitig die Tasten:

SHIFT

und auf dem Bildschirm erscheint LOAD, PRESS PLAY ON TAPE # 1. Kommt man der Aufforde

rung die Taste

RUN

STOP

PLAY

zu drücken nach, so kann man auf dem Bildschirm OK SEARCHING lesen. Sobald der Rechner den

ersten Programmanfang nach der augenblicklichen Bandposition gefunden hat, zeigt der Bild

schirm: FOUND bzw. FOUND Name, falls das gefundene Programm unter einem Namen abge

speichert wurde, (siehe 1.2.22). Nach Beendigung des Ladens wird das Programm automatisch

gestartet.

Die zweite Möglichkeit

Sie geben Buchstabe für Buchstabe den Befehl:

LOAD [’’Name”]

29

Page 32

Name = muß nur eingegeben werden, falls sie ein bestimmtes Programm suchen.

Werden auf der Suche nach diesen Programmen andere Programme ge

funden, so werden diese auf dem Bildschirm durch „FOUND Name“ registriert,

jedoch nicht geladen.

Der Rechner beantwortet den LOAD-Befehl mit PRESS PLAY ON TAPE # 1 und dann das Drücken

der Taste

PLAY

mit OK SEARCHING bzw. OK SEARCHING FOR Name. Hat er entweder das Programm mit dem

gesuchten Namen oder, falls kein Name eingegeben wurde, den ersten Programmanfang ge

funden, so erscheint: „FOUND Name“, „LOADING“ auf dem Bildschirm. Nach Beendigung des

Ladevorganges erfolgt die Meldung „READY“ auf dem Bildschirm und das Programm kann durch

den Befehl: „RUN“ (als Einzelbuchstaben) gestartet werden.

1.2.24 ... geprüft und für gut befunden ...

DER VERIFY-BEFEHL

Um zu kontrollieren, ob das Programm im Rechner mit dem abgespeicherten Programm identisch

ist, dient der Befehl

VERIFY [’’Name”]

Name = Name des abgespeicherten Programms (Falls Programm unter einem Namen

abgespeichert ist).

Nach Drücken der Taste

PLAY

(siehe 1.2.23) meldet der Rechner entweder „OK“, d.h. das Programm ist identisch oder aber

„7VERIFY ERROR“, d.h. das Programm ist nicht richtig abgespeichert und der Befehl SAVE muß

wiederholt werden.

Soll ein Programm auf eine Kassette überspielt werden, die zum Beispiel schon zwei Programme

enthält, kann man folgendermaßen vorgehen: Kassette zurückspulen

VERIFY (es erscheint ? VERIFY ERROR)

nochmals VERIFY (es erscheint ? VERIFY ERROR)

Nun steht der Aufnahmekopf hinter dem 2. Programm und es kann ein 3. Programm dahinter ge

speichert werden.

1.2.25 Mein Wissen wird zum Teil gelöscht...

DER CLR-BEFEHL

Der Befehl

CLR

löscht sämtliche Variablen einschließlich Dimensionierung (siehe 1.2.18) und beinhaltet den

RESTORE-Befehl (siehe 1.2.9). Weiter werden auch die Zähler der FOR-NEXT Schleifen und der

GOSUB auf Ausgangsstellung gesetzt.

Beispiel: 120 CLR

30

Page 33

1.2.26 Die Länge wird geprüft...

DER LEN ( )-BEFEHL

Der folgende Befehl dient dazu die Länge einer Textvariablen (z. B. A$) zu errechnen.

LEN ({Textvariable, ’’Text”})

Textvariable = hier muß die Textvariable stehen, deren Länge errechnet werden soll,

oder der Text selbst (in Anführungszeichen).

Bei der Berechnung der Länge werden auch Leerzeichen (Blanks) mitgezählt.

Beispiel: 10 A$ = ’’COMPUTER”

20 PRINT LEN (A$)

READY

RUN

8

READY

Die Länge einer Textvariablen kann als Zahlvariable benutzt werden, d. h. es sind folgende Befehle

denkbar:

A = LEN (A$) *3

10 FORK = 1 TO LEN (A$).. .

1.2.27 Mit Texten kann man nicht rechnen ...

DER VAL ( )-BEFEHL

Wie die Überschrift schon besagt, kann man mit Textvariablen nicht rechnen, auch wenn sie Ziffern

enthalten. Mit dem Befehl:

VAL ({Textvariable, ’’Text”})

können die führenden Ziffern einer Textvariable in eine Zahl umgeformt werden, falls ihre ersten

Zeichen +, -, Dezimalpunkt oder Ziffern sind. Beginnt die Textvariable mit nichtnumerischen

Zeichen, so ist VAL (Textvariable) = 0.

Beispiele:

? VAL (”1357 COMPUTER”)

Anzeige: 1357

B$ = 1.5E + 2DM”

? VAL (B$)

Anzeige: -150

C$ = ’’COMPUTER 12”

? VAL (C$)

Anzeige: 0

Nur die Ziffern, die als erste Zeichen der Textvariablen stehen, werden umgeformt.

1.2.28 Verwandeln kann man auch ...

DER STR$ ( )-BEFEHL

Wollen sie eine Zahl oder eine Variable in eineTextvariable umwandeln, so benutzen Sie den Befehl:

STR$ ({Variable, Zahl})

Beispiele: 10 A$ = STR$ (B)

20 C$ = STR$ (12.5)

31

Page 34

1.2.29 So sieht ein ASCII-CODE aus ...

DER ASC ( )-BEFEHL

Da der Rechner intern nur Zahlen verarbeiten kann, ist jedem Zeichen ein Zahlenwert zugeordnet.

Diese Zuordnung geschieht nach dem ASCII (American Standard Code for Information Inter

change), siehe Tabelle in 2.1.

Wollen wir kontrollieren welche Zahl dem ersten Zeichen einer Textvariablen im ASCII entspricht,

so benutzen wir den Befehl:

ASC ({Textvariable, ’’Zeichen”})

Beispiel: 10A$ = ’’ASCII”

20 ?ASC (A$)

READY

RUN

65

READY

Das obige Beispiel zeigt, daß dem Zeichen A die Zahl 65 im ASCII zugeordnet ist.

Beispiel: ?ASC(”3”)

1.2.30 ... die passende Umkehrung ...

DER CHR$ ( )-BEFEHL

Der CHR$-Befehl stellt die Umkehrung des ASC ( ) Befehls dar. Mit seiner Hilfe lassen sich aus den

Zahlen 0 - 255 die dazugehörigen Zeichen ermitteln:

CHR$ ({Variable, Zahl})

Der CHR$ ( ) Befehl kann sich auf eine Zahl oder eine Variable beziehen.

Beispiel: A$ = CHR$ (65)

Das zum ASCII 65 gehörende Zeichen (A) wird ermittelt und in A$ gespeichert.

Mittels dieses Befehls können sie sich leicht eine ASCII Tabelle selbst erstellen:

10 FOR I = 0 TO 255

20 IF I = 147 THEN PRINT: GOTO 40

30 PRINT CHR $ (I), I

40 NEXT I

Merke: Die ersten 32 Zeichen sind Sonderzeichen die vom Rechner nicht angezeigt werden. Das

Zeichen mit dem Code 147 entspricht Bildschirm löschen, es wird daher im obigen Programm

übergangen.

1.2.31 Hätten Sie es gern links...

DER LEFT $ ( )-BEFEHL

Warum BASIC für seine leichte Textverarbeitung so gelobt wird, werden sie bei den folgenden vier

Befehlen schnell erkennen.

Der erste Befehl

LEFT$ (Textvariable, Anzahl)

bewirkt, daß die im Befehl angegebene Anzahl von Zeichen, von links beginnend, abgespalten wird.

32

Page 35

Die Ausgangstextvariable bleibt von diesem Befehl unberührt.

Textvariable = Textvariable, auf die LEFT angewandt wird.

Anzahl = Variable, Formel oder Konstante, die die Zahl der zu übernehmenden Zeichen

angibt. Hat die Textvariable weniger Zeichen als angegeben, so wird sie ganz

übernommen.

Beispiel: 10 A$ = ’’COMPUTER”

20 B$ = LEFT$ (A$,3)

30 ? B$

READY

RUN

COM

READY

weitere Beispiele:

30 B$ = LEFTS (DA$,3*C)

50 PRINT LEFTS (B$,2)

1.2.32 ... oder bevorzugen Sie rechts ...

DER RIGHTS ( )-BEFEHL

Der Befehl...

RIGHTS (Textvariable, Anzahl)

Textvariable = Textvariable auf die RIGHT angewandt wird.

Anzahl = Variable, Formel oder Konstante, welche die Zahl der zu übernehmenden Zeichen

angibt. Hat die Textvariable weniger Zeichen als angegeben, so wird sie ganz

übernommen.

... bewirkt, daß die im Befehl angegebene Anzahl von Zeichen, von rechts beginnend abgespalten

wird. Die Ausgangstextvariable bleibt von diesem Befehl unberührt.

Beispiel: 10 A$ = ’’COMPUTER”

20 B$ = RIGHTS (AS,5)

30 ? B$

READY

RUN

PUTER

READY

1.2.33 ... und für Unentschlossene die ... Mitte ...

DER MIDS ( )-BEFEHL

Der Befehl...

MID $ (Textvariable, Zeichennr., Anzahl)

Textvariable = Textvariable, auf die MID angewandt wird.

Zeichennr. = Variable, Formel oder Konstante als Zeiger

Anzahl = Variable, Formel oder Konstante, die die Zahl der zu übernehmenden Zeichen

angibt.

... bewirkt, daß von einem gewissen Zeichen an (Zeichennr.) eine bestimmte Anzahl von Zeichen

(Anzahl) übernommen wird.

33

Page 36

Beispiele: 1 A$ = ’’COMPUTER”

2 B$ = MID$ (A$,4,4)

3 ?B$

READY

RUN

PUTER

READY

10 D$ = MID$ (C$,I+2,D*3)

Eine kleine Spielerei:

10 A$ = ’’COMPUTER”

20 FOR I = 1 TO 8

30 PRINT MID$ (A$,1,l), I

40 NEXT

1.2.34 Der Schlüssel zur Maschinensprache,

der SYS ( )-Befehl

Der SYS-Befehl dient dazu, innerhalb eines BASIC-Programmes Unterprogramme aufzurufen, die

in der Maschinensprache geschrieben werden.

SYS (Startadresse)

Beispiel: 10 SYS (65490)

Hierbei ist die Zahl 65490 die Dezimaladresse des Speicherplatzes, zu dem die Programmaus

führung verzweigt. Die Startadresse muß eine positive Zahl und darf nicht größer als 65535 sein.

Ab dieser Adresse wird der Inhalt als Maschinenprogramm verstanden und auch ausgeführt.

Das Maschinenprogramm wird beendet, sobald der Maschinenbefehl RTS gelesen wird.

Die Programmausführung verzweigt wieder zurück zum BASIC-Programm, und zwar zu dem

Befehl, der hinter dem SYS-Befehl folgt. Die Logik ist also die gleiche, wie bei dem Aufruf von

BASIC-Unterprogrammen mit dem Befehl GOSUB.

Um nun Programme in der Maschinensprache zu erstellen, ist es notwendig, die Befehle des Mikro

prozessors 6502 zu kennen. Hier sei als Literatur die Programmierfibel zum 6502 empfohlen (er

hältlich über Ihren Commodore-Vertragshändler).

1.2.35 So geben Sie noch Daten mit... Der USR ( )-Befehl

Der USR-Befehl ist eine Erweiterung des SYS-Befehls. Er dient ebenfalls dazu, Unterprogramme

aufzurufen, die in der Maschinensprache geschrieben sind. Als Erweiterung ist es mit dem USRBefehl jedoch möglich, eine beliebige Variable an das Unterprogramm zu übergeben.

USR (Variable)

Beispiel: A = USR (A)

Beispiel: 10 ON USR (SIN(X) / SQR(Y)) GOTO 100, 200,300

Bevor der USR-Befehl aufgerufen wird, sind jedoch einige Punkte unbedingt zu beachten.

1. Da aus dem USR-Befehl selbst nicht hervorgeht, wo das Unterprogramm steht, muß die Pro

grammanfangsadresse in die Speicherstelle 1 und 2 geschrieben werden.

Beispiel: Das Unterprogramm beginnt bei der Speicherstelle 7000. Die Speicherstellen 1 und 2

müssen daher zuerst wie folgt mit POKE belegt werden:

34

Page 37

POKE 2, INT (7000/256) Höherwertiges Byte

POKE 1,7000 AND 255 Niederwertiges Byte

A = USR (10)

I

--------------

-------------------------------------Ergebnis vom Unterprogramm

2. Der Übergabebereich der Variablen liegt an den Speicherstellen 176 bis 183. Das ist nur wichtig

für das Maschinenprogramm. Siehe Beschreibung des TIM-Monitorprogramms im Anhang.

3. Sind die Speicherstellen 1 und 2 einmal belegt worden, so brauchen sie nicht vor jedem weiteren

USR-Befehl erneuert werden.

4. Grundsätzlich sollten Sie sehr vorsichtig mit den SYS- und USR-Befehlen umgehen, da ein

falscher Sprung in ein Unterprogramm den Rechner zu nicht beeinflußbaren Operationen ver

anlaßt.

Danach können Sie nur durch Aus- und Einschalten den Normalzustand erreichen.

Variable für das Unterprogramm

1.2.36 Ein Elixier für Starprogrammierer,

die Befehlsgruppe POKE, PEEK ()

Die Befehle PEEK und POKE zählen zu den Sonderbefehlen, mit denen über das herkömmliche

BASIC hinaus Speicherplatzoperationen durchgeführt werden können.

POKE - ermöglicht es, direkt in eine bestimmte Speicherstelle einen Wert hineinzuschreiben.

POKE Speicherstelle, Wert

Beispiel: POKE 59468,12

In die Speicherstelle (dezimal) 59468 wird hier der Zahlenwert 12 eingeschrieben. Dieses Beispiel

ist gleichzeitig der Befehl für die Umschaltung von Grafikzeichen auf Kleinbuchstaben; d. h. die

Shift-Funktion der Tastatur erzeugt jetzt in Verbindung mit einer Taste den zugehörigen Kleinbuch

staben, siehe Anhang VIII für die -2-Tastatur.

Dieser Zustand bleibt erhalten, bis entweder das Gerät ausgeschaltet wird oder bis der Umschalt

befehl

POKE 59468,14 folgt.

PEEK - Liest den Inhalt einer Speicherstelle, die dezimal angegeben wird.

PEEK (Speicherstelle)

Beispiel: ? PEEK (59468) Anzeige: 14

35

Page 38

1.3 DIE AUSFÜHRUNGSBEFEHLE

Diese Befehle kann man als Steuerbefehle für ein Programm auffassen; wir bestimmen damit,

was mit dem Programm geschehen soll, ob es

- mit RUN gestartet werden soll,

- mit STOP gestoppt werden soll,

- ob es mit LIST ausgedruckt bzw. am Bildschirm dargestellt werden soll,

- mit NEW gelöscht werden soll,

- mit CONT (CONTINUE) nach einem STOP-Befehl

weitergestartet werden soll oder mit

- GOTO ab einer bestimmten Adresse gestartet werden soll, oder ob mit

- CLR alle Variablen gelöscht werden sollen.

Um diese Befehle kennenzulernen, müssen wir ein kleines Beispielprogramm in den Rechner

eingeben.

Geben Sie bitte nachfolgendes Programm Zeile für Zeile in den Rechner ein. Nach jeder Zeile be

tätigen Sie die RETURN-Taste. Mit dieser RETURN-Taste wird die Programmzeile, die ja zunächst

nur im Bildschirm steht, in den Arbeitsspeicher gebracht, wo sie später zur Ausführung gebracht

werden kann.

10 INPUT A,B,C

20 PRINT A,B,C

30 STOP

40 PRINT „BEISPIEL“

50 END

1.3.1 Das Programm wird gestartet

Mit dem Befehl

RUN (RETURN)